PALAZZO VALGUARNERA GANGI A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

«Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli o pecore, continueremo a crederci il sale della terra.»

Introduzione: un viaggio tra eredità artistica ed eredità del Gattopardo

Vi sono luoghi nel mondo che riportano la mente alla letteratura, e viceversa. Così vale per la storia del Gattopardo narrata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa e per Palazzo Valguarnera Gangi di Palermo.

Era esattamente la metà del 1700 quando i Valguarnera, principi di Gangi, decisero di dar vita ad un’immensa costruzione che, a partire da quel momento, avrebbe segnato la storia dell’arte del palermitano. Questo palazzo nacque precisamente dall’unione di alcune dimore della città, le quali vennero unificate in un sontuoso palazzo di ben ottomila metri quadri.

Meta ambita da tutti coloro i quali si spingono nei meandri della città di Palermo, Palazzo Valguarnera è diventato un simbolo non solo per la storia e per la storia dell’arte, ma soprattutto per la storia della cinematografia.

La sala da ballo

Proprio uno degli ambienti del palazzo, infatti, venne utilizzato, nei primi anni del 1960, da Luchino Visconti per girare la scena del ballo nel film dedicato proprio al Gattopardo.

Palazzo Valguarnera Gangi (fig. 1) è situato nel cuore di Palermo, in un quartiere ai confini di quella che, prima dell’Editto dell’espulsione del 1492, era una zona abitata dagli ebrei: il quartiere degli Emiri al – Halisah. In seguito all’espulsione della comunità ebraica, il quartiere venne ripopolato da una consistente porzione della nobiltà palermitana.

Il Palazzo affaccia su più vie: Piazza Sant’Anna, sulla quale affaccia il magnifico terrazzo anch’esso presente nel film di Visconti, Piazza Croce dei Vespri, nella quale si trova il portone d’accesso, vicolo Valguarnera e via Teatro Santa Cecilia.

La costruzione del Palazzo avvenne in un periodo di tempo che va dal 1757 al 1792, con due eccezioni: il primo nucleo d’origine del palazzo venne costruito nel 1578, mentre dal 1813 al 1921 si verificò una ripresa da parte di Ernesto Basile, il quale fu assoldato per la progettazione del prospetto.

Tale nucleo madre venne edificato conseguentemente alla donazione di Vincenzo Barresi nei confronti della figlia, presa in sposa da Lorenzo Lanza di Trabia.

All’incirca un secolo dopo, l’edificio passò nelle mani della famiglia Valguarnera Gangi; Anna Maria, figlia di Girolamo Gravina, uomo che aveva acquistato il cantiere del Palazzo, fu data in sposa a Giuseppe Valguarnera, principe di Gangi.

Fu nel 1757 che Andrea Gigante e Tommaso Napoli realizzarono il palazzo. Quella di Palazzo Valguarnera Gangi fu una fabbrica che vide operare un consistente numero di artisti: Gaspare Serenario, che si impegnò nella realizzazione degli affreschi della Galleria e del Salone da ballo; Mariano Sucameli, che si occupò della realizzazione dello scalone, della corte e del terrazzo che affaccia su Piazza Sant’Anna; ancora Giuseppe Fiorenza, Giovan Battista Cascione, Giuseppe Velasco ed Eugenio Fumagalli, i quali si occuparono di dar vita alle ricche decorazioni che costellano tutti gli interni sontuosi della dimora Valguarnera Gangi.

Importante fu il periodo che seguì l’anno 1823, quando il Palazzo fu reduce di una serie di disastri ambientali e crisi monetarie che portarono ad una frammentazione dell’edificio in più ambienti, a loro volta adibiti alle più svariate funzioni (ospitarono anche delle prigioni).

Proprio a partire dagli anni venti dell’ottocento, Giuseppe Mantegna, che prese in sposa Giovanna Alliata e Valguarnera, si occupò dell’intero rifacimento del palazzo. Si optò per un gusto sfarzoso che ricoprì gli interni di arazzi, statue, grandi specchi, oggetti e pregiati pezzi di mobilio in stile Luigi XVI.

Il palazzo è accessibile tramite un portone, sormontato dallo stemma della famiglia Mantegna Gangi e chiuso all’esterno da due colonne in pietra grigia. All’interno vi è una corte con un porticato ad arcate contigue, ornato da decorazioni floreali in ferro battuto. Dal cortile (fig. 2) si dirama una scalinata a due rampe simmetriche. In cima alla scalinata si trova un vestibolo di grandi dimensioni e riccamente decorato, in cui sono presenti le statue raffiguranti le quattro stagioni accompagnate dalle allegorie di Saggezza e Gioventù.

Davanti al portone d’entrata sono presenti due piccole nicchie che nel ‘700 erano funzionali allo spegnimento delle fiaccole portate dalla servitù.

La porta d’ingresso, che comunica il vestibolo con gli ambienti interni, è invece sovrastata da un medaglione con l’effigie di Anna Maria Gravina.

L’ambiente più importante e rinomato, che rimanda proprio alla famosissima scena del ballo tra Angelica e Don Fabrizio del Gattopardo (fig. 3) di Luchino Visconti, è la Sala da ballo, detta anche Salone Giallo (fig. 4) per la seta gialla di Lampasso che riveste non solo le pareti, ma tutto il mobilio presente al suo interno. Al salone giallo si accede passando tramite il Salone Rosso e il Salone Celeste.

A decorare il soffitto fu Gaspare Serenario durante la metà del ‘700, nonostante alcuni studiosi tendano ancora ad assegnarlo ad un altro artista.

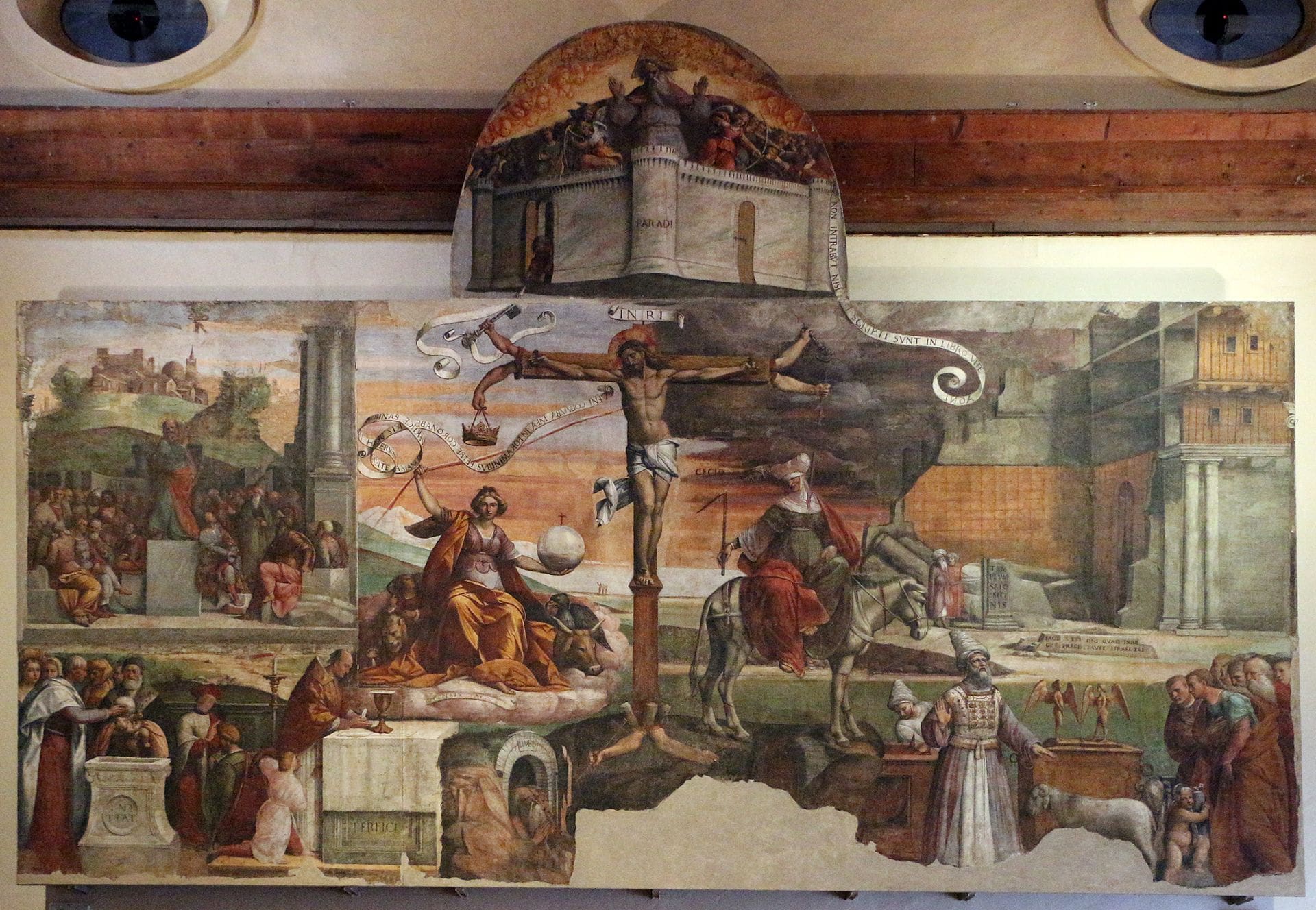

Nel soffitto è rappresentato è il Trionfo della Fede tra le virtù teologali e cardinali, attorniato da una serie di stucchi che ritraggono putti che sorreggono i medaglioni con gli stemmi di famiglia.

Ad accogliere gli ospiti è invece un grande dipinto della principessa Maria Anna Valguarnera, artefice proprio di tutto ciò che a noi oggi è rimasto. I pavimenti maiolicati della sala da ballo rappresentano, infine, scene di battaglia.

Consolles, boiseries, porte in oro zecchino, grandi specchiere e divani danno vita ad uno splendente turbinio di ricchezze e decorazioni sofisticate, che sembrano richiamare il gusto della Reggia di Caserta e alla Reggia di Versailles.

Palazzo Valguarnera Gangi è una piccola reggia che si cela tra le strade di Palermo; tra le sue mura è possibile sentire il profumo dello sfarzo nelle feste della nobiltà ottocentesca palermitana. Una dimora da sogno, fatta di storia e di arte, di letteratura e cinematografia, vissuta da figure che hanno lasciato un segno nella storia delle arti a livello internazionale.

Bibliografia

Caldarella Chiara, Palazzo dei Principi Valguarnera Gangi, in La Fardelliana, Anno V, n. 3, 1990, pp. 113-120.

Aiello Francesca et alii, Palazzo Valguarnera Gangi, Palermo, associazione culturale Archikromie, 2016.

BENVENUTO TISI, DETTO IL GAROFALO

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

Benvenuto Tisi nacque nel 1481. Il luogo della nascita del pittore è incerto: il Vasari sostiene che nacque a Ferrara, mentre il Laderchi propende per la nascita nel paesino di Garofalo[1] da cui Benvenuto Tisi prese il nome d’arte con cui firmò alcune delle sue opere.

Benvenuto Tisi: vita e opere

Il giovane Tisi iniziò ad apprendere l’arte pittorica da Domenico Panetti, per poi passare nel 1497 sotto la supervisione di Boccaccio Boccaccino e rimanere nella sua bottega per due anni. È di fine secolo la realizzazione di una serie di Madonne con Bambino, tra cui la Madonna con Bambino e ss. Domenico e Caterina da Siena (National Gallery, Londra), databile tra il 1499-1502 ca.

Con l’inizio del XVI secolo il Garofalo toccò diverse città: a Roma rimase quindici mesi, sotto la guida del pittore Giovanni Baldini, a Ferrara tornò per la morte del padre, a Mantova per lavorare con Lorenzo Costa e infine a Venezia, dove entrò in contatto con Giorgione e la sua arte, un'esperienza conclusasi precocemente a causa dello scoppio della Guerra della Lega di Cambrai nel 1508.

Di quell’anno è l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’affresco del soffitto e delle lunette ispirate dal poema di Celio Calcagnini “Anteros sive de mutuo amore” della sala del Tesoro di Palazzo Costabili.

Il soffitto della sala rimanda al Camerino degli Sposi del Mantegna, probabilmente voluto così dal Costabili dopo averne ammirato la magnificenza in una missione diplomatica a Mantova, dove era impegnato nell’estradizione di Don Giulio d’Este [2].

Nel 1512 il Garofalo si trova nuovamente a Roma su invito di Girolamo Sacrati, ferrarese che alloggiava alla corte di Papa Giulio II. In questo viaggio “vi si portò ad ammirare i miracoli di Raffaello, e la Cappella di Giulio dipìnta dal Buonarroti”[3].

Fu proprio lo stile del pittore urbinate che divenne fonte d’ispirazione per il Garofalo, da cui assimilò i tratti classicisti, venendo definito il “Raffaello ferrarese”.

“si risolse a volere disimparare, e, dopo la perdita di tanti anni, di maestro divenire discepolo”[4]

I primi esperimenti con lo stile raffaellesco sono visibili nei quadri di Minerva e Nettuno (Gemäldegalerie, Dresda) datato 1512, la Madonna in trono fra i ss. Lazzaro e Giobbe (Pinacoteca di Argenta) e la Natività di San Francesco (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) risalenti al 1513.

Il rientro a Ferrara da Roma portò al pittore numerose commissioni di pale d’altare per famiglie aristocratiche e ordini religiosi come la Madonna delle nuvole col Bambino, San Girolamo, San Francesco e due donatori (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) per la famiglia Suxena datata al Dicembre del 1514, dove è possibile ammirare il perfetto equilibrio tra lo stile giorgionesco e quello raffaellesco, l’Adorazione del Bambino (Gemäldegalerie, Dresda), la Pala Trotti (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) e varie Madonne e Santi tra cui quella commissionata al pittore da Girolamo Sacrati (Pieve di Castellarano, Reggio Emilia) e altre realizzate tra il 1517 e 1518 (National Gallery, Londra; Galleria dell’Accademia, Venezia).

Tra la fine del 1518 e il 1519 il Garofalo fu a Roma, dove poté ammirare gli affreschi di Raffaello per la Loggia di Galatea alla Farnesina. Di rientro dall’urbe realizzò per la chiesa di San Francesco la Strage degli Innocenti (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) datata 1519 come la realizzazione degli affreschi per le due sale poste al piano terra del Palazzo del Seminario, di proprietà di Girolamo Sacrati, il committente. Sempre su richiesta del Sacrati il Garofalo realizzò la Resurrezione di Cristo per la chiesa di Bondeno (Kunsthistorisches Museum, Vienna) datata 1520.

Da quell’anno divenne il maestro di Girolamo da Carpi, con cui ebbe modo di lavorare alla realizzazione di alcune opere tra il 1530 e 1540, mentre tra il 1522-23 portò a compimento due opere per Antonio Costabili: l’Allegoria del Nuovo e del Vecchio Testamento (Pinacoteca Nazionale, Ferrara), affresco realizzato per il refettorio del convento agostiniano in Sant’Andrea in cui è possibile notare il committente ritratto nella scena del Battesimo[5] e il Polittico Costabili (Pinacoteca Nazionale, Ferrara), iniziato dieci anni prima assieme a Dosso Dossi e anch’esso destinato per la chiesa di Sant’Andrea. Altre opere realizzate nella prima metà degli anni 20 sono la Crocefissione (Pinacoteca di Brera, Milano) nel 1522, S. Antonio Abate fra i ss. Antonio di Padova e Cecilia (Galleria Nazionale di arte antica di Palazzo Barberini, Roma) nel 1523, la Madonna in trono tra i ss. Maurelio, Silvestro, Girolamo e il Battista situata nel Duomo di Ferrara, la Cattura nell’orto destinata alla cappella Massa in San Francesco, il S. Girolamo (Gemäldegalerie, Berlino) e la Orazione del Cristo nell’orto (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) tutte del 1524.

Dalla seconda metà degli anni 20 il Garofalo aderì allo stile postclassico di Giulio Romano. Questo è possibile vederlo nelle opere di quel periodo come la Madonna del parto con il committente Lionello Pero (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) realizzata per la chiesa di San Francesco a Ferrara tra il 1525-26, il Sacrificio Pagano del 1526 (National Gallery, Londra) del 1526, la Deposizione (Pinacoteca di Brera, Milano) del 1527 e l’Annunciazione datata 1528 (Musei Capitolini, Roma).

Ormai cinquantenne, il pittore prese in sposa Caterina Scoperti tra il 1529-30, da cui ebbe tre figli. L’attività del Garofalo proseguì prolifica: realizzò per il refettorio di San Bernardino di Ferrara le Nozze di Cana (Ermitage, San Pietroburgo) del 1531, la Madonna in trono tra i ss. Giovanni Battista, Lucia e Contardo d’Este per l’altare di Sant’Agostino di Modena (Galleria Estense, Modena) del 1532, quest’ultimo unico membro della famiglia d’Este ad essere canonizzato, il che fa pensare che il Garofalo durante quegli anni abbia lavorato per la famiglia estense. Altre opere sono la Resurrezione di Lazzaro (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) realizzata tra il 1532-34, gli affreschi della Sala delle Cariatidi presso la Delizia di Belriguardo assieme al suo allievo Girolamo da Carpi ed altri pittori come Battista Dossi e Camillo Lippi, l’Allegoria di Ercole d’Este e di Ferrara entrambe sempre del 1534 ca (Liechtenstein Collections, Vienna), l’Identificazione della Vera Croce (Pinacoteca Nazionale, Ferrara) del 1536 e il Trionfo di Bacco (Gemäldegalerie, Dresda) del 1540.

Dall’inizio di questo decennio il Garofalo inizia ad avvicinarsi alla pittura manierista. Ottenne commissioni anche fuori dai domini estensi, come l’Annunciazione per la chiesa di San Lorenzo a Forda del 1541 e il Congedo del Battista dal padre per la cappella Mazzoni nella chiesa Salvatore a Bologna, datato 1542; per Ferrara realizzò tra il 1546-48, assieme a Girolamo da Carpi gli affreschi per la volta della torre di Copparo, andati perduti, e nel 1550 assieme a Camillo Lippi i cartoni per gli arazzi con le Storie dei ss. Giorgio e Maurelio.

In quell’anno il pittore perse del tutto la vista, e morì nel 1559.

Note

[1] L.N. Cittadella Benvenuto Tisi da Garofalo, Pittore ferrarese del secolo XVI, Memorie. Domenico Taddei e Figli Editore, 1872. p.10.

[2] https://rivista.fondazioneestense.it/luoghi/item/655-gli-affreschi-della-sala-del-tesoro

[3] L.N. Cittadella Benvenuto Tisi da Garofalo, Pittore ferrarese del secolo XVI, Memorie. Domenico Taddei e Figli Editore, 1872. p.17.

[4] G. Vasari, Le opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi, vol. VI, Firenze 1878-85, pp. 460-462.

[5] https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/magazine/laffresco-staccato-del-garofalo-nella-pinacoteca-nazionale-di-ferrara/.

Bibliografia

L.N. Cittadella Benvenuto Tisi da Garofalo, Pittore ferrarese del secolo XVI, Memorie. Domenico Taddei e Figli Editore, 1872.

https://www.treccani.it/enciclopedia/tisi-benvenuto-detto-garofalo_%28Dizionario-Biografico%29/.

Sitografia

https://rivista.fondazioneestense.it/luoghi/item/655-gli-affreschi-della-sala-del-tesoro

GENOVA RAZIONALISTA - PARTE II

A cura di Irene Scovero

Nel precedente articolo si è cominciato a trattare una parte degli esempi di razionalismo architettonico presenti in città, e in questo si proseguirà nel descrivere questo lato di Genova Razionalista.

Piazza Dante

Parallelamente alla costruzione di Piazza della Vittoria si completò negli stessi anni la definizione di un’altra piazza importante per Genova razionalista, PIAZZA DANTE, dove sempre Piacentini firmò uno dei due grattacieli presenti. Anche la sistemazione di questa parte del centro cittadino fu ispirata alla politica autocelebrativa del regime. I lavori vennero iniziati nel 1934 e conclusi nel 1940 comportando la demolizione del quartiere antico che comprendeva le aree di Morcento e del Ponticello. Questa operazione di modernizzazione imposta dal regime portò allo sventramento di zone antiche della città che, a conflitto ultimato, si protrasse anche in altre zone di Genova. Marcello Piacentini, nominato consulente per il piano regolatore, ridusse a due il numero dei grattacieli che erano stati inizialmente pensati dalla Soprintendenza per la piazza e divenne il responsabile di tutto il complessivo piano urbanistico dell’area. Egli ricevette, da parte dell’ingegnere Angelo Invernizzi, l’incarico per il progetto del Grattacielo Sud (Fig.4) che doveva fronteggiare quello Nord (Fig.5) di Giuseppe Rosso[6], inferiore di altezza rispetto al primo e dall’evidente matrice futurista. Entrambi gli edifici condividono l’approccio modernista e una visione attenta dei grattacieli di New York. I due grattacieli sono raccordati tra loro dalla monumentale Galleria Colombo di Tommaso Badano e Giulio Zappa. Successivamente anche Carlo Daneri venne influenzato dagli edifici americani, tanto da progettare, sempre per Piazza Dante, un grattacielo con struttura in acciaio che riprendeva i motivi tipici dell’Art Decò statunitense. Il grattacielo del Piacentini è tutt’ora, dopo il Pirellone di Milano, il secondo edificio più alto in Italia. Il basamento del grattacielo presentava un porticato e la facciata, dalla chiara impronta razionalista, rimarca il suo carattere monumentale nell’alternarsi di strisce bicolori bianche e rosse, con decorazioni a rilievo di Guido Galletti raffiguranti Colombo e il Balilla. Contribuiscono, inoltre, a dare un senso di unità alla piazza anche edifici come il Palazzo INA di Cipriani e Palazzo Gaslini di Zuccarelli, realizzati tra 1938-39, collocati sull’altro lato.

Genova razionalista: il Navigatore e la Casa del Mutilato

La monumentalità degli edifici e delle opere scultoree che adornano palazzi e completano le piazze della città rispecchiano i principi autocelebrativi di propaganda del regime fascista che tentò di riaffermare, attraverso lo spirito classico, la discendenza da un passato glorioso. Con funzione di asse focale, centrale di fronte al mare, nell’area appena riqualificata della Foce, venne realizzato il Navigatore (Fig.6). La scultura, realizzata da Antonio Maria Morera[7] per l’arrivo del Duce a Genova (1938), rappresenta e incarna lo spirito nazionale. Inizialmente in gesso ma terminata in marmo di Carrara in seguito all’inaugurazione ufficiale di Mussolini (1940) l’opera raffigura un marinaio incorniciato da un semicerchio sul quale è inciso il motto Vivere non necesse, navigare necesse est, massima che Plutarco fa dire a Pompeo nel momento in cui doveva convincere i suoi uomini ad affrontare la tempesta. Morera aveva progettato la figura dell’uomo completamente nudo, ma a causa della morale “puritana” dell’epoca decise di dotarlo di una cintura che gli coprisse il sesso.

Il modello prescelto fu l’atleta genovese Nicolò Tronci, campione italiano di ginnastica che aveva partecipato alle olimpiadi di Berlino del 1936. Lo scultore realizzò un monumento pienamente rispondente alle istanze del regime. Oggi il navigatore appare depurato dai simboli fascisti che lo ornavano e non è più presente il basamento originale, dove era inciso il monito Giovinezza del Littorio fa di tutti i mari il mare nostro.

Un’altro tema caro alla propaganda fascista è la commemorazione della vittoria che trova riscontro nella Casa del mutilato (Fig.7) di Eugenio Fuselli (1937-38). Il tema della morte in guerra era uno dei temi ricorrenti nella propaganda del regime e trova piena identificazione con il mito dell’eroe, incarnato nell’icona del Milite Ignoto, simbolica personificazione del sacrificio collettivo. C’è da ricordare che nel conflitto bellico, circa 500 mila uomini tornarono menomati e fra questi quasi quarantamila furono mutilati. Un sacrificio di massa che rese necessaria la creazione di un apparato architettonico e scultoreo a memoria di un numero così alto di vittime. In tutta Italia sorsero dunque le Case del Mutilato. Questi edifici, tra gli anni Venti e i primi anni Quaranta, vennero costruiti sull’intero territorio nazionale e rappresentano un unicum nell’architettura italiana del Novecento. Quasi tutte le Case del Mutilato possiedono apparati architettonici, pittorici e scultorei di grande interesse, ma difficili da gestire e da conservare. Questi edifici erano – e in alcuni casi lo sono tuttora – le sedi di uffici e luoghi di incontro di assemblee nelle quali i soci ricordavano il sacrificio e l’eroismo patriottico.

Un elemento particolare, poi, accomunava le Case del Mutilato; per precisa volontà delle stesse associazioni, infatti, gli artisti che prestavano la propria opera nella costruzione (indifferentemente architetti, ingegneri, pittori o scultori) dovevano essere stati feriti in guerra ed essere iscritti all’ANMIG[8]. La Casa del Mutilato nella Genova Razionalista (Fig. 7) di Fuselli, già collaboratore di Piacentini nella realizzazione della Casa Madre dei Mutilati (Roma, 1937; inaugurata da Mussolini l’anno successivo) si trova in corso Aurelio Saffi, subito dopo il Palazzo della Giustizia, dirimpetto a Piazza della Vittoria. L’attuale edificio presenta due volumi distinti, per destinazione e per decorazione. Il corpo principale a strisce orizzontali in marmo bianco e nero ospita gli uffici, mentre quello arretrato, in pietra bianca di finale, ospita il salone delle adunate.

Sulla prima ala dell’edificio, al di sopra della statua della Vittoria di Guido Galletti che sorveglia l’ingresso principale, campeggia la frase il sacrificio è un privilegio di cui bisogna essere degni. Davanti al cortile della Casa del Mutilato, a perenne ricordo degli invalidi della Prima Guerra Mondiale, è presente il Monumento al Fante (Fig.8) di Eugenio Barone, già autore di numerose opere all’interno del cimitero di Staglieno e del gruppo dei Mille a Genova Quarto. L’opera, in bronzo, rappresenta tre figure poste su un basamento di pietra: un fante, stretto da una donna magra ed anziana, ed un soldato che, alzando il braccio mutilo di mano, sembra indicare il destino di sofferenza che ha davanti. La scritta più famosa e visibile sulla facciata dell’edificio recita la Guerra è la lezione della storia che i popoli non ricordano mai abbastanza.

Note

[6] Giuseppe Rosso fu redattore della rivista Stile Futurista dove nel 1935 fu pubblicato un articolo con il progetto del suo edificio in Piazza Dante.

[7] ANTONIO MARIA MORERA (Casale Monferrato 1888 - Genova 1864) La sua produzione si colloca nel pieno del razionalismo degli anni Trenta. Si forma all’Accademia Albertina di Torino e negli anni venti quando di trasferisce definitivamente a Genova, intensificherà l’attività plastica scultorea prendendo a modello le figure michelangiolesche e rodiniane. Tra le opere di grande rilievo a Genova si ricorda la serie dei monumenti ai Caduti, fra cui quello della Caserma A.Doria del 1922 e quello eretto a Ge-Rivarolo nel 1926.

[8] ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra): Fondazione realizzata con lo scopo di non disperdere il patrimonio architettonico-culturale e gli ideali, i valori e le testimonianze di cui i mutilati ed invalidi di guerra sono portatori. Nata con lo scopo di onorare i mutilati, gli invalidi e le loro famiglie, l’ANMIG promuove lo stato democratico, svolge ricerche storiche e organizza convegni e seminari su tutto il territorio nazionale ed estero con l’intento di far conoscere la storia e il sacrificio sofferto dai mutilati e dagli invalidi di guerra italiani.

Bibliografia

Matteo Fochessati, Gianni Franzone (a cura di), Genova moderna percorsi tra il Levante e il centro città, Genova, Sagep, 2014.

Fabrizio Bottini, Dalla periferia al centro: idee per la città e la city, in Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (a cura di), Storia dell’architettura italiana - il primo Novecento, Milano, Electa, 2004, pp. 346 - 371.

Franco Sborgi (a cura di), La scultura a Genova e in Liguria, Il Novecento, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1989.

Matteo Fochessati, Gianni Franzone (a cura di), La memoria della guerra, Antonio G.Santagata e la pittura murale del Novecento, Genova, Sagep, 2019.

Silvia Barisione, Ville in Riviera tra eclettismo e razionalismo, Genova, Sagep, 2015.

Sitogragia

www.anmig.it www.fondoambiente.it

www.treccani.it

CERTOSA DI PADULA: IL CHIOSTRINO DEL CIMITERO

A cura di Stefania Melito

Introduzione: il chiostrino del Cimitero

Proseguendo nell'immaginario percorso interno alla Certosa di Padula, dopo aver trattato del Vestibolo delle Campane e della particolarissima tavola del Sacrista, ci si sofferma sugli ambienti attigui ed immediatamente successivi che affacciano sul chiostrino del Cimitero antico.

Il chiostrino del Cimitero Antico

Uscendo dal Vestibolo delle campane ci si immette in un piccolo chiostrino interno della Certosa di Padula, detto chiostrino del Cimitero antico, in quanto era lì che venivano sepolti i monaci prima che lo spazio a disposizione si esaurisse obbligando la comunità monastica a ricercare un nuovo luogo per accogliere i confratelli morti. Tale destinazione d’uso fu in vigore, più o meno, fino alla metà del ‘500.

La questione della sepoltura è stata fin dall’inizio piuttosto spinosa per l’Ordine, in quanto i certosini all’inizio si configuravano come un Ordine piuttosto povero, i cui “avamposti” religiosi erano spesso collocati in luoghi difficili da raggiungere. A questo si aggiungeva il fatto che le Regole dell’Ordine stabilivano che vi fosse un unico cimitero nelle certose, ove dovevano essere sepolti non solo i monaci, ma anche i conversi, i parenti di costoro, e finanche i pellegrini che trovandosi in Certosa per visite devozionali morivano improvvisamente. Si capisce bene che in questo modo spesso si venivano a creare situazioni di “sovraffollamento”, soprattutto in periodi di carestie o pestilenze, che unite al divieto di seppellire insieme monaci e laici obbligavano i conversi a trasportare fuori dai confini dei territori della Certosa i laici morti per poterli seppellire. Visto che i possedimenti delle certose erano piuttosto estesi, al converso non restava altro che affrontare un viaggio anche piuttosto lungo per poter dare degna sepoltura al cadavere. Questa situazione piuttosto difficile fu risolta, dopo accorate suppliche da parte dei monaci della Certosa di Trisulti, nel 1300 da Bonifacio VIII con la Laudabilis vestrae religionis honestas, che permetteva nelle certose la realizzazione di due cimiteri, uno per i monaci e uno per i laici che vi morivano[1]. Come consuetudine dell’Ordine, la sepoltura del monaco avveniva nella nuda terra, con solo una piccola croce di legno sopra senza nome. Il corpo così si decomponeva facilmente, permettendo così il riutilizzo dello stesso spazio per un altro confratello, ai piedi del quale venivano poste le ossa del precedente.

Il piccolo spazio del cimitero antico venne utilizzato come luogo di sepoltura fino a quando fu possibile, ossia come detto fin verso la metà del ‘500, quando al suo posto venne commissionato il cimitero nuovo nel Chiostro grande, la cui committenza si dice fosse affidata a Cosimo Fanzago. In seguito poi, visto anche il suo ruolo di ambiente di raccordo fra la chiesa, il refettorio e le cucine che su di esso affacciano, il cimitero antico fu trasformato nel corso degli ammodernamenti settecenteschi in un semplice chiostro interno: i lavori furono affidati a Domenico Vaccaro, nome di spicco dell’epoca, il che dimostra la floridezza economica che godeva l’Ordine.

Il chiostrino interno oggi consta di un piccolo spazio centrale quadrato diviso in quattro spicchi, con al centro un obelisco sormontato da una croce. Tutt’intorno corre il porticato, formato da grandi archi chiusi in basso da una balaustra decorata e traforata. Gli archi sono intervallati da quattro aperture basse, affiancate da due paraste lisce con capitelli sostituiti da mascheroni e doccioni, che presentano al disopra dell’architrave una nicchia, oggi purtroppo vuota. Le aperture sono una in corrispondenza delle cucine, una in corrispondenza del refettorio e le altre negli altri due lati. Molto particolari sono i motivi che ornano le balaustre, tutti direttamente o meno riconducibili al tema della morte: clessidre, ossa, falci.

La Cappella del Fondatore

In posizione un po’ defilata, quasi alla fine di un piccolo corridoio, detto corridoio dei monaci, che veniva utilizzato dai religiosi per raggiungere la chiesa dalle loro celle e che affaccia sul chiostrino del cimitero, dirimpetto alla Sala del Capitolo vi è la Cappella del Fondatore, dedicata a Tommaso Sanseverino, il fondatore appunto della Certosa. La cappella fu costruita quasi cento anni dopo la morte del Sanseverino, intorno alla metà del XV secolo, e consta di un piccolo vano quadrato di spartana eleganza, che fu poi successivamente arricchito con un altare dal paliotto a scagliola. A destra dell’altare vi è il monumento funebre al Sanseverino.

Si tratta di una sorta di piccola arca in pietra di Padula minimamente decorata su cui è ritratto Tommaso Sanseverino semisdraiato, in posizione di riposo, vestito con l’armatura e con la spada al suo fianco. Sembra quasi che si sia appoggiato un momento a terra prima di cominciare un’altra battaglia.

L’espressione serena, quasi rilassata, e lo sguardo perso lontano ben si accordano all’altorilievo de La Madonna con Bambino che lo sovrasta, opera probabilmente di Domenico Napoletano, scultore e <<plasticatore[2]>> molto attivo nel cantiere di San Lorenzo Maggiore a Napoli, anche se in un primo tempo era stata attribuita a Diego de Siloè[3], scultore catalano cinquecentesco attivo a Burgos e, per un breve periodo, a Napoli e a Maiori. L’altorilievo è inserito in una cornice architettonica con due paraste decorate ai lati. Sulla sommità vi è lo stemma della famiglia Sanseverino, un elmo che sovrasta uno scudo attraversato orizzontalmente da una banda rossa e circondato da giragli fitomorfi.

La Certosa di Padula: il Refettorio

Ritornando nel chiostrino interno e proseguendo verso le cucine si apre lo scenografico ingresso del refettorio, ambiente aggiunto successivamente. Esso era utilizzato prevalentemente nei giorni festivi e durante la Quaresima, quando nell’enorme ambiente i monaci si riunivano per mangiare in rigoroso silenzio, mentre un confratello dall’alto di un pulpito recitava le letture.

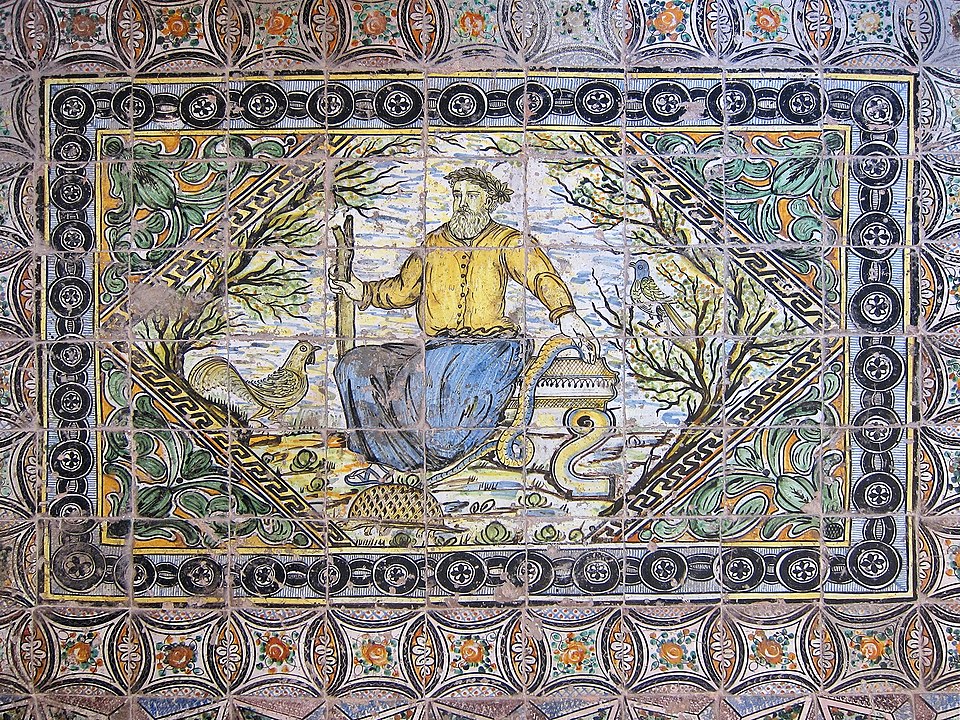

Il pavimento riprende lo stesso schema tridimensionale degli altri ambienti della Certosa di Padula, ma è interrotto al centro da un grande intarsio lapideo, che divide in due la stanza, intorno alla quale corrono gli stalli lignei, ben 61, davanti ai quali erano collocati i tavoli ove mangiavano i religiosi. Ai due lati si aprono due porte, sormontate da una ricca architrave: l’una, quella di sinistra, conduce in un piccolo chiostrino interno, di dimensioni ridotte, che conserva in un angolo un mosaico di piastrelle raffigurante Esculapio e il serpente. Probabilmente proviene da un altro ambiente della Certosa che nel corso dei vari ammodernamenti è andato perduto, ma quello che colpisce è la ripetizione del tema. Infatti già sulla cinquecentesca fontana collocata all’esterno della Certosa, nella corte esterna, è presente il caduceo, ossia il bastone con i due serpenti aggrovigliati intorno, ancora oggi simbolo della medicina, e qui si ritrova una raffigurazione del dio stesso della medicina. Evidentemente il richiamo all’immortalità, o semplicemente alla capacità di guarigione, magari anche in chiave metaforica oltre che fisica, era un tema decorativo abbastanza diffuso, tale da farlo prediligere ad altri soggetti di matrice religiosa.

L’altra porta dirimpetto a questa conduce al pulpito, ove come detto si recava un confratello durante i giorni festivi o la Quaresima per effettuare le letture a voce alta. Esso, sorretto da un’aquila, presenta una forma rotondeggiante piuttosto morbida, movimentata lungo tutta la superficie; in alto una sorta di cortina marmorea chiude un arco su cui campeggia un angelo sormontato da un architrave.

Il refettorio della Certosa di Padula presenta una volta a botte arricchita da stucchi di chiara matrice settecentesca e da cornici, purtroppo oggi vuote, che racchiudevano affreschi e dipinti spogliati durante le razzie napoleoniche. L’unico superstite è il grande olio su muro della parete di fondo raffigurante Le nozze di Canaan, eseguito da Alessio D’Elia, allievo del Solimena, nel 1749, in cui compare la sua firma, costituita dalle sue iniziali intrecciate, in basso a sinistra[4].

Note

[1] De Leo P., “L'Ordine certosino e il papato dalla fondazione allo scisma d'Occidente”, Rubbettino 2003, pag. 143.

[2] https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-napoletano_(Dizionario-Biografico)/

[3] http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso139/index.html

[4] https://www.treccani.it/enciclopedia/alessio-d-elia_%28Dizionario-Biografico%29/

Bibliografia

De Leo P., “L'Ordine certosino e il papato dalla fondazione allo scisma d'Occidente”, Rubbettino 2003

Allegro, “La Reggia del silenzio”, Roma 1941.

Pica, “La certosa di Padula”, Salerno 1969.

Sitografia

Wikimedia Commons

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessio-d-elia_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-napoletano_(Dizionario-Biografico)/

http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso139/index.html

http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/gli-ambienti-padula/35-certosa-di-san-lorenzo-padula-gli-ambienti/160-refettorio-cucine-cantine

http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio_member.php?id=97917&sid=97921

IL CASTELLO DEL CATAJO PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Dopo aver introdotto nel precedente articolo la storia del Castello del Catajo, si proseguirà la trattazione illustrando il complesso dal punto di vista architettonico.

Il Castello del Catajo: l’esterno e l’architettura

Prima di analizzare l’esterno e l’architettura del complesso, occorre conoscere il significato del singolare nome che l’edificio detiene. L’origine di quest’ultimo, purtroppo, si è persa nel corso dei secoli, per questo, ancora oggi, non esistono interpretazioni del tutto certe e definitive. Le due più accreditate farebbero risalire il toponimo o al nome con il quale era conosciuta la Cina nel Medioevo, Catai appunto (per via della forme esotiche richiamate dall’architettura del palazzo), oppure alla contrazione delle parole in veneto “Ca’ del Tajo”, con le quali si faceva riferimento allo scavo del canale fluviale di Battaglia Terme che aveva tagliato l’unità dei campi agricoli in due parti. Quest’ultimo attraversa la tenuta e ne costituisce la difesa naturale: infatti per accedere alla dimora storica occorre sorpassare il ponte del piccolo fiume, oltrepassare il monumentale cancello che reca sulla sommità alcune riproduzioni di statue antiche (come l’Ercole Farnese) e dirigersi verso l’entrata principale ubicata sul lato orizzontale del palazzo (Fig. 1).

Esternamente l’architettura del complesso, sebbene presenti corpi di fabbrica edificati in periodi diversi, si presenta unitaria e senza notevoli differenze estetiche. L’impatto principale della tenuta è senz’altro quello dell’altezza. Tutti i fabbricati si sviluppano verso l’alto, quasi a volersi aggrappare alle pendici di uno dei colli che ne contorna l’orizzonte. Il palazzo è diviso, infatti, su diversi piani in base alla funzione degli stessi e all’uso che ne si faceva durante i soggiorni. Dalla visuale esterna il castello può essere diviso in tre blocchi: la casa di Beatrice (al livello più basso) ovvero la costruzione originaria quattrocentesca, il Castel vecchio (il livello alto) costruito negli ultimi decenni del Cinquecento e infine, più a nord, il Castel Novo, l’ala ottocentesca. Le singole parti sono accumunate dalla pianta rettangolare e dalla presenza di merlature continue in muratura che ne accrescono l’unità e la compostezza architettonica.

L’ingresso

L’ingresso al castello avviene tramite il monumentale ma elegante portale d’accesso (Fig. 2). Quest’ultimo, realizzato sul finire del Settecento da Tommaso Obizzi, presenta un fornice architravato centrale (utilizzato per il passaggio a cavallo) e due entrate laterali più piccole ad uso dei pedoni. La facciata dell’ingresso è tripartita grazie alla presenza di quattro colonne tuscaniche bugnate, possibile segno dell’influenza dell’architettura di Giulio Romano, che sostengono la trabeazione dorica formata da architrave, fregio con metope e triglifi e cornice. La sommità della costruzione è adibita ad attico percorribile e si corona di quattro statue celebrative intervallate da due maschere e un cartiglio centrale.

Il Cortile dei Giganti

Una volta oltrepassato il portale d’accesso si è introdotti nell’ampio Cortile dei Giganti (Fig. 3-4), la corte erbosa circondata dalle mura del palazzo su tutti i quattro lati. Fatta costruire nel corso del XVII secolo da parte di Pio Enea II Obizzi, il giardino veniva utilizzato per ospitare rappresentazioni teatrali e perfino acquatiche poiché, grazie alla medesima distesa a livello del terreno, era possibile allagarlo e ricostruirvici ambientazioni esotiche e incredibili duelli navali. A lato del cortile, in asse con l’arco trionfale di accesso, è collocata la cosiddetta “Fontana dell’elefante” (Fig. 5). Realizzata in concomitanza alla costruzione del giardino seicentesco, la singolare composizione rappresenta, tra un turbinio di personaggi mitologici, quali Bacco, un elefante. Quest’ultimo, insieme a quello realizzato da Bernini nell’obelisco difronte alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma e quello del parco dei mostri di Bomarzo, costituisce una delle tre uniche sculture seicentesche ubicate in Italia che raffigurano l’animale.

La “casa di Beatrice” e la terrazza

Sullo sfondo del cortile dei giganti si apre, salendo due gradinate realizzate appositamente per essere percorse a cavallo, il nucleo più antico del palazzo: la “casa di Beatrice”. La costruzione presenta due piani sovrapposti, coronati da un’ampia e vasta terrazza delimitata grazie a delle balaustre in muratura intervallate da vasi decorativi in cotto (Fig. 6). La particolarità dell’edificio risiede negli angoli della copertura. Ai quattro lati, infatti, quasi come dei pinnacoli di accenno gotico, emergono delle piccole torrette ancorate alle mura perimetrali del corpo di fabbrica. Quest’ultime, dal gusto vagamente esotico e arabeggiante, costituiscono anche la delimitazione suggestiva della terrazza dei ricevimenti, l’ampio solaio calpestabile che, durante le feste nella tenuta, veniva usato come sala da ballo a cielo aperto e sala da pranzo all’ombra del magnifico paesaggio circostante (Fig. 7).

Bibliografia

Corradini, “Gli Estensi e il Catajo”, Modena-Milano, 2007.

L. Fantelli e P.A. Maccarini, “Il castello del Catajo”, Battaglia Terme, 1994.

Antonio Mazzarosa, “Storia di Lucca”, vol. 1, Giusti, Lucca, 1833.

Sitografia

Sito internet ufficiale del Castello del Catajo;

Sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”

Dizionario bibliografico degli italiani;

Immagini

Tutte le immagini dell’articolo sono state tratte da:

Immagini di dominio pubblico tratte da Google immagini, Google maps, dalla sezione immagini del sito ufficiale del Castello del Catajo ©, da Wikipedia e dal sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

IL COMPLEANNO DI VENEZIA

A cura di Mattia Tridello

Il compleanno di Venezia: la fondazione della città

“Tutto ciò che mi circonda [ a Venezia ] è pieno di nobiltà, è l’opera grande e rispettabile d’una forza umana concorde, il monumento magnifico non già d’un sovrano, ma d’un popolo.”

Johann Wolfgang Goethe

L’acqua mossa, la fresca brezza primaverile, il sole che riflette bagliori dorati sull’Arcangelo Gabriele in cima al Campanile di San Marco. All’affacciarsi di un nuovo giorno Venezia sembra guardare al rintocco delle campane marciane per rendersi conto di come il tempo, fugace nel suo trascorrere, segni inesorabile una meta storica tanto importante quanto emozionante. 1600 anni. In una giornata come quella odierna, il 25 Marzo 421, secondo la tradizione, viene fondata una cittadina che forse pochi, dei presenti al momento dell’evento, avrebbero creduto di poter vedere come appare ora, fiera, monumentale, magnifica nella sua interezza. In questo giorno ricorre un anniversario importante per la città, una memoria che non costituisce solo un traguardo ma consiste in un inizio, in una rinascita dai terribili mesi di emergenza che ancora ci stanno contrassegnando, in una ripartenza che veda la città ripopolarsi, rivivere e ritornare a pulsare come un cuore palpitante custode di arte, ingegno e bellezza, come lo scrigno prezioso che da secoli ha saputo essere, è tutt’ora e sarà nel tempo avvenire. Per questo, proprio oggi, per ricordare e omaggiare quest’ultima, vorrei, almeno per un attimo, distogliere l’attenzione dal puro dato turistico e dal più noto volto della città, per addentraci in un racconto che trae inizio dalla sua origine per arrivare a decifrare precisi significati legati proprio a quel “mito fondativo” che Venezia non ha mai dimenticato, che ancora oggi tiene a ricordare e a celebrare calorosamente. Solitamente, infatti, quando si pensa a questa, la prima immagine che viene in mente è senz’altro il Leone di San Marco, il simbolo per antonomasia della Serenissima e dei secoli di storia che hanno magnificamente contraddistinto la città lagunare nel panorama artistico, politico e mercantile europeo e mondiale. Tuttavia, se scorgiamo bene tra le calli e i campi della laguna, ci si accorge dell’innumerevole presenza di statue, elementi decorativi, nicchie, edicole e rappresentazioni di un’altra figura tanto importante quanto essenziale per la storia e la diffusione dell’iconografia veneziana. L’intento di colui che scrive è dunque quello di rivelare il complesso ma affascinante substrato artistico che si cela dietro i simboli, le raffigurazioni poco conosciute che popolano la città, per così proporre una chiave di lettura volta ad evidenziare come la Serenissima, con il sapiente uso dell’arte, abbia manifestato e enfatizzato la sua storia, il suo passato, la sua nascita. Prima però di addentraci nella spiegazione occorre fare un passo indietro per comprendere innanzitutto come Venezia, da agglomerato di isolotti, sia man mano sorta e in quale modo si è sviluppata nel corso tempo.

“Un tempo Venezia era un luogo deserto, disabitato e palustre. Coloro che oggi si chiamano Venetici, erano Franchi di Aquileia e di altre località della terra dei Franchi e abitavano nella terraferma di fronte a Venezia. Ma quando Attila, il re degli Avari, venne e devastò e spopolò tutte le terre di Francia, tutti i Franchi di Aquileia e delle città di Francia iniziarono a fuggire e ad andare nelle isole disabitate di Venezia e a costruire capanne per la paura causata dal re Attila. E quando il re Attila ebbe devastato tutta la regione della terraferma e avanzò lontano verso Roma e la Calabria e lasciò Venezia ben lontano dietro di sé, coloro che erano fuggiti nelle isole di Venezia, avendovi trovato sicurezza e un modo per mettere fine ai loro timori, decisero di prendere dimora qui e così fecero abitando in questo luogo fino ai nostri giorni”.

L’imperatore bizantino Costantino Porfirogenito

In questo modo scriveva, all’incirca nel 948, Costantino VII Porfirogenito (Fig. 1), l’imperatore bizantino nato nel 905 a Costantinopoli e incoronato, inizialmente come co-reggente, da Leone VI il 9 Giugno 911 nella Basilica di Santa Sofia nell’attuale Istambul. Sebbene in un linguaggio differente rispetto a quello che siamo soliti utilizzare al giorno d’oggi, l’imperatore delinea esattamente i passaggi fondamentali che spinsero gli abitanti dell’entroterra veneto (chiamato “Francia” da parte di Costantino VII in ricordo dell’impero Franco) ad insediarsi in quella che sarebbe ben presto diventata una delle potenze marittime, economiche e artistiche senza eguali nel territorio nazionale e che si sarebbe insediata fortemente anche nel vasto panorama internazionale. L’arrivo dei primi abitanti nelle isole veneziane segnerà l’inizio della svolta che subirà la laguna: da agglomerato di piccoli insediamenti a grande città marittima immersa nel mare, forgiata nell’acqua, cullata dalle onde del tempo che la porteranno, attraverso i secoli, a divenire la Venezia che tutti conosciamo.

Il lungo e complesso processo di insediamento della città, come si è illustrato, viene fatto risalire storicamente al periodo delle invasioni e devastazioni barbariche grazie allo scritto soprariportato, tra l’altro una delle prime testimonianze accertate riguardanti l’origine di Venezia. Tuttavia, il periodo storico nel quale l’imperatore bizantino scrive, è collocato, temporalmente, più avanti rispetto ai fatti narrati. Ci troviamo nella seconda metà del X secolo, nel periodo in cui Venezia iniziava ad imporsi sempre più energicamente nel dominio dei mari. La sua crescita venne di certo favorita, almeno nei primi tempi, anche dalla protezione dell’impero Romano d’Oriente, fatta eccezione quando, successivamente, la città si affermerà come predominante dominatrice dei mercati e delle tratte marittime adriatiche e mediterranee.

La genesi di Venezia secondo le vicende storiografiche

Prima della testimonianza riportata, il litorale e parte dell’entroterra veneziano erano già abitati, fin dai tempi antichi, da popolazioni di origine greca, etrusca e romana (basti pensare agli insediamenti di Adria- dalla quale prende nome il mare Adriatico-, Chioggia, Aquileia e Altino), ciò nonostante l’inizio della migrazione delle popolazioni verso la laguna si ebbe a partire dal V secolo. Prima dell’arrivo degli Unni nel 452 (causa che spinse la maggior parte della popolazione a spostarsi) esistevano già alcuni insediamenti, tra i quali una serie di capanne, presenti già prima dell’incursione dei Visigoti avvenuta tra il 401 e il 408. Storiograficamente si può dunque affermare che la città lagunare venne fondata nel lasso di tempo occupato da queste coordinate temporali. Ecco che in questo momento subentra il cosiddetto “mito fondativo” della città che, secondo la tradizione, farebbe risalire al 25 Marzo 421 la fondazione della stessa. Quest’ultimo viene ampiamente descritto e riportato nel Chronicon Altinate, ovvero, in un documento medievale composto nelle vicinanze della città di Altino (da qui l’origine del nome “Altinate” del manoscritto) e risalente all’XI secolo. Proprio nella data sopra indicata, secondo quanto tramanda la tradizione, in occasione del voto fatto da un certo Eutinopo o Candioto, un carpentiere sopravvissuto a un gravoso incendio, venne edificata una chiesa in segno di ringraziamento dell’artigiano a Dio per lo scampato pericolo. L’edificio in oggetto (fig. 2), intitolato a San Giacomo e ritenuto il più antico luogo di culto sorto nel centro storico della città, venne consacrato solennemente il 25 marzo 421 alla presenza di numerosi prelati e vescovi nella zona di “Rivoalto”, l’attuale Rialto.

Ben presto, con la costante crescita demografica, la piccola comunità che si era formata sulle sponde di Rialto iniziò ad espandersi dando vita al primo nucleo insediativo del centro storico cittadino. E’ in questo momento che occorre esaminare la data nella quale, non a caso, viene fatta risalire la nascita della città. Come si è visto, con la giusta attenzione, il 25 Marzo corrisponde alla giornata nella quale la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria. Questa caratteristica, da non dare per scontata o irrilevante, diventerà nel tempo un espediente figurativo essenziale per la Repubblica tanto da costituirne un elemento fondante per la sua rappresentazione negli edifici pubblici e rappresentativi.

Venezia come Vergine e Giustizia

La connessione tra Venezia e la Vergine Maria, come si è visto, non deriva solo dalla festa omonima che si celebra, ma si evince anche grazie alle peculiarità della città lagunare. In questo modo viene stabilita un’analogia intrinseca, la città lagunare è infatti vergine anch’essa perché protetta dalle incursioni dei nemici e mai conquistata dagli stranieri grazie alle acque che la circondano e alla laguna nella quale è collocata. Ben presto questo legame verrà esplicitato anche attraverso le arti con l’unione ad un altro tema molto caro ai veneziani e specialmente agli addetti al governo della Repubblica: quello della Giustizia. Venezia, che si è sempre contraddistinta per la fama del “buon governo”, voleva rendere evidente e nota questa sua qualità anche agli occhi dei viaggiatori o degli stranieri che si accingevano a visitarla. Per questo, insieme all’iconografia Mariana, troviamo anche quella politica che, creando un unicum iconologico, permetteva subito ai visitatori di collegare i due eventi e comprendere come la nascita avvenuta nel segno dell’intercessione Mariana non si fosse fermata a quel momento ma fosse continuata nel tempo grazie anche al sapiente uso della giustizia da parte del governo amministrativo. Non è un caso, infatti, che lo Stato veneziano, anche in momenti di particolare calamità o emergenza, si sia sempre rivolto a Maria e abbia innalzato in suo onore opere meravigliose delle quali, senz’altro, la più grandiosa rimane la Basilica di Santa Maria della Salute (clicca qui per leggere l’articolo dedicato). Inoltre tutti i riferimenti a questo legame con la Vergine e la Giustizia sono collocati in luoghi strategici, fondativi e immediatamente riconoscibili della città, luoghi che ora andremo ad analizzare.

Ponte di Rialto

In uno dei simboli per eccellenza di Venezia, il ponte di Rialto, poche persone notano alcuni elementi decorativi che rimandano esplicitamente al mito fondativo della città. Il collegamento tra le due sponde del Canal Grande è presente in loco già da tempi molto antichi anche se, quello che vediamo attualmente, è il frutto di un concorso per la sua ricostruzione che venne vinto da Antonio da Ponte nel 1588. Terminato nel 1591, ancora oggi, presenta tutta la sua monumentalità e alcuni particolari molto interessanti. Se scorgiamo, infatti, i lati dai quali parte l’arco ribassato che sorregge il piano di calpestio soprastante, si notano tre rilievi collocati rispettivamente sul fianco destro, al centro e su quello sinistro, del prospetto sud del ponte. (fig. 3)

E’ quindi molto presente il riferimento alla nascita della città e la collocazione in un luogo tanto frequentato (per la presenza del vicino mercato) non poteva di certo non essere un esplicito riferimento a ciò che aveva reso grande e florida Venezia nel tempo.

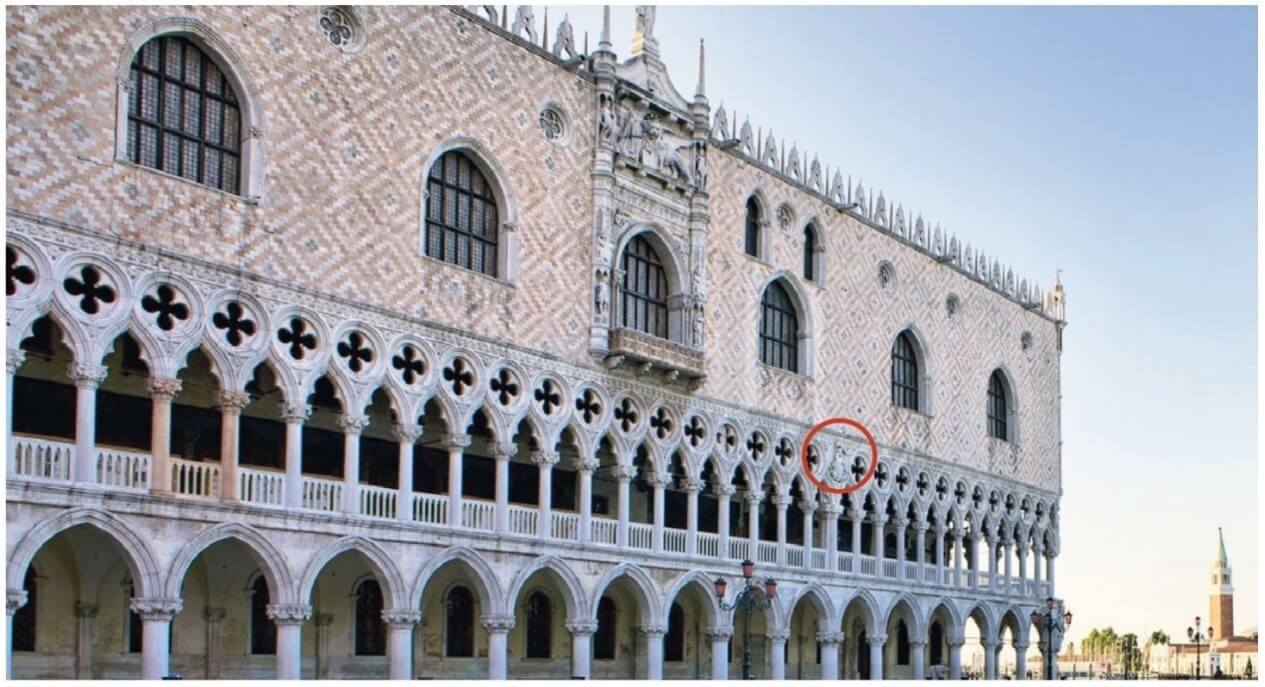

Palazzo Ducale

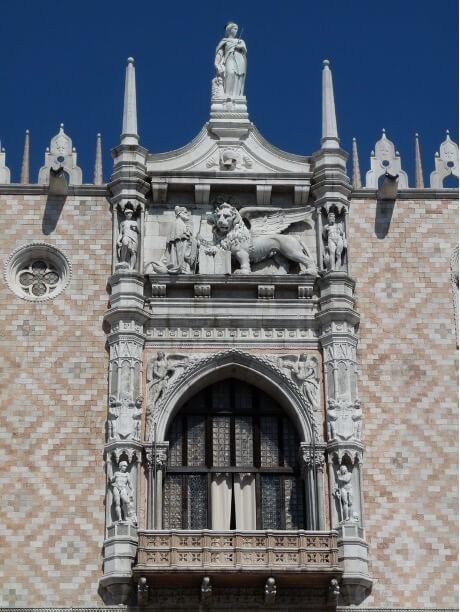

Spostandosi verso il centro politico, religioso e sociale cittadino, Piazza San Marco (il campo più grande dell’isola e l’unico ad essere chiamato “piazza”), incontriamo molti riferimenti al mito fondativo della città, a partire dal nucleo fondamentale del governo dogale: Palazzo Ducale. Quest’ultimo, di antica realizzazione, si compone principalmente di due affacci significativi sul molo di San Marco e sul versante della cosiddetta “piazzetta” che vede schierarsi, da una parte, il palazzo e dall’altra la famosa biblioteca Marciana del Sansovino. Tuttavia, per l’itinerario che si sta svolgendo, l’attenzione verrà posta non tanto sul fabbricato in generale ma principalmente sulla facciata quattrocentesca, per chi vi giunge dalla basilica, è la prima porzione dell’edificio che si mostra agli occhi del visitatore. Quest’ala del palazzo, eretta per volontà di Francesco Foscari (doge dal 1423 al 1457) (fig. 5), ripropone l’impianto già presente nella facciata sud: un porticato al piano terra, una loggia in stile goticheggiante e un piano superiore con aperture finestrate a sesto acuto. La particolarità sulla quale ci si sofferma è costituita dal programma decorativo che correda e decora il versante dell’edificio che si prende in oggetto. Se si osserva bene la successione delle arcate della loggia, ci si accorge della presenza di un’interruzione. Verso l’angolo destro si nota infatti che uno dei tondi quadrilobati non è aperto come i restanti ma è occupato da un rilievo (fig. 6).

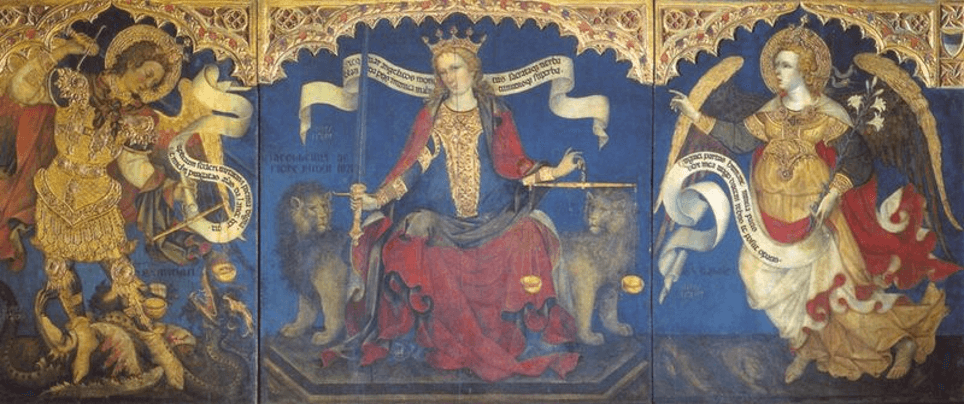

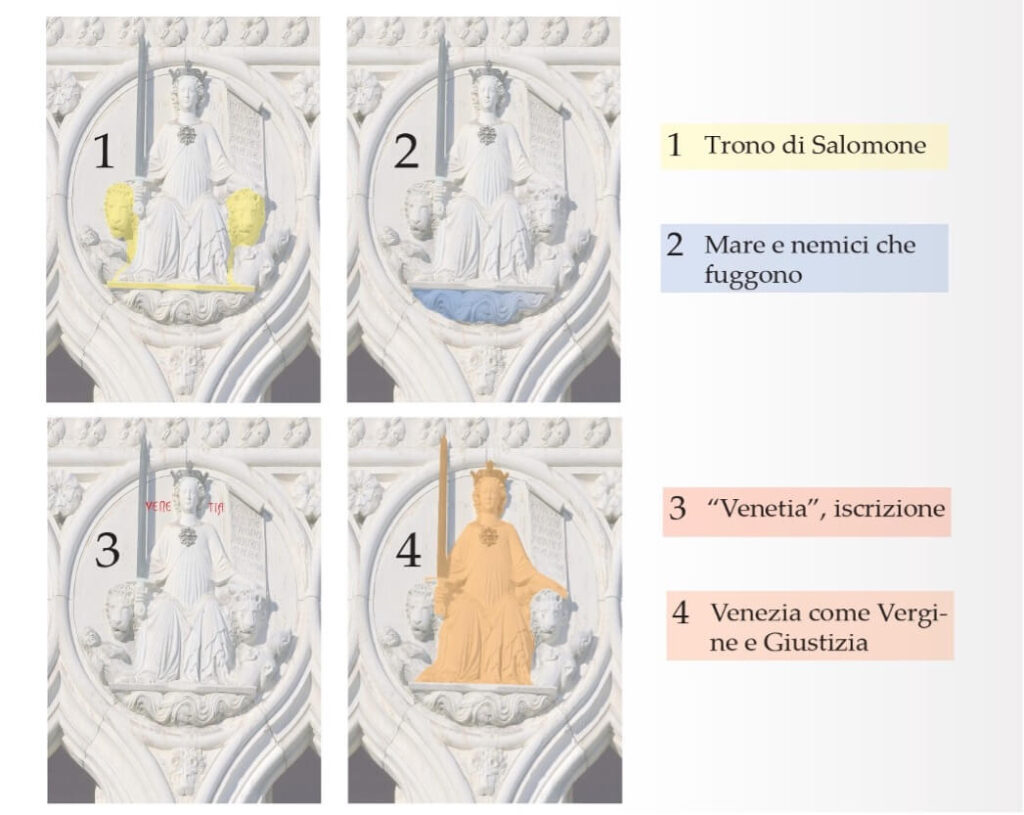

Il rilievo ripropone il legame e la connotazione di Venezia come Vergine e Giustizia (fig. 7) in maniera figurata, tramite l’unione di due elementi iconografici: quello religioso e quello politico che, da qui in avanti, saranno riproposti come un canone fisso in numerosi spazi del palazzo e della città.

Al centro del tondo spicca la figura di una donna seduta su di un trono con all’estremità due leoni. Quest’ultimo è un riferimento biblico e si rifà esplicitamente a Salomone (fig. 7a). Quest’ultimo, figlio del Re Davide e a sua volta Re d’Israele, ricordato per la sua grande capacità di giudizio e saggezza, secondo la tradizione, sedeva su di un trono leggendario realizzato in oro e avorio e innalzato su sei gradini e contornato da numerose statue di leoni. In particolare, proprio questa forma di seduta viene ricordata nell’arte quando avviene l’incontro con la regina di Saba. Un esempio lo si può ritrovare nell’opera di Edward John Poynter “La visita della Regina d Saba al Re Salomone” (fig. 8), nella quale compare esplicitamente il riferimento al trono leggendario. A questo punto ci si può chiedere il perché di una scelta del genere all’interno del rilievo che si sta prendendo in esame. Ebbene, secondo il significato attribuitogli, tale seduta, rappresentando la saggezza del suo proprietario, personifica e connota Venezia stessa come stato capace di amministrare con virtù la giustizia ad esempio di Salomone. Inoltre l’altro riferimento a quest’ultimo consiste nell’episodio che lo vide accogliere al suo fianco sua madre Betsabea. Questo evento, secondo le chiavi di lettura, sarebbe una prefigurazione dell’Assunzione di Maria al Cielo accanto a Suo Figlio e alla Sua incoronazione a Regina del Cielo e della Terra. Quindi, anche solo il dettaglio del trono si rivela, per lo stato veneziano, un espediente per riunire più episodi in un’unica raffigurazione, in un’unica immagine capace di esplicare la sua nascita e ricondurre immediatamente al legame tra la Vergine Maria e la città.

Proseguendo nell’analisi, Venezia, vestita con il manto della Vergine e coronata da un diadema, regge nella sua mano destra la spada (simbolo della Giustizia) e nella sinistra un cartiglio. Tra l’arma e il volto compare un’iscrizione, “VENETIA”, che indica cosa rappresenta l’effige scolpita. Al di sotto del trono, come ulteriore elemento caratterizzante della laguna, appare una porzione del mare con, affianco, i nemici che fuggono da quest’ultimo (fig. 9).

Osservando la loggia nella sua interezza compaiono altri riferimenti scultori che rimandano esplicitamente alle raffigurazioni sora elencate proprio per riaffermare ancora una volta la centralità del tema mariano all’interno della rappresentazione di stato. Nel lato che guarda verso la basilica di San Marco, infatti, come decorazione e congiuntura tra i lati dell’edificio, compaiono, uno sopra l’altro, tre elementi ben collegati con la storia dell’origine della città(fig. 10). Nell’elaborato e meraviglioso capitello scolpito della colonna al piano terra si trova la raffigurazione della Vergine/Giustizia alata e seduta, come nel tondo precedente, sul trono di Salomone (fig. 11), al di sopra è collocato un rilievo che mostra l’episodio biblico del giudizio del Re Salomone (fig. 12) e infine, nella loggia superiore, emerge elegantemente Gabriele, l’Arcangelo annunciante dell’Annunciazione della Nascita di Gesù a Maria (fig. 13).

Guardando anche altri punti del palazzo si scorgono innumerevoli esempi di come tale tema iconografico sia stato largamente utilizzato e diffuso insieme all’effige del Leone di San Marco. Basti osservare le balconate che si aprono dal piano superiore del palazzo affacciandosi sulla piazzetta e sul molo difronte. Il terminamento di questi avviene tramite una ricca decorazione scultoreo-architettonica nella quale compare, sulla cima, la raffigurazione ben nota di Venezia come Vergine e Giustizia (fig. 14).

Come si è visto, dunque, all’esterno del palazzo compaiono numerose raffigurazioni del tema e del mito fondativo della città, di certo, un così sovrabbondante varietà di immagini era e costituiva un tema non di margine ma quasi in parallelo con quello del Leone Marciano, un modo per ringraziare perennemente la Vergine e l’intercessione divina per la florida condizione mercantile, sociale e politica che da secoli si era ben radicata nella Repubblica. Anche all’interno della sede governativa dovevano essere collocate delle rappresentazioni analoghe. Purtroppo, con la gravosa storia di incendi che colpì il fabbricato nel 1483, nel 1574 e 1577, molte delle opere esistenti andarono perdute, Tuttavia, una di queste, ancora esistente è conservata alle Gallerie dell’Accademia. Il Trittico della Giustizia, questo il nome della tavola, venne realizzato nel 1421 da Jacobello del Fiore per decorare la sala del Magistrato del Proprio, l’ufficio, con sede in Palazzo Ducale, che gestiva la corte penale e civile. La tavola è particolarmente significativa perché illustra, ancora una volta, il legame di Venezia con il giorno della sua fondazione, l’unione tra l’evento divino dell’Incarnazione del Figlio di Dio con la nascita nel mare di una nuova città (fig. 15). Al centro della scena compare Venezia in veste di Maria e di giustizia (con i classici simboli: il trono con i leoni, la spada e la bilancia) mentre, sulla destra, è presente l’Arcangelo Gabriele con il giglio e la mano alzata verso la Vergine (fig. 16).

Il Campanile di San Marco

Concludendo non si può non tralasciare uno dei simboli per eccellenza della città lagunare nel mondo: il campanile di San Marco. Anche se a volte può passare inosservato, anche la torre campanaria più alta della laguna rivela un legame intrinseco con il mito fondativo di Venezia, anzi, corona la sua cima con un elemento immediatamente riconducibile all’Annunciazione che, come si è visto, è presente in molte raffigurazioni analizzate. Quest’ultimo è collocato sulla cima del campanile e, con la sua lucentezza, riflette meravigliosi bagliori su tutta la piazza sottostante (fig. 17).

La realizzazione della scultura dell’Angelo avvenne all’interno dei lavori di consolidamento che vennero iniziati a causa dello stato nel quale, dopo la caduta di un fulmine nel 1489 e un terremoto nel 1511, il campanile versava. Completati i lavori, nel 1513, durante una festosa cerimonia venne posta in opera la statua dell’Arcangelo. Questa, di legno dorato, rimase sulla cima della cuspide fino a quando venne sostituita, nel 1822, da un’altra ad opera dello scultore Luigi Zandomeneghi. Quest’ultima venne ulteriormente danneggiata quando, nel 1902, la torre crollò. L’Angelo che tutt’ora possiamo vedere è il frutto del restauro della statua da parte di Gioacchino Dorigo (fig. 18).

L’Angelo, tenendo nella mano il giglio, alza il braccio destro e indica il cielo a ricordare ancora un volta, al di sopra di uno dei simboli più conosciuti di Venezia, come l’origine e la nascita di quest’ultima siano indissolubilmente legate a quel 25 Marzo, a quel giorno di 1600 anni fa in cui sorse il principio di una città, di una laguna che sarebbe diventata una potenza economica, mercantile e artistica senza eguali nella storia, una terra capace di regalare alla collettività tesori di arte, fede e devozione meravigliosi, veri e propri scrigni preziosi da conoscere, conservare e tutelare, testimoni e custodi statici ma eloquenti di un passato da ricordare e celebrare, per questo non resta altro che dire “Auguri Venezia!”

Immagini e fotografie:

Tutte le immagini sono tratte da Wikipedia, immagini di pubblico dominio, Google Immagini, Google maps, http://www.progetti.iisleviponti.it/Ritratti_di_Venezia/jacobello.html, dal sito ufficiale delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e da https://www.comune.venezia.it/.

Romanelli, M. E. Smith, “Ritratto di Venezia”, Arsenale Editrice, 1996.

Appunti delle lezioni di Storia della Committenza artistica della Professoressa M. Frank (UniVe).

Bibliografia

Boccato, “Chiese di Venezia”, Arsenale Editrice, 2001.

Romanelli, M. E. Smith, “Ritratto di Venezia”, Arsenale Editrice, 1996.

Foscari, “Elements of Venice”, Lars Muller Publishers, 2014.

Toso Fei, “I tesori nascosti di Venezia”, Newton Compton Editori, 2017.

Gallerie dell’Accademia di Venezia, “Catalogo Generale” .

Mameli, “Ti presento Venezia…”, Editoriale Programma, 2016.

“La Basilica di Santa Maria della Salute”, Edizioni KINA Italia, 2015.

Jonglez e P. Zoffoli, “Venezia insolita e segreta”, Jonglez, 2016.

Appunti delle lezioni di Storia della Committenza artistica della Professoressa M. Frank (UniVe).

Sitografia

https://www.visitmuve.it/

https://www.treccani.it/enciclopedia/politica-e-giustizia_%28Storia-di-Venezia%29/

https://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/il-patrimonio/patrimonio-librario/i-libri-raccontano/leggere-il-medioevo-veneziano/la-nascita-di-venezia

http://www.progetti.iisleviponti.it/Ritratti_di_Venezia/jacobello.html

Sono nato a Rovigo in Veneto nel 2001.

Ho frequentato il Liceo Artistico di Rovigo con indirizzo Architettura e ambiente conseguendo la maturità artistica con votazione di 100/100. Spinto nel coltivare il mio interesse artistico e architettonico sto proseguendo gli studi presso la facoltà di Architettura nell’università I.U.A.V di Venezia presso la quale ho partecipato a numerosi seminari riguardanti la storia dell’architettura medievale e moderna e realizzato un saggio di approfondimento in merito alla Cupola e il Baldacchino della Basilica di San Pietro in Vaticano. Volendo approfondire ulteriormente la mia conoscenza della storia dell’arte frequento seminari e corsi intensivi, in particolare di storia dell’arte moderna, presso la facoltà di Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Frequento inoltre il Conservatorio di Rovigo nel quale ho ultimato gli studi pre-accademici di Pianoforte, ho conseguito la licenza in solfeggio e, ad oggi, ho iniziato lo studio dell’ Organo e della composizione organistica.

All’interno di Storia dell’Arte copro il ruolo di referente per la regione Veneto.

ANSELM KIEFER E I SETTE PALAZZI CELESTI

A cura di Gianmarco Gronchi

Kiefer: una prefazione ai Sette Palazzi Celesti

Nel calderone dell’arte così detta contemporanea, che tutto assomma e tutto, allo stesso modo, parifica, che spesso glorifica progetti sterili e triti togliendo spazio a ricerche di reale interesse, è sempre più difficile stabilire una linea di confine tra artisti di rilievo e stravaganze estemporanee. D'altronde, è risaputo che la “società liquida” in cui siamo immersi – per usare una definizione di Bauman – fatica a riconoscere la qualità, che sempre più spesso diventa, nell’opinione comune, sinonimo di celebrità. I più avranno visto, per esempio, una delle tante e sterili mostre dedicate ogni anno a Frida Kalho. L’ultima, in ordine temporale, è l’inutile Frida Kalho. Il caos dentro alla Fabbrica del vapore di Milano, che, se saremo fortunati, non sopravviverà alla pandemia globale e sarà smantellata prima che incauti visitatori possano perdere 17 euro di biglietto per vedere chincaglierie varie e scialbe ricostruzioni virtuali delle opere dell’artista messicana. È per questo motivo che dobbiamo provare riconoscenza per la lungimiranza con cui la fondazione Pirelli Hangar Bicocca ha voluto, in occasione dell’apertura dei suoi spazi nel 2004, un artista di indubitabile valore come Ansel Kiefer a esporre una sua installazione site-specific. L’opera che l’artista tedesco ha presentato doveva essere solo un’installazione temporanea, ma è presto diventata permanente, configurandosi col tempo come una delle icone d’arte contemporanea del capoluogo meneghino.

Kiefer ha deciso di proporre negli immensi spazi industriali riallestiti dell’Hangar Bicocca un’opera che di certo non può non colpire l’immaginario dello spettatore, stimolando la percezione di quello che qualche romantico del XIX secolo avrebbe definito “Sublime”. Entrando nell’immensa area dedicata all’installazione permanente la sensazione è quella di essere finito in un distopico futuro post apocalittico, dove i segni della società civilizzata sono stati ridotti a polvere e detriti. I Sette Palazzi Celesti – questo il nome dell’opera – si presenta sottoforma di sette torri, costruite mediante l’assemblaggio di pareti angolari in cemento armato, a loro volta realizzate usando dei container come casseforme. Ogni torre ha un nome, che rimanda alla tradizione biblica, ai riferimenti artistici o alle caratteristiche formali di ogni torre. Ci si trova a confronto con delle costruzioni di fortissimo impatto emozionale, che nascondono però, sotto i calcinacci scrostati e la polvere sparsa sul pavimento, un significato molto complesso.

Il nome dell’opera, come si può facilmente intuire, rimanda alla sfera della religione, in particolare alla mistica ebraica e ai testi denominati Sefer Herkhalot (Libro dei Palazzi), datati V-VI secolo d.C. Questi testi sono un resoconto delle esperienze mistiche di alcuni rabbini, che attraversano i sette palazzi di Dio in una sorta di viaggio iniziatico, scavando, allo stesso tempo, dentro le proprie anime. Nei libri, le dimore sono descritte come magnifiche costruzioni, che attraggono per le loro ricchezze, ma sono anche fonte di pericoli e di difficoltà che i rabbini devono superare. Quello che vediamo davanti a noi negli spazi Pirelli è però molto lontano dalle descrizioni dei testi ebraici. Nondimeno, è proprio in quei testi una possibile chiave di lettura dell’opera di Kiefer.

A prima vista, come nota Gabriele Guercio in un suo saggio, I Sette Palazzi Celesti sembrano mettere in scena la dialettica della creazione e della distruzione, calcando la mano sul tema della rovina, molto caro a Kiefer. L’artista tedesco ha dimostrato particolare sensibilità per le rovine, che spesso diventano ipostasi delle rovine della civiltà occidentale all’indomani di quella che Kiefer stesso considera la ferita insanabile dell’umanità: l’Olocausto. In quest’ottica queste torri potrebbero essere una testimonianza dell’impossibilità, per un’umanità corrotta e macchiata dalla colpa all’indomani della Shoah, di ascendere compiutamente a Dio. Certo è che i palazzi sembrano stare lì per testimoniarci un’assenza, una mancanza. Come davanti a un quadro di de Chirico, chi guarda è ben conscio che c’è qualcosa di sinistro e disturbante, qualcosa di celato ma minaccioso, che mantiene i nervi in tensione. Dio forse si ritira dalle cose, si sottrae ai nostri sensi come si sottrae a qualsiasi definizione dogmatica. È anche per questo motivo, per questa impossibilità di circoscrivere con la realtà sensibile l’idea-Dio, che nemmeno i Palazzi Celesti di Kiefer riescono a dare una raffigurazione artistica accettabile del divino, se non negandolo. Questa constatazione ci porta a considerare anche un altro aspetto fondamentale dell’opera di Kiefer.

Nonostante l’aspetto precario in cui versano le torri, c’è un certo tipo di verticalità di slancio verso l’alto, che in termini teologici corrisponde all’ascesi. Kiefer, quindi, non esclude a priori la possibilità di un incontro con Dio, del quale però non ci può dire nulla se non constatare la sua assenza. È solo nell’avvertire la mancanza di qualcosa che si concepisce la presenza interiore del divino, che – pare di poter aggiungere – non deve essere necessariamente il Dio della Bibbia. La nozione di ignoto entra a pieno diritto, quindi, nell’opera dell’Hangar Bicocca. Si ignora tutto di queste rovine, dal loro scopo a chi avrebbe potuto averle abitate. Si ignora se siano le architetture dove ancora è possibile un incontro col divino o se siano quelle dimore che Dio ha abbandonato per sempre. L’ignoto, d’altronde, è un’altra delle chiavi di lettura di molte delle opere di Kiefer. Si guardi, per esempio, a Zweistromland – The High Priestess, del 1985-89, che mette in scena la non-rappresentabilità, la negazione, dando forma e corpo a un’assenza, a qualcosa che non può essere rappresentato perché sconosciuto o perché, di fatto, non esiste sottoforma di materia esperibile sensorialmente. Questa scultura è infatti una libreria dove i fogli e i libri sono realizzati col piombo, rendendo di fatto impossibile la consultazione del sapere, ormai perduto. Kiefer con questa poetica si inserisce in un panorama internazionale che vede altri artisti, a partire all’incirca dall’ultimo quarto del ‘900, confrontarsi con la necessità di dare forma all’assenza, a ciò che non si vede perché non ha forma. Se, per esempio, il memoriale delle vittime ebraiche austriache della Shoah di Vienna, realizzato nel 2000 da Rachel Whiteraed rientra appieno nella definizione data da James Young di counter-monument (contro-monumento), sembra che l’opera di Kiefer condivida in parte alcuni concetti, riproponendo in un ambiente chiuso alcune modalità di quei contro-monumenti pensati per gli spazi pubblici. C’è, come detto, il sicuro interesse per l’irrappresentabile, la constatazione, come dice Guercio, dell’eterna assenza. Per stabilire un confronto concreto, mentre nell’opera della Whiteread l’assenza è quella delle storie non compiute degli ebrei assassinati, delle vicende umane a cui non è stato permesso diventare memoria, nei Sette Palazzi di Kiefer è la «deità invisibile» a essere protagonista. Una delle cose più destabilizzanti dell’esperienza religiosa è proprio l’eterna assenza del divino per statuto ontologico, ed è proprio di questo mistero della fede che l’installazione di Kiefer prova a dare testimonianza. Nondimeno, proprio la dottrina ebraica postula il ritirarsi di Dio dopo la creazione dell’universo, per lasciare posto all’uomo e alle realtà fenomeniche.

Se è vero che lo scavo nell’ignoto e nelle pieghe della filosofia teologica rappresenta una costante del lavoro di Kiefer, è anche vero che nel lavoro dell’Hangar Bicocca è presente, come in molte altre sue opere, il tema storico-politico, da sempre argomento di confronto per l’artista tedesco. Già le primissime opere presentavano una forte componente storica, intesa come strumento per il confronto con un passato tragico. Le Besetzungen (Occupazioni), realizzate tra il 1969 e i primi anni Settanta, erano infatti degli autoscatti in cui Kiefer, in posa davanti a vari monumenti storici europei, ripeteva il saluto nazista. Queste azioni fotografiche servivano a Kiefer per prendere e far prendere coscienza allo spettatore del tragico – e, al tempo, ancora recente – passato della Germania hitleriana, riaprendo ogni volta un doloroso confronto con una ferita che molti volevano rimarginare al più presto. Il politico, la necessità di ricordare, di confrontarsi con l’errore storico e umano torna anche nei Sette Palazzi Celesti. La preferenza di Kiefer per il detrito e la rovina ha un legame con un’affermazione di Theodore Adorno, celebre filosofo della Scuola di Francoforte, che nella sua Dialettica negativa affermava che «dopo Auschwitz nessuna poesia, nessuna forma d’arte, nessuna affermazione creatrice è più possibile». Adorno pensava a un’estetica del negativo, dell’incompiuto come unica possibilità per una creazione artistica di confrontarsi e insieme affrancarsi dalla tragica esperienza della Seconda guerra mondiale. Nondimeno, quando Kiefer sostiene che «l’arte sopravviverà alle sue rovine», sta postulando un’arte che, in quanto attività spirituale, eccede il rovinare delle sue vestigia fisiche. Il frammento, in modo paradossale, sarebbe quindi testimonianza dell’eternità dell’arte stessa, con il suo carico simbolico e concettuale, al di là della storia umana transeunte. Ma questa concezione della grandiosità dell’arte riflette un modo di pensare comune all’ideologia del Terzo Reich. La fiducia nell’arte come portatrice di un passato mitico e come testimone di un presente glorioso era tale che Hitler stesso pensava che le opere d’arte avrebbero potuto tramandare i fasti dell’Impero nazista anche se questo fosse decaduto. Il punto di arrivo sembra quindi essere quello che sancisce che le idee non sono dipendenti da coloro che le professano. Le idee sono sempre valide, al di là delle loro tragiche applicazioni. Riorientando il culto delle rovine che già era stato di Hitler, Kiefer afferma un’eternità artistica dove l’opera scopre e si fa portatrice di significati altrimenti intraducibili. È proprio questa dialettica tra latenza e presenza, tra etereo e forma, che ci farebbe prendere coscienza dell’importanza dell’arte, instaurando così un confronto dialogico non sterile con la storia, con la caducità della memoria e con tutto ciò che non può accedere all’eternità propria della creazione artistica. Dice Guercio, a proposito di questo aspetto, che mentre le opere mutano o periscono, l’attività artistica resta in eterno.

A questo punto, a qualcuno, soprattutto ai più giovani, potrebbero tornare in mente i versi de Le Luci della Centrale Elettrica, quando canta «possiamo costruire pace e grandi opere / che prima o poi ritorneranno polvere». Le rovine dei Sette Palazzi Celesti sono anche, molto probabilmente, il simbolo della sconfitta inevitabile dell’ambizione dell’uomo che cerca di elevarsi verso uno stadio ultraterreno. Ma è proprio nella certezza della caducità del mondo esperibile coi sensi che sta la presa di coscienza dell’eternità dell’arte oltre la forma. Più l’arte si fa assenza, più diventa rovinosa e rovinata testimonianza di qualcosa che non c’è, più essa sembra sopravvivere, come dice Kiefer, alle rovine di sé stessa. Interrogato circa la possibilità o meno che i luoghi d’arte potessero rappresentare un antidoto contro il ripetersi degli errori della storia, Kiefer risponde in maniera peculiare: «Dal momento che alla base della condotta umana è insito un errore congenito, le catastrofi della storia sono destinate a ripetersi», ma, ha aggiunto, «dal momento che le mie opere recano in sé i segni del loro tramonto, sono già la resurrezione». «Le rovine» – dice Kiefer – «non sono un “livello zero”: sono un inizio. Le torri di Pirelli Hangar Bicocca sembrano sul punto di crollare, ma la loro condizione di precarietà e la loro nullità, al pari della nostra, devono farci pensare all’individualità, che è il luogo in cui il particolare e l’universale si ritrovano ogni volta»[1].

Note

[1] Dall’intervista di Giovanna Adamasi con Anselm Kiefer, in AMADASI G., Anselm Kiefer. I Sette Palazzi Celesti, Milano, Mousse Publishing – Pirelli Hangar Bicocca, 2018, p. 59.

Bibliografia

Amadasi G., Anselm Kiefer. I Sette Palazzi Celesti, Milano, Mousse Publishing – Pirelli Hangar Bicocca, 2018.

Sitografia

https://pirellihangarbicocca.org/anselm-kiefer/

https://www.pirelli.com/global/it-it/life/il-mistero-delle-torri-di-kiefer

IL BORGO MEDIEVALE DI BOSA

A cura di Alice Oggiano

Bosa: il Castello Malaspina e la Cappella Palatina

Situato nella costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano, l’antico borgo di Bosa è tra i più affascinanti d’Italia e si erge al di sopra dell’altopiano della Planargia, lungo le sponde del fiume Tirso. Noto centro abitativo sin dall’epoca preistorica, venne insidiato dai fenicio-punici ed in seguito dai romani. Centro cosmopolita, Bosa fu inoltre al centro di contese internazionali, che portarono ad un susseguirsi di dominazioni, tra le quali quelle aragonesi, spagnole, austriache e piemontesi ebbero notevole incidenza storica. Bosa conobbe una stagione di grande vitalità costruttiva in epoca medievale, quand’era inserita nella rete giudicale sarda, sotto l’egida del giudice d’Arborea.

Un notevole esempio architettonico di quel periodo è il poderoso castello dei Malaspina, detto anche di Serravalle dall’omonimo colle su cui insiste. Commissionato dai Malaspina - nobile famiglia toscana discendente dai marchesi Obertenghi ed effigiata nelle terzine dantesche nel Purgatorio - la sua costruzione venne portata a termine attorno alla metà del XIII secolo, in seguito agli scavi effettuati da Milanese che smentì la precedente datazione (XII secolo).

L’influsso pisano e i legami con tale ambiente sono tutt’oggi oggetto di studi, volti a stabilire se l’insediamento costruttivo fosse sorto in un’area totalmente disabitata o già parzialmente urbanizzata. È evidente che la presenza della comunità pisana rimase sempre forte all’interno del borgo. Fu inoltre a lungo discussa anche la possibile correlazione e sovrapposizione tra il castello e il centro preesistente di epoca romana. Il complesso architettonico presenta ben sette torri e diversi ambienti interni dediti ad attività riconducibili a diversi ambiti. Esternamente, invece, è protetto da una cinta muraria con funzione difensiva. La collocazione del plesso, al di sopra del colle, lo immetteva in una posizione di predominio rispetto al sottostante borgo, esaltandone perciò la sua natura di sede del potere, nelle sue molteplici funzionalità.

I forti del castello di Bosa, a fine difensivo, furono costruiti dai marchesi e vennero mantenuti dagli aragonesi in seguito alla loro conquista dell’isola avvenuta nel 1323. La sua infeudazione venne concessa nel 1297 da parte di papa Bonifacio VIII, quando la Sardegna entrò nell’orbita spagnola in qualità di viceregno. Mediante accordi pattuiti, il castello venne affidato alle cure dei giudici arborensi che ne detennero il monopolio sino al momento in cui il possedimento venne convertito in feudo per i sudditi castellani della corona. La fase arborense viene tuttora identificata come quella più proficua sia dal punto di vista urbanistico-architettonico sia per la dirompente ascesa demografica.

Bosa venne data in feudo nel 1328 al giudice Ugone II. Giacomo II, re d’Aragona, la affidò in seguito a Giovanni, fratello di Mariano signore del Goceano. Costui non tardò a mostrare il proprio disprezzo verso la corona, in quel momento guidata da Pietro III il Cerimonioso, mentre Giovanni non nascose mai le sue tendenze filoaragonesi.

Allo stato attuale permangono, del plesso originario, le torri ed il torrione in muratura. Il castello, oltre alla magnificenza delle sue forme, custodisce al suo interno un vero e proprio gioiello pittorico: la cappella palatina di Nostra Signora di Sos Regnos Altos. La chiesa presenta una pianta longitudinale e un’unica navata culminante in un presbiterio semicircolare interamente rimaneggiato. La sua collocazione cronologica è tutt’oggi incerta; le ipotesi più accreditate riportano un’iniziale intitolazione a San Giovanni e simultaneamente alla Vergine, altre ne anticipano La fondazione all’età bizantina.

Nel corso degli interventi, condotti in un arco cronologico che va dal XII al XIV secolo, venne realizzato un importante ciclo di affreschi, tra i più noti e prestigiosi dell’ambito isolano, che attualmente si presentano in una condizione estremamente frammentaria. Rinvenuto durante un restauro effettuato nel 1973, il ciclo pittorico si stende lungo tre pareti, partendo dal lato settentrionale e arrivando coprire le pareti di meridionale e occidente. Realizzato attorno al XIV secolo da un pittore proveniente dall’area toscana e commissionato probabilmente da Giovanni d’Arborea, il programma pittorico, iconografico e stilistico è chiaro e si snoda in vari registri.