SAN GIUSEPPE A ROMANO DI LOMBARDIA

A cura di Michela Folcini

Breve introduzione alle vicende di San Giuseppe

La Chiesa campestre di San Giuseppe è la costruzione religiosa più antica del territorio di Romano di Lombardia, paese della bassa bergamasca ai confini con le provincie di Brescia e di Cremona.

Edificata durante l’epoca dell’Alto Medioevo e originariamente dedicata a S. Eusebio, la chiesa sostituisce quasi sicuramente una più antica edicola sacra, collocata lungo la strada del guado (chiamata anche via antica), sicuramente utilizzata già a partire dall’età preromana e romana, e successivamente anche in epoca viscontea. É il ritrovamento di una moneta d’argento con il ritratto di Gian Galeazzo Visconti, in un campo vicino a S. Eusebio, a testimoniare la frequentazione di questa via anche durante il corso del Trecento e Quattrocento.

L’origine della chiesa di San Giuseppe (o S. Eusebio) nell’Alto Medioevo è dovuta alla famiglia De Duca o De Ducibus, o meglio dei Duchi di Romano, capaci di mantenere per alcuni secoli il comando amministrativo e militare del borgo antico di Romano e del suo distretto. Infatti, durante il corso del VIII secolo il Dux di Romano, ovvero il signore con incarichi militari, procurò il terreno necessario per la costruzione di un nuovo edificio, con dedicazione antiariana di S. Eusebio, che doveva essere collocato al centro del distretto. Da quel momento tutta la popolazione del borgo di Romano, sia di stirpe romana che longobarda, prese l’incarico di custodire questa piccola chiesetta venerata da tutti coloro ebbero la fortuna di visitarla.

Nel 1148 la chiesetta di S. Eusebio fu assegnata alla Diocesi di Cremona e dal XV secolo in poi a quella di Bergamo. La chiesa fu abbandonata fino al 1634, venendo usata come deposito di attrezzi agricoli, per poi essere finalmente restaurata durante il corso dell’Ottocento. In quest’occasione la chiesa venne dedicata a San Giuseppe. Purtroppo, durante il corso del Novecento, gli affreschi cinquecenteschi subirono molte operazioni di strappo non del tutto idonee alla loro conservazione e il tetto subì un crollo. Solo grazie all’intervento del gruppo de “Gli amici di San Giuseppe” costituito nel 1968, la chiesa venne restaurata e ne fu curato anche lo spazio esterno. Dal momento della loro fondazione, “Gli amici di San Giuseppe” provvedono alla pulizia e alla manutenzione della chiesa, ma allo stesso tempo all’organizzazione della tradizionale festa dedicata a San Giuseppe, che si svolge il 19 marzo.

La chiesa campestre di San Giuseppe

La Chiesa di San Giuseppe riprende la struttura architettonica dell’edificio sacro di forma elementare tipico delle chiesette campestri, caratterizzate da un’unica aula mono-absidata e costruite con materiali poveri e facilmente reperibili come la pietra o il cotto. Questa tipologia di edifici, pensati come oratori privati, si colloca al di fuori del centro abitato in aree rurali. Lo schema dell’aula absidata deriva dall’architettura civile romana e tutta la muratura si articola seguendo il modulo dell’opus spicatum, ossia a spina di pesce, molto diffuso nella pianura bergamasca. La chiesa è orientata da est verso ovest, con l’abside rivolto a Oriente, e la copertura è a capanna.

Studiando sia l’esterno che l’interno della struttura, gli studiosi hanno individuato tre possibili fasi di costruzione. Il nucleo primitivo databile al X secolo, corrispondente alla zona dell’abside semicircolare, all’epoca presentava una copertura lignea e un modesto portichetto con pilastri grossolani in muratura. Sempre a questo periodo risalgono i due oculi della faccia orientale, al di sopra dell’abside, e due piccole finestrelle, considerate come le uniche fonti di luce della chiesa.

La seconda fase di costruzione dell’edificio è collocabile nel corso della prima metà del XII secolo, periodo delle lotte per i confini ecclesiastici. In quest’occasione l’aula viene allungata, raddoppiando le misure del primo nucleo e mantenendo le caratteristiche strutturali della fase più antica. All’unica porta d’ingresso della prima fase, si aggiungono due porte laterali e la facciata assume le caratteristiche della tipologia a capanna.

Infine l’ultima fase di costruzione prende avvio nel 1500, in contemporanea all’inizio della decorazione pittorica. La realizzazione di una nuova muratura in facciata, in corrispondenza dell’ultima capriata, comporta l’accorciamento dell’aula. La nuova facciata presenta tre aperture con contorno in pietra arenaria; la porta centrale, unica rimasta dopo la chiusura delle due laterali di XII secolo, consente ai fedeli di recitare una preghiera anche nei momenti di chiusura della chiesa. Il vasto pronao che si viene a costituire, largo quanto l’aula, è il risultato della distruzione della vecchia facciata. A questa fase risale probabilmente anche la costruzione del piccolo campanile a vela.

L’apparato decorativo interno

L’interno della Chiesa di San Giuseppe era totalmente ricoperto da affreschi, sia figurativi che decorativi. Purtroppo, attualmente ben poco è rimasto di questo patrimonio, solo poche tracce e frammenti incompleti o poco leggibili. Gran parte della perdita delle pitture di San Giuseppe sono da rintracciare nelle operazioni di strappo degli affreschi: questa operazione di restauro viene eseguita nella speranza di salvare gli affreschi da una distruzione imminente, con lo scopo di una maggiore conservazione delle pitture in luoghi più idonei. Purtroppo, nel caso della nostra chiesetta, gli affreschi non hanno mai trovato posto in nessun museo, anzi sono stati venduti per pochi soldi a coloro che avevano provveduto allo strappo: ciò che noi ammiriamo oggi altro non è che lo strato pittorico sottostante lo strappo.

Gli affreschi appartengono a tre epoche ben distinte: di fine Quattrocento inizio Cinquecento quelli dell’aula; del tardo Cinquecento quelli dell’arco trionfale; dell’ultimo periodo del Seicento quelli del catino absidale. Le pitture della parete destra sono in totale sette e incorniciate in riquadri colorati: S. Defendente e S. Giovanni Evangelista, Nobiluomo a cavallo, Sacra Famiglia, S. Eusebio e S. Francesco, S. Giovanni Evangelista, Sacra Famiglia e un affresco illeggibile.

Le pitture della parete sinistra si pongono in una continuità decorativa identica a quella destra, mostrano: S. Antonio e S. Eusebio, Natività e Santi, una Santa non identificabile, Madonna con Bambino, Sacra Famiglia e un ulteriore affresco totalmente illeggibile.

L’arco trionfale presenta le raffigurazioni di S. Antonio, a destra, e una decorazione con vasi e fiori a sinistra. Sopra i due affreschi e al di sotto dei due oculi, si trovano rispettivamente a destra la Madonna che riceve l’Annuncio e l’Angelo Annunziante a sinistra. La decorazione pittorica dell’area presbiteriale, oggi assai compromessa, può essere ricostruita grazie alle fotografie dell’epoca. Il ciclo pittorico è costituito da un finto basamento architettonico, sopra il quale si inseriscono sei nicchie che ospitano le immagini di sei santi. Riconoscibili sono S. Antonio da Padova con il Bambino e S. Defendente. Gli affreschi di San Giuseppe potrebbero risalire a un pittore locale, il quale ha voluto rappresentare in questa chiesa i santi della devozione della propria gente.

Bibliografia

Cassinelli B, Rodeschini M.C., Itinerari tra arte e storia del Borgo di Romano, 1990.

Comune di Romano di Lombardia, Borgo di Romano. L’arte come specchio della storia, 2014.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DE LAMA

A cura di Rossella Di Lascio

Santa Maria de Lama: introduzione

Santa Maria de Lama è una delle più antiche chiese di Salerno, dedicata alla Madonna della Lama, datata tra la fine del X e gli inizi del XI sec., dunque di epoca longobarda. Si trova nel centro storico cittadino, lungo Via Tasso, e a cui si giunge percorrendo i cosiddetti “gradoni della lama”.

Il toponimo “lama” si riferisce alla presenza nella zona di un torrente che ancora oggi scorre davanti all’edificio, sotto il livello stradale.

Di probabile fondazione nobiliare, le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1055. Nel corso del XIII sec., probabilmente a causa di un terremoto o di un’inondazione, l’edificio subisce profonde modifiche che portano alla costruzione di una nuova chiesa nella parte superiore, con la pianta rivolta ad ovest, mentre quella originaria diventa una cripta, successivamente sigillata per assumere la funzione di sepolcreto.

La chiesa superiore: descrizione degli esterni

La chiesa superiore è stata restaurata in stile barocco nel XVII sec., perdendo quasi tutti gli affreschi e i mosaici originari. Al Seicento risale anche il campanile che affianca la facciata, la cui mole è alleggerita dall’apertura di monofore.

Quest’ultima, semplice ed essenziale, presenta, nella parte inferiore, un portale rettangolare a cui si accede mediante gradini semicircolari e, nella parte superiore, due monofore ogivali laterali e un oculo centrale.

La chiesa superiore: descrizione degli interni

L’interno presenta un impianto basilicale a pianta rettangolare, sormontato da capriate lignee, divisa in tre navate da due file di colonne di spoglio romane su cui si impostano altrettanti capitelli misti.

Le colonne dovevano essere decorate con affreschi, di cui oggi restano solo alcune lievi tracce cromatiche, ad eccezione di due colonne sul lato destro, su cui è ancora possibile ammirare le due figure, un Cristo portacroce e una figura femminile che sorregge una lanterna accesa, probabilmente la Maddalena, orientativamente datati tra il XIV- metà XV sec.

Della Maddalena spiccano i lunghi e fluenti capelli biondi e le mani dalle dita affusolate, mentre della figura di Cristo, meglio conservata, colpiscono la delicatezza dei lineamenti del suo volto, l’intensità e la pacatezza del suo sguardo e la docilità che esprime nel semplice gesto di abbracciare la sua croce.

L’eleganza complessiva delle figure e dei loro lineamenti, i colori vividi, il blu dello sfondo richiamano la pittura senese.

Santa Maria de Lama. La chiesa inferiore e il primo ciclo di affreschi (X - XI sec.)

La chiesa originaria, attualmente corrispondente alla cripta, sorge sui resti di un edificio di età romana, un impianto termale datato al II sec. d. C., di cui restano ancora visibili alcune tracce di muratura in opus reticulatum e opus listatum. Presenta una pianta rettangolare divisa in due navate da tre colonne centrali e coperta da otto volte a crociera: la navata destra termina con un’abside circolare affrescata con la figura di Santo Stefano, mentre quella di sinistra con un’abside rettangolare recante tracce di affreschi con eleganti decorazioni a girali. Sul lato settentrionale, si apre uno spazio curvo che si ritiene possa essere l’abside di un primo nucleo della chiesa a pianta quadrata, orientato sull’asse N-S.

È questo il cuore pulsante dell’intero complesso, in cui è possibile ammirare due interessanti cicli di affreschi, il primo dei quali datato tra la seconda metà del X e i primi anni dell’XI sec. Ciò significa che ci troviamo di fronte a preziosissime testimonianze di pittura longobarda, le uniche presenti in città.

Il ciclo pittorico prevedeva una teoria di Santi raffigurati in piedi, dall’impostazione frontale e dall’aspetto ieratico, inquadrati da cornici rettangolari costituite da fasce bicolori. Due figure sono meglio conservate e riconoscibili, grazie alla presenza di resti di iscrizioni che ne consentono la sicura identificazione: San Bartolomeo e Sant’Andrea.

San Bartolomeo si presenta come un uomo maturo, il cui viso, di forma ovale, è incorniciato dalla barba bianca terminante a due punte e da una capigliatura riccioluta bianca. Indossa un semplice abito e un mantello di colore chiaro, ha la mano destra benedicente, in cui unisce pollice e mignolo, mentre con la sinistra, velata dal mantello, regge un elegante volume chiuso e impreziosito da una croce gemmata.

Sant’Andrea è il patrono di Amalfi e ciò testimonia la presenza a Salerno di una comunità amalfitana, che si ritiene frequentasse la chiesa. Gli amalfitani furono deportati in città dai Longobardi, per volere del principe Sicardo, in modo da potenziare o avviare lo sviluppo commerciale della città.

Anche Sant’Andrea ha il volto ovale incorniciato da una capigliatura riccioluta e dalla barba a due punte, ma ha un aspetto più giovane di San Bartolomeo; la mano destra è aperta e benedicente, mentre la sinistra sorregge una sottile e preziosa croce gemmata.

I tratti, i lineamenti dei volti, la resa stessa delle figure, dei dettagli degli ornamenti, degli abiti e delle pieghe delle vesti sono resi mediante l’impiego di marcate linee scure.

Ancora oggi colpiscono i colori che, originariamente, si presentavano più intensi, e la fissità dei volti dei personaggi, di cui risaltano gli occhi grandi e rotondi.

La chiesa inferiore: il secondo ciclo di affreschi (XIII - XV sec.)

Il secondo ciclo pittorico risale, invece, al XIII-XV sec. Anche qui doveva essere presente una teoria di Santi, sempre racchiusi entro cornici rettangolari bicolori.

Nell’abside semicircolare, che si apre lungo il muro est, si riconosce la figura di Santo Stefano, identificabile dalla scritta SCS STEPHANUS posta ai lati dell’aureola.

Dall’aspetto giovane, imberbe e dai lineamenti delicati, è seduto su di un trono, con la mano sinistra reggente un libro e la destra aperta in atteggiamento di saluto.

L’eleganza della figura è data dal raffinato abito ricamato che indossa e da un motivo di perline bianche che decora l’aureola e la cornice che lo inquadra.

Sull’ultimo pilastro del muro sud si staglia un giovane santo imberbe, vestito da monaco e con il capo coperto dalla cocolla, recante nella mano sinistra una catena spezzata, mentre la destra è in atto benedicente. Tale figura era stata inizialmente identificata con Santa Radegonda, ma si ritiene possa trattarsi di un personaggio maschile, probabilmente San Leonardo. L’iconografia ritrae solitamente San Leonardo con l’abito nero e bianco dell’ordine benedettino e con le catene spezzate, in quanto considerato patrono dei carcerati per aver spesso intercesso in favore dei prigionieri. Inoltre, il culto per San Leonardo, a differenza di quello per Santa Radegonda, è attestato in zona dalla fondazione di un convento cistercense dedicato a San Leonardo.

In questo secondo ciclo di affreschi è possibile notare un maggiore gioco tra luci ed ombre che conferisce senso plastico alle figure, come nel caso di Santo Stefano in trono, di cui si accenna alla volumetria delle ginocchia.

Santa Maria de Lama: stato attuale

Allo stato attuale, purtroppo, gli affreschi sono molto danneggiati a causa dell’umidità, delle infiltrazioni d’acqua e dei cambiamenti climatici verificatisi nel corso degli anni, perciò si auspica in un intervento tempestivo di restauro e conservazione, per evitare in futuro la perdita totale di questo patrimonio.

Il complesso di Santa Maria de Lama è stato lasciato in uno stato di abbandono e di chiusura dopo il terribile terremoto del 1980. I lavori di restauro sono stati avviati dagli anni Novanta, ma è solo di recente che è tornato a nuova vita, grazie all’opera del Touring Club di Salerno che l’ha preso in gestione dal 2015, consentendone l’apertura ai visitatori e ai cittadini ogni fine settimana, dalle ore 10 alle ore 13.

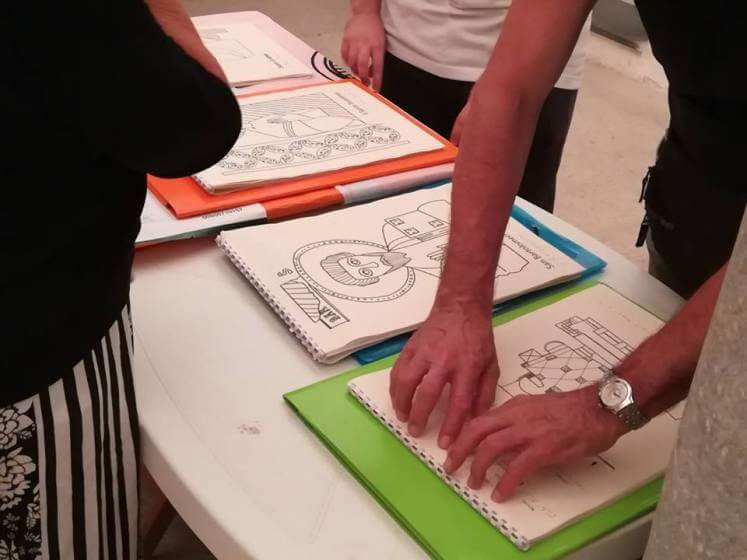

Il complesso è oggi accessibile anche ai disabili, grazie ad un sistema di passerelle per i disabili motori e al progetto “Accessibilità all’arte”, messo a punto dal 2018, grazie all’opera del giovane e brillante ricercatore e matematico salernitano Michele Mele.

Impiegando tecnologie che sfruttano un particolare sistema di algoritmi, tra l’altro già sperimentati con successo in Gran Bretagna, è stato realizzato un album per ipovedenti e non vedenti, contenente immagini a rilievo di alcune delle opere più significative del complesso su speciali fogli di polimeri che riproducono le immagini tattili bidimensionali degli affreschi, affiancati da didascalie in braille.

I visitatori possono, così, sfogliare l’album, “toccare con mano” le opere, e, al contempo, ascoltare la spiegazione della guida.

Infine, la chiesa superiore ospita periodicamente giornate di studio, concerti musicali, presentazioni di libri, rievocazioni in costume, che ne fanno un polo di attrazione culturale.

Sitografia

La chiesa di S. Maria de Lama a cura di Paola Valitutti e Barbara Visentin

www.livesalerno.com

www.ambientesa.beniculturali.it

Speranza D., Michele, il matematico che aiuta i ciechi a vedere l’arte: “La disabilità è chance” in www.ilmattino.it

D’Amico P., Michele, il matematico ipovedente “I miei algoritmi abbattono barriere” in www.corriere.it

CARLO CRIVELLI: IL TEMA MARIANO

A cura di Matilde Lanciani

Carlo Crivelli (Venezia 1430-35 - Ascoli Piceno 1494-95), artista veneziano fratello del pittore Vittore Crivelli, dopo un soggiorno a Zara, seguendo le orme di Giorgio Schiavone, giunse nelle Marche nel 1468 e vi innestò un linguaggio influenzato dalla prima formazione padovana con accenti donatelliani e tardogotici, con particolare attenzione ai dettagli preziosi tramite un segno decorativamente incisivo.

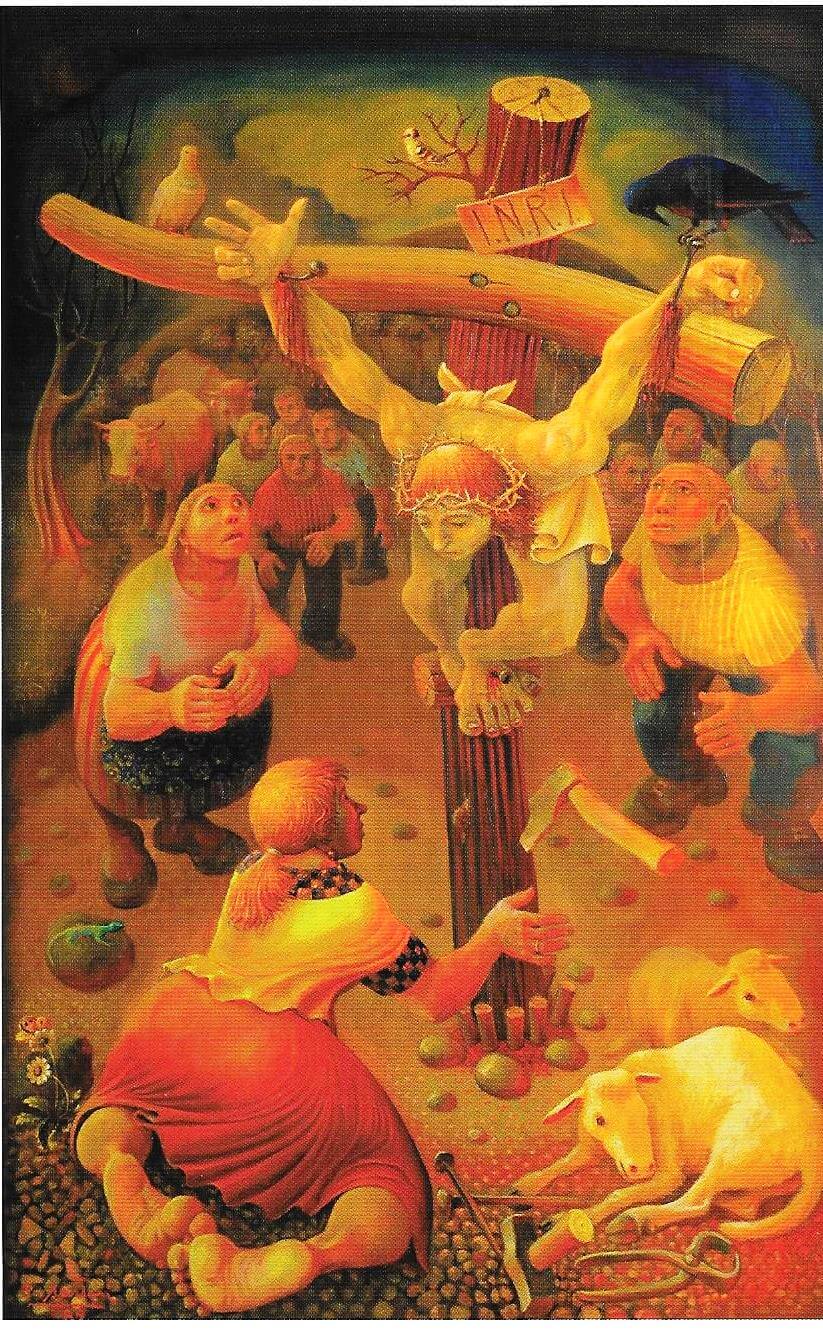

Abbiamo iniziato col ripercorrere le sue orme a Montefiore dell’Aso per arrivare ora a considerare il tema mariano della Madonna con il Bambino fra Corridonia e Macerata. Nell’articolo si tratterà della pala della Madonna che allatta il bambino (Fig.1) collocata nella chiesa dei SS. Pietro Paolo e Donato a Corridonia, e della pala della Madonna col Bambino presso il Palazzo Buonaccorsi di Macerata.

Luigi Lanzi, importante storico dell’arte italiano di origine marchigiana, del Crivelli scriveva: “È pittor degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione. Per il succo delle tinte e per un nerbo di disegno questo pittore può a buon diritto chiamarsi pregevolissimo tra gli antichi. Si compiacque d'introdurre in tutti i suoi quadri delle frutta e delle verdure, dando la preferenza alla pesca ed al citriolo; quantunque trattasse tutti gli accessori con bravura tale che in finitezza ed amore non cedono al confronto de' fiamminghi. Non sarà inutile accennare che i suoi quadri sono condotti a tempera e perciò a tratti, e sono impastati di gomme sì tenaci che reggono a qualunque corrosivo; motivo per cui si mantennero lucidissimi”[1].

Per quanto riguarda la Madonna che allatta il bambino abbiamo una tavola realizzata intorno al 1430-1500 ed attualmente visibile nel percorso espositivo “La fede dipinta e tramandata” all’interno della chiesa di S. Pietro a Corridonia, allestito con la concessione del parroco Don Fabio e curata dalla museologa Giuliana Pascucci e dall’architetto Mario Montalboddi. A livello stilistico l’opera anticipa il grande Polittico del Duomo di Ascoli del 1473 ed è simile ai due Trittici di Valle Castellana (Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno) e alla Madonna di Poggio Bretta (Museo Diocesano di Ascoli). Si tratta di una tempera di 127x63 centimetri che viene menzionata per la prima volta in un inventario del 1727 e citata come decorazione di uno degli altari laterali della ormai distrutta chiesa di S. Maria di Gesù a Corridonia. La sua realizzazione, infatti, è legata all’edificazione di questo edificio nel 1471 e alla fondazione della Confraternita del SS. Sacramento.

L’inventario esplica: “L’Altro altare di questa chiesa, che ha il titolo della Madonna della Concezione sta nella parte destra verso da piedi. Ha questo la sua buona predella, la croce davanti; in mezzo la piccola lapide, col suo sepolcrino di pietra, ed una scalinata à un sol ordine non dipinta, et adorna di semplici cornici. Il quadro di questo, quale è dipinto in tavola, rappresenta la Madonna Santissima in atto di azzinnare il Bambino Gesù, con due angioli, uno di qua, et uno di là, con molte facce di serafini di intorno alquanto guasto, e da un lato forato. L’ornamento di questo è di gesso adorno di rilievi indorati, di due Santi dipinti a destra l’uno, l’altro a sinistra, quali non si conoscono chi siano, per esser quasi guasti. In mezzo a detto ornamento vi è una descrizione che per esser guasta (come è tutto l’ornamento) appena dimostra leggibili queste parole: “EGO IMMACULATA ET CAPUT MEUM PLENUM EST RORE”. Il passo si riferisce a quello biblico del vello bagnato di rugiada di Gedeone, il quale simboleggia la Verginità di Maria[2].

La Madonna indossa un ricco e prezioso mantello, al quale si aggrappa l’infante che si volge teneramente a guardare lo spettatore (Fig.2) mentre la madre lo cinge. La visione scorciata della scena costituisce un’inquadratura molto moderna, così come lo è la dimensione umana e meno iconica rispetto alla tradizione; la psicologia dei personaggi è indagata a fondo e restituisce la loro umanità in maniera sorprendentemente fedele dal punto di vista introspettivo. L’opera, attribuita al Crivelli dai critici Cavalcaselle e Morelli, riveste un ruolo di primaria importanza nella produzione di tale artista.

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi custodiscono un’altra Madonna col Bambino del Crivelli. Il dipinto reca nel retro, su un frammento di tela ritagliata, la seguente iscrizione "KAROLUS CRIVELLUS VENETUS PINXIT 1470 FERMIS". In questo caso abbiamo un dipinto a tempera e oro su tavola trasportato su tela, di 59x41 centimetri, databile al 1470 circa che è parte superstite del perduto Polittico di Fermo.

Nel dipinto sullo sfondo astratto dorato si stagliano la Madonna a mezza figura, girata di tre quarti, e il Bambino adagiato sulle braccia della madre, che lo avvicina al viso osservando intensamente lo spettatore, già consapevole del destino del figlio. Sul manto indossato da Maria è raffigurata la stella che allude alla cometa di Betlemme ed il cardo che allude alla corona di spine, dunque alla passione. L’opera costituisce l’elemento restante di una composizione di maggiori dimensioni, forse una pala d’altare o un polittico (citato da Luigi Lanzi nel 1789) destinati all’antica chiesa maceratese di Santa Maria della Pietà, fondata da San Giacomo della Marca nel 1426 per i Minori Osservanti. Un incendio devastò l’edificio nel corso del 1799, come racconta Amico Ricci nel 1835, che però non andò completamente distrutto: la tavola di Crivelli venne in parte recuperata e ne furono salvati due frammenti. Il maggiore, quello con la Madonna col Bambino, venne tesaurizzato nel Palazzo Comunale, restaurato alla fine dell’Ottocento presso la Biblioteca Comunale, l’altro raffigurante la Pietà entrò a far parte della collezione Caccialupi, poi di quella romana di Nevin, per giungere infine al Fogg Art Museum di Cambridge. Inoltre Girolamo di Giovanni trasse dall’iconografia di questa Madonna una copia nella cappella della frazione montana di Malvezzi a Bolognola, oggi alla Pinacoteca civica di Camerino.

Note

[1] Zampetti, P., & Crivelli, C. (1986). Carlo Crivelli. Nardini.

[2] Dal catalogo Pinacoteca Parrocchiale, la storia, le opere, i contesti, 2003, pag.70.

Bibliografia

Coltrinari, F. (2011). Note e precisazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Incontri. Storia di spazi, immagini, testi, Macerata, 143-171.

De Carolis, F. (2017). Alcune considerazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Il dossier Crivelli della Fondazione Federico Zeri. INTRECCI d'arte, 6(6).

Liberati, G., Zaccari, L., Pascucci, G., & Quintili, G. (2003). Pinacoteca parrocchiale: la storia, le opere, i contesti.

Pietro Zampetti, Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze 1986.

LA SALA DEI FASTI FARNESIANI A CAPRAROLA

A cura di Andrea Bardi

La sala dei Fasti Farnesiani

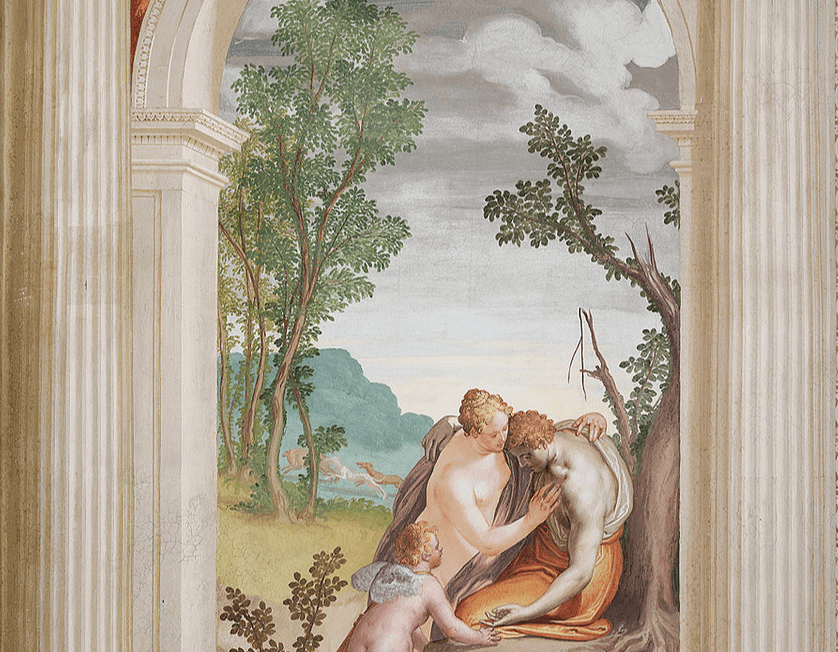

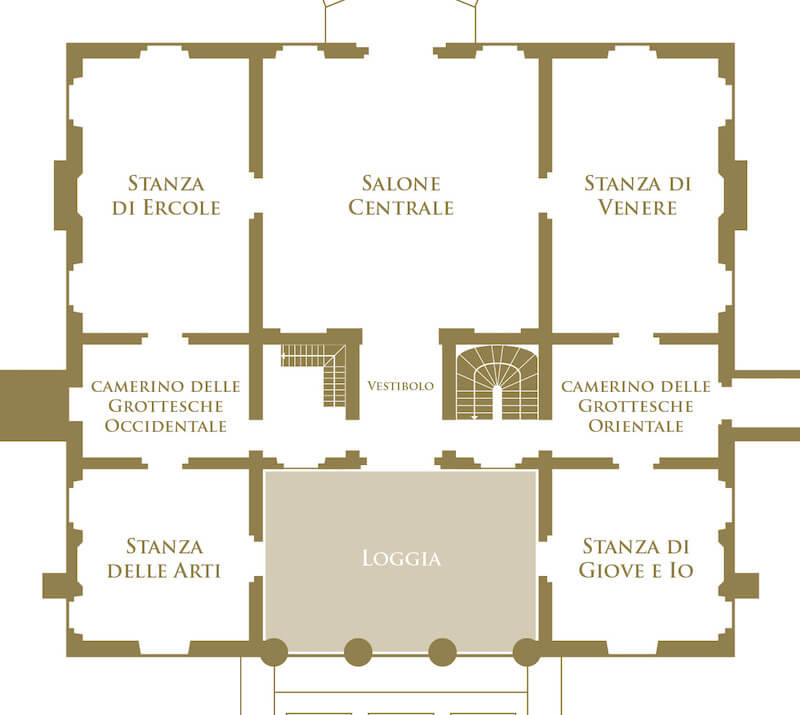

Nel secondo appuntamento dedicato al palazzo di Alessandro Farnese a Caprarola si intende fornire un approfondimento sull’ambiente che meglio di tutti riesce a tradurre visivamente i “fatti degl’uomini illustri di casa Farnese”[1], la sala detta propriamente dei Fasti Farnesiani [Fig. 1].

Ubicazione e Cronologia

La Sala dei Fasti Farnesiani, collocata al primo piano (o Nobile) del palazzo, ne riempie per buona parte il lato nordorientale, chiuso a sud dalla Cappella e a Nord dall’ Anticamera del Concilio. Inclusa nel complesso di sale detto ‘Appartamento d’Estate’ (corrispondente alla parte destra della grande mole pentagonale) e dunque frequentata dal cardinale e dai suoi illustri ospiti nei mesi più caldi dell’anno, la sua decorazione venne concepita a partire dai primi anni Sessanta del Cinquecento, in un momento in cui la grande macchina decorativa si era messa in moto relativamente da poco. Benedetta dall’arciprete della Collegiata di Santa Maria il 25 aprile 1559[2] , e ultimata nella sua ossatura architettonica al volgere del nuovo anno, l’imponente creatura, che Alessandro voleva nata dal “capriccio, disegno e invenzione”[3] del Vignola si apprestava ad essere rivestita da un manto di affreschi che si sarebbe ben presto guadagnato il ruolo di paradigma figurativo non solo nel Lazio. Una campagna decorativa di così ampia portata comportava un impegno e una supervisione costanti. Fu proprio per questo motivo che il cardinal Alessandro, incassato il rifiuto del bresciano Girolamo Muziano (1528-192)[4], e dirottato il suo sguardo verso il marchigiano Taddeo Zuccari (1529-1566)[5], pretese dall’alter Raphael [6] del secolo un monitoraggio costante del cantiere. Le condizioni contrattuali di Taddeo, fedelmente riportate da Vasari, prevedevano “dugento scudi l’anno di provisione” (cifra esorbitante ma sicuramente alla portata del cardinale più ricco del XVI secolo), ma l’artista si trovava ad essere “obbligato a lavorarvi egli stesso due o tre mesi dell’anno, et ad andarvi quante volte bisognava a vedere come le cose passavano e ritoccare quelle che non istessono a suo modo”[7]. Le prime sale interessate furono ovviamente quelle del pianterreno (o Piano dei Prelati) [8], mentre per la decorazione del Salone dei Fasti si dovette attendere il 1563. Il ritrovamento, negli anni Sessanta dello scorso secolo, del Libro delle misure del palazzo del Ill.mo e R.mo Farnese a Caprarola, effettuato da Loren Partridge presso l’Archivio di Stato di Roma, ha consentito un arretramento al 20 febbraio 1560 almeno degli studi nella compartimentazione della volta. Tra questo termine e il 15 gennaio 1561, infatti, data della terza misura (documento di pagamento) si dovette perciò procedere allo “sfondato fatto nella volta del salone” [9]. All’estate del 1563, tuttavia, come attestano alcune lettere di Alessandro Farnese (7 e 20 agosto) a Onofrio Panvinio, antiquario di corte e responsabile – insieme all’editore veneziano Paolo Manuzio – della redazione del programma iconografico della sala, alcuni pezzi risultavano ancora mancanti, come alcune iscrizioni di accompagnamento alle scene dipinte e quattro ritratti che comprendevano figure di cardinali e imperatori[10]. Entro la fine dell’anno, tuttavia, il Salone ultimato si presentava nella sua conformazione attuale.

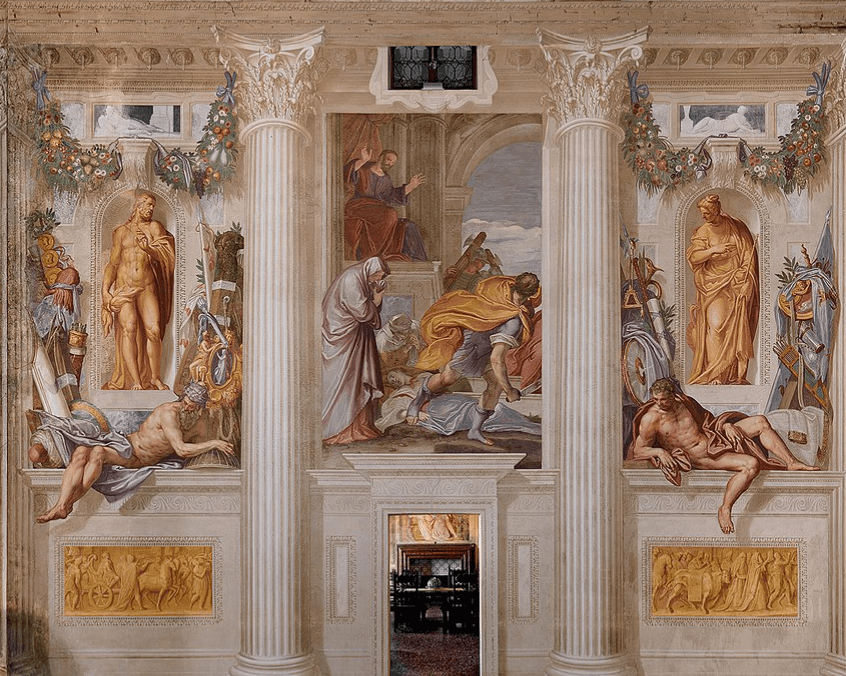

Descrizione della Sala dei Fasti Farnesiani

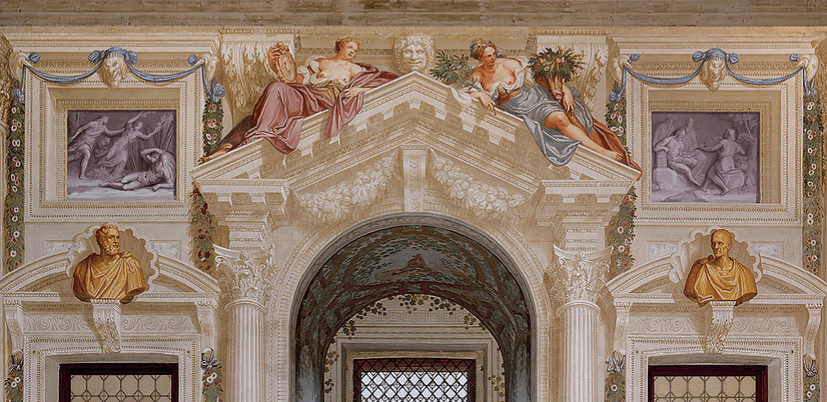

La volta

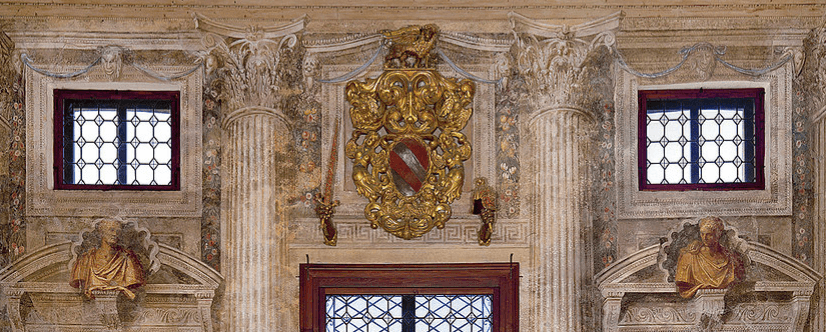

La volta a specchio della Sala dei Fasti Farnesiani è, in ossequio alla tendenza all’horror vacui dei saloni pubblici del palazzo[11], interamente ricoperta da pitture a fresco ed eleganti stucchi policromi la cui fitta trama a motivi geometrici definisce i confini spaziali delle varie scene. Come notato da Hermann Voss nella capitale pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze (1920), l’impaginato della volta Farnese calca le orme della Sala Paolina in Castel S. Angelo, altra committenza farnesiana (Paolo III) portata a compimento dalla talentuosissima équipe di Perin del Vaga (1501-1547) tra il 1545 e il 1547[12]. Qui a Caprarola il centro di gravità della volta, l’antico blasone Farnese [fig. 2] a sedici gigli[13] azzurri su campo color oro, dipinto e non a stucco come nella Paolina, è arricchito da una fantasia di piume, completato da un elmo a sua volta sovrastato da un unicorno rampante e inscritto in una cornice, questa sì in stucco, dal cui interno trova posto un ricco bouquet di foglie e piccole bacche.

La “sofisticata eleganza neogotica” dell’antica arme familiare[14] è accompagnata da altri due piccoli rilievi in stucco plasmato ancora una volta per realizzare due tra le imprese più care al cardinale, il Giglio della Giustizia [Fig. 3] (in greco ΔΙΚΗΣ ΚРІΝΟΝ), rivolto in direzione del lato corto del camino, e la Freccia nel Bersaglio [Fig. 4] (il motto greco, ΒΑΛΛ’ΟΥΤΩΣ, traducibile in “colpisci così”, è ripreso da un verso dell’Iliade) rivolta invece verso il lato della Cappella.

La Freccia nel Bersaglio, la cui invenzione si deve con ogni probabilità al poeta Francesco Maria Molza[15], venne interpretata da Girolamo Ruscelli come emblema di prontezza politico-militare. Il cardinal Alessandro, del resto – che mai tenne celate le sue mire papali pur mancando ripetutamente l’obiettivo – sentiva sulle sue spalle il destino della cristianità intera. L’Europa cattolica, al tempo, era infatti attaccata su due fronti contemporaneamente: da Nord, i veementi strali antiromani di Martin Lutero avevano fatto breccia tra le popolazioni germaniche; partendo da sud-est, invece, gli Ottomani si erano spinti a ridosso delle mura di Vienna (1529) senza avere successo per poi uscirne sconfitti anche in occasione della battaglia navale di Lepanto (7 ottobre 1571). A questo fuoco incrociato, dunque, Alessandro voleva opporre – e ci provò, effettivamente, da legato di Paolo III – una politica di alleanze tra le due maggiori potenze continentali, la Francia dei Valois e l’Impero Asburgico. Difensori della cristianità anche in seguito allo scisma di Enrico VIII Tudor, i due sovrani avrebbero dovuto, nelle intenzioni del Farnese, accantonare le reciproche tensioni e mettere a disposizione i loro eserciti al servizio di una respublica christiana[16].Potere temporale e potere spirituale di nuovo uniti, dunque, sotto il segno dell’azione diplomatica dei Farnese. Un messaggio già forte come quello trasmesso dall’accostamenti dei due piccoli stucchi veniva trasformato in aperta dichiarazione d’intenti mediante i due riquadri – dipinti – con la Sovranità spirituale [Fig. 5] e la Sovranità temporale [Fig. 6], collocati sulla direttrice del lato lungo rispettivamente in corrispondenza del Giglio della Giustizia e della Freccia nel Bersaglio.

Assisa sui vapori decisamente plastici di una nube, la Sovranità spirituale, o Religione, tiene in mano una grande croce. Simile nell’impianto costruttivo generale, la Sovranità temporale, accompagnata invece da un globo terrestre, è in atto di innalzare al cielo una sfera armillare[17]. Lungo l’asse più corto si oppongono invece, in due ovali, la Fama [Fig. 7] e il Valore [Fig. 8]. La prima, in corrispondenza dell’accesso dal portico, segue il modello iconografico della Victoria Romana[18]. La monumentalità della figura femminile, ritratta in posa frontale nell’atto di suonare una tromba, è stemperata e non tradita grazie al frequente ricorso di arricciature nella definizione dei panneggi. Felice risulta inoltre l’accostamento dello stesso profilo circolare del panno che, avvolgendo il volto della figura a partire dal suo avambraccio, entra in un gioco euritmico di forme con la cornice vera e propria.

Alla Fama risponde un’allegoria del Valore [Fig. 8], che Vasari identifica con Bellona[19].I “fatti illustri” veri e propri, invece, trovano posto in sei scene corredate da iscrizioni in latino: quattro riquadri, disposti in due coppie sui lati lunghi, e due tondi, uno su ciascun lato corto, illustrano i capitoli iniziali della straordinaria (ma qui non sempre storicamente accurata) epopea dei Farnese. Sulla parete del camino, il primo tondo in ordine cronologico illustra Pietro Farnese che Fonda Orbetello.

L’iscrizione, inserita in una lapide dipinta, recita:

PETRVS FARNESIVS HOSTIBVS S ROMANAE ECCLESIAE FVSIS AC PROFLIGATIS IN VESTIGIIS COSAE VVLCIENTIVM ORBITELLVM VICTORIAE MONVMENTVM CONDIDIT ANNO SALVTIS MC

(“Pietro Farnese, avendo sconfitto e scacciato il nemico della chiesa, fonda a memoria della sua vittoria la città di Orbetello sulle rovine di Cosa, che apparteneva a Volci, nell’anno della salvezza 1100”)

L’evento, narrato da Onofrio Panvinio nella Vita di Paolo III, risulta una completa invenzione dello storico[20], il cui ricorso alla manipolazione della verità storica, ben lungi dal rimanere circoscritto a episodi sporadici, appare nella Sala quanto mai sistematico. In ogni caso, nonostante il formato, inusuale per scene di guerra, e le dimensioni ridotte, Taddeo riesce nell’impresa di far entrare lo spettatore direttamente nel cuore dell’evento. L’arrivo da destra dei reparti di cavalleria, guidati proprio da Pietro, coglie impreparati i “nemici della Chiesa”, riversi a terra sui loro scudi, in una concitazione che, se da un lato riporta alla mente il groviglio di corpi e di scudi della Battaglia di Ponte Milvio, dall’altro ne stempera decisamente le asprezze cromatiche livellando il tutto su una dominante pastello che sarà uno dei leitmotiv di tutto lo spazio della volta. La seconda scena frescata dallo Zuccari, sulla parete opposta, è invece quella con Guido Farnese che porta la pace ad Orvieto.

Il testo dell’iscrizione stavolta è:

GVIDO FARNESIVS VRBISVETERIS PRINCIPATVM CIVIBVS IPSIS DEFERENTIBVS ADEPTVS LABORANTI INTESTINIS DISCORDIIS CIVITATI SEDITIOSA FACTIONE EJECTA PACEM ET TRANQVILLITATEM RESTITVIT AN MCCCXIII

(“Guido Farnese, divenuto principe di Orvieto su richiesta dei cittadini, espulse la fazione sediziosa e riportò pace e tranquillità alla città che era stata turbata da discordie interne nell’anno 1313”).

Guido, mai eletto principe di Orvieto (fu invece vescovo), è l’assoluto protagonista della scena. Seduto su di un alto podio, e tenendo in mano uno scettro, il Farnese colpisce per il senso di sicurezza, al limite della spavalderia, che traspare dai suoi occhi e che risulta confermata dagli sguardi di prostrazione ad esso riservati tanto dalla popolazione di Orvieto, sulla sinistra, quanto dal gruppo di dignitari sul lato opposto. Nella terza scena, sulla parete esterna, il protagonista è Pietro Niccolò Farnese che libera Bologna dall’assedio dei Visconti [Fig. 9].

Questo il testo dell’iscrizione:

PETRVS NICOLAVS FARNESIVS SEDIS ROMANAE POTENTISSIMIS HOSTIBVS MEMORABILI PRAELIO SVPERATIS IMMINENTI OBSIDIONIS PERICVLO BONONIAM LIBERAT AN SAL MCCCLXI

(“Pietro Niccolò Farnese, sconfitto un nemico estremamente potente per la Santa Sede in una battaglia memorabile, libera Bologna dal pericolo imminente di un assalto nell’anno di salvezza 1361”).

La maggiore dimensione dello spazio, in aggiunta al formato rettangolare, risulta, in questo caso, vantaggiosa a Taddeo che, per inscenare la liberazione di Bologna all’interno del conflitto che vedeva opposti l’esercito pontificio del cardinal Egidio Albornoz e il Ducato di Milano, sfrutta appieno le suggestioni visive che Francesco Salviati aveva lasciato su una delle pareti dell’omonima stanza nel palazzo di Alessandro a Roma[21](Vittoria di Pietro e Ranieri Farnese sui Pisani).

I rimaneggiamenti storici continuano nella scena con Pietro Farnese che entra trionfante a Firenze [Fig. 10] – anche se in questo caso la verità storica viene fatta semplicemente slittare di un anno[22] – e negli ultimi due riquadri (Ranieri Farnese messo a capo dell’esercito fiorentino; Ranuccio Farnese viene nominato capitano generale della Chiesa). L’entrata nella città va letta da destra a sinistra: lo sfondo cittadino, che occupa la metà superiore sinistra, è circondato su ogni lato dai reparti di cavalleria, le cui lance creano una sorta di palizzata che riporta al Quattrocento cavalleresco di Paolo Uccello[23]. Nel riquadro di Ranieri, invece, l’iscrizione, che recita

RAINERIVS FARNESIVS A FLORENTINIS DIFFICILI REIPVBLICAE TEMPORE IN PETRI FRATRIS MORTVI LOCVM COPIARVM OMNIVM DVX DELIGITVR ANNO CHRISTI MCCCLXII

(“Ranieri Farnese è scelto dai Fiorentini in un periodo difficile per la repubblica come comandante dell’esercito al posto del defunto fratello Pietro nell’anno del signore 1362”).

lascia intravedere due errori storici. Il primo riguarda il nome del protagonista. Ranuccio, infatti – e non Ranieri – era il suo nome, cambiato con ogni probabilità per non far confondere lo spettatore con il protagonista della scena successiva[24]. Il secondo, invece, è di collocazione temporale dell’evento: Ranieri/Ranuccio rimpiazzò infatti Pietro solo nel 1363. Nel riquadro il comandante in capo delle guarnigioni fiorentine è ritratto, fresco di nomina, su di un trono rialzato e circondato da una piccola corte di personaggi che gli riservano tutti gli onori del caso: in primo piano, il portastendardo sventola una grossa bandiera sulla quale campeggia fiero il giglio fiorentino; sulla destra, anche un anziano cardinale rivolge lo sguardo allo spettatore. I due pilastri a semicolonne scanalate chiudono la composizione creando una quinta architettonica che, assieme al profilo statuario di un satiro sulla destra, mantiene – nonostante le policromie marmoree forniscano un immediato rimando al contesto toscano – una certa connessione con il mondo antico. Per la scena con Ranuccio Farnese viene nominato capitano generale della Chiesa, Panvinio compone la seguente iscrizione:

RANVTIVS FARNESIVS PAVLI III PAPAE AVVS AB EVGENIO IV P M ROSAE AVRAE MVLIERE INSIGNITVS PONTIFICII EXERCITVS IMPERATOR CONSTITVITVR ANNO CHRISTI MCDXXXV (“Ranuccio Farnese, nonno di Papa Paolo III e insignito della rosa d’oro da Papa Eugenio IV, è nominato comandante dell’armata papale nell’anno del Signore 1435”).

L’episodio dell’elezione di Ranuccio Farnese a gonfaloniere della Chiesa rimane, al netto delle rielaborazioni dello storico di casa Farnese, ancora da provare sul piano documentario. In ogni caso, anche qui la data risulta forzata, essendo la carica in quell’anno ricoperta da Francesco Sforza[25]. Strutturalmente, l’episodio ruota attorno a una diagonale ideale che, rinforzata dai profili emiciclici della scalinata vista da sinistra, continua con la spada di Ranuccio per esaurire la sua forza nel gioco di sguardi tra il capitano dell’esercito e il pontefice stesso. Nella scena anche una piccola finestra quadrata, pretesto sfruttato appieno da Taddeo per l’inserzione di un delicato brano paesistico.

Note

[1] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, p. 701.

[2] S. Mascagna, Caprarola e il palazzo Farnese. Cinque secoli di storia, p. 39; al 31 Maggio dello stesso anno Vignola “dovette trovare una fabbrica già iniziata [...]Su una base di tufo non scavata si alzavano i cinque muri perimetrali per l’altezza di un piano e i cinque bastioni con stanze dentro (che furono poi modificate), una porta e cinque finestre nella facciata principale (poi rimosse) e qualche parete interna” (I. Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, p. 93).

[3] Vasari, pp. 700-701.

[4] Ibidem.

[5] Taddeo era, negli anni Sessanta, uno dei pittori più in voga a Roma (C. Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of the arts, p. 239).

[6] Tanto da farsi seppellire nel Pantheon affianco all’Urbinate. Vasari, p. 699: “fu da Federigo data Sepoltura a Taddeo, nella Ritonda di Roma vicino al Tabernacolo dove è sepolto Raffaello da Urbino del medesimo stato. E certo sta bene l’uno a canto all’altro, percioche si come Raffaello d’anni 37 & nel medesimo dì, che era nato morì cioè, il Venerdì Santo, così Taddeo nacque a di primo di settembre 1529 & morì alli dui dello stesso mese l’anno 1566.”

[7] Ivi, pp. 692-693. La vita di Taddeo (B. Agosti, sulla biografia vasariana di Taddeo Zuccaro, p. 139) venne redatta a partire dal 1 marzo 1567. A testimonianza, una lettera scritta dall’aretino a Vincenzio Borghini.

[8] P. Portoghesi, Caprarola, p. 55. Taddeo aveva in primis decorato le Sale delle Stagioni al pianterreno per poi passare al soffitto della Sala di Giove.

[9] L. Partridge, Divinity and Dynasty at Caprarola: Perfect History in the Room of Farnese Deeds, p. 494, nota 1.

[10]I ritratti erano del Cardinal Alessandro Vitelli, del Monsignor Luigi di Guisa, dell’imperatore Ferdinando I e di Massimiliano II.

[11] Le stanze private del cardinale erano, al contrario, decorate solo sulla volta.

[12] H. Voss, La pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze, p. 282.

[13] Il numero dei gigli, al tempo del cardinale, era stato abbassato a sei.

[14] Faldi, p. 263.

[15] Partridge, p. 496.

[16] Partridge, p. 496.

[17] Per questa Allegoria un disegno preparatorio, a matita rossa e nera, è custodito presso la Biblioteca Reale di Torino.

[18] Ivi, p. 499.

[19] Vasari, p. 701.

[20] Partridge, p. 499.

[21] Partridge, p. 503.

[22] L’evento avvenne nel 1363 e non nel 1362.

[23] Si veda a proposito Portoghesi, p. 58: “I momenti storici che si vogliono richiamare alla vista sono rivissuti con lo spirito neofeudale [...] che il casato farnesiano stava recuperando”.

[24] Partridge, p. 504.

[25] Ibidem.

Bibliografia

Agosti, sulla biografia vasariana di Taddeo Zuccaro, in “Prospettiva”, 153/154, Firenze, Centro Di della Edifimi, 2014, pp. 136-157.

Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

Labrot, Le Palais Farnese de Caprarola, Parigi, Klincksieck, 1970.

Mascagna, Caprarola e il palazzo Farnese. Cinque secoli di storia, Viterbo, Quatrini, 1982.

Partridge, Divinity and Dynasty at Caprarola: Perfect History in the Room of Farnese Deeds, in “The Art Bulletin”, 60, New York, 1978, pp. 494-530.

Pierguidi, Disegnare e copiare per imparare: il trattato di Armenini come fonte per la vita di Taddeo Zuccari nei disegni del fratello Federico, in “Romagna Arte e Storia”, 92/93, Rimini, Panozzo, 2011, pp. 23-32.

Portoghesi (a cura di), Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of arts, New Haven-Londra, Yale University Press, 1992.

Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Vecchi, P. Cimetta, Il palazzo Farnese di Caprarola, Caprarola, Il Pentagono, 2013.

Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Voss, La pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze (1920), Roma, Donzelli, 1994.

Sitografia

http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_04_sala_fasti_farnesiani_it.html

https://www.britannica.com/biography/Taddeo-Zuccaro

www.culturaitalia.it

https://www.rocaille.it/villa-farnese-a-caprarola-pt-1/

GIULIO PAOLINI E L'ARTE CONCETTUALE

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione: un guardare nello specchio fino al momento in cui.

«L’eco delle immagini dell’arte antica è sovente il motore del primo passo verso ciò che però dobbiamo cercare oltre quel dato. Se prevalga la memoria della cosa o il desiderio di superarla, questo non saprei valutarlo. Però, è impossibile negare che ci sia una specie di filtro di trasparenza, che ci consente di guardare al di là. Aprire una finestra sul vuoto non provoca molte emozioni o desideri. Ma se il vano della finestra è impaginato su qualcosa che interferisce col vuoto, la visione si fa più attraente, mi consente di vedere oltre la traccia già esistente»1. Con queste parole Giulio Paolini, uno dei maggiori esponenti internazionali della corrente ribattezzata Arte Concettuale, descrive il suo rapporto con i maestri del passato. Nel 1967, su «Artforum», Joseph Kosuth, altro famoso artista concettuale, scriveva che «quando un artista utilizza una forma concettuale, vuol dire che tutte le programmazioni e decisioni sono stabilite in anticipo e l’esecuzione è solo una faccenda meccanica»2.

La definizione di concettuale che Kosuth offre fornisce una chiave di lettura sintetica e funzionale anche per tutto il lavoro di Paolini. Accomunato al filone dell’Arte Povera, sebbene con posizioni molto personali, Paolini è uno degli artisti che più di altri si è interrogato sul rapporto tra arte antica, arte classica e arte contemporanea. L’esordio nel 1960 è subito contrassegnato da una forte componente di riflessione analitica sullo statuto dell’arte e i suoi strumenti, ma è l’anno della sopracitata definizione di Kosuth, il 1967, quando l’artista italiano inizia a lavorare sui dipinti del passato:

«[lavorare su una forma citazionista dei maestri del passato è] una fase che comincia nel 1967, prosegue e per certi versi non mi ha più abbandonato. È stata una svolta abbastanza decisiva nel mio lavoro, in qualche modo predestinata perché fin dall’inizio ho sempre parlato d’arte come storia, come dimensione, affrontando i materiali, l’essenzialità della stessa. Dalla panoramica sugli strumenti sono approdato alle immagini dell’arte, alle visioni che, come in uno specchio, si riflettevano nei miei quadri»3.

Giulio Paolini e il confronto con i grandi della pittura

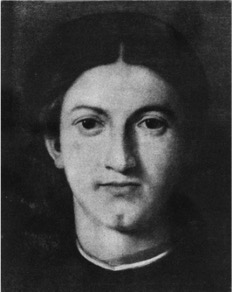

Il 1967 è infatti l’anno di Giovane che guarda Lorenzo Lotto. È uno dei primi confronti diretti tra Paolini e la pittura a olio del XVI secolo. Il Ritratto di giovane, opera di Lotto datata 1506 e conservata oggi agli Uffizi, viene stampata sulla tela, in bianco e nero e a dimensioni naturali. In questo caso il rapporto stabilito con l’artista cinquecentesco non è formale né tecnico, quanto mentale.

Cala la parete di distanza spazio-temporale e lo spettatore diventa, per il tempo della visione, Lorenzo Lotto. Attraverso uno sfasamento cronologico, chi guarda è introdotto in una dimensione di realtà che supera l’apparenza fisica del dipinto. Come scrive lo stesso autore, «a un certo punto non saprete più distinguere se siete voi a guardare l’opera o se, invece, è l’opera a spiare il vostro sguardo» 4.

Ruolo centrale è occupato dal titolo, che Paolini considera alla stregua, e forse più importante, dell’opera stessa, per la sua capacità di sintetizzare l’idea, il concetto sotteso all’opera, fulcro artistico dell’operazione. In questo modo l’autore si interroga su quale sia il processo generativo e conoscitivo dell’immagine, con una conseguente messa in discussione dello statuto dell’hic et nunc dell’opera d’arte e anche del concetto di autorialità. Chi guarda non è qui e non è ora, ma è nel 1506 davanti alla tela appena conclusa da Lotto. Allo stesso modo, Paolini diventa anch’egli Lotto, e l’opera è, quindi, anche una riflessione sul conoscere e sul conoscersi. In questo processo, il medium fotografico rappresenta un aspetto fondamentale. La fotografia infatti serve, come spiega l’artista, per «appropriarsi, attraverso il tempo, di una situazione che non si è vissuta nel reale, ma che si recupera attraverso il linguaggio» 5.

l risultato è «un’immagine nuova che non riesce a liberarsi della propria memoria» 6.

Giulio Paolini: immagine e tempo

Immagine che diventa memoria, quindi, e memoria che diventa tempo, tempo sovvertito e riscritto. Tempo che si mortifica nel non-tempo, annullando le distanze e offrendo l’illusione di un eterno presente. Tutto è fuori dal tempo. «Niente tempo. Il tempo dell’orologio, o dell’uomo, è trascurabile. In arte non c’è né antico né moderno, né passato né futuro. Un’opera d’arte è sempre del presente. Il presente è il futuro del passato, non il passato del futuro» 7.

È proprio con le inedite capacità del medium fotografico che Paolini, soprattutto nel biennio 1967-68, crea e riflette sul ruolo dell’artista e sul fare arte. Esemplificativo a questo proposito è L’ultimo quadro di Velazquez, tela con stampa fotografica del 1968, la cui didascalia riporta «l’invisibilità che esso supera non è quella di ciò che è occultato: non aggira un ostacolo, non svia una prospettiva, si rivolge a quanto è reso visibile sia dalla struttura del quadro sia dalla sua esistenza come dipinto». In quest’opera, Paolini si confronta con Las Meninas, opera velazqueña del 1656. L’artista genovese raffigura a stampa sulla sua tela il celeberrimo dettaglio con il ritratto allo specchio del re spagnolo Filippo IV e consorte. L’immagine però è speculare rispetto alla tela di Velazquez, di modo che il re risulti sulla sinistra. Il rovesciamento dell’originale, portato in grandezza al vero, fa sì che l’opera sia «un fac-simile dell’opera che lo spagnolo aveva davanti a se stesso» 8.

Torna ancora la tangenza tra autore e autore, tra Paolini e Velazquez, in questo caso. Ma anche tra pubblico e pittore.

Significativo, in quest’opera, che il dettaglio scelto da Paolini sia la coppia in posa. Vediamo cioè l’arte nel suo farsi, il compimento della pittura che sta nascendo, adesso, davvero, qui e ora. Altra opera che si muove sugli stessi binari sottili di camuffamento, di messa in discussione della percezione, è Lo studio, sempre del 1968.

Qui il close-up di Paolini si focalizza sull’opera che il pittore ha sul cavalletto nella famosa tela di Vermeer L’allegoria della pittura, datata circa 1666. Ancora, il soggetto dell’arte è l’arte stessa, che diventa tema tautologico che gioca ad autodefinirsi, da un’epoca all’altra, da una tela a un’altra. Non a caso, il dettaglio viene prelevato proprio da un’opera in cui si vuole vedere, a sua volta, una rappresentazione allegorica della pittura. Un’allegoria dell’allegoria, quasi, in cui Paolini si cala nei panni dell’olandese del Seicento. Spiega Celant che «l’istanza è quella di offrire un’immagine categoriale dell’autore, senza aggiungere la nuova identità, Paolini stesso, che assimilando il ruolo degli autori già esistiti, vi si identifica come categoria» 9.

Infine, a chiusura di questa speculazione atemporale e labirintica sul fare e sul vedere artistico, si guardi Nel mezzo del dipinto Flora sparge i fiori, mentre Narciso si specchia in un’anfora d’acqua tenuta dalla ninfa Eco, ancora del 1968. L’opera che Paolini analizza è un olio di Nicolas Poussain, Il regno di Flora, datato 1631 circa e conservato a Dresda. La tela dell’artista italiano è ora un ricettacolo di triplici rimandi tra l’opera in sé, l’opera di Poussain riprodotta e di nuovo lo stesso dettaglio di Poussain, riproposto ancora, più piccolo, dentro la riproduzione precedente. In questo modo Flora si trova due volte al centro del quadro.

Come spiega Giovan Battista Salerno, però, «una volta è la figura allegorica che abita lo spazio prospettico della rappresentazione, lo spazio convenzionale al quale Poussin l’ha consegnata e cioè si trova al centro di una scena profonda fino all’orizzonte, fino alle nuvole e al cielo che le fanno da sfondo; e un’altra volta si trova proprio al centro dello spazio materiale del dipinto, un centro calcolato in rapporto alle dimensioni della tela, e si veste della sua qualità di frase pittorica costituita di segni organizzati su una superficie bidimensionale».10 Flora, quindi, non è solo un’immagine, non in maniera assoluta almeno, perché è anche la porzione di spazio calcolata matematicamente in cui Paolini l’ha situata. È questo, quindi, il paradosso della rappresentazione e della sua stessa contraddittorietà, che per Paolini è insito nella pittura.

Se è vero che per Paolini «è inutile e vano inventare qualcosa di proprio […] se possiamo scoprirlo nel passato»,11 allora si deve accettare che l’invenzione assoluta – e anche l’unica possibile – è quando la creazione si riduce a identificazione. In questo senso, quindi, l’operazione messa in atto da Paolini è rendere visibile l’atto stesso della visione, in una dimensione in cui lo spazio non ha misure e il tempo non scorre, poiché infiniti e eterni. Allora, l’arte diventa una meta-riflessione su se medesima, un guardare nello specchio le sue fondamenta ontologiche, perfette perché già date e immutabili, fino al momento in cui[.]

Note

1 Paolini in V. TRIONE (a cura di), Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea, Electa, Milano 2013, p. 176.

2 AA. VV., Arte contemporanea, Electa, La biblioteca di Repubblica-L’Espresso, Milano 2018, vol. III, p. 28.

3 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei, Skira, Milano 2006, p. 174.

4 AA. VV., Arte contemporanea cit., p. 33, didascalia.

5 Giulio Paolini 1960-1972, a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2003, p. 188.

6 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei cit., p.174.

7 Paolini in Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 50.

8 Cfr. Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 244.

10 G.B. SALERNO, L’invenzione di Paolini, in «Art Dimension», Roma, luglio - settembre 1975, n. 3, pp. 20-22, in particolare p. 20.

11 Paolini in ibidem.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

LA MAUSOLEA: LA VILLA-FATTORIA CAMALDOLESE

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

In Casentino, tra Soci e Partina, in provincia di Arezzo, è possibile visitare una villa dalla storia speciale: la Mausolea (fig. 1). Questa struttura, di proprietà dei camaldolesi, oggi accoglie la sede dell’associazione "La Grande Via", dedita alla promozione e all’insegnamento di un approccio consapevole al benessere, fisico e mentale; ma in origine aveva tutt’altra funzione.

La Mausolea

Come si è potuto leggere negli articoli precedenti, la comunità camaldolese era strettamente collegata al territorio. Tutta la congregazione dipendeva dall’Eremo, dove gli anacoreti vivevano una vita esclusivamente dedita allo studio e alla contemplazione divina. La strutturazione del Monastero poi contribuiva al loro sostentamento e ne filtrava i rapporti con la società esterna. I monaci, oltre che alla vita religiosa, erano altresì dediti ad una intensa attività lavorativa; infatti potevano mantenersi con la produzione diretta di ortaggi e con la raccolta e distribuzione attenta del legname prodotto dagli abeti dalla foresta che abitavano. Tuttavia un insediamento a più di 800 m d’altitudine non poteva offrire molto altro e quindi, seguendo le esigenze di una comunità in continua espansione, i camaldolesi si avvalsero delle produzioni generate da possedimenti fondiari e terrieri, prevalentemente frutto di riscatti, donazioni o lasciti.

Proprio con questa funzione nasce la villa della Mausolea, la cui lunga storia evolutiva è articolabile in tre fasi. Un documento della fine dell’XI secolo testimonia la cessione di un terreno con querceto e un casale, denominato “Musileo”, agli eremiti di Camaldoli: siamo di fronte alla nascita della prima cellula della Mausolea, che dal toponimo di questo possedimento prende il nome [1]. I terreni attorno al casolare furono utilizzati come campi per la coltivazione di derrate alimentari e per il pascolo. Nello specifico, la presenza del querceto indica la possibile esistenza di un allevamento di suini, la cui carne si prestava molto bene ad essere conservata più a lungo con la produzione di salumi e insaccati [2]. Indispensabile per le esigenze di una comunità monastiche era inoltre la produzione di vino ed infatti, fin dai primi documenti, nella tenuta è attestata la presenza di un vigneto [3].

Col tempo vennero ampliati i possedimenti e le produzioni, e i nuovi terreni coltivabili acquisiti da Camaldoli andarono a creare plurime realtà agricole attorno al casale principale. Si formò così una vera e propria grangia (o grancia), cioè una fattoria direttamente dipendente da una comunità monastica. Inoltre, è in questo periodo che nei documenti storici il toponimo inizia a cambiare, ottenendo il genere femminile “Musilea” verosimilmente perché riferito alla casa rurale, alla fattoria [4]. La definitiva trasformazione in “azienda agricola” è attestata dai documenti del Catasto del 1446, dove si evince che “alla Musolea” [5] risiedeva stabilmente un gruppo di monaci camaldolesi, per seguire direttamente le produzioni agricole della fattoria, e che il complesso era formato da più abitazioni collegate tra loro, tra cui una adibita a deposito del raccolto. In questo periodo, oltre alla coltivazione di ortaggi e alla vinificazione, venivano prodotti formaggi e, di conseguenza, erano allevati anche animali per la produzione del latte. Nella fattoria venivano poi coltivati cereali come grano e farro, macinati nel mulino di Soci, di proprietà dei camaldolesi stessi già dalla fine del XIII secolo [6].

Alla fine del XV secolo, dunque, la Mausolea aveva ormai assunto la sua forma definitiva di grangia e, grazie alla strategica collocazione su importanti vie di comunicazione, aveva assunto una forte importanza produttiva ed economica per la comunità di Camaldoli. Protagonista di una nuova stagione della storia evolutiva della Mausolea fu il nobile veneziano Pietro Dolfin, generale dell’ordine camaldolese dal 1480. Il giovane monaco umanista, animato da una accesa e convinta spiritualità, voleva avvicinare gli appartenenti all’ordine ad una osservazione più rigorosa della regola monastica [7]. Nella sua visione, il contatto con il mondo agreste era un pilastro fondamentale del vivere cenobitico e proprio per questo decise di dedicarsi con cura ed attenzione allo sviluppo e al mantenimento della villa-fattoria.

Il Dolfin, sostenuto ed aiutato dal monaco Basilio Nardi, sviluppò così l’idea di realizzare una Mausolea completamente nuova dalle fondamenta. Il progetto era quello di creare un edificio che, oltre ad avere la funzione di base di controllo per dirigere tutte le attività della fattoria, fosse anche una dimora per i camaldolesi e un luogo di ospitalità per autorità in visita.

Dalle numerose lettere del Dolfin che ci sono pervenute, oltre ad una onesta considerazione per la sua comunità, traspare anche un interessamento più personale nell’esecuzione di questa villa, che difatti diventerà poi dimora stabile del superiore generale, il suo luogo prediletto per un ritiro fisico e spirituale.

Il grandioso progetto, accettato con reticenza dalla comunità di Camaldoli, prese inizio nel 1492 e terminò due anni dopo. Per seguire attentamente tutte le fasi di realizzazione dell’edificio, il fidato Nardi venne nominato gubernator, cioè direttore dei lavori [8]; invece è tuttora ignoto il nome dell’architetto che la progettò. Attualmente della villa del Dolfin rimangono soltanto alcune tracce delle fondamenta perché i materiali utili vennero riutilizzati per la costruzione del nuovo palazzo del XVII secolo. Ad oggi, negli archivi non sono stati rinvenuti progetti, piante o disegni che potessero trasmetterci la sua rappresentazione, ma possiamo immaginare che fu costruita all’insegna della magnificenza. Alcune caratteristiche strutturali sono tuttavia desumibili dalle lettere del suo ideatore e dai successivi documenti catastali. La villa era caratterizzata da un atrio doppio, una cappella per la devozione e una cantina, con cella vinaria, che si espandeva interrata per tutto il perimetro dell’edificio [9]. Il palazzo presentava poi “due palchi e sale, con diverse camere ed altri ambienti abitativi […]”, oltre che una piazza, un pozzo e una stalla per gli animali da tiro e da soma [10].

Nonostante il grande impegno del Dolfin nel realizzare l’opera, la villa non ebbe lunga vita. Infatti, a poco più di un secolo di distanza le strutture erano già gravemente compromesse a causa dell’instabilità del terreno sottostante. Considerata ormai un’attività di vitale importanza per la comunità, il capitolo dell’Eremo decretò così che si intervenisse drasticamente con l’edificazione ex novo di una terza Mausolea.

La villa-fattoria venne ricostruita su un terreno più pianeggiante, poco distante dalla precedente, e i lavori si protrassero dal 1647 al 1650. A dirigere attivamente la fabbrica fu Padre don Simeone da Cremona, prima priore dell’Eremo e poi eletto camerlengo.

Come già anticipato, i materiali da costruzione furono recuperati dal vecchio edificio quattrocentesco del quale, però, si volle mantenere la memoria: sulla facciata nord dell’attuale villa fu collocato uno stemma proveniente dal palazzo del Dolfin. Il rilievo marmoreo (fig. 2), recentemente restituito da Alfredo Bellandi a Gregorio di Lorenzo, che per gli eremiti aveva già lavorato trentadue anni prima, rappresenta al centro lo stemma dei camaldolesi, costituito da due colombe che si abbeverano al medesimo calice, sorretto da due delfini [11]. La presenza di questi mammiferi marini rende l’opera un omaggio al committente della villa poiché erano l’emblema araldico del Dolfin stesso. Sotto la cornice dal gusto spiccatamente classicista, decorata con un motivo ad ovuli e dentelli, i camaldolesi ricavarono uno spazio per apporre una lastra con incisa la data del termine dei lavori della nuova villa (1650).

Anche per questo cantiere i documenti archivistici a disposizione sono pochissimi, né sono noti i nomi dell’architetto o delle maestranze che presero parte al progetto. In questo caso, però, la struttura si è conservata fino ad oggi, rendendo più facile la descrizione.

L’entrata della villa è preceduta da una scalinata a ventaglio e da un pizzale lastricato, al quale attualmente si accede superate le mura di cinta tramite un portale in pietra della fine del XVIII secolo (fig. 3). Il fabbricato, compatto ma elegante, si sviluppa su quattro livelli, di cui uno seminterrato adibito a cantina, come nella vecchia grangia [12]. La facciata principale (fig. 4) è estremamente semplice nella sua simmetria, impreziosita dalla loggia a tre fornici del piano nobile. Entrando dal portone centinato, con stemma camaldolese centrale, si trova un grande atrio voltato a botte, dal quale si accede a due cappelle.

Quella di destra, decorata alle pareti con finte specchiature marmoree, presenta un altare con un quadro settecentesco con San Romualdo (fig. 5). In quella di sinistra troviamo un secondo piccolo altare con una pala squisita rappresentante la Madonna del Rosario in gloria tra i Santi Romualdo e Michele Pini (fig. 6), attribuita da Liletta Fornasari al pittore bolognese Emilio Taruffi [13]. Un particolare di questa tela suggerisce che l’opera possa essere stata commissionata direttamente dalla comunità di Camaldoli: una piccola rappresentazione dall’alto dell’Eremo è indicata infatti dai due santi al centro della composizione (fig. 7).

L’esecuzione della cornice in stucco dorata, modanata con volute e cherubini, è stata restituita da Riccardo Spinelli al fiorentino Lorenzo Merlini [14].

Tra i locali del palazzo, il più importante è certamente il salone (fig. 8) a doppio volume collocato al piano nobile: oggi adibito a sala conferenze, l’ampio ambiente dal soffitto cassettonato accoglie due grandi opere. Sulla parete sinistra si trova la tela con Triboniano consegna le pandette a Giustiniano (fig. 9), eseguita da Vicenzo Camuccini, esponente del Neoclassicismo romano. Di fronte si conserva l’Incoronazione della Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo (fig. 10), una grande pala che fino agli inizi del XX secolo era posizionata sull’altare maggiore della chiesa dell’Eremo di Camaldoli. La sua esecuzione fu commissionata al pittore Niccolò Cassana dal principe Ferdinando de’Medici in persona, il quale la donò agli eremiti in cambio di un’opera di Annibale Carracci appartenuta al cardinale Odoardo Farnese[15]. La struttura lignea che possiamo vedere oggi attorno alla tela è quella originaria ed è stata attribuita da Riccardo Spinelli a Paolo Manacorti, su disegno di Giovanni Battista Foggini [16].

Note

[1] B. Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, pp. 42-43.

[2] Ivi, p. 45.

[3] Ivi, pp. 45-47.

[4] Ivi, p. 54.

[5] Ivi, p. 56.

[6] Ivi, p. 59.

[7] Raffaella Zaccaria - Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, Roma, 1991

[8] B. Buratti, La casa delle Vigne … cit., p. 76

[9] Ivi, p. 80

[10] A. Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, p. 19.

[11] Ivi, pp. 21-22.

[12] S. Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), tesi di Laura, Università degli Studi di Firenze, a.a. 2002/2003, p. 129.

[13] L. Fornasari, Le prime stanze del collezionismo moderno nell’aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, Edifir, Firenze, 2003, p. 243.

[14] R. Spinelli, La decorazione a stucco ad Arezzo e nel territorio aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, p. 37.

[15] S. Buricchi, Niccolò Cassana. La trinità in gloria incorona la Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, pp. 334-335.

[16] R. Spinelli, Tracce per la scultura del Settecento in terra aretina, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, pp. 141-143.

Bibliografia

Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.

Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, Edifir, 2003

Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), Tesi di Laura, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze, Anno Accademico 2002/2003

Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, a cura di L. Fornasari-R. Spinelli, Firenze, Edifir, 2007

Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, Soci, Fruska, 2012.

Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, pp. 17-24.

CARLO CRIVELLI E IL TRITTICO DI MONTEFIORE

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione. Carlo Crivelli e la committenza francescana nelle Marche: il caso del trittico di Montefiore dell'Aso

“[ Carlo Crivelli ] È pittor degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione, e talora qualche colore di scuola peruginesca. Quindi qualche sua opera è passata in certi tempi per lavoro di Pietro, come udii di quella di Macerata. […]

Ciò che più monta, si è che per il succo delle tinte e per un nerbo di disegno questo pittore può a buon diritto chiamarsi pregevolissimo fra gli antichi. Si compiacque d'introdurre in tutti i suoi quadri delle frutta e delle verdure, dando la preferenza alla pesca ed al citriolo; quantunque trattasse tutti gli accessorj con bravura tale che in finitezza ed amore non cedono al confronto de' fiamminghi. Non sarà inutile l'accennare che i suoi quadri sono condotti a tempera e perciò a tratti, -e sono impastati di gomme sì tenaci che reggono a qualunque corrosivo, motivo per cui si mantennero lucidissimi.” (Luigi Lanzi, Storia pittorica della Italia dell'abate Luigi Lanzi antiquario della R. Corte in Toscana).

Il breve estratto appena riportato è la prima vera fonte storico-critica relativa all'arte di Carlo Crivelli, artista vissuto nel XV secolo, veneziano di nascita ma marchigiano d'adozione. L'abate Luigi Lanzi (Treia, 14/06/1732 – Firenze, 30/03/1810) fu il primo vero studioso del Crivelli e ne tentò un recupero della personalità dopo secoli di oblio. Questo grande pittore, infatti, ha attraversato secoli di silenzio e dimenticanza: non è stato citato neanche dagli storici veneziani a lui contemporanei. La mancanza di notizie sulla vita del Crivelli e la dispersione delle sue opere hanno provocato l'assenza del Crivelli anche nelle “Vite” del Vasari, che probabilmente non lo conobbe né vide le sue tavole: nel XVI secolo queste erano ancora intatte, sparse nei piccoli paesi marchigiani e costituivano oggetto di devozione popolare quindi lontane da ogni interesse di critica storico-artistica[1].

La vita e le opere

Prima del Lanzi solo i veneziani Ridolfi e Boschini citano il Crivelli, ricordandone alcune opere giovanili lasciate a Venezia, ma oggi perdute. L'esodo delle opere crivellesche verso Roma iniziò già ai tempi del Lanzi quando l'alta gerarchia ecclesiastica iniziò la sistematica spoliazione delle chiese marchigiane.

Poche sono le notizie relative alla sua vita: Carlo Crivelli nasce a Venezia negli anni tra il 1430 ed il 1435, figlio di Jacopo Crivelli, anch'egli pittore. Gli anni della sua formazione non risultano ben documentati, ma è probabile che Carlo appartenesse a quel gruppo di pittori legati alla tradizione tardo-gotica attivi alla scuola dello Squarcione: Mantegna, Schiavone, Marco Zoppo, Gentile e Giovanni Bellini e Bartolomeo Vivarini.

Il 5 marzo 1457 viene condannato a 6 mesi di carcere e 200 lire di multa per aver condotto a casa propria Tarsia, una donna sposata con cui aveva convissuto per lungo tempo. Da questo episodio è possibile dedurre che Carlo Crivelli all'epoca dei fatti era già attivo come pittore poiché era in grado di mantenere una donna in casa propria. Inoltre questa vicenda fu, probabilmente, la causa dell'allontanamento del pittore da Venezia. Da qui ha inizio la sua peregrinazione, sempre accompagnato dal fratello Vittore. Negli anni Sessanta del secolo si trasferisce a Zara, in Dalmazia, presumibilmente per seguire il pittore Giorgio Schiavone. Alla fine di questo decennio, invece, si sposta nelle Marche, operando in diverse località tra Fermo ed Ascoli Piceno, dove rimarrà fino alla fine della sua vita.

In questo territorio la sua carriera prende uno slancio rinnovato e numerosissime furono le commissioni: nel 1468 firma e data il polittico di Massa Fermana, due anni più tardi dipinge e data il Polittico di Porto San Giorgio, oggi smembrato e disperso in diversi musei[2]. I primi cinque anni marchigiani del Crivelli sono i più fecondi: nelle opere prodotte in questo periodo (dal Polittico di Massa Fermana a quello di Ascoli Piceno) elabora ed arricchisce di nuove modulazioni il suo raffinato ed accentuato linearismo. Nonostante ciò, il segno crivellesco è caratterizzato da un netto distacco dalla cultura classica. Per il Crivelli il riferimento costante all'antico non è essenziale, anche se certamente è un pittore conservatore e assolutamente non reazionario.

L'arte di Carlo Crivelli

Oltre all'accentuato linearismo l'arte del Crivelli si caratterizza per l'uso costante dell'oro nel fondo e della luce naturale quale valore di sintesi formale della composizione. Altro elemento degno di nota è lo studio dal vero, che trascende in un contesto fantastico, inducendo alcuni critici d'arte a parlare di effetto surreale o, addirittura, espressionismo[3].

Dal 1473 l'artista è ad Ascoli Piceno, come dimostra l'acquisto di una casa avvenuto nel 1478. In questi anni il Crivelli è mosso da una profonda irrequietezza che lo spinge ad operare in città e luoghi diversi per trovare nuove commissioni: inizia così il suo rapporto con Camerino, città culturalmente viva e per cui firma numerose tavole, tra cui il trittico per la Chiesa di San Domenico.

Negli anni Ottanta del XV secolo il Crivelli si divide tra Ascoli e Camerino.

Nel 1487 risulta nuovamente ad Ascoli al funerale del figlio, di cui non si conosce neppure il nome, ma dall'anno successivo risulta “commorante”, ossia abitante della città di Camerino.

Il 2 aprile 1490 il principe Ferdinando di Capua, futuro re Ferdinando II di Napoli, conferisce al Crivelli il titolo di “Miles”, accettandolo quale familiare a causa della sua “probitate”. Gli ultimi anni di vita del Crivelli lo vedono spostarsi frequentemente tra Fabriano, Matelica e Camerino.

È tuttora sconosciuta la data esatta della sua morte, comunque avvenuta dopo il 7 agosto 1494 e prima del settembre 1495, quando sicuramente non si trovava a Fermo[4].

Vicenda storico-critica del Trittico di Montefiore dell'Aso

Il Trittico di Montefiore dell'Aso, piccolo borgo collinare situato in provincia di Ascoli Piceno, è una tavola che rientra a pieno titolo nel cosiddetto “Caso Crivelli”, ovvero la vicenda, unica nella storia, di un pittore che nel momento stesso della sua riscoperta e valutazione critica veniva messo nelle condizioni di essere umiliato attraverso la dispersione delle sue opere[5]. Il Trittico conservato presso il Polo Museale di San Francesco[6] di Montefiore dell'Aso, infatti, è un assembramento arbitrario di parti di un polittico che sono collocate in collezioni geograficamente molto distanti tra di loro. Questo Polittico è forzatamente diventato Trittico: il Crivelli e la sua committenza, per lo più formata dagli ordini mendicanti della famiglia Francescana e Domenicana, amavano i grandi Polittici verticaleggianti di stampo gotico in cui inserire i grandi Santi francescani o domenicani. Originariamente, quindi, anche l'attuale Trittico era nato come Polittico commissionato dalla comunità francescana di Montefiore dell'Aso e destinato ad adornare la Chiesa di San Francesco, attualmente chiusa[7]. Venne eseguito poco dopo il 1470 e rimase nella sede originaria fino alla metà del XIX secolo quando numerosi pannelli vennero ceduti all'antiquario romano Vallati che, dal 1859 al 1862, li disperse fra diversi acquirenti. A tutt'oggi risultano smarriti tre pannelli della predella e uno dei santi a mezza figura della cimasa[8].

Il Trittico, oltre ad aver subito lo smembramento, è stato oggetto di numerose discussioni circa la sua paternità: la prima attribuzione al pittore veneziano Carlo Crivelli la si deve al Cantalamessa nel 1907, ma questa proposta non venne più presa in considerazione tanto da essere contestata dallo stesso Lionello Venturi. Ciononostante nel 1908 il Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione ne vietò la vendita con un apposito decreto. Negli anni successivi altri autorevoli critici ne disconobbero la paternità crivellesca: per citare un esempio, nel 1913 il Geiger assegnò l'opera a Vittore Crivelli, fratello di Carlo, o ad altro imitatore. Solo nel 1925 il Serra confermò l'originaria attribuzione del Cantalamessa. In seguito, nel 1932 e nel 1936, anche il Berenson assegnò l'opera al Crivelli riconoscendo però nell'esecuzione interventi di collaboratori.

L'opera venne definitivamente attribuita a Carlo Crivelli nel 1950 dal critico Pietro Zampetti, attribuzione approvata anche dal Pallucchini, riconoscendone l'altissima qualità.

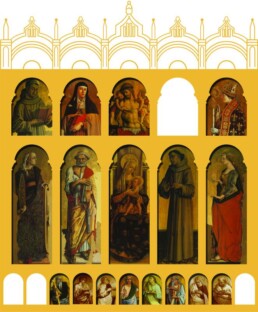

Descrizione del Trittico

Nella facies attuale il Trittico presenta tre figure di santi a mezzo busto nell'ordine superiore e tre figure di santi ad altezza completa nel registro centrale.

Nelle cuspidi i soggetti rappresentati sono, da sinistra a destra, santo francescano, Santa Chiara d'Assisi e San Ludovico da Tolosa. Nel registro centrale, invece, sono rappresentati: Santa Caterina d'Alessandria, San Pietro Apostolo e Santa Maria Maddalena.

Il primo santo francescano del registro superiore è stato oggetto di un dibattito circa la sua identità. Alcuni appassionati studiosi hanno cercato di sciogliere questo enigma. Una delle tesi più accreditate è quella di da padre Silvano Bracci che ha ipotizzato si trattasse del Beato Giovanni Duns Scoto (Duns, 1266 – Colonia, 8 novembre 1308), identificazione provata per esclusione. Nel XV secolo, infatti, i Santi francescani erano: San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova, San Ludovica da Tolosa, San Bernardino da Siena, i Santi protomartiri dell'ordine e San Bonaventura. Analizzando i tratti iconografici del Santo in questione non vi è stata ravvisata una corrispondenza con il consueto lessico utilizzato dal Crivelli per rappresentare San Francesco, Sant'Antonio, San Bernardino o San Bonaventura. I tratti iconografici dei Santi, infatti, erano molto importanti nella pittura del Quattrocento: ogni artista era tenuto a rispettarli per garantire una precisa e chiara decodificazione da parte dei fedeli e, quindi, una corretta e agile lettura dell'opera. I tratti del misterioso santo francescano hanno condotto il Bracci ad identificarlo con il Beato Duns Scoto per numerosi riscontri positivi: “È un frate dai capelli neri, il che dice l'età non avanzata del personaggio, e con il copricapo dottorale in testa che costringe a pensare a un dottore universitario – ed infatti Duns Scoto era detto dottor sottile - … a questo punto la mente corre verso Giovanni Duns Scoto accolto molto giovane nell'Ordine francescano, dottore a Cambridge, Oxford, Parigi e Colonia, deceduto poco più che quarantenne l'8 novembre 1308” (Padre Silvano Bracci, 1997).

Il Beato Giovanni Duns Scoto è stato rappresentato in atto di leggere. La luce, che proviene da destra, illumina in pieno la figura del Beato creando una zona d'ombra nettamente definita al di sotto del libro aperto per poi ruotare intorno al suo volto accentuandone il valore plastico e la grande forza espressiva. Questa figura è una chiara prova del sapiente uso della luce di cui era capace Carlo Crivelli[9].

Accanto al Beato Giovanni Duns Scoto ed al centro del registro superiore vi è Santa Chiara d'Assisi (Assisi, 16 luglio 1194 – 11 agosto 1253), rappresentata con il saio nero e marrone dell'Ordine delle Clarisse, il giglio simbolo della purezza ed il libro della Sacra Scrittura. La Santa fondatrice delle Clarisse è caratterizzata da una sapiente modulazione delle linee curve su cui dolcemente scivola la luce[10].

Ultimo elemento del registro superiore è San Ludovico da Tolosa (Brignoles, febbraio 1274 – Tolosa, 19 agosto 1297), riconoscibile dal manto gigliato sulla tonaca francescana, decorata a rilievo. Rappresentato di profilo in abiti vescovili e con mitra sul capo: la mano destra è stata colta in atto benedicente e la sinistra poggiata sul bianco pastorale.

San Ludovico da Tolosa era figlio di Carlo d'Angiò, re di Napoli. Conobbe la spiritualità francescana quando fu fatto prigioniero presso il re d'Aragona. Una volta riacquistata la libertà rinunciò al trono per entrare nell'ordine serafico. Venne ordinato sacerdote nel 1296 e vescovo della diocesi di Tolosa l'anno successivo; morì dopo pochi mesi di malattia.