LA MADONNA DI TARQUINIA - II PARTE

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Se nel precedente articolo si è cercato di delineare l’aspetto iconografico della Madonna di Tarquinia (fig. 1), in questo elaborato si tratteggeranno le interessantissime vicende storiche e critiche dell’opera. La tavola infatti venne ritrovata e identificata nel 1917 dal noto storico dell’arte Pietro Toesca (1877-1962).

Ritrovamento e storia conservativa

Il 9 aprile 1917 Toesca arrivò a Tarquinia per compiere uno dei suoi sistematici sopralluoghi al patrimonio artistico italiano, dei quali i volumi del Medioevo e del Trecento raccolgono molti successi. Il risultato di questo specifico viaggio di studio però fu particolarmente degno di nota, come si legge nell’articolo scritto al riguardo per il fascicolo maggio-luglio del «Bollettino d'Arte»:

“A Corneto Tarquinia il caso, o il desiderio di vedere tutto, mi aveva condotto in una chiesa sotto le mura della città, a Santa Maria in Valverde, e dopo un'occhiata all'interno, tutto rifatto modernamente, deluso già mi volgevo ad uscire quando nella penombra, in alto, balenò un raggio di colore vivo e un gesto animato. Era lassù una tavola - copia o mirabile originale? -, ed un vetro me la nascondeva anche più che l'oscurità finché con una scala non fui sopra: era un dipinto quasi intatto (non fossero vernici guaste e tracce di voti) che diceva altamente il nome del suo autore - Filippo Lippi - benché sul cartellino avesse soltanto una data: Mccccxxxvii”[1].

Come sottolinea Enrico Parlato nel saggio dal quale è tratta la citazione di cui sopra[2], ancora dopo più di un secolo questo articolo resta imprescindibile per lo studio della Madonna di Tarquinia e, più in generale, dell’opera di Filippo Lippi. Tuttavia Toesca non era da solo nel momento della scoperta, essendo accompagnato dal direttore del nascente museo archeologico con sede in Palazzo Vitelleschi, l’archeologo Giuseppe Cultrera (1877-1968); questi, per amore dell’arte e per il timore che la Madonna di Tarquinia potesse essere trafugata una volta diffusasi la voce di una così importante scoperta, fece trasferire la tavola nel museo. L’anno successivo l’opera venne restaurata proprio a Palazzo Vitelleschi, con l’intento di esporla in un’area dedicata all’arte medievale e moderna: con questa finalità Cultrera commissionò nel 1921 una cornice che fosse adeguata alla bellezza del dipinto, poiché al momento del ritrovamento in Valverde la Madonna di Tarquinia risultava conservata entro una cornice a listello con vetro frontale. Tuttavia nel 1923, accatastata in un magazzino del complesso dell’ex convento di San Marco (antistante a Palazzo Vitelleschi), fu ritrovata la cornice originale; una volta restaurata anch’essa, nel 1924 finalmente opera e cornice furono ricomposte.

Grazie alla sua riscoperta, la Madonna di Tarquinia ha avuto un ruolo cruciale per comprendere meglio e ridefinire il ruolo di Filippo Lippi nel contesto dell'arte fiorentina del primo Quattrocento, e nel 2017, per celebrare i 100 anni dal ritrovamento di questa tavola, alla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini[3] si è tenuta una mostra a cura di Enrico Parlato, il cui bellissimo e ricco catalogo illustra non soltanto la storia e dell’opera, ma ne ricostruisce il contesto socio-politico di riferimento, con importanti considerazioni sul Cardinale Giovanni Vitelleschi, committente del dipinto.

La Madonna di Tarquinia: committenza e destinazione

In effetti, l’attività di ricerca che è stata condotta proprio per la mostra ha consentito di ricomporre le vicende della tavola dal XIX secolo a oggi. Se ne sono accertate, come accennato, la committenza da parte di Vitelleschi, che alla data del 1437 concludeva il suo incarico come arcivescovo di Firenze per ricevere la porpora cardinalizia, e la provenienza dalla chiesa del convento agostiniano di San Marco a Tarquinia, chiuso in seguito all’eversione dell’asse ecclesiastico con la soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose nel 1866. Con due Regi decreti nel 1866 e nel 1867 fu tolta infatti dapprima la capacità patrimoniale a tutti gli ordini e le congregazioni ecclesiastiche, quindi tutti i beni mobili e immobili appartenuti fino a quel momento alle corporazioni religiose regolari furono incamerati dal neonato Stato italiano attraverso la creazione di uno specifico Fondo per il culto.

È opportuno evidenziare innanzitutto che il cardinale guerriero volle far costruire il proprio palazzo signorile prospiciente la chiesa del convento di San Marco, che ne divenne in qualche modo una cappella palatina pubblica[4]; non da ultimo, nel testamento redatto da Vitelleschi durante la prigionia in Castel Sant’Angelo, egli designava come proprio luogo di sepoltura la chiesa di San Marco e non la cattedrale cittadina (dove riposa ancora oggi). Si può dunque supporre un coinvolgimento personale di Vitelleschi con gli agostiniani, motivo della donazione della Madonna di Tarquinia al convento.

Livia Carloni ha inoltre segnalato[5] come nella ricostruzione della sistemazione della chiesa in oggetto durante i secoli, fosse presente sia nell’assetto quattrocentesco che in quello seicentesco un altare dedicato alla Madonna delle Grazie con la tavola di Lippi, forse in contesto funerario. La Madonna di Tarquinia era quindi adorata come Madonna delle Grazie (il cui unico attributo iconografico certo è l’abbraccio tra la Vergine e il Bambino) e ornata da una serie di gioielli ed ex voto, segno che il valore simbolico dell’immagine aveva prevalso su quello artistico per assecondare precise esigenze di carattere teologico e cultuale; lo stato conservativo denunciato da Toesca del resto evidenziava la presenza di residui di cera e abrasioni.

Collocazione ottocentesca

Nel corso degli anni ’40 dell’Ottocento la chiesa di San Marco subì un ulteriore rifacimento, che si concluse nel 1847 con l’aggiornamento del programma decorativo secondo i più moderni dettami artistici di papa Pio IX ad opera del pittore Pietro Gagliardi (1809-1890). L’artista, molto amato dagli agostiniani, mise mano a tutte le pale d’altare della chiesa, compresa la Madonna del Lippi; questa fu scorporata dalla cornice originaria e inserita nell’apertura appositamente ricavata in una grande tela raffigurante San Marco (questa grande opera è oggi collocata nella navata destra della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, di cui si è parlato in un articolo qualche mese fa).

La Madonna di Tarquinia risulta essere nella stessa collocazione in un elenco del Fondo degli edifici di culto del 1874, tra gli oggetti di proprietà statale ubicati in San Marco[6]; e ancora non era stata spostata nel 1908, a detta di don Benedetto Reali che reggeva la chiesa dopo che gli agostiniani erano andati via. Questi la descrive in una lettera al sindaco come «antica e risalente al Quattrocento»[7] (fig. 5) nell’ultimo riferimento prima del 1916, quando la chiesa venne dismessa e la tavola forse trasferita in Santa Maria di Valverde scorporata dalla tela del Gagliardi, dove avvenne la felice agnizione del Toesca. Fu conservata poi nel museo archeologico di Palazzo Vitelleschi fino al secondo conflitto mondiale, quando si reputò prudente spostarla in un luogo di deposito al sicuro dai bombardamenti. Rimase quindi presso i Musei Vaticani per arrivare nel 1953 nell’attuale luogo di conservazione a Palazzo Barberini.

Note

[1] E. Parlato, Verso la «gratia»: vicende e interpretazioni della Madonna di Tarquinia dopo il 1917, in Parlato E. (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017, cit. p. 75.

[2] Ibidem.

[3] Cfr. https://www.barberinicorsini.org/evento/altro-rinascimento-il-giovane-filippo-lippi-e-la-madonna-di-tarquinia/

[4] L. Carloni, Una Madonna per gli agostiniani, in Parlato E. (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017, p. 67.

[5] Ivi.

[6] Ibidem.

[7] Idem, p. 68.

Bibliografia

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998.

Parlato E. (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017.

Sitografia

Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/.

GIUSEPPE FRASCHERI, “PITTURA D’AFFETTI SOAVI”.

A cura di Alice Perrotta

Introduzione. Due opere alla Pinacoteca di Savona

Il pittore savonese Giuseppe Frascheri è considerato uno dei migliori esponenti del Romanticismo in ambito ligure, che si sviluppò soprattutto a partire dagli anni trenta dell’Ottocento. Le sue opere denotano una predilezione per le tematiche storico-letterarie, espresse attraverso quella “poetica degli affetti” di cui il Romanticismo italiano (e in parte anche quello europeo) si fa portatore. Dunque, i fatti storici e letterari vengono filtrati attraverso una “lente più intimistica ed emozionale”[1], mentre l’aspetto filologico passa in secondo piano.

La vita

Giuseppe Frascheri nacque a Savona nel dicembre del 1809. Nella prima fase della sua formazione artistica, dal 1825 al 1828, frequentò l’Accademia Ligustica di Genova dove sviluppò uno stile orientato verso il tardo-neoclassicismo. In un secondo momento, i suoi studi proseguirono presso l’Accademia di Belle Arti a Firenze. Qui venne particolarmente influenzato dalla corrente del romanticismo francese, introdotta in ambiente fiorentino dal suo maestro, Giuseppe Bezzuoli. Nell’ambito della formazione artistica di Frascheri, risultò significativo anche il suo soggiorno a Roma.

Nel 1836 fece ritorno a Genova dove, dopo diversi incarichi, riuscì ad ottenere la direzione della classe di pittura presso l’Accademia.

In seguito al matrimonio con la giovane inglese Annette Emma Bracken, soggiornò a più riprese in Inghilterra dove le sue opere conobbero un notevole successo.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita principalmente in territorio genovese, fino al sopraggiungere della morte, il 2 luglio 1886.

Le opere di Frascheri alla Pinacoteca di Savona

Come già scritto, l’arte di Frascheri abbraccia la linea romantica, mostrando una particolare propensione verso i temi storico-letterari. La sua è “una pittura d’affetti soavi”[2], la quale si concentra non tanto sulla narrazione in sé, quanto sul pathos e sul lirismo delle scene. Il pittore cerca, dunque, di rendere tangibili le emozioni dei suoi personaggi e le sue opere, in tal senso, si caricano di un sapore alquanto teatrale.

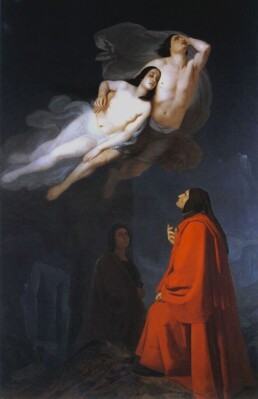

I due dipinti Paolo e Francesca sorpresi da Gianciotto (1836) e Paolo e Francesca nel vortice infernale (1850) sono tra le opere più fortunate del pittore e tra i migliori esempi di quei «romantici languori»[3] di cui Frascheri è portavoce. Proprio questo stile romantico, largamente apprezzato dalla committenza locale, spiega l’immediato successo che all’epoca ebbero le due tele. Del Paolo e Francesca nel vortice infernale, oggi esposto nella Galleria d’Arte Moderna di Genova, furono eseguite diverse repliche autografe. Una di queste si conserva nella Pinacoteca di Savona, dove sono custodite anche altre tre opere dell’artista, ubicate nella medesima sala (la n°17): la Santa Paola Romana soccorre i poveri (1859), il Ritratto dell’attore Tommaso Salvini (1860) e La pappa (1860-70 ca.). Quest’ultima appartiene alla produzione artistica matura del Frascheri, maggiormente propensa a una pittura di “genere” in senso stretto.

Paolo e Francesca sorpresi da Gianciotto

La scena prende spunto dalle parole di Francesca espresse nei famosi versi danteschi del V canto: «Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante»[4].

In primo piano campeggiano le figure dei due amanti nell’attimo prima della tragedia, entrambi ignari della presenza di Gianciotto alle loro spalle. Francesca è seduta e tiene con la mano destra il libro, mentre Paolo la cinge e avvicina il viso al suo.

La scena, dai toni caldi e fortemente romantici, è connotata dal gusto per il pathos tipico di Frascheri. L’opera, esposta all’Accademia Ligustica nel 1837, conobbe una notevole fortuna e dal punto di vista iconografico è affine al dipinto dall’analogo soggetto eseguito da Ingres nel 1819 circa (fig.2).

Paolo e Francesca nel vortice infernale

In questa tela Frascheri mette in scena un momento ben noto del canto V dell'Inferno dantesco, quando Dante e Virgilio incontrano Paolo e Francesca. I due giovani dannati, nudi e abbracciati, affiorano dall'oscurità e «paion sì al vento esser leggieri»[5]. Sulla destra, Dante volge lo sguardo verso di loro, forse in procinto di ascoltare la drammatica vicenda che verrà narrata da Francesca. I tre soggetti, dipinti con cromie accese, emergono dai toni cupi del paesaggio infernale raffigurato sullo sfondo, dove si può intravedere anche la figura di Virgilio.

Secondo Franco Sborgi l’opera testimonia la direzione artistica decadente intrapresa da Frascheri probabilmente a seguito di influenze culturali francesi e inglesi. Infatti, oltre al già citato Ingres, l’autore savonese potrebbe essersi ispirato al pittore Ary Scheffer (1795-1858), rievocandone in questo caso l’opera Le ombre di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta appaiono a Dante e Virgilio (1835) (fig.4). Confrontando i due dipinti, è evidente una somiglianza nella particolare gestualità di Paolo, sebbene nell’opera di Frascheri sia Francesca a cingere l’amante e non viceversa. Analoghe sono poi l’atmosfera intrisa di pathos e la resa cromatica delle figure.

Dell’originale tela del pittore savonese sono stati rinvenuti anche alcuni studi a matita.

Il primo (fig.5) è un doppio studio per la figura di Francesca e rivela una conoscenza del disegno di Ingres e l’adesione al gusto francese. Allo stesso tempo si notano alcuni motivi mutuati dai Preraffaeliti, che manifestano anche un’attenzione alla corrente inglese. Un secondo disegno (fig.6) si concentra solo sul volto della dannata, mentre il terzo (fig.7) comprende l’intera composizione della scena. Qui, attraverso i tratti concitati dei personaggi e il gesto intensificato di Paolo, emerge con forza il carattere romantico del lavoro di Frascheri.

Note

[1] F. Sborghi, 1770-1860: pittura neoclassica e romantica in Liguria, 1975, p. 14.

[2] Romantici languori. La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melodramma, a cura di B. Barbero-E. Mattiauda, Genova, 2010, p. 53. La definizione deriva da un commento di Federico Alizeri in merito all’intervento di Frascheri al Palazzo Reale di Genova.

[3] “Romantici languori. La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melodramma” è il titolo della mostra a lui dedicata, inaugurata il 27 febbraio 2010 e allestita all’interno della Pinacoteca Civica di Savona.

[4] Inferno, canto V, v. 137-138.

[5] Inferno, canto V, v. 75.

Bibliografia

Sborgi, 1770-1860: pittura neoclassica e romantica in Liguria, 1975.

Romantici languori. La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melodramma, a cura di B. Barbero-E. Mattiauda, Genova, 2010.

Sitografia

http://www.istitutomatteucci.it/dizionario-degli-artisti/frascheri-giuseppe

http://musa.savona.it/pinacoteca/

https://www.galleriarecta.it/autore/frascheri-giuseppe/

MARIA SANTISSIMA DELLA FONTENOVA

A cura di Luisa Generali

Introduzione. Il Santuario di Maria Santissima della Fontenova

Nel centro di Monsummano Terme, paese della Valdinievole poco distante da Montecatini in provincia di Pistoia, si trova il Santuario di Maria Santissima della Fontenova (o Fontenuova) (fig.1). La chiesa, che fa parte integrante della piazza principale dedicata al poeta Giuseppe Giusti, venne costruita nel 1606 grazie alle elemosine dei fedeli, tra cui il contributo più significativo venne apportato direttamente dalla famiglia granducale (retta all’epoca dal Granduca Ferdinando I de’ Medici) a seguito di vari eventi miracolosi attribuiti alla presenza del simulacro mariano oggi conservato nel tabernacolo dietro l’altare maggiore del santuario.

Il primo episodio prodigioso nella terra di Monsummano si manifestò nel 1573 ad una pastorella che, dopo aver sostato in preghiera davanti a una marginetta contenente l’affresco, iniziò a disperarsi non appena si accorse di aver perso il gregge. La Vergine le sarebbe dunque apparsa in soccorso indicandole dove ritrovare gli animali ed esprimendo il desiderio di far costruire una chiesa nel luogo della sua apparizione. Negli anni successivi la grande mobilitazione popolare intorno ai tanti miracoli ricevuti dai fedeli diede i primi frutti nella realizzazione di un tabernacolo a protezione dell’affresco, che secondo le fonti fu realizzato per un’edicola viaria (o marginetta), ovvero piccole architetture religiose ancora oggi frequenti in campagna, nate come luoghi di raccoglimento, riposo e protezione. Il 7 giugno 1602 un altro fatto divino determinò le sorti del futuro santuario con la comparsa improvvisa di una fonte dopo un lungo periodo di siccità. Da qui l’intitolazione a Santissima Maria di Fontenova, per il miracolo dell’acqua taumaturgica che tuttora sgorga dalle fontanelle nella cripta, insieme a una piscina per l’immersione degli ammalati.

Il Santuario e Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia

Ritornando al XVII secolo, il clamore degli episodi di Monsummano toccò gli animi dei fedeli e suscitò un grande riscontro pubblico, tanto che la notizia raggiunse la famiglia Medici a Firenze. Nel 1602 al cospetto della duchessa Maria Cristina di Lorena, moglie del Granduca Ferdinando I, avvenne la celebrazione per la posa della prima pietra del santuario che fu velocemente terminato già nel 1606. Il progetto, realizzato in stile tardo manierista, venne affidato all’architetto Gherardo Mechini, che contraddistinse la struttura con un elegante loggiato esterno. Impreziosito da decorazioni pittoriche di grandi esponenti della pittura seicentesca fiorentina, il cuore del santuario ruota attorno all’immagine votiva della Madonna in adorazione del Bambino (fig.2), accostabile alla mano di un pittore fiorentino della metà del XV secolo, per cui gli studiosi hanno proposto il nome di Giovanni di Ser Giovanni detto lo Scheggia (1406-1486), fratello minore di Masaccio (1401-1428).

Discepolo della prolifica bottega di stampo tardogotico di Bicci di Lorenzo (1373 c.- 1452), la fortuna dello Scheggia si deve soprattutto alla sua attività di decoratore per lussuose suppellettili, tra cui sono noti i suoi cassoni nuziali ornati da scene di vita cortesi. La lunga esistenza dell’artista gli permise di conoscere e in parte recepire le novità della pittura rinascimentale di Domenico Veneziano, Beato Angelico, Filippo Lippi e dei primi artisti gravitanti sotto la protezione del Magnifico: tuttavia, la frequentazione dell’ambiente fiorentino non condizionò mai definitivamente il suo stile che, malgrado le stimolanti novità pittoriche rinascimentali, rimase fedele alla sua formazione goticizzante. Anche la vicinanza al fratello (scomparso prematuramente nel 1428 a Roma) e la sua rivoluzionaria arte non sembrano aver persuaso troppo il percorso dello Scheggia, che si avvicina allo stile di Masaccio solo sporadicamente ed in particolare nei primi lavori. Dopo un periodo di collaborazione col fratello e la sua dipartita, lo Scheggia preferì invece reinventarsi e si specializzò, come precedentemente accennato, nella decorazione di opere d’arredo in legno (da qui lo pseudonimo “Scheggia”) ovvero cassoni, cassepanche, spalliere, deschi da parto (tondi beneaugurali per le nascite) per una committenza altolocata, strettamente legata nell’ornamento al gusto gotico-cortese. Entrato a far parte della corporazione dell’arte della pietra e del legno, già dal 1432 Giovanni di Ser Giovanni divenne dunque uno tra gli esperti del mestiere più apprezzati in questa tipologia d’opere “domestiche”, sebbene dall’altro lato fu probabilmente proprio la specificità del genere a non incoraggiare mai del tutto l’artista verso un aggiornamento dello stile pittorico.

L’affresco di Maria Santissima della Fontenova

Nell’affresco di Monsummano l’immagine incorniciata dietro l’altare, raffigurante la Vergine e il Bambino, è solo una parte del brano dell’affresco in realtà più ampio che si trova nascosto sotto il grande pannello allestito per l’esposizione degli antichi ex voto, testimonianza della grande devozione popolare vissuta intorno al simulacro. Il culto della Madonna di Fontenova ha portato cioè ad oscurare l’affresco completo per conferire importanza esclusiva all’immagine mariana; l’opera nella sua interezza cela infatti una sacra conversazione con i Santi Antonio Abate, Vito, Sebastiano e Giuliano l’ospitaliere ritratti a coppie ai lati della Madonna in trono (fig.3). Il gruppo centrale raffigurato è una variante del tema della Madonna col Bambino, qui nella versione iconografica più specifica della Vergine in adorazione (fig.4): Maria si presenta seduta su un semplice trono ligneo, in preghiera con lo sguardo malinconico e la testa leggermente reclinata in adorazione del Bambino benedicente, il quale giace sulle sue ginocchia. Il seggio, con gli alti braccioli in legno intagliato, è coperto nella spalliera da un drappo che imita i tessuti in voga al tempo e ricade con naturalezza.

Il disegno domina la Sacra Rappresentazione e determina la fisicità dei Santi, così come accade per il corpicino del Bambino e la figura della Vergine, circoscritta da una linea di contorno che ne delimita l’immagine, mentre le aggraziate mani unite nella preghiera appaiono leggermente di scorcio. Unica eccezione stilistica tra le figure sembra essere rappresentata dal primo Santo a sinistra identificato come Sant’Antonio abate, che nel volto di tre quarti mostra una più consapevole plasticità definita volumetricamente da ombre e luci.

L’iconografia della Vergine in adorazione, all’epoca tema già noto e circolante in Toscana, fu reso celebre a Firenze soprattutto nella seconda metà del XV secolo da artisti pienamente rinascimentali, tra cui facciamo gli esempi di Filippo Lippi (1406-1469) e Andrea del Verrocchio (1435-1488) (fig.5-6). Si trova nel museo civico della cittadina di Fucecchio (poco distante da Monsummano), insieme ad una Sacra conversazione (1440-1450) già assegnata proprio allo Scheggia, una tavola raffigurante la Vergine in adorazione del Bambino attribuita a Zanobi Machiavelli (1418-1479), artista della cerchia di Lippi che nel rinnovato clima rinascimentale fece del calligrafismo tardogotico il suo punto di forza (fig.7). Machiavelli per la collegiata di San Giovanni Battista a Fucecchio, tra il 1460-1470, realizzò questa tavola di soggetto mariano, dove ritorna evidente tutta la preziosità da miniaturista dell’Angelico, a cui il pittore indubbiamente s’ispirò per restituire nell’opera la presenza del divino attraverso l’oro, la luce e la grazia impeccabile. Molto distante dai modelli più immediati dello Scheggia, il dipinto si colloca vicino all’affresco di Fontenova per il tema interpretato della Vergine in preghiera, che ricalca la cultura figurativa dell’epoca.

Bibliografia

Carla Romby, E. Vigilanti, Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, Ospedaletto 2001.

Bibliografia specifica

Bertocci, La Madonna della Fontenova, 2018.

Sitografia

Parrocchia del Santuario di Maria Santissima di Fontenova: parrocchiafontenova.altervista.org

https://www.famigliacristiana.it/scheda-rubrica/santuario-madonna-della-fontenova-bagnarsi-con-lacqua-miracolosa.aspx

Cavazzini, Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 56 (2001): https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-ser-giovanni-detto-lo-scheggia_%28Dizionario-Biografico%29/

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - PARTE III

A cura di Silvia Piffaretti

IL VITTORIALE: LA PRIORIA

La casa di d’Annunzio al Vittoriale, una volta del critico d'arte Henry Thode, venne chiamata dal poeta “prioria”, ovvero la casa del Frate priore. Egli la arredò secondo il suo gusto di incomparabile tappezziere, e dichiarò: “Tutto qui mostra le impronte del mio stile nel senso che io voglio dare al mio stile”. Infatti l’educazione del suo spirito lo trascinava verso l’acquisto di cose belle, egli avrebbe potuto “vivere in una casa modesta, sedere su seggiole di Vienna, mangiare in piatti comuni, camminare su un tappeto di fabbrica nazionale, prender il tè in tazze da tre soldi” invece volle “divani, stoffe preziose, tappeti di Persia, piatti giapponesi, bronzi, avorii, ninnoli” altamente inutili ma che egli amava con rovinosa passione.

L’accoglienza alla casa di d'Annunzio al Vittoriale avveniva per mezzo dall’antistante cortiletto degli Schiavoni, comunicante con il portico del Parente in onore del divino Michelangelo, tanto amato dal poeta. La facciata ci introduce a quello che sarà il gusto eclettico e di horror vacui che caratterizza l’interno; d’Annunzio ispiratosi al Palazzo Pretorio di Arezzo volle “tempestarla di pietre senza ordine simmetrico”. Al centro domina un levriere che mostra il motto dannunziano “Né più fermo né più fedele”, mentre sul battente della porta campeggia il motto “Clausura, fin che s'apra - Silentium, fin che parli”.

L’ingresso della casa è caratterizzato da un piccola colonna, terminante con un canestro di melograni, che dirotta l’ingresso dei visitatori verso due porte: una sormontata da una lunetta con S. Chiara per le visite ufficiali, e l’altra con S. Francesco d’Assisi per gli amici del poeta. In generale le stanze della casa sembrano dare al visitatore un senso di claustrofobia e oppressione, a cui contribuisce la decorazione, in quanto gli spazi sono piuttosto stretti.

La prima stanza che incontriamo è quella del mascheraio, il cui nome deriva dai versi che campeggiano sullo specchio, composti durante la visita di Mussolini al Vittoriale nel 1925: “Al visitatore / Teco porti lo specchio di Narciso? / Questo è piombato vetro, o mascheraio. / Aggiusta le tue maschere al tuo viso / ma pensa che sei vetro contro acciaio”. Con molta probabilità Mussolini attese almeno un paio d’ore prima di essere ricevuto al Vittoriale, di fatto il vate non credeva più come una volta nella politica, tant’è che affermò di voler essere “un condottiero senza seguaci, un maestro senza discepoli” rinunciando così al suo ruolo di guida dell’Italia.

Successivamente si entra nella stanza della musica, che “è l’esaltatrice dell’atto di vita, dell’opera di vita”. La stanza è caratterizzata da vetrate scure e da una tappezzeria damascata nera, per evitare che la luce disturbasse l’occhio ferito del vate e per favorire un’ottima acustica per i concerti da camera che qui si tenevano. Nella sala sono presenti due pianoforti, probabilmente suonati da Luisa Baccara a cui, dopo aver perduto l'amore del poeta, restava soltanto la gloria della sua musica e il sogno di un grande pubblico in ascolto. In questa stanza avvenne anche il Volo dell’Arcangelo, ovvero la caduta di d’Annunzio, che secondo alcuni sarebbe stata provocata da Luisa per gelosia oppure dalla perdita d’equilibrio da parte del poeta stesso.

Proseguendo si incontra la sala del mappamondo, traente il nome dalla sfera presente, che costituisce la biblioteca della prioria in cui sono conservati i libri d'arte del critico Henri Thode, accompagnati da gessi e famose riproduzioni di opere d’arte. Subito dopo si accede alla Zambracca, che significa donna da camera, ovvero l’anticamera della stanza da letto dove era collocata la farmacia del poeta. Non è una novità che d’Annunzio facesse uso di cocaina, come scrive la governante Aélis, egli la consumava quotidianamente alla ricerca di stimoli per l’atto d’amore, riducendosi poi a “dormire tutto il giorno e passare stupidamente la notte con una qualunque” senza vergognarsi dell’uso, ma al contrario della sua dipendenza poiché il superuomo ne deve essere immune.

Dopo l’anticamera il visitatore può finalmente ammirare la stanza della Leda, la camera da letto dove dominano i motti “Al genio e al piacere” e “Per un solo desiderio” e la trascrizione dei versi di “Tre donne intorno al cor mi son venute” di Dante sul soffitto. Qui predomina un certo eclettismo negli oggetti ed uno stile orientale che richiama all’esotico trionfo della libera sessualità.

Le donne che varcavano tale soglia vi entravano di notte, quando la sensualità era più stimolata, dopo essersi preparate agghindandosi con abiti, gioielli e profumi che egli metteva a disposizione. Questo avveniva poiché considerava le donne un microcosmo completo di tutti i valori emotivi, sensitivi, espressivi, morali e spirituali.

Usciti dalla camera e attraversata la veranda dell’Apollino, saletta di lettura, e il bagno blu si entra nella stanza del lebbroso concepita come luogo meditativo dove rinchiudersi nelle nefaste ricorrenze come la morte della madre o della Duse. Qui su un podio rialzato era collocato il letto delle due età, così denominato poiché dalla forma di bara e culla contemporaneamente. Inoltre in questa stanza, percorsa da riferimenti alla storia di S. Francesco, fu allestita la camera ardente del poeta.

Superato tale spazio lo spettatore percorre il corridoio della Via crucis che conduce alla sala delle reliquie, qui con un forte sincretismo si mescolano immagini votive e oggetti religiosi di fedi orientali e del cristianesimo insieme al volante del motoscafo di sir Henry Segrave, morto tentando di battere un record di velocità, che per il poeta incarnava la poetica del rischio. Alle pareti una scritta in lettere d'oro dichiara che “Tutti gli idoli adombrano il Dio vivo / Tutte le fedi attestan l'uomo eterno”, mentre al soffitto è appeso il gonfalone dello stato a cui il poeta aveva dato vita a Fiume.

Una volta inoltratisi nella stanza del giglio, custodente libri di storia e letteratura italiana, e passato l’oratorio dalmata, sala d’aspetto per gli amici accetti nella prioria, si giunge allo scrittoio del monco, ovvero la zona adibita alla corrispondenza. Il poeta non mostrando il desiderio o il tempo di poter prestare attenzione a tutti, fingeva di essere monco. Per mezzo di alcuni gradini si entrava poi nell’Officina ovvero lo studio del poeta, dove era trascritto il verso “qui sta l'impresa e la fatica” con il quale Virgilio nell'Eneide mette in guardia Enea, che sta per inoltrarsi nell’ade, di quanto sia facile l'accesso ma al contempo di quanto sia difficile farne ritorno.

Lasciandosi lo studio alle spalle il visitatore entra sala della Cheli, ultima del percorso, che “è la sola stanza del vittoriale che non sia triste”. Il nome deriva dalla tartaruga in bronzo collocata sul tavolo che fu ricavata da una di quelle vere che abitava nel suo giardino e che morì per indigestione, messa qui come monito verso l’ingordigia per gli ospiti che vi pranzavano.

In conclusione è possibile constatare come l’intero complesso del Vittoriale fosse stato interamente plasmato secondo il volere e il gusto estroso di d’Annunzio, che comparò tale capolavoro ad uno dei suoi poemi, drammi o atti politici-militari. Qui tutto costituisce un’espressione della sua mente ed un aspetto della sua anima, così in questa cornice la sua anima è destinata ad aggirarsi in eterno tra le vie del complesso, suscitando meraviglia e stupore nei suoi visitatori.

Bibliografia

La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, Mondadori, Milano, 2013.

Sitografia

- www.vittoriale.it

IL COMPLESSO MONUMENTALE DONNAREGINA

A cura di Ornella Amato

Il Museo Diocesano

Il complesso Monumentale Donnaregina ospita il Museo Diocesano di Napoli a partire dal 2007, anno in cui non solo sono state allestite le sale all’interno delle quali è possibile ammirare le opere d'arte liturgica che generalmente sono “nascoste” al grande pubblico e che qui hanno trovato collocazione e esposizione, ma anche tele, arte scultorea, ori ed argenti un tempo chiusi in cassaforte e che ora si mostrano al grande pubblico e si offrono alla città.

Il complesso è unico nel suo genere, in particolare per quel che concerne il riutilizzo e soprattutto la riorganizzazione degli spazi anche per attività extra museali quali convegni, spettacoli o eventi in genere; annovera anche un polo didattico e congressuale dotato di alta tecnologia, sale di ricevimento etc. Insomma, esso rappresenta una realtà che, partendo da due chiese estremamente distanti per stili architettonici, è in continuo movimento, pur mettendo sempre al centro le due basiliche che, probabilmente loro malgrado, diventano l’una complementare all’altra, in un complesso nel quale, l’ennesimo della città di Napoli, si stratifica la storia.

Il Complesso di Donnaregina

Il Complesso di Donnaregina, nello specifico, viene distinto in “vecchia” e “nuova”, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia, dove si incontrano e quasi si scontrano due stili: da una parte il gotico severo ed austero del complesso monumentale di Donnaregina vecchia e, dall’altra, il Barocco trionfante seicentesco alla basilica Donnaregina nuova: le due chiese sono poste una alle spalle dell'altra sebbene facciano parte di un’unica area; un tempo erano collegate da un corridoio interno utilizzato dalle Clarisse che, così, potevano passare da una chiesa all’altra senza correre il rischio di dover uscire dalla clausura.

Il Complesso Donnaregina vecchia

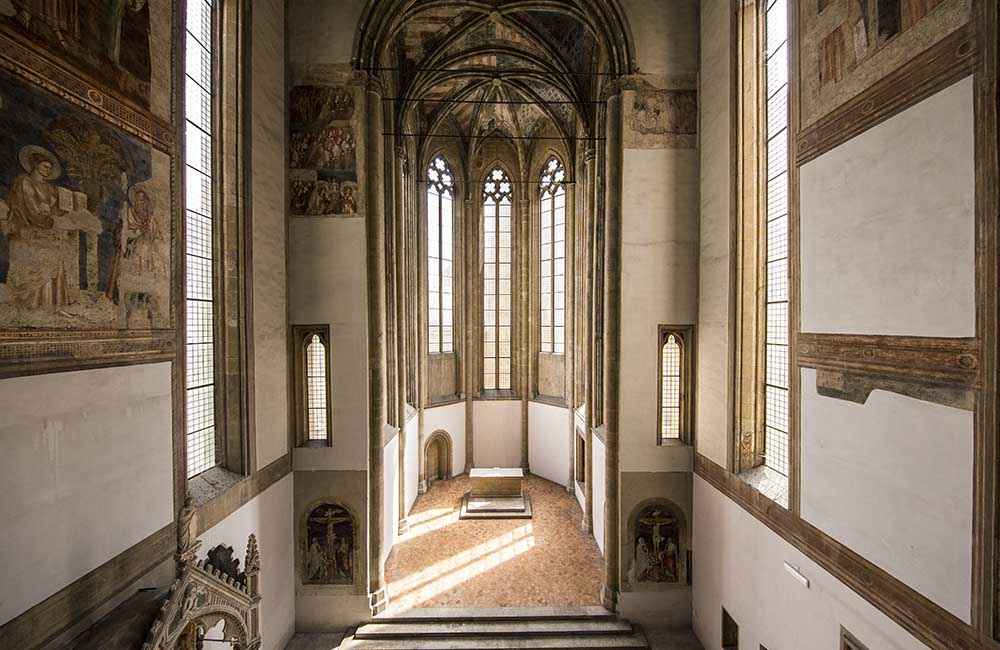

La chiesa gotica trecentesca fu costruita per volontà degli Angioini, e negli archi a sesto acuto ricorda il gotico francese di San Lorenzo Maggiore, la cui abside è l'unico esempio in Italia di gotico francese, il che fa supporre che probabilmente entrambi appartengano allo stesso anonimo architetto d'Oltralpe.

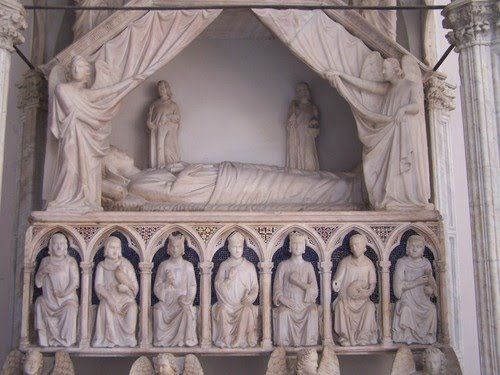

La Basilica di Donnaregina “vecchia” ha avuto un trascorso piuttosto travagliato sin dagli inizi della sua storia, poiché in un primo momento il convento fu, per volere di Carlo I D'Angiò, carcere per i suoi avversari politici; successivamente fu danneggiato da un terremoto e infine completamente restaurato grazie alla regina Maria d'Ungheria, morta nel 1309 e, per suo stesso desiderio, sepolta all'interno della stessa chiesa in una tomba monumentale realizzata da Tino di Camaino, che arrivò in città l’anno successivo della morte alla regina stessa per realizzare il monumento funebre.

All’austerità dei toni di un gotico trionfante, che in Europa proprio in quei secoli lasciava grandi testimonianze, fanno da adorno gli affreschi di Piero Cavallini, tutt’oggi perfettamente conservati all’interno delle sale della Basilica.

Il Complesso Donnaregina nuova

Il confronto architettonico, storico e artistico maggiore, però, la basilica lo vive con “l’altra” Donnaregina, quella realizzata alle sue spalle, quella che - a partire dal XVII sec. - le Clarisse raggiungevano attraverso un corridoio, quella in cui, il Barocco trionfante del Seicento, in aperto contrasto col gotico trecentesco, è la Basilica di Donnaregina “nuova”.

Napoli, anno 1617

Una grande scala in piperno e marmo precede la grande facciata, realizzata nello stesso materiale: all'interno, un'unica navata, con sei cappelle, tre per ciascun lato, nessun transetto e marmi policromi secondo il gusto dell'epoca. In sintesi questo è l’identikit della nuova chiesa, voluta dalle stesse Clarisse per adeguarsi al gusto dell'epoca e per questo sfarzosa, imponente, in netto contrasto col gotico della struttura precedente, da cui è divisa da ben trecento anni di architettura, un arco temporale che non è solo cronologico, ma è soprattutto stilistico.

Stucchi dorati, affreschi, marmi policromi, un vero e proprio trionfo dello sfarzo, ma soprattutto i maggiori nomi dell’ambiente artistico napoletano. Qui lavorano Luca Giordano, Agostino Beltrano, Francesco Solimena. È a loro che si devono non solo gli affreschi ed i relativi cicli pittorici, ma anche le tele che adornano le cappelle.

Le due chiese furono separate negli anni ‘30 del XX sec., e dal 2007 entrambe fanno parte del Complesso Museale Diocesi di Napoli.

Entrambe sono parte essenziale del Complesso Monumentale Donnaregina, e l’una si rivela essere complementare all'altra: il Gotico, corrente, che Giorgio Vasari, con disprezzo definì “barbaro”, dal popolo barbaro dei Goti, ed il Barocco, coi suoi trionfanti colori, in un’unione che convive in un unico complesso, “spalla a spalla” non solo metaforicamente, ma nel senso più reale della descrizione.

Bibliografia

Pacelli - La pittura napoletana da Caravaggio a Luca Giordano - 1996 Ed. Scientifiche Italiane

AAVV.: - La grande Storia dell’Arte Vol. 2 e Vol. 7 - Gruppo Editoriale L’Espresso

De Fusco - Mille anni di architettura in Europa - Laterza Ed.

Sitografia

www.beniculturalionline.it

www.museodiocesanonapoli.it

www.napolidavivere.it

www.napolipost.it

www.10cose.it

www.ecampania.com

www.cosedinapoli.com

www.napoligrafia.it

L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE II

A cura di Anna Storniello

La fase decorativa della bottega di Nicola Pisano

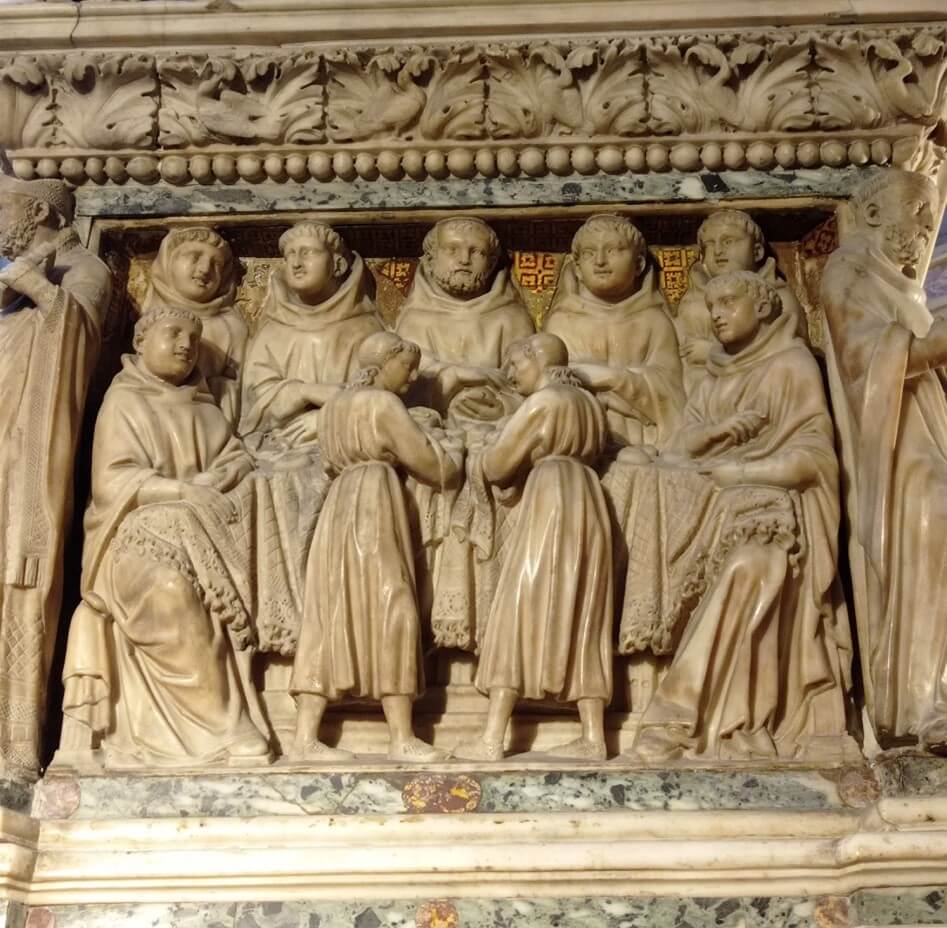

Come detto nel precedente articolo, il ruolo predominante nella decorazione scultorea dell'Arca di San Domenico all’interno del cantiere bolognese spettò ai componenti della bottega di Nicola Pisano, tra i quali il più artisticamente maturo Arnolfo di Cambio, il domenicano Guglielmo da Pisa e i due allievi citati dal Vasari, Donato e Lapo, che insieme portarono a compimento l’opera nel 1267 (Fig. 1).

Per ornare il sarcofago furono scelti sei episodi fondamentali tratti della vita del santo, divisi in altrettanti pannelli marmorei, due dei quali disposti sui lati lunghi e uno per ciascun lato corto. La narrazione si sviluppa in senso orario partendo dal pannello di destra della lastra fontale, che riporta l’episodio della Prova del fuoco che brucia i libri degli albigesi (Fig. 2). Le fonti agiografiche riferiscono che alla missione di evangelizzazione della Linguadoca, indetta da papa Innocenzo III contro l’eresia catara, partecipò, intorno al 1216, anche Domenico da Gùzman. A causa della disputa irrisolta tra domenicani e albigesi, l’autorità locale decise di dirimere la questione imponendo ad entrambe le parti di gettare i propri testi sacri nel fuoco, nella convinzione che quelli portatori di Verità non sarebbero stati intaccati dalle fiamme. Al centro del rilievo, ai piedi del giudice in abiti laici, campeggia un falò in cui bruciano i testi eretici, mentre un manoscritto domenicano si libra nell’aria assolutamente intatto. I volti dei confratelli, risultano sereni, se non proprio soddisfatti, mentre gli albigesi mostrano esplicitamente sorpresa e disappunto dinanzi all’evento che li qualifica inequivocabilmente come eretici.

Il racconto scultoreo prosegue sul rilievo di sinistra con il Miracolo della resurrezione di Napoleone Orsini caduto da cavallo (Fig. 3), che fa riferimento all’incidente mortale che coinvolse il giovane nipote del cardinale di Fossanova sulla strada per Roma, dove però l’incontro con San Domenico lo fece miracolosamente risorgere. In primo piano, dinanzi a una folla attonita, il destriero di Orsini è chinato a terra e il corpo senza vita del giovane viene sollevato da due passanti. Senza soluzione di continuità, in secondo piano, il miracolo si è già realizzato e San Domenico sospinge il giovane redivivo verso i suoi genitori.

Sul primo lato corto viene rappresentato I santi Pietro e Paolo consegnano la missione dell’Ordine (Fig. 4), ossia il momento in cui San Domenico, durante uno dei numerosi viaggi a Roma, riceve una visione dei due santi che gli ingiungono di diffondere il vero credo fondando un proprio ordine. Ciò viene simbolicamente rappresentato dalla consegna della Bibbia e dello scettro, rispettivamente verbo e azione, capisaldi della regola domenicana. Immediatamente affianco lo stesso San Domenico consegna a sua volta la regola ai confratelli, ai quali ordinerà di disperdersi per il mondo e di evangelizzare le genti, secondo il principio per cui «il grano se ammucchiato marcisce, se è disperso fruttifica» come afferma Costantino da Orvieto nella sua Leggenda di San Domenico.

A seguire, sul retro del sarcofago, compare l’Approvazione dell’Ordine da parte di papa Innocenzo III (Fig. 5), che presenta una narrazione interna in tre sequenze. A partire da sinistra, la prima mostra il papa che, impassibile, rifiuta la regola consegnatagli da San Domenico; al centro, invece, viene rappresentato in modo brillantemente sintetico papa Innocenzo III mentre sogna San Domenico che sorregge sulle proprie spalle la basilica di San Giovanni in Laterano, alludendo all’azione salvifica morale che la regola domenicana poteva operare sulla Chiesa. Si tratta di un’iconografia alquanto ricorrente tra le raffigurazioni delle storie dei fondatori di ordini mendicanti, che difatti ritroviamo quasi identica nelle Storie di San Francesco realizzate da Giotto nella basilica assisiate.

Sull’altro lato della lastra si dispiega, con le medesime modalità dell’episodio precedente, l’Adesione di Reginaldo d’Orleans all’Ordine (Fig. 6). Costui fu dottore in teologia presso la Sorbona di Parigi e durante il suo periodo di permanenza a Bologna conobbe Domenico da Gùzman. Infatti, all’estrema sinistra del rilievo, sono rappresentati insieme mentre conversano. Tuttavia, nel 1218, Reginaldo d’Orleans si ammalò gravemente, ed è per questo che è raffigurato accasciato tra le braccia di un inserviente mentre sopra la spalla di quest’ultimo San Domenico prega per la sua vita. L’ultima sequenza presenta un’altra visione, stavolta quella dello stesso Reginaldo che sogna la Vergine mentre gli mostra l’abito domenicano, implicito invito a prendere i voti e quindi a sopravvivere alla malattia.

Il secondo lato corto offre un altro episodio bolognese della vita del santo, ossia Il miracolo dei pani recati dagli angeli (Fig. 7). Si fa riferimento a un evento agiografico avvenuto in San Niccolò delle Vigne, primo nucleo della basilica domenicana, quando, in mancanza di cibo per sé e per i confratelli, San Domenico pregò per un intervento divino, e poco dopo apparvero miracolosamente due angeli, con le sembianze di servi, che portarono pane e fichi.

Tutti i rilievi appena descritti sono scanditi da sei statuette. Una Vergine con bambino al centro della lastra frontale dell’Arca, un Cristo redentore nel punto opposto, sulla lastra che guarda all’abside, e ai quattro angoli del feretro altrettanti santi legati all’Ordine: a sinistra della Madonna con Bambino Onorio III, papa che approvò ufficialmente l’Ordine domenicano nel 1216, a seguire San Paolo, che insieme a San Pietro gli aveva affidato il compito dell’evangelizzazione, Sant’Agostino, la cui regola i domenicani avevano abbracciato, e infine San Domenico stesso.

La decorazione scultorea del sarcofago realizzata della bottega del Pisano si caratterizza soprattutto per la vivacità umana, la pienezza dei corpi e il prorompente horror vacui desunti della cifra stilistica del capo bottega. Ritorna anche il fondo dorato che splende alle spalle delle schiere di personaggi, come nella crocifissione del pulpito del battistero di Pisa, in cui il marmo profondamente scavato produce al contatto con la luce un forte bagliore attorno alla figura di Cristo. Nell’opera bolognese, invece, la luce si materializza nei mosaici in pasta vitrea, che rendono l’effetto luministico estremamente raffinato e prezioso (Fig. 8).

Tuttavia, non mancano indizi di un apporto personale degli artisti effettivamente coinvolti, in modo particolare emerge quello goticizzante di Arnolfo di Cambio che conferisce alle figure grande eleganza e ai volti una marcata espressività.

Tutte le foto eccetto la 8 sono state realizzate dalla redattrice.

La foto numero 8 è stata realizzata dal professore Andrea Marchi della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

CASA ROMEI A FERRARA - SECONDA PARTE

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

Dopo aver approfondito nell'articolo precedente il pianterreno di Casa Romei, nel presente elaborato si parlerà delle bellezze delle sale del piano nobile.

Il piano nobile di Casa Romei

Salendo le scale presenti nel cortile d’onore si giunge al loggiato superiore del piano nobile, anch’esso affrescato con motivi floreali e lo stemma della famiglia Romei. In questo piano si possono ammirare gli ammodernamenti richiesti dal cardinale Ippolito d’Este II, figlio di Lucrezia Borgia ed Alfonso I, quando l’abitato era già di proprietà del monastero Corpus Domini.

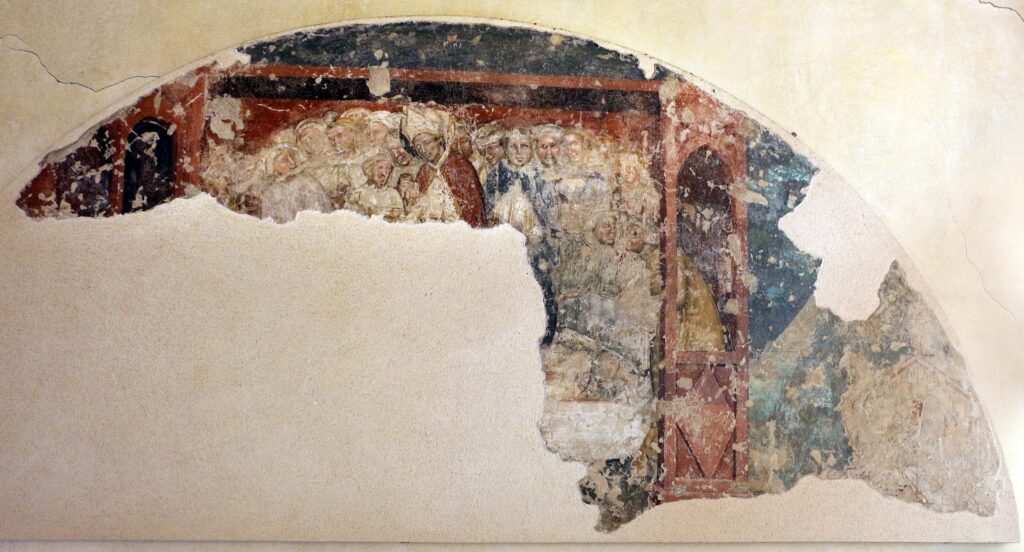

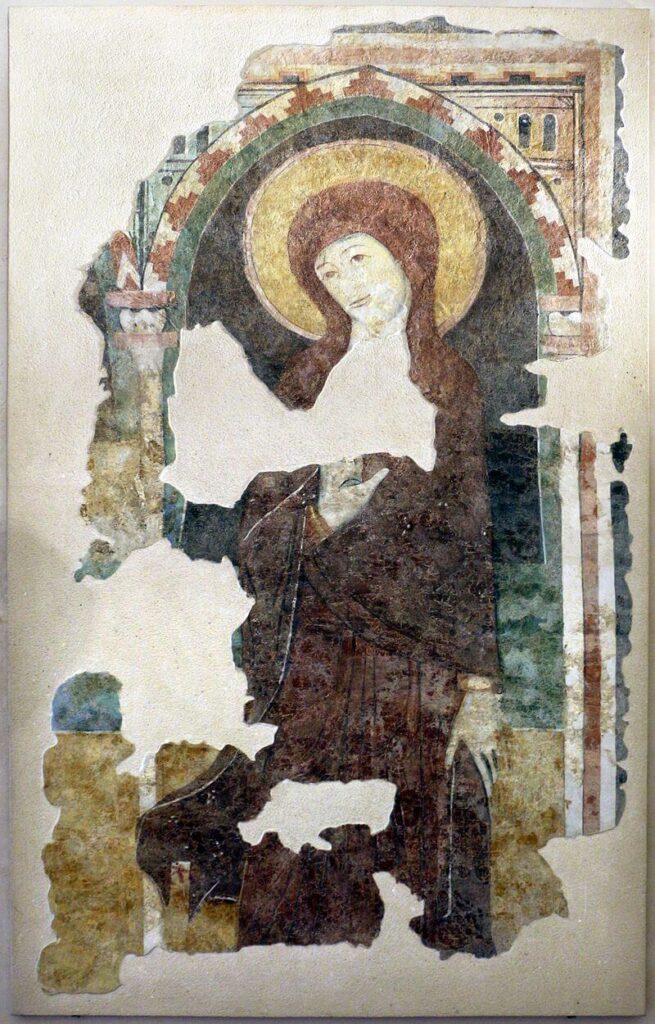

Le prime due sale del piano nobile presentano opere del XIV e XV secolo provenienti da alcune chiese di Ferrara come gli affreschi della Madonna con il Bambino (frammento), datato tra il 1425-50 e attribuito ad un artista vicino al Maestro di Casa Pendaglia e la sinopia di affresco raffigurante la Dormitio Virginis (metà del XV sec), prelevati dalla chiesa di Santa Maria Nuova.

Dalla chiesa di Santo Stefano proviene il ciclo di affreschi raffigurante le Storie di San Maurelio (le Esequie, il miracolo e il trasporto del corpo), patrono della città assieme a San Giorgio. La paternità del ciclo è stata attribuita a Vitale da Bologna, che lo avrebbe realizzato nella seconda metà del XIV secolo. Oltre agli affreschi è presente anche una scultura marmorea di Alfonso Lombardi, il San Nicola da Tolentino (XVI secolo), che inizialmente era collocato nella cappella di san Nicola presso la chiesa di Sant’Andrea, ora distrutta.

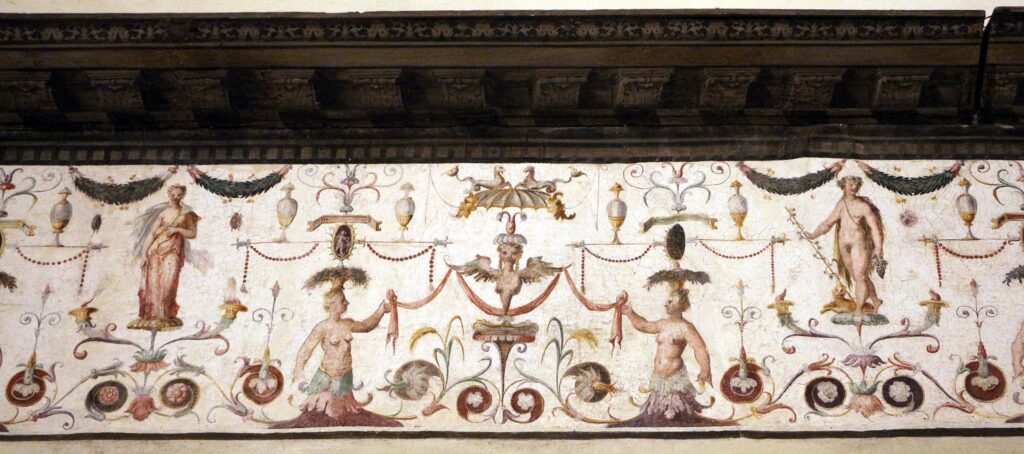

Casa Romei. Sala di Tobiolo e l’Angelo

La sala prende il nome dal riquadro affrescato posto al centro della volta, realizzato da Sebastiano Filippi detto il Bastianino. La scena è quella di Tobiolo che viene consigliato dall’Angelo Raffaele di prendere il pesce dal fiume per ricavare dalle sue interiora miracolosi medicamenti. Lungo la parete superiore, che divide la volta in quattro parti, corre un fregio decorato a grottesche rinascimentali realizzate dalla bottega dei Filippi.

Alle pareti sono esposti affreschi provenienti dall’ex chiesa di San Guglielmo (ora distrutta), la preghiera nell’orto dei Getsemani, realizzata durante la metà del Trecento da un artista della scuola riminese (il Maestro Verucchio o Francesco da Rimini), la Circoncisione, i santi Gismondo, Tommaso e Libera e il San Francesco che riceve le stigmate, questi ultimi tre realizzati nei i primi decenni del Quattrocento da un artista vicino ad Antonio Alberti.

Sala di Davide e Golia

Le decorazioni presenti nel riquadro al centro della volta raffigurano la scena biblica di Davide e Golia e sono realizzate dalla mano del Bastianino, mentre il fregio e la cornice attorno al riquadro sono opera della sua bottega. Il fregio è stato realizzato su due ordini: il primo, posto nella fascia superiore vede raffigurate figure femminili che suonano le trombe separate l’una dall’altra da nastri, mentre quello inferiore è decorato da festoni e pietre preziose.

Un elemento interessante è che questa sala è messa in comunicazione con quella adiacente da un'apertura contornata da un affresco, che probabilmente era utilizzata come passavivande tra gli spazi della casa e del monastero del Corpus Domini.

In questa sala sono esposti frammenti di affreschi realizzati da artisti ferraresi tra il XIII e XVI secolo provenienti dalla chiesa distrutta di Sant’Andrea:

. beata monaca realizzata agli inizi del Cinquecento e collocata nella navata centrale;

. frammento con due figure situato nella cappella alla sinistra del coro e risalente al XVI secolo;

. beato vescovo realizzato agli inizi del XVI secolo. Inizialmente situato sulle pareti della navata centrale;

. beata Chiara da Montefalco facente parte di un ciclo di affreschi della navata centrale. La monaca tiene un libro nella mano sinistra mentre con la destra innalza un cuore;

. santa Caterina d’Alessandria realizzata agli inizi del XVI secolo, facente parte di un ciclo di affreschi collocato nella navata centrale. La santa è raffigurata con abiti rinascimentali. Nella mano destra tiene un libro, in quella sinistra innalza una palma mentre accanto a lei si trova la ruota dentata, suo attributo iconografico;

. Arcangelo Gabriele e santo realizzati nel XIII secolo ma ritoccato successivamente. L’arcangelo e il santo (visibile solo per metà) sono raffigurati in due edicole a sesto acuto entrambe sorrette da una colonna posta al centro dell’affresco;

. Santo con libro e croce astile un tempo situato nel catino absidale e databile agli inizi del XVI secolo. Il santo, presumibilmente Sant’Andrea, è raffigurato su uno sfondo chiaro con tratti obliqui e lingue di fuoco. La figura è rivolta leggermente verso sinistra, e tiene in una mano un bastone a forma di croce astile e un libro nell’altra;

. Sant’Agostino, anch’esso collocato nel catino absidale e datato al XVI secolo: è raffigurato con una mitra, il bastone pastorale, e con un paio di guanti che sorreggono un libro aperto e posto sullo stesso sfondo del Santo con libro e croce astile;

. Vergine annunciata, situata nell’arco trionfale e risalente al XIII secolo seppur sia stata ritoccata. La figura della Vergine è situata all’interno di un’edicola a sesto acuto sorretta da colonne e va posta in rapporto con l’affresco dell’Angelo annunciate e il santo.

La cappella

Tra le due sale appena descritte si trova la cappella, un piccolo ambiente caratterizzato da pareti bianche, arcate a tutto sesto e lesene in cotto. Al suo interno sono stati collocati una scultura in marmo della Madonna con il Bambino realizzata, secondo recenti studi, da Filippo di Domenico da Venezia per Nascimbene Delaìto, personaggio importante presso la corte di Niccolò III d’Este. La Vergine da un lato tiene in braccio il Bambino mentre con la mano destra tiene il manto; poggia su un piedistallo ottagonale su cui è incisa la data di realizzazione, il 1408.

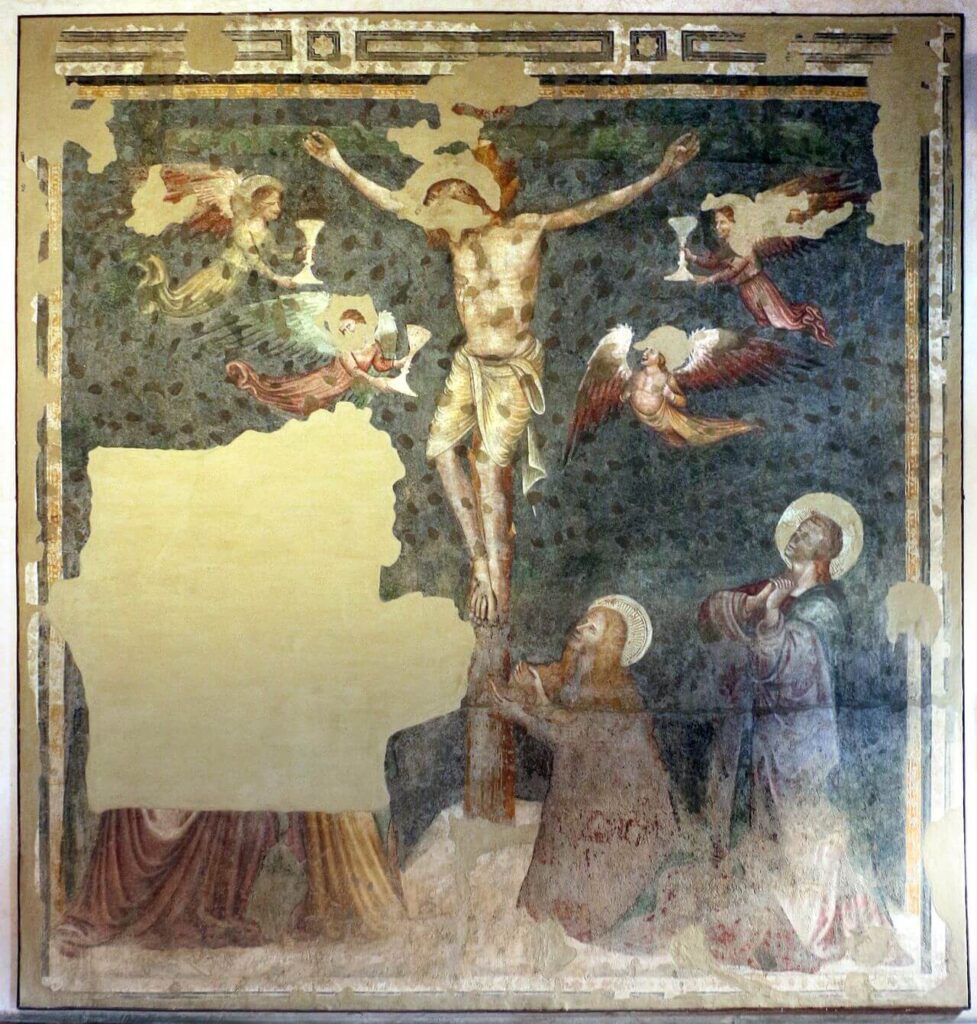

Sulla parete di fronte alla finestra si trova la Crocifissione realizzata attorno agli inizi del 1500 da un artista appartenente alla scuola bolognese per l’allora chiesa di San Guglielmo, ora distrutta.

Il Salone d’Onore di Casa Romei

All’interno della sala, situata sopra il loggiato maggiore, si possono ammirare il soffitto quattrocentesco e le decorazioni a grottesche raffiguranti scene e divinità legate alla mitologia classica, animali e nastri realizzati dalla bottega dei Filippi, e conclusi dopo il 1570 dalla bottega di Ludovico Settevecchi. Lungo il fregio si possono notare gli stemmi araldici del committente Ippolito II d’Este, l’aquila dalle ali spiegate seguito dal motto “AB INSOMNI NON CUSTODITA DRACONE” e quello della famiglia d’Este collocato sulla cappa del camino.

Sulle pareti della sala sono presenti affreschi realizzati per l’ex chiesa di Santa Caterina Martire da un artista padano, che raffigurò Santi e Dottori della Chiesa per il ciclo del Giudizio universale verso il finire del Cinquecento.

Sala della scimmietta

Il nome della sala deriva dall’animale raffigurato nel fregio sopra la cappa del camino, risalente ai primi anni del 1600. Oltre alla scimmia lungo il fregio sono raffigurati altri animali come pappagalli, pavoncelli, fagiani, falchi e tacchini oltre che a combattimenti tra uomini e animali. Qui vengono esposti gli affreschi provenienti dall’ex oratorio dei Battuti Bianchi e Palazzo Paradiso datati alla seconda metà del Trecento.

Sala verde

Si pensa che all’epoca della sua concezione originaria questo ambiente fosse una camera da letto. L’appellativo “verde” venne dato per il colore del fregio decorato con frutti e foglie, interrotto dallo stemma dell’aquila estense, il tutto realizzato dopo l’innalzamento del soffitto durante il Cinquecento.

Qui sono esposte varie statue e rilievi della Madonna con il Bambino databili tra il XIV e il XVIII secolo, tra cui quella realizzata dalla bottega di Filippo Solari e Andrea Carona, quella di Donatello, di Niccolò di Pietro Lamberti, di Giuseppe Maria Mazza (attribuita) e la Deposizione di Cristo nel sepolcro attribuita ad Alfonso Lombardi.

Alcova

L'alcova di Casa Romei è molto particolare per via del soffitto ligneo quattrocentesco a cassettoni decorato con xilografie dorate su sfondo verde, probabilmente realizzate da Francesco del Cossa.

Nella sala si trovano due rilievi di profilo che raffigurano Mario Agrippa e Antonino Pio, come si può vedere nel margine inferiore. I busti, realizzati da Gregorio di Lorenzo nella seconda metà del Quattrocento per volere del duca Alfonso I d’Este, erano collocati assieme ad altre dodici figure di grandi personalità romane nella Torre di Rigobello, affianco al Palazzo Ducale.

Oltre a questi vi è un bassorilievo marmoreo di epoca rinascimentale di una testa d’imperatore romano e un Ecce Homo in marmo realizzato da un artista della scuola dei Lombardi nel XVI secolo.

Casa Romei. Lo Studiolo

La stanza, luogo di studio e meditazione, venne divisa da un tramezzo ligneo in due sale più piccole. Gli ambienti venuti a crearsi furono dedicati alle grammatiche liberali e alla geografia del mondo allora conosciuto, riconoscibili dalle decorazioni e figure allegoriche presenti sulle pareti lignee realizzate da un artista di cui non si conosce l’identità. Sulle pareti della saletta della geografia vennero raffigurate due donne a simboleggiare Europa e Africa, e la stessa rappresentazione femminile venne utilizzata nella sala accanto per simboleggiare la grammatica (ESONTO GRAMATICA : IO SONO LA GRAMMATICA).

Biografia

Andrea Sardo, Ferrara. Il museo di Casa Romei. Guida alla visita. Ediz. illustrata, Silvana Editore, 2019.

Sitografia

https://rivista.fondazioneestense.it/it/1998/8/item/332-le-sibille-di-casa-romei

https:/Awww.treccani.it/enciclopedia/giovanni-romei_(Dizionario-Biografico)/

LA CAMERA DEGLI SPOSI DI ANDREA MANTEGNA

A cura di Michela Folcini

Introduzione

“[Nella Camera degli Sposi] si ammira un’arte da psicologo sommo, che penetra nelle anime”. Queste sono le parole che Guido Piovene usa nel suo Viaggio in Italia pubblicato nel 1957 per descrivere una delle più straordinarie e innovative opere d’arte del Rinascimento lombardo.

Alla Corte di Ludovico Gonzaga

Nel 1458 l’artista padovano Andrea Mantegna viene invitato dal marchese Ludovico II Gonzaga a soggiornare nella bellissima Mantova, città lombarda di cui egli è signore.

Dopo molte insistenze, l’invito viene accolto ufficialmente dall’artista solo all’inizio degli anni Sessanta del Quattrocento, quando Andrea Mantegna decide di trasferirsi nella città mantovana insieme alla propria famiglia.

Presso la corte dei Gonzaga, Andrea Mantegna viene nominato pittore di corte, trovandosi così continuamente impegnato a sperimentare le proprie capacità artistiche su differenti fronti: da una parte l’impegno nei confronti della pittura sacra e della ritrattistica, dall’altra la grande decorazione pittorica e l’incisione.

La presenza del pittore veneto non è la sola che porta grande lustro e prestigio alla corte di Ludovico II Gonzaga, infatti il marchese decide di chiamare a lavorare nella propria città anche importanti architetti italiani, quali Luca Fancelli e Leon Battista Alberti, impegnati nella costruzione della Chiesa di S. Andrea dove oggi è possibile rendere omaggio alla tomba di Andrea Mantegna.

A partire dal suo soggiorno mantovano, Mantegna si inserisce sempre più in un ambiente favorevole alla promozione delle arti garantito dai suoi committenti, un clima che verrà conservato anche nel secolo successivo grazie all’arrivo in città di Giulio Romano impegnato nella realizzazione architettonica e pittorica del Palazzo Te tra il 1525 e il 1535.

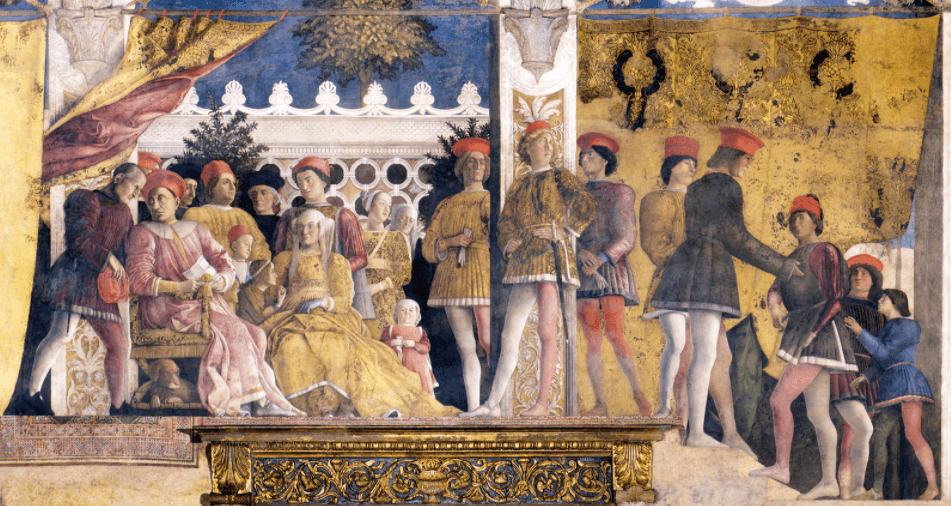

La Camera degli Sposi

Il 16 giugno del 1465 Ludovico II Gonzaga commissiona al Mantegna la realizzazione di uno dei lavori più raffinati e impegnati di quel tempo, oggi considerato uno dei capolavori più celebri dell’arte rinascimentale italiana, ma anche una delle opere d’arte più significative per i valori politici che possiede.

Questo celeberrimo capolavoro dell’arte si conserva in un ambiente del Castello di San Giorgio, annesso al Palazzo Ducale di Mantova e oggi è conosciuto come la Camera degli Sposi, o “Camera picta” (camera dipinta) come viene citata nelle fonti storiche.

Da un punto di vista architettonico la sala si presenta come uno spazio quasi cubico coperto da una volta a padiglione e interamente decorato da straordinarie pitture che celebrano non solo la grandezza della corte Gonzaga, ma specialmente la figura di Ludovico II Gonzaga e della moglie Barbara in qualità di committenti dell’opera.

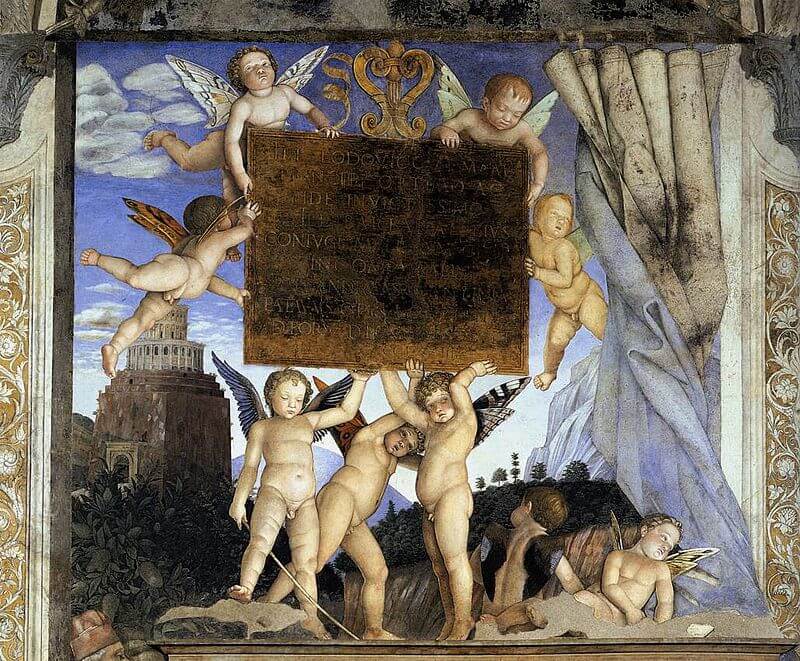

L’elogio a Ludovico è testimoniato da un’epigrafe dedicatoria in latino, sostenuta da putti alati posizionati al di sopra dell’attuale porta d’ingresso alla sala: “All’illustre Ludovico secondo marchese di Mantova, principe ottimo e invincibile nella fede, e all’illustre Barbara sua consorte, incomparabile gloria delle donne, il loro Andrea Mantegna padovano compì questa tenue opera in loro onore nell’anno 1474”.

Entrando nella Camera degli Sposi si ha quasi la sensazione di essere catapultati nell’epoca quattrocentesca, proprio alla corte dei Gonzaga: le pitture corrono lungo le pareti della sala e raccontano le storie di questa famiglia, presentando uno ad uno i membri della corte di Mantova.

Di queste quattro pareti affrescate, solo due si presentano a noi come pura celebrazione dei Gonzaga. Attraverso le immagini si raccontano due episodi storici avvenuti il primo gennaio del 1462: il Ritratto di Corte (parete nord) e L’incontro (parete ovest).

Una curiosità legata a questo luogo risiede nel suo nome. A differenza di come si potrebbe pensare, la Camera degli Sposi non viene nominata in questo modo perché camera privata del signore e della signora della città, perché all’epoca dei Gonzaga questo luogo in realtà svolgeva il ruolo di camera di rappresentanza politica. L’associazione alla sfera del matrimonio e privata comincia a farsi strada a partire dal 1648 con Carlo Ridolfi, il quale inizia a definirla “camera degli sposi” per la presenza nelle pitture di Ludovico Gonzaga raffigurato accanto alla moglie Barbara.

Il Ritratto di Corte, affresco della parete nord

Il Ritratto di Corte presenta l’episodio storico nel quale il segretario di corte consegna a Ludovico II una lettera con cui se ne richiede la presenza a Milano a causa delle gravi condizioni di salute di Francesco Sforza, signore di Milano. Il legame tra le due signorie si è consolidata nel momento in cui Ludovico è stato nominato capitano generale delle truppe milanesi, e in qualità di capitano la sua presenza è richiesta al servizio degli Sforza.

Nel ciclo pittorico della parete nord la famiglia Gonzaga è raffigurata secondo i canoni della ritrattistica imperiale bizantina. Il marchese è rappresentato in atteggiamento ufficiale e in trono; tiene in mano la lettera appena consegnata dal suo segretario e la sua posa rompe la staticità e la frontalità delle altre figure: Ludovico ruota il suo busto al fine di entrare in dialogo con la figura alle sue spalle, portatrice del messaggio degli Sforza. Al centro si stagliano altre figure della corte: la moglie Barbara di Brandeburgo con la piccola Paola, Rodolfo accanto a Barbarina Gonzaga e infine la nana di corte Lucia, figura che guarda direttamente lo spettatore. A sinistra troviamo un gruppo di cortigiani che si muovono all’interno della scena: le loro posizioni sono molto interessanti, infatti di grande effetto sono i loro movimenti di salita e di discesa dalle scale dipinte che sembrano seguire l’andamento architettonico della parete (infatti Mantegna è in grado di sfruttare a suo vantaggio la presenza del camino che viene interpretato come punto di appoggio per le figure della corte).

Probabilmente vicino al principe trovano posto anche diversi umanisti quali forse Leon Battista Alberti e Vittorio da Feltre, presenze che aumentano ancor di più il prestigio della corte mantovana dell’epoca rinascimentale.

L’incontro, affresco della parete ovest

In continuità con l’episodio precedente, Mantegna affresca su questa parete il momento in cui il marchese Ludovico II, partito per Milano, saluta lungo il cammino il figlio neo cardinale Francesco.

L’episodio dell’incontro vero e proprio si trova nel settore destro della parete ovest: qui Francesco tiene per mano il fratello minore Ludovico, il quale a sua volta tiene la mano al piccolo Sigismondo, vestito di bianco per suggerire il suo futuro ruolo di cardinale.

L’organizzazione delle pitture mostra e celebra la duplice dinastia politica e religiosa dei Gonzaga raggiunta a partire dal governo di Ludovico II.

Di particolare interesse è lo sfondo che si scorge alle spalle di Ludovico II e del figlio Francesco: la città rappresentata sembra avere tutte le caratteristiche architettoniche della città di Roma, tuttavia questa città è Mantova in quanto si mostra con la presenza dello stemma Gonzaga.

La scelta di presentare la città lombarda come la città eterna indica l’aspirazione del marchese a proporre Mantova come una “nuova Roma”, governata da principi che si ispirano ai modelli degli imperatori antichi.

L’oculo della volta della Camera degli Sposi

Probabilmente l’immagine più suggestiva che si può rintracciare nella Camera degli Sposi è quella della volta.

Al centro di essa Mantegna inserisce un oculo sperimentando in pittura le sue grandi abilità prospettiche, ponendo in questi termini la sua innovazione come modello per altri pittori dal Cinquecento in poi.

L’oculo si presenta come un tondo aperto in modo illusionistico verso il cielo; ad esso si affacciano differenti figure scorciate dal basso verso l’alto come dame, domestiche, altre figure femminili, ma anche un pavone e un vaso.

Di straordinario illusionismo prospettico sono i putti raffigurati quasi in bilico su questa apertura verso il cielo; molti di questi sembrano volersi affacciare verso il basso per guardare gli ospiti della sala, altri più nascosti possono essere solo intravisti grazie a una manina che spunta.

L’illusionistica “finestra” si inserisce al centro di un motivo decorativo a finto mosaico dorato, suddiviso in modo regolare da finte cornici “scolpite” con motivo a palmetta che ricordano molto i bassorilievi antichi.

Infine, attorno al quadrato scultoreo che racchiude l’oculo si dispongono otto losanghe, ognuna delle quali presenta uno dei ritratti dei primi otto imperatori di Roma, raffigurato dentro una bellissima cornice di elementi vegetali e nastri svolazzanti, sorretta da un piccolo putto.

Di nuovo è possibile rintracciare in questa decorazione il richiamo alla città dei grandi imperatori, modelli ideali di una forma di potere assoluto ed esempi di una stirpe dinastica, ossia quella imperiale.

Grazie alla lettura comparata delle fonti storiche e allo studio della storia dell’arte si scopre il vero significato delle immagini della Camera degli Sposi, un’opera influenzata dalle teorie politiche umanistiche e che vuole definire l’immagine del marchese di Mantova e della sua dinastia attraverso l’abilità di Andrea Mantegna.

Bibliografia:

Cordaro, La Camera degli Sposi di Andrea Mantegna, Electa Milano, 1997.

Lucco, Mantegna a Mantova, 1460 – 1506, Skira, Milano, 2006.

Lucco, Mantegna, Milano, 2013.

Sitografia:

https://www.mantovaducale.beniculturali.it/

http://www.lombardiabeniculturali.it/

L’ARTE ITALIANA DEGLI ANNI TRENTA

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione: con la lingua degli antichi

Stretta tra i fasti delle avanguardie d’inizio Novecento (si legga Futurismo e Metafisica) e il trauma della Seconda guerra mondiale, che aprirà le strade all’Informale e alle Neo-avanguardie degli anni Sessanta, l'arte italiana degli anni Venti e Trenta del Novecento, per quanto riguarda il panorama italiano, gode spesso dello sfavore del pubblico. Artisti come Carlo Carrà, Mario Sironi, Achille Funi non di rado vengono bollati con disprezzo come “artisti di regime”, suscitando disinteresse, nei migliori dei casi, o accesa riprovazione, nei peggiori. Questa concezione, sebbene non appartenga più al campo degli studiosi accademici, meriterebbe di essere rivisitata e corretta a vantaggio di chi non ha fatto della storia dell’arte la sua professione. Gli anni del regime potrebbero così svelare tutta la loro carica innovativa e mostrarsi come importante momento di riflessione creativa, prima che la guerra ponga tutto di nuovo in discussione.

L'arte italiana degli anni Venti

Anno 1918. La rivista «Valori Plastici» nasce a Roma. Vi collaborano, tra i molti insigni, Giorgio De Chirico e Carlo Carrà. I valori che tale rivista promuove sono imperniati non sulla rottura con l’arte del passato, ma, al contrario, sull’idea che la pittura nuova debba nascere dalla tradizione nazionale. Sono, di fatto, le esequie della Metafisica storicamente intesa. Pur semplificando, vediamo come si sviluppi un interesse per la plasticità e per la forma dei soggetti rappresentati. Mentre il De Chirico già muove verso nuovi moduli pittorici, Carrà dipinge Le figlie di Loth. Pubblicata su «Valori Plastici» nel 1919, l’opera segna, anche nella penisola italica, la diffusione del clima di “ritorno all’ordine”, che segue le funamboliche esperienze avanguardistiche. L’atmosfera enigmatica e sospesa ancora risponde a un’inclinazione metafisica, ma per il resto il colorista piemontese guarda chiaramente a moduli giotteschi. La spazialità spoglia, i colori intensi e austeri, le forme semplificate e indagate nella loro plasticità sembrano omaggiare le radici primigenie della pittura italiana.

A questa esperienza fa eco, nel 1922, la nascita a Milano del gruppo Novecento, promosso da Margherita Sarfatti. Al suo interno, alcuni dei futuri protagonisti dell’arte italiana fino alla guerra: Funi, Oppi, Marussig e, su tutti, Mario Sironi. Ognuno di loro con esperienze diverse alle spalle – chi futurismo, chi simbolismo, chi metafisica – gli artisti di Novecento cercano di mostrare nelle loro opere una ricerca formale più densa e attenta alle forme. Nonostante l’esperienza voluta dalla Sarfatti entri in crisi col finire dei Trenta, già il nuovo indirizzo di ricerca plastica si estende in varie parti d’Italia. Si pensi al Piemonte, dove alle spalle dei Sei di Torino (Boswell, Chessa, Galante, Levi, Menzio, Paulucci) si fa strada anche il novarese Felice Casorati. Con loro si diffonde un nuovo gusto, «dove per gusto […] si intende non l’appiattimento alle attese del pubblico e della critica, ma l’interpretazione di tensioni e di continuità dell’arte moderna da tradurre in immagini e in figurazioni», come scrive Paolo Fossati. E come dimenticare l’influsso che deve aver esercitato Gusto dei Primitivi, edito da Lionello Venturi nel 1926, anno IV dell’era fascista. In questo testo i toscani del Tre e Quattrocento venivano rivalutati per il loro valore mistico e rivelatore dell’espressione artistica. Teorie, quelle di Venturi, apertamente opposte al classicismo imposto dal regime fascista, che erano già state fatte proprie dagli artisti più all’avanguardia. Vediamo difatti come la Silvana Cenni del Casorati riscopra valori quali l’armonia geometrica delle forme, la nitidezza delle partizioni spaziali, l’economia compositiva.

Aspetti che rimandano, insieme alla maestosa e ieratica figura della protagonista, alla pittura armonicamente proporzionata e cerebrale di Piero della Francesca, a cui Longhi dedicherà uno scritto nel 1927. Dalla Madonna della Misericordia, cronologicamente realizzata tra 1444 e 1464, il pittore novarese riprende la composizione, la monumentalità della figura, la stessa attenzione analitica per la descrizione piena dei volumi. Nondimeno, le prospettive della Silvana Cenni si incrinano, le anatomie si dispiegano in proporzioni irreali e gli oggetti, così pieni nelle loro volumetrie, sembrano quasi pietrificati. Il Casorati, inoltre, sappiamo non disponesse di quel paesaggio fuori delle finestre del suo atelier, segno quindi di sicura infrazione alla resa naturalistica. Si può parlare, pertanto, anche di Realismo Magico. La tela sembra suggerire che rifarsi ai maestri antichi non è segno di classicità.

L'arte italiana degli anni Trenta

Questa ricchezza di tendenze e personaggi si coagula nell'arte italiana degli anni Trenta. A dar loro voce è Mario Sironi, che nel 1932 pubblica, sul «Popolo d’Italia», Pittura Murale. Un anno dopo è la volta del Manifesto della Pittura Murale, a cui aderiscono anche Campigli, Carrà, Funi. Per gli artisti è chiaro infatti che alla riscoperta dei valori formali antichi deve far seguito un recupero delle tecniche del passato. L’affresco, quindi, come pittura sociale per eccellenza, fa il suo ritorno in grande stile alla Triennale milanese del 1933, anno XI dell’era fascista. Il Palazzo dell’Arte di Muzio, sotto la supervisione di Sironi, viene decorato dagli affreschi di Campigli, Carrà, Casorati, De Chirico, Funi e del Sironi stesso, con addirittura un mosaico del Severini. I modelli di riferimento sono quelli citati in precedenza: Giotto e Masaccio, Piero della Francesca e Paolo Uccello.

Il Fascismo, certo, promuove questo tipo di pittura, per cercare di far rivivere, insieme ai valori formali che resero grande l’antica pittura italiana nel mondo, anche i fasti perduti della civiltà italiana. Oggi non più visibili a causa del deperimento, i temi degli affreschi ricalcavano quelli tanto cari alla propaganda di regime: lo sport, le gloriose arti, la cultura italica, il lavoro, l’Italia romana. La politica culturale fascista concordava con questo programma, ma dobbiamo ricordare che ognuno di questi coloristi vedeva nell’affresco la naturale evoluzione della propria parabola artistica. Il lavoro, questo il titolo attribuito all’affresco di Sironi, faceva bella mostra di sé nel Salone d’Onore.

La volontà, in questo affresco, è quella di una nuova e epica visione dei tempi moderni. Ogni forma di illusione prospettica viene esclusa, mentre lo spazio è fatto di sovrapposizioni architettoniche moderne e antiche. L’umanità è un’umanità solenne, che vive in uno spazio senza tempo, come esortazione all’armonia e all’operosità collettiva. Le figure sono monumentali e massicce, con una corporeità che guarda e talvolta cita direttamente gli affreschi di Masaccio. L’impaginazione sembra procedere per montaggio di elementi diversi, con un procedimento che rimanda a influssi del Costruttivismo di area russa. L’andamento è piano e non didascalico, con modulazione spaziale discontinua e non gerarchica. Il risultato è una descrizione grandiosa e mitica della modernità, che trae nuova gloria dalla tradizione dell’antico. Per il linguaggio artistico personale, legato al moderno, di ogni frescante, le pitture murali del 1933 non mancarono di suscitare polemiche tra i gerarchi del regime, con rimostranze anche da parte del potente critico Ugo Ojetti. Il malumore sorto intorno a quest’impresa serva, ancora, a testimoniare come il ritorno al figurativo e il recupero della tradizione italiana antica non significhino, da parte dei pittori, sottomissione servile ai voleri della propaganda fascista. Se è vero, quindi, che dal 1933 alcuni artisti condividono l’ideologia del Fascismo, comunicandone i contenuti soprattutto nei contesti di arte pubblica, è vero anche che questo non implichi un livellamento verso il basso delle personalità artistiche, che mantengono invece alta la cifra personale delle loro ricerche.

Anno 1937, anno XV dell’era fascista. All’Esposizione Universale di Parigi va in scena, idealmente, il tramonto di questa poetica di rivisitazione dell’antico che permeava l'arte italiana. Il padiglione italiano ospita due importanti opere: il mosaico del Sironi, L’Italia corporativa, oggi in Palazzo dell’Informazione a Milano, e un ciclo di Corrado Cagli, i Trionfi di Roma. Ma se dell’avversione del regime alle figure approssimate con violenza e alla giustapposizione paratattica di momenti antinarrativi del Sironi abbiamo poc’anzi detto, anche i Trionfi di Roma destano nuovi malumori. Invano Galeazzo Ciano ne ordina la distruzione, perché giudicati irrispettosi nei confronti delle glorie del romano impero. La Roma del Cagli è un onirico insieme di edifici imperiali e papalini, che emergono nel mezzo delle abitazioni comuni. La pittura si infeltrisce e sembra quasi perdere in saturazione. In un’atmosfera decadente e malferma, le panoplie si levano al cielo, ma sembrano segno delle vacue pretese fasciste di restaurazione di un impero, più che la celebrazione degli antichi fasti assurti a nuova gloria. Si potrebbe dire che le opere presentate nel padiglione italiano si accordassero molto meglio, per ispirazione creativa, con la Guernica di Picasso, distante solo poche sale. Deve far riflettere che mentre gli aiuti congiunti del Fascismo e del Nazismo permettevano a Franco di trionfare sulle forze democratiche, la libertà stilistica e di linguaggio degli italiani si trovava decisamente più in accordo con quella di Picasso, che non con quella degli artisti tedeschi di regime, come Adolf Ziegler, per fare un nome. Già a quella data spiravano forte i venti di guerra. L’anno successivo all’esposizione parigina le leggi razziali costrinsero Cagli alla fuga. Presto «l’ora delle decisioni irrevocabili» avrebbe aperto una ferita a cui neanche l’arte avrebbe saputo porre rimedio.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

VILLA ALLIATA DI PIETRATAGLIATA A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. Un gioiello neogotico che racconta arte e magia

Tra le bellezze artistiche e architettoniche dei palazzi palermitani, tra i giardini che li arricchiscono, tra le mura che li compongono, si celano affascinanti storie di vita vissuta e si intrecciano misteri oscuri inimmaginabili.

Romano Battaglia affermava che: «Il mistero fa parte della storia del mondo, è il lato oscuro della mente dove prendono vita le emozioni che non hanno una spiegazione. Senza il mistero tutto sarebbe piatto, l’arte e la scienza naufragherebbero in un lago stagnante e perfino il destino rimarrebbe ingabbiato nella rete dell’ovvio.»

E i ruderi di Villa Alliata di Pietratagliata che ci accingiamo ad osservare, dimenticati dal tempo e in pasto all’abbandono, recano ancora gli indelebili segni del passato, di quando hanno riempito la vita di chi ne aveva fatto la propria dimora e l’aveva difesa con tutta l’anima.

Villa Alliata

Villa Alliata di Pietratagliata, chiamata anche la Villa del principe Mago, sorge in via Serradifalco a Palermo. Le rovine di questo gioiello dimenticato sono l’ultima eco di una storia a metà tra l’oscuro e il nostalgico, e si configurano ancora come una delle bellezze dell’architettura neogotica del territorio palermitano.

La Villa Alliata di Pietratagliata – spesso indicata anche come castello – prima degli interventi di ristrutturazione avvenuti sul finire dell’Ottocento, aveva in facciata una struttura con una grande scalinata a tenaglia che si affacciava sulla corte interna; dall’altro lato, invece, presentava un importante porticato nel quale si alternavano colonne e pilastri. Impianto e decorazioni erano di gusto tipicamente settecentesco. Ad ornare e incorniciare ulteriormente la villa era un grande giardino al centro del quale essa era posta.

Nel 1885 il Principe Luigi Alliata, probabilmente spinto da un sentimento di rinnovamento, decise di affidarne la ristrutturazione all’architetto Francesco Paolo Palazzotto. Fu proprio quest’ultimo a soddisfare le richieste del principe, il quale sentiva la necessità di imporsi ulteriormente nella società altolocata attraverso la riformulazione della propria dimora. L’architetto formulò un progetto che si esplicava nella commistione di elementi architettonici, decorativi e di arredo, che univano il gusto raffinato ed innovativo – che potremmo dire essere moderno - che si stava diffondendo all’epoca, senza dimenticare tuttavia l’eredità artistica precedente, ed utilizzando uno stile più classico per rendere più preziosa la villa. Al gusto classico e moderno vennero aggiunti dettagli tipici dello stile medievale, come ad esempio le merlature.

Desiderio di Luigi Alliata era quello di creare, inoltre, una struttura dallo stile unico, con un’identità precisa ed individuale che rispecchiasse se stesso, come fosse quasi un prolungamento, un riflesso, della sua persona.

Tutti i corpi e le parti della villa si intersecavano tra loro secondo armonie geometriche. I vani del palazzo vennero risistemati attraverso una suddivisione gerarchica. Il piano nobile era destinato alla rappresentanza: esso constava di una sala da pranzo riccamente decorata, con il soffitto a cassettoni, con rosoni dal colore oro, e dei saloni anch’essi destinati alle riunioni o feste per l’alta società. Gli appartamenti di Luigi Alliata, invece, erano stati situati al secondo piano, nascosti da occhi indiscreti. Il secondo piano vedeva la presenza anche della Sala Baronale, della Sala del Trono oltre che della zona notte. È importante notare come la nomenclatura affidata ad alcuni vani rimandasse non solo al ricordo dei grandi e magnificenti palazzi, o dei castelli, ma soprattutto ad una classe sociale principesca.

I salottini del piano terra erano anch’essi decorati riccamente, quello di ingresso, analogamente alla sala da pranzo, era ricoperto da un soffitto a cassettoni nel quale erano state poste le iniziali L.P.A., ovvero quelle del fondatore. La scalinata esterna a tenaglia venne eliminata, tutti i piani erano collegati adesso da una scala interna principale, a cui pare si accedesse attraverso la Sala delle Armi del piano terra.