L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE IV

A cura di Anna Storniello

Introduzione. La cappella

L’aspetto odierno della cappella di San Domenico nell’omonima chiesa bolognese è il risultato di due secoli di rifacimenti e ampliamenti destinati a conferire il dovuto prestigio alla sepoltura del santo fondatore dell’Ordine e ad eguagliare allo stesso tempo lo splendore dell’Arca stessa (Fig. 1). Al 1411 risale il primo nucleo della cappella, di dimensioni molto più modeste delle attuali, e l’11 novembre dello stesso anno un folto gruppo di capimastri e manovali vi traslarono l’Arca, ancora priva della cimasa.

Le vicende della costruzione della cappella dell'Arca

In seguito, fu avviato un ulteriore progetto di ampliamento strutturale che culminò nel 1557 con la fondazione della nuova cappella, di cui si completarono, per mancanza di fondi, i soli elementi architettonici. L’occasione per terminare la decorazione venne offerta dal Capitolo Generale dell’ordine dei domenicani che si sarebbe tenuto il 15 agosto del 1615 proprio nella basilica di San Domenico a Bologna. Pertanto, a partire dagli anni ’90 del ‘500, il Padre Giovanni Michele Piò, lettore del convento domenicano, si impegnò a trovare i finanziamenti per portare a conclusione l’impresa, e con suo grande orgoglio riuscì a reperirli sia grazie agli introiti delle pubblicazioni dei suoi studi sia ottenendo, con le sue doti diplomatiche, donazioni da istituzioni religiose e sovrani di tutta Europa, come il Padre provinciale del Portogallo e il re di Spagna. Una volta raccolti i fondi, nel 1597 l’architetto Floriano Ambrosini avviò la ristrutturazione della cappella e il 25 aprile del 1605 vi fu ufficialmente riposizionata l’Arca. È plausibile che proprio durante una delle ultime traslazioni il sarcofago venisse girato invertendo così il lato con la statuetta del Redentore, di maggior rilevanza iconografica e che ora guarda verso l’abside, con quello che mostra la Madonna con Bambino. La cappella assunse quindi la configurazione odierna di un tempietto indipendente connesso alla basilica da un’ampia scalinata e allo stesso tempo separato dalla cancellata seicentesca, oltre la quale si apre una navata unica lunga oltre 20 metri il cui fuoco visivo è l’Arca del Santo, posta sotto l’abside semicircolare con cupola e protetta da una seconda cancellata più piccola. Tutte le pareti sono foderate di pregevoli marmi veronesi e arricchite da colonne e capitelli compositi.

La decorazione pittorica

Tuttavia, per la decorazione pittorica si dovette attendere il 1613, quando vennero ingaggiati i migliori artisti del panorama bolognese dell’epoca per portare a termine l’impresa, ossia Guido Reni, Alessandro Tiarini, Lionello Spada e Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta. L’intervento di quest’ultimo rappresenta senz’altro uno dei nodi più interessanti della campagna decorativa, sia per quanto riguarda l’altissima qualità pittorica delle sue opere, sfortunatamente poco conosciuta, sia per le circostanze particolari che ne hanno determinato il coinvolgimento. Il Mastelletta (1575, Bologna – 1655, Bologna), così chiamato, spiega il Malvasia, perché figlio di un artigiano di mastelli, era una personalità alquanto singolare nel panorama artistico contemporaneo, in quanto non aderì mai completamente a una scuola o a un’accademia, distaccandosi anche da quella dei Carracci in cui si era formato e preferendo un isolamento intellettuale. Allo scadere del secolo non era particolarmente affermato nelle grandi committenze pubbliche bolognesi, ma, nonostante ciò, fu coinvolto nel cantiere pittorico più illustre dell’epoca e con un ruolo di prim'ordine. Infatti gli furono affidati non soltanto i due grandi teloni della navata, ma anche le quattro lunette, i pennacchi e i sottarchi della cupola. Le ragioni di questa singolare commissione pare non vadano ricercate a Bologna, ma a Roma, dove il Mastelletta si recò probabilmente già a partire dal 1600 ed entrò a far parte degli ambienti culturali più elevati. Non a caso un cospicuo numero di sue opere è documentato nelle collezioni delle più prestigiose famiglie romane, come gli Spada, i Borghese, i Barberini e i Giustiani. Il contatto con il cardinale Benedetto Giustiani, che nel 1606 fu nominato legato pontificio a Bologna, fu molto probabilmente la chiave per il coinvolgimento del Mastelletta. Infatti il cardinale, che aveva già dimostrato il proprio apprezzamento per l’artista accogliendone le opere nella propria collezione, probabilmente orientò il gusto del proprio successore, il cardinale Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, verso la produzione del Mastelletta. Quelli di Maffeo Barberini come legato pontificio sono proprio gli anni in cui fu indetta la decorazione della cappella di San Domenico e furono appunto le sue preferenze a prevalere al momento della scelta degli artisti. Infatti, la sua predilezione per Leonello Spada costò ad Alessandro Tiarini una delle due tele che gli erano state inizialmente affidate, mentre il Mastelletta mantenne la sua commissione, dato che godeva fin dall’inizio della raccomandazione del Giustiniani.

Le tele del Mastelletta e l'inversione dei colori

Fu proprio una delle tele del Mastelletta, il Miracolo dei Quaranta Annegati (Fig. 2), la prima a venire completata nel 1613, cui seguì la Resurrezione di Napoleone Orsini nel 1615 (Fig. 3), entrambe di sei metri per sei e con le quali l’artista si trovò per la prima volte a lavorare con le grandi dimensioni. Al fine di sostenere un impianto narrativo complesso, oltre che di rendere giustizia a soggetti di importanza storica come i miracoli del santo, dovette rimodulare il proprio stile. La sua cifra stilistica si basava su una pennellata morbida e poco materica, estremamente espressiva, e su una cromia scura e fumosa, alternata a piccoli tocchi di luce, che dissolveva i corpi e conferiva un’atmosfera visionaria. A tutto ciò unì l’impianto luministico dedotto dalle opere di Tintoretto, tormentando la superficie di pennellate rapide che esaltassero la ricca gamma cromatica, una scelta che precorreva in qualche modo gli esiti del Barocco, che all’epoca doveva ancora compiersi, ma che il Mastelletta raggiunse in modo del tutto originale.

Appunto questi esiti non furono apprezzati dal Malvasia, il biografo bolognese seicentesco, che criticò aspramente le soluzioni tecniche del Mastelletta, che privilegiando un impasto estremamente oleoso per i suoi colori ne compromise la conservazione. Infatti, non molto tempo dopo la conclusione del cantiere, cominciò a verificarsi l’inversione tra gli scuri e i chiari che ancora oggi caratterizza le tele e che ne ha condizionato l’apprezzamento per secoli.

Nel frattempo, nel medesimo cantiere, lavorava anche il grande Guido Reni, che tra il 1613 e il 1615 affrescò il catino absidale con Il Trionfo di San Domenico (Fig. 4), in cui quest’ultimo è accolto in cielo, in un’accecante luce dorata, da Cristo a sinistra, dalla Vergine a destra e da uno stuolo di angeli musicanti. Le cronache dell’epoca riportano che Guido Reni espresse grande apprezzamento per le tele del Mastelletta, riconoscendo così il talento di un collega artisticamente agli antipodi.

Nel febbraio del 1615 il Mastelletta diede inizio alla decorazione ad affresco dei quattro pennacchi, in cui raffigurò i santi protettori di Bologna, degli altrettanti sottarchi e dei due lunettoni con i miracoli di San Domenico, portandola a compimento nel mese di maggio.

Sempre nell’estate di quell’anno il Tiarini consegnò la grande tela di San Domenico che resuscita un bambino, affastellata di figure e illuminata con drammaticità. Qui l’artista si distacca dal classicismo che praticavano i bolognesi a Roma in quegli stessi anni, mostrando, invece, di aver in qualche modo assorbito la lezione di Caravaggio seppur filtrata dalla propria formazione presso i Carracci, che emerge nel modo spiccatamente pittorico di tracciare le figure e nell’impostazione architettonica dello sfondo.

L’ultima consegna del cantiere, che giunse addirittura a capitolo già concluso, fu Il miracolo del libro respinto dalle fiamme di Leonello Spada, che fu collocata a sinistra della scalinata d’ingresso alla cappella, come pendant di quella del Tiarini. Del caravaggismo spiccato che gli aveva fatto affibbiare dai colleghi bolognesi l’epiteto di “scimmia del Caravaggio” in questo dipinto non ve n’è praticamente traccia. Infatti, le figure sono tutte affollate in primo piano davanti a un colonnato classico e bagnate da una luce piena come nello stile bolognese di quegli anni.

L’intera decorazione pittorica, dagli affreschi alle tele, rappresenta una ripresa amplificata e maestosa dei temi sacri e degli episodi agiografici già espressi nell’Arca di San Domenico, in una reiterazione della forza evangelica e miracolosa del santo che doveva pervadere l’intero spazio sacro a lui dedicato.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BORGHI, San Domenico: un patrimonio secolare di arte, fede e cultura - A millenary heritage of art, faith and culture, Minerva, Argelato 2012.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

Furore e bizzarria: i quadroni restaurati del Mastelletta per la Cappella dell'Arca in San Domenico, a cura di Jadranka Bentini; testi di Anna Coliva, Maricetta Parlatore, Gian Piero Cammarota

San Giorgio di Piano: Minerva, 2001

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

WITTKOWER, Arte e architettura in Italia: 1600-1750, Torino: Einaudi, 1993.

TEMPO BAROCCO A PALAZZO BARBERINI

Recensione a cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Da oggi, sabato 15 maggio 2021, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano nei nuovi spazi espositivi dedicati alle mostre temporanee di Palazzo Barberini la mostra Tempo Barocco, a cura di Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori.

La mostra Tempo Barocco indaga il concetto del Tempo nella sua interpretazione di epoca barocca; attraverso le quaranta opere esposte il visitatore compie un vero e proprio viaggio nel XVII secolo, con la complicità di alcuni preziosi e bellissimi orologi d’epoca. L’esposizione è presentata allo spettatore attraverso un’introduzione e una accurata cronologia degli eventi più importanti del Seicento, ed è strutturata in cinque sezioni, intitolate: Il mito del Tempo; Il Tempo e l’Amore; Il Tempo tra calcolo e allegoria; Tempo Vanitas; Fermare il Tempo, cogliere l’azione.

Introduzione e cronologia, Sale 1 e 2

La sala d’ingresso offre già una straordinaria sorpresa: due riproduzioni di tavole dall’atlante dello storico dell’arte Aby Warburg, il Bilderatlas Mnemosyne [1]. La numero 70, intitolata Pathos barocco del ratto. Teatro (fig. 2), esplora l’esuberanza dello stile barocco partendo dalla ricerca del movimento nelle opere di Rubens e Rembrandt. Accanto alle due tavole si può consultare la timeline che riporta tutti gli eventi storico artistici più importanti del periodo barocco, dal 1605 al 1665.

Nella seconda sala il visitatore può godere di un video esplicativo sul barocco romano, in particolare riguardante opere commissionate dalle famiglie Barberini e Borghese (fig. 3).

Il mito del Tempo, Sala 3

Nella prima sezione della mostra, il Tempo Barocco è raffigurato come figura mitica: Chronos nella mitologia greca, Urano in quella latina, Saturno in quella rinascimentale, re della prima età felice degli uomini e sovrano delle Isole dei Beati. È un vegliardo severo, con ampie ali e una falce in mano per raccogliere le vite degli uomini. Ma il Tempo, vecchio e immortale, si accompagna molto spesso a due allegorie, eternamente giovani: la Verità e l’Amore.

In questa sala si può ammirare il primo tra gli esempi esposti di orologi antichi, un meccanismo silenzioso progettato per essere leggibile al buio. L’architettura ebenina è in stile squisitamente barocco, impreziosita da pietre dure e decorata con la rappresentazione della Fuga in Egitto, un’allegoria del Tempo, la Fortuna Occasio e Cupido che scaglia una freccia nel disco delle ore.

Il Tempo e l’Amore, Sala 4

Proseguendo nella visita, la sezione Il Tempo e l’Amore ospita Amor sacro e Amor profano di Guido Reni (fig. 6), un orologio da consolle con il Trionfo di Amore sul Tempo, Il Genio delle Arti (Amore Vincitore) di Astolfo Petrazzi, l’Amore Vincitore di Orazio Riminaldi (figg.7-8), e l’Allegoria del sonno di Alessandro Algardi.

A parere di chi scrive, questa risulta essere una delle sale più riuscite dell’esposizione sia per la gestione dello spazio, sia per il risultato finale dell’illuminazione delle opere. Soprattutto però, è bellissima la sensazione che accoglie il visitatore che entra, un abbraccio inaspettato di forme e colori perfettamente raccordati, di dettagli ben evidenziati: il soggetto dell’«Omnia vincit Amor», tratto dalle Bucoliche di Virgilio (X, 69) e già in uso tra gli artisti del Cinquecento e del Seicento, divenne frequente soprattutto tra i pittori toscani ed emiliani nel XVII secolo. Una caratteristica di questi dipinti è il virtuosismo tecnico sfoggiato nella raffigurazione di accuratissime nature morte, straordinariamente realistiche, in cui gli strumenti del potere e del sapere, delle arti e delle scienze (libri, armi, tavolozze, clessidre), capitolano alla forza dell’Amore che sconfigge il Tempo.

Il Tempo tra calcolo e allegoria. Sala 5

L’allegoria diventa compagna del Tempo in questa grande sala, che raccoglie opere di straordinaria curiosità. Infatti si riesce ad instaurare un bel dialogo tra questo spazio e Palazzo Barberini, giacché sono esposti qui un disegno preparatorio di Andrea Sacchi per l’affresco dell’Allegoria della Divina Sapienza, e due opere derivate dalle grandi volte dipinte del palazzo; quella già citata del Sacchi e quella di Pietro da Cortona (fig. 9).

Non solo. Dipinti, affreschi, specchi e orologi scandiscono, simbolicamente, la vita quotidiana del palazzo in una sorta di rito collettivo che aspira a esorcizzare lo spettro della finitezza. L’ambiente, riscaldato dalla tinta brillante della parete di fondo, su cui sono esposte le Quattro stagioni di Guido Reni (fig. 10), ospita altri mirabili esempi di allegorie, come l’Allegoria del Tempo (o della vita umana) di Guido Cagnacci (fig. 11). Il dipinto raffigura il corpo nudo di una giovane donna che emerge dall’oscurità: tiene nella destra una rosa e un soffione, nella sinistra una clessidra. Accanto a lei, su un pilastro, un cranio e quel che resta di candele ormai consumate. In alto appare l’ouroboros, il serpente che si morde la coda simbolo di eternità, a cui incessantemente aspira la personificazione della vita umana.

Sala 6: Tempo Vanitas

La quarta sezione di Tempo Barocco approfondisce un altro aspetto legato allo scorrere del tempo, quello della Vanitas, dove la natura morta è protagonista. Teschi, clessidre, orologi, frutti ammaccati, fiori appassiti ricordano agli uomini la precarietà della bellezza e la fragilità della vita umana.

Due opere in particolare possono esemplificare il concetto della caducità della vita: la Natura morta con spinario di Pieter Claesz (fig. 12) e il Totenührli (Orologio con scheletro) di Christian Giessenbeck (figg. 13-14).

Il dipinto ritrae in maniera dettagliata l’atelier di un pittore con diversi materiali di studio: libri, strumenti musicali, pezzi di armatura e un calco in gesso dello Spinario, la celebre scultura antica che rappresenta un ragazzo che si toglie una spina dal piede; mentre il prezioso orologio è un meccanismo decorato con un piccolo scheletro in piedi al centro del quadrante. La figura indossa una corona d’alloro e con la mano sinistra, intorno alla quale si avvolge un serpente, impugna una lunga freccia con la funzione di lancetta che indica i numeri sul quadrante.

Fermare il Tempo, cogliere l’azione. Sezione V, Sala 7

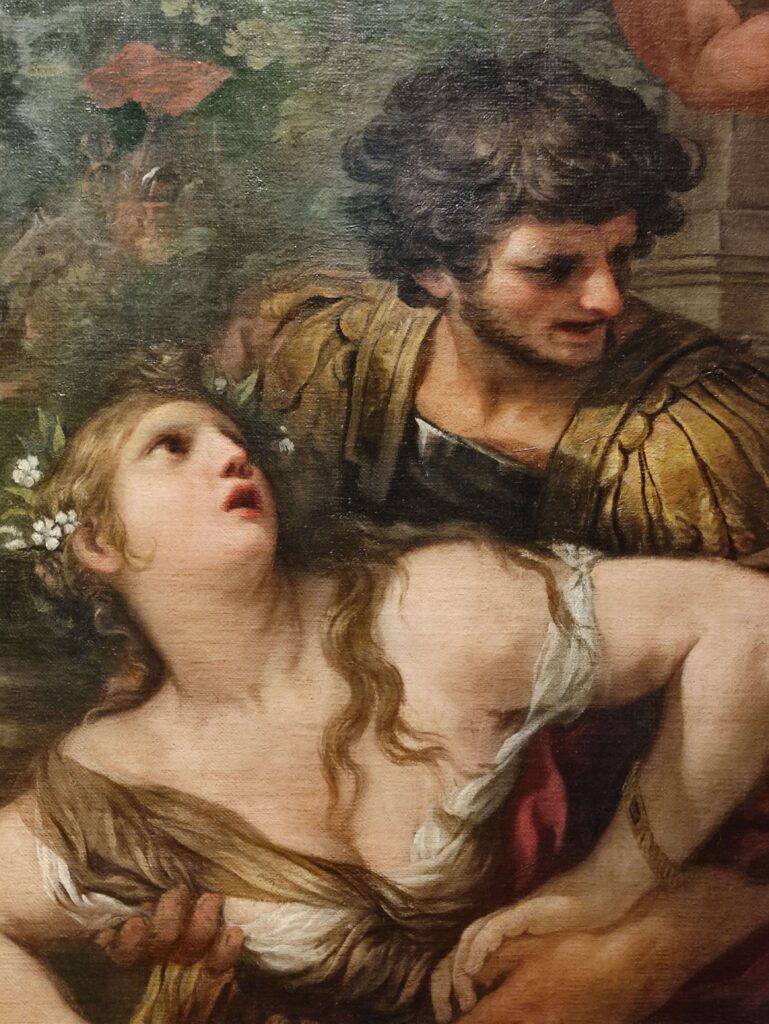

Se il senso profondo di questa mostra sta nel voler comunicare al pubblico che da sempre l’uomo prova a fermare il tempo, l’ultima sala dell’esposizione rende completamente omaggio all’uomo barocco, che ha tentato l’impresa attraverso l’arte dimostrando che proprio questa è l’unico mezzo per intrappolare il tempo. Il dramma, il pathos, la teatralità dei gesti sono protagonisti delle opere allestite in questa sala (fig. 15).

La pittura gareggia col teatro coinvolgendo lo spettatore nelle emozioni dei personaggi rappresentati, nei loro movimenti improvvisi. Gli artisti raffigurano i propri soggetti nel momento culminante dell’azione, contrapponendo in drammatico equilibrio stasi e movimento (fig. 16-17).

Tempo Barocco: alcune considerazioni

Tempo Barocco sarà accompagnata da un catalogo illustrato, edito da Officina Libraria, con un testo introduttivo delle curatrici, saggi di Francesca Cappelletti, Emilio Russo, Antonio Iommelli e Laura Valterio, e le schede delle opere in mostra.

Tempo Barocco inaugura ufficialmente i nuovi spazi espositivi dedicati alle mostre temporanee, che si trovano al piano terra dell’ala sud di Palazzo Barberini. L’intervento di ristrutturazione dei locali si è rivelato necessario sia per questioni strutturali (e quindi di sicurezza pubblica), sia per motivazioni legate alla fruibilità di tutti gli spazi del palazzo, nell’ambito del progetto più ampio per l’intero museo. Le otto sale restaurate offrono oggi apparati più che adeguati ad accogliere le opere, e un impianto di illuminazione che non solo rende ben visibili i dipinti, ma li valorizza. L’intera architettura della mostra è concepita con l’intento di attirare l’attenzione sull’arte, perdendo il senso del tempo.

Note

[1] Nel 2020 sono state dedicate al Bilderatlas Mnemosyne due mostre al Warburg Institute, che possono essere visitate online al seguente link: https://warburg.sas.ac.uk/aby-warburgs-bilderatlas-mnemosyne-virtual-exhibition

MOSTRA: Tempo Barocco

CURATORE: Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 15 maggio – 3 ottobre 2021

ORARI: martedì – domenica 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00. Sabato e festivi prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

BIGLIETTO:

Solo mostra: Intero 7 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Mostra e museo: Intero 12 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Solo museo: Intero 10 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Per ulteriori informazioni: www.barberinicorsini.org | [email protected]

TOM HUNTER: CONFRONTI CON MILLAIS E VERMEER

A cura di Marika Sacchetti

Tom Hunter, nato nel 1965 a Bournemouth, è un fotografo britannico che, grazie alle sue doti artistiche affinate lungo il percorso di studi e alla successiva carriera cinematografica, fu il primo a ottenere il permesso di allestire una mostra personale alla National Gallery di Londra.

Caratterizzate da colori ricchi e forte simbolismo, le sue fotografie trattano questioni sociali locali e sensazionalistiche. Nei suoi lavori viene data voce principalmente a coloro che sono definiti “squatters”, ovvero uomini e donne risedenti abusivamente in stabili abbandonati. Questi non sono altro che persone comuni, congelate nella stasi e catturate in momenti apparentemente privati e che terminano di esserlo nel momento in cui vengono fermati dall’obiettivo. Queste “Persons unknown” – titolo dato ad uno dei suoi album – sono persone a noi stranamente familiari, contrariamente a quanto il titolo lascia intendere, in quanto enfatizzano la risonanza dell’esperienza universale di profondi sentimenti di isolazione, di insignificanza, di ansietà e desiderio.

Non essendo il primo fotografo contemporaneo a denunciare la società locale e a dare voce alla gente di quartiere – si ricordi ad esempio Diane Arbus e i suoi “Freaks” -, nel fare ciò il suo estro è stato di rivisitare, in chiave moderna e nel paesaggio urbano dell’East-London, dipinti celebri di maestri dell’età vittoriana (per citarne alcuni, Jan Vermeer, John Everett Millais, Alfred Wallis, Arthur Hughes).

“Volevo solo fare una foto che mostrasse la dignità della vita degli abusivi - un pezzo di propaganda per salvare il mio quartiere”. [1]

Toccando con mano i suoi ritratti, si pensi ad esempio alla rivisitazione di “Ophelia” di John Everett Millais (1851-1852) presente nel libro “The way home”. L’Ophelia shakespeariana viene minuziosamente raffigurata da Millais come appena caduta nel ruscello, distesa a pelo dell’acqua e con le mani aperte, ad indicarci che non sta opponendo resistenza alla corrente, bensì lasciandosi cullare per poi abbandonarsi a ciò che diventerà suo sepolcro. Il forte simbolismo espresso nel dipinto attraverso la flora – si pensi al papavero simbolo di sonno e di morte, il ramo del salice piangente inclinato sul volto simbolo dell’amore non ricambiato, le foglie di ortica che rappresentano il dolore, il nontiscordardime, le violette e così via – si viene lievemente a perdere con Tom Hunter. Il fotografo, attraverso un linguaggio crudo e realistico, trasforma il tragico personaggio shakespeariano in una ragazza che, di ritorno da una festa, cade e annega in un ruscello. A qualche metro da casa, il corpo soccombe nell’acqua avvolto dal verde brillante della vegetazione, quasi a diventare tutt’uno con essa, abbandonata al suo destino.

In questo caso, anche Tom Hunter evidenzia ogni singolo dettaglio attraverso una messa a fuoco nitida e omogenea.

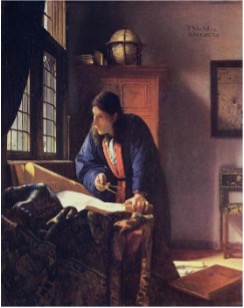

Andando a ritroso è bene soffermarsi attorno alla metà del Seicento, con Jan Vermeer. Ciò che si sa del pittore non è molto, se non che nel 1632 venne battezzato a Delf, dove morì nel 1675, e che entrò in contatto con Rembrant dopo un viaggio ad Amsterdam. L’eredità artistica lasciata è ampia e di valore inestimabile.

Addentrandoci nella sua produzione, notiamo come gli ambienti prediletti dall’artista si rifanno ad abitazioni popolari o piccolo borghesi, caratterizzate da atmosfere rarefatte e una luce carezzevole ed evanescente, filtrata sempre da vetrate e tendaggi. I soggetti, per lo più donne, enfatizzano il senso di intimità domestica.

“La vita silenziosa delle cose appare riflessa entro uno specchio terso; dal diffondersi della luce negli interni attraverso le finestre socchiuse, dal gioco dei riflessi, dagli effetti di trasparenze, di penombra, di controluce”.[2]

È bene spendere due parole anche per quanto riguarda la tecnica pittorica: Vermeer era in grado di ottenere colori trasparenti applicando sulle tele il colore a piccoli punti ravvicinati. Questa tecnica è nota per il nome “Pointillé”, da non confondere con il “Pointillisme”.

In generale, tutti i dipinti di Vermeer sono caratterizzati da una precisione “fotografica” e fisiognomica, grazie all’utilizzo della camera oscura. Questo strumento giustifica l’assenza di disegni preparatori precedenti ai dipinti, ma spiega soprattutto alcuni effetti di luce dei suoi quadri e, in particolare, gli effetti “fuori fuoco”, per i quali alcuni particolari sono “a fuoco” ed altri no, esattamente come in fotografia.

Prendendo ad esempio il dipinto “Donna che legge una lettera davanti alla finestra”, datato 1657 e oggigiorno conservato a Dresda, notiamo quanto finora detto: in una stanza illuminata da sinistra una donna sta leggendo una lettera in piedi. La stanza è per lo più nascosta da un tendaggio verde, che funge quasi da sipario. Gli effetti della luce ricreano la consistenza dei vari materiali, oltre a far riflettere il volto della giovane sulla vetrata. La donna è al centro dell’attenzione dell’osservatore, grazie all’illuminazione esterna che ne fa risaltare la figura e le emozioni. La donna sembra infatti accennare un sorriso impercettibile, conferendo una maggiore intimità all’atmosfera già sospesa e silenziosa.

Tre secoli dopo, Tom Hunter reinterpreterà il medesimo dipinto. In “Woman reading a possession order” il fotografo rende la donna e la luce le vere protagoniste della fotografia. Questa volta però nessun sorriso increspa le labbra della giovane, la quale conserva una visibile e nobile calma di fronte alla richiesta di sfratto. I soggetti della serie di fotografie sotto il titolo “Persons unknown” e, come precedentemente detto, sono “squatters”, ovvero uomini e donne che risiedono abusivamente in stabili abbandonati e che nel 1997 ricevono l’ordine di sfratto. Su tutta la serie spira il tentativo di stabilire un nesso tra pittura e fotografia che inneschi una denuncia agli “ultimi giorni”, alla fine di un’epoca di una comunità, per lasciare il passo ad un progetto urbanistico. Viene dunque approfondita la vocazione documentale sulle vite umane, sulle loro aspirazioni, sogni, sconfitte e disillusioni.

In quanto simbolismo dell’opera il fotografo non è da meno. L’elemento centrale sul quale vuol far riflettere è la finestra, in quanto nel linguaggio artistico rappresenta un’entrata/chiusura verso la vastità del cosmo. È ciò attraverso cui si può scorgere il “sublime”: la doppia, strana e simultanea sensazione di insignificanza quando si riconosce la vastità della natura unita alla consapevolezza di essere noi stessi ancora parte dell’universo. Questi suoi soggetti prendono parte solo in termini “ufficiali” a questo mondo, il quale chiede insistentemente il rispetto di determinate regole, come un ordine di sfratto.

È ciò che caratterizza anche l’inevitabile parallelismo tra “Il geografo” di Vermeer (1668-1669) conservato a Francoforte, e “The anthropologist” (1997) di Hunter. Per quanto concerne la prima opera, ciò che ha colpito particolarmente gli studiosi è l’insolita figura maschile come soggetto, contrariamente alla preferenza femminile del pittore. Infatti, le uniche figure maschili che si incontrano nelle sue produzioni, quando presenti, sono sempre figure di contorno: musicisti, pretendenti, pittori. La luce è nuovamente la protagonista del quadro, la quale incornicia lo sguardo concentrato e le carte di studio.

Dal suo canto, Tom Hunter ha riproposto la scena, adattandola all’uomo moderno che, grazie all’uso di computer e dei social network, entra in contatto con altri uomini, alienandosi così in un profilo virtuale. È con sottile ironia allora che Hunter intitola la fotografia “l’antropologo”, lasciando però che il soggetto spinga lo sguardo oltre la finestra, che ancora una volta si impone come sottile confine tra uomo e natura, oltre a render consapevole l’antropologo – simbolo dell’uomo moderno – della presenza reale, e non solo virtuale, degli uomini.

Note

[1] La miglior fotografia del fotografo Tom Hunter, The Guardian, 4 nov. 2009.

[2] Le Garzantine, Arte, ed.2002, p.1270.

Sono una studentessa del corso di laurea magistrale in Psychology, Neuroscience and Human Sciences presso Università di Pavia. Sono inoltre una studentessa dell'Almo Collegio Borromeo e Istituto di Studi Superiore di Pavia. Ho conseguito la laurea triennale in Psicologia nello stesso ateneo pavese. Amante dell'arte e della cultura, per sempre innamorata del mio lungomare riminese.

LA TAVOLA DELLA MADONNINA DEL FERRUZZI

A cura di Mattia Tridello

La Madonnina del Ferruzzi

"E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire finalmente tranquilli”.

Don Tonino Bello, da “Maria, donna dei nostri giorni”.

Sembrano alquanto singolari queste parole se, a primo impatto, vengono paragonate alla Madonnina del Ferruzzi, dipinto celeberrimo che ci si sta accingendo a descrivere, eppure, come vedremo, frase più riuscita e veritiera non poteva essere trovata per analizzare e osservare quest’opera d’arte unica nel suo genere. Quante volte ci siamo passati a fianco, l’abbiamo osservata e contemplata appesa nelle case senza sapere né l’autore né il luogo dove venne dipinta, senza porci altrettante domande sull’origine di quello sguardo amorevole e di quel volto rasserenante che sembra essere stato presente da sempre negli ambienti della nostra quotidianità. La sconfinata diffusione di questa figura, insieme alle numerose riproduzioni realizzate su di qualsivoglia materiale e con qualsiasi tecnica artistica, ne accrebbero la fama. Tanto conosciuta, quanto straordinaria per via delle vicende perlopiù rimaste distanti dal grande pubblico, nella sua famigliare e serena presenza, quella madre e quel bambino hanno varcato i secoli e i confini territoriali arrivando a costituire l’immagine mariana e di maternità più diffusa al mondo: l’effige di quella mamma che nel mese di Maggio si ricorda e festeggia affettuosamente, di quella presenza costante della nostra vita, quella “donna dei nostri giorni” 1 che cammina lungo le strade del mondo insieme a noi, pronta a coprirci, come nel dipinto, sotto il suo manto di madre.

L’origine dell’opera

Madonnina, Madonna del riposo e Madonna delle vie sono solo alcuni dei tanti nomi che, nel corso del tempo, hanno fatto conoscere tale soggetto su tavola, datato 1897, del pittore Roberto Ferruzzi. Tuttavia in origine, a differenza di quanto si possa pensare, l’artista non intendeva raffigurare un tema di carattere religioso, bensì di connotazione ritrattistica. Ne dà testimonianza il fatto che il quadro venne presentato ufficialmente alla Biennale di Venezia con il titolo di Maternità. Prima di addentraci nella descrizione di quest’ultimo però, occorre analizzare la figura del pittore che impugnò il pennello per dipingere una così dolce e aggraziata figura.

L’autore: Roberto Ferruzzi

Roberto Ferruzzi (fig. 1), nato nel 1853 a Sebenico (Dalmazia) da una famiglia italiana, dopo quattordici anni di permanenza nel paese natale, per affrontare gli studi di giurisprudenza a Padova nel 1879, dopo vari soggiorni compiuti a Venezia e a seguito di un breve ritorno in patria, decise di stabilirsi definitivamente nella piccola frazione di Luvigliano di Torreglia, una cittadina incastonata tra i verdeggianti e rigogliosi Colli Euganei. Il paese che, secondo le fonti storiche, prenderebbe il nome dalla presenza passata di una residenza dello storico latino Tito Livio, si contraddistinse grazie alla figura del pittore autodidatta che qui prese dimora ed intrattenne numerose e influenti amicizie con alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, basti citare il famoso pianista Cesare Pollini.

La tavola della Madonnina del Ferruzzi

All’interno delle mura della sua casa natale alle pendici del monte Sengiari, vide la luce una delle sue opere che ebbero il maggiore, se non il massimo, successo su larga scala: la Madonnina. Passeggiando probabilmente tra le vie del borgo padovano, Ferruzzi vide una scena tanto commuovente quanto diffusa per l’epoca: una ragazzina teneva tra le braccia il piccolo fratellino avvolto in uno scialle per proteggerlo dal freddo. Quella bambina di undici anni era Angelina Cian, la seconda di quindici figli alla quale, com’era consuetudine del tempo, essendo una delle più grandi tra le sorelle, spettava il compito di accudire il piccolo fratellino durante gli orari di lavoro dei genitori. Il pittore rimase talmente impressionato da tale scena che chiese alla giovinetta di poter essere ritratta in un quadro che, alla sua genesi, doveva enfatizzare il ruolo di una maternità amorevole, spesa per l’altro nell’aiuto e nella dedizione materna. Pochi mesi dopo l’opera era pronta e, una volta esposta alla seconda edizione della Biennale di Venezia, vinse il primo premio tra il clamore e la contentezza del pubblico. La grazia di quel volto rivolto verso l’alto, quasi a voler intravedere un riferimento al Divino, il capo coperto dal velo e la premura con la quale la ragazza teneva tra le braccia il bambino addormentato, portarono ad intravedere nel tema del quadro una rappresentazione sacra, in particolare quella della Madonna con il Bambino Gesù. In realtà il mutamento del nome originario non sconvolse il significato stesso della rappresentazione ma lo arricchì, poiché calava l’evento divino dell’Incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria, in un contesto vicino alle persone ed accessibile, quasi a permettere di immedesimarsi nella vita delle numerose ragazze che aspettavano un figlio e delle madri che avevano potuto prendersene cura. Il dipinto diventava dunque un simbolo universale dell’amore di una madre verso i suoi figli, di quel gesto di vera carità intrinseco al concetto stesso di madre e, inoltre, quale maternità più bella poteva esserci se non quella di Maria, di quel sì meraviglioso rivolto all’Angelo che cambiò il corso della storia?

Il quadro (fig. 2), immediatamente acquistato per una cifra di trentamila lire (una somma altissima per l’epoca), venne più volte rivenduto passando in proprietà ad una conosciuta ditta fotografica, i Fratelli Alinari. Quest’ultimi, prima di cederlo per la vendita, trattennero il diritto per la riproduzione del quadro stesso su qualsiasi mezzo e materiale. Fu per questo motivo che l’opera venne riprodotta su larga scala diventando ben presto, sia per bellezza che per diffusione e facile reperibilità, l’immagine mariana più diffusa al mondo (fig. 3).

Risulta alquanto strabiliante che un’opera tanto conosciuta, nata all’interno di un piccolo paesino veneto, sia stata portata fin dall’altra parte del mondo. Ancora più singolare è la vicenda, o per meglio dire, il mistero relativo l’attuale collocazione dell’originale. Infatti, secondo numerose fonti, il quadro andò perduto a causa di un naufragio della nave che lo avrebbe portato negli Stati Uniti all’acquirente che lo aveva acquisito; per altri, invece, si sarebbe perso nel mercato collezionistico privato, probabilmente rientrando all’interno di una raccolta privata collocata in Pennsylvania.

Se la posizione del quadro ancora oggi risulta incerta, è invece di recente scoperta la continuazione della vita di quella fanciulla che ispirò profondamente l’artista, la modella che prestò il volto per il dipinto. Angelina Cian si trasferì a Venezia dove conobbe e sposò Antonio Bovo, dalla loro unione nacquero ben dieci figli. Ben presto la famiglia si trasferì in America, precisamente ad Oakland in California, intorno al 1906. L’armonia venne tuttavia interrotta nel 1929 a causa della prematura scomparsa del coniuge Antonio. La crisi, il tracollo finanziario della borsa e il lutto famigliare portarono al crollo emotivo e psichico di Angelina tanto che, né prima di quel momento, né dopo, rivelò mai a nessuno di essere la giovane raffigurata nel dipinto tanto famoso. Ancora oggi conosciamo la sua storia grazie alle continue ricerche condotte da una delle figlie, suor Angela Maria Bovo. Quest’ultima nel 1984, quasi a cento anni dalla realizzazione del quadro, riuscì a rintracciare alcune zie materne ancora viventi a Venezia. Quando le incontrò chiese notizie sulla madre e quest’ultime, per mostrargliela, presero una riproduzione della Madonnina e dissero “Ecco la tua mamma”. Con queste parole venne finalmente rivelata la storia che si celava, oramai da anni, al di sotto di uno dei dipinti che senz’altro lasciarono e continuano tuttora a tramandare una storia incredibile: una vicenda lunga e variegata che ha per filo conduttore la maternità di una donna, l’amore palpitante che non ha smesso di pulsare ma che continua a irradiare e riflettersi nelle persone che, guardando il quadro, potranno ritrovare l’amore materno e dire ancora una volta “ecco la mia mamma”.

Bibliografia

Card. Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, Shalom Editrice.

Sitografia

https://www.euganeamente.it/la-maternita/

http://www.luvigliano.it/storia/mhtm

https://www.parrocchiatorreglia.it/la-madonnina-di-ferruzzi

http://www.luvigliano.it/storia/luviglihtm

SAN GIORGIO A SALERNO - PRIMA PARTE

A cura di Rossella di Lascio

Introduzione: storia del complesso monastico di San Giorgio a Salerno

San Giorgio, a cui appartiene l’omonima chiesa, è uno dei più antichi complessi monastici della città di Salerno, di epoca longobarda, la cui influenza culturale si ravvisa anche dalla scelta della dedicazione alla figura di un Santo guerriero.

Le prime notizie certe risalgono ad un diploma dell’819 in cui si menziona una “cella Sancti Georgi infra salernitanam civitatem”, dipendente dal Monastero Benedettino di San Vincenzo al Volturno. Si tratta, in origine, di un semplice insediamento di piccole dimensioni, successivamente ampliatosi in una vera e propria struttura monastica, passando, nel 1163, alla dipendenza dell’Arcivescovo di Salerno. Diventato monastero femminile nel 1309, accoglie le fanciulle delle famiglie facoltose della città destinate alla vita monastica. Negli ultimi decenni del XVI secolo, con il Breve di Papa Sisto V, i monasteri femminili della città vengono unificati secondo l’Ordine di appartenenza e a San Giorgio confluiscono tutte le monache benedettine di Santa Sofia, San Michele e Santa Maria Maddalena. Nel 1590 il maestro fabbricatore Giovan Bernardino Iovane avvia i lavori di ammodernamento del complesso, intitolato a San Giorgio e al Santo Spirito, completati nel 1674, che hanno conferito l’impronta tipicamente barocca alla chiesa. Non molti anni dopo, a causa di gravi problemi di dissesto dell’intera struttura, si rendono necessari nuovi lavori di consolidamento ed ampliamento, il cui progetto è affidato nel 1711 all’architetto napoletano Ferdinando Sanfelice. Il monastero è soppresso agli inizi dell’800 in seguito ai decreti napoleonici, mentre la sua chiusura definitiva avviene dopo l’Unità d’Italia, nel 1866.

Resta solo la chiesa, affidata alla municipalità nel 1869, mentre le strutture monastiche vengono adibite a caserme della Guardia di Finanza a nord e dell’Arma dei Carabinieri a sud. La chiesa è stata ceduta alla Confraternita del Purgatorio nel 1874 e poi passata ai Padri Domenicani nel 1960.

San Giorgio a Salerno: gli esterni

L’ingresso della chiesa passa quasi inosservato, poiché semplice e lineare, posto tra i portali che ospitano le due caserme. Al centro si apre un portone incorniciato da un portale di marmo disadorno, mentre sulle due pareti laterali si dispongono due sottili pannelli rettangolari decorati da delicati ed eleganti fregi in stucco, motivi che si ritrovano anche sullo stesso portone. Nella parte superiore, in un riquadro rettangolare sempre in stucco e decorato con motivi vegetali, è posto un tondo circondato da una sorta di ghirlanda di fiori e foglie intrecciati in cui è raffigurata la classica immagine di San Giorgio come cavaliere nell’atto di uccidere il drago, che nel Medioevo incarna il simbolo della lotta del bene contro il male.

L’atrio

Dal portale esterno si accede ad un vestibolo rettangolare, diviso in due parti da un arco a tutto sesto poggiante su due possenti pilastri.

Un primo atrio, di gusto neoclassico, è coperto con volta a botte, sulla cui destra si apre una cappella. Qui è ancora visibile un portale di marmo, oggi murato, che permetteva di accedere ad un locale, probabilmente il parlatorio delle monache.

Il secondo atrio è coperto da una volta a crociera con decorazioni in stucco.

Sulla parete sinistra si apre una finestra semicircolare sotto la quale vi è una nicchia che custodisce tre statue lignee a mezzo busto raffiguranti le Sante Tecla, Susanna e Archelaa, realizzate dallo scultore Nicola Fumo di Baronissi su commissione delle monache di San Giorgio nel 1687. Ai piedi delle statue sono esposte ai fedeli le ossa delle tre Sante, raccolte in un ossario di cristallo.

Secondo la tradizione, le tre Sante furono martirizzate durante le persecuzioni di Diocleziano. Prima sottoposte a torture e supplizi vari a Salerno, per volere di Leonzio, proconsole della Campania, furono poi uccise a colpi di spada vicino Nola nel 293 d.C. In seguito ad una rivelazione divina ricevuta da una suora del monastero su dove si trovassero le loro reliquie, da Nola furono traslate a San Giorgio a Salerno. Un tempo le tre statue erano portate in processione nel giorno dedicato a San Matteo, patrono della città, e perciò note come “le sorelle di San Matteo”.

Il portale

Alla chiesa vera e propria si accede da un portale in pietra di epoca rinascimentale, commissionato dalla badessa Lucrezia Santomagno, che colpisce per i suoi raffinati battenti in legno di un intenso colore verde oliva ed i fregi dorati.

Gli interni di San Giorgio a Salerno

La chiesa presenta una navata unica a croce latina coperta da una volta a botte completamente affrescata, munita di quattro cappelle laterali. All’incrocio tra la navata ed il transetto rettangolare, su cui si aprono altre due cappelle, si innalza la cupola, anch’essa affrescata, mentre dietro l’altare maggiore si trova l’attuale sacrestia coperta con volta a botte ed impreziosita da elementi decorativi in stucco, che sostituisce il coro, chiuso nel 1702.

L’interno costituisce il vero cuore barocco e la vera sorpresa della chiesa, capace di suscitare profondo stupore ed ammirazione nello spettatore, dovuto alla straordinaria ricchezza, sfarzosità e luminosità dei suoi numerosi ornamenti in marmi policromi pregiati, pietre preziose, fastosi stucchi dorati, capitelli corinzi e cornici finemente lavorati. E ancora, la chiesa custodisce affreschi e dipinti su tela a tema sacro, opere di grandi pittori del XVII e XVIII sec., come Andrea Sabatini, Giacinto De Populi, Angelo e Francesco Solimena, Giovanni Battista Lama, Paolo De Matteis, Michele Ricciardi.

Le quattro cappelle laterali ospitano altari scolpiti in marmi policromi con motivi vegetali a foglie e rami, ricorrenti anche lungo le pareti.

In particolare, nella cappella alla destra dell’altare maggiore è collocato un raffinato pulpito seicentesco in legno minuziosamente intagliato che si innalza su quattro slanciate colonnine sostenute a loro volta da quattro leoni poggianti ognuno su un piccolo ripiano rettangolare.

L’altare maggiore, attribuito ai maestri carraresi Pietro e Bartolomeo Ghetti, è realizzato con marmi policromi, impreziosito da inserti di pietre preziose e madreperle e da rilievi in marmo bianco raffiguranti teste di putti alati e San Giorgio che uccide il drago.

Dietro l’altare è posta la tela centrale raffigurante il momento del martirio del Santo, ossia la Decollazione di San Giorgio del XVII secolo.

La chiesa nella chiesa

Il pavimento è rivestito di piastrelle maiolicate decorate a foglie d’acanto, piccoli fiori e un motivo geometrico a micro - scacchiera bianca e nera, sotto il quale si cela un segreto custodito da secoli.

Infatti, sotto il pavimento dell’attuale edificio, si conserva l’originario nucleo longobardo, rivelato da un meccanismo che permette l’apertura di cinque botole disposte lungo la navata. Quello che si presenta agli occhi è uno spettacolo suggestivo, capace di suscitare un’emozione indescrivibile: con l’apertura del pavimento torna alla luce un pezzo di storia, del passato della città, ancora così vivido ed attuale. Si tratta di un’abside affrescata con colori come l’ocra, il nero, il rosso.

Nella parte superiore è presente un motivo geometrico a treccia, nella parte inferiore una teoria di Santi. Il meccanismo è stato realizzato negli anni ‘80 del secolo scorso, in occasione dei restauri eseguiti dopo il terremoto dell’Irpinia, ma da allora rimasto quasi del tutto inutilizzato. Il suo recupero è stato possibile in tempi recenti grazie agli studi e alle ricerche dell’archeologo salernitano Luca Gualdi[1].

Note

[1] Per vedere l’apertura delle botole ed ammirare l’abside affrescata potete collegarvi su Youtube e cercare il video

“Il segreto della Chiesa di San Giorgio, a Salerno” di VideoTeca FDS.

Sitografia

www.arcansalerno.com

www.beniculturali.it

www.famedisud.it

www.lifeinsalerno.com

www.livesalerno.com

www.salernodavedere.it

www.salernotoday.it

www.santiebeati.it

LE CAPPELLE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO

A cura di Michela Folcini

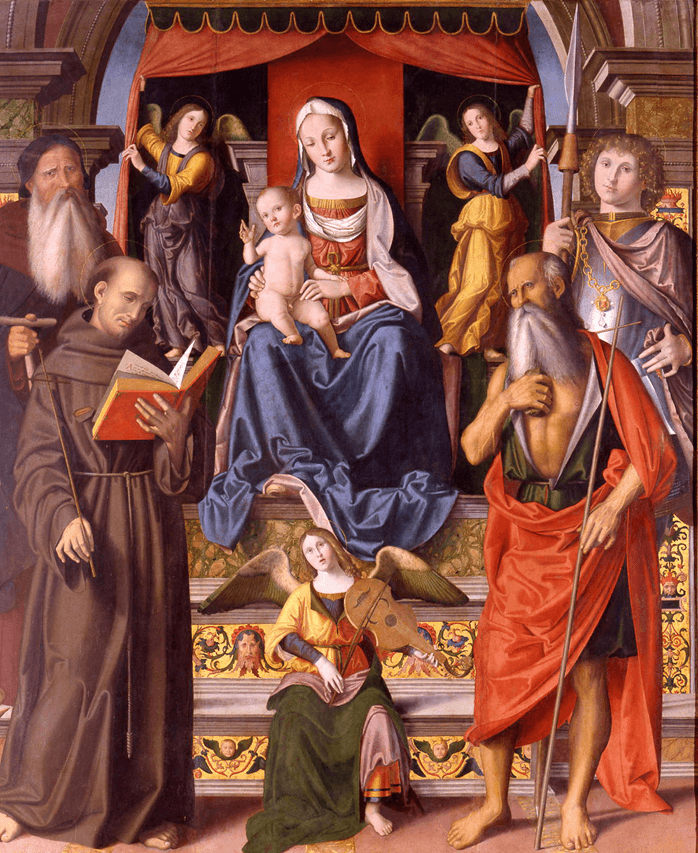

Introduzione: San Maurizio al Monastero Maggiore e le cappelle dell'aula pubblica

Come già anticipato in un articolo precedente, la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, dove è possibile riscontrare la presenza dei lavori di grandi maestri quali Bernardino Luini, Simone Peterzano e Antonio Campi, costituisce una delle bellezze artistiche e architettoniche celeberrime della città di Milano.

All’interno di questa chiesa sono presenti diciotto cappelle, che si distribuiscono sia nell’aula pubblica (dedicata ai fedeli), sia nell’aula delle monache, le quali conservano preziose testimonianze della pittura lombarda cinquecentesca.

La Cappella Besozzi in San Maurizio Maggiore

Bernardino Luini è colui che nel 1530 affresca la seconda cappella alla destra del muro divisorio con le storie di Santa Caterina d’Alessandria. Il committente è il notaio Francesco Besozzi, appartenente alla famiglia Besozzi e molto legato alla figura di questa Santa, in quanto fondatrice dell’eremo di Santa Caterina del Sassoballaro a Lugano.

Il registro inferiore della parete di fondo raffigura due sgherri che slegano Gesù, provato dalla flagellazione, il quale pare a poco a poco accasciarsi sul basamento della colonna. Alla scena assistono proprio Santa Caterina (a sinistra), riconoscibile dalla ruota dentata, con accanto Francesco Besozzi di profilo e inginocchiato, e Santo Stefano (a destra) identificato con la pietra del suo martirio. Interessante è notare la presenza di due soldati che fuoriescono dalla parete di fondo come se fosse una quinta teatrale e la presenza di un drappo color porpora in cui Cristo sarà avvolto durante l’incoronazione di spine.

La lunetta superiore, in collegamento diretto con il registro inferiore grazie alla verticalità della colonna di marmo, raffigura a sinistra il San Giovanni Evangelista, che racconta alla Vergine e alla Maddalena gli strazi della Flagellazione, e a destra la Negazione di San Pietro.

Infine, sulle pareti laterali della cappella Besozzi è raffigurato il martirio di Santa Caterina.

Le Cappelle del Carretto in San Maurizio Maggiore

Le due cappelle del Carretto in San Maurizio Maggiore sono dedicate al San Giovanni Battista e a Santo Stefano. Realizzate rispettivamente nel 1545 e nel 1548, esse sono commissionate dai marchesi del Finale, i liguri Del Carretto.

La Cappella di S. Giovanni vuole onorare Ginevra Bentivoglio, figlia di Ippolita Sforza e di Alessandro Bentivoglio, scomparsa nel 1545 e maritata con Giovanni del Carretto. La parete centrale rappresenta il Battesimo di Cristo, scena assistita da un gruppo di quattro angeli e anche dallo Spirito Santo, raffigurato sotto forma di colomba. Questa cappella, dedicata al San Giovanni Battista, presenta a sinistra Zaccaria che impone il nome al Battista, mentre a destra la Decollazione del Battista.

La cappella di Santo Stefano appartiene a Gian Giacomo del Carretto e presenta sulla parete di fondo l’episodio della Lapidazione di Santo Stefano, sulla parete di sinistra la Predica di Santo Stefano e sulla destra l’immagine del committente orante.

La Cappella Bergamini

I pittori Giovanni Pietro e Aurelio Luini, figli di Bernardino Luini, nel 1555 firmano il contratto per la decorazione della Cappella Bergamini, dipinta in onore di Bona del Monasterolo, moglie di Giovanni Pietro Bergamini, figlio di Ludovico il Moro e Cecilia Gallerani (la famosa Dama con l’ermellino dipinta da Leonardo da Vinci).

La parete di fondo ospita il dipinto della Resurrezione, mentre le laterali il Noli me tangere e l’Andata a Emmaus.

Le Cappelle Bentivoglio

A ridosso dell’altare maggiore della chiesa pubblica di San Maurizio Maggiore sono collocate specularmente le due cappelle della famiglia Bentivoglio, riconoscibili dalla presenza degli stemmi della famiglia sulle lesene degli archi.

La cappella di sinistra, affrescata verso il 1532 e dedicata ad Alessandro Bentivoglio, presenta l’affresco della Deposizione dalla Croce, che riprende lo stile leonardesco e che purtroppo è stato interrotto dall’inserimento della porta che conduceva alla sacrestia; tale interruzione ha portato alla perdita della porzione inferiore dell’affresco. Riprese dalle opere di Leonardo da Vinci sono le figure degli Apostoli che richiamano quelli del Cenacolo leonardesco di Santa Mara delle Grazie.

La cappella di destra, affrescata da Giovanni Pietro e Aurelio Luini, ospita a sinistra un Ecce Homo e a destra un’Incoronazione di spine. La lunetta della cappella ospita un’altra immagine drammatica, l’episodio dell’Inchiodamento di Cristo alla Croce in memoria della Passione di Cristo.

La Cappella Simonetta

Francesco Bernardino Simonetta, vescovo di Perugia dal 1538, e il fratello Giovanni Battista, figli del consigliere di Francesco e Galeazzo Maria Sforza, commissionano nel 1555 la decorazione pittorica della cappella della Pietà al pittore Calisto Piazza. Sulla lunetta di fondo sono presenti le Stigmate di San Francesco e sotto, tra due piccoli putti, una bellissima tela con Compianto sul corpo di Cristo. Le pareti laterali della cappella sono arricchite dalle figure di San Giacomo e San Lorenzo (sinistra) e San Giorgio e la principessa (destra); il tutto è incorniciato da ghirlande, scudi, vasi, putti, frutti, mascheroni e animali fantastici.

La Cappella Fiorenza

L’ultima cappella che fa parte della chiesa pubblica di San Maurizio è quella affrescata dal genovese Ottavio Semino, il quale la decora con storie di San Paolo durante il corso del 1571. Conosciamo i committenti dell’opera grazie allo stemma della famiglia Fiorenza posto all’esterno, caratterizzato dall’immagine di un gallo e il motto VIGILAR. Sull’altare della cappella emerge la tavola con la Predica di San Paolo dove sul fondo compaiono la conversazione del Santo e il suo viaggio verso Damasco. A sinistra è presente l’episodio di Anania battezzata e sulla destra il Martirio.

Completa tutta l’opera l’immagine della Fede, della Carità e della Speranza.

Bibliografia

- Agosti, C. Battezzati, J. Stoppa, San Maurizio al Monastero Maggiore. Guida, Milano, 2016.

PALAZZO FARNESE: IL CORTILE CIRCOLARE

A cura di Andrea Bardi

Introduzione

In seguito ai primi approfondimenti sulla Sala del Mappamondo e sulla Sala dei Fasti Farnesiani, questo appuntamento con gli ambienti di Palazzo Farnese a Caprarola è dedicato al grande cortile circolare che si apre all’interno dell’imponente mole pentagonale del Vignola [Fig. 1].

Cronologia

Mentre una corrispondenza epistolare tra Vignola e Francesco Paciotti attesta che il cortile circolare del palazzo, dal diametro di 31 metri, venne concepito dal primo nel periodo 1556-1558, evidenze documentarie (il già citato Libro delle Misure rinvenuto da Loren Partridge nell’Archivio di Stato di Roma) testimoniano che la fase costruttiva vera e propria ebbe inizio dal 1559, protraendosi fino al 1579, anno in cui venne intrapresa la campagna decorativa, probabilmente per opera della bottega di Antonio Tempesta[1] (1555 – 1630) e completata due anni dopo. A Giovanni Battista di Bianchi (1520-1600) spetta invece il mascherone centrale (1578-1579), dal quale confluisce, in una cisterna sottostante detta Bicchiere, l’acqua piovana.

Il problema della forma

Quinci a le scale al mondo uniche, e sole/in ampio giro agevolate, e corte/s’ascende, e quindi s’entra in un bel tondo/che rappresenta un ciel vario, e giocondo[2]

(Giovanni Antonio Liberati, La Caprarola)

Per introdurre il “bel tondo” di Caprarola risulta utile, in un primo momento, effettuare un breve excursus su una tradizione, quella del cortile circolare, che anche a Cinquecento inoltrato poteva considerarsi relativamente nuova[3]. Partendo dalle riflessioni pur solo teoriche di Leon Battista Alberti (il quale individuava nel cerchio la forma perfetta per indicare il dominio terrestre), la forma circolare trova spazio nelle progettazioni di ville private[4], la cui tradizione, che va da Francesco di Giorgio Martini alla famiglia dei da Sangallo e a Baldassarre Peruzzi[5], trova il suo picco nella Villa Madama (1518), concepita da Raffaello di concerto con lo stesso Sangallo, fino ad acquisire un respiro più solenne nel palazzo imperiale di Carlo V a Granada, sulla cui paternità il dibattito non si è ancora esaurito (la tradizionale attribuzione a Pedro Machuca, sostenuta da studiosi come Earl Rosenthal, venne infatti contestata da Manfredo Tafuri, che avanzò il nome di Giulio Romano). I primi disegni di progetto risalgono al 1527, mentre il cantiere venne avviato alla metà del secolo (1556-1558). Loren Partridge, principale punto d’appoggio teorico per questa e per altre trattazioni sulla villa, sostiene (The circular courtyard at Caprarola: God, Geopolitics, Genealogy, and Gender, 2001) che il cardinal Alessandro ebbe modo di visionare tali disegni nel corso del suo soggiorno spagnolo del 1539, quando, da legato papale, partecipò alle esequie dell’imperatrice Isabella d’Aviz. Circa il Vignola, invece, il suo inserimento nel solco di una tradizione relativamente nuova non avvenne a Caprarola, bensì con la villa romana per l’ex segretario di stato pontificio Marcello Cervini (1550). In contrasto con il pensiero albertiano, in clima di Controriforma – e in aggiunta a un rinnovato interesse per la pianta centrale in contesti ecclesiastici – un manipolo di architetti “interconnessi per formazione e influenze”[6], che annoverava tra le sue fila anche lo stesso Barozzi, ricorse al cerchio per dare una forma al concetto di perfezione celeste.

Il cortile di palazzo Farnese: da Sangallo a Vignola

Nelle intenzioni dell’allora solo cardinale Alessandro Farnese il Vecchio (eletto al soglio pontificio nel 1534), che nel 1521 consultò Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi, l’imponente rocca di Caprarola già presentava alcune delle caratteristiche formali che rimasero inalterate anche alla ripresa dei lavori, pochi decenni dopo. Già nei primi progetti, infatti, il palazzo presentava una forma pentagonale. Testimonianze preziose di questa prima fase costruttiva risultano essere due disegni di progetto, oggi al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, rispettivamente di mano di Baldassarre Peruzzi [Fig. 2] e di Antonio da Sangallo il giovane [Fig. 3].

Fig. 2 – Baldassarre Peruzzi, progetto per la rocca Farnese di Caprarola, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 506 A recto. Credits: Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

Fig. 3 – Antonio da Sangallo il Giovane, progetto per una fortezza, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 775 A. Credits: Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

Se sulla destinazione del foglio sangallesco il dibattito non ha trovato una risoluzione definitiva – diversamente dal disegno peruzziano – tanto il ritrovamento di un disegno, autografo accertato del Vignola, presso l’Archivio di Stato di Parma quanto il rinvenimento del Libro delle misure hanno invece fornito ulteriori indicazioni sul progetto finale del cortile, vero e proprio “colpo d’ala della concezione vignolesca”[7], per usare le parole di Italo Faldi, capace di attenuare con grazia le durezze geometriche del perimetro esterno, anch’esso “ingentilito” dall’introduzione di tre ordini caratterizzati dalla presenza di ampie ed eleganti vetrate. La pianta del Vignola, inequivocabilmente riferita al palazzo (il recto recita l’iscrizione “Questa è la prima pianta al piano del cortile…”) presenta già la soluzione finale per il perimetro del cortile.

Fig. 4 – disegno di progetto per il primo piano di palazzo Farnese, Parma, Archivio di Stato. Credits: Archivio di Stato di Parma.

Descrizione

Il portico inferiore

L’alzato interno del palazzo, pur mostrando alcune affinità formali, presenta una rigida suddivisione in due ordini la cui distinzione è in primo luogo dovuta a un utilizzo differente del materiale costruttivo. L’ordine inferiore, in peperino – roccia molto diffusa sul suolo vulcanico dei Cimini e materiale d’elezione per numerose fondazioni architettoniche in terra di Tuscia – presenta un motivo a bugne la cui continuità è interrotta da dieci aperture ad arco, a loro volta introdotte da altrettante coppie di pilastri. Attraverso tali arcate il visitatore accede a uno spazio porticato la cui decorazione a fresco è tradizionalmente attribuita all’equipe di Antonio Tempesta. Coprendo un arco temporale di due anni (documenti dal giugno del 1579 al 1581)[8] le figurazioni includono, oltre a quarantasei blasoni nobiliari di famiglie in contatto con i Farnese, “vero e proprio almanacco di Gotha della più eletta nobiltà del tempo” (Faldi)[9] un pergolato simulato il cui fogliame è arricchito da “scherzevoli soggetti”[10] quali varie tipologie di fiori (dai chiari connotati simbolici (rose rosse o bianche, emblemi del sacrificio mariano e di purezza) e abitato da varie specie di uccelli, tra i quali il ruolo predominante è assunto dall’aquila, riferimento esplicito a Giove e quindi al papato di Paolo III (Paolo Giovio aveva coniato per Paolo III il motto Hoc uno Iuppiter Ultor in funzione antiluterana).

Il portico superiore

La partitura architettonica delle pareti interne del cortile prosegue con il secondo ordine, ancora in peperino, in cui Vignola smussa le durezze delle bugne preferendo a tale trama una superficie liscia. Ale coppie di pilastri del primo ordine corrisponde un egual numero di semicolonne ioniche addossate a pilastri e separate dal correre di una balaustra. Al di sopra di quest’ultime si sviluppa una trabeazione completa, sovrastata da un’ulteriore balaustra protettiva (in corrispondenza del Piano degli Staffieri) interrotta, in corrispondenza delle semicolonne accoppiate, da vasi – acroteri. Accessibile dalla Scala Regia, il portico superiore circonda le sale del Piano Nobile ospitava, in origine, i busti dei primi dodici imperatori romani, eseguiti da Giovanni Battista di Bianchi e ispirati a quelli che Tommaso della Porta aveva eseguito per palazzo Farnese a Roma (1562). I busti di imperatori, nell’antichità destinati all’ impluvium, assumono, a Caprarola, un significato fortemente politico in quanto parte di quel complesso programma iconografico il cui fulcro era la Respublica Christiana, utopica eredità dell’Impero Romano e guidata dalla Chiesa di Roma. A concludere la campagna decorativa, eseguita tra il 1575 al 1577[11], un ricco apparato di grottesche sulle pareti.

Il pavimento e il mascherone

Al centro del cortile, il cui cerchio, diviso in dieci spicchi (di cui possediamo anche un disegno riferito a Giovan Battista di Bianchi, fig. 6) è un evidente rimando al concetto di tetrakys di matrice pitagorica, il mascherone [Fig. 7] di Giovanni Battista di Bianchi “fa gli ufficii dell’impluvium degli antichi, raccogliendo le acque nelle piogge, e dando loro immissione nella colonna vacua, ossia bicchiere”[12]. Al di là della sua evidente funzione pratica, il mascherone trova la sua ragion d’essere nella sua fisionomia, connotata da tratti grotteschi, tragici, dionisiaci, caratteristici di quella parte del mondo la cui presenza, pur non negata, deve essere sempre ricondotta all’interno di un superiore principio razionale.

Fig. 6 – Giovan Battista di Bianchi (?), disegno per il pavimento di palazzo Farnese, Vienna, Graphische Sammlung Albertina: Credits: Graphische Sammlung Albertina.

Fig. 7 - Giovan Battista di Bianchi, Mascherone, 1578-79. Fonte: ICCD.

Bibliografia

Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et arhcitetti, Roma, Andrea Fei, 1642.

Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

A. Liberati, La Caprarola, Ronciglione, Domenico Dominici, 1614.

Partridge, The circular courtyard at Caprarola: God, Geopolitics, Genealogy, and Gender, in “The Art Bulletin”, vol. 83, New York, 2001, pp. 259 – 293.

Portoghesi, Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Sitografia

http://www.caprarola.com/arte-e-cultura/palazzo-farnese-caprarola/631-cortile-circolare.html

http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_02_cortile_it.html

SFREGI. LE IMMAGINI MALATE DI NICOLA SAMORÌ

A cura di Andrea Bardi

Introduzione

Asfissiante cultura, piccolo ma sprezzante pamphlet scritto da Jean Dubuffet, padre dell’art brut francese, nel 1969, è animato, lungo tutto il suo svolgersi, da una forte vena polemica nei confronti degli intellettuali del Novecento: nient’altro che impostori, sostiene Dubuffet, nient’altro che un esercito di penne messe a guardia del Pantheon inavvicinabile della Tradizione. La martellante propaganda passatista aveva fatto presa sulle grandi masse, e il consenso nei confronti di un passato dai contorni troppo vaghi aveva raggiunto un livello di consenso tale per cui anche chi non aveva “mai letto un verso di Racine o visto un quadro di Raffaello” si mostrava tra i “difensori più accaniti di questi mitici valori” (Jean Dubuffet, Asfissiante cultura). Ancora Robert Cialdini, nel più recente Le armi della persuasione, scrive invece di come, durante la guerra di Corea, i soldati americani, fatti prigionieri dai cinesi, arrivassero ad alterare parzialmente la loro visione del mondo semplicemente mettendo per iscritto alcuni pensieri ed adeguandosi ad essi per principio di coerenza. Ed è proprio quel principio di autoconvincimento, che anestetizza il senso critico comune, a costituire, assieme al suo corollario la drammatica credenza “di essere frutti tardivi ed epigoni” (Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita) il bersaglio polemico dei lavori di Nicola Samorì (n. 1977), il cui ventennale percorso artistico è riproposto, su iniziativa del circuito museale Genus Bononiae, tra le sale di palazzo Fava.

Sfregi, la mostra antologica dedicata a Nicola Samorì

In seguito alle ultime disposizioni governative sui luoghi della cultura, la dimora del conte Filippo riapre le sue porte al pubblico presentando Sfregi, prima antologica dedicata al pittore, forlivese di nascita e bolognese di formazione. Patrocinata dal comune di Bologna e dall’Accademia di Belle Arti, Sfregi porta a palazzo Fava ottanta opere che si dispongono, sotto la sapiente regia di Alberto Zanchetta e Chiara Stefani, tra i due piani del palazzo dando vita a un “discorso per immagini” che, evitando intelligentemente qualsiasi successione cronologica, assume piuttosto la forma di una struttura rizomatica, irregolare, all’interno della quale lo spettatore è invitato a spogliarsi di ogni condizionamento preconcetto e a muoversi con maggiore libertà. La disposizione non lineare delle opere in mostra traduce, del resto, quella negazione della linearità del tempo, quell’assenza di finalismo che, partendo dalle pionieristiche riflessioni di Aby Warburg arriva sino a Georges Didi – Huberman, il cui pensiero sembra fornire l’humus culturale su cui va ad innestarsi l’intera pratica pittorica di Samorì. Il filosofo francese, ne L’immagine insepolta evoca, sempre in riferimento a Warburg, il “passamuri”, protagonista dell’omonimo romanzo di Marcel Aymé (Le passe-muraille, 1943) trovatosi di punto in bianco in grado di attraversare le pareti. Traslando il discorso dal piano spaziale a quello temporale, Warburg polemizzava con una certa visione della storia che tendeva ad erigere un “muro” ogni volta che si avventurava in operazioni di formalizzazione concettuale al continuo divenire del processo storico. Applicando al continuum degli eventi una serie di etichette (Antichità Classica, Medioevo, Rinascimento, Secolo dei Lumi ecc.) l’uomo cristallizza il flusso in formule che, pur necessarie, hanno il difetto di restituire un’immagine incompleta, parziale, fatta di medie statistiche di una realtà decisamente più complessa.

Materia e forma per Nicola Samorì

Allo stesso modo, anche la pratica artistica di Samorì mira a contestare tanto le premesse finalistiche di un discorso sul tempo quanto il dogma dell’intoccabilità. Dal tempo presente in cui si trova egli recupera un immaginario passato, quindi automaticamente legittimato agli occhi del grande pubblico (Ribera, Guercino, Guido Reni ecc.), ridiscutendo i termini di un rapporto di forze che lo vorrebbe, proprio in quanto “contemporaneo”, relegato nelle retrovie. La sua abilità di “passamuri” gli permette, dunque, di arrivare al cospetto della Tradizione e di sondarne impertinentemente la superficie, lo strato epidermico, la “pelle” per l’appunto e, liberatosi di questa sovrastruttura razionale, viene accolto da un substrato più profondo di materia ribollente, un magma informe di atomi anarchici in fibrillazione. Squarciando il velo formale della pittura, e arrivando dunque all’interno del suo cuore pulsante, Samorì si inscrive a pieno titolo nella continua lotta tra la spontaneità caotica della vita e la sua razionalizzazione intellettuale (diremmo, ancora con Nietzsche, tra principio apollineo e dionisiaco). Il nodo inscindibile tra materia e forma, tra eros e logos, vero e proprio manifesto dell’intera poetica samoriana, viene reso esplicito sin dalle prime battute della mostra. In quella che appare come una vera e propria dichiarazione d’intenti, l’artista contrappone, a un Apollo marmoreo che fa gli onori di casa Fava, una prima scultura in legno di noce (On the tentacle, 2016, fig. 1), il cui profilo affusolato e sbozzato introduce la riflessione sui contrappunti tra stadi diversi di “perfettibilità” della materia senza però cadere nel tranello di fondare gerarchie valoriali.

On the tentacle non si fa intimidire da Apollo, e rivendicando dignità materica e intellettuale anticipa il ciclo di Cammino cannibale (2018-19, figg. 2 - 3), rielaborazione in sei tappe del mito di Marsia (musico inviso ad Apollo per la sua hybris e per questo scuoiato) che Nicola Samorì dispone sui lati lunghi della Sala di Enea, ultimata dai tre Carracci nel corso di una seconda campagna decorativa (primi anni Novanta del Cinquecento) e completata dal folgorante squarcio di Anulante (2018, fig. 4), olio su rame ispirato a un San Sebastiano di Guido Reni.

Un saggio del profondo rispetto nutrito dall’artista per le preesistenze architettoniche ci viene mostrato, del resto, ancora prima: una battuta di caccia tra Enea e Didone [fig. 5], frescata nel fregio della sala precedente dagli allievi dei Carracci, fornisce all’artista un espediente unico per collocare, sulla parete opposta, il suo Canto della carogna (2020, fig. 6), rielaborazione a olio su rame di una Natura morta di caccia di Giuseppe Maria Crespi che si oppone ai due oli su rame di Selvaggio (2019, figg. 7-8).

Il ballo tardomanierista dei contrappunti continua nella Sala di Giasone e Medea, decorata dai tre Carracci nel 1584. Uno dei termini (finte statue monocrome che spezzano la continuità del fregio suddividendolo in riquadri) raffigurante un Cupido bendato (Fig. 9), posto alla destra della scena con i Tre momenti della giovinezza di Giasone, stabilisce una relazione di interdipendenza con Immortale (2018, Fig. 10), piccolo olio su tavola il cui pennello inglobato al suo interno altro non è che uno dei dardi idealmente scoccati da Amore.

Ancora nella sala, il delicato brano di voyeurismo di Ring (2015, fig. 11): un occhio inquadrato da uno strato circolare di materia pittorica aggettante ammicca alla trama dei lacunari ottagonali del soffitto.

Il profondo senso dello spazio dell’artista gli consente, inoltre, di trasformare uno spazio gregario (un piccolo camerino di raccordo tra due sale) nell’habitat naturale, nel luogo d’elezione di Malafonte (2018, fig. 12), monumentale affresco che si incastra con stupefacente naturalezza tra le due pareti lunghe dell’ambiente.

Punto di partenza della riflessione di Nicola Samorì è, in Malafonte, l’Adorazione del serpente di bronzo che Agnolo Bronzino frescò, nei primi anni Quaranta del Cinquecento, nella cappella di Eleonora da Toledo in palazzo Vecchio a Firenze. Se il riferimento storico può risultare, per gli insiders, abbastanza immediato, meno banale appare la soluzione messa in campo dall’artista, il quale dispiega – su grande formato – una sorta di macchia di Rorschach che, propagandosi dal centro del dipinto, arriva a intaccare i volti di una folla disperata privandola di identità. È l’atrabile, l’umor nero che nella tradizione ippocratica andava a legarsi indissolubilmente a una melanconia che, in Samorì, da individuale sconfina nella dimensione collettiva. A Rorschach pare ispirarsi anche Double page (of frogs and flowers), grande trittico a olio su lino del 2016 [Fig. 13] dinanzi al quale la Maddalena Penitente del Canova (1806-1813, fig. 14) pare inginocchiarsi implorando perdono.

Chi più di Canova, d’altronde, incarna l’eccessiva fossilizzazione apollinea di certa arte europea? Chi più di quello scultore che Roberto Longhi, indirizzandogli strali implacabili, definiva “nato morto”? E chi, del resto, meglio di Maddalena, può elemosinare l’assoluzione postuma del suo creatore? La Maddalena canoviana fornisce un utile appiglio per introdurre un altro tema, quello del rapporto di Samorì con la pietra. Non tanto nelle opere scultoree (menzioniamo, tra le altre, Sleeping drummer, Idolo anemico, Lucia) quanto, ancora una volta, nelle prove di pittura, l’artista sembra chiaramente volgere lo sguardo in direzione degli scarti di cava, verso tutti quei supporti malati, corrotti, che recano con sé tracce più o meno estese di impurità. Se i contemporanei di Baudelaire potevano coniare, a ragione, l’espressione “il morbo e il marmo” in riferimento al divario tra contenuto malato e forma classica (il sonetto) dei Fleurs du mal, in Samorì il “morbo” è dunque nel marmo, nella pietra stessa. Sia nei lavori su breccia di Vendôme (Secondo natura, Futuro dei fiori, 2020, figg. 15 - 16), che in quelli su marmo di carrara (Guglia, 2016, fig. 17) o ancora negli splendidi lavori su onice calcarea esposti al secondo piano, la sofferenza, già impressa nella pietra, consente all’artista di operare per addizione di senso e non più per sottrazione.

La piccola lacerazione contenuta in un blocco di alabastro viene così abilmente sfruttata dall’artista per dar vita a un close-up sul costato ferito di Cristo (Ultimo sangue, 2019, fig. 18); allo stesso modo, la trama di nervature curvilinee di una lastra (Jacob, 2019, fig. 19) esprime con grande efficacia l’oscillazione del panneggio (ancora Warburg parlava di bewegtes beiwerk, “accessori in movimento”) dell’angelo in lotta con Giacobbe (una fonte credibile per la Teomachia samoriana è da individuare nell’omonimo dipinto di Paul Baudry del 1853); o ancora, una folla di dannati (?) assiste impotente alla propagazione di un’energia soffocante (Solstizio d’inferno, 2019, fig. 20) la cui forza travolgente mostra sé stessa nel pattern a cerchi concentrici dell’alabastro.

La parabola artistica di Nicola Samorì

A partire da lavori come questi, dunque, è possibile ricostruire l’intera traiettoria di Nicola Samorì da un più esteso campo visuale che ci consente in primo luogo di aggirare la trappola dell’ipotesi iconoclasta (assai lontani risultano, alla luce di tali considerazioni, sia l’intervento di Duchamp sulla Monna Lisa, sia il détournement situazionista nel ciclo delle defigurations di Asger Jorn). Se c’è un leitmotiv, un filo conduttore che lega tra loro tutte le opere di Samorì, esso va ricercato in un ripensamento complessivo del ruolo dell’immagine nella società odierna. In occasione di una recente intervista che ho avuto il privilegio di condurre, l’artista ha tenuto a ribadire la desolante passività con cui l’uomo medio si relaziona all’immagine, la totale indifferenza nei confronti della sua creatura. Preso etimologicamente, l’aggettivo “indifferente” viene utilizzato per indicare uguaglianza, o meglio, “non differenza” in relazione all’altro. Nel regime dell’ipervisibilità contemporanea, pare dirci Samorì, non è quindi solo l’uomo ad essere “indifferente” all’immagine, ma è l’immagine stessa ad essere indifferente a se stessa, presentandosi al mondo solo come parte accessoria di un unico flusso torrenziale di stimoli visivi. Rinnovare il dibattito sull’immagine significa, quindi, riflettere in primis sull’atto della visione, sul momento percettivo, sulla relazione con immagini “stanche” che non desiderano nulla, se non di essere realmente guardate. L’artista, mutilando una forma, la discrimina, ed estraendola dal flusso ne ribadisce l’identità dinanzi a un comune, e preoccupante, analfabetismo dell’occhio. È il “male necessario” che Nicola Samorì pare inseguire; dalla sua prospettiva, inoltre, la sua lotta all’indifferenza acquisisce connotazioni quasi “sciamaniche”: recuperando una processualità dal passo lento, l’artista intraprende un viaggio a due dove il legame che viene a instaurarsi tra artefice e creatura, nonostante esso sfoci talvolta in una liaison torbida che “paralizza l’offesa”, si risolve il più delle volte in un gesto sadico, risoluto, netto, chiara rivendicazione politica di libertà creatrice (e distruttrice) tramite cui egli verifica, riaffermandola con forza, la sua esistenza nel mondo.

Sfregi. Nicola Samorì

Bologna, Palazzo Fava

8 aprile – 25 luglio 2020

Via Manzoni, 2, Bologna

Informazioni utili

Orari

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica: 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Giovedì: 12.00-21.00 (ultimo ingresso ore 20.00)

Visite Speciali per gli adulti

8 Maggio: visita guidata con la curatrice Chiara Stefani

9 Maggio: visita guidata con l’artista Nicola Samorì

Prenotazione obbligatoria (min. 10 – max. 20 partecipanti)

Prezzo intero: 12€

Prezzo possessori Card Cultura: 10 €

Tariffario

Open: € 14

Intero: € 12

Ridotto: € 10

– 75 anni compiuti (con documento);

– Appartenenti alle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza);

– Giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti);

– Portatori di handicap;

Ridotto (Speciale): € 9

– Gruppi – prenotazione obbligatoria min 10 max 20 pax;

– Ragazzi da 12 a 18 anni;

Ridotto (Smart): € 8

– Gruppi con guida Genus Bononiae;

– Biglietto altra sede Genus Bononiae;

– Card Cultura;

– Bologna Welcome Card;

– Studenti Universitari fino a 26 anni muniti di tesserino;

– Bambini da 6 a 11 anni.

Ridotto Scuole: € 5

– Prenotazione obbligatoria min 10 max 20 pax

Omaggio

– Bambini fino a 5 anni;

accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo);

– Insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo);

– Un accompagnatore per disabile;

– Possessori Membership Card Genus Bononiae;

– Possessori di coupon di invito;

– Guide con tesserino;

– Giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) in servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione all’indirizzo [email protected]

Servizi educativi per gli adulti

Prenotazioni

call center: 051 19936343 (da lunedì a venerdi, ore 11:00 -16:00)

indirizzo e-mail: [email protected].

Visite Speciali per gli adulti

8 Maggio (ore 17.00, durata 1 ora): visita guidata con la curatrice Chiara Stefani

9 Maggio (ore 17:00, durata 1 ora): visita guidata con l’artista Nicola Samorì

Prenotazione obbligatoria (min. 10 – max. 20 partecipanti)

Prezzo intero: 12€

Prezzo possessori Card Cultura: 10 €

Visite guidate per utenza libera o gruppi su prenotazione

Domenica 23 Maggio (ore 17:00, durata 1 ora)

Giovedì 27 Maggio (ore 18:30, durata 1 ora)

Prenotazione obbligatoria (min.10 – max. 20 partecipanti)

Prezzo: 8 € ingresso ridotto + 8 € attività

BRISIGHELLA E LA ROMAGNA FAENTINA

A cura di Francesca Strada

Introduzione: la ferrovia faentina

C’è una linea ferroviaria, che, attraversando l’Appennino, collega Firenze a Faenza: la Ferrovia Faentina, oggi nota come “Il treno di Dante” perché, scendendo alla stazione della città manfreda, è possibile effettuare un cambio per Ravenna, completando così un tour delle terre attraversate dall’Alighieri sia fisicamente sia con la forza di alcuni dei versi più celebri della letteratura italiana. Percorrere questa linea non è solo una scelta di tipo pratico per studenti e lavoratori, ma anche un’opzione per coloro che vogliono compiere un viaggio ideale a ritroso nel tempo su una delle ferrovie più antiche d’Italia e, ammirando i borghi medievali fuori dal finestrino, immaginare la vista di cui avrebbe potuto godere il Sommo Poeta. Quando mancano pochi chilometri al capolinea, il treno si ferma a Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia, un luogo estremamente suggestivo che sembra uscito dal mondo delle fiabe.

Storia di Brisighella

Brisighella è un borgo medievale che sorge sull’appennino romagnolo nei pressi di Faenza; il suo nome potrebbe derivare dal termine brisla (o brisul), il cui significato in dialetto romagnolo è “briciola”, forse facendo riferimento al suo rapporto di dipendenza dalla città delle ceramiche o al suo scopo di piccolo appezzamento coltivato. Sebbene l’area fosse abitata dal Neolitico, le prime costruzioni risalgono alla fine del XIII secolo, quando venne fatta erigere una torre da Maghinardo Pagani da Susinana, il più noto condottiero di Romagna, signore di Faenza e Imola e conosciuto per i celebri versi che Dante gli dedica nel canto XXVII dell’Inferno alludendo ai suoi mutevoli interessi politici[1]. Dopo la sua morte, il territorio passò nelle mani della potente famiglia Manfredi, fino alla conquista nel XVI secolo da parte del Valentino.

Pieve del Tho

All’interno del comune di Brisighella si trova una delle pievi meglio conservate della regione, nonché la più antica della Valle di Lamone, Pieve del Tho, il cui nome deriverebbe dalla sua ubicazione in corrispondenza dell’ottavo miglio della Via Faventina. L’opera, per la quale è stato fatto largo uso di materiali di reimpiego, è di origine incerta ma le testimonianze su di essa si hanno a partire dal X secolo; tradizionalmente viene fatta risalire alla volontà di Galla Placidia. Dell’antico affresco absidale, oramai quasi interamente perduto, rimane visibile una Madonna in trono con il bambino, la cornice decorativa di una bifora e un angelo.

Via degli Asini