Recensione a cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Da oggi, sabato 15 maggio 2021, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano nei nuovi spazi espositivi dedicati alle mostre temporanee di Palazzo Barberini la mostra Tempo Barocco, a cura di Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori.

La mostra Tempo Barocco indaga il concetto del Tempo nella sua interpretazione di epoca barocca; attraverso le quaranta opere esposte il visitatore compie un vero e proprio viaggio nel XVII secolo, con la complicità di alcuni preziosi e bellissimi orologi d’epoca. L’esposizione è presentata allo spettatore attraverso un’introduzione e una accurata cronologia degli eventi più importanti del Seicento, ed è strutturata in cinque sezioni, intitolate: Il mito del Tempo; Il Tempo e l’Amore; Il Tempo tra calcolo e allegoria; Tempo Vanitas; Fermare il Tempo, cogliere l’azione.

Introduzione e cronologia, Sale 1 e 2

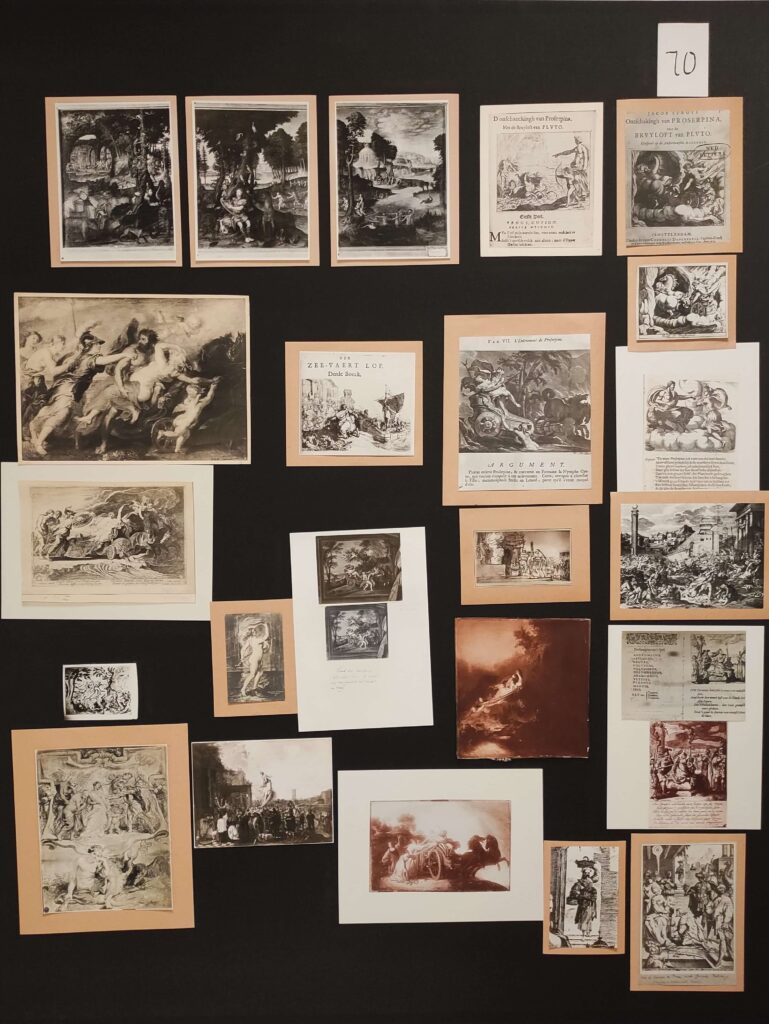

La sala d’ingresso offre già una straordinaria sorpresa: due riproduzioni di tavole dall’atlante dello storico dell’arte Aby Warburg, il Bilderatlas Mnemosyne [1]. La numero 70, intitolata Pathos barocco del ratto. Teatro (fig. 2), esplora l’esuberanza dello stile barocco partendo dalla ricerca del movimento nelle opere di Rubens e Rembrandt. Accanto alle due tavole si può consultare la timeline che riporta tutti gli eventi storico artistici più importanti del periodo barocco, dal 1605 al 1665.

Nella seconda sala il visitatore può godere di un video esplicativo sul barocco romano, in particolare riguardante opere commissionate dalle famiglie Barberini e Borghese (fig. 3).

Il mito del Tempo, Sala 3

Nella prima sezione della mostra, il Tempo Barocco è raffigurato come figura mitica: Chronos nella mitologia greca, Urano in quella latina, Saturno in quella rinascimentale, re della prima età felice degli uomini e sovrano delle Isole dei Beati. È un vegliardo severo, con ampie ali e una falce in mano per raccogliere le vite degli uomini. Ma il Tempo, vecchio e immortale, si accompagna molto spesso a due allegorie, eternamente giovani: la Verità e l’Amore.

In questa sala si può ammirare il primo tra gli esempi esposti di orologi antichi, un meccanismo silenzioso progettato per essere leggibile al buio. L’architettura ebenina è in stile squisitamente barocco, impreziosita da pietre dure e decorata con la rappresentazione della Fuga in Egitto, un’allegoria del Tempo, la Fortuna Occasio e Cupido che scaglia una freccia nel disco delle ore.

Il Tempo e l’Amore, Sala 4

Proseguendo nella visita, la sezione Il Tempo e l’Amore ospita Amor sacro e Amor profano di Guido Reni (fig. 6), un orologio da consolle con il Trionfo di Amore sul Tempo, Il Genio delle Arti (Amore Vincitore) di Astolfo Petrazzi, l’Amore Vincitore di Orazio Riminaldi (figg.7-8), e l’Allegoria del sonno di Alessandro Algardi.

A parere di chi scrive, questa risulta essere una delle sale più riuscite dell’esposizione sia per la gestione dello spazio, sia per il risultato finale dell’illuminazione delle opere. Soprattutto però, è bellissima la sensazione che accoglie il visitatore che entra, un abbraccio inaspettato di forme e colori perfettamente raccordati, di dettagli ben evidenziati: il soggetto dell’«Omnia vincit Amor», tratto dalle Bucoliche di Virgilio (X, 69) e già in uso tra gli artisti del Cinquecento e del Seicento, divenne frequente soprattutto tra i pittori toscani ed emiliani nel XVII secolo. Una caratteristica di questi dipinti è il virtuosismo tecnico sfoggiato nella raffigurazione di accuratissime nature morte, straordinariamente realistiche, in cui gli strumenti del potere e del sapere, delle arti e delle scienze (libri, armi, tavolozze, clessidre), capitolano alla forza dell’Amore che sconfigge il Tempo.

Il Tempo tra calcolo e allegoria. Sala 5

L’allegoria diventa compagna del Tempo in questa grande sala, che raccoglie opere di straordinaria curiosità. Infatti si riesce ad instaurare un bel dialogo tra questo spazio e Palazzo Barberini, giacché sono esposti qui un disegno preparatorio di Andrea Sacchi per l’affresco dell’Allegoria della Divina Sapienza, e due opere derivate dalle grandi volte dipinte del palazzo; quella già citata del Sacchi e quella di Pietro da Cortona (fig. 9).

Non solo. Dipinti, affreschi, specchi e orologi scandiscono, simbolicamente, la vita quotidiana del palazzo in una sorta di rito collettivo che aspira a esorcizzare lo spettro della finitezza. L’ambiente, riscaldato dalla tinta brillante della parete di fondo, su cui sono esposte le Quattro stagioni di Guido Reni (fig. 10), ospita altri mirabili esempi di allegorie, come l’Allegoria del Tempo (o della vita umana) di Guido Cagnacci (fig. 11). Il dipinto raffigura il corpo nudo di una giovane donna che emerge dall’oscurità: tiene nella destra una rosa e un soffione, nella sinistra una clessidra. Accanto a lei, su un pilastro, un cranio e quel che resta di candele ormai consumate. In alto appare l’ouroboros, il serpente che si morde la coda simbolo di eternità, a cui incessantemente aspira la personificazione della vita umana.

Sala 6: Tempo Vanitas

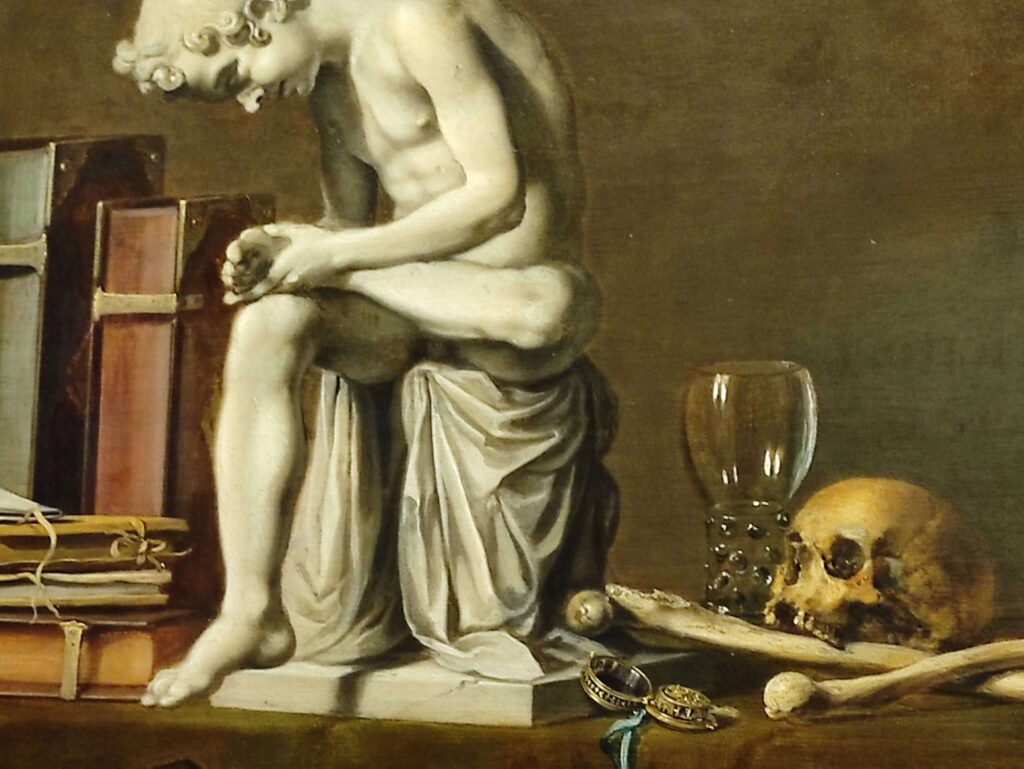

La quarta sezione di Tempo Barocco approfondisce un altro aspetto legato allo scorrere del tempo, quello della Vanitas, dove la natura morta è protagonista. Teschi, clessidre, orologi, frutti ammaccati, fiori appassiti ricordano agli uomini la precarietà della bellezza e la fragilità della vita umana.

Due opere in particolare possono esemplificare il concetto della caducità della vita: la Natura morta con spinario di Pieter Claesz (fig. 12) e il Totenührli (Orologio con scheletro) di Christian Giessenbeck (figg. 13-14).

Il dipinto ritrae in maniera dettagliata l’atelier di un pittore con diversi materiali di studio: libri, strumenti musicali, pezzi di armatura e un calco in gesso dello Spinario, la celebre scultura antica che rappresenta un ragazzo che si toglie una spina dal piede; mentre il prezioso orologio è un meccanismo decorato con un piccolo scheletro in piedi al centro del quadrante. La figura indossa una corona d’alloro e con la mano sinistra, intorno alla quale si avvolge un serpente, impugna una lunga freccia con la funzione di lancetta che indica i numeri sul quadrante.

Fermare il Tempo, cogliere l’azione. Sezione V, Sala 7

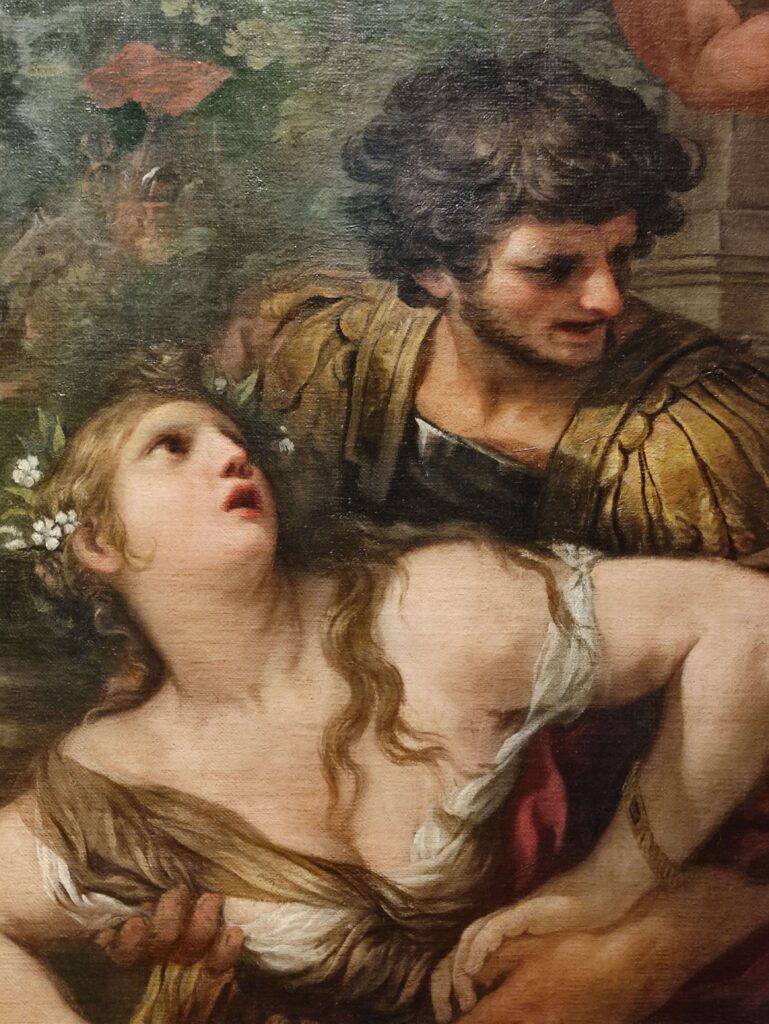

Se il senso profondo di questa mostra sta nel voler comunicare al pubblico che da sempre l’uomo prova a fermare il tempo, l’ultima sala dell’esposizione rende completamente omaggio all’uomo barocco, che ha tentato l’impresa attraverso l’arte dimostrando che proprio questa è l’unico mezzo per intrappolare il tempo. Il dramma, il pathos, la teatralità dei gesti sono protagonisti delle opere allestite in questa sala (fig. 15).

La pittura gareggia col teatro coinvolgendo lo spettatore nelle emozioni dei personaggi rappresentati, nei loro movimenti improvvisi. Gli artisti raffigurano i propri soggetti nel momento culminante dell’azione, contrapponendo in drammatico equilibrio stasi e movimento (fig. 16-17).

Tempo Barocco: alcune considerazioni

Tempo Barocco sarà accompagnata da un catalogo illustrato, edito da Officina Libraria, con un testo introduttivo delle curatrici, saggi di Francesca Cappelletti, Emilio Russo, Antonio Iommelli e Laura Valterio, e le schede delle opere in mostra.

Tempo Barocco inaugura ufficialmente i nuovi spazi espositivi dedicati alle mostre temporanee, che si trovano al piano terra dell’ala sud di Palazzo Barberini. L’intervento di ristrutturazione dei locali si è rivelato necessario sia per questioni strutturali (e quindi di sicurezza pubblica), sia per motivazioni legate alla fruibilità di tutti gli spazi del palazzo, nell’ambito del progetto più ampio per l’intero museo. Le otto sale restaurate offrono oggi apparati più che adeguati ad accogliere le opere, e un impianto di illuminazione che non solo rende ben visibili i dipinti, ma li valorizza. L’intera architettura della mostra è concepita con l’intento di attirare l’attenzione sull’arte, perdendo il senso del tempo.

Note

[1] Nel 2020 sono state dedicate al Bilderatlas Mnemosyne due mostre al Warburg Institute, che possono essere visitate online al seguente link: https://warburg.sas.ac.uk/aby-warburgs-bilderatlas-mnemosyne-virtual-exhibition

MOSTRA: Tempo Barocco

CURATORE: Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 15 maggio – 3 ottobre 2021

ORARI: martedì – domenica 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00. Sabato e festivi prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

BIGLIETTO:

Solo mostra: Intero 7 € – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Mostra e museo: Intero 12 € – Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Solo museo: Intero 10 € – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Per ulteriori informazioni: www.barberinicorsini.org | [email protected]

Quanto ti è piaciuto l'articolo?

Fai clic su una stella per votarla!

Media dei voti: 4.6 / 5. Totale: 9

Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.

Raramente le parole descrivono l’intento di una mostra così bella e impegnativa nel modo più appropriato. In questo caso ci riescono benissimo, tanto che più si va avanti nella lettura e nell’ammirare le bellissime immagini delle opere, più diventa irrefrenabile il desiderio di visitare la mostra, prima che passi troppo “tempo”.

Chi non ha mai pensato di fermare il tempo? Solo l’arte ci riesce. Meravigliosa descrizione che induce a correre a Roma per vedere questa mostra. Grazie della vostra preziosità, andrò a vederla e…ve ne parlerò. Grazie. Giuseppe De Biasi