LA GROTTA DELLA CIOTA CIARA IN VAL SESIA

A cura di Marco Roversi

Il Parco Naturale del Monte Fenera e i più antichi reperti ossei dell’Italia Nord-Occidentale: la grotta della Ciota Ciara

Esteso sui rilievi collinari della Bassa Valsesia, il Parco Naturale del Monte Fenera si sviluppa per un’area naturale protetta di quasi 3.378 ettari. Il Parco, istituito nel 1987, prende nome dal rilievo montuoso che si erge più alto di tutta l’area, ossia il Fenera, riconoscibile dalle basse zone pianeggianti circostanti del Vercellese e del Novarese. Oltre ad essere un’area naturale protetta, nonché meta e punto di partenza per escursionisti e amanti delle passeggiate d’altura, il Parco si presenta anche come testimone del più antico e remoto passato del territorio valsesiano, un territorio in cui storia, cultura e tradizioni si sono a lungo espresse e reciprocamente influenzate nel corso del tempo.

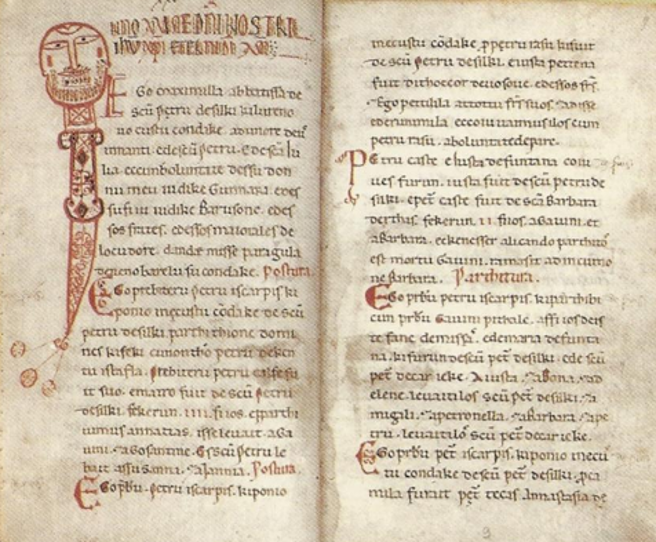

La natura carsica del rilievo del Fenera è di primaria importanza per le Preistoria della Regione Piemonte, in quanto alcune delle cavità, specialmente quelle aperte sulla parete occidentale del monte, hanno restituito, ad un’altitudine compresa tra i 630 e 700 m, tracce di resti faunistici di Età Pleistocenica (Era Quaternaria): trattasi di resti associati a industrie e culture di diversi gruppi umani che si sono succeduti nell’occupazione dell’area almeno a partire da 70.000 anni fa c.a. In particolare le due grotte della Ciota Ciara e del Ciarun hanno restituito le evidenze archeologiche più significative e interessanti.

Principalmente sono state portate alla luce tracce di antiche frequentazioni da parte di esemplari di “Ursus Speleatus” (Orso delle Caverne), motivo per il quale suddette cavità sono denominate “ad Orso”. Si ritiene, infatti, che l’orso abbia frequentato la Valsesia in un periodo compreso tra gli 80.000 e i 70.000 anni fa, ma altri resti della fauna fossile permettono di ricostruire una documentazione ben più ampia circa la frequentazione animale del Fenera: possediamo così anche resti fossili relativi al leone delle caverne, all’orso bruno, a stambecchi, cervi, castori, linci e marmotte. La peculiare importanza del Parco è, tuttavia, dovuta al rinvenimento di tracce di frequentazione da parte dell’Uomo di Neanderthal. È soprattutto la grotta della Ciota Ciara che ha restituito le più importanti testimonianze di quella che è stata considerata come la più antica occupazione umana di tutta l’area nord-occidentale della nostra Penisola. Indagata già a partire dalla prima metà del XIX secolo, e poi a più riprese sino agli Anni ’70 del secolo scorso, i veri e propri scavi sistematici sono giunti solo nel 2009 ad opera dell’Università degli Studi di Ferrara, proseguiti sino allo scorso anno in collaborazione e concessione con la Sovrintendenza Archeologica della Regione Piemonte.

La grotta della Ciota Ciara: insediamenti umani e rifugio per orsi

Formatasi a causa dell’erosione idrica, la Ciota Ciara si caratterizza per la presenza di due aperture, delle quali solo una fu realmente interessata dall’occupazione umana. Limitata all’area atriale (per motivazioni dovute al basso tasso di umidità e per necessità di illuminazione naturale), la frequentazione si è svolta a più riprese, in ragione anche dei diversi scopi di occupazione: dall’uso quale rifugio per le battute di caccia, su di un arco di tempo così breve e occasionale, a luogo abitativo vero e proprio, su di un arco cronologico a lungo termine. Alternativamente alla presenza umana la cavità, specie nei mesi invernali, era interessata anche dalla presenza animale del territorio: è stato, infatti, ricostruito che quando il riparo in roccia non era occupato da gruppi umani esso serviva da rifugio invernale per orsi (soprattutto l’Ursus Speleatus, ma in alcuni casi anche l’Ursus Arctos), sfruttando allora tali anfratti naturali quali giacigli per il letargo invernale.

Di eccezionale importanza è stato il rinvenimento di alcuni resti ossei, che gli studi condotti dagli archeologi dell’Ateneo ferrarese hanno attribuito, senza alcuna ombra di dubbio, al Genere Homo. Il ritrovamento si limita ad un dente e ad un osso occipitale integro, in buono stato di conservazione; quest’ultimo è stato di grande utilità per ridefinire la storia evolutiva dell’Uomo non solo in Europa, ma anche nel Nord Italia, dal momento che presenta il caratteristico “chignon” (o rigonfiamento occipitale) e la sottostante fossa soprainiaca ( una scanalatura sopra l'inion o linea superiore della nuca, caratteristica determinante della specie neanderthaliana).

La direttrice degli scavi Marta Arzarello, Professoressa del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, specifica che suddetto chignon occipitale e la sottostante fossa soprainiaca iniziano a mostrarsi in modo alquanto sporadico con un antenato del Neanderthal, ossia l’Homo Heidelbergensis. Poiché il rigonfiamento occipitale del materiale osseo del Fenera risulta essere poco sviluppato, è possibile quindi affermare che tale importantissimo reperto possa risalire ad una forma arcaica della specie neanderthaliana o addirittura ad un Homo Heidelbergensis.

In termini cronologici l’occupazione della Ciota Ciara si inserisce nell'orizzonte del Paleolitico Medio (tra i 300.000 e i 34.000 anni fa circa), e l’uomo ne ha sfruttato il territorio limitrofo per ricavarne cibo e materie prime necessarie al suo sostentamento; soprattutto ha raccolto selce e quarzo e le ha lavorate per produrre schegge dai margini assai taglienti, ma nei rilievi in cui l’occupazione si è verificata meno intesa, l’uomo ha portato in sito anche strumenti già confezionati altrove in materie prime di tutt'altra origine. Le analisi condotte su tali materiali litici hanno attestato un’occupazione della grotta più intensa nell'area atriale, sulla base dei dati raccolti nel corso di una più attenta osservazione delle tre unità stratigrafiche che hanno interessato il totale scavo del sito. Le materie prime impiegate sembrano essere locali, raccolte principalmente in posizione secondaria, perlopiù sotto forma di ciottoli di medie e grandi dimensioni. Più del 90% del detibage (vale a dire tutto il materiale prodotto durante il processo di riduzione litica e la produzione di utensili in pietra scheggiata) è stato ricavato dal quarzo e il restante principalmente da selce, mentre assai raro è stato l’impiego dell’opale.

I metodi di scheggiatura impiegati sono quelli propri del Paleolitico Medio, si è ricostruita anche parte della catena produttiva, arrivando a dimostrare come la scheggiatura sia avvenuta in situ e sia stata finalizzata soprattutto al confezionamento di strumenti d’uso domestico. Lo sfruttamento di carcasse animali è testimoniato dalla presenza di tracce di macellazione lasciate sulle ossa dai suddetti strumenti litici. Inoltre, al di là delle consuete operazioni di macellazione per il recupero di carne a scopo alimentare, sono state ricavate tracce anche di recupero di pellicce, probabilmente impiegate sia per il confezionamento di abiti, sia per la realizzazione di giacigli riparati in roccia.

Gli studi condotti sul Monte Fenera hanno così permesso di ricostruire un quadro molto preciso sulle sue fasi di occupazioni in antico e si tratta di un risultato documentario unico per meglio inquadrare il processo di popolamento dell’Italia Nord Occidentale in Età Preistorica. In particolare gli studi della Ciota Ciara hanno permesso di dimostrare come nell'area del Fenera l’Homo Neanderthalensis si sia adattato alle condizioni geografiche e ambientali e abbia anche adottato uno specifico comportamento tecnico in risposta alle caratteristiche fisiche della materia prima presente in loco. L’approccio interdisciplinare adottato dagli studiosi ha inoltre permesso di stabilire come l’occupazione della grotta sia variata nel corso del tempo, sia per termini di durata sia per attività in essa svolte.

Al fine di una maggior valorizzazione del luogo e dei reperti rinvenuti, la Ciota Ciara è stata diretta protagonista di una mostra intitolata “L’Uomo di Neanderthal in Piemonte: scavi e ricerche nella grotta della Ciota Ciara (Borgosesia, VC)”, e svoltasi dall’8 novembre al 7 dicembre 2012 presso Villa Amoretti, a Torino. La mostra, aperta a tutti (specialisti e non solo) si è articolata su più livelli, con un corpus principale organizzato su pannelli espositivi a scopo didattico finalizzati a divulgare sia gli aspetti generali legati ad uno scavo archeologico preistorico (raccolta dei materiali, lavaggio, vaglio dei dati raccolti e classificazione), sia il più generale contesto della Preistoria piemontese, con più specifici accenni alla presenza dell’Uomo di Neanderthal. Per una più chiara comprensione del contesto sono stati esposti pannelli esplicativi inerenti ai vari contesti, nello specifico, della Ciota Ciara, quali la sedimentologia, i materiali litici, i materiali paleontologici e paleoambientali. La mostra ha senza dubbio rappresentato un ottimale esempio di valorizzazione e divulgazione, ed è tuttora esposta in modo permanente presso il Museo di Archeologia e Paleontologia “Carlo Conti” di Borgosesia. Il museo ospita, infatti, una mostra permanente in pannelli, donata dall'Università degli Studi di Ferrara, che illustra le attività di scavo e di ricerca svolte presso la grotta della Ciota Ciara.

SITOGRAFIA:

- www.areeprotettevallesesia.it

LA CHIESA DI SANT'ANNEDDA A SALEMI

A cura di Antonina Quartararo

Un affettuoso diminutivo

La chiesa di San Clemente, comunemente conosciuta come chiesa di Sant'Annedda, sorge tra le viuzze caratteristiche del centro storico di Salemi, provincia di Trapani, ricco di chiese e stabilimenti religiosi. Prima di essere consacrata era un piccolo magazzino agricolo appartenente al marchese Giuseppe Emanuele di Torralta, il quale donò il fabbricato alla Congregazione di Sant’Anna rimasta priva della propria sede a causa della costruzione di un Conservatorio di Sant’Anna (con annessa chiesetta) fondato nel 1655 da Filippo Orlando, barone di Rampingallo che serviva ad accogliere le fanciulle rimaste orfane e povere. La Congregazione però non poté intitolare la chiesetta a Sant’Anna perché doveva essere distinta da quella già esistente del Conservatorio e la chiamarono con il vezzeggiativo di Sant’Annedda e tuttora i salemitani la conoscono con questo nome.

La chiesa di Sant'Annedda: descrizione

La chiesa di Sant’Annedda (o di San Clemente) presenta una navata di piccole dimensioni e venne riaperta al pubblico nel 1692. Il prospetto della chiesa è di semplice fattura e presenta un portale in pietra sormontato da una piccola finestrella e una trabeazione curvilinea (Fig.1). La pavimentazione all'interno è formata da quadrati di marmo di colore bianco e nero. La navata è fiancheggiata da alte finestre dalle quali penetra poca luce ed è intarsiata e arricchita da stucchi in oro.

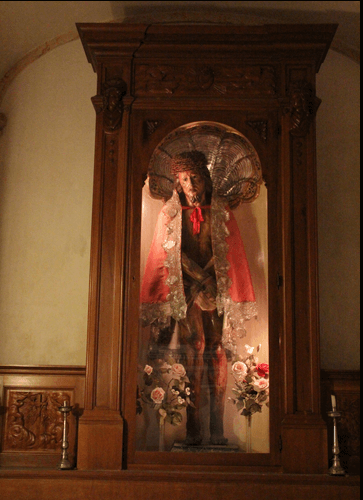

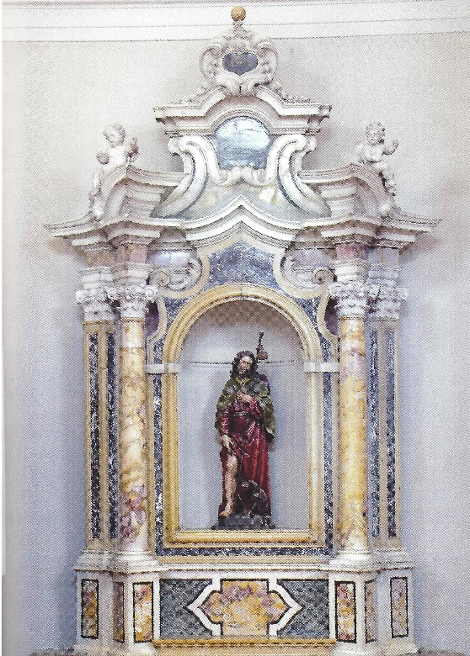

Sull'unico altare esistente in fondo alla chiesa (Fig.2), posto di fronte alla porta d’ingresso troneggia un bel Crocifisso ligneo del trapanese Milanti, collocato in mezzo ad un ricco reliquiario baroccheggiante (Fig.3). I Milanti erano una famiglia di valenti scultori di Trapani, attivi nei secoli XVII e XVIII, il cui membro più noto è Giuseppe, il quale insieme al fratello Cristoforo realizzò molti gruppi statuari dei “Misteri” che il Venerdì Santo vengono portati in processione a Trapani.

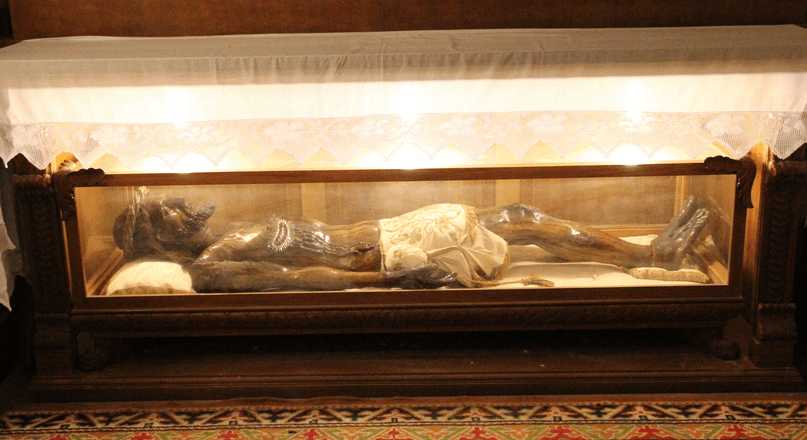

Sotto l'altare principale della chiesa di Sant'Annedda sono poste le spoglie mortali ed integre del Santo Martire Clemente (Fig.4) portate lì dal salemitano P. Giuseppe Maria Mistretta, generale dell’Ordine degli Emeritani di Sant’Agostino. In quell'occasione la chiesa fu dedicata a San Clemente, ma tale dedicazione ufficiale non ebbe successo e sino ad oggi la chiesa è quasi universalmente conosciuta con il nome di Sant’Annedda. Due piccoli locali adiacenti all'altare fungono da sacrestia.

Le navate

Le pareti si presentano letteralmente tappezzate da settecentesche tele dipinte da Fra Felice da Sambuca (il cui vero nome è Gioacchino Viscosi) che rappresentano scene di vita di Maria e di Gesù. Le dodici tele non sono disposte in base all'ordine cronologico degli episodi riportati dai Vangeli, ma sono disposti in senso orario, secondo la seguente disposizione: “Lavanda dei piedi”, “Orazione all'orto”, “Flagellazione”, “Incoronazione di spine”, “Gesù cade sotto la Croce”, “Gesù inchiodato sulla Croce” (Fig.5-6), “Maria Bambina con Sant’Anna”, “Maria adolescente con San Gioacchino”, “Natività” (Fig.7), “Adorazione dei Magi”, “Fuga in Egitto”, “Sacra Famiglia con visione della Croce” (Fig.8-9).

In prossimità della porta d’ingresso si ammirano altre due tele di mirabile fattura che raffigurano, rispettivamente, “Gesù e la Samaritana” e “Gesù e il paralitico in barella”, attribuite anch'esse al Frate sambucese. Fra Felice, nato nel 1734 a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, a soli vent'anni entrò nel Convento Francescano di Monte S. Giuliano assumendo il nome, per l’appunto, di Fra’ Felice. Diventato famoso dopo avere dipinto i Quattro Dottori ed i Quattro Evangelisti nel Convento francescano di Palermo, fu chiamato persino a Roma per dipingere in Vaticano una serie di tele celebrative in occasione della beatificazione del confratello Bernardo da Corleone. Il frate visse anche a Salemi prima della sua morte, avvenuta a Palermo nel 1805.

La cappelletta

Sul lato sinistro, invece, si apre una piccola e suggestiva cappelletta dove sono custodite le statue del Cristo Morto (Fig.10) e della Vergine Addolorata (Fig.11) che vengono portate in processione il Venerdì Santo a Salemi. Sempre in questa cappelletta inserito all'interno di una bara di vetro è posto un dolorante “Ecce Homo” (Fig.12) considerato miracoloso, in atto di schiudere le labbra. Secondo la tradizione, l’Ecce Homo avrebbe parlato al pio e santo parroco Pietro Roello (1689-1736) che lo aveva implorato di rafforzare la sua fede divenuta vacillante e che in tale occasione rimase con la bocca socchiusa. La scultura è realizzata in cartapesta di colore nerastra.

Attualmente la chiesa di Sant'Annedda è chiusa al culto e viene riaperta soltanto durante le feste religiose più solenni del paese o durante le funzioni religiose del Venerdì Santo; queste culminano con il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli i quali, in file ordinata, si recano per baciare i piedi o il costato del Cristo deposto dalla croce.

Bibliografia:

- Cammarata P., Il castello e le campane, Palermo 1993.

- Riggio Scaduto S., Salemi. Storia- Arte- Tradizioni, Caltanissetta 1998.

LE FONTANE A FIRENZE: TRA ARTE E ACQUA

A cura di Luisa Generali

Acqua che “colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”[1]

Il ruolo celebrativo delle fontane

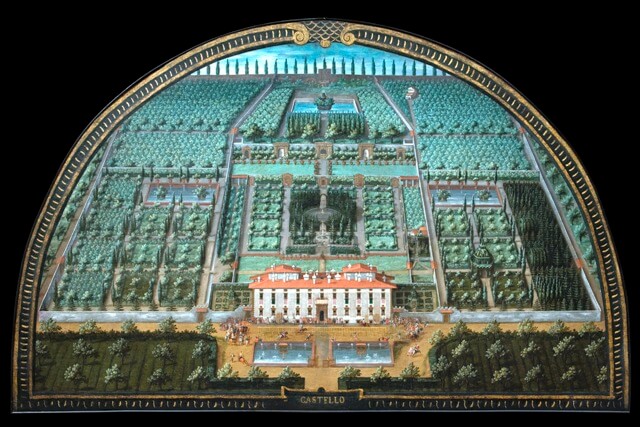

A partire dal ducato di Cosimo I (1537) e con la successiva istituzione del granducato mediceo (1569) le fontane assunsero a Firenze un ruolo celebrativo sempre più rilevante, congiuntamente alla riorganizzazione delle aree verdi annesse ai palazzi del potere e alle ville di delizia. Fu il parco di Castello (fig.1-2), località alle porte di Firenze, il primo giardino ad essere rinnovato in chiave encomiastica, grazie alla commissione affidata dallo stesso Cosimo al progettista e scultore Niccolò dei Pericoli (1500 c.- 1550), soprannominato “Tribolo” per l’atteggiamento costantemente irrequieto. Formatosi come allievo di Jacopo Sansovino, con occhio vigile alle novità pittoriche che gravitavano intorno alla bottega di Andrea del Sarto, Tribolo cominciò a guadagnarsi i primi favori spostandosi su importanti cantieri italiani, fino ad ottenere la fiducia di Michelangelo, che lo ingaggiò come suo collaboratore per la sistemazione delle tombe medicee nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

La residenza di Castello conservava un diretto legame con le radici storiche della casata, quando già nel 1477 venne acquistata da Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, del ramo cadetto della famiglia Medici, e successivamente ereditata da Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo. Vasari ci informa che proprio qui nel XVI secolo erano esposte le opere maestre di Sandro Botticelli: La Primavera e La nascita di Venere. Oggi la villa di Castello è sede dell’Accademia della Crusca, aperta alle visite degli ambienti interni su appuntamento.

Unitamente alle operazioni di ingegneria idraulica e alla progettazione architettonica dell’area collinare retrostante la dimora, la parte ideologica-celebrativa che il giardino doveva allusivamente significare venne teorizzata da un intellettuale-umanista di corte vicino al duca, forse Benedetto Varchi (1503-1565), affinché le proprie conoscenze letterarie e filosofiche potessero esaltare al meglio le glorie medicee. Immaginando una sinergia fra un’equipe di diversi esperti, il progetto a terrazzamenti adottato da Tribolo, secondo il modello del Belvedere Vaticano, ben si prestava per un’immediata rappresentazione del potere personale e dinastico di Cosimo I, attraverso il percorso dell’acqua che sarebbe discesa sfruttando la pendenza del giardino. Lo scopo ideologico del parco era quello di rappresentare l’età dell’oro nuovamente raggiunta in Toscana grazie al nesso fra natura ed arte, procedendo dal caos della selva (personificata dalla fontana del gigante Appennino) nella parte alta del terrazzamento anche detta “vivaio”, verso la Grotta degli animali: questa doveva riprodurre una sorta di microcosmo del regno animale tramite statue in pietra e bronzo raffiguranti molteplici specie, pacificate le une con le altre sotto il ducato cosimiano. L’acqua avrebbe in seguito percorso l’asse centrale, confluendo in un bacino dedicato a Venere, per poi terminare trionfalmente nel giardino all’italiana, metafora di ordine e rigore, dove si innalzava la fontana di Ercole e Anteo.

I lavori per Castello, che impegnarono Tribolo dal 1538 fino alla sua morte nel 1550, passarono progressivamente in secondo piano, valicati dal restauro di Palazzo Vecchio e il nuovo cantiere di Palazzo Pitti con annesso il giardino di Boboli, il cui primo programma fu assegnato allo stesso Tribolo nel 1549.

Il ruolo assunto dagli arredi da giardino viene osservato anche da Giorgio Vasari, che nelle sue Vite, nella parte introduttiva all’arte dell’architettura, dedica un trafiletto alle fontane rustiche realizzate con incrostazione di tartari e spugne, secondo l’imitazione artificiale della natura già sperimentata dagli antichi: tramite sistemi di cannelle inserite appositamente nella parete, l’acqua diviene elemento vivificante che “piove per le colature di questi tartari, e colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”.

Non dovevano discostarsi troppo dalle indicazioni vasariane le fontane a parete concepite da Tribolo per i due muraglioni che spartivano il giardino di Castello (il primo a conclusione del bacino di Venere e il secondo di contenimento del terrapieno di cui faceva parte la Grotta): entrambe le pareti dovevano accogliere una coppia di nicchie contenenti statue-fontana che avevano lo scopo di rappresentare un omaggio alla geografia dei territori fiorentini, ritraendo in forma antropomorfa i monti Senario e Falterona (nelle nicchie ai lati della Grotta), da cui avevano sorgente i rispettivi fiumi Mugnone e Arno (nelle nicchie adiacenti al bacino di Venere). Di questo complesso allestimento rustico, in parte non completato e in parte perduto, sopravvive l’Allegoria di Fiesole, attribuita all’unanimità a Tribolo e databile intorno al 1545, oggi al Museo Nazionale del Bargello (fig.3). La scultura, sbozzata nella pietra serena, costituiva la parete di fondo della nicchia contente la statua-fontana del Fiume Mugnone (oggi perduta), per una lettura simbolica combinata delle due figure, in quanto il torrente del Mugnone, affluente dell’Arno, trova la sua sorgente proprio in territorio fiesolano. Come riporta Vasari: “[…] dietro questo fiume è una femmina figurata per Fiesole, la quale tutta ignuda nel mezzo della nicchia esce fra le spugne di que’sassi, tenendo in mano una luna, che è l’antica insegna de’ Fiesolani”. L’artista scolpisce la sagoma di Fiesole come una creatura primordiale appena nata dalle viscere della roccia, mentre si svincola da questa assumendo forma umana. La pietra serena, per le sue caratteristiche naturali, contribuisce ad un effetto arcaico dell’opera che doveva artificiosamente riprodurre un contesto agreste e mitico; inoltre l’intero blocco è lavorato nell’imitazione di una vera parete rocciosa da cui pendono stalattiti e incrostazioni calcaree. La rotazione del corpo di Fiesole ricorda il movimento dei Nudi per le tombe medicee nella Sagrestia Nuova di Michelangelo (1520-1534 c.), così come lo sforzo per la liberazione dal masso che la contiene sembra essere una citazione diretta dei celebri Prigioni (1513-1515).

Lungo l’asse prospettico del viale, nella discesa che porta gradualmente verso il dominio sempre più controllato della natura, furono messe in opera due fontane monumentali a “candelabra”, sviluppate cioè su un alto e slanciato fusto in marmo, secondo un prototipo molto di moda nel primo Cinquecento fiorentino: entrambe elaborate sui modelli di Tribolo, la realizzazione effettiva degli apparati scultorei fu portata avanti dal maestro insieme a un folto gruppo di collaboratori, fra cui il nipote d’arte del celeberrimo Leonardo, Pier Francesco di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci (1530-1553). Il giovane Pierino, su cui gravava l’enorme aspettativa che potesse eguagliare la genialità dello zio, divenne allievo di Tribolo nel grande cantiere di Castello, dove si misurò con temi e soggetti all’antica che ben si coniugarono ai suoi interessi per l’arte classica.

È suggestiva l’ipotesi interpretativa che vedrebbe l’immagine di Pierino da Vinci nel Ritratto di un giovane di Agnolo Bronzino (1503-1572) alla National Gallery di Londra (fig.4), databile intorno alla metà de l XVI secolo: questa proposta identificativa, pur rimanendo incerta e del tutto da comprovare, è stata suggerita tramite il riconoscimento della statua sullo sfondo raffigurante Bacco con un’opera di medesimo soggetto, realizzata da Pierino intorno al 1547 e oggi andata persa.

Nonostante le scarse documentazioni e la breve vita di Pierino, morto all’età di soli ventitré anni, è stato possibile ricostruire un corpus di opere a lui riferibili, di cui racconta anche Vasari. Fra gli esempi più comunicativi dello stile dell’artista si trova la fontana da giardino raffigurante un Puer mingens, conservata al Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo, e in origine commissionata dalla famiglia Rinieri a Tribolo, che a sua volta affidò il lavoro a Pierino (fig.5). Emerge nell’opera una ricerca capillare nel restituire la spontaneità ilare dei bambini, esibita nell’atteggiamento vivace e soprattutto nell’ampia risata che sembra rievocare certe affinità con gli studi leonardiani sull’espressività e i moti dell’animo. La stessa cura nella lavorazione morbidissima del marmo e l’interesse al dato naturale si trova enunciata anche nella statua-fontana raffigurante un Dio fluviale (oggi al Louvre di Parigi), capolavoro di Pierino da Vinci, donato da Eleonora di Toledo al fratello García di Toledo, per il giardino napoletano di Chiaia (fig.6). Se nella figura del dio giovinetto si può riscontrare una fedeltà pedissequa ai canoni classici, quel pittoricismo di matrice leonardiana ritorna nei teneri puttini che sorreggono l’anfora da cui doveva sgorgare l’acqua, ed in maniera evidente nel volto divertito del genietto più grande, il cui spontaneo sorriso traspone plasticamente i famosi sorrisi di Leonardo.

Tornando a Castello, lungo il viale prospettico retrostante la villa, nelle prossimità della Grotta degli animali, trovava posto la Fontana di Venere-Fiorenza nel mezzo al “laberinto”, una selva fitta di sempreverdi composta secondo la testimonianza vasariana da “cipressi, lauri e mortelle, i quali girando in tondo fanno la forma d’un laberinto”. La fontana assumeva i connotati di un’oasi acquatica elevata su un ampio bacino, “delimitato da un sedere di pietra bigia sostenuto da branche di leone tramezzati da mostri marini di basso rilievo”.

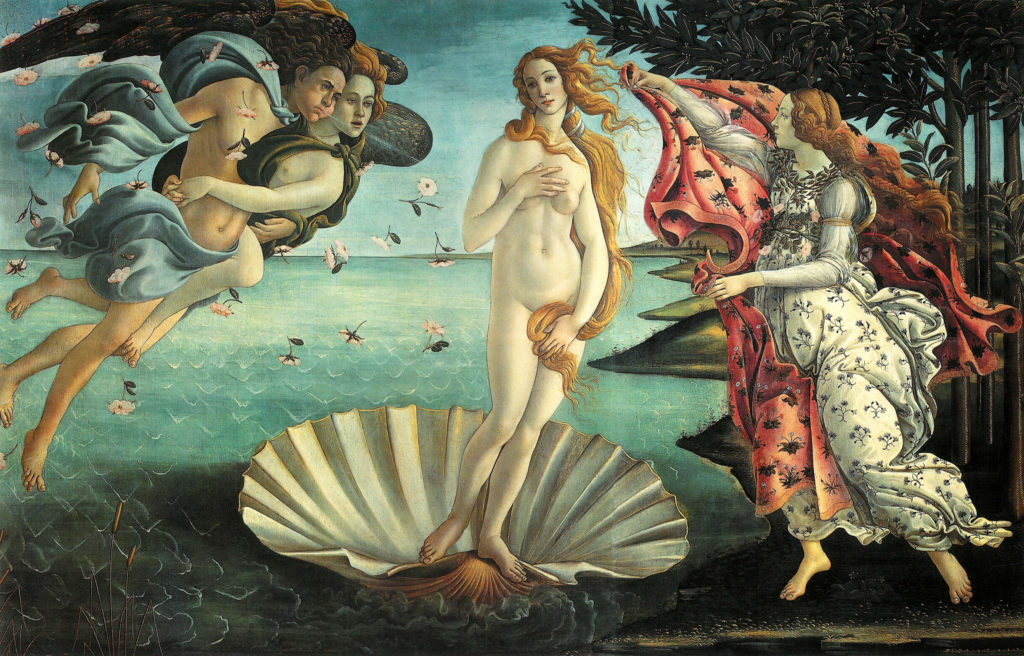

Per un migliore chiarimento sull’originario aspetto cinquecentesco del giardino ci viene in aiuto la veduta aerea della tenuta medicea di Castello, eseguita tra il 1599 e il 1602 dal pittore fiammingo Giusto Utens su commissione di Ferdinando I de Medici, che fece realizzare un insieme di diciassette lunette ritraenti i più rilevanti possedimenti familiari (fig.7). L’opera, esposta alla Petraia insieme alle altre quattordici lunette rimaste, mostra l’estensione del giardino retrostante la villa, sviluppato lungo il viale prospettico dove centralmente copre un notevole spazio il boschetto circolare (o labirinto) intorno alla Fontana di Venere. Trasferita interamente alla villa della Petraia nel Settecento e sistemata in uno spazio del giardino detto “Piano della Figurina” (dove si trova ancora oggi), la fontana ha perso la sua connotazione originaria “a isola” poiché privata dello specchio d'acqua su cui doveva innalzarsi (fig.8). La candelabra marmorea esibisce ricche partizioni decorative in rilievo incentrate sul recupero del linguaggio figurativo antico che Tribolo potette studiare personalmente nei suoi viaggi a Roma. La parte inferiore del piede è avvolta da un anello di creature ibride, per metà dall’aspetto umano e per metà pesci, uniti per le code e con le braccia sollevate nell’atto di sostenere la struttura (fig.9): tra i mostri marini, che hanno l’intento celebrativo di festeggiare l’acqua, si inframezzano inserti in rilievo, mentre la grande tazza soprastante è percorsa da genietti reggi-ghirlande. L’addobbo scultoreo del fusto continua verso la vetta ampiamente ornata da fantasiosi fregi mitologici, tra cui si notano figure di satiri scolpiti con grande perizia attribuiti alla mano di Pierino da Vinci: poco più in alto alcuni puttini a tutto tondo seduti su volute formano un anello marcapiano. Conclude l’estremità della candelabra un cerchio di mascheroni, mentre al di sotto dell’ultimo catino dei genietti in volo si avvicendano a teste mostruose dalle cui fauci veniva gettata l’acqua (fig.10). Al culmine della candelabra in marmo si eleva la statua di Venere come allegoria di una rinata Fiorenza, già teorizzata da Tribolo ma terminata solo nei decenni successivi da Giambologna. Secondo la critica una corretta lettura allegorica del labirinto e della fontana potrebbe riferirsi a un possibile parallelismo con le opere botticelliane, la Nascita di Venere e la Primavera, al tempo esposte nell’adiacente villa, come omaggio all’età d’oro laurenziana (fig.11-12). Lo stretto vincolo nel labirinto fra acqua e natura poteva riflettersi nei due capolavori, entrambi dedicati al culto della dea, nella celebrazione della sua nascita dalla schiuma del mare, e della natura, esplicata attraverso il trionfo della primavera, in una ripresa di ideali neoplatonici per cui la bellezza e l’amore divengono la forza spirituale dell’universo; questa corrispondenza incrociata con i dipinti di Botticelli sarebbe inoltre avvalorata dall’interpretazione della Nascita di Venere più correttamente letta come l’Approdo di Venere sull’isola di Cipro, intendendo cioè la struttura della stessa fontana insieme al suo bacino come un’allegoria dell’isola dove giunse la divinità appena nata.

Per la candelabra della fontana maggiore dedicata a Ercole e Anteo (ancora collocata a Castello), Tribolo pensò invece a un tipo di decorazione plastica a tema ludico-fanciullesco, variando questo motivo su vari livelli del fusto, in relazione al rapporto giocoso dei putti con l’acqua (fig.13). Lo sviluppo della candelabra su tre bacini, il primo dei quali costituito da una bassa vasca ottagonale, è interrotto a più riprese da alcuni nodi dove prendono posto rilievi ornamentali e sculture. La prima articolazione che congiunge l’ottagono con il bacino maggiore, ospita intorno alla base una teoria di maschere in bassorilievo insieme ad una serie di allegri puttini a tutto tondo seduti sul bordo (fig.14). A tal proposito le parole di Vasari esprimono al meglio lo scopo piacevole che i giochi d’acqua e l’arredamento statuario dovevano provocare negli ospiti del giardino: “ […] traboccando del pari le acque di tutta la fonte, versa intorno una bellissima pioggia a uso di grondaia nel detto vaso a otto facce; onde i detti putti che sono in sul piede della tazza non si bagnano, e pare che mostrino con molta vaghezza quasi fanciullescamente essersi là entro per non bagnarsi scherzando ritirati intorno al labbro della tazza.” Nel secondo nodo è invece rappresentata una danza di ridenti fanciulli, restituiti (forse dallo stesso Tribolo) attraverso uno spiccato naturalismo che ne sottolinea il carattere giocoso; è ribadita inoltre l’intenzione burlesca presente nelle oche che gettano acqua dal becco mentre i pargoletti si divertono a strizzarli il collo (fig.15-16). L’ultima tazza presenta invece sul bordo esterno una sequenza di teste di capricorno, ascendente astrale di Cosimo, assunto come impresa di buon auspicio e tradizionalmente associato a vittoriosi condottieri (fig.17).

Il motivo esornativo degli spiritosi puttini viene dunque recuperato dall’arte antica e spesso abbinato nel Cinquecento a un contesto di delizia, in sintonia con i giochi d’acqua delle fontane, accostando il clima leggiadro dei giardini alla spensieratezza tipica dell’infanzia. Nella storia artistica fiorentina Verrocchio si era già confrontato con il tema della fanciullezza nella fontana raffigurante un Putto con delfino, commissionata in un primo momento per il giardino della villa di Careggi e poi trasferita al centro del cortile di Michelozzo in Palazzo Vecchio (oggi l’originale si trova nel percorso espositivo di Palazzo Vecchio). La scultura bronzea ritrae un amorino alato in leggera torsione, in equilibrio su una sola gamba, mentre cerca di trattenere uno sguizzante delfino dalla cui bocca usciva uno zampillo d’acqua (fig.18). Il recupero del soggetto antico è qui ravvivato da un moderno naturalismo, ulteriormente espresso dal dinamismo e la libertà di movimento della scultura a tutto tondo in relazione all’ambiente circostante.

Rappresentano un esempio analogo di concepire la tridimensionalità scultorea nello spazio i quattro fanciulli bronzei sull’orlo del bacino maggiore nella Fontana di Ercole e Anteo a Castello, sostituiti in loco da copie, mentre gli originali si trovano alla Petraia (fig.19-20-21-22-23): se Vasari assegnava totalmente il merito a Pierino da Vinci, la critica oggi è piuttosto propensa a riconoscervi la presenza di più mani che avrebbero eseguito i modelli su indicazione di Tribolo. Le pose assunte dalle sculture indagano l’aspetto motorio dei corpi portati al limite dell’equilibrismo che serve per mantenerli in bilico: di questi capricciosi fanciullini soltanto uno si presenta seduto, mentre gli altri giacciono sul bordo in spigliate attitudini, sgambettando fra gli sprizzi d’acqua.

Il moto dei corpi, insieme all’inclinazione naturalistica, ricorda le prime sperimentazioni tese a interpretare in maniera sempre più vera e autentica la tridimensionalità dei volumi nello spazio, a partire da alcuni esempi grafici: ne è una testimonianza l’esercizio attribuito al Verrocchio nel foglio raffigurante uno Studio di putti, (fine XV secolo, Parigi Louvre, Cabinet des dessins), in cui sono velocemente disegnati dei bambini in movimento, articolati in diverse pose e atteggiamenti (fig.24).

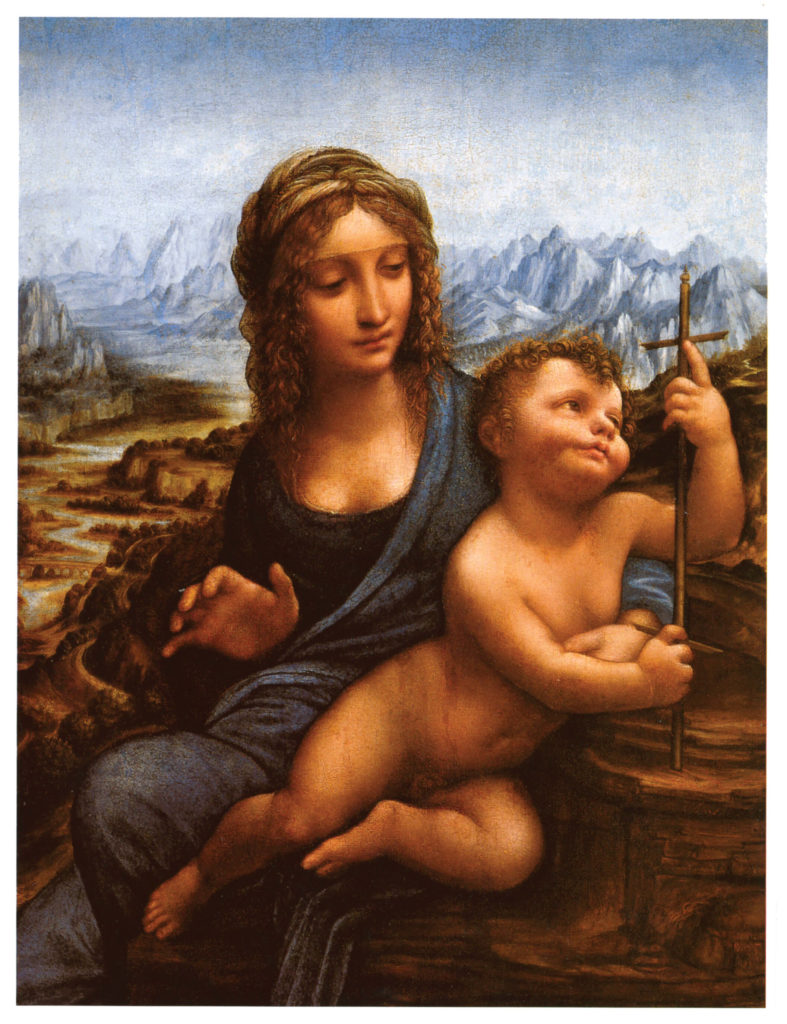

Un’indagine analoga è condotta da Leonardo da Vinci (1452-1519) nel Bambino della Madonna dei Fusi, eseguita in vari adattamenti, di cui qui si riporta la versione più celebre conservata in una collezione privata di New York (fig.25), databile agli inizi del primo Cinquecento e probabilmente commissionata da Florimond Robertet, funzionario del re francese Luigi XII. La tavola, considerata un lavoro di collaborazione tra il maestro e la bottega, conserva quelle peculiarità per cui Vasari riconosce nell’opera leonardiana la maniera moderna, in quanto “dette veramente alle sue figure il moto et il fiato”. Tali caratteristiche ritornano nell’aspetto del piccolo Gesù dalle guance paffute, il sorriso infante e nella rotazione del corpicino, carico di potenza plastica e slanciato verso la croce.

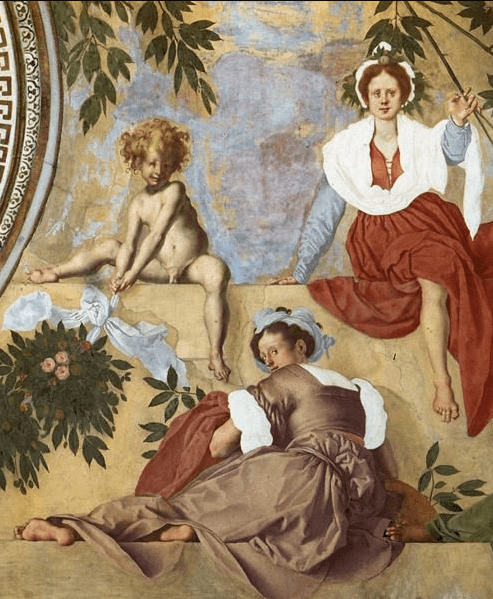

Sembrano intrattenere alcune affinità figurative con Castello gli affreschi per il salone della Villa di Poggio a Caiano, dove più tardi anche lo stesso Tribolo collaborò su richiesta di Cosimo I ad alcuni lavori progettuali per la tenuta. In merito alla decorazione parietale del salone, commissionato nel 1519 da Papa Leone X Medici ad Andrea del Sarto (1486 -1530), Franciabigio (1482 c.-1525) e Pontormo (1494-1557), vennero scelti episodi mitologici e della storia romana che elogiassero allegoricamente le glorie di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico. Nell’affresco di Andrea del Sarto, raffigurante il Tributo a Cesare (1521), l’impianto classicista si apre a certi guizzi protomanieristi riscontrabili in alcuni dettagli, quali il palpitante bambinello in primo piano (fig.26); potrebbero inoltre rappresentare un modello diretto per la fontana tribolesca i fanciulli affrescati da Pontormo nella lunetta dedicata a Vertumno e Pomona (1520-21) per lo stesso salone di Poggio a Caiano (fig.27). Nell’omaggiare il mito ovidiano in cui si celebra la rinascita primaverile della natura in chiave encomiastica, i fanciulli reggi-ghirlanda, seduti in modo smaliziato sul parapetto, diventano il simbolo di una libertà fresca e leggera, di cui si nutrirà proprio l’anticonvenzionale pittura pontormesca (fig.28-29).

Dopo la morte di Tribolo il progetto per il giardino Castello fu portato avanti da Davide Fortini e da Vasari, mentre la realizzazione di due importanti sculture venne assegnata a Bartolomeo Ammannati (1511-1592): al momento dei lavori granducali lo scultore aveva già alle spalle una rilevante formazione, iniziata nella bottega di Bandinelli e proseguita a Venezia, sotto la direzione di Jacopo Sansovino, e a Roma alle dipendenze di Papa Giulio III. Tra il 1555 e il 1563, rientrato a Firenze, l’artista si dedicò ai lavori per la Fontana di Giunone, anche detta Concerto di Statue (oggi ricomposta al Museo del Bargello), in origine commissionata da Cosimo I per essere posta nel Salone dei Cinquecento, addossata alla parete meridionale ed inquadrata da un magnificente prospetto architettonico (fig.30). Il gruppo scultoreo doveva mostrarsi come un “ninfeo a facciata” in uso nella Roma antica per decorare gli interni delle dimore patrizie e i complessi termali, con lo scopo di raffrescare l’ambiente e deliziare gli astanti; la lettura allegorica della fontana voleva inoltre sottintendere la prosperità del ducato mediceo e celebrare l’impegno civile del regnante per la realizzazione dei nuovi impianti idrici condotti fino in città. La struttura della fontana si articola in sei sculture disposte intorno all’arco, allusivo dell’arcobaleno su cui è seduta Giunone, divinità celeste, affiancata da una coppia di pavoni, animali a lei sacri: la dea secondo il mito si serviva di Iride (personificazione dell’arcobaleno) come sua ancella e messaggera. Al di sotto dell’arcata si trova Cerere, protettrice della terra e della fertilità, affiancata dalle statue dei fiumi Arno, nel consolidato aspetto di imponente divinità barbuta, accompagnato da un leone, e la Fonte di Parnaso, dalle sembianze di una donna, sostenuta da un cavallo alato identificato come Pegaso: dal seno di Cerere e dalle urne dei due fiumi doveva fluire l’acqua per congiungersi in un bacino (fig.31). La struttura è infine accompagnata ai lati esterni da due sculture, riconosciute dalla critica come le allegorie della Prudenza, nelle forme di un atletico giovinetto, e di Flora, immagine di Firenze. Il progetto della fontana non andò tuttavia a buon fine e le sculture subirono varie peregrinazioni, prima nel giardino di Pratolino, vicino Fiesole, ed in seguito a Boboli.

A partire dagli ultimi anni ‘50 Ammannati iniziò la sua attività per Castello, occupandosi in primis del gruppo bronzeo raffigurante Ercole e Anteo (1559-60) per la sommità della candelabra tribolesca (oggi l’originale bronzeo si trova esposto nel percorso museale di Villa la Petraia, sostituito a Castello con una copia). Il soggetto riproduce lo scontro corpo a corpo fra Ercole e il gigante Anteo, nel momento in cui l’eroe solleva l’avversario per privarlo della forza che traeva dalla madre Terra, stringendolo in un abbraccio mortale (fig.32). La vincita allegorica per cui il sovrano, identificato in Ercole, sconfigge i nemici incarnati da Anteo, irrorando con il suo sacrificio le terre toscane, segue inoltre il filo rosso della dinastia medicea in relazione diretta con il celebre bronzetto (esposto al Museo del Bargello) raffigurante lo stesso tema e commissionato da Lorenzo il Magnifico ad Antonio del Pollaiolo nel 1478 circa (fig.33): la fortuna di questo episodio mitico fu affrontata anche in pittura del medesimo artista in un quadretto ora agli Uffizi, in cui il motivo predominante della lotta è rimarcato da una spasmodica linea di contorno che segna convulsamente le sagome dei corpi e la drammaticità dei movimenti (fig.34). Mentre nelle opere del periodo laurenziano Pollaiolo evidenzia l’impeto nervoso e fremente che pervade le due figure, l’opera di Ammannati, pur riprendendo il medesimo schema d’insieme, si sofferma sulla potenza plastica dei volumi e della muscolatura.

Fra il 1563 e il 1565 Ammannati prosegue le commissioni per Castello, eseguendo il modello dell’Appennino, anche detto Gennaio (fig.35-36), per la vasca situata nell’originario vivaio (nella prima metà dell’Ottocento divenuto boschetto all’inglese) che sovrasta la Grotta degli animali: il bronzo costituisce il fulcro della fontana rustica montata su una roccia spugnosa, da dove spunta a mezza figura il bizzarro gigante infreddolito. L’immagine dell’Appennino, simbolo di protezione della natura selvaggia dei monti, è qui interpretata in maniera ironica nelle fattezze caricaturali di un grosso gigante barbuto, dalla cui testa esce uno spruzzo d’acqua.

Tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo Ammannati è invece impegnato sul cantiere per la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria (fig.37), il suo più celebre lavoro intrapreso dopo la scomparsa di Baccio Bandinelli (1560) che ne fu il primo incaricato: il significato di una fontana pubblica nel cuore del tessuto cittadino di Firenze, finalizzata a mettere in mostra la nuova rete idrica cittadina, assumeva un importante valore civico-politico, oltre che svelare platealmente le aspirazioni marittime di Cosimo I, in un ideale parallelismo con Nettuno. La celebre scultura del dio, anche rinominato dai fiorentini “Biancone” per il suo severo gigantismo che ricalca sterilmente i modi stanchi della scultura bandinelliana, si trova nel centro di un basso bacino, al comando di un cocchio su ruote “celesti” raffiguranti i segni zodiacali, e trainato da quattro scalpitanti cavalli: movimentano il perimetro della vasca sculture bronzee nelle forme di satiri, ninfe e tritoni, dallo stile vibrante e dinamico, spia della tarda maniera di cui Giambologna (1529 -1608) diverrà il più alto interprete.

Verrà affidato proprio all’artista fiammingo Jean de Boulogne il coronamento scultoreo della Fontana di Venere per il labirinto di Castello (fig.38), come già accennato in epoca lorenese integralmente spostata alla Petraia, nell’area del parco chiamato “Piano della figurina”: attualmente l’opera è stata sostituita da una copia, mentre l’originale si trova musealizzato negli ambienti della villa. Il soggetto interpretato da Giambologna era in linea con il piano iconografico originario che prevedeva sulla cima della candelabra la messa in opera di una statua raffigurante Venere anadiomene, appena nata dalle onde del mare, nell’atto di strizzarsi i capelli ancora bagnati, sgocciolanti d’acqua. Giambologna eseguì la scultura intorno al 1570-72 ed interpretò Venere-Fiorenza secondo i suoi sofisticati modelli muliebri, giocando sulla rotondità delle forme ed un’avvitata torsione del corpo; la dea alludeva inoltre alla personificazione di Firenze, come signora benevola, dispensatrice di linfa vitale per i territori del granducato, chiudendo così il cerchio iconografico del giardino, volto a magnificare il ruolo pacificatore e illuminato di Cosimo I.

Bibliografia

[1] Citazione tratta da G. Vasari, Introduzione-architettura, cap. V, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1550), Ed. Einaudi, Torino 2015, p. 38.

Vasari, Vita di Niccolò detto il Tribolo, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org

Vasari, Vita di Pierino da Vinci, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org

Pedretti, Il nipote scultore, in Pierino da Vinci, Atti della giornata di studio (Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26 maggio 1990), a cura di Marco Cianchi, Firenze 1995, pp. 13-15.

Giannotti, Niccolò Tribolo e l'invenzione della fontana e dell'isola negli spazi del giardino, in Idee di spazio, a cura di B. Garzelli; A. Giannotti; L. Spera; A. Villarini, Perugia 2010, pp. 101-112

Chapman, Disegno italiano del Quattrocento, “Art e dossier”, Dossier; 2 76.2011, Firenze 2011.

Ferretti, Bartolomeo Ammannati, la Fontana di Sala Grande e le trasformazioni del Salone dei Cinquecento da Cosimo I a Ferdinando I, in L’ acqua, la pietra, il fuoco - Bartolomeo Ammannati scultore, Catalogo della mostra a cura Beatrice Paolozzi Strozzi (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 11 maggio - 18 settembre 2011), Firenze 2011, pp. 136-155.

Ciseri, Scultura del Quattrocento a Firenze, “Art e dossier”, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.

Giannotti, PERICOLI, Niccolò, detto il Tribolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 82 (2015), pp. 379-386.

A. Giannotti, PIER FRANCESCO di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 83 (2015), pp. 312-317.

IL PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

A cura di Simone Rivara

Un ex collegio di Gesuiti: il Palazzo dell'Università

Il palazzo dell’Università di Genova è un imponente complesso edilizio considerato il simbolo dell’architettura barocca della città. Esso sorge lungo l'asse di via Balbi, la sontuosa strada tagliata agli inizi del XVII secolo, commissionata, in accordo con la Repubblica, dalla famiglia della quale porta il nome, la stessa che fece costruire anche le sontuose dimore che vi si affacciano, compreso il palazzo oggetto di questo articolo, che, tuttavia, a differenza degli altri edifici, venne concepito, non come abitazione privata, bensì come sede del Collegio della Compagnia del Gesù (ordine religioso nato in seguito alla controriforma).

La storia del palazzo ha ufficialmente inizio nel 1623, con un episodio fondamentale: Paolo Balbi, Padre Gesuita, rinunciò formalmente a tutti i suoi beni ereditari in favore dei fratelli, a condizione che questi ultimi assumessero l'obbligo di cedere alla Compagnia del Gesù i terreni necessari alla costruzione del loro Collegio.

I primi progetti appaiono tutti incentrati sulla risoluzione del difficile problema di come disporre un complesso di grandi dimensioni ed articolato nei vari corpi dei quali necessitava, sul terreno acquisito dai Padri, che si estendeva sulle pendici fortemente scoscese della collina di Pietraminuta, ciò giustifica in parte il lunghissimo periodo che servì per arrivare ad un progetto definitivo: dieci anni!

Dopo vari tentativi entrò in scena Bartolomeo Bianco, architetto capo di tutte le dimore della famiglia Balbi (da qui l’appellativo “architetto dei Balbi") e dal 1630 anche del Collegio. Il Bianco era inoltre impegnato, in quegli stessi anni, in alcune importanti opere cittadine quali l’ampliamento della cinta muraria e il rifacimento del molo.

Si arrivò finalmente ad un progetto definitivo nel 1634 e per circa sei anni il cantiere progredì secondo i piani; ma alla morte del Bianco (1640) si verificò la prima di una lunga serie di battute d’arresto che, insieme alle modifiche progettuali e ai litigi tra i Padri e i membri della famiglia Balbi, per questioni di oneri, contribuirono a prolungare di molto la durata dei lavori: di fatto il palazzo fu concluso solo negli anni venti del 1700.

Nel 1773, per decisione di papa Clemente XIV, venne soppressa la Compagnia del Gesù; seguirà la nascita dell’Università di Genova.

Atrio e cortile

Varcato il Portale d'ingresso viene accolti da due grandi Leoni, scolpiti nel marmo da Francesco Biggi nel 1718 (figura1, 2), su progetto di Domenico Parodi (uno dei protagonisti del ciclo decorativo), che stanno a guardia della scalinata che conduce al cortile. È, questa, una delle scenografie più mozzafiato che l'architettura genovese abbia mai prodotto: chi osserva si trova di fronte a un insieme di scale, di colonnati, di logge che si arrampicano sul monte, lo sguardo si proietta in alto, nel punto di fuga dell'edificio, in un gioco prospettico ideato per stupire il visitatore, che si sente sovrastato dalla imponente fisicità del complesso, che sembra quasi sul punto di venirci addosso. Salita la scalinata si giunge al cortile (figura 3), circondato da un portico sorretto da colonne binate a fusto liscio. Il cortile, nell'idea architettonica dei Collegi della Compagnia del Gesù, doveva fungere da cuore pulsante dell'edificio, luogo di incontro, di confronto ed educazione, all'occorrenza utilizzato anche per rappresentazioni teatrali e religiose.

Cappella universitaria

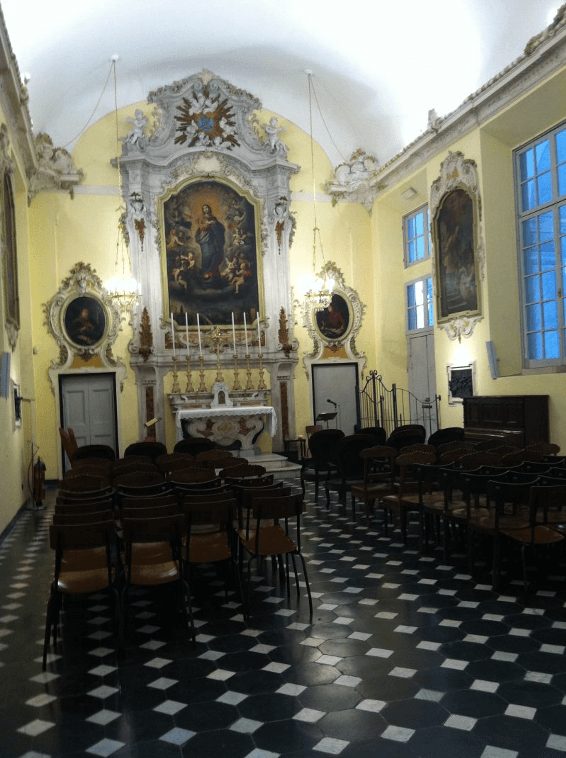

Alla sinistra del cortile troviamo la Cappella del Palazzo dell’Università, ex aula di teologia, luogo di eccezionale valore artistico.

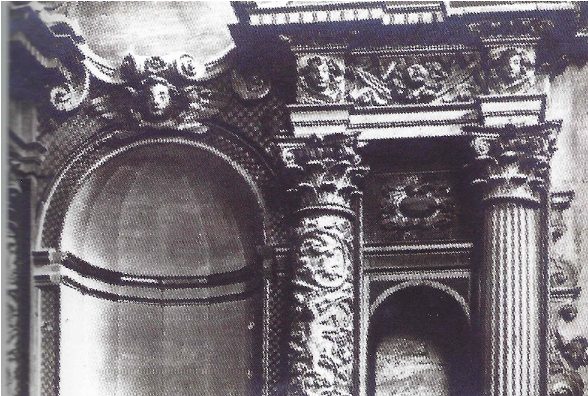

La cappella è riconoscibile in quanto tale solo per le decorazioni a stucco e, soprattutto, i dipinti e i bassorilievi. Si presenta come un ambiente molto semplice, a pianta rettangolare voltato a botte. I dipinti narrano la vita della Vergine, attraverso le sue tappe fondamentali e risalgono al XVII secolo, forse opera della scuola di Domenico Fiasella (figura 4,).

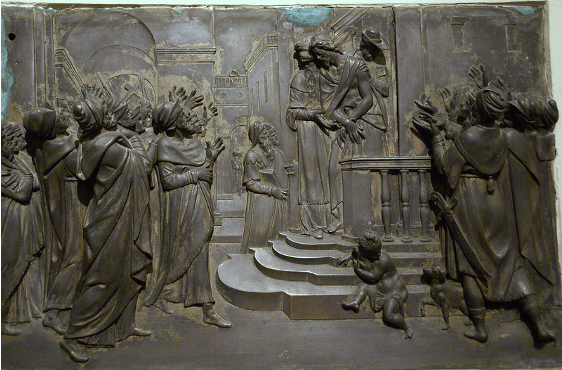

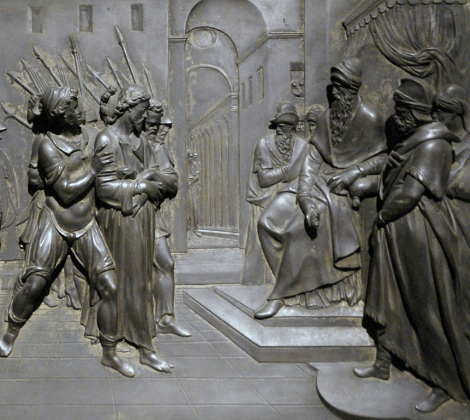

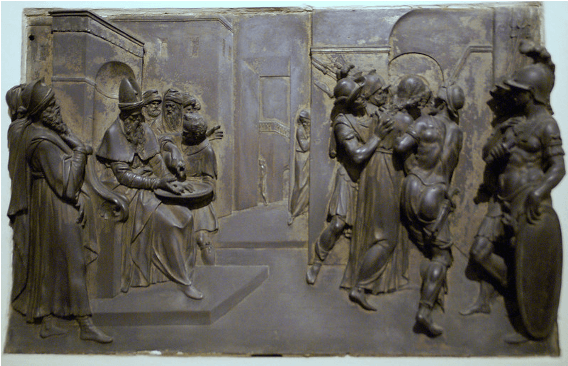

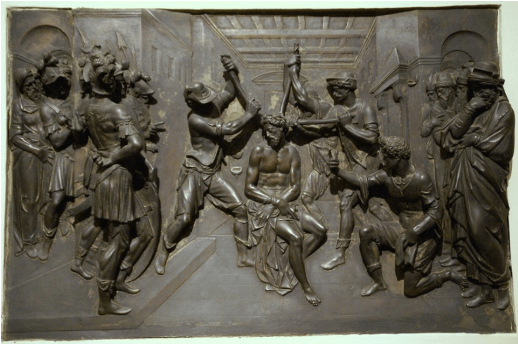

I bassorilievi bronzei (figure 6,7,8,9) sono i manufatti più interessanti e di valore dell'ambiente: furono realizzati (insieme ad alcune statue che vedremo in seguito) sul tramonto del ‘500, per decorare la cappella dei signori Grimaldi, nella chiesa gotica di San Francesco in Castelletto a Genova, oggi distrutta. Tutt'oggi non sono ben chiare le vicende che hanno portato a ricollocare i bassorilievi nella cappella universitaria, ciò che è noto, invece, sono gli autori: il celebre scultore Fiammingo Jean de Boulogne, conosciuto al grande pubblico come Giambologna e il suo talentuoso allievo Francavilla. Giambologna in quegli anni era al servizio del Granduca di Toscana Francesco I, il quale era molto geloso del suo artista migliore e difficilmente gli permetteva di lavorare per altri (il fatto di possedere alcune sue opere in questo palazzo è una rarità assoluta), tuttavia l’artista si recò a Genova nel 1579, in via del tutto eccezionale, per discutere la decorazione scultorea commissionatagli da Luca Grimaldi e sottoscrivere il contratto. Realizzerà le opere in seguito, tornato a Firenze.

I sette bassorilievi raffigurano la passione di Cristo, rispettivamente: Cristo davanti a Caifa, Pilato si lava le mani, Hecce homo, Flagellazione, Incoronazione di spine, Salita al Calvario e Deposizione nel sepolcro; le scene ricalcano lo stile della “Tarda Maniera" in quanto a dinamismo e sono scalate in profondità secondo la tecnica dello “Stiacciato donatelliano".

Aula Magna

Lasciato il cortile e imboccato lo scalone che porta al piano nobile, incontriamo qua e là, posizionati in modo da stimolare lo studente che li osserva, i busti di celebri uomini genovesi del passato, l'ultimo dei quali è Giuseppe Mazzini, posto in principio della più ampia aula dell'intero palazzo: l'Aula Magna (figura 5, 10, 11). Questo imponente spazio si estende per tutta la lunghezza del versante sud del palazzo, direttamente affacciato su via Balbi grazie a enormi finestre. Oggi vi si tengono lezioni e convegni, un tempo era la sala destinata agli esercizi letterari.

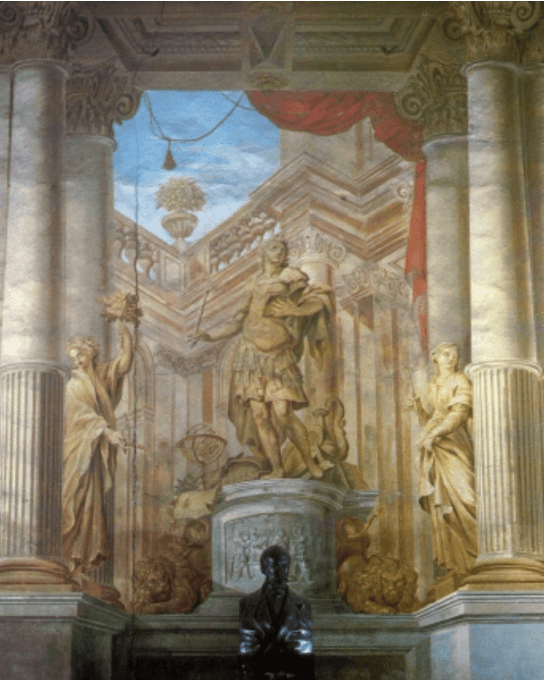

Entrando si rimane sbalorditi, oltre che per la grandezza, dalla ricchezza della decorazione ad affresco delle pareti, sulle quali sono disposte, in maniera ordinata, le figure a monocromo dei doni dello Spirito Santo, oltre che la statua di Salomone attorniato dai simboli della scienza, ricchezza, gloria e sapienza (figura 5), tutte inquadrate da architetture prospettiche e, più in alto, le immagini dei Padri della chiesa e le sei allegorie delle virtù, il tutto contornato da svariati putti e tripudi floreali. Il ciclo fu realizzato da Giovanni Andrea Carlone ed aiuti, negli anni ottanta del XVII secolo (ultima opera del maestro) e sintetizza l'essenza stessa dell'ideologia Gesuita, tesa alla celebrazione della sapienza umana finalizzata ad una sempre più alta glorificazione di Dio.

Sulla volta, Carlone dipinse la scena della gloria di Sant'Ignazio, ma in seguito ai crolli dovuti, prima ai bombardamenti sabaudi, poi, nel 1945, a quelli, ben più devastanti dell'esercito alleato, il soffitto fu ricostruito e affrescato nuovamente, prima, da Giuseppe Isola, poi, da Francesco Menzio, nel 1959, con un concetto astrale ispirato ad un antico portolano, in netto distacco con le pitture seicentesche.

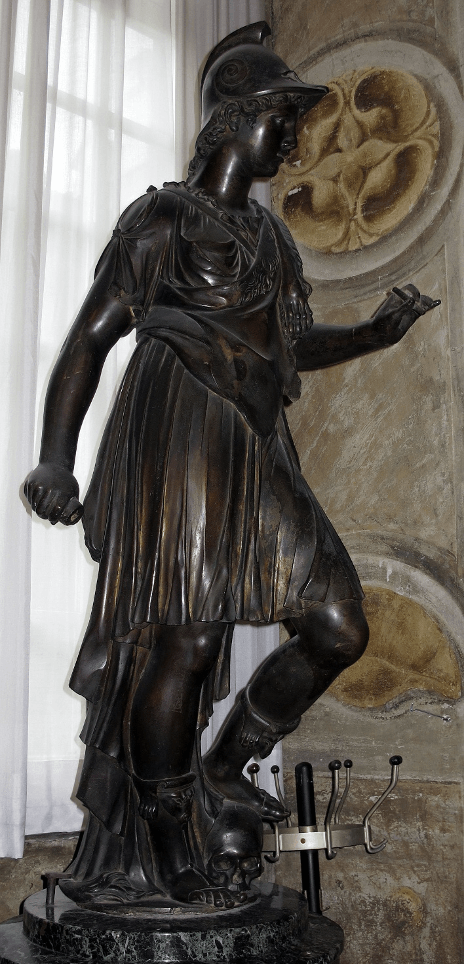

Le opere di più alto pregio artistico dell'Aula Magna sono indubbiamente le sei statue bronzee a grandezza naturale che rappresentano le virtù cardinali e teologali: Speranza, Carità, Temperanza, Fede, Giustizia, Fortezza (figure 12, 13, 14, 15, 16, 17), opera tardo cinquecentesca dello scultore Giambologna. Come per i rilievi, le statue provengono dal corredo della cappella Grimaldi in San Francesco di Castelletto, e sono posizionate su piedistalli di marmo verde del Polcevera. L'esemplare meglio riuscito è sicuramente l'allegoria della Speranza, rappresentata come una giovane donna dalla posa slanciata che rivolge il volto al cielo e tiene le mani giunte su un lato, compiendo una delicata torsione (figura 12).

Oratorio domestico

Salendo ancora di piano, si giunge negli ambienti un tempo destinati agli alloggi dei Padri (oggi vi si trova il rettorato) sulla vetta della Ripaminuta, dove si può accedere anche all'orto botanico.

Le celle sono disposte lungo il corridoio di Sant’Ignazio (figura 20), che occupa tutta la parete est dell'ultimo piano dell'edificio. Nella prima stanza sulla destra del corridoio si trova quello che fu il cosiddetto “Oratorio domestico"(figure 18, 19, 21, 22), oggi sala di rappresentanza dell’Ateneo, un piccolo luogo di culto un tempo destinato all'esclusivo utilizzo dei Padri.

La piccola sala è completamente ricoperta da affreschi, riconducibili alla mano di Domenico Parodi, che si avvalse della collaborazione del quadraturista bolognese Aldovrandini. Il quadraturista è una figura che ha il compito di realizzare le architetture prospettiche, un vero e proprio specialista molto utilizzato in età barocca a Genova.

L’iconografia celebra ed esprime la dottrina della Compagnia: sui lati lunghi, sopra ai capitelli delle lesene, ci sono sei ovali che raffigurano, simulando la scultura, sei Santi Gesuiti, quali Francesco Saverio, Ignazio di Loyola, Francesco Borgia a sinistra e sulla parete opposta tre Santi Gesuiti martirizzati in Giappone. L'identificazione di tali ritratti viene ulteriormente precisata dai simboli che appaiono sulle rispettive lesene: il granchio ed il crocifisso, ad esempio, identificano S. Francesco Saverio e la sua leggenda, mentre per i martiri uccisi in Giappone, l’identificazione è determinata tanto dalla palma che recano in mano (simbolo del martirio), quanto dai simboli della passione posti sulle lesene, che alludono alla morte per crocifissione.

Sui lati brevi appaiono invece, da una parte, un grande monocromo raffigurante la Madonna con il bambino, dall'altra, un monocromo con San Stanislao Kostka e San Luigi Gonzaga che tengono fra le braccia il bambino Gesù (figura 21, 22).

Le pitture di questo prezioso ambiente sono riconosciute dalla critica come le migliori, dal punto di vista qualitativo, dell'intero edificio.

Bibliografia

DE MARINI Annamaria, Il Palazzo dell’Università di Genova, Giuffrè Editore, Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova, collana di monografie.

POLEGGI Ennio, The Strade Nuove and The System of Palazzi dei Rolli, Sagep.

LA LOGGIA DI PSICHE ALLA FARNESINA

A cura di Federica Comito

Villa Farnesina: la loggia di Amore e Psiche

La Loggia di Psiche si trova all'interno di Villa Farnesina e prende il nome dal ciclo di affreschi di Raffaello e bottega che la decora, ovvero il mito di Amore e Psiche. Era l’ingresso principale della villa, ma l’apertura venne chiusa con delle vetrate nel 1659 nel corso di alcuni restauri per proteggere gli affreschi e la pittura a trompe-l’oeil (Ingannare l’occhio/illusione del reale) nelle lunette. Il tema degli affreschi doveva celebrare le nozze di Agostino Chigi avvenute nel 1519 con Francesca Ordeaschi, infatti le peripezie di Psiche ripercorrono la medesima travagliata scalata sociale della Ordeaschi che da cortigiana si elevò al rango di moglie legittima del banchiere.

Nell'opera di Bellori “La descrizione delle immagini dipinte da Raffaello d’Urbino nel Palazzo Vaticano e nella Farnesina alla Lungara” viene suggerito che la fonte delle scene affrescate è l’Asino d’Oro di Apuleio, anche se non si sa quale delle molte versioni in circolazione. La leggenda di Amore e Psiche, come viene narrata nell’Asino d’Oro, deve essere stata nel Rinascimento uno dei miti più amati e conosciuti. Un’altra fonte possibile sembra essere la poesia La Psyche di Niccolò da Correggio (1491), dedicata a Isabella d’Este. Le numerose versioni del mito offrono lo spunto ad altrettante varianti figurative; anche i differenti significati che si attribuiscono alla storia sono importanti per interpretare la decorazione della Loggia di Psiche.

Il mito

La storia lunga e travagliata narra della bellissima Psiche, adorata come una dea dai suoi concittadini, a tal punto da scatenare l’invidia di Venere, la dea della bellezza, che decide di inviare suo figlio Amore a scoccare una freccia per farla innamorare dell’uomo più brutto della Terra. Amore, incantato dalla bellezza di lei, si punge con una freccia innamorandosi perdutamente della fanciulla. Decide così di portarla al suo palazzo ad un’unica condizione: lei non avrebbe mai dovuto vedere il suo aspetto. Tuttavia Psiche è spinta dalla curiosità e, tentando di illuminare il volto dell’amato dormiente, fa cadere una goccia di olio bollente dalla lampada svegliando così Amore. Psiche, ormai abbandonata dal suo amante, decide di suicidarsi ma viene fermata dagli dei. Allora, sperando di placare l'ira di Venere per aver disonorato il nome del figlio, arriva al tempio della Dea consegnandosi a lei. Venere sottopone Psiche a diverse prove sempre più difficili, fino a giungere all'ultima che provocherà la caduta di Psiche in un sonno profondo. Sarà Amore a risvegliarla e, con l’aiuto di Giove, la condurrà sull'Olimpo. Dalla loro unione nascerà Voluttà.

Raffaello e la “bottega”

Non sappiamo quando Agostino Chigi commissionò il lavoro a Raffaello, ma in una lettera scritta da Leonardo del Sellaio e indirizzata a Michelangelo datata 1° gennaio 1519, ne viene annunciata l’inaugurazione; possiamo quindi ipotizzare che ci stesse lavorando da almeno due o tre anni. Vi è generale consenso sul fatto che Raffaello sia autore dell’intera invenzione formale, tuttavia partecipò in modo limitato all'esecuzione. Dati i molteplici impegni che ebbe dal 1514 in poi (continuazione delle stanze Vaticane; viene nominato capo architetto della fabbrica di San Pietro; diviene soprintendente delle antichità e scavi di Roma; esegue i cartoni per gli arazzi sistini; esegue ritratti impegnativi per Leone X e grandi tavole per Francesco I di Francia) Raffaello dovette organizzare una sua “bottega”, ovvero un gruppo di artisti che lavoravano per lui e da lui apprendevano. Ciò significa che si occupò dell’ideazione e del progetto, riuscendo ad organizzare anche il lavoro esecutivo affidato in gran parte ai suoi collaboratori. Vasari individua Giulio Romano come l’esecutore della maggior parte degli affreschi della Loggia, confermato anche dalla Dacos la quale includeva Giovan Francesco Penni. Giovanni da Udine è stato scelto da Raffaello per realizzare i festoni vegetali che costituivano un preliminare lavoro di suddivisione degli spazi destinati ad accogliere le scene figurate; solo successivamente ai festoni vegetali sono stati eseguiti gli episodi della favola di Apuleio. La preziosità delle decorazioni vegetali deriva dalla tecnica e dalla precisione nei particolari, infatti un ampio studio botanico ha dimostrato come Giovanni da Udine fosse estremamente preciso nella raffigurazione di questi elementi, così da poter oggi essere individuati come specie. In particolare è stata possibile l’individuazione di cinque specie appena giunte dall’America precisamente granturco, zucchina, il fagiolo comune e due tipi di zucche.

La Loggia di Psiche: struttura e la decorazione

Le pareti sono scandite da lesene tripartite, sui lati brevi in due campate e sui lati lunghi in cinque. Festoni vegetali delimitano le superfici dipinte; al centro della volta due grandi arazzi dipinti con le scene del Banchetto Nuziale e Concilio degli Dei; dieci pennacchi nella fascia immediatamente sottostante agli arazzi con gli episodi del racconto; quattordici vele con amorini che portano le insegne degli dei; cinque archi che scandiscono le aperture della loggia e presentano negli intradossi una decorazione a grottesche in campo bianco con intrecci vegetali. Il grave stato di conservazione degli archi è dovuto al fatto che queste fossero le zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici ed escluse da qualsiasi protezione per almeno 150 anni, ovvero prima che venissero aggiunte le vetrate nel 1659.

La decorazione ad affresco ha inizio sul lato breve sulla sinistra della loggia: Venere mostra ad Amore Psiche fanciulla. La sequenza prosegue poi come nei maggiori cicli di affreschi del Rinascimento, in senso orario verso il successivo pennacchio, in cui Amore indica alle tre Grazie qualche cosa in basso. I temi dei successivi quattro pennacchi sono evidenti: Venere si lamenta con le dee Cerere e Giunone; Venere vola sul carro dorato verso l’Olimpo; prega Giove; Mercurio in volo. Le due scene successive sono state lette come rappresentazione della terza prova di Psiche, Attingere l’acqua allo Stige. Infine Mercurio conduce Psiche sull’Olimpo. Quest’ultima scena dovrebbe apparire tra le due principali (Banchetto nuziale e Concilio degli Dei) in cima al soffitto, dove invece si trova lo stemma di Giulio II, amico di Agostino, che escludeva molte soluzioni artistiche per il soffitto.

Dopo L’acquisizione dell’edificio da parte dello stato nel 1927, venne inserito un pavimento marmoreo e vennero realizzati i due candelabri in marmo di Siena sormontati da coppa portalampada in alabastro, copiando un esemplare conservato nei musei Capitolini. Vennero scelti sia marmi antichi come l’Africano delle grandi fasce in corrispondenza delle paraste, che di cava moderna come il Rosé di Brignoles dei grandi riquadri. I marmi usati per i pannelli interni, sono il Verde antico della Tessaglia e il Rosso Griotte, il Giallo di Siena brecciato e il Bianco di Carrara e il Bardiglio.

L’organizzazione del cantiere

Nella realizzazione pratica degli affreschi, l’esecuzione preliminare di una griglia di base, che definiva e separava tra di loro le superfici delle scene, poteva essere stata ideata per facilitare la presenza di due pittori sul ponteggio che avrebbero potuto dipingere contemporaneamente in punti diversi della volta. La stessa conformazione architettonica della volta ad arco ribassato, che si collega quindi gradualmente alle pareti, favoriva il lavoro degli artisti, impedendo che fossero di intralcio gli uni agli altri. Questo lascerebbe sottintendere l’utilizzo di un ponteggio unico, grande quanto l’ampiezza dell’intera loggia. Un sistema organizzativo così preciso costituisce un elemento caratterizzante del cantiere, sicuramente previsto da Raffaello già della fase progettuale.

La meraviglia che questa Loggia ha sempre suscitato e la fama che ha giustamente meritato, si devono piuttosto all'invenzione straordinaria del progetto di Raffaello, che non alla sua materiale costruzione, che come è stato già detto, è in gran parte affidata ai suoi collaboratori. Raffaello esprime un nuovo concetto di utilizzo della decorazione pittorica in rapporto all'architettura facendola anzi diventare il tramite più diretto con lo spazio esterno. Giovanni da Udine aveva infatti eseguito il fogliame dei festoni di un colore verde lucente che aveva la funzione di riflettere la mobilità luminosa delle piante nel giardino su cui la loggia si apriva, ponendosi così come un impressionista ante litteram. Raffaello ha sempre avuto una spiccata sensibilità per ciò che circonda da vicino la sua opera e utilizzò la sua decorazione per creare un passaggio tra il giardino e la loggia. Il giardino diventa il teatro immaginario del girovagare della protagonista degli affreschi: Psiche. Un progetto quindi carico di nuovi insegnamenti per gli artisti anche delle generazioni future.

Proviamo a immaginare l’ingresso a questa loggia aperta sul giardino, senza le vetrate che oggi vediamo e senza le finte nicchie monocrome alle pareti, eseguite solo alla fine del seicento da Carlo Maratti. Attraversando il giardino ricco di vegetazione e statue si giungeva ad una scalinata da percorrere con soggezione: si vedevano apparire lentamente gli dei che facevano capolino dai pennacchi e gli amorini che, volteggiando, venivano incontro al visitatore. Queste figure oggi, invece di avanzare verso di noi stagliandosi sul fondo azzurro intenso e luminoso di Raffaello, sfuggono risucchiate dall'azzurro chiaro della preparazione di quel cielo che non esiste più. La decorazione della loggia appariva dunque come una finestra sull'Olimpo rilucente di colori e palpitante, che esaltava il nuovo concetto di architettura di villa suburbana o viridario dell’architetto Baldassarre Peruzzi.

BIBLIOGRAFIA

Sherman, Studi di Raffaello.

Varoli Piazza, Raffaello la Loggia di Amore e Psiche.

LA CHIESA ROMANICA DI SAN CLAUDIO AL CHIENTI

A cura di Matilde Lanciani

L’ENIGMA DI AQUISGRANA

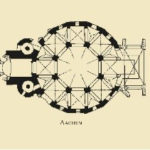

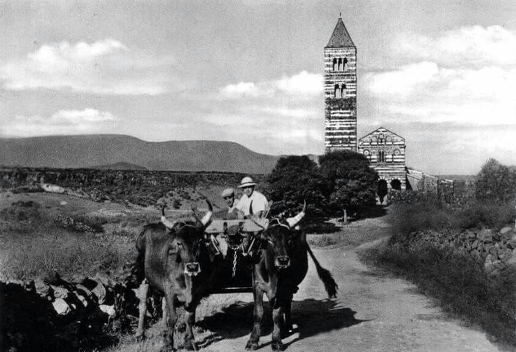

La chiesa di San Claudio al Chienti è un edificio di stile romanico che si trova nel comune di Corridonia in provincia di Macerata, situata per l’appunto nella Valle del fiume Chienti. Si accede alla struttura dopo aver percorso un lungo viale rettilineo delimitato da cipressi secolari; la chiesa è stata dichiarata monumento nazionale dal 1902 (fig.1).

Sorta presso l’antica Pausulae, è da considerarsi un’istituzione abbaziale benché nei documenti del XII secolo dell’episcopato fermano venga definita “plebs” cioè “pieve”. La sua originalità è legata al modello palatino di ambito germanico della Doppelkappelle ovvero della doppia chiesa sovrapposta. La titolazione a San Claudio, martire di origine pannonica il cui culto era diffuso nell'Europa medievale come protettore dei muratori, è documentata per la chiesa inferiore dove infatti il Santo viene rappresentato nell'affresco dell’abside (fig.2) con i suoi attributi iconografici tradizionali: il martello, la squadra e la cazzuola, mentre la dedicazione della chiesa superiore, adibita a cappella del vescovo di Fermo, non è nota.

Sorta presso l’antica Pausulae, è da considerarsi un’istituzione abbaziale benché nei documenti del XII secolo dell’episcopato fermano venga definita “plebs” cioè “pieve”. La sua originalità è legata al modello palatino di ambito germanico della Doppelkappelle ovvero della doppia chiesa sovrapposta. La titolazione a San Claudio, martire di origine pannonica il cui culto era diffuso nell'Europa medievale come protettore dei muratori, è documentata per la chiesa inferiore dove infatti il Santo viene rappresentato nell'affresco dell’abside (fig.2) con i suoi attributi iconografici tradizionali: il martello, la squadra e la cazzuola, mentre la dedicazione della chiesa superiore, adibita a cappella del vescovo di Fermo, non è nota.

Già nel 465 d.C. il municipium romanum di Pusulae, presso il quale molto più tardi la chiesa fu eretta, preceduta forse da un monasterium sottoposto all'abbazia ravennate dei Santi Giovanni e Stefano di Classe, era stato sede di una diocesi. Documentata nel 1089 come ministerium S.Claudii, sappiamo che nel 1134, il vescovo di Fermo, che possedeva nel 997 la relativa curtis Casalis in seguito fortificata, disponeva di offerte fatte alla Chiesa di San Claudio. Nel 1254 è citato il Palazzo del Vescovo e nel 1258 la camera domini episcopi, a dimostrare il fatto che si trattasse di una pertinenza giuridica del vescovo di Fermo, ipotizzato come Uberto (996-1044) o ancora Uldarco (1057-1074) e già impegnato nel 1060 contro l’abate di Sant’Apollinare in Classe per il riconoscimento enfiteutico di alcune terre fra il Chienti e Trodica, inoltre committente del restauro della cattedrale di Fermo e della riedificazione di Sant’Angelo in Montespino di Montefortino.

Già nel 465 d.C. il municipium romanum di Pusulae, presso il quale molto più tardi la chiesa fu eretta, preceduta forse da un monasterium sottoposto all'abbazia ravennate dei Santi Giovanni e Stefano di Classe, era stato sede di una diocesi. Documentata nel 1089 come ministerium S.Claudii, sappiamo che nel 1134, il vescovo di Fermo, che possedeva nel 997 la relativa curtis Casalis in seguito fortificata, disponeva di offerte fatte alla Chiesa di San Claudio. Nel 1254 è citato il Palazzo del Vescovo e nel 1258 la camera domini episcopi, a dimostrare il fatto che si trattasse di una pertinenza giuridica del vescovo di Fermo, ipotizzato come Uberto (996-1044) o ancora Uldarco (1057-1074) e già impegnato nel 1060 contro l’abate di Sant’Apollinare in Classe per il riconoscimento enfiteutico di alcune terre fra il Chienti e Trodica, inoltre committente del restauro della cattedrale di Fermo e della riedificazione di Sant’Angelo in Montespino di Montefortino.

LA CHIESA DI SAN CLAUDIO AL CHIENTI: DESCRIZIONE

L’Abbazia presenta notevoli caratteristiche proprie del Romanico come l’imponente struttura delle murature e la pianta tipicamente composta di volumi intersecati. Come elementi decorativi troviamo gli archetti pensili e le lesene delle facciate laterali, le fasce a denti di lupo e l’inserimento di conci chiari e scuri a livello degli archivolti delle finestre.

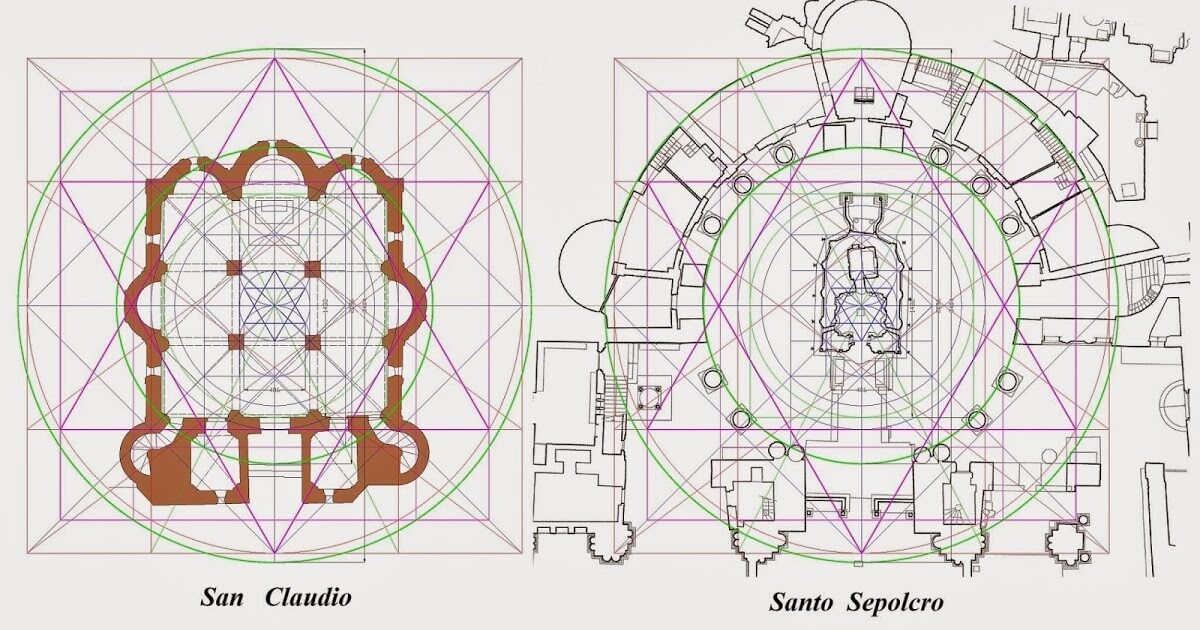

L’impianto risalente all'inizio del XI secolo è un interessante esempio di fusione tra la chiesa a pianta centrale di derivazione bizantina e la cappella gentilizia di derivazione nordeuropea. Il modello bizantino è enfatizzato dalle torri ravennate (fig.3), caratterizzate dal progressivo aumento del numero delle luci procedendo verso la sommità, mentre Hildegard Shaler sottolinea il modello occidentale di origine nordica rintracciabile nelle terminazioni absidali triconche (fig.4) di area tedesca e lombarda, nelle cappelle palatine a due livelli e nelle facciate affiancate da torri presenti anche in Normandia, Germania e Lombardia.

Il complesso è una delle più antiche ed importanti testimonianze di architettura romanica nelle Marche insieme a San Vittore alle Chiuse e Santa Maria delle Moje.

Le due torri cilindriche ai lati della facciata suggeriscono forte slancio verticale a tutta la struttura, sul retro vi sono tre absidi che non rivelano l’articolazione della chiesa in due piani dall'esterno. Una scalinata conduce al piano superiore cui si accede attraverso un portale in pietra d’Istria a fasci di colonnine, visibilmente sovradimensionato in quanto originariamente previsto per altra destinazione, infatti l’avancorpo con il ballatoio e la scala risalgono ai restauri della prima metà del XIII secolo, seguiti alle distruzioni ad opera dei maceratesi avvenute nel 1212. Lo stesso vale per le due torri della facciata con aperture monofore e bifore, in seguito ricostruite, alle quali si accede per mezzo di due porticine che permettono di salire sulle scale a chiocciola all'interno.

La chiesa costituisce una Halle a campate della stessa altezza (fig.5) secondo il modello occidentale rappresentato dall'oratorio di Teodulfo a Germigny des Prés. La basilica inferiore è del tutto fuori terra per cui non può essere equiparata ad una cripta, ma si riferisce alla tipologia della Doppelkappelle, come già ricordato, ovvero una cappella gentilizia strutturata su due piani, diffusa soprattutto in Germania ma anche in Francia e Inghilterra, in questo caso però priva di apertura centrale. L’interno dell’abside centrale presenta due affreschi risalenti alla seconda metà del’400 raffiguranti San Rocco e San Claudio.

L’esterno è una scatola cubica dalla quale sporgono soltanto le absidi e le due torri di facciata, derivate in maniera rilevante dal modello ravennate, anche in relazione ai possedimenti in quest’area dell’Abbazia di Sant'Apollinare in Classe. Le torri appaiono come richiamo agli absidi posteriori, a cui si allineano verso Nord e Sud, queste sono superiori alla chiesa in altezza con effetto di grande slancio e dinamismo ascensionale. La finestra superiore dell’abside centrale nel retro non è originale ma è stata aperta nel secolo scorso quando la chiesa fu adibita a granaio.

L’abside settentrionale invece presenta una sequenza di archetti a metà altezza e coronamento ad archi intrecciati più squisitamente gotici. I piani delle due basiliche erano in origine collegati da scale elicoidali interne alle torri cilindriche, a cui si sostituì poi lo scalone esterno che conduce ad un terrazzo soprastante l’atrio inferiore il quale consente l’accesso al piano superiore.

L’attuale conformazione delle due chiese unite è il prodotto di una serie di interventi di restauro per il consolidamento statico dell’edificio, che determinarono ampi rifacimenti stilistici di finestre ed elementi decorativi. Conservano la conformazione originaria (XI sec.) la navata Sud del piano superiore, voltata a crociera con i due pilastri meridionali cruciformi (con restauri del XII sec.) e la chiesa inferiore con le nove volte a crociera integre, anche se estremamente rimaneggiate nel XII e XIII sec., poggianti su pilastri rettangolari.

La particolarità di questo luogo risiede anche nel dibattito sulla sua presunta identità di capitale dell’impero Carolingio, ipotesi studiata e proposta dal prof. Giovanni Carnevale, salesiano di origini molisane, insegnante di latino, greco e storia dell’arte. Nel 786, infatti, dopo la conquista del Regno dei Longobardi, Carlo Magno fondò la propria capitale ad Aquisgrana e tale città si è pensato corrispondesse alla moderna Aachen, nella Renania tedesca, con vari studi ancora in corso. Carnevale avanza l’ipotesi storicamente dimostrabile ed ampiamente discussa che vede la capitale Aquisgrana nel Piceno, in Val di Chienti, non lontano da Macerata, da Fermo e dal mar Adriatico.

I suoi studi sostengono che nel Medioevo esistessero due successive “Aquisgrana”. Una prima in Italia, nel Piceno in Val Di Chienti, ad Aquas Grani appunto, una seconda sul suolo germanico ad Aachen. La prima, secondo Carnevale, fu fondata da Carlo Magno, la seconda dal Barbarossa nel secolo XII, dopo la Translatio Imperii dall'Italia alla Germania. Dopo l’800 Carlo Magno fondò in Val Di Chienti, a circa 10 km dall’Aquisgrana picena, una “Nuova Roma”, sede del rinato Impero Romano d’Occidente, da contrapporre a Bisanzio, “Nuova Roma d’Oriente”.

La storiografia non si è mai occupata dell’esistenza di questa “Nuova Roma” perché l’ha confusa con la Roma dei Papi, spiega Carnevale. Roma in Val Di Chienti fu distrutta nel corso della lotta per le investiture da Roberto il Guiscardo, nel 1084. Quando infine Parigi sostituì l’Aquisgrana picena come sede dello stato dei Franchi, intorno al Mille, anche la Gallia perse il suo antico nome romano e divenne Francia.

Dalle fonti appare evidente che in origine l’Aquisgrana carolingia sorgeva in “Francia”, quando ancora la Gallia manteneva immutato l’antico nome romano. Ne deriva che non solo Aquisgrana ma anche la Francia era in Val Di Chienti. Infatti Aquisgrana fu definita la prima “sedes Franciae” come riferisce Nitardo e nella tradizione popolare il Piceno ha continuato ad essere Francia sin dopo l’anno Mille. Fonti francescane riferiscono inoltre che la madre di San Francesco d’Assisi proveniva dalla Francia, che il padre Bernardone andava spesso a vendere stoffe in Francia e vi andava anche Francesco che ne conosceva la lingua, pur senza aver mai varcato le Alpi. Ulteriori fonti vengono citate da Carnevale come ad esempio il “Vita Karoli Magni Imperatoris” di Eginardo (VIII) e le analisi dei movimenti sismici rilevati nel corso della storia per capire la conformazione morfologica di Aquisgrana. Widukind (VIII) scrive che Acquisgrana era nei pressi di una località denominata “Julum”. La storiografia tedesca ha identificato tale località con “Julich”, in Renania, ma in Val Di Chienti vi era un territorio che anticamente rispondeva al nome di “Julum”.

Un'ulteriore prova che confermerebbe la corrispondenza, secondo Carnevale, è quella riportata da Teodulf, dignitario ecclesiastico della corte carolingia incaricato di costruire la cappella di Germigny des Prés (fig.6), il quale affermò di averla fatta costruire “instar eius in Aquis est”, simile cioè alla cappella che è in Aquisgrana. Perciò questa dovrebbe essere strutturalmente affine alla cappella palatina di Aachen (fig.7) ma risulta molto più simile per le sue caratteristiche a San Claudio (fig.8).

Queste sono solo una serie delle numerose documentazioni studiate da Carnevale a favore della sua ipotesi, molte delle quali sono state approfondite e accertate anche se gli studi in questo ambito sono ancora in atto, l’ultima proposta avanzata dal professore è che le spoglie di Carlo Magno si trovino proprio sotto la chiesa di San Claudio al Chienti (fig.9).

Afferma Carnevale: “Non pretendo di essere creduto, mi auguro solo di suscitare interesse per un problema di enorme rilevanza culturale. So che i medievalisti non dispongono di concreti elementi per confermare o confutare la tesi. Essa però scuote le basi di tutte le discipline storiografiche relative all'Alto Medioevo. Questa tesi richiede nuove riflessioni sulla storia. Per la sensibilità dei tedeschi Aachen costituisce un mito. Non possono certo rinunciarvi a cuor leggero”.

BIBLIOGRAFIA

Argan G.C., L’Architettura proto cristiana, preromanica e romanica, ed. Dedalo, 1993.

Bartolazzi P.P., Memorie di Montolmo oggi città di Pausula, tipografia success. Crocetti, Pausula, 1887.

Carnevale G., S.Claudio al Chienti ovvero Acquisgrana, ed.Sico, Macerata, 1993.

Carnevale G., L’enigma di Acquisgrana in Val di Chienti, ed. Sico, Macerata, 1994.

Carnevale G., La Val Di Chienti nell’Alto Medioevo carolingio, Comitato per lo studio della presenza carolingia in Val di Chienti, 2003.

Elenco degli edifizi monumentali in Italia, Roma, Ministero della pubblica istruzione, 1902.

Piva P., ll Romanico nelle Marche, Jaca Book, 2013.

Sahler Hildegard, S.Claudio al Chienti e le chiese romaniche a croce greca nelle Marche, a cura di Cappelli F., Ascoli Piceno,Lamusa, 2006.

ARIMINUM

LA RIMINI ROMANA

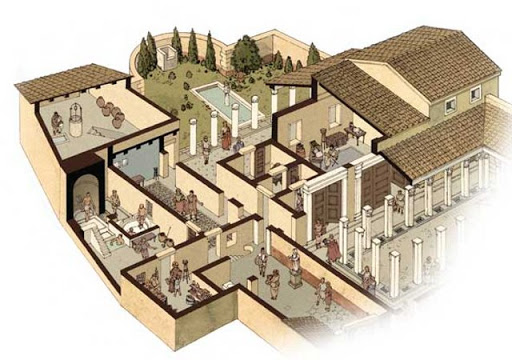

La colonia di diritto latino di Ariminum fu fondata dai Romani nel 268 a.C. sulla foce del fiume Marecchia (Ariminus). La colonia rappresentava il centro nevralgico dell’Italia antica poiché era situata al limite del territorio dei Galli Boi e protetta dall’Adriatico e dai fiumi Marecchia e Ausa. Oltre a ciò, Ariminum era uno snodo strategico tra il Nord e il Centro Italia poiché era attraversata da due importanti strade: la Via Emilia, costruita nel 187 a. C., che giungeva fino a Piacenza e la Via Popilia (o Via Romea) che, passando per Ravenna, arrivava fino ad Aquileia.

Ariminum era delimitata da tre lati: a Est dal mare, a Nord dal fiume Marecchia e a Sud dal torrente Ausa. Rispetto alla pianta classica delle città romane, Rimini presenta un perimetro irregolare poiché a oriente il confine seguiva l’andamento curvo della spiaggia e del porto, mentre nell’angolo meridionale era parzialmente condizionato dalla fossa Patara, oggi interrata.

Nel 90 a. C. Ariminum, durante le guerre puniche, fu elevata al rango di Municipio e iscritta alla tribù Aniensis e, a seguito della costituzione della Gallia Cisalpina, ne divenne la città più settentrionale.

La città di Ariminum raggiunse il vertice della sua ricchezza e potenza durante l’epoca di Augusto, quando la città fu divisa in sette Vici, di cui ci sono rimasti solo quattro dei sette nomi dei Vici (Dianense, Germalo, Velabrense e Aventiniense).

I monumenti odierni, i quali testimoniano la presenza dei Romani a Rimini, sono opera degli Imperatori Augusto e i suoi successori Tiberio e Adriano che promossero la costruzione dei monumenti e delle opere pubbliche che sono arrivate fino a noi. Qui di seguito andrò a illustrare, singolarmente, i monumenti dell’età romana a Rimini.

Arco d’Augusto

L’Arco d’Augusto rappresentava la porta d’ingresso a coloro che, partendo da Roma, giungevano a Rimini avendo attraversato la Via Flaminia. Si può affermare che questo Arco sia uno dei monumenti più celebri dell’intera Italia Settentrionale perché è la più antica porta “onoraria” conservata, oltre al fatto che fu posta su una delle strade più frequentate dell’Italia Antica.

L’Arco fu costruito nel 27 a. C., per mezzo di un decreto del Senato Romano, per onorare l’Imperatore Augusto che fece restaurare la Via Flaminia e le più importanti strade d’Italia.

Inserito originariamente all’interno delle mura della città tra due torri lapidee più antiche, oggi l’Arco si presenta isolato e somiglia più ad un arco trionfale: l’isolamento dell’Arco avvenne ad opera del Duce tra il 1936 e il 1938.

L’Arco di Augusto è ad un solo fornice, alto 8,84 metri, e affiancato da semicolonne corinzie che reggono la trabeazione e il timpano, sormontati dall’attico, il quale fu sostituito nel Medioevo da un muro circondato da merli ghibellini. Secondo la tradizione la sommità dell’Arco era coronata da una quadriga marmorea guidata da Augusto (notizia che trova conferma in una notizia di Cassio Dione).

All’interno dei pennacchi, dentro i capitelli, si trovano quattro clipei (due per fronte), in cui sono raffigurati i busti delle divinità tutelari della colonia:

- Fronte verso Roma: a sinistra Giove, col simbolo del fulmine; a destra Apollo, protettore della casa augustea, coi simboli della cetra e del corvo.

- Fronte verso la città: a sinistra Nettuno, col tridente e il delfino; a destra la Dea Roma, col gladio e un trofeo di armi, simbolo della potenza romana.