GOTICO CALABRESE: L’ESEMPIO DELLA MADONNA DELLE PERE

A cura di Felicia Villella

Inquadramento storico e geografico

Il borgo medievale di Altomonte, in provincia di Cosenza, vanta una millenaria citazione in Plinio il Vecchio grazie ad un rinomato vino locale, il balbino.

È stato il luogo di importanti vicende storiche e scenario del susseguirsi di una serie di dinastie che con le loro scelte hanno contribuito a conferire la caratteristica struttura di borghetto attuale: sotto il conte e cavaliere Filippo Sangineto viene realizzata la chiesa di Santa Maria della Consolazione, raro esempio di arte gotica-angiona in Calabria, costruita su una preesistente cappella normanna. Questo edificio religioso è stato lo scrigno di opere realizzate dalla mano sapiente di artisti appartenuti alla scuola di Giotto, rendendolo unicum del trecento toscano.

Il fermento artistico e la presenza dell’ordine dei domenicani nel paese, fanno di Altomonte la meta di studiosi e intellettuali, tra i quali spicca la figura di Tommaso Campanella che, con molta probabilità, concepì ivi la sua celeberrima opera La città del sole. Degne di nota sono la chiesa bizantina di San Giacomo Apostolo e il complesso monastico di San Francesco di Paola, sede del municipio.

Tra gli edifici di carattere militare spiccano, invece, il castello normanno in seguito infeudato e la torre detta Pallotta dell’XI secolo.

Dalle antiche celle dell'ex Convento dei Domenicani, attiguo alla Chiesa di Santa Maria della Consolazione sono state ricavate le sale del Museo civico, inaugurato nel 1980 e alle quali si accede superando il chiostro del convento. Il monumento conserva i volumi che appartengono alla Biblioteca Civica e alla Biblioteca Storica, oltre una ricca collezione di opere che sono il fiore all’occhiello del gotico calabrese, prima fra tutte la tavola de La Madonna delle pere di Paolo Di Ciacio, allievo di Antonello da Messina.

La Calabria artistica del trecento e del quattrocento conferma sempre di più la sua vicinanza alle correnti artistiche napoletane, soprattutto nel passaggio tra la dinastia angioina e quella aragonese. Tra i poli maggiormente produttivi da un punto di vista artistico oltre alla città partenopea, va di certo menzionata la vicina Messina, per questo, la Calabria, al centro tra le due principali città artisticamente produttive, traduce in un armonico connubio la doppia influenza, sia nel campo delle arti figurative che nei complessi meccanismi storico-sociali che interessano la punta dello stivale.

Ergo, con il Gotico internazionale appaiono in Calabria i chiari segni della adesione alla cultura catalano-napoletano-marchigiana dei tempi del Re Ladislao di Durazzo fino ai nuovi afflussi di cultura valenciana giunti in Sicilia coi maestri di Siracusa.

L’opera e l’autore

Collocata nel Museo Civico di Altomonte, ex-Convento dei domenicani, in Piazza Tommaso Campanella e nella Sezione Quadreria, la Tavola della Madonna delle pere di Paolo di Ciacio è datata alla metà del XV secolo. La sua posizione originaria, invece, era il timpano dell'altare maggiore.

Gli studi recenti degli storici dell’arte ne hanno dato attribuzione alla bottega del maestro Antonello da Messina, nello specifico al pittore Paolo di Ciacio, nativo di Mileto e unico calabrese appartenuto alla cerchia antonellesca, così come attesta un documento datato 1456 nel quale sottoscriveva una prestazione d’opera triennale. Nello stesso, come da prassi, il pittore-allievo si impegnava a mantenere il celibato fino alla chiusura del contratto, clausola che non fu mantenuta nell’anno successivo alla stipulazione, tanto da sciogliere l’accordo preso, con conseguente pagamento di una penale. Dagli studi emerge inoltre che la tavola dovrebbe essere l’unica opera attribuita all’autore, facendo vacillare la sicura sua assegnazione.

Il dipinto è realizzato su di una tavola prodotta dall’accostamento di tre tavolette di pino rosso proveniente dai boschi della vicina Sila, piallata solo da un lato. Da un punto di vista diagnostico il retro si presenta nudo e non trattato, mentre il fronte è compiuto con uno spesso strato preparatorio composto da colla e gesso, su di esso è impresso il disegno preparatorio eseguito per incisione indiretta e diretta. La tecnica esecutiva impiegata per la realizzazione del dipinto è quella di tempera grassa a legante proteico su tavola, un tipo di esecuzione altamente attaccabile da degradi e alterazioni di tipo biologico, che potrebbero comprometterne l’integrità.

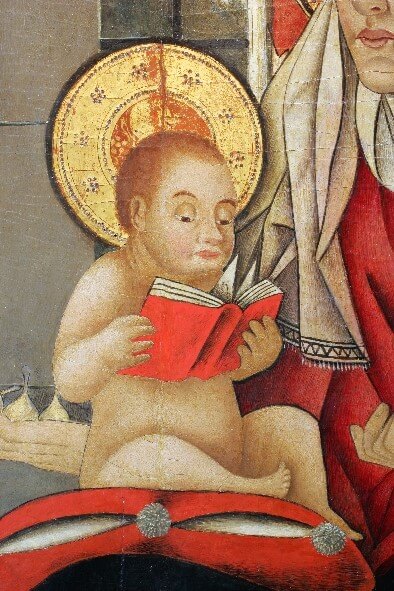

Il soggetto raffigurato è quello della madonna con bambino, la figura si presenta in primo piano, con una leggera torsione verso sinistra e in posizione seduta, così da tagliarla all’altezza delle ginocchia su cui poggia un cuscino cremisi a sostegno di Gesù infante.

Lo sfondo presenta una architettura geometrica definita, uno schema preciso di vuoti e di pieni che lascia intravedere una muratura netta e alcuni cenni di un esterno al di là delle grate. La figura della Vergine poggia, invece, su di un arazzo damascato color rosso porpora e oro, che la incornicia nobilitandone la seduta.

La Madonna presenta una ovale dell’incarnato roseo, circondato da un’aureola dorata finemente decorata in foglia oro su bolo aranciato, l’espressione è severa, fissa verso lo sguardo dell’osservatore. La pettinatura, così come l’abbigliamento, rimanda alla moda del periodo: interessanti sono la resa delle velature sul capo e le geometriche sfaccettature del velo sulle spalle, che conferiscono rigidità alla figura. La mano sinistra è rivolta verso l’interno e sorregge, in una posa innaturale, un frutto; mentre la mano destra, posta alle spalle del Bambino, si apre a ventaglio, mostrando un gruppo di pere ben disposte. Sulle gambe della Madre poggia un cuscino, anch’esso rigido nella sua resa, sul quale è raffigurato un Bambino che sembrerebbe avere pochi mesi di vita, ma dalla posa austera e fiera riconducibile ad una consapevolezza più adulta, una concezione sostenuta anche dal gesto sicuro di Gesù con cui sorregge e consulta un libro.

Se si dà per certa l’attribuzione, l’artista Paolo di Ciacio si è sicuramente ispirato ad un originale antonellesco, molto simile alla tavola Salting e alla Madonna dell'Umiltà, ma dalla concezione rinfrescata: il bimbo nudo e paffuto e il soggolo che cinge il collo ampio e pieno d’aria; le dita della mano destra aperte per impadronirsi dello spazio e, oltre la grata, un paesaggio probabilmente abbozzato dal vero. Tutto questo purpurei emozionale racchiude una mescolanza di esperienze dal sapore nettamente pierfrancescano.

Bibliografia

Sansoni, La critica d'arte rivista bimestrale di arti figurative, Firenze 1937;

Renzoni, Antonello da Messina, Firenze 2019.

Sitografia

http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Aculturaitalia.it%3Amuseiditalia-work_20252

https://www.beni-culturali.eu/opere_d_arte/scheda/madonna-delle-pere-madonna-con-bambino-paolo-di-ciacio-notizie-1457-18-00005864/40963

http://www.museocivicoaltomonte.it/MW/index.php?it/153/catalogo-generale-opere/30/madonna-delle-pere

http://www.comune.altomonte.cs.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=27985

http://www.calabriaonline.com/col/arte_cultura/arte_calabra/messina01.php

IL CASTELLO DI MAIDA, IN PROVINCIA DI CATANZARO

A cura di Felicia Villella

Contestualizzazione territoriale del Castello di Maida

La Calabria è una delle regioni di Italia a più alto rischio sismico. Un valore, questo, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione a tale rischio.

Un analogo allarmismo è riscontrato anche per il rischio idrogeologico e idraulico. La combinazione di entrambi i fattori, nel caso di eventi meteorologici di forte entità, può portare a situazioni fortemente pericolose, come frane o colate di fango dall’ampia portata. A questa naturale situazione di possibile pericolosità e precarietà si affianca l’azione antropica, spesso sconsiderata, che si traduce molte volte in abusivismo edilizio, triste fenomeno in cui il Castello di Maida si inserisce suo malgrado come ignaro protagonista.

Nello specifico, il comune su cui sorge il castello normanno di Maida è posto al centro del territorio calabrese, a metà tra il Mar Tirreno e il Mar Jonio, tra il Golfo di Sant’Eufemia a ovest e quello di Squillace ad est. Il paese sorge su un esteso pianoro roccioso, in corrispondenza della confluenza di due torrenti, il Cottola ed il Jayari.

La zona è probabilmente abitata da tempi antichissimi. I numerosi ritrovamenti ivi rinvenuti, tra cui asce, utensili e punte di frecce testimoniano la presenza di insediamenti umani già nel corso del Paleolitico. Successivamente, questi luoghi sono stati soggetti alla dominazione prima greca e poi romana. A sostegno di tale ipotesi, ancora una volta l’archeologia. Nei territori limitrofi, infatti, sono stati ritrovati oggetti d’uso quotidiano come monete e vasellame. Lo studioso di Maida Francesco Saverio Romeo menziona, presso la porta orientale della cittadina, un tempio greco-romano oggi convertito in chiesa cristiana.

Proprio a causa della sua posizione strategica, fra i due golfi, il territorio è stato continuamente soggetto all’insediamento di diversi popoli (ultimi i normanni nell’XI secolo), la cui presenza ha contribuito a una serie di modificazioni che hanno interessato la morfologia del contesto urbano.

Anamnesi e indagine architettonica

Nel corso dell’VIII secolo i bizantini occuparono il territorio creando un borgo fortificato e denominandolo Mag(h)ida. Le prime cronache storiche che ad esso fanno riferimento risalgono al 1014 (anno in cui i pugliesi insorsero contro la dominazione bizantina) ed al 1020 (anno in cui l’emiro Akal lo occupò facendo strage della popolazione locale).

La storia del Castello è fortemente legata alla figura di Federico II, il quale, durante uno dei suoi viaggi, vi soggiornò il 23 maggio del 1223 istituendovi anche una riserva di caccia che, in parte, corrispondeva proprio ai possedimenti feudali del comune di Maida.

Durante il regno federiciano il castello subì inoltre una serie di ampliamenti e modifiche volte ad ammodernarne le strutture.

Con Carlo I d’Angiò il Castello di Maida passò nelle mani di Egidio di Santo Liceto, che lo riedificò nel 1268 portandolo alle dimensioni attuali, in risposta ad una rivolta da parte dei locali che lo avevano parzialmente distrutto. L’edificio restò nelle mani della famiglia Santo Liceto fino alla concessione alla regina Sancha d’Aragona, duchessa di Calabria e successivamente seconda moglie del re di Napoli Roberto d’Angiò. Il feudo venne poi ceduto nel 1331 a Goffredo Marzano, conte di Squillace e principe di Maida.

Consolidatosi il potere della famiglia Caracciolo, che mirava alla sottrazione di questi territori alla dominazione feudale, già nei primi anni del 1400 il castello rientra nelle proprietà di Gualtiero, membro della famiglia, per poi ritornare nel demanio regio in seguito ad alterne vicende per volere di Ferdinando I d’Aragona, che in ultimo lo affidò al figlio Federico.

La storia prosegue con l’elevazione a principato del feudo grazie all’unione tra le due influenti famiglie dei Caracciolo e dei Loffredo. Visto il periodo economicamente disastroso per i feudatari, il feudo venne acquistato dalla famiglia Ruffo, che fu presente al momento del crollo del castello e delle mura in occasione del terremoto del 1783.

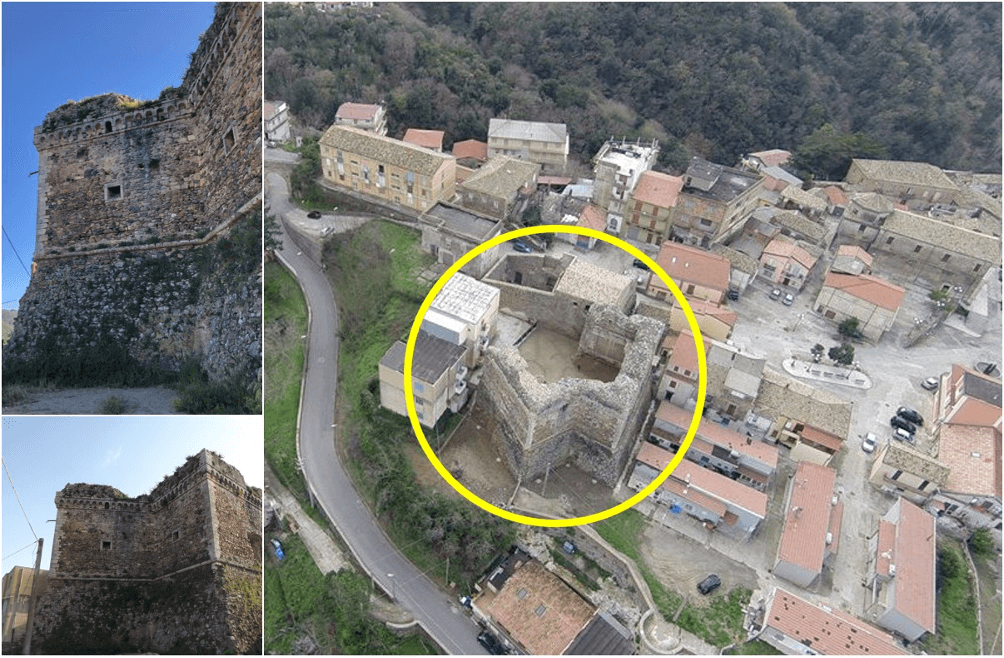

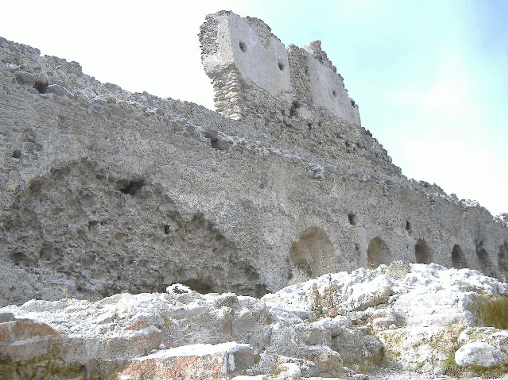

Da un punto di vista architettonico, rimangono visibili i resti del castello, ormai ridotto allo stato di rudere, e alcuni tratti della cinta muraria che racchiudeva l’abitato e che includeva, oltre alle porte di accesso, anche quattro torri angolari.

L’edificio presenta una pianta quadrata rafforzata da quattro torri agli angoli. Di queste, solo una (corrispondente al lato orientale) è parzialmente visibile, a causa delle costruzioni, risalenti agli anni Cinquanta dello scorso secolo, che ne hanno offuscato la visione globale. All’interno del castello sono stati individuati i resti dei granai e delle celle, oltre a una scala costruita in ardesia locale. L’edificio poteva inoltre vantare la presenza di un acquedotto, del quale resta l’Arco di S. Antonio, (sottoposto a restauro negli anni Novanta), per l’approvvigionamento idrico.

Nel caso della merlatura, nella parte superiore delle mura, caratterizzata da rialzi in muratura separati a intervalli regolari (rialzi che fungevano anche da zona di protezione per i difensori del Castello di Maida) è possibile rintracciare la presenza di ornamenti propri dell’architettura normanna.

Il terremoto del 1638 rese necessaria la ristrutturazione dell’edificio nonché l’esecuzione di alcune opere di miglioramento, che inclusero la realizzazione di mura più basse ma al contempo ispessite e inclinate grazie all’aggiunta di contrafforti in grado di rispondere all’attacco dei cannoni. La nuova struttura aveva nel Castel Nuovo di Napoli il suo modello di riferimento.

Il lato ovest del rudere presenta una serie di fori sulle mura esterne che permettevano l’inserimento delle travi delle bertesche, ballatoi di legno usati a scopo difensivo.

In seguito alla conversione del castello in prigione (1838), vennero effettuati dei lavori interni che comprendevano la pavimentazione in lastre di granito, l’inserimento di graticole nelle finestre di levante e l’introduzione di un cancello in ferro in corrispondenza all’ingresso. A questi primi lavori seguì l’ampliamento del perimetro della zona bassa e il potenziamento delle strutture difensive, inclusa la cinta muraria.

I numerosi eventi sismici che si ripercossero sui luoghi nel corso degli anni segnarono il lento e definitivo abbandono dell’edificio, portando la popolazione ad inglobarlo totalmente nel tessuto urbano in seguito alla costruzione senza criteri portata avanti nella prima metà degli anni Novanta.

Bibliografia

Ammendola G., Il feudo calabrese di Maida fra riforme e restaurazione, Edizioni Polistampa, Firenze, 1997.

Barone G., Màida, Tipografia Emilio Naldi, Firenze, 1942.

Gatta G., Maiorano M., N. Ghislaine, Raimondo C., Spadea R., Vori P., Scavi medievali in Calabria, B: Castello di Squillace. Rapporto Preliminare. Archeologia medievale, n°20, 1993, pp503-520.

Leone G., Beni artistici medievali e moderni in Calabria tra regime di proprietà e intervento statale, in Rivista storica calabrese, N.S., XXX, 2009, pp. 77-116.

Leone G., Chiese di Maida, Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli 2002.

Licinio R., Castelli medievali – Puglia e Basilicata; dai normanni a Federico II e Carlo I D’Angiò, Edizioni Dedalo, Bari, 1994.

Martorano F., Fortificazione e feudo dal X al VX secolo. San Niceto nella Calabria medievale. L’Erma di Bretschneider, 2002, pp. 231-241.

Parisi A. F., Il feudo di Maida: Saggio di storia locale, Ed. Historica, Pinerolo, 1958.

Spadea R. (a cura di), Museo Archeologico Lametino, Edizioni ET, Milano, 2002.

Sitografia

http://atlante.beniculturalicalabria.it/luoghi_della_cultura.php?id=255990

http://www.archeologiabelleartiepaesaggiocosenza.beniculturali.it/schede.php?id=87

http://www.comune.maida.cz.it/

LIGEA, LA SIRENA DI LAMEZIA TERME

A cura di Felicia Villella

“E Ligea pertanto sarà sbalzata presso Terina sputando acqua di mare; e i naviganti la seppelliranno nella sabbiosa spiaggia presso le rapide correnti dell’Ocinaro; e questo, forte nume dalla fronte cornuta, con le sue acque bagnerà il sepolcro e tergerà il busto dell’alata fanciulla […]. Altri, stanchi di vagare penosamente di qua e di là, si stanzieranno nel paese di Terina, dove bagna la terra l’Ocinaro versando le sue limpide acque nel mare”.

Licofrone di Calcide (III sec. a.C.), Alexandra, vv. 726-730

Il mito di Ligea

Sorella di Partenope e Leucosia, Ligea era una delle tre ninfe punite da Demetra per non aver aiutato la di lei figlia, Persefone, a sfuggire al rapimento architettato da Ade, il dio degli inferi. Più piccola delle tre sorelle, Ligea poteva vantare una voce assai armoniosa, tanto da essersi meritata l’epiteto di “la melodiosa”.

La figura della sirena della tradizione classica si discosta molto dalla moderna figura di donna-pesce; per la mitologia antica, infatti, le sirene erano creature ibride, con testa di donna e corpo (e ali) di uccello. Al mito di Licofrone tali creature devono anche il nome: secondo la leggenda, infatti, le tre sorelle vivevano nei pressi del mare di Positano, per la precisione nella zona dei tre scogli detti Li Galli, un tempo noti col nome di Sirenuse. Qui trascorrevano il loro tempo intonando dolci e sensuali melodie con l’unico scopo di attirare i naviganti verso gli scogli e condurli alla morte, appagando la loro sete di sangue.

Il più famoso dei naviganti che si trovò, per i capricci del dio Poseidone, a navigare fra queste acque fu l’eroe omerico Odisseo il quale, spinto dalla sua innata curiositas, decise di attraversare le acque avvalendosi di uno stratagemma noto a tutti: egli ordinò infatti ai propri uomini di essere legato all’albero maestro per non cedere alla tentazione delle tre sorelle, scegliendo solamente di godere delle loro armonie canore. Un eccessivo avvicinamento della nave agli scogli avrebbe condotto l’equipaggio ad un naufragio sicuro.

Apollonio Rodio racconta invece che le sirene, ferite nell’orgoglio e colte da un senso di disperazione, decisero, di fronte a tanta sfrontatezza, di gettarsi in mare e morire lì dove tante vite erano state perse per la loro lussuria.

Altri storici scrivono invece di come i corpi delle mitologiche figure venissero sbalzati dalla violenza delle onde a tal punto da condurre Partenope sulle coste del golfo di Napoli, Leucosia nei pressi dell’attuale Paestum e spingendo Ligea addirittura fino al golfo di Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

Qui, stando ancora a Licofrone, un popolo affascinato dalla bellezza della giovane sirena decise di onorarla seppellendola nelle vicinanze del fiume Ocinaro, l’attuale Bagni, istituendo in suo onore un culto che si intrecciò con quello della ninfa Terina, omonima della colonia greca ivi presente.

L’opera statuaria

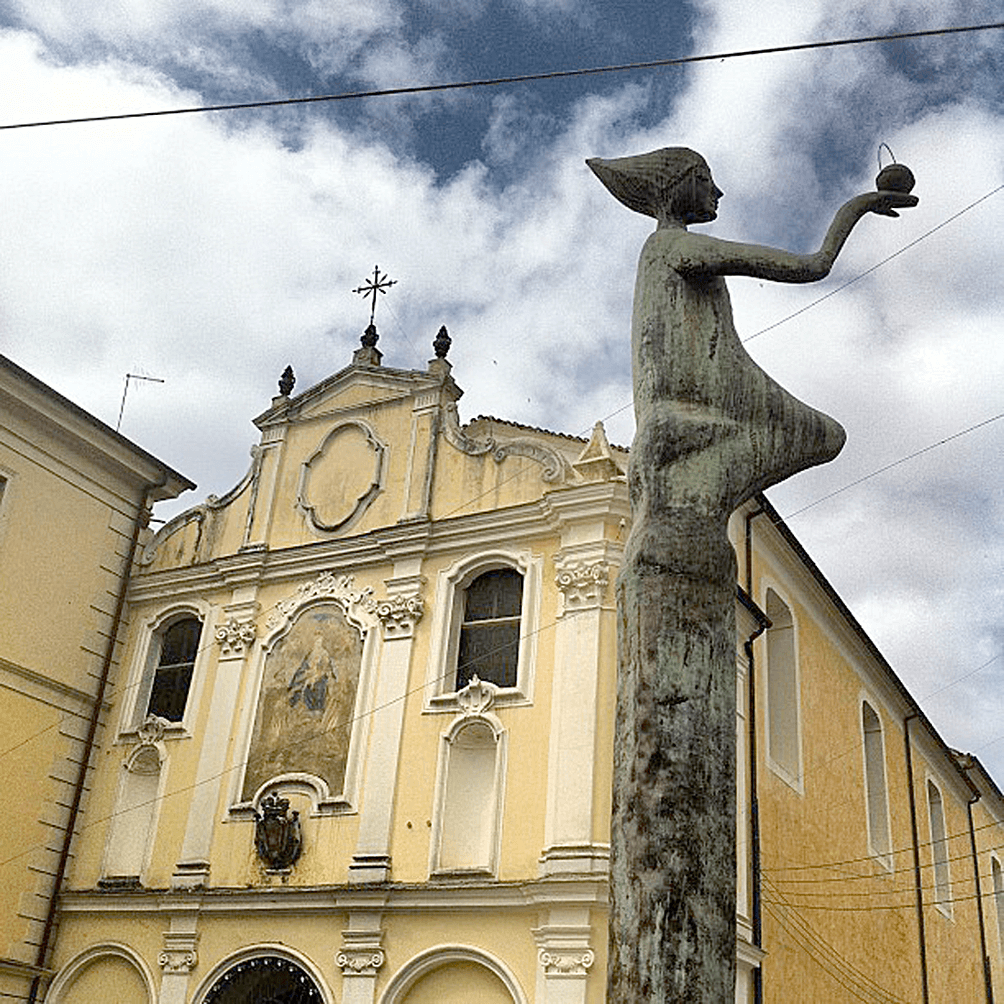

Ligea Scultura è un’opera commissionata dal Comune di Lamezia Terme a Riccardo Dalisi, che la completò nel 1998, per poi vederla collocata nella piazzetta di largo San Domenico, in corrispondenza di Corso Numistrano, e di fronte all’attuale sede del Museo archeologico Lametino e alla chiesa di San Domenico.

La modernità della sirena si sposa perfettamente con il linguaggio vittoriano del corso principale cittadino. Essa si pone simbolicamente come “sentinella”, come custode di uno dei luoghi principali della cultura di Lamezia Terme, il museo, scrigno di un passato di cui altro non può essere se non ignara testimone.

La statua di Ligea è inoltre parte del più ampio progetto di rivalutazione del centro urbano che vide protagonista ancora una volta lo stesso Dalisi, chiamato a realizzare una fontana in Corso Giovanni Nicotera.

La scultura, dalle fattezze classiche per metà umane e per metà di uccello, è posta sulla sommità di un rudimentale obelisco verdastro apparendo ferma e decisa nella sua seduta. Anche il volto è fiero, ieratico, e culminante in una voluttuosa acconciatura verticale dai chiari richiami ai bronzi di manifattura etrusca, tanto nella resa materica quanto nell’espressività.

Il braccio destro, portato delicatamente fin sopra l’altezza della spalla, esprime un gesto morbido che tuttavia rompe la staticità complessiva della figura. Sul dorso della mano di Ligea è poggiata una sfera inscritta all’interno di una piccola orbita circolare: l’allusione all’epiteto di “melodiosa”, ad essa attribuito, e all’armonia delle sfere celesti di cui Platone parla nella Repubblica, è lampante. Secondo il filosofo, ad ognuna delle sirene celesti, disposte in otto orbite, spettava il compito di intonare una sola nota dando vita proprio all’Armonia:

“Sull’alto di ciascuno dei suoi cerchi stava una Sirena che, trascinata in quel movimento circolare, emetteva un’unica nota su un unico tono; e tutte otto le note creavano un’unica armonia”.

Cenni biografici dell’autore

Classe 1931, Riccardo Dalisi, potentino di origine, ha, fino al 2007, ricoperto la cattedra di Progettazione Architettonica presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, ateneo del quale ha anche diretto la Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale. Convinto assertore della cosiddetta architettura radicale, fu negli anni Settanta uno dei fondatori della Global Tools. Furono, quelli, anni di fervente sviluppo creativo, che lo portarono a completare una serie di opere che in seguito entrarono a far parte delle collezioni permanenti di prestigiose istituzioni come il Centre Pompidou di Parigi, il Frac Centre di Orléans e il Museo Madre di Napoli. L’opera di Dalisi parte dall’utilizzo di materiali tradizionalmente definiti poveri, come ferro e ottone, plasmati per conferire alle forme una forte connotazione sociale, caratterizzandosi inoltre per l’e dall’arredo urbano, all’architettura, dalle arti figurative al design.

Bibliografia

Parlato, Ulisse e le Sirene di Positano, Napoli, Colonnese, 2006.

Bettini, L. Spina, Il mito delle Sirene, Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2004.

Dalisi, L’Avanguardia del Disordine, in “Spazioarte”, n.10-11, giugno-ottobre 1977, pp.13-16.

Villella, Scheria, la terra dei Feaci, Lamezia Terme, Stampa Sud, 2004.

Platone, Opere, vol. II, Bari, Laterza, 1967, pp. 447-455;

Sitografia

https://www.riccardodalisi.it/

http://www.reportageonline.it/calabria-magica-la-leggenda-della-sirena-ligea-e-il-golfo-di-santeufemia-2/?fbclid=IwAR3Li5eNHCT5XUKl0jArif3hbM_vsPQPpzzI2UYSX763LmNpiYI_9C8QQno

http://www.lameziastorica.it/ligea.html

LO SCULTORE DOMENICO GAGINI

A cura di Felicia Villella

Domenico Gagini nasce a Bissone, sul lago di Lugano, ma si trasferisce in Sicilia dove esercita la sua arte insieme al figlio Antonello. Le loro opere, che riflettono la predilezione dell'epoca per forme eleganti e ricercate, vengono realizzati principalmente in marmo di Carrara, il materiale lapideo prediletto dagli scultori per la sua natura cristallina detta zuccherina.

Per tutto il Rinascimento l'arte è patrimonio di famiglia: la bottega, gli strumenti, i segreti, le conoscenze e la cultura passano di padre in figlio. Secondo il Filarete dal 1444 al 1446 a Firenze sarebbe stato allievo di Brunelleschi, tanto che nel suo Trattato di architettura si parla, infatti, di un «Domenico proveniente del lago di Lugano, discepolo di Pippo di Ser Brunelleschi».

Partecipa ad una delle realizzazioni che aprono la fase rinascimentale nel Meridione d'Italia, l'apparato scultoreo in Castel Nuovo a Napoli dell'arco di Alfonso d'Aragona; frutto del suo scalpello, in particolare, è la statua della Temperanza.

Arrivato a Palermo avvia la sua bottega d’arte, che alla sua morte lascerà al figlio Antonello. Le sue spoglie riposano nella chiesa palermitana di San Giacomo alla Marina.

Figlio d’arte Antonello, regala alla Calabria diversi capolavori, tra cui:

- Madonna degli Angeli, Chiesa di Santa Maria Maddalena - Morano Calabro (Cosenza-1505)

- Madonna con il Bambino, Chiesa dell'Osservanza - Catanzaro

- Complesso marmoreo della Pietà, chiesa Matrice Maria SS. Addolorata - Soverato superiore (Catanzaro)

- Gruppo dell'Annunciazione nella chiesa di S. Teodoro - Bagaladi (Reggio Calabria), (1504)

- Madonna della Neve Chiesa Matrice - Bovalino Superiore (Reggio Calabria)

- Trittico marmoreo nella chiesa di San Leoluca e Santa Maria Maggiore a Vibo Valentia (1523-24)

È attribuita al padre Domenico, invece, la Madonna delle Grazie, oggi custodita presso il Museo Diocesano di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

La statua marmorea di Domenico Gagini, la cui attribuzione è legata al nome di Alfonso Frangipane, costituisce un raro esempio di scultura quattrocentesca in Calabria, rappresentativa della tradizione d’arte figurativa fiorentina.

Essa fu commissionata per il convento francescano di santa Maria delle Grazie di Nicastro, che passò alla fine del XV secolo ai domenicani, poi nel Seicento alle Clarisse, ed infine nell’Ottocento ristrutturato e riconvertito in Seminario.

La committenza francescana è documentata dallo scannello poligonale scolpito che sul lato frontale pone San Francesco nell’atto di ricevere le stimmate mentre in quelli ad esso adiacenti sono raffigurati un francescano ed una clarissa genuflessi ed oranti.

L’iscrizione posta lungo la cornice bassa dello scannello, secondo una delle tante interpretazione, intende fare una allusione alla sorte della statua, affidata a Frate Giovanni da Nicastro, mentre un’altra delle interpretazioni individua nei due oranti i committenti dell’opera, nominati come Fra’ Giovanni di Nicastro e Sarda sua sorella.

La scultura all’origine presentava delicate policromie e dosate dorature delle quali si trovano ancora le tracce nei volti, occhi, bocca e capelli e nelle bordature dei vestiti, oltre che in parti dello scannello, mentre piccole stelle dorate erano sparse sul mantello della Vergine.

Il fulcro dell’intera composizione sta nel braccio della Vergine che sostiene fermamente il Bambino, è da qui che si diparte la leggera rotazione discendente che anima la figura donando dinamicità alla scultura.

La luce scivola e si riflette sui piani levigatissimi e si corruga invece nelle sottili pieghe del drappeggio così da avvolgere il modellato con un ritmo vario e controllato, conferendo il giusto equilibrio dei toni chiari-scuri tipici della tradizione rinascimentale.

L’intero piano visivo frontale dell’osservatore è regolato da una linea curva che fa da raccordo; essa nasce dal sottile ed esile collo della Madonna e va a congiungersi alla mano del Bambinello per raggiungere il culmine nella sua gamba in movimento da cui riprende l’iniziale vivacità.

Così come per altri artisti, basti pensare al capolavoro della Pietà di Michelangelo, l’artista lavora ad un ponderato progetto che riesce a comunicare con assoluta naturalezza un dolce sentimento che fluisce dall’immagine di delicata adolescente già conscia e carica dell’arduo peso di essere madre di quel bambino che diventerà il Salvatore del mondo attraverso il suo sacrificio e la sua crocifissione, una sorta di preveggenza che pare trasparire dal sottile velo di malinconia che ricopre il suo giovane volto.

A questa lettura prettamente fatta di sensazioni bisogna assolutamente associarne una dal carattere teologico che slega, in realtà, l’opera dall’ambiente rinascimentale di cui è figlia.

L’iconografia adottata è quella della Madonna delle Grazie, concetto col tempo volgarizzato in Maria piena di Grazia.

Questo concetto viene magistralmente riprodotto da Domenico Gagini probabilmente con la riproduzione della sfera, la perfetta forma geometrica che rappresenta il rapporto tra Dio e l’umanità, intermediato dal quel “sì” che Maria pronuncia durante l’Annunciazione e attraverso il quale è stato possibile il concepimento del Salvatore.

Questo assunto teologico permette di differenziare la Madonna delle Grazie di Domenico Gagini quasi totalmente dal prototipo rinascimentale in voga nel Quattrocento in Sicilia, come nel caso della Madonna di Trapani di Nino Pisano, ultimo esponente della cultura gotica.

Bibliografia

Spiriti, I Gaggini. Una stirpe di artisti bissonesi, in G. Mollisi, Bissone terra di artisti, Arte&Storia, anno 8, numero 41, Editrice Ticino Management S.A., 2008, pp. 39-40.

Documenti proveniente dall’archivio dell’Architetto Natale Proto e concessi dalla Curia di Lamezia Terme.

Arslan, Arte e artisti dei laghi lombardi, Tipografia Editrice Antonio Noseda, Como 1959, pp. 78, 80, 84, 86, 88, 209, 233, 255, 259.

Romano, La Madonna con il Bambino della bottega dei Gaggini, Kalós Editrice, Palermo 2005, pp. 17-33.

Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XIV e XVI, Edizioni librarie siciliane, Palermo 1999.

Floriani, M. Panarello, La scultura del cinquecento, agenda dei beni culturali della provincia di Vibo Valentia, Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Assessorato culturale e beni culturali, Vibo Valentia 2006, pp. 13, 15, 17.

Boccardo, C. Di Fabio, Cinisello Balsamo, Opere, artisti, committenti, collezionisti, Silvana Editoriale, 2004, pp. 48-71

Martini, Gaggini, famiglia; R. Bernini, Gaggini Antonello; Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1998, pp. 228-235.

IL COMPLESSO DEL CASTELLO DI SQUILLACE

A cura di Felicia Villella

Dal passato mitico e glorioso, Squillace vanta la sua fondazione per mano di Odisseo che, in viaggio verso la sua amata Itaca, sbarcò in seguito ad una tempesta in una terra compresa tra il fiume Alessi e il fiume Corace. Altre teorie vogliono che sia stata fondata, invece, da Menesteo, re di Atene.

Conosciuta in antichità come Skyllation, è citata anche nell’Eneide di Virgilio, grazie alla sua importanza come porto militare e commerciale.

Alla colonia greca si sostituì il sito romano di Scolacium, che non si sovrappose all’insediamento precedente, sviluppandosi invece al suo fianco perdendo, tuttavia, quell’egemonia commerciale di cui aveva goduto per tanto tempo.

Inquadramento storico

Il borghetto medievale di Squillace nacque nel periodo di occupazione normanna, durante il processo di latinizzazione del territorio calabro a discapito dei bizantini ivi presenti. Esso occupa un colle lambito dal fiume Alessi e da un suo affluente, il Ghetterello, che funge da difesa naturale, mentre si distinguono, da fuori, due vette su cui poggiano il castello vero e proprio e una torretta, detta vecchio castello, un tempo collegate dalla cinta muraria.

Durante la reggenza normanna, il borgo sviluppò un’egemonia politico-amministrativa che andava di pari passo con quella religiosa; difatti fu proprio in questo momento storico che Ruggero d’Altavilla fece dono a Bruno di Colonia di una serie di terreni ove istituire la certosa di Serra San Bruno.

A Federico II si deve, con molta probabilità, la costruzione della torre poligonale sul lato est del recinto. Dopo la sua morte (1250) il castello venne infeudato sotto diverse famiglie e per molto tempo.

Nel 1485 il castello fu posto sotto il controllo di Federico d’Aragona e poi, circa dieci anni più tardi, passa alla famiglia Borgia dopo uno sposalizio di interesse tra Goffredo, fratello della più famosa Lucrezia, e Sancha d’Aragona; a testimoniarlo lo stemma nobiliare che campeggia sul portale di ingresso. Questo sodalizio sancì una ferma alleanza tra papa Alessandro VI Borgia e Alfonso II d’Aragona.

I Borgia controllarono il castello fino al 1729; poi, per mancanza di eredi, quest’ultimo tornò a far parte del demanio regio per poi passare, nella seconda metà del 1700, sotto il controllo dei De Gregorio insieme all’intero borgo.

Le architetture

I Normanni, per imporre la loro presenza in un territorio fortemente grecizzato, adottarono l’abitudine di impostare le proprie architetture secondo schemi a loro riconducibili. Come prima cosa sostituirono l’uso dei mattoni, proprio dei romani e dei bizantini, con quello della pietra locale. Difatti il castello di Squillace è interamente realizzato in granito, materiale facilmente reperibile in zona.

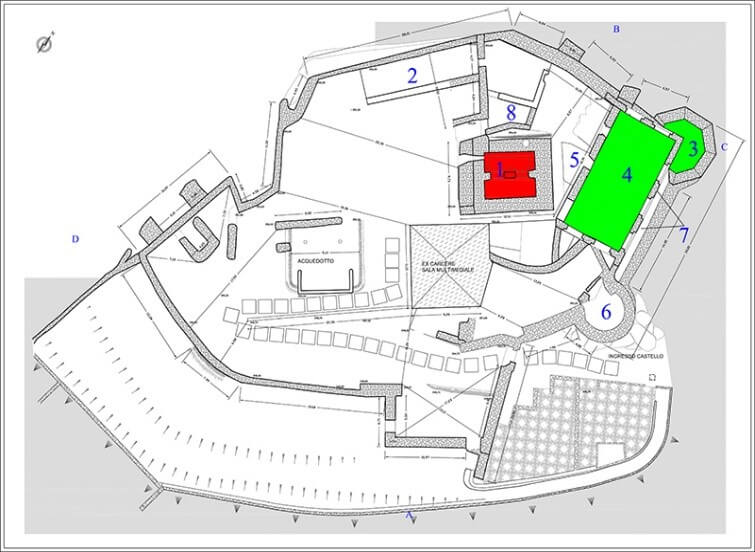

La composizione è abbastanza scontata e tipica dell’impianto normanno: tutto il complesso ruota infatti attorno al donjon, un torrione rettangolare largo oltre 10 metri che fa anche da fortezza. Si sviluppava a partire da un un pianoterra chiuso, destinato alla funzione di magazzino per le derrate alimentari, seguito da un primo piano composto da una sala ricevimenti, da un secondo piano con una sala privata ed infine dal terrazzo completamente merlato.

Risale al XII secolo, invece, la costruzione della prima cinta muraria di protezione insieme alla creazione di un corridoio di fuga, che fiancheggia il muro di cinta con entrata a chicane, seguito da una scalinata molto ripida che permetteva un veloce allontanamento dal castello.

Fu grazie a Federico II che vennero ultimati i lavori di ammodernamento e di rinforzo dovuti ad un clima politico incerto: venne aumentata la pertinenza perimetrica del castello e dunque aggiunta una nuova cinta muraria con torre poligonale; fu realizzata un’aula, detta Palazzo, di forma rettangolare e dotata di bagni con acqua calda e fredda. A tal proposito vennero aggiunte anche due cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Agli Angioni si deve invece l’ultimo aggiustamento delle mura e l’aggiunta di una torre circolare posta all’ingresso del castello.

I Borgia, infine, avviarono un progetto che prevedeva la creazione di un altro palazzo dagli ampi finestroni, sui resti di quello federiciano, che non verrà mai terminato.

Dal castello è possibile osservare i resti della torretta: secondo gli scritti risalenti al XVII secolo del domenicano Giuseppe Lottelli, si tratterebbe di una struttura da differenziare rispetto al castello. Tale torretta, infatti, era presente prima ancora che i normanni lo erigessero.

Curiosità

La tradizione vuole che Squillace abbia dato i natali al senatore Cassiodoro nel 485 circa. Al termine della guerra greco-gotica il senatore ritornò nella sua città natia e fondò il monastero di Vivario che includeva un centro studi biblico e una importante biblioteca.

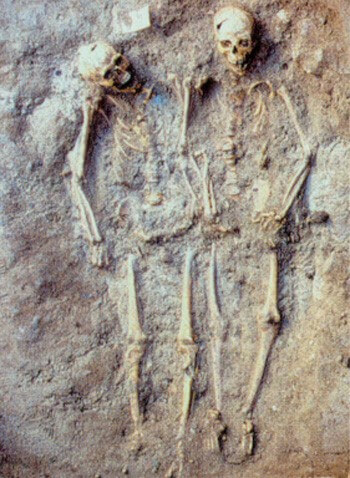

Una campagna di scavi portata, avanti dall’École Française all’interno del castello negli anni Novanta, portò alla luce una sepoltura nei pressi della torre poligonale (una coppia di scheletri abbracciati).

L’orientamento degli arti è verso nord-est, mentre le mani si intrecciano e le teste sono rivolte l’una verso l’altra. Si tratta di un uomo e una donna, vissuti tra il 1200 e il 1300, dalla notevole altezza per gli abitanti del posto; di fatti si è ipotizzato che si trattasse di persone provenienti dal nord. Storici locali hanno battezzato la sepoltura come “tomba degli amanti”, fantasticando sui personaggi quando erano in vita e sulle cause della loro morte. Tra le ipotesi si suppone un amore travagliato, nato in un contesto storico particolare per il territorio di Squillace, conteso tra più dinastie: che siano stati, forse, sepolti vivi?

Un’ulteriore campagna di scavi, condotta sempre negli anni Novanta nella sala principale del castello, ha portato alla luce un’ulteriore sepoltura; si tratterebbe, questa volta, di due soldati. Un ritrovamento importante che ha portato a nominare la camera “sala dei guerrieri”.

Gli scavi archeologici del 2008, invece, portarono alla luce una necropoli del VI/VII secolo d.C. In questo caso le persone rinvenute dovettero, in vita, appartenere ad un ceto sociale abbiente, come dimostrano i ricchi corredi rinvenuti: reperti ceramici raffinati, orecchini e monili di argento e pettini in avorio. La datazione è sicuramente precedente rispetto all’VIII secolo d. C., questo perché sono stati rinvenuti i resti di un banchetto funebre, vietato dalla chiesa cristiana proprio in questo secolo, perché troppo affine al rito pagano.

Documenti ufficiali attestano inoltre che proprio nel castello, nel giorno 29 luglio del 1098, il conte Ruggero d’Altavilla, che qui soggiornava, ricevette San Bruno di Colonia, alla presenza del beato Lancino e di Teodoro Misimerio, ultimo vescovo di rito greco.bizantino.

Inoltre, a causa della posizione in cui è stato costruito il castello (prima dell’edificazione di quest’ultimo insisteva sul luogo un insediamento bizantino, sopraelevato rispetto al resto dell’abitato) e della sua forma irregolare, frutto di continui rifacimenti e aggiunte, il complesso è detto localmente Stridula, proprio perché, se attraversato dai venti, produce un rumore acuto particolarmente accentuato.

Come ultima curiosità è bene ricordare che Giovanni Verga ambientò il suo primo romanzo storico, I Carbonari della montagna, proprio tra le mura della torretta.

Bibliografia

Mafrici, Squillace e il suo Castello nel Sistema Difensivo Calabrese, Oppido Mamertino (RC) 1980;

Mulè, Scyllaceum prima urbium Brettiorum, Chiaravalle Centrale (RC) 1983;

Codispoti, Skylletion-Scolacium-Squillace e Cassiodoro, Chiaravalle Centrale 1976;

Sitografia

https://www.yescalabria.com/it/il-castello-di-squillace-e-il-mistero-degli-amanti/

http://www.iluoghidicassiodoro.it/i-musei/il-castello-normanno-di-squillace/

http://www.castellosquillace.it/

http://www.cassiodoro.it/squillace-di-cassiodoro/

https://media-manager.net/storage/italiagustus/media=res_1200-630/structure/1118/005.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4avbh0AnJCD3SfAjqDuG9ceB-gP7KZ25aqXRzKycQraj5xTIgqtis1mFYogJGKJcwyhh4

LA CHIESA DI SAN DOMENICO A LAMEZIA TERME

A cura di Felicia Villella

Introduzione

Il territorio della città di Lamezia Terme ha subito nel corso dei secoli numerosi eventi sismici che non hanno però fermato il fermento edilizio che si è rinnovato di continuo nel corso dei diversi periodi storici che si sono succeduti.

I quartieri principali della città sono ricchi di palazzi e chiese di stampo soprattutto barocco, non a caso edificati dopo il terremoto del 1638 che rase al suolo gran parte delle strutture in situ.

Numerose sono state le maestranze locali e non che si sono prodigate nel rimettere in sesto ciò che era ancora utilizzabile e produrre ex novo dei veri e propri gioielli edilizi che sono il chiaro emblema per un gusto ricercato dell’estetica ampollosa tipica di questa corrente artistica e architettonica.

È il caso del complesso monumentale della Chiesa di San Domenico con chiostro annesso, intitolato inizialmente all'Annunziata e completato nel 1521, ma fortemente danneggiato dal suddetto sisma del 1638; ne seguì una serie di restauri e ripristini fino all'intitolazione a San Domenico nel 1781.

I domenicani arrivarono nel quartiere di Nicastro nel XV secolo per volere del feudatario e conte Marcantonio Caracciolo, che donò alla città un centro di studi nel luogo in cui era precedentemente presente un tempietto dedicato a tutti i santi, ivi adiacente era presente l’Ospedale dell’Annunziata poi convertito a convento. Il conte Caracciolo a questo punto inviò una supplica all'allora papa Alessandro VI, impegnandosi di cedere ai religiosi giunti fin qui l’intero complesso.

Chiesa di San Domenico: descrizione storico - architettonica

Il prospetto principale è stato realizzato nel 1838 da mastro Gregorio Segreto in stile tardo barocco e si sviluppa in tre livelli: il primo presenta una tripartizione intervallata da lesene che culminano in capitelli a doppie volute, l’ingresso è centrato e vi si accede superando una piccola scalinata mentre le due arcate laterali sono oggi murate. Anche il secondo livello ripropone la tripartizione del precedente, il comparto centrale presenta un dipinto attribuito a Raffaele o Antonio Palmieri, pittori locali, che raffigura la Madonna col bambino in trono e i santi in adorazione, al di sotto del quale è posizionato lo stemma della famiglia d’Aquino, promotori degli ultimi interventi di restauro del Settecento. Ai lati sono alloggiate due nicchie con chiusura a conchiglia, sormontate da due finestre. Infine, il terzo ordine si figura con un timpano decorato a doppia voluta.

L’edificio si sviluppa in un’unica navata longitudinale con ampio presbiterio a pianta quadrata sormontato da una cupola ottagonale riccamente decorata. La navata presenta una copertura con volta a botte, mentre all'ingresso è presente un organo a canne del XVII secolo.

Sotto l’altare maggiore, opera del maestro Segreti come riporta una incisione posta su di un lato che recita “D.O.M - Questo altare fu costruito da me M° Domenico Segreti da Fiumefreddo, essendo priore del convento P.L. Fra Domenico M. Stasi - MDCCCXXVII.D”, è presente una cripta circolare con affreschi che risalgono al 1534 fortemente deteriorati e sedili in pietra ricavati dal muro; probabilmente si tratta del luogo di sepoltura di monaci e nobili, come attesta lo stemma nobiliare che campeggia nell'ambiente appartenente alla famiglia dei Caracciolo.

La Chiesa di San Domenico: l’interno e le opere

Il terremoto del 1638 rase al suolo gran parte degli edifici della cittadina incluso il complesso in oggetto; rimasero solo alcuni muri perimetrali che incentivarono il processo di ricostruzione che terminò già nella prima metà del 1600. Il progetto proseguì ad opera dei padri domenicani che ne ampliarono la planimetria, ma due inondazioni del vicino torrente Piazza e due scosse sismiche alla fine del Settecento danneggiarono nuovamente anche le nuove strutture. Seguirono nuovi interventi non solo di recupero del bene, ma soprattutto decorativi. Durante il secolo XVIII la chiesa fu abbellita da stucchi a rocaille barocchi opera del fiumefreddese Pietro Joele, che contribuì insieme a Giovanni e Antonio Frangipane ai lavori di ripristino del monumento.

Sono opera del pittore nicastrese Francesco Colelli, allievo del Mattia Preti, invece, l’intero ciclo pittorico delle volte (San Raimondo da Penafort, Annunciazione, Incontro tra San Domenico e San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena), le decorazioni del coro (Madonna Patrona dell’Ordine dei Domenicani con San Gregorio Magno, San Ambrogio, San Agostino e San Girolamo), dei pennacchi della cupola (Gli Evangelisti), della calotta (Il Padre Eterno) e la tela con San Domenico e la prova del fuoco posta dietro l’altare maggiore. Ai lati dello stesso sono posti due affreschi, l’Assunzione della Vergine e la Trasfigurazione di Cristo, realizzati da Domenico Salvatore Palmieri e Giuseppe Palmieri nel XIX secolo. Infine, la parete di fondo è decorata da un imponente affresco cinquecentesco, Cristo Passo, al quale in epoca successiva sono stati aggiunti due soldati laterali.

Anche le opere poste negli altari laterali sono state realizzate dal Colelli, la principale tela da menzionare è sicuramente il Martirio di San Pietro da Verona, l’unica di sicura attribuzione all’artista, che riprende un dipinto di Mattia Preti presente nella chiesa domenicana di Taverna. Un’altra tela raffigura la Madonna del Carmine tra i Santi Giacinto e Teresa d’Avila, posta nella prima pala d’altare a sinistra rispetto l’ingresso. Procedendo verso l’altare maggiore si trovano altre due tele poste frontalmente, a destra San Vincenzo Ferrer, nella tela è presente probabilmente anche il committente, forse un nobile della famiglia D’Ippolito che ivi possedeva una sepoltura, a sinistra la Visione di San Tommaso d’Aquino.

Infine le ultime due pale ripropongono la Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Caterina da Siena, e Gesù infante tra i pontefici Pio V e Benedetto XI.

Curiosità

A sinistra dell’edificio ecclesiastico è posto il convento dell’ordine dei domenicani, costruito grazie ai Caracciolo tra il 1506 e il 1521. Fu il luogo in cui approfondì i propri studi in teologia un giovane Tommaso Campanella, autore de La città del sole, che fece una seconda visita a questi luoghi nel 1598. La vicina biblioteca comunale, oggi sita presso palazzo Nicotera, conserva alcuni volumi che riportano ai margini gli appunti del filoso stilese.

Il decreto di soppressione degli ordini religiosi emanato da Gioacchino Murat nel 1809 obbligò i padri domenicani a lasciare la città di Nicastro, solo nel 1818 il re di Napoli, Ferdinando I, autorizzò una nuova apertura del complesso, per poi essere nuovamente richiuso nella seconda metà dell’Ottocento. Il motivo di tali chiusure è legato alla necessità di avere nuovi luoghi da adibire a caserme militare, carceri e scuole, fu infatti questo il destino dell’edificio, passò da sede del Ginnasio-convitto a distretto militare, poi biblioteca comunale e infine liceo ginnasio.

Recenti interventi di restauro hanno permesso il recupero dell’intera struttura, adibendo il piano terra a circolo letterario, il Chiostro, e il primo piano a Museo archeologico Lametino.

Bibliografia

De Sensi Sestito (a cura di), Guida ai monumenti. Lamezia Terme tra Arte e Storia, Centro Herakles per il turismo culturale 2008, pag. 20.

Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999.

Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli, Corigliano – Rossano 2019.

Sitografia

http://www.diocesidilameziaterme.it/S.-DOMENICO-in-Lamezia-Terme.html

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=28257

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/28257/Chiesa_di_San_Domenico_Nicastro,_Lamezia_Terme

Contatti

http://www.diocesidilameziaterme.it/S.-DOMENICO-in-Lamezia-Terme.html

L'ABBAZIA DI SANT’EUFEMIA VETERE

A cura di Felicia Villella

L’Abbazia di Sant'Eufemia Vetere, o abbazia benedettina di Santa Maria, fu fondata a Sant'Eufemia Vetere di Lamezia Terme nella seconda metà dell’anno 1000 da Roberto il Guiscardo, sui resti di un monastero bizantino intitolato a Hagìa Euphémia di Nèokastron, la prima testimonianza di una fondazione religiosa della dinastia degli Altavilla in terra calabrese.

La sua realizzazione rientrava nel programma di latinizzazione del territorio, una pratica che faceva riferimento in maniera esplicita al potere religioso della Santa Sede che, con il rito latino, voleva esercitare un forte controllo economico e politico sulla zona.

L’edificazione del monumentale edificio fu affidata all'abate Robert de Grandmesnil, così come tramanda il diploma di fondazione che Roberto il Guiscardo concesse, acquisendone anche il controllo ed estendendolo fino alla città di Nicastro, al castello e agli approdi fluviali e marittimi del litorale. Tale documento fa riferimento alla costruzione dell’abbazia su una zona precedentemente antropizzata, ossia la città magnogreca di Terina, ormai ivi abbandonata da secoli in seguito al passaggio e alla conseguente distruzione per mano di Attila.

Il suo ruolo di potenza egemone fu mantenuto anche sotto la dinastia degli Svevi, nonostante il significativo ridimensionamento dei possedimenti. A Federico II si deve il riscatto del Castello di Nicastro e parte della città in cambio della concessione dei casali di Nocera e Aprigliano. Nella seconda metà del 1200, invece, Carlo d’Agiò restituisce gran parte dei luoghi ecclesiastici, ma mantiene invariata la condizione del Castello e della città di Nicastro.

Alla fine dello stesso secolo il possedimento passa nelle mani dei noti Cavalieri di Malta, denominazione che acquisirono, però, solo a partire dalla metà del XIV secolo.

La fine della gloriosa dominazione sopraggiunge molto presto, e a causa di un violento terremoto nel 1638 la struttura subisce danni notevoli, come la maggior parte degli edifici dell’intera piana.

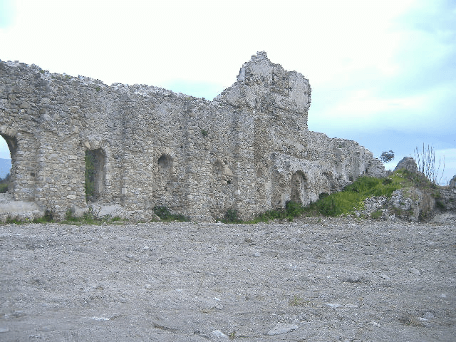

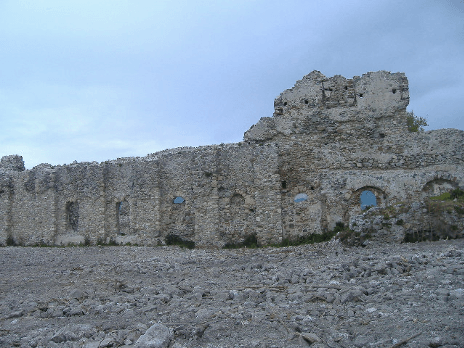

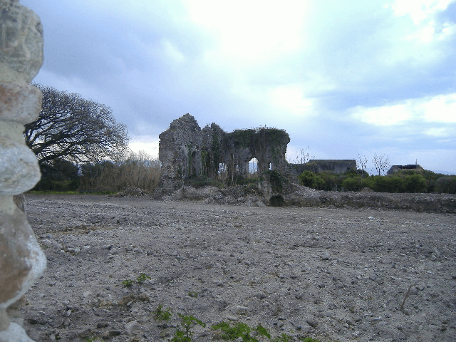

I ruderi attualmente visibili hanno comunque permesso di cogliere i dettagli architettonici che hanno segnato l’edificio. Si possono scorgere infatti, da un punto di vista costitutivo, i chiari riferimenti che l’abate fece ai canoni architettonici importati dal mondo francese sperimentati già a Cluny e a Bernay’.

La chiesa è una costruzione che rispecchia i tipici schemi architettonici normanni in voga nell’Italia Meridionale, maggiormente apprezzabili, ad esempio, nel Duomo di Cefalù; ad oggi sono ancora visibili il prospetto principale con i resti delle due torri campanarie, le tre navate, con la centrale di maggiori dimensioni separate da una serie di pilastri e quelle laterali illuminate da un susseguirsi di finestre ad arco. Inoltre è visibile la zona presbiteriale accessibile grazie ad una scalinata ad est, definita dai transetti e dalle tre absidi, quella centrale di maggiori dimensioni rispetto le altre due.

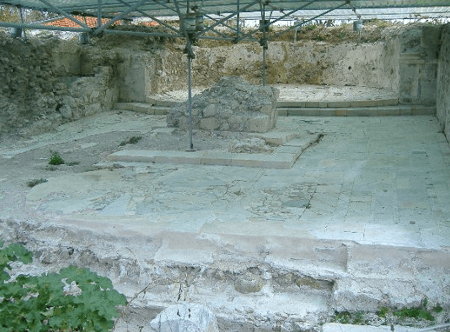

Il presbiterio è stato scavato successivamente, riportando alla luce blocchi marmorei policromi che portavano all’altare posto, come di norma, nell’abside maggiore, dove ai lati erano presenti delle colonne di ripiego appoggiate su elementi architettonici di età romana. In questa zona è stata portata alla luce una pavimentazione realizzata in tessere marmoree policrome, opus sectile, ricavate da marmi antichi, il cui utilizzo è tipico della tradizione normanna e ha lo scopo di sottolineare l’importanza del potere pari all’Impero Romano; mosaici simili, assimilabili alla scuola cassinese, si ritrovano nella chiesa di San Demetrio Corone.

L’edificio era a pianta basilicale, dunque, a tre navate, triabsidato con coro gradonato e transetto sporgente. Nel versante ovest la presenza di mura spesse 3.30 mt fa presumere l’esistenza di matronei accessibili attraverso scale o intercapedini: le supposizioni sono dovute al fatto che la maggior parte dei resti è riconducibile solo al livello superiore della chiesa, basti pensare che si accede alla navata centrale attraversando quello che doveva essere il rosone del prospetto principale; solo la zona dell’altare è stata portata all’originario piano di calpestio, mentre la facciata sud, infine, è scandita da una serie di contrafforti e monofore a tutto sesto. Tra le varie ricognizioni archeologiche è stata riportata alla luce, inoltre, la più antica porzione di affresco dell’intera piana, risalente al periodo di fondazione del monumento negli ambienti dell’area absidale laterale, unica nel suo genere in tutto il territorio calabrese.

Per quanto riguarda le torri, è possibile riscontrare i marcatori riconducibili all’architettura normanna, tra cui i cantonali in granito squadrati e le feritoie in pietra. Anche il monastero riprende il motivo delle finestre presenti nella chiesa, la cui muratura è composta da ciottoli di fiume di medie e grandi dimensioni legate da malta la cui composizione non rimanda di certo al periodo bizantino, bensì al periodo di costruzione avvenuto sotto la reggenza di Roberto il Guiscardo.

L’abbazia è un monumento di imponenza notevole che si trova totalmente a cielo aperto, immerso in un’atmosfera altamente suggestiva tra uliveti secolari e poco distante dal sito archeologico magnogreco di Terina, così come precedentemente accennato. È stato luogo di diverse rappresentazioni teatrali, ma attualmente versa in uno stato di abbandono gestionale non indifferente.

Bibliografia

Pontieri, L’Abbazia benedettina di Santa Eufemia in Calabria e l’Abate Roberto De Grantimesnil - i Normanni nell’Italia Meridionale, Archivio storico per la Sicilia Orientale 1964.

De Sensi Sestito (a cura di), Guida ai monumenti. Lamezia Terme tra Arte e Storia. Centro Herakles per il turismo, Comue Lamezia Terme 2008, pp.8.

De Sensi Sestito, F. Burgarella, Tra l’Amato ed il Savuto. Tomo II, Ed. Rubbettino 2008, pp. 381-406.

Ingrassia, F. Lombardo, L’Abbazia di S. Maria di S. Vetere, Daidalos 2002, pp. 66-67.

Massara, I possedimenti dei Cavalieri di Malta nella piana lametina in una platea del ‘600, Ed. Rubbettino 2005, pp. 407-452.

Ardito, Spigolature storiche sulla città di Nicastro, La Modernissima, Lamezia Terme 1989, pp. 61-109.

Giuliani, Memorie storiche della città di Nicastro, A. Forni Editore 1893, pp. 24-39.

Spadea, Luoghi e materiali al Museo Archeologico Lametino. Guida al percorso, Edizione ET, Carpenendolo (BS), 2011, pp. 21-31.

Mancuso, G. De Sensi Sestito, I segni della storia - Lamezia terme, La Modernissima, Lamezia Terme 2008.

MATTIA PRETI, IL CAVALIER CALABRESE

A cura di Felicia Villella

MATTIA PRETI: LA BIOGRAFIA

Considerato il più grande e noto pittore della Calabria, Mattia Preti nasce a Taverna nel Febbraio del 1613, figlio di Cesare Preti e Innocenza Schipani, una famiglia appartenente al ceto degli onorati e di stirpe nobile, dunque in grado di garantirgli una buona educazione, e per questo affidato in seguito nelle mani di un sacerdote dotto e qualificato del luogo, Marcello Anania. Battezzato il 26 Febbraio, come riportano i registri, nella chiesa della parrocchia locale di San Martino, ritroviamo le date del sacramento nell'opera Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani del 1745 di Bernardo De Dominici. Molti documenti sono andati persi, ma siamo certi dell’anno di nascita grazie a quel che riportano diverse fonti letterarie e documentarie.

Ebbe due fratelli e tre sorelle, di cui si conosce molto poco, se non del fratello maggiore Gregorio, anch'egli pittore, il quale aprì a Roma la via della pittura al più piccolo. Non si hanno notizie certe circa la sua infanzia trascorsa nel luogo di nascita, tranne che per qualche aneddoto da verificare; di certo si trattava di un giovane molto abile sia con la spada che col pennello, tanto da ritrarsi in futuro con entrambi gli attributi.

Sappiamo che negli anni ‘30 del Seicento si trasferisce a Roma, come testimonia un documento relativo ad un affitto insieme al fratello presso un'abitazione locata nella parrocchia di San Biagio a Montecitorio.

È in questi luoghi che si avvicina alla pittura caravaggesca, ma anche a molti altri artisti attivi a Roma, come testimoniano le sue prime opere giovanili. È chiaro che il suo primo maestro fu il fratello Gregorio, che lo indirizzò verso le opere più apprezzate nel periodo per stile e composizione pittorica.

Non si hanno notizie sulla sua permanenza nello stesso appartamento nell'anno seguente, questo perché con molta probabilità mise da parte il pennello per arruolarsi nell'esercito pontificio, un'ipotesi questa che ben si sposa con l’idea romanzata del pittore armato che si trovava spesso ad alternare lunghi periodi di inattività pittorica ad azioni che meglio legavano con la sua propensione per l’uso delle armi.

Si tratta di un periodo che lo vede impegnato in diverse città, nonostante mantenga la residenza nella città di Roma, finché chiese nel 1641, e poi ricevette attraverso Urbano VIII, la nomina di Cavaliere di Obbedienza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1646 lo ricollochiamo a Roma grazie ad un censimento, che lo vede affittuario presso una casa della vedova di Jacob Van Hasen, Caterina d’Asa, nei pressi dell’attuale Piazza di Spagna in compagnia del fratello Gregorio e del pittore Bartolomeo Ardovini.

Segue una ricca e documentata attività pittorica, di un gusto tipicamente barocco con richiami al Guercino. In questo periodo si avvicina a Camillo Pamphilj, il quale annovera tra gli inventari delle sue collezioni una serie di opere del Mattia Preti appartenenti alla maniera giovanile.

Conseguentemente al suo ingresso nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon nel 1650 la sua produzione pittorica è maggiormente documentata e di conseguenza tracciabile con maggiore facilità. Grazie alle visite effettuate nelle città di Venezia e Modena matura una più profonda tecnica esecutiva che lo porta a raggiungere la prima maturità stilistica dai chiari rimandi ai pittori emiliani che studia e fa propri.

Come attesta un suo deposito presso il Banco di Pietà nel 1653, in questo anno si trova a Napoli dando inizio ad intense prestazioni per i più facoltosi committenti del luogo ed altrettanto intense commissioni per opere pubbliche, sviluppando un perfetto connubio tra la pittura romana e il naturalismo barocco partenopeo.

La sua maestranza attira le attenzioni del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Martin De Redi, che gli commissiona una serie di opere da inserire nella Co-Cattedrale di La Valletta, a Malta. È questo il momento in cui ottiene la nomina al grado di Cavaliere di Grazia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Al culmine della sua fama nella città di Napoli, forse per sfuggire alle pressioni di concorrenza con altri pittori locali, decide di fare rientro a Roma, come testimoniano due sue presenze presso la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon e i continui rapporti, mai interrotti in realtà, con la famiglia Pamphilj.

Nel 1661 su richiesta del Gran Maestro dell’Ordine Nicola Cotoner lo ritroviamo a Malta, dove si stabilisce e si impegna come pittore ufficiale dei Cavalieri dell’Ordine nella decorazione della Co-cattedrale a La Valletta e in numerose tele per le chiese dell’isola.

Sono gli anni di una revisione del proprio stile pittorico, si nota un ritorno all'uso dei colori lucenti tipico dello stile veneziano e un tratto scenico revisionato che si rifà al periodo napoletano e romano. Durante il soggiorno maltese sperimenterà anche la progettazione architettonica con la chiesa dell’Immacolata Concezione di Sarria, prevedendo una impostazione tipica delle costruzioni romane seicentesche, con ispirazione interna quasi classicheggiante.

Fino al 1699, anno della sua morte, produce una mole di opere tale che, collocate nel contesto produttivo della sua intera esistenza, fanno ipotizzare una realizzazione complessiva di oltre 400 opere tra tele ed affreschi. Muore a La Valletta il 3 Gennaio del 1699 e ivi seppellito, nella Co-cattedrale della città, in cui è ancora custodita la sua lapide.

IL CORREDO

Si tratta di una scena che riprende un episodio biblico, trattato e riprodotto in epoca barocca anche in altre opere pittoriche di diversi artisti. La composizione riprende quella della quinta scenica, i personaggi principali della vicenda sono ritratti con una vicinanza tale all'osservatore quasi da creare l’illusione che anch'egli faccia parte della stessa. Di fronte e in posizione centrale abbiamo Giacobbe, il quale, insieme alle due mogli, lascia la casa del suocero in direzione della casa paterna. È durante il suo viaggio che il padre di Rachele lo raggiunge incolpandolo del furto di una coppia di idoli trafugati in casa sua. Giacobbe è ripreso nell'atto in cui si discolpa da qualsiasi accusa e invita il suocero a cercare pure in ogni dove, perché sicuro di non esserne responsabile. La mano destra lo invita a frugare nel baule con decisione, indicandolo e coinvolgendo lo spettatore a rivolgere lo sguardo proprio verso l’oggetto. La teatralità raggiunta distoglie lo sguardo dalla protagonista dell’inganno, Rachele, che ha invece effettivamente trafugato gli idoli nascondendoli in sella al cammello e che, fingendo un malore che è proprio delle donne, si adagia con la sua ampia veste per nascondere il misfatto. La maniera esecutiva è quella di chiara matrice caravaggesca, coadiuvata dall'uso dei toni caldi del neo-venetismo ottimamente esercitato nella resa dei panneggi e delle tuniche. Gli incarnati sono il risultato del meticoloso studio biblico dell’episodio riprodotto, la stessa Rachele presenta una carnagione quasi dai toni lunari, in accordo con la proposta dei sacri versi secondo i quali soggetta ad un malore:

Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli. (Gn 31, 35)

SOFONISBA PRENDE LA COPPA DI VELENO

La scena riprende un personaggio che più volte il Cavaliere di Calabria utilizzerà nelle sue opere pittoriche. Sofonisba, regina cartaginese, personifica l’ideale di donna e sposa fedele la quale, pur di non cadere in mano al nemico, sacrifica sé stessa per concedere al marito Massinissa la continuità della sua alleanza con Scipione l’Africano. Si tratta di un'opera pittorica detta da cavalletto, destinata alle collezioni private, probabilmente a quella del marchese don Antonio Ruffo di Messina, raffinato collezionista. L’opera è sicuramente appartenente alla prima età giovanile, non priva di una certa maturità pittorica. Sono chiari i riferimenti allo stile caravaggesco e le influenze dei francesi Vouet e Regnier. L’uso scelto nella distribuzione della luce nella tela mette in risalto la figura di Sofonisba, la quale occupa la porzione destra dell’opera. Riccamente vestita secondo i canoni estetici del barocco, afferra con decisione la coppa di veleno, conscia del proprio destino, con una fierezza d’animo che nel contempo fa trasparire un cenno di esitazione umano nella resa vitrea degli occhi, stato d’animo che si riflette perfettamente nelle lacrime versate dall'ancella posta nello sfondo della scena.

“Accetto volentieri il dono nuziale che non mi è sgradito, se il marito non può dare alla moglie niente di meglio. Digli però che sarei morta meglio se non mi fossi sposata il giorno stesso della mia morte.” Le parole non furono più fiere del gesto con cui prese la coppa, e impavida, senza dare nessun segno di turbamento, la bevve d’un colpo. (Livio, Ad urbe condita XXX)

Bibliografia

E. Pérez Sànchez (a cura di), Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano, Catalogo della mostra a cura di, Madrid 1985;

Delfino, Documenti inediti sui pittori del '600 tratti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli (A.S.B.N.) e dall'Archivio di Stato di Napoli (A.S.N), (in) Ricerche sul '600 napoletano, saggi e documenti per la Storia dell'Arte, Milano 1987, p. 102;

De Vito, Apporti del Lanfranco alla cultura figurativa napoletana della metà del '600, (in) Ricerche sul '600 napoletano, Milano 1985, pp. 10-11;

Causa Picone-A. Porzio-A. Borrelli, Il palazzo reale di Napoli, Napoli 1987;

Utili, In Civiltà del Seicento a Napoli, Catalogo della mostra, Napoli 1984, I, pp. 167, 169, 370-382;

Amato (a cura di), Imago Mariae. Tesori d'arte della civiltà cristiana, Catalogo della mostra, Roma 1988;

Vodret (a cura di), Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza. Catalogo mostra, Silvana editore 2003, pp. 68-71.

Sgarbi, Mattia Preti, Rubettino editore, Soveria Mannelli 2013.

FRANCESCO COLELLI PITTORE

A cura di Felicia Villella

Introduzione: la famiglia di Francesco Collelli

Le notizie relative alla famiglia Collelli e al suo arrivo nella città di Nicastro non sono del tutto chiare. Dai registri della Cattedrale di Nicastro è possibile risalire ai nomi di alcuni componenti della famiglia a partire dalla fine del 1500, ma con molta probabilità si tratta di una famiglia nobile proveniente dalla città di Rieti, trasferitasi in Calabria. Di sicuro si sa che Francesco Colelli nasce a Nicastro il 27 gennaio del 1734, figlio di Domenico e di Teodora De Napoli. Anche Domenico quasi certamente faceva il pittore, ma non ci sono giunti documenti che lo attestino, dunque è difficile attribuire delle opere alla sua mano.

La famiglia era fregiata del titolo di magister, già il nonno Antonio aveva questo appellativo, sicuramente perché aveva familiarità con pratiche artistiche o forse artigianali: è possibile ipotizzare una professione come architetto o capomastro.

La casa in cui abitava la famiglia di Francesco si trovava in Contrada San Francesco, in quella definita ruga di Blasco, di fianco al giardino di don Francesco Blasco, padrino, tra l’altro, dell'artista.

Francesco Collelli visse in questo quartiere fino al giorno del suo matrimonio, ed è proprio nella chiesa di San Francesco che troviamo l'opera più antica a lui attribuita, oltre che ad una serie di affreschi e tele più tarde che testimoniano la sua continua affezione nei confronti di questo luogo sacro.

In seguito ritroviamo una firma del Colelli nell'anno 1758 su documenti notarili che rimandano ad un gruppo di affreschi andati perduti realizzati nella chiesa di Santa Caterina a Nicastro.

Gli anni che succedettero a queste prime committenze segnarono profondamente il territorio; il 1764, ricordato come l’anno della fame a causa di una segnante carestia, portò la famiglia D’Ippolito a commissionare una Ultima Cena all'artista, perduta anch'essa, da presentare in Cattedrale al posto della consueta offerta in olio e noci.

Tra il ‘68 e il ‘70 morirono sia Domenico Colelli che la moglie Teodora, lasciando ai figli l’intera eredità; la famiglia possedeva all'interno della chiesa di San Francesco una sepoltura, in cui furono seppelliti oltre al nonno Antonio anche i genitori del nostro artista, fuorviando ogni dubbio sull'attaccamento per questo luogo.

Nel 1770 sposò Costanza Gigliotti, originaria di Falerna, che da anni viveva presso la sorella a Nicastro; dal matrimonio nacquero due figli, Domenico Antonio, nato 10 anni dopo il matrimonio, e Giovanna, nata nel 1792.

L'attività artistica

Iniziano gli anni di fervente attività artistica: Francesco Collelli realizza la Madonna del Carmine di Carlopoli con lo stesso stile pittorico riconducibile alle opere presenti a San Domenico a Nicastro; seguono la Madonna del Carmine di Castagna e gli affreschi presenti nella chiesa di San Giovanni Battista a Nocera Terinese ed un ciclo pittorico di Badolato.

A causa dell'alluvione del torrente Piazza che distruggerà parte del quartiere di Terravecchia, Francesco fa richiesta alla Cassa Sacra di un terreno nel Boschetto dei Riformati, ma con molta probabilità non usufruirà mai di tale donazione proprio perché in quegli anni il figlio Domenico Antonio sposa la catanzarese Mariangela Scalfaro; ne seguirà un definitivo trasferimento dell'artista nella città di Catanzaro.

Il suo trasferimento non dipende solo dal matrimonio del figlio, ma è dovuto soprattutto all'avvio delle opere di ricostruzioni del capoluogo che sono seguite al terremoto del 1783, che devastò diversi edifici ecclesiastici e civili, richiamando a sé numerose maestranze.

Non era la prima volta che Francesco si recava nel comprensorio catanzarese, anzi aveva in passato intrapreso diversi viaggi tra cui quello a Taverna, città del Cavaliere Calabrese, un incontro quello con le opere del Mattia Preti che lo segnerà sicuramente nella sua esecuzione stilistica.

Il problema è che in questo periodo di veloci restauri raramente i lavori eseguiti vengono riportati nei registri delle ristrutturazioni causate dal terremoto del 1783, di fatti, tranne che per il ciclo di affreschi di Marcellinara di cui l’attribuzione è sicura, per le altre opere si può ragionare solo per paragoni tecnico esecutivi e resa stilistica.

La fama del Colelli cresce e l'artista ormai anziano continua ad avere un elevato favore sia per commissioni di impronta religiosa che privata; a lui è attribuito un altro ciclo pittorico presente nella Matrice di Magisano del 1813; si tratta di un vasto affresco, forse il più grande da lui eseguito, in cui probabilmente si può riscontrare l'intervento non solo del figlio, che nel frattempo ha intrapreso la via paterna, ma anche di artisti minori.

È recente l’attribuzione di due dipinti che raffigurano Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando IV di Borbone, attribuzione concepita dal prof. Mario Panarello a cura della mostra "Riverberi pittorici" tenuta nella città di Lamezia Terme nell'autunno del 2019. Con molta probabilità la realizzazione delle opere dei due coniugi si rifà ad alcune stampe che proponevano il sovrano all'età di otto anni, quando ascese al trono, e la regina ripresa con molta probabilità dal frontespizio dell’opera enciclopedica del monaco Benedetto Tromby che tratta la storia dell’Ordine Certosino dei primi anni del 1770 [1].

Il 6 gennaio del 1820 muore nella sua casa di Gimigliano il figlio Domenico Antonio Colelli, ed esattamente 11 giorni dopo, il 17 gennaio 1820, morirà anche Francesco Colelli a Zagarise, dopo che la nuora si era ivi trasferita insieme alla figlia [2].

Note

[1] M. Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;

[2] M. Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.

Bibliografia

Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;

Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CORAZZO

Il monastero, lambito dai torrente Amato e dal torrente Corace immerso nel cuore della Sila Piccola presso la frazione Castagna di Carlopoli in provincia di Catanzaro, fu fondato nel 1060, durante l’ambizioso progetto di rilatinizzazione territoriale, ad opera di Roberto il Guiscardo.

Tra il XIV e il XVI secolo, l’abbazia divenne un centro di snodo e di controllo importante per tutto il territorio, nonostante alternanze di periodi economici non propriamente floridi.

Realizzato in pietra locale e laterizi, la chiesa è orientata con la zona sacra ad est e l’ingresso ad ovest rialzata rispetto al resto del monastero. La pianta a croce latina con abside rettangolare e transetto ha navata centrale e unica, su cui si aprono due cappelle e due ambienti minori. A settentrione è ancora presente la Porta dei morti che conduce al cimitero monastico, verso sud è visibile la scala che portava al dormitorio da cui è ancora possibile ammirare i resti delle celle monastiche. Ad Ovest, infine, all’interno della chiesa, si trovavano il coro dei monaci, i banchi degli infermi, il pulpito e il coro dei conversi.

Tra gli spazi dell’abbazia probabilmente è il chiostro che rappresentava il fulcro della vita dei monaci, soprattutto per la sua funzione religiosa. Si trattava dell’ambiente che metteva in comunicazione le zone claustrali isolate dall’esterno riunendole in un unico nucleo riservato, così come la funzione architettonica vuole.

Intorno all’anno 1000, il complesso passò all’ordine monastico dei Cistercensi e con essi raggiunse il punto più alto del suo splendore proprio nella prima metà del XIII sec.

Diversi personaggi hanno visitato e soggiornato nei locali dell’abbazia tra cui il filosofo, nato a Stilo, Gioacchino da Fiore, citato da Dante nella Divina Commedia, il quale ne divenne anche abate dal 1177 fino al 1187; dal 1561 al 1564, invece, ospitò il filosofo Bernardino Telesio, il quale terminò gli studi per poter completare la sua monumentale opera, De rerum natura iuxta propria principia, la leggenda vuole che proprio qui trovò l’ispirazione per dare il via al suo componimento.

Come ogni struttura monastica che si rispetti, in un periodo in cui il culto delle reliquie è il centro su cui la religione ruota la propria attività di propaganda religiosa e di gestione delle donazioni, l’interno dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo custodiva importanti reliquie, tra le quali frammenti lignei della croce di Cristo, le vesti di Gesù, una pietra del Santo Sepolcro e una ciocca di capelli di Maria Maddalena, cimeli giunte fin qui per opera probabilmente dei Cavalieri Templari, un ordine molto attivi in territorio calabro.

Come quasi spesso accade, la maestosità e l’importanza di questo centro finì per proseguire verso un lento ma inevitabile declino. Basti pensare alla peste del 1348 che colpì l’intera regione e al terremoto dell’anno successivo che segno anche strutturalmente l’edificio. Seguirono la guerra tra Napoli e il regno di Sicilia nel 1372 e lo scisma d’Occidente, tra il 1378 e il 1417, che portò una serie di turbamenti tra le congregazioni religiose di voga nel periodo.

Il 500 non fu un secolo migliore; per via delle commende ecclesiastiche molte fabbriche dell’Abbazia chiusero e i latifondisti locali e i nobili locali specularono privi di scrupoli provocando l’impoverimento della popolazione locale. Nonostante tutto, nello stesso periodo, gli abitanti del villaggio di Castagna decisero di autotassarsi per finanziare i lavori di restauro della Chiesa e dell’Abbazia. La ripresa fu labile e il 600 dà il via al definitivo declino dell’abbazia, finché il 27 Marzo 1638, la vigilia del giorno delle Palme, un terremoto di altissima entità colpisce la Calabria, radendo al suolo Il monastero e la chiesa.

Trascorso un decennio dal terribile sisma, l’Abate commendatario Ginetti cercò di puntare sulla rinascita di Corazzo richiamando a sé artisti della scuola napoletana al fine di ricostruire gli ambienti sia del monastero che della chiesa. Risalgono proprio a questo periodo, con molta probabilità, le opere che attualmente sono sparse nei territori limitrofi, si tratta di marmi di Gimigliano, decorazioni religiose, immagini sacre, affreschi e dipinti.

Quando tutto sembrava rifiorire, nel 1783 un ulteriore terremoto distrugge entrambi gli edifici da poco ricostruiti. Come se non bastasse, nel 1807 i francesi emanano una legge per la soppressione degli ordini monastici di San Benedetto e di San Bernardo e nello stesso anno, con decreto di Gioacchino Murat, i possedimenti dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo passano al demanio pubblico.

La tormentata storia dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo finisce nel 1808, nel momento in cui fu soppressa da un decreto del governo del Re di Napoli Giuseppe Bonaparte.

Attualmente il magnifico rudere dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo è meta di numerosi turisti e conserva il fascino di un tempo lontano totalmente immerso nella natura. Inoltre, molti degli arredi sono stati recuperati e riutilizzati come nel caso dell’altare maggiore in marmi policromi, una delle due acquasantiere in marmo e sei candelabri lignei che attualmente si trovano nella Chiesa di San Giovanni Battista a Soveria Mannelli, oppure dei due altari lignei conservati nella Chiesa di San Giacomo a Cicala e ancora dell’organo e dell’altorilievo in marmo con Madonna col Bambino attualmente custoditi nella Chiesa dello Spirito Santo della frazione Castagna di Carlopoli.

Bibliografia e sitografia

https://samueleanastasio.it/2018/04/27/il-monastero-cistercense-di-corazzo/

http://www.comune.carlopoli.cz.it/index.php?action=index&p=279

Fotografie gentilmente offerte dal dott. Samuele Maria Anastasio, archeologo medievista.