CREDI RELIGIOSI E PAGANI NEL CUORE DI NAPOLI

Credi religiosi e pagani di Napoli: da Piazzetta Nilo al "Corpo di Napoli"

Passeggiando lungo il Corso Umberto I, meglio noto come “Rettifilo”, salendo via Mezzocannone, sede storica di diverse facoltà dell’Università di Napoli, ci si imbatte in una cappella storica, le cui forme architettoniche fanno da angolo di strada tra via Mezzocannone e Piazzetta Nilo. Più che di chiesa, sarebbe però corretto parlare di Cappella; la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo, infatti è la Cappella Brancacci, tempio di origine medievale, ampiamente rimaneggiato agli inizi del Settecento, fino ad assumere le forme tardobarocche come lo vediamo oggi. Un tempio che fa cominciare questo viaggio fra i credi religiosi e pagani di Napoli.

La facciata della Chiesa si presenta su Via Mezzocannone, mentre sulla citata piazzetta, si apre un varco laterale.

L’ingresso principale è dotato di un architrave con figure in mezzorilievo di angeli e santi con l’affresco nella lunetta soprastante che raffigura la Vergine e i Santi Michele e Baculo che presentano il cardinale Brancaccio, databile al secolo XV che per via delle scarse condizioni di conservazione in cui ha versato, fu per un periodo staccato e conservato in sacrestia, per poi esser ripristinato nella sua ubicazione originale. Alla stessa datazione risale inoltre il portone ligneo con sei figure intagliate in altrettanti riquadri (tre per lato) di San Pietro, San Lorenzo, Sant'Antonio da Padova, San Paolo, San Giovanni Evangelista e San Domenico; mentre il portale laterale presentava invece nella lunetta una raffigurazione scultorea di San Michele, poi trasferita all'interno della chiesa.

La chiesa è a navata unica, di forma rettangolare, senza transetto e con due sole cappelle e una sacrestia, tutte sul lato destro.

L'interno presenta un arredo marmoreo databile tra il Seicento ed il Settecento, non presenta panche al centro della navata, ma semplici sedie di legno.

Immediatamente sul lato destro della navata, invece, si apre la cappella di Santa Candida iuniore delimitata da una bella cancellata settecentesca di ottone e ferro battuto, dove sono conservate le reliquie della matrona Candida "la Giovane", risalenti al VI secolo, che è stata erroneamente venerata come santa sino agli ultimi decenni del Novecento.

Alla destra dell'altare vi è la cappella che custodisce nella parete frontale il sepolcro del cardinale Rinaldo Brancacci, una delle più importanti opere scultoree presenti nella città di Napoli.

Il Monumento Brancacci è opera di Michelozzo e di Donatello. E’ in marmo di Carrara, alto 11 m, fu scolpita a Pisa tra l 1426 ed il 1428 e giunse in città via mare. Donatello di certo scolpì una Assunzione della Vergine sul rilievo del sarcofano, mentre il resto dell’opera scultorea è di Michelozzo; sue sono anche le Virtù che reggono il sarcofago stesso, rappresentate da tre figure femminili, che fanno da cariatidi, è inoltre decorata con gli stemmi del cardinale.

L’impianto è di ordine rinascimentale con un grande arco su colonne che urtano con le pendenti cortine, tipiche dei sepolcri gotici e che pende dall’alto, che interrompono il giro dell’arcata; La struttura è completata da un alto frontone mistilineo a cuspide, al centro del quale osserviamo la raffigurazione del Padreterno affiancato da due conchiglie, e ai cui lati troviamo due angeli che suonano la tromba.

Nella restante ornamentazione plastica, ben si manifesta lo stile di Michelozzo, caratterizzato dalla fermezza e dalla solidità dell’impianto strutturale delle figure e dal largo modellato plastico, in cui si esplica la semplificazione e quasi la geometrizzazione degli elementi.

l’Assunzione non sarebbe, però, l’unica opera di Donatello presente a Napoli, infatti esiste una testa di cavallo destinata, con ogni probabilità, a un (incompiuto) monumento ad Alfonso V d’Aragona e che attualmente si trova al Museo Archeologico Nazionale della città.

Quello che è certo, è che il monumento è il primo dell’età rinascimentale realizzato in città.

Altra opera degna di nota, è sicuramente la tela raffigurante “San Michele Arcangelo “ di Marco Pino.

Uscendo dalla chiesa, volgendo lo sguardo verso l’alto, come se si volesse dare un’ultima fugace veduta ad un piccolo scrigno, sulla controfacciata, lo sguardo, inevitabilmente cade sull’organo…racchiuso entro una cassa lignea riccamente intagliata e decorata, è a canne barocco, costruito nel XVIII secolo da un organaro ignoto.

Lasciata la chiesa, un piccolo scrigno di arte e di silenzio, il visitatore si ritrova immerso, suo malgrado, non solo nel pullulare di vita colorata e bancarelle della Napoli dei giorni nostri, facendo un (quasi violento!) salto nel tempo e nello spazio, ma a pochissimi metri dall’Egitto…Si passa, così, dai credi religiosi ai credi pagani di Napoli.

Esatto! Proprio in Egitto…eppure è a Napoli…nel “largo Corpo di Napoli”, all'ingresso di Spaccanapoli, nel cuore della città, dove, fiera, troneggia la Statua marmorea del Dio Nilo….

Ai tempi della Napoli greco – romana, infatti, qui si stabilirono numerosi egiziani provenienti da Alessandria d’Egitto,i quali decisero di erigere una statua che ricordasse il fiume Nilo, elevato ai ranghi di divinità portatrice di prosperità e ricchezza.

La statua è in marmo e risale al II / III sec. d.C., ma nei secoli successivi, visse momenti e secoli di abbandono, tanto da cadere in un vero e proprio oblio, fu quindi ritrovata acefala verso la metà del XII secolo.

La scultura raffigura il Dio Nilo come un vecchio barbuto e seminudo disteso sulle onde del fiume, con i piedi posti vicino alla testa (non più visibile) di un coccodrillo, simbolo dell'Egitto, e che si appoggia col braccio sinistro su una sfinge, mantenendo con la mano destra una cornucopia.

Al petto cerca di arrampicarsi invece l'unico putto superstite dell'originaria composizione, probabilmente raffigurante un affluente del fiume.

Il putto che si arrampica ha portato a diverse interpretazioni, come ad una mamma che allatta il suo bambino e da qui la denominazione di “corpo di Napoli” o meglio “cuorp ‘e Napul”, denominazione che tutt’oggi mantiene e che è stata data anche allo slargo che ospita il gruppo scultoreo.

La statua poggia su un basamento in piperno realizzato nel 1657. Su lato principale del basamento è posta una targa in marmo fatta per i lavori di restauro del 1734. Sulla targa è incisa in latino la storia e le peripezie della plurimillenaria scultura, che fedelmente, riporto per intero:

Vetustissimam Nili Statuam Ab Alexandrinis Olim Ut Fama Est In Proximo Habitantibus Velut Patrio Numini Positam Deinde Temporum Injuria Corruptam Capiteque Truncatam Aediles Quidem Anni MDCLXVII Ne Quae Huic Regioni Celebre Nomen Fecit Sine Honore Jaceret Restituendam Conlocandamque Aediles Vero Anni MDCCXXXIV Fulciendam Novoque Pigrammate Ornandum Curavere Placido Princ. Dentice Praef. Ferdinandus Sanfelicius Marcellus Caracciolus Petrus Princeps De Cardanas Princ. Cassan. Dux Carinar. Augustinus Viventius Antonius Gratiosus. Agnell. Vassallus Sec.»

Ovvero:

Gli edili dell'anno 1667 provvidero a restaurare e ad installare l'antichissima statua del Nilo, già eretta (secondo la tradizione) dagli Alessandrini residenti nel circondario come ad onorare una divinità patria, poi successivamente rovinata dalle ingiurie del tempo e decapitata, affinché non restasse nell'abbandono una statua che ha dato la fama a questo quartiere. Gli edili dell'anno 1734 provvidero invece a consolidarla e a corredarla di una nuova epigrafe, sotto il patronato del principe Placido Dentice».

La statua del Dio Nilo è una scultura che ha attraversato per intero la storia della città, anche nel momento in cui è caduta nell'oblio e poi è stata successivamente recuperata; sembra quasi portare su di se tutte le vicende della città di Partenope…dalle origini gloriose, alle cadute, ma soprattutto al suo rialzarsi…

Dai credi religiosi ai credi pagani di Napoli...che salto!

Il “Corpo di Napoli” è proprio il corpo della città che, vive, batte e pulsa…perché..

Napul’è…mill culur…(P.Daniele).

Sitografia

Wikipedia.it

Italianways.com

Napolibandb.it

Bibliografia

F.NegriArnoldi “Storia dell’arte” Vol II – Fabbri ed.

Gennaro Ruggiero, Le piazze di Napoli, Roma, Tascabili Economici Newton, 1998

NOSTRA SIGNORA DEL PILASTRELLO DI LENDINARA

Il santuario di Nostra Signora del Pilastrello: prezioso scrigno di Arte, Fede e devozione.

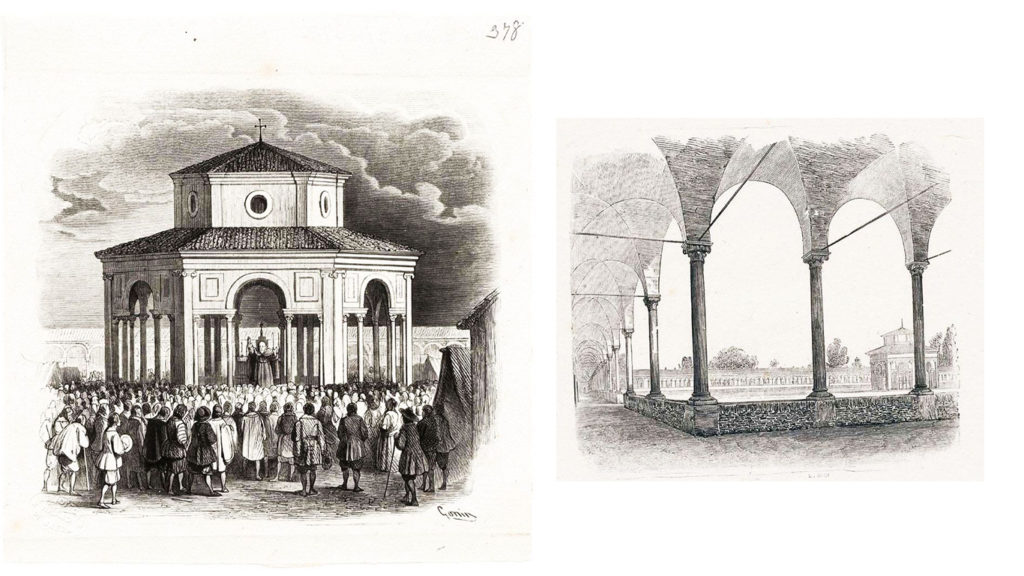

Il Santuario di Nostra Signora del Pilastrello sorge all’interno di Lendinara, città in provincia di Rovigo che fin dal XVI secolo ha rivestito una posizione di eccellenza, non solo artistica ma anche letteraria e storica nel panorama regionale veneto, tanto da essere più volte definita “L’Atene del Polesine”. Il legame tra questa e il Santuario ritrova le proprie origini in tempi antichi, era il 9 Maggio 1509. Dopo una nottata di vento e pioggia la statua della Madonna con Bambino, che Giovanni Borezzo aveva posto in una nicchia nella facciata della propria casa, fu ritrovata in una siepe del giardino circostante completamente illuminata e sfolgorante di luce. L’accaduto, fin dall’inizio ritenuto miracoloso, iniziò ad attirare numerosi fedeli così, il noto giurisperito lendinarese Lorenzo Malmignati, di proprie spese, fece erigere un capitello con altare per collocare dignitosamente il Simulacro. A questo episodio, ben settant’anni più tardi, ne seguì un altro ancor più straordinario. Nella primavera del 1576 Ludovico Borezzo si prodigò per restaurare il capitello sul quale era posta la venerata statuetta. Durante i lavori, tuttavia, ogni qualvolta i muratori attingevano acqua da una fonte vicina per stemperare la calce, essa, da trasparente, chiara e limpida diventava di color sangue. L’evento suscitò ben presto notevole scalpore nella città anche al seguito di numerose guarigioni miracolose dovute all’acqua sgorgante della fonte. Fu così che nel 1577 il Consiglio cittadino propose al Vescovo locale di costruire un tempio come segno reale e fisico di ringraziamento per le grazie ottenute, l’accolta richiesta si concretizzò con la posa della prima pietra il 26 Agosto 1577 e l’affidamento del futuro Santuario ai monaci olivetani del Monte Oliveto.

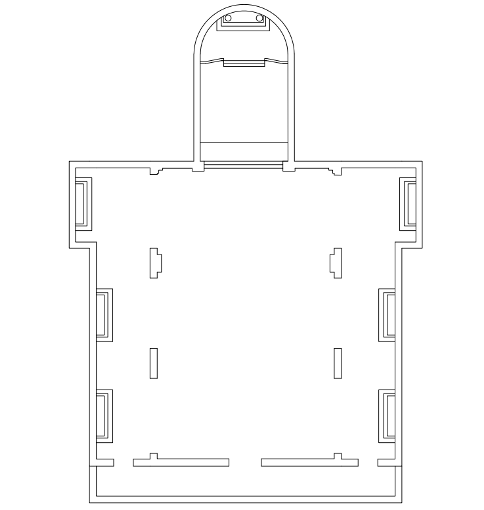

La chiesa, collocata sul fondo prospettico dello “stradone della Madonna”, presenta un ingresso sopraelevato dal piano stradale tramite due gradini e un sagrato in marmo rosso di Verona. La facciata, realizzata nel 1805 su progetto di don Giacomo Baccari, si articola in due livelli, uno inferiore e uno superiore, divisi tra loro da una trabeazione di gusto classico composta da architrave in laterizio, fregio recante l’iscrizione “INDULGENZA PLENARIA QUOTIDIANA PERPETUA E MOLTISSIME ALTRE PER LI VIVI E PER LI MORTI” e cornice sempre in cotto. Il livello inferiore risulta scandito in cinque campate con accenni di archi a tutto sesto (una centrale leggermente più ampia e due laterali per parte più ristrette) intervallate tra loro da sei paraste in cotto di ordine tuscanico con fascia basamentale e alto stilobate in marmo rosso di Verona. Il fronte esterno, grazie alla presenza delle porte d’accesso, permette di intuire la suddivisione in tre navate interna. Il portale centrale è decorato da una cornice, numerose modanature e un timpano in marmo sorretto da due mensole e da un fregio recante un’epigrafe che commemora la figura di Vincenzo Malmignati ovvero il committente che eresse il portale suddetto a sue spese. Sopra il timpano citato si presenta una lapide marmorea che commemora la data di consacrazione del tempio. Le due porte laterali, identiche tra loro, si articolano grazie a una cornice con timpano architravato sorretto da due mensole. Il livello inferiore della facciata si relaziona con il soprastante e modula il passaggio dalle ali laterali allo spazio centrale grazie alla collocazione di due strette volute terminanti, alle estremità, da due pinnacoli in cotto. La parte superiore del fronte è anch’essa scandita da quattro paraste in laterizio entro le quali si aprono tre campate ospitanti, quella centrale il rosone novecentesco con ghiera in cotto che sostituì la precedente finestra rettangolare e quelle laterali, le nicchie ospitanti le statue, a destra di San Benedetto Abate e a sinistra della Beata Vergine con il Bambino. A coronamento del fronte si innesta un fregio recante l’iscrizione latina “NATIVITAS TUA MARIA GAUDIUM ANUNTIAVIT UNIVERSO MUNDO” al di sopra del quale poggia un timpano di ispirazione classica scandito internamente dal prolungamento delle medesime paraste sottostanti e terminante con tre pinnacoli svettanti verso il cielo.

I lavori di costruzione della torre campanaria iniziarono nel 1738 e terminarono tre anni dopo su committenza di Melchiorre Sabini, il progetto, opera presumibilmente di Francesco Santini, si articola su quattro livelli sovrapposti. Al livello più basso si posiziona il basamento in laterizio con angolari in pietra d’Istria levigata che sorregge l’alto fusto decorato esternamente da tre cornici mistilinee intonacate, piccole finestre e l’orologio. Al di sopra di quest’ultimo si inserisce la cella campanaria caratterizzata da aperture a bifora intervallate da lesene ioniche e balaustre sempre in pietra d’Istria. Il livello più alto del campanile è occupato dalla cupola “a bulbo” che, con la svettante palla dorata con croce alla sommità, termina lo sviluppo verticale della torre.

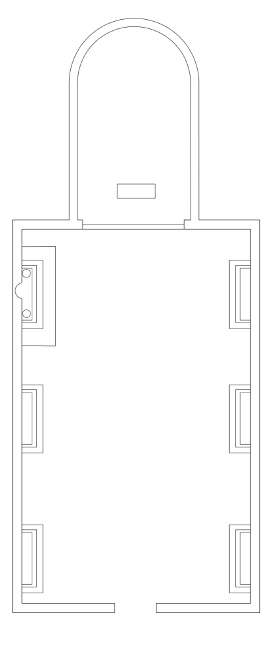

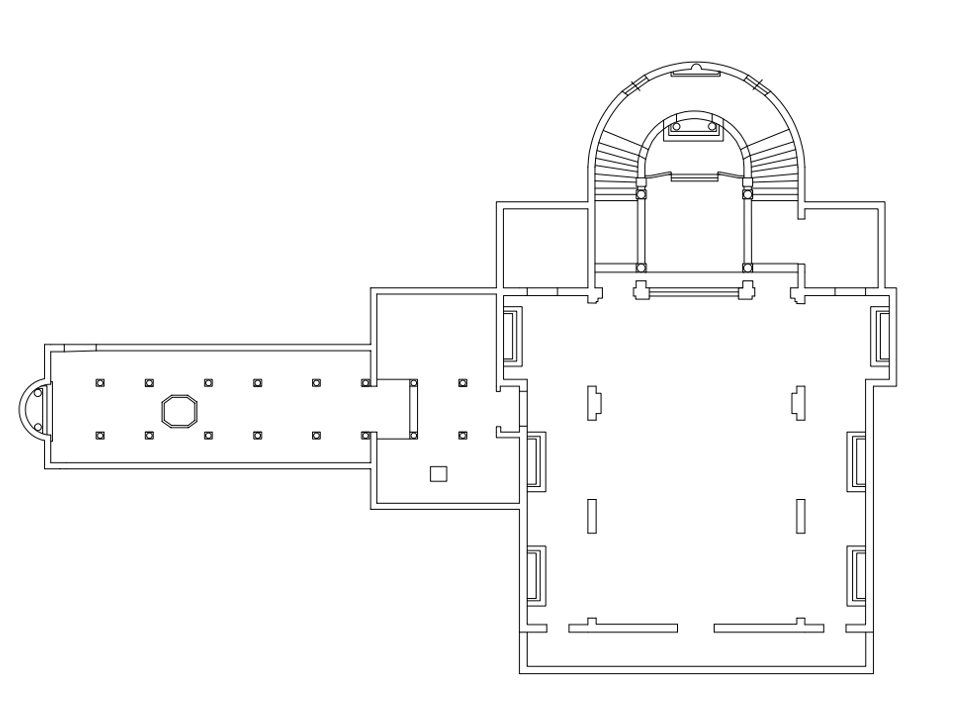

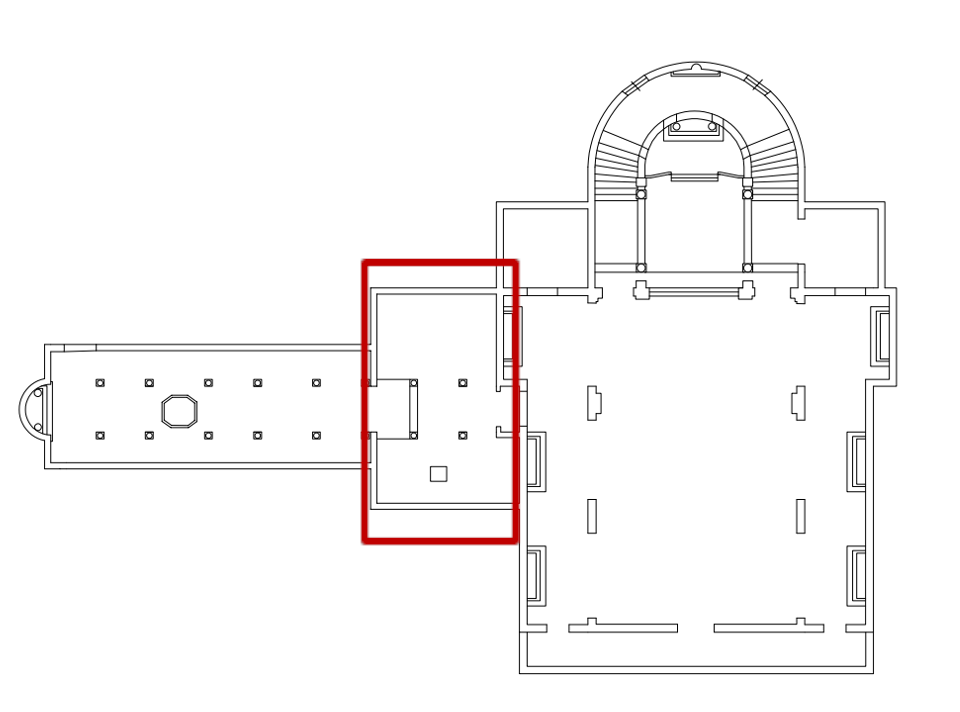

La chiesa cinquecentesca si sviluppava longitudinalmente su di un’unica navata con copertura a volta a botte decorata, i lati dell’aula erano occupati da sei altari, rispettivamente tre per parte e si completavano di un’abside molto profonda. La Sacra Immagine della Vergine, originariamente, era posta nell’altare di sinistra della navata mentre le altre pareti erano semplicemente decorate da alcuni quadri. I numerosi interventi di ampliamento del santuario iniziarono sul finire del ‘700 per poi proseguire fino al XX secolo. E’ proprio all’inizio dell’800 che la chiesa, per essere adattata al sempre crescente numero di fedeli e pellegrini, venne ampliata tramite l’aggiunta di due navate laterali, la tribuna absidale preesistente risultò ridotta per far spazio alla collocazione di due cantorie e dell’organo (anticamente collocato nella controfacciata), una volta innalzato il presbiterio vi si collocò l’altare con il Simulacro della Vergine e infine l’ultimo altare della navata destra venne ricostruito con le stesse dimensioni di quello di sinistra per ottenere così un transetto simmetrico. L’ultimo intervento di completamento della struttura, promosso da don Romualdo Zilianti, avvenne nel 1937 e portò alla costruzione di un deambulatorio attorno all’abside per consentire ai fedeli di venerare a distanza ravvicinata la Sacra effige della Madonna , che nel frattempo, venne staccata, insieme alla cornice marmorea, dall’altare maggiore per essere collocata nella parete di fondo del deambulatorio in corrispondenza dell’asse dell’altare. Per accedere al percorso sopraelevato vennero costruite due rampe di scale ai lati del presbiterio.

Al seguito di tali interventi la chiesa si presenta attualmente con un tipico impianto basilicale a tre navate voltate a botte e separate tra loro da arcate a pieno centro con intradosso dipinto e sorrette da pilastri rivestiti da riquadri in marmo e coronati da capitelli di ordine corinzio. Una trabeazione con modanature e dentelli sottende la volta del soffitto cingendo così tutti i lati perimetrali del luogo sacro. Appena sotto la suddetta cornice trovano spazio, in corrispondenza della chiave di volta delle arcate, due aperture finestrate circolari che, a destra attingono la luce direttamente dall’esterno mentre, a sinistra, si aprono su un ambiente sopraelevato (facente parte dell’antico monastero) chiamato “Coro degli ammalati” poiché permetteva una visione delle funzioni dall’alto per gli ammalati e i monaci. Le navate laterali sono ritmate dalla presenza di quattro altari, due per parte, dedicati a S. Corrado Confalonieri, S. Antonio Abate, all’Ascensione di Cristo e a San Francesco d’Assisi. Il transetto fronteggia e si innesta nello spazio tramite due archi a tutto sesto leggermente rialzati rispetto a quelli presenti ai lati della navata centrale. In questo sono presenti due ulteriori altari dedicati a S. Antonio di Padova e S. Giovanni Battista. Un arco trionfale di notevoli dimensioni introduce al presbiterio e reca alla sommità l’iscrizione “LENDINARIENSIUM THESAURUS” (Tesoro dei Lendinaresi).

Lo spazio celebrativo, elevato dal piano di calpestio delle navate grazie a tre gradini in marmo rosso di Verona, è racchiuso ai lati da colonne corinzie e da altri due pilastri in prossimità dell’Altare Maggiore. Quest’ultimo, di gusto tardo barocco è composto da doppie colonne binate in marmo rosso di Francia, un’apertura centrale con cornice mistilinea (che permette la visione del Simulacro della Madonna) e da una cimasa mistilinea incorniciata da due angeli inginocchiati con turibolo rappresentati nel momento dell’incensazione e da due putti reggenti il globo crucigero. A coronamento della costruzione si trova un angelo recante un cartiglio con l’iscrizione “Altare privilegiato”. Ai lati della mensa in marmo di Carrara si ergono due graziose statue rappresentanti rispettivamente, a destra l’Umiltà e a sinistra la Verginità. La prima, con il capo coperto e lo sguardo chino, tiene tra le mani un candido agnello mentre, con il piede, nasconde una corona, la seconda, vestita con una lunga tunica, stringe tra le mani il nodo del cingolo che le fa aderire la veste attorno ai fianchi.

Al di là dell’altare maggiore, incastonato nella parete di fondo si trova la nicchia chiamata “Gloria marmorea” che ospita il Simulacro della Madonna con il Bambino. Questa, racchiusa in una cornice mistilinea, è sorretta da un angelo inginocchiato che si staglia in primo piano sulla sinistra dal fondo in bardiglio. Dall’immagine sacra si diramano numerosi raggi marmorei dorati in rilievo. Tra soavi cherubini e putti che emergono da viluppi di nuvole, risaltano due angeli, quello a destra trattiene i bordi superiori della custodia mentre , quello a sinistra, sorregge la corona argentea. La paternità di questa splendida opera è attribuita, finora, alla mano di Giovanni Marchiori. Al centro della meravigliosa composizione scultorea si staglia la Sacra effige.

Questa, alta poco più di 30 cm, originariamente era ottenuta da un unico pezzo di legno d’ulivo, di colore scuro quindi, da cui il nome Madonna Nera con il quale la Vergine di Lendinara prese ad essere chiamata e invocata dalla popolazione cittadina. Il Simulacro consiste nell’immagine di Maria come Vergine e Regina che, seduta in trono, sorregge in braccio il Bambino Gesù, anch’Egli, come la Madre, incoronato e in atto benedicente. Grazie a numerose fonti si apprende che, già dal 1576, la statua appariva vestita sia in segno d’onore e rispetto sia, probabilmente, per nascondere il rustico incavo presente nella figura dalle spalle alla base del trono. La venerata statuetta, tuttavia, è conosciuta anche con il nome di Madonna del Pilastrello (titolo ripreso anche nel nome del Santuario). Documentariamente questa intitolazione compare dal 1577, anno di inizio della costruzione della chiesa e si è prestata per numerose ipotesi interpretative. Secondo alcuni, infatti, il nome potrebbe derivare dalla versione in dialetto veneto di capitello (sul quale venne posta la statua), chi, invece, sostiene che la statuetta della Madonna sia stata sistemata su un pilastrello, prima della traslazione al santuario, per renderla maggiormente visibile ai fedeli. L’ipotesi più accreditata vede l’origine del termine dalla lingua spagnola, più precisamente, dal vocabolo pilar in quanto, nel corso del ‘500, soggiornavano nella città numerosi soldati spagnoli ( impegnati nella Lega Santa e di Cambrai) che avrebbero ravvisato nella Madonna di Lendinara una notevole somiglianza con la Madonna del Pilar di Saragozza, già patrona della Spagna. Ad avvalorare ulteriormente questa interpretazione è presente l’approvazione che la Santa Sede fece di una messa propria alla Madonna lendinarese, consigliando di seguire quella già approvata per la Madonna di Saragozza. Purtroppo, il 4 Settembre 1981, ignoti malviventi rubarono, attratti dalla quantità di collane, spille, ex - voto d’oro di cui era rivestita , la Sacra statua che non fu più ritrovata. Della statua originale si conservò solamente la mano benedicente del Bambino Gesù, che probabilmente si staccò durante la fuga. Per riparare all’atto sacrilego venne intagliata un’altra statua, identica all’originale, in legno di cirmolo dallo scultore gardenese Ferdinando Prinoth. Il Papa San Giovanni Paolo II, durante l’udienza generale del mercoledì 30 Dicembre 1981, benedì e baciò la nuova immagine che, 1 Gennaio 1982, venne ricollocata solennemente nella sua nicchia dove ancora oggi si trova.

Anche la decorazione pittorica della chiesa, come per la sua struttura architettonica, subì numerose modifiche nel corso dei secoli. Le prime tracce di una decorazione ad affresco risalgono al 1794 quando la municipalità di Lendinara affidò il compito della decorazione della volta a botte centrale della navata a Flaminio Minozzi. Tuttavia l’opera di tale artista non sopravvisse poiché, tra il 1895 e il 1905, Giovanni Battista Baldi sostituì completamente gli affreschi esistenti con nuove pitture, delle quali, rimane solamente la decorazione della piccola cupola della cappella sinistra del transetto. L’ultimo intervento di decorazione del santuario risale al 1937 quando l’abate Zilianti incaricò Giuseppe Chiacigh di rimaneggiare e sostituire la decorazione pittorica preesistente della basilica. I lavori, iniziati nel 1938, terminarono nel 1942. L’artista incentrò la decorazione pittorica in tre zone, nella navata centrale egli dipinse scene ispirate ai Miracoli compiuti della Vergine a Lendinara mentre, nelle navate laterali, tramite un magistrale uso del chiaroscuro e dei toni monocromatici, dipinse elementi araldici sorretti da putti, cornici, volute e festoni di chiaro gusto tardo barocco. La volta della navata centrale si può quindi dividere idealmente in tre scene, a sinistra la preservazione della città, per intercessione della Madonna, dalla rotta del fiume Adige, a destra la liberazione di Lendinara dalla peste del 1630 e in centro la raffigurazione, tra strati di nuvole attorniate da evanescenti cherubini, della Vergine con il Bambino che, apparsa in tutta la sua gloria tra uno squarcio di nubi, fa scendere dalla propria mano un raggio luminoso che conferisce potere taumaturgico alla Sacra statuetta posizionata nella parte inferiore della volta al di sopra della siepe dove, nel 1509, fu ritrovata sfolgorante di luce. Dal punto di vista stilistico le figure, nella loro plasticità, si stagliano dallo sfondo perlopiù monocromatico creando così giochi di luce e accesi contrasti chiaroscurali. Nella controfacciata è collocata la raffigurazione di un gruppo di malati, sofferenti e soldati di diverse epoche, unanimi nel rivolgersi con profonda fede, in un ultimo gesto di affidamento, verso la Madonna dipinta al centro del soffitto.

La decorazione prosegue nella cupola che sovrasta il presbiterio e nel catino absidale di quest’ultimo. Gli affreschi rappresentano rispettivamente due episodi della vita di Maria e misteri mariani, il primo, la Natività e l’ultimo, l’Incoronazione celeste. Al centro della cupola, da uno squarcio nel cielo denso di nubi, appare l’immagine della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo nell’atto di incoronare la Vergine. Maria, sottostante è attorniata da tre figure in estasi difronte alla visione celeste, S. Benedetto, il Beato Bernardo Tolomei e S. Francesca Romana. La decorazione continua nel catino absidale ove viene narrata la Natività di Maria. La scena, ambientata all’apice di una scalea presenta la Trinità inquadrata nella lanterna in trompe l'oeil che irradia la luce divina dall’alto. L’alto basamento in bassorilievo sul quale poggiano i personaggi dell’episodio principale richiama un altro simbolo della Natività: il peccato di Adamo e Eva al quale si richiama nuovamente il serpente che, in basso a destra, fugge dalla scalinata alla vista della Vergine. Ai lati della scena, come se fossero statue monolitiche, vengono rappresentati i quattro profeti Isaia, Osea, Michea e Sofonia mentre ai piedi della scalinata emergono tre figure di papi e vescovi astanti in atto di venerazione difronte all’evento sacro.

La decorazione ad affresco delle volte lascia spazio a quella pittorica su tela che si presenta nelle pale degli altari laterali. Si ritiene giusto segnalare, tra tutte, due opere: S. Bartolomeo in gloria e L’Ascensione di Cristo. La prima, eseguita da Domenico Robusti detto il “Tintoretto” intorno al 1590, occupa la parte superiore del primo altare della cappella di S. Corrado Confalonieri della navata di destra. Nell’opera, fra le nuvole, emerge S. Bartolomeo con lo sguardo rivolto verso la luce divina proveniente dall’alto, nell’ascendere alla gloria celeste ecco che regge, con la mano destra, il coltello e la pelle scorticata durante il suo martirio (in questa alcuni storici hanno intravisto un presunto autoritratto del Tintoretto, forse memore dell’esempio dello stesso soggetto raffigurato nel Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina). In fianco al Santo compaiono quattro angeli disposti simmetricamente due a due attorno alla figura centrale. Uno di questi, quello di destra, regge la mitria di S. Bernardo Tolomei, raffigurato in basso nella veste dell’ordine con le mani incrociate al petto in segno di venerazione difronte alla visione del Santo. Vicino a quest’ultimo emerge S. Benedetto. Nella parte bassa della pala, a mezzo busto, vengono raffigurati i due committenti dell’opera: Bartolomeo e Battista Malmignati.

La seconda tela, opera di Paolo Cagliari detto il “Veronese”, è ubicata nella cappella dell’Ascensione nella navata sinistra della basilica. Realizzata intorno al 1580, il dipinto presenta e riassume lo stile pittorico più tardo dell’artista, fortemente influenzato dalla spinta controriformista della Chiesa al seguito del Concilio di Trento. Il tema iconografico rappresenta il momento dell’Ascensione di Cristo in cielo tra lo stupore degli Apostoli, il Signore, circondato da due angeli e sette teste di cherubini, si innalza verso il cielo colmo di luce. Al di sotto, i dodici apostoli increduli e estasiati dall’evento sacro, sono accompagnati da una figura a mezzo busto che indica la scena, è il committente dell’opera, ovvero, il cavaliere Vincenzo Malmignati, tra l’altro, promotore della costruzione della chiesa stessa. Come accennato l’uso di colori accesi e l’ideazione dell’albero inclinato a sinistra (che crea instabilità alla scena supportata dalle movenze stupite degli Apostoli) sono caratteri comuni nell’opera dell’ultimo Veronese. Risulta, inoltre, interessante notare come, al di sotto della mensa dell’altare, siano presenti le reliquie di S. Vincenzo. Queste, provenienti dalle Catacombe di Priscilla a Roma, vennero donate al santuario nel 1823 e rivestite successivamente con un calco in cera riproducente i connotati del Santo. Di notevole interesse artistico compare anche la piccola tavoletta raffigurante San Pietro custodita all’interno del vano destro a fianco del presbiterio (l’antica sagrestia), ora Cappella dedicata all’abate Celestino Colombo. L’opera, secondo recenti attribuzioni, venne realizzata dal pittore ferrarese Dosso Dossi e sembrerebbe, visto le piccole dimensioni, una delle porte laterali di un polittico. San Pietro, vestito con i tipici abiti blu e dorati, indica il cielo mentre tiene tra le mani le chiavi del Regno dei Cieli.

Il luogo dove nel ‘500 avvennero i fatti miracolosi legati alla fonte di acqua prodigiosa non è custodito all’interno dello spazio basilicale del santuario ma in un corpo di fabbrica attiguo a quest’ultimo. L’odierna composizione architettonica è frutto dei rimaneggiamenti del rettore don Giacomo Baccari avvenuti tra il 1816 e il 1818. L’intervento portò alla costruzione di due locali distinti: l’atrio e la Cappella del “Bagno”.

Il primo, realizzato per creare un filtro tra il luogo sacro della chiesa e quello della purificazione, si presenta con un impianto a tre navate, delle quali, quella centrale conduce alla Cappella attigua mentre le due laterali, separate tramite quattro colonne che sorreggono tre archi a tutto sesto, ospitano il Pilastrello e l’entrata al cortile del monastero. Il Pilastrello in marmo finemente lavorato, posto nel lato sinistro dell’atrio, racchiude quattro nicchie al cui interno, dalla bocca di quattro angeli, sgorga l’acqua della sorgente miracolosa. Su progetto dell’architetto veneziano Domenico Rupolo, l’opera sostituì nel 1909 la precedente fonte realizzata con un semplice e monolitico blocco di marmo rosso veronese. Lo scultore Policranio Cadetti è l’autore materiale del progetto e della statua della Madonna con Bambino, in bronzo dorato, collocata a coronamento della struttura.

Il secondo ambiente, la Cappella del Bagno, presenta un impianto basilicale a tre navate ritmato da dieci colonne di ordine composito con basamento che sostengono le volte a crociera con nervature della navata centrale e le ridotte volte a botte che si aprono sulle navate laterali. La successione della copertura centrale a crociera si interrompe in corrispondenza della fonte miracolosa ove trova collocazione una piccola cupola che segna fisicamente il luogo sacro insieme alle quattro colonne che la sorreggono, da nere, in questo punto, diventano di marmo grigio. L’antica sorgente, anticamente realizzata in marmo rosso di Verona con un muretto per impedire la vista ai fedeli degli infermi che vi si immergevano, si presenta attualmente come un basso recinto marmoreo bianco di forma ottagonale ( rimando alla forma del Battistero e quindi al rito della purificazione battesimale). La vasca, progettata da Rupolo nel 1909, venne abbellita tramite l’aggiunta di quattro angeli con brocche sgorganti d’acqua nel 1929. Attorno allo spazio sacro si inseriscono, al di sotto delle dodici volte a botte della navata, dodici tele raffiguranti i miracoli della Madonna realizzate da Giovanni Baccari in sostituzione degli affreschi di Giovanni Fassini poiché rovinati dall’effetto dell’umidità. Sul fondo della navata si staglia un altare marmoreo contenente un’antica tavola che raffigura la Madonna di Lendinara mentre benedice gli ammalati e gli infermi atti nell’immergersi nella fonte.

Infine, per terminare il viaggio all’interno di questo meraviglioso luogo non si può non citare il costante e duraturo legame che i pontefici intrattennero con il Santuario lendinarese. Questo fu infatti meta preferita di numerose visite da parte di Papa San Giovanni XXIII quando era Patriarca di Venezia e del papa veneto Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I anch’egli in veste di Patriarca veneziano. Tuttavia, anche dopo il corso di numerosi anni, questo luogo continua ad attrarre folle di fedeli e pellegrini, semplici visitatori, turisti o affascinati cultori dell’arte, continua a trasmettere un profondo silenzio di spiritualità e fiducia divina. Non a caso proprio il vescovo della Diocesi di Adria Rovigo, Pierantonio Pavanello, si è recato al cospetto della Sacra effige per affidare, in questi tempi difficili, il popolo polesano alla protezione della Vergine, una affidamento sincero che, come noi, i nostri predecessori avevano già sperimentato costruendo, innalzando, onorando il Cielo con opere, edifici e testimonianze preziose, testimonianze destinate ad attraversare i secoli per essere contemplate e osservate dai nuovi volti del domani.

Bibliografia essenziale:

- Monaci Olivetani, Santuario di Nostra Signora del Pilastrello di Lendinara, realizzato in occasione dell’Anno Santo 2016;

- Pignatti, F. Pedrocco, 'Veronese', Milano 1995, II, p. 512-513, n. A36;

- Rovigo e la sua provincia, guida culturale, Amministrazione Provinciale di Rovigo, 1991;

- Rovigo, I luoghi e il tempo, Signumpadova editrice, 2008;

Fotografie:

Immagini di dominio pubblico tratte dal sito web del Monastero Olivetano di Lendinara, Google Maps e dal libro “Santuario di Nostra Signora del Pilastrello di Lendinara, realizzato in occasione dell’Anno Santo 2016”;

Disegni delle piante realizzati da Mattia Tridello con il programma Autocad

TARQUINIA CITTÀ ETRUSCA

“… Qui rise l’Etrusco, un giorno, coricato, cogli occhi a fior di terra, guardando la marina. E accoglieva nelle sue pupille il multiforme e silenzioso splendore della terra fiorente e giovane, di cui aveva succhiato il mistero gaiamente, senza ribrezzo e senza paura, affondandoci le mani e il viso…”

Vincenzo Cardarelli,

Profughi, Viaggi nel Tempo

Tarquinia: una città etrusca

Tarquinia, un'antica città etrusca, è rinomata per la necropoli con le sue tombe dipinte, dichiarate dall'Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e per il Museo Archeologico Nazionale (allestito nel rinascimentale Palazzo Vitelleschi), che annovera nelle sue sale una straordinaria raccolta di reperti. Le origini mitiche della città sono da ricondurre alla leggenda di Tirreno, figlio del re della Lidia: egli guidò metà della popolazione del regno di suo padre sulla costa italica compresa tra la foce dell’Arno e quella del Tevere per fondarvi una nuova nazione: l’Etruria. Tarquinia e le dodici città dello stato sarebbero poi state fondate da Tarconte, principe della Lidia, figlio (o fratello?) di Tirreno.

Il comprensorio archeologico di Tarquinia, con la città posta in posizione panoramica su un piccolo altipiano in prossimità del mare, sorge sul così detto Colle della Civita, un ampio pianoro isolato e battuto dai venti. Qui si trovano evidenze archeologiche molto importanti dell’area sacra della città; vi sono stati ritrovati moltissimi dei reperti oggi conservati al Museo di Palazzo Vitelleschi, compresi i famosi Cavalli Alati, simbolo di Tarquinia in tutto il mondo.

Si tratta di un gruppo fittile databile tra il IV e il III sec. a.C., che raffigura due cavalli scalpitanti e pronti a spiccare il volo: quest’opera decorava il frontone del grande tempio chiamato Ara della Regina, un grandioso edificio dedicato ad una divinità sconosciuta, ubicato nell'area sacra della Civita.

Nel museo sono esposti tre straordinari oggetti in bronzo, risalenti al VII sec. a.C., rinvenuti nella nuda terra dell’area sacra: un’ascia, una tromba di liuto e uno scudo decorato a sbalzo.

La cura nella deposizione degli oggetti ha fatto sin da subito pensare che appartenessero a qualcuno che aveva esercitato un potere sacro ed eccezionale. Tuttora non si sa chi fosse il possessore, forse un condottiero che aveva conquistato con la forza l’apice della gerarchia politico-militare della città; forse il rappresentante più ricco di un gruppo di famiglie potenti; forse un sacerdote dotato di capacità divinatorie non comuni. Come che sia, i Tarquiniesi lo chiamavano Lauchma, Lucumone: a Roma un personaggio di questa levatura avrebbe avuto l’appellativo di Rex.

Altro eccezionale reperto conservato all’interno del museo è il sarcofago marmoreo di Laris Pulena, il Magistrato, membro di una aristocrazia tarquiniese gelosissima dei suoi privilegi. Oggi egli continua a scrutare i visitatori con lo sguardo severo e le sopracciglia aggrottate, semidisteso a copertura del suo stesso sarcofago. Con la molle mano inanellata indica, nel volumen che tiene srotolato davanti a sé, la storia della propria famiglia.

Altri celebri reperti esposti all’interno del museo sono il Ryton, vaso a forma di testa femminile dallo sguardo enigmatico e dalla sottile ironia, del ceramista Charinos, e la Coppa di Oltos, dalle dimensioni eccezionali prodotta nell’officina di Euxiteos, raffigurante un’assemblea divina.

Al secondo piano sono conservati gli affreschi staccati di due tombe, che non si sarebbero altrimenti salvati dalla distruzione a causa delle pessime condizioni ambientali in situ. Una di queste è la tomba del Triclinio (470 a.C. ca.), che restituisce un’idea assai dettagliata delle fastose celebrazioni in onore del defunto, durante le quali il connubio tra cibo, musica e danza, era inscindibile. Sulla parete di fondo tre coppie di commensali banchettano serviti da un giovane coppiere, mentre un suonatore di diaulos (il flauto a doppia canna) allieta il simposio. Sulle pareti laterali si svolge una danza con giovani di ambo i sessi.

Se servisse un’ulteriore nota di colore, questa è fornita dalla presenza, sia nei reperti conservati al museo che nei dipinti delle tombe, di un esplicito riferimento al sesso: simboli fallici, rapporti sessuali consumati durante cacce o banchetti sono rappresentati in funzione apotropaica. Tanto espliciti e tanto numerosi che il museo ha dedicato loro un’intera sala espositiva!

Tuttavia, per sapere cosa rendesse gli Etruschi un popolo tanto facilmente identificabile tra le popolazioni del mediterraneo, così raffinato, non è sufficiente osservarli attraverso i sarcofagi di pietra o di terracotta: bisogna addentrarsi nelle loro abitudini, nella forte impronta che esse hanno lasciato fino a noi. Nelle tombe, che gli Etruschi vollero somiglianti alle loro case e riempirono di oggetti amati e significativi. E per fare una scorpacciata di usi e costumi la necropoli di Monterozzi è il posto perfetto; situata a sud dell’odierno abitato, si estende per circa 6 km in lunghezza e conta circa duecento tombe dipinte, le quali vengono aperte al pubblico con un criterio di rotazione per motivi conservativi.

Nelle tombe arcaiche è tutto piccolo, ilare e spontaneo; donne, uomini, servi, danzatori e musici, atleti ci appaiono bruni e spavaldi, con i volti vividi e i lineamenti accomunati da una calda consapevolezza sessuale e da una condivisa dedizione ai piaceri della vita, mentre nei sepolcri di epoca tarda i ritratti sono più realistici.

Volendo esemplificare il tipo di pittura che vi si può ritrovare, è curioso notare che gioiose raffigurazioni di banchetti, musica e danza decorano le pareti delle tombe tarquiniesi regalando all’osservatore moderno alcune tra le più vivaci rappresentazioni di questo tipo: la tomba dei Leopardi (470 a.C. ca.) presenta sulla parete di fondo la tradizionale scena di simposio con tre coppie semisdraiate su letti riccamente addobbati e due servi nudi; in alto due leopardi si affrontano con le fauci spalancate. Particolarmente interessanti sono le pareti laterali, sulle quali si dispiega un vasto campionario di musici, danzatori e offerenti. Sulla parete destra, un giovane con indosso una corta clamide bruna e recante un piatto, è seguito da un suonatore di diaulos e da uno di lira, mentre a sinistra un gruppo di quattro giovani avanza verso il banchetto, preceduto da due suonatori.

Bibliografia:

Alfieri A., Valdi A. (a cura di), Tarchna, Edizione Comune di Tarquinia 2002

Menichino G., Escursionismo d’autore nella Terra degli Etruschi, Laurum Editrice, Pitigliano (GR) 2007

Sitografia:

Sito del Mibact al link: https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151564&pagename=57 (ultima consultazione 28/03/2020)

Sito Avvenire.it al link: https://www.avvenire.it/agora/pagine/cardarelli- (ultima consultazione 29/03/2020)

Sito dedicato a Tarquinia e Cerveteri patrimonio Unesco al link: https://www.tarquinia-cerveteri.it/tarquinia/necropoli-di-tarquinia/ (ultima consultazione 28/03/2020)

IL COMPLESSO RURALE DI BALSIGNANO

Nel territorio comunale di Modugno (BA), lungo la strada provinciale che collega quest'ultima a Bitritto, sorge l'immenso complesso rurale di Balsignano, che comprende il Castello, la chiesa di S. Maria e la chiesa di S. Felice.

E' possibile ricavare le prime notizie riguardanti questo insediamento da alcuni documenti risalenti al X secolo che riferiscono la presenza di un castrum fortificato con alcune abitazioni, finché non fu devastato dai Saraceni nel 988.

Verso la fine dell'XI secolo finì tra le mani dei monaci dell'ordine benedettino del monastero di San Lorenzo di Aversa, raggiungendo grande prestigio politico grazie alle numerose concessioni fatte da duchi normanni e dallo stesso Federico II.

Nel 1282, anno dei celebri Vespri Siciliani, i monaci benedettini affittarono il casale a Ruggero della Marra e, verso la metà del XIV secolo, a Francesco de Carofilio.

Durante il conflitto tra filoangioni, sostenitori di Giovanna d'Angiò, e filoungheresi, truppe del re d'Ungheria Luigi I il Grande, per la successione al trono del Regno di Napoli dopo la morte di Roberto d'Angiò, l'insediamento fortificato fu testimone di alcuni episodi bellici. Durante il XVI secolo, fu vittima di ulteriori attacchi nel periodo della guerra franco-spagnola.

Nel '600 la gestione passò alla nobile famiglia modugnese dei Faenza, che durò fino alla fine del '700, ed infine nel 2000 fu venduto al comune di Modugno.

IL COMPLESSO RURALE DI BALSIGNANO: LE MURA

Il casale è circondato da un duplice sistema murario, attribuile al XIV e XV secolo : la prima cinta muraria, lunga 500 m, attornia l'intero insediamento, incorporando la seconda cinta muraria che difende il Catello, la chiesa di S. Maria e il cenobio benedettino.

Nella zona orientale era collocata una porta monumentale, di cui oggi ci sono giunti pochi resti che ci testimoniano la sua imponenza: infatti doveva essere fiancheggiata da due possenti torri. Però nel tratto meridionale erano collocate due torrette dotate di saettiere fortemente strombate. Il lato meridionale si unisce alla cinta muraria interna. Inoltre su quella esterna era possibile effettuare il camminamento di ronda, presumibile dalla presenza di alcune scale in pietra ricavate all'interno della muraglia.

Nei pressi di una torretta, è stata rinvenuta una tomba che custodiva lo scheletro di una donna, risalente al XV secolo, di 35-45 anni che aveva avuto molte gravidanze ed era morta di sifilide.

IL CASTELLO

Attraversando il portale della cinta muraria interna, è possibile ammirare la preziosa decorazione in bassorilievo che orna l'andamento del portale.

Il primo edificio che colpisce il visitatore è il grande castello, posto sulla destra. Questi è il risultato di una serie di interventi avvenuti nel corso dei secoli. Già durante il Medioevo, esso doveva essere costituito da due torri quadrangolari, innalzate successivamente, collegate tra loro da un possente corpo a due piani, svolgendo una funzione difensiva. Nel corso del XVII secolo, il castello divenne una sorta di dimora signorile, dotata di alloggi, cucine, una cisterna e colombiera.

Gran parte della struttura a noi oggi visibile, è frutto di una serie di restauri che hanno tentato di ridare al castello la sua immagine originaria, dal momento che era in situazioni critiche.

IL COMPLESSO RURALE DI BALSIGNANO: LA CHIESA DI SANTA MARIA

La chiesa di S. Maria è composta da due ambienti. Il primo vano fu costruito intorno al XIII secolo, con un impianto ad aula e una copertura lignea, ma nel XV secolo l'edificio subì degli interventi, come l'aggiunta di pilastri per sostenere l'attuale volta a crociera . In facciata, sopra il portale, è collocata una lunetta, all'interno della quale affiorano i resti di un affresco rappresentante una Madonna con il Bambino. All'interno troviamo una serie di affreschi sopravvissuti in maniera lacunosa. Sul muro settentrionale è possibile ammirare le figure di Santa Lucia, riconoscibile dal piatto su cui poggiano due occhi, un Santo Vescovo, ancora oggi si discute se attribuire questa immagine a San Ludovico da Tolosa o a San Donato, seguono due Vergini in trono ( probabilmente una Vergine della Tenerezza e una Vergine di Odeghitria) e due immagini fortemente danneggiate che raffiguravano una santa e un santo. Nella zona presbiteriale sono collocate le immagini di un San Michele Sauroctonos e di un Sant'Antonio Abate, riconoscibile dai suoi attributi iconografici, ovvero la campanella e il maialino, di cui sopravvive solo la coda riccioluta.

Anche il secondo ambiente presenta una serie di affreschi in grave stato, databili intorno al 1300. Nel catino dell'abside compare un Cristo in trono in un'ellisse ornamentale sorretta da serafini, nei due registri sottostanti invece abbiamo in uno la Madonna in trono, nell'altro i ritratti degli Apostoli. Di particolare risalto è il clipeo, posto sull'arcone, che inquadra la figura a mezzobusto di un profeta ebreo, riconoscibile dal tipico cappello a punta. Dagli ultimi restauri inoltre sono emerse una Crocifissione profondamente danneggiata e una seria di figure di santi difficilmente identificabili. Le campagne di scavo hanno riportato alla luce un'area cimiteriale caratterizzata da tombe a fossa e del tipo a cassa litica, prive di corredo, da collocare tra il XII e il XV secolo.

Del cenobio benedettino, invece, antistante la chiesa di S. Maria, ci è giunta solo una struttura, la cui precisa funzione non ci è nota, a pianta longitudinale con impianto ad aula, dotata di una sequenza di quattro arcate cieche, dentro le quali emergono tracce di affreschi.

LA CHIESA DI SAN FELICE

L'edificio è il risultato dell'unione di due chiese: la più antica, risalente al X-XI secolo, è costituita da un'unica navata dotata di due cupole ellittiche e una pavimentazione bizantina, mentre la seconda databile al XIII secolo, presenta una pianta a croce greca contratta, due campate sormontate da una volta a botte e una da una cupola con tamburo ottagonale. La chiave di volta della cupola centrale è scolpita con una Stella di David sulla quale poggia una manina ornata da un bracciale in perle, simboli dell'Ebraismo. Inoltre con molta probabilità l'interno della chiesa doveva essere interamente affrescato. La facciata è scandita e movimentata da una serie di archetti pensili e lesene. Durante il restauro del 1989, furono rinvenuti i resti di una necropoli e una preesistente chiesa d'epoca altomedievale.

Bibliografia

R. Caggianelli, “Balsignano. Un insediamento fortificato”, Mario Adda Editore, Bari, 2015.

IL CROCIFISSO DI MASTRO GUGLIELMO

IL CROCIFISSO NELLA CATTEDRALE DI SARZANA

L’opera è uno dei capisaldi della pittura romanica italiana e, come riporta l’iscrizione sopra la testa del Crocifisso, fu realizzata da Mastro Guglielmo nel 1138. Non si conosce nulla di questo artista se non che ci ha tramandato un’opera che è diventata il prototipo delle prime croci dipinte in Toscana. Gli ordini mendicanti ebbero un ruolo importantissimo nella diffusione di quest’ultime che si diffusero nel corso del XIII- XIV secolo, utilizzando il crocifisso come principale fuoco prospettico e liturgico delle proprie Chiese.

L’opera di Sarzana, considerata la più antica, appartiene al tipo iconografico del Christus triumphans e proviene dalla Lunigiana, regione dell’entroterra toscano-ligure e si trova attualmente nella cattedrale di Sarzana a La Spezia.

In epoca romanica la pittura in Italia presenta ancora elementi di continuità con l’arte greco-bizantina, ma poi inizia a cambiare i contenuti e le finalità rappresentative. Una nuova forma di rappresentazione che si viene a creare è proprio il crocifisso.

Le croci potevano essere dipinte direttamente sul supporto ligneo oppure su pergamena o cuoio che in seguito venivano applicati sul legno sagomato a forma di croce.

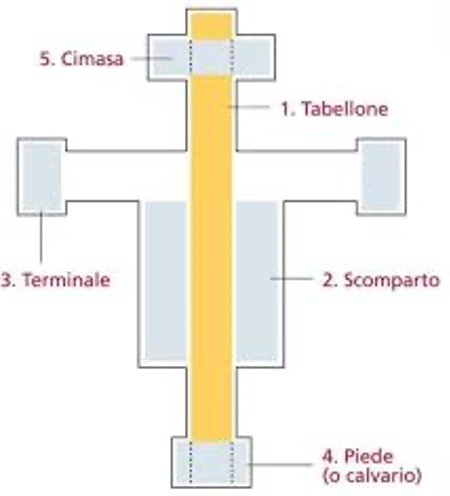

La croce dipinta, generalmente formata da più tavole di legno unite, è caratterizzata da una struttura di notevole complessità:

Nel XIII secolo, nei crocifissi, convissero due modelli iconografici, il Christus triumphans e il Christus patiens. Il primo modello sottolineava la natura divina di Cristo, il secondo la natura umana, la sua parte vulnerabile e più debole. A partire dalla metà del Duecento, con l’affermarsi degli ordini mendicanti, in tutta Europa prevalse ben presto il modello del Christus patiens. La contemplazione delle sofferenze di Cristo si tradusse nella sua esibizione all’interno delle chiese, in modo che la croce, posta sopra l’altare, potesse sollecitare i fedeli nella meditazione sulla morte e resurrezione di Gesù Cristo. Le prime trasformazioni iconografiche si videro con Giunta Pisano fino ad arrivare alle proposte di Cimabue e Giotto.

Il modello più antico rimane dunque il Christus triunphans, un Cristo vivo, con gli occhi aperti senza espressioni, trionfante sulla morte che allude alla resurrezione; un Cristo divino.

Il linguaggio pittorico del primo Medioevo in Liguria è legato a quello toscano, come dimostra l’opera di Mastro Guglielmo conservata dal 1678 nella cattedrale di santa Maria Assunta a Sarzana e proveniente dall’antica cattedrale di Luni.

La figura del Cristo, in posizione frontale con la testa eretta al centro di un nimbo gemmato si staglia sullo sfondo della croce, come se fosse un trono. Il volto è sereno, gli occhi grandi sono aperti a significare Gesù vittorioso sulla morte. Il volto pur mantenendo i tratti bizantini, non è inespressivo, ma è probabilmente frutto di ridipinture avvenute nel corso del XIII secolo, come hanno testimoniato le indagini diagnostiche effettuate tra il 1942-1946.

Il perizoma gli avvolge i fianchi in modo elegante ed è fermato da una cintura dorata, riferimento allo status regale. Alla destra del tabellone è presente san Giovanni e una delle Marie, a sinistra la Vergine con un’altra Maria. Entrambi i soggetti intercedono presso il fedele indicandoci il Cristo mentre commossi e addolorati si asciugano le lacrime con un panno bianco. L’opera riprende i modelli iconografici orientali e i colori delle vesti hanno tutti una valenza simbolica profonda. Il rosso della veste della Madonna indica la divinità, mentre il manto blu, nella tradizione bizantina -il maphorion- indica la natura umana costellato di tre stelle ad alludere alla verginità di Maria prima, durante, e dopo il parto. Nel tabellone, completano la scena immagini della Passione.

Nei capicroci o terminali laterali, insieme ai simboli degli Evangelisti, sono rappresentati i profeti Geremia a destra e Isaia a sinistra. Sopra il capo del Cristo è presente la data e la firma dell’autore, mentre nella cimasa è raffigurata l’ascensione. Gesù è all’interno della mandorla di luce che ne sottolinea la potenza e la divinità e la sconfitta sulla morte davanti alla Madonna che protrae le braccia in segno di orazione.

La croce di Sarzana si contraddistingue per la presenza costante della Vergine, in quanto si ripete in scene nelle quali non ne è attestata la presenza nei Vangeli. Si deve probabilmente alla grande devozione mariana di Bernardo da Chiaravalle (1090-1153) la presenza assidua di Maria al cospetto di suo figlio, a cui il santo attribuiva enorme importanza nell’opera della redenzione.

Anche la presenza delle Marie non solo nelle scene, ma anche tra i dolenti, può avvalorare l’ipotesi della provenienza di croci dipinte da chiese monastiche di ordini religiosi femminili. Dall’altra parte è anche possibile seguire la diffusione nell’area tosco-ligure delle leggende provenzali riferite alle pie donne. Al seguito della morte di Cristo, Marta, Maria Maddalena e Lazzaro furono gettati in mare insieme a Maria Salomone e Maria di Cleofa e miracolosamente trasportati sulle coste francesi, presso Marsiglia; la leggenda si è poi intrecciata con quella del sacro Graal.

Per quanto riguarda le iscrizioni presenti nella croce dipinta, attraverso lo studio delle varianti morfologiche e i rapporti dimensionali delle lettere, recenti approfondimenti, hanno evidenziato come la croce di Sarzana si colloca in uno dei periodi decisivi nella storia della scrittura latina, nel momento di passaggio da uno stato grafico antico ad uno moderno. Tutta l’opera è corredata da iscrizioni che evidenziano la connessione tra opera dipinta e testimonianza scritta nel periodo medievale. Anche nei terminali dei bracci sono inseriti dei cartigli sorretti dai profeti Isaia e Geremia e le scritte servono ad individuare scene e personaggi. L’iscrizione maggiormente evidente rimane comunque quella sopra l’aureola di Cristo: il Titulis Crucis, realizzato in oro su sfondo rosso e la firma del maestro che denota consapevolezza della propria autorialità e unicità nella produzione artistica.

Bibliografia:

Guida d’Italia, Liguria, 7° ed., Milano, Touring Club Italiano, 2009

James Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano, Longanesi, 1983

La Pittura a Genova e in Liguria: Dagli inizi al Cinquecento, Genova, Sagep, 1987

Pinxit Guillielmus Il restauro della Croce di Sarzana, a cura di M. Ciatti, C. Frosinini, R. Bellucci, Firenze, Edifir Edizioni Firenze, 2001

Scrittura epigrafica e scrittura libraria: fra Oriente e Occidente, a cura di Marilena Maniaci e Pasquale Orsini, Dip. di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, 2015

IL CASTELLO DI MURAT A PIZZO CALABRO

ORIGINE DEL CASTELLO DI MURAT A PIZZO CALABRO

La costruzione del castello di Murat a Pizzo Calabro è legata agli eventi storici del periodo aragonese in Calabria. Il castello venne edificato nel XV secolo per volere del re di Spagna Ferdinando I di d’Aragona, giunto in Calabria per sedare la sanguinosa Congiura dei Baroni, ordita contro di lui da alcuni feudatari locali. Dopo aver sopraffatto in modo sanguinoso i cospiratori, il re aragonese costruì buona parte del sistema difensivo del suo regno ordinando la costruzione del castello nell'ottica di aumentare la forza del versante tirrenico. Il castello, completato nel 1492, è una struttura imponente dalle mura particolarmente spesse in quasi perfetto stato di conservazione. Le casermette addossate alle torri sono state abbattute per ordine della Sovrintendenza delle Belle Arti di Reggio Calabria nel 1945. Nel 1878 i locali adibiti a carcere ritenuti insufficienti e malsani furono trasformati in aule per scuole elementari maschili. Nel 1882 nella torre maggiore fu istituita una stazione meteorologica, mentre nel 1892 il Ministero della Pubblica Istruzione proclamò il castello “Monumento Nazionale”. Nel dopoguerra le stanze superiori sono state adibite a circolo ricreativo e culturale mentre i sotterranei, incorporati alle torri, in un modesto ostello per la gioventù capace di 40 posti letto.

IL CASTELLO DI PIZZO: GIOACCHINO MURAT

Il Castello di Pizzo deve la sua notorietà al fatto di essere stato carcere famoso e prigione politica d’importanza nazionale. Tra i prigionieri più celebri si ricorda Tommaso Campanella, filosofo e poeta di Stilo, e Ricciotti Garibaldi, figlio dell’eroe dei due mondi. Nel 1815 il Castello acquista notorietà mondiale per via della cattura di Gioacchino Murat, re di Napoli, e tutto il suo stato maggiore di guerra. Gioacchino era il cognato di Napoleone Bonaparte e sposo di Carolina Bonaparte, era riuscito a conquistare il Regno di Napoli, e il suo governo aveva portato a buoni esiti sia in campo amministrativo sia nel miglioramento dell’istruzione. Fu Napoleone a proclamare il cognato re di Napoli. Murat creò una buona intesa col popolo napoletano che ne apprezzava la bella presenza, il carattere sanguigno, il coraggio fisico, il gusto dello spettacolo e alcuni tentativi di porre riparo alla sua miseria. Nel clima illuministico del tempo avviò profonde riforme. Diede al regno un sistema fiscale solido regolare e semplice. Confiscò i beni della manomorta ecclesiastica, soppresse tutti i monasteri e li incamerò nel Demanio, inimicandosi il clero. Introdusse l’imposta fondiaria sottoponendo a tributo grandi estensioni di terre. Fondò il Banco delle Due Sicilie e introdusse i codici napoleonici. Istituì il corpo degli Ingegneri di ponti e strade e avviò opere pubbliche di rilievo a Napoli e nelle altre regioni meridionali. Dopo la disfatta di Waterloo, il declino di Napoleone travolse anche Murat, che nel 1815 tentò di riconquistare il regno di Napoli; partì infatti alla volta della Campania con sei barche a vela e duecentocinquanta uomini, con l’obbiettivo di riprendersi il trono, ma una tempesta disperse la flotta, e la sua barca, insieme ad un’altra superstite, approdò a Pizzo. Venne catturato, processato e condannato a morte. Prima di morire scrisse una lettera alla moglie Carolina ed ai suoi quattro figli (fig.5). Dopo giorni di prigionia, venne giustiziato con sei colpi di fucile, il 13 ottobre 1815, nel castello di Pizzo.

Molte sono le congetture a proposito del seppellimento della salma e del rinvenimento dei gioielli personali posseduti al momento della cattura. Forse il corpo si trova sepolto in una fossa comune nella navata centrale della chiesa di S. Giorgio che qualche anno prima della sua morte lo stesso Murat fece edificare a Pizzo Calabro. Però c’è chi afferma che esso si trovi sepolto in una fossa comune nel locale cimitero. Altri giurano invece che il corpo sia stato gettato in mare e la testa recisa sia stata fatta recapitare a Ferdinando di Borbone che volle ricompensare, oltre alla Città “fidelissima” di Pizzo, gli abili artefici della soppressione di un personaggio che si rendeva sempre più importante e seriamente incomodo.

Il castello di Pizzo: l'interno

Il castello si sviluppa su una pianta quadrangolare, presenta un piano a livello stradale e un piano superiore. È dotato da due torri cilindriche angolari; la torre grande, detta torre mastra, è di origine angioina. Un tempo si accedeva attraverso un ponte lavatoio, oggi trasformato in un imponente portone, dove una lapide ricorda Gioacchino Murat. Sotto il piano a livello stradale vi sono i sotterranei ai quali è vietato l’accesso, ma si narra che conducevano fuori città, nei pressi di Vibo Valentia e verso il lago Angitola. La parte della fortezza oggi visitabile riguarda i semi sotterranei e il piano superiore. Dalle terrazze del castello è visibile il golfo di Sant’Eufemia e lo Stromboli fumante (fig.3).

All'interno del castello di Murat a Pizzo Calabro troviamo un Museo, allestito nella maniera più fedele possibile all'ambiente in cui si svolsero gli avvenimenti che portarono alla morte di Murat, e che propone una ricostruzione storica con dei manichini in costume che riproducono gli ultimi giorni di vita del cognato di Napoleone.

Nelle sue sale si possono ammirare: una biblioteca telematica murattiana e Napoleonica, stampe e piante sulle origini aragonesi del castello, copie e riproduzioni dei cimeli murattiani, una collezioni di monete, armi d’epoca consistenti in fucili, pistole, sciabole e cannoni. Tra i pezzi più importanti troviamo un busto ottocentesco di Murat realizzato dallo scultore francese Jean J. Catex e un elmo in marmo di una statua equestre di Ferdinando IV del Canova.

Bibliografia

Chimirri, R. Atlante storico dell’architettura in Calabria. Tipologie colte e tradizionali, Rubbettino, 2008 pp. 54-55.

De Lorenzo, R. Murat, Roma, Salerno Editrice, 2011.

De Majo, S., GIOACCHINO NAPOLEONE Murat, re di Napoli, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2001. URL consultato il 12 luglio 2014.

Frangipane A., Il castello di Pizzo, in <<Brutium>>, N.6, 1937.

MILANO TRA LE DUE EPIDEMIE

PANDEMIE: UNA STORIA DI ATTUALITÀ E MEMORIA

In questi mesi in cui ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un’epidemia, dal greco «che è nel popolo», dichiarata poco dopo dall’OMS pandemia, ovvero «di tutto il popolo», è opportuno servirsi delle testimonianze artistiche e letterarie per riflettere su quanto il passato possa rivelarsi attuale.

In questo articolo ripercorreremo le due pesti vissute da Milano, rispettivamente quella del 1576-77 e del 1630, per ricordare che già prima di ora Milano è stata stretta tra due epidemie. Ma prima di entrare nel vivo della questione è doveroso ricordare come l’origine della peste sia molto più antica, perfino nella Bibbia si raccontò di un’epidemia a contagio sessuale che uccise milioni di israeliti, interpretata come il risultato di una colpa o monito di una forza superiore. Altre testimonianze di epidemie di peste furono registrate in Cina fin dal 224 a.C., successivamente nel 430 a.C. la furia si abbatté su Atene colpendo la popolazione e lo stesso Pericle, uomo politico che aveva incentivato l’impresa della guerra del Peloponneso. Il grande storiografo Tucidide decise di descriverne i sintomi, avendo vissuto egli stesso la malattia e capendone la sofferenza, al fine di informare i cittadini e le future generazioni. Anche il poeta latino Lucrezio nel “De Rerum Natura” descrisse tale fenomeno evidenziando il decadimento dei valori morali, narrando di parenti che abbandonarono i malati per paura del contagio e di defunti a cui furono negate cerimonie funebri, analoga situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Di fatto chi potrà mai scordare l’immagine cupa delle chiese assiepate di bare e dei carri armati che attraversano, quasi fosse la fine di una guerra, una Bergamo spettrale?

Avvicinandoci ad epoche più recenti, segue la cosiddetta “peste nera” del 1347 considerata dalla Chiesa una punizione divina. Boccaccio nel suo “Decameron” illustrò come reagì la popolazione alla catastrofe, non con la paura, ma attraverso la beffa e la vita sregolata. I governi dell’epoca, proprio come quelli attuali, incoraggiarono: l’adozione di misure d’igiene personale, restrizioni agli spostamenti e l’istituzione di luoghi deputati all’isolamento e cura dei contagiati.

LA PESTILENZA DI SAN CARLO: MILANO E LA PRIMA EPIDEMIA

Dopo questa parentesi arriviamo finalmente a Milano e alla pestilenza di San Carlo del 1576-77, chiamata così poiché si verificò durante l’episcopato di Carlo Borromeo che ottenne l'estensione a Milano del giubileo romano. L’affluenza fu elevata ma il giubileo ebbe vita breve, il governatore spagnolo Antonio de Guzmán arrivò a vietare i pellegrinaggi quando si registrarono i primi casi in città. Questi lasciò Milano per luoghi più sicuri, mentre l’arcivescovo rientrò in città a prestare soccorso sanitario e spirituale agli ammalati, facendoli isolare nel Lazzaretto di San Gregorio.

A testimoniare il lavoro svolto da S. Carlo contribuiscono le tele di molti artisti tra cui Giovan Battista Crespi, detto il Cerano (1573-1632). Questi, arrivato a Milano nel 1591 ed entrato nella cerchia dei Borromeo, fu influenzato da pittori come Gaudenzio Ferrari e dall’arte manieristica romana. La tela in analisi fa parte dei grandi “Quadroni del Duomo” realizzati da diversi artisti e dedicati ai “Fatti della vita del Beato Carlo Borromeo”. Qui il santo è raffigurato mentre consola gli appestati alle loro capanne ed è possibile riscontrare le peculiarità caratteristiche dell’artista, ovvero: l’accentuata espressività del realismo, la sintesi compositiva e la costruzione solida delle figure. (1)

Altra testimonianza suggestiva è quella di Antonio d’Enrico, detto Tanzio da Varallo (1578-1632). L’artista si formò in ambienti romani, studiando Caravaggio e i caravaggeschi, per poi spostarsi in Valsesia e giungere nel milanese. Nel “San Carlo che comunica gli appestati”, della chiesa di Domodossola, l’interpretazione caravaggesca del reale è integrata al patetismo che evidenzia il suo interesse per la pittura contemporanea lombarda-piemontese. Il dipinto raffigura in primo piano l’episodio nel quale San Carlo Borromeo somministrò la comunione ai contagiati, mentre sullo sfondo è rappresentato l’episodio dell’incontro del Santo con gli appestati. Sulla tela rimasero impressi i volti di componenti delle famiglie più in vista, attornianti il santo con il volto corrugato e sofferente su un piedistallo marmoreo nell'atto di comunicare un appestato. (2)

San Carlo era convinto, come scrisse nelle meditazioni del suo “Memoriale”, che l’epidemia fosse «un flagello mandato dal cielo» come castigo dei peccati del popolo e della superbia della città di Milano e che fosse necessario ricorrere alla preghiera e alla penitenza, ma i governatori si opposero per paura che eventuali assembramenti estendessero il contagio. San Carlo non se ne curò, fece organizzare processioni generali «per placare l’ira di Dio» ed erigere colonne in pietra sormontate da una croce nelle piazze per permettere la partecipazione alla vita spirituale affacciandosi dalle finestre di casa.

Tra le tante testimonianze artistiche ne abbiamo una di Giulio Cesare Procaccini (1574-1625), bolognese trapiantato a Milano che contribuì ai “Quadroni del Duomo”, che ci mostra il santo risaltante dal fondale scuro e attorniato da diversi personaggi mentre porta in processione il sacro chiodo. (3) L’artista realizzò anche una tela, per la chiesa milanese di S.Tomaso, in cui si vede S. Carlo Borromeo in gloria. In quest’opera il santo cardinale, seduto in trono, benedice con la mano destra e sulla testa ha la colomba dello Spirito Santo. Lo circondano infine alcuni angeli rappresentati come bimbi nudi, dalla carnagione morbida, immersi in un’atmosfera bruno-dorata creata dal colore dei loro corpi. (4)

Ricollegandoci all’opera svolta dal santo, possiamo dire che anche oggi si può riscontrare una presenza forte da parte del mondo della Chiesa per i suoi fedeli.

A Milano infatti l’arcivescovo Mario Delpini è salito sulle terrazze del Duomo per rivolgersi alla Madonnina, simbolo del capoluogo lombardo, con una preghiera di intercessione per proteggere la città dalla nuova pandemia, confortare gli ammalati e sostenere nella fatica chi se ne prende cura. Dalla preghiera è qui riportato il pezzo più significativo, al fine di tenerlo a mente:

“O mia bela Madunina che te dominet Milan,

Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili,

nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano,

nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti,

la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,

nelle decisioni infondi sapienza,

nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,

nessuno si senta straniero, abbandonato.”

La stessa via è percorsa da papa Francesco che, presieduto un momento di preghiera sul vuoto sagrato della basilica di San Pietro, ha dato la benedizione Urbi et Orbi e la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria. Di fronte al virus il Papa ha dichiarato che siamo “tutti sulla stessa barca” ed ha implorato Dio di non lasciarci soli in questa tempesta.

MILANO TRA LE DUE EPIDEMIE: LA PESTE

La peste di cui abbiamo appena parlato è citata da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi” come antecedente di quella descritta nel romanzo stesso, abbattutasi in Lombardia nel 1630 quando arcivescovo di Milano era il cardinal Federico Borromeo, cugino di Carlo. Manzoni individuò i fattori che favorirono l’epidemia, in particolare: la negazione dell’esistenza del morbo, l’iniziale inazione delle autorità mediche e politiche, l’isteria delle masse, con la richiesta di una processione per placare Dio che avrà l’unica funzione di incrementare l’epidemia. La causa di questa peste fu la guerra di successione al trono di Mantova. Infatti, il ducato di Venezia assoldò per vincere la guerra, ed estendere il dominio al regno di Mantova, l’esercito mercenario dei Lanzichenecchi che passarono per Milano lasciandovi la peste. Un luogo centrale durante le epidemie milanesi fu il lazzaretto che, costruito fuori città tra 1489 e 1509 appositamente per fronteggiare l’epidemia, era “un recinto quadrilatero e quasi quadrato” con al centro una chiesa e lungo i lati le camere.

La descrizione trova riscontro nelle incisioni realizzate da Francesco Gonin per l’edizione del 1840 de “I Promessi Sposi”. Nelle incisioni possiamo ammirare la parte esterna, popolata da un sovraffollamento di figure di moribondi, con il suo ingresso principale caratterizzato da un’imponente arcata dalla quale esce una figura abbigliata alla moda dell’epoca. (5.1) A questa visuale esterna ne fa riscontro una interna, dove si mostrano il portico caratterizzato da archi poggianti su eleganti colonne. Dalle aperture tra le colonne si può intravedere la piccola chiesetta centrale, di cui in un’altra incisione se ne illustra la benedizione. (5.2) Per capire il clima che abitava quel luogo dobbiamo affidarci alle parole di Manzoni, in particolare a quelle del capitolo XXXV:

“S’immagini il lettore il recinto del lazzaretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o sulla paglia; e su tutto quel quasi immenso covile, un brulichìo, come un ondeggiamento; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo, e lo tenne lì, sopraffatto e compreso.”

Lo sgomento provato da Renzo al lazzaretto potrebbe essere proprio lo stesso provato dai nostri medici ed infermieri di fronte allo scenario a cui doverosamente prendono parte ogni giorno.

Inoltre anche oggi, oltre alle già presenti strutture ospedaliere sul territorio, sono state messe in campo forze straordinarie per estendere i posti disponibili per i malati attraverso la riconversione di spazi, si vedano gli ospedali da campo o le navi da crociera.

Concludiamo il nostro articolo ricordando come molte figure autorevoli, tra cui artisti di fama mondiale, abbiano voluto far sentire la loro vicinanza all’Italia in questo momento buio dimostrando la loro gratitudine e il loro amore nei riguardi del nostro patrimonio culturale.

Affido le ultime parole allo studioso e divulgatore Alberto Angela che, dopo essersi chiesto come il nostro paese possa essere divenuto un esempio, ne attribuisce il merito alla nostra cultura summa dei valori delle generazioni che ci hanno preceduto. In conclusione, al suo messaggio lo studioso ha fatto due richieste: in primo luogo di non dimenticare le persone che non ci sono più e quelle che sono state in prima linea, ed in secondo luogo, quando tutto sarà finito, di premiare l’Italia e il suo ricco patrimonio.

Bibliografia:

- Giovanni Pietro Giussano, Vita di San Carlo Borromeo, Stamperia della Camera Apostolica, Roma 1610

- L’anno liturgico – Tempo Pasquale e dopo la Pentecoste, Paoline, Alba 1959

- La pestilenza nell’arte, Stamperia Giuseppe Ciulli, Firenze 1952

- Tommaso Di Salvo “I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni” - Zanichelli, 1994

- Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, Milano, Enrico Trevisini Editore, 1840

Sitografia:

- https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_27/coronavirus-stasera-papa-francesco-impartira-benedizione-urbi-et-orbi-l-indulgenza-plenaria-a06d0bfa-7035-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml

- https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/preghiera-delpini-milano

LA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO

UNA PERLA DEL SALENTO

Molti sono i vanti del Bel Paese, che spaziano tra l’architettura, l’arte e meriti storici. Un aspetto purtroppo trascurato, talvolta, è quello delle aree naturali protette, di cui la mia Puglia è ricca.

In particolare, una delle più belle e significative è sicuramente la riserva naturale di torre Guaceto, che si estende in un immenso territorio situato sulla costa adriatica dell’alto Salento.

Dal punto di vista storico, la riserva naturale di torre Guaceto possiede radici antiche: i primi riferimenti topografici sono infatti stati ritrovati in una mappa araba del XIII secolo. Anche lo stesso nome risente di tale cultura: esso deriva da “Gawsit”, letteralmente “acqua dolce”. Infatti, nella riserva è immediatamente visibile una torre che sorge nei pressi di un fiumiciattolo tutt’ora esistente, che attraversa la zona umida e si protrae nell'entroterra. Tuttavia, numerosi reperti archeologici (vasellame, ceramiche varie) dimostrano che la zona era effettivamente abitata già in epoca preistorica (l’abbondanza di creta tipica della zona ha permesso la creazione di manufatti vari). Dopo l’insediamento dei Messapi, furono i Romani ad abitare il territorio. Successivamente alla caduta dell’Impero Romano, i saraceni diedero nuovamente importanza alla Riserva, usandola come porto per lo scambio di merci come vino e olio. Nell’838 una flotta araba occupò la zona di Guaceto e fu indicata con il nome di “Saracinopoli”; tuttavia l’importanza della Riserva diminuì con la caduta dell’Emirato di Bari e con il successivo tentativo bizantino di ricostruire Brindisi.

In Terra d’Otranto sono presenti molte torri: quella di Guaceto è una delle più grandi (a dimostrazione della numerosità di queste torri, la torre della riserva comunica visivamente con altre due, una a nord-ovest e una a sud-est).

La storia delle dominazioni del territorio è travagliata: durante il corso della storia, infatti, essa ne ha conosciuto diversi, che hanno avuto la funzione di preservarne l’importanza. A partire dal XIX sec Guaceto divenne poi un porto deserto, frequentato solo da contrabbandieri e pertanto non sicuro.

Verso la fine dello stesso secolo Ernesto Dentice di Frasso, proprietario della riserva, bonificò il territorio, definendone i limiti attuali.

Attualmente sono i comuni di Carovigno e di Brindisi che, attraverso un consorzio di gestione, dal 2000 si preoccupano del mantenimento della riserva per garantirne l’integrità.

La notorietà del luogo è perciò dovuta alla sua storia? Sebbene sia imprescindibile l’importanza dell’aspetto storico, ciò che pone la riserva su un piedistallo è l’insieme delle sue caratteristiche naturalistiche.

Il territorio infatti si estende per circa 1.200 ettari a mare fino alla linea batimetrica dei 50 metri e 2.100 circa a terra.

La riserva naturale di torre Guaceto è dunque divisa in “Riserva naturale statale” e “Riserva naturale marina”. In entrambe le zone, grazie alle particolari cure del consorzio di gestione, l’ecosistema permette la proliferazione continua di flora e fauna che delineano diversi habitat naturali. È possibile incontrare diverse specie animali, dal più comune mammifero (lepri, volpi), ai rettili (colubro leopardino, cervone), alle tartarughe marine (per cui peraltro è in corso un progetto per la loro salvaguardia). Inoltre è raro, ma non impossibile, avvistare alcuni animali sicuramente meno comuni (come il tasso, la donnola o la faina). In un ambiente naturale così variopinto non sorprende l’esistenza di una flora altrettanto florida: nella zona umida si sviluppa il canneto, sulla spiaggia crescono le piante pioniere quali la calcatreppola marittima, l’euforbia marittima, la cakile marittima, la gramigna delle spiagge la santolina delle spiagge; e ancora, nella macchia sono presenti in forma arborea il ginepro, il lentisco, il mirto, lo spazio villoso, il cisto, il timo, e il giunco pungente, il leccio (fonte: WWF Italia).

Un occhio di riguardo particolare è dedicato alla zona marina, la quale è suddivisa in tre zone con diversi gradi di tutela:

- Nella zona A, di Riserva integrale, non è possibile la navigazione, l’accesso e la sosta di navi. Dunque, è vietata qualsiasi attività antropica, per evitare di recare danno all’ambiente marino poiché tale zona è considerata il cuore dell’area marina protetta.

- Nella zona B è possibile invece la balneazione, ma solo dall’alba a tramonto.

- Nella zona C invece, insieme alle attività consentite già nelle due aree precedenti, è possibile la pesca e la navigazione.

Le misure preventive di protezione non impediscono l’attività turistica: la Riserva è notoriamente un punto di ritrovo per appassionati di snorkeling e immersioni. Il fondale marino del luogo è tappezzato da praterie di Posidonia oceanica e il Coralligeno, mentre a soli pochi metri di profondità è già possibile ammirare distese di diverse specie di alghe, fonte di cibo per numerosi organismi. La fauna marina, proprietaria indiscussa e prima fruitrice delle risorse del fondale, è anch’essa variata e dinamica (Serranidi, come lo sciarrano e la perchia, o i Labridi come le donzelle comuni e le donzelle pavonine).

Torre Guaceto, con la sua biodiversità, rappresenta un connubio perfetto tra terra e mare, in cui la potenza della natura rigogliosa riflette il suo splendore e si pone fiera all’osservatore, lasciandolo in uno stato contemplativo di riflessione e di ammirazione.

LONGIANO, IL VILLAGGIO IDEALE

Longiano è una piccola città situata su di un colle che sovrasta le pianure verso Cesena e Rimini. L’appellativo villaggio ideale si collega al 1992, quando la città di Longiano vinse il concorso organizzato dalla Comunità Europea e dalla rivista “Airone”. Nonostante si trovi ai margini della Via Emilia, Longiano non possiede testimonianze di civiltà romana, come per altre città romagnole; ciò è dovuto al frequente passaggio di eserciti barbarici e delle loro conseguenti spoliazioni. A partire dal Medioevo, Longiano ebbe uno sviluppo molto fiorente: sebbene si trovasse geograficamente più vicina a Cesena rispetto a Rimini, la città fu sempre fedele alla città rivierasca. Lo sviluppo di Longiano ebbe un forte incremento durante la signoria dei Malatesta, i quali governarono la città dal 1295 al 1463. Il castello di Longiano, divenuto Castello Malatestiano durante la signoria dei Malatesta era adibita, non solo a baluardo di difesa del territorio, ma anche a residenza estiva.

Longiano non fu mai teatro di cronache storiche di particolare rilievo, e le poche cronache registrano episodi delle battaglie, prima tra Rimini e Cesena, poi tra i Malatesta e gli eserciti della Chiesa e infine tra i Malatesta e i potenti vicini. Nel Marzo del 1198 i cesenati distrussero Longiano, la quale fu ricostruita l’anno successivo dai riminesi. La città, alleatasi con l’esercito di Rimini, si vendicò di questo atto il 14 giugno 1216 quando sconfisse l’esercito di Cesena al Monte delle Forche. Dopo questa data non si registrarono più fatti particolari fino al 13 dicembre 1295, quando ci fu la piena affermazione del potere dei Malatesta su Rimini. Nel 1297 Longiano fu data alle fiamme dai cesenati, alleati con i forlivesi, i faentini e gli imolesi, e in seguito gli fu dato il nome di borgo bruciato. Nel 1429 il condottiero Carlo Malatesta, fratello di Pandolfo e tra i più illuminati della signoria dei Malatesta, morì nel castello di Longiano. La città ripassò sotto il dominio dello Stato Pontificio nel 1463 per rimanervi fino al 1859.

IL CASTELLO MALATESTIANO