LA BASILICA DI SAN GIOVANNI O DEL ROSARIO

LA BASILICA MINORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA O DEL ROSARIO A LECCE

Sul sito di una precedente costruzione risalente al 1348 - anno di arrivo dei domenicani a Lecce- nel 1691 iniziano i lavori della basilica di San Giovanni Battista o del Rosario, in una città in cui si stava vivendo il pieno sviluppo dei canoni dell’arte Barocca, di cui ne è fortemente investita partendo dal modello romano. Barocco come fenomeno artistico che si afferma in maniera totalitaria nel territorio salentino grazie all'assimilazione e alla reinterpretazione delle forme medievali, all'autonomia delle forme rispetto ad altre zone e soprattutto all'utilizzo della pietra calcarea leccese, duttile sotto le mani degli artisti, che rendeva possibile la decorazione di tutti gli elementi architettonici: colonne, fregi e capitelli con festoni, ghirlande, angeli e putti.

I lavori della Chiesa furono affidati ad un ormai anziano Giuseppe Zimbalo, che contribuì tra l’altro al finanziamento e che qui richiese ed ottenne sepoltura, quando nel 1710 muore. Alla sua morte i lavori passarono nelle sapienti mani di Giulio Cesare Penna il giovane e Leonardo Protopapa, fino al completamento nel 1728.

Il prospetto esterno si presenta esuberante e movimentato, diviso in tre ordini come da richiamo ad altre opere dello Zimbalo - una su tutte la Basilica di Santa Croce - da due lunghe balaustre che seguono l’andamento dell’intera struttura. Il registro inferiore si presenta diviso in cinque volumi scanditi da numerose paraste e da due voluminose colonne con scanalature a spirale a maglia stretta, con due corone di fiori e piccole pigne - più o meno ad un terzo dell’altezza - che ne spezzano l’andamento. Le colonne incorniciano il portale sormontato dal simbolo dei domenicani e dalla statua di San Domenico Guzman.

Ai lati del portale ci sono due nicchie con San Giovanni Battista e beato Francesco dell’Ordine dei Predicatori, caratterizzate dalle decorazioni a punte lanceolate, anche queste tipiche delle decorazioni di Zimbalo.

Le due possenti colonne poggiano su una base di forma rettangolare che ritroviamo nella forma dei due alti plinti che ai lati dell’intero prospetto chiudono la facciata ed ospitano due statue: al momento ne è presente solo una, ed è quella di San Tommaso d’Aquino. Caratterizzanti sono i capitelli corinzi in cui terminano: tra i classici motivi floreali trovano spazio anche cavalli alati e una sirena bicaudata.

Quest’ultima è uno degli elementi che il Barocco leccese ripete molte volte nelle sue decorazioni, ma è uno di quegli elementi di chiara provenienza medievale, in cui risiede una simbologia dicotomica tra pagano e cristiano, tra peccato e fertilità.

Una trabeazione alta e liscia, sormontata da una cornice fortemente aggettante, divide il registro inferiore da quello superiore, caratterizzato da una lunga balaustra che segue l’andamento della facciata, ed è decorata da grandi trionfi floreali e dieci statue di piccoli putti posti su dei piedistalli sferici, rappresentanti le visioni del profeta Ezechiele.

Al centro di questa balaustra si trova la statua della Vergine, in corrispondenza del finestrone, che funge, quindi, da elegante e profonda nicchia. Ai suoi lati altre due nicchie con statue di santi e i trionfi floreali sulle volute: queste nicchie collegano, visivamente, i due registri della facciata.

Nel terzo registro più in alto, una balaustra più bassa chiude la facciata separando questa sezione dal timpano mistilineo in cui altri trionfi floreali, più piccoli rispetto ai precedenti, scandiscono lo spazio insieme a candelieri e due statue ai lati, di cui adesso ne è presente una.

L’interno della Basilica, a croce greca, presenta un grande vano ottagonale coperto da capriate lignee: in origine infatti il progetto prevedeva una copertura con una cupola, mai realizzata data l’ampiezza prevista da Zimbalo e la sua morte arrivata prima dell’inizio dei lavori di questa struttura. Tutto il perimetro della fabbrica è segnato da numerose nicchie con statue di santi e dodici cappelle con altrettanti ricchi altari barocchi sei-settecenteschi: dall'ingresso troviamo posizionati gli altari di Santa Caterina da Siena e del Battesimo di Gesù, entrambi della prima metà del XVII secolo su disegno di Manieri.

Proseguendo verso sinistra si susseguono gli altari della Natività di Gesù, della Madonna del Rosario e della Natività di Maria. Il presbiterio accoglie l’altare maggiore in pietra leccese e diversi dipinti tra qui quello più importante con la tela raffigurante la Predicazione del Battista (forse di Oronzo Letizia, artista di Alessano) di patronato dei Montefusco.

Continuando, trovano posto gli altari dell’Assunta, del Crocifisso e di Santa Rosa da Lima, in cui trova spazio una tela del 1735 di Serafino Elmo.

Tutte le ricche colonne degli altari sono di tipo salomonico, modello che si afferma dapprima negli altari della chiesa di Sant’Irene: funge da quinta scenica per le rappresentazioni sacre. Sul fusto tortile si avvolgono tralci di vite e grappoli di uva, simboli del sangue di Cristo che si trasformano in vino tramite la celebrazione dell’Eucarestia. La decorazione a tutto tondo diventa sempre più elaborata e l’andamento ascensionale , curvilineo, sensuale, permette di rispondere ai bisogni di chiaroscuro del barocco, insieme ai bisogni di movimento, di esuberanza artistica e di significati. Le varietas di tutti questi bisogni si manifestano nel numero di spire e nei cambiamenti delle decorazioni man mano che si sale dalla base al capitello, che, prevalentemente corinzio, sembra essere avere la forma di una corona.

Un’ulteriore differenziazione sta anche nella disposizione numerica delle colonne in diversi ordini: singole, binate o trine, in cui la terza colonna è di rinforzo alle altre due e presenta un forte gioco di dimensioni tale da permettere un’integrità di visuale prospettica - esempio è l’altare del Crocifisso -.

Nelle cappelle dell’ottagono ci sono altri quattro altari dedicati a San Tommaso d’Aquino, San Vincenzo Ferrer, San Domenico e San Pietro martire.

Il pulpito cesellato, proprio vicino all'altare di San Domenico, anch'esso in pietra leccese, rappresenta la scena della visione dell’Apocalisse, l’unico delle chiese leccesi ad essere realizzato in pietra.

Lungo il perimetro dell’intera struttura trovano spazio gli stemmi scolpiti delle famiglie aristocratiche di Lecce che contribuirono alla realizzazione della chiesa, mentre sulla contro-facciata si conserva il cenotafio di Antonio De Ferrariis, chiamato anche “il Galateo”, con ritratti ed epigrafi marmoree del 1651 e 1788.

Adiacente alla Basilica di San Giovanni o del Rosario si trova il convento dei Domenicani, ricostruito dal priore Contegresco, che realizza le stanze superiori e il chiostro su due pilastri, il cui prospetto, attribuito ad Emanuele Manieri, è scandito da sei paraste di ordine gigante e delimitato alle estremità dai due portali raccordati mediate volute ai balconi sovrastanti. Attualmente è sede dell’Accademia delle Belle Arti.

IL SACRO MONTE DI PIETÀ A NAPOLI

…nel luogo dove nacque la lotta all’usura

e la pietà prevalse…

“GRATUITAE PIETATIS AERARIUM IN ASILUM EGESTATIS PRAEFECTIS CURANTIBUS »

« Ai prefetti

che si adoperano

con disinteressata pietà

dell’erario e dell’ospizio ai poveri »

Percorrendo in lungo ed in largo i decumani, ed in particolare il Decumano inferiore, in una passeggiata alla scoperta di tesori d’arte tra vicoli nascosti e palazzi appartenenti ai secoli più diversi, attraverso Via San Biagio dei Librai, al civico 114, ci si imbatte nel cortile del palazzo di Girolamo Carafa dei Duchi d’Andria, antica sede del Sacro Monte di Pietà, meglio conosciuto come “Banco dei Pegni”, sebbene oggi il palazzo sia prevalentemente utilizzato per uffici ed agenzia del Banco di Napoli.

L’accesso al palazzo è segnato da un imponente portale, da qui, attraverso un atrio porticato scandito da piloni, coperto da volte a vela, ci si immette in un cortile con due scaloni monumentali che conducono ai piani superiori. Sul lato opposto al portone, al piano terra, c’è la Cappella del Sacro Monte di Pietà.

Il Sacro Monte di Pietà fu fondato nel 1539 su iniziativa dei frati dell’ordine francescano e dei nobili napoletani Leonardo de Palma e Aurelio Paparo dopo un decreto di Carlo V , per combattere l’usura dei banchi ebraici che si erano sviluppati tra il Duecento e il Trecento e col fine di contrastare lo strozzinaggio che danneggiava gravemente il popolo che, in più occasioni, si trovava costretto a ricorrere a prestiti per arginare il più possibile i propri problemi economici. L’erogazione finanziaria avveniva in cambio di un pegno: i clienti, a garanzia del prestito, dovevano presentare un pegno che valesse almeno un terzo in più della somma che si voleva fosse concessa in prestito. La durata del prestito, di solito, era di circa un anno; trascorso questo periodo, se la somma non era restituita, il pegno veniva venduto all’asta.

In realtà, i documenti dell'archivio storico del Banco di Napoli segnalano che le attività del Monte di Pietà andrebbe retrodatata al 1538 e che il rapporto con la cacciata della comunità ebraica da Napoli, avvenuta nel 1539, sarebbe solo apparente.

Il palazzo del Banco del Monte di Pietà si eleva su un basamento in piperno con fascia decorata ed è diviso in tre settori: quello centrale, più largo, dove, imponente, si apre l'ingresso principale, e i due laterali, che, rispetto all’altro, si presentano più stretti.

Il portale, con elementi a bugne, è di ordine dorico.

L'atrio, a sei campate sostenute da pilastri rivestiti di piperno, consente l'ingresso al cortile.

Il cortile è caratterizzato dalla controfacciata del palazzo che si presenta come un arco di trionfo a tre fornici e dalla facciata della Cappella.

La prima pietra della cappella venne posata il 20 settembre 1598.

La facciata s'ispira alla facciata della chiesa di Sant'Andrea sulla Flaminia a Roma di Jacopo Barozzi da Vignola; ai lati del portale d'ingresso, tra due coppie di lesene ioniche si aprono due nicchie con le statue di Pietro Bernini che rappresentano la Carità e la Sicurezza datate tra il 1600 e il 1601 . Nel timpano la Pietà di Michelangelo Naccherino con due angeli di Tommaso Montani

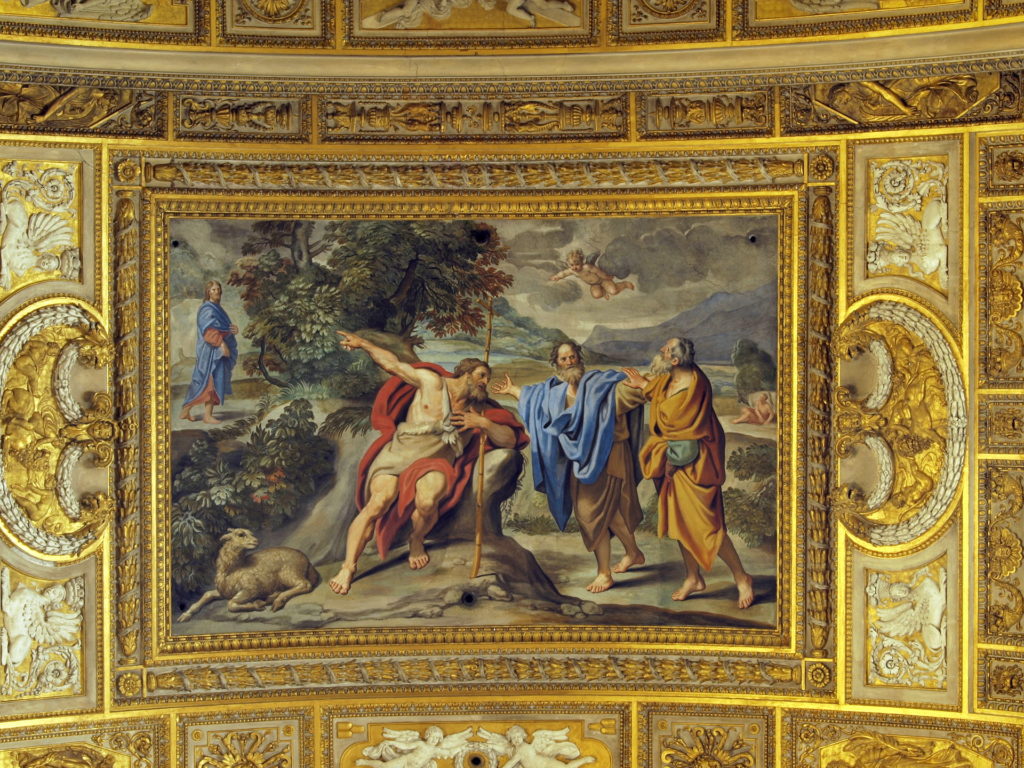

La cappella, completamente affrescata e decorata con stucchi dorati, è uno splendido esempio di eleganza manieristica: presenta interni decorato a stucco dorato. La volta fu affrescata dal pittore Belisario Corenzio e qui sono collocate: a destra una tela di Ippolito Borghese, a sinistra una tela iniziata da Girolamo Imparato e compiuta da Fabrizio Santafede, nonché al centro, dietro all'altare maggiore, la Deposizione del Santafede.

L’interno della cappella, si presenta a navata unica e negli ambienti laterali, presenta una Sagrestia e la Sala Cantoniere.

La Cappella presenta anche un’interessante antisagrestia, dove si trova il sepolcro del Cardinale Acquaviva, opera di Cosimo Fanzago, datato 1617, ma il suo gioiello resta certamente la Sagrestia, decorata nella prima metà del XVIII secolo con allegorie su decorazioni in oro e l’ affresco di Giuseppe Bonito sulla volta.

Sulla destra si accede alla Sala Cantoniere, un altro esempio di arte settecentesca, con pavimento maiolicato e affreschi; qui sono da notare i ritratti di Carlo III di Borbone e di Maria Amalia. Inoltre nella sala è conservata anche una Pietà lignea di ignoto maestro napoletano del tardo Seicento.

Il palazzo e la stessa cappella appartengono al Gruppo Bancario Intesa – Banco di Napoli, partecipa pertanto alla Collezione d’Arte dello Storico Istituto Bancario partenopeo.

Sitografia:

inaples.it

Repubblica.it

Wikipedia.it

Napolike.it

Napoli-turistica.com

Bibliografia

VV. Dizionario biografico degli italiani

Anna Coliva, a cura di - La collezione d’arte del San Paolo – Banco di Napoli - San Paolo Editore 2004

Copyright photo:

Wikipedia.it

LA STRADA NUOVA A GENOVA

A cura di Irene Scovero

Soluzioni paesaggistiche in uno spazio rinascimentale

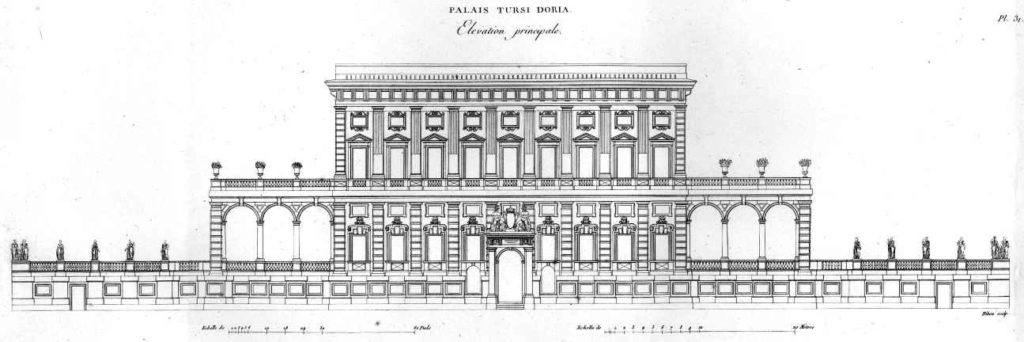

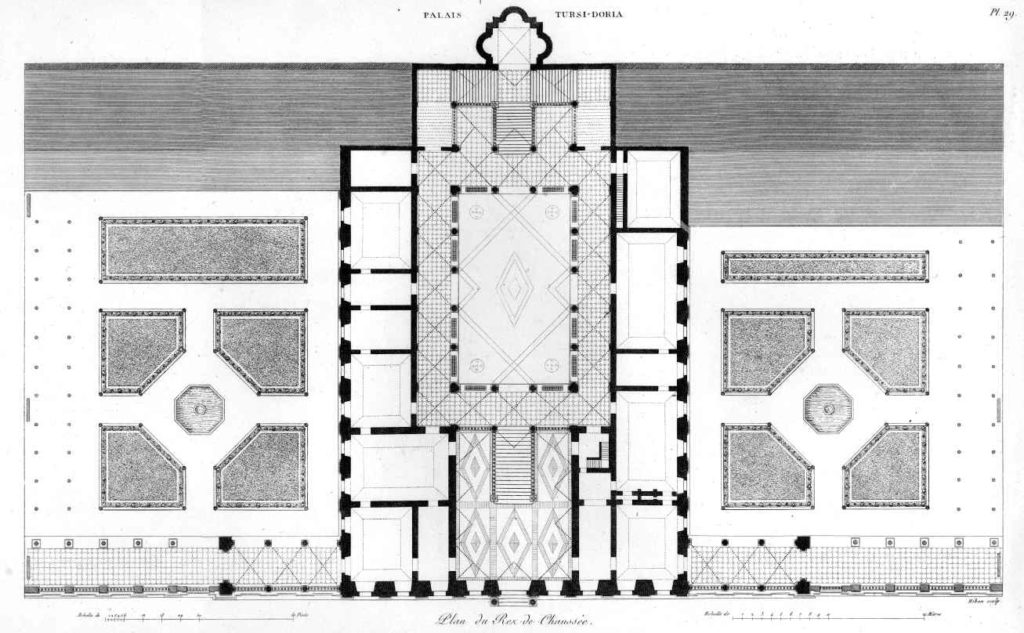

Via Garibaldi, inizialmente Strada Maggiore poi fino all’Ottocento Strada Nuova a Genova, è una delle principali arterie della città antica. Il tracciato attraversa con andamento rettilineo e in piano, ortogonalmente alle direttrici medievali che scendono verso il mare, un’area orizzontale interposta tra la collina di Castelletto a monte e il fitto tessuto medioevale. Nel XVI secolo, negli anni del nuovo sviluppo che accompagna la città, entrata nell’orbita del potere imperiale all’avvio di quello che è stato definito “il secolo dei genovesi”, l’aristocrazia necessita di modelli abitativi che ne sottolineino collocazione internazionale e protagonismo sociale.

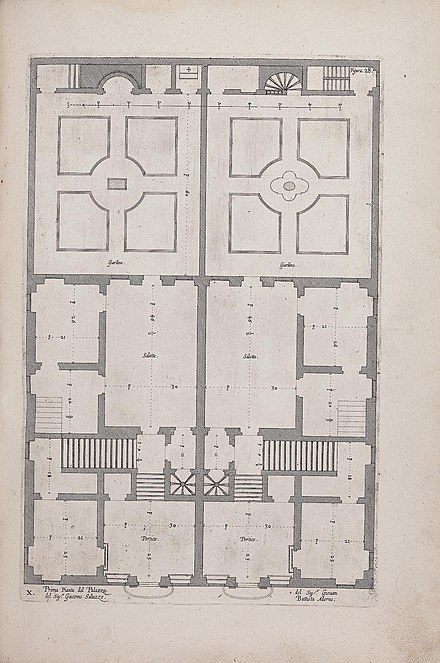

Vi era la necessità di rinnovamento, fasto e lusso. Furono proprio queste priorità a dar vita nel 1550 all’edificazione di una via residenziale, creando uno spazio che raccogliesse le dimore dei membri dell’oligarchia genovese, in quel momento famiglie di grande potenza economica internazionale. Il contributo più incisivo nella realizzazione delle dimore fu dato Gian Galeazzo Alessi venuto a Genova nel 1548. I palazzi di villa che aveva realizzato per alcune famiglie, avevano lasciato nell’architettura genovese un modello tipologico di grande evidenza monumentale che venne ripreso da Bernardino Cantone, l’architetto camerale, che si occupò della realizzazione della Strada Nuova. Per quanto riguarda il contributo pittorico-figurativo, il soggiorno di Perin del Vaga, nel terzo decennio del secolo, aveva maturato nella cultura locale una concezione moderna di spazialità decorativa che si era rivolto inizialmente nella committenza esclusiva e periferica dell’ammiraglio Andrea Doria, ma che venne ripresa dagli artisti locali in questa occasione di rinnovo urbano. La decorazione delle abitazioni lussuose della via interviene nell’esaltazione degli spazi celebrativi dove si inseriscono temi mitologici e storici. I pittori nati nel secondo decennio e attivi in questi anni si erano aggiornati a Roma e i cantieri aperti nel nuovo quartiere furono un’occasione irripetibile per la promozione di questo capitale di cultura decorativa.

I palazzi di Strada Nuova sono una combinazione di soluzioni particolari, dove si ritrovano idee architettoniche che richiamano al VI libro dell’Architettura civile di Sebastiano Serlio, in particolare per quanto concerne la tipologia di cortile e giardino. Nei primi del Novecento, in contemporanea a forti eventi speculativi in aree cittadine già luoghi di villa, si avverte una certa sensibilità pubblica verso il tema del giardino. Intorno al 1927 il Comune acquisì antiche ville che divennero di proprietà pubblica e questo comportò anche lavori di sistemazioni anche nei giardini.

Vengono elencati i milioni di metri quadrati dei nuovi giardini pubblici del Comune di Genova e nel 1928 è in corso la realizzazione del più grande parco pubblico, il Peralto. Questo spirito innovativo per la valorizzazione delle aree verdi urbane non trova analogo riscontro nel caso di Strada Nuova, nel momento che negli anni ’20 il Comune sacrificò il giardino di Palazzo Spinola e quello adiacente di Palazzo Lercari, per la realizzazione di due gallerie cittadine e Piazza Portello.

Evidentemente, se da un lato si assiste a una volontà da parte dell’amministrazione civica, dell’acquisizione di nuove aree verdi per la fruizione del pubblico cittadino, questo non corrisponde ad una effettiva presa di coscienza dell’importanza dei giardini storici.

Con la caduta della Repubblica di Genova, e con le successive trasformazioni della città realizzate con ritmi incalzanti, in particolare dalla seconda metà dell’Ottocento l’organizzazione dello spazio verde subisce una crisi travolgendo gli aspetti conservativi del rapporto città-territorio così come si era organizzato in epoca preindustriale nel governo della classe aristocratica genovese.

I nuovi percorsi stradali spezzano l’assetto originario dei giardini.

Ne sono esempio anche i palazzi di Strada Nuova sopra citati, come un territorio di villa, il giardino di Villa Scassi a Sampierdarena o quello del Palazzo del Principe. Nel primo caso l’esecuzione di Via Cantone realizzata alla fine degli anni 20 provocò una cesura tra palazzo e giardino compromettendo la soluzione scenografica originaria.

Gli stessi problemi si ritrovano per il giardino di Palazzo del Principe. La costruzione della linea ferroviaria Genova-Torino, intorno al 1850, causò lo sbancamento di una parte del giardino nord che fu poi irrimediabilmente distrutto dalla costruzione di Via Pagano Doria nel 1899.

Per quanto riguarda Strada Nuova, ancora negli anni Settanta si assisterà alla sistemazione dell’area verde a monte di Palazzo Tursi e in anni vicinissimi, alla radicale trasformazione in veste ottocentesca dell’area adiacente a Palazzo Bianco. Solo tra il 2001 e il 2004 vengono condotti i restauri dei giardini superstiti a nord di Strada Nuova.

La Strada Nuova a Genova: Peter Paul Rubens e i Palazzi

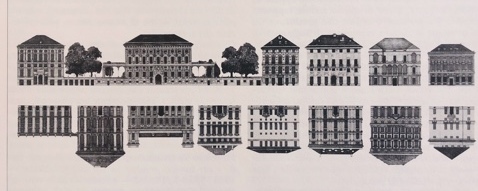

La fortuna internazionale della Strada Nuova si deve soprattutto agli scritti di Pier Paolo Rubens; l’artista il 29 maggio del 1622 pubblicò ad Anversa il volume intitolato Palazzi moderni di Genova.

L’incisore delle 72 tavole, appare fedele ai disegni anche se la stampa capovolge l’orientamento dei rilievi. In epoca più tarda con uguale data incisa sul frontespizio, comparve una seconda edizione ampliata, che il Cicognara ritenne posteriore alla morte del Rubens avvenuta nel 1640.

La venuta dell’artista a Genova, nel 1604 gli permise di conoscere alcuni aristocratici genovesi, che divennero attivi committenti della sua arte, e di ammirare le loro residenze. Queste, secondo il Rubens, coniugano bellezza e comodità nel rispetto delle regole dell’antico, grazie anche all’eccezionalità degli ambienti racchiusi una struttura cubica. Spazi di destinazione privata legati alla vicenda di famiglie private e non a una corte. Naturalmente Rubens rimase colpito da Strada Nuova, dalla sua importanza urbanistica e di significato nella società genovese, perché primo esempio di quartiere residenziale riservato ad una classe dominante cittadina. L’architetto tedesco, Joseph Furttenbach, tra il 1610 e il 1620, durante il suo soggiorno italiano, rimane affascinato dell’architettura genovese, e in particolare dai giardini e dalle grotte artificiali lasciando testimonianze fondamentali per lo studio di questi manufatti. Una fedele illustrazione nel secolo successivo è offerta dalla Raccolta di diverse vedute della città di Genova, pubblicata nel 1779 dall’Abate Antonio Giolfi, dove nella veduta di Via Nuova, ogni palazzo, nonostante lo scorcio è fedelmente illustrato.

I giardini privati dei palazzi nobiliari

Accennati, posti a margine rispetto alla prestigiosa architettura, i giardini e il verde che facevano da fondo naturalistico alla dimora sono stati, negli scritti, alquanto trascurati. Il carattere effimero del giardino, insieme ad un’inadeguata tutela ne ha accelerato la scomparsa rispetto al palazzo.

È possibile però, recuperare frammenti di ciò che doveva essere cercando di recuperare il punto di vista del committente sul paesaggio e sullo spazio privato del suo giardino. Il palazzo e il rispettivo spazio verde sono elementi inscindibili, andavano e vanno visti come un unicum da salvaguardare e tutelare. Purtroppo, le vicende urbanistiche dei primi decenni del XX secolo hanno stravolto e indebolito la lettura del paesaggio circostante la dimora storica, basti pensare al caso dei Palazzi a monte di Via Garibaldi adiacenti a Piazza Fontane Marose.

Queste dimore sono state privati dei loro giardini, andati distrutti per la costruzione del nuovo assetto viario e delle due Gallerie cittadine ai primi del Novecento.

Nel XV secolo l’idea del giardino rinascimentale assume un significato decorativo e ornamentale. Vi è un ritorno alle forme di gusto antiquariale e si nota una spiccata passione per l’ars topiaria, con la quale gli alberi vengono modellati in maniera da raffigurare una infinità di forme: antropomorfe, geometriche o fantastiche. Nel De Re Aedificatoria di Leon Battistia Alberti, viene definita la competenza pratica e intellettuale del giardino nel contesto urbano e suburbano.

I comportamenti codificati del giardino appartengono alla sfera del piacere, del gioco e della cultura. Questi atteggiamenti possono trovare posto nella città in rapporto di correlazione con il momento dell’attività politica e mercantile.

La disposizione geometrica delle piante, all'interno del giardino entro uno spazio ben organizzato, si ritrova nelle idee di simmetria prevalenti a Firenze. Tuttavia, l’ordine geometrico, l’uso dell’acqua e l’imitazione simbolica del Giardino dell’Eden sono presenti già nei giardini francesi del XII e XIII secolo con richiamo alla cultura del Medio Oriente. Nel Rinascimento la riscoperta dell’architettura romana riportò in auge l’uso delle grotte. Il Cinquecento inventa e realizza grotte artificiali, che divennero il motivo centrale dei giardini. Nel mondo classico, la grotta è luogo dove si palesano gli elementi costitutivi del creato ed è anche una forma laica di riflessione religiosa, vista più come simbolo di morte che di vita, perché associata al carcere e le alle costrizioni che il corpo impone all’anima. L’idea della grotta rinascimentale passa attraverso le teorie neoplatoniche e più precisamente attraverso l’opera di Porfirio di Tiro, allievo di Plotino, che nel III secolo d.C. compose De Antro Nympharum. La riscoperta degli scritti del filosofo si ebbe grazie al lavoro dei platonici fiorentini, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Porfirio interpreta i pochi passi del canto 13 dell’Odissea, attraverso un tema fondamentale del pensiero platonico: il dramma della discesa dell’anima nel mondo e il suo ritorno.

Le grotte artificiali, sono la testimonianza di una certa sensibilità, gusto e cultura di un’epoca. Tra il XV e XVI secolo, nel nuovo clima umanista, l’antro diviene il luogo sacro consacrato agli dei marini, simbolo culturale della totalità della natura dove al suo interno sono concepiti e generati dei, ninfe e uomini. Il Cinquecento ha costruito grotte artificiali, facendone emblemi e il centro emotivo del giardino. Non è un caso che in Strada Nuova, tutti i giardini culminassero con una grotta o un piccolo ninfeo. Quest’ultimi, consacrati all'acqua, riportano concrezioni di conchiglie, ciottoli marini, coralli, tutti elementi che rimandano all'elemento marino e che, insieme alle sculture poste all’interno, spesso figure pisciformi, ricreano un tempio intimo delle acque.

La ritrattistica

Nel XVII secolo, la ritrattistica viene chiamata a sottolineare il ruolo della classe dirigente, si ricerca un genere pittorico che palesi lo status sociale specie per i membri dell’oligarchia dominante, rispecchiando usi e costumi della società contemporanea. La condizione sociale del committente viene ostentata non solo dagli abiti, ornamenti e architetture, ma anche dalla rappresentazione dei propri giardini. Roseti, fiori, vasche e fontane zampillanti vengono accostati alla dama o alla famiglia aristocratica che, attraverso tali rappresentazioni simboliche, si identifica come padrona degli spazi verdi e loro unica fruitrice in grado di permettersi di goderne le particolarità.

In alcune rappresentazioni pittoriche diversi elementi di una scenografia di magnificenza vengono evidenziati (moduli dell’architettura, fontane, satiri, e aleggiano specie arboree. Le essenze floreali che compaiono nei dipinti rimandano, spesso, al loro significato simbolico), in altri casi compaiono pochi segni come una pianta o un albero in lontananza che fanno presumere la presenza del giardino.

La Strada Nuova a Genova: alcuni esempi dei giardini dei palazzi a monte e a sud

Ci sono differenze tipologiche tra i giardini lato monte e quelli a mare della via. I primi, in rapporto con la natura del territorio sono veri e propri spazi aperti nella collina realizzati con terrazzamenti degradanti verso il palazzo. Diversa la struttura dei giardini sud, limitati e di breve estensione, compresi tra l’edificio e le preesistenti costruzioni medievali.

Sul lato mare i giardini erano quindi pensati per essere godibili dall’interno del palazzo. Per questi motivi sono stati alquanto trascurati e ancor oggi il visitatore che visita gli edifici in Strada Nuova se rimane colpito da quanto resta dei giardini a monte, alcuni ancora visitabili, ignora l’esistenza dei giardini sul lato opposto, modificati e alterati nel corso dei secoli e a tutt’oggi, quelli rimasti, non facilmente accessibili.

I primi palazzi che si incontrano sul lato monte venendo da ponente e che mantengono ancora, nonostante i vari rifacimenti avvenuti nei secoli successivi, un impianto paesaggistico sono Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi che insieme a Palazzo Rosso, posto frontalmente, fanno parte dei Musei di Strada Nuova. A ridosso di Palazzo Bianco sorgeva l’antica chiesa di san Francesco, poi demolita nel 1820. Il giardino che rimane a ridosso del palazzo conserva frammenti di architettura e decorazione marmorea della distrutta chiesa. Fu eliminata la maggior parte della vegetazione e create aiuole geometriche dove in un disordine non casuale sono stati posti pezzi archeologici di fronte alle arcate della chiesa ancora visibili e inglobate in architetture recenti. Palazzo Doria Tursi è il palazzo più maestoso e rappresentativo per quanto riguarda i giardini, classico esempio di aree verdi realizzate con terrazzamenti che hanno portato allo sbancamento della collina di Castelletto. Gli architetti, con un tracciato di scale riuscirono a risolvere il problema di “fabbricare in costa” cui si dedicò anche Sebastiano Serlio nel settimo libro. Nella realizzazione del palazzo venne abbandonata ogni separazione tra il portico, cortile e scala facendone uno spazio unico senza interruzioni. La dimora doveva essere organizzata in vari appartamenti autonomi affacciati sui giardini adiacenti; come scrive il Poleggi, la grandezza delle misure del palazzo doveva rispondere a una dimensione famigliare che trovò in giardini separati a più livelli la possibilità di una vita articolata con indipendenza. Tra il 2001 e il 2004 sono stati condotti i restauri del palazzo e dei relativi spazi verdi. Durante i restaturi del giardino inferiore di levante hanno proceduto alla demolizione e ricostruzione del bordo delle aiuole a roccaglia seguito da un diradamento della vegetazione, gli alberi malati o in contrasto con l’immagine del giardino sono stati abbattuti.

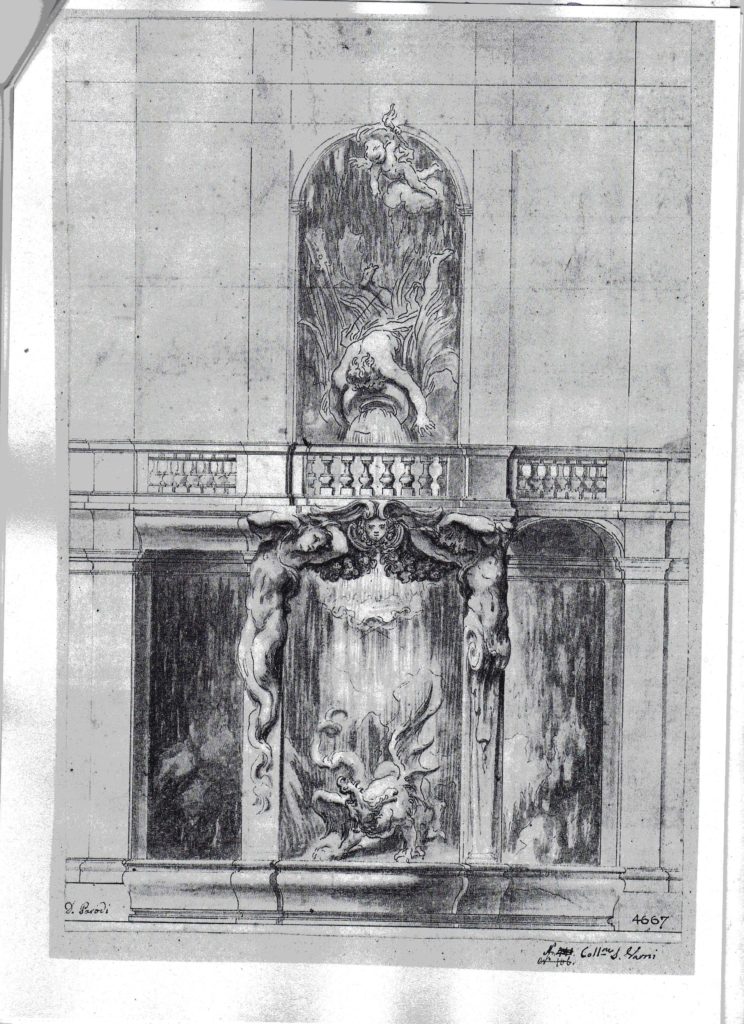

Tra i giardini meglio conservati a lato monte della strada c’è sicuramente quello di Palazzo Nicolosio Pallavicino. All’ingresso dello stabile salta subito all’occhio lo spazio scenico con il bellissimo ninfeo settecentesco realizzato da Domenico Parodi. Il piano nobile è agganciato al terrapiano del giardino, sospeso sopra la galleria del centro cittadino realizzata agli inizi del Novecento. Tutta la decorazione interna è in stretta connessione con l’immagine del giardino cui le stanze si affacciano. Gli affreschi che interessano a noi sono quelli che più si sposano con l’apparato decorativo del giardino cui le stanze si affacciano; un continuo richiamo alla natura ed agli elementi simbolici che già inizia nelle raffigurazioni dell’atrio. Domenico Parodi nella sala centrale rappresenta Bacco che regge la corona di Arianna, un tema dove trionfa la sensualità e una natura lussureggiante popolata da putti, grappoli d’uva e festoni di fiori e frutti. Un apparato scenografico dove la bidimensionalità della pittura ben si sposa con la tridimensionalità dello stucco.

Dalle immagini dell’affresco ci si sposta poi nel giardino dove in fondo al suo asse centrale, nella grotta, viene rappresentato un Bacco più giovane coronato da tralci di vite che riceva il vino dal Sileno alle sue spalle. Ai suoi piedi Satiri con tipici caratteri zoomorfi, che accompagnano il dio nel rito. La simmetria del giardino si presenta ancora oggi con due percorsi laterali e uno centrale. Le fonti individuate testimoniano l’esistenza di un’uccelliera detta “dei pavoni” restaurata nel 1791 forse posta nell’ala di ponente in simmetria con il pergolato. In fondo al giardino l’alto muraglione divide il giardino inferiore da quello superiore. Nel piccolo spazio superiore adibito ad orto, dovevano nascere rigogliose e delicate primizie tra cui i carciofi che compaiono negli inventari settecenteschi che, nel Cinquecento gli aristocratici genovesi regalavano come oggetto prezioso. Questo secondo giardino, citato nel passaggio di proprietà dai Centurione ai Pallavicino nel 1711, aveva sul muraglione di fondo un ninfeo ed è tutt’ora presente la torre-cisterna sul lato destro. Quest’ultimo elemento di tradizione islamica, con all’interno una scala a chiocciola è da far risalire ai contatti che il Lomellino aveva con gli ambienti islamici. Nicolosio, è ricordato, infatti, come grande concessionario della pesca del corallo nell’isola tunisina di Tabarca. Questo materiale viene ostentato nel giardino, sia nelle pareti ai lati delle grotte sia all’interno di queste dove sono ne sono presenti degli “arbusti”.

Per Palazzo Pantaleo Spinola a sud della strada, di particolare interesse sono le soluzione realizzate nel Seicento al posto del giardino cinquecentesco. Nel XVII secolo modifiche strutturali diedero vita al piano terra di un cortile ottagonale con giardino acciottolato e ninfeo triabsidato coincidente al piano superiore con lo splendido ninfeo sul terrazzo ad anello che ospitava il ratto di Elena di Pierre Puget. La geniale sistemazione seicentesca fece si che gli spazi dei saloni dialogassero con gli ambienti esterni non solo per la loro continuità visiva ma per il comune programma iconografico. Nel XX secolo il cortile fu coperto da una terrazza e lo spazio acciottolato con piante di agrumi è ora sede degli sportelli bancari del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Diverso è il discorso per l’edificio a fianco, Palazzo Tobia Pallavicino. Il giardino cinquecentesco, solo visibile dalle piante di Rubens e del Reinhardt, venne soppresso nel Settecento per realizzare al suo posto un corpo di fabbrica che ospitasse una galleria dorata, per emulare quella degli specchi della reggia di Versailles; esempio supremo di rococò europeo.

Anche i palazzi vicini hanno subito modifiche sostanziali, a parte il giardino di Palazzetto Doria che conserva pressoché inalterato l’assetto originario. La maggior parte di questi spazi verdi privati è stata modificata nel corso del XVIII secolo creando soluzioni nuove e aggiornate al gusto dell’epoca. È il caso di Palazzo Baldassarre Lomellino-Campanella dove venne chiamato Andrea Tagliafichi, uno degli architetti più importanti dell’aristocrazia genovese che operò soluzioni terrazzate nuove con tempietti in stile neoclassico. In Palazzo Lazzaro e Giacomo Spinola- Cattaneo Adorno i rilievi del Rubens mostrano la specularità dei due lotti interni; la simmetria dei giardini doveva essere ripartita in parterre con al centro delle vasche, come mostra la pianta del primo piano del Rubens. Lo spazio di ponente, diversamente da quello vicino che è interamente terrazzato ed abbellito con piante in vaso, ultima con un ninfeo. La parte del calpestio termina, infatti, con un’area in terra battuta dove sono presenti alberi e palme; in asse con l’ipotetica vasca che doveva trovarsi al centro del giardino, incastonato nel retro del palazzo di fronte, un ninfeo. In primo piano, al centro della nicchia sullo sfondo di un paesaggio, ormai indefinito, formato da tinte brune e l’azzurro di quello che doveva essere il cielo, è presente una composizione scultorea. Una figura maschile, tardo rinascimentale, cavalca un delfino spalancando con la mano sinistra la bocca dell’animale per far uscire l’acqua che doveva alimentare il basso barchile sottostante. Ai suoi piedi tre figure femminili pisciformi portano le mani al petto, nell’atto di far zampillare l’acqua dai seni; classica iconografia che ben si sposa con l’elemento acquatico delle grotte e ninfei

Il cantiere di Strada Nuova non fu solo luogo di sperimentazioni architettoniche nuove e cantiere di pittori e scultori aggiornati dell’epoca, ma rispecchia il gusto rinascimentale per l’ostentazione del lusso, del bello e della ricercatezza che si palesa non solo nell’architettura fine a se stessa, ma si allarga allo spazio verde visto come elemento imprescindibile dell’architettura di palazzo.

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Bianco

Palazzo Doria Tursi

Per la realizzazione di un polo museale unitario, nel 2004, venne progettato un collegamento tra i due Palazzi, Bianco e Doria Tursi, che permettesse il raggiungimento delle due gallerie museali. Venne creato un manufatto, definito “Cerniera” che aveva il compito di congiungere i livelli dei giardini dei due edifici. Il collegamento avvenne a ponente in corrispondenza del braccio vetrato realizzato per le colombiane del 1892.

Palazzo Pantaleo Spinola-Banco di Chiavari e della Riviera Ligure

Palazzetto Doria

Palazzo Baldassarre Lomellino-Campanella

Palazzo Lazzaro e Giacomo Spinola-Cattaneo Adorno

Palazzo Rosso

Nel vasto terrazzo pensile settecentesco, due moderni pergolati fanno da cornice a un portale settecentesco. Quest’ultimo[1] faceva parte del monastero di San Silvestro; scolpito da Giacomo Gaggini e Angelo Maria Mortola su commissione delle monache domenicane. Presenta due grandi angeli che fungono da cariatidi, mentre altri due sorreggono un medaglione che rappresenta San Domenico.

I giardini di Strada Nuova nelle testimonianze dei viaggiatori[3]

[…] Le terrazze tenute a giardino, fra edifizio ed edifizio, con le viti che formano arcate verdi, coi boschetti d’aranci e con gli oleandri fioriti, a venti, trenta, quaranta piedi al di sopra della strada.[4]

[…] Palazzo Spinola, con l’esterno interamente dipinto; nell’interno l’atrio, la scala, le logge in alto, il cortile e il giardino formano una composizione imponente.[5]

[…] Gli scaloni conducono a giardini incantati dove gli aranci, i melograni, i rosai, i gelsomini esalano profumi prestigiosi, dove le vasche, le fontane e le cascate fanno brillare tutti i loro colori spandendo freschezza e un infinito sussurro. Questi giardini, alti sopra bei portici, lasciano cadere sulla strada la polvere umida degli zampilli, il profumo dei fiori e il ricco fogliame. Ci si chiede se Semiramide abbia avuto simili giardini a Babilonia.[6]

[…] Vidi il palazzo di Giovanni Battista d’Auria, una costruzione molto maestosa il cui giardino non soltanto era molto attraente ma anche adorno di statue e di fontane.[7]

[… ] Palazzo Tursi, così lo rallegrano l’olezzo dei giardini, l’agitarsi degli arbusti e il lene mormorio delle fonti.[8]

Note e riferimenti

[1] L'immagine tratta da Lo Spazio Dipinto, il grande affresco genovese nel '600, indica diversi punti di vista di lettura del programma iconografico della sala del Piola.

[2] Il portale fu trasportato nel giardino di Palazzo Rosso probabilmente dopo i bombardamenti del 1942 e del 1944 che distrussero parte della chiesa.

[3]Relativo alla fortuna di Strada Nuova negli scritti dei viaggiatori , vedere: Genova dei grandi viaggiatori, a cura ,di Franco Paloscia; Viaggio in Liguria, a cura, di Giueseppe Mercenaro.

[4]C. Dickens, 1846, p. 36.

[5]J. Burckhardt, 1855.

[6]J. Autran, 1840, in Viaggio in Liguria di Giuseppe Mercenaro.

[7]F. Morison, 1594, in Strada Nuova di E. Poleggi.

[8] F. Alizeri, 1846.

Bibliografia

Dickens, Pictures From Italy, London, 1846

Battisti, Iconologia ed ecologia del giardino e del paesaggio, Città di Castello, 2004

Poleggi, Genova, una civiltà di palazzi, Genova, 2002

Poleggi, Strada Nuova, una lottizzazione del Cinquecento a Genova, Genova,1968

Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, II voll., Genova, 1846-1847, 1846

Caraceni, Una strada Rinascimentale, Via Garibaldi a Genova, Genova, 1992

Mercenaro, Viaggio in Liguria, Genova, 1992

I fiori del Barocco, pittura a Genova dal naturalismo al rococo, Catalogo della mostra a cura di A. Orlando, Cinisello Balsamo, 2006

Il giardino di Flora: natura e simbolo nell’immagine dei fiori, Catalogo della Mostra a cura di M. Cataldi Gallo e F. Simonetti, Genova, 1986

Burkhardt, Il Cicerone. Guida al godimento delle opere d'arte in Italia, Firenze, 1952

B. Alberti, De Re Aedificatoria libri decem, Firenze (ed. critica a cura di P. Portoghesi, Milano 1966)

Magnani, Il tempio di Venere. Giardino e villa nella cultura genovese, Genova, 2005

Muller Profumo, Le pietre parlanti. L’ornamento nell’architettura genovese 1450-1600, Genova, 1992

Vagnetti, Genova, Strada Nuova, Genova, 1967

L’età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi, Catalogo della mostra a cura di Piero Boccardo, Genova, 2004

Labò, I palazzi di Genova di Pietro Paolo Rubens e altri scritti di architettura, Genova, 1970

P. Gauthier, Les plus beaux édifices de la ville de Genes, Paris, 1818-1832

Monache Domenicane e Genova, a cura di C. Cavelli Traverso, Roma, 2010

Boccardo, C. Di Fabio, I Musei di Strada Nuova, Torino, 2004

Torriti, Tesori di Strada Nuova: la Via Aurea dei genovesi, Genova

Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuova a Genova, a cura di G. Bozzo - B. Merlano - M. Rabino, Genova, 2004

Porfirio, De Antro Nympharum, a cura di Lascaris, Roma (ed. italiana a cura di L. Simonini, l’Antro delle Ninfe, Milano, 1986)

Reinhardt, Palast Architektur von Oberitalien und Toscana, Berlin, 1886

LA MADONNA DEI MARTIRI A MOLFETTA

TRA ARCHITETTURA E FOLKLORE

La Basilica della Madonna dei Martiri a Molfetta, città balneare in provincia di Bari, è stata intitolata alla compatrona della diocesi di Molfetta a partire dal 1951 con la Bolla pontificia del papa Pio XII.

La chiesa è stata elevata a Basilica Pontificia nel 1987, proclamato anno Mariano da Giovanni Paolo II, ma affonda le sue radici in un passato molto più lontano.

Partendo dalla stessa intitolazione della Madonna, “Dei Martiri”, si può facilmente ricostruire un passato importante per la comunità molfettese: nella città esisteva infatti un complesso costituito dal Monastero della Carnaria, che insieme allo Spedale dei Crociati, così erroneamente definito a causa di trascrizioni errate, dava rifugio a pellegrini denominati martiri per estensione del significato del termine, perché questi morivano in nome della fede. Infatti, il pellegrinaggio non era solo una cammino di fede, ma portava inevitabilmente disagi, difficoltà, penitenze, astinenze, digiuni, facili motivi di morte.

Il santuario della Madonna dei Martiri a Molfetta costituiva un passaggio obbligato tra i due poli più importanti dell’itinerario di pellegrinaggio pugliese: la grotta dell’Arcangelo nel Gargano e la basilica di San Nicola a Bari. Esso infatti, svolgeva soprattutto funzione di ricovero per i più poveri come la maggior parte degli ospizi e degli ospedali, lungo le vie di pellegrinaggio. Nobili e benestanti invece, alloggiavano in case private appartenenti ad amici o familiari o si facevano costruire dei ricoveri. La maggior parte degli ospizi era sotto la protezione della Madonna della pietà o della Misericordia, quasi sempre accompagnati da un piccolo cimitero che dava sepoltura a pellegrini o crociati di passaggio. Questo titolo mariano compare sempre più spesso, in accordo con un concetto di maternità, protezione, verso poveri, sofferenti ed umili, iconograficamente rappresentato da una Madonna con grande mantello che avvolge tutti.

Non esiste una leggenda di fondazione del santuario della Madonna dei Martiri, tuttavia le fonti storiche fanno risalire la messa in opera di un ospizio per i Crociati e una cappella, verso la fine dell’anno Mille, a Ruggero il Guiscardo, a cui solo in seguito sarebbe stato aggiunta la chiesa.[1]

Il primitivo tempio, voluto da Guglielmo I re di Sicilia, fu costruito laddove ancora oggi si trova, in riva al mare. Era formato da una sola navata sormontata da due cupole gemelle, di cui oggi ne rimane solo una che occupa l’attuale abside.

Nel 1700 fu aggiunta una nuova cupola, dietro l’altare maggiore dove oggi si trova il coro. Gli studi condotti fino a questo momento, non sono riusciti a ricostruire con precisione l’architettura della Chiesa, nonostante gli scavi del 1987 su tutta l'area di ponente, alla ricerca di fondazioni precedenti. Secondo la tradizione locale, la pianta è da ricondurre alla seconda metà del XII secolo (1162), quando cioè il Vescovo di Ruvo Ursone (1162-1163) avrebbe consacrato la prima pietra della Chiesa romanica di S.Maria per volere di Guglielmo I, re di Sicilia.

È possibile ricostruire l'aspetto della Chiesa della fine XI secolo ed inizio del XII, comprensiva di campanile e cappelle, seguendo un manoscritto della Visita parrocchiale di Mons. Pompeo Sarnelli oggi proprietà dell'Archivio di S.Maria. La chiesa, così composta, venne distrutta nel XIX secolo per costruire quella che oggi vediamo. Il manoscritto descrive la presenza di una torre forse preesistente alla Chiesa romanica, che aveva funzione di difesa e che fu adibita anche ad uso liturgico. Vi è descritto anche un piccolo giardino con una fontana che oggi è stata ricoperta, senza permetterne più la localizzazione. Il complesso, fin da questo momento, doveva assolvere a diverse funzioni, quali: dimora degli ecclesiastici, degli inservienti, residenza vescovile estiva o alternativa, foresteria per personaggi di rilievo, struttura ricettiva per i devoti della Vergine, per forestieri e pellegrini.[2]

La fisionomia e la destinazione della chiesa così delineate, non subirono cambiamenti di rilievo fino al secolo XIII. Con il Vescovo Filippo del Giudice Caracciolo (1785-1844) e con l’insediamento dei Padri Riformati, si desiderò costruire un nuovo edificio, molto più grande, demolendo il precedente. Il culto della Regina dei Martiri aveva infatti visto un esponenziale incremento presso la comunità molfettese.

Infatti, diverse sono le testimonianze degli storici locali che attribuiscono miracoli individuali e collettivi alla Madonna dei Martiri, in occasione di pestilenze, terremoti o invasione nemiche.

Ad esempio, Anselmo Adorno, influente genovese in Puglia, alla fine del 1470, narra di un prete di Barletta che aveva vissuto in prima persona uno di questi miracoli: una nave era stata colpita da una tempesta e il proprietario, volendo salvare il suo equipaggio, promise alla Madonna dei Martiri metà della nave, già colpita dalle intemperie. Pronunciato il voto apparve la Madonna, l’equipaggio si salvò e la nave giunse in salvo a Corfù.

Un altro evento miracoloso risale al 1485 quando i Turchi invasero la città, mettendo a ferro a fuoco la cappella della Madonna. L’immagine sacra però rimase indenne e i Turchi, adirati per l’accaduto, saccheggiarono la chiesa. La Madonna intervenne e non permise alla nave, carica di bottino, di prendere il largo. I turchi atterriti furono costretti a sbarcare e a riconsegnare tutto ciò che era stato depredato.

Un evento salvifico, decisivo per l’affermazione del culto mariano si ebbe nel 1530, quando la città fu assediata dall'esercito francese. La Madonna apparve sopra le mura, disorientando i soldati e mettendoli in fuga. Questa apparizione permise alla città e ai cittadini, di rimanere incolumi e perciò la popolazione fece voto di celebrare l’11 maggio, ogni anno.

Diversi sono poi i miracoli individuali frequentemente concessi dalla Madonna dei Martiri, quali guarigioni di storpi, ciechi, muti, lebbrosi, partorienti in pericolo di vita, ecc. A Lei, i malati o i loro parenti, facevano voto oppure lasciavano un opulento dono per omaggiarla della grazia ricevuta.[3]

LA MADONNA DEI MARTIRI A MOLFETTA: ARCHITETTURA DI FEDE

Tornando all'aspetto architettonico della chiesa, in epoca neoclassica presentava tre navate, l'Altare Maggiore col quadro della Vergine, il Coro, due cappelle laterali, quella del Rosario e del Santo Sepolcro e cinque altari secondari.

Il concretizzarsi dell’attuale composizione architettonica della basilica, si ebbe intorno al 1851 quando si procedette a rivestire l’interno di stucchi, a seguito degli interventi strutturali che resero la basilica più grande.[4]

L’odierna basilica ha tre navate, con due ordini di colonne. La navata centrale è a tutto sesto decorata con rosoni esagonali incassati, quelle laterali invece presentano delle volte con decorazioni in stucco. Sulla porta di ingresso è posizionata la tribuna con l’organo monumentale.[5]

L’attuale organo sostituisce quello seicentesco del quale, dal 1937, si sono perse le tracce. Le uniche informazioni di cui siamo in possesso, sono quelle derivanti da una visita pastorale effettuata nel 1699, dal vescovo di Bisceglie (BAT) Pompeo Sarnelli, il quale descriveva un organo monumentale in ottone, nella cantoria sull’ingresso principale della basilica, che riportava una iscrizione con il nome del donatore, Francesco Coloredi, e la data, 1680.[6]

Continuando la descrizione dell’odierno santuario, proseguiamo verso le pareti laterali. Su di queste, sono collocati cinque altari in marmi policromi sui quali vi sono opere d’arte contemporanee e antiche. Tra queste possiamo ricordare le tele di G. Porta, “Il transito di S. Giuseppe”, “L’ Adorazione dei Magi, “, “la Visitazione di Maria”.

Celebre è anche l’olio su tela appartenente alla tipologia della Madonna con Bambino, attorno al quale vi sono diverse leggende. Presumibilmente l’opera sarebbe giunta a Molfetta, intorno al 1188 grazie ai Cristiani che avevano combattuto in Terra Santa e che l’avevano sottratta agli infedeli, lasciandola in custodia al santuario in cambio dell’ospitalità ricevuta. Secondo una credenza popolare invece, il quadro sarebbe stato ritrovato in mare da alcuni pescatori locali. Questi, gioiosi per il ritrovamento, vollero donarlo a qualche chiesa della città, ma sulla via del ritorno, si imbatterono in un vascello di Mussulmani, con i quali ingaggiarono battaglia per il possesso dell’opera sacra. Gli avversari se ne impadronirono, ma mentre facevano ritorno alle loro terre, improvvisamente le acque del mare si ritrassero facendo inabissare il vascello. Giorni seguenti i marinai molfettesi, tornarono nel luogo di ritrovamento dell’opera e la pescarono ancora una volta. Riuscirono finalmente a portarla nel santuario della Madonna dei Martiri dove si trova tutt’ora.

Un’altra leggenda legata alla Madonna con il Bambino, vuole invece che essa sia stata dipinta da San Luca in persona, perché del tutto simile all’immagine di Santa Maria Maggiore di Roma. La verità d’altronde, potrebbe essere che sia una imitazione di un originale più antico. Il quadro comunque, nel XVI sec. fu fatto restaurare e abbellito da una cornice d’argento, dall’allora vescovo.[7]

Secondo gli storici, più verosimilmente, l’icona della Madonna dei Martiri fu dipinta, secondo alcuni, su una tavola di cipresso alla maniera greca, per altri, ad olio su un supporto ligneo di cedro. Misura cm 100 x 66 e presenta i due soggetti principali al centro della scena: la Vergine Maria e il Divino Bambino che si stringono in un tenero abbraccio. Sul fondo, negli angoli, compaiono due soggetti marginali ovvero due teste di angeli nimbate.

Maria è rappresentata a mezzobusto, sorregge con il braccio sinistro il Bambino e lo stringe a sé, mentre con la mano destra, poggiata sul petto, sembra volerlo “mostrare” e indicarlo come vera via per la salvezza (tipologia dell’Odegitria). La Vergine tocca con la sua guancia quella del Figlio che risponde in un abbraccio verso la Madre. Va sottolineato come i colori scelti per le tuniche dei personaggi, abbiamo dei precisi scopi iconografici. Il piccolo Gesù indossa una tunica rosso-porpora, colore che ne sottolinea la divinità. Alle sue spalle è possibile notare un lembo della veste che pende verso il basso a significare l’effusione della Grazia Divina, da parte del Cristo, su tutta l’umanità. Anche la Vergine indossa una tunica rosso-porpora e completa il suo abbigliamento avvolgendosi in un manto di un colore blu scurissimo, bordato d’oro. La tunica della Madre di Dio, infatti, è rosso-porpora a indicare la Sua divinità, il blu scuro del manto sottolinea la sua natura umana, mentre le bordature dorate stanno a indicarci la luce sovrannaturale che la avvolge.[8]

All’interno della Basilica della Madonna dei Martiri, come precedentemente spiegato, sono presenti cinque altari in marmi policromi. Di questi, il maggiore, presenta un paliotto in argento. Grazie alle testimonianze pervenuteci, sappiamo he questo fu commissionato a maestranze napoletane intorno al 1669, spendendo una cifra importante che fu raggiunta grazie a prestiti dell’allora Università molfettese.[9]

Di maestranze napoletane, risulta essere anche la splendida statua del Cristo Morto, opera in marmo della scuola di Sannmartino, celebre autore del Cristo Velato. Questa è collocata all’interno dell’antica cappella dell’Annunziata, e costituisce una copia esatta dell’Anastasi di Gerusalemme. La costruzione della cappella è imputabile al XVI sec. commissionata dall’illustre famiglia Lepore. Sulla mensa dell’altere dedicato al sepolcro di Cristo, fino alla fine del Seicento, vi era una statua lignea del Cristo. Sull’altare c’era un’arca di legno con il coperchio aperto. Sulla parte anteriore dell’arca si trovava la statua di Cristo morto avvolto nel lenzuolo con il capo su un cuscino in stoffa. L’interno dell’arca era poi rivestito in seta, che nel corso del tempo, subì un forte deterioramento. Cosi al posto di quella statua lignea, il vescovo Celestino Orlandi, nel 1761 fece collocare quella marmorea. La statua rappresenta Cristo morto sul sudario, con tre chiodi del supplizio accanto ai piedi, e il capo poggiato sul cuscino a quattro nappe.[10]

Concludendo il tour all’interno della Basilica della Madonna dei Martiri, il cappellone della Vergine dei Martiri è ciò che resta dell’architettura medioevale. Sotto l’arco a sesto acuto si trova uno degli altari in marmo, sul quale troneggia l’icona lignea della Madonna, precedentemente descritta. Ai lati dell’altare, incorniciati d a medaglioni in marmo, le tele opera del maestro d’Elia, di S. Corrado, Patrono di Molfetta, e di S. Nicola, Patrono di Bari.[11]

Da tutto quello che è stato raccontato fino a questo momento, si può evincere come non solo la Basilica, ma anche e soprattutto il culto della Madonna dei Martiri a Molfetta rivesta un ruolo particolare nella vita di ciascun fedele ancora oggi. Tale importanza, si perpetua nei secoli a partire da un’antica promessa fatta alla Vergine Maria a seguito della peste che imperversava in Terra di Bari nel 1656 e che continuò a mietere migliaia di vittime per oltre un anno e mezzo. Molfetta ne uscì indenne grazie alla protezione del "Manto Divino" della Madonna dei Martiri e di S. Corrado.[12]

Il giorno 8 settembre di ogni anno, la promessa viene onorata e la Madonna portata in processione, issata su due barche connesse tra loro e trasportata dal porto antico a quello commerciale. La processione dà inizio a una serie di festeggiamenti cittadini che prendono il nome della comunemente conosciuta “fiera”, una ricorrenza annuale irrinunciabile per ogni molfettese.

Biografia e sitografia

1 Tripputi A.M., La madonna dei Martiri di Molfetta, Mezzina, Molfetta, 1990.

2 http://www.madonnadeimartiri.it/storia.asp

3 Tripputi A.M., La madonna dei Martiri di Molfetta, Mezzina, Molfetta, 1990.

4 De Santis M.I., Nuovi studi su santa Maria dei Martiri e sulla fiera di Molfetta, Edizioni Mezzina, Molfetta, 1997.

5 Il santuario della Madonna dei Martiri, Guida del pellegrini, Litografia Falcone, Manfredonia, 1998.

6 Del Vescovo G. A., L’organo seicentesco di santa Maria dei Martiri, in Solenni festeggiamenti della Compatrona Maria SS. Dei martiri, 1998

7 De Santis M.I., Nuovi studi su santa Maria dei Martiri e sulla fiera di Molfetta, Edizioni Mezzina, Molfetta, 1997

8 Del Rosso G., L’immagine della Madonna dei Martiri - Evoluzione di un’iconografia mariana, in Luce e Vita

9 Pisani C., Il <<voto perpetuo>> fatto dai molfettesi alla Madonna dei Martiri nel 1656, anno della peste, in L’altra Molfetta, anno XXXI n. 9, 2015

10 De Santis M.I., Nuovi studi su santa Maria dei Martiri e sulla fiera di Molfetta, Edizioni Mezzina, Molfetta, 1997

11 Il santuario della Madonna dei Martiri, Guida del pellegrini, Litografia Falcone, Manfredonia, 1998

12 Pisani C., Il <<voto perpetuo>> fatto dai molfettesi alla Madonna dei Martiri nel 1656, anno della peste, in L’altra Molfetta, anno XXXI n. 9, 2015

TEMPIETTO SAN PIETRO IN MONTORIO

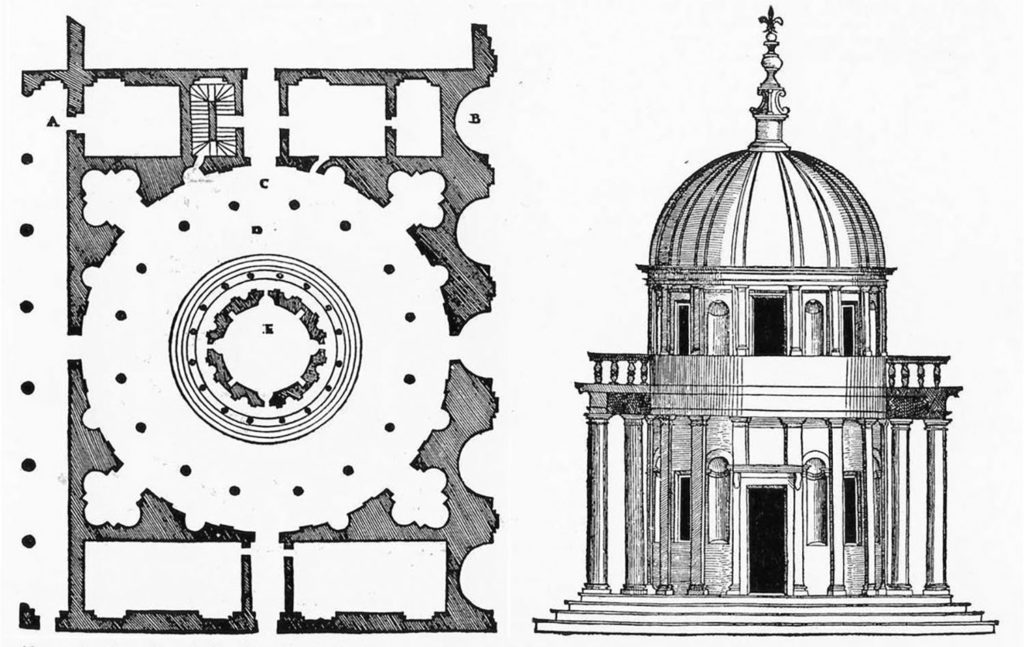

A Roma, in uno degli angoli più suggestivi della città eterna, sul colle Gianicolo, sorge il celeberrimo Tempietto di San Pietro in Montorio, chiamato anche Tempietto del Bramante. L'edificio è situato nel luogo esatto dove, secondo la tradizione, l'apostolo Pietro venne crocifisso a testa in giù.

Dietro la disarmante bellezza del Tempietto vi è Donato Bramante, la costruzione venne infatti, commissionata al grande artista ed architetto di Fermignano. Egli intorno al 1499 arrivò a Roma e qui, grazie al Papa Giulio II, riuscì ad iniziare quelle grandi imprese architettoniche che avrebbero cambiato il volto della città e dato l'avvio all'architettura del Cinquecento.

Nel 1502 il re di Spagna ordinò al Bramante la progettazione del Tempietto, il complesso monastico infatti, apparteneva ad una congregazione spagnola.

DESCRIZIONE

Il Tempietto di San Pietro in Montorio è di piccole dimensioni, sopraelevato rispetto al piano del cortile nel quale è situato. Il corpo centrale cilindrico, la cui muratura è scavata da nicchie con catino a conchiglia e scandita da paraste come proiezione delle colonne del peristilio, è delimitato da 16 colonne tuscaniche trabeate, prelevate da un monumento antico a noi ignoto. Le metope del fregio presentano decorazioni a tema liturgico che rimandano a San Pietro, al di sopra della cornice anulare corre una balconata con balaustra.

Date le piccole dimensioni dell'edificio, all'interno le paraste si dimezzano, diventando otto e si raggruppano a coppie attorno alle quattro piccole finestre lungo due assi ortogonali, lasciando maggior superficie parietale per le porte. La forma cilindrica è in qualche modo trasformata da alte e profonde nicchie, quattro delle quali ospitano piccole statue degli evangelisti. Sull'altare è collocata una statua di San Pietro di anonimo lombardo, il pavimento è a tessere marmoree policrome, nello stile cosmatesco. Tutto lo spazio è coperto con una cupola, progettata in conglomerato cementizio e posta su di un tamburo, ornata da lesene a formare un ordine sovrapposto a quello delle colonne. La costruzione è soprastante una cripta circolare il cui centro indica il luogo dove venne piantata la croce del martirio, asse ideale di tutta la costruzione. Alla cripta si accede con scale esterne realizzate nel XVII secolo mentre originariamente esisteva solo una botola.

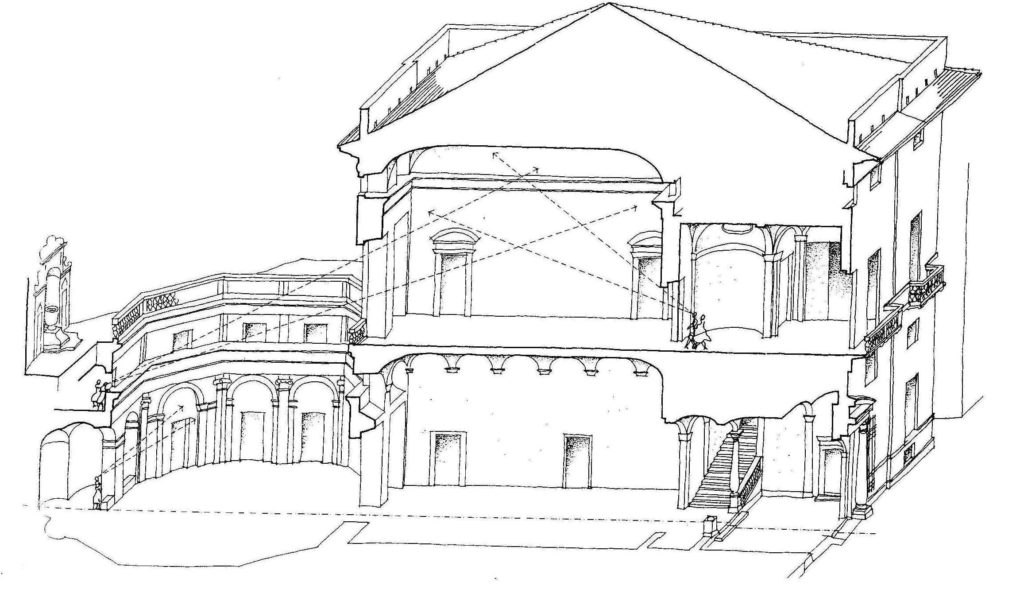

Secondo i progetti iniziali, il tempietto avrebbe dovuto inserirsi al centro di un cortile circolare non realizzato (l'attuale è di forma quadrangolare), così da evidenziare la perfetta simmetria dell'impianto e sottolineare la centralità del tempio la cui struttura si radiava nel cortile, proiettando le 16 colonne in altre 16 a formare un portico circolare.

RIFERIMENTI AD ALTRE OPERE

Il lavoro di Bramante è un chiaro rimando all'architettura antica, è consapevolmente modellato sul tempio periptero circolare, utilizzato nell'architettura romana antica e di cui erano ben visibili degli esempi: il Tempio di Vesta nel Foro e il Tempio di Ercole Vincitore. Un altro riferimento di Bramante fu la ben più grande mole del Pantheon, a pianta circolare. In effetti la costruzione del tempietto si pone al centro della ricerca che coinvolse tutti gli architetti del Rinascimento relativa alla pianta centrale come modello per rappresentare la realtà divina ed il cosmo; questo in modo particolare per la forma circolare, espressione concettuale e visiva della "figura del mondo". L'opera architettonica di Bramante trova un parallelo anche in alcune opere pittoriche, tra cui il contemporaneo dipinto di Raffaello, "Lo sposalizio della Vergine", a conferma dell'importanza del tema del tempio circolare nella cultura del primo Cinquecento.

SIMBOLOGIA

Nell'edificio, inoltre, sono state individuate delle simbologie, in particolare nella divisione dei luoghi: la cripta, il sacello e la cupola potrebbero rappresentare nell'ordine: la Chiesa originaria delle catacombe, la Chiesa contemporanea militante e la Chiesa trionfante nella gloria. Ancora, altri elementi simbolici si denotano nei numeri: sul perimetro del tempietto vi sono 16 colonne, numero considerato perfetto da Vitruvio, inoltre il numero 16 è scomponibile anche in 8+8 e l'8 è un numero estremamente simbolico che significa infinito ma anche morte e resurrezione.

L'edificio e la maestria del Bramante non passarono inosservati: nel 1570 Andrea Palladio, che aveva inserito il Tempietto fra quelli antichi nel suo "I quattro libri dell'architettura", si giustificò affermando che Bramante era "stato il primo a metter in luce la buona, e bella Architettura, che dagli Antichi fin'a quel tempo era stata nascosta".

BIBLIOGRAFIA

Storia dell'arte italiana-Bertelli, Briganti, Giuliano-Electa Mondadori

Itinerario nell'arte-Giorgio Cricco-Zanichelli

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CORAZZO

Il monastero, lambito dai torrente Amato e dal torrente Corace immerso nel cuore della Sila Piccola presso la frazione Castagna di Carlopoli in provincia di Catanzaro, fu fondato nel 1060, durante l’ambizioso progetto di rilatinizzazione territoriale, ad opera di Roberto il Guiscardo.

Tra il XIV e il XVI secolo, l’abbazia divenne un centro di snodo e di controllo importante per tutto il territorio, nonostante alternanze di periodi economici non propriamente floridi.

Realizzato in pietra locale e laterizi, la chiesa è orientata con la zona sacra ad est e l’ingresso ad ovest rialzata rispetto al resto del monastero. La pianta a croce latina con abside rettangolare e transetto ha navata centrale e unica, su cui si aprono due cappelle e due ambienti minori. A settentrione è ancora presente la Porta dei morti che conduce al cimitero monastico, verso sud è visibile la scala che portava al dormitorio da cui è ancora possibile ammirare i resti delle celle monastiche. Ad Ovest, infine, all’interno della chiesa, si trovavano il coro dei monaci, i banchi degli infermi, il pulpito e il coro dei conversi.

Tra gli spazi dell’abbazia probabilmente è il chiostro che rappresentava il fulcro della vita dei monaci, soprattutto per la sua funzione religiosa. Si trattava dell’ambiente che metteva in comunicazione le zone claustrali isolate dall’esterno riunendole in un unico nucleo riservato, così come la funzione architettonica vuole.

Intorno all’anno 1000, il complesso passò all’ordine monastico dei Cistercensi e con essi raggiunse il punto più alto del suo splendore proprio nella prima metà del XIII sec.

Diversi personaggi hanno visitato e soggiornato nei locali dell’abbazia tra cui il filosofo, nato a Stilo, Gioacchino da Fiore, citato da Dante nella Divina Commedia, il quale ne divenne anche abate dal 1177 fino al 1187; dal 1561 al 1564, invece, ospitò il filosofo Bernardino Telesio, il quale terminò gli studi per poter completare la sua monumentale opera, De rerum natura iuxta propria principia, la leggenda vuole che proprio qui trovò l’ispirazione per dare il via al suo componimento.

Come ogni struttura monastica che si rispetti, in un periodo in cui il culto delle reliquie è il centro su cui la religione ruota la propria attività di propaganda religiosa e di gestione delle donazioni, l’interno dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo custodiva importanti reliquie, tra le quali frammenti lignei della croce di Cristo, le vesti di Gesù, una pietra del Santo Sepolcro e una ciocca di capelli di Maria Maddalena, cimeli giunte fin qui per opera probabilmente dei Cavalieri Templari, un ordine molto attivi in territorio calabro.

Come quasi spesso accade, la maestosità e l’importanza di questo centro finì per proseguire verso un lento ma inevitabile declino. Basti pensare alla peste del 1348 che colpì l’intera regione e al terremoto dell’anno successivo che segno anche strutturalmente l’edificio. Seguirono la guerra tra Napoli e il regno di Sicilia nel 1372 e lo scisma d’Occidente, tra il 1378 e il 1417, che portò una serie di turbamenti tra le congregazioni religiose di voga nel periodo.

Il 500 non fu un secolo migliore; per via delle commende ecclesiastiche molte fabbriche dell’Abbazia chiusero e i latifondisti locali e i nobili locali specularono privi di scrupoli provocando l’impoverimento della popolazione locale. Nonostante tutto, nello stesso periodo, gli abitanti del villaggio di Castagna decisero di autotassarsi per finanziare i lavori di restauro della Chiesa e dell’Abbazia. La ripresa fu labile e il 600 dà il via al definitivo declino dell’abbazia, finché il 27 Marzo 1638, la vigilia del giorno delle Palme, un terremoto di altissima entità colpisce la Calabria, radendo al suolo Il monastero e la chiesa.

Trascorso un decennio dal terribile sisma, l’Abate commendatario Ginetti cercò di puntare sulla rinascita di Corazzo richiamando a sé artisti della scuola napoletana al fine di ricostruire gli ambienti sia del monastero che della chiesa. Risalgono proprio a questo periodo, con molta probabilità, le opere che attualmente sono sparse nei territori limitrofi, si tratta di marmi di Gimigliano, decorazioni religiose, immagini sacre, affreschi e dipinti.

Quando tutto sembrava rifiorire, nel 1783 un ulteriore terremoto distrugge entrambi gli edifici da poco ricostruiti. Come se non bastasse, nel 1807 i francesi emanano una legge per la soppressione degli ordini monastici di San Benedetto e di San Bernardo e nello stesso anno, con decreto di Gioacchino Murat, i possedimenti dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo passano al demanio pubblico.

La tormentata storia dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo finisce nel 1808, nel momento in cui fu soppressa da un decreto del governo del Re di Napoli Giuseppe Bonaparte.

Attualmente il magnifico rudere dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo è meta di numerosi turisti e conserva il fascino di un tempo lontano totalmente immerso nella natura. Inoltre, molti degli arredi sono stati recuperati e riutilizzati come nel caso dell’altare maggiore in marmi policromi, una delle due acquasantiere in marmo e sei candelabri lignei che attualmente si trovano nella Chiesa di San Giovanni Battista a Soveria Mannelli, oppure dei due altari lignei conservati nella Chiesa di San Giacomo a Cicala e ancora dell’organo e dell’altorilievo in marmo con Madonna col Bambino attualmente custoditi nella Chiesa dello Spirito Santo della frazione Castagna di Carlopoli.

Bibliografia e sitografia

https://samueleanastasio.it/2018/04/27/il-monastero-cistercense-di-corazzo/

http://www.comune.carlopoli.cz.it/index.php?action=index&p=279

Fotografie gentilmente offerte dal dott. Samuele Maria Anastasio, archeologo medievista.

ANTON MARIA MARAGLIANO

Anton Maria Maragliano è stato il più importante artefice della scultura lignea genovese di età tardobarocca, autore di sculture devozionali, pale d'altare, statuette per il presepe, raffinato mobilio, immagini allegoriche, crocifissi e, soprattutto, enormi macchine processionali composte da gruppi scultorei, che necessitano di innumerevoli uomini per essere trasportate, come accade tutt'oggi nelle ricorrenze religiose.

Maragliano è il regista della devozione delle “casacce” liguri (confraternite religiose formate da laici, spesso in competizione fra loro, che hanno come sede un oratorio): questo è verissimo, ma sarebbe scorretto accostarlo solo ad una dimensione popolare, infatti egli lavorò anche per famiglie aristocratiche.

Cenni biografici

Nonostante gli approfonditi studi compiuti sull'artista, la sua vita rimane, ancora oggi, in gran parte un mistero. Si è cercato di ricostruirla grazie ai documenti emersi dagli archivi e ad un capitolo a lui dedicato da Carlo Giuseppe Ratti (artista e autore del 1700) nella sua raccolta di biografie sugli artisti locali sul modello di Giorgio Vasari, pubblicata nel 1762; tuttavia rimangono ancora molti dubbi e problemi.

Anton Maria Maragliano nasce a Genova nel 1664 in una famiglia mediamente agiata; il padre, Luigi, panettiere, non può però permettersi di avviare i figli agli studi: Anton Maria rimane di fatto analfabeta.

All’età di 16 anni viene messo a bottega dallo zio G. Battista Agnesi, scultore notevole (secondo Ratti frequentò anche la bottega di un certo Arata, definito modesto) che impartisce al giovane le prime nozioni sulla lavorazione del legno. Qualche anno dopo lo ritroviamo a collaborare con la fiorente bottega di Giovanni Antonio Torre (le modalità della collaborazione rimangono sconosciute) dove Maragliano inizia ad affinare la propria tecnica e a elaborare uno stile del tutto personale.

Nel 1688, Maragliano, ventiquattrenne, chiedeva, tramite una “supplica” rivolta al Senato della Repubblica di Genova, di potersi sottrarre all'obbligo di iscriversi all’arte dei bancalari (cioè dei falegnami, alla quale erano tenuti ad iscriversi anche gli scultori del legno), poiché l’artista sosteneva che la scultura in legno fosse, tra le arti liberali, la più nobile, allo stesso livello della pittura, lasciando trasparire un carattere orgoglioso e una grande consapevolezza di sé. Non conosciamo l'esito della causa, ma rimane il fatto che Anton Maria non risulterà mai iscritto alla suddetta corporazione. Circa nello stesso periodo, aprì una personale bottega e già nel 1692 assunse il primo aiutante, per poi trasferirsi dal 1700 nella celebre bottega di via Giulia, (oggi scomparsa per la costruzione di piazza De Ferrari e il taglio di Via XX Settembre) dalla quale fino alla sua morte e oltre uscirono enormi quantità di sculture, realizzate con l'aiuto di innumerevoli collaboratori. Spirò nel 1739 lasciando la gestione della bottega al nipote.

Panorama artistico e opere

La scena artistica genovese di fine ‘700 era dominata in pittura dai membri di “Casa Piola”, laboriosa bottega che vantava esponenti del calibro di Domenico Piola (il capobottega, ormai anziano), il figlio Paolo Gerolamo e Gregorio De Ferrari. Questi artisti, come Filippo Parodi in scultura, erano venuti in contatto con la rivoluzione artistica berniniana, una cultura figurativa che essi studiarono sia a Roma, sia tramite le opere di un grande scultore come Pierre Puget, che in dieci anni di attività, lasciò nella “Superba” poche, ma mirabili, sculture.

È in questo vivace contesto che Maragliano rivoluziona la scultura in legno: le sue opere sono il frutto di una stretta collaborazione con gli artisti genovesi sopraccitati, che in molti casi fornivano anche i disegni progettuali per le sue sculture.

Le opere di Anton Maria sono teatrali e ricche di forza patetica, in pieno stile Barocco, inoltre si allineano ai dettami della controriforma: i suoi personaggi sono facilmente riconoscibili dai tipici attributi che li contraddistinguono e sempre raffigurati in un evento particolarmente significativo della loro vita (es. figura 1: Giovanni Battista, rappresentato nel momento del suo martirio per decapitazione) e possiedono una forte espressività, di grande impatto, mirata a coinvolgere emotivamente il fedele che le osserva (es. figura 2: Compianto sul Cristo morto).

La cassa processionale eseguita nel 1694 per la confraternita di Celle Ligure (figure 3 e 4) è considerata il suo capolavoro giovanile. I modelli di questo simulacro non sono da ricercare nei precedenti in legno, bensì nelle tele di Gregorio De Ferrari, in particolare quella posta su un altare laterale della chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova (figura 5). Non si era mai visto prima nulla di simile: l’avvitamento del corpo di Lucifero e il volo soave dell’arcangelo conquistano lo spazio in ogni direzione, le figure sono in forte contrasto tra di loro: San Michele è un giovane bellissimo dai riccioli finemente lavorati grazie ad un sapiente uso della sgorbia, la pelle chiara, l'espressione pacata, vestito con una corazza dorata, compie una torsione nell'atto di planare sul diavolo, i capelli e le frange del gonnellino sono sferzate dal vento. Lucifero, invece, è paonazzo, le unghie affilate, i muscoli contratti, i capelli scompigliati e il volto, deformato dalla rabbia, si esibisce in un urlo terribile.

Il San Sebastiano realizzato nel 1700 per la confraternita della Santissima Trinità di Rapallo (figura 6), invece, è un omaggio alla più bella opera che Pierre Puget aveva lasciato a Genova (in particolare nella basilica di Nostra Signora Assunta nel quartiere di Carignano, figura 7) raffigurante il medesimo soggetto, ma in marmo, realizzata tra il 1664 e il 1668. Il San Sebastiano di Maragliano è stato protagonista, nel 2018, di una grande mostra al Metropolitan Museum of Art di New York intitolata “Like Life: sculpture, colour and the body"; la fermezza dei curatori che per aggiudicarsi l'opera in prestito non hanno esitato a sborsare un'importante cifra (utilizzata per il trasporto ed il restauro) invita a riflettere.

Le casse processionali di Maragliano sono, talvolta, talmente affollate di personaggi e sculture di ogni tipo da raggiungere notevoli dimensioni e altezze: ne è un esempio la cassa che rappresenta Sant'Antonio in visita a San Paolo Eremita (figure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) realizzata nel 1709/1710 per l’oratorio di Sant'Antonio Abate, che è forse il più grande capolavoro del maestro per complessità, dimensioni e qualità dell'intaglio: il gruppo narra del momento in cui, secondo la leggenda, Antonio Abate recatosi nel deserto per far visita a Paolo Eremita, di veneranda età, giunge proprio nel momento del decesso di quest'ultimo e si ferma ad osservare la salma senza vita consumata dagli stenti dell'eremitaggio. Il pesante basamento è finemente scolpito a simulare un terreno roccioso ed è cosparso di intrecci vegetali e piccoli rettili, simboli allegorici della resurrezione. I personaggi possiedono i loro tipici attributi: il maialino, la mitria e il pastorale per S. Antonio; il fuoco e il teschio, simboli della vita eremitica, per S. Paolo; i due leoni, invece, sempre secondo la leggenda, scavano la fossa al posto di Antonio, stanco per il lungo viaggio. Ciò che Sant'Antonio non può vedere, ma è esclusivo privilegio di chi osserva, è la grandiosa gloria angelica che si innalza sopra al defunto e rappresenta l’anima dello stesso che ascende al cielo. Per realizzare questa complessa opera, Anton Maria, ricorre a un ingegnoso sistema di incastri tra le membra degli angeli e le nuvole, oltre che a sostegni strutturali in ferro, abilmente celati all’occhio di chi guarda, dimostrando di saper brillantemente superare anche le più complesse problematiche statiche.

Maragliano si cimentò spesso, nell'arco della sua vita, nel tema della crocifissione (figure 15, 16). I crocifissi del maestro presentano canoni ben precisi, a partire dal corpo smagrito che esibisce un’anatomia indagata nei più piccoli dettagli, mentre il bacino si sposta, in maniera più o meno accentuata a seconda dell'opera, sull'esterno ed è sempre avvolto da uno svolazzante perizoma. Ma è certamente nei volti (figure 17, 18) che si può cogliere con maggior precisione la personale firma di Maragliano: il naso dritto e a punta, gli occhi sporgenti, l'arcata sopraccigliare marcata e tondeggiante, capelli mossi con qualche ciocca che cade disordinata su un lato, seguendo l'andamento della testa, l'espressione aulica che trasmette serenità. Uno degli esemplari meglio riusciti è il crocifisso eseguito per la cappella dei signori Squarciafico (figura 16) nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria delle Vigne nei vicoli di Genova.

Oltre che nell’iconografia del Crocifisso morto, Maragliano eseguì anche un buon numero di Crocifissi in procinto di morire, detti “spiranti", drammatici ed espressivi, più adatti ad essere portati in processione. Un magnifico esempio è il crocifisso di San Michele di Pagana (Rapallo) scolpito nel 1738 (figura 19).

Conclusione

L'opera di Maragliano divenne un modello imitato per molti anni a venire ed ancora oggi le sue statue sono considerate modelli di bellezza inarrivabili alle quali ispirarsi, specialmente per ciò che riguarda la devozione popolare. Dal novembre 2018 fino al marzo 2019, in alcuni spazi del Palazzo Reale di Genova, è stata allestita un’importante mostra monografica sull’autore, a cura del professor Daniele Sanguineti dell'università di Genova, per celebrare un artista che rappresenta una coscienza collettiva per i genovesi, i quali tutt'oggi si fregiano di possederne un'opera, grande o piccola che sia, nel proprio oratorio o chiesa di quartiere, da poter tramandare alle generazioni future.

Fonti:

Anton Maria Maragliano, 1664-1739, “insignis sculptor Genue”, Daniele Sanguineti. Sagep.

Lezioni del corso di “storia dell'arte della Liguria in età moderna" con Laura Stagno.

OPERE E MODELLI PER CECCO BRAVO

Francesco Montelatici (1601-1661), più noto come Cecco Bravo, fu uno degli artisti più insoliti e rivoluzionari del Seicento fiorentino, ricordato soprattutto per gli apici di eccentricità raggiunti nelle opere pittoriche del suo periodo maturo. Tuttavia, la dirompente conversione anti-accademica, che gli valse tanta fama tardivamente, non ricevette al tempo i consensi sperati nel granducato, ma anzi contribuì probabilmente alla scelta ultima di trasferirsi presso la corte di Innsbruck, due anni prima della sua morte. Era probabilmente spia del suo carattere eclettico lo pseudonimo “Cecco Bravo”, secondo i rapidi cenni biografici ricavati dal testo di Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, da riferirsi alla presunzione dell’artista che amava autoproclamarsi molto “bravo” nel dipingere abilmente e con padronanza.

La formazione artistica del Montelatici iniziò nell’atelier di Giovanni Bilivert (1585-1644), rinomato pittore della tradizione accademica fiorentina a servizio dei Medici. Bilivert di origini olandesi e figlio d’arte, fu pittore di punta alla corte di Cosimo II, esponente di un retaggio stilistico ancora tardo cinquecentesco fondato sul disegno e la compostezza formale, a cui aggiunse brillanti effetti cromatici. Nello studio del maestro presso gli Uffizi, al giovane artista si prospettò l’opportunità di confrontarsi con i grandi protagonisti del passato e conoscere quelli contemporanei, fra cui ricordiamo il bizzarro incisore e illustratore Jacques Callot (1592-1635), residente per nove anni a Firenze in un locale limitrofe a quello di Bilivert, e da cui forse Cecco Bravo rimase persuaso; ritorneranno inoltre, come citazioni frequenti nella sua carriera, suggestioni cinquecentesche, in special modo esempi tratti dalle opere di Andrea del Sarto (1486-1530) e Pontormo (1494-1557).

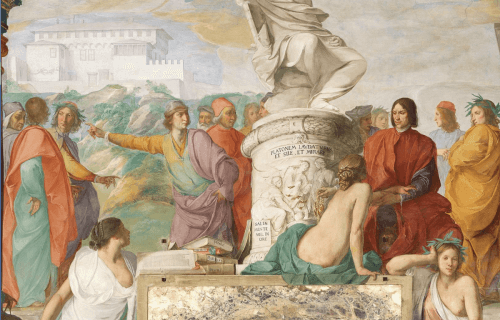

Dopo i primi lavori indipendenti, fra il 1638-39 il Montelatici realizzò a Palazzo Pitti la decorazione ad affresco di due pareti per il Salone degli Argenti, raffigurando scene commemorative della casata dei Medici. Nel brano pittorico ritraente Lorenzo che accoglie Apollo e le Muse l’artista aderisce ai canoni imposti dall’ambiente granducale, adottando armoniose formule compositive e colori luminosi di derivazione cortonesca (fig.1). Nell’episodio che celebra il fiorire della cultura a Firenze grazie al Magnifico, il perno della scena è affidato alla fulgida figura di Apollo, mentre il corteo sfila e si presenta al cospetto del sovrano avvolto in un maestoso abito porpora: l’impeto di Cecco Bravo si avverte tuttavia in alcuni dettagli di secondo piano, come il putto alato sul cornicione, dallo sguardo basso, l’espressione inquieta e i capelli scomposti. Un motivo quello dei putti, che ritornerà assiduamente e che l’artista aveva già affrontato nel 1636 nel soffitto dello studio di casa Buonarroti raffigurante la Fama circondata da beffardi genietti (fig.2).

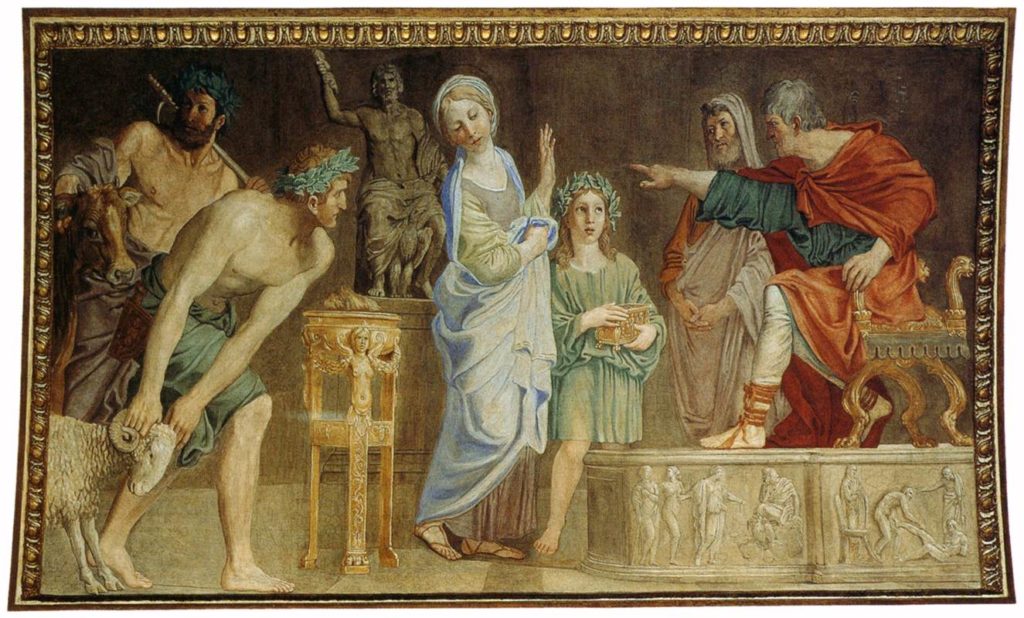

Come sottolineato dalla critica negli affreschi di Cecco Bravo per il Salone degli Argenti è stata riscontrata un’inclinazione particolarmente sentimentale riconducibile allo stile di Francesco Furini (1603-1646) che fra gli anni 1639-1642 fu impegnato proprio a fianco del collega nella parete opposta del vano: nella scena raffigurante Lorenzo il Magnifico fra i poeti e i filosofi dell'Accademia Platonica (fig.3) Furini inserisce in evidenza il corpo sinuoso di una donna ritratta da tergo, una delle immagini più ricorrenti nel repertorio dell’artista. I canoni sensuali della pittura furiniana sembrano condizionare anche Cecco Bravo che nel sopracitato affresco colloca in primo piano un elegante nudo femminile di spalle, forse un’allusione di rimando al collega. Grazie ad un soggiorno a Roma documentato nel 1619, Furini maturò uno stile ibrido, suggestionato dal caravaggismo appreso durante la frequentazione dell’atelier di Bartolomeo Manfredi (1582-1622) e gli studi classici. Una volta a Firenze l’artista limò gli insegnamenti romani, sintetizzando nelle sue opere il concetto di bellezza naturale con quello di bello ideale della tradizione fiorentina: il risultato fu un caravaggismo classico di forte impatto visivo ed emozionale, incentrato in prevalenza su candidi nudi avvolti in cupe atmosfere che ne esaltassero la sofficità dei volumi e l’incarnato. La predilezione per i corpi ritratti di spalle dalle lunghe schiene compare anche nel capolavoro di Furini (1632), tratto delle Argonautiche di Apollonio Rodio, Ila e le ninfe (fig.4, Galleria Palatina, Firenze). Il dipinto inscena il rapimento del giovane Ila, lo scudiero di Ercole, che venne sedotto e catturato dalle ninfe: l’ambientazione notturna e il mare, increspato da leggerissimi flutti simili a merletti, esaltano i malinconici nudi delle fanciulle, emergendo gradualmente dal buio alla luce. Le stesse percezioni “romantiche” si trovano anche nella grande tela dell’Hermitage raffigurante Le Tre grazie (fig.5), dipinta dall’artista intono al 1633. Dallo sfondo tenebroso affiorano i volumi perlacei dei corpi, mentre anche la testa dell’ultima dea a sinistra sembra essere inghiottita dall’ombra.