ROCCHETTA MATTEI

A cura di Valentina Fantoni

Rocchetta Mattei: ecclettismo ed elettromeopatia sull’Appennino bolognese

Rocchetta Mattei è un edificio dal fascino misterioso, affascinate ma al tempo stesso sfuggevole: è commistione di arte, scienza, cultura e spettacolo. Questo edificio, più volte definito “magico”, si trova nel comune di Grizzana Morandi, in provincia di Bologna, facente parte dall’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese. Il toponimo del comune venne modificato nel 1985 per omaggiare il pittore Giorgio Morandi che passò lunghi periodi a Grizzana, come dimostrano alcuni suoi dipinti. La Rocchetta si staglia su un colle, alto circa 300 metri, su quella che viene chiamata Valle del Limentra, un territorio particolarmente affasciante ed interessante per l’origine dei suoi borghi medievali (La Scola, Montovolo, Tudiano, Poggio di Veggio, Poggio Mezzano).

Il Conte Cesare Mattei

L’origine della Rocchetta è abbastanza recente. Fu eretta nel 1850 per volere di un uomo il cui fascino e mistero diedero vita alla magnificenza dell’edificio in tutti i suoi aspetti.

Quest’uomo fu il conte Cesare Mattei (1809-1896). Il Mattei era un uomo di umili origini: i genitori, originari di Scascoli (frazione di Loiano, in provincia di Bologna) erano contadini piuttosto agiati, e col tempo acquistarono diversi terreni e proprietà tra Bologna e provincia. Tra le varie proprietà figurava un palazzo in via Mazzini 46 (oggi Strada Maggiore), che giocherà un ruolo importante nella vita e nella carriera del Mattei.

Formatosi presso l’Alma Mater con alcuni dei più noti ed importanti precettori ed intellettuali del tempo, Cesarei Mattei fu un uomo di grande interesse e cultura. Nel 1837 fu tra i cento membri fondatori della Cassa di Risparmio a Bologna, aspetto che si rivelerà curioso se si pensa che 168 anni dopo questo evento la stessa Cassa di Risparmio, tramite la sua Fondazione, prenderà possesso della Rocchetta per ripristinare il suo splendore grazie ad un’importante impresa di restauro conservativo nel 2005. Nel 1847 ottenne il titolo di Conte, in seguito alla donazione di alcuni suoi possedimenti presso Comacchio a Papa Pio IX, zone al tempo di grande importanza strategica, poiché ai confini tra lo Stato Pontificio e i territori controllati dall’Impero Austriaco. Poco tempo dopo aver ricevuto tale riconoscimento, il Mattei acquistò i terreni in cui avrebbe poi eretto il suo castello, la Rocchetta.

L’elettromeopatia

Il Mattei, a seguito di un doloroso lutto nel 1840 per la scomparsa della madre, sviluppò una progressiva sfiducia nei confronti della medicina tradizionale, dedicandosi da autodidatta allo studio della medicina alternativa, quella che sarebbe stata poi chiamata omeopatia. Per farlo si ritirò dapprima nella sua tenuta di Vigorso, e successivamente presso il suo laboratorio per eccellenza, la Rocchetta. Quello che fece in più rispetto a Samuel Hahnemann, fondatore dell’omeopatia, fu quello di lavorare e sperimentare una nuova teoria medica: l’elettromeopatia. Questa nuova medicina offriva dei farmaci basati sullo studio che il Mattei aveva condotto sui fluidi elettrici. Secondo tale tesi, avvalorata dalla medicina ufficiale, il corpo umano possiederebbe due cariche elettriche opposte, una positiva e l’altra negativa, che se non ben equilibrate possono portare a importanti scompensi nell’organismo, come gravi patologie.

I farmaci elettromeopatici del Mattei, suddivisi a seconda delle loro specificità terapeutiche, ebbero un grandissimo successo, tanto da essere importanti a livello internazionale. Inoltre, numerosi furono i personaggi illustri del tempo a recarsi presso le sale del Mattei per farsi curare, tra questi: Alessandro Zar di Russia, il maresciallo Radetzsky, Gioacchino Rossini. Altri invece li ricevano direttamente presso le proprie dimore, come l’Imperatrice Elisabetta (Sissi). Addirittura, lo scrittore russo Dostoevskij ne citò l’efficacia in uno dei dialoghi del romanzo I Fratelli Karamazof. La composizione di questi medicinali era segreta, o meglio gli ingredienti e quindi la ricetta erano noti, ma il Mattei si guardava bene dal rendere noto l’esatto procedimento, motivo per il quale in seguito alla sua morte si perse progressivamente l’efficacia del farmaco.

La nascita di Rocchetta Mattei

Il Mattei acquistò i terreni su cui un tempo si ergeva un castello di proprietà della Contessa Matilde da Canossa, l’antica Rocca di Savignano, ma da alcuni studi più recenti viene confermata la presenza di resti addirittura etruschi, non solo medievali. La costruzione della Rocchetta iniziò nel 1850 per concludersi una settantina di anni dopo per mano di Mario Venturoli Mattei, fedele aiutante del Mattei e suo figlio adottivo. Il conte partecipò in prima persona ai lavori, essendo l’ideatore e l’artefice di ogni aspetto del suo castello, tanto da posare egli stesso la prima pietra. Già nel 1859 la Rocchetta era abitabile, diventando così la residenza stabile del conte per il resto della sua vita.

In seguito alla morte del Mattei nel 1896, si occuparono dell’edificio e della produzione dei farmaci, e quindi dell’attività elettromeopatica, i suoi eredi: il figlio adottivo Mario Venturoli portò a compimento i lavori in Rocchetta che il conte non era riuscito a terminare, e parallelamente la governate Maria Bonaiuti si occupò della produzione dei farmaci. Alla morte del Venturoli nel 1937 l’attività passo alla moglie Gianna Longhi e successivamente ai suoi eredi. Dal 1969 il laboratorio in cui si producevano i farmaci, in Strada Maggiore 46, venne chiuso, gli ultimi eredi sperperano le ricchezze della famiglia e così scomparve l’impero elettromeopatico che il Conte aveva fatto nascere. La Rocchetta stessa subì un destino nefasto: in seguito alla Seconda guerra mondiale il castello venne requisito dai tedeschi, costringendo la vedova Venturoli a rifugiarsi a Bologna. Non tardarono saccheggi e distruzione da parte delle truppe tedesche e poi da quelle alleate, ma anche da semplici civili. Vennero dunque distrutti e portati via molti degli arredi e dei mobili pregiati che adornavano gli ambienti della Rocchetta. Nel 1959, in seguito alla vendita della Rocchetta a Elena Sapori e marito, una delle costruzioni adiacenti venne trasformata in albergo, con annesso ristorante e accesso al parco. Purtroppo, la Rocchetta venne progressivamente abbandonata e lasciata al proprio destino, fino al 1989 quando si decise di chiuderla per ragioni di sicurezza e stabilità strutturale. Grazie all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è stato possibile recuperare lo splendore della Rocchetta e così permettere nuovamente di visitarla a chi era desideroso di farlo. I restauri sono stati lunghi, meticolosi e ben fatti. Iniziati nel 2006 e durati circa 10 anni, la Rocchetta è tornata ad essere visibile il 9 agosto 2015. Da quel momento è sempre stata aperta nei giorni di sabato e domenica per visite, suddivise per orari e gruppi, grazie alla formazione di guide in grado di accompagnare i visitatori negli ambienti recentemente restaurati. Quello che ora è visibile risulta essere i 2/3 dell’edificio, dal momento che una parte dell’edificio è ancora bisognosa di importanti restauri.

Dentro a Rocchetta Mattei

L’aspetto che più colpisce di questa dimora-castello è il suo fascino: ogni scorcio, ogni angolo colpisce l’attenzione di chi vi sta passando, mostrando alternanze di diversi stili architettonici, da quello romanico, al moresco e il liberty, di colori, di forme e di materiali.

L’ingresso al castello avviene sulla destra della possente roccia che ospita l’intera costruzione, affiancata a sinistra da una possente torre rotonda di chiaro stile romanico. Al centro della torre si colloca un’elegante porta-finestra in stile moresco, con un particolare balconcino formato dalla metà di un pulpito romanico in pietra, sul quale compaiono due degli animali simboleggianti gli Evangelisti: il toro per San Luca e l’aquila per San Giovanni. Il portale di ingresso riporta invece una lapide sulla quale venne inciso: “Il Conte Cesare Mattei – sopra le rovine di antica rocca – edificò questo castello dove visse XXV anni – benefico ai poveri – assiduamente studioso – delle virtù mediche dell’erbe – per la qual scienza ebbe nome in Europa – ed era cercato dagli infermi il suo soccorso – Mario Venturoli Mattei – compié l’edificio – e secondo il voto di lui – nel X anno dalla morte – ne portò qui le ceneri – con amore e riconoscenza di figlio. – il III Aprile MCMVI”[1].

Ad accogliere il visitatore, una volta varcato l’ingresso, vi è un piccolo atrio e un arco dalla forma di fiamma, sormontata nella parte che viene lasciata alle spalle di chi entra da una testa di leone incastonata in una cornice elegante e rotonda. Segue poi una lunga ed ampia scalinata scoperta, i cui gradini furono ricavati da un unico pezzo di pietra proveniente dalla cave di Montovolo. Sulla sinistra della scala compaiono tre finestrelle e una balaustra in pietra ospitante sculture simboliche. Ad ammonire i visitatori lungo il percorso una statua di un ippogrifo, animale alato, simbolo esoterico e magico. Dall’altra parte della scalinata un’altra statua scruta chi di passaggio: è quella della testa di Giove barbuto.

Percorsa la scalinata si giunge al portone d’ingresso, sormontato da tre piccoli leoni, animale simbolo di potenza. Alla sinistra del portone un’altra scultura accoglie il visitatore: un’arpia che sorregge un mappamondo, esplicito simbolo massonico scelto dal Mattei. Inoltre, nella zona che precede l’ingresso al castello, il conte aveva fatto collocare dei simboli esoterici negativi, per rappresentare la medicina tradizionale che tanto ripudiava, mentre all’interno, dove somministrava i suoi medicinali, i simboli che accompagnavano il visitatore erano invece di segno positivo. Il portone, già esistente al tempo del Mattei, formato da quattro elementi policromi a forma di ruota, motivo ripreso anche nella lunetta sovrastante, introduce a un breve passaggio coperto, dalle pareti rosse decorate da motivi geometrici a zig-zag.

Una volta varcata la soglia, appare la volta dell’arco di ingresso, che introduce al cortile centrale, sorretta da due telamoni: uno bianco, rappresentante il bene, e uno rosa, rappresentante il male. Queste sculture in pietra, di epoca medievale, risalgono al XII secolo. Al di sopra della volta compare un balcone, in stile romanico, le cui mensole di sostegno si dicono provenienti da un monumento funebre attribuito a Pierpaolo e Jacobello dalle Masegne, scultori veneziani del XII secolo. Il balcone cela alcune delle stanze del castello: la Stanza Bianca, anche detta Stanza del Papa, che il Mattei fece realizzare appositamente in previsione di una visita da parte del pontefice Pio IX in seguito alla sua designazione a conte. Purtroppo per il conte questa visita non avvenne mai. Il resto della parete sovrastante la volta e il balcone, racchiusa tra due piccole guglie, è di ispirazione moresca. Osservando il cortile centrale è evidente la forza dell’influenza architettonica moresca: le decorazioni geometriche e le eleganti finestre che circondano le pareti sono sormontate da piccole croci, formate da cinque elementi a forma di rombo. Al centro del cortile si erge una monolitica fontana in pietra, ricavata da una vasca battesimale del XII-XIII secolo, proveniente dalla Pieve di Verzuno.

Nella parete di fronte all’ingresso del cortile, una porta contornata da una cornice sinuosa e arancione, sormontata da piccole formelle di terracotta disposte a scacchiera, permette l’accesso a uno degli spazi più rappresentativi del castello: la Sala dei Novanta. Il nome deriva dal desiderio del conte di celebrare il suo novantesimo compleanno in compagnia di novanta suoi coetanei, ma purtroppo il Mattei morì all’età di 87 anni. La sala è a pianta esagonale ed è illuminata e arieggiata da tre porte-finestre in vetro e ferro battuto in stile liberty, ognuna delle quali consta di un balcone che si affaccia sul paesaggio, e da quello centrale è possibile accedere al parco del castello. Il soffitto, di dieci metri di altezza, è decorato da un cielo stellato e adornato da un lampadario in elegante vetro e ferro battuto, mentre il ritratto del Conte è collocato al centro di una rotonda e colorata vetrata in corrispondenza della porta centrale. Alle spalle del visitatore, sulla porta compare un balcone in legno, dietro il quale si cela la Loggia delle Uri, uno degli ambienti in attesa di restauro. Accanto all’ingresso due eleganti mobili con sedile rafforzano il gusto liberty dell’ambiente, come altri due mobili gemelli affiancano la porta-finestra centrale.

Gli elementi e gli arredi in stile liberty presenti nella Rocchetta sono risalenti agli interventi del Venturoli, e quindi in seguito alla morte del Conte.

Dall’atrio della Sala dei Novanta si accede a una scala ripida e stretta che conduce alla porta della Cappella, il luogo più ammirato e conosciuto della Rocchetta. La sala fu ideata e iniziata dal Mattei e portata a termine dal Venturoli. L’ispirazione è stata chiaramente la cattedrale-moschea di Cordova, per l’elegante gioco dei numerosi archi bicromi. L’ambiente è composto da tre navate, divise da colonne rotonde di colore bianco che a loro volta sorreggono colonne quadrate, decorate da strisce regolari bianche e nere, dalle quali partono archi a ferro di cavallo, anch’essi bianchi e neri, che raggiungono l’alto soffitto decorato con disegni di stile moresco nei riquadri. Alcuni affreschi sono presenti nelle lunette alla base degli archi, con le figure di San Pietro, San Giovanni e San Paolo. I materiali impiegati per la realizzazione di questa sala sono molto eterogenei: si va dal marmo, alla pietra, ai telai lignei rivestiti di compensato, alla tela utilizzata per i riquadri del soffitto.

Dalla cappella, proseguendo il percorso si giunge a un altro degli spazi più affascinanti della Rocchetta: il Cortile dei Leoni. Di chiara ispirazione moresca, il cortile si rifà al più monumentale Patio de Los Leones dell’Alhambra di Granada, costituendo così il cuore moresco del castello. Il cortile è contornato da uno stretto portico sorretto da colonne rotonde e sottili, dagli eleganti capitelli, sui quali poggiano colonne quadrate più larghe che affiancano degli splendidi archi polilobati. Al di sopra di ciascun arco compaiono scritture in caratteri cufici, la scrittura araba del VII-X secolo, con l’iscrizione: “Dio (o Allah) solo è il conquistatore”. Dai quattro angoli del cortile partono quattro canalette che confluiscono nella sezione centrale del cortile, decorata da una vasca ottagonale. Al centro, su un basamento a forma di croce, si ergono le figure di quattro fieri leoni, che sorreggono una fontana riccamente decorata. Le pareti interne del cortile sono decorate da motivi geometrici riportati su finissime piastrelle di maiolica azuleios provenienti dalla manifattura di Siviglia. In alcune sezioni le pareti sono mancanti delle piastrelle a causa del deturpamento del luogo avvenuto in seguito all’occupazione del castello durante la Seconda guerra mondiale.

Superato il Cortile dei Leoni, si accede alla Sala della Musica, ambiente che prende il nome per la presenza di un pianoforte di notevole pregio. I mobili all’interno di questa sala sono autentici, tra i pochi rimasti dei numerosi e preziosi arredi della Rocchetta. L’ambiente, dipinto di verde pallido, riporta un’elegante boiserie, alla cui altezza si incontrano quattro doppie colonne sulla cui parte alta si mostrano gli stemmi della famiglia del conte.

Altra sala che segue lungo il percorso è la Sala Verde, una piccola stanza dalla pianta rotonda, rivestita in legno fino per circa la metà della sua altezza, per concludersi con una bellissima tappezzeria di colore appunto verde. Il soffitto è a cassettoni intarsiati e una grande doppia finestra illumina l’ambiente offrendo una maestosa vista sulla vallata.

Salendo su per una scala, da questo punto è possibile arrivare alla loggia sopraelevata dove si trova la tomba del conte. Dall’alto della loggia è possibile ammirare il gioco geometrico degli archi della cappella sottostante. A dominare lo spazio del balcone è il grande sarcofago di maioliche colorate in stile liberty, opera della Manifattura Minghetti di Bologna, dove riposano le spoglie mortali del conte Cesare Mattei. La tomba è priva di nomi e di date, nel rispetto delle volontà del conte che volle solamente riportata un’iscrizione.

Un’altra sala a cui è possibile accedere è quella chiamata Sala dell’Oblio (o Stanza del Venturoli), che si affaccia sul Cortile dei Leoni. Le pareti sono intonacate da un verde pallido con rifiniture in legno pregiato. Il Venturoli portò a termine questa stanza e vi abitò, per questo è possibile pensare che la lettera M che appare sulla porta-finestra sia da riferirsi al suo nome. Il pavimento in legno intarsiato offre un effetto tridimensionale alla stanza grazie alle sue forme quadrate e romboidali.

Un'altra piccola stanza che si affaccia sulla vallata è la Sala Gialla, arieggiata da una finestra decorata con una colorata vetrata e illuminata da una pregiata tappezzeria gialla.

Altra stanza portata a termine grazie all’intervento del Venturoli è la Sala della Pace, così chiamata per celebrare la vittoria nella guerra del 1915-18, in cui compare la scritta PAX in oro sulla porta d’ingresso. La sala è illuminata da ampie portefinestre, incorniciate da legni intarsiati e scolpiti nelle parti superiori, mentre in quelli inferiori il legno è artificialmente dipinto. Degni di nota sono il lampadario in alabastro, restaurato, e il pavimento ligneo a spina di pesce e la sontuosa tappezzeria rossa che circonda tutto l’ambiente.

Particolare è la Sala Rossa (o Studio del Conte): è divisa in due sezioni da quattro sottili colonne bianche dalle decorazioni azzurre a zig-zag, originariamente in bianco e nero, a sorregger tre archi polilobati. Al di sopra degli archi, una parete gialla finemente decorata accompagna le decorazioni degli archi. La parte più piccola della sala è decorata da pareti di coloro azzurro pallio, mentre il soffitto, di forma esagonale, riporta decorazioni arabescate ed è diviso in spicchi azzurri che convergono vero il rosone centrale. Nell’altra parte della sala le pareti sono decorate da riquadri gialli con cornici bianche e il soffitto è interamente ricoperto da piccole piramidi di color marrone realizzate in cartapesta, ricavata dalle carte di giornali dell’epoca. Il pavimento è unico per entrambi le sezioni della sala, con riquadri a listelli orizzontali e verticali.

A seguire si incontra la Stanza della Torre di Vedetta, una piccola e accogliente stanza dalla pianta circolare con portefinestre incassate fra pannelli di legno. Originale il soffitto a losanghe artisticamente dipinte.

Per concludere, dalla parte del castello si scende da una lunga ed elegante scala a chiocciola, che conduce con una perfetta spirale al cortile centrale.

La Rocchetta, come è possibile intuire, può trasformarsi in un’ottima e particolare scenografia e non si fecero scappare l’occasione di girare al suo interno registi come Pupi Avati (in Balsamus, l’uomo di Satana) o Marco Bellocchio (Enrico IV) o come affasciante ambientazione di romanzi, come dimostrano i libri scritti da Arturo Palmieri (In Rocchetta con Cesare Mattei: ricordi di vita paesana, 1931), Mario Facci (Il Conte Cesare Mattei, parte prima e seconda, 2012 e Il Conte Cesare Mattei Signore della Rocchetta, 2014). La sera del 9 luglio 2017 il film Enrico IV è stato proiettato nel cortile centrale della Rocchetta, in presenza del regista e dell’attrice Claudia Cardinale.

Visite in Rocchetta

Dal 2015 con la riapertura al pubblico, resa possibile dai restauri condotti in seguito all’acquisizione della Rocchetta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è possibile visitare la Rocchetta nei giorni di sabato e domenica, con orari e entrate prestabilite, accompagnati da una guida fornita dal servizio del comune di Grizzana Morandi, che ha in gestione l’immobile per il rapporto con il pubblico. Inoltre, durante la settimana sono previste visite esclusive, sempre su prenotazione, è possibile affittare alcuni spazi interni ed esterni per cerimonie, ricevimenti e/o congressi. Non solo, di recente è andato in onda il programma “Voglio essere un mago”, un reality-talent in cui giovani apprendisti tra i 14 e i 18 anni seguono le lezioni di insegnanti esperti per trasformarsi in incantatori e illusionisti professionisti, le cui puntate non potevano che essere registrate all’interno degli spazi della Rocchetta.

Per le visite, orari e prenotazioni è utile, oltre che consigliato, la consultazione del link: https://rocchetta-mattei.it/visite/

Note

[1] Rocchetta Mattei. Un gioiello ritrovato, a cura di Gianni Castellani, ed. IMG – Moderna Industrie Grafiche S.r.l., Bologna, 2017, p. 13.

Bibliografia

Rocchetta Mattei. Un gioiello ritrovato, a cura di Gianni Castellani, ed. IMG – Moderna Industrie Grafiche S.r.l., Bologna, 2017

Sitografia

https://rocchetta-mattei.it/chi-siamo/

https://rocchetta-mattei.it/la-storia-della-rocchetta-mattei/

IPPOLITO SCARSELLA, DETTO SCARSELLINO

A cura di Valentina Fantoni

Chiamato comunemente lo Scarsellino, Ippolito Scarsella nacque a Ferrara intorno al 1550 dal pittore e architetto ferrarese Sigismondo, detto il Mondino, e dalla madre Francesca Galvani. Non si hanno documenti che attestino con esattezza l’anno di nascita, ma in seguito agli studi condotti sul pittore, alla data della sua sepoltura, conosciuta con precisione, e alle notizie sulla sua età al momento della morte si è ipotizzato l’anno 1551[1]. Da uno studio più recente è stato ipotizzato l’anno 1560, ma la difficoltà nella ricostruzione cronologica del corpus dell’artista ancora non permette di identificare con precisione l’anno della nascita[2].

Scarsellino ricevette una prima formazione da parte del padre, ma risulta difficile stabilire la portata del suo insegnamento dal momento che le opere superstiti e note di Sigismondo Scarsella sono poche ed appartenenti a quel periodo in cui Ippolito, già attivo, tendeva ad emulare lo stile paterno[3]. Dopo il breve apprendistato presso il padre, all’età di diciassette anni, intorno al 1568-70, Scarsellino si recò a Bologna dove entrò in contatto con i rappresentanti del tardo manierismo, quali Orazio Samacchini, Lorenzo Sabatini e Prospero Fontana. Dopo questo periodo bolognese, si recò verso il 1570 a Venezia: in laguna studiò alcuni pittori veneti come Tiziano, Tintoretto e Jacopo Bassano e si trattenne quattro anni presso la scuola di Paolo Veronese, e da tale esperienza assimilò così tanto da guadagnarsi il nome di “Paolo de’ Ferraresi” [4]. Dopo questa prima fase di formazione, prima ferrarese e poi bolognese e veneta, Scarsellino fece rientro a Ferrara, dove avviò un lungo percorso di rielaborazione di tutte quelle esperienze artistiche che aveva vissuto, approdando ad uno stile personale e ben riconoscibile.

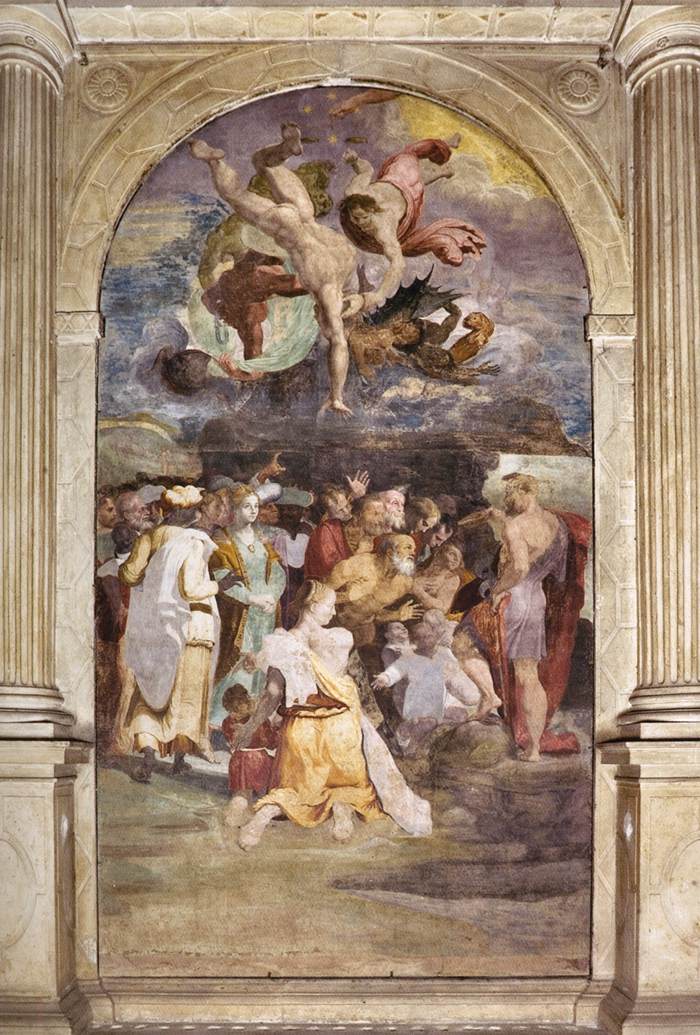

Le prime notizie certe sulla produzione dello Scarsellino risalgono solamente al 1586, anno in cui eseguì per la chiesa ferrarese di Santa Maria Maddalena, detta delle Convertite, un’opera raffigurante la Madonna e il Bambino con i Santi Maria Maddalena, Pietro, Francesco, Chiara e una monaca francescana. Le notizie successive all’attività dell’artista si riferiscono al suo contributo per la decorazione della chiesa di San Paolo a Ferrara, intorno al 1592[5]. Scarsellino si occupò della decorazione del catino absidale raffigurandovi Elia rapito al cielo, tema diffuso e trattato dai carmelitani, la cui complessa narrazione venne suggerita al pittore da un teologo dell’ordine. La straordinaria invenzione naturalistica e corale dell’episodio non ebbe precedenti eguali in tutta Ferrara, e forse in Emilia, anticipando le note lunette Aldobrandini dipinte da Annibale Carracci a Roma a inizio del Seicento[6]. L’opera purtroppo non godette del plauso dei contemporanei, forse perché non ancora pronti ad accogliere una tale innovazione. Scarsellino contribuì comunque anche in altro modo alla decorazione dell’edificio sacro con il dipinto La Madonna e sei santi carmelitani nell’arco del presbiterio, purtroppo andato perduto in seguito al crollo di una parte del tetto nel settembre del 1964. Altre decorazioni erano presenti nel lanternino e nella cupola, ma a causa di rifacimenti ottocenteschi sono andati perduti. Molte le pale d’altare presenti all’interno delle singole cappelle laterali della chiesa, tra cui alcune eseguite da Sigismondo ed Ippolito. La Discesa dello Spirito Santo, nella terza cappella di sinistra, di cui non si conosce la committenza o il patronato, fu eseguita da Scarsellino in collaborazione con il padre, la Natività di San Giovanni Battista, sull’altare della terza cappella a destra, e le storie con la Decollazione del Battista e Salomè con la testa del Battista, furono eseguite da Scarsellino intorno al 1599, la pala di Sant’Alberto che calpesta il demonio sotto forma di donna nella seconda cappella a destra, eseguita da Sigismondo e attorniata dalle Storie del Santo di Ippolito[7].

Contemporaneamente al cantiere di San Paolo, Scarsellino venne contattato dalla famiglia ducale Este per soddisfare una serie di committenze. Nel 1592-93 viene chiamato a Palazzo dei Diamanti per occuparsi della decorazione dell’appartamento di Virginia de’ Medici, moglie di Cesare d’Este, con due opere, La Fama e Apollo[8]. Per lo stesso palazzo lavorarono anche i Carracci, ma non vi sono notizie certe di un avvenuto incontro tra gli artisti. Scarsellino venne coinvolto anche per i lavori al Castello, per il quale, insieme ad altri artisti, si occupò delle più svariate necessità della corte: ad esempio, per la Camera Ducale fu coinvolto per lavori d’occasione, come apparati effimeri per cerimonie funebri o decorazioni per le finestre, mentre per la cappella ducale dipinse, a chiaroscuro, figure di angeli ed elementi architettonici classici[9]. In questi anni Scarsellino riuscì a dare grande prova di sé grazie alla qualità delle sue opere, dimostrando una grande versatilità nell’affrontare i vari incarichi che gli venivano affidati. In qualità di restauratore fu probabilmente introdotto al celebre camerino di Alfonso d’Este, dove poté osservare, in loco, il Baccanale degli Andrii di Tiziano, di cui eseguì una copia di bellissima fattura. Nella copia del Baccanale (Collezione privata, Ferrara) mostra una certa libertà interpretativa rispetto all’originale, ma può considerarsi in ogni caso un omaggio dell’artista a Tiziano, che forse aveva conosciuto durante il soggiorno a Venezia[10]. La composizione appare la medesima dell’originale, ma ciò in cui si distingue il personale tocco dello Scarsellino sono le fronde a rapidi tocchi stagliate in controluce, sull’azzurro smaltato del cielo, ed essendo meno interessato alla resa puntuale del discorso narrativo elimina alcuni particolari e ne accentua altri: ad esempio ringiovanisce la divinità fluviale, impreziosisce le acconciature femminili e accentua, maliziosamente, la scollatura della giovane in rosso, rinforza la luce in contrasto chiaroscurale mettendo così in risalto i corpi in primo piano[11].

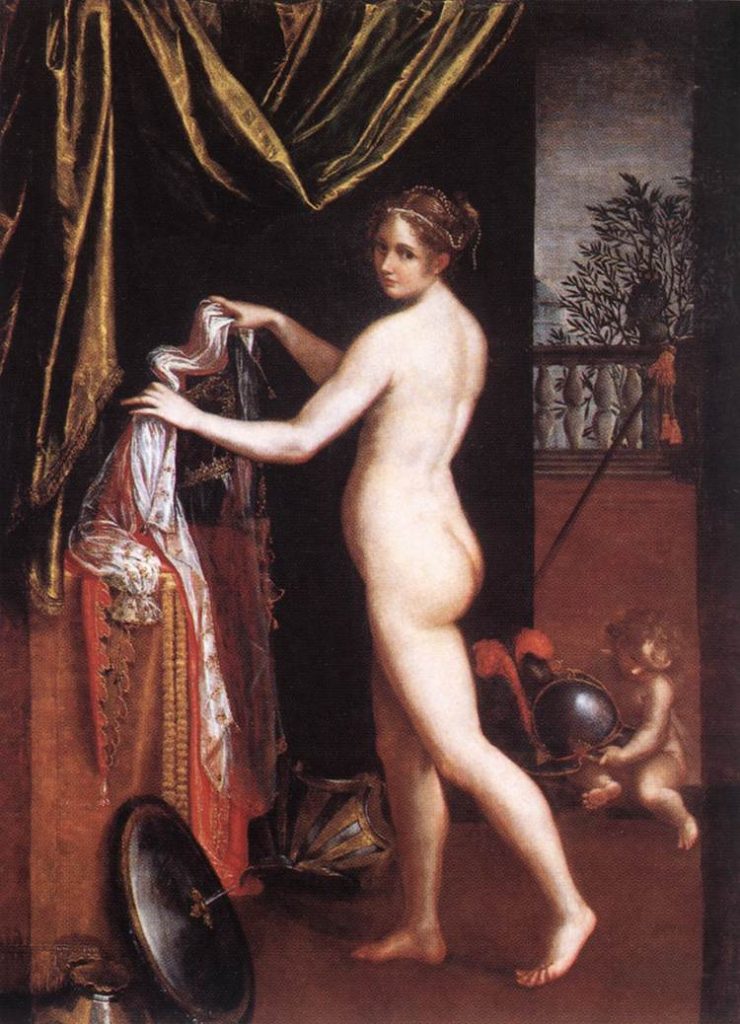

Nel corso della sua produzione artistica lo Scarsellino si dedicò al genere delle opere di soggetto profano, in molte occasioni legate all’ambito mitologico, come alle Favole di Ovidio, che a Ferrara trovarono fortuna già ai tempi dei “camerini d’alabastro” di Alfonso I. Nonostante l’insediamento dello Stato della Chiesa in seguito alla Devoluzione del 1598 e della sua stretta ed intransigente azione moralizzatrice, i dipinti a soggetto profano di destinazione privata non conobbero arresto nella loro richiesta. Infatti, essendo destinate a dimore private di nobili, cardinali, prelati, quindi conservate in circuiti circoscritti e socialmente elevati, il controllo della Chiesa non poteva impedire l’arricchimento delle collezioni private di questi personaggi, che spesso si rivolgevano in prima persona ai pittori per la loro esecuzione. Scarsellino si dedicò soprattutto alla realizzazione di alcuni particolari episodi delle Metamorfosi ovidiane, come ad esempio il Ratto di Proserpina, Venere e Adone e Apollo e Dafne. Osservando queste opere è possibile cogliere un aspetto peculiare e caratteristico dello Scarsellino, ovvero la sua abilità nel riprodurre molteplici volte il medesimo soggetto, a distanza anche di diversi anni, apportando sempre qualcosa di nuovo in ogni singola redazione. Ad esempio, nei due esemplari del Ratto di Proserpina, tra cui intercorre un certo lasso di tempo, la resa materica e l’attento accostamento tonale che si osservano nel primo, nel secondo si trasformano in una esaltazione dei volumi plastici, resi grazie a una luce indagatrice anche dei particolari, esaltazione della plasticità che fu l’apoteosi tecnica raggiunta dallo Scarsellino negli anni[12].

Il cambio dell’assetto politico di Ferrara fece sprofondare la città in una condizione di declino e questa ebbe qualche ripercussione anche sullo Scarsellino, che in quel periodo lasciava travisare dalle sue opere un senso di perdita di quella che una volta era una condizione edenica. Lo stato di declino in cui versava Ferrara a seguito della Devoluzione era dovuto soprattutto alle distruzioni operate dal nuovo governo, di edifici, spesso contenitori di opere d’arte di grande valore, appartenuti soprattutto alla famiglia Este. Scarsellino nonostante i cambiamenti seppe adattarsi alle particolari esigenze della nuova committenza[13]. Con il diffuso fervore della Controriforma le richieste provenivano soprattutto da oratori di confraternite secolari di nuova costituzione, da chiese e conventi appena insediati e anche da parte di laici per soggetti di tema sacro, a volte destinati a chiese. A inizio secolo, proprio nel 1600 Scarsellino eseguì l’imponente e drammatica Crocifissione per il monastero del Corpus Domini, unica opera in cui venne rinvenuta la data apposta dall’artista. Negli anni seguenti seguirono un gran numero di commissioni ecclesiastiche per Scarsellino, poiché molto apprezzato per la modernità della sua pittura e per la sua rapidità esecutiva. Ad esempio, nell’arco di soli due anni eseguì due opere aventi per soggetto la Natività: nel 1605 la Natività della Vergine (fig. 1) per Pieve di Cento, e nel 1607 la Natività di Maria (fig. 2) per la cappella privata di Cesare d’Este presso il Palazzo Ducale di Modena (Galleria Estense, Modena).

Nel 1609 eseguì la pala con la Madonna e il Bambino in gloria fra i Santi Francesco e Chiara e le cappuccine adoranti l’Eucarestia per il gruppo di terziarie minori osservanti di San Francesco, trasferitesi a Ferrara da Venezia. Opera dal sapore tridentino per la sua bipartizione verticale fra cielo e terra, a simboleggiare la funzione mediatrice tra umano e divino operata dai santi e dalle preghiere, vede come centro dell’intera composizione l’ostensorio, simbolo della Chiesa. Altra opera importante è quella del 1611 raffigurante il Martirio di Santa Margherita, eseguita per l’omonimo oratorio. La dedicazione dell’opera perpetuava la memoria di Margherita Gonzaga, ultima moglie di Alfonso II, che nel 1593 aveva raccolto, presso una sede provvisoria, alcune giovani fanciulle di famiglie in difficoltà in conseguenza ad una grave carestia, eseguendo un intervento assistenziale consueto nella corte estense. Le fanciulle assistite potevano quindi riconoscersi nelle giovani raffigurate ai piedi del palco e il martirio, rappresentato in modo pacato e semplice, si prestava a riflessione religiosa.

L’abilità narrativa e interpretativa dello Scarsellino si esprime al massimo nell’opera di committenza privata per mano della famiglia ferrarese Nigrisoli: l’intento della committenza era quello di nobilitare il proprio nome giocando sull’assonanza con la parola Nigersol, nome di un bambino nero di cui si raccontava essere il principe del Tombut. La serie dei dipinti eseguiti da Scarsellino (divisa tra Napoli, Museo di Capodimonte; Ferrara, Collezione della Fondazione Carife, esposte alla Pinacoteca nazionale; Ro Ferrarese, Fondazione Cavallini Sgarbi), che risentono del mondo favoloso e cavalleresco di Dosso Dossi, rappresenta un caso di singolare iconografia: la storia avventurosa della madre con il piccolo Nigersol venne concepita come una serie ininterrotta da leggersi in orizzontale. Inoltre, il paesaggio, colto nei suoi valori naturali e nelle diverse ore del giorno, diviene protagonista della narrazione stessa, anticipando così quel ruolo preminente che avrebbero avuto le vedute paesaggistiche di lì a poco[14] (fig. 3).

La stessa abilità di narrazione viene dispiegata nei dipinti sacri, come l’Andata al Calvario (Quadreria dell’Arcivescovado, Milano) e il Martiro di san Venanzio (Sarah Campbell Blaffer Foundation, Houston), in cui Scarsellino raggiunse uno dei più alti livelli di narrazione pittorica grazie all’abilità di saper giocare su più piani compositivi.

Del 1615 è la pala con San Michele Arcangelo e San Giacomo con il committente (fig. 4), eseguita per volontà testamentaria di Alessandro Mastellari per Pieve di Cento, lo stesso committente che quindici anni prima gli aveva affidato la realizzazione della Natività della Vergine[15]. In quest’opera la presenza dell’astante dimostra la straordinaria capacità dello Scarsellino di cogliere la naturalezza e l’espressività proprie del personaggio, capacità che si riscontrano purtroppo in poche altre opere note rimaste, oltre ai numerosi committenti inseriti nelle opere votive, come La Vergine dona lo scapolare a san Simone Stock (Museum of Art, Olomouc).

Sempre nel 1615 eseguì la pala con la Sacra Famiglia e i santi Carlo Borromeo e Barbara (Gemäldegalerie, Dresda), per la cappella privata di Cesare d’Este, nella sua residenza a Modena. Il rapporto che intercorreva tra il Duca d’Este e l’artista è molto interessante: trovò nello Scarsellino un fidato ed efficiente artista, in grado di interpretare la sua fervida religiosità e al quale affidare le più importanti committenze, soprattutto dopo la fuga da Ferrara. Infatti, ritiratosi nel feudo d’investitura imperiale di Modena, Cesare provvide a creare un’immagine prestigiosa della sua corte, sebbene ridotta e indebolita. Per farlo intraprese alcuni lavori indispensabili per sistemare il vecchio castello, divenuto stabile dimora della famiglia ducale, nella speranza di potersi riappropriare in un tempo futuro della vecchia capitale. I buoni rapporti con il Duca Cesare vennero confermati nel 1606 quando questi cedette all’artista l’uso gratuito di un ambiente presso il castello di Ferrara, per lo studio del pittore, ambiente che precedentemente risultava essere «una camera con un ripostiglio, dove già la duchessa di Urbino haveva la sua cucina»[16]. Nello stesso anno il Duca lo incaricò di eseguire le copie di quattro dipinti che si trovavano nei camerini privati di Palazzo dei Diamanti, per poterli sostituire con gli originali che si era fatto spedire a Modena[17]. Il rapporto era talmente consolidato che l’anno seguente Scarsellino portò personalmente a Modena, in data 4 settembre 1607, l’opera a cui stava lavorando: la Natività della Madonna, destinata all’altare della piccola cappella dell’appartamento privato di Cesare. L’iconografia del dipinto si distaccava da quella consueta utilizzata solamente due anni prima per l’opera di Pieve di Cento e pare che il dettato iconografico sia stato ideato dallo stesso Duca, buon disegnatore, profondamente religioso e particolarmente devoto alla Vergine[18]. Sempre nello stesso anno il Duca chiese nuovamente allo Scarsellino di eseguire le copie di quattro dipinti del Dosso presenti nei Camerini alfonsini, anche in questo caso per poter sostituire gli originali che sarebbero giunti a Modena[19]. Un altro importante incarico giunse nel 1610, quando il duca Cesare decise di portare a compimento nella chiesa ferrarese di San Benedetto la cappella in memoria del padre Alfonso di Montecchio, seguendo le sue volontà testamentarie. Per questa cappella, l’agente del duca aveva contattato il «Pitore Scarselino il miglior di Ferrara», il quale licenziò un’opera raffigurante l’Assunzione, dipinto purtroppo perduto e oggi sostituito da una copia di fattura contemporanea.

Sempre in qualità di copista, venne incaricato di eseguire alcune copie di quelle opere che venivano indebitamente depredate dai palazzi e dalle chiese di Ferrara, dai cardinali e dai prelati romani[20]. Proprio per mascherare queste spoliazioni, e per placare il malcontento generale, venivano commissionate fedelissime copie degli originali spediti a Roma, da poter riporre sugli altari. Scarsellino eseguì le copie per il Sant’Antonio Abate fra sant’Antonio da Padova e Cecilia del Garofalo, presente in Santa Maria Nuova, e del dipinto coi Santi Giovanni Evangelista e Bartolomeo con due ritratti di Dosso, presente nella Cattedrale, opere di cui si era appropriato Paolo Savelli, al seguito di Clemente VIII e nominato poi da Sisto V governatore dell’esercito pontificio per le città di Bologna e Ferrara e per la zona della Romagna.[21]

Anche il fratello di Cesare, il cardinale Alessandro d’Este, si era servito dello Scarsellino a fine del 1619 per realizzare un’opera raffigurante il «Christo che lava i piedi a San Pietro in rame con cornice d’hebbano» (Lavanda dei piedi, Collezione privata, Inghilterra). La consegna promessa entro un mese dagli accordi, nell’ottobre del 1619, non venne rispettata per la difficoltà di realizzare l’opera attenendosi alle dimensioni richieste dal cardinale, che avrebbe voluto il dipinto quattro volte più grande di quelle che riuscì a realizzare il pittore. Probabilmente il cardinale ne fu deluso e pagò allo Scarsellino solamente 30 dei 50 ducati richiesti dall’artista[22].

Come per la data di nascita, anche per quella di morte non si hanno informazioni esatte circa la data precisa. Si ha notizia in data 26 marzo 1620 dell’avvenuto testamento presso il notaio Giulio Cesare Cattanei, tra le cui disposizioni spicca il lascito di un gran numero di disegni, circa cento, al nipote[23]. Del 28 ottobre è la notizia invece della sepoltura dello Scarsellino nella chiesa ferrarese di Santa Maria di Bocche[24].

Scarsellino fu l’ultimo rappresentante della cultura estense a Ferrara e l’ultimo a raggiungere una posizione importante nel panorama culturale emiliano nel periodo di un passaggio cruciale, quello tra Cinquecento e Seicento. La sua profonda assimilazione del cromatismo veneto gli consentì di superare il Manierismo, adattando il colore ad atmosfere più libere e tipiche del nuovo secolo che si stava affacciando. La sua pittura fu ricercata ed amata dai contemporanei per le sue capacità di immediatezza nella resa degli ambienti, delle atmosfere e dei sentimenti. A testimoniare la stima di cui godeva e la diffusione della sua fama, anche al di fuori del territorio ferrarese, è il commento che fece Giulio Cesare Mancini nel suo Trattato della pittura (1619-1621), che nei primi anni del Seicento, ricordava come a Roma «Si fa sentire […] in Roma lo Scarsellin da Ferrara con alcune cose che si son viste di suo dove è spirito e movenza e assai buon colorito. Ha operato et opera continuamente nella sua Patria con buona soddisfazione, e uomo di provetta età poiché più di 25 anni vidi alcune [cose] di suo»[25]. Ulteriore prova della sua solida fama è la citazione dedicata a Scarsellino, quando era ancora vivente, e al padre Sigismondo, del bresciano Giulio Cesare Gigli nel suo testo Pittura trionfante, pubblicata a Venezia ne 1615, in cui i due artisti venivano citati come rappresentanti della scuola ferrarese, «moderni Dossi»[26], mentre degli altri artisti locali non veniva fatta menzione. Agostino Superbi nel suo Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara (1620) nella breve nota dedicata allo Scarsellino ne descriveva i caratteri pittorici, «oggidì singolare et eccellente nella pittura, et abbondante d’invenzioni […] nell’opre sue grandi, e piccole», elogiando la sua «maniera di colorire gustevole, vaga e delicata, et una mano velocissima», e cita anche la presenza di sue opere a Roma[27]. Il primo biografo dello Scarsellino fu Girolamo Baruffaldi, che ne illustrò il catalogo e la personalità artistica, circa un secolo dopo la sua scomparsa, nel suo volume Vite de’ pittori e scultori ferraresi (1697-1730, edito postumo nel 1844-46), dove non mancò di muovergli qualche critica, soprattutto per quelle opere mitologiche e sensuali che eseguì per la committenza privata.

Note

[1] Maria Angela Novelli, Lo Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Cassa di Risparmio di Ferrara 1964, p. 7

[2] Voce Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, in Pittura a Ferrara nel primo Seicento, a cura di Barbara Ghelfi, Edizioni Cartografica, Ferrara 2011, p. 228-232

[3] Maria Angela Novelli, Un pittore estense tra sacro e profano, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Fondazione Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara 2008, p.9

[4] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 7-8; Ghelfi, Pittura a Ferrara …, cit., p. 229; Baruffaldi, il primo biografo dello Scarsellino, diceva riferendosi alla sua arte che si vedeva «trasparire […] un non so che del Parmigianino, ma piucchè altro, di Paolo [Veronese] detto da lui il suo muro maestro: onde continuando poi sempre in questa maniera ottenne […] il nome di Paolo de’ ferraresi», cit. Girolamo Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, II, Ferrara 1844-46, pp. 68-69

[5] Vi sono alcune difficoltà nello stabilire con esattezza il periodo in cui venne svolto questo lavoro, Novelli propone 1595-96 o prima del 1592, quest’ultima data è quella a cui è più incline la studiosa. Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 15

[6] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 15

[7] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.11

[8] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 11

[9] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 11-12

[10] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14; Valentina Lapierre, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli 2008, cit., p. 316 cat. 164

[11] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14

[12] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14. Per i riferimenti alle due redazioni del Ratto di Proserpina si veda: Lapierre, in Scarsellino, cit., pp. 324-325 cat. 230 – 231.

[13] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 16

[14] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 16. A metà del Novecento si sollevò un dibattito nel quale ci si interrogava sul primato dello Scarsellino all’interno della sperimentazione del paesaggio moderno: ne emerse che l’artista ferrarese perseguì una propria riforma, meno innovatrice e parallela a quella carraccesca, nutrendosi l'ideale classico ferrarese e degli esempi della grande tradizione veneta del Cinquecento, cfr. Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 229. Per una lettura sul confronto tra i Carracci e lo Scarsellino si veda Novelli, Lo Scarsellino, cit., pp. 9-10

[15] Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230

[16] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 18

[17] Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230

[18] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 18

Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230

[20] Per un approfondimento sull’attività dello Scarsellino copista si consiglia: https://www.museoinvita.it/author/lapierre/ (25/01/2021)

[21] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.19

[22] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.19

[23] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 361

[24] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 7, 361

[25] Giulio Cesare Mancini, Trattato della pittura, 1619-21

[26] Giulio Cesare Gigli, La Pittura Trionfante, Venezia 1615, p. 24

[27] Agostino Superbi, Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620, p. 128

Bibliografia

Maria Angela Novelli, Lo Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Cassa di Risparmio di Ferrara 1964

Voce Ippolito Scarsella dello lo Scarsellino, in Pittura a Ferrara nel primo Seicento, a cura di Barbara Ghelfi, Edizioni Cartografica, Ferrara 2011

Maria Angela Novelli, Un pittore estense tra sacro e profano, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Fondazione Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara 2008

Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, II, Ferrara 1844-46

Valentina Lapierre, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli 2008

Giulio Cesare Mancini, Trattato della pittura, 1619-21

Giulio Cesare Gigli, La Pittura Trionfante, Venezia 1615, p. 24

Agostino Superbi, Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620, p. 128

Sitografia

https://www.museoinvita.it/author/lapierre/

Dizionario biografico degli italiani Treccani – Ippolito Scarsella

https://www.treccani.it/enciclopedia/scarsella-ippolito-detto-lo-scarsellino_(Dizionario-Biografico)

LA BASILICA DI SAN GIACOMO MAGGIORE A BOLOGNA

A cura di Valentina Fantoni

Lungo una delle vie più frequentate e conosciute di Bologna, via Zamboni, si trova la basilica di San Giacomo Maggiore, al cui interno è celato uno fenomeno interessante legato alla storia dell’arte rinascimentale: “la metamorfosi della pala d’altare” (Vera Fortunati).

All’interno della Basilica di San Giacomo Maggiore è possibile osservare come si sia evoluto nel tempo il modo in cui le pale d’altare venivano concepite dagli artisti e dai loro committenti. Durante il periodo caratterizzato dal Manierismo la pala d’altare doveva essere maestosa e doveva mostrare la grandezza del volere di Dio, la rettitudine e la fede dei santi o degli episodi che venivano rappresentanti in essa. Col passare del tempo e l’affinarsi del pensiero degli artisti, che sempre più spesso potevano decidere autonomamente come sviluppare il tema loro affidatogli, la pala d’altare inizia a trasformarsi in un mezzo di comunicazione rivolto ai più. Questo fenomeno va presentandosi d’dapprima nella Cappella Poggi, per poi proseguire in altre cappelle all’interno della chiesa di San Giacomo.

La cappella Poggi fu voluta da Giovanni Poggi in seguito alla sua nomina, inaspettata, di cardinale da parte di papa Giulio III, avvenuta nel novembre del 1551. Giovanni Poggi era un “conoscitore delle cose umane e uomo di Chiesa” [Fortunati Vera, p. 218], esperto burocrate e abile diplomatico, legato alla famiglia Farnese e amico di Carlo V, per cui godeva di una buona conoscenza di una parte importante del mondo politico del tempo. Con la nomina a cardinale dovette quindi mostrare il suo potere e la sua erudizione mettendo mano alla cappella che possedeva presso la chiesa di San Giacomo, vicino a quello che era il suo palazzo, allora in Stra’San Donato.

Nel testamento redatto per sua mano nella giornata del 30 dicembre 1551 esprime la sua volontà di essere sepolto nella cappella, aggiungendo che se alla sua morte non fosse stata ultimata i suoi eredi avrebbero avuto il dovere di terminarla secondo le sue disposizioni e volontà. L’inizio degli allestimenti della cappella ebbero inizio al cominciare del 1552, alla vigilia della partenza per la legazione in Spagna, Poggi dotò la cappella di vare reliquie (undici teste di santi e il legno della Santa Croce, regalo di re Filippo II), usanza che al tempo portava prestigio e splendore a coloro che ne possedevano presso le cappelle di famiglia.

I lavori per la decorazione della cappella iniziarono quindi intorno al 1551 per terminare all’incirca nel 1553, purtroppo per mancanza di documenti certi non è possibile definire con esattezza il periodo in cui vennero svolti. È possibile ipotizzare questo arco di tempo poiché gli artisti che vi presero parte lasciarono Bologna per Roma nel 1553. Gli artisti chiamati personalmente dal cardinale per eseguire la decorazione della cappella furono due pittori noti di Bologna: Pellegrini Tibaldi, che godeva della totale fiducia del cardinale, avendo anche precedentemente decorato le sale del sontuoso Palazzo Poggi con le storie di Ulisse, e Prospero Fontana.

Pellegrini Tibaldi si occupò della progettazione architettonica della cappella e degli affreschi sulle pareti laterali, mentre Prospero Fontana eseguì al tempo solo la decorazione del soffitto.

Il tema della cappella è legato alla storia di San Giovanni Battista, santo scelto non a caso dal cardinale con il quale condivideva il nome. Infatti, al santo eponimo è affidato il compito di svelare le posizioni religiose del cardinale, in oscillazione tra tradizione e riferimenti esoterici.

I complessi decorativi di Tibaldi rivelarono inconsuete iconografie, lontane dal repertorio tradizionale del tempo, poiché si servì di concetti simbolici difficili da cogliere nell’immediato. Il tema centrale del piano iconografico voleva portare in primo piano il ruolo che ebbe il precursore di Cristo nel mistero della salvezza, ovvero il Battista era colui che annunciava la nuova nascita nello Spirito, nella Fede in Dio e Gesù Cristo. È possibile quindi individuare alcuni nuclei iconografici fondanti l’episodio dell’affresco della Concezione del Battista.

La figura nuda che precipita dall’alto della tela, e quindi dei cieli, sarebbe proprio il Battista, pronto ad infondere in questo slancio la vita nuova dello Spirito alla Sposa-Chiesa, alla Fede, identificabile nella figura femminile sottostante.

L’azione del Battista è sottolineata anche grazie ad un richiamo stilistico ed iconografico del Tibaldi della Nascita di Adamo di Michelangelo (Cappella Sistina). Un altro episodio, sullo sfondo, svolge un altro ruolo chiave: si vede un anziano che adotta un figlio, a simboleggiare la legge romana secondo la quale si diventa figli accettando l’altro, e quindi in questo caso a significare che si diviene figli di Dio accettando lo Spirito. La donna che allatta al seno il bimbo, invece, allude alla Caritas cristiana, mentre il vecchio che si regge sulle stampelle ed apparentemente spaventato simboleggia la vecchia legge di Mosè. I temi teologici che attraversano e animano questo affresco sono difficili da decifrare, sono il frutto di accurato e attento studio delle Scritture, e solamente chi era in possesso di queste particolari conoscenze poteva cogliere i messaggi celati dietro alcune figure, che per la loro complessità possono essere definite “icone-geroglifico” [Fortunati, p. 222]. Inoltre, lo stile di Tibaldi in questo affresco, a differenza di quello in Palazzo Poggi, abbandona l’estro michelangiolesco derivato dalla sua educazione romana per approcciarsi ad una umanistica sacra, realizzata grazie a un rigoroso plasticismo che blocca le forme nello spazio per poterle caricare di un forte potenziale religioso. Questa esasperazione intellettualistica si allenta nel secondo affresco realizzato nella cappella: Battista che battezza le turbe.

L’episodio religioso di quest’opera viene veicolato attraverso una sorta di narrazione, dove anche i volti e i gesti degli astanti comunicano una partecipazione degli individui all’evento, alla conversione.

Tibaldi si occupò, come accennato, anche alla realizzazione dello spazio architettonico della cappella, scegliendo una struttura quasi labirintica, per renderla una sorta di piccolo tempio per coloro che sono iniziati, in grado di conoscere e cogliere i Misteri. Questa scelta elitaria si deve alla personalità del committente, assai particolare per il tempo, poiché vicino alla tradizione ma anche all’esoterismo.

Il soffitto della cappella fu affrescato da Prospero Fontana, artista non troppo in sintonia con il cardinale, motivo per il quali gli fu affidata solamente questa parte per la decorazione. Negli ottagoni del soffitto il Fontana realizzò, secondo iconografie tradizionali, le Storie del Battista. Attraverso uno stile raffinato legato ancora alla Maniera toscana e romana, sfoggiando una conoscenza archeologica ed antiquaria, riscontrabili soprattutto nella realizzazione degli stucchi. I quattro evangelisti rappresentati da Fontana rivelano un sottile umore grottesco, possibile rimando allo stile del Tibaldi.

Nel 1556 venne a mancare il cardinale e i lavori nella cappella sembrarono arrestarsi per qualche tempo, fino a che nel 1561 venne ultimato il progetto iconografico generale con la pala d’altare realizzata da Prospero Fontana: il Battesimo di Cristo.

Per capire i cambiamenti apportati dal Fontana in quest’opera è necessario considerare il veloce mutare del clima culturale di quel tempo. Il rigore tridentino era in atto, Carlo Borromeo patrocinò tra il 1652-53 la costruzione dell’Archiginnasio a Bologna, iniziando così il controllo della Santa Sede sullo Studium di Bologna. Inoltre, Prospero era appena tornato da Fontainebleau, dove era stato chiamato dal Primaticcio, per cui in questa tela è possibile riconoscere gli scambi artistico-culturali tra Bologna e Fontainebleau, scambi che attraversano la vicenda artistica del Cinquecento bolognese. I rimandi sono molteplici: l’eleganza levigata del Cristo e della figura in nudo sulla sinistra rimandano a Primaticcio; il corteo e le giovani donne sulla destra sono riferimenti ai dipinti presenti nella cappella del castello francese, attribuiti a Girolamo Siciolante da Sermoneta. È come se Fontana avesse rappresentato l’autunno del Rinascimento, l’evoluzione che stava per travolgere lo stile del tempo, utilizzando una gamma cromatica dalle sfumature languide e spente. Vi sono comunque anche rimandi al clima culturale a cui era legato il cardinale Poggi, come l’espressione psicologica ed esoterica del Cristo, del Battista, e l’uso di icone-geroglifico come il brano paesaggistico in primo piano dove l’acqua del fiume viene rappresentata con particolare attenzione per evocare la trasparenza delle verità indicibili. L’attenzione al dato naturale che sempre viene riservato nelle opere del Fontana si deve ricondurre al suo legame con Ulisse Aldrovandi, collezionista, uomo di scienza e di cultura, il cui sapere travolgerà il mondo scientifico bolognese nonché quello artistico e culturale. Infatti, da qui in avanti l’attenzione al dato scientifico e naturale e alla sua descrizione nei minimi dettagli dei suoi aspetti caratterizzerà i dipinti bolognesi, come nella resa virtuosistica di dettagli antonimici o di motivi iconografici tradizionali. In questo modo Fontana si può definire, in ambito bolognese, iniziatore di questo nuovo dialogo tra arte e scienza aldrovandiana, dove la pittura è considerata uno strumento efficace di classificazione e rappresentazione delle cose presenti in natura. La metamorfosi che compie la pala d’altare con Prospero Fontana rispetto agli affreschi di Pellegrino Tibaldi mostra come ci si avvicini sempre più a una forma di coinvolgimento dell’osservatore, si cerca di rendergli chiaro il messaggio religioso attraverso una narrazione che abbia elementi vicini alla vita quotidiana. Questi nuovi elementi che qui vanno intuendosi sono precursori di quello che sarà la pittura al servizio della Controriforma, con l’arrivo del cardinale Gabriele Paleotti a Bologna nel 1566.

La chiesa di San Giacomo Maggiore divenne così a Bologna un cantiere privilegiato soprattutto per alcune committenze legate alla Roma di Gregorio XIII, papa bolognese.

Tra queste committenze vi fu quella della famiglia Riari, che nel 1574 commissionarono il trittico per l’altare maggiore della chiesa a Tommaso Laureti. La committenza era piuttosto prestigiosa: la famiglia Riari, come altre famiglie aristocratiche bolognesi, era legata alla corte pontificia di papa Gregorio XIII, mantenendo importanti rapporti con gli Agostiniani di Bologna. Il trittico fu trasferito nella zona absidale nel 1686 dove è tuttora visibile. Purtroppo, l’attuale sistemazione non permette di coglierne appieno la magnificenza che aveva un tempo, il suo legame architettonico con lo spazio circostante e la funzione che aveva nella ritualità liturgica post-tridentina, ma la sua imponenza e il suo splendore non sono passati in secondo piano.

La scelta di Laureti come artista per questa impresa non fu casuale, poiché nel tempo assunse sempre più il ruolo di artista prediletto da ecclesiastici e nobili bolognesi gravitanti nell’orbita pontificia di Roma. Il progetto artistico prevedeva dimensioni straordinarie, una scelta iconografica che vedeva il proprio sviluppo al centro della pala, un’ubicazione più che significativa posizionando la pala al centro dell’altare maggiore, e tutto questo conciliava con l’ambiziosa volontà di un committente che voleva rendersi fautore di un exemplum di arte sacra riformata. Un exemplum che si atteneva ai dettami post-tridentini, rendendo così la pala della Resurrezione del Laureti l’esito suggestivo di percorsi che vedevano intrecciarsi due dimensioni: la Roma di Gregorio XIII e la Bologna di Gabriele Paleotti. La pala, godendo di una posizione privilegiata, doveva essere il fulcro prospettico del percorso religioso del fedele, mostrando l’imponenza e la potenza della Chiesa di Roma contro la Riforma protestante. Tutto ciò era racchiuso e rappresentato dal moto fulmineo del Cristo, figura gigantesca che si eleva con slancio dal sarcofago, rappresentato rigorosamente chiuso come raccomandava il trattato post-tridentino, per rappresentare fedelmente alle scritture l’episodio miracoloso. Sotto di Lui, sono rappresentati in uno spazio terreno sono rappresentati soldati e individui increduli, i cui volti svelato sgomento e incredulità per l’accaduto. Ai lati della tela, a completamento del trittico, vi sono Sant’Agostino, fondatore dell’ordine a cui appartiene la chiesa, e San Giacomo, santo a cui è dedicata la chiesa. Le due figure sigillano con monumentale decoro il ruolo salvifico che la Chiesa di Roma attribuiva fermamente ai santi e all’istituzione cattolica. A livello stilistico Laureti fu in grado di coniugare accenti tipici della pittura di Tibaldi con puntuali riferimenti michelangioleschi, approdando così ad una maniera riformata, propria dell’ambiente pittorico romano in prima età tridentina. Inoltre, attraverso il moto onnipotente del Cristo, Laureti sembra annunciare le opere di riforma di papa Gregorio XIII, che attraverso la sua idea di Ecclesia militans fondò collegi e seminari in tutta Europa con lo scopo di combattere l’eresia protestante. Vi sono anche suggestioni legate ad un’iconografia propria della Bologna riformata del cardinal Paleotti: l’iconografia stessa della Resurrezione, rara nella pittura bolognese del Cinquecento, che inizia ad essere rappresentata attraverso il rispetto di alcuni dettami, di alcune regole certe, come quella appunto del sarcofago chiuso, a significare la resurrezione in anima e corpo di Cristo, avvenuta senza infrazioni o rotture dello spazio che conteneva il corpo deposto. Il rispetto di queste regole in Paleotti assume il termine di rigore, di decoro e di rappresentazione del verisimile, poiché tutto ciò che veniva raffigurato doveva essere rigorosamente decoroso e rispettare la verità degli eventi descritti dalle Scritture con un’attinenza simile al vero.

Altra importante committenza all’interno degli spazi di San Giacomo è quella della famiglia Bianchetti, dove tra il 1573-74 Lodovico Bianchetti, maestro di camera di Gregorio XIII, commissionò sempre al Laureti la pala per l’altare della sua cappella e probabilmente l’intera decorazione a stucchi del soffitto. Il tema scelto per il dipinto era quello de I funerali di sant’Agostino.

In quest’opera viene visualizzata una ritualità liturgica inaugurata dal pontificato di Gregorio XIII: le processioni e i cortei che rendevano sacre le vie entro le quali si svolgevano per dirigersi verso quei luoghi che custodivano importanti reliquie della Chiesa. In questo modo la pala diviene documento significativo rappresentando fedelmente quanto avveniva durante queste processioni: ad esempio, si può notare la donna che cerca di allungarsi per toccare il carro sui cui viene trasportato il corpo del Santo. L’immensa coralità della scenografia è tipicamente romana, mentre la rappresentazione di episodi come quello sopra menzionato sono vere e proprie incursioni del quotidiano in quella che deve essere un dipinto a tema sacro. Probabilmente questa incursione del quotidiano è da riferirsi ai dettami del Discorso del Paleotti (1582) relativi al delectare et movere gli affetti di chi osserva l’opera, e quindi del fedele incolto, che non ha letto o non sa leggere le Scritture, per avvicinarlo alla Fede e al sentimento religioso mostrando sulla tela scene che in realtà possono essere state vissute o viste in prima persona. Inoltre, nel fermento culturale e artistico bolognese si stava per mostrare il Passerotti con le sue scene di genere, motivo per cui non è da escludere che queste scene di quotidiano in Laureti possano esserne un’anticipazione.

Osservando queste opere presenti in San Giacomo è quindi possibile cogliere come si sia evoluta la pala d’altare, e come questa sia diventata biblia pauperum (libro per il popolo) per i fedeli. Infatti, alla richiesta di ortodossia per la pala d’altare si affianca anche quella di delectare et movere gli affetti, ovvero di avere un potenziale emotivo in modo da essere uno strumento di catechesi più suggestivo ed efficace della parola, e quindi della messa e della predica/omelia, e del libro, le Sacre Scritture.

Esempio di come questa nuova funzione della pala d’altare stesse prendendo forma nella società bolognese è il dipinto voluto da Alessio Orsi nella sua cappella in San Giacomo, per mano di Prospero Fontana nel 1573. A distanza di una decina d’anni dall’opera realizzata per la cappella Poggi, Prospero Fontana dimostrò destrezza ed abilità nella realizzazione di quest’opera, Elemosina di Sant’Alessio.

Quello che fece fu dare vita a una struttura in grado di trasmettere chiarezza pedagogica, per veicolare contenuti della dottrina ma anche esempi di comportamento sociale, ergendo quest’opera ad archetipo per la successiva pittura di controriforma. La storia raccontata nel dipinto è quella di Sant’Alessio, santo eponimo e protettore del committente, elemosiniere della Santa Romana Chiesa, che diventa occasione per rappresentare ed esaltare visivamente un ordinamento sociale gerarchico che trova il suo equilibrio nell’assistenzialismo promosso dall’istituzione ecclesiastica. Al centro del dipinto si erge la figura del santo elemosiniere, vestito degli attributi specifici della sua funzione, che con benevolenza quasi paternalistica distribuisce le elemosine ai poveri. Ciò che incuriosisce e colpisce è la compostezza e il decoro con cui vengono rappresentati questi poveri, sembrano quasi in posa, in cerchio attorno al santo senza però toccarlo. È una povertà ben educata, che si merita di rientrare nel riformismo religioso del Paleotti, in cui i poveri hanno assunto un ruolo centrale. In questo modo il quotidiano si cala sempre di più nel sacro, e viceversa: Alessio diventa simbolo della Chiesa Riformata, che deve privilegiare i poveri e i deboli nella sua missionarietà. Per queste ragioni la pala di Fontana per Alessio Orsi si può definire come prima pala d’altare riformata a Bologna.

A seguire la scia di Fontana e delle pale profondamente riformate a testimonianza che fossero urgenti alcune riforme per l’arte sacra fu Ercole Procaccini che pubblicò nel 1573 la Conversione di Saul per l’altare maggiore della cappella della famiglia Cartari in San Giacomo.

Il racconto si sviluppa in un impianto prospettico semplice e ben definito, in cui la caduta del cavallo segna il centro di tutta la rappresentazione, rendendo immediato per lo spettatore la comprensione dell’episodio. Tutti i dettagli sono orchestrati per rimandare l’uno all’altro, in un gioco di rimandi in cui lo spettatore può cogliere ogni singolo aspetto del reale. Procaccini fu molto abile nel riformare alcuni modelli tardomanieristici, ovvero quelli del Vasari e di Parmigianino, in particolare di quest’ultimo che realizzò la sua opera durante il suo soggiorno bolognese. Grazie alla resa dell’episodio in una sorta di nuovo teatro sacro, che isola il pathos in alcuni punti forti come la mano di Paolo a terra, il muso reclinato del cavallo, la pala di Procaccini diventa il referente obbligato per le future esplorazioni sul tema, come poi si vedrà con Ludovico Carracci e Tiburzio Passerotti.

Ciò che colpisce di queste opere d’arte non è tanto la religiosità intrinseca in loro, ma è l’attenzione che gli artisti e uomini illustri come Paleotti dedicarono alla trattazione di questi temi, i primi con un intento genuino di rendere il Sacro qualcosa di quotidiano, inserendo aspetti della vita di tutti i giorni, come le espressioni e i sentimenti, per far sentire anche il meno colto vicino e partecipe a quegli eventi, gli altri, invece, cercavano di far veicolare un messaggio, ricercando comunque una lettura facile ed immediata del racconto a chi stava osservando la pala (mentre ci si trovava davanti a pregare).

Bibliografia

Vera Fortunati, La metamorfosi della pala d’altare nel dibattito religioso del Cinquecento: il cantiere di San Giacomo, in Un’avventura artistica tra natura e idea, (collana “La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento”), vol. I, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1994, pp. 218-243;

Sitografia

Per una visione completa dell’opera del Laureti : http://www.miabologna.it/QUADRERIA/00_monografie/Laureti.htm

http://www.sangiacomofestival.it/visita-la-chiesa/

Pellegrino Tibaldi: https://www.treccani.it/enciclopedia/pellegrino-tibaldi_%28Dizionario-Biografico%29/

Prospero Fontana: https://www.treccani.it/enciclopedia/prospero-fontana_%28Dizionario-Biografico%29/

Tommaso Laureti: https://www.treccani.it/enciclopedia/laureti-tommaso-detto-il-siciliano_%28Dizionario-Biografico%29/

Ercole Procaccini: https://www.treccani.it/enciclopedia/procaccini-ercole-detto-ercole-il-vecchio_%28Dizionario-Biografico%29/

ALLA SCOPERTA DEI GRANDI ARTISTI EMILIANI DEL SEICENTO A PIEVE DI CENTO

A cura di Valentina Fantoni

Pieve di Cento, piccolo borgo di origine medievale in provincia di Bologna, deve il suo nome alla presenza del fonte battesimale, chiamato anticamente pieve, nella propria chiesa di Santa Maria Maggiore, ergendosi così a luogo di riferimento per l’intera comunità cattolica del territorio circostante, che si estendeva nella vasta zona del comune di Cento e terre limitrofe.

Da sempre luogo di passaggio per i pellegrini che si recavano a Roma, attirati dalla presenza della statua lignea del Santissimo Crocifisso, Pieve visse un fermento religioso e culturale non indifferente. La sua posizione di confine fra le province di Bologna e Ferrara le permise di essere una realtà contaminata e contaminante: dal Trecento e per i secoli successivi Pieve sottostò per la maggior parte del tempo al potere politico dello Stato della Chiesa, mentre in alcune occasioni vide subentrare il potere del comune di Bologna, e per un brevissimo tempo, sul finire del Cinquecento, fu governata dalla famiglia ducale ferrarese degli Este. Nonostante sia stato motivo di dissidi, difficoltà e dispute, l’alternanza del potere politico non impedì lo sviluppo e la diffusione della cultura artistica del tempo, anzi favorì la contaminazione di differenti culture, come erano in quell’epoca quella bolognese e quella ferrarese. È grazie questo clima culturale, caratterizzato dalla necessità, da parte della Chiesa, di affermare la propria dottrina in difesa alla diffusione del culto protestante, che il numero di confraternite e ordini religiosi vide un momento di grande proliferazione. Il rinnovamento di alcuni spazi religiosi, come chiese o cappelle, creò l’occasione per l’affidamento di alcune importanti committenze artistiche. L’arte giocò infatti un ruolo fondamentale nel culto rinnovato della Controriforma, dal momento che le immagini, e quindi in particolar modo la pittura, erano lo strumento principale attraverso cui veicolare il messaggio religioso anche ai meno colti, a chi non sapeva o non aveva mai letto le Sacre Scritture. Fu proprio grazie a questo clima culturale e al fermento religioso e laicale che a Pieve approdarono alcune opere di grandi artisti, come Guido Reni, Scarsellino, Guercino e Lavinia Fontana.

L’opera principale che compare sull’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, chiamata anche Collegiata, è la tela raffigurante l’Assunzione della Vergine eseguita da Guido Reni (Bologna, 1575-1642) nel 1600. La presenza artistica dell’opera del giovane e promettente artista bolognese nella chiesa principale di Pieve di Cento assunse un significato di grande rilievo per la storia e l’orgoglio pievese. Possedere un’opera come questa rappresentava per il paese un prestigio non solo culturale ma anche politico, dal momento che il valore del Reni era già riconosciuto nell’ambiente di Bologna, e non solo, e per la vicinanza politica tra la città bolognese e quella pievese. Inoltre, la commissione dell’opera per la Collegiata di Santa Maria Maggiore costituì un segno di riconoscimento verso il luogo stesso, mentre per l’artista rappresentò un’importante occasione per far conoscere i suoi più autentici valori agli inizi di quella che sarebbe stata una promettete carriera. La commissione dell’opera fu dovuta all’esecuzione del lascito testamentario del canonico Giuseppe Crescimbeni che, con testamento in data 21 settembre 1597, due giorni prima della morte, lasciò come erede dei suoi averi la Compagnia di Santa Maria, della quale era membro e cappellano, disponendo l’esecuzione di un nuovo altare maggiore per la Collegiata, commissionando anche l’esecuzione della relativa pala, che avrebbe dovuto avere come soggetto l’Assunzione della Vergine (fig.1). A commissionare l’opera al Reni fu un personaggio noto di Pieve di Cento, membro di una delle famiglie più conosciute ed importanti del paese, nonché membro illustre della Compagnia di Santa Maria: Giuseppe Mastellari. L’opera venne affidata al giovane artista bolognese verso la fine del 1599 e, secondo gli studi di Stephen Pepper, terminata e consegnata nell’agosto del 1600, proprio nel giorno della festività dell’Assunzione, il 15 agosto 1600. In tale occasione, l’opera veniva mostrata all’intera comunità pievese con grande orgoglio e fierezza e collocata sull’altare maggiore in tutto il suo splendore. L’opera, inoltre, può essere considerata come l’ultima opera importante che il Reni eseguì prima della sua partenza per Roma, nella primavera del 1601. La tela attraverso la rappresentazione del miracolo dell’Assunzione si connota come quelle immagini che venivano definite biblia pauperum, ovvero strumento di conoscenza per i meno colti, per coloro che non sapevano leggere le scritture o che non le conoscevano. Per comunicare lo sgomento e lo stupore che gli apostoli avevano vissuto in prima persona nel trovare il sarcofago vuoto, Guido Reni rappresentò le loro reazioni e la salita in cielo, in anima e corpo, della Vergine. In questo modo l’artista cercò di coinvolgere lo spettatore nell’azione, di commuoverlo e convincerlo della verità di fede attraverso il tramite dell’immagine. Inoltre, per rendere più immediata la lettura dell’opera, Reni suddivise la tela in due parti: quella superiore dedicata alla rappresentazione della salita in cielo della Vergine, e quindi simboleggiante il mondo celeste, mentre quella inferiore rilegata alla rappresentazione delle emozioni degli apostoli, e quindi simbolo della dimensione terrena vissuta da ogni cristiano. L’opera, commissionata per l’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Pieve di Cento, dove è tuttora ammirabile, subì anche un tentativo di asportazione e alienazione per mano delle truppe napoleoniche, ma grazie all’amore e alla fermezza che dimostrò la comunità pievese nei confronti di quest’opera non fu possibile ai francesi trasferirla in patria.

Altro nome che compare a Pieve di Cento è quello di Scarsellino, all’anagrafe Ippolito Scarsella (Ferrara, seconda metà del Cinquecento – 1620), uno dei maggiori esponenti della pittura ferrarese tardo manierista e abile artista nel saper mediare la cultura pittorica ferrarese e veneta con quella emergente emiliana, tanto da aver influenzato anche il giovane Guercino. Fu uno degli artisti a cui si affidò e a cui fece riferimento il duca Cesare d’Este, per l’abbellimento di alcuni appartamenti e cappelle private, o per la riproduzione di importanti opere che rischiavano di essere perse in seguito alla devoluzione di Ferrara da parte dello Stato della Chiesa, avvenuta nel 1598.

Diverse sue opere approdarono a Pieve di Cento grazie alla committenza di alcuni membri della famiglia Mastellari, famiglia benestante e impegnata nel sociale in paese. La sua prima opera fu commissionata nel 1605 per mano di Alessandro Mastellari, che volle contribuire all’abbellimento della chiesa di Santa Maria al Voltone, edificio che si trovava di fronte alla chiesa parrocchiale (la Collegiata di Santa Maria Maggiore). L’opera venne commissionata per l’altare maggiore e doveva rappresentare, all’interno dell’episodio della Nascita della Vergine (fig.2), le vie devozionali e caritatevoli perseguite dalla Compagnia della Devozione di cui il Mastellari faceva parte, compagnia che presidiava la chiesa e l’Ospedale attiguo. Scarsellino fu molto abile e diede prova della sua bravura nell’impiegare le figure delle fanciulle e delle ancelle che assistettero la Vergine nel momento del parto per rappresentare le vie devozionali della compagnia: l’operosità verso il culto, preghiera e contemplazione. L’operosità verso il culto, intesa anche tra i doveri associativi nella Compagnia e verso l’assistenza al prossimo nell’ospedale e attraverso le opere caritative, nel dipinto viene rappresentata attraverso le figure operose ed attente dei diversi gruppi della composizione. La preghiera affettuosa, come si addice alla Madonna a cui è rivolta e come indica il nome della Compagnia, è simboleggiata dalle donne che assistono amorevolmente Maria, mentre la contemplazione, il più alto grado devozionale, che permette di instaurare un rapporto speciale e diretto con la Vergine, nel dipinto è rappresentato dai genitori di Maria, entrambi in atteggiamento contemplativo. La figura di Maria apparentemente sembra essere messa in secondo piano, ma la sua posizione all’interno della composizione è giustificata dal fatto che a lei si addice la venerazione, ma non l’adorazione, riservata e rivolta a Dio. Il dipinto e la disposizione delle figure all’interno di esso riproducono attentamente l’atmosfera che si poteva respirare negli ambienti della confraternita. Costruendo la scena pittorica in questo modo, Scarsellino soddisfò le richieste del committente, rendendo immediato il messaggio e il valore che la Compagnia volevano trasmettere a chi avrebbe osservato il dipinto sull’altare della chiesa. L’opera venne poi trasferita poco dopo la sua realizzazione e fu collocata nell’oratorio dell’Ospedale, per poi essere successivamente trasferita in Collegiata a seguito delle soppressioni napoleoniche. L’opera è tutt’ora visibile in Collegiata presso l’altare della Natività.

L’artista ferrarese venne contattato nuovamente nel 1615 per realizzare un’opera voluta dallo stesso Alessandro Mastellari, al momento della sua morte, per l’istituzione di una cappella dedicata ai Santi Michele Arcangelo e Giacomo presso l’altare del Santissimo Sacramento nella chiesa Collegiata. Scarsellino compose la scena dell’opera di San Michele Arcangelo abbatte il demonio accanto a San Giacomo ed Alessandro Mastellari (fig.3) collocando al centro l'Arcangelo in volo nell'atto di scagliare una lancia contro Satana, disteso a terra, rappresentando così la vittoria del bene sul Demonio. San Giacomo, invece, viene raffigurato in piedi, sulla sinistra, mentre regge trionfante il bastone del pellegrino. Sulla destra del dipinto Scarsellino posizionò e raffigurò, secondo la tradizione degli astanti votivi, vestito di nero, inginocchiato e a mani giunte, Alessandro Mastellari. L’artista ferrarese in quest’opera eseguì un vero e proprio ritratto del committente: mostrato di profilo, con il volto segnato da un naso pronunciato e da una folta barba, viene mostrato come un uomo modesto e umile, nel vigore degli anni, esaudendo probabilmente il volere dello stesso Mastellari di lasciare un’immagine austera di sé, nonostante fosse un uomo potente, ai massimi vertici delle istituzioni pubbliche e religiose di Pieve di Cento. L’opera raffigurante San Michele fu trasferita in un primo momento nella chiesa Collegiata, per la quale era stata voluta ed eseguita, ma passò in seguito nell’oratorio della chiesa di Santa Chiara, tra i beni della congregazione di Carità, per essere poi consegnata in deposito presso la Pinacoteca civica nel 1941, dove si trova tuttora.

Altro nome di spicco che compare a Pieve di Cento è quello di Guercino (Cento, 1501-Bologna, 1666), artista natio della vicina Cento. Le ragioni della presenza dell’opera del Guercino a Pieve di Cento possono essere individuate in una serie di fattori, strettamente legati al territorio e al particolare momento storico e artistico del tempo. Prime fra tutti, la presenza a Pieve della famiglia Mastellari, fautrice di numerose committenze artistiche (Guido Reni e Scarsellino), e la venuta a Pieve di Cento dell’ordine religioso dei padri Scolopi, destinatari dell’opera dell’artista centese. La presenza dei padri Scolopi si deve alla realizzazione della volontà di Giuseppe Mastellari di erigere un collegio per l’istruzione dei giovani pievesi, accanto al quale venne eretta una chiesa, intitolata alla Santissima Annunziata, per la quale venne commissionata l’opera al Guercino. La scelta iconografica particolare e ideata dall’artista stesso rappresenta l’attimo prima dell’annuncio, motivo per cui potrebbe essere più corretto riferirsi al dipinto con il titolo di Annunzianda (fig.4). La rappresentazione dell’annuncio viene quindi realizzata nel momento subito precedente all’incontro tra l’arcangelo Gabriele e Maria, ovvero quando il messaggero divino riceve le istruzioni da parte del Padre Eterno, episodio visibile nella parte superiore della tela. Maria viene rappresentata nella parte inferiore della tela, immersa in un’atmosfera tranquilla e austera, nell’atto della lettura, e non comunemente in quello della preghiera. Probabilmente la scelta di rappresentare la Vergine assorta nella lettura derivò da alcuni suggerimenti dei padri Scolopi, che volevano rendere chiaro e immediato, a chi avrebbe osservato il dipinto, che la loro missione era quella di istruire i giovani pievesi attraverso la lettura di testi, sacri e contemporanei. La composizione dell’opera, quindi, è semplice ed intuitiva, e di forte impatto dal momento che mostra l’imperturbabilità della Vergine difronte alla grandezza del volere divino. L’opera al tempo delle soppressioni napoleoniche, nel 1798, corse uno dei maggiori rischi di alienazione, ma come nel caso dell’opera del Reni, grazie all’opposizione della cittadinanza non fu possibile rimuovere il dipinto. La collocazione in Collegiata della pala del Guercino è relativamente recente. Infatti, nel 1924 dopo la sconsacrazione della chiesa dell’Annunziata era stata prima sistemata in sede comunale, presso la sala del Consiglio, in municipio, e solamente nel 1940, all’inizio della Seconda guerra mondiale trasferita con altre opere in Santa Maria Maggiore, e qui collocata sul primo altare a sinistra, l’altare dell’Annunciazione.