IL FORTE DI GAVI SECONDA PARTE

A cura di Simone Rivara

Introduzione

Nel seguente articolo, con cui si intende proseguire la descrizione del Forte di Gavi del mese precedente, ad una prima introduzione sugli interventi di restauro effettuati sul complesso seguirà una descrizione dell’“ecosistema” del forte, dalla strutturazione delle sue gerarchie a questioni di natura manutentiva.

Interventi di restauro

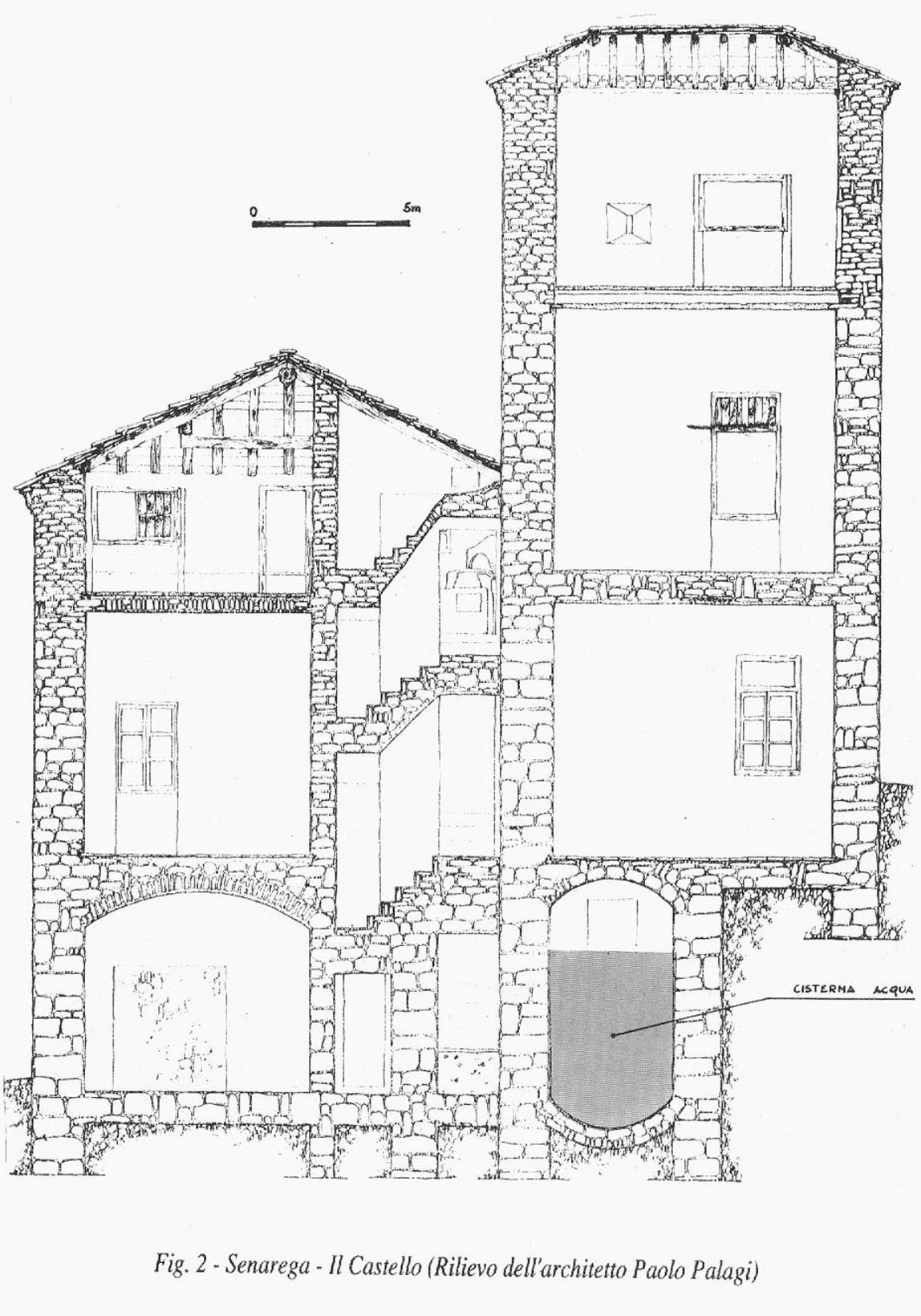

Il Forte di Gavi fu consegnato alla Soprintendenza nel 1946. Essendo una “cava” di materiali, venne depredato nel dopoguerra e al momento dell’intervento di restauro si trovava in evidente stato di degrado. Il restauro vero e proprio fu lungo e complesso, a causa della difficile orografia del luogo (si fece largo utilizzo della manodopera per ovviare all’impossibilità di portare sul posto un numero elevato di mezzi meccanizzati), ma consentì di riportare alla luce fuciliere, cannoniere, proiettili, paramenti murari nascosti nonché la rete idrica di alimentazione delle cisterne.

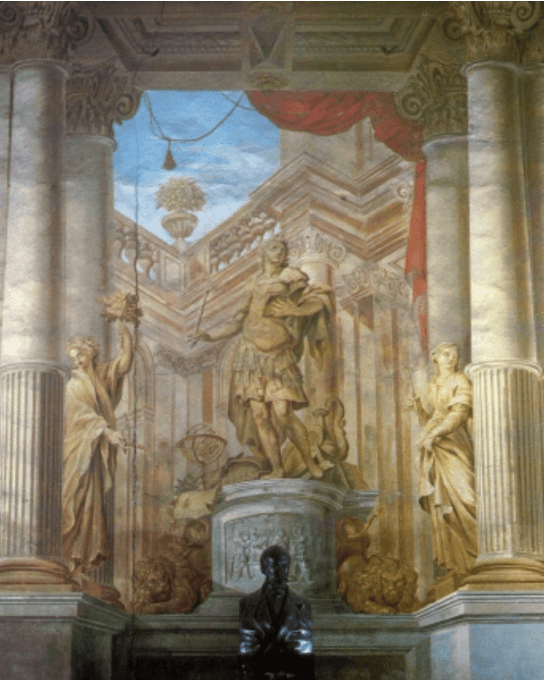

I primi interventi furono effettuati nella parte seicentesca del Forte, realizzata dal Fiorenzuola: detta anche “Cittadella", al suo interno erano ubicati, oltre agli alloggi dei soldati, una cappella ed un porticato. Di quest’ultimo, chiuso nei primi anni del ‘900 (figura 1) emerse nel corso dei lavori l’antica decorazione pittorica (figura 2). Sui due lati lunghi della Cittadella, poi, per rifare le facciate dei corpi di fabbrica nord e sud, venne utilizzato un intonaco colorato in pasta e lavorato “grezzo", come si usava nel Seicento; all'interno del fabbricato a nord vennero inoltre ricavati alcuni spazi espositivi e una sala convegni, rispettivamente a partire dalle celle e da uno spazio che probabilmente doveva essere un'infermeria, dopo un lungo lavoro sui paramenti murari in pietra, sugli infissi e sulla pavimentazione. Tutti gli interventi sono stati realizzati seguendo i principi del restauro critico.

La vita nel Forte: la struttura gerarchica

"Il bravo storico è come l'orco della fiaba: dove sente odore di carne umana, lì c'è la sua preda"

(Marc Bloch, Apologia della Storia)

A capo della gerarchia nel Forte di Gavi c’era il castellano, il quale, in base ai poteri conferitigli dalla Repubblica di Genova, aveva facoltà di vita e di morte sui soldati percependo uno stipendio che, nel 1529, ammontava a quaranta lire al mese. La carica era di durata annuale: durante questo periodo il castellano doveva risiedere all'interno del Castello e solo eccezionalmente (nel caso di problemi di salute) poteva ricevere il permesso di assentarsi. Quando nel 1528 i genovesi, dopo aver preso possesso del Forte di Gavi, lo posero sotto il comando di Ettore Fieschi, diedero a quest’ultimo ordini ben precisi:

La principal cura vostra è che guardate quel loco da nemici, che vi sono pur troppo propinqui, et per salvarlo bisogna che siate molto avertente, et facciate che le guardie siano fidatissime […] voi stesso dormirete in Castello ¹

La Repubblica di Genova, dal canto suo, si impegnava ad emanare i Capituli et ordini da observare in lo Castello di Gavi, una serie di procedure (destinate al gestore del Castello) da osservare per una corretta amministrazione. Per prima cosa i Capituli imponevano ai soldati un comportamento da “homini e non da bestie", con specifici riferimenti alla creanza religiosa. Nello specifico, qualsiasi forma di bestemmia era severamente vietata e punita: in caso di trasgressione, infatti, la pena (un'ammenda in denaro di 5 soldi) poteva, nei casi di recidiva, condurre il colpevole alla pubblica fustigazione.

I Capituli regolamentavano con precisione anche il tempo libero dei soldati, i quali, in numero massimo di quattro alla volta e per un’ora sola al giorno, erano liberi dalle loro mansioni dovendo tuttavia portare sempre le armi con loro. La vendita delle armi, infatti, era addirittura punita con la prigionia. Per ciò che riguarda l’introduzione delle donne all’interno del forte, essa era subordinata non solo al benestare del castellano, ma addirittura al placet del governo genovese. Erano puniti molto severamente (talvolta anche con la morte) anche i litigi e le violenze reciproche tra commilitoni. Vietata, ovviamente, anche l’appropriazione indebita dei beni in dotazione al castello, punita con pene sia pecuniarie che corporali (sempre nei casi di recidiva).

La guardia e il sistema di sicurezza

La vita nel Forte, documentata dalle poche carte d’archivio superstiti, era fortemente regolamentata e decisamente dura. Le epidemie, come quelle di vaiolo, erano frequenti, e favorite dalle precarie condizioni igieniche a cui erano sottoposti i soldati (i quali dormivano, spesso condividendoli, in austeri giacigli riempiti con semplice paglia). Questi ultimi erano costretti a turni di guardia durissimi. Gruppi di sentinelle, selezionati con il lancio dei dadi - e il cui numero raddoppiava nelle ore notturne – presidiavano i due bastioni di vedetta (figura 4). Le guardie si aiutavano reciprocamente a mantenere un costante stato di veglia percuotendo delle tavole di legno e ripetendo queste operazioni dalle dodici alle quindici volte all’ora. Compito del capo turno, estratto anch’esso a sorte, era mantenere sveglie le guardie fino ai tre rintocchi della campana del torrione che sancivano il cambio della guardia.

Un aspetto curioso circa le guarnigioni militari di Gavi è costituito dal fatto che esse, fino alla fine del XVII secolo, poi, non possedevano neanche una vera e propria divisa. Fu solo nel 1654, infatti, che alle sentinelle venne fornito un cappotto rudimentale (cabano) per permettere loro di affrontare meglio le temperature più rigide. La mancanza di uniformi rendeva difficoltoso anche il riconoscimento dei soldati, che erano divisi in gruppi in base agli incarichi loro affidati. Per ovviare a questo problema i comandanti inizialmente facevano portare ai vari gruppi di soldati dei ramoscelli, collocati sul cappello o nella cinta, o una banda colorata sugli abiti. Il difficile riconoscimento dei soldati poteva causare gravi inconvenienti di gestione, o addirittura incidenti mortali, specialmente durante le battaglie. I soldati della Repubblica di Genova furono dotati di divise solo a partire dal 1721 (figura 6).

L’accesso alle risorse idriche

Il rifornimento d’acqua era un problema primario nel Forte che, data la posizione, non poteva accedere alle risorse idriche di fiumi o ruscelli. Vennero perciò predisposte grandi cisterne adibite alla raccolta dell’acqua piovana, alimentate da un complesso sistema di canali di scolo e grondaie. Le cisterne nel Forte erano quattro: la più grande, collocata nella Cittadella, poteva contenere quasi due milioni di litri d’acqua (figura 5).

La frequente fuoriuscita di acqua dalle cisterne rese necessaria, nel 1595, la costruzione di un nuovo sistema di condutture idriche, completata grazie all’intervento di una squadra di tre massacani (muratori), coadiuvata da diversi garzoni e manovali che comprendevano anche alcune donne. I lavoratori realizzavano i canali di scolo venivano costruiti dall’assemblaggio di prefabbricati, a loro volta realizzati dagli scalpellini della vicina cava della pedrera, trasportati fino al forte per mezzo di carri. Una volta assemblati, i condotti venivano verniciati con una speciale sostanza a base di uova, olio, vernice e ossido di ferro (molto simile a quella utilizzata nella pittura a tempera), impiegata per impermeabilizzare e facilitare lo scorrimento dell’acqua.

Note

¹Armando Di Raimondo, Il forte di Gavi (1528-1797), p. 21.

Bibliografia

Francesco Pernice, Il Forte di Gavi, Torino, Celid, 1997;

Armando Di Raimondo, Il Forte di Gavi (1528-1797), Genova, Erga, 2008;

Arturo Dellepiane, Polcevera-Lemme-Scrivia-Borbera. Itinerari di arte e di storia, Genova, Tolozzi, 1966.

IL FORTE DI GAVI PRIMA PARTE

A cura di Simone Rivara

Introduzione: il Forte di Gavi

Nell'Appennino ligure, al di là del Passo dei Giovi, il paesaggio gradatamente muta e passa da valli aspre e scoscese alle dolci colline famose per il vino e il buon cibo. Questo territorio che viene storicamente chiamato “Oltregiogo ligure” fu, nei secoli andati, una zona di grande importanza strategica dal punto di vista economico-militare, in quanto corridoio tra Genova e il Nord Italia e terra di confine fra diversi stati. Nella parte oggi Piemontese dell'Oltregiogo sorge, tra gli altri, il paese di Gavi che, proprio per la sua posizione, fu dotato di un castello, poi divenuto fortezza, conteso per secoli da genovesi, tortonesi e milanesi.

Il Forte, la storia

Le poche testimonianze documentarie e le leggende fanno supporre l'esistenza di un fortilizio già in età preromana o più sicuramente romana, come predominio sulla Via Postumia che collegava Genova con la Pianura Padana. Documenti storici testimoniano che il Castello sostenne attacchi da parte degli Ungari (899) e dei Saraceni (930-35), che giunsero a Gavi dopo aver saccheggiato e distrutto Genova.

Durante la sua discesa in Italia, l’imperatore Svevo Federico I detto il Barbarossa (1174/1177) scelse proprio il Castello di Gavi come rifugio sicuro per la moglie Beatrice ed il figlio Enrico VI dopo la dura sconfitta subita a Legnano contro i liberi comuni italiani. Nel 1191 fu proprio il figlio Enrico VI, divenuto imperatore alla morte del padre, a donare il Castello ai genovesi in cambio di aiuti militari in Sicilia; tuttavia i genovesi ebbero non pochi problemi nel governare la zona e dovettero reprimere più volte le insurrezioni dei marchesi locali alleati con Tortona, storica rivale di Genova nei primi secoli del basso medioevo. Lo scontro si concluse con il passaggio dell'intero marchesato di Gavi alla Repubblica di Genova (1202), fatto che fu essenzialmente un bene per Gavi dal momento che i genovesi fecero grandi investimenti sul Castello e sulle vie di comunicazione, vista la posizione strategica del paese. La pace raggiunta tra Genova e Tortona durò solo fino a 1224, anno in cui tortonesi e alessandrini si allearono e tentarono più volte di riprendere il Castello senza successo fino al 1231, quando si stipulò un nuovo trattato con cui vennero poste le basi per una pace definitiva.

Durante il XIV secolo Genova fu dilaniata dalle lotte intestine che indebolirono la Repubblica. Approfittando dell'instabilità politica i Visconti, duchi di Milano, nel 1348 si impossessarono dell’Oltregiogo e presero anche il Castello con l'intento di conquistare Genova. Il forte di Gavi fu venduto per 15.000 fiorini d'oro a Bonifacio (Facino) Cane, condottiero che guidò i genovesi contro il dominio francese durato dal 1394 al 1411. Il figlio di Facino, Ludovico Cane, fu deposto dai genovesi, che riacquistarono il Castello per 10.000 fiorini d'oro e vi insediarono un nuovo castellano.

Le lotte tra Genova e Milano per il controllo di Gavi e quindi del Castello si protrassero, fra alti e bassi, per tutto il XV secolo. Alla fine il Castello fu consegnato, insieme al feudo di Gavi, ai genovesi dalla famiglia Guasco, in cambio di un’enorme somma di denaro, versata dal Banco di San Giorgio, e dell'iscrizione della famiglia Guasco nell'albo d'oro della nobiltà genovese (1528).

Ripreso definitivamente il dominio di Gavi la Repubblica di Genova emanò, nel 1528, i “Capituli et ordini da observare in lo castello di Gavi", ovvero una serie di regole e procedure per la corretta gestione del fortilizio. Nel 1529 il Castello fu visitato dall'imperatore Carlo V durante il suo viaggio in Italia. Nel 1540 furono effettuati alcuni interventi di rinforzo delle strutture, affidati all'ingegner Domenico Olgiati.

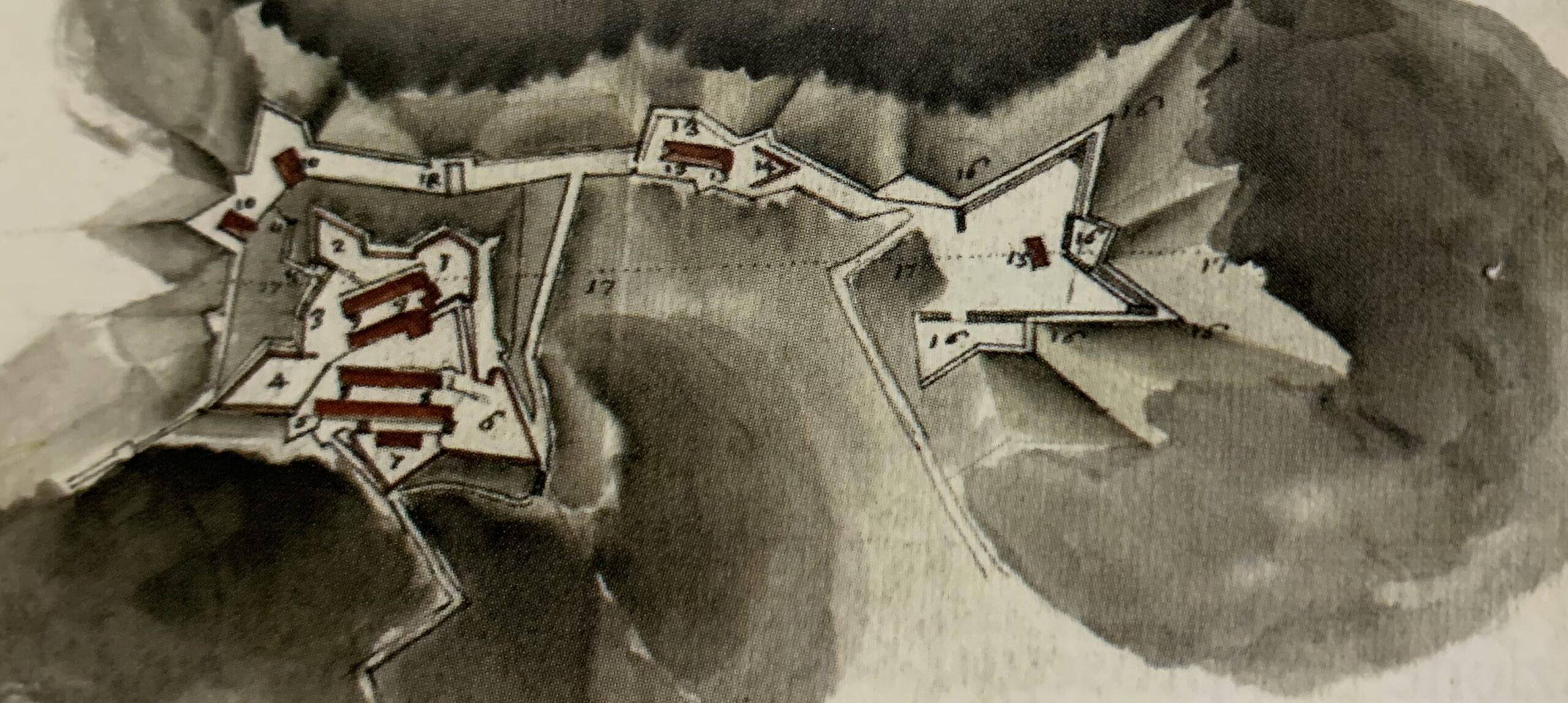

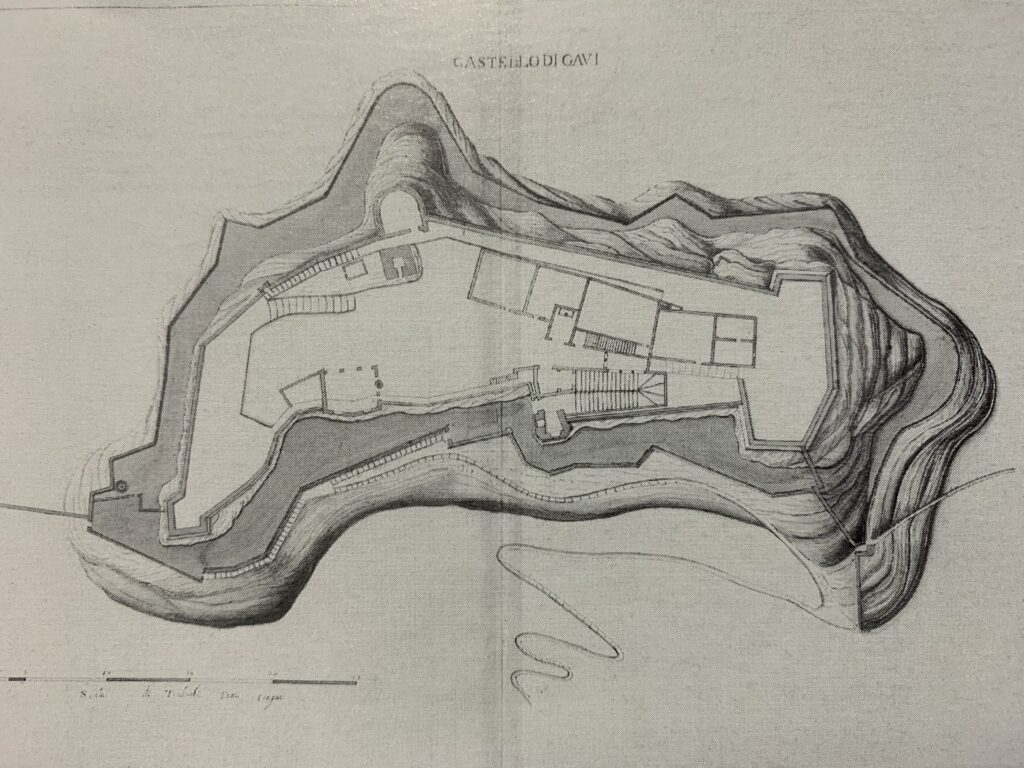

Nel 1625, durante la guerra tra Genova e le forze franco-sabaude, il governatore Alessandro Giustiniani resistette per diciassette giorni, dopodiché, rimasto a corto di munizioni, chiese una tregua di tre giorni per recarsi a Genova e ricevere istruzioni dal governo, a condizione di cedere il dominio qualora non fosse ancora rientrato allo scadere del tempo prestabilito. Il duca di Savoia decise allora di fermare e trattenere con la forza Giustiniani presso Voltaggio, sulla via per Genova, in modo tale che il Castello, privo di notizie, proclamasse la resa, cosa che avvenne puntualmente nell'aprile del 1625. Il maniero fu tuttavia conquistato nuovamente dai genovesi, con l'aiuto tedesco, pochi mesi dopo. A questo periodo risale una prima descrizione a rilievo, realizzata da Carlo Morello (fig. 1).

Sempre nel 1625, quando Genova riacquistò la stabilità politica, si decise di affidare a Gaspare Maculano il progetto per l'incremento del potenziale bellico della Repubblica. Fra’ Vincenzo da Fiorenzuola, al secolo Gaspare Maculano, prima ancora di essere un prestigioso ingegnere militare, era, appunto, un frate domenicano. Egli fu inquisitore a Pavia, Genova e poi a Roma, dove venne nominato Commissario del Santo Uffizio da Papa Urbano VIII. Tra le altre cose il Fiorenzuola, nel 1633, processò Galileo Galilei portandolo all'abiura. Del rapporto tra i due rimane una lettera scritta dal Fiorenzuola al Cardinale Francesco Barberini, che lascia trasparire una certa comprensione e umanità: “La notte passata il Signor Galileo è stato travagliato da' dolori che l'hanno assalito, e gridava anco questa mattina, vero è che havendolo io visitato due volte riceve il medicamento maggiore dal sentirsi dire che quanto prima si sbrigherà la causa, come veramente stimerei bene si facesse stando l'età grave di quest'huomo.” ¹

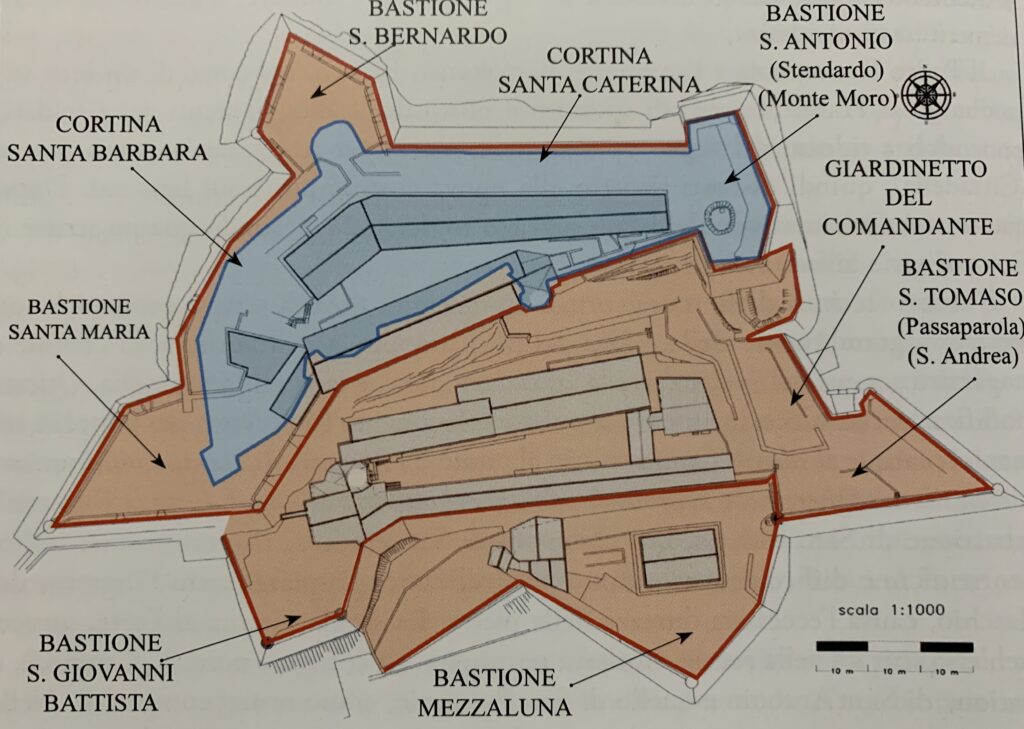

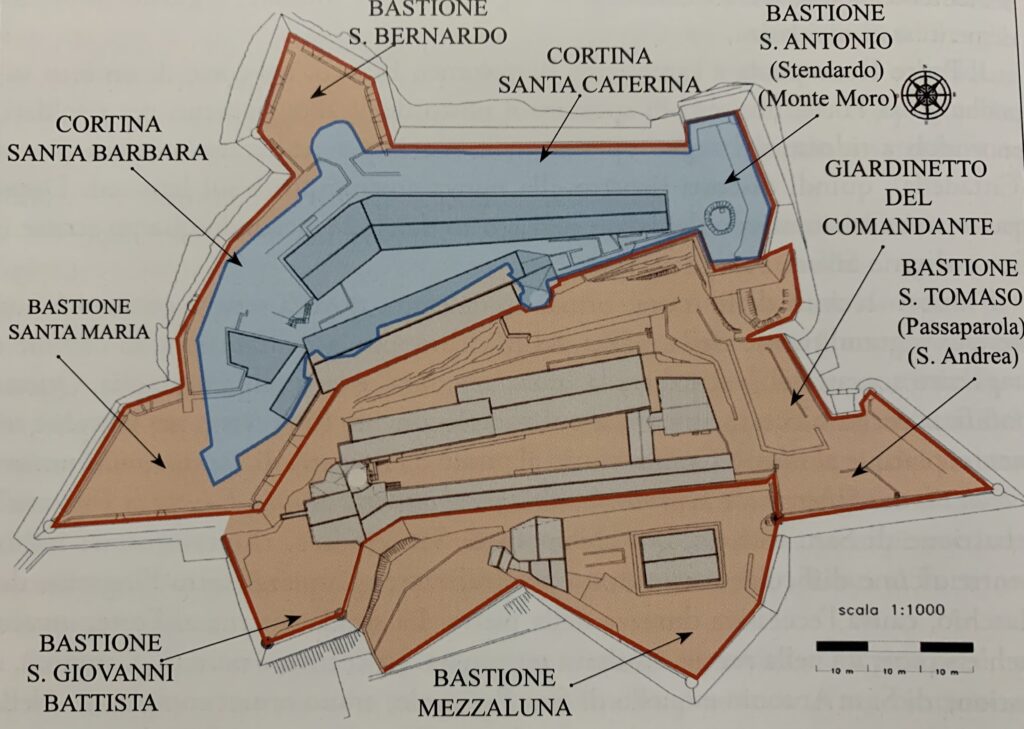

Il progetto comprendeva molti forti appenninici avamposti della Superba tra cui il Forte di Gavi, che aveva subito gravi danni dopo la guerra del 1625. È con questi interventi che il Castello diventò un forte e prese, a grandi linee, la forma che conserva tutt'oggi: quasi tre volte più grande rispetto a prima con ben sei bastioni, contro i due precedenti, disposti in ogni direzione a difesa del corpo centrale, detto Maschio. Il complesso si articola su più livelli seguendo l’andamento del crinale e, in alcuni punti, le mura si fondono con la roccia, che fu abilmente e faticosamente lavorata dagli scalpellini (fig. 2).

Al Fiorenzuola si devono anche le costituzioni della cosiddetta “Cittadella", la parte che rimane più bassa rispetto al Castello, adibita al ricovero dei soldati e ad altre funzioni pratiche, e della fortificazione di Monte Moro, collinetta poco vicino al Forte considerata il “tallone d'Achille" del baluardo; queste ultime costruzioni saranno oggetto di forti modifiche nel secolo successivo. I lavori terminarono nel 1629 e il Forte fu quindi degnamente armato sempre secondo le direttive del Fiorenzuola, che consigliò di incrementare l'artiglieria già presente con altri 26 pezzi fra “mezzi cannoni”, “sagri”, e “quarti di cannone"; inoltre stabilì che, per un corretto funzionamento, dovevano operarvi 130 soldati in totale. Nel 1632 si provvide a migliorare le vie di accesso al forte stesso, di conseguenza furono allargate le vie che conducevano a Novi Ligure (Via Lomellina) e a Voltaggio. Nel corso della seconda metà del XVII secolo e la prima del XVIII il Forte venne ancora ampliato significativamente dagli interventi di Ansaldo de Marini e successivamente di Giovan Pietro Morettini. Tra gli altri interventi si aggiunse un corpo di fabbrica alla Cittadella per accogliere più soldati. I due ingegneri, inoltre, potenziarono il bastione di Monte Moro (che oggi risulta quasi invisibile, mimetizzato nel verdeggiante paesaggio) perché, fra tutti, era quello più esposto all'attacco nemico (fig. 3, 4).

L'ultima battaglia di cui il forte fu testimone risale al periodo Napoleonico: quella di Gavi fu l'unica fortezza francese a non cadere in mano nemica durante gli assedi austro-russi prima della vittoria di Napoleone a Marengo, avvenuta il 14 giugno 1800. Nel 1814, però, il comandante francese a Gavi, Bernardino Poli, dopo una lunga resistenza contro l'esercito inglese di Bentick, fu sconfitto e costretto a consegnare il forte agli inglesi in seguito al trattato di pace stipulato tra Francia, Inghilterra e Austria. Nel 1815, con il congresso di Vienna, Gavi fu ceduta al Regno di Sardegna assieme a tutta la Repubblica di Genova. Successivamente, con l’Unità d’Italia, Gavi entrò a far parte della provincia di Alessandria e il Forte perse la sua secolare funzione di baluardo militare.

La fortezza fu disarmata e adibita a penitenziario civile fino al 1906. Nel 1908 l’imponente opera difensiva venne dichiarata di notevole interesse storico-artistico dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Durante la Prima Guerra Mondiale fu utilizzata nuovamente come carcere per i prigionieri austriaci e i disertori italiani. Al termine del conflitto fu assegnata al Consorzio Cooperativo Antifilosserico per la sperimentazione nei vigneti e, nei terreni interni al Forte, furono piantate diverse specie di vitigni. Nel 1933 venne presa in consegna, con verbale del 23 maggio, dalla Soprintendenza all'arte Medievale e Moderna del Piemonte, essendo stato riconfermato l'interesse storico-artistico dal Ministero. Con l'entrata in guerra dell'Italia nel Secondo Conflitto Mondiale il maniero venne ancora una volta convertito a penitenziario (questa volta per prigionieri inglesi), e, dopo l'otto settembre, occupato dai nazisti e destinato alla detenzione dei partigiani, numerosi nella zona. Il Forte trovò pace il 21 ottobre 1946, quando venne consegnato definitivamente alla Soprintendenza.

Qui termina la prima parte dell’articolo che riguarda questo mastodontico forte, il mese prossimo si approfondirà ulteriormente l'argomento.

Note

¹ Di Raimondo Armando, pagine 55,56.

Bibliografia

Pernice Francesco, Il Forte di Gavi, Ministero per i beni culturali e ambientali Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, Celid, Torino 1997.

Di Raimondo Armando, Il Forte di Gavi (1528-1797), Erga Edizioni, Genova 2008.

Dellepiane Arturo, POLCEVERA-LEMME-SCRIVIA-BORBERA Itinerari di arte e di storia, Tolozzi editore.

ISOLA DEL CANTONE: LA CHIESA PARROCCHIALE

A cura di Simone Rivara

Introduzione: storia e simbologia della chiesa di Isola del Cantone

Che la Valle Scrivia sia un’importante via di comunicazione tra Genova e la Pianura Padana è chiaro almeno da quando i romani hanno fatto conoscere le strade agli abitanti di queste montagne dell’entroterra ligure. Infatti è proprio lungo le rive del Torrente Scrivia (e non solo), ora scoscese e aspre, ora più ampie e pianeggianti, che Aulo Postumio Albino, console romano, fece costruire nel 148 a.C. la Via Postumia, per collegare Genova ad Aquileia in funzione prevalentemente militare. Una volta sottomessi i popoli della Gallia Cisalpina, la Via rimase come arteria commerciale per rifornire la città di Libarna (oggi interessante sito archeologico), almeno per quanto concerne la sua parte ligure. Con la caduta dell’impero d’Occidente gli scambi diminuirono fino al fatidico anno Mille (da sempre considerato il secolo della svolta e della ripresa economica) quando il percorso di fondovalle riprese ad essere trafficato, come dimostrano i numerosi ponti costruiti nel Basso Medioevo.

E certamente, lungo un canale di scambio così importante e trafficato, non poteva mancare la presenza di una delle istituzioni più potenti e celebri del medioevo: l'Ordine benedettino.

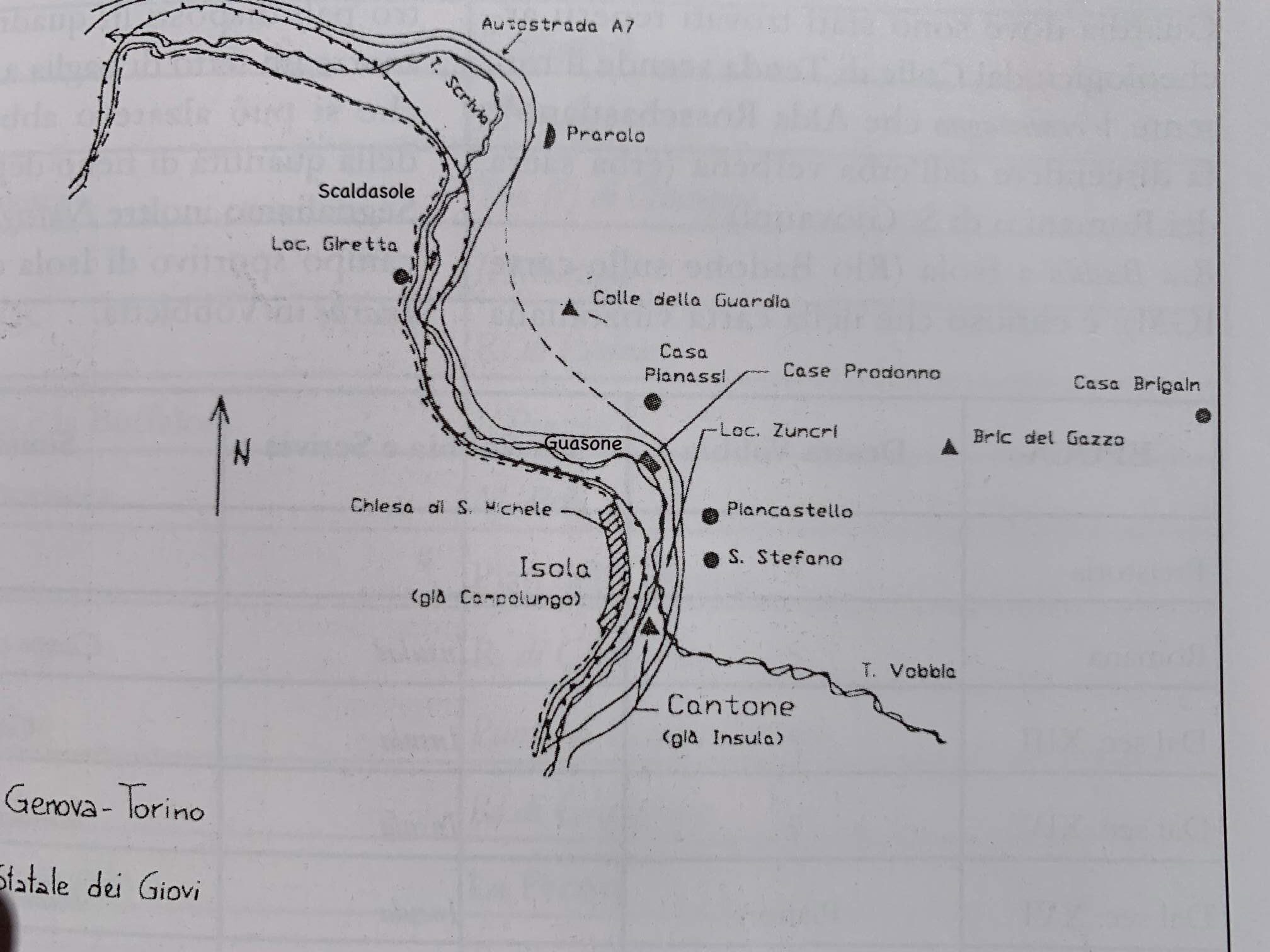

Ed infatti quella che oggi è la chiesa parrocchiale di Isola del Cantone, dedicata a San Michele e ai Santi Martiri Stefano ed Innocenzo, situata sul versante sinistro dello Scrivia, fu in origine una cella benedettina che rispondeva alla grande abbazia di San Michele della Chiusa in Val di Susa. Questa cella fungeva da presidio (da stazione di servizio) per l’accoglienza di pellegrini, mercanti e viandanti di ogni genere, in cambio di denaro. In quanto cella benedettina era abitata da monaci, che non si occupavano della salvezza delle anime degli abitanti di Isola (o Campolungo, come era anticamente chiamato l'insediamento urbano sulla riva sinistra dello Scrivia, mentre “Insula" era l’insediamento sulla riva destra, figura 1); questo compito infatti spettava ai sacerdoti della chiesa di Santo Stefano, sul versante opposto, questa sì, sotto il controllo della chiesa di Roma e della Diocesi di Tortona.

Come dimostra la colonnina con capitello corinzieggiante ritrovata sotto il vecchio intonaco durante i lavori di ristrutturazione dell'adiacente canonica (figure 2, 3), con ogni probabilità di fianco alla cella sorgeva un piccolo chiostro.

La prima notizia che dimostra la presenza dei benedettini a Isola risale al 1154 ed è una citazione nella bolla del 30 marzo di papa Anastasio IV che ne attesta i diritti al monastero clusino. Con la costruzione del borgo nuovo fra XIII e XIV secolo, i frati abbandonarono Campolungo lasciando la chiesa in gestione ai sacerdoti tradizionali (in seguito alla perdita di importanza della chiesa di S.Stefano), anche se ufficialmente rimase sotto il controllo di San Michele della Chiusa.

Nel 1582 Mons. Francesco Bossio, Vescovo di Novara, visitatore apostolico per l’osservanza dei decreti del Concilio di Trento, recatosi in loco, decretò alcuni interventi da effettuarsi, tra i quali è interessante riportare alcuni aspetti molto pratici descritti da Don Stefano Costa nella sua “Isola del Cantone in Valle Scrivia”, agli inizi del ‘900:

«alla finestra che è nella cappella si ponga un telaio. […] La sacristia sia ingrandita sufficientemente; il tetto sia riparato dove è rotto; il cimitero sia adornato di croce visibile a tutti: tempo un mese.» (Costa 41,42)

Ciò lascia intuire le condizioni non ottimali in cui la struttura riversava: finestre senza vetri (un telaio per riparare dal freddo i fedeli), tetto compromesso e nemmeno una croce a vegliare sulle anime dei defunti, sepolti nel cimitero circostante.

Nel 1650 il rettore Andrea Chioino, parroco in quel tempo, stese una relazione sullo stato della chiesa, consigliando lavori di restauro che si sanno eseguiti entro il 1680, poiché proprio in quell'anno un bollettino parrocchiale enunciava le ultime spese compiute. Gli interventi furono notevoli: anche se non si conoscono nello specifico, si ha notizia che la chiesa fu allungata di un terzo ricavando così lo spazio per due nuovi altari laterali e probabilmente prese, in gran parte, le fattezze attuali.

Ancora Stefano Costa ricorda che nel 1853 fu aperta la scalinata di fronte alla chiesa, e che il portale maggiore fu ornato con gli stipiti in pietre conce. Nel 1877 fu rinnovata la facciata, decorata nel 1882 con l'affresco di San Michele, pagato L. 300 (figura 4) sostituito durante gli anni Sessanta con un bassorilievo con lo stesso soggetto, di dubbio gusto (figura 5).

Altri interventi di restauro furono compiuti tra Otto e Novecento.

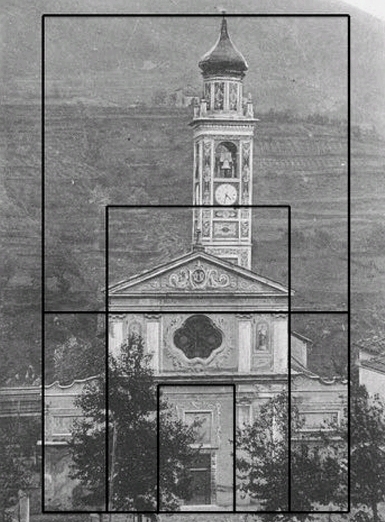

La chiesa di Isola del Cantone: la facciata

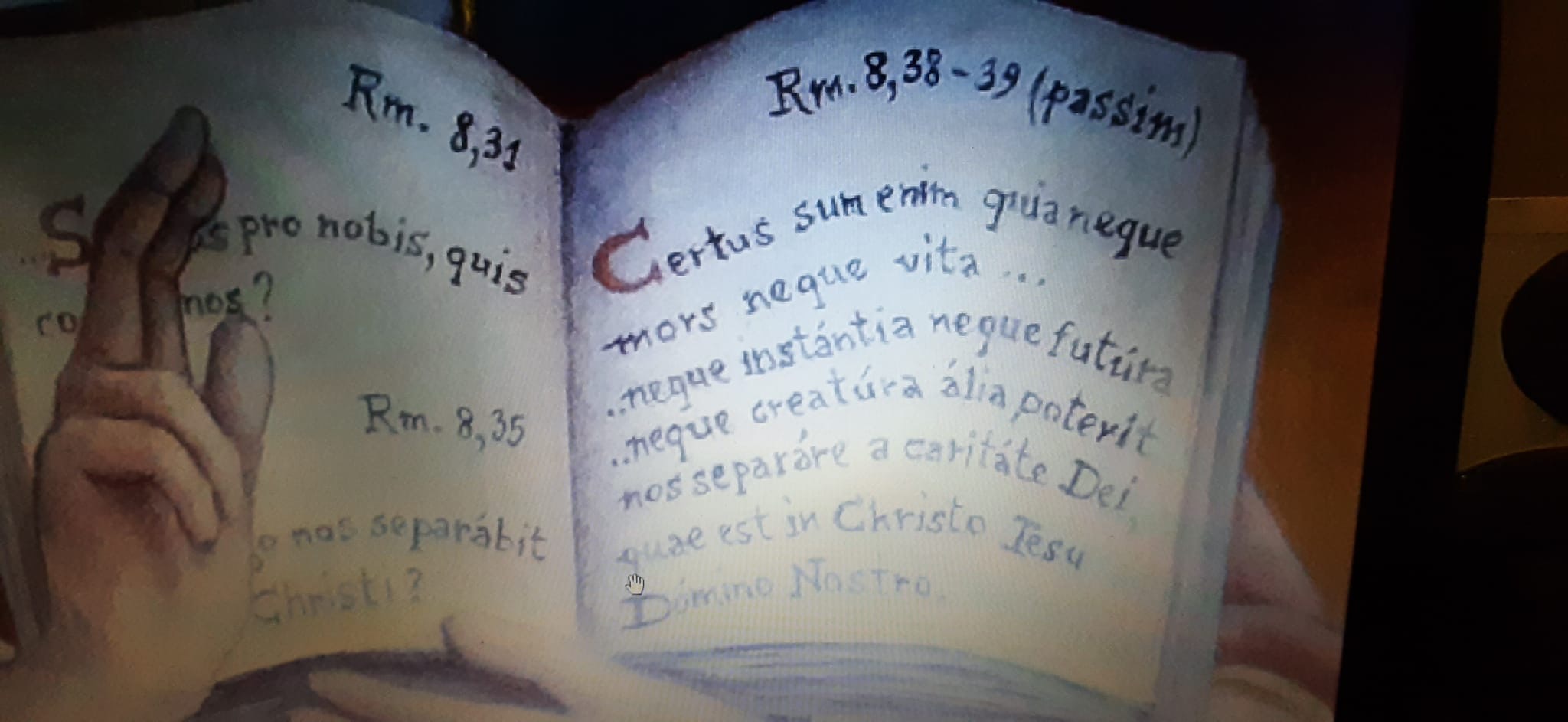

Ricostruita nel 1877 e decorata nel 1882, la facciata (figura 6) a salienti rispecchia l'organizzazione interna dell'edificio in tre navate ed è suddivisa in due registri. Quello inferiore è composto dal portale sovrastato dalla figura dell'Arcangelo Michele con la testa di Satana (figura 5), quattro lesene scanalate con capitello decorato con putti e melograni; tra motivi vegetali classicheggianti, negli intercolumni sono dipinte un’ancora (figura 7), simbolo della speranza, e una croce (figura 8), la fede, intorno alla quale svolazza un cartiglio con il motto “in hoc signo vinces” (dal latino “sotto questo segno vincerai”), che rievoca la visione di Costantino durante la battaglia di ponte Milvio. Una trabeazione decorata con motivi vegetali divide i due comparti; il registro superiore presenta al centro un rosone polilobato, quattro lesene a fusto liscio con capitello decorato a foglie d'acanto, simbolo della resurrezione e di vita eterna, dipinte tra gli intercolumni le immagini dei Santi Martiri Stefano ed Innocenzo (figure 9, 10), collocati in finte nicchie. Il primo reca in mano un piccolo contenitore, forse la sua stessa reliquia; il secondo un libro aperto sul quale si possono leggere i versetti 31 e 38/39 capitolo 8 delle lettere di San Paolo ai romani:

Si Deus pro nobis quis contra nos? Quis nos separabit caritate Christi?

Certus sum enim quia neque mors neque vita neque angeli neque principatus instantia neque futura neque altitudo neque profundum neque alia quaelibet creatura poterit nos separare a caritate Dei, quae est Christo lesu Domino nostro.

[Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dell’amore di Cristo?

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore (figura 11).]

Entrambi hanno in mano la palma del martirio. La facciata culmina in un pesante frontone e sull’apice una croce. La facciata è fresca di restauro, completato nel 2019.

È interessante osservare il simbolo (figura 12) posto al centro del timpano: si tratta di uno stemma che celebra il matrimonio tra G. Battista Torre e Anna Maria Spinola. Lei era figlia di Gerolamo, feudatario di Isola, che finanziò i lavori di trasformazione della chiesa tra 1650 e 1680; il simbolo è composto dagli stemmi delle due casate giustapposti, ovvero una torre unita al simbolo araldico della casata Spinola. Potrebbe avere il significato di “Jus Patronatus", cioè diritto concesso per gratitudine dai fedeli verso i benefattori; la chiesa inoltre presenta i colori della casata Spinola, il giallo e il rosso.

L'interno della chiesa di Isola del Cantone

Lo stesso simbolo araldico presente sul timpano è replicato sopra al presbiterio e sulla balconata dell'organo (figure 13, 14), dove gli Spinola, prima della costruzione dell'organo, solevano assistere alla messa distaccati dal popolo.

Nel 1901 si avviarono lavori di ristrutturazione degli interni, le pitture furono affidate a Rodolfo Gambino di Alessandria. Le pitture del Gambino, non certamente definibili capolavori ma comunque di gradevole fattura, nascondono alcune interessanti curiosità. Il pittore affrescò le pareti con una quantità enorme di figure sacre (che devono ancora essere riconosciute e studiate nel dettaglio) mentre nella volta, divisa in grossi rettangoli come fossero quadri, narrò alcune vicende della parrocchia isolese, tra cui la più importante al centro della navata: la consegna alla chiesa dei resti dei “Corpi Santi” (così sono chiamati i Santi Martiri Stefano ed Innocenzo), avvenuta nel 1629 (figure 15, 16). Proprio in questa scena sono stati riconosciuti alcuni abitanti di Isola del Cantone che pagarono Gambino per essere ritratti; in alto a sinistra, invece, il pittore ritrasse sé stesso e il proprio figlio Luigi, in abbigliamento elegante e sorprendentemente moderno (figura 17). Sullo sfondo della sena si scorge il Monte reale con la sua cappella.

Ancora sulla volta, tra un dipinto e l'altro, si riconoscono gli stemmi dell’arcivescovo Tommaso Reggio (figura 18) e di Papa Leone XIII (figura 19), anche in questo caso un segnale di gratitudine rivolto dai cittadini ai benefattori che finanziarono il restauro.

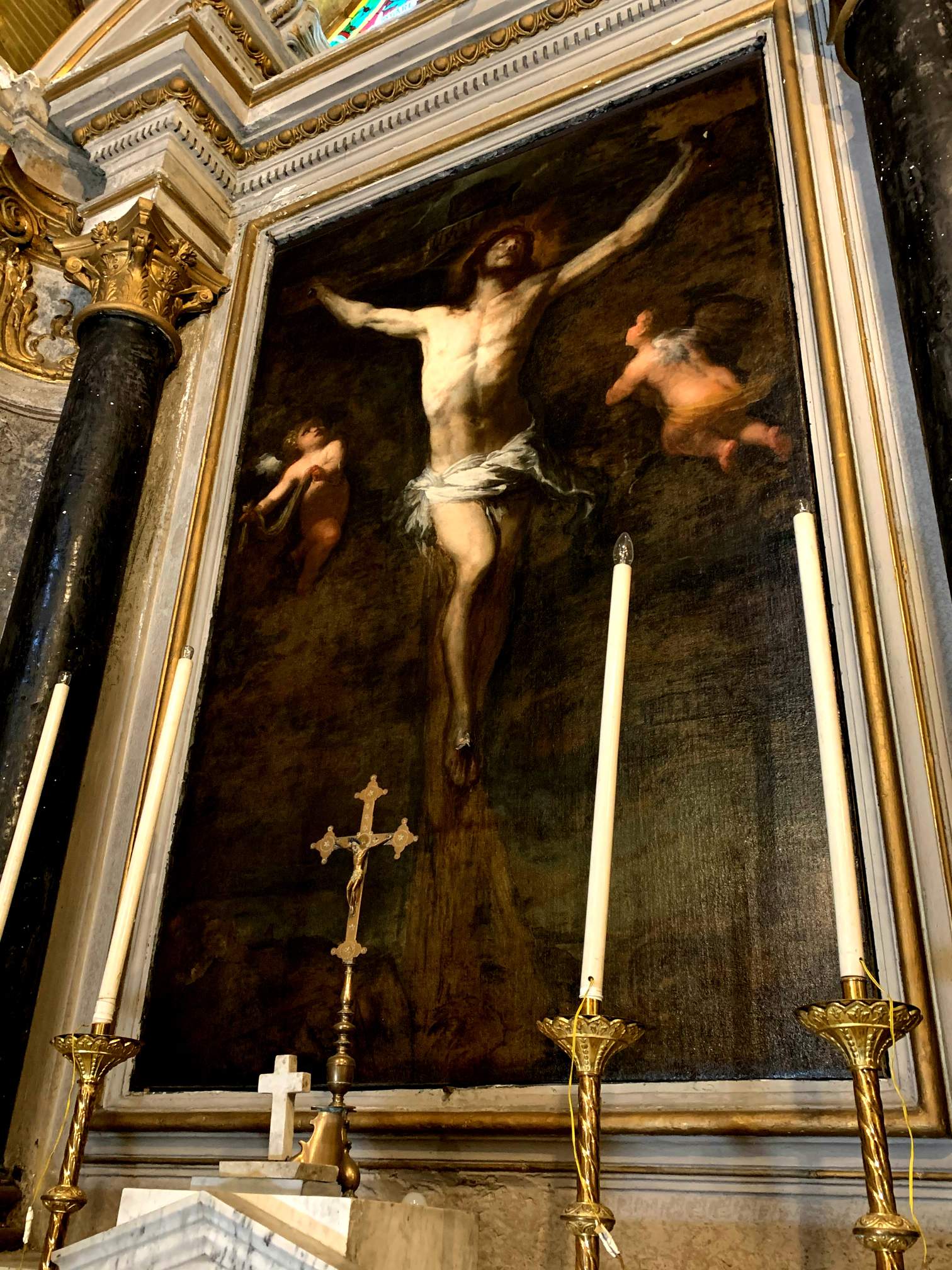

Nel primo altare a sinistra entrando in chiesa si trova una sorprendente pala d'altare che raffigura la crocifissione (figura 20, 21), di gran lunga l'opera di maggiore interesse: è infatti attribuita al pittore secentesco Francisco de Burgos Mantilla (Burgos 1610-Madrid 1672), esponente del barocco spagnolo nonché allievo del celebre Diego Velásquez. In netto contrasto cromatico, dallo sfondo scuro emerge la figura di Cristo in croce, raffigurato secondo l'iconografia del “Cristo spirante", nel momento in cui pronunciò le parole “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito"; ai suoi fianchi due putti lo assistono, mentre sullo sfondo si intravede un drammatico cielo in tempesta, sempre secondo le scritture. La tela, fortemente teatrale, aderisce in pieno ai dettami della controriforma. La pala attende ancora di essere studiata nel dettaglio.

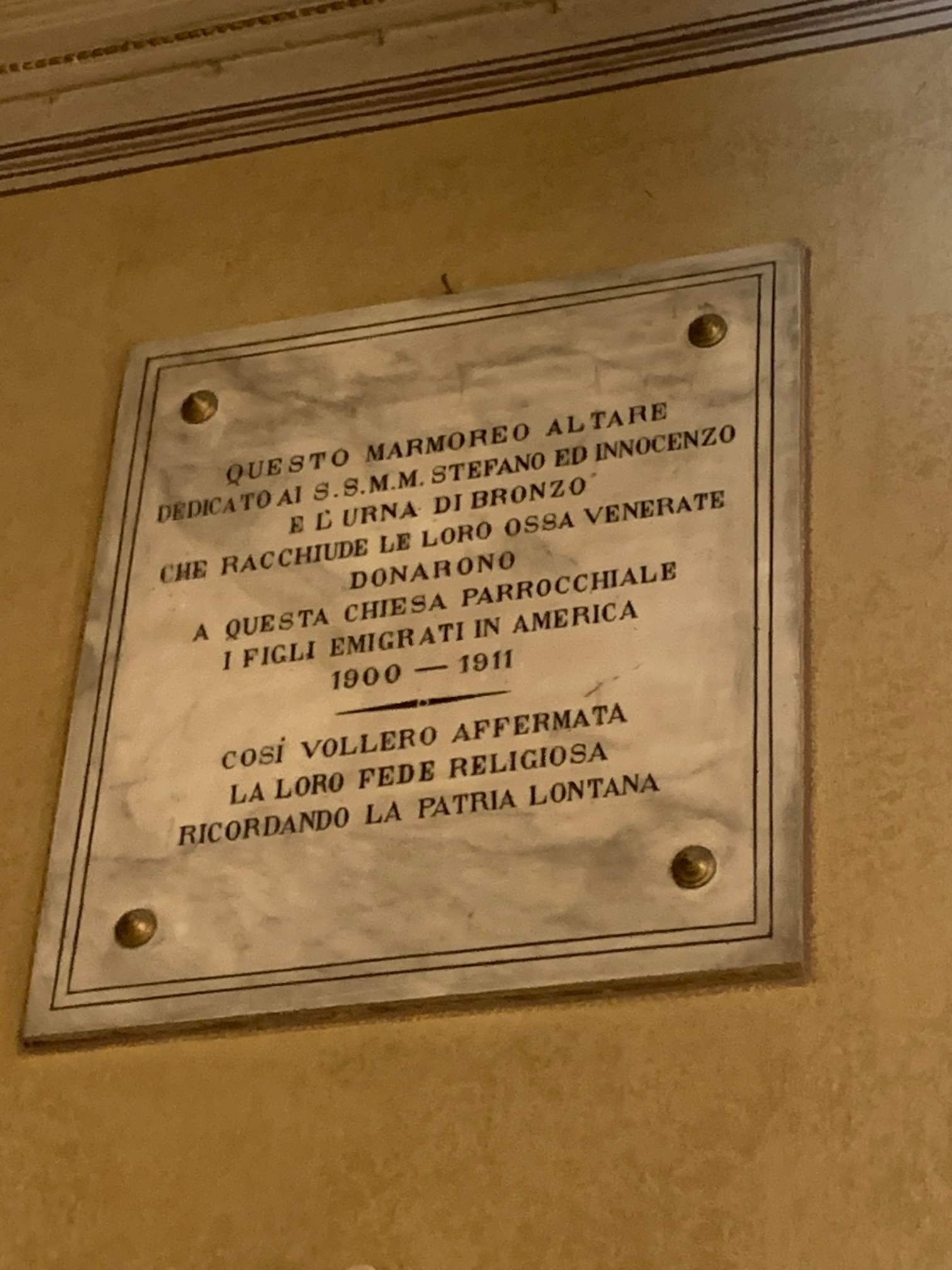

L’8 agosto 1629, come anticipato, Gerolamo Spinola consegnava ufficialmente le reliquie dei S. Martiri Stefano ed Innocenzo al Rettore Andrea Chioino, parroco di Isola del Cantone. Di S. Innocenzo non si hanno notizie; di S. Stefano (da non confondere con il più noto protomartire) il Costa ci tramanda che fu suddiacono della chiesa di Roma. Gli scheletri dei venerati Martiri furono collocati, a partire dal 1901, in un maestoso reliquiario neo-gotico in bronzo dorato realizzato dall'orafo Eugenio Broggi (figura 22). La “cassa" fu riposta su un altare laterale della chiesa, realizzato ex novo e pagato interamente dagli isolesi emigrati in America nel 1911, dei quali un'iscrizione ricorda il gesto (figura 23):

QUESTO MARMOREO ALTARE DEDICATO AI SS. MM. STEFANO ED INNOCENZO E L'URNA DI BRONZO CHE RACCHIUDE LE LORO OSSA VENERATE DONARONO A QUESTA CHIESA PARROCCHIALE I FIGLI EMIGRATI IN AMERICA

COSÌ VOLLERO AFFERMATA LA LORO FEDE RELIGIOSA RICORDANDO LA PATRIA LONTANA

Una volta all'anno, la seconda domenica di agosto, viene portata a spalla in solenne processione lungo le strade del paese.

Simbologia

Nel 1827 fu realizzato il piazzale che nel 1887 fu selciato e alberato con undici platani, su progetto dell’ing. Edoardo Mignacco (probabilmente un massone, come molti borghesi di fine ‘800). Si osservano sullo spiazzo i seguenti simboli: una clessidra tra la porta d'ingresso in chiesa e la scalinata che collega il piazzale alla strada provinciale (figura 24) e una stella a sei punte inscritta in un cerchio a sua volta inscritto in un rombo (figura 25). La clessidra è, per la massoneria, metafora di Saturno e perciò del tempo, invito alla pazienza e alla tolleranza, guida il pensiero a soffermarsi sulla natura transitoria della vita (polvere siamo e polvere ritorneremo). Il rombo, formato da due squadre, costituisce uno dei più antichi simboli massonici. La stella a sei punte, che è la stella (o scudo) di Davide, è costituita da due triangoli equilateri intersecati, e rappresenta l'unione del cielo e della terra.

Se si guarda alla chiesa dalla strada provinciale, si noterà che la facciata forma un ottagono, simbolo della vita eterna in rimando all'ottavo giorno (figura 26), mentre il rapporto tra le misure della facciata e del retrostante campanile altro non è che la sezione aurea (figura 27).

La chiesa, a croce latina, è orientata con l'abside ad est in modo tale che l'ingresso principale sia a ovest, ai piedi della croce; così facendo, il fedele che entra in chiesa, si dirige verso est, cioè verso l'abside (metafora del capo di Cristo crocefisso) e ripercorre simbolicamente la salita di Gesù sulla croce, secondo una tradizione secolare.

Inoltre il giorno della ricorrenza della consegna dei “Corpi Santi", l'8 agosto, il sole entra dall’oculo polilobato posto sull’abside e illumina l'ingresso (figura 28); durante il solstizio d’estate illumina l'angolo sud della parete ovest; durante gli equinozi l'angolo nord della parete ovest. La cristianità aveva ereditato questo “culto del sole" dai culti pagani pre-cristiani, ricchi di significati.

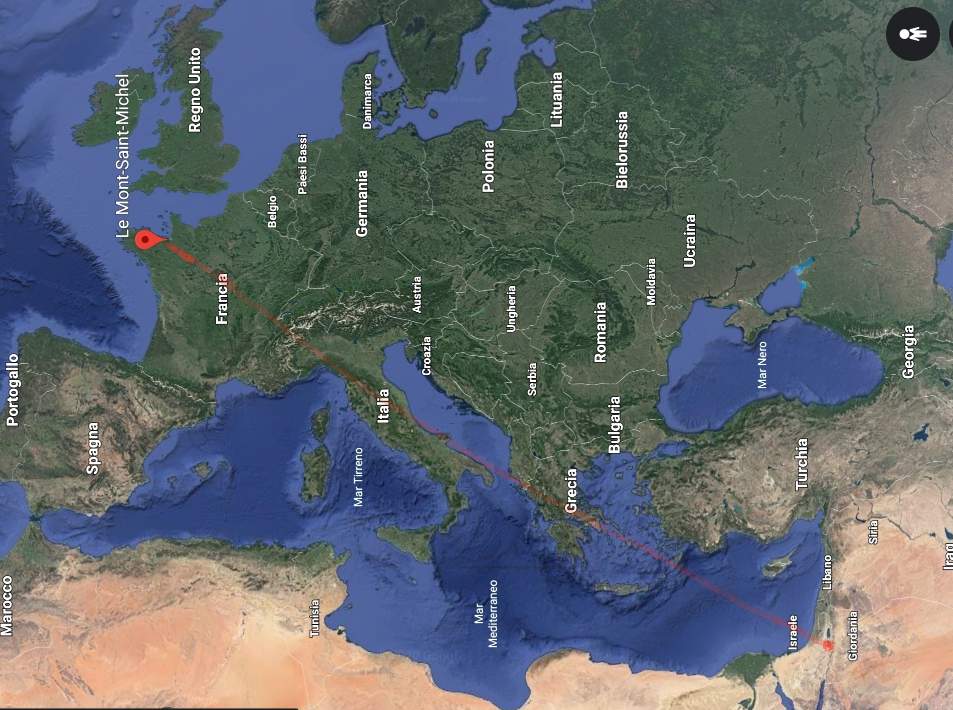

La chiesa fa parte della “linea di San Michele”, una linea immaginaria che, partendo da Mont-Saint Michael, passa per La Sacra di San Michele e per molte altre chiese dedicate all'Arcangelo, termina nel monastero di San Michele ad Haifa, Israele (figura 29).

Si invitano i lettori a visionare, nella IGTV di “Storia dell'arte”, le riprese realizzate con il drone.

Bibliografia

COSTA Stefano, Isola del Cantone in Valle Scrivia, 1913;

PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone 2012;

PEDEMONTE Sergio, In Margine a una Storia di Isola del Cantone, Libreria dell'Oltregiogo 2, Insedicesimo editori;

PEDEMONTE Sergio, Visita Guidata alla Chiesa Parrocchiale, 11 agosto 2019, Centro Culturale Isola del Cantone;

PEDEMONTE Sergio, La Tavola di Bronzo della Val Polcevera e la Via Postumia, Novinostra in Novitate n. 6, 2018;

DE SANTIS Henry, PEDEMONTE Sergio, ruderi della chiesa di Santo Stefano a Isola del Cantone, atti del XV seminario di archeoastronomia, Genova, 13-14 Aprile 2013.

LA PALA LOMELLINI DI FILIPPINO LIPPI A GENOVA

A cura di Simone Rivara

Introduzione

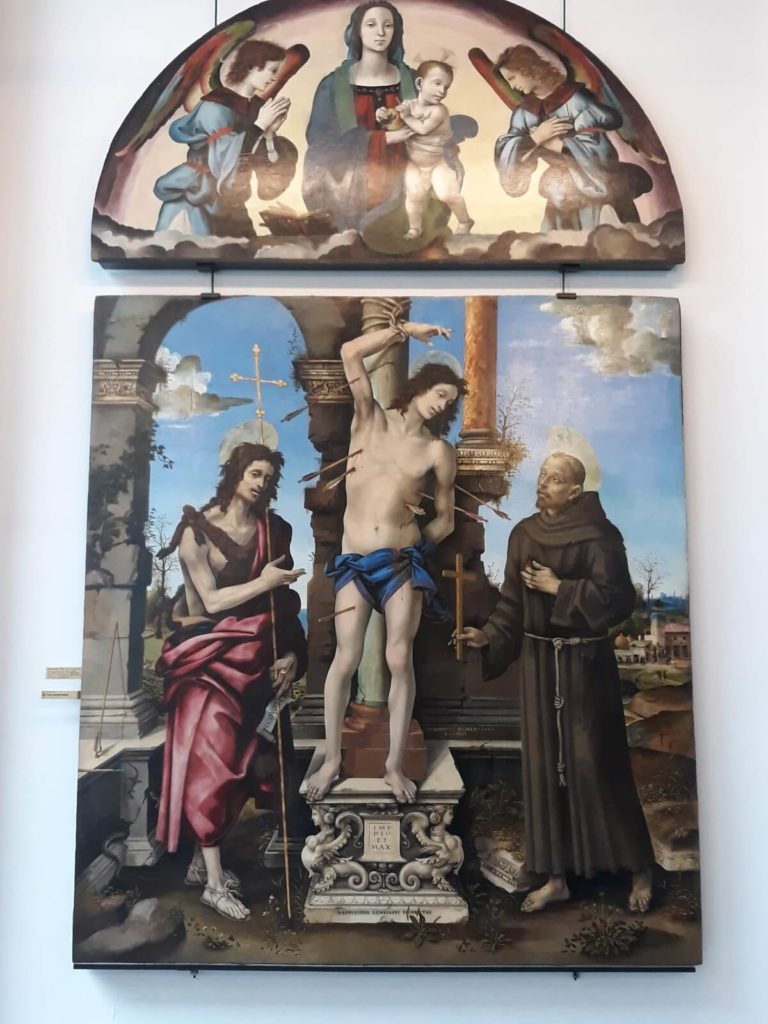

Filippino Lippi è una delle più celebri personalità artistiche fiorentine di fine Quattrocento, e una sola sua opera, una delle sue ultime, tra le molte che dipinse, giunse a Genova: si tratta della cosiddetta pala Lomellini, ossia la pala d'altare dedicata al martirio di San Sebastiano fra i Santi Giovanni Battista e Francesco d'Assisi (fig. 1), consegnata nel 1503 al genovese Francesco Lomellini. Dal 1892 è conservata nella Galleria di Palazzo Bianco ed è proprietà del Comune di Genova dal 1920. La storia di questa eccezionale opera è complessa, ricca di spostamenti e improbabili restauri che ne hanno causato, nel tempo, il degrado. Solo grazie all'ultimo intervento diretto da Marzia Cataldi Gallo, ed eseguito da Antonio Silvestri, l’opera è stata restituita al pubblico nel pieno della sua leggibilità.

Filippino Lippi, cenni biografici

Nel 1457, a Prato, dallo scandaloso pittore Filippo Lippi, frate carmelitano, e da Lucrezia Bruti, una suora del convento di Santa Margherita, nacque Filippino Lippi (fig. 2). Calcò le orme del padre e giovanissimo comparve già tra i suoi aiutanti. All'età di quindici anni, l'evento cruciale della sua vita: entrò a far parte della bottega del più celebre artista fiorentino del tempo, Sandro Botticelli, che era stato collaboratore del padre tra il 1464 e il 1467. Qualche anno dopo le prime commissioni gli diedero l'occasione di farsi conoscere e, grazie all'affermarsi crescente della sua fama, ricevette l'incarico di completare le “storie di San Pietro”, affrescate decenni prima da Masaccio nella Cappella Brancacci al Carmine di Firenze, nel 1485. Seguirono gli anni delle grandi commissioni da parte dei più prestigiosi signori fiorentini, come Lorenzo il Magnifico (signore di Firenze dal 1469) e soprattutto di Filippo Strozzi, per il quale si impegnò a terminare entro il primo marzo 1490 i famosi affreschi che narrano le storie dei Santi Giovanni Evangelista e Filippo nella cappella grande in Santa Maria Novella. In quegli stessi anni fu a Roma al servizio del cardinale Oliviero Carafa: gli anni romani rappresentano il secondo evento cruciale nella formazione dell’artista toscano, in quanto il contatto diretto con le rovine imperiali, le grottesche, i sarcofagi e i bassorilievi classici e tardo-antichi ebbero per lui un valore formativo essenziale che si rispecchiò anche nella pala oggetto della presente trattazione. Nel 1495 ricevette una commissione dal signore di Milano Ludovico il Moro per la Certosa di Pavia, che non portò mai a termine. Nel 1503 realizzò la pala Lomellini, poco prima della sua morte avvenuta il venti aprile dell'anno successivo.

Committenza e iconografia della pala Lomellini

La pala Lomellini è indissolubilmente legata alla famiglia gentilizia dei Lomellini, da cui prende il nome. La potente stirpe dei Lomellini fu per secoli legata alla chiesa genovese di San Teodoro: risalente al 900 d.C, riadattata ed ampliata nel 1100 secondo il nuovo gusto romanico, fu demolita nel 1870 per fare spazio ai magazzini generali (l'attuale chiesa di San Teodoro, in stile neogotico, venne completata nel 1876). In questo edificio, eretto presso il mare, trovarono sepoltura numerosi membri della famiglia sotto la protezione del venerato Santo Teodoro, militare al servizio dell'imperatore Massimiano. Al suo interno fu edificata, nel 1303, una cappella a San Sebastiano, un altro Santo militare romano, che fu poi ammodernata a partire dal 1492, finanziata da Francesco Antonio Lomellini (fig. 3), figura fra le più in vista del mondo politico genovese tra Quattro e Cinquecento nonché personalità autorevole nei campi della cultura e della committenza artistica.

Nel 1503, in febbraio, da Firenze, Filippino Lippi inviò a Genova per via fluviale e marina l'ancona che proprio Francesco Lomellini gli aveva commesso per completare la cappella di San Sebastiano, come testimonia l’iscrizione tracciata sul retro della tavola principale: .A D. / PARTI.DIFIRENZE.ADI. / PRIMO.DIFEBRAIO / .M.CCCCC.III.

Gli studiosi ipotizzano che questo episodio di committenza privata fosse legato ad un’altra committenza, questa volta pubblica, sempre promossa da Francesco Lomellini, ovvero le due statue (fig. 4 e 5) che Andrea Sansovino scolpì dal 1501 per completare il programma iconografico della cappella di San Giovanni Battista in Cattedrale, di cui il Lomellini era curatore insieme ad altri membri della Consortita.

Nei secoli del Rinascimento era consuetudine che fosse lo stesso committente, talvolta delegando, talvolta in prima persona, a dettare con precisione all'artista di turno il programma iconografico. Esattamente così accadde anche per Filippino, che su indicazione di Francesco Lomellini dipinse al centro della tavola principale San Sebastiano trafitto dai dardi (fig. 6), titolare del sacello; sulla destra San Giovanni Battista (fig. 7), patrono della città, nonché Santo a cui Francesco Lomellini era particolarmente devoto; a sinistra un emaciato San Francesco d’Assisi (fig. 8), protettore personale del committente. Il pittore vi appose la data “A.D. MCCCCC.III” e la firma “PHILIPPINVS. FLORENTINVS. FACEBAT” (fig. 9).

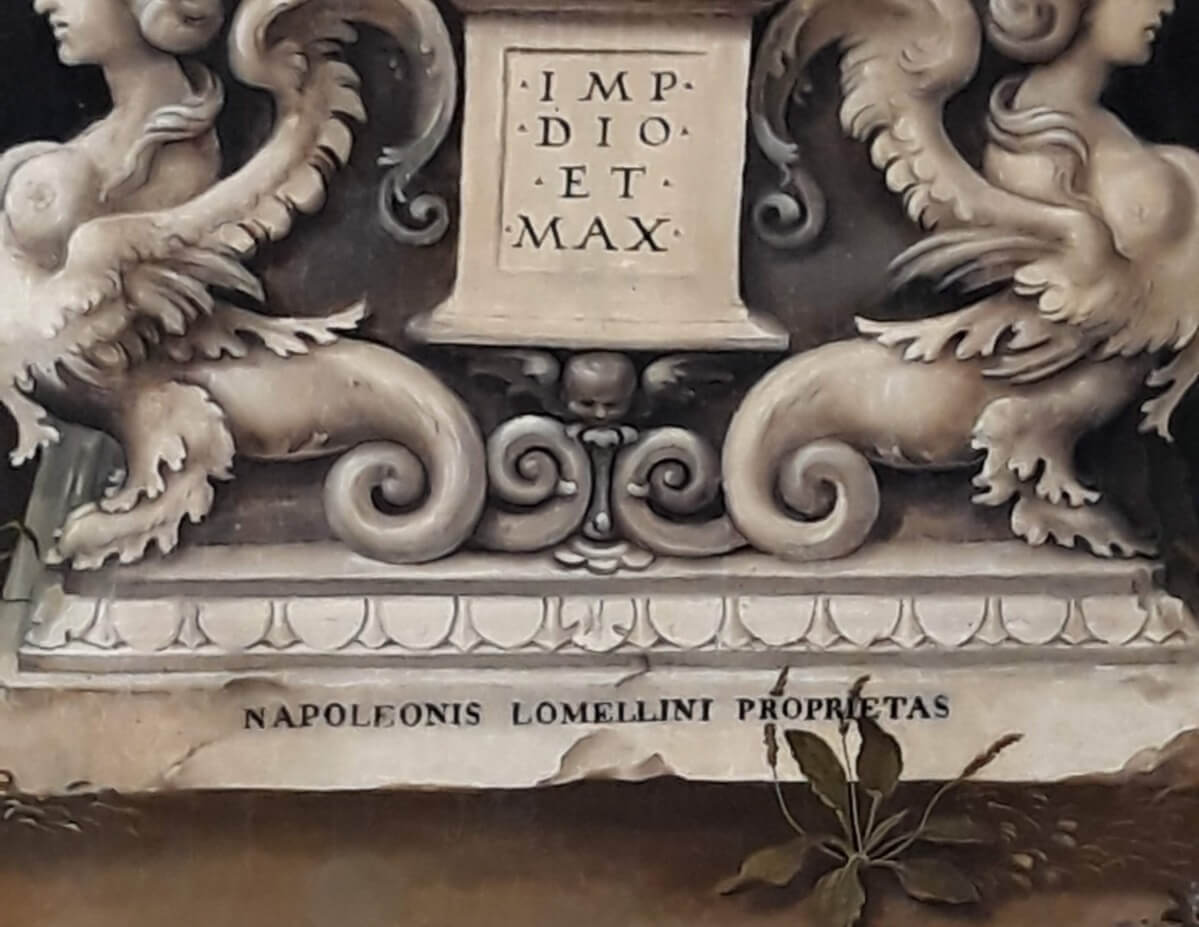

San Sebastiano è posizionato più in alto rispetto alle figure che lo affiancano, sopra un piedistallo decorato con bassorilievi di gusto classicheggiante, citazione delle fastose decorazioni archeologiche che Filippino poté sicuramente osservare durante il soggiorno romano, al centro del quale appare l'iscrizione “IMP. DIO. ET. MAX.” (fig. 10) che colloca cronologicamente il martirio al tempo degli Imperatori Diocleziano e Massimiano. Nella lunetta (fig. 11) è rappresentata la Madonna col Bambino fra due Angeli; esisteva anche una predella che fu sottratta o distrutta alla fine del Settecento. Alle spalle dei personaggi principali, in secondo piano, si innalza un'architettura, anch'essa di matrice classica, che non ha, però, il solo compito di organizzare lo spazio visivo ma evoca una complessa simbologia: il trionfo della nuova etica cristiana su quella pagana, che fiorisce dal disfacimento dell'antichità, concetti a cui alludono anche la lucertola, che gode del caldo del sole, e la biscia, simbolo del male per antonomasia, che si rifugia al buio dentro una crepa del muro (fig. 12).

La scena è ambientata nella campagna toscana, familiare a Filippino e non lontano da Firenze, come ci indica il profilo dei monumenti che si intravedono nella penombra della sera nella zona di destra alle spalle del Santo Francesco d’Assisi. Poco sotto, sempre nella parte destra, due uomini, identificabili come i carnefici dell'ex militare Sebastiano, armati rispettivamente di arco e balestra (il che giustificherebbe la presenza sia di frecce sia di dardi conficcati nelle carni del martire) si dirigono verso un edificio rustico, dove si svolge una scena tumultuosa (fig. 13) forse riconducibile a qualche recente avvenimento dovuto alla discesa in Italia di Carlo VIII.

Dalla cattività francese ai Musei di Strada Nuova

La pala Lomellini conservò incorniciatura e fisionomia tripartita originale (predella, tavola principale, lunetta) fino al tramonto della Repubblica aristocratica genovese. Fu probabilmente nel 1797/98, nel corso dei disordini sviluppatisi durante la rivoluzione giacobina, che fu distrutta o rubata la predella, in cui era raffigurata la scena della Pietà (lo sappiamo grazie ad una testimonianza del 1780 dell'artista e scrittore Carlo Giuseppe Ratti). La pala, mutilata, fu spostata dalla cappella di San Sebastiano sulla parete destra dell'altare maggiore dove poté vederla Dominique-Vivant Denon (principale protagonista della stagione delle spoliazioni napoleoniche, fig. 14) che nel 1811 la fece trasferire a Parigi, insieme ad altri capolavori selezionati, per arricchire la collezione del Musèe Napoléon, dove la pala fu sottoposta ad un primo restauro superficiale. Nel 1816, in seguito alla caduta di Napoleone, la pala fu rimpatriata insieme ad altre opere di primo piano razziate dai francesi (tra le altre la pala di Santo Stefano di Giulio Romano) e ricollocata nel suo luogo originario. Nel 1858 si rese necessario un secondo intervento di restauro, forse condotto dal noto pittore genovese Giuseppe Frascheri, documentato dalla scritta apposta sul retro della tavola maggiore che recita “PROPRIETÀ / DELLA NOB.FAMIGLIA LOMELLINI / FU NAPOLEONE /RISTORATO NEL 1858”, mentre sul retto compare la scritta “NAPOLEONIS LOMELLINI PROPRIETAS” (fig. 10), sul basamento ai piedi di San Sebastiano, sotto il fregio. Nel 1870, come anticipato, la chiesa fu rasa al suolo dalle mine e ricostruita; in tale occasione molte delle opere contenute al suo interno, tra le quali la pala Lomellini, furono trasferite, anche se di poche centinaia di metri, nel convento dei R.R. Signori della missione a Fassolo. Il 9 aprile del 1877 il parroco di San Teodoro scrisse al Presidente dell’Accademia Ligustica che sulla superficie della pala, da circa due mesi, si erano verificati scrostamenti, periziati poco dopo da alcuni tecnici della suddetta Accademia, ma nonostante le pessime condizioni in cui la pala riversava, strascici dei viaggi compiuti verso Parigi e ritorno, non si procedette ad un restauro. Nel 1892 l'opera fu trasferita a Palazzo Bianco, da poco proprietà del Comune, per le celebrazioni colombiane e dal primo gennaio 1893, con l'apertura del museo vero e proprio, vi fu depositata. Altre perizie furono eseguite sulla pala, ma solo molti anni dopo, nel 1925, si avviò un semplice restauro conservativo. Nel 1934 l'urgenza si riaffacciò: il 5 febbraio furono deliberati restauri da eseguirsi “immediatamente […] per impedire irrimediabili danni" (Di Fabio, 26, 2004) . Credo che chi legge non rimarrà stupito nel sapere che gli opportuni restauri furono eseguiti solo un anno più tardi da Pompeo Rubinacci, il quale, dopo la riapertura postbellica di Palazzo Bianco, per altre due volte (1951, 1953) fu costretto ad intervenire sulla pala Lomellini.

In data odierna l’opera è perfettamente restaurata, ed è esposta in una sala di Palazzo Bianco; fa parte del percorso museale dei “Musei di Strada Nuova" in Via Garibaldi a Genova. La si incontra appena prima di quell'altro grande capolavoro, questa volta proveniente dalle Fiandre, che è il Polittico della Cervara di Gerard David, di due anni più tardo. Veramente chi entra in queste sale può comprendere, attraverso la visione di questi due capolavori provenienti dai due maggiori centri culturali dell'epoca, cosa fu il Rinascimento in Europa: il classicismo e la prospettiva italiana e il naturalismo fiammingo portati al loro massimo livello.

Bibliografia

DI FABIO Clario, Filippino Lippi a Palazzo Bianco, La Pala di Francesco Lomellini, BC Arte.

DI FABIO Clario, Galleria di Palazzo Bianco: Guida, Federico Garolla Editore, Milano, 1992.

BOCCARDO Piero e DI FABIO Clario, The “Musei di Strada Nuova” in Genoa: Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi, Umberto Allemandi & Co.

IL CASTELLO DELLA PIETRA

A cura di Simone Rivara

Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.

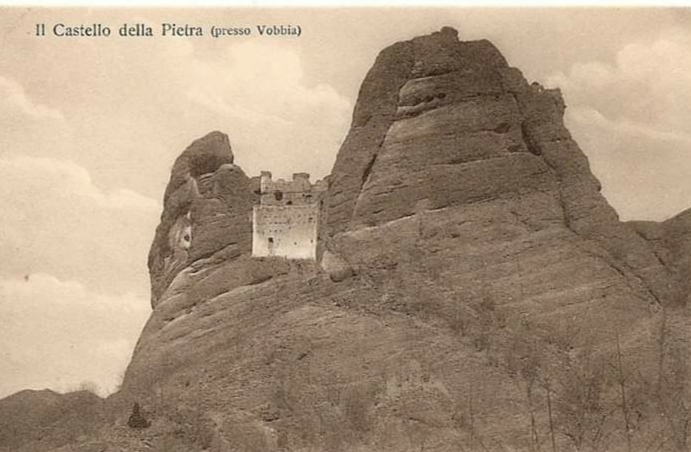

In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.

Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).

Storia del castello della Pietra

Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.

Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).

In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.

Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.

Storia di un restauro

Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.

Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).

Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.

I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).

Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.

Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:

Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.

(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)

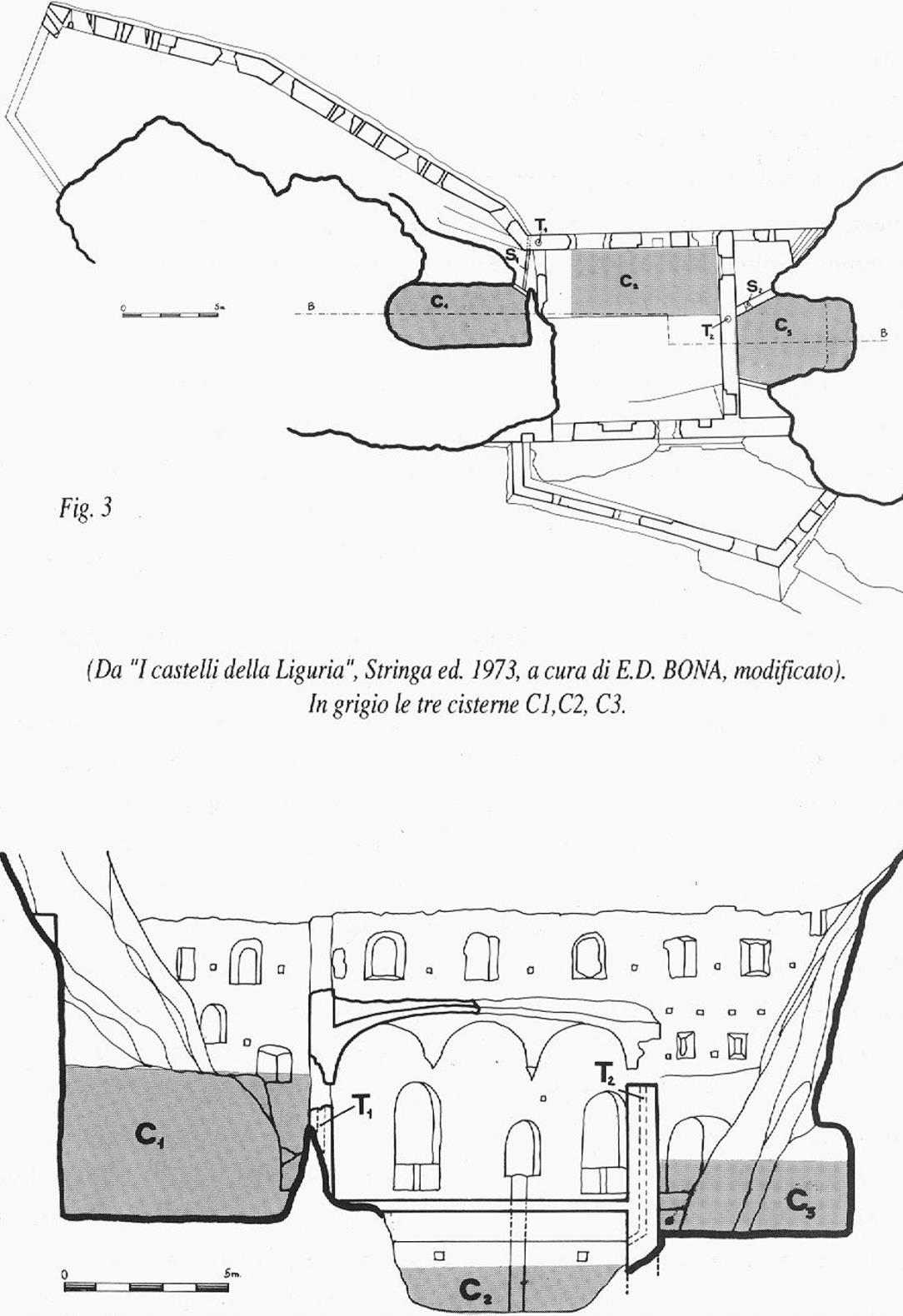

Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.

La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.

Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.

Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.

- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -

Bibliografia

PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.

PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.

Sitografia

http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214

IL PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

A cura di Simone Rivara

Un ex collegio di Gesuiti: il Palazzo dell'Università

Il palazzo dell’Università di Genova è un imponente complesso edilizio considerato il simbolo dell’architettura barocca della città. Esso sorge lungo l'asse di via Balbi, la sontuosa strada tagliata agli inizi del XVII secolo, commissionata, in accordo con la Repubblica, dalla famiglia della quale porta il nome, la stessa che fece costruire anche le sontuose dimore che vi si affacciano, compreso il palazzo oggetto di questo articolo, che, tuttavia, a differenza degli altri edifici, venne concepito, non come abitazione privata, bensì come sede del Collegio della Compagnia del Gesù (ordine religioso nato in seguito alla controriforma).

La storia del palazzo ha ufficialmente inizio nel 1623, con un episodio fondamentale: Paolo Balbi, Padre Gesuita, rinunciò formalmente a tutti i suoi beni ereditari in favore dei fratelli, a condizione che questi ultimi assumessero l'obbligo di cedere alla Compagnia del Gesù i terreni necessari alla costruzione del loro Collegio.

I primi progetti appaiono tutti incentrati sulla risoluzione del difficile problema di come disporre un complesso di grandi dimensioni ed articolato nei vari corpi dei quali necessitava, sul terreno acquisito dai Padri, che si estendeva sulle pendici fortemente scoscese della collina di Pietraminuta, ciò giustifica in parte il lunghissimo periodo che servì per arrivare ad un progetto definitivo: dieci anni!

Dopo vari tentativi entrò in scena Bartolomeo Bianco, architetto capo di tutte le dimore della famiglia Balbi (da qui l’appellativo “architetto dei Balbi") e dal 1630 anche del Collegio. Il Bianco era inoltre impegnato, in quegli stessi anni, in alcune importanti opere cittadine quali l’ampliamento della cinta muraria e il rifacimento del molo.

Si arrivò finalmente ad un progetto definitivo nel 1634 e per circa sei anni il cantiere progredì secondo i piani; ma alla morte del Bianco (1640) si verificò la prima di una lunga serie di battute d’arresto che, insieme alle modifiche progettuali e ai litigi tra i Padri e i membri della famiglia Balbi, per questioni di oneri, contribuirono a prolungare di molto la durata dei lavori: di fatto il palazzo fu concluso solo negli anni venti del 1700.

Nel 1773, per decisione di papa Clemente XIV, venne soppressa la Compagnia del Gesù; seguirà la nascita dell’Università di Genova.

Atrio e cortile

Varcato il Portale d'ingresso viene accolti da due grandi Leoni, scolpiti nel marmo da Francesco Biggi nel 1718 (figura1, 2), su progetto di Domenico Parodi (uno dei protagonisti del ciclo decorativo), che stanno a guardia della scalinata che conduce al cortile. È, questa, una delle scenografie più mozzafiato che l'architettura genovese abbia mai prodotto: chi osserva si trova di fronte a un insieme di scale, di colonnati, di logge che si arrampicano sul monte, lo sguardo si proietta in alto, nel punto di fuga dell'edificio, in un gioco prospettico ideato per stupire il visitatore, che si sente sovrastato dalla imponente fisicità del complesso, che sembra quasi sul punto di venirci addosso. Salita la scalinata si giunge al cortile (figura 3), circondato da un portico sorretto da colonne binate a fusto liscio. Il cortile, nell'idea architettonica dei Collegi della Compagnia del Gesù, doveva fungere da cuore pulsante dell'edificio, luogo di incontro, di confronto ed educazione, all'occorrenza utilizzato anche per rappresentazioni teatrali e religiose.

Cappella universitaria

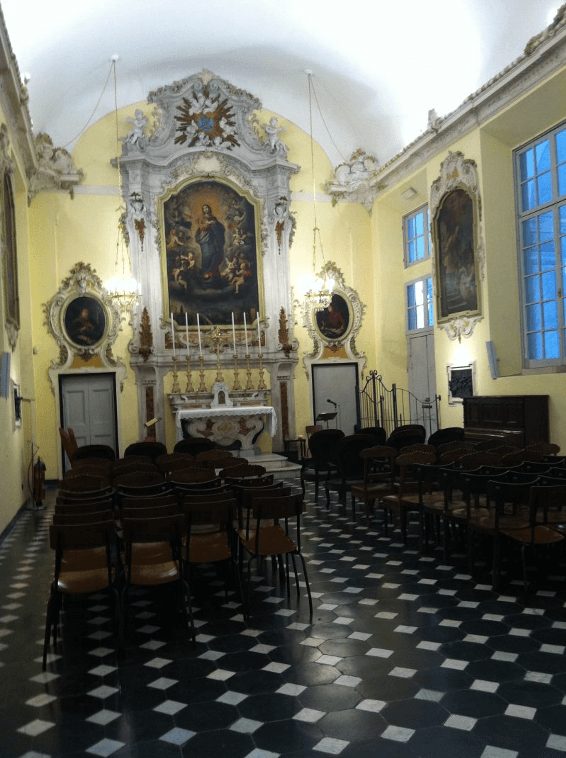

Alla sinistra del cortile troviamo la Cappella del Palazzo dell’Università, ex aula di teologia, luogo di eccezionale valore artistico.

La cappella è riconoscibile in quanto tale solo per le decorazioni a stucco e, soprattutto, i dipinti e i bassorilievi. Si presenta come un ambiente molto semplice, a pianta rettangolare voltato a botte. I dipinti narrano la vita della Vergine, attraverso le sue tappe fondamentali e risalgono al XVII secolo, forse opera della scuola di Domenico Fiasella (figura 4,).

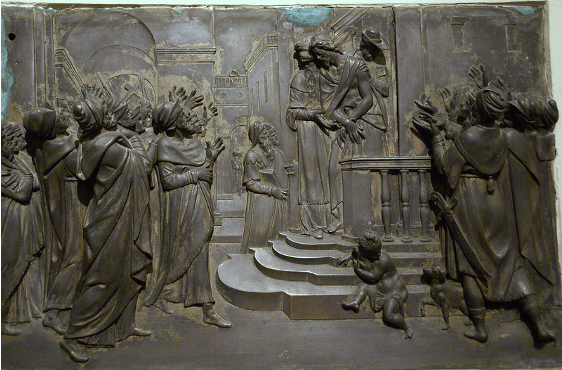

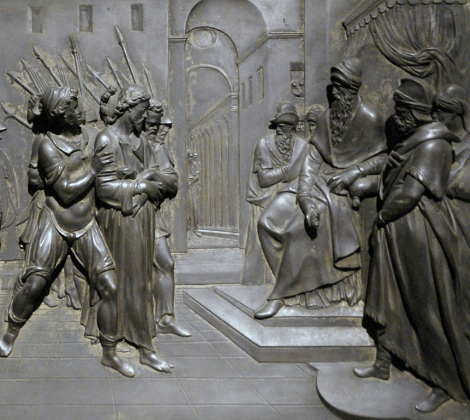

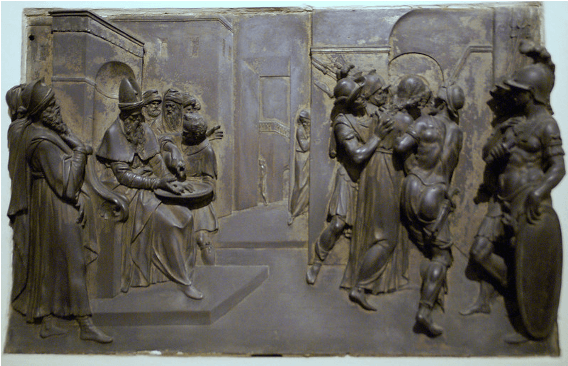

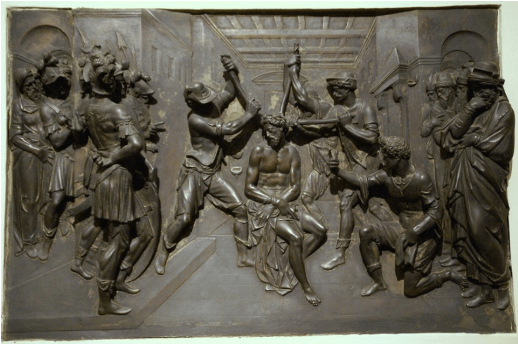

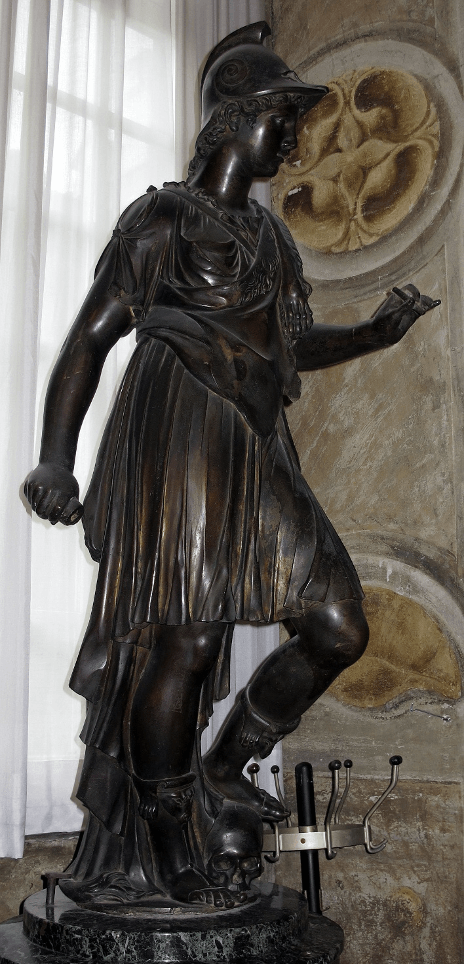

I bassorilievi bronzei (figure 6,7,8,9) sono i manufatti più interessanti e di valore dell'ambiente: furono realizzati (insieme ad alcune statue che vedremo in seguito) sul tramonto del ‘500, per decorare la cappella dei signori Grimaldi, nella chiesa gotica di San Francesco in Castelletto a Genova, oggi distrutta. Tutt'oggi non sono ben chiare le vicende che hanno portato a ricollocare i bassorilievi nella cappella universitaria, ciò che è noto, invece, sono gli autori: il celebre scultore Fiammingo Jean de Boulogne, conosciuto al grande pubblico come Giambologna e il suo talentuoso allievo Francavilla. Giambologna in quegli anni era al servizio del Granduca di Toscana Francesco I, il quale era molto geloso del suo artista migliore e difficilmente gli permetteva di lavorare per altri (il fatto di possedere alcune sue opere in questo palazzo è una rarità assoluta), tuttavia l’artista si recò a Genova nel 1579, in via del tutto eccezionale, per discutere la decorazione scultorea commissionatagli da Luca Grimaldi e sottoscrivere il contratto. Realizzerà le opere in seguito, tornato a Firenze.

I sette bassorilievi raffigurano la passione di Cristo, rispettivamente: Cristo davanti a Caifa, Pilato si lava le mani, Hecce homo, Flagellazione, Incoronazione di spine, Salita al Calvario e Deposizione nel sepolcro; le scene ricalcano lo stile della “Tarda Maniera" in quanto a dinamismo e sono scalate in profondità secondo la tecnica dello “Stiacciato donatelliano".

Aula Magna

Lasciato il cortile e imboccato lo scalone che porta al piano nobile, incontriamo qua e là, posizionati in modo da stimolare lo studente che li osserva, i busti di celebri uomini genovesi del passato, l'ultimo dei quali è Giuseppe Mazzini, posto in principio della più ampia aula dell'intero palazzo: l'Aula Magna (figura 5, 10, 11). Questo imponente spazio si estende per tutta la lunghezza del versante sud del palazzo, direttamente affacciato su via Balbi grazie a enormi finestre. Oggi vi si tengono lezioni e convegni, un tempo era la sala destinata agli esercizi letterari.

Entrando si rimane sbalorditi, oltre che per la grandezza, dalla ricchezza della decorazione ad affresco delle pareti, sulle quali sono disposte, in maniera ordinata, le figure a monocromo dei doni dello Spirito Santo, oltre che la statua di Salomone attorniato dai simboli della scienza, ricchezza, gloria e sapienza (figura 5), tutte inquadrate da architetture prospettiche e, più in alto, le immagini dei Padri della chiesa e le sei allegorie delle virtù, il tutto contornato da svariati putti e tripudi floreali. Il ciclo fu realizzato da Giovanni Andrea Carlone ed aiuti, negli anni ottanta del XVII secolo (ultima opera del maestro) e sintetizza l'essenza stessa dell'ideologia Gesuita, tesa alla celebrazione della sapienza umana finalizzata ad una sempre più alta glorificazione di Dio.

Sulla volta, Carlone dipinse la scena della gloria di Sant'Ignazio, ma in seguito ai crolli dovuti, prima ai bombardamenti sabaudi, poi, nel 1945, a quelli, ben più devastanti dell'esercito alleato, il soffitto fu ricostruito e affrescato nuovamente, prima, da Giuseppe Isola, poi, da Francesco Menzio, nel 1959, con un concetto astrale ispirato ad un antico portolano, in netto distacco con le pitture seicentesche.

Le opere di più alto pregio artistico dell'Aula Magna sono indubbiamente le sei statue bronzee a grandezza naturale che rappresentano le virtù cardinali e teologali: Speranza, Carità, Temperanza, Fede, Giustizia, Fortezza (figure 12, 13, 14, 15, 16, 17), opera tardo cinquecentesca dello scultore Giambologna. Come per i rilievi, le statue provengono dal corredo della cappella Grimaldi in San Francesco di Castelletto, e sono posizionate su piedistalli di marmo verde del Polcevera. L'esemplare meglio riuscito è sicuramente l'allegoria della Speranza, rappresentata come una giovane donna dalla posa slanciata che rivolge il volto al cielo e tiene le mani giunte su un lato, compiendo una delicata torsione (figura 12).

Oratorio domestico

Salendo ancora di piano, si giunge negli ambienti un tempo destinati agli alloggi dei Padri (oggi vi si trova il rettorato) sulla vetta della Ripaminuta, dove si può accedere anche all'orto botanico.

Le celle sono disposte lungo il corridoio di Sant’Ignazio (figura 20), che occupa tutta la parete est dell'ultimo piano dell'edificio. Nella prima stanza sulla destra del corridoio si trova quello che fu il cosiddetto “Oratorio domestico"(figure 18, 19, 21, 22), oggi sala di rappresentanza dell’Ateneo, un piccolo luogo di culto un tempo destinato all'esclusivo utilizzo dei Padri.

La piccola sala è completamente ricoperta da affreschi, riconducibili alla mano di Domenico Parodi, che si avvalse della collaborazione del quadraturista bolognese Aldovrandini. Il quadraturista è una figura che ha il compito di realizzare le architetture prospettiche, un vero e proprio specialista molto utilizzato in età barocca a Genova.

L’iconografia celebra ed esprime la dottrina della Compagnia: sui lati lunghi, sopra ai capitelli delle lesene, ci sono sei ovali che raffigurano, simulando la scultura, sei Santi Gesuiti, quali Francesco Saverio, Ignazio di Loyola, Francesco Borgia a sinistra e sulla parete opposta tre Santi Gesuiti martirizzati in Giappone. L'identificazione di tali ritratti viene ulteriormente precisata dai simboli che appaiono sulle rispettive lesene: il granchio ed il crocifisso, ad esempio, identificano S. Francesco Saverio e la sua leggenda, mentre per i martiri uccisi in Giappone, l’identificazione è determinata tanto dalla palma che recano in mano (simbolo del martirio), quanto dai simboli della passione posti sulle lesene, che alludono alla morte per crocifissione.

Sui lati brevi appaiono invece, da una parte, un grande monocromo raffigurante la Madonna con il bambino, dall'altra, un monocromo con San Stanislao Kostka e San Luigi Gonzaga che tengono fra le braccia il bambino Gesù (figura 21, 22).

Le pitture di questo prezioso ambiente sono riconosciute dalla critica come le migliori, dal punto di vista qualitativo, dell'intero edificio.

Bibliografia

DE MARINI Annamaria, Il Palazzo dell’Università di Genova, Giuffrè Editore, Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova, collana di monografie.

POLEGGI Ennio, The Strade Nuove and The System of Palazzi dei Rolli, Sagep.

ANTON MARIA MARAGLIANO

Anton Maria Maragliano è stato il più importante artefice della scultura lignea genovese di età tardobarocca, autore di sculture devozionali, pale d'altare, statuette per il presepe, raffinato mobilio, immagini allegoriche, crocifissi e, soprattutto, enormi macchine processionali composte da gruppi scultorei, che necessitano di innumerevoli uomini per essere trasportate, come accade tutt'oggi nelle ricorrenze religiose.

Maragliano è il regista della devozione delle “casacce” liguri (confraternite religiose formate da laici, spesso in competizione fra loro, che hanno come sede un oratorio): questo è verissimo, ma sarebbe scorretto accostarlo solo ad una dimensione popolare, infatti egli lavorò anche per famiglie aristocratiche.

Cenni biografici

Nonostante gli approfonditi studi compiuti sull'artista, la sua vita rimane, ancora oggi, in gran parte un mistero. Si è cercato di ricostruirla grazie ai documenti emersi dagli archivi e ad un capitolo a lui dedicato da Carlo Giuseppe Ratti (artista e autore del 1700) nella sua raccolta di biografie sugli artisti locali sul modello di Giorgio Vasari, pubblicata nel 1762; tuttavia rimangono ancora molti dubbi e problemi.

Anton Maria Maragliano nasce a Genova nel 1664 in una famiglia mediamente agiata; il padre, Luigi, panettiere, non può però permettersi di avviare i figli agli studi: Anton Maria rimane di fatto analfabeta.

All’età di 16 anni viene messo a bottega dallo zio G. Battista Agnesi, scultore notevole (secondo Ratti frequentò anche la bottega di un certo Arata, definito modesto) che impartisce al giovane le prime nozioni sulla lavorazione del legno. Qualche anno dopo lo ritroviamo a collaborare con la fiorente bottega di Giovanni Antonio Torre (le modalità della collaborazione rimangono sconosciute) dove Maragliano inizia ad affinare la propria tecnica e a elaborare uno stile del tutto personale.

Nel 1688, Maragliano, ventiquattrenne, chiedeva, tramite una “supplica” rivolta al Senato della Repubblica di Genova, di potersi sottrarre all'obbligo di iscriversi all’arte dei bancalari (cioè dei falegnami, alla quale erano tenuti ad iscriversi anche gli scultori del legno), poiché l’artista sosteneva che la scultura in legno fosse, tra le arti liberali, la più nobile, allo stesso livello della pittura, lasciando trasparire un carattere orgoglioso e una grande consapevolezza di sé. Non conosciamo l'esito della causa, ma rimane il fatto che Anton Maria non risulterà mai iscritto alla suddetta corporazione. Circa nello stesso periodo, aprì una personale bottega e già nel 1692 assunse il primo aiutante, per poi trasferirsi dal 1700 nella celebre bottega di via Giulia, (oggi scomparsa per la costruzione di piazza De Ferrari e il taglio di Via XX Settembre) dalla quale fino alla sua morte e oltre uscirono enormi quantità di sculture, realizzate con l'aiuto di innumerevoli collaboratori. Spirò nel 1739 lasciando la gestione della bottega al nipote.

Panorama artistico e opere

La scena artistica genovese di fine ‘700 era dominata in pittura dai membri di “Casa Piola”, laboriosa bottega che vantava esponenti del calibro di Domenico Piola (il capobottega, ormai anziano), il figlio Paolo Gerolamo e Gregorio De Ferrari. Questi artisti, come Filippo Parodi in scultura, erano venuti in contatto con la rivoluzione artistica berniniana, una cultura figurativa che essi studiarono sia a Roma, sia tramite le opere di un grande scultore come Pierre Puget, che in dieci anni di attività, lasciò nella “Superba” poche, ma mirabili, sculture.

È in questo vivace contesto che Maragliano rivoluziona la scultura in legno: le sue opere sono il frutto di una stretta collaborazione con gli artisti genovesi sopraccitati, che in molti casi fornivano anche i disegni progettuali per le sue sculture.

Le opere di Anton Maria sono teatrali e ricche di forza patetica, in pieno stile Barocco, inoltre si allineano ai dettami della controriforma: i suoi personaggi sono facilmente riconoscibili dai tipici attributi che li contraddistinguono e sempre raffigurati in un evento particolarmente significativo della loro vita (es. figura 1: Giovanni Battista, rappresentato nel momento del suo martirio per decapitazione) e possiedono una forte espressività, di grande impatto, mirata a coinvolgere emotivamente il fedele che le osserva (es. figura 2: Compianto sul Cristo morto).

La cassa processionale eseguita nel 1694 per la confraternita di Celle Ligure (figure 3 e 4) è considerata il suo capolavoro giovanile. I modelli di questo simulacro non sono da ricercare nei precedenti in legno, bensì nelle tele di Gregorio De Ferrari, in particolare quella posta su un altare laterale della chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova (figura 5). Non si era mai visto prima nulla di simile: l’avvitamento del corpo di Lucifero e il volo soave dell’arcangelo conquistano lo spazio in ogni direzione, le figure sono in forte contrasto tra di loro: San Michele è un giovane bellissimo dai riccioli finemente lavorati grazie ad un sapiente uso della sgorbia, la pelle chiara, l'espressione pacata, vestito con una corazza dorata, compie una torsione nell'atto di planare sul diavolo, i capelli e le frange del gonnellino sono sferzate dal vento. Lucifero, invece, è paonazzo, le unghie affilate, i muscoli contratti, i capelli scompigliati e il volto, deformato dalla rabbia, si esibisce in un urlo terribile.

Il San Sebastiano realizzato nel 1700 per la confraternita della Santissima Trinità di Rapallo (figura 6), invece, è un omaggio alla più bella opera che Pierre Puget aveva lasciato a Genova (in particolare nella basilica di Nostra Signora Assunta nel quartiere di Carignano, figura 7) raffigurante il medesimo soggetto, ma in marmo, realizzata tra il 1664 e il 1668. Il San Sebastiano di Maragliano è stato protagonista, nel 2018, di una grande mostra al Metropolitan Museum of Art di New York intitolata “Like Life: sculpture, colour and the body"; la fermezza dei curatori che per aggiudicarsi l'opera in prestito non hanno esitato a sborsare un'importante cifra (utilizzata per il trasporto ed il restauro) invita a riflettere.

Le casse processionali di Maragliano sono, talvolta, talmente affollate di personaggi e sculture di ogni tipo da raggiungere notevoli dimensioni e altezze: ne è un esempio la cassa che rappresenta Sant'Antonio in visita a San Paolo Eremita (figure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) realizzata nel 1709/1710 per l’oratorio di Sant'Antonio Abate, che è forse il più grande capolavoro del maestro per complessità, dimensioni e qualità dell'intaglio: il gruppo narra del momento in cui, secondo la leggenda, Antonio Abate recatosi nel deserto per far visita a Paolo Eremita, di veneranda età, giunge proprio nel momento del decesso di quest'ultimo e si ferma ad osservare la salma senza vita consumata dagli stenti dell'eremitaggio. Il pesante basamento è finemente scolpito a simulare un terreno roccioso ed è cosparso di intrecci vegetali e piccoli rettili, simboli allegorici della resurrezione. I personaggi possiedono i loro tipici attributi: il maialino, la mitria e il pastorale per S. Antonio; il fuoco e il teschio, simboli della vita eremitica, per S. Paolo; i due leoni, invece, sempre secondo la leggenda, scavano la fossa al posto di Antonio, stanco per il lungo viaggio. Ciò che Sant'Antonio non può vedere, ma è esclusivo privilegio di chi osserva, è la grandiosa gloria angelica che si innalza sopra al defunto e rappresenta l’anima dello stesso che ascende al cielo. Per realizzare questa complessa opera, Anton Maria, ricorre a un ingegnoso sistema di incastri tra le membra degli angeli e le nuvole, oltre che a sostegni strutturali in ferro, abilmente celati all’occhio di chi guarda, dimostrando di saper brillantemente superare anche le più complesse problematiche statiche.

Maragliano si cimentò spesso, nell'arco della sua vita, nel tema della crocifissione (figure 15, 16). I crocifissi del maestro presentano canoni ben precisi, a partire dal corpo smagrito che esibisce un’anatomia indagata nei più piccoli dettagli, mentre il bacino si sposta, in maniera più o meno accentuata a seconda dell'opera, sull'esterno ed è sempre avvolto da uno svolazzante perizoma. Ma è certamente nei volti (figure 17, 18) che si può cogliere con maggior precisione la personale firma di Maragliano: il naso dritto e a punta, gli occhi sporgenti, l'arcata sopraccigliare marcata e tondeggiante, capelli mossi con qualche ciocca che cade disordinata su un lato, seguendo l'andamento della testa, l'espressione aulica che trasmette serenità. Uno degli esemplari meglio riusciti è il crocifisso eseguito per la cappella dei signori Squarciafico (figura 16) nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria delle Vigne nei vicoli di Genova.

Oltre che nell’iconografia del Crocifisso morto, Maragliano eseguì anche un buon numero di Crocifissi in procinto di morire, detti “spiranti", drammatici ed espressivi, più adatti ad essere portati in processione. Un magnifico esempio è il crocifisso di San Michele di Pagana (Rapallo) scolpito nel 1738 (figura 19).

Conclusione

L'opera di Maragliano divenne un modello imitato per molti anni a venire ed ancora oggi le sue statue sono considerate modelli di bellezza inarrivabili alle quali ispirarsi, specialmente per ciò che riguarda la devozione popolare. Dal novembre 2018 fino al marzo 2019, in alcuni spazi del Palazzo Reale di Genova, è stata allestita un’importante mostra monografica sull’autore, a cura del professor Daniele Sanguineti dell'università di Genova, per celebrare un artista che rappresenta una coscienza collettiva per i genovesi, i quali tutt'oggi si fregiano di possederne un'opera, grande o piccola che sia, nel proprio oratorio o chiesa di quartiere, da poter tramandare alle generazioni future.

Fonti:

Anton Maria Maragliano, 1664-1739, “insignis sculptor Genue”, Daniele Sanguineti. Sagep.

Lezioni del corso di “storia dell'arte della Liguria in età moderna" con Laura Stagno.