IL DIADEMA DI FONTENOVA A MONSUMMANO TERME

A cura di Luisa Generali

Introduzione: il diadema di Fontenova

Dopo aver tracciato le vicende storiche e artistiche dell’affresco di Fontenova a Monsummano Terme (PT) passiamo ora a raccontare l’origine del diadema di Fontenova, un tempo pensato per incoronare l’immagine della Vergine, e che ad oggi per motivi conservativi si trova nel Museo della Città e del Territorio dello stesso paese (fig.1).

L’idea di rendere omaggio all’immagine sacra di Fontenova nacque dalla volontà del Granduca Ferdinando I (1549-1609) di offrire un ex voto a suo nome. Questa promessa fu portata a compimento nel 1609, un anno dopo la morte dello stesso duca, dal figlio Cosimo II (1590-1621), che fece arrivare a Monsummano il prezioso gioiello creato nelle botteghe orafe granducali. Con la posa di questo monile i Medici avevano così suggellato tutti i passaggi fondamentali per l’affermazione del culto di Fontenova, prima con la costruzione del Santuario, poi con l’inizio della campagna decorativa a opera dei grandi maestri del Seicento fiorentino (che andò avanti fino al 1633), ed infine con l’omaggio del prezioso diadema.

La controriforma: i culti mariani e le incoronazioni

L’intensificarsi dei culti mariani nella cornice della controriforma assunse anche una ragione storica in quanto la protesta luterana aveva notevolmente ridimensionato il ruolo di Maria, per cui di controparte la chiesa cattolica ebbe la necessità di rafforzare il credo nelle masse servendosi anche del sostegno e della partecipazione attiva dei regnanti. Risale alla seconda metà del XVI secolo, sull’onda delle predicazioni postridentine, la missione del frate Girolamo Paulucci de Calboli da Forlì (1552-1620), grande devoto di Maria che si dedicò a diffondere fra la gente l’usanza di incoronare le immagini sacre della Vergine, guadagnandosi l’appellativo di “Apostolo della Madonna”. Si impose così fra i fedeli la consuetudine di rinunciare alle proprie ricchezze per contribuire alla realizzazione di monili e corone che sarebbero state offerte alle tante icone mariane venerate nella penisola. La rinuncia dei beni materiali per donarli a Maria significava mettere da parte l’agiatezza per votare la propria anima alla Regina dell’umiltà. Col passare dei secoli tale tradizione popolare venne ufficializzata dal Capitolo Vaticano di San Pietro che, guardando “all’antichità, la venerazione e il carattere miracoloso dell’immagine”, aveva il compito di formalizzare il rito, disciplinando, in base a delle regole, il fiorire sempre più incontenibile delle incoronazioni.

Il diadema di Fontenova

Il diadema di Fontenova, considerato uno dei prodotti d’oreficeria fiorentina più pregevoli e meglio conservati del XVII secolo, si mostra ancora oggi in tutto il suo splendore, luccicante di pietre e gemme preziose. L’inserimento sull’affresco di questo magnifico oggetto metallico, che andava a nobilitare e abbellire l’immagine, cambiava sensibilmente anche l’iconografia dell’opera originaria, non più solo raffigurante la Madonna in adorazione del Bambino, ma anche Maria Regina dei Cieli, in quanto madre di Gesù, Re dell’Universo, l’unica vera fonte di ricchezza a cui aspirare.

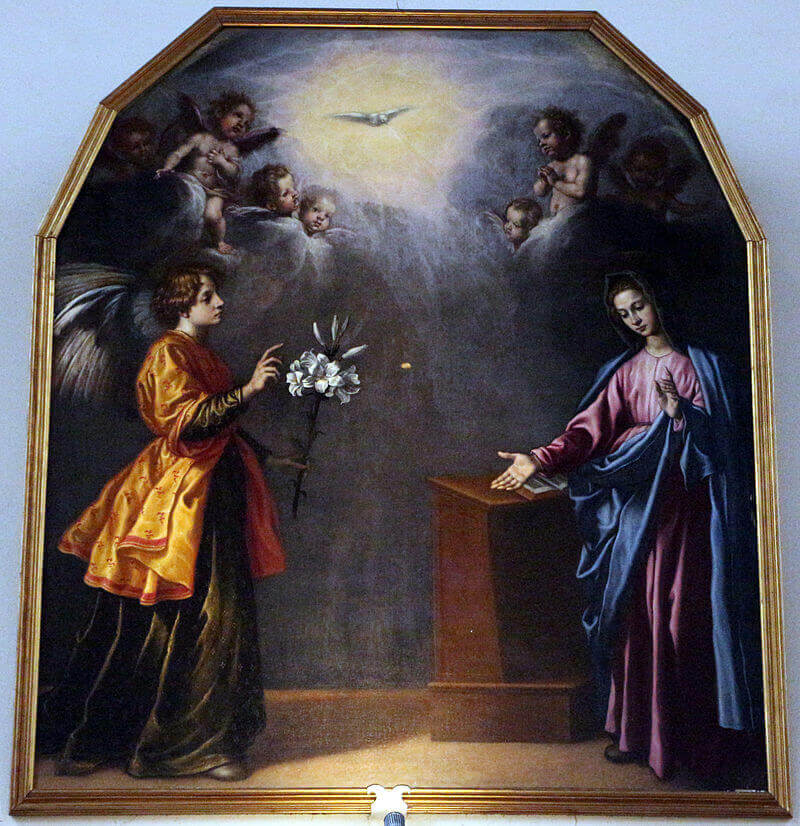

Come in altri contesti simili, anche a Monsummano fu presa la decisione difficile quanto necessaria di separare la corona dall’affresco: in genere l’aggiunta di elementi metallici sulle pitture murarie, così come per altri supporti, si avvaleva di mezzi invasivi quali ganci, viti o chiodi, andando a gravare pesantemente sull’opera. Questa separazione, che snatura e priva il contesto di un suo fondamentale dato storico, ha d’altra parte consentito una maggiore protezione e fruizione di entrambe le opere, assicurando anche all’affresco una salvaguardia maggiore. Per ricordare gli eventi seicenteschi che portarono all’incoronazione della Madonna di Fontenova, talvolta è stata posta sulla fronte della Vergine una corona in sostituzione dell’originale, in modo da non smarrire la memoria e quella componente devozionale in cui la stessa collettività si era riconosciuta per secoli (fig.2).

Attualmente la corona è custodita nel Museo della Città e del Territorio di Monsummano, che trova spazio negli ambienti del Palazzo dell’Osteria dei Pellegrini, progettato dallo stesso Gherardo Menchini come rifugio per i forestieri, e che quindi si trova in stretta relazione storica-religiosa con il Santuario. Fa parte dell’allestimento del museo una sezione destinata proprio al Tesoro di Fontenova, che nei secoli ha raccolto tutto il fervore dei devoti tramite donazioni di varia natura: dagli ex voto più datati in lamina d’argento (tra cui si conservano anche altri esemplari di corona), agli oggetti per la liturgia, agli arredi tessili come i paramenti e i mantellini per la protezione dell’icona.

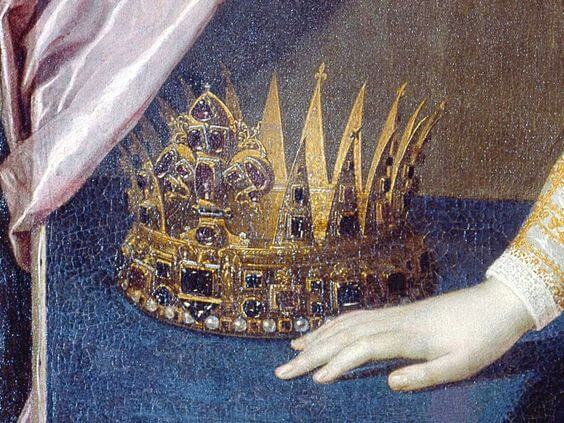

Ritornando al diadema (fig.3), sorprende la finezza del disegno e la preziosità che in ogni centimetro riveste la superficie, realizzata da una placca in rame ricoperta di uno strato d’oro su cui si inserisce una magnifica distesa di gemme. Sul retro un’iscrizione ricorda il voto di Ferdinando I e la data 1608, mentre i puntali prendono le forme del giglio fiorentino alternato a stelle, e due mezzi gigli. Oltre la grande quantità di pietre preziose e semipreziose disposte simmetricamente, coesiste anche una finissima lavorazione in filigrana e smalti che determinano l’eccezionalità del gioiello.

Il riconoscimento della stessa simbologia di cui si avvale la decorazione con la preminenza del giglio fiorentino (emblema della città di Firenze) e delle stelle ad otto punte (simbolo di Maria, fonte di luce e di salvezza) in cristallo di rocca, se da una parte voleva porre l’attenzione sul rinnovato sentimento religioso di cui la famiglia Granducale si faceva portavoce, “spogliata” delle sue gioie per donarle alla Vergine, dall’altra ostentava una vera e propria propaganda politica di affermazione dell’egemonia fiorentina, la cui sovranità era stata riconosciuta dalla stessa Chiesa.

Le corone granducali

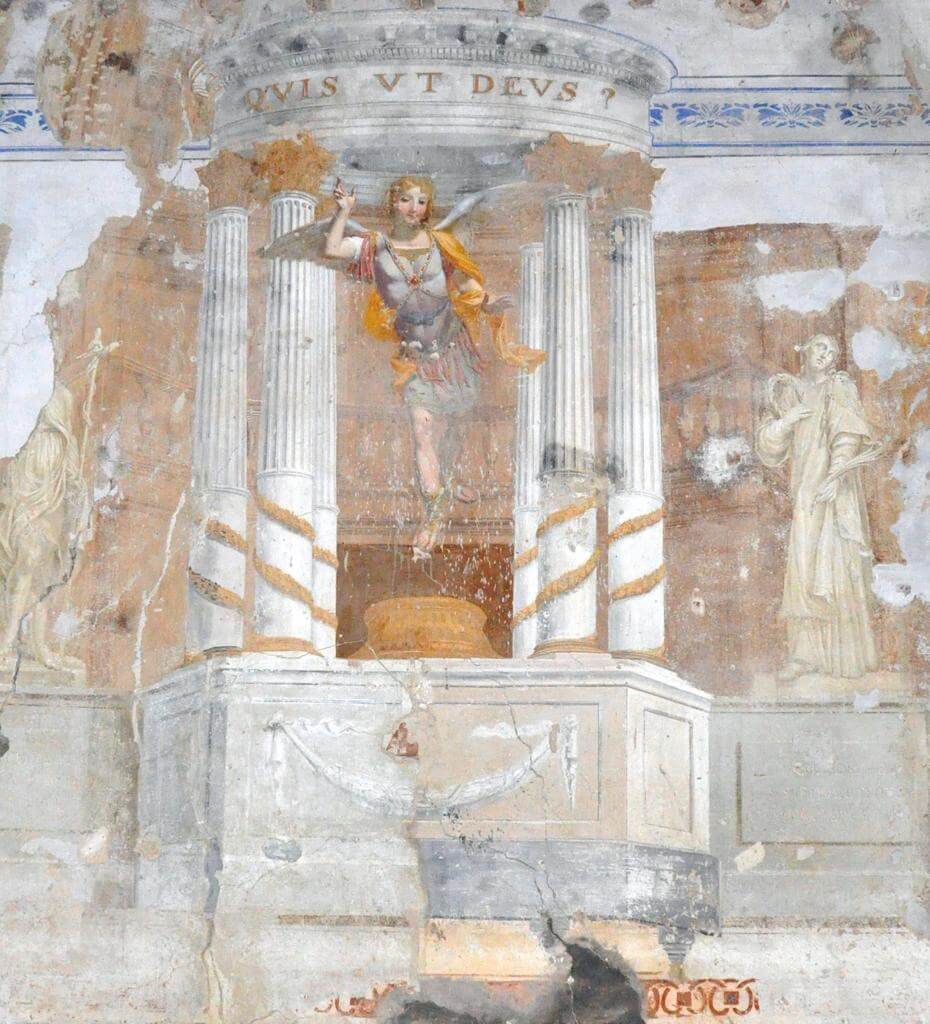

Sebbene l’intento devozionale, sono infatti lampanti i confronti fra il diadema di Monsummano e le corone granducali, tutti manufatti provenienti dalle medesime botteghe orafe della capitale. Qui avevano preso forma i “simboli del potere” di natura politica che riconoscevano al reggente lo status di Granduca della Toscana. Prima fra tutte le insegne regali, per il suo affermatissimo ruolo celebrativo, fu proprio la corona, realizzata dal fiammingo Hans Domes (seconda metà XVI secolo) sulla base del disegno della bolla papale del 1569 promulgata da Papa Pio V che, dopo la presa di Siena da parte di Firenze, sancì il riconoscimento ufficiale di Cosimo I (1519-1574) come “Magnus Dux Etruriae” (fig.4). Vista la transitorietà di questi oggetti che venivano creati per essere in fretta disfatti e nuovamente forgiati, sono fondamentali i ritratti in cui è possibile osservare come doveva essere l’aspetto originario del primigenio copricapo creato appositamente per il regnante fiorentino, che assumeva per la prima volta un titolo governativo mai esistito prima. Nelle opere commemorative di Giovan Battista Naldini (1535-1591) e di Ludovico detto il Cigoli (1559-1613) vediamo il Granduca in abiti di rappresentanza con il mantello d’ermellino sfoggiare la corona in cui spicca, in posizione centrale, il giglio rosso accompagnato da una schiera di lance aperte verso l’esterno che correvano circolarmente lungo la circonferenza (fig.5-6).

Risale allo scorso anno la mostra a Palazzo Vecchio dal titolo “Nel Palazzo di Cosimo. I simboli del potere” in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I e Caterina de’ Medici, inaugurata il 13 dicembre 2019, a 450 anni esatti dalla lettura ufficiale della bolla di Papa Pio V che decretava la nascita del Granducato di Toscana. Il percorso, finalizzato ad una rilettura storica-artistica degli ambienti del palazzo durante il ducato cosimiano, ha esibito nella Sala delle Udienze i tre oggetti celebrativi del regno: il collare del Toson d’oro (ordine cavalleresco di cui faceva parte anche Carlo V), lo scettro e la corona (fig.7). Seguendo le tradizioni artigianali fiorentine, questi monili, che non si possono considerare copie ma vere e proprie creazioni poiché rappresentative di un prototipo non più esistente, sono stati realizzati dal maestro Paolo Penko grazie ad un accurato studio delle fonti scritte e iconografiche. Guardando da vicino la creazione del maestro Penko (fig.8) si noterà la straordinaria perizia nell’esecuzione tecnica dei dettagli, a partire dalla smaltatura scarlatta dei gigli con riflessi dorati, alla messa in posa delle perle e delle pietre preziose selezionate una ad una, ed alla lavorazione del metallo per le decorazioni ai piedi delle punte e nella dentellatura. Per arrivare infine alla riproduzione del cammeo in agata scolpita raffigurante la personificazione del fiume Arno, interpretato “alla romana” come una divinità maschile semigiacente; chiude il cerchio la fascia centrale dove corre l’iscrizione latina in memoria di quei meriti che portarono Cosimo all’incoronazione: “Pio V Sommo Pontefice donò per l’eccezionale devozione e per lo zelo nei confronti della religione cattolica e per il particolarissimo amore della giustizia”. La componente emozionale di questa rievocazione storica del passato, quando 450 anni fa negli stessi ambienti si trovavano gli autentici gioielli, è stata suggellata dall’esposizione delle tre insegne regali su cuscini rossi in velluto di pura seta collocati su una cattedra coperta da un centrotavola in velluto lavorato, capolavori tessili della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze che si occupa di tramandare le antiche tecniche artigianali della lavorazione tessile (fig.9).

Dopo la morte di Cosimo, tra gli anni ‘70-‘80 del XVI secolo, venne realizzata dall’orafo Jaques Bylivelt (1550-1603) un’altra corona ancor più sfarzosa della precedente. Anche in questo caso il pezzo non più esistente ci viene tramandato dalle testimonianze visive, in cui appare spesso a fianco dei regnanti nella ritrattistica ufficiale. Particolarmente vivida è l’immagine del gioiello nel dipinto di Scipione Pulzone (1540 c.-1598) datato al 1590 che vede Cristina di Lorena (1565-1636), consorte di Ferdinando I, sostare a lato di un tavolo dove è collocata la corona, posando la mano proprio in prossimità di questa (fig.10). Le tonalità chiare che esaltano gli effetti serici dell’abito della granduchessa e del drappo che fa da sipario, restituiscono un’immagine cristallina della scena. Anche il monile appare in tutta la sua nitidezza, puntuale nei dettagli, per cui è verosimile credere che questa sia una delle sue raffigurazioni più fedeli. Rispetto al precedente esemplare le forme della corona sono più gravi, appesantite dai grandi castoni sulla base del cerchio e sul giglio centrale, mentre anche le punte che ne circondano il perimetro si fanno più spaziose per far posto alle gemme (fig.11). Pietre preziose inserite in modo da formare dei ciondoli e catene agghindano il vestito della regnante come ornamenti sulle spalle, nella cintura e nella massiccia collana: lo stesso abito sembra quindi diventare un vero e proprio “gioiello” modellato sulle forme incantevoli della corona.

Visto il legame con il santuario di Monsummano ed in particolare la sentita adorazione di Cristina di Lorena, di cui si conservano nel tesoro di Fontenova anche alcuni arredi elargiti a suo nome, si può ipotizzare una esplicita richiesta da parte dei granduchi di realizzare un diadema che evocasse ulteriormente il legame tra la casata e il monile per l’affresco miracoloso. Evidenti sono infatti i richiami del diadema di Fontenova con quello granducale eseguito da Bylivelt come suggerisce la lavorazione per l’incastonatura delle gemme, che segue un preciso intento decorativo. Per le chiare similitudini gli studiosi hanno proposto di riconoscere l’orefice responsabile del diadema di Fontenova nella cerchia di Bylivelt e più precisamente nell’erede di bottega Odoardo Vallet (prima metà XVI secolo-1622 c.), che secondo le fonti dell’epoca fu molto abile nella tecnica degli smalti, particolare ornamentale che contraddistingue anche il manufatto di Monsummano.

Bibliografia

Baccherini, F. Capecchi, Il tesoro di Maria Santissima della Fontenova, in Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, a cura di G. Carla Romby, E. Vigilanti, Ospedaletto 2001, pp. 239-241.

Capecchi, Scheda n.221. Corona, in Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, a cura di G. Carla Romby, E. Vigilanti, Ospedaletto 2001, pp.266-267.

Per una Bibliografia specifica

Francini, Zucchi, Nel palazzo di Cosimo: i simboli del potere, catalogo della mostra a cura di C. Francini e V. Zucchi, Museo di Palazzo Vecchio, 13 dicembre 2019-31 agosto 2020, Firenze 2019.

Sitografia

Sull’applicazione delle corone metalliche: http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=2268

Sul culto dell’incoronazioni mariane: http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/59/2008-10/10-156/incoronazioni%20mariane1.pdf

Sul Santuario di Maria Santissima di Fontenova e il diadema: https://www.toscanaoggi.it/Territorio/Musei-d-arte-sacra/Santuario-di-S.-Maria-a-Fontenuova-Museo-della-Citta-e-del-Territorio

http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Aculturaitalia.it%3Amuseiditalia-work_69118

Sulla mostra Nel Palazzo di Cosimo. I simboli del potere

http://musefirenze.it/nel-palazzo-di-cosimo-i-simboli-del-potere/

https://www.fondazionelisio.org/it/chi-siamo/la-fondazione/

https://www.pressreader.com/italy/corriere-fiorentino/20191214/281994674378851

https://www.500cosimocaterina.it/eventi/nel-palazzo-di-cosimo/

https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/nel-palazzo-di-cosimo-i-simboli-del-potere

MARIA SANTISSIMA DELLA FONTENOVA

A cura di Luisa Generali

Introduzione. Il Santuario di Maria Santissima della Fontenova

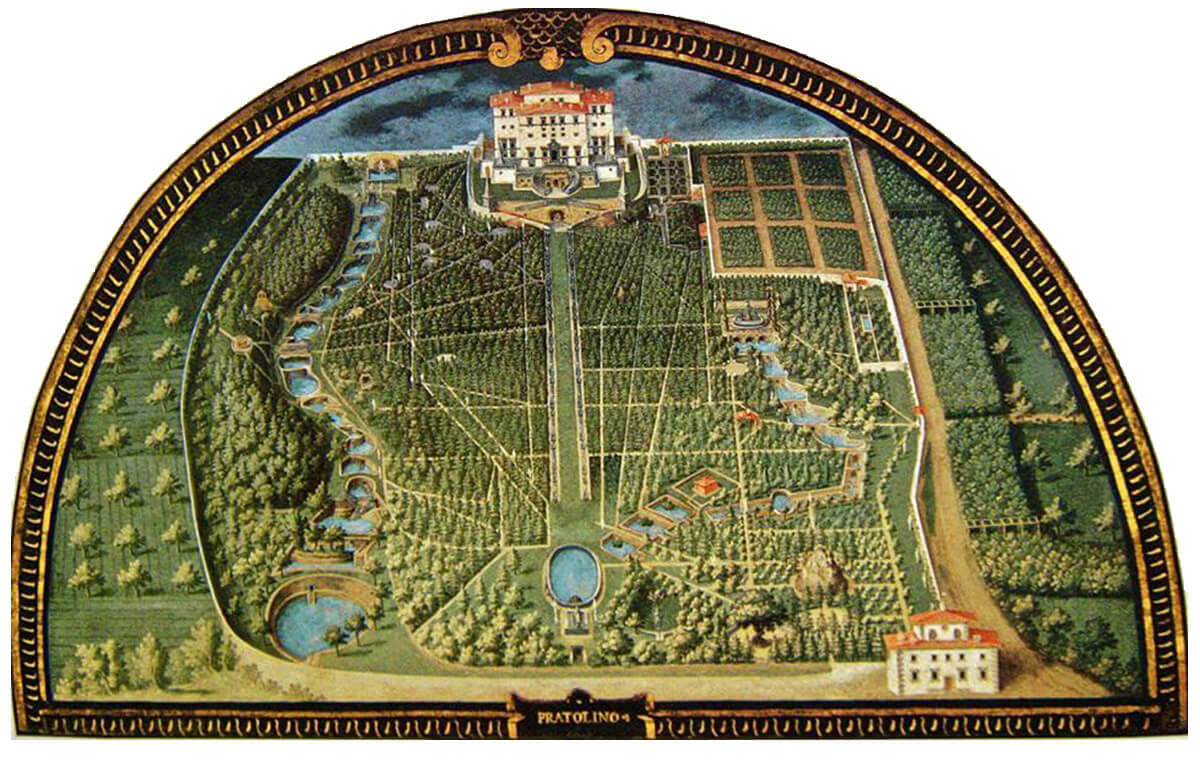

Nel centro di Monsummano Terme, paese della Valdinievole poco distante da Montecatini in provincia di Pistoia, si trova il Santuario di Maria Santissima della Fontenova (o Fontenuova) (fig.1). La chiesa, che fa parte integrante della piazza principale dedicata al poeta Giuseppe Giusti, venne costruita nel 1606 grazie alle elemosine dei fedeli, tra cui il contributo più significativo venne apportato direttamente dalla famiglia granducale (retta all’epoca dal Granduca Ferdinando I de’ Medici) a seguito di vari eventi miracolosi attribuiti alla presenza del simulacro mariano oggi conservato nel tabernacolo dietro l’altare maggiore del santuario.

Il primo episodio prodigioso nella terra di Monsummano si manifestò nel 1573 ad una pastorella che, dopo aver sostato in preghiera davanti a una marginetta contenente l’affresco, iniziò a disperarsi non appena si accorse di aver perso il gregge. La Vergine le sarebbe dunque apparsa in soccorso indicandole dove ritrovare gli animali ed esprimendo il desiderio di far costruire una chiesa nel luogo della sua apparizione. Negli anni successivi la grande mobilitazione popolare intorno ai tanti miracoli ricevuti dai fedeli diede i primi frutti nella realizzazione di un tabernacolo a protezione dell’affresco, che secondo le fonti fu realizzato per un’edicola viaria (o marginetta), ovvero piccole architetture religiose ancora oggi frequenti in campagna, nate come luoghi di raccoglimento, riposo e protezione. Il 7 giugno 1602 un altro fatto divino determinò le sorti del futuro santuario con la comparsa improvvisa di una fonte dopo un lungo periodo di siccità. Da qui l’intitolazione a Santissima Maria di Fontenova, per il miracolo dell’acqua taumaturgica che tuttora sgorga dalle fontanelle nella cripta, insieme a una piscina per l’immersione degli ammalati.

Il Santuario e Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia

Ritornando al XVII secolo, il clamore degli episodi di Monsummano toccò gli animi dei fedeli e suscitò un grande riscontro pubblico, tanto che la notizia raggiunse la famiglia Medici a Firenze. Nel 1602 al cospetto della duchessa Maria Cristina di Lorena, moglie del Granduca Ferdinando I, avvenne la celebrazione per la posa della prima pietra del santuario che fu velocemente terminato già nel 1606. Il progetto, realizzato in stile tardo manierista, venne affidato all’architetto Gherardo Mechini, che contraddistinse la struttura con un elegante loggiato esterno. Impreziosito da decorazioni pittoriche di grandi esponenti della pittura seicentesca fiorentina, il cuore del santuario ruota attorno all’immagine votiva della Madonna in adorazione del Bambino (fig.2), accostabile alla mano di un pittore fiorentino della metà del XV secolo, per cui gli studiosi hanno proposto il nome di Giovanni di Ser Giovanni detto lo Scheggia (1406-1486), fratello minore di Masaccio (1401-1428).

Discepolo della prolifica bottega di stampo tardogotico di Bicci di Lorenzo (1373 c.- 1452), la fortuna dello Scheggia si deve soprattutto alla sua attività di decoratore per lussuose suppellettili, tra cui sono noti i suoi cassoni nuziali ornati da scene di vita cortesi. La lunga esistenza dell’artista gli permise di conoscere e in parte recepire le novità della pittura rinascimentale di Domenico Veneziano, Beato Angelico, Filippo Lippi e dei primi artisti gravitanti sotto la protezione del Magnifico: tuttavia, la frequentazione dell’ambiente fiorentino non condizionò mai definitivamente il suo stile che, malgrado le stimolanti novità pittoriche rinascimentali, rimase fedele alla sua formazione goticizzante. Anche la vicinanza al fratello (scomparso prematuramente nel 1428 a Roma) e la sua rivoluzionaria arte non sembrano aver persuaso troppo il percorso dello Scheggia, che si avvicina allo stile di Masaccio solo sporadicamente ed in particolare nei primi lavori. Dopo un periodo di collaborazione col fratello e la sua dipartita, lo Scheggia preferì invece reinventarsi e si specializzò, come precedentemente accennato, nella decorazione di opere d’arredo in legno (da qui lo pseudonimo “Scheggia”) ovvero cassoni, cassepanche, spalliere, deschi da parto (tondi beneaugurali per le nascite) per una committenza altolocata, strettamente legata nell’ornamento al gusto gotico-cortese. Entrato a far parte della corporazione dell’arte della pietra e del legno, già dal 1432 Giovanni di Ser Giovanni divenne dunque uno tra gli esperti del mestiere più apprezzati in questa tipologia d’opere “domestiche”, sebbene dall’altro lato fu probabilmente proprio la specificità del genere a non incoraggiare mai del tutto l’artista verso un aggiornamento dello stile pittorico.

L’affresco di Maria Santissima della Fontenova

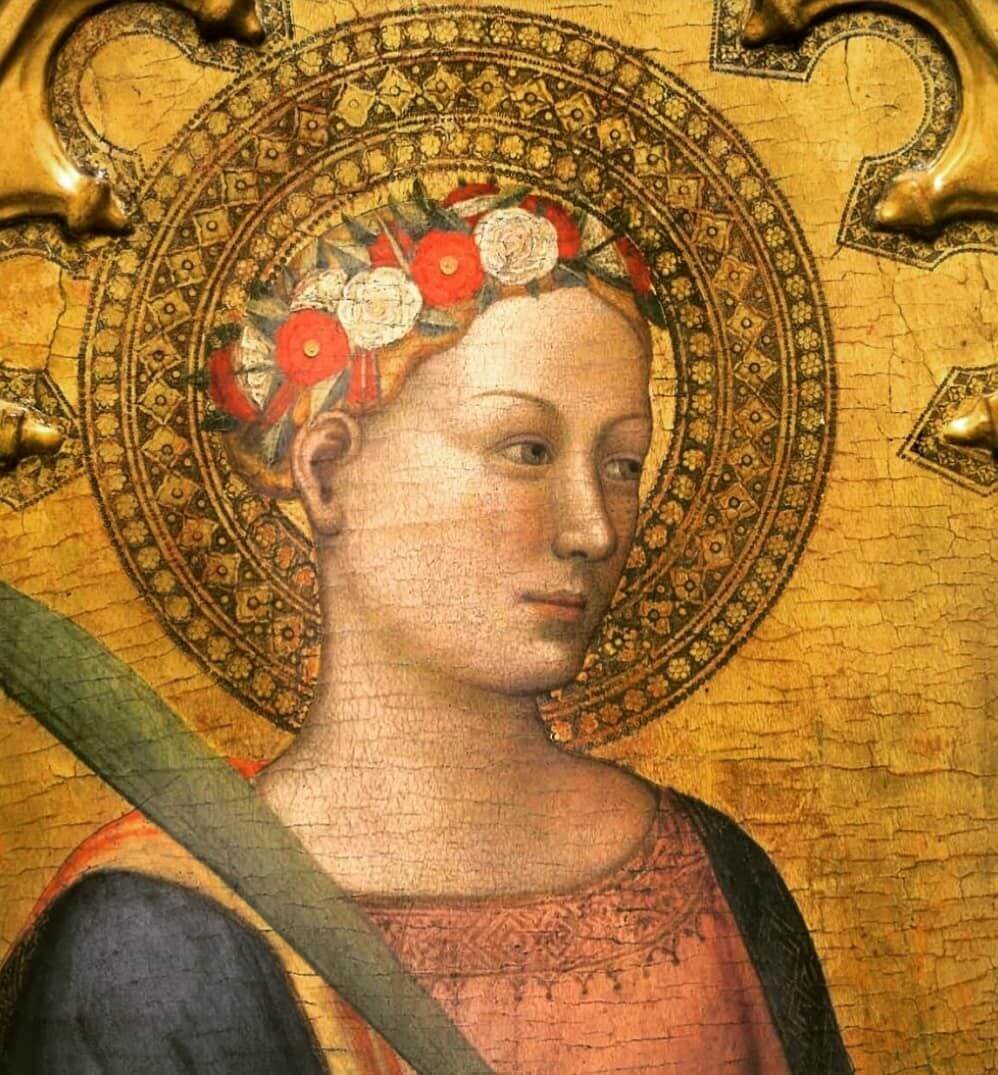

Nell’affresco di Monsummano l’immagine incorniciata dietro l’altare, raffigurante la Vergine e il Bambino, è solo una parte del brano dell’affresco in realtà più ampio che si trova nascosto sotto il grande pannello allestito per l’esposizione degli antichi ex voto, testimonianza della grande devozione popolare vissuta intorno al simulacro. Il culto della Madonna di Fontenova ha portato cioè ad oscurare l’affresco completo per conferire importanza esclusiva all’immagine mariana; l’opera nella sua interezza cela infatti una sacra conversazione con i Santi Antonio Abate, Vito, Sebastiano e Giuliano l’ospitaliere ritratti a coppie ai lati della Madonna in trono (fig.3). Il gruppo centrale raffigurato è una variante del tema della Madonna col Bambino, qui nella versione iconografica più specifica della Vergine in adorazione (fig.4): Maria si presenta seduta su un semplice trono ligneo, in preghiera con lo sguardo malinconico e la testa leggermente reclinata in adorazione del Bambino benedicente, il quale giace sulle sue ginocchia. Il seggio, con gli alti braccioli in legno intagliato, è coperto nella spalliera da un drappo che imita i tessuti in voga al tempo e ricade con naturalezza.

Il disegno domina la Sacra Rappresentazione e determina la fisicità dei Santi, così come accade per il corpicino del Bambino e la figura della Vergine, circoscritta da una linea di contorno che ne delimita l’immagine, mentre le aggraziate mani unite nella preghiera appaiono leggermente di scorcio. Unica eccezione stilistica tra le figure sembra essere rappresentata dal primo Santo a sinistra identificato come Sant’Antonio abate, che nel volto di tre quarti mostra una più consapevole plasticità definita volumetricamente da ombre e luci.

L’iconografia della Vergine in adorazione, all’epoca tema già noto e circolante in Toscana, fu reso celebre a Firenze soprattutto nella seconda metà del XV secolo da artisti pienamente rinascimentali, tra cui facciamo gli esempi di Filippo Lippi (1406-1469) e Andrea del Verrocchio (1435-1488) (fig.5-6). Si trova nel museo civico della cittadina di Fucecchio (poco distante da Monsummano), insieme ad una Sacra conversazione (1440-1450) già assegnata proprio allo Scheggia, una tavola raffigurante la Vergine in adorazione del Bambino attribuita a Zanobi Machiavelli (1418-1479), artista della cerchia di Lippi che nel rinnovato clima rinascimentale fece del calligrafismo tardogotico il suo punto di forza (fig.7). Machiavelli per la collegiata di San Giovanni Battista a Fucecchio, tra il 1460-1470, realizzò questa tavola di soggetto mariano, dove ritorna evidente tutta la preziosità da miniaturista dell’Angelico, a cui il pittore indubbiamente s’ispirò per restituire nell’opera la presenza del divino attraverso l’oro, la luce e la grazia impeccabile. Molto distante dai modelli più immediati dello Scheggia, il dipinto si colloca vicino all’affresco di Fontenova per il tema interpretato della Vergine in preghiera, che ricalca la cultura figurativa dell’epoca.

Bibliografia

Carla Romby, E. Vigilanti, Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, Ospedaletto 2001.

Bibliografia specifica

Bertocci, La Madonna della Fontenova, 2018.

Sitografia

Parrocchia del Santuario di Maria Santissima di Fontenova: parrocchiafontenova.altervista.org

https://www.famigliacristiana.it/scheda-rubrica/santuario-madonna-della-fontenova-bagnarsi-con-lacqua-miracolosa.aspx

Cavazzini, Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 56 (2001): https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-ser-giovanni-detto-lo-scheggia_%28Dizionario-Biografico%29/

FRANCESCO CURRADI: LA VITA E LE OPERE

A cura di Luisa Generali

Francesco Curradi: introduzione

Francesco Curradi (1570-1661), anche noto come il Cavalier Curradi, fu un artista fiorentino “di transito” che dai canoni della controriforma aprì la strada alla pittura devozionale del pieno Seicento toscano, di cui furono celebri esponenti Cesare Dandini (1596-1657) e Carlo Dolci (1616-1686). La sua lunga vita gli permise di produrre una grande quantità di opere soprattutto per contesti sacri, motivo per cui i suoi dipinti si trovano frequentemente nelle chiese dei grandi centri cittadini così come nelle piccole frazioni periferiche, in Toscana ma anche a Roma, Napoli e in altre zone d’Italia.

Francesco Curradi nasce a Firenze come figlio d’arte di Taddeo Curradi, di professione battiloro (mestiere artigianale per la produzione di foglie d’oro), già noto alle cronache locali come riporta Filippo Baldinucci, che nel suo testo Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua gli dedicò una breve biografia per la sua riconosciuta “natura d’ingegno sublime”. Tra le varie conoscenze Curradi padre scelse la bottega di Giovan Battista Naldini (1535-1591), perché il figlio Francesco potesse apprendere l’arte della pittura da un grande maestro erede diretto del Pontormo e della tradizione manierista. Sebbene la prima formazione, già nei primi lavori autonomi Curradi sembra invece prendere le distanze dal passato, guardando piuttosto alle novità della pittura coeva di Jacopo da Empoli (1551-1640), Matteo Rosselli (1578-1650) e Jacopo Vignali (1592-1664), in linea con i dettami della controriforma che invitavano agli effetti empatici e alla compostezza delle immagini sacre. In questo filone stilistico controriformato, che affondava le sue radici nel classicismo di primo Cinquecento in chiave “purista”, si inserisce la parabola artistica di Francesco Curradi.

Le opere

Tra le opere d’esordio ancora memori degli insegnamenti di bottega del Naldini trova posto la Nascita della Vergine (fig.1-2), opera realizzata nel 1598 per il duomo di Volterra. La grande tavola centinata, che offre lo spunto al pittore per rappresentare uno spaccato di vita quotidiana, si contraddistingue per la compostezza della scena e la delicatezza nel rappresentare le figure muliebri dalle espressioni miti che assistono alla nascita. Sebbene un retaggio ancora tardo manierista, l’artista sembra già sperimentare quell’intonazione di naturalezza e decoro della pittura riformata, a cui si aggiungono i particolari descrittivi delle acconciature e dell’abbigliamento femminile aggiornato alla moda coeva.

Dieci anni più tardi nel pieno della sua maturità Curradi divenne uno degli artisti più apprezzati nell’esecuzione di soggetti sacri, sposando a pieno le tendenze artistiche fiorentine controriformate da cui deriverà un’impostazione spaziale sempre più povera e libera da ogni particolare concreto, in modo da lasciare spazio unicamente agli atti di fede compiuti dai protagonisti. Questa componente spirituale così evidente, forse per la stessa devozione dell’artista, insignito nel 1633 da Urbano VIII con il titolo di cavaliere dell'Ordine di Cristo, raggiunge punte di patetismo, vicine a quelli che saranno i tratti distintivi dell’opera di Carlo Dolci.

È del 1610 l’Annunciazione con i Santi Antonio Abate e Miniato (fig.3) per la chiesa di San Francesco a San Miniato (PI). La scena si svolge in un ambiente incorporeo sulle tinte grigie, presidiato dai due santi che si trovano su un gradino ribassato rispetto al piano in cui ha luogo l’evento. Unica suppellettile è l’inginocchiatoio ligneo dove Maria si offre mestamente alla volontà divina: il pallore dell’incarnato, rafforzato dal manto scuro che le incornicia il volto, s’intona con l’atmosfera livida della rappresentazione. Quest’immagine compassionevole doveva arrivare dritta gli occhi del fedele provocando empatia, mentre la sontuosa veste indossata dall’angelo diventa il solo elemento di decoro ammesso, oltre a fungere al pittore da espediente per dar prova della propria maestria nella resa preziosa e realistica delle stoffe.

Questa attenzione per i dettagli dei tessuti è lampante anche nel San Lorenzo per la chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze (fig.4), capolavoro del Curradi di poco antecedente (1608): nello spazio disadorno della stanza impegnata dalla sola figura intera del santo il piviale in broccato si illumina di riflessi e cangiantismi.

Sulla stessa impronta dell’Annunciazione di San Miniato è un’altra tela di medesimo soggetto, di poco successiva (1615), per il convento soppresso del Petreto a Scansano, oggi nella chiesa di San Francesco a Grosseto (fig.5). Anche in questo caso l’ambientazione è quasi del tutto assente e l’unico elemento fisico è ancora una volta l’inginocchiatoio a fianco di Maria, ritratta a figura intera, con gli occhi socchiusi e la mano protesa, totalmente accondiscendente. Anche in questo caso l’eleganza formale è assegnata alla creatura celeste, vessillo della magnificenza divina, elegantemente ammantata da una tunica verde e una sopravveste gialla-dorata con minuscoli motivi floreali a grappoli (fig.6).

Le caratteristiche tipiche della pittura controriformata ritornano nella Predica di San Francesco Saverio datata al 1619 per la chiesa di San Giovannino degli Scolopi a Firenze (fig.7-8). L’opera scinde il piano della predica, occupato dalla figura del sacerdote missionario, da quello dei presenti in primo piano, le cui origini esotiche costituiscono il pretesto per restituire all’opera quei dettagli sfarzosi delle stoffe che diventano la firma del Curradi. Anche in questo caso colpisce l’attenzione meticolosa nei riflessi serici della tunica dell’uomo seduto a sinistra, mentre sulla destra un elegantissimo motivo floreale su sfondo azzurro percorre la veste di un astante ritratto di spalle.

Per la stessa chiesa di San Giovannino risale invece al 1635 l’Immacolata Concezione (fig.9). Rispetto ai modelli della tradizione Curradi segue le indicazioni della controriforma, ideando un’iconografia immediata, di facile lettura, in modo da escludere gran parte di quella simbologia che riempiva le opere manieriste di medesimo soggetto. L’intento ancora finalizzato a raggiungere l’emotività del fedele viene espresso nella scelta non così frequente di rappresentare la Vergine come una giovinetta ancora acerba, vestita di bianco (come indicato dal libro dell’Apocalisse), in linea con il dogma che sancisce la purezza di Maria, senza peccato. Intorno alla sua figura esile, in piedi su una falce di luna e su un globo, che sembra a sua volta assumere le caratteristiche del satellite, fanno da cornice una schiera di cherubini: in basso due personaggi dell’antico testamento, Re Davide e il figlio Salomone, dalla cui stirpe ha origine il ramo familiare di Gesù, esibiscono i consueti abiti sontuosi di stampo curradiano. Peculiare la scelta di rappresentare Salomone mentre sorregge una tavola su cui è scritto “Non erano ancora gli abissi e io ero già concepita”, versetto tratto dal libro dei Proverbi a lui attribuito. Questa frase pronunciata dalla personificazione della divina sapienza, ovvero la forza collaboratrice di Dio per la salvezza degli uomini, è stata sovrapposta dalla liturgia alla figura della Vergine, indicata come sede della divina sapienza.

Una seconda maturità

Tra gli anni ‘30 e i primi anni ‘40 lo stile del Cavalier Curradi subisce un lento ma costante mutamento, orientato verso forme solenni e un vivace colorismo, forse derivante dalla conoscenza diretta delle novità romane in seguito a un suo soggiorno nella città pontificia. Sono tuttavia evidenti in questa fase, anche forti richiami all’opera di Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613), che nei primi anni del secolo aveva profondamente scosso gli equilibri della pittura fiorentina, unendo il colorismo nord-italiano alla compostezza del disegno toscano.

Fa parte di questo momento di svolta nel percorso artistico del Curradi la tela di Montopoli (PI) conservata nella pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista, forse commissionata a seguito delle peste del 1630, come indicherebbe la presenza di San Carlo Borromeo, la cui intercessione era spesso invocata contro la pestilenza (fig.10). Si nota immediatamente come la scena acquisti una nuova monumentalità: i colori più densi e vibranti creano un’atmosfera soffusa, mentre le figure sapientemente orchestrate, tornate ad affollare lo spazio della rappresentazione, sono pervase da espressioni pensierose quanto malinconiche. L’immagine della Vergine, modulata sulla tipica delicatezza cigolesca, emana sentimenti di conforto e serenità: relegato sul lato sinistro della tela si trova invece Santo Stefano che, in parte oscurato nel volto da un cono d’ombra, appare assorto in un’intima contemplazione.

Appartiene al medesimo periodo anche la pala d’altare raffigurante La Vergine assistita da Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria che presenta a due frati di Soriano l’immagine di San Domenico (fig.11), datata al 1640 nella chiesa dei Santi Jacopo e Lucia a San Miniato, luogo favorevole al Curradi dove lavorerà a più riprese. In un alone abbagliante Maria, coperta da un manto blu punteggiato di stelle, si protende sopra la finestra centrale (creata appositamente per l’adorazione di un simulacro raffigurante San Domenico) e, come in un gesto di protezione, posa le mani sulla cornice riducendo il divario fra spazio reale e spazio artificiale. Tra le diverse figure che in questa fase assumono spesso caratteri tipizzati, il frate inginocchiato in basso sulla destra in atteggiamento d’adorazione rappresenta quella componente pietistica che è ancora parte integrante della cultura del tempo: l’aspetto devozionale infatti non scompare, ma viene rivisitato alla luce di un’armonia di fondo più corale.

Si colloca invece alla metà del secolo, in un momento ormai tardo della carriera del Curradi, la Madonna della Mercede per la propositura dei Santi Jacopo e Filippo a Pontedera (fig.12). La svolta coloristica del Curradi qui si accentua ulteriormente portando nel cielo dell’apparizione una tavolozza di colori cangianti del tutto surreali. L’atmosfera si tinge di un alone variopinto che dal violaceo passa al rosa, fino al giallo che va a circoscrivere e costituisce il cuore della visione mistica. Molte opere dell’ultimo periodo s’intoneranno su questo denso e vivace cromatismo che diverrà la caratteristica principe dell’ultima maniera del maestro.

Lo stesso albore iridescente si ritrova nella pala d’altare per la chiesa di Santa Trinita a Firenze (fig.13). La sacra conversazione riccamente affollata di personaggi articolati intorno al gruppo della Madonna col Bambino è permeata da questa atmosfera rosata, evidenza concreta della partecipazione del divino attraverso la luce, mentre la poetica degli affetti, suggerita da sguardi e gesti incrociati tra gli angeli e i santi, trasmette un’impressione d’insieme dinamica e armoniosa al contempo. La struggente figura della Santa in abito monastico rivolta di spalle tocca i vertici della pittura curradiana, così come il tenero Bambinello, animato da una più reale naturalezza.

Ultimo esempio di questa carrellata di opere si trova nella chiesa di Santa Lucia della piccola frazione di Calenzano (San Miniato). Recuperata in tempi recenti e assegnata senza incertezze alla mano dell’artista intorno alla metà del XVII secolo, il dipinto rappresenta La visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria (fig.14). In una luce paradisiaca al di fuori di ogni contesto terreno la Vergine con il Bambino appare alla Santa, inginocchiata accanto alla ruota del suo martirio, mentre veste un elegantissimo abito dai motivi rossi. Colpisce la morbidezza della materia pittorica tutta giocata sugli effetti luministici e pulviscolari di questo bagliore violaceo che si irradia dall’immagine della Vergine fino ad invadere l’intero spazio della tela, e che si accorda alla perfezione con il languido sguardo della Santa magneticamente rapito dalla visione. Il taglio della scena che mostra la giovane di profilo, invita lo spettatore alla contemplazione di tanto splendore.

Bibliografia

Campigli, Scheda n. 90, Madonna del Rosario con i Santi Stefano, Domenico, Carlo Borromeo e Francesco, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, pp. 196-197.

Benassai, “Per Francesco Curradi: le tele di San Miniato e alcune aggiunte al suo catalogo”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 82.2003, 70, pp. 59-82.

Bitossi, Scheda n. 58, Visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2013, Vol. III, pp. 212-213.

Sitografia

Trezzani, CURRADI, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 31 (1985): https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-curradi_(Dizionario-Biografico)/

Sull’Annunciazione di San Francesco a Grosseto: http://atlante.chelliana.it/centro_sfrancesco_interno.htm

CIGOLI, IL PAESE DI LUDOVICO CARDI

A cura di Luisa Generali

Introduzione

Poco distante da San Miniato, in provincia di Pisa, sorge su un’altura il borgo di Cigoli (fig.1), dove nel 1559 nacque da un’agiata famiglia il celebre pittore delle lune galileiane Ludovico Cardi (1559-1613), passato alla storia con lo pseudonimo del suo luogo natale: “il Cigoli”.

Nel 1913, in occasione dei trecento anni dalla morte, il paese celebrò la memoria del Cardi erigendo nella piazzetta centrale un monumento del cigolese, rappresentato a mezzo busto con una fierezza tipicamente ottocentesca che voleva omaggiare l’integrità morale dell’artista (fig.2). L’opera prende ispirazione dalle sembianze reali del Cigoli, tramandate grazie a vari ritratti e autoritratti noti, tra cui il più celebre conservato agli Uffizi e dipinto negli anni fra il 1604 e il 1606 nel culmine della sua attività (fig.3). Qui il pittore si ritrae consapevole del suo status sociale, già acclamato dalla corte granducale come un vanto per Firenze, tanto che lo stesso Granduca Ferdinando I nel 1604 volle che la sua fama di pittore, come rappresentante della grandezza dell’arte fiorentina, si ampliasse anche nel panorama artistico romano. La figura del Cigoli si staglia palpitante su uno sfondo scuro, attraversato da un bagliore caldo che illumina e al contempo ombreggia i lineamenti del suo viso, l’elegante casacca e il vistoso cappello in pelliccia. All’altezza del petto la luce schiarisce appena anche la mano dell’artista mentre tiene i pennelli e un compasso, strumento simbolo dell’architettura a cui si dedicò grazie agli insegnamenti appresi nella bottega di Bernardo Buontalenti (1531-1608). Lo sguardo di sbieco rivolto allo spettatore fa trasparire un animo vigile e attento ma anche una vena malinconica, tipica di una personalità sensibile, come Filippo Baldinucci, nel suo testo Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua (ultimi decenni del Seicento), ricorda nell’incipit della vita dedicata al pittore:

“Ludovico Cardi da Cigoli, il quale essendo stato da natura arricchito di un'animo nobilissimo, di bontà, e di prudenza, d'amorevole tratto, e di tutte quelle doti, che vagliono a render un’uomo naturalmente perfetto […]”.

È proprio Baldinucci che ripercorre le esperienze giovanili del Cardi fra Cigoli e la cittadina d’Empoli, dove iniziò la sua erudizione intellettuale qualche tempo prima del definitivo “salto” a Firenze:

“Venne poi questa famiglia ad abitare nella Terra d'Empoli, sette miglia lontana da Cigoli verso Firenze, ritenendo però sempre in esso Castello di Cigoli sua Casa, Villa, che dir la vogliamo […].

[…] Ne sarà cosa difficile il venire in cognizione dello spirito grande, che egli diede a conoscere in sé stesso, ne' primi anni di sua fanciullezza mentre sappiamo, che l'applicarlo allo studio delle lettere umane, furono i primi pensieri del Padre suo. Studiò egli adunque nella Terra d'Empoli appresso un molto Letterato Sacerdote, chiamato Bastiano, soprannominato Morellone, sino all'età di 13 anni con tanta apertura d'ingegno, che gli bastò quel poco, per poter poi in età cresciuto dar saggio di sé, con sue belle composizioni, nelle più famose Accademie di nostra Città […]”.

Inoltre il biografo racconta i tormenti adolescenziali del giovane Cigoli che, seguendo gli spostamenti del Padre alla volta di Firenze, si trovò in bilico fra la passione per lo studio delle lettere, caldeggiate dalla stessa famiglia, e l’arte che aveva avuto modo di conoscere nella capitale toscana e alla quale presto cedette entrando nella bottega di Alessandro Allori (1535-1607), allievo prediletto ed erede del Bronzino:

“[…] ma Lodovico il figliuolo scoprendo ogni di più suo naturale talento, e l'alto genio alle buone arti, datosi a vedere le stupende Pitture di questa Città, sentissi così forte stimolare dal desiderio d' applicare anche a cose di Disegno che ormai non poteasi riconoscere in lui, quale de' due affetti, o quello delle lettere, o quello di sì bell'Arte, maggiormente occupasse i suoi pensieri, perché in un tempo stesso mescolando l'uso di questa, e di quelle, e studiava sopra i libri, e disegnava sopra carte, piccole, e spiritose figure, sin che vinta finalmente sua volontà dall'amore della Pittura fu d'uopo al Padre, benché contro sua voglia, ad essa applicarlo”.

Nonostante il trasferimento a Firenze fu sempre forte il legame con Cigoli, dove fece ritorno per tre anni in seguito a dei problemi di salute derivati dall’aria insalubre respirata nei laboratori anatomici del suo maestro, utilizzati per lo studio dal vero sui cadaveri:

“Aveva Alessandro Allori alcune stanze per entro i Chiostri della Venerabile Basilica di S. Lorenzo, ove, come studioso che egli era della Notomia, introduceva del continuo umani Cadaveri, cuegli scorticando, e tagliando a suo bisogno, ed al giovanetto Cigoli, non so sé per far compagnia al Maestro, o pure per appagare suo gran genio in quegli studij tanto necessarj all'Arte sua, veniva fatto il passare i giorni, e talora l'intere notti fra quelle malinconiche operazioni, quando non potendo a lungo andare sua tenera età far riparo alla violenza, che facevano a' suoi sensi gli odori corrotti, e gli spaventosi aspetti di quei morti, aggiunta l'immobile fissazione, con che egli gl'andava osservando, e disegnando, finalmente gli fu forza il cadere sotto il peso d'una mala sanità, che oltre i più altri travagli, che gli apportava, non solo gl'impediva l'uso delle membra, ma di quando in quando facevalo patire accidenti di mal caduto, tarto, che egli fu obligato da' Medici, a fine di campare sua vita, ad abbandonare Firenze, ed all'aria nativa ritirarli nella sua Villa di Cigoli […]”.

Tornato a Firenze dopo il turbolento periodo di degenza, a cui si unì anche il lutto dei genitori, la carriera di Ludovico Cardi fu finalmente pronta a decollare grazie alla frequentazione della bottega del Buontalenti che lo introdusse alla corte medicea e a certi entourage intellettuali, dove conobbe e divenne amico del grande scienziato Galileo Galilei (1564-1642). Dopo l’immatricolazione all’Accademia del Disegno nel 1578 e l’apertura di una propria bottega insieme al pittore Gregorio Pagani (1559-1605), le prime commissioni granducali sancirono così la consacrazione definitiva dell’artista, tanto da giungere a Roma dove per la committenza di Papa Paolo V Borghese, tra il 1610 e il 1612, affrescò la cupola della cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, rappresentando la celebre Immacolata Concezione con la luna come scientificamente osservata al telescopio da Galilei.

Le opere nel territorio circostante Cigoli

Il legame di Ludovico Cardi con il suo territorio d’origine emerge anche artisticamente nelle opere pittoriche attorno ai luoghi della sua giovinezza, per cui fu molto attivo a più riprese durante tutta la carriera con commissioni di tipo devozionale. Il primo esempio dell’evoluzione stilistica del pittore è la tavola raffigurante il Noli me tangere, capolavoro datato intorno al 1580-90, per il Conservatorio di Santa Chiara a San Miniato, dove si trova ancora oggi (fig.4). Il dipinto rappresenta l’incontro tra Cristo risorto e la Maddalena che, in uno slancio di entusiasmo nel riconoscere il Redentore, viene fermata da quest’ultimo dicendole di non toccarlo. Qui il Cigoli dimostra già una sicura dimestichezza prospettica che si nota nella staccionata in progressivo digradare sullo sfondo, insieme a un controllo modulato della luce e delle ombre. Lo stile appare ancora condizionato dell’insegnamento manierista del maestro, ben visibile nelle forme levigate della Maddalena, mentre inizia ad emergere l’interesse per l’uso morbido del colore irradiato da una luce calda che rende la fisicità del Cristo molto più naturale.

Fu proprio questo transito dalla tradizione fiorentina verso il colorismo padano-veneto la cifra distintiva del Cardi, non a caso chiamato “il Tiziano, e 'l Coreggio fiorentino”, come riportato dallo stesso Baldinucci, e che via via andò sempre più perfezionando, mitigato anche dall’opera contemporanea del pittore urbinate Federico Barocci (1528/1535-1612) che lo avvicinò allo studio di Correggio (1489-1534) e della pittura Veneta, tanto da far supporre la possibilità di un viaggio-studio dello stesso Cigoli nel nord Italia fra gli anni 1586-1587.

Tra i luoghi del Cigoli fu senz’altro Empoli il territorio nel quale ricevette più committenze, agevolato dalla conoscenza della sua famiglia proprio in questa cittadina dove aveva ricevuto la sua prima formazione, ma anche dal vivace clima religioso e culturale in stretta relazione con Firenze. Tra le opere empolesi ricordiamo l’Immacolata Concezione, datata al 1590 circa, per la Chiesa di San Michele Arcangelo nella località di Pontorme (fig.5), luogo natio di Jacopo Carucci noto come il Pontormo (1494-1557), che fu tra i modelli massimi di riferimento per lo stesso Cigoli. Elaborata sugli esempi iconografici vasariani, l’opera emana un’austera sacralità personificata dalla visione della Vergine, di una bellezza incantevole, avvolta in una veste sgargiante e inserita in un contesto celestiale animato da cangiantismi. Sotto i suoi piedi si spiegano due grandi ali che dividono la scena tra il mondo divino dell’apparizione e quello terreno, dove insieme ad Adamo ed Eva contorti in pose michelangiolesche presenziano diversi personaggi dell’antico testamento. La parte centrale, andata persa per un principio d’incendio, lascia ancora intravedere la falce di luna e le ali del demonio qui rappresentate in maniera inconsueta a metà tra quelle di un pipistrello e quelle di una farfalla, più precisamente avvicinabili nel manto a delle ali di una falena per cui diversi riferimenti simbolici ed etimologici farebbero supporre ciò: la falena è infatti un insetto della notte, in passato avvicinato al male e alla sventura, e come la farfalla simbolo di vanità e bellezza effimera. Inoltre, la falena è fatalmente attratta dalla luce che ne costituisce anche la radice originaria della parola (dal greco phos = luce), la stessa che contraddistingue anche in nome di Lucifero (portatore di luce), l’angelo ribelle che peccando di superbia volle sfidare Dio. Un’altra analogia riguarda proprio la livrea di questi insetti, spesso disegnata con motivi che ricordano immagini macabre come teschi e inquietanti mascheroni, a cui sembra ispirarsi anche il Cigoli.

Sempre a Empoli per la Chiesa di Pianezzoli nel 1593 il Cardi lavorò alla Madonna col Bambino fra i Santi Michele Arcangelo e Pietro, oggi conservata al Museo d’Arte Sacra di San Miniato (fig.6). L’impostazione classica e devozionale in linea con la controriforma è vivacizzata dai dettagli della pesatura delle anime sulla bilancia, a cui il demonio, sconfitto sotto i piedi dell’Arcangelo Michele, si aggrappa in un ultimo scatto vitale, facendo abbassare verso gli inferi l’anima peccatrice e alzare verso la Vergine l’anima pia. Il volto di Maria tradisce un chiaro rimando a Correggio e Leonardo, mentre l’impostazione scenica, così come le figure dei due Santi, sono ancora memori del linguaggio manierista fiorentino.

Fa parte di questo periodo (1595 c.) La Madonna del Rosario tra i Santi Domenico di Guzman, Monica ed Agostino Vescovo, conservata a Pontedera (Pisa) nella Chiesa del Crocifisso, che mostra un naturalismo ancor più spiccato ed evidente nel morbido incarnato dei volti e nella gestualità dinamica delle figure (fig.7). Sono temporalmente vicine anche le due tele raffiguranti la Resurrezione di Lazzaro (fig.8), per il Conservatorio di Santa Marta a Montopoli (Pisa), datata al 1598, e il San Pietro che cammina sulle acque (fig.9) per la Chiesa di San Pietro a Riottoli a Empoli (1599). Quest’ultima un secolo più tardi (come avvenne per molti dipinti del Cigoli e non solo) attirò le attenzioni dell’avido collezionista mediceo, il Gran Principe Ferdinando (1663-1713), che volle trasferire a Firenze nelle sue raccolte un nucleo importante dell’opera del Cigoli, oggi esposto alla Galleria Palatina. In entrambe i dipinti sopracitati si nota come l’artista si sia soffermato sulla caratterizzazione della figura dolce e mite di Cristo, derivata dallo studio di Correggio, a cui combina certi particolari iconografici ricorrenti, come l’aureola rossa a forma di croce.

Sempre a Empoli, facendo un balzo in avanti nel 1608, Ludovico Cardi realizzò per la Compagnia della Croce nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani la struggente Deposizione (fig.10), già afferente al suo ultimo periodo, influenzato dal suo soggiorno a Roma: qui Cigoli rimase fortemente condizionato dal classicismo dei Carracci che ebbe modo di frequentare, mentre la conoscenza del naturalismo disarmante di Caravaggio sembrò solo sfiorarlo, troppo lontano da quel linguaggio tradizionale a cui il pittore era ancora attaccato. Nella Deposizione empolese le due componenti romane sono comunque ben ravvisabili nelle atmosfere ombrose che mirano a far risaltare il classicissimo corpo eburneo di Cristo. Anche in questo caso l’opera empolese fu sottratta dal luogo originario per cui fu pensata dal Gran Principe Ferdinando che la fece sostituire con una copia di Anton Domenico Gabbiani (1652-1726), mentre l’originale è conservato alla Galleria Palatina.

Le opere a Cigoli

E’ del 1598 la tavoletta votiva che ci riporta a Cigoli tra gli ex voto dedicati alla miracolosa effigie lignea della Madonna dei Bambini; infatti se ci troviamo nei dintorni di San Miniato non si potrà non notare lo slanciato prospetto del Santuario della Madre dei Bimbi che domina il colle di Cigoli nel punto più alto del paese, epicentro di un culto secolare legato ad una serie di miracoli mariani destinati ai bambini, ancora oggi molto sentito dai fedeli. L’aspetto odierno della facciata fa parte di un progetto ottocentesco (1870-1873) volto a sacralizzare il luogo miracoloso e per questo pensato come un tempio della cristianità, scandito da paraste con coronamento a punte, mentre la parte centrale è conclusa da un frontone (fig.11).

Già documentato nel 1194 l’impianto originale della chiesa, intitolata a San Michele, venne modificato con l’arrivo a Cigoli dei frati Umiliati della congregazione di Ognissanti di Firenze intorno alla metà del XIV secolo, periodo in cui è stato datato anche il rilievo ligneo policromo raffigurante la taumaturgica Madonna col bambino, considerato dagli studiosi come d’ambito fiorentino dipendente dai modelli cimabueschi e giotteschi (fig.12-13-14). Enigmatiche rimangono ancora le numerose varianti di Maestà diffuse nel territorio lucchese e pisano, come la Madonna dei Vetturini (fig.15) attribuita storicamente a Nino Pisano (ora al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa), che hanno fatto pensare alla possibilità di una diretta dipendenza dall’esempio cigolese.

Il culto intorno alla Madonna dei Bambini si risvegliò a Cigoli nel 1451, quando la Vergine, che disse di “chiamarsi Maria e di abitare a Cigoli fra Rocco e Michele” (le due chiese del paese), apparve ad una donna che aveva perso il figlio dopo il parto, riportando in vita il neonato. A questo fatto, riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede nel Settecento, seguirono una serie di eventi divini testimoniati dalla grande quantità di ex voto di diverse epoche e tipologie, fra cui si trova anche un piccolo omaggio pittorico attribuito all’ambito di Ludovico Cardi, conservato nel Museo d’Arte Sacra di San Miniato (fig.16).

Nel 1598, infatti, il pittore fece dono di questa tavoletta votiva al santuario per la grazia ricevuta del nipote Giovanni Battista[1], nato zoppo, che per intercessione della Vergine di Cigoli guarì miracolosamente. L’operetta rappresenta il bambino in adorazione dinnanzi al tabernacolo gotico che ancora oggi custodisce il simulacro, affiancato dalla madre che indica al fanciullo l’immagine sacra a cui rivolgere le sue preghiere. Stilisticamente la tavola conserva delle caratteristiche figurative molto semplici, tipiche di un linguaggio popolare ed intuitivo, forse frutto di un lavoro di bottega che al di là dell’opera d’arte doveva piuttosto significare il ricordo e la riconoscenza per l’avvenuta guarigione. Questo episodio della vita del Cigoli, tramandato grazie all’ex voto e legato alle sue vicende familiari, costituisce più che mai una testimonianza concreta dell’affezione profonda che univa l’artista con le radici tradizionali e religiose del suo paese.

Note

[1] Successivamente biografo dello zio nella stesura del testo Vita di Lodovico Cardi Cigoli: 1559-1613.

Bibliografia

Grassi, “Ancora il Cigoli a Figline: (con una data per Tommaso Gherardini)”, Paragone, Anno 69, terza serie, numero 138 (marzo 2018), pp. 66-77.

Guicciardini Salini, D. Parri, Omaggio al Cigoli, brochure per la mostra in occasione dei 400° anniversario alla morte, 9-24/11/2013 Palazzo Grifoni – San Miniato (PI).

Siemoni, S. Pucci, Tre autori per un unico tema – La deposizione dalla croce- Studi, scoperte e restauri in Santo Stefano, Empoli 2014.

Macchi, Lodovico Cardi detto il Cigoli, il suo ambiente e la sua terra d'origine, prefazione di Roberto Paolo Ciardi, Pisa 2009.

Barbolani Di Montauto, Lodovico Cigoli: i committenti figlinesi, l'amicizia col Pagani e il "colorire naturale e vero, Il Cigoli ei suoi amici-colorire naturale e vero, a cura di Novella Barbolani di Montauto, Figline Valdarno, Palazzo Pretorio, Chiesa dell'antico Spedale Serristori, 18 ottobre 2008 - 18 gennaio 2009, 2008 Figline, pp. 19-38.

Siemoni, Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese, Santa Croce 1997.

Sitografia

Chappell CARDI, Lodovico, detto il Cigoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 19 (1976): https://www.treccani.it/enciclopedia/cardi-lodovico-detto-il-cigoli_%28Dizionario-Biografico%29/

Per la Vita di Ludovico Cardi detto il Cigoli nelle notizie dei Professori di Filippo Baldinucci: http://smartarc.blogspot.com/2016/09/la-biografica-di-lodovico-cardi-detto-il-cigoli-nelle-notizie-de-professori-di-filippo-baldinucci.html

Per il rinnovo della facciata di Cigoli: http://smartarc.blogspot.com/2016/05/il-rinnovamento-della-chiesa-di-cigoli-nell-800.html

Per il Santuario della Madonna dei Bambini a Cigoli: https://www.madrebimbicigoli.it/index.php?c=3

Per la Madonna dei Vetturini: https://www.turismo.pisa.it/cultura/dettaglio/Madonna-dei-Vetturini

VOLTI FEMMINILI AL BARGELLO

A cura di Luisa Generali

Introduzione

Visitare il Bargello e la vasta raccolta di opere statuarie che conserva offre lo spunto per delle riflessioni sulla rappresentazione artistica delle donne e il mutare nel corso dei secoli del ruolo assunto dal genere femminile attraverso il mezzo espressivo della scultura.

Salendo al primo piano dell’edificio, nelle stanze dedicate alle opere plastiche in pietra del Quattrocento fiorentino, si nota come le figure di donna non siano solo adottate per rappresentazioni allegoriche definite da un canone di bellezza classico e idealizzato, ma si accostino nell’arco del Rinascimento a un tipo di immagine individuale e memoriale, che si esprimerà pienamente attraverso la forma del busto ritratto. La riscoperta dei volti femminili passa in primo luogo attraverso alcuni profili all’antica assunti come simboli di virtù e modelli, che nel Rinascimento acquisirono nuova vita in sintonia con il vivace clima culturale fiorentino. I ritratti allegorici sviluppati secondo la tradizione antica delle donne e gli uomini virtuosi, come gli eroi e le eroine della mitologia e i personaggi storici, si plasmarono sui testi della classicità e lo studio della glittica che appassionava i collezionisti d’arte.

La statuaria del '400 al Bargello

L’artefice della rinascita del genere fu probabilmente Desiderio da Settignano (1430 c.-1464), di cui si ricorda l’affascinate quadro marmoreo dell’Olimpia (proprietà del Palacio Reale di Granja e recentemente esposto alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo a Palazzo Strozzi, Firenze, fig.1). In questa fase il volto di profilo della sovrana macedone appare ancora fortemente idealizzato, rispecchiando quella serie di caratteristiche che permangono dalla classicità, quale un concetto di bellezza puro e austero, e una serie di attribuiti che aiutano a collocare Olimpia come regina sapiente, doppiamente incoronata dal diadema e una ghirlanda di alloro. Oltre all’intento moraleggiante che il volto dell’eroina doveva suggerire, l’opera rappresenta un esempio eccezionale di pregevolezza artistica, eseguito con una maestria ineguagliabile per gli ambienti di un raffinato appassionato d’arte. La tecnica esecutoria del rilievo, condotta grazie a uno stiacciato sottilissimo, regala un senso impalpabile di eterea leggerezza.

Nel graduale evolversi della figura della donna nell’arte, la stessa conformazione del quadro in pietra raffigurante teste muliebri si avvicina a poco a poco alla ritrattistica, cedendo il posto alle dame fiorentine acconciate e vestite alla moda rinascimentale. È il caso della Giovane gentildonna (1464-1466 c., fig.2) in abito damascato e con la tipica pettinatura, firmata da Mino da Fiesole (1429-1484): gli accessori e la ricchezza della veste, restituiti attraverso un sapiente uso del rilievo in tutte le sue gradazioni, suggeriscono l’alta posizione sociale della fanciulla.

Personalità femminili si trovano modellate anche in materiali diversi dalla pietra, come nel caso del medaglione risalente agli anni 1465-1470 in terracotta invetriata, attribuito ad Andrea della Robbia (1435-1525) e raffigurante il Volto di una giovane donna (fig.3). Anche quest’opera conservata al Bargello, unica nel suo genere per vividezza, sorprende per la soavità malinconica che segna il volto della fanciulla, rinvigorito dagli squillanti colori che ne sottolineano la giovane freschezza. La testa muliebre, liberata tridimensionalmente dal clipeo (forse destinato a una decorazione architettonica), si rivolge leggermente di lato come intimidita, spostando lo sguardo dall’osservatore: le forme edulcorate del ritratto fanno pensare a un omaggio utopico alla bellezza rinascimentale fiorentina, così come suggerisce l'acconciatura alla moda, formata da un intreccio di ghirlande, e la collana di perle, simbolo di purezza e di prestigio sociale.

Ma è senz’altro il genere dei busti ritratto, che si fa strada nella metà del Quattrocento, a incrementare la rappresentazione dei soggetti femminili in funzione memoriale, come per il Ritratto di gentildonna datato agli anni 1455-1460 e attribuito alla bottega di Desiderio da Settignano (fig.4). L’identità ancora ignota della giovane dama viene ritratta attraverso la percezione artistica dello scultore che ne restituisce un’immagine cortese, tendente alla tipizzazione nello stile di Desiderio, con i caratteristici occhi a mandorla, gli zigomi alti ben evidenti, e la bocca chiusa in un misurato sorriso. Indicano la moda femminile del tempo il corpetto che scopre al centro del petto la camicia rifinita dal plissé e la pettinatura ornata con la “brocchetta da testa”, un gioiello a rosetta in voga nella seconda metà del Quattrocento, che veniva posto sul colmo del capo a chiusura dell’elegantissima acconciatura stretta da nastri e fili di gemme.

Fra i busti-ritratto più famosi del Bargello si trova senz’altro quello di Battista Sforza (1446-1472, moglie del duca di Urbino, Federico da Montefeltro, fig.5), individuata attraverso l’epigrafe sulla base e opera di Francesco Laurana (1430 c.- 1502). Al nome latinizzato della dama è premesso il termine “diva”, in genere usato in età romana per commemorare membri della famiglia scomparsi. L’impressione imperturbabile della donna restituisce tutta la fierezza imposta dal ruolo di sovrana ligia al dovere, mentre lo sguardo assente suggerisce forse una realizzazione postuma alla morte di Battista, modellata grazie all’ausilio della maschera funebre: questa ipotesi sarebbe in sintonia con la datazione del busto stimato agli anni ‘70 del Quattrocento. Forti sono le influenze pierfrancescane dello stile essenziale di Laurana, nelle forme sublimate del volto, quasi geometriche, che ne fanno un’opera modernissima.

Ma l’opera capitale per eccellenza fra i ritratti di dame e fanciulle di epoca rinascimentale è senz’altro La dama col mazzolino (fig.6), eseguita da Andrea del Verrocchio (1435-1488) nella sua piena maturità artistica (1475-1480): la scultura è considerata un unicum delle raccolte italiane per l’altissima qualità conseguita, oltre che per l’innovazione eclatante nell’estensione del busto, in cui sono ritratte anche le mani. Lo spettatore subisce il fascino integerrimo e senza tempo emanato dalla dama, ferma nella gestualità aggraziata delle mani e nei leggeri movimenti delle dita: questa azione naturale e gentile è volta a difendere il mazzolino di fiorellini di campo tenuto sul petto, così come si potrebbe proteggere una cosa preziosa e rara. Curiosa è l’identificazione della donna per cui la critica rimane divisa, forse riconosciuta come Ginevra de’ Benci, per la somiglianza con il noto ritratto di Leonardo da Vinci, in cui originariamente la figura era eseguita fino al mezzo busto insieme alle mani (in seguito tagliate), mentre un’altra interpretazione vede nella Dama col mazzolino il ritratto di Lucrezia Donati, amata platonicamente da Lorenzo il Magnifico. Sappiamo come l’interesse di Leonardo per il dato naturale e lo studio anatomico del corpo non fosse solo finalizzato alla scienza, ma anzi venisse spesso impiegato nelle sue opere pittoriche per esprimere al meglio, come in un dialogo, il moto dei sentimenti umani: ricordiamo l’intensa mimica dei corpi degli Apostoli nel cenacolo milanese, così come l’atteggiamento placido della Gioconda, in cui è lampante la ripresa compositiva verrocchiesca nel taglio della figura.

La ritrattistica femminile del '500 al Bargello

Facendo un balzo nella metà del secolo successivo, la bellezza femminile è questa volta impiegata per rappresentare il principio cristiano della Legge nuova (fig.7), opera datata al 1579 e realizzata dall’artista di formazione celliniana, Domenico Poggini (1520-1590). L’opera del Bargello fu ideata insieme al suo pandant espresso mediante le fattezze di una matrona velata e raffigurante la Legge antica (oggi conservata a Palazzo Medici Riccardi), personificazione del Vecchio testamento in confronto con i nuovi principi di perdono e salvezza diffusi dal Vangelo, comunicati dalla Legge nuova. Per esprimere questo ideale religioso in linea con il clima controriformato, lo scultore scelse l’immagine di una giovane donna dal portamento fiero, coperta da un panno sottilissimo e molto aderente al corpo, mentre sorregge il nuovo libro della legge: particolare attenzione venne impiegata dall’artista nella definizione dei capelli, pettinati in un’acconciatura raccolta a cerchio e terminante in tre code. Il confronto tra le due Leggi, realizzate per la chiesa di San Pancrazio, offrì a Poggini l’occasione di poter interpretare anche stilisticamente i concetti di “antico” e “nuovo”, costruendo l’immagine di una matrona austera e classicamente panneggiata, a paragone di una giovane vigorosa, modernamente cinquecentesca.

Fa parte del medesimo linguaggio figurativo toscano il busto di Virginia Pucci Ridolfi (fig.8), scultura storicamente attribuita a Domenico Poggini, sebbene le ultime interpretazioni protendano piuttosto verso il nome di Ridolfo Sirigatti (1553-1608), per una più congeniale inclinazione al naturalismo. La giovane donna, nipote dello storico Francesco Guicciardini, dopo il matrimonio con Giovanni Francesco Ridolfi, trovò sepoltura a soli ventotto anni in Santa Maria sopra Minerva a Roma. La lastra sepolcrale di pregevole realizzazione riporta nel medaglione un ennesimo busto ritratto identico nella fisionomia al volto del Bargello, e che ne permette quindi l’identificazione: le caratteristiche della donna dai grandi occhi e la fronte spaziosa, sono trattate similmente nell’esecuzione di entrambi le sculture, tanto da far supporre la loro realizzazione per mano di uno stesso autore. Come si deduce dalla cura con cui sono state trattate le decorazioni del corpetto e l’elegante bavero, il ritratto fiorentino, datato al 1578-1580 circa, doveva essere destinato ad un uso domestico-privato, mentre nell’effigie sepolcrale romana domina un maggior rigore esornativo, in sintonia con l’autorevolezza del luogo.

Chiudiamo infine, con il ritratto femminile forse più celebre della storia della scultura, assunto come il simbolo di un passaggio epocale di stile che apre le porte al Barocco, ovvero il Busto-ritratto di Costanza Bonarelli (fig.9), realizzato fra il 1637-1638 da Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). La storia dell’opera s’intreccia con la vita privata dell’artista che ritrae in una situazione intima il volto di Costanza, moglie di un collaboratore dell’atelier e sua amante: l’espressione della donna è animata da una forza emotiva e sentimentale nuova, colta in un momento di spontaneità che la rende incredibilmente viva. Bernini infonde al marmo la morbidezza della carne e il soffio vitale dell’anima che si trasforma in movimento, azione e potenza espressiva tesa a rimarcare la vivace personalità di Costanza; sono infatti accentuate certe caratteristiche dinamiche della sua immagine, come la chioma mossa e disordinata dei capelli, la camicia aperta sul seno e la bocca dischiusa, bloccata nell’attimo prima di continuare a parlare.

Fu proprio la passione travolgente, che definì il fascino impetuoso di questa scultura senza tempo, la causa stessa che spinse Bernini a macchiarsi di violenza quando scoprì il tradimento dell’amata con il fratello Luigi Bernini: così il volto della donna venne fatto sfregiare da un servo dell’artista, vanificando per sempre quell’omaggio d’amore e d’arte restituito attraverso il ritratto di Costanza e che oggi più che mai diventa espressione di libertà.

Bibliografia

Gnignera, Una brocchetta da testa con tre perle et uno balascio, in Antonio del Pollaiolo - Ritratto di giovane gentildonna, Chiale Antiquariato, Racconigi 2013, pp. 49-67.

Nesi, “La Legge e la Gloria: Domenico Poggini e Gherardo Silvani in Palazzo Medici Riccardi a Firenze”, in Erba d’Arno, 110.2007(2008), pp. 59-66.

Ricci, “Ritratti di Virginia Pucci Ridolfi”, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, Anno 9, fasc. 12, 1915, pp. 374-376.

Caglioti, Scheda 2.2 (Olimpia regina dei Macedoni), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 94.

Campigli, Scheda 1.3 (Dama col mazzolino), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 86.

Caglioti, Desiderio da Settignano: profili di eroi ed eroine del mondo antico, in Desiderio da Settignano: scultore della Firenze rinascimentale, catalogo della mostra a cura di Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Nicholas Penny, Milano 2007, pp. 87-101.

IL PERSEO DI BENVENUTO CELLINI

A cura di Luisa Generali

Introduzione alla vita di Benvenuto Cellini

Un posto d’eccezione nella scultura monumentale fiorentina del Cinquecento è riservato al Perseo e al suo autore Benvenuto Cellini (1500-1571), uno fra gli artisti più abili della corte di Cosimo I e sicuramente per ingegno e stravaganza anche uno dei personaggi più bizzarri dell’epoca, non meno inquieto di certi altri artisti noti per aver condotto una di vita di eccessi. A dispetto del suo talento che raggiunse vette altissime nella scultura, nell’oreficeria ma anche nella musica e nella poesia, Cellini trascorse un’esistenza tormentata a causa del pessimo carattere contraddistinto da un ego spropositato e iracondo, descritto anche da Giorgio Vasari “in tutte le sue cose animoso, fiero, vivace, prontissimo e terribilissimo”. Questa sua spavalda indole, che lo portò a macchiarsi più volte di omicidio, gli costò fin da giovanetto l’esilio a Siena, dove perfezionò le sue competenze come orefice già acquisite in parte a Firenze. Le disavventure con la giustizia precipitarono velocemente quando nel 1523 commise il primo delitto che lo costrinse a fuggire da Firenze e spostarsi a Roma, qui ottenne i favori e l’indulgenza di Papa Clemente VIII, per cui lavorò in qualità di maestro della zecca, e combatté in prima linea durante il sacco di Roma (1527). In seguito ad un incessante catena di accuse legate a litigi, risse, furti e omicidi nel 1537 Cellini si spostò a Parigi alla corte di Francesco I de Valois, dove il suo sogno d’artista libero e indipendente da ogni accademismo sembrò potersi finalmente realizzare, almeno fino al 1544 quando rientrò frettolosamente in patria a Firenze. Qui trovando l’accoglienza del nuovo regnante Cosimo I de’ Medici, lavorò senza sosta per ben nove anni alla commissione ducale del bronzo monumentale raffigurante Perseo, la sua fatica più grande e tormentata (fig.1).

La personalità di quest’uomo, tipica del binomio che contraddistingue l’artista per eccellenza, geniale ma sregolato, prorompe pagina dopo pagina nella sua Vita dettata ad un garzone di bottega fra il 1558 e il 1566, in un momento di forte declino dopo che tutto l’entusiasmo intorno alla messa in opera del Perseo si spense repentinamente insieme alla richiesta di nuove commissioni. L’intento dell’opera letteraria, che assunse i connotati di un’autobiografia romanzata senza precedenti, è finalizzato alla legittimazione e al riconoscimento del proprio status di artista nella corte medicea, sfociando in una sorta di autocelebrazione personale che trova la sua massima ragion d’essere proprio nell’impresa del Perseo. Dai brani dedicati alla realizzazione dell’opera emerge una costante lotta nel superamento di sé stesso e dei suoi colleghi-rivali, che sprezza con la sua peculiare irriverenza: in particolare, la sfida si fa sempre più competitiva con Baccio Bandinelli (1493-1560), il preferito di Cosimo, che ripetutamente Cellini nella su Vita accusa di “sparlare”, alimentando i dubbi del duca nei suoi confronti e nella concreta possibilità di fusione del grande bronzo. Non mancano a questo proposito episodi macchiettistici nello studio dell’artista in cui lo stesso Cellini e il Duca, poco ottimista, discutono sull’effettiva criticità tecnica della scultura:

“[…] e venendo più spesso a casa, ch'ei non soleva, una volta infra l'altre e' mi disse: Benvenuto, questa figura non ti può venire di bronzo, perché l'arte non te lo promette. […] E Or dimmi, Benvenuto, come è egli possibile, che quella bella testa di Medusa, che è lassù in alto in quella mano del Perseo, mai possa venire? Subito io dissi: Or vedete, Signor mio, che se Vostra Eccellenza Illustrissima avessi quella cognizione dell'arte, che lei dice di avere, la non arebbe paura di quella bella testa, che lei dice, che la non venissi; ma sì bene arebbe da aver paura di questo piè diritto, il quale si è quaggiù tanto discosto. A queste mie parole il Duca mezzo adirato, subito si volse a certi Signori, che erano con Sua Eccellenza Illustrissima, e disse: Io credo, che questo Benvenuto lo faccia per saccenteria, il contrapporsi a ogni cosa: e subito voltomisi con mezzo scherno, dove tutti quei che erano alla presenza facevano il simile, e ' cominciò a dire: Io voglio aver teco tanta pazienza di ascoltare che ragione tu ti saprai immaginare di darmi, che io la creda.”

Il pensiero ossessivo intorno all’opera scatenò la furiosa reazione dell’artista nel celebre episodio dell’incendio della fucina durante la fusione della statua, quando, sebbene febbricitante dalla fatica, dopo aver appreso la notizia da un garzone, esplose in tutta la sua rabbia:

“O Benvenuto, la vostra opera si è guasta, e non ci è più un rimedio al mondo. Subito che io sentii le parole di quello sciagurato, messi un grido tanto smisurato, che si sarebbe sentito dal cielo del fuoco, e sollevatomi del letto presi li mia panni e mi cominciai a vestire, e le serve e il mio ragazzo e ognuno, che mi si accostava per aiutarmi, a tutti io davo o calci, o pugna […]”

Dopo la buona riuscita della fusione, le fasi di cesellatura e rifinitura dell’opera perdurarono per ben cinque anni, fino al momento della “scopertura” sotto la loggia del Lanzi, il giorno 27 aprile 1554, evento tanto atteso che sancì in un tripudio di lodi ed encomi la vittoria personale di Cellini e il proprio primato sul panorama artistico fiorentino:

“Or come piacque al mio glorioso Signore ed immortale Iddio, io la finii del tutto, e un Giovedì mattina io la scopersi tutta. Subito, che e ' non era ancora chiaro il giorno, vi si ragunò tanta infinita quantità di popol, che e ' saria impossibile il dirlo; e tutti a una voce facevano a gara a chi meglio ne diceva […].”

Il Perseo sotto la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria

L’interpretazione in chiave allegorica del mito classico fu il tema più ricorrente nelle corti rinascimentali scelto per l’autocelebrazione delle casate, proprio come avvenne anche a Firenze con il Perseo, l’eroe figlio di Danae e Zeus che riuscì ad uccidere Medusa, l’unica sorella mortale delle Gorgoni. Secondo la mitologia greca il giovane eroe si offrì di portare la testa del mostro come dono nuziale al tiranno Polidette, regnante dell’isola di Serifo, dove era prigioniero insieme alla madre Danae. Perseo quindi partì per la sua impresa supportato da Atena ed Ermes, che gli donarono una serie di oggetti magici: i sandali alati per volare, un copricapo per diventare invisibile, una borsa di pelle per nascondere la testa del mostro, e un falcetto. Dopo varie peripezie il giovane riuscì a scovare il nascondiglio di Medusa, la terribile creatura dalla chioma di serpenti che pietrificava chiunque incrociasse il suo sguardo, frutto di una punizione scagliata da Atena che ingelosita dalle attenzioni di Poseidone per la ragazza decise di trasformarla in un mostro. Arrivato al nascondiglio delle Gorgoni, Perseo attaccò di spalle Medusa servendosi dell’immagine del mostro riflessa sullo scudo di Atena e sferrando così il colpo decisivo alla testa.

La lettura allegorica del mito in questo caso si riferisce alla nuova reggenza medicea, detentrice delle virtù morali che demolirono i nemici repubblicani, visti come mostri e personificati nella testa decapitata di Medusa, alzata trionfalmente dall’eroe. Pensata in un dialogo visivo e metaforico con La Giuditta e Oloferne di Donatello, l’esaltazione plateale della sconfitta degli avversari soggiogati e decapitati, diventa anche un monito intimidatorio dell’egemonia medicea. Le virtù civiche del regno mediceo sono invece pronunciate nell’integrità morale e fisica di Perseo, che Cellini interpreta in un nudo snello e vibrante, mosso dagli effetti epidermici delle masse muscolari (fig.2). La testa di Medusa esanime, di una bellezza ermafrodita, ricorda gli stessi tratti dell’eroe che mentre sfoggia il suo trofeo non si scompone, rimanendo severo e integerrimo (fig.3): questa similitudine fra i volti della vittima e del carnefice, secondo parte della critica, sarebbe interpretabile alla luce delle teorie neoplatoniche per cui l’eroe greco diverrebbe metafora dell’uomo virtuoso, chiamato a sconfiggere le sue stesse pulsioni primitive per innalzarsi verso la perfezione. Oltre l’impressionante precisione con cui è definita la muscolatura dell’addome, colpisce la perizia da orefice con cui sono trattati alcuni dettagli come l’estrema ricercatezza nella definizione dei boccoli dell’eroe, piuttosto che i capillari particolari dell’elmetto a forma di drago, oppure la cesta di serpenti che copre la testa di Medusa (fig.4).

Non manca inoltre un po' del protagonismo di Cellini nella sua firma incisa in bella vista sulla tracolla, mentre guardando alla nuca dell’eroe, fra le insenature del casco e dei capelli si vede affiorare una maschera dalle fattezze umane, forse identificabile con lo stesso artista che attraverso questo strambo espediente manierista avrebbe lasciato celatamente una traccia immortale di sé sulla scultura (fig.5-6).

Il basamento

La grandiosità di questo monumento non è circoscritta al solo bronzo monumentale ma si estende secondo un orientamento verticale anche nel basamento e nella lastra bronzea sottostante, affrontando nelle varie componenti diverse tipologie di scultura: dall’opera a tutto tondo, alla lavorazione del marmo, passando per i bronzetti all’antica fino al basso e alto rilievo. Con il gruppo del Perseo Cellini affermava così la padronanza totale dell’arte scultorea in tutte le sue sfaccettature.

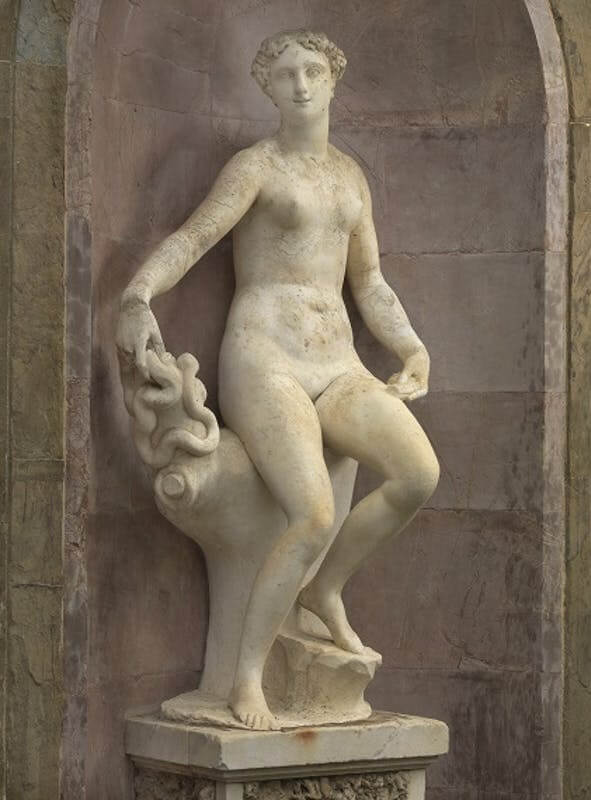

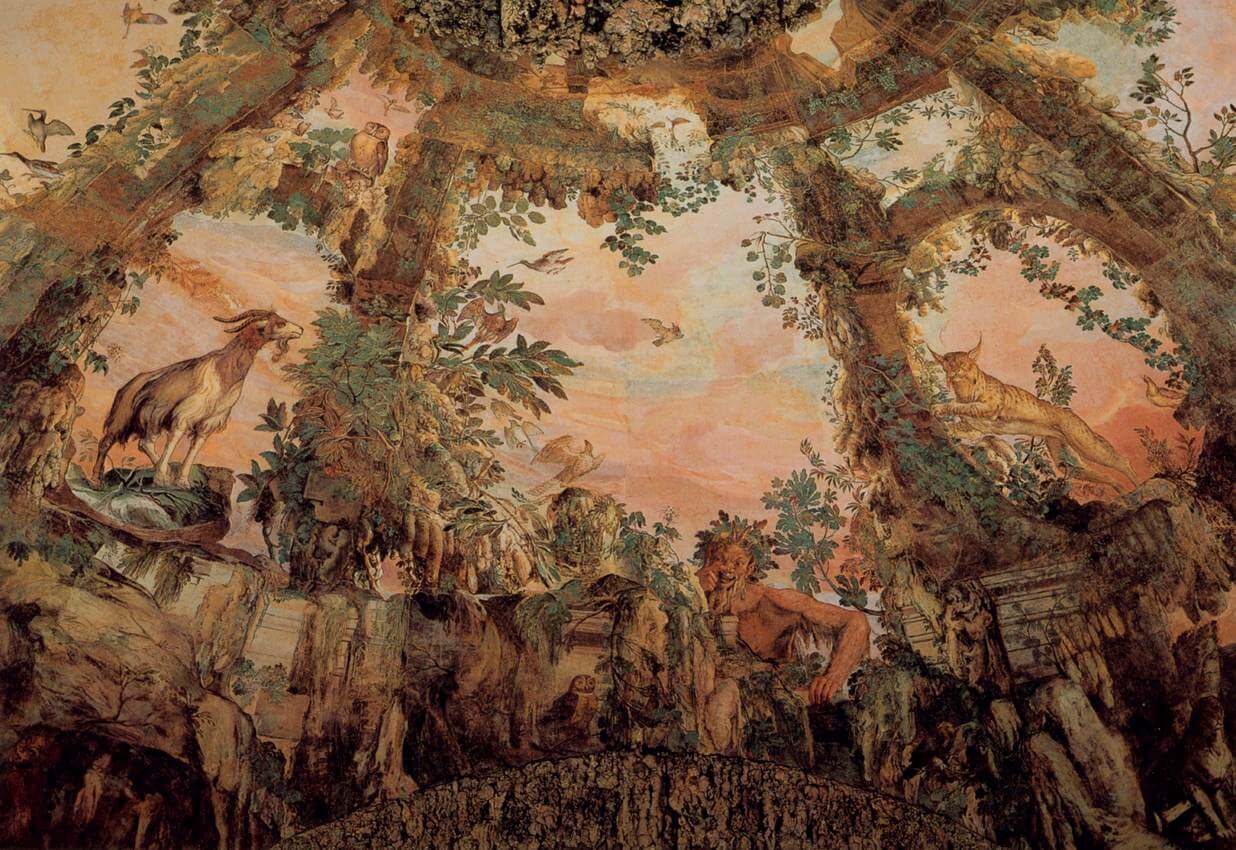

La base, di cui l’originale è conservato al Museo Nazionale del Bargello, si presenta come un elaboratissimo ricamo marmoreo, prova del virtuosismo tecnico dell’artista anche nella lavorazione della pietra (fig.7). L’opera si compone di immagini di varia natura, che spaziano da figure grottesche e macabre a un repertorio antichizzante e simbolico come avviene per le teste di capricorno, emblema assunto dal duca Cosimo I. Immagini inquietanti unite a elementi rigogliosi di vita, come le ghirlande di frutta e l’erme di Diana Efesia Polymastos (dai molti seni), simbolo per eccellenza di fertilità, vogliono forse richiamare il ciclo di morte e rinascita inaugurato da una rinnovata età dell’oro sotto il ducato cosimiano. Nelle quattro nicchie che si aprono su tutti i lati della base sono inserite “le belle figurine”, ovvero i bronzetti all’antica dedicati alle benevole presenze che intervennero nelle vicende di Perseo, a partire dalla madre Danae qui ritratta insieme al figlio fanciullo avuto con Zeus che si unì a lei sotto forma di pioggia d’oro. L’artista interpreta Danae come una Venere classica, dal nudo pingue e morbido, affiancata dal bambinetto che per attirare la sua attenzione solleva le braccia allungando l’esile corpicino (fig.8). Fra gli attori del mito si trova anche Zeus, padre di Perseo, restituito attraverso la tipica effige classica del dio severo e barbuto, avvolto in un ampio panneggio, mentre si prepara a scagliare una saetta (fig.9): l’impetuosa forza in potenza generata da Zeus sembra creare un turbine vorticoso che smuove realisticamente anche la sua chioma. Indispensabile al racconto mitico sono le due divinità amiche Atena, dea della guerra e della saggezza interpretata attraverso un nudo classico estremamente lineare e polito (fig.10), e lo scattante Ermes, fermato in uno curioso movimento ginnico, nel momento appena prima di elevarsi per spiccare il volo mentre alza le mani e piega una gamba, restando sulla punta di un unico piede (fig.11). Anche in questo caso il nudo mostra una gracilità che epidermicamente nasconde una complessa tensione muscolare.

Secondo la testimonianza di Cellini nemmeno la duchessa Eleonora di Toledo rimase impassibile difronte la magnificenza dei quattro bronzetti, tanto che si oppose alla loro fruizione pubblica, volendoli per sé, al sicuro nelle sue stanze: una decisione ripudiata dallo stesso artista che di nascosto approfittò dell’assenza dei duchi per “impiombare” le statuette nella base per la quale erano nate, pronto a tutto pur di portare a termine il suo progetto. Con il consueto tono irriverente Cellini raccontò l’episodio: