LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA

A cura di Luisa Generali

Introduzione: mitici antri

Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.

La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale

La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.

Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.

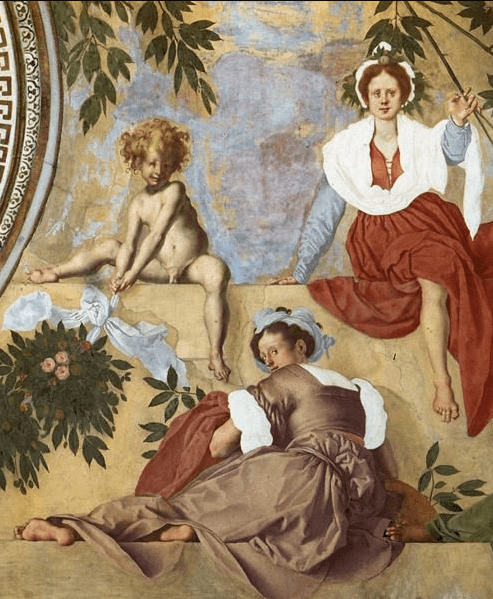

Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia

Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.

Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione

Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe

Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.

Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.

Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".

Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).

Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.

Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

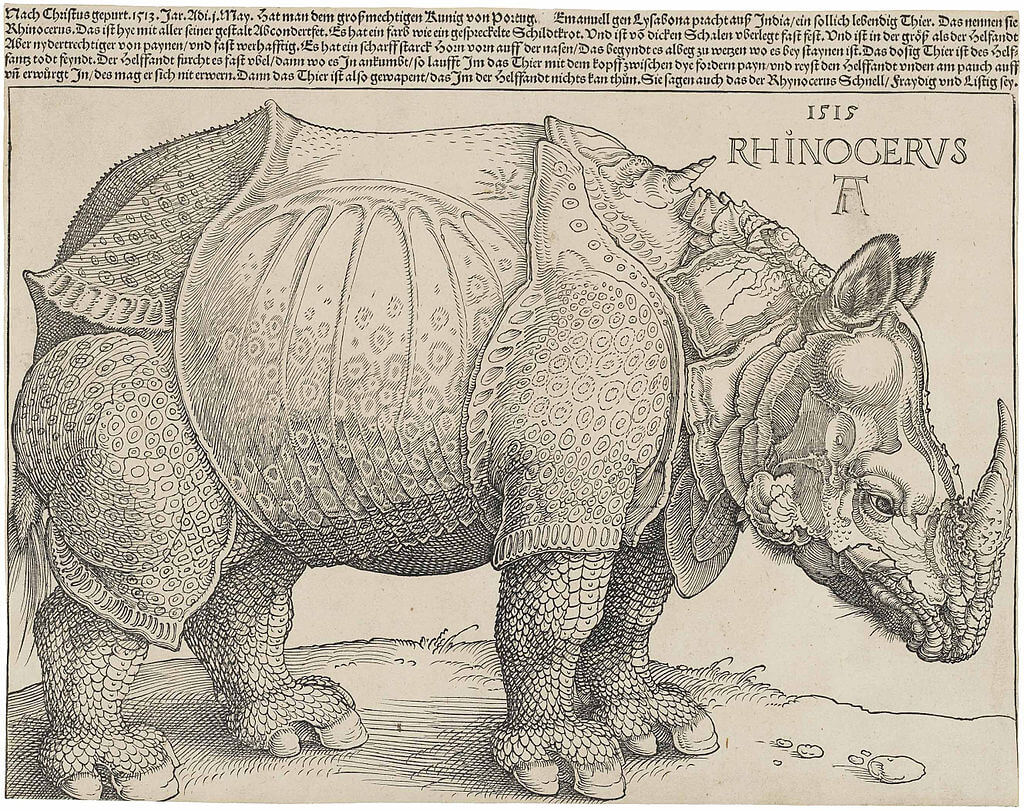

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).

Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.

Bibliografia

Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.

Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/

Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.

Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.

Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.

Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.

Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.

Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.

Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.

Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.

Sitografia

Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363

Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi

LE FONTANE A FIRENZE: TRA ARTE E ACQUA

A cura di Luisa Generali

Acqua che “colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”[1]

Il ruolo celebrativo delle fontane

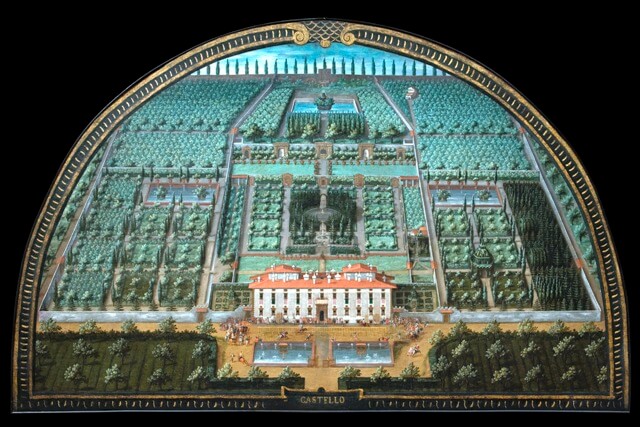

A partire dal ducato di Cosimo I (1537) e con la successiva istituzione del granducato mediceo (1569) le fontane assunsero a Firenze un ruolo celebrativo sempre più rilevante, congiuntamente alla riorganizzazione delle aree verdi annesse ai palazzi del potere e alle ville di delizia. Fu il parco di Castello (fig.1-2), località alle porte di Firenze, il primo giardino ad essere rinnovato in chiave encomiastica, grazie alla commissione affidata dallo stesso Cosimo al progettista e scultore Niccolò dei Pericoli (1500 c.- 1550), soprannominato “Tribolo” per l’atteggiamento costantemente irrequieto. Formatosi come allievo di Jacopo Sansovino, con occhio vigile alle novità pittoriche che gravitavano intorno alla bottega di Andrea del Sarto, Tribolo cominciò a guadagnarsi i primi favori spostandosi su importanti cantieri italiani, fino ad ottenere la fiducia di Michelangelo, che lo ingaggiò come suo collaboratore per la sistemazione delle tombe medicee nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

La residenza di Castello conservava un diretto legame con le radici storiche della casata, quando già nel 1477 venne acquistata da Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, del ramo cadetto della famiglia Medici, e successivamente ereditata da Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo. Vasari ci informa che proprio qui nel XVI secolo erano esposte le opere maestre di Sandro Botticelli: La Primavera e La nascita di Venere. Oggi la villa di Castello è sede dell’Accademia della Crusca, aperta alle visite degli ambienti interni su appuntamento.

Unitamente alle operazioni di ingegneria idraulica e alla progettazione architettonica dell’area collinare retrostante la dimora, la parte ideologica-celebrativa che il giardino doveva allusivamente significare venne teorizzata da un intellettuale-umanista di corte vicino al duca, forse Benedetto Varchi (1503-1565), affinché le proprie conoscenze letterarie e filosofiche potessero esaltare al meglio le glorie medicee. Immaginando una sinergia fra un’equipe di diversi esperti, il progetto a terrazzamenti adottato da Tribolo, secondo il modello del Belvedere Vaticano, ben si prestava per un’immediata rappresentazione del potere personale e dinastico di Cosimo I, attraverso il percorso dell’acqua che sarebbe discesa sfruttando la pendenza del giardino. Lo scopo ideologico del parco era quello di rappresentare l’età dell’oro nuovamente raggiunta in Toscana grazie al nesso fra natura ed arte, procedendo dal caos della selva (personificata dalla fontana del gigante Appennino) nella parte alta del terrazzamento anche detta “vivaio”, verso la Grotta degli animali: questa doveva riprodurre una sorta di microcosmo del regno animale tramite statue in pietra e bronzo raffiguranti molteplici specie, pacificate le une con le altre sotto il ducato cosimiano. L’acqua avrebbe in seguito percorso l’asse centrale, confluendo in un bacino dedicato a Venere, per poi terminare trionfalmente nel giardino all’italiana, metafora di ordine e rigore, dove si innalzava la fontana di Ercole e Anteo.

I lavori per Castello, che impegnarono Tribolo dal 1538 fino alla sua morte nel 1550, passarono progressivamente in secondo piano, valicati dal restauro di Palazzo Vecchio e il nuovo cantiere di Palazzo Pitti con annesso il giardino di Boboli, il cui primo programma fu assegnato allo stesso Tribolo nel 1549.

Il ruolo assunto dagli arredi da giardino viene osservato anche da Giorgio Vasari, che nelle sue Vite, nella parte introduttiva all’arte dell’architettura, dedica un trafiletto alle fontane rustiche realizzate con incrostazione di tartari e spugne, secondo l’imitazione artificiale della natura già sperimentata dagli antichi: tramite sistemi di cannelle inserite appositamente nella parete, l’acqua diviene elemento vivificante che “piove per le colature di questi tartari, e colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”.

Non dovevano discostarsi troppo dalle indicazioni vasariane le fontane a parete concepite da Tribolo per i due muraglioni che spartivano il giardino di Castello (il primo a conclusione del bacino di Venere e il secondo di contenimento del terrapieno di cui faceva parte la Grotta): entrambe le pareti dovevano accogliere una coppia di nicchie contenenti statue-fontana che avevano lo scopo di rappresentare un omaggio alla geografia dei territori fiorentini, ritraendo in forma antropomorfa i monti Senario e Falterona (nelle nicchie ai lati della Grotta), da cui avevano sorgente i rispettivi fiumi Mugnone e Arno (nelle nicchie adiacenti al bacino di Venere). Di questo complesso allestimento rustico, in parte non completato e in parte perduto, sopravvive l’Allegoria di Fiesole, attribuita all’unanimità a Tribolo e databile intorno al 1545, oggi al Museo Nazionale del Bargello (fig.3). La scultura, sbozzata nella pietra serena, costituiva la parete di fondo della nicchia contente la statua-fontana del Fiume Mugnone (oggi perduta), per una lettura simbolica combinata delle due figure, in quanto il torrente del Mugnone, affluente dell’Arno, trova la sua sorgente proprio in territorio fiesolano. Come riporta Vasari: “[…] dietro questo fiume è una femmina figurata per Fiesole, la quale tutta ignuda nel mezzo della nicchia esce fra le spugne di que’sassi, tenendo in mano una luna, che è l’antica insegna de’ Fiesolani”. L’artista scolpisce la sagoma di Fiesole come una creatura primordiale appena nata dalle viscere della roccia, mentre si svincola da questa assumendo forma umana. La pietra serena, per le sue caratteristiche naturali, contribuisce ad un effetto arcaico dell’opera che doveva artificiosamente riprodurre un contesto agreste e mitico; inoltre l’intero blocco è lavorato nell’imitazione di una vera parete rocciosa da cui pendono stalattiti e incrostazioni calcaree. La rotazione del corpo di Fiesole ricorda il movimento dei Nudi per le tombe medicee nella Sagrestia Nuova di Michelangelo (1520-1534 c.), così come lo sforzo per la liberazione dal masso che la contiene sembra essere una citazione diretta dei celebri Prigioni (1513-1515).

Lungo l’asse prospettico del viale, nella discesa che porta gradualmente verso il dominio sempre più controllato della natura, furono messe in opera due fontane monumentali a “candelabra”, sviluppate cioè su un alto e slanciato fusto in marmo, secondo un prototipo molto di moda nel primo Cinquecento fiorentino: entrambe elaborate sui modelli di Tribolo, la realizzazione effettiva degli apparati scultorei fu portata avanti dal maestro insieme a un folto gruppo di collaboratori, fra cui il nipote d’arte del celeberrimo Leonardo, Pier Francesco di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci (1530-1553). Il giovane Pierino, su cui gravava l’enorme aspettativa che potesse eguagliare la genialità dello zio, divenne allievo di Tribolo nel grande cantiere di Castello, dove si misurò con temi e soggetti all’antica che ben si coniugarono ai suoi interessi per l’arte classica.

È suggestiva l’ipotesi interpretativa che vedrebbe l’immagine di Pierino da Vinci nel Ritratto di un giovane di Agnolo Bronzino (1503-1572) alla National Gallery di Londra (fig.4), databile intorno alla metà de l XVI secolo: questa proposta identificativa, pur rimanendo incerta e del tutto da comprovare, è stata suggerita tramite il riconoscimento della statua sullo sfondo raffigurante Bacco con un’opera di medesimo soggetto, realizzata da Pierino intorno al 1547 e oggi andata persa.

Nonostante le scarse documentazioni e la breve vita di Pierino, morto all’età di soli ventitré anni, è stato possibile ricostruire un corpus di opere a lui riferibili, di cui racconta anche Vasari. Fra gli esempi più comunicativi dello stile dell’artista si trova la fontana da giardino raffigurante un Puer mingens, conservata al Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo, e in origine commissionata dalla famiglia Rinieri a Tribolo, che a sua volta affidò il lavoro a Pierino (fig.5). Emerge nell’opera una ricerca capillare nel restituire la spontaneità ilare dei bambini, esibita nell’atteggiamento vivace e soprattutto nell’ampia risata che sembra rievocare certe affinità con gli studi leonardiani sull’espressività e i moti dell’animo. La stessa cura nella lavorazione morbidissima del marmo e l’interesse al dato naturale si trova enunciata anche nella statua-fontana raffigurante un Dio fluviale (oggi al Louvre di Parigi), capolavoro di Pierino da Vinci, donato da Eleonora di Toledo al fratello García di Toledo, per il giardino napoletano di Chiaia (fig.6). Se nella figura del dio giovinetto si può riscontrare una fedeltà pedissequa ai canoni classici, quel pittoricismo di matrice leonardiana ritorna nei teneri puttini che sorreggono l’anfora da cui doveva sgorgare l’acqua, ed in maniera evidente nel volto divertito del genietto più grande, il cui spontaneo sorriso traspone plasticamente i famosi sorrisi di Leonardo.

Tornando a Castello, lungo il viale prospettico retrostante la villa, nelle prossimità della Grotta degli animali, trovava posto la Fontana di Venere-Fiorenza nel mezzo al “laberinto”, una selva fitta di sempreverdi composta secondo la testimonianza vasariana da “cipressi, lauri e mortelle, i quali girando in tondo fanno la forma d’un laberinto”. La fontana assumeva i connotati di un’oasi acquatica elevata su un ampio bacino, “delimitato da un sedere di pietra bigia sostenuto da branche di leone tramezzati da mostri marini di basso rilievo”.

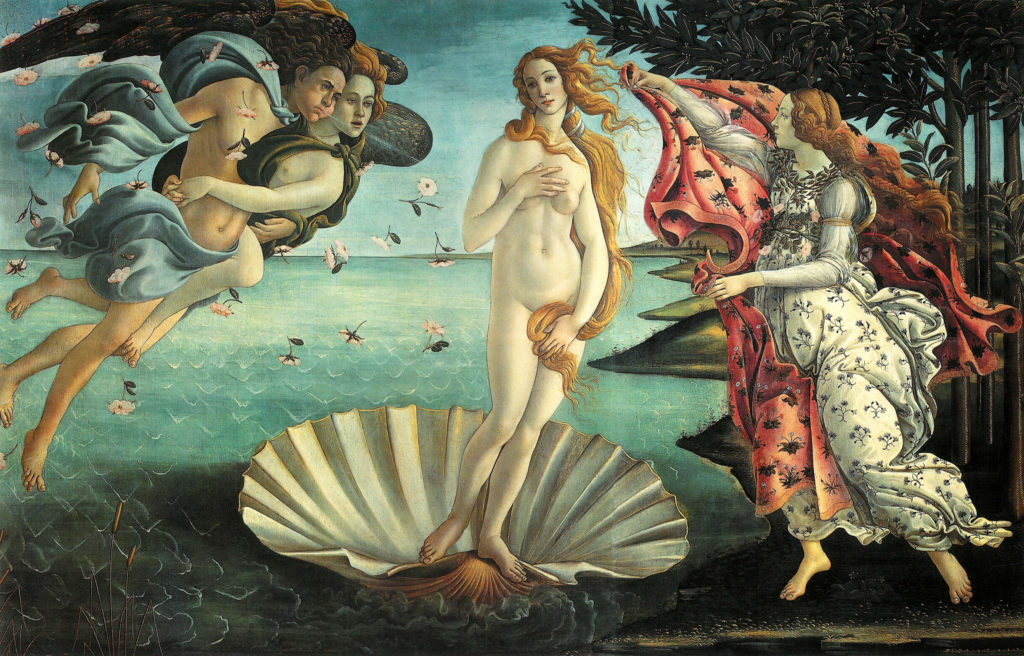

Per un migliore chiarimento sull’originario aspetto cinquecentesco del giardino ci viene in aiuto la veduta aerea della tenuta medicea di Castello, eseguita tra il 1599 e il 1602 dal pittore fiammingo Giusto Utens su commissione di Ferdinando I de Medici, che fece realizzare un insieme di diciassette lunette ritraenti i più rilevanti possedimenti familiari (fig.7). L’opera, esposta alla Petraia insieme alle altre quattordici lunette rimaste, mostra l’estensione del giardino retrostante la villa, sviluppato lungo il viale prospettico dove centralmente copre un notevole spazio il boschetto circolare (o labirinto) intorno alla Fontana di Venere. Trasferita interamente alla villa della Petraia nel Settecento e sistemata in uno spazio del giardino detto “Piano della Figurina” (dove si trova ancora oggi), la fontana ha perso la sua connotazione originaria “a isola” poiché privata dello specchio d'acqua su cui doveva innalzarsi (fig.8). La candelabra marmorea esibisce ricche partizioni decorative in rilievo incentrate sul recupero del linguaggio figurativo antico che Tribolo potette studiare personalmente nei suoi viaggi a Roma. La parte inferiore del piede è avvolta da un anello di creature ibride, per metà dall’aspetto umano e per metà pesci, uniti per le code e con le braccia sollevate nell’atto di sostenere la struttura (fig.9): tra i mostri marini, che hanno l’intento celebrativo di festeggiare l’acqua, si inframezzano inserti in rilievo, mentre la grande tazza soprastante è percorsa da genietti reggi-ghirlande. L’addobbo scultoreo del fusto continua verso la vetta ampiamente ornata da fantasiosi fregi mitologici, tra cui si notano figure di satiri scolpiti con grande perizia attribuiti alla mano di Pierino da Vinci: poco più in alto alcuni puttini a tutto tondo seduti su volute formano un anello marcapiano. Conclude l’estremità della candelabra un cerchio di mascheroni, mentre al di sotto dell’ultimo catino dei genietti in volo si avvicendano a teste mostruose dalle cui fauci veniva gettata l’acqua (fig.10). Al culmine della candelabra in marmo si eleva la statua di Venere come allegoria di una rinata Fiorenza, già teorizzata da Tribolo ma terminata solo nei decenni successivi da Giambologna. Secondo la critica una corretta lettura allegorica del labirinto e della fontana potrebbe riferirsi a un possibile parallelismo con le opere botticelliane, la Nascita di Venere e la Primavera, al tempo esposte nell’adiacente villa, come omaggio all’età d’oro laurenziana (fig.11-12). Lo stretto vincolo nel labirinto fra acqua e natura poteva riflettersi nei due capolavori, entrambi dedicati al culto della dea, nella celebrazione della sua nascita dalla schiuma del mare, e della natura, esplicata attraverso il trionfo della primavera, in una ripresa di ideali neoplatonici per cui la bellezza e l’amore divengono la forza spirituale dell’universo; questa corrispondenza incrociata con i dipinti di Botticelli sarebbe inoltre avvalorata dall’interpretazione della Nascita di Venere più correttamente letta come l’Approdo di Venere sull’isola di Cipro, intendendo cioè la struttura della stessa fontana insieme al suo bacino come un’allegoria dell’isola dove giunse la divinità appena nata.

Per la candelabra della fontana maggiore dedicata a Ercole e Anteo (ancora collocata a Castello), Tribolo pensò invece a un tipo di decorazione plastica a tema ludico-fanciullesco, variando questo motivo su vari livelli del fusto, in relazione al rapporto giocoso dei putti con l’acqua (fig.13). Lo sviluppo della candelabra su tre bacini, il primo dei quali costituito da una bassa vasca ottagonale, è interrotto a più riprese da alcuni nodi dove prendono posto rilievi ornamentali e sculture. La prima articolazione che congiunge l’ottagono con il bacino maggiore, ospita intorno alla base una teoria di maschere in bassorilievo insieme ad una serie di allegri puttini a tutto tondo seduti sul bordo (fig.14). A tal proposito le parole di Vasari esprimono al meglio lo scopo piacevole che i giochi d’acqua e l’arredamento statuario dovevano provocare negli ospiti del giardino: “ […] traboccando del pari le acque di tutta la fonte, versa intorno una bellissima pioggia a uso di grondaia nel detto vaso a otto facce; onde i detti putti che sono in sul piede della tazza non si bagnano, e pare che mostrino con molta vaghezza quasi fanciullescamente essersi là entro per non bagnarsi scherzando ritirati intorno al labbro della tazza.” Nel secondo nodo è invece rappresentata una danza di ridenti fanciulli, restituiti (forse dallo stesso Tribolo) attraverso uno spiccato naturalismo che ne sottolinea il carattere giocoso; è ribadita inoltre l’intenzione burlesca presente nelle oche che gettano acqua dal becco mentre i pargoletti si divertono a strizzarli il collo (fig.15-16). L’ultima tazza presenta invece sul bordo esterno una sequenza di teste di capricorno, ascendente astrale di Cosimo, assunto come impresa di buon auspicio e tradizionalmente associato a vittoriosi condottieri (fig.17).

Il motivo esornativo degli spiritosi puttini viene dunque recuperato dall’arte antica e spesso abbinato nel Cinquecento a un contesto di delizia, in sintonia con i giochi d’acqua delle fontane, accostando il clima leggiadro dei giardini alla spensieratezza tipica dell’infanzia. Nella storia artistica fiorentina Verrocchio si era già confrontato con il tema della fanciullezza nella fontana raffigurante un Putto con delfino, commissionata in un primo momento per il giardino della villa di Careggi e poi trasferita al centro del cortile di Michelozzo in Palazzo Vecchio (oggi l’originale si trova nel percorso espositivo di Palazzo Vecchio). La scultura bronzea ritrae un amorino alato in leggera torsione, in equilibrio su una sola gamba, mentre cerca di trattenere uno sguizzante delfino dalla cui bocca usciva uno zampillo d’acqua (fig.18). Il recupero del soggetto antico è qui ravvivato da un moderno naturalismo, ulteriormente espresso dal dinamismo e la libertà di movimento della scultura a tutto tondo in relazione all’ambiente circostante.

Rappresentano un esempio analogo di concepire la tridimensionalità scultorea nello spazio i quattro fanciulli bronzei sull’orlo del bacino maggiore nella Fontana di Ercole e Anteo a Castello, sostituiti in loco da copie, mentre gli originali si trovano alla Petraia (fig.19-20-21-22-23): se Vasari assegnava totalmente il merito a Pierino da Vinci, la critica oggi è piuttosto propensa a riconoscervi la presenza di più mani che avrebbero eseguito i modelli su indicazione di Tribolo. Le pose assunte dalle sculture indagano l’aspetto motorio dei corpi portati al limite dell’equilibrismo che serve per mantenerli in bilico: di questi capricciosi fanciullini soltanto uno si presenta seduto, mentre gli altri giacciono sul bordo in spigliate attitudini, sgambettando fra gli sprizzi d’acqua.

Il moto dei corpi, insieme all’inclinazione naturalistica, ricorda le prime sperimentazioni tese a interpretare in maniera sempre più vera e autentica la tridimensionalità dei volumi nello spazio, a partire da alcuni esempi grafici: ne è una testimonianza l’esercizio attribuito al Verrocchio nel foglio raffigurante uno Studio di putti, (fine XV secolo, Parigi Louvre, Cabinet des dessins), in cui sono velocemente disegnati dei bambini in movimento, articolati in diverse pose e atteggiamenti (fig.24).

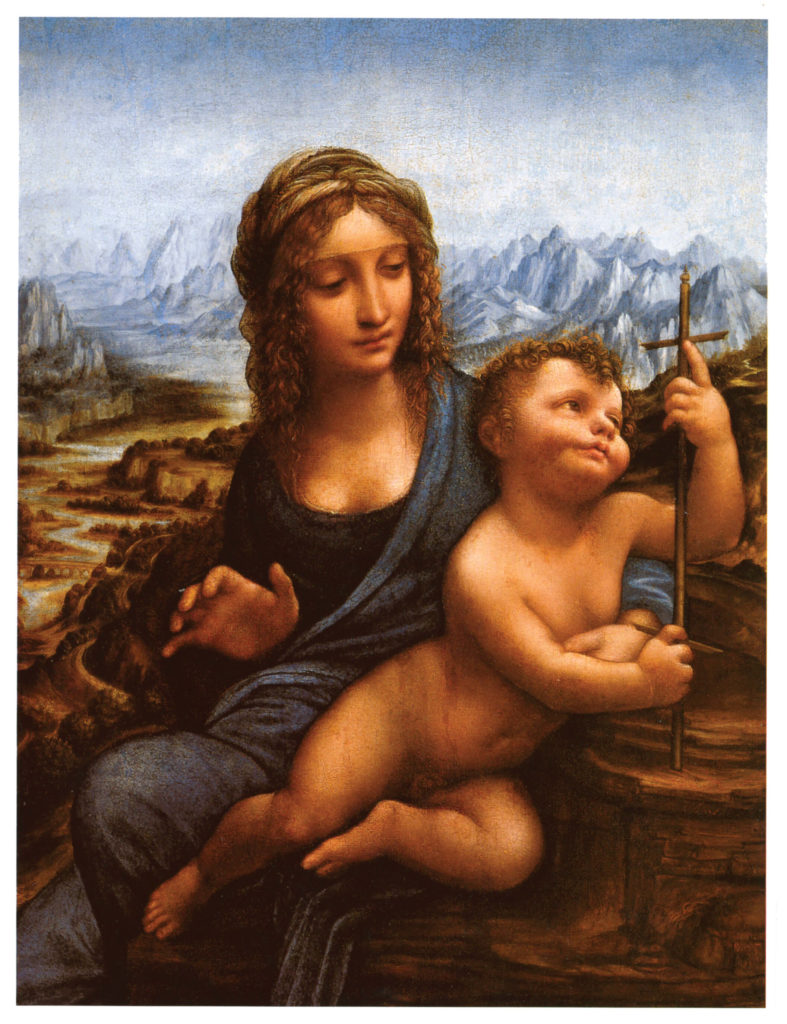

Un’indagine analoga è condotta da Leonardo da Vinci (1452-1519) nel Bambino della Madonna dei Fusi, eseguita in vari adattamenti, di cui qui si riporta la versione più celebre conservata in una collezione privata di New York (fig.25), databile agli inizi del primo Cinquecento e probabilmente commissionata da Florimond Robertet, funzionario del re francese Luigi XII. La tavola, considerata un lavoro di collaborazione tra il maestro e la bottega, conserva quelle peculiarità per cui Vasari riconosce nell’opera leonardiana la maniera moderna, in quanto “dette veramente alle sue figure il moto et il fiato”. Tali caratteristiche ritornano nell’aspetto del piccolo Gesù dalle guance paffute, il sorriso infante e nella rotazione del corpicino, carico di potenza plastica e slanciato verso la croce.

Sembrano intrattenere alcune affinità figurative con Castello gli affreschi per il salone della Villa di Poggio a Caiano, dove più tardi anche lo stesso Tribolo collaborò su richiesta di Cosimo I ad alcuni lavori progettuali per la tenuta. In merito alla decorazione parietale del salone, commissionato nel 1519 da Papa Leone X Medici ad Andrea del Sarto (1486 -1530), Franciabigio (1482 c.-1525) e Pontormo (1494-1557), vennero scelti episodi mitologici e della storia romana che elogiassero allegoricamente le glorie di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico. Nell’affresco di Andrea del Sarto, raffigurante il Tributo a Cesare (1521), l’impianto classicista si apre a certi guizzi protomanieristi riscontrabili in alcuni dettagli, quali il palpitante bambinello in primo piano (fig.26); potrebbero inoltre rappresentare un modello diretto per la fontana tribolesca i fanciulli affrescati da Pontormo nella lunetta dedicata a Vertumno e Pomona (1520-21) per lo stesso salone di Poggio a Caiano (fig.27). Nell’omaggiare il mito ovidiano in cui si celebra la rinascita primaverile della natura in chiave encomiastica, i fanciulli reggi-ghirlanda, seduti in modo smaliziato sul parapetto, diventano il simbolo di una libertà fresca e leggera, di cui si nutrirà proprio l’anticonvenzionale pittura pontormesca (fig.28-29).

Dopo la morte di Tribolo il progetto per il giardino Castello fu portato avanti da Davide Fortini e da Vasari, mentre la realizzazione di due importanti sculture venne assegnata a Bartolomeo Ammannati (1511-1592): al momento dei lavori granducali lo scultore aveva già alle spalle una rilevante formazione, iniziata nella bottega di Bandinelli e proseguita a Venezia, sotto la direzione di Jacopo Sansovino, e a Roma alle dipendenze di Papa Giulio III. Tra il 1555 e il 1563, rientrato a Firenze, l’artista si dedicò ai lavori per la Fontana di Giunone, anche detta Concerto di Statue (oggi ricomposta al Museo del Bargello), in origine commissionata da Cosimo I per essere posta nel Salone dei Cinquecento, addossata alla parete meridionale ed inquadrata da un magnificente prospetto architettonico (fig.30). Il gruppo scultoreo doveva mostrarsi come un “ninfeo a facciata” in uso nella Roma antica per decorare gli interni delle dimore patrizie e i complessi termali, con lo scopo di raffrescare l’ambiente e deliziare gli astanti; la lettura allegorica della fontana voleva inoltre sottintendere la prosperità del ducato mediceo e celebrare l’impegno civile del regnante per la realizzazione dei nuovi impianti idrici condotti fino in città. La struttura della fontana si articola in sei sculture disposte intorno all’arco, allusivo dell’arcobaleno su cui è seduta Giunone, divinità celeste, affiancata da una coppia di pavoni, animali a lei sacri: la dea secondo il mito si serviva di Iride (personificazione dell’arcobaleno) come sua ancella e messaggera. Al di sotto dell’arcata si trova Cerere, protettrice della terra e della fertilità, affiancata dalle statue dei fiumi Arno, nel consolidato aspetto di imponente divinità barbuta, accompagnato da un leone, e la Fonte di Parnaso, dalle sembianze di una donna, sostenuta da un cavallo alato identificato come Pegaso: dal seno di Cerere e dalle urne dei due fiumi doveva fluire l’acqua per congiungersi in un bacino (fig.31). La struttura è infine accompagnata ai lati esterni da due sculture, riconosciute dalla critica come le allegorie della Prudenza, nelle forme di un atletico giovinetto, e di Flora, immagine di Firenze. Il progetto della fontana non andò tuttavia a buon fine e le sculture subirono varie peregrinazioni, prima nel giardino di Pratolino, vicino Fiesole, ed in seguito a Boboli.

A partire dagli ultimi anni ‘50 Ammannati iniziò la sua attività per Castello, occupandosi in primis del gruppo bronzeo raffigurante Ercole e Anteo (1559-60) per la sommità della candelabra tribolesca (oggi l’originale bronzeo si trova esposto nel percorso museale di Villa la Petraia, sostituito a Castello con una copia). Il soggetto riproduce lo scontro corpo a corpo fra Ercole e il gigante Anteo, nel momento in cui l’eroe solleva l’avversario per privarlo della forza che traeva dalla madre Terra, stringendolo in un abbraccio mortale (fig.32). La vincita allegorica per cui il sovrano, identificato in Ercole, sconfigge i nemici incarnati da Anteo, irrorando con il suo sacrificio le terre toscane, segue inoltre il filo rosso della dinastia medicea in relazione diretta con il celebre bronzetto (esposto al Museo del Bargello) raffigurante lo stesso tema e commissionato da Lorenzo il Magnifico ad Antonio del Pollaiolo nel 1478 circa (fig.33): la fortuna di questo episodio mitico fu affrontata anche in pittura del medesimo artista in un quadretto ora agli Uffizi, in cui il motivo predominante della lotta è rimarcato da una spasmodica linea di contorno che segna convulsamente le sagome dei corpi e la drammaticità dei movimenti (fig.34). Mentre nelle opere del periodo laurenziano Pollaiolo evidenzia l’impeto nervoso e fremente che pervade le due figure, l’opera di Ammannati, pur riprendendo il medesimo schema d’insieme, si sofferma sulla potenza plastica dei volumi e della muscolatura.

Fra il 1563 e il 1565 Ammannati prosegue le commissioni per Castello, eseguendo il modello dell’Appennino, anche detto Gennaio (fig.35-36), per la vasca situata nell’originario vivaio (nella prima metà dell’Ottocento divenuto boschetto all’inglese) che sovrasta la Grotta degli animali: il bronzo costituisce il fulcro della fontana rustica montata su una roccia spugnosa, da dove spunta a mezza figura il bizzarro gigante infreddolito. L’immagine dell’Appennino, simbolo di protezione della natura selvaggia dei monti, è qui interpretata in maniera ironica nelle fattezze caricaturali di un grosso gigante barbuto, dalla cui testa esce uno spruzzo d’acqua.

Tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo Ammannati è invece impegnato sul cantiere per la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria (fig.37), il suo più celebre lavoro intrapreso dopo la scomparsa di Baccio Bandinelli (1560) che ne fu il primo incaricato: il significato di una fontana pubblica nel cuore del tessuto cittadino di Firenze, finalizzata a mettere in mostra la nuova rete idrica cittadina, assumeva un importante valore civico-politico, oltre che svelare platealmente le aspirazioni marittime di Cosimo I, in un ideale parallelismo con Nettuno. La celebre scultura del dio, anche rinominato dai fiorentini “Biancone” per il suo severo gigantismo che ricalca sterilmente i modi stanchi della scultura bandinelliana, si trova nel centro di un basso bacino, al comando di un cocchio su ruote “celesti” raffiguranti i segni zodiacali, e trainato da quattro scalpitanti cavalli: movimentano il perimetro della vasca sculture bronzee nelle forme di satiri, ninfe e tritoni, dallo stile vibrante e dinamico, spia della tarda maniera di cui Giambologna (1529 -1608) diverrà il più alto interprete.

Verrà affidato proprio all’artista fiammingo Jean de Boulogne il coronamento scultoreo della Fontana di Venere per il labirinto di Castello (fig.38), come già accennato in epoca lorenese integralmente spostata alla Petraia, nell’area del parco chiamato “Piano della figurina”: attualmente l’opera è stata sostituita da una copia, mentre l’originale si trova musealizzato negli ambienti della villa. Il soggetto interpretato da Giambologna era in linea con il piano iconografico originario che prevedeva sulla cima della candelabra la messa in opera di una statua raffigurante Venere anadiomene, appena nata dalle onde del mare, nell’atto di strizzarsi i capelli ancora bagnati, sgocciolanti d’acqua. Giambologna eseguì la scultura intorno al 1570-72 ed interpretò Venere-Fiorenza secondo i suoi sofisticati modelli muliebri, giocando sulla rotondità delle forme ed un’avvitata torsione del corpo; la dea alludeva inoltre alla personificazione di Firenze, come signora benevola, dispensatrice di linfa vitale per i territori del granducato, chiudendo così il cerchio iconografico del giardino, volto a magnificare il ruolo pacificatore e illuminato di Cosimo I.

Bibliografia

[1] Citazione tratta da G. Vasari, Introduzione-architettura, cap. V, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1550), Ed. Einaudi, Torino 2015, p. 38.

Vasari, Vita di Niccolò detto il Tribolo, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org

Vasari, Vita di Pierino da Vinci, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org

Pedretti, Il nipote scultore, in Pierino da Vinci, Atti della giornata di studio (Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26 maggio 1990), a cura di Marco Cianchi, Firenze 1995, pp. 13-15.

Giannotti, Niccolò Tribolo e l'invenzione della fontana e dell'isola negli spazi del giardino, in Idee di spazio, a cura di B. Garzelli; A. Giannotti; L. Spera; A. Villarini, Perugia 2010, pp. 101-112

Chapman, Disegno italiano del Quattrocento, “Art e dossier”, Dossier; 2 76.2011, Firenze 2011.

Ferretti, Bartolomeo Ammannati, la Fontana di Sala Grande e le trasformazioni del Salone dei Cinquecento da Cosimo I a Ferdinando I, in L’ acqua, la pietra, il fuoco - Bartolomeo Ammannati scultore, Catalogo della mostra a cura Beatrice Paolozzi Strozzi (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 11 maggio - 18 settembre 2011), Firenze 2011, pp. 136-155.

Ciseri, Scultura del Quattrocento a Firenze, “Art e dossier”, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.

Giannotti, PERICOLI, Niccolò, detto il Tribolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 82 (2015), pp. 379-386.

A. Giannotti, PIER FRANCESCO di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 83 (2015), pp. 312-317.

OPERE E MODELLI PER CECCO BRAVO

Francesco Montelatici (1601-1661), più noto come Cecco Bravo, fu uno degli artisti più insoliti e rivoluzionari del Seicento fiorentino, ricordato soprattutto per gli apici di eccentricità raggiunti nelle opere pittoriche del suo periodo maturo. Tuttavia, la dirompente conversione anti-accademica, che gli valse tanta fama tardivamente, non ricevette al tempo i consensi sperati nel granducato, ma anzi contribuì probabilmente alla scelta ultima di trasferirsi presso la corte di Innsbruck, due anni prima della sua morte. Era probabilmente spia del suo carattere eclettico lo pseudonimo “Cecco Bravo”, secondo i rapidi cenni biografici ricavati dal testo di Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, da riferirsi alla presunzione dell’artista che amava autoproclamarsi molto “bravo” nel dipingere abilmente e con padronanza.

La formazione artistica del Montelatici iniziò nell’atelier di Giovanni Bilivert (1585-1644), rinomato pittore della tradizione accademica fiorentina a servizio dei Medici. Bilivert di origini olandesi e figlio d’arte, fu pittore di punta alla corte di Cosimo II, esponente di un retaggio stilistico ancora tardo cinquecentesco fondato sul disegno e la compostezza formale, a cui aggiunse brillanti effetti cromatici. Nello studio del maestro presso gli Uffizi, al giovane artista si prospettò l’opportunità di confrontarsi con i grandi protagonisti del passato e conoscere quelli contemporanei, fra cui ricordiamo il bizzarro incisore e illustratore Jacques Callot (1592-1635), residente per nove anni a Firenze in un locale limitrofe a quello di Bilivert, e da cui forse Cecco Bravo rimase persuaso; ritorneranno inoltre, come citazioni frequenti nella sua carriera, suggestioni cinquecentesche, in special modo esempi tratti dalle opere di Andrea del Sarto (1486-1530) e Pontormo (1494-1557).

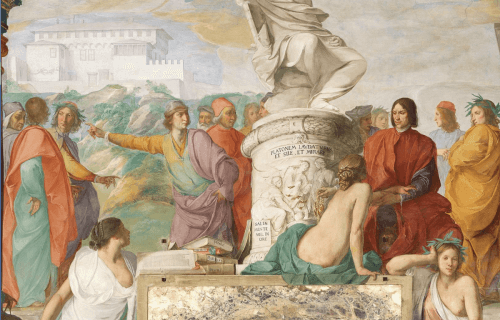

Dopo i primi lavori indipendenti, fra il 1638-39 il Montelatici realizzò a Palazzo Pitti la decorazione ad affresco di due pareti per il Salone degli Argenti, raffigurando scene commemorative della casata dei Medici. Nel brano pittorico ritraente Lorenzo che accoglie Apollo e le Muse l’artista aderisce ai canoni imposti dall’ambiente granducale, adottando armoniose formule compositive e colori luminosi di derivazione cortonesca (fig.1). Nell’episodio che celebra il fiorire della cultura a Firenze grazie al Magnifico, il perno della scena è affidato alla fulgida figura di Apollo, mentre il corteo sfila e si presenta al cospetto del sovrano avvolto in un maestoso abito porpora: l’impeto di Cecco Bravo si avverte tuttavia in alcuni dettagli di secondo piano, come il putto alato sul cornicione, dallo sguardo basso, l’espressione inquieta e i capelli scomposti. Un motivo quello dei putti, che ritornerà assiduamente e che l’artista aveva già affrontato nel 1636 nel soffitto dello studio di casa Buonarroti raffigurante la Fama circondata da beffardi genietti (fig.2).

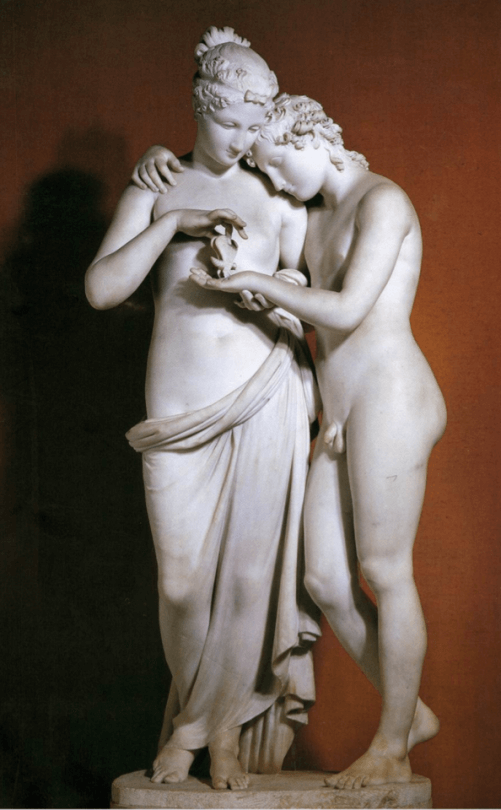

Come sottolineato dalla critica negli affreschi di Cecco Bravo per il Salone degli Argenti è stata riscontrata un’inclinazione particolarmente sentimentale riconducibile allo stile di Francesco Furini (1603-1646) che fra gli anni 1639-1642 fu impegnato proprio a fianco del collega nella parete opposta del vano: nella scena raffigurante Lorenzo il Magnifico fra i poeti e i filosofi dell'Accademia Platonica (fig.3) Furini inserisce in evidenza il corpo sinuoso di una donna ritratta da tergo, una delle immagini più ricorrenti nel repertorio dell’artista. I canoni sensuali della pittura furiniana sembrano condizionare anche Cecco Bravo che nel sopracitato affresco colloca in primo piano un elegante nudo femminile di spalle, forse un’allusione di rimando al collega. Grazie ad un soggiorno a Roma documentato nel 1619, Furini maturò uno stile ibrido, suggestionato dal caravaggismo appreso durante la frequentazione dell’atelier di Bartolomeo Manfredi (1582-1622) e gli studi classici. Una volta a Firenze l’artista limò gli insegnamenti romani, sintetizzando nelle sue opere il concetto di bellezza naturale con quello di bello ideale della tradizione fiorentina: il risultato fu un caravaggismo classico di forte impatto visivo ed emozionale, incentrato in prevalenza su candidi nudi avvolti in cupe atmosfere che ne esaltassero la sofficità dei volumi e l’incarnato. La predilezione per i corpi ritratti di spalle dalle lunghe schiene compare anche nel capolavoro di Furini (1632), tratto delle Argonautiche di Apollonio Rodio, Ila e le ninfe (fig.4, Galleria Palatina, Firenze). Il dipinto inscena il rapimento del giovane Ila, lo scudiero di Ercole, che venne sedotto e catturato dalle ninfe: l’ambientazione notturna e il mare, increspato da leggerissimi flutti simili a merletti, esaltano i malinconici nudi delle fanciulle, emergendo gradualmente dal buio alla luce. Le stesse percezioni “romantiche” si trovano anche nella grande tela dell’Hermitage raffigurante Le Tre grazie (fig.5), dipinta dall’artista intono al 1633. Dallo sfondo tenebroso affiorano i volumi perlacei dei corpi, mentre anche la testa dell’ultima dea a sinistra sembra essere inghiottita dall’ombra.

La separazione netta dal solco della tradizione fiorentina nell’opera di Cecco Bravo inizia a delinearsi più visibilmente a partire dagli anni ‘40 del Seicento, misurandosi con un tema affrontato nel 1624 anche da Bilivert: Angelica si cela a Ruggero (fig.6-7). L’episodio tratto dal poema cavalleresco di Ariosto è strutturato in entrambe le opere in maniera simile, con Ruggero intento a liberarsi dell’armatura ed Angelica che sta per scomparire dopo aver ingoiato l’anello magico che la renderà invisibile, mentre l’ippogrifo fugge in lontananza. Nella propria interpretazione (l’opera è conservata a Chicago, The University of Chicago, Smart Museum of art) Cecco Bravo scardina completamente la lezione del maestro, basata sulla perfezione formale e un uso smagliante dei colori, sostituendola con una pittura sfumata, dalle pennellate vibranti: anche il paesaggio assume dei connotati decisamente rarefatti, attraverso un evidente sfumato che offusca lo scenario. Questa tendenza verso una maniera “al naturale” con cui Cecco Bravo modella il nudo di Angelica richiama i canoni furiniani, mentre il progressivo disfacimento cromatico è dovuto, secondo la critica, ad un diretto contatto che l’artista avrebbe avuto con la pittura veneta, attraverso un viaggio al nord, dove in questo caso sarebbe stata determinante la conoscenza di Correggio (1489-1534).

La svolta coloristica di Cecco Bravo divenne inarrestabile alla metà del secolo, quando la sua attività si concentrò soprattutto in opere da cavalletto: tra gli esempi di questo periodo, si ricorda per la straordinaria forza espressiva l’Apollo e Dafne (fig.8-9, oggi alla Pinacoteca comunale di Ravenna), in cui affiora sempre più chiaramente una propensione per il colorismo veneto, in particolar modo proteso verso la maniera dell’ultimo Tiziano (1488/1490-1576). L’episodio mitologico che racconta il ratto di Dafne venne interpretato dall’artista con una veemenza pittorica senza eguali, carica di tensione e pathos, in cui il moto convulso dei due corpi è ulteriormente concitato dalle pennellate rapide e sfibrate: la scena assume i contorni di una visione sfuocata, dagli effetti visionari, immersa in un’ambientazione irreale, in cui prevalgono le tinte brune e qualche nota violacea. Cecco Bravo con questo lavoro si colloca su tutt’altro piano rispetto all’insegnamento di Bilivert che nel 1630 aveva realizzato una tela sul medesimo tema, all’insegna dell’ordine e della sontuosità, ostentata dagli sfarzosi e fagocitanti drappi che coprono i due protagonisti (fig.10 - Staatsgalerie, Stoccarda). Nell’Apollo e Dafne del Montelatici la tendenza stilistica è semmai paragonabile con quella di Tiziano nel suo ultimo periodo, per cui un’affinità nei movimenti drammatici della fuga e nell'uso materico del colore si riscontra nello Stupro di Lucrezia (fig.11), dipinto realizzato dal maestro intorno al 1570 (Vienna, Akademie der Bildenden Kunst).

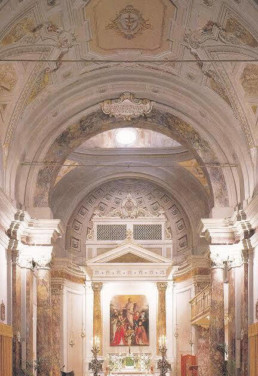

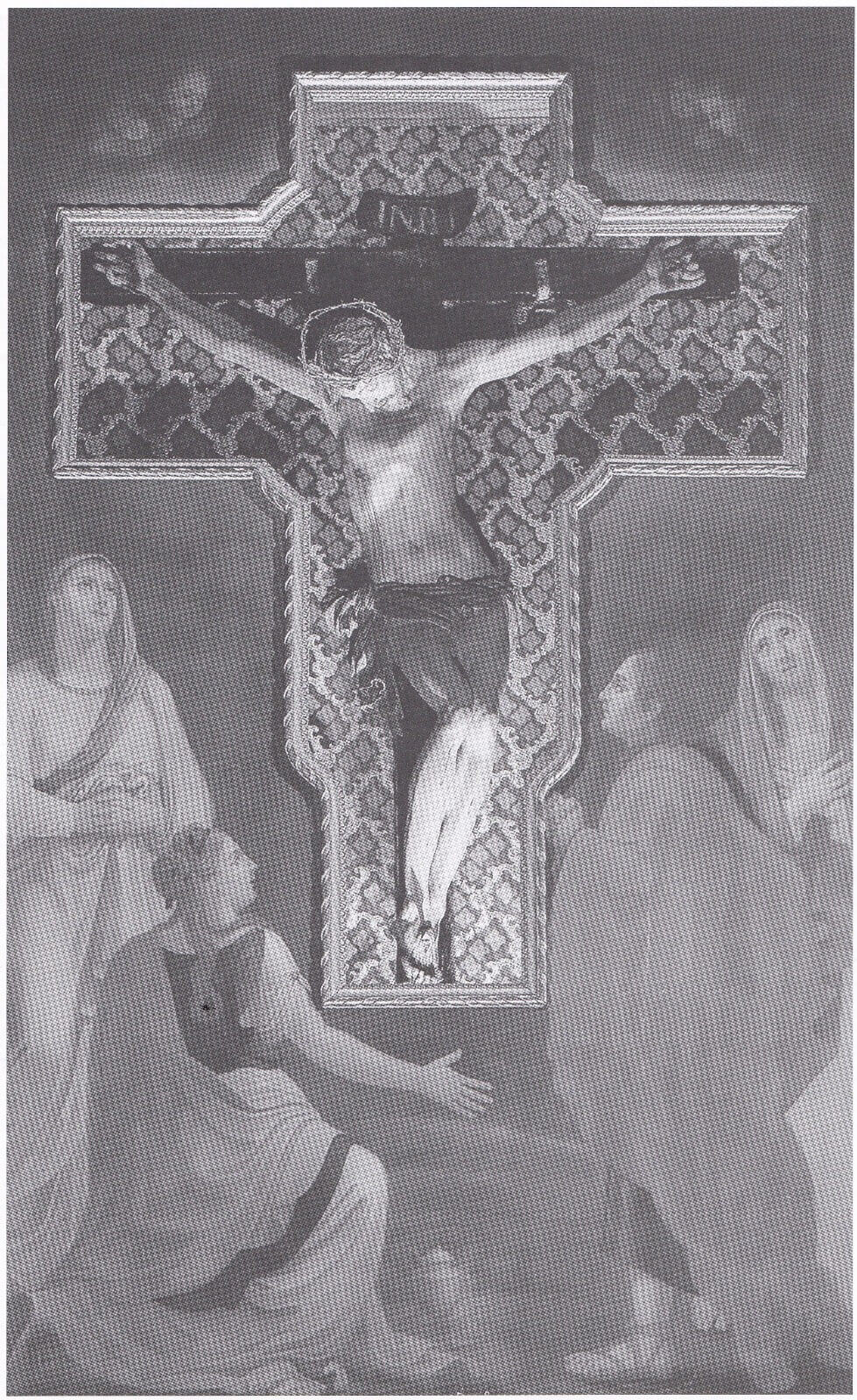

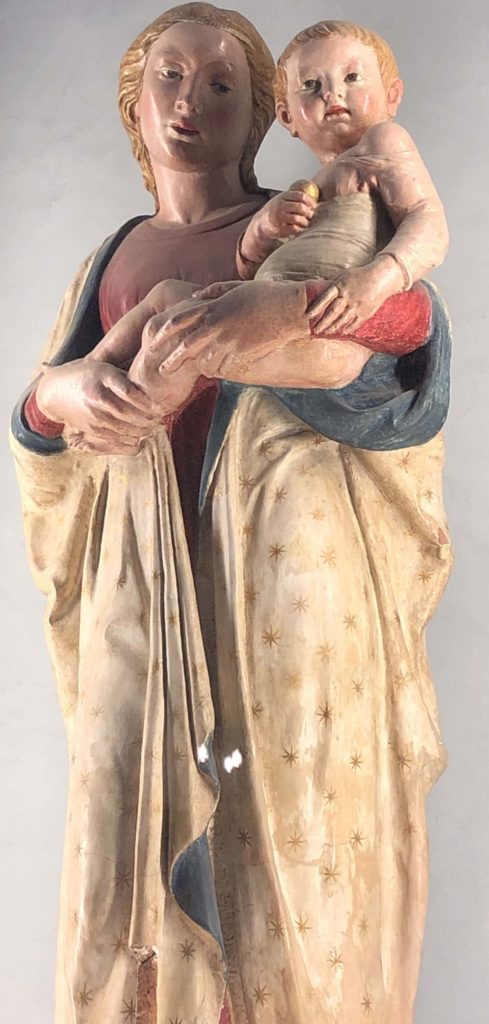

L’unico freno capace di placare la libertà antiaccademica di Cecco Bravo sembra palesarsi dinanzi alle commissioni ufficiali, come dimostra la pala d’altare in onore della Madonna del Carmine fra Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria (fig.12-13), documentata nel 1655 per il santuario di San Romano (in provincia di Pisa). L’opera ancora nel luogo di origine, manifesta delle chiare influenze cinquecentesche ed in particolare sartesche, evidenti nella composizione piramidale della scena e nella caratterizzazione statuaria delle due Sante e la Vergine; sono infatti lampanti i richiami alla celeberrima Madonna delle Arpie (1517, Galleria degli Uffizi, Firenze) e alla Pala di Gambassi (1528 c., ora alla Galleria Palatina di Firenze), entrambe opere di Andrea del Sarto, artista di mezzo tra il classicismo rinascimentale e le prime tendenze manieristiche (fig.14-15). Il furore ceccobraviano emerge tuttavia nei toni cupi dell’ambientazione, rischiarata soltanto in concomitanza del vortice luminoso intorno all’apparizione di Maria, e nel bambino Gesù dal corpicino argenteo e i capelli scomposti: come abbiamo visto, anche gli eccentrici angioletti fanno parte del tipico repertorio dell’artista.

Sempre risalente agli anni ‘50 del Seicento è l’Armida (personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) una fra le opere più suggestive e singolari attribuite a Cecco Bravo, entrata a far parte della Galleria degli Uffizi nel 2017 (fig.16). Il formato della tela in origine più amplio, si presenta mancante sul lato sinistro di una parte a noi sconosciuta. L’opera ritrae Armida, principessa islamica abilissima nell’arte della magia, in preda alla collera dopo la fuga dell’amato Rinaldo, che in precedenza era riuscita a rapire grazie ai suoi sortilegi. Il momento rappresentato è proprio quello in cui Amida, divenendo oltremodo furiosa, alza lo scettro magico ed invoca gli spiriti con lo scopo di abbattere i nemici crociati ed ottenere così vendetta. Cecco Bravo interpreta la scena come un’apparizione onirica, in cui la principessa viene circondata da una massa informe ed inquietante di mostri serpentiformi dai tratti grotteschi, in un’ambientazione tenebrosa dominata da tinte scure che evocano gli effetti della magia: nel mezzo una luce tiepida svela il corpo seminudo di Armida, mostrando un’avvenente sensualità esotica. Come constatato dalla critica, punto di riferimento del Montelatici è ancora una volta il colorismo veneto dell’ultimo Tiziano, che anche a livello compositivo sembra ispirarsi ad alcune opere tarde del mastro, in particolare alle Poesie, un ciclo di dipinti dedicati alle Metamorfosi di Ovidio, destinate al re Filippo II di Spagna fra gli anni 1559-1575. In una delle tele del serie raffigurante la Morte di Atteone (oggi alla National Gallery di Londra), il passo incedente di Diana ricorda vagamente quello di Armida, insieme alla posizione delle braccia e delle vesti che scoprono in parte i corpi (fig.17).

L’Aurora circondata da geni, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig.18), è una delle ultime opere note di Cecco Bravo realizzate durante il soggiorno austriaco in concomitanza del suo trasferimento (1659 c.) alla corte dell’arciduca Ferdinando Carlo d’Austria e di Anna de’Medici a Innsbruck. La tela rappresenta il trionfo di Aurora, uno dei temi iconografici più diffusi nel Seicento, in cui solitamente la dea viene rappresentata insieme ad Apollo, ma talvolta anche distintamente, mentre attraversa la volta celeste che si rischiara. Anche in questo caso Cecco Bravo ha voluto conferire all’opera il suo estro bizzarro, raffigurando Aurora nel ruolo di una donna “autentica” e provocante, agghindata di perle e sontuosi gioielli, sospesa in aria fra una moltitudine di genietti alati: dal velo che tiene disteso con entrambe le mani ricadono dei fiori di molteplici specie e colori, mentre tutto intorno il cielo si accende di venature gialle, forse prefigurazione di una tempesta che sta per incombere, come suggerirebbero anche certe testine di putti che soffiano vento. Sullo sfondo fra un tumulto di colori rarefatti, si distingue una veduta marina, in cui compaiono alcune figure e dei vascelli in prossimità di una baia naturale. Un ipotetico modello per l’artista fiorentino si può rintracciare nel Perseo e Andromeda di Tiziano (fig.19), un dipinto delle sopracitate Poesie, ora nella Collezione Wallace di Londra. La tela mostra il condottiero mentre si slancia in combattimento per salvare Andromeda, incatenata a una rupe in attesa di essere divorata da un mostro marino, come sacrificio per ristabilire l’ordine del suo popolo dopo che la madre peccò di superbia nei confronti delle Nereidi. La scena pone in primo piano il corpo allungato della donna mentre si volta ad osservare l’eroe, che in un’ardita prospettiva si sta precipitando verso il mare: lo stesso volo “rovesciato” è rappresentato anche nell’Aurora di Cecco Bravo, in cui alla sinistra della tela, in penombra, si scorge un genietto che sta planando in maniera simile, verso un’alba che, contrariamente alla tradizione, non sembra essere di buon auspicio.

Bibliografia

Nesi, Cecco Bravo a San Romano, in “Arte”, Gennaio 1996-N. 186, pp. 16-17.

Barsanti, Alla scoperta di Cecco Bravo, in Cecco Bravo, pittore senza regola, Catalogo della mostra Firenze, Casa Buonarroti (Firenze, 23 Giugno-30 Settembre 1999), Firenze 1999, pp. 15-35.

Pinelli, Quei Ghiribizzi di Cecco Bravo, in “La Repubblica” (30.08.1999). www.ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/08/30/quei-ghiribizzi-di-cecco-bravo.html

Vagheggi, Francesco Furini, L' artista dei nudi languidi e sensuali, in “La Republica” (20.12.2007).

Da Gai, MONTELATICI, Francesco, detto Cecco Bravo, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 76, 2012.

Sitografia

Galleria degli Uffizi, Firenze:

www.uffizi.it/opere/ila-e-le-ninfe

www.uffizi.it/opere/angelica-ruggero-bilivert

www.uffizi.it/opere/cecco-bravo-armida

SEGUENDO GIAMBOLOGNA AL BARGELLO

Tra i grandi artisti che popolano con le loro sculture gli spazi espositivi del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, il fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna (1529-1608), spicca come uno dei principali capisaldi del maturo Cinquecento toscano.

Dopo un primo soggiorno a Roma, la svolta decisiva per la carriera di Giambolgna ebbe inizio con il suo trasferimento a Firenze nel 1552, quando entrò sotto la protezione del mercante e intellettuale, Bernardo Vecchietti, che divenne anche suo mecenate: l’amicizia con il nobile fiorentino fu decisiva per introdurre l’artista alla corte medicea che vide nello stile virtuosistico delle sue opere la chiave di rappresentazione ideale per la celebrazione della casata.

È proprio al Bargello che è confluita una collezione considerevole di sculture in marmo e bronzo realizzate da Giambologna e bottega per la committenza medicea.

Iniziando dal cortile di quello era anticamente il Palazzo del Podestà di Firenze, si trova il grandioso Oceano (1570 circa), signore delle acque, uno dei personaggi mitici più raffigurati del XVI secolo, solitamente al centro di magnifiche fontane da giardino.

Anche l’opera di Giambologna fu infatti realizzata per la fontana dell’Isolotto di Boboli, detta appunto dell’Oceano, dove oggi per motivi conservativi è stata trasferita al Bargello e sostituita da una copia.

Il corpo della divinità, segnato da una poderosa muscolatura, restituisce un’impressione di grandiosa forza in potenza, congiunta all’intensa espressione dello sguardo catturato altrove. È invece ancora conservato a Boboli il piedistallo originale della statua, dove sono rappresentate le allegorie dei fiumi Nilo, Gange ed Eufrate, metaforicamente interpretate come le tre età dell’uomo e ispirate agli ignudi michelangioleschi, a cui si intervallano alcuni rilievi a tema marino raffiguranti la Nascita di Venere, il Trionfo di Nettuno e il Ratto d’Europa.

Procedendo sulle tracce del Giambologna al Bargello, nella prima sala al piano terra dell’edificio, fra una selva di gambe e braccia articolate in equilibristiche pose, troviamo il gruppo marmoreo raffigurante Firenze trionfante su Pisa.

Commissionato allo scultore nel 1565 in occasione del matrimonio tra Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria, fu immaginato per fare da pendant alla statua michelangiolesca della Vittoria nel salone dei Cinquecento. Al tempo della realizzazione di quest’opera era già attivo insieme al maestro, uno dei suoi allievi più promettenti, Pierre de Francqueville o Pietro Francavilla (1548-1615 c.), qui in veste di assistente.

Si trova in questo’operala cifra stilistica di Giambologna nel tipico movimento “serpentinato” dell’allegoria femminile di Firenze, nuda e sinuosa, nell’atto di soggiogare Pisa, rappresentata invece come un uomo barbuto in catene, sotto cui giace a sua volta una volpe, simbolo di astuzia e inganno per eccellenza.

Nelle caratteristiche fisiche del corpo pingue della donna e nel movimento tortile del bacino si ritrovano i modelli celebri della Venere al bagno reinterpretati dalla classicità in chiave manieristica dallo stesso artista: un esempio su tutti si conserva nella fontana della Grotta Grande di Boboli detta anche del Buontalenti (1531-1608), dove nella terza stanza sopra la vasca si erge il nudo armonioso della dea.

Anche nell’impianto strutturale l’opera ripropone lo schema dinamico-spiraliforme che negli stessi anni sarà portato al massimo del virtuosismo tecnico nel Ratto della Sabina, gruppo scultoreo realizzato nel 1582 e scelto da Francesco I per dimorare nella Loggia della Signoria: qui le tre figure, tratte da un unico blocco in marmo, si alzano in maniera ascensionale ruotando su loro stesse come in un vortice, dove ogni punto di osservazione si presta a uno scorcio suggestivo della scena.