I BENI CULTURALI DEL TRENTINO ALTO-ADIGE E IL PRESEPE DEL DUOMO DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

La fine dell’anno è di solito tempo di bilanci, in particolar modo ora che siamo alla chiusura di questo magnifico percorso all’interno di “progetto storia dell’arte” e dei beni culturali del Trentino Alto-Adige. Un percorso iniziato nel 2016 per conoscere e valorizzare la storia dei beni culturali della regione, dalle opere più conosciute della città di Trento fino ad arrivare a quelle meno conosciute delle vallate trentine e dell’Alto Adige.

I beni culturali del Trentino Alto-Adige in “progetto storia dell’arte.it”

Nella città di Trento un grande viaggio è stato fatto nel Duomo per scoprire i segreti della sua storia e della sua struttura architettonica. Perché segreti? Come accade molto spesso per i monumenti medievali, il Duomo di Trento cela una simbologia tratta dai bestiari e dai testi biblici: dai rosoni che decorano le facciate fino alle figure antropomorfe dei vari portali di accesso. Il più grande monumento della città di Trento deve però la fama alla sua opera più importante, ovvero la Cappella Alberti che conserva il celebre crocifisso del Concilio di Trento, analizzato in tutta la sua simbologia. Rimanendo nella piazza principale della città sono state analizzate la Torre di Piazza, ex sede delle prigioni cittadine, e la simbolica Fontana del Nettuno.

In città è stato visto Palazzo Fugger Galasso, la cui leggenda lo volle plasmato dal diavolo in una sola notte, e il castello del Buonconsiglio analizzato nella sua evoluzione architettonica e nelle sue opere più importanti. Nel Castello di Trento è stata anche vista la Loggia del Romanino e la Torre dell’Aquila con il famoso Ciclo dei mesi, una delle più importanti testimonianze artistiche della vita nobile e popolare della fine del Trecento. L’architettura contemporanea con il MUSE di Renzo Piano, sede di uno dei più importanti e all’avanguardia musei di scienze del Nord Italia, e il più celebre monumento della città di Trento, ovvero il monumento dedicato a Dante Alighieri, emblema dell’italianità del popolo trentino. In ultimo, per rimanere nel contesto religioso della città: la badia di San Lorenzo, ex chiesa di Padri benedettini e domenicani, e la storia dei santi più conosciuti della città, San Vigilio, patrono di Trento, con la sacra urna delle reliquie ed un ex beato della città, ovvero Simonino da Trento che rese purtroppo celebre la città tra Quattro e Cinquecento per il primo caso in regione di antisemitismo.

All’interno del progetto divulgativo, per la regione del Trentino Alto-Adige, sono state considerate quasi tutte le peculiarità della regione: chiese, castelli, palazzi, borghi storici, i grandi pittori nativi del Trentino, fino ad arrivare all’archeologia con le palafitte di Fiavé. Per il capitolo delle grandi chiese disseminate sul territorio è stata esaminata la chiesa dell’Inviolata a Riva del Garda, una delle più belle chiese barocche del Trentino, ma anche la Pieve di Ledro nelle sue pregiate opere a stucco. Tra castelli e palazzi sono stati analizzati Castel Thun, il Castello di Arco e il Castello di San Gottardo a Mezzocorona e il Palazzo assessorile di Cles in Valle di Non. I borghi storici di Rango, Balbido, Canale di Tenno e tra le città più significative Merano e Glorenza. Inoltre, alcuni articoli sono stati dedicati alla vita e alle opere di grandi artisti del Trentino, ovvero il ritrattista d’Europa Giovanni Battista Lampi e nella pittura contemporanea l’opera di Carlo Sartori.

Infine, nelle vallate trentine sono state trattate molte chiese, in quanto la regione conserva gran parte del suo patrimonio artistico e architettonico negli edifici religiosi disseminati sul territorio. In Val Rendena le chiese più importanti: Sant’Antonio abate di Pelugo, la chiesa di Santo Stefano di Carisolo e la danza macabra di San Vigilio di Pinzolo. Nella valle delle mele: San Bartolomeo di Romeno, il santuario di San Romedio e la chiesetta di San Tommaso a Cavedago. Invece nel Trentino meridionale è stata studiata la chiesa di Sant’Apollinare di Prabi ad Arco con i suoi celebri affreschi, la chiesa di San Rocco a Caneve di Arco e la Chiesa della Disciplina a Riva del Garda. Nel Trentino sud-occidentale è stato fatto un viaggio tra i dipinti e le molte chiese sparse sul territorio della Valle di Ledro.

Il significato delle immagini e il presepe della cattedrale di Trento

Il viaggio compiuto tra i beni culturali del Trentino ha le sue radici nel significato che da sempre hanno le immagini nel mondo della storia dell’arte, dalla pittura alla scultura e finanche all’architettura. L’immagine è infatti da sempre un mezzo necessario di apprendimento per il popolo che non poteva accedere allo studio, poiché è sempre stata utilizzata nella storia come veicolo di messaggi e come strumento necessario per la diffusione della conoscenza.

In questo contesto rientra il messaggio che da sempre caratterizza il presepe, ossia quello di veicolare la memoria della nascita del Figlio di Dio. E con un presepe si conclude, infatti, il lungo viaggio nella storia dell’arte trentina: Il presepe della cattedrale di Trento, uno dei più significativi e importanti della città. Da diversi anni il Capitolo del Duomo di Trento ha deciso di dotare la cattedrale della città di un presepe degno del suo messaggio e della struttura che lo ospita: un presepe dalle grandi dimensioni, sistemato in una delle absidiole più importanti del Duomo, ossia in corrispondenza del fonte battesimale per veicolare al meglio il suo messaggio evangelico. La piccola figura del Bambinello è il centro di tutta l’opera, seguita dalle grandi statue della vergine Maria e dal padre Giuseppe sistemati in un paesaggio diroccato; alcuni pastori con le loro greggi accompagnano e vegliano il lieto evento, mentre l’angelo del Signore porta la luce nella Gloria di Dio nell’alto dei cieli. La stella cometa spunta in alto tra rovine di archi e colonne e i tre re magi - Melchiorre con l’oro, Gaspare con l’incenso e Baldassare con la Mirra - giungono alla mangiatoia del Bambinello. Un presepe pensato per la grande struttura architettonica che lo ospita, ma soprattutto per il luogo dove è stato sistemato, ovvero nella zona del battistero del Duomo di Trento, una scelta non casuale che richiama il dono della nascita nella chiesa cattolica.

Con il presepe del Duomo di Trento chiudo questo percorso nel grande “progetto storia dell’arte” e ringrazio Giulia Pacini, responsabile del progetto, e tutta la redazione che in questi anni ha collaborato alla cura della pagina web e degli articoli che hanno reso unico il sito web “progetto storia dell’arte.it”.

Le figure dalla 5 alla 7 sono state scattate dalla redattrice dell'articolo

IL “CRISTO DELLA DOMENICA”

A cura di Alessia Zeni

Un esempio a Tesero in Val di Fiemme

L’iconografia de il “Cristo della domenica”

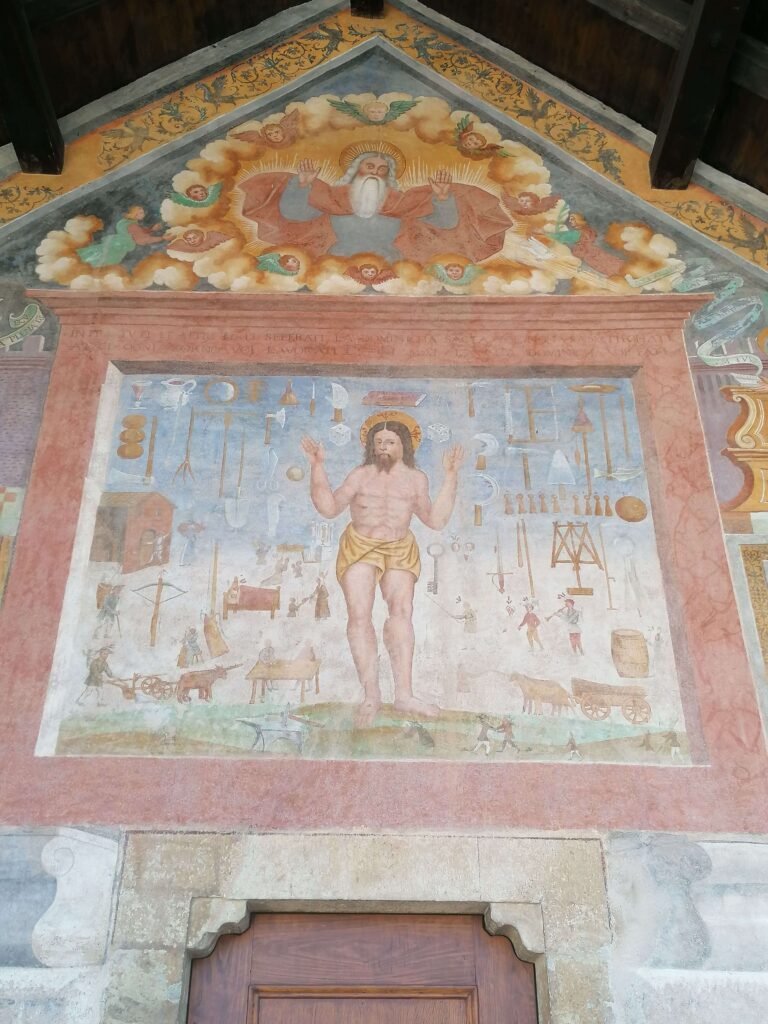

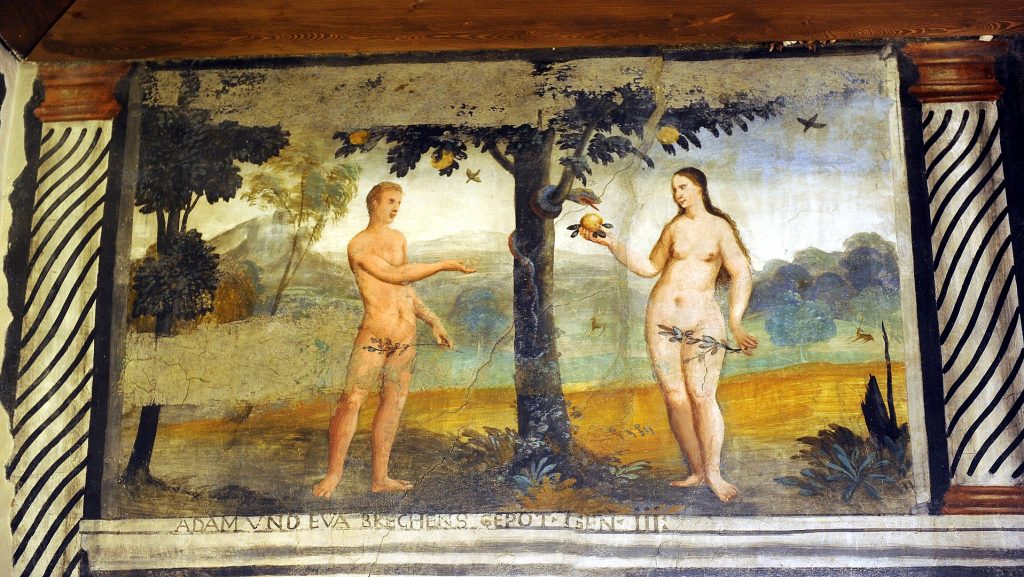

Una singolare e alquanto rara immagine è la raffigurazione de il Cristo della domenica che ha preso piede tra il Trecento e il Cinquecento fra le popolazioni dell’area alpina. Un’immagine che si diffuse nel nord Italia, nel centro Europa e nell’area meridionale dell’Inghilterra compreso il Galles, per ammonire i credenti sul lavoro domenicale e garantire loro un posto in Paradiso. Una diffusione così ampia da assumere una propria terminologia a seconda delle aree geografiche entro le quali si è sviluppata, come nel caso di Feiertagschristus in area tedesca. Le immagini corrispondenti a questa iconografia giunte fino a noi sono poco più di una sessantina, ubicate prevalentemente nelle aree a ridosso dell’arco alpino centro-orientale (Austria, Germania, Italia settentrionale, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia)[1].

Si tratta di una raffigurazione dal significato molto forte perché ricordava al fedele il divieto di lavorare la domenica e di rispettarla come giorno di preghiera e di riposo, poiché anche Dio risposò il settimo giorno della creazione. Prevalentemente dipinta sulle pareti esterne delle chiese, esposte alla vista dei fedeli, ai quali si presentava l’immagine di un Cristo della Passione, nudo con il solo perizoma, sofferente e trafitto, non dai chiodi della crocifissione, ma dagli strumenti impiegati nelle attività lavorative quotidiane. In queste immagini il Cristo è presentato con una lunga serie di arnesi da lavoro, oggetti sia maschili che femminili (l’aratro, la zappa, recipienti ecc.), ma anche con piccole scene ad illustrare ciò che non si deve e si può fare nel giorno del riposo e della preghiera.

L’origine di questa raffigurazione ha radici nel cuore del Cristianesimo, quando prese piede l’immagine di Cristo con l’Arma Christi, ovvero con gli strumenti della Passione. Nel tempo i simboli torturatori della Passione di Cristo (chiodi, lancia, spugna) vennero trasformati in oggetti quotidiani da lavoro per colpire e martirizzare il corpo nudo di Cristo che subiva così una seconda crocifissione. Un’immagine che è andata scomparendo dopo il Concilio di Trento che imponeva un maggiore rigore nella realizzazione delle immagini sacre e con la Controriforma che riteneva le immagini devozionali irrispettose nei confronti della vera fede. In questo nuovo contesto il “Cristo della domenica” veniva interpretato come immagine popolaresca e oltraggiosa all’immagine santa di Cristo, tanto da determinare la distruzione di molte di queste raffigurazioni, a favore di soggetti in grado di elevare meglio l’anima di Dio. Le poche che si sono salvate è stato per negligenza di qualche parroco locale che non applicò le nuove direttive dei vescovi, coprendo o distruggendo queste immagini[2].

Tra il Trentino e l’Alto Adige si contano pochissimi esempi, l’immagine più bella e meglio conservata in regione è sicuramente il Cristo della domenica della chiesetta di San Rocco a Tesero, in Val di Fiemme, nel Trentino orientale.

La chiesa di San Rocco a Tesero

La chiesetta di San Rocco si trova nel centro del paese di Tesero, sullo stesso sagrato della vicina parrocchiale di Sant’Eliseo e sarebbe stata costruita come cappella dell’attiguo cimitero. È stata edificata nel 1528 per voto formulato durante la peste del 1515, anche se in merito non ci sono documenti che lo comprovano, ma la sola dedicazione a San Rocco, santo protettore contro la peste[3]. Venne consacrata il 25 ottobre 1538 da monsignor Vicenzo Negusanti, suffraganeo del principe vescovo Bernardo Clesio con un altare dedicato ai Santi Rocco e Alessio che porta la pala del 1613 di autore ignoto con la Santa Vergine e i Santi Rocco ed Alessio[4].

È orientata a nord-est e presenta una facciata a capanna interamente affrescata, preceduta da una tettoia murata sul lato sinistro e aperta sul lato destro, sotto la quale si aprono un portale e due finestre rettangolari. L'interno è ad aula unica con presbiterio rialzato e sormontato da una volta reticolata e affrescata.

La chiesa presenta affreschi sia interni che esterni e proprio questi hanno reso celebre questa antica cappella; in particolare è l’affresco de il Cristo della domenica, dipinto a grandi dimensioni sulla facciata dell’edificio che ha contribuito a diffondere la storia di questa chiesetta (Fig. 5). Sulla facciata della cappella un primo frescante dipinse nel 1541 il riquadro a sinistra dell'ingresso, ovvero una Madonna in trono con Gesù Bambino in piedi sulle sue ginocchia, il committente e il Simonino da Trento (Fig. 6). Secondo la data posta in alto a destra della facciata, un secondo frescante intorno al 1557 avrebbe decorato l’Annunciazione (Fig. 5 e Fig. 7) e lo stesso potrebbe aver dipinto tutto il rimanente della facciata: i due affreschi del muro laterale di sinistra raffiguranti la Resurrezione (Fig. 8) e Gesù nell’orto degli ulivi, l’affresco in basso a destra che rappresenta la Pietà (Fig. 7) e il grande Cristo della Domenica[5].

Sempre nel 1541, il medesimo frescante ebbe la committenza di affrescare la volta del presbiterio con la decorazione delle vele: la Madonna incoronata col Bambino, il Dio Padre in gloria e i simboli dei quattro evangelisti (Fig. 3). Infine, sulla parete di fondo, a forma di ampia mezzaluna, il pittore raffigurò una sacra composizione sullo sfondo di un paesaggio alpino ricco di montagne: il Cristo crocifisso con ai lati la Madonna e san Giovanni, San Valerio vescovo e San Rocco con un angelo e il cane che ha in bocca il pane, San Valentino che risana un bambino e San Sebastiano (Fig. 3)[6].

Il “Cristo della domenica” di Tesero

Il Cristo della domenica affrescato sulla facciata principale della chiesetta di San Rocco a Tesero è una delle raffigurazioni meglio conservate nel Trentino e nel territorio dell’arco alpino, dipinta a grandi dimensioni per ricordare ai fedeli che entravano nel cimitero o si recavano nella parrocchiale di Tesero il precetto di rispettare la domenica come giorno di preghiera e di riposo. Un affresco molto grande e ancora oggi ben visibile per chiunque giunga dalla strada principale, sottostante al sagrato della chiesetta.

Per richiamare il fedele a rispettare la domenica, il pittore che dipinse questo affresco presentò il Cristo con una lunga serie di oggetti e di persone che illustrano ciò che non si deve fare o usare la domenica ed alcune immagini che illustrano ciò che invece si dovrebbe fare. L’affresco ha un grande Cristo nel centro della raffigurazione che mostra le mani forate dai chiodi, non ha la corona di spine, ma una grande aureola, è nudo, vestito del solo perizoma e i suoi piedi, anche questi forati, appoggiano su un prato verde. Lo sfondo è dato da un cielo bianco e azzurro sul quale sono dipinti oggetti, cose e persone legate alle attività lavorative quotidiane sia maschili che femminili. Alcune di queste attività sono accompagnate da angioletti, su chi compie buone azioni, e da diavoletti con fiammelle rosse, su chi compie invece cattive azioni. L’affresco è inserito in una cornice dipinta a riproduzione del marmo rosso, nella quale, in alto, è inserita la seguente scritta di ammonimento: “Infra tutti li altri mali selerati, la dominicha sancta voi non santifichati // anci ogni zorno voi lavorati e ogni mal la mia dominicha voi fati” che tradotta “Oltre a tutte le altre azioni malvagie, voi non santificate la domenica, anzi, la domenica lavorate come tutti gli altri giorni e commettete ogni sorta di peccato”[7].

Le attività e gli oggetti descritti nell’affresco sono molti e mostrano un’interessante pagina della vita medievale dell’epoca. Partendo in alto a sinistra troviamo dipinti nella prima fila: un calice, una brocca, uno specchio e quattro strumenti per la tessitura (pettine, peso, agganciafilo, coltello), un libro sopra la testa del Cristo, tre attrezzi da falegname (tenaglia, martello e sega), fuso e navetta per la tessitura, una zappa e un bastone. Nella fila sottostante: tre pani, un’ascia da boscaiolo, una forca da fieno, una frusta, un rastrello da fieno e un badile, un’accetta in alto, una forbice in mezzo e una roncola in basso. Accanto a questi oggetti da lavoro sono dipinti una boccia, a fianco del braccio destro di Cristo, i dadi da gioco, ai lati della testa di Cristo, e, per proseguire con gli attrezzi da lavoro, un falcetto messorio e un falcetto da foraggio a fianco del braccio sinistro di Cristo, un martello da muratore, una cazzuola e subito sotto nove birilli con la boccia[8].

A metà dipinto, dalla parte dell’anca destra del Cristo: un mugnaio vestito di bianco invita nel mulino una donna con un carico sulle spalle sul quale si trova un diavoletto; sotto di loro un uomo col bastone e con la gerla sulle spalle, sulla quale c'è un diavoletto; una balestra e un archibugio e due amanti nel letto sulla cui testiera compare un diavoletto. Vicino all'anca del Cristo vi sono due fedeli a mani giunte, sui quali vi è un angioletto, con un bambino che assistono ad una funzione davanti ad un altare a portelle e, infine, una donna con un angioletto sulle spalle che dà in elemosina un pane ad un poveretto inginocchiato[9].

Dalla parte opposta è dipinta: una chiave, una giovane donna che si specchia sulle cui spalle vi è un diavoletto, una spada, un “fièl” (attrezzo per battere le granaglie), un arcolaio, una falce, una forbice tosapecore. Sotto: un uomo con la canna da pesca e un pesce appeso all'amo, una coppia danzante al ritmo di un piffero suonato da un bambino (un diavoletto sia sulle spalle dell'uomo sia su quelle del pifferaio) e un bottaio pure con un diavoletto sulle spalle che lavora ad una grande botte[10].

Infine, sopra il prato, a sinistra, sono dipinti: un contadino con un diavoletto sulle spalle che ara con l’aratro trainato da una coppia di buoi, una donna seduta che lavora alla zangola aiutata da un diavoletto, un tavolo da osteria con due clienti e un diavoletto; a sinistra, sotto: una donna che lavora su un pentolone, una grande incudine con martello da fabbro e, sotto il piede sinistro di Cristo, una donna che zappa nel campo. Per chiudere, a destra del Cristo, sopra: un uomo col diavoletto sulle spalle che guida un carro per il trasporto di legname trainato da una coppia di buoi (anche sul carico vi è un diavoletto); a destra, sotto: due persone che litigano coi cappelli a terra, un uomo che semina e all'estremità altre due persone che lavorano la terra[11].

Per concludere, l’autore del grande Cristo della domenica di Tesero è ignoto, ma potrebbe trattarsi di qualche pittore itinerante proveniente dalle regioni vicine che si spostava di vallata in vallata con i suoi attrezzi da lavoro per dipingere chiese e facciate che gli venivano commissionate. Purtroppo anche l’epoca di esecuzione rimane incerta fra il 1541 e il 1557, le uniche due date che sono dipinte all’interno e all’esterno della chiesetta di San Rocco.

Si ringrazia la Biblioteca comunale di Tesero per il materiale bibliografico.

La foto 2 e le foto dalla 4 alla 10 sono state realizzate dalla redattrice dell'articolo

Note

[1] M. Ferrero, Il Cristo della Domenica: un’iconografia tra arte e religione, pp. 33-34.

[2] Ivi, p. 34.

[3]http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedacc.jsp?sinteticabool=true&sintetica=true&sercd=26371#

[4] I. Giordani, L'affresco del “Cristo della domenica”, p. 1.

[5] Ibidem.

[6] Ivi, p. 2

[7] Ivi, p. 4

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ivi, p. 5.

Bibliografia

Guido Giacomuzzi (a cura di), Guide del Trentino. Val di Fiemme storia, arte, paesaggio, Trento, Temi, 2005, pp. 182-183

Marco Ferrero, Il Cristo della Domenica: un’iconografia tra arte e religione. Un esempio vicentino, in “Progetto Restauro. Trimestrale per la tutela dei Beni Culturali”, 42, 2007, pp. 33-37

"I peccati della domenica": la profanazione del riposo festivo nell'iconografia del "Cristo della domenica", in “L'informatore comunale di Mariano Comense”, 6, 2007, pp. 30-33

Italo Giordani, Chiese, cappelle, edicole e affreschi a carattere religioso a Tesero. Appunti del prof. Italo Giordani per la conferenza tenuta a Tesero il 5 febbraio 2009, in stioridifiemme.it

Italo Giordani, L'affresco del “Cristo della domenica” sulla facciata della cappella di san Rocco a Tesero, 2020, in storiadifiemme.it

Sitografia

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/26371/Chiesa_di_San_Rocco_Tesero

UN MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI NELLA CITTÀ DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

Per ricordare l'italianità del popolo di trentino

A Trento, di fronte alla stazione ferroviaria sorge un monumento dedicato al padre della lingua italiana, Dante Alighieri. L'idea di un monumento a Dante Alighieri venne da Guglielmo Ranzi, patriota trentino, nel settembre del 1889 per ricordare la nazionalità e la cultura italiana dei trentini, quando all’epoca il territorio trentino era sotto l’Impero austroungarico. Dopo un bando di concorso e una lunga selezione, il monumento fu progettato e costruito dallo scultore fiorentino Cesare Zocchi (1851-1922) e venne ultimato il 5 novembre del 1895.

Il monumento

Il monumento a Dante Alighieri di Trento è un’opera in bronzo e pietra di granito che rappresenta l’opera più importante di Dante Alighieri, ovvero la Divina Commedia. La Divina Commedia è qui rappresentata su tre livelli che rappresentano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso e la sommità è dedicata alla statua del sommo poeta fiorentino. Gli episodi rappresentati sui tre livelli sono stati selezionati dall’artista Cesare Zocchi per ricordare in via simbolica l’italianità del Trentino e la patria Italia.

La sommità del monumento è dedicata a Dante Alighieri che è qui rappresentato da una statua in bronzo con il braccio alzato e i tratti suoi caratteristici: viso lungo, naso aquilino e occhi severi e voluminosi. Ha in mano un libro ed il braccio alzato verso le montagne, forse ad indicare il confine geografico italiano con il mondo d’oltralpe.

Il primo livello: Inferno. Al primo livello dell’Inferno troviamo Minosse, l'antico re di Creta, seduto su un drago e trasformato da Dante nel terribile giudice dei dannati alle porte dell'Inferno. Minosse è qui rappresentato nell’atto di pensare e giudicare probabilmente le colpe dell'oppressore dei trentini, ovvero il Tirolo e gli austriaci.

Il secondo livello: Purgatorio. Al secondo cerchio, il livello del Purgatorio, troviamo le sculture di Dante e di Virgilio; quest’ultimo accompagna Dante lungo la salita della montagna del Purgatorio e durante il percorso incontra diverse anime purganti, come l’anima del cantore medievale Sordello da Goito. Nonostante siano due anime divise dai secoli, poiché Virgilio è poeta dell’antica Roma e Sordello è cantore medievale, sono unite nella nostalgia e nell’amore verso la loro patria, episodio centrale nel secondo livello dell’opera di Cesare Zocchi. Lo scultore ha voluto riprodurre in questi due personaggi il Trentino e l'Italia: Sordello rappresenta il Trentino che grida "io son della tua terra" e Virgilio l'Italia e in questo loro incontro l’artista voleva interpretare la radice comune dei due popoli.

Alle spalle di Sordello, in ginocchio davanti a Virgilio, due figure si sollevano per ascoltare i due poeti; questi sono gli invidiosi, seduti e coperti di cilicio, si appoggiano con le mani uno sulla spalla dell'altro. Gli invidiosi sono accecati con un filo di ferro che cuce le loro palpebre perché l’invidia acceca, puniti per aver vissuto con rabbia il bene degli altri e rifiutato l'amore per il prossimo e in questo caso per la patria.

Il percorso attraverso il secondo livello del monumento prosegue con le sculture di due anime che hanno ormai espiato il loro peccato e stanno per salire al cielo del Paradiso. La prima anima salvata, a destra, ha gli occhi rivolti verso l’alto e rappresenterebbe l'Italia che si è fatta libera e forte dopo aver cacciato lo straniero che per anni l'aveva dominata. La seconda anima graziata sta per spezzare gli ultimi lacci e rappresenterebbe il Trentino nel suo cammino per riunirsi alla madre patria, l'Italia libera. Ai loro piedi, un avaro sta scontando il proprio peccato con un peso che lo schiaccia a terra e lo obbliga al pentimento per ottenere la salvezza del Paradiso.

Il secondo livello del monumento di Trento si conclude con i pigri e i superbi. I pigri attendono il loro pentimento in punto di morte, cosicché, per contrappasso, ritardano anche il tempo della purgazione come qui raffigurati, seduti in attesa della pena meritata. Infine, i superbi sono qui riprodotti sotto pesanti macigni, curvi e scomposti, schiacciati da un peso doloroso perché in vita camminarono nel mondo a testa alta, pieni delle loro virtù. Lo scultore ha individuato in queste figure quelli che sono i vizi negatori dell'amore verso la patria.

Il terzo livello: Paradiso. L‘ultimo cerchio del monumento raffigura il Paradiso attraverso una corona di angeli che accompagnano la figura di Beatrice. Gli angeli aprono finalmente le porte del cielo a Dante, dopo averlo protetto durante le sue esperienze attraverso l'Inferno e il Purgatorio. Dal Paradiso, in mezzo agli angeli, Beatrice, la donna che Dante ha amato, è qui raffigurata con le braccia aperte per invitarlo all’ascesa divina. Beatrice scende dalla cima del monte nel giardino dell'Eden a prendere il suo innamorato per portarlo fino al cuore del Paradiso eterno. Beatrice nel monumento rappresenterebbe l'Italia che guarda commossa i due poeti e per la cui realizzazione Cesare Zocchi decise di usare come modella la figlia Margherita.

Infine, il monumento a Dante Alighieri di Trento porta incise diverse iscrizioni legate al significato storico, politico e irredentista dell’opera. La più significativa è quella scolpita sulla prima pietra posata il 20 aprile 1893 che porta incise le seguenti parole: “PIETRA FONDAMENTALE DEL MONUMENTO DEI TRIDENTINI A DANTE ALIGHIERI / MOSTRÒ CIÒ CHE POTEA LA LINGUA NOSTRA / XX · APR · MDCCCXCIII”. Non viene meno l’incisione sotto ai piedi di Minosse con la scritta “DANTE / MCCLXV – MCCCXXI”, ovvero le date di nascita e morte di Dante Alighieri (1265-1321), e l’epigrafe dettata dal patriota Guglielmo Ranzi sul lastricato attorno al monumento: “Inchiniamoci Italiani / Inchinatevi Stranieri / Deh Rialziamoci / Affratellati nella giustizia”.

Conclusioni

Il monumento a Dante Alighieri di Trento è un’opera unica nel panorama artistico trentino. Unica per il grande significato simbolico che nasconde, legato ad una parte importante della storia regionale, ovvero quella degli ultimi anni del Trentino sotto il governo austroungarico. Un’opera così significativa che nel 2009 è stata protagonista di un’installazione d’arte contemporanea dell’artista Lara Favaretto di Treviso. L’artista in occasione dei vent’anni della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento ha inserito il monumento nell'installazione “Momentary Monument”, che consisteva nel circondare la statua con migliaia di sacchi di sabbia, sorretti da ponteggi, per portare l'attenzione sul monumento e sul suo significato storico e simbolico.

Bibliografia

Lorenzi Guido, Zotta Gianni, Benvenuti Sergio, Il monumento a Dante a Trento. Storia e significati, Trento, Panorama, 1992

LE PALAFITTE. IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIAVÉ

A cura di Alessia Zeni

Nelle Giudicarie Esteriori del Trentino occidentale, un piccolo paese a 20 km da Trento conserva uno dei più importanti siti archeologici dell’arco alpino. Si tratta di Fiavé e della “Riserva Naturale provinciale” che conserva al suo interno uno dei più importanti complessi palafitticoli preistorici europei. Il sito si trova a quota 648 s.l.m. in corrispondenza dell’antico Lago di Fiavé, oggi Torbiera in località Carera e denominata a livello locale la palude di “Palù”. La Torbiera di Fiavé si estende su una vasta conca triangolare chiusa fra i monti Cogorna e Misone e a nord dallo sbarramento morenico su cui sorge il paese di Fiavé.

Tra gli anni Sessanta e Settanta importanti scavi archeologici nella Torbiera di Fiavé hanno portato alla luce un complesso sito palafitticolo riconosciuto oggi a livello mondiale e inserito dal 2011 nei “110 siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” patrimonio dell’umanità UNESCO. Un sito la cui importanza è data dalle diverse forme insediative individuate, l’eccezionale stato di conservazione dei reperti lignei e dall’approccio globale delle ricerche.

Il sito archeologico di Fiavé

Lago, sito palafitticolo, torbiera e area archeologica è il percorso che ha fatto nel corso dei millenni la Riserva naturale provinciale “Fiavé”. Una riserva di 137 ettari la cui storia risale a 15.000 anni fa quando, per sbarramento morenico, nelle fasi finali dell’ultima glaciazione, si andò formando un lago con le acque del torrente Carera e che doveva raggiungere i 10-15 metri di profondità. Oggi il Lago di Fiavé non esiste più, ma sappiamo che fino alla metà dell’Ottocento il lago esisteva con acque poco profonde (1-2 metri) e che di questi pochi metri solo la metà era occupata dall’acqua, il restante non era altro che deposito torboso. A partire dal 1853, l’ampio banco di torba che sostituì l’acqua fu sfruttato dalla “Società per l’escavazione della torba nel Tirolo Italiano” per la produzione di materiale combustibile. Una società che prevedeva di agire sulla palude di Fiavè e ricavare materiale torboso per le industrie di tutto il Trentino (birrifici, tintorie, cartiere, filande e fornaci di laterizi).

In seguito all’intensa estrazione della torba, già nella seconda metà del XIX secolo vi furono le prime segnalazioni del rinvenimento di pali e materiali archeologici. Le segnalazioni di materiale archeologico proseguirono fino al XX secolo, quando vennero condotti gli scavi più importanti dall’archeologo trentino Renato Perini, il quale diresse le principali ricerche sul sito e curò l’edizione integrale delle campagne di scavo condotte tra il 1969 e il 1976, con la collaborazione del Museo Tridentino di Scienze Naturali e poi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Trento.

Nel tempo le indagini sono state estese all’intera torbiera e proseguite fino agli inizi degli anni Novanta del XX secolo, che hanno visto la partecipazione di università internazionali, come Londra e Ginevra, sotto la direzione di Perini e poi del sovrintendente provinciale Franco Marzatico. Le ricerche degli anni Ottanta e Novanta hanno permesso di ricostruire l’evoluzione paleo-ambientale dell’antico lago e di individuare altre aree di interesse archeologico: complessivamente sette zone, interessate dalla presenza dell’uomo tra VII e II millennio a.C. [1].

Le scoperte sono state eccezionali sia dal punto di vista scientifico che storico per la ricostruzione delle più antiche comunità agricole europee. Le ricerche hanno portato alla luce i resti archeologici delle popolazioni che hanno abitato il Lago di Fiavè a partire dall’antico mesolitico per almeno cinquemila anni, con la costruzione di case in legno sulle rive, poi sul lago con le classiche palafitte e infine nell’entroterra con la costruzione delle prime case su terrazzamenti in pietra.

La più antica frequentazione umana attestata nell’area protetta di Fiavé è collocabile al mesolitico (VII millennio a.C.), invece il primo insediamento stabile è datato al tardo Neolitico (3800 e 3600 a.C.) e sorgeva su un’isoletta posta quasi al centro della parte meridionale del lago con la costruzione di capanne sulla riva del bacino. Gli insediamenti con le strutture meglio conservate appartengono ai secoli centrali del II millennio e si tratta di abitati su palafitte all’interno del lago: palafitte sull’acqua sorrette da pali isolati, datate tra antica età del Bronzo e l’inizio di quella media (1800-1500 a.C.). L’abbandono di quest’ultima costruzione corrispose al sorgere di un nuovo avanzato villaggio a palafitte, costruito in parte all’asciutto e in parte in acqua: un villaggio in paglia e legno sorretto da una complessa struttura a reticolo adagiata lungo la sponda e sul fondo del lago, eccezionalmente ben conservata, datata ad un momento avanzato della media età del Bronzo (1500-1350 a.C.). Infine, un incendio distrusse quest’ultimo moderno abitato palafitticolo e un nuovo nucleo abitativo venne costruito all’epoca dell’incendio. Quest’ultimo villaggio fu costruito su una piccola altura di origine morenica al margine meridionale del lago, il Dos Gustinaci, nell’entroterra vicino al lago, intorno agli ultimi secoli del secondo millennio (1300-1200 a. C.). In questo luogo il popolo primitivo del Trentino occidentale costruì le prime capanne in legno su terrazzi artificiali in pietra (Fig. 3)[2].

Migliaia e di vario tipo sono stati i ritrovamenti archeologici effettuati nella palude di Fiavé, così come centinaia i materiali caduti in acqua accidentalmente o gettati al tempo delle palafitte e che oggi sono importante testimonianza delle conoscenze tecniche e artigianali dei popoli primitivi - vasi in ceramica, monili in bronzo, gioielli in ambra baltica e oro, che erano rarissimi all’epoca -. Una collezione unica in Europa di oggetti in legno, circa 300 esemplari: stoviglie e utensili da cucina (tazze, mestoli, vassoi), strumenti da lavoro come secchi, mazze, falcetti, trapani, manici per ascia, oltre a strumenti legati alla caccia e alla difesa - un arco e alcune frecce -. Le particolari condizioni ambientali del deposito torboso di Fiavè hanno permesso di individuare anche semi e frutti (carbonizzati e non) di derrate alimentari: spighe di grano e orzo, farro, corniole, nocciole, mele, pere, uva, lamponi, more e altri frutti consumati all’epoca. L’unicità di questa scoperta ha confermato che l’agricoltura era una componente importante e primaria nell’economia di sostentamento di una comunità tipica dell’età del bronzo nella regione subalpina [3].

In ultimo è bene anche ricordare la grande quantità di pollini delle piante che la torba ha conservato e che si sono succeduti negli ultimi quindicimila anni. Agli inizi del Novecento furono effettuate delle ricerche per conoscere il clima che vi era nella preistoria, con lo scopo di ricostruire l’evoluzione del clima, della vegetazione e degli interventi dell’uomo nel periodo successivo all’ultima glaciazione.

Il “Museo Palafitte di Fiavé”

Il 14 aprile 2012 nella Casa Carli di Fiavé è stato inaugurato il “Museo delle Palafitte”, un museo all’avanguardia che conserva la collezione di reperti archeologici ritrovati nella Torbiera di Fiavé.

Il museo è stato organizzato su due grandi piani. Al primo piano sono raccontate al visitatore le ricerche archeologiche del sito di Fiavé, attraverso filmati e plastici, e la storia dell’antico Lago di Fiavé prima dell’arrivo dell’uomo, risalente a 15.000 anni fa. Segue un’esposizione di reperti mobili e una vetrina, lunga più di sette metri, dedicata alle sette fasi di vita del villaggio.

La sezione più interessante è quella del secondo piano, nel sottotetto, dove uno dei plastici mai realizzati all’interno di un archeo museo ricostruisce il villaggio palafitticolo di “Fiavé 6”, ovvero quello della media età del bronzo con oltre settanta personaggi intenti nella costruzione delle capanne sull’acqua (Fig. 12). A fianco del plastico, alcune vetrine sono dedicate al lavoro dei campi con l’esposizione di falcetti, un aratro e il giogo (Fig. 10), alle specie coltivate e a quelle allevate o cacciate. Alla fine della visita del secondo piano, su un tavolato leggermente rialzato rispetto al pavimento, si aprono dei piccoli ambienti che riproducono la vita all’interno delle palafitte: la vita intorno al focolare, la preparazione dei cibi, la confezione delle vesti e degli ornamenti, la produzione di oggetti in ceramica, metallo, legno e osso e la loro funzionalità nella vita quotidiana di donne e uomini.

Infine, una sezione è dedicata alla “Riserva Naturale provinciale” della Torbiera di Fiavé con le indicazioni delle molte specie animali che la vivono, dagli anfibi, ai rettili e gli uccelli migratori che ogni anno vi fanno sosta.

Il “Parco Archeo Natura”

L’apertura del “Museo palafitticolo di Fiavé” nel 2012 è stato il primo passo per la creazione del grande “Parco Archeo Natura” ideato dalla Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia di Trento con la collaborazione di vari enti locali ed inaugurato nel 2021. Un “Parco archeologico” che comprende il sito con i resti, tuttora visibili, dei pali che dovevano sorreggere le costruzioni preistoriche, il Museo e la Riserva Naturale della Torbiera di Fiavé.

Il “Parco Archeo Natura” è stato pensato con l’intento di far conoscere la vita ai tempi delle palafitte, attraverso l’installazione di vere e proprie palafitte e la riproduzione di un villaggio palafitticolo. Il percorso è stato attrezzato anche per scoprire le attività che venivano svolte dal popolo primitivo, dalla costruzione delle palafitte, alla lavorazione del legno, della terracotta e della metallurgia, l’allevamento, l’agricoltura ed i culti antichi. Il tutto raccontato con installazioni, pannelli informativi, filmati e percorsi didattici per immergersi, all’aria aperta del Parco, nella vita del mondo preistorico.

Note

[1] Nelle sette aree individuate dagli archeologi è stata accertata la presenza dell’uomo grazie a scavi in estensione condotti dall’archeologo Perini nelle prime tre zone, mentre nelle altre quattro attraverso carotaggi e sondaggi studiati da Franco Marzatico.

[2] P. Bellintani, L. Moser, F. Didonè, Il Museo delle palafitte di Fiavé, p. 28; P. Bellintani, Fiavè 40 anni dopo, pp.111-112.

[3] R. Perini, Scavi archeologici Parte I, pp. 345-347.

Bibliografia

Renato Perini, Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiavé-Carera. Parte I. Campagne 1969-1976. Situazione dei depositi e dei resti strutturali, Trento, Alcione, 1984

Gianni Ciurletti, Guido Ferrara, Fiavè – Torbiera Carera (Trentino - Italia). Il parco e il museo archeologico/naturalistico delle palafitte. Un progetto in fase di realizzazione, In Paolo Bellintani e Luisa Moser (a cura di), Archeologie sperimentali. Metodologie ed esperienze fra verifica, riproduzione, comunicazione e simulazione. Atti del convegno. Comano Terme-Fiavè (Trento, Italy) 13-15 settembre 2001, Trento, Alcione, 2003, pp. 159-169

Paolo Bellintani, Luisa Moser, Frando Didoné, Il Museo delle palafitte di Fiavé, in Vincenzo Tiné e Loretta Zega (a cura di), ArcheoMusei. Musei archeologici in Italia. Atti del convegno. Adria, Museo Archeologico Nazionale, 21-22 giugno 2012, 2012, pp. 28-29

Paolo Bellintani, Cristina Dal Rì, Monica Dorigatti, Luisa Moser, Elena Silvestri, Il Museo delle Palafitte di Fiavé, in Franco Nicolis (a cura di), Ada. Archeologia delle Alpi, 2014, Trento, Temi, 2014, pp. 167-175

Riccadonna Donato, Lappi Ennio, Zattera Mauro, Quando a Fiavé c'era un lago. La storia dello scavo della torba nel Palù di Fiavé tra malaria e palafitte, Arco, Grafica 5, 2018

Paolo Bellintani et al., Fiavé 40 anni dopo. Diagnostica sulle strutture palafitticole delle aree di scavo Perini conservate in situ, in Palafitte: ricerca, conservazione, valorizzazione. Atti del convegno, Desenzano del Garda, 6-8 ottobre 2011, Quingentole, SAP Società archeologica, 2018, pp. 111-118

SAN VIGILIO E L’URNA PROCESSIONALE DEL SANTO

A cura di Alessia Zeni

Questo nuovo contributo è dedicato al patrono di Trento, San Vigilio, che è stato vescovo della città dal IV-V secolo e che ogni anno viene festeggiato il 26 giugno, giorno della sua morte. In occasione della sua commemorazione è portata in processione la celebre urna processionale delle reliquie del Santo, di cui sono note le peculiarità e vicende storiche.

Premessa

Le vicende storiche della vita di San Vigilio risalgono a più di milleseicento anni fa, a quando la cultura scritta non era ancora diffusa e le testimonianze orali faticavano a conservare intatti i fatti storici. In particolare, le testimonianze giunte fino a noi sulla vita di Vigilio sono scarse e al limite della leggenda: due lettere di Vigilio inviate ai vescovi Simpliciano e Giovanni Crisostomo ritenute autentiche e contemporanee ai fatti, ma di difficile lettura, e la Passio Sancti Vigilii che presenta invece qualche problema critico. La Passio è una breve biografia di Vigilio che dedica particolare attenzione alla sua morte e al suo martirio, da qui il titolo di Passio (Passione). Il testo è stato scritto in epoca longobarda, tra il VI secolo e VIII secolo, a quasi due secoli dalle vicende intercorse, non è di tipo storico, ma agiografico, cioè descrive la santità e la devozione del personaggio. Dettagli questi da tenere in considerazione nel resoconto della vita del Santo che intreccia le informazioni storiche delle lettere a quelle agiografiche della Passio[1].

La vita di San Vigilio

Vigilio è stato vescovo della chiesa di Trento tra il IV e il V secolo; il suo episcopato è durato circa 12 anni ed iniziò tra il 388 e il 393 per poi concludersi tra il 400 o il 405, in corrispondenza della data presunta di morte. È soprattutto attraverso la Passio che conosciamo le origini del Santo, nella quale è identificato come cittadino di Trento e di stirpe romana, figlio di Santa Massenza[2], di origini romane e fratello di Claudiano e Magoriano; ebbe una formazione umanistica a Roma e forse anche ad Atene, comunque in un ambiente legato alla tradizione classica mediterranea[3].

La decisione di passare alla carriera religiosa deve essere avvenuta molto presto, in quanto il Santo, come riferisce la Passio, dimostrò grande precocità di santità, una forte dimensione caritativa e assistenziale, virtù taumaturgiche e un grande interesse per la parola e la divulgazione del Vangelo. Fu così che venne eletto vescovo a soli vent’anni dal popolo cristiano e venne consacrato dal vescovo di Aquileia nella chiesa fuori le mura della città di Trento[4].

Negli anni del suo episcopato mostrò un forte slancio missionario, evangelizzando la terra trentina, ma anche i territori adiacenti delle diocesi di Verona e Brescia. Qui egli portò la parola del Vangelo e convertì la popolazione alla fede cristiana, fondando più di trenta chiese nelle diocesi di Brescia e Verona[5]. L’evangelizzazione del Trentino pare sia avvenuta in tempi rapidi e costanti, nell’arco dei dodici anni del suo episcopato, ma in realtà deve essere avvenuta molto più lentamente e con molte più difficoltà. Tra il IV e il V secolo la popolazione delle valli trentine era ancora legata agli idoli pagani e quindi i risultati furono molto lenti e problematici, come è stato per la missione cristiana della Valle di Non. La missione nella valle avvenne per opera di tre collaboratori di Vigilio provenienti dalla Cappadocia, Sisinio, Martirio e Alessandro: la loro missione ebbe un epilogo drammatico perché vennero uccisi la mattina del 29 maggio del 397 dai contadini della zona su un rogo allestito con le travi della chiesetta costruita dai tre martiri. Il martirio dei tre missionari è comprovato dai dati storici, grazie alle lettere inviate da Vigilio al vescovo di Milano, Ambrogio, tra IV e V secolo[6].

Come anticipato, il testo agiografico del Santo vuole soprattutto dimostrare il martirio, la santità, la data della morte e la sepoltura di Vigilio. Il testo racconta che dopo il martirio dei tre cappadoci, Vigilio sentì ancora di più lo slancio missionario, decidendo di portare la sua opera evangelizzatrice in un’altra zona del Trentino, la val Rendena. La leggenda racconta che Vigilio si recò nella valle per predicare la parola del Signore e distruggere una statua di bronzo dedicata al dio Saturno che un ricco signore aveva posto su un suo podere. Alla notizia dell’accaduto, una folla di contadini corse contro di lui con spade e pietre che scagliò contro Vigilio portandolo alla morte. I diaconi del santo che sopravvissero raccolsero il suo corpo, lo misero su un cavallo e lo portarono in città. Nel terzo giorno dopo il martirio, una volta giunto in città, il suo corpo fu portato nella basilica che Vigilio aveva edificato presso la Porta Veronese, fuori città, e qui fu seppellito con i Santi della Cappadocia. Ad oggi vi sono molti dubbi sulla validità storica dell’accaduto, prima di tutto perché non compaiono testimonianze scritte contemporanee all’evento e, grazie agli studi effettuati da monsignor Iginio Rogger (studioso della storia del cristianesimo in Trentino), si ritiene che la morte di Vigilio sia avvenuta per motivi naturali tra il 400 o il 405 d.C. e il 26 giugno, giorno che coincide con la festa patronale di Trento. Una data che viene data per certa, in quanto pervenuta dalle fonti liturgiche e dall’uso comune; infatti, già in epoca altomedievale il 26 giungo era festa di San Vigilio[7].

La storia del Santo patrono di Trento è stata tramandata nei secoli e ha ispirato la comunità cristiana trentina e il mondo dell’arte nelle rappresentazioni di Vigilio, i cui attributi iconografici sono il sasso, gli zoccoli dei contadini, l’idolo distrutto, il Duomo di Trento, la palma del martirio, gli abiti vescovili, il libro - perché ha commentato e diffuso la Parola del Signore - e l’immagine di un giovane santo in atto benedicente (glabro o con una barba piuttosto corta), in quanto fu fatto vescovo a soli vent’anni.

L’urna processionale delle reliquie di Vigilio

Nel giorno della commemorazione di San Vigilio è protagonista l’urna processionale del Santo che ogni anno viene portata in processione lungo le strade del centro storico della città. Si tratta di un oggetto estremamente prezioso del Tesoro del Duomo di Trento, conservato ed esposto al pubblico presso il Museo Diocesano Tridentino.

La grande urna processionale è un fine lavoro di oreficeria del XVII secolo (1632): si tratta di un classico reliquiario a cassa in argento fuso, sbalzato, inciso, punzonato, cesellato e in parte dorato con una profusione di smalti e pietre preziose - perle, zaffiri, ametiste, quarzi, topazi e altre pietre semipreziose -.

La cassa è stata progettata per l’esposizione al pubblico delle reliquie del Santo nel giorno della sua festa, mentre la decorazione è stata pensata in funzione del suo ruolo, ovvero sull’idea che le forze taumaturgiche dei resti del Santo debbano trasmettersi all’involucro e poi ai fedeli. Oltre a ciò, la scelta di utilizzare pietre e metalli preziosi è simbolo per i fedeli della potenza divina che è trasmessa attraverso la preziosa urna[8].

L’urna di San Vigilio è composta da una grande cassa sostenuta da quattro piedi che ricordano le zampe d’anatra, con le pareti bombate e i lati sottolineati da festoni dorati di frutti e foglie. Nella fascia che corre sotto il coperchio si trovano due aperture chiuse da cristalli in vetro e gli scudi dorati con l’aquila della città di Trento in smalto nero. L’urna è chiusa da una copertura a modanature digradanti ed è decorata da quattro teste d’angelo alate, inoltre è sormontata da una monumentale mitra argentea. Quest’ultimo elemento decorativo è stato inserito nel XVIII secolo e presenta le forme della classica mitra indossata in occasione delle messe pontificali con le fasce che terminano con sette nappe e le estremità della mitra che culminano con grandi zaffiri. In occasione degli ultimi restauri effettuati sull’urna, una scoperta eccezionale ha cambiato la storia dell’oggetto: è emerso che la pietra inserita all’interno della ghirlanda di fiori, nella fronte principale della cassa, non è altro che un anello incastonato. L’anello porta le iniziali di papa Pio IV e lo stemma del suo casato, i Medici, risale al 1566-1572, è in oro fuso sbalzato, inciso, cesellato e reca al centro una pietra azzurra, la copia sintetica di uno zaffiro, che il papa utilizzava come oggetto ad uso personale[9].

Meritevoli di particolare attenzione sono le iscrizioni e le decorazioni della cassa. La decorazione a sbalzo è del XVII secolo ed emerge dal fondo opacizzato per mezzo di punzonature: sui lati maggiori è inciso un intreccio di volute, su cui si inseriscono delle grandi teste d’angelo sotto baldacchini, invece, sulle spalle della cassa, vi sono dei grandi medaglioni ovali lisci con le palme decussate del martirio e il monogramma di Cristo. Sulla fronte della cassa un’iscrizione a caratteri latini, dedicata a San Vigilio, ricorda il voto della città per essere stata risparmiata dalla peste del 1630[10].

La cassa venne probabilmente commissionata in seguito al voto della città e doveva essere terminata entro il settembre del 1632, ma fu presentata al pubblico solo il primo gennaio 1633, al suono delle campane di piazza. Fu realizzata dall’orafo Oswald Tischmacher[11] che incise l’urna con le proprie iniziali e si ispirò alla cultura figurativa degli orafi tedeschi, com’è dimostrato dal fatto che l’urna è priva di scene iconografiche relative al santo, una caratteristica propria dell’area culturale tedesco-meridionale. Gli interventi sulla cassa non si conclusero qui, anzi: nella seconda metà del XVIII secolo (1760-1770 ca.) venne commissionato, dal Capitolo del duomo di Trento, il più abile orafo di Trento, Giuseppe Ignazio Pruchmayer, di origini tirolesi, per rinnovare l’urna al gusto rococò dell’epoca con l’aggiunta delle decorazioni dorate, la grande mitra d’argento e l’anello di papa Pio IV[12].

Note

[1] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, pp. 28-31.

[2] Santa Massenza fu una martire della chiesa cristiana trentina, le cui spoglie furono conservate prima presso il Lago di Toblino e poi, nel 1145, trasferite nella Cattedrale di San Vigilio a Trento.

[3] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, pp. 32-34

[4] In realtà il metropolita che riconobbe e confermò Vigilio come vescovo di Trento fu Ambrogio della diocesi di Milano, al cui ambito apparteneva la chiesa di Trento nel IV secolo. Il consiglio del vescovo di Milano a Vigilio fu quello di svolgere un’ordinaria attività di governo; invece, Vigilio diede avvio ad un’importante e difficoltosa campagna missionaria della regione e non solo (S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, p. 37).

[5] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, p. 38.

[6] Ivi, pp. 43-45

[7] Ivi, pp. 46-55.

[8] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 181

[9] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 29, Anello di Papa Pio IV, p. 148

[10] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 182.

[11] L’orafo Oswald Tischmacher sappiamo che era attivo a Bolzano, ma era originario di Innsbruck e che si trasferì a Trento dopo la commissione dell’urna di San Vigilio nel 1642 circa (D. Floris, Scheda 9, Urna processionale di San Vigilio, p. 198).

[12] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 182.

Bibliografia

Armando Costa, San Vigilio, vescovo e patrono di Trento, Trento, Artigianelli, 1975

Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991

Wolfram Koeppe, Michelangelo Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, in Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991, pp. 178-183

Wolfram Koeppe, Michelangelo Lupo, Scheda 29, Anello di Papa Pio IV, in Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991, pp. 148-149

Domenica Primerano (a cura di), L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda, Trento, Temi, 2000

Daniela Floris, Scheda 9, Urna processionale di San Vigilio, in Domenica Primerano (a cura di), L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda, Trento, Temi, 2000, pp. 198-199

Severino Vareschi, S. Vigilio e l'evangelizzazione del Trentino, Trento, Bertelli, 2001

VALLE DI NON. STORIA E ARTE DEL PALAZZO ASSESSORILE DI CLES

A cura di Alessia Zeni

Tra i luoghi più frequentati della borgata di Cles, capoluogo della suggestiva Valle di Non, vi è Piazza Municipio, al centro del paese. La piazza è circondata da edifici storici e tra questi emerge la dimora castellana di Palazzo Assessorile, oggi sede espositiva, centro di eventi e convegni, luogo per concerti, laboratori teatrali e cerimonie. Un vero e proprio castello, trasformato in dimora signorile, al centro del paese.

Storia del Palazzo Assessorile di Cles

Il Palazzo venne probabilmente costruito nel XIII secolo come casa-torre con recinto; nel primo documento, datato 2 maggio 1356, il Palazzo è descritto come una torre di tre piani con locali per conservare riserve alimentari e per dare ospitalità a soldati e viandanti.

Il Palazzo fu per qualche tempo in possesso dei signori di Sant’Ippolito che nel 1447 lo cedettero alla famiglia nobile dei da Cles che vi fece ampliamenti e restauri. Nella seconda metà del Quattrocento, il barone Giorgio de Cles intraprese una ristrutturazione complessiva, realizzando un maestoso palazzo civico con lo stemma dei Cles dipinto in facciata e la data 1484 (Fig. 2). Nel Cinquecento il Palazzo divenne una nobile dimora, grazie all’opera di Aliprando Cles, cavaliere e nobile dell’Impero Asburgico, capitano delle Valli di Non e di Sole, e nipote di Bernardo Cles, cardinale e principe-vescovo di Trento dal 1514 al 1539. Aliprando decise di trasferire la sua dimora nel palazzo, dove abitò insieme alla moglie Anna Wolkenstein e dove fece decorare le sale dai maggiori artisti del periodo. La dimora fu trasformata in un’elegante residenza rinascimentale e le pareti furono ornate con affreschi che dovevano esaltare l’unione matrimoniale e il prestigio delle due famiglie.

Nel 1677 la Magnifica Comunità di Cles acquisì il palazzo per il rappresentante del Principe Vescovo di Trento, l’Assessore delle valli di Non e Sole, che all’interno vi amministrava la giustizia della valle; da questo momento la residenza degli antichi nobili da Cles fu chiamata Palazzo Assessorile.

Nel 1814, in epoca napoleonica, il terzo piano di Palazzo Assessorile venne ufficialmente adibito a carcere, anche se in realtà era utilizzato in tal modo già da decenni, e tale rimase fino al 1975. All’interno delle stanze signorili del terzo piano furono erette delle divisorie e le pareti furono rivestite con un doppio tavolato in legno di larice per rendere meno malsana la detenzione.

Con l’avvento del Regno d’Italia l’edificio passò ad uso della Giudicatura di Pace che vi stabilì i magazzini del Sale e dei Tabacchi. Nel 1962 i piani del Palazzo vennero adibiti a uffici comunali, archivi, azienda elettrica, carceri e alloggio per il custode. Infine, nel 2009 furono effettuati importanti lavori di restauri all’intero del Palazzo Assessorile e grazie a questi interventi sono stati scoperti i pregiati affreschi che ornavano le pareti del terzo piano del Palazzo, oscurati dalle modifiche che lo avevano visto diventare carcere dal 1814 al 1975.

Il Palazzo Assessorile di Cles

La struttura esterna di palazzo Assessorile appare oggi molto austera e tipicamente medievale, gli unici elementi di decoro sono dati dall’elegante balconcino e dalle bifore arabescate che marcano il secondo piano della facciata (Fig. 1).

All’interno, invece, emergono ambienti sontuosi ed eleganti, riccamente decorati dagli affreschi di gusto rinascimentale del maestro Marcello Fogolino, autore degli affreschi di Castel Cles e del Magno Palazzo di Trento (Castello del Buonconsiglio). Il Palazzo è suddiviso in quattro piani: al pianoterra e al primo piano vi erano i locali di deposito e di servizio, al secondo piano i locali pubblici, dove la famiglia Cles amministrava il territorio e riceveva i suoi delegati, mentre all’ultimo piano vi erano i locali privati della famiglia, poi trasformati in carcere, i cui affreschi sono stati scoperti nell’ultimo restauro.

Il pianoterra

La Sala della Colonna, situata a pianoterra, è caratterizzata da quattro volte a crociera che si appoggiano su un pilastro centrale a conci di pietra a vista. In epoca medievale il Palazzo era una casa-torre, una struttura di dimensioni ridotte rispetto all’edificio odierno e il cui perimetro corrispondeva alle mura di questa sala. La struttura medievale del Palazzo è rimasta invariata fino agli interventi voluti da Giorgio de Cles, intorno al 1484, quando la casa-torre fu attaccata e gravemente danneggiata dalle rivolte contadine del 1407 e del 1477.

Il primo piano

È oggi adibito a spazio espositivo. A nord-ovest si ripropone la struttura della casa-torre con un’altra Sala della Colonna, posta in corrispondenza di quella al piano terra. A sud si aprono tre stanze, costruite con l’ampliamento di fine Quattrocento, recanti resti di una decorazione a tappezzeria bianca e rossa, colori del casato Cles, e labili tracce di affreschi risalenti al Medioevo. In epoca medievale questo piano era la sede della cucina e delle stanze delle donne di servizio.

Il secondo piano

Salendo la scala verso il secondo piano si entra in una serie di sale riccamente decorate ad affresco, grazie alla committenza di Aliprando de Cles e della moglie Anna Wolkenstein. Nel Cinquecento Aliprando de Cles, nipote del famoso Cardinale Bernardo Cles, decise di utilizzare il palazzo come residenza per sé e la moglie Anna Wolkenstein. All’epoca, i nobili risiedevano fuori dall’abitato per paura delle rivolte popolari, ma il Capitano e la Contessa, con un atto di coraggio e di fiducia, decisero di stabilirsi proprio in questo palazzo, al centro di Cles. L’austero palazzo medievale divenne così una maestosa residenza rinascimentale con stanze ornate di originali tappezzerie e preziosi affreschi. Le immagini, i colori, le simbologie, raccontano la meravigliosa storia d’amore di Aliprando e Anna e tutte le sale del palazzo sono magnificamente affrescate con tappezzerie bianche e rosse e grottesche con scene mitologiche.

Una stanza incantevole per i magnifici affreschi attribuiti a Marcello Fogolino è la Sala Baronale o del Giudizio (Fig. 3). La stanza è interamente affrescata con motivi decorativi bianchi e rossi e un fregio affrescato nella fascia superiore con figure allegoriche che richiamano la fedeltà, la castità, la passione e l’abbondanza dell’amore coniugale, ma anche l’ammonimento del non cedere alle passioni terrene. Qui spicca la personificazione dell’Amicizia, rappresentata come una figura femminile vestita di rosso, simbolo della concordia coniugale, della carità e dell’amore verso il prossimo. Al centro della cornice il cartiglio con la scritta “Quam fauste nil fictum in aurum semper idem”, che significa: “Quanto faustamente niente di finto si amalgama all’oro rimane sempre uguale”. La frase non sembra ricondursi ad una precisa fonte letteraria, ma è chiaro l’augurio alla coppia di Aliprando e Anna.

Luogo nevralgico di tutto il palazzo, sempre al secondo piano, è il Salotto del balcone, vero gioiello dell’arte cinquecentesca trentina. Il Salotto del balcone è completamente dedicato alla grandezza del barone Aliprando, il cui nome campeggia in tutta la stanza attraverso crittogrammi e leoni bianchi e rossi, tratti dallo stemma di famiglia (Fig. 4).

Nella stanza occidentale del secondo piano merita particolare attenzione il piccolo locale dell’erker, un tempo luogo intimo riservato alle donne della famiglia Cles, ma oggi scelto come luogo di celebrazione dei matrimoni civili. Ambiente reso intimo dalla volta a crociera dipinta con la raffigurazione delle Quattro Stagioni e decorata da romantiche frasi che suonano come un vero e proprio augurio per le coppie che si accingono a cominciare una vita insieme. Nelle lunette della crociera è rappresentato l’Inverno, personificato da un vecchio con la barba lunga (Fig. 7); la Primavera vestita di verde e giallo-oro accanto a due amorini, uno bendato con arco e frecce e l’altro che regge una fiaccola (Fig. 6); l’Estate è rappresentata da Cerere che regge una cornucopia da cui traboccano fasci di spighe e frutta; infine, l’Autunno da Bacco circondato da putti che gli porgono grappoli d’uva e servono vino (Fig. 5). Nelle vele della crociera sono, invece, dipinti dei versi in volgare, su cartigli srotolati, in un cielo notturno e stellato con le raffigurazioni della luna e del sole: “Da queste luci il splendore nostro rinasce” e “Cossi risplende dun cortese il nome”.

Il terzo piano

Già dalla fine del Cinquecento, dopo che Anna e Aliprando lasciarono gli appartamenti della dimora castellana, il terzo e ultimo piano tornò alla sua funzione carceraria e i detenuti vennero reclusi nelle stanze affrescate sulle cui pareti incisero firme, pensieri, date, disegni e drammatiche testimonianze (Fig. 8). Con i lavori di restauro conclusi nel 2009, il terzo piano ha completamente cambiato la propria fisionomia carceraria e gli antichi affreschi sono tornati alla luce.

Il terzo piano ospitava le stanze più riservate, la Stanza degli dèi (Fig. 10), la Stanza di Apollo (Fig. 9), la Stanza del Camino e altri locali che sono stati affrescati in modo sublime recuperando motivi mitologici e rappresentazioni bibliche (Fig. 11).

Ma a dominare l’ultimo piano è la Stanza di Anna adornata con rari affreschi a monocromo che inneggiano al nome e alla figura della baronessa Anna Wolkenstein, rappresentata insieme alla sua corte in una magnifica Caccia col falcone. Questi affreschi sono un inno figurativo all’emancipazione della donna, che in quel periodo stava diventando un tema molto sentito: da queste immagini si deduce che Anna doveva essere una donna di grande spessore culturale e politico e non certo la semplice consorte di Aliprando (Figg. 12-15).

Un palazzo dalle mille sfaccettature storiche e artistiche; punto di riferimento per la comunità della Valle di Non, poiché da qui si amministrava il territorio, si intrecciavano relazioni fra popoli e culture dell’intera Europa e oggi cuore nevralgico delle attività culturali dell’intera vallata.

Bibliografia

Nicolò Rasmo, Affreschi e sculture. Beni Culturali del Trentino. Interventi dal 1979 al 1983, PAT, 1983, p. 54

Domenica Primerano, Bernardo Clesio Signore del Rinascimento, Trento, 1984, pp. 89-96

Lucia Longo, Grottesche e motivi dell’antico nei fregi di alcune dimore gentilizie, Trento, Artigianelli, 1999

Luca Siracusano, Il Palazzo Assessorile di Cles e le grottesche fogoliniane, in Eleonora Callovi, Luca Siracusano (a cura di), Val di Non storia, arte e paesaggio, Trento, Temi, 2005, pp. 101-103

Roberto Luchini, Palazzo Assessorile a Cles, in “Val di Non Antica Anaunia - Le Tre Venezie”, 20, 129, Treviso, La Grafica Faggian, 2014, pp. 94-101

Marcello Nebl, Palazzo Assessorile si presenta, Cles, Comune di Cles, 2015

LA “TORRE DI PIAZZA” E LE STORICHE CAMPANE DELLA CITTÀ DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

Piazza del Duomo, cuore della città di Trento, è considerata tra le più belle piazze d’Italia; a partire dal Duomo di San Vigilio, una successione di palazzi e case storiche affacciano su di essa incorniciandola. Tra questi edifici emerge il Palazzo Pretorio, ex sede dei principi vescovi di Trento, con la grande Torre di Piazza o Torre Civica (Fig. 1). La Torre è stata protagonista dei più importanti avvenimenti della città come l’incendio che nel 2015 ne ha distrutto gli apparati lignei e danneggiato per sempre la settecentesca campana della “Renga”. Nonostante ciò la Torre è rimasta integra in tutta la sua imponenza e ancora oggi la nuova campana e gli orologi delle sulle sue facciate scandiscono la vita quotidiana dei cittadini di Trento (Fig. 2).

La storia della Torre di Piazza

La data esatta della sua costruzione è ad oggi sconosciuta, ma sappiamo che la torre venne eretta prima del 1160 sull’antica Porta Veronensis[1], a difesa della piazza e del vicino Palazzo vescovile. La torre all’epoca era merlata e alta non più di 22 metri con uno spessore murario davvero imponente di quasi 2 metri, presentava una porta sopraelevata e una cinta muraria la univa a Palazzo vescovile proteggendola da eventuali attacchi esterni. Nel XIII secolo è stata aumentata l’altezza una prima volta, fino a quando nel XIV secolo l’aspetto architettonico ha raggiunto le attuali misure: la torre si presenta ancora oggi con 46,5 metri di altezza mentre la sommità venne fortificata con un solaio sporgente retto da un sistema di mensole in pietra e archetti in laterizio, e una merlatura a scalare. Inoltre venne dotata di finestrelle quadrate, feritoie, solai e scale in legno mentre è probabile che la parte esterna più alta sia stata protetta con una struttura in legno dalla quale si poteva effettuare il “tiro piombante” (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5).[2]

Già a partire dal Quattrocento fu luogo di detenzione in custodia al principe vescovo di Trento e fungeva da Torre Civica del Comune con orologio e campane che scandivano la vita della città. Successivamente sia le carceri che la torre passarono in gestione al Comune, il quale promosse all’apertura del Concilio di Trento un’importante opera di decorazione della facciata prospiciente la piazza con immagini raffiguranti San Vigilio e Santa Massenza. L’affresco venne commissionato al pittore Gerolamo Fontana ma col tempo purtroppo è andato perduto. Nel 1546 vi fu la sostituzione del vecchio orologio con uno nuovo, incarico affidato al frate Francesco da Lecco, mentre più di duecento anni dopo, nel 1789, i consoli promossero la fusione della campana grande, la storica e importante campana conosciuta col nome di “Renga”.

Nell’Ottocento, alla fine del Principato vescovile e con il passaggio all’amministrazione austriaca, la torre mantenne la funzione di carcere del tribunale circolare di Trento, insieme a Torre della Tromba e Torre Vanga. Le celle vennero ampliate e a questo periodo risalgono le numerose scritte lasciate dai carcerati sulle pareti (Fig. 6, Fig. 7).

Nel secolo scorso sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione, fino ad arrivare all’importante restauro del 2009-2011 che purtroppo è stato compromesso dall’incendio dell’agosto 2015. Gli antichi solai e le scale in legno sono andate completamente bruciate mentre la preziosa campana della “Renga” ha subito la fusione della lega metallica e svariate fessurazioni che ne hanno danneggiato per sempre la sonorità. Recentemente la “Renga” è stata musealizzata nella Torre e nel 2018 una nuova campana è stata fusa dalla fonderia Grassmayr di Innsbruck per tornare oggi a suonare e scandire la vita dei cittadini di Trento[3].

La “Renga” e la “Guardia” : le storiche campane della Torre Civica

Le storiche campane della città di Trento erano la “Renga” e la “Guardia”, nomi dati per ricordare il loro ruolo quando entrambe suonavano nella Torre Civica o Torre di Piazza. Sono state restaurate e la “Renga” è stata musealizzata all’interno della Torre, mentre la più antica campana della “Guardia”, in restauro all’epoca dell’incendio, attende ancora oggi di trovare una nuova collocazione museale.

La “Renga” aveva il ruolo di chiamare a raccolta i cittadini e il consiglio della città quando venivano convocate le pubbliche assemblee, infatti il suo nome deriva da “arengo”, un termine utilizzato nel Medioevo per indicare le sedute pubbliche. La campana veniva anche chiamata della “Rason” o “Rexon” (“Ragione”) per ricordare ai cittadini dove si svolgeva la funzione civica e amministrativa della città (Fig. 8).

La campana più piccola, quella detta della “Guardia” o delle “Hore”, realizzata probabilmente nei primi decenni del Quattrocento scandiva le ore e soprattutto indicava in città la presenza di incendi.

Vi era un guardiano incaricato della custodia delle campane che le suonava a mano e in maniera differente a seconda del messaggio che si voleva comunicare ai cittadini; erano infatti molti i diversi modi in cui poteva essere suonata, come ad esempio il campanò per accompagnare le feste del patrono e le processioni o il suono per le feste in città.[4] La campana della “Guardia” veniva suonata in occasione delle udienze del Podestà di Trento e per chiamare in servizio coloro che dovevano prestare i turni di guardia presso le porte della città[5]. Il guardiano delle campane doveva sorvegliare la città giorno e notte per avvistare gli eventuali incendi, frequenti nel tardo medioevo; nel caso di un incendio doveva far suonare la campana delle “Hore” o della “Guardia” e segnalare sulla sommità della Torre Civica con una lanterna da quale parte fosse l’incendio.

Non conosciamo l’anno in cui vennero sistemate le campane nella Torre Civica di Trento, ma sappiamo che nel 1499 il fonditore Bartolomeo da Rimini[6] venne chiamato a rifondere le due campane. La “Renga” di Bartolomeo oggi non esiste più perché rifusa nel 1789, mentre la “Guardia” porta ancora oggi la firma di Bartolomeo da Rimini. Questa storica e importante campana è oggi conservata nei depositi della Soprintendenza per i beni storico-artistici di Trento in attesa di una sua adeguata collocazione; è una campana molto preziosa in quanto richiama le forme dei bronzi medievali, stretti e alti, e porta interessanti rilievi in bronzo[7]. Sulla superficie della “Guardia” trova spazio l’immagine del Simonino da Trento con la testa raggiata, rappresentato con vessillo e gli strumenti del suo martirio (cinque spilloni, la tenaglia e il bacile).[8] Segue una Madonna coronata con il Bambino, la figura di un vescovo benedicente con mitra e pastorale[9] e, infine, l’episodio evangelico di Gesù nell’orto degli ulivi. Il corpo della campana è liscio tranne per alcune importanti scritte che ricordano i consoli e i procuratori di Trento allora in carica e la firma di Bartolomeo da Rimini.

Per quanto riguarda la campana della “Renga” sappiamo che questa venne realizzata nel 1789 con la rifusione della vecchia e il lavoro venne affidato a Leonardo Maffei, figlio di Pietro Maffei, fonditore di molte campane trentine, tra cui il Campanone del Duomo di Trento. Leonardo Maffei realizzò per la Torre Civica di Trento una campana imponente – 133 cm di diametro per 114,5 di altezza – con poche decorazioni, ma con l’indicazione dell’anno di fusione, il fonditore e lo stemma Maffei, i consoli della città in carica in quell’anno e il committente dell’opera (Fig. 8).

Entrambe le campane hanno sulla loro superficie il grande rilievo dell’aquila di San Venceslao, stemma dell’allora Principato vescovile di Trento e oggi stemma del Comune di Trento.

L’orologio della Torre

Una breve parentesi la merita l’orologio della Torre Civica, o meglio i vari quadranti sistemati sulle facciate della Torre. La consuetudine di sistemare strumenti per la misurazione del tempo in punti elevati della città prese piede dalla fine del Duecento, nonostante ciò la prima testimonianza di un orologio meccanico azionato da pesi sistemato sulla Torre di Piazza a Trento risale al 1448, quando il custode delle carceri, delle campane e sentinella della città aveva anche il compito di caricare l’orologio e del periodico riposizionamento delle lancette.[10]

Fu solo nel 1869 che si arrivò alla sistemazione dell’attuale orologio per opera di Carlo Zanoni, orologiaio originario di Cavalese e residente a Trento. Si occupò della realizzazione di un orologio moderno che ovviasse agli errori dovuti alla dilatazione del pendolo e delle corde e che fosse in grado di battere le ore, ma anche i quarti d’ora, secondo l’uso tedesco essendo allora Trento e il Trentino sotto la dominazione austriaca (Fig. 9).

Note

[1] L’antico ingresso alla città romana di Tridentum risalente al I secolo d.C.

[2] Gentilini, La torre di piazza a Trento, 2014, p. 44.

[3] Cfr. https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Cultura-e-turismo/Visitare/Edifici-storici/Torre-civica-e-Palazzo-Pretorio

[4] Moser, La “Renga” e la “Guardia” della torre di piazza, 2014, pp. 104-105.

[5] Cfr. https://www.cultura.trentino.it/Rubriche/Restauri-in-evidenza-fra-pubblico-e-privato/Per-chi-suonava-la-Campana-della-Guardia-di-Trento.

[6] Bartolomeo da Rimini faceva parte di una famiglia di origini venete o lombarde specializzata nella fusione di campane. Il padre, Battista, si era trasferito con la famiglia a Rimini, qui i quattro figli furono tutti dediti all’arte della fusione. Moser, La “Renga” e la “Guardia” della torre di piazza, 2014, p. 105

[7] Cfr, https://www.cultura.trentino.it

[8] Per conoscere la storia di Simonino da Trento si rimanda al contributo: https://www.progettostoriadellarte.it/2020/03/27/linvenzione-del-colpevole-il-caso-di-simonino-da-trento-dalla-propaganda-alla-storia-recensione-mostra/

[9] Questo vescovo è stato individuato in Sant’Udalrico perché si scorge accanto alla mano del santo un pesce, suo attributo iconografico. Potrebbe essere stato raffigurato sulla campana della “Guardia” per celebrare l’allora vescovo di Trento Udalrico Liechtenstein in carica dal 1493 al 1505. Moser, La “Renga” e la “Guardia” della torre di piazza, 2014, p. 109.

[10] Le variazioni della temperatura, la struttura in ferro dell’orologio, l’allungamento e l’accorciamento delle funi che sostenevano i pesi potevano causare scarti sensibili del dispositivo di regolazione del tempo. Addomine, La diplomazia delle ore, 2014, p. 92.

Bibliografia

Cagol, S. Groff, S. Luzzi, La Torre di piazza nella storia di Trento. Funzioni, simboli, immagini. Atti della giornata di studio, Trento, 27 febbraio 2012, Trento, Temi, 2014

Gentilini, La torre di piazza a Trento. Conoscenza materiale e cantiere di restauro, in Cagol, Groff, Luzzi, 2014, pp. 41-59

Moser, La “Renga” e la “Guardia” della torre di piazza. Le campane di Bartolomeo da Rimini e Leonardo Maffei, fonditori a Trento, in in Cagol, Groff, Luzzi, 2014, pp. 103-123.

Addomine Marisa, La diplomazia delle ore. L’orologio della torre di piazza di Trento, in in Cagol, Groff, Luzzi, 2014, pp. 91-101.

Sitografia

SANT’ANTONIO ABATE DI PELUGO

A cura di Alessia Zeni

Sono molte le piccole e antiche chiese disseminate sul territorio del Trentino Alto-Adige che attraverso i loro affreschi e le loro architetture tramandano la storia della nostra regione. Una di queste è la piccola chiesa di Sant’Antonio abate nel comune di Pelugo in Val Rendena che si innalza isolata nell’aperta campagna tra Pelugo e Borzago e sulla strada che conduce a Pinzolo-Madonna di Campiglio.

La chiesa

Come spesso accadde è difficile conoscere le origini di queste antiche chiese, nel caso di Sant’Antonio abate di Pelugo pare fosse stata costruita nella prima metà del XV secolo come chiesetta devozionale al santo protettore degli animali. Ma la chiesa fu costruita probabilmente molto tempo prima, intorno all’anno mille dalle genti della Val Rendena, come piccola cappella devozionale, quadrangolare e absidata, dedicata ai Santi Giacomo e Antonio. Questa cappella fu rimaneggiata e poi ricostruita nelle attuali forme, in uno stile di transizione dal romanico al gotico che prese piede in Trentino tra il Quattrocento e il Cinquecento.

La chiesa che misura 16m per 10m circa ha tutt’oggi una struttura molto semplice: una pianta rettangolare con presbiterio rivolto ad oriente, sacrestia e campanile lungo e slanciato. L’area del presbiterio è un’aula quadrata, singolarmente priva dell’abside, con pareti e volta a crociera magnificamente affrescate. L’aula riservata ai fedeli è invece più sobria con l’arco santo che ne delimita l’area e una volta a botte che richiama lo stile romanico.

All’esterno la chiesa appare semplice, ma riccamente decorata sia nella facciata principale che nella parete meridionale dove un ciclo di affreschi racconta le vicende della vita di Sant’Antonio abate. Infine svetta sulla struttura della chiesa, il campanile in granito, a doppio ordine di bifore romaniche, con la cuspide piramidale talmente slanciata verso l’alto che sembra voler toccare la volta celeste. La torre campanaria è appoggiata al lato orientale della chiesa e per chi arriva dalla strada è la cifra distintiva del paese di Pelugo.

La particolarità di questa piccola chiesetta della Val Rendena sono gli affreschi che decorano l’interno e l’esterno dell’edificio religioso. Sono affreschi di elevato interesse critico e storico sia per il programma iconografico che per la loro attribuzione; infatti, rappresentano una tappa fondamentale nella produzione artistica della famiglia di pittori originari del bergamasco, i Baschenis di Averara, tra il XV secolo e il XVI secolo[1].

Gli affreschi esterni

Sono molti i riquadri dipinti che decorano la facciata della chiesa. Partendo dal registro superiore, all’estrema sinistra, una Madonna in trono contempla con le mani giunte il Bambino adagiato sulle sue ginocchia e vicino una Trinità con il Padre assiso in trono e il figlio crocifisso. A fianco, sopra il portale gotico, un’Annunciazione è dipinta all’interno di un paesaggio alquanto singolare, ovvero una cinta muraria turrita che fa da sfondo all’Arcangelo Gabriele in ginocchio e alla Vergine Maria con le mani conserte e il capo chino. Sono affreschi alquanto semplici nelle cromie e nelle figure, ma vi è una certa attenzione per i dettagli luministici e le profondità di architetture e panneggi.

Nel registro inferiore due riquadri deteriorati rappresentano Sant’Orsola con aureola e stendardo mentre si avvia al martirio accompagnata da una schiera di vergini e, a fianco, l’immancabile San Michele arcangelo con lancia per trafiggere il maligno. L’arcangelo Michele, capo delle schiere celesti che combattono i diavoli, è qui raffigurato per ricordare al fedele che verrà il momento del giudizio davanti a Dio.

Completa la decorazione della facciata, il Sant’Antonio abate dipinto sopra il portale gotico per rammentare all’osservante il santo patrono della chiesa (Fig. 5). È dipinto su di un trono con mano benedicente e pastorale, al quale è appesa la campanella, ha la mitria in testa, abiti abaziali e, ai suoi piedi, un maialino ricorda la sua iconografia. Un’iscrizione sul sedile del trono menziona la data e l’esecutore dell’affresco: Cristoforo I Baschenis, 1474.

Dionisio Baschenis dipinse all’estrema destra della facciata un gigantesco San Cristoforo, patrono di viaggiatori e pellegrini in difficoltà e quindi immancabile in luoghi di passaggio come la Val Rendena (Fig. 6). È qui raffigurato in grande formato per essere visto a lunga distanza con volto rigido e sguardo fisso verso la campagna, il Gesù Bambino sulla spalla e il bastone fiorito nella mano.

La decorazione all’esterno della chiesa prosegue e si conclude con il ciclo di Sant’Antonio abate, dipinto sulla parete meridionale dell’edificio religioso. Una storia che si doveva sviluppare in trenta riquadri, su tre ordini, dalla nascita alla vita eremitica, con didascalie in volgare a commentare i singoli episodi. Le intemperie hanno cancellato gran parte dei riquadri, ma si sono però conservati i riquadri del sotto gronda dai quali emergono scene elementari e semplici. Nonostante la semplicità delle immagini il pittore ha cercato di curare il dettaglio, il colore e gli sfondi architettonici e paesaggistici, mostrando la volontà di raccontare in maniera veritiera la storia di Sant’Antonio abate.

Gli affreschi della navata e del presbiterio

Una volta giunti all’interno della chiesa, al visitatore non sfuggiranno alcuni riquadri dipinti sulla parete settentrionale della navata che rappresentano episodi della Passione di Cristo, una Crocifissione e un’Ultima cena. Sono immagini che hanno parecchie lacune e i loro colori sono in parte sbiaditi, ma il soggetto iconografico è ancora ben leggibile. La più interessante è sicuramente l’Ultima cena che fu dipinta da Cristoforo I Baschenis secondo le caratteristiche impiegate dalla famiglia bergamasca per questo tipo di soggetti, ovvero gli apostoli sono sempre dipinti dietro ad una tavola riccamente imbandita nella quale non manca mai il vino e, soprattutto, sulle tavole dipinte dai Baschenis non mancano mai i caratteristici gamberi di fiume.