PIERETTO BIANCO E “IL RISVEGLIO DI VENEZIA”

A cura di Alice Casanova

Introduzione

Sano, piacevole ed immediato pittore esuberante tradizionalista immune da «astruserie e larnbiccature critiche [...], così cosciente dei limiti delle proprie possibilità e così pieno di goldoniana naturalezza nei suoi rapporti con gli uomini come nelle espressioni d'arte [1].

Pietro Bortoluzzi, meglio conosciuto come Pieretto Bianco, nacque a Trieste nel 1875. Poco si sa della sua formazione artistica: frequentò l’Istituto delle Belle Arti di Trieste e poi lo studio del pittore triestino Umberto Veruda, pittore “scapigliato” che lo influenzò non poco. Per lo più autodidatta, Pieretto esordì a Milano nel 1894 alle Esposizioni Riunite, dove espose il quadro Il vecchio suonatore [Fig.2], un ritratto di un personaggio dell’Alpago. Il legame con il bellunese si deve al padre di Pieretto, Ferdinando, nativo di Tignes (frazione di Pieve d’Alpago), il quale spesso si spostava per lavoro – era un garzone di farmacia – e di conseguenza tutta la famiglia Bortoluzzi doveva trasferirsi.

Esposizione di Belle Arti di Roma e Esposizione delle Industrie e del Lavoro

Rispetto alla sua prima produzione, il ciclo del “Il Risveglio di Venezia” si presenta diverso sia stilisticamente sia per la scelta del soggetto, per cui risulta molto probabile che prima della sua realizzazione Pieretto sia stato fortemente influenzato da altri fattori. Tra gli avvenimenti più rilevanti che possono aver contribuito ad influenzare le scelte dell’artista, vi sono l’Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma e l’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro di Roma, entrambe del 1911.

L’Esposizione romana consisteva in una grande manifestazione organizzata per celebrare il cinquantenario dell’unità d’Italia. Per l’occasione vennero chiamati artisti da tutte le regioni a lavorare accanto ad artisti romani nella decorazione dei vari padiglioni regionali. Per il padiglione veneto venne convocato Ettore Tito, un artista napoletano trasferitosi a Venezia, che presentò La Gloria di Venezia. Anche Pieretto partecipò all’Esposizione e furono probabilmente le varie suggestioni decorative che vide in tale occasione, non sono nel padiglione veneto, a condizionare il suo stile artistico.

Sempre in occasione del cinquantenario dell’unità d’Italia, questa volta a Torino, si svolse l’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro, una mostra che intendeva riflettere il “concetto logico e organico col quale procede e si svolge la legge economica del lavoro e della produzione” [2]. Per fare ciò, l’esposizione intendeva fermare la mente del visitatore e far si che si focalizzasse sui mezzi e gli strumenti utilizzati dagli operai, sull’energia, l’utilizzo delle forze naturali, la trasformazione delle materie prime.

Sembra descrivere le tele veneziane di Pieretto.

Pieretto Bianco e i pannelli per La Biennale

In occasione della Biennale del 1912, Pieretto si cimentò nella realizzazione di un’opera tanto ambiziosa quanto impegnativa. Propose un ciclo pittorico denominato “Il Risveglio di Venezia”, in cui avrebbe illustrato tutte quelle attività realizzate dall’uomo per migliorare e modernizzare la città di Venezia al principio del nuovo secolo [3].

L’opera, costituita da quattro episodi maggiori – “I Fondatori” [Fig.4], “I Costruttori” [Fig.5], “L’Arsenale” [Fig.3], e infine “Il Porto” – mostra la stazione ferroviaria mentre viene potenziata, la basilica di San Marco restaurata, il campanile ricostruito, il porto che viene rilanciato ed infine i canali che vengono dragati da nuovi macchinati. L’artista mostra nelle sue tavole un eroismo del lavoro, un intenso e glorioso scorcio degli operai e dei portuali che lavorano per portare Venezia verso il progresso.

Prima di essere approvato, il progetto di Pieretto venne esaminato due volte dalla commissione, prima il 30 luglio 1911 e poi il 5 ottobre dello stesso anno. I tre commissari – Pietro Fragiacomo, Cesare Laurenti e Giulio Aristide Sartorio – descrissero così il ciclo:

In tutta l’opera del Pieretto Bianco vi è uno spirito d’invenzione semplice ed efficace, il quale la anima senza ripetersi, e sebbene l’autore abbia fondato l’effetto decorativo sull’accordo dei colori anziché sul movimento delle forme, l’invenzione pittorica ha così felici risorse di chiaroscuro e improvvise disposizioni di luce e tonalità ricche ed armoniche da renderla vivace e mossa [4].

Durante tutto l’Ottocento, la città lagunare aveva vissuto un difficile periodo finanziario, una crisi di idee che vedeva nell’inizio del nuovo secolo una possibilità di rinascita. Quale momento migliore, dunque, per celebrare l’attività di conservazione del passato (la ricostruzione del campanile, ma anche il consolidamento delle fondazioni della basilica) con la fervente vita industriale del porto e dell’arsenale.

L’inizio del nuovo secolo vede anche il farsi strada di una nuova concezione dell’arte decorativa. Fino ad allora, infatti, si era sempre fatta una distinzione tra arte maggiore (architettura) e quella minore (la pittura di decorazione) e non si considerava il prodotto finale come un'unica opera d’arte. Architettura e decorazione non avevano la stessa importanza. Ai tempi di Pieretto questa distinzione non era ancora stata abbandonata, tuttavia è indubbio che stesse cominciando ad insinuarsi un dibattito su tale argomento. La decorazione, al momento, si limitava a integrarsi negli spazi architettonici, riportando temi iconografici quali Le Arti, Il Lavoro, La Bellezza, La Vita e La Forza, soggetti che intendevano mettere l’accento sull’attività dell’artista come componente attivo della società.

Note

[1] CARLO TRIDENTI, Mestre del pittore Pieretto-Bianco, catalogo della mostra alla Galleria Pesaro di Milano, s.e., s.l., 1936, p. 8.

[2] Catalogo Generale Ufficiale, “Torino 1911”. Esposizione internazionale delle Industrie e del Lavoro per il 50° Anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, Torino, Tip. Pozzo, 1911, prefazione, p.5.

[3] Il grande ciclo su Venezia costituisce il diretto precedente dei pannelli dipinti per il Ministero della Marina 16 anni più tardi.

[4] Dal Catalogo X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia p.23.

Bibliografia

BELTRAMI (a cura di), Le Arti in Friuli e Veneto, Segni di un territorio, Zel Edizioni, 2011 (1911)

BERNINI (a cura di), Pieretto Bianco e il risveglio di Venezia, Provincia di Belluno Editore, 2004.

QUATTROCCHI, “Arma la prora e salpa verso il mondo” Le decorazioni pittoriche del ministero della marina in La Diana, Annuario della scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte dell'università degli studi di Siena, 1997.

L'ICONOGRAFIA DEL LEONE DI SAN MARCO

A cura di Alice Casanova

Introduzione

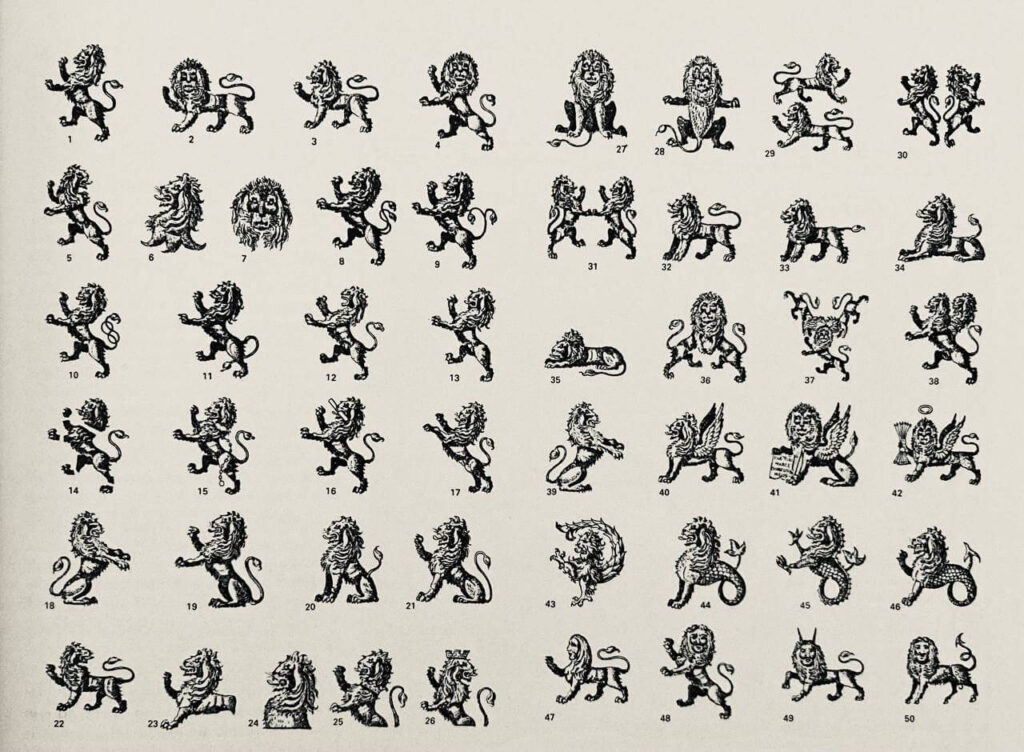

Sfogliando un qualunque testo in cui vi siano immagini di bassorilievi, stemmi o affreschi raffiguranti il Leone di San Marco di Venezia, ci si accorge che il proteiforme «San Marco in forma de lion»[1] si presenta spesso e volentieri in forme e pose diverse. Può emergere dall’acqua con il solo busto, ergersi fiero sulle quattro zampe, reggere un libro o una spada. In alcune località lo si vede sostenere un Vangelo aperto, altre chiuso. La coda può essere sollevata o tra le zampe, le fauci spalancate o socchiuse, e così via.

Tutte queste varianti hanno con il tempo dato luogo a leggende ed interpretazioni popolari nelle quali il simbolo politico per eccellenza della Repubblica di Venezia, assume significati che indubbiamente fanno sorridere, ma che in realtà non sono propriamente veritieri. Si pensa, ad esempio, che quando il Vangelo del leone alato è rappresentato chiuso significa che la città è stata conquistata, mentre se il libro è aperto vuol dire che l’alleanza con Venezia è ancora salda.

Tra gli aneddoti che hanno alimentato la tradizione popolare, piuttosto piacevole è quello riguardante il caso degli analfabeti di Muggia. Gli abitanti di questa zona dell’Istria erano per la maggior parte analfabeti, ma davanti alla relazione che il podestà doveva compilare decisero di alterare le cifre e dire che «semo [siamo] in tremiladosento e diexe»[2] e di questi solo «mile xe [sono] analfabeti»[3]. Ovviamente il fatto giunse a Venezia e si decise che per dare una lezione ai muggesi si sarebbe mandato loro come premio per il minor numero di analfabeti un bel Leone di San Marco. Una volta collocato sulla facciata del municipio, la folla entusiasta convinta che l’inganno non fosse stato scoperto, si ritrovò perplessa davanti ad un leone con il libro chiuso. Il podestà chiese dunque spiegazione a colui che aveva portato il leone da Venezia, ma si sentì rispondere «se anca el ve mandava el libro verto nol ve serviva gnente, za che no savè leser né scriver, ma sol cambiar i numeri in tola [se anche vi avessero mandato il libro aperto, non vi sarebbe servito a niente, già che non sapete ne leggere ne scrivere, ma solo cambiare i numeri in tavola]»[4].

Un altro curioso fatto riguarda la coda: se sollevata equivarrebbe a segno di vittoria – originando il detto secondo cui “quando el leon de San Marco alza coa tuti li altri sbassa la soa” [5] – mentre se è tra le zampe, ha un significato più di dileggio e commiserazione [6].

Il nesso tra l’evangelista San Marco ed il Leone

Nell’iconologia cristiana, il leone alato fa la sua prima apparizione nel testo dell’Apocalisse, un libro sacro attribuito a San Giovanni Evangelista. Nel testo si narrano visioni profetiche, tra le quali l’apparizione di quattro esseri viventi attorno al trono di Dio:

«Il primo vivente simile ad un leone, il secondo vivente simile a un vitello, il terzo vivente ha la faccia d’uomo, e il quarto vivente simile ad un’aquila in volo». (Ap. 4,7)

Nel 180 d.C. circa, quindi quasi un un secolo dopo, il vescovo di Lione, Sant’Irineo, fa coincidere nel suo Adversus haereses ogni essere con un evangelista: il leone con Giovanni, il vitello con Luca, l’uomo con Matteo e l’aquila con Marco. Le associazioni animale-evangelista che conosciamo oggi paiono dunque essere diverse da quelle probabilmente originarie. Ad attribuire i simboli degli evangelisti come oggi li conosciamo fu San Gerolamo, nel suo Commento a Matteo – in cui vi è anche la trasformazione della figura del vitello in bue o toro. Un altro motivo che vede la figura di San Marco connessa a quella del Leone lo si ritrova nel binomio San Marco -Venezia.

Perché San Marco è il simbolo di Venezia

Vi è una patriottica leggenda, risalente alla metà del Trecento e contenuta nella cronaca del doge Andrea Dandolo, secondo la quale il simbolo del leone divenne l’emblema di Venezia dopo che un angelo in forma di leone alato apparve in sogno a San Marco. Il santo si stava dirigendo da Aquileia a Roma quando, durante una sosta nella laguna veneta [7], in sogno gli apparve la creatura angelica che gli preannunciò:

“Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescat corpus tuum”

(Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo corpo)

L’angelo-leone, dunque, profetizzò che a Venezia il corpo del santo avrebbe trovato un giorno riposo e venerazione. La profezia si avverò nel IX secolo, quando alcuni mercanti veneziani, tra cui Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, rubarono le spoglie del santo [Fig. 6], che allora si trovavano ad Alessandria d’Egitto, e le riportarono a Venezia. È questa la ragione per cui, nella maggior parte delle rappresentazioni veneziane, il leone alato tiene tra le zampe un libro aperto recando solitamente la scritta latina «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS».

I due modelli iconografici marciani più diffusi

Il leone marciano viene raffigurato soprattutto in due principali modelli ed è solitamente accompagnato da tre attributi basilari: il libro evangelario, le ali e il nimbo – ovvero il disco luminoso posto intorno alla testa o sopra di essa. Vi sono anche molte altre eccezioni iconografiche del leone di San Marco che in questa sede non verranno trattate per non dilungarci troppo.

Il primo modello è quello del leone in maestà detto anche accosciato o seduto. Il numismatico Nicolò Papadopoli Aldobrandini scriveva che nella zecca «veniva chiamato in soldo, in gazzetta e dal nostro popolo, con poco rispetto forse, ma con molta efficacia di rappresentazione: “leone in moleca”» [8].

La moléca (o moéca) è la versione tipicamente veneziana del leone in maestà e prevale per lo più nella numismatica, nella medaglistica, nella sfragistica e nell’oggettistica varia. Questo tipo di raffigurazione, infatti, si presta meglio ad una sintesi figurativa e si adatta al formato rotondo delle monete coniate dalla Repubblica di Venezia, delle medaglie e dei sigilli. Lo si ritrova però anche nelle chiavi di volta, nelle trabeazioni e nei soffitti.

Il secondo modello iconografico è quello del leone andante, o passante. Più correttamente, quando poggia su tre zampe e la quarta è sul libro, si dovrebbe denominarlo stante. Questo leone è di solito impiegato nella scultura e nella pittura, spesso solitario, ed ha lo scopo di trasmettere la sua monumentalità.

Le due versioni hanno una sostanziale differenza, ovvero quella del ruolo e del significato a cui la posizione del leone intende alludere.

Il leone in moléca

La parola “moléca” vede la sua origine nel dialetto veneziano e sta a rappresentare il granchio comune (carcinus moenas), che durante la muta del suo tegumento diventa tenero e molle. L’associazione al leone è dovuta alla forma che il corpo del felino assume quando le ali lo racchiudono, proprio come il granchio fa con le sue chele. Vi è anche una spiegazione di carattere iconologico che lega i due animali. Come il granchio, questo modello di leone viene raffigurato uscente dall’acqua, come un anfibio, perché rappresenta il mito di una città sorta dalle acque del mare.

Il leone in moléca fa la sua comparsa, seppur in forma microscopica, nelle bolle dogali del 1261, raggiungendo il suo periodo di splendore durante l’età gotica, in concomitanza con l’affermarsi della potenza marittima veneziana. È proprio in questi anni che il leone marciano inizia la sua transizione da simbolo meramente religioso a simbolo politico quale emblema di Venezia e della sua Repubblica.

Dal Cinquecento, il carattere dello stato di Venezia inizia a cambiare: da marittimo diviene sempre più continentale e di conseguenza anche l’iconografia della moléca cambia. Se prima, infatti, questo tipo di leone era contraddistinto da un carattere più acquatico, adesso la raffigurazione dell’acqua si riduce ad uno “sbaffo”.

Il leone andante

La figura del leone andante è sicuramente la rappresentazione del leone di Venezia più conosciuta – sebbene sia nata quasi nello stesso periodo di quella in “moléca”. Spesso raffigurato andante verso sinistra, questa tipologia di leone è caratterizzata da alcuni particolari formali: il muso, da cui trapela un’espressione feroce e che di norma è frontale o scorciato; gli occhi, la cui visibilità era uno dei simboli dell’identità marciana; le fauci che possono essere chiuse o semiaperte. In riferimento a queste ultime si è notato che appaiono più evidenziate negli esemplari provinciali; ciò significa che l’atto di mostrare le zanne non era un monito solo per i nemici, ma anche per i sudditi.

Il leone andante può sorreggere anche una spada – viene detto leone ensifero – oppure una croce. Il modello con la spada è tra i più diffusi in pittura [Fig.3] e scultura e sebbene lo spettatore sia portato a pensare che l’arma rappresenti la guerra, essa si riferisce invece alla virtù cardinale più caratteristica dello stato Veneto, la Giustizia. Infine, oltre ai già accennati posizionamenti della coda, si è notato come questa spesso assuma la forma di una “S” maiuscola, a richiamare la Serenissima [Fig.13].

Come nel caso della “moléca” anche nel leone andante vi è la costante presenza dell’acqua: il leone è infatti di solito raffigurato con le zampe anteriori poggianti sulla terra ferma, mentre quelle posteriori immerse nell’acqua. Tale immagine allude al dominio della potenza veneziana su entrambi gli stati, quello “da Terra” e quello “da Mar”.

Ad oggi, gli esemplari di leone in moléca sono molto più numerosi di quelli con il leone andante, non tanto per la loro importanza, quanto per via delle numerose iconoclastie che colpirono l’emblema marciano. Il leone andante era, infatti, più riconoscibile e fisicamente più grande.

Note

[1] Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p.10.

[2] Ibidem, p. 35.

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] “Quando il leone di San Marco alza la coda tutti gli altri abbassano la loro”. Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p. 40.

[6] Ibidem. Va notato, inoltre, che il leone con la coda tra le zampe è quasi inesistente nell’iconografia marciana della Repubblica, al contrario di quanto accade dopo la sua caduta, quando diviene più diffusa.

[7] Secondo altri studiosi San Marco si trovava nella laguna a seguito di un naufragio.

[8] Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p. 30.

Bibliografia

BRUNETTA (a cura di), La Serenissima e le città venete. Padova, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona, Editoriale Programma, Treviso, 2019, pp. 48-50.

FORNEZZA (a cura di), Il Leone di San Marco. Simbolo di Venezia, Marcianum Press, Venezia, 2012.

M.P. PEDANI, Il leone di san marco o san marco in forma di leone?, estratto da Archivio Veneto Serie V, Vol. CLXVI, 2006.

RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001.

Sitografia

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/serenissima_venezia_come_e_nato_simbolo_leone_san_marco-4678342.html

IL TEATRO DE LA SENA A FELTRE

A cura di Alice Casanova

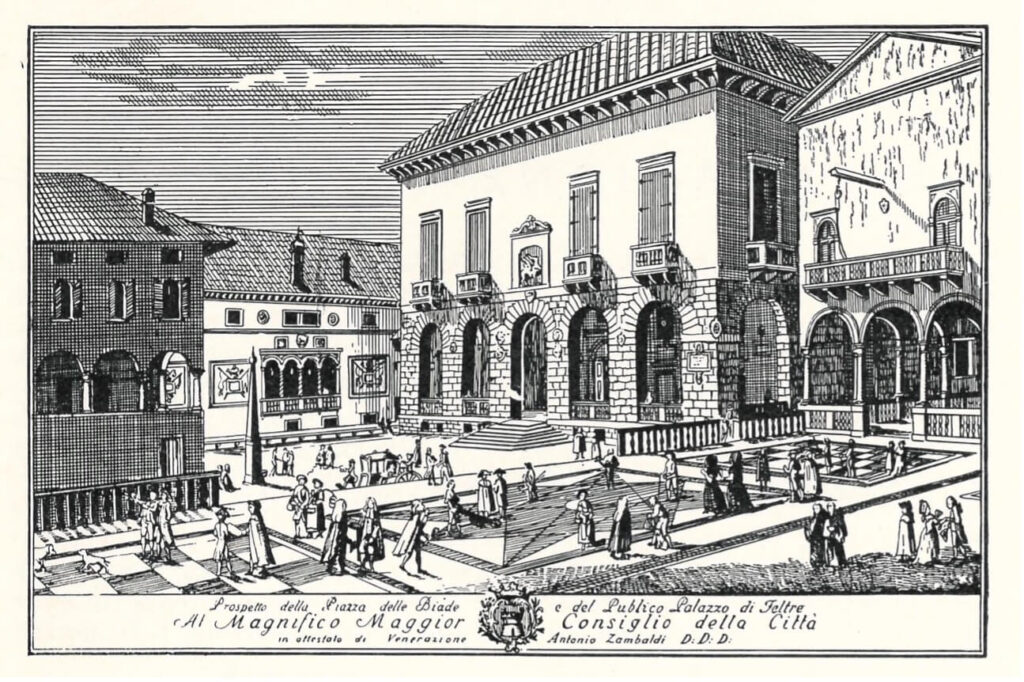

Il Teatro de La Sena

Se si percorre la storica via Mezzaterra a Feltre, sino a giungere in piazza Maggiore, si incontrerà sulla destra un palazzo dal possente loggiato, realizzato forse dalla mano del Palladio. Si tratta del Palazzo della Ragione di Feltre, un edificio di origine medievale che cela al suo interno il piccolo e prezioso Teatro de La Sena, o “della Senna”. Grandi compagnie e prestigiosi interpreti calcarono il palcoscenico de La Sena, ma tra tutti spicca sicuramente la figura di Carlo Goldoni, il quale proprio qui ha iniziato la sua carriera artistica.

L’inizio

La storia del Teatro ha inizio nella prima metà del ‘600, quando il comune di Feltre decise di trasformare il salone del Maggior Consiglio - una grande aula situata al primo piano del palazzo - in un luogo di ritrovo pubblico. La sala, infatti, si presentava troppo grande rispetto ai pochi rappresentanti del Consiglio, poco luminosa e soprattutto difficile da riscaldare durante i freddi inverni feltrini.

In un primo momento il salone venne affidato all’università del comune, che lo utilizzava come aula per le riunioni della consulta e talvolta lo metteva a disposizione per la rappresentazione di spettacoli teatrali. Con il passare del tempo però, mutati i tempi ed i bisogni, si sentì sempre più la necessità di destinare il salone a pubblico teatro.

L’attività teatrale vera e propria poté dirsi aperta solo nel 1684, quando l’università del comune venne trasportata altrove e all’interno della sala «furono fabbricati a spese di particolari ben architettonica simmetria li palchi ove avrà da risiedere la civiltà degli uditori che si conferiranno ad udire le comiche rappresentazioni[1]», come si legge nel verbale del Consiglio di quell’anno.

Alla fine del Seicento il teatro si presentava dunque costituito da due ordini di palchi - il cui uso era destinato solo alle famiglie nobili e borghesi che avevano contribuito alle spese - e da una grande platea, occupata dal popolo. A differenza di come si presenta ai giorni nostri, un tempo la platea non aveva posti a sedere: da un lato, la mancanza di sedie consentiva l’accesso a molte più persone, dall’altro favorire il sovraffollamento permetteva di vincere il freddo dell’inverno.

L’attività del teatro proseguì seguendo un’andatura fertile, tanto che nel 1741 si sentì il bisogno di aggiungere un terzo ordine di palchi.

L’attività Teatrale

L’attività del teatro si svolgeva principalmente a settembre, in occasione della fiera popolare di S. Matteo, a febbraio durante il periodo “De carneval” e non era raro che venissero messi in scena degli spettacoli anche per la festa di S. Vittore nel mese di maggio. Purtroppo, gran parte dell’archivio del consorzio teatrale è andato distrutto, così come anche molti documenti che testimoniavano l’attività del teatro. Tuttavia, vi sono ancora alcuni libri di storia locale che conservano la memoria della storia teatrale di Feltre e dai quali si può estrapolare qualche preziosa informazione. Pare infatti che l’attività al teatro fosse brulicante di vita, che la città fosse un via vai di diverse compagnie venete e che il palcoscenico venisse frequentemente calcato da artisti di buona fama. Tra questi, si ricorda in particolare la figura di Carlo Goldoni, uno dei padri della commedia moderna, giunto a Feltre nell’aprile del 1729, all’età di 22 anni, e rimastovi sino al settembre del 1730. Nelle sue Memorie Goldoni racconta come nel 1730 Carlo Veronese, direttore di una compagnia di filodrammatici feltrini, gli chiese di mettere in scena due melodrammi.

«Io li ringraziai, accettai la proposta e […] assunsi la direzione di questo svago. Avrei desiderato che fosse di genere comico; non amavo però le arlecchinate e buone commedie non ce n’era. Preferii dunque il tragico. Poiché allora si davano dappertutto le opere di Metastasio, anche senza musica, io misi le arie in recitativa: cercai di accostarmi il più possibile allo stile di questo affascinate scrittore e scelsi per le nostre rappresentazioni la “Didone” e il “Siroe”»[2]

Fu in tale occasione che il Goldoni si cimentò nella scrittura di due commediole per rifarsi «in tal modo una reputazione»[3] , dato che con il tragico si considerava del tutto privo di doti. La prima di queste commedie era “Il Buon padre” – purtroppo oggi andata perduta - mentre la seconda è “La cantatrice”.

Il 26 luglio del 1769, durante la recita delle Donne de casa soa del Goldoni, il teatro fu colpito da un fulmine che causò la morte di sei spettatori e il ferimento di molti, oltre che gravi danni all’edificio.

Il Teatro de La Sena: la ristrutturazione

Dopo l’episodio del fulmine, il teatro rimase chiuso fino alla fine del ‘700 e fu solo nel 1802 che il Comune si rivolse all’architetto veneziano Gian Antonio Selva (1751-1819) per attuare un progetto di ristrutturazione. Tale evento rappresentò una svolta importante per il teatro de La Sena poiché per la prima volta il salone avrebbe acquisito una fisionomia adatta al fine cui veniva costantemente destinata[4].

Per quanto riguarda le decorazioni pittoriche, la cui realizzazione sarebbe spettata al pittore Giuseppe Contini, l’obiettivo iniziale era quello di mantenere uno stile sobrio e semplice. Tuttavia, non si poteva tralasciare il fatto che il teatro di Feltre era ormai divenuto un notevole polo di attrazione, attorno al quale ruotava non solo la vita degli abitanti della città, ma anche quella dei paesi vicini. Il teatro era, infatti, un punto di ritrovo per un pubblico di buon gusto, esperto e piuttosto esigente che «sapeva riconoscere il valore di una Compagnia di prosa e l’abilità e l’esperienza di un direttore d’orchestra[5]» . Alla luce di ciò, nel 1843 la presidenza del teatro decise di far abbellire la sala da un artista di chiara fama, Tranquillo Orsi (1771 - 1845), noto professore di prospettiva e scenografo all’Accademia di Venezia.

Opera dell’Orsi sono il maestoso soffitto progettato come un velario[6], la decorazione degli ordini dei palchi, eseguita con motivi a medaglioni con all’interno ritratti di musicisti e commediografi alternati a lire, ed infine l’elegante sipario, l’unico realizzato dall’Orsi che è sopravvissuto ai giorni nostri.

Il sipario, la vera “pietra preziosa” del teatro, è stato dipinto su una tela di canapa - 70 metri quadrati - utilizzando una tempera magra[7]. Al centro è rappresentata una scena mitologica raffigurante il sacrificio di re Mida con Apollo, Pan e Minerva. La decorazione centrale è poi arricchita lungo i bordi da lumeggiature costituite da elementi in rilievo in cera con sopra foglie d’argento oppure da una pittura in oro.

Da allora l’attività del teatro procedette regolarmente - anche dopo che da teatro sociale divenne teatro comunale[8] - sino al periodo del primo conflitto mondiale. In seguito ai danni di guerra, il teatro rimase chiuso fino al 1926, anno in cui vide un breve periodo di riapertura prima di essere chiuso nuovamente per ragioni di pubblica sicurezza.

Oggi il teatro è temporaneamente chiuso per via di un progetto di ampliamento che vedrà la luce nel 2021 e che porterà la capacità dello stesso dagli attuali 180 posti ai definitivi 300.

Per vedere il sipario di Tranquillo Orsi potete cliccare su questo link: https://fb.watch/52zdfWV40y/

Note

[1] MARIO GAGGIA, Il teatro di Feltre, in “Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore”, n. 52 (1937), p. 892.

[2] DE MARCO A., BRAITO L., Storia del Teatro della Senna in Feltre, par. “Goldoni a Feltre”.

[3] Ibidem.

[4] Oltre a Selva, al progetto lavorarono anche Giovanni Curtolo di Domenico di Feltre, detto Bissa, e gli architetti Antonio e Sebastiano De Boni di Villabruna.

[5] Ibidem, inizio del cap. “Nel Teatro di Feltre: Commedianti e musicali 1600/1865”.

[6] Per la realizzazione del soffitto l’artista si era ispirato ad un suo precedente lavoro, il Teatro di San Samuele a Venezia. Il termine “velario” deriva dall’antichità: il velario era infatti un tendone che si stendeva nei teatri o negli anfiteatri sopra gli spettatori per ripararli dal sole o dalla pioggia.

[7] La tempera magra si ottiene diluendo i pigmenti semplicemente con acqua, a differenza della tempera “grassa” per la quale si usa lo spirito di trementina.

[8] Nel 1899 la società proprietaria trovandosi in difficoltà finanziarie lo cedette al Comune che lo attrezzò per utilizzarlo anche come cinematografo.

Bibliografia

L. BENTIVOGLIO, Il teatro comunale di Feltre, in El campanon: rassegna di Feltre e del suo territorio, A1 n1. Ottobre 1967, pp. 4-6, 2005.

A. DE MARCO, L. BRAITO, Storia del Teatro della Senna in Feltre, Estratto dalla Rivista Bellunese nnr. 2-3/1974 e nr. 4/1975.

B. BRANCHER, Il Teatro de La Sena di Feltre: un capolavoro restituito alla città: dalle origini all’attuale restauro con prospettive di utilizzo, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Interfacoltà di Economia e gestione delle arti e delle attività culturali, Anno Accademico 2006/2007.

M. GAGGIA, Il teatro di Feltre, in “Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore”, n. 52 (1937), pp. 891-895.

Sitografia

https://www.fenicefeltre.org/visita-feltre/teatro-de-la-sena/

https://www.visitfeltre.info/luoghi/teatro-de-la-sena/

Se interessati consultare anche il video a cura del Comune di Feltre riguardo al restauro del sipario di Tranquillo Orsi:

https://www.facebook.com/visitfeltre/videos/il-sipario-di-tranquillo-orsi-nel-teatro-de-la-sena-di-feltre/763925620686027/

BATTISTA ZELOTTI A VILLA EMO - PARTE II

A cura di Alice Casanova

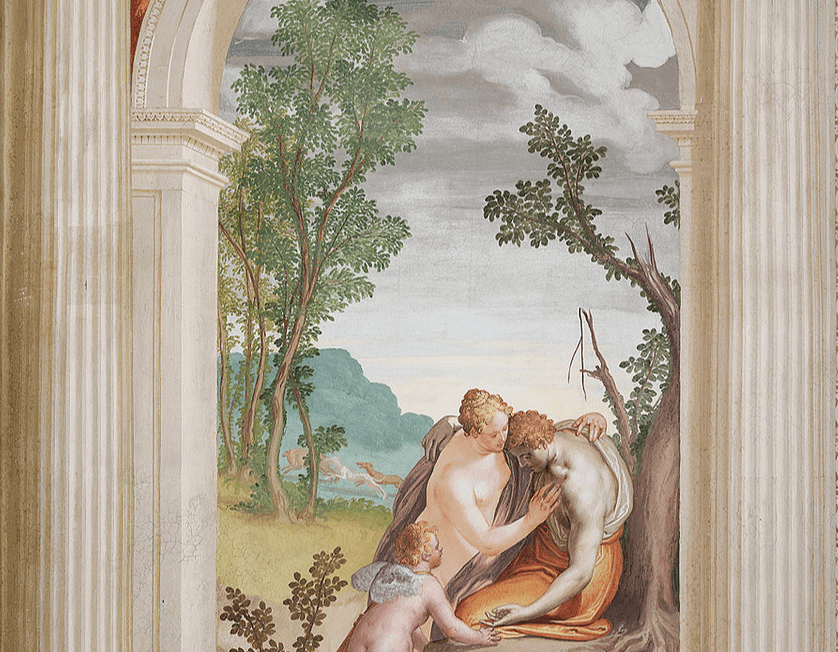

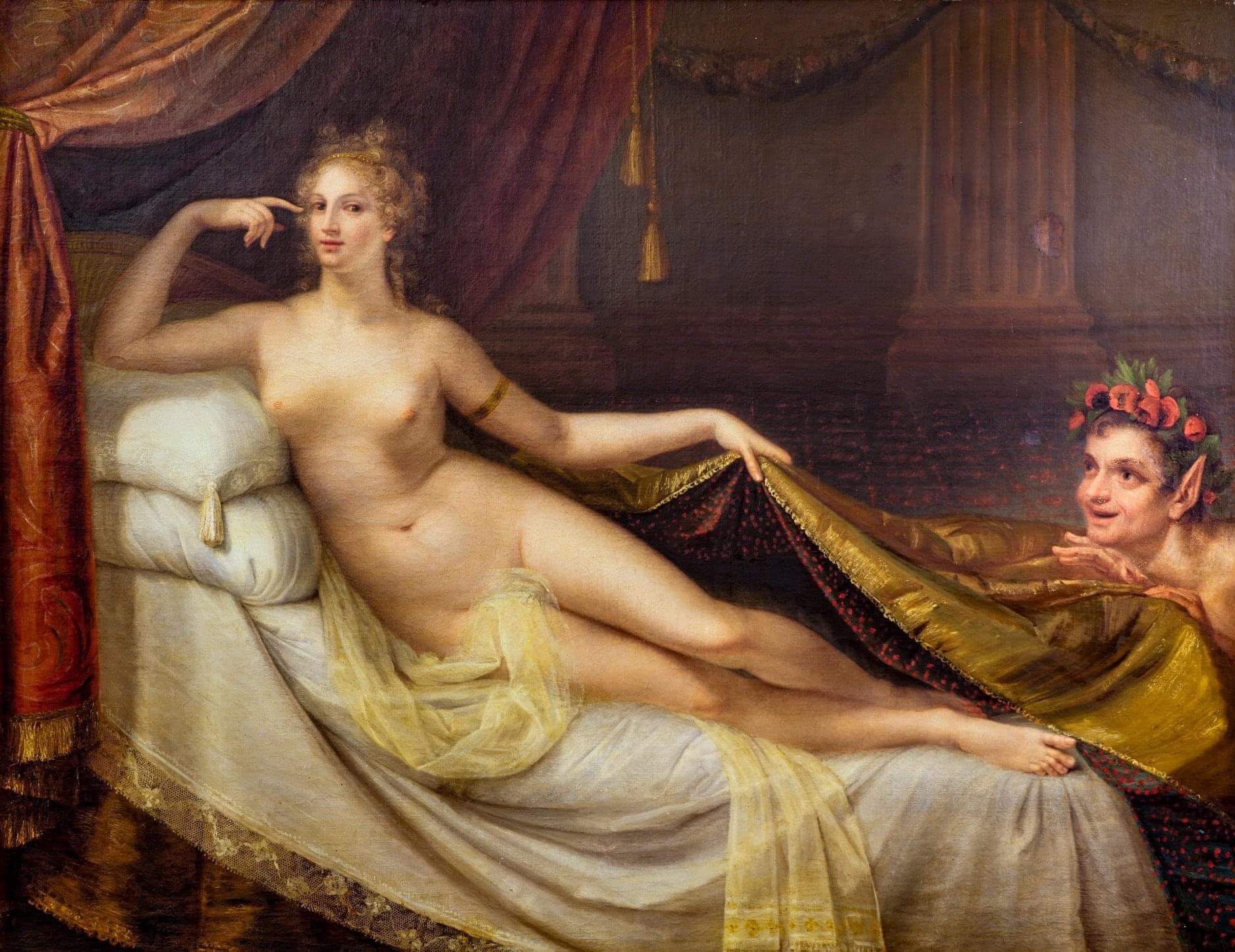

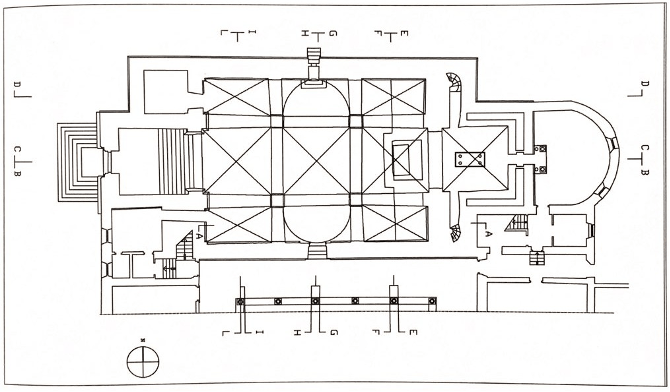

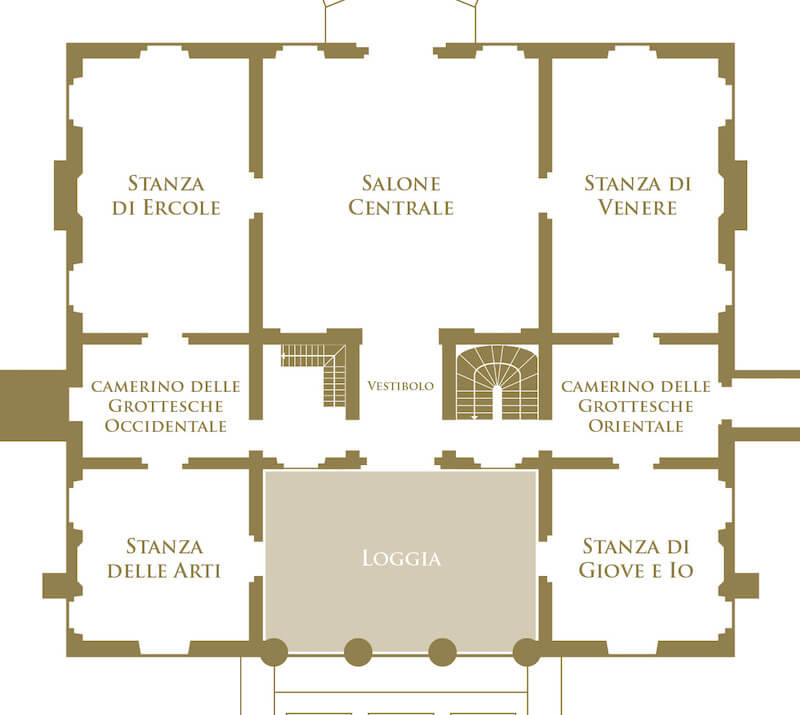

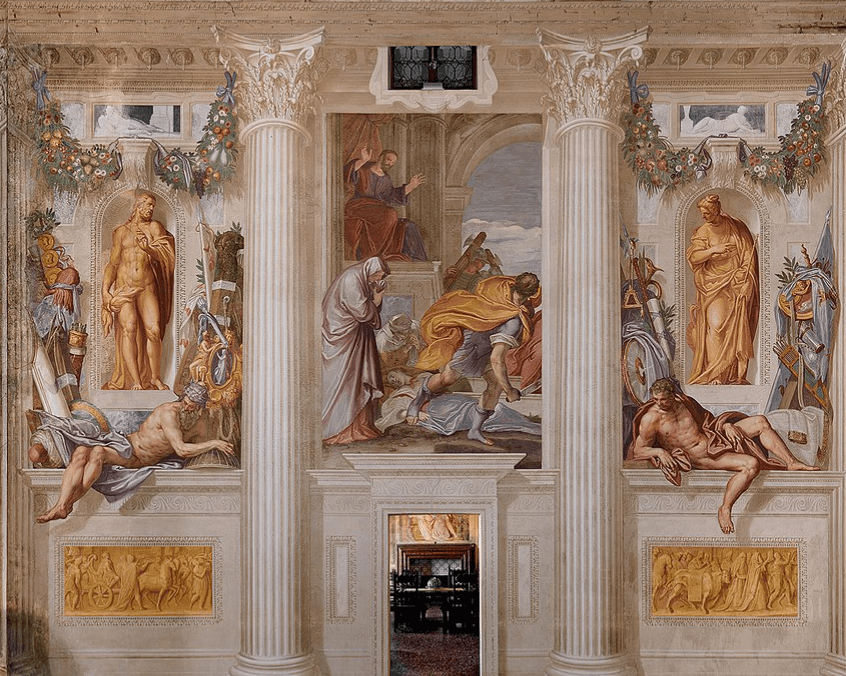

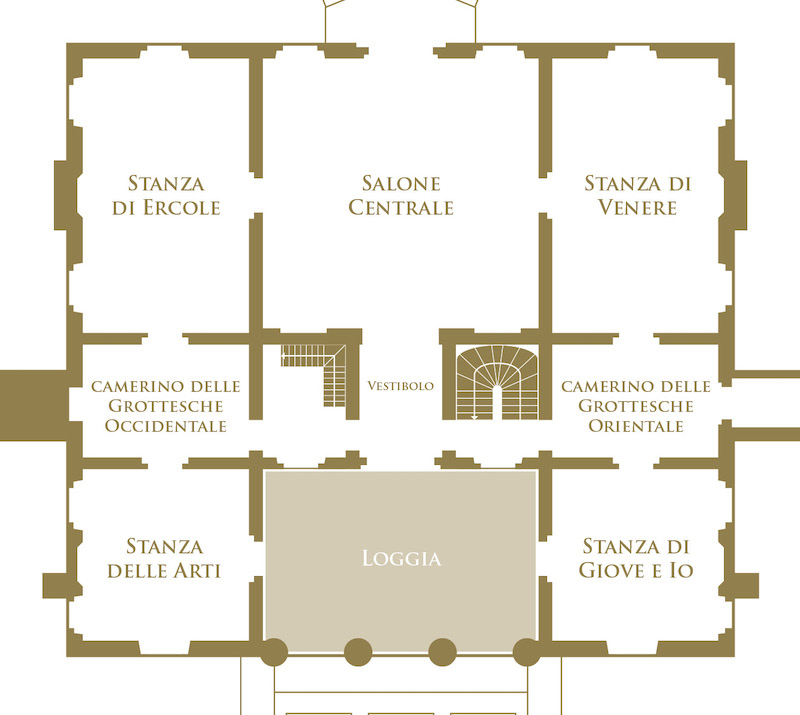

Nel precedente articolo si è introdotta la figura di Giovan Battsita Zelotti, pittore manierista dallo stile scenografico, che dal 1564 al 1566 affrescò gli ambienti di Villa Emo a Fanzolo. Si è già parlato della Loggia e della Stanza di Giove ed Io, in questo articolo si percorreranno le restanti stanze.

Precisazioni sulla scelta tematica degli affreschi di Zelotti

La Fig. 1 mostra come il corpo padronale della villa sia costituito da un asse centrale affiancato da due stanze per parte: a nord quelle di “Ercole” e di “Venere” a sud quelle delle “Arti” e quella di “Giove”. Già dalla disposizione si può intendere il fine del tema scelto dall’artista: nel salone centrale si vedrà come le raffigurazioni incitano alla virtù e alla generosità, mentre nelle altre sale si esaltano le arti liberali e si vogliono stigmatizzare le passioni umane. Come nella Stanza di Giove ed Io – vista nel precedente articolo – gli affreschi delle sale laterali riportano attraverso rappresentazioni quasi erotiche, episodi di trionfo del vizio accaduti a divinità pagane, affinché lo spettatore non ne segua l’esempio.

A tal proposito, scriveva il Palladio nella descrizione di un’altra villa veneta:

«…vi sono stanze, delle quali altre sono dedicate alla Continenza, altre alla Giustizia, et altre ad altre Virtù…il che è stato fatto affine che questo Gentil’huomo… possa alloggiare i suoi forestieri, et amici nella camera di quella Virtù, alla quale essi gli pareranno haver più inclinato l’animo» (1)

Nel Cinquecento, dunque, era scopo della villa, e più esattamene della villa rustica, cercare la virtù e conseguire la formazione della personalità morale seguendo una corretta condotta. Un’altra caratteristica che a partire dal ‘500 cambiò il ruolo della villa di campagna fu la presenza, sempre più diffusa nei trattati letterari del nord d’Italia, dell’idea che la vita di campagna e quella di città fossero diametralmente opposte: la città o la villa (2). Ma come mai ad un tratto la villa rustica assunse un tale grado di importanza? Questa che fino ad allora era stata una parte trascurabile della vita? La risposta risiede proprio nell’ingresso di Villa Emo. Appena entrati nella loggia a dare il benvenuto è Cerere, la dea dell’agricoltura, colei che insegnò all’uomo l’arte della coltivazione dei campi e che pose le prime leggi. La rivalutazione dell’agricoltura nei suoi aspetti etici e civili fece sì che venisse vista come un mezzo onorevole per ricavarsi il necessario per sopravvivere. Contrariamente agli altri sistemi di guadagno, infatti, la coltivazione non mette in pericolo la virtù e non danneggia gli interessi altrui, ma garantisce la pace fra gli uomini e nell’anima.

Ecco allora che la rinnovata visione per la villa di campagna comportò, anche nella decorazione, uno stile più maestoso e solenne, come dimostrano ad esempio le colonne ioniche o corinzie. Perché la villa era sì l’ambiente della coltivazione, ma anche e soprattutto luogo della cultura; Nella sua origine etimologica, la cultura era nel mondo latino un intervento materiale-lavorativo, ovvero la coltivazione dei campi, l’agri-coltura, una delle prime forme di cultura dell’umanità.

Battista Zelotti e la Stanza delle Arti

A differenza di tutte le altre sale, la stanza delle Arti è la sola a non presentare un tema tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, ma vi si incontrano sei allegorie delle Arti. A queste si uniscono le stagioni dell’Estate e dell’Inverno – posta, questa, “naturalmente” sopra il caminetto -, che chiudono il cerchio aperto nella stanza di Giove ed Io. Con la raffigurazione delle stagioni Zelotti non vuole tanto sottolineare lo scorrere del tempo, quanto più la ciclicità perenne con cui si svolge la vita sul nostro pianeta.

Le arti sono così ordinate: da sinistra, la Musica che suona il liuto, la Scultura intenta a scolpire, la Poesia con il capo coronato d'alloro, elemento che rimanda a Petrarca e Dante. A seguire la Pittura, intenta a dipingere la figura di un vecchio profeta, l'Astronomia, raffigurata mentre scruta il cielo con un compasso, e infine l'Architettura.

Quest’ultima allegoria tiene in mano un libro, forse I Quattro Libri dell'Architettura di Palladio, e la sua mano non solo indica la pianta di Villa Emo, ma punta precisamente la Stanza in cui l’osservatore si trova.

Altro elemento d’interesse è la rappresentazione simmetrica delle allegorie: ogni coppia è composta da una figura che osserva e studia la terra, l’altra il cielo.

Sopra la porta, dentro una finta struttura architettonica, lo Zelotti ha raffigurato un quadretto con la Sacra Famiglia, tema che corona ciò a cui questo ciclo intende alludere, ovvero l’educazione indispensabile ad ogni famiglia aristocratica. La nobiltà, infatti, si raggiungeva e si manteneva solo con l’educazione e l’elevazione dello spirito. Secondo lo storico Giuseppe Barbieri invece, il tema della Sacra Famiglia, o Natività, intende sottolineare «una dimensione fondativa, quasi un mito di origine del sistema delle arti, e quindi la remota, atemporale antichità delle pratiche della conoscenza», ma anche una certa impronta divina che caratterizza le Arti raffigurate. (3)

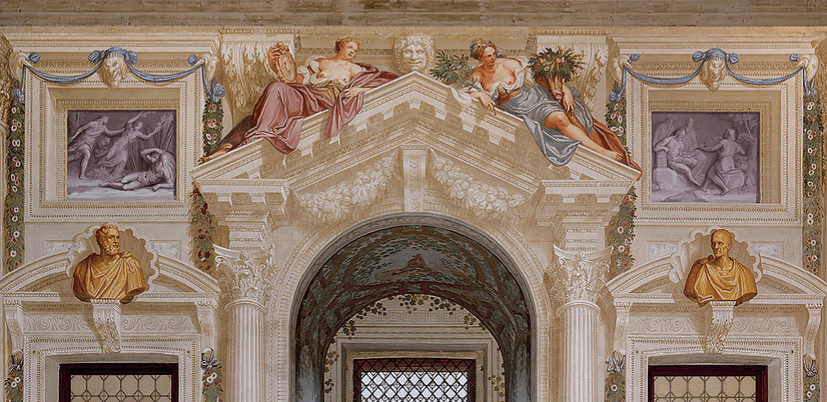

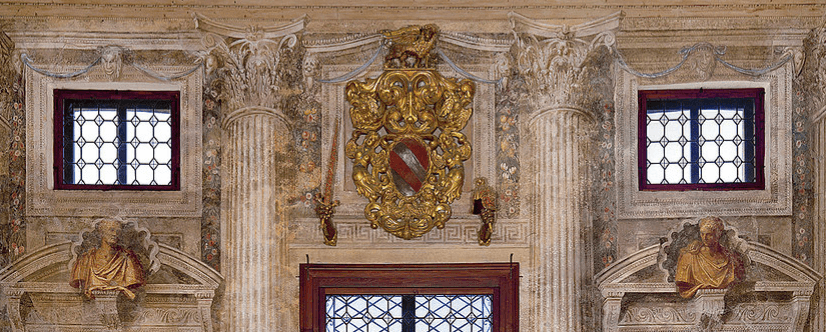

Il Salone Centrale: esempi di virtù

Il Salone della Villa è una stanza di pianta quadrata le cui pareti sono decorate con immagini tratte dalla raccolta di Exempla dello scrittore latino Valerio Massimo (I sec. a.C – I sec. d.C.) (4). Più precisamente, gli episodi rappresentati raccontano la Clemenza di Scipione nella parete orientale e il Sacrificio di Virginia in quella occidentale. Se la fonte a cui Zelotti attinge è sempre quella antica, ciò che ora cambia è invece il messaggio che viene trasmesso. Non si fa più riferimento alla forza e alla gloria, ma alla virtù e alla saggezza.

Nell’intercolumnio della parete orientale lo Zelotti raffigura l’attimo successivo all’uccisione di Virginia, giovane fanciulla che venne assassinata dal padre per conservarne la purezza e la libertà. Virginia è raffigurata sullo sfondo, sdraiata e pallida mentre viene accudita dal ricco patrizio che poco prima l’aveva chiesta in sposa. Si capisce che l’evento è appena accaduto in quanto in primo piano l’uccisore è immortalato in fuga e con ancora il coltello in mano.

I due intercolumni laterali presentano ognuno una finta nicchia con all’interno una divinità accompagnata dagli attributi che la contraddistinguono – a destra Giunone con il pavone, a sinistra Giove con la fiamma – in basso, vi sono figure di Prigioni circondate da armi deposte in segno di pace, o trofei di guerra. Queste due figure, che si trovano anche nella parete opposta, alludono alle vittorie della famiglia Emo contro i turchi, francesi e alemanni. I monocromi ocra che si trovano nello zoccolo illustrano invece Scene di trionfo. Secondo la storica Katia Brugnolo, tali cortei vedono protagonista Apollo, dio della Ragione e del Sole, protettore di ogni raccolto e traggono modello da bassorilievi antichi, come ad esempio la Processione sacrificale, scolpita su base d’altare al Museo Pio Clementino in Vaticano. (5)

Sulla parete opposta è raffigurato il tema della Clemenza di Scipione. La vicenda narra che dopo la conquista di Cartagine al condottiero Scipione venne offerta una fanciulla precedentemente catturata dai soldati romani. La ragazza era però già stata promessa in sposa al comandante delle truppe alleate a Cartagine, Aluccio, e fu per questo che Scipione la restituì al fidanzato e al padre di lei. Così come per il primo episodio, anche qui vi sono nei due intercolunni laterali due divinità: Nettuno accompagnato dal delfino e Cibele riconoscibile dalla leonessa. Questi ultimi due Dei completano il riferimento agli elementi naturali: Nettuno e Cibele alludono all’acqua e alla terra, mentre Giunone e Giove all’aria ed al fuoco.

Per quanto riguarda le altre due pareti della sala, si noti come entrambe presentano uno schema simile. Sulla parete meridionale spiccano sopra il timpano spezzato due figure femminili: l’allegoria della Prudenza, raffigurata mentre regge uno specchio in cui è riflessa la sua immagine, e l’allegoria della Pace che porta in una mano un ramo di ulivo e nell’altra una cornucopia. Ai lati delle due allegorie ci sono due monocromi violetti raffiguranti altrettanti episodi tratti dalle Metamorfosi: l’amore del dio Apollo per la ninfa Dafne (a sinistra) e la gara poetica tra Apollo e Pan (a destra). Sotto i monocromi, all’interno di nicchie a conchiglia sono rappresentati i busti ocra di Antonino Pio e Giulio Cesare. Allo stesso modo anche nella parete settentrionale vi sono altri due busti, quello di Ottaviano Augusto e quello di Pompeo Magno. Al centro stava probabilmente una finestra, occlusa per ospitare lo stemma della famiglia Emo.

Per i molteplici e variopinti festoni con fiori e frutta che adornano la parte alta del Salone, così come anche le sale adiacenti, lo Zelotti sembra essersi ispirato alla Ghirlanda dipinta dal Maestro della Farnesina nella Casa della Farnesina (15 a.C – 40 d.C.)

Gli elementi che caratterizzano la vita in villa sono dunque l’utilità, la pace, la libertà, la civiltà, e soprattutto l’etica. Questo nuovo fondamentale elemento è il fil rouge che lega tutti i racconti mitologici di villa Emo: il significato morale è la punizione della passione con le sue dolorose conseguenze.

Nella Stanza di Ercole, l’ultimo affresco – anche qui “naturalmente” posto sopra il caminetto - vede l’eroe tra le fiamme, in un rogo che lui stesso ha ordinato di accendere con l’intendo di porre fine ai propri dolori. Nella Stanza di Venere sta la morte di Adone, un giovane cacciatore del quale Venere si era innamorata. A nulla servirono le continue suppliche della dea della bellezza, perché Adone non andasse tra le belve feroci: fu infatti durante una battuta di caccia che l’amato venne ucciso da un cinghiale. Ed infine il sacrificio di Argo nel mito di Giove ed Io, accompagnato come nelle altre stanze da una sintesi tipologica e cristiana: nel mito di Giove ed Io vi è un parallelismo con l’Ecce homo, in quanto in entrambi i casi la salvezza si è ottenuta tramite un intervento divino. Nelle restanti sale si nota invece un’analogia tra il Noli me tangere, contrapposto alla “cupiditas” del centauro Nesso e un San Girolamo penitente associato al pianto di Venere. Una lezione quest’ultima, che deve esortare l’uomo al pentimento di fronte ad amori eccessivamente sensuali e un monito a non cedere all’impulso dei sensi.

Note

(1) Descrizione della Vila Repeta. Andrea Palladio, Libro II, Cap. XV, p.61.

(2) “Le vinti giornate dell’agricoltura et de piaceri della villa” (1567) del bresciano Agostino Gallo, la “Lettera in laude della villa” (1543) del ferrarese Alberto Lollio sono alcune delle molte opere che presentavano il meraviglioso mondo della vita in campagna, in contrapposizione a quello tetro e nebuloso della città. Anche Petrarca era giunto a una condanna della città, considerata da lui focolare delle passioni umane. Per questi autori la villa rustica era un paradiso, a confronto con l’inferno continuo della città, dove morale e salute erano costantemente in pericolo. RUPPRECHT B. L’iconologia nella villa veneta, Bollettino CISA, n. X, 234, 1968.

(3) BARBIERI G., Sui significati della decorazione di Battista Zelotti, in GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009, p. 58.

(4) La raccolta degli exempla di Valerio Massimo, intitolata Factorum et dictorum memorabilium libri, è un testo scritto intorno al 31 d.C. L’opera consiste in una serie di Esempi di modelli di vizi e di virtù, organizzati in libri ciascuno riguardante una specifica materia.

(5) BRUGNOLO K, Villa Emo: Il ciclo pittorico, l’apparato decorativo e il rapporto con l’antico, in GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009, 80

Bibliografia

GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009.

LOTTO A., Aspetti della committenza veneziana in riferimento all’opera di Battista Zelotti, Dottorato di Ricerca, Università Ca’ Foscari Venezia, Storia Antica e Archeologia. Storia dell’Arte, Anno Accademico 2006/2007 -2008/2009.

PALLUCCHINI R., Giambattista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo, Bollettino CISA, n. X, pp. 203 – 228, 1968.

PEDROCCO F., RUGOLO R., FAVILLA M., Gli Affreschi nei Palazzi e nelle Ville Venete, Sassi Editore, Schio (Vicenza), 2008.

RUPPRECHT B. L’iconologia nella villa veneta, Bollettino CISA, n. X, pp. 229 – 240, 1968.

Sitografia:

https://www.villaemo.org/la-pittura

https://www.marcadoc.com/villaemo/

GLI AFFRESCHI DI VILLA EMO A FANZOLO-PARTE I

A cura di Alice Casanova

Introduzione: gli affreschi di Battista Zelotti a Villa Emo

All’interno della splendida cornice Palladiana di Villa Emo a Fanzolo (TV), si trovano gli affreschi di Giovan Battista Zelotti (1526 - 1578) un pittore manierista attivo nell’area della Repubblica Veneta durante il tardo Rinascimento. L’abilità dello Zelotti come affreschista è stata sottolineata da Boschini nel suo Carta del Navegar Pitoresco (1), mentre Vasari loda la sua ammirevole padronanza del disegno e della raffigurazione del corpo umano. Oltre a tali doti, a Villa Emo l’artista mette in scena anche la sua competenza architettonica, scandendo i vari ambienti con scorci prospettici, all’interno dei quali un tripudio di figure emerge in modo scenografico. Il tema oggetto del ciclo è quello della fecondità della terra e dell’unione coniugale - due elementi chiave per la famiglia Emo – rappresentati da figure tratte da Le Metamorfosi di Ovidio, dai testi cristiani e dalla storia romana.

Brevi cenni sulla formazione di Zelotti e rapporti con Palladio

La formazione artistica del Zelotti matura accanto a quella di Paolo Caliari, detto il Veronese, presso la bottega di Antonio Badile. Dopo la formazione a Verona, Zelotti si distacca dall’ambiente locale per arricchire la propria pittura con i nuovi modi del manierismo del centro Italia, le cui novità stilistiche erano giunte a Venezia tramite il soggiorno di Salviati e Vasari. Ben presto l’artista si cimenta in interventi pittorici complessi, che lo vedono attivo per lo più all’interno delle ville Venete di Andrea Palladio, in quanto molto in accordo con i suoi valori e ideali. Tuttavia, tale legame con il Palladio può essere considerato a posteriori ambivalente. Da un lato infatti, nonostante la bravura pittorica dello Zelotti, la fama di cui il Palladio godeva e tuttora gode non può che aver reso il pittore ancor più celebre. Dall’altro però, se si necessita di approfondire maggiormente la figura dello Zelotti, le fonti sono scarne, quasi assenti e forse questo lo si deve proprio al Palladio.

«Egli [Il Palladio] manifesta un costante distacco nei confronti dei decoratori attivi nelle sue fabbriche. […] Complessivamente i commenti dell’architetto non oltrepassano mai la soglia dell’apprezzamento generico. Tale distacco potrebbe spiegarsi plausibilmente con una certa perplessità di fronte alla volontà dei committenti di completare con “razon de pittura” le sue alte volte intonacate.» (2).

Leggendo attentamente le parole di Carlo Ridolfi, che ha incentrato la sua ricerca sulle ragioni del silenzio sull’opera dello Zelotti (3), pare proprio che l’attività di frescante di villa abbia penalizzato l’opera dell’artista mettendola in ombra, mentre avrebbe potuto avere maggiore visibilità in un’altra sede. (4)

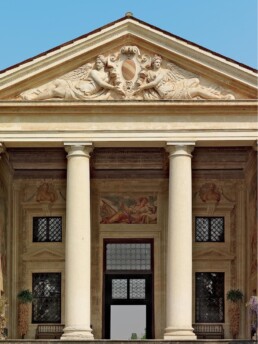

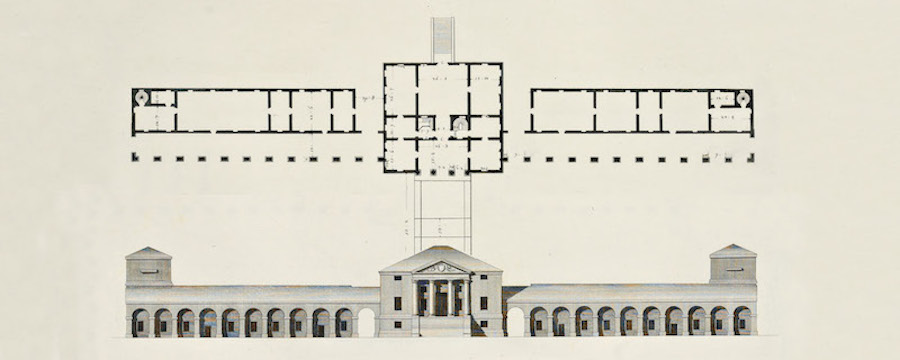

Il corpo padronale di Villa Emo e la Loggia

Il ciclo di affreschi che orna Villa Emo a Fanzolo non è distribuito lungo l’interno edificio, ma si concentra principalmente nel corpo padronale. Le barchesse e le colombaie, infatti [fig.3], sono pulite e prive di ornamenti sia perché destinate per lo più all’attività agricola sia per enfatizzare e portare l’attenzione sull’elemento centrale [fig.2]. Come si evince dalla figura 2, il corpo padronale è suddiviso verticalmente in tre sezioni: due laterali a loro volta tripartite, ed una centrale, costituita dalla Loggia, dal Vestibolo e dal Salone che si affaccia verso la campagna retrostante.

Come si è detto nell’introduzione, l’intervento decorativo di Villa Emo si incentra sui temi del trionfo dell’amore sul vizio e dell’unione coniugale. Due elementi che sicuramente vedono un collegamento con le nozze di Leonardo Emo di Alvise - il committente - e Cornelia Grimani, anche perché il matrimonio ebbe luogo poco dopo il periodo di realizzazione degli affreschi, intorno al 1565. Tuttavia, come afferma Giuseppe Barbieri, tale lettura, incentrata esclusivamente sul tema dell’amore tra i coniugi, «mi è sempre apparsa, anche ad una primissima verifica, riduttiva» (5). Vi sarebbero dunque, altri significati che, avendo noi smarrito la dimestichezza con le logiche rinascimentali, non appaiono subito scoperti.

I primi affreschi che si incontrano durante la visita a Villa Emo sono quelli della Loggia, il cui esterno è descrivibile come un “tempio greco” per via delle quattro colonne doriche che sostengono una trabeazione a fregio ligio ed un timpano triangolare, in questo caso ornato con lo stemma della famiglia Emo.

La Loggia presenta già da subito un dualismo che si ritroverà poi nell’intera decorazione dell’edificio, ovvero quello della seduzione/punizione. Le due pareti laterali della Loggia sono interamente dedicate al mito Ovidiano di Giove e Callisto; da un lato, Giove, nelle vesti di Diana – ma ancora riconoscibile dall’aquila con il fulmine nel becco -, amoreggia con la ninfa Callisto [figg. 5-6]; sulla parete opposta invece, Giunone, scoperto il tradimento, cerca di punire Callisto trasformandola in un’orsa, come si denota dalla mano che si sta già tramutando in una zampa [figg.7-8]. Tuttavia, come è ben noto, il mito non si conclude con la punizione di Callisto, bensì con il suo salvataggio da parte di Giove, il quale la salva trasformando lei ed il figlio Arcade – frutto del tradimento – in due costellazioni.

Sembrerebbe dunque che il tema del ciclo si allontani dal messaggio di concordia coniugale e che si focalizzi invece sulle incerte evenienze dell’infedeltà e del tradimento. La punizione di Giunone, infatti, non viene mai attuata del tutto e l’amante riesce sempre a salvarsi. Lo stesso finale lo si ritrova anche in una delle stanze che affiancano la Loggia, la Stanza di Giove ed Io.

La Stanza di Giove ed Io a Villa Emo

La narrazione del mito Ovidiano ha inizio nella parete settentrionale, con la scena di Giove che tenta di sedurre e conquistare Io. Ovviamente anche in questo mito Giunone scopre il tradimento, la si nota in alto a destra tra le nuvole che Giove aveva invano creato per nascondersi. Nella seconda scena Giove si trova costretto a tramutare Io in una giovenca, nella speranza che Giunone non se ne accorga. Tuttavia, la dea, astuta, costringe Giove a darle in dono l’animale e la affida alla vigilanza di Argo. A questo punto parrebbe dunque che il lieto fine a favore della coppia coniugale si attui, ma questa è solo una metà degli affreschi della stanza.

Sulla parete meridionale infatti Giove, commosso dalla disperazione di Io, invia il dio Mercurio per addormentare Argo con il suono del suo flauto, ucciderlo e liberare l’amante. L’ultima scena vede Giunone avvolta da una nube luminosa seduta su un carro trainato da due pavoni, ai quali però manca il caratteristico piumaggio. Secondo il mito infatti, la dea raccoglierà i cento occhi dalla testa decapitata di Argo e li cospargerà sulla coda del volatile, prendendo da quel momento l’animale come simbolo. (6)

Nel sovraporta della Stanza, lo Zelotti raffigura un Cristo punito, l’Ecce Homo, un’immagine cristiana che forse si pone in relazione con il mito pagano. Una prima motivazione che potrebbe aver spinto l’artista alla realizzazione di un soggetto cristiano infatti, è che così come Dio con la sua Passione salva l’uomo dal peccato, anche Io è stata salvata, riprendendo sembianze umane, dopo l’intervento divino. Il secondo motivo potrebbe invece essere connesso al fatto che nel 1565 ci si trova in pieno periodo di Controriforma e che quindi il committente abbia voluto mostrarsi un perfetto cristiano.

In conclusione, si vuole far notare la presenza di due allegorie che alludono al tema della vita nella villa fattoria, quello della coltivazione dei campi. Sopra la porta che conduce alla loggia, vi è l’allegoria dell’Autunno, rappresentata da un giovane Bacco con grappoli d’uva e tralci di vite tra i capelli. Sopra il caminetto invece, vi è l’allegoria della Primavera coperta da numerosi fiori.

Note

(1) La Carta del Navegar Pitoresco è un testo di Marco Boschini (1602 - 1681) che tratta delle bellezze di Venezia e delle vite di quegli artisti che non erano state molto approfondite o per nulla considerate nelle Vite del Vasari. Il testo di Boschini, è uno dei tanti testi che nascono in risposta alle Vite del Vasari, giudicate troppo toscano-centriche.

(2) LOTTO A., Aspetti della committenza veneziana in riferimento all’opera di Battista Zelotti, Dottorato di Ricerca, Università Ca’ Foscari Venezia, Storia Antica e Archeologia. Storia dell’Arte, Anno Accademico 2006/2007 -2008/2009, 21-23.

(3) È tenuto il Zelotti valoroso ed eccellente pittore, più per il giuditio fatto da quegli intendenti che han veduto le opere, che per aver sortito dal mondo quel grido che si conviene alla sua virtù, perchè non seppe profittare di quel volgato proverbio, che l'uomo divien fabro della propria fortuna; non bastando al pittore l'esser valoroso, se ancora nelle grandi cittadi a vista de'popoli non espone le opere, si che venga conosciuto, e dove concorrendo l'applauso comune si fonda la fortuna dello artefice. (Ridolfi, 1648, (1914), I, p.364)

(4) D’altra parte, sembra che la scelta dello Zelotti di dedicarsi solo all’attività di decoratore di villa, sia stata dettata da una precisa motivazione; il più serrato confronto con i colleghi in uno scenario suburbano infatti, sembra averlo indirizzato verso la pittura nelle ville, le quali stavano divenendo dei laboratori di non trascurabile rilevanza.

(5) BARBIERI G., Decor e decorazione, in GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009, p.58.

(6) La presenza costante della figura di Giunone negli affreschi di Villa Emo è stata spiegata dagli storici con il fatto che il pavone si ritrova anche nelle insegne araldiche della famiglia Emo.

Immagini scattate dall’autrice, tratte da il testo G. GIACONI, Villas of Palladio, Princeton Architectural Press, New York, 2003 e dal sito web di Villa Emo.

Bibliografia

GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009.

LOTTO A., Aspetti della committenza veneziana in riferimento all’opera di Battista Zelotti, Dottorato di Ricerca, Università Ca’ Foscari Venezia, Storia Antica e Archeologia. Storia dell’Arte, Anno Accademico 2006/2007 -2008/2009.

PEDROCCO F., RUGOLO R., FAVILLA M., Gli Affreschi nei Palazzi e nelle Ville Venete, Sassi Editore, Schio (Vicenza), 2008

RIDOLFI G. C., Le meraviglie dell’arte, ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato. Volume II, Tipografia e Fonderia Cartallier, Padova, 1837.

Sitografia

https://www.villaemo.org/la-pittura

www.iconos.it

CASA-MUSEO DELL’ALCHIMISTA A VALDENOGHER

A cura di Alice Casanova

Introduzione: la casa-museo dell'Alchimista

Lungo la strada che sale all’altopiano dell’Alpago, nella provincia di Belluno, si incontra la località di Valdenogher di Tambre, un piccolo paese che, secondo la tradizione locale, diede rifugio ad un alchimista veneziano perseguitato dalla Santa Inquisizione. Oggi la casa dove il nobile praticava indisturbato i suoi esperimenti è divenuta una Casa Museo, più propriamente conosciuta come la “Casa Museo dell’Alchimista”.

La leggenda narra si chiamasse Alessandro Lissandri (1) e che fosse un nobile veneziano costretto a lasciare la lontana Alessandria d’Egitto per sfuggire alla condanna a morte della Chiesa, che lo accusava di stregoneria. Grazie all’intervento della Repubblica Serenissima di Venezia il nobile riuscì a rifugiarsi nella piccola località di Tambre e a costruire una casa per praticare la sua arte: la ricerca della Pietra Filosofale.

La cultura della Pietra Filosofale, e con essa quella dell’alchimia, fece ingresso in Europa dopo il 1000 d. C. principalmente attraverso la tradizione araba - al-kimya in arabo significa appunto “pietra filosofale” - anche se sappiamo che le medesime conclusioni riguardo i processi alchemici erano state raggiunte anche in altri luoghi, come la Grecia e l’Egitto (2). La costante ricerca degli alchimisti per tale pietra era dovuta alle sue straordinarie proprietà magiche, ovvero alla sua capacità di guarire da qualsiasi malattia non solo gli uomini, ma anche gli animali ed i metalli. Basterebbe dunque un po’ di “pietra filosofale” per “guarire” il piombo o il rame e trasformarli in metalli preziosi come l’oro e l’argento. L’opera alchemica o Magnum opus– così è chiamato il lavoro di ricerca dell’alchimista – è costituita principalmente da tre fasi, la Nigredo, l’Albedo e la Rubedo, le quali sono caratterizzate dall’apparire di tre colori, rispettivamente il nero, il bianco ed il rosso e sono rappresentate allegoricamente da tre animali, il corvo, la colomba e la fenice. Ogni fase dell’opus alchemica è caratterizzata da un diverso approccio a qualsiasi tipo di materia – anche macabra come feti o feci, motivo per cui venivano accusati di stregoneria - finalizzato alla ricerca della Pietra.

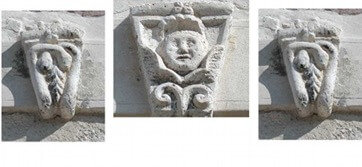

L'interno

La casa-museo dell’Alchimista è costituita principalmente da due blocchi architettonici: il primo, che vediamo dalla strada, (Fig.1) è di origine cinquecentesca ed ha un aspetto tardo gotico, mentre il blocco sul retro è datato 1800 ed è tuttora adibito a museo. La facciata, del tutto singolare nell’architettura veneta e in quella alpagota, è forse uno degli aspetti più curiosi dell’intero complesso. Le piccole finestre rettangolari – 12 come i mesi dell’anno - sono decorate con finte trabeazioni, mentre al piano nobile spicca la bifora ad arco trilobato con bassorilievi, sostenuta da colonnine con capitelli e sormontata da un architrave (3). Al piano terra, degli archi ribassati con chiave d’arco (4) sono sostenuti da colonnine doriche. La facciata è inoltre decorata con sculture di origine cinquecentesca in pietra bianca e pietra rossa – detta “de la Secca” – raffiguranti pittoreschi ed originali simboli alchemici. Furono queste simbologie ermetiche e la tripartizione della casa in tre piani a suggerire fin da subito la natura particolare della dimora e la sua connessione con i riti dell’alchimia. Tra gli elementi che caratterizzano la facciata si scorgono infatti delle coppie di serpenti [Fig.2], presenti nelle chiavi degli archi laterali al primo piano, Mercurio alato (si suppone) posto nella chiave dell’arco centrale [Fig.3], e all’ultimo piano la figura dell’ermafrodita [Fig.4]. Iniziando l’analisi dalle due serpi al primo piano, si nota che esse sono raffigurate mentre si incrociano, avviluppandosi simmetricamente attorno ad un unico asse; ciò rappresenta le forze opposte e complementari della natura con le quali l’alchimista lavora. Il simbolo delle due serpi ricorda anche lo scettro del Dio Mercurio, messaggero e guaritore degli dei (la stessa verga con i serpenti è rappresentata infatti nell’icona dei farmacisti). Mercurio lo si ritrova nella chiave d’arco centrale, con in basso probabilmente un albero di vite, considerato nella tradizione alchemica anche “albero da cui nasce la vita”. Altro simbolo venerato dagli alchimisti è l’ermafrodita [Fig.]; l’unione in un solo individuo dell’essere femminile e di quello maschile è considerato come la perfezione. Anche il prototipo dell’alchimista per eccellenza veniva visto nella tradizione come un ermafrodita. Più propriamente, l’alchimista tipo doveva essere un anziano che, seppur sul finire degli anni, portava in grembo il germe della rinascita ed è dunque raffigurato nei libri alchemici come un uomo gravido [Figg. 5-6].

Proseguendo l’analisi della facciata si osserva come essa si sviluppi su tre piani, i quali rimandano a loro volta alle tre fasi della lavorazione della materia - le già citate Nigredo, Albedo e Rubedo - i cui colori caratteristici vengono ripresi all’interno dell’edificio.

L'interno della casa-museo dell'Alchimista

Entrando nel complesso architettonico si può osservare come il piano terreno si snodi in quattro ambienti con pavimentazione in pietra e come le pareti siano caratterizzate da una particolare colorazione nera. Tale aspetto è correlato ad un’altra peculiarità del piano terra, ovvero la presenza di un “Athanor”, l’antico focolaio dell’alchimista [Fig.7], e la totale assenza di camini. In questo piano della casa l’alchimista metteva in pratica la prima fase dell’opera alchemica, la Nigredo, ovvero la lavorazione della materia per farla regredire allo stato caotico. Lo strumento principale con il quale gli alchimisti cercavano di far regredire la materia era il fuoco, per la sua capacità di “sciogliere” gli elementi. Per ovviare al problema della mancanza di canne fumarie si praticarono dei fori sopra le porte, per facilitare l’uscita dei fumi, il che però provocò nel tempo l’annerimento delle pareti.

Salendo al secondo piano della casa-museo dell'Alchimista si accede alla fase della “purificazione”, quella dell’Albedo, dove la materia, già regredita, trovava la purificazione attraverso alcune operazioni, tra le quali il bagno alchemico. Se per la prima fase l’elemento allegorico era il corvo, in questa fase l’animale caratteristico era la colomba.

Il terzo ed ultimo piano rappresenta infine la Rubedo, la fase in cui la materia rinasce, come una fenice, dalle proprie ceneri.

Nel XVIII sec. la casa-museo dell'Alchimista divenne proprietà di Alessandro Bortoluzzi, i cui discendenti rinominarono la casa “Palazzo dei Lissandri”.

Note

“Lissandri” è probabilmente un cognome che è stato aggiunto a posteriori per ricordarne la provenienza (li-Sandri, ovvero “quelli di Alessandria”)

Va fatto notare che l’alchimia è nata in diverse parti del mondo. Oltre che nel mondo arabo, anche i greci erano arrivati alle medesime conclusioni, la parola greca chumeia significa “fusione”. Infine, la parola egiziana alkemi vuol dire “arte egizia”.

Bifora: tipo di finestra divisa verticalmente in due aperture da una colonnina sui cui poggiano due archi. Arco trilobato: arco a spigoli arcuati, ovvero un arco che al suo interno è composto da tre archetti minori. Architrave: elemento architettonico orizzontale che scarica il suo peso su altri elementi.

Chiave d’arco: o “chiave di volta”, è una pietra lavorata posta all’apice di un arco o di una volta.

Ad oggi solo quello centrale è aperto a causa delle manomissioni settecentesche.

Bibliografia

Rizzardo, C. Vecchione, G. Zanella (a cura di), Casa museo dell'alchimista, Valdenogher - Tambre d'Alpago (Bl), Unione Montana Alpago, 2017.

Sitografia

http://museisitialpagocansiglio.it/it/musei-siti/casa-museo-alchimista/

http://www.villevenetecastelli.com/ville-castelli-palazzi-e-dimorestoriche-del-veneto/index.php/it/le-nostre-ville/provincia-di-belluno/1509-casa-valdenogher

Immagini

Immagini di dominio pubblico tratte da Google Immagini e dal Sito Web ufficiale dei musei dell’Alpago.

http://museisitialpagocansiglio.it/it/musei-siti/casa-museo-alchimista/

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A LENTIAI

A cura di Alice Casanova

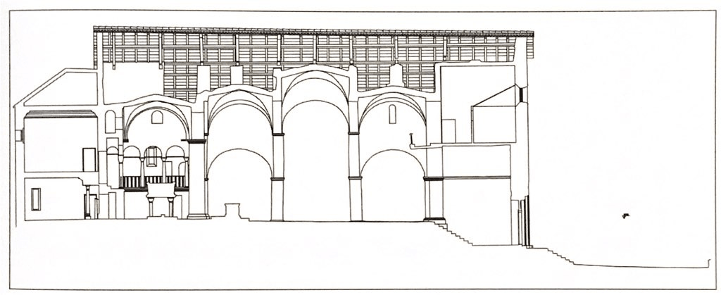

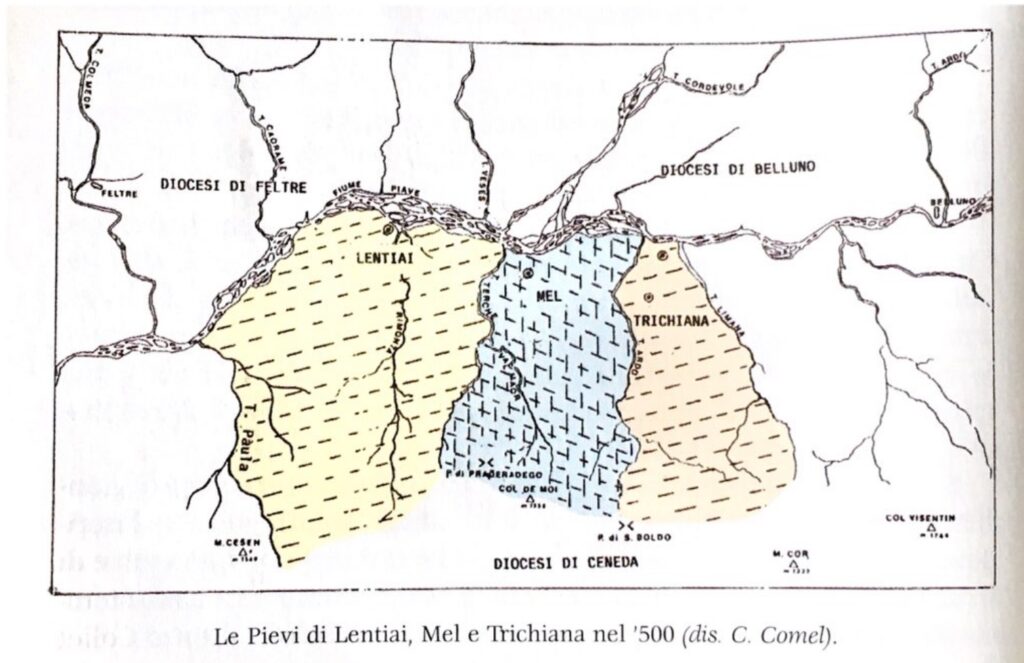

Semplice e delicata all’esterno, la Chiesa di Santa Maria Assunta di Lentiai nasconde al suo interno un tesoro prezioso ed elegante, tanto da renderla degna di essere dichiarata Monumento Nazionale nel 1880. L’edificio religioso si trova nel piccolo paese di Lentiai, nella strada che collega le due città maggiori del territorio - Belluno e Feltre - ed intendeva mostrare la forte immagine del vescovado di Ceneda (1) nel territorio della Valbelluna.

La chiesa che ammiriamo oggi è per lo più frutto della grande opera di ristrutturazione che ebbe luogo intorno alla metà del Cinquecento e che interessò quasi tutto il territorio Bellunese-Feltrino. Tale area geografica, infatti, era stata per anni bloccata dalla guerra Cambraica (1508 - 1516), che aveva visto le truppe di Massimiliano d’Asburgo aprirsi la strada con armi e cannonate con lo scopo di giungere prima a Treviso e poi a Venezia. Anche la Chiesa di Lentiai fu vittima dell’assedio e prima della ristrutturazione versava in condizioni così degradanti e di difficile restauro, che gli addetti ai lavori dovettero valutare se conservare le antiche mura – probabilmente trecentesche – oppure erigere una struttura totalmente nuova. La soluzione finale fu elaborata nel corso della seconda parte del Cinquecento (1549), durante l’episcopato di Michele Della Torre – uno dei protagonisti del Concilio di Trento – e sotto la guida del maestro Francesco Murer da Como. Il progetto del maestro Murer intendeva mantenere il rapporto tra il nuovo ed il passato attraverso l’utilizzo dell’antica pianta della chiesa, ma per permettere l’ampliamento della struttura era inevitabile l’abbattimento delle mura. Il fatto che l’edificio dovesse essere ingrandito era un fattore determinante, da un lato perché Michele Della Torre voleva che la chiesa trasmettesse la sua forte personalità di vescovo, dall’altro perché la popolazione di Lentiai era in continua crescita e vi era dunque la necessità di un edificio religioso più capiente. I lavori ebbero inizio nel 1549, nel 1560 gran parte della vecchia navata venne abbattuta, nel 1578 le volte delle navate laterali furono concluse e nel 1587 anche il coro ed il tetto furono definitivamente completati. Contemporaneamente al maestro Francesco Murer, e cioè dal 1577 al 1579, Cesare Vecellio e i suoi collaboratori lavorarono al soffitto cassettonato e alle 20 tavole dipinte.

Breve descrizione della struttura

Il complesso religioso, unico esempio nella cosiddetta zona della “Sinistra Piave” (2) di chiesa a tre navate, presenta un esterno molto semplice – probabilmente incompiuto per la mancanza di progetti soddisfacenti – ma una ricca decorazione interna che si articola in tutti gli ambienti. Le navate sono divise tra loro da due colonnati a 5 campate ed un ampio presbiterio mentre le colonne, costruite in pietra locale, sono coronate da capitelli a voluta semplice di disegno medievale (3).

Le opere di Cesare Vecellio all’interno della Chiesa di Lentiai

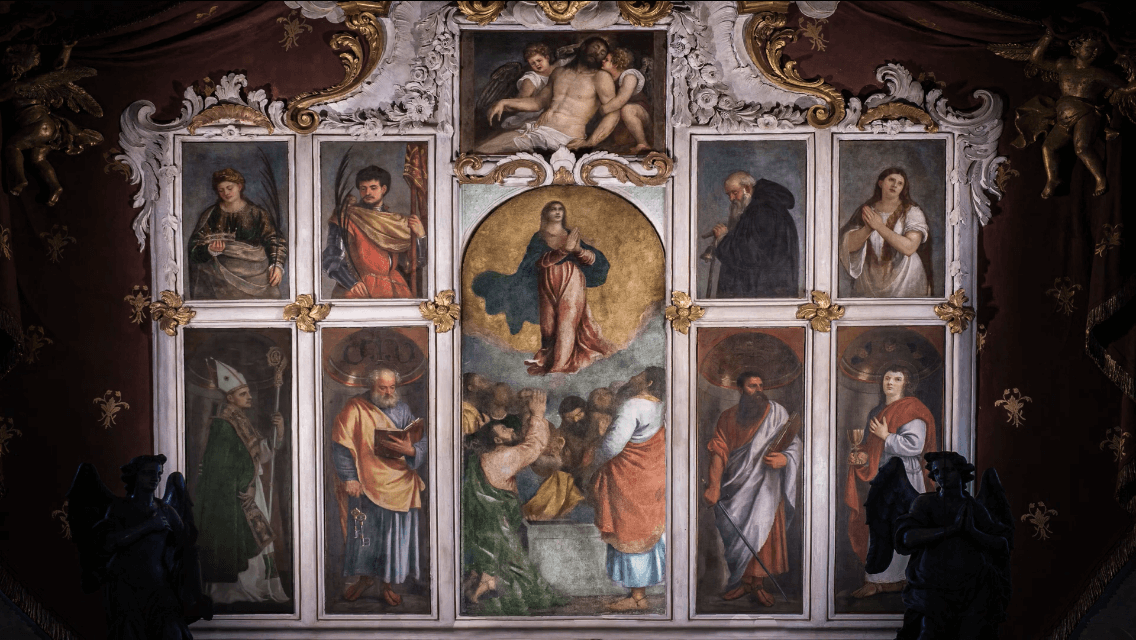

Il Polittico dell’Assunta

Allocato dietro l’altare maggiore, il Polittico dell’Assunta (4) domina la navata centrale e dà il suo nome all’intero edificio religioso. La pala d’altare è composta da dieci elementi dipinti su tela così organizzati: la tela centrale presenta la Madonna Assunta, affiancata a sinistra da San Pietro e San Tiziano vescovo e a destra da San Paolo e San Giovanni Evangelista. Tutti i quattro santi sono raffigurati dentro strette nicchie absidate e mosaicate. In alto a sinistra vi sono a mezza figura San Vittore e Santa Corona mentre a destra Sant’Antonio abate e Santa Maria Maddalena. Sulla cimasa infine - ovvero la parte superiore della tavola - il Cristo morto viene sorretto da angeli. La paternità dell’opera è stata attribuita dagli studiosi al pittore Cesare Vecellio (1521- 1601), cugino del celebre Tiziano Vecellio, il quale probabilmente fu l'ideatore del polittico nel suo complesso ma che preferì lasciare l’esecuzione materiale al parente Cesare.

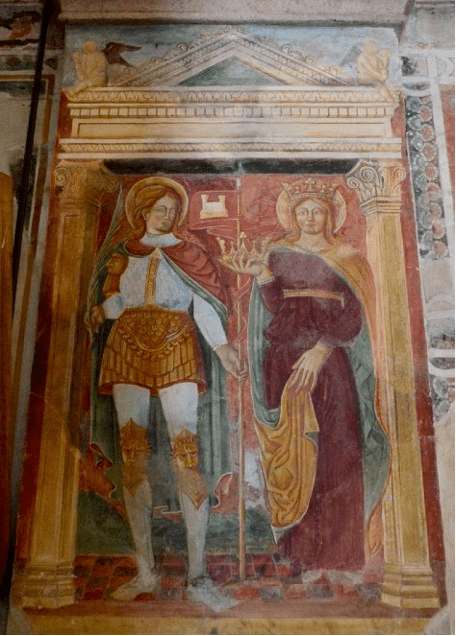

I dodici Apostoli

Sulle pareti della navata centrale si ergono due monumentali schiere di Apostoli, sei per lato, recanti tutti i propri attributi distintivi e tra le mani un libro, per sottolineare la differenza con i profeti prima di Cristo, raffigurati invece con delle pergamene. I dodici divulgatori della Rivoluzione emergono da finte nicchie con catino a conchiglia come fossero statue a tutto tondo, e poggiano sopra pedane sporgenti sul vuoto recanti i loro nomi. Stilisticamente, i corpi dei profeti appaiono caratterizzati da una corporeità monumentale evidenziata soprattutto dalla dimensione della nicchia alle loro spalle che appare visibilmente più piccola. I volti sono squisitamente dotati dei loro tratti individuali, mai ripetitivi o generici, a significare una meticolosa attenzione da parte dell’artista il quale probabilmente aveva tratto ispirazione da maestri più illustri. Il San Mattia ad esempio [Fig.7], con la sua posa caratterizzata dal braccio in avanti e la mano che afferra il taglio del libro posato sull’anca, ricorda la figura di Aristotele nella Disputa di Atene di Raffaello in Vaticano.

Il Soffitto Ligneo

Sontuosa antologia del culto mariano e uno dei più importanti monumenti artistici del territorio, il soffitto cassettonato di Cesare Vecellio cattura subito lo sguardo del visitatore e lo spinge ad indagare tra decorazioni in finto bronzo e tavole dipinte secondo il grandioso registro stilistico della “maniera”. Il vasto soffitto è suddiviso in venti quadrati affiancati su ogni lato da targhe rettangolari ad angolo smussato dipinte in un finto rilievo in bronzo, narranti scene dall’Antico Testamento. L’idea originaria di tale opera non fu però frutto del Vecellio, bensì fu presa da un’invenzione dell’architetto Sebastiano Serlio che, per il soffitto della libreria del doge in palazzo Ducale a Venezia, aveva disegnato un cassettonato molto simile. I venti riquadri del soffitto di Lentiai raccontano la Storia di Maria ispirata alla narrazione dei Vangeli di Luca, Matteo, Giovanni e gli Apocrifi e seguono un ordine cronologico dal presbiterio all’ingresso e da sinistra a destra. Partendo dall’episodio di Gioacchino cacciato dal tempio fino a giungere all’Incoronazione di Maria, si può notare come la maggior parte degli episodi si svolga all’aperto. Tale scelta non è casuale, in quanto la rappresentazione del cielo, che occupa spesso una superficie assai estesa, fa sì che il denso reticolo delle quadrature sia talvolta interrotto per dare respiro allo sguardo. La struttura del soffitto è ulteriormente alleggerita dalle balaustre di pilastrini che illusoriamente sorreggono le tavole e, spingendole verso l’alto, danno dunque un’impressione di leggerezza.

Note

(1) La diocesi di Ceneda aveva la sua sede a Vittorio Veneto ma estendeva il suo vescovado anche ad alcune zone del Bellunese.

(2) La Sinistra Piave è l’area geografica compresa tra i corsi dei fiume Piave e Livenza e nella provincia di Belluno comprende i comuni di Belluno, Lentiai, Limana, Mel e Trichiana. Si contrappone alla Destra Piave che comprende invece la parte occidentale della provincia di Treviso e di Belluno.

(3) Nella navata la campata è lo spazio che intercorre tra le colonne con archi. Il presbiterio è lo spazio riservato al vescovo e al clero. Si trova in fondo alla navata centrale e termina con l’abside.

(4) Polittico: si tratta di una pala d’altare costituita da singoli pannelli separati, racchiusi da una cornice al fine di dare all’opera una struttura architettonica.

Bibliografia

C COMEL, M. VEDANA, A. ALBAN, S. CLAUT, La chiesa arcipretale Santa Maria Assunta di Lentiai, Belluno, 2003.

CLAUT, Cesare Vecellio 1521 c. 1601, Amministrazione Provinciale di Belluno, 2001.

Immagini

Fotografie scattate da Alice Casanova, fotografie di Walter Argenta e immagini tratte dal testo di S. CLAUT, Cesare Vecellio 1521 c. 1601, Amministrazione Provinciale di Belluno, 2001.

ANTONIO CANOVA: IL MUSEO E LA GIPSOTECA

A cura di Alice Casanova De Marco

Introduzione

Antonio Canova nacque il primo novembre del 1757 a Possagno, un piccolo paesino alle falde del massiccio del Monte Grappa, in provincia di Treviso. Oggi la città di Possagno conserva e valorizza un notevole patrimonio artistico, costituito da dipinti, gessi, calchi, ma anche scorci di quella che era la vita quotidiana del Canova, come l’arredamento e i numerosi libri da lui consultati. Tutto ciò è racchiuso e visitabile all’interno del “Museo e Gipsoteca di Antonio Canova”, uno dei primi musei del Veneto, che vede la sua sede proprio nella Casa Natale dell’artista. Oltre alla dimora natia - divenuta ora Pinacoteca - il complesso del Museo è costituito anche da un’Ala Ottocentesca - la Gypsotheca - e da un’Ala Novecentesca, progettata dall’architetto Carlo Scarpa.

La Casa dell’artista si presenta come un’abitazione tipicamente veneta, costituita da un corpo centrale che si sviluppa su più piani e da vari annessi come la cantina, i lunghi portici per il deposito dei materiali da lavoro e la stalla per gli animali da traino. L’edificio che vediamo oggi è il risultato di alcune ristrutturazioni messe in atto dopo il terremoto del 1695 - che provocò crolli e danni in gran parte della città - e le modifiche apportate dal Canova stesso tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Tra queste modifiche è ad esempio la realizzazione della Sala degli Specchi e la costruzione della Torretta, sala un tempo adibita allo studio e ad uso biblioteca (2.575 volumi), ora utilizzata come archivio per i busti di gesso realizzati dall’artista. In generale, la casa natia risulta essere di grande importanza per l’arte veneta, non solo perché conserva gli arredi originali Ottocenteschi, ma soprattutto perché ospita al suo interno una ricca raccolta di tempere e oli realizzati dall’artista. Nonostante Antonio Canova sia per lo più conosciuto come uno dei più grandi scultori neoclassici, ci furono due momenti specifici della sua vita durante i quali egli scelse di allontanarsi temporaneamente dal terreno della scultura per dedicarsi a quello della pittura. Il primo momento pittorico risale al soggiorno a Roma, avvenuto tra il 1783 e il 1790, durante il quale l’artista realizzò ad esempio Venere con lo specchio, (1785) [fig.2] una delle sue prime opere pittoriche, nella quale si nota l’ispirazione ai modelli veneziani o a Guido Reni. Rimandi al classicismo romano sono invece presenti nella seconda Venere dipinta dallo stesso, la Venere con Fauno (1792) [fig.3], la cui figura allungata ed innaturale denota la volontà dell’artista di porvi una nota personale.

Del secondo periodo, 1798-99, fanno invece parte le cosiddette “Tempere di Possagno”, una raccolta di tempere e disegni i cui soggetti traggono ispirazione dalle pitture parietali di Ercolano e vedono come protagoniste Ninfe con amorini, Muse con filosofi e poeti, e Danzatrici [Figg. 4-5]. La danza, motivo emblematico dell’arte canoviana, è il denominatore comune di queste tempere nelle quali emerge «una visione del corpo umano che si sublima nello slancio e nel ritmo» (1). Particolarmente interessante inoltre, è la tecnica e l’insieme di materiali utilizzati dall’artista per la realizzazione di queste opere, ovvero la “tempera all’uovo su tavola”, un miscuglio di pigmenti naturali, tuorlo d’uovo, qualche goccia d’acqua, aceto, alcol o latte di fico.

La Gipsoteca

La costruzione della Gipsoteca – termine che deriva dal greco e significa “raccolta di gessi” - fu voluta dal fratellastro di Antonio Canova, Gian Battista Sartori Canova (1775 - 1858), che divenuto legittimo proprietario di tutti i beni alla morte del fratello, volle raccogliere i gessi presenti nello studio dell’artista a Roma e collocarli a Possagno. Lo spostamento delle opere, iniziato nel 1829, fu un evento inusuale per l’epoca; un’operazione delicatissima e molto costosa, resa possibile soprattutto grazie alla posizione di vescovo del Sartori. Nei mesi di giugno e luglio, 103 casse sezionate e numerate dal bassanese Pietro Stecchini, contenenti gessi, dipinti e marmi lasciarono Roma per essere prima trainati da cavalli e buoi fino a Civitavecchia e poi essere imbarcati in direzione del porto di Marghera. Da qui, le opere furono stipate a Possagno, in attesa della costruzione della Gipsoteca.

I lavori di progettazione della cosiddetta “Nuova Fabbrica a uso Galleria” (2), ebbero inizio nel 1834 e furono affidati a Francesco Lazzari (1791-1891), professore di architettura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e già attivo nella sistemazione delle Gallerie dell’Accademia. Nonostante i pesanti bombardamenti del Primo conflitto Mondiale (3) [Figg. 8-9], la Gipsoteca rispecchia tuttora l’iniziale progetto di Lazzari: una grande aula basilicale composta da tre moduli quadrati di uguali dimensioni ed un maestoso abside a conclusione della sala. Il soffitto, alto e solenne, è a botte cassettonato, intervallato da tre lucernari che fungono da unica fonte di illuminazione. L’idea di voler realizzare un’illuminazione zenitale fu particolarmente originale, in quanto permise di sfruttare l'integrità delle pareti per esporre bassorilievi e busti evitando dunque di dover sacrificare dei tratti di superficie per aprire le finestre. In generale, la conformazione architettonica della struttura è di grande fascino e tende a condurre naturalmente lo sguardo dell’osservatore verso il fondo della galleria, in direzione dell’abside.

Quest’ultima, ingegnosamente rialzata, dava un tempo ulteriore spicco alla statua della Religione Cristiana (1813) [Fig. 10], mentre ora, in seguito agli spostamenti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, mette in risalto l’imponente gruppo di Ercole e Lica (1795-1815).

Nel 1836 i lavori furono finalmente completati e nel 1844 il Museo fu accuratamente allestito da Sartori il quale suddivise i gessi per soggetti e dimensioni, separando le statue sacre dalle Ninfe, dalle Veneri e dalle Danzatrici, ed organizzò l’itinerario secondo un unico percorso longitudinale.

Negli anni 1953-1957 la costruzione Ottocentesca di Lazzari fu affiancata da un nuovo spazio, la cui progettazione venne questa volta affidata al celebre architetto Carlo Scarpa (1906 - 1978). La nuova struttura nacque dall’esigenza di voler valorizzare il patrimonio canoviano che giaceva nel deposito, ed esporre in modo adeguato i modellini in gesso e in terracotta. L’ala è composta da un’alta sala a torre e da un corpo allungato che si restringe fino a condurre lo sguardo in direzione di una piscina, davanti alla quale sta il gruppo de Le Grazie. L’ambiente appare fortemente illuminato grazie alla presenza di ampie vetrate e finestre angolari, una soluzione di grande effetto scenografico, ma anche funzionale, in quanto trattandosi di statue in gesso, vi era la necessità di uno spazio molto luminoso.

Il Tempio

Da qualsiasi direzione si provenga, giunti nelle prossimità di Possagno è impossibile non notare il maestoso Tempio che si erge in cima alla collina a nord della città. Dedicato alla Trinità, come riporta l’incisione latina DEO OPT MAX UNI AC TRINO (4), il tempio è stato realizzato dove un tempo sorgeva la chiesa del paese. Antonio Canova infatti, desiderava che il tempio stesso divenisse la chiesa principale e che fosse un dono da lui offerto alla religione Cristiana. Sebbene pianificato dall’artista stesso, il disegno del progetto fu opera di Pietro Bosio con alcuni suggerimenti dell’architetto Antonio Selva, ed è caratterizzato da un insieme di tre componenti architettoniche. Nonostante sia complessivamente neoclassica, la struttura presenta un colonnato dorico – due file di otto colonne che richiamano il Pantheon di Atene – una parte centrale di forma cilindrica simile al Pantheon di Roma ed infine un’abside rialzata come quelle delle antiche Basiliche Cristiane.

Note

(1) M. PRAZ, G. PAVANELLO (a cura di), L'opera completa del Canova, Milano, Rizzoli, 1976, p.139

(2) Come si legge nel Libro mastro della Fondazione Canova datato 1829-36.

(3) Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre del 1917, una granata austriaca cadde e devastò gran parte dei gessi presenti all’interno della Gipsoteca.

(4) Dio ottimo e massimo, uno e trino.

Bibliografia

BASSI (a cura di), Antonio Canova, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1943.

CUNIAL, M. PAVAN, Antonio Canova. Museum and Gipsoteca, Grafiche V. Bernardi, Pieve di Soligo (TV)

GUDERZO, Gipsoteche. Realtà e Storia. Atti del convegno internazionale di studi, Treviso, Edizioni Canova, 2008

PASTRO, Le fondazioni per i beni culturali in Italia: qualche esempio dalla Marca Trevigiana, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura, Anno Accademico 2011/2012.

PRAZ, G. PAVANELLO (a cura di), L'opera completa del Canova, Milano, Rizzoli, 1976.

ROSSI (a cura di), Catalogo Illustato delle opere di Antonio Canova: Gipsoteca e Tempio di Posagno, Libreria Editrice Canova, Treviso.

Sitografia

www.museocanova.it

Immagini

www.museocanova.it

Pagina Facebook del Museo e Gypsotheca Antonio Canova

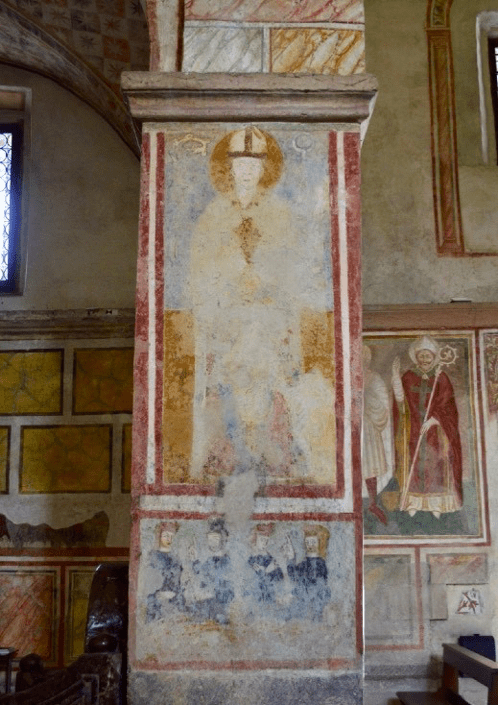

IL SANTUARIO DI SAN VITTORE E SANTA CORONA

A cura di Alice Casanova De Marco

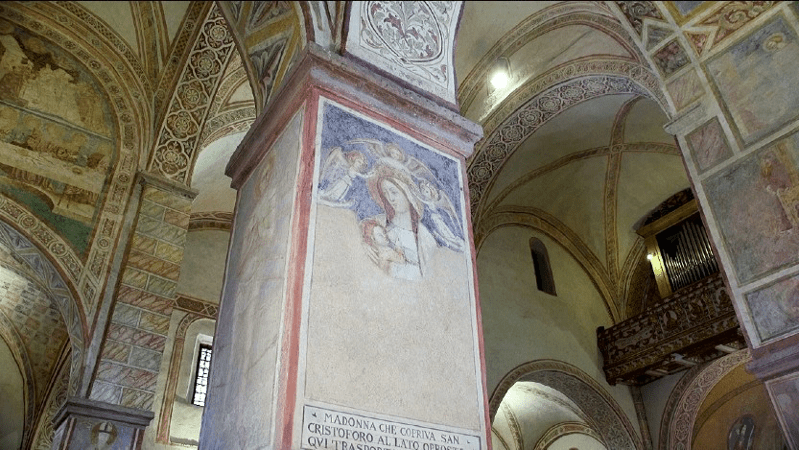

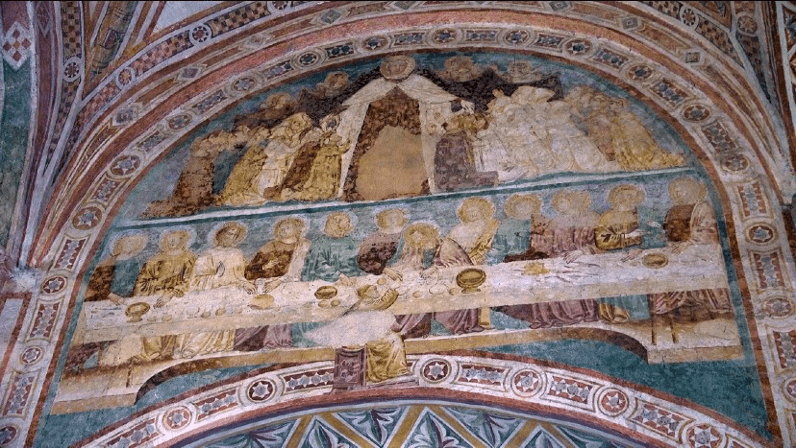

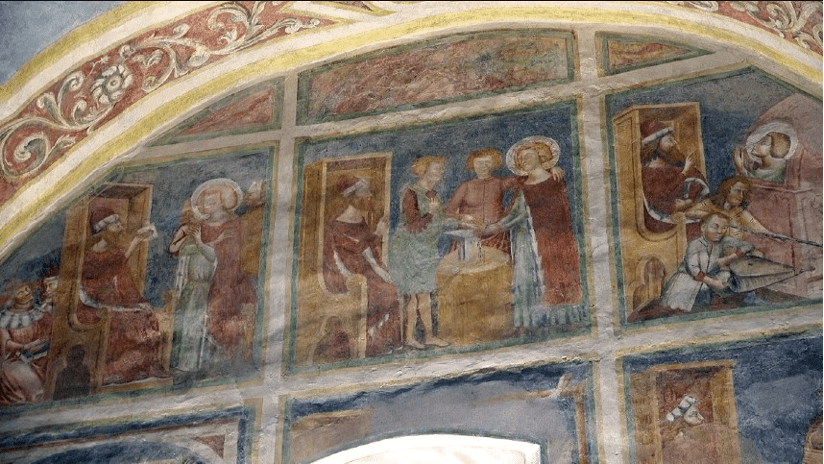

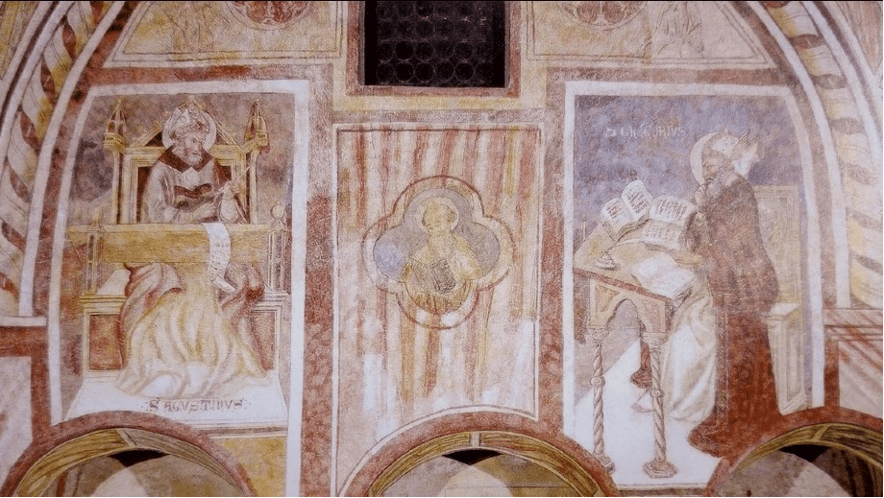

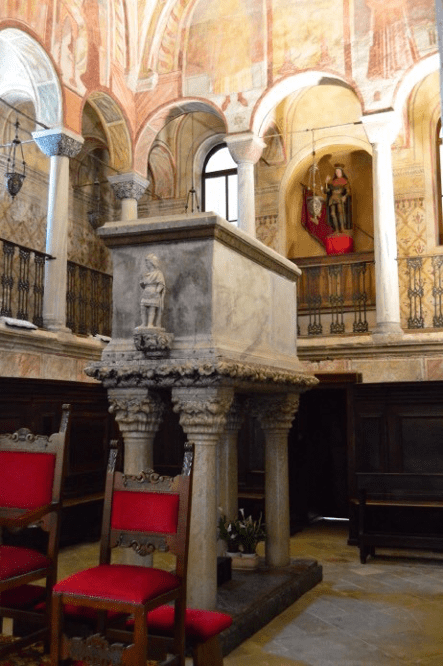

A pochi chilometri da Feltre, sulle pendici del Monte Miesna nella località di Anzù, domina solitario il Santuario dei Santi Vittore e Corona, l’ultimo edificio romanico ancora intatto della provincia di Belluno nonché importante testimonianza storico-artistica del bellunese. L’esistenza del Santuario infatti, è simbolo del forte legame tra il territorio Trevigiano- Bellunese e la storia delle crociate, mentre gli affreschi al suo interno rientrano tra i più interessanti dell’alto Veneto.

Il complesso monumentale dei Santi Vittore e Corona è costituito dal santuario, dal convento e dal chiostro, ed è raggiungibile sia percorrendo la lunga scalinata ottocentesca, costruita da Giuseppe Segusini, sia tramite un panoramico sentiero. Entrambi i percorsi terminano in corrispondenza dell’imponente facciata romanico-bizantina della chiesa, accanto alla quale si accede al chiostro, anch’esso in stile romanico.

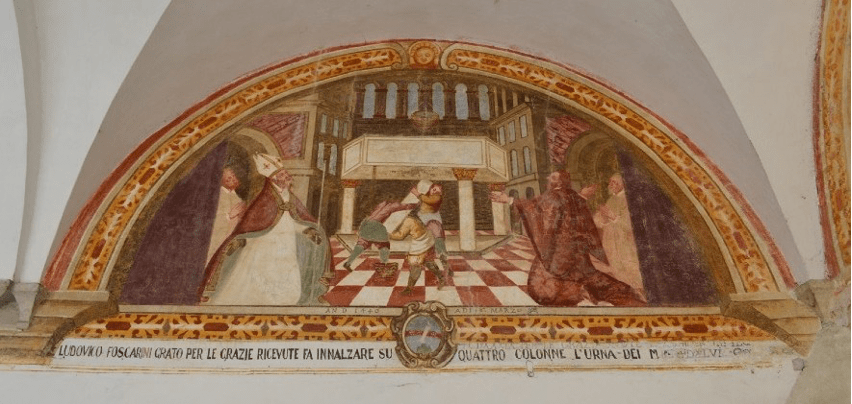

Il chiostro si presenta come un ambiente semplice e pulito, arricchito soltanto da lunette seicentesche che illustrano la storia del Santuario e di Feltre.

Gli influssi veneti-bizantini che si denotano nella facciata, si ritrovano anche nell’impostazione planimetrica della chiesa: a croce greca inscritta in un rettangolo, a tre navate e con quattro robusti pilastri centrali. Alla croce greca si aggiungono poi un corpo architettonico orientale, costituito dall’abside- martyrium, ed uno occidentale, che contiene una rampa di scale ad addolcire il dislivello tra la parte interna e quella esterna della chiesa. La conformazione architettonica che si può vedere oggi è frutto di diverse modifiche che negli anni hanno cambiato l’assetto della chiesa. Il primo intervento fu a opera dei padri Fiesolani (1494 - 1668), seguiti dai Somaschi (1669 -1771) ed infine dai Francescani (1852 - 1878).

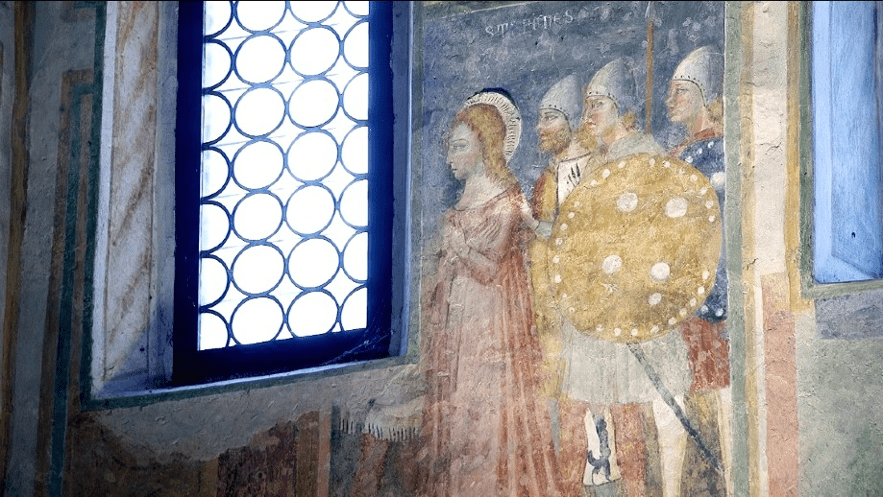

La Storia