IL TESORO DI SANT’AGATA, MEMORIA E TESTIMONIANZA PER LA CITTÀ DI CATANIA - III PARTE

A cura di Mery Scalisi

Lungo i secoli l’affetto e la pietà dei devoti catanesi nei confronti della concittadina Agata testimoniano l’enorme coraggio e la forza nel proferire la fede cristiana di una giovane che si è completamente affidata al Signore.

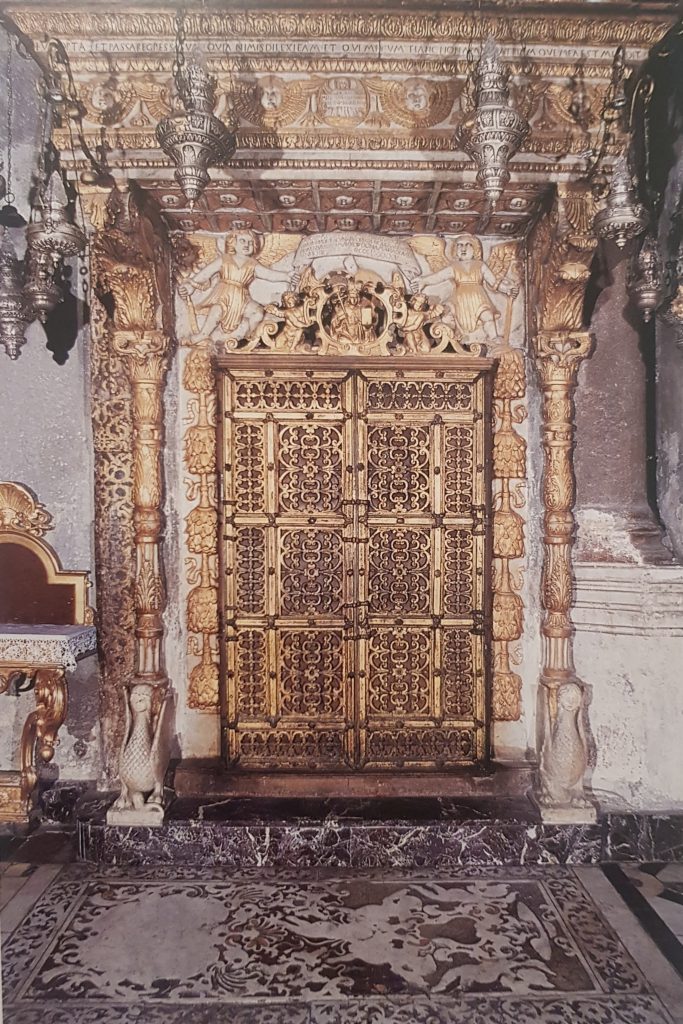

Una memoria, quella di Agata, conservata, anzi custodita, nella Cattedrale di Catania, a lei stessa dedicata, in uno spazio, il sacello, detto anche a cammaredda, che si presenta come un luogo-scrigno, con l’intento di custodire e proteggere il tesoro dei resti mortali di Agata (fig. 1).

Esso si trova all’interno di un più ampio spazio, la Cappella appunto, dedicata interamente alla Santa, voluta dal viceré Ferdinando d’Acuña, devoto della martire e fatta costruire nel 1495 dalla moglie Maria d’Avila.

Posto nel lato sinistro della cappella, il sacello, preceduto da un prezioso portale decorato dallo scultore Antonello de Frerisi e ricco, al suo interno, di affreschi di pregevole fattura realizzati tra il 1300 e il 1500 da artisti rinomati nella Catania del tempo (figg. 2 e 3), tra cui spicca Antonello de Saliba. Il sacello si presenta come uno spazio che, con le sue modeste dimensioni, le sue forme irregolari e le sue decorazioni non omogenee, vuole più essere visto e percepito come luogo appartato, quasi una stanza segreta, dove è possibile l’incontro fra il devoto e l’esperienza della martire.

Un luogo-scrigno che a sua volta custodisce, oltre la testimonianza del martirio, sul lato destro, nella parte bassa, lo scrigno della Santa, con alcuni fra i resti sacri; nella parte superiore, invece, dietro un armadio argenteo, c’è il busto reliquiario.

Le varie reliquie della Santa sono conservate in reliquiari differenti per origine e forma; quello di maggior rilievo è sicuramente il busto, a cui seguono le braccia, le gambe e una mammella.

Il reliquiario a busto di Sant'Agata

Ciò che colpisce immediatamente osservando il reliquiario a busto realizzato per la vergine martire è il modo in cui si presenta il volto che il maestro orafo, Giovanni di Bartolo da Siena, incaricato di eseguire il lavoro, dona alla Santa, affiancata da due angeli mentre tiene con la mano destra una lunga croce in argento ricoperta di preziosi metalli; il maestro senese non sceglie di immortalare e fissare nel tempo il dolore e il tormento alla quale la giovane è stata sottoposta, bensì di donarle sembianze più umane: il volto, in smalto, in cui fanno da protagonista serenità e dolcezza, con un sorriso appena accennato, è incorniciato dai capelli biondi resi ad oro, e tale maestria nell’esecuzione non può che essere un incoraggiamento, per chi la osserva, ad ottenere e ricevere la beatitudine (figg. 4, 5, 6).

Il reliquiario, commissionatogli da Marziale, vescovo di Catania, fu eseguito da Giovanni di Bartolo a Limoges, comune della Francia sud-occidentale, quando l’artista vi si era trasferito per lavorare alla corte del papa ad Avignone.

A grandezza naturale, in argento sbalzato e smalti, il busto, ultimato nel 1376, si presenta come pregevole esemplare della rinomata oreficeria senese del Trecento, con le sue figure intagliate a bassissimo rilievo e i suoi smalti traslucidi, applicati per rendere notevoli effetti chiaroscurali (fig. 7).

Dal 1377, una volta finito e arrivato a Catania, esso fu offerto ai devoti, che continuarono ad offrire alla martire doni votivi, oggetti di oreficeria di notevole pregio artistico (oltre 300 gioielli ed ex voto), disposti sul busto come ornamento.

Nella testa, nella quale è stato inserito il teschio della santa (mentre nel busto è inserita la cassa toracica) spicca una corona che si racconta sia stata donata dal re inglese Riccardo Cuor di Leone, di passaggio a Catania nel viaggio di ritorno da una crociata. Essa si presenta come un cerchio, interamente in oro e composto da tredici placche rettangolari, con pietre incastonate nel giro esterno, unite da cerniere e sormontate da fiordalisi, tre dei quali arricchiti con brillanti (figg. 8, 9, 10, 11).

La lavorazione della corona fa ritenere che essa sia stata realizzata poco dopo il resto del reliquiario, probabilmente da una bottega italiana, o addirittura siciliana, forse nell’ultimo ventennio del Trecento.

Altro importante particolare, la tavoletta con epigrafe; quest’ultima, che nel busto reliquiario vede la Santa reggerla con la mano sinistra, è costituita da due pezzi accostati e chiusi con viti d’argento, e riporta l’elogio che un giovane (molto probabilmente un angelo) avrebbe scritto e lasciato dentro il sepolcro della martire, accanto al suo capo. Si tratta di un’iscrizione latina recante la sigla MSSHDEPL (Mente santa e spontanea, onore a Dio e liberazione della patria) caratteristica iscrizione della tradizione agatina che può essere letta come summa delle peculiarità della santa nonché come chiara promessa di protezione alla città (figg. 12,13).

Il reliquiario a busto è oggi sostenuto da una base, databile al Cinquecento, con iscrizione incisa e smalti, dove troviamo i nomi dei committenti, l’anno di esecuzione e il nome dell’artista.

Tramite gli smalti vengono ricordati due episodi della vita della Santa: la tortura ordinata da Quinziano e la visita in carcere da parte di San Pietro, i vescovi Marziale ed Elia in preghiera, le sante Lucia e Caterina, e alcuni stemmi (quello della città di Catania, della famiglia Aragonese, dei vescovi committenti e dell’allora pontefice Gregorio XI).

Lo scrigno che conserva i reliquiari dei sacri resti

In stile gotico e lavorato in argento filigranato, realizzato tra la seconda metà del XV secolo e la prima metà del XVI secolo, lo scrigno che conserva i reliquiari si presenta come una cassa a base poligonale, sormontata da un coperchio a falde spioventi, formata da venti nicchie, dentro le quali è possibile notare la presenza di statue in argento massiccio (ai lati maggiori troviamo i dodici apostoli, agli angoli i santi Leone, Berillo, Everio e Severino, nei due minori rispettivamente il Cristo e la Madonna che incoronano Sant’Agata, e la santa in adunanza con un personaggio, forse locale, inginocchiato), sormontate da un baldacchino trapezoidale e concluso a pennacchi (figg. 14, 15, 16).

A causa della scarsa documentazione, non abbiamo notizie certe circa l’effettiva data di esecuzione di lavoro e dei relativi autori, ma con molta probabilità alla sua realizzazione presero parte vari artisti dell’epoca (tra i quali Vincenzo Archifel, Antonio la Nuara, Filippo di Mauro, Nicola Lattai) attivi in diversi tempi. Lo zoccolo della cassa presenta una decorazione traforata, quasi ad imitare un merletto; la parte superiore, invece, si conclude con un legante intreccio di foglie d’alloro, sopra le quali si trovano delle sfere che chiudono i pilastrini sottostanti. Conclude il coperchio un’iscrizione che corre lungo tutto il bordo e che riprende la risposta che Agata diede a Quinziano durante l’interrogatorio. In quell’occasione la giovane rispose ‘’di essere di condizione libera e nata da nobile famiglia come testimoniava tutta la sua parentela’’.

Considerato fin dall’origine come manufatto di alta oreficeria per il suo ricco apparato ornamentale, con le sue cuspidi e guglie, quasi simbolicamente a voler rievocare una cattedrale, seppur in miniatura, lo scrigno presenta immagini della vita di Sant’Agata e contiene le sue reliquie racchiuse in diversi reliquiari (le due braccia con le mani, le due gambe con i piedi, i due femori e una mammella, oltre al santo velo).

Il coperchio, che conclude la cassa, diviso in quattordici scomparti, risulta essere decorato a sbalzo e raffigura diverse Sante, alle quali si aggiungono angioletti a tutto tondo.

I sacri resti di Agata

I sacri resti della Santa Patrona di Catania vengono preziosamente custoditi all’interno di appositi reliquiari, magistralmente realizzati.

Tra i vari sacri resti ricordiamo la mammella della Santa che viene conservata nel reliquiario a ostensorio, al centro del quale è possibile attraverso una piccola teca di cristallo osservare i resti; fu realizzato con molta probabilità da un orafo italiano, agli inizi del XVII secolo, in argento sbalzato, cesellato e dorato (fig. 17).

I reliquiari a femore, anch’essi realizzati con analoga tecnica esecutiva da una maestranza italiana tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo, presentano decorazioni abbastanza simili tra loro, a motivi floreali culminanti in un fregio raffigurante una trina. Il velo è forse, fra i sacri resti, quello più sentito dai catanesi, in quanto più volte, nella storia della cittadina etnea e - nello specifico – durante le colate laviche dell’Etna, ad esso la popolazione ha chiesto aiuto. Esso è custodito in un reliquiario a fiala, anch’esso realizzato da un orafo italiano, intorno alla seconda metà del XIX secolo, in argento sbalzato a fusione.

Tutte le immagini sono state prese dal testo Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania e sono fotografie di Francesco Marchica.

Bibliografia

Vittorio Peri, AGATA la santa di Catania, Bergamo, VELAR, 1996.

AA.VV., Agata santa Storia, arte, devozione, Firenze, Giunti, 2008.

Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania

Sitografia

LA CHIESA DEI SANTI MARTIRI AD OSIMO

A cura di Maria Giulia Marsili

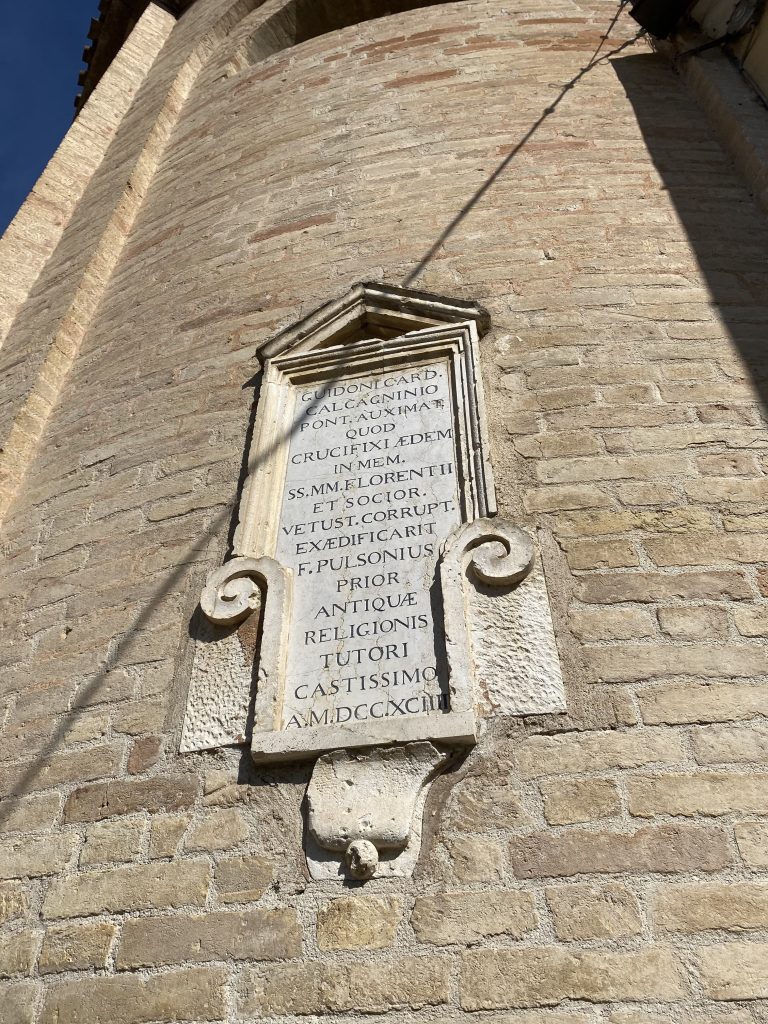

Appena fuori le mura che racchiudono il centro storico della città di Osimo, comune marchigiano nella provincia di Ancona, vi è una piccola chiesa poco conosciuta ma di notevole importanza. Questa è la chiesa dei Santi Martiri, così chiamata poiché eretta nel preciso luogo del ritrovamento dei corpi dei martiri Fiorenzo, Sisino e Dioclezio, uccisi per lapidazione l’11 maggio 304 sotto l’imperatore Diocleziano. Codesta data è ancor oggi rilevante per tutta la comunità cristiana di Osimo, che si ritrova ogni anno di fronte alla piccola chiesa per la commemorazione del martirio. La chiesa, di forma cilindrica, conserva tuttora l’aspetto voluto dal vescovo cardinale Guido Calcagnini1 nella ricostruzione del 1794, come è testimoniato dall’iscrizione a lui dedicata nella lapide posta sulla facciata, a sinistra del portone principale.

“La prima quasi Cattedrale di Osimo”: la storia della Chiesa dei Santi Martiri osimani

La piccola chiesa cilindrica possiede una storia lunga ed articolata. Lo storico Francesco Lanzoni2 nei primi anni del 1900 scrisse al riguardo: “La prima quasi Cattedrale di Osimo fu a Roncisvalle, luogo del martirio di Fiorenzo, Sisino e Dioclezio, durante la persecuzione di Diocleziano (anno 304)”. De facto, la sua storia può canonicamente avere inizio da questo evento, il martirio, dal quale trae origine anche la diffusione della stessa religione cristiana nella città di Osimo.

Fonti ancor più antiche, come i racconti riguardanti la guerra gotica, combattuta fra il 535 ed il 553, citano il luogo del martirio. Viene precisato che Belisario, capo dell’esercito bizantino, raggiunse la città di Auximum nel 539 e ordinò ai suoi di accamparsi vicino ad una fonte, chiamata “magna”, menzionando un “santuario non distante”. Dunque, si può ben pensare che già all’epoca vi fosse la presenza di un luogo di culto.

Nel secolo XI i benedettini, dopo il trasferimento dall’Abbadia di Osimo al rione di Roncisvalle, ingrandirono la piccola chiesa già presente e la dedicarono a San Fiorenzo. La storia vuole che la chiesa fu luogo di passaggio della seconda visita, avvenuta nel 1220, di San Francesco d’Assisi ad Osimo. Si è tramandata da allora la famosa storia della pecorella acquistata dal santo per compassione.

Nei secoli successivi si alternarono altri ordini religiosi come i Domenicani (dal 1286) e i Silvestrini, benedettini istituiti dall’osimano Silvestro Guzzolini, che vi rimasero fino al 1376, anno in cui l’edificio fu danneggiato dalle soldatesche di Francesco Sforza.

Nel 1444, durante i lavori di ricostruzione, vennero ritrovati i corpi dei tre Santi Martiri: le reliquie incustodite vennero portate al Duomo, dove furono sistemate in un altare vicino alla torre campanaria, per volere dell’allora vescovo di Osimo, Andrea da Montecchio. Si dovrà aspettare il 1531 per assistere allo spostamento delle reliquie al centro della cripta nella Cattedrale di San Leopardo per volere del vescovo Sinibaldi.

A quel tempo, poco distante vi era un’ulteriore chiesetta: quella di Santa Maria di Roncisvalle, al cui interno vi era un crocifisso miracoloso dipinto sulla parete. La tradizione vuole che nel 1521 “l’immagine del Santissimo Crocifisso dipinta nella chiesa di Santa Maria di Roncisvalle versò sangue miracoloso”3. L’affresco venne trasferito nell’altare della chiesa di San Fiorenzo, che nel frattempo aveva assunto il nome dei Santi Martiri, dove ancora oggi è situato.

Nel 1751 vennero ritrovate anche le teste degli stessi martiri e furono subito portare in Duomo per essere unite ai loro corpi, traslati tre secoli prima. Le vicende riguardanti le condizioni della chiesa rimangono poi confuse, ma certamente la sua forma attuale risulta essere quella dettata dal vescovo Guido Calcagnini nel 1794. I restauri attuati nel tempo sono stati diversi ed hanno riguardato anche la struttura abitativa adiacente alla chiesa, l’ultimo restauro risale al 1986.

L’architettura e le opere

Come già affermato, la chiesa dei Santi Martiri presenta oggi la struttura del 1794, quella data dall’architetto Antonio Pizzichini su commissione del cardinale Guido Calcagnini. La sua forma geometrica regolare, cilindrica e slanciata in altezza, si inserisce perfettamente nella cultura architettonica diffusa all’epoca, la quale proponeva un neoclassicismo sobrio e preciso. Indirettamente le forme adottate tennero conto degli insegnamenti di quell’architettura rivoluzionaria dei francesi Étienne-Louis Boullée e Claude-Nicolas Ledoux che andava sviluppandosi in tutta Europa.

La costruzione, articolata in un unico vano, presenta una pianta centrale all’interno di un cilindro cavo del diametro di 7,10 m. All’esterno vi sono esposte le due, già citate, lapidi di notevole importanza. La prima, posta alla sinistra del portone principale, come già riferito, ricorda l’opera di ristrutturazione messa in atto da Calcagnini nel 1794. Mentre la seconda, scritta con un dolce latino, invita il viandante alla visita, ricordando le vicende principali che colpirono la chiesa nel corso del tempo.

“ Qui, o viandante / al sangue del Crocifisso / al martirio di Sisinio / Dioclezio Fiorenzo / al sepolcro anche / di Massimo / alla pietà di Francesco / verso la pecora / palme rose lacrime cuore / porta offri spargi dona“

Si sta parlando del già citato miracolo del crocifisso, del martirio e della seconda visita di San Francesco d’Assisi alla città.

L’interno appare oggi sobrio e regolare. Le due opere principali che possono essere analizzate sono il celebre affresco del Crocifisso miracoloso, databile agli inizi del 1500 e la tela, di autore ignoto, del Martirio dei santi Sisinio, Fiorenzo, Dioclezio e Massimo.

L’antico affresco, databile agli inizi del 1500 ed appartenuto alla chiesa di Santa Maria di Roncisvalle, è ora posto come pala d’altare all’interno della chiesa dei Santi Martiri. Protagonista della raffigurazione è Cristo crocifisso: il suo volto, che emana pace e calma interiore, è reclinato sulla destra, verso la figura della Vergine Maria, le cui braccia al cielo comunicano il dolore provato. Alla sinistra vi è san Giovanni, con lo sguardo rivolto verso il crocefisso, intento a portarsi la mano destra verso il viso, ad espressione di stupore. Pur non essendo oggi in condizioni ottimali, l’affresco mantiene ancora quell’aurea sacrale conferitagli dalla tradizione, che lo vede oggetto di miracolo.

La seconda opera da analizzare, ovvero la tela, rappresenta un unicum eccezionale. Tuttavia quest’ultima non è stata nel tempo molto studiata e le notizie pervenuteci non sono cospicue.

L’autore, tuttora ignoto, scelse di rappresentare in forma didascalica il passaggio dal paganesimo al cristianesimo nella città di Osimo. Come exemplum di questa conversione egli scelse la lapidazione dei martiri osimani Fiorenzo, Sisinio e Dioclezio. In primo piano, sulla destra della statua di Esculapio posta al centro della tela, vi sono quattro uomini intenti a lanciare pietre ai tre martiri, Sisinio sulla sinistra, Fiorenzo al centro e Dioclezio sulla destra, riconoscibili dai nomi incisi vicino alle figure. Alla sinistra della statua invece, possiamo notare il martirio di Massimo accompagnato dalle parole “Maximus Romae eadem die caesus, Auximum ad socios translatus” ovvero “Massimo ucciso a Roma lo stesso giorno, fu trasferito ad Osimo presso i compagni di fede”. Nel frattempo, uno squarcio di luce nel cielo torbido accompagna l’arrivo di un angelo salvatore, simbolo di speranza. La scena appare dinamica e ben costruita, l’osservatore è capace di comprendere appieno l’intero svolgimento della storia.

L’iconografia del martirio dei santi si è nel tempo diffusa in tutta la città di Osimo, diventando uno dei soggetti ricorrenti. A dimostrare ciò vi è la stampa del medesimo soggetto posta nell’ingresso secondario della chiesa, quello conducente alla sagrestia.

Le foto sono state realizzate dalla redattrice

Note

1 Guido Calcagnini, nato a Ferrara nel 1725, venne eletto vescovo di Osimo e Cingoli da Pio VI nel 1776.

2 Francesco Lanzoni (Faenza, 1862 – 1929) è stato uno storico e presbitero italiano. In materie di storia locale ed agiografia, egli si interessò particolarmente allo studio delle origini delle chiese locali e della diffusione del cristianesimo.

3 Parole di Flaminio Guarnieri, appartenente della famiglia Guarnieri, all’epoca custodi della chiesa.

Bibliografia

Ermanno Carnevali, La cattedrale di Osimo – Storia, documenti e restauri del complesso monumentale, Silvana Editoriale, 2014.

Maria Teresa Fiorio, Il museo nella storia – Dallo studiolo alla raccolta pubblica, Pearson, 2018.

Sitografia

Parrocchia Santa Maria della Misericordia

http://www.fratiminoriosimo.it/storia/santi-martiri-osimani/

L’ABRUZZO DEGLI EREMI: L’EREMO DI S. SPIRITO A MAJELLA E S. BARTOLOMEO IN LEGIO

A cura di Valentina Cimini

Gli eremi in Abruzzo

Vi sono dei luoghi in Abruzzo capaci di coniugare la rigogliosa vegetazione della regione e le tradizioni ataviche dei loro abitanti in un insieme di natura, storia e tradizioni. È il caso degli eremi, dimore scavate nella roccia, che rappresentano non solo un insediamento umano, ma anche un serbatoio culturale e antropico. Questi di fatti, se indagati, ci portano alla scoperta degli esiti del tutto singolari che la presenza umana ha avuto in questi luoghi impervi, resi poi luoghi dello spirito. Ancora oggi possiamo avvicinarci a questi siti arroccati assaporandone la pace eremitica ricercata in passato dai religiosi che vi trovavano dimora, in un momento senza tempo che ci rende capaci di comprendere, almeno in parte, le sensazioni di chi quei luoghi li ha abitati.

Coloro che intraprendevano questa scelta di solitudine e contemplazione facevano della povertà e della privazione il loro stile di vita. La loro presenza si manifestò, in particolare, già dai primi secoli dell’era cristiana e possiamo ricordare a tal proposito S. Antonio Abate che, pur non essendo il primo eremita, tutt’ora figura come l’asceta per eccellenza. Nel periodo Medievale questa pratica è approdata anche all’interno del contesto del cristianesimo d’occidente grazie alla figura di San Girolamo, facendo sì che alcuni ordini religiosi, come ad esempio i certosini, organizzassero i loro monasteri come gruppi di eremi in cui essi potessero mettere in atto la loro “fuga dal mondo”.

In Abruzzo, ove la regione grazie alla sua predisposizione geografica rendeva ciò possibile, si diffusero sin da subito degli insediamenti monastici tra i monti, in cui i religiosi potevano realizzare la loro scelta ascetica, difficile da attuarsi a Roma sebbene questa costituisse il centro nevralgico della cristianità. Ciò ebbe come conseguenza l’affermarsi di un discreto movimento migratorio di singoli eremiti che cercavano nella Majella il loro luogo di ascesi, di qui ne deriva la sua fama di “montagna santa”. Sarà poi nel XIII secolo che si registrerà con i Celestini un movimento di origine locale, fondato da Celestino V (colui che appare con la sua ombra tra gli ignavi nel canto III della Divina Commedia come “colui che fece per viltade il gran rifiuto”).

Si tratta di Pietro Angelerio, detto anche Pier da Morrone proprio in relazione alla sua vita eremitica condotta sul monte Morrone situato al confine del Lazio con l’Abruzzo e il Molise. Egli, difatti, ebbe i natali intorno al 1210 presso la Contea di Molise, luogo dal quale prese le mosse il suo viaggio verso Roma con l’intento di farsi consacrare sacerdote dal papa. Dal 1231, dunque, realizzò la sua scelta ascetica sposando la povertà e la ricerca della fede in luoghi isolati che potessero fare da cassa di risonanza allo spirito. Fu nel luglio del 1294 che venne eletto Papa, grazie alla sua fama di sant’uomo, e scelse il nome di Celestino V. L’esperienza del papato però si concluse già pochi mesi dopo, il 13 dicembre 1294, poiché egli non trovò compatibilità con le incombenze tutt’altro che religiose legate alla sua nuova vita come vescovo di Roma. A seguito dell’abdicazione tornò ad indossare la tonaca grigia che contraddistinse la sua Congregazione e tornò sul Morrone, da cui tutto era iniziato.

Non ci sorprende, a questo punto, se in Abruzzo siano numerosi gli eremi collegati alla sua persona, tra i quali possiamo ricordare l’eremo di S. Spirito a Majella e quello di S. Bartolomeo in Legio, situato non molto distante dal primo nel borgo di Roccamorice in provincia di Pescara. Entrambi si collocano al confine con il Parco della Majella e del Morrone, incastonati in maestose pareti rocciose e circondati da una fitta vegetazione.

L’eremo di S. Spirito a Majella

L’eremo celestiniano di S. Spirito a Majella (Fig.1), dal nome della valle in cui sorge, fu oggetto di pellegrinaggio sin da tempi remoti e ancora oggi può essere raggiunto tramite un ripido sentiero proveniente da Roccamorice. Dopo aver superato uno stretto passaggio, si apre davanti a noi un ampio piazzale con fontane ai suoi lati che ci conduce alla pittoresca visione del complesso addossato alla roccia.

Attualmente per coloro che si recano all’eremo è possibile osservare ancora conservata la parte bassa della struttura che è divisibile in tre settori distinti: la chiesa, la sagrestia e un’ala abitativa articolata su due piani, composta dalla foresteria e dalle cellette. Appena giunti a destinazione ci troviamo subito di fronte alla chiesa, un tempo dotata di un portico probabilmente a due archi di ordine toscano semplice, ma non più pervenuto già nell’Ottocento, ai tempi della visita fatta dallo scrittore e storico Vincenzo Zecca che ne descrisse lo stato di abbandono. Oggi la facciata, rifatta dall’Abate Pietro Santucci verso la fine del Cinquecento, mostra un maestoso portale in pietra della Majella a lunetta ribassata, al cui interno possono essere ancora rintracciati dei resti di affresco e un portone in legno decorato con arabeschi, tornato al suo posto con il restauro del 2005 dopo essere stato trafugato.

L’interno della chiesa presenta un’unica navata (Fig.2) con l’altare maggiore collocato all’interno della zona presbiteriale, che conserva ancora le tracce dell’antico impianto duecentesco nella copertura con volte a crociera costolonate che la sovrasta. Da questo spazio sacro due portelle, con incisioni che richiamano l’ordine dei celestini e la loro derivazione benedettina, immettono nella sagrestia.

É al di sotto della chiesa, però, che si sviluppa quello che con tutta probabilità è il nucleo eremitico originale, completamente ricavato dalla roccia. Esso presenta due ingressi. Il primo conduce ad un piccolo vano con un altare e tracce di affreschi ed è detto la “stanza del Crocefisso”, dove la tradizione narra che vi pregasse Pietro da Morrone e termina, proseguendo sulla destra, con un ulteriore spazio angusto, probabilmente il giaciglio dello stesso eremita. Mentre il secondo ingresso, adiacente al primo, fa capo al sepolcro gentilizio del casato del Principe Caracciolo di San Buono.

Alla fine del nostro percorso, dal grande fabbricato della foresteria, si arriva alla Scala Santa. Una ripida scalinata scavata nel fronte roccioso recante ai lati le incisioni relative alle stazioni della via Crucis, che porta fin all’edicola che ospita la statua in alto rilievo di S. Antonio Abate (Fig.3).

Un’ultima piccola rampa di scale poi ci conduce all’oratorio della Maddalena. Ed è proprio in quest’ultimo ambiente che troviamo un altare sormontato da uno splendido affresco raffigurante la deposizione dalla croce, opera di Domenico Gizzonio e datato “A.D. 1737”.

Santo Spirito a Majella presenta dunque una struttura molto articolata e dalle discrete dimensioni che sembrerebbe lontana dall’ordinaria immaginazione dell’eremo, ma tale era in origine e, nonostante le numerose trasformazioni avvicendatesi nei secoli, rimane fedele a quella vocazione antica di isolamento e preghiera grazie alla sua stupenda posizione nell’omonima valle che continua a renderlo un luogo “fuori dal mondo”. Come per molti altri eremi della Majella non esiste un’indicazione cronologica ufficiale della sua fondazione, ma si può supporre che essa sia avvenuta prima dell’anno Mille. In effetti la prima presenza famosa che la tradizione riporta è quella di Desiderio, futuro Papa Vittore III, che nel 1053 vi dimorò con alcuni eremiti costruendovi una chiesetta. Il secolo successivo invece vide la presenza in questo luogo di Pietro da Morrone che, trovandolo in stato di abbandono, vi fece i primi lavori costruendo un oratorio ed alcune cellette secondo uno schema di cui egli si servirà anche per altri grandi monasteri. L’eremo però vide nuovamente dei secoli bui, ai quali mise fine il monaco Pietro Santucci da Manfredonia, che dal 1586 nel giro di pochi anni riuscì a rimettere in sesto l’intero complesso, dando il via ad una rinascita della vita monacale nella valle che porterà S. Spirito ad ottenere il titolo di Badia, della quale il Santucci fu nel 1616 il primo abate. Purtroppo, con la soppressione delle comunità monastiche nell’Ottocento, la badia conobbe nuovamente l’abbandono, che si concluse questa volta non molto tempo dopo, alla fine del secolo, grazie all’intervento di alcuni fedeli di Roccamorice che la restaurarono e riaprirono al culto.

L’eremo di San Bartolomeo in Legio

Una storia analoga è quella che caratterizza il vicino eremo di San Bartolomeo in Legio che sorge a circa 600 metri di quota tra una vegetazione più arida, nella parte alta della medesima vallata di S. Spirito (Fig.5).

Ancora una volta la data della sua origine non è certa, ma sappiamo che l’eremo venne ricostruito da Pietro da Morrone poco dopo il 1250, essendo stato il primo rifugio da lui frequentato dopo S. Spirito. La sua permanenza in questo luogo però fu breve a causa delle frequenti visite dei pellegrini e preferì, negli anni successivi, trasferirsi in San Giovanni dell’Orfento.

San Bartolomeo in Legio è un luogo spoglio, privo di ornamenti, di cui resta solo l’essenziale. Un perfetto corrispettivo della scelta ascetica e di povertà professata da Celestino V, poiché ancora oggi è capace di raccontarci quella fuga tra le montagne messa in atto dagli eremiti con l’intenzione di curare il proprio spirito. L’eremo difatti si sviluppa sotto un grande tetto di roccia lungo circa 50 metri, bucato nella parte iniziale proprio per concedere l’accesso nella terrazza sottostante (Fig.6).

Possiamo parlare in questo caso di una grande balconata coperta alla quale si può accedere da quattro scalinate differenti (due alle estremità e due al centro), di cui solamente quella situata a Nord, formata da trenta scalini scavati nella roccia, proviene dalla parte superiore del vallone. Una menzione particolare va fatta anche alla scala a forma di “I” che troviamo al centro della balconata, inserita tra roccia e muro. Al termine del primo tratto di questa, in corrispondenza di un pianerottolo, troviamo i segni di un antico cancello, ora non più presente, che ne chiudeva l’accesso trattandosi della “Scala Santa”. Essa in quanto tale, poteva essere percorsa solamente in salita, generalmente in ginocchio ed in preghiera. Proseguendo la camminata, la balconata viene interrotta per tutta la sua larghezza dalla facciata della chiesa caratterizzata da un’estrema semplicità, presentando una porta disadorna ad architrave orizzontale, sormontata dai resti di alcuni affreschi raffiguranti un Cristo ed una Madonna con Bambino (Fig.7 e 8).

Entrando nello spazio sacro ci troviamo di fronte ad un ambiente non molto grande (7,7 m di lunghezza e 3/4 m di larghezza) che prende luce da una porta-finestra. Sulla parete di fondo è situato l’altare, nella cui nicchia semicircolare è collocata la statua lignea di San Bartolomeo. C’è inoltre una singolare tradizione popolare che si lega a questo luogo e, in particolar modo, alla piccola insorgenza d’acqua che si trova al di sotto un masso squadrato e internamente cavo, situato a metà della parete di sinistra. Quest’acqua attraverso un foro laterale, si riversa in una piccola vaschetta scavata nel pavimento, dalla quale poi scorrerà fuori dalla chiesa perdendosi tra e rocce. Si tratta de “l’acqua di San Bartolomeo”, la cui usanza vuole che venga raccolta dal pellegrino tramite un cucchiaio e poi miscelata con l’acqua della sorgente sottostante l’Eremo conferendogli così proprietà taumaturgiche. Nel medesimo ambiente, in corrispondenza con la porta-finestra, troviamo il campanile composto da due piccoli pilastri che sfiorano la volta rocciosa superiore, la cui campana viene liberamente suonata dai pellegrini al loro arrivo all’Eremo. La semplicità e l’umiltà di questo luogo assieme al suo silenzio, rotto solamente dallo scroscio del corso d’acqua che scorre al di sotto della balconata rocciosa, ci riporta direttamente col pensiero alla scelta ascetica di Celestino e non ci è difficile immaginare il perché egli, facendo “il gran rifiuto”, volle tornare in questi luoghi immersi nella natura, pieni di fascino e meraviglia (Fig.9).

Bibliografia

Edoardo Micati, Eremi d’Abruzzo. Guida ai luoghi di culto rupestri, Carsa Edizioni, 1990.

Sitografia

https://abruzzoturismo.it/it/eremo-celestiniano-di-santo-spirito-majella-roccamorice-pe

http://www.comune.rope.it/c068034/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/14

CULTO E TRADIZIONI IN ONORE DI SANT’AGATA – II PARTE

A cura di Mery Scalisi

Le origini del culto di Sant'Agata

Forza nella fede in Dio, dignità dell’essere donna e sopportazione del martirio subito furono alla base della diffusione, in tutto il mondo, del culto e della devozione di Agata, il cui nome in lingua greca significa “buona”.

Sia l’Occidente che l’Oriente accolsero il culto di Sant’Agata proprio per la singolare condotta della giovane martire, che avrebbe rappresentato per i fedeli non solo un modello da seguire nella quotidiana vita cristiana, ma un aiuto contro le sciagure della vita.

A Catania, secondo la tradizione, la giovane martire Agata, invocata già dal Medioevo contro il pericolo del fuoco o come patrocinatrice della donna e del ruolo di madre, rivestì il ruolo di protettrice della città; ruolo, questo, affibbiatole dai suoi stessi concittadini ad un anno esatto dal suo martirio, quando la città stessa – si presume – venne liberata e salvata da una violenta colata lavica dell’Etna, durante la quale i cittadini in processione portarono il velo sacro della martire che ne ricopriva il sepolcro.

Tra gli altri eventi di rilievo che legano la figura di Agata alla protezione di Catania, ne vanno ricordati almeno due: un primo, risalente al 1236 e un secondo del 1886. Il primo episodio ebbe come sfondo gli scontri tra Federico II e la Chiesa che portarono alla distruzione della città. In quell’occasione il popolo catanese, scappato dalle guerriglie e rifugiato in cattedrale, si radunò in preghiera, e il sovrano svevo si ritrovò a leggere in un libro l’esortazione‘’Noli Offendere Patriam Agathae Quia Ultrix Iniuriarum Est’’ (fig.1) (non offendere la patria di Agata perché punisce le offese arrecate ad essa), che troviamo, assieme a M.S.S.H.D.E.P.L. (mente santa e spontanea, onore a Dio e liberazione della patria) nella facciata principale della cattedrale dedicata ad Agata stessa).

Il secondo avvenimento risale invece al 1886, quando un’altra colata lavica, feroce e inarrestabile, si fermò nel punto in cui l’arcivescovo Dusmet, nella zona di Nicolosi, posò simbolicamente il velo della Santa.

È altresì importante ricordare il duro colpo che la città di Catania ricevette nel 1040, anno in cui il corpo della santa venne trafugato dal condottiero bizantino Giorgio Maniace per essere traslato nella Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Durante la famosa battaglia di Troina, che vedeva contrapposti l’esercito del condottiero musulmano Adb-Allah da una parte, e le guarnigioni di Giorgio Maniace dall’altra, proprio quest’ultimo, per restare nelle grazie dell’imperatore Michele IV Plaflagone, decise di destinargli le sacre reliquie di Santa Lucia di Siracusa e di Sant’Agata, Sant’Euplio e San Leone di Catania.

Fu solo nel 1126 che, grazie ai due soldati Gisliberto e Goselmo, le spoglie di Sant’Agata vennero riconsegnate al vescovo di Catania. Prima della riconsegna, però, tradizione vuole che la Santa fosse apparsa in sogno ad uno dei due soldati, a cui espresse la chiara volontà di tornare nella sua città. Il rientro delle reliquie, presso il Castello di Aci (l'odierna Aci Castello) avvenne il 17 agosto e in quella giornata i cittadini marciarono in processione, passando anche lungo il quartiere del Rotolo, dove oggi è possibile, al centro della rotonda, ammirare una lapide votiva che guarda al lungomare ricordando proprio il momento (fig.2 e 3).

Dalle prime forme di festa in onore della Santa Patrona

Se col termine festa vogliamo ricordare la funzione liturgica stessa è indubbio che una forma di culto si svolse già subito dopo il martirio della giovane; i numerosi devoti alla Santa si recarono fin dai primi tempi in quello che fu a tutti gli effetti definito luogo di culto in onore di Sant’Agata, nel sottosuolo dell’attuale via Androne; un luogo di culto per i martiri a tutti gli effetti, che prendeva il nome di martirium e che nel suo complesso si presentava come una sorta di cimitero paleo-cristiano.

Col dominio islamico, però, durato 170 anni, venne cancellata qualunque traccia legata alle testimonianze cristiane, quindi anche il culto in onore di Agata; il culto della religione cristiana, in epoca islamica, infatti, era vietato in pubblico e consentito in privato ma solo previo pagamento di una tassa.

Le documentazioni ci raccontano che una prima forma di festa potrebbe avere avuto origine nel periodo successivo alla venuta dei Normanni, intorno al 1126, quando le reliquie furono riconsegnate alla città di Catania e Ruggero il Normanno s’impegnò nel far riedificare l’attuale edificio destinato a Cattedrale, perso durante la dominazione islamica.

Per le prime testimonianze sulla festa vera e propria fu necessario attendere il 1500, quando il Gran Cerimoniere Alvaro Paternò ne riportò una descrizione nel suo Cerimoniale, raccontando la festa del 3 e del 4 febbraio, ricorrenza legata al martirio della Santa catanese.

Secondo la sua descrizione il 3 febbraio si svolgeva una lunga processione con luminarie, l’offerta della cera alla Patrona in segno di devozione, e carri allegorici, a cui prendevano parte tutti i catanesi; il 4 invece era il giorno dedicato al giro esterno della Santa, mentre il 5 si svolgeva una celebrazione liturgica solo in cattedrale, con l’esposizione del busto e delle reliquie, custodite nel sacrario, sull’altare maggiore; dal 1844 il percorso esterno della santa venne continuato anche il 5 e in quel caso la processione arrivava fino alla Porta di Aci, per far poi ritorno in Chiesa.

I festeggiamenti, però, iniziavano già dal 1° di febbraio, con una fiera fra commercianti e consumatori della Sicilia; il 2 mattina le autorità cittadine si recavano nel Palazzo Vescovile e accompagnavano il vescovo in Cattedrale per partecipare alla benedizione delle candele, alla processione e alla messa solenne. La conclusione della festa era prevista per il 12, con l’ottava, durante la quale si ripetevano per sommi capi gli stessi riti, con una processione del busto all’interno della Cattedrale prima del suo ricollocamento nel sacrario. Il 17 agosto, poi, si celebrava il ritorno delle reliquie da Costantinopoli.

Oggi, tra le feste religiose cattoliche più seguite, proprio per il numero di persone che coinvolge e attira, il cuore della festa resta nel periodo che va dal 3 al 5 di febbraio, anche se già a metà gennaio la città inizia a respirare aria di festa con un’antica tradizione legata alle cosiddette cannalori (“cerei” o “candelore”) (fig. 4, 5 e 6). Esse si presentano come veri e propri carri allegorici e rappresentano le corporazioni delle arti e dei mestieri tipici della città; sono grosse costruzioni, il cui peso oscilla fra i 400 ed i 900 chili, scolpite e dorate in superficie, che riprendono lo stile del barocco siciliano; all’interno di questi carri, che vengono portati a spalla da un gruppo di uomini (il numero varia da 4 a 12) che seguono un’andatura detta “a ‘nnacata”, si trova un grosso cero votivo. Il 3 febbraio si aprono i festeggiamenti agatini con la processione, alla quale prendono parte le più alte cariche religiose ed istituzionali della città, e si concludono la sera, in Piazza Duomo con lo spettacolo pirotecnico detto ‘’I fuochi da sira o’ tri’’ (i fuochi della sera del 3) (fig. 7).

Il 4 febbraio, in mattinata, si inizia con la messa dell’Aurora, durante la quale il busto reliquiario (fig.8 e 9) esce dal sacrario e viene ‘’donato’’ ai suoi devoti che lo portano in processione con un giro esterno della città che si conclude, in tarda notte o alle prime luci dell’alba, con il rientro in Cattedrale.

La mattina del 5 febbraio, poi, in Cattedrale si svolge il Pontificale; in questa occasione il busto reliquiario rimane esposto fino al pomeriggio, quando viene nuovamente portato in processione dai devoti, con un giro interno della città (fig.10) che termina nella tarda mattinata del giorno successivo, il 6 febbraio.

Suggestivo il grido di fede dei devoti durante la processione, che, agitando fazzoletti bianchi per accogliere l’uscita della Santa e accompagnarla lungo tutta la processione, esultano con: cittadini, cittadini, semu tutti devoti tutti, cittadini, viva sant’Agata (fig. 11 e 12).

Curiosità

Tra le numerose curiosità legate alla tradizionale festa dedicata ‘a Santuzza (così comunemente chiamata dai suoi devoti), possiamo citarne due: quella del sacco bianco (fig. 12), indossato dai devoti durante i giorni di festa e quella dei dolci alla Santa dedicati, fra i tanti le Minnuzze di Sant’Agata.

Riguardo al sacco la leggenda racconta che esso si riferisca alla camicia da notte che i devoti avrebbero indossato durante la notte di rientro delle reliquie in città, ma in realtà le camicie da notte fecero la loro comparsa nelle case aristocratiche solo nella Francia del 1800.

Il sacco, che oggi vediamo indossato dai fedeli, comincia ad essere documentato a Catania all’inizio del 1500, da Alvaro Paternò; egli testimonia che all’epoca erano i nudi (cioè delle persone che indossavano un semplice perizoma) a portare la santa, ma che ben presto a causa del freddo si cominciarono a vestire usando queste lunghe tuniche bianche. I nudi allora scomparvero e si affermò l’usanza del sacco bianco che, secondo la cultura cristiana, rappresenta la purezza, virtù di cui la stessa giovane Agata fu degna rappresentante.

Le Minnuzze di Sant’Agata (fig.13), invece, si presentano come un piccolo dolce bianco, tondo, dalla forma inconfondibile e legato alla devozione per la Santa. Una vera e propria cassatella fatta con farina, burro, zucchero a velo e ripiena di ricotta, arancia candita, cioccolato fondente e finemente ricoperta di glassa bianca, finita con una ciliegia candita in cima, che vuole rievocare il martirio subito dalla giovane Agata, riprendendone la forma dei seni che le furono recisi crudelmente con delle tenaglie. Un dolce dal valore fortemente simbolico che nel gusto lascia il sapore della fede.

Le figure 4, 5, 6, 7, 10, 14 sono di proprietà della redattrice Mery Scalisi

Bibliografia

Gaetano Zito, S. Agata da Catania, Bergamo, VELAR, 2004.

Vittorio Peri, AGATA la santa di Catania, Bergamo, VELAR, 1996.

AA.VV., Agata santa Storia, arte, devozione, Firenze, Giunti, 2008.

Antonio Tempio, Agata cristiana e martire nella Catania Romana La vita, gli oggetti e i luoghi di culto, Catania, Giuseppe Maimone, 2017.

Silvia Boemi per Sicilia Magazine, A Catania ‘a Santuzza e ‘u Nannu, singolare commistione di sacro e profano

Sitografia

https://www.italiamedievale.org/portale/agata-vergine-martire-storia-devozione-culto/

UN GIOIELLO DI STRAORDINARIA BELLEZZA: LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AMMIRAGLIO

A cura di Adriana D'Arma

La chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, facente parte dell’itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, è un edificio di culto situato al centro storico della città di Palermo.

Il monumento, che appartiene alla diocesi di Piana degli Albanesi in cui si celebra il rito greco-bizantino, è adiacente alla chiesa di San Cataldo e la sua facciata si specchia su Piazza Bellini, fronteggiando l’imponente chiesa di Santa Caterina d’Alessandria.

Questa chiesa è dedicata a Santa Maria, ma la sua denominazione è legata al committente Giorgio di Antiochia, Grande Ammiraglio del Regno di Sicilia sotto re Ruggero II, che la fece edificare nel 1143, anno in cui la chiesa risultava già essere esistente, come si evince da un diploma arabo-greco dello stesso anno che si conserva nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo.

Un curioso aneddoto è relativo al nome con cui questo monumento è comunemente noto: la chiesa, conosciuta come la “Martorana”, deve il suo nome alla nobildonna cittadina Eloisa Martorana, fondatrice dell’omonimo monastero benedettino femminile al quale la chiesa venne concessa nel XV secolo. All’interno del monastero, si narra, le monache benedettine preparavano il tipico dolce di pasta reale che i siciliani tuttora usano consumare nel giorno dedicato ai morti, chiamato “frutta martorana”.

La storia di questa chiesa è legata a numerose vicissitudini e a continui rimaneggiamenti, probabilmente dovuti ai cambi di indirizzo religioso che interessarono il monumento; difatti in origine la chiesa presentava una pianta a croce greca sulla quale si impiantava il corpo quadrato dell’edificio - tipico dell’arte bizantina - sormontato dalla cupoletta emisferica di derivazione orientale; transitata nelle mani dei fedeli cattolici, la chiesa venne modificata e riadattata secondo i canoni del rito latino.

Gli interventi sulla chiesa per secoli vennero indirizzati ad ampliarla, abbellirla ed infine a conferire ad essa le sue forme barocche. Fondamentali risultarono, in particolare, il rifacimento del prospetto, eseguito attorno alla metà del Settecento su direzione dell’architetto Nicolò Palma, e le rimozioni ottocentesche delle aggiunte posteriori, volute dall’architetto Giuseppe Patricolo, mosso dall’intento di restituire alla chiesa l’impostazione medievale originaria. Circa la facciata, l’intervento di Palma fu causato da motivazioni prevalentemente estetiche (rivaleggiare nei confronti della facciata ad essa opposta?), poiché la facciata non aveva – e non ha – una funzione pratica.

Ricordando l’espressione usata dal noto geografo arabo Ibn Giubayr, vissuto a cavallo dei secoli XII e XIII, che, parlando della chiesa, la definì “una delle meraviglie del mondo”, essendo rimasto piacevolmente stupito dalla sua bellezza. A ben vedere Giubayr aveva ragione: la chiesa è un magnifico tesoro, semplice ed essenziale all’esterno e così ricca, sfavillante e splendente al suo interno. Il segreto della sua straordinaria bellezza è racchiuso nella molteplicità di stili e dettagli artistici, architettonici e culturali che la caratterizzano, dovute alla presenza dei vari popoli che si insediarono nell’isola.

L’edificio è accessibile dal suo campanile, a pianta quadrata, la cui parte inferiore – corrispondente al piano terra – è aperta da arcate con colonne angolari, sulla quale si elevano tre grandi ordini di grandi bifore.

Entrando nella chiesa si è colpiti dai colori e dalle splendide decorazioni dell’apparato musivo, in cui spiccano, sul corpo frontale originario, due pannelli in mosaico con la raffigurazione dell’Incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo e il fondatore della chiesa Giorgio di Antiochia ai piedi della Vergine.

Percorrendo la navata centrale ci si trova di fronte al cappellone absidale e al grande tabernacolo in lapislazzuli (sopra il quale è collocata l’Ascensione dipinta da Vincenzo degli Azani) circondato da festosi putti reggi drappo in marmo mischio.

È alzando gli occhi al cielo, tuttavia, che si viene rapiti dalla straordinaria cupola decorata con l’immagine del Cristo Pantocratore; l’Onnipotente, in tutta la sua magnifica bontà, è colto nell’atto di benedire con la mano destra tutti i suoi fedeli ed attorniato da quattro arcangeli prostrati a terra in adorazione.

Nelle nicchie dei pennacchi angolari si collocano invece i quattro Evangelisti - Marco, Matteo, Luca e Giovanni - e nel tamburo della cupola sono raffigurati gli otto Profeti.

Il modello iconografico del Cristo Pantocratore, tipico della tradizione bizantina e ortodossa (era consuetudine rappresentare l’Altissimo Cristo in sommità) è ravvisabile, in ambito siciliano, anche nella Cappella Palatina di Palermo, nel Duomo di Cefalù e nel Duomo di Monreale.

All’interno dell’articolata rappresentazione musiva, nell’arco di passaggio tra la zona dei fedeli e la zona presbiteriale, particolare rilievo assume la rappresentazione dell’Annunciazione, emblema di nascita nonché del passaggio tra il Vecchio ed il Nuovo Testamento.

Gli addobbi musivi delle maestranze bizantine e l’originario pavimento cosmatesco, tipica ornamentazione delle grandi chiese normanne del sud Italia, splendono tra gli squillanti colori delle volte affrescate da Guglielmo Borremans, Olivo Sozzo e Antonino Grano.

Quello della chiesa della Martorana è un episodio singolare nell’Occidente cristiano e nella chiesa siciliana: un prototipo unico nella storia dell’arte, un groviglio di storia, di stili differenti, in cui si svela la perfetta e armoniosa unione delle espressioni culturali bizantine, arabe, normanne, che per diversi secoli raggiunsero la Sicilia ed in particolare la città di Palermo.

Tutte le immagini sono fotografie esclusivamente scattate da chi scrive.

Bibliografia

Napoleone C., Enciclopedia della Sicilia, Ricci, Parma, 2006;

Severino N., Il pavimento musivo della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo, Collana Studies on Cosmatesque Pavements, n.5 dicembre, 2014.

OTTANA E IL POLITTICO MEDIEVALE

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sul centro abitativo di Ottana

L’insediamento di Ottana vanta origini antichissime, essendo centro abitato sin dal periodo prenuragico. Durante l’epoca romana venne adibito a castrum militare, in virtù della sua posizione – Ottana si situa nei pressi della sponda sinistra del fiume Tirso – perfetta da un punto di vista militare per difendersi dalle popolazioni dell’entroterra sardo. Nel Medioevo Ottana era compresa nel giudicato di Torres, nella curatoria di Dore.

In seguito alla conquista del giudicato, Ottana divenne motivo di contese tra i Doria e gli Arborea: proprio quest’ultimi alla fine ebbero la meglio.

Dopo la conquista aragonese, che portò il centro abitato ad essere incluso nel Regnum Sardiniae et Corsicae, la popolazione insorse contro la dominazione straniera, invocando l’intervento locale. Successivi inasprimenti del conflitto portarono, nel 1335, all’inclusione del villaggio tra i territori infeudati dal re d’Aragona Pietro IV a Giovanni d’Arborea, figlio cadetto del giudice Ugone II e cresciuto nella Catalogna presso la corte di Alfonso IV D’Aragona. Il legame di Giovanni con il regno spagnolo venne inoltre rafforzato dal matrimonio con la principessa Sibilla de Montcada. Anche il fratello di Giovanni, Mariano, seppur notoriamente diffidente nei confronti della corona spagnola, sposò, per rafforzare l’alleanza, la nobildonna catalana Timbora di Roccaberti.

Dopo l’arresto di Giovanni ordito da Mariano, Ottana venne occupata dall’esercito arborense sino al 1409. A tale data il territorio venne infatti concesso ai Turrigiti per essere comprato, qualche decennio dopo, dall’ultimo marchese d’Oristano, Leonardo d’Alagon-Arborea. In seguito al sequestro del feudo, Ottana divenne proprietà dei Carroz e successivamente dei Maza de Licana. Questi ultimi spostarono la diocesi – divenuta tale sotto papa Gregorio VII - ad Alghero, innescando una profonda crisi. Nuovi scontri portarono all’occupazione del centro da parte dei Portugal e in seguito dai De Silva, che ne detennero il potere fino al 1838. Con l’abolizione del sistema feudale, voluta dai Savoia nel 1839, Ottava venne inclusa nella provincia di Nuoro.

La cattedrale di San Nicola

Il centro storico di Ottana è dominato dalla maestosa chiesa romanica di San Nicola di Mira, eretta nel XII secolo e consacrata nel 1160 dal vescovo Zaccaria. Tale datazione è stata confermata dal rinvenimento di una pergamena sita nell’altare maggiore. La chiesa venne probabilmente venne edificata su una preesistente basilica bizantina, i cui resti furono rinvenuti durante la campagna di restauro del 1975. Posta al di sopra di un’ampia scarpata e raggiungibile mediante una lunga scalinata, la cattedrale presenta una pianta a crux commissa mononavata, con abside semicircolare orientata e un presbiterio voltato a botte e a capriate lignee.

La facciata è suddivisa in tre ordini da arcatelle impostate su lesene. Il portale architravato si apre nel primo specchio; nel secondo una bifora è posta ad illuminare il sacro ambiente interno. A coronare la facciata, un frontone decorato con bacini ceramici policromi andati perduti. Su tutti gli ordini delle losanghe bicrome scandiscono le arcate, mentre dei rombi gradonati sono posti sui primi due. Entrambi i motivi, assieme alla bicromia ottenuta dall’alternanza di trachite dalla differente colorazione, riflettono lo stile tipicamente romanico-pisano.

Il polittico con i Santi Francesco e Nicola

Il vero gioiello della cattedrale è tuttavia custodito al suo interno: si tratta della celebre Pala di Ottana. Il dipinto, un politico con i santi Francesco e Nicola, venne commissionato dal giudice Mariano IV e dal vescovo di Ottana, Silvestro.

Stando alle fonti storiografiche, la datazione del polittico si attesta tra il 1339 e il 1344. Tuttavia, alcuni critici ne anticipano la realizzazione al 1338, in quanto un’iscrizione lascerebbe intendere Mariano come dominus Goceani et Marmille e perciò ancora donnichellu (erede a su tronu). L’ascesa a conte sarebbe perciò avvenuta solo in seguito. La pala, eseguita su una tavola lignea a fondo oro, è suddivisa in tre scomparti principali cuspidati ed è attribuita al cosiddetto Maestro delle tempere francescane. Nell’ambiente centrale, entro due edicole squisitamente gotiche, sono posti i santi Francesco e Nicola, identificabili per mezzo degli attributi iconografici della tradizione. Francesco è scalzo, vestito col saio lungo: con la mano sinistra sorregge un libro rosso, mentre con la destra mantiene la sacra croce, indicando al contempo la ferita sul costato. Nicola, più anziano rispetto a San Francesco, è barbuto. Abbigliato con una stola rossa, pone le mani entro candidi guanti; con la sinistra custodisce un libro, mentre la destra sembra protendersi verso un giovinetto, identificato come Basilio. Costui porge un calice in dono al santo.

Al di sopra del pannello, la grande cuspide. Al suo interno è inserita la Vergine in trono con il Bambino Gesù, raffigurato nell’atto benedicente, mentre la mano destra mantiene un grazioso quanto delicato fiore. Seduti su un monumentale trono marmoreo, entrambi aureolati e in posizione frontale, abitano uno spazio decisamente angusto e indefinito.

Accanto alle rigide e statiche figure dei santi, i ritratti dei committenti, Zaccaria e Mariano, inginocchiati sono posti su entrambi i lati. Il vescovo Zaccaria ha il capo coperto dalla preziosa mitria, adornata da lussureggianti pietre così come il piviale. Le mani sono nascoste entro guanti bianchi. Mariano è vestito secondo i canoni cavallereschi dell’epoca: avvolto da una lunga veste rossa, nella quale è posta la spada, Mariano ha le mani giunte nell’atto di preghiera e, invocando la protezione della Vergine, le volge amorevolmente lo sguardo.

Nelle cuspidi laterali, altre figure di santi ed angeli conferiscono maggior pietas alla scena sacra. Gli scomparti laterali ospitano rispettivamente a sinistra otto storie legate alla vita e ai miracoli di San Francesco, mentre a destra altrettanti episodi della vita di San Nicola.

L’opera, dall’accentuata cromia e dalla composizione complessa, si contraddistingue per l’abile esecuzione tecnica. La scelta di inserire le ambientazioni alternativamente entro spazi architettonici urbani ben definiti e rurali, mostra come fosse chiara la conoscenza, da parte dell’artista, del panorama artistico tardo-medievale nazionale. È altresì interessante osservare le spiccate analogie compositive con il cantiere assisiate che il pittore sembra aver fatto proprie, seppur discostandosi parzialmente da esse.

A tal proposito, un confronto tra due scene può essere maggiormente esemplificativo. Si tratta della scena con San Nicola che salva i tre innocenti dalla decapitazione, dipinta sia ad Ottana che nel cantiere umbro.

Ad Assisi il tema è svolto seguendo una configurazione spaziale totalmente differente rispetto a quella sarda. Sebbene entrambe le pitture mostrino il medesimo momento (San Nicola ferma il boia mentre questo si appresta a decapitare dei giovani), l’ambientazione ad Assisi si svolge in un ambiente urbano, mentre ad Ottana si opta per uno scenario rurale.

La cattedrale di Ottana, nel territorio provinciale di Nuoro, è tutt’oggi accessibile al pubblico. È inoltre possibile richiedere delle visite guidate.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Sitografia

https://www.sardegnaturismo.it

LA CHIESA DI SAN GIORGIO A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione

Nella chiesa di San Giorgio a Salerno domina l’impronta artistica di Angelo e Francesco Solimena. Qui ad Angelo viene assegnato uno dei suoi più importanti incarichi, risalente alla seconda metà del XVII sec.: con l’aiuto dei suoi collaboratori esegue gli affreschi delle Storie e i miracoli di San Benedetto, suddivisi in cinque pannelli, nella volta della navata e sulla controfacciata, figure allegoriche di Virtù e coppie di Sante tra le finestre, la Passione di Cristo nel coro, il Paradiso nella cupola, gli Evangelisti nei pennacchi, Santi, Angeli musicanti e Putti nelle cappelle e le tele della Crocifissione e di San Benedetto alle testate del transetto. Allievo di Francesco Guarino, pittore di stampo naturalista, nelle sue opere recupera i valori di concretezza e tangibilità della passata tradizione naturalistica, che si evincono dalla dettagliata descrizione dei particolari e delle ambientazioni, dalle molteplici espressioni del volto, delle pose e della gestualità delle figure, dalla resa attenta dei corpi.

Il vero capolavoro di Angelo Solimena è La Visione dei Santi in Gloria del Paradiso o Paradiso Salernitano affrescato nella cupola della chiesa di San Giorgio, che si ispira a quello del parmense Lanfranco nella Cappella del Tesoro del Duomo di San Gennaro a Napoli del 1641.

In quest’opera, che risente maggiormente dell’influenza del figlio Francesco, emerge una nuova concezione illusionistica dello spazio, tipica dell’arte barocca. La cupola è concepita come una struttura dinamica in cui si muovono masse ruotanti di Santi, adagiati su soffici nuvole e dai gesti e dagli sguardi rivolti verso l’alto, culminanti, con un moto concentrico, nella figura centrale di Dio Padre. Il senso di dilatazione dello spazio sconfinato dei cieli è dato anche del diradarsi della densità delle nubi e dai contorni delle figure che, a mano a mano che ci si dirige verso l’alto, sembrano svanire, sfaldarsi nella luce intensa e diffusa, dalle vesti fluttuanti dei personaggi, dalle figure scorciate, dalla vivacità dei colori e dal complessivo dinamismo scenico. È un’opera capace di stimolare l’immaginazione e l’emotività del fruitore, che diventa attore e spettatore allo stesso tempo.

La Visione dei Santi in Gloria del Paradiso o Paradiso Salernitano nella chiesa di San Giorgio

Nella Cappella a sinistra della chiesa di San Giorgio a Salerno è invece presente uno dei primi cicli pittorici di Francesco Solimena, commissionatogli intorno al 1675 e dedicato alle vicende delle Sante Tecla, Susanna ed Archelaa. Purtroppo, a causa dell’umidità di cui è permeata la cappella, gli affreschi sono stati molto danneggiati, alcuni scomparsi ed altri difficilmente leggibili. Gli episodi principali raffigurano Le Sante condotte al martirio, l’apparizione di una delle tre Sante a suor Agneta e il loro Martirio.

Con questi affreschi il giovane Francesco comincia a distaccarsi dal tardomanierismo del padre Angelo per rivolgersi al nuovo stile barocco, guardando con interesse alla produzione pittorica di Mattia Preti, Pietro da Cortona, Lanfranco e Luca Giordano, ai quali si ispira per le grandi composizioni ariose, scenografiche e dinamiche. Tuttavia, un certo interesse per le osservazioni naturalistiche del padre Angelo continua a riscontrarsi nella descrizione accurata di elementi paesaggistici e di architetture classiche, nella resa dei cavalli, delle muscolature dei carnefici, nelle descrizioni delle armi e dell’abbigliamento dei soldati, così come colpiscono la compostezza e la dignità delle Sante e delle composizioni nel loro complesso, seppur nei momenti estremi della condotta al martirio e del martirio stesso. Tuttavia, intorno al 1690, si assiste ad un cambiamento dello stile del Solimena che Bernardo De Dominici, nelle sue Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, ha definito una “total variazione”, consistente nella precisione del disegno, nella bellezza e maestà nella resa dei panneggi, nella tenerezza del colore, nella grazia dei volti, nella nobiltà degli atteggiamenti e delle azioni, nella grandiosità delle composizioni, suscitando stupore ed ammirazione in chiunque osservi le sue opere. Il Solimena rivendica una pittura più razionale, meditata nella scelta dei colori e nella resa dei personaggi, dove la luce non contribuisce più allo sfaldamento delle forme, come avviene nel Giordano, e a creare drammaticità, ma viene calibrata con le tonalità scure, in modo da restituire sodezza plastica alle figure, giungendo alla resa di un “perfettissimo chiaroscuro”.

Egli torna a composizioni vaste alla chiarezza e concretezza formale, ad immagini sacre e profane di solenne monumentalità e compostezza classica.

La formula da lui elaborata, definita “solimenismo” e consistente nella fusione di rigore formale e compositivo con istanze di naturalezza ed intensità espressiva, avrà largo seguito.

Tali soluzioni si evidenziano maggiormente nella tela raffigurante San Michele che sconfigge gli angeli ribelli, nella chiesa di San Giorgio. L’Arcangelo Michele si contraddistingue per alcuni suoi tipici attributi iconografici, quali l’armatura e la spada, poiché nelle Sacre Scritture è identificato come l’angelo guerriero di Dio (Giuda 9) a capo dell’esercito celeste (Ap. 12:7), in perenne lotta contro il male. Il dipinto mostra San Michele nel momento in cui ha sconfitto gli angeli ribelli, rovinosamente precipitati verso il basso. La sua figura è posta in risalto, sia perché si staglia su di uno sfondo dorato e circondato da festosi putti alati che per l’armatura scintillante che indossa e lo svolazzante mantello di un rosso intenso che lo avvolge. Colpiscono la bellezza e la delicatezza di tratti del volto dell’Arcangelo e la serenità dello sguardo, consapevole di aver portato a termine la sua missione divina, ed il vigore dei corpi e della muscolatura dettagliatamente definiti degli angeli ribelli, dovuti alla resa di un sapiente chiaroscuro.

Alle spalle dell’altare maggiore, la chiesa di San Giorgio continua nella vasta sagrestia, coperta con volta a botte, decorata da elementi in stucco e affrescata da Michele Ricciardi con

La Vergine che dà la pianeta a Sant’Idelfonso. Discendente da una potente famiglia romana a Toledo, Sant’Ildefonso, anziché dedicarsi alla carriera, preferì la vita ecclesiastica, rifugiandosi nel monastero dei Santi Cosma e Damiano, vicino Toledo, e consacrandosi alla preghiera, agli studi e alla composizione di testi. La sua devozione a Maria fu tale che si narra che il 15 Agosto del 660 la Vergine gli apparve nel presbiterio della cattedrale e gli consegnò una preziosa pianeta. Per questo motivo, il suo nome è sempre legato a quello della Vergine ed è sempre raffigurato accanto a Lei. Nell’affresco, Sant’Ildefonso è inginocchiato in basso a sinistra nell’atto di ricevere dalla Vergine una pianeta finemente decorata che appare leggera e che quasi scivola via, come priva di consistenza materica. In primo piano a destra si dispone, invece, l’Eresia, raffigurata come una vecchia dall’aspetto miserabile e dalle carni dilaniate, secondo i dettami dell’ “Iconologia” di Cesare Ripa. In alto la Vergine, alle cui spalle si colloca un devoto San Benedetto in atteggiamento orante (la cui presenza serve forse a ricordare le origini benedettine del monastero), è assisa su di una sorta di trono fatto di nuvole soffici e impalpabili, da cui si affacciano dei vivaci e giocosi putti. In un piano arretrato si inseriscono, intravedendosi, due anziani spettatori affascinati ed increduli allo stesso tempo dinnanzi all’apparizione celeste della Vergine. Il segno si presenta fluido, morbido, nella resa delle figure, mentre la luce calda e dorata accentua i contrasti cromatici: spiccano il nero dell’abito del Santo, il manto azzurro della Vergine e il rosa cangiante del panno che copre le nudità dell’Eresia. La presenza del tendaggio verde scostato in alto a sinistra conferisce un tono teatrale alla rappresentazione che, più che alla visione di un evento sacro, miracoloso, introduce ad una sorta di spettacolo di corte. Sono presenti elementi tipici delle rappresentazioni mariane del Ricciardi, quali l’impianto piramidale della Sacra conversazione con i Santi ai piedi della Madonna, l’aspetto giovanile ed aggraziato di Maria, colta in atteggiamenti di estrema umiltà ed affabilità nel dialogare con i Santi in adorazione, ricorrendo ad un intenso scambio di sguardi, e l’ambientazione di impronta classicheggiante (sullo sfondo a sinistra si nota una colonna dall’alto basamento).

Bibliografia

Bologna F., Francesco Solimena, Napoli 1958

Braca A., La pittura del Sei - Settecento nell’Agro Nocerino Sarnese: il Seicento, in Architettura ed opere d’arte nella Valle del Sarno, Salerno 2005

Mancini T., Michele Ricciardi. Vita e opere di un pittore campano del Settecento, Napoli 2003

Spinosa N., Spazio infinito e decorazione barocca, in Storia dell’Arte Italiana, 6/I, Torino 1981

Spinosa N., Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1986

Sitografia

www.ambientesa.beniculturali.it

LA CAPPELLA DELL’ARCA DI SANT’ANTONIO

A cura di Mattia Tridello

La tomba del Santo di Padova

Introduzione

“GAUDE FELIX PADUA QUAE THESAU(RUM) POS(S)IDES”. “Gioisci, o felice Padova, che possiedi un tesoro”. Con queste solenni parole, il 30 maggio 1232 nella festa di Pentecoste, nel duomo di Spoleto, Papa Gregorio IX elevò agli onori degli altari un frate francescano che, da quel momento in poi, diverrà universalmente noto e venerato con il nome di Sant’Antonio di Padova, uno dei Santi più amati dell’intera cristianità. Dopo neanche un anno dalla sua morte, passarono solo 352 giorni, il processo di canonizzazione era già terminato e ancora oggi viene ricordato come il più breve della storia della Chiesa. Iniziava così la devozione verso il frate che in vita, con la sua predicazione e le opere di bene, si era sempre schierato dalla parte dei più deboli, degli umili, dei disagiati e dei poveri, opponendosi con forza a qualsiasi forma di tirannia e ingiustizia. Ebbene, potrebbe risultare singolare iniziare a parlare di Antonio con questa frase latina, tuttavia, proprio quest’ultima, permette di addentrarsi all’interno del luogo che più di tutti è indissolubilmente legato al Santo: la Sua tomba, o meglio l’Arca. Le parole altisonanti pronunciate dal papa sono infatti riprodotte a caratteri dorati nel riquadro centrale della meravigliosa volta che copre la cappella ospitante i resti mortali del frate. Proprio questa, da secoli, è comunemente nota con il titolo di “Cappella dell’Arca”. A questo punto è naturale chiedersi il motivo di tale denominazione. In origine e se si guarda all’antico Testamento, con il termine “arca” si indicava esplicitamente la cosiddetta “Arca dell’Alleanza”, la cassa di legno d’acacia dorata che custodiva al suo interno le Tavole della Legge, il bastone di Aronne e un piccolo vaso contenente la manna[1]. Conservata nella zona più sacra del Tempio di Gerusalemme, essa costituiva il bene più prezioso per il popolo ebraico. Non è un caso dunque che Gregorio IX definì Sant’Antonio come “Arca del Testamento”, in virtù della vastissima conoscenza teologica che quest’ultimo ebbe e seppe far concreta, con intrepida forza e carità evangelica, tramite l’aiuto e la difesa del prossimo. Inoltre, lo stesso sarcofago nel quale riposano i resti mortali del Santo assunse, nel corso del tempo, la medesima denominazione per indicarne sia il prezioso contenuto sia l’importanza rivestita per la popolazione patavina e per l’intera basilica che, per sineddoche, è nota ai più semplicemente come “il Santo”, a prova della profonda devozione che in tutto il mondo viene riservata verso il “Santo senza nome”, ad Antonio. La cappella dunque si fregia di essere uno dei luoghi più visitati dell’intero complesso antoniano e i suoi marmi, le sue statue, i suoi elaborati decori, se potessero parlare, sarebbero unanimi nel raccontare il costante, continuo e duraturo flusso di fedeli che transitano giornalmente proprio accanto a quel sarcofago marmoreo, a quella lastra toccata da migliaia e migliaia di persone ogni anno, di quel segno visibile di Antonio tra la gente che ancora parla e si fa testimonianza viva nei cuori dei fedeli. Con questo itinerario sotto le cupole della basilica, si cercherà dunque di ripercorrere le vicende artistiche e storiche che portarono alla creazione della cappella che ospita le spoglie del Santo, di quello scrigno prezioso che, davanti agli occhi del fedele, si apre maestoso e tramanda attraverso i suoi decori, i suoi marmi e nella sua bellezza, l’esempio evangelico e mirabile del “Santo dei miracoli”.

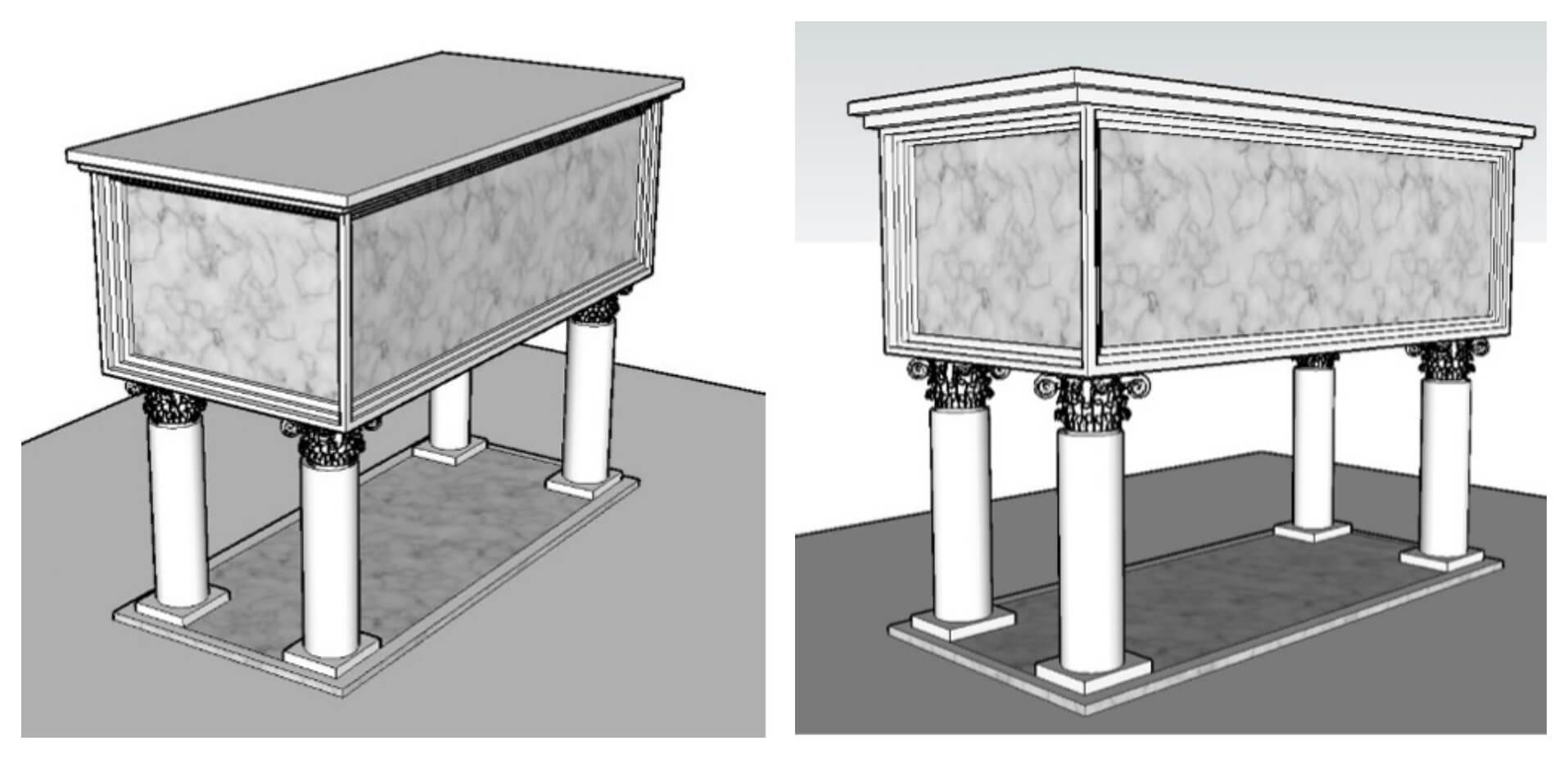

L’origine della cappella e dell'arca di Sant'Antonio

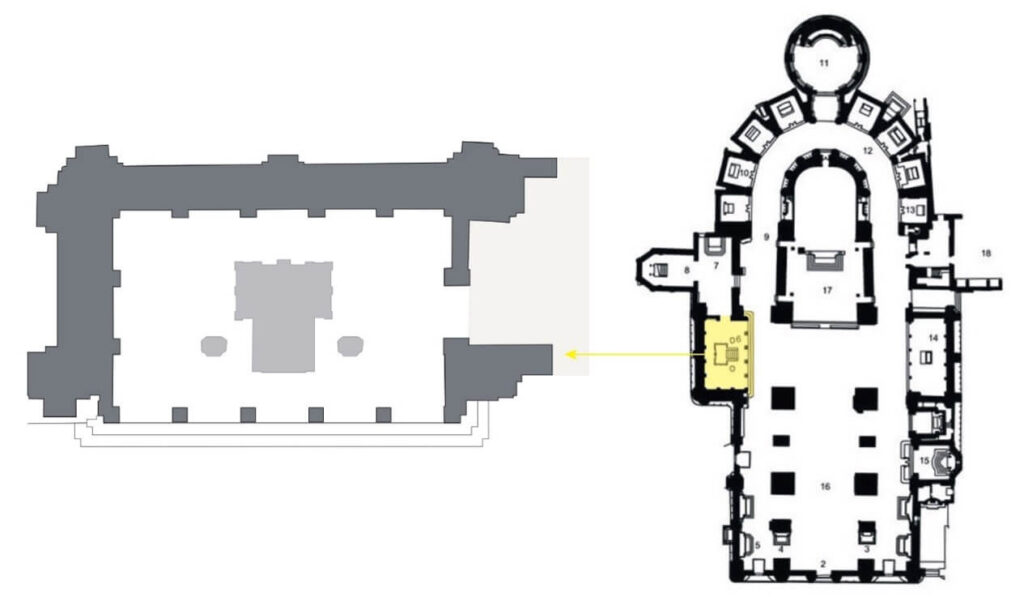

Per comprendere meglio l’origine e la posizione attuale della cappella e del suo contenuto occorre risalire direttamente alla nascita del Santo. Era il venerdì 13 Giugno 1231. Fernando da Lisbona (questo il nome di battesimo di Antonio), colto da un malore e prossimo alla morte, su di un carro trainato da buoi, viene trasportato dal piccolo paesino di Camposanpiero fino alle porte di Padova, città nella quale chiede personalmente di emettere l’ultimo respiro. Giunto però alla periferia nord di quest’ultima, all’Arcella, mormorate le parole “Vedo il mio Signore”, spirò. Moriva così all’età di 36 anni il francescano che, con la sua predicazione, aveva mosso enormi folle di fedeli desiderose di tornare alla vita vissuta in conformità del Vangelo. Con solenni funerali, avvenuti il 17 Giugno 1231, il frate viene sepolto presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, luogo ove amava ritirarsi spiritualmente nei periodi di intensa attività apostolica. Quella chiesa, al tempo anonima per molti, relativamente periferica in confronto al centro cittadino, sarebbe stata destinata a diventare la grandiosa basilica che ancora oggi accoglie numerosissimi gruppi di devoti e pellegrini in visita al luogo che ospita proprio il tesoro di Padova: “l’Arca del Santo. La morte e la celere canonizzazione di quest’ultimo non lasciarono indifferente la città patavina che, fin dagli albori della predicazione antoniana, accolse con entusiasmo la novità comunicativa introdotta dal frate capace di attirare e convertire le persone con l’esclusivo uso della parola. La vicinanza del popolo al francescano crebbe irrefrenabilmente culminando in un’aperta devozione. Quest’ultima si faceva presente in particolare nella piccola chiesetta che ne ospitava il corpo. Attualmente i resti di quel luogo sono stati inglobati nella maestosa costruzione basilicale ma si possono ancora vedere, almeno dal punto di vista planimetrico, nella Cappella della cosiddetta “Madonna Mora”. L’arca originale in marmo che ospitava le sacre spoglie era costituita da un sarcofago sopraelevato dal piano di calpestio grazie a quattro colonnine (fig.1 e 2), in questo modo i fedeli avevano la possibilità non solo di toccarla ma anche di sostarvici e sdraiarvici sotto come si evince da un affresco di Giusto de’ Menabuoi presente nella cappella del Beato Luca Belludi, attigua a quella dell’Arca (fig. 3). Proprio grazie al continuo afflusso delle persone, ben presto, furono registrati molti fenomeni miracolosi sulla tomba ed iniziarono ad arrivare pellegrini anche da oltralpe. Il progressivo aumento dei numeri di persone che quotidianamente sostavano nei pressi della piccola chiesetta portò alla posa della prima pietra (1240) di un tempio più vasto e capiente, appositamente progettato per contenere l’afflusso continuo di fedeli e pellegrini.

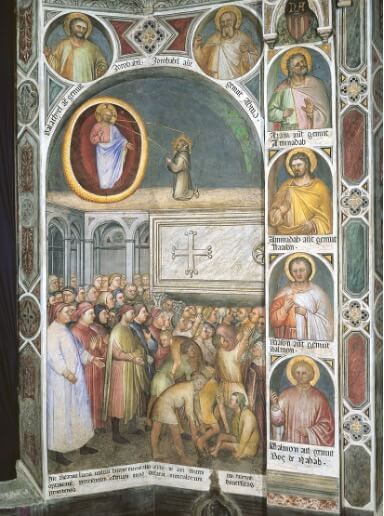

La fama e soprattutto l’indiscussa centralità assunta dalla tomba di Sant’Antonio nella venerazione popolare ci perviene attraverso l’affresco sopracitato e in particolare dalla prima testimonianza della vita antoniana a noi pervenuta, l’Assidua (testo agiografico composto nel 1232 da un anonimo frate francescano), ciò che appare muovere la devozione pubblica è il rapporto diretto che si instaura tra il devoto e la tomba. Proprio nei pressi di quest’ultima vengono attestati miracoli e grazie concesse dal Signore per intercessione del Santo, proprio in quel luogo i fedeli sostano costantemente, giorno e notte. Dunque è il sarcofago a imporsi come segno visibile e letteralmente palpabile di Antonio, l’arca diventa una sorta di rappresentazione di quest’ultimo che il pellegrino cerca fin dal suo primo ingresso in basilica, diviene quindi una vera e propria immagine che si lascia toccare, in un rapporto devozionale nel quale la fisicità è una componente essenziale. Per tale motivo, secondo alcuni storici, dopo la terza ricognizione del corpo avvenuta nel 1350, la tomba venne spostata al centro del transetto della nuova basilica, sotto la cupola centrale troncoconica. Con la volontà di dare al sarcofago un luogo dedicatogli e più fruibile da parte dei pellegrini, si avviò, dalla seconda metà del XIV secolo, la costruzione di una cappella gotica nel transetto di sinistra. Quest’ultima, decorata con affreschi di Stefano da Ferrara, a causa del fumo delle candele, dell’umidità e dell’esposizione del vano a nord, venne notevolmente danneggiata tanto che si decise, di comune accordo e con il favore del ministro provinciale padre Francesco Sansone (raffinato mecenate), per il suo completo rifacimento nei primi anni del Cinquecento.

La cappella cinquecentesca per l'arca di Sant'Antonio

Il vasto cantiere rinascimentale vede la collaborazione e l’impiego di artisti di fama nazionale che, collaborando in varie parti della cappella, contribuirono a renderla quello scrigno prezioso che ancora oggi suscita meraviglia e stupore nell’osservatore. Con la direzione dei padovani Giovanni e Antonio Minello preso avvio la costruzione del nuovo vano secondo il disegno architettonico scaturito, quasi per certo, dalla mano dello scultore e architetto veneziano Tullio Lombardo.

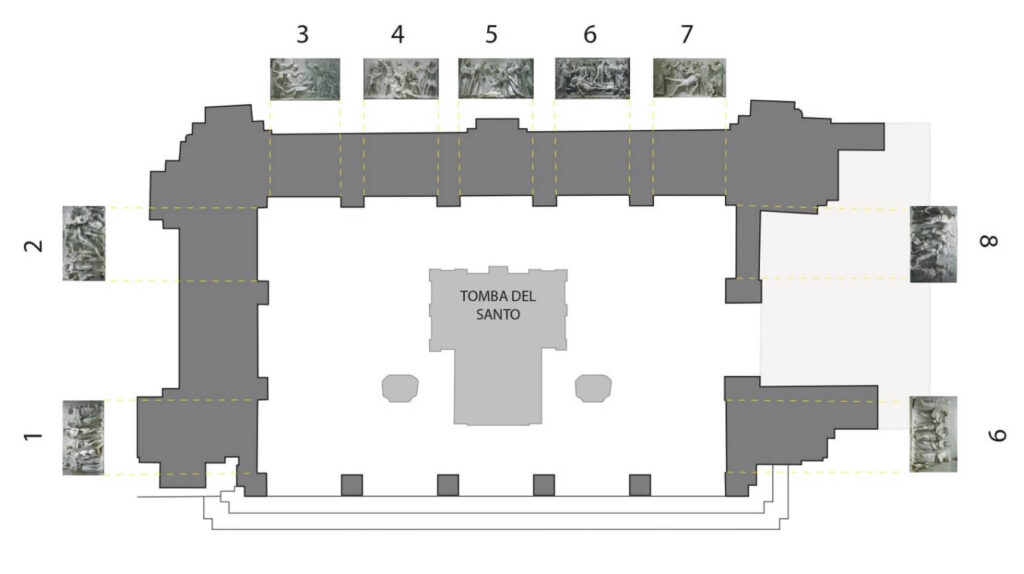

La pianta

La cappella si presenta in una pianta pressoché rettangolare innalzata di alcuni gradini rispetto al piano di calpestio del transetto e delle navate (fig. 4). L’accesso è contornato e ritmato dalla presenza di una loggia aperta su cinque arcate a tutto sesto, che si ripropongono poi in tutto il perimetro interno del vano.

La facciata

La facciata (fig. 5) si presenta scandita in altezza secondo uno schema ben definito e proporzionale. Al livello del piano di calpestio, al di sopra di basamenti marmorei, si innalzano quattro colonne e due semi-pilastri che sostengono il livello superiore. In quest’ultimo, intervallati da fregi istoriati, trovano spazio cinque riquadri ospitanti, i due laterali, clipei romboidali e circolari mentre, quello centrale, l’iscrizione latina “DIVO ANTONIO CONFESSORI SACRUM RP PA PO”, ovvero, “A sant’Antonio, la cittadinanza (repubblica) (RP) Patavina (PA) pose (PO)”.

L’attico e il coronamento della facciata sono scanditi dalla presenza di cinque nicchie marmoree intervallate da paraste corinzie. All’interno sono collocate cinque statue raffiguranti, rispettivamente da sinistra: Santa Giustina di Giovanni Minello (1513), San Giovanni Battista di Severo Calzetta (1500), Sant'Antonio di Giacomo Fantoni (1533), San Prosdocimo di Sebastiano da Lugano (1503) e San Daniele martire di Giacomo Fantoni (1533).

L’interno

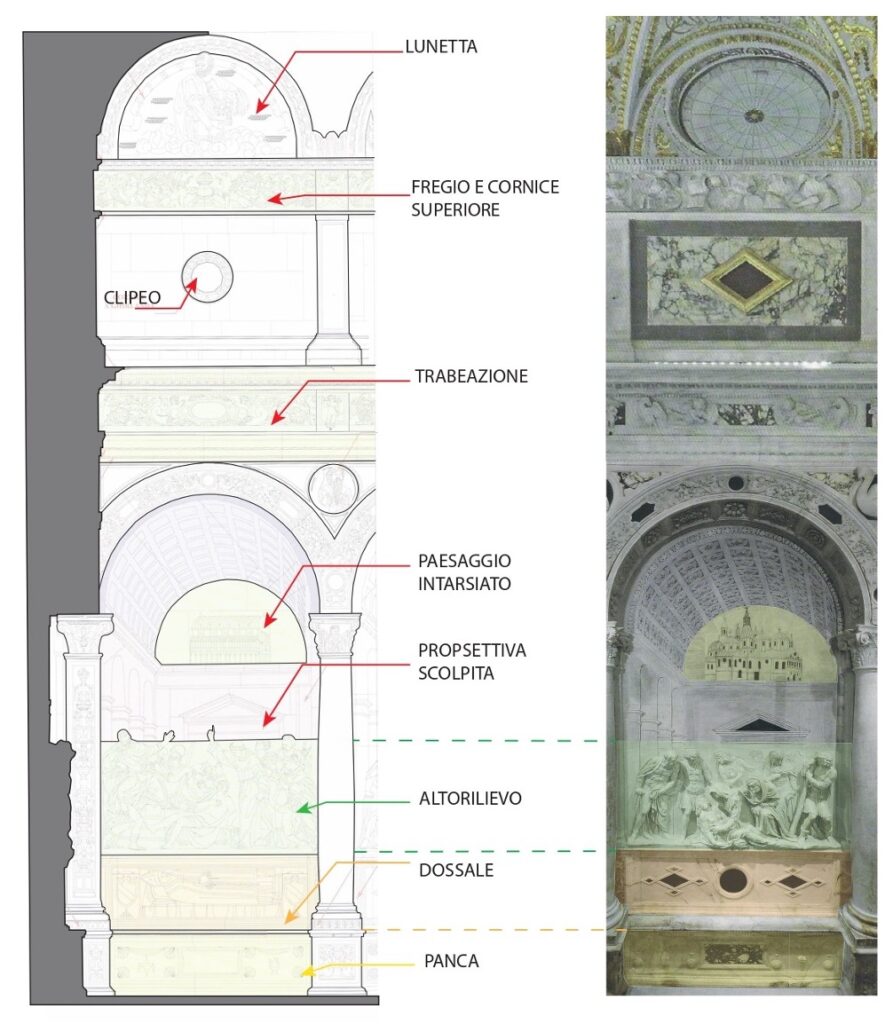

L’interno del vano architettonico si presenta in tutta la sua lucentezza grazie alla presenza di numerosissimi marmi che lo caratterizzano come vero e proprio scrigno prezioso e straordinariamente dettagliato, a protezione dell’Arca del Santo che trova spazio al centro della cappella. Le tre pareti (fig. 6-7-8) (due sui lati corti e una sul lato lungo) che ne delimitano la planimetria, presentano il medesimo schema spaziale e decorativo. Quest’ultimo ripropone la suddivisione in diverse sezioni intervallate dalla presenza di tre arcate cieche a tutto sesto sui lati più piccoli, e ben cinque su quelli più grandi (fig. 9). Il visitatore così è attorniato da un’autentica bellezza che decora ogni singolo angolo dello spazio. Al livello più basso e sporgente, chiamato “panca”, si sovrappone un dossale. Al di sopra di questo sono presenti gli altorilievi con le prospettive scolpite e i paesaggi intarsiati. Nei pennacchi degli archi in successione compaiono i tondi raffiguranti i profeti. Il livello più vicino all’osservatore viene distanziato dalla parte superiore grazie a una trabeazione di gusto classico sovrastata da un attico intervallato da clipei circolari, romboidi, iscrizioni e paraste. All’altezza della volta trova spazio il fregio e la cornice superiore insieme alle lunette, alcune di queste sono scolpite con la rappresentazione a mezzo busto degli Apostoli mentre le altre restanti sono finestrate, ovvero, presentano aperture ovali che si affacciano direttamente sull’esterno.

All’interno delle arcate affacciate verso il centro della cappella venne organizzato un vasto apparato iconografico volto a descrivere e mostrare, come in un libro scolpito, le vicende salienti della vita di Antonio, in particolare i miracoli che il signore concesse per Sua intercessione anche mentre era in vita. Per questo motivo scaturirono, dai sapienti scalpelli di alcuni tra i più famosi e acclamati artisti dell’epoca (basti citare il Sansovino e i Lombardo), ben nove altorilievi rappresentanti, eccetto il primo, i miracoli del Santo riportati nella Sua biografia.

I rilievi

In ordine, partendo da sinistra, i rilievi scolpiti rappresentano (fig. 10):

1 Vestizione di S. Antonio (A. Minello, 1512);

2 Il marito geloso che pugnala la moglie (G. Rubino e S. Cosini, 1529);

3 S. Antonio risuscita un giovane (D. Cattaneo e G. Campagna, 1577);

4 Risurrezione di una giovane annegata (Iacopo Sansovino, 1563);

5 S. Antonio risuscita un bambino annegato (A. Minello e I. Sansovino, 1534);

6 Miracolo del cuore dell’usuraio (T. Lombardo, 1525);

7 Miracolo del piede reciso e riattaccato (T. Lombardo, 1525);

8 Il bicchiere scagliato in terra e rimasto intatto (G. Mosca e P. Stella, 1520-29);

9 Un neonato attesta l’onestà della madre (A. Lombardo, 1505).

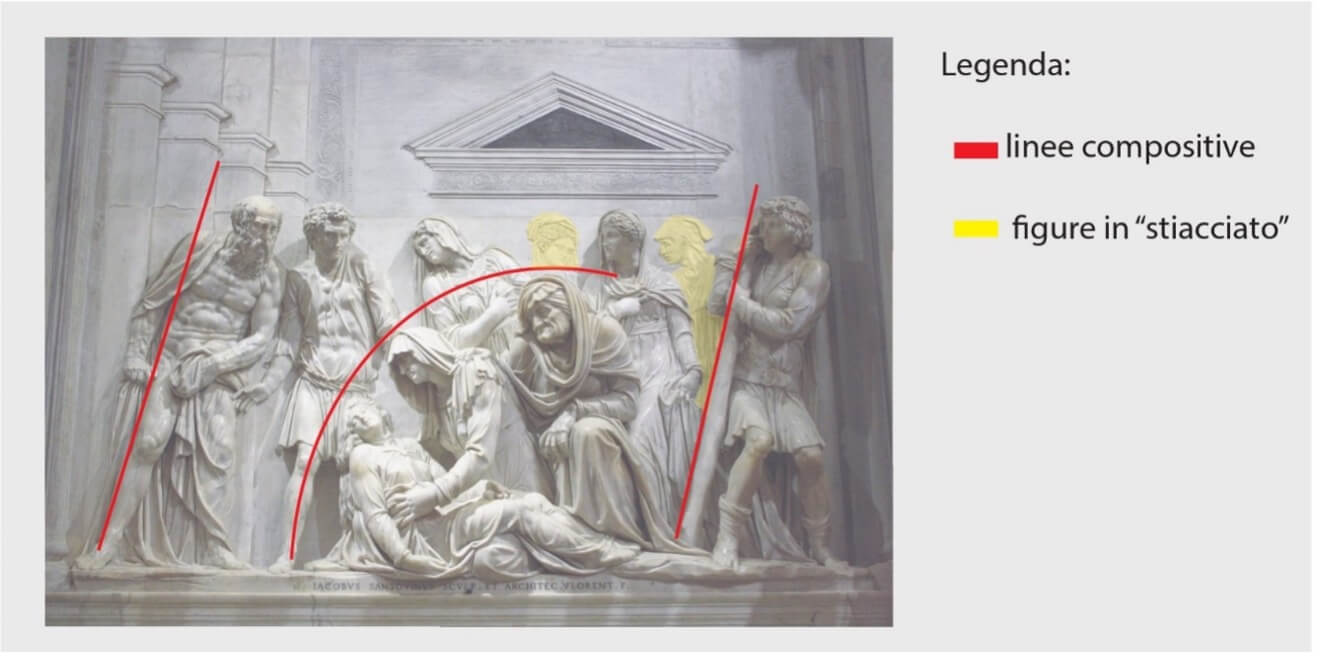

Tra quest’ultimi, in particolare, vorrei soffermarmi su quello realizzato dal fiorentino Iacopo Sansovino, “risurrezione di una giovane annegata” (fig. 11), poiché presenta alcune caratteristiche stilistiche e compositive di chiara matrice fiorentina date dalla provenienza dell’artista.

Come si comprende dal titolo dell’opera, l’altorilievo raffigura lo sconcerto degli astanti mentre guardano giacere a terra, annegata, la giovane. Tra la trepidazione delle figure sullo sfondo, si stagliano nella loro volumetrica plasticità tre donne: la giovane sdraiata, la madre che la sorregge accovacciata e infine la nonna inginocchiata (fig. 12). Sansovino, disponendole secondo uno schema semi circolare, quasi digradante verso l’osservatore, ebbe la straordinaria intuizione di accostare tre visi diversi sulla stessa diagonale. Tale effetto scultoreo lo si può bene intuire se ci si posiziona proprio sotto la firma dell’artista nella cornice inferiore (fig. 13).

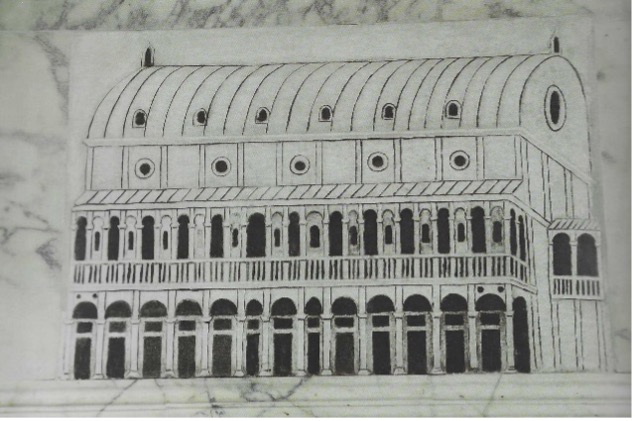

I tre volti in successione probabilmente alludono alle tre età dell’uomo, giovinezza, età adulta e vecchiaia. L’artista, per completare la scena e fornire all’opera una maggiore prospettiva ebbe la geniale idea di utilizzare, per realizzare le due figure sullo sfondo, la tecnica di Donatello (che d'altronde aveva lavorato poco a pochi metri dall’Arca, all’altare della basilica) dello “stiacciato”, un’operazione scultorea che consentiva di scolpire un rilievo anche a superfici di spessore minime rispetto al fondo per aumentare l’impressione prospettica nell’osservatore. Risulta interessante notare che lo sfondo di tutte le scene viene realizzato creando una sorta di prospettiva che termina nella rappresentazione di paesaggi mirabilmente intarsiati, raffiguranti spesso edifici esistenti a Padova (si veda la Basilica stessa o il Palazzo della Ragione) (fig. 14-15).