SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI: LA CHIESA-MOSCHEA

A cura di Adriana d'Arma

La chiesa di San Giovanni degli Eremiti (Fig. 1), costruita in epoca normanna – promotore della ricostruzione fu re Ruggero II – tra il 1130 e il 1148, è senza dubbio uno dei più celebri edifici medievali di Palermo nonché testimonianza del felice connubio tra le maestranze normanne e la magnificenza dell’architettura araba, che proprio i nuovi dominatori dell’isola vollero rispettare.

Il complesso monastico, patrimonio mondiale UNESCO, dal 3 luglio 2015 fa parte del cosiddetto “itinerario arabo-normanno”, un percorso che comprende, oltre che Palermo, anche Cefalù e Monreale,

Situata in via dei Benedettini, lungo la quale esistevano due monasteri, quello degli Olivetani e quello di San Giovanni degli Eremiti, la chiesa venne edificata probabilmente sulle orme di un precedente monastero gregoriano del VI secolo dedicato a Sant’Ermete, il quale morì martire e fu venerato come santo sia dalla chiesa cattolica sia dalla chiesa ortodossa orientale. La presenza del monastero, voluto da Gregorio Magno nel 581, rende assai difficoltosa una data precisa di inizio di costruzione della chiesa di San Giovanni, soggetta, nel corso del tempo, oltre ad una distruzione per opera dei Saraceni (842) anche ad una serie di successive modificazioni strutturali.

L’insieme di costruzioni afferenti al complesso comprende la chiesa, uno spazio contiguo – denominato sala araba – e un piccolo ma suggestivo chiostro, colonnato e scoperto, oltre ad alcuni tratti murati. Questi ambienti sorgono in un luogo storicamente molto stratificato, all’interno del quale un ruolo privilegiato è sicuramente svolto dalla vicinanza al Palazzo Reale e al fiume Kemonia.

La chiesa

La chiesa di San Giovanni degli Eremiti è un caso interessantissimo di commistione tra linguaggio architettonico romanico e modelli più propriamente arabi. Essa ha una pianta a croce latina, con il corpo principale, longitudinale, che si interseca con il transetto a formare una “T”. L’edificio è disposto verso l’Oriente e all’interno risulta privo di qualsiasi decorazione, ad eccezione di alcuni piccoli lacerti pittorici, e caratterizzato dalla presenza di alcune semplici finestre ad arco acuto, o ogivali.

Sulle pareti laterali della chiesa, poi, si aprono le porte ogivali (Fig. 2), una delle quali è stata ritrovata durante i restauri ottocenteschi (1880) effettuati dall’architetto Giuseppe Patricolo.

Una delle peculiarità di questa tipologia di edifici è la presenza di piccole cupole (qubba) di colore rosso – cinque, in questo caso specifico – che risultano, tra l’altro, presenti anche in altri edifici analoghi, come la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi (fig. 3) e la chiesa di San Cataldo.

La pianta della chiesa di San Giovanni degli Eremiti è impostata sull’asse verticale di una di queste qubba, il quale rende possibile il passaggio dal quadrato di base – che raffigura la terra – al cerchio su cui si imposta la cupola – che invece rappresenta il cielo. Tale passaggio geometrico è ottenuto dalla suddivisione dello spazio in otto lati uguali su cui si impostano altrettanti archi: quelli centrali contengono finestre mentre quelli angolari una serie di archetti pensili angolari e aggettanti (Fig. 4).

Durante i restauri del 1880 fu portato alla luce uno spazio a forma rettangolare, con l’asse maggiore orientato da nord a sud in direzione della Mecca, che prende il nome di sala araba (Fig. 5), coperta da tre grandi volte a crociera di età cinquecentesca.

Sulla parete orientale della campata centrale si nota un affresco (Fig. 6) che, pur in pessimo stato di conservazione, risulta riconoscibile dal punto di vista iconografico: esso raffigura, infatti, una Madonna con due santi ai lati. Le ricerche e gli studi condotti da alcuni storici dell’arte hanno portato ad ipotizzare che il santo sulla destra possa essere un San Giovanni Evangelista, in virtù della presenza di alcuni attributi iconografici a lui associati (la mancanza della barba, il gesto benedicente della mano destra, il Vangelo tenuto sulla sinistra). Per quanto riguarda il santo sulla sinistra, invece, se alcuni studiosi lo identificano con San Giacomo Apostolo, altri lo collegano a Sant’Ermete. A differenza di Giovanni, la figura sulla sinistra, con i capelli neri, è barbata e tiene nella mano sinistra un bastone, con una borsa pendente dal fianco. La Madonna, invece, è seduta su un trono dipinto da cui scende un manto ricamato; assai probabile, se non certa, era poi la presenza del Bambino, non sopravvissuto se non per un piccolo piede che si intravede sul ginocchio della Vergine. Altre tracce di pittura sono state rinvenute sulla parte bassa della stessa parete, oltre che sul muro opposto. Sono tracce di scrittura, in colore oro e ocra (fig. 7), probabilmente funzionali all’uso cimiteriale cui erano adibiti tanto lo spazio ecclesiastico quanto il giardino adiacente.

Il chiostro

Il chiostro (Fig. 8), indubbiamente la parte meglio conservata dell’intero complesso monastico – e anch’esso dalla datazione problematica – ha una pianta rettangolare, ed è caratterizzato dalla presenza di numerose colonne binate, esili ed eleganti, con terminazioni corinzie sui capitelli (Fig. 9). Le colonnine hanno subito ristrutturazioni pesanti, spesso sostituite nei materiali e nelle lavorazioni. Alcune di esse, infatti, sono state rimaneggiate con il tufo calcareo bianco, altre sono state modificate tramite l’inserzione di elementi decorativi antichi, tassellati e rinforzati.

All’interno del chiostro, poi, si trova anche un pozzo, risalente all’età normanna e con ogni probabilità relativo ad una possibile cisterna sotterranea, quest’ultima di epoca araba.

Nel suo complesso, San Giovanni degli Eremiti, indubbiamente uno dei monumenti simbolo della città di Palermo, è un luogo dall’atmosfera unica, in cui le bellezze dell’arte musulmana dialogano con il lussureggiante ed esotico giardino “all’inglese”, voluto in occasione dei restauri di fine Ottocento, ricco di piante di agrumi, nespoli, allori e ulivi.

Tutte le fotografie, tranne la n. 3, sono state scattate dalla redattrice.

Bibliografia

- Torregrossa, San Giovanni degli Eremiti a Palermo, Edizioni Caracol, Palermo, 2013.

LA BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO

A cura di Francesca Strada

“Genti vid’io allor, come a lor duci,

venire appresso, vestite di bianco;

e tal candor di qua già mai non fuci.”

(Purgatorio, XXIV, 64-66)

Nella città di Ravenna, in via di Roma, è ubicato uno degli otto monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Si tratta di un luogo di culto, il cui aspetto esteriore non lascia trapelare la meraviglia dei mosaici celati tra le sue mura, forse ispiratori delle immagini del ventinovesimo canto del Purgatorio dantesco, che sembrano proprio richiamare gli ori sfavillanti di questo gioiello paleocristiano.

Introduzione storica

La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è un luogo di culto d’origine ariana, la cui costruzione si deve al re ostrogoto Teodorico il Grande, il quale la fece erigere probabilmente all’uso di cappella palatina. In seguito alle vittorie bizantine contro i Goti, fu dedicata a San Martino, noto anche come “il martello degli eretici”, in un’ottica di conversione all’ortodossia, contrapposta all’eresia ariana, che non riconosceva la natura divina di Cristo.

Di questo periodo, nonostante la volontà di epurare le immagini tramite l’eliminazione dei personaggi nel palazzo di Teodorico – sostituiti da tendaggi – restano ancora visibili le mani sulle colonne a testimonianza dell’idea originale. Il cambio di nome in “Sant’Apollinare Nuovo” si deve alla traslazione delle reliquie di Sant’Apollinare dalla chiesa di Classe, per via delle incursioni piratesche. La basilica fu anche vittima di un bombardamento durante la Prima Guerra Mondiale.

La decorazione interna

Il programma iconografico si articola in tre fasce, ognuna caratterizzata da una differente tipologia di soggetti. La fascia superiore è composta dalle scene dalla vita di Cristo, quella intermedia dalle figure di santi e profeti e quella inferiore dalle processioni di Santi Martiri e Vergini. La fascia con storie dalla vita di Cristo presenta sul lato destro le scene della Passione, mentre sul sinistro i miracoli, e in entrambe si riconosce immediatamente la figura del Cristo, adornato con un abito purpureo; tuttavia, solo le immagini della Passione presentano la sua figura barbata. Lo sfondo dorato riporta a una dimensione ultraterrena, che non mira più alla mimesis, bensì alla comunicazione di un messaggio messo in risalto anche attraverso la rappresentazione gerarchica dei personaggi, come nel caso della Guarigione del paralitico di Cafarnao. La rappresentazione viene resa come enunciata nel quinto versetto del secondo capitolo del Vangelo di Marco:

“Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico.”

L’assenza di intenti mimetici si nota perfettamente nella scena delle Marie al sepolcro, dove l’angelo supera notevolmente le dimensioni del monumento funebre, qui rappresentato come un tempietto romano, di cui si notano i capitelli corinzi; l’elemento romano ritorna anche nell’Ultima Cena, dove i personaggi si dispongono come durante un convivio nel triclinio.

Nella fascia inferiore, adornata dalle Teorie di Sante Vergini e Martiri, si trovano le rappresentazioni del Palazzo di Teodorico e del Porto di Classe, entrambe risalenti alla fase ariana. Le Sante Vergini, sotto la guida dei Re Magi, avanzano verso la Madonna in trono in solenne processione; le figure sembrano perdere l’antica consistenza, per lasciar spazio ad una ieratica bidimensionalità; i Santi Martiri, invece, si dirigono verso il Cristo in trono. La scelta dei personaggi da inserire nella processione ricadde principalmente, seppur con qualche eccezione, su santi della parte occidentale dell’Impero Romano, come Sant’Agnese, martire romana e patrona delle vergini, Santa Lucia, martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano, e Sant’Agata, patrona di Catania. Nella Teoria dei Santi Martiri, invece, spiccano San Lorenzo e Sant’Apollinare, patrono di Ravenna.

La cappella della Pace e della Vittoria

Nel 1919 fu ricavato, nella navata sinistra, un oratorio in memoria del bombardamento subito pochi anni prima (febbraio 1916). All’interno della cappella, voluta dal rettore, don Andrea de Stefani, sono stati incisi i nomi dei caduti nel conflitto e dei finanziatori del nuovo spazio sacro. Nel ciclo decorativo è stato rappresentato anche il celebre aviatore, Francesco Baracca, la cui fama di “Asso degli assi” è dovuta al numero di abbattimenti aerei durante la Grande Guerra. Le dodici tavole della decorazione parietale paiono comporre un enorme polittico, i cui soggetti mostrano un lato della guerra molto diverso dalle classiche rappresentazioni di battaglie, rivelando, invece della vittoria, l’aspetto più intimamente umano, profondo di tutti coloro che hanno dato supporto ai deboli. Nelle tavole sono infatti raffigurate la chiesa, vittima del bombardamento, insieme a due infermiere della Croce Rossa, impegnate a sostenere un soldato e una bambina agonizzante che riceve l’eucarestia: soggetti, questi, che più di altri riescono a toccare il cuore dei visitatori.

Alla realizzazione della cappella presero parte svariate personalità, come Carlo Donati, il quale riuscì a creare un meraviglioso incontro tra il messaggio cristiano e l’eleganza dell’Art Nouveau in ogni sua pennellata, non trascurando mai la chiarezza della rappresentazione, ma rendendo essa stessa il veicolo in grado di trasportare al fedele questi alti ideali. La cappella fu un’importante occasione per il pittore veronese, che riprese a dipingere dopo la lunga pausa dovuta alla situazione bellica, la quale si rifletterà nelle sue opere successive. Il piccolo oratorio sembra segnare un passaggio temporale tra l’antichità e l’attualità, creando un legame tra la Ravenna capitale, ricoperta dalle tinte dorate dei mosaici, e la Ravenna novecentesca, segnata dalla violenza bellica, ma ancora padrona della sua bellezza.

Bibliografia

Robin Cormack, Byzantin Art, Oxford University Press

Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Dalla Preistoria alla Tarda Antichità, Bompiani

Sitografia

https://www.ravennamosaici.it/la-cappella-della-pace-e-della-vittoria/

LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO APOSTOLO A FAENZA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Nella città di Faenza, in provincia di Ravenna, è possibile visitare un duomo la cui importanza in ambito rinascimentale, insieme al Tempio Malatestiano di Rimini, è unica in tutta la regione.

Storia

L’attuale cattedrale è la terza di Faenza, la cui costruzione, fortemente desiderata dal vescovo Federico Manfredi, si deve al pessimo stato del tempio precedente. Il 26 maggio 1474, dopo una grandiosa processione, fu posta dall’episcopo la prima pietra di quella che diventerà la cattedrale di San Pietro Apostolo, oggi uno dei simboli della città manfreda. Per tre anni i lavori procedettero speditamente, stando alle testimonianze del cronista Ubertelli, fino al 1477, anno in cui i dissidi interni alla famiglia Manfredi si ripercossero sulla fabbrica del duomo, che fu abbandonata per alcuni mesi, fino all’intervento di Galeotto Manfredi. Nel 1491 iniziò la costruzione del coro, come risulta da un rogito; tuttavia, i lavori si protrassero a lungo, fattore testimoniato dalle notevoli sovvenzioni ad essi dedicate. La consacrazione ufficiale, infatti, avverrà solo il 15 ottobre 1581.

Disegno

Il disegno della cattedrale è da attribuirsi al celebre architetto Giuliano da Maiano, segnalato in un documento rinvenuto nell’archivio notarile come “Iulianus de Florentia”, la cui identità è stata dibattuta; tuttavia, le affinità presenti con altre opere del genio fiorentino, la sua vicinanza in quel determinato periodo a Faenza e l’alleanza tra Firenze e i Manfredi hanno confermato l’ipotesi della sua mano.

Esterno

L’attuale aspetto della cattedrale non rispecchia l’idea originale, l’iniziale progetto della facciata presentava un rivestimento marmoreo, il quale non fu mai completamente realizzato per ragioni economiche, lasciando il muro in laterizio grezzo con una fascia in marmo di appena due metri. L’accesso è consentito dalla presenza di tre porte, corrispondenti alle rispettive navate, alle quali si giunge, salendo per una gradinata del 1886, la cui costruzione fu resa necessaria dall’abbattimento di quella precedente nel 1811 per ampliare l’accesso di una via.

Interno

L’opera, di una lunghezza complessiva di oltre 80 metri, è da considerarsi un tempio di notevoli dimensioni se paragonato ad altre chiese di Romagna. L’interno presenta otto cappelle per lato, nelle quali sono custodite notevoli testimonianze artistiche, come le arche di San Savino e San Terenzio o l’Arca di Sant’Emiliano, vescovo irlandese, le cui ceneri sono conservate all’interno dei tre pannelli rimasti dell’opera originale quattrocentesca. L’abside è provvista di cantorie, nelle quali vennero incassate delle tavolette tardogotiche provenienti da un polittico e risalenti al XV secolo.

Le cappelle

Entrando nella chiesa e dirigendo lo sguardo a sinistra, si noterà immediatamente il fonte battesimale cinquecentesco, l’unico presente nella città di Faenza fino a poco più di un secolo fa, il quale è da attribuirsi a Pietro Barilotto. L’opera è collocata nella Cappella del Battistero, la cui decorazione parietale appartiene al pittore neoclassico Pasquale Saviotti, mentre la volta fu affrescata da Giulio Tonducci nel XVI secolo.

Procedendo si incontra una cappella dedicata a Sant’Umiltà, religiosa italiana di origine faentina, per poi imbattersi in quella di San Carlo Borromeo, presentante una pala d’altare attribuibile a un allievo di Ludovico Carracci. Qui riposano le spoglie mortali del beato Giacomo Filippo Bertoni.

Di notevole importanza è la sesta cappella del fianco sinistro, dedicata a San Pier Damiani, figura di spicco dell’undicesimo secolo, protagonista del XXI canto del Paradiso dantesco, cardinale e riformatore della chiesa, il quale morì a Faenza nel 1072. La cappella, che presenta due affreschi parietali ad opera di Tommaso Dal Pozzo, illustranti due episodi della vita del beato, è la sede della sua salma.

Nell’ottava vi è ciò che rimane in città dell’antica urna di Sant’Emiliano, la quale custodiva le reliquie del vescovo irlandese morto a Faenza nell’alto medioevo, oggi conservate all’interno della struttura ricreata dai tre pannelli superstiti alla vendita successiva alla soppressione della chiesa di Sant’Emiliano; l’altra parte del monumento si trova al Museo Jacquemart-André.

Nel transetto si trova la suntuosa cappella dedicata alla Beata Vergine della Grazie, la quale avrebbe salvato la città dalla peste di inizio Quattrocento, apparendo a una donna del posto. Le statue dei Santi Pietro e Paolo sono antecedenti al complesso dedicato al culto mariano; infatti, l’affresco della Madonna fu trasferito nella cattedrale solo nel XVIII secolo dalla chiesa domenicana.

Sul lato sinistro dell’abside, successivamente al santuario mariano, si trova una cappella contenente l’Arca di San Savino, probabilmente opera di Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano, fratello di Giuliano. L’arca, originariamente pensata per una collocazione laterale, è stata murata, lasciando in vista il basamento con storie della vita del santo, sovrastate dall’arcangelo Gabriele e dalla Vergine, i quali affiancano le piccole nicchie con San Pietro e Sant’Apollinare.

Il lato destro dell’abside presenta una cappella affrescata da Benedetto Marini, pittore urbinate allievo di Carlo Ridolfi, e da Ferraù Fenzoni; dapprima fu intitolata a Sant’Andrea e poi alla Madonna del Popolo nel 1613, in seguito alla traslazione dell’omonimo affresco del XVI secolo.

Nel transetto destro si trova una cappella che venne intitolata al beato Nevolone nel Settecento, come dimostra anche l’apparato decorativo a lui interamente dedicato; i riquadri laterali con due scene della vita del beato sono oggi una delle migliori testimonianze di come dovessero apparire la piazza e l’antico ponte sul Lamone nel XVIII secolo.

Il percorso prosegue con le restanti otto cappelle della navata destra, anch’esse contenenti svariati capolavori degni di menzione.

La prima, presenta un crocifisso ligneo del XV secolo di matrice tedesca, dello stesso periodo è il piccolo affresco della Madonna col Bambino di Biagio d’Antonio, per la decorazione di pareti e volta furono impiegati il già citato Tommaso Dal Pozzo e i Fratelli Liverani.

Nella quarta si trova uno dei tesori più preziosi della cattedrale: l’urna di San Terenzio. L’opera, attribuita all’anonimo Maestro di S. Terenzio, riflette il linguaggio di Piero della Francesca ed è uno specchio di come potesse apparire la società quattrocentesca, ne mostra infatti l’abbigliamento tramite le figure dei notabili, i quali assistono alla guarigione di un cieco da parte del santo. A sormontare l’urna vi è una lunetta raffigurante l’arcangelo Michele, realizzata da Ballanti-Graziani nel XIX secolo per sostituire l’antecedente robbiana del Metropolitan Museum.

Segue la cappella di San Giovanni Evangelista, il cui tesoro più grande è una pala di Innocenzo Francucci, come riportato nel cartiglio, il quale, dopo gli studi artistici a Bologna e una permanenza a Firenze, produce capolavori dalle assonanze raffaellesche, di cui la Sacra Conversazione faentina è parte.

Di notevole importanza è anche il monumento funebre al Cavaliere Giovanni Battista Bosi nell’ultima cappella di destra, il quale si mostra disteso su un fianco, reggendo il capo con il pugno. L’opera è di Pietro Barilotto e databile al 1542, come riportato su di essa; l’artista faentino realizza per il duomo anche un’acquasantiera.

La raccolta della cattedrale

La cattedrale dispone di una raccolta di pregevoli oggetti sacri e opere d’arte, come il Cristo in Pietà di Biagio d’Antonio nella quinta cappella laterale a sinistra, un maestoso pulpito ligneo del XVII secolo, gli Antifonari notturni di Neri da Rimini del 1309, atti capitolari e pergamene del XI secolo.

L’opera, che più di tutte attrae il visitatore, è sicuramente la “Jacmena”, così soprannominata dai faentini, ovvero il monumento funebre a Evangelista Masi, governatore di Romagna, la quale è frutto del lavoro di un anonimo artista di cultura barocco-romana.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo

Bibliografia

Antonio Messeri – Achille Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, Tipografia sociale faentina, 1909

Antonio Savioli, Faenza. La Basilica Cattedrale. Guida breve, Faenza 1993.

“LA FESTA DEI SERPARI” A COCULLO

A cura di Valentina Cimini

Il primo maggio di ogni anno, quando gli alberi germogliano tra il Gran Sasso e la Majella, si tiene a Cocullo (Fig.1), borgo di pochissimi abitanti in provincia dell’Aquila, l’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” dedicata a San Domenico Abate, monaco benedettino che fra il X e XI secolo attraversò le valli abruzzesi e laziali fondando eremi e monasteri.

Tradizione vuole che il monaco si fermò per sette anni a Cocullo, ove con molteplici miracoli liberò i cocullesi dalle tristi conseguenze dei morsi di vipere e serpenti velenosi, fondando il suo culto e soppiantando quello pagano e più antico della Dea Angizia, divinità italica adorata dagli antichi abitanti del Fucino, i Marsi e i Peligni, associata al culto dei serpenti. Il rito, dunque, ha origini antichissime e vede una commistione tra fede cristiana e origini pagane, dando vita ad una festa tra il sacro e il profano (Fig.2).

Nei mesi precedenti la manifestazione i serpari, figure centrali del rito, si recano in montagna in cerca di serpenti, mettendo in atto un’occupazione complessa e probabilmente connessa all’arcaica popolazione dei Marsi, le cui capacità di quietare e manipolare i serpenti venivano menzionate anche nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Bisogna ricordare tuttavia che antropologi contemporanei, come Alfonso Maria Di Nola e di recente Lia Giancristofaro, rigettano il collegamento con il rito marso, accertata l’anteriorità di tale fede rispetto al culto cristiano di San Domenico. La connessione, dunque, dato l’intervallo temporale troppo esteso, costituirebbe piuttosto un tentativo di nobilitare e storicizzare tale usanza.

La figura del serparo trova spazio anche nella letteratura, di fatti il poeta dai natali abruzzesi Gabriele D’Annunzio nella sua tragedia La fiaccola sotto il moggio, ambientata nella vicina Anversa degli Abruzzi, la rievoca in questo modo: “Non fa sosta alle soglie. Passa. È frate del vento. Poco parla. Sa il fiato suo tenere. Piomba. Ha branca di nibbio, vista lunga. Piccol segno gli basta. Perché triemi il filo d’erba capisce.[1]”

Egli descrive così tutta la fascinazione suscitata da questo personaggio mitico che deriva la sua arte, ereditariamente, da un’antica stirpe originata dal figlio di Circe. Con queste parole viene quindi narrata la complessità dell’andare per serpi, attività che necessita di occhio vigile e nervi tesi. I vari esemplari di serpenti, una volta catturati, verranno poi custoditi e nutriti per 15-20 giorni fino al giorno della festa.

Il mattino del primo maggio ha inizio la cerimonia e, a seguito della messa dedicata al santo, i serpari ricoprono la sua statua con i rettili che ne andranno ad avvolgere il corpo, dando avvio alla processione per le strade del paese tra lo stupore degli astanti (Fig.3).

In base alla posizione che le serpi assumeranno attorno alla statua, i cocullesi trarranno buoni o cattivi auspici per il futuro. Durante la cerimonia è possibile, sotto la guida esperta degli stessi serpari, toccare i serpenti, non velenosi, e vedere le donne del paese indossare i loro vestiti tradizionali. Al termine della festa la statua del santo è riportata nella chiesa a lui dedicata, mentre i serpenti vengono liberati nel loro habitat naturale.

Nel contesto del “nuovo capitalismo”, mentre le città globali diventano luoghi di aggregazione finanziaria, normativa e mediatica, i paesi delle zone rurali e montane faticano a riposizionarsi, rappresentando l’opposizione e la complementarità alla centralità urbana. Per far fronte all’oblio, del quale sono stati vittima molti piccoli borghi della nostra penisola, questi paesi hanno messo in atto una strategia di resilienza, aggrappandosi alla qualità della loro diversità culturale, divenendo perciò luogo di attrazione artistica e culturale.

La storia di Cocullo diviene esempio di quanto affermato poiché, avendo vissuto un periodo di crisi nel 2008, caratterizzato da un drastico abbassamento degli abitanti migrati per motivazioni lavorative ed economiche, tornò in auge grazie all’espressività della sua più emblematica festività religiosa. Scelta coraggiosa poiché a quel tempo la Chiesa ufficiale ne prendeva le distanze considerandola, così come facevano gli etnologi ottocenteschi, come una “sopravvivenza culturale” che univa al suo interno cattolicesimo e residui di paganesimo.

Oggi tale rito ofidico attira ancora una media di 20.000 turisti, con una punta di 50.000 nell’anno 2008, costituendo un evento di importanza religiosa e antropologica tale da essere oggetto di articoli sul New York Times e di servizi sulla BBC, colpendo la curiosità non solo dei fedeli ma anche di studiosi e giornalisti provenienti da tutto il mondo.

La “coscienza sociale” di questa tradizione ha come data chiave il 1976, quando l’antropologo Alfonso Di Nola analizzò la festa popolare di Cocullo e pubblicò una vasta etnografia sulla cultura popolare abruzzese[2], espandendo in questo modo gli orizzonti del rituale evitando di cristallizzarlo in una sterile memoria per liberarlo dagli stereotipi e restituirgli maggiore senso umano.

Il rito popolare diviene così momento di stabilità, ricostruendo immagini e valori che, nonostante siano lontani dal presente, si riempiono di nuove motivazioni che consentono la loro prosecuzione, ponendosi sempre in controtendenza con la cultura egemone che si imponeva alla vita locale.

Quando il sisma del 2009 peggiorò ulteriormente le condizioni di vita locali, il rituale di Cocullo, che negli anni Settanta veniva bollato come residuo del passato, si dimostrò simbolo e progetto di un futuro sviluppo sociale e turistico per le zone terremotate e per le piccole comunità che la modernizzazione aveva condotto ad una sofferenza socio-economica.

Il rito di Cocullo, con la sua rappresentatività, costituisce un importante caso italiano di candidatura a Patrimonio immateriale dell’umanità, inserito nella “Lista di salvaguardia urgente” dell’Unesco. Questo riconoscimento significherebbe non solo salvaguardare e tramandare una manifestazione culturale frutto di saperi e conoscenze antiche trasmesse di generazione in generazione, ma anche dare una risposta alle difficoltà dei piccoli borghi limitrofi, che potrebbero rinascere grazie a visibilità e politiche adeguate. Attorno alla candidatura, di fatti, è stata costruita una rete di solidarietà che vede unite associazioni laiche e religiose di tredici comuni differenti di Abruzzo, Lazio e Molise.

Alla morte di Alfonso Di Nola, nel 1997, il lavoro di riflessione sul rituale continuò grazie all’istituzione del Centro Studi sulle Tradizioni Popolari “Alfonso Di Nola” che, nato come punto di riferimento per le ricerche sulla festa di Cocullo, finì col diventare appoggio più in generale per gli studi demo-etno-antropologici. Nel 2004, inoltre, venne inaugurata la Mostra-museo del rito di San Domenico, con un allestimento multimediale e multisensoriale che ne consentisse l’osservazione tutto l’anno. L’obiettivo del museo, infatti, non è solo di conservare e comunicare tale rituale antichissimo, ma è anche quello di essere socialmente vivo grazie ad un approccio plurale[3] che rende possibile l’eliminazione di un aspetto prettamente nostalgico e conservativo.

Si può notare dunque come grazie a questo rito arcaico e ad una sua più consapevole “coscienza sociale”, una piccola comunità, gravata dalle problematiche portate dalla modernizzazione, è stata in grado di reinventarsi e orientare le politiche per il turismo verso il folklore regionale; facendo prendere tuttora vita e colore ad un incantevole borgo antico.

Note

[1] Gabriele D’Annunzio, La fiaccola sotto il moggio, Il Vittoriale degli italiani, Verona, 2009; pp. 115.

[2] Alfonso di Nola, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana.

[3] Ultimamente, ad esempio, è stata aggiunta una mostra zoologica.

Bibliografia

Lia Giancristofaro, Cocullo: un percorso italiano di salvaguardia urgente, Pàtron Editore, Bologna, 2018.

Lia Giancristofaro, Antropologia e piccoli paesi. La modernizzazione della tradizione come risorsa per la salvaguardia ambientale, Dialoghi Mediterranei, marzo 2019. Online: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-e-piccoli-paesi-la-modernizzazione-della-tradizione-come-risorsa-per-la-salvaguardia-ambientale/

Gabriele D’Annunzio, La fiaccola sotto il moggio, edizione critica a cura di Maria Teresa Imbriani, Edizione Nazionale delle Opere di Gabriele d’Annunzio diretta da Pietro Gibellini, Il Vittoriale degli Italiani, Verona, 2009.

Sitografia

https://coculloproloco.it/

https://abruzzoturismo.it/it/i-serpari-di-cocullo

LA CATTEDRALE DI TERMOLI

A cura di Marco Bussoli

La città di Termoli, seconda in Molise per grandezza, si trova sul mare e custodisce un borgo medievale ben conservato nelle sue strutture. Questo, affacciato sull’Adriatico in tre direzioni, è collegato a terra da un solo lembo di terreno. La città vecchia è quindi direttamente affacciata sul mare ed è protetta dalle mura medievali, anticamente fortificate da otto torri. Essa presenta, all’attacco con l’interno, una struttura più imponente, il Castello svevo, voluto da Federico II. Al centro di questo luogo si trova la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione.

Ricostruire le vicende attorno alla fondazione e costruzione della cattedrale di Santa Maria della Purificazione di Termoli risulta compito particolarmente complesso: la città ha infatti subito nei secoli numerosi attacchi, come quello turco del 1566, e notevoli periodi di rovina dovuti ad eventi catastrofici come i terremoti, che hanno portato alla distruzione dei documenti della città. Tracce dello sviluppo di questo importante centro vanno ricercate negli insediamenti più prossimi, che non hanno avuto questa rovinosa sorte, come ad esempio il convento benedettino delle Tremiti. Alla mancanza di documenti che ne attestino le fasi di sviluppo si contrappone però la quantità di informazioni che la fabbrica stessa ci dà con i suoi rimandi ad altre architetture di questo periodo presenti nelle vicinanze.

Per comprendere quando e come questo monumento sia nato bisogna analizzare l’influenza di Termoli a cavallo tra alto e basso medioevo, quando la città, sede di un porto, era abitata da commercianti provenienti da tutto il sud Italia. La comunità di ravellesi era così estesa da avere un proprio sobborgo fuori dalle mura cittadine e si pensa che alcuni di loro potessero essere stati i committenti di questa chiesa.

La Cattedrale sorge nel punto più alto del promontorio su cui si trova Termoli. Le notizie che attestano la presenza di un primo edificio di culto già alla metà del X sec. sembrano quindi attendibili, seppur non confermate da prove emerse con gli scavi; è infatti in una lettera del 946 del papa Agapito II che abbiamo notizia della presenza, a Termoli, di un vescovo e di una cattedrale[1]. A questa prima fase di costruzione dell’edificio ne segue una seconda, questa supportata da prove materiali, risalente al XI secolo, periodo in cui la città è particolarmente ricca, motivo per cui si ritiene quindi plausibile la scelta di rinnovare l’edificio sacro. L’ultima fase di sviluppo, la cui costruzione si attesta tra il XII ed il XIII secolo (probabilmente durante il regno di Federico II di Svevia o comunque entro il 1240, come sembrano suggerire le parti scultoree) è quella che ci ha consegnato l’edificio come oggi lo conosciamo.

Lo sviluppo di questa architettura è longitudinale, in tre navate con terminazione absidata, senza transetto e con un forte dislivello, a dividere le navate dal presbiterio, che denuncia la presenza della cripta al di sotto di questo. Lo spazio interno è scandito da una serie di pilastri cruciformi, che reggono anche la copertura voltata delle navate laterali. La campagna di scavi degli anni ’30 ha fatto riemergere nella navata centrale e nella cripta una serie di mosaici raffiguranti animali e motivi geometrici: questi ultimi si sviluppano con estrema libertà nello spazio, rimandando così ai mosaici delle cattedrali di Otranto e Brindisi, sebbene questa proposta non sembri essere ben solida, visto che tale collegamento sembra essere limitato soltanto all’estrema libertà nella trattazione dei temi. Questi mosaici provano l’esistenza di una seconda fase di sviluppo dell’edificio, in cui la cattedrale si sviluppava probabilmente su un unico livello, in cui le absidi dell’attuale cripta erano probabilmente le absidi della navata della chiesa.

La facciata può essere divisa in due parti: quella superiore, ricostruita più volte nel tempo a seguito di eventi sismici, non risulta di particolare interesse, avendo perso tutti gli elementi decorativi che la caratterizzavano; la porzione inferiore della facciata invece, seppur mutila in più parti, risulta assai più significativa nello studio di questo monumento. Il prospetto è scandito in sette campate da un ordine di paraste semicircolari, molto esili, che continuano lungo tutto il fianco settentrionale, fino alla prima delle absidi. L’arcata centrale, più ampia, ospita l’ingresso della cattedrale, sormontato da una lunetta scolpita. Dietro questo alto ordine di paraste emerge invece una cornice decorata con tralci e teste sputaracemi, come se ne possono vedere anche nelle cattedrali di S. Giovanni in Venere (CH) e Barletta.

Lo spazio così scandito viene a creare sei specchiature strombate, decorate con colonnine tortili o con modanature a tralci, che contengono bifore in pietra e che ospitano l’apparato decorativo della facciata. Il tema iconografico della facciata è stato individuato nell’Incarnazione di Cristo, di cui sono oggi leggibili solo due dei cinque episodi: l’Annunciazione, nella prima delle campate minori, e la Presentazione al tempio, nella lunetta del portale. Assumendo che le arcate mediane a destra e a sinistra dell’ingresso fossero aperte, e lo erano prima dei restauri del ‘900, sono 5 gli episodi di cui si compone questa Incarnazione, ritenuta comunque il tema più adatto alla venerazione della Vergine. In area apulo-abruzzese non mancano esempi di questo tipo di iconografia e nemmeno mancano rappresentazioni delle stesse scene, ne sono un esempio le sculture nel portale della cattedrale di Bitonto, sull’architrave, e sul portale della collegiata di Terlizzi (BA). Se con queste opere possono essere fatti dei confronti, il modello più rispondente sembra essere in area francese, nella Cattedrale di Chartres, nel portale occidentale, in cui l’Incarnazione si sviluppa in cinque episodi, la Presentazione al tempio, l’Annunciazione, la Visitazione, la Natività e l’Annuncio ai pastori. Un’influenza francese in queste sculture non deve però stupire, dato che la città al tempo era un crocevia di persone, data la sua vocazione commerciale. La dimensione degli spazi sotto le modanature fa supporre potessero essere presenti altre raffigurazioni, a tematica più libera, scolpite su lastre di pietra e fissate alla struttura.

Un altro elemento scultoreo, che sembra alludere a figure più comuni in Francia, è costituito dalle sculture che sovrastano il portale, all’imposta della volta, che si riferiscono alle statue-colonne dei coevi portali francesi. Queste sculture sono poste su delle mensole, all’imposta dell’arco, e si pongono in diretto dialogo con l’avventore; la differenza però con le statue francesi sta nel fatto che queste ultime sono a tutto tondo e non assolvono la funzione di colonne. Le figure così raffigurate sono quindi quattro, sebbene solo una delle statue sia ancora intatta e vi si legge la figura di San Basso, vescovo e protettore della città; in corrispondenza del patrono era posta la statua di San Sebastiano, distrutta negli anni ’30, mentre le due statue più interne sono di più complessa identificazione, sebbene non ci sono oramai dubbi su una delle due, San Timoteo, anch’egli vescovo della chiesa, le cui reliquie, trafugate a Costantinopoli prima della sua caduta, furono nascoste nella cattedrale durante la costruzione e furono poi ritrovate solo negli anni ’30.

La Cattedrale, data la sua enorme importanza, venne totalmente rielaborata negli interni tra ‘700 e ‘800, ma la sua veste barocca fu però distrutta in occasione dei lavori di restauro avviati negli anni ’30. Questi grandi lavori miravano a riportare alla luce la grande cattedrale medievale che ci si aspettava nascosta sotto gli stucchi, ciò che invece emerse furono le forme scarne delle strutture e l’unico elemento che si può ritenere originario è il primo pilastro di destra, in blocchi di pietra, che presenta un’evidente bicromia. Grazie alle campagne di scavo di questo periodo sono però riemersi i mosaici, poi nascosti dalle opere di ricostruzione. Più in generale questo monumento conserva la sua veste medievale solo all’esterno, anche esso manomesso e vada incontro a fenomeni di degrado degli apparati scultorei in pietra, soprattutto negli elementi bicromi del portale.

Le ultime tre foto sono state scattate dall'autore dell'articolo.

Note

[1] M. S. Calò Mariani, Termoli e Larino: due cattedrali, Roma, 1979, pp. 10

Bibliografia

S. Calò Mariani, Termoli e Larino, due cattedrali, Roma, 1979

SAN FRANCESCO ALL’IMMACOLATA

A cura di Mery Scalisi

Lungo le vie del centro storico catanese, sulla piazza San Francesco, nel quartiere omonimo, spicca il Santuario di San Francesco all'Immacolata, fra i primi conventi francescani sorti in Sicilia (fig. 1).

Secondo la tradizione, il Convento e la chiesa furono fondati nel 1235 da frate Paolo da Venezia, discepolo diretto di San Francesco d’Assisi, che rimase in funzione fino alla soppressione degli ordini del 1866.

Ricostruito più volte a seguito di eventi calamitosi e colpito duramente dal terribile sisma del 1693, il convento del Santuario venne riedificato nel Settecento mentre la facciata venne portata a termine nell'Ottocento; del complesso originario, oggi rimane solamente la Chiesa, in quanto l’intero edificio conventuale, ormai in rovina e pericolante, venne demolito definitivamente nel 1964.

Una scarsa documentazione non ci fornisce notizie certe circa gli architetti della Chiesa, costruita nel 1329 per volere di Eleonora d’Angiò e d’Aragona, regina di Sicilia che decise di far costruire la chiesa e il convento sulle rovine del tempio di Minerva né tantomeno sulle personalità intervenute per la nuova edificazione dopo il terremoto del 1693.

Sicuramente, la riedificazione settecentesca del santuario ci consente, già ad occhio, di notare come nella ricostruzione i canoni seguiti siano stati quelli del barocco settecentesco catanese, sulle orme dell’architetto palermitano Giambattista Vaccarini, il quale contribuì a donare alla cittadina etnea quell’armonia ed equilibrio tipici del barocco del tempo.

All’edificio Sacro viene tradizionalmente attribuito anche l'appellativo “all'Immacolata” in virtù della profonda devozione dei catanesi nei confronti della Vergine.

L’incontro con l’edificio Sacro si ha sul corso Vittorio Emanuele, nei pressi della scenografica, suggestiva e storica via Crociferi.

L’edificio è accessibile, da piazza San Francesco, mediante un’armoniosa e imponente scalinata in pietra lavica che consente il successivo accesso al sagrato (fig. 2).

Sulla cornice aggettante della balaustra quattro grandi statue, realizzate da Carmelo di Stefano e rivolte verso la piazza (San Giuseppe da Copertino, Santa Chiara, Sant’Agata e San Bonaventura), alle cui spalle segue il prospetto bipartito caratterizzato da un importante gioco di luci e ombre e da un continuo alternarsi di pieni e vuoti (fig. 3).

I due prospetti. realizzati rispettivamente da Antonio Caruso (quello inferiore) e da Gaspare Nicotra Amico (superiore), seguono l’andamento tipico delle architetture sacre barocche; l’inferiore presenta fasci di semicolonne, che delimitano l’apertura della navata centrale e caratterizzano tutto il prospetto interrompendosi esattamente alle tre grandi porte in ferro delle tre navate, realizzate da Domenico Girbino, e alle due finestre simmetriche rettangolari.

Dal prospetto inferiore, superata una maestosa cornice, arriviamo alla parte superiore nella quale l’andatura del prospetto sottostante continua con una decisa accentuazione delle masse. L’intervento dell’autore, in questo caso, è decisamente più audace: il suo azzardo consiste nell’inserire al centro la Statua dell’Immacolata, anch’essa opera di Carmelo Di Stefano, in una larga cornice costituita dal frontone e dalle colonne corinzie. Il piano va a concludersi alle due estremità con le statue di San Francesco e di Sant’Antonio (fig. 4).

Dopo l’incontro col prospetto principale, l’ingresso al Santuario ci è consentito grazie ad un elegante bussola con vetri smerigliati.

L’edificio attuale presenta una pianta a tre navate; la nave centrale è la più ampia, coperta a botte e delimitata da sei imponenti pilastri che danno vita ad otto arcate (fig. 5).

In fondo, arrivando fino all’abside, sopra i 36 stalli della cantoria di noce, troviamo un importante affresco murale, di autore ignoto, raffigurante l’Indulgenza della Porziuncola, episodio che l’anonimo artista interpreta quasi come una visione. Il brano, visibilmente ricco di dettagli e particolari, si divide in due zone: in basso a sinistra San Francesco, vestito con abito nero e largo cappuccio, si raccoglie in preghiera, con atteggiamento supplicante; al centro, su degli sgabelli, due angioletti, recanti il primo una croce e la disciplina (in segno di penitenza), l’altro il teschio, ad indicare la labilità della vita, ed entrambi hanno un libro aperto; a destra, poi, verso il centro, un imponente angelo tiene in mano un canestro di rose, come simbolo della grazia.

Da non tralasciare, poi, la disposizione dei protagonisti: Cristo risorto e con la croce, circondato da cherubini, china il capo verso la Madre Immacolata, adagiata sulle nuvole con il cartiglio “INDULGENTIA PLENARIA” nella mano destra.

I quattro pennacchi della grande calotta che conclude il presbiterio vennero decorati nel 1766 da Francesco Sozzi, pittore palermitano figlio del celebre Olivio, con le tre Allegorie delle Virtù teologali (Fede, Speranza, Carità) alle quali si aggiunge la Fortezza (virtù cardinale), ciascuna di esse impersonata da una figura femminile dai colori armoniosi: la Speranza è una donna alata che incorona un putto alato; la Carità è una donna con sul capo una fiamma; la Fortezza indossa un elmo ed impugna una lancia; infine, la Fede è seduta con le braccia spalancate e con una corona d’alloro in mano.

Il soffitto dell’abside, circondato da una cornice in stucco, presenta l’Agnello dell’Apocalisse sul libro dei Sette Sigilli, firmato da Francesco Sozzi.

L’altare maggiore, rivestito di diaspri di Sicilia (in passato conosciuto anche col nome di libeccio di Custonaci, il diaspro tenero di Sicilia estratto nelle montagne di Custonaci, presenta una colorazione che va dal rosso cupo al giallo ocra, con rare intrusioni bianche) e da altri marmi pregiati, presenta al centro un importante tabernacolo, lavorato minuziosamente con stucchi di colore rosso e oro, concluso da una porticina in rame smaltato e alla quale venne aggiunta nella seconda metà del ‘900 una chiusura di sicurezza.

A seguito del Concilio Vaticano II, l’altare ha iniziato ad essere rivolto verso il popolo, e nel Santuario di San Francesco ne è stato realizzato uno in legno di tiglio dorato ed argentato.

La navata centrale si chiude con il pulpito addossato ad uno dei pilastri della stessa.

Le navate laterali presentano invece una serie di cappelle, coperte da piccole cupole ribassate e decorate sobriamente con putti alati che emergono dai pennacchi dorati, azzurri o a fresco.

Nella navata sinistra troviamo: la cappella del Sacro Cuore; la Cappella di San Francesco d’Assisi; la Cappella di San Giuseppe (fig. 6); la Cappella dello Spasimo, che prende il nome dallo Spasimo di Sicilia, opera realizzata nel 1515 da Raffaello Sanzio per il monastero di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, del quale è visibile una copia di Jacopo Vigneri, allievo di Polidoro, eseguita nel 1541(fig.7); la cappella di Santa Chiara e della Regina Eleonora.

Nella navata destra: la custodia dell’Immacolata, con il dipinto del Miracolo della mula in ginocchio dinanzi all’Ostia consacrata; la cappella delle anime purganti (fig.8); cappella di San Giuseppe da Copertino; cappella di San Bonaventura (fig. 9); cappella dell’Immacolata.

Curiosità

Fino a qualche anno fa all’interno della Chiesa di San Francesco all’Immacolata vi era un chiaro richiamo alla Santa Patrona di Catania, la Vergine e Martire Agata: sei delle undici candelore – i grandi ceri votivi offerti dalle associazioni di commercianti alla santa (fig. 10). – che sfilano lungo le vie della città durante i giorni della festa patronale portate a spalla, dai portatori, con un tipico passo danzante e che dona all’intera opera un movimento ondeggiante, venivano custodite nelle navate laterali del Santuario.

Bibliografia

Francesco Costa, San Francesco all’Immacolata di Catania. Guida storico-artistica, Palermo, officina di studi medievali, 2007.

Il porto di Catania. Storia e prospettive, a cura di Antonio Coco e Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi, 2003.

Lucio Sciacca, La città, da Katana a Catania le lunghe radici, Catania, Cavallotto, 2018.

Collana Gli Stili: BAROCCO, Architettura, scultura e pittura, S. Di Fraia.

LA CAPPELLA DELLE RELIQUIE DELLA BASILICA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA: LA FESTA DELLA LINGUA DEL SANTO

A cura di Mattia Tridello

Introduzione: Sant’Antonio di Padova

Padova, 8 Aprile 1263. Il ministro generale dell’ordine dei francescani, Bonaventura da Bagnoregio (Fig. 1), è intento a celebrare una solenne cerimonia in onore di un frate che venne canonizzato a neanche un anno dalla morte; un minore che, con il suo carisma predicativo ed evangelico, mosse e animò migliaia di persone alla conversione dei cuori. Il portoghese Fernando, il francescano Antonio, che spirò il 13 Giungo 1231 alle porte di Padova, venne inizialmente sepolto presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, nel luogo che gli fu tanto caro in vita e dove amava soggiornare nei periodi di intensa attività apostolica. Il sarcofago del Santo divenne, da subito, oggetto di profonda devozione da parte dai fedeli che giungevano da ogni dove per poterlo venerare, tanto che, alcuni studi, ipotizzano che quest’ultimo non fosse stato collocato nel piano di calpestio della chiesa ma in un’arca rialzata per permettere ai pellegrini di poterlo toccare e vedere interamente. Tuttavia, per la volontà di ospitare la tomba in una basilica più spaziosa e capiente, in grado di accogliere e contenere l’immane folla di devoti, si diede avvio alla costruzione di un nuovo grandioso tempio.

Al termine dei principali lavori strutturali dell’edificio, arrivò il momento di traslare i resti di Antonio dalla chiesetta, nella quale riposavano, alla nuova basilica adiacente. In questo contesto, tra un’assemblea di fedeli trepidante e senz’altro festosa, il ministro generale, nell’esaminare i resti mortali del Santo prima di ricollocarli nel nuovo sarcofago predisposto nella costruzione novella, si accorse di un fatto prodigioso che, oggi come allora, continua ad essere per l’esperienza umana e scientifica inspiegabile. La lingua del frate, a ben trentadue anni dalla sua morte - ed essendo una delle prime parti del corpo che si decompongono dopo la sepoltura - era rimasta, e lo è ancora oggi, miracolosamente incorrotta: “rubiconda et pulchra” e “vermiglia e bella” per usare le parole di stupore di Bonaventura. Alla vista del prodigio quest’ultimo, colto da un sentito ringraziamento per ciò che aveva potuto provvidenzialmente vedere, pronunciò una famosa frase che la tradizione ci ha tramandato con queste parole: “O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l’hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio”. La lingua, che in vita era stata molto di aiuto al Santo per la continua e fervente predicazione al popolo, si presentava quindi completamente vivida e conservata. È dunque in questo frangente che si può rintracciare l’origine di quel fenomeno artistico che, da lì a poco, coinvolgerà numerosi artisti e artigiani provenienti da tutta l’Italia e a volte anche dall’estero. Inizierà un saldo legame di commissioni che i frati intrattennero con quest’ultimi per la creazione di preziosi reliquiari volti a contenere l’insigne reliquia e tutte le altre parti corporali che verranno asportate nelle successive ostensioni e ricognizioni della santa salma. Le opere prodotte, capolavori di oreficeria medievale e rinascimentale, non sono solamente splendidi oggetti artistici, né tantomeno elementi di corredo o di semplice abbellimento, ma assurgono ad essere testimoni di un’arte pregiata, valente e di certo non minore rispetto alle tre forme canoniche. Seguendo dunque le vicende del reliquiario più importante del tesoro antoniano, quello della lingua, si costituirà un filo conduttore unitario che, passando attraverso le successive ricognizioni e la cosiddetta “Festa della Lingua”, porterà alla descrizione del luogo che riunisce in unicum architettonico e scultoreo, senza eguali nel territorio patavino, tutte queste mirabili testimonianze artistiche, di fede e devozione che hanno saputo attraversare il tempo e le epoche: la cappella della Reliquie o del Tesoro della Basilica del Santo.

La genesi della “Festa della Lingua”

La Festa della Traslazione delle Reliquie del Santo, popolarmente detta “Festa della Lingua”, costituisce la seconda solennità antoniana per importanza dopo il 13 Giugno. Quest’ultima viene celebrata annualmente ogni 15 Febbraio. Tuttavia, si nota una differenza sostanziale nel giorno della sua ricorrenza liturgica. Come si è visto in precedenza, infatti, la prima ricognizione del corpo risale non al 15 Febbraio ma all’8 Aprile 1263. Perché dunque viene ricordata in una data diversa? Curiosamente la memoria cade nel giorno invernale per una serie di episodi legati alla figura del Cardinale Guy de Boulogne (Fig. 2). Quest’ultimo, colpito dalla peste nera (che infuriava e dilaniava tutta l’Europa nel 1348), fece voto a Sant’Antonio per guarire dal terribile male che lo affliggeva. Grazie all’intervento celeste, la guarigione tanto desiderata e invocata avvenne miracolosamente. Per adempiere alla promessa fatta e ringraziare personalmente il Santo per la Sua intercessione, il prelato francese si recò in visita a Padova il 15 Febbraio 1350 nel momento in cui venne nuovamente eseguita un’altra ricognizione delle sacre spoglie (dopo la traslazione del sarcofago dalla navata al transetto sinistro avvenuta nel 1310). Come segno della sua devozione il cardinale donò alla Basilica un preziosissimo e straordinario reliquiario nel quale, ancora oggi, è custodita la mandibola di Antonio (Fig. 3).

Il reliquiario

La preziosa opera, realizzata nel 1349, si imposta sulla forma detta “a busto”. Il reliquiario riproduce infatti la parte superiore del corpo del Santo. Le spalle sono riccamente adornate da intarsi di oro, argento e gemme pregiate che ne costituiscono un aspetto eccezionale e veramente mirabile nell’ambito dell’oreficeria medievale. Al di sopra del paramento-collana composto da pietre dure e brillanti, si innalza la testa che presenta, ai lati e sul retro, le orecchie e un accenno di nuca con la caratteristica capigliatura francescana, mentre sul volto, un contenitore sferico di cristallo che racchiude al suo interno la mandibola del Santo adagiata su di un cuscinetto in stoffa (Fig. 4). Sopra e sotto l’apertura che mostra la reliquia sono raffigurate due scene su di uno sfondo blu, in alto Cristo deposto con ai lati Maria e Giovanni, in basso due personaggi riconducibili a San Francesco e a Santa Chiara d’Assisi. La mole del manufatto si corona infine di un pregiato diadema e di un’estesa aureola istoriata nella quale compaiono clipei e motivi romboidali realizzati con lamine argentate e dorate. La base inferiore, rialzata da quattro piccoli leoni, venne aggiunta in seguito, nel corso del XV secolo a carico di spese della famiglia Orsato. Ancora oggi la preziosa reliquia viene utilizzata nella processione solenne del 13 Giugno (festa di Sant’Antonio) e in quella che si volge internamente alla Basilica il 15 Febbraio a sostituzione del reliquiario della lingua che, per motivi legati alla sua fragilità e alla conservazione, non viene più utilizzato in tale ambito.

Se il mento di Antonio trovò da subito ubicazione in un reliquiario preciso e realizzato appositamente, la sorte della collocazione della Lingua, invece, fu diversa e variegata. Secondo le fonti che sono giunte fino a noi, quali gli inventari della Basilica, l’insigne reliquia, una volta rimossa dai resti mortali del Santo, venne “honorifice colloca[ta]”, ovvero “solennemente posizionata”. Purtroppo però non viene fornita nessuna informazione, nemmeno la più semplificata, sul contenitore nel quale venne posta. È noto, tuttavia, che tra il Trecento e i primi decenni del Quattrocento, ben tre reliquiari, tutt’ora esistenti, vennero commissionati o adattati per ospitarla. Il più antico di quest’ultimi, datato all’incirca intorno al secondo quarto del XIV secolo, ripropone motivi stilistici legati alla tradizione medievale, si notano, ad esempio, le preziose riproduzioni di guglie, tabernacoli e gli esili pinnacoli. Il manufatto in questione, come attestato già da un documento trecentesco, subirà un cambio di utilizzo che lo porterà a non custodire più la Lingua bensì i frammenti della cute del Santo. L’insigne e incorrotta reliquia passò quindi in un nuovo tabernacolo, stilisticamente molto diverso. Quest’ultimo, infatti, incentra la rappresentazione sulla figura di Sant’Antonio che predica, attorniato da numerosi rami, su di un fittizio pulpito nel centro di una poderosa quercia (della quale si possono intravedere le ghiande). Anche quest’ultimo non ebbe destino diverso dal precedente, venne infatti reimpiegato per contenere non più la Lingua del Santo ma la cute (che quindi lasciò vuoto fino al 1631 il primo tabernacolo del ‘300). La reliquia incorrotta, nel frattempo, potè trovare definitiva collocazione in un preziosissimo reliquiario quattrocentesco realizzato appositamente per custodirla e dove, ancora oggi, si trova.

Il reliquiario della Lingua

L’oggetto di pregiata oreficeria in questione venne completato nel 1436 ad opera di un allievo di Lorenzo Ghiberti, Giuliano da Firenze. Quest’ultimo aveva mostrato una particolare predilezione e capacità artistica durante la produzione, a partire dal 1407, delle porte del Battistero di San Giovanni a Firenze. Il reliquiario, in argento dorato, si presenta in forme tardo gotiche e proto rinascimentali arrivando a raggiungere un’altezza complessiva di ben 81 cm (Fig. 5). Il prezioso capolavoro si imposta su di un fusto centrale diviso in tre nuclei decorativi di diverse dimensioni, in basso, al centro e sulla parte alta. Di ricercata bellezza compositiva e stilistica risultano le aggraziate e minuziose rifiniture delle piccole sculture rappresentate. In una cornice di gusto architettonico vengono inseriti archi rampanti, pinnacoli e nicchie fino ad ottenere un risultato d’insieme eccezionale tanto che l’occhio dell’osservatore si perde nel ricercare e gustare visivamente tutti i particolari presenti (Fig. 6a). Fulcro e centro della composizione è senza dubbio il tabernacolo sommitale che mostra, in una teca di cristallo, la reliquia incorrotta su di un podio dorato (Fig. 6b).

Attorno alla Lingua del Santo si trova un tripudio di forme architettoniche ispirate allo stile del tempo, non ancora compiutamente e pienamente rinascimentale ma neanche del tutto medievale. Tra gli archi rampanti sui quali sono collocati degli angeli oranti in argento dorato, si innalza la copertura del tabernacolo, il terminamento che ricorda, nella forma e nella lavorazione a piccole tegole incise, una cupola molto simile a quelle progettata da Filippo Brunelleschi per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze (alcuni riferimenti evidenti si ritrovano nei costoloni esterni che dividono in vele la calotta e nel tamburo alla base nel quale sono presenti delle aperture circolari simili agli oculi fiorentini) (Fig. 7). Tale paragone e somiglianza è facilmente spiegabile, sia vista la concomitanza della produzione del reliquiario con quelli di innalzamento della cupola, sia per la provenienza toscana dell’artista e la permanenza lavorativa di quest’ultimo nella città fiorentina (Fig. 8a-8b). A coronamento della lanterna della struttura è posta una statuina raffigurante Sant’Antonio in gloria con i classici elementi iconografici del libro della Parola e del giglio.

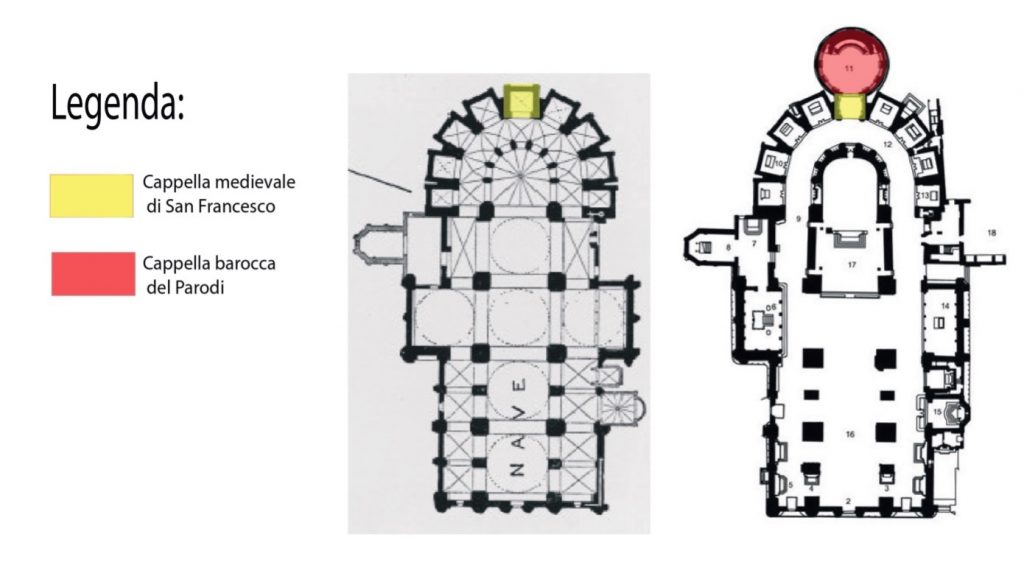

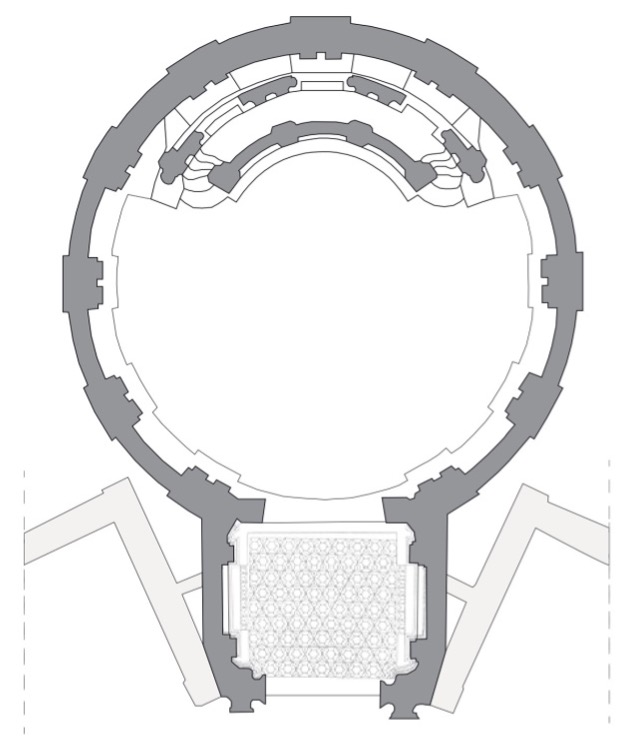

Con il passare dei secoli e delle ricognizioni effettuate sui resti mortali del Santo, il numero dei reliquiari contenenti frammenti corporei di Antonio iniziò ad aumentare considerevolmente tanto che fu necessario designare un luogo apposito nella basilica per poterle ospitarle e riunirle. È in questo frangente che, nel XVII secolo, si iniziò a pensare non al riadattamento di uno spazio già esistente ma alla costruzione ex-novo di una cappella tra quelle radiali presenti nel deambulatorio presbiteriale. Fu così che, nel punto centrale che ospitava la cappella dedicata a San Francesco e iniziata nel 1267, si procedette all’edificazione di un nuovo vano circolare in linea con il gusto barocco del tempo annesso al piccolo vano della cappella in loco (Fig. 9). Nel 1691, dopo la demolizione della piccola abside della cappella, si diede avvio alla costruzione del nuovo cuore del tesoro antoniano sotto l’attenta direzione e il progetto dello scultore e architetto genovese Filippo Parodi (allievo di Gian Lorenzo Bernini). L’opera costruttiva, compiuta solamente in tre anni di lavori, si presentava agli inizi del ‘700 quasi completata anche dal punto di vista decorativo. La cupola originale con lanterna però, a causa di problemi strutturali e per il probabile crollo, venne abbattuta e sostituita da quella emisferica che ancora oggi si può ammirare. La decorazione interna della cappella, seppur realizzata nel corso di anni e da artisti diversi, si presenta unanime ed unitaria nel glorificare la figura del Santo ed esaltarne le virtù professate in vita.

L’interno della Cappella

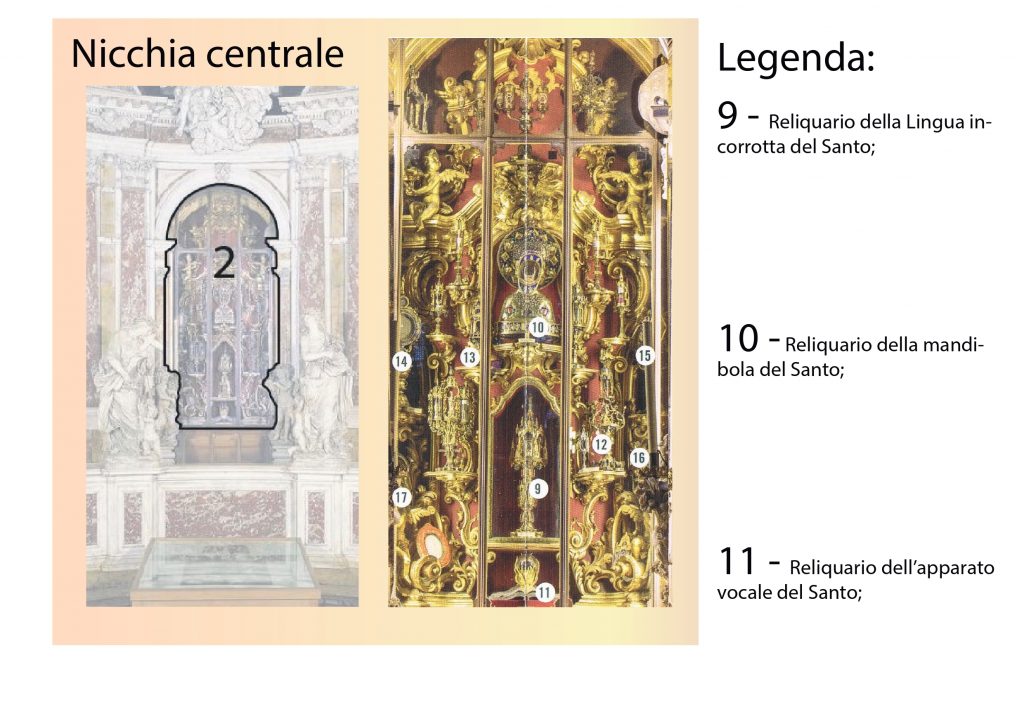

Tra un incantevole prevalenza delle tonalità bianche e dorate degli stucchi, l’accesso al luogo avviene tramite un vano pressoché di forma quadrata che anticamente ospitava la cappella medievale di San Francesco. Ai lati del sontuoso rivestimento barocco figurano le due targhe sepolcrali, realizzate da Giovanni Bonazza, dedicate al matematico e astrologo Andrea da Tagliacozzo e al procuratore di San Marco Angelo Diedo. Oltrepassato il vestibolo si viene introdotti nel vasto ambiente circolare centrale cupolato dal diametro di 13,29 m e un’altezza di 20 m (Fig. 10). Le uniche fonti di luce presenti si rivelano gli oculi del tamburo della copertura che, a contatto con le esuberanti superfici marmoree, creano eleganti e scenografici effetti luminosi che irradiano con un silenzio eloquente il luogo sacro. Difronte all’osservatore e come punto prospettico fondamentale si trova la tribuna semicircolare sopraelevata grazie a una serie di scalini che racchiude, in una elaborata composizione architettonico-scultorea, le tre nicchie ospitanti le reliquie del Santo (Fig. 11). La balaustra marmorea concava che racchiude quest’ultima presenta sette statue marmoree realizzate dal Parodi rappresentanti rispettivamente, da sinistra: San Francesco, le allegorie della Fede, dell’Umiltà, della Penitenza, della Carità e San Bonaventura (Fig. 12).

I fulcri luminosi e visivamente spettacolari dell’intero complesso architettonico sono senza ombra di dubbio le teche contenenti il prezioso tesoro antoniano. Tra queste, su di espositori dorati, sono collocati ed esposti decine di reliquiari, tabernacoli, capolavori di oreficeria, calici, pissidi, piatti celebrativi, ex-voto e addirittura lettere autografe di Santi.

Analisi del contenuto delle nicchie

Nicchia di sinistra

Nicchia centrale

Nella nicchia centrale, quella visibile immediatamente anche dall’entrata alla cappella, sono custodite le più rilevanti e insigni reliquie riguardanti i resti corporei di Sant’Antonio, è infatti questa parte che contiene i reliquiari illustrati precedentemente, quelli del mento e della Lingua. Proprio al di sotto di quest’ultimo è contenuta un’aggiunta recente, un reliquiario realizzato nel 1981 da Carlo Balljana che contiene lo straordinario ritrovamento avvenuto durante la ricognizione del 1985. Quando infatti vennero ispezionati i resti di Antonio, ci si accorse che, tra il cumulo di ossa e ceneri, erano miracolosamente rimaste intatte le corde vocali del Santo, quasi a voler sottolineare e continuare il prodigio della lingua. È dunque un unicum artistico e devozionale senza eguali la collocazione, uno sopra l’altro, dei reliquiari che contengono la mandibola, la lingua e l’apparato vocale del frate, quasi a voler istituire un filo diretto fra le tre reliquie che permisero ad Antonio di predicare e diffondere con tutto sé stesso la “bella notizia” alla gente, ai bisognosi, a coloro che cercavano e, con Lui, ritrovarono, la giusta strada per ritornare nella via della luce, della libertà e della vita. Il dono della predicazione, concesso da Dio attraverso queste parti corporali al Santo, è rimasto intatto nei secoli a testimoniare come la vita spesa sulle orme del Vangelo non finisca con la morte ma sia destinata a vivere in eterno.

Nicchia destra

Volgendo gli occhi verso l’alto non si può non rimanere abbagliati dalla complessa e variegata quantità di splendidi stucchi che, a coronamento della tribuna circolare, completano la parte più spettacolare della cappella. Tra gli innumerevoli angeli musicanti realizzati in stucco bianco dal ticinese Pietro Roncaioli, compare e troneggia nell’asse centrale della composizione il gruppo scultoreo in marmo bianco rappresentante “Sant’Antonio in gloria”, ad opera di Filippo Parodi, mentre viene portato in paradiso da tre angeli che lo sollevano mentre altri ne circondano la figura con una corona di gigli (Fig. 13- 14).

Lo splendore e il trasporto emotivo che si prova difronte a cotanta bellezza artistica e devozionale accresce ancor più alla presenza, in asse con la nicchia centrale e il gruppo del Parodi, della teca orizzontale contenente la tunica di Sant’Antonio (rinvenuta durante la ricognizione del 1985) (Fig. 15). Quest’ultima che insieme ai resti mortali del frate costituisce una preziosa reliquia, permette di ragionare ampiamente sul significato di questo termine tanto usato in questa trattazione. I reliquiari che si sono descritti, infatti, non rappresentano solamente preziosi e quanto mai ammirevoli opere artistiche, ma sono anche i contenitori pregiati di un tesoro ancora più grande costituito da ciò che il tempo ci ha tramandato della memoria di un grande Santo. Quest’ultimo, anche attraverso la Lingua incorrotta, ha potuto portare avanti l’opera voluta da Dio per Lui fin dalla nascita, ovvero il compito di evangelizzatore delle genti. Inoltre il santo non ha tardato a farsi riconoscere e venerare anche in questo luogo, in cui la comunione dei Santi e le virtù professate da lui non sono mera tradizione ma vivida verità, nonché evangelica testimonianza di un vita spesa per l’altro, per l’amore che non muore mai, per quella bellezza della santità che gli artisti, con l’animo ricolmo di devozione, hanno saputo magistralmente rappresentare in opere da guardare prima ancora che con gli occhi, con il cuore.

Si ringrazia la Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova e la Fototeca del “Messaggero di Sant’Antonio” e l’archivio fotografico della Provincia italiana del Nord Italia Sant’Antonio di Padova: ©https://www.francescaninorditalia.net/ per la concessione delle foto riprodotte nell’articolo

Le rielaborazioni grafiche della pianta e delle nicchie sono opera dell’autore dell’articolo.

Bibliografia

“La basilica del Santo. Storia e arte” (VIII centenario nascita di S. Antonio), De Luca Editori d'Arte (21 giugno 1994).

Francesco Lucchini, “Disjecta membra”, Circolazione di reliquie e committenza di reliquiari al Santo nel primo Quattrocento.

Guida della Basilica di Sant’Antonio in Padova.

Andergassen, L’iconografia di Sant’Antonio di Padova, dal XII al XVI secolo, Padova, Centro studi antoniani.

Padova e il suo territorio, rivista di storia arte e cultura, 1995.

Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903) nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, La Sapienza, 2017.

Baggio, Iconografia di Sant’Antonio al santo a Padova nel XIII e XIV secolo. Scuola di dottorato, UniPd.

Libreria del Santo, La Basilica di Sant’Antonio in Padova, 2009.

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, 2019.

Sitografia

Sito web ufficiale della Basilica di Sant’Antonio.

Sito web dell’Arciconfraternita del Santo.

Sito web del Messaggero di Sant’Antonio

Foto tratte da: Francesco Lucchini, “Disjecta membra”, Circolazione di reliquie e committenza di reliquiari al Santo nel primo Quattrocento.

IL RELIQUIARIO DEL BERNINI AD OSIMO

A cura di Maria Giulia Marsili

All’interno del Museo Diocesano di Osimo, nella caratteristica piazza del Duomo, è conservata una piccola croce in metallo argentato e dorato attribuita ad uno dei più illustri protagonisti del Seicento: l’illustre Gian Lorenzo Bernini (Napoli,1598 – Roma, 1680). La tradizione vuole che essa sia stata realizzata per la custodia di una scheggia della Santa Croce di Cristo ottenuta con onore, in un momento storico in cui la “caccia alla reliquia” era all’acme, dal cardinale romano Girolamo Verospi (1599 – 1652), vescovo dal 1642 della piccola città marchigiana.

Il cardinal Verospi e la storia del prezioso Reliquiario

Nato in una nobile famiglia romana, Girolamo Verospi venne nominato cardinale nel 1641 da papa Urbano VIII (1623 – 1644), ovvero Maffeo Barberini, il quale gli consegnò poco dopo anche il titolo di Sant’Agnese in Agone. Solamente l’anno successivo ebbe l’onore di prendere in carico il vescovato della diocesi di Osimo, succedendo ad Agostino Galamini, dove rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1652. Molti sono i meriti a lui attribuiti durante gli anni passati nella cittadina, tra i quali i più significativi sono dovuti alla costruzione di due chiese molto importanti, quella dei Padri Cappuccini e quella di San Niccolò, custodita a partire da allora dalle suore clarisse. Tuttavia l’episodio più rilevante per il quale la figura di Verospi è rievocata nella memoria collettiva cittadina, fu la decisione presa nel 1651 di imbiancare le pareti interne della cattedrale di San Leopardo, duomo della città, con l’intento di “disinfettare” il tutto, dato il timore per la diffusione dell’epidemia da colera che stava colpendo il territorio. Il danno storico-artistico fu irreparabile, gli affreschi medievali che ricoprivano le pareti non furono più recuperati, se non in minima parte.

Malgrado ciò, il nome di Verospi rimase nel tempo legato a molteplici azioni lodevoli nella storia della diocesi osimana. Le sue origini romane lo rendevano un uomo consapevole della magnificenza del momento artistico in cui stava vivendo, e ciò lo spinse ad occuparsi ed alimentare maggiormente il patrimonio culturale cittadino con una serie di relazioni e committenze, le quali sono tutt’oggi motivo di vanto per città.

Fu proprio per l’interesse e l’impegno verso le arti del cardinale Verospi che una piccola e preziosa opera del Bernini è oggi conservata dal Museo Diocesano di Osimo. La paternità di quello che viene oggi chiamato Reliquiario della Santa Croce è stata a lungo dibattuta e contesa fra due importanti nomi: quello dello scultore Alessandro Algardi, sostenitore del rigore e della compostezza del classicismo, e quello di Gian Lorenzo Bernini, eclettica personificazione della cultura dell’epoca. Entrambi sono considerati protagonisti indiscussi del palcoscenico romano del tempo, nonostante le ingenti differenze stilistiche e la profonda rivalità fra i due, accentuata dalla successione papale: fu infatti nel 1644 con la morte di papa Urbano VIII (1568-1644) - indiscussamente filoberninano - che Algardi sostituì Bernini per volere di papa Innocenzo X Pamphilj (1574-1655), inaugurando un decennio trionfale per lo scultore.

Grazie all’assonanza del reliquiario con un disegno a penna conservato al Museum der bildenden Künste di Lispia, il quale propone lo stesso schema compositivo, è stata conferita definitivamente l’appartenenza a Bernini, giustificandola inoltre dalla diffusa usanza di altri prelati marchigiani di far giungere nei loro centri importanti testimonianze dell’operato dell’artista romano, alimentando la sua fama anche nella periferia pontificia.

Il Reliquiario della Santa Croce

Dal punto di vista prettamente tecnico-stilistico, sebbene il materiale prediletto da Bernini fosse certamente il marmo - al quale riusciva a conferire “l’aspetto di qualsiasi altra materia” - le sue abilità scultoree e di lavorazione si estendevano anche ai metalli preziosi come l’oro, l’argento ed il bronzo, impiegati in questo caso nella realizzazione del prezioso reliquiario osimano.

Le sue forme rientrano perfettamente nelle caratteristiche proprie dell’artista romano e in quelle del periodo barocco – a quel tempo all’acme – coniugando la dinamicità degli elementi con la ricerca psicologica dei personaggi, attribuendo notevole importanza alle espressioni dei volti, in grado di coinvolgere emotivamente lo spettatore. Dalla base quadrangolare in bronzo dorato, nella quale è presente un elaborato cartiglio ovale recante l’iscrizione HOC NOSTRA COELUM/TENUIT IN LIGNO SALUS, si eleva una nuvola sviluppata “a ponte” sotto cui spuntano delle teste di cherubini. Su di essa sono posti i due angeli: uno in posizione adorante e con il volto ruotato verso il suo compagno, anch’egli inginocchiato, intento a reggere ed osservare l’alta croce maggiore, la quale presenta all’incrocio una piccola croce d’oro cava destinata a contenere la sacra reliquia della Santa Croce. Anche in questo caso, tipicamente nella maniera di Bernini, i panneggi frastagliati delle vesti increspate sembrano donare la giusta dinamicità alle leggiadre figure con le ali spiegate. Questa particolare dinamicità è alimentata ulteriormente dal gioco di colori – innescato dall’uso dell’argento per la realizzazione delle teste, delle mani e dei piedi, contrapposto all’oro delle vesti e delle ali – e dall’equilibrio fra vuoti e pieni, dovuto all’apertura presente nella nuvola. Purtroppo il reliquiario è stato danneggiato da cause sconosciute: ad oggi l’angelo sulla sinistra presenta le mani mozzate, le quali sono andate disperse. Tuttavia per la città di Osimo è motivo di vanto poter custodire un tanto prezioso oggetto realizzato dalla mano del Bernini, artista poliedrico e multiforme, da considerarsi il massimo esponente della cultura figurativa barocca.

Le immagini utilizzate sono state scattate dall'autrice.

Bibliografia

Sgarbi, Da Rubens a Maratta, Le meraviglie del barocco nelle marche, 2. Osimo e la marca di Ancona, Osimo, Palazzo Campana, 29 giugno – 15 dicembre 2013, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2013.

N. Cellini, in Algardi, Alessandro, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, vol. 2, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1960.

Sitografia

https://www.osimoturismo.it/arte-e-cultura-osimo/museo-diocesano/

L’ORATORIO DEL S.S. ROSARIO DI SANTA CITA A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Gli oratori, edifici tra arte e fede

Sono numerosi gli antichi oratori che si celano tra le strade della città di Palermo, spesso i cittadini passano davanti ai loro accessi, inconsapevoli del tesoro contenuto al loro interno. Tra questi c’è l’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita.

In origine gli oratori venivano edificati attiguamente alle chiese, ed è per questo che vi è una differenza di significato tra l’oratorio di un tempo, inteso come luogo di culto destinato alla preghiera, che poteva essere privato o destinato ad una comunità, e il termine attuale. In tempi odierni il termine oratorio si riferisce infatti ad un edificio senza una struttura specifica, la cui destinazione è principalmente rivolta a comunità giovanili di una determinata parrocchia, in cui questi svolgono sia attività di preghiera, che di educazione cristiana, che attività di puro svago. Gli oratori in passato, invece, erano delle vere e proprie piccole chiese riccamente ornate, che prendevano il nome del santo a cui era devota la congregazione.

La presenza degli oratori si attesta sin dal principio del culto del cristianesimo, ma fu a partire dalla Riforma Cristiana che l’oratorio iniziò ad essere maggiormente in auge; il periodo del barocco fu probabilmente il momento più fertile per la costruzione degli oratori in Italia.

L’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita

L’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita si trova a Palermo in via Valverde, adiacente alla chiesa di Santa Cita. La sua costruzione, per volere della Compagnia del Rosario, avvenne nel 1590, un ventennio dopo la fondazione della Compagnia.

Esterno ed interno sono nettamente contrastanti nello stile: se da un lato, infatti, l’esterno è modesto, senza alcuna particolare decorazione sontuosa, l’interno rivela essere invece estremamente ricco.

Il portone d’accesso dell’oratorio è situato nella loggia superiore del chiostro della chiesa di Santa Cita.

L’aula oratoriale è preceduta da un antioratorio, il cui accesso è permesso da due portali marmorei realizzati da Giuseppe Giacalone. Tra i due portali è posto un mezzo busto di Giacomo Serpotta. Nell’antioratorio sono posizionati ritratti che raffigurano tutti quegli uomini che negli anni hanno rivestito il ruolo di superiore della congregazione. Sulla volta, invece, è posto lo stemma della Compagnia del Rosario. L’oratorio è molto semplice e di forma rettangolare, ma la sua semplicità strutturale si contrappone all’opera magistralmente creata dal Serpotta. Il pavimento, infine, è in marmo policromo a disegni.

Giacomo Serpotta si occupò di decorare a stucco l’intera aula tra il 1686 e il 1718. La particolarità di questi stucchi, oltre ai vari soggetti rappresentati che hanno un forte valore dimostrativo della fede cristiana, risiede nella volontà dell’artista di voler intervallare e decorare ulteriormente il tutto attraverso l’inserimento di putti che padroneggiano tutte le pareti. I putti, infatti, vengono rappresentati con un libero movimento, in molteplici posizioni, e si insinuano giocosamente tra le varie rappresentazioni.

L’aula è interamente dominata da una serie di grandi finestre, attorno a queste si articolano le decorazioni: i putti e le statue stazionano su mensole e timpani.

L’iconografia della parete della controfacciata, quindi in opposizione all’altare, racconta minuziosamente la battaglia di Lepanto, posta centralmente rispetto ad un grande panneggio che occupa l’intero tramezzo. Durante la battaglia si narra che fu proprio la Madonna del Rosario a proteggere la flotta cristiana dall’attacco dei Turchi. Ai piedi della scena della Battaglia di Lepanto sono raffigurati due putti con simboli iconografici che fanno riferimento alle sofferenze derivanti dalla guerra, e rimandi sia ai turchi vinti che ai cristiani vincitori: un putto sorregge infatti il turbante tipico turco, mentre un altro sorregge l’elmo di Carlo V. La stessa parete è ancora decorata da ornamenti vegetali e piccoli putti.

I rilievi sono estremamente realistici, le sculture sono state lavorate in modo da bilanciare i chiaroscuri e in maniera tale da fornire una sensazione palpabile del grande panneggio e delle volute.

A circondare la scena della Battaglia di Lepanto sono cinque riquadri che rappresentato scene dei misteri gloriosi del S.S. Rosario.

Nella stessa controfacciata sono presenti, inoltre, le due porte d’accesso decorate con coppie di atlanti.

Le pareti di destra e di sinistra mantengono lo stesso registro decorativo con teatrini, allegorie, putti ed elementi vegetali; analogamente, in queste vengono rappresentati, in asse ad ogni finestra, i misteri del S.S. Rosario entro riquadri scultorei.

Sulla parete occidentale è presente la rappresentazione iconografica dei Misteri Gaudiosi, quindi l’Annunciazione, la visita di Maria ad Elisabetta, la nascita di Cristo, la presentazione di Gesù al tempio ed infine il ritrovamento di Gesù tra i Dottori nel tempio.

Nella parete orientale i Misteri Dolorosi: Gesù nell’orto degli ulivi, la flagellazione di Gesù, l’incoronazione di spine, la salita al calvario e la crocifissione.

Altra particolarità delle pareti occidentale ed orientale, sono i sedili in ebano intarsiato in madreperla che, un tempo, erano destinati ai confrati; anch’essi sono oggi ritenuti bene artistico.

Serpotta intervenne nuovamente nel 1717 circa nell’altare maggiore. In questo è presente la grande pala d’altare che realizzò Carlo Maratta nel 1695, raffigurante la Madonna del Rosario.

Serpotta realizzò ancora il catino presbiteriale, in perfetta armonia con l’intera decorazione realizzata precedentemente. In prossimità dell’arco d’accesso al presbiterio, creò ed inserì due statue: a destra Giuditta, mentre a sinistra Ester.

Come nota Pierfrancesco Palazzotto «Serpotta si mostra in definitiva culturalmente onnivoro, una “gazza ladra, come lo definisce Garstang, che assimila materia e la rigenera sotto nuova forma, frutto della sua “capacità di fondere immagini altrui in una nuova immagine che colpisce per vivacità e appropriatezza”»

Bibliografia

Garstang D., Giacomo Serpotta e serpottiani stuccatori a Palermo, Palermo, 2006, p.54

Grasso S., Mendola G., et alii, L’oratorio del Rosario in Santa Cita a Palermo, Euno Edizioni, Enna, 2015