L’ARCHITETTURA ROMANICA E LA CATTEDRALE DI SAN MICHELE ARCANGELO A CASERTAVECCHIA

A cura di Alessandra Apicella

Nel corso dell’XI secolo l’ondata di novità che si abbatté sull’Europa fu di una portata straordinaria: dal miglioramento nei commerci alla ripresa culturale, il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo segnò l’apertura di una nuova fase, dove i linguaggi artistici ebbero un posto privilegiato.

Imponendosi come fenomeno unico e complesso per la molteplicità di soluzioni adottate, l’architettura svolse un ruolo guida nella rielaborazione di elementi di culture precedenti, aprendo le porte a quello stile che sarebbe stato definito successivamente “Romanico”. Il termine roman, usato per la prima volta da Charles de Gerville, nell’Ottocento, serviva a sottolineare il legame che si era visto tra questa tipologia costruttiva ed il modello di riferimento, quello delle province romane. La prima attestazione italianizzata di questo termine, romanico, si ritrova nelle Antichità romaniche in Italia dei cugini Defendente e Giuseppe Sacchi.

Le novità principali riguardarono la divisione dell’edificio, che venne strutturato in successive unità spaziali (le campate), lo studio delle volte in muratura per coprire le navate e la corrispondenza tra l’articolazione interna e l’aspetto esterno dell’edificio. L’organizzazione dello spazio interno in campate permise di rispondere anche ad alcune necessità pratiche e funzionali per il culto, come l’ampliamento della zona presbiteriale per la presenza del coro. Protagonista di eccezione nell’architettura romanica è l’arco a tutto sesto, usato sia come diaframma per scandire la divisione delle navate, sia come base per le coperture murarie a volta, che sempre di più sostituirono quelle a capriate lignee. Eretta su pianta quadrata o rettangolare, la volta a crociera è formata dall’intersezione di due volte a botte, rinforzata da costoloni che partono dai pilastri di sostegno, presenti soprattutto nella navata centrale, in sostituzione delle colonne preferite per le navate laterali, creando il cosiddetto sistema alternato di sostegni. L’organizzazione interna prevedeva anche una scansione su più livelli, partendo dal basso (con la cripta), per passare alle navate, al matroneo e, in alcuni casi, al cleristorio.

Per quanto concerne l’esterno, quest’ultimo aveva il compito di suggerire l’articolazione dello spazio interno attraverso contrafforti, lesene e arcate cieche. Le facciate potevano essere di due tipologie: a capanna, con due soli spioventi, e a salienti, con spioventi a più livelli che riflettevano all’esterno il dislivello di altezze tra la navata centrale e quelle laterali. Tipico del romanico italiano è anche il protiro, una sorta di arco di trionfo sormontante il portale di ingresso, sorretto da colonne poggianti su leoni stilofori o su telamoni e spesso coronato anche da una nicchia ulteriore ospitante una statua o un’icona del santo di riferimento. Nella ridefinizione dello spazio del transetto e del presbiterio, acquisì importanza anche il tiburio, elemento architettonico di tradizione paleocristiana, che aveva la funzione di sottolineare la crociera e racchiudere la cupola in una copertura esterna in muratura, e che spesso era coronato da un tetto piramidale e – non di rado – da una lanterna, con funzione decorativa.

Di pari passo con l’elaborazione architettonica, il romanico si caratterizzò anche per una ripresa dell’elemento scultoreo, perlopiù assente nell’Alto Medioevo, che andava a decorare lo spazio di capitelli, cibori, pulpiti, architravi e portali. Legata a questa tendenza decorativa era poi la pratica di utilizzare materiali di spoglio, recuperati da edifici più antichi, in particolare romani, come colonne e capitelli.

Nata nel regno dei Franchi, la corrente architettonica del Romanico si diffuse in tutta Europa prendendo di volta una volta una declinazione differente a seconda del paese e ancora di più della regione. Ad esempio, in Italia, ed in particolare nella zona del meridione, la diffusione del Romanico fu essenzialmente connessa all’Abbazia benedettina di Montecassino, centro fondamentale per lo sviluppo della cultura artistica di gran parte dell’Italia centrale e meridionale. Altrettanto importanti, però, risultarono anche gli influssi d’oltremare, come nel caso della cattedrale di San Michele Arcangelo a Casertavecchia.

Antico borgo medievale di origine longobarda, Casertavecchia fu un importante centro fortificato anche durante la successiva dominazione normanna, con Riccardo di Aversa nel 1062. In questo periodo si attestò lo sviluppo urbano, la creazione della diocesi e la costruzione della cattedrale, forse sui resti di un precedente edificio longobardo. La chiesa venne costruita a partire dal 1113 per volontà del vescovo Rainulfo, come attestato dall’iscrizione sul portale destro della facciata. Una seconda iscrizione ci permette di risalire anche al momento della consacrazione al culto (1153) e al maestro responsabile del cantiere, l’architetto Erugo.

L’interno dell’edificio presenta una pianta a tre navate con croce commissa, con la navata centrale coperta da capriate lignee e delimitata da colonne di spoglio. I capitelli, infatti, sono tutti diversi tra di loro, provenienti perlopiù da edifici romani e medievali e caratterizzati dalla presenza di pulvini per arginare il problema della differenza delle altezze. Come la maggior parte delle chiese medievali, anche San Michele nel corso del tempo subì molte modifiche e ampliamenti. Nel XIII secolo vennero eseguiti degli interventi di ampliamento della zona presbiteriale, con la creazione di un transetto a tre absidi, coperto da volte a crociera costolonate. A questo intervento si somma anche la costruzione della cupola, poggiante su un alto tamburo e nascosta all’esterno da un tiburio ottagonale. L’edificio ha perso gran parte delle sue decorazioni medievali parietali a causa degli interventi successivi, ma si possono ancora osservare un affresco quattrocentesco, pervenutoci integro – una Madonna con Bambino di influenza senese tra la navata ed il transetto – e, ancora in questa zona, due sepolture trecentesche, quella del vescovo Giacomo Martono e quella del conte Francesco I della Ratta, ispirate all’opera di Tino da Camaino. Infine, è conservato anche un pulpito seicentesco, in realtà ricavato dal reimpiego di due amboni medievali del XIII secolo.

All’esterno la facciata, in tufo grigio campano, è a salienti, occidentata e arricchita da tre portali di marmo bianco di Luni, che creano un contrasto cromatico con il resto dell’edificio. I portali sono anche decorati con festoni vegetali e sculture zoomorfe, tipiche del romanico pugliese. Per quanto riguarda la parte superiore della facciata, il timpano è decorato da una serie di archetti ciechi ad ogiva intrecciati, poggianti su colonnine di marmo, a loro volta poste su di una mensola sporgente. Gli altri due lati dell’edificio presentano invece decorazioni a losanghe marmoree e forme ellittiche.

Lateralmente, a destra della facciata, è presente un campanile, terminato nel 1234, come attesta un’altra iscrizione nella parte alta della torre. Alla base del campanile si può osservare un maestoso arco ad ogiva, di matrice gotica, seguito nel piano superiore da una decorazione di archetti intrecciati, che riprende quella della facciata, e due livelli di bifore. Sull’ultimo livello è presente una cella campanaria con torrette cilindriche agli angoli, di ascendenza araba.

Fondamentale per lo studio delle varie epoche dell’edificio fu il restauro, condotto nel Novecento, che riportò alla luce l’aspetto romanico originale, coperto per secoli dal massiccio intervento che in epoca barocca portò alla sostituzione degli antichi affreschi medievali e degli altari parietali con una pesante decorazione in stucco.

La chiesa, con la sua fusione di stili e tendenze differenti, dal romanico pugliese delle sculture, a quello lombardo della facciata con tre portali e della differenza di altezza delle navate, rappresenta una perfetta armonia di componenti eterogenee, il cui dinamismo si percepisce attraverso gli influssi arabi – provenienti dalla Sicilia e da Amalfi – rappresentati dagli archetti intrecciati, dagli intarsi policromi e dalle torrette cilindriche del campanile.

Bibliografia

Bertelli C., Invito all’arte 2. Il Medioevo, edizione azzurra, scolastiche Bruno Mondadori, 2017

Bonelli R., Bozzoni C., Franchetti Pardo V., Storia dell’architettura medievale, editori Laterza, 2012

CHIOSTRO DEGLI ARANCI PT. I

A cura di Federica Gatti

Il Chiostro degli Aranci

Progettato, costruito e decorato tra il 1419 e il 1441, il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina è parte del progetto di rinnovamento della stessa portato avanti dall’abate Gomezio[1]. Seguendo i costumi benedettini, il chiostro è situato a Sud della chiesa di Santa Maria Assunta: questa collocazione non solo seguiva la tradizione centenaria, ma separava anche i monaci il più possibile dal lato pubblico della Badia. Lo spazio di costruzione era predeterminato: a Nord dal nartece e la navata della chiesa; a Est dalla sala capitolare quattrocentesca e da un gruppo di botteghe lungo via del Proconsolo; a Sud da un altro gruppo di botteghe lungo via del Garbo; ad Ovest da alcune case e torri appartenute alla famiglia dei Sacchetti.

L’architetto o il progettista risolse, quindi, il problema della mancanza di sufficiente spazio aperto tramite lo sviluppo verticale della costruzione del chiostro.

Il Chiostro degli Aranci è un ambiente trapezoidale, formato da cinque campate nel lato Nord e in quello Sud e sette nel lato Est e Ovest, che si sviluppa per tre piani, due loggiati e il terzo terrazzato.

I due piani bassi del chiostro hanno coperture voltate a crociera rette da colonne ioniche collegate da archi a sesto ribassato poco profondi, tipici delle logge del tardo Medioevo e primo Rinascimento. A differenza dei cortili non monastici dove le colonne continuano fino al pavimento, quelle delle arcate del Chiostro degli Aranci sono supportate da un muro basso che serve anche come panca dove i monaci possono sostare.

La colonna d’angolo, di grossezza maggiore di quelle dei vari lati, sia nel piano terreno che nel piano superiore, rappresenta un elemento arcaicizzante e per contrapposto negli spigoli delle pareti si ha la scomparsa delle lesenette intermedie, ridotte ad un esilissimo elemento, a pianta pressoché quadrata, inserito fra le due parti ad angolo retto: si ha quindi uno spicchio di peduccio nei quattro angoli della muratura della loggia.

Sembra che il supporto finanziario per il progetto del Chiostro venga non solo dall’abate Gomezio, ma anche da fuori del monastero, e Ser Filippo di Ser Ugolino Pieruzzi è spesso accreditato come il patrono del Chiostro degli Aranci, in conformità alla biografia del notaio e studioso scritta da Vespasiano da Bisticci[2]. Egli afferma che Ser Filippo faceva molti regali anonimi, includendo fondi per il Chiostro degli Aranci. Questa dichiarazione trova conferma in alcune prove documentarie: Eduardo Nunes, storico portoghese interessato alla vita e ai lavori dell’abate Gomezio, interpretava i pagamenti del 1434 e del 1436 per indicare la responsabilità di Ser Filippo per il materiale da costruzione dei dormitori e del Chiostro di Badia. Apparentemente conferma ciò che sostiene da Bisticci, anche se i pagamenti sono relativamente ridotti e sembra che si sia comportato come intermediario per le transazioni finanziarie per conto del monastero. Non si è quindi certi del patronato di Ser Filippo anche perché altre fonti menzionano l’abate Gomezio e non Ser Filippo come responsabile del progetto.Le colonne grigie di pietra serena, i capitelli e le modanature si contrappongono ai muri in stucco dei parapetti, eco di un classicismo brunelleschiano reso popolare solo pochi anni prima nella loggia dell’Ospedale degli Innocenti.

Molti degli studi sulla storia architettonica del Chiostro degli Aranci si sono incentrati sull’identità del suo architetto, indagine resa difficoltosa dalla frammentarietà dei documenti e dalla loro forma di brevi annotazioni.

Anche se Vasari non include il Chiostro degli Aranci nella biografia di Bernardo Rossellino, molti storici hanno attribuito il Chiostro allo scultore e architetto perché il suo nome appare in un libro contabile della Badia pertinente al complesso del Chiostro. Si sa che tra il febbraio 1436 e il febbraio 1438 Rossellino venne pagato più di 56 fiorini, presumibilmente per i lavori nel nuovo complesso del Chiostro. Le ipotesi attributive avanzate sono molte, tra le quali quella di Pietro Sanpaolesi, ad esempio, il quale sostiene che il “maestro di murare” Antonio di Domenico progettò e realizzò l’intero complesso, poiché in molti pagamenti, anche se non tutti, viene chiamato “capomaestro alla parte” o semplicemente “capomaestro”, titolo che veniva dato al direttore dei lavori.

I libri contabili della Badia riportano una lista di nomi di molti lavoratori specializzati che si adoperarono per il progetto del Chiostro, per cui, da quanto si è iniziato a vedere il Chiostro degli Aranci come uno sforzo collettivo, il problema di identificarne l’autore è passato in secondo piano. Durante il XV secolo dei progetti costruttivi erano, infatti, spesso incaricati due “capomaestri”, uno per controllare gli intagliatori e un altro per controllare i muratori: per il Chiostro degli Aranci, grazie all’analisi dei pagamenti effettuati, sono stati fatti i nomi di Giovanni d’Antonio da Maiano e Antonio di Domenico dalla Parte.

Primo piano del Chiostro degli Aranci

Il primo piano del Chiostro degli Aranci permette l’accesso alla chiesa, alla sala capitolare, alla cappella, al refettorio, alle scale che conducono al secondo piano del chiostro e ai dormitori. Seguendo le regole stabilite nei monasteri cistercensi, il chiostro doveva avere due entrate per la chiesa: mentre il portale arcuato del capitolo nuovo venne rimodernato durante il XVII secolo, la porta monumentale probabilmente sostituisce una precedente entrata all’antico nartece della chiesa. Una seconda porta si apre nella navata della chiesa dalla campata angolare di Nord-Est: quest’entrata è rialzata di quattro scalini e permette l’accesso al coro dei monaci. L’entrata originale del coro venne demolita per creare una delle due cappelle che fiancheggiano l’altare maggiore della Badia Fiorentina. Attualmente i visitatori entrano nel chiostro da una porta situata nel lato destro del presbiterio, la quale conduce a una scalinata costruita nel XVII secolo rimpiazzando una piccola cappella che era sotto il patronato della famiglia dei Del Caccia e dedicata nel 1523 ai Santi Giacomo e Filippo.

La quattrocentesca sala del capitolo era situata adiacente alla cappella Del Caccia, sul lato Sud, e i costruttori del Chiostro incorporarono la facciata nella terza e quarta campata nella loggia Est del Chiostro, incastonando i suoi tre archi a mensola nel cornicione della facciata medievale.

Il muro della campata della loggia meridionale è coperto da un affresco di Vincenzo Meucci del 1736 che raffigura San Benedetto che presenta il marchese Ugo alla Vergine.

L’affresco è situato all’interno di una cornice in bugnato che include il peduccio corrispondente alla colonna angolare e che riprende le incorniciature delle porte e delle finestre. Sulla sinistra dell’opera si vede la Madonna seduta, avvolta da un velo sul quale sono adagiati degli amorini, che guarda il marchese Ugo presentatole da Benedetto, il quale è posizionato sul lato destro dell’affresco. L’opera venne staccata per il restauro e attualmente versa, soprattutto nella parte bassa, in cattivo stato.

Sulla parete Ovest è fissata in verticale una lastra tombale, precedentemente collocata in chiesa, dell’uomo di legge Tommaso Salvetti, morto nel 1472.

Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;

a Est quelle di modestissime dimensioni, con un semplice stemma, di personaggi legati alla vita artigiana fiorentina, come ad esempio Guglielmo Spadalunghi, notaio dell’Arte della Lana morto nel 1300, oppure Piero di Pacino pianellaio, le quali erano già situate in altri ambienti del monastero.Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;

Le prime tre campate della parte meridionale della loggia Ovest contengono finestre che si aprono sul refettorio, la cui entrata era dalla campata dell’angolo Nord-Ovest, dove una porta collegava la loggia Ovest con un largo vestibolo voltato a crociera. Un affresco che raffigura San Benedetto che addita silenzio, progettato e forse anche realizzato da Beato Angelico, sormonta questa porta e ricorda ai visitatori di rimanere in silenzio nel refettorio come richiesto dalla regola benedettina.

La lunetta rappresenta un mezzo busto della figura del santo, vestito con l’abito nero dei monaci benedettini, circondato da un arco a sesto acuto in finto marmo. Il santo addita silenzio con il dito indice della mano sinistra che poggia sulle labbra serrate e nella mano destra tiene una fascina di bastoni, ovvero il flagello che è uno dei suoi attributi più comuni. Vasari attribuisce la lunetta a Beato Angelico in entrambe le versioni delle sue Vite: l’attribuzione sembra piuttosto certa sulla base dello stile della sinopia a confronto con altre simili lunette dipinte nei primi anni 40 del Quattrocento nel convento di San Marco, soprattutto confrontandola con la lunetta che rappresenta San Pietro Martire che addita silenzio.

Un’attribuzione del completamento in pittura è più complicata: nel 10 e 17 dicembre 1443, la Badia si accordò con un distributore di pigmento blu per l’acquisto di due once di azzurrite per questo affresco. Non si sa se questa quantità di pigmento fosse per completare, risistemare o riparare l’affresco. Ad ogni modo si può dire con certezza che la quantità di affresco eseguita fino al momento era minima, data la piccola quantità di pigmento acquistato, il quale venne lavorato a secco perché l’azzurrite non può essere applicata sull’intonaco fresco.

Note

[1] Il nome del chiostro della Badia Fiorentina suggerisce la presenza di alberi di aranci, anche se non ci sono prove che il nome venisse usato prima del XIX secolo. Si veda: A. Leader, The Florentine Badia… p. 159.

[2] V. Da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Firenze, 1859, pp. 382-391.

Bibliografia

Magno, Dialoghi, manoscritto n. 215 S.78, Abbazia di San Gallo

Neumeyer, Die Fresken im “Chiostro degli Aranci” der Badia Fiorentina, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, 48. BD., Staarliche Museen zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, 1927, pp. 25-42

Tyszkiewick, Il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina, Rivista d’Arte, gennaio 1, 1951, pp. 203-209

Procacci, Sinopie e affreschi, Milano, Electa per Cassa di Risparmio di Firenze, 1960, p. 66

R. Henderson, Reflection on the Chiostro degli Aranci, Art Quarterly 32, n. 4, inverno 1969, p. 395, p. 399

Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982

Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform, 2000

Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentina Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233

Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139

Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017

LA CHIESA DI SAN DOMENICO A NARDÒ: UN RACCONTO DI PIETRA IMMORTALE

A cura di Letizia Cerrati

Fulgido esempio di Barocco salentino, nella sua declinazione di Barocco neretino, la Chiesa di Santa Maria de Raccomandatis a Nardò è meglio conosciuta come San Domenico.

La data di costruzione è incerta, il complesso architettonico sorge su una delle più antiche aree di fondazione domenicana sul territorio (1300 circa).

Il convento originario andò distrutto a seguito dell’assedio e dell’incendio della città nel 1384 e della ricostruzione si occuparono i vescovi Giovanni Barella (1423-34) e Ambrogio Salvio (1569-77), coadiuvati dal popolo.

L’edificio attuale è frutto della ricostruzione promossa dai frati Domenicani che lo intitolarono a Sancta Maria de Raccomandatis nel decennio successivo alla Battaglia di Lepanto.

Il contratto, risalente al 14 dicembre 1580, stipulato alla presenza del notaio Francesco Fontò, testimonia che l’incarico fu affidato dai frati Domenicani all’architetto neretino Giovanni Maria Tarantino[1].

I lavori furono ultimati nel 1586, ma il terremoto che si abbatté sulla città il 20 febbraio 1743 causò ingenti danni alla struttura, soprattutto alla parte interna, risparmiando la facciata, la parete laterale sinistra ed una parte della sagrestia.

La chiesa ha pianta a croce latina, a navata unica, e presenta quattro cappelle in ciascun lato e il suo architetto è il massimo esponente di quella maniera neretina che fra Cinque e Seicento si contese il primato nel panorama artistico locale con quella leccese.

Questa sottile ma significativa differenziazione tra le due maniere contemporanee è rafforzata dall’impiego di un materiale di costruzione caratteristico nell’ambiente neretino, che induce alcuni studiosi a parlare di pietra barocca neretina riferendosi al carparo, diverso dalla pietra leccese ed anche da quella di Cursi o Maglie.

La chiesa domina oggi sullo spazio della piazza principale della città, catturando l’attenzione dei passanti, stregati dalle voci degli omuncoli di pietra, osservati dall’alto dai capitelli antropo-fitomorfi, dalle maschere e dai telamoni che affollano la facciata.

La facciata in carparo è un imponente monumento barocco, incrostato di reminiscenze di simbologia medievale e riecheggiante gli avori bizantini, soprattutto nella resa puntigliosa delle figure protagoniste. Dal 1580 vi lavorarono Giovanni Maria Tarantino, Giovanni Tommaso Riccio, Scipione de l’Abate e Scipione Bifaro.

Circa l’iconografia della facciata sono state avanzate numerose ipotesi, tra cui quella di un possibile coinvolgimento di Ambrogio Salvio, il teologo domenicano che soggiornò per un periodo a Nardò; tuttavia, questa fu costruita durante il vescovato di Cesare Bovio, che si avvaleva della collaborazione di Carlo Borromeo.

Gli altari barocchi sono spesso assimilabili a facciate chiesastiche in miniatura, viceversa l’impaginazione architettonica della facciata del San Domenico potrebbe evocare la struttura e la decorazione fitta e complessa di un altare barocco.

Il prospetto strutturato in due ordini sovrapposti si divide in mondo terreno e mondo celeste.

Il portale è di fattura più tarda, inquadrato da una struttura ad arco di trionfo, e si rivela immediatamente nella sua natura di inserimento posteriore rispetto al resto della facciata.

L’ordine inferiore inizia con un basamento alto, con i piedistalli delle colonne aggettanti e decorati con roselle e teste di profilo.

Sei colonne binate e scanalate, terminanti con capitelli con testine umane – con scanalature che si infittiscono ad un terzo dell’altezza, evidente grazie alla presenza di un collarino – dividono in tre parti la facciata.

Gli intercolunni ospitano teste barbute, piccoli festoni vegetali, putti nudi, seduti, capovolti o recanti vari attributi; una piccola schiera di personaggi grotteschi, foriera di uno spirito pagano, popola il prospetto, variando nell’aspetto a seconda di come cadono luci e ombre, nel fregio, invece, si scorgono altri occhi attenti: quelli dei mascheroni vegetali scolpiti.

La parte centrale, ai lati del portale è caratterizzata da motivi barocchi: volute, erme fogliate e barbute, grandi putti nudi che sostengono sulla testa canestri di frutta come fossero telamoni.

La zona inferiore si pone in un atteggiamento di subordinazione rispetto a quella superiore: il mondo mortale, pagano ed effimero, si inchina al mondo della Fede, della contemplazione e dell’eternità.

Nell’ordine superiore, trionfo del Regno di Dio e quindi della Redenzione, l’eccesso decorativo è abbandonato a favore di un’essenzialità dal tono sacro; le forme si alleggeriscono, perdono la pesantezza delle cose terrene ed acquisiscono la levità di quelle divine, su cui le ombre non paiono più posarsi.

L’impalpabilità che caratterizza ciò che è celeste si riflette su questa parte dell’edificio: svaniscono i significati misteriosi e si dissolve l’aura ancestrale che riveste la parte inferiore, si fanno spazio la trascendenza e la luce.

Le lesene binate e rigonfie internamente tenute insieme da un unico grande capitello sono una delle costanti grammaticali nel linguaggio architettonico di Tarantino che si ritrova in quest’opera.

Analoghe a quelle inferiori, le nicchie laterali superiori ospitano santi domenicani affiancate da lesene decorate a squamette e poggianti su una finta balaustra posta al di sotto.

Quest’ultima, di dimensione maggiore, è presente anche al di sotto del finestrone centrale, inquadrato da lesene decorate con motivi floreali.

La nicchia centrale strombata è caratterizzata da una finestrella centinata[2] ed interrompe la trabeazione di coronamento.

Sullo spigolo che unisce la facciata e la parete laterale campeggia, sostenuto dall’erma fogliato, lo stemma della città di Nardò, ora quasi completamente consunto.

L’alto basamento prosegue sulla parete laterale, imbiancata e scandita da coppie di colonne scanalate, che intrappolano tra loro un pilastro ruotato di 45°, motivo ricorrente nelle architetture di Tarantino.

Questo rapporto tra colonne e pilastro rimanda alla dialettica tra volumi nelle architetture barocche ampiamente indagata dagli studiosi e storici dell’arte Marcello Fagiolo e Vincenzo Cazzato ed alle sue possibili letture e interpretazioni come relazione neoplatonica tra corpo e anima, materia e forma, perfezione celeste e incompiutezza terrestre.

La cornice superiore è interrotta da sei piccole finestre centinate e strombate che anticamente si affacciavano sulla piccola navata.

Il campanile che svetta sull’edificio, di grande interesse artistico, è il punto da cui ebbe inizio il rinnovo della chiesa nel Cinquecento, ultimato nel 1572, in cui è possibile distinguere attualmente una porzione risalente al Quattrocento, una seconda al Cinquecento ed una terza successiva alla ricostruzione seguita al terremoto del 1743.

Lo schema dell’intero prospetto segue le leggi geometriche del quadrato, come si può facilmente notare osservandolo.

La magnifica decorazione della facciata assorbe l’attenzione dei visitatori che si perdono, frastornati e ammaliati dai racconti di pietra che si dispiegano su di essa, per poi essere catapultati nell’atmosfera solenne dell’interno dell’edificio.

Lo spazio interno fu ricostruito dopo il 1743 e allestito con un nuovo apparato di stucchi.

Sono nove gli altari presenti nella chiesa. L’altare maggiore originario era, però, più maestoso rispetto a quello attuale in marmi policromi risalente al 1944.

Il transetto occidentale ospita un altare in marmo dedicato alla Vergine del Rosario, con una pala, opera del pittore locale Donato Antonio d’Orlando che raffigura la Madonna con in braccio il Bambino. La Vergine, col capo leggermente chinato, pone con la mano destra il Rosario a Santa Caterina, mentre con la sinistra regge il Bambino, che porge invece il Rosario a San Domenico; dietro di loro gruppi di Santi, pontefici, martiri e sovrani.

Due angeli in alto recano fiori e i putti mantengono aperto un pesante tendone rosso.

Il convento adiacente alla chiesa fu in seguito arricchito da una scala alla napoletana a cui lavorò Adriano Preite seguendo i disegni del domenicano Alberto Manieri.

Le foto dalla 2 alla 7 sono state realizzate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Lo stesso architetto conferma i suoi natali qualificandosi “Nardoniensis” (neretino).

[2] Murata probabilmente in seguito al terremoto, per garantire maggiore stabilità all’edificio.

Bibliografia

Vincenzo Cazzato, Il barocco leccese, in Itinerari d’arte, a cura di M. Rossi e A. Rovetta, Roma-Bari, Laterza, 2003

Regione Puglia, Assessorato alla Cultura E.P.I., C.S.P.C.R., Nardò, Itinerari turistico culturali, Sulla via delle capitali del barocco, Nardò, S.Maria de Recomandatis (S. Domenico)

Benedetto Vetere, Città e monastero, i segni urbani di Nardò (secc. XI – XV), Galatina, Congedo Editore, 1986

Emilio Mazzarella, Nardò Sacra, a cura di Marcello Gaballo, Galatina, Congedo Editore, 1999

BADIA FIORENTINA

A cura di Federica Gatti

Badia fiorentina: la prima chiesa (978-1284)

Il primo edificio denominato Badia Fiorentina venne costruito per volere della marchesa Willa di Toscana intorno al 975. Il complesso monastico nacque entro una porzione ristretta dell’isolato oggi chiuso tra via del Proconsolo, piazza San Firenze, via Condotta, via dei Magazzini e via Dante Alighieri e fu condizionato dalla presenza delle mura cittadine e dell’antica chiesa di Santo Stefano.

A causa di incendi, grandi ristrutturazioni e soppressioni, gli archivi più antichi della Badia sono stati quasi totalmente persi, per cui non si sa con certezza come potesse essere conformato questo primo complesso monastico benedettino. La Badia Fiorentina ha, però, la peculiarità di nascere e svilupparsi all’interno di un tessuto urbano in cui ogni volume viene incuneato negli spazi disponibili. Proprio per questo motivo si può supporre che la chiesa si configurasse come un’aula quadrangolare con facciata ad ovest ed absidi ad est, contenuta forse, in lunghezza, tra l’antica cinta muraria e l’estremità occidentale della crociera ed in larghezza tra le parallele tangenti il campanile e l’altare maggiore. Essa doveva essere dotata di coro, di transetto e di tribuna con due cappelle volte ad est.

Se si può solamente ipotizzare un disegno della prima chiesa, si è certi della forma a torre cilindrica del primo campanile, la cui base è tuttora riconoscibile: si ritiene che la torre appartenesse già alle strutture acquisite da Willa e fosse subito perno e vincolo per la costruzione della prima chiesa.

Di questa prima fase edilizia rimangono nel complesso solo piccoli frammenti architettonici: al X-XI secolo, ad esempio, è databile un uccello, scolpito entro un fregio a treccia e sormontato da una girandola, che regge col becco un grappolo d’uva, attualmente murato nella parete sud del Chiostro degli Aranci, mentre al XII-XIII secolo è databile la coppia di bifore in marmo bianco e verde, provenienti forse dalla prima facciata.

La chiesa arnolfiana (1284-1310)

La trasformazione del complesso, portata avanti molto probabilmente da Arnolfo di Cambio, fu imposta dal repentino espandersi dell’intera città di Firenze e dal particolare sviluppo che ebbe la zona in cui la Badia si trova al centro.

“E nel detto anno 1284 si cominciò a rinnovare la Badia di Firenze, e fecesi il coro e le cappelle che vengono in su la via del Palagio e il tetto, che prima era la Badia più addietro piccola e disorrevole in siffatto luogo della cittade”[1].

Non vi sono prove documentarie della paternità dell’opera di Arnolfo di Cambio, ma la critica l’ha riproposta anche di recente, avvalorandola sulla base di un’attenta analisi dei principali resti di quella fabbrica, in base ai contenuti stilistici e alla presenza di un paramento murario completamente spinato a martellina dentata[2].

La prima superficie utilizzata per la ristrutturazione del monastero fu quella ottenuta dall’abbattimento delle mura matildine, sulla quale i frati avevano fatto realizzare delle botteghe, loro fonte di guadagno. Per utilizzare questa area Arnolfo trovò una soluzione geniale dal punto di vista statico, estetico e funzionale: decise di collocare le tre cappelle sopra le stesse botteghe. L’architetto mantenne l’orientamento della chiesa di Willa con la facciata ad ovest, ma realizzò una nuova facciata che fu innalzata fino alla linea delle coperture e addrizzò la parete perimetrale delle absidi. In questo modo creò un presbiterio rialzato di vari gradini e lo divise in tre cappelle, di profondità degradante da nord a sud, con volte a crociera e archi di accesso ogivali. Alle tre cappelle corrispondevano altrettante navate, le laterali per l’ampiezza di due campate, mentre la centrale proseguiva da sola fino a raggiungere il limite segnato dalla facciata della chiesa alto-medievale. L’edificio arnolfiano era coperto da un tetto a capanna sostenuto da capriate, coro transennato al centro ed un ingresso secondario sul fianco settentrionale.

Sette erano le arcate che scandivano gli spazi centrali della basilica: le prime due determinavano le cappelle laterali del presbiterio, la terza richiudeva la grande cappella centrale dell’altare maggiore, la quarta e la quinta definivano in parte le due braccia del transetto, al centro del quale erano collocate le sepolture degli abati, mentre la sesta e la settima concludevano l’allineamento, definivano le due navatelle e la parte centrale del transetto.

La parte absidale esterna è ancora visibile su via del Proconsolo, scandita da cinque lesene che separano quattro strette finestre archiacute, così come è visibile anche la parte superiore della facciata in cui è presente la grande finestra ad occhio posta in asse con il nuovo portale.

La chiesa attuale

Dal 1590 fu presente nella Badia Fiorentina, come monaco, il senese Serafino Casolani, il quale, una volta divenuto abate nel 1624, decise di trasformare completamente la chiesa con il contributo dell’architetto Matteo di Marco Segaloni.

Questo riassetto portò allo stato attuale della chiesa e del monastero: si realizzò un ambiente che vide l’accesso principale divenire quello sul fianco nord, che assunse la funzione di facciata al posto di quella originaria ad ovest, la quale venne chiusa e mimetizzata.

Il transetto della chiesa arnolfiana divenne quindi la navata principale del nuovo edificio, trasformando l’impianto da croce latina irregolare a croce greca perfettamente geometrica, attuando anche un raddrizzamento della parete su via del Proconsolo tramite pilastri in pietra serena. L’altare maggiore venne posto a sud quale divisorio tra l’estremità del braccio della croce ed un nuovo e profondo coro absidato.

Questo capovolgimento di spazi e funzioni rispettò solamente il campanile e il Chiostro degli Aranci.

Tra il 1808 e il 1811 il convento venne soppresso, quasi integralmente abbandonato dai monaci benedettini, e fu, in parte, occupato da scuole, abitazioni, uffici privati e pubblici. La vita monastica all’interno della Badia Fiorentina riprese però nel 1988 grazie a giovani comunità di monaci e di monache provenienti da altri paesi: vi si instaurarono, infatti, le Fraternità apostoliche di Gerusalemme con la loro prima casa in Italia.

Note

[1] G. Villani, M. Villani, F. Villani, Croniche, libro VII, con note di Francesco Dragomanni, Firenze, Sansone Coen, 1845-1847.

[2] M. Frati, De bonis lapidibus cinciis: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze, Firenze University Press, 2006, p. 162

Bibliografia

Carrara, F. Facchinetti, La Badia Fiorentina dalla fondazione alla fine del Trecento, a cura di Fulvia Zeuli, Firenze, Edizione Polistampa, 2018

Cocchi, Le chiese di Firenze dal secolo IV al secolo XX, Firenze, 1903

Di Gaetano, Della Badia Fiorentina, Firenze, Tipografia Fratelli Bonechi, 1951

Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982

Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentine Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233.

Leader, The Badia of Florence: Arte and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139

Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform 2000

Middeldorf, W. Paatz, Die gotische Badia zu Florenz und ihr Erbauer Arnolfo di Cambio, Mitteilungen des Kunsthistoriches Institutes in Florenz, 1932, pp. 492-517

W., E. Paatz, Die Kirchen von Florenz: ein kunstgeschichtliches Handbuch, Francoforte, Vittorio Kostermann, 1940

Puccinelli, Istoria delle eroiche attioni di Ugo il Grande duca della Toscana, di Spoleto, di Camerino di nuovo ristampata con curiose aggiunte e ricorretta. Con la Cronica dell’Abbadia di Fiorenza, i suoi privilegi pontifii e cesari. Il trattato di circa mille iscrittioni sepolcrali. La Galleria sepolcrale, con l’introduzione con la festa di S. Mauro. Et le momorie di Pescia terra cospicua…del PP. D. Puccinelli, monaco cassinese, Milano, 1664

Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017

Uetz, Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fiorentina und ihr Glockenturm: ein Beitrag zur Klarung der alteren Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benedektinerabtei von Florenz 969-1310, Ph. D. University of Bamberg, 2003

SANT’ANNA DEI LOMBARDI PT I

A cura di Ornella Amato

Il complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi

Doveroso un Ringraziamento Speciale all’intero staff operante all’interno del Complesso, anzitutto per la gentilezza e la disponibilità, per aver inoltre fornito materiale storico e per l’autorizzazione alla realizzazione delle immagini fotografiche contenute in questo elaborato.

Raccontare la Chiesa ed il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, vuol dire fare un viaggio nella storia di due città, Napoli e Firenze, nei rapporti economici e culturali che le hanno legate e nelle conseguenze artistiche che ne sono derivate.

La chiesa di Sant’Anna dei Lombardi fu fondata nel 1411 da Gurello Origlia, già protonotario di Ladislao di Durazzo, e inizialmente consegnata agli olivetani, ramo dei benedettini, e per questo dedicata a Santa Maria di Monte Oliveto. L’ampliamento del complesso fu realizzato per volere di Alfonso II d’Aragona, ma il pantheon privato della famiglia era la chiesa di San Domenico Maggiore, che tutt’oggi ne conserva le arche.

Nota ai napoletani semplicemente come “la Chiesa di Monte Oliveto”, da cui deriva anche il nome della piazza su cui si affaccia, il complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi è uno scrigno d’arte e storia, testimonianza del rapporto tra la Napoli aragonese e la Firenze rinascimentale.

Gli artisti che vi lavorarono, quali Antonio Rossellino, Giorgio Vasari, Michelangelo, Benedetto da Maiano, vi giunsero proprio a seguito dei floridi rapporti di natura politica ed economica che si crearono tra le due città. Ne è testimonianza storica anche la scelta del banchiere fiorentino Filippo Strozzi di avere a Napoli alcune delle filiali della sua banca. A tal proposito, è interessante ricordare che proprio a Palazzo Strozzi nel 1901 è stata rinvenuta una tavola raffigurante la Napoli del ‘400 e denominata Tavola Strozzi - attualmente conservata a Napoli al Museo di San Martino – realizzata come dono del banchiere al re Ferrante d’Aragona.

Tornado al complesso di Sant’Anna, la particolarità della doppia denominazione è legata ad un evento estremamente significativo. Nel 1582 la chiesa venne edificata su un terreno adiacente di proprietà degli stessi olivetani ma, gravemente danneggiata nel 1789 a seguito di un crollo, la chiesa passò allo Stato borbonico dopo la soppressione nel 1799 dell’ordine degli olivetani. Nel 1801 Ferdinando IV di Borbone la concedeva ai lombardi, riprendendo quindi la denominazione precedente della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, la cui primitiva costruzione fu completamente demolita dopo il terremoto del 1805.

L’esterno

Già sulla facciata esterna della chiesa si riscontrano elementi di rimando al rinascimento fiorentino e al tardogotico napoletano, ma è da segnalare che gran parte di essa è stata ricostruita ex-novo a seguito dei danni subiti durante i bombardamenti del marzo 1944.

Lo spazio su cui fu innalzata la struttura apparteneva ai monaci benedettini – ordine a cui gli olivetani appartengono – e si trattava di uno spazio estremamente vasto, tanto da comprendere ben quattro chiostri. Attualmente si trova al centro della città, ma in principio era distante dall’area centrale e attorno alla struttura oggi sorgono il Palazzo delle Poste e la Caserma dei Carabinieri ‘Pastrengo’.

L’interno della chiesa di Sant'Anna dei Lombardi

L’interno è enorme se si considera l’intera struttura del complesso, ma l’area esclusivamente dedicata alle celebrazioni non è particolarmente grande, sebbene già in primis racconti tutta la complessità della storia della struttura stessa.

Entrando in chiesa, infatti, basta voltarsi verso la controfacciata per scoprire l’organo contornato con gli affreschi raffiguranti Angeli realizzati da Battistello Caracciolo, di stampo seicentesco. Ai lati del portone d’ingresso, in maniera simmetrica e speculare, sono collocati due altari marmorei rinascimentale: uno ad opera di Giovanni da Nola, per la Famiglia Ligorio, l’altro di Girolamo Santacroce per la Famiglia Del Pezzo.

Il loro schema compositivo è estremamente semplice: basamento e struttura superiore con pala d’altare tripartita. Sono realizzati completamente in marmo e nella parte superiore presentano la Vergine con il Bambino e nicchie laterali coi santi.

Voltandosi verso l’altare, lo sguardo del visitatore corre verso la navata unica, su cui si affacciano le cappelle, e sulla pavimentazione che custodisce diverse lapidi terragne[1] .

Alzando lo sguardo in maniera lenta ma a velocità costante, come se con una macchina da presa il migliore dei registi volesse dare profondità e stupore allo spettatore creando una scena con un taglio unico e volto a sorprendere chi osserva, lo sguardo resta sorpreso dal soffitto cassettonato. Questo tuttavia non è l’originale, ma una ricostruzione a seguito della distruzione del primo durante i bombardamenti subiti dalla struttura nella Seconda guerra mondiale. L’attuale soffitto è realizzato con uno stile considerato più contemporaneo, presentando degli ottagoni e ricordando solo lontanamente il soffitto a cassettoni lignei originale; cattura e monopolizza lo sguardo del visitatore, sebbene sembri contrastare con la struttura che presenta diversi stili – dal gotico al barocco – a testimonianza della storia e dei rimaneggiamenti subiti.

Purtroppo, a seguito dei bombardamenti patiti tra il 13 ed il 14 marzo del 1944, molto è andato perduto o modificato: il bombardamento interessò la facciata, il campanile (completamente perduto, ma del quale resta la campana) ed il vestibolo. Stessa sorte subirono i monumenti funebri laterali alla porta: quello di Domenico Fontana è stato ricomposto e ricollocato; dell’altro, eseguito da Giuseppe Trivulzio, si sono perse completamente le tracce anche se si avevano notizie di suoi frammenti fino al dopoguerra.

L’altare attuale è tardo seicentesco, voluto dall’abate Chiocca che è stato colui che ha operato maggiormente nell’ambito di una vera e propria ristrutturazione all’interno della chiesa e che volle sostituire quello precedente. In particolare, è a lui che si devono i rimaneggiamenti barocchi nell’opera realizzata dai fratelli Ghetti, su disegno di Gian Domenico Vinaccia. Nella parte frontale presenta inserti di marmo policromo, tipici del barocco; interessante è il rilievo marmoreo raffigurante la Lavanda dei piedi, probabilmente recuperato dalla struttura d’altare precedente, come sostiene una parte della critica attribuendola a Giovanni da Nola.

La parte posteriore, invece, è organizzata in tre ordini verticali separati da lesene sormontate da un fregio e teste di cherubini.

La pala che lo adorna raffigura L’educazione della Vergine ed è stata eseguita da Angelo Mozzillo nel XIX secolo. Ai suoi lati due lastre di marmo tramandano i nomi dei fondatori della chiesa: Gorello Origlia e Alfonso d’Aragona.

Nella zona presbiterale, alle spalle dell’altare, è presente anche un coro ligneo in due ordini di stalli e databile entro il 1525.

Le cappelle e la Sagrestia di Sant'Anna dei Lombardi

La chiesa è caratterizzata dalla presenza di dieci cappelle laterali, cinque per lato, a pianta centrale e che si affacciano sulla navata.

Tra le cappelle più interessanti ricordiamo il Cappellone del Santo Sepolcro e la Cappella Lannoy con il Compianto sul Cristo Morto, il cui realismo delle statue è davvero impressionante: i volti disperati e piegati dal dolore, le bocche aperte a mostrare la dentatura, quasi come se stessero gridando il loro dolore, fanno da contorno al Cristo morto.

Anche la Cappella Piccolomini, voluta dal Duca di Amalfi Antonio Piccolomini e realizzata da Antonio Rossellino, in cui riprende temi già utilizzati a San Miniato al Monte a Firenze ma adattandoli ai gusti dei committenti e della corte d’Aragona.

Infine si ricorda la Cappella Correale a cui lavora Benedetto da Maiano, uno degli scultori maggiormente apprezzati a Firenze, che qui si dedica in particolare alla realizzazione dell’altare marmoreo dell’Annunciazione. Sulla cima si trovano due Spiritelli reggi festone e quello di destra è stato attribuito alla mano del quattordicenne Michelangelo Buonarroti.

Nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, architettori italiani da Cimabue a’ tempi nostri scritte da Giorgio Vasari, pubblicate per la prima volta nel 1550, Michelangelo Buonarroti è descritto come il primo artista in assoluto e Vasari lo racconta utilizzando parole estremamente lusinghiere, probabilmente dettate dall’ammirazione che l’autore nutriva per il grande artista. Proprio per la medesima chiesa dove probabilmente da ragazzino Michelangelo realizzava lo spiritello della cappella Correale, il Vasari stesso si ritrovò a lavorare nella Sagrestia, come dimostrano gli affreschi dell’ex Refettorio noto oggi come la sagrestia vasariana.

Un aneddoto racconta che il Vasari, giunto a Napoli, dopo aver visto la sala da affrescare si sarebbe rifiutato data la scarsità dell’illuminazione e per la presenza di una struttura gotica – che lo stesso Vasari rifiutava - ma avrebbe accettato realizzando quindi gli affreschi, poiché convito dal suo protettore Miniato Pitti.

La Cripta

La Cripta detta “degli abati” è uno degli ambienti “nascosti” dell’intero complesso. Un luogo di sepoltura all’interno del quale si segnalano scolatoi senza seggiolino[2] e teschi inseriti in piccole teche. Di essa si segnalano gli affreschi con la scena della Crocefissione perfettamente conservati.

Arte e scultura contemporanea: Jago

Il complesso ospita spesso mostre e soprattutto artisti contemporanei, in particolare qui sono esposte due opere marmoree di Jago (Jacopo Cardillo), noto per la Pietà esposta alla Chiesa degli Artisti a Roma, per il bambino di Look Down in piazza del Plebiscito a Napoli. In Sant’Anna dei Lombardi troviamo il Muscolo Minerale, esposto al centro della Cappella Piccolomini su di un espositore che ne consente la visione completa, e Reliquia, posta invece sull’altare della sagrestia del Vasari.

Monteoliveto, come semplicemente la chiamano i napoletani, è un percorso storico, artistico e culturale, presente nel circuito di “campaniartecard”. È testimonianza d’eccellenza delle conseguenze dei rapporti che si instaurarono tra coloro che scrissero la storia a partire dai secoli del Rinascimento, fino ai giorni nostri, ma guardando al futuro, aprendosi ad esso non solo attraverso le mostre di arte contemporanea che ospita, ma soprattutto tramite le sculture di Jago che creano un connubio unico, un legame che diventa inscindibile.

Crediti e riferimenti fotografici

Le immagini inserite in questo elaborato sono state realizzate dall’autrice su autorizzazione dello Staff del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli; per quelle di cui si riportano i crediti nelle rispettive didascalie, sono tratte da wikimedia commons.

Note

[1] sepolture avvenute tra il ‘400 ed il’500 di tipo araldico – epigrafico, appartenenti a personaggi che si distinguono dalla popolazione comune, ma non appartengono a ranghi particolarmente elevati.

[2] La scolatura era una pratica utilizzata spesso a Napoli nel Seicento.

Sitografia

PAOLO GAMBA PITTORE NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO AD AGNONE

A cura di Marco Bussoli

Pensando al Molise è difficile, per i più, riuscire a pensare ad un monumento di interesse culturale, ma ancor più complesso, anche per gli addetti ai lavori, individuare degli artisti che, nel passato, abbiano fatto centro della loro produzione artistica questa regione. Uno dei pochi artisti del passato di cui si può trovare una traccia è Paolo Gamba, pittore del XVII secolo, la cui produzione artistica è quasi tutta locata tra il Molise e le zone limitrofe di Abruzzo e Puglia.

Paolo Gamba: notizie, lacunose, sulla vita

Della vita del pittore Paolo Gamba si sa ben poco dalle fonti documentarie. Tuttavia, è possibile ricostruire il suo percorso grazie al censimento delle sue opere. Nato a Ripabottoni, oggi in provincia di Campobasso, nel 1712, il pittore è figlio di Giovan Battista Gamba, un decoratore di modeste capacità le cui opere sono visibili a Sulmona e Pescocostanzo (AQ).

A soli 20 anni, il pittore sposa Domenica Ciarla e, secondo una notizia che in molti riportano, si trasferisce a Napoli per studiare nella bottega del pittore Francesco Solimena. Il soggiorno, che non trova riscontro nelle fonti archivistiche, è ipotizzato solo sulla base dell’analisi stilistica delle sue opere, che aderiscono a forme scenografiche e luministiche ricorrenti nel barocco napoletano; è però vero che queste forme erano già diffuse nelle zone periferiche del regno, tant’è che lo stesso Solimena aveva lavorato per la parrocchiale di Ripabottoni, dove una sua tela è conservata.

La prima opera di Gamba è datata al 1740, e consiste in una serie di affreschi, oggi distrutti, in Sant’Elia a Pianisi (CB). Da questo momento, il pittore inizia un’intensa attività, soprattutto grazie al rinnovamento voluto dai Vescovi di Larino, che non solo commissionano gli affreschi nella cupola della chiesa di San Francesco a Larino, ma gli affidano anche lavori in numerose chiese della provincia, tra cui le pitture nella parrocchiale di S. M. Assunta a Ripabottoni, riedificata sul progetto di Ferdinando Sanfelice tra il 1731 ed il 1744.

A partire dagli anni Sessanta, iniziando a diradarsi le commissioni molisane, l’attività del pittore si sposta verso l’Abruzzo e la Capitanata. Quando, alla fine del decennio, Gamba torna a lavorare in Molise, è attivo dal 1771 nella chiesa di San Francesco di Agnone e da lì, negli anni successivi, fino alla morte sopraggiunta nel 1782, nelle chiese di Fossalto e Campodipietra.

Agnone

Tra i comuni molisani quello di Agnone gode, non solo oggi, di un certo rilievo; se, infatti, continua ad essere meta turistica è per il suo borgo, per la Pontificia Fonderia Marinelli, una delle poche fonderie al mondo che produce campane con il bollo papale, e per i tipici prodotti enogastronomici. Se la fondazione del borgo è dibattuta, ma sicuramente sannitica, resta molto evidente il passaggio, nel XIV secolo, dei veneziani, che fondano il cosiddetto borgo veneziano, in cui la persistenza dei simboli della serenissima è forte (basti pensare alla chiesa intitolata a San Marco, nel cui portale è raffigurato un leone).

Attraversando le strade del borgo, la struttura medievale dell’abitato che si pone sulla cresta del colle e che lì si sviluppa, almeno in una prima fase, risulta ben leggibile. I segni di questo sviluppo sono tangibili nell’orditura dei camminamenti e nel presidio cittadino che rappresentano gli edifici religiosi, numerosi e uniformemente distribuiti già dall’antichità, come segnala, tra gli altri, Mortari.

La chiesa di San Francesco

La chiesa ed il convento di San Francesco sono, tra gli edifici di Agnone, quelli che, forse, presentano in modo evidente i maggiori segni di un passato che in Molise, a seguito dei numerosi eventi sismici, non è sempre così leggibile. Nella facciata della chiesa è, infatti, ben evidente il fronte della chiesa trecentesca, con l’apertura ad ogiva, decorata, ed un rosone in sommità. Caratteristica del rosone è la cornice decorata, scolpita con un motivo di foglie in rilievo tra due fasce lisce, cui si aggiunge una decorazione semicircolare nella parte superiore, più sporgente e rilevata, ma pur sempre estremamente semplificata, che termina su due colonnine dal capitello decorato con volute semplificate che nascono dal basso. Queste, poi, poggiano su ognuna rispettivamente su un leone, segno del passaggio veneziano in questi territori. Anche il portale è decorato con elementi molto semplificati: la strombatura del portale è sottolineata da tre semicolonne ed una sorta di pilastro, con un unico abaco che lega tutti i capitelli tra loro.

Come nelle colonnine del rosone, anche qui i capitelli hanno pochi elementi decorativi, un singolo giro di foglie d’acanto, che in alcuni casi si avviluppano nella parte alta, formando delle volute, mentre nella prima semicolonna sono ben aperte. La decorazione dell’ogiva, in linea con quella della parte bassa, è molto lineare, con una serie di modanature geometriche di diversa forma; tra queste fa eccezione una fascia che si articola con due spirali lisce e, tra queste, una fascia piana con una larga spirale che accoglie un motivo di foglie lobate.

Da quanto attestano i documenti presenti in archivio, la fondazione dell’edificio risale al 1343, anno in cui probabilmente ebbe inizio la costruzione del primo edificio religioso e del monastero. Tra XVII e XVIII secolo il complesso fu completamente trasformato, e la chiesa adattata alle prescrizioni controriformistiche. Non è ben chiaro, dalle fonti disponibili, se fu in questa fase che la chiesa venne ingrandita. Tuttavia, resta il fatto che, a partire dal ‘600, vennero eseguiti dei lavori per ottenere una chiesa a navata unica con cappelle ed altari laterali. Nello stesso periodo, il Padre Maestro Antonio Fiorito commissionò il rifacimento del campanile in muratura, mentre la cupola fu innalzata alcuni decenni dopo, per volere di Padre Maestro Nicolò Palombo.

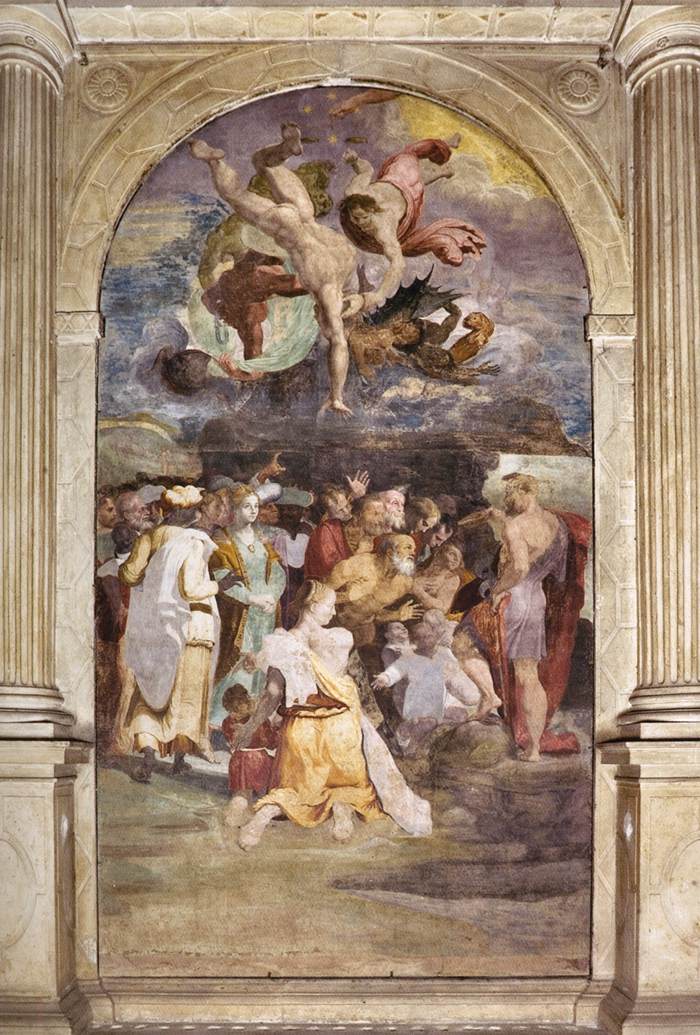

Gli affreschi di cupola e transetto

Quando nel ‘700 il complesso di San Francesco venne rinnovato, furono chiamati i più prestigiosi artisti sulla piazza per decorarne gli interni: oltre che configurarsi come un esempio di architettura controriformistica, la chiesa è anche d’esempio per le decorazioni stuccate, in stile roccocò, che arricchiscono l’aula, riempiendo lo spazio senza eccedere nell’horror vacui, ma diventando cornice, anche effettiva, per gli altri elementi decorativi. In questo ambiente così ricco opera Paolo Gamba, che con i suoi affreschi porta del colore nella candida chiesa.

Pescando dai temi maggiormente praticati durante la sua attività, Gamba programmò, per le decorazioni della cupola, delle pitture di carattere puntuale, mentre in quelle della navata due grandi scene incorniciate dagli stucchi. Il tamburo della cupola è diviso in otto porzioni da un partito architettonico di lesene binate, che portano una trabeazione semplificata che, in corrispondenza delle finestre, si deforma curvandosi. A fasce alternate sono, quindi, presenti nel tamburo delle aperture o degli affreschi, in particolare degli ovoli in stucco bianco e dorato che racchiudono i ritratti di quattro profeti. Le figure di Amos, Giona, Daniele e Geremia, scelte tra i profeti della Bibbia, occupano quasi interamente lo spazio dell’ovulo in cui sono poste. Nonostante ciò, il pittore si è dimostrato perfettamente in grado di caratterizzare lo sfondo, lasciando dei segni caratteristici per ognuno di essi; Giona, ad esempio, è rappresentato incappucciato, quasi pensoso, e lascia sullo sfondo un mare calmo con il mostro marino in lontananza.

Nei pennacchi che sorreggono la cupola sono invece racchiuse le rappresentazioni dei quattro Evangelisti, uno dei temi cari del pittore, che li ripropone in più occasioni con l’accuratezza e la finezza di approfondirne i caratteri sia pittorici che espressivi; queste figure, infatti, sono assolutamente paragonabili a quelle analoghe affrescate a Larino (CB), nella chiesa di S. Francesco, ma ad un’analisi più attenta spiccano per un chiaroscuro più accentuato, anche grazie all’uso di una luce più vibrante che manca al disegno dei profeti. Curioso è un dettaglio contenuto nel San Marco, che ha ai piedi due putti: uno di questi, che regge penna e calamaio per l’evangelista, sembra ammonire l’altro, che è invece impaurito dal leone su cui il santo poggia i piedi. Oltre agli Evangelisti, nel transetto sono anche presenti figure minori di virtù, anche queste affrescate entro sottili cornici che decorano le ghiere sotto gli archi.

Gli affreschi della navata

La navata di San Francesco è dominata dalla presenza di un grande affresco che, entro una cornice mistilinea, tipicamente settecentesca, ne costituisce il fuoco, l’elemento su cui l’occhio si poggia inevitabilmente, soprattutto poiché è l’unico elemento colorato all’interno dello spazio bianco.

La scena che Gamba dipinge è quella della Cacciata agli inferi degli angeli ribelli. Il pittore, con una caratterizzazione differenziata, dispone la scena su due registri differenti: in alto, ovvero verso l’ingresso, Dio è tra gli angeli e la croce gli è vicina, mentre poco più in basso l’arcangelo Michele e gli altri angeli stanno scacciando Lucifero ed i ribelli, che sono già caduti; Lucifero si è schiantato a terra e giace con la schiena sulla roccia. L’artista ambisce qui, secondo Carano, a raggiungere gli esiti luministici e drammatici del suo maestro, Francesco Solimena, che lavorava però con toni e colori più scuri, riuscendo in un luminismo più spiccato. Questa scena risulta, però, molto equilibrata nella sua transizione progressiva tra la luce del paradiso e il buio della terra. Nell’affresco Gamba ambienta le scene più concitate nelle zone centrali: ai piedi della divinità è posto un altare, ancora sulle nuvole, ed un angelo, nei suoi pressi, sventola l’incenso, immediatamente più in basso, invece, sta avvenendo il combattimento, con la figura alata di Michele che brandisce la croce.

Sull’ingresso si trova un affresco, più piccolo e anch’esso inserito in una cornice mistilinea, che raffigura quattro angeli seduti sulle nubi in una situazione di pace: tre di essi stanno infatti suonando, mentre l’ultimo sta leggendo e cantando. Anche in questo caso la luce è poco vibrante, motivo per cui risulta estremamente evidente la rigidezza delle nubi sui cui si poggiano le figure. Questo affresco è inoltre gravemente danneggiato, con una lacuna che ne sfigura la parte centrale.

La chiesa di San Francesco ad Agnone è un edificio particolarmente apprezzabile sotto numerosi punti di vista, tra i quali spicca il ruolo centrale per la comunità (l’edificio conventuale è infatti sede di due biblioteche e comprende anche un piccolo spazio per l’esposizione di materiali). A ciò si aggiunge il pregio di una decorazione che, se non unica, rappresenta il punto di arrivo e di maturazione della poetica di un pittore unico, per prolificità ed esiti, nel territorio molisano. Quello che manca è, però, oltre ad una valorizzazione adeguata della chiesa, uno sguardo approfondito sulla figura di Paolo Gamba, artista su cui non si compiono più studi ormai da decenni.

Bibliografia

Carano, Paolo Gamba, pittore molisano del XVIII sec., Campobasso, 1984

Basile, Interventi di conservazione e di restauro sui beni artistico-storici, in Conoscenze, III (1986)

Mortari, Molise, appunti per una storia dell’arte, Roma, 1984

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-gamba_(Dizionario-Biografico) (10-12-2021)

https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/museo-civico-di-palazzo-san-francesco-ad-agnone (17-12-2021)

LA CAPPELLA DEL MIRACOLO DEL SACRAMENTO NELLA CHIESA DI SANT’AMBROGIO, FIRENZE

A cura di Silvia Faranna

Accenni alla storia della Chiesa di Sant’Ambrogio

Nei pressi del mercato di Sant’Ambrogio, nelle vicinanze della Sinagoga, si erge la chiesa di Sant’Ambrogio, fulcro di un quartiere brulicante di vita e quotidianamente popolato dai fiorentini e dai turisti. La chiesa, la cui esistenza è attestata dal 988, è sorta nel luogo dove nel 393 sarebbe stato ospitato Sant’Ambrogio, vescovo di Milano (Fig. 1). Nel corso del Medioevo la chiesa fu ampliata e accolse numerosi capolavori quali la Sant’Anna Metterza di Masaccio e Masolino, l’Incoronazione della Vergine di Filippino Lippi e la Pala di Sant’Ambrogio di Sandro Botticelli, oggi tutte conservate alle Gallerie degli Uffizi.

La decorazione della Cappella del Miracolo del Sacramento

Nel 1484 si sentì il bisogno di rinnovare la cappella della reliquia del Corpus Christi. La cappella a pianta rettangolare, collocata a sinistra del presbiterio, fu decorata da due affermati artisti dell’epoca: lo scultore Mino da Fiesole[1] e il pittore Cosimo Rosselli. Mino da Fiesole realizzò un grande dossale marmoreo, completato con le stesse dorature (di cui ad oggi non rimane traccia) usate sugli affreschi. Ai lati del tabernacolo, la muratura fu affrescata da Cosimo Rosselli con Gli angeli musicanti, e negli spicchi della volta a crociera furono rappresentati i quattro Dottori della chiesa (Girolamo, Agostino, Gregorio e Ambrogio) su uno sfondo di un cielo stellato che, perdute le sue tonalità originali, oggi si presenta rossastro (Fig. 2).

Il miracolo del Santissimo Sacramento e il suo affresco

Cosimo Rosselli[2], pittore ormai affermato e reduce dall’incarico ricevuto da papa Sisto IV, nel 1481, di decorare le pareti della Cappella Sistina, eseguì l’affresco dalla primavera del 1484 all’estate del 1486, seguendo un progetto voluto dalle monache benedettine. Questa grande impresa valse al pittore il riconoscimento della badessa Maria de’ Barbadori, la quale infatti gli commissionò altre opere e gli concesse dei privilegi. La scena affrescata fa riferimento al miracolo avvenuto nella chiesa di Sant’Ambrogio il 30 dicembre del 1230, quando il sacerdote Uguccione nel detergere il calice durante la messa del venerdì vi lasciò del vino consacrato che il mattino seguente venne trovato come sangue, che si divise per due volte in tre parti. La domenica successiva, il sangue divenne carne viva. L’affresco, tradizionalmente conosciuto come il Miracolo del Santissimo Sacramento, non rappresenta in verità il miracolo in sé, quanto un evento ambientato sul sagrato della chiesa, ma legato comunque alla sacra reliquia. Sono diverse le interpretazioni iconografiche e si pensa probabilmente all’esposizione del calice che scongiurò la peste nel 1340, oppure alla cerimonia di trasferimento della reliquia all’episcopio nel 1231[3] (Fig. 3).

Giorgio Vasari nelle Vite scrisse: “Alle monache di Santo Ambruogio fece la cappella del miracolo del Sacramento, la quale opera è assai buona, e delle sue che sono in Fiorenza tenuta la migliore”[4]. L’artista aretino definì questo affresco come una delle opere migliori di Cosimo Rosselli a Firenze, il quale diede rilevanza a molti dettagli: dalle colline fiorentine sullo sfondo, alla donna che dalla finestra di un casolare stende i panni bianchi sulla sinistra, fino al gatto che caccia un piccione sul cornicione della finestra, mentre accanto un uomo si affaccia per assistere alla scena. Il pittore pose una particolare attenzione anche nelle vesti e copricapi delle donne che partecipano alla scena, le quali indossano delle lunghe parrucche bionde per apparire più belle, come prevedeva la moda dell’epoca (Fig. 4).

La scena principale avviene sulla destra, in corrispondenza della facciata della chiesa di Sant’Ambrogio, dove un vescovo tiene in esposizione un’ampolla con dentro il vino sacro, circondato da suore e preti, tra cui la badessa committente (Fig.5).

Tra la folla spiccano alcuni gruppi che rappresentano personaggi realmente esistiti. All’estrema sinistra, l’uomo che si rivolge verso lo spettatore è identificato come un autoritratto dell’artista. Al centro, invece, si riconosce il gruppo con i tre umanisti neoplatonici Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano. Lo sottolineò anche Vasari scrivendo: “Et in questa fece di naturale il Pico signore della Mirandola tanto eccellentemente, che e’ non pare ritratto, ma vivo”[5](Fig. 6).

Infine, sulla destra, si nota un piccolo gruppo formato da una giovane donna, che indossa una veste azzurra e ha i capelli raccolti in una lunga treccia, in compagnia di due bambini: questi sono colti mentre avanzano in avanti, ma i loro volti sono girati in modo da richiamare l’attenzione dello spettatore verso la scena centrale (Fig.8).

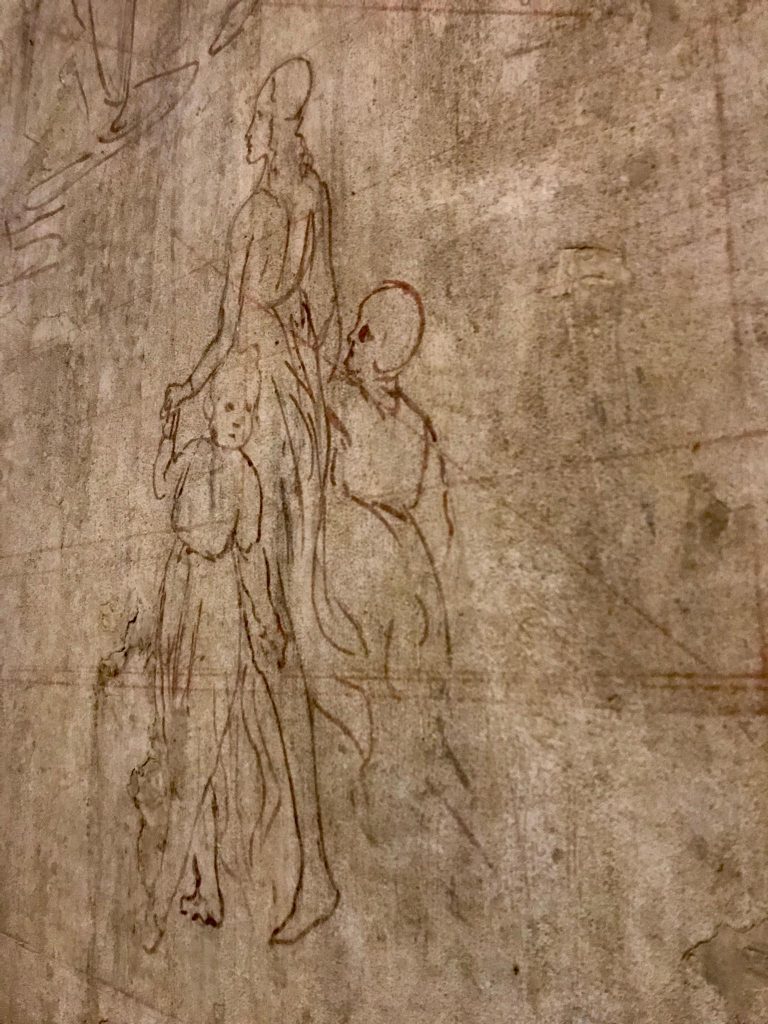

L’affresco e la sinopia: all’interno della mente dell’artista

A seguito del distacco dell’intonaco pittorico operato da Dino Dini tra il 1965 e il 1966 è emersa la preziosa sinopia dell’affresco principale, attualmente conservata sul lato sinistro della navata della chiesa e facilmente visibile (Fig.7).

Osservando la sinopia, dove i personaggi furono rappresentati in maniera sbozzata e con le vesti poco dettagliate, è possibile comprendere il progetto iniziale dell’artista e i cambiamenti attuati in corso d’opera. Un dettaglio esemplare riguarda proprio il gruppo della giovane donna con i due bambini: nell’affresco sono rivolti verso gli spettatori, nella sinopia invece è solo il bambino sulla sinistra ad essere girato, mentre la giovane, con un’altra acconciatura, e il secondo bambino, camminano e guardano avanti (Fig.9).

Sono tante le differenze rispetto all’affresco completo, come il caso dell’uomo che riceve il calice dal vescovo, il quale nella sinopia sembra possedere i tipici attributi di San Benedetto (barba, chierica e abito monastico con cappuccio), ma che nell’affresco finale è stato identificato un altro personaggio.

Grazie al recente restauro della cappella, finanziato da Unigum SpA di Calenzano, avviato nel 2016 e conclusosi all’inizio del 2017, è oggi possibile godere pienamente delle pitture di Cosimo Rosselli, da considerare preziose testimonianze della realtà artistica e sociale a Firenze in epoca laurenziana.

Note

[1] Mino da Fiesole (Poppi 1430 ca – Firenze 1484), scultore toscano, si formò presso la bottega di Bernardo Rossellino, insieme a Desiderio da Settignano e Antonio Rossellino a Firenze. Lavorò a diverse imprese monumentali tra Firenze, Roma e anche a Napoli alla corte di Alfonso d’Aragona. Molto celebri i suoi ritratti scultorei, caratterizzati dalle forme morbide e un approfondimento psicologico.

[2] Cosimo Rosselli (1439/1440 ca – 1507) fu un pittore fiorentino, si formò e fece parte della bottega di Neri di Bicci. Nel 1481 fu chiamato da Papa Sisto IV per decorare la cappella Sistina insieme a Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli e Pietro Perugino. La sua attività è per lo più documentata in territorio fiorentino, tra le chiese di Santa Trinita, Santo Spirito e Sant’Ambrogio. Nel 1491, partecipò con altri artisti al concorso per la facciata del duomo di Santa Maria del Fiore, con un disegno di cui non si sa nulla. Il 19 aprile 1492 ricevette la nomina da Benedetto di Maiano di tutore dei suoi figli e curatore dell’eredità. Era probabilmente considerato un uomo pacifico e onesto, si narra infatti che più volte venisse chiamato per risolvere controversie ed esporre pareri, come quando fu interpellato per aiutare Vittorio di Lorenzo Ghiberti e i suoi figli.

[3] Per un approfondimento sull’identificazione della tematica rappresentata nell’affresco è utile il testo di E. Gabrielli, Cosimo Rosselli: catalogo ragionato (2007).

[4] G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino 2015, pp. 441.

[5] Ibidem.

Bibliografia

GABRIELLI, Cosimo Rosselli: catalogo ragionato, Torino 2007, pp. 185-194.

VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino 2015, pp. 440-442.

Cosimo Rosselli: tre restauri. Nuova luce su un maestro del Rinascimento fiorentino, a cura di C. Acidini, N. Rosselli Del Turco, Firenze 2018, pp. 61-91.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-di-lorenzo-rosselli_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/mino-da-fiesole/

www.adottaunoperadarte.it/dalla-sinopia-allaffresco

http://www.adottaunoperadarte.it/la-cappella-del-miracolo-in-santambrogio

https://www.guidemeflorence.com/it/2020/06/15/chiesa-sant-ambrogio-firenze/

UNO “SCRIGNO” SENZA TEMPO: IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI DI SARONNO E IL “CONCERTO DEGLI ANGELI” DI GAUDENZIO FERRARI

A cura di Beatrice Forlini

Il Santuario di Saronno. Storia e costruzione

Il Santuario di Saronno, intitolato alla Beata Vergine dei Miracoli (Fig. 1) è una delle più rinomate testimonianze dell’architettura religiosa in Lombardia, un luogo ricco di opere d’arte realizzate da numerosi artisti, alcuni dei quali annoverabili tra le eccellenze non solo del Cinquecento lombardo, ma dell’intero Rinascimento italiano.

L’edificio sorge a Saronno, una cittadina a metà strada fra Milano e Varese. Esso è costruito, per volontà dei cittadini saronnesi, a partire dal 1499 sulla Varesina, la strada che collegava la zona a Varese. I cittadini vollero costruire l’edificio in onore di S. Maria e per dare ospitalità al simulacro della Madonna del miracolo, una statua della seconda metà del XIV secolo che si riteneva dispensasse miracolose guarigioni, posta allora in una cappella sulla strada e oggi nell'abside. Un’altra ipotesi vede invece, attorno al 1460, un giovane, già malato e costretto a letto da alcuni anni, miracolosamente guarito dalla Madonna della Strada Varesina la quale lo invitò a costruire una chiesa in suo onore. In seguito alla costruzione di una provvisoria “chiesuola”, i saronnesi decisero di erigere un tempio più grande dedicato a Maria. La prima pietra del nuovo Santuario viene posta l’8 maggio del 1498, giorno di S. Vittore. Il cantiere del tempio mariano era coordinato da un insieme di “deputati”, un organo composto da uomini eletti che avrebbero dovuto prendere in carico l’attività di amministrazione della fabbrica. I deputati saronnesi, che all’inizio del Cinquecento fecero innalzare anche la “casa” con i loro uffici, probabilmente si rivolsero all’architetto Giovanni Antonio Amadeo (1447-1522), già responsabile dei lavori del duomo di Milano, per progettare una chiesa che venne eretta in tre tempi. Il nome di Amadeo, che non è attestato dai documenti, è stato avanzato a partire dalla planimetria della chiesa, il cui modulo originario è una croce greca con cupola.

In una prima fase, inaugurata con la posa della prima pietra e terminata nel 1516, vennero completati l’abside, la zona presbiteriale e la cupola, con il tiburio (quest’ultimo attribuito con certezza ad Amadeo) e il campanile di Paolo della Porta.

Nel 1556 inizia un processo di espansione del santuario. A causa dell’afflusso sempre maggiore dei fedeli accorsi sul luogo, l’edificio venne ampliato in larghezza a tre navate e il corpo longitudinale allungato a cinque campate (Figg. 2-3). Il nuovo progetto del tempio, ora a croce latina, venne affidato al nuovo responsabile del cantiere milanese, Vincenzo Seregni (1520-1594), ma venne tuttavia interrotto circa dieci anni dopo. La sospensione dei lavori fu dovuta principalmente al fatto che, per proseguire l’ampliamento dell’edificio oltre la terza campata, bisognava demolire la piccola cappella “del Miracolo”. In seguito all’intervento diretto di Carlo Borromeo, la Statua della Madonna custodita nella piccola cappelletta venne trasferita all’interno della chiesa.

Contestualmente all’arrivo di Seregni, la fabbrica del santuario si arricchì di altre due presenze fondamentali, ovvero Cristoforo Lombardo e Giulio Romano (1499-1456), che vennero contattati per realizzare la sagrestia della chiesa, sormontata dalla caratteristica volta a vele.

Un altro protagonista della decorazione del Santuario è l’architetto Pellegrino Tibaldi (1527-1596), detto Pellegrino de’ Pellegrini, il quale tra il 1596 e il 1613 completò la maestosa facciata, costruita tra il 1596 e il 1613. I lavori proseguono fino al XVII secolo per sopraelevare la canonica, dove poco distante viene costruita una casa colonica per far alloggiare i contadini incaricati di curare la vigna e l’orto del Santuario.

La decorazione interna: Bernardino Luini e Andrea da Milano

Per quanto riguarda la decorazione interna, l’anno decisivo fu il 1525, momento in cui si decise di rinnovare completamente l’apparato decorativo. A tal proposito vennero contattati i più importanti maestri lombardi nelle arti della pittura e della scultura per dar vita a un apparato che, nelle intenzioni dei deputati, avrebbe dovuto raffigurare alcuni episodi della vita di Maria e Gesù.

Alberto da Lodi (1490-1528) decorò la volta dell’abside, del presbiterio (Fig. 4) e dell’antipresbiterio, mentre le pareti furono affidate a un grande della pittura lombarda del tempo, Bernardino Luini (1481-1532). Luini si impegnò ad affrescare uno Sposalizio della Vergine e un Gesù tra i dottori (antipresbiterio, figg. 5-6); l’Adorazione dei Magi e la Presentazione al tempio (presbiterio, figg. 7-8): Quattro Evangelisti e i Quattro Dottori della Chiesa (lunette della volta); Virtù Teologali e Pace (lesene). All’interno delle cappelle che fiancheggiano la cupola, poi, sono collocate anche le statue lignee di Andrea da Milano (1475-1547). Andrea da Milano (o “da Saronno”) scolpì invece alcuni pregevoli gruppi policromi, come il Cenacolo (cappella sinistra, fig. 9) e il Compianto sul Cristo morto (cappella destra).

La cupola: Il Concerto degli Angeli di Gaudenzio Ferrari

Dopo la morte di Luini, la cui opera è ritenuta tra le più alte espressioni della pittura del Cinquecento lombardo, per decorare la cupola con un’Assunzione della Vergine (Fig. 10) viene invitato dapprima Cesare Magni che, non avendo colpito i committenti, venne sostituito nel giugno del 1534 da Gaudenzio Ferrari (1475-1546), pittore originario di Valduggia in Valsesia e definito da Giovanni Paolo Lomazzo, insieme ad Andrea Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano Vecellio uno dei sette “Governatori” del “Tempio della Pittura”.

Il capolavoro di Gaudenzio Ferrari, i cui documenti di pagamento indicano nel 1534 l’anno di stipula del contratto e nel 1536 quello di conclusione dei lavori, si trova nel cuore del santuario, la grande cupola di quasi 100 metri quadri interamente affrescata. Un’opera quasi senza precedenti, decorata con 86 meravigliosi angeli “in concerto” accompagnati da strumenti musicali reali ma anche di fantasia e l’uno diverso dall’altro. Al centro trovano invece spazio le statue del volto del Padre Eterno e dell'Assunta; tutto intorno poi, a raffigurare il Paradiso, ad accompagnare il corteo di angeli musicanti diviso in quattro cerchi, vi sono trenta puttini danzanti che accolgono l'arrivo della Vergine.

Il “Concerto degli Angeli” di Gaudenzio si dimostra fonte inesauribile di ricerca: da un lato gli studiosi cercano infatti di identificare i vari strumenti proposti dal pittore, dall’altro quest’ultimo manifesta, sin dai disegni preparatori, una meticolosa attenzione nei confronti dei dettagli: nelle prove grafiche preliminari (tra i quali particolare rilevanza acquisisce un disegno a penna e acquarello marrone con rialzi a biacca oggi conservato a Monaco di Baviera) infatti, si può notare lo studio dell’esatta posizione del corpo, delle mani e degli strumenti musicali.

Il Santuario ha inoltre assunto, nel corso del tempo, una grandissima rilevanza nel panorama religioso italiano. Oltre ad essere una costante meta di pellegrinaggio, il tempio mariano di Saronno è stato considerato da alcuni pontefici quasi al livello di una delle Sette Basiliche di Roma. Da Pio II Piccolomini (papa dal 1458 al 1464) fino a Giovanni Paolo II (1978-2005), infatti, più di cento sono state le bolle con cui venivano concessi privilegi e indulgenze.

Foto scattate dalla redattrice dell'articolo

Sitografia

Sito ufficiale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli: http://www.santuariodisaronno.it/home.html

Bibliografia

Agosti, J. Stoppa (a cura di), Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, Milano, Officina libraria, 2018, cat.81, pp.457-458.

FILIPPO RICCI A CAMPOFILONE: STORIA DI UNA DOMESTICA CONVERSAZIONE TRA SANTI

A cura di Arianna Marilungo

Dalla descrizione del dipinto ad una (possibile) committenza?

Immersa nel verde di un’altura nel piccolo paese di Campofilone (FM), la chiesa di Santa Maria d’Intignano[1] (fig. 1) si mostra al visitatore come un piccolo scrigno dalla storia poco conosciuta, ma ricca di tracce inedite e preziose per la ricostruzione delle vicende storiche di questo borgo marchigiano e dei rapporti che la legarono a Fermo nel corso dei secoli.

Un’attenzione speciale merita la tela che campeggia sull’altare maggiore di mano di Filippo Ricci (1715-1793) che rappresenta la Madonna con Bambino e santi (figg. 2-3).

La tela, datata in basso a sinistra da una nota manoscritta “1755” (fig. 4), è la traduzione in immagini di una scena dal sapore domestico, ma dal significato trascendente.

Il dipinto rappresenta ciò che gli storici dell’arte definiscono “Sacra Conversazione”, i cui protagonisti sono la Sacra Famiglia, i Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria, e San Paolo. Essi vengono colti in un intimo momento: Gesù Bambino viene presentato ai suoi nonni Anna e Gioacchino sotto gli sguardi vigili e attenti della Madonna e di San Giuseppe, mentre il giovane San Paolo osserva con profonda curiosità il saluto che si scambiano Gesù e sua nonna Anna. L’episodio è raffigurato in due diversi spazi compositivi che convergono al centro nella figura diafana del Bambin Gesù: a sinistra il pittore rappresenta la Sacra Famiglia (fig. 5) e a destra i Santi in adorazione (fig. 6).

I due gruppi di figure sono uniti dal tenero gioco instaurato tra il piccolo Gesù, tenuto in braccio dalla Madonna, e la nonna Anna: entrambi si scambiano una carezza ed il viso dell’anziana si approssima al corpo di Gesù in uno slancio di puro affetto (fig. 7).