IL LAGHETTO DELLE COLONNE A MAIANO. PITTORESCA E ROMANTICA PISCINA DI SIR JOHN TEMPLE LEADER

A cura di Arianna Canalicchio

Possessore fino dal MDCCCLV dei terreni limitrofi, il commendatore Giovanni Temple Leader acquistava nel MDCCCLXVII dal R. Demanio la cava detta delle Colonne ed ivi immettendo le acque del torrente Mensola riduceva nella forma presente il Laghetto delle Colonne e ne abbelliva i contorni costruendo il ponte, la torre, la fonte e i fabbricati vicini[1].

Così viene descritto e celebrato il romantico Laghetto delle Colone da Sir John Temple Leader che lo face realizzare nei suoi numerosi possedimenti acquistati a Maiano, nei pressi di Firenze.

Sir John Temple Leader, ricco e facoltoso nobiluomo londinese, nonostante la sua brillante carriera politica si interessò fin da subito alla storia e all’arte. Profondamente appassionato di pittura Tre-Quattrocentesca, abbandonò l’Inghilterra nel 1844 per trasferirsi a vivere prima a Cannes in Francia e poi in Italia. Nel 1850 acquistò la sua prima villa in Toscana, Villa Pazzi Tolomei a Maiano decidendo da quel momento di dedicarsi alla sua passione: lo studio e la valorizzazione delle colline fiesolane nei pressi di Firenze.[2] La seconda metà dell’800 fu un momento molto vitale per il capoluogo toscano, tantissimi inglesi, affascinati dalla città, considerata una sorta di paradiso in cui si univano arte, storia e un clima mite, vi si trasferirono. Solo per citarne alcuni, Frederick Stibbert, Seymur Kirkup, estroso artista e collezionista, William Rossetti, figlio del pittore Dante Gabriele, il collezionista Herbert Horne e lo storico dell’arte Bernard Berenson che scelse Firenze come sua residenza a partire dal 1900.

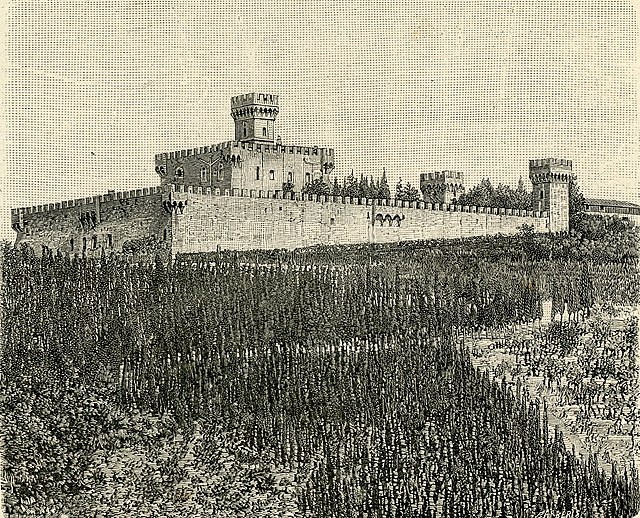

Nel 1850 Temple Leader acquistò anche l’antica Villa di Maiano che ristrutturò, ma il suo intervento più noto è sicuramente quello sul vicino Castello di Vincigliata[3]. Acquistato nel marzo del 1855 era ormai poco più che un rudere che lui fece ricostruite da capo a piedi in perfetto stile neogotico. Si trattò di un intervento veramente sorprendente con il quale il nobiluomo inglese volle provare a dare forma concreta al suo sogno cavalleresco. Scoperto forse per caso durante una passeggiata, il maestoso castello si presentava con le mura divorate dal tempo e dalla vegetazione ma ancora perfettamente in grado di rievocare nella mente dello studioso quelle atmosfere medievali descritte nei romanzi di Walter Scott.

Temple Leader acquistò terrenti tra Vincigliata e Maiano per un’estensione di circa 280 ettari, comprendenti le 40 cave di pietra che si trovavano nei dintorni. La zona di Maiano era infatti una sorta di grande cava di pietra serena che fin dai tempi di Michelangelo era stata usata per estrarre il materiale di alcuni dei più celebri monumenti della città. Secondo alcune fonti ottocentesche sarebbero arrivate da queste colline le pietre con cui venne data forma alla Loggia degli Uffizi, alla Cappella Gaddi in Santa Maria Novella e al coro della SS. Annunziata.[4] Pare, inoltre, che si sia recato sulle pendici di Maiano anche Michelangelo per scegliere le pietre per gli scalini della Biblioteca Laurenziana.

Dopo aver acquistato le cave, Temple Leader, decise di chiuderle tutte ad esclusione di due che gli servirono per estrarre la pietra per la ricostruzione del castello e delle mura che lo circondavano. Aiutato dall’architetto Giuseppe Fancelli e dall’esperto di idraulica e architettura ambientale, Alessandro Papini, Temple Leader iniziò un approfondito studio del terreno e decise di dar vita a un parco romantico. I lavori per rimboschire le pendici e aumentare i corsi d’acqua nelle sue proprietà iniziarono nel 1854. In breve tempo, quello che era un terreno ormai spoglio, divenne un vero e proprio bosco con alberi, rocce e torrenti. Nel cuore di questo giardino il nobiluomo volle crearsi uno stagno da usare come piscina naturale, fu così che nacque il Laghetto delle Colonne.

“La cava che ora il proprietario di Majano ha cambiata in bagno era fra le privilegiate e conosciuta come cava del Mulinaccio, da un mulino che le sta presso sulle dirupate e fronzute sponde della Mensola; ma più come cava delle colonne perché nel 1817 ne furono levate le colonne della Cappella dei principi in San Lorenzo”[5]così racconta lo storico Giuseppe Marcotti nel suo Fantasie di Majano pubblicato nel 1883. Come in una sorta di diario, Marcotti descrive le proprietà di Temple Leader fornendoci molte importanti informazioni che ancora oggi sono alla base dei principali studi sui suoi interventi.

Proprio come raccontato da Marcotti, la Cava nella quale Temple Leader fece costruire il suo laghetto venne utilizzata nel 1817 per dar vita alle colonne della Cappella dei Principi nella Basilica di San Lorenzo[6] da qui deriverebbe il nome stesso di Laghetto delle Colonne con cui è tutt’oggi conosciuto. Lucy Baxter, scrittrice inglese, ci riporta addirittura che i tagliapietre in quell’occasione furono Antonio Bartolini e Francesco Materassi, pagati quattro franchi al giorno. Durante i lavori però pare che sia crollato un grande pezzo di roccia uccidendo una delle persone che si trovavano sul posto, un tal Bulli, e rompendo la gamba di un signor Maiano, di cui però non abbiamo nessun’altra informazione. [7] Proprio a causa di questo incidente la cava venne chiusa e rimase tale per diversi anni, fino al 1833. In questa data, sotto la supervisione del capo tagliapietre Pietro Bartolini, forse figlio del precedente Bartolini, vennero cavate le pietre per la costruzione della nuova scalinata di Palazzo Pitti progettata dall’architetto Bernardo Poccianti. Suonano dunque estremamente azzeccate le parole della Baxter: “The bath is certainly ideal in beauty. But this is not all, for in this lovely hollow is contained a whole chapter of Florentine art history”[8].

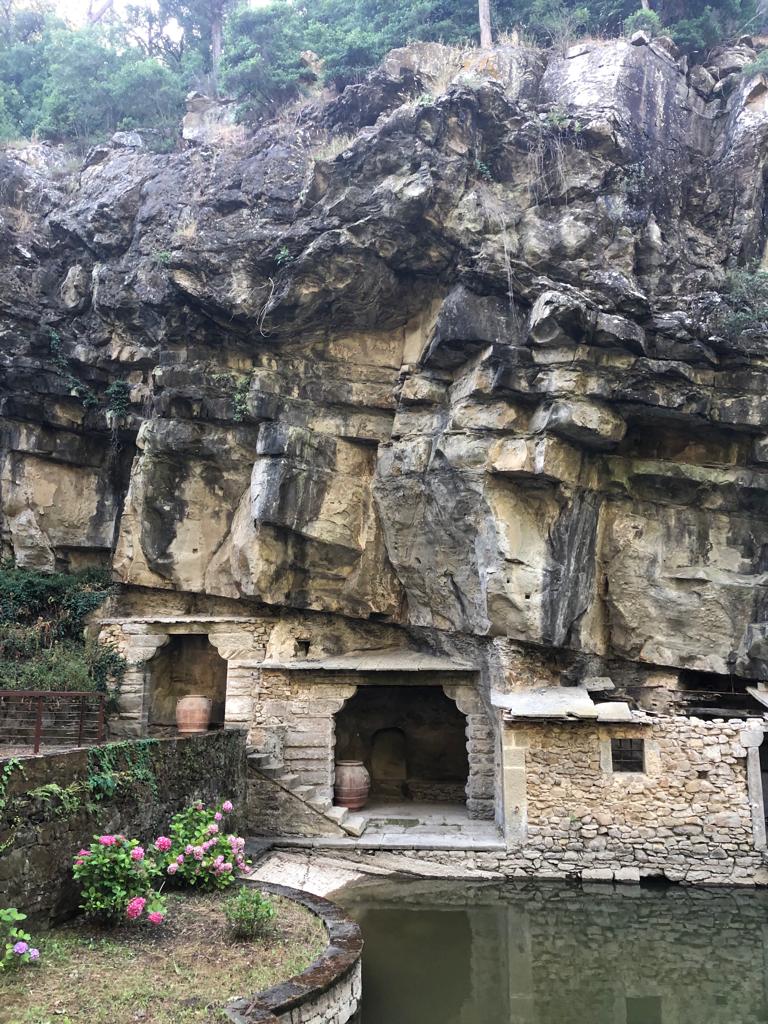

Temple Leader riuscì a ottenere dal Demanio la storica Cava nel 1867. Lo spazio della cava divenne con il nuovo intervento un bacino per accogliere le acque del torrente Mensola che era stato deviato. L’idea di Temple Leader era di costruirsi una sorta di oasi in cui poter nuotare e accogliere i suoi amici. Interessante è sempre la descrizione di Marcotti: “Ora limpide acque dalle tinte azzurra o verdognola secondo l’ora del giorno, iridescenti d’argento quando il venticello ne accarezza la superficie, riempiono la grande vasca: a ponente paurose rocce di cupo colore, variegato dai grigi filoni dell’arenaria, si innalzano a picco e in qualche punto sporgono così da formare come l’ingresso d’una oscura grotta.”[9]

Marcotti non è però l’unico a descrivere il Laghetto delle Colonne, il romantico specchio d’acqua affascinò molti visitatori e ne abbiamo una bella descrizione in un articolo dal titolo Maiano, Vincigliata and Settignano pubblicato dal Barone Alfred de Reumont nell’agosto del 1875 sulla rivista tedesca “Allgemeine Zeitung”[10].

Del piccolo laghetto parla anche Lucy Baxter, scrittrice inglese che nel 1891 pubblica il suo resoconto del viaggio nella zona di Maiano e del Castello di Vincigliata, ospite del suo amico Sir Temple Leader. La Baxter si era trasferita a vivere a Firenze nel 1867 dopo il matrimonio con Samuel Thomas Baxter ed era conosciuta in molti dei più importanti centri culturali frequentati dalla comunità inglese. Come molti dei suoi lavori anche questo volume venne pubblicato con lo pseudonimo di Leader Scott. Il testo è ricco di descrizioni e racconta un’avventurosa passeggiata nel vasto parco che collega il Castello alla Villa di Maiano, accompagnata dal guardiacaccia: “[...] Still down, down to a deep gorge where the Mensola[11] comes tumbling amidst its crags, and crossing over it on the bridge built by Mr. Leader, we reach the bank of a little green lake, beneath great crags of rock, than hang above it, jagged, ragged, and projecting: and rich in sombre tints of brown and gray”[12]

Descrizione forse un po’ enfatizzata a causa dal momento avventuroso che termina però con un’immagine del laghetto più simile a quello che effettivamente appare e doveva apparire già al tempo. Eliminando il turbinio delle acque che si rompono sulle rocce, ritroviamo infatti un luogo solitario: “Its solitude is almost overpowering, - nothing to break the silence but the ripple of the Mensola over its stones, the faint rustle of the wind in the pine-woods opposite, or the swish of a bird’s wing as it flies in and out of his home in the great crags above”[13]

Le sponde del laghetto sono costituite da un lato dalla parete della cava con la pietra e alcune insenature e grotte artificiai usate, come appunto viene descritto, come “trampolini” per i tuffi o come spogliatoi (fig. 6). In una delle nicchie Temple Leader fece mettere una robbiana raffigurante una Madonna col Bambino, immagine votiva usata un tempo per proteggere dalle frane chi lavorava nelle cave. Dall’altro invece il nobiluomo inglese fece piantare un boschetto. Gli interventi di Temple Leader non si fermano qua; fece infatti edificare una torretta in stile neogotico (fig. 7) che sovrasta il laghetto e che ben si armonizza con la sua idea di parco romantico. Sulla torre spicca lo stemma congiunto della famiglia del nobile inglese e della moglie, Luisa Raimoni (fig. 8), mentre all’interno troviamo una sala decorata da Ruggero Focardi. L’interno non è purtroppo accessibile trattandosi ormai di una stanza di albergo, stando però a quanto scrive in tempi recenti la storica dell’arte Francesca Baldry, gli affreschi raffigurerebbero una copia della Primavera di Botticelli mentre dall’atro lato Vergini fanciulle che si bagnano nel laghetto silvestre con il Castello di Vincigliata alle spalle, soggetto che ben si addice al luogo e che si ispira al Ninfale fiesolano del Boccaccio.[14] La torre è collegata al resto del parco da un piccolo ponte che passa sopra il fiume Mensola. Intorno al laghetto Temple Leader fece costruire una casetta in legno che doveva servire come spogliatoio per le signore. Secondo le fonti del tempo pare che il gentiluomo si recasse tutti i giorni, solo o con degli amici, a nuotare nel suo “pelaghetto”. Poco distante dal lago si trova invece un’altra struttura fatta modificare dal nuovo proprietario ma che già esisteva ai tempi dell’utilizzo della cava; si tratta di una casetta usata dagli scalpellini come deposito degli attrezzi e che Temple Leader trasformò in una coffe-house. Per rendere più elegante l’ambiente fece anteporre all’ingresso un piccolo porticato di ispirazione cinquecentesca con colonne in pietra serena e decorò l’interno con tavolini e sedie così che i suoi ospiti dopo il bagno potessero consumare insieme pranzi o merende.

Uno degli ospiti sicuramente più noti e illustri del piccolo laghetto artificiale fu la Regina Vittoria d’Inghilterra che nell’aprile del 1893 fu accolta nella sua dimora da Temple Leader. Per quanto è improbabile che la regina abbia fatto il bagno nelle acque del lago, aveva sicuramente sostato all’interno della coffe-house e si era riposata nel tranquillo parco. La visita fu a tal punto significativa per il nobile inglese che la volle ricordare con una targa che recita: “Il di XII aprile MDCCCXCIII Vittoria Regina d’Inghilterra Imperatrice delle Indie con la figlia Beatrice Principessa, Enrico di Battemberg e seguito, qui sostava e deliziandosi della bellezza e tranquillità di questo laghetto ne faceva dei disegni nel suo Album di Ricordi”[15].

Il laghetto, come si legge nella targa, era piaciuto molto alla regina, tanto che decise di raffigurarlo in alcuni schizzi e disegni. La rivista inglese “The Illustrated London News” nel numero uscito il 6 maggio del 1893 dedica il frontespizio a un disegno firmato “A. Forestier” che raffigura la regina seduta con davanti un tavolino intenta ad ammirare il laghetto. L’immagine ci mostra fedelmente la torre e tutte le altre strutture intorno alla piscina mentre due gentiluomini con la tuba sono intenti ad osservarla.[16]

Con il suo laghetto Temple Leader si costruì un’oasi di pace in cui dare sfogo alla sua passione per il nuoto e allo stesso tempo rievocare le ambientazioni fiabesche del Boccaccio e quel romanticismo di ispirazione neogotica.

Note

[1] Targa fatta apporre dal proprietario Sir John Temple Leader nei pressi del laghetto.

[2] F. Baldry, John Temple Leader e il castello di Vincigliata. Un episodio di restauro e di collezionismo nella Firenze dell’Ottocento, Olschki, Firenze 1997, pp. 11-21.

[3] Antico castello un tempo proprietà dei Visdomini e degli Alessandri. Le mura vennero abbattute nel 1364 ma subito ricostruite dagli Alessandri. Sir Temple Leader dopo l’acquisto decise di affidare i lavori di restauro all’architetto Giuseppe Fancelli che si era formato presso Gaetano Baccani (architetto del Torrino del Giardino Torrigiani); il giovane architetto morì però nel 1867 a lavori non ancora ultimati. La bibliografia sul Castello di Vincigliata è molto ampia si vedano ad esempio: F. Guerrieri, Il Palazzo Temple Leader in Firenze, Alinea, Firenze 1991 e R. Innocenti, Storia e magnificenza di John Temple Leader, “Verde Domani”, I, 1991, pp. 9-10.

[4] G. Marcotti, Simpatie di Majano, Tipografia di G. Barbera, Firenze 1883, p. 75

[5] Ivi, p. 77.

[6] La Cappella, adiacente alla Chiesa di San Lorenzo, è conosciuta per le sue decorazioni ad intarsio in marmi policromi e pietre dure che ne rivestono pareti e pavimento. Si tratta della seconda cupola di Firenze per dimensioni ed accoglie i grandi sarcofagi, realizzati in granito, di sei Granduchi di Toscana. La cappella era stata pensata già da Cosimo I che ne aveva affidato il progetto al suo architetto di fiducia: Giorgio Vasari. Il progetto non prese però mai avvio a causa della morte, quasi coeva dei due. Sarà solo il figlio, Ferdinando I che dopo una serie di concorsi scelse nel 1604 il progetto proposto da Don Giovanni, figlio naturale e riconosciuto di Cosimo I. La bibliografia sulla Cappella dei Principi è molto vasta, si veda ad esempio: U. Baldini, A. Giusti, A. Pampaloni Martelli (a cura di), La Cappella dei Principi e le pietre dure a Firenze, Electa, Milano 1979.

[7] L’episodio è descritto in: L. Scott, Vincigliata and Maiano, G. Barberà, Siena 1891, p. 153.

[8] “Lo specchio d’acqua è certamente di una bellezza ideale. Ma non è tutto perché in questo adorabile incavo è contenuto un intero capitolo della storia di Firenze”. Ivi, p. 152.

[9] Marcotti 1883, p. 77.

[10] L’articolo è online sul sito della Biblioteca di Stato bavarese https://opacplus.bsb-muenchen (consultata il 20/01/2022)

[11] Si riferisce al fiume Mensola dal quale venne creato artificialmente il Laghetto.

[12] “[…] Ancora giù, giù fino a una profonda gola dove il Mensola arriva a ruzzolare tra le sue rocce, e attraversandolo sul ponte costruito dal signor Leader, raggiungiamo la riva di un piccolo lago verde, sotto grandi rocce a precipizio, che pendono sopra di esso, frastagliate e sporgenti: e ricche di tinte cupe di marrone e grigio". Scott, 1883, p. 152.

[13] “La sua solitudine è quasi opprimente – niente che rompa il silenzio se non l’incresparsi del Mensola contro le rocce e il debole fruscio del vento nelle pinete di fronte, o lo sbattere dell'ala di un uccello che vola dentro e fuori dalla sua casa nelle grandi insenature rocciose di sopra". Ivi, p. 153.

[14] Baldry 1996, p. 102.

[15] Targa commemorativa di dedica alla regina Vittoria.

[16] Frontespizio di “The Illustrated London News” del 6 maggio 1893, online presso https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/ The British Newspaper Archive (consultato il 28/01/2022)

Bibliografia

Baldini, A. Giusti, A. Pampaloni Martelli (a cura di), La Cappella dei Principi e le pietre dure a Firenze, Electa, Milano 1979.

Baldry, John Temple Leader e il castello di Vincigliata. Un episodio di restauro e di collezionismo nella Firenze dell’Ottocento, Olschki, Firenze 1997.

Marcotti, Simpatie di Majano, Tipografia di G. Barbera, Firenze 1883

Scott, Vincigliata and Maiano, G. Barberà, Siena 1891.

Sitografia

Biblioteca di Stato bavarese - https://opacplus.bsb-muenchen

The British Newspaper Archive - https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/

Sito della Fattoria di Maiano - https://www.fattoriadimaiano.com/

IL PROGETTO DI FILIPPO CORSINI PER IL PALAZZO DI FAMIGLIA: GLI APPARTAMENTI ESTIVI DEL PIANTERRENO

A cura di Alessandra Becattini

Come accennato alla fine dell’articolo precedente, dopo la morte del padre Bartolomeo Corsini, Filippo prese in mano le redini della ristrutturazione del palazzo di famiglia. La prosecuzione dei lavori fu da lui affidata all’architetto e scenografo Antonio Ferri, presumibilmente incaricato di proseguire i lavori (o il progetto) lasciati incompiuti alla morte di Pier Francesco Silvani, avvenuta anche questa nel 1685. Tuttavia, recentemente è stato rivisto l’intervento univoco del Ferri nella progettazione del palazzo, mentre un peso più importante è stato assegnato alla “direzione artistica” del rampollo Corsini e di Paolo Falconieri, un architetto dilettante amico del Corsini stesso [1] e agente artistico del granduca Cosimo III.

Le prime pitture eseguite furono quelle per l’«appartamento nuovo di Lungarno» [2]. Dalle fonti storiche si deduce che qui, tra il 1685 e il 1686, Jacopo Chiavistelli si occupò della decorazione dei soffitti lignei di quattro stanze; ma non è da escludere che il suo intervento fu più ampio. Anche se non ci sono indicazioni precise sulla collocazione del suo intervento, secondo Patrizia Maccioni i lavori furono eseguiti nell’appartamento del piano nobile nell’ala sinistra, una zona plausibilmente decorata prima degli appartamenti di Filippo situati nell’ala destra del palazzo. Dalla storica sono stati individuati due vani con una decorazione a fregio dipinto, che si estende per tutto il perimetro delle sale sotto il soffitto in legno, che potrebbe essere riferito alla mano o all’ideazione del Chiavistelli per lo stile e i temi decorativi usati (fig. 1). Le fonti, precedentemente scarse, si fanno sempre più precise e diffuse dagli anni novanta del ‘600, grazie anche all’attenzione del committente, rendendo più facile l’identificazione delle numerose maestranze a lavoro nel palazzo. Tra il 1692 e il 1700 fu intrapresa un’ampia campagna decorativa durante la quale furono decorati gli appartamenti del piano nobile nell’ala destra e del pianoterreno.

Le decorazioni del pianoterra di Palazzo Corsini: prima fase

Al pianoterra si collocano gli appartamenti estivi del palazzo, abitati dalla famiglia Corsini nei mesi più caldi dell’anno. Questa zona consta di ben 15 sale tutte generosamente ornate da quadrature illusionistiche. Un tempo interamente attribuite al Chiavistelli, dalle recenti ricerche degli studiosi sono emerse invece tre differenti equipe impegnate nell’esecuzione degli affreschi e tre fasi distinte d’esecuzione. Tuttavia, le pessime condizioni delle pitture, profondamente rovinate dall’alluvione del ‘66 e da precedenti inondazioni dell’Arno, non permettono una precisa datazione degli interventi e certamente non aiutano nell’identificazione delle diverse maestranze.

Dapprima il lavoro venne affidato a Jacopo Chiavistelli e alla sua bottega, che tra il 1693 e il 1695 affrescarono cinque stanze degli alloggi al pianterreno. Dalle fonti storiche emerge che anche la decorazione delle altre sale avrebbe dovuto essere commissionata al maestro, ma al termine di questa prima fase Filippo non fu soddisfatto dall’esecuzione e quindi il contratto non venne rinnovato. Ricercato dai più, il Chiavistelli aveva sviluppato un metodo di lavoro standardizzato per poter fronteggiare la mole di commissioni richieste: a lui competeva l’ideazione e la realizzazione della parte figurativa, mentre ai collaboratori spettava la realizzazione delle quadrature architettoniche e delle parti decorative. Come sottolineato da Maccioni [3], probabilmente non fu soltanto tale metodo di lavoro a non appagare le esigenze dell’attentissimo committente, ma anche la ripetitività di uno stile decorativo che sul finire del secolo dovette apparire ormai superato ad un occhio aggiornato come quello del Corsini.

Anche se le fonti non conservano la collocazione esatta di questi interventi, la storica riferisce all’equipe del Chiavistelli le tre stanze che affacciano sul Lungarno Corsini e le due adiacenti e prospicenti il cortile, le odierne sale nominate Rezia, Nerina, Cristina, Eleonora e Vittoria. Oggi visibili attraverso pesanti restauri e ritocchi, eseguiti regolarmente dalla seconda metà del ‘700 in poi a causa delle frequenti inondazioni dell’Arno, le sale presentano una ricca decorazione prospettica con architetture classicheggianti che si aprono sulle pareti e scene mitologiche sul soffitto, anch’esso decorato da quadrature con fluidi cornicioni modanati (figg. 2-3).

La seconda fase decorativa dell’Appartamento Estivo

Nel 1696, poco dopo la conclusione dei lavori dell’equipe del Chiavistelli, ad Alessandro Gherardini, Rinaldo Botti e Andrea Landini fu commissionata la decorazione di altre quattro stanze dell’Appartamento Estivo. In questo caso, le fonti sono molto precise nell’indicare i soggetti degli affreschi delle volte permettendo quindi una precisa identificazione delle pitture: durante questa seconda fase decorativa vennero quindi decorati il salone del pianterreno (fig. 4) e le tre stanze vicine alla corte del ninfeo, modernamente dedicate a donna Anna, Luisa e Annalù. Tuttavia, come accaduto anche per le precedenti sale del Chiavistelli, le pitture non hanno avuto una grande fortuna e molti degli interventi risultano oggi illeggibili a causa dei pesanti rifacimenti successivi: si salvano alcuni brani delle strutture architettoniche dipinte sulle volte, in parte ancora apprezzabili nella loro versione di fine ‘600 (fig. 5). Delle quattro sale, l’unica ad aver mantenuto quasi intatto l’aspetto originario è la sala “donna Annalù”. Un tempo questa piccola stanza aveva probabilmente una destinazione religiosa, come si evince dalla Fede affrescata dal Gherardini sul soffitto (figg. 6-7). Anche nella decorazione dei quadraturisti si respira un’aria più aulica, in linea con le finalità dello spazio. Il Botti, che era stato allievo del Chiavistelli, in questi suoi interventi fa abbondante uso dell’insegnamento del maestro, ma allo stesso tempo se ne distacca, mostrando una vena più innovativa e innestando una nuova strada per il quadraturismo toscano. Similmente alle stanze affrescate nella prima fase, le pareti si aprono su uno spazio immaginario ed intercalato da un doppio colonnato all’antica che dona profondità allo spazio della sala; le architetture, tuttavia, sono più semplici, le cornici modanate meno complesse e le tinte più chiare. Nelle sue pitture si nota poi un interesse più accentuato per il dato naturale: quello che si intravede tra gli sfondati architettonici è un orizzonte ameno, arioso e paesaggistico (fig. 8).

La grotta artificiale al pianterreno

A completamento dell’appartamento estivo venne eseguita, su progetto di Antonio Ferri, una bellissima grotta artificiale (fig. 9), elemento imprescindibile per una dimora signorile seicentesca. Questo ambiente, che si apre su un cortile nella parte più interna del pianoterra, si conserva ancora oggi nella sua facies tardo-seicentesca, anche se segnato dall’alluvione del ’66 come tutte le altre sale del pianoterra. Consta di un vestibolo, eseguito successivamente nel 1720 da Giovanni Battista Foggini e Girolamo Ticciati, e della grotta realizzata tra il 1695 e il 1697. Gli stucchi e le incrostazioni furono affidati al fiorentino Carlo Marcellini, mentre la parte pittorica venne realizzata dall’equipe Gherardini-Botti-Landini. Sulla volta della grotta Alessandro rappresentò la scena con Giunone che induce Eolo a liberare i venti (fig. 10). Oltre balaustre in stucco, i due quadraturisti affrescarono nel 1697 sfondati illusionistici con la rappresentazione in lontananza di quattro prestigiose residenze della famiglia: palazzo Corsini al Prato e Villa Le Corti (fig. 11), in Toscana, e il Casino dei Quattro Venti e il Palazzo della Lungara di Roma.

Ai tre frescanti a lavoro nel pianoterra furono commissionati anche alcuni interventi per la compagna decorativa che negli stessi anni stava coinvolgendo gli appartamenti di Filippo al piano nobile del palazzo e di cui parleremo nel prossimo articolo.

Note

[1] P. Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, p. 23.

[2] Ibidem.

[3] Maccioni, Palazzo Corsini …cit., p. 26.

Bibliografia

Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Centro Di, Firenze, 1989.

Patrizia Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, pp. 21-42.

Sitografia

http://www.palazzocorsini.it/thepalace/?lang=en

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-maria-ferri_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-falconieri_%28Dizionario-Biografico%29/

LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO. PARTE III: IL MODERNO RESTAURO

A cura di Arianna Canalicchio

«Sarà restituito alla città uno dei suoi luoghi più amati e suggestivi; fiorentini e turisti potranno riscoprire uno dei tratti più imporranti della “promenade” ideata dall'architetto Poggi. Sarà un restauro accurato, in linea con quello che si sta facendo per conciliare tutela e valorizzazione del patrimonio. Non dimentichiamo il valore storico, oltre che monumentale, delle Rampe»[1].

Queste le parole della vicesindaca di Firenze, Cristina Giachi, all’indomani dell’inizio dei lavori di ristrutturazione delle Rampe nel luglio del 2018. La così detta “passeggiata in carrozza del Re”[2], realizzata dall’architetto Giuseppe Poggi nel periodo dei lavori di ingrandimento per Firenze Capitale, nel corso degli anni, aveva raggiunto uno stato di deterioramento davvero preoccupante. Viste le condizioni si era reso quindi assolutamente necessario un intervento che mettesse un freno a questo fenomeno, impedendo che la situazione divenisse irrecuperabile.

Il grande complesso di fontane e scalinate che scendendo per il monte di San Minato arriva fino alla riva del fiume Arno, per evidenti ragioni, nel corso degli anni aveva cominciato a deteriorarsi in maniera preoccupante; la vegetazione era cresciuta in modo incontrollato coprendo ben presto buona parte della suggestiva decorazione mosaicata e a incrostazioni, mentre le fontane avevano finito per essere disattivate quasi subito. Dunque, il restauro avviato nel luglio del 2018 si era reso assolutamente necessario per porre un freno allo stato di degrado. Dopo un totale di circa 27.000 ore di lavoro l’intervento è effettivamente riuscito a riportare alla luce l’originaria composizione delle Rampe e ha rimesso nuovamente in moto il sistema di acqua delle fontane. L’intervento, in sintesi, si è basato su tre punti fondamentali: il restauro conservativo delle componenti architettoniche e materiche (le grotte e le vasche), la realizzazione del nuovo impianto idrico per rimettere in funzione le fontane e il riordino della parte vegetale che negli anni era cresciuta in maniera incontrollata ricoprendo quasi del tutto le fontane.[3]

Per avere un effettivo ordine di grandezza sull’importanza dell’intervento basti pensare che il lavoro di restauro è costato nel complesso circa 2,5 milioni di euro e ha comportato la rimozione di ben 100 quintali di materiali infestati e il ricollocamento di circa 1.200 piante.[4]

Per poter intervenire sulle componenti architettoniche come prima cosa è stato necessario rimuover la vegetazione. Solo a questo punto i restauratori hanno potuto consolidare e reintegrare le parti mancanti delle fontane e delle grotte. Per la parte mosaicata, realizzata in ciottoli di fiume bianchi e neri, che caratterizza la decorazione della grande cascata trapezoidale che si trova al livello più alto, si sono resi necessari dei reintegri per alcuni tasselli mancanti, mentre sono stati messi in sicurezza quelli ancora in buono stato. Inoltre è stata rifatta l’impermeabilizzazione di tutte le vasche, sostituendo quella ottocentesca con strati di malta cementizia e utilizzando nuovi materiali sicuramente più all’avanguardia.

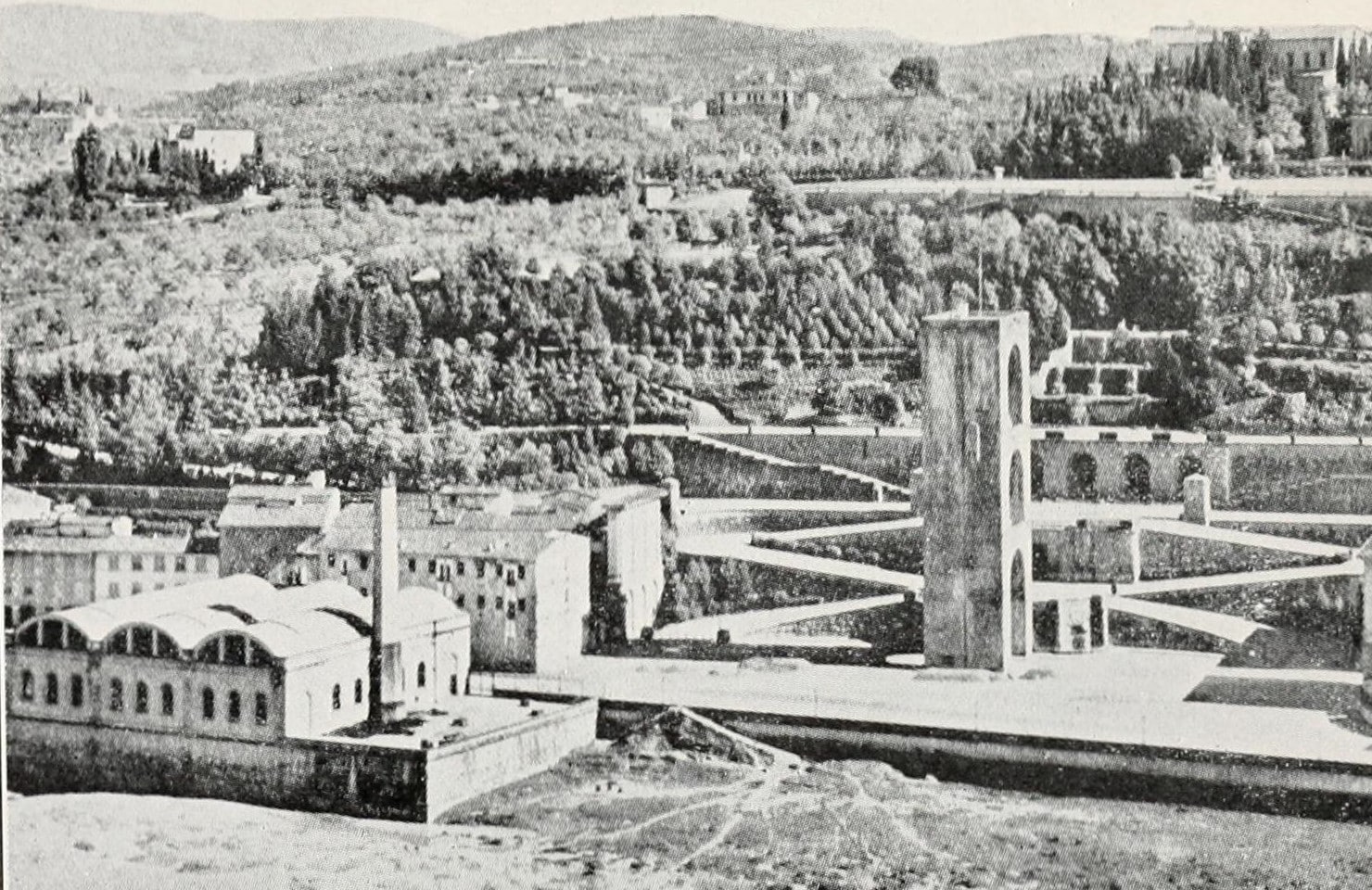

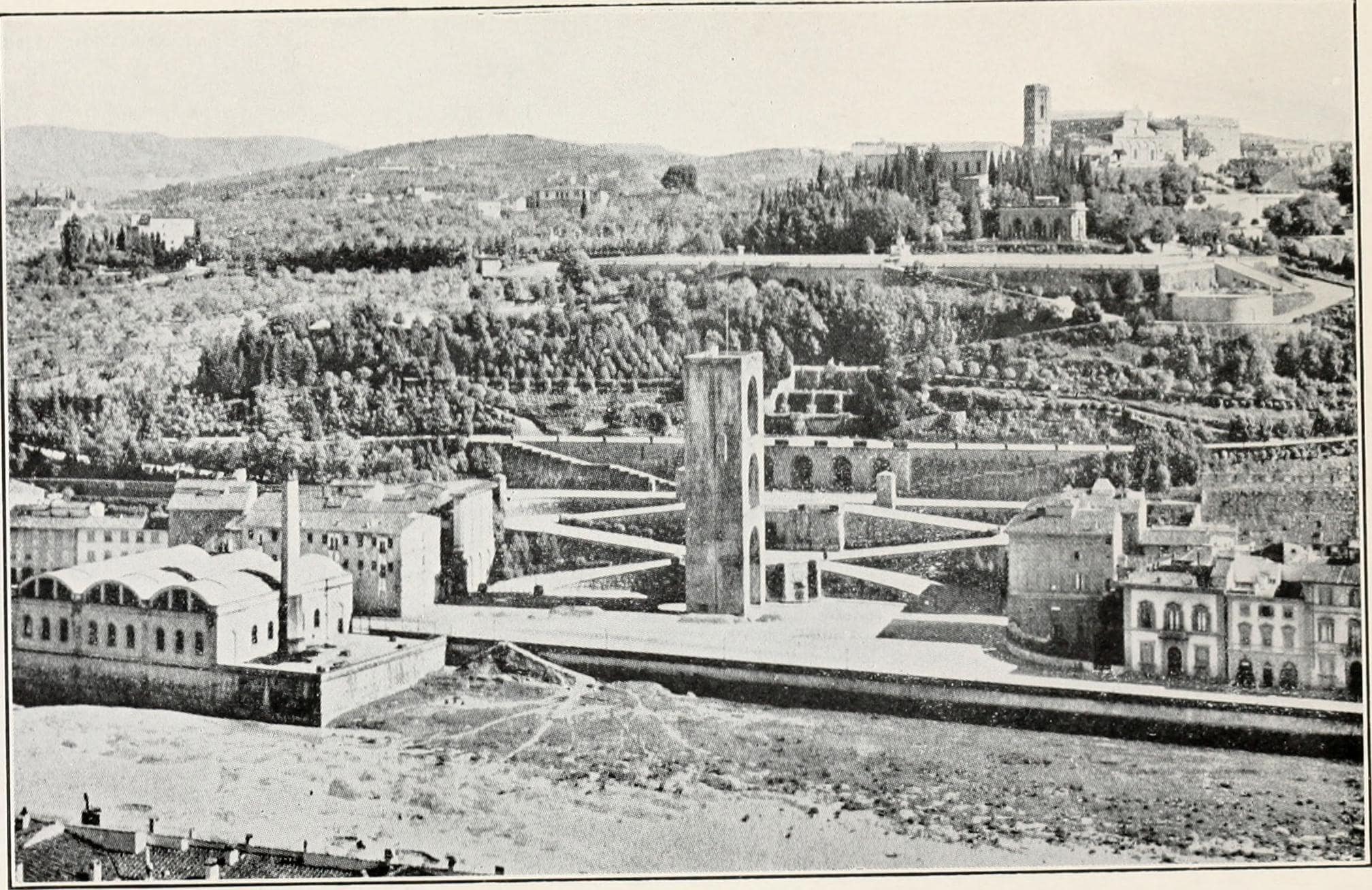

Molto importante è stato anche l’intervento all’impianto idrico che ha permesso di rimettere in moto il sistema di cascate e vasche con una portata di acqua che lo stesso Poggi non aveva mai visto ma che si sarebbe tanto auspicato. Le fontane, infatti, erano originariamente alimentate a gravità grazie a un serbatoio appositamente dedicato e collocato qualche decina di metri più in alto rispetto a Piazzale Michelangelo. Pare però che inizialmente la portata dell’acqua fosse molto scarsa, soprattutto in proporzione alle dimensioni delle fontane e che l’effetto fosse quindi piuttosto brutto. È lo stesso Poggi a lamentarsi in una lettera nel 1876, chiedendo al Comune che venisse in qualche modo aumentata la portata dell’acqua così da rendere giustizia all’armoniosità del suo lavoro. Ma il sistema idrico fiorentino presentava all’epoca non pochi problemi e il Comune. ritenendo, a ragion veduta, più utile riuscire a far arrivare l’acqua in maniera sufficiente alla città, decise di non far fronte alla richiesta dell’architetto, nonostante le sue insistenze. Effettivamente alla città mancava un acquedotto in grado di provvedere a soddisfare la richiesta di acqua potabile, motivo per cui, proprio di fronte alla torre di San Niccolò, ai piedi delle Rampe, venne costruita la così detta Fabbrica dell’Acqua (Fig. 5), ovvero il primo acquedotto moderno di Firenze.

Il terzo punto del restauro è stato quello dedicato allo studio e al ripristino della vegetazione. Per quel che aveva riguardato le scelte botaniche che dovevano fare da corredo e da abbellimento alle Rampe e al viale dei Colli, il Poggi si era affidato ad Attilio Pucci, personaggio di grande esperienza e futuro Soprintendente dei Pubblici Giardini e Passeggi della città di Firenze. Figlio di Angiolo Pucci, già giardiniere granducale alla villa medicea della Petraia e a Boboli, Attilio, nel 1867, all’età di 51 anni e nonostante fosse già in pensione, condusse lavori per le nuove piantagioni nel viale dei colli dando così inizio alla duratura e assai proficua collaborazione col Poggi. Il Pucci fornì all’architetto preziosi consigli e di fatto prese in mano da solo le redini della decorazione naturale delle fontane di tutto il complesso.

In una lettera del 2 febbraio 1877, riportata da Poggi nel suo resoconto del 1882, il Pucci annunciava che la decorazione delle cinque grotte al secondo livello era oramai conclusa. È dunque chiaro che i lavori alla flora andarono in realtà avanti anche dopo l’inaugurazione del complesso, avvenuta nel settembre del 1875. Dagli scambi epistolari è possibile inoltre dedurre che le piante utilizzate per la decorazione furono per lo più alberi e arbusti sempreverdi, anche se nessun documento dell’epoca ci informa in maniera precisa su quelle che furono le scelte del Pucci. Non abbiamo quindi un resoconto o una lista delle specie piantate e la questione non era mai stata trattata in modo scientifico fino al 2001. In quell’anno prese avvio uno studio sulle piante presenti nelle Rampe e nella zona del viale dei Colli; secondo questo studio sarebbero ben 36 le specie presenti, tra alberi e arbusti sempreverdi e 25 tipi differenti di alberi e arbusti caducifogli. Questa prima analisi della flora è stata ripresa e approfondita in occasione del restauro iniziato nel 2018, affiancata ad un’attenta analisi dei trattati di botanica dell’epoca, consultati per capire quali fossero considerate, a quel tempo, le piante effettivamente più adatte da collocare in un ambiente semi-acquatico come quello delle fontane lungo le Rampe. Il restauro, infatti, voleva riportare le piante originali, restituendo non solo le forme architettoniche ma anche l’aspetto naturalistico del complesso monumentale.

L’ultimo capitolo della storia delle Rampe del Poggi, almeno fino ad oggi, riguarda dunque il loro recente ingresso nel perimetro del centro storico fiorentino considerato Patrimonio Mondiale UNESCO. L’aggiunta, avvenuta nel luglio 2021 durante la quarantaquattresima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, tenutasi a Fuzhou in Cina, ha fatto sì che il sito del centro storico di Firenze, già presente nella lista dal 1982, subisse un notevole ingrandimento. La nuova zona comprende adesso l’Abbazia di San Miniato al Monte, la Chiesa di San Salvatore al Monte, il Giardino delle Rose, quello degl’Iris, Piazzale Michelangelo e infine proprio le Rampe del Poggi, che, citando un altro intervento fiorentino di fine ‘800, sono state “da secolare squallore a vita nuova restituite”[5].

Note

[1] Citato in Al via il restauro delle Rampe del Poggi grazie a quasi due milioni di euro erogati da Fondazione CR Firenze. Il progetto è il regalo alla città della Fondazione per i suoi 25 anni di storia, comunicato stampa di inizio lavori, 24 luglio 2018. Online presso https://www.fondazionecrfirenze.it (consultato il 30/01/2021).

[2] Citato in M. Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019, p. 45.

[3] Un resoconto dettagliato dell’intervento è presente in M. Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019 e nel documentario Il Grande restauro delle Rampe: il documentario, presente su YouTube.

[4] I dettagli e i conti sono riportati nel sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze https://www.fondazionecrfirenze.it (consultato il 26/10/2021)

[5] Si tratta di una citazione dalla scritta incisa sull’arco di trionfo costruito in piazza della Repubblica a Firenze. La piazza venne costruita proprio in occasione della nomina di Firenze a Capitale del Regno d’Italia, radendo però completamente al suolo tutta la zona dell’ex-mercato vecchio.

Bibliografia

Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019.

Maccabruni, P. Marchi, Una capitale e il suo architetto. Eventi politici e sociali, urbanistici e architettonici. Firenze e l’opera di Giuseppe Poggi, catalogo mostra per il 150° anniversario della proclamazione di Firenze a Capitale del Regno d’Italia, Archivio di Stato di Firenze, 3 febbraio – 6 giungo 2015, Edizioni Polistampa, Firenze 2015.

Paolini, Il sistema del verde. Il Viale dei Colli e la Firenze di Giuseppe Poggi nell’Europa dell’Ottocento, Quaderni del servizio educativo, Edizioni Polistampa, Firenze 2004.

Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882.

Sitografia

https://www.fondazionecrfirenze.it - Sito Fondazione Cassa di Risparmio Firenze

https://en.unesco.org/ - sito UNESCO

IL GIARDINO SPAGNOLO NEL PARCO DELLA VILLA REALE MARLIA

A cura di Luisa Generali

Nella splendida cornice della Villa Reale di Marlia, tra i tanti scorci del grande parco che si apre davanti alla dimora storica, si trova anche un curioso giardino dalle caratteristiche moresche che non a caso prende il nome di Giardino Spagnolo. Prima di addentrarci nel merito di questo angolo verde è d’obbligo una piccola presentazione della storia e degli avvenimenti riguardanti la villa e il parco di Marlia, da sempre fiore all’occhiello della lucchesia (fig.1-2).

Cenni storici sul parco e la Villa Reale di Marlia

Già esistente nel medioevo nelle forme di un primo originario castello, col trascorrere dei secoli la tenuta ha subito un significativo ampliamento dovuto al cambiamento di gusto e di stile dei proprietari che si sono succeduti e che oggi troviamo coesistere in un incredibile scenario naturalistico che si estende su una superficie di ben sedici ettari. Da elementi baroccheggianti, quali fontane a rocaille, grotte, limonaie, al ruscello che accompagna il viale lungo il boschetto romantico, passando dallo stile Liberty anni Venti, il parco della villa reale racchiude diverse tipologie di giardino. I primi interventi, tuttora esistenti, vennero attuati sotto la proprietà dei fratelli Orsetti, Olivieri e Lelio intorno alla metà del Seicento in pieno stile barocco, di cui oggi rimangono come esempi lo scenografico Teatro d’acqua, il Teatro di Verzura e il Giardino dei Limoni.

Ma il periodo più splendente per l’intero complesso fu senz’altro l’Ottocento, con l’assegnazione dei regni di Piombino e Lucca nel 1806 a Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, che scelse proprio questo luogo come villa di delizia fuori dalle mura cittadine della vicina Lucca. Nel ritratto conservato presso il Museo di Villa Guinigi della pittrice francese Marie-Guillemine Benoist, vediamo la Principessa con indosso un tipico abito stile impero, ammantata da un grandioso drappo rosso allusivo al regno di Napoleone, di cui Elisa, in qualità di sorella del sovrano, risplendeva di luce riflessa godendo di particolari benefici (fig.3). Oltre a un significativo ampliamento Elisa portò a Marlia il gusto neoclassico francese che ancora si respira negli interni, mentre al parco volle conferire un aspetto più internazionale secondo la moda dei giardini romantici all’inglese.

Con la caduta del regno di Napoleone la Villa Reale visse un periodo buio senza dei veri proprietari, per rifiorire solo negli anni Venti del XX secolo grazie alla famiglia Pecci-Blunt, che definì l’aspetto attuale del parco con la creazione del ruscello e il lago (punto conclusivo del lungo viale prospettico che si estende dalla villa), il padiglione dei giochi (oggi il Caffè del parco), l’area dedicata allo sport e il giardino spagnolo. Anna Laetitia Pecci di origini nobiliari romane, nipote di Papa Leone XIII e moglie del newyorkese Blunt, fu una mecenate amante della letteratura e dell’arte, assidua frequentatrice dei salotti culturali europei dove probabilmente tra i tanti avventori conobbe anche l’architetto-paesaggista francese Jacques Gréber (1882-1962) a cui la coppia commissionò le nuove zone all’interno del parco.

La villa e il suo complesso, dopo vari passaggi di proprietà in epoca moderna e un periodo di decadenza, fu acquistata nel 2015 dagli attuali proprietari svizzeri che ne hanno ristrutturato gli edifici, riqualificato il parco e reso fruibile al pubblico l’intero complesso.

Il Giardino Spagnolo

La scelta per la riqualificazione del parco agli inizi degli anni Venti ricadde su Jacques Gréber, probabilmente per la formazione eclettica dell’architetto-paesaggista francese, proveniente dall’École des Beaux-Arts a Parigi, da cui prese il nome lo stile Beaux-Arts: questa corrente poneva le sue basi sul neoclassicismo, contaminandosi di diversi elementi desunti dalla storia dell’architettura ma con l’ausilio dei materiali moderni. Tuttavia, ben presto Gréber si indirizzò verso le ultime frontiere dell’Art Déco applicandosi soprattutto in contesti cittadini e paesaggistici e partecipando alla realizzazione di grandi piani urbanistici in Europa e in America. Stilisticamente l’architetto sposò le forme più sintetiche dell’Art Déco, indirizzandosi verso il filone modernista, un’architettura scevra da ogni decorativismo, razionale e intuitiva, dove sintesi, volume e regolarità divenivano elementi indispensabili oltre che funzionali.

Uno tra i primi progetti in questa direzione fu proprio il Giardino Spagnolo di Marlia, anche detto Giardino dei Fiori (fig.4), voluto dalla contessa Anna Laetitia Pecci forse per ricordare le sue origini spagnole da parte della madre, e realizzato nel 1924 sul modello dei giardini islamici, in Europa noti soprattutto attraverso i celebri esempi Andalusi.

Tra le prime forme di giardino ad essere stato creato per motivi di necessità dagli arabi che dovevano trovare nelle oasi una soluzione facile per sfruttare al massimo le poche risorse idriche in un contesto di desertificazione, il giardino islamico vede come caratteristiche fondanti il contenimento all’interno di un perimetro ben definito, le forme geometriche, l’acqua e la vegetazione. Queste componenti unite in uno spazio circoscritto (solitamente spartito al suo interno in quattro parti di uguali dimensioni) creano un piccolo microcosmo in cui lo scorrere dell’acqua, il refrigerio dato dalle piante e la precisione geometrica si legano alla sfera del sacro, prefigurando la perfezione del divino e la vita nell’aldilà. Lo scopo principale di questi spazi, nati e sviluppati in contesti aridi, era la raccolta e l’uso dell’acqua: ecco perché da una sola sorgente diveniva necessario che ogni goccia si dipanasse attraverso una rete di canali lungo tutta l’estensione del giardino, in modo tale che l’apporto d’acqua fosse unitario. I più alti ed evoluti esempi del modello islamico si trovano in Andalusia, dove la dominazione araba segnò un cambiamento di gusto anche nella fase dopo la riconquista (avvenuta alla metà del XV secolo), quando i sovrani cristiani continuarono a utilizzare lo stile arabo come rappresentanza del proprio potere, definendo quella che si chiamerà arte mudéjar.

Tra i luoghi che ci riportano alla mente le atmosfere incantate da Mille e una Notte, ricordiamo la cittadella dell’Alhambra e il complesso del Generalife a Granada, all’interno dei caratteristici patii (cortili tipici spagnoli), dove, tra le alte mura che per secoli ospitarono le residenze dei sultani, si aprono favolosi spazi percorsi da bacini d’acqua circondati da vegetazione. Uno fra tutti è il magnifico Patio dei Leoni, dove gli elementi naturali del giardino sono stati sostituiti da una pavimentazione lastricata percorsa da quattro rivoli d’acqua che si estendono dalla fontana centrale verso i lati del cortile (fig.5). Altro esempio caratteristico è l’affascinante Patio de las Doncellas, in cui elementi vegetali quasi stilizzati come in una miniatura fanno da cornice alla lunga vasca sopraelevata che contiene uno specchio d’acqua, mentre tutto intorno il cortile assume i connotati di un ambiente tipicamente arabeggiante (fig.6). Conservano invece una ricca vegetazione i giardini della residenza del Generalife insieme all’Alcázar di Cordova, dove i canali si ampliano divenendo vasche o piscine che percorrono in lungo l’intera estensione dello spazio o dei viali all’aperto (fig.7-8-9). Soluzioni simili venivano talvolta utilizzate anche per ambienti interni, come dimostra l’esempio italiano de La Zisa a Palermo, residenza estiva dei re Normanni concepita secondo sistemi di ingegneria araba intorno alla metà del XII secolo. Come si osserva ancora oggi nella sala al piano terra, detta Sala della Fontana, una lunga canaletta, interrotta a tratti da alcuni bacini quadrati, doveva raccogliere l’acqua che scivolava dalla polla annessa alla parete di fondo, in modo da rendere l’ambiente fresco e piacevolmente accogliente (fig.10).

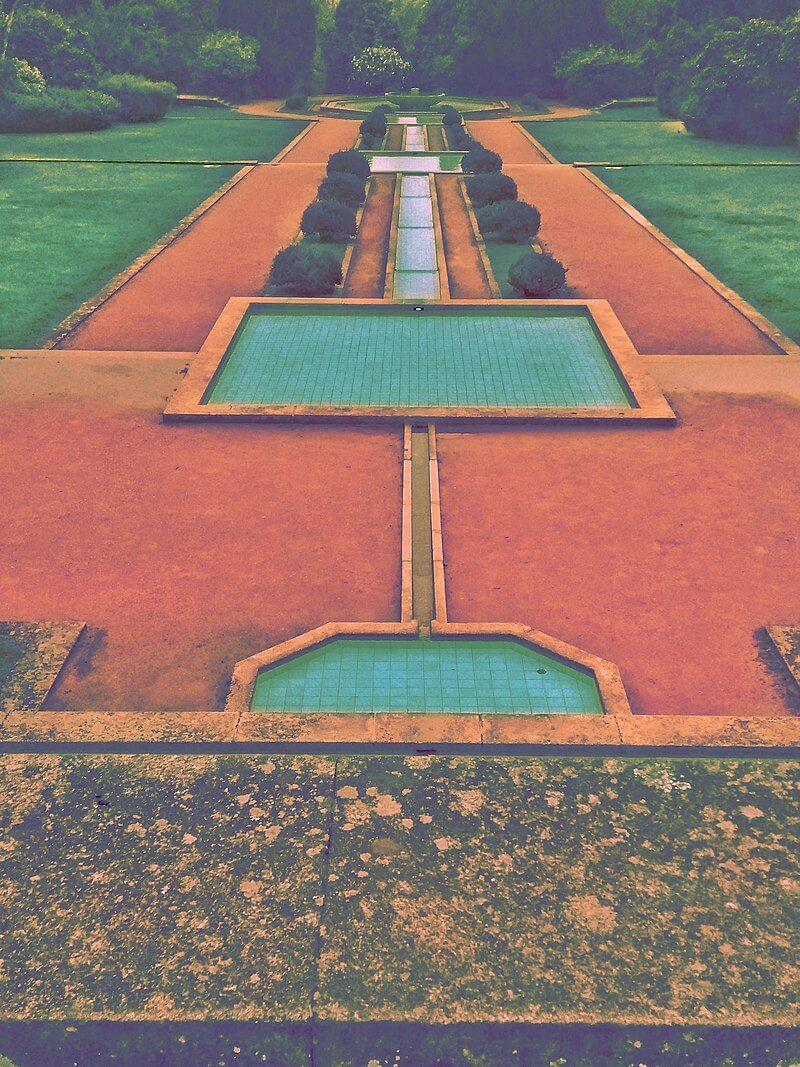

Gréber a Marlia concepì il giardino spagnolo sintetizzando questi elementi desunti dall’arte islamica-moresca e cercando di preservare alcune soluzioni tipicamente italiane, in linea con le zone più antiche del parco. L’area si configura come uno spazio rettangolare, appartato e circoscritto da una siepe che permette il passaggio attraverso piccole entrate e ne delimita perfettamente il perimetro. Soprelevata come su un podio, all’estremità sinistra dell’area, si trova la fontana che alimenta tutto il circuito acquatico del giardino: la cascatella si immette all’interno di un grande bacino semicircolare con decorazioni a rocaille e riquadri, mentre una monofora, come un’antica rovina, spicca centralmente e fa da quinta all’intera scenografia. Da questo bacino l’acqua defluisce in una seconda vasca sottostante che, grazie a un canaletto, si immette all’interno dello spazio del giardino confluendo in un’ennesima piccola vasca di forma circolare. Il percorso del canaletto si divide a destra e a sinistra del bacino percorrendo l’intero perimetro per ricongiungersi infine sul lato breve opposto, in una piscina di forma rettangolare. Questo ruscello a pelo d’acqua che corre tutto intorno è interrotto simmetricamente sui lati lunghi da due fontane che sono immesse all’interno di uno specchio d’acqua tondeggiante, mentre i vialetti lastricati che collegano l’esterno con l’interno del giardino contribuiscono ulteriormente a frazionare in senso geometrico lo spazio. Il decoro normalmente attribuito alla vegetazione assume nel giardino spagnolo delle forme minimali con l’utilizzo di basse siepi a rivestimento delle vasche, negli angoli, o disposte in maniera simmetrica a sottolinearne il rigore esatto delle proporzioni. Appare dunque chiaro l’intento di Gréber di progettare quest’area piegando la natura secondo la volontà dell’uomo, sotto il controllo delle regole perfette dell’architettura (fig.11-16).

Altro luogo insolito, nato dalla volontà della famiglia Blunt e dall’estro creativo di Gréber all’interno del parco di Marlia, è la zona intorno alla piscina con annessa la struttura che ospitava le cabine-spogliatoi. Attualmente priva di acqua, la grande vasca appare tappezzata dal caratteristico mosaico in piastrelle celesti, mentre il porticato richiama certe lussuose ambientazioni esotiche che la moda liberty accentuava nella ripresa del fasto e negli appariscenti colori. Concepito come un corridoio coperto, sostenuto da colonne e pilastri, con un vano centrale coperto da un tetto a spioventi, la struttura ricorda in versione ridotta e profana certi ambienti religiosi, come suggerisce anche il clipeo centrale a traforo che cita evidentemente i rosoni delle chiese.

Qualche anno più tardi a Porto, in Portogallo, Gréber consoliderà la sua adesione al modernismo con la progettazione del parco di fronte alla facciata della villa, in pieno stile Art Déco, che oggi accoglie la Fondazione Serralves (fig.17-18). Qui l’architetto utilizzerà ancora una volta gli elementi desunti dall’arte arabo-moresca per realizzare in stile del tutto moderno un lungo asse longitudinale percorso da acqua e articolato in vasche, gradoni e scivoli dalle forme essenziali; l’elemento naturale si ridurrà invece al solo impiego del prato o di qualche piccola pianta a corredo dei volumi che caratterizzano il viale, mentre le mattonelle che rivestono il fondale delle vasche fanno risplendere l’acqua di un celeste limpido e conferiscono un ulteriore rigore geometrico che traspare da sotto la superficie. Il giardino moderno diventa così un inedito spazio architettonico dove sperimentare nuovi volumi e geometrie, che affondano le proprie radici in un tempo passato dalle atmosfere moresche.

Le fotografie 2 e quelle che vanno dalla 11 alla 16 sono state realizzate dalla redattrice.

Bibliografia

A. Giusti, Ville Lucchesi:le delizie della campagna, Lucca, 2015.

A. Giusti, “Influenze ispano-arabe nel giardino di Jacques Gréber per la villa reale di Marlia (Lucca)”, in Quaderni di storia dell’architettura e restauro, 18.1997, pp. 135-140.

Sitografia

Sulla Villa Reale, sito web: https://villarealedimarlia.it/

Sul Giardino Spagnolo di Marlia: https://villarealedimarlia.it/esplora/i-giardini/giardino-spagnolo/

Sulla piscina della Villa Reale di Marlia: https://villarealedimarlia.it/esplora/le-architetture/piscina/

Per consultare la tesi di laurea “Il GIARDINO ISLAMICO dal deserto alla città contemporanea”: oasi-paradiso per la rigenerazione urbana di Maria Stella Lux: https://issuu.com/marylux3/docs/isuu_maria_stella_lux_-_il_giardino_islamico._dal_

Sul parco di Serralves: https://www.serralves.pt/en/

GLI HORTI LEONINI A SAN QUIRICO D’ORCIA

A cura di Luisa Generali

I giardini rinascimentali: gli Horti Leonini a San Quirico d’Orcia

Se pensiamo ai grandi giardini rinascimentali toscani sicuramente ci torneranno alla mente i magnifici parchi annessi alle dimore private delle nobili famiglie, una su tutte la dinastia de’ Medici, con le sue numerosissime ville sul territorio toscano e i grandiosi palazzi del potere del capoluogo fiorentino. Nella zona della Val d’Orcia tra gli esempi più significativi si ricorda il giardino pensile di Pienza attiguo al palazzo Piccolomini, residenza di Papa Enea Piccolomini che intorno alla metà del XV secolo desiderò fare del suo luogo natio una cittadina ideale, applicando allo spazio urbano e alle architetture il linguaggio rinascimentale che si stava sperimentando a Firenze. Faceva parte di questo intento umanistico anche la realizzazione di un piccolo giardino pensile, realizzato cioè su un terrazzamento, sul retro di Palazzo Piccolomini (fig.1). Lo spazio verde, che conserva ancora le caratteristiche rinascimentali, è organizzato in quattro parterre geometrici in siepe di bosso, in modo tale da creare e permettere il passaggio nei vialetti e lungo tutto il perimetro del muraglione che racchiude il giardino e che si proietta verso il magnifico spettacolo delle colline senesi.

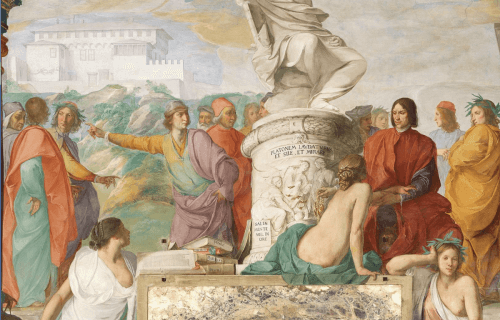

A San Quirico d’Orcia, a pochi chilometri di distanza da Pienza, si trova un’altra importante area verde, gli Horti Leonini, che a differenza dei più celebri giardini all’italiana sopracitati porta con sé una storia del tutto diversa (fig.2). Gli Horti furono infatti voluti da Diomede Leoni (da qui il nome “Leonini”, 1514-1590 c.), intellettuale a servizio del Vaticano, originario di San Quirico e proprietario del terreno dove concepì tale progetto. I contatti di Leoni col papato iniziarono proprio a Pienza dove intraprese una prima formazione a servizio di Papa Piccolomini, a stretto contatto quindi con l’arte e il pensiero umanista che si respirava tra le strade della piccola cittadina ideale. La frequentazione con lo stato pontificio portò Leoni al suo trasferimento in Vaticano entrando in stretti rapporti di conoscenza con personalità quali Francesco I de’ Medici (per cui divenne consulente nella valutazione di oggetti antichi sul mercato antiquario romano) e Michelangelo Buonarroti, che servì come assistente nelle faccende diplomatiche e divenne anche un suo caro amico, tra i pochi che l’artista volle intorno a sé il giorno della sua morte.

La composizione degli Horti

La realizzazione degli Horti si attesta intorno al 1581, quando Diomede Leoni volle realizzare sul suo terreno un giardino rinascimentale, sul modello dei giardini privati che aveva potuto frequentare sia in Toscana che a Roma, ma senza considerare alcuna connessione con una villa di proprietà e, cosa ancor più insolita, volendo rendere questo spazio verde del tutto fruibile e accessibile ai viandanti, come un parco pubblico odierno. L’intento filantropico di Leoni, reso noto da un documento dove lui stesso rivolgendosi al granduca Ferdinando de’ Medici parlava dei suoi Horti come un luogo che potesse portare “a qualche comodità ancora delli viandanti”, si associava al passaggio cruciale della Via Francigena a San Quirico (appena prima di inoltrarsi nello Stato Pontificio) e alla contiguità con la vicina chiesa di Santa Maria ad Hortos e con l’Ospedale della Scala, impiegato per l’accoglienza dei forestieri.

Come volle il suo fondatore ormai molti secoli fa, ancora oggi gli Horti conservano la loro funzione originaria di parco pubblico, accogliendo abitanti, turisti e pellegrini, oltre a custodire anche il loro aspetto autentico secondo il progetto rinascimentale voluto dal Leoni che suddivideva il parco in due aree: quella inferiore a cui si accede da un portale, delimitata da una struttura muraria che racchiude il tipico giardino geometrico all’italiana, e quella superiore a cui si accede da una scalinata che conduce ad un boschetto rialzato (fig.3). Questa volontà di differenziare il parco risponde all’intento ideologico dell’epoca di creare uno spazio artificiale, dove la natura veniva plasmata e controllata dall’uomo, ponendola a confronto con uno spazio selvaggio, del tutto naturale. Il giardino all’italiana si sviluppa in una zona romboidale articolata in parterre in siepe di bosso a forme speculari che nell’insieme concorrono a formare uno spettacolare disegno geometrico, tanto che il progetto degli Horti ha solleticato l’interesse degli storici dell’arte, ipotizzando, visto lo stretto rapporto di amicizia di Leoni con Michelangelo, un possibile intervento del maestro proprio nella progettazione del giardino; mentre la stessa complessità del motivo ornamentale ha indotto a teorie circa una possibile simbologia cristiana del disegno. La ripartizione delle aiuole crea dei viali percorribili che confluiscono in uno spazio circolare dove al centro è collocato il ritratto a figura intera di Cosimo III de’Medici, mentre il viale principale continua la sua corsa prospettica oltre la scultura per arrivare alla scalinata che conduce al boschetto soprelevato (fig.4).

Al termine del giardino all’italiana è posta la testa di Giano bifronte, un pezzo romano probabilmente rintracciato sul mercato antiquario nella capitale e portato qui dallo stesso Leoni. Il significato e la posizione della scultura in questa zona di confine tra il rigore del giardino e l’inizio della parte selvaggia non sono da considerarsi casuali se si osservano le doppie facce di Giano, rivolte in entrambe le direzioni. Il dio Giano venerato in età romana come il protettore degli inizi (da cui deriva anche il nome del primo nome dell’anno, Gennaio), raffigurato con due volti che guardano il passato e il futuro, segna il limite che separa le due aree, simboleggiando quindi il cambiamento e il passaggio (ianua in latino significa porta) dalla natura artificiale a quella naturale.

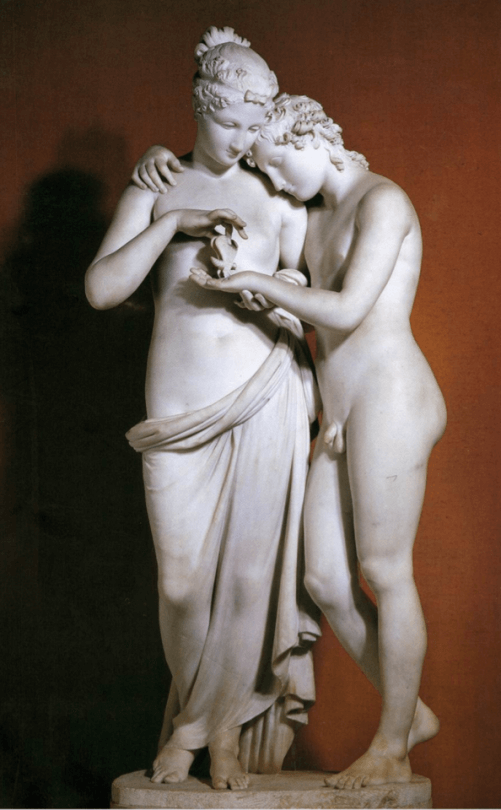

La statua di Cosimo III de' Medici

È databile al 1688 la statua che si trova all’incrocio tra i viali del giardino all’italiana raffigurante Cosimo III de' Medici e associata alla mano dello scultore Bartolomeo Mazzuoli (fig.5). Commissionata dalla famiglia Chigi come omaggio al Granduca Cosimo per favori politici, l’opera venne trasferita negli Horti solo nel 1944. La scelta dell’artista per la commissione ricadde sui Mazzuoli, famiglia di scultori per tradizione che toccò i suoi vertici con Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), allievo di Melchiorre Cafà, tra i massimi esponenti del barocco a Roma, dove il giovane scultore si trasferì per un periodo di formazione. Tra le opere più rappresentative di Giuseppe Mazzuoli si veda La Morte di Adone, oggi conservata all’Ermitage di San Pietroburgo (fig.6). Nell’opera emergono tutte le caratteristiche della statuaria tardo barocca che tende ad amplificare all’inverosimile movimento e dinamicità nello spazio, qui espresse nel drammatico gesto della mano, alzata come a cercare un appiglio nel vuoto, e nel moto inarcato della schiena nell’attimo in cui avviene lo scontro fatale col cinghiale, mandato dagli dei per gelosia nei confronti del bellissimo Adone: la caduta è enfatizzata dal panneggio che improvvisamente si gonfia, mentre il movimento della testa ricadendo all’indietro fa sollevare repentinamente i capelli del giovane e offre allo scultore il pretesto per dimostrare il virtuosismo con cui ogni singola ciocca è stata minuziosamente lavorata.

La statua di Cosimo III agli Horti Leonini è invece attribuita (non senza qualche incertezza) a Bartolomeo Mazzuoli (1674-1749), nipote di Giuseppe, che divenne suo assistente nonché continuatore della bottega, portando a compimento numerose opere iniziate dallo zio, come il Monumento a Marcantonio Zondadari conservato nel duomo di Siena (fig.7). Il monumento degli Horti si inserisce nel filone della ritrattistica celebrativa, un genere in cui i Mazzuoli eccellevano per il gran numero di soggetti funebri ed encomiastici realizzati nel senese, dove furono tra i massimi esponenti del tardo barocco importato dalla capitale. A figura intera, mostrando una consapevolezza integerrima sia nel volto che nella fisicità, Cosimo III è vestito alla romana con i tipici accessori dell’armatura imperiale, calzari, gonnellino e lorica muscolata con abbondanti motivi decorativi, elementi simbolici dell’antichità che rimandano a valori tradizionali romani e che vogliono alludere a un potere saggio e imperituro (fig.8). Contrasta con le vesti il ritratto del volto del tutto moderno, con baffi e lunghi capelli ricci (spesso sostituiti da parrucche), in linea con la moda settecentesca: conclude la scultura, facendo quasi da quinta scenica, l’imponente mantello che ricade pesante fino alla base mosso da un profondo e largo panneggio che dona ancor più maestosità al personaggio, celebrato nel punto focale degli Horti di Diomede Leoni.

Bibliografia

- Gino, San Quirico d’Orcia e dintorni, Siena 2000.

Sitografia

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/gli-horti-leonini-di-san-quirico-dorcia/

https://www.regione.toscana.it/-/horti-leonini

https://www.quinewsvaldichiana.it/san-quirico-d-orcia-cosimo-de-medici-si-rifa-il-trucco.htm

https://www.formenelverde.com/horti-leonini/

Su Diomede Leoni https://www.parcodellavaldorcia.com/en/mistero-della-progettazione-degli-horti-leonini-diomede-leoni-fu-ideatore-progettista-dei-suoi-horti/

Sui Mazzuoli, Giuseppe e Bartolomeo: https://www.treccani.it/enciclopedia/mazzuoli_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/mazzuoli-giuseppe-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)/

SEBASTIANO RICCI E IL GRAN PRINCIPE FERDINANDO DE’MEDICI

A cura di Alessandra Becattini

Sebastiano Ricci, pittore di origine bellunese e attivo tra la fine del ‘600 e il primo trentennio del ‘700, durante la sua carriera pittorica lavorò in Italia e in Europa per alcuni dei più importanti committenti del suo tempo. Tra questi, il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (fig. 1) fu certamente tra i più appetibili per il pittore veneto. Figlio di Margherita Luisa d’Orleans e del Granduca toscano Cosimo III, Ferdinando fu un principe dall’elevato profilo intellettuale e appassionato estimatore di tutte le arti, da quelle figurative al teatro e alla musica, alla quale si dedicò personalmente. Quale grande collezionista d’arte dai gusti poliedrici, la sua figura è stata esaminata approfonditamente da Francis Haskell nel suo famoso saggio Mecenati e pittori (Patrons and Painters) del 1966. Negli ultimi anni, molteplici studi hanno approfondito sempre più nel dettaglio e sotto diversi aspetti la figura del colto e raffinato mecenate mediceo, analizzandone i gusti artistici e le ricercate scelte collezionistiche. Del 2013 è la mostra monografica, accolta nelle Gallerie degli Uffizi, interamente dedicata alla figura del Gran Principe, con particolare attenzione alla sua attività collezionistica. La sua raccolta d’arte, ampliata in appena 30 anni, comprendeva un migliaio di opere che spaziavano da capolavori dei maestri cinquecenteschi a opere di artisti contemporanei, con una predilezione per le scuole extra-toscane. Fu un grande estimatore dell’arte veneta, che imparò ad apprezzare fin dal primo suo viaggio a Venezia. Ragionevolmente, fu proprio nella città lagunare che conobbe il pittore veneto Niccolò Cassana, che presto divenne uno degli artisti prediletti del Gran Principe e anche procacciatore di opere d’arte richieste dal Medici per accrescere la sua eclettica collezione.

Primi contatti e le commissioni del Gran Principe

Come ormai noto dal carteggio pubblicato da Gino Fogolari nel 1937, fu proprio il Cassana a fare da intermediario per la prima opera commissionata da Ferdinando a Sebastiano Ricci.

Si tratta della Crocifissione (fig. 2) eseguita nel 1704 e richiesta dal Gran Principe per sostituire la celebre Madonna delle arpie di Andrea del Sarto (fig. 3), tanto bramata per la sua raccolta e cedutagli direttamente dalle suore della chiesa fiorentina di San Francesco de’ Macci. In cambio il figlio del granduca faceva poi restaurare la chiesa dal suo fidato architetto Giovan Battista Foggini, rinnovandola anche negli arredi[1].

Anche se il primo contatto attestato dalle fonti tra il Gran Principe e Ricci risale a tale incarico, è ragionevole pensare che i due si fossero incontrati precedentemente in altre circostanze.

Ferdinando, durante il suo primo viaggio alla volta di Venezia, nel dicembre del 1687 fece tappa a Bologna, dove fu ospite del conte Annibale Ranuzzi, uno dei committenti bolognesi del Ricci durante la sua permanenza a Bologna, attestata dal 1682 circa. Un’ulteriore occasione d’incontro potrebbe poi essere stato il secondo soggiorno a Venezia del principe in occasione del Carnevale del 1696, anno in cui anche il pittore soggiornava nella città lagunare.

Già a Firenze per eseguire il ciclo decorativo di Palazzo Marucelli- Fenzi, iniziato introno al 1704-5 con gli affreschi della sala dell’Età dell’Oro, il Ricci ottenne alcune rilevanti commissioni dal mecenate mediceo.

Per Ferdinando lavorò nel 1707 nella villa di Poggio a Caiano, dove decorò la volta del «gabinetto di opere in piccolo»[2], destinato all’esposizione dei dipinti di piccole dimensioni della collezione del Medici. Distrutta dai rifacimenti successivi del periodo Savonese, la volta della sala avrebbe dovuto ospitare un affresco o una tela con l’Allegoria delle arti [3], di cui purtroppo non si è tramandata nessuna testimonianza ideativa.

Allo stesso anno risale poi la decorazione dell’anticamera dell’appartamento estivo del Gran Principe, situato al piano terreno di Palazzo Pitti, facente parte del complesso progetto di ristrutturazione degli appartamenti di Ferdinando avviato in occasione del matrimonio con Violante di Baviera (1689) e che durò complessivamente più di vent’anni. Della decorazione dell’alloggio estivo di Ferdinando, originariamente composto da più locali, si conserva oggi per intero solamente la suddetta anticamera.

Per la decorazione di questo piccolo ambiente il Ricci lavorò assieme al quadraturista fiorentino Giuseppe Tonelli, con il quale aveva già collaborato per gli affreschi del salone d’Ercole di Palazzo Marucelli, e forse con il nipote Marco Ricci, che secondo l’erudito Niccolò Gabburri, contemporaneo del Ricci, coadiuvò lo zio «nello sfondo e in alcune medaglie»[4].

Lo spazio dell’anticamera è magistralmente dilatato dalle illusionistiche architetture del Tonelli che fingono, sui lati lunghi della sala, due loggiati con colonne ioniche che sorreggono una zona balaustrata. Quest’ultima è interrotta al centro da due cartigli con rilievi monocromi rappresentanti il Ratto di Europa e Pan e Siringa. Oltre le colonne delle due logge sono affrescati dal Ricci, attaccati alle pareti e affiancati da trofei con armi, due grandi medaglioni in finto bronzo e decorati con le scene in bassorilievo di Diana e Atteone (fig. 4) e Diana e Callisto. Come notato da Riccardo Spinelli, il pittore bellunese ha probabilmente voluto citare in questi rilevi, così come in altri particolari decorativi dell’ambiente, le opere di alcuni tra i migliori maestri dell’epoca a servizio del Gran Principe. Nello specifico, i medaglioni e i vasi istoriati (fig. 5) sorretti dai giocosi putti, che si trovano sul cornicione dipinto dell’anticamera, potrebbero essere un rimandano alle opere di Massimiliano Soldani Benzi (fig. 6), di cui Ferdinando fu grande estimatore. Sempre sulle pareti lunghe si “aprono” due porte per lato, decorate da finti busti marmorei dentro nicchie e coronate da erme e rilievi con divinità fluviali, imitanti lo stucco.

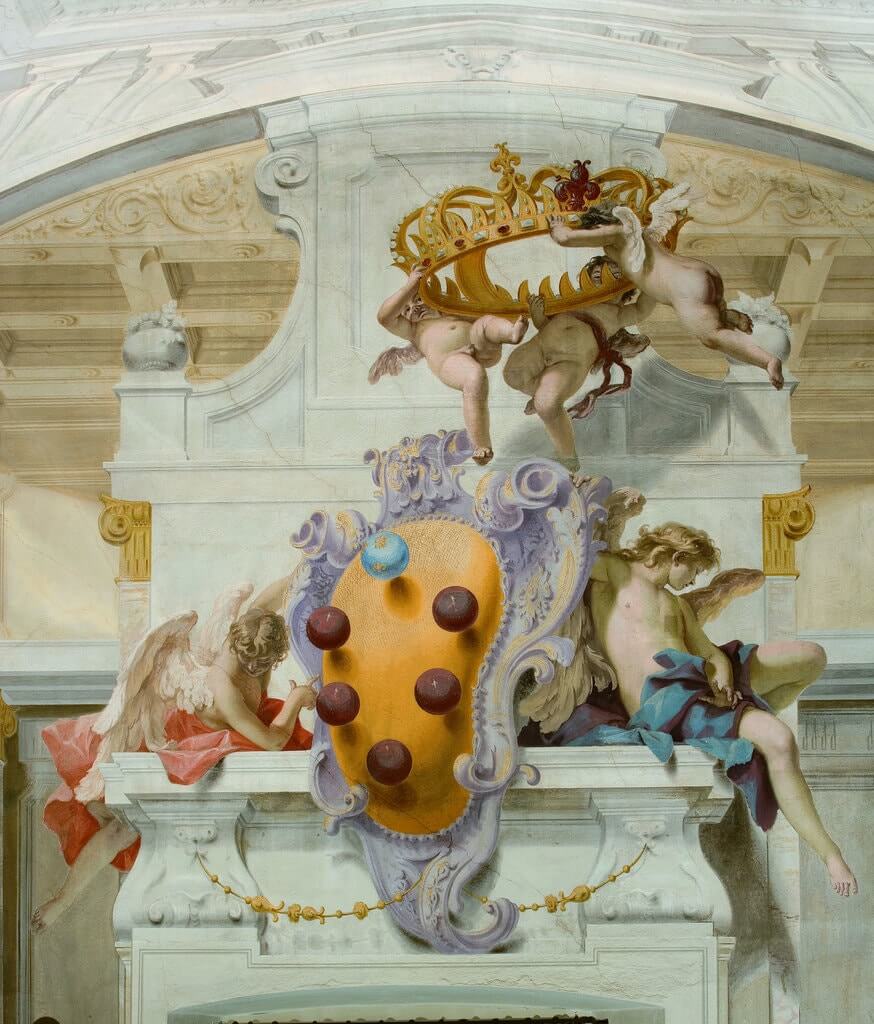

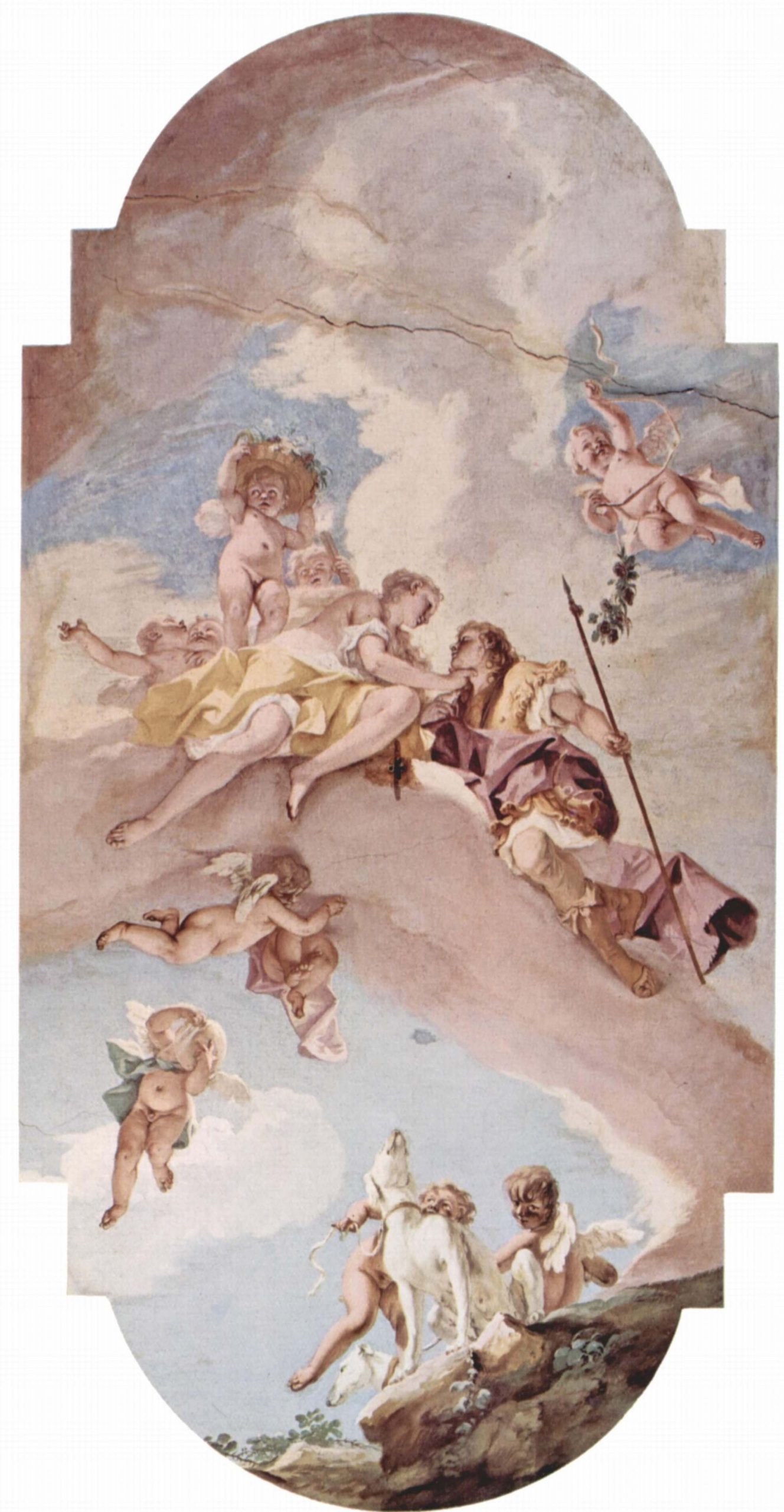

Sulla parete di fondo, è dipinto un imponente portale in pietra che si frappone a una seconda aula cassettonata, un espediente che aumenta in lunghezza lo spazio della piccola anticamera. Sul portale il Ricci affresca due angeli, elegantemente atteggiati, che sostengono il grosso stemma mediceo a sua volta sormontato da putti in volo che trasportano la corona granducale, dorata e incastonata di gemme (fig. 7). Sulla vola della sala, all’interno di una cornice architettonica, si apre un cielo arioso dominato al centro dalle figure di Venere e Adone (fig. 8). Attorno ai due protagonisti, la scena è animata da una serie di putti variamente atteggiati e tra questi si trovano anche due bianchi cagnolini, uno dei quali fissa Adone con un ardito scorcio del muso. Gli affreschi eseguiti dal Ricci in questa sala, densi di colori luminosi e morbidi, sono emblematici della svolta del bellunese verso una pittura dalla «delicata leggerezza di tocco»[5], che sarà tipica dello stile rococò.

Oltre opere su tela e i bozzetti del Ricci nelle collezioni di Ferdinando

Oltre agli affreschi e alla già citata Crocifissione, il Ricci eseguì per il Gran Principe anche altre opere su tela: due autoritratti, di cui uno conservato agli Uffizi ed inviato al principe dal pittore stesso nel 1704 quale regalo, una tela ovale sempre agli Uffizi con Il riposo durante la fuga in Egitto, probabilmente destinata ad una cappella per il suo particolare formato, ed infine dei paesaggi eseguiti insieme al nipote Marco[6].

Alla collezione del Medici appartenevano, infine, alcuni bozzetti del pittore veneto, avvezzo a questa pratica artistica[7]. I bozzetti, o “modelletti”, sono una tipologia di studi preparatori più piccoli dell’opera definitiva, ma accurati quasi quanto la versione finale. Nel corso del XVIII secolo quello dei bozzetti, collezionati anche come documentazione della proprietà di un’opera, divenne un genere pittorico a sé stante perché testimonianza della creazione artistica dell’autore[8]. Ferdinando, come prima di lui aveva fatto il cardinale Leopoldo de’Medici, fu un grande estimatore dei bozzetti, che collezionò ed espose assieme alle opere di piccolo formato nei mezzanini di Pitti e nel gabinetto della villa di Poggio a Caiano.

Nella collezione principesca si registrano del Ricci la tela con l’Allegoria della Toscana (fig. 9), ancora oggi agli Uffizi e dipinta come bozzetto per un affresco di Palazzo Gaddi mai realizzato[9], e il modelletto di Venere e Adone (fig. 10) per la volta dell’anticamera di Pitti, oggi conservato al Musée des Beaux-Arts di Orléans, che mostra colori più “sporchi” e un maggiore contrasto tra luci e ombre.

Sempre conservati agli Uffizi sono le due tele con Ercole al bivio (fig. 11) ed Ercole e Caco, bozzetti per le scene di medesimo soggetto affrescate dal Ricci per i Marucelli nel salone del loro palazzo fiorentino. In merito a queste due tele, gli studiosi sono divisi tra chi le ritiene i «due sfondi del Sig[no]r Canonico Marucelli» inviati al principe e citati in una lettera del 1706 del Ricci al Medici, e chi invece pensa che la missiva sia da riferirsi piuttosto a dei bozzetti per le due tele con Amore punito e il Trionfo della Sapienza, eseguite a corredo delle volte delle omonime sale del palazzo[10]. Quel che si nota per certo è che i bozzetti del pittore bellunese sono caratterizzati da una pennellata più rapida e da colori più corposi e impastati, ben diversi dalla luminosità della tavolozza dei suoi affreschi.

Il rapporto tra Ricci e Ferdinando non si concluse alle sole commissioni. Come Niccolò Cassana, anche il pittore bellunese divenne consulente commerciale del Gran Principe, che alla sua abilità e conoscenza dell’arte si affidò per la ricerca di opere pittoriche sul mercato veneziano da aggiungere alla sua celebre raccolta.

Note:

[1] M.L. Strocchi, Il Gran Principe Ferdinando collezionista e l’acquisizione delle pale d’altare, p. 46.

[2] R. Spinelli, Il Gran Principe Ferdinando e Sebastiano Ricci: la decorazione dell’appartamento terreno di Palazzo Pitti, in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena, vol. III, Firenze, 2007, p. 232.

[3] Ivi, pp. 228-231.

[4] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze, 2015, p. 160, nota 315.

[5] Parole di Francis Haskell da R. Spinelli, Il Gran Principe Ferdinando …cit., p. 237.

[6] R. Spinelli, Fasto di corte …cit., p. 231.

[7] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera …cit., p. 12

[8] Ivi, p. 12.

[9] L’opera è stata restituita al Ricci per la prima volta da Marco Chiarini nel 1973. Cfr. M. Chiarini, Un'Allegoria della Toscana di Sebastiano Ricci, in Arte Illustrata, VI, 1973, pp. 229-231.

[10] G. Fusco, cat. 21-22, in Nelle stanze dei granduchi. Dagli Uffizi ad Arezzo: opere scelte dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, a cura di C. Sisi, Firenze, 2014, pp. 88-90.

Bibliografia

Gamba Carlo, Sebastiano Ricci e la sua opera fiorentina, in “Dedalo”, 1924-1925. Anno V, vol. II, pp. 290-313.

Fogolari, Lettere pittoriche del gran principe F. di Toscana a Niccolò Cassana (1698-1709), in Riv. del R. Istituto di archeologia e storia dell’arte, VI (1937), pp. 145-186.

M.L. Strocchi, Il Gran Principe Ferdinando collezionista e l’acquisizione delle pale d’altare, in La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, a cura di M. Mosco, Firenze, 1982, pp. 42-49.

Riccardo Spinelli, Ferdinando di Cosimo III de’Medici (1663-1713), in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena, vol. III, L’età di Cosimo III de’Medici e la fine della dinastia (1670-1743), a cura di M. Gregori, Firenze, 2007, pp. 177-237.

Federico Berti, Cenni sulla fortuna del bozzetto a Firenze e aggiornamenti sugli esemplari della collezione Rossacher, in “Barockberichte”, 62, 2014, pp. 28-41.

Giusi Fusco, Cat. 21-22, in Nelle stanze dei granduchi. Dagli Uffizi ad Arezzo: opere scelte dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, a cura di C. Sisi, Firenze, 2014, pp. 88-90.

Gianluca Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze University Press, 2015.

LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO. PARTE I: I LAVORI DI COSTRUZIONE

A cura di Arianna Canalicchio

“[…] Le Rampe che dalla Piazza San Niccolò montano al Piazzale Michelangelo, rendono sodiva quasi tutta la superficie chiusa dalle antiche fortificazioni e spiovente verso l’Arno, col gran vantaggio di rendere più ferme le zone più mobili del terreno. E se alcuni di questi muraglioni a sostegno furono rivestiti di pietra, se furono disposti in forma di arcate e grotte, e decorati con spugne per far giocare gli avanzi delle acque del piazzale superiore nei sottostanti bacini, non per questo la funzione di quei muri cessò, o divenne meno importante”[1].

Così l’architetto Giuseppe Poggi descrive nel 1882 il suo lavoro appena concluso, quella serie di costruzioni che prendono il nome di Rampe e che scendendo da Piazzale Michelangelo lo collegano alla città.

A Fuzhou, in Cina, si è tenuta, lo scorso luglio, la quarantaquattresima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO durante la quale, per la prima volta in modo virtuale, la commissione ha passato al vaglio le muove candidature all’inserimento nella lista, sia per il 2020 sia per il 2021. Proprio in questa occasione, oltre ai nuovi ingressi italiani (gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, i portici di Bologna e Montecatini Terme) è stato decretato l’ampliamento del perimetro della zona del centro storico di Firenze considerata patrimonio UNESCO. Il capoluogo toscano aveva ottenuto il riconoscimento già nel 1982 essendo considerata, come si legge nelle motivazioni, “[…] a unique artistic realization, an absolute chef-d’œuvre, the fruit of continuous creation over more than six centuries. […] the greatest concentration of universally renowned works of art in the world is found here”[2]. L’area inizialmente compresa abbracciava il centro storico fino ad arrivare a Palazzo Pitti, mentre in seguito ai recenti lavori del Comitato sono stati ufficialmente aggiunti anche i principali siti di interesse culturale della zona dall’altro lato del fiume Arno, ovvero l’Abbazia di San Miniato al Monte, la Chiesa di San Salvatore al Monte, il Giardino delle Rose, quello degl’Iris, Piazzale Michelangelo e le Rampe del Poggi, che, tanto criticate dai suoi contemporanei, solo adesso ottengono il loro riscatto. Quel lavoro considerato per anni un’opera puramente estetica ma di poco conto e di scarsa utilità, entra adesso a pieno titolo, proprio accanto a San Miniato e al centro storico fiorentino, tra i monumenti del patrimonio mondiale.

Le Rampe, ovvero la strada che tra fontane, scalinate e vegetazione, collega Piazzale Michelangelo a Piazza Poggi e al Lungarno, hanno per anni diviso i fiorentini tra chi le apprezzava e chi le riteneva un’opera dispendiosa e di fatto fine a sé stessa. Il lavoro rientra nel piano urbanistico realizzato in occasione della nomina di Firenze a Capitale del Regno d’Italia. Il capoluogo toscano era all’epoca una piccola città ancora praticamente tutta chiusa all’interno della trecentesca cinta muraria, ma col nuovo incarico il Comune si vide costretto a dare il via a un piano di ampliamento e ammodernamento che comportò, tra le altre cose, il quasi completo abbattimento di quelle stesse mura. L’obiettivo era quello di cercare di portare Firenze al livello urbanistico delle altre capitali europee come Parigi, Londra e la stessa Torino.

Il progetto venne affidato a Giuseppe Poggi, nato a Firenze il 3 aprile del 1811, che, come scrive nei suoi Ricordi, aveva deciso di intraprendere la carriera di ingegnere-architetto per via della sua profonda avversione allo studio del latino. Il 22 novembre del 1864, quando il gonfaloniere cavalier Giulio Carobbi, a nome della Commissione nominata dal Consiglio eletto per Firenze Capitale, lo incaricò di redigere il progetto per l’ingrandimento della città noto come Piano regolatore di ampliamento della città all’esterno del circuito dei viali, il Poggi aveva 54 anni e alle spalle un’esperienza abbastanza importante in qualità di architetto.[3] Nonostante questo, racconta nelle sue memorie, “[…] l’incarico di tal progetto, sebbene lusinghiero e graditissimo, mi si presentò subito in tutta la sua gravità, in tutta la sua importanza. Mi assorbì talmente, che vi consacrai tutto il mio tempo, tutte le mie cure, tutti i miei studi […]”[4]. Un primo progetto venne consegnato dall’architetto al Consiglio Comunale il 31 gennaio del 1865 corredato di piante geometriche e disegni, e venne approvato nel giro di un paio di settimane.[5]

Nella pianta proposta dal Poggi nel 1865 non comparivano in realtà le Rampe. La zona che lega il piazzale Michelangelo alla torre di San Niccolò appare del tutto priva di interventi architettonici. Si vedono il lungarno, una strada che dalla chiesa di San Niccolò sale fino a Forte Belvedere, la nuova Piazza della Mulina, nota anche col nome di Piazza San Niccolò e al centro della quale torreggiava l’antica porta[6], ma non le Rampe, in luogo delle quali ci sarebbe dovuta essere ancora la collina allo stato naturale.

Il lavoro alle Rampe fu realizzato in effetti, alcuni anni più tardi, tra il 1872 e il 1876, quando ormai erano conclusi i lavori al Piazzale e dovevano essere già iniziati quelli di esproprio e “bonifica” delle abitazioni costruite ai piedi della collina, per dar spazio alla nuova piazza con al centro Torre San Niccolò. Poggi doveva essere molto legato a questa parte di città e in particolare al lavoro alle Rampe, nel suo resoconto sugli interventi pubblicato nel 1882, sebbene nella parte scritta del volume non scenda troppo nel dettaglio, gli dedica però diverse tavole con i disegni dei progetti. Nel corso dell’800 erano diventati molto di moda gli spazi verdi all’interno delle città, nei quali passeggiare e rilassarsi. Le grandi capitali europee, prime tra tutte Londra e Parigi, si erano infatti già da tempo dotate di parchi e passeggiate alberate, e il Poggi volle che Firenze, in quanto capitale, non fosse da meno. Le Rampe quindi, oltre ad essere un modo per unire più rapidamente il Piazzale alla città, volevano essere una passeggiata nel verde in cui lo spettatore non perdesse mai la vista sui principali monumenti della città. Dovevano essere una sorta di continuazione itinerante dell’affaccio di Piazzale Michelangelo.

Poggi nel costruirle sfruttò i resti degli antichi bastioni cinquecenteschi e il dislivello naturale della collina per dare vita a una strada nuova ed originale oltre che più rapida rispetto alla discesa lungo il viale dei colli. Sono pensate come un omaggio alla dialettica rinascimentale che metteva in continuo scambio natura e artificio; Poggi collocò infatti, aiutato da un famoso giardiniere dell’epoca, Attilio Pucci, una grande varietà di alberi e arbusti realizzando delle grotte artificiali con incrostazioni e spugne (fig. 5-6) che si rifanno chiaramente alla Grotta Grande di Bernardo Buontalenti nel non lontano Giardino di Boboli. Seguendo un perfetto ordine simmetrico troviamo al centro la grande fontana mentre in maniera speculare ai due lati scende la strada in cui si alternano scalini e rampe decorate con muri in bugnato rustico e lesene a bugne, omaggio anch’essi all’architettura fiorentina.

Il muraglione più alto, quello sotto Piazzale Michelangelo, presenta una sorta di scogliera rustica con al centro un’imponente fontana trapezoidale a cascata (fig. 7). L’acqua scende da una grande conchiglia intonacata sopra la quale spicca invece il giglio di Firenze. I conci lapidei sono grossolanamente lavorati e decorati con spugne calcaree e con inserti geometrici musivi di ciottoli di fiume policromi che restituiscono un’atmosfera fluviale. Si tratta di una struttura del tutto artificiale in cui le fontane erano originariamente alimentate a gravità con acqua che arrivava da un serbatoio appositamente dedicato e collocato qualche decina di metri più su del Piazzale.

Nel secondo piano troviamo invece cinque grotte (fig. 8) anch’esse con l’acqua e con la decorazione a spugne e incrostazioni. Davanti invece si affaccia una vasca con una fontana zampillante. Tutto segue un perfetto ordine simmetrico, la strada continua a scendere abbracciando un'altra grotta-fontana e terminando nella piazza al cui centro torreggia la Torre di San Niccolò. Quello di Poggi per le Rampe fu un lavoro davvero globale, fu infatti sempre lui a disegnare i parapetti e le ringhiere e a farle realizzare nel 1875.

I lavori conclusi alle Rampe e al Piazzale vennero presentati ai fiorentini in occasione delle varie celebrazioni organizzate per il quarto centenario della nascita di Michelangelo, tenutosi tra il 12 e il 14 settembre del 1875. La mattina del 12 settembre partì una solenne processione da Piazza della Signoria che salì verso il piazzale percorrendo e inaugurando la nuova strada. Il lavoro si presentò fin da subito come un qualcosa di molto spettacolare ma piovvero fin dal primo momento numerosissime critiche sull’inutilità del lavoro e sul suo eccessivo costo.

Le foto 1,2,4,5,6 e 7 sono state realizzate dalla redattrice.

Bibliografia

M. Agostini, Giuseppe Poggi. La costruzione del paesaggio, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2002.