IL BORGO DI MONTERUBBIANO: DALLE ORIGINI A VINCENZO PAGANI

A cura di Arianna Marilungo

Origini e vicende storiche di Monterubbiano

Monterubbiano è un paese della provincia di Fermo che sorge a circa 10 km dalla costa adriatica e ad un’altitudine di 463 metri sul livello del mare. Le sue origini sono assai remote: reperti archeologici trovati durante campagne di scavo nel territorio monterubbianese, ora esposti nel Polo Culturale San Francesco [1], testimoniano che vi furono insediamenti umani già a partire dalla prima Età del Ferro. Nella seconda metà del III sec. a.C. i Romani occuparono il territorio Piceno impossessandosi anche di Monterubbiano, imponendogli il nome di Urbs Urbana o Urbana Civitas. Dopo la caduta dell’Impero romano, anche Monterubbiano fu oggetto delle invasioni barbariche. Tra le più devastanti si ricorda quella dei Goti nel V secolo: dopo aver devastato il nucleo abitativo ne diedero alle fiamme tutta la zona che includeva la fortezza principale.

Lentamente il borgo prendeva a rinascere e nel 1000 gli venne dato il nome di Urbiano o Orviano, da cui deriva l’attuale Monterubbiano.

A partire dall’XI secolo i monaci benedettini di Montecassino vi stabilirono vari possedimenti, sostituiti poi dai monaci di Farfa[2].

Il castrum Montis Robiani si è formato nell’ultimo trentennio del secolo XII mediante la fusione degli abitati dei due precedenti castelli di Monterubbiano e di Coccaro a cui fu assoggettata la popolazione di un terzo insediamento castrense, quello di Montotto.

Il 2 settembre del 1200 Monterubbiano si sottomise alla giurisdizione di Fermo, ma cinque anni più tardi riconquistò la sua libertà. Nel 1237, con il prevalere della fazione ghibellina, riconobbe il governo di Federico II. Dal 1244 l’incastellamento si pose sotto il dominio della Chiesa, ma dal 1258 al 1266 soggiacque al re Manfredi. Seguirono secoli di instabilità governativa caratterizzati da guerriglie per il potere politico del castello di Monterubbiano. Per tredici anni a partire dal 1433 cadde sotto il potere di Francesco Sforza, che ne intuì l’importanza strategica e lo circondò di baluardi e alte mura difensive che si estendevano per circa 2 km e di cui tuttora rimangono monumentali ruderi. Il XVI secolo fu caratterizzato dalla fine delle guerriglie e da un periodo di relativa pace. Il paese era suddiviso in 6 quartieri, chiamate contrade: Montis Rubiani, Sancti Nicolai, Sancti Bassi, Turni, Cuccari e Sancti Johannis[3].

Nel XVI secolo Monterubbiano, nonostante la vicinanza con una città potente come Fermo, si governò con i propri statuti, stampati nel 1547 per i tipi di Astolfo de Grandis. Il potere legislativo fu affidato al Consiglio Generale, composto da 64 membri divisi in quattro gradi, che rappresentava l’intera popolazione, ma il potere reale fu invece nelle mani del Consiglio di Credenza, composto da 32 membri appartenenti ai primi due gradi del Consiglio Generale. Nel corso del Cinquecento un gruppo di famiglie acquisirono maggior potere politico, conquistando il primo grado del Consiglio Generale ed arrivando a costituirsi “nobiltà di reggimento”, monopolizzando cariche e magistrature di più alto rango. Il potere della “nobiltà di reggimento” derivava dall’esercizio in via ereditaria del potere amministrativo a livello locale[4]. Tra queste famiglie spicca il nome dei Pagani, noti non solo per la loro attività pittorica, ma anche per le alte cariche politiche che rivestirono nella comunità monterubbianese.

Vincenzo Pagani: L'Assunzione di Maria nella chiesa di santa Maria dei Letterati

In questo contesto socio-politico si formò uno dei personaggi che segnarono più profondamente la vita culturale, artistica e politica del borgo: il pittore Vincenzo Pagani, probabilmente figlio unico del pittore Giovanni di Domenico (circa 1465-1545). In base ai documenti d’archivio, la famiglia Pagani risiedeva nella contrada Turni di Monterubbiano sin dalla fine del Duecento ed era nota per l’attività artistica non solo di Giovanni di Domenico e suo figlio Vincenzo, ma anche per quella del figlio di quest’ultimo, Lattanzio. Grazie a questo attivismo politico, la famiglia Pagani era riuscita ad accumulare un modesto patrimonio fondiario e a rivestire un alto rango sociale.

Vincenzo Pagani nacque a Monterubbiano alla fine del secolo XV e qui morì nel 1568. Uno dei suoi biografi più autorevoli, Luigi Centanni, fissa la data di nascita intorno al 1490. Trascorse la sua esistenza prevalentemente a Monterubbiano, rivestendo numerose cariche nella vita amministrativa e pubblica del comune. Il Pagani fu un artista molto produttivo in grado di aggiornare la sua arte traendo suggestioni da opere di artisti provenienti da altre culture, mantenendo però integri la sua personalità artistica ed il suo stile pittorico. Le sue opere manifestano un curioso connubio tra cultura veneta, umbra e romagnola ed indubbia è l’influenza crivellesca nella sua identità di pittore. Vincenzo Pagani, infatti, conobbe e studiò direttamente le opere di Carlo Crivelli. La sua formazione si basò anche sugli insegnamenti del pittore austriaco Pietro Alamanno (Choetbei, tra il 1430 ed il 1440 – Ascoli Piceno, 1499), che visse ed operò nella Marca Fermana a metà del XV secolo.

Tra gli artisti studiati da Vincenzo Pagani si annovera anche Raffaello, di cui ammirò dal vivo le opere conservate a Perugia e a Città di Castello, ma che conobbe soprattutto grazie alle incisioni realizzate da Marcantonio Raimondi e dai suoi collaboratori con la riproduzione degli affreschi raffaelleschi della Stanza della Segnatura in Vaticano[5].

Nell’abside della chiesa di Santa Maria dei Letterati[6] (fig. 1) entro un’elegante cornice barocca è conservata una tela di mano del Pagani: l’Assunzione di Maria (fig. 2-3). La tradizione vorrebbe che la tela fosse stata commissionata per la chiesa dell’Annunziata di Firenze, dove tuttavia non arrivò mai a causa del mutare delle condizioni contrattuali.

La composizione della tela si basa su un doppio registro (fig. 4): quello inferiore, che rappresenta il momento in cui gli apostoli scoprono la tomba vuota della Madonna, e quello superiore, dove la Madonna è assunta in paradiso tra la gloria degli angeli.

Il modello da cui il Pagani attinse ispirazione per l’intera composizione del registro inferiore, ma anche per la figura di San Giovanni che guarda nella tomba, è l’Incoronazione della Vergine (detta Madonna di Monteluce)[7] (fig. 5) eseguita da Giulio Romano e da Giovanni Francesco Penni nel 1525 su disegno di Raffaello per il convento delle clarisse di Perugia.

È ipotizzabile che il Pagani ebbe modo di studiare questa tavola durante il suo soggiorno a Perugia nel 1547, quando il dipinto era ancora conservato nel convento delle clarisse di questa città. Pertanto la data di esecuzione della tela monterubbianese del Pagani può essere fissata in epoca successiva, ma prossima, al viaggio dell’artista a Perugia[8].

La scena dell’Assunzione del Pagani si apre su un paesaggio rurale che dilata lo spazio pittorico e nel cui sfondo, a sinistra, si nota un incastellamento. Il registro inferiore (fig. 6) è caratterizzato da una forte concitazione: gli apostoli sono sbalorditi, stupefatti nel trovare la tomba della Vergine vuota e l’esagitato movimento dei corpi e delle mani dimostra tutta la loro incredulità al miracolo appena avvenuto. Gli apostoli sembrano essere tutti concentrati nel capire cosa sia successo e solo la figura di San Giovanni Battista, che secondo la tradizione sarebbe un autoritratto dell’artista (fig. 7), è stata colta mentre guarda l’osservatore e con l’indice della mano sinistra indica il registro superiore dove è dipinta la Madonna assunta. Un cartiglio attaccato all’estremità del bastone del santo recita: “Ecce Mater Dei”, ovvero “Ecco la Madre di Dio”, sottolineando il soggetto della tela.

Il contrasto tra il registro superiore ed il registro inferiore non si evince solamente dalla differenza nei gesti e nei movimenti, cioè dall’agitazione dei discepoli che si contrappone al ritmo armonico e simmetrico delle figure nel registro superiore, ma anche dalla differenza coloristica delle due parti. L’Assunta (fig. 8), infatti, poggia i piedi su un candido manto di nubi bianche che, trainato da angioletti, la eleva in paradiso affiancata da due gruppi di angeli adoranti vestiti di vivaci colori. La figura della Vergine è rappresentata in preghiera e con le mani giunte. Questa immagine ci rimanda a figure analoghe di mano del Pagani, come la Madonna della Misericordia di Montalto delle Marche e la Madonna di Montedinove. La Madonna di Monterubbiano (fig. 9), però, manca di autentica espressività e non si può annoverare tra le migliori dipinte dal Pagani, forse anche a causa dei numerosi rimaneggiamenti di cui l’opera è stata oggetto.

Desidero ringraziare il sindaco di Monterubbiano, dott.ssa Meri Marziali, per avermi rivolto l'invito a scrivere un articolo relativo a questo borgo.

Ringrazio, inoltre, lo staff dell'Ufficio Turistico di Monterubbiano per avermi guidata alla scoperta del suo patrimonio artistico.

Ed infine ringrazio di cuore la mia cara amica Cristina Offidani per essersi resa disponibile a scattare le fotografie.

A tutti va il mio più sentito e sincero ringraziamento.

Note

[1] Il Polo Culturale San Francesco sorge all’interno del complesso conventuale di San Francesco e comprende un auditorium, il museo civico-archeologico, la biblioteca, la sala espositiva “Rosa Calzecchi Onesti”, un centro di educazione ambientale ed un orto botanico.

[2] Luigi Centanni, Guida storico-artistica di Monterubbiano, Industrie Grafiche Pietro Vera, Milano, 1927, p. 7

[3] Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1994, pp. 55-58

[4] Marco Moroni, Fermo e il suo Stato al tempo di Vincenzo Pagani, in Vittorio Sgarbi (a cura di), Vincenzo Pagani: un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello. Fermo, Palazzo dei Priori, 31 maggio – 9 novembre 2008, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2008, p. 22

[5] Stefano Papetti, La diffusione del raffaellismo nelle Marche meridionali: il caso di Vincezo Pagani, in Vittorio Sgarbi (a cura di), cit., p. 57

[6] Ricostruita entro il 1716 sulle fondamenta della Chiesa di S. Maria della Misericordia crollata durante un terremoto. Nel 1728 fu elevata a rango di Collegiata da Benedetto XIII. Presentava la pianta a navata unica coperta da volta a botte, ma nel 1856 si aggiunsero un’abside ed un transetto trasformandola in pianta a croce latina.

[7] Si tratta di un olio su tavola (354x232 cm), oggi conservato ed esposto nei Musei Vaticani.

[8] Walter Scotucci, Paola Pierangelini, cit., pp. 165-166

Bibliografia

Maurizio Mauro, con il particolare contributo di Gabriele Nepi, Fermo e i suoi castelli, Istituto Italiano dei Castelli Adriapress, Ravenna, 2001

Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani nel territorio di Ascoli e Fermo, in Stefano Papetti (a cura di), Beni artisitici: pittura e scultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2003, pp. 97-98

Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1994

Vittorio Sgarbi (a cura di), Vincenzo Pagani: un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello. Fermo, Palazzo dei Priori, 31 maggio – 9 novembre 2008, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2008

Luigi Centanni, Guida storico-artistica di Monterubbiano, Industrie Grafiche Pietro Vera, Milano, 1927

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI ATRI

A cura di Valentina Cimini

Atri e la sua storia

Atri, comune di 10 119 abitanti in provincia di Teramo, costituisce un’importante città artistica del medio Adriatico, collocandosi tra le più antiche città d’Abruzzo. Situata su tre colli e affacciata sul mare Adriatico, grazie alla sua favorevole posizione ebbe sin dall’epoca romana un’accesa attività di scambio e commercio con gli Etruschi, i cui monili rinvenuti negli scavi qui compiuti sono ora conservati al British Museum di Londra (Fig.1).

La sua storia in epoca imperiale non si arresta, seppur risultando minore a causa della perdita dell’autonomia nel 289 a.C. divenendo colonia romana. Ciò nonostante ebbe l’onore di avere sul trono romano un suo cittadino, l’imperatore Elio Adriano. Egli di fatti si considerava tale poiché proprio in questo luogo esercitò la carica censuaria di quinquennale, motivo per cui ancora oggi il corso principale della città è a lui intitolato. I reperti dell’antica città romana “Hatria-Picena” sono numerosissimi e provengono dagli scavi di Piazza Duomo e delle Necropoli Colle della Giustizia e Pretara del VI-V sec. a.C.

Dopo un periodo di crisi durante le invasioni barbariche, Atri si costituì in libero comune nel 1251 per opera di Innocenzo IV e da quel momento in poi la città cominciò ad acquisire quel senso estetico che tuttora in parte conserva. Della seconda metà del Duecento, di fatti, è la Basilica Cattedrale, chiesa maggiore della città e al contempo importante testimonianza del Medioevo e del Rinascimento abruzzese coi magnifici affreschi di Andrea De Litio.

La storia della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Atri

La Cattedrale di Santa Maria Assunta si erge su una delle zone più importanti del nucleo storico di Atri, piazza Duomo, lungo l’asse viario principale del paese, dove un tempo sorgevano le terme di Hatria Picena (Fig.2). La chiesa originaria, di fatti, fu eretta sui resti di una conserva d’acqua d’età romana adibita a cripta nel Medioevo, facendo sì che le possenti mura della piscina limaria servissero da fondazione per l’edificazione della nuova struttura sacra.

Una prima testimonianza effettiva della presenza ad Atri di una chiesa dedicata all’Assunzione della Vergine, a cui è tuttora intitolata la Cattedrale, risale al XII secolo e si tratta del contenuto di una bolla pontificia in cui Innocenzo II menziona proprio una “ecclesia Sancte Marie de Atria”.

L’odierna struttura è opera di Raimondo di Poggio e Rainaldo d’Atri che la iniziarono intorno al 1260, dando atto ad un progetto ambizioso che trasformò quasi del tutto la precedente chiesa romanica a cinque navate, eretta nella seconda metà del XII secolo, per adeguarsi alla dignità episcopale acquisita nel 1251. I lavori si protrassero fino agli inizi del Trecento con la decorazione del fianco destro e della facciata, mentre l’ottagono superiore del campanile, la cui edificazione iniziò nel 1268, venne apposto da Antonio da Lodi nel 1502.

La storia della Cattedrale, inoltre, è supportata e confermata dalle epigrafi che datano e firmano l’esecuzione dei portali, sul lato meridionale e della facciata, da parte di due artisti abruzzesi. Le iscrizioni, scolpite in caratteri gotici, attribuiscono la prima parte dell’edificio, dal coro fino al campanile, a Raimondo de Podio (1288), mentre la seconda, dal campanile alla facciata, a Rainaldo d’Atri (1305).

L’esecuzione della Cattedrale si concludeva, almeno nella sua parte esterna, nel primo decennio del Trecento con l’inserimento del portale sulla facciata antistante Piazza Duomo, mentre negli anni seguenti furono compiute opere di ornamento che sono testimoniate da due diverse Bolle pontificie risalenti al 1292 e 1294. Successivamente nella prima metà del XIV secolo proseguirono i lavori del chiostro annesso alla chiesa ed ebbe inizio la vasta decorazione pittorica dell’interno, che culminò con gli affreschi del coro realizzati da Andrea De Litio a partire dal 1450. Ai primi del Cinquecento risalgono invece il battistero e l’altare votivo realizzati dal maestro comacino Paolo de Garvis, testimonianza della penetrazione in Abruzzo dello stile rinascimentale lombardo, e il tamburo ottagonale cuspidato posto a coronamento del campanile medievale a pianta quadrata, che si apre in bifore e finestre circolari ornate di maioliche, opera di Antonio da Lodi secondo un modello che avrà particolare seguito nell’area teramana (Fig.3).

L’edificio successivamente non subì notevoli cambiamenti nel corso dei secoli e venne dichiarato monumento nazionale nel 1899, ma a seguito di gravi lesioni subite nel terremoto del 1915 fu oggetto di numerosi interventi di restauro da parte della Soprintendenza, causandone la chiusura al culto per lunghi periodi. La Cattedrale, infine, venne elevata a Basilica Minore nel 1964 da papa Paolo VI e riaperta definitivamente alle funzioni religiose.

La facciata

La Cattedrale di Atri rappresenta una delle espressioni più rilevanti dell’architettura abruzzese dei secoli XIII e XIV con la sua maestosa facciata, dal volume chiaro ed unitario, a terminazione rettilinea in conci di pietra d’Istria. Di fatti, questa singolare tipologia di facciata, a coronamento orizzontale, ebbe una larga diffusione in Abruzzo nei suddetti secoli, tanto da qualificare la produzione architettonica della regione con numerosi esempi a L’Aquila, Lanciano, Sulmona fino a Celano. Tale scuola, così consolidata, permane nel corso del XV secolo giungendo, in forme rinnovate, fino al Rinascimento ed oltre.

Nella struttura presa in esame, la facciata presenta una terminazione rettilinea con cornice ad archetti pensili trilobati e risulta tripartita da lesene, mentre nella parte centrale il portale, sormontato da sottili incorniciature cuspidate, e il rosone a ruota risultano inseriti in un'unica incorniciatura a timpano tagliata orizzontalmente da una fascia a foglie geminate. La tradizione che vorrebbe la terminazione originaria di Santa Maria Assunta cuspidata, di netto stile gotico, costituirebbe, in realtà, solamente un malinteso derivante da un’interpretazione soggettiva del Necrologio della Cattedrale. Di fatti quel documento, risalente al terremoto che vi fu nel 1563, riferisce[1] che il violento sisma lesionò gravemente la facciata provocando la caduta di alcune pietre collocate sulla sommità, senza però citare in alcun modo quale fosse il tipo della terminazione dell’edificio. Per questo motivo non sussiste la possibilità che il restauro cinquecentesco abbia modificato il disegno originario del prospetto. In questa struttura semplice e lineare, caratterizzata da una forte prevalenza dei pieni sui vuoti, si vanno ad inserire gli elementi scultorei del portale maggiore e del rosone, sopra al quale troviamo un’edicola trilobata che ospita la statua della Vergine con il bambino in braccio, seduta su un trono finemente lavorato.

I portali

I portali della Cattedrale, importanti esempi del Gotico in Abruzzo, costituiscono un ulteriore elemento caratterizzante non solo per la loro testimonianza dell’evoluzione costruttiva dell’edificio con le loro epigrafi riportanti date e nomi dei loro artefici, ma anche per la loro significativa funzione decorativa (Fig.4).

Partendo dal prospetto meridionale il portale più antico, posto in posizione mediana, è quello attribuito a Raimondo de Podio e datato 1288. Collocato tra due lesene che ne diventano parte integrante, presenta una decorazione molto sobria con un elemento nastriforme che ne delimita la parte superiore costituita da un frontone a timpano. Al di sotto invece, l’arco, ornato al suo interno da figure floreali a punta di diamante, è disegnato da una cornice sottile. In posizione centrale, sopra l’arco, è posto l’agnello crucifero contornato agli angoli da quattro cigli di Francia, simbolo della famiglia d’Angiò al tempo regnate.

Il secondo portale, sulla destra rispetto al precedente, è attribuito per sua stessa epigrafe al medesimo artista che, seppur seguendo un disegno analogo, mostra qui la sua piena maturità artistica[2] che si concretizza in un linguaggio molto originale caratterizzato da ricchi ornamenti negli archivolti. Vi è infatti un ampio uso della foglia di palma che viene lavorata radialmente attorno alla curvatura dell’archivolto, in modo tanto singolare da essere definita “palmetta atriana”. Ogni spazio, quindi, presenta una ricca decorazione dimostrando non solo l’attitudine creativa del suo autore, ma anche l’eccellente maestria marmoraria acquisita.

Sempre sul fianco, il terzo ed ultimo portale anche per cronologia, essendo la sua costruzione datata nel 1305, è stato realizzato da Rainaldo d’Atri, il quale viene considerato dall’iscrizione sulla lapide collocata sulla lesena di sinistra anche come il progettista dell’intera opera del Duomo. Lo schema è nuovamente a timpano ottenuto con decorazione a fiori a punta di diamante, mentre negli ornamenti concentrici dell’archivolto domina la palmetta atriana.

Infine il portale maggiore (Fig.5), contemporaneo all’ultimo del fianco, pur presentando i medesimi stilemi dei precedenti, li rielabora in dimensioni grandiose. È qui presente il repertorio scultoreo dei portali minori, ulteriormente arricchito, in un succedersi di motivi mai interrotti: le colonnine con diversi motivi a spirale, sormontate da sei capitelli, fungono da base ad altrettanti archi concentrici a tutto sesto che degradano fino all’affresco centrale dell’Assunzione della Vergine.

L’interno

Proseguendo verso l’interno della Cattedrale, ci troviamo di fronte ad una pianta a tre navate che presenta un discreto slancio verticale ed un ritmo regolare grazie alla divisione dello spazio operata da archi diaframma su pilastri quadrilobati, che creano una commistione tra la severa semplicità dell’architettura precedente e il contenuto slancio gotico degli archi a sesto acuto impostati su semplici capitelli in pietra (Fig.6). L’ampio spazio viene poi interrotto da una serie di pilastri polistili, alcuni dei quali risultano fasciati da un rivestimento ottagonale di rinforzo per esigenze statiche già nel Trecento.

Inoltre, è proprio al suo interno che la Cattedrale di Atri racchiude un’altra delle sue meraviglie: il ciclo pittorico che corre lungo le superfici dello spazio interno, dalle pareti ai rinforzi ottagoni delle colonne. Gli affreschi furono iniziati alla fine del Duecento e conclusi circa due secoli dopo con la decorazione del coro. Ma oggi delle pitture più antiche rimane solo una parte, dato che la maggior parte di esse fu irreparabilmente danneggiata dagli intonaci sovrapposti nel XVII secolo, nonostante ciò gli interventi di restauro del 1895 riuscirono a restituirne un numero discreto.

Uno dei dipinti più antichi, risalente al 1270 circa, è situato sulla navata sinistra ed è denominato Incontro dei vivi e dei morti (Fig.7), esso ritrae tre scheletri apparsi inaspettatamente a tre nobili signori vestiti con ricchi abiti e accompagnati da cavalli. Questo affresco, che presenta una struttura molto semplice con un modellato privo di profondità che lo fa collocare proprio tra le prime sperimentazioni del periodo gotico, risulta ancor più interessante per il tema della raffigurazione; il quale ci riporta direttamente alla tradizione dei poemi francesi del XII secolo in cui ricorre tale singolare incontro che vede tre giovani cavalieri al cospetto di altri e tanti cadaveri che li ammoniscono con un memento mori. Infatti, anche nell’opera presa in esame è ancora visibile la prima parte dell’ammonizione, situata al di sopra dei cavalieri e scritta in caratteri gotici: “Nox quae liquescit gloria sublimis mundi […]”[3] che potrebbe costituire un riferimento alla vittoria della morte sulla vita.

Un carattere notevolmente diverso si ritrova invece nelle immagini del coro, la cui raffinatezza mette in luce un’importante attenzione per la spazialità e la prospettiva che sottolineano fin da subito una collocazione temporale successiva della mano di Andrea De Litio, artista nato nell’aquilano e formatosi a Firenze nel XV secolo (Fig.8).

Tali affreschi, che costituiscono una delle opere più importanti del Quattrocento in Abruzzo, si sviluppano sulle tre pareti dell’ultima campata, nella parte centrale dell’abside, e nella volta, dove in alto, sulle quattro vele della crociera costolonata, troviamo su uno sfondo azzurro disseminato di stelle le ampie figure degli Evangelisti e Dottori della Chiesa (Fig.9), disposti nella stessa modalità di Giotto ad Assisi nella chiesa di San Francesco. Nelle pareti del coro, invece, si possono ammirare le scene tratte dal Nuovo Testamento composte in riquadri e delimitate da archi e colonne finemente decorati. Queste vicende, seppur divise architettonicamente, sono tra loro comunicanti e narrano le storie dell’infanzia della Vergine, le leggende e momenti della vita di Cristo e la vita della Vergine dopo la morte di Gesù Cristo, per un totale di 101 pannelli, che lo rendono uno dei cicli di affreschi più grandi d’Abruzzo.

È da notare, inoltre, l’importante elemento di collegamento con la cultura e la tradizione regionale che si stabilisce all’interno delle raffigurazioni del maestro De Litio, evidenti in particolar modo nelle scene della Vita di Maria e di Gioacchino, dove non mancano riferimenti alla società e cultura atriana del tempo, ad esempio con la raffigurazione di donne e fanciulle nelle loro acconciature e costumi tipici, e paesaggi che riportano sia a quelli della Marsica che a quelli atriani con i tipici calanchi.

Quanto detto non può che farci guardare alla città di Atri e al suo duomo (Fig.10) come un prestigioso scrigno della storia e della cultura abruzzese, che non può non essere scoperto e visitato.

Note

[1] “[…] frontispitium huius Ecclesiae sub portam magnam vi diruptum est, et lapides cacuminis dicti parietis ceciderunt…”.

[2] Ci troviamo qui nel 1302.

[3] “E la notte svanisce: la gloria del mondo…”.

Bibliografia

Trubiani Bruno, Atri: città d’arte, Edizioni Menabo, Ortona, 1996.

Palestini Caterina, Cattedrale di Santa Maria Assunta: Atri, BetaGamma, Viterbo, 1996.

A cura di Valentina Fantoni

Bologna diede i natali a diversi artisti che fecero la storia della pittura rinascimentale e barocca e tra questi compare anche il nome di Lavinia Fontana, pittrice di grande successo che si guadagnò stima e fama non solo nel capoluogo felsineo ma anche a Roma e in tutta Europa, apprezzata da importanti membri dell’alta società, da principi, re e papi.

Figlia d’arte, venne battezzata il 24 agosto 1552 nella cattedrale di Bologna circondata dal padre Prospero, apprezzato pittore manierista bolognese, dalla madre Antonia di Bartolomeo De Bonardis, e dai suoi padrini, il cavalier Agostino Hercolani e Andrea Bonfiglioli. La sua formazione venne guidata quasi esclusivamente dal padre, che le fornì una preparazione pittorica accurata assecondando l’evidente talento che la fanciulla dimostrò, sin da subito, nel disegno. Lavinia non frequentò mai la bottega del padre insieme agli altri allievi maschi, in ottemperanza alle norme sociali del tempo che richiedevano di evitare la frequentazione di luoghi che avrebbero potuto creare situazioni potenzialmente promiscue.

I primi generi pittorici in cui Lavinia dimostrò grandi capacità figurative furono i soggetti religiosi, di medio e piccolo formato, e i ritratti. Gli inizi della sua attività risalgono alla prima metà degli anni Settanta del Cinquecento, quando aveva all’incirca vent’anni. Il suo stile, nonostante fosse molto vicino a quello del padre, dimostrava già l’influenza che i grandi maestri avevano avuto su Lavinia, come gli emiliani Correggio e Parmigianino e il grande maestro Raffaello, dimostrando lo studio e l’attenzione della giovane artista. Nelle opere di soggetto sacro di questa sua primissima fase, Lavinia seppe rielaborare i modelli emiliani, in particolare quelli della tradizione carraccesca, con alcuni aspetti provenienti dall’ambiente fiammingo, noto per la cura e l’attenzione nei dettagli. Gli aspetti peculiari di queste prime opere sono l’intimità affettiva familiare creata dai personaggi, la spiccata caratterizzazione fisionomica riservata alle figure e l’attenta descrizione del dato naturale. Gli influssi artistici che emergono nella prima produzione dei ritratti mostrano, invece, l’influenza della ritrattistica del Bronzino, del Passerotti e di Sofonisba Anguissola, influenze che permisero a Lavinia di portarsi verso quella che al tempo era definita la ritrattistica di corte. Nei suoi ritratti, Lavinia cercava di registrare ogni aspetto significativo e peculiare della persona effigiata, attraverso un disegno così minuto che era possibile riconoscere il rango sociale della persona ritratta da pochi ma precisi particolari. Nonostante l’obiettivo principale fosse quello di rappresentare gli interessi, la personalità o il rango sociale della persona ritratta, veniva mostrata anche la sfera emotiva: osservando questi ritratti è possibile scorgere un universo di sentimenti inespressi e celati, ed è qui che risiede la bravura dell’artista.

Sul finire degli anni settanta, Lavinia si dedica maggiormente alla produzione di opere di soggetto sacro, di destinazione privata e pubblica. Infatti, Lavinia fu tra le prime donne artiste, nel mondo cristiano occidentale, a cimentarsi nella realizzazione di pale d’altare, opere di grande formato commissionate per gli altari delle chiese di una certa importanza. Ricevere incarichi di tale portata fu un grande riconoscimento nei confronti della sua bravura e della sua professionalità, al pari dei suoi colleghi uomini. Inoltre, il periodo storico in cui visse Lavinia era animato da un fervente spirito cristiano: erano gli anni in cui la Chiesa Cattolica cercava con ogni mezzo di contrastare la Riforma protestante, e l’arte fu uno degli strumenti maggiormente impiegati per l’opera di indottrinamento, soprattutto dei meno colti.

Una delle figure di spicco che cercò di dare un personale contributo alla Controriforma fu il cardinale Gabriele Paleotti, bolognese, che si adoperò affinché gli artisti fossero in grado di realizzare opere di destinazione privata e pubblica, di soggetti sacri come profani, rispettosi di principi come quello di decoro e verisimiglianza. La famiglia Fontana fu vicina al Paleotti grazie alla collaborazione di Prospero con il cardinale per alcune opere e, successivamente, grazie all’opera di Lavinia, che l’ecclesiastico definì “vera artefice cristiana” [1].

Lavinia si dedicò, sempre sul finire degli anni settanta, alla realizzazione di due particolari autoritratti: Autoritratto al clavicembalo (Accademia Nazionale di San Luca, Roma) e Autoritratto allo studio (Uffizi, Firenze) (Fig. 1). Il primo fu realizzato come presentazione al futuro suocero, Severo Zappi, poco prima delle nozze con il figlio Gian Paolo; per impressionarlo, Lavinia si raffigurò come una signora dedita all’arte della musica e della pittura, attitudini raffinate e colte. Invece, nel secondo autoritratto, destinato a far parte della raccolta di ritratti di uomini e donne celebri che stava raccogliendo l’erudito Alonso Chaçon, Lavinia sottolinea la sua attitudine professionale ritraendosi accanto ad un tavolo intenta ad iniziare il suo dipinto.

Negli anni Ottanta, Lavinia affina il proprio stile dedicandosi a una produzione artistica corposa e variegata: spazia dai ritratti di corte di personaggi maschili importanti a quelli di donne illustri, fino alle grandi pale d’altare. Anche i ritratti si inserivano in quel contesto controriformato professato dal Paleotti: il ritratto, maschile, doveva essere un esempio di dignità, di virtù e valore incarnati nell’effigiato e doveva portare ispirazione ed emulazione nello spettatore, tralasciando completamente quegli aspetti che avrebbero potuto concorrere alla vanità del personaggio o alla sua mera esaltazione personale, motivo per cui Lavinia utilizzava un linguaggio pittorico sobrio e asciutto. Il linguaggio cambiava invece per i ritratti femminili, in cui quelli ad essere trasmessi dovevano essere valori più nascosti, legati alla vita privata, alla moralità, all'apprezzamento che derivava dall'appartenenza ad un casato prestigioso, alla manifestazione di gusti raffinati, coerenti con un’educazione aristocratica, espressi attraverso l'esibizione di un abito sfarzoso, di un gioiello elaborato o di un portamento sostenuto. L’artista si faceva quindi osservatrice attenta di un mondo apparentemente effimero e superficiale, mostrando la grandezza e il potere comunicativo del ritratto internazionale.

Nei primi anni Ottanta arrivarono anche le prime commissioni pubbliche per le pale d’altare. La prima opera pubblica probabilmente fu La moltiplicazione dei pani dei pesci (1583) per la Chiesa dei Mendicanti di Bologna, oggi conservata nella Chiesa di Santa Maria della Pietà. Altra opera di grande importanza fu quella commissionata nel 1584 dal comune di Imola per la pala con la Madonna di ponte Santo, San Crisologo e San Cassiano. In queste opere di grande formato Lavinia dimostra ancora una volta di saper rielaborare i modelli paterni e carracceschi attraverso un linguaggio personale, in cui la cura per i dettagli e la resa della scena generale sono capaci di coinvolgere lo spettatore rendendo chiara la lettura dell’episodio ritratto. Sempre in questi anni si registrano ulteriori sviluppi nel campo della ritrattistica: Lavinia si dedicò anche ai ritratti di fanciulli, caratterizzati da un’indagine psicologica dei soggetti che si insinua nella resa del loro apparato araldico. Probabilmente l’accortezza dell’artista nella resa di questi ritratti deriva dalla sua sensibilità di madre e dall’affetto che nutriva per i suoi numerosi figli. Il ritratto monumentale della Famiglia Gozzadini (Pinacoteca Nazionale, Bologna), firmato e datato 1584, mostra la perfetta sintesi dei caratteri che contraddistinguevano l’opera di Lavinia: l’animata gestualità dei personaggi e l’attenzione fiamminga dei dettagli. Il ritratto di famiglia viene ambientato all’interno di una casa, grazie alla scelta di ritrarre i membri della famiglia come in un fermo immagine, presentandoli riuniti attorno ad un tavolo (fig. 2). Il ritratto venne commissionato a Lavinia da una dei membri della famiglia Gozzadini, Laudomia, la dama in rosso, che chiese alla pittrice, con al quale probabilmente aveva un rapporto di sincera amicizia, di ritrarla insieme al padre Ulisse e alla sorella Ginevra, la dama in bianco, e i loro due mariti. La particolarità di questo ritratto risiede nel fatto che al tempo della realizzazione dell’opera Ulisse e Ginevra erano deceduti, motivo per cui il dipinto rappresenta un ideale ricongiungimento della famiglia. Grazie alle pose e ai gesti è possibile cogliere questa curiosa sfumatura: il gesto di Ginevra, che sfiora la mano del padre, allude al loro comune destino e il suo abito color bianco è in contrapposizione al colore rosso vivo della sorella Laudomia. Alle spalle, i mariti vengono raffigurati con una mano sulla spalla delle rispettive mogli e caratterizzati con alcuni dettagli: Annibale viene rappresentato con una lettera in mano, a simboleggiare i suoi interessi letterari e probabilmente il suo ruolo nella gestione e amministrazione del patrimonio di famiglia, mentre Camillo viene ritratto con la spada e la croce dell’ordine portoghese di Gesù Cristo. Il tutto viene impreziosito dai dettagli lenticolari e pregiati degli abiti, delle gorgiere e dei gioielli di famiglia delle due donne che, come da tradizione bolognese per le dame sposate da più di due anni, sono eleganti e sfarzosi zibellini da mano. L’atmosfera famigliare viene sottolineata, oltre che dai gesti e dagli sguardi degli effigiati, dalla figura del cagnolino, simbolo di fedeltà, anch’esso dotato di preziosi gioielli (Fig. 3).

Sul finire degli anni Ottanta, Lavinia fu oggetto di importanti commissioni internazionali: le fu richiesta la realizzazione di un’imponente pala d’altare per il re di Spagna, Filippo II, raffigurante la Sacra Famiglia col Bambino dormiente e San Giovannino, oggi conservata all’Escorial. Inoltre, si dedicò alla realizzazione di diverse opere di soggetto mitologico e quindi di destinazione privata, come la Venere e Cupido del 1592 (Musée des Beaux Arts, Bordeaux), dal clima paganeggiante, prezioso ed enigmatico, o come Giuditta e Oloferne (Pinacoteca Stuard, Parma), dai toni cromatici vivaci e raffinati. Nel 1593 le venne commissionata dal cardinale Gabriele Paleotti un’opera da riporre sull’altare di famiglia in San Pietro a Bologna, un’Assunzione. Il dipinto, imponente per le dimensioni, mostra una Madonna assunta in cielo, accompagnata da una moltitudine di angioletti festanti che spargono fiori e petali sulla città di Bologna, rappresentata nella parte inferiore della tela. L’opera venne trasferita a Pieve di Cento sul finire del Settecento e risiede tutt’ora sull’altare del Santissimo Sacramento nella chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore a Pieve di Cento (Fig. 4).

La produzione di opere religiose fu una costante nell’attività di Lavinia, che lavorò ad una delle più importanti imprese artistiche del suo tempo: la decorazione di San Domenico a Bologna con il ciclo dei Misteri del Rosario, dove partecipò con la realizzazione di due tele, l’Incoronazione della Vergine e Gesù tra i Dottori (1601).

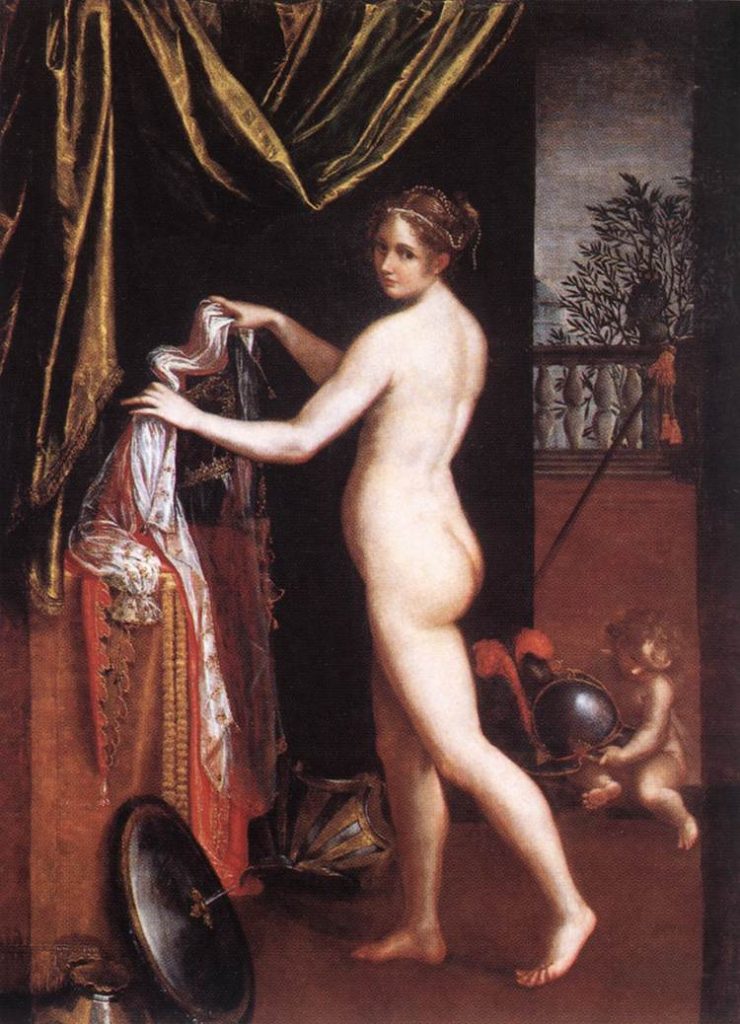

A cavallo tra il 1603-1604 Lavinia era conosciuta in tutto l’ambiente artistico italiano e forte di una grande esperienza, dopo trent’anni di attività, nei generi del ritratto e della pala d’altare venne chiamata a Roma per eseguire una tela di grandi dimensioni per la Basilica di San Paolo fuori le mura. L’opera, purtroppo andata distrutta in seguito all’incendio del 1823, rappresentava la Lapidazione di Santo Stefano protomartire. A Roma, al tempo di papa Clemente VIII Aldobrandini, si trovavano già grandi artisti come Annibale Carracci, Caravaggio, Cavalier D’Arpino e Guido Reni, e Lavinia seppe inserirsi in questo ambiente tutto al maschile mantenendo le sue peculiarità di artista e la sua integrità e stima. Fu richiesta da numerosissimi esponenti dell’alta società romana, soprattutto da ricche ed eleganti dame romane, che desideravano essere ritratte dall’abile artista bolognese. L’ultima opera che Lavinia eseguì prima di morire a Roma nell’agosto del 1614, fu una Minerva in atto di abbigliarsi, ora conservata presso la Galleria Borghese (Fig. 5). L’opera dal soggetto pagano e mitologico, in cui la bellezza e l’eleganza femminile si mostrano in una dimensione intima e privata, sembra simboleggiare la nostalgica memoria della giovinezza della pittrice, consapevole del fatto che anche la sua bellezza stava tramontando.

Lavinia si spense nell’estate del 1614 nell’Urbe, circondata dal notevole successo che aveva saputo riscuotere durante tutto l’arco della sua carriera, dimostrando abilità e professionalità ineguagliabili, dimostrando il valore delle donne artiste.

Note

[1] Vera Fortunati, Lavinia Fontana, una pittrice nell’autunno del Rinascimento, in Lavinia Fontana 1552-1614, a cura di Vera Fortunati, Electa, Milano 1994, p. 27.

Bibliografia

Maria Teresa Cantaro, Biografia e fortuna critica, in Lavinia Fontana bolognese. “pittora singolare” 1552-1614, a cura di Maria Teresa Cantaro, Jandi Sapi Editori, Roma 1989

Vera Fortunati, Lavinia Fontana, una pittrice nell’autunno del Rinascimento, in Lavinia Fontana 1552-1614, a cura di Vera Fortunati, Electa, Milano 1994

Vera Fortunati Pietrantonio, Lavinia Fontana, in Pittura bolognese del’ 500, a cura di Vera Fortunati, 2 voll., Casalecchio di Reno (Bologna), Grafis edizioni, 1986, vol. 2

Sitografia

https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/content_page/item/540-la-famiglia-gozzadini

https://galleriaborghese.beniculturali.it/opere/minerva-in-atto-di-abbigliarsi/

https://www.treccani.it/enciclopedia/lavinia-fontana_(Dizionario-Biografico)/

25 Ottobre 2021

GLI HORTI LEONINI A SAN QUIRICO D’ORCIA

A cura di Luisa Generali

I giardini rinascimentali: gli Horti Leonini a San Quirico d’Orcia

Se pensiamo ai grandi giardini rinascimentali toscani sicuramente ci torneranno alla mente i magnifici parchi annessi alle dimore private delle nobili famiglie, una su tutte la dinastia de’ Medici, con le sue numerosissime ville sul territorio toscano e i grandiosi palazzi del potere del capoluogo fiorentino. Nella zona della Val d’Orcia tra gli esempi più significativi si ricorda il giardino pensile di Pienza attiguo al palazzo Piccolomini, residenza di Papa Enea Piccolomini che intorno alla metà del XV secolo desiderò fare del suo luogo natio una cittadina ideale, applicando allo spazio urbano e alle architetture il linguaggio rinascimentale che si stava sperimentando a Firenze. Faceva parte di questo intento umanistico anche la realizzazione di un piccolo giardino pensile, realizzato cioè su un terrazzamento, sul retro di Palazzo Piccolomini (fig.1). Lo spazio verde, che conserva ancora le caratteristiche rinascimentali, è organizzato in quattro parterre geometrici in siepe di bosso, in modo tale da creare e permettere il passaggio nei vialetti e lungo tutto il perimetro del muraglione che racchiude il giardino e che si proietta verso il magnifico spettacolo delle colline senesi.

A San Quirico d’Orcia, a pochi chilometri di distanza da Pienza, si trova un’altra importante area verde, gli Horti Leonini, che a differenza dei più celebri giardini all’italiana sopracitati porta con sé una storia del tutto diversa (fig.2). Gli Horti furono infatti voluti da Diomede Leoni (da qui il nome “Leonini”, 1514-1590 c.), intellettuale a servizio del Vaticano, originario di San Quirico e proprietario del terreno dove concepì tale progetto. I contatti di Leoni col papato iniziarono proprio a Pienza dove intraprese una prima formazione a servizio di Papa Piccolomini, a stretto contatto quindi con l’arte e il pensiero umanista che si respirava tra le strade della piccola cittadina ideale. La frequentazione con lo stato pontificio portò Leoni al suo trasferimento in Vaticano entrando in stretti rapporti di conoscenza con personalità quali Francesco I de’ Medici (per cui divenne consulente nella valutazione di oggetti antichi sul mercato antiquario romano) e Michelangelo Buonarroti, che servì come assistente nelle faccende diplomatiche e divenne anche un suo caro amico, tra i pochi che l’artista volle intorno a sé il giorno della sua morte.

La composizione degli Horti

La realizzazione degli Horti si attesta intorno al 1581, quando Diomede Leoni volle realizzare sul suo terreno un giardino rinascimentale, sul modello dei giardini privati che aveva potuto frequentare sia in Toscana che a Roma, ma senza considerare alcuna connessione con una villa di proprietà e, cosa ancor più insolita, volendo rendere questo spazio verde del tutto fruibile e accessibile ai viandanti, come un parco pubblico odierno. L’intento filantropico di Leoni, reso noto da un documento dove lui stesso rivolgendosi al granduca Ferdinando de’ Medici parlava dei suoi Horti come un luogo che potesse portare “a qualche comodità ancora delli viandanti”, si associava al passaggio cruciale della Via Francigena a San Quirico (appena prima di inoltrarsi nello Stato Pontificio) e alla contiguità con la vicina chiesa di Santa Maria ad Hortos e con l’Ospedale della Scala, impiegato per l’accoglienza dei forestieri.

Come volle il suo fondatore ormai molti secoli fa, ancora oggi gli Horti conservano la loro funzione originaria di parco pubblico, accogliendo abitanti, turisti e pellegrini, oltre a custodire anche il loro aspetto autentico secondo il progetto rinascimentale voluto dal Leoni che suddivideva il parco in due aree: quella inferiore a cui si accede da un portale, delimitata da una struttura muraria che racchiude il tipico giardino geometrico all’italiana, e quella superiore a cui si accede da una scalinata che conduce ad un boschetto rialzato (fig.3). Questa volontà di differenziare il parco risponde all’intento ideologico dell’epoca di creare uno spazio artificiale, dove la natura veniva plasmata e controllata dall’uomo, ponendola a confronto con uno spazio selvaggio, del tutto naturale. Il giardino all’italiana si sviluppa in una zona romboidale articolata in parterre in siepe di bosso a forme speculari che nell’insieme concorrono a formare uno spettacolare disegno geometrico, tanto che il progetto degli Horti ha solleticato l’interesse degli storici dell’arte, ipotizzando, visto lo stretto rapporto di amicizia di Leoni con Michelangelo, un possibile intervento del maestro proprio nella progettazione del giardino; mentre la stessa complessità del motivo ornamentale ha indotto a teorie circa una possibile simbologia cristiana del disegno. La ripartizione delle aiuole crea dei viali percorribili che confluiscono in uno spazio circolare dove al centro è collocato il ritratto a figura intera di Cosimo III de’Medici, mentre il viale principale continua la sua corsa prospettica oltre la scultura per arrivare alla scalinata che conduce al boschetto soprelevato (fig.4).

Al termine del giardino all’italiana è posta la testa di Giano bifronte, un pezzo romano probabilmente rintracciato sul mercato antiquario nella capitale e portato qui dallo stesso Leoni. Il significato e la posizione della scultura in questa zona di confine tra il rigore del giardino e l’inizio della parte selvaggia non sono da considerarsi casuali se si osservano le doppie facce di Giano, rivolte in entrambe le direzioni. Il dio Giano venerato in età romana come il protettore degli inizi (da cui deriva anche il nome del primo nome dell’anno, Gennaio), raffigurato con due volti che guardano il passato e il futuro, segna il limite che separa le due aree, simboleggiando quindi il cambiamento e il passaggio (ianua in latino significa porta) dalla natura artificiale a quella naturale.

La statua di Cosimo III de' Medici

È databile al 1688 la statua che si trova all’incrocio tra i viali del giardino all’italiana raffigurante Cosimo III de' Medici e associata alla mano dello scultore Bartolomeo Mazzuoli (fig.5). Commissionata dalla famiglia Chigi come omaggio al Granduca Cosimo per favori politici, l’opera venne trasferita negli Horti solo nel 1944. La scelta dell’artista per la commissione ricadde sui Mazzuoli, famiglia di scultori per tradizione che toccò i suoi vertici con Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), allievo di Melchiorre Cafà, tra i massimi esponenti del barocco a Roma, dove il giovane scultore si trasferì per un periodo di formazione. Tra le opere più rappresentative di Giuseppe Mazzuoli si veda La Morte di Adone, oggi conservata all’Ermitage di San Pietroburgo (fig.6). Nell’opera emergono tutte le caratteristiche della statuaria tardo barocca che tende ad amplificare all’inverosimile movimento e dinamicità nello spazio, qui espresse nel drammatico gesto della mano, alzata come a cercare un appiglio nel vuoto, e nel moto inarcato della schiena nell’attimo in cui avviene lo scontro fatale col cinghiale, mandato dagli dei per gelosia nei confronti del bellissimo Adone: la caduta è enfatizzata dal panneggio che improvvisamente si gonfia, mentre il movimento della testa ricadendo all’indietro fa sollevare repentinamente i capelli del giovane e offre allo scultore il pretesto per dimostrare il virtuosismo con cui ogni singola ciocca è stata minuziosamente lavorata.

La statua di Cosimo III agli Horti Leonini è invece attribuita (non senza qualche incertezza) a Bartolomeo Mazzuoli (1674-1749), nipote di Giuseppe, che divenne suo assistente nonché continuatore della bottega, portando a compimento numerose opere iniziate dallo zio, come il Monumento a Marcantonio Zondadari conservato nel duomo di Siena (fig.7). Il monumento degli Horti si inserisce nel filone della ritrattistica celebrativa, un genere in cui i Mazzuoli eccellevano per il gran numero di soggetti funebri ed encomiastici realizzati nel senese, dove furono tra i massimi esponenti del tardo barocco importato dalla capitale. A figura intera, mostrando una consapevolezza integerrima sia nel volto che nella fisicità, Cosimo III è vestito alla romana con i tipici accessori dell’armatura imperiale, calzari, gonnellino e lorica muscolata con abbondanti motivi decorativi, elementi simbolici dell’antichità che rimandano a valori tradizionali romani e che vogliono alludere a un potere saggio e imperituro (fig.8). Contrasta con le vesti il ritratto del volto del tutto moderno, con baffi e lunghi capelli ricci (spesso sostituiti da parrucche), in linea con la moda settecentesca: conclude la scultura, facendo quasi da quinta scenica, l’imponente mantello che ricade pesante fino alla base mosso da un profondo e largo panneggio che dona ancor più maestosità al personaggio, celebrato nel punto focale degli Horti di Diomede Leoni.

Bibliografia

- Gino, San Quirico d’Orcia e dintorni, Siena 2000.

Sitografia

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/gli-horti-leonini-di-san-quirico-dorcia/

https://www.regione.toscana.it/-/horti-leonini

https://www.quinewsvaldichiana.it/san-quirico-d-orcia-cosimo-de-medici-si-rifa-il-trucco.htm

https://www.formenelverde.com/horti-leonini/

Su Diomede Leoni https://www.parcodellavaldorcia.com/en/mistero-della-progettazione-degli-horti-leonini-diomede-leoni-fu-ideatore-progettista-dei-suoi-horti/

Sui Mazzuoli, Giuseppe e Bartolomeo: https://www.treccani.it/enciclopedia/mazzuoli_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/mazzuoli-giuseppe-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)/

DALLA SCUOLA DI CARAVAGGIO: MARIO MINNITI E PIETRO NOVELLI

A cura di Mery Scalisi

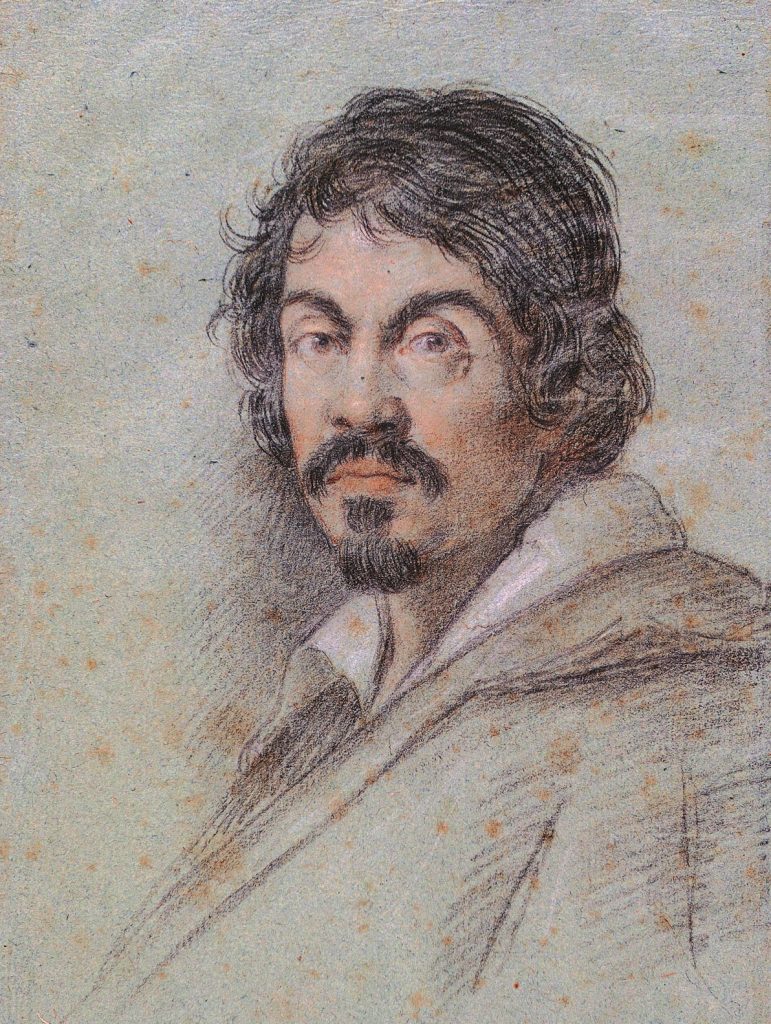

Nasceva a Milano, il 29 settembre del 1571, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore tra i più celebri di tutti i tempi; un mito oltre il suo tempo, che, grazie alla sua tecnica e rivoluzionando la pittura nella scelta dei temi, riuscì ad essere riscoperto nel secolo scorso(fig.1).

Una vita breve e tormentata, in continua tensione, un carattere oscuro e violento, anni caratterizzati da un omicidio, dalla fuga dalle carceri e dalla sua ultima condanna a morte, piena di contraddizioni e ancora avvolta nel mistero, portò il Caravaggio a creare una vasta serie di opere commissionategli da illustri uomini del tempo, i cui soggetti principali erano tratti dalle vite dei santi, reinterpretati dall’artista in maniera del tutto inedita e innovativa rispetto ai suoi predecessori.

I suoi personaggi furono veri, presi in prestito dalla realtà che lo circondava, spesso imperfetti, così da risaltare, all’occhio e all’anima, nella loro stessa umanità di modelli spesso raccolti in tutta la loro sofferenza.

Alla voglia di andare alla ricerca della verità, al desiderio di suscitare nello spettatore emozioni autentiche, Caravaggio affiancava un uso particolarmente scenografico della luce, che spesso invadeva la scena come un fascio di verità, capace di creare profondità e dinamismo.

Questo modo di pensare e fare arte influenzò notevolmente la nuova pittura barocca, una pittura nel quale la resa della realtà, possibile attraverso l’uso di forti contrasti di luci ed ombre, non era mai stata così vera e umana. La novità caravaggesca portò ben presto numerosi pittori dell’epoca barocca a seguire le sue orme. I "caravaggeschi", cosi vennero chiamati tali artisti, iniziarono adottandone lo stile e alle volte cercando di imitarne le opere.

Dopo un’accusa di omicidio, Caravaggio fu costretto a fuggire da Roma, recandosi prima a Malta, poi in Sicilia dove, tra il 1608 e il 1609, lasciò una gran quantità di opere che si allontanano notevolmente dallo stile romano, finendo per riflettere i drammi psicologici del suo ultimo periodo di vita. L’attività sicula di Caravaggio iniziò a Siracusa, per concludersi, l’anno dopo a Palermo.

In questo periodo vengono messe in luce le innovazioni; le pennellate si fanno più rapide, la figura umana si rapporta ad uno spazio incombente, maestoso, che ha lo scopo di ridurre l’importanza dei personaggi.

Attorno all’attività di Caravaggio in Sicilia l’articolo vuole porre l’attenzione sulle opere di due interpreti del caravaggismo siciliano, di cui il Museo Civico Castello Ursino di Catania conserva testimonianza: Mario Minniti e Pietro Novelli (fig. 2 e 3).

Mario Minniti

Mario Minniti nacque a Siracusa nel 1577; a soli 15 anni, alla morte del padre, iniziò il suo percorso di formazione artistica studiando disegno. Il primo incontro importante, che lo segnò per il resto del suo operato, fu quello a Roma col Caravaggio. Nella città eterna i due frequentarono la stessa bottega, instaurando un rapporto di sincera amicizia; furono proprio il soggiorno romano e la conoscenza del Merisi a rappresentare il momento più rilevante per la produzione artistica del Minniti. I due amici si ritrovarono poi a Siracusa, dove il Minniti operava nella propria bottega che, stando alle fonti, aprì nel 1608 al Caravaggio in fuga da Malta, procurando a quest’ultimo anche un’importante commissione, un Seppellimento di Santa Lucia oggi conservata a Siracusa, presso Palazzo Bellomo (fig.4).

L’attività del pittore siracusano si svolse interamente fra la sua città natia e Messina, con qualche sporadico soggiorno a Malta e Palermo.

E’ importante ricordare come la scuola caravaggesca in terra siciliana corrisponda con la figura di Minniti, pittore che si lega al maestro grazie alle connessioni tematiche e ad alcuni espedienti tecnici, come l’uso ricorrente del chiaroscuro, pur mantenendo una personale e moderata lettura cromatica e paesaggistica, con un’influenza evidente soprattutto nelle opere datate attorno al 1625; successivamente, infatti, il suo stile venne condizionato da correnti di gusto che lo portarono ad un utilizzo diverso del colore, ad un ampliamento della gamma cromatica e ad uno schiarimento delle tonalità rese con pennellate mosse e vivaci. Dello stile del Minniti, oltre che la drammaticità del chiaroscuro, presa in prestito dall’amico Caravaggio, vanno altresì ricordate una verosimiglianza e una morbidezza lontane dall’incontro col Caravaggio e presumibilmente legate a un naturalismo ben più discreto e domestico, perfettamente in accordo con il clima della Controriforma, ben saldo nell’isola e particolarmente nella parte orientale, già dal Cinquecento.

Cristo alla colonna

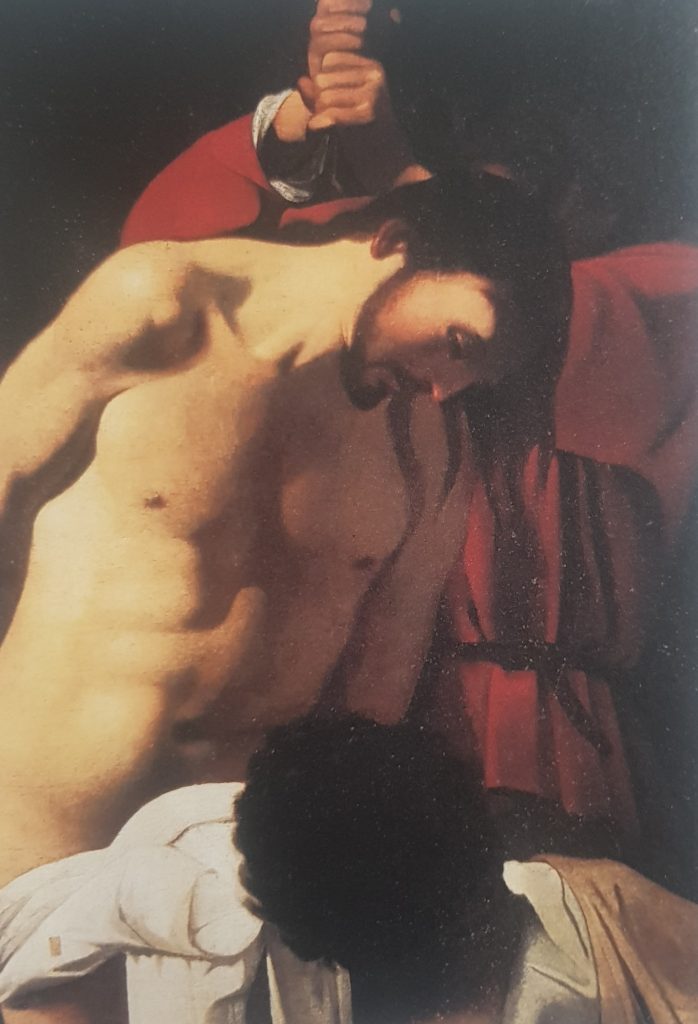

Il Cristo alla colonna, recentemente attribuito al Minniti, è stato oggetto, nel corso degli anni, di complesse controversie circa la sua attribuzione (fig. 5).

Inizialmente venne attribuito a Battistello Caracciolo, per la posa del corpo del Cristo della Flagellazione di Caravaggio, dipinto nel 1607 per la chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli.

Seguì l’intervento dello storico dell’arte Roberto Longhi, il quale, in seguito al ritrovamento di un dipinto di analoga fattura a Macerata, ipotizzò l’esistenza di un originale del Caravaggio di cui il ritrovamento di Macerata doveva esserne la copia, aggiungendo, però, che nell’esempio di Catania poteva ritrovarsi quell’originale, in cui erano evidenti i segni del Caravaggio, soprattutto nella forza vitale, nel torso del Cristo, nel gioco di luci e nelle penombre, nelle mani spesse dell’uomo alle spalle del Cristo; una terza versione, un Cristo alla Colonna in collezione Camuccini, venne ritenuta, sempre dal Longhi, una copia realizzata dal neoclassico Vincenzo Camuccini.

L’opera che oggi viene attribuita a Minniti, apparterrebbe al primo periodo messinese dell’artista, quello in cui l’influenza dell’amico Caravaggio è forte e si riconduce, per alcuni particolari, alla Flagellazione della Fondazione Lucifero di Milazzo, costituente un ciclo con Storie di passione.

Quasi l’intero dipinto è occupato dalla figura statuaria del Cristo, sofferente, un corpo che ben illuminato da un fascio di luce in diagonale, mette in risalto il torso e le braccia portate dietro; due uomini accompagnano la sofferenza del Cristo incolonnato (fig. 6,7 e 8).

Pietro Novelli

Figlio d’arte e supportato da un’eccellente abilità tecnica, Pietro Novelli, detto il monrealese, nacque a Monreale nel 1603 e morì a Palermo nel 1647.

Pittore e architetto italiano, nonché il più importante e influente artista del ‘600 siciliano, fu tra i maggiori pittori del suo tempo, tanto da venir nominato anche “pittore reale” (fig.9).

Durante il suo percorso artistico, sviluppatosi nell’arco di pochi decenni, nei quali si attuò il passaggio dal tardo manierismo al primo barocco, Novelli riuscì a rinnovare costantemente il proprio stile, stando al passo con gli stimoli, diretti e indiretti, offerti dalla cultura artistica del tempo.

Spesso, però, la posizione del Novelli, rispetto al fenomeno caravaggesco, resta difficile da cogliere e da definire, soprattutto per tre motivi: all’interno di un’opera si scontrano infatti idealismo e crudo realismo; in secondo luogo, in senso più propriamente cronologico e socio-politico, l’influenza caravaggesca gli arrivò negli ultimi anni, quando, come ingegnere a Messina, fu probabilmente colpito dalla drammaticità delle ultime opere del Caravaggio. Novelli preferì tuttavia rappresentare interessi aulici e aristocratici, pur non tralasciando il lato umano, vero e sofferto del mondo.

Dai rapporti con Antoon van Dyck, di cui conobbe l’opera quando il pittore fiammingo soggiornava Palermo (1624-25) al classicismo del Domenichino, passando per le tendenze realistiche caravaggesche e al colorismo veneto, sempre in equilibrio fra naturalismo classicistico e realismo, molti furono i fattori (ricordiamo anche il naturalismo napoletano) che resero Novelli uno tra i più ricercati pittori del Seicento, al quale vennero affidate numerosissime commissioni.

Il San Cristoforo

L’opera, un olio su tela di 256 x 165 cm, del 1637, appartiene a una fase matura della produzione del Novelli. In origine collocato a Palermo, nella collezione di Giovan Battista Finocchiaro, e considerato importantissima testimonianza dell’ultimo stile del monrealese, il dipinto è oggi custodito presso il Museo Civico Castello Ursino di Catania. Il santo, Cristoforo, si presenta in tutto il vigore di un corpo muscoloso immortalato nell’atto di trarre in salvo il Bambino (fig. 10).

Intento a sorreggere il piccolo Gesù sulla spalla sinistra, il santo si appoggia con la mano destra ad una roccia, mentre la sinistra è impegnata a reggere un bastone.

La leggenda racconta che, lungo la traversata, il Bambino aumentasse di peso fino a diventare quasi insostenibile per il santo che tuttavia riuscì, con tutta la sua forza, a portarlo sull’altra sponda del fiume, ove ottenne la predizione del suo martirio in Licia.

Nell’opera l’ispirazione riberesca è presente nel volto di Cristoforo, in cui fanno da protagonisti l’indagine naturalistica e la stesura materica, e l’impronta stilistica del Caravaggio e van Dyck è ravvisabile invece nel volto del Bambino e nelle carni bianche del Santo, esposte a una fonte luminosa che proviene da destra ad evidenziarne la plasticità del corpo e la torsione del busto; dalla luce, che mette in risalto il corpo del Santo in primo piano, passiamo ad uno sfondo, dal quale emergono colori molto scuri (terre, ombre, marroni e ocre) che contribuiscono a dare volume alla scena in primo piano (fig. 11 e 12).

L’impostazione della scena è classicheggiante nella monumentalità della figura del Santo e nello schema compositivo nel suo insieme, basato sul bilanciamento delle parti e sulla disposizione chiastica (per chiasmo o chiasma si intende una formula compositiva, usata soprattutto in scultura, consistente nella disposizione secondo un particolare ritmo capace di risolvere il problema dell'equilibrio della figura eretta, e in modo che questa venga ritratta con un arto inferiore flesso e, viceversa, l'arto superiore del lato opposto teso).

Per la realizzazione di questo dipinto il Novelli si rifà, con molta probabilità, al Polifemo di Annibale Carracci affrescato in una delle lunette della Galleria di Palazzo Farnese a Roma.

SI RINGRAZIA IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ED EMEROTECA DEL MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO DI CATANIA

Bibliografia

Michele Romano, Caravaggio contemporaneo – realismo storico e sperimentazione, Siracusa, Lettera Ventidue, 2010.

Michele Romano, Michele Cuppone (a cura di), Caravaggio a Siracusa – un itinerario nel Seicento aretuseo, Ragusa, Le Fate, 2020.

Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Caravaggio in Sicilia – il suo tempo, il suo influsso, catalogo della mostra di Siracusa (Museo Nazionale di Palazzo Bellomo, 10 dicembre 1984 – 28 febbraio 1985), Palermo, Sellerio editore, 1985.

Roberto Longhi, Caravaggio, a cura di Giovanni Previtali, Roma, Editori Riuniti, 2006.

AA.VV., Pietro Novelli e il suo ambiente, Palermo, Flaccovio, 1990.

Mario Minniti – l’eredità di Caravaggio a Siracusa, Napoli, Electa Napoli, 2004.

Francesca Cicala Campagna, Mario Minniti, in “Archivio storico siracusano”, a. XV, 1969, Siracusa, Società Siracusana di Storia Patria, 1969.

Barbara Mancuso, Castello Ursino a Catania - Collezioni per un museo, Palermo, Kalòs, 2008.

L’ABBAZIA DI SAN MERCURIALE

A cura di Francesca Strada

Introduzione

L’abbazia è da sempre nell’immaginario collettivo un luogo di culto e di sapere, dove la religione e lo studio caratterizzano le giornate di coloro che la popolano. Nella città di Forlì è possibile ammirare una badia dalle origini assai antiche, il cui aspetto l’ha resa uno dei simboli della località: l’Abbazia di San Mercuriale. Ferita ma sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, è un piccolo gioiello nel cuore della Romagna, insignita del titolo di “Basilica minore” nel 1958.

Storia

L'abbazia sorge sui resti di un'antica pieve, presumibilmente dedicata al protomartire, distrutta nel XII secolo da un incendio scatenato da disordini politici interni alla città, per poi essere ricostruita in nuove forme e dedicata a San Mercuriale, colui che, secondo i racconti, avrebbe impedito a un drago di continuare a terrorizzare gli abitanti con le sue empietà. Nel basso Medioevo, l’abbazia forlivese acquistò prestigio e divenne un punto di riferimento.

Il campanile

Con un’altezza di 72 metri, il campanile dell’abbazia svetta sulla città di Forlì, mostrandosi in tutta la sua imponenza. La sua importanza non è circoscritta alla provincia romagnola, ma si estende ben oltre, infatti, fu il modello studiato per la ricostruzione del Campanile di San Marco a Venezia dopo il crollo del 1902.

La facciata

La facciata del tempio è di stampo romanico, decorata da un rosone volto ad alleggerire la massiccia arcata centrale, nella quale spicca il portale in pilastri marmorei, sovrastato dalla lunetta dell’Adorazione dei Magi del XIII secolo, probabilmente ad opera del Maestro dei Mesi di Ferrara, che comprende, non solo l’incontro con la Vergine, ma anche il Sogno dei Magi, riportando alla memoria la celebre immagine del Capitello di Autun. Le figure presentano un rilievo estremamente marcato, parendo, a un occhio distratto, statue a tutto tondo.

Il Monumento funebre a Barbara Manfredi

Entrando nella chiesa, una giovane donna accoglie il visitatore, giace dormiente con il capo adagiato su un morbido cuscino, è Barbara Manfredi, moglie di Pino III Ordelaffi, signore di Forlì. Morta all’età di ventidue anni, la figlia del signore di Faenza fu tumulata nella chiesa di San Biagio, distrutta durante i bombardamenti; il monumento funebre venne quindi trasportato nell’abbazia. La straordinaria opera è frutto del lavoro dell’artista fiesolano Francesco di Simone Ferrucci.

La cappella dei Ferri

Un nome del tutto singolare è quello della Cappella dei Ferri, forse in riferimento alle inferiate presenti nella cancellata marmorea al suo ingresso. Nella cappella possiamo trovare l’Immacolata col Padre Eterno in gloria e i santi Anselmo, Agostino e Stefano, una pala d’altare presentante una tavola centrale e una lunetta superiore, ad opera del celebre artista forlivese Marco Palmezzano, che qui lasciò alcuni dei suoi capolavori, conservati nel Museo Civico, ma anche nella basilica. Nella tavola i santi Anselmo e Agostino sono rivolti alla Madonna, che assorta contempla l’Eterno, mentre, alla destra di lei, Santo Stefano regge il Vangelo. Sullo sfondo, incastonata in uno splendido paesaggio montuoso, si scorge la città di Forlì con il campanile dell’abbazia.

La cappella Mercuriali

La navata di destra termina con una suntuosa cappella: la Cappella Mercuriali, richiesta da Girolamo Mercuriali, padre della fisiatria, per seppellire degnamente il figlio Giovanni. La personalità illustre di Girolamo valse al figlio una cappella altrettanto maestosa; uomo colto e ben istruito, il Mercuriali scrisse il primo trattato al mondo sulle malattie della cute e fu teorico della medicina sportiva, venne insignito del titolo di conte palatino dall’imperatore Massimiliano II.

La decorazione ad affreschi della cappella è di incerta attribuzione, ma si riconosce la mano di Ludovico Cardi nella pala di San Mercuriale che doma il drago e quella di Domenico Cresti nella Madonna e i Santi Girolamo e Mercuriale. Con un successivo restauro, la cappella fu destinata a uso famigliare e, per suo volere, quivi fu sepolto anche l’illustre medico, ricordato con una lapide commemorativa.

Il Chiostro dei Vallombrosani

Il complesso presenta un elegante chiostro, noto come il Chiostro dei Vallombrosani, costruito intorno al XV secolo, presenta al centro ancora uno splendido pozzo seicentesco, sfuggito ai danni bellici. Sul finire degli anni ’30, venne proposto il suo abbattimento per consentire un più agevole passaggio alla piazza retrostante; tuttavia, l’ingegnere Gustavo Giovannoni si oppose, proponendone il restauro e l’abbattimento del muro esterno per creare una via d’accesso senza distruggere quest’opera secolare.

Bibliografia

Marco Viroli e Gabriele Zelli, Forlì. Guida alla città, Diogenebooks, 2012

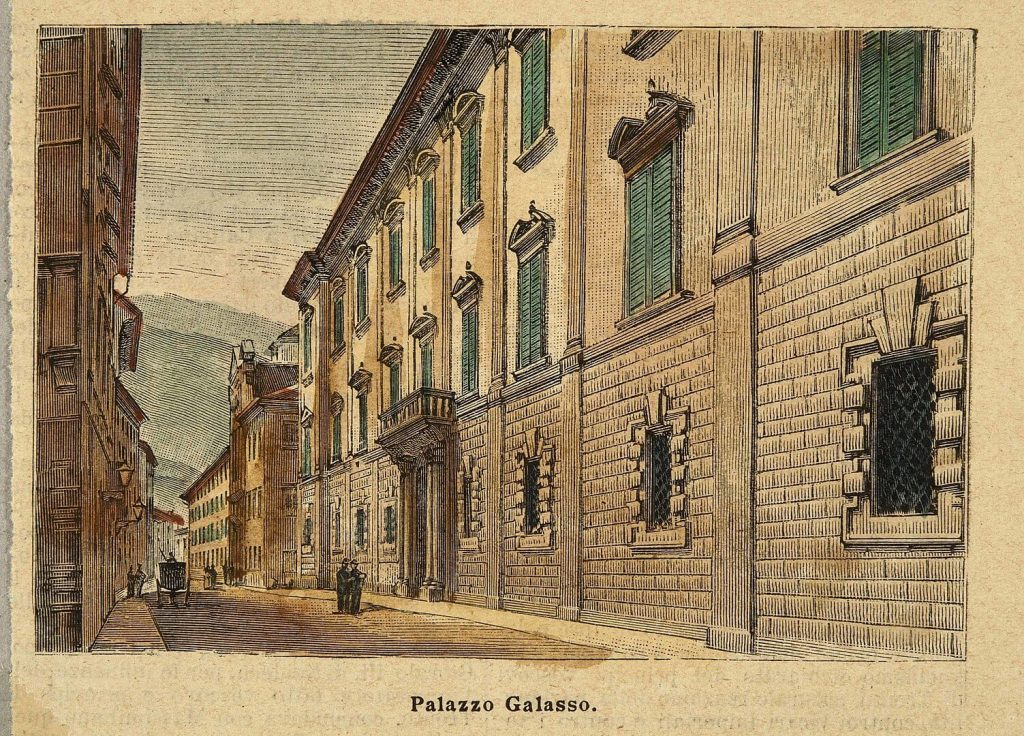

IL "PALAZZO DEL DIAVOLO" A TRENTO

A cura di Alessia Zeni

A Trento, alle porte del centro storico si erge Palazzo Fugger Galasso o meglio conosciuto come "Palazzo del Diavolo" per il leggendario racconto che fosse stato costruito in una sola notte dal diavolo in persona. L’edificio si trova alla fine di via Roma e all’inizio di via Giannantonio Manci e fu costruito ai primi del Seicento su disegno dell’architetto bresciano Pietro Maria Bagnadore (1550-1627) per conto del nobile tedesco Georg Fugger (1560-1634), rampollo della nobile famiglia di banchieri d’Augusta, come sua nuova residenza nel centro cittadino. È uno dei pochi palazzi cittadini che emerge per la sua struttura architettonica imponente e compatta di transizione fra il tardo-rinascimento, il manierismo e l’epoca barocca.

Il palazzo

Palazzo Fugger Galasso è nato come residenza privata della nobile famiglia tedesca dei Fugger d’Augusta, i quali vollero erigere una grande residenza nobiliare nel centro di Trento, sulle rive del fiume Adige, che rispecchiasse il loro alto rango. Su un vecchio caseggiato, tra quelle che oggi sono via Alfieri, via Manci e vicolo Galasso eressero un palazzo simile alle ville e ai fondachi veneti con pianta quadrangolare, cortile interno ed elementi dell’architettura palladiana.

La facciata principale domina la scena esterna del palazzo che guarda sulla centrale via Manci. Qui su un alto basamento a bugnato liscio e rustico si elevano il piano nobile e il secondo piano del palazzo, che sono scanditi da lesene con capitelli corinzi in pietra bianca. Tra le lesene, nei nove corsi verticali, si aprono 26 finestre che illuminano i tre piani del palazzo, tre per ogni corso verticale. Le finestre del secondo piano hanno cornici con frontoni curvilinei fortemente aggettanti, mentre quelle del piano nobile hanno i frontoni spezzati dal giglio araldico dei Fugger. A piano terra un bel portale d’ingresso, sormontato da un balcone in pietra sorretto da colonne corinzie, e otto finestre quadrangolari con cornici mistilinee spezzano il grande basamento a bugnato. Infine l’imponente facciata è racchiusa, ai due alti, da due corpi angolari lievemente aggettanti, ornati dalle lesene e, in alto, da un grande cornicione dentellato che richiama l’architettura barocca e manierista.

La facciata laterale, che guarda su via Alfieri e che da accesso alla cappella del palazzo appare grezza ed incompiuta: è stata alterata dalle vicende storiche del palazzo e da un restauro che ne ha messo in evidenza i frammenti murari dei caseggiati e della torre medievale acquistati da Georg Fugger per costruire il suo palazzo. La torre è stata inglobata nell’angolo sinistro della facciata principale di Palazzo Fugger e la sua muratura è visibile sulla facciata laterale, all’angolo fra via Alfieri e Via Manci (Fig. 3).

Il palazzo è infine visitabile solo nell’atrio e nel cortile interno, che offrono al visitatore un suggestivo quadro di architettura manierista e palladiana. L’atrio è interamente voltato a crociera con pilastri a bugnato grezzo e liscio che ricordano l’architettura manierista, nicchie sono ricavate nello spessore delle pareti e portali arcuati e architravati con timpani curvilinei spezzati danno accesso ai locali del pianterreno. Lo scorcio più suggestivo dell’atrio è quello dato dal prospetto sul cortile con la sua infilata di archi e una grande serliana centrale che richiama l’architettura palladiana. Ricorre frequente su porte, finestre e timpani interni ed esterni l’emblema della famiglia Fugger, il giglio, e la dama, simbolo di un ramo della famiglia Fugger e della contea di Kirchberg, di cui Georg Fugger era infeudato.

Cenni storici

Georg Fugger (1560-1634) si è stabilito nella città di Trento intorno al 1580 attratto dal centro commerciale di Trento per la sua strategica posizione posta lungo l’asse dell’Adige, luogo di passaggio obbligato per chi andava e veniva dal nord Europa diretto verso i grandi mercati d’Italia. Quindi Trento era il luogo ideale per la famiglia Fugger dove sbrigare le proprie attività economiche e commerciali, assicurate dai principi vescovi e rafforzate da matrimoni con importanti famiglie trentine come gli Spaur, i Lodron e i Madruzzo. E proprio in questo contesto il giovane Georg Fugger, conte di Kirchenberg e Weissenhorn, figlio di Markus Fugger von Nordendorf (1529-1597) sposò nel 1583 Elena Madruzzo (1564-1627), figlia di Fortunato, barone di Madruzzo, e nipote di Ludovico, cardinale e principe vescovo di Trento.

La coppia si stabilì da Augusta a Trento solo dal 1596, a seguito dell’investitura della villa suburbana di Margone. Fin da subito, la villa si dimostrò troppo lontana dalla città per poter gestire gli affari di famiglia, fu così che Gerog decise di costruirsi una nuova residenza nel centro di Trento.

Nel 1600 Georg acquistò una serie di case e la torre medievale “del Passera”[1] lungo l'antica via Lunga (le odierne via Roma e via Manci), nei pressi di uno dei fondachi sull’Adige e affidò il progetto del nuovo palazzo al pittore bresciano Pietro Maria Bagnadore (1550-16275). Al quale propose una serie di modelli architettonici per costruire un palazzo sfarzoso, degno del suo rango e del suo mecenatismo, che potesse diventare anche una piccola "corte" per artisti, studiosi e letterati. Il 9 maggio del 1602 fu stipulato il contratto tra Georg Fugger ed il costruttore-lapicida trentino Paolo Carner, il quale doveva eseguire i lavori della facciata principale secondo il disegno dell'artista bresciano. L'opera doveva concludersi entro il termine di un anno e il palazzo fu infatti portato a termine entro la scadenza fissata, tanto che la celerità con la quale venne costruito dette origine alla leggenda e alla sua designazione di "Palazzo del diavolo"[2].

Gli affari di Georg Fugger non andarono però come previsto e nel 1614 fu arrestato e successivamente incarcerato per operazioni finanziarie sconsiderate che portarono la famiglia al tracollo economico. Nikolaus Fugger (1596-1676), unico figlio maschio di Georg ed Elena, per far fronte ai debiti familiari fu costretto a mettere in vendita il palazzo che venne acquistato, nel 1642, dal generale e maresciallo imperiale Mattia Galasso (1584-1647), famoso condottiero, il cui nome è rimasto legato al palazzo.

Il generale fece fare alcune modifiche al palazzo, in particolare fece progettare un nuovo portale d’ingresso, l’attuale, che fu sovrastato da un balcone lapideo sostenuto da quattro colonne binate. Al primo piano sostituì la finestra con una porta di accesso al balcone. Il palazzo non rimase a lungo nella mani della famiglia Galasso, perché già nel 1668 fu venduto al cardinale e arcivescovo Guidobald Thun (1616-1668) che non fece fare modifiche al palazzo, vivendo prevalentemente a Salisburgo.

Nei secoli successivi Palazzo Fugger subì danni, spogliazioni e fu spesso abbandonato dalla famiglia Thun, tanto che all'inizio dell'Ottocento i Thun lo misero in vendita per lo stato deplorevole in cui versava. Nel 1818 il “Palazzo del diavolo” di Trento fu venduto al cavalier Giacomo Zambelli che, con ingenti sforzi economici riuscì a ridargli l'antico splendore e decoro.

La Cappella dei Santi Martiri d’Anaunia

Un’ultima dissertazione la merita la piccola cappella del palazzo, vero gioiello artistico di Palazzo Fugger Galasso, dedicata ai Santi Martiri d’Anaunia, Sisinio, Martirio e Alessandro, i missionari della Cappadocia mandati da Sant’Ambrogio di Milano nel territorio dell’odierna Valle di Non a predicare e diffondere il cristianesimo.

La cappella è stata costruita sul luogo di una precedente, dall’architetto Pietro Maria Bagnadore (1550-1627) e fu portata a termine, qualche anno dopo la conclusione del palazzo, solo nel 1607. All’interno fu decorata da una pregevole decorazione a stucco, opera dell’intelvese Davide Reti, e da un sontuoso apparato pittorico, opera del Bagnadore: le tele nella volta raffiguranti scene della storia e del martirio dei Santi Alessandro, Martirio e Sisinio, e la pala d’altare con il “Martirio di Sisinio”.

Il 3 maggio 1834 la cappella è stata riconsacrata con una nuova dedicazione: all’onore e alla gloria del Santissimo Salvatore e in tale occasione fu concessa un’indulgenza di 40 giorni a quanti la visitavano ogni terza domenica di ottobre, anniversario del martirio di tre martiri anauniesi. La nuova consacrazione avvenne dopo la collocazione di una nuova pala d’altare: il “Cristo nell’orto del Getsemani” di Domenico da Udine sistemata in sostituzione di quella preesistente dedicata al “Martirio di San Sisinio”, asportata dalle truppe napoleoniche.

La cappella presenta all’esterno un aspetto sobrio che contrasta con la ricchezza decorativa degli interni per la pregevole decorazione a stucco dipinta e dorata. La volta della cappella è delimitata da un fregio finemente decorato da putti e fogliami, tra i quali emergono i simboli araldici e i monogrammi della nobile famiglia Fugger e del cavalier Giacomo Zambelli. La volta a botte è decorata da sei tele raffiguranti la vita dei tre Santi martiri anauniesi realizzate da Pietro Maria Bagnadore e dagli stucchi metaforici di Davide Reti. Quest’ultimi rappresentano episodi religiosi e allegorici dell’affermazione della Chiesa sulla Riforma cinquecentesca.

Note

[1] La torre medievale di via Lunga a Trento fu acquistata da Georg Fugger da un tal Iseppo Passera (Bocchi, p. 175).

[2] Il nome di “Palazzo del diavolo” nasce da una leggenda, riportata anche dallo scrittore Goethe nel 1786, che ricorda sia stato costruito in una notte dal diavolo dopo aver stretto un patto con Georg Fugger che in cambio voleva un palazzo signorile degno della famiglia della futura sposa. Una volta terminato il palazzo il diavolo avrebbe dovuto raccogliere tutti i chicchi di riso sparsi al suo interno, ma uno rimase nascosto sotto un crocefisso. Il diavolo adirato sprofondò nell’inferno e una grande fiamma si alzò annerendo un muro interno del palazzo Galasso. In realtà, la velocità di costruzione è da individuarsi nel rivestimento esterno delle preesistenti murature, realizzate con grandi lastre di pietra ancorate con grappe metalliche.

Bibliografia

Bocchi Renato, Trento. Interpretazione della città, Trento, Saturnia, 1989

Dal Prà Laura, Giorgio Fugger e il suo palazzo nella Trento dei Madruzzo, Rosenheimer, 1989

Adamoli Antonello, Maurina Rossi Adriana, Gretter Adamoli, Un palazzo sulla Via Imperiale. Palazzo Fugger, Trento, Alcione, 2001

Adamoli Antonello, La cappella dei Santi Martiri anauniesi. Palazzo Fugger Trento, Lavis, Arca Edizioni, 2008

Sitografia

POMARANCIO AD OSIMO: LA COMMITTENZA DEL CARDINALE GALLO

A cura di Maria Giulia Marsili

Antonio Maria Gallo, cardinale e mecenate

Nato probabilmente il 18 ottobre 1553 in una famiglia originaria di Carpi e trasferitasi in quegli anni nell’alta Marca, più precisamente nella cittadina di Osimo, Antonio Maria Gallo fu un importante cardinale e mecenate. Fin da giovanissimo la sua vita venne influenzata dalla protezione del cardinale Felice Peretti, anch’egli marchigiano, divenuto poi Sisto V nel 1585. Il nepotismo in voga in quegli anni diede la possibilità al giovane di ottenere ben presto cariche ed onorificenze: attraverso un rapidissimo cursus honorum, a Gallo venne concessa la porpora nel novembre del 1586. L’anno seguente Sisto V lo nominò protettore del santuario di Loreto, ben presto l’incarico di protettorato del santuario mariano venne subito accompagnato da quello di vescovo della sua città natale, Osimo, che mantenne per 29 anni, a successione del vescovo Fiorenzi. Nella piccola cittadina marchigiana, Gallo fu anche protettore anche della congregazione benedettina dei Silvestrini, fondata dal compaesano Silvestro Guzzolini, dal quale egli si vantava di discendere. Nella sua vita si spostò spesso all’interno dello Stato Pontificio, trascorrendo lunghi periodi a Roma, ma tornando sempre ad Osimo. I suoi funerali, a seguito della morte avvenuta il 30 marzo 1620, si svolsero a Roma nella chiesa del Gesù e la salma fu inumata nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli.

Pomarancio, il fedele pittore del cardinale

Colui che dalla tradizione venne consacrato come pittore prediletto dal cardinale Gallo fu Cristoforo Roncalli, detto Pomarancio, dal nome del paesino in provincia di Pisa, chiamato Pomarance, nel quale nacque nel 1552. Pur toscano d’origine e romano di formazione, Pomarancio trascorse l’ultima parte della sua vita proprio nelle Marche, motivato dalla committenza lauretana e dalla serie di legami ed impegni nati nella regione. Fra quest’ultimi, di notevole importanza, quelli riguardanti il cardinale osimano.

È possibile trovare il preciso punto di congruenza fra il pittore ed il cardinale Gallo nella congregazione degli Oratoriani di San Filippo Neri[1]. In primis, il pittore toscano fu personalmente amico del santo stesso e ciò lo portò ad essere ben conosciuto e stimato da tutta la Confederazione. Inoltre, fu apprezzato da illustri cardinali come Cesare Baronio[2] e Paolo Crescenzi[3]. Lo stesso Gallo ebbe stretti rapporti con questa comunità religiosa, tanto da presiedere addirittura la commissione di beatificazione di San Filippo nel 1615. Dunque è possibile che proprio nel contesto romano il cardinale osimano abbia conosciuto il grande pittore al quale, successivamente, affidò gli affreschi della volta della Sala del Tesoro (detta anche del Pomarancio) e della cupola della Basilica della Santa Casa di Loreto.