LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO. PARTE I: I LAVORI DI COSTRUZIONE

A cura di Arianna Canalicchio

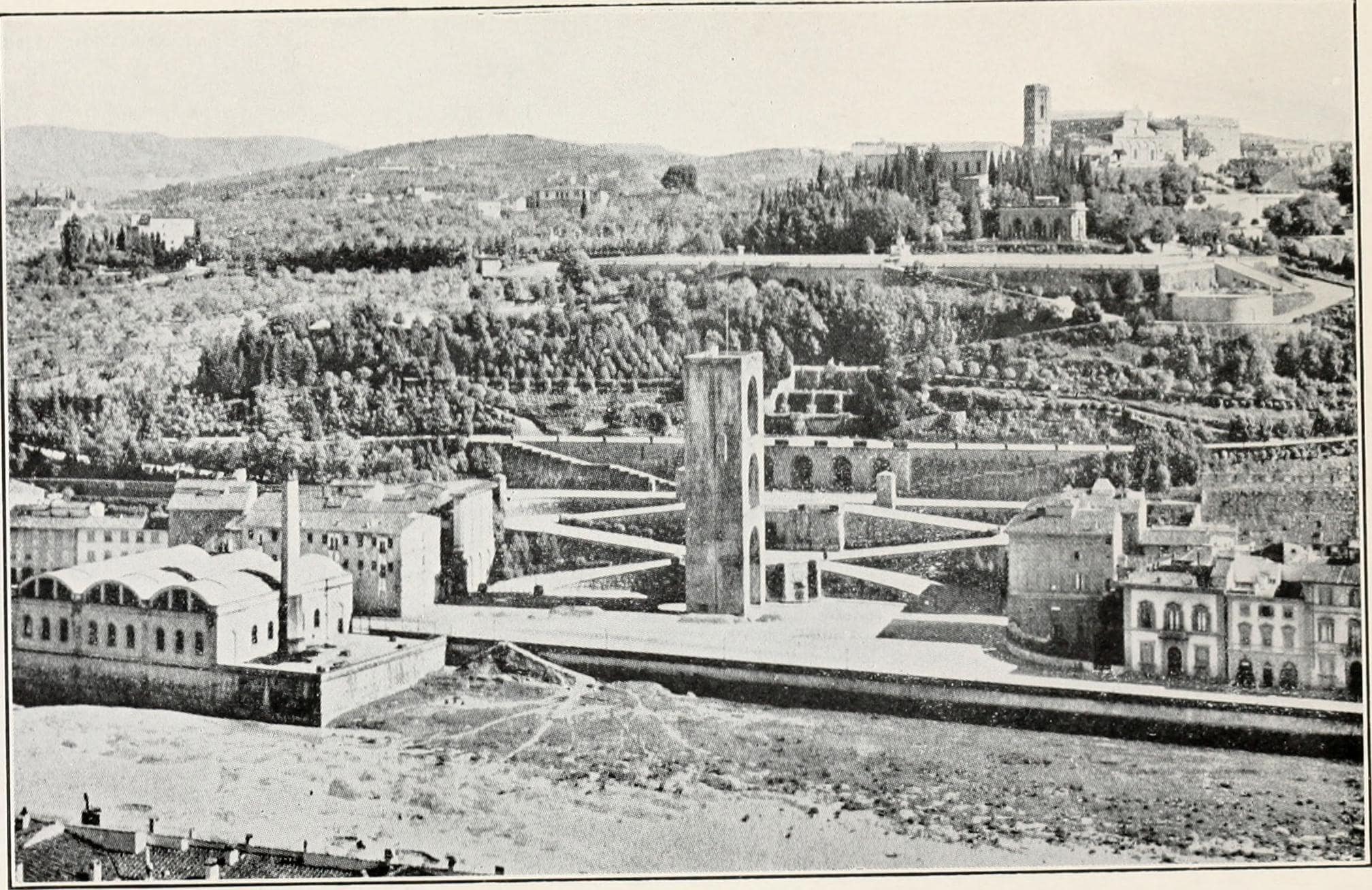

“[…] Le Rampe che dalla Piazza San Niccolò montano al Piazzale Michelangelo, rendono sodiva quasi tutta la superficie chiusa dalle antiche fortificazioni e spiovente verso l’Arno, col gran vantaggio di rendere più ferme le zone più mobili del terreno. E se alcuni di questi muraglioni a sostegno furono rivestiti di pietra, se furono disposti in forma di arcate e grotte, e decorati con spugne per far giocare gli avanzi delle acque del piazzale superiore nei sottostanti bacini, non per questo la funzione di quei muri cessò, o divenne meno importante”[1].

Così l’architetto Giuseppe Poggi descrive nel 1882 il suo lavoro appena concluso, quella serie di costruzioni che prendono il nome di Rampe e che scendendo da Piazzale Michelangelo lo collegano alla città.

A Fuzhou, in Cina, si è tenuta, lo scorso luglio, la quarantaquattresima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO durante la quale, per la prima volta in modo virtuale, la commissione ha passato al vaglio le muove candidature all’inserimento nella lista, sia per il 2020 sia per il 2021. Proprio in questa occasione, oltre ai nuovi ingressi italiani (gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, i portici di Bologna e Montecatini Terme) è stato decretato l’ampliamento del perimetro della zona del centro storico di Firenze considerata patrimonio UNESCO. Il capoluogo toscano aveva ottenuto il riconoscimento già nel 1982 essendo considerata, come si legge nelle motivazioni, “[…] a unique artistic realization, an absolute chef-d’œuvre, the fruit of continuous creation over more than six centuries. […] the greatest concentration of universally renowned works of art in the world is found here”[2]. L’area inizialmente compresa abbracciava il centro storico fino ad arrivare a Palazzo Pitti, mentre in seguito ai recenti lavori del Comitato sono stati ufficialmente aggiunti anche i principali siti di interesse culturale della zona dall’altro lato del fiume Arno, ovvero l’Abbazia di San Miniato al Monte, la Chiesa di San Salvatore al Monte, il Giardino delle Rose, quello degl’Iris, Piazzale Michelangelo e le Rampe del Poggi, che, tanto criticate dai suoi contemporanei, solo adesso ottengono il loro riscatto. Quel lavoro considerato per anni un’opera puramente estetica ma di poco conto e di scarsa utilità, entra adesso a pieno titolo, proprio accanto a San Miniato e al centro storico fiorentino, tra i monumenti del patrimonio mondiale.

Le Rampe, ovvero la strada che tra fontane, scalinate e vegetazione, collega Piazzale Michelangelo a Piazza Poggi e al Lungarno, hanno per anni diviso i fiorentini tra chi le apprezzava e chi le riteneva un’opera dispendiosa e di fatto fine a sé stessa. Il lavoro rientra nel piano urbanistico realizzato in occasione della nomina di Firenze a Capitale del Regno d’Italia. Il capoluogo toscano era all’epoca una piccola città ancora praticamente tutta chiusa all’interno della trecentesca cinta muraria, ma col nuovo incarico il Comune si vide costretto a dare il via a un piano di ampliamento e ammodernamento che comportò, tra le altre cose, il quasi completo abbattimento di quelle stesse mura. L’obiettivo era quello di cercare di portare Firenze al livello urbanistico delle altre capitali europee come Parigi, Londra e la stessa Torino.

Il progetto venne affidato a Giuseppe Poggi, nato a Firenze il 3 aprile del 1811, che, come scrive nei suoi Ricordi, aveva deciso di intraprendere la carriera di ingegnere-architetto per via della sua profonda avversione allo studio del latino. Il 22 novembre del 1864, quando il gonfaloniere cavalier Giulio Carobbi, a nome della Commissione nominata dal Consiglio eletto per Firenze Capitale, lo incaricò di redigere il progetto per l’ingrandimento della città noto come Piano regolatore di ampliamento della città all’esterno del circuito dei viali, il Poggi aveva 54 anni e alle spalle un’esperienza abbastanza importante in qualità di architetto.[3] Nonostante questo, racconta nelle sue memorie, “[…] l’incarico di tal progetto, sebbene lusinghiero e graditissimo, mi si presentò subito in tutta la sua gravità, in tutta la sua importanza. Mi assorbì talmente, che vi consacrai tutto il mio tempo, tutte le mie cure, tutti i miei studi […]”[4]. Un primo progetto venne consegnato dall’architetto al Consiglio Comunale il 31 gennaio del 1865 corredato di piante geometriche e disegni, e venne approvato nel giro di un paio di settimane.[5]

Nella pianta proposta dal Poggi nel 1865 non comparivano in realtà le Rampe. La zona che lega il piazzale Michelangelo alla torre di San Niccolò appare del tutto priva di interventi architettonici. Si vedono il lungarno, una strada che dalla chiesa di San Niccolò sale fino a Forte Belvedere, la nuova Piazza della Mulina, nota anche col nome di Piazza San Niccolò e al centro della quale torreggiava l’antica porta[6], ma non le Rampe, in luogo delle quali ci sarebbe dovuta essere ancora la collina allo stato naturale.

Il lavoro alle Rampe fu realizzato in effetti, alcuni anni più tardi, tra il 1872 e il 1876, quando ormai erano conclusi i lavori al Piazzale e dovevano essere già iniziati quelli di esproprio e “bonifica” delle abitazioni costruite ai piedi della collina, per dar spazio alla nuova piazza con al centro Torre San Niccolò. Poggi doveva essere molto legato a questa parte di città e in particolare al lavoro alle Rampe, nel suo resoconto sugli interventi pubblicato nel 1882, sebbene nella parte scritta del volume non scenda troppo nel dettaglio, gli dedica però diverse tavole con i disegni dei progetti. Nel corso dell’800 erano diventati molto di moda gli spazi verdi all’interno delle città, nei quali passeggiare e rilassarsi. Le grandi capitali europee, prime tra tutte Londra e Parigi, si erano infatti già da tempo dotate di parchi e passeggiate alberate, e il Poggi volle che Firenze, in quanto capitale, non fosse da meno. Le Rampe quindi, oltre ad essere un modo per unire più rapidamente il Piazzale alla città, volevano essere una passeggiata nel verde in cui lo spettatore non perdesse mai la vista sui principali monumenti della città. Dovevano essere una sorta di continuazione itinerante dell’affaccio di Piazzale Michelangelo.

Poggi nel costruirle sfruttò i resti degli antichi bastioni cinquecenteschi e il dislivello naturale della collina per dare vita a una strada nuova ed originale oltre che più rapida rispetto alla discesa lungo il viale dei colli. Sono pensate come un omaggio alla dialettica rinascimentale che metteva in continuo scambio natura e artificio; Poggi collocò infatti, aiutato da un famoso giardiniere dell’epoca, Attilio Pucci, una grande varietà di alberi e arbusti realizzando delle grotte artificiali con incrostazioni e spugne (fig. 5-6) che si rifanno chiaramente alla Grotta Grande di Bernardo Buontalenti nel non lontano Giardino di Boboli. Seguendo un perfetto ordine simmetrico troviamo al centro la grande fontana mentre in maniera speculare ai due lati scende la strada in cui si alternano scalini e rampe decorate con muri in bugnato rustico e lesene a bugne, omaggio anch’essi all’architettura fiorentina.

Il muraglione più alto, quello sotto Piazzale Michelangelo, presenta una sorta di scogliera rustica con al centro un’imponente fontana trapezoidale a cascata (fig. 7). L’acqua scende da una grande conchiglia intonacata sopra la quale spicca invece il giglio di Firenze. I conci lapidei sono grossolanamente lavorati e decorati con spugne calcaree e con inserti geometrici musivi di ciottoli di fiume policromi che restituiscono un’atmosfera fluviale. Si tratta di una struttura del tutto artificiale in cui le fontane erano originariamente alimentate a gravità con acqua che arrivava da un serbatoio appositamente dedicato e collocato qualche decina di metri più su del Piazzale.

Nel secondo piano troviamo invece cinque grotte (fig. 8) anch’esse con l’acqua e con la decorazione a spugne e incrostazioni. Davanti invece si affaccia una vasca con una fontana zampillante. Tutto segue un perfetto ordine simmetrico, la strada continua a scendere abbracciando un'altra grotta-fontana e terminando nella piazza al cui centro torreggia la Torre di San Niccolò. Quello di Poggi per le Rampe fu un lavoro davvero globale, fu infatti sempre lui a disegnare i parapetti e le ringhiere e a farle realizzare nel 1875.

I lavori conclusi alle Rampe e al Piazzale vennero presentati ai fiorentini in occasione delle varie celebrazioni organizzate per il quarto centenario della nascita di Michelangelo, tenutosi tra il 12 e il 14 settembre del 1875. La mattina del 12 settembre partì una solenne processione da Piazza della Signoria che salì verso il piazzale percorrendo e inaugurando la nuova strada. Il lavoro si presentò fin da subito come un qualcosa di molto spettacolare ma piovvero fin dal primo momento numerosissime critiche sull’inutilità del lavoro e sul suo eccessivo costo.

Le foto 1,2,4,5,6 e 7 sono state realizzate dalla redattrice.

Bibliografia

M. Agostini, Giuseppe Poggi. La costruzione del paesaggio, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2002.

Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019.

Maccabruni, P. Marchi, Una capitale e il suo architetto. Eventi politici e sociali, urbanistici e architettonici. Firenze e l’opera di Giuseppe Poggi, catalogo mostra per il 150° anniversario della proclamazione di Firenze a Capitale del Regno d’Italia, Archivio di Stato di Firenze, 3 febbraio – 6 giungo 2015, Edizioni Polistampa, Firenze 2015.

Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882.

Tiberi, Il paesaggio nell’opera di Giuseppe Poggi per Firenze capitale, Edifir, Firenze 2014.

Sitografiia

https://en.unesco.org/ sito UNESCO

Note

[1] G. Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882, p.144.

[2] Historic center of Florence. Outstanding Universal Value, in https://en.unesco.org/ Sito UNESCO (consultato in data 29/08/2021).

[3] Tra i lavori più importanti realizzati dal Poggi, già prima che gli venisse affidato l’incarico nel 1865, troviamo alcuni restauri alla chiesa della SS. Annunziata risalenti al 1856 e al 1858. Il primo fu un restauro generale della chiesa mentre il secondo fu un intervento mirato per la costruzione di un nuovo campanile. Tra gli altri lavori sono sicuramente degni di nota i restauri a Palazzo Antinori in via dei Serragli, a Palazzo Gerini in via Ricasoli, a Villa Strozzi (detta il Boschetto), a Palazzo Gondi in Piazza San Firenze e a molti altri. G. Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909, pp. 57-58.

[4] Ivi, p. 14.

[5] Il piano negli anni fu rivisto e aggiornato diverse volte, soprattutto dopo il trasferimento della capitale da Firenze a Roma. Cfr. F. Tiberi, Il paesaggio nell’opera di Giuseppe Poggi per Firenze capitale, Edifir, Firenze 2014, p. 85.

[6] La piazza ha preso oggi il nome di Piazza Giuseppe Poggi, in memoria dell’architetto che ne fu l’artefice.

LA FONTANA DEL NETTUNO E ALTRE FONTI DELLA CITTÀ DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

La scelta di porre l’attenzione sulla Fontana del Nettuno in Piazza Duomo a Trento è stata favorita dal recente restauro che ha riportato alla luce l’antico splendore del monumento. Ma non è l’unica fontana che rinfresca i cittadini di Trento, nelle afose giornate d’estate, altre fonti sono sparse per la città, le più singolari le vedremo in questo contributo.

Fontana del Nettuno

Magnificum hunc fontem

cum acquarum perpetuo cursu,

desperantibus omnibus,

Franciscus An[tonius] Iongo tri[dentin]us fecit.

Questa è la frase che è stata scolpita sul fusto della fontana ad indicare l’autore dell’opera, Francesco Antonio Giongo, ma anche la data «MDCCLXVIII» (1768) e «SPQT» (Senatus Popolusque Tridenti). Una frase di augurio affinché da questa grande fonte possa sgorgare acqua in eterno: acqua segno di vita all’interno della città. L’idea di sistemare una fontana nel centro partì proprio dal bisogno di rifornire i cittadini di acqua corrente, sana e di sorgente, dato che fino ad allora l’approvvigionamento avveniva tramite pozzi.

La scelta di costruire una fontana nella piazza principale della città fu ordinata dal Magistrato Consolare di Trento nel 1767, all’interno di un ampio progetto di riqualificazione urbana che mirava a dare nuovo splendore al centro cittadino. La progettazione e la realizzazione fu affidata allo scultore e architetto trentino Francesco Antonio Giongo di Lavarone (1723-1776)[1] che realizzò il progetto e scolpì vasche e fusto, mentre Stefano Salterio da Como (1730-1806) scolpì la statua del Nettuno e gli altri gruppi scultorei. La fontana è stata ultimata nell’arco di un anno, nell’ottobre del 1768, e l’acqua è stata portata alla fonte solo nell’anno successivo, l’8 luglio del 1769, dopo una complessa opera di canalizzazione delle acque di sorgente e del torrente Fersina[2]. La fontana è stata costruita tra Piazza Duomo e l’imbocco di Via Belenzani, la principale via di collegamento con il centro, per dare unità spaziale alla piazza e spezzare il conoide di via Belenzani[3].

Il Nettuno è rappresentato in piedi in tutta la sua imponenza e fierezza è accompagnato dal tridente che può essere considerato il simbolo della città. Il tridente che porta nella mano sinistra rappresenterebbe l’antico nome della città, Tridentum, ovvero il nome dato dai romani quando si insediarono tra i tre denti della piana dell’Adige, cioè i tre colli del Verruca (oggi Doss Trento), di Sant’Agata e di San Rocco.

La fontana è divisa su tre piani sistemati lungo un fusto che ricorda la forma di un albero e sulla cui vetta il Dio Nettuno è coronato con il tridente. Il Dio cavalca tre delfini, le cui code sono avvolte nelle gambe del Dio Nettuno e dalle loro bocche si riversano zampilli di acqua in una vasca rotonda sagomata, ricavata in un calcare di rosso ammonitico proveniente da cave trentine, di tre metri di diametro. Questa vasca appoggia sulla sommità del fusto che si innalza al centro di una grande vasca formata da otto catini, quattro dei quali a forma di tinozza e gli altri a forma di conchiglia. Da ogni catino altre quattro divinità mitologiche gettano acqua nella grande vasca: due tritoni su cavalli marini e due tritoni con in mano un pesce e un vaso. Nel piano intermedio del fusto, appoggiati su quattro mensole, altri due tritoni e due delfini mitologici cavalcati da putti lanciano dalle loro bocche zampilli d’acqua nella grande vasca.

Tutta la costruzione, alta oltre 12 metri, appoggia su una scalinata poligonale che una trentina di anni fa era cinta da un festone di catene sostenuto da pilastrini di pietra bianca. Oggi la fontana è accessibile al pubblico ed è il principale luogo di ritrovo nel centro della città di Trento.

Nel 1871 sono stati sostituti tutti i gruppi scultorei della fontana per opera dello scultore trentino Andrea Malfatti (1832-1917) e del pittore Ferdinando Bassi (1819-1883) che studiò le forme e i disegni originali della fontana. Invece la statua in pietra del Nettuno è stata sostituita da una in bronzo, nel 1945, per il cattivo stato di conservazione della statua. L’originale si trova oggi nel cortile del comune di Trento in Palazzo Thun.

Fontana dell’aquila

Sempre all’interno di Piazza Duomo, sull’angolo di Casa Rella, un’altra fonte rinfresca i cittadini di Trento durante le giornate estive e primaverili della città: è la Fontana dell’aquila che reca sulla cima del pilastro da cui sgorga l’acqua, l’aquila simbolo di Trento, ovvero l’aquila di San Venceslao.

La fontana fu progettata dall'ingegnere Pietro Leonardi, ma fu portata a termine nel 1850 dallo scalpellino di Trento Stefano Varner (1811-1887). La Fontana dell’aquila ha una vasca di forma ovale e una colonna ha base fogliata al di sopra della quale è sistemata l’aquila intenta a spiumacciarsi. L’ugello da cui sgorga l’acqua è circondato da una corolla di foglie e dalla bocca di una testa leonina fuoriesce l’acqua.

Una curiosa leggenda legata all’aquila della fontana racconta che un uomo di Sardagna (frazione di Trento) venne condannato ingiustamente a morte e condotto alle prigioni della Torre Civica in Piazza Duomo per essere portato al patibolo. Qui vide un’aquila che voleva sulla Torre e disse alla sua vista che se era innocente l’aquila sarebbe diventata di pietra. L’aquila si tramutò in pietra e l’uomo venne liberato; da allora l’aquila è nel luogo dove si posò, ovvero sulla fontanella di Piazza Duomo.

Fontana dei “do’ castradi”

In Piazza delle Erbe, nel centro di Trento è collocata la fontana chiamata volgarmente dei “do’ castradi” poiché l’acqua esce dalle teste di due arieti in bronzo. La fontana è stata disegnata dall'ingegnere Saverio Tamanini ed è stata realizzata nel 1867 dallo scultore Stefano Varner (1811-1887).

Il basamento in pietra ha una pianta mistilinea e sulla sommità due conchiglie in bronzo accolgono l’acqua dei “do’ castradi”. Le teste dei due arieti sono sistemate su una colonna in pietra a base quadrata, decorata sugli altri due lati da due teste femminee. Sulla sommità della colonna è sistemata una statua in bronzo copia di un’opera di Andrea Malfatti (1832-1917) che raffigura una donna inginocchiata accanto ad un serpente.

Fontana di Bacco

La fontana di Piazza Pasi, sempre nel centro cittadino è decorata da una pregevole opera scultorea che raffigura il Dio Bacco dello scultore Andrea Malfatti (1832-1917). È stata realizzata nel XIX secolo ed è stata sistemata in un angolo della piazza; è un’opera di pregevole bellezza che emerge tra le case che circondano la piazzetta.

Il Bacco è stato scolpito nella pietra bianca e la vasca della fontana ha la forma di una coppa circolare, baccellata, che è stata sistemata su un piedistallo ottagonale appoggiato su una basa rialzata a due gradini. Al centro della coppa è collocata la statua del giovane Bacco scolpito su di una roccia, vestito con pelle leonina che gli cinge la vita, sostenuta da una cinghia, porta in testa un festone di vite e in mano un otre dal quale sgorga l’acqua nella coppa. Tutti elementi che richiamano in maniera sintetica e artistica la sua classica iconografia.

Fontana dei delfini

La fontana dei delfini situata verso la periferia di Trento, di fronte alla chiesa sconsacrata di S. Croce, in Corso 3 Novembre. È una fonte che passa inosservata alla gente di passaggio, ma meriterebbe la giusta considerazione per la particolarità delle sue forme artistiche: una vasca ellissoidale baccellata e la colonna da cui esce l’acqua è a pianta quadrilobata sormontata da un cesto di frutti. Gli ugelli escono dalle teste di tre delfini, scolpiti sui tre lati della colonna, che sono stati eseguiti con grande maestria e attenzione del dettaglio. La fontana risale al XIX secolo.

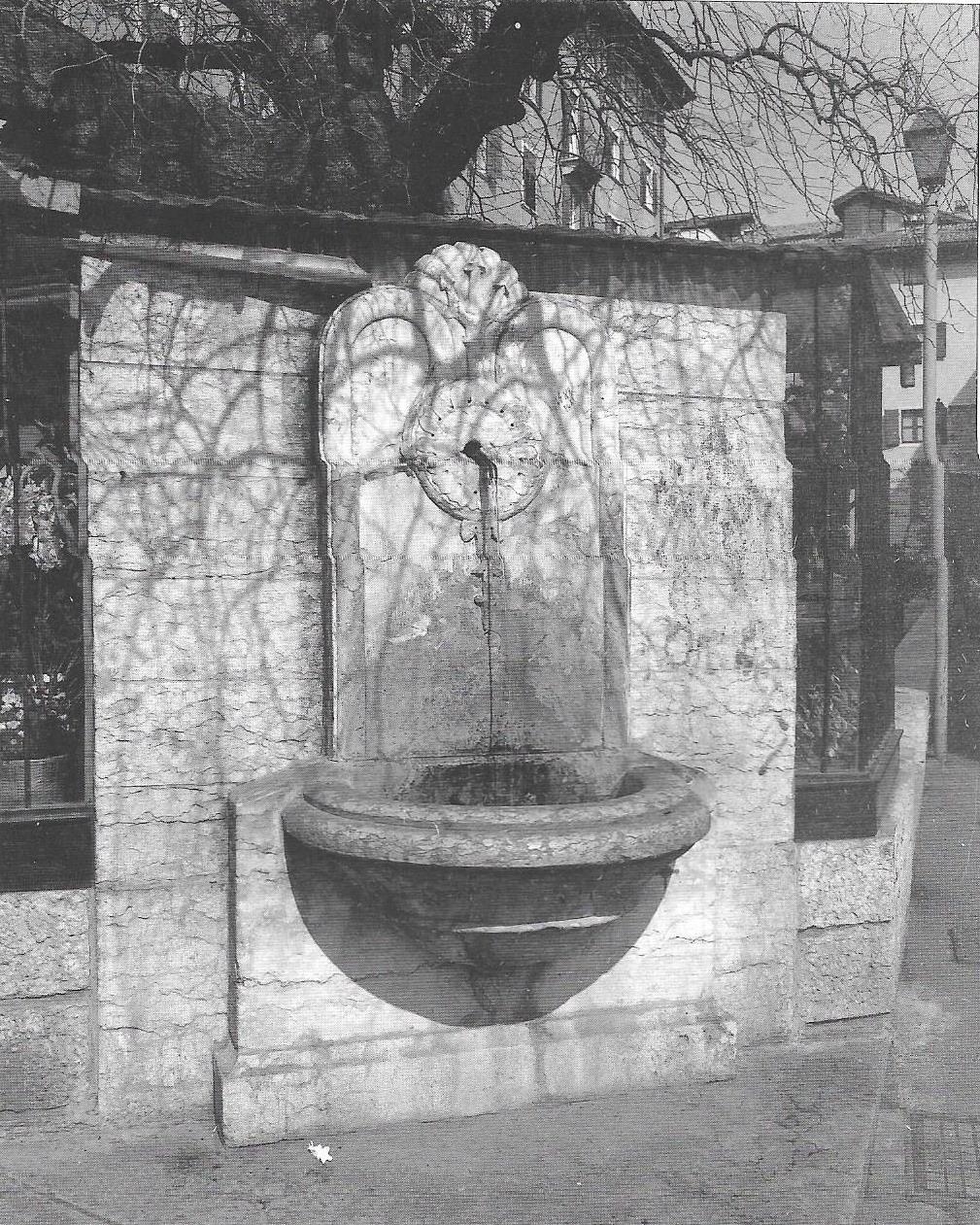

Fontana in Piazza Diego Lainez

La fontana in Piazza Diego Lainez, nei pressi del centro cittadino è qui ricordata perché ritorna il simbolo della città, ovvero il tridente. Eseguita nel XIX secolo, è stata sistemata sul muro che fronteggia l’abside della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento. È in marmo bianco, dalle forme semplici, ma eleganti e ben eseguite. È qui segnalata per il tridente scolpito sulla sommità dello specchio della fontana, all’interno di una conchiglia, elemento che riprende il simbolo della città, il tridente del Dio Nettuno.

Fontana di Piazza Venezia

In ultimo voglio ricordare una fontana dell’era moderna, ovvero la fontana di Piazza Venezia celebre agli automobilisti che dal centro si recano sulle colline o si spostano verso il sud della città.

L’opera è meglio conosciuta come “lavamàn del sindaco” per la sua grande forma a catino e la grande statua dei cavalli.

La fontana è una grande vasca in pietra con 150 getti sistemati lungo il perimetro che spruzzano l’acqua verso il centro con la statua in bronzo di due cavalli stilizzati. I cavalli sono opera dello scultore trentino Eraldo Fozzer (1908-1995) che sistemò la statua nel 1983, in sostituzione di un’altra sua opera raffigurante i corpi nudi di due Naiadi, le ninfe dell'acqua portatrici di fecondità. Le loro nudità furono oggetto di molte proteste che per cui vennero sostituite dall’attuale statua dei cavalli. La fontana è stata realizzata nel 1954 e nel 1956 è stata sistemata la prima scultura di Eraldo Fozzer, poi sostituita dall’attuale.

In questo contributo sono state descritte le fontane artisticamente particolari, ma molte altre sono disseminate tra le vie e le piazze della città che nella loro semplicità costituiscono un pezzo della storia e dell’arte di Trento.

Note

[1] Francesco Antonio Giongo nacque a Lavarone nel 1723 e morì a Trento nel 1776, studiò disegno e pittura a Trento e realizzò diverse opere scultoree nelle chiese trentine, ma la sua opera più famosa rimane la Fontana del Nettuno in Piazza Duomo a Trento.

[2] Oggi la fontana è alimentata dall'acquedotto cittadino attraverso un sistema a ricircolo che filtra e decalcifica l’acqua; un sistema che è stato introdotto nei restauri del 1989-1990.

[3] È importante il significato urbanistico di questa fontana, sistemata sugli assi prospettici di via Belenzani, via Cavour, via Verdi di Trento che si incrociano nello spazio di Piazza Duomo. La fontana si interpone fra il protiro della facciata settentrionale del Duomo di Trento e l’ingresso di via Belenzani, abolendo del tutto il rapporto diretto fra la strada e la Cattedrale di San Vigilio. Inoltre la statua del Nettuno, rivolta verso via Belenzani, guarda verso la mano tesa della statua di San Francesco Saverio, posta in fondo alla via, sulla chiesa omonima, creando così lungo via Belenzani una fuga prospettica bidirezionale fra i due poli visivi. (Bocchi Oradini 1989)

Bibliografia

Bocchi Renato, Oradini Carlo, Trento, Roma, Bari, Laterza, 1989

Bocchi Renato, Trento. Interpretazione della città, Trento, Saturnia, 1989

Mayr Anna, Le fontane di Trento, Trento, Publiprint, 1989

Pancheri Roberto, La fontana del Nettuno. Salute e decoro della città, Trento, Temi, 2004

Sitografia

https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Cultura-e-turismo/Conoscere

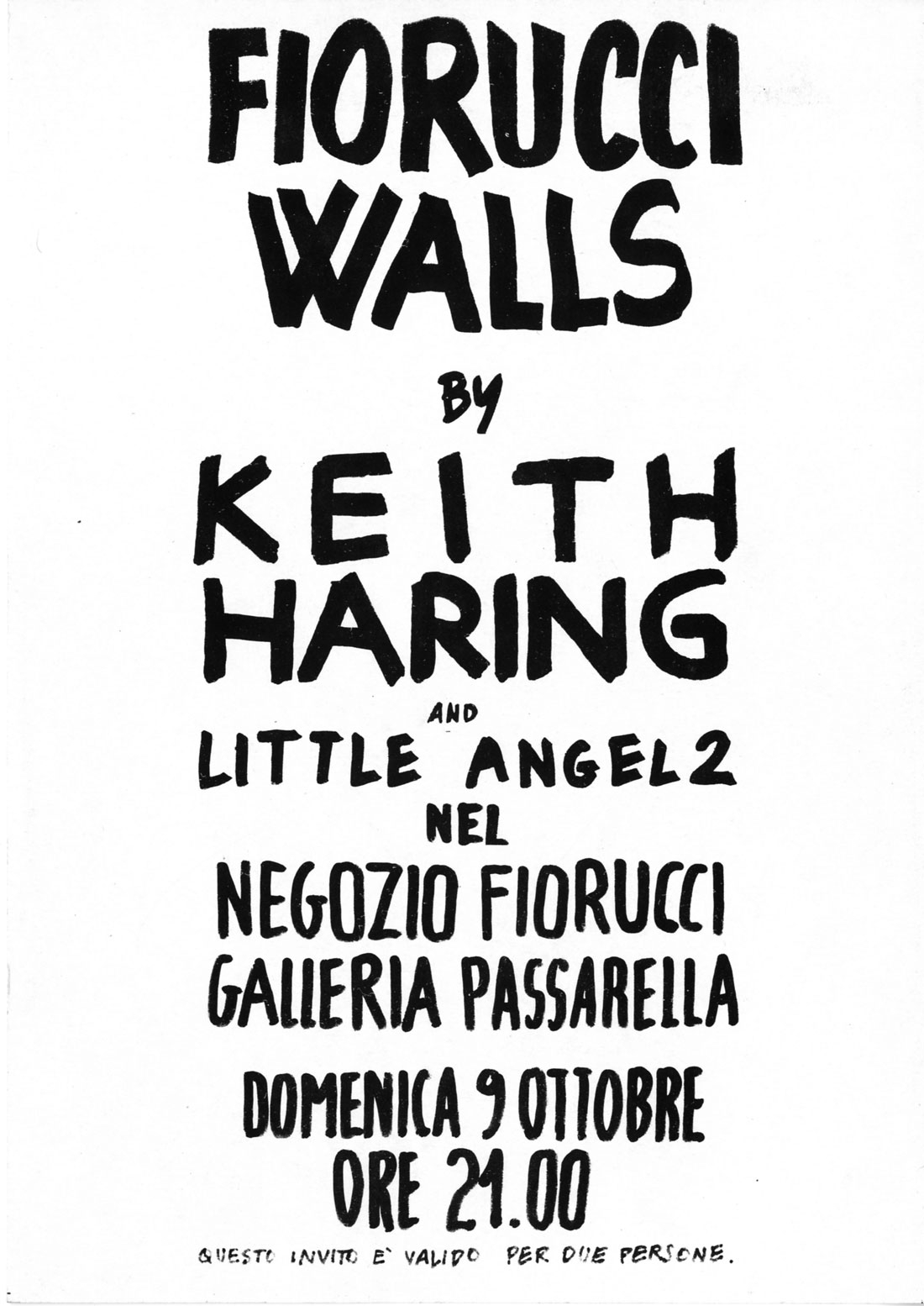

IL "FIORUCCI WALLS" DI KEITH HARING

A cura di Gianmarco Gronchi

La storia di Keith Haring è legata all’Italia più di quanto si possa immaginare. In Italia si trova una delle sue ultime grandi opere pubbliche, il grande murales Tuttomondo a Pisa, datato 1989. È in Italia, precisamente a Bologna nel 1983, che va in scena una delle mostre temporanee che segnano la diffusione del graffitismo anche in Europa, ovvero Arte di frontiera. Oltre a questo però c’è altro. Milano, infatti, è una delle città italiane che meglio ha saputo accogliere il genio creativo del writer statunitense. Come abbiamo cercato di spiegare in un precedente appuntamento, il rapporto di Haring con il capoluogo lombardo è stato intenso quanto, purtroppo, oggi dimenticato. Ma se ogni tanto si ha la fortuna di riscoprire qualcosa di quel rapporto ingiustamente sepolto dall’incuria del tempo, come è successo a Giulio Dalvit in via Laghetto, spesso è compito dello storico dell’arte andare a ricostruire ciò che è stato basandosi solo su memorie e fonti d’archivio.

Parlare di Haring a Milano vuol dire parlare anche di un personaggio che in quella città è nato e che è riuscita a metterla sulle mappe delle capitali del mondo a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, ovvero Elio Fiorucci. Personaggio complesso Elio Fiorucci. Indagare la sua storia significa ripercorrere trent’anni di storia del costume, ma non solo. L’importanza di Fiorucci va ben oltre la sua attività legata al mondo della moda. Basti pensare ai suoi negozi, veri melting pot culturali in cui la nebbia meneghina si diradava per aprire una finestra su quanto accadeva oltreoceano. Non stilista, non designer, ma personaggio per cui il capo d’abbigliamento strictu sensu era solo uno delle molteplici esperienze che gravitavano intorno al mondo della moda. Fiorucci è stato davvero un creativo a 360°, capace di far convivere sotto lo stesso nome personaggi come Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Michele De Lucchi, Alessandro Mendini, Oliviero Toscani, Andy Warhol, Colette, Klaus Nomi, e molti altri.

Per tornare alla questione principale, si ricorda che l’incontro tra Fiorucci e Keith Haring risale alla fine degli anni Settanta. Nel 1976 Fiorucci apre il suo negozio a New York, che diventa subito punto d’incontro per artisti del calibro di Andy Warhol. Haring, che frequentava la Factory di Warhol, entra così in contratto con Tito Pastore, collaboratore di Fiorucci, che qualche anno dopo propone a Elio di invitare l’ormai già affermato writer a Milano. L’invito si concretizza nel 1983, quando Fiorucci ha l’idea affidare la decorazione del suo negozio storico, aperto nel 1967 in galleria Passarella, proprio all’artista americano. Sulle prime Haring è scettico, ma la mediazione di Warhol, suo padrino artistico, lo convince a partire per l’Italia, per la cifra simbolica di 10.000 lire.

Fiorucci, per l’occasione, svuota completamente il suo negozio e lo consegna al genio creativo di Haring, coadiuvato dal giovanissimo Angel “L.A. II” Ortiz. Quello che va in scena nell’ottobre del 1983 è una due giorni non-stop di performance creativa svincolata da ogni regola e all’insegna della più sfrenata creatività. Fiorucci lascia aperto il negozio, affinché ognuno possa entrare a vedere l’artista all’opera. L’evento artistico diventa una grande festa, con un dj che mette la musica e Haring che disegna cagnolini e lascia la sua traccia sulle maglie e sulle borse degli avventori. Il negozio viene interamente ricoperto dai graffiti dei due writers americani, in una sorta di horror vacui giocoso e creativo, che segna il connubio perfetto tra uno dei campioni dell’arte del secondo Novecento e una delle menti più brillanti della moda italiana. Muri, camerini, porte e banconi vengono sommersi dalle linee fluide e guizzanti di Haring e Angel Ortiz. Questo evento è singolare, perché qualche anno dopo Haring riproporrà la stessa modalità operativa per i suoi Pop Shop, aperti a New York e Tokyo rispettivamente nel 1986 e nel 1988. La decorazione d’interni dei Pop Shop ha certamente delle tangenze con il lavoro svolto per Fiorucci, che evidenzia come per Haring decorare un ambiente chiusi significhi sostanzialmente invaderlo con i suoi disegni. Si crede che lo scopo sia quello di sostituire l’architettura con la propria arte, al fine di creare un ambiente omogeneo in cui non c’è distinzione tra le pareti e i complementi d’arredo. D’altronde, questo risponde alla filosofia artistica del writer americano, che vedeva nell’arte un mezzo per comunicare con pubblico quanto più vasto possibile, attraverso l’appropriazione di qualsiasi tipo di spazio come supporto per i suoi disegni.

La performance artistica ben sintetizza le peculiarità di Haring e di Fiorucci. Il primo, attraverso l’intervento nel negozio milanese, afferma ancora una volta la sua idea di un’arte giocosa, libera, non elitaria e democratica. Il secondo, invece, fa mostra ancora una volta di quella sua propensione verso la sperimentazione, la contaminazione tra arti ed esperienze diverse, all’insegna di una creatività che precorre i tempi senza alcuna pregiudiziale di sorta.

I graffiti di Keith Haring sono rimasti all’interno del negozio di Galleria Passarella per più di dieci anni. Alcune foto mostrano come i clienti di Fiorucci potessero camminare tra gli stend di vestiti, addossati alle opere di Haring, senza alcun tipo di limitazione. Una cosa che oggi da una parte fa sorridere e dall’altra lascia sconcertati. Niente però a confronto delle reazioni che si potrebbero avere nel sapere la fine di queste opere. Verso la metà degli anni Novanta, quando il marchio era già stato acquisito dalla multinazionale Edwin International, lo storico negozio Fiorucci di Galleria Passarella viene sottoposto a una ristrutturazione. I murales di Haring vengono coperti e i pannelli dei banconi e dei camerini staccati e venduti all’asta, causandone la dispersione. Agli inizi degli anni Duemila il negozio verrà venduto al colosso H&M. Dell’epopea di Fiorucci e dell’arte di Haring non rimane niente se non alcune fotografie e i ricordi di chi quegli anni li ha vissuti. D’altronde, nell’epoca dell’ipermodernità, per usare una definizione di Lipovetsky, pare non ci sia modo di sfuggire alle leggi del capitalismo selvaggio. La prossima volta però che passerete in San Babila, guardate per un attimo gli spazi oggi occupati da Urban Outfitters e provate a immaginare cosa volesse dire acquistare circondati dalle opere di Haring. Vi renderete conto di quanto purtroppo abbiamo perso. Che possa almeno essere un monito per il futuro.

Si ringrazia l'Archivio Elio Fiorucci per la concessione delle foto presenti all'interno dell'articolo.

Bibliografia

Guarnaccia M., Elio Fiorucci, Milano, 24 Ore Cultura, 2016.

Marabelli F., Caro Elio. Un viaggio fantastico nel mondo di Fiorucci, Milano, Electa, 2020.

Malossi G., Liberi tutti. 20 anni di moda spettacolo, Milano, Mondadori, 1987.

Epoca Fiorucci, catalogo della mostra (Venezia, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna, 23 giugno 2018 – 6 gennaio 2019), a c. di Gabriella Belli, Aldo Colonetti con Elisabetta Barisoni, Venezia, Consorzio Museum Musei, 2018.

Sitografia

https://www.youtube.com/watch?v=F5CdqWZ4wZ0

LA CHIESA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

La chiesa del Santissimo Crocifisso di Salerno è ubicata all’inizio di Via Mercanti, tra la fine del moderno corso cittadino e l’inizio del centro storico.

Non si hanno notizie certe della chiesa fino a circa il XIII secolo, tuttavia, secondo la tradizione, sarebbe stata fondata in epoca longobarda da un nipote dell’Imperatore Costantino. La sua denominazione originaria era “chiesa di Santa Maria della Pietà Portanova”, in quanto annessa al monastero femminile “delle Clarisse di Santa Maria de Pietate” e per la sua vicinanza all’originaria porta della città, chiamata, appunto, Portanova. Successivamente associata al monastero di San Benedetto, fu ridedicata al SS. Crocifisso nel 1879, quando ospitò per un periodo un crocifisso ligneo del XIII sec. legato alla leggenda del mago e alchimista salernitano Pietro Barliario, oggi custodito nel Museo Diocesano cittadino.

La leggenda del crocifisso miracoloso

Secondo la leggenda, Pietro Barliario sin dalla gioventù nutrì una grande passione per le arti magiche e la medicina. Grazie a un patto con il diavolo divenne un potente stregone, capace di compiere opere straordinarie, come la costruzione, in una sola notte di tempesta e con l’aiuto dei demoni, dell’acquedotto medioevale della città, tuttora esistente. Un giorno i suoi due amati nipoti, Fortunato e Secondino, rimasti soli nel suo laboratorio, mentre giocavano rimasero uccisi da sostanze velenose o per lo spavento legato alle immagini o alle formule di un libro di magia. Barliario, sopraffatto dal rimorso e dalla disperazione, chiese perdono al crocifisso presente sull’altare della chiesa di San Benedetto, il quale, dopo tre giorni e tre notti di preghiera, chinò miracolosamente il capo in segno di perdono verso il mago. Da questo episodio, che attirò in città tantissimi pellegrini e curiosi, nacque la cosiddetta “Fiera del Crocifisso”, che ancora oggi si svolge durante i quattro venerdì di Quaresima.

Il crocifisso, nonostante sia stato visibilmente danneggiato da un incendio nell’Ottocento, presenta ancora un viso fortemente espressivo e severo e due grandi occhi, profondi e penetranti, che sembrano fissare lo spettatore.

Gli spazi esterni della chiesa

La chiesa si affaccia su una piazzetta ricavata dalla demolizione di caseggiati fatiscenti alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, periodo a cui risale anche la facciata in stile barocco, poi rifatta dopo la terribile alluvione del 1956. Oggi è presente una semplice e moderna facciata, con tetto a spiovente, scandita ritmicamente in alto da sette monofore e da un oculo centrale, e con tre portali d’ingresso che corrispondono alla suddivisione interna in tre navate. Sulla destra svetta il campanile quadrangolare percorso verticalmente da strette finestre e alleggerito in alto da dieci monofore in corrispondenza della cella campanaria. All’esterno, la parete lungo via Mercanti mostra ancora alcune tracce dell’edificio originario, quali un portale in pietra, che costituiva un antico accesso laterale alla chiesa, e una bifora in stucco, oggi entrambi murati. La bifora è divisa in due scomparti da un architrave: la parte superiore risente di una chiara influenza arabeggiante, sia per la forma ogivale che per il motivo decorativo finemente traforato, caratterizzato da un’alternanza di croci e stelle a otto punte. Nell’ordine inferiore, invece, la bifora è divisa in due da una colonnina centrale, mentre altre due colonnine laterali sorreggono l’ogiva, delimitata da una fascia su cui sono parzialmente visibili sette scudi, stemmi di famiglie nobiliari. Attualmente si distingue solo l’insegna a sinistra, a bande orizzontali bianche e rosse, appartenente alla famiglia Carafa.

Gli spazi interni della chiesa

La chiesa presenta internamente una pianta basilicale, con tre navate e tre absidi semicircolari. Le navate sono divise da due file di arcate a tutto sesto sorrette da sei colonne e capitelli di spoglio, provenienti da edifici di epoca romana, come la prima colonna a sinistra che presenta una decorazione in rilievo a spirale. La navata centrale, più alta, è illuminata da monofore e coperta da capriate lignee, mentre quelle laterali sono coperte da volte a crociera.

L’abside centrale è decorata con un mosaico moderno risalente al 1961, opera di maestranze ravennati, che riproduce l’affresco originario della Crocifissione situato nella cripta.

Nell’abside destra, al di sotto dell’altare, sono presenti affreschi tardomanieristi del XVI-XVII secolo, raffiguranti i Santi martiri Paolina Vergine, Clemente e Cassiano che recano con sé la palma, simbolo di martirio, e che circondano la teca che custodisce le loro reliquie.

La cripta

Dalla navata destra, tramite una piccola scala, si accede alla cripta, riferibile a una chiesa anteriore all’anno Mille e su cui sono state innalzate le fondamenta dell’attuale. Scoperta solo in epoca recente, negli anni ’50 del ‘900, ha una planimetria, anche se di dimensione ridotte, che ricalca quella della chiesa superiore, con tre navate separate da due archi con volte a crociera sorretti da pilastri che inglobano colonne romane di spoglio, chiuse da absidi semicircolari.

Nell’abside centrale è collocato un altare in travertino che riproduce quello originale ma giunto a noi frammentario.

Gli affreschi

Sulla parete occidentale, di fronte all’abside centrale, si staglia il grande affresco raffigurante la Crocifissione, databile tra il XIII e XIV secolo, che costituisce un interessante esempio Cristo Patiens, contrariamente al Cristo Triumphans del Barliario. In epoca romanica si afferma l’uso delle tavole dipinte aventi per soggetto principale il tema della Crocifissione, con la figura centrale di Cristo nell’atto del supremo sacrificio, alle cui estremità, orizzontali o verticali, sono raffigurati alcuni personaggi, come la madre Maria e l’apostolo ed evangelista Giovanni, o storie della vita di Gesù. Una prima tipologia di croce dipinta che si afferma è quella del Christus triumphans, secondo l’iconografia bizantina giunta in Occidente attraverso gli avori carolingi. Cristo è rappresentato trionfante, vincitore sulla morte, con il corpo eretto, privo dei segni della passione, e con gli occhi aperti, una figura solenne e maestosa che ne evidenzia la natura divina. Tra la fine del XII secolo e gli inizi successivo, si afferma, invece, la tipologia del Christus patiens. L’affresco della cripta è delimitato in alto da una grande cornice dipinta, in basso da un panneggio stilizzato a grosse fasce oblique. Il fulcro della composizione è costituita dall’immagine centrale di Cristo che divide simmetricamente la scena in due parti. Egli è rappresentato con la testa reclinata, gli occhi chiusi, il corpo abbandonato nella sofferenza e nella morte, una figura profondamente umanizzata e più vicina alla sensibilità e al coinvolgimento emotivo dei fedeli e che meglio permette di comprendere il Suo amore e il Suo sacrificio estremo per l’umanità. Sulla sinistra è presente il gruppo delle pie donne, dai volti addolorati, che sorreggono la Vergine accasciata e con le braccia protese verso il Figlio, mentre sulla destra, l’immagine deteriorata di S. Giovanni è affiancata da due figure maschili, probabilmente Giovanni d’Arimatea e Nicodemo, secondo i Vangeli. È presente un tentativo di resa prospettica della composizione attraverso le dimensioni minori di alcuni personaggi dipinti, a voler indicare la sovrapposizione di piani diversi su cui si articola la scena. Ai lati della croce sono ritratti i soldati, come Longino che trafigge il costato di Cristo, mentre nella parte superiore sono presenti quattro angeli, due in adorazione e due che raccolgono nelle coppe il sangue di Cristo che fuoriesce dalle mani e dal costato.

Nell’abside di destra un altro affresco raffigura un trittico di Santi inquadrati in archi a tutto sesto e separati da eleganti colonnine tortili: San Sisto Papa al centro, riconoscibile per l’abito e i paramenti liturgici, San Lorenzo a sinistra e un altro Santo pellegrino a destra. In entrambi gli affreschi sono purtroppo eventi le tracce di umidità e dominano le tonalità dei colori rossi, bianchi, gialli, bruni, che risaltano sui fondali scuri.

Bibliografia

Adorno P. e Mastrangelo A., Arte correnti e artisti, Casa editrice G. D’Anna 1998

Sitografia

La leggenda di Pietro Barlario, mago salernitano in www.irno24.it

Mago Barliario a Salerno e la sua incredibile storia in www.salernodavedere.it

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA A RAVENNA

A cura di Francesca Strada

Uscendo dalla stazione di Ravenna e proseguendo per Viale Farini vi capiterà di vedere una chiesa che sembra trovare una dimensione tutta sua, fuori dal tempo, tra le case e i negozi moderni di una delle strade più trafficate della città. È un luogo la cui vista trasmette immediatamente un senso di pace ed equilibrio, ricordando quasi un locus ameno. Si tratta della chiesa di San Giovanni Evangelista, o dei santi Nicandro e Marciano; l’anno della sua costruzione, risalente al 425 d.C., rende l’edificio il luogo di culto cristiano più antico di Ravenna. Nonostante i secoli, le intemperie e la guerra, la chiesa è ancora lì per sorprenderci con il suo fascino e per narrare un passato ormai lontano, che non smette mai di incuriosirci e stupirci.

La chiesa venne costruita per volere dell’imperatrice Galla Placidia, in seguito a un voto fatto all’Evangelista, in cambio della sopravvivenza al viaggio da Costantinopoli a Ravenna; il santo, infatti, veniva venerato come protettore dei navigatori. Giunta a Ravenna, Galla Placidia mantenne fede al suo voto e fece erigere lo splendido monumento. L’attuale aspetto dell’edificio è frutto di un attento restauro in seguito ai bombardamenti alleati nel 1944, che danneggiarono gravemente la struttura e l’abside, lasciando però in piedi il campanile, la cui vetta raggiunge i 42 metri.

A seguito di questo evento andarono perse le decorazioni a mosaico presenti nell’abside; tuttavia, possiamo oggi ammirare sulle pareti laterali i resti di una pavimentazione a mosaico del XIII secolo, voluta dall’abate Guglielmo, raffigurante la storia d’amore tra una giovane e un crociato, accompagnata da piante e animali. Tra essi spiccano il lupo e il cervo, che rappresentano rispettivamente il demonio e l’anima purgante; la sirena tentatrice, come monito a non seguire le tentazioni, che portano l’uomo alla rovina; il grifone, che nel suo essere tanto terrestre quanto celeste raffigura Cristo stesso; i pesci, chiaro riferimento all’acrostico “Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr” = Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore. Inoltre, la IV crociata, bandita da papa Innocenzo III per contrapporsi alla politica espansionistica del sultano egiziano, è un tema ricorrente nelle opere dell’epoca.

La decorazione esterna

Un contributo per la decorazione esterna della chiesa deriva dalla nobiltà cittadina. Infatti, a Lamberto da Polenta, signore di Ravenna, sopraggiunse la morte nel 1316 e grazie al suo lascito testamentario ai benedettini di san Giovanni Evangelista, il cui convento era adiacente alla chiesa, venne costruito un quadriportico di cui oggi rimane solo il magnifico portale gotico. Il portale, costituito da un arco a sesto acuto, è decorato con pregevoli bassorilievi raffiguranti l’Apparizione di San Giovanni a Galla Placidia, accompagnati da gruppi di angeli. La decorazione del timpano, invece, rappresenta San Giovanni e l’imperatore Valentiniano III, facilmente individuabili dall’aureola e dalla corona; sui lati troviamo da una parte Galla Placidia, accompagnata dai soldati, e dall’altra San Barbaziano, mentre il Cristo redentore sovrasta tutte le figure.

La decorazione interna

Attraversato il portale si accede all’ingresso della chiesa, il cui interno è costituito da tre navate; quella centrale conduce all’abside, quella di sinistra termine con il diaconicon e quella di destra con la prothesis, che presenta al suo interno un altare del V-VI secolo e un affresco del XV secolo.

Le navate sono scandite da due filari di colonne con capitello corinzio di chiara origine romana, sui pulvini vediamo la croce rappresentata come albero della vita. La fisicità che caratterizza il culto cristiano nelle sue prime fasi porta i credenti a pensare, che l’albero della vita non sia una metafora, bensì un albero fisicamente presente nell’Eden, dal quale fu strappato un ramo da un angelo e poi deposto nella bocca di Adamo durante la sepoltura. Secondo la leggenda, l’albero crebbe e venne trovato da Salomone, che ne ordinò l’impiego durante la costruzione del tempio di Gerusalemme, ignaro della vera natura di quel legno. Fu la regina di Saba ad accorgersi del valore inestimabile dell’albero e così Salomone lo fece seppellire, ma prima della crocifissione di Cristo venne ritrovato e impiegato per la costruzione della Croce.

Sul lato sinistro della chiesa troviamo una cappella gotica del XIV secolo della scuola giottesca di Pietro da Rimini; sulla volta sono rappresentati gli evangelisti e i dottori della chiesa, mentre sulla parete frontale è presente un affresco alquanto deteriorato con Maria Maddalena che tende il braccio alla croce.

Un’opera di straordinario valore, conservata nella chiesa, è Il convito di Assuero di Carlo Bononi, un olio su tela del 1620 dalla lunghezza di 7 metri. il tema religioso si contrappone alla laicità del dipinto, caratterizzato da un forte dinamismo e dal lusso sfrenato dei banchetti dell’epoca. Bononi mostre le conoscenze apprese dalla scuola carraccesca tramite il concreto realismo delle figure; le pose assunte dai personaggi sono tutt’altro che innaturali.

La chiesa oggi

La chiesa è visitabile sette giorni su sette dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; la sua vicinanza alla stazione la rende estremamente facile da individuare e da visitare. Nonostante le innumerevoli bellezze della città, molto più note, questo gioiello non va dimenticato, perché ha ancora una storia molto lunga da raccontarci.

Sitografia

http://www.guide-ravenna.it/2018/04/19/il-convito-di-assuero-di-carlo-bononi/

http://www.edificistoriciravenna.it/san-giovanni-evangelista/

http://www.livingromagna.com/service/la-basilica-di-san-giovanni-evangelista-a-ravenna/

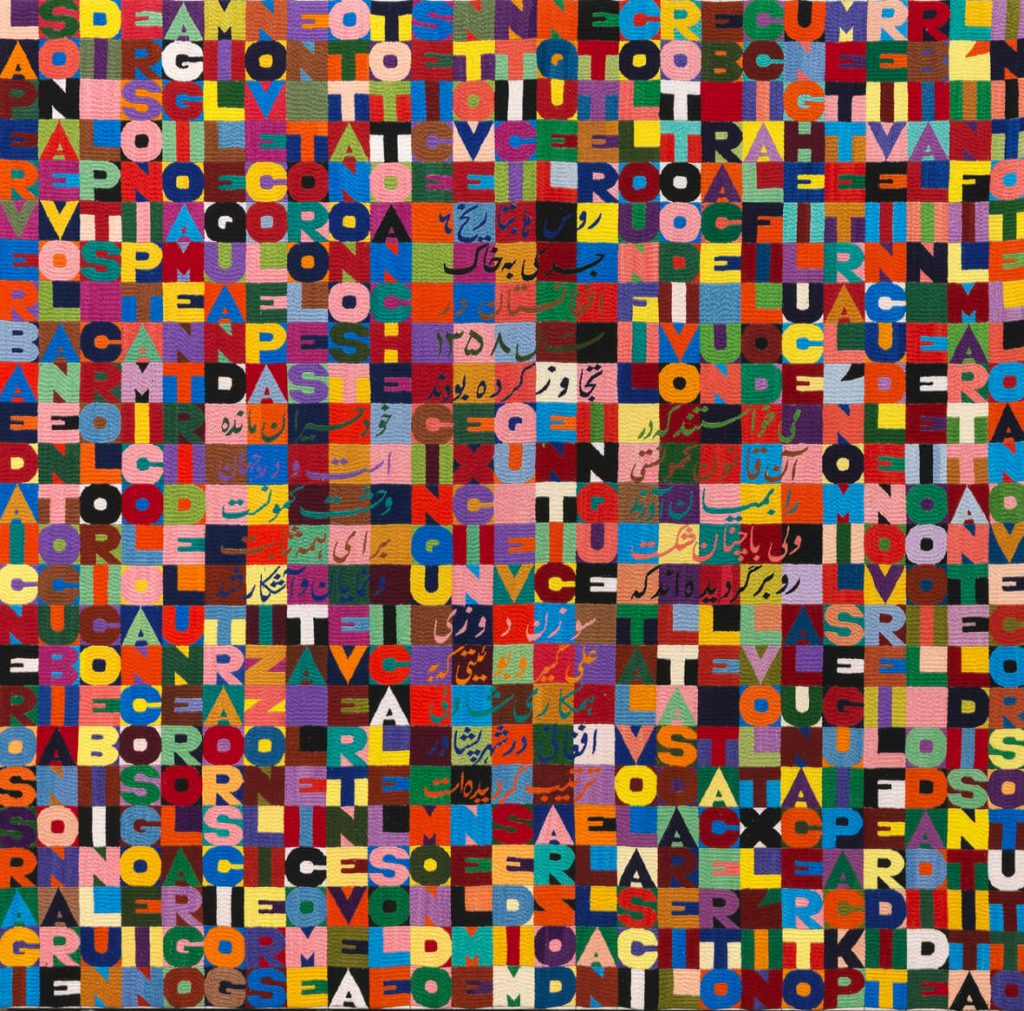

SALMAN ALIGHIERO BOETTI ALLA TORNABUONI ARTE MILANO

A cura di Silvia Piffaretti

Salman Ali: l’ombra di Alighiero Boetti

Presso la galleria Tornabuoni Arte di Milano è in corso, a partire dal 14 settembre e fino al 14 ottobre 2021, la mostra SALMAN ALIGHIERO BOETTI che prende vita a partire dall’autobiografia di Salman Ali edita da Forma. Quest’ultima presenta l’inedita storia di convivenza familiare dei ventitré anni passati insieme all’artista Alighiero Boetti. Il volume, costituito da fotografie fino ad ora in gran parte private, presenta alcuni contributi firmati da Bruno Corà, Giorgio Colombo e Clino Castelli. La galleria per l’occasione accoglie la collezione privata di Salman Ali, insieme ad una straordinaria selezione di fotografie che lo ritraggono nei momenti di vita privata e nei viaggi accanto all’artista. Egli infatti era solito occuparsi della famiglia, dei bambini, della casa; seguiva Boetti nei suoi viaggi e nel suo studio dove garantiva ordine perché “tutto andasse bene e che capo fosse tranquillo”, come ricorda lui stesso.

I due si conobbero nel 1971 a Kabul dove Boetti aveva aperto il famoso One hotel, albergo nel quale Salman trovò impiego. Il mito vuole che Boetti, dopo aver guadagnato un po’ di soldi con una prima mostra, entrando in un’agenzia di viaggi chiese: “Qual è il posto più lontano dove posso andare?”, gli risposero “Kabul”. Come accenna la figlia Agata Boetti però, è in parte vero e in parte no. Il padre, infatti, era rimasto affascinato da un vecchio antenato di famiglia che era andato verso Mosul. Pertanto, volendo recarsi anch’egli in tali regioni, chiese quale fosse la tratta meno costosa: Roma-Kabul.

Nel 1973 poi Boetti propose a Salman di seguirlo a Roma, a lui l’artista non guardava come un cameriere ma come una persona della famiglia. Infatti, come ricorda la figlia, fin dal suo arrivo fece sempre parte della famiglia; tant’è che anche in vacanza a Todi o a Vernazza andavano sempre in cinque. Agata Boetti sottolinea come i due si fossero scelti mutualmente in modo naturale, senza farsi troppe domande e parlandosi con gli occhi. Il loro legame indissolubile è espresso anche dalle parole di Bruno Corà, il quale afferma: “C’è stato un tempo, un lungo tempo, durante il quale Salman Ali era sempre dietro Alighiero Boetti e, come la sua ombra, non si allontanava mai da lui”, inoltre aggiunge, "Il destino poi aveva voluto che il nome di Alighiero includesse anche quello di Ali che magicamente così lo portava con sé anche quando Salman, rendendosi provvidenziale, aiutava Annemarie e si dedicava ai loro figli, Matteo e Agata”[1].

La collezione privata di Salman Ali

Il visitatore, dopo aver ammirato le due colorate tele visibili dalle vetrine della galleria, è accolto in uno spazio nel quale, su due delle tre pareti, sono disposte le fotografie e i ricami della collezione di Salman Ali, in una disposizione che è un chiaro riferimento all’opera Il muro collocata al Museo del Novecento di Milano. Agata Boetti, alla domanda come fosse nato il muro, afferma che fu iniziato dal momento in cui era nata e che il padre lo chiamò così poiché era proprio il muro di casa. La figlia lo definisce una sorta di work in progress gelato alla morte dell’artista, su cui sono apposte cose estremamente diverse: da una tasca di una giacca trovata in un mercatino a Kabul, a dei francobolli, a un’opera di Sol LeWitt, a un disegno preparatorio dei suoi aerei, a una sua foto col fratello Matteo e perfino un disegno di quando era piccola. In tale modo il muro, di norma elemento divisorio e isolante, venne trasformato da Boetti in un elemento di molteplici inclusioni.

Le pareti, ricreando l’allestimento del muro, accolgono le fotografie private della collezione di Salman scattate da diversi fotografi, tra i quali: Giorgio Colombo, Randi Malkin Steinberger, Gianfranco Gorgoni e Antonia Mulas. In particolare Giorgio Colombo, che conobbe Salman nell’agosto del 1973, nella pubblicazione per Forma Edizioni, ricorda come Salman l’avesse fin da subito colpito per la sua disponibilità esuberante verso la macchina fotografica; nonostante la religione musulmana non ammettesse eccessiva confidenza con la riproduzione della propria immagine. Il fotografo, inoltre, confida: “Ogni volta che lo incontravo, le sue prime parole erano ‘Giorgio foto? Manda!!’”[2]. Anche Agata Boetti ne rimarca la confidenza con l’obiettivo, Salman adorava essere fotografato anche perché a Kabul non vide mai una macchina fotografica.

Suggestiva è anche la Mappa del 1990, qui esposta e parte dell’omonima serie che lo rese tanto noto. Boetti era solito far portare in Afghanistan i tessuti disegnati delle mappe che sarebbero poi stati ricamati dalle donne. I contorni dei paesi erano disegnati a penna, così come le lettere del bordo che presentavano parole in italiano e in farsi; mentre le bandiere erano colorate con i pennarelli in modo che le ricamatrici potessero seguire le indicazioni per i colori. Per le donne i paesi e le bandiere delle mappe erano solo dei disegni, quest’ultime non sapevano leggere l’alfabeto occidentale e non conoscevano i paesi. Inoltre Salman, nell’autobiografia, confessa di aver capito solo a Roma che poteva essere insolito che un artista non facesse le sue opere ma che le facesse fare ad altri, poiché per lui era una cosa usuale. Le Mappe furono le prime testimonianze che vide del lavoro di Boetti: “A 18 anni, sapevo almeno che la terra era tonda ma non avevo mai visto una mappa con i diversi paesi. Conoscevo i nomi dei paesi che hanno le frontiere con l’Afghanistan come il Pakistan, l’Uzbekistan, il Tajikistan o i paesi molto grandi e importanti come l’America e la Russia ma gli altri no. Poi non avevo mai visto tutti i paesi tutti insieme in una mappa”[3].

Delle Mappe la figlia Agata ne ammira la molteplicità di visioni senza limite e ricorda come quella fatta per la sua nascita fosse rimasta, fin da quando era nata, vicina al suo letto e di come su di essa lei, così come i suoi figli, abbia imparato la geografia e scelto le destinazioni delle vacanze. Ma ciò che più l’affascina è la possibilità, durante le esposizioni, di farsi ombra per cogliere le reazioni dei visitatori: “Quando vedo nelle mostre la gente che guarda le mappe, adoro camuffarmi e mettermi vicino per ascoltare ciò che la gente dice. E ci sono gli ottimisti che dicono ‘vedi ci sono pochi paesi in guerra’ o quelli che dicono il contrario. Quelli che dicono ‘non sapevo che l’America e il Giappone fossero così vicini’, oppure quelli che dicono ‘bisogna prestare attenzione all’ecologia dell’oceano, perché è tutto oceano’”.

La bellezza di tali mappe risiede quindi anche nel cambiamento che registrano, concetto che può essere associato anche al Libro dei fiumi presente in mostra. All’interno di tale libro vi sono mille pagine, le quali rappresentano i mille fiumi più lunghi del mondo che non sono mai stati catalogati. L’intenzione di Boetti era quella di mandare dei telegrammi a tutte le ambasciate del mondo, ma non lo avrebbe mai fatto, dunque lo aveva domandato alla moglie: tale progetto divenne poi un libro. Anch’esso però subì cambiamenti, proprio come le Mappe, perché il primo fiume che all’epoca era il Nilo ora non lo è più. Per tale motivo, secondo Agata Boetti, bisognerebbe idealmente “riattualizzarlo”.

Le opere di Boetti perciò, oltre ad essere evidente testimonianza di un’umanità in continuo mutamento, si prestano a finalità pedagogiche, invitano ad allargare i propri orizzonti culturali e contemporaneamente al gioco con l’arte. Infatti, come asserisce la figlia, l’opera del padre è una moltitudine di giochi diversa dalle analisi intellettuali della critica; lo stesso Boetti si definì un creatore di regole, di giochi e meccanismi, che una volta creati gli permettevano di giocare e far giocare gli altri.

Note

[1] Salman Alighiero Boetti, Forma Edizioni, 2021, p. 90.

[2] Ivi, p. 92.

[3] Ivi, pp. 12-13.

Informazioni di visita

Orari galleria:

lunedì 15.00-19.00 | martedì/sabato 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Contatti:

E-mail: [email protected] – [email protected]

Tel.: + 39 026554841

Indirizzo:

Via Fatebenefratelli 34-36 – 20121, Milano

IL TESORO DI SANT’AGATA, MEMORIA E TESTIMONIANZA PER LA CITTÀ DI CATANIA - III PARTE

A cura di Mery Scalisi

Lungo i secoli l’affetto e la pietà dei devoti catanesi nei confronti della concittadina Agata testimoniano l’enorme coraggio e la forza nel proferire la fede cristiana di una giovane che si è completamente affidata al Signore.

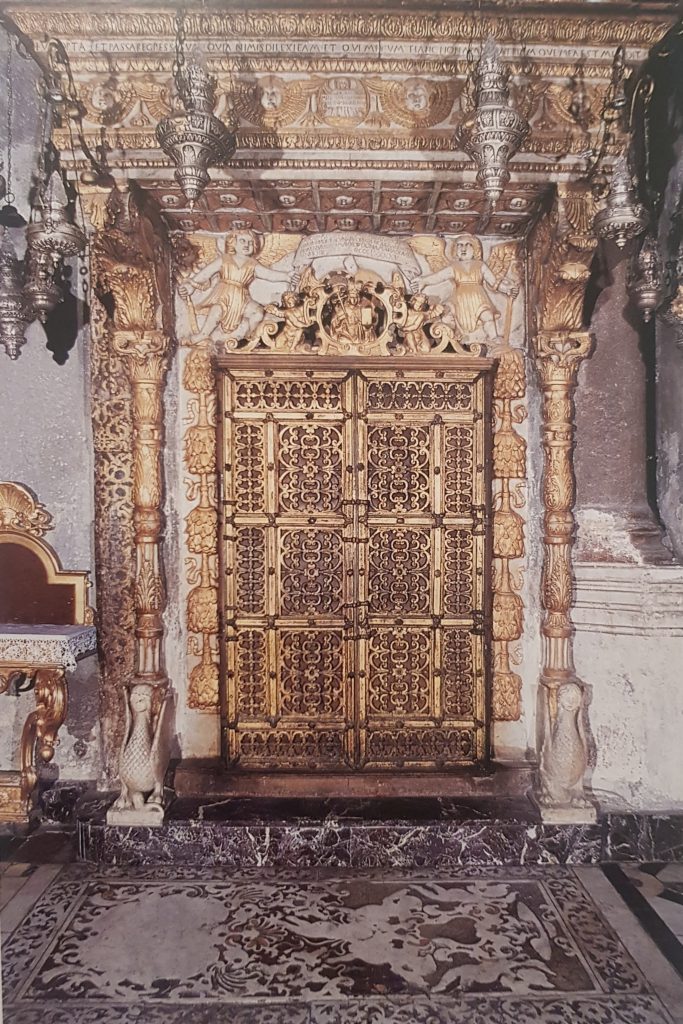

Una memoria, quella di Agata, conservata, anzi custodita, nella Cattedrale di Catania, a lei stessa dedicata, in uno spazio, il sacello, detto anche a cammaredda, che si presenta come un luogo-scrigno, con l’intento di custodire e proteggere il tesoro dei resti mortali di Agata (fig. 1).

Esso si trova all’interno di un più ampio spazio, la Cappella appunto, dedicata interamente alla Santa, voluta dal viceré Ferdinando d’Acuña, devoto della martire e fatta costruire nel 1495 dalla moglie Maria d’Avila.

Posto nel lato sinistro della cappella, il sacello, preceduto da un prezioso portale decorato dallo scultore Antonello de Frerisi e ricco, al suo interno, di affreschi di pregevole fattura realizzati tra il 1300 e il 1500 da artisti rinomati nella Catania del tempo (figg. 2 e 3), tra cui spicca Antonello de Saliba. Il sacello si presenta come uno spazio che, con le sue modeste dimensioni, le sue forme irregolari e le sue decorazioni non omogenee, vuole più essere visto e percepito come luogo appartato, quasi una stanza segreta, dove è possibile l’incontro fra il devoto e l’esperienza della martire.

Un luogo-scrigno che a sua volta custodisce, oltre la testimonianza del martirio, sul lato destro, nella parte bassa, lo scrigno della Santa, con alcuni fra i resti sacri; nella parte superiore, invece, dietro un armadio argenteo, c’è il busto reliquiario.

Le varie reliquie della Santa sono conservate in reliquiari differenti per origine e forma; quello di maggior rilievo è sicuramente il busto, a cui seguono le braccia, le gambe e una mammella.

Il reliquiario a busto di Sant'Agata

Ciò che colpisce immediatamente osservando il reliquiario a busto realizzato per la vergine martire è il modo in cui si presenta il volto che il maestro orafo, Giovanni di Bartolo da Siena, incaricato di eseguire il lavoro, dona alla Santa, affiancata da due angeli mentre tiene con la mano destra una lunga croce in argento ricoperta di preziosi metalli; il maestro senese non sceglie di immortalare e fissare nel tempo il dolore e il tormento alla quale la giovane è stata sottoposta, bensì di donarle sembianze più umane: il volto, in smalto, in cui fanno da protagonista serenità e dolcezza, con un sorriso appena accennato, è incorniciato dai capelli biondi resi ad oro, e tale maestria nell’esecuzione non può che essere un incoraggiamento, per chi la osserva, ad ottenere e ricevere la beatitudine (figg. 4, 5, 6).

Il reliquiario, commissionatogli da Marziale, vescovo di Catania, fu eseguito da Giovanni di Bartolo a Limoges, comune della Francia sud-occidentale, quando l’artista vi si era trasferito per lavorare alla corte del papa ad Avignone.

A grandezza naturale, in argento sbalzato e smalti, il busto, ultimato nel 1376, si presenta come pregevole esemplare della rinomata oreficeria senese del Trecento, con le sue figure intagliate a bassissimo rilievo e i suoi smalti traslucidi, applicati per rendere notevoli effetti chiaroscurali (fig. 7).

Dal 1377, una volta finito e arrivato a Catania, esso fu offerto ai devoti, che continuarono ad offrire alla martire doni votivi, oggetti di oreficeria di notevole pregio artistico (oltre 300 gioielli ed ex voto), disposti sul busto come ornamento.

Nella testa, nella quale è stato inserito il teschio della santa (mentre nel busto è inserita la cassa toracica) spicca una corona che si racconta sia stata donata dal re inglese Riccardo Cuor di Leone, di passaggio a Catania nel viaggio di ritorno da una crociata. Essa si presenta come un cerchio, interamente in oro e composto da tredici placche rettangolari, con pietre incastonate nel giro esterno, unite da cerniere e sormontate da fiordalisi, tre dei quali arricchiti con brillanti (figg. 8, 9, 10, 11).

La lavorazione della corona fa ritenere che essa sia stata realizzata poco dopo il resto del reliquiario, probabilmente da una bottega italiana, o addirittura siciliana, forse nell’ultimo ventennio del Trecento.

Altro importante particolare, la tavoletta con epigrafe; quest’ultima, che nel busto reliquiario vede la Santa reggerla con la mano sinistra, è costituita da due pezzi accostati e chiusi con viti d’argento, e riporta l’elogio che un giovane (molto probabilmente un angelo) avrebbe scritto e lasciato dentro il sepolcro della martire, accanto al suo capo. Si tratta di un’iscrizione latina recante la sigla MSSHDEPL (Mente santa e spontanea, onore a Dio e liberazione della patria) caratteristica iscrizione della tradizione agatina che può essere letta come summa delle peculiarità della santa nonché come chiara promessa di protezione alla città (figg. 12,13).

Il reliquiario a busto è oggi sostenuto da una base, databile al Cinquecento, con iscrizione incisa e smalti, dove troviamo i nomi dei committenti, l’anno di esecuzione e il nome dell’artista.

Tramite gli smalti vengono ricordati due episodi della vita della Santa: la tortura ordinata da Quinziano e la visita in carcere da parte di San Pietro, i vescovi Marziale ed Elia in preghiera, le sante Lucia e Caterina, e alcuni stemmi (quello della città di Catania, della famiglia Aragonese, dei vescovi committenti e dell’allora pontefice Gregorio XI).

Lo scrigno che conserva i reliquiari dei sacri resti

In stile gotico e lavorato in argento filigranato, realizzato tra la seconda metà del XV secolo e la prima metà del XVI secolo, lo scrigno che conserva i reliquiari si presenta come una cassa a base poligonale, sormontata da un coperchio a falde spioventi, formata da venti nicchie, dentro le quali è possibile notare la presenza di statue in argento massiccio (ai lati maggiori troviamo i dodici apostoli, agli angoli i santi Leone, Berillo, Everio e Severino, nei due minori rispettivamente il Cristo e la Madonna che incoronano Sant’Agata, e la santa in adunanza con un personaggio, forse locale, inginocchiato), sormontate da un baldacchino trapezoidale e concluso a pennacchi (figg. 14, 15, 16).

A causa della scarsa documentazione, non abbiamo notizie certe circa l’effettiva data di esecuzione di lavoro e dei relativi autori, ma con molta probabilità alla sua realizzazione presero parte vari artisti dell’epoca (tra i quali Vincenzo Archifel, Antonio la Nuara, Filippo di Mauro, Nicola Lattai) attivi in diversi tempi. Lo zoccolo della cassa presenta una decorazione traforata, quasi ad imitare un merletto; la parte superiore, invece, si conclude con un legante intreccio di foglie d’alloro, sopra le quali si trovano delle sfere che chiudono i pilastrini sottostanti. Conclude il coperchio un’iscrizione che corre lungo tutto il bordo e che riprende la risposta che Agata diede a Quinziano durante l’interrogatorio. In quell’occasione la giovane rispose ‘’di essere di condizione libera e nata da nobile famiglia come testimoniava tutta la sua parentela’’.

Considerato fin dall’origine come manufatto di alta oreficeria per il suo ricco apparato ornamentale, con le sue cuspidi e guglie, quasi simbolicamente a voler rievocare una cattedrale, seppur in miniatura, lo scrigno presenta immagini della vita di Sant’Agata e contiene le sue reliquie racchiuse in diversi reliquiari (le due braccia con le mani, le due gambe con i piedi, i due femori e una mammella, oltre al santo velo).

Il coperchio, che conclude la cassa, diviso in quattordici scomparti, risulta essere decorato a sbalzo e raffigura diverse Sante, alle quali si aggiungono angioletti a tutto tondo.

I sacri resti di Agata

I sacri resti della Santa Patrona di Catania vengono preziosamente custoditi all’interno di appositi reliquiari, magistralmente realizzati.

Tra i vari sacri resti ricordiamo la mammella della Santa che viene conservata nel reliquiario a ostensorio, al centro del quale è possibile attraverso una piccola teca di cristallo osservare i resti; fu realizzato con molta probabilità da un orafo italiano, agli inizi del XVII secolo, in argento sbalzato, cesellato e dorato (fig. 17).

I reliquiari a femore, anch’essi realizzati con analoga tecnica esecutiva da una maestranza italiana tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo, presentano decorazioni abbastanza simili tra loro, a motivi floreali culminanti in un fregio raffigurante una trina. Il velo è forse, fra i sacri resti, quello più sentito dai catanesi, in quanto più volte, nella storia della cittadina etnea e - nello specifico – durante le colate laviche dell’Etna, ad esso la popolazione ha chiesto aiuto. Esso è custodito in un reliquiario a fiala, anch’esso realizzato da un orafo italiano, intorno alla seconda metà del XIX secolo, in argento sbalzato a fusione.

Tutte le immagini sono state prese dal testo Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania e sono fotografie di Francesco Marchica.

Bibliografia

Vittorio Peri, AGATA la santa di Catania, Bergamo, VELAR, 1996.

AA.VV., Agata santa Storia, arte, devozione, Firenze, Giunti, 2008.

Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania

Sitografia

IL CICLO PITTORICO DI SEBASTIANO RICCI A PALAZZO MARUCELLI FENZI

A cura di Alessandra Becattini

All’inizio del Settecento, in parallelo all’operato di Antonio Puglieschi venne chiamato il veneto Sebastiano Ricci a decorare il piano terreno di Palazzo Marucelli a Firenze. Tra gli esponenti della famiglia fiorentina impegnati nell’abbellimento della residenza non è ancora stata individuata dalle fonti la figura che propose di affidare tale lavoro al Ricci, ma è plausibile pensare che la scelta ricadde sull’artista per la vicinanza dei Marucelli ai gusti della corte medicea e in particolare del Gran Principe Ferdinando, importantissimo mecenate artistico di quegli anni [1]. Quest’ultimo era entrato in contatto con il Ricci almeno dal 1704, come attestano le lettere inviate al pittore Niccolò Cassana, mediatore per la commissione del principe al pittore veneto di una pala per la chiesa fiorentina di San Francesco de’ Macci. Inoltre, il Ricci poteva aver incontrato il Medici anche in precedenza durante la sua permanenza a Bologna e a Venezia [2], dove il principe si recò due volte tra gli anni Ottanta e Novanta del ‘600 [3]. Non è poi da escludere che i Marucelli avessero conosciuto il Ricci direttamente a Roma, dove alcuni esponenti della famiglia vivevano da anni e dove anche il pittore risiedette tra il 1691 e il 1694 circa [4].

Come già accennato in un articolo precedente, l’ampio ciclo decorativo di palazzo Marucelli impegnò il Ricci tra il 1704 circa e il 1708 nelle cinque stanze del pian terreno che un tempo facevano parte degli appartamenti di Giovanni Filippo Marucelli. Abbiamo introdotto l’operato del pittore con il concitato Amore punito, una tela che nei colori, nella gestualità e nella prospettiva aerea denuncia l’influenza dei maestri cinquecenteschi veneti, soprattutto Veronese, ma anche un attento studio dell’arte e del quadraturismo bolognese e delle novità barocche romane [5].

Lo stesso si può dire per la tela col il Trionfo della Sapienza e delle Arti sull’Ignoranza (fig.1) che adorna il soffitto della sala comunicante nell’ala destra del palazzo. Il soggetto di quest’opera, dal chiaro valore celebrativo per la famiglia Marucelli, potrebbe celare anche un messaggio di esaltazione del Granducato. La figura coronata della Sapienza, circondata dalle personificazioni delle Arti e Minerva, si trova nella parte alta della tela seduta su un carro sorretto da soffici nuvole. Sopra di lei, un putto sorregge altre due corone, una di alloro e l’altra contraddistinta da punte e decorata da pietre preziose. La somiglianza di quest’ultima con la corona Granducale secondo Isabella Bigazzi potrebbe indicare altresì nella figura della Sapienza l’allegoria della Toscana che prospera nelle arti sotto la guida del principato mediceo [6]. Nella parte bassa della tela, la figura fortemente scorciata dell’Ignoranza (fig.2), rappresentata come un giovane con le orecchie d’asino, viene spodestata dall’incedere del luminoso gruppo di figure intrecciate, cadendo verso un oscuro mondo infernale e, illusionisticamente, anche verso lo spettatore. Le tele di queste due sale comunicanti sono state datate al 1706 circa perché associate ai «due sfondi del Signor Canonico Marucelli» [7] inviati dal Ricci al Gran Principe Ferdinando nel maggio 1706 e di cui il pittore parla in una missiva al Medici stesso, indicando probabilmente i modelli per le suddette opere.

Dal punto di vista cronologico, il primo intervento del pittore veneziano per il ciclo marucelliano è da riferirsi alle pitture della sala dell’Età dell’Oro, databili al 1704-1705 circa. Tale datazione è stata proposta a seguito dell’analisi di un pagamento per lo stuccatore Giovanni Baratta per l’esecuzione delle celebri sculture di Nereidi e Tritoni (figg.3-4) che decorano gli angoli della sala [8]. Dato che il saldo per queste figure risale al settembre 1705, l’intervento del Ricci sarebbe quindi da datare precedentemente a quello del plasticatore.

In questa sala il pittore veneto dipinse al centro della volta la Sconfitta di Marte (fig.5). La luminosa scena, contornata da una cornice modanata in stucco dorato, rappresenta il dio allontanato dall’arrivo della Pace e dall’Abbondanza (fig.6), riconoscibili attraverso i propri attributi (rispettivamente un ramoscello d’olivo e la cornucopia). In basso, il gruppo di satiri assisi sul globo terrestre fa da contraltare all’avanzare delle due figure femminili, mentre dalla parte opposta Marte viene scacciato da putti alati. La figura del dio della guerra (fig.7) è dipinta in controluce sopra una zona in stucco sporgente per enfatizzare l’effetto di profondità della sua caduta oltre la cornice nello spazio reale della sala [9]. Attorno alla scena centrale si colloca una zona completamente dorata sulla quale sono dipinte figure variamente legate alla pace e alla guerra, come i genietti e una furia, caratterizzate da un forte contrasto chiaroscurale che ne risalta la profondità (fig.8). Alle pareti sono poi collocale quattro tele di scuola fiorentina della seconda metà del XVII secolo sul tema pastorale del mito classico dell’età dell’Oro, che dà il nome alla sala.

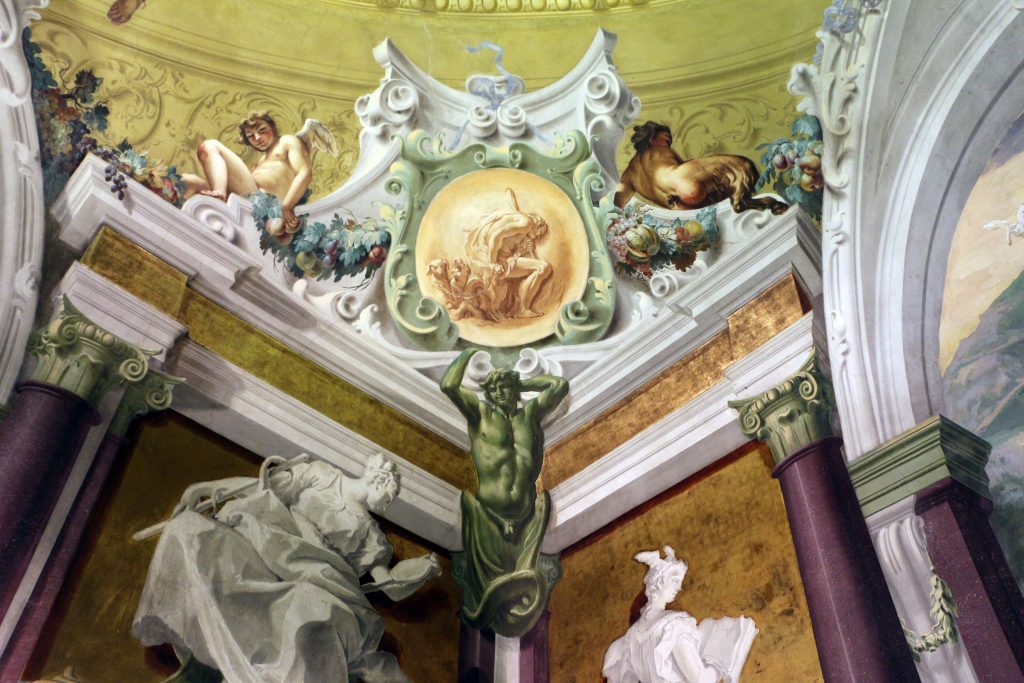

La sala contigua è dedicata alla rappresentazione allegorica della Giovinezza al bivio. Il soffitto si apre totalmente su una scena aerea dove si scorge la Giovinezza tra il Vizio e la Virtù (fig. 9), rappresentazione allegorica della scelta tra doveri e piaceri. La Virtù, raffigurata come una donna dalle vesti umili, afferra il braccio della Giovinezza indicandole la retta via per una vita onesta, rappresentata tra le nubi come il trionfo della Sapienza. Il Vizio invece, nelle vesti di un satiro, indica alla giovane donna i privilegi di una vita dedita ai piaceri rappresentati dalle scenette che animano tutta la cornice della volta (fig.10). A questa rappresentazione allegorica concorrono anche le figure in stucco, che sporgono dalla cornice nello spazio della sala. In questa stanza, la stretta collaborazione tra pittore e sculture, già apprezzabile nelle opere precedenti, raggiunge un livello successivo creando una vera e propria fusione tra affresco e stucco in una vincente unità di intenti creativa che anticipa soluzioni proprie dello stile rococò [10]. Esemplare è la scimmia in stucco dipinto che curiosa nella bocca del leone con la coda dipinta e il corpo parzialmente in stucco che emerge gradualmente dalla cornice (fig. 11) [11]. La mano del plasticatore è stata assegnata stilisticamente al Baratta da Francesco Freddolini [12], ma è tuttora discussa un’attribuzione proposta da Riccardo Spinelli a favore di Giovanni Battista Ciceri, che effettivamente lavorò «per una stanza “di stucchi”»[13] nel palazzo fiorentino dei Marucelli. Il racconto moraleggiante della volta della sala della “Giovinezza al bivio” riecheggia anche nelle tre tele realizzate sempre dal Ricci e collocate alle pareti, dentro cornici dorate in stucco, dove sono rappresentate tre storie antiche esemplari dell’abbandono dei vizi e delle passioni (fig. 12).

L’ultimo intervento di Ricci in palazzo Marucelli è la decorazione del salone d’Ercole, datato al 1707-1708 sulla base dei pagamenti effettuati al quadraturista Giuseppe Tonelli, che collaborò con il pittore veneto realizzando le architetture dipinte della sala. Lo spazio delle pareti è scandito da alte colonne di ordine ionico imitanti il porfido, sulle quali si imposta una trabeazione “marmorea” che sorregge la volta del salone. Agli angoli della stanza sono dipinti telamoni in finto bronzo, che rivelano un chiaro richiamo alle figure in stucco realizzate dal Baratta per la sala dell’Età dell’Oro. I telamoni affrescati sorreggono poi volute architettoniche con all’interno medaglioni dorati con il rilievo di alcune delle Fatiche d’Ercole (fig.13).

La scelta di dedicare l’intera sala all’eroe mitologico è stata interpretata dagli studiosi come un simbolico omaggio dei Marucelli alla famiglia granducale. La figura di Ercole, infatti, non soltanto era motivo ricorrente di tematiche iconografiche medicee, ma era anche un simbolo della città di Firenze e soprattutto della propaganda politica della famiglia regnante [14].

Spesso usata nelle campagne didascaliche medicee e rappresentata anche da Ricci nel salone Marucelli è la scena di Ercole al bivio (fig.14), un tema iconografico-moraleggiante recuperato dalla cultura rinascimentale e che ebbe una grande fortuna fino al ‘700. Al giovane eroe, seduto al centro, vengono proposte due scelte per il suo cammino di vita rappresentate da due figure femminili. La Virtù, a sinistra, mostra un percorso faticoso e scosceso, simboleggiato dal monte Parnaso, alla fine del quale ci sarà un traguardo glorioso. A destra, il Vizio presenta al semidio una strada più breve e ricca di piaceri, rappresentati dalla bellissima natura morta in primo piano, ma che condurrà alla rovina. Anche qua, quindi, come in altre sale del palazzo, riverbera ancora l’allegoria della scelta tra vizio e virtù come metafora dell’esistenza umana stessa. L’affresco appena descritto fa parte delle tre scene legate al mito di Ercole e rappresentate sulle pareti al centro delle grandi arcate dipinte dal Tonelli, aperte su paesaggi immaginati che ampliano lo spazio reale. Le altre due pitture raffigurano Ercole e Caco [15]ed Ercole e Nesso (fig.15), due drammatiche scene legate agli ostacoli e alle innumerevoli lotte affrontate dall’eroe, che lo resero nei secoli la personificazione stessa della virtù. È particolarmente interessante notare come Ricci abbia richiamato nelle pose di queste figure alcuni dei modelli manieristi della scultura cinquecentesca fiorentina. La lotta tra Ercole e il centauro è una citazione dell’omonimo gruppo scultoreo realizzato dal Giambologna (fig.16), mentre la posa del semidio di spalle visibile nell’Ercole e Caco sembra richiamare il dio scolpito da Giambologna per la Fontana dell’Oceano [16] o il Nettuno eseguito da Bartolomeo Ammannati per la fontana di piazza della Signoria.

Il complesso programma iconografico della sala si conclude al centro della volta, dove si apre un ovale celeste affrescato con la luminosa Apoteosi d’Ercole (fig.17). Al centro della composizione, il protagonista indiscusso della narrazione si presenta al cospetto di Giove e Giunone (fig.18), assisi su una nuvola e coperti da un tendaggio violetto sorretto da figure alate, mentre attorno assistono alla scena le altre divinità dell’Olimpo, intrecciate tra loro in pose variamente atteggiate. Tra queste, la leggiadra figura in controluce di Mercurio (fig.19), che vola oltre la cornice dipinta della volta, è nuovamente un colto richiamo alla “serpentinata” scultura del Mercurio del Giambologna (fig.20), conservata al Bargello.

La critica ha giustamente notato che l’operato del Ricci a Firenze, connotato da un linguaggio barocco più leggero ed estroso e da un gusto per i colori chiari e luminosi, rivoluzionò le espressioni artistiche della città inaugurando il percorso verso lo stile Rococo. Ma l’evoluzione stilistica dell’artista non può prescindere da un reciproco rapporto di ispirazione e influenza. Come sottolinea Bigazzi, fu infatti proprio il contatto diretto con la scultura manierista, con l’operato dei frescanti fiorentini del’600 (come il Volterrano e Giovanni da San Giovanni) e con gli interventi medicei di Pietro da Cortona e Luca Giordano a favorire la maturazione di una più moderna espressione artistica [17].

Note

[1] I. Bigazzi, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, a cura di I. Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Firenze, 2002, p. 52.

[2] Sebastiano Ricci, nato a Belluno nel 1659, intraprese la sua formazione artistica a Venezia. Si trasferì a Bologna nel 1681 e tra il 1691 e il 1694 visse a Roma. Fu nuovamente a Venezia nel 1695 circa e poi al 1716. Durante la sua vita, importanti commissioni lo portarono a spostarsi in altre città italiane, a Vienna (1702) e in Inghilterra (1712-15 ca.). Morì a Venezia nel 1734.

[3] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze, 2015, p. 80.

[4] Ivi, p. 160.

[5] C. Brovadan, Le sale dell’Amore Punito, del Trionfo della Sapienza e delle Arti sull’Ignoranza, dell’Età dell’oro e della Giovinezza al bivio, in Fasto privato, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2015, p. 157.

[6] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 149.

[7] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 145.

[8] C. Brovadan, Le sale dell’Amore Punito … cit., p. 158.

[9] R. Maffeis, The Painter at the Crossroads: Sebastiano Ricci in Florence and the Interplay between the Arts, p. 473.

[10] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p.137

[11] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., p. 475.

[12] F. Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), p. 19. L’autore è stato riconosciuto in Baratta per la prima volta da Freddolini nel 2003 in Mecenatismo e ospitalità: Giovanni Baratta a Firenze e la famiglia Guerrini, in ‘Nuovi Studi’, VIII, 10, 2003, pp. 190-191.

[13] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 48.

[14] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., p. 476.

[15] Per le scene dell’Ercole al bivio ed Ercole e Caco sono conservati agli Uffizi i bozzetti originali del Ricci.

[16] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., pp. 476-77.

[17] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., pp. 163-164.

Bibliografia

Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, edizioni Polistampa, Firenze, 2002.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), pp. 11-37.

Betti-C. Brovadan, Palazzo Marucelli, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Edifir, Firenze, 2015, pp. 151-164.

Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze University Press, Firenze, 2015.

Maffeis, The Painter at the Crossroads: Sebastiano Ricci in Florence and the Interplay between the Arts, in «Il Capitale culturale», Supplementi 08 (2018), pp. 471-487.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-ricci_%28Dizionario-Biografico%29/

LA CHIESA DEI SANTI MARTIRI AD OSIMO

A cura di Maria Giulia Marsili

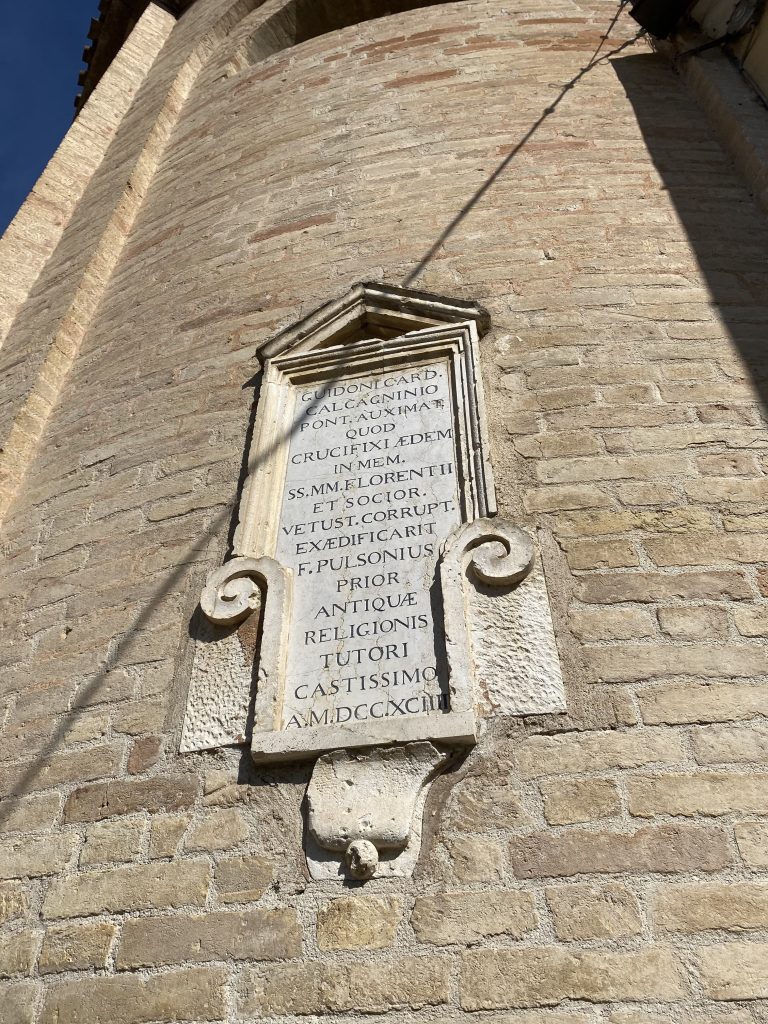

Appena fuori le mura che racchiudono il centro storico della città di Osimo, comune marchigiano nella provincia di Ancona, vi è una piccola chiesa poco conosciuta ma di notevole importanza. Questa è la chiesa dei Santi Martiri, così chiamata poiché eretta nel preciso luogo del ritrovamento dei corpi dei martiri Fiorenzo, Sisino e Dioclezio, uccisi per lapidazione l’11 maggio 304 sotto l’imperatore Diocleziano. Codesta data è ancor oggi rilevante per tutta la comunità cristiana di Osimo, che si ritrova ogni anno di fronte alla piccola chiesa per la commemorazione del martirio. La chiesa, di forma cilindrica, conserva tuttora l’aspetto voluto dal vescovo cardinale Guido Calcagnini1 nella ricostruzione del 1794, come è testimoniato dall’iscrizione a lui dedicata nella lapide posta sulla facciata, a sinistra del portone principale.

“La prima quasi Cattedrale di Osimo”: la storia della Chiesa dei Santi Martiri osimani

La piccola chiesa cilindrica possiede una storia lunga ed articolata. Lo storico Francesco Lanzoni2 nei primi anni del 1900 scrisse al riguardo: “La prima quasi Cattedrale di Osimo fu a Roncisvalle, luogo del martirio di Fiorenzo, Sisino e Dioclezio, durante la persecuzione di Diocleziano (anno 304)”. De facto, la sua storia può canonicamente avere inizio da questo evento, il martirio, dal quale trae origine anche la diffusione della stessa religione cristiana nella città di Osimo.

Fonti ancor più antiche, come i racconti riguardanti la guerra gotica, combattuta fra il 535 ed il 553, citano il luogo del martirio. Viene precisato che Belisario, capo dell’esercito bizantino, raggiunse la città di Auximum nel 539 e ordinò ai suoi di accamparsi vicino ad una fonte, chiamata “magna”, menzionando un “santuario non distante”. Dunque, si può ben pensare che già all’epoca vi fosse la presenza di un luogo di culto.

Nel secolo XI i benedettini, dopo il trasferimento dall’Abbadia di Osimo al rione di Roncisvalle, ingrandirono la piccola chiesa già presente e la dedicarono a San Fiorenzo. La storia vuole che la chiesa fu luogo di passaggio della seconda visita, avvenuta nel 1220, di San Francesco d’Assisi ad Osimo. Si è tramandata da allora la famosa storia della pecorella acquistata dal santo per compassione.

Nei secoli successivi si alternarono altri ordini religiosi come i Domenicani (dal 1286) e i Silvestrini, benedettini istituiti dall’osimano Silvestro Guzzolini, che vi rimasero fino al 1376, anno in cui l’edificio fu danneggiato dalle soldatesche di Francesco Sforza.

Nel 1444, durante i lavori di ricostruzione, vennero ritrovati i corpi dei tre Santi Martiri: le reliquie incustodite vennero portate al Duomo, dove furono sistemate in un altare vicino alla torre campanaria, per volere dell’allora vescovo di Osimo, Andrea da Montecchio. Si dovrà aspettare il 1531 per assistere allo spostamento delle reliquie al centro della cripta nella Cattedrale di San Leopardo per volere del vescovo Sinibaldi.