LE DECORAZIONI DI PALAZZO MARUCELLI FENZI A FIRENZE - PARTE I

A cura di Alessandra Becattini

Il Palazzo Marucelli Fenzi, dal 1971 appartenente all’Università di Firenze e odierna sede del Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo), è una struttura molto importante nel panorama artistico e culturale della città. Ricordato in particolare per il ciclo pittorico settecentesco di Sebastiano Ricci, la storia di questo palazzo ha inizio un secolo prima. Dal punto di vista urbanistico, si affaccia su via San Gallo, poco distante da piazza San Marco e parallela a via Cavour (anticamente denominata via Larga), collocandosi su uno snodo viario fondamentale all’epoca perché strada di collegamento tra la zona del quartiere di San Giovanni e l’antica Porta San Gallo delle mura cittadine.

La sua costruzione ebbe inizio negli anni ’20 del Seicento quando i Castelli, famiglia di ricchi commercianti, decisero di acquistare una serie di terreni e fabbricati, adiacenti ad alcune loro proprietà, per edificare un palazzo degno del prestigio sociale raggiunto. La progettazione dell’edificio seicentesco, terminato definitivamente nel 1655, è generalmente restituita all’architetto Gherardo Silvani sulla base delle testimonianze del Baldinucci e dell’analisi stilistica e progettuale [1]. Tuttavia, è sconosciuto il nome del primo architetto che mise mano al progetto ed è inoltre dibattuto un intervento di Giulio Parigi, al quale è con più certezza riferita l’ideazione dello stemma familiare, un tempo posto sulla facciata dell’edificio, del quale rimane solo la cornice che oggi ospita l’arme dei Fenzi [2]. La struttura che vediamo attualmente è il risultato di interventi successivi di aggiornamento di gusto e di funzione richiesti dalle famiglie che lo ospitarono e realizzati tra il XVIII e XIX secolo da altri architetti, tra i quali si ricordano Giuseppe Martelli e Giovanni Poggi.

Il fronte del palazzo (fig. 1), rimasto quasi inalterato, è suddiviso in altezza su tre livelli e scandito da finestre, inginocchiate e con timpano triangolare al piano terreno, con terminazione curvilinea al piano nobile e semplicemente trabeate all’ultimo piano. Alcune soluzioni decorative della facciata risaltano per la loro raffinatezza, come l’utilizzo di tartarughe scultoree a sorreggere le inferriate delle finestre (fig. 2). Il portale di ingresso è poi decorato da due statue grottesche di satiri (fig. 3) utilizzate come appoggio per la terrazza posizionata sopra il portone e realizzate da Raffaello Curradi, che ne ricevette il saldo nel 1630 [3]. L’insegna che oggi si trova sopra il portale non risale all’epoca della costruzione della facciata, ma fu realizzata da Giovanni Poggi nell’Ottocento per celebrare il finanziamento da parte della famiglia Fenzi della novella ferrovia che collegava Firenze con Livorno. Il bassorilievo in ghisa, sorretto ai lati da due animali fantastici, rappresenta infatti una locomotiva tra due luoghi simbolo delle città, il Duomo di Firenze e la Torre del Marzocco livornese (fig. 4). Sempre ottocentesco è il cornicione neorinascimentale concepito da Giuseppe Martelli nel 1831 e decorato con un motivo a cassettoni e rosoni.

Dopo la morte dell’ultimo erede del ramo principale della casata Castelli, nel 1659 la proprietà del palazzo passò in eredità ai figli della nipote Lisabetta Monterappoli e Alessandro Marucelli. Con loro ebbe inizio una nuova fase per il palazzo, caratterizzata prima da interventi architettonici e successivamente da una fecondissima stagione decorativa che innalzò la dimora a splendido esempio artistico nel panorama culturale fiorentino del Settecento. La famiglia Marucelli, originaria del Mugello, aveva fondato la sua ricchezza su una cospicua attività mercantile e bancaria. Acquisendo sempre più ricchezze, dalla seconda metà del XVII secolo si era poi stabilmente interconnessa con la nobiltà fiorentina e con la famiglia granducale. Proprio nella nuova dimora, i Marucelli decisero di riflettere questa loro ascesa sociale uguagliando le scelte artistiche più aggiornate della committenza locale, che dalla seconda metà del ‘600 sempre più aveva fatto ricorso ad artisti forestieri per imprese pittoriche di alto livello.

All’inizio del Settecento, per la decorazione degli appartamenti del piano terreno vennero chiamati a lavorare il veneto Sebastiano Ricci (1659-1734) e il fiorentino Antonio Puglieschi (1660-1732). Quest’ultimo, formatosi a Firenze con il cortonesco Pier Dandini, durante l’apprendistato a Roma si era avvicinato alla novella corrente barocco-classicista del Maratta. Rientrato a Firenze, aveva poi attinto a piene mani all’operato fiorentino del Giordano e alla maniera di Anton Domenico Gabbiani, con il quale è stato talvolta confuso proprio per la comune formazione classicista. È questo il caso dell’Allegoria dell’Abbondanza (fig. 5) di palazzo Orlandini restituita da Lisa Leonelli al Puglieschi [4]. Incarnando quindi le novità romane, da inizio secolo ottenne commissioni sempre più rilevanti in città e divenne un pittore molto stimato nell’ambiente culturale fiorentino. Proprio nel palazzo dei Marucelli al pittore nostrano fu affidata la decorazione di due stanze dell’ala sinistra, facenti parte dell’appartamento del canonico Tommaso Maria Marucelli, nipote del sopracitato Alessandro. Sul soffitto della prima sala è rappresentata La Nobiltà promuove le Arti (fig. 6), una scena che rimanda allusivamente al mecenatismo della casata e alla forte erudizione dei suoi esponenti. È bene ricordare, infatti, che i Marucelli furono cultori dell’arte ed anche della letteratura e proprio ad uno di loro, il raffinato Francesco, si deve il primo importante nucleo della futura Biblioteca Marucelliana, lasciato in eredità ai nipoti fiorentini con l’obbligo di renderlo accessibile al pubblico. Grazie alle fatiche del nipote Alessandro, nel 1752 fu inaugurata la biblioteca nei locali di via Larga, realizzata su progetto di Alessandro Dori e collegata al palazzo attraverso un giardino.

Tornando all’affresco, nella parte alta della composizione si staglia la Fama in volo, che sorregge un rametto di olivo e suona la tromba al suo arrivo; sopra di lei volteggia un putto con un cartiglio che recita, in lettere capitali, il verso latino di Giovenale: Nobilitas sola est atque unica Virtus [5], cioè “la nobiltà d’animo è la sola e unica virtù”. Nella parte bassa della composizione, la Nobiltà, vestita con abiti semplici e con una corona in mano, è rappresentata seduta su un trono ed accompagnata dalle Arti. Attorno alla scena dipinta, ad incorniciare la volta, emerge una decorazione in stucco bianco su uno sfondo dorato rappresentante le divinità dell’Olimpo e il mito di Orfeo e Euridice (figg. 7-8). La paternità di questa decorazione plastica è stata assegnata da Francesco Freddolini alla mano di Giovanni Baratta, ma l’attribuzione è ancora oggi dibattuta. Al medesimo scultore, che lavorò anche in altre sale del palazzo, lo storico riferisce altresì la decorazione in stucco (parzialmente dorata) della sala successiva. Nei pennacchi della volta sono raffigurate le quattro Virtù cardinali all’interno di elaboratissimi cartigli a volute. Dagli angoli spuntano figure di satiri e satiresse con canestre di frutta, che si accordano ulteriormente con i putti che sorreggono la cornice polilobata, creata per ospitare l’affresco centrale. Qui dentro, sempre il Puglieschi aveva rappresentato la Punizione di Amore (fig. 9), un tema didascalico caro all’ambiente intellettuale fiorentino perché metafora della vittoria dell’amore platonico su quello carnale. Il pittore rappresenta in alto Venere, circondata dalle Grazie, mentre assiste mestamente al figlio Anteros, coronato d’alloro, che punisce il fratello Cupido bendato e legato. La fisicità delle figure, messa in risalto da una forte illuminazione, ricorda quella della statuaria antica e la composta impostazione della scena di questo affresco, così come di quello dipinto nella sala precedente, risente molto dello studio del classicismo marattesco da parte del Puglieschi.

La storia della punizione di Cupido ci offre uno spunto per spostarci nelle stanze decorate da Sebastiano Ricci, che in una di queste fu chiamato a rappresentare il medesimo tema, sempre in una cornice polilobata, ma stavolta su tela. Se l’interpretazione del pittore fiorentino risulta più composta ed accademica, l’Amore punito (fig. 10) di Ricci è turbolento, energico e teatrale, tradendo tutta la sua formazione veneta nelle figure audacemente scorciate e nelle fisionomie.

Questa tela fa parte di un ciclo decorativo molto ampio che impegnò il Ricci tra il 1704 e il 1708 (anche se una parte della critica protende per un arco temporale più ristretto) in ben cinque stanze degli appartamenti al pianto terreno e che approfondiremo a parte nel prossimo articolo.

Note

[1] Bigazzi-Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi, Firenze, 2002, pp. 11-20.

[2] Ivi, p. 119.

[3] Ivi, p. 117.

[4] L. Leonelli, Palazzo Orlandini del Beccuto, già Gondi di Francia, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori-M. Visonà, Edifir, Firenze 2015, pp. 23-24.

[5] Satira VIII, v. 20.

Bibliografia

Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, edizioni Polistampa, Firenze, 2002.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), pp. 11-37.

Betti-C. Brovadan, Palazzo Marucelli, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Edifir, Firenze, 2015, pp. 151-164.

IL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DI ALBISSOLA MARINA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

Sul lungomare degli Artisti, nel piccolo borgo ligure di Albissola Marina, si trova il Monumento ai Caduti di tutte le guerre di Leoncillo Leonardi, uno degli scultori italiani più interessanti del XX secolo.

L’opera si inserisce all’interno della collezione del “Museo Diffuso Albisola”, progetto nato nel 2011 grazie alla collaborazione tra il comune di Albissola Marina e l’archivio d’Arte Contemporanea dell’Università di Genova.

Il concorso

Nella primavera del 1954 venne indetto un concorso nazionale da parte del Comune di Albissola per l’esecuzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre. Secondo le specifiche del bando, si richiedeva un’opera in ceramica, più precisamente in terracotta invetriata policroma o monocroma. Dunque, un materiale che non solo si rivelava economico, ma che richiamava la secolare tradizione ceramica del luogo.

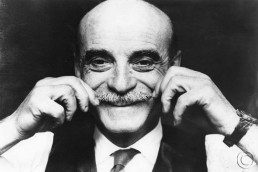

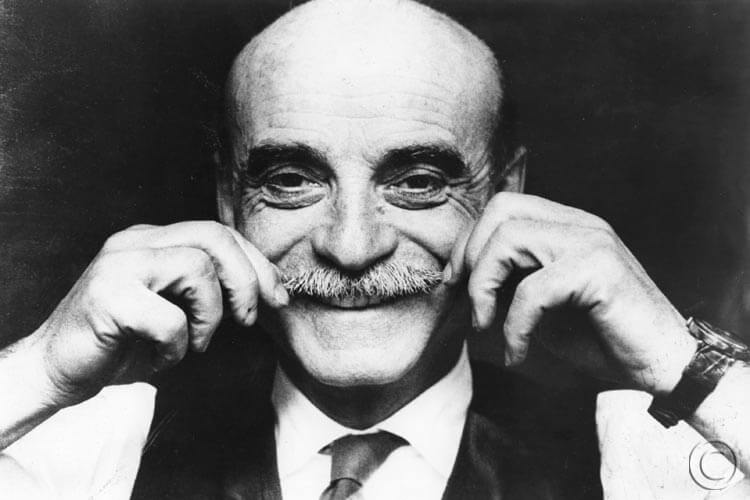

Un anno dopo, il 24 aprile 1955, venne annunciato il vincitore: Leoncillo Leonardi (Spoleto 1915 – Roma 1968) (Fig.1), uno degli scultori di spicco del secolo. Il lungo lavoro di trasformazione del bozzetto in opera vera e propria venne eseguito a Roma; poi, nell’agosto del 1957, si procedette con la sua installazione sul lungomare di Albissola. La visione del monumento divise l’opinione pubblica e scatenò aspre polemiche. Da una parte, c’era chi riteneva l’opera una “geniale risoluzione di un tema tradizionale” [1] come Lucio Fontana e Aligi Sassu, artisti d’avanguardia e presenze costanti ad Albissola [2].

D’altra parte, c’era anche chi la criticava severamente, soprattutto le associazioni civili e gli enti turistici locali. Per esempio, Gerolamo Assereto, presidente della sezione locale dell’Associazione Combattenti e Reduci, giudicò il lavoro di Leoncillo “offensivo” [3]. Ciò che veniva criticato era la mancanza di un carattere solenne e didascalico. Inoltre, anche la collocazione era considerata inadeguata, dato che monumenti di tal genere solitamente vengono ubicati in luoghi pubblici che possano garantirne una miglior visibilità, come le piazze.

Il monumento

L’opera, generalmente etichettata come “astratta”, va più considerata come una “terza via” tra realismo sociale e astrattismo [4]. Sono gli anni in cui Leoncillo sente l’urgenza di approdare ad un linguaggio informale.

Da un punto di vista strutturale, il monumento è diviso in due gruppi scultorei in terracotta montati su una base cementizia comune. Sul fronte, affacciato alla strada, giacciono scomposti i Caduti mentre, sul lato opposto, un numero più esiguo di figure – i Superstiti – guarda verso il mare. Il secondo gruppo, costituito da una famiglia e due colombe, presenta colori più brillanti rispetto al primo, in cui predominano toni freddi e opachi. Quest’ultimo, concepito sotto forma di un vero e proprio fregio, si identifica con l’antica iconografia della scultura giacente, da sempre “legata al dolore e alla morte” [5].

Da un punto di vista cronologico, va ricordato che Leoncillo eseguì prima il gruppo dei Superstiti. Difatti, sono soprattutto i Caduti a testimoniare il momento cruciale del passaggio verso l’informale da parte dello scultore. Nei suoi diari, egli annotò questa nuova consapevolezza artistica: «a poco a poco sono cadute intorno a me tutte le ragioni di figurazione» [6]. Inizialmente, Leoncillo aveva pensato di rappresentare i morti in maniera più composta, identificabile, ma il risultato finale si rivelò diverso: «a poco a poco i fondi mi vennero avanti, i morti mi si affondarono fra i detriti, le oscurità, le fratture del terreno. Mi spiegai allora questo fatto come un approfondimento della “visione”. Infatti, nelle tante fotografie che abbiamo visto della guerra i morti non si stagliano con precisione ma si confondono con la terra e le cose circostanti, diventando fango, stracci essi stessi» [7].

Il blocco di cemento separa (ma allo stesso tempo unisce) i due gruppi non solo fisicamente, ma anche metaforicamente. Il monumento, infatti, stimola una riflessione che va al di là della tragedia bellica e abbraccia un discorso universale, che riguarda tutti: l’alternanza tra passato e futuro, il ciclo morte-rinascita, il legame indissolubile tra chi non c’è più e chi resta.

Un monumento sul lungomare

L’ubicazione dell’opera, seppur spesso contestata, ha trovato anche dei giudizi favorevoli. Sicuramente il fatto che il monumento è collocato sul lungomare di un piccolo borgo può portare la percezione pubblica a non riservargli la giusta importanza. Tuttavia, è stato più volte sottolineato come l’opera dialoghi con lo spazio circostante, inserendosi perfettamente nel flusso pedonale e nel via vai quotidiano. Negli scritti di Leoncillo, si può leggere come l’artista auspicasse proprio a tali finalità: «che la scultura non appartenga a un tempo aulico, astratto, ma umano, vicino a noi» [8].

Aspetti conservativi

Il monumento albisolese, essendo collocato all’aperto e in ceramica, è soggetto a rilevanti problemi conservativi, soprattutto causati da fattori come l’inquinamento, l’aerosol marino, i cicli gelo-disgelo e le colonizzazioni vegetali.

Già sul finire del XX secolo, la giunta comunale di Albissola Marina cominciò a porsi interrogativi circa la sua manutenzione e nel 2001 l’opera fu sottoposta a restauro. Una decina di anni dopo, nell’ottobre del 2011, in occasione della giornata internazionale di studi sulla conservazione della ceramica contemporanea all’aperto, venne eseguita un’analisi diagnostica non invasiva sul monumento. In tale circostanza, si rifletté ampiamente sui problemi conservativi delle opere in ceramica all’aperto, le quali oltretutto sono presenze comuni sul suolo italiano.

Note

[1] L. Bochicchio, Scultura e memoria. Leoncillo, i caduti e i sopravvissuti, Milano: Mimesis Edizioni, 2016, p. 63.

[2] Si ricordi che in questo periodo il piccolo borgo ligure gode di un fertile clima artistico.

[3] Ivi, p. 64.

[4] Ivi, p. 65.

[5] Ivi, p. 96.

[6] Ivi, p. 81.

[7] Ivi, p. 94.

[8] Ivi, p. 10.

Bibliografia

Bochicchio, Scultura e memoria. Leoncillo, i caduti e i sopravvissuti, Milano, Mimesis Edizioni, 2016.

Bochicchio, F. Sborgi (a cura di), Ceramica contemporanea all’aperto. Studi sulla conservazione e il restauro, Aracne Editrice, 2013.

IL BOSCO DI CAPODIMONTE

A cura di Ornella Amato

Il Bosco antistante il Museo di Capodimonte è uno dei polmoni verdi della città di Napoli; a seguito della riforma dei beni culturali voluta dal ministro Franceschini, il Real Bosco è passato sotto la direzione museale dell’attiguo Museo di Capodimonte, ed è anche patrimonio UNESCO.

Il parco di Capodimonte è un vero e proprio cuore verde, voluto da Carlo III di Spagna accanto al casino di caccia nel quartiere napoletano (particolarmente noto per le sue ceramiche sin dal ’700), che sovrasta, abbraccia e contemporaneamente si offre alla città, coi suoi scorci verdi e i suoi Belvedere che affacciano sul golfo.

Il parco è stato realizzato sotto la guida di Ferdinando Sanfelice per un’estensione di 124 ettari che comprende anche la reggia; un’area che grazie alle spettacolari vedute sulle colline di Posillipo e di San Martino e sul Vesuvio è considerato tra i belvedere più grandi della città, e che fu già aperta al pubblico dai sovrani delle due Sicilie due volte l'anno per le feste religiose.

Il Real Bosco è stato rimaneggiato più volte, e ancora oggi è spesso oggetto di rifacimenti. I primi lavori iniziarono alla metà dell'800, quando furono introdotti il giardino all'inglese, le aiuole che circondano la reggia, e le piante di eucalipto; nello stesso periodo fu eliminato tutto quanto ostruisse la vista del golfo di Napoli.

Dopo l'Unità d'Italia i Savoia utilizzarono la reggia e il Real Bosco come casino di caccia (scopo originario della costruzione), e continuarono l'opera di rimaneggiamento e di inserimento di altri alberi, comprese le palme esotiche piantate all’inizio '900 e tutt'oggi esistenti. Tuttavia il bosco è stato ancora oggetto di diversi rimaneggiamenti, in particolare a seguito dei forti danni subiti durante l'ultimo conflitto mondiale, e recuperato definitivamente soltanto poco prima degli anni ’70, quando fu inaugurato anche il Museo Nazionale di Capodimonte.

I punti di accesso ufficiali sono tre, anche se il vero e proprio ingresso è quello della cosiddetta “porta di mezzo” con il cancello in ferro battuto considerato una delle opere più eleganti del rococò napoletano (e inizialmente ornato con stemmi borbonici). Oltre alla porta di mezzo sono la porta di Milano e la porta detta di Santa Maria dei Monti.

Nel Real Bosco si contano oltre 400 varietà di alberi tra querce, lecci, olmi e castagni.

Durante il regime borbonico erano presenti anche alberi da frutto, in particolar modo agrumi, e soprattutto, nella zona riservata alla caccia Reale, copiosa era la cacciagione.

All'interno del parco si trovano ben 5 viali e diverse palazzine nelle quali durante il regno borbonico erano presenti anche numerosi abitanti; attualmente quel che resta consta del Casino dei Principi, voluto da Francesco I delle due Sicilie; la Real fabbrica di porcellana per la lavorazione delle ceramiche con marchio tutt'oggi esistente; la chiesa di San Gennaro, edificata da Carlo di Borbone proprio per gli abitanti del parco; l'Eremo dei cappuccini, realizzato per ex voto da Ferdinando I dopo aver riconquistato il regno che era stato assoggettato dai francesi.

Questi edifici erano circondati da orti e frutteti non solo per creare un vero e proprio “giardino delle delizie“ ma, stando alle fonti più autorevoli, soprattutto per essere una vera e propria frutteria per gli abitanti stessi del parco.

Lungo il percorso di vista del Real Bosco si incontrano molte statue di abbellimento volute dai sovrani e fatte realizzare dagli scultori più in voga della contemporaneità.

Attualmente il parco è uno dei più fruibili della città, tanto da presentare anche vere e proprie aree picnic, l'accesso ad esso è assolutamente gratuito.

Edouard André, famoso paesaggista francese nonché professore della scuola di Versailles e autore di numerosi giardini in tutta Europa definisce il giardino “un'opera d'arte di difficile assemblaggio o meglio di difficile mescolamento tra arte e scienza”.

All'interno del Real Bosco di Capodimonte un monumento interessante è sicuramente la fontana del Belvedere, recentemente restaurata, che è tornata a zampillare davanti alla reggia. È denominata così proprio perché è collocata nella zona del Belvedere, dal quale si osserva per intero il panorama della città di Napoli. Tuttavia era stata concepita per essere collocata dall'altra parte del bosco, da cui è stata poi spostata e trasferita nella zona in cui attualmente si trova nel 1885, durante il regno di Umberto I di Savoia.

Al centro della vasca si trova un gruppo marmoreo rappresentante un vero e proprio scoglio sovrastato da quattro figure in marmo di Carrara adornate da festoni di frutta e fiori, due tritoni e due divinità fluviali che sorreggono una conchiglia dalla quale fuoriescono zampilli d'acqua.

La fontana fu realizzata dal fiammingo Giuseppe Canart ed è alta circa 6 metri, è datata intorno all'anno 1760, quando fu ultimato l'impianto idraulico del parco stesso.

Il Real Bosco di Capodimonte, nato come bosco della riserva di caccia, è uno dei parchi più vasti d'Italia, progettato nel 1734 da Ferdinando Sanfelice. Non è soltanto un giardino attorno a una reggia, un bosco per la caccia abbellito da statue e fontane di un tempo lontano, ma è una vera e propria area verde incontaminata in una città caotica, all'interno della quale riescono ancora oggi a convivere piante rare ed esotiche provenienti da tutte le parti del mondo, grazie al clima particolarmente favorevole e mite e alla collaborazione di botanici esperti di cui l'ente museale si avvale.

Per il suo patrimonio storico, architettonico e botanico il Real Bosco di Capodimonte è stato nominato nel 2014 ‘Parco più bello d'Italia’, vanto della città di Napoli e dei napoletani che lo rispettano e, soprattutto, lo curano e lo vivono.

Sitografia di riferimento

museocapodimonte.beniculturali.it

IL PARADISO SECONDO CORREGGIO. LA CUPOLA DEL DUOMO DI PARMA

A cura di Anna Storniello

Il contesto

La cattedrale di Parma, intitolata a Santa Maria Assunta, ospita innumerevoli gioielli artistici delle epoche più disparate, a partire dalla sua fondazione nel 1059 fino al XVI secolo inoltrato. Il duomo si innesta in un contesto architettonico stilisticamente omogeneo, costituito dalla cattedrale stessa, dal battistero e dal campanile (Figura 1), caratterizzandosi per uno stile a cavallo tra il romanico maturo e il nascente gotico. L’impianto strutturale della chiesa è il romanico lombardo, contraddistinto da una facciata a capanna che riflette l’interno a tre navate, di cui quella centrale del doppio dell’ampiezza delle minori, e dotato di transetto.

L'opera

All’intersezione fra navate e transetto si erge la grande cupola, la cui decorazione interna può essere considerata la protagonista assoluta del duomo, il capolavoro fra i capolavori: l’Assunzione della Vergine del Correggio (Figura 2). Antonio Allegri (1489-1534) detto il Correggio, dal nome della sua città natale, rappresenta una delle personalità di spicco del panorama artistico emiliano del secondo quarto del Cinquecento, oltre che una fra le menti creative più indipendenti.

La vasta decorazione venne commissionata dai fabbricieri del duomo sul finire del 1522, ma i lavori non iniziarono prima del 1524 e si conclusero nel 1530. L’impresa avrebbe dovuto coinvolgere non soltanto l’interno della cupola, il tamburo e i pennacchi, effettivamente affrescati dal Correggio, bensì anche le mura e la volta verso l’altare maggiore insieme al catino absidale stesso. Pertanto, il progetto non venne portato a termine così come era stato ideato. Non esistono prove che giustifichino l’abbandono dei lavori a metà, ma si sospetta che ciò che l’artista aveva già dipinto avesse provocato non poche rimostranze da parte dei committenti. Lo proverebbe l’affermazione di uno dei fabbricieri del duomo, che definì l’affresco, con intento poco lusinghiero, “un bel guazzetto di rane”, riferendosi all’affastellarsi apparentemente caotico delle figure. Senza dubbio i canonici del duomo trovarono difficile accettare una delle opere probabilmente più rivoluzionarie del Cinquecento e non solo.

Descrizione

L’affresco rappresenta un complesso meccanismo scenografico grazie al quale la superficie della cupola ne risulta sfondata, oltre la quale si apre un cielo denso di nuvole vaporose e affollatissime di personaggi. La narrazione inizia alla base della cupola, all’altezza del tamburo, ultimo riferimento reale e architettonico dell’intera decorazione, dove gli apostoli assistono increduli al miracolo dell’ascesa al cielo di Maria, poco dopo aver celebrato il suo funerale, testimoniato dalle fiaccole cerimoniali sorrette dai putti. Assorti dalla contemplazione, sembrano quasi non far caso alla turba folleggiante di creature che si libra sopra le loro teste, al di sopra dell'illusionistica cornice del tamburo (Figura 3). Angeli, efebi e beati partecipano tutti insieme, in una danza vorticosa, all’assunzione della Vergine in cielo, che con sguardo estatico spalanca le braccia in direzione del Figlio, mentre il turbinio di figure e nuvole la sospingono verso l’alto (Figura 4). Attorno a lei si accalcano figure sbigottite ed gioiose che a loro volta spalancano le braccia e sembrano muoversi convulsamente. Intanto, al centro del cono di luce che apre all’Empireo, troviamo Gesù che si precipita, letteralmente, ad accogliere Maria, mentre plana sgambettando in una posa ardita. Si presenta privo di elementi iconografici che ne permettano un’immediata identificazione o il riconoscimento della Sua divinità, come l’aureola o le stigmate (Figura 5). Una rappresentazione di Cristo tanto disinibita non ha assolutamente precedenti in pittura, scorci tanto audaci non erano mai stati immaginati, e molto probabilmente fu causa di non poche perplessità fra i committenti.

Alla sinistra della Vergine, in un corteo tutto al femminile, si susseguono diverse eroine bibliche, prima fra tutte Eva, dalla nudità sensualissima, che con la sinistra offre la mela ad Adamo, situato al versante opposto. A seguire Giuditta, che riconosciamo grazie alla testa di Oloferne ai suoi piedi, con il braccio solennemente levato, che quasi ne nasconde i tratti ma che le conferisce grande impatto visivo rispetto alle altre beate. A destra di Maria si dispiega, invece, la schiera maschile, primo fra tutti il pendant di Eva, Adamo, ritratto meditabondo, affiancato da Abramo e Isacco, che stringe tra le braccia l’agnello sacrificale, poi Sansone che indossa l’elmo e infine, a stento individuabile, Noè.

I putti rappresentano senza dubbio l’elemento più dinamico della composizione: immersi nei loro giochi o impegnati con i più svariati strumenti musicali, svolazzano nelle pose più stravaganti o siedono penzoloni dalle nuvole, come fossero di stucco. I putti, molto cari al Correggio, sembrano quasi inconsapevoli dell’evento sacro e ridono spensieratamente cimentandosi in acrobazie e danze intricate che li vedono ritratti in scorci estremamente audaci, risolti con grande maestria come mai era stato possibile prima.

L’intero affresco della cupola rappresenta un unicum nella storia dell’arte: una rappresentazione priva di un impianto architettonico, ma ugualmente capace di rendere l’illusione di un cono prospettico verso l’altro, esclusivamente per mezzo delle nuvole, dei corpi e del ruolo fondamentale della luce. Attraverso il chiaroscuro la luce plasma i corpi che si muovono vorticosamente verso il cielo, e attraverso lo sfavillante Empireo dorato, la luce avvolge gradualmente le figure fino a farne perdere i tratti. Correggio riesce così in un doppio intento: restituire un vortice di figure umane che ascende illusionisticamente al cielo e il coinvolgimento emotivo, oltre che visivo, dello spettatore, che non può che sentirsi magneticamente attratto dalla visione del Paradiso che gli si apre davanti agli occhi.

Fama

A dispetto delle critiche dei canonici del duomo, la carica innovativa di quest’opera insieme alla sua altissima esecuzione, garantirono a Correggio grande fama tra i più grandi artisti dei secoli a venire, tra i quali Tiziano, che affermò “Capovolgete la cupola, riempitela d’oro, non sarà mai pagata a dovere”. L’insegnamento della cupola del duomo di Parma trovò terreno fertile nel Seicento, quando rappresentò il modello sublime e imprescindibile di ogni cupola o soffitto affrescato, con cui ogni artista inevitabilmente dovette fare i conti.

Bibliografia

S.J. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Penguin Books, Harmondsworth, Midlesex, England 1970.

C. CHIUSA, Gli affreschi di Correggio, Electa, Milano 2008.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

L’OSCURA IDENTITÀ DEL MAESTRO DI CASTELSARDO

A cura di Alice Oggiano

Introduzione

Nel cuore della Sardegna tardo medievale, tra terra e mare, un alone di mistero si addensa attorno all’identità del cosiddetto Maestro di Castelsardo.

Il Maestro di Castelsardo

L’appellativo di Maestro di Castelsardo venne attribuito al pittore nel 1926 dallo storico dell’arte cagliaritano Carlo Aru, che per primo constatò la perizia pittorica delle opere custodite nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, riconducibili alla mano del medesimo autore. Aru ne inaugurò lo studio volto alla definizione della formazione pittorica e degli annessi influssi stilistico-culturali, proseguito dai posteri e tutt’ora oggetto di discussione. Difatti la sua pubblicazione in merito costituì un’importante pietra miliare per gli storici dell’arte.

Tracciare le coordinate del Maestro di Castelsardo, seppure in maniera frammentaria, è comunque possibile, procedendo tramite un’analisi cronologico-comparativa che affronteremo a breve. Indiscussa la sua prima formazione in ambito catalano, probabilmente a Barcellona nella bottega di Jaume Huguet; tra i più celebri esponenti del tardogotico catalano, Huget combinava gli stilemi propri del gotico con quelli più maturi del rinascimento, mostrando un’attenzione – seppur marginalmente, con una predilezione per il decorativo - per la resa prospettica spaziale, del tutto intuitiva.

È probabile che il Maestro di Castelsardo dopo il soggiorno in Sardegna sia rientrato in patria per portare a compimento il retablo di Sarrià, eseguito proprio dall’anziano Huget.

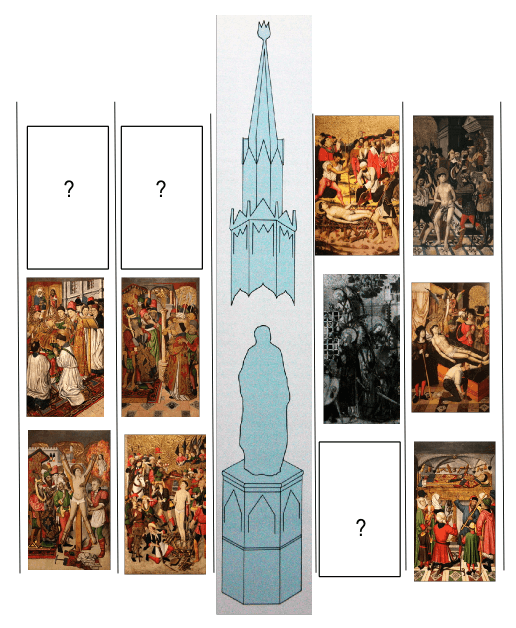

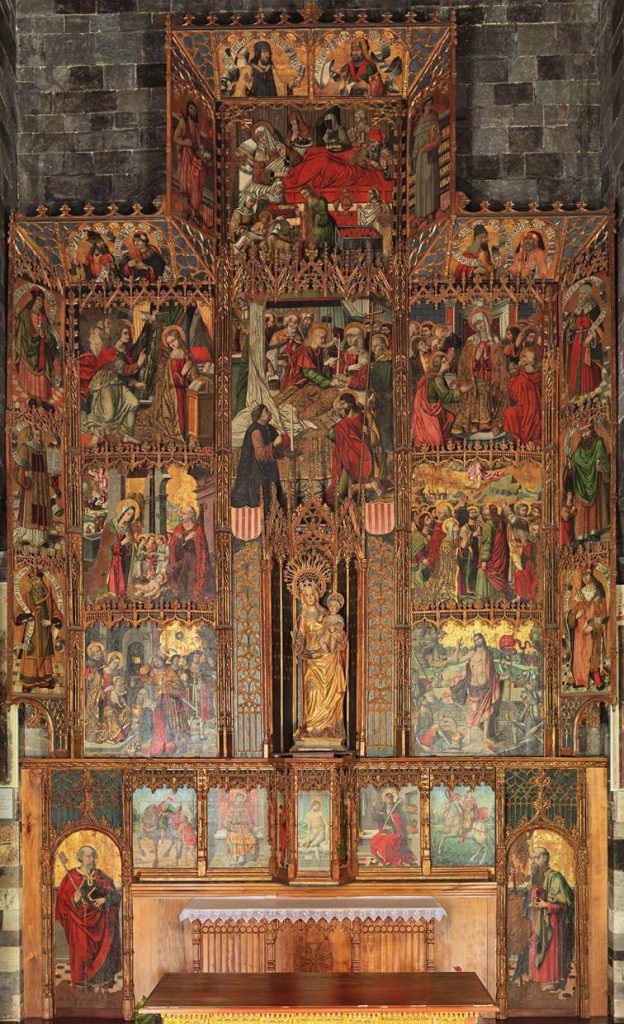

L’opera chiave per comprendere gli approssimativi estremi cronologici entro cui collocare la carriera del pittore è il Retablo di Tuili, realizzato per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Tuili (Campidano). Un documento notarile databile al 4 Giugno del 1500 testimonia la restituzione di una somma di denaro da parte dei signori della villa di Tuili, Giovanni e Violante di Santa Creuz, nei confronti del nobile Niccolò Gessa, avente come causale il pagamento di un retablo da loro commissionato…”ob causam solvendi quoddam retaule quod fieri fecimus operari et depingi solempniter ut decet pro ecclesia dicte ville nostre de Tuhili”.

Il polittico, uno dei pochi integri giunti sino a noi, è composto da sei scomparti principali. Nel pannello centrale campeggia l’incoronazione della Vergine mentre questa è assisa con il bambino tra le braccia, attorniata da angeli musicanti. Disposti simmetricamente nei pannelli laterali, i Santi Pietro e Paolo; nel registro superiore la crocifissione è affiancata rispettivamente da San Michele arcangelo e San Giacomo. Nella predella, fondamentale in quanto adibita alla conservazione del tabernacolo eucaristico, oltre alla resurrezione di Cristo, sono raffigurati alcuni episodi legati alla vita di San Pietro. Nei polvaroli stanno figurine di santi e martiri. Il retablo costituisce lo spartiacque per inquadrare intuitivamente il resto della produzione pittorica del Maestro di Castelsardo, attraverso la verifica degli elementi formali.

È ormai fuori da ogni dubbio che il Maestro di Castelsardo visse in un periodo a cavallo tra la fine del 1400 e i primi decenni del secolo seguente. Può essere utile per comprenderne l’evoluzione stilistica comparare l’arcangelo Michele di Tuili con quello del retablo di Castelsardo: quest’ultimo assume una posa assolutamente innaturale e irrigidita, lungi dall’essere plastica, faticando a dialogare con l’ambiente in cui è calata. L’arcangelo di Tuili è al contrario ben inserito nella compagine spaziale, complice anche lo scudo posto di tre quarti, così come la figura stessa che vigorosamente sottomette il mostro diabolico. Questo ed altri elementi ravvisabili da un’attenta analisi, sono spia di un’esecuzione anteriore della tavola rispetto a quella commissionata a Tuili.

Oltre a ciò, l’arcangelo Michele del retablo di Castelsardo fornisce un prezioso dato sulla commissione della tavola stessa. Nello scudo è minuziosamente effigiato lo stemma della nobile famiglia castigliana dei Guzmán, parente della casata Borgia. Ciò testimonia la straordinaria qualità e centralità del pittore in questione, che dovette godere all’epoca di prestigiose commissioni, ed è conseguentemente sintomo dell’importanza strategica gravitante intorno alla Sardegna come snodo commerciale e culturale attivo nel Mediterraneo.

Uno dei più importanti lasciti del passaggio dell’artista in terra sarda è il retablo maggiore custodito ad Ardara, nel santuario di Nostra Signora del Regno. Controverse le vicende relative non solo all’anno di esecuzione, ma all’attribuzione pittorica stessa che vedrebbe coinvolti, oltre al Maestro di Castelsardo, Giovanni Muru (quest’ultimo, secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe essere il maestro del retablo di Ardara, che concluse l’opera pittorica iniziata partendo dalla predella dal Maestro di Castelsardo, verosimilmente ritornato in terra natia).

Il maestro, oltre che in Sardegna, fu attivo anche nel sud della Corsica. Ne è prova il bellissimo retablo con la carpenteria ancora tardogotica realizzato per il convento francescano di Santa Lucia di Tallano.

Le madonne in trono con bambino del maestro richiamano la tecnica ad estofado de oro propria dell’area iberica, riscontrabili nella produzione scultorea e pittorica locale e d’importazione isolana. Proprio queste immagini divengono così la “trasposizione bidimensionale” della scultura.

Altre opere del Maestro di Castelsardo vennero acquistate da collezionisti privati e da musei, come accadde per la tavola centrale del Retablo della chiesa di Santa Rosalia di Cagliari, oggi custodita a Birmingham. Alcune tra le più note istituzioni museali che conservano le opere del maestro sono il Museu nacional d’art de Catalunuya e il Museo di Fesch di Ajaccio.

Le ricerche attorno all’emblematica ed eccentrica figura del pittore catalano proseguono tutt’oggi, infiammando gli animi degli storici dell’arte.

Sitografia

La grande enciclopedia della Sardegna

VIAGGIO NEL PAESAGGIO SENESE PARTE II

A cura di Luisa Generali

Proseguiamo il viaggio nel paesaggio senese, iniziato nel precedente articolo, passando dagli scenari naturali alle rappresentazioni artistiche di questi luoghi, attraverso alcuni esempi pittorici appartenenti al clima artistico senese del Trecento e del Quattrocento.

Il Trecento: Simone Martini

Tra gli affreschi più celebri e più datati in ordine di tempo in cui protagonista indiscusso è il paesaggio si trova l’affresco celebrativo di Guidoriccio da Fogliano, conservato nella sala del Mappamondo all’interno del Palazzo Pubblico di Siena (fig.1). Datata al 1330, l’opera fu realizzata da Simone Martini (1284-1344), prosecutore della scuola di Duccio e rappresentante insieme ai fratelli Lorenzetti della matura pittura trecentesca. Avviato con Duccio a un tipo di disegno aggraziato e molto decorativo, lo stile senese si caratterizza per una costante ricerca del dettaglio unito a un coloratissimo tono narrativo. La presenza di Martini nel cantiere assisiate, dove poté apprendere l’insegnamento di Giotto, giustifica una più consapevole solidità spaziale derivante dal primato della scuola fiorentina: tuttavia il pittore non riuscirà mai completamente a staccarsi dal gusto cortese, come dimostra la famosa Annunciazione degli Uffizi, vicina alle soluzioni più internazionali del gotico d’oltralpe. Ritornando a Guidoriccio, il famoso affresco rappresenta il condottiero emiliano assoldato dai senesi per la conquista dei territori maremmani, raffigurato mentre si dirige verso il castello di Montemassi. Come in un monumento equestre nel suo corrispettivo pittorico il capitano è ritratto di profilo al centro di un territorio che, per i colori e l’asperità del paesaggio, ricorda le crete senesi. Nelle rappresentazioni degli scenari naturali di questo periodo spesso realtà e fantasia si mescolano producendo delle ambientazioni surreali che partono da input e suggestioni derivanti dal paesaggio locale frequentato dagli stessi artisti. Le conformazioni di terra argillosa che denotano il tipico colore lunare delle crete si ritrovano interpretate nell’ambientazione che fa da sfondo all’opera del Martini, dominata da una vorticosa altura sulla sinistra della scena su cui svetta il castello di Montemassi. D’impatto e fortemente scenico è lo stacco del cielo blu intenso sui colori spenti delle crete.

Risale invece al 1337 il grande ciclo allegorico del Buono e del Cattivo Governo (fig.2), cuore politico della Magistratura dei Nove, carica statale in auge a Siena dal 1287 al 1355. L’opera con finalità didascaliche vuole rappresentare per immagini e metafore gli effetti sulla città e sulla campagna del buon governo, paragonati agli esiti nefasti prodotti da una cattiva amministrazione dello stato. La metafora della buona condotta responsabile ed efficace offre il pretesto per raccontare diversi ambiti della vita di città e di campagna, dove la legge favorisce il lavoro, l’operosità e la rendita. Una nuova impronta naturalistica si trova nella veduta del contado che si estende fuori la porta della città di Siena (fig.3): un mucchietto di colline terrose si alterna a una distesa di pendii verdeggianti punteggiati da alberelli e da poderi coltivati. Il pittore, che ha reso qui un’immagine riassuntiva concreta dei territori intorno Siena, sembra guardare sia ai vicini paesaggi delle crete senesi, che alle dolci colline della Val d’Orcia, unendo in un solo scorcio paesaggistico le diverse realtà del contado senese.

Il Quattrocento: Giovanni di Paolo di Grazia, Sano di Pietro e Pinturicchio

Facendo un salto temporale nel Quattrocento, nel contesto artistico senese emerge la personalità di Giovanni di Paolo di Grazia (1403-1482), pittore e miniatore nativo di Siena, la cui produzione si distingue per un forte radicamento al territorio locale e un grande estro nello stile. Il gotico cortese che ebbe a Siena i suoi più lunghi strascichi fu sposato a pieno da Giovanni di Paolo, giocando spesso sui particolari descrittivi di un paesaggio liberamente tratto dall’ambientazioni della campagna senese. Facendo un rapido excursus dei dipinti attribuiti al pittore si vedrà come queste fantasiose ambientazioni naturali assumano sempre più certe caratteristiche visionarie che sono la firma dell’artista, ad iniziare dalla Madonna dell’Umiltà riproposta dall’artista in due versioni. Conservate rispettivamente alla Pinacoteca di Siena (la versione del 1337) e al Museo Museum of Fine Arts di Boston (la versione posteriore datata al 1442), le due tavolette presentano l’usuale iconografia della Madonna dell’Umiltà con protagonista la Vergine seduta sopra un cuscino in mezzo a un ricco giardino recintato, simbolo del giardino dell’Eden e della purezza di Maria (fig.4-5). In secondo piano una veduta a volo d’uccello si apre su un vasto paesaggio contraddistinto da una valle pianeggiante alternata a coltivazioni, dove svettano delle montagnole sparse, mentre in lontananza il cielo sfumato e l’orizzonte leggermente rotondeggiante indicano la volontà di conferire una spazialità naturale alla scena. Gli elementi rurali del paesaggio senese, come le tipiche collinette e la coltura dei campi, vengono astratte dal contesto ambientale divenendo con Giovanni di Paolo ambientazioni favolose, particolareggiate come in una preziosa miniatura.

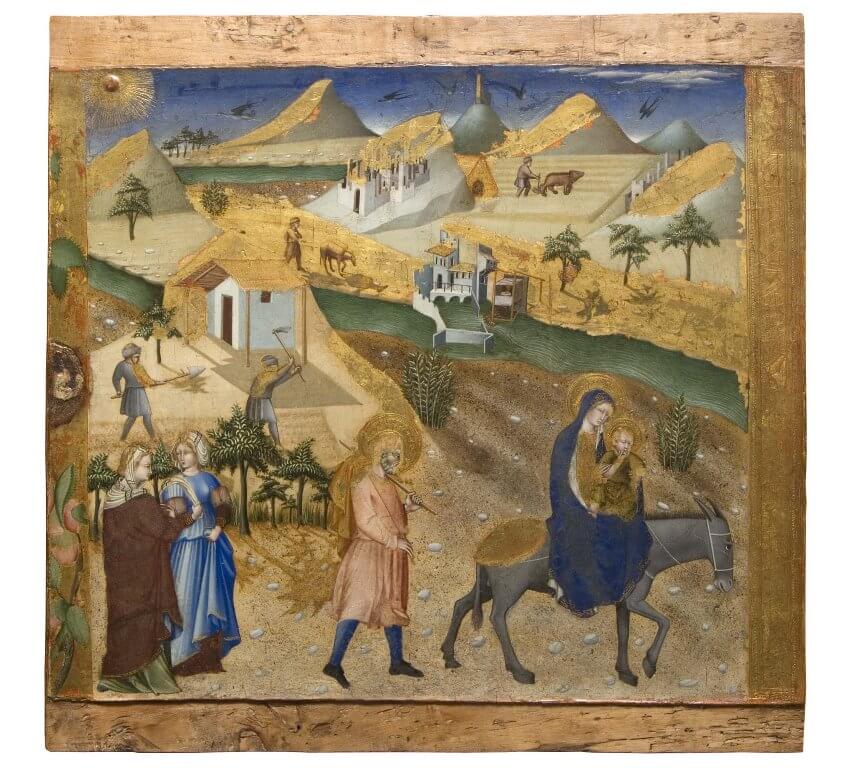

Risalente allo stesso periodo (1436 circa) si trova ancora nelle collezioni della Pinacoteca di Siena La fuga in Egitto (fig.6), tavoletta probabilmente nata per la predella di un polittico successivamente smembrato, un destino comune a molte opere attribuite alla mano Giovanni di Paolo. Nel dipinto l’artista conferma la sua creatività nel rappresentare il paesaggio, ricavato dalle vedute del paesaggio senese e trasformato nell’ambiente desertico in cui sono calati i protagonisti, mentre tutt’intorno la scena si anima di vivaci scene di vita quotidiana. Tra le collinette rotondeggianti e aride, lumeggiate da tocchi dorati che ricordano il caldo abbagliante desertico e allo stesso tempo evocano il ricordo delle Biancane a sud di Siena, la popolazione del villaggio è impegnata in attività lavorative di tipo agricolo.

Risale agli anni ’50 del Quattrocento l’operetta raffigurante il Salvataggio di San Nicola da Tolentino (fig.7), probabilmente nata per affiancare con le relative storie l’effigie centrale di un polittico dedicato al Santo. Oggi conservata al Museo di Philadelphia la tavola si caratterizza per la particolare, quanto bizzarra, rappresentazione del mare in tempesta dove un’imbarcazione viene miracolosamente messa in salvo grazie all’intervento divino. Interdetto dalla prima impressione lo spettatore metterà gradualmente a fuoco l’intento del pittore che ha voluto raffigurare l’imbarcazione in mezzo a una distesa di onde rotondeggianti a “cupoletta”, molto più vicine a un contesto rurale piuttosto che marittimo.

Lo stesso espediente nella rappresentazione del mare si ripete in un’altra opera di soggetto simile, questa volta riferita all’intervento miracoloso di Santa Chiara, a cui era forse dedicato un intero polittico (fig.8). Conservata alla Gemäldegalerie di Berlino qui ritornano i visionari flutti dipinti come un mare di colline fitte e continue, a cui non si può fare a meno di accostare gli scenari rurali della campagna senese.

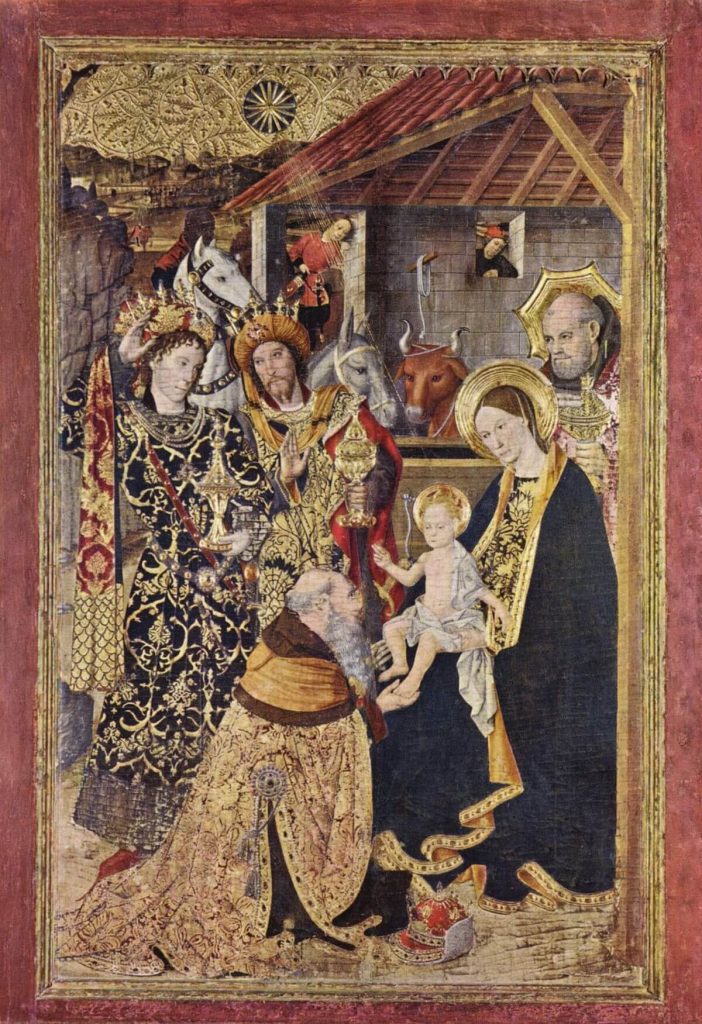

È in questo periodo della sua attività che Giovanni di Paolo imprime alle sue ambientazioni un taglio ancor più originale ponendo i personaggi in contesti tanto pianeggianti e scorciati prospetticamente che acquisiscono la struttura di una coloratissima pavimentazione. Tale ingegnosa soluzione viene adotta in diverse opere attribuite al corpus dell’artista, tra cui riportiamo gli esempi delle tavolette raffiguranti San Giovanni Battista nel deserto (fig.9), Santa Chiara salva un bambino da un lupo (fig.10) e l’Adorazione dei Magi (fig.11). Qui si noterà come sia ricorrente nel fondale lo scenario naturale alternato da collinette o montagne scoscese (come nel caso del San Giovanni), che si alzano improvvisamente da una pianeggiante distesa scorciata prospetticamente in linee geometriche precisissime: questo espediente, che vuole restituire l’idea di campi e coltivazioni simmetricamente scanditi, immerse in un’atmosfera limpidissima che pur in lontananza non rinuncia a certi dettagli miniaturistici, offre anche il pretesto all’artista di dare prova concreta della conoscenza delle regole prospettiche pur in un’ottica completamente surreale.

Sul finire del secolo un altro artista si distingue per la sua vastissima produzione pittorica che ancora oggi si conserva gran parte in loco, nelle chiese e nelle pinacoteche civiche di tutta l’area senese: Sano di Pietro (1405-1481). Si noterà una netta differenza tra il paesaggio costruito da questo artista e Giovanni di Paolo, il cui confronto è favorito da opere di medesimo soggetto che entrambi hanno realizzato a distanza di poco tempo. Con Sano di Pietro gli scenari, pur nella loro sinteticità, acquisiscono un dato reale più autentico che si esprime in un paesaggio concreto, unito a un utilizzo del colore più deciso e verosimile. I personaggi sono introdotti in un’ambientazione tangibile, nelle forme di un paesaggio morbido, arricchito da collinette alberate dove si intravedono i profili di lontane architetture: la natura, composta talvolta da alberi rigogliosi e densi di una fitta chioma, perde l’accezione miniaturistica delle opere di Giovanni di Paolo per diventare protagonista insieme alle figure (fig.12). Nell’Annuncio ai pastori (fig.13), oggi alla Pinacoteca Nazionale di Siena, un paesaggio collinare verdeggiante occupa l’intero spazio dell’opera divenendone l’attore principale: l’artista calibra il fondale con un lento digradare del panorama in lontananza, sviluppato in un soffice andamento dove pianura e colline si intervallano gradualmente.

Certi colli terrosi presenti nel paesaggio senese diventano inoltre il rifugio perfetto per ambientare la scena della Natività (fig.14), oppure svolgono la funzione di grotte che ospitano la penitenza di Santi eremiti in luoghi desertici tutti incentrati sui colori dell’ocra (fig.15).

Con il pieno Rinascimento, diffuso dalla scuola fiorentina, il paesaggio cambia aspetto, dominato magistralmente dalla prospettiva e depurato fino alla perfezione. Un esempio di questa evoluzione si trova nella Libreria Piccolomini all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Siena, fatta affrescare dal cardinale Francesco Todeschini Piccolomíni (in seguito Papa Pio III) alla bottega del Pinturicchio (1452 c.,-1513) tra il 1502 e il 1507 con le Storie di Pio II (Enea Silvio), zio del committente al quale lasciò in eredità un’ingente raccolta di libri. Nell’episodio raffigurante Enea Silvio Piccolomini presenta Eleonora d'Aragona all'imperatore Federico III (fig.16), uno scorcio su Siena mostra una veduta limpidissima della città con i suoi simboli principali, tra cui svettano le torri, la Cattedrale e la facciata incompiuta di quello che doveva essere l’impresa colossale del nuovo duomo: accompagna la scena uno scorcio naturalistico aperto verso il contado, i cui pendii evocano solo lontanamente il ricordo dei vasti e variopinti scenari offerti dalla campagna senese.

Bibliografia

Detti, La terra dei musei: paesaggio, arte, storia del territorio senese, Firenze 2006.

Sitografia

-Biografia Giovanni di Paolo

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-paolo_%28Dizionario-Biografico%29/

-Biografia Sano di Pietro

https://www.treccani.it/enciclopedia/sano-di-pietro_%28Dizionario-Biografico%29/

-Biografia Pinturicchio

-Per La Giornata del Paesaggio

LA “MADONNA DEL ROSARIO” DI GUERCINO AD OSIMO

A cura di Maria Giulia Marsili

Introduzione, la chiesa di San Marco Evangelista

All’interno della chiesa di San Marco Evangelista, nel pieno centro storico della piccola cittadina marchigiana di Osimo, si può ammirare una grandiosa pala d’altare che fu commissionata dal vescovo Galamini all’abile pittore emiliano Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666). Si tratta di un vero e proprio gioiello per la città che, nella prima metà del Seicento, poteva vantare un ambiente socio-culturale vivace ed incline alle influenze artistiche di tutta la Penisola centrale.

Il committente Agostino Galamini

Il committente Simone Galamini, nato nel 1552 a Brisighella, nei pressi di Faenza, nel momento in cui entrò a far parte dell’Ordine domenicano scelse di farsi chiamare fra’Agostino; in onore di Agostino Recuperati, parente da parte di madre, che resse l’Ordine dei Predicatori dal 1539 al 1540. Nel 1608 a Roma venne eletto maestro generale dell’Ordine domenicano: per il suo operato fu molto stimato da Camillo Borghese, ossia Paolo V (1605 – 1621), che lo nominò successivamente cardinale e gli conferì il titolo di Santa Maria in Aracoeli a Roma nel 1611. Nel 1620 fu poi nominato vescovo di Osimo, dopo esserlo stato dal 1613 nelle vicine diocesi di Recanati e Loreto, sempre nell’area dell’alta Marca. Rimase nella cittadina marchigiana fino alla sua morte, avvenuta il 6 settembre 1639, dedicando grande costanza ed attenzione ad ogni aspetto della diocesi.

Degna di nota è la consacrazione della città alla Madonna del Rosario, avvenuta nel 1630, con l’intento di scongiurare la minaccia dell’epidemia di colera che caratterizzò la prima metà del Seicento. Alla sua morte Galamini venne sepolto per scelta con l’abito dei domenicani, in onore della sua vocazione di frate e del suo impegno verso i più deboli, nella cappella del Rosario nella chiesa di San Marco ad Osimo, accompagnato da un epitaffio inciso su di una piccola lapide che egli stesso aveva dettato precedentemente: OSSA FR. AUGUSTINI S: R: E PRESBYTERI CARD. TITULI SANCTAE MARIAE ARACOELI EPI AUXIMATIS[1].

La “Madonna del Rosario” di Guercino

Proprio alla trecentesca chiesa di San Marco Evangelista - in passato popolarmente chiamata chiesa della “Madonna del Rosario” in onore della consacrazione - il cardinale rivolse la sua più profonda attenzione commissionando, pochi mesi prima della sua morte, una grandiosa pala d’altare a Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666). L’artista era ai tempi molto

conosciuto ed apprezzato in tutta l’alta Marca, verosimilmente Galamini venne sollecitato nella sua scelta dall’amico e nobile pittore maceratese Sforza Compagnoni.

La pala raffigurante la Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena si trova ancor oggi sull’altare maggiore della suddetta chiesa, ma il Galamini non vide mai la sua realizzazione ultimata. All’interno della Biblioteca di Osimo è conservato il primo documento riguardante la commissione della pala datato 20 giugno 1640[2], data successiva alla morte del vescovo. Un ulteriore documento, dell’ottobre dello stesso anno, ricorda la visita personale dell’osimano Camillo Talleoni, in servizio con una guarnigione nei pressi dello studio del Guercino a Cento, motivata dalla curiosità di vedere i primi disegni per la pala. Di fatto si hanno notizie riguardo due disegni preparatori, uno conservato al Teylers Museum di Haarlem e l’altro nella collezione reale di Windsor Castle.

Spostandosi sull’aspetto tecnico dell’opera, secondo la composizione classicista pone al centro della composizione le figure della Madonna e il Bambino, le quali, con lo sguardo rivolto verso il basso, porgono contemporaneamente i rosari alle figure di due santi facilmente identificabili come San Domenico e Santa Caterina da Siena, riconoscibile dall’attributo del giglio, simbolo di purezza. Dietro i due santi si apre una folla di religiosi inginocchiati, come le due donne alla sinistra di San Domenico, riconoscibili come Santa Tecla e Santa Palazia.

Lo storico dell’arte Denis Mahon (1910-2011), grande studioso del Guercino, ha sostenuto a gran voce la tesi secondo cui quest’ultime due figure siano di mano diversa, in questo caso del fedele collaboratore dell’artista Bartolomeo Gennari (1594-1661). Non solo, anche tutti gli elementi floreali, come i gigli in primo piano e le rose sparse dagli angioletti nel piano superiore, sono attribuibili alla mano di Paolo Antonio Barbieri (1603-1649), fratello del pittore appena citato. Tali notizie testimoniano il modus operandi del Guercino, il quale era solito avvalersi dell’aiuto da parte degli altri artisti della sua bottega. Nel complesso l’intervento, in questo caso devozionale, si può anch’esso definire “guerciniano” dato l’uso di colori accesi, come l’azzurro della veste della Vergine, tipico della fase matura dell’artista emiliano. Ai lati dell’opera vi è una cornice composta da quindici ovali in stucco dorato di scuola marchigiana, rappresentanti i quindici misteri della preghiera del Rosario: gaudiosi, dolorosi, gloriosi.

Note

[1] Trad. dal latino: “Le ossa di fra’ Agostino cardinale di Santa Romana Chiesa dell’Ordine dei Preti del titolo di Santa Maria in Aracoeli vescovo di Osimo”.

[2] Barucca, 2015, p. 122.

Bibliografia

Rivabene, Galamini, Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1998 < https://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-galamini_%28Dizionario-Biografico%29/ >.

A cura di Vittorio Sgarbi, Da Rubens a Maratta, Le meraviglie del barocco nelle marche, 2. Osimo e la marca di Ancona, Silvana Editoriale, 2012.

Ermanno Carnevali, La cattedrale di Osimo – Storia, documenti e restauri del complesso monumentale, Silvana Editoriale, 2014.

Sitografia

UN GIOIELLO DI STRAORDINARIA BELLEZZA: LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AMMIRAGLIO

A cura di Adriana D'Arma

La chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, facente parte dell’itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, è un edificio di culto situato al centro storico della città di Palermo.

Il monumento, che appartiene alla diocesi di Piana degli Albanesi in cui si celebra il rito greco-bizantino, è adiacente alla chiesa di San Cataldo e la sua facciata si specchia su Piazza Bellini, fronteggiando l’imponente chiesa di Santa Caterina d’Alessandria.

Questa chiesa è dedicata a Santa Maria, ma la sua denominazione è legata al committente Giorgio di Antiochia, Grande Ammiraglio del Regno di Sicilia sotto re Ruggero II, che la fece edificare nel 1143, anno in cui la chiesa risultava già essere esistente, come si evince da un diploma arabo-greco dello stesso anno che si conserva nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo.

Un curioso aneddoto è relativo al nome con cui questo monumento è comunemente noto: la chiesa, conosciuta come la “Martorana”, deve il suo nome alla nobildonna cittadina Eloisa Martorana, fondatrice dell’omonimo monastero benedettino femminile al quale la chiesa venne concessa nel XV secolo. All’interno del monastero, si narra, le monache benedettine preparavano il tipico dolce di pasta reale che i siciliani tuttora usano consumare nel giorno dedicato ai morti, chiamato “frutta martorana”.

La storia di questa chiesa è legata a numerose vicissitudini e a continui rimaneggiamenti, probabilmente dovuti ai cambi di indirizzo religioso che interessarono il monumento; difatti in origine la chiesa presentava una pianta a croce greca sulla quale si impiantava il corpo quadrato dell’edificio - tipico dell’arte bizantina - sormontato dalla cupoletta emisferica di derivazione orientale; transitata nelle mani dei fedeli cattolici, la chiesa venne modificata e riadattata secondo i canoni del rito latino.

Gli interventi sulla chiesa per secoli vennero indirizzati ad ampliarla, abbellirla ed infine a conferire ad essa le sue forme barocche. Fondamentali risultarono, in particolare, il rifacimento del prospetto, eseguito attorno alla metà del Settecento su direzione dell’architetto Nicolò Palma, e le rimozioni ottocentesche delle aggiunte posteriori, volute dall’architetto Giuseppe Patricolo, mosso dall’intento di restituire alla chiesa l’impostazione medievale originaria. Circa la facciata, l’intervento di Palma fu causato da motivazioni prevalentemente estetiche (rivaleggiare nei confronti della facciata ad essa opposta?), poiché la facciata non aveva – e non ha – una funzione pratica.

Ricordando l’espressione usata dal noto geografo arabo Ibn Giubayr, vissuto a cavallo dei secoli XII e XIII, che, parlando della chiesa, la definì “una delle meraviglie del mondo”, essendo rimasto piacevolmente stupito dalla sua bellezza. A ben vedere Giubayr aveva ragione: la chiesa è un magnifico tesoro, semplice ed essenziale all’esterno e così ricca, sfavillante e splendente al suo interno. Il segreto della sua straordinaria bellezza è racchiuso nella molteplicità di stili e dettagli artistici, architettonici e culturali che la caratterizzano, dovute alla presenza dei vari popoli che si insediarono nell’isola.

L’edificio è accessibile dal suo campanile, a pianta quadrata, la cui parte inferiore – corrispondente al piano terra – è aperta da arcate con colonne angolari, sulla quale si elevano tre grandi ordini di grandi bifore.

Entrando nella chiesa si è colpiti dai colori e dalle splendide decorazioni dell’apparato musivo, in cui spiccano, sul corpo frontale originario, due pannelli in mosaico con la raffigurazione dell’Incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo e il fondatore della chiesa Giorgio di Antiochia ai piedi della Vergine.

Percorrendo la navata centrale ci si trova di fronte al cappellone absidale e al grande tabernacolo in lapislazzuli (sopra il quale è collocata l’Ascensione dipinta da Vincenzo degli Azani) circondato da festosi putti reggi drappo in marmo mischio.

È alzando gli occhi al cielo, tuttavia, che si viene rapiti dalla straordinaria cupola decorata con l’immagine del Cristo Pantocratore; l’Onnipotente, in tutta la sua magnifica bontà, è colto nell’atto di benedire con la mano destra tutti i suoi fedeli ed attorniato da quattro arcangeli prostrati a terra in adorazione.

Nelle nicchie dei pennacchi angolari si collocano invece i quattro Evangelisti - Marco, Matteo, Luca e Giovanni - e nel tamburo della cupola sono raffigurati gli otto Profeti.

Il modello iconografico del Cristo Pantocratore, tipico della tradizione bizantina e ortodossa (era consuetudine rappresentare l’Altissimo Cristo in sommità) è ravvisabile, in ambito siciliano, anche nella Cappella Palatina di Palermo, nel Duomo di Cefalù e nel Duomo di Monreale.

All’interno dell’articolata rappresentazione musiva, nell’arco di passaggio tra la zona dei fedeli e la zona presbiteriale, particolare rilievo assume la rappresentazione dell’Annunciazione, emblema di nascita nonché del passaggio tra il Vecchio ed il Nuovo Testamento.

Gli addobbi musivi delle maestranze bizantine e l’originario pavimento cosmatesco, tipica ornamentazione delle grandi chiese normanne del sud Italia, splendono tra gli squillanti colori delle volte affrescate da Guglielmo Borremans, Olivo Sozzo e Antonino Grano.

Quello della chiesa della Martorana è un episodio singolare nell’Occidente cristiano e nella chiesa siciliana: un prototipo unico nella storia dell’arte, un groviglio di storia, di stili differenti, in cui si svela la perfetta e armoniosa unione delle espressioni culturali bizantine, arabe, normanne, che per diversi secoli raggiunsero la Sicilia ed in particolare la città di Palermo.

Tutte le immagini sono fotografie esclusivamente scattate da chi scrive.

Bibliografia

Napoleone C., Enciclopedia della Sicilia, Ricci, Parma, 2006;

Severino N., Il pavimento musivo della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo, Collana Studies on Cosmatesque Pavements, n.5 dicembre, 2014.

LA CASA NATALE DI TIZIANO VECELLIO A PIEVE DI CADORE

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

Tiziano Vecellio, un geniale talento

“Tizian, ch'onora

non men Cador, che quei Venezia e Urbino”

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Canto XXXIII

Con queste parole Ludovico Ariosto, nel trentatreesimo canto dell’Orlando furioso, descrive il genio di un uomo che, con la sua pittura, seppe diventare uno degli artisti più famosi, acclamati e richiesti del Rinascimento. La sua mente artistica innovativa che, con l’abile tocco pittorico, fu capace di tramutare la consolidata tradizione del disegno fiorentino, in una tecnica che si basava esclusivamente sul colore inteso come contorno stesso e riempimento, espresse magistralmente tutta la sua creatività artistica su quei colpi di luce vibranti che scaturiscono in rossi vividi, in quelle pennellate dense quanto vibranti che irrompono, prima ancora che nella tela, nel cuore dell’osservatore. Tiziano Vecellio fu tutto questo ma anche molto altro. Come abile imprenditore seppe curare e creare attorno a sé una fiorente bottega, si adoperò con pragmatica attenzione nel gestire gli investimenti e le entrate economiche, creò una fitta rete di commissioni tra le più alte cariche governative dell’Europa cinquecentesca. Per lui si sono scritti e composti innumerevoli contributi, biografie, studi e saggi volti a restituirne una vita dedicata all’arte e alla sua evoluzione. Tuttavia, rimane ancora incerta la data di nascita e tutto quel capitolo vitae che ne delinea l’infanzia e il periodo che anticipò il suo esordio nel panorama pittorico veneziano. Eppure, anche senza una data precisa della sua venuta alla luce, ancora oggi a noi si presenta una testimonianza fisica, visibile e visitabile di quell’infanzia vissuta nel magnifico paesaggio montano, tra i boschi, i sentieri e le vette delle Dolomiti. La sua casa natale è infatti pervenuta pressoché intatta fino ad oggi e, se ci si pensa, è suggestivo il fatto che proprio quelle mura, quelle pietre, quelle stanze udirono i primi pianti dell’artista, i primi passi, forse, come racconta un suo biografo, anche i primi disegni di un talento che da lì a poco sarebbe scaturito dando al mondo capolavori tanto unici quanto sublimi.

L’infanzia a Pieve di Cadore

Tiziano, secondogenito di Gregorio Vecellio, nasce nel borgo montano di Pieve di Cadore, a pochi chilometri dalla nota località di Cortina d’Ampezzo, nel bellunese, probabilmente in una data racchiusa tra il 1477 e il 1490. L’infanzia del giovane trascorse all’interno della casa natale insieme alla compagnia del fratello Francesco e delle tre sorelle, Orsa (Orsola), Caterina e Dorotea. Intorno all’età di nove-dieci anni, Tiziano, come viene affermato da Francesco Beltrame in “Cenni illustrativi sul monumento a Tiziano Vecellio”, “[...] digiuno di qualunque nozione elementare del disegno, essendo ancora fanciullo, sul muro della casa paterna effigiò l'immagine di Nostra Donna (la Madonna), valendosi per colorirla del succo spremuto dalle erbe e dai fiori: e tale fu lo stupore, che destò quella primizia del suo genio pittorico, che il padre stabilì di mandarlo col figlio maggiore Francesco a Venezia presso il fratello Antonio, affinché apprendesse le lettere e il disegno”. Fu così che egli, insieme al fratello e al padre, lasciò Pieve per recarsi in laguna; nella città che lo vedrà, nel corso di pochi anni, come uno degli artisti più richiesti e acclamati del Cinquecento. La sua formazione avviene presso le botteghe di Sebastiano Zuccato, Gentile e Giovanni Bellini e Giorgione. Proprio nei primi anni giovanili, con la carica espressiva del momento, Tiziano realizzò già alcune opere. La prima di queste, secondo un’attenta rilettura recente degli storici, sarebbe da individuare nel dipinto Jacopo Pesaro presentato a San Pietro da papa Alessandro VI (fig. 1) che, fatto risalire al 1503-1506, sarebbe la prima pittura che egli dipinse da ventenne.

Successivamente, nel corso degli anni della formazione e della raggiunta fama veneziana, il pittore si stabilì in laguna. In particolare, la casa natale cadorina tornò ad essere abitata da Tiziano durante il suo ultimo quindicennio di vita; fu proprio in quel periodo che divennero sempre più frequenti i ritorni nella terra natia. Il pittore amava soggiornare nei luoghi dell’infanzia e di certo vi sostava anche per curare i propri beni e interessi economici, nonché commerciali. Cadore a sua volta accoglieva il suo illustre concittadino tanto che, molte volte, si rivolse a lui per cercare di risolvere alcuni incomprensioni o problemi con la Repubblica Serenissima. Tiziano amava trascorrervi spesso i mesi estivi tanto che, proprio in quel frangente, si offrì per la decorazione absidale della chiesa Arcidiaconale del paese, un’iniziativa che purtroppo non poté compiersi a causa della morte del maestro avvenuta il 27 agosto 1576.

La casa, l’esterno

A pochi passi dalla piazza centrale del borgo montano, in contrada Arsenale, si mostra in tutta la sua storicità la casa natale. L’esterno (fig.2) si presenta nelle vesti di una tipica a abitazione cadorina cinquecentesca: la divisione in due piani collegati da una scala lignea esterna e da un ballatoio, il camino addossato alle mura perimetrali e il tipico tetto detto a scandolette, ovvero ricoperto da assicelle in larice sopra travi a vista.

La casa, l’interno

Accedendo al piano terra della casa, grazie alla porta a da arco che si affaccia sul piano di calpestio esterno, si entra in una stanza di notevoli dimensioni, detta “sala nobile”, molto comune tra le abitazioni cadorine quattrocentesche. Proseguendo con l’itinerario, attraversando un’altra stanza e la scala esterna, si giunge al piano primo dove sono collocate quattro stanze. Tra queste figura la cucina (fig. 3) nella quale emerge la cappa del focolare rialzato (detto foghèr), quella mediana (detta stùa) con le pareti rivestite da pino cembro nella quale, secondo la tradizione, venne alla luce l’artista, la sala da pranzo e un piccolo studiolo probabilmente utilizzato dal padre di Tiziano.

Dopo la morte di Tiziano la casa passò in eredità al figlio di quest’ultimo, Pomponio che, passati pochi anni, la vendette a un altro acquirente. I passaggi di proprietà si succedettero fino a quando, anche dopo alcune modifiche volte a ripristinare il volto originario del fronte anteriore della casa, il 17 Dicembre 1922 quest’ultima venne ufficialmente dichiarata, con Regio decreto, monumento nazionale. Inaugurata il 7 Agosto 1932, la dimora storica divenne meta di numerose visite tanto da costituire nel tempo una testimonianza visibile e visitabile di uno dei geni che seppe dare slancio e continuazione a uno dei capitoli più incredibili e innovativi della storia pittorica italiana; di un giovane cadorino, pressoché sconosciuto quando arrivò a Venezia, destinato a diventare veicolo di un’arte in cambiamento, di quel geniale talento che qui nella sua casa si respira, si custodisce e tramanda amorevolmente.

Sitografia

http://www.magnificacomunitadicadore.it/cadore/musei/2/casa-natale-di-tiziano-vecellio.html

https://www.culturaveneto.it/it/luoghi/lista-musei/5efb99c2b282ae8154755936

LUCIO FONTANA: UN’ARTE OLTRE LA TELA

A cura di Silvia Piffaretti

L’incontro con l’arte e lo Spazialismo

A Milano, contemporanea e frenetica culla dell’arte contemporanea, all’ombra delle guglie del Duomo trova spazio il Museo del Novecento, il quale ha dedicato una delle sue sale al grande artista spazialista Lucio Fontana. Dell’importanza di quest’ultimo, nato nel 1899 a Rosario di Santa Fè in Argentina, ci dice già qualcosa il suo nome che, derivante dal latino “luce”, denota il suo ruolo di luminosa, se pur per certi versi incompresa, guida della nuova arte del Novecento.

Fontana crebbe in una famiglia di artisti, difatti il padre fu un ottimo scultore mentre il nonno un bravo pittore: grazie al loro esempio si accorse che tali definizioni non gli appartenevano, poiché egli si sentiva e preferiva definirsi un’artista spaziale. Ciò che lo mise sulla via dell’arte, dopo il trasferimento a Milano, fu l’esperienza come volontario nell’esercito italiano durante il primo conflitto mondiale. Egli sentì la necessità di esternare l’orrore vissuto attraverso l’arte, la quale, distrutta la vecchia forma sul campo di battaglia, era alla ricerca di nuovi orizzonti. Così l’artista tornò alla forma umana, ma smaterializzando il marmo e il bronzo il più possibile come nella “Signorina seduta”, la cui forma plastica era indissolubilmente associata al colore, allo stesso modo del “Busto femminile” in terracotta.

Nel 1946 fu a Buenos Aires dove fondò la Scuola di Altamira. Qui un gruppo di giovani, sotto il suo insegnamento, redasse il Manifesto Blanco per una nuova spazialità: l’obiettivo era il recupero di una sintesi tra luce, colore, suono e movimento, col fine di pervenire a un’arte tetradimensionale connessa all’unità di tempo e spazio. Concezione ripresa anche nel Primo Manifesto dello Spazialismo, pubblicato al rientro in Italia nel 1947, in cui si sosteneva l’uscita del quadro dalla sua cornice e della scultura dalla sua campana di vetro. Del suo ritorno a Milano ne parla in una lettera a Tullio d’Albisola, a costui confessò che fra il suicidio e il viaggio aveva scelto il secondo, poiché sperava di creare delle ceramiche e delle sculture che gli potessero dare il piacere di sentirsi di nuovo un uomo vivo.

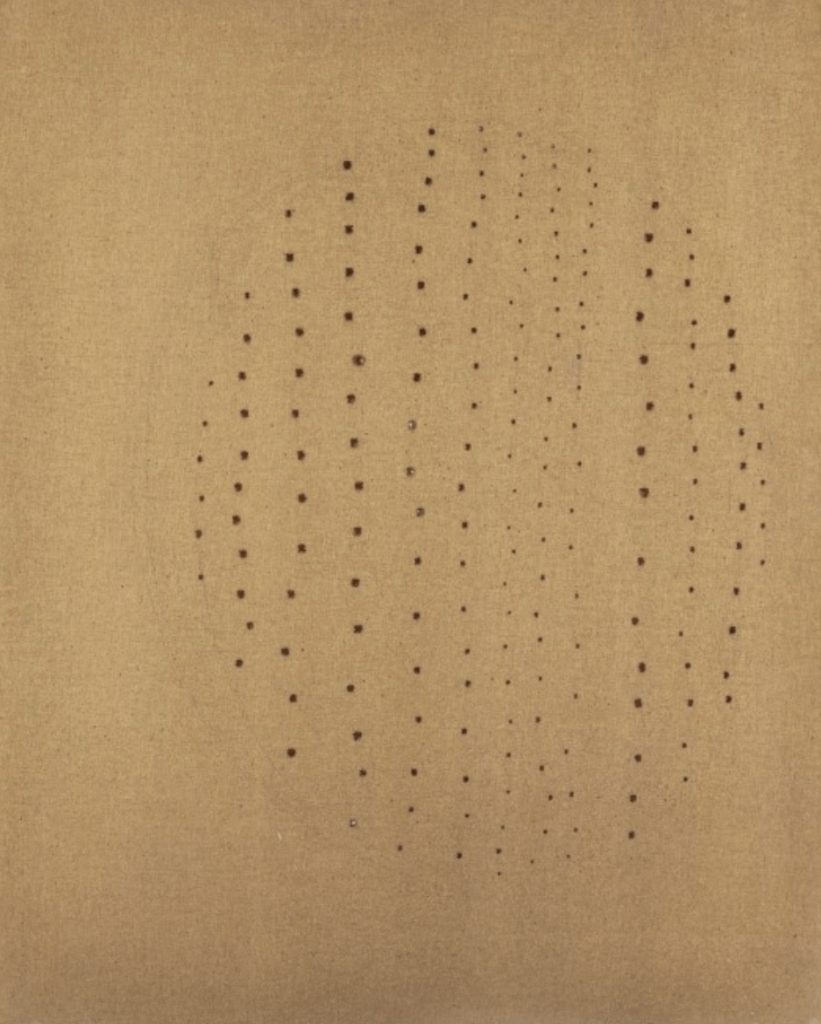

I Concetti Spaziali e il neon per la IX Triennale

Fu proprio nel dopoguerra che realizzò gli eversivi concetti spaziali, ovvero i tagli e buchi qui esposti che, squarciando la bidimensionalità della tela, lo renderanno per lungo tempo un artista incompreso e sottovalutato. Il pubblico infatti credeva tale gesto privo di fondamenti teorici, ma così non era. Egli, allievo prediletto di Adolfo Wildt a Brera, dichiarò che i suoi concetti spaziali erano: “Un gesto di rottura oltre i limiti imposti dall’abitudine, dal costume, dalla tradizione, ma maturata nella onesta conoscenza della tradizione, nell’uso accademico dello scalpello, della matita, del pennello, del colore”[1].

L’artista pertanto propugnava la fine di un’arte scultorea e pittorica legata al cavalletto, aprendo una nuova dimensione, non pittorica ma filosofica. Fontana scrisse: “oggi l’uomo sta conquistando lo spazio e l’artista, che più d’ogni altro vive e sente lo spirito del suo tempo, non può rimanere insensibile, estraneo a questa vicenda umana di enorme importanza”. Dunque l’artista, liberatosi delle convenzionali dimensioni, si orientava alla quarta dimensione del tempo-spazio “cioè il niente, l’infinito, la scoperta del nulla”[2]. In questo modo Fontana non imponeva più allo spettatore un tema figurativo, al contrario lo poneva nella condizione di crearselo con la propria fantasia e le proprie emozioni.

In particolare i buchi, realizzati a partire dal 1949, costituivano per Fontana l’inizio di una scultura nello spazio che, uscendo dalla materia, si orientava all’infinito: “Ho fatto questi fori. Ma cosa sono? Sono il mistero, l’incognito dell’arte, sono l’attesa di una cosa che deve succedere”[3]. Quest’ultimi furono talmente importanti per lui da fargli dire che se fosse morto prima di averli inventati avrebbe sicuramente vissuto per niente.

A essi seguirono nel 1958 i tagli che, considerati l’estensione dei precedenti buchi, furono a lungo ritenuti un gesto semplice e banale che chiunque poteva compiere, così Fontana raccontò una breve storia esemplificativa realmente accaduta: “Tempo fa, un chirurgo venuto a trovarmi nello studio, mi ha detto che ‘quei buchi’ era capacissimo di farli anche lui. Gli ho risposto che una gamba so tagliarla anch’io ma so anche che il paziente, poi, ne muore”[4].

Inoltre quando il celebre fotografo Ugo Mulas gli chiese di realizzare un taglio da immortalare, Fontana reagì dicendo di non poterlo fare, sentenziò: “Sento che se faccio un taglio, così, tanto per far la foto, sicuramente non viene…”. Egli necessitava di concentrazione, della tela dichiarava: “la lascio lì appesa per delle settimane prima di essere sicuro di cosa ne farò, e solo quando mi sento sicuro, parto”[5]. Dietro l’operazione, dunque, si nascondeva una grande perizia tecnica. La tela infatti andava incisa con rigore per non comprometterne la tensione, un taglio eseguito in modo errato avrebbe potuto creare bordi sfilacciati.

Infine, terminata l’osservazione delle tele nella sala, volgendo lo sguardo verso le grandi vetrate è possibile ammirare il neon realizzato per la IX Triennale di Milano del 1951 che, abbracciando l’affollata piazza del Duomo, si rende visibile fin dall’esterno. Fontana per l’occasione realizzò un grande arabesco al neon, collocato sullo scalone d’onore, composto da decine di segmenti tubolari piegati a mano e sospesi con cavi d’acciaio, che qui al Museo del Novecento sono ricostruiti in una posizione suggestiva. In questo modo l’ambiente da lui creato si configurava come “il segno del vuoto, la fine di fare le Gallerie col quadro appeso, la piccola scultura, la grande scultura da vendere, l’arte che è entrata in un fatto sociale generale, che fosse un pensiero più che un’opera d’arte in vendita”[6].

Così, poiché prima nessuno aveva avuto fiducia nella sua arte rivoluzionaria, Fontana arrivò solo a sessant'anni a vendere le sue tele ad alti prezzi. Probabilmente perché la sua arte fu per lungo tempo banalizzata e incompresa, in quanto ritenuta un’operazione che chiunque, sprovvisto di una formazione artistica, poteva compiere. Perciò è opportuno ricordare come ogni espressione artistica sia il prodotto di una specifica contemporaneità che, all’apparenza incomprensibile, necessita di una continua interrogazione per poter giungere a una reale comprensione. In questo modo è possibile capire come la bellezza dei buchi e tagli di Fontana risieda, davanti al sopraggiungere della distruzione materiale dell’arte, nell’essere destinata a rimanere eterna in quanto gesto.

Note

[1] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 73.

[2] Ivi, p. 94.

[3] Ivi, p. 97.

[4] Ivi. p. 73.

[5] Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019.

[6] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 109.

Bibliografia

Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015.

Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019 [Online: https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/come-lucio-fontana-realizzava-i-suoi-tagli].

Sitografia

Immagini

3,4,6,7,8,9,10,11,12) Google Arts&Culture