LA CAPPELLA DEL PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA

A cura di Andrea Bardi

Il penultimo appuntamento con gli spazi del palazzo Farnese di Caprarola vuole fornire un approfondimento su uno degli ambienti più intimi, raccolti dell’intera villa: la cappella privata del cardinal Alessandro.

Storia

“Messer Federigo, come fratello Magiore sempre mio honorando, salute. Vi mando questo poco disegnio dela volta della capella […] Di Caprarola addì 20 di settembre 1566. Vostro come fratello, Antinor pittore”[1]

Queste le parole che Giovanni Antinoro, capo stuccatore dell’équipe di Federico Zuccari[2] a Caprarola – nonché unico tra i membri di cui si conosce il nome – indirizza a quest’ultimo in un foglio, ora custodito presso la Rosenbach Foundation di Philadelphia. Una testimonianza, questa, utile in quanto fornisce un post quem per la realizzazione vera e propria dell’apparato pittorico della sala, da collocarsi verosimilmente nel 1567. La fase costruttiva della volta, invece, va arretrata tra il 4 gennaio 1565 e il 4 marzo 1566[3], estremi cronologici relativi alla quinta e alla sesta misura di pagamento. Al 18 ottobre 1569 poi risale il disegno di progetto del pavimento, ancora per mano del Vignola[4], pubblicato nel 1938 da Wolfgang Lotz.

Descrizione

La cappella, “privato oratorio”[5] del cardinal Alessandro, è un piccolo ambiente a pianta circolare (i quarantuno palmi di diametro[6] corrispondono a circa dieci metri), collocato in corrispondenza dell’angolo a sud – est del piano nobile, posto al fianco della monumentale Sala d’Ercole e “dirimpetto alla detta scala tonda principale in su questo piano”[7]. L’idea di un luogo di raccoglimento e di preghiera fu concepita dal Vignola come alternativa all’originario progetto di Francesco Paciotto, che prevedeva due scale a chiocciola sui torrioni angolari di facciata. Se la monumentale Scala Regia, in corrispondenza dell’angolo sinistro, venne comunque portata a termine (e affrescata tra il 1580 e il 1583), gli spazi sul lato destro vennero impiegati per un’armeria al piano terra e, sul piano nobile, dalla stessa cappella che, nelle parole dello stesso architetto, avrebbe dovuto essere

“tanto granda che capirà tutta la famelia per udir mesa; et apreso dita cappella li viene uno stantino per il patrone che non po' essere visto stando a udir mesa[8]”

Volta

La volta [Fig. 1], la cui compartimentazione è dovuta – come si è anticipato – all’intervento di Giovanni Antinoro, è suddivisa in sei spicchi laterali organizzati attorno al grande tondo centrale con la Creazione degli astri [Fig. 2] la cui matrice michelangiolesca è ben evidente nella postura e nel gesto del Padre Eterno.

Il modello sistino diviene motivo di riflessione per Federico anche in due dei sei spicchi laterali [Figg. 3-8] che, incorniciati da motivi geometrici o da fantasie di frutti e verdure alla presenza di putti giocosi, narrano episodi dell’Antico Testamento. In due delle tre storie della Genesi (Creazione di Eva, Diluvio Universale, Sacrificio di Isacco) Federico si dimostra capace tanto di effettuare piccole variazioni sul tema (è il caso del Diluvio) quanto di distaccarsene, preferendo al contrario intessere un rapporto mediato col Buonarroti: la Creazione di Eva, più che rifarsi esplicitamente alla versione di Michelangelo, guarda piuttosto al Perin del Vaga di San Marcello al Corso (Cappella del Crocifisso). Gli altri episodi narrano il Passaggio nel Mar Rosso, dal libro dell’Esodo; l’Unzione di David e David esige i tributi dai popoli vinti, dal Libro dei Re [Figg. 3-8].

Pareti laterali

Il primo livello, appena sottostante alla volta, è occupato da emblemi farnesiani in stucco (il giglio, la navicella, la freccia nel bersaglio) mentre, ancora più in basso, delle scenette di martirio a monocromo[9] introducono le monumentali figure dei rispettivi santi apostoli, adagiate entro nicchie rettangolari e separate tra loro da una struttura a paraste composite. Tra i santi apostoli raffigurati, tutti connotati da una riposata maestosità, particolare importanza assumono Giuda Taddeo, che Federico effigia con le sembianze del defunto fratello, e Giacomo Maggiore [Figg. 9-10], dietro al quale si cela uno dei vari ritratti del Vignola disseminati all’interno del palazzo (l’architetto assume del resto anche le sembianze del progettista del Tempio di Ercole nella sala omonima).

Federico ricorre inoltre a un moderato sottinsù per le figure di San Lorenzo [Fig. 11], con la palma del martirio e l’avambraccio adagiato sulla graticola, San Gregorio Magno [Fig. 12 ] e Santo Stefano [Figg. 11-13], affiancato dalle pietre della lapidazione. I tre santi abitano spazi neutri, non connotati da alcun elemento specifico ad eccezione di ampi tendaggi annodati che impediscono ogni visuale sul retro.

Completano la figurazione un Cristo in Pietà tra angeli [Fig. 18] che si trova dietro la mensa d’altare e circondato da un lato dalle Marie al Sepolcro e dall’altro da un San Giovanni Battista [figg. 14-16]. La Pietà di Federico segue in maniera letterale una composizione originale di Taddeo, oggi in collezione privata, ed è replicata dal giovane Zuccari – anche se con leggerissime varianti – in una tela oggi custodita presso la Galleria Borghese di Roma.

Note

[1] Testo riportato in Loren Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola (parte I), p. 471, nota 27.

[2] Alla morte di Taddeo (2 settembre 1566) Federico scrisse personalmente al cardinal Alessandro per sostituire il defunto fratello alla guida del cantiere pittorico: “Messer Tadeo mio fratello questa notte è mancato che così è piaciuto al Signor Dio…m’è parso convenirmisi di notificarglielo, et suplicara che, sendo mancato lui, si voglia degnare d’accettar me per humilissimo suo servo, promettendole che, quantunca appresso che varrò sempre più che altro, per conservarmi qualche parte di quella grazia c’a mio fratello pareva haversi acquistato dalla cortesia e bontà Vostra Signoria Illustrissima” (parole riportate anche in Paolo Portoghesi, Caprarola, p. 64).

[3] Ivi, p. 108 (note 75 e 76).

[4] Ivi, p. 112.

[5] Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, p. 38.

[6] Ivi, p. 39.

[7] Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, p. 701.

[8] Le parole di Vignola sono riportate in Paolo Portoghesi, Caprarola, p. 98.

[9] Italo Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, p. 178.

Bibliografia

Italo Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Loren Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, in “The Art Bulletin”, vol. 53, no. 4, New York, College Art Association, 1971, pp. .467 - 486.

Paolo Portoghesi (a cura di), Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Sitografia

http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_04_cappella_it.html

http://www.caprarola.com/palazzo-farnese/la-cappella.html

MAXXI L’AQUILA

A cura di Valentina Cimini

Il MAXXI L’Aquila: la storia e la sede espositiva

Dallo scorso 3 giugno ha aperto le sue porte al pubblico il MAXXI L’Aquila, ospitato nelle sale del barocco Palazzo Ardinghelli (Fig.1), nel cuore del centro storico del capoluogo abruzzese. Un nuovo concreto passo in avanti per le istituzioni e la comunità del territorio devastato dal sisma del 2009, con la speranza, come scrive la Presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, “che le collezioni di arti visive, architettura e fotografia possano offrire un contributo alla ricomposizione civile e sociale attesa a lungo”[1].

Il MAXXI L’Aquila, frutto di un programma voluto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, si pone all’interno di un progetto che mira alla realizzazione di un nuovo centro vitale e dinamico dell’arte contemporanea nazionale e internazionale all’Aquila; con un filo ideale che lo connette direttamente al MAXXI di Roma, situato nello splendido edificio disegnato da Zaha Hadid, del quale però non costituisce solamente una sede distaccata. A L’Aquila si instaura un dialogo con Roma caratterizzato da ricerche comuni attraverso le collezioni d’arte del XXI secolo, ma che assume però tratti caratteristici propri grazie alle opere, alcune delle quali nate e calate nella realtà abruzzese. Ma anche grazie alla particolare e suggestiva atmosfera di contrasti e comunicazione creata dalle installazioni collocate negli incantevoli ambienti barocchi del Palazzo Ardinghelli, che ci permette, ad esempio, di ammirare l’opera di Alberto Garutti, “Accedere al presente”, in dialogo con un mirabile camino settecentesco situato nel piano nobile (Fig.2-3).

Lo stesso restauro dell’edifico costituisce un elemento portante di questo progetto di rinascita diventandone strumento e manifesto. Da un lato restituisce alla comunità aquilana e al territorio abruzzese un edificio storico del XVIII secolo, che versava in condizioni di abbandono già nei tempi precedenti al sisma del 2009, prestando attenzione anche al contesto urbanistico della città che si arricchisce di un nuovo percorso pedonale, un camminamento che, attraverso il magnifico cortile a esedra ospitante due delle opere site specific commissionate per MAXXI L’Aquila, congiunge via Giuseppe Garibaldi e piazza Santa Maria Paganica (Fig.4). Dall’altro si fa memoria collettiva e simbolo di ripresa mantenendo al suo interno le tracce della propria storia e al contempo della stessa città, mostrando fieramente le sue “cicatrici” per mezzo di un restauro che ha recuperato, consolidato e talvolta scelto di preservare la memoria del sisma rendendone ancora visibili i segni lasciati sulla struttura. Ciò si può notare ad esempio in un angolo dello scalone monumentale in cui, tra i dipinti murali di Vincenzo Damini, notiamo alcune crepe (Fig.5) il cui memento risalta agli occhi del visitatore facendo risuonare la metafora della resilienza che in loro si concretizza.

Il progetto di restauro dunque, interpretato come “rete di memorie”, volto a restituire la storia degli eventi che hanno trasformato il luogo e non solo a ricostruire un monumento danneggiato, si è posto in una condizione di mediazione tra restauro filologico e funzionalità. Ciò consente di mettere in atto una perfetta sintesi tra storia e nuova destinazione d’uso dell’edificio che, in questa calibrata commistione, va a costituire un contesto intimo e caratterizzato in cui le opere contemporanee, inserite in un edificio di matrice classica, riescono ad instaurare con il visitatore un modo di comunicare e riflettere singolare; elemento che distingue il MAXXI L’Aquila dagli ambienti ampi e dinamici della sede romana. Una particolare menzione a questo proposito va fatta alla scelta messa in opera per il restauro del salone maggiore del piano nobile, detto la “voliera”, in cui si può notare il modus operandi di tale restauro dove di fronte al crollo completo della volta incannucciata, non potendo ripristinare con materiali e tecniche tradizionali il sistema voltato come accade in altre sale, si è scelto di riproporre la simulazione dell’originale centinatura di supporto, affidando alla tinteggiatura bianca del legno lamellare la denuncia della modernità della struttura. Si ha in tal modo quella già menzionata perfetta summa di storia e funzionalità, che qui viene esemplificata attraverso il moderno rifacimento dell’intelaiatura che ripropone però la “memoria” del sistema costruttivo settecentesco originale (Fig.6).

La storia pertanto ha un ruolo fondante e lo stesso Palazzo Ardinghelli è doppiamente legato alle vicende dell’Aquila, essendo testimone dell’evoluzione della città, della sua struttura sociale ed economica; ma anche del susseguirsi di crolli e riconfigurazioni di cui è stata protagonista, e ne diventa oggi il simbolo di rinascita, offrendo a L’Aquila l’occasione di divenire centro propulsore di cultura e turismo, a livello nazionale e internazionale, grazie alla bellezza e alla qualità del suo patrimonio artistico.

L’edificio, di fatti, è frutto della fusione e ridefinizione di parti di origine medievale e interventi successivi realizzati nel Cinquecento e nel Settecento, di cui ora sono ancora visibili e valorizzati i tratti connotativi negli elementi architettonici e decorativi. Nella facciata che si apre sulla piazza, in effetti, è possibile notare tra i resti delle murature di almeno tre epoche diverse, il portale gotico, visibile nella sua interezza, completo di cardini in pietra, riconducibile alle abitazioni che al tempo caratterizzavano l’abitato dell’isolato. Successivamente, tra il Quattrocento e il Seicento, il palazzo è oggetto di una ridefinizione di impronta rinascimentale riferibile alle famiglie nobili che progressivamente si insediano all’Aquila, ma sarà con la ricostruzione successiva al terremoto del 1703 che diventerà protagonista della nuova stagione di rinascita della città che, inaugurando una nuova stagione creativa, riveste il proprio tessuto urbano di rinnovate forme e colori ispirati alla cultura barocca dell’area romana.

Il progetto del palazzo voluto da Filippo Ardinghelli, si può far risalire agli inizi del XVIII secolo, sebbene poi la sua realizzazione si protrarrà, a causa delle numerose difficoltà incontrate, tra il 1732 e il 1743. L’ideatore fu il romano Francesco Fontana, figlio del più famoso Carlo, il cui influsso si nota espressamente nel suggestivo cortile a esedra interno che richiama il celebre precedente della Curia Innocenziana a Montecitorio e che va a costituire, allo stesso tempo, un unicum nel panorama architettonico gentilizio aquilano (Fig.7).

Sulla sinistra della corte troviamo un altro elemento caratterizzante della struttura: lo scalone monumentale di derivazione borrominiana, affrescato nel 1749 da Vincenzo Damini, che dà accesso al piano nobile con i saloni di rappresentanza, impreziositi dai monumentali camini che possiamo tuttora ammirare all’interno delle sale. Dopo la scomparsa prematura di Filippo, la Famiglia Ardinghelli lasciò il palazzo incompiuto, quest’ultimo passò poi nelle mani del barone Franchi e di lì ai marchesi Cappelli che ne completarono la facciata lineare e sobria con la balconata, ispirata all’originario progetto e realizzata tra il 1955 e il 1956. Le vicende dei decenni successivi portarono il palazzo ad uno stato di progressivo declino durato fino a dicembre 2007, quando il Ministero per i beni culturali decise di acquistarlo per porvi la sede dei propri uffici regionali.

Il terremoto del 6 aprile 2009 purtroppo sorprese l’edificio in uno stato già particolarmente vulnerabile e ciò causò effetti devastanti sulle strutture che videro il crollo della maggior parte delle coperture, delle superfici voltate del piano nobile e di estese porzioni delle murature portanti oltre che ad un diffuso e gravissimo quadro fessurativo generale. Nell’ottica di porvi una sede per i propri uffici, il Ministero diede avvio ai lavori di restauro sul corpo principale nel 2012 e l’anno successivo su quello laterale, per poi giungere nel 2015, a lavori avanzati, alla formalizzazione della decisione di insediare all’interno di Palazzo Ardinghelli un museo di Arte Contemporanea di cui L’Aquila era sprovvista. Oggi non solo possiamo vedere concretizzata quella scommessa che fece il Ministero, ammirando la corte interna che ci porta sullo scalone che darà l’avvio alla nostra visita nelle stanze del museo (Fig.8), ma possiamo anche ritenerla vinta poiché il coraggio, la passione e il duro lavoro di tutti coloro che hanno partecipato al progetto traspaiono in ogni luogo dello spazio museale, il quale conferma come la rinascita dell’Aquila passi anche attraverso la cultura.

La mostra “PUNTO DI EQUILIBRIO: Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti”

In questo luogo, che si configura come ambiente intriso di storia e volto all’interazione e al confronto, viene ospitata la mostra a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Margherita Guccione intitolata PUNTO DI EQUILIBRIO: Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti, dove accanto a 8 progetti site specific realizzati da tanti artisti contemporanei (Elisabetta Benassi, Stefano Cerio, Daniela De Lorenzo, Alberto Garutti, Nunzio, Paolo Pellegrin, Anastasia Potemkina, ed Ettore Spalletti), troviamo opere della collezione permanente del MAXXI di arte, architettura e fotografia che ci portano a riflettere proprio sull’idea di spazio e di equilibrio, sfruttando e sondando il potenziale del nuovo museo nel dialogo che si intesse tra contesto e opere.

Lo spazio, come scrive Bartolomeo Pietromarchi, viene inteso non solamente nella sua dimensione fisica e architettonica bensì anche nella sua dimensione relazionale e creativa, valutando la sua importanza quale “laboratorio per riflettere sulla storia e immaginare il futuro”; leitmotiv che legherà tutte le opere selezionate corredato dall’elemento dell’equilibrio, altro punto cardine dell’esposizione che invita a soffermarsi sul significato etico ed estetico di tale principio fondante dell’architettura, che descrive l’annullarsi delle forze contrapposte in una pausa colma di tensione. Una pausa dalle tensioni contrapposte che ci troviamo a vivere in questo momento storico carico di sconvolgimenti, una possibilità di stabilità esistenziale, un momento riflessivo che si muove dall’arte, attraverso lo spazio e le opere, è ciò che viene offerto al visitatore. E se Kandinsky scriveva “il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta. Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle mille corde”[2], al MAXXI le opere, connesse al palazzo, ci portano a far vibrare la nostra anima, relazionandoci in modo nuovo al presente, al passato e futuro, immaginando altri equilibri che governano il mondo.

L’esposizione è dedicata ad Ettore Spalletti, artista abruzzese venuto a mancare nel 2019, presente nella mostra con un’opera che non ha purtroppo potuto vedere allestita. Egli durante il sopralluogo si innamorò dello spazio della piccola cappella settecentesca situata nel piano nobile, fu proprio lì che decise di collocare la sua opera che, all’interno del percorso museale, ne diventa esemplificazione e simbolo. L’artista ha inserito una colonna al centro dello spazio in concomitanza con la lanterna della cupola sovrastante, contenente l‘affresco della colomba della luce. La colonna che si erge quasi sospesa nello spazio verso la luce, richiama nell’osservatore quella sensazione di tempo sospeso, di connessione tra spazio e luce che si snoda lungo tutto il percorso della mostra (Fig.9).

L’Aquila torna poi ad essere direttamente protagonista anche nelle fotografie commissionate per l’occasione a Paolo Pellegrin che presenta al MAXXI il progetto “L’Aquila” (Fig.10), composto da due serie differenti ma complementari: il grande polittico composto da 140 immagini in bianco e nero, in cui attraverso i chiaroscuri catturati dall’obiettivo dell’artista è possibile osservare il centro cittadino, ancora oggetto delle fratture del sisma; e la seconda serie invece che ritrae ampie vedute notturne di borghi e montagne. Ciò sottolinea nuovamente come il MAXXI L’Aquila sia parte di un programma che si sviluppa da e per il territorio, che accende nuovamente i riflettori sul capoluogo abruzzese e lo ricolloca in un posto di primo piano all’interno del dibattito artistico e culturale nazionale e internazionale, mostrando come la cultura rivesta un ruolo fondamentale per la rinascita.

Note

[1] Brochure MAXXI L’Aquila, 2020.

[2] Lo spirituale nell’arte, Wassily Kandinsky, SE, 2005, pag. 46.

Bibliografia

MAXXI L’Aquila. La guida, Edizioni MAXXI, 2020.

Brochure MAXXI L’Aquila, 2020.

Lo spirituale nell’arte, Wassily Kandinsky, SE, 2005.

IL MUSEO “CITTÀ CREATIVA” DI OGLIARA

A cura di Rossella Di Lascio

“A Rufoli di Salerno esiste un paese

dove c’è molta buona argilla

che trasformata in terracotta

assume due caratteristiche invidiabili:

assume il colore incarnato di bambina

e il suono dolce e timbrico di campana.

In questo paese vi sono molte fornaci

che nel passato hanno dato lavoro alle

persone del luogo e fornito mattonelle

ai ceramisti di Vietri Sul Mare

che le hanno decorate con grazia

per adornare le chiese e le case.

Questo paese ha riscoperto la sua

vocazione a far ceramica e a

trasformare l’argilla in oggetti benedetti.

E’ importante in un progetto di

riqualificazione urbanistico e ambientale

riattivare tutte le fornaci e costruirne

altre nuove per artisti, vasai, piattai

che attratti dall’armonia

di esistenza felice potrebbero

scegliere questo luogo fertile per

viverci e lavorare”.

(Ugo Marano)

Introduzione

Il Museo “Città Creativa” nasce nel 1996 da un’idea degli assessori comunali Pasquale Persico e Carlo Cuomo come progetto di rilancio economico, sociale e culturale dell’antica tradizione artigianale del “cotto di Rufoli”, risalente al Medioevo. Il Museo, suddiviso in tre sale ed inaugurato l’8 marzo del 1997, ha sede in alcuni vecchi magazzini di proprietà del Comune di Rufoli di Ogliara, frazione collinare di Salerno di antica tradizione ceramica. Come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti nell’area nord-est di Salerno, nelle frazioni di Fratte, Brignano, Ogliara, erano presenti cave d’argilla che favorirono, oltre lo stanziamento di un antico centro preromano a Fratte, anche produzioni ceramiche sin dal VI sec. a.C. L’estrazione e la lavorazione dell’argilla, di facile reperibilità e di notevole malleabilità, ha da sempre rappresentato una consolidata attività del territorio, per secoli alla base dell’edilizia locale, diventando la principale risorsa di un circuito economico essenzialmente agricolo. Ciò ha favorito la nascita, nel circondario di Rufoli, di un gran numero di fornaci, inizialmente specializzate nella produzione di oggetti di uso quotidiano (tegole, mattonelle, utensili e vasellame) e, dal XVI sec., in creazioni più elevate per qualità ed estetica. Purtroppo, nel tempo, l’artigianato della ceramica ha subito un progressivo processo di svuotamento e di esaurimento dell’inventiva, sopraffatto dallo sviluppo tecnologico, dai ritmi industriali sempre più veloci e in contrasto con i tempi lenti e sacrali dell’artigianato, dall’avvento dei laterizi, materiali edilizi più economici, che hanno sostituito i tradizionali mattoni in cotto. L’intento del Museo “Città Creativa” è reagire a questa crisi, innescando un’inversione di tendenza, per riappropriarsi dell’identità culturale e produttiva del sito, caratterizzata dalla presenza di antiche fornaci medievali. Il fine è quello di riscoprire Rufoli quale antica “terra-madre” da cui i vasai campani attingevano la materia prima per lavorarla e trasformarla in manufatto, incoraggiando così lo sviluppo della ceramica contemporanea. Il nome stesso pone il museo al confine tra la tradizione (Museo) e le esigenze espressive della contemporaneità (Città Creativa): da un lato, si presenta come un centro di documentazione, di esposizione e di valorizzazione della ceramica del territorio salernitano; dall’altro, come spazio di ricerca e di sperimentazione, dinamico ed innovativo, che ospita mostre temporanee, installazioni, concorsi, convegni incentrati sull’artigianato ceramico favorendo il dialogo e l’incontro tra gli operatori del settore, promuove il coinvolgimento della popolazione locale mediante una serie di iniziative e attività didattiche ed educative (corsi di ceramica, manifestazioni come “La scuola adotta un monumento”, visite guidate alle antiche fornaci a fascine) che consentono di avvicinare soprattutto le nuove generazioni alle antiche tradizioni della propria terra. Tra le iniziative, vi è quella promossa dall’associazione culturale “Humus” fin dal Maggio del 2001 e oggi giunta alla sua ventesima edizione, ossia “Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica”. È questo un concorso rivolto a tutte le scuole di Salerno e provincia impegnate nella creazione di manufatti in ceramica, successivamente esposti al Museo e premiati, consentendo l’incontro tra le opere, il pubblico e il territorio e rendendo condivisa l’esperienza dell’arte.

Manifesto concorso “Piccoli e grandi artisti della ceramica”

Il ripristino delle vecchie fornaci si deve all’azienda di Carmine De Martino e dei suoi figli, presso cui le fornaci sono ubicate, l’unica a portare ancora avanti gli arcaici rituali della cottura a fuoco, altrove scomparsa. Nel 1979, le fornaci di Rufoli erano tutte chiuse da tempo e in stato di abbandono. Carmine De Martino, conoscendo i mercati e i luoghi dove il cotto veniva richiesto, propose la trasformazione della propria azienda, che non si sarebbe più limitata a vendere soltanto la materia prima, l’argilla, bensì mattonelle. Poco tempo dopo, fu acquistata la fornace attuale. Nasceva, così, una nuova impresa artigiana che, ancora oggi, opera nel mercato del cotto di qualità, specializzata nella produzione di mattonelle in cui si coniugano forme moderne e colori che riflettono le caratteristiche naturali dell’argilla e della cottura. I De Martino hanno il merito di preservare e trasmettere la conoscenza e l’uso di materiali e di tecniche tradizionali che altrimenti andrebbero persi, dimenticati. A loro va anche il merito di salvaguardare il valore culturale del rapporto con la materia e del lavoro manuale, come si evince dalla figura “superstite” dello scalpellino che rifinisce ogni mattonella a mano, in una dimensione artigianale ormai sempre più rara, sostituita dalla produzione meccanica e seriale. L’azienda favorisce anche l’incontro tra la produzione locale e la creatività degli artisti che si recano a Rufoli, mettendo a loro disposizione un capannone, un locale/laboratorio indipendente contiguo alla fornace, in cui possono lavorare e trarre nuovi e continui stimoli dal contatto diretto con l’argilla locale, i luoghi, le persone. Il laboratorio svolge importanti lavori di intervento e di rilancio della città, non solo in termini di restauro, ma di creazione di nuove proposte per rinnovati spazi urbani. Infatti, partecipa ai processi di cambiamento, di costruzione della nuova identità della città, contribuisce a ridisegnarne la fisionomia e cerca di farsi interprete delle sue esigenze.

Bibliografia

Brochure “Museo Città Creativa”, maggio 2001, “Prima Edizione Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica”, (a cura di) Associazione Humus.

Capriglione J., I musei della provincia di Salerno, Plectica Editrice s.a.s, Cava dei Tirreni 2002.

Marano U., Ipotesi teorica per un Museo della Ceramica Madre delle Arti, in Persico P., Identità e sviluppo: cronaca e metodologia di un cambiamento: Salerno e la città futura, Rufoli e la fontana felice, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1997.

Mari M. R., Ragone E., Salvatore A., La ceramica artistica salernitana: proposte di innovazione e sviluppo, in CeramicArte. Convegno “CeramicArte: conoscenze e strumenti per l’innovazione nel comparto della ceramica artistica” (Salerno, 31 maggio - 1˚giugno 2001), Fondazione Salernitana Sichelgaita, Lancusi 2001.

Persico P., Identità e sviluppo: cronaca e metodologia di un cambiamento: Salerno e la città futura, Rufoli e la fontana felice, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1997.

Progetto "Museo Città Creativa di Rufoli", Comune di Salerno Settore Affari Generali, Salerno 1996.

Regione Campania, Settore Musei e Biblioteche, La Storia Viva della Campania. Viaggio nei musei d'interesse regionale, supplemento a La Voce delle Voci, fascicolo 2, luglio/agosto 2009, Edizioni Comunica.

Taddeo G., Il museo città creativa, in Pagine Salernitane (Mensile di informazione e cultura di Salerno e Provincia), anno I, numero 9, novembre - dicembre 2004, Arti Grafiche Sud, Salerno.

Taddeo G., Da Rufoli Terra del Fuoco. Arte ed Imprenditoria, in Bollettino della Soprintendenza per i BAPPSAE di Salerno e Avellino, Paparo Edizioni, Napoli 2005.

Zuliani S., Effetto Museo. Arte, critica, educazione, Bruno Mondadori, Milano 2009.

Sitografia

Su YouTube è presente un breve video che illustra il lavoro alle fornaci

“La terracotta della Fornace De Martino, eccellenza fatta a mano”

LOTUS PICTOR: UN VENEZIANO DEVOTO NELLE MARCHE

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione: cenni biografici

Fino alla fine del XIX secolo la storiografia artistica ha ignorato gran parte della produzione di Lorenzo Lotto, artista veneziano che ha operato nella seconda metà del XV secolo e gran parte del XVI. Lo stesso Giorgio Vasari nelle sue “Vite” aveva sottovalutato l’arte lottesca, citando l’artista solo come gregario di un collega più apprezzato: Palma il Vecchio. A ciò si è aggiunta una profonda confusione perfino sulla città d’origine del Lotto, essendo stato considerato per secoli originario di Bergamo rivelando così una grande difficoltà a collocare la sua arte in un preciso contesto storico-artistico.

Solo grazie alla passione ed all’acuta intelligenza di Bernard Berenson (Butrimonys, 26 giugno 1865 – Fiesole, 6 ottobre 1959) si è riusciti a ricostruire la personalità di questo grande artista[1].

Lorenzo di Tommaso Lotto nacque a Venezia intorno al 1480 e trascorse gran parte della sua esistenza peregrinando per la penisola italiana: da Treviso a Recanati, da Roma a Bergamo, da Venezia ancora nelle Marche dove morì nel 1556. Sono esigue le informazioni circa la sua formazione artistica, Lionello Venturi lo riteneva addirittura un autodidatta, mentre il Berenson lo accosta alla bottega di Alvise Vivarini. Certo è che assimilò moltissimo dall’ambiente artistico veneziano dove viveva grazie al fatto che era dotato di una impressionabilità visiva eccezionale, che lo portava ad accettare spunti linguistici e figurativi. Fin dalle sue prime opere emerse il suo orientamento a sentire il colore in funzione di un tessuto plastico, che si contrappone alla concezione “tonale” del colore tipica del Giorgione. Ovvero Lotto usava il colore in funzione dello spazio e delle plasticità delle figure dipinte. Inoltre, la sua ritrattistica mirava ad indagare il carattere morale e psicologico del personaggio. Il Berenson afferma: “ma avvertivo in lui, come «illustratore», qualità di prim’ordine: qualità che gli permettevano di essere più espressivo, più psicologico, più attento a cogliere quanto vi è di speciale in una situazione e d’individuale in una personalità di qualsiasi altro pittore italiano del tempo. Nella tecnica egli tende a notazioni rapide e sommarie; nel colore, a pigmenti vivaci e brillanti […]” (Berenson, 1895) [2].

La personalità artistica del Lotto si distaccò presto dal clima figurativo veneziano per intraprendere una propria strada indipendente ed originale caratterizzata da pose spesso distorte ed agitate dei personaggi, che miravano ad una profonda indagine psicologica. La sua produzione artistica comprende soprattutto pale d’altare, tele di carattere religioso e ritratti. Le sue prime opere vennero eseguite a Venezia e poi a Treviso, agli inizi del XVI secolo. Ma il dipinto più audace che esegue in questi primi anni di attività è certamente il Polittico di Recanati [fig. 1]. Verso la fine del 1508 Lotto si recò a Roma lavorando accanto al Sodoma e al Bramantino. Nella città eterna conobbe Raffaello, la cui arte influenzò profondamente la sua successiva produzione: da qui la sua arte si convertì ad un gusto pittorico più ampio e monumentale, articolato nei movimenti dei gesti approdando ad un nuovo rapporto tra figura e spazio. Dopo un altro breve soggiorno nelle Marche, Lotto soggiornò a Bergamo, a partire dalla fine del 1512, dove si abbandonò ad un “misticismo affettivo” (Longhi, 1929) [3] realizzato da un sapiente utilizzo della luce. Uno dei suoi capolavori dipinto in questi anni è Susanna e i vecchioni [fig. 2].

Sul finire del 1525 tornò a Venezia dove condusse una vita ritirata, modesta, spesso in difficoltà economica. Una delle opere più importanti di questi anni è senza dubbio l’Annunciazione di Recanati [fig. 3]. In questi dipinto il Lotto mise in evidenza tutta la sua vena narrativa ed il suo profondo senso di religiosità, creando una scena che cala questo evento mistico nella quotidianità familiare di un’umile stanza.

Continuò a dipingere anche ritratti in cui la figura viene inserita in un nuovo spazio che non è solo fisico, ma anche psicologico. A cavallo tra gli anni venti e trenta del XVI secolo, Lotto smorzò i suoi colori, fino ad allora cangianti e integri, avviandosi verso quella che sarà la sua integrazione alla cultura figurativa veneziana.

Negli anni quaranta soggiorna a Treviso e a Venezia per poi ritornare nelle Marche a partire dal 1550. La sua carriera visse in quegli anni il momento di minor accoglienza di pubblico. Malato e sofferente, Lotto trascorse a Loreto gli ultimi anni della sua vita: l’8 settembre del 1554, solennità della nascita della Beata Vergine Maria, si fa oblato della Santa Casa. Queste le sue parole: “Per non andarmi avolgendo più in mia vecchiaia, ho voluto quetar la mia vita in questo santo locho: et fattomi oblato a perpetua vita mia, (ho) donato me con ogni mia sustantia, provedendomi la casa de ogni mia necessità vitto e vestito perpetuo […]” (Pallucchini, 1974) [4]. Morì nell’autunno del 1556 a Loreto, lontano dalla sua città natale.

La sua personalità artistica ha rivestito un ruolo fondamentale nella cultura figurativa veneziana della prima metà del Cinquecento. Un artista “moderno” poiché ha saputo sintetizzare nuovi esiti formali e spirituali che esulano dalla tradizionale figurazione lagunare. Il Pallucchini così definisce Lotto e la sua arte: “La sua modernità consiste nell’averci rivelato l’inquieta intimità dell’uomo del Cinquecento: in questo senso il Lotto fu il confessore più sincero del suo tempo” [5].

La Crocifissione di Monte San Giusto

“Raramente, e forse mai, la Crocifissione di Nostro Signore è stata raffigurata in uno spirito così vicino a quello di una tragedia greca” (Berenson, 1895) [6].

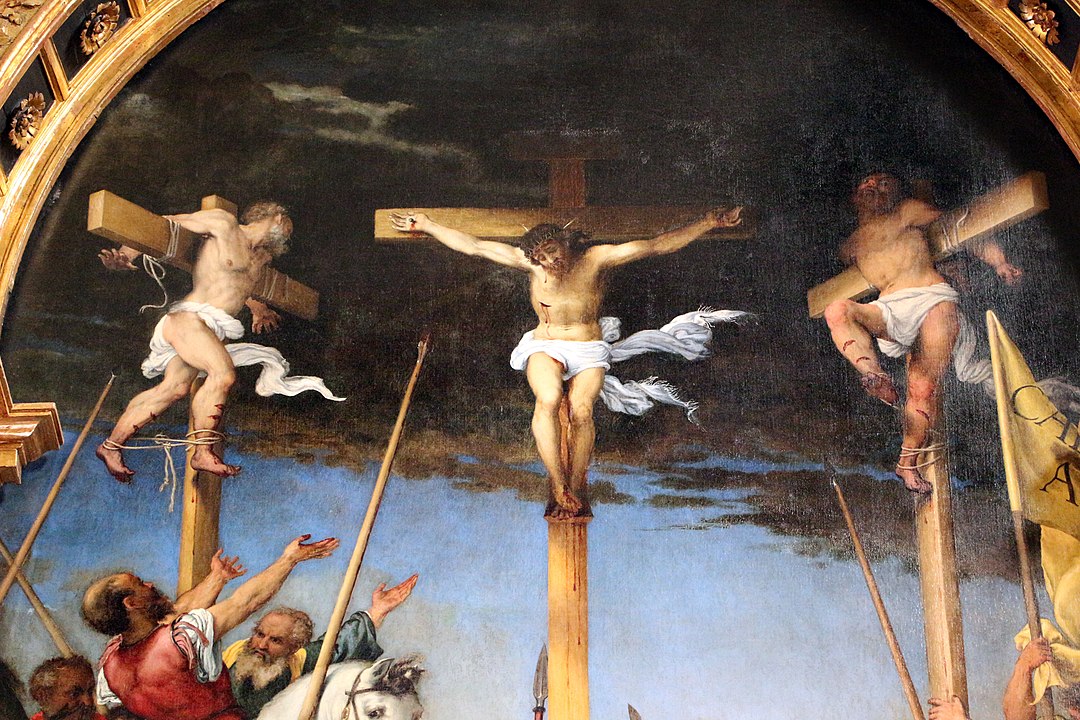

Nel suo peregrinare tra le colline marchigiane, l’arte di Lorenzo Lotto fece tappa anche a Monte San Giusto, un piccolo paese nella provincia di Macerata. Qui, infatti, in un altare della chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) è conservata un’opera dalle monumentali dimensioni (450x250 cm) e, per dirla con le parole di Berenson - uno dei massimi studiosi del Lotto - il suo “capolavoro, l’opera sua più ambiziosa come concezione, la più drammatica e vigorosa nella resa”[7]: la Crocifissione [figg. 4 e 5].

Questo olio su tavola fu commissionato al Lotto da Mons. Niccolò Bonafede (Monte San Giusto, 1464 – 1533), vescovo di Chiusi, governatore di Bologna e di Roma, capitano delle armate pontificie e legato apostolico nelle Marche, originario di Monte San Giusto. Durante la sua carica come nunzio apostolico nella Repubblica di Venezia, egli affidò al Lotto il compito di dipingere una pala per l’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) che fece ricostruire lo stesso Mons. Bonafede a partire dal 1513, consacrandola nel 1529 ed eleggendola a prepositura e che, dal 1534, custodiva le sue spoglie mortali. A ricordo di questa iniziativa sul portale in travertino della chiesa è stato scolpito lo stemma del vescovo Bonafede e lungo l’architrave la scritta: “N [icolaus].BO[na]FIDES EPISCOPVS CLUSINUS FVNDITVS RESTAVRAVIT” [8].

La Crocifissione, che adorna l’altare maggiore, è stata eseguita dal Lotto quasi interamente a Venezia, ad eccezione del ritratto del committente che venne dipinto dal vero durante un soggiorno del pittore a Monte San Giusto. Il tema commissionato dal Bonafede era una Pietà, proprio perché così era intitolata la Chiesa dove sarebbe stata esposta la pala, ma Lotto decise di estendere la figurazione all’intera scena della Crocifissione[9].

L’opera è tuttora inserita nella cornice originale, capolavoro d’ebanistica rinascimentale, e presenta la firma autografa del Lotto in un cartiglio “LOT.LA […] ENTIVUS 1531”, dove le ultime due cifre dell’anno sembrano essere state ridipinte successivamente[10]. Come ricorda il De Minicis, questi dati sono tornati alla luce “nel settembre del 1831 […] essendosi posta ogni diligenza per nettarlo dalla polvere” (De Minicis, 1851) [11]. Il successivo intervento del 1981 rivelò che la terza e la quarta cifra della data non erano originali, dato confermato anche nel 2011 da specifiche indagini diagnostiche che dimostrarono l’autenticità delle sole due prime cifre. Ciò nonostante, è plausibile che la datazione dell’opera oscilli tra il 1529, termine ultimo entro cui doveva terminare il rifacimento della Chiesa, ed il 1534, anno successivo alla morte di Mons. Bonafede.

La composizione è divisa in due gruppi: uno in primo piano ed il secondo su un piano arretrato.

Il primo gruppo sembra formare una scena a sé stante con al centro la Vergine Maria che sviene tra le braccia di San Giovanni e di una delle pie donne, Maria di Salomè, proprio sotto la croce del figlio. Accanto, nell’angolo destro, è rappresentata un’altra pia donna, Maria di Cleofe, in ginocchio mentre alza gli occhi verso la croce e sorregge la mano inerme della Madonna. Dietro queste figure vi è la Maddalena: una donna dai cappelli biondi colta mentre allarga le braccia con un’accentuata espressione di dolore sul volto. Questo suo gesto crea una linea di congiunzione tra il primo ed il secondo piano [fig. 6].

Tornando al lato sinistro, San Giovanni volge bruscamente la testa verso il committente dell’opera: Mons. Niccolò Bonafede, raffigurato in ginocchio mentre, con sguardo serio e riflessivo, osserva il gruppo della Madonna e delle pie donne che gli viene indicato da un angelo. Ai piedi del vescovo, su di una pietra, vi è l’iscrizione: “N. BONAFIDES EPISC[O]/CLUSINUS”.

Il secondo piano presenta all’osservatore le tre croci innalzate sul Monte Golgota sotto un cielo fitto di scuri nubi, ricalcando perfettamente il versetto del Vangelo secondo Luca: “Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio”[12]. Al centro vi è Gesù Cristo inchiodato alla croce ed ai lati i due ladroni semplicemente legati ai legni con corde. A destra il cattivo ladrone sembra ritrarsi, chiudersi a qualsiasi possibilità di redenzione; mentre a sinistra il buon ladrone sembra voler avanzare con le gambe verso il Cristo, sintomo del suo pentimento che lo portò alla salvezza eterna [fig.7]. Ai piedi un agitato gruppo di armigeri e cavalieri enfatizza la drammaticità della scena con gesti e sguardi di profondo pathos. Sotto la croce di Gesù si affaccendano due robusti lancieri: uno alza la testa volgendo lo sguardo verso il Nazzareno e l’altro si volge indietro ad osservare la scena [fig. 8]. Al di là di queste due figure si intravedono uomini che corrono giù per la collina. L’impianto comunicativo degli sguardi che si scambiano i personaggi ai piedi delle croci è di forte impatto emotivo. A sinistra un anziano uomo a cavallo, secondo il Cicconi un giudeo, sembra inveire contro un soldato [fig. 9]. Quest’ultimo potrebbe essere Longino che, dopo aver perforato il costato di Gesù, si pentì convertendosi. A destra un uomo a cavallo cinge con il braccio la croce del cattivo ladrone beffeggiando il Cristo, ed è affiancato da un altro cavaliere che regge uno stendardo giallo in cui è scritto: CAES. AUG[13] [fig. 10].

In questo dipinto Lotto stende i colori con pennellate ferme e larghe, superando tutta la sua precedente produzione anche grazie al sapiente impianto compositivo reso da un forte senso architettonico della scena, grazie al quale l’osservatore è delicatamente guidato nella lettura dell’opera stessa: dal gruppo in primo piano a quello sul piano arretrato. Le vesti indossate dai personaggi sono abiti di fattura contemporanea al pittore, che li ha resi cangianti grazie ad accese e vivaci cromie.

Il climax di questa opera è, senza dubbio, la tensione espressa dal cielo scuro e dalla partecipazione nervosa e sofferente della folla che sembra essere sorretta da un ordine spaziale silente, ma attentissimo.

La coinvolgente atmosfera emotiva di questo dipinto sembra pervadere l’intera chiesa dove è conservato: il Lotto è riuscito, infatti, nel suo intento di trasfondere in questa grande tavola tutto il suo sentire religioso, tutta il suo ardore spirituale utilizzando i colori e le linee come unico mezzo espressivo accompagnato da una variegata ricchezza di richiami e suggestioni.

Note

[1] Carlo Pirovano, Lorenzo Lotto, Electa, Milano, 2002, p. 7.

[2] Bernard Berenson, Luisa Vertova (a cura di), Lorenzo Lotto, Abscondita, Milano, 2008 (1895), p. 13.

[3] Da Rodolfo Pallucchini, Giordana Mariani Canova, L’opera completa del Lotto, Rizzoli editore, Milano, 1974, p. 13.

[4] Da Pallucchini-Mariani Canova, L’opera completa … cit.

[5] Pallucchini-Mariani Canova, L’opera completa …cit., pp. 5-10.

[6] Bernard Berenson, Lorenzo Lotto …cit.

[7] Bernard Berenson, Lorenzo Lotto …cit., p. 92.

[8] “Niccolò vescovo di Chiusi restaurò dalle fondamenta”.

[9] Francesco Maranesi, La Crocefissione di Lorenzo Lotto a Monte San Giusto, Scuola Tipografica Artigianelli, Fermo, 1954.

[10] Carlo Pirovano, Lotto, Electa, Milano, 2002, p. 142.

[11] Gaetano De Minicis, Sopra un dipinto di Lorenzo Lotto, fa parte di “Monumenti di Fermo” n. 8, Tipografia delle Belle Arti, Roma, 1851, pp. 256-270.

[12] Lc 23, 44.

[13] Mons. Giovanni Cicconi, Per un’insigne opera di arte. La “Crocifissione” di Lorenzo Lotto in Monte San Giusto, Stabilimento Tipografico F.lli Boni, Fermo, 1923, pp.

Bibliografia

Bernard Berenson, Luisa Vertova (a cura di), Lorenzo Lotto, Abscondita, Milano, 2008.

Mons. Giovanni Cicconi, Per un’insigne opera di arte. La “Crocifissione” di Lorenzo Lotto in Monte San Giusto, Stabilimento Tipografico F.lli Boni, Fermo, 1923.

Gaetano De Minicis, Sopra un dipinto di Lorenzo Lotto, in “Monumenti di Fermo” n. 8, Tipografia delle Belle Arti, Roma, 1851.

Francesco Maranesi, La Crocefissione di Lorenzo Lotto a Monte San Giusto, Scuola Tipografica Artigianelli, Fermo, 1954.

Rodolfo Pallucchini, Giordana Mariani Canova, L’opera completa del Lotto, Rizzoli editore, Milano, 1974.

Carlo Pirovano, Lotto, Electa, Milano, 2002.

Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Lorenzo Lotto, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2011.

IL TRIONFO DELLA MORTE: L’OPERA D’ARTE SIMBOLO DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione

Come la Gioconda di Leonardo Da Vinci riporta il pensiero a Parigi, la Venere di Botticelli a Firenze, o ancora la Deposizione di Caravaggio ricorda la città di Roma, tra le tante opere d’arte che Palermo conserva, una in particolare riveste grande importanza per la città: il Trionfo della Morte di un maestro rimasto anonimo.

Così, il luogo che la conserva diventa, per i turisti in soggiorno a Palermo, vera e propria meta di pellegrinaggio rivestita da una certa aura di sacralità.

Forse perché, come diceva Pablo Picasso, «L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni», ed è certo che, alla vista di questo tesoro, le parole di Picasso sembrano essere verità.

Davanti a quest’opera non ci si può esimere dalla contemplazione; è quasi automatico sostare lì, davanti all’arte e alla storia, a riflettere sull’atto della sua creazione e su tutto ciò che ne è stato tramandato in seguito. E con il succedersi dei giorni e con il passare dei secoli, il suo valore aumenta ogni giorno di più.

Il Trionfo della morte

Attorno al Trionfo della morte viene spontaneo interrogarsi, muovere riflessioni nate dalla curiosità. Forse a causa di un certo alone di mistero che aleggia attorno a questo affresco: mistero evidentemente dovuto a quelle poche informazioni che abbiamo a disposizione e soprattutto a causa del fatto che tuttora non se ne conosce l’autore.

Le informazioni sull’opera di cui siamo in possesso riguardano fondamentalmente la tipologia d’opera, le sue dimensioni, la datazione, il soggetto, il luogo di provenienza e l’ubicazione attuale.

L’opera è un affresco, precedentemente ubicato presso il cortile dell’Ospedale Grande e Nuovo in Palazzo Sclafani a Palermo.

Sulla sua datazione, le ipotesi avanzate a riguardo fanno presupporre che la sua realizzazione si concretizzò intorno al 1446, in seguito ad una commissione reale.

L’opera oggi è conservata presso la Galleria regionale di Palazzo Abatellis.

Le ipotesi sull’autore

I dati a nostra disposizione potrebbero essere sufficienti e soddisfacenti, dato che, fondamentalmente, si avrebbero tutte le informazioni essenziali per ricostruire brevemente un profilo storico artistico dell’opera in questione; tuttavia c’è un tassello mancante, un tassello di fondamentale importanza, che rende impossibile il completamento di questo grande puzzle, e quel tassello è l’autore.

Sul maestro dietro il Trionfo molte ipotesi sono state avanzate: alcuni storici e critici d’arte, sulla base dello stile e della rappresentazione del soggetto, hanno sostenuto essere stato realizzato da Guillaume Spicre, proponendo, in veste di aiutante, addirittura un giovane e ancora acerbo Antonello da Messina. Gioacchino Di Marzo fece il nome di Antonio Crescenzio, mentre altri ancora lo attribuirono a Tommaso De Vigilia o ancora a Gaspare Pesaro. Hubert Janitschek arrivò invece alla conclusione che si trattasse di un’opera d’arte realizzata a quattro mani, quindi da due pittori: un maestro principale dalla mano fiamminga coadiuvato da un pittore secondario di provenienza locale che lo storico ceco individuava in Riccardo Quartararo.

Al di là della molteplicità di nomi tirati in ballo, resta tuttavia difficile, al giorno d’oggi, individuare un nome che metta d’accordo la critica, ragion per cui la strada che si percorre è quella che conduce a un ignoto maestro, il cui rapporto con i macabri soggetti che abitano l’opera fa calare su di essa un grande alone di mistero che non può far altro che ammaliare i più curiosi.

L’iconografia dell’opera

Al centro dell’opera, attorniata da un giardino rigoglioso, predomina la Morte, cinta dalla sua spettrale veste di scheletro e spogliata da ogni virtù di vita, a cavallo del suo bianco cavallo a lei così somigliante, nell’atto di lanciare una freccia che colpisce un giovane posto nell’angolo destro inferiore dell’opera. Attorno alla Morte, che pare aprire un grottesco spettacolo, sta l’umanità, suddivisa in classi sociali e ancora in contatto con la realtà terrena.

Suddividendo in quattro porzioni l’opera, è possibile notare come ognuna di essa si caratterizzi per la presenza di determinati soggetti.

Nella parte inferiore dell’opera, ai piedi della Morte, si trovano, riversi a terra, corpi morti trafitti dalle frecce: essi sono i potenti, i papi, i frati, gli imperatori, i frati. Nella parte superiore, da un lato una fontana dalla quale sgorga acqua (elemento il cui significato iconologico è identificabile con la purificazione dell’anima, come si evince dal rituale battesimale); dall’altro lato, un uomo che tiene al guinzaglio due cani.

Interessante è la contrapposizione tra i soggetti posti a destra e quelli sul lato opposto.

Sulla destra sono posizionati i giovani e le dame dell’aristocrazia, i detentori dell’arte, i poeti, i letterati e i musicisti. Questo gruppo viene rappresentato con quell’aria spensierata che sembra invitarci a godere di quanto la vita ha di bello da offrire. È la classe sociale che, grazie anche all’agiatezza e alla salute, è fortemente legata alla vita e sembra non temere e considerare la Signora dell’aldilà.

Infine, a sinistra si trovano gli emarginati, i poveri, i sofferenti nell’atto di pregare la Morte affinché essa ponga fine al loro dolore; tuttavia la Morte, di essi, non sembra volersi occupare.

All’interno del folto gruppo di uomini, ora disperati ora indifferenti, possiamo notare due personaggi che sembrano voler uscire da quel concerto macabro e che incrociano il nostro sguardo: due giovani che stringono tra le dita gli strumenti dell’arte. Si ipotizza che questi due giovani siano proprio i due autori che hanno realizzato l’opera. E se è vero che ancora non possiamo conoscere il reale nome dell’autore o degli autori, è altrettanto vero che possiamo, pur in una mera consolazione, osservarne i volti, con la consapevolezza che proprio quegli occhi hanno accarezzato la stessa misteriosa opera che noi oggi ci accingiamo a guardare con fame di sapere.

Bibliografia

Michele Cometa, Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità, Macerata, Quodlibet, 2017

Sebastiano Giovanni Pedicone, Il Trionfo della Morte di Palermo: un memento mori dai mille colori

Leandro Ozzola, Il Trionfo della Morte nel Palazzo Sclafani di Palermo, in “Monatshefte fur Kunstwissenschaft”, vol. 2, no. 4, 1909, pp. 198-205.

FEDE GALIZIA IN MOSTRA AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO A TRENTO

A cura di Alessia Zeni

3 luglio – 24 ottobre 2021

Spesso e volentieri il mondo dell’arte femminile è stato poco studiato dalla critica, come è stato il caso della pittrice di origini trentine, Fede Galizia, attiva fra Cinque e Seicento: una pittrice conosciuta per alcune sue importanti opere, ma spesso trascurata dagli storici. Per la prima volta, il Castello del Buonconsiglio di Trento il Castello del Buonconsiglio di Trento ha voluto ricordare la vita di questa singolare pittrice con una mostra monografica visibile dal 03 luglio al 24 ottobre 2021 nelle sale del castello. Una esibizione curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa docenti di Storia dell’Arte all’Università Statale di Milano, e Luciana Giacomelli, curatrice del Buonconsiglio, con l’allestimento di Alice De Bortoli, la scenografia di Luca Ronconi, e le luci di Pasquale Mari, uno dei più celebri direttori della fotografia del cinema italiano di oggi.

Fede Galizia e il padre Nunzio

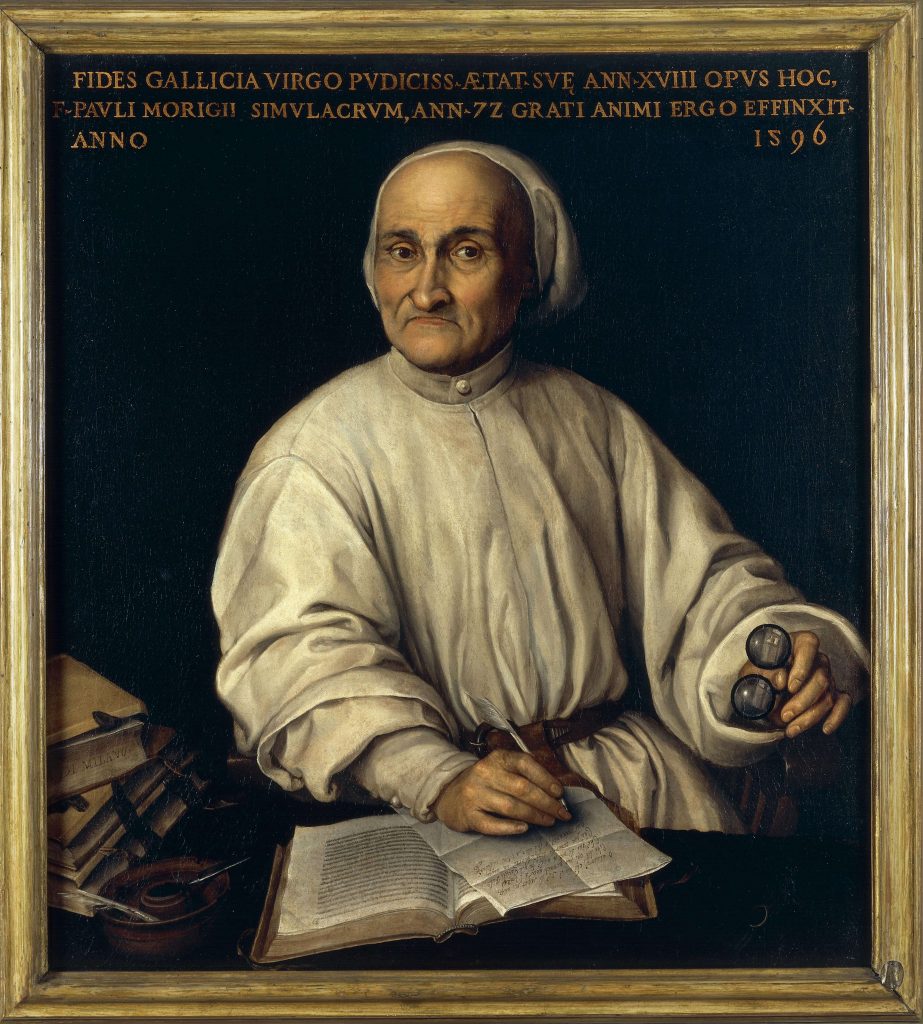

Figlia del pittore Giacomo Antonio Galizia, meglio conosciuto come Nunzio Galizia, di origini cremonesi, Fede nacque nella seconda metà del Cinquecento a Trento, o più probabilmente a Milano, dove si trasferì il padre intorno agli anni Settanta del Cinquecento. La data e il luogo di nascita oscillano tra il 1574 e il 1578 e tra Trento e Milano, ma è certa la sua formazione presso la bottega del padre dove apprese l’arte incisoria e miniaturistica. Il padre Nunzio riuscì ad affermarsi nel mondo dell’arte milanese attraverso l’attività di miniaturista, di incisore e di cartografo, ma fu abile anche nella produzione artigianale di abiti e costumi pregiati, mettendo in pratica il suo estro decorativo. Documentata a Milano almeno dal 1587, Fede Galizia visse prevalentemente nella città lombarda e morì, s’ignora dove, dopo il 21 giugno 1630. Fede ottenne un successo straordinario tra i committenti dell’epoca, tanto che le sue opere raggiunsero la corte imperiale di Rodolfo II d’Asburgo, dove l’arte della giovane artista era particolarmente apprezzata.

Seguendo la tecnica del padre, sin dagli anni Novanta del Cinquecento, Fede sviluppò l’arte della ritrattistica, distinta per la forte caratterizzazione fisiognomica. Non solo, dal padre costumista apprese la resa minuziosa di stoffe e gioielli, come è il caso della “Giuditta”, da lei dipinta nel 1596.

Gli studi novecenteschi, soprattutto italiani ma anche nord europei, hanno dato particolare risalto all’attività di Fede come autrice di nature morte con fiori, frutta e animali vivi o morti. Tali dipinti erano realizzati nella bottega del padre con il quale collaborava nella creazione di modelli per costumi.

Nel primo decennio del Seicento l'attività di Fede Galizia continuò a riscuotere ampio successo, come è testimoniato dalle rime dedicatele rispettivamente nel 1605 e nel 1609 dai poeti Muzio Manfredi e Cesare Rinaldi. Negli anni, l’artista si distinse nella ritrattistica e nelle nature morte, ma non bisogna dimenticare un altro genere nella quale Fede si cimentò, ovvero quello della pittura sacra, dove l’elemento naturalistico di tradizione lombarda rimarrà un dato costante.

A tutt’oggi, due sono le monografie a lei dedicate e non esiste un repertorio completo delle numerose testimonianze letterarie che hanno celebrato, in versi e in prosa, le doti di Fede Galizia. La mostra che sarà in programma a Trento cercherà di colmare questa lacuna con un completo regesto documentario, che sarà approntato da Giovanni Renzi per l’occasione.

L’artista Fede Galizia raccontata in nove sezioni

La mostra in programma dal prossimo 3 luglio nella sale del Castello del Buonconsiglio aspira a sottolineare il valore di quest’artista che tanto successo ebbe all’epoca. Attraverso la presentazione delle sue opere e il confronto con altri quadri dell’epoca, la mostra farà un viaggio nell’arte del XVI e del XVII secolo.

In mostra vi saranno un’ottantina di opere tra dipinti, disegni, incisioni, medaglie e libri antichi.

Oltre a opere di Fede Galizia, Plautilla Nelli, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Barbara Longhi, ci saranno lavori di Giuseppe Arcimboldo, Bartholomeus Spranger, Giovanni Ambrogio Figino, Jan Brueghel e Daniele Crespi, provenienti dai più importanti musei italiani, oltre ad alcuni prestiti internazionali e ad alcune raccolte private.

La mostra sarà articolata in nove sezioni:

-

Quando anche le donne si misero a dipingere

Nella prima sezione si cercherà di fare luce sul mondo delle pittrici nel periodo storico di Fede Galizia, affrontando l’affermarsi delle donne pittrici nell’epoca della Controriforma. Si potranno ammirare le opere delle sorelle Anguissola, Lavinia Fontana, Barbara Longhi e suor Plautilla Nelli.

-

Trento

La seconda sezione porterà l’attenzione sul Principato vescovile di Trento e sul Concilio tridentino (1545-1563) per attestare i legami di Fede e Nunzio Galizia con la città d’origine. In questa sezione potremmo ammirare un’opera di Fede a testimonianza del suo legame con Trento, ovvero una sua raffigurazione di Simonino da Trento.

-

Milano

Nella terza sezione verrà messa in risalto la figura del padre nella città di Milano, dove riuscì ad affermarsi nell’artigianato tessile di lusso. Il padre verrà ricordato attraverso una veduta di Milano da lui realizzata nel 1578, al termine della peste, che è anche la prima veduta tridimensionale della città lombarda.

-

Miniature e ritrattini

Nunzio Galizia è qui ricordato per sua opera di miniatore, attività che svolse in particolare a Milano, ma anche a Torino, per la corte sabauda. Nella stessa sezione saranno esposti due ritratti realizzati da Fede.

-

Giuditte

Al centro della mostra è la “Giuditta” del museo di Sarasota, firmata e datata 1596: un soggetto che Fede Galizia affrontò più volte, in alcuni casi riproponendo la medesima immagine (Fig. 1). In queste Giuditte emerge il gusto di Fede per la rappresentazione dei costumi e dei gioielli, che va intesa anche alla luce delle competenze in fatto di abbigliamento apprese da suo padre Nunzio.

-

A scuola dal Correggio e dal Parmigianino

In questa sezione verrà ricordata la formazione pittorica di Fede, ovvero la pittura dell’emiliano Correggio, di cui studia e copia le opere, a partire da quelle presenti nel contesto milanese. In particolare “l’Orazione nell’Orto”, la “Zingarella” e la “Madonna della cesta”. Anche il Parmigianino è al centro dei suoi interessi, come attesta la “Santa Caterina” che giunge dalla raccolta dei principi Borromeo.

-

Una ritrattista famosa

La settima sezione ricorderà l’importante attività di ritrattista della giovane Fede che la farà apprezzare in tutta Europa. Il ritratto del gesuita Paolo Morigia della Pinacoteca Ambrosiana che è stato esposto nel Duomo di Milano poco dopo la sua esecuzione, all’aprirsi dell’ultimo decennio del Cinquecento. In questa sezione saranno anche esposti i ritratti di Ludovico Settala, il medico della peste manzoniana, del pittore Federico Zuccari e di Ippolita Trivulzio, principessa di Monaco.

-

Sugli altari

In questa sezione sarà ricordata la pittura sacra di Fede Galizia, in particolare il “Noli me tangere” della Pinacoteca di Brera che diffuse la fama di Fede Galizia nella Milano a cavallo tra Cinque e Seicento, e un “San Carlo Borromeo in adorazione della croce” dipinto per la chiesa di San Carlo alle Mortelle a Napoli. Opere che rimandano alla formazione di Fede per la minuzia nella resa dei dettagli, fiori e stoffe, e la contemporanea produzione di nature morte avviata dall’artista in quegli anni.

-

Come catturare la vita silente

In quest’ultima sezione si approfondiranno le nature morte di Fede Galizia; un genere da poco riconosciuto nell’attività pittorica di Fede, ma oggi individuato come uno dei temi più apprezzati dall’artista.

Bibliografia

Fogolari Gino, Artisti trentini a Milano. Nunzio e Fede Galizia: 1573-1630, Trento, Zippel, 1898

Bottari Stefano, Fede Galizia. Pittrice (1578 – 1630), Trento, CAT, 1965

Caroli Flavio, Fede Galizia, Torino, Allemandi, 1989

Berra Giacomo, La natura morta nella bottega di Fede Galizia, in “Osservatorio delle arti”, 1990, V, pp. 55-62

Berra Giacomo, Appunti per Fede Galizia, in “Arte cristiana”, 1992, LXXX, pp. 37-44

Comunicato stampa della mostra “FEDE GALIZIA mirabile pittoressa” al Castello del Buonconsiglio 03 luglio – 24 ottobre 2021

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/fede-galizia/

https://www.treccani.it/enciclopedia/fede-galizia_%28Dizionario-Biografico%29/

KEITH HARING IN VIA LAGHETTO A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

Capita a volte che una città come Milano restituisca qualche tesoro artistico che per anni era stato dimenticato o dato per perso. Se c’è di mezzo poi il nome di un grande artista, di solito l’interesse mediatico sale alle stelle. Solo per restare in tempi recenti, chiunque segua minimamente il panorama artistico sarà venuto a conoscenza della scoperta a Madrid di una Incoronazione di spine attribuita niente meno che alla mano di Caravaggio. Fa un po’ specie, quindi, che una riscoperta come quella fatta da Giulio Dalvit nel 2016 sia passata un po’ sottotraccia e non siano seguiti ulteriori approfondimenti. Sembra infatti che in via Laghetto, a due passi dalla sede centrale dell’Università Statale, in via Festa del Perdono, vi sia un edificio i cui muri sono stati decorati da Keith Haring, uno tra i più famosi e geniali artisti del secondo Novecento.

Negli anni Ottanta la casa era stata occupata da ragazzi appartenenti ai centri sociali di Leoncavallo e Conchetta. Il Movimento del ’77 iniziava ormai a perdere la sua forza contestataria e la militanza colta del Movimento Studentesco e di Avanguardia Operaia era ormai una memoria del decennio precedente. Oggi l’edificio è di proprietà di Giorgio Moratti che ha trasformato il piano terra in un bar con libreria. Come si può immaginare, non sempre è possibile salire al primo piano, dove è situata la stanza che ospita il murales in questione. Elio Fiorucci, il famoso stilista milanese che conosceva Keith Haring fin dai tempi della Factory newyorkese di Andy Warhol, era pronto a giurare che il writer americano avesse dipinto una parete corta, mentre la parete lunga sarebbe stata realizzata in collaborazione che i suoi aiutanti. Nulla invece ci dice circa l’autore della terza parete, quella con la finestra. La decorazione figurativa presente sul quarto muro, invece, sembra estranea agli interventi attribuiti a Keith Haring e ai suoi collaboratori.

Come già notava Dalvit, il lavoro più complesso sta quindi nel capire quali parti spettino alla mano di Keith Haring e quali invece siano da ricondurre ai suoi aiutanti. Lavoro tanto più arduo se si considera non solo la sostanziale continuità del motivo sulle tre pareti in questione, ma anche l’intervento di restauro, che ha alterato la reale percezione dell’opera. Per risalire allora alla mano che ha realizzato i murales, bisogna prendere in esame i dettagli. Il lavoro eseguito sulle due pareti ricordate da Fiorucci appare di qualità molto alta, ma su quella corta il disegno sembra dispiegarsi con maggiore libertà, segno di un’impostazione più sicura del lavoro. La stessa parete presenterebbe anche un tratto calligrafico sicuro, leggero e molto preciso, tipico dei lavori di Haring. Al contrario, una grafia più incerta e grossolana sarebbe rintracciabile sulla parete lunga. La seconda parete corta, non rammentata nelle memorie di Fiorucci, mostrerebbe infine un crollo di qualità, che si esplicherebbe in una approssimazione dell’armonia interna delle forme disegnate. L’analisi di Dalvit, quindi, giungerebbe alla conclusione che, se davvero di Haring si trattasse, la prima parete corta sarebbe da attribuire interamente alle sue mani, quella lunga alle sue coadiuvate da quelle dei collaboratori, mentre il piccolo muro con finestra sarebbe da ricondurre interamente agli aiuti, che avrebbero sviluppato i motivi decorativi attigui. Quello che sembra strano, però, è che Haring abbia qui completamente abdicato ai suoi iconici stilemi figurativi, che tornano in tutte le sue opere. Nella stanza di via Laghetto, tutti sembra procedere per motivi geometrici fluidi e aniconici. Nondimeno però, nel decorare l’interno dei suoi Pop Shop, aperti nel 1986 a New York e nel 1988 a Tokyo, Haring mostra una chiara preferenza per la decorazione geometrica rispetto a quella formale. Potrebbe essere, quindi, che Haring, nell’approcciarsi alla pittura di un interno, abbia usato un approccio simile a quello che ha animato le decorazioni dei Pop Shop.

La quarta parete, fino ad ora non rammentata, è ugualmente importante perché ci informa circa la situazione del graffitismo milanese del periodo. Qualitativamente inferiore alle altre, la quarta parete presenta, tra i vari motivi figurativi, anche dei cagnolini che ricordano i barking dogs di Haring. Accanto a questi, una siringa che inietta in un occhio una soluzione di “over (dog)ma”. Presente anche una figura sul fondo della parete che richiama fortemente le soluzioni grafiche che Haring aveva già proposto in occasione della mostra milanese presso la galleria di Salvatore Ala, nel 1984. Queste suggestioni potrebbero aiutarci a capire come il linguaggio di Haring, a metà degli anni Ottanta, potesse già circolare all’interno del circuito dei writer milanesi.

Sempre la testimonianza di Fiorucci porterebbe a datare questi eventuali murales verso la fine degli anni Ottanta, approssimativamente intorno al 1988. Il ricordo dello stilista milanese viene confermato anche da Lisa Ponti, che, come si apprende dai diari di Haring, era al tempo un’amica del writer americano. Verrebbe da domandarsi come mai un artista di fama mondiale come Haring si trovasse in una casa occupata milanese. La risposta giunge da Elena Tovaglia, che nel 1988 abitava in quel palazzo. Le sue memorie, raccolte da Dalvit, raccontano di come Haring, di passaggio a Milano, fosse stato invitato da degli amici milanesi a una festa in via Laghetto organizzata da Cox18, cioè il centro sociale noto come Conchetta. Si deve ricordare che i ragazzi di Cox18 si erano già dimostrati particolarmente ricettivi verso l’opera di Haring, anche attraverso il filtro di Andrea Pazienza, uno dei primi che sul suolo italiano recepisce e reinterpreta il lavoro dell’americano. Non dimentichiamo la comune amicizia Francesca Alinovi, che conosceva Pazienza fin dai tempi dell’università al Dams di Bologna e che aveva ideato, poco prima di morire, la fondamentale mostra, Arte di frontiera, che aveva fatto scoprire anche in Italia l’arte dei writers d’oltreoceano. Quali siano state le motivazioni che hanno spinto Haring e i ragazzi di Conchetta a prendere in mano i pennelli e decorare i muri della stanza resta però un mistero. Si può ipotizzare che Haring volesse lasciare un segno della sua arte come gesto di amicizia verso una realtà che sentiva vicina. D’altronde, non dimentichiamo che l’idea di un’arte libera per tutti è stato uno dei mantra che ha accompagnato Haring per tutta la sua carriera artistica.

Nonostante alcuni dubbi rimangano, la qualità dell’opera e le testimonianze fornite da chi quegli anni li ha vissuti sembrano confermare che dietro quegli inchiostri stesi sulle pareti in via Laghetto vi sia davvero la mano di Keith Haring. Il murale in via Laghetto sembra stare lì a ricordarci tutto quello che Haring aveva lasciato in Italia e che, complici giunte scellerate e la miopia di molti, sono poi andate perdute. Come non ricordare, a questo proposito, i pannelli eseguiti per Fiorucci nel 1983 e andati dispersi una decina di anni dopo. O il Palazzo delle Esposizioni di Roma, ripulito dai disegni di Haring nel 1992. Solo alcuni esempi, che stanno a testimoniare come molto del lavoro del writer statunitense sia ormai andato perduto o disperso. D’altronde, gli anni Ottanta sono gli anni in cui, per usare le parole di Giovanni Agosti, «le formiche diventavano cicale e guai a fare parola dell’inverno, prossimo venturo»[1]. Il rampantismo della “Milano da bere” cancella nel giro di pochi anni le rivendicazioni dei decenni precedenti e insieme a esse l’attenzione per la cosa pubblica. Ormai non c’è più spazio per l’arte, nemmeno se è quella di un grande artista come Haring, a meno che, s’intende, essa non diventi fonte d’introito. Se volessimo capire la deriva del nostro patrimonio artistico, di cui le opere di Haring sono solo uno dei possibili esempi, dovremmo tornare indietro fino a quel decennio, quando arrivò «il momento della moda della moda» e fu «la volta della joie de vivre»[2].

Note

[1] Giovanni Agosti, Le rovine di Milano, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 15.

[2] Ivi, pp. 14-15.

Bibliografia

Giovanni Agosti, Le rovine di Milano, Milano, Feltrinelli, 2011

Giulio Dalvit (con Pignolo G.), Milano – New York et retour: un murale dimenticato di Keith Haring in via Laghetto?, in “Concorso Arti e Lettere”, VIII, 2016, pp. 83-98.

IL MASINI: UN PERFETTO ESEMPIO DI TEATRO ALL’ITALIANA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Il teatro comunale Angelo Masini “è un perfetto esempio di teatro all'italiana ed insieme uno degli esempi più rappresentativi dell'architettura neoclassica in Italia” [1], sorge nel cuore del centro storico di Faenza, più precisamente in Piazza Nenni, alla quale si accede attraversando il Voltone della Molinella, affrescato da Marco Marchetti. Porta il nome del celebre cantante lirico forlivese, Angelo Masini, meglio noto come il “Tenore angelico”. Nascosto dalla mole del Palazzo del Municipio, il Masini disvela il fascino all’interno tramite statue, bassorilievi, affreschi e splendidi ornamenti.

Storia:

Nel 1674, l’Accademia faentina de’ Remoti aveva ottenuto la sala dell’Arengo del Palazzo del Podestà come spazio per la messa in scena dei propri spettacoli; le forme del complesso, però, non consentivano di soddisfare la crescente richiesta del pubblico e venne quindi a prospettarsi la ricerca di uno spazio ben più ampio.

Dapprima si pensò di rifabbricare il teatro sul palazzo medievale, ipotesi che si rivelò entro breve irrealizzabile e che quindi venne sostituita dall’idea di abbattere le case retrostanti il palazzo del Municipio, Tale operazione ebbe inizio nel 1784 con l’architetto Giuseppe Pistocchi, colui che si occupò anche del celebre Palazzo Milzetti, di cui si è parlato in un precedente articolo.

L’inaugurazione avvenne il 12 maggio 1788 con la messa in scena dell’opera Cajo Ostilio del maestro napoletano Giuseppe Giordani, detto il Giordanello, composta appositamente per l’evento. Nel 1796 venne recitato il Giulio Sabino di Giuseppe Sarti, il compositore faentino noto per il dramma Fra i due litiganti il terzo gode, particolarmente apprezzato da Mozart.

Descrizione

Il teatro è costituito da un loggione e quattro ordini di palchi, il secondo di essi è decorato da una fascia di bassorilievi dorati a opera di Antonio Trentanove, rappresentanti scene mitologiche come Andromeda e il mostro marino, Endimione inseguito dalle Ninfe, il Ratto di Europa o Apollo e Dafne.

Lo scultore riminese dà il meglio di sé, però, nella realizzazione delle statue decoranti il quarto ordine, modellando sinuose divinità dell’Olimpo.

Il soffitto era decorato da splendidi affreschi del bolognese Serafino Barozzi, distrutti durante i lavori del 1853; ciò che si può ammirare oggi è frutto di un restauro del 1869 ad opera dell’ingegnere Achille Baldini e dei pittori faentini Savino Lega e Adriano Baldini, i quali, traendo ispirazione da l’Aurora di Guido Reni, ridipinsero la volta con la rappresentazione del Carro di Apollo con le ore danzanti.

Sopra il boccascena spiccano le figure di due angeli con le trombe della fama dello scultore Giovanni Collina Graziani, alla cui opera sottostà un leone dorato, simbolo di Faenza, nell’atto di osservare due putti; a illuminare questo tripudio di ori e affreschi vi è un lampadario ad opera del Pandiani di Milano.

Ad accogliere il visitatore è lo splendido atrio d’ingresso, realizzato dall’ingegnere Giuseppe Tramontani, dove la pittura racconta le arti e imita gli stucchi; il maestro Antonio Berti, sepolto nel Cimitero di Faenza, affrescò qui i busti del Pistocchi e del Sarti, i quali, nel ruolo di creatori del teatro faentino, uno fisicamente e l’altro idealmente, paiono osservare l’entrata degli spettatori.

La Galleria dei Cento Pacifici

Seguendo la moda settecentesca di collegare i teatri al palazzo comunale, si decise di costruire uno spazio, che connettesse il Masini a Palazzo Manfredi: la Galleria dei Cento Pacifici. La Galleria, annessa al Ridotto, presenta decorazioni parietali egregiamente eseguite da Felice Giani, uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo, presente in svariati cantieri faentini; il progetto di Giuseppe Pistocchi, il principale fautore dell’aspetto neoclassico della città, venne impreziosito con l’aggiunta delle statue del Trentanove.

Le personalità del teatro

Il palcoscenico del teatro faentino, oggi uno dei più vivi della regione, fu in passato calcato da svariate personalità di spicco del mondo dell’arte e dello spettacolo; il tenore Angelo Masini, presente nei maggiori teatri italiani e russi, fu protagonista di ben quattro stagioni d’opera. Grandi nomi della lirica, come Mafalda Favero, Ebe Stignani, Magda Olivero e Antonio Melandri si esibirono nel ’39, mentre una talentuosa Carla Fracci danzò sulle note de Il fiore di pietra di Prokofiev nel 1974; nello stesso periodo, ad affascinare il pubblico, fu presente ripetutamente l’attore Carlo Dapporto. Nel 1956 il celebre Antonio de Curtis, nel film Totò, Peppino e i fuorilegge, fu protagonista di un’esilarante scena in cui l’Impero Romano diventò per errore “L’Impero Romagnolo”, andando a citare così una terra più volte visitata dall’attore, il quale incantò il pubblico del Teatro Masini con Se quell’evaso io fossi… nel 1934.

Bibliografia

Antonio Messeri – Achille Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, tipografia sociale faentina, 1909.

Sitografia

prolocofaenza.it/it/visita-faenza/luoghi/chiese-e-monumenti/ridotto-del-teatro-comunale-a-masini/

LE OPERE DI PIERRE PUGET A GENOVA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

Nei primi anni sessanta del Seicento, giunse a Genova lo scultore francese Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). La sua presenza ebbe un notevole impatto sulla produzione artistica locale. Prima di soggiornare nella città ligure, Puget lavorò a Roma a contatto con i cantieri di Pietro da Cortona e di Gian Lorenzo Bernini e, dunque, quello che portò a Genova fu un linguaggio fortemente aggiornato. Ciò era in linea con la volontà dell’aristocrazia genovese, la quale si trovava in stretti rapporti con la corte romana e desiderava arricchire le proprie dimore e chiese con opere che rispondessero al linguaggio barocco parlato a Roma.

L’arrivo di Puget a Genova

La presenza dell’artista in territorio genovese si attesta intorno al luglio del 1660. In realtà, lo scopo del suo viaggio era quello di scegliere un grande blocco marmoreo da destinare alla realizzazione dell’Ercole in riposo commissionato da Nicolas Fouquet, importante finanziere e suo principale committente. L’opera, oggi al Louvre, doveva essere collocata nella sua residenza di Vaux-le-Vicomte. Nel frattempo, però, Fouquet cadde in disgrazia e non poté ritirare la scultura, mentre Puget si ritrovò senza più un punto di riferimento. I motivi per cui l’artista decise di restare a Genova sono probabilmente da attribuire alla presenza di un’aristocrazia bramosa di quelle novità romane che Puget stesso proponeva. Inoltre, il marsigliese conobbe qui un ambiente artistico assai vivace e si ritrovò a interagire molto bene con gli scultori locali.

Le opere

Puget eseguì a Genova alcune prestigiose commissioni: la riorganizzazione in forma innovativa, quindi barocca, del presbiterio della basilica di San Siro, il progetto per l’altare e il ciborio della basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano, l’Immacolata Brignole, l’Immacolata Lomellini, la Madonna con il Bambino e il Ratto di Elena.

I lavori nella Basilica di N.S. Assunta di Carignano

Nel 1663 Puget ricevette un’importante commissione all’interno della basilica gentilizia dei Sauli, una delle casate genovesi più prestigiose. Il progetto iniziale, mai concretizzato, contemplava la realizzazione di un baldacchino (sormontato da una statua di Vergine Assunta) che avrebbe dovuto richiamare - se non superare - quello di Bernini in San Pietro. Inoltre, erano previste quattro sculture da inserire nelle nicchie dei pilastri della cupola e che avrebbero dovuto dialogare con la Vergine Assunta. Si trattava, dunque, di un disegno molto ambizioso attraverso cui i Sauli avrebbero voluto trasformare la loro basilica nella più romana di tutte le chiese presenti a Genova.

Puget eseguì solo le prime due sculture per le nicchie: il San Sebastiano (fig. 1) e il Beato Alessandro Sauli (fig.2). Queste due imponenti opere vennero scolpite tra il 1664 e il 1668 e sono caratterizzate dalla volontà di riproporre non solo il linguaggio di Bernini, ma anche quello di Algardi e di Michelangelo.

La scultura con il Beato Alessandro Sauli è la più berniniana tra le due. Tuttavia, il gusto di Puget è più sensibile rispetto a quello del maestro romano, soprattutto se lo confrontiamo con le opere mature del Bernini come l’Estasi di Santa Teresa d’Avila, collocata nella cappella Cornaro della chiesa di Santa Maria della Vittoria (Fig.3).

La scelta dei due soggetti per la basilica genovese è da collegarsi al tema della pestilenza, che aveva colpito la città nel 1580 e nel biennio 1656-57, e al ruolo ricoperto dalla famiglia Sauli in quei momenti. Infatti, vi era la volontà da parte della famiglia di celebrare Alessandro Sauli, un importante avo che si era distinto per la sua benevolenza in occasione dell’epidemia del 1580. Il San Sebastiano, santo protettore invocato contro la peste, diventava poi una metafora per onorare Giulio Sauli, che fu doge durante la seconda ondata del 1656-57.

Queste due sculture si agitano nello spazio circostante, ma attraverso intensità leggermente diverse: il San Sebastiano, ponendo l’accento sulla «sensibilità delle carni»[1], tende a un maggior realismo, mentre Alessandro Sauli è più astratto, quasi come se a trattenerlo a terra fosse soltanto l’angelo ai suoi piedi.

L’Immacolata Brignole (1666-1668)

Le opere di Puget sono animate da un costante dialogo con lo spazio. Tra queste spicca la celebre Immacolata (fig. 4-5), realizzata tra il 1666 e il 1668 su commissione di Emanuele Brignole, nobile genovese e fondatore dell’Albergo dei Poveri. La statua era destinata proprio alla chiesa di questo edificio, la cui costruzione era iniziata alcuni anni prima. L’Immacolata, dalla forte presenza scenica, si appoggia delicata sull’altare e «le nubi e gli angeli mediano questo contatto tra il celeste e il terreno»[2].

L’Immacolata Lomellini (1669-1670)

La seconda Immacolata (fig.6), eseguita da Puget a Genova, era destinata alla cappella privata della famiglia Lomellini in via Garibaldi (già Strada Nuova), ma già a partire dal Settecento si attesta la sua presenza nell’Oratorio di San Filippo Neri. Dal punto di vista cronologico, l’opera è da collocarsi agli ultimi momenti del soggiorno genovese dell’artista e venne ultimata dalla sua bottega, che si trovava nella zona di via Balbi. Anche in questo caso, Puget concepisce una scultura totalmente libera nello spazio e connotata da una trattazione sensibile della materia.

La fine del soggiorno genovese: la Madonna Carrega e il Ratto di Elena

Verso la fine degli anni sessanta del ‘600, Puget lasciò Genova. Tuttavia, tra le sue varie commissioni, vi erano alcuni lavori da concludere per committenti genovesi (come l’Immacolata Lomellini) e altri ancora da iniziare. È il caso della Madonna con il Bambino (fig. 7) e il Ratto di Elena (fig. 8). La prima, conosciuta come la Madonna Carrega ed eseguita nel 1681, era destinata al Palazzo Carrega in via Garibaldi mentre oggi si trova al Museo di Sant’Agostino. Qui il linguaggio usato dall’artista è più pacato e michelangiolesco. Il Ratto di Elena, invece, è da datarsi intorno al 1683. Eseguita su commissione di un’altra celebre famiglia genovese, gli Spinola, l’opera fu inviata da Puget direttamente da Marsiglia. Questo gruppo scultoreo, anch’esso poi confluito nelle collezioni del Museo di Sant’Agostino, era inizialmente ubicato nel giardino di Palazzo Spinola in Strada Nuova.

Note

[1] La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, volume II, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1987-1989, p. 138.

[2] Ivi, p. 139.

Bibliografia

La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, volume II, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1987-1989.

Sitografia

PIERETTO BIANCO E “IL RISVEGLIO DI VENEZIA”

A cura di Alice Casanova

Introduzione

Sano, piacevole ed immediato pittore esuberante tradizionalista immune da «astruserie e larnbiccature critiche [...], così cosciente dei limiti delle proprie possibilità e così pieno di goldoniana naturalezza nei suoi rapporti con gli uomini come nelle espressioni d'arte [1].