LO SCULTORE DOMENICO GAGINI

A cura di Felicia Villella

Domenico Gagini nasce a Bissone, sul lago di Lugano, ma si trasferisce in Sicilia dove esercita la sua arte insieme al figlio Antonello. Le loro opere, che riflettono la predilezione dell'epoca per forme eleganti e ricercate, vengono realizzati principalmente in marmo di Carrara, il materiale lapideo prediletto dagli scultori per la sua natura cristallina detta zuccherina.

Per tutto il Rinascimento l'arte è patrimonio di famiglia: la bottega, gli strumenti, i segreti, le conoscenze e la cultura passano di padre in figlio. Secondo il Filarete dal 1444 al 1446 a Firenze sarebbe stato allievo di Brunelleschi, tanto che nel suo Trattato di architettura si parla, infatti, di un «Domenico proveniente del lago di Lugano, discepolo di Pippo di Ser Brunelleschi».

Partecipa ad una delle realizzazioni che aprono la fase rinascimentale nel Meridione d'Italia, l'apparato scultoreo in Castel Nuovo a Napoli dell'arco di Alfonso d'Aragona; frutto del suo scalpello, in particolare, è la statua della Temperanza.

Arrivato a Palermo avvia la sua bottega d’arte, che alla sua morte lascerà al figlio Antonello. Le sue spoglie riposano nella chiesa palermitana di San Giacomo alla Marina.

Figlio d’arte Antonello, regala alla Calabria diversi capolavori, tra cui:

- Madonna degli Angeli, Chiesa di Santa Maria Maddalena - Morano Calabro (Cosenza-1505)

- Madonna con il Bambino, Chiesa dell'Osservanza - Catanzaro

- Complesso marmoreo della Pietà, chiesa Matrice Maria SS. Addolorata - Soverato superiore (Catanzaro)

- Gruppo dell'Annunciazione nella chiesa di S. Teodoro - Bagaladi (Reggio Calabria), (1504)

- Madonna della Neve Chiesa Matrice - Bovalino Superiore (Reggio Calabria)

- Trittico marmoreo nella chiesa di San Leoluca e Santa Maria Maggiore a Vibo Valentia (1523-24)

È attribuita al padre Domenico, invece, la Madonna delle Grazie, oggi custodita presso il Museo Diocesano di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

La statua marmorea di Domenico Gagini, la cui attribuzione è legata al nome di Alfonso Frangipane, costituisce un raro esempio di scultura quattrocentesca in Calabria, rappresentativa della tradizione d’arte figurativa fiorentina.

Essa fu commissionata per il convento francescano di santa Maria delle Grazie di Nicastro, che passò alla fine del XV secolo ai domenicani, poi nel Seicento alle Clarisse, ed infine nell’Ottocento ristrutturato e riconvertito in Seminario.

La committenza francescana è documentata dallo scannello poligonale scolpito che sul lato frontale pone San Francesco nell’atto di ricevere le stimmate mentre in quelli ad esso adiacenti sono raffigurati un francescano ed una clarissa genuflessi ed oranti.

L’iscrizione posta lungo la cornice bassa dello scannello, secondo una delle tante interpretazione, intende fare una allusione alla sorte della statua, affidata a Frate Giovanni da Nicastro, mentre un’altra delle interpretazioni individua nei due oranti i committenti dell’opera, nominati come Fra’ Giovanni di Nicastro e Sarda sua sorella.

La scultura all’origine presentava delicate policromie e dosate dorature delle quali si trovano ancora le tracce nei volti, occhi, bocca e capelli e nelle bordature dei vestiti, oltre che in parti dello scannello, mentre piccole stelle dorate erano sparse sul mantello della Vergine.

Il fulcro dell’intera composizione sta nel braccio della Vergine che sostiene fermamente il Bambino, è da qui che si diparte la leggera rotazione discendente che anima la figura donando dinamicità alla scultura.

La luce scivola e si riflette sui piani levigatissimi e si corruga invece nelle sottili pieghe del drappeggio così da avvolgere il modellato con un ritmo vario e controllato, conferendo il giusto equilibrio dei toni chiari-scuri tipici della tradizione rinascimentale.

L’intero piano visivo frontale dell’osservatore è regolato da una linea curva che fa da raccordo; essa nasce dal sottile ed esile collo della Madonna e va a congiungersi alla mano del Bambinello per raggiungere il culmine nella sua gamba in movimento da cui riprende l’iniziale vivacità.

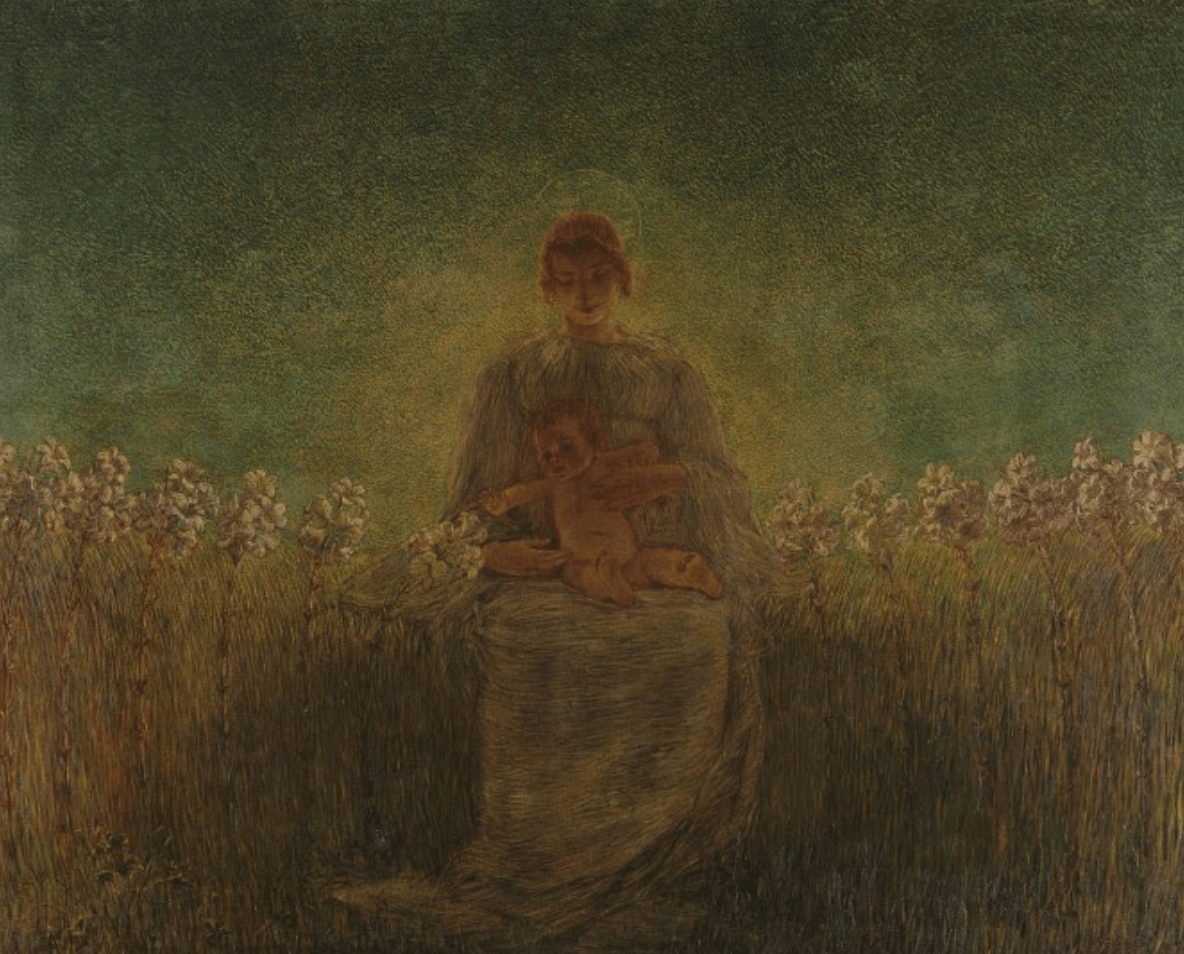

Così come per altri artisti, basti pensare al capolavoro della Pietà di Michelangelo, l’artista lavora ad un ponderato progetto che riesce a comunicare con assoluta naturalezza un dolce sentimento che fluisce dall’immagine di delicata adolescente già conscia e carica dell’arduo peso di essere madre di quel bambino che diventerà il Salvatore del mondo attraverso il suo sacrificio e la sua crocifissione, una sorta di preveggenza che pare trasparire dal sottile velo di malinconia che ricopre il suo giovane volto.

A questa lettura prettamente fatta di sensazioni bisogna assolutamente associarne una dal carattere teologico che slega, in realtà, l’opera dall’ambiente rinascimentale di cui è figlia.

L’iconografia adottata è quella della Madonna delle Grazie, concetto col tempo volgarizzato in Maria piena di Grazia.

Questo concetto viene magistralmente riprodotto da Domenico Gagini probabilmente con la riproduzione della sfera, la perfetta forma geometrica che rappresenta il rapporto tra Dio e l’umanità, intermediato dal quel “sì” che Maria pronuncia durante l’Annunciazione e attraverso il quale è stato possibile il concepimento del Salvatore.

Questo assunto teologico permette di differenziare la Madonna delle Grazie di Domenico Gagini quasi totalmente dal prototipo rinascimentale in voga nel Quattrocento in Sicilia, come nel caso della Madonna di Trapani di Nino Pisano, ultimo esponente della cultura gotica.

Bibliografia

Spiriti, I Gaggini. Una stirpe di artisti bissonesi, in G. Mollisi, Bissone terra di artisti, Arte&Storia, anno 8, numero 41, Editrice Ticino Management S.A., 2008, pp. 39-40.

Documenti proveniente dall’archivio dell’Architetto Natale Proto e concessi dalla Curia di Lamezia Terme.

Arslan, Arte e artisti dei laghi lombardi, Tipografia Editrice Antonio Noseda, Como 1959, pp. 78, 80, 84, 86, 88, 209, 233, 255, 259.

Romano, La Madonna con il Bambino della bottega dei Gaggini, Kalós Editrice, Palermo 2005, pp. 17-33.

Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XIV e XVI, Edizioni librarie siciliane, Palermo 1999.

Floriani, M. Panarello, La scultura del cinquecento, agenda dei beni culturali della provincia di Vibo Valentia, Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Assessorato culturale e beni culturali, Vibo Valentia 2006, pp. 13, 15, 17.

Boccardo, C. Di Fabio, Cinisello Balsamo, Opere, artisti, committenti, collezionisti, Silvana Editoriale, 2004, pp. 48-71

Martini, Gaggini, famiglia; R. Bernini, Gaggini Antonello; Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1998, pp. 228-235.

VILLA BORGHESE A ROMA: LA STORIA

A cura di Federica Comito

Introduzione

Con i suoi 80 ettari e ben 9 entrate Villa Borghese è uno dei parchi più grandi di Roma e può essere considerato come un vero e proprio museo all’aperto. La Villa è un insieme di architetture, monumenti celebrativi, fontane, statue e giardini dalla ricca flora che desta particolare interesse (si pensi alle orchidee selvatiche che crescono nei suoi giardini o agli alberi secolari che risalgono al tempo della costruzione della villa), non a caso è uno dei parchi più conosciuti e frequentati. È proprio la fusione di arte e natura che fa di Villa Borghese un luogo di rara bellezza.

Ed è proprio questo il concetto che Scipione Borghese voleva sottolineare quando fece realizzare una lapide in marmo da collocare fuori dal proprio palazzo come un invito rivolto ai visitatori a godere delle bellezze della natura e dell’arte. L'iscrizione sulla targa, oggi custodita al Lapidario Vaticano, tradotta dal latino, suona pressapoco così:

“IO, CUSTODE DELLA VILLA BORGHESE QUESTO PUBBLICAMENTE

DICHIARO: CHIUNQUE TU SIA, PURCHÉ DA UOMO LIBERO NON TEMERE QUI

IMPACCI DI REGOLAMENTI, VA PURE DOVE VUOI, DOMANDA QUEL CHE

DESIDERI; VAI VIA QUANDO VUOI.

QUESTE DELIZIE SONO FATTE PIÙ PER ESTRANEI CHE PER IL PADRONE.

NEL SECOLO D’ORO IN CUI LA SICUREZZA DEI TEMPI RESE AURA OGNI

COSA, IL PADRONE PROIBISCE DI IMPORRE LEGGI FERREE ALL'OSPITE CHE

QUI SI INDUGI. L’AMICO ABBIA QUI IN LUOGO DELLA LEGGE IL BUON

VOLERE; SE INVECE ALCUNO CON MALVAGIO INGANNO, VOLENTE E

COSCIENTE, INFRANGERÀ LE AUREE LEGGI DELLA CORTESIA, BADI BENE CHE

IL CUSTODE ADIRATO NON GLI STRACCI LA TESSERA DELL’AMICIZIA”.

Questa è la chiara testimonianza del fatto che, già al tempo, la collezione di statue presente nel giardino era aperta a chiunque volesse visitarla e proprio su questo punto fece leva lo Stato Italiano per acquistare la Villa nei primi anni del Novecento.

Villa Borghese ha vissuto diverse fasi di trasformazione nel corso di ben quattro secoli, a partire dal tempo di Scipione Borghese fino ai giorni nostri. Trasformazioni che hanno interessato il carattere architettonico e paesaggistico assecondando il gusto e lo stile del tempo.

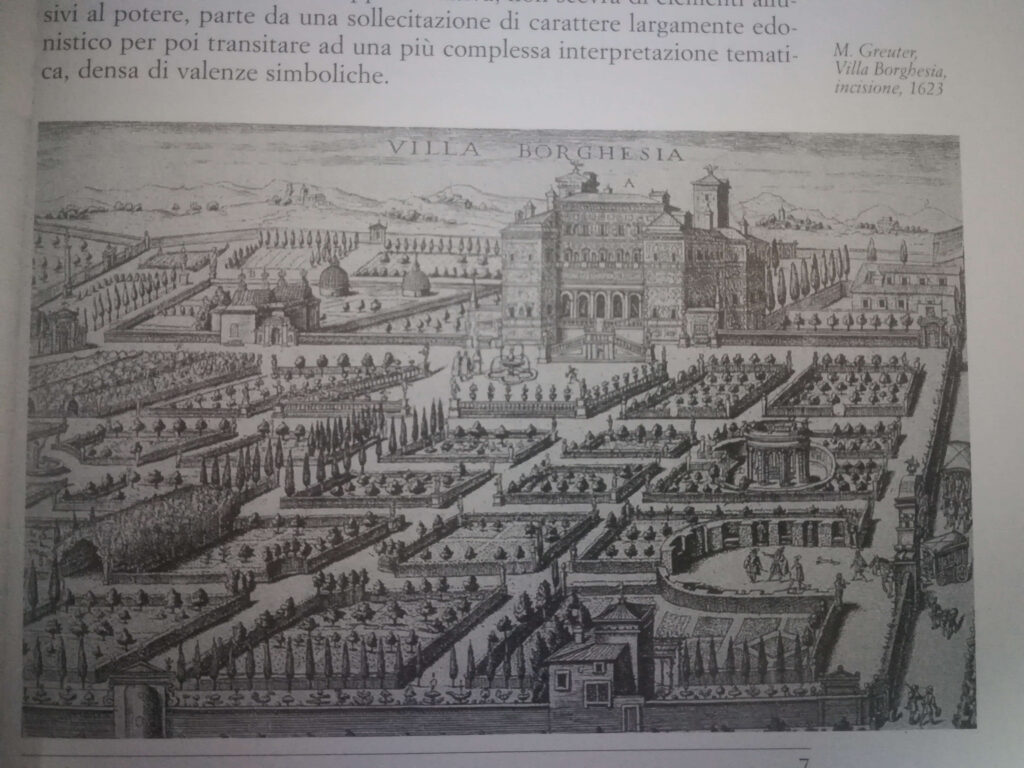

La storia

Villa Borghese nacque nel XVI secolo come residenza suburbana dei Borghese con il ruolo di sede di tutte le loro collezioni artistiche e la sua costruzione procedette fino al XX secolo. Papa Paolo V Borghese, nel 1606, affidò al nipote Scipione Caffarelli Borghese il compito di far costruire una villa extraurbana nella zona di Porta Pinciana, dove la famiglia aveva dei possedimenti terrieri acquistati nel 1580 che arrivarono ad estendersi fino a 50 ettari dopo l’acquisizione di alcune vigne circostanti. Una zona di alto valore storico se si pensa che è stata identificata come l'area dove sorgevano gli horti luculliani. La volontà di Scipione era quella di realizzare un luogo di svago e riposo circondato dal verde che accogliesse opere d’arte di ogni genere e che riflettesse il suo gusto e quello del suo tempo. Questo progetto concordava, non a caso, anche con il clima di rinascita urbanistica che aleggiava intorno al pontificato di Papa Borghese, ed aumentava la grandezza dell'intera famiglia. Nel cantiere di realizzazione del Palazzo principale o Casino Nobile (oggi Galleria Borghese), si susseguirono architetti del calibro di Flaminio Ponzio, Giovanni Vasanzio e Girolamo Rainaldi. Flaminio Ponzio lavorò direttamente sugli schizzi realizzati dallo stesso Scipione per costruire il palazzo al fine di rispettarne al meglio i desideri. Quando Ponzio morì subentrò Vasanzio e, sotto la sua direzione, si procedette con un ulteriore ampliamento, che comportò l’accorpamento di quella che oggi è conosciuta come Valle dei Platani e dell’attuale Bioparco.

I giardini

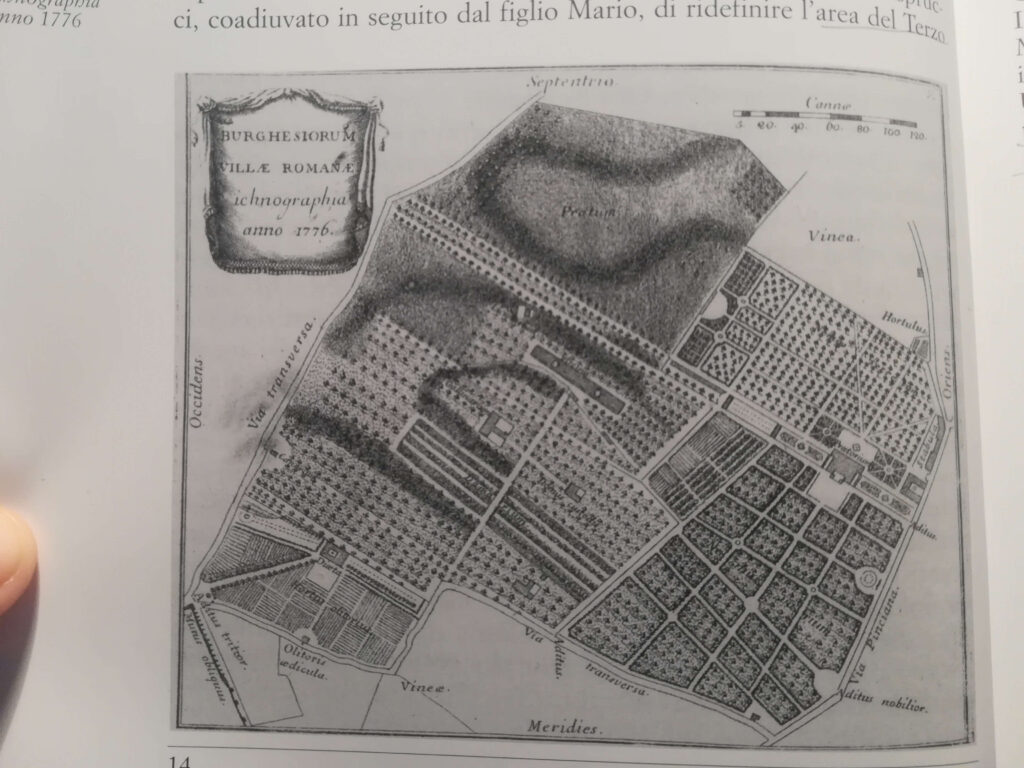

Grande importanza venne data ai giardini, infatti un ruolo fondamentale venne affidato al giardiniere Domenico Savini che, assieme a Pietro e Gian Lorenzo Bernini, affiancava gli architetti durante i lavori. Riflettendo i modelli barocchi il grande giardino fu delimitato da alte mura e suddiviso in tre zone che presero il nome di “recinti”. Il primo era lo spazio difronte al Casino Nobile ed era denominato giardino Boschereccio, il secondo era il Parco dei Daini; il terzo era chiamato Barco ed equivaleva alla parte più ampia delle recinzioni.

Non potevano mancare i “giardini segreti” ad uso esclusivo del Principe Borghese e dei suoi ospiti. In origine erano 2, chiamati "dei Fiori" e "dei Melangoli" per la presenza di specie floreali e degli alberi di arance amare che venivano lì coltivati al fine di mimetizzarne le mura. Al termine dei giardini vennero eretti due edifici: l’Uccelliera e la Meridiana.

Nel corso del XIX secolo furono aperte le porte dei giardini al passeggio dei cittadini, che vi organizzarono feste popolari.

Nel XVIII secolo, in concomitanza con il diffondersi del gusto Neoclassico, Marcantonio IV Borghese apportò alcune modifiche all’assetto della villa, in particolare nell’area del terzo recinto, dove fece costruire dei templi, aggiunse statue, fontane e arredi di vario genere, il tutto ispirato al mondo classico. Decise inoltre di abbattere i muri di cinta nella zona corrispondente a Via Flaminia e di migliorare le qualità estetiche e architettoniche della zona affacciata su Piazza del Popolo, in quanto stava diventando un luogo assai visitato. Per i lavori vennero incaricati nel 1776 gli architetti Antonio e Mario Asprucci, che si occuparono, tra le altre cose, dell’abbattimento del muro di cinta che separava l’area interessata dai lavori dagli altri due recinti.

In generale tutti i lavori in stile neoclassico iniziati nel Settecento si protrassero nell’Ottocento. A questo momento di grande trasformazione appartengono i famosissimi propilei greci in stile ionico realizzati nel 1829, che costituiscono l’ingresso della Villa in zona Piazza del Popolo.

Col tempo la famiglia Borghese ampliò ulteriormente la villa, in particolare il principe Camillo Borghese acquistò dei terreni circostanti appartenenti ai Doria, ai Manfroni e ai Bourbon del Monte, che vennero riplasmati e integrati seguendo i progetti dell’architetto Luigi Canina. Nell’Ottocento il giardino all’italiana venne trasformato in un giardino all’inglese che si basava sull’accostamento di elementi naturali e artificiali quali grotte, tempietti, rovine ecc. A questo punto la sorte della Villa e delle sue bellezze si legò indissolubilmente alle figure degli uomini che la abitarono: Camillo Borghese sposò nel 1803 la sorella di Napoleone Bonaparte, Paolina. Il Generale, per un proprio rendiconto, convinse Camillo a vendere gran parte delle collezioni antiche al Louvre che oggi appartengono al Fondo Borghese del museo parigino. Questo momento segnò da una parte la fine del collezionismo della famiglia Borghese, dall’altra l’apertura del nuovo capitolo dedicato al ruolo dei grandi musei d’Europa.

Nel 1861, con l’Unità d’Italia, la villa fu soggetta a un piano di lottizzazione e acquistata poi dallo Stato Italiano nel 1901 per "soli" 3 milioni e seicento mila lire (una cifra veramente irrisoria se si pensa che il Barone di Rothschild nel 1899 era intenzionato a pagare 4 milioni di lire per un solo quadro presente all’interno della Galleria Borghese cioè l’Amor Sacro e Amor profano di Tiziano). Solo due anni dopo, nel 1903, il Regno d'Italia cedette la proprietà della Villa al comune di Roma che la rese fruibile al pubblico. Lo Stato poi trasformò il Casino nobile con l’intera collezione di opere d’arte in un museo pubblico, l’attuale Galleria Borghese.

Una volta divenuta proprietà demaniale, la Villa fu interessata da lavori sia all’interno del parco che all’esterno. Nel 1908 venne inaugurato il ponte che ancora oggi collega la villa con il Pincio e venne arretrato di 10 m l’ingresso di Porta Pinciana per allargare il manto stradale. Nel 1911 venne celebrata l’apertura del Giardino zoologico, oggi Bioparco. Tra il 1904 e il 1905 all'interno parco furono innalzati i primi monumenti celebrativi. Negli anni Trenta il Giardino del Lago fu protagonista di un’iniziativa interessante, perché vennero progettati da Raffaele Vico dei chioschi con biblioteche da cui era possibile prendere in prestito libri da riconsegnare al tramonto. Durante i due conflitti mondiali la villa fu lasciata in disuso e si decise di utilizzare i giardini segreti per la coltivazione di ortaggi. Nella seconda metà del Novecento sono iniziate le trasformazioni che hanno portato il parco di Villa Borghese ad assumere l'aspetto che tutti conosciamo oggi. Accanto alla Casa del Cinema, fondata nel 2004 e ospitata nella Casina delle Rose, viene infine costruito il Cinema dei Piccoli, entrato nel Guinness dei primati come il cinema più piccolo del Mondo.

Conclusione

La storia della Villa è legata indissolubilmente all’arte fin dal principio e, tuttora, traspare il carattere unitario con cui la natura si fonde alle opere d’arte. Una volta acquisita la proprietà della Villa, il comune di Roma cambiò il nome in “Villa comunale Umberto I già Borghese” in onore del Re d’Italia Umberto I di Savoia. Eppure, ancora oggi, è chiamata da tutti semplicemente Villa Borghese.

Bibliografia

Villa borghese, De Luca Editori d’Arte

Sitografia

Sovraintenzaroma.it

Villa borghese fuori da Porta Pinciana, descritta da Iacopo Manilli

HOKUSAI AL MUSEO CHIOSSONE PARTE II

A cura di Fabio d'Ovidio

Dopo aver introdotto nel precedente articolo il museo di arte orientale di Genova <<Edoardo Chiossone>>, e la storia dell’artista Katsushika Hokusai, in questo approfondimento si vedranno nel dettaglio alcune preziose opere facenti parte della collezione del museo genovese.

Tre belle donne (1798-1799; dipinto a rotolo verticale realizzato a inchiostro e colori su seta). La parte inferiore del dipinto è occupata da tre cortigiane, raffigurate di tre quarti a ricordare i rami di una composizione floreale nota come ikebana. In questo genere di composizione i rami, qui personificati nelle tre raffinate figure femminili, simboleggiano un piccolo-cosmo: la donna in piedi è la metafora del cielo, la seconda il mondo umano e l’ultima rappresenta il terreno. In alto si trovano tre poesie, il cui contenuto elogia la bellezza, l’eleganza, e il fascino delle arti di seduzione delle cortigiane di Edo, Kyoto e Osaka. Eccelsa, sebbene l’artista al tempo di questa pittura fosse ancora un apprendista presso Katsukawa Shunsho, è la raffinatezza con cui riuscì a realizzare le decorazioni, le fantasie e le differenti tonalità cromatiche dei kimono delle tre donne.

Il divino poeta Kakinomono no Hitomaro (1802 circa – dipinto a rotolo verticale, colori e inchiostro su seta) Hokusai rappresenta il poeta impiegando l'iconografia tradizionale impostasi sin dal XIII secolo. Hitomaro è raffigurato mentre raggiunge la massima ispirazione poetica, ispirazione esplicitata dagli occhi socchiusi. Seduto vicino al mare, abbigliato come un funzionario di corte, con la mano destra tiene un pennello pronto per essere intinto nell'inchiostro già preparato. La baia di Akashi, raffigurata in secondo piano sullo sfondo, è avvolta da una coltre di nebbia, entro cui si intravedono due imbarcazioni a vela. Quasi fluttuanti sono i versi che il poeta si accingere a comporre, quelli della sua celebre poesia che recita: Indefinitamente / tra le nebbie del mattino / sulla baia di Akashi / i miei desideri rintracciano le vele / che svaniscono dietro l'isola. Kakinomono no Hitomaro è ritenuto uno dei fondatori della poesia giapponese. Della sua vita è si conosce poco, ma dalla lettura dei suoi versi che spesso parlano della lontananza dagli affetti e dalle terre natie, si può concludere che fu inviato svolgere differenti incarichi nelle province ed infine venne mandato in esilio oltre i gorghi di Naruto.

Tigre fra i bambù osservante la luna piena (1818) Nell’opera viene raffigurata una tigre intenta ad osservare la luna piena nel cielo notturno, accovacciata tra due canne di bambù, che sono dipinte in diagonale per conferire dinamicità alla composizione. Dipinta con una raffinatezza straordinaria, quest’opera racchiude dettagli estremamente espressivi: si vedano ad esempio le modalità di rappresentazione di pelo e sottopelo. In questa circostanza il pittore si firmò con il nominativo di Hokusai Taito.

Sotto il profilo iconografico ed iconologico, la raffigurazione della tigre in mezzo ai rami di bambù deriva dall’antica Cina, e affonda le radici su una credenza popolare, per la quale tra tutti gli animali solamente le tigri riescono a entrare a fondo nei boschi di bambù: questo costituisce l'immagine evocativa di una creatura forte (la tigre) che riesce a trovare un riparo presso il debole (le canne di bambù). Poiché in Giappone la tigre non è un animale autoctono, era impossibile osservarla dal vivo: la sua fisionomia, per tale motivazione, è basata in parte su copie di tigri dipinte in opere cinesi, in parte è creata tramite immaginazione del singolo artista.

Elementi specifici di questi grandi felini dipinti dagli artisti nipponici sono il naso stretto e molto schiacciato, le piccole e appuntite orecchie, gli occhi enormi e le zampe con le unghie sono sovradimensionati.

Secondo la tradizione allegorica presente in Cina, la tigre era considerata non solo la personificazione della forza e del coraggio, ma apparteneva anche ad un’importante fisionomia leggendaria: è infatti – assieme all’uccello vermiglio, alla tartaruga con serpente e al drago – una delle Quattro Creature Sacre, simboli dei quattro punti cardinali, delle quattro stagioni, dei colori, degli elementi (fuoco, terra, aria e acqua) e delle costellazioni. Nello specifico, l’animale protagonista di questo dipinto è collegata all'ovest, all'autunno, al bianco, all’aria e a tre costellazioni (Orione, Toro e Andromeda). In ultima istanza, la tigre è un segno zodiacale cino-giapponese.

Gallo e gallina appollaiati su un tamburo da guerra (1826-1833, dipinto a rotolo verticale realizzato con inchiostro su seta) nelle opere di Hokusai, il gallo è un elemento ricorrente, dipinto sempre con estrema minuzia e raffinatezza: in quest’opera è realizzato con limitate tonalità di nero diluito e brevi elementi rossi per creste e bargigli. Hokusai raffigura gallo e gallina sopra un kankodori (tamburo da guerra), simbolo in Cina di pace e buon governo. Nell’antichità, in Cina, nei pressi del portale del palazzo imperiale si trovava un grande tamburo, al cui suono si radunavano i militari per la battaglia, tuttavia sotto il regno dell'imperatore Yao (2324 a.C. – 2206 a.C.) si visse un lungo periodo di pace che fece cadere in disuso tale strumento, riqualificato così in un posatoio per animali da giardino. Anche il gallo – come la tigre sopra citata – è uno dei simboli zodiacali della tradizione orientale. Secondo la tradizione dell’arcipelago giapponese il gallo è un animale che simboleggia forza e coraggio; inoltre viene collegato al culto di Amaterasu-o-mi-kami (Grande dea che splende nei cieli), dea del Sole e massima divinità del pantheon shintoista, dal momento che secondo la mitologia fu proprio il canto di questo animale a riportare Amatersu fuori dalla caverna in cui si era rifugiata, facendo imperare sull’universo buio e gelo.

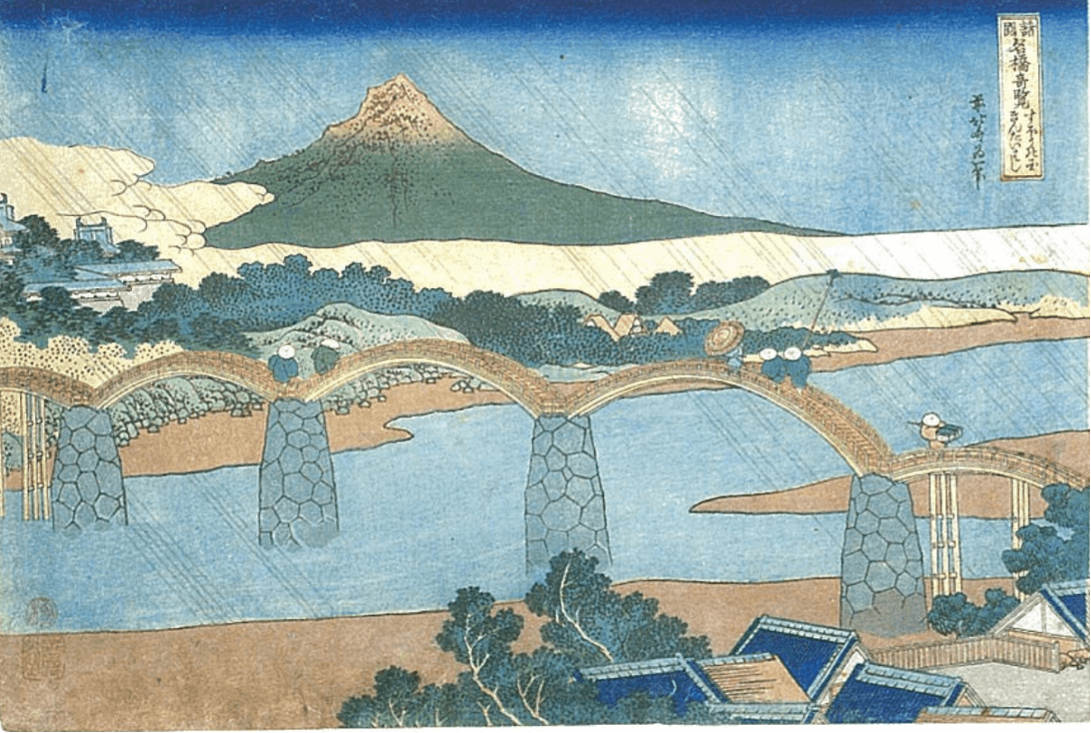

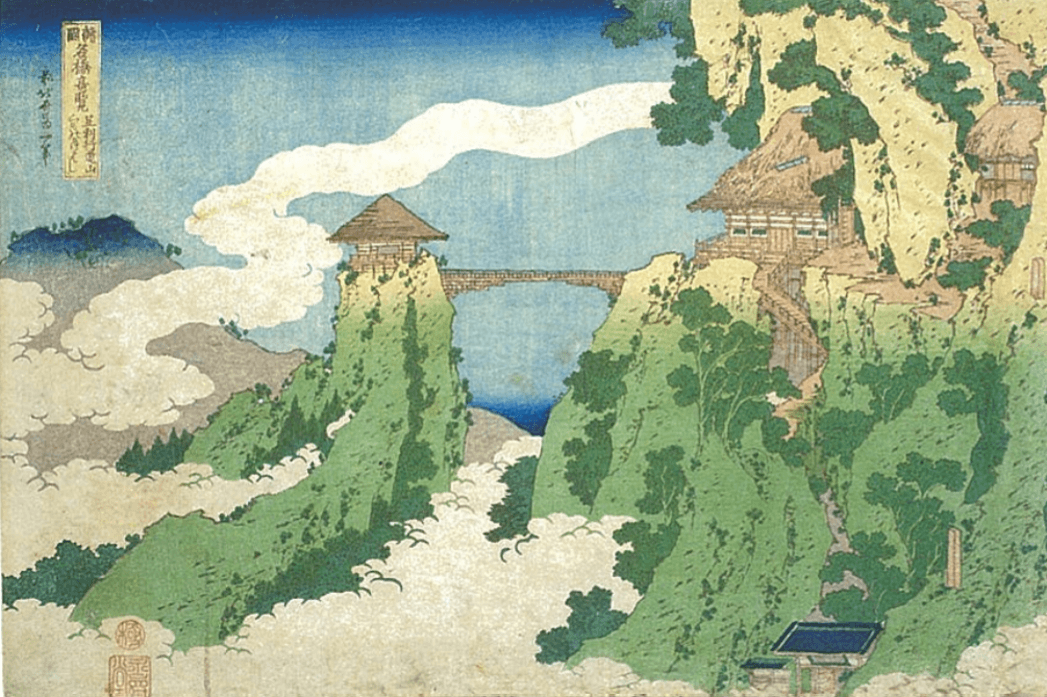

Vedute rare di ponti famosi nelle province (1832-1833, tre stampe) Elemento peculiare delle vedute appartenenti a questa serie è la raffigurazione di ponti il cui aspetto architettonico si integra perfettamente con l’ambiente ed il contesto naturale in cui essi sono stati edificati. A questo lavoro appartengono circa 11 fogli che vennero realizzati nel 1831, ma furono commercializzati dal 1834: questo dato cronologico è testimoniato dalla presenza nella serie della collinetta Tenpozan alla foce del fiume Aji nel Settsu che venne costruita nel 1831.

L’artista giapponese iniziò a realizzare questa serie senza stabilire a priori il numero totale di fogli, e la interruppe con ogni probabilità per un imprevisto; decise infine di non ritornare più su questo lavoro. Escludendo il caso del Tenpozan sopracitato, per la cui raffigurazione Hokusai usufruì della più recente documentazione figurativa, i vari ponti sembrano essere realizzati impiegando largamente l'immaginazione. Nonostante ciò, il Ponte appeso alle nuvole del Monte Gyodo ad Ashikaga sembrerebbe corrispondere ad una località reale: sarebbe infatti il ponte di legno che collega il tempio Joinji – una capanna da tè costruita su uno Sperone roccioso – a Shimotsuki nella prefettura di Tochigi.

Bibliografia

Donatella Failla, La rinascita della pittura giapponese. Vent'anni di restauri al museo Chiossone di Genova. Catalogo della mostra, Genova, 27 febbraio-29 giugno 2014.

Donatella Failla, Dipinti e stampe del mondo fluttuante: capolavori Ukiyoe del Museo Chiossone di Genova, Genova 2005.

Donatella Failla, Capolavori d’Arte Giapponese dal periodo Edo alla Modernizzazione. Catalogo della mostra. Genova, 25 Luglio 2001 - 16 Giugno 2002.

Donatella Failla (a cura di) Edoardo Chiossone, un collezionista erudito nel Giappone Meiji. Catalogo mostra, Roma, 31 gennaio - 16 marzo 1996.

Visite guidate presso il Museo Chiossone tenute dalla professoressa Donatella Failla, già curatrice del museo.

Lezioni universitarie del corso Storia dell’arte dell’Asia orientale tenuto dalla professoressa Donatella Failla.

CARAVAGGIO: LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA

A cura di Ornella Amato

Introduzione al Pio Monte di Misericordia

Il Pio Monte della Misericordia è un’istituzione laica che nasce nel 1602 per volontà di 7 nobili napoletani dediti ad opere caritatevoli realizzate stilando veri e propri programmi settimanali a fini assistenziali.

Nel 1653 la chiesa dell'edificio fu demolita per essere poi ricostruire integralmente e dal 1658 fino al 1678 il complesso fu totalmente riorganizzato in uno stabile di maggiori dimensioni. Il nuovo progetto edilizio, dalla pianta ottagonale, veniva affidato all'architetto Francesco Antonio Picchiatti, mentre nel 1666 terminavano i lavori della grande cupola della chiesa e venivano commissionate ad Andrea Falcone le sculture del porticato esterno, che l’adornava con le tre Allegorie.

Diversi furono nel corso del tempo i rimaneggiamenti, infatti altri lavori si ebbero anche nel corso del Settecento ed in particolare nel 1720 e nel 1763.

Lungo la facciata corre il “motto” della fondazione stessa - tratto da un verso del profeta Isaia -:

“Fluent ad eum omnes gentes”

ovvero:

“Tutte le nazioni affluiranno ad esso”.

La Chiesa del Pio Monte della Misericordia

La Chiesa del Pio Monte è inglobata all’interno del palazzo stesso e si rivela essere priva di facciata; infatti l'accesso avviene attraverso un portale dentro il portico in piperno con cinque arcate che caratterizzano la parte inferiore della facciata principale dell'edificio stesso. L'interno della chiesa è maestosamente sobrio ma nel contempo imponente e silenzioso, caratterizzato dai colori bianco e grigio e che donano un’eleganza misurata ed equilibrata.

Eppure, entrando in Chiesa, lo sguardo del visitatore, che potrebbe essere rapido e fugace, in realtà è rapito e folgorato dalla tela del Merisi sull’altare maggiore raffigurante le Sette opere di Misericordia, realizzate durante il suo periodo napoletano.

La presenza di Caravaggio a Napoli fu la conseguenza di un evento estremamente particolare: il Merisi era stato condannato a morte per l’uccisione in un duello di Ranuccio Tommasoni e, a seguito di tale condanna, lasciò la città papale alla volta di Napoli, dove giunse il 6 ottobre del 1606 rimanendovi circa un anno, godendo della protezione della famiglia Carafa - Colonna.

È in questo contesto storico che la pietà evangelica incontra per sempre l’arte del pittore lombardo.

“Perchè io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere;

ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,

carcerato e siete venuti a trovarmi”.

Mt 25, 35-37

E poi vi è l’ultima delle opere di misericordia corporale che non si trova nell'elenco dell’evangelista Matteo, nella quale ci è chiesto di “seppellire i morti nella terra, di inumare o comunque di porre in un sepolcro, in una tomba”, come avvenne per Cristo, ma con la fede nella risurrezione della carne.

Caravaggio: le Sette Opere di Misericordia

- Dimensioni cm: 390 x 260

- Costo pagato dal Pio Monte: 400 ducati

- Data di consegna: 9 Gennaio 1607

- Olio su Tela

La tela, nota al grande pubblico come Le Sette Opere di Misericordia, in realtà si chiama Nostra Signora della Misericordia come indica una trascrizione settecentesca della polizza di pagamento a Caravaggio.

Fiumi di parole sono state spese e ancora se ne spenderanno per un’opera di tale portata che non solo destò grande meraviglia tra i committenti tanto da vietare ogni forma di riproduzione, ma che ancora oggi è studiata, letta, interpretata e che a sua volta rappresenta un precetto evangelico in ragione del quale i fedeli, per ottenere il perdono dai peccati, devono compiere azioni caritatevoli verso i bisognosi ed è interpretato da Caravaggio, attraverso personaggi dalle fattezze popolari, ambientando la scena dei vicoli napoletani.

Pazzia Pura o Rivoluzione?

Caravaggio inserisce tutte le sette opere caritatevoli in un unico dipinto, una sola grande tela, per la quale si prediligono due chiavi di lettura, sebbene entrambe indichino, come punto di partenza, la Vergine col Bambino sorretta dagli Angeli. La tela può essere divisa in due parti orizzontali: superiore ed inferiore, seguendo la rara ma efficace luce presente nel dipinto, oppure in senso orario, partendo dalla Vergine e procedendo alla destra della tela seguendo le opere rappresentate.

Quest’ultima è proprio il tipo di lettura che daremo in questa sede, partendo dalla Vergine col Bambino.

Una donna affacciata ad una finestra, che guarda la scena che le si presenta, sporgendosi per “vedere meglio” come se fosse ad una finestra o al massino un balconcino di un piccolo appartamento posto nel buio di un vicolo napoletano, come se fosse sopra lenzuola stese ad asciugare, dove il tutto è rappresentato dall’incrocio delle muscolose braccia degli angeli.

I volti di madre e figlio sono estremamente delicati, la luce li investe come un faro che colpisce i visi, evidenziandone non solo le fattezze, ma anche la biondezza del Bambino e la brunezza della Madre, coi capelli leggermente raccolti; tiene il Bambino in maniera tenace, le fanno da “davanzale” le braccia degli Angeli, una sorta di “davanzale celestiale” che, in maniera quasi acrobatica frenano il loro volo, vincendo la forza di gravità; la mano aperta dell’angelo di sinistra che - sebbene poggi sul nulla - riesce a frenare il volo e mostra l'intera muscolatura del braccio teso; le ali sono di un realismo impressionante, la realizzazione del piumaggio è pressoché perfetta e, al centro di esse, si pongono i due personaggi celesti.

Il bianco caravaggesco si impone nella scena sacra, dona luce e splendore a Colui che per intercessione di Sua Madre, dona grazia e Misericordia.

Lo sguardo del Bambino ci indirizza verso quanto accade sotto di Lui.

Il suo sguardo è dolce, il viso delicato, quasi in contrasto con la cruda realtà delle scene che si stanno svolgendo nel buio di un vicolo napoletano del XVII sec., dove il buio della notte è rotto solo dalla luce delle candele che illuminano le sette opere caritatevoli che si stanno svolgendo.

Seppellire i morti

E’ raffigurato con il trasporto di un cadavere di cui si vedono solo i piedi, da parte un uomo di chiesa, probabilmente un diacono che regge la fiaccola che illumina leggermente un muro ed un portatore che - nonostante la pochissima luce alla quale partecipa la fiamma della fiaccola stessa - ci mostra, suo malgrado, il suo lato destro.

Visitare i carcerati e Dar da mangiare agli affamati

In una sola scena sono rappresentate entrambe le opere di misericordia e sono raffigurate attraverso un vero e proprio “racconto pittorico “della storia di Cimone e Pero che si ritrovano protagonisti di due delle sette opere: Cimone, condannato a morte per fame in carcere e sua figlia Pero, che nutrì il padre dal suo seno, perché non morisse. A seguito di ciò, fu graziato dai magistrati che fecero erigere nello stesso luogo un tempio dedicato alla Dea Pietà.

Vestire gli Ignudi e Curare gli Infermi

La lama della spada che risalta con forza sul buio della scena e che taglia in due il mantello di un giovane cavaliere - identificabile con San Martino di Tours – conduce lo sguardo allo storpio sulla sinistra del santo, probabile riferimento alla vita di san Martino che era solito occuparsi degli infermi. Sotto il mantello si vede la parte superiore di un piede e, accanto, un uomo, a terra, in atto di tirare a sé il mantello con la mano destra, appoggiandosi sulla mano sinistra e mostrando la sua schiena - dalla perfetta anatomia - irradiata dalla luce.

Ospitare i Pellegrini

La scena è rappresentata con un uomo in piedi all'estrema sinistra che indica un punto verso l'esterno della tela, rispondendo ad una probabile domanda appena ricevuta e fornendo un’indicazione; la presenza della conchiglia sul cappello (simbolo dei pellegrinaggi a Santiago di Compostela) lo rende identificabile con un pellegrino.

Dar da Bere agli Assetati

Il Merisi rappresenta quest’ultima opera misericordiosa sulla sinistra della tela, attraverso la rappresentazione dell’episodio biblico in cui Dio fa sgorgare l’acqua dalla mascella di un asino per abbeverare Sansone che, nella tela, la stringe col braccio destro e ne beve l’acqua che, miracolosamente, ne zampilla fuori. Il suo volto è rugoso, Sansone è stanco, assetato, lo sguardo è rivolto verso l’alto, la poca illuminazione gli rende brillante la pupilla dell’occhio sinistro (è la parte del profilo che mostra allo spettatore), ma l’eroe biblico - sebbene illuminato in pochi tratti da una luce leggera, quasi di riflesso da quella che illumina i personaggi che popolano la scena davanti - nel buio di questa notte napoletana, è di certo, tra i personaggi di maggiore qualità.

Sansone chiude questo viaggio all’interno della tela, o forse sarebbe meglio dire, lungo i vicoli di un notturno napoletano seicentesco, pur lasciando un sospeso, un sospeso che le mastodontiche dimensioni sembrano quasi non colmare, poiché sospesi si resta davanti a tutte le altre tele del Merisi che, con pazzia e genialità, ha scritto le pagine più controverse e difficili, ma più amate della storia dell'arte in Italia.

Bibliografia

Pacelli - Caravaggio. Le sette opere di Misericordia - Ediz. Artstudiopaparo - 2014

Torre – Le sette opere di Misericordia – Le pale d’altare di Caravaggio del primo soggiorno a Napoli – Agape Editore

Negri Arnoldi - Storia dell'Arte Vol. III - Fabbri Editori

Casanova - Fluent ad eum omnes gentes. Il monte delle sette opere della misericordia di Napoli nel Seicento. Ed. Clueb - Gennaio 2008

Abbate - Storia dell'arte nell'Italia meridionale vol.4

Il secolo d'oro Ed. Donzelli - luglio 2002

Sitografia

http://www.piomontedellamisericordia.it/home/listituzione/

https://artepiu.info/caravaggio-sette-opere-misericordia-napoli/

http://www.arte.it/notizie/napoli/il-sacro-il-teatro-e-la-strada-le-sette-opere-della-misericordia-di-caravaggio-16983

https://www.finestresullarte.info/1089n_caravaggio-nostra-signora-della-misericordia-recensione-libro.php

IL MUSEO SANNA E IL SUO GIARDINO

A cura di Alice Oggiano

Il museo nazionale archeologico ed etnografico intitolato a Giovanni Antonio Sanna, vero e proprio punto di riferimento museale per la Sardegna centro-settentrionale, si trova a Sassari, nella centralissima Via Roma.

Il plesso museale ha origini tardo ottocentesche; tuttavia, i primi nuclei fondativi dell’edificio si fanno risalire ai primi anni del 1500, quando la storia si intrecciò con il culto di San Sebastiano. Militare romano durante l’impero di Diocleziano, poi convertitosi al cristianesimo e proclamato martire dalla chiesa di Roma, Sebastiano fu oggetto di una grande venerazione da parte dei sassaresi, i quali di sovente rivolgevano al santo voti finalizzati, in particolar modo, alla liberazione dalle frequenti ondate epidemiche che colpivano l’isola. Nell’attuale collocazione del museo doveva infatti, in passato, ergersi una chiesa intitolata al culto del martire. Il complesso di edifici dedicati al santo doveva poi estendersi in un’area cittadina molto più ampia di quella attuale, che oggi trova espressione unicamente nelle omonime carceri sassaresi. La chiesa venne poi posta sotto la tutela dei frati domenicani, i quali decisero di ampliarla per farne una zona monastica.

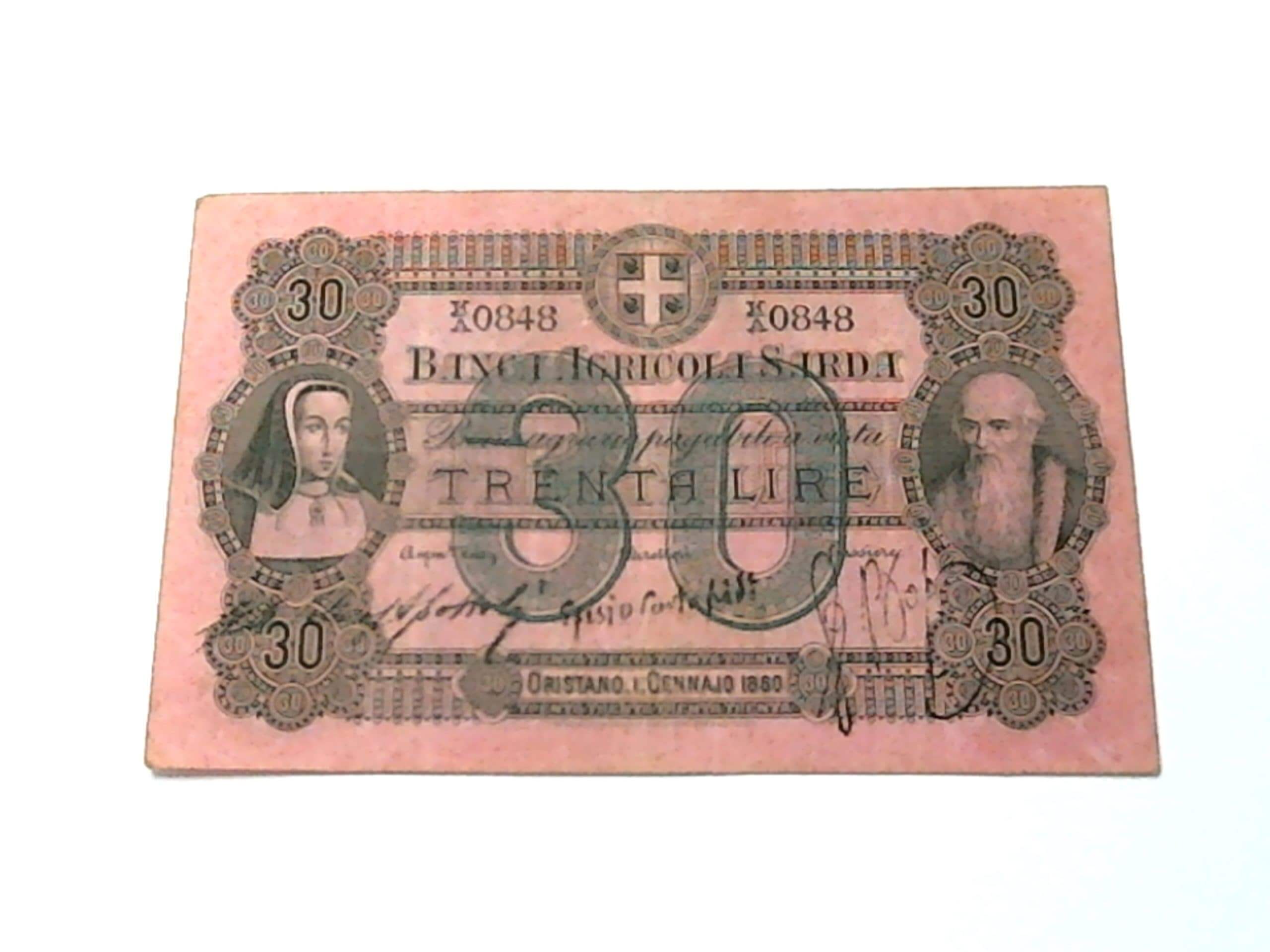

Fu soltanto nel corso del 1800 che, grazie alla figura di Giovanni Antonio Sanna, imprenditore sardo minerario appartenete alla ricca borghesia sassarese e figlio di un noto avvocato cittadino, l’edificio subì una profonda evoluzione. Sanna, emigrato in Francia nella cittadina di Marsiglia per cercar fortuna, divenne un noto commerciante unendosi anche matrimonio con una gentildonna spagnola che gli diede quattro figlie, tutte ben maritate con uomini che ebbero con Giovanni Antonio rapporti sempre precari. Eletto deputato del regno di Sardegna dal re sabaudo, Sanna fondò la Banca Agricola Sarda, che divenne subito il traino dell’economia isolana per poi essere coinvolta in un progressivo declino che la portò al fallimento. L’acutezza d’ingegno e la passione da sempre dimostrata per l’archeologia e le arti condussero Sanna a racimolare una fruttuosa collezione di reperti e opere che, in seguito, egli donò alla sua città natale.

Tra il 1925-26 vide la luce il primo nucleo del museo, la cui costruzione, commissionata dalla figlia Zelí ad uno dei più noti architetti italiani dell’epoca, il romano Michele Busiri Vici, ebbe luogo in un terreno appartenente alla famiglia. L’edificio fu dotato di forme neoclassiche, costruito con trachite rossa locale proveniente dal vicino paese di Ittiri. Oltre alle poderose dimensioni del museo, venne data grande attenzione al giardino circostante. Dall’impatto visivo immenso, il giardino si articolava, nel progetto originario, in una serie di siepi disposte circolarmente e prevedeva un’impressionante varietà botanica che comprendeva varie specie vegetali a dire il vero non del tutto adeguate al suolo sottostante, motivo per cui l’area è stata recentemente sottoposta a interventi di riqualificazione volti a garantirne una più efficace messa in sicurezza. Ancora oggi è possibile ammirare la straordinaria varietà della flora mediterranea presente nel sito: allori, pitosfori, ligustri, lecci, viburni, alberi di Giuda e evonimi variegati costituiscono solo una parte dello splendido parco.

Con grande tenacia Zelì riuscì a perseguire il progetto paterno, facendo leva sulle istituzioni comunali affinché il museo potesse raggiungere degna concretezza. Il museo, in seguito a donazioni private e scoperte archeologiche condotte abilmente nel sottosuolo sardo, vide un implemento che lo portò a divenire una delle più importanti istituzioni museali sia a livello regionale che nazionale. Con Clemente, eminente cittadino sardo, il Sanna venne ampliato non soltanto materialmente ma anche strutturalmente, con la costruzione di un nuovo braccio connesso al vecchio mediante un vestibolo.

Le sale museali vennero, con il tempo, arricchite di nuovi padiglioni espositivi inerenti a nuove sezioni tematiche, come quella medievale e moderna acquisita nei primi del 2000. Tornando al giardino, del quale già abbiamo avuto modo di parlare, la sua unicità risiede nella compenetrazione tra natura ed elementi antropici presenti. I reperti archeologici ed artistici, espressione di un sincretismo culturale e storico senza precedenti, destano stupore nel visitatore che è portato naturalmente alla loro contemplazione.

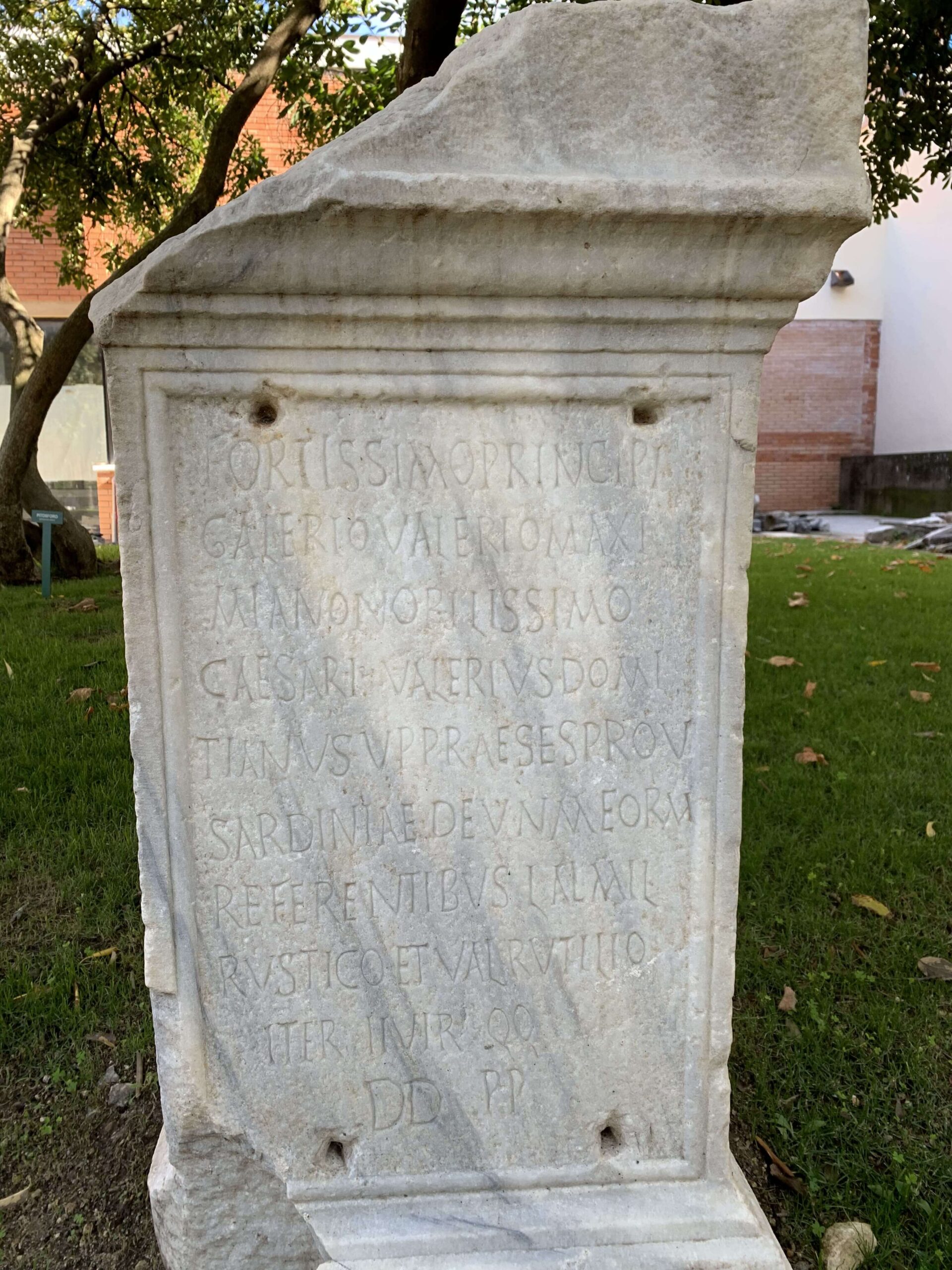

Disposte seguendo un profilo semicircolare, le epigrafi di epoca imperiale risalenti al II-III d.C testimoniano il ruolo centrale ricoperto dalla Sardegna nel quadro delle vicende storiche che interessavano l’intero Occidente. Rinvenute nella colonia di Turris Libisonis (colonia fondata da Cesare attorno al 46 a.C, attuale Porto Torres), queste ultime afferiscono a differenti tipologie: celebrative, commemorative e votive. A iscrizioni finalizzate a glorificare imperatori come Traiano si alternano altre, come quella a Galerio, che richiamano il sistema di potere tetrarchico. Altre ancora testimoniano i rapporti di parentela che intercorrevano tra schiatte isolane nobiliari e imperiali, come la Gens Ulpia; altre ancora dimostrano la conoscenza di termini afferenti alla sfera della classicità, come gli àuguri.

Indovini dell’antica Roma, gli àuguri interpretavano il volo degli uccelli per comprenderne i segni della volontà divina.

Un’altra epigrafe di enorme importanza è quella che il gentiluomo Cornelio dedica ad Iside, divinità marina. La dea è incisa di profilo nel marmo con sembianze antropomorfe, accompagnata da un coccodrillo finemente intagliato e da un cane. Nell’antichità, gli animali erano spesso portatori di simbologie più profonde o rappresentazioni zoomorfe di divinità note. Il coccodrillo, in correlazione ad Iside, è associato a Sobek, Dio egizio guaritore del defunto Osiride, marito della dea. Allo stesso modo il cane alluderebbe ad Anubi, Dio egizio dei morti, che secondo la tradizione avrebbe aiutato Iside ad imbalsamare Osiride.

Complessivamente, il richiamo all’elemento dell’acqua appare evidente non solo nelle epigrafi ma anche nelle ancore romane imperiali in piombo, rinvenute in mare nei pressi dell’isola. Esse testimoniano un’ulteriore prova dell’effettiva attività commerciale e culturale tra le aree del Mediterraneo e del continente, come la Sicilia. È inoltre interessante osservare come alcune di esse riportino incisioni allegoriche di buon auspicio alla navigazione, riprendendo come ad esempio il colpo di Venere: quando il lancio di un dado dava come risultato sei, si era baciati dalla fortuna. Evidente, perciò, la correlazione con il tema del viaggio.

Nel giardino sono inoltre presenti altri reperti archeologici di dubbia provenienza e identificazione, tutt’ora sottoposti ad attente analisi da parte degli esperti.

Il regio museo, che il 28 Ottobre 2020 ha celebrato il suo ottantesimo anniversario, non è purtroppo attualmente accessibile a causa dei lavori di restauro e ristrutturazione che interessano il plesso.

Sitografia

museosannasassari.it

Foto di Alice Oggiano

LA BASILICA DI SANTA GIUSTINA A PADOVA PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

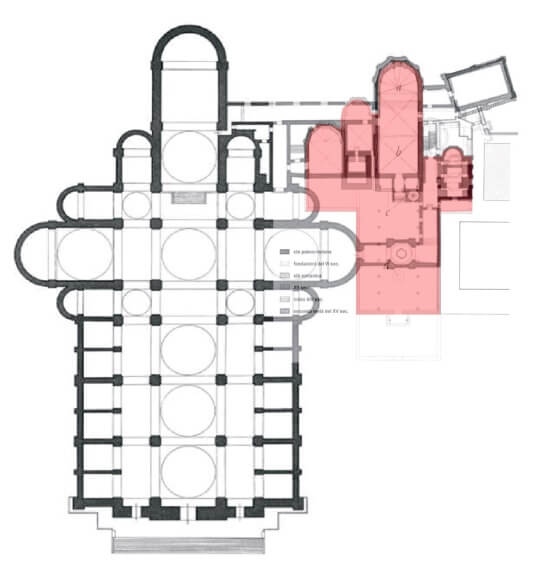

Dopo aver delineato nel precedente articolo il contesto storico e la figura della santa da cui prende il nome la basilica di Santa Giustina a Padova, avendone riccamente illustrato l’interno e l’esterno, la trattazione prosegue occupandosi rispettivamente della zona presbiteriale e dell’altare maggiore, dell’arca di S. Mattia, del Corridoio dei Martiri e infine del sacello paleocristiano o di San Prosdocimo.

Il presbiterio

L’area presbiteriale della basilica di Santa Giustina a Padova (Fig. 20), sopraelevata dal piano di calpestio delle navate, presenta un ampio spazio in cui figurano l’altare maggiore e il variegato e meraviglioso coro ligneo che, concludendosi sotto la pala maggiore, incornicia egregiamente l’abside. L’ampio spazio liturgico risulta contornato da splendidi tesori artistici, fra tutti figurano i due monumentali organi laterali che, grazie alla splendente tonalità dorata, costituiscono un rimando alla monumentale e pregiata pala d’altare che occupa il fondo del catino semicircolare. L’opera intitolata “Martirio di Santa Giustina” (Fig. 21) è una, se non forse l’unica, pala dipinta da Paolo Veronese di così grandi dimensioni che rappresenta il tema iconografico dell’uccisione di Giustina. In un turbinio di nubi, angeli e putti che volteggiano in cielo avviene il martirio della Santa che, trafitta dai suoi aguzzini con una spada nel petto, rivolge l’ultimo sguardo verso l’alto dove, tra raggi sfolgoranti di luce e grazia divina, figurano Cristo con in mano il globo crugigero e Maria al suo fianco. Quest’ultimi preludono alla vita eterna in Paradiso che Giustina, con il suo profondo atto di fede, ha ottenuto, e ne pregustano la futura dimensione di santità. Singolare dal punto di vista pittorico e stilistico risulta la rappresentazione, in lontananza e dietro i carnefici, della Basilica di Sant’Antonio di Padova perfettamente orientata e nello scorcio reale che si vedrebbe se la guardassimo dal punto in cui si trova l’opera pittorica (Fig. 22).

La cornice della pala è in sé un’altra opera d’arte e falegnameria nata, secondo le fonti, da un disegno dell’architetto veronese Michele Sanmichieli (Fig. 23). Due coppie di colonne binate incorniciano e delimitano il dipinto del Veronese mentre, nella parte superiore, i capitelli corinzi di quest’ultime sorreggono possentemente un timpano spezzato con al di sopra tre piedistalli con angeli e una coppia di canne d’organo rivolte verso la navata antistante. La maestosa pala, realizzata tra il 1574 e il 1575, venne ultimata molti anni dopo la costruzione della nuova basilica in concomitanza con un evento che segnò profondamente le vicende storiche della seconda metà del XVI secolo. Il 7 Ottobre 1571, nel giorno dedicato alla memoria liturgica di Santa Giustina e della Vergine del Rosario, avvenne la vittoria della Lega Santa sull’Impero ottomano nella Battaglia di Lepanto. Come si può notare da un’altra opera del Veronese “Allegoria della Battaglia di Lepanto” (Fig. 24), Giustina è posta difronte a Maria pronta a chiedere l’intercessione della Madre Celeste affinché avvenga la vittoria sugli schieramenti nemici. Il trionfo portò la Repubblica Veneziana a intravederne un’intercessione celeste, tanto da far coniare sulle monete della Serenissima l’effige della Santa padovana (Fig. 25).

L’altare maggiore

L’altare maggiore (Fig. 23) della basilica di Santa Giustina, spoglio ma semplice nella sua sobrietà, è stato realizzato da Pietro Corberelli tra il 1637 e il 1643 su disegno precedente di Giambattista Nigetti. Al di sotto della Mensa Eucaristica, conservato in un sarcofago decorato che funge da altare, è conservato il corpo di Santa Giustina. La parte frontale di quest’ultimo è ricoperta da un pregevole e incantevole paliotto realizzato grazie alla commistione di tarsie marmoree intersecate e abbinate tra loro in motivi geometrici, floreali e vegetali.

L’arca di San Mattia

Immaginando di scendere i gradini del presbiterio e di volgere lo sguardo sul fondo del transetto destro, l’occhio dell’osservatore viene colpito da una ulteriore sepoltura che, difronte a quella di San Luca e vicina a quella di Santa Giustina, diventa un legante tra i tre punti del transetto e costituisce un’altra rarità esclusiva della basilica stessa. Realizzato nel 1562 ad opera di Francesco de Surdis, il sarcofago contiene le spoglie di San Mattia Apostolo che, in sostituzione di Giuda Iscariota, venne chiamato a occupare il posto mancante tra i Dodici. L’arca, in parallelo con quella di Luca, presenta il medesimo impianto stilistico e compositivo. Delle colonne inferiori sostengono la cassa marmorea decorata con otto pannelli di marmo greco rappresentanti Mattia, Pietro, Taddeo e Filippo (Fig. 26).

Il Corridoio dei Martiri

Oltrepassata l’arca di San Mattia, tramite un piccolo passaggio nell’abside retrostante, si giunge in un luogo raccolto chiamato Corridoio dei Martiri. L’annesso alla basilica venne costruito nel 1564 per collegare quest’ultima con l’antico sacello paleocristiano che, fino alla ristrutturazione cinquecentesca, costituiva un punto focale della costruzione. Nel tentativo di istituire un percorso tra la nuova costruzione e il vetusto piccolo edificio, si decise di edificare un corridoio che comprendesse anche il cosiddetto “pozzo dei martiri”, un pozzo costruito in epoca medievale per custodire le ossa dei martiri rinvenute, secondo la tradizione, dopo il 1000 (Fig. 27). La struttura si compone di un vano di entrata congiunto con uno spazio quadrato cupolato, nel quale si trova il pozzo cinquecentesco che venne realizzato per coprire e custodire quello medievale (Fig. 28). Sulle pareti che custodiscono il manufatto figurano numerose iscrizioni tratte dall’Apocalisse di San Giovanni che celebrano la vittoria dei martiri che, con la loro vita, testimoniarono la Fede. Oltrepassando l’ambiente a pianta centrale, la costruzione si congiunge con l’antico muro perimetrale paleocristiano (del quale sono ancora riconoscibili le bifore) (Fig. 29) che immette direttamente nel sacello di San Prosdocimo.

Il sacello paleocristiano o di San Prosdocimo

Una delle parti più antiche dell’attuale complesso rimane senz'altro il sacello (costruito tra il 450 e il 520) che, prima della ricostruzione cinquecentesca, costituiva uno spazio fondamentale della basilica paleocristiana. Ricoperto di mosaici e di lastre pregiate di marmo greco, purtroppo, venne ristrutturato nel corso del XVI secolo fino a perdere l’originale conformazione. I mosaici vennero tolti per far spazio agli affreschi che ancora oggi decorano la cupola. La struttura, anche a seguito dei rifacimenti, rimase pressappoco invariata con la sua pianta centrale sulla quale si aprono quattro bracci laterali di cui uno absidato. Gli archi a tutto sesto che sovrastano lo spazio, insieme ai pennacchi raffiguranti i quattro Evangelisti, sorreggono la calotta affrescata (Fig. 30).

L’interno dell’ambiente è adibito a vero e proprio scrigno di tesori artistici e devozionali, addossato a una delle pareti è collocato l’altare-sarcofago di San Prosdocimo, primo Vescovo di Padova che secondo la tradizione fu discepolo di S. Pietro e che da questo venne consacrato (Fig. 31). Un clipeo marmoreo che lo sovrasta ne ricorda l’effige e le gesta. Sul lato adiacente, insieme all’altare, trova spazio una minuta ma graziosa pergula in marmo che, in tempi antichi, costituiva una sorta di iconostasi volta a separare l’area liturgica da quella dell’assemblea.

Il luogo, seppur di dimensioni ridotte, costituisce una preziosa testimonianza dei primi secoli del cristianesimo padovano e di un passato glorioso che ha visto il succedersi di rinnovamenti, operai, artisti e decoratori intenti a rendergli onore. Il complesso si configura come un luogo unico poiché, oltre a custodire le spoglie di numerosi Santi, continua ad irradiare un sentimento comune di amore e filiale ringraziamento verso coloro che furono testimoni del Vangelo, e che ne tradussero le parole in concrete pagine di carità e servizio cristiano. Con questa consapevolezza, ritornando all’esterno del complesso, l’osservatore non può che uscirne colpito dall’incredibile tesoro che esso custodisce e continua a tramandare da secoli. La basilicadi Santa Giustina dunque, ricercata e prestigiosa nella sua monumentalità, non si pone come involucro freddo di un contenuto prezioso, ma anzi come contenitore aperto a coloro che vorranno visitarla abbandonandosi tra le braccia dell’eterna bellezza.

Bibliografia

Ghedina, P. Arvalli, “Segni di storia, immagini di Fede: il complesso abbaziale di Santa Giustina”, Progetto Bibbia e Arte, Associazione Gaudium et Spes, 1997;

Leonardi, F. G. Trolese, “San Luca evangelista testimone della fede che unisce. Atti del Convegno internazionale” (Padova, 16-21 ottobre 2000), 2002;

Zampieri, “La tomba di San Luca Evangelista, la cassa di piombo e l’area funeraria della Basilica di Santa Giustina in Padova”, L’Erma di Bretschneider, 2003;

“Padova e il suo territorio, rivista di storia, arte e cultura”, Ottobre 2001;

B. Autizi, “Padova , storia e arte”, Editoriale Programma, 2019;

Sitografia

Sito web dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova;

Sito web “Padovanet.it”;

Sito web “Padovaoggi.it”;

Sito web della Scuola Diocesana di Iconografia San Luca;

Sito web della Gallerie dell’Accademia di Venezia;

Fonti delle immagini

Immagini di dominio pubblico tratte da Google Immagini e Google maps;

Immagini tratte da: - “Padova e il suo territorio, rivista di storia, arte e cultura”, Ottobre 2001;

Immagini tratte da: G. Zampieri, “La tomba di San Luca Evangelista, la cassa di piombo e l’area funeraria della Basilica di Santa Giustina in Padova”, L’Erma di Bretschneider, 2003;

Immagini tratte da: sito web della Scuola Diocesana di Iconografia San Luca;

Alcune fotografie scattate dall’autore;

Le elaborazioni grafiche sulle immagini e la ricostruzione dei prospetti dell’arca di San Luca sono opera dell’autore dell’articolo;

GAETANO PREVIATI: UNA POESIA DI LUCE

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione

A Milano, pulsante centro culturale in ogni epoca, passarono e si formarono alcuni tra i più importanti pittori divisionisti italiani come Gaetano Previati, a cui la Galleria d’Arte Moderna del capoluogo lombardo ha dedicato un’intera sala. Il rapporto dell’artista con la città fu talmente appassionato che decise di aprire il suo studio proprio di fronte alla popolosa piazza del Duomo. Della posizione centrale di quest’ultimo parla Barbantini nella sua monografia sull’artista, dichiarando che “quando le finestre sono aperte […] entrano nello studio […] la voce e il fiato del gran centro”, mentre il pittore “dipinge la caduta degli angeli, evoca antiche storie d’amore”, così “tra il frastuono dei tramwai e l’odore di benzina nasce la pittura più solitaria e spirituale dell’Italia contemporanea”.

Gaetano Previati: la biografia

L’artista nacque nel 1852 a Ferrara, città di cui conservò un certo spirito romantico, una poesia nostalgica e un senso di solitudine. L’immagine di Previati è presentata dal pittore stesso nel suo “Autoritratto” (1911) collocato presso il Corridoio Vasariano degli Uffizi; qui il distacco tra la realizzazione e la sua vera immagine è evidente. La tela si rivela un vero e proprio manifesto del Divisionismo di cui Previati voleva dimostrarsi sommo teorico, infatti sulla tavolozza dispone i colori complementari puri che tale movimento utilizzava sulla tela per mezzo di filamentose pennellate accostate.

Inoltre Previati non fu solo un abile e raffinato pittore, ma anche un brillante teorico, infatti pubblicò ben tre volumi sulla pittura per giustificare la sua attitudine divisionista e dimostrare come quest’ultima avrebbe potuto apportare un significativo miglioramento alla pittura. L’artista credeva nella funzione sociale e nell’immanenza dell’opera d’arte, la cui creazione era fondata sull’antico, il moderno e il vero. Per lui l’arte era “la facoltà di rievocare le immagini della mente e la forza di renderle sensibili coi mezzi speciali dell’arte pittorica”, per “suggerire cioè in noi una verità viva e palpitante ma come posta al di fuori della nostra comune cerchia cognita di affetti e rivelandocene un’altra con tutta l’apparenza della verità possibile”.

La Scapigliatura e la svolta divisionista

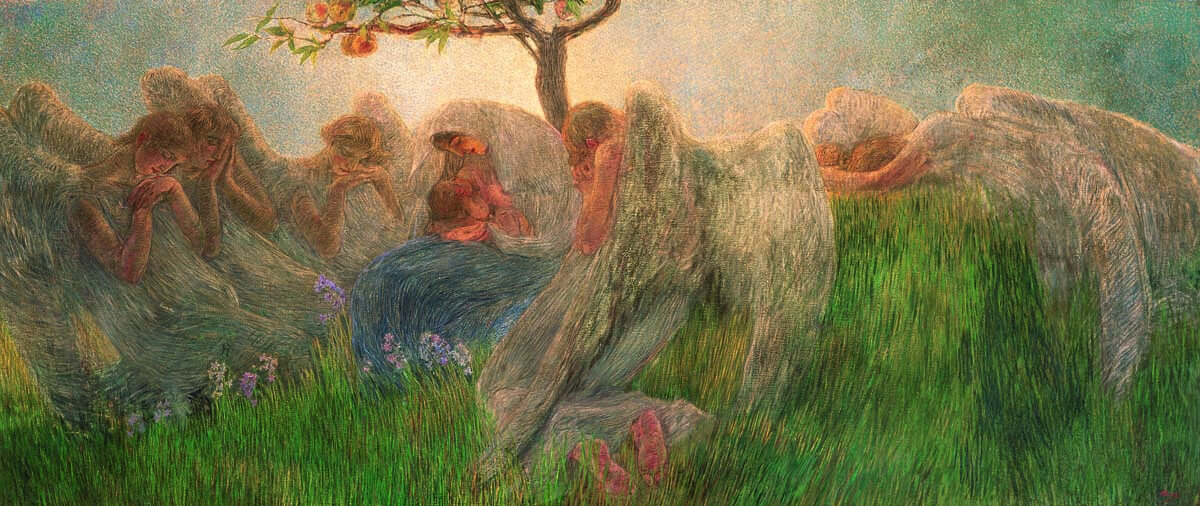

Gaetano Previati iniziò la sua formazione presso l’Istituto tecnico di Ferrara, per poi cominciare subito dopo a frequentare i corsi d’arte di disegno e nudo dell’Ateneo civico, a cui accompagnò le visite alla pinacoteca dove poté ammirare le opere degli antichi maestri. Nel 1877 decise di trasferirsi a Milano dove frequentò Brera e aderì alla Scapigliatura Lombarda, realizzando lavori a tema storico-sociale. Di tale esperienza presso la GAM sono conservati il “Ritratto di Erminia Cairati” e il “Ritratto di Luigi Arrigoni” le cui fattezze sono dispiegate in pieno stile scapigliato, mentre a conservare ancora alcune caratteristiche scapigliate sono “La Madonna dei crisantemi”, dal tratto abbozzato e materico, e “Maternità”, un’anticipazione del suo capolavoro divisionista realizzato a partire dal 1890.

Previati si indirizzò poi verso un’arte “ideista” e la tecnica divisionista, a seguito dell’incontro con il suo futuro mecenate e mercante Vittore Grubicy de Dragon, realizzò così la precedentemente citata “Maternità”, iniziata nel 1890 ed esposta alla Triennale di Brera del 1891, di cui in una lettera al fratello scrisse: “Non ho più nessuna preoccupazione per il pubblico […] E non mi curo punto della popolarità che esige quello che risponde alla somma delle cognizioni e dei bisogni volgari”.

In quest’opera il pittore raggiunse una forte luminosità, egli palpitò, gioì e si addolorò nelle variazioni della luce sentendola come supremo mezzo ideale per la pittura. Il punto di arrivo di tali ricerche è stata l’elegante tela della “Madonna dei gigli”, in cui la luce sprigiona tutta la sua forza donando calore all’intimo amore tra madre e figlio, mentre attorno dei candidi gigli li circondano in un naturale locus amoenus.

A seguito del 1891 le lettere scambiate con il fratello mostrarono un artista sempre più affranto e povero, a seguito del matrimonio e la nascita del primo figlio. Nel 1895 espose senza successo alla Biennale di Venezia, ma realizzò anche le sognanti rievocazioni storiche di “Viaggio nell’azzurro” e “Il Re Sole”. La prima raffigura due personaggi, in vesti settecentesche, a bordo di una carrozza, mentre la seconda è una rievocazione storica di un corteo regale dove i protagonisti sono il re e la regina che incedono verso destra. Dopo gli insuccessi registrati alle Biennali, il primo riscontro positivo arrivò durante quella del 1901 da parte del critico Vittorio Pica, che scrisse: “Spirito irrequieto, fantasia fervidissima, carattere sdegnoso del volgare e schivo di ogni concessione ai gusti plateali della folla”. Altro elemento che contribuì a creare interesse per la sua arte fu il contratto che Alberto Grubicy gli offrì con la propria galleria, per Barbantini ebbe effetti benefici sull’artista che sollevato economicamente “potè dedicarsi al lavoro tutto intero, senza distrazioni, senza pesi sul cuore, e poteva dipingere appena gli veniva l’estro”.

Lavagna e gli ultimi anni

Negli anni successivi Gaetano Previati riprese l’esecuzione di opere di grande formato e lavori di minor impegno come quadri di fiori eseguiti durante i ritiri liguri a Lavagna, dove rimaneva dalla primavera fino all’autunno. Barbantini nella sua monografia scrisse che al suo risveglio l’artista ammirava il mare blu e le sue barche dalla finestra, qui il mondo era fatto di natura rigogliosa, d’aria salmastra e impregnata di luce. A dimostrarlo sono i due dipinti “Meriggio” e “Le caravelle pisane” dal linguaggio più semplificato e dal calmo clima di serenità che avvolge lo spettatore.

Nel 1916 dopo la morte della moglie e del figlio entrò in uno stato di tristezza, lo ricorda Ettore Cozzani su “Eroica”; il giornalista scrisse che “la sua anima aveva messe chissà quali misteriose ali e s’era già rifugiata nell’infinito” ed “i suoi occhi non guardavano più le cose: vedevano forse l’essenza delle cose stesse”.

L’artista si spense a Lavagna quattro anni dopo, la sua arte però continuò a vivere nel ricordo dei futuristi che, nel loro manifesto, lo citarono come uno dei più grandi profeti inascoltati d’Italia. Umberto Boccioni, che perfino incontrò Previati, si sentì umiliato di fronte a tanta erudizione tecnica e scrisse: “è il solo artista italiano che abbia intuito da più di trent'anni che l'arte fuggiva il verismo per innalzarsi allo stile”, nonché l’unico artista della generazione divisionista veramente innovativo.

Bibliografia

Sileno Salvagnini, Previati, Art Dossier, Giunti, Firenze-Milano, aprile 2020.

Gaetano Previati 1852-1920, a cura di Fernando Mazzocca, (Palazzo Reale, Milano, 8 aprile-29 agosto 1999), Electa, 1999.

Sitografia

www.gam-milano.com

IL BORGO MEDIEVALE DI OPI

A cura di Simone Lelli

In provincia dell’Aquila, nell’area protetta del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e in mezzo al gruppo montuoso dei monti Marsicani nella valle dell’Alto Sangro, si trova il borgo medievale di Opi (Fig.1). L’origine del nome Opi risale o alla dea romana Ope, dea della terra, o al termine latino “oppidum”, ossia castello o città fortificata.

Opi: i primi insediamenti

Grazie ai ritrovamenti archeologici effettuati, sappiamo con certezza che il territorio dell’Alto Sangro fu abitato fin dai tempi del Paleolitico superiore: probabilmente i primi abitanti erano gruppi di cacciatori che, alla ricerca di selce e grosse prede, risalivano i monti per raggiungere questo territorio, ma fu solo dal I millennio che le popolazioni iniziarono a stabilirvisi definitivamente. A dimostrazione di ciò troviamo, presso la Val Fondillo (AQ), luoghi di sepoltura databili intorno al VI e V secolo a.C. Dai reperti rinvenuti in queste sepolture, come armi e skyphos[1], possiamo dedurre che questi popoli avessero caratteristiche belliche che man mano persero dopo le guerre sannitiche e durante il processo di romanizzazione del territorio. Questi cambiamenti portarono gli uomini a trasformarsi da guerrieri a pastori, e a praticare la transumanza lungo l’asse delle attuali regioni Abruzzo-Puglia. In epoca romana, e durante tutto il Basso Medioevo, il territorio andò gradualmente spopolandosi anche a causa della devastazione che portò la guerra greco-gotica, ma con la cristianizzazione del territorio cessò questo processo, anche grazie alla costruzione del monastero di Sant’Elia agli inizi del XI secolo. La zona continuò una progressiva crescita demografica fino al luglio del 1654, anno in cui l’intera zona venne colpita da un violento terremoto che provocò numerose vittime e danni ingenti alle strutture di Opi. Questo evento fece calare drasticamente la popolazione.

La grotta di Achille Graziani

A 11 Km da Opi, sempre in provincia dell’Aquila, sono state ritrovate alcune tra le più antiche tracce della presenza dell’uomo in Abruzzo, in particolare presso la grotta dei Banditi poi rinominata “grotta Achille Graziani” (Fig.2) dal suo scopritore. Egli iniziò gli studi archeologici presso questa grotta nel 1870, ma bisogna aspettare il 1955 affinché le ricerche vengano riprese ad opera dell’archeologo Antonio Mario Radmilli. All’interno della grotta i due archeologi trovarono tracce di focolari e diversi oggetti in pietra levigati utilizzati come punte di lancia o come lame. Da questi ritrovamenti si è ipotizzato che la grotta in questione venisse usata saltuariamente dall’uomo soprattutto nelle stagioni più miti, e che i reperti in questione venissero usati per la caccia e per la lavorazione della carne. Inoltre sono stati trovati anche antichi resti organici di animali selvatici tra cui marmotte, lepri, camosci, stambecchi, cervi e cavalli selvatici, che ci aiutano a comprendere la dieta di questi cacciatori e il tipo di clima e vegetazione che era presente sul questo territorio 18.000 anni fa. La grotta Graziani, con il passare dei secoli, continuò ad essere utilizzata dall’uomo fino ad epoche più recenti: al suo interno Radmilli trovò anche ceramiche dell’età del bronzo di epoca romana risalenti a 2000 anni fa. Molto probabilmente con l’avvento della romanizzazione in Abruzzo questa caverna cadde in disuso.

A necropoli di Val Fondillo (AQ)

Gli scavi che hanno portato alla scoperta della necropoli di Val Fondillo (Fig.3) sono stati effettuati tra il 1994 e il 1996 dalla Soprintendenza archeologica e dall’ente del Parco Nazionale d’Abruzzo. Questi scavi hanno permesso di ritrovare un nucleo di tombe strettamente collegate e similari ad altre necropoli trovate in Abruzzo. La necropoli conservava più di centro sepolture a inumazione, le tombe erano disposte in file parallele e formavano dei circoli e, con molta probabilità, questi circoli rappresentavano intere famiglie. I corredi trovati nelle tombe erano interamente in bronzo e ferro: nelle sepolture maschili troviamo soprattutto armi per l’attacco (lance, pugnali, gladi a stami, giavellotti) e armi per la difesa (dischi e corazze) mentre nei corredi femminili troviamo oggetti ornamentali (collane di ambra, bracciali, pendagli e anelli). Le tombe più complesse, e molto probabilmente anche le più ricche, presentano anche una sorta di nicchia protetta da lastre e grossi massi che conteneva oggetti in ceramica tra cui una grossa olla e vasi di dimensioni più piccole. L’intera necropoli è datata intorno al VII-V secolo a.C.

Il Museo Archeologico di Opi

Nel centro storico di Opi (AQ) sorge il Museo Archeologico di Opi che, al suo interno, conserva i reperti archeologici provenienti dai territori di Opi e dalla necropoli di Val Fondillo e, al suo interno, troviamo i corredi funebri provenienti dalle tombe della necropoli.

Note

[1] Skyphos: tipologia di vaso usato nell’antica Grecia, a forma di coppa.

Sitografia

abruzzoturismo.it

altosangro.com

art bonus.gov.it

camminarenellastoria.it

comune.opi.aq.it

inabruzzo.it

parcoabruzzo.it

terre marsicane.it

valfondillo.it

viaggiart.com

Vittorio Corcos. Ritratti e Sogni: intervista a Carlo Sisi

Intervista a cura di Andrea Bardi

Intervista al professor Carlo Sisi, curatore della mostra

A pochi giorni dall’inaugurazione della mostra Vittorio Corcos. Ritratti e sogni, allestita nelle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna e temporaneamente chiusa al pubblico in seguito alle ultime disposizioni governative, ho avuto il piacere e l’onore di intervistare il curatore della rassegna, il professor Carlo Sisi. Ci tengo, e colgo qui l’occasione per farlo, a ringraziare il professore per aver sempre dimostrato, nei giorni precedenti l’intervista, oltre a rara gentilezza, un grande rispetto nei confronti miei e dei miei impegni. Avvenuto per via telefonica, il confronto con Sisi si è rivelato assai proficuo, denso di contenuti e non privo di risvolti inaspettati. Considerato all’unanimità un’autorità indiscussa negli studi su Vittorio Corcos (a cura dello stesso Sisi, oltre a diverse mostre, la voce Vittorio Corcos per il “Dizionario Biografico degli Italiani”), il professore ha voluto in primis chiarire le origini, la genesi di una passione che lo accompagna ormai da più di vent’anni. Il primo contatto con l’opera di Corcos avvenne, spiega Sisi, per via indiretta, e per la precisione grazie al lavoro di tesi allora condotto dalla sua allieva (purtroppo recentemente scomparsa) Ilaria Taddei. Fu proprio a partire dalla sua ricerca, infatti, che la prima mostra su Corcos (Il fantasma e il fiore, inaugurata a Livorno nel 1997), poté prendere forma, inaugurando la stagione – ancor ben florida – della riscoperta del peintre des jolies femmes. Quello livornese, continua Sisi, fu un evento di capitale importanza: oltre a porre la questione della complessità con cui un pittore fin-de-siecle poteva e doveva, con ogni probabilità, essere analizzato (è il titolo stesso, Il fantasma e il fiore, a svelare la “doppia anima” dell’artista), la mostra al Museo Civico “Giovanni Fattori” rivelava al grande pubblico una serie di opere chiave, all’epoca dei fatti emigrate negli Stati Uniti, di proprietà degli eredi Corcos. E fu grazie allo zelo con cui Ilaria Taddei condusse il suo lavoro di ricerca, in seguito direzionato anche all’ampliamento dell’archivio d’artista, che fu quindi possibile far riemergere la vicenda di Vittorio Corcos da quell’alone che chissà per quanto tempo ancora lo avrebbe condannato a un infelice quanto ingiusto anonimato. La seconda tappa nel ventennale percorso di riscoperta del pittore fu la vetrina padovana di Palazzo Zabarella (Vittorio Corcos. I sogni della Belle Époque, 2014), prodotta dagli sforzi congiunti di Sisi, Taddei e Fernando Mazzocca, a cui seguono, nel 2019, L’avventura dello sguardo (Torino, Museo Accorsi-Ometto, a cura dello stesso Sisi) e, nel 2020, Ritratti e sogni. Proprio a partire dal ridotto scarto temporale tra le due mostre, il professore ha tenuto a mettere in evidenza non tanto le affinità quanto le differenze tra le ultime due rassegne, dalla cornice scenografica all’approccio metodologico. Introducendo la spinosa questione del rapporto tra opere e spazio espositivo, risulta fondamentale che il curatore sappia “adeguare il soggetto al luogo”, commenta Sisi, prima di procedere ad una lucida disamina di entrambi i suoi interventi. Se l’Accorsi-Ometto, continua, meglio si prestava, nella sua natura di casa-museo, a una “mostra da camera” dalla forte impronta tematica, nella quale le opere – poche ma di qualità eccelsa – entravano in punta di piedi in un ambiente già fortemente connotato, l’apertura delle grandi stanze di Palazzo Pallavicini ha consentito, al contrario, l’adozione di una formula più propriamente narrativa, in grado di dipanare, nel rispetto dello spazio dovuto alle opere – spesso di grande formato – l’intera carriera pittorica dell’artista. Spazio, quello bolognese, in cui il pubblico può muoversi con grande disinvoltura, privato com’è di tutti quegli ingombri visivi – i colori, le trame geometriche dei ricchi tappeti, gli scintillii dei lampadari o le volute d’ornato del mobilio – in grado di distogliere lo sguardo del pubblico allontanandolo dalla contemplazione dei dipinti, pur dovendo fronteggiare, in qualche occasione, problematiche di diversa natura, come la non sempre impeccabile gestione dell’illuminazione (esemplari sono i casi opposti della Lina Cavalieri e di Peggy Baldwin). Nel piccolo scrigno torinese invece l’attenzione del fruitore era continuamente alimentata dalla capacità magnetica delle jolies femmes di Corcos, per l’occasione coadiuvate da un nutrito parterre di femmes fatales mitteleuropee (tra le opere presenti in mostra, nella sezione intitolata per l’appunto Vergini Funeste, anche lavori di Fernand Khnopff, Franz von Stuck e Felicien Rops). Progetti del genere, scientificamente validi, si differenziano dalle cosiddette “mostre a pacchetto” oltre che per l’approccio alla base della selezione delle opere, anche per tutta quella serie di procedure di carattere burocratico che le rende possibili. Per il pubblico di Progetto Storia dell’Arte Sisi ha inoltre voluto evidenziare le differenze sostanziali che intercorrono tra queste due grandi tipologie di eventi, facendoci entrare idealmente, momento per momento, all’interno dell’iter processuale che accompagna una mostra come quella di Corcos, dal progetto preliminare all’apertura. Il curatore, dice Sisi, interviene sin da subito nella definizione di un progetto di massima che comprenda la struttura del percorso espositivo e una prima selezione di opere, il prestito delle quali è subordinato all’assenso delle istituzioni, pubbliche o private, presso le quali tali opere vengono custodite. L’approvazione di musei e collezionisti privati si fonda sull’esito positivo con cui la commissione scientifica dell’istituzione coinvolta valuta la qualità del progetto, che a questo punto deve essere analizzato anche dal lato economico. I preventivi di spesa coinvolgono diversi aspetti: dall’assicurazione al trasporto “da chiodo a chiodo” (dal momento dello smontaggio all’installazione presso la nuova sede espositiva temporanea, ndr), passando per gli interventi di restauro (spesso veri e propri passepartout per una valutazione positiva da parte della commissione) e per l’edizione del catalogo.

FILIPPO PARODI A VILLA FARAGGIANA

A cura di Irene Scovero

Albissola Marina e Villa Faraggiana

Il comune di Albissola Marina, nella Riviera di Ponente in provincia di Savona, forma, insieme ad Albisola Superiore il territorio detto Albisole. La zona, abitata già in tempi preistorici, fu in epoca romana un importante centro, ricordato con il nome di Alba Docilia, stazione della strada romana tra Genua (Genova) e Vada Sabatia (Vado). Successivamente, in epoca medievale, l’intero borgo venne ceduto al Comune di Savona dalla Santa Sede, a cui era appartenuto in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Dal XIII secolo fu sotto il controllo della Repubblica di Genova. Ricche famiglie patrizie trovarono in questo territorio un luogo adatto ad investire in possedimenti. Tra i nomi delle famiglie si ricordano i Brignole e i Rovere, casata che vide due suoi membri salire al soglio pontificio, con i nomi di Sisto IV e Giulio II. La città è famosa soprattutto per le ceramiche, la cui lavorazione policroma è molto ricercata. Gli inizi di questa attività, tipica del luogo, ancora non si conoscono: tuttavia, nel XVI secolo, gli artisti albisolesi, noti per la loro bravura, venivano spesso convocati presso alcune corti. Nel corso del Novecento Albissola marina inizia a divenire meta privilegiata per alcuni artisti e intellettuali[1] i quali lasciarono un’impronta decisa sulla vita artistica e culturale della città. Tra le splendide dimori signorili del XIII secolo, gli artisti poterono ammirare Villa Faraggiana, dimora storica appartenuta alla famiglia Durazzo. La trasformazione in casa-museo fu resa possibile grazie al lascito dell’ultimo proprietario, Alessandro Faraggiana, il quale provvide, nel 1968, all’apertura di alcune stanze al pubblico, lasciando la propria villa in eredità del Comune di Novara che ancora oggi la preserva e la rende accessibile al pubblico a “testimonianza di un’epoca e del costume di una famiglia”. In ognuno degli ambienti all’interno la connotazione storico-artistica entra in un rapporto simbiotico con l’ambiente circostante, un grande giardino con parterre all’italiana che spicca tra la macchia boschiva ligure.

Filippo Parodi

Filippo Parodi (Genova 1630 - 1702) fu da sempre considerato uno dei maggiori esponenti della scultura genovese in età barocca. Ai primordi della sua carriera artistica egli lavorò come ebanista, ma il momento decisivo nella sua formazione di scultore avvenne presso l’atelier romano di Gian Lorenzo Bernini. La permanenza romana permise a Parodi di partecipare alle decorazioni scultoree di chiese, palazzi e giardini romani. Rientrato a Genova, l’incontro con Pierre Puget, il “Bernini francese”, fu decisivo per lui e per gli sviluppi della statuaria genovese. Fu in questo periodo, infatti, che Parodi diede un enorme contributo alla diffusione degli stilemi del barocco romano in Liguria, estendendo in seguito la sua influenza anche a città come Padova e Venezia.

La specchiera e il mito di Narciso

Filippo Parodi venne chiamato dalla famiglia Durazzo per decorare il salone di ricevimento della loro dimora di villeggiatura. Nel maestoso salone Parodi dovette affrontare un tema connesso al tema dell’illusorietà, ovvero la storia di Narciso, narrata da Ovidio nel terzo libro delle Metamorfosi. Ovidio ci racconta infatti che ad un bellissimo giovane, tornato da una battuta di caccia, accadde di specchiarsi in una pozza d’acqua e di innamorarsi della propria immagine riflessa. La consapevolezza dell’impossibilità del suo amore condusse Narciso alla morte. Scrive Ovidio:

Rapito dalla dolcissima immagine vista, ama una speranza incorporea e scambia per corpo l’acqua: stupisce di se stesso e rimane immobile e impassibile come una statua scolpita nel marmo di Paro. Steso per terra, guarda il duplice astro dei propri occhi, i capelli degni di Bacco e Apollo, le guance lisce, il collo eburneo, la splendida bocca, il rossore misto al candore di neve, ammonirà tutto ciò che lo rende mirabile; senza saperlo desidera se stesso, insieme loda ed è lodato, cerca ed è cercato, brucia e appicca il fuoco. Quanti baci vuoti dà all’acqua ingannevole, quante volte immerge le braccia nell’acqua cercando il collo, e non cinge se stesso! Non sa cosa vede, ma per quello che vede arde, e lo stesso errore che ingannò gli occhi li eccita.

Ovidio, Metamorfosi, III, 416-432

Filippo Parodi confeziona per i Durazzo una specchiera, in legno dorato e dal forte sviluppo verticale, nella quale il mondo animale e quello vegetale si fondono armoniosamente (Fig.1). Così la descrive Lauro Magnani:

“una adesione totale dell’immagine della natura viene perseguita per rappresentare nel chiuso della stanza la finzione scenica della trasformazione nel mito di Narciso.”

Del resto, è la stessa Villa Faraggiana, dotata di un bellissimo giardino strettamente connesso al salone, ad essere ideata come un continuum spaziale tra spazi interni e ambiente esterno. L’artista concepisce l’opera come un’enorme scogliera. In basso, due cani intenti ad abbeverarsi da una fonte muovono le piccole zampe verso l’alto. La decorazione prosegue in verticale in una fantasia floreale che asseconda il profilo curvilineo dello specchio richiamando inoltre l’appena compiuta Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Al vertice della composizione vi è infine Narciso (Fig.2): appoggiato alla lancia utilizzata nella caccia, il giovane si sporge con il corpo verso il centro dello specchio, le cui trasparenze rimandano metaforicamente al lago descritto dal mito stesso. L’interpretazione che Parodi fa del brano ovidiano si traduce in un gioco raffinato, dove non è solo il protagonista a guardarsi riflesso, ma anche noi stessi che, specchiandoci, diventiamo coprotagonisti di questo arguto impianto scenografico e psicologico. L’atmosfera arcadica e favolistica si accompagna, quindi, al tema della vanitas terrena, tema morale sul quale lo stesso fruitore è invitato a riflettere. Il complesso apparato del Parodi va così ad inserirsi perfettamente nella cultura dell’artifizio tipica del periodo barocco, anche se l’utilizzo di apparati scenografici è documentato a Genova già dal Cinquecento. A differenza del Bernini, che nelle sue opere non perdeva mai il contatto con la realtà, enfatizzando gli aspetti più sensuali e tattili dell’esperienza scultorea, il lavoro di Parodi si fonda su un processo di astrazione del dato naturale finalizzato a donare all’opera una dimensione quasi spirituale e intangibile.

Quella di Villa Faraggiana non fu certo la prima cornice realizzata dal Parodi. Presso Palazzo Spinola, a Genova, una cornice in legno intagliato, dove il Mito di Paride inquadra il Ritratto di Maria Mancini di Ferdinand Vouet, costituisce un ulteriore incontro tra mito e suppellettile d’arredamento.

Filippo Parodi: le statue delle Quattro Stagioni

All’interno del meraviglioso salone (Fig.3) quattro statue reggicandela, altro esempio di convivenza tra scultura ed arredamento, raffiguranti allegorie delle Stagioni canalizzano lo sguardo sulla specchiera. La loro collocazione, agli angoli della sala, fa convergere necessariamente lo sguardo verso la parete corta di fondo della specchiera. L’Inverno ha le sembianze di un uomo anziano che incede con passo malfermo, la mano destra allungata a cercare il calore di un braciere; l’Autunno è un uomo circondato da grappoli d’uva mentre la Primavera e l’Estate, due donne, sono rispettivamente incoronate da un serto di mirto e da spighe di grano. I basamenti delle statue simulano sporgenze rocciose le cui asperità sono rese possibili dalle incisioni a sgorbia[2], che, assieme alla doratura del legno e alla sapiente levigatura dei corpi e dei panneggi, creano forti effetti chiaroscurali. Queste monumentali statue, in legno intagliato e dorato, sono, insieme alla specchiera di Narciso, tra i più alti esempi della decorazione barocca genovese.

Note

[1] Per citarne alcuni, si ricordano Lucio Fontana e il gruppo CoBrA.

[2] Scalpello con lama sagomata, utilizzato per eseguire intagli nel legno.

Bibliografia

Lauro Magnani, Il tempio di Venere. Giardino e villa nella cultura genovese, Genova, 1987

Paola Rotondi, Filippo Parodi maestro dell’intaglio, in “Bollettino d’arte”, s.4, XLIV (1959)

Ezia Gavazza, Documen: per Filippo Parodi. L'altare del Carmine e la specchiera Brignole, in “Arte Lombarda”, 58-59, 1981

La scultura a Genova e in Liguria, vol.II, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1988

Sitografia

www.treccani.it

www.albisolamarina.it

www.villafaraggiana.it

www.iconos.it

www.progettovidio.it

https://fondazionezeri.unibo.it/it