LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO PT. II

A cura di Arianna Canalicchio

Tra problemi e critiche

“Natura ed arte unite insieme non potevano ideare una situazione più incantevole, una passeggiata più deliziosa di questa”[1].

Così Guido Carocci, celebre cronista fiorentino, descrive nella sua guida sui dintorni della città le appena concluse Rampe di Giuseppe Poggi. Quella del Carocci fu però una delle poche voci che si alzarono in difesa del lavoro dell’architetto, accusato di aver fatto un’opera “di puro lusso”[2], senza una reale utilità pratica, una “passeggiata in carrozza del Re”[3] costata una discreta cifra al Comune.

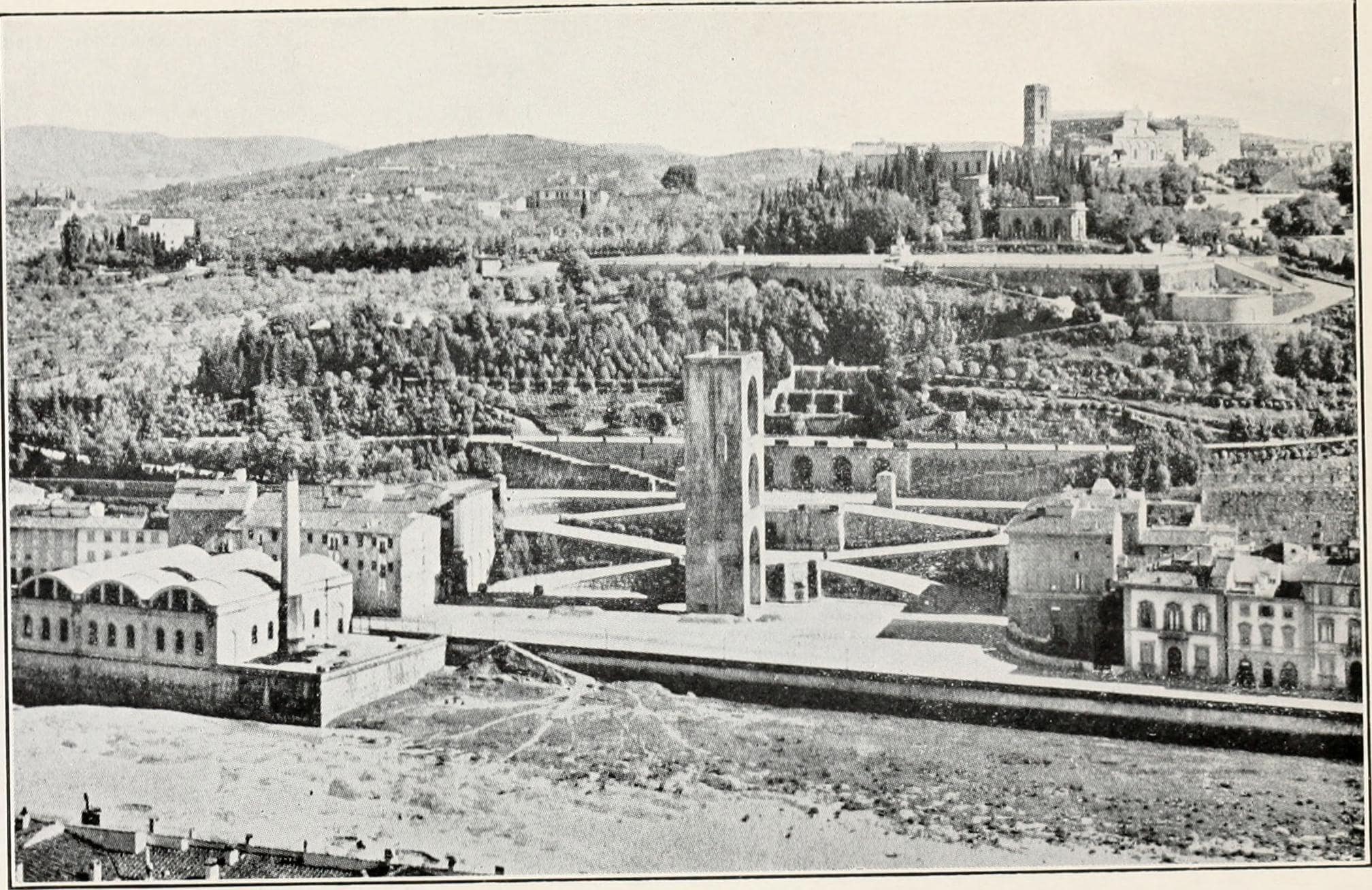

Il lavoro di Poggi fu innegabilmente molto dispendioso ma allo stesso modo utile e non soltanto frutto di una ricerca a fini estetici e decorativi. Stando ai conti dell’architetto, i lavori per l’ingrandimento di Firenze, fatti a partire dal 1865 in occasione della sua nomina a capitale del Regno d’Italia, costarono al Comune circa 33 milione e mezzo di lire, di cui 15 milioni per gli effettivi lavori di abbattimento delle mura e di costruzioni delle nuove parti di città e i restanti 18 milioni per gli espropri.[4] Di questi 15 milioni, ben 2.582.000 di lire servirono unicamente per la realizzazione di Piazzale Michelangelo, delle rampe e del viale dei Colli, l’elegante strada che collega il piazzale con un lato e l’altro della città. Se si aggiunge anche la somma stimata per gli espropri in questa specifica zona il totale degli interi lavori ammontava a circa 3 milioni e mezzo di lire. Scendendo invece nello specifico, il costo dei lavori per le Rampe fu stimato intorno alle 298.773,95 lire.[5]

L’elevato costo dei lavori destò non poco scalpore tra i cittadini e tra gli stessi funzionari comunali. Il progetto del Poggi risultava effettivamente molto ampio, anche più di quanto non fosse realmente necessario, soprattutto alla luce del fatto che la capitale era già stata spostata a Roma. Come racconta l’architetto, al momento della fine dell’esperienza del capoluogo toscano come capitale, la motivazione addotta per riuscire comunque a portare avanti i lavori, che di fatto erano a metà, si fondava sulla necessità di tener conto anche di futuri ingrandimenti. Nel caso di alcuni interventi, tra cui proprio le Rampe, in molti non riuscirono ad andare oltre la forte apparenza estetica finendo per non coglierne l’effettiva utilità. In breve tempo si guadagnò l’appellativo dispregiativo di “passeggiata in carrozza del Re”[6]. Lo stile del Poggi infatti, non soltanto in questa zona di città ma nel complesso di tutti i suoi interventi, risulta sempre caratterizzato da una forte impronta neoclassica ed estetizzante; le Rampe nascevano come passeggiata suburbana nel verde, di carattere estremamente ottocentesco e non come una semplice via di congiunzione tra due parti di città Tra i sostenitori del suo progetto troviamo il già citato Guido Carocci, all’epoca giovane cronista, e Franco Borsi, architetto e storico dell’architettura, che dedicò, alcuni anni più tardi, dei volumi allo studio del suo piano urbanistico, all’interno dei quali definì Poggi

“l’unico urbanista moderno che Firenze avesse mai avuto”[7].

Dietro al lavoro delle Rampe si celava però anche un motivo tecnico, trattandosi infatti di un vero e proprio intervento di consolidamento della collina di San Miniato. Poiché questa era da tempo soggetta a smottamenti e fenomeni franosi, l’ultimo dei quali, nel 1853, aveva gravemente danneggiato la chiesa di San Salvatore al Monte, si era ormai reso necessario un intervento tecnico. Già a quel tempo Poggi aveva preso parte, insieme a Gaetano Bianchi, Luigi Passerini e Pasquale Poccianti alla commissione incaricata di trovare una soluzione al problema di stabilità della collina; dunque, era perfettamente a conoscenza delle criticità del posto. Tornato a lavorarci alla fine degli anni ’60 dell’800 ne fece uno dei punti chiave del suo intervento, cercando delle soluzioni con l’aiuto dello storico e archivista Cesare Guasti. I grandi muraglioni delle Rampe vennero quindi pensati per rafforzare la collina e frenare le spinte franose, rendendo maggiormente sicuro il versante.

Il progetto delle Rampe doveva quindi essere considerato in primo luogo come un intervento tecnico di consolidamento delle pendici della collina, nel corso del quale, tuttavia, Poggi non rinunciò ad aggiungere una componente più prettamente estetica nella decorazione dei muraglioni. Eppure, l’opinione pubblica criticò pesantemente il lavoro, tanto che l’architetto fu costretto a giustificarsi nel suo resoconto sui lavori del 1882: “È vero che questi rivestimenti e decorazioni apparvero un lavoro di lusso; ma trattandosi di opere pubbliche, poste in posizione e condizioni speciali, era una necessità per l’artista che le dirigeva da presentarle in modo da conseguire il duplice risultato della solidità e dell’effetto estetico”[8].

Del resto, secondo l’architetto la ricerca di un connubio tra utilità ed estetica nelle costruzioni architettoniche era da considerarsi di fatto una prerogativa dell’arte italiana da molti secoli. Dunque, non doveva mancare una ricerca estetica neanche in casi in cui il lavoro avesse come scopo primo quello tecnico e funzionale. Un lavoro “non di lusso davvero, ma di necessità”, scriveva Poggi, che non per questo doveva essere misero o brutto.

Già in un rapporto per l’Amministrazione Municipale datato 1870 Poggi aveva riportato, a giustificazione del suo intervento, il giudizio di alcuni illustri artisti-ingegneri che nei secoli avevano avvertito dell’instabilità del colle; tra questi spiccano il commento espresso da Leonardo da Vinci, quello di Giuliano da Sangallo e quello di Jacopo del Pollaiolo. Prima della realizzazione delle Rampe presero quindi avvio i lavori di consolidamento che vennero affidati alle ditte Lazzeri e Ciampi, entrambe già al servizio di Poggi per la costruzione del viale dei Colli. Le due ditte, come si legge nel contratto, firmarono successivamente anche il progetto per la costruzione delle Rampe, datato 20 luglio 1872 con il quale si impegnavano a concludere il lavoro in appena due anni anche se l’inaugurazione avvenne solo nel settembre 1975.

Per quanto sia stato il protagonista assoluto dei lavori inerenti agli ampliamenti in occasione di Firenze capitale, Poggi non ha mai goduto di particolare stima tra i fiorentini, né durante né tantomeno dopo la conclusione degli interventi. Forse per le ingenti spese, forse per il suo gusto ancora troppo legato a un’estetica neoclassica o più probabilmente per l’imperdonabile fatto di aver abbattuto le mura a cui i fiorentini erano tanto attaccati, il suo lavoro di architetto è rimasto per anni decisamente sottostimato.

Note

[1] G. Carocci, I dintorni di Firenze. nuova guida illustrazione storico-artistica, tipografia Calletti e Cocci, Firenze 1881, p. 237.

[2] Citato in G. Morolli, La città giardino di Giuseppe Poggi. Dal “Quartiere di collina” al “Viale dei Colli”, in F. Petrucci (a cura di), Il disegno della città. L’urbanistica a Firenze nell’Ottocento e nel Novecento, catalogo della mostra Firenze, novembre-dicembre 1986, Alinea Editrice, Firenze 1986, p. 67.

[3] Citato in M. Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019, p. 45.

[4] Il conto è riportato da Poggi in G. Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909, p. 17.

[5] Tutti i conti sulle specifiche spese sono riportati in G. Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882 p. 157.

[6] Citato in Cozzi 2019, p. 45.

[7] F. Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G. Poggi¸ Colombo Editore, Roma 1970, p. 67.

[8] Poggi 1882, p.144.

Bibliografia

Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G. Poggi¸ Colombo Editore, Roma 1970.

Carocci, I dintorni di Firenze. nuova guida illustrazione storico-artistica, tipografia Calletti e Cocci, Firenze 1881.

Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019.

Maccabruni, P. Marchi, Una capitale e il suo architetto. Eventi politici e sociali, urbanistici e architettonici. Firenze e l’opera di Giuseppe Poggi, catalogo mostra per il 150° anniversario della proclamazione di Firenze a Capitale del Regno d’Italia, Archivio di Stato di Firenze, 3 febbraio – 6 giungo 2015, Edizioni Polistampa, Firenze 2015.

Paolini, Il sistema del verde. Il Viale dei Colli e la Firenze di Giuseppe Poggi nell’Europa dell’Ottocento, Quaderni del servizio educativo, Edizioni Polistampa, Firenze 2004.

Petrucci (a cura di), Il disegno della città. L’urbanistica a Firenze nell’Ottocento e nel Novecento, catalogo della mostra Firenze, novembre-dicembre 1986, Alinea Editrice, Firenze 1986.

Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882.

LA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CARIGNANO A GENOVA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

A Genova, nel quartiere di Carignano, sorge la splendida basilica di Santa Maria Assunta (fig.1), risalente alla metà del Cinquecento. Al suo interno, sono custodite opere di artisti di notevole rilevanza: tra i nomi spiccano quelli di Filippo Parodi, Pierre Puget, Claude David, Luca Cambiaso, Domenico Fiasella e Guercino.

Cenni storici

Sul colle di Carignano, prima ancora che la basilica venisse concepita, esisteva una piccola cappella intitolata a San Sebastiano, costruita forse in seguito all’epidemia di peste che colpì la zona nel 1430.

Nel 1481 Bendinelli Sauli volle erigere una nuova chiesa, ma le sue volontà vennero messe in atto solo nel 1552 da un altro membro della famiglia. Il progetto architettonico fu affidato al perugino Galeazzo Alessi e i lavori si protrassero a lungo, anche dopo la sua morte avvenuta nel 1572. Nel 1588 si tenne la prima messa solenne, ma l’edificio venne ultimato solo nel 1612 quando fu innalzata la cupola centrale.

Verso la metà dell’Ottocento, l’architetto Carlo Barabino si occupò della ristrutturazione della facciata e dell’inserimento delle scalinate di accesso, mettendo in atto così il disegno cinquecentesco dell’Alessi.

Il 14 agosto 1951 la chiesa venne insignita del titolo di basilica minore.

Nel corso del tempo, l’edificio fu visitato da alcuni grandi nomi come Stendhal, Charles Dickens e Goethe, i quali espressero parole di gran lode per tale luogo. Nella sua opera degli anni ‘30 dell’Ottocento, Mémoires d'un touriste, Stendhal si esprimeva così circa la chiesa di Genova: «un capolavoro di gravità e di nobiltà»[1].

L’esterno

Per quanto riguarda l’aspetto architettonico, Galeazzo Alessi si ispirò molto al progetto elaborato da Bramante per la basilica di San Pietro a Roma. Infatti, l’intento della famiglia Sauli era proprio quello di riproporre a Genova, seppur in misura minore, la sontuosità e spettacolarità di ciò che si poteva ammirare a Roma.

La basilica di S. Maria Assunta presenta una pianta a croce greca. La cupola centrale è posizionata su un imponente tamburo decorato da serliane. Alle due estremità della facciata principale si ergono due campanili, anche se il progetto originario dell’architetto perugino, tramandatoci attraverso un disegno cinquecentesco, ne includeva quattro in totale.

Ogni lato della struttura è dotato del medesimo fronte con una trabeazione timpanata e una porta d’accesso (eccetto che nella facciata posteriore).

Al di sopra dell’ingresso anteriore, entro un’elaborata decorazione di gusto barocco, si colloca la statua dell’Assunta scolpita dallo scultore francese Claude David e ultimata dal genovese Bernardo Schiaffino. In realtà, in origine l’opera era stata pensata per essere collocata all’interno della chiesa, come coronamento di un baldacchino che però non venne mai realizzato. Anche quest’ultimo doveva inserirsi in quell’ambizioso progetto secondo cui la chiesa genovese avrebbe dovuto riproporre le sembianze della basilica di San Pietro a Roma. Proprio i Sauli, infatti, commissionarono a Pierre Puget la realizzazione di quattro sculture destinate alle nicchie dei pilastri della cupola [2] e del baldacchino che avrebbe dovuto richiamare (e forse addirittura superare!) quello di Gian Lorenzo Bernini della basilica romana.

L’interno

A differenza delle altre chiese locali del tempo, dove gli spazi interni pullulavano di affreschi barocchi, nella basilica di Carignano la decorazione venne lasciata agli elementi architettonici, ad opere di scultura e ad alcune prestigiose pale d’altare. Per quanto riguarda i capolavori in marmo, si possono ammirare i quattro imponenti personaggi che abitano le nicchie dei pilastri della cupola. Il San Sebastiano (fig.2) e il Beato Alessandro Sauli (fig.3) vennero eseguiti da Pierre Puget durante il suo soggiorno genovese negli anni sessanta del Seicento; il San Bartolomeo (fig.4), databile al 1695, fu realizzato da Claude David; infine, il San Giovanni Battista (1667) (fig.5) di Filippo Parodi, con cui lo scultore si guadagnò notevole fama.

Anche per quanto concerne la pittura, la basilica custodisce alcune preziosità: una Pietà di Luca Cambiaso (1571 ca.), San Francesco d’Assisi che riceve le stimmate (1665) del Guercino, il Martirio dei Santi Biagio e Sebastiano (1680) di Carlo Maratta, La visione di San Domenico e Il Beato Alessandro Sauli che fa cessare una pestilenza (1630) di Domenico Fiasella, la Madonna fra i Santi Carlo e Francesco d’Assisi di Giulio Cesare Procaccini e databile agli anni venti del Seicento.

La Pietà di Luca Cambiaso

Dipinta intorno al 1572, la Pietà (fig.6) del pittore genovese Luca Cambiaso (1527-1585) venne destinata alla cappella Sauli dove tuttora si trova.

L’opera, un suggestivo notturno, costituisce uno dei suoi ultimi capolavori eseguiti in Italia prima della partenza per la Spagna.

In primo piano campeggia il corpo esanime di Cristo, sorretto dalla Vergine Maria e attorniato da altri personaggi (la Maddalena, S. Giovanni, Nicodemo, Giuseppe d’Arimatea). All’estremità destra del dipinto, la figura in piedi venne letta da Federico Alizeri come il committente (dunque un membro della famiglia Sauli), ma esistono pareri discordanti a riguardo. Sullo sfondo, infine, si staglia il drammatico paesaggio con la scena del Calvario.

L’opera esemplifica bene la fase artistica avanzata di Cambiaso, contraddistinta da una continua ricerca di semplificazione delle forme. Tale linguaggio, conforme allo spirito gesuitico a cui il genovese si era avvicinato in quegli anni, portò poi il pittore a produrre sempre di più delle «immagini capaci di svolgere la funzione di strumenti e di punto di partenza per la meditazione» [3]. Anche la scelta del “notturno” contribuisce a veicolare lo spettatore verso un atteggiamento più contemplativo.

Considerando il soggetto rappresentato da Cambiaso, è possibile che con tale opera i committenti volessero ricordare Cristoforo Sauli, un parente ucciso nel 1571 e che aveva trovato sepoltura in tale cappella.

Note

[1] www.fosca.unige.it

[2] L’artista francese ne eseguì due (San Sebastiano e Beato Alessandro Sauli) mentre quelle raffiguranti San Bartolomeo e San Giovanni Battista vennero scolpite rispettivamente da Claude David e Filippo Parodi.

[3] L. Magnani, Luca Cambiaso “pintor famoso”, “facilisimo en el arte”, 2004, In: AA.VV. Espana y Gènova. Obras, artistas y colecionistas. p. 99-112, MADRID:Fernando Villaverde Ediciones, p.109

Bibliografia

Luigi Alfonso, Aldo Padovano, Le chiese genovesi, De Ferrari, 2014

Lauro Magnani, Luca Cambiaso “pintor famoso”, “facilisimo en el arte”, 2004, In: AA.VV. Espana y Gènova. Obras, artistas y colecionistas. p. 99-112, MADRID:Fernando Villaverde Ediciones

Stefano Pierguidi, “Fatta per essere locata non qui, ma in Roma”: Francesco Maria Sauli e le pale d’altare per Santa Maria Assunta in Carignano, Ligures, 7, 2009

Sitografia

LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO

A cura di Andrea Bardi

I prossimi due elaborati vorranno fornire al lettore un approfondimento sulla cappella di Tiberio Cerasi nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, ristrutturata in maniera decisiva agli inizi del XVII secolo. A un primo elaborato, maggiormente focalizzato sugli aspetti storico – documentari di tale riconfigurazione, ne seguirà un secondo, all’interno del quale verranno invece presentati gli interventi pittorici veri e propri.

Introduzione

La cappella di Tiberio Cerasi, tesoriere della Camera Apostolica, nella chiesa di Santa Maria del Popolo entra a buon diritto nel novero dei luoghi d’elezione dell’arte romana del Seicento, fornendo indicazioni utilissime a comprendere quale fosse, a cavallo dei due secoli, lo stato della pittura nell’Urbe. Nell’ultimo decennio del Cinquecento, infatti, la scena culturale romana era stata scossa dall’arrivo di due forestieri, Michelangelo Merisi e Annibale Carracci. Se quest’ultimo tentò di fondere i particolarismi locali (la Parma di Correggio, la Venezia di Veronese) in un linguaggio pittorico “nazionale” che – dopo aver metabolizzato, dalla metà degli anni Ottanta del Cinquecento in poi, stimoli eterogenei – aveva bisogno degli ultimi tasselli (Michelangelo e Raffaello) per giungere alla suprema sintesi figurativa, per il primo non è peregrino affermare che l’assoluta fedeltà al vero naturale – che connotava, del resto, in maniera preponderante anche l’indagine grafico-pittorica di Annibale – non poteva, e non doveva in alcun modo giungere a compromessi con la storia. I due artisti, entrambi reduci da commissioni di assoluto livello (La cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi per Caravaggio, con tre episodi della vita dell’apostolo Matteo; la volta a fresco della galleria di Odoardo Farnese per Annibale) furono messi l’uno di fianco all’altro, in una sorta di “sfida” implicita tra due diverse concezioni di “vero naturale” che apre il secolo cambiando per sempre la storia dell’arte italiana ed europea. Un rinnovato interesse per il vero che conviveva, però, con il linguaggio “ufficiale”, come notava correttamente Rudolf Wittkower (Arte e architettura in Italia. 1600-1750). Solo dalla consapevolezza di una simile convivenza si può spiegare il tono enfatico che l’anonimo estensore dell’avviso del 2 giugno 1601 riserva tanto alle pale Cerasi quanto agli affreschi del Cavalier d’Arpino, esponente di spicco del tardomanierismo romano, nella Sala degli Orazi e dei Curiazi al Campidoglio:

“hora si scorge che Roma fiorisce nella pittura, più che habbia fatto à tempi a dietro; attendendosi hora à finire le tele di Campidoglio dal Cavaliere Giuseppe, li dua quadri che fa il Caravaggio per la Capella del già Mons.r Ceraseo, Tesauriero. Il quadro Principale in essa Capella di d.o Caraccio, essendo insomma quei tre quadri di tutta l’eccellenza, et bellezza”[1]

Storia

Le vicende legate alla cappella vanno fatte risalire alla seconda metà del XV secolo, quando, in concomitanza con la risistemazione dell’intero edificio ecclesiastico promosso da papa Sisto IV, il cardinale veneziano Pietro Foscari decise di stabilire lì il suo monumento funebre. Circa un secolo più tardi, la suddetta cappella fu al centro di una trattativa tra l’allora “tesauriero” della Camera Apostolica, monsignor Tiberio Cerasi, e i padri dell’ordine agostiniano, a cui la chiesa apparteneva dalla metà del Duecento. L’intenzione di Tiberio, riportata nel testamento redatto nel 1598, era di farsi tumulare

“nella Chiesa del Popolo nella sepoltura dove è sepolto mio Padre Madre et Fratello”[2]

Due anni dopo (la proposta arrivò a Cerasi l’8 luglio 1600) furono gli stessi agostiniani ad offrire la cappella,

“existentem in parte superiori versus et iuxta altare maius sub invocatione eiusdem sanctissimae Virginis Mariae, sitam inter cappellam subtus chorum a sinistra, et cappellam illustrissimorum dominorum de Theodolis a dextera manibus, ut illam arbitrio suo ornari curet et faciat”[3]

“scambiandola” con una casa nei pressi di Montecitorio.

Una volta acquisito il vano, Tiberio Cerasi provvide a dotarlo di un apparato architettonico e pittorico moderno (tale libertà di azione gli era stata concessa dagli stessi padri[4]). In primo luogo, egli rimosse l’iscrizione commemorativa al cardinal Girolamo Foscari[5]. Nel settembre dello stesso anno, Cerasi concretizzò i contatti avviati con il Caravaggio pattuendo col pittore una somma di quattrocento scudi, cinquanta dei quali sarebbero stati versati come anticipo dal marchese Vincenzo Giustiniani (grande protettore dalla prima ora del Merisi). L’artista, da parte sua, si impegnava a consegnare, “infra octo menses” (entro otto mesi),

“duo quadra cupressus longitudinis palmor[um] decem et latitudinis octo”

(due quadri in legno di cipresso lunghi dieci palmi e larghi otto)

Le due tavole (223 x 178 cm ca.) avrebbero dovuto illustrare gli episodi centrali della vita degli apostoli Pietro e Paolo, ai quali la cappella era dedicata, ovvero il martirio per crocifissione del primo e la conversione “sulla via di Damasco” per il secondo.

Circa la pala d’altare, non abbiamo testimonianze documentarie del contratto stipulato con Annibale Carracci, autore di un’Assunzione della Vergine. L’unica testimonianza posteriore al contratto con Caravaggio è costituita da una piccola aggiunta al testamento originario, vergata da Cerasi il 2 maggio 1601 (un giorno prima della sua morte[6]) che ci è utile in quanto ci consente di conoscere il nome dell’architetto scelto per la risistemazione architettonica della cappella, Carlo Maderno[7]. Gli ultimi cinquanta scudi vennero versati a Caravaggio – il cui compenso finale venne decurtato di cento scudi per il ritardo nelle consegne – il 10 novembre 1601 dall’Ospedale della Consolazione, ente nominato erede universale della fortuna del Cerasi.

La cappella venne consacrata nel 1606[8], e, sebbene non si abbia una data precisa per la sistemazione dei dipinti al suo interno, questo anno può fornire un prezioso ante quem.

Note

[1] L’avviso è stato pubblicato da R. Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, p. 821.

[2] Le parole del testamento sono riportate anche in L. Spezzaferro (La cappella Cerasi e il Caravaggio, in Caravaggio, Carracci, Maderno, p. 108) e poi in C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 514.

[3] Le parole dell’atto notarile di Luzio Calderini sono state pubblicate nel 1951 da Denis Mahon (Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, p. 226).

[4] “Concedono detti Padri […] la suddetta Cappella con facoltà et autorità che sua Sig.ria Ill.ma possa à suo libero arbitrio et beneplacito, et quando à Lei piacera fabricarla, alzarla, […] la in dietro et ornarla in modo et forma che à lei accomoderà et sarà di soddisfatione tanto in vita et mentre egli viverà, come dopo la sua morte, et quando sua Sig.ria Rev.ma ordinerà et non altrimente” (anche questa parte dell’accordo tra Cerasi e gli agostiniani è riportata in D. Mahon, Egregius in Urbe pictor, p. 226, nota 33).

[5] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 512.

[6] La notizia della morte di Tiberio Cerasi è contenuta nell’avviso del 5 maggio 1601 (“Di roma li 5 di Maggio 1601. Mecordi notte Mons.r Cerasio, Tesauriero Generale di S. ta Chiesa passò all’altra vita, et datoli sepultura nella sua bellissima Capella, che faceva fare nella Madonna della Consolatione, per mano del famosissimo pittore Michel Angelo da Carravaggio; primo che morisse, intendesi habbia giunto un codicillo al suo testamento, fatto un pezzo fa, lasciando Herede delle sue facultà li Padri della Mad.na della Consolatione, con obbligo che debbino far finite la sudetta Capella” (testo contenuto in D. Mahon, Egregius urbe pictor, p. 227, nota 41).

[7] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 514.

[8] Ivi, p. 515.

Bibliografia

AA.VV., Caravaggio, Carracci, Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Milano, Silvana, 2001.

Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, Roma, Andrea Fei, 1642.

Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, per il success. al Mascardi, 1672.

AA.VV., The Drawings of Annibale Carracci, Washington, National Gallery of Art, 1999.

Daniele Benati, Eugenio Riccomini (a cura di), Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006.

Maurizio Calvesi, Caravaggio, “Art Dossier”, Firenze, Giunti, 1986.

Denis Mahon, Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington Magazine”, vol. 93, no. 580, Londra, Burlington Magazine Publications, pp. 222-235.

Orietta Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino, Einaudi, 2014.

Claudia Viggiani, La cappella Cerasi, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009, pp. 511-531.

Rudolf Wittkower, Arte e Architettura in Italia. 1600 – 1750, Torino, Einaudi, 2018.

Roberto Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, in “Melanges de l’ecole francaise de Rome”, 93 – 2, Roma, Ecole Francaise de Rome, 1981, pp. 821 – 822.

Sitografia

http://www.smariadelpopolo.com/it/

https://www.treccani.it/enciclopedia/tiberio-cerasi_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-merisi_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ricci_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-tacconi_(Dizionario-Biografico)

PALAZZO ABATELLIS: DA DIMORA STORICA A GALLERIA REGIONALE DELLA SICILIA

A cura di Adriana D'Arma

La Via Alloro

Nel cuore del quartiere Kalsa di Palermo si colloca una delle vie più antiche e significative della città, la via Alloro. Si narra che quest’ultima prese il nome da un secolare albero di alloro, appunto, radicato all’interno di un’antica dimora storica, l’odierno Palazzo San Gabriele.

Tuttavia, le vicende di questa strada sono fortemente legate alla storia dell’antica nobiltà di quartiere. Infatti, viaggiando indietro nei secoli e ripercorrendo l’asse stradale, è qui che vi dimoravano le più alte e prestigiose cariche della città. Per tale motivo, lungo la via vennero costruiti numerosi altri palazzi ancora esistenti e in parte visibili.

Tra le dimore nobiliari vanno ricordate: il Palazzo Diana Cefalà, il Palazzo Bonagia (crollato nel 1982), il Palazzo Calvello, il già citato Palazzo San Gabriele e il Palazzo Abatellis.

Ancora in questa via emergono due importantissime chiese: Santa Maria dell’Itria, detta dei Cocchieri e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, più nota come Chiesa della Gancia, con l’annesso convento, oggi sede distaccata dell’Archivio di Stato di Palermo.

Palazzo Abatellis

Storia

Palazzo Abatellis, mirabile esempio di architettura gotico-catalana, conobbe nel corso dei secoli varie destinazioni d’uso a causa delle intrecciate e complesse vicende di coloro che l’abitarono.

La vicenda storica del Palazzo è in primis legata ad un uomo di origini toscane, Francesco Abatellis, personalità nota e popolare che, oltre a ricoprire la carica di pretore tra il 1477 ed il 1490, fu Mastro Portolano del Regno, ovvero colui che controllava il traffico mercantile del porto della città, nei pressi della via Alloro.

Allo scadere del 1400 venne affidata la costruzione dell’edificio, che divenne l’abitazione del pretore, al noto architetto Matteo Carnalivari.

I motivi per cui personalità come quella di Francesco Abatellis decidevano di far edificare questi palazzi erano strettamente personali e legati dunque al prestigio, all’affermazione della loro autorità e alla posizione raggiunta in quel periodo nell’Isola.

Tuttavia, la discendenza della famiglia Abatellis non fu certo longeva: né la prima e amata moglie Eleonora Soler, che venne a mancare nel fiore degli anni, e neppure la seconda, la palermitana Maria Tocco, riuscirono a dare a Francesco un erede.

Pertanto, alla morte di Francesco Abatellis e della moglie, la prestigiosa Domus Magna tardo - quattrocentesca venne ceduta alle suore del monastero benedettino di clausura, cosicché nei secoli successivi il palazzo subì molte aggiunte e rifacimenti per essere adattato all’uso monasteriale.

La grandiosa dimora cambiò radicalmente nel corso dei secoli fino a quando, durante i bombardamenti del 1943, venne colpita rovinosamente da un ordigno che provocò il crollo del prospetto laterale nonché il muro del torrione di destra.

Nel 1953 l’edificio nobiliare venne affidato alla Soprintendenza ai Monumenti che voleva farne un museo: è a partire dall’anno seguente, infatti, che il Palazzo Abatellis è la sede ufficiale della Galleria Regionale della Sicilia, che, contando su un vasto e ricco percorso museale, offre al visitatore i più svariati tesori dell’arte siciliana medievale e moderna.

Descrizione

L’accesso al palazzo sulla via Alloro è favorito dal maestoso portale d’ingresso (Fig. 1) sormontato da tre stemmi (il centrale identifica la famiglia Abatellis) e accoglie il visitatore consentendogli l’ingresso all’atrio sul quale si affaccia il piano loggiato.

La dimora-fortezza si presenta come un edificio compatto dal profilo quadrangolare, delimitato a destra e a sinistra da due torri coronate da merlature (Fig. 2). Uno dei due torrioni si conserva ancora oggi in ottimo stato grazie agli interventi di restauro ad opera di Carlo Scarpa.

La torre nord è stata gravemente distrutta dalle bombe americane e ricostruita ex novo grazie ad un intervento che cercò di restituirla il più possibile nel suo aspetto originario.

Dal cortile principale si colgono i tratti peculiari delle residenze quattrocentesche: le emblematiche trifore impreziosite da archetti traforati sormontati da esili colonnine, la scala “descubierta” che conduce al piano nobile e la particolare apertura con strombature (Figg. 3-4).

Le originarie stanze nobiliari, destinate alle residenze dei proprietari, oggi ospitano una cospicua collezione d’arte che suddivide i manufatti in base alla tipologia a cui afferiscono; si tratta di materiale proveniente dall’antico Museo Nazionale di Palermo, l’odierno Museo Archeologico Salinas.

A sinistra dell’atrio d’ingresso alcuni ambienti accolgono invece materiale lapideo e ceramiche arabe e medioevali; la restante collezione, infine, trova un’adeguata collocazione ai piani superiori. Di quest’ultima meritano menzione alcune delle opere più importanti: il Trionfo della Morte (Fig. 5) affresco murale di ragguardevoli dimensioni e tra gli esemplari più emblematici e controversi dell’arte siciliana, il ritratto marmoreo di Eleonora d’Aragona (Fig. 6), potente donna del quattrocento siciliano realizzato da Francesco Laurana e la celeberrima Annunciata di Antonello da Messina (Fig. 7), straordinaria prova pittorica nella quale il pittore seppe rappresentare la Vergine in un connubio di solennità e raffinatezza.

In occasione della XIII edizione del Festival “Le Vie Dei Tesori” (2019), la Galleria Regionale aprì le porte al Gabinetto di Disegni e Stampe, collocato all’interno della torre nord del Palazzo. Un percorso inedito, quest’ultimo, accessibile dalla Terrazza del Belvedere (solitamente chiusa al pubblico) che collega una torre con l’altra.

Sul lato posteriore dell’edificio è possibile ammirare il secondo cortile, edificato in epoca successiva (ovvero quando il palazzo venne adibito a monastero): è un giardino all’italiana, con siepi a motivi geometrici di varia forma (Fig. 8) e finestre in corrispondenza delle sale che oggi ospitano le collezioni della Galleria.

Arricchiscono inoltre la decorazione architettonica del palazzo alcuni caratteristici doccioni zoomorfi e splendidi esempi di gargoyles di stile gotico (Fig. 9).

Dalla terrazza di Palazzo Abatellis è inoltre possibile ammirare dall’alto i monumenti circostanti come l’Oratorio dei Bianchi, la chiesa di Santa Maria dello Spasimo, la chiesa della Gancia, pezzi di storia che vive e splende mirabilmente nel cuore della città.

Le immagini dalla n. 2 alla n. 9 sono fotografie esclusivamente scattate da chi scrive.

Bibliografia

Chirco A., Breve guida di Palermo per itinerari storici, Flaccovio Dario, 2015;

Patera B., Il Rinascimento in Sicilia. Da Antonello da Messina ad Antonello Gagini, Edizioni d’arte Kalòs, 2008.

SEBASTIANO RICCI E IL GRAN PRINCIPE FERDINANDO DE’MEDICI

A cura di Alessandra Becattini

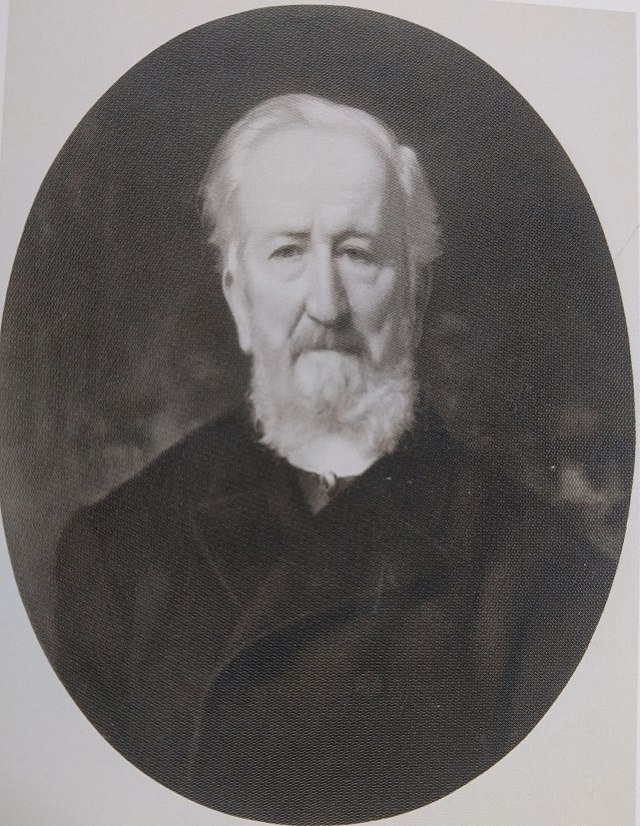

Sebastiano Ricci, pittore di origine bellunese e attivo tra la fine del ‘600 e il primo trentennio del ‘700, durante la sua carriera pittorica lavorò in Italia e in Europa per alcuni dei più importanti committenti del suo tempo. Tra questi, il Gran Principe Ferdinando de’ Medici (fig. 1) fu certamente tra i più appetibili per il pittore veneto. Figlio di Margherita Luisa d’Orleans e del Granduca toscano Cosimo III, Ferdinando fu un principe dall’elevato profilo intellettuale e appassionato estimatore di tutte le arti, da quelle figurative al teatro e alla musica, alla quale si dedicò personalmente. Quale grande collezionista d’arte dai gusti poliedrici, la sua figura è stata esaminata approfonditamente da Francis Haskell nel suo famoso saggio Mecenati e pittori (Patrons and Painters) del 1966. Negli ultimi anni, molteplici studi hanno approfondito sempre più nel dettaglio e sotto diversi aspetti la figura del colto e raffinato mecenate mediceo, analizzandone i gusti artistici e le ricercate scelte collezionistiche. Del 2013 è la mostra monografica, accolta nelle Gallerie degli Uffizi, interamente dedicata alla figura del Gran Principe, con particolare attenzione alla sua attività collezionistica. La sua raccolta d’arte, ampliata in appena 30 anni, comprendeva un migliaio di opere che spaziavano da capolavori dei maestri cinquecenteschi a opere di artisti contemporanei, con una predilezione per le scuole extra-toscane. Fu un grande estimatore dell’arte veneta, che imparò ad apprezzare fin dal primo suo viaggio a Venezia. Ragionevolmente, fu proprio nella città lagunare che conobbe il pittore veneto Niccolò Cassana, che presto divenne uno degli artisti prediletti del Gran Principe e anche procacciatore di opere d’arte richieste dal Medici per accrescere la sua eclettica collezione.

Primi contatti e le commissioni del Gran Principe

Come ormai noto dal carteggio pubblicato da Gino Fogolari nel 1937, fu proprio il Cassana a fare da intermediario per la prima opera commissionata da Ferdinando a Sebastiano Ricci.

Si tratta della Crocifissione (fig. 2) eseguita nel 1704 e richiesta dal Gran Principe per sostituire la celebre Madonna delle arpie di Andrea del Sarto (fig. 3), tanto bramata per la sua raccolta e cedutagli direttamente dalle suore della chiesa fiorentina di San Francesco de’ Macci. In cambio il figlio del granduca faceva poi restaurare la chiesa dal suo fidato architetto Giovan Battista Foggini, rinnovandola anche negli arredi[1].

Anche se il primo contatto attestato dalle fonti tra il Gran Principe e Ricci risale a tale incarico, è ragionevole pensare che i due si fossero incontrati precedentemente in altre circostanze.

Ferdinando, durante il suo primo viaggio alla volta di Venezia, nel dicembre del 1687 fece tappa a Bologna, dove fu ospite del conte Annibale Ranuzzi, uno dei committenti bolognesi del Ricci durante la sua permanenza a Bologna, attestata dal 1682 circa. Un’ulteriore occasione d’incontro potrebbe poi essere stato il secondo soggiorno a Venezia del principe in occasione del Carnevale del 1696, anno in cui anche il pittore soggiornava nella città lagunare.

Già a Firenze per eseguire il ciclo decorativo di Palazzo Marucelli- Fenzi, iniziato introno al 1704-5 con gli affreschi della sala dell’Età dell’Oro, il Ricci ottenne alcune rilevanti commissioni dal mecenate mediceo.

Per Ferdinando lavorò nel 1707 nella villa di Poggio a Caiano, dove decorò la volta del «gabinetto di opere in piccolo»[2], destinato all’esposizione dei dipinti di piccole dimensioni della collezione del Medici. Distrutta dai rifacimenti successivi del periodo Savonese, la volta della sala avrebbe dovuto ospitare un affresco o una tela con l’Allegoria delle arti [3], di cui purtroppo non si è tramandata nessuna testimonianza ideativa.

Allo stesso anno risale poi la decorazione dell’anticamera dell’appartamento estivo del Gran Principe, situato al piano terreno di Palazzo Pitti, facente parte del complesso progetto di ristrutturazione degli appartamenti di Ferdinando avviato in occasione del matrimonio con Violante di Baviera (1689) e che durò complessivamente più di vent’anni. Della decorazione dell’alloggio estivo di Ferdinando, originariamente composto da più locali, si conserva oggi per intero solamente la suddetta anticamera.

Per la decorazione di questo piccolo ambiente il Ricci lavorò assieme al quadraturista fiorentino Giuseppe Tonelli, con il quale aveva già collaborato per gli affreschi del salone d’Ercole di Palazzo Marucelli, e forse con il nipote Marco Ricci, che secondo l’erudito Niccolò Gabburri, contemporaneo del Ricci, coadiuvò lo zio «nello sfondo e in alcune medaglie»[4].

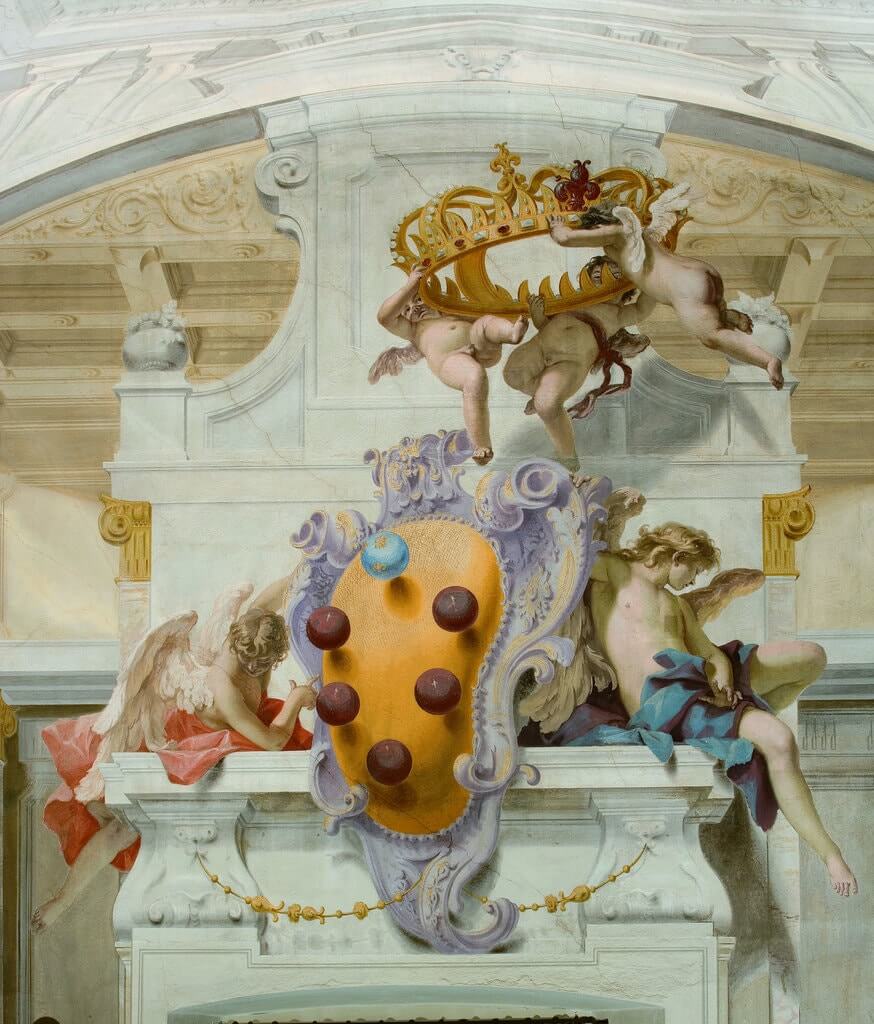

Lo spazio dell’anticamera è magistralmente dilatato dalle illusionistiche architetture del Tonelli che fingono, sui lati lunghi della sala, due loggiati con colonne ioniche che sorreggono una zona balaustrata. Quest’ultima è interrotta al centro da due cartigli con rilievi monocromi rappresentanti il Ratto di Europa e Pan e Siringa. Oltre le colonne delle due logge sono affrescati dal Ricci, attaccati alle pareti e affiancati da trofei con armi, due grandi medaglioni in finto bronzo e decorati con le scene in bassorilievo di Diana e Atteone (fig. 4) e Diana e Callisto. Come notato da Riccardo Spinelli, il pittore bellunese ha probabilmente voluto citare in questi rilevi, così come in altri particolari decorativi dell’ambiente, le opere di alcuni tra i migliori maestri dell’epoca a servizio del Gran Principe. Nello specifico, i medaglioni e i vasi istoriati (fig. 5) sorretti dai giocosi putti, che si trovano sul cornicione dipinto dell’anticamera, potrebbero essere un rimandano alle opere di Massimiliano Soldani Benzi (fig. 6), di cui Ferdinando fu grande estimatore. Sempre sulle pareti lunghe si “aprono” due porte per lato, decorate da finti busti marmorei dentro nicchie e coronate da erme e rilievi con divinità fluviali, imitanti lo stucco.

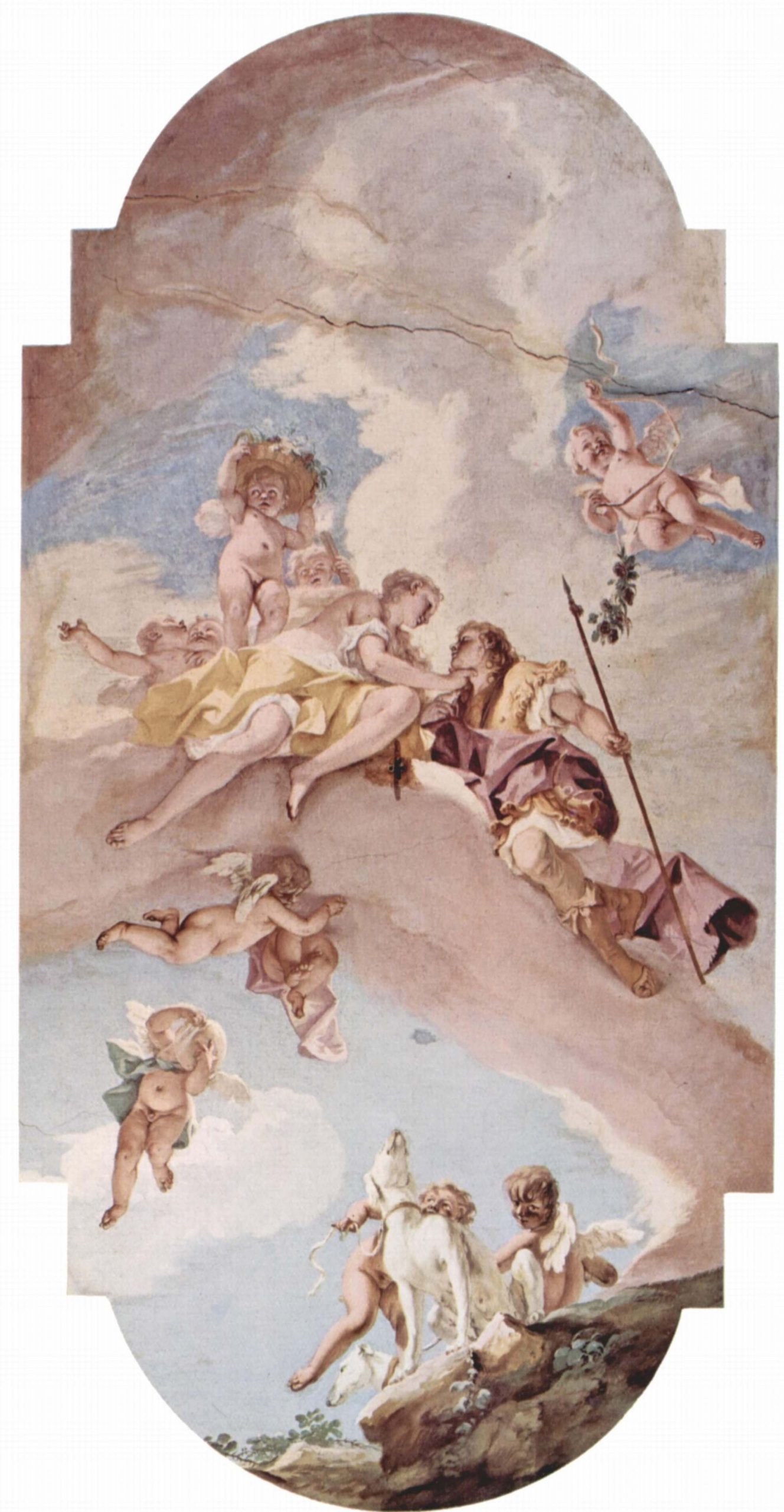

Sulla parete di fondo, è dipinto un imponente portale in pietra che si frappone a una seconda aula cassettonata, un espediente che aumenta in lunghezza lo spazio della piccola anticamera. Sul portale il Ricci affresca due angeli, elegantemente atteggiati, che sostengono il grosso stemma mediceo a sua volta sormontato da putti in volo che trasportano la corona granducale, dorata e incastonata di gemme (fig. 7). Sulla vola della sala, all’interno di una cornice architettonica, si apre un cielo arioso dominato al centro dalle figure di Venere e Adone (fig. 8). Attorno ai due protagonisti, la scena è animata da una serie di putti variamente atteggiati e tra questi si trovano anche due bianchi cagnolini, uno dei quali fissa Adone con un ardito scorcio del muso. Gli affreschi eseguiti dal Ricci in questa sala, densi di colori luminosi e morbidi, sono emblematici della svolta del bellunese verso una pittura dalla «delicata leggerezza di tocco»[5], che sarà tipica dello stile rococò.

Oltre opere su tela e i bozzetti del Ricci nelle collezioni di Ferdinando

Oltre agli affreschi e alla già citata Crocifissione, il Ricci eseguì per il Gran Principe anche altre opere su tela: due autoritratti, di cui uno conservato agli Uffizi ed inviato al principe dal pittore stesso nel 1704 quale regalo, una tela ovale sempre agli Uffizi con Il riposo durante la fuga in Egitto, probabilmente destinata ad una cappella per il suo particolare formato, ed infine dei paesaggi eseguiti insieme al nipote Marco[6].

Alla collezione del Medici appartenevano, infine, alcuni bozzetti del pittore veneto, avvezzo a questa pratica artistica[7]. I bozzetti, o “modelletti”, sono una tipologia di studi preparatori più piccoli dell’opera definitiva, ma accurati quasi quanto la versione finale. Nel corso del XVIII secolo quello dei bozzetti, collezionati anche come documentazione della proprietà di un’opera, divenne un genere pittorico a sé stante perché testimonianza della creazione artistica dell’autore[8]. Ferdinando, come prima di lui aveva fatto il cardinale Leopoldo de’Medici, fu un grande estimatore dei bozzetti, che collezionò ed espose assieme alle opere di piccolo formato nei mezzanini di Pitti e nel gabinetto della villa di Poggio a Caiano.

Nella collezione principesca si registrano del Ricci la tela con l’Allegoria della Toscana (fig. 9), ancora oggi agli Uffizi e dipinta come bozzetto per un affresco di Palazzo Gaddi mai realizzato[9], e il modelletto di Venere e Adone (fig. 10) per la volta dell’anticamera di Pitti, oggi conservato al Musée des Beaux-Arts di Orléans, che mostra colori più “sporchi” e un maggiore contrasto tra luci e ombre.

Sempre conservati agli Uffizi sono le due tele con Ercole al bivio (fig. 11) ed Ercole e Caco, bozzetti per le scene di medesimo soggetto affrescate dal Ricci per i Marucelli nel salone del loro palazzo fiorentino. In merito a queste due tele, gli studiosi sono divisi tra chi le ritiene i «due sfondi del Sig[no]r Canonico Marucelli» inviati al principe e citati in una lettera del 1706 del Ricci al Medici, e chi invece pensa che la missiva sia da riferirsi piuttosto a dei bozzetti per le due tele con Amore punito e il Trionfo della Sapienza, eseguite a corredo delle volte delle omonime sale del palazzo[10]. Quel che si nota per certo è che i bozzetti del pittore bellunese sono caratterizzati da una pennellata più rapida e da colori più corposi e impastati, ben diversi dalla luminosità della tavolozza dei suoi affreschi.

Il rapporto tra Ricci e Ferdinando non si concluse alle sole commissioni. Come Niccolò Cassana, anche il pittore bellunese divenne consulente commerciale del Gran Principe, che alla sua abilità e conoscenza dell’arte si affidò per la ricerca di opere pittoriche sul mercato veneziano da aggiungere alla sua celebre raccolta.

Note:

[1] M.L. Strocchi, Il Gran Principe Ferdinando collezionista e l’acquisizione delle pale d’altare, p. 46.

[2] R. Spinelli, Il Gran Principe Ferdinando e Sebastiano Ricci: la decorazione dell’appartamento terreno di Palazzo Pitti, in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena, vol. III, Firenze, 2007, p. 232.

[3] Ivi, pp. 228-231.

[4] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze, 2015, p. 160, nota 315.

[5] Parole di Francis Haskell da R. Spinelli, Il Gran Principe Ferdinando …cit., p. 237.

[6] R. Spinelli, Fasto di corte …cit., p. 231.

[7] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera …cit., p. 12

[8] Ivi, p. 12.

[9] L’opera è stata restituita al Ricci per la prima volta da Marco Chiarini nel 1973. Cfr. M. Chiarini, Un'Allegoria della Toscana di Sebastiano Ricci, in Arte Illustrata, VI, 1973, pp. 229-231.

[10] G. Fusco, cat. 21-22, in Nelle stanze dei granduchi. Dagli Uffizi ad Arezzo: opere scelte dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, a cura di C. Sisi, Firenze, 2014, pp. 88-90.

Bibliografia

Gamba Carlo, Sebastiano Ricci e la sua opera fiorentina, in “Dedalo”, 1924-1925. Anno V, vol. II, pp. 290-313.

Fogolari, Lettere pittoriche del gran principe F. di Toscana a Niccolò Cassana (1698-1709), in Riv. del R. Istituto di archeologia e storia dell’arte, VI (1937), pp. 145-186.

M.L. Strocchi, Il Gran Principe Ferdinando collezionista e l’acquisizione delle pale d’altare, in La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, a cura di M. Mosco, Firenze, 1982, pp. 42-49.

Riccardo Spinelli, Ferdinando di Cosimo III de’Medici (1663-1713), in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena, vol. III, L’età di Cosimo III de’Medici e la fine della dinastia (1670-1743), a cura di M. Gregori, Firenze, 2007, pp. 177-237.

Federico Berti, Cenni sulla fortuna del bozzetto a Firenze e aggiornamenti sugli esemplari della collezione Rossacher, in “Barockberichte”, 62, 2014, pp. 28-41.

Giusi Fusco, Cat. 21-22, in Nelle stanze dei granduchi. Dagli Uffizi ad Arezzo: opere scelte dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, a cura di C. Sisi, Firenze, 2014, pp. 88-90.

Gianluca Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze University Press, 2015.

STREET ART NAPOLETANA NAPOLETANITÀ E INTERNAZIONALITÀ NELL’ARTE DI STRADA DEL CAPOLUOGO CAMPANO

A cura di Ornella Amato

L’arte di strada che veste i palazzi e le strade di Napoli

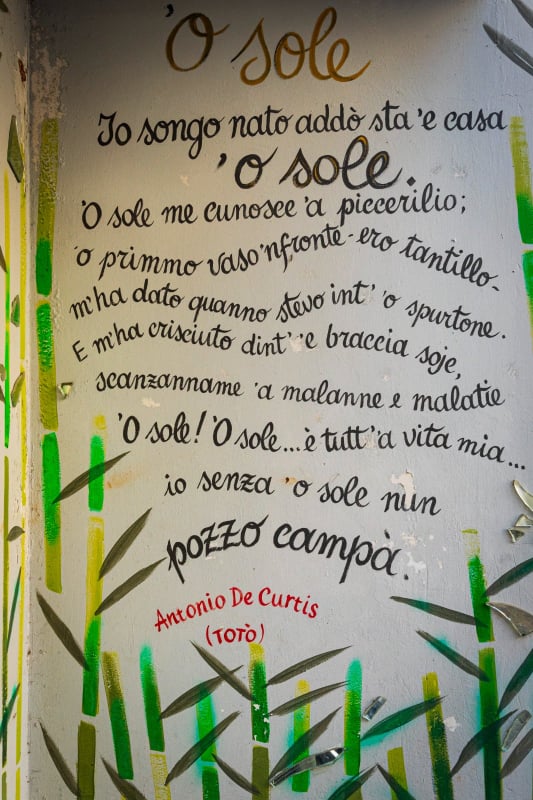

Lungo le facciate laterali dei palazzi di Napoli e attraverso le strade nelle quali questi sono inglobati, i murales che li adornano si inseriscono perfettamente nell’ambito cittadino poiché la multietnicità che caratterizza la città di Partenope le consente di essere sempre inclusa nelle vicende internazionali e parteciparvi attivamente.

Generalmente si tratta di personaggi napoletani che, attraverso le loro arti, hanno fatto conoscere Napoli nel mondo e che la città che ha dato loro i natali oggi celebra, riportandoli tra la loro gente attraverso una forma d’arte che è apprezzata da tutti.

Un esempio è il murales dedicato all’attore Antonio de Curtis, meglio noto come Totò, in cui è rappresentato nelle vesti del “Re di denari” delle quaranta carte napoletane; sempre dedicato all’attore è quello dei Quartieri Spagnoli con Totò travestito da donna, un ricordo del film “Totòtruffa ‘62”.

Sempre ai Quartieri Spagnoli si trova quello dedicato a Diego Armando Maradona, un murales che, a partire dall’improvvisa morte del “Pibe de Oro” avvenuta il 25 novembre 2020, amatissimo a Napoli, è diventato anche “meta di pellegrinaggio” dei tifosi del calcio Napoli. Il murale, che è stato recentemente restaurato col patrocinio del Comune di Napoli, era stato realizzato in occasione della vincita del primo scudetto della SSC Napoli.

La città ha anche omaggiato il suo più grande interprete, Pino Daniele, quell’ “uomo in blues”, quel “nero a metà” che ne ha cantato i colori, i disagi, la multietnicità.

Jorit Agoch: lo street artist napoletano per eccellenza

Lo street artist Jorit Agoch, ovvero Ciro Cerullo, è nato a Napoli il 24 novembre del 1990. Fortemente attivo in diversi quartieri di Napoli, ha portato in città una cultura nuova, ricca e soprattutto chiara e diretta.

Da Quarto, piccolo comune in provincia di Napoli, all’internazionalità: a lui si devono i murales più noti della città partenopea. Sua, infatti, è la paternità del murales dedicato al Patrono San Gennaro operaio realizzato a Forcella – quartiere popolare napoletano non particolarmente distante dal Duomo - caratterizzato da un profondo realismo, tanto da sembrare non un Santo, ma un uomo napoletano, probabilmente un operaio, un padre di famiglia. Unico simbolo sacro è la mitra vescovile postagli sul capo. Le fattezze del viso sono estremamente realistiche e il volto è segnato da un segno rosso tribale, che rappresentano la firma dell’autore

La sua “firma” si trova sul volto di tutte le sue opere, compreso il Diego Armando Maradona al quartiere di San Giovanni a Teduccio, realizzato nel 2017.

A Jorit Agoch si devono murales dedicati a personaggi contemporanei, personalità che con il loro lavoro, con il loro impegno hanno partecipato in un passato non particolarmente lontano o partecipano ancora oggi alla scrittura di nuove pagine di storia: il murales dedicato ad Antonio Cardarelli, medico a cui è stato intitolato l’ospedale più grande del Sud Italia e che ha sede a Napoli; l’opera dedicata al Prof. Ascierto, luminare dell’oncologia napoletana, un eroe dei giorni nostri.

Si ricordano anche i volti di Eduardo de Filippo dipinti sulle saracinesche degli ingressi del Teatro San Ferdinando di Napoli, teatro dei De Filippo.

Protagonisti delle sue opere sono anche personaggi che hanno subito ingiustizie o in attesa di ricevere giustizia, come George Floyd (rappresentato sul tetto di un palazzo nel quartiere di Barra) o la giovanissima Luana d’Orazio, operaia vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 3 maggio e omaggiata da Jorit a Roma. Insomma, un quotidiano che viene raccontato attraverso bombolette spray come se si stesse scattando una foto per raccontare un fatto di cronaca, un momento, un uomo, una donna che, da persone comuni diventano personaggi pubblici, magari loro malgrado, e che trovano una prima forma di giustizia attraverso i murales che Jorit dedica loro.

Il realismo, i colori e toni forti lo rendono un “Caravaggio dei giorni nostri”.

Indistinguibile il segno tribale rosso, che anche lui ha tatuato sul volto: un segno che è la sua firma.

Un segno che “lascia il segno” sulle sue opere, che sono sempre più apprezzate.

Un’arte che, dalla piccola provincia napoletana, lo ha portato a livelli internazionali; un’arte che era iniziata anni addietro sui vagoni in disuso della ferrovia Cumana della fermata di Quarto Officina. Un’interpretazione, la sua, di un’arte giovane eppure da tenere al pari delle “arti maggiori”, in primis proprio la pittura.

Non solo Jorith Agoch

Tanti e diversi gli street artists che popolano la città che, armati di colori danno vita a capolavori che ornano e spesso riqualificano luoghi che purtroppo sono stati spesso dimenticati e che hanno rischiato di degradarsi sempre più.

In particolare, si fa riferimento a stazioni della metro e biglietterie che oggi – anche grazie ad un programma di recupero – sono tra le più belle d’Europa; in particolare si vuole ricordare il gruppo di street artists capitanati da Luca Danza, nome noto nell’ambiente napoletano.

Tanti, tantissimi nomi concorrono a realizzare la rosa degli artisti dediti all’arte di strada, un’arte che salva, denuncia, ma anche recupera. E non sono mancati nomi illustri, come quello dell’inglese Banksy.

La presenza di Banksy a Napoli

Al momento, sulla piazza internazionale lo street artist più famoso è l’inglese Banksy, che ha “regalato” un suo murale alla città di Napoli.

Qui ha infatti realizzato la Madonna con la pistola, in piazza Girolamini, così chiamata poiché al posto della tradizionale aureola ha proprio una pistola; infatti, ben si distingue la mano che impugna il revolver puntato, quasi come se fosse pronto a sparare, probabilmente una sorta di denuncia del rapporto tra malavita organizzata e religione. Tra l’altro l’opera è posta accanto ad un’edicola votiva raffigurante una Madonna con Bambino, raffigurata secondo l’iconografia tradizionale, che fa risaltare maggiormente il murale.

La Madonna – anche se non manca chi la identifica con Sant’Agnese – ha lo sguardo rivolto verso l’alto ed un’espressione afflitta; è rappresentata in bianco e nero, giocando su ombre ed espressioni.

Dell’opera, realizzata nel 2010, si sa solo che fu interamente e velocemente realizzata di notte, per evitare l’accalcarsi della folla.

Pare che in città esistesse un’altra delle opere di Banksy, andata perduta per errore: sembra, infatti, che sia stata “coperta” da un giovanissimo street artist ignaro del valore e dell’importanza del murale. Oggi, la Madonna con la pistola è protetta da un plexiglass.

La Street Art è una di quelle arti che, in un primo momento, è stata quasi vista come un atto vandalico, un gesto di ribellione di ragazzini che, come armi, usavano bombolette spray per imbrattare e sporcare, di notte, lungo le stazioni, sui binari verso i vagoni in disuso. La street art non è per sporcare, ma per “vestire” con pitture, colori e immagini nuove, a volte deformi e magari sarcastiche; è un’arte che oggi non solo è apprezzata e riconosciuta, ma richiesta quasi ovunque.

Perché la street art non è solo l’arte di strada, ma è stata ed è soprattutto l’arte che veste la strada.

Sitografia

LA STREET ART A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione alla Street Art

La street art, le cui origini non sono ben chiare ma di certo risalgono agli anni ’70 del Novecento nelle periferie di New York, è letteralmente l’arte di strada, opera di artisti che non usano più i mezzi tradizionali della pittura, quali pennelli, tela e tavolozza, ma bombolette spray, colori acrilici, stencil da applicare su grandi superfici.

Inizialmente considerata quasi illegale, oggi è riconosciuta come una forma di espressione dell’arte contemporanea che si manifesta esclusivamente nei luoghi pubblici, urbani o periferici (muri, pareti di edifici, parcheggi, pilastri, vagoni dei treni o della metropolitana) di cui diventano parte integrante, conferendo loro una nuova identità ed investendoli di un nuovo significato.

Una sorta di “fotografia istantanea” da regalare ad una comunità, in maniera continuata e gratuita, poiché cambiano i luoghi dell’arte: non più musei o gallerie, ma la strada stessa ed il pubblico è costituito da tutti i passanti che, inevitabilmente, diventano fruitori di opere capaci di colpire e di coinvolgere per le loro dimensioni grandiose, la vivacità cromatica e le tematiche trattate, riguardanti l’attualità (come la tutela dell’ambiente, dei diritti civili, la pace, la lotta alle discriminazioni) o riprese dal mondo dei più giovani (fumetti, anime, videogiochi).

I luoghi in cui sono realizzati i murales spesso diventano vere e proprie mete turistiche: intere aree che tradizionalmente sono lontane dai circuiti ufficiali perché zone periferiche, interi quartieri ai quali viene offerta, attraverso un'arte nuova e a noi contemporanea, una possibilità di riscatto.

Spesso si tratta di antichi quartieri popolari che col tempo sono diventati luoghi poco sicuri e non zone di passeggio o di interesse turistico, ma zone da evitare e che grazie

all’arte di strada, nel corso degli ultimi decenni, sono divenuti veri e propri musei all'aria aperta. E nelle principali città campane di certo non mancano.

Napoli e Salerno si distinguono per il ricco muralismo urbano che ha arricchito il loro volto di città metropolitane, con personaggi contemporanei o che hanno partecipato alla storia culturale della città.

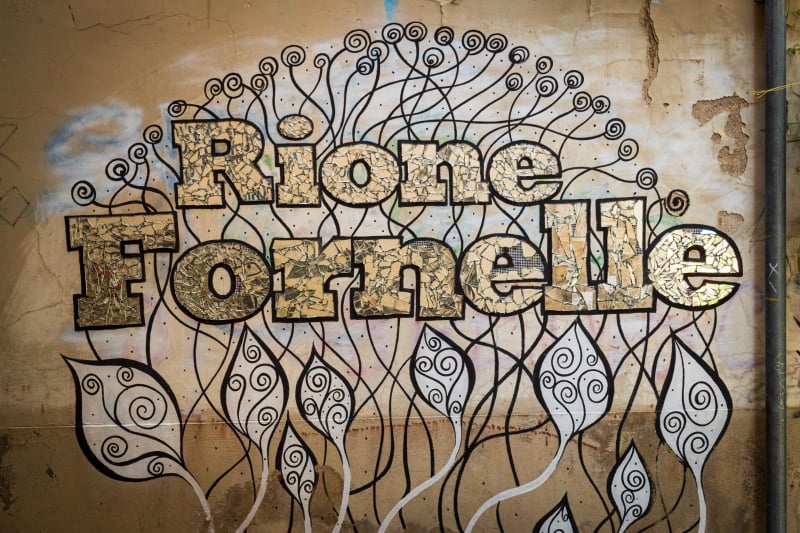

A Salerno nel rione delle “Fornelle”, che ha dato i natali ad Alfonso Gatto, il progetto “Muri d'autore”, realizzato proprio in omaggio al poeta, ha ridato nuova luce ad un luogo estremamente lontano dai circuiti turistici della città; così come a Napoli, dove i quartieri popolari del Rione Sanità, i quartieri spagnoli, quelli di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli oggi sono noti in tutto il mondo grazie all’opera di giovani artisti che, partendo dai graffiti realizzati in maniera quasi illegale con bombolette spray sui vagoni dei binari dismessi della metropolitana, spesso da autodidatta, oggi realizzano opere note a tutta l'arte contemporanea.

La street art, oggi apprezzata e ricercata, è arricchimento per interi quartieri e stazioni metropolitane; è la rappresentazione più veloce e più realistica del mondo a noi contemporaneo; si è rivelata supporto imprescindibile per il recupero di quartieri difficili, consentendo loro di aprire le porte ad un turismo che difficilmente avrebbero potuto vivere.

Introduzione curata da Ornella Amato e Rossella Di Lascio

Le “Fornelle”

Il Rione Fornelle è uno dei più antichi insediamenti di Salerno, compreso tra le vie Portacatena, Fusandola e Tasso, e il cui fulcro è costituito da “Piazza Matteo d’Aiello” con la sua caratteristica fontana detta delle “Fornelle”.

Fontana delle Fornelle

La fontana, di autore ignoto e databile tra il XVII ed il XVIII secolo, prende lo stesso nome del quartiere in cui sorge. Si tratta di una semplice vasca di forma ovale recante ai lati due brocche in ferro finemente lavorate disposte su basi quadrate e da cui fuoriescono gli zampilli d’acqua. Al centro della fontana è presente una piccola statua religiosa raffigurante Gesù Cristo, posta dagli abitanti del quartiere come espressione della loro devozione.

Il quartiere nasce tra la fine del VIII e gli inizi del IX secolo in seguito all’ampliamento della città voluto dal principe longobardo Grimoaldo III (787 - 806) e divenuto poi “colonia amalfitana” quando il principe longobardo Sicardo (832 - 839) vi deportò un nucleo di amalfitani per rafforzare le attività commerciali di Salerno. Secondo alcune fonti, infatti, il nome deriverebbe dal termine formas, a indicare la presenza di piccoli forni utilizzati dagli abitanti locali per la cottura delle ceramiche. E ancora, il quartiere era originariamente noto con le antiche espressioni di Locus Veterensium o Vicus Sancte Trophimene, ossia “il quartiere degli amalfitani o di Santa Trofimena”, poiché l’insediamento degli amalfitani in zona era ed è tuttora testimoniato da due chiese. La prima è la Chiesa di Santa Trofimena, di cui si hanno notizie a partire dall’839 d.C e che, secondo la leggenda, fu edificata appositamente per custodire per una notte le reliquie della Santa, prima del loro trasferimento a Minori, di cui è la patrona; la seconda è la chiesa di S. Andrea de Lavina, protettore di Amalfi. Entrambe risalgono al periodo alto - medievale.

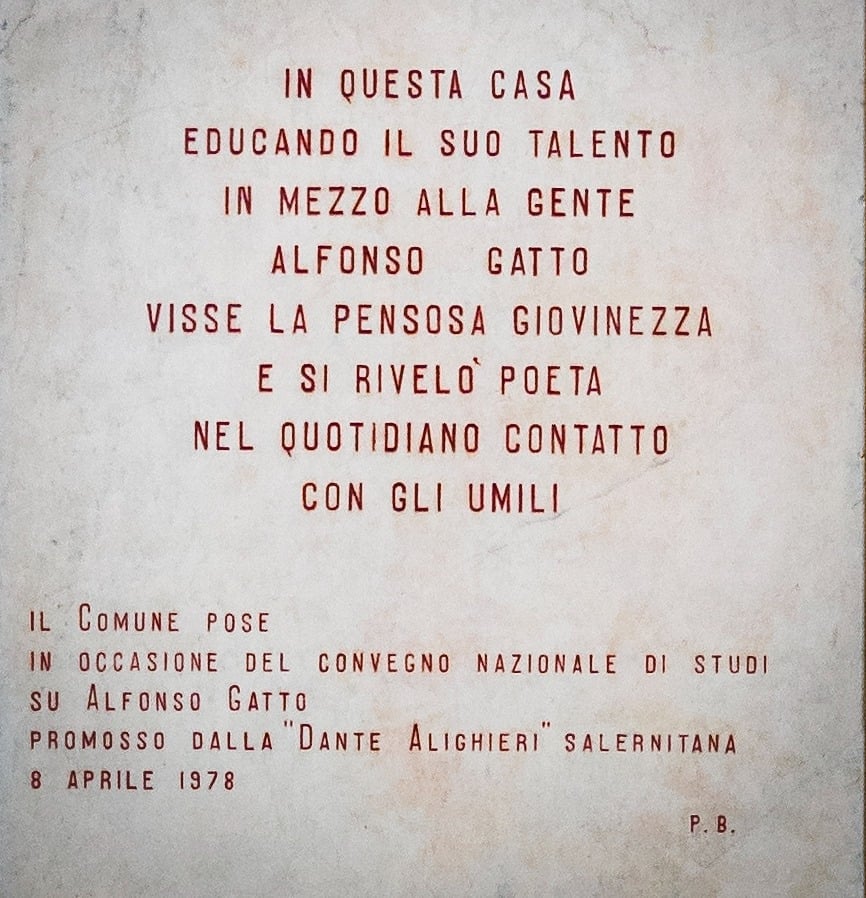

Il poeta Alfonso Gatto

Le Fornelle è anche il quartiere che ha dato i natali ad Alfonso Gatto, importante poeta ermetico e intellettuale del Novecento (fu scrittore, pittore, critico d’arte, critico letterario e docente), nato a Salerno il 17 luglio del 1909 da una famiglia di marinai e di piccoli armatori di origini calabresi. Sul muro di quella che fu la sua casa, in vicolo delle Galesse, è conservata una targa commemorativa a lui dedicata.

Gatto è noto come il “poeta con la valigia” perché, dopo aver compiuto i primi studi a Salerno, lasciò la città alla ricerca di un futuro e opportunità lavorative e formative altrove, viaggiando sia in Italia (Napoli, Roma, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Bologna, la Sicilia, la Sardegna) che all’estero. Tuttavia, la città natia restò sempre nel suo cuore, tanto da dedicarle numerosi e celebri versi, tra cui:

Salerno, rima d’inverno,

o dolcissimo inverno.

Salerno, rima d’eterno.

Morì l’8 marzo del 1976 a Capalbio, in provincia di Grosseto, a causa di un incidente automobilistico, e le sue spoglie riposano presso il Cimitero Monumentale di Salerno. Il suo amico Eugenio Montale gli dedicò il commiato funebre inciso sulla sua tomba: “Ad Alfonso Gatto per cui vita e poesie furono un’unica testimonianza d’amore”.

Il Progetto “Muri d’Autore”

A partire dal 2014, allo scopo di omaggiare Alfonso Gatto, è stato avviato il progetto “Muri d’Autore”, nato da un un’idea della Fondazione “Alfonso Gatto” diretta da Filippo Trotta, nipote del poeta, e coordinato dal poeta Valeriano Forte e dall’artista Pino Roscigno, in arte Greenpino.

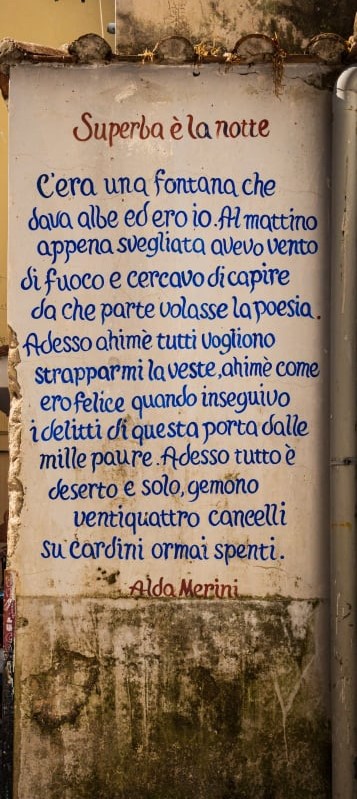

Il progetto persegue una duplice finalità: innanzitutto, sottolineare il legame tra il poeta e il suo quartiere natale, fondato su di uno stretto intreccio tra Street Art (opere di grandi dimensioni eseguite sui muri delle abitazioni, degli edifici e degli spazi pubblici da artisti di fama nazionale ed internazionale, come Greenpino, Alice Pasquini, Carlos Atoche, Ratzo …) e poesia. Le opere sono infatti ispirate e accompagnate dai versi poetici e letterari di Alfonso Gatto e di molti altri autori del secolo scorso o contemporanei, legati al territorio campano e non, come Massimo Troisi, Pino Daniele, Eduardo de Filippo, Totò, Salvatore Quasimodo, Edoardo Sanguineti, Alda Merini, Giuseppe Ungaretti, Dylan Thomas, Paul Eluard, Nazim Hikmet... . In secondo luogo, si tratta di un strumento di “rigenerazione urbana”, la cui funzione è quella di essere mezzo di riscoperta e di riqualificazione di un quartiere cittadino un tempo etichettato come pericoloso, sporco e malfamato, e che ci racconta la sua quotidianità, ci parla dei suoi figli, in una chiave di lettura moderna, impiegando un linguaggio diretto ed immediato.

A tal proposito, una delle opere più emblematiche, è il murales di Davide Ratzo intitolato “Le donne delle Fornelle”, volti familiari e sorridenti che è possibile incontrare tra i vicoli del quartiere, di cui costituiscono l’anima, e che trasmette la veracità e la forza di queste donne.

È possibile aggirarsi tra i palazzi, i vicoli, le scalinate, i cortili delle Fornelle, in una sorta di curiosa caccia al tesoro che consente di scoprire e di vivere con occhi nuovi e diversi questi luoghi, i cui muri diventano supporti su cui dipingere e fogli su cui scrivere versi, una sorta di atelier artistico in continua espansione e luogo di sperimentazione a cielo aperto, di cui lo spettatore diventa parte integrante. Colpiscono certamente la brillantezza dei colori e la forza visiva delle immagini e delle scritte che diventano elementi decorativi a loro volta.

Può anche capitare che un semplice e stretto vicolo di passaggio assuma particolare fascino e suggestione, poiché si viene accolti dalla figura di un bellissimo e giovane angelo biondo e riccioluto, come Nel vicolo dell’angelo eseguito da Mauro Trotta, oppure che attraversando un’arcata si rimanga piacevolmente stupiti dalle immagini coloratissime, fantastiche e naif del Piccolo Principe, care ai più piccoli.

L’Estasi di Dafne, di Davide Brioschi (in arte Eremita), è una grande figura femminile dal profilo elegante e sensuale che campeggia sulla parete di un palazzo e di cui è visibile la parte interna del corpo, simile a degli ingranaggi mescolati a elementi naturali, quali fiori e foglie. Si tratta di una reinterpretazione del mito di Apollo e Dafne legato al concetto di cambiamento, di trasformazione, che allude a ciò che è avvenuto nel quartiere grazie a questo progetto di rigenerazione urbana.

Il tema della metamorfosi si ritrova anche in un altro murales raffigurante un variopinto camaleonte che risale lungo il muro di un edificio.

La grande e classicheggiante testa dell’Apollo ritrovato, di Carlos Atoche, si intreccia con la storia della città, in quanto rimanda all’eccezionale ritrovamento di una testa bronzea di Apollo ripescata nelle acque del Golfo di Salerno il 2 dicembre del 1930 da un gruppo di pescatori, oggi conservata al Museo Archeologico Provinciale e simbolo del museo stesso.

Il legame con il mare e le attività marittime e di pesca, proprie della città di Salerno e della famiglia di Gatto, si ritrovano in una serie di murales che mostrano un gigantesco Nettuno di colore azzurro e dalla folta chioma agitata dal vento che ricorda le onde del mare e che ha di fronte a sé una malinconica sirena posta di spalle, affacciata ad una finestra su un paesaggio marino notturno con accanto un gattino, oppure in un grande polipo che si staglia su uno sfondo che richiama le forme e la vivacità cromatica delle piastrelle ceramiche tipiche della tradizione locale.

Sebbene il cuore della Street Art salernitana si trovi nelle Fornelle, in realtà la prima opera dedicata ad Alfonso Gatto è stata realizzata sulla Scalinata dei Mutilati, che collega Via Velia e Piazza Principe Amedeo. Qui ha operato la romana Alice Pasquini, una delle artiste di maggiore rilievo nel mondo della Street Art, oltre che illustratrice e scenografa. L’artista ha saputo cogliere l’anima viaggiatrice di Gatto raffigurandolo con la sua inconfondibile sigaretta tra le mani ed il porto alle sue spalle, luogo di arrivi e di partenze, di valigie e di viaggi verso luoghi lontani.

I temi del porto, del viaggio e della valigia sono ripresi in un altro murales del centro storico che mostra una giovane ragazza seduta sulla sua valigia nei pressi di una banchina, in attesa, probabilmente, della partenza e della scoperta di nuovi luoghi.

Attualmente è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Salerno, la Fondazione Alfonso Gatto e Scabec SpA (società in house della Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale) finalizzato alla nascita dell’Istituto di Poesia Contemporanea, che sarà costituito da un archivio di manoscritti permanente, da un fondo dedicato alle opere edite e da un fondo dedicato a materiali inediti della Poesia Contemporanea del Sud, con particolare riferimento alla Campania.

Per le fotografie inerenti alla street art e alla targa commemorativa di Alfonso Gatto si ringrazia Valerio Chianetta

Sitografia

www.artplace.io

Bellino F., Poesia e street art riqualificano il rione Fornelle di Salerno in www.internazionale.it

https://cultura.comune.salerno.it

La street art di Salerno per Alfonso Gatto: un percorso tra arte e poesia in https://tiviaggiolitalia.it

Luciani A., Street Art a Salerno: la Fornelle da leggere in www.itinerarieluoghi.it

https://salernocapitale.wordpress.com

Street Art a Salerno, Muri d’Autore: i murales e i graffiti in www.livesalerno.com

LA CHIESA DI SANTA MARIA DI BETLEM

A cura di Alice Oggiano

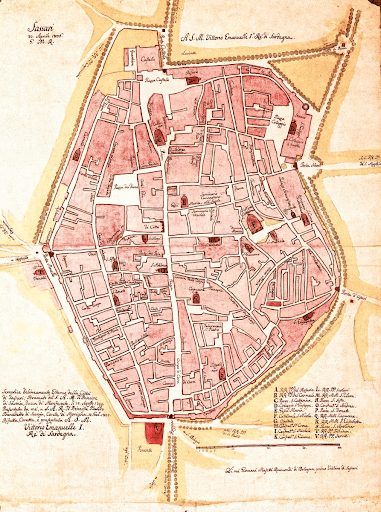

Nel cuore del centro storico della città di Sassari, nei pressi dell’antica porta di Utzeri, sorse, nei primi decenni del XII secolo, la più antica chiesa della provincia: Santa Maria di Betlem. La Chiesa venne rifondata nel corso del secolo successivo per impulso dei frati francescani, i quali giunsero in città nel periodo della dominazione genovese, cui venne donato congiuntamente il monastero di Santa Maria di Campulongu.

La basilica fu fatta ricostruire secondo i dettami romanici d’estrazione lombarda: la pianta a croce greca presentava una capriata lignea lungo la navata unica, mentre all’incrocio con il transetto vi era una copertura a volte.

Nella seconda metà del XV secolo la chiesa fu sottoposta a ingenti interventi, dovuti principalmente al giuspatronato acquisito da alcune nobili famiglie ed alla conseguente costruzione di alcune sontuose cappelle in stile gotico-aragonese.

I lavori di ristrutturazione inclusero anche la realizzazione ex novo di un’enorme volta nell’area presbiterale.

Un’ulteriore fase costruttiva venne poi avviata nel 1823 dal devoto frate e architetto Antonio Cano, già precedentemente incaricato come sovraintendente al restauro dell’annesso edificio conventuale francescano.

Cano optò per la demolizione del transetto in modo tale da poter ingrandire lo spazio presbiteriale, per vedervi realizzato il suo progetto, che prevedeva l’innalzamento di una cupola ellittica neoclassica. Egli introdusse inoltre un nuovo linguaggio, decisamente più aggiornato secondo i gusti dell’epoca, introducendo stilemi propri del tardo barocco e, per conferire alla struttura sfarzo e luminosità, introdusse decorazioni a motivi arabeschi e floreali.

Alcuni decenni dopo l’intervento del Cano, tuttavia, l’antico campanile gotico crollò, rendendo imperativo un restauro. Nel corso del XIX secolo si aprì dunque nella basilica un nuovo cantiere, volto non solo alla restituzione del campanile – stavolta realizzato a canna cilindrica e non ottagonale come quello precedente - ma guidato altresì dalla volontà di rendere l’aspetto della chiesa ancora più magnificente. I frati francescani decisero, in questa occasione, di affidare i lavori all’architetto Antonio Cherosu.

Attualmente, la facciata originaria a capanna realizzata in arenaria è tripartita, presentando un maestoso portale architravato, un rosone tardogotico ed infine un oculo del XVIII secolo. Elementi gotici, nervature, rientranze e motivi floreali rendono la visione ancora più suggestiva.

All’interno di Santa Maria, è custodito un simulacro, risalente alla metà del XV secolo e realizzato in legno policromo, noto come Madonna della Rosa, dal nome dell’omonima cappella edificata durante l’ampliamento in stile gotico catalano. La Madonna, connotata da una posa dall’estrema naturalezza, siede assisa sul trono, mentre sorregge amorevolmente sul ginocchio sinistro il piccolo Gesù benedicente. Maria reca nella mano destra una rosa, prefigurazione della passione di Cristo. Entrambi i santi, ornati da sontuose vesti e tiare, volgono il loro sguardo in lontananza, verso il mondo ultraterreno.

La basilica fu considerata – e lo è tutt’ora - un importante punto di riferimento per la comunità dei fedeli sassaresi, alla pari del Duomo. Una prima motivazione è ravvisabile nel culto del martire Francesco Zirano, vissuto nel XVI secolo: d’umili origini ed orfano di padre dalla più tenera età, fin da piccolo fu devoto ai santi della sua città natale e della vicina Porto Torres, allora importante snodo marittimo-commerciale e di pellegrinaggio presso il quale egli stesso abitudinariamente si recava. In onore della sua beatificazione, avvenuta nel 2014, venne eretta una statua all’esterno della chiesa, attualmente custodita nel convento.

La basilica è però cara ai sassaresi soprattutto perché ricopre il ruolo di sede della festa annuale in onore dell’Assunzione della Vergine, costituendo la tappa finale della lunghissima processione, che si tiene ogni anno nella sera del 14 Agosto, dei sette gremi cittadini dei Candelieri. Al suo interno, infatti, sono custoditi i ceri lignei votivi. La Faradda di li candareri (“la discesa dei candelieri”), riconosciuta nel 2013 patrimonio immateriale dell’Unesco, trova la sua ragion d’essere in un importante avvenimento storico, il flagello della peste che colpì la popolazione nel 1652. I fedeli sassaresi in quell’occasione decisero di pronunciare un voto alla Madonna Assunta, pregandola di intercedere presso la comunità per liberarla dalla terribile piaga. Ogni anno, proprio per sciogliere tale voto, i gremi cittadini sfilano per le storiche strade della città, con il cuore infiammato da una spasmodica fede ed il calore di una folla proveniente da ogni parte del mondo. Durante il resto dell’anno, Santa Maria è la sede delle sette corporazioni dei mestieri.

Oggi la chiesa di Santa Maria domina incontrastata l’omonima piazza, mentre dialoga con la storica fontana cinquecentesca scolpita in pietra granitica del Brigliadore.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Sitografia

https://www.icandelierisassari.it/

https://www.lanuovasardegna.it/

https://www.sardegnaturismo.it/

IL TEATRO MASSIMO DI PALERMO: UN TEMPIO MUSICALE CHE HA SCRITTO LA STORIA DELLA CITTÀ E DELL’ITALIA

A cura di Beatrice Cordaro

A Palermo, nell’attuale Piazza Verdi che affaccia su via Maqueda, sorgevano tre chiese: la chiesa di San Francesco delle Stimmate con annesso monastero benedettino, conosciuto anche come Monastero delle Dame, la Chiesa e il Monastero di San Giuliano e la Chiesa di Sant’Agata. Più di due secoli dopo, nel 1875, questi tre gruppi di edifici vennero demoliti per far spazio al luogo che avrebbe scritto di lì in poi la storia della cultura musicale palermitana: il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo.

Dimora del melodramma, del bel canto, di danza e sinistre leggende, il Teatro Massimo di Palermo si configura non solo come massimo tempio musicale dell’intera Sicilia, ma come il più grande edificio teatrale in Italia ed il terzo in Europa dopo l'Opéra National di Parigi e la Staatsoper di Vienna.

Prima di narrare la storia della sua costruzione e della sua vita, vale la pena porre attenzione, ancora una volta, al cenno fatto in incipit: il monastero delle Dame.

Leggenda

Viene da chiedersi cosa si prova nel veder demolito un luogo caro, dimora del proprio corpo ed in questo caso della propria fede, obbligati ancor prima a dover lasciare per sempre, quindi senza possibilità di ritorno, quelle mura che di notte e di giorno hanno ascoltato silenzi rispettosi e preghiere cariche di amore. Quelle mura che sono state fondamento e iniziazione di una nuova vita nelle mani di Cristo.

Con la distruzione di quel tempio sacro, non solo la vita mortale venne disturbata dall’idea di innovazione e di costruzione laica e mondana: allo smantellamento del monastero ne conseguì infatti anche quella del cimitero posto nei pressi dello stesso. Vennero così profanate le tombe delle monache che lì riposavano, e ne venne disturbato il loro sonno eterno.

E può uno spirito, ormai lontano dalle cose terrene, risvegliarsi e maledire coloro i quali sono artefici di atti non collimanti con tutto ciò che c’è di più sacro? Ebbene, proprio il Teatro Massimo, nella cultura popolare naturalmente, ne sembra essere la più viva testimonianza.

Si narra che ad essere risvegliata proprio dal sonno eterno fu una Badessa del monastero, che al suo risveglio, in collera per quanto stava accadendo, decise di maledire tutte le persone e gli eventi che si sarebbero verificati in futuro.

Ad alimentare la leggenda furono una serie di coincidenze che si verificarono e che, di rado, continuano a verificarsi ancora: l’eccessiva durata dei lavori relativi al Teatro con annesse interruzioni, incidenti durante spettacoli e prove liriche, varie cadute durante la salita o la discesa della grande scalinata di accesso al teatro.

Infine, si dice che proprio tra le mura del teatro Massimo si aggiri ancora il fantasma della suora: c’è chi giura di averla vista, chi di averne percepito la presenza, e chi ancora invece è ben cosciente che si tratta solamente di una storia che affonda le radici nella tradizione popolare della città.

L’Arte rinnova i popoli

«L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.

Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire.»

Sono queste le parole riportate dal frontone del prospetto, sorvegliando Piazza Verdi e sovrastando i passanti. In merito all’autore di tale scritta, numerosi sono i dubbi e altrettanto le scarse certezze.

C’è chi dice essere Pirandello l’artefice, chi ancora Ernesto Basile, ma in realtà fonti più sicure lo attribuiscono a Camillo Finocchiaro Aprile.

Cenni storici

Nel settembre 1864 il Sindaco Antonio Starabba, marchese di Rudinì, si rese conto che la città di Palermo aveva una grande esigenza culturale da colmare: la mancanza di un teatro. Il Sindaco allora decise di bandire un concorso al quale potevano partecipare architetti di ogni nazionalità, al fine di «provvedere alla mancanza di un teatro che stesse in rapporto alla cresciuta civiltà ed a’ bisogni della popolazione».[1]

Nel settembre del 1868 la giuria, che si era occupata di scegliere gli architetti da inserire all’interno del progetto, altresì scelta affinchè non venissero fatti favoritismi, scelse i primi cinque architetti ritenuti più validi. Tra questi vi era Giovan Battista Filippo Basile (che vinse) seguito, qualche posto dopo, da Giuseppe Damiani Almeyda.

Come si legge dalla storia riportata dal Teatro Massimo di Palermo:

«La prima pietra fu posata il 12 gennaio 1875, anniversario della rivoluzione siciliana del 1848, in piazza Giuseppe Verdi, con la partecipazione di tutte le maggiori autorità cittadine e un discorso del barone Nicolò Turrisi Colonna.»[2]

Tra il 1878 e il 1890 i lavori vennero sospesi, e in questi anni Ernesto Basile prese il posto del padre, morto nel giugno del 1891. Il Teatro venne inaugurato il 16 maggio del 1897e nell’occasione venne rappresentato il Falstaff di Giuseppe Verdi.

L’esterno

Proprietari dell’impresa di costruzione che si occupò di realizzare il Teatro Massimo erano Giovanni Rutelli ed Alberto Machì: il primo in particolare era studioso delle costruzioni risalenti al periodo greco – romano. In riferimento a ciò, si decise l’impronta estetica che il teatro doveva avere, almeno all’esterno, tanto che l’architetto Basile si offrì di organizzare corsi che potessero formare le maestranze in ambito d’arte classica.

A caratterizzare la parte esterna dell’edificio è un pronao corinzio esastilo, con capitelli ispirati a quelli della cittadina ellenistica di Solunto. Il pronao è elevato su una magnifica scalinata, ai cui lati si ergono due grandi leoni di bronzo con le allegorie della Tragedia e della Lirica, opere rispettivamente di Benedetto Civiletti e Mario Rutelli.

Le forme riprendono ora i templi, ora gli antichi teatri. A sovrastare il magnificente edificio è una cupola di 28,73 metri che, coprendo la platea interna al teatro, è a sua volta sovrastata da un vaso su modello corinzio.

Interno: la Sala Grande

Dei sontuosi interni, che si articolano in sale svariate e numerosi corridoi che portano ai palchi, quella che più lascia senza fiato è di certo la Sala Grande.

Quest’ultimo ambiente riprende la forma di un ferro di cavallo, ed è composto da cinque ordini di trentuno palchi ciascuno, con l’aggiunta di una galleria, per una capienza totale di 3.000 spettatori.

Su progetto di Rocco Lentini, Luigi di Giovanni realizzò la ruota simbolica nel soffitto: essa è composta da undici elementi che rappresentano il Trionfo della Musica e che, aprendosi verso l’alto, sono capaci di permette la ventilazione all’interno della sala.

Tra gli altri ambienti che compongono il Teatro Massimo di Palermo vi sono il Palco reale, il Foyer, il Palco Bellini, la Sala degli Stemmi, la Sala pompeiana ed infine la Sala Onu.

Tra i velluti bordeaux e gli ori che costellano ogni parte degli ambienti, tra l’echeggiare di vocalizzi e di note d’orchestra che irrompono nel silenzio di quel luogo sacro alla musica, sembra di uscire fuori dal tempo, trovando conforto in una dimensione in cui non si può far altro che sentire il cuore riempirsi e palpitare, e sentirsi un po’ come Alfredo quando vide Violetta.

« Di quell’amor ch’è palpito

dell’universo intero,

misterioso, altero,

croce e delizia al cor.»

(La Traviata, Giuseppe Verdi)

Le foto 1 e 2 sono state realizzate dalla redattrice

Note

[1] https://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html

[2] Ibidem

Bibliografia

Lomonte C., Il Teatro Massimo di Palermo, in “Theriaké”, Agrigento, A.gi. far. (Associazione giovani farmacisti di Agrigento), n. 12, dicembre 2018.

Sessa E., Ernesto Basile: dall’eclettismo classicista al modernismo, Palermo, Novecento, 2002.

Sitografia

https://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html

LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO. PARTE I: I LAVORI DI COSTRUZIONE

A cura di Arianna Canalicchio