LA FONTANA DELLE NAIADI DI LUIGI PAMPALONI

A cura di Luisa Generali

Breve storia di Empoli

La città di Empoli si trova in provincia di Firenze, nell’area del Valdarno inferiore, lambita dal fiume Arno e attraversata da secoli di storia. Gli antichi insediamenti etruschi e romani, che testimoniano una prolifica e precoce attività antropica in questa zona, portarono fra il VIII e il X secolo d. C all’incastellamento con la costruzione di una cinta muraria che definì i confini urbani della cittadina. Sottomessa precocemente alla supremazia di Firenze già nel XII secolo, Empoli fu sede nel 1260 del famoso Congresso (o dieta) di Empoli tenuto dai ghibellini (sostenitori dell’impero) dopo la disfatta di Montaperti, in cui la guelfa Firenze (sostenitrice papale) subì una violenta sconfitta. Qui il condottiero di parte imperiale, nato fiorentino ma esiliato a Siena, Farinata degli Uberti (1212 c.,- 1264), determinò le sorti di Firenze votando contro la sua distruzione, che secondo l’opinione comune della fazione ghibellina doveva essere invece “ridotta a borgo”: tuttavia questo non bastò a redimere Farinata dai peccati di tradimento e di infedeltà a cui lo condannò Dante, collocandolo nel canto X dell’Inferno nel girone appunto degli eretici. È proprio intitolata a questa personalità la piazza storica nel cuore dell’attuale centro, Piazza Farinata degli Uberti, anche detta Piazza dei Leoni dove si erge la collegiata di Sant’Andrea, risalente al 1093 e che risponde nella decorazione marmoree ai canoni dell’architettura romanica fiorentina sugli esempi del Battistero di San Giovanni e San Miniato al Monte (fig.1).

La crescente ricchezza del castello empolese che prese principio fra il Trecento e il Quattrocento si tradusse anche in una prolifica attività artistica sostenuta da un significativo via vai di artisti principalmente fiorentini. Questo fermento culturale e artistico è da ricondursi a doppio filo sia all’importante snodo mercantile venutosi a creare a Empoli (il cui nome forse deriva non a caso da emporium cioè mercato), che permise il benestare di alcune distinte famiglie, sia a un significativo exploit di chiese e conventi, comunità monastiche e compagnie religiose di misericordia che contestualmente fiorirono sul territorio. Alle consuete commissioni ecclesiali e laiche delle confraternite, che spesso trovavano sede negli oratori annessi agli stessi edifici sacri, si aggiunse l’ausilio dei patroni (facoltose famiglie che in cambio di benefici possedevano spazi liturgici e altari all’interno delle chiese), mecenati in prima persona delle opere d’arte che avrebbero adornato e nobilitato le cappelle di famiglia. Tali testimonianze visive, ancora oggi in gran parte conservate nei loro contesti originari, raccontano per immagini il passato di Empoli e la sua partecipata devozione, che oltrepassando la storia si protrasse dagli inizi del Trecento fino all’inoltrato Settecento.

La Fontana delle Naiadi

Intorno al secondo decennio del XIX secolo, dopo la fase di dominio napoleonico, nacque l’esigenza da parte degli empolesi di realizzare in piazza Farinata egli Uberti, in posizione leggermente decentrata, una fontana monumentale, che oltre a impreziosire lo spazio aveva anche l’importante funzione pratica di rifornire d’acqua il centro cittadino (fig.2-3). Il progetto venne affidato all’architetto Giuseppe Martelli, di scuola neoclassica francese-napoleonica, stimato allievo di Luigi de Cambray Digny, al tempo direttore delle fabbriche granducali fiorentine, che probabilmente favorì Martelli per l’assegnazione di questo ruolo.

In un primo momento fu pensata con un perno centrale a candelabra sormontato da un grande bacino da cui doveva sgorgare l’acqua secondo un’impostazione in linea col rigore neoclassico, successivamente il progetto mutò verso un modello più articolato, dove il centro visivo e decorativo dell’opera ruotava attorno alle figure scolpite delle Naiadi. Queste presenze femminili erano considerate nell’antica Grecia le ninfe protrettici dei corsi d’acqua dolce, reinterpretate nell’Ottocento come emblemi femminili dell’universo acquatico, modelli ideali di classicità e quindi frequentemente utilizzate come elemento figurativo-simbolico delle fontane. Un esempio coevo di Fontana con Naiade è la cosiddetta “Pupporona” in piazza San Salvatore a Lucca (così chiamata per le evidenti nudità della ninfa), realizzata tra il 1838 e il 1840 dallo scultore Luigi Camolli su disegno di Lorenzo Nottolini (1787-1851), architetto neoclassico molto attivo nel territorio lucchese (fig.4). La figura della Naiade è ispirata ai modelli iconografici antichi della Venere al Bagno: qui la figura femminile, appoggiata all’anfora, è colta in movimento mentre ruota leggermente il busto per alzare il drappo dietro la schiena. La veste sottile crea sul busto un panneggio ad effetto bagnato che evidenzia le sinuosità del corpo femminile, mentre una vasca dal sapore arcaico decorata con due teste di leone e zampe leonine accoglie l’acqua che scorre dalla fonte.

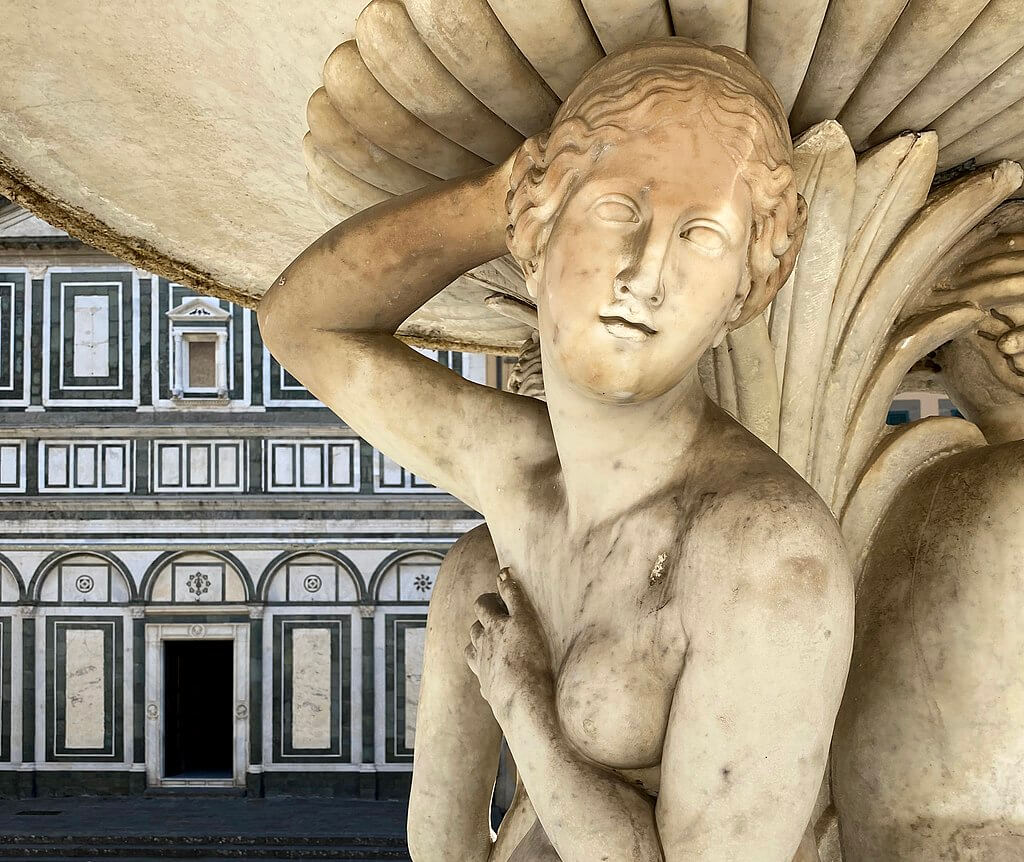

Ritornando a Empoli, la fontana marmorea di Piazza Farinata degli Uberti si sviluppa su un podio circolare composto di tre gradini su cui sorgono simmetricamente quattro pilastri dove sono accovacciati i leoni da cui in gergo prende il nome la piazza, realizzati dal poco noto scultore Luigi Giovannozzi. Questi animali, oltre a ricordare la classicità nel significato di potenza e regalità, sembrano qui presiedere alla difesa del luogo con i loro musi profondamente solcati; dalle fauci dei leoni esce inoltre un getto di acqua che crea in prossimità dei pilastri altre quattro piccole fontanelle (fig.5). Al centro si alza il fulcro del monumento composto da due bacini uniti dal gruppo delle tre Naiadi, che con una leggiadra sintonia di pose e gesti scandiscono armonicamente lo spazio circolare: tutte, infatti, pongono un piede su basamento mentre l’altra gamba avanza verso l’esterno e all’unisono alzano il braccio destro nel gesto di toccarsi i capelli e sorreggere la vasca soprastante (fig.6-7). Le ninfe interamente nude, memori di una bellezza all’antica, siedono su un muricciolo composto da pietre squadrate, mentre man a mano che la candelabra sale verso il vertice la decorazione a rilievo diventa sempre più definita, ornata da foglie vegetali e baccellature in rilievo. Le pietre che compongono il muretto mostrano un effetto volutamente grezzo affinché la lavorazione restituisca veridicità all’insieme: inoltre sporadicamente tra le rocce del basamento si aprono dei fiori dai grandi petali, forse delle ninfee, piante acquatiche per eccellenza, oppure dei gigli, per il legame del comune empolese con Firenze (fig.8).

Luigi Pampaloni

L’artefice del gruppo scultoreo delle Naiadi fu Luigi Pampaloni (1791-1847) allievo di Lorenzo Bartolini, massimo esponente del purismo in scultura, un movimento artistico pienamente ottocentesco che traeva esempio da un tipo di bellezza naturale, discostandosi dall’idealizzazione. Pampaloni persegue e allo stesso tempo mitiga questa tendenza unendo al decoro neoclassico espresso nei corpi delle Naiadi la verosimiglianza dei dettagli naturali in modo da mantenere un tenore molto misurato, visto anche il carattere istituzionale del monumento pubblico e il confronto obbligato dell’artista con i massimi esempi rinascimentali e manieristi presenti a Firenze.

Sono invece più in linea con lo stile purista i celebri ritratti scultorei di Filippo Brunelleschi e Arnolfo Cambio (anni 30’ dell’Ottocento) per il Palazzo dei Canonici a Firenze, così come la scultura raffigurante Leonardo da Vinci (1837-39) per il palazzo degli Uffizi (fig.9-10): qui l’ufficialità del ruolo dell’artista è sempre restituito attraverso una ritrattistica che vuole avvicinarsi il più possibile al dato reale e umano di questi personaggi. Famosissima è l’immagine di Brunelleschi collocata nella nicchia sottostante la cupola di Santa Maria del Fiore, che raffigura l’architetto nel pieno del suo mestiere, mentre osserva e sembra perennemente controllare il suo massimo capolavoro. Ma sono senz’altro le piccole operette a tema fanciullesco-bucolico in cui emerge l’insegnamento di Bartolini e quella leggiadra naturalezza di cui si nutriva il purismo: un esempio è il piccolo gruppo scultoreo Putto con un cane, realizzato per un collezionista inglese nel 1827 e che vediamo nel bozzetto in gesso alle Galleria dell’Accademia di Firenze (fig.11). Ispirato ai soggetti degli amorini, la scultura vuole restituire la tenerezza di un momento giocoso tra un bambino e un cane, cogliendo gli aspetti più naturali di entrambi i protagonisti, come la posa tipicamente puerile del fanciullo, il suo volto pingue e sorridente, il manto fluente dell’animale e la sua docile espressione. Proprio per la particolare inclinazione nell’esprimere con naturale bellezza queste operette Luigi Pampaloni è stato definito l’”Anacreonte della scultura”, alter ego in arte dell’antico poeta greco celebre per un tipo di componimento lirico dai toni leggeri e disimpegnati.

Bibliografia

A.Natali, La "Fontana dei leoni" patrimonio e responsabilità, Firenze 2018

A.Naldi, Empoli. I luoghi e i tesori della storia Empoli 2012

Sitografia

https://www.quinewsempolese.it/empoli-torna-a-zampillare-la-fontana-delle-naiadi.htm

https://www.gonews.it/2019/12/14/fontana-dei-leoni-restauro-avverra-destate/

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/08/07/nuova-vita-per-la-pupporona-in-piazza-del-salvatore/191219/

https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-pampaloni_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.galleriaaccademiafirenze.it/opere/fanciullo-che-scherza-con-un-cane/

L’ABRUZZO DEGLI EREMI: L’EREMO DI S. SPIRITO A MAJELLA E S. BARTOLOMEO IN LEGIO

A cura di Valentina Cimini

Gli eremi in Abruzzo

Vi sono dei luoghi in Abruzzo capaci di coniugare la rigogliosa vegetazione della regione e le tradizioni ataviche dei loro abitanti in un insieme di natura, storia e tradizioni. È il caso degli eremi, dimore scavate nella roccia, che rappresentano non solo un insediamento umano, ma anche un serbatoio culturale e antropico. Questi di fatti, se indagati, ci portano alla scoperta degli esiti del tutto singolari che la presenza umana ha avuto in questi luoghi impervi, resi poi luoghi dello spirito. Ancora oggi possiamo avvicinarci a questi siti arroccati assaporandone la pace eremitica ricercata in passato dai religiosi che vi trovavano dimora, in un momento senza tempo che ci rende capaci di comprendere, almeno in parte, le sensazioni di chi quei luoghi li ha abitati.

Coloro che intraprendevano questa scelta di solitudine e contemplazione facevano della povertà e della privazione il loro stile di vita. La loro presenza si manifestò, in particolare, già dai primi secoli dell’era cristiana e possiamo ricordare a tal proposito S. Antonio Abate che, pur non essendo il primo eremita, tutt’ora figura come l’asceta per eccellenza. Nel periodo Medievale questa pratica è approdata anche all’interno del contesto del cristianesimo d’occidente grazie alla figura di San Girolamo, facendo sì che alcuni ordini religiosi, come ad esempio i certosini, organizzassero i loro monasteri come gruppi di eremi in cui essi potessero mettere in atto la loro “fuga dal mondo”.

In Abruzzo, ove la regione grazie alla sua predisposizione geografica rendeva ciò possibile, si diffusero sin da subito degli insediamenti monastici tra i monti, in cui i religiosi potevano realizzare la loro scelta ascetica, difficile da attuarsi a Roma sebbene questa costituisse il centro nevralgico della cristianità. Ciò ebbe come conseguenza l’affermarsi di un discreto movimento migratorio di singoli eremiti che cercavano nella Majella il loro luogo di ascesi, di qui ne deriva la sua fama di “montagna santa”. Sarà poi nel XIII secolo che si registrerà con i Celestini un movimento di origine locale, fondato da Celestino V (colui che appare con la sua ombra tra gli ignavi nel canto III della Divina Commedia come “colui che fece per viltade il gran rifiuto”).

Si tratta di Pietro Angelerio, detto anche Pier da Morrone proprio in relazione alla sua vita eremitica condotta sul monte Morrone situato al confine del Lazio con l’Abruzzo e il Molise. Egli, difatti, ebbe i natali intorno al 1210 presso la Contea di Molise, luogo dal quale prese le mosse il suo viaggio verso Roma con l’intento di farsi consacrare sacerdote dal papa. Dal 1231, dunque, realizzò la sua scelta ascetica sposando la povertà e la ricerca della fede in luoghi isolati che potessero fare da cassa di risonanza allo spirito. Fu nel luglio del 1294 che venne eletto Papa, grazie alla sua fama di sant’uomo, e scelse il nome di Celestino V. L’esperienza del papato però si concluse già pochi mesi dopo, il 13 dicembre 1294, poiché egli non trovò compatibilità con le incombenze tutt’altro che religiose legate alla sua nuova vita come vescovo di Roma. A seguito dell’abdicazione tornò ad indossare la tonaca grigia che contraddistinse la sua Congregazione e tornò sul Morrone, da cui tutto era iniziato.

Non ci sorprende, a questo punto, se in Abruzzo siano numerosi gli eremi collegati alla sua persona, tra i quali possiamo ricordare l’eremo di S. Spirito a Majella e quello di S. Bartolomeo in Legio, situato non molto distante dal primo nel borgo di Roccamorice in provincia di Pescara. Entrambi si collocano al confine con il Parco della Majella e del Morrone, incastonati in maestose pareti rocciose e circondati da una fitta vegetazione.

L’eremo di S. Spirito a Majella

L’eremo celestiniano di S. Spirito a Majella (Fig.1), dal nome della valle in cui sorge, fu oggetto di pellegrinaggio sin da tempi remoti e ancora oggi può essere raggiunto tramite un ripido sentiero proveniente da Roccamorice. Dopo aver superato uno stretto passaggio, si apre davanti a noi un ampio piazzale con fontane ai suoi lati che ci conduce alla pittoresca visione del complesso addossato alla roccia.

Attualmente per coloro che si recano all’eremo è possibile osservare ancora conservata la parte bassa della struttura che è divisibile in tre settori distinti: la chiesa, la sagrestia e un’ala abitativa articolata su due piani, composta dalla foresteria e dalle cellette. Appena giunti a destinazione ci troviamo subito di fronte alla chiesa, un tempo dotata di un portico probabilmente a due archi di ordine toscano semplice, ma non più pervenuto già nell’Ottocento, ai tempi della visita fatta dallo scrittore e storico Vincenzo Zecca che ne descrisse lo stato di abbandono. Oggi la facciata, rifatta dall’Abate Pietro Santucci verso la fine del Cinquecento, mostra un maestoso portale in pietra della Majella a lunetta ribassata, al cui interno possono essere ancora rintracciati dei resti di affresco e un portone in legno decorato con arabeschi, tornato al suo posto con il restauro del 2005 dopo essere stato trafugato.

L’interno della chiesa presenta un’unica navata (Fig.2) con l’altare maggiore collocato all’interno della zona presbiteriale, che conserva ancora le tracce dell’antico impianto duecentesco nella copertura con volte a crociera costolonate che la sovrasta. Da questo spazio sacro due portelle, con incisioni che richiamano l’ordine dei celestini e la loro derivazione benedettina, immettono nella sagrestia.

É al di sotto della chiesa, però, che si sviluppa quello che con tutta probabilità è il nucleo eremitico originale, completamente ricavato dalla roccia. Esso presenta due ingressi. Il primo conduce ad un piccolo vano con un altare e tracce di affreschi ed è detto la “stanza del Crocefisso”, dove la tradizione narra che vi pregasse Pietro da Morrone e termina, proseguendo sulla destra, con un ulteriore spazio angusto, probabilmente il giaciglio dello stesso eremita. Mentre il secondo ingresso, adiacente al primo, fa capo al sepolcro gentilizio del casato del Principe Caracciolo di San Buono.

Alla fine del nostro percorso, dal grande fabbricato della foresteria, si arriva alla Scala Santa. Una ripida scalinata scavata nel fronte roccioso recante ai lati le incisioni relative alle stazioni della via Crucis, che porta fin all’edicola che ospita la statua in alto rilievo di S. Antonio Abate (Fig.3).

Un’ultima piccola rampa di scale poi ci conduce all’oratorio della Maddalena. Ed è proprio in quest’ultimo ambiente che troviamo un altare sormontato da uno splendido affresco raffigurante la deposizione dalla croce, opera di Domenico Gizzonio e datato “A.D. 1737”.

Santo Spirito a Majella presenta dunque una struttura molto articolata e dalle discrete dimensioni che sembrerebbe lontana dall’ordinaria immaginazione dell’eremo, ma tale era in origine e, nonostante le numerose trasformazioni avvicendatesi nei secoli, rimane fedele a quella vocazione antica di isolamento e preghiera grazie alla sua stupenda posizione nell’omonima valle che continua a renderlo un luogo “fuori dal mondo”. Come per molti altri eremi della Majella non esiste un’indicazione cronologica ufficiale della sua fondazione, ma si può supporre che essa sia avvenuta prima dell’anno Mille. In effetti la prima presenza famosa che la tradizione riporta è quella di Desiderio, futuro Papa Vittore III, che nel 1053 vi dimorò con alcuni eremiti costruendovi una chiesetta. Il secolo successivo invece vide la presenza in questo luogo di Pietro da Morrone che, trovandolo in stato di abbandono, vi fece i primi lavori costruendo un oratorio ed alcune cellette secondo uno schema di cui egli si servirà anche per altri grandi monasteri. L’eremo però vide nuovamente dei secoli bui, ai quali mise fine il monaco Pietro Santucci da Manfredonia, che dal 1586 nel giro di pochi anni riuscì a rimettere in sesto l’intero complesso, dando il via ad una rinascita della vita monacale nella valle che porterà S. Spirito ad ottenere il titolo di Badia, della quale il Santucci fu nel 1616 il primo abate. Purtroppo, con la soppressione delle comunità monastiche nell’Ottocento, la badia conobbe nuovamente l’abbandono, che si concluse questa volta non molto tempo dopo, alla fine del secolo, grazie all’intervento di alcuni fedeli di Roccamorice che la restaurarono e riaprirono al culto.

L’eremo di San Bartolomeo in Legio

Una storia analoga è quella che caratterizza il vicino eremo di San Bartolomeo in Legio che sorge a circa 600 metri di quota tra una vegetazione più arida, nella parte alta della medesima vallata di S. Spirito (Fig.5).

Ancora una volta la data della sua origine non è certa, ma sappiamo che l’eremo venne ricostruito da Pietro da Morrone poco dopo il 1250, essendo stato il primo rifugio da lui frequentato dopo S. Spirito. La sua permanenza in questo luogo però fu breve a causa delle frequenti visite dei pellegrini e preferì, negli anni successivi, trasferirsi in San Giovanni dell’Orfento.

San Bartolomeo in Legio è un luogo spoglio, privo di ornamenti, di cui resta solo l’essenziale. Un perfetto corrispettivo della scelta ascetica e di povertà professata da Celestino V, poiché ancora oggi è capace di raccontarci quella fuga tra le montagne messa in atto dagli eremiti con l’intenzione di curare il proprio spirito. L’eremo difatti si sviluppa sotto un grande tetto di roccia lungo circa 50 metri, bucato nella parte iniziale proprio per concedere l’accesso nella terrazza sottostante (Fig.6).

Possiamo parlare in questo caso di una grande balconata coperta alla quale si può accedere da quattro scalinate differenti (due alle estremità e due al centro), di cui solamente quella situata a Nord, formata da trenta scalini scavati nella roccia, proviene dalla parte superiore del vallone. Una menzione particolare va fatta anche alla scala a forma di “I” che troviamo al centro della balconata, inserita tra roccia e muro. Al termine del primo tratto di questa, in corrispondenza di un pianerottolo, troviamo i segni di un antico cancello, ora non più presente, che ne chiudeva l’accesso trattandosi della “Scala Santa”. Essa in quanto tale, poteva essere percorsa solamente in salita, generalmente in ginocchio ed in preghiera. Proseguendo la camminata, la balconata viene interrotta per tutta la sua larghezza dalla facciata della chiesa caratterizzata da un’estrema semplicità, presentando una porta disadorna ad architrave orizzontale, sormontata dai resti di alcuni affreschi raffiguranti un Cristo ed una Madonna con Bambino (Fig.7 e 8).

Entrando nello spazio sacro ci troviamo di fronte ad un ambiente non molto grande (7,7 m di lunghezza e 3/4 m di larghezza) che prende luce da una porta-finestra. Sulla parete di fondo è situato l’altare, nella cui nicchia semicircolare è collocata la statua lignea di San Bartolomeo. C’è inoltre una singolare tradizione popolare che si lega a questo luogo e, in particolar modo, alla piccola insorgenza d’acqua che si trova al di sotto un masso squadrato e internamente cavo, situato a metà della parete di sinistra. Quest’acqua attraverso un foro laterale, si riversa in una piccola vaschetta scavata nel pavimento, dalla quale poi scorrerà fuori dalla chiesa perdendosi tra e rocce. Si tratta de “l’acqua di San Bartolomeo”, la cui usanza vuole che venga raccolta dal pellegrino tramite un cucchiaio e poi miscelata con l’acqua della sorgente sottostante l’Eremo conferendogli così proprietà taumaturgiche. Nel medesimo ambiente, in corrispondenza con la porta-finestra, troviamo il campanile composto da due piccoli pilastri che sfiorano la volta rocciosa superiore, la cui campana viene liberamente suonata dai pellegrini al loro arrivo all’Eremo. La semplicità e l’umiltà di questo luogo assieme al suo silenzio, rotto solamente dallo scroscio del corso d’acqua che scorre al di sotto della balconata rocciosa, ci riporta direttamente col pensiero alla scelta ascetica di Celestino e non ci è difficile immaginare il perché egli, facendo “il gran rifiuto”, volle tornare in questi luoghi immersi nella natura, pieni di fascino e meraviglia (Fig.9).

Bibliografia

Edoardo Micati, Eremi d’Abruzzo. Guida ai luoghi di culto rupestri, Carsa Edizioni, 1990.

Sitografia

https://abruzzoturismo.it/it/eremo-celestiniano-di-santo-spirito-majella-roccamorice-pe

http://www.comune.rope.it/c068034/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/14

DALLA SIRENA PARTENOPE A CASTEL DELL’OVO

A cura di Ornella Amato

Una leggenda napoletana

In un paese che non vi dico

Addormentata in riva al mare

Col vulcano che la sta a guardare

C′è da sempre una Sirena

Una fattura l'incatena

E nessuno la può svegliare…

Cit.: “Sole Sole", Eugenio Bennato[1]

La nascita della città di Napoli: tra storia e leggenda

Il 21 dicembre dell’anno 475 a.C. veniva fondata Napoli, o meglio ancora, Neapolis, la Città Nuova, appellativo utilizzato per distinguerla dal precedente insediamento denominato Palepolis, ovvero la città vecchia, che oggi viene individuato nell’attuale centro storico.

In realtà la data suddetta è assolutamente simbolica perché se da un lato gli storici sono concordi sull’anno di fondazione, per quel che concerne il giorno si è scelto quello in cui solitamente cade il solstizio d’inverno dato che era tradizione delle popolazioni antiche gettare le basi delle nuove città durante questo periodo; sta di fatto che la sua fondazione resta avvolta nel mistero.

Indiscutibili sono l'origine greca e il mito fantastico della sirena Partenope, che accompagna da sempre la storia della nascita di Napoli.

Chi era realmente Partenope e se sia effettivamente esistita è impossibile dirlo. Secondo alcune correnti di pensiero sarebbe stata una principessa greca morta quando una nave che trasportava i coloni aveva raggiunto le coste, ma non è mai stata ritrovata una sua tomba né un’immagine ad essa riconducibile. Eppure, Partenope esiste in ogni napoletano che si dichiara suo figlio, in ogni napoletano che si dichiara “partenopeo”.

La leggenda vuole che Partenope in realtà sia una sirena, la cui immagine segue l'iconografia tradizionale di queste creature: donne che dalla vita in giù, al posto del bacino e delle gambe, hanno la coda di un pesce, anche se in tempi antichi erano presentate anche come degli uccelli e quindi con le ali.

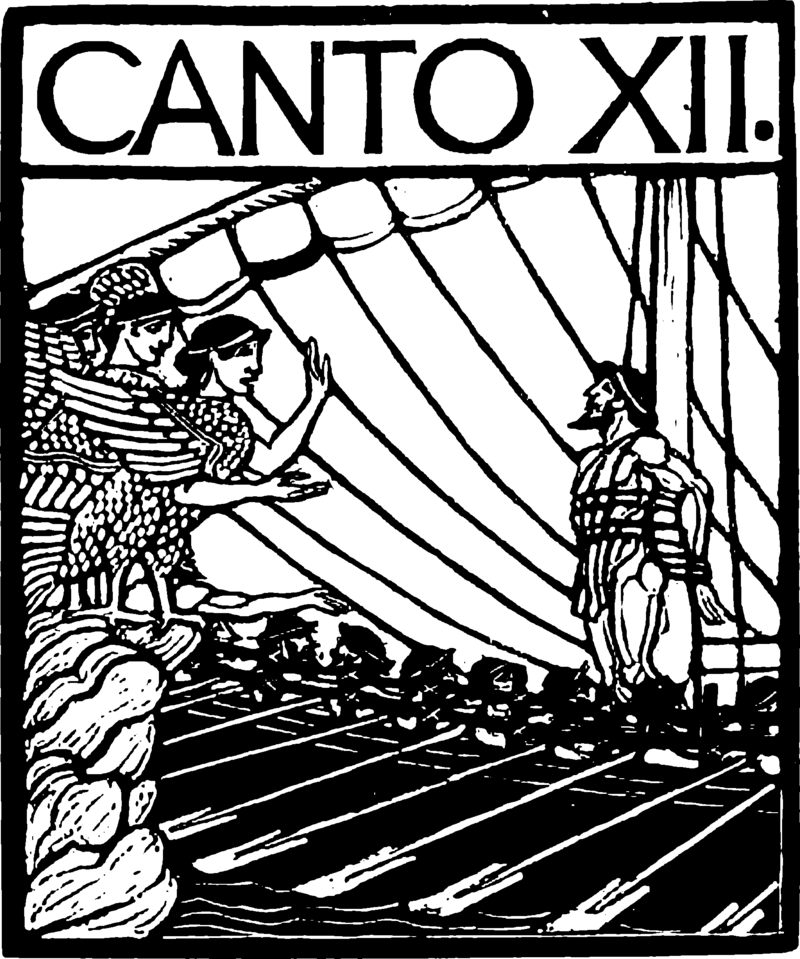

Le Sirene raccontate nella mitologia classica

Lunghi capelli, corpo sinuoso e viso splendido, code lunghe con squame dai colori sorprendenti, dal verde smeraldo al blu cobalto passando per l'argento: così è rappresentata la sirena a cui oggi siamo abituati, ma sin dai tempi più remoti e soprattutto nell’età classica era vista quasi come un’arpia, una figura ibrida tra donna e rapace che catturava le sue prede ammaliandole con un canto capace di stregare gli uomini. Nessuno poteva resistere.

Ne parla anche Omero nel canto XII dell’Odissea:

[…] Dapprima arriverai dalle Sirene, che incantano

gli uomini che arrivano presso di loro.

Chi senza saperlo si accosta e ascolta la voce

delle Sirene, non lo accoglieranno mai più la moglie e i figli

al suo ritorno a casa, ma le Sirene

sedute sul prato lo stregano con il loro canto

armonioso; tutta la riva intorno

è piena di cadaveri putrefatti, le carni marciscono […]. [2]

Raccontando il viaggio di ritorno di Ulisse ad Itaca dopo la guerra di Troia, l’eroe, il suo equipaggio e la sua nave riescono a sopravvivere al canto ammaliatore delle sirene poiché, messi in guardia da Circe, scelgono di attuare uno stratagemma: Ulisse si fa legare all'albero maestro della nave ed impone all'equipaggio di tapparsi le orecchie con la cera per evitare di naufragare sugli scogli dove le sirene avrebbero potuto condurli.

La Sirena Partenope: dall’isolotto di Megaride al Golfo di Napoli

Leucosia, Ligeia e Partenope erano tre sorelle, ma soprattutto tre sirene.

Consapevoli del potere del loro canto fascinoso, tentarono di attirare l’attenzione di Ulisse del quale Partenope si innamorò perdutamente, ma il rifiuto dell’uomo fu devastante e la sirena si lasciò trascinare dalle acque del Mar Tirreno fino a lasciarsi morire sull’isolotto di Megaride. Da qui nascerebbe la leggenda di Napoli e di Partenope.

Il corpo della sirena non fu mai ritrovato. A questo punto sarebbe più corretto parlare del mito di Partenope, piuttosto che di leggenda. Ma una spiegazione i napoletani a questo mancato ritrovamento l’hanno anche data: il corpo si sarebbe dissolto a partire dall’Isolotto di Megaride, su cui secondo il mito la sirena aveva appoggiato la sua testa, mentre la restante parte si sarebbe adagiata lungo quella che era la costa del tempo dando vita al Golfo di Napoli che nella forma ricorderebbe, quindi, la curva della coda della sirena stessa.

Stando a questa mitologica ricostruzione, la sirena, il cui fianco sinistro era rivolto verso il mare, col suo fianco destro avrebbe dato vita allo sviluppo della città di Napoli, dal basso verso l’alto, comprese le sue undici colline.

E se Partenope non fosse morta? Lo sosteneva Matilde Serao:

Ebbene, io vi dico che non è vero. Parthenope non ha tomba, Parthenope non è morta. Ella vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni. Ella corre ancora sui poggi, ella erra sulla spiaggia, ella si affaccia al vulcano, ella si smarrisce nelle vallate. È lei che rende la nostra città ebbra di luce e folle di colori: è lei che fa brillare le stelle nelle notti serene; è lei che rende irresistibile il profumo dell’arancio; è lei che fa fosforeggiare il mare.[3]

Ma per i napoletani Partenope ha scelto la morte. Una morte causata dal rifiuto di un amore, ma che ha dato vita alla sua città, Napoli, che oggi è per tutti “la Città di Partenope”. E non sarebbero mancati omaggi. Infatti, è a lei che si devono sette doni preziosi: grano, estratto di fiori d'arancio, cannella, cedro, ricotta, uova e zucchero, ovvero i 7 ingredienti fondamentali per la pastiera napoletana, dolce tipico del periodo pasquale e che mai deve mancare sulle tavole partenopee.

Partenope è là che in eterno riposa sull'isolotto di Megaride, oggi Borgo Marinari, ai piedi del Castel dell’Ovo, il castello più antico della città, che conserva e nasconde un magico uovo d’oro lì riposto dal poeta Virgilio: un uovo deposto dalle sirene, che protegge il castello e la città.

La fortezza in realtà ha avuto origine dai resti di una villa luculliana e risale al I sec. d.C circa. Avrebbe visto diversi eventi svolgersi tra le sue mura: qui fu esiliato Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma, dal barbaro Odoacre e venne decapitato Corradino di Svevia, ma soprattutto fu il luogo che vide la regina Giovanna d’Angiò dichiarare pubblicamente che, a seguito di un rovinoso incendio che aveva distrutto una parte della struttura, l’uovo d’oro che tutt’oggi conserva era rimasto intatto: una dichiarazione resasi necessaria per placare l’animo dei napoletani, preoccupati per le sciagure che si sarebbero abbattute sulla città qualora l’uovo fosse andato distrutto.

Per quanto riguarda il corpo della sirena, per secoli i napoletani lo hanno cercato, ovviamente senza mai trovarlo.

Ai napoletani interessa la certezza della protezione dalle avversità, che offre soprattutto il patrono San Gennaro attraverso il miracolo della liquefazione del Sangue, ma che è anche garantita dell’uovo d’oro e dalla sirena.

Partenope è là che dorme accarezzata dalle onde del mare che s’infrangono sugli scogli dolcemente per non disturbarla, perché sanno che mentre riposa nel sonno eterno veglia sulla sua creatura.

E chi a guarda s’annammora

E tutt′o munno a sta a guardare

E nisciuno ′a po’ scetare. [4]

Le immagini inserite in questo elaborato dalla 3 alla 8 sono state realizzate dall’autrice dell'articolo.

Note

[1] Citazione liberamente tratta dalla prima strofa della canzone “Sole Sole” di E. Bennato. Testo consultabile su www.testiecanzoni.mtv.it

[2] Odissea, libro XII, vv. 39-46. Trad. di G. Paduano. Consultabile online: https://ime.mondadorieducation.it/extra/978888332768/extra/978888332730_leggo_perche_epica/02_laboratorio/le-sirenebr-odissea/

[3] La citazione è liberamente tratta da altritaliani.net che la riprende testualmente da “Matilde Serao – Leggende napoletane “del 1881.

[4] “e chi la guarda se ne innamora e tutto il mondo sta a guardare e nessuno la può svegliare”. Citazione liberamente tratta da “Sole Sole” di E. Bennato. Testo consultabile su www.testiecanzoni.mtv.it

Sitografia

IL TRITTICO DI JOOS VAN CLEVE NELLA CHIESA DI SAN DONATO DI GENOVA

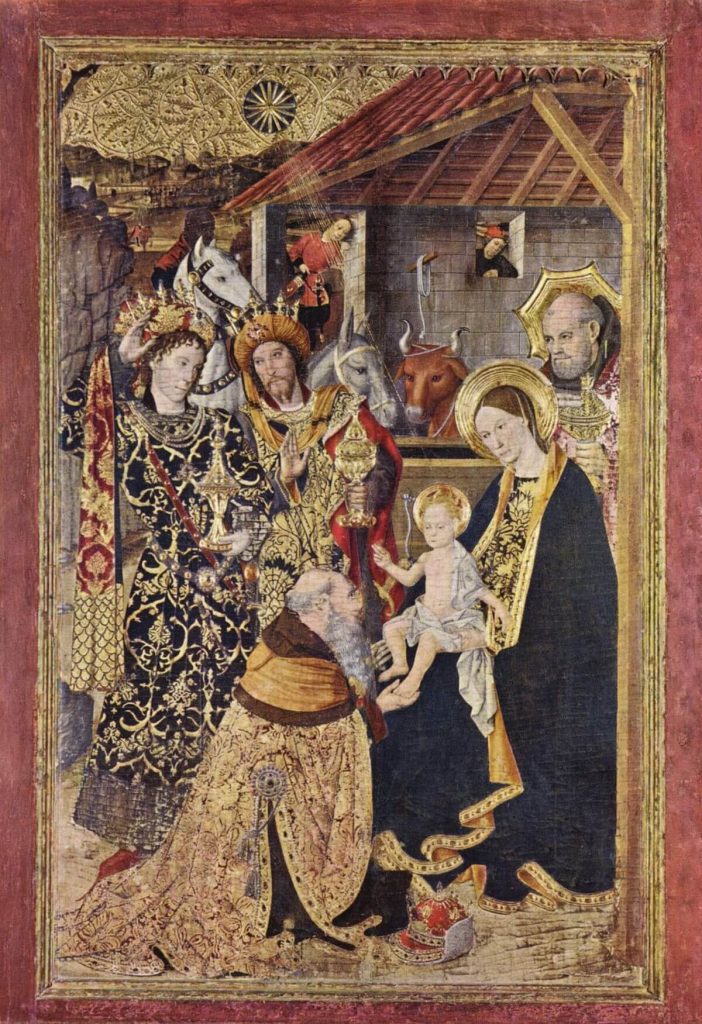

A cura di Alice Perrotta

L’opera di Joos van Cleve (1485-1540) raffigurante l’Adorazione dei Magi tra Santo Stefano con il donatore Stefano Raggio e santa Maria Maddalena (fig.1) si trova nella chiesa di San Donato a Genova. È ubicata nella prima cappella sulla sinistra. Si tratta di un trittico a timpano con due ante laterali mobili. Fu eseguito tra il 1515 e il 1516 su richiesta del nobile genovese Stefano Raggio, figura di spicco all’interno di quella notissima rete di rapporti commerciali tra Genova e le Fiandre. In origine, l’Adorazione era destinata alla cappella di famiglia (denominata “dei tre Re”) che però in seguito venne distrutta.

La composizione, caratterizzata da un’attenzione per i dettagli tipicamente fiamminga, si apre al centro con la scena dell’Adorazione. La figura inginocchiata di Melchiorre (fig.2) si protende a baciare Gesù Bambino, il quale si trova in braccio alla giovanissima Vergine, vestita di un lungo abito scuro; dietro di loro, Baldassarre (fig.3) tiene in mano la pisside d’oro che reca il suo nome (“Balteser”) mentre Gaspare è identificato con la scritta “Jasper” ricamata sul bordo dell’abito scuro; in disparte, alle spalle della Vergine, è raffigurato san Giuseppe, appoggiato ad una colonna ed intento ad osservare la scena. I personaggi si muovono entro quello che sembra un edificio classicheggiante in rovina mentre sullo sfondo si scorge un paesaggio molto particolareggiato. Il corpo centrale del trittico si presenta, dunque, come un’orchestra di dettagli, stoffe sontuose, gesti, sguardi.

Nemmeno le due ante laterali sfuggono a tali preziosità. Nello scomparto di sinistra sono inserite le figure di Santo Stefano e del committente, Stefano Raggio, posto su un inginocchiatoio e raffigurato nell’atto di pregare. Va notato che le vesti di quest’ultimo seguono la moda fiamminga. Sullo sfondo si intravede la scena della lapidazione.

Il personaggio dell’anta destra, invece, è Maria Maddalena (fig.4.). In passato, la sua presenza venne interpretata come un omaggio alla defunta moglie del committente. Le loro nozze vennero celebrate nel 1517, dunque questa venne considerata come il primo termine post quem per la realizzazione dell’opera. In realtà, è più ragionevole ritenere che l’inserimento della santa derivasse da una personale devozione di Stefano nei suoi confronti. Questa tesi ha portato a una proposta cronologica più plausibile rispetto all’iniziale datazione che rimaneva invece molto larga (tra il 1515 e il 1525). Il trittico quindi, molto più probabilmente, venne eseguito tra il 1515-1516. L’interpretazione è rafforzata dal fatto che proprio in questi anni – nel secondo decennio del Cinquecento – era assai vivo il culto della Maddalena.

Sullo sfondo dello scomparto di destra si intravede una veduta del porto di Marsiglia (in una versione per lo più fantasiosa) e della Sainte-Baume, luogo dove la santa si ritirò in vita eremitica e che qui viene ripreso in modo relativamente fedele. Si può notare, infatti, il sentiero che porta alla chiesa e poi alla cappella del Saint Pilon. Tali particolari sono un’ulteriore prova a favore della proposta cronologica del trittico di cui si accennava sopra: dopo il 1516 il paesaggio qui riportato subì alcune modifiche in quanto l’arcivescovo di Arles fece inserire sette edicole (che recavano a rilievo le Storie della Maddalena) lungo il cammino destinato ai pellegrini.

La cimasa centrale, infine, mostra un Calvario mentre su quelle laterali prosegue idealmente il lembo di cielo, nell’intento di riprendere le ante sottostanti. Joos van Cleve, artista fiammingo, fu una figura di rilievo per la fortuna della pittura fiamminga in ambito ligure.

In questo periodo, l’artista produsse altri due dipinti destinati a Genova: l’Adorazione dei Magi per la chiesa di San Luca d’Albaro (ora a Dresda, alla Gemäldegalerie Alte Meister) e la Deposizione per la chiesa di Santa Maria della Pace (ora al Louvre). In tal contesto, va forse menzionato anche un terzo dipinto, il trittico con la Crocifissione con san Paolo e donatore tra i santi Giovanni Battista, Caterina d’Alessandria, Antonio da Padova e Nicola da Tolentino, oggi a New York.

Nonostante questi frequenti rapporti artistici con la Liguria, si esclude una permanenza dell’artista nel territorio genovese, diversamente da quanto si fosse ipotizzato in passato.

Bibliografia

Cervini, Liguria romanica, Jaca Book, 2002

R. Pesenti, La scultura e la pittura dal Duecento alla metà del Seicento, in: “Storia della Cultura Ligure”, 2004

Zanelli (a cura di), Joos van Cleve. Il trittico di San Donato, SAGEP Ed., 2016

Sitografia

CULTO E TRADIZIONI IN ONORE DI SANT’AGATA – II PARTE

A cura di Mery Scalisi

Le origini del culto di Sant'Agata

Forza nella fede in Dio, dignità dell’essere donna e sopportazione del martirio subito furono alla base della diffusione, in tutto il mondo, del culto e della devozione di Agata, il cui nome in lingua greca significa “buona”.

Sia l’Occidente che l’Oriente accolsero il culto di Sant’Agata proprio per la singolare condotta della giovane martire, che avrebbe rappresentato per i fedeli non solo un modello da seguire nella quotidiana vita cristiana, ma un aiuto contro le sciagure della vita.

A Catania, secondo la tradizione, la giovane martire Agata, invocata già dal Medioevo contro il pericolo del fuoco o come patrocinatrice della donna e del ruolo di madre, rivestì il ruolo di protettrice della città; ruolo, questo, affibbiatole dai suoi stessi concittadini ad un anno esatto dal suo martirio, quando la città stessa – si presume – venne liberata e salvata da una violenta colata lavica dell’Etna, durante la quale i cittadini in processione portarono il velo sacro della martire che ne ricopriva il sepolcro.

Tra gli altri eventi di rilievo che legano la figura di Agata alla protezione di Catania, ne vanno ricordati almeno due: un primo, risalente al 1236 e un secondo del 1886. Il primo episodio ebbe come sfondo gli scontri tra Federico II e la Chiesa che portarono alla distruzione della città. In quell’occasione il popolo catanese, scappato dalle guerriglie e rifugiato in cattedrale, si radunò in preghiera, e il sovrano svevo si ritrovò a leggere in un libro l’esortazione‘’Noli Offendere Patriam Agathae Quia Ultrix Iniuriarum Est’’ (fig.1) (non offendere la patria di Agata perché punisce le offese arrecate ad essa), che troviamo, assieme a M.S.S.H.D.E.P.L. (mente santa e spontanea, onore a Dio e liberazione della patria) nella facciata principale della cattedrale dedicata ad Agata stessa).

Il secondo avvenimento risale invece al 1886, quando un’altra colata lavica, feroce e inarrestabile, si fermò nel punto in cui l’arcivescovo Dusmet, nella zona di Nicolosi, posò simbolicamente il velo della Santa.

È altresì importante ricordare il duro colpo che la città di Catania ricevette nel 1040, anno in cui il corpo della santa venne trafugato dal condottiero bizantino Giorgio Maniace per essere traslato nella Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Durante la famosa battaglia di Troina, che vedeva contrapposti l’esercito del condottiero musulmano Adb-Allah da una parte, e le guarnigioni di Giorgio Maniace dall’altra, proprio quest’ultimo, per restare nelle grazie dell’imperatore Michele IV Plaflagone, decise di destinargli le sacre reliquie di Santa Lucia di Siracusa e di Sant’Agata, Sant’Euplio e San Leone di Catania.

Fu solo nel 1126 che, grazie ai due soldati Gisliberto e Goselmo, le spoglie di Sant’Agata vennero riconsegnate al vescovo di Catania. Prima della riconsegna, però, tradizione vuole che la Santa fosse apparsa in sogno ad uno dei due soldati, a cui espresse la chiara volontà di tornare nella sua città. Il rientro delle reliquie, presso il Castello di Aci (l'odierna Aci Castello) avvenne il 17 agosto e in quella giornata i cittadini marciarono in processione, passando anche lungo il quartiere del Rotolo, dove oggi è possibile, al centro della rotonda, ammirare una lapide votiva che guarda al lungomare ricordando proprio il momento (fig.2 e 3).

Dalle prime forme di festa in onore della Santa Patrona

Se col termine festa vogliamo ricordare la funzione liturgica stessa è indubbio che una forma di culto si svolse già subito dopo il martirio della giovane; i numerosi devoti alla Santa si recarono fin dai primi tempi in quello che fu a tutti gli effetti definito luogo di culto in onore di Sant’Agata, nel sottosuolo dell’attuale via Androne; un luogo di culto per i martiri a tutti gli effetti, che prendeva il nome di martirium e che nel suo complesso si presentava come una sorta di cimitero paleo-cristiano.

Col dominio islamico, però, durato 170 anni, venne cancellata qualunque traccia legata alle testimonianze cristiane, quindi anche il culto in onore di Agata; il culto della religione cristiana, in epoca islamica, infatti, era vietato in pubblico e consentito in privato ma solo previo pagamento di una tassa.

Le documentazioni ci raccontano che una prima forma di festa potrebbe avere avuto origine nel periodo successivo alla venuta dei Normanni, intorno al 1126, quando le reliquie furono riconsegnate alla città di Catania e Ruggero il Normanno s’impegnò nel far riedificare l’attuale edificio destinato a Cattedrale, perso durante la dominazione islamica.

Per le prime testimonianze sulla festa vera e propria fu necessario attendere il 1500, quando il Gran Cerimoniere Alvaro Paternò ne riportò una descrizione nel suo Cerimoniale, raccontando la festa del 3 e del 4 febbraio, ricorrenza legata al martirio della Santa catanese.

Secondo la sua descrizione il 3 febbraio si svolgeva una lunga processione con luminarie, l’offerta della cera alla Patrona in segno di devozione, e carri allegorici, a cui prendevano parte tutti i catanesi; il 4 invece era il giorno dedicato al giro esterno della Santa, mentre il 5 si svolgeva una celebrazione liturgica solo in cattedrale, con l’esposizione del busto e delle reliquie, custodite nel sacrario, sull’altare maggiore; dal 1844 il percorso esterno della santa venne continuato anche il 5 e in quel caso la processione arrivava fino alla Porta di Aci, per far poi ritorno in Chiesa.

I festeggiamenti, però, iniziavano già dal 1° di febbraio, con una fiera fra commercianti e consumatori della Sicilia; il 2 mattina le autorità cittadine si recavano nel Palazzo Vescovile e accompagnavano il vescovo in Cattedrale per partecipare alla benedizione delle candele, alla processione e alla messa solenne. La conclusione della festa era prevista per il 12, con l’ottava, durante la quale si ripetevano per sommi capi gli stessi riti, con una processione del busto all’interno della Cattedrale prima del suo ricollocamento nel sacrario. Il 17 agosto, poi, si celebrava il ritorno delle reliquie da Costantinopoli.

Oggi, tra le feste religiose cattoliche più seguite, proprio per il numero di persone che coinvolge e attira, il cuore della festa resta nel periodo che va dal 3 al 5 di febbraio, anche se già a metà gennaio la città inizia a respirare aria di festa con un’antica tradizione legata alle cosiddette cannalori (“cerei” o “candelore”) (fig. 4, 5 e 6). Esse si presentano come veri e propri carri allegorici e rappresentano le corporazioni delle arti e dei mestieri tipici della città; sono grosse costruzioni, il cui peso oscilla fra i 400 ed i 900 chili, scolpite e dorate in superficie, che riprendono lo stile del barocco siciliano; all’interno di questi carri, che vengono portati a spalla da un gruppo di uomini (il numero varia da 4 a 12) che seguono un’andatura detta “a ‘nnacata”, si trova un grosso cero votivo. Il 3 febbraio si aprono i festeggiamenti agatini con la processione, alla quale prendono parte le più alte cariche religiose ed istituzionali della città, e si concludono la sera, in Piazza Duomo con lo spettacolo pirotecnico detto ‘’I fuochi da sira o’ tri’’ (i fuochi della sera del 3) (fig. 7).

Il 4 febbraio, in mattinata, si inizia con la messa dell’Aurora, durante la quale il busto reliquiario (fig.8 e 9) esce dal sacrario e viene ‘’donato’’ ai suoi devoti che lo portano in processione con un giro esterno della città che si conclude, in tarda notte o alle prime luci dell’alba, con il rientro in Cattedrale.

La mattina del 5 febbraio, poi, in Cattedrale si svolge il Pontificale; in questa occasione il busto reliquiario rimane esposto fino al pomeriggio, quando viene nuovamente portato in processione dai devoti, con un giro interno della città (fig.10) che termina nella tarda mattinata del giorno successivo, il 6 febbraio.

Suggestivo il grido di fede dei devoti durante la processione, che, agitando fazzoletti bianchi per accogliere l’uscita della Santa e accompagnarla lungo tutta la processione, esultano con: cittadini, cittadini, semu tutti devoti tutti, cittadini, viva sant’Agata (fig. 11 e 12).

Curiosità

Tra le numerose curiosità legate alla tradizionale festa dedicata ‘a Santuzza (così comunemente chiamata dai suoi devoti), possiamo citarne due: quella del sacco bianco (fig. 12), indossato dai devoti durante i giorni di festa e quella dei dolci alla Santa dedicati, fra i tanti le Minnuzze di Sant’Agata.

Riguardo al sacco la leggenda racconta che esso si riferisca alla camicia da notte che i devoti avrebbero indossato durante la notte di rientro delle reliquie in città, ma in realtà le camicie da notte fecero la loro comparsa nelle case aristocratiche solo nella Francia del 1800.

Il sacco, che oggi vediamo indossato dai fedeli, comincia ad essere documentato a Catania all’inizio del 1500, da Alvaro Paternò; egli testimonia che all’epoca erano i nudi (cioè delle persone che indossavano un semplice perizoma) a portare la santa, ma che ben presto a causa del freddo si cominciarono a vestire usando queste lunghe tuniche bianche. I nudi allora scomparvero e si affermò l’usanza del sacco bianco che, secondo la cultura cristiana, rappresenta la purezza, virtù di cui la stessa giovane Agata fu degna rappresentante.

Le Minnuzze di Sant’Agata (fig.13), invece, si presentano come un piccolo dolce bianco, tondo, dalla forma inconfondibile e legato alla devozione per la Santa. Una vera e propria cassatella fatta con farina, burro, zucchero a velo e ripiena di ricotta, arancia candita, cioccolato fondente e finemente ricoperta di glassa bianca, finita con una ciliegia candita in cima, che vuole rievocare il martirio subito dalla giovane Agata, riprendendone la forma dei seni che le furono recisi crudelmente con delle tenaglie. Un dolce dal valore fortemente simbolico che nel gusto lascia il sapore della fede.

Le figure 4, 5, 6, 7, 10, 14 sono di proprietà della redattrice Mery Scalisi

Bibliografia

Gaetano Zito, S. Agata da Catania, Bergamo, VELAR, 2004.

Vittorio Peri, AGATA la santa di Catania, Bergamo, VELAR, 1996.

AA.VV., Agata santa Storia, arte, devozione, Firenze, Giunti, 2008.

Antonio Tempio, Agata cristiana e martire nella Catania Romana La vita, gli oggetti e i luoghi di culto, Catania, Giuseppe Maimone, 2017.

Silvia Boemi per Sicilia Magazine, A Catania ‘a Santuzza e ‘u Nannu, singolare commistione di sacro e profano

Sitografia

https://www.italiamedievale.org/portale/agata-vergine-martire-storia-devozione-culto/

LE DECORAZIONI DI PALAZZO MARUCELLI FENZI A FIRENZE - PARTE I

A cura di Alessandra Becattini

Il Palazzo Marucelli Fenzi, dal 1971 appartenente all’Università di Firenze e odierna sede del Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo), è una struttura molto importante nel panorama artistico e culturale della città. Ricordato in particolare per il ciclo pittorico settecentesco di Sebastiano Ricci, la storia di questo palazzo ha inizio un secolo prima. Dal punto di vista urbanistico, si affaccia su via San Gallo, poco distante da piazza San Marco e parallela a via Cavour (anticamente denominata via Larga), collocandosi su uno snodo viario fondamentale all’epoca perché strada di collegamento tra la zona del quartiere di San Giovanni e l’antica Porta San Gallo delle mura cittadine.

La sua costruzione ebbe inizio negli anni ’20 del Seicento quando i Castelli, famiglia di ricchi commercianti, decisero di acquistare una serie di terreni e fabbricati, adiacenti ad alcune loro proprietà, per edificare un palazzo degno del prestigio sociale raggiunto. La progettazione dell’edificio seicentesco, terminato definitivamente nel 1655, è generalmente restituita all’architetto Gherardo Silvani sulla base delle testimonianze del Baldinucci e dell’analisi stilistica e progettuale [1]. Tuttavia, è sconosciuto il nome del primo architetto che mise mano al progetto ed è inoltre dibattuto un intervento di Giulio Parigi, al quale è con più certezza riferita l’ideazione dello stemma familiare, un tempo posto sulla facciata dell’edificio, del quale rimane solo la cornice che oggi ospita l’arme dei Fenzi [2]. La struttura che vediamo attualmente è il risultato di interventi successivi di aggiornamento di gusto e di funzione richiesti dalle famiglie che lo ospitarono e realizzati tra il XVIII e XIX secolo da altri architetti, tra i quali si ricordano Giuseppe Martelli e Giovanni Poggi.

Il fronte del palazzo (fig. 1), rimasto quasi inalterato, è suddiviso in altezza su tre livelli e scandito da finestre, inginocchiate e con timpano triangolare al piano terreno, con terminazione curvilinea al piano nobile e semplicemente trabeate all’ultimo piano. Alcune soluzioni decorative della facciata risaltano per la loro raffinatezza, come l’utilizzo di tartarughe scultoree a sorreggere le inferriate delle finestre (fig. 2). Il portale di ingresso è poi decorato da due statue grottesche di satiri (fig. 3) utilizzate come appoggio per la terrazza posizionata sopra il portone e realizzate da Raffaello Curradi, che ne ricevette il saldo nel 1630 [3]. L’insegna che oggi si trova sopra il portale non risale all’epoca della costruzione della facciata, ma fu realizzata da Giovanni Poggi nell’Ottocento per celebrare il finanziamento da parte della famiglia Fenzi della novella ferrovia che collegava Firenze con Livorno. Il bassorilievo in ghisa, sorretto ai lati da due animali fantastici, rappresenta infatti una locomotiva tra due luoghi simbolo delle città, il Duomo di Firenze e la Torre del Marzocco livornese (fig. 4). Sempre ottocentesco è il cornicione neorinascimentale concepito da Giuseppe Martelli nel 1831 e decorato con un motivo a cassettoni e rosoni.

Dopo la morte dell’ultimo erede del ramo principale della casata Castelli, nel 1659 la proprietà del palazzo passò in eredità ai figli della nipote Lisabetta Monterappoli e Alessandro Marucelli. Con loro ebbe inizio una nuova fase per il palazzo, caratterizzata prima da interventi architettonici e successivamente da una fecondissima stagione decorativa che innalzò la dimora a splendido esempio artistico nel panorama culturale fiorentino del Settecento. La famiglia Marucelli, originaria del Mugello, aveva fondato la sua ricchezza su una cospicua attività mercantile e bancaria. Acquisendo sempre più ricchezze, dalla seconda metà del XVII secolo si era poi stabilmente interconnessa con la nobiltà fiorentina e con la famiglia granducale. Proprio nella nuova dimora, i Marucelli decisero di riflettere questa loro ascesa sociale uguagliando le scelte artistiche più aggiornate della committenza locale, che dalla seconda metà del ‘600 sempre più aveva fatto ricorso ad artisti forestieri per imprese pittoriche di alto livello.

All’inizio del Settecento, per la decorazione degli appartamenti del piano terreno vennero chiamati a lavorare il veneto Sebastiano Ricci (1659-1734) e il fiorentino Antonio Puglieschi (1660-1732). Quest’ultimo, formatosi a Firenze con il cortonesco Pier Dandini, durante l’apprendistato a Roma si era avvicinato alla novella corrente barocco-classicista del Maratta. Rientrato a Firenze, aveva poi attinto a piene mani all’operato fiorentino del Giordano e alla maniera di Anton Domenico Gabbiani, con il quale è stato talvolta confuso proprio per la comune formazione classicista. È questo il caso dell’Allegoria dell’Abbondanza (fig. 5) di palazzo Orlandini restituita da Lisa Leonelli al Puglieschi [4]. Incarnando quindi le novità romane, da inizio secolo ottenne commissioni sempre più rilevanti in città e divenne un pittore molto stimato nell’ambiente culturale fiorentino. Proprio nel palazzo dei Marucelli al pittore nostrano fu affidata la decorazione di due stanze dell’ala sinistra, facenti parte dell’appartamento del canonico Tommaso Maria Marucelli, nipote del sopracitato Alessandro. Sul soffitto della prima sala è rappresentata La Nobiltà promuove le Arti (fig. 6), una scena che rimanda allusivamente al mecenatismo della casata e alla forte erudizione dei suoi esponenti. È bene ricordare, infatti, che i Marucelli furono cultori dell’arte ed anche della letteratura e proprio ad uno di loro, il raffinato Francesco, si deve il primo importante nucleo della futura Biblioteca Marucelliana, lasciato in eredità ai nipoti fiorentini con l’obbligo di renderlo accessibile al pubblico. Grazie alle fatiche del nipote Alessandro, nel 1752 fu inaugurata la biblioteca nei locali di via Larga, realizzata su progetto di Alessandro Dori e collegata al palazzo attraverso un giardino.

Tornando all’affresco, nella parte alta della composizione si staglia la Fama in volo, che sorregge un rametto di olivo e suona la tromba al suo arrivo; sopra di lei volteggia un putto con un cartiglio che recita, in lettere capitali, il verso latino di Giovenale: Nobilitas sola est atque unica Virtus [5], cioè “la nobiltà d’animo è la sola e unica virtù”. Nella parte bassa della composizione, la Nobiltà, vestita con abiti semplici e con una corona in mano, è rappresentata seduta su un trono ed accompagnata dalle Arti. Attorno alla scena dipinta, ad incorniciare la volta, emerge una decorazione in stucco bianco su uno sfondo dorato rappresentante le divinità dell’Olimpo e il mito di Orfeo e Euridice (figg. 7-8). La paternità di questa decorazione plastica è stata assegnata da Francesco Freddolini alla mano di Giovanni Baratta, ma l’attribuzione è ancora oggi dibattuta. Al medesimo scultore, che lavorò anche in altre sale del palazzo, lo storico riferisce altresì la decorazione in stucco (parzialmente dorata) della sala successiva. Nei pennacchi della volta sono raffigurate le quattro Virtù cardinali all’interno di elaboratissimi cartigli a volute. Dagli angoli spuntano figure di satiri e satiresse con canestre di frutta, che si accordano ulteriormente con i putti che sorreggono la cornice polilobata, creata per ospitare l’affresco centrale. Qui dentro, sempre il Puglieschi aveva rappresentato la Punizione di Amore (fig. 9), un tema didascalico caro all’ambiente intellettuale fiorentino perché metafora della vittoria dell’amore platonico su quello carnale. Il pittore rappresenta in alto Venere, circondata dalle Grazie, mentre assiste mestamente al figlio Anteros, coronato d’alloro, che punisce il fratello Cupido bendato e legato. La fisicità delle figure, messa in risalto da una forte illuminazione, ricorda quella della statuaria antica e la composta impostazione della scena di questo affresco, così come di quello dipinto nella sala precedente, risente molto dello studio del classicismo marattesco da parte del Puglieschi.

La storia della punizione di Cupido ci offre uno spunto per spostarci nelle stanze decorate da Sebastiano Ricci, che in una di queste fu chiamato a rappresentare il medesimo tema, sempre in una cornice polilobata, ma stavolta su tela. Se l’interpretazione del pittore fiorentino risulta più composta ed accademica, l’Amore punito (fig. 10) di Ricci è turbolento, energico e teatrale, tradendo tutta la sua formazione veneta nelle figure audacemente scorciate e nelle fisionomie.

Questa tela fa parte di un ciclo decorativo molto ampio che impegnò il Ricci tra il 1704 e il 1708 (anche se una parte della critica protende per un arco temporale più ristretto) in ben cinque stanze degli appartamenti al pianto terreno e che approfondiremo a parte nel prossimo articolo.

Note

[1] Bigazzi-Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi, Firenze, 2002, pp. 11-20.

[2] Ivi, p. 119.

[3] Ivi, p. 117.

[4] L. Leonelli, Palazzo Orlandini del Beccuto, già Gondi di Francia, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori-M. Visonà, Edifir, Firenze 2015, pp. 23-24.

[5] Satira VIII, v. 20.

Bibliografia

Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, edizioni Polistampa, Firenze, 2002.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), pp. 11-37.

Betti-C. Brovadan, Palazzo Marucelli, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Edifir, Firenze, 2015, pp. 151-164.

IL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DI ALBISSOLA MARINA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

Sul lungomare degli Artisti, nel piccolo borgo ligure di Albissola Marina, si trova il Monumento ai Caduti di tutte le guerre di Leoncillo Leonardi, uno degli scultori italiani più interessanti del XX secolo.

L’opera si inserisce all’interno della collezione del “Museo Diffuso Albisola”, progetto nato nel 2011 grazie alla collaborazione tra il comune di Albissola Marina e l’archivio d’Arte Contemporanea dell’Università di Genova.

Il concorso

Nella primavera del 1954 venne indetto un concorso nazionale da parte del Comune di Albissola per l’esecuzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre. Secondo le specifiche del bando, si richiedeva un’opera in ceramica, più precisamente in terracotta invetriata policroma o monocroma. Dunque, un materiale che non solo si rivelava economico, ma che richiamava la secolare tradizione ceramica del luogo.

Un anno dopo, il 24 aprile 1955, venne annunciato il vincitore: Leoncillo Leonardi (Spoleto 1915 – Roma 1968) (Fig.1), uno degli scultori di spicco del secolo. Il lungo lavoro di trasformazione del bozzetto in opera vera e propria venne eseguito a Roma; poi, nell’agosto del 1957, si procedette con la sua installazione sul lungomare di Albissola. La visione del monumento divise l’opinione pubblica e scatenò aspre polemiche. Da una parte, c’era chi riteneva l’opera una “geniale risoluzione di un tema tradizionale” [1] come Lucio Fontana e Aligi Sassu, artisti d’avanguardia e presenze costanti ad Albissola [2].

D’altra parte, c’era anche chi la criticava severamente, soprattutto le associazioni civili e gli enti turistici locali. Per esempio, Gerolamo Assereto, presidente della sezione locale dell’Associazione Combattenti e Reduci, giudicò il lavoro di Leoncillo “offensivo” [3]. Ciò che veniva criticato era la mancanza di un carattere solenne e didascalico. Inoltre, anche la collocazione era considerata inadeguata, dato che monumenti di tal genere solitamente vengono ubicati in luoghi pubblici che possano garantirne una miglior visibilità, come le piazze.

Il monumento

L’opera, generalmente etichettata come “astratta”, va più considerata come una “terza via” tra realismo sociale e astrattismo [4]. Sono gli anni in cui Leoncillo sente l’urgenza di approdare ad un linguaggio informale.

Da un punto di vista strutturale, il monumento è diviso in due gruppi scultorei in terracotta montati su una base cementizia comune. Sul fronte, affacciato alla strada, giacciono scomposti i Caduti mentre, sul lato opposto, un numero più esiguo di figure – i Superstiti – guarda verso il mare. Il secondo gruppo, costituito da una famiglia e due colombe, presenta colori più brillanti rispetto al primo, in cui predominano toni freddi e opachi. Quest’ultimo, concepito sotto forma di un vero e proprio fregio, si identifica con l’antica iconografia della scultura giacente, da sempre “legata al dolore e alla morte” [5].

Da un punto di vista cronologico, va ricordato che Leoncillo eseguì prima il gruppo dei Superstiti. Difatti, sono soprattutto i Caduti a testimoniare il momento cruciale del passaggio verso l’informale da parte dello scultore. Nei suoi diari, egli annotò questa nuova consapevolezza artistica: «a poco a poco sono cadute intorno a me tutte le ragioni di figurazione» [6]. Inizialmente, Leoncillo aveva pensato di rappresentare i morti in maniera più composta, identificabile, ma il risultato finale si rivelò diverso: «a poco a poco i fondi mi vennero avanti, i morti mi si affondarono fra i detriti, le oscurità, le fratture del terreno. Mi spiegai allora questo fatto come un approfondimento della “visione”. Infatti, nelle tante fotografie che abbiamo visto della guerra i morti non si stagliano con precisione ma si confondono con la terra e le cose circostanti, diventando fango, stracci essi stessi» [7].

Il blocco di cemento separa (ma allo stesso tempo unisce) i due gruppi non solo fisicamente, ma anche metaforicamente. Il monumento, infatti, stimola una riflessione che va al di là della tragedia bellica e abbraccia un discorso universale, che riguarda tutti: l’alternanza tra passato e futuro, il ciclo morte-rinascita, il legame indissolubile tra chi non c’è più e chi resta.

Un monumento sul lungomare

L’ubicazione dell’opera, seppur spesso contestata, ha trovato anche dei giudizi favorevoli. Sicuramente il fatto che il monumento è collocato sul lungomare di un piccolo borgo può portare la percezione pubblica a non riservargli la giusta importanza. Tuttavia, è stato più volte sottolineato come l’opera dialoghi con lo spazio circostante, inserendosi perfettamente nel flusso pedonale e nel via vai quotidiano. Negli scritti di Leoncillo, si può leggere come l’artista auspicasse proprio a tali finalità: «che la scultura non appartenga a un tempo aulico, astratto, ma umano, vicino a noi» [8].

Aspetti conservativi

Il monumento albisolese, essendo collocato all’aperto e in ceramica, è soggetto a rilevanti problemi conservativi, soprattutto causati da fattori come l’inquinamento, l’aerosol marino, i cicli gelo-disgelo e le colonizzazioni vegetali.

Già sul finire del XX secolo, la giunta comunale di Albissola Marina cominciò a porsi interrogativi circa la sua manutenzione e nel 2001 l’opera fu sottoposta a restauro. Una decina di anni dopo, nell’ottobre del 2011, in occasione della giornata internazionale di studi sulla conservazione della ceramica contemporanea all’aperto, venne eseguita un’analisi diagnostica non invasiva sul monumento. In tale circostanza, si rifletté ampiamente sui problemi conservativi delle opere in ceramica all’aperto, le quali oltretutto sono presenze comuni sul suolo italiano.

Note

[1] L. Bochicchio, Scultura e memoria. Leoncillo, i caduti e i sopravvissuti, Milano: Mimesis Edizioni, 2016, p. 63.

[2] Si ricordi che in questo periodo il piccolo borgo ligure gode di un fertile clima artistico.

[3] Ivi, p. 64.

[4] Ivi, p. 65.

[5] Ivi, p. 96.

[6] Ivi, p. 81.

[7] Ivi, p. 94.

[8] Ivi, p. 10.

Bibliografia

Bochicchio, Scultura e memoria. Leoncillo, i caduti e i sopravvissuti, Milano, Mimesis Edizioni, 2016.

Bochicchio, F. Sborgi (a cura di), Ceramica contemporanea all’aperto. Studi sulla conservazione e il restauro, Aracne Editrice, 2013.

IL BOSCO DI CAPODIMONTE

A cura di Ornella Amato

Il Bosco antistante il Museo di Capodimonte è uno dei polmoni verdi della città di Napoli; a seguito della riforma dei beni culturali voluta dal ministro Franceschini, il Real Bosco è passato sotto la direzione museale dell’attiguo Museo di Capodimonte, ed è anche patrimonio UNESCO.

Il parco di Capodimonte è un vero e proprio cuore verde, voluto da Carlo III di Spagna accanto al casino di caccia nel quartiere napoletano (particolarmente noto per le sue ceramiche sin dal ’700), che sovrasta, abbraccia e contemporaneamente si offre alla città, coi suoi scorci verdi e i suoi Belvedere che affacciano sul golfo.

Il parco è stato realizzato sotto la guida di Ferdinando Sanfelice per un’estensione di 124 ettari che comprende anche la reggia; un’area che grazie alle spettacolari vedute sulle colline di Posillipo e di San Martino e sul Vesuvio è considerato tra i belvedere più grandi della città, e che fu già aperta al pubblico dai sovrani delle due Sicilie due volte l'anno per le feste religiose.

Il Real Bosco è stato rimaneggiato più volte, e ancora oggi è spesso oggetto di rifacimenti. I primi lavori iniziarono alla metà dell'800, quando furono introdotti il giardino all'inglese, le aiuole che circondano la reggia, e le piante di eucalipto; nello stesso periodo fu eliminato tutto quanto ostruisse la vista del golfo di Napoli.

Dopo l'Unità d'Italia i Savoia utilizzarono la reggia e il Real Bosco come casino di caccia (scopo originario della costruzione), e continuarono l'opera di rimaneggiamento e di inserimento di altri alberi, comprese le palme esotiche piantate all’inizio '900 e tutt'oggi esistenti. Tuttavia il bosco è stato ancora oggetto di diversi rimaneggiamenti, in particolare a seguito dei forti danni subiti durante l'ultimo conflitto mondiale, e recuperato definitivamente soltanto poco prima degli anni ’70, quando fu inaugurato anche il Museo Nazionale di Capodimonte.

I punti di accesso ufficiali sono tre, anche se il vero e proprio ingresso è quello della cosiddetta “porta di mezzo” con il cancello in ferro battuto considerato una delle opere più eleganti del rococò napoletano (e inizialmente ornato con stemmi borbonici). Oltre alla porta di mezzo sono la porta di Milano e la porta detta di Santa Maria dei Monti.

Nel Real Bosco si contano oltre 400 varietà di alberi tra querce, lecci, olmi e castagni.

Durante il regime borbonico erano presenti anche alberi da frutto, in particolar modo agrumi, e soprattutto, nella zona riservata alla caccia Reale, copiosa era la cacciagione.

All'interno del parco si trovano ben 5 viali e diverse palazzine nelle quali durante il regno borbonico erano presenti anche numerosi abitanti; attualmente quel che resta consta del Casino dei Principi, voluto da Francesco I delle due Sicilie; la Real fabbrica di porcellana per la lavorazione delle ceramiche con marchio tutt'oggi esistente; la chiesa di San Gennaro, edificata da Carlo di Borbone proprio per gli abitanti del parco; l'Eremo dei cappuccini, realizzato per ex voto da Ferdinando I dopo aver riconquistato il regno che era stato assoggettato dai francesi.

Questi edifici erano circondati da orti e frutteti non solo per creare un vero e proprio “giardino delle delizie“ ma, stando alle fonti più autorevoli, soprattutto per essere una vera e propria frutteria per gli abitanti stessi del parco.

Lungo il percorso di vista del Real Bosco si incontrano molte statue di abbellimento volute dai sovrani e fatte realizzare dagli scultori più in voga della contemporaneità.

Attualmente il parco è uno dei più fruibili della città, tanto da presentare anche vere e proprie aree picnic, l'accesso ad esso è assolutamente gratuito.

Edouard André, famoso paesaggista francese nonché professore della scuola di Versailles e autore di numerosi giardini in tutta Europa definisce il giardino “un'opera d'arte di difficile assemblaggio o meglio di difficile mescolamento tra arte e scienza”.

All'interno del Real Bosco di Capodimonte un monumento interessante è sicuramente la fontana del Belvedere, recentemente restaurata, che è tornata a zampillare davanti alla reggia. È denominata così proprio perché è collocata nella zona del Belvedere, dal quale si osserva per intero il panorama della città di Napoli. Tuttavia era stata concepita per essere collocata dall'altra parte del bosco, da cui è stata poi spostata e trasferita nella zona in cui attualmente si trova nel 1885, durante il regno di Umberto I di Savoia.

Al centro della vasca si trova un gruppo marmoreo rappresentante un vero e proprio scoglio sovrastato da quattro figure in marmo di Carrara adornate da festoni di frutta e fiori, due tritoni e due divinità fluviali che sorreggono una conchiglia dalla quale fuoriescono zampilli d'acqua.

La fontana fu realizzata dal fiammingo Giuseppe Canart ed è alta circa 6 metri, è datata intorno all'anno 1760, quando fu ultimato l'impianto idraulico del parco stesso.

Il Real Bosco di Capodimonte, nato come bosco della riserva di caccia, è uno dei parchi più vasti d'Italia, progettato nel 1734 da Ferdinando Sanfelice. Non è soltanto un giardino attorno a una reggia, un bosco per la caccia abbellito da statue e fontane di un tempo lontano, ma è una vera e propria area verde incontaminata in una città caotica, all'interno della quale riescono ancora oggi a convivere piante rare ed esotiche provenienti da tutte le parti del mondo, grazie al clima particolarmente favorevole e mite e alla collaborazione di botanici esperti di cui l'ente museale si avvale.

Per il suo patrimonio storico, architettonico e botanico il Real Bosco di Capodimonte è stato nominato nel 2014 ‘Parco più bello d'Italia’, vanto della città di Napoli e dei napoletani che lo rispettano e, soprattutto, lo curano e lo vivono.

Sitografia di riferimento

museocapodimonte.beniculturali.it

IL PARADISO SECONDO CORREGGIO. LA CUPOLA DEL DUOMO DI PARMA

A cura di Anna Storniello

Il contesto

La cattedrale di Parma, intitolata a Santa Maria Assunta, ospita innumerevoli gioielli artistici delle epoche più disparate, a partire dalla sua fondazione nel 1059 fino al XVI secolo inoltrato. Il duomo si innesta in un contesto architettonico stilisticamente omogeneo, costituito dalla cattedrale stessa, dal battistero e dal campanile (Figura 1), caratterizzandosi per uno stile a cavallo tra il romanico maturo e il nascente gotico. L’impianto strutturale della chiesa è il romanico lombardo, contraddistinto da una facciata a capanna che riflette l’interno a tre navate, di cui quella centrale del doppio dell’ampiezza delle minori, e dotato di transetto.

L'opera

All’intersezione fra navate e transetto si erge la grande cupola, la cui decorazione interna può essere considerata la protagonista assoluta del duomo, il capolavoro fra i capolavori: l’Assunzione della Vergine del Correggio (Figura 2). Antonio Allegri (1489-1534) detto il Correggio, dal nome della sua città natale, rappresenta una delle personalità di spicco del panorama artistico emiliano del secondo quarto del Cinquecento, oltre che una fra le menti creative più indipendenti.

La vasta decorazione venne commissionata dai fabbricieri del duomo sul finire del 1522, ma i lavori non iniziarono prima del 1524 e si conclusero nel 1530. L’impresa avrebbe dovuto coinvolgere non soltanto l’interno della cupola, il tamburo e i pennacchi, effettivamente affrescati dal Correggio, bensì anche le mura e la volta verso l’altare maggiore insieme al catino absidale stesso. Pertanto, il progetto non venne portato a termine così come era stato ideato. Non esistono prove che giustifichino l’abbandono dei lavori a metà, ma si sospetta che ciò che l’artista aveva già dipinto avesse provocato non poche rimostranze da parte dei committenti. Lo proverebbe l’affermazione di uno dei fabbricieri del duomo, che definì l’affresco, con intento poco lusinghiero, “un bel guazzetto di rane”, riferendosi all’affastellarsi apparentemente caotico delle figure. Senza dubbio i canonici del duomo trovarono difficile accettare una delle opere probabilmente più rivoluzionarie del Cinquecento e non solo.

Descrizione

L’affresco rappresenta un complesso meccanismo scenografico grazie al quale la superficie della cupola ne risulta sfondata, oltre la quale si apre un cielo denso di nuvole vaporose e affollatissime di personaggi. La narrazione inizia alla base della cupola, all’altezza del tamburo, ultimo riferimento reale e architettonico dell’intera decorazione, dove gli apostoli assistono increduli al miracolo dell’ascesa al cielo di Maria, poco dopo aver celebrato il suo funerale, testimoniato dalle fiaccole cerimoniali sorrette dai putti. Assorti dalla contemplazione, sembrano quasi non far caso alla turba folleggiante di creature che si libra sopra le loro teste, al di sopra dell'illusionistica cornice del tamburo (Figura 3). Angeli, efebi e beati partecipano tutti insieme, in una danza vorticosa, all’assunzione della Vergine in cielo, che con sguardo estatico spalanca le braccia in direzione del Figlio, mentre il turbinio di figure e nuvole la sospingono verso l’alto (Figura 4). Attorno a lei si accalcano figure sbigottite ed gioiose che a loro volta spalancano le braccia e sembrano muoversi convulsamente. Intanto, al centro del cono di luce che apre all’Empireo, troviamo Gesù che si precipita, letteralmente, ad accogliere Maria, mentre plana sgambettando in una posa ardita. Si presenta privo di elementi iconografici che ne permettano un’immediata identificazione o il riconoscimento della Sua divinità, come l’aureola o le stigmate (Figura 5). Una rappresentazione di Cristo tanto disinibita non ha assolutamente precedenti in pittura, scorci tanto audaci non erano mai stati immaginati, e molto probabilmente fu causa di non poche perplessità fra i committenti.

Alla sinistra della Vergine, in un corteo tutto al femminile, si susseguono diverse eroine bibliche, prima fra tutte Eva, dalla nudità sensualissima, che con la sinistra offre la mela ad Adamo, situato al versante opposto. A seguire Giuditta, che riconosciamo grazie alla testa di Oloferne ai suoi piedi, con il braccio solennemente levato, che quasi ne nasconde i tratti ma che le conferisce grande impatto visivo rispetto alle altre beate. A destra di Maria si dispiega, invece, la schiera maschile, primo fra tutti il pendant di Eva, Adamo, ritratto meditabondo, affiancato da Abramo e Isacco, che stringe tra le braccia l’agnello sacrificale, poi Sansone che indossa l’elmo e infine, a stento individuabile, Noè.

I putti rappresentano senza dubbio l’elemento più dinamico della composizione: immersi nei loro giochi o impegnati con i più svariati strumenti musicali, svolazzano nelle pose più stravaganti o siedono penzoloni dalle nuvole, come fossero di stucco. I putti, molto cari al Correggio, sembrano quasi inconsapevoli dell’evento sacro e ridono spensieratamente cimentandosi in acrobazie e danze intricate che li vedono ritratti in scorci estremamente audaci, risolti con grande maestria come mai era stato possibile prima.

L’intero affresco della cupola rappresenta un unicum nella storia dell’arte: una rappresentazione priva di un impianto architettonico, ma ugualmente capace di rendere l’illusione di un cono prospettico verso l’altro, esclusivamente per mezzo delle nuvole, dei corpi e del ruolo fondamentale della luce. Attraverso il chiaroscuro la luce plasma i corpi che si muovono vorticosamente verso il cielo, e attraverso lo sfavillante Empireo dorato, la luce avvolge gradualmente le figure fino a farne perdere i tratti. Correggio riesce così in un doppio intento: restituire un vortice di figure umane che ascende illusionisticamente al cielo e il coinvolgimento emotivo, oltre che visivo, dello spettatore, che non può che sentirsi magneticamente attratto dalla visione del Paradiso che gli si apre davanti agli occhi.

Fama

A dispetto delle critiche dei canonici del duomo, la carica innovativa di quest’opera insieme alla sua altissima esecuzione, garantirono a Correggio grande fama tra i più grandi artisti dei secoli a venire, tra i quali Tiziano, che affermò “Capovolgete la cupola, riempitela d’oro, non sarà mai pagata a dovere”. L’insegnamento della cupola del duomo di Parma trovò terreno fertile nel Seicento, quando rappresentò il modello sublime e imprescindibile di ogni cupola o soffitto affrescato, con cui ogni artista inevitabilmente dovette fare i conti.

Bibliografia

S.J. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Penguin Books, Harmondsworth, Midlesex, England 1970.

C. CHIUSA, Gli affreschi di Correggio, Electa, Milano 2008.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

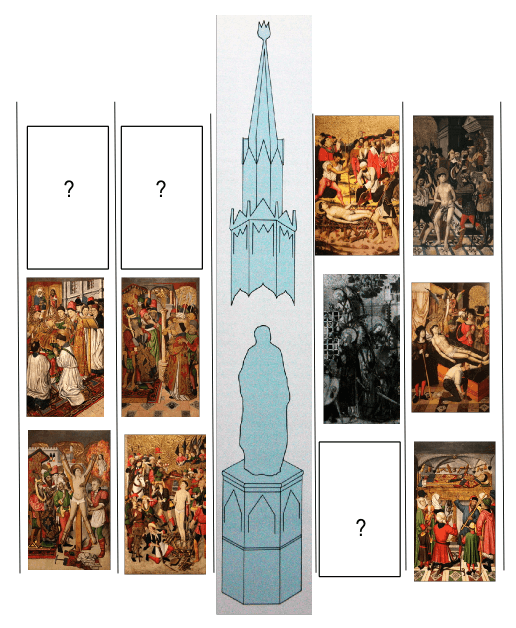

L’OSCURA IDENTITÀ DEL MAESTRO DI CASTELSARDO

A cura di Alice Oggiano

Introduzione

Nel cuore della Sardegna tardo medievale, tra terra e mare, un alone di mistero si addensa attorno all’identità del cosiddetto Maestro di Castelsardo.

Il Maestro di Castelsardo

L’appellativo di Maestro di Castelsardo venne attribuito al pittore nel 1926 dallo storico dell’arte cagliaritano Carlo Aru, che per primo constatò la perizia pittorica delle opere custodite nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, riconducibili alla mano del medesimo autore. Aru ne inaugurò lo studio volto alla definizione della formazione pittorica e degli annessi influssi stilistico-culturali, proseguito dai posteri e tutt’ora oggetto di discussione. Difatti la sua pubblicazione in merito costituì un’importante pietra miliare per gli storici dell’arte.

Tracciare le coordinate del Maestro di Castelsardo, seppure in maniera frammentaria, è comunque possibile, procedendo tramite un’analisi cronologico-comparativa che affronteremo a breve. Indiscussa la sua prima formazione in ambito catalano, probabilmente a Barcellona nella bottega di Jaume Huguet; tra i più celebri esponenti del tardogotico catalano, Huget combinava gli stilemi propri del gotico con quelli più maturi del rinascimento, mostrando un’attenzione – seppur marginalmente, con una predilezione per il decorativo - per la resa prospettica spaziale, del tutto intuitiva.

È probabile che il Maestro di Castelsardo dopo il soggiorno in Sardegna sia rientrato in patria per portare a compimento il retablo di Sarrià, eseguito proprio dall’anziano Huget.

L’opera chiave per comprendere gli approssimativi estremi cronologici entro cui collocare la carriera del pittore è il Retablo di Tuili, realizzato per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Tuili (Campidano). Un documento notarile databile al 4 Giugno del 1500 testimonia la restituzione di una somma di denaro da parte dei signori della villa di Tuili, Giovanni e Violante di Santa Creuz, nei confronti del nobile Niccolò Gessa, avente come causale il pagamento di un retablo da loro commissionato…”ob causam solvendi quoddam retaule quod fieri fecimus operari et depingi solempniter ut decet pro ecclesia dicte ville nostre de Tuhili”.

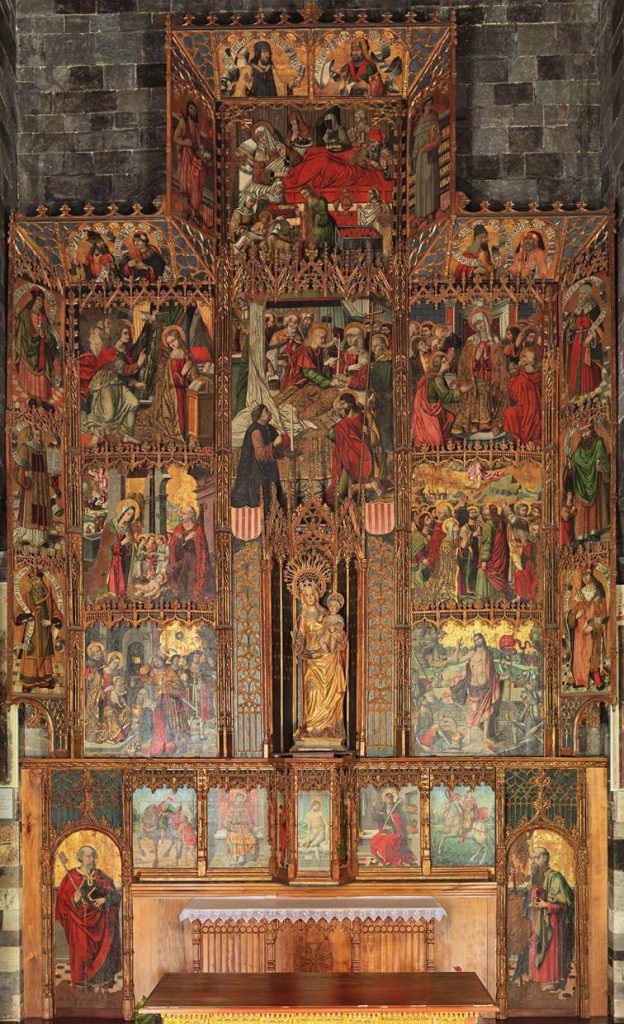

Il polittico, uno dei pochi integri giunti sino a noi, è composto da sei scomparti principali. Nel pannello centrale campeggia l’incoronazione della Vergine mentre questa è assisa con il bambino tra le braccia, attorniata da angeli musicanti. Disposti simmetricamente nei pannelli laterali, i Santi Pietro e Paolo; nel registro superiore la crocifissione è affiancata rispettivamente da San Michele arcangelo e San Giacomo. Nella predella, fondamentale in quanto adibita alla conservazione del tabernacolo eucaristico, oltre alla resurrezione di Cristo, sono raffigurati alcuni episodi legati alla vita di San Pietro. Nei polvaroli stanno figurine di santi e martiri. Il retablo costituisce lo spartiacque per inquadrare intuitivamente il resto della produzione pittorica del Maestro di Castelsardo, attraverso la verifica degli elementi formali.

È ormai fuori da ogni dubbio che il Maestro di Castelsardo visse in un periodo a cavallo tra la fine del 1400 e i primi decenni del secolo seguente. Può essere utile per comprenderne l’evoluzione stilistica comparare l’arcangelo Michele di Tuili con quello del retablo di Castelsardo: quest’ultimo assume una posa assolutamente innaturale e irrigidita, lungi dall’essere plastica, faticando a dialogare con l’ambiente in cui è calata. L’arcangelo di Tuili è al contrario ben inserito nella compagine spaziale, complice anche lo scudo posto di tre quarti, così come la figura stessa che vigorosamente sottomette il mostro diabolico. Questo ed altri elementi ravvisabili da un’attenta analisi, sono spia di un’esecuzione anteriore della tavola rispetto a quella commissionata a Tuili.

Oltre a ciò, l’arcangelo Michele del retablo di Castelsardo fornisce un prezioso dato sulla commissione della tavola stessa. Nello scudo è minuziosamente effigiato lo stemma della nobile famiglia castigliana dei Guzmán, parente della casata Borgia. Ciò testimonia la straordinaria qualità e centralità del pittore in questione, che dovette godere all’epoca di prestigiose commissioni, ed è conseguentemente sintomo dell’importanza strategica gravitante intorno alla Sardegna come snodo commerciale e culturale attivo nel Mediterraneo.