VIAGGIO NEL PAESAGGIO SENESE PARTE II

A cura di Luisa Generali

Proseguiamo il viaggio nel paesaggio senese, iniziato nel precedente articolo, passando dagli scenari naturali alle rappresentazioni artistiche di questi luoghi, attraverso alcuni esempi pittorici appartenenti al clima artistico senese del Trecento e del Quattrocento.

Il Trecento: Simone Martini

Tra gli affreschi più celebri e più datati in ordine di tempo in cui protagonista indiscusso è il paesaggio si trova l’affresco celebrativo di Guidoriccio da Fogliano, conservato nella sala del Mappamondo all’interno del Palazzo Pubblico di Siena (fig.1). Datata al 1330, l’opera fu realizzata da Simone Martini (1284-1344), prosecutore della scuola di Duccio e rappresentante insieme ai fratelli Lorenzetti della matura pittura trecentesca. Avviato con Duccio a un tipo di disegno aggraziato e molto decorativo, lo stile senese si caratterizza per una costante ricerca del dettaglio unito a un coloratissimo tono narrativo. La presenza di Martini nel cantiere assisiate, dove poté apprendere l’insegnamento di Giotto, giustifica una più consapevole solidità spaziale derivante dal primato della scuola fiorentina: tuttavia il pittore non riuscirà mai completamente a staccarsi dal gusto cortese, come dimostra la famosa Annunciazione degli Uffizi, vicina alle soluzioni più internazionali del gotico d’oltralpe. Ritornando a Guidoriccio, il famoso affresco rappresenta il condottiero emiliano assoldato dai senesi per la conquista dei territori maremmani, raffigurato mentre si dirige verso il castello di Montemassi. Come in un monumento equestre nel suo corrispettivo pittorico il capitano è ritratto di profilo al centro di un territorio che, per i colori e l’asperità del paesaggio, ricorda le crete senesi. Nelle rappresentazioni degli scenari naturali di questo periodo spesso realtà e fantasia si mescolano producendo delle ambientazioni surreali che partono da input e suggestioni derivanti dal paesaggio locale frequentato dagli stessi artisti. Le conformazioni di terra argillosa che denotano il tipico colore lunare delle crete si ritrovano interpretate nell’ambientazione che fa da sfondo all’opera del Martini, dominata da una vorticosa altura sulla sinistra della scena su cui svetta il castello di Montemassi. D’impatto e fortemente scenico è lo stacco del cielo blu intenso sui colori spenti delle crete.

Risale invece al 1337 il grande ciclo allegorico del Buono e del Cattivo Governo (fig.2), cuore politico della Magistratura dei Nove, carica statale in auge a Siena dal 1287 al 1355. L’opera con finalità didascaliche vuole rappresentare per immagini e metafore gli effetti sulla città e sulla campagna del buon governo, paragonati agli esiti nefasti prodotti da una cattiva amministrazione dello stato. La metafora della buona condotta responsabile ed efficace offre il pretesto per raccontare diversi ambiti della vita di città e di campagna, dove la legge favorisce il lavoro, l’operosità e la rendita. Una nuova impronta naturalistica si trova nella veduta del contado che si estende fuori la porta della città di Siena (fig.3): un mucchietto di colline terrose si alterna a una distesa di pendii verdeggianti punteggiati da alberelli e da poderi coltivati. Il pittore, che ha reso qui un’immagine riassuntiva concreta dei territori intorno Siena, sembra guardare sia ai vicini paesaggi delle crete senesi, che alle dolci colline della Val d’Orcia, unendo in un solo scorcio paesaggistico le diverse realtà del contado senese.

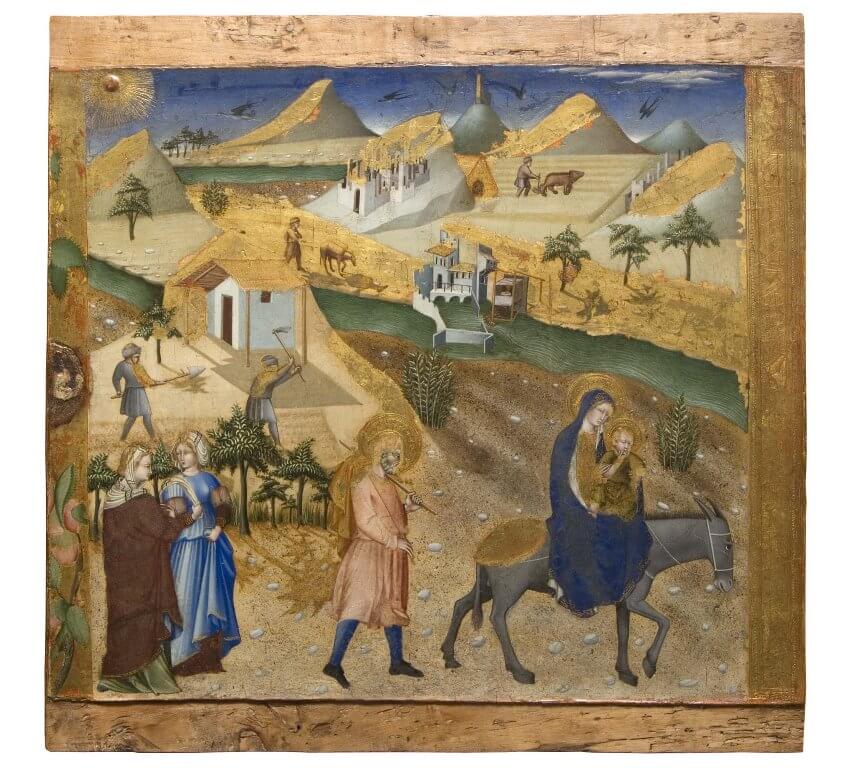

Il Quattrocento: Giovanni di Paolo di Grazia, Sano di Pietro e Pinturicchio

Facendo un salto temporale nel Quattrocento, nel contesto artistico senese emerge la personalità di Giovanni di Paolo di Grazia (1403-1482), pittore e miniatore nativo di Siena, la cui produzione si distingue per un forte radicamento al territorio locale e un grande estro nello stile. Il gotico cortese che ebbe a Siena i suoi più lunghi strascichi fu sposato a pieno da Giovanni di Paolo, giocando spesso sui particolari descrittivi di un paesaggio liberamente tratto dall’ambientazioni della campagna senese. Facendo un rapido excursus dei dipinti attribuiti al pittore si vedrà come queste fantasiose ambientazioni naturali assumano sempre più certe caratteristiche visionarie che sono la firma dell’artista, ad iniziare dalla Madonna dell’Umiltà riproposta dall’artista in due versioni. Conservate rispettivamente alla Pinacoteca di Siena (la versione del 1337) e al Museo Museum of Fine Arts di Boston (la versione posteriore datata al 1442), le due tavolette presentano l’usuale iconografia della Madonna dell’Umiltà con protagonista la Vergine seduta sopra un cuscino in mezzo a un ricco giardino recintato, simbolo del giardino dell’Eden e della purezza di Maria (fig.4-5). In secondo piano una veduta a volo d’uccello si apre su un vasto paesaggio contraddistinto da una valle pianeggiante alternata a coltivazioni, dove svettano delle montagnole sparse, mentre in lontananza il cielo sfumato e l’orizzonte leggermente rotondeggiante indicano la volontà di conferire una spazialità naturale alla scena. Gli elementi rurali del paesaggio senese, come le tipiche collinette e la coltura dei campi, vengono astratte dal contesto ambientale divenendo con Giovanni di Paolo ambientazioni favolose, particolareggiate come in una preziosa miniatura.

Risalente allo stesso periodo (1436 circa) si trova ancora nelle collezioni della Pinacoteca di Siena La fuga in Egitto (fig.6), tavoletta probabilmente nata per la predella di un polittico successivamente smembrato, un destino comune a molte opere attribuite alla mano Giovanni di Paolo. Nel dipinto l’artista conferma la sua creatività nel rappresentare il paesaggio, ricavato dalle vedute del paesaggio senese e trasformato nell’ambiente desertico in cui sono calati i protagonisti, mentre tutt’intorno la scena si anima di vivaci scene di vita quotidiana. Tra le collinette rotondeggianti e aride, lumeggiate da tocchi dorati che ricordano il caldo abbagliante desertico e allo stesso tempo evocano il ricordo delle Biancane a sud di Siena, la popolazione del villaggio è impegnata in attività lavorative di tipo agricolo.

Risale agli anni ’50 del Quattrocento l’operetta raffigurante il Salvataggio di San Nicola da Tolentino (fig.7), probabilmente nata per affiancare con le relative storie l’effigie centrale di un polittico dedicato al Santo. Oggi conservata al Museo di Philadelphia la tavola si caratterizza per la particolare, quanto bizzarra, rappresentazione del mare in tempesta dove un’imbarcazione viene miracolosamente messa in salvo grazie all’intervento divino. Interdetto dalla prima impressione lo spettatore metterà gradualmente a fuoco l’intento del pittore che ha voluto raffigurare l’imbarcazione in mezzo a una distesa di onde rotondeggianti a “cupoletta”, molto più vicine a un contesto rurale piuttosto che marittimo.

Lo stesso espediente nella rappresentazione del mare si ripete in un’altra opera di soggetto simile, questa volta riferita all’intervento miracoloso di Santa Chiara, a cui era forse dedicato un intero polittico (fig.8). Conservata alla Gemäldegalerie di Berlino qui ritornano i visionari flutti dipinti come un mare di colline fitte e continue, a cui non si può fare a meno di accostare gli scenari rurali della campagna senese.

È in questo periodo della sua attività che Giovanni di Paolo imprime alle sue ambientazioni un taglio ancor più originale ponendo i personaggi in contesti tanto pianeggianti e scorciati prospetticamente che acquisiscono la struttura di una coloratissima pavimentazione. Tale ingegnosa soluzione viene adotta in diverse opere attribuite al corpus dell’artista, tra cui riportiamo gli esempi delle tavolette raffiguranti San Giovanni Battista nel deserto (fig.9), Santa Chiara salva un bambino da un lupo (fig.10) e l’Adorazione dei Magi (fig.11). Qui si noterà come sia ricorrente nel fondale lo scenario naturale alternato da collinette o montagne scoscese (come nel caso del San Giovanni), che si alzano improvvisamente da una pianeggiante distesa scorciata prospetticamente in linee geometriche precisissime: questo espediente, che vuole restituire l’idea di campi e coltivazioni simmetricamente scanditi, immerse in un’atmosfera limpidissima che pur in lontananza non rinuncia a certi dettagli miniaturistici, offre anche il pretesto all’artista di dare prova concreta della conoscenza delle regole prospettiche pur in un’ottica completamente surreale.

Sul finire del secolo un altro artista si distingue per la sua vastissima produzione pittorica che ancora oggi si conserva gran parte in loco, nelle chiese e nelle pinacoteche civiche di tutta l’area senese: Sano di Pietro (1405-1481). Si noterà una netta differenza tra il paesaggio costruito da questo artista e Giovanni di Paolo, il cui confronto è favorito da opere di medesimo soggetto che entrambi hanno realizzato a distanza di poco tempo. Con Sano di Pietro gli scenari, pur nella loro sinteticità, acquisiscono un dato reale più autentico che si esprime in un paesaggio concreto, unito a un utilizzo del colore più deciso e verosimile. I personaggi sono introdotti in un’ambientazione tangibile, nelle forme di un paesaggio morbido, arricchito da collinette alberate dove si intravedono i profili di lontane architetture: la natura, composta talvolta da alberi rigogliosi e densi di una fitta chioma, perde l’accezione miniaturistica delle opere di Giovanni di Paolo per diventare protagonista insieme alle figure (fig.12). Nell’Annuncio ai pastori (fig.13), oggi alla Pinacoteca Nazionale di Siena, un paesaggio collinare verdeggiante occupa l’intero spazio dell’opera divenendone l’attore principale: l’artista calibra il fondale con un lento digradare del panorama in lontananza, sviluppato in un soffice andamento dove pianura e colline si intervallano gradualmente.

Certi colli terrosi presenti nel paesaggio senese diventano inoltre il rifugio perfetto per ambientare la scena della Natività (fig.14), oppure svolgono la funzione di grotte che ospitano la penitenza di Santi eremiti in luoghi desertici tutti incentrati sui colori dell’ocra (fig.15).

Con il pieno Rinascimento, diffuso dalla scuola fiorentina, il paesaggio cambia aspetto, dominato magistralmente dalla prospettiva e depurato fino alla perfezione. Un esempio di questa evoluzione si trova nella Libreria Piccolomini all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Siena, fatta affrescare dal cardinale Francesco Todeschini Piccolomíni (in seguito Papa Pio III) alla bottega del Pinturicchio (1452 c.,-1513) tra il 1502 e il 1507 con le Storie di Pio II (Enea Silvio), zio del committente al quale lasciò in eredità un’ingente raccolta di libri. Nell’episodio raffigurante Enea Silvio Piccolomini presenta Eleonora d'Aragona all'imperatore Federico III (fig.16), uno scorcio su Siena mostra una veduta limpidissima della città con i suoi simboli principali, tra cui svettano le torri, la Cattedrale e la facciata incompiuta di quello che doveva essere l’impresa colossale del nuovo duomo: accompagna la scena uno scorcio naturalistico aperto verso il contado, i cui pendii evocano solo lontanamente il ricordo dei vasti e variopinti scenari offerti dalla campagna senese.

Bibliografia

Detti, La terra dei musei: paesaggio, arte, storia del territorio senese, Firenze 2006.

Sitografia

-Biografia Giovanni di Paolo

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-paolo_%28Dizionario-Biografico%29/

-Biografia Sano di Pietro

https://www.treccani.it/enciclopedia/sano-di-pietro_%28Dizionario-Biografico%29/

-Biografia Pinturicchio

-Per La Giornata del Paesaggio

LA “MADONNA DEL ROSARIO” DI GUERCINO AD OSIMO

A cura di Maria Giulia Marsili

Introduzione, la chiesa di San Marco Evangelista

All’interno della chiesa di San Marco Evangelista, nel pieno centro storico della piccola cittadina marchigiana di Osimo, si può ammirare una grandiosa pala d’altare che fu commissionata dal vescovo Galamini all’abile pittore emiliano Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666). Si tratta di un vero e proprio gioiello per la città che, nella prima metà del Seicento, poteva vantare un ambiente socio-culturale vivace ed incline alle influenze artistiche di tutta la Penisola centrale.

Il committente Agostino Galamini

Il committente Simone Galamini, nato nel 1552 a Brisighella, nei pressi di Faenza, nel momento in cui entrò a far parte dell’Ordine domenicano scelse di farsi chiamare fra’Agostino; in onore di Agostino Recuperati, parente da parte di madre, che resse l’Ordine dei Predicatori dal 1539 al 1540. Nel 1608 a Roma venne eletto maestro generale dell’Ordine domenicano: per il suo operato fu molto stimato da Camillo Borghese, ossia Paolo V (1605 – 1621), che lo nominò successivamente cardinale e gli conferì il titolo di Santa Maria in Aracoeli a Roma nel 1611. Nel 1620 fu poi nominato vescovo di Osimo, dopo esserlo stato dal 1613 nelle vicine diocesi di Recanati e Loreto, sempre nell’area dell’alta Marca. Rimase nella cittadina marchigiana fino alla sua morte, avvenuta il 6 settembre 1639, dedicando grande costanza ed attenzione ad ogni aspetto della diocesi.

Degna di nota è la consacrazione della città alla Madonna del Rosario, avvenuta nel 1630, con l’intento di scongiurare la minaccia dell’epidemia di colera che caratterizzò la prima metà del Seicento. Alla sua morte Galamini venne sepolto per scelta con l’abito dei domenicani, in onore della sua vocazione di frate e del suo impegno verso i più deboli, nella cappella del Rosario nella chiesa di San Marco ad Osimo, accompagnato da un epitaffio inciso su di una piccola lapide che egli stesso aveva dettato precedentemente: OSSA FR. AUGUSTINI S: R: E PRESBYTERI CARD. TITULI SANCTAE MARIAE ARACOELI EPI AUXIMATIS[1].

La “Madonna del Rosario” di Guercino

Proprio alla trecentesca chiesa di San Marco Evangelista - in passato popolarmente chiamata chiesa della “Madonna del Rosario” in onore della consacrazione - il cardinale rivolse la sua più profonda attenzione commissionando, pochi mesi prima della sua morte, una grandiosa pala d’altare a Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666). L’artista era ai tempi molto

conosciuto ed apprezzato in tutta l’alta Marca, verosimilmente Galamini venne sollecitato nella sua scelta dall’amico e nobile pittore maceratese Sforza Compagnoni.

La pala raffigurante la Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena si trova ancor oggi sull’altare maggiore della suddetta chiesa, ma il Galamini non vide mai la sua realizzazione ultimata. All’interno della Biblioteca di Osimo è conservato il primo documento riguardante la commissione della pala datato 20 giugno 1640[2], data successiva alla morte del vescovo. Un ulteriore documento, dell’ottobre dello stesso anno, ricorda la visita personale dell’osimano Camillo Talleoni, in servizio con una guarnigione nei pressi dello studio del Guercino a Cento, motivata dalla curiosità di vedere i primi disegni per la pala. Di fatto si hanno notizie riguardo due disegni preparatori, uno conservato al Teylers Museum di Haarlem e l’altro nella collezione reale di Windsor Castle.

Spostandosi sull’aspetto tecnico dell’opera, secondo la composizione classicista pone al centro della composizione le figure della Madonna e il Bambino, le quali, con lo sguardo rivolto verso il basso, porgono contemporaneamente i rosari alle figure di due santi facilmente identificabili come San Domenico e Santa Caterina da Siena, riconoscibile dall’attributo del giglio, simbolo di purezza. Dietro i due santi si apre una folla di religiosi inginocchiati, come le due donne alla sinistra di San Domenico, riconoscibili come Santa Tecla e Santa Palazia.

Lo storico dell’arte Denis Mahon (1910-2011), grande studioso del Guercino, ha sostenuto a gran voce la tesi secondo cui quest’ultime due figure siano di mano diversa, in questo caso del fedele collaboratore dell’artista Bartolomeo Gennari (1594-1661). Non solo, anche tutti gli elementi floreali, come i gigli in primo piano e le rose sparse dagli angioletti nel piano superiore, sono attribuibili alla mano di Paolo Antonio Barbieri (1603-1649), fratello del pittore appena citato. Tali notizie testimoniano il modus operandi del Guercino, il quale era solito avvalersi dell’aiuto da parte degli altri artisti della sua bottega. Nel complesso l’intervento, in questo caso devozionale, si può anch’esso definire “guerciniano” dato l’uso di colori accesi, come l’azzurro della veste della Vergine, tipico della fase matura dell’artista emiliano. Ai lati dell’opera vi è una cornice composta da quindici ovali in stucco dorato di scuola marchigiana, rappresentanti i quindici misteri della preghiera del Rosario: gaudiosi, dolorosi, gloriosi.

Note

[1] Trad. dal latino: “Le ossa di fra’ Agostino cardinale di Santa Romana Chiesa dell’Ordine dei Preti del titolo di Santa Maria in Aracoeli vescovo di Osimo”.

[2] Barucca, 2015, p. 122.

Bibliografia

Rivabene, Galamini, Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1998 < https://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-galamini_%28Dizionario-Biografico%29/ >.

A cura di Vittorio Sgarbi, Da Rubens a Maratta, Le meraviglie del barocco nelle marche, 2. Osimo e la marca di Ancona, Silvana Editoriale, 2012.

Ermanno Carnevali, La cattedrale di Osimo – Storia, documenti e restauri del complesso monumentale, Silvana Editoriale, 2014.

Sitografia

UN GIOIELLO DI STRAORDINARIA BELLEZZA: LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AMMIRAGLIO

A cura di Adriana D'Arma

La chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, facente parte dell’itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, è un edificio di culto situato al centro storico della città di Palermo.

Il monumento, che appartiene alla diocesi di Piana degli Albanesi in cui si celebra il rito greco-bizantino, è adiacente alla chiesa di San Cataldo e la sua facciata si specchia su Piazza Bellini, fronteggiando l’imponente chiesa di Santa Caterina d’Alessandria.

Questa chiesa è dedicata a Santa Maria, ma la sua denominazione è legata al committente Giorgio di Antiochia, Grande Ammiraglio del Regno di Sicilia sotto re Ruggero II, che la fece edificare nel 1143, anno in cui la chiesa risultava già essere esistente, come si evince da un diploma arabo-greco dello stesso anno che si conserva nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo.

Un curioso aneddoto è relativo al nome con cui questo monumento è comunemente noto: la chiesa, conosciuta come la “Martorana”, deve il suo nome alla nobildonna cittadina Eloisa Martorana, fondatrice dell’omonimo monastero benedettino femminile al quale la chiesa venne concessa nel XV secolo. All’interno del monastero, si narra, le monache benedettine preparavano il tipico dolce di pasta reale che i siciliani tuttora usano consumare nel giorno dedicato ai morti, chiamato “frutta martorana”.

La storia di questa chiesa è legata a numerose vicissitudini e a continui rimaneggiamenti, probabilmente dovuti ai cambi di indirizzo religioso che interessarono il monumento; difatti in origine la chiesa presentava una pianta a croce greca sulla quale si impiantava il corpo quadrato dell’edificio - tipico dell’arte bizantina - sormontato dalla cupoletta emisferica di derivazione orientale; transitata nelle mani dei fedeli cattolici, la chiesa venne modificata e riadattata secondo i canoni del rito latino.

Gli interventi sulla chiesa per secoli vennero indirizzati ad ampliarla, abbellirla ed infine a conferire ad essa le sue forme barocche. Fondamentali risultarono, in particolare, il rifacimento del prospetto, eseguito attorno alla metà del Settecento su direzione dell’architetto Nicolò Palma, e le rimozioni ottocentesche delle aggiunte posteriori, volute dall’architetto Giuseppe Patricolo, mosso dall’intento di restituire alla chiesa l’impostazione medievale originaria. Circa la facciata, l’intervento di Palma fu causato da motivazioni prevalentemente estetiche (rivaleggiare nei confronti della facciata ad essa opposta?), poiché la facciata non aveva – e non ha – una funzione pratica.

Ricordando l’espressione usata dal noto geografo arabo Ibn Giubayr, vissuto a cavallo dei secoli XII e XIII, che, parlando della chiesa, la definì “una delle meraviglie del mondo”, essendo rimasto piacevolmente stupito dalla sua bellezza. A ben vedere Giubayr aveva ragione: la chiesa è un magnifico tesoro, semplice ed essenziale all’esterno e così ricca, sfavillante e splendente al suo interno. Il segreto della sua straordinaria bellezza è racchiuso nella molteplicità di stili e dettagli artistici, architettonici e culturali che la caratterizzano, dovute alla presenza dei vari popoli che si insediarono nell’isola.

L’edificio è accessibile dal suo campanile, a pianta quadrata, la cui parte inferiore – corrispondente al piano terra – è aperta da arcate con colonne angolari, sulla quale si elevano tre grandi ordini di grandi bifore.

Entrando nella chiesa si è colpiti dai colori e dalle splendide decorazioni dell’apparato musivo, in cui spiccano, sul corpo frontale originario, due pannelli in mosaico con la raffigurazione dell’Incoronazione di Ruggero II da parte di Cristo e il fondatore della chiesa Giorgio di Antiochia ai piedi della Vergine.

Percorrendo la navata centrale ci si trova di fronte al cappellone absidale e al grande tabernacolo in lapislazzuli (sopra il quale è collocata l’Ascensione dipinta da Vincenzo degli Azani) circondato da festosi putti reggi drappo in marmo mischio.

È alzando gli occhi al cielo, tuttavia, che si viene rapiti dalla straordinaria cupola decorata con l’immagine del Cristo Pantocratore; l’Onnipotente, in tutta la sua magnifica bontà, è colto nell’atto di benedire con la mano destra tutti i suoi fedeli ed attorniato da quattro arcangeli prostrati a terra in adorazione.

Nelle nicchie dei pennacchi angolari si collocano invece i quattro Evangelisti - Marco, Matteo, Luca e Giovanni - e nel tamburo della cupola sono raffigurati gli otto Profeti.

Il modello iconografico del Cristo Pantocratore, tipico della tradizione bizantina e ortodossa (era consuetudine rappresentare l’Altissimo Cristo in sommità) è ravvisabile, in ambito siciliano, anche nella Cappella Palatina di Palermo, nel Duomo di Cefalù e nel Duomo di Monreale.

All’interno dell’articolata rappresentazione musiva, nell’arco di passaggio tra la zona dei fedeli e la zona presbiteriale, particolare rilievo assume la rappresentazione dell’Annunciazione, emblema di nascita nonché del passaggio tra il Vecchio ed il Nuovo Testamento.

Gli addobbi musivi delle maestranze bizantine e l’originario pavimento cosmatesco, tipica ornamentazione delle grandi chiese normanne del sud Italia, splendono tra gli squillanti colori delle volte affrescate da Guglielmo Borremans, Olivo Sozzo e Antonino Grano.

Quello della chiesa della Martorana è un episodio singolare nell’Occidente cristiano e nella chiesa siciliana: un prototipo unico nella storia dell’arte, un groviglio di storia, di stili differenti, in cui si svela la perfetta e armoniosa unione delle espressioni culturali bizantine, arabe, normanne, che per diversi secoli raggiunsero la Sicilia ed in particolare la città di Palermo.

Tutte le immagini sono fotografie esclusivamente scattate da chi scrive.

Bibliografia

Napoleone C., Enciclopedia della Sicilia, Ricci, Parma, 2006;

Severino N., Il pavimento musivo della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo, Collana Studies on Cosmatesque Pavements, n.5 dicembre, 2014.

LA CASA NATALE DI TIZIANO VECELLIO A PIEVE DI CADORE

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

Tiziano Vecellio, un geniale talento

“Tizian, ch'onora

non men Cador, che quei Venezia e Urbino”

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Canto XXXIII

Con queste parole Ludovico Ariosto, nel trentatreesimo canto dell’Orlando furioso, descrive il genio di un uomo che, con la sua pittura, seppe diventare uno degli artisti più famosi, acclamati e richiesti del Rinascimento. La sua mente artistica innovativa che, con l’abile tocco pittorico, fu capace di tramutare la consolidata tradizione del disegno fiorentino, in una tecnica che si basava esclusivamente sul colore inteso come contorno stesso e riempimento, espresse magistralmente tutta la sua creatività artistica su quei colpi di luce vibranti che scaturiscono in rossi vividi, in quelle pennellate dense quanto vibranti che irrompono, prima ancora che nella tela, nel cuore dell’osservatore. Tiziano Vecellio fu tutto questo ma anche molto altro. Come abile imprenditore seppe curare e creare attorno a sé una fiorente bottega, si adoperò con pragmatica attenzione nel gestire gli investimenti e le entrate economiche, creò una fitta rete di commissioni tra le più alte cariche governative dell’Europa cinquecentesca. Per lui si sono scritti e composti innumerevoli contributi, biografie, studi e saggi volti a restituirne una vita dedicata all’arte e alla sua evoluzione. Tuttavia, rimane ancora incerta la data di nascita e tutto quel capitolo vitae che ne delinea l’infanzia e il periodo che anticipò il suo esordio nel panorama pittorico veneziano. Eppure, anche senza una data precisa della sua venuta alla luce, ancora oggi a noi si presenta una testimonianza fisica, visibile e visitabile di quell’infanzia vissuta nel magnifico paesaggio montano, tra i boschi, i sentieri e le vette delle Dolomiti. La sua casa natale è infatti pervenuta pressoché intatta fino ad oggi e, se ci si pensa, è suggestivo il fatto che proprio quelle mura, quelle pietre, quelle stanze udirono i primi pianti dell’artista, i primi passi, forse, come racconta un suo biografo, anche i primi disegni di un talento che da lì a poco sarebbe scaturito dando al mondo capolavori tanto unici quanto sublimi.

L’infanzia a Pieve di Cadore

Tiziano, secondogenito di Gregorio Vecellio, nasce nel borgo montano di Pieve di Cadore, a pochi chilometri dalla nota località di Cortina d’Ampezzo, nel bellunese, probabilmente in una data racchiusa tra il 1477 e il 1490. L’infanzia del giovane trascorse all’interno della casa natale insieme alla compagnia del fratello Francesco e delle tre sorelle, Orsa (Orsola), Caterina e Dorotea. Intorno all’età di nove-dieci anni, Tiziano, come viene affermato da Francesco Beltrame in “Cenni illustrativi sul monumento a Tiziano Vecellio”, “[...] digiuno di qualunque nozione elementare del disegno, essendo ancora fanciullo, sul muro della casa paterna effigiò l'immagine di Nostra Donna (la Madonna), valendosi per colorirla del succo spremuto dalle erbe e dai fiori: e tale fu lo stupore, che destò quella primizia del suo genio pittorico, che il padre stabilì di mandarlo col figlio maggiore Francesco a Venezia presso il fratello Antonio, affinché apprendesse le lettere e il disegno”. Fu così che egli, insieme al fratello e al padre, lasciò Pieve per recarsi in laguna; nella città che lo vedrà, nel corso di pochi anni, come uno degli artisti più richiesti e acclamati del Cinquecento. La sua formazione avviene presso le botteghe di Sebastiano Zuccato, Gentile e Giovanni Bellini e Giorgione. Proprio nei primi anni giovanili, con la carica espressiva del momento, Tiziano realizzò già alcune opere. La prima di queste, secondo un’attenta rilettura recente degli storici, sarebbe da individuare nel dipinto Jacopo Pesaro presentato a San Pietro da papa Alessandro VI (fig. 1) che, fatto risalire al 1503-1506, sarebbe la prima pittura che egli dipinse da ventenne.

Successivamente, nel corso degli anni della formazione e della raggiunta fama veneziana, il pittore si stabilì in laguna. In particolare, la casa natale cadorina tornò ad essere abitata da Tiziano durante il suo ultimo quindicennio di vita; fu proprio in quel periodo che divennero sempre più frequenti i ritorni nella terra natia. Il pittore amava soggiornare nei luoghi dell’infanzia e di certo vi sostava anche per curare i propri beni e interessi economici, nonché commerciali. Cadore a sua volta accoglieva il suo illustre concittadino tanto che, molte volte, si rivolse a lui per cercare di risolvere alcuni incomprensioni o problemi con la Repubblica Serenissima. Tiziano amava trascorrervi spesso i mesi estivi tanto che, proprio in quel frangente, si offrì per la decorazione absidale della chiesa Arcidiaconale del paese, un’iniziativa che purtroppo non poté compiersi a causa della morte del maestro avvenuta il 27 agosto 1576.

La casa, l’esterno

A pochi passi dalla piazza centrale del borgo montano, in contrada Arsenale, si mostra in tutta la sua storicità la casa natale. L’esterno (fig.2) si presenta nelle vesti di una tipica a abitazione cadorina cinquecentesca: la divisione in due piani collegati da una scala lignea esterna e da un ballatoio, il camino addossato alle mura perimetrali e il tipico tetto detto a scandolette, ovvero ricoperto da assicelle in larice sopra travi a vista.

La casa, l’interno

Accedendo al piano terra della casa, grazie alla porta a da arco che si affaccia sul piano di calpestio esterno, si entra in una stanza di notevoli dimensioni, detta “sala nobile”, molto comune tra le abitazioni cadorine quattrocentesche. Proseguendo con l’itinerario, attraversando un’altra stanza e la scala esterna, si giunge al piano primo dove sono collocate quattro stanze. Tra queste figura la cucina (fig. 3) nella quale emerge la cappa del focolare rialzato (detto foghèr), quella mediana (detta stùa) con le pareti rivestite da pino cembro nella quale, secondo la tradizione, venne alla luce l’artista, la sala da pranzo e un piccolo studiolo probabilmente utilizzato dal padre di Tiziano.

Dopo la morte di Tiziano la casa passò in eredità al figlio di quest’ultimo, Pomponio che, passati pochi anni, la vendette a un altro acquirente. I passaggi di proprietà si succedettero fino a quando, anche dopo alcune modifiche volte a ripristinare il volto originario del fronte anteriore della casa, il 17 Dicembre 1922 quest’ultima venne ufficialmente dichiarata, con Regio decreto, monumento nazionale. Inaugurata il 7 Agosto 1932, la dimora storica divenne meta di numerose visite tanto da costituire nel tempo una testimonianza visibile e visitabile di uno dei geni che seppe dare slancio e continuazione a uno dei capitoli più incredibili e innovativi della storia pittorica italiana; di un giovane cadorino, pressoché sconosciuto quando arrivò a Venezia, destinato a diventare veicolo di un’arte in cambiamento, di quel geniale talento che qui nella sua casa si respira, si custodisce e tramanda amorevolmente.

Sitografia

http://www.magnificacomunitadicadore.it/cadore/musei/2/casa-natale-di-tiziano-vecellio.html

https://www.culturaveneto.it/it/luoghi/lista-musei/5efb99c2b282ae8154755936

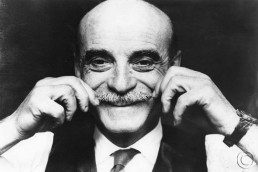

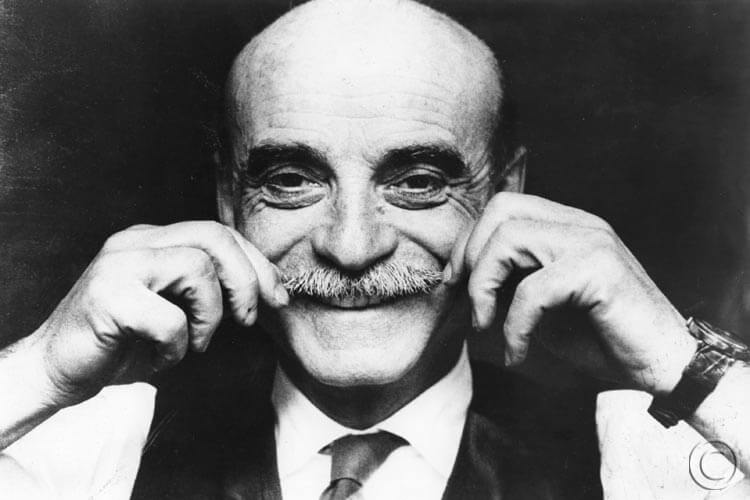

LUCIO FONTANA: UN’ARTE OLTRE LA TELA

A cura di Silvia Piffaretti

L’incontro con l’arte e lo Spazialismo

A Milano, contemporanea e frenetica culla dell’arte contemporanea, all’ombra delle guglie del Duomo trova spazio il Museo del Novecento, il quale ha dedicato una delle sue sale al grande artista spazialista Lucio Fontana. Dell’importanza di quest’ultimo, nato nel 1899 a Rosario di Santa Fè in Argentina, ci dice già qualcosa il suo nome che, derivante dal latino “luce”, denota il suo ruolo di luminosa, se pur per certi versi incompresa, guida della nuova arte del Novecento.

Fontana crebbe in una famiglia di artisti, difatti il padre fu un ottimo scultore mentre il nonno un bravo pittore: grazie al loro esempio si accorse che tali definizioni non gli appartenevano, poiché egli si sentiva e preferiva definirsi un’artista spaziale. Ciò che lo mise sulla via dell’arte, dopo il trasferimento a Milano, fu l’esperienza come volontario nell’esercito italiano durante il primo conflitto mondiale. Egli sentì la necessità di esternare l’orrore vissuto attraverso l’arte, la quale, distrutta la vecchia forma sul campo di battaglia, era alla ricerca di nuovi orizzonti. Così l’artista tornò alla forma umana, ma smaterializzando il marmo e il bronzo il più possibile come nella “Signorina seduta”, la cui forma plastica era indissolubilmente associata al colore, allo stesso modo del “Busto femminile” in terracotta.

Nel 1946 fu a Buenos Aires dove fondò la Scuola di Altamira. Qui un gruppo di giovani, sotto il suo insegnamento, redasse il Manifesto Blanco per una nuova spazialità: l’obiettivo era il recupero di una sintesi tra luce, colore, suono e movimento, col fine di pervenire a un’arte tetradimensionale connessa all’unità di tempo e spazio. Concezione ripresa anche nel Primo Manifesto dello Spazialismo, pubblicato al rientro in Italia nel 1947, in cui si sosteneva l’uscita del quadro dalla sua cornice e della scultura dalla sua campana di vetro. Del suo ritorno a Milano ne parla in una lettera a Tullio d’Albisola, a costui confessò che fra il suicidio e il viaggio aveva scelto il secondo, poiché sperava di creare delle ceramiche e delle sculture che gli potessero dare il piacere di sentirsi di nuovo un uomo vivo.

I Concetti Spaziali e il neon per la IX Triennale

Fu proprio nel dopoguerra che realizzò gli eversivi concetti spaziali, ovvero i tagli e buchi qui esposti che, squarciando la bidimensionalità della tela, lo renderanno per lungo tempo un artista incompreso e sottovalutato. Il pubblico infatti credeva tale gesto privo di fondamenti teorici, ma così non era. Egli, allievo prediletto di Adolfo Wildt a Brera, dichiarò che i suoi concetti spaziali erano: “Un gesto di rottura oltre i limiti imposti dall’abitudine, dal costume, dalla tradizione, ma maturata nella onesta conoscenza della tradizione, nell’uso accademico dello scalpello, della matita, del pennello, del colore”[1].

L’artista pertanto propugnava la fine di un’arte scultorea e pittorica legata al cavalletto, aprendo una nuova dimensione, non pittorica ma filosofica. Fontana scrisse: “oggi l’uomo sta conquistando lo spazio e l’artista, che più d’ogni altro vive e sente lo spirito del suo tempo, non può rimanere insensibile, estraneo a questa vicenda umana di enorme importanza”. Dunque l’artista, liberatosi delle convenzionali dimensioni, si orientava alla quarta dimensione del tempo-spazio “cioè il niente, l’infinito, la scoperta del nulla”[2]. In questo modo Fontana non imponeva più allo spettatore un tema figurativo, al contrario lo poneva nella condizione di crearselo con la propria fantasia e le proprie emozioni.

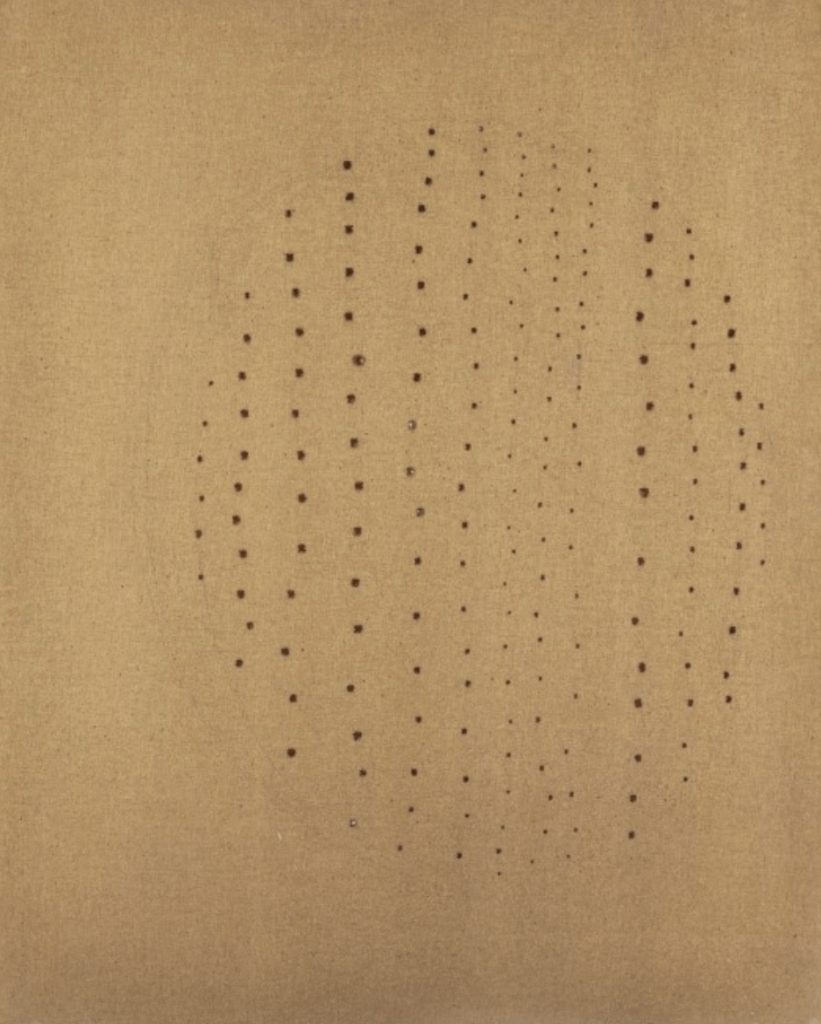

In particolare i buchi, realizzati a partire dal 1949, costituivano per Fontana l’inizio di una scultura nello spazio che, uscendo dalla materia, si orientava all’infinito: “Ho fatto questi fori. Ma cosa sono? Sono il mistero, l’incognito dell’arte, sono l’attesa di una cosa che deve succedere”[3]. Quest’ultimi furono talmente importanti per lui da fargli dire che se fosse morto prima di averli inventati avrebbe sicuramente vissuto per niente.

A essi seguirono nel 1958 i tagli che, considerati l’estensione dei precedenti buchi, furono a lungo ritenuti un gesto semplice e banale che chiunque poteva compiere, così Fontana raccontò una breve storia esemplificativa realmente accaduta: “Tempo fa, un chirurgo venuto a trovarmi nello studio, mi ha detto che ‘quei buchi’ era capacissimo di farli anche lui. Gli ho risposto che una gamba so tagliarla anch’io ma so anche che il paziente, poi, ne muore”[4].

Inoltre quando il celebre fotografo Ugo Mulas gli chiese di realizzare un taglio da immortalare, Fontana reagì dicendo di non poterlo fare, sentenziò: “Sento che se faccio un taglio, così, tanto per far la foto, sicuramente non viene…”. Egli necessitava di concentrazione, della tela dichiarava: “la lascio lì appesa per delle settimane prima di essere sicuro di cosa ne farò, e solo quando mi sento sicuro, parto”[5]. Dietro l’operazione, dunque, si nascondeva una grande perizia tecnica. La tela infatti andava incisa con rigore per non comprometterne la tensione, un taglio eseguito in modo errato avrebbe potuto creare bordi sfilacciati.

Infine, terminata l’osservazione delle tele nella sala, volgendo lo sguardo verso le grandi vetrate è possibile ammirare il neon realizzato per la IX Triennale di Milano del 1951 che, abbracciando l’affollata piazza del Duomo, si rende visibile fin dall’esterno. Fontana per l’occasione realizzò un grande arabesco al neon, collocato sullo scalone d’onore, composto da decine di segmenti tubolari piegati a mano e sospesi con cavi d’acciaio, che qui al Museo del Novecento sono ricostruiti in una posizione suggestiva. In questo modo l’ambiente da lui creato si configurava come “il segno del vuoto, la fine di fare le Gallerie col quadro appeso, la piccola scultura, la grande scultura da vendere, l’arte che è entrata in un fatto sociale generale, che fosse un pensiero più che un’opera d’arte in vendita”[6].

Così, poiché prima nessuno aveva avuto fiducia nella sua arte rivoluzionaria, Fontana arrivò solo a sessant'anni a vendere le sue tele ad alti prezzi. Probabilmente perché la sua arte fu per lungo tempo banalizzata e incompresa, in quanto ritenuta un’operazione che chiunque, sprovvisto di una formazione artistica, poteva compiere. Perciò è opportuno ricordare come ogni espressione artistica sia il prodotto di una specifica contemporaneità che, all’apparenza incomprensibile, necessita di una continua interrogazione per poter giungere a una reale comprensione. In questo modo è possibile capire come la bellezza dei buchi e tagli di Fontana risieda, davanti al sopraggiungere della distruzione materiale dell’arte, nell’essere destinata a rimanere eterna in quanto gesto.

Note

[1] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 73.

[2] Ivi, p. 94.

[3] Ivi, p. 97.

[4] Ivi. p. 73.

[5] Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019.

[6] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 109.

Bibliografia

Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015.

Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019 [Online: https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/come-lucio-fontana-realizzava-i-suoi-tagli].

Sitografia

Immagini

3,4,6,7,8,9,10,11,12) Google Arts&Culture

LA CAPPELLA DEL PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA

A cura di Andrea Bardi

Il penultimo appuntamento con gli spazi del palazzo Farnese di Caprarola vuole fornire un approfondimento su uno degli ambienti più intimi, raccolti dell’intera villa: la cappella privata del cardinal Alessandro.

Storia

“Messer Federigo, come fratello Magiore sempre mio honorando, salute. Vi mando questo poco disegnio dela volta della capella […] Di Caprarola addì 20 di settembre 1566. Vostro come fratello, Antinor pittore”[1]

Queste le parole che Giovanni Antinoro, capo stuccatore dell’équipe di Federico Zuccari[2] a Caprarola – nonché unico tra i membri di cui si conosce il nome – indirizza a quest’ultimo in un foglio, ora custodito presso la Rosenbach Foundation di Philadelphia. Una testimonianza, questa, utile in quanto fornisce un post quem per la realizzazione vera e propria dell’apparato pittorico della sala, da collocarsi verosimilmente nel 1567. La fase costruttiva della volta, invece, va arretrata tra il 4 gennaio 1565 e il 4 marzo 1566[3], estremi cronologici relativi alla quinta e alla sesta misura di pagamento. Al 18 ottobre 1569 poi risale il disegno di progetto del pavimento, ancora per mano del Vignola[4], pubblicato nel 1938 da Wolfgang Lotz.

Descrizione

La cappella, “privato oratorio”[5] del cardinal Alessandro, è un piccolo ambiente a pianta circolare (i quarantuno palmi di diametro[6] corrispondono a circa dieci metri), collocato in corrispondenza dell’angolo a sud – est del piano nobile, posto al fianco della monumentale Sala d’Ercole e “dirimpetto alla detta scala tonda principale in su questo piano”[7]. L’idea di un luogo di raccoglimento e di preghiera fu concepita dal Vignola come alternativa all’originario progetto di Francesco Paciotto, che prevedeva due scale a chiocciola sui torrioni angolari di facciata. Se la monumentale Scala Regia, in corrispondenza dell’angolo sinistro, venne comunque portata a termine (e affrescata tra il 1580 e il 1583), gli spazi sul lato destro vennero impiegati per un’armeria al piano terra e, sul piano nobile, dalla stessa cappella che, nelle parole dello stesso architetto, avrebbe dovuto essere

“tanto granda che capirà tutta la famelia per udir mesa; et apreso dita cappella li viene uno stantino per il patrone che non po' essere visto stando a udir mesa[8]”

Volta

La volta [Fig. 1], la cui compartimentazione è dovuta – come si è anticipato – all’intervento di Giovanni Antinoro, è suddivisa in sei spicchi laterali organizzati attorno al grande tondo centrale con la Creazione degli astri [Fig. 2] la cui matrice michelangiolesca è ben evidente nella postura e nel gesto del Padre Eterno.

Il modello sistino diviene motivo di riflessione per Federico anche in due dei sei spicchi laterali [Figg. 3-8] che, incorniciati da motivi geometrici o da fantasie di frutti e verdure alla presenza di putti giocosi, narrano episodi dell’Antico Testamento. In due delle tre storie della Genesi (Creazione di Eva, Diluvio Universale, Sacrificio di Isacco) Federico si dimostra capace tanto di effettuare piccole variazioni sul tema (è il caso del Diluvio) quanto di distaccarsene, preferendo al contrario intessere un rapporto mediato col Buonarroti: la Creazione di Eva, più che rifarsi esplicitamente alla versione di Michelangelo, guarda piuttosto al Perin del Vaga di San Marcello al Corso (Cappella del Crocifisso). Gli altri episodi narrano il Passaggio nel Mar Rosso, dal libro dell’Esodo; l’Unzione di David e David esige i tributi dai popoli vinti, dal Libro dei Re [Figg. 3-8].

Pareti laterali

Il primo livello, appena sottostante alla volta, è occupato da emblemi farnesiani in stucco (il giglio, la navicella, la freccia nel bersaglio) mentre, ancora più in basso, delle scenette di martirio a monocromo[9] introducono le monumentali figure dei rispettivi santi apostoli, adagiate entro nicchie rettangolari e separate tra loro da una struttura a paraste composite. Tra i santi apostoli raffigurati, tutti connotati da una riposata maestosità, particolare importanza assumono Giuda Taddeo, che Federico effigia con le sembianze del defunto fratello, e Giacomo Maggiore [Figg. 9-10], dietro al quale si cela uno dei vari ritratti del Vignola disseminati all’interno del palazzo (l’architetto assume del resto anche le sembianze del progettista del Tempio di Ercole nella sala omonima).

Federico ricorre inoltre a un moderato sottinsù per le figure di San Lorenzo [Fig. 11], con la palma del martirio e l’avambraccio adagiato sulla graticola, San Gregorio Magno [Fig. 12 ] e Santo Stefano [Figg. 11-13], affiancato dalle pietre della lapidazione. I tre santi abitano spazi neutri, non connotati da alcun elemento specifico ad eccezione di ampi tendaggi annodati che impediscono ogni visuale sul retro.

Completano la figurazione un Cristo in Pietà tra angeli [Fig. 18] che si trova dietro la mensa d’altare e circondato da un lato dalle Marie al Sepolcro e dall’altro da un San Giovanni Battista [figg. 14-16]. La Pietà di Federico segue in maniera letterale una composizione originale di Taddeo, oggi in collezione privata, ed è replicata dal giovane Zuccari – anche se con leggerissime varianti – in una tela oggi custodita presso la Galleria Borghese di Roma.

Note

[1] Testo riportato in Loren Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola (parte I), p. 471, nota 27.

[2] Alla morte di Taddeo (2 settembre 1566) Federico scrisse personalmente al cardinal Alessandro per sostituire il defunto fratello alla guida del cantiere pittorico: “Messer Tadeo mio fratello questa notte è mancato che così è piaciuto al Signor Dio…m’è parso convenirmisi di notificarglielo, et suplicara che, sendo mancato lui, si voglia degnare d’accettar me per humilissimo suo servo, promettendole che, quantunca appresso che varrò sempre più che altro, per conservarmi qualche parte di quella grazia c’a mio fratello pareva haversi acquistato dalla cortesia e bontà Vostra Signoria Illustrissima” (parole riportate anche in Paolo Portoghesi, Caprarola, p. 64).

[3] Ivi, p. 108 (note 75 e 76).

[4] Ivi, p. 112.

[5] Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, p. 38.

[6] Ivi, p. 39.

[7] Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, p. 701.

[8] Le parole di Vignola sono riportate in Paolo Portoghesi, Caprarola, p. 98.

[9] Italo Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, p. 178.

Bibliografia

Italo Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Loren Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, in “The Art Bulletin”, vol. 53, no. 4, New York, College Art Association, 1971, pp. .467 - 486.

Paolo Portoghesi (a cura di), Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Sitografia

http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_04_cappella_it.html

http://www.caprarola.com/palazzo-farnese/la-cappella.html

MAXXI L’AQUILA

A cura di Valentina Cimini

Il MAXXI L’Aquila: la storia e la sede espositiva

Dallo scorso 3 giugno ha aperto le sue porte al pubblico il MAXXI L’Aquila, ospitato nelle sale del barocco Palazzo Ardinghelli (Fig.1), nel cuore del centro storico del capoluogo abruzzese. Un nuovo concreto passo in avanti per le istituzioni e la comunità del territorio devastato dal sisma del 2009, con la speranza, come scrive la Presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, “che le collezioni di arti visive, architettura e fotografia possano offrire un contributo alla ricomposizione civile e sociale attesa a lungo”[1].

Il MAXXI L’Aquila, frutto di un programma voluto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, si pone all’interno di un progetto che mira alla realizzazione di un nuovo centro vitale e dinamico dell’arte contemporanea nazionale e internazionale all’Aquila; con un filo ideale che lo connette direttamente al MAXXI di Roma, situato nello splendido edificio disegnato da Zaha Hadid, del quale però non costituisce solamente una sede distaccata. A L’Aquila si instaura un dialogo con Roma caratterizzato da ricerche comuni attraverso le collezioni d’arte del XXI secolo, ma che assume però tratti caratteristici propri grazie alle opere, alcune delle quali nate e calate nella realtà abruzzese. Ma anche grazie alla particolare e suggestiva atmosfera di contrasti e comunicazione creata dalle installazioni collocate negli incantevoli ambienti barocchi del Palazzo Ardinghelli, che ci permette, ad esempio, di ammirare l’opera di Alberto Garutti, “Accedere al presente”, in dialogo con un mirabile camino settecentesco situato nel piano nobile (Fig.2-3).

Lo stesso restauro dell’edifico costituisce un elemento portante di questo progetto di rinascita diventandone strumento e manifesto. Da un lato restituisce alla comunità aquilana e al territorio abruzzese un edificio storico del XVIII secolo, che versava in condizioni di abbandono già nei tempi precedenti al sisma del 2009, prestando attenzione anche al contesto urbanistico della città che si arricchisce di un nuovo percorso pedonale, un camminamento che, attraverso il magnifico cortile a esedra ospitante due delle opere site specific commissionate per MAXXI L’Aquila, congiunge via Giuseppe Garibaldi e piazza Santa Maria Paganica (Fig.4). Dall’altro si fa memoria collettiva e simbolo di ripresa mantenendo al suo interno le tracce della propria storia e al contempo della stessa città, mostrando fieramente le sue “cicatrici” per mezzo di un restauro che ha recuperato, consolidato e talvolta scelto di preservare la memoria del sisma rendendone ancora visibili i segni lasciati sulla struttura. Ciò si può notare ad esempio in un angolo dello scalone monumentale in cui, tra i dipinti murali di Vincenzo Damini, notiamo alcune crepe (Fig.5) il cui memento risalta agli occhi del visitatore facendo risuonare la metafora della resilienza che in loro si concretizza.

Il progetto di restauro dunque, interpretato come “rete di memorie”, volto a restituire la storia degli eventi che hanno trasformato il luogo e non solo a ricostruire un monumento danneggiato, si è posto in una condizione di mediazione tra restauro filologico e funzionalità. Ciò consente di mettere in atto una perfetta sintesi tra storia e nuova destinazione d’uso dell’edificio che, in questa calibrata commistione, va a costituire un contesto intimo e caratterizzato in cui le opere contemporanee, inserite in un edificio di matrice classica, riescono ad instaurare con il visitatore un modo di comunicare e riflettere singolare; elemento che distingue il MAXXI L’Aquila dagli ambienti ampi e dinamici della sede romana. Una particolare menzione a questo proposito va fatta alla scelta messa in opera per il restauro del salone maggiore del piano nobile, detto la “voliera”, in cui si può notare il modus operandi di tale restauro dove di fronte al crollo completo della volta incannucciata, non potendo ripristinare con materiali e tecniche tradizionali il sistema voltato come accade in altre sale, si è scelto di riproporre la simulazione dell’originale centinatura di supporto, affidando alla tinteggiatura bianca del legno lamellare la denuncia della modernità della struttura. Si ha in tal modo quella già menzionata perfetta summa di storia e funzionalità, che qui viene esemplificata attraverso il moderno rifacimento dell’intelaiatura che ripropone però la “memoria” del sistema costruttivo settecentesco originale (Fig.6).

La storia pertanto ha un ruolo fondante e lo stesso Palazzo Ardinghelli è doppiamente legato alle vicende dell’Aquila, essendo testimone dell’evoluzione della città, della sua struttura sociale ed economica; ma anche del susseguirsi di crolli e riconfigurazioni di cui è stata protagonista, e ne diventa oggi il simbolo di rinascita, offrendo a L’Aquila l’occasione di divenire centro propulsore di cultura e turismo, a livello nazionale e internazionale, grazie alla bellezza e alla qualità del suo patrimonio artistico.

L’edificio, di fatti, è frutto della fusione e ridefinizione di parti di origine medievale e interventi successivi realizzati nel Cinquecento e nel Settecento, di cui ora sono ancora visibili e valorizzati i tratti connotativi negli elementi architettonici e decorativi. Nella facciata che si apre sulla piazza, in effetti, è possibile notare tra i resti delle murature di almeno tre epoche diverse, il portale gotico, visibile nella sua interezza, completo di cardini in pietra, riconducibile alle abitazioni che al tempo caratterizzavano l’abitato dell’isolato. Successivamente, tra il Quattrocento e il Seicento, il palazzo è oggetto di una ridefinizione di impronta rinascimentale riferibile alle famiglie nobili che progressivamente si insediano all’Aquila, ma sarà con la ricostruzione successiva al terremoto del 1703 che diventerà protagonista della nuova stagione di rinascita della città che, inaugurando una nuova stagione creativa, riveste il proprio tessuto urbano di rinnovate forme e colori ispirati alla cultura barocca dell’area romana.

Il progetto del palazzo voluto da Filippo Ardinghelli, si può far risalire agli inizi del XVIII secolo, sebbene poi la sua realizzazione si protrarrà, a causa delle numerose difficoltà incontrate, tra il 1732 e il 1743. L’ideatore fu il romano Francesco Fontana, figlio del più famoso Carlo, il cui influsso si nota espressamente nel suggestivo cortile a esedra interno che richiama il celebre precedente della Curia Innocenziana a Montecitorio e che va a costituire, allo stesso tempo, un unicum nel panorama architettonico gentilizio aquilano (Fig.7).

Sulla sinistra della corte troviamo un altro elemento caratterizzante della struttura: lo scalone monumentale di derivazione borrominiana, affrescato nel 1749 da Vincenzo Damini, che dà accesso al piano nobile con i saloni di rappresentanza, impreziositi dai monumentali camini che possiamo tuttora ammirare all’interno delle sale. Dopo la scomparsa prematura di Filippo, la Famiglia Ardinghelli lasciò il palazzo incompiuto, quest’ultimo passò poi nelle mani del barone Franchi e di lì ai marchesi Cappelli che ne completarono la facciata lineare e sobria con la balconata, ispirata all’originario progetto e realizzata tra il 1955 e il 1956. Le vicende dei decenni successivi portarono il palazzo ad uno stato di progressivo declino durato fino a dicembre 2007, quando il Ministero per i beni culturali decise di acquistarlo per porvi la sede dei propri uffici regionali.

Il terremoto del 6 aprile 2009 purtroppo sorprese l’edificio in uno stato già particolarmente vulnerabile e ciò causò effetti devastanti sulle strutture che videro il crollo della maggior parte delle coperture, delle superfici voltate del piano nobile e di estese porzioni delle murature portanti oltre che ad un diffuso e gravissimo quadro fessurativo generale. Nell’ottica di porvi una sede per i propri uffici, il Ministero diede avvio ai lavori di restauro sul corpo principale nel 2012 e l’anno successivo su quello laterale, per poi giungere nel 2015, a lavori avanzati, alla formalizzazione della decisione di insediare all’interno di Palazzo Ardinghelli un museo di Arte Contemporanea di cui L’Aquila era sprovvista. Oggi non solo possiamo vedere concretizzata quella scommessa che fece il Ministero, ammirando la corte interna che ci porta sullo scalone che darà l’avvio alla nostra visita nelle stanze del museo (Fig.8), ma possiamo anche ritenerla vinta poiché il coraggio, la passione e il duro lavoro di tutti coloro che hanno partecipato al progetto traspaiono in ogni luogo dello spazio museale, il quale conferma come la rinascita dell’Aquila passi anche attraverso la cultura.

La mostra “PUNTO DI EQUILIBRIO: Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti”

In questo luogo, che si configura come ambiente intriso di storia e volto all’interazione e al confronto, viene ospitata la mostra a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Margherita Guccione intitolata PUNTO DI EQUILIBRIO: Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti, dove accanto a 8 progetti site specific realizzati da tanti artisti contemporanei (Elisabetta Benassi, Stefano Cerio, Daniela De Lorenzo, Alberto Garutti, Nunzio, Paolo Pellegrin, Anastasia Potemkina, ed Ettore Spalletti), troviamo opere della collezione permanente del MAXXI di arte, architettura e fotografia che ci portano a riflettere proprio sull’idea di spazio e di equilibrio, sfruttando e sondando il potenziale del nuovo museo nel dialogo che si intesse tra contesto e opere.

Lo spazio, come scrive Bartolomeo Pietromarchi, viene inteso non solamente nella sua dimensione fisica e architettonica bensì anche nella sua dimensione relazionale e creativa, valutando la sua importanza quale “laboratorio per riflettere sulla storia e immaginare il futuro”; leitmotiv che legherà tutte le opere selezionate corredato dall’elemento dell’equilibrio, altro punto cardine dell’esposizione che invita a soffermarsi sul significato etico ed estetico di tale principio fondante dell’architettura, che descrive l’annullarsi delle forze contrapposte in una pausa colma di tensione. Una pausa dalle tensioni contrapposte che ci troviamo a vivere in questo momento storico carico di sconvolgimenti, una possibilità di stabilità esistenziale, un momento riflessivo che si muove dall’arte, attraverso lo spazio e le opere, è ciò che viene offerto al visitatore. E se Kandinsky scriveva “il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta. Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle mille corde”[2], al MAXXI le opere, connesse al palazzo, ci portano a far vibrare la nostra anima, relazionandoci in modo nuovo al presente, al passato e futuro, immaginando altri equilibri che governano il mondo.

L’esposizione è dedicata ad Ettore Spalletti, artista abruzzese venuto a mancare nel 2019, presente nella mostra con un’opera che non ha purtroppo potuto vedere allestita. Egli durante il sopralluogo si innamorò dello spazio della piccola cappella settecentesca situata nel piano nobile, fu proprio lì che decise di collocare la sua opera che, all’interno del percorso museale, ne diventa esemplificazione e simbolo. L’artista ha inserito una colonna al centro dello spazio in concomitanza con la lanterna della cupola sovrastante, contenente l‘affresco della colomba della luce. La colonna che si erge quasi sospesa nello spazio verso la luce, richiama nell’osservatore quella sensazione di tempo sospeso, di connessione tra spazio e luce che si snoda lungo tutto il percorso della mostra (Fig.9).

L’Aquila torna poi ad essere direttamente protagonista anche nelle fotografie commissionate per l’occasione a Paolo Pellegrin che presenta al MAXXI il progetto “L’Aquila” (Fig.10), composto da due serie differenti ma complementari: il grande polittico composto da 140 immagini in bianco e nero, in cui attraverso i chiaroscuri catturati dall’obiettivo dell’artista è possibile osservare il centro cittadino, ancora oggetto delle fratture del sisma; e la seconda serie invece che ritrae ampie vedute notturne di borghi e montagne. Ciò sottolinea nuovamente come il MAXXI L’Aquila sia parte di un programma che si sviluppa da e per il territorio, che accende nuovamente i riflettori sul capoluogo abruzzese e lo ricolloca in un posto di primo piano all’interno del dibattito artistico e culturale nazionale e internazionale, mostrando come la cultura rivesta un ruolo fondamentale per la rinascita.

Note

[1] Brochure MAXXI L’Aquila, 2020.

[2] Lo spirituale nell’arte, Wassily Kandinsky, SE, 2005, pag. 46.

Bibliografia

MAXXI L’Aquila. La guida, Edizioni MAXXI, 2020.

Brochure MAXXI L’Aquila, 2020.

Lo spirituale nell’arte, Wassily Kandinsky, SE, 2005.

IL MUSEO “CITTÀ CREATIVA” DI OGLIARA

A cura di Rossella Di Lascio

“A Rufoli di Salerno esiste un paese

dove c’è molta buona argilla

che trasformata in terracotta

assume due caratteristiche invidiabili:

assume il colore incarnato di bambina

e il suono dolce e timbrico di campana.

In questo paese vi sono molte fornaci

che nel passato hanno dato lavoro alle

persone del luogo e fornito mattonelle

ai ceramisti di Vietri Sul Mare

che le hanno decorate con grazia

per adornare le chiese e le case.

Questo paese ha riscoperto la sua

vocazione a far ceramica e a

trasformare l’argilla in oggetti benedetti.

E’ importante in un progetto di

riqualificazione urbanistico e ambientale

riattivare tutte le fornaci e costruirne

altre nuove per artisti, vasai, piattai

che attratti dall’armonia

di esistenza felice potrebbero

scegliere questo luogo fertile per

viverci e lavorare”.

(Ugo Marano)

Introduzione

Il Museo “Città Creativa” nasce nel 1996 da un’idea degli assessori comunali Pasquale Persico e Carlo Cuomo come progetto di rilancio economico, sociale e culturale dell’antica tradizione artigianale del “cotto di Rufoli”, risalente al Medioevo. Il Museo, suddiviso in tre sale ed inaugurato l’8 marzo del 1997, ha sede in alcuni vecchi magazzini di proprietà del Comune di Rufoli di Ogliara, frazione collinare di Salerno di antica tradizione ceramica. Come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti nell’area nord-est di Salerno, nelle frazioni di Fratte, Brignano, Ogliara, erano presenti cave d’argilla che favorirono, oltre lo stanziamento di un antico centro preromano a Fratte, anche produzioni ceramiche sin dal VI sec. a.C. L’estrazione e la lavorazione dell’argilla, di facile reperibilità e di notevole malleabilità, ha da sempre rappresentato una consolidata attività del territorio, per secoli alla base dell’edilizia locale, diventando la principale risorsa di un circuito economico essenzialmente agricolo. Ciò ha favorito la nascita, nel circondario di Rufoli, di un gran numero di fornaci, inizialmente specializzate nella produzione di oggetti di uso quotidiano (tegole, mattonelle, utensili e vasellame) e, dal XVI sec., in creazioni più elevate per qualità ed estetica. Purtroppo, nel tempo, l’artigianato della ceramica ha subito un progressivo processo di svuotamento e di esaurimento dell’inventiva, sopraffatto dallo sviluppo tecnologico, dai ritmi industriali sempre più veloci e in contrasto con i tempi lenti e sacrali dell’artigianato, dall’avvento dei laterizi, materiali edilizi più economici, che hanno sostituito i tradizionali mattoni in cotto. L’intento del Museo “Città Creativa” è reagire a questa crisi, innescando un’inversione di tendenza, per riappropriarsi dell’identità culturale e produttiva del sito, caratterizzata dalla presenza di antiche fornaci medievali. Il fine è quello di riscoprire Rufoli quale antica “terra-madre” da cui i vasai campani attingevano la materia prima per lavorarla e trasformarla in manufatto, incoraggiando così lo sviluppo della ceramica contemporanea. Il nome stesso pone il museo al confine tra la tradizione (Museo) e le esigenze espressive della contemporaneità (Città Creativa): da un lato, si presenta come un centro di documentazione, di esposizione e di valorizzazione della ceramica del territorio salernitano; dall’altro, come spazio di ricerca e di sperimentazione, dinamico ed innovativo, che ospita mostre temporanee, installazioni, concorsi, convegni incentrati sull’artigianato ceramico favorendo il dialogo e l’incontro tra gli operatori del settore, promuove il coinvolgimento della popolazione locale mediante una serie di iniziative e attività didattiche ed educative (corsi di ceramica, manifestazioni come “La scuola adotta un monumento”, visite guidate alle antiche fornaci a fascine) che consentono di avvicinare soprattutto le nuove generazioni alle antiche tradizioni della propria terra. Tra le iniziative, vi è quella promossa dall’associazione culturale “Humus” fin dal Maggio del 2001 e oggi giunta alla sua ventesima edizione, ossia “Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica”. È questo un concorso rivolto a tutte le scuole di Salerno e provincia impegnate nella creazione di manufatti in ceramica, successivamente esposti al Museo e premiati, consentendo l’incontro tra le opere, il pubblico e il territorio e rendendo condivisa l’esperienza dell’arte.

Manifesto concorso “Piccoli e grandi artisti della ceramica”

Il ripristino delle vecchie fornaci si deve all’azienda di Carmine De Martino e dei suoi figli, presso cui le fornaci sono ubicate, l’unica a portare ancora avanti gli arcaici rituali della cottura a fuoco, altrove scomparsa. Nel 1979, le fornaci di Rufoli erano tutte chiuse da tempo e in stato di abbandono. Carmine De Martino, conoscendo i mercati e i luoghi dove il cotto veniva richiesto, propose la trasformazione della propria azienda, che non si sarebbe più limitata a vendere soltanto la materia prima, l’argilla, bensì mattonelle. Poco tempo dopo, fu acquistata la fornace attuale. Nasceva, così, una nuova impresa artigiana che, ancora oggi, opera nel mercato del cotto di qualità, specializzata nella produzione di mattonelle in cui si coniugano forme moderne e colori che riflettono le caratteristiche naturali dell’argilla e della cottura. I De Martino hanno il merito di preservare e trasmettere la conoscenza e l’uso di materiali e di tecniche tradizionali che altrimenti andrebbero persi, dimenticati. A loro va anche il merito di salvaguardare il valore culturale del rapporto con la materia e del lavoro manuale, come si evince dalla figura “superstite” dello scalpellino che rifinisce ogni mattonella a mano, in una dimensione artigianale ormai sempre più rara, sostituita dalla produzione meccanica e seriale. L’azienda favorisce anche l’incontro tra la produzione locale e la creatività degli artisti che si recano a Rufoli, mettendo a loro disposizione un capannone, un locale/laboratorio indipendente contiguo alla fornace, in cui possono lavorare e trarre nuovi e continui stimoli dal contatto diretto con l’argilla locale, i luoghi, le persone. Il laboratorio svolge importanti lavori di intervento e di rilancio della città, non solo in termini di restauro, ma di creazione di nuove proposte per rinnovati spazi urbani. Infatti, partecipa ai processi di cambiamento, di costruzione della nuova identità della città, contribuisce a ridisegnarne la fisionomia e cerca di farsi interprete delle sue esigenze.

Bibliografia

Brochure “Museo Città Creativa”, maggio 2001, “Prima Edizione Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica”, (a cura di) Associazione Humus.

Capriglione J., I musei della provincia di Salerno, Plectica Editrice s.a.s, Cava dei Tirreni 2002.

Marano U., Ipotesi teorica per un Museo della Ceramica Madre delle Arti, in Persico P., Identità e sviluppo: cronaca e metodologia di un cambiamento: Salerno e la città futura, Rufoli e la fontana felice, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1997.

Mari M. R., Ragone E., Salvatore A., La ceramica artistica salernitana: proposte di innovazione e sviluppo, in CeramicArte. Convegno “CeramicArte: conoscenze e strumenti per l’innovazione nel comparto della ceramica artistica” (Salerno, 31 maggio - 1˚giugno 2001), Fondazione Salernitana Sichelgaita, Lancusi 2001.

Persico P., Identità e sviluppo: cronaca e metodologia di un cambiamento: Salerno e la città futura, Rufoli e la fontana felice, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1997.

Progetto "Museo Città Creativa di Rufoli", Comune di Salerno Settore Affari Generali, Salerno 1996.

Regione Campania, Settore Musei e Biblioteche, La Storia Viva della Campania. Viaggio nei musei d'interesse regionale, supplemento a La Voce delle Voci, fascicolo 2, luglio/agosto 2009, Edizioni Comunica.

Taddeo G., Il museo città creativa, in Pagine Salernitane (Mensile di informazione e cultura di Salerno e Provincia), anno I, numero 9, novembre - dicembre 2004, Arti Grafiche Sud, Salerno.

Taddeo G., Da Rufoli Terra del Fuoco. Arte ed Imprenditoria, in Bollettino della Soprintendenza per i BAPPSAE di Salerno e Avellino, Paparo Edizioni, Napoli 2005.

Zuliani S., Effetto Museo. Arte, critica, educazione, Bruno Mondadori, Milano 2009.

Sitografia

Su YouTube è presente un breve video che illustra il lavoro alle fornaci

“La terracotta della Fornace De Martino, eccellenza fatta a mano”

LOTUS PICTOR: UN VENEZIANO DEVOTO NELLE MARCHE

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione: cenni biografici

Fino alla fine del XIX secolo la storiografia artistica ha ignorato gran parte della produzione di Lorenzo Lotto, artista veneziano che ha operato nella seconda metà del XV secolo e gran parte del XVI. Lo stesso Giorgio Vasari nelle sue “Vite” aveva sottovalutato l’arte lottesca, citando l’artista solo come gregario di un collega più apprezzato: Palma il Vecchio. A ciò si è aggiunta una profonda confusione perfino sulla città d’origine del Lotto, essendo stato considerato per secoli originario di Bergamo rivelando così una grande difficoltà a collocare la sua arte in un preciso contesto storico-artistico.

Solo grazie alla passione ed all’acuta intelligenza di Bernard Berenson (Butrimonys, 26 giugno 1865 – Fiesole, 6 ottobre 1959) si è riusciti a ricostruire la personalità di questo grande artista[1].

Lorenzo di Tommaso Lotto nacque a Venezia intorno al 1480 e trascorse gran parte della sua esistenza peregrinando per la penisola italiana: da Treviso a Recanati, da Roma a Bergamo, da Venezia ancora nelle Marche dove morì nel 1556. Sono esigue le informazioni circa la sua formazione artistica, Lionello Venturi lo riteneva addirittura un autodidatta, mentre il Berenson lo accosta alla bottega di Alvise Vivarini. Certo è che assimilò moltissimo dall’ambiente artistico veneziano dove viveva grazie al fatto che era dotato di una impressionabilità visiva eccezionale, che lo portava ad accettare spunti linguistici e figurativi. Fin dalle sue prime opere emerse il suo orientamento a sentire il colore in funzione di un tessuto plastico, che si contrappone alla concezione “tonale” del colore tipica del Giorgione. Ovvero Lotto usava il colore in funzione dello spazio e delle plasticità delle figure dipinte. Inoltre, la sua ritrattistica mirava ad indagare il carattere morale e psicologico del personaggio. Il Berenson afferma: “ma avvertivo in lui, come «illustratore», qualità di prim’ordine: qualità che gli permettevano di essere più espressivo, più psicologico, più attento a cogliere quanto vi è di speciale in una situazione e d’individuale in una personalità di qualsiasi altro pittore italiano del tempo. Nella tecnica egli tende a notazioni rapide e sommarie; nel colore, a pigmenti vivaci e brillanti […]” (Berenson, 1895) [2].

La personalità artistica del Lotto si distaccò presto dal clima figurativo veneziano per intraprendere una propria strada indipendente ed originale caratterizzata da pose spesso distorte ed agitate dei personaggi, che miravano ad una profonda indagine psicologica. La sua produzione artistica comprende soprattutto pale d’altare, tele di carattere religioso e ritratti. Le sue prime opere vennero eseguite a Venezia e poi a Treviso, agli inizi del XVI secolo. Ma il dipinto più audace che esegue in questi primi anni di attività è certamente il Polittico di Recanati [fig. 1]. Verso la fine del 1508 Lotto si recò a Roma lavorando accanto al Sodoma e al Bramantino. Nella città eterna conobbe Raffaello, la cui arte influenzò profondamente la sua successiva produzione: da qui la sua arte si convertì ad un gusto pittorico più ampio e monumentale, articolato nei movimenti dei gesti approdando ad un nuovo rapporto tra figura e spazio. Dopo un altro breve soggiorno nelle Marche, Lotto soggiornò a Bergamo, a partire dalla fine del 1512, dove si abbandonò ad un “misticismo affettivo” (Longhi, 1929) [3] realizzato da un sapiente utilizzo della luce. Uno dei suoi capolavori dipinto in questi anni è Susanna e i vecchioni [fig. 2].

Sul finire del 1525 tornò a Venezia dove condusse una vita ritirata, modesta, spesso in difficoltà economica. Una delle opere più importanti di questi anni è senza dubbio l’Annunciazione di Recanati [fig. 3]. In questi dipinto il Lotto mise in evidenza tutta la sua vena narrativa ed il suo profondo senso di religiosità, creando una scena che cala questo evento mistico nella quotidianità familiare di un’umile stanza.

Continuò a dipingere anche ritratti in cui la figura viene inserita in un nuovo spazio che non è solo fisico, ma anche psicologico. A cavallo tra gli anni venti e trenta del XVI secolo, Lotto smorzò i suoi colori, fino ad allora cangianti e integri, avviandosi verso quella che sarà la sua integrazione alla cultura figurativa veneziana.

Negli anni quaranta soggiorna a Treviso e a Venezia per poi ritornare nelle Marche a partire dal 1550. La sua carriera visse in quegli anni il momento di minor accoglienza di pubblico. Malato e sofferente, Lotto trascorse a Loreto gli ultimi anni della sua vita: l’8 settembre del 1554, solennità della nascita della Beata Vergine Maria, si fa oblato della Santa Casa. Queste le sue parole: “Per non andarmi avolgendo più in mia vecchiaia, ho voluto quetar la mia vita in questo santo locho: et fattomi oblato a perpetua vita mia, (ho) donato me con ogni mia sustantia, provedendomi la casa de ogni mia necessità vitto e vestito perpetuo […]” (Pallucchini, 1974) [4]. Morì nell’autunno del 1556 a Loreto, lontano dalla sua città natale.

La sua personalità artistica ha rivestito un ruolo fondamentale nella cultura figurativa veneziana della prima metà del Cinquecento. Un artista “moderno” poiché ha saputo sintetizzare nuovi esiti formali e spirituali che esulano dalla tradizionale figurazione lagunare. Il Pallucchini così definisce Lotto e la sua arte: “La sua modernità consiste nell’averci rivelato l’inquieta intimità dell’uomo del Cinquecento: in questo senso il Lotto fu il confessore più sincero del suo tempo” [5].

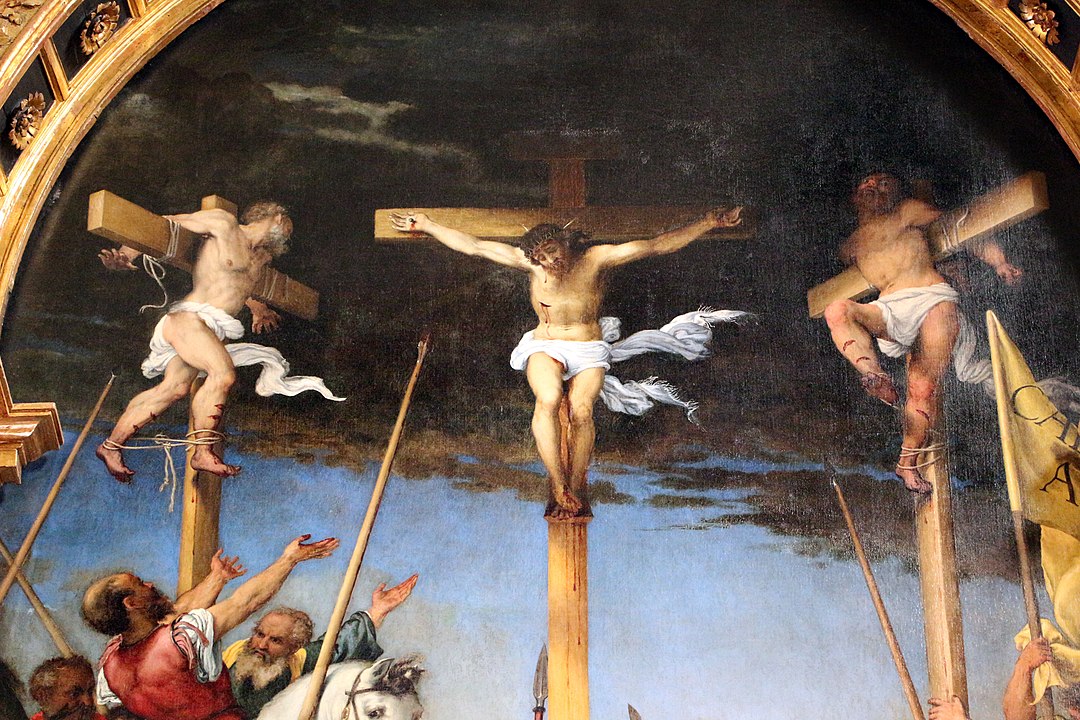

La Crocifissione di Monte San Giusto

“Raramente, e forse mai, la Crocifissione di Nostro Signore è stata raffigurata in uno spirito così vicino a quello di una tragedia greca” (Berenson, 1895) [6].

Nel suo peregrinare tra le colline marchigiane, l’arte di Lorenzo Lotto fece tappa anche a Monte San Giusto, un piccolo paese nella provincia di Macerata. Qui, infatti, in un altare della chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) è conservata un’opera dalle monumentali dimensioni (450x250 cm) e, per dirla con le parole di Berenson - uno dei massimi studiosi del Lotto - il suo “capolavoro, l’opera sua più ambiziosa come concezione, la più drammatica e vigorosa nella resa”[7]: la Crocifissione [figg. 4 e 5].

Questo olio su tavola fu commissionato al Lotto da Mons. Niccolò Bonafede (Monte San Giusto, 1464 – 1533), vescovo di Chiusi, governatore di Bologna e di Roma, capitano delle armate pontificie e legato apostolico nelle Marche, originario di Monte San Giusto. Durante la sua carica come nunzio apostolico nella Repubblica di Venezia, egli affidò al Lotto il compito di dipingere una pala per l’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) che fece ricostruire lo stesso Mons. Bonafede a partire dal 1513, consacrandola nel 1529 ed eleggendola a prepositura e che, dal 1534, custodiva le sue spoglie mortali. A ricordo di questa iniziativa sul portale in travertino della chiesa è stato scolpito lo stemma del vescovo Bonafede e lungo l’architrave la scritta: “N [icolaus].BO[na]FIDES EPISCOPVS CLUSINUS FVNDITVS RESTAVRAVIT” [8].

La Crocifissione, che adorna l’altare maggiore, è stata eseguita dal Lotto quasi interamente a Venezia, ad eccezione del ritratto del committente che venne dipinto dal vero durante un soggiorno del pittore a Monte San Giusto. Il tema commissionato dal Bonafede era una Pietà, proprio perché così era intitolata la Chiesa dove sarebbe stata esposta la pala, ma Lotto decise di estendere la figurazione all’intera scena della Crocifissione[9].

L’opera è tuttora inserita nella cornice originale, capolavoro d’ebanistica rinascimentale, e presenta la firma autografa del Lotto in un cartiglio “LOT.LA […] ENTIVUS 1531”, dove le ultime due cifre dell’anno sembrano essere state ridipinte successivamente[10]. Come ricorda il De Minicis, questi dati sono tornati alla luce “nel settembre del 1831 […] essendosi posta ogni diligenza per nettarlo dalla polvere” (De Minicis, 1851) [11]. Il successivo intervento del 1981 rivelò che la terza e la quarta cifra della data non erano originali, dato confermato anche nel 2011 da specifiche indagini diagnostiche che dimostrarono l’autenticità delle sole due prime cifre. Ciò nonostante, è plausibile che la datazione dell’opera oscilli tra il 1529, termine ultimo entro cui doveva terminare il rifacimento della Chiesa, ed il 1534, anno successivo alla morte di Mons. Bonafede.

La composizione è divisa in due gruppi: uno in primo piano ed il secondo su un piano arretrato.

Il primo gruppo sembra formare una scena a sé stante con al centro la Vergine Maria che sviene tra le braccia di San Giovanni e di una delle pie donne, Maria di Salomè, proprio sotto la croce del figlio. Accanto, nell’angolo destro, è rappresentata un’altra pia donna, Maria di Cleofe, in ginocchio mentre alza gli occhi verso la croce e sorregge la mano inerme della Madonna. Dietro queste figure vi è la Maddalena: una donna dai cappelli biondi colta mentre allarga le braccia con un’accentuata espressione di dolore sul volto. Questo suo gesto crea una linea di congiunzione tra il primo ed il secondo piano [fig. 6].

Tornando al lato sinistro, San Giovanni volge bruscamente la testa verso il committente dell’opera: Mons. Niccolò Bonafede, raffigurato in ginocchio mentre, con sguardo serio e riflessivo, osserva il gruppo della Madonna e delle pie donne che gli viene indicato da un angelo. Ai piedi del vescovo, su di una pietra, vi è l’iscrizione: “N. BONAFIDES EPISC[O]/CLUSINUS”.

Il secondo piano presenta all’osservatore le tre croci innalzate sul Monte Golgota sotto un cielo fitto di scuri nubi, ricalcando perfettamente il versetto del Vangelo secondo Luca: “Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio”[12]. Al centro vi è Gesù Cristo inchiodato alla croce ed ai lati i due ladroni semplicemente legati ai legni con corde. A destra il cattivo ladrone sembra ritrarsi, chiudersi a qualsiasi possibilità di redenzione; mentre a sinistra il buon ladrone sembra voler avanzare con le gambe verso il Cristo, sintomo del suo pentimento che lo portò alla salvezza eterna [fig.7]. Ai piedi un agitato gruppo di armigeri e cavalieri enfatizza la drammaticità della scena con gesti e sguardi di profondo pathos. Sotto la croce di Gesù si affaccendano due robusti lancieri: uno alza la testa volgendo lo sguardo verso il Nazzareno e l’altro si volge indietro ad osservare la scena [fig. 8]. Al di là di queste due figure si intravedono uomini che corrono giù per la collina. L’impianto comunicativo degli sguardi che si scambiano i personaggi ai piedi delle croci è di forte impatto emotivo. A sinistra un anziano uomo a cavallo, secondo il Cicconi un giudeo, sembra inveire contro un soldato [fig. 9]. Quest’ultimo potrebbe essere Longino che, dopo aver perforato il costato di Gesù, si pentì convertendosi. A destra un uomo a cavallo cinge con il braccio la croce del cattivo ladrone beffeggiando il Cristo, ed è affiancato da un altro cavaliere che regge uno stendardo giallo in cui è scritto: CAES. AUG[13] [fig. 10].

In questo dipinto Lotto stende i colori con pennellate ferme e larghe, superando tutta la sua precedente produzione anche grazie al sapiente impianto compositivo reso da un forte senso architettonico della scena, grazie al quale l’osservatore è delicatamente guidato nella lettura dell’opera stessa: dal gruppo in primo piano a quello sul piano arretrato. Le vesti indossate dai personaggi sono abiti di fattura contemporanea al pittore, che li ha resi cangianti grazie ad accese e vivaci cromie.

Il climax di questa opera è, senza dubbio, la tensione espressa dal cielo scuro e dalla partecipazione nervosa e sofferente della folla che sembra essere sorretta da un ordine spaziale silente, ma attentissimo.