LA CHIESA DI SAN GIORGIO A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione

Nella chiesa di San Giorgio a Salerno domina l’impronta artistica di Angelo e Francesco Solimena. Qui ad Angelo viene assegnato uno dei suoi più importanti incarichi, risalente alla seconda metà del XVII sec.: con l’aiuto dei suoi collaboratori esegue gli affreschi delle Storie e i miracoli di San Benedetto, suddivisi in cinque pannelli, nella volta della navata e sulla controfacciata, figure allegoriche di Virtù e coppie di Sante tra le finestre, la Passione di Cristo nel coro, il Paradiso nella cupola, gli Evangelisti nei pennacchi, Santi, Angeli musicanti e Putti nelle cappelle e le tele della Crocifissione e di San Benedetto alle testate del transetto. Allievo di Francesco Guarino, pittore di stampo naturalista, nelle sue opere recupera i valori di concretezza e tangibilità della passata tradizione naturalistica, che si evincono dalla dettagliata descrizione dei particolari e delle ambientazioni, dalle molteplici espressioni del volto, delle pose e della gestualità delle figure, dalla resa attenta dei corpi.

Il vero capolavoro di Angelo Solimena è La Visione dei Santi in Gloria del Paradiso o Paradiso Salernitano affrescato nella cupola della chiesa di San Giorgio, che si ispira a quello del parmense Lanfranco nella Cappella del Tesoro del Duomo di San Gennaro a Napoli del 1641.

In quest’opera, che risente maggiormente dell’influenza del figlio Francesco, emerge una nuova concezione illusionistica dello spazio, tipica dell’arte barocca. La cupola è concepita come una struttura dinamica in cui si muovono masse ruotanti di Santi, adagiati su soffici nuvole e dai gesti e dagli sguardi rivolti verso l’alto, culminanti, con un moto concentrico, nella figura centrale di Dio Padre. Il senso di dilatazione dello spazio sconfinato dei cieli è dato anche del diradarsi della densità delle nubi e dai contorni delle figure che, a mano a mano che ci si dirige verso l’alto, sembrano svanire, sfaldarsi nella luce intensa e diffusa, dalle vesti fluttuanti dei personaggi, dalle figure scorciate, dalla vivacità dei colori e dal complessivo dinamismo scenico. È un’opera capace di stimolare l’immaginazione e l’emotività del fruitore, che diventa attore e spettatore allo stesso tempo.

La Visione dei Santi in Gloria del Paradiso o Paradiso Salernitano nella chiesa di San Giorgio

Nella Cappella a sinistra della chiesa di San Giorgio a Salerno è invece presente uno dei primi cicli pittorici di Francesco Solimena, commissionatogli intorno al 1675 e dedicato alle vicende delle Sante Tecla, Susanna ed Archelaa. Purtroppo, a causa dell’umidità di cui è permeata la cappella, gli affreschi sono stati molto danneggiati, alcuni scomparsi ed altri difficilmente leggibili. Gli episodi principali raffigurano Le Sante condotte al martirio, l’apparizione di una delle tre Sante a suor Agneta e il loro Martirio.

Con questi affreschi il giovane Francesco comincia a distaccarsi dal tardomanierismo del padre Angelo per rivolgersi al nuovo stile barocco, guardando con interesse alla produzione pittorica di Mattia Preti, Pietro da Cortona, Lanfranco e Luca Giordano, ai quali si ispira per le grandi composizioni ariose, scenografiche e dinamiche. Tuttavia, un certo interesse per le osservazioni naturalistiche del padre Angelo continua a riscontrarsi nella descrizione accurata di elementi paesaggistici e di architetture classiche, nella resa dei cavalli, delle muscolature dei carnefici, nelle descrizioni delle armi e dell’abbigliamento dei soldati, così come colpiscono la compostezza e la dignità delle Sante e delle composizioni nel loro complesso, seppur nei momenti estremi della condotta al martirio e del martirio stesso. Tuttavia, intorno al 1690, si assiste ad un cambiamento dello stile del Solimena che Bernardo De Dominici, nelle sue Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, ha definito una “total variazione”, consistente nella precisione del disegno, nella bellezza e maestà nella resa dei panneggi, nella tenerezza del colore, nella grazia dei volti, nella nobiltà degli atteggiamenti e delle azioni, nella grandiosità delle composizioni, suscitando stupore ed ammirazione in chiunque osservi le sue opere. Il Solimena rivendica una pittura più razionale, meditata nella scelta dei colori e nella resa dei personaggi, dove la luce non contribuisce più allo sfaldamento delle forme, come avviene nel Giordano, e a creare drammaticità, ma viene calibrata con le tonalità scure, in modo da restituire sodezza plastica alle figure, giungendo alla resa di un “perfettissimo chiaroscuro”.

Egli torna a composizioni vaste alla chiarezza e concretezza formale, ad immagini sacre e profane di solenne monumentalità e compostezza classica.

La formula da lui elaborata, definita “solimenismo” e consistente nella fusione di rigore formale e compositivo con istanze di naturalezza ed intensità espressiva, avrà largo seguito.

Tali soluzioni si evidenziano maggiormente nella tela raffigurante San Michele che sconfigge gli angeli ribelli, nella chiesa di San Giorgio. L’Arcangelo Michele si contraddistingue per alcuni suoi tipici attributi iconografici, quali l’armatura e la spada, poiché nelle Sacre Scritture è identificato come l’angelo guerriero di Dio (Giuda 9) a capo dell’esercito celeste (Ap. 12:7), in perenne lotta contro il male. Il dipinto mostra San Michele nel momento in cui ha sconfitto gli angeli ribelli, rovinosamente precipitati verso il basso. La sua figura è posta in risalto, sia perché si staglia su di uno sfondo dorato e circondato da festosi putti alati che per l’armatura scintillante che indossa e lo svolazzante mantello di un rosso intenso che lo avvolge. Colpiscono la bellezza e la delicatezza di tratti del volto dell’Arcangelo e la serenità dello sguardo, consapevole di aver portato a termine la sua missione divina, ed il vigore dei corpi e della muscolatura dettagliatamente definiti degli angeli ribelli, dovuti alla resa di un sapiente chiaroscuro.

Alle spalle dell’altare maggiore, la chiesa di San Giorgio continua nella vasta sagrestia, coperta con volta a botte, decorata da elementi in stucco e affrescata da Michele Ricciardi con

La Vergine che dà la pianeta a Sant’Idelfonso. Discendente da una potente famiglia romana a Toledo, Sant’Ildefonso, anziché dedicarsi alla carriera, preferì la vita ecclesiastica, rifugiandosi nel monastero dei Santi Cosma e Damiano, vicino Toledo, e consacrandosi alla preghiera, agli studi e alla composizione di testi. La sua devozione a Maria fu tale che si narra che il 15 Agosto del 660 la Vergine gli apparve nel presbiterio della cattedrale e gli consegnò una preziosa pianeta. Per questo motivo, il suo nome è sempre legato a quello della Vergine ed è sempre raffigurato accanto a Lei. Nell’affresco, Sant’Ildefonso è inginocchiato in basso a sinistra nell’atto di ricevere dalla Vergine una pianeta finemente decorata che appare leggera e che quasi scivola via, come priva di consistenza materica. In primo piano a destra si dispone, invece, l’Eresia, raffigurata come una vecchia dall’aspetto miserabile e dalle carni dilaniate, secondo i dettami dell’ “Iconologia” di Cesare Ripa. In alto la Vergine, alle cui spalle si colloca un devoto San Benedetto in atteggiamento orante (la cui presenza serve forse a ricordare le origini benedettine del monastero), è assisa su di una sorta di trono fatto di nuvole soffici e impalpabili, da cui si affacciano dei vivaci e giocosi putti. In un piano arretrato si inseriscono, intravedendosi, due anziani spettatori affascinati ed increduli allo stesso tempo dinnanzi all’apparizione celeste della Vergine. Il segno si presenta fluido, morbido, nella resa delle figure, mentre la luce calda e dorata accentua i contrasti cromatici: spiccano il nero dell’abito del Santo, il manto azzurro della Vergine e il rosa cangiante del panno che copre le nudità dell’Eresia. La presenza del tendaggio verde scostato in alto a sinistra conferisce un tono teatrale alla rappresentazione che, più che alla visione di un evento sacro, miracoloso, introduce ad una sorta di spettacolo di corte. Sono presenti elementi tipici delle rappresentazioni mariane del Ricciardi, quali l’impianto piramidale della Sacra conversazione con i Santi ai piedi della Madonna, l’aspetto giovanile ed aggraziato di Maria, colta in atteggiamenti di estrema umiltà ed affabilità nel dialogare con i Santi in adorazione, ricorrendo ad un intenso scambio di sguardi, e l’ambientazione di impronta classicheggiante (sullo sfondo a sinistra si nota una colonna dall’alto basamento).

Bibliografia

Bologna F., Francesco Solimena, Napoli 1958

Braca A., La pittura del Sei - Settecento nell’Agro Nocerino Sarnese: il Seicento, in Architettura ed opere d’arte nella Valle del Sarno, Salerno 2005

Mancini T., Michele Ricciardi. Vita e opere di un pittore campano del Settecento, Napoli 2003

Spinosa N., Spazio infinito e decorazione barocca, in Storia dell’Arte Italiana, 6/I, Torino 1981

Spinosa N., Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1986

Sitografia

www.ambientesa.beniculturali.it

LA CAPPELLA DELL’ARCA DI SANT’ANTONIO

A cura di Mattia Tridello

La tomba del Santo di Padova

Introduzione

“GAUDE FELIX PADUA QUAE THESAU(RUM) POS(S)IDES”. “Gioisci, o felice Padova, che possiedi un tesoro”. Con queste solenni parole, il 30 maggio 1232 nella festa di Pentecoste, nel duomo di Spoleto, Papa Gregorio IX elevò agli onori degli altari un frate francescano che, da quel momento in poi, diverrà universalmente noto e venerato con il nome di Sant’Antonio di Padova, uno dei Santi più amati dell’intera cristianità. Dopo neanche un anno dalla sua morte, passarono solo 352 giorni, il processo di canonizzazione era già terminato e ancora oggi viene ricordato come il più breve della storia della Chiesa. Iniziava così la devozione verso il frate che in vita, con la sua predicazione e le opere di bene, si era sempre schierato dalla parte dei più deboli, degli umili, dei disagiati e dei poveri, opponendosi con forza a qualsiasi forma di tirannia e ingiustizia. Ebbene, potrebbe risultare singolare iniziare a parlare di Antonio con questa frase latina, tuttavia, proprio quest’ultima, permette di addentrarsi all’interno del luogo che più di tutti è indissolubilmente legato al Santo: la Sua tomba, o meglio l’Arca. Le parole altisonanti pronunciate dal papa sono infatti riprodotte a caratteri dorati nel riquadro centrale della meravigliosa volta che copre la cappella ospitante i resti mortali del frate. Proprio questa, da secoli, è comunemente nota con il titolo di “Cappella dell’Arca”. A questo punto è naturale chiedersi il motivo di tale denominazione. In origine e se si guarda all’antico Testamento, con il termine “arca” si indicava esplicitamente la cosiddetta “Arca dell’Alleanza”, la cassa di legno d’acacia dorata che custodiva al suo interno le Tavole della Legge, il bastone di Aronne e un piccolo vaso contenente la manna[1]. Conservata nella zona più sacra del Tempio di Gerusalemme, essa costituiva il bene più prezioso per il popolo ebraico. Non è un caso dunque che Gregorio IX definì Sant’Antonio come “Arca del Testamento”, in virtù della vastissima conoscenza teologica che quest’ultimo ebbe e seppe far concreta, con intrepida forza e carità evangelica, tramite l’aiuto e la difesa del prossimo. Inoltre, lo stesso sarcofago nel quale riposano i resti mortali del Santo assunse, nel corso del tempo, la medesima denominazione per indicarne sia il prezioso contenuto sia l’importanza rivestita per la popolazione patavina e per l’intera basilica che, per sineddoche, è nota ai più semplicemente come “il Santo”, a prova della profonda devozione che in tutto il mondo viene riservata verso il “Santo senza nome”, ad Antonio. La cappella dunque si fregia di essere uno dei luoghi più visitati dell’intero complesso antoniano e i suoi marmi, le sue statue, i suoi elaborati decori, se potessero parlare, sarebbero unanimi nel raccontare il costante, continuo e duraturo flusso di fedeli che transitano giornalmente proprio accanto a quel sarcofago marmoreo, a quella lastra toccata da migliaia e migliaia di persone ogni anno, di quel segno visibile di Antonio tra la gente che ancora parla e si fa testimonianza viva nei cuori dei fedeli. Con questo itinerario sotto le cupole della basilica, si cercherà dunque di ripercorrere le vicende artistiche e storiche che portarono alla creazione della cappella che ospita le spoglie del Santo, di quello scrigno prezioso che, davanti agli occhi del fedele, si apre maestoso e tramanda attraverso i suoi decori, i suoi marmi e nella sua bellezza, l’esempio evangelico e mirabile del “Santo dei miracoli”.

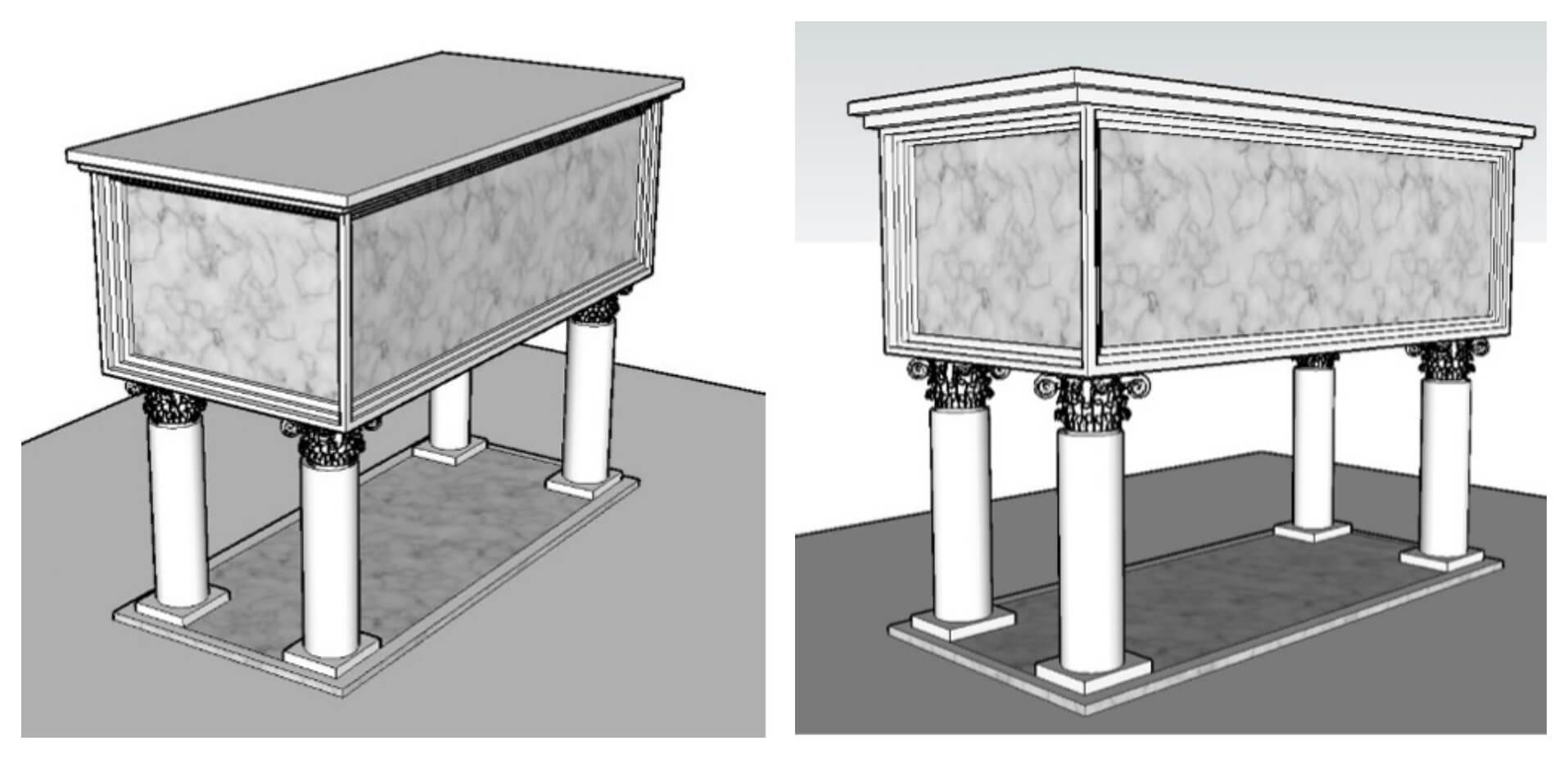

L’origine della cappella e dell'arca di Sant'Antonio

Per comprendere meglio l’origine e la posizione attuale della cappella e del suo contenuto occorre risalire direttamente alla nascita del Santo. Era il venerdì 13 Giugno 1231. Fernando da Lisbona (questo il nome di battesimo di Antonio), colto da un malore e prossimo alla morte, su di un carro trainato da buoi, viene trasportato dal piccolo paesino di Camposanpiero fino alle porte di Padova, città nella quale chiede personalmente di emettere l’ultimo respiro. Giunto però alla periferia nord di quest’ultima, all’Arcella, mormorate le parole “Vedo il mio Signore”, spirò. Moriva così all’età di 36 anni il francescano che, con la sua predicazione, aveva mosso enormi folle di fedeli desiderose di tornare alla vita vissuta in conformità del Vangelo. Con solenni funerali, avvenuti il 17 Giugno 1231, il frate viene sepolto presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, luogo ove amava ritirarsi spiritualmente nei periodi di intensa attività apostolica. Quella chiesa, al tempo anonima per molti, relativamente periferica in confronto al centro cittadino, sarebbe stata destinata a diventare la grandiosa basilica che ancora oggi accoglie numerosissimi gruppi di devoti e pellegrini in visita al luogo che ospita proprio il tesoro di Padova: “l’Arca del Santo. La morte e la celere canonizzazione di quest’ultimo non lasciarono indifferente la città patavina che, fin dagli albori della predicazione antoniana, accolse con entusiasmo la novità comunicativa introdotta dal frate capace di attirare e convertire le persone con l’esclusivo uso della parola. La vicinanza del popolo al francescano crebbe irrefrenabilmente culminando in un’aperta devozione. Quest’ultima si faceva presente in particolare nella piccola chiesetta che ne ospitava il corpo. Attualmente i resti di quel luogo sono stati inglobati nella maestosa costruzione basilicale ma si possono ancora vedere, almeno dal punto di vista planimetrico, nella Cappella della cosiddetta “Madonna Mora”. L’arca originale in marmo che ospitava le sacre spoglie era costituita da un sarcofago sopraelevato dal piano di calpestio grazie a quattro colonnine (fig.1 e 2), in questo modo i fedeli avevano la possibilità non solo di toccarla ma anche di sostarvici e sdraiarvici sotto come si evince da un affresco di Giusto de’ Menabuoi presente nella cappella del Beato Luca Belludi, attigua a quella dell’Arca (fig. 3). Proprio grazie al continuo afflusso delle persone, ben presto, furono registrati molti fenomeni miracolosi sulla tomba ed iniziarono ad arrivare pellegrini anche da oltralpe. Il progressivo aumento dei numeri di persone che quotidianamente sostavano nei pressi della piccola chiesetta portò alla posa della prima pietra (1240) di un tempio più vasto e capiente, appositamente progettato per contenere l’afflusso continuo di fedeli e pellegrini.

La fama e soprattutto l’indiscussa centralità assunta dalla tomba di Sant’Antonio nella venerazione popolare ci perviene attraverso l’affresco sopracitato e in particolare dalla prima testimonianza della vita antoniana a noi pervenuta, l’Assidua (testo agiografico composto nel 1232 da un anonimo frate francescano), ciò che appare muovere la devozione pubblica è il rapporto diretto che si instaura tra il devoto e la tomba. Proprio nei pressi di quest’ultima vengono attestati miracoli e grazie concesse dal Signore per intercessione del Santo, proprio in quel luogo i fedeli sostano costantemente, giorno e notte. Dunque è il sarcofago a imporsi come segno visibile e letteralmente palpabile di Antonio, l’arca diventa una sorta di rappresentazione di quest’ultimo che il pellegrino cerca fin dal suo primo ingresso in basilica, diviene quindi una vera e propria immagine che si lascia toccare, in un rapporto devozionale nel quale la fisicità è una componente essenziale. Per tale motivo, secondo alcuni storici, dopo la terza ricognizione del corpo avvenuta nel 1350, la tomba venne spostata al centro del transetto della nuova basilica, sotto la cupola centrale troncoconica. Con la volontà di dare al sarcofago un luogo dedicatogli e più fruibile da parte dei pellegrini, si avviò, dalla seconda metà del XIV secolo, la costruzione di una cappella gotica nel transetto di sinistra. Quest’ultima, decorata con affreschi di Stefano da Ferrara, a causa del fumo delle candele, dell’umidità e dell’esposizione del vano a nord, venne notevolmente danneggiata tanto che si decise, di comune accordo e con il favore del ministro provinciale padre Francesco Sansone (raffinato mecenate), per il suo completo rifacimento nei primi anni del Cinquecento.

La cappella cinquecentesca per l'arca di Sant'Antonio

Il vasto cantiere rinascimentale vede la collaborazione e l’impiego di artisti di fama nazionale che, collaborando in varie parti della cappella, contribuirono a renderla quello scrigno prezioso che ancora oggi suscita meraviglia e stupore nell’osservatore. Con la direzione dei padovani Giovanni e Antonio Minello preso avvio la costruzione del nuovo vano secondo il disegno architettonico scaturito, quasi per certo, dalla mano dello scultore e architetto veneziano Tullio Lombardo.

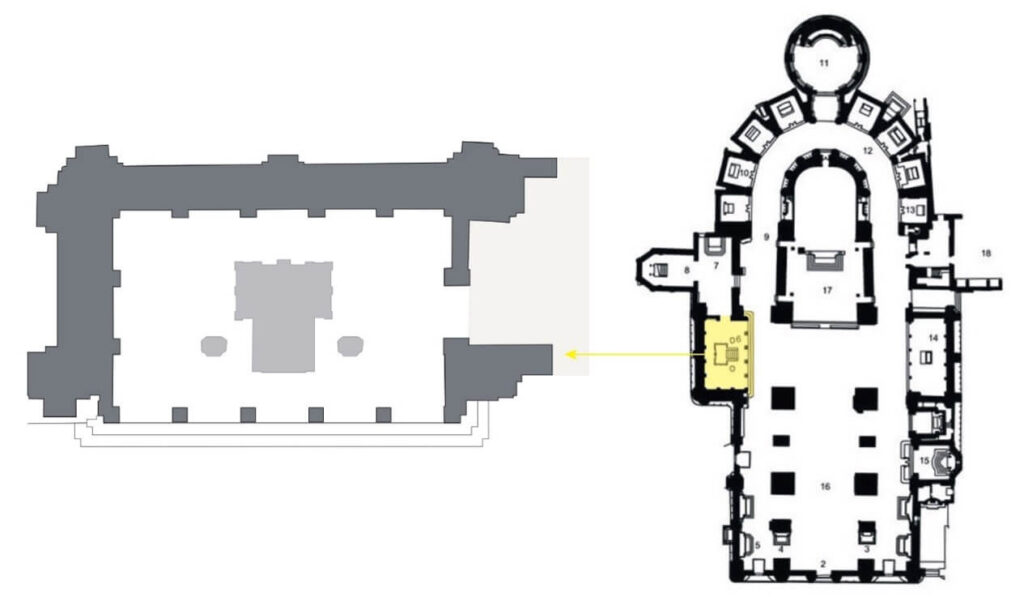

La pianta

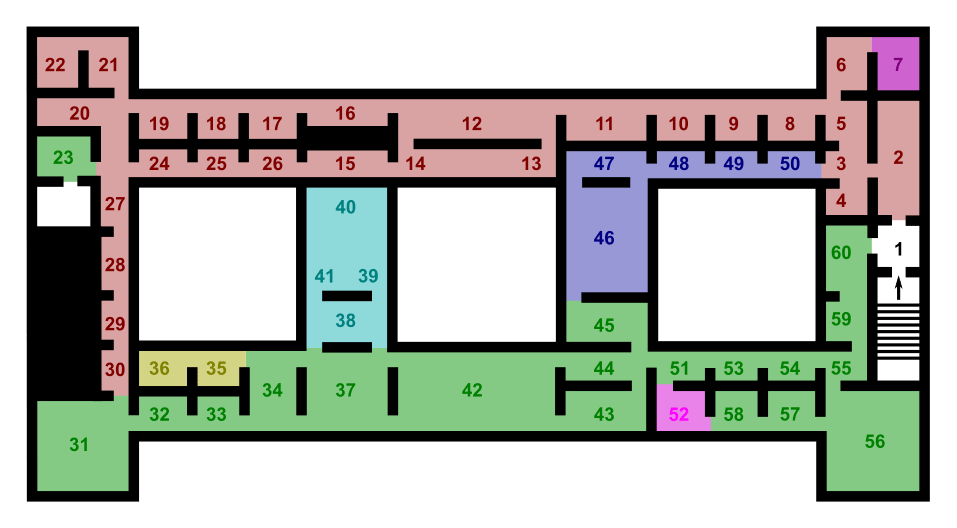

La cappella si presenta in una pianta pressoché rettangolare innalzata di alcuni gradini rispetto al piano di calpestio del transetto e delle navate (fig. 4). L’accesso è contornato e ritmato dalla presenza di una loggia aperta su cinque arcate a tutto sesto, che si ripropongono poi in tutto il perimetro interno del vano.

La facciata

La facciata (fig. 5) si presenta scandita in altezza secondo uno schema ben definito e proporzionale. Al livello del piano di calpestio, al di sopra di basamenti marmorei, si innalzano quattro colonne e due semi-pilastri che sostengono il livello superiore. In quest’ultimo, intervallati da fregi istoriati, trovano spazio cinque riquadri ospitanti, i due laterali, clipei romboidali e circolari mentre, quello centrale, l’iscrizione latina “DIVO ANTONIO CONFESSORI SACRUM RP PA PO”, ovvero, “A sant’Antonio, la cittadinanza (repubblica) (RP) Patavina (PA) pose (PO)”.

L’attico e il coronamento della facciata sono scanditi dalla presenza di cinque nicchie marmoree intervallate da paraste corinzie. All’interno sono collocate cinque statue raffiguranti, rispettivamente da sinistra: Santa Giustina di Giovanni Minello (1513), San Giovanni Battista di Severo Calzetta (1500), Sant'Antonio di Giacomo Fantoni (1533), San Prosdocimo di Sebastiano da Lugano (1503) e San Daniele martire di Giacomo Fantoni (1533).

L’interno

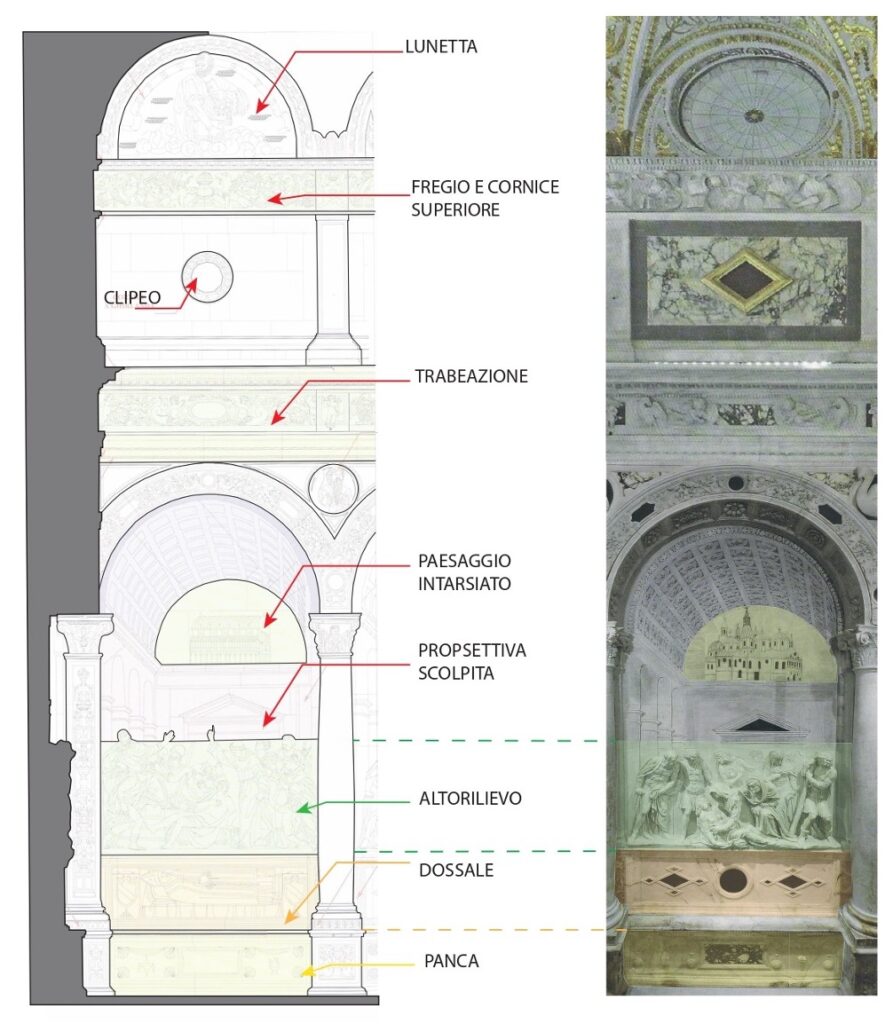

L’interno del vano architettonico si presenta in tutta la sua lucentezza grazie alla presenza di numerosissimi marmi che lo caratterizzano come vero e proprio scrigno prezioso e straordinariamente dettagliato, a protezione dell’Arca del Santo che trova spazio al centro della cappella. Le tre pareti (fig. 6-7-8) (due sui lati corti e una sul lato lungo) che ne delimitano la planimetria, presentano il medesimo schema spaziale e decorativo. Quest’ultimo ripropone la suddivisione in diverse sezioni intervallate dalla presenza di tre arcate cieche a tutto sesto sui lati più piccoli, e ben cinque su quelli più grandi (fig. 9). Il visitatore così è attorniato da un’autentica bellezza che decora ogni singolo angolo dello spazio. Al livello più basso e sporgente, chiamato “panca”, si sovrappone un dossale. Al di sopra di questo sono presenti gli altorilievi con le prospettive scolpite e i paesaggi intarsiati. Nei pennacchi degli archi in successione compaiono i tondi raffiguranti i profeti. Il livello più vicino all’osservatore viene distanziato dalla parte superiore grazie a una trabeazione di gusto classico sovrastata da un attico intervallato da clipei circolari, romboidi, iscrizioni e paraste. All’altezza della volta trova spazio il fregio e la cornice superiore insieme alle lunette, alcune di queste sono scolpite con la rappresentazione a mezzo busto degli Apostoli mentre le altre restanti sono finestrate, ovvero, presentano aperture ovali che si affacciano direttamente sull’esterno.

All’interno delle arcate affacciate verso il centro della cappella venne organizzato un vasto apparato iconografico volto a descrivere e mostrare, come in un libro scolpito, le vicende salienti della vita di Antonio, in particolare i miracoli che il signore concesse per Sua intercessione anche mentre era in vita. Per questo motivo scaturirono, dai sapienti scalpelli di alcuni tra i più famosi e acclamati artisti dell’epoca (basti citare il Sansovino e i Lombardo), ben nove altorilievi rappresentanti, eccetto il primo, i miracoli del Santo riportati nella Sua biografia.

I rilievi

In ordine, partendo da sinistra, i rilievi scolpiti rappresentano (fig. 10):

1 Vestizione di S. Antonio (A. Minello, 1512);

2 Il marito geloso che pugnala la moglie (G. Rubino e S. Cosini, 1529);

3 S. Antonio risuscita un giovane (D. Cattaneo e G. Campagna, 1577);

4 Risurrezione di una giovane annegata (Iacopo Sansovino, 1563);

5 S. Antonio risuscita un bambino annegato (A. Minello e I. Sansovino, 1534);

6 Miracolo del cuore dell’usuraio (T. Lombardo, 1525);

7 Miracolo del piede reciso e riattaccato (T. Lombardo, 1525);

8 Il bicchiere scagliato in terra e rimasto intatto (G. Mosca e P. Stella, 1520-29);

9 Un neonato attesta l’onestà della madre (A. Lombardo, 1505).

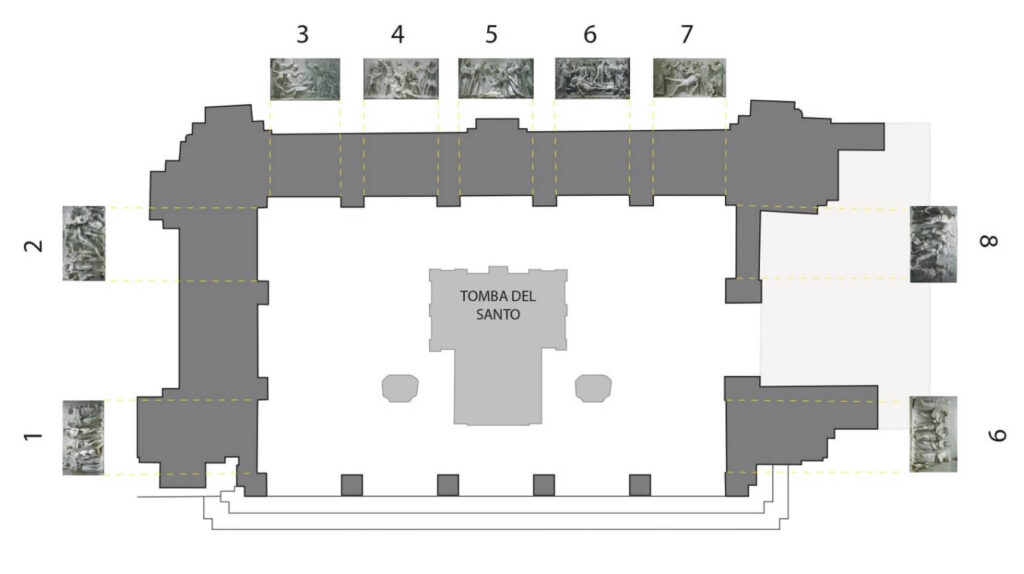

Tra quest’ultimi, in particolare, vorrei soffermarmi su quello realizzato dal fiorentino Iacopo Sansovino, “risurrezione di una giovane annegata” (fig. 11), poiché presenta alcune caratteristiche stilistiche e compositive di chiara matrice fiorentina date dalla provenienza dell’artista.

Come si comprende dal titolo dell’opera, l’altorilievo raffigura lo sconcerto degli astanti mentre guardano giacere a terra, annegata, la giovane. Tra la trepidazione delle figure sullo sfondo, si stagliano nella loro volumetrica plasticità tre donne: la giovane sdraiata, la madre che la sorregge accovacciata e infine la nonna inginocchiata (fig. 12). Sansovino, disponendole secondo uno schema semi circolare, quasi digradante verso l’osservatore, ebbe la straordinaria intuizione di accostare tre visi diversi sulla stessa diagonale. Tale effetto scultoreo lo si può bene intuire se ci si posiziona proprio sotto la firma dell’artista nella cornice inferiore (fig. 13).

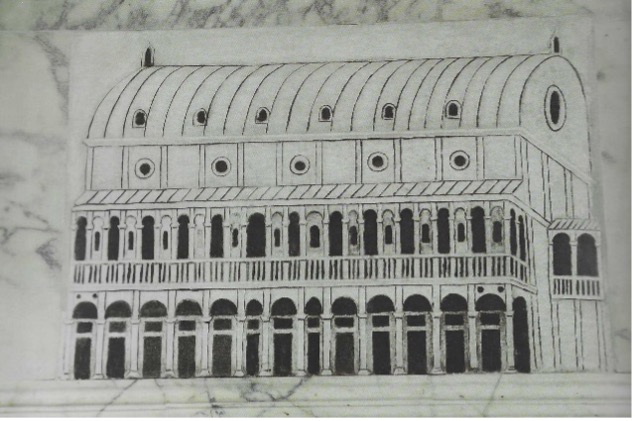

I tre volti in successione probabilmente alludono alle tre età dell’uomo, giovinezza, età adulta e vecchiaia. L’artista, per completare la scena e fornire all’opera una maggiore prospettiva ebbe la geniale idea di utilizzare, per realizzare le due figure sullo sfondo, la tecnica di Donatello (che d'altronde aveva lavorato poco a pochi metri dall’Arca, all’altare della basilica) dello “stiacciato”, un’operazione scultorea che consentiva di scolpire un rilievo anche a superfici di spessore minime rispetto al fondo per aumentare l’impressione prospettica nell’osservatore. Risulta interessante notare che lo sfondo di tutte le scene viene realizzato creando una sorta di prospettiva che termina nella rappresentazione di paesaggi mirabilmente intarsiati, raffiguranti spesso edifici esistenti a Padova (si veda la Basilica stessa o il Palazzo della Ragione) (fig. 14-15).

Oltre al pregevole valore artistico, gli altorilievi presenti attorno alla tomba avevano una vera e propria funzione comunicativa che permetteva, anche a chi si sarebbe avvicinato per la prima volta alle spoglie di Antonio, di comprenderne le gesta e intuirne la profonda ed evangelica carità. Il merito di questa forma artistica (che ne valse la scelta durante la progettazione della cappella) fu proprio, oltre alla resistenza del materiale, la sua facilità di comprensione e lettura unita alla successiva proporzione delle figure che non a caso vennero disposte ad altezza d’uomo. I rilievi erano e sono tuttora veicolo di un messaggio chiaro ed esplicito che trae le sue radici proprio nel Vangelo, quella Parola che Antonio, insigne predicatore, con tanta forza predicò e visse continuamente. Avvicinarsi a queste opere non significa solo osservarne la bellezza ma anche contemplarne il monito.

L'arca di Sant’Antonio

Vera protagonista della cappella è però l’altare-tomba-arca di Sant’Antonio. Come si è visto in precedenza, l’originario sarcofago era formato da un volume rettangolare sorretto da quattro colonnine. In occasione delle varie ricognizioni e traslazioni del corpo, il sarcofago venne sostituito nel Cinquecento con l’attuale. Questo, inglobato nell’altare-mensa, accoglie i fedeli che si avvicinano portando con sé ex voto, preghiere, richieste e ringraziamenti. La conformazione attuale di quest’ultimo si deve agli interventi di Tiziano Aspetti che, nei primi anni del XVI secolo, innalzò la mensa su sette gradini che permisero l’utilizzo della parte superiore stessa del sarcofago come altare (fig. 16-17). Così facendo venne creata una balaustra marmorea a protezione degli scalini e per contenere lo spazio antistante l’altare. Il sarcofago si presenta rivestito, sui quattro lati, da lastre di marmo verde antico detto anche “tessalico”, secondo alcuni sinonimo di gloria vista la sua preziosità, mentre sopra la mensa trovano collocazione tre statue bronzee sempre dell’Aspetti eseguite tra il 1593 e il 1594 e raffiguranti Sant’Antonio (al centro) (fig. 18-19), San Bonaventura e San Ludovico di Tolosa.

Ai lati della tomba sono collocati due candelabri in argento (alti ben 2,12 metri) realizzati da Giovanni Balbi rispettivamente nel 1673 (quello di destra) e 1686 (quello di sinistra) (fig. 20). Entrambi sono sorretti da un supporto marmoreo rappresentante angeli e gigli.

Portandosi dietro i gradini dell’altare si giunge al vero e proprio cuore dell’intera cappella, la lastra di marmo verde che cela i resti mortali di Antonio (fig. 21).

È proprio in questo punto che i fedeli sostano maggiormente (fig. 22), chi pone la mano, chi vi appoggia il capo, chi versa lacrime per confidare al Santo paure, tensioni, problemi, sicuro che Egli non farà mancare la Sua intercessione presso l’Altissimo. Poniamoci anche noi in preghiera difronte a quest’arca tanto decorata nel corso dei secoli, poggiamo la mano. Proprio qui riposano le spoglie di quel frate che 800 anni fa giunse provvidenzialmente in Italia e che 790 anni fa morì nella calda sera del 13 Giugno. Un uomo colto che seppe fare del Vangelo il centro della Sua vita, portando l’annuncio della “bella notizia” a tutti, confessando e predicando instancabilmente. Idealmente tutto nella cappella diventa testimonianza: i marmi, le statue, gli stucchi, si fanno portatori di quel messaggio di devozione verso Antonio “che tutto il mondo ama”; anche attraverso l’arte e le sue rappresentazioni che, in particolare qui, sono così numerose. Quest’ultime, sebbene a volte paiano simili, non sono mai discordanti poiché la personalità di Antonio è stata - e continua a essere - universale, eccezionalmente ricca di storia e devozione e quindi in grado di inserirsi in dimensioni diverse ma unite dalla profonda umiltà francescana, dal rigore e dalla coerenza di una vocazione estremamente semplice e fattiva. Forse fu proprio questo l’aspetto che più fece presa tra le folle accorse, durante le sue predicazioni, per vederlo e toccarlo, perché percepivano la presenza della sua santità e scorgevano, nella sua persona, un modello umano. Quella figura presente e santa, dalla quale l’arte e la devozione non hanno mai smesso di attingere per l’ideazione e la creazione di assoluti capolavori, ieri come oggi ancora parla da questo luogo al mondo e si fa testimonianza presente di una vita veramente vissuta nella gioia piena (Gv 15, 11-12).

Le piante, gli schemi, i modelli spaziali-compositivi della cappella e la ricostruzione dell’Arca sono state realizzate dall’autore dell’articolo mentre le immagini di dominio pubblico sono tratte da Google immagini, Google maps e dal sito web della Basilica di Sant’Antonio.

Le fotografie sono prese da https://www.flickr.com/photos/91862558@N03/sets/ e da Lucio Pertoldi, “La cappella dell'arca di Sant'Antonio nella basilica di Padova. Marmi antichi, storia e restauro”, Lalli Editore, 2011.

Note

[1] Dal Libro dell'Esodo (25,10-22; 37,1-9).

Bibliografia

Lucio Pertoldi, “La cappella dell'arca di Sant'Antonio nella basilica di Padova. Marmi antichi, storia e restauro”, Lalli Editore, 2011.

Andergassen, “L’iconografia di Sant’Antonio di Padova, dal XII al XVI secolo”, Padova, Centro studi antoniani.

Padova e il suo territorio, rivista di storia arte e cultura, 1995.

“Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903)” nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, La Sapienza, 2017.

Baggio,“Iconografia di Sant’Antonio al santo a Padova nel XIII e XIV secolo”. Scuola di dottorato, UniPd.

Libreria del Santo, “La Basilica di Sant’Antonio in Padova”, 2009.

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, 2019.

Sitografia

Sito web ufficiale della Basilica di Sant’Antonio.

Sito web dell’Arciconfraternita del Santo.

Sito web Venetian Heritage.

LA SALA DI ERCOLE A PALAZZO FARNESE

A cura di Andrea Bardi

Introduzione

Il seguente articolo intende fornire un approfondimento sulla prima delle sale a cui giungono i visitatori una volta percorsa la Scala Regia e approdati al Piano Nobile: è la Sala di Ercole [Fig. 1], la cui partitura decorativa si snoda attorno alla creazione leggendaria del Lago di Vico.

La leggenda nella Sala di Ercole

Le origini mitiche del lago di Vico (in origine lacus Ciminus) vengono riportate per la prima volta da Servio nel suo commento all’Eneide[1]. Secondo il mito Ercole, pressato dalle continue richieste della popolazione locale che gli chiedeva un saggio della sua forza, piantò la sua clava nel terreno[2]. In seguito a vani tentativi da parte degli uomini locali, fu lo stesso Ercole a provvedere all’estrazione dell’arma, causando una fuoriuscita di acqua che inondò la pianura circostante originando così il bacino lacustre cimino. In seguito a tale dimostrazione di forza, gli abitanti del posto decisero di innalzare un tempio all’eroe.

Ubicazione e Cronologia

La Sala di Ercole occupa, in lunghezza, l’intero lato del palazzo che affaccia sul paese e sulle pianure del cimino, ammirabili grazie all’apertura di cinque arcate vetrate a tutto sesto[3]. Lunga ottantatre palmi (circa ventuno metri), larga quarantuno (quasi undici) e alta, alla cornice, trenta (circa otto metri)[4], la sala, voltata a botte, era probabilmente concepita come sala da pranzo. I lavori di decorazione al suo interno vennero eseguiti in un periodo i cui estremi sono scanditi dalla settima misura[5](una misura è un documento di pagamento), databile all’11 novembre 1566, all’undicesima (23 novembre 1573, data entro la quale si vuole completato anche il pavimento, anch’esso su disegno di Jacopo Barozzi da Vignola)[6].

Descrizione della Sala di Ercole

La compartimentazione spaziale della sala trova i suoi referenti più immediati nella Sala Paolina di Castel Sant’Angelo (équipe di Perin del Vaga, 1545-1547, fig. 3), dalla quale si distacca, tuttavia, nel suo tono più riposato, nel suo respiro più ampio principalmente dovuto da una più ampia dimensione dei riquadri e dalla ripetitività degli elementi decorativi, meno invasivi rispetto al prototipo[7]. La descrizione dell’ambiente seguirà la successione procedurale degli interventi, principiando dalla volta e terminando con gli affreschi parietali.

Volta

Il complesso di affreschi della volta a botte della sala, tematicamente centrata sulla leggendaria creazione del lago di Vico da parte di Ercole, ha il suo fulcro nella scena centrale (Ercole che nuota nel lago di Vico, Fig. 4).

In corrispondenza dei lati corti, invece, ciascuno dei due ovali – raffiguranti rispettivamente il fulmine (sul lato corto della Fontana) e Pegaso (sul lato opposto, di accesso alla Cappella) – separa due riquadri affrescati: i quattro episodi che narrano la creazione del lago partono dal lato adiacente alla Cappella – capolavoro pittorico di Federico – con Ercole che affonda la clava nelle profondità della Terra e, procedendo in senso antiorario, toccano nuovamente il lato opposto (I giovani tentano di tirare fuori la clava con le loro mani; Ercole tira fuori la clava facendo fuoriuscire le acque di un lago, fig. 5) per terminare con la scena dei Contadini che dedicano un Tempio a Ercole [Fig. 5]. I quadri che si oppongono sui due lati lunghi raffigurano, invece, quattro delle dodici fatiche di Ercole (Ercole uccide l’Idra di Lerna; Ercole cattura il Toro di Creta; Ercole combatte i Centauri; Ercole cattura Cerbero).

Pareti laterali della Sala di Ercole

La parete che i visitatori si lasciano alle spalle accedendo dal portico presenta, all’interno di arcate che riprendono, nel profilo a tutto sesto, le finestre del lato opposto, quattro brani paesaggistici, ciascuno di essi associato a una stagione: Paesaggio con cacciatori (Primavera); Paesaggio con città che brucia (Estate); Paesaggio marino (Autunno); Paesaggio invernale. In corrispondenza della porta d’accesso, tra la scena estiva e quella autunnale, un arco – comprensibilmente più piccolo – incornicia una veduta di Parma.

Il lato corto d’accesso alla Cappella, invece, a una veduta di Piacenza sulla sovrapporta affianca affreschi con quattro dei possedimenti farnesiani in terra di Tuscia: dall’alto e da sinistra, rispettivamente Capodimonte, Marta, Castro (Capitale dell’omonimo Ducato la cui fine verrà sancita da una guerra condotta da Innocenzo X Pamphilij attorno alla metà del Seicento). La lunetta con Belgione e suo fratello rubano il bestiame che Ercole errante aveva riportato dalle rive dell'Erytheia [Fig. 5] infine, completa la decorazione.

Sul lato opposto, la lunetta raffigura Giove che fa piovere pietre dal cielo per aiutare Ercole a sconfiggere i ladri nei campi di Lamonia. La composizione strutturale della decorazione è speculare in tutto e per tutto a quella del lato opposto, eccezion fatta per la sovrapporta, sostituita da una grande fontana rustica. Anche il secondo lato corto presenta, dunque, le vedute di altrettanti possedimenti farnesiani nel Lazio: Ronciglione, Caprarola, Fabrica, Isola. Singolare è altresì il personaggio [Fig. 6] ritratto sulla porta adiacente alla parete interna, anch’esso sul lato della fontana. Sulla sua identità non possediamo ancora certezze; tuttavia, l’ipotesi più accreditata al giorno d’oggi vede in quell’uomo Fulvio Orsini il quale, in virtù della sua grande dimestichezza con l’iconografia erculea, viene tradizionalmente accreditato come principale responsabile della stesura del programma.

Fontana

Collocata nel bel mezzo della parete di fondo, che occupa nella sua gran parte, la fontana rustica di Curzio Maccarone [Fig. 5] sviluppa in alzato due livelli ben definiti. Al centro, un riparo calcareo, una “grotta” rocciosa, separa lo spazio inferiore, contrassegnato dalla presenza di una vasca circolare e abitato da tre putti, due dei quali rispettivamente sul dorso di un unicorno e di un delfino. Al di sopra della concrezione rocciosa si apre invece un paesaggio cittadino dal gusto antichizzante[8], le cui reminiscenze archeologiche vengono introdotte da quinte arboree non perfettamente bilanciate. Il brano paesaggistico, decorato a mosaico – il terminus post quem è il 21 settembre 1572, data in cui il conte Tedeschi riferisce al Farnese l’arrivo delle tessere musive[9] – sfocia in un cielo affollato di nubi, queste ultime realizzate a tempera[10].

Simbologia della Sala di Ercole

Scrivendo sul più profondo, ma ancor prevedibile significato degli affreschi della Sala, Loren Partridge ha chiarito come, in accordo con il resto del palazzo, anche il campionario mitologico di matrice pagana dispiegato lungo le pareti e lungo la superficie della volta della Sala d’Ercole va letto alla luce delle recenti disposizioni dottrinali tridentine. A un primo livello “topografico”, con il quale Zuccari e Bertoja danno forma visiva alla leggenda[11], Partridge ne aggiunge un secondo, il cui fulcro va ricercato nella scena centrale della volta. In accordo a tale lettura il bagno di Ercole nelle acque del lago diviene prefigurazione del rito battesimale[12], sacramento fortemente ribadito nella sua efficacia dai lavori conciliari. Negato con vigore dall’eresia luterana, il battesimo diveniva il coronamento necessario alla salvezza, una salvezza che passava anche dalle buone azioni di una vita – altro passo, questo, di irriducibile frattura rispetto ai protestanti, che alle buone azioni opponevano i concetti di sola fide e di predestinazione. L’arringa antiluterana continua nella fontana e nella grotta soprastante: se per la prima risulta facile l’associazione al fonte battesimale, per la cavità calcarea che la ripara i dubbi si sciolgono solamente grazie alla lettura di un passo dal Cantico dei Cantici:

““Surge, amica mea, speciosa mea, et veni, columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae”[13]

La Chiesa come luogo di riparo, dunque, come unica garanzia di salvezza, di trionfo sulla materia (i mostri sconfitti da Ercole sulla volta altro non sono che rappresentazioni simboliche dei quattro elementi) e sul tempo (i paesaggi stagionali sulle arcate del lato lungo). Il complesso pittorico è inoltre arricchito da specifici ammiccamenti alla contemporaneità: papa Giulio III e l’imperatore Carlo V vestono nella sala i panni dei due fratelli Albione e Belgione, colpevoli di aver sottratto il bestiame (Parma e Piacenza) al legittimo possessore (famiglia Farnese). L’utilizzo di un formulario spiccatamente pagano, che poteva destare ragionevoli sospetti – il papato di Pio V si mostrò intransigente a riguardo[14] – si risolse, tuttavia, in una sottomissione di tale patrimonio all’ortodossia cristiana, dimostratasi particolarmente adatta a vestire panni classici per comunicare il suo messaggio e per neutralizzare il potere seduttivo di una tradizione mai sconfitta del tutto.

Attribuzione

Nel primo giorno del settembre 1566, il marchigiano Taddeo Zuccari, responsabile del cantiere pittorico del palazzo morì, esattamente nel giorno del suo trentasettesimo compleanno. A rimpiazzarlo, il più giovane fratello Federico (1539 – 1609), offertosi al cardinale già il giorno successivo: “Messer Tadeo mio fratello questa notte è mancato che così è piaciuto al Signor Dio. Sendo stato tanto servitore di Vostra Signoria Illustrissima, et havendo più del favor di quella acquistato lode et gloria, che dalla stessa virtù sua, m’è parso convenirmisi di notificarglielo, et supplicarla che, sendo mancato lui, si voglia degnare d’accettar me per humilissimo suo servo, promettendole che, quantunca appresso mio fratello io non sia d’alcuna comparatione, m’ingegnerò di valer qualche cosa; et tutto che varrò, varrò sempre più che altro, per conservarmi qualche parte di quella grazia c’a mio fratello pareva di haversi acquistato dalla cortesia e bontà di Vostra Signoria Illustrissima”[15]. Federico, in una nota a margine di una sua copia delle Vite vasariane, attribuisce a sé e alla sua équipe l’intero apparato decorativo della “loggia di sopra”[16]. Con il saggio The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, pubblicato sull’ “Art Bulletin” a cavallo tra 1971 e 1972, Loren Partridge ha voluto proporre, alla luce di alcune considerazioni di carattere documentario e stilistico, che già al finire dei Sessanta Federico Zuccari poteva avvalersi della collaborazione del parmense Jacopo Zanguidi il Bertoja (1544-1574), pittore – anche lui scomparso prematuramente – la cui presenza a palazzo è testimoniata da una lettera, datata 17 luglio 1569, nella quale il cardinal Alessandro intimava al conte Ludovico Tedeschi di convocare quanto prima possibile lo Zanguidi a palazzo. Ancora dalla corrispondenza epistolare tra il Tedeschi e il Farnese non solo sappiamo che già al giorno successivo (18 luglio) il parmense stava muovendo per Caprarola[17], bensì veniamo anche a conoscenza che “il pittore Greco” (El Greco, pseudonimo di Dominikos Theotokopoulos, 1541 - 1614) stava in quel momento “lavorando alla decorazione della ‘Sala d’Ercole’”[18]. Al 22 agosto risale invece un’ulteriore missiva, con la quale il Tedeschi informava il cardinale di un ordine (un diagramma con la compartimentazione della volta) fatto arrivare da Federico Zuccari a Fulvio Orsini, al momento di stanza a Roma[19]. Circa le pitture parietali, i nomi proposti da Partridge sono quelli di Bartholomaeus Spranger (1546-1611), specialista fiammingo nella pittura di paesaggio[20] la cui mano sarebbe individuabile nella scena con Ercole che cattura Cerbero; di un “Francesco pittore”, menzionato in una lettera del 15 luglio 1572 (“Maestro Francesco pittore e partitto subitto”)[21] e attivo a Tivoli nelle sale di Noè e di Mosè; di Giovanni Antinori[22], responsabile delle grottesche sia con Taddeo che con Federico. Certi risultano, infine, gli interventi del fontaniere Curzio Maccarone (coadiuvato dallo scultore Giovan Battista di Bianchi[23]), la cui presenza – attestata anche in Vaticano (1551) e a Villa d’Este (1565-1568) – è testimoniata da una lettera del 18 luglio 1572, in cui il Maccarone comunica il suo imminente arrivo.

Note

[1] L. Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte II, p. 50.

[2] Il punto in cui Ercole avrebbe piantato la clava corrisponderebbe al Pozzo del Diavolo, cavità vulcanica nella faggeta del Monte Venere (Fig. 2).

[3] Le arcate in origine non c’erano (L. Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, p. 467)

[4] Informazioni desunte da Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, p. 34.

[5] Il ritrovamento del Libro delle misure presso la sezione Camerale dell’Archivio di Stato di Roma da Loren Partridge, è stato di fondamentale importanza per chiarire questioni specifiche relative alla cronologia.

[6] Ogni informazione sulle misure del palazzo sono state reperite dal saggio in due parti di Loren Partridge (The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola).

[7] L. Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, p. 472.

[8] Paolo Portoghesi parla di “idillio boschereccio” (P. Portoghesi, Caprarola, p. 65).

[9] C. Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of the arts, p. 127.

[10] P. Portoghesi, Caprarola, p. 66.

[11] Va altresì detto che il cardinal Farnese diede al Vignola il compito di regolare il livello delle acque del lago per guadagnare terreni coltivabili (L. Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte II, p. 52).

[12] Nel Rinascimento Ercole era visto come prefiguratore di Cristo (Ibidem).

[13] Ibidem.

[14] Ivi, p. 55.

[15] La lettera di Federico è riportata anche in Paolo Portoghesi, Caprarola, p. 64.

[16] L. Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, p. 467; cfr. P. Portoghesi, Caprarola, p. 65.

[17] Ivi, p. 472.

[18] Ivi, p. 480, nota 61; Portoghesi (Caprarola, p. 66) ritiene che il compito del Greco fosse quello di “preparare il disegno (e il supporto di stucco) per questo mezzo rilievo e, quindi, di apporvi le tesserine del mosaico”.

[19] Ivi, p. 472.

[20] Lo Spranger aveva assistito (1566) il Bertoja nella progettazione delle decorazioni in occasione dell’ingresso di Maria del Portogallo, moglie del principe Alessandro Farnese, a Parma (L. Partridge, Ivi, p. 475).

[21] Ivi, p. 480.

[22] I. Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, p. 284.

[23] Quest’ultimo responsabile dei dodici busti imperiali del portico e del Mascherone al centro del cortile.

Bibliografia

Italo Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

Loren Partridge, The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte I, in “The Art Bulletin”, vol. 53, no. 4, New York, College Art Association, 1971, pp. .467 - 486.

Id., The Sala d’Ercole in the Villa Farnese at Caprarola, parte II, in “The Art Bulletin”, vol. 54, no. 1, New York, College Art Association, 1971, pp. 50-62.

Paolo Portoghesi (a cura di), Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Clare Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of the arts, New Haven – Londra, Yale University Press, 1992.

Camillo Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Sitografia

http://www.caprarola.com/arte-e-cultura/palazzo-farnese-caprarola/623-sala-di-ercole.html

https://www.canino.info/inserti/tuscia/luoghi/piazze/caprarola/index.htm

https://www.rocaille.it/villa-farnese-a-caprarola-pt-1/

IL CIMITERO DELL’OSSERVANZA A FAENZA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

“A egregie cose il forte animo accendono

L’urne de’ forti, o Pindemonte.”

(Dei Sepolcri, Ugo Foscolo, versi 151-152)

Con l’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804 si sancì l’impossibilità di seppellire i defunti all’interno delle mura cittadine, portando le città a munirsi di luoghi d’inumazione esterni, che nel corso del secolo andarono arricchendosi di statue, affreschi e splendidi epitaffi. Uno degli esempi più antichi d’Italia, superato solo dal Vantiniano di Brescia e dai due cimiteri monumentali di Bologna e Ferrara, è il Cimitero dell’Osservanza di Faenza, che non è solo un placido luogo di eterno riposo, ma anche uno scrigno d’opere d’arte a pochi passi dal centro.

Il Cimitero dell’Osservanza a Faenza: dove la morte è romantica

La costruzione di questi cimiteri si inserisce in un clima culturale assai particolare, il Romanticismo, che porta con sé un rinnovato amore per l’irrazionalità e ciò che essa accompagna: la morte, emblema dell’inconoscibilità stessa, è oggetto di estrema attenzione da parte di artisti e poeti. Il sepolcro viene ad assumere un significato nuovo, diventando con Foscolo quasi un oggetto di venerazione, come espresso dall’opera Dei Sepolcri, dove il ricordo del defunto ispira l’animo a grandi gesta attraverso la contemplazione dei monumenti funebri di coloro che furono grandi nella storia. In un’ottica materialistica, il cimitero non è più solo deputato all’eterno riposo, ma anche allo sfoggio della propria grandezza tramite opere monumentali.

Il Cimitero dell'Osservanza a Faenza: Storia

Dopo l’editto napoleonico, a Faenza venne scelto il convento dei Minori Osservanti come nuovo luogo di inumazione, ufficialmente aperto pochi anni dopo. Il cimitero prende il nome dalla chiesa attorno alla quale è stato costruito, ovvero la Chiesa dell’Osservanza, da cui proviene una splendida statua lignea di Donatello di cui si è parlato in un precedente articolo.

Nel 1858 per volontà della commissione municipale intervenne l’architetto Costantino Galli, il quale progettò la facciata ad emiciclo per dare lustro e monumentalità al camposanto, ispirandosi a Piazza del Plebiscito a Napoli e a Piazza San Pietro. Inizialmente furono costruiti solo i chiostri sul lato sinistro; l’edificazione del lato destro fu causata dalla crescente richiesta di loculi e dalla scarsità di spazio.

Tomba Pasi

Una delle tombe più significative dell’intero complesso è quella dedicata al vescovo Giacomo Pasi. Nel guardarla, si nota subito il contrasto tra la bellezza dell’opera, nonché la sua monumentalità, con la sua inadeguatezza al luogo. Tomba Pasi, infatti, fu progettata nel XVI secolo per la Chiesa di Santa Maria dei Servi, in centro a Faenza, e non per il cimitero ottocentesco. La tomba ha trovato qui un alloggio sicuro e riparato, dopo essere stata rimossa dalla chiesa per i lavori di ricostruzione nel Settecento ed essere stata posta sul fianco di quest’ultima, esposta alle intemperie e alle ingiurie del tempo, fino all’arrivo del delegato apostolico della provincia di Ravenna nel 1851, il quale dispose la sua traslazione in un luogo protetto. Lo splendido complesso di fregi, statue e bassorilievi raggiunse il chiostro della Badia del cimitero solo nel 1878. L’artista, Pietro Barilotto, è chiaramente riconoscibile dalla firma nell’epitaffio, che recita: “PETRUS BARILOTUS FAVENTINUS FECIT”. Non è un caso che la realizzazione della tomba di un uomo così illustre sia stata affidata a Barilotto, egli è infatti noto per i numerosi monumenti funebri lasciati alla città manfreda e non solo. Considerato dalla prima critica novecentesca “scultore degno e posto tra i più lodevoli artefici del ‘500”.[1]

La tomba rappresenta il vescovo adagiato sul sarcofago, appoggiato alla mano destra, mentre la sinistra accarezza il ginocchio. Pasi sembra lasciarsi andare a un dolce riposo, mentre i santi Pietro e Paolo si protendono dalle nicchie laterali, quasi a vegliare sul vescovo dormiente. Nella lunetta in terracotta posta sopra al defunto si nota la Vergine con le braccia alzate tra due santi, mentre il Padre Eterno si sporge dalla formella superiore, benedicendo l’eterno riposo. Il tutto inserito in una splendida cornice di fregi e pilastri in pietra d’Istria, che sembra ricreare la facciata di una chiesa. La grandezza dell’opera è resa dal confronto con un minuscolo sepolcro presente nello stesso chiostro, il più famoso di Faenza, perché reca scritto solamente: “Tomba d’un infelice”.

Le opere di Domenico Rambelli

Numerose sono le opere di artisti celebri come Ercole Drei e Lucio Fontana, il quale realizza in gres la tomba della famiglia Melandri; tuttavia, è Domenico Rambelli a meravigliare di più lo spettatore per la bellezza e la plasticità delle sue figure. L’artista faentino, considerato tra i più grandi scultori del ‘900, concepisce due opere per il cimitero, entrambe poste nell’emiciclo: il medaglione per la tomba di Antonio Berti e la tomba di Rosa Laghi. Rambelli, allievo del Berti, realizza per lui un altorilievo capace di mostrare la sua grande capacità di ritrattista. L’opera è stata collocata nei pressi dell’ingresso della chiesa a dimostrare l’importanza del maestro nell’arte faentina di fine ‘800.

Tombe di straordinaria bellezza

Tra i chiostri dell’Osservanza è difficile non lasciarsi rapire dalla meraviglia dei sepolcri circostanti; le decorazioni floreali si rifanno allo stile liberty, particolarmente apprezzato dalle famiglie facoltose. Gli scultori sono chiaramente ispirati da Canova, come nel caso della tomba della famiglia Tabanelli, nella quale una giovane donna viene trasportata all’interno del sepolcro dall’angelo della morte, il quale spinge una porta, disvelando un buio che reca alla mente l’immagine del celeberrimo Monumento Funebre per Maria Cristina d’Austria.

Ad attirare l’occhio del visitatore è la tomba di Brigida de’ Marchesi Stanga, elegantissima rappresentazione di un compianto interpretato da un gruppo statuario di matrice classica.

È leggiadra la donna dolente sulla tomba di Paolo Rampi ed è evidente il gusto neogotico della cappella gentilizia della famiglia Canuti, volto a ricordare con i suoi pinnacoli una chiesetta medievale.

L’obiettivo che queste famiglie si erano prefissate con la realizzazione di questi monumenti è stato raggiunto: il tempo non cancellerà la memoria del loro passaggio sulla terra dal cuore della loro città.

Tutte le foto presenti sono state scattate dalla redattrice.

Bibliografia

Antonio Messeri- Achille Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, Tipografia Sociale Faentina, 1909

Sitografia

https://www.pinacotecafaenza.it/mostre/rambelli/biografia/

VIAGGIO NEI PAESAGGI DEL SENESE. PARTE I

A cura di Luisa Generali

Introduzione

“Colline di Toscana, coi loro celebri poderi, le ville, i paesi che sono quasi città, nella più commovente campagna che esista”.

Così recita un aforisma dello storico francese Fernand Braudel, che con poche e chiare parole raccontava il paesaggio toscano e la sua componente lirica derivante dall’unione inscindibile tra i suoi paesi ricchi di storia e l’ambiente naturale circostante. In particolare, quando si pensa agli scenari dell’entroterra toscano ritornano alla mente i paesaggi del senese che hanno reso celebre la campagna Toscana in tutto il mondo, divenendo i luoghi simbolo di tale regione per i meravigliosi scorci paesaggistici offerti allo sguardo dei visitatori.

La prima parte di questo elaborato vuole concentrarsi proprio sui territori a sud di Siena, in una sorta di piccolo viaggio alla scoperta delle tappe fondamentali che si trovano sul territorio e che costituisco i più bei paesaggi del senese; mentre la seconda parte dell’approfondimento sarà dedicata a una riflessione su come le suggestioni tratte dai paesaggi del senese si ritrovino in opere pittoriche di varie epoche secondo la personale interpretazione dei loro artisti.

Paesaggi del senese: la Val d’Orcia

All’interno dei paesaggi del senese, a sud di Siena si colloca la Val d’Orcia, l’area rurale che più rappresenta il paesaggio tipico toscano contraddistinto da un morbido paesaggio collinare punteggiato da casali sparsi, strade bianche e gli immancabili e svettanti cipressi (fig.1-2-3-4-5). Estesa tra i territori dei paesi che compongono il cuore di questa zona, ovvero Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico, il Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d'Orcia è entrato dal 2004 nei registri ufficiali dell’Unesco, riconosciuto come bene da tutelare per lo straordinario “connubio che fonde arte e paesaggio, spazio geografico ed ecosistema”. Oltre all’aspetto naturalistico, requisito fondamentale per il riconoscimento della valle come patrimonio mondiale dell’umanità, interessante è il trascorso storico di questi luoghi, ancora testimoniato dall’architettura e l’arte dei suoi borghi, frutto del sapiente ingegno dell’uomo rinascimentale che seppe conciliare architettura e natura ricercando costantemente il principio dell’armonia. Che sia dalla Fortezza di Radicofani, piuttosto che tra i vigneti di Montalcino o dalle logge di Palazzo Piccolomini a Pienza, il turista si troverà circondato dal meraviglioso spettacolo naturale offerto dai movimenti lenti e soavi dei colli della Val d’Orcia.

Parte integrante dell’ecosistema naturale valdorciano è anche l’elemento dell’acqua rappresentato dal fiume Orcia, che percorre la vallata e da cui essa prende il nome, e le sorgenti termali naturali. Tra quest’ultime ricordiamo la località di Bagno Vignoni (frazione di San Quirico) con la sua peculiare piazza detta “delle sorgenti”, una grande vasca-piscina nel centro abitato del borgo che conserva le acque termali provenienti dal sottosuolo (fig.6): un esempio unico di architettura civica nata intorno alla sorgente già conosciuta per i suoi benefici in epoca romana, nonché da celebri personaggi rinascimentali come Lorenzo il Magnifico e Papa Pio II, oggi non più balneabile ma divenuta senz’altro una delle mete turistiche più frequentate dal turismo slow. Indiscutibile è l’atmosfera fiabesca che si respira in questo borgo, talvolta “velata” dai vapori che si alzano dalla vasca.

Altra particolarità di Bagni Vignoni sono i piccoli ruscelli o “gorelli” che si estendono dalla piazza per arrivare al Parco dei Mulini, un’area dove fin dal medioevo l’uomo sfruttò la canalizzazione dell’acqua termale per muovere i mulini e creare una fonte di lavoro e sostentamento, il cui rendimento perdurò fino agli anni ’50 del secolo passato (fig.7). Il parco, oggi visitabile insieme al vasto impianto d’irrigazione a cielo aperto che costituisce una vera e propria opera di ingegneria idraulica, rappresenta una testimonianza importante della società locale che, grazie al continuo scorrere dell’acqua termale (mai in secca a differenza dei fiumi), seppe sfruttare al massimo le risorse naturali-autoctone del territorio. Tra le località termali non si può non ricordare anche Bagni San Filippo (frazione di Castiglione d’Orcia) e la sua impressionante Balena. Quest’ultima è una piscina naturale che si trova nell’area boschiva delle terme libere del Fosso Bianco, sormontata da una grande concrezione calcarea che, per forme e dimensioni, è stata associata all’aspetto di questo gigante marino (fig.8).

Fanno parte dell’immaginario che individua i paesaggi del senese e la Val d’Orcia anche i famosi “cipressini” a San Quirico, una piccola “macchia verde” costituita unicamente da cipressi nel mezzo di una collinetta (fig.9). Nati probabilmente come bosco in cui cacciare, “i cipressini”, immersi negli scenari bucolici della campagna senese, sono divenuti oggi l’emblema della genuinità e della pace che questa terra trasmette.

Soggetto “da cartolina”, nonché uno degli scorci più fotografati della Val d’Orcia, è senz’altro la Cappellina di Vitaleta, sempre nella zona di San Quirico (fig10). La sua peculiare posizione isolata nella campagna rappresenta l’essenza in miniatura del paesaggio senese, in cui la natura è affiancata da un edificio che ricorda la semplicità dei tempi passati; la cappellina vuole infatti riproporre un prototipo di architettura rinascimentale sebbene sia il risultato di un restauro in stile nelle forme puriste condotte nell’Ottocento dall’architetto Giuseppe Partini (Siena 1842-1895). Secondo la concezione purista dei restauri in stile spesso le architetture venivano drasticamente spogliate dei loro arredi e della stratificazione storica a favore di un totale ripristino delle forme pure. Così è stato anche per la cappellina di Vitaleta che come possiamo osservare presenta in facciata due paraste ai lati dell’ingresso, coronata da un frontone classico secondo i canonici modelli rinascimentali, che se pur non in forma originale hanno senz’altro contribuito al successo odierno di questo luogo incantevole. Sappiamo che la piccola chiesa era sicuramente nel pieno della sua funzione nel XVI secolo, quando venne portata qui la statua in terracotta invetriata della Vergine Annunciata, oggi nella chiesa di San Francesco a San Quirico (anche detta della Madonna di Vitaleta). L’opera presenta i caratteri ricorrenti della bottega dei Della Robbia, da attribuire alla mano di Andrea (1435-1525) per la propensione a un certo sentimentalismo che appare nell’atteggiamento della Vergine rappresentata durante l’episodio dell’Annunciazione (fig.11): l’invetriatura completamente in bianco accentua la compostezza classica su cui si basa la formazione robbiana e che appare evidente anche nel panneggio della veste matronale (link all’articolo sui della Robbia). La tradizione religiosa-locale in merito alla statua ha tramandato una leggenda secondo la quale fu proprio la Vergine, in una sua apparizione, ad indirizzare il popolo verso la città di Firenze alla ricerca di un’effigie che potesse omaggiare la fede cristiana in questo luogo.

Spostandoci dalla Val d’Orcia verso Siena nei territori a sud-est della “città del palio” si trova un’altra zona naturale molto suggestiva, fonte d’ispirazione per gli artisti che nei secoli hanno espresso e rappresentato il legame con questo territorio: le Crete Senesi (fig.12-13). È definita così la parte collinare prevalentemente argillosa che si estende nell’area compresa da Taverne d’Arbia e Buonconvento e che si caratterizza per la formazione di collinette dall’aspetto prevalentemente spoglio, di colore bianco-grigiastro. La zona più caratteristica di questi aspri scenari sono le Biancane, conformazioni collinari argillose dalla forma rotondeggiante, simili a dune, che si presentano spesso in raggruppamenti piccoli e fitti, spogli sulla parte superficiale dove è attiva l’erosione, mentre tutto intorno si estende una florida vegetazione: in quest’area geologica il paesaggio cangia periodicamente variando colori e sfumature in base alle stagioni e alle fasi della coltivazione del grano (fig.14). Immerso nello scenario delle Crete è inoltre tappa obbligatoria per tutti gli amanti dell’arte una visita all’Abbazia Benedettina di Monte Oliveto Maggiore (fig.15), luogo di fede dove l’arte dialoga con la natura in un armonioso scambio che si offre alla preghiera e alla contemplazione del creato: l’area in cui sorge l’Abbazia è denominata per questo Deserto di Accona, dove la parola “deserto” indica l’isolamento spirituale rivolto a un abbondono totale verso il divino.

Chiudiamo questo piccolo itinerario con un’opera contemporanea che si congiunge ai paesaggi del senese delle Crete, situata nei pressi di Asciano percorrendo la Strada Leonina, in cima ad una altura che domina un incredibile panorama. Qui nel 1993 l’artista francese Jean Paul Philippe, dedito a un tipo di scultura urbana e ambientale, posizionò la sua Site Transitoire, un’istallazione in pietra dal sapore ancestrale contraddistinta da soli tre elementi: una sedia con alta spalliera, una pietra orizzontale e una finestra (fig.16-17). Oggetti semplici che, come dichiarato dello stesso autore, ricordano una casa e chiamano il visitatore a godere dello spettacolo della natura che si palesa davanti agli occhi diretti verso la città di Siena: “Compiendo quel gesto, installando quelle pietre mi resi conto che disegnavano nella luce e nello spazio i limiti di una casa. Una dimora senza mura dalla soglia invisibile. A terra alcune lastre, una sedia per accogliere il passante, un banco, una finestra e per tetto la volta celeste”.

Il fascino di questi blocchi, che ricordano le origini primitive del mondo, induce il passante a ripensare il contatto viscerale dell’uomo con la natura e gli equilibri col cosmo: un significato simbiotico con l’universo acquisito dall’opera soprattutto nel giorno del solstizio, quando dalla finestra in pietra il sole segna il suo passaggio al centro della fessura mentre le Crete, come una tela bianca ancora da dipingere, si preparano a catturare tutte le sfumature del tramonto.

Bibliografia

Fornari Schianchi, M. Mangiavacchi, La Val d ' Orcia viva e verde. Riflessioni sui siti UNESCO in Toscana, Grosseto 2007.

Morganti, Scoprire la Val d’Orcia, Sona 2003.

Sitografia

Parco della Val d’Orcia: https://www.parcodellavaldorcia.com/unesco/

https://www.parcodellavaldorcia.com/

Cappella di Vitaleta: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cappella-della-madonna-di-vitaleta

Su Giuseppe Partini: https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-partini_(Dizionario-Biografico)/

Sulle Crete Senesi: https://www.visitcretesenesi.com/

Su Site Transitoire: http://www.cretesenesi.com/site-transitoire-p-1_vis_3_172.html

IL PASTURA NEL DUOMO DI TARQUINIA – PARTE II

A cura di Maria Anna Chiatti

Il Pastura nel Duomo di Tarquinia: introduzione

Dopo aver introdotto nel precedente elaborato la produzione artistica del Pastura e qualche chiave interpretativa riguardo il ciclo mariano rappresentato nella Cappella Vitelleschi del Duomo di Tarquinia, in questo articolo se ne tratteranno nel particolare i singoli episodi.

I restauri

Gli affreschi eseguiti dal Pastura nel Duomo di Tarquinia rappresentano di certo il capolavoro dell’artista, in cui il pittore, ormai sessantenne, volle rendere omaggio ai maestri con cui aveva lavorato durante la sua carriera. La critica ha espresso spesso pareri non positivi riguardo il ciclo mariano nel Duomo di Tarquinia; i motivi di questi giudizi negativi sono comprensibili soprattutto alla luce dei dati raccolti durante il più recente intervento di restauro, conclusosi nel 2018. I dipinti furono infatti gravemente danneggiati durante un incendio nel 1643, e sottoposti a pesanti operazioni di ridipintura nei successivi restauri noti del 1880, 1937 e 1976. Nonostante poi il pittore e restauratore Igino Cupelloni (1918-2008) scrivesse nella relazione di fine restauro nel 1978 di aver rimosso tutte le ridipinture, nell’ultimo cantiere ne sono state trovate ancora numerose, delle quali molte tolte non senza una buona dose di coraggio[1]. Questo ha consentito di ritrovare la rotondità dei volti e delle teste che è tipica del Pastura, insieme allo sfumato degli incarnati e alla dolcezza delle espressioni. Tutti i critici che hanno osservato gli affreschi nel ‘900 hanno quindi avuto una visione solo parziale della loro qualità.

Il ciclo mariano del Pastura nel Duomo di Tarquinia

Con questo incarico Antonio del Massaro, detto il Pastura, ebbe finalmente superfici ampie da decorare e, come si evince dal pregio dei materiali impiegati, anche una notevole disponibilità economica. Francesca Moretti in un contributo per il Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia del 2001 sostiene che fu probabilmente Antenore, arcidiacono di Corneto, a sovrintendere al cantiere degli affreschi.

I modelli a cui il Pastura poteva facilmente far riferimento per le opere di Tarquinia erano i precedenti cantieri romani, tra cui l’Appartamento Borgia in Vaticano, ma anche le produzioni del Pinturicchio (1452-153), del Perugino (1448-1523) e del Signorelli (1441/1445-1523).

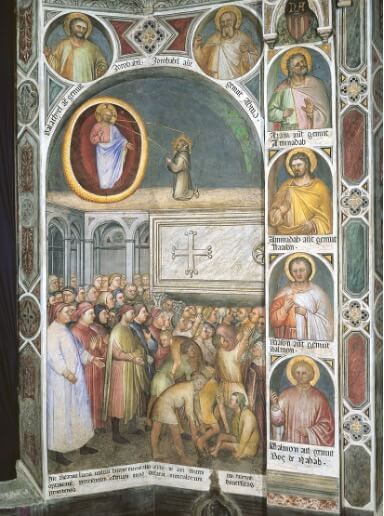

Il ciclo è leggibile a partire dal registro inferiore di sinistra con L’incontro di Anna e Gioacchino per concludersi in quello inferiore di destra, andato quasi completamente perduto. Le scene sulle pareti sono introdotte dai lunghi cartigli tenuti da tre coppie di Sibille e profeti dipinte nelle vele della volta a crociera; la quarta vela è occupata dall’episodio dell’Incoronazione di Maria.

Nella vela attigua all’arco trionfale sono dipinti la Sibilla Frigia e Davide, che con i loro cartigli annunciano forse quanto rappresentato sulle perdute vetrate istoriate dell’abside; nella vela sinistra il profeta Isaia (riconoscibile grazie alla lunga profezia sul cartiglio) e un’altra Sibilla presentano L’Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea. In questa rappresentazione la porta non è visibile, e anzi la scena si svolge in uno scarno paesaggio forse in riferimento al fatto che Gioacchino stava rientrando in città dal deserto per incontrare Anna. In questo episodio ci sono forti rimandi ai modi del Pinturicchio, soprattutto nel bel gesto di Gioacchino che posa la mano sulla spalla di Anna: un momento di grande intensità emotiva e insieme di una certa tensione solenne, molto pertinente al soggetto che notoriamente illustra il momento dell’Immacolata Concezione. Nell’abbraccio tra i due si realizza infatti il concepimento di Maria, purificata dal peccato originale. Questo riferimento trova conferma nella presenza, affianco a questo episodio, di una bella Madonna in una mandorla rosa, che poggia i piedi sulle nuvole.

Il registro superiore è interamente dedicato alla Nascita della Vergine, “fiore puro”: sullo sfondo, oltre il grande loggiato, si apre un bel paesaggio, in cui Luisa Caporossi ha riconosciuto Tarquinia nella città turrita con il fiume Mignone sulla destra[2]. L’ambientazione interna è molto ben costruita e dettagliata, e la scena della Nascita è composta secondo livelli diversi di dinamismo; dall’ancella indaffarata a sinistra, passando per le donne che accudiscono la neonata e la possente figura di spalle che porge una tazza ad Anna, per poi scemare nello statico gruppo di uomini a destra, dove Gioacchino sembra essere particolarmente pensoso, e alla puerpera, che guarda serena l’osservatore con uno sguardo benevolo e intenso.

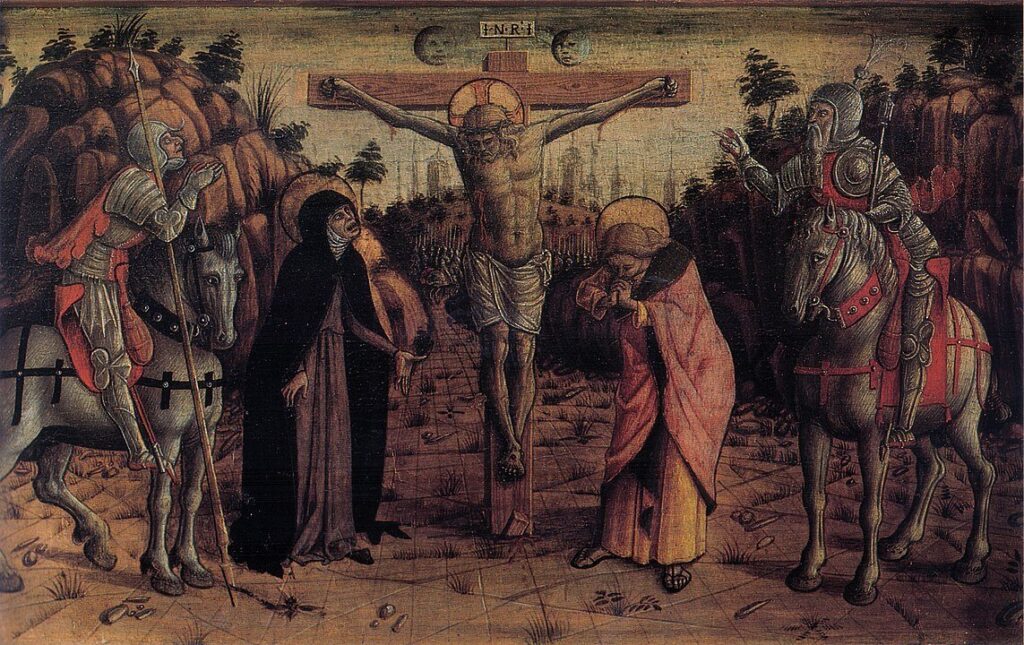

Poco sotto si snoda il fregio monocromo, strettamente legato al tema principale, che presenta una donna che allatta seduta su una grande coda di sirena che suona.

Sul lato opposto, nel registro superiore è rappresentato lo Sposalizio della Vergine, introdotto nella volta dal profeta Osea. La prima cosa interessante da notare è che la scena si svolge in un paesaggio aperto e non in una piazza lastricata come nella consueta tradizione iconografica. Il secondo dettaglio è che la città raffigurata sulla sinistra è Firenze, riconoscibile dalla cupola di Santa Maria del Fiore e dal campanile della Badia, fronteggiata a destra da un paesaggio marino (probabilmente un richiamo a Tarquinia); questa scelta si deve certamente al fatto che Giovanni Vitelleschi, il cardinale capofamiglia sepolto proprio sul lato destro della cappella Vitelleschi nel Duomo di Tarquinia, era stato arcivescovo di Firenze. In questo paesaggio così simbolico per la famiglia Vitelleschi si compie il miracolo della fioritura delle verghe, descritto nei vangeli apocrifi, in cui il bastone di Giuseppe fiorisce al cospetto di Maria e una colomba gli vola sul capo, segno divino che l’unione dei due è stata benedetta. Tutto intorno gli altri pretendenti di Maria, indignati, spaccano i loro bastoni. Lo stesso episodio è raffigurato nella Cappella Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo (1469) da Lorenzo da Viterbo, e in entrambe le rappresentazioni gli studiosi hanno riconosciuto dei ritratti in alcuni personaggi secondari.

Come per la parete sinistra, anche qui un fregio raccorda i due registri, stavolta rappresentando una donna sulla sfinge che viene sollevata da Cupido cieco.

Purtroppo il registro inferiore non è più leggibile, essendo andato quasi interamente perduto; tuttavia la critica ha ipotizzato vi fosse rappresentato un presepe, ipotesi rafforzata dal cartiglio della Sibilla sulla volta, che recita “cognosce deum tuum”.

Note

[1] L. Caporossi, “Infiniti que’ virtuosi che la mala sorte sempre perseguita”. Pastura e la decorazione della Cappella Vitelleschi, in G. Insolera (a cura di), Il Pastura nel Duomo di Tarquinia. Gli affreschi di Antonio del Massaro da Viterbo dopo il restauro, Roma 2020, pp. 49-75, cit. p. 51

[2] Ivi, p. 63.

Bibliografia

Insolera (a cura di), Il Pastura nel Duomo di Tarquinia. Gli affreschi di Antonio del Massaro da Viterbo dopo il restauro, Roma 2020, con bibliografia precedente.

STORIA DI UNA DONNA: IL CORAGGIO DI SANT'AGATA

A cura di Mery Scalisi

Introduzione

Chi è Sant'Agata? Una giovane fanciulla cristiana, rivoluzionaria, diventata martire e ad oggi considerata eroina della lotta contro gli abusi nei confronti delle donne come lei, che, nonostante i soprusi subiti, non ha avuto paura di essere libera nelle sue scelte.

Per conoscere Sant'Agata occorre andare verso il cristianesimo e nello specifico nella possibile presenza di una comunità cristiana proprio nella città natia della fanciulla, Catania. Ad oggi, numerose fonti storiche ci forniscono informazioni circa la presenza di tale comunità già dal III secolo, in un momento in cui Catania si trova nel bel mezzo di una crescita edilizia iniziata già a partire dal secolo precedente (fig.1), ricoprendo un ruolo da protagonista nel quadro politico ed economico della Sicilia (fig. 2) ed arrivando ad instaurare, insieme a Siracusa, rapporti con Roma, con l’Asia minore e con l’Africa.

Già nei decenni precedenti, nella cittadina etnea, la fede di alcuni cristiani veniva indubbiamente testimoniata dal loro martirio. La cronologia di tali testimonianze va dalle persecuzioni di Decio (fig.3) del 251 – e di queste Sant'Agata sarà vittima – a quelle di Diocleziano del 304.

È importante sottolineare come, fin dalla sua nascita, il cristianesimo non avesse mai mostrato un palese rifiuto nei confronti dell’impero romano; anzi, nonostante ne subissero le persecuzioni, pregavano per lo Stato e per coloro che governavano, sostenendo ad alta voce che il potere dell’uomo fosse donato e dato loro da Dio stesso. Nonostante i buoni propositi, l’impero romano continuò a non accettare la nuova religione; secondo l’ordinamento romano, infatti, esso non rientrava tra i criteri del nuovo Stato, che invece si faceva promotore del rispetto della tradizione e dell’ordine pubblico e della difesa degli usi e costumi di Roma.

Se in un primo momento i romani tollerarono qualunque forma di culto e religione, quindi anche il cristianesimo, ben presto le cose cambiarono, poiché il cristianesimo stesso, che si volse all’universalismo e al conseguente rifiuto di identificarsi in uno Stato, ben presto entrò in inimicizia con l’impero.

La storia di Sant'Agata, come già accennato, si colloca durante la persecuzione di Decio, di origine illirica. Un periodo, questo, durante il quale numerosi membri della comunità cristiana vennero condotti al martirio; tra questi, la giovane e singolare fanciulla Agata, la cui totale fedeltà a Cristo la portò ad opporsi e a resistere con tutta se stessa al governatore romano del tempo, Quinziano, il quale la sottopose ad un terribile destino di torture che culminarono nel martirio.

Nata nei primi decenni del III secolo (nel 231 circa) a Catania, nella zona di Giacobbe (l’attuale Civita) da una nobile famiglia cristiana, Sant'Agata, ancora giovanissima e bellissima, venerava il Signore fin da bambina decidendo di consacrarsi a Lui; la sua richiesta fu accolta dall’allora vescovo di Catania, che le impose di indossare il velo rosso destinato alle vergini consacrate.

Nel 251 l’imperatore Decio, quando in Sicilia governava Quinziano, bandì una violenta persecuzione contro tutti i cristiani che non intendessero rinnegare l’adesione al nuovo culto. Quinziano, parsimonioso e fanatico proconsole di Catania, trasse in arresto la giovane Agata. All’accusa di vilipendio di religione di Stato (editto di persecuzione dell’imperatore Decio) seguì un processo.

Quinziano, sin dal primo momento, si era infatti invaghito di Agata a tal punto da non desiderare altro che prendere la giovane e beata vergine in moglie, ma mai fu ricambiato.

Sant'Agata era sofferente, ma piena di gioia e fierezza nell’amare Dio, e fu grazie alla sua immensa fede che continuò a resistere con tutte le sue forze alla violenza ricevuta; i continui rifiuti da parte di Agata portarono il governatore a consegnare la giovane ad una cortigiana di nome Afrodisia e alle sue figlie (fig.4), le quali avrebbero dovuto persuadere la ragazza, corromperne i principi di fede e farla cedere al proconsole; anche questo tentativo fallì, e la giovane vergine, dinanzi allo scempio, non fece altro che piangere e pregare il suo Dio.

Con tutta la crudeltà in suo possesso, Quinziano continuò con le violenze, ma Sant'Agata resistette ancora, senza remore; interrogandola e torturandola di continuo, Quinziano partì col volere che il suo esile corpo venisse straziato con appuntiti pettini di ferro arrivando a farle recidere i seni con delle tenaglie (fig.5). Anche questi tentativi furono inutili: Agata continuò a restare ferma nella sua fede in Dio e questo portò il crudele proconsole a vietare che la giovane donna fosse curata e nutrita.

Sant'Agata in carcere

Sant'Agata, aiutata dalla sua fede verso Dio, dopo una visione in carcere, guarì: fu l’apostolo Pietro, con le sembianze di un uomo anziano, a presentarsi alla fanciulla come medico e a offrirsi di curarla, preceduto da un giovane angelo che teneva una lampada che invase di luce candida l’intero carcere per tutta la notte (fig.6); al rifiuto della giovane, l’anziano uomo rivelò la sua vera identità, ammettendo di esser stato inviato dal Signore per sanarle le ferite del martirio.

Anche i soldati e i custodi del carcere in cui Sant'Agata risiedeva prigioniera, impauriti dall’accaduto, scapparono, e nonostante anche i prigionieri vicini alla cella di Agata le suggerissero di scappare, l’ormai quasi Santa continuò ad affermare di voler portare a termine il martirio per il suo Signore Gesù Cristo.

Tutto questo non fermò Quinziano, il quale ordinò che la fanciulla venisse arsa viva nel fuoco. Ma un terremoto interruppe la tremenda esecuzione, e la fanciulla fu portata ormai in fin di vita nella sua cella; con le braccia allargate in segno di preghiera, Agata morì poco dopo, attorniata da numerosi cittadini sia cristiani che pagani.

L’intera comunità cristiana si prese cura del giovane corpo della martire, seppellendolo secondo la tradizione. Tutto il valore del martirio subito dalla giovane fanciulla venne riportato su una tavoletta, posta nel sepolcro della martire, la quale recava l’incisione Mentem Sanctam Spontaneum Honorem Deo Et Patriae Liberationem (“mente santa spontanea, onore per Dio e liberazione della patria”) (fig.7); alcuni suppongono che tale tavoletta fu donata alla Santa da un giovane nobile, altri, invece, come lo storico medievale Guglielmo Durando, affermano che questa venne lasciata da un angelo.

Intanto Quinziano, fuggito e pronto ad appropriarsi dei beni della famiglia di Agata, morì proprio durante il tragitto, verso il fiume Simeto.

Sant'Agata fu da subito vista come un modello di donna cristiana da seguire, ricca nelle migliori virtù, dalla bellezza al coraggio sino alla pazienza e alla forza.

Il martirio della giovane Agata non è stato vano, in quanto rappresentò, nei secoli a venire, un modello di vita cristiana da condurre, con l’onore e la fedeltà che ha mostrato fino all’ultimo in Dio, nonostante le torture subite ingiustamente; ancora una volta il bene vince sul male, grazie al sostegno che Dio ha mostrato ad Agata.

Furono il suo grande coraggio e la forza nel proferire la fede cristiana ad attribuirle il ruolo di protettrice della città di Catania e dei suoi concittadini, ruolo dovuto alla sua intercessione con Cristo, a cui la giovane si legò col martirio (fig.8).

Bibliografia

Gaetano Zito, S. Agata da Catania, Bergamo, Editrice VELAR, 2004.

Vittorio Peri, AGATA la santa di Catania, Bergamo, Editrice VELAR, 1996.

Claudio Pescio, Augusta Tosone (a cura di), Agata santa Storia, arte, devozione, Firenze, Giunti, 2008.

Antonio Tempio, Agata cristiana e martire nella Catania Romana La vita, gli oggetti e i luoghi di culto, Catania, Giuseppe Maimone Editore, 2017.

Sitografia

https://www.italiamedievale.org/portale/agata-vergine-martire-storia-devozione-culto/

IL MUSEO DI CAPODIMONTE

A cura di Ornella Amato

Introduzione: Origine del palazzo e del museo di Capodimonte

Capodimonte, quartiere periferico di Napoli, Anno del Signore 1738.

Corte di Sua Maestà Carlo di Borbone.

5 Settembre 1738. Giorno della posa della prima pietra della nuova Reggia.

Un casino di caccia, un luogo di diletto, di svago, eppure un vero e proprio palazzo reale realizzato ai margini del centro della città, distante ma non particolarmente lontano dal Palazzo Reale al centro della capitale.

La Reggia di Capodimonte oggi è uno dei musei più importanti all’interno del territorio cittadino ma anche dell’intero territorio nazionale, non solo per l’alta qualità delle opere e delle collezioni che custodisce, ma soprattutto per la sua completezza.