ALESSANDRO MAGNASCO: VITA E OPERE

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

L’opera di Alessandro Magnasco (1667-1749) costituisce un caso particolare all’interno del panorama artistico genovese dell’epoca perché la sua formazione si collocò soprattutto in città dal contesto culturale assai diverso, come Milano e Firenze.

Cenni biografici ed opere

Gli anni della prima formazione

Alessandro Magnasco, chiamato anche il Lissandrino, nacque a Genova il 4 febbraio 1667. Il padre, anch’egli pittore e allievo di Valerio Castello, morì quando Alessandro aveva solo cinque anni, scartando così l’ipotesi di una possibile prima formazione presso la bottega paterna.

Il pittore si trasferì giovanissimo a Milano dove, grazie agli insegnamenti di Filippo Abbiati - una delle personalità più note dell’ambiente artistico lombardo - imparò “il disegno & il colorire”[1] Le prime opere, del tutto estranee alla pittura genovese (che verrà ripresa più avanti dal pittore), manifestavano un linguaggio prettamente lombardo, dal gusto molto teatrale. Tuttavia, rispetto alle costruzioni solide dell’Abbiati, il pittore genovese mostrò fin dall’inizio un linguaggio originale e inconfondibile, costituito da pennellate estremamente libere e forme disgregate. Tra i primi dipinti a noi noti vi sono la Maddalena, il Cristo portacroce (entrambi di collezione privata) e la serie delle Estasi di San Francesco, fra cui quella conservata a Palazzo Bianco a Genova è la più indicativa (Figg. 1-2). Nella rappresentazione delle scene sacre, intrise di colori lividi e terrosi, le figure appaiono disarticolate e scarnificate.

Col finire dell’esperienza sotto la guida dell’Abbiati, probabilmente negli anni novanta del Seicento, il Magnasco si allontanò dalla pittura sacra tradizionale, inserendosi nel gruppo degli specialisti dei generi pittorici “minori”. Iniziò, dunque, a dipingere le sue prime opere di genere, come la Riunione di quaccheri (1695) di collezione privata (fig.3). La maggior parte di queste tele fu eseguita assieme alla collaborazione di paesaggisti e pittori di rovine. In tali dipinti – che riscossero notevole successo – veniva accentuato il carattere sfilacciato e contorto delle figure.

Sul finire del secolo, Magnasco si affermava come noto figurista, nonostante non avesse una propria bottega e dipendesse da altri specialisti per le commissioni di opere. Il passaggio dall’arte sacra tradizionale alla pittura di genere avvenne plausibilmente in modo graduale.

Un’opera significativa in tal senso è il S. Antonio Abate nell’Eremo, eseguita in collaborazione con Carlo Antonio Tavella (1668-1738), che si occupò del paesaggio roccioso. Qui i motivi devozionali e penitenziali, tipici della pittura lombarda, si perdono nel paesaggio assumendo un carattere tendenzialmente decorativo. Di conseguenza, viene smorzato anche l’effetto drammatico. Forse fu proprio grazie al Tavella che Alessandro ebbe modo di inserirsi nell’ambiente della pittura di genere.

I soggetti popolareschi e caricaturali che animavano le sue opere si configurarono fin da subito come dei veri e propri “tipi” ricorrenti: la lavandaia, il frate in preghiera, il pellegrino in riposo, il soldato che gioca a carte sopra un tamburo.

Negli anni del suo primo soggiorno milanese, Magnasco cominciò ad interessarsi anche alla ritrattistica, un genere che lo entusiasmava ma che praticò solo per un breve periodo. I suoi ritratti, dal taglio realistico, costituivano un suggestivo momento di indagine della realtà. Anche qui la matrice era prettamente lombarda e in contrasto con la ritrattistica genovese del periodo, orientata verso una funzione celebrativa.

Firenze

Dopo l’esperienza milanese, il secondo soggiorno più significativo per Magnasco fu Firenze. Trasferitosi nella città toscana nel 1703, produsse diverse opere per conto del Gran Principe Ferdinando, amante dello stile antiaccademico e “brioso”.[2]

Al soggiorno fiorentino risalgono per esempio il Viaggio di frati e la Tebaide, concepiti insieme ad alcuni paesisti, tra i quali si ricorda Marco Ricci, nipote di Sebastiano Ricci, un pittore amatissimo dal Gran Principe e amico del Magnasco stesso. La Scena di Caccia (1706-1707) (fig.4) del Lissandrino (e di ignoto paesaggista), oggi conservata al Wadsworth Museum di Hartford (USA), in cui compaiono Ferdinando de’ Medici, sua moglie, Sebastiano Ricci e il pittore stesso, testimonia proprio tali legami. L’opera, dai toni caricaturali e burleschi, costituisce un caso particolare rispetto alla solennità dei ritratti di corte tradizionali.

Il secondo soggiorno milanese

Verso il 1708 Alessandro decise di lasciare Firenze poiché nel frattempo il suo mecenate, il Gran Principe, si era ammalato. Il pittore, dopo un breve soggiorno a Genova dove si sposò, fece ritorno a Milano. Nella città lombarda, affiliato all’Accademia di San Luca, lavorò per conto di importanti famiglie come i Borromeo e i Visconti. Tra il 1719 e 1725 gli fu poi affidata una prestigiosa commissione: il governatore austriaco di Milano, il conte Gerolamo di Colloredo, gli richiese quattro dipinti di grandi dimensioni da destinare all’Abbazia di Seitenstetten in Austria. Le opere in questione sono la Biblioteca e il Refettorio dei cappuccini, la Sinagoga (fig.5) e il Catechismo nel duomo di Milano.

Altra opera significativa databile a questi anni, intorno al 1725, è la Satira del nobile in miseria (fig.6), che ricorda le commedie di Carlo Maria Maggi, un rappresentante dell’aristocrazia milanese del tempo che dedicò i suoi scritti ad una satira arguta nei confronti della nobiltà moralmente degradata.

Il ritorno a Genova

Nel 1733 il Lissandrino tornò a vivere a Genova dove rimase fino alla morte.

Nella sua città natale venne influenzato dallo studio delle opere di Domenico Piola, Gregorio de Ferrari, del Grechetto e soprattutto di Valerio Castello. Tuttavia, rispetto alle vivaci cromie e alle auliche figure della pittura genovese, Magnasco rimase fedele alle tonalità cupe e alle forme “corrose”[3]. Egli continuò a preferire i suoi soggetti popolari e le tematiche care al patriziato lombardo[4], sebbene per gli aristocratici genovesi «quel suo dipinger di tocco parve di niun conto»[5].

A questo periodo risalgono lavori come Il pittor pitocco (fig.7), opera emblematica in cui Alessandro si autoritrae mentre dipinge un violinista ambulante storpio che siede davanti a lui. O ancora, il Trattenimento in un giardino d’Albaro (Palazzo Doria-Tursi, Genova) (figg.8-9), databile intorno al 1740. La tela, dal formato inconsueto, mette in scena uno scorcio di vita quotidiana dell’aristocrazia genovese. Anche questa volta i toni sono disincantati: l’intento di Magnasco è quello di mostrare lo sfarzo illusorio di una nobiltà destinata ormai a tramontare.

Un carattere ulteriormente polemico è presente nella tela databile al 1735-40 – quasi un preludio de’ Il giorno del Parini – di collezione privata: La dissipazione e l’ignoranza distruggono le arti e le scienze (fig.10).

Note

[1] C. Dufour Bozzo (a cura di), La Pittura a Genova e in Liguria, vol. 2, 1970-1971, p. 325.

[2] Ivi, p. 330.

[3] Ivi, p. 325.

[4] Tra i committenti milanesi si ricordano i Borromeo, gli Archinto, i Visconti e Giovan Francesco Arese.

[5] Ivi, pag.339

Bibliografia

- C. Dufour Bozzo (a cura di), La Pittura a Genova e in Liguria (vol 2), 1970-1971

- F. Franchini Guelfi, Alessandro Magnasco, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1977

- Alessandro Magnasco (1667-1749). Gli anni della maturità di un pittore anticonformista (catalogo della mostra), a cura di Fausta Franchini Guelfi, Galerie Canesso (Parigi), 2015

- E. Gavazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Cassa di Risparmio di Savona (gruppo Banca Carige), 2000, p. 339

Sitografia

www.fondazionezeri.unibo.it

www.museidigenova.it

LA PITTURA DI GIOVANNI BOLDINI

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

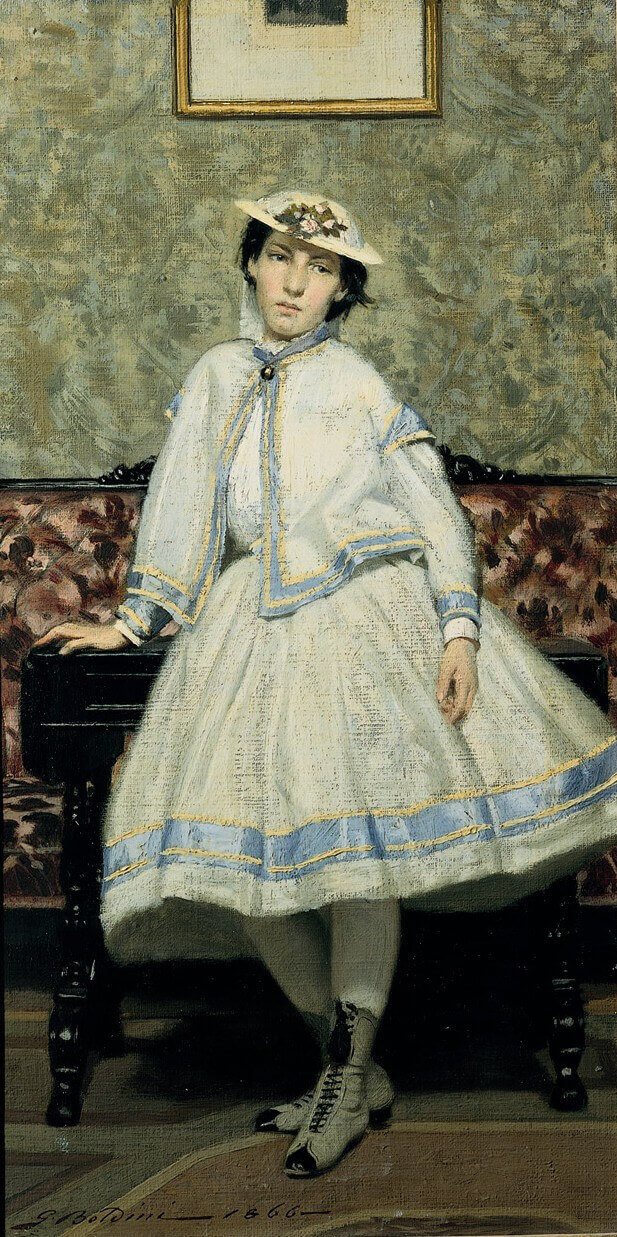

Giovanni Boldini nacque nel 1842 a Ferrara; ottavo figlio di Antonio Boldini e Benvenuta Caleffi, abbandonò presto gli studi per avvicinarsi al mondo dell’arte ricevendo gli insegnamenti dal padre, pittore legato alla pittura rinascimentale. Un esempio dell’apprendimento dello stile paterno, e quindi dello svilupparsi dello stile della pittura di Boldini, è visibile nell’Autoritratto del 1856.

La pittura di Boldini: da Ferrara a Firenze

Ferrara iniziò a diventare una città troppo “stretta” per il Boldini, che all’età di vent’anni grazie al denaro ereditato dallo zio e dall’esonero dal servizio militare, si trasferì a Firenze dove divenne studente presso l’Accademia di Belle Arti. Oltre alle lezioni in Accademia il Boldini frequentò, grazie all’amicizia con Cristiano Banti e Michele Gordigiani, il Caffè Michelangiolo. Qui ebbe modo di entrare in contatto con alcuni tra i più importanti esponenti della corrente dei Macchiaioli, come Giovanni Fattori, Giuseppe Abbati, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani e Vincenzo Cabianca, che lo portarono ad allontanarsi dagli insegnamenti accademici e ad avvicinarsi alla pittura dal “vero”, anche se Boldini continuò a preferire i ritratti. Alcuni esempi sono quelli realizzati a Enea Vendeghini (1863-64), Lilia Monti (1864-65), Giuseppe Abbati, Martelli e l’autoritratto mentre osserva un quadro (1865), Ritratto di Giuseppe fattori nel suo studio, Cristiano Banti e i figli Adele e Lionetto Banti (1866) e le sorelle Laskaraki (1869).

Oltre ai Macchiaioli, Boldini entrò in contatto con la piccola cerchia della comunità inglese presente a Firenze, come Walter Falconer, che nel 1867 portò Boldini a vedere l’Esposizione Universale dove ebbe modo di conoscere Degas, Sisley e Manet. Rientrato a Firenze, nel 1868 iniziò la realizzazione degli affreschi presso la cosiddetta “Falconiera”, la villa di Falconer a Pistoia, completata nel 1870 dopo una serie di interruzioni. Sempre in quell’anno William Cornwallis-West invitò il Boldini a soggiornare a Londra, mettendogli a disposizione uno studio dove realizzare le sue opere; inoltre grazie al duca di Sutherland, l'artista entrò in contatto con l’alta società inglese, realizzando ritratti di piccolo formato di Lady Holland, la duchessa di Westminster e Lady Bechis, opere molto vicine alla ritrattistica inglese di fine '700/inizio '800.

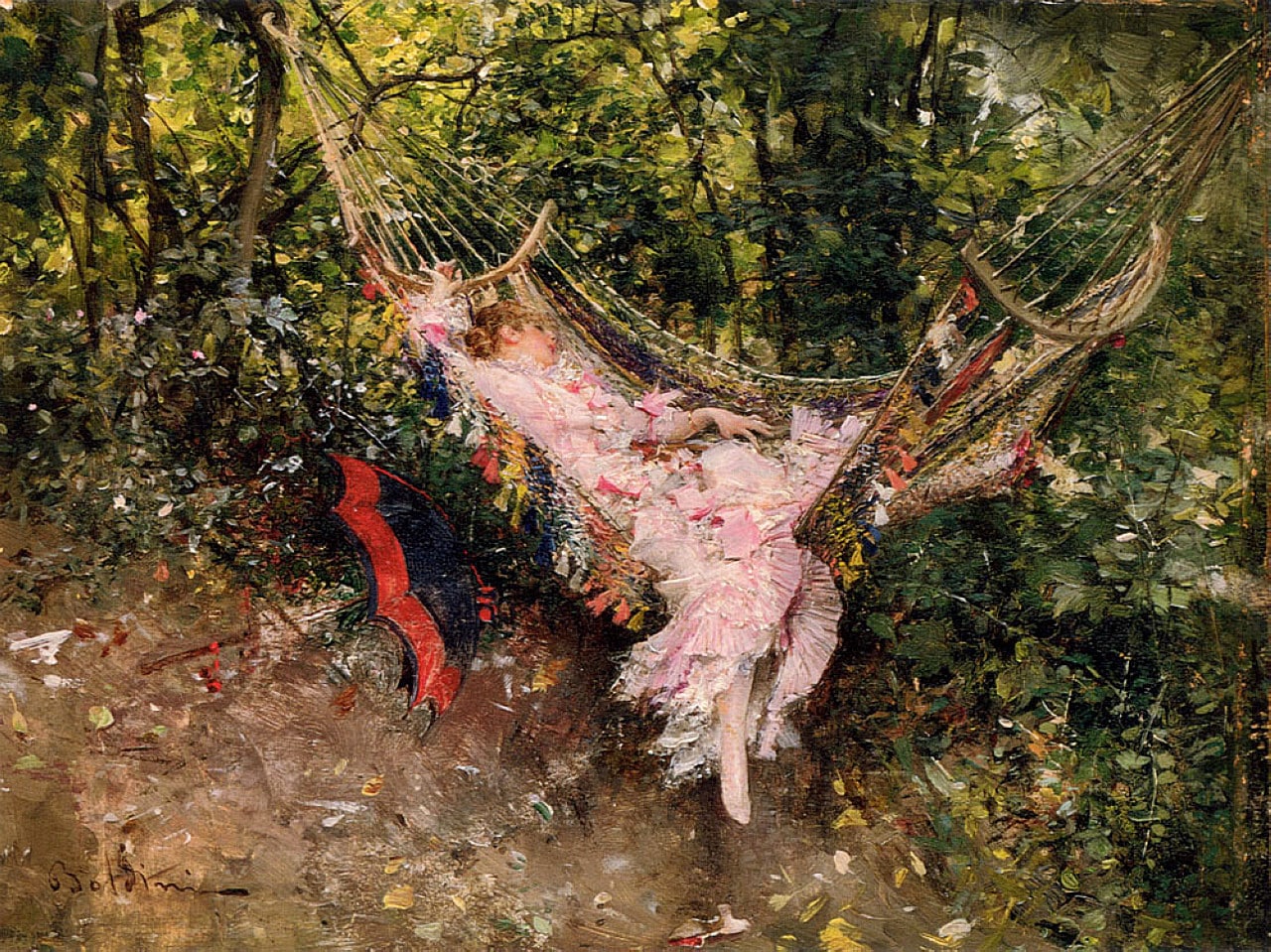

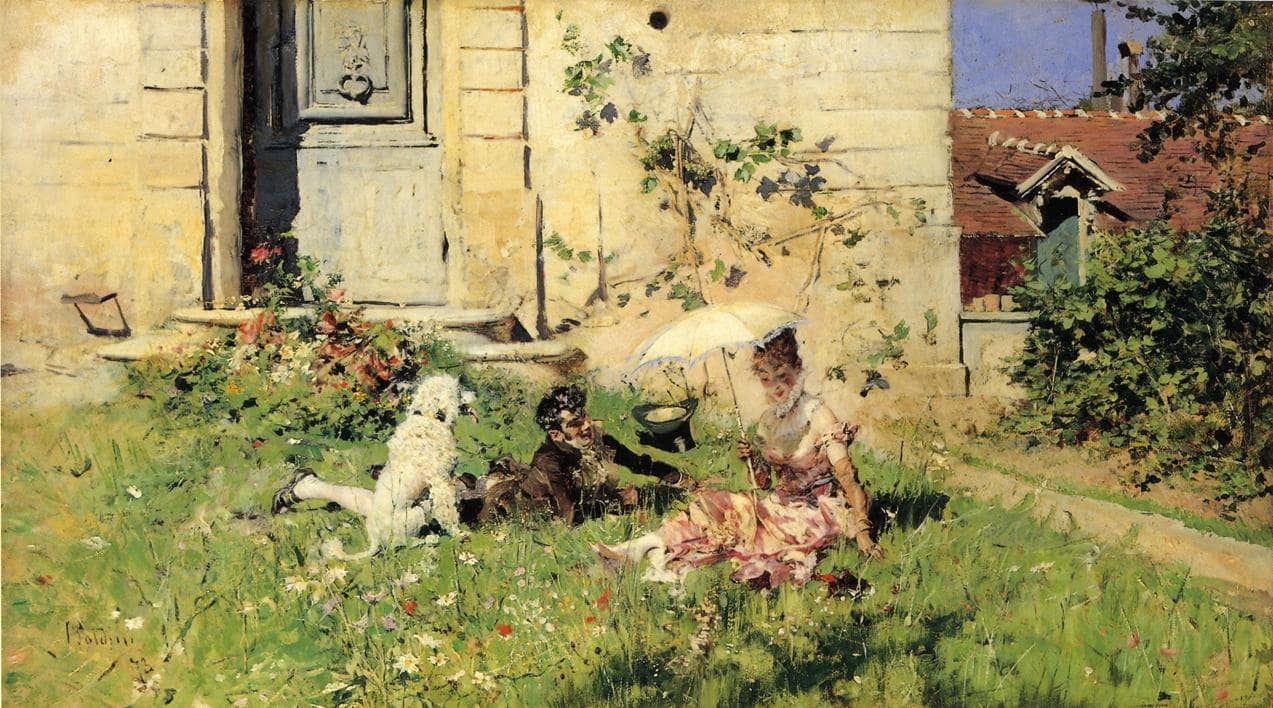

La pittura di Boldini: il soggiorno parigino

Il soggiorno a Londra non durò moltissimo, infatti l’anno seguente Boldini si trasferì in pianta stabile a Parigi. Nella capitale francese il pittore ferrarese lavorò per il mercante Adolphe Goupil realizzando opere di genere come l'Amaca e Primavera (1873), di vedute di Parigi come Place Clichy (1874) e Place Pigalle (1882), senza mai allontanarsi dal genere del ritratto. Questo lo portò ad esporre nel 1874 presso il Salon du Champ-de-Mars dove riscosse molto interesse. La sua fama lo fece entrare nei salotti più esclusivi della città, e divenne un pittore molto richiesto soprattutto dalle donne aristocratiche: questo gli valse l’appellativo di pittore mondano. Sempre nel 1874 ebbe una relazione con la contessa Gabrielle De Rasty per cui realizzò alcuni ritratti (1876 e 1879), mentre nel 1876 viaggiò in Olanda dove studiò la pittura di Frans Hals che lo portò ad utilizzare sempre più frequentemente una pennellata veloce e sintetica, già usata in parte per la realizzazione delle persone presenti nei dipinti di vedute delle piazze parigine, e all’utilizzo di colori grigi, neri, argenti e bruni com’è possibile vedere come nella Conversazione al caffè (1879) o Notturno a Montmartre (Cavalli di notte) (1883).

Con l’avvento della Belle Époque, Boldini raggiunse l’apice della sua carriera. Nell’ultimo ventennio del XIX secolo gli vennero commissionati sempre più ritratti: non solo di nobildonne come la Principessa di Caraman Chimay (1889), la Contessa de Leusse (1889-90) o Lady Collin Campbell (1894), ma anche di personaggi celebri come Toulouse Lautrec (1880), Joaquin Araujo Ruano, Giuseppe Verdi per cui realizzò due ritratti nel 1886, Emiliana Conca de Ossa (1888), Edgar Degas (1885-1890) e Robert de Montesquiou (1897).

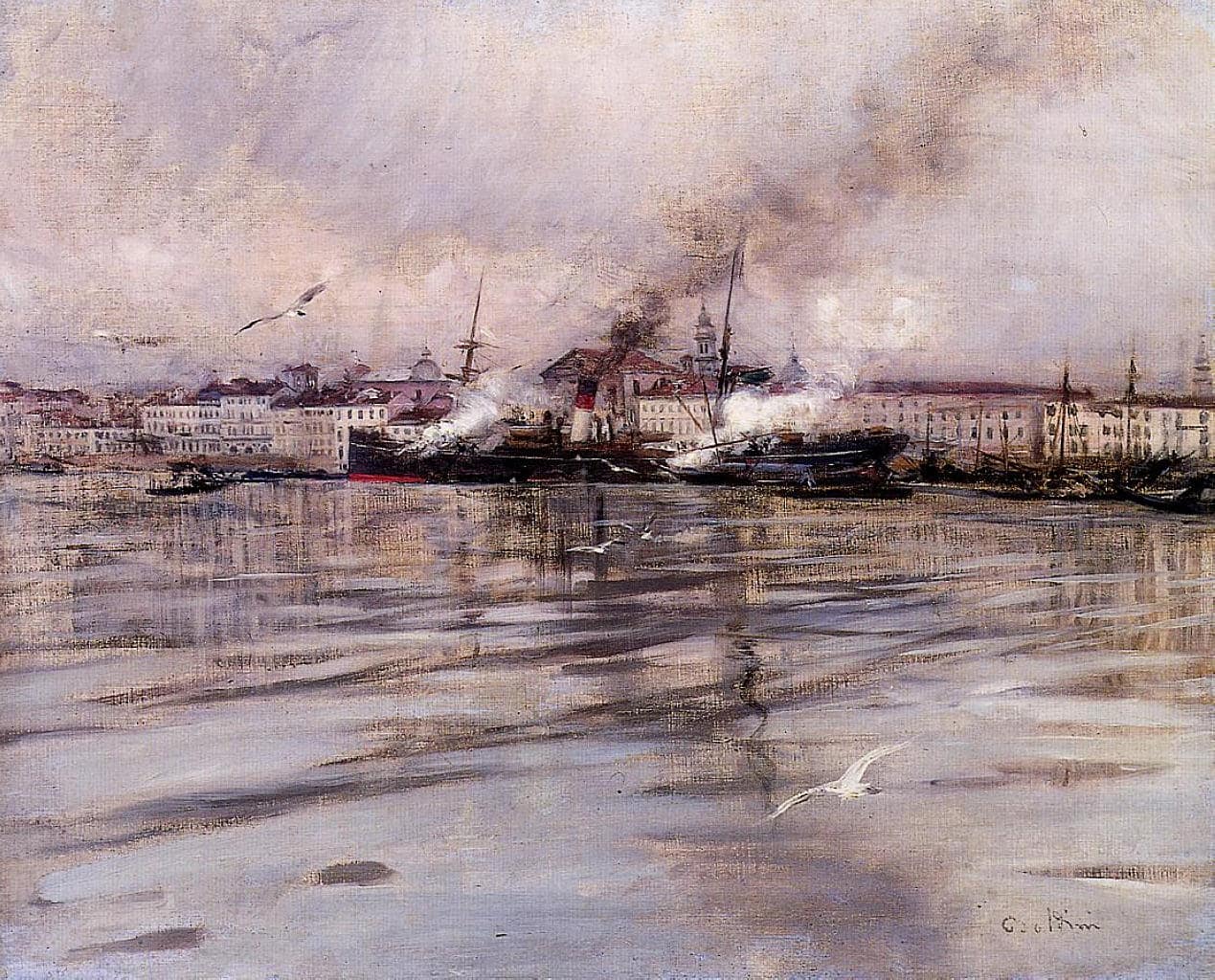

Nel 1895 Boldini espose alla Biennale di Venezia come componente del Comitato di Patrocinio, e fu chiamato molte altre volte negli anni seguenti. Di quell’anno sono noti i suoi dipinti paesaggistici di Venezia e della sua laguna.

Due anni più tardi invece arrivò ad esporre alla Galleria Wildenstein di New York i ritratti di James McNeill Whistler (1897) e l’Infanta Eulalia di Spagna (1898).

La pittura di Boldini: il ritratto di Franca Florio

Con l’inizio del XX secolo le commissioni iniziano a diminuire, tuttavia realizzò comunque opere degne della sua fama, come il ritratto a Franca Florio realizzato nel 1901 (anno in cui il pittore venne ospitato dalla famiglia Florio a Palermo) ed esposto alla biennale di Venezia del 1903. L’opera poi venne ritoccata varie volte fino alla versione finale del 1924.

Altre opere realizzate dal Boldini sono Madame R.L., Lina Cavalieri e Cléo de Mérode (1901), Consuelo Vanderbilt duchessa di Marlborough con il figlio Lord Ivor Spencer Churchill (1906), la marchesa Luisa Casati con un levriero (1908) e la passeggiata al Bois de Boulogne (1909) oltre all’autoritratto a sessantanove anni del 1911.

Con l’avvicinarsi del primo conflitto mondiale Boldini si trasferì prima a Londra poi a Nizza, per tornare nella capitale francese al concludersi della guerra. Qui venne insignito della Legione d’onore e del titolo di grande ufficiale della corona italiana nel 1919. Prima della morte che lo colpì il 12 Gennaio del 1931, si sposò con la giornalista Emilia Cardona nel 1929. Come richiesto dal pittore, alla propria morte il corpo fu sepolto nel cimitero di Ferrara, dove il 12 Gennaio 2021 è stato celebrato il novantesimo anniversario della sua scomparsa.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-boldini_%28Dizionario-Biografico%29/

https://dueminutidiarte.com/2017/04/30/giovanni-boldini-biografia-opere-principali-riassunto/

https://artemoderna.comune.fe.it/1853/museo-giovanni-boldini

https://biografieonline.it/biografia-giovanni-boldini#gli-studi-e-i-macchiaioli

https://artemoderna.comune.fe.it/index.php?id=1858#boldini

LA CATACOMBA DI VILLAGRAZIA DI CARINI

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione: la Catacomba di Villagrazia di Carini e le testimonianze di fede cristiana in Sicilia

“Io credo che una città possa avere un forte diritto alla morte

solo se ha un forte rapporto con la vita”

(W. Wenders)

Non esiste solo ciò che i nostri occhi ci mostrano. Il sottosuolo, che noi calpestiamo distrattamente, frettolosamente, mentre svolgiamo le nostre faccende quotidiane, conserva storie di riti che accompagnavano i defunti durante il trapasso, lacrime versate per la perdita di un affetto e tracce di quella fede cristiana, un tempo così forte, che oggi sembra sgretolarsi ogni giorno di più.

Così, mentre la vita va avanti, restano luoghi in cui il tempo si è fermato e in cui, in un lontano passato, si augurava agli uomini che lasciavano questa terra di ricominciare una nuova vita in quell’aldilà a noi ignoto: queste sono le catacombe.

Storia e scoperta della Catacomba di Villa Grazia di Carini

La Catacomba di Villagrazia di Carini, risalente al IV secolo d.C., costituisce al giorno d’oggi la testimonianza più importante del Cristianesimo in Sicilia.

La scoperta della catacomba si deve ad Antonio Salinas che, nel 1899, si rese conto della presenza di questa struttura funeraria paleocristiana nel sottosuolo di un luogo poco distante dalla contrada San Nicola. Quanto rinvenuto da Salinas era stato troncato in due parti da una cava di pietra che aveva in parte distrutto il cimitero sotterraneo. È da specificare, tuttavia, che il territorio della catacomba fu martoriato nel corso dei secoli a causa dell’uso eccessivo che interessò i suoi ambienti nel corso dei secoli. La catacomba fu certamente frequentata, con la sua reale funzione, tra il IV e il VIII secolo. Successivamente, intorno al IX secolo, le sue coperture vennero distrutte e il cimitero abbandonato definitivamente in epoca medievale; infine, ciò che devastò più di ogni cosa gli ambienti funebri furono i depositi alluvionali che interessarono la zona negli scorsi anni Settanta. La parte delle Gallerie I – VI era poi stata utilizzata in precedenza, all’incirca tra il XVI e il XVII secolo, per la produzione di zucchero di canna.

Il recupero della Catacomba di Villagrazia di Carini

A partire dal 2000 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Palermo, la Soprintendenza di Palermo e l’Amministrazione Comunale di Carini, si occupò di avviare un piano di lavoro che avesse l’obiettivo di recuperare il cimitero e di salvare ciò che era rimasto.

Struttura della Catacomba

La Catacomba di Villagrazia di Carini si caratterizza per imponenza e monumentalità. Essa ricopre una superficie che si estende per 5000 mq con un impianto sviluppato su un asse longitudinale. La sua progettazione fece sì che gli spazi fossero regolari e potessero essere sfruttati in maniera ottimale.

I cubicoli presenti si rivelano essere delle vere e proprie cappelle gentilizie. Le pareti presentano arcosoli e di loculi, elementi caratteristici degli usi cristiani tra il IV e l’VIII secolo. Nel piano pavimentale erano presenti, anche in questo caso, delle sepolture.

La catacomba era altresì dotata di nicchie e piccole mense adibite al rituale funebre, quindi al banchetto che si era soliti organizzare in onore del defunto (refrigerium).

Come afferma Rosa Maria Bonacasa Carra, la peculiarità che risulta essere di maggiore interesse nella Catacomba di Villagrazia di Carini è l’associazione delle tombe a mensa con gli arcosoli sottostanti; ciò si evince in particolar modo nelle Gallerie VIII, IX, X e XII.

La Galleria II presenta una struttura ad ambulacro continuo con due ordini sovrapposti di nicchioni, polisomi, arcosoli e tombe.

Infine, sono presenti due grandi lucernari: uno a Nord e uno a Sud, posti alla confluenza del braccio, la cui funzione era quella di garantire luce e areazione.

Iconografia: generalità e arcosolio X.2

Gli affreschi che decorano gli arcosoli, e più in generale l’area della catacomba, sono la più importante testimonianza artistica del periodo paleocristiano.

Le scene raffigurate si ispirano a scene dell’Antico e del Nuovo Testamento; particolare cura e attenzione è stata poi riservata alle sepolture infantili.

All’incrocio tra le Gallerie VII – X e VIII – IX si trova l’arcosolio X.2. Dalle ricerche archeologiche è emerso che esso è stato utilizzato, in differenti momenti storici, per svariate inumazioni.

In merito alla raffigurazione, potrebbero esservi state due fasi decorative: un primo momento, di decorazione originaria, ed un rifacimento successivo.

In origine la decorazione presentava un fondo bianco sul quale si stagliavano ghirlande verdi frastagliate ed un fitto intreccio di serti floreali rossi. Non era peraltro attestata la presenza di figure, che invece vennero inserite in un secondo momento.

Tra la metà e la fine del II secolo, infatti, la decorazione venne modificata, e venne inserita la figura di un fanciullo con la testa sferica ed i capelli lisci vestito con una lunga tunica clavata bianca e accompagnato da un cavallo che tiene per le briglie. Il cavallo scalpita, probabilmente incitato dal fanciullo stesso, e ciò lo si può evincere dalla posizione assunta dall’animale, con la zampa sollevata dal suolo.

Già nella decorazione originaria risultava quindi chiaro il riferimento al Paradiso, altresì esplicato nella rappresentazione del giardino fiorito e ancor più marcato nel rifacimento della pittura con la rappresentazione di un ambiente agreste.

Tra gli altri arcosoli degni di nota della Catacomba di Villagrazia di Carini, si ricordano:

- l’arcosolio X.10.9 che raffigura l’Adorazione dei Magi

- L’arcosolio X-10.A4 che raffigura il ritratto di una bambina defunta in expansis manibus

La Catacomba di Villagrazia di Carini offre oggi visite guidate che danno la possibilità di poter immergersi nella riscoperta di qualcosa di unico.

Bibliografia

Bonacasa Carra R. M., La Catacomba di Villagrazia di Carini. Un esempio di architettura funeraria paleocristiana in Sicilia. Ricerche 2000 – 2008, in Mare internum, Archeologia e culture del Mediterraneo, Fabrizio Serra Editore, Pisa – Roma, pp. 159-165

Sitografia

https://archeofficina.com/la-catacomba-paleocristiana-di-villagrazia-di-carini/

LE CANTINE DELLA CERTOSA DI PADULA

A cura di Stefania Melito

Introduzione

Uscendo dalla cucina della Certosa di San Lorenzo a Padula e oltrepassando un ambiente con camino attiguo ad essa ci si affaccia su un corridoio che, a mo’ di asse prospettico, taglia tutta la Certosa nel senso della lunghezza raccordando vari locali: è lo stesso corridoio su cui insiste un lato del Chiostro della Foresteria, la prima sala che si incontra entrando nella casa alta. Tale ampio spazio consente, tra gli altri, l’ingresso alle cantine della Certosa, un’imponente stanza che viene aperta solo in occasioni speciali: si tratta di un ampio vano, situato in una zona un po’ appartata del monastero, un tempo destinato ad accogliere le derrate alimentari e la produzione vitivinicola del convento.

Le cantine della Certosa di Padula

Esse sono collocate in posizione defilata rispetto al suddetto corridoio, e vi si accede in due modi: attraverso due porte situate in cucina ai lati della cappa, che mediante una scaletta introducono direttamente nelle cantine (accesso oggi chiuso), oppure da un piccolo spiazzo scoperto, che si raggiunge uscendo dalla cucina, attraversando un ambiente, arrivando sul corridoio e girando a sinistra; ci si ritrova in una piccola area esterna, in cui in un angolo è collocata una stretta scala, e subito dopo un piccolo e stretto spazio di raccordo. Improvvisamente, al di là di un’apertura ad arco, si spalancano le cantine, la cui grandezza veramente impressionante è messa ancora più in risalto dalla piccolezza degli luoghi che si sono attraversati per raggiungerle.

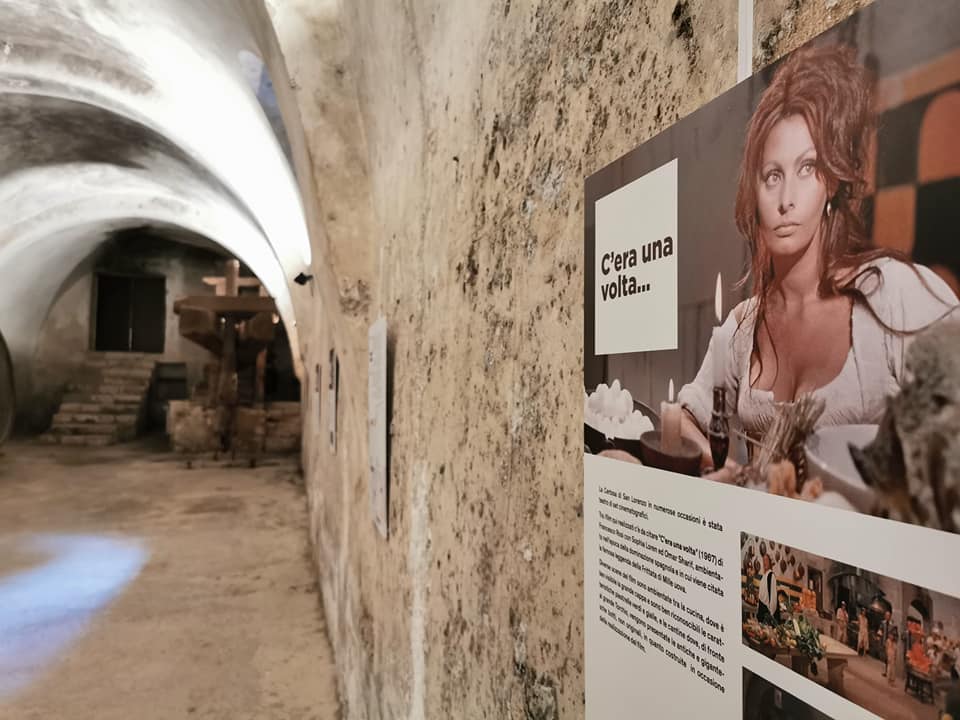

Il locale è diviso in due bracci: il primo è completamente vuoto, mentre il secondo ospita una riproduzione delle enormi botti che un tempo erano qui conservate, e che vi furono poste nel 1967 in occasione del film “C’era una volta” di Francesco Rosi, che vide protagonisti Sophia Loren e Omar Sharif.

Molte scene del film furono girate in Certosa, in particolare nelle cantine, nella cucina, nel chiostro grande e in altre sale, e la troupe e gli attori soggiornarono a Padula il tempo necessario alle riprese: resta ancora traccia di ciò nella memoria popolare, che racconta come Sophia Loren si fosse perfettamente integrata con la popolazione a tal punto da sgridare una bambina perché “troppo piccola per poter portare lo smalto”[1]. Un’affermazione che nel 2021 può sembrare banale, ma che allora, alla fine degli anni ’60, dimostrava la semplicità e la spontaneità di un’attrice già Premio Oscar (vinto nel 1960 con La Ciociara).

Il secondo ambiente delle cantine della Certosa: il torchio

Nel secondo ambiente, situato dopo una svolta, oltre alle botti si trova un torchio, datato 1785, dalle dimensioni maestose, ricavato da un unico tronco di quercia di dodici o quindici metri incastrato con una sorta di forcella in una enorme vite. Questo tronco, posto al di sotto di due archi quadrati lignei, serviva a pressare l’uva posta in un catino e collocata nella grande vasca di pietra posta al di sotto del torchio, che una volta spremuta rilasciava il succo che veniva canalizzato sotto la vasca mediante un’apertura.

Le dimensioni gigantesche suggeriscono che il suo utilizzo non dovesse essere limitato alla produzione di vino solo per i monaci residenti in Certosa, ma che molto probabilmente servisse a soddisfare il fabbisogno dell’intero paese, se non del circondario. Alla sua base è murata una lapide dedicata al dio pagano Attis, probabilmente proveniente dall’antica Cosilinum, ossia l’area archeologica di Padula, su cui sono incise queste parole: “Sanctum/ mundum/ Attinis p(ro) r(editu)/ a fundament(is)/ Helviae Abascante/ et Capitolina f(ilia), d(ecreto) d(ecurionum), p(ecunia) s(ua) f(ecerunt)”.

Recentemente un’associazione locale, “Certosa Estesa”, ha provveduto ad eseguire una scansione 3D del torchio, rendendone quindi di immediata comprensione l’utilizzo, abbinandola ad un’interessante giornata dedicata appunto alle cantine.[2]

Il chiostro dei Procuratori

Uscendo dalle cantine e ritornando sul corridoio principale, fatti pochi passi verso l’entrata ci si ritrova, a sinistra, davanti all’ingresso del chiostro dei Procuratori, sormontato da un corridoio finestrato.

Il cosiddetto procuratore era un monaco deputato all’amministrazione economica del monastero: era colui che coordinava le attività dei conversi, gestiva e sovrintendeva le elemosine e il patrimonio certosino, manteneva rapporti con l’esterno; una volta all’anno riferiva l’andamento del suo operato al Priore. Solitamente ce n’era uno solo per certosa, ma la Certosa di San Lorenzo faceva eccezione, in quanto per la vastità dei suoi possedimenti (il feudo di Padula in primis, ma anche possedimenti a Brindisi, Taranto, oltre che a Montesano e Buonabitacolo) essa ne contava più di uno. Gli alloggi riservati ai procuratori erano appunto quelli del corridoio finestrato posto al di sopra del chiostro.

Il chiostro vero e proprio presenta invece dei fasci di pilastri, con una parasta scanalata verticalmente nella parte centrale, che scandiscono le arcate; al di sopra del capitello fitomorfo posto sulla parasta corrono tutto intorno una fascia liscia e una cornice marcapiano piuttosto aggettante e movimentata da rientranze e sporgenze, al di sopra della quale si slanciano in altezza altre paraste, poste in corrispondenza di quelle inferiori, e che vanno a delimitare le finestre del corridoio.

Il chiostro, che presenta una pavimentazione a spina di pesce, è diviso in due modi: alla divisione centrale a croce si affiancano infatti altre quattro divisioni dei quattro angoli, anch’essi a croce; nel mezzo del chiostro si trova una fontana lapidea quadrilobata con angoli, con al centro quel che sembra un delfino e ai lati quattro animali marini, mentre nelle altre quattro divisioni vi sono quattro basi onorarie.

Lungo tutto il porticato, che funge da Lapidario, sono disposti alcuni rocchi di colonne, epigrafi, capitelli ed altro materiale frutto delle campagne archeologiche che fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 interessarono Padula e l’intero comprensorio valdianese; il resto del materiale è nell’attiguo Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale, di cui si parlerà nel prossimo approfondimento.

Si ringrazia l’associazione “Certosa Estesa” per avermi autorizzato a pubblicare due loro fotografie

Note

[1] Ciò mi è stato riferito dal figlio di quella signora.

[2] https://www.italia2tv.it/2020/02/03/nel-ventre-della-certosa-per-scoprire-i-segreti-del-monumento-di-padula-la-splendida-iniziativa-dellassociazione-certosa-estesa/

Bibliografia

“Vecchi scavi, nuovi studi. Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di San Lorenzo a Padula”, a cura di Matilde Romito, Salerno, 2006.

“Padula nel Rapporto di Robert Mallet e l’intervento attuale di restauro della Certosa di S.Lorenzo” di G. Miccio, in "Viaggio nelle aree del terremoto del 16 dicembre 1857. L’opera di Robert Mallet nel contesto scientifico e ambientale attuale del Vallo di Diano e della Val d’Agri", a cura di G.Ferrari, vol.1, Bologna 2004.

Sitografia

http://www.ariap.it/news/STORIA%20Certosa%20di%20San%20Lorenzo%20o%20Certosa%20di%20Padula.pdf

https://storico.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155601&pagename=157031

https://www.touringclub.it/destinazione/localita/chiesa/170900/certosa-di-s-lorenzo-padula

L'ICONOGRAFIA DEL LEONE DI SAN MARCO

A cura di Alice Casanova

Introduzione

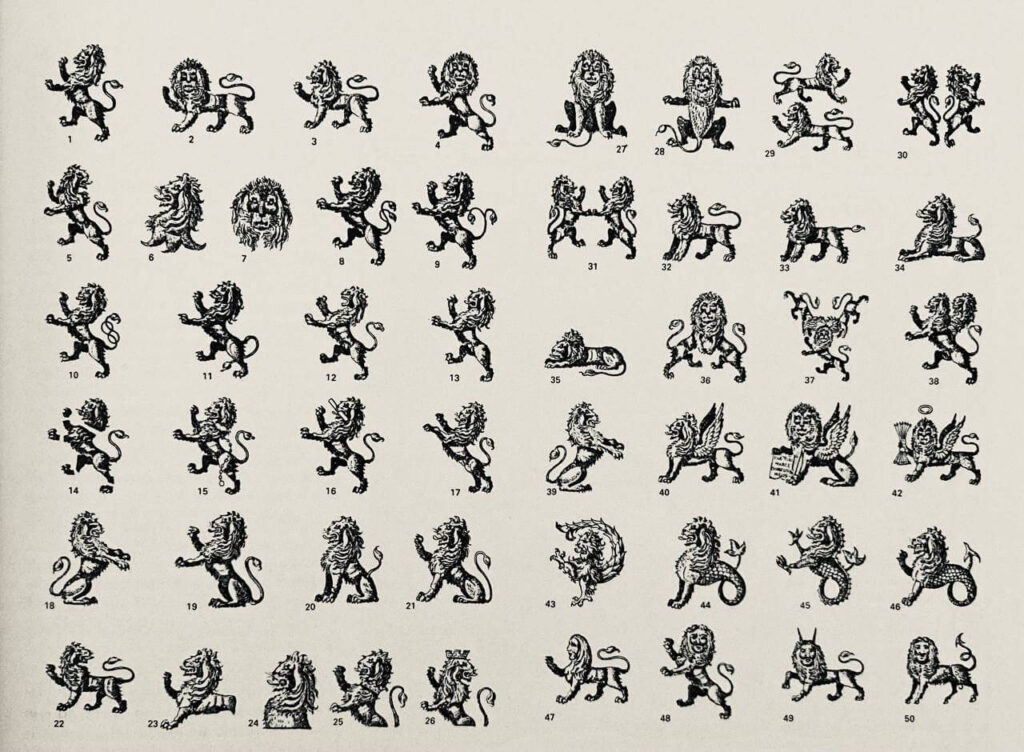

Sfogliando un qualunque testo in cui vi siano immagini di bassorilievi, stemmi o affreschi raffiguranti il Leone di San Marco di Venezia, ci si accorge che il proteiforme «San Marco in forma de lion»[1] si presenta spesso e volentieri in forme e pose diverse. Può emergere dall’acqua con il solo busto, ergersi fiero sulle quattro zampe, reggere un libro o una spada. In alcune località lo si vede sostenere un Vangelo aperto, altre chiuso. La coda può essere sollevata o tra le zampe, le fauci spalancate o socchiuse, e così via.

Tutte queste varianti hanno con il tempo dato luogo a leggende ed interpretazioni popolari nelle quali il simbolo politico per eccellenza della Repubblica di Venezia, assume significati che indubbiamente fanno sorridere, ma che in realtà non sono propriamente veritieri. Si pensa, ad esempio, che quando il Vangelo del leone alato è rappresentato chiuso significa che la città è stata conquistata, mentre se il libro è aperto vuol dire che l’alleanza con Venezia è ancora salda.

Tra gli aneddoti che hanno alimentato la tradizione popolare, piuttosto piacevole è quello riguardante il caso degli analfabeti di Muggia. Gli abitanti di questa zona dell’Istria erano per la maggior parte analfabeti, ma davanti alla relazione che il podestà doveva compilare decisero di alterare le cifre e dire che «semo [siamo] in tremiladosento e diexe»[2] e di questi solo «mile xe [sono] analfabeti»[3]. Ovviamente il fatto giunse a Venezia e si decise che per dare una lezione ai muggesi si sarebbe mandato loro come premio per il minor numero di analfabeti un bel Leone di San Marco. Una volta collocato sulla facciata del municipio, la folla entusiasta convinta che l’inganno non fosse stato scoperto, si ritrovò perplessa davanti ad un leone con il libro chiuso. Il podestà chiese dunque spiegazione a colui che aveva portato il leone da Venezia, ma si sentì rispondere «se anca el ve mandava el libro verto nol ve serviva gnente, za che no savè leser né scriver, ma sol cambiar i numeri in tola [se anche vi avessero mandato il libro aperto, non vi sarebbe servito a niente, già che non sapete ne leggere ne scrivere, ma solo cambiare i numeri in tavola]»[4].

Un altro curioso fatto riguarda la coda: se sollevata equivarrebbe a segno di vittoria – originando il detto secondo cui “quando el leon de San Marco alza coa tuti li altri sbassa la soa” [5] – mentre se è tra le zampe, ha un significato più di dileggio e commiserazione [6].

Il nesso tra l’evangelista San Marco ed il Leone

Nell’iconologia cristiana, il leone alato fa la sua prima apparizione nel testo dell’Apocalisse, un libro sacro attribuito a San Giovanni Evangelista. Nel testo si narrano visioni profetiche, tra le quali l’apparizione di quattro esseri viventi attorno al trono di Dio:

«Il primo vivente simile ad un leone, il secondo vivente simile a un vitello, il terzo vivente ha la faccia d’uomo, e il quarto vivente simile ad un’aquila in volo». (Ap. 4,7)

Nel 180 d.C. circa, quindi quasi un un secolo dopo, il vescovo di Lione, Sant’Irineo, fa coincidere nel suo Adversus haereses ogni essere con un evangelista: il leone con Giovanni, il vitello con Luca, l’uomo con Matteo e l’aquila con Marco. Le associazioni animale-evangelista che conosciamo oggi paiono dunque essere diverse da quelle probabilmente originarie. Ad attribuire i simboli degli evangelisti come oggi li conosciamo fu San Gerolamo, nel suo Commento a Matteo – in cui vi è anche la trasformazione della figura del vitello in bue o toro. Un altro motivo che vede la figura di San Marco connessa a quella del Leone lo si ritrova nel binomio San Marco -Venezia.

Perché San Marco è il simbolo di Venezia

Vi è una patriottica leggenda, risalente alla metà del Trecento e contenuta nella cronaca del doge Andrea Dandolo, secondo la quale il simbolo del leone divenne l’emblema di Venezia dopo che un angelo in forma di leone alato apparve in sogno a San Marco. Il santo si stava dirigendo da Aquileia a Roma quando, durante una sosta nella laguna veneta [7], in sogno gli apparve la creatura angelica che gli preannunciò:

“Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescat corpus tuum”

(Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo corpo)

L’angelo-leone, dunque, profetizzò che a Venezia il corpo del santo avrebbe trovato un giorno riposo e venerazione. La profezia si avverò nel IX secolo, quando alcuni mercanti veneziani, tra cui Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, rubarono le spoglie del santo [Fig. 6], che allora si trovavano ad Alessandria d’Egitto, e le riportarono a Venezia. È questa la ragione per cui, nella maggior parte delle rappresentazioni veneziane, il leone alato tiene tra le zampe un libro aperto recando solitamente la scritta latina «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS».

I due modelli iconografici marciani più diffusi

Il leone marciano viene raffigurato soprattutto in due principali modelli ed è solitamente accompagnato da tre attributi basilari: il libro evangelario, le ali e il nimbo – ovvero il disco luminoso posto intorno alla testa o sopra di essa. Vi sono anche molte altre eccezioni iconografiche del leone di San Marco che in questa sede non verranno trattate per non dilungarci troppo.

Il primo modello è quello del leone in maestà detto anche accosciato o seduto. Il numismatico Nicolò Papadopoli Aldobrandini scriveva che nella zecca «veniva chiamato in soldo, in gazzetta e dal nostro popolo, con poco rispetto forse, ma con molta efficacia di rappresentazione: “leone in moleca”» [8].

La moléca (o moéca) è la versione tipicamente veneziana del leone in maestà e prevale per lo più nella numismatica, nella medaglistica, nella sfragistica e nell’oggettistica varia. Questo tipo di raffigurazione, infatti, si presta meglio ad una sintesi figurativa e si adatta al formato rotondo delle monete coniate dalla Repubblica di Venezia, delle medaglie e dei sigilli. Lo si ritrova però anche nelle chiavi di volta, nelle trabeazioni e nei soffitti.

Il secondo modello iconografico è quello del leone andante, o passante. Più correttamente, quando poggia su tre zampe e la quarta è sul libro, si dovrebbe denominarlo stante. Questo leone è di solito impiegato nella scultura e nella pittura, spesso solitario, ed ha lo scopo di trasmettere la sua monumentalità.

Le due versioni hanno una sostanziale differenza, ovvero quella del ruolo e del significato a cui la posizione del leone intende alludere.

Il leone in moléca

La parola “moléca” vede la sua origine nel dialetto veneziano e sta a rappresentare il granchio comune (carcinus moenas), che durante la muta del suo tegumento diventa tenero e molle. L’associazione al leone è dovuta alla forma che il corpo del felino assume quando le ali lo racchiudono, proprio come il granchio fa con le sue chele. Vi è anche una spiegazione di carattere iconologico che lega i due animali. Come il granchio, questo modello di leone viene raffigurato uscente dall’acqua, come un anfibio, perché rappresenta il mito di una città sorta dalle acque del mare.

Il leone in moléca fa la sua comparsa, seppur in forma microscopica, nelle bolle dogali del 1261, raggiungendo il suo periodo di splendore durante l’età gotica, in concomitanza con l’affermarsi della potenza marittima veneziana. È proprio in questi anni che il leone marciano inizia la sua transizione da simbolo meramente religioso a simbolo politico quale emblema di Venezia e della sua Repubblica.

Dal Cinquecento, il carattere dello stato di Venezia inizia a cambiare: da marittimo diviene sempre più continentale e di conseguenza anche l’iconografia della moléca cambia. Se prima, infatti, questo tipo di leone era contraddistinto da un carattere più acquatico, adesso la raffigurazione dell’acqua si riduce ad uno “sbaffo”.

Il leone andante

La figura del leone andante è sicuramente la rappresentazione del leone di Venezia più conosciuta – sebbene sia nata quasi nello stesso periodo di quella in “moléca”. Spesso raffigurato andante verso sinistra, questa tipologia di leone è caratterizzata da alcuni particolari formali: il muso, da cui trapela un’espressione feroce e che di norma è frontale o scorciato; gli occhi, la cui visibilità era uno dei simboli dell’identità marciana; le fauci che possono essere chiuse o semiaperte. In riferimento a queste ultime si è notato che appaiono più evidenziate negli esemplari provinciali; ciò significa che l’atto di mostrare le zanne non era un monito solo per i nemici, ma anche per i sudditi.

Il leone andante può sorreggere anche una spada – viene detto leone ensifero – oppure una croce. Il modello con la spada è tra i più diffusi in pittura [Fig.3] e scultura e sebbene lo spettatore sia portato a pensare che l’arma rappresenti la guerra, essa si riferisce invece alla virtù cardinale più caratteristica dello stato Veneto, la Giustizia. Infine, oltre ai già accennati posizionamenti della coda, si è notato come questa spesso assuma la forma di una “S” maiuscola, a richiamare la Serenissima [Fig.13].

Come nel caso della “moléca” anche nel leone andante vi è la costante presenza dell’acqua: il leone è infatti di solito raffigurato con le zampe anteriori poggianti sulla terra ferma, mentre quelle posteriori immerse nell’acqua. Tale immagine allude al dominio della potenza veneziana su entrambi gli stati, quello “da Terra” e quello “da Mar”.

Ad oggi, gli esemplari di leone in moléca sono molto più numerosi di quelli con il leone andante, non tanto per la loro importanza, quanto per via delle numerose iconoclastie che colpirono l’emblema marciano. Il leone andante era, infatti, più riconoscibile e fisicamente più grande.

Note

[1] Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p.10.

[2] Ibidem, p. 35.

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] “Quando il leone di San Marco alza la coda tutti gli altri abbassano la loro”. Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p. 40.

[6] Ibidem. Va notato, inoltre, che il leone con la coda tra le zampe è quasi inesistente nell’iconografia marciana della Repubblica, al contrario di quanto accade dopo la sua caduta, quando diviene più diffusa.

[7] Secondo altri studiosi San Marco si trovava nella laguna a seguito di un naufragio.

[8] Cfr. A. RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001, p. 30.

Bibliografia

BRUNETTA (a cura di), La Serenissima e le città venete. Padova, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona, Editoriale Programma, Treviso, 2019, pp. 48-50.

FORNEZZA (a cura di), Il Leone di San Marco. Simbolo di Venezia, Marcianum Press, Venezia, 2012.

M.P. PEDANI, Il leone di san marco o san marco in forma di leone?, estratto da Archivio Veneto Serie V, Vol. CLXVI, 2006.

RIZZI, I Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica Veneta nella scultura e nella pittura, Editoriale Bortolazzi Stei, San Giovanni Lupatoto (Verona), 2001.

Sitografia

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/serenissima_venezia_come_e_nato_simbolo_leone_san_marco-4678342.html

LA CERTOSA DI CALCI NEL SETTECENTO

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Dopo le grandi imprese di rinnovamento terminate nel primo decennio del Settecento, i lavori nella Certosa di Calci subirono un rallentamento. Tuttavia, urgeva uniformare il grande complesso e completare il restauro degli altri edifici del monastero.

I lavori nella Certosa di Calci nel 1700

Alcuni primi interventi riguardarono la ristrutturazione della sagrestia dove, per la prima volta, la decorazione venne affidata esclusivamente alla mano degli stuccatori.

Il lavoro venne commissionato nel 1713 ai plasticatori Giovanni Vittorio Ciceri e Carlo Antonio Quadrio. Lesene in stucco dipinto a finto marmo, cornicioni modanati e capitelli a girali arricchirono così di elementi architettonici il semplice ambiente della sagrestia. Sopra il fregio della parete di fondo eseguirono il gruppo plastico rappresentante il Trionfo dello Spirito Santo, dove la dorata colomba centrale emerge tra spumose nubi abitate da cherubini. Alla stessa mano sono poi attribuiti i due Angeli reggi-cartiglio (fig. 1), realizzati a coronamento delle strutture che incorniciano i due armadi lignei laterali[1]. Questi stuccatori introdussero in Certosa una nuova e vincente maniera decorativa che verrà riproposta anche successivamente a più riprese. Infatti, quando il priore Carlo Maria Orsini avvierà un progetto di aggiornamento stilistico per le cappelle laterali della chiesa, questo si avvarrà nuovamente del lavoro di altri maestri plasticatori.

Il fruttuoso operato di Giovanni Angelo Somazzi e Carlo Antonio Ferri ha inizio nel 1748 con la decorazione della cappella della Maddalena (fig. 2). Lo schema decorativo degli stucchi, che si sviluppano intorno all’altare, sulla volta e sulle porte, si compone di cartelle, con cornici mistilinee, figurate con le storie della santa su campo rosato. Il tutto è decorato diffusamente da festoni vegetali. Dopo aver eseguito nel 1751 l’altare della cappella di S. Bruno, il Somazzi sarà nuovamente chiamato a Calci per concludere i lavori decorativi che aveva iniziato con don Orsini.

Il priore Giuseppe Alfonso Maggi alla Certosa di Calci

Il nuovo esigente committente fu il priore milanese Giuseppe Alfonso Maggi, colui che diede una definitiva spinta riformatrice ai cantieri della Certosa. Durante gli oltre trent’anni del suo priorato (1764-1797), il Maggi rese infatti possibile, con grande ingegno e con meticolosa progettazione, la creazione di quel sontuoso complesso che ancora oggi possiamo ammirare. Impegnato in prima persona nell’elaborare un progetto che tenesse conto di tutte le necessarie modifiche da apportare in Certosa, il priore fu infatti un committente estremamente scrupoloso, quasi un project manager dei tempi moderni.

Per la realizzazione di questo suo grandioso progetto si affidò all’ingegnere Nicola Stassi, personalità rinomata nell’ambiente pisano, che diresse i lavori per ben venticinque anni.

Una parte sostanziosa del programma riguardò la demolizione e il riassetto architettonico dell’ala sud del monastero, terminata nel 1770 e comprendente, tra i tanti locali, quello della foresteria nobile, alla quale il priore dedicò una particolare attenzione anche per l’interesse a consolidare i rapporti diplomatici con il Granducato.

Successivamente, fu il turno dei fabbricati prospicienti il cortile d’onore, che vennero regolarizzati dal fronte scenico continuo sul quale si inserisce la marmorea facciata della chiesa. Nel ritratto eseguito dal pittore pisano Nicola Matraini, vediamo il priore Maggi immerso nell’analizzare proprio il progetto del nuovo simmetrico prospetto della Certosa (fig. 3).

Temporalmente, i primi lavori del priore milanese riguardarono, ancora una volta, le cappelle del santuario. Fu così che nel 1766 Somazzi venne chiamato ad ultimare la decorazione della cappella di S. Bruno (fig. 4), realizzando sulle pareti una serie di quattordici cartelle con le storie del santo e il San Bruno in gloria al centro della volta (fig. 5). La tecnica della bicromia usata dall’artista, che gioca sulla esecuzione di stucchi bianchi su fondo ocra, dona risalto alla decorazione plastica che, nelle scene figurate, è realizzata a bassorilievo [2]. Le sue composizioni, caratterizzate da una uno stile semplice, da un rococò alleggerito da un accenno quasi classicista, creano un ambiente raffinato e consono alla spiritualità del luogo. Dal 1769 lo stuccatore è impegnato nelle adiacenti cappelle di San Giovanni Evangelista (fig. 6) e del Crocifisso, assieme a Giuseppe Ferri, figlio del sopracitato Carlo Antonio.

Al Somazzi è commissionata, infine, la peculiare decorazione dei “grotteschi”, a chiusura del cortile d’onore, eseguita tra il 1770 e il 1772, in collaborazione con il figlio Erasmo. Realizzata come mero apparato decorativo sul loggiato di sinistra, a destra è invece impiegata come elemento portante dell’esedra (fig. 7) dalla quale si accedeva ad un giardino di rappresentanza, un tempo probabilmente adibito ad agrumeto. La sequenza di colonne e lesene, poggianti su un basamento in pietra, suddivide la struttura in nicchie che ospitano altorilievi, originariamente dipinti, con scene di vita eremitica. L’intera struttura, coronata da vasi e busti all’antica, è tappezzata da un rivestimento di materiali eterogenei ad imitazione delle concrezioni delle grotte. Per le nicchie viene usato un agglomerato di rocce di vario genere, tufi di mare e stalattiti; le parti decorative sono invece un mosaico di pietre, conchiglie e frammenti di marmi e porcellane (fig. 8).

La farmacia, collocata nei locali esterni alla corte d’onore, venne restaurata e riorganizzata sotto il priorato Maggi e concessa anche ad uso pubblico. Fu ornata dallo stuccatore Giuseppe Ferri nel 1794, il quale eseguì sulla volta una decorazione plastica di tendenza neoclassica, ispirata ad un gusto archeologico per le grottesche. La raffigurazione centrale con l’Allegoria della Medicina è invece opera del pittore Niccolò Matraini (fig. 9).

Contemporaneamente al lavoro degli stuccatori, in Certosa altri artisti furono impegnati nella decorazione pittorica dei nuovi ambienti restaurati. Per l’adornamento dei locali di rappresentanza fu scelto l’artista toscano Pietrò Giarrè, già conosciuto nell’ambiente fiorentino, che lavorò per il Maggi tra 1770 e il 1781 assieme al quadraturista pisano Luigi Pochini. I lavori dei due pittori iniziarono dagli ambienti della foresteria e della foresteria granducale dove, sulle volte delle sale, realizzarono scene figurate dal significato allegorico più o meno complesso, ad imitare quadri riportati. In ogni sala, lo spazio restante è dedicato interamente ad una decorazione imitante elementi in stucco e che si estende dal soffitto alle pareti (figg. 10-11); una particolare tecnica che Giarrè aveva già utilizzato nella sagrestia nella chiesa della Santissima Annunziata di Firenze.

Nel 1772 i due pittori affrescarono l’aerea scena con La scala di Giacobbe (fig. 12) sulla volta dello scalone d’accesso alle foresterie, progettato da Michele Flossi, proseguendo illusionisticamente lo spazio della rampa stessa. L’anno seguente l’equipe si sposta, invece, nei corridoi del primo piano dove al pittore fiorentino sembra essere concessa una maggiore libertà espressiva. Infatti, anche se l’illusionismo prospettico fa sempre da padrone, le scenografie eseguite non presentano più ambienti dalla prospettiva esclusivamente architettonica, bensì si arricchiscono di elementi paesaggistici e archeologici, sottolineando l’avvicinamento del linguaggio pittorico del Giarrè ad una visione più naturalistica (fig. 13).

Più didascaliche sono invece le scene affrescate dal Giarrè nel refettorio della Certosa. Sulla volta, all’interno di una finta modanatura in finto stucco, sono rappresentate le allegorie dell’Astinenza, Temperanza e Silenzio. Le scene affrescate sulle pareti, suddivise da erme dipinte rappresentanti i mesi, raffigurano scene conviviali tratte dall’Antico e Nuovo Testamento (fig. 14). A queste si aggiungono due realistici episodi di vita certosina che sottolineano il rapporto tra l’ordine religioso e i rappresentanti del potere politico. Da una parte viene rappresenta una regina, tradizionalmente identificata come Caterina de’Medici, che serve il pranzo ai monaci (fig. 15); dall’altra si vede Cosimo III a mensa con i certosini nello stesso refettorio di Calci. Un sottile messaggio di umiltà diretto probabilmente al nuovo Granduca, Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, per augurare il mantenimento di distesi rapporti diplomatici tra le due identità.

L’ultima commissione del Giarrè in Certosa sarà la decorazione della cappella del Capitolo, ma con lui non si esaurirà l’intervento dei pittori a Calci. Tra i tanti artisti che lavorarono ancora per il priore Maggi si ricorda Giuseppe Maria Terreni, già noto per i suoi lavori eseguiti nei cantieri granducali alla villa di Poggio Imperiale, a palazzo Pitti e agli Uffizi. Dal 1792 il pittore è impegnato nelle cappelle di san Giuseppe e del Rosario. In quest’ultima sala l’uso di una delicata cromia pastello negli inserti decorativi parietali, combinata con i monocromatici episodi dei Misteri del Rosario (fig. 16) e la brillante Incoronazione della Vergine (fig. 17) inserita sulla volta, dà vita ad un ambiente luminoso ed estremamente elegante, caratterizzati da uno stile decorativo di impronta neoclassica.

Dopo la morte del Maggi, accorsa nel 1797, terminò anche il monumentale percorso di riqualifica del complesso monastico. Nessun altro intervento successivo poté eguagliare i cantieri artistici del XVII e XVIII secolo e con l’inizio del nuovo secolo la Certosa si avvierà infelicemente verso un periodo di decadenza innescato dalle soppressioni napoleoniche. Quello del priorato del Maggi fu probabilmente il periodo più fecondo per la Certosa di Calci dove, accanto agli artisti più celebri, furono tante le maestranze e i pittori locali che contribuirono alla costruzione e arricchimento del monastero certosino.

Note

[1] C. Giometti, Stuccatori ticinesi nelle chiese di Pisa. Le presenze settecentesche, in Svizzeri a Pisa e Livorno, p. 96-97.

[2] L. Facchin, “Giovanni Angelo Somazzi di Montagnola a Pisa tra suggestioni rocaille e il classicismo di Giocondo Albertolli”, p. 169.

Bibliografia

M.T. Lazzarini, La Certosa di Calci nel Settecento, in Settecento pisano: pittura e scultura a Pisa nel XVIII, a cura di R.P. Ciardi, Pisa 1990, pp. 185-206.

M.A. Giusti-M.T. Lazzarini, La Certosa di Pisa a Calci, Pisa, 1993.

D’Aniello-C. Sassetti, La Certosa di Calci. Un ricordo e una lezione di metodo, in Architettura del paesaggio, n. 6 (2001), pp. 27-33

Facchin, “Giovanni Angelo Somazzi di Montagnola a Pisa tra suggestioni rocaille e il classicismo di Giocondo Albertolli”, in Arte & storia, 14, n. 62 (2014), pp. 164-193.

Giometti, “Stuccatori ticinesi nelle chiese di Pisa. Le presenze settecentesche”, in Arte & storia, 14, n. 62 (2014), pp. 96- 107.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-giarre_(Dizionario-Biografico)/

LA CATTEDRALE DI SAN PANTALEO A DOLIANOVA

A cura di Alice Oggiano

Introduzione

La cittadina di Dolianova, costituitasi mediante l’accorpamento dei villaggi limitrofi di Sicci e Pantaleo, sorse nel 1905 per decreto reale, nonostante i due insediamenti fossero di fondazione molto più antica. Anche in seguito alla fusione, i nuclei storici dei due villaggi che diedero avvio allo sviluppo del centro attuale sono tuttora chiaramente identificabili. Mentre il centro storico di Sicci sorse attorno alla chiesa del patrono San Biagio, quello di Pantaleo - sede del vescovado fino alla soppressione della diocesi di Dolia, decretata nel 1503 per bolla papale – corrisponde al piazzale dove venne edificata, in epoca medievale, la mastodontica cattedrale di San Pantaleo.

La costruzione della cattedrale di San Pantaleo

Realizzata in più fasi architettoniche che coprono un ampio ventaglio cronologico (XII - XIII secolo) la cattedrale si erge al di sopra dei resti di una basilica cristiana antichissima, probabilmente in uso fin dal VI secolo, all’epoca della dominazione bizantina, testimoniata da alcuni resti rinvenuti durante le campagne di scavo: una vasca battesimale con rilievi altomedievali nel presbiterio al di sotto dell’altare e un pilastrino marmoreo medio bizantino a motivi fitomorfi (IX-X secolo).

La chiesa fu donata dal giudice di Cagliari Costantino II ai monaci benedettini di Marsiglia appena giunti nell’isola e venne intitolata a San Pantaleo, medico cristiano del cesare Galerio, martire sotto Diocleziano. I lavori di costruzione ex novo furono affidati a maestranze pisane e vennero portati a termine entro il 1170, con la realizzazione dei muri perimetrali in pietra tufacea e degli archi presenti in facciata. Le stesse maestranze toscane erano attestate nell’isola già a partire dal decennio precedente nei cantieri delle basiliche romaniche di Santa Giusta e San Nicola. Un terminus post quem per l’individuazione della prima fase architettonica ci viene fornito dall’epigrafe di Maria Pisana incisa su un cantone della facciata, che testimonia la sua sepoltura in loco.

Con la seconda fase, databile agli inizi del 1200, la basilica venne dotata di un impianto longitudinale trinavato con coperture laterali a volta in pietra impostate su poderosi pilastri cruciformi; soltanto nel corso della terza fase la fabbrica venne arricchita con decorazioni ad opera di maestranze franco-gotiche che vi lavorarono negli anni 1261-1289 portandone a compimento la decorazione a motivi arabeschi e progettando alcuni pilastroni, ornati con bassorilievi scultorei, in virtù dell’imminente realizzazione di una copertura ancor più pesante, che tuttavia non trovò realizzazione venendo sostituita da capriate lignee.

Il prospetto, accanto al quale venne posto il campanile (a canna quadrata e modificato solo parzialmente da interventi di restauro), venne completato da maestranze che probabilmente ebbero modo di osservare il perduto prospetto romanico della cattedrale di Santa Maria del Castello a Cagliari. La facciata della cattedrale di San Pantaleo è scandita nei suoi tre portali da lesene e le paraste d’angolo che la inquadrano introducono una teoria di arcatelle cieche a loro volta impostate su peducci vivacemente decorati con elementi antropomorfi, fitomorfi e geometrici.

Uno degli elementi più stupefacenti della cattedrale di San Pantaleo è il bassorilievo marmoreo presente nell’architrave del portale mediano. Vi è raffigurata una scena naturalistica, nella quale un serpente si dimena in un canneto. Tale iconografia, rarissima in ambito isolano, è difficilmente ascrivibile ad un lapicida dalla formazione araba, poiché la naturalezza e l’estrema vivacità della composizione lasciano presagire la presenza nel cantiere di uno scultore vicino alla temperie espressiva ellenistica.

Addossato al fianco nord della chiesa è un impressionante monumento funerario che lascia intuire, nel sarcofago a fronte strigilata, sorretto da robuste mezze colonne e sormontato da un’edicola ad ogiva impostata su pilastrini sagomati, un lessico dichiaratamente classicheggiante. Esso rappresenta un esemplare unico nel suo genere, se si esclude un analogo un tempo custodito nella chiesa di Santa Maria del Regno, presso Ardara.

Entrando nella basilica si è subito avvolti da un’aura misticheggiante che riempie un ampio spazio che dall’ingresso si snoda sino all’abside. Interessante dal punto di vista storico-artistico risulta essere il capitello istoriato con un’Adorazione dei Magi il quale, databile al 1160 e perciò inquadrabile nella prima fase romanica di edificazione della chiesa, presenta caratteristiche diametralmente opposte rispetto agli altri in opera nella cattedrale.

Posti su sostegni polistili che rimandano nel gusto alla tradizione gotica d’Oltralpe, i restanti capitelli si caratterizzano per la presenza di foglie a crochet o a elementi fitomorfi. Ciò testimonia l’estrema varietà stilistica degli scultori che operarono nella fabbrica, ciascuno con una formazione e sensibilità decorativa proprie.

Nell’abside, e specialmente nel registro mediano, è custodita una porzione del dipinto con una rappresentazione dell’episodio del Giudizio Universale.

Cristo in trono, posto entro una mandorla prontamente sorretta da due angeli, è affiancato da Maria Vergine e da Giovanni Battista. L’identificazione del santo, nonostante gran parte della figurazione sia andata perduta, è resa possibile grazie alla scure che, posta sullo spoglio albero da recidere, rimanda ad un passo del Vangelo di Matteo incentrato sulla predicazione del santo. A completare la scena, una teoria di apostoli, gesticolanti e con lo sguardo volto verso gli angeli posti al di sopra delle loro teste nimbate, si staglia su un fondo bidimensionale dal color terra bruna. Il loro fare frenetico risulta inadeguato in una scena del Giudizio, nella quale le figure dovrebbero disporsi pacatamente accanto al Salvatore, volgendo ad esso la loro attenzione. È stata perciò avanzata l’ipotesi di una contaminazione del Giudizio con l’Ascensione al cielo del Cristo, che giustificherebbe l’estremo dinamismo compositivo del gruppo. Tale soluzione iconografica troverebbe dei rimandi formali a Tuscania. Pietro Toesca ha altresì proposto di datare il ciclo alla metà del XIII secolo.

Disposti sui piedritti d’accesso alla zona presbiteriale, le raffigurazioni di quattro santi alveolati abitano un o sfondo scuro. Il cattivo stato di conservazione non ne permette tuttavia un’adeguata identificazione, fatta eccezione per il San Giorgio che uccide il drago, posto in un quinto riquadro a sostegno dell’abside ed il San Giovanni Battista nel riquadro in basso a destra.

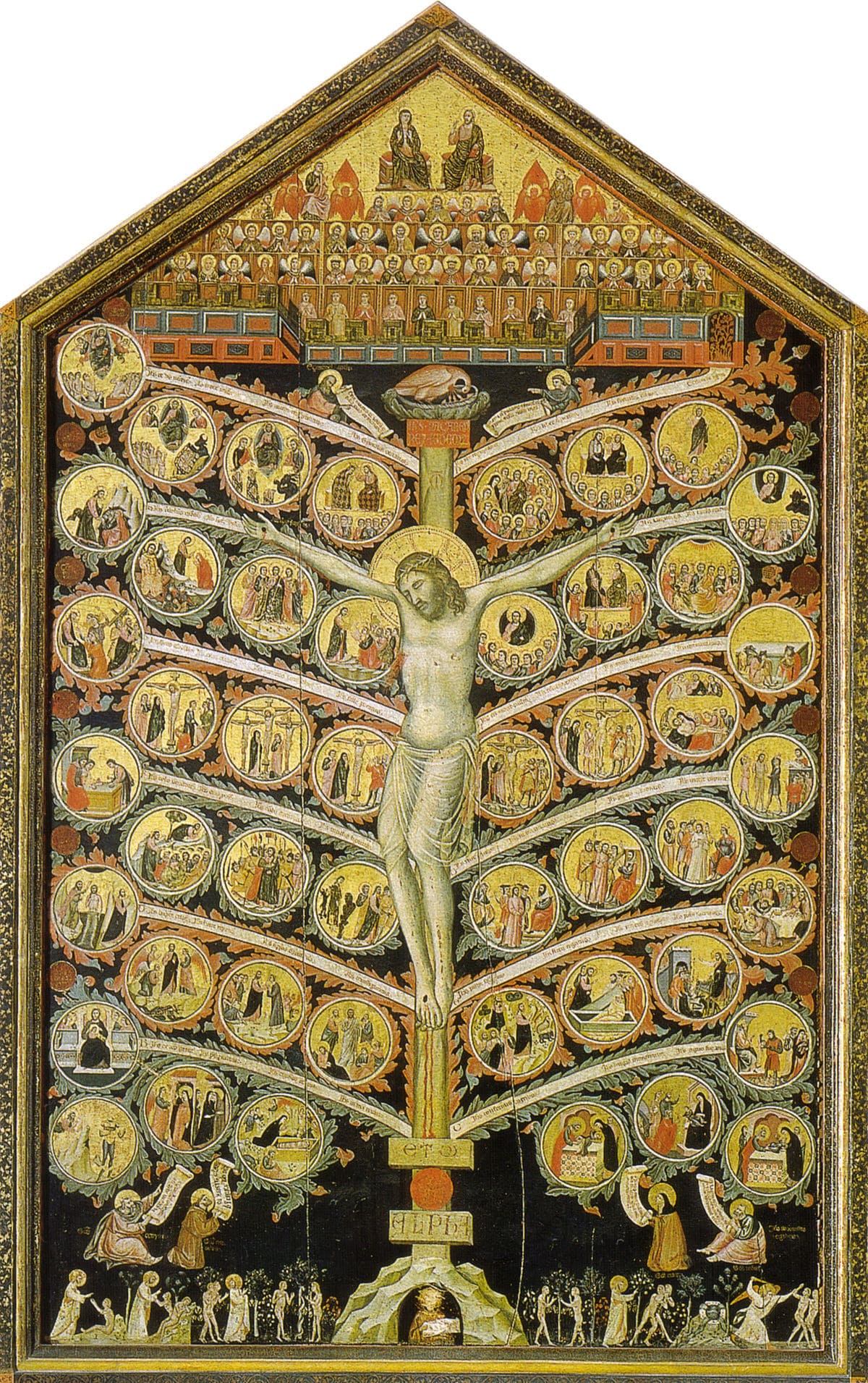

Un’altra delle ragioni per cui la cattedrale può essere considerata un importante exemplum della tradizione artistica del medioevo sardo è costituita dallo straordinario dipinto murale con l’inusuale iconografia dell’Arbor Vitae (“Albero della Vita”), realizzato attorno alla metà del XIV secolo e ispirato all’opuscolo scritto dal teologo e ministro generale dell’ordine francescano Bonaventura da Bagnoregio, biografo di San Francesco (sua è la cosiddetta Legenda Maior, alla quale si ispirò Giotto per il ciclo d’Assisi, che andò a sostituire quella composta da Tommaso da Celano). Tuttavia, l’Arbor Vitae non si rifà direttamenteal testo di Bonaventura, ma declina in un’originale versionele miniature presenti nei codici sul tema.

Inserito centralmente entro due cerchi concentrici, Gesù è colto nel momento della Passione, coperto da un perizoma, le gambe affusolate flesse, mentre i piedi crocifissi con un solo chiodo poggiano delicatamente su un soppedaneo quadrangolare eretto probabilmente al di sopra del monte Calvario. La croce nella quale venne crocifisso viene tuttavia sostituita da un albero a dodici rami (sei per ogni lato), ciascuno di essi recante dei frutti contenenti motti che, seguendo un iter didascalico ben preciso, ripercorrono gli episodi di vita, Passione e Resurrezione di Cristo. La figura di Gesù è affiancata dai cosiddetti “dolenti” (Maria e Giovanni Evangelista), mentre nei cerchi esterni, a loro volta posti entro un quadrato, si articola una teoria di santi e profeti, alcuni individuati dal titulus.

Adiacenti al quadrato, poi, sono poste alcune figure non identificabili, ad eccezione di un San Francesco, rappresentato fedelmente secondo i canoni della tradizione (il santo reca nella mano sinistra una pergamena srotolata) probabilmente non ancora martirizzato, non essendo presente, nel dipinto, alcuna ferita sul costato.

Bibliografia

Francesco Floris Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Roberto Cotroneo, Renata Serra, Sardegna preromanica e romanica, Milano, Jaca Book, 2004.

Sitografia

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/san-pantaleo

CASTEL THUN IN VAL DI NON - I PARTE

A cura di Alessia Zeni

Introduzione

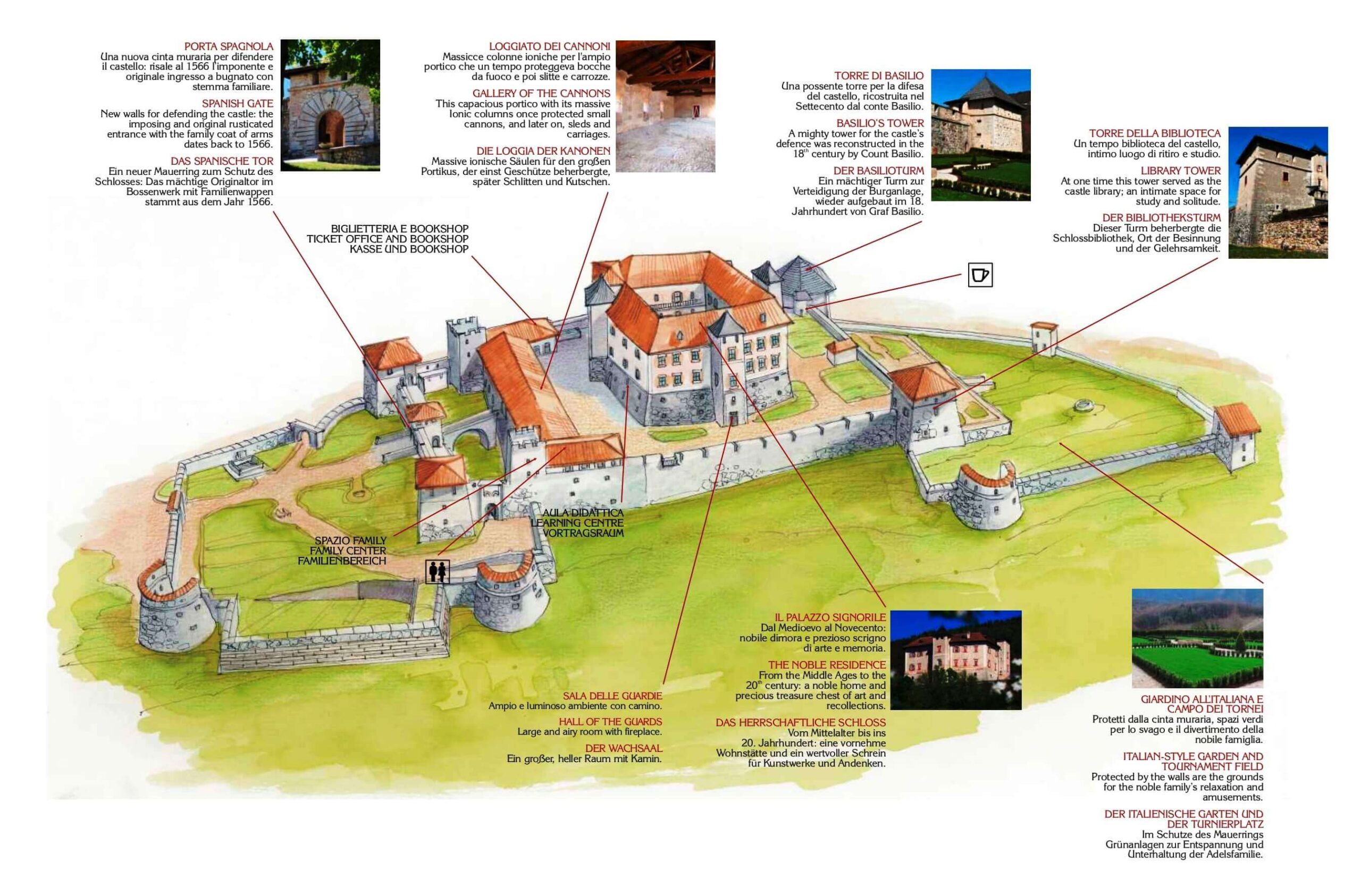

Tra i vari castelli che si possono visitare in Trentino, uno dei più conosciuti e meglio conservati è Castel Thun, in Valle di Non, nel Trentino occidentale: un castello conservato in tutta la sua grandezza che, prima di passare alla Provincia Autonoma di Trento, è sempre stato di proprietà della famiglia Thun.

Alcune notizie sulla famiglia Thun

La famiglia Thun è una delle più antiche e conosciute casate nobiliari del Trentino, tuttora presente con alcuni esponenti. La prima testimonianza risale al 1050 quando presero il nome “de Tono” o “Thono” dal luogo di origine, ovvero il paese di Ton, nella bassa Valle di Non, per poi assumere la forma tedesca “Thun” o “Thunn”. I Thun ebbero i loro primi possedimenti nel comune di Ton per poi acquisire Belvesino, ossia l’attuale Castel Thun intorno alla metà del Duecento[1]. Alla fine del Medioevo la famiglia riuscì a espandere il proprio potere in tutta la Valle di Non, fino a giungere ai confini con il Sudtirolo e il mondo d’oltralpe, costruendo castelli nelle Valli di Non e Sole e acquisendo edifici nella città di Trento.

Già alla fine del Trecento i Thun erano divisi in numerose linee dinastiche, ma le principali furono quelle di Castel Thun, Braghér, Castelfondo, Caldés, Trento e la linea boema, che acquisì Castel Thun nel Novecento. La linea Thun di Castel Thun ebbe la sua origine con Luca Thun (1485-1559), dando alla città di Trento tre principi vescovi: Sigismondo Alfonso (1668-1677), Domenico Antonio (1730-1758) e Pietro Vigilio (1776-1800). Rimase proprietaria del castello fino al 1926, quando passò al ramo boemo, nella persona di Franz de Paula Guidobald Thun Hohenstein e della moglie Maria Teresa Thun di Castelfondo.

Castel Thun: architettura e planimetria

Il castello si trova in una posizione panoramica, aperta verso la bassa Valle di Non, su un rilievo al limite dei monti Anauni, che dividono la Valle dell’Adige dalla stessa Valle di Non. Il castello fu costruito nei pressi di quello che era l’antico tracciato di collegamento tra l’Italia e il mondo d’Oltralpe, per poi divenire il cuore dell’antica famiglia Thun.

La dimora è stata costruita sulla sommità di un rilievo e dotato di un sistema difensivo davvero impeccabile: un fossato scavato nella roccia e due ordini di cinte murarie con torri e bastioni. Il recinto più esterno è stato costruito per proteggere i giardini, sistemati a settentrione e a meridione del castello, e ha una planimetria ellittica con tre bastioni, due torri quadrate e un portale stemmato, decorato con conci bugnati risalenti al XVI secolo.

Il secondo recinto, più piccolo, è stato invece costruito per difendere il castello, e ha un profilo esagonale con quattro torri poligonali sistemate agli angoli: le due Torri delle Polveri, la Torre di Basilio e la Torre della Biblioteca. La particolarità di questa recinzione è nel portale d’ingresso, la cosiddetta Porta Spagnola: un bellissimo portale di gusto manierista, che richiama l’architettura rustica teorizzata da Sebastiano Serlio nei suoi trattati. Tale portale è stato realizzato con grandi conci bugnati alternati in lunghezza e sormontato da un pregevole stemma Thun che porta la data 1566.

Una volta superate le due recinzioni, per accedere all’atrio del castello si deve superare il grande fossato scavato nella roccia e attraverso un pontile in muratura per giungere al Loggiato dei Cannoni, così chiamato per l’antica collocazione dei falconetti di famiglia. Il Loggiato è un grande setto murario difensivo, sistemato alle porte di Castel Thun, dotato di torri merlate, dette delle Prigioni, e di una grande porta d’accesso, la Porta Blasonata. La Porta Blasonata è datata al 1541 e ha una fronte a doppia ghiera di bugne levigate.

Attraverso questo lungo percorso difensivo, si giunge finalmente al Castello. Una dimora signorile a pianta quadrangolare, sviluppata attorno a un cortile interno e difesa da uno zoccolo scarpato, nella parte inferiore, e da quattro torrette aggettanti, sulle facciate del castello. È stato costruito su quattro piani raccordati da un ampio scalone interno e con locali interrati: i locali al piano terra e al primo piano erano destinati alle funzioni di servizio, invece i locali del secondo e del terzo erano riservati alle attività signorili della famiglia (il secondo piano alle attività giornaliere e il terzo agli appartamenti privati).

Castel Thun: la storia

Le vicende storiche di questo antico maniero iniziano prima della metà del XIII secolo, quando sulla sommità di un’altura, in prossimità dei monti Anauni, venne costruita una torre d’avvistamento per chi attraversava l’antica via di collegamento con il mondo d’Oltralpe. Questa primitiva struttura è oggi identificabile nell’atrio d’ingresso di Castel Thun, della quale si individua il suo impianto quadrangolare, il suo maggiore spessore murario e il diverso orientamento degli ambienti. Questa torre era dotata di una cisterna ipogea per la raccolta dell’acqua piovana e di una porta d’accesso sopraelevata per proteggere la torre da eventuali attacchi esterni. La torre, in un secondo momento, venne dotata di una cinta muraria e intorno alla metà del Duecento venne abitata dalla famiglia Thun. La famiglia si trasferì in questa torre recintata, detta anticamente di Belvesino, per farne la loro principale dimora e il luogo dove gestire una rete di residenze, fortezze e possedimenti terrieri che acquisirono nel corso del tempo.

Tra il Trecento e il Quattrocento la torre recintata subì un’importante trasformazione architettonica e funzionale per adibirla a residenza nobile della famiglia Thun. Inizialmente, alla torre furono aggiunti due edifici residenziali e un casale di servizio. In un secondo tempo, venne aggiunta anche la cappella di famiglia, sistemata a piano terra di Castel Thun, di fronte all’atrio d’ingresso e consacrata nel 1504 a San Giorgio.

Il nuovo assetto prese però forma negli anni in cui si svolse il Concilio di Trento, grazie alla figura di Sigismondo Thun (1487-1569). Durante il suo dominio il castello acquisì le attuali forme con la costruzione delle due cinte murarie, l’edificazione del Loggiato dei Cannoni e la revisione dell’intero palazzo a partire dal 1531. I lavori furono opera di maestranze comacine e compresero l’omogeneizzazione dei vari corpi di fabbrica, la costruzione della loggia al secondo piano, la decorazione dell’atrio al piano terra e la realizzazione di una sontuosa camera matrimoniale, oggi conservata nella Stanza del Vescovo al terzo piano.

Alla seconda metà del Seicento risalgono numerosi altri lavori che vedono coinvolto l’architetto lombardo Apollonio Somalvico, ma è solo alla fine del Settecento che il castello assunse il suo aspetto definitivo. A questa fase risale la realizzazione dello scalone principale (1746) commissionato dal principe vescovo Domenico Antonio Thun (1686-1758) e un’opera di regolarizzazione generale per mano dell’architetto Pietro Bianchi[2].

Alla fine degli anni Quaranta dell’Ottocento seguirono gli interventi promossi da Matteo II Thun (1812-1892), celebre mecenate, collezionista e personaggio pubblico. Matteo II Thun provvide a restaurare i danneggiati locali dei piani inferiori, a rinnovare alcune sale dei piani superiori e soprattutto si occupò della sistemazione dei giardini esterni, fiore all’occhiello di Castel Thun. Nel tentativo di risollevare la famiglia dalla crisi economica, negli anni Cinquanta dell’Ottocento fece realizzare una filanda all’interno del recinto murario settentrionale per rilanciare il ruolo dell’industria della seta nella vallata e portare una rendita economica alla famiglia.

L’ultima fase di lavori risale all’epoca del passaggio della residenza al ramo boemo della famiglia, avvenuto nel 1926. Franz de Paula Thun Hohenstein (1868-1934) e la moglie Maria Teresa Thun di Castelfondo (1880-1975) si trasferirono a Castel Thun e qui si impegnarono a far rinascere la dimora con importanti restauri e soprattutto con l’apporto di numerosi arredi provenienti dal mondo d’oltralpe e che oggi si possono ammirare nel museo di Castel Thun.

Castel Thun è stato abitato dal ramo boemo fino al 1982, ma solo nel 1992 è stato acquistato dalla Provincia Autonoma di Trento, che solo allora diede avvio a una lunga campagna di restauro. Il castello è stato aperto al pubblico il 17 aprile del 2010 con un percorso interno espositivo suddiviso su cinque piani che vedremo nella prossima uscita dedicata al Trentino.

Ringraziamenti

Si ringrazia il Castello del Buonconsiglio di Trento per l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto.

Note

[1] La famiglia Thun nel 1267 venne investita della torre di Belvesino.

[2] L’uniformazione del tetto, l’eliminazione degli erker, l’armonizzazione dei balconi e delle finestre, l’intonacatura dei prospetti, la copertura delle torri della cinta muraria minore, la revisione degli interni con la suddivisione delle stanze troppo grandi, l’eliminazione dei dislivelli dei pavimenti, la sistemazione di fornelli in quasi tutte le camere, la collocazione di tappezzerie, carte d’apparati e l’esecuzione di una serie di dipinti murali.

Bibliografia

APSAT 4. Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo, a cura di Possenti Elisa et. al., Mantova, Società archeologica padana, 2013, Scheda 77. Castel Thun

De Gramatica Francesca, Chini Ezio, Camerlengo Lia, Adami Ilaria, Castel Thun, Milano, Skira, 2010

Chini Ezio, De Gramatica Francesca, Camerlengo Lia, Omaggio ai Thun. Arte e immagini di un illustre casato trentino, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 2009

Dépliant di Castel Thun a cura del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali.

I BBPR E LA TORRE VELASCA A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

L’uscita dalla Seconda Guerra mondiale lascia la penisola italiana come un grande cumulo di macerie. Ad essere particolarmente colpite sono le grandi città, che hanno subito i bombardamenti alleati e l’occupazione nazifascista. In questo contesto, particolarmente urgente è la necessità di ricostruire, per rispondere alla mancanza di alloggi. Questo si traduce, in architettura, con delle creazioni piuttosto sgraziate e prive di poesia, che rispondessero ai bisogni primari delle varie nazioni, lasciando però in secondo piano le speculazioni avanguardistiche del Movimento Moderno. Le invenzioni degli anni Quaranta e Cinquanta di Le Corbusier e Alvar Aalto, per esempio, rimasero isolate, mentre si faceva sempre più largo nei paesi occidentali la necessità di dover ripensare l’eredità moderna e revitalizzarla attraverso il contatto con le esigenze di particolari luoghi e situazioni. Gli architetti eredi della tradizione avanguardistica d’anteguerra sentirono il bisogno di parlare un nuovo linguaggio architettonico, che muovesse da un critico riesame dell’architettura moderna, condotto con vari gradi di sensibilità e diverse sfumature a livello interpretativo.

In Italia vi furono vari dibattiti circa la direzione che avrebbero dovuto prendere le costruzioni architettoniche, tanto più che il necessario confronto con l’ingombrante passato dell’architettura di regime rendeva impossibile percorrere la via del classicismo. Tra le varie posizioni, vale forse la pena ricordare quella dei Neorelisti, che tentavano di riprodurre in architettura un immaginario legato alla coscienza proletaria, e la proposta di Bruno Zevi per un’“architettura organica”, in cui alcune caratteristiche desunte dagli spazi di Frank L. Wright venivano combinate con riferimenti a forme vegetali. Milano fu una delle città in cui emersero varie proposte su come gli architetti del dopoguerra potessero adeguare l’architettura al contesto e alle necessità, pur non venendo meno agli insegnamenti del Movimento Moderno.

Uno degli esempi più importanti per capire la situazione architettonica italiana negli anni Cinquanta è rappresentata proprio da un grattacielo di Milano, la Torre Velasca.

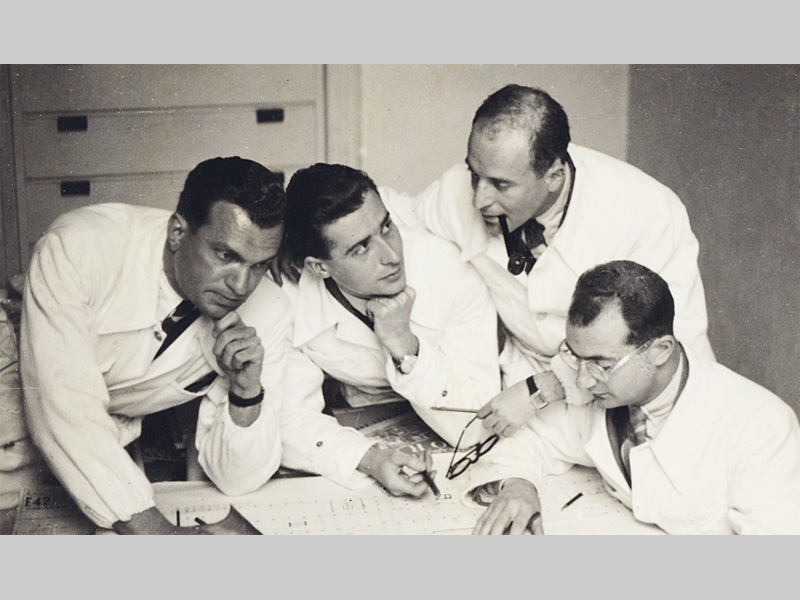

La Torre Velasca

Viene commissionata dalla società Ri.C.E. (Ricostruzione Comparti Edilizi) allo Studio BBPR nel 1950. Il nome dello studio deriva dalle iniziali dei cognomi dei quattro architetti che lo avevano fondato nel 1932, ovvero Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers. I BBPR avevano già largamente operato negli anni Trenta, arrivando ad affermarsi come una presenza importante nel panorama dell’architettura italiana negli anni del Fascismo. Fedeli alla linea razionalista, i quattro architetti milanesi pensavano che fosse possibile salvaguardare la libertà compositiva anche sotto il regime. Questa posizione venne presto meno quando l’introduzione delle leggi raziali e lo scoppio della guerra costrinse Rogers alla fuga in Svizzera. I BBPR, tra l’altro, divennero uno dei punti di riferimento della Resistenza milanese, e questo costò la deportazione a Banfi e Belgiojoso, con il primo che morì in prigionia nel 1945.

Nel dopoguerra, i BBPR non uscirono di scena, ma anzi furono al centro del dibattito circa la strada che l’architettura avrebbe dovuto intraprendere. In particolare, Rogers diresse le importanti riviste “Domus”, tra 1946 e 1947, e “Casabella”, dal 1953 al 1965. Nello specifico, Rogers aveva introdotto nel dibattito sui termini della nuova architettura i concetti inediti di “preesistenza”, “ambiente” e “continuità”, ad indicare le necessità per le nuove opere architettoniche di dover dialogare con il contesto in cui si andavano a inserire e con la storia del luogo. Il cambio di paradigma rispetto alle teorie del Movimento Moderno, che voleva fare tabula rasa di ogni riferimento al passato per rifondare tutta la società in termini radicalmente nuovi, risulta chiaro.

Con queste basi, la Torre Velasca può essere considerata la proiezione in alzato delle speculazioni teoriche condotte soprattutto da Rogers sulle pagine delle riviste specializzate.

Costruito a pochi passi di distanza dal vicino Duomo gotico, il progetto dei BBPR era destinato a ospitare uffici e, nei sei piani più alti, alloggi abitativi. La particolarità più evidente risiede nel fatto che i piani della Torre Velasca destinati a un uso abitativo si protendono verso l’esterno, evidenziando una netta sporgenza sostenuta da contrafforti obliqui. La verticalità del telaio strutturale in cemento è accentuata all’esterno dell’edificio, affinché richiami alla mente i pinnacoli e i verticalismi del Duomo. Il rivestimento in pietra, interrotto da singole finestre, avvicina invece la torre ai più bassi edifici circostanti. I massicci camini che si protendono sulla cima, insieme alle antenne, non fanno altro che accentuare l’impressione di verticalità propria di un edificio gotico. L’impressione generale che ne emerge è quella di un edificio moderno, ma che non si discosta troppo da soluzioni formali della Milano medievale. Attraverso allusioni al contesto storico i BBPR volevano conferire al grattacielo una sua “identità urbana”, affinché la loro creazione potesse essere da un lato una risposta moderna alle varie esigenze locali, dall’altro tendesse la mano a un passato che doveva essere addomesticato e con il quale il confronto doveva essere costruttivo e non solamente distruttivo.

La Torre Velasca e le reazioni suscitate

Nondimeno, la Torre Velasca provocò forti reazioni da parte della stampa internazionale. Nel 1959, a cantiere ultimato, Reyner Banham pubblicò su “Architectural Review” l’articolo The Italian Retreat from Modern Architecture, in cui accusava gli architetti italiani di aver abdicato ai sani principi del Movimento Moderno. La Torre Velasca fu tacciata di “neoliberty” senza però che ci si accorgesse che essa, con la sua possente struttura in cemento armato grezzo e la sua netta articolazione delle parti funzionali, era in realtà una discendente del razionalismo italiano degli anni Trenta.

Nonostante le critiche, la Torre Velasca rappresenta una costruzione centrale per capire l’evoluzione in atto nell’architettura del dopoguerra, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Infatti, la Torre Velasca rappresenta, insieme al grattacielo Pirelli di Gio Ponti, il simbolo della rinascita economica e sociale di Milano, sospesa tra istanze locali e spirito internazionale. Dall’altra parte, la costruzione dei BBPR si pone quale esempio italiano per capire come, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, gli architetti d’avanguardia avvertano il passato non più come un peso da rigettare, ma come una presenza con cui è necessario un confronto, se non un dialogo. L’intolleranza rivoluzionaria delle avanguardie prebelliche si stempera e gli eredi del Movimento Moderno si aprono a una rivalutazione del locale e delle esigenze specifiche. La strada verso il postmodernismo ha qui le sue basi e l’architettura è ben lungi da essere lingua morta.

Bibliografia

Curtis, L’architettura moderna del 900, Londra, Phaidon, 2006.

https://www.domusweb.it/it/edifici/torre-velasca.html

SANTA MARIA DELL’ELEMOSINA A BIANCAVILLA

A cura di Mery Scalisi

Introduzione

Santa Maria dell'Elemosina. Scrigno biancavillese del culto mariano

Biancavilla, posta sul versante sud-occidentale dell’Etna, con i suoi 23.000 abitanti, sorge in una zona di montagna interna, tra Adrano e Santa Maria di Licodia, distante 33 km da Catania, alla cui stessa provincia appartiene (fig.1).

A due km dal paese sono stati ritrovati ruderi di antiche costruzioni, monete e sarcofagi, custoditi oggi nel Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas di Palermo e nel Museo Civico della vicina Adrano, all’interno del Castello Normanno.

L’origine albanese della cittadina è confermata dal privilegio di concessione del 1448 che permise ad alcuni coloni albanesi di eleggere la loro dimora nella Terra di Callicari o Casale dei Greci (antichi nomi con la quale veniva identificata Biancavilla).

Il famoso terremoto del 1693, che distrusse buona parte dei paesi rientranti nella Val di Noto, e l’eruzione dell’Etna del 1699, danneggiarono poco Biancavilla e fu per questo che gli abitanti dei paesi vicini, colpiti, vi trovarono rifugio (fig. 2).

Il Settecento fu il secolo della rifioritura artistica ed edilizia: la piccola chiesa eretta dalla colonia albanese e dedicata a Santa Caterina, con le successive autorizzazioni del Vescovo, venne trasformata in un edificio più grande e sfarzoso che venne indicato come Chiesa di Nostra Signora della ‘’Limosina’’ in segno di venerazione alla Vergine, oggi chiesa Madre del paese.

Inizialmente di piccole dimensioni e dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, Santa Maria dell'Elemosina fu costruita dagli albanesi dopo il 1448 ed in seguito all’ottenimento del permesso dai presidenti del Regno di Sicilia, Santapau e Centelles, di potersi stabilire e popolare il territorio.

La chiesa nel tempo ha subito delle trasformazioni (ingrandimenti, rifacimenti, interventi di restauro).

Santa Maria dell'Elemosina: rifacimenti e interventi