L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE IV

A cura di Anna Storniello

Introduzione. La cappella

L’aspetto odierno della cappella di San Domenico nell’omonima chiesa bolognese è il risultato di due secoli di rifacimenti e ampliamenti destinati a conferire il dovuto prestigio alla sepoltura del santo fondatore dell’Ordine e ad eguagliare allo stesso tempo lo splendore dell’Arca stessa (Fig. 1). Al 1411 risale il primo nucleo della cappella, di dimensioni molto più modeste delle attuali, e l’11 novembre dello stesso anno un folto gruppo di capimastri e manovali vi traslarono l’Arca, ancora priva della cimasa.

Le vicende della costruzione della cappella dell'Arca

In seguito, fu avviato un ulteriore progetto di ampliamento strutturale che culminò nel 1557 con la fondazione della nuova cappella, di cui si completarono, per mancanza di fondi, i soli elementi architettonici. L’occasione per terminare la decorazione venne offerta dal Capitolo Generale dell’ordine dei domenicani che si sarebbe tenuto il 15 agosto del 1615 proprio nella basilica di San Domenico a Bologna. Pertanto, a partire dagli anni ’90 del ‘500, il Padre Giovanni Michele Piò, lettore del convento domenicano, si impegnò a trovare i finanziamenti per portare a conclusione l’impresa, e con suo grande orgoglio riuscì a reperirli sia grazie agli introiti delle pubblicazioni dei suoi studi sia ottenendo, con le sue doti diplomatiche, donazioni da istituzioni religiose e sovrani di tutta Europa, come il Padre provinciale del Portogallo e il re di Spagna. Una volta raccolti i fondi, nel 1597 l’architetto Floriano Ambrosini avviò la ristrutturazione della cappella e il 25 aprile del 1605 vi fu ufficialmente riposizionata l’Arca. È plausibile che proprio durante una delle ultime traslazioni il sarcofago venisse girato invertendo così il lato con la statuetta del Redentore, di maggior rilevanza iconografica e che ora guarda verso l’abside, con quello che mostra la Madonna con Bambino. La cappella assunse quindi la configurazione odierna di un tempietto indipendente connesso alla basilica da un’ampia scalinata e allo stesso tempo separato dalla cancellata seicentesca, oltre la quale si apre una navata unica lunga oltre 20 metri il cui fuoco visivo è l’Arca del Santo, posta sotto l’abside semicircolare con cupola e protetta da una seconda cancellata più piccola. Tutte le pareti sono foderate di pregevoli marmi veronesi e arricchite da colonne e capitelli compositi.

La decorazione pittorica

Tuttavia, per la decorazione pittorica si dovette attendere il 1613, quando vennero ingaggiati i migliori artisti del panorama bolognese dell’epoca per portare a termine l’impresa, ossia Guido Reni, Alessandro Tiarini, Lionello Spada e Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta. L’intervento di quest’ultimo rappresenta senz’altro uno dei nodi più interessanti della campagna decorativa, sia per quanto riguarda l’altissima qualità pittorica delle sue opere, sfortunatamente poco conosciuta, sia per le circostanze particolari che ne hanno determinato il coinvolgimento. Il Mastelletta (1575, Bologna – 1655, Bologna), così chiamato, spiega il Malvasia, perché figlio di un artigiano di mastelli, era una personalità alquanto singolare nel panorama artistico contemporaneo, in quanto non aderì mai completamente a una scuola o a un’accademia, distaccandosi anche da quella dei Carracci in cui si era formato e preferendo un isolamento intellettuale. Allo scadere del secolo non era particolarmente affermato nelle grandi committenze pubbliche bolognesi, ma, nonostante ciò, fu coinvolto nel cantiere pittorico più illustre dell’epoca e con un ruolo di prim'ordine. Infatti gli furono affidati non soltanto i due grandi teloni della navata, ma anche le quattro lunette, i pennacchi e i sottarchi della cupola. Le ragioni di questa singolare commissione pare non vadano ricercate a Bologna, ma a Roma, dove il Mastelletta si recò probabilmente già a partire dal 1600 ed entrò a far parte degli ambienti culturali più elevati. Non a caso un cospicuo numero di sue opere è documentato nelle collezioni delle più prestigiose famiglie romane, come gli Spada, i Borghese, i Barberini e i Giustiani. Il contatto con il cardinale Benedetto Giustiani, che nel 1606 fu nominato legato pontificio a Bologna, fu molto probabilmente la chiave per il coinvolgimento del Mastelletta. Infatti il cardinale, che aveva già dimostrato il proprio apprezzamento per l’artista accogliendone le opere nella propria collezione, probabilmente orientò il gusto del proprio successore, il cardinale Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, verso la produzione del Mastelletta. Quelli di Maffeo Barberini come legato pontificio sono proprio gli anni in cui fu indetta la decorazione della cappella di San Domenico e furono appunto le sue preferenze a prevalere al momento della scelta degli artisti. Infatti, la sua predilezione per Leonello Spada costò ad Alessandro Tiarini una delle due tele che gli erano state inizialmente affidate, mentre il Mastelletta mantenne la sua commissione, dato che godeva fin dall’inizio della raccomandazione del Giustiniani.

Le tele del Mastelletta e l'inversione dei colori

Fu proprio una delle tele del Mastelletta, il Miracolo dei Quaranta Annegati (Fig. 2), la prima a venire completata nel 1613, cui seguì la Resurrezione di Napoleone Orsini nel 1615 (Fig. 3), entrambe di sei metri per sei e con le quali l’artista si trovò per la prima volte a lavorare con le grandi dimensioni. Al fine di sostenere un impianto narrativo complesso, oltre che di rendere giustizia a soggetti di importanza storica come i miracoli del santo, dovette rimodulare il proprio stile. La sua cifra stilistica si basava su una pennellata morbida e poco materica, estremamente espressiva, e su una cromia scura e fumosa, alternata a piccoli tocchi di luce, che dissolveva i corpi e conferiva un’atmosfera visionaria. A tutto ciò unì l’impianto luministico dedotto dalle opere di Tintoretto, tormentando la superficie di pennellate rapide che esaltassero la ricca gamma cromatica, una scelta che precorreva in qualche modo gli esiti del Barocco, che all’epoca doveva ancora compiersi, ma che il Mastelletta raggiunse in modo del tutto originale.

Appunto questi esiti non furono apprezzati dal Malvasia, il biografo bolognese seicentesco, che criticò aspramente le soluzioni tecniche del Mastelletta, che privilegiando un impasto estremamente oleoso per i suoi colori ne compromise la conservazione. Infatti, non molto tempo dopo la conclusione del cantiere, cominciò a verificarsi l’inversione tra gli scuri e i chiari che ancora oggi caratterizza le tele e che ne ha condizionato l’apprezzamento per secoli.

Nel frattempo, nel medesimo cantiere, lavorava anche il grande Guido Reni, che tra il 1613 e il 1615 affrescò il catino absidale con Il Trionfo di San Domenico (Fig. 4), in cui quest’ultimo è accolto in cielo, in un’accecante luce dorata, da Cristo a sinistra, dalla Vergine a destra e da uno stuolo di angeli musicanti. Le cronache dell’epoca riportano che Guido Reni espresse grande apprezzamento per le tele del Mastelletta, riconoscendo così il talento di un collega artisticamente agli antipodi.

Nel febbraio del 1615 il Mastelletta diede inizio alla decorazione ad affresco dei quattro pennacchi, in cui raffigurò i santi protettori di Bologna, degli altrettanti sottarchi e dei due lunettoni con i miracoli di San Domenico, portandola a compimento nel mese di maggio.

Sempre nell’estate di quell’anno il Tiarini consegnò la grande tela di San Domenico che resuscita un bambino, affastellata di figure e illuminata con drammaticità. Qui l’artista si distacca dal classicismo che praticavano i bolognesi a Roma in quegli stessi anni, mostrando, invece, di aver in qualche modo assorbito la lezione di Caravaggio seppur filtrata dalla propria formazione presso i Carracci, che emerge nel modo spiccatamente pittorico di tracciare le figure e nell’impostazione architettonica dello sfondo.

L’ultima consegna del cantiere, che giunse addirittura a capitolo già concluso, fu Il miracolo del libro respinto dalle fiamme di Leonello Spada, che fu collocata a sinistra della scalinata d’ingresso alla cappella, come pendant di quella del Tiarini. Del caravaggismo spiccato che gli aveva fatto affibbiare dai colleghi bolognesi l’epiteto di “scimmia del Caravaggio” in questo dipinto non ve n’è praticamente traccia. Infatti, le figure sono tutte affollate in primo piano davanti a un colonnato classico e bagnate da una luce piena come nello stile bolognese di quegli anni.

L’intera decorazione pittorica, dagli affreschi alle tele, rappresenta una ripresa amplificata e maestosa dei temi sacri e degli episodi agiografici già espressi nell’Arca di San Domenico, in una reiterazione della forza evangelica e miracolosa del santo che doveva pervadere l’intero spazio sacro a lui dedicato.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BORGHI, San Domenico: un patrimonio secolare di arte, fede e cultura - A millenary heritage of art, faith and culture, Minerva, Argelato 2012.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

Furore e bizzarria: i quadroni restaurati del Mastelletta per la Cappella dell'Arca in San Domenico, a cura di Jadranka Bentini; testi di Anna Coliva, Maricetta Parlatore, Gian Piero Cammarota

San Giorgio di Piano: Minerva, 2001

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

WITTKOWER, Arte e architettura in Italia: 1600-1750, Torino: Einaudi, 1993.

LA TAVOLA DELLA MADONNINA DEL FERRUZZI

A cura di Mattia Tridello

La Madonnina del Ferruzzi

"E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire finalmente tranquilli”.

Don Tonino Bello, da “Maria, donna dei nostri giorni”.

Sembrano alquanto singolari queste parole se, a primo impatto, vengono paragonate alla Madonnina del Ferruzzi, dipinto celeberrimo che ci si sta accingendo a descrivere, eppure, come vedremo, frase più riuscita e veritiera non poteva essere trovata per analizzare e osservare quest’opera d’arte unica nel suo genere. Quante volte ci siamo passati a fianco, l’abbiamo osservata e contemplata appesa nelle case senza sapere né l’autore né il luogo dove venne dipinta, senza porci altrettante domande sull’origine di quello sguardo amorevole e di quel volto rasserenante che sembra essere stato presente da sempre negli ambienti della nostra quotidianità. La sconfinata diffusione di questa figura, insieme alle numerose riproduzioni realizzate su di qualsivoglia materiale e con qualsiasi tecnica artistica, ne accrebbero la fama. Tanto conosciuta, quanto straordinaria per via delle vicende perlopiù rimaste distanti dal grande pubblico, nella sua famigliare e serena presenza, quella madre e quel bambino hanno varcato i secoli e i confini territoriali arrivando a costituire l’immagine mariana e di maternità più diffusa al mondo: l’effige di quella mamma che nel mese di Maggio si ricorda e festeggia affettuosamente, di quella presenza costante della nostra vita, quella “donna dei nostri giorni” 1 che cammina lungo le strade del mondo insieme a noi, pronta a coprirci, come nel dipinto, sotto il suo manto di madre.

L’origine dell’opera

Madonnina, Madonna del riposo e Madonna delle vie sono solo alcuni dei tanti nomi che, nel corso del tempo, hanno fatto conoscere tale soggetto su tavola, datato 1897, del pittore Roberto Ferruzzi. Tuttavia in origine, a differenza di quanto si possa pensare, l’artista non intendeva raffigurare un tema di carattere religioso, bensì di connotazione ritrattistica. Ne dà testimonianza il fatto che il quadro venne presentato ufficialmente alla Biennale di Venezia con il titolo di Maternità. Prima di addentraci nella descrizione di quest’ultimo però, occorre analizzare la figura del pittore che impugnò il pennello per dipingere una così dolce e aggraziata figura.

L’autore: Roberto Ferruzzi

Roberto Ferruzzi (fig. 1), nato nel 1853 a Sebenico (Dalmazia) da una famiglia italiana, dopo quattordici anni di permanenza nel paese natale, per affrontare gli studi di giurisprudenza a Padova nel 1879, dopo vari soggiorni compiuti a Venezia e a seguito di un breve ritorno in patria, decise di stabilirsi definitivamente nella piccola frazione di Luvigliano di Torreglia, una cittadina incastonata tra i verdeggianti e rigogliosi Colli Euganei. Il paese che, secondo le fonti storiche, prenderebbe il nome dalla presenza passata di una residenza dello storico latino Tito Livio, si contraddistinse grazie alla figura del pittore autodidatta che qui prese dimora ed intrattenne numerose e influenti amicizie con alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, basti citare il famoso pianista Cesare Pollini.

La tavola della Madonnina del Ferruzzi

All’interno delle mura della sua casa natale alle pendici del monte Sengiari, vide la luce una delle sue opere che ebbero il maggiore, se non il massimo, successo su larga scala: la Madonnina. Passeggiando probabilmente tra le vie del borgo padovano, Ferruzzi vide una scena tanto commuovente quanto diffusa per l’epoca: una ragazzina teneva tra le braccia il piccolo fratellino avvolto in uno scialle per proteggerlo dal freddo. Quella bambina di undici anni era Angelina Cian, la seconda di quindici figli alla quale, com’era consuetudine del tempo, essendo una delle più grandi tra le sorelle, spettava il compito di accudire il piccolo fratellino durante gli orari di lavoro dei genitori. Il pittore rimase talmente impressionato da tale scena che chiese alla giovinetta di poter essere ritratta in un quadro che, alla sua genesi, doveva enfatizzare il ruolo di una maternità amorevole, spesa per l’altro nell’aiuto e nella dedizione materna. Pochi mesi dopo l’opera era pronta e, una volta esposta alla seconda edizione della Biennale di Venezia, vinse il primo premio tra il clamore e la contentezza del pubblico. La grazia di quel volto rivolto verso l’alto, quasi a voler intravedere un riferimento al Divino, il capo coperto dal velo e la premura con la quale la ragazza teneva tra le braccia il bambino addormentato, portarono ad intravedere nel tema del quadro una rappresentazione sacra, in particolare quella della Madonna con il Bambino Gesù. In realtà il mutamento del nome originario non sconvolse il significato stesso della rappresentazione ma lo arricchì, poiché calava l’evento divino dell’Incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria, in un contesto vicino alle persone ed accessibile, quasi a permettere di immedesimarsi nella vita delle numerose ragazze che aspettavano un figlio e delle madri che avevano potuto prendersene cura. Il dipinto diventava dunque un simbolo universale dell’amore di una madre verso i suoi figli, di quel gesto di vera carità intrinseco al concetto stesso di madre e, inoltre, quale maternità più bella poteva esserci se non quella di Maria, di quel sì meraviglioso rivolto all’Angelo che cambiò il corso della storia?

Il quadro (fig. 2), immediatamente acquistato per una cifra di trentamila lire (una somma altissima per l’epoca), venne più volte rivenduto passando in proprietà ad una conosciuta ditta fotografica, i Fratelli Alinari. Quest’ultimi, prima di cederlo per la vendita, trattennero il diritto per la riproduzione del quadro stesso su qualsiasi mezzo e materiale. Fu per questo motivo che l’opera venne riprodotta su larga scala diventando ben presto, sia per bellezza che per diffusione e facile reperibilità, l’immagine mariana più diffusa al mondo (fig. 3).

Risulta alquanto strabiliante che un’opera tanto conosciuta, nata all’interno di un piccolo paesino veneto, sia stata portata fin dall’altra parte del mondo. Ancora più singolare è la vicenda, o per meglio dire, il mistero relativo l’attuale collocazione dell’originale. Infatti, secondo numerose fonti, il quadro andò perduto a causa di un naufragio della nave che lo avrebbe portato negli Stati Uniti all’acquirente che lo aveva acquisito; per altri, invece, si sarebbe perso nel mercato collezionistico privato, probabilmente rientrando all’interno di una raccolta privata collocata in Pennsylvania.

Se la posizione del quadro ancora oggi risulta incerta, è invece di recente scoperta la continuazione della vita di quella fanciulla che ispirò profondamente l’artista, la modella che prestò il volto per il dipinto. Angelina Cian si trasferì a Venezia dove conobbe e sposò Antonio Bovo, dalla loro unione nacquero ben dieci figli. Ben presto la famiglia si trasferì in America, precisamente ad Oakland in California, intorno al 1906. L’armonia venne tuttavia interrotta nel 1929 a causa della prematura scomparsa del coniuge Antonio. La crisi, il tracollo finanziario della borsa e il lutto famigliare portarono al crollo emotivo e psichico di Angelina tanto che, né prima di quel momento, né dopo, rivelò mai a nessuno di essere la giovane raffigurata nel dipinto tanto famoso. Ancora oggi conosciamo la sua storia grazie alle continue ricerche condotte da una delle figlie, suor Angela Maria Bovo. Quest’ultima nel 1984, quasi a cento anni dalla realizzazione del quadro, riuscì a rintracciare alcune zie materne ancora viventi a Venezia. Quando le incontrò chiese notizie sulla madre e quest’ultime, per mostrargliela, presero una riproduzione della Madonnina e dissero “Ecco la tua mamma”. Con queste parole venne finalmente rivelata la storia che si celava, oramai da anni, al di sotto di uno dei dipinti che senz’altro lasciarono e continuano tuttora a tramandare una storia incredibile: una vicenda lunga e variegata che ha per filo conduttore la maternità di una donna, l’amore palpitante che non ha smesso di pulsare ma che continua a irradiare e riflettersi nelle persone che, guardando il quadro, potranno ritrovare l’amore materno e dire ancora una volta “ecco la mia mamma”.

Bibliografia

Card. Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, Shalom Editrice.

Sitografia

https://www.euganeamente.it/la-maternita/

http://www.luvigliano.it/storia/mhtm

https://www.parrocchiatorreglia.it/la-madonnina-di-ferruzzi

http://www.luvigliano.it/storia/luviglihtm

SAN GIORGIO A SALERNO - PRIMA PARTE

A cura di Rossella di Lascio

Introduzione: storia del complesso monastico di San Giorgio a Salerno

San Giorgio, a cui appartiene l’omonima chiesa, è uno dei più antichi complessi monastici della città di Salerno, di epoca longobarda, la cui influenza culturale si ravvisa anche dalla scelta della dedicazione alla figura di un Santo guerriero.

Le prime notizie certe risalgono ad un diploma dell’819 in cui si menziona una “cella Sancti Georgi infra salernitanam civitatem”, dipendente dal Monastero Benedettino di San Vincenzo al Volturno. Si tratta, in origine, di un semplice insediamento di piccole dimensioni, successivamente ampliatosi in una vera e propria struttura monastica, passando, nel 1163, alla dipendenza dell’Arcivescovo di Salerno. Diventato monastero femminile nel 1309, accoglie le fanciulle delle famiglie facoltose della città destinate alla vita monastica. Negli ultimi decenni del XVI secolo, con il Breve di Papa Sisto V, i monasteri femminili della città vengono unificati secondo l’Ordine di appartenenza e a San Giorgio confluiscono tutte le monache benedettine di Santa Sofia, San Michele e Santa Maria Maddalena. Nel 1590 il maestro fabbricatore Giovan Bernardino Iovane avvia i lavori di ammodernamento del complesso, intitolato a San Giorgio e al Santo Spirito, completati nel 1674, che hanno conferito l’impronta tipicamente barocca alla chiesa. Non molti anni dopo, a causa di gravi problemi di dissesto dell’intera struttura, si rendono necessari nuovi lavori di consolidamento ed ampliamento, il cui progetto è affidato nel 1711 all’architetto napoletano Ferdinando Sanfelice. Il monastero è soppresso agli inizi dell’800 in seguito ai decreti napoleonici, mentre la sua chiusura definitiva avviene dopo l’Unità d’Italia, nel 1866.

Resta solo la chiesa, affidata alla municipalità nel 1869, mentre le strutture monastiche vengono adibite a caserme della Guardia di Finanza a nord e dell’Arma dei Carabinieri a sud. La chiesa è stata ceduta alla Confraternita del Purgatorio nel 1874 e poi passata ai Padri Domenicani nel 1960.

San Giorgio a Salerno: gli esterni

L’ingresso della chiesa passa quasi inosservato, poiché semplice e lineare, posto tra i portali che ospitano le due caserme. Al centro si apre un portone incorniciato da un portale di marmo disadorno, mentre sulle due pareti laterali si dispongono due sottili pannelli rettangolari decorati da delicati ed eleganti fregi in stucco, motivi che si ritrovano anche sullo stesso portone. Nella parte superiore, in un riquadro rettangolare sempre in stucco e decorato con motivi vegetali, è posto un tondo circondato da una sorta di ghirlanda di fiori e foglie intrecciati in cui è raffigurata la classica immagine di San Giorgio come cavaliere nell’atto di uccidere il drago, che nel Medioevo incarna il simbolo della lotta del bene contro il male.

L’atrio

Dal portale esterno si accede ad un vestibolo rettangolare, diviso in due parti da un arco a tutto sesto poggiante su due possenti pilastri.

Un primo atrio, di gusto neoclassico, è coperto con volta a botte, sulla cui destra si apre una cappella. Qui è ancora visibile un portale di marmo, oggi murato, che permetteva di accedere ad un locale, probabilmente il parlatorio delle monache.

Il secondo atrio è coperto da una volta a crociera con decorazioni in stucco.

Sulla parete sinistra si apre una finestra semicircolare sotto la quale vi è una nicchia che custodisce tre statue lignee a mezzo busto raffiguranti le Sante Tecla, Susanna e Archelaa, realizzate dallo scultore Nicola Fumo di Baronissi su commissione delle monache di San Giorgio nel 1687. Ai piedi delle statue sono esposte ai fedeli le ossa delle tre Sante, raccolte in un ossario di cristallo.

Secondo la tradizione, le tre Sante furono martirizzate durante le persecuzioni di Diocleziano. Prima sottoposte a torture e supplizi vari a Salerno, per volere di Leonzio, proconsole della Campania, furono poi uccise a colpi di spada vicino Nola nel 293 d.C. In seguito ad una rivelazione divina ricevuta da una suora del monastero su dove si trovassero le loro reliquie, da Nola furono traslate a San Giorgio a Salerno. Un tempo le tre statue erano portate in processione nel giorno dedicato a San Matteo, patrono della città, e perciò note come “le sorelle di San Matteo”.

Il portale

Alla chiesa vera e propria si accede da un portale in pietra di epoca rinascimentale, commissionato dalla badessa Lucrezia Santomagno, che colpisce per i suoi raffinati battenti in legno di un intenso colore verde oliva ed i fregi dorati.

Gli interni di San Giorgio a Salerno

La chiesa presenta una navata unica a croce latina coperta da una volta a botte completamente affrescata, munita di quattro cappelle laterali. All’incrocio tra la navata ed il transetto rettangolare, su cui si aprono altre due cappelle, si innalza la cupola, anch’essa affrescata, mentre dietro l’altare maggiore si trova l’attuale sacrestia coperta con volta a botte ed impreziosita da elementi decorativi in stucco, che sostituisce il coro, chiuso nel 1702.

L’interno costituisce il vero cuore barocco e la vera sorpresa della chiesa, capace di suscitare profondo stupore ed ammirazione nello spettatore, dovuto alla straordinaria ricchezza, sfarzosità e luminosità dei suoi numerosi ornamenti in marmi policromi pregiati, pietre preziose, fastosi stucchi dorati, capitelli corinzi e cornici finemente lavorati. E ancora, la chiesa custodisce affreschi e dipinti su tela a tema sacro, opere di grandi pittori del XVII e XVIII sec., come Andrea Sabatini, Giacinto De Populi, Angelo e Francesco Solimena, Giovanni Battista Lama, Paolo De Matteis, Michele Ricciardi.

Le quattro cappelle laterali ospitano altari scolpiti in marmi policromi con motivi vegetali a foglie e rami, ricorrenti anche lungo le pareti.

In particolare, nella cappella alla destra dell’altare maggiore è collocato un raffinato pulpito seicentesco in legno minuziosamente intagliato che si innalza su quattro slanciate colonnine sostenute a loro volta da quattro leoni poggianti ognuno su un piccolo ripiano rettangolare.

L’altare maggiore, attribuito ai maestri carraresi Pietro e Bartolomeo Ghetti, è realizzato con marmi policromi, impreziosito da inserti di pietre preziose e madreperle e da rilievi in marmo bianco raffiguranti teste di putti alati e San Giorgio che uccide il drago.

Dietro l’altare è posta la tela centrale raffigurante il momento del martirio del Santo, ossia la Decollazione di San Giorgio del XVII secolo.

La chiesa nella chiesa

Il pavimento è rivestito di piastrelle maiolicate decorate a foglie d’acanto, piccoli fiori e un motivo geometrico a micro - scacchiera bianca e nera, sotto il quale si cela un segreto custodito da secoli.

Infatti, sotto il pavimento dell’attuale edificio, si conserva l’originario nucleo longobardo, rivelato da un meccanismo che permette l’apertura di cinque botole disposte lungo la navata. Quello che si presenta agli occhi è uno spettacolo suggestivo, capace di suscitare un’emozione indescrivibile: con l’apertura del pavimento torna alla luce un pezzo di storia, del passato della città, ancora così vivido ed attuale. Si tratta di un’abside affrescata con colori come l’ocra, il nero, il rosso.

Nella parte superiore è presente un motivo geometrico a treccia, nella parte inferiore una teoria di Santi. Il meccanismo è stato realizzato negli anni ‘80 del secolo scorso, in occasione dei restauri eseguiti dopo il terremoto dell’Irpinia, ma da allora rimasto quasi del tutto inutilizzato. Il suo recupero è stato possibile in tempi recenti grazie agli studi e alle ricerche dell’archeologo salernitano Luca Gualdi[1].

Note

[1] Per vedere l’apertura delle botole ed ammirare l’abside affrescata potete collegarvi su Youtube e cercare il video

“Il segreto della Chiesa di San Giorgio, a Salerno” di VideoTeca FDS.

Sitografia

www.arcansalerno.com

www.beniculturali.it

www.famedisud.it

www.lifeinsalerno.com

www.livesalerno.com

www.salernodavedere.it

www.salernotoday.it

www.santiebeati.it

LE CAPPELLE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO

A cura di Michela Folcini

Introduzione: San Maurizio al Monastero Maggiore e le cappelle dell'aula pubblica

Come già anticipato in un articolo precedente, la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, dove è possibile riscontrare la presenza dei lavori di grandi maestri quali Bernardino Luini, Simone Peterzano e Antonio Campi, costituisce una delle bellezze artistiche e architettoniche celeberrime della città di Milano.

All’interno di questa chiesa sono presenti diciotto cappelle, che si distribuiscono sia nell’aula pubblica (dedicata ai fedeli), sia nell’aula delle monache, le quali conservano preziose testimonianze della pittura lombarda cinquecentesca.

La Cappella Besozzi in San Maurizio Maggiore

Bernardino Luini è colui che nel 1530 affresca la seconda cappella alla destra del muro divisorio con le storie di Santa Caterina d’Alessandria. Il committente è il notaio Francesco Besozzi, appartenente alla famiglia Besozzi e molto legato alla figura di questa Santa, in quanto fondatrice dell’eremo di Santa Caterina del Sassoballaro a Lugano.

Il registro inferiore della parete di fondo raffigura due sgherri che slegano Gesù, provato dalla flagellazione, il quale pare a poco a poco accasciarsi sul basamento della colonna. Alla scena assistono proprio Santa Caterina (a sinistra), riconoscibile dalla ruota dentata, con accanto Francesco Besozzi di profilo e inginocchiato, e Santo Stefano (a destra) identificato con la pietra del suo martirio. Interessante è notare la presenza di due soldati che fuoriescono dalla parete di fondo come se fosse una quinta teatrale e la presenza di un drappo color porpora in cui Cristo sarà avvolto durante l’incoronazione di spine.

La lunetta superiore, in collegamento diretto con il registro inferiore grazie alla verticalità della colonna di marmo, raffigura a sinistra il San Giovanni Evangelista, che racconta alla Vergine e alla Maddalena gli strazi della Flagellazione, e a destra la Negazione di San Pietro.

Infine, sulle pareti laterali della cappella Besozzi è raffigurato il martirio di Santa Caterina.

Le Cappelle del Carretto in San Maurizio Maggiore

Le due cappelle del Carretto in San Maurizio Maggiore sono dedicate al San Giovanni Battista e a Santo Stefano. Realizzate rispettivamente nel 1545 e nel 1548, esse sono commissionate dai marchesi del Finale, i liguri Del Carretto.

La Cappella di S. Giovanni vuole onorare Ginevra Bentivoglio, figlia di Ippolita Sforza e di Alessandro Bentivoglio, scomparsa nel 1545 e maritata con Giovanni del Carretto. La parete centrale rappresenta il Battesimo di Cristo, scena assistita da un gruppo di quattro angeli e anche dallo Spirito Santo, raffigurato sotto forma di colomba. Questa cappella, dedicata al San Giovanni Battista, presenta a sinistra Zaccaria che impone il nome al Battista, mentre a destra la Decollazione del Battista.

La cappella di Santo Stefano appartiene a Gian Giacomo del Carretto e presenta sulla parete di fondo l’episodio della Lapidazione di Santo Stefano, sulla parete di sinistra la Predica di Santo Stefano e sulla destra l’immagine del committente orante.

La Cappella Bergamini

I pittori Giovanni Pietro e Aurelio Luini, figli di Bernardino Luini, nel 1555 firmano il contratto per la decorazione della Cappella Bergamini, dipinta in onore di Bona del Monasterolo, moglie di Giovanni Pietro Bergamini, figlio di Ludovico il Moro e Cecilia Gallerani (la famosa Dama con l’ermellino dipinta da Leonardo da Vinci).

La parete di fondo ospita il dipinto della Resurrezione, mentre le laterali il Noli me tangere e l’Andata a Emmaus.

Le Cappelle Bentivoglio

A ridosso dell’altare maggiore della chiesa pubblica di San Maurizio Maggiore sono collocate specularmente le due cappelle della famiglia Bentivoglio, riconoscibili dalla presenza degli stemmi della famiglia sulle lesene degli archi.

La cappella di sinistra, affrescata verso il 1532 e dedicata ad Alessandro Bentivoglio, presenta l’affresco della Deposizione dalla Croce, che riprende lo stile leonardesco e che purtroppo è stato interrotto dall’inserimento della porta che conduceva alla sacrestia; tale interruzione ha portato alla perdita della porzione inferiore dell’affresco. Riprese dalle opere di Leonardo da Vinci sono le figure degli Apostoli che richiamano quelli del Cenacolo leonardesco di Santa Mara delle Grazie.

La cappella di destra, affrescata da Giovanni Pietro e Aurelio Luini, ospita a sinistra un Ecce Homo e a destra un’Incoronazione di spine. La lunetta della cappella ospita un’altra immagine drammatica, l’episodio dell’Inchiodamento di Cristo alla Croce in memoria della Passione di Cristo.

La Cappella Simonetta

Francesco Bernardino Simonetta, vescovo di Perugia dal 1538, e il fratello Giovanni Battista, figli del consigliere di Francesco e Galeazzo Maria Sforza, commissionano nel 1555 la decorazione pittorica della cappella della Pietà al pittore Calisto Piazza. Sulla lunetta di fondo sono presenti le Stigmate di San Francesco e sotto, tra due piccoli putti, una bellissima tela con Compianto sul corpo di Cristo. Le pareti laterali della cappella sono arricchite dalle figure di San Giacomo e San Lorenzo (sinistra) e San Giorgio e la principessa (destra); il tutto è incorniciato da ghirlande, scudi, vasi, putti, frutti, mascheroni e animali fantastici.

La Cappella Fiorenza

L’ultima cappella che fa parte della chiesa pubblica di San Maurizio è quella affrescata dal genovese Ottavio Semino, il quale la decora con storie di San Paolo durante il corso del 1571. Conosciamo i committenti dell’opera grazie allo stemma della famiglia Fiorenza posto all’esterno, caratterizzato dall’immagine di un gallo e il motto VIGILAR. Sull’altare della cappella emerge la tavola con la Predica di San Paolo dove sul fondo compaiono la conversazione del Santo e il suo viaggio verso Damasco. A sinistra è presente l’episodio di Anania battezzata e sulla destra il Martirio.

Completa tutta l’opera l’immagine della Fede, della Carità e della Speranza.

Bibliografia

- Agosti, C. Battezzati, J. Stoppa, San Maurizio al Monastero Maggiore. Guida, Milano, 2016.

PALAZZO FARNESE: IL CORTILE CIRCOLARE

A cura di Andrea Bardi

Introduzione

In seguito ai primi approfondimenti sulla Sala del Mappamondo e sulla Sala dei Fasti Farnesiani, questo appuntamento con gli ambienti di Palazzo Farnese a Caprarola è dedicato al grande cortile circolare che si apre all’interno dell’imponente mole pentagonale del Vignola [Fig. 1].

Cronologia

Mentre una corrispondenza epistolare tra Vignola e Francesco Paciotti attesta che il cortile circolare del palazzo, dal diametro di 31 metri, venne concepito dal primo nel periodo 1556-1558, evidenze documentarie (il già citato Libro delle Misure rinvenuto da Loren Partridge nell’Archivio di Stato di Roma) testimoniano che la fase costruttiva vera e propria ebbe inizio dal 1559, protraendosi fino al 1579, anno in cui venne intrapresa la campagna decorativa, probabilmente per opera della bottega di Antonio Tempesta[1] (1555 – 1630) e completata due anni dopo. A Giovanni Battista di Bianchi (1520-1600) spetta invece il mascherone centrale (1578-1579), dal quale confluisce, in una cisterna sottostante detta Bicchiere, l’acqua piovana.

Il problema della forma

Quinci a le scale al mondo uniche, e sole/in ampio giro agevolate, e corte/s’ascende, e quindi s’entra in un bel tondo/che rappresenta un ciel vario, e giocondo[2]

(Giovanni Antonio Liberati, La Caprarola)

Per introdurre il “bel tondo” di Caprarola risulta utile, in un primo momento, effettuare un breve excursus su una tradizione, quella del cortile circolare, che anche a Cinquecento inoltrato poteva considerarsi relativamente nuova[3]. Partendo dalle riflessioni pur solo teoriche di Leon Battista Alberti (il quale individuava nel cerchio la forma perfetta per indicare il dominio terrestre), la forma circolare trova spazio nelle progettazioni di ville private[4], la cui tradizione, che va da Francesco di Giorgio Martini alla famiglia dei da Sangallo e a Baldassarre Peruzzi[5], trova il suo picco nella Villa Madama (1518), concepita da Raffaello di concerto con lo stesso Sangallo, fino ad acquisire un respiro più solenne nel palazzo imperiale di Carlo V a Granada, sulla cui paternità il dibattito non si è ancora esaurito (la tradizionale attribuzione a Pedro Machuca, sostenuta da studiosi come Earl Rosenthal, venne infatti contestata da Manfredo Tafuri, che avanzò il nome di Giulio Romano). I primi disegni di progetto risalgono al 1527, mentre il cantiere venne avviato alla metà del secolo (1556-1558). Loren Partridge, principale punto d’appoggio teorico per questa e per altre trattazioni sulla villa, sostiene (The circular courtyard at Caprarola: God, Geopolitics, Genealogy, and Gender, 2001) che il cardinal Alessandro ebbe modo di visionare tali disegni nel corso del suo soggiorno spagnolo del 1539, quando, da legato papale, partecipò alle esequie dell’imperatrice Isabella d’Aviz. Circa il Vignola, invece, il suo inserimento nel solco di una tradizione relativamente nuova non avvenne a Caprarola, bensì con la villa romana per l’ex segretario di stato pontificio Marcello Cervini (1550). In contrasto con il pensiero albertiano, in clima di Controriforma – e in aggiunta a un rinnovato interesse per la pianta centrale in contesti ecclesiastici – un manipolo di architetti “interconnessi per formazione e influenze”[6], che annoverava tra le sue fila anche lo stesso Barozzi, ricorse al cerchio per dare una forma al concetto di perfezione celeste.

Il cortile di palazzo Farnese: da Sangallo a Vignola

Nelle intenzioni dell’allora solo cardinale Alessandro Farnese il Vecchio (eletto al soglio pontificio nel 1534), che nel 1521 consultò Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi, l’imponente rocca di Caprarola già presentava alcune delle caratteristiche formali che rimasero inalterate anche alla ripresa dei lavori, pochi decenni dopo. Già nei primi progetti, infatti, il palazzo presentava una forma pentagonale. Testimonianze preziose di questa prima fase costruttiva risultano essere due disegni di progetto, oggi al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, rispettivamente di mano di Baldassarre Peruzzi [Fig. 2] e di Antonio da Sangallo il giovane [Fig. 3].

Fig. 2 – Baldassarre Peruzzi, progetto per la rocca Farnese di Caprarola, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 506 A recto. Credits: Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

Fig. 3 – Antonio da Sangallo il Giovane, progetto per una fortezza, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 775 A. Credits: Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

Se sulla destinazione del foglio sangallesco il dibattito non ha trovato una risoluzione definitiva – diversamente dal disegno peruzziano – tanto il ritrovamento di un disegno, autografo accertato del Vignola, presso l’Archivio di Stato di Parma quanto il rinvenimento del Libro delle misure hanno invece fornito ulteriori indicazioni sul progetto finale del cortile, vero e proprio “colpo d’ala della concezione vignolesca”[7], per usare le parole di Italo Faldi, capace di attenuare con grazia le durezze geometriche del perimetro esterno, anch’esso “ingentilito” dall’introduzione di tre ordini caratterizzati dalla presenza di ampie ed eleganti vetrate. La pianta del Vignola, inequivocabilmente riferita al palazzo (il recto recita l’iscrizione “Questa è la prima pianta al piano del cortile…”) presenta già la soluzione finale per il perimetro del cortile.

Fig. 4 – disegno di progetto per il primo piano di palazzo Farnese, Parma, Archivio di Stato. Credits: Archivio di Stato di Parma.

Descrizione

Il portico inferiore

L’alzato interno del palazzo, pur mostrando alcune affinità formali, presenta una rigida suddivisione in due ordini la cui distinzione è in primo luogo dovuta a un utilizzo differente del materiale costruttivo. L’ordine inferiore, in peperino – roccia molto diffusa sul suolo vulcanico dei Cimini e materiale d’elezione per numerose fondazioni architettoniche in terra di Tuscia – presenta un motivo a bugne la cui continuità è interrotta da dieci aperture ad arco, a loro volta introdotte da altrettante coppie di pilastri. Attraverso tali arcate il visitatore accede a uno spazio porticato la cui decorazione a fresco è tradizionalmente attribuita all’equipe di Antonio Tempesta. Coprendo un arco temporale di due anni (documenti dal giugno del 1579 al 1581)[8] le figurazioni includono, oltre a quarantasei blasoni nobiliari di famiglie in contatto con i Farnese, “vero e proprio almanacco di Gotha della più eletta nobiltà del tempo” (Faldi)[9] un pergolato simulato il cui fogliame è arricchito da “scherzevoli soggetti”[10] quali varie tipologie di fiori (dai chiari connotati simbolici (rose rosse o bianche, emblemi del sacrificio mariano e di purezza) e abitato da varie specie di uccelli, tra i quali il ruolo predominante è assunto dall’aquila, riferimento esplicito a Giove e quindi al papato di Paolo III (Paolo Giovio aveva coniato per Paolo III il motto Hoc uno Iuppiter Ultor in funzione antiluterana).

Il portico superiore

La partitura architettonica delle pareti interne del cortile prosegue con il secondo ordine, ancora in peperino, in cui Vignola smussa le durezze delle bugne preferendo a tale trama una superficie liscia. Ale coppie di pilastri del primo ordine corrisponde un egual numero di semicolonne ioniche addossate a pilastri e separate dal correre di una balaustra. Al di sopra di quest’ultime si sviluppa una trabeazione completa, sovrastata da un’ulteriore balaustra protettiva (in corrispondenza del Piano degli Staffieri) interrotta, in corrispondenza delle semicolonne accoppiate, da vasi – acroteri. Accessibile dalla Scala Regia, il portico superiore circonda le sale del Piano Nobile ospitava, in origine, i busti dei primi dodici imperatori romani, eseguiti da Giovanni Battista di Bianchi e ispirati a quelli che Tommaso della Porta aveva eseguito per palazzo Farnese a Roma (1562). I busti di imperatori, nell’antichità destinati all’ impluvium, assumono, a Caprarola, un significato fortemente politico in quanto parte di quel complesso programma iconografico il cui fulcro era la Respublica Christiana, utopica eredità dell’Impero Romano e guidata dalla Chiesa di Roma. A concludere la campagna decorativa, eseguita tra il 1575 al 1577[11], un ricco apparato di grottesche sulle pareti.

Il pavimento e il mascherone

Al centro del cortile, il cui cerchio, diviso in dieci spicchi (di cui possediamo anche un disegno riferito a Giovan Battista di Bianchi, fig. 6) è un evidente rimando al concetto di tetrakys di matrice pitagorica, il mascherone [Fig. 7] di Giovanni Battista di Bianchi “fa gli ufficii dell’impluvium degli antichi, raccogliendo le acque nelle piogge, e dando loro immissione nella colonna vacua, ossia bicchiere”[12]. Al di là della sua evidente funzione pratica, il mascherone trova la sua ragion d’essere nella sua fisionomia, connotata da tratti grotteschi, tragici, dionisiaci, caratteristici di quella parte del mondo la cui presenza, pur non negata, deve essere sempre ricondotta all’interno di un superiore principio razionale.

Fig. 6 – Giovan Battista di Bianchi (?), disegno per il pavimento di palazzo Farnese, Vienna, Graphische Sammlung Albertina: Credits: Graphische Sammlung Albertina.

Fig. 7 - Giovan Battista di Bianchi, Mascherone, 1578-79. Fonte: ICCD.

Bibliografia

Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et arhcitetti, Roma, Andrea Fei, 1642.

Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.

A. Liberati, La Caprarola, Ronciglione, Domenico Dominici, 1614.

Partridge, The circular courtyard at Caprarola: God, Geopolitics, Genealogy, and Gender, in “The Art Bulletin”, vol. 83, New York, 2001, pp. 259 – 293.

Portoghesi, Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.

Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.

Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Sitografia

http://www.caprarola.com/arte-e-cultura/palazzo-farnese-caprarola/631-cortile-circolare.html

http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_02_cortile_it.html

BRISIGHELLA E LA ROMAGNA FAENTINA

A cura di Francesca Strada

Introduzione: la ferrovia faentina

C’è una linea ferroviaria, che, attraversando l’Appennino, collega Firenze a Faenza: la Ferrovia Faentina, oggi nota come “Il treno di Dante” perché, scendendo alla stazione della città manfreda, è possibile effettuare un cambio per Ravenna, completando così un tour delle terre attraversate dall’Alighieri sia fisicamente sia con la forza di alcuni dei versi più celebri della letteratura italiana. Percorrere questa linea non è solo una scelta di tipo pratico per studenti e lavoratori, ma anche un’opzione per coloro che vogliono compiere un viaggio ideale a ritroso nel tempo su una delle ferrovie più antiche d’Italia e, ammirando i borghi medievali fuori dal finestrino, immaginare la vista di cui avrebbe potuto godere il Sommo Poeta. Quando mancano pochi chilometri al capolinea, il treno si ferma a Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia, un luogo estremamente suggestivo che sembra uscito dal mondo delle fiabe.

Storia di Brisighella

Brisighella è un borgo medievale che sorge sull’appennino romagnolo nei pressi di Faenza; il suo nome potrebbe derivare dal termine brisla (o brisul), il cui significato in dialetto romagnolo è “briciola”, forse facendo riferimento al suo rapporto di dipendenza dalla città delle ceramiche o al suo scopo di piccolo appezzamento coltivato. Sebbene l’area fosse abitata dal Neolitico, le prime costruzioni risalgono alla fine del XIII secolo, quando venne fatta erigere una torre da Maghinardo Pagani da Susinana, il più noto condottiero di Romagna, signore di Faenza e Imola e conosciuto per i celebri versi che Dante gli dedica nel canto XXVII dell’Inferno alludendo ai suoi mutevoli interessi politici[1]. Dopo la sua morte, il territorio passò nelle mani della potente famiglia Manfredi, fino alla conquista nel XVI secolo da parte del Valentino.

Pieve del Tho

All’interno del comune di Brisighella si trova una delle pievi meglio conservate della regione, nonché la più antica della Valle di Lamone, Pieve del Tho, il cui nome deriverebbe dalla sua ubicazione in corrispondenza dell’ottavo miglio della Via Faventina. L’opera, per la quale è stato fatto largo uso di materiali di reimpiego, è di origine incerta ma le testimonianze su di essa si hanno a partire dal X secolo; tradizionalmente viene fatta risalire alla volontà di Galla Placidia. Dell’antico affresco absidale, oramai quasi interamente perduto, rimane visibile una Madonna in trono con il bambino, la cornice decorativa di una bifora e un angelo.

Via degli Asini

Una via del tutto singolare è Via degli Asini: inizialmente costruita a difesa della cittadina, venne coperta con il tempo, entrando a far parte di alcuni edifici circostanti e consentendo un facile accesso alle stalle per gli asini, che quivi andavano costruendosi, le quali daranno alla via il suo singolare nome. Ad attirare maggiormente i visitatori sono i caratteristici colori di queste abitazioni, considerate idealmente il cuore del borgo.

I tre colli di Brisighella

Il paesaggio brisighellese è caratterizzato dalla presenza dei “Tre Colli”, ognuno ospitante un simbolo della cittadina romagnola: la Rocca, la Torre dell’Orologio, il Santuario della Beata Vergine del Monticino.

La Rocca

La costruzione della Rocca Manfrediana inizia con il dominio dei Manfredi su Brisighella nel XIV secolo; è nota anche con il nome di Rocca dei Veneziani, data la sua successiva appartenenza alla Serenissima Repubblica di Venezia. Si tratta di una costruzione medievale perfettamente conservata, che oggi ospita un percorso museale che indaga il rapporto tra l’uomo e il gesso, minerale ricavato dalla Vena del Gesso Romagnola, che comprende anche il comune di Brisighella.

La Torre dell'orologio

La Torre dell’Orologio è il punto panoramico del borgo, la cui posizione consente un’ampia vista sulla cittadina sottostante e sullo splendido paesaggio collinare. L’opera odierna non rispecchia quella voluta da Pagani, poiché dopo numerosi restauri e rimaneggiamenti, la torre venne definitivamente ricostruita nel 1850, giungendo così fino a noi.

Il Santuario della Beata Vergine del Monticino

La costruzione del santuario di Brisighella, ospitante un’immagine sacra in terracotta, iniziò negli anni ’50 del ‘700 e terminò con il rifacimento della facciata nel 1926; l’interno è arricchito da splendidi affreschi del XIX secolo. Il catino absidale presenta l’immagine di una Madonna sulle nubi circondata da cherubini, mentre nella volta attigua si trova Dio Padre in gloria tra i quattro evangelisti con accanto i rispettivi simboli.

La chiesa dell'Osservanza

Tra gli edifici sacri del borgo ce n’è uno che attira immediatamente lo sguardo per via delle sue pareti di un colore sgargiante, la cui vera bellezza e fastosità è, però, celata tra le mura: si tratta della chiesa dell’Osservanza (o di Santa Maria degli Angeli), ubicata a pochi passi dalla stazione, in via Fratelli Cardinali Cicognani.

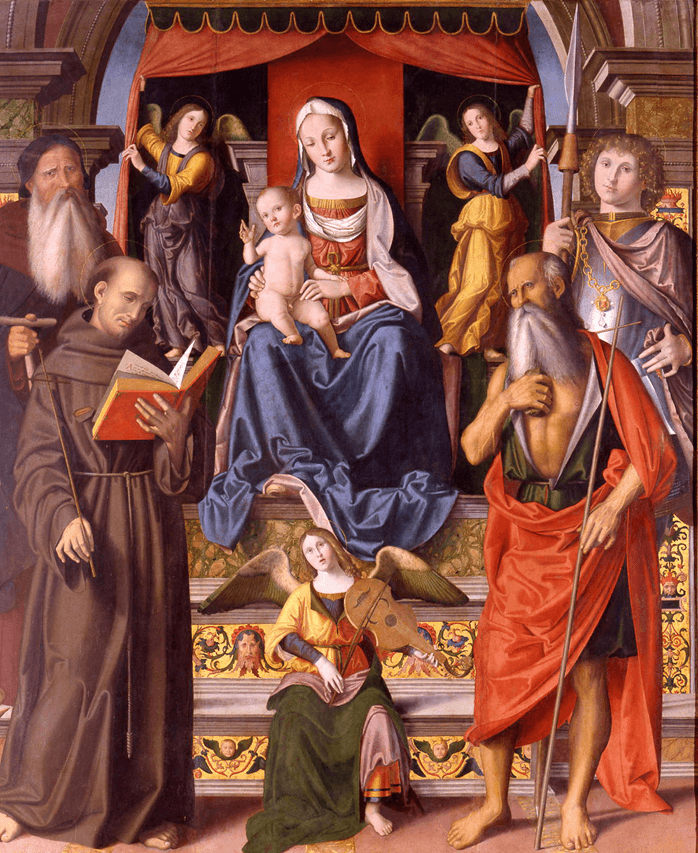

All’interno, infatti, è possibile ammirare cappelle dalla decorazione molto ricca, ornate con stucchi barocchi e quadri rinascimentali, il cui vero gioiello è una pala posta nell’abside: la Madonna con bambino in trono, fra tre angeli e quattro santi di Marco Palmezzano, un’opera estremamente ricca di dettagli, che rispecchia a pieno il gusto del rinascimento romagnolo; non si tratta dell’unico esemplare dell’artista forlivese presente a Brisighella, ma è sicuramente il più rilevante. I quattro santi sono disposti attorno alla Madonna; in primo piano sulla sinistra San Francesco è intento a leggere, mentre sulla destra San Girolamo si percuote il petto con un sasso, in secondo piano spiccano le figure di Sant’Antonio Abate e San Giorgio.

Note

[1] “Le città di Lamone e di Santerno/conduce il lïoncel dal nido bianco/che muta parte da la state al verno. E quella cu' il Savio bagna il fianco,/così com'ella sie' tra 'l piano e 'l monte,/tra tirannia si vive e stato franco.” https://ladante.it/dantealighieri/hochfeiler/inferno/testo/inf27.htm

Sitografia

www.brisighella.org

IL PASTURA NEL DUOMO DI TARQUINIA – PARTE I

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura, nacque a Viterbo intorno al 1450; la prima notizia che lo riguarda risale però al 1478, quando risulta essere a Roma tra i firmatari dello statuto della corporazione di San Luca. Proprio in ambiente romano stabilì rapporti con numerosi artisti, come il Perugino (1448-1523), il Pinturicchio (1452-1513), Antoniazzo Romano (1430/1435-1508) e Melozzo da Forlì (1438-1494).

Il periodo romano e quello orvietano

Il Pastura lavorò poi a Orvieto fino al 1492, anno in cui fu di nuovo a Roma, dove collaborò con il Pinturicchio alla decorazione dell’Appartamento Borgia in Vaticano fino al 1495; in questo stesso periodo realizzò numerose altre opere, delle quali alcune oggi perdute, come quelle nell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia e nella Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio. Lo storico dell’arte Adolfo Venturi sostiene inoltre che il Pastura abbia collaborato con il Pinturicchio agli affreschi di Santa Maria del Popolo[1], nello specifico alla lunetta con Cristo morto nella Cappella Basso Della Rovere (fig. 1), alla rappresentazione dei Padri della Chiesa nella Cappella di Santa Caterina, e alla volta del coro.

Al periodo romano seguì un nuovo momento orvietano (circa 1497-1499), che vide impegnato il Pastura in alcune opere nel Duomo, giudicate però sfavorevolmente dalla committenza.

Dal 1508 al 1509 ricevette l’incarico dai Vitelleschi (famiglia nobile tarquiniese, di cui si è accennato qui) di dipingere gli affreschi nella cappella di famiglia nella Concattedrale di Santa Margherita, ossia il Duomo di Tarquinia, oggetto di questo articolo (fig. 2).

Altre opere attribuite sicuramente al Pastura sono una serie di dipinti e affreschi (oggi staccati) conservati nel Museo Civico di Viterbo, tra cui una Natività e Adorazione dei pastori (fig. 3), una Madonna con angeli e i Santi Girolamo e Francesco, uno Stendardo processionale; oltre a numerosi altri dipinti presenti in molte chiese della Tuscia Viterbese e a Roma.

La data di morte del Pastura è ancora sconosciuta, ma avvenne certamente prima del 1516: riporta la data del 9 febbraio di quell’anno, infatti, un documento notarile che si riferisce ai beni da lui lasciati in eredità.

Il parere spesso sfavorevole della critica sul Pastura è ampiamente giustificato dalla evidente scarsità di apporti innovativi nelle sue opere, dalle quali si evince un chiaro tentativo di rifarsi ai modelli del Pinturicchio e del Perugino senza un reale approfondimento stilistico. È tuttavia opportuno evidenziare che ogni volto nei suoi dipinti è tratteggiato in modo da poterne leggere l’emozione; sovente i visi sono profusi di una dolcezza quasi drammatica. Il dato di maggiore importanza è comunque da ravvisare nella diffusione, ad opera del Pastura, delle forme della pittura quattrocentesca umbra nel Lazio.

Il Pastura nel Duomo di Tarquinia

Il ciclo di affreschi eseguiti dal Pastura nella Cappella Vitelleschi del Duomo di Tarquinia è a tema mariano: vi si trovano quindi rappresentati alcuni episodi della vita di Maria Vergine. In particolare sono raffigurate tre scene di Profeti e Sibille, e L’Incoronazione della Vergine nei triangoli della volta a crociera costolonata (fig. 4); la Nascita (fig. 5) e lo Sposalizio di Maria (fig. 6) nei lunettoni laterali; l’Incontro di Anna con Gioacchino, la Pietà, la Vergine col Bambino sulla parete di sinistra (fig. 5).

Il progetto decorativo della cappella proviene con molta probabilità dal testamento del vescovo Bartolomeo Vitelleschi (1410-1463, nipote del più noto Giovanni Vitelleschi, il “Cardinal Guerriero”), che aveva eletto il duomo di Tarquinia come luogo della propria sepoltura. In un articolo del 1986 Enzo Bentivoglio individuava come modello spaziale della Cappella Vitelleschi la Cappella Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo (fig. 7), diversamente da quanto già sostenuto da Ernst Steinmann (1866-1934), che nel 1901 aveva riconosciuto come precedente strutturale l’originario coro voltato di Santa Maria del Popolo a Roma (poi modificato dal Bramante intorno al 1507).

In effetti la critica ha riscontrato alcuni punti di contatto tra i cantieri coevi della Cappella Vitelleschi e di Santa Maria del Popolo, tra cui la vicinanza tra le due Incoronazioni (l’una del Pastura, l’altra del Pinturicchio) e quella tra le Natività (l’una nel coro di Tarquinia, l’altra sulla vetrata istoriata del coro di Roma). Quest’ultima scena si suppone possa essere stata eseguita utilizzando lo stesso cartone preparatorio[2].

Un elemento molto interessante è poi la piccola abside finestrata (fig. 8): è stato per lungo tempo ipotizzato che l’abside sia stata demolita nel XIX secolo, causando la perdita di uno degli affreschi del ciclo, e ricostruita con le due aperture visibili oggi. Tuttavia, l’orientamento delle luci nei dipinti sulle pareti suggerisce in realtà che le finestre fossero già presenti nel programma decorativo originario, magari con vetri istoriati, e che l’affresco dell’abside non sia mai esistito. Un altro indizio in questo senso è la scelta insolita di dedicare uno dei quattro spazi della volta alla rappresentazione dell’Incoronazione della Vergine, quando nelle altre tre vele ricorre il diffuso motivo delle Sibille e Profeti affiancati[3]. Questo è curioso, perché generalmente i quattro spazi della crociera sono destinati ad accogliere altrettanti soggetti legati tra loro, come gli Evangelisti, i Padri della Chiesa o i Profeti, mentre l’Incoronazione è frequentemente raffigurata nella conca absidale. È possibile che, non potendo dipingere questo importante episodio mariano nel luogo solitamente deputato, lo sia stato spostato più in alto.

Le pareti laterali sono divise orizzontalmente da due bei fregi monocromi anticheggianti, al centro dei quali spiccano gli stemmi di Giovanni e Bartolomeo Vitelleschi; l’uno coronato dal cappello cardinalizio, l’altro dalla mitra vescovile, che stavano ad indicare i punti di sepoltura dei due ecclesiastici.

Dopo aver offerto al lettore una doverosa introduzione sull’artista e alcune chiavi di interpretazione per il ciclo di affreschi del Pastura nel Duomo di Tarquinia, nel prossimo articolo si entrerà nello specifico della narrazione delle singole scene.

Note

[1] A. Venturi, Storia dell'arte italiana, VII, 2, Milano 1913, pp. 708-718.

[2] L. Caporossi, “Infiniti que’ virtuosi che la mala sorte sempre perseguita”. Pastura e la decorazione della Cappella Vitelleschi, in G. Insolera (a cura di), Il Pastura nel Duomo di Tarquinia. Gli affreschi di Antonio del Massaro da Viterbo dopo il restauro, Roma 2020, pp. 49-75, cit. p. 56.

[3] Ibidem.

Bibliografia

Insolera (a cura di), Il Pastura nel Duomo di Tarquinia. Gli affreschi di Antonio del Massaro da Viterbo dopo il restauro, Roma 2020, con bibliografia precedente.

Sitografia

Dizionario Biografico degli Italiani online, alla voce Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura, al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-del-massaro-da-viterbo-detto-il-pastura_(Dizionario-Biografico).

L’ANNUNCIAZIONE DI ASCOLI PICENO DI GUIDO RENI

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione

Nel percorso museale della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, all’interno della Galleria di Tiziano, è conservata un’opera di mirabile bellezza e delicato splendore che rappresenta una scena tratta dal Vangelo secondo Luca: l’Annunciazione.

Genesi dell’opera

Il dipinto è di mano del bolognese Guido Reni (Bologna, 1575 - 1642) che lo eseguì tra il 1628 ed il 1629 su commissione della marchesa Dianora Alvitreti, appartenente ad una delle casate più illustri della città di Ascoli Piceno. L’opera venne realizzata per la chiesa ascolana di Santa Maria della Carità, tradizionalmente conosciuta come la chiesa della “Scopa”, ed originariamente collocata nell’altare della prima cappella a sinistra. Nel 1626 la marchesa incaricò l’architetto Sebastiano Ghezzi[1] di progettare all’interno della suddetta cappella un altare in stucco dedicato alla Vergine Maria sul quale collocare la tela del Reni. Il progetto dell’altare si discosta con molte varianti dall’esecuzione finale, che è contrassegnata da numerosi richiami alle caratteristiche stilistiche dell’altare della cappella dei duchi di Urbino nella basilica della Santa Casa di Loreto progettato da Federico Zuccari. Facendo riferimento alla tela dell’Annunciazione, il Ghezzi inserisce nel medaglione della calotta la figura dell’Eterno benedicente che invia l’arcangelo Gabriele a portare l’annuncio a Maria, creando uno stretto rapporto iconografico tra cornice architettonica e pittura[2]. La cappella fu ultimata nel 1629 e dedicata in honorem gloriosae Deiparae Virginis, come si legge nella cimasa. L’Annunciazione (foto n. 1) del Reni rimase in questa chiesa fino al 1861, quando venne consegnata al Comune dalla Confraternita della Carità e trasferita nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Il contratto stipulato tra la marchesa ed il pittore non è stato ritrovato, quindi non sono ancora note le clausole e il compenso della commissione[3].

Credits: By Guido Reni - https://centrodarteleonardodavinci.blogspot.com/2017/05/capolavori-da-ascoli-piceno-nicosia.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79982064

L'Annunciazione. Analisi stilistica ed iconografica

L’Annunciazione è stata dipinta con la tecnica ad olio su supporto in tela. Gli studi affrontati dai maggiori storici dell’arte concordano nel ritenere la tela uno dei capolavori del Reni. Un secolo dopo la sua esecuzione Tullio Lazzari così affermava: “[…] da tutti i virtuosi ammirata per una delle più belle, se non la più bella delle sue bellissime dipinture”[4]. Più tardi Baldassarre Orsini ne rimase talmente stupito da dichiarare: “E non la vidi tante volte ancora, ch’io non trovassi in lei nuova bellezza”[5]. La scena è priva di una rappresentazione dettagliata dell’ambiente in cui si svolge: sembra di essere in una stanza la cui fonte di luce proviene da una finestra sul fondo, che è anche il centro della composizione stessa. La Madonna (fig. 2) è inginocchiata su di un inginocchiatoio e il libro aperto davanti a lei rivela che l’Arcangelo (fig. 3) l’ha colta nel momento della meditazione delle Sacre Scritture. Il capo chino e la mano sul petto indicano che la Madonna ascolta con riverente rispetto e celato timore l’annuncio dell’arcangelo Gabriele. Quest’ultimo, rappresentato in piedi davanti la Madonna, reca in mano un giglio, simbolo di purezza. In alto a sinistra i cieli si aprono per la discesa dello Spirito Santo, simboleggiato da una colomba. L’accompagna una luce dorata che investe la Madonna, mentre due piccoli angeli assistono meravigliati all’evento (fig. 4).

Sono varie le peculiarità di questo dipinto. Innanzitutto la luce che avvolge l’intera scena donandole un vero senso di sacralità e la finezza dei colori. Inoltre, ciò che colpisce l’occhio dell’osservatore è la cura nella descrizione dei dettagli a partire dagli ornamenti della veste dell’angelo, dalla figurazione della morbidezza delle stoffe fino alla forte espressività dei volti e dei gesti dei protagonisti[6].

Già in questo dipinto l’intenzione espressiva del Reni, che è sempre stata tesa alla rappresentazione del bello ideale, stava svoltando verso un chiaro effetto del sublime caratterizzato da un’evidente astrazione, qui resa dalla perfetta rappresentazione della luce soprannaturale. Tale svolta nell’arte del Reni lo porterà poi alla cosiddetta fase “argentea”[7].

Come testimonia il pittore Giovanni Battista Passeri[8], la Madonna della tela ascolana deriva da una xilografia di Dürer del 1503 rappresentante la stessa scena e facente parte del più ampio ciclo di 19 xilografie dedicate alla vita della Vergine (fig. 5): l’ipotesi è plausibile dato che l’artista aveva studiato l’arte e le opere di Albrecht Dürer sotto la guida e la spinta del suo maestro Denijs Calvaert[9]. Guido Reni si distaccò dal modello dureriano attuando un’interpretazione personale della scena evangelica: in primo piano pose le due figure della Madonna e dell’arcangelo Gabriele, riducendo al minimo la figurazione dell’ambiente, descritto invece da Dürer minuziosamente. Inoltre, se nella xilografia del Dürer il centro della scena è caratterizzato dalla figura dell’arcangelo, nella tela del Reni il centro della composizione è sgombro di figure. La figura della Vergine Maria è invece molto simile in entrambe le scene: sia il Reni che il Dürer ne hanno voluto sottolineare il profondo senso di umiltà e rispetto attraverso i gesti e l’espressione del volto.

Come ha sottolineato lo storico dell’arte D. Stephen Pepper, l’Annunciazione era un soggetto caro al Reni dato che già lo aveva dipinto precedentemente: tra il 1610 ed il 1611 ne dipinse una prima versione per la cappella dell’Annunziata nel Palazzo del Quirinale, mentre del 1620 circa è un’altra versione destinata alla chiesa di San Pietro in Valle a Fano.

Per la tela ascolana sono stati individuati due disegni preparatori conservati nella Galleria degli Uffizi di Firenze[10]. L’opera del Reni riscosse molto successo non solo tra i fedeli devoti, ma anche tra i colleghi dell’artista. Infatti, l’opera fu oggetto di numerose repliche come quella custodita presso il palazzo Servanzi Collio di San Severino Marche[11] o la copia ottocentesca che è tuttora conservata nella cappella dell’originale di Reni.

Note

[1] Sebastiano Ghezzi (Comunanza, ante 1590 – 1649) è stato un architetto ed un pittore molto apprezzato che eseguì numerose opere d’arte nel territorio marchigiano e capostipite di una famiglia di artisti attivi fra le Marche e Roma per tutto il XVII secolo. Venne nominato ingegnere papale da Papa Urbano VIII.

[2] Stefano Papetti (a cura di), Guido Reni: l’Annunciazione di Ascoli Piceno, Fast Edit, Acquaviva Picena (AP), 2007, p. 21

[3] Stefano Papetti (a cura di), Opere d’arte dalle collezioni di Ascoli Piceno: la Pinacoteca Civica e il Museo Diocesano: scoperte, ricerche e nuove proposte, Ugo Bozzi Editore, 2012, pp. 162-163

[4] Tullio Lazzari, Ascoli in prospettiva colle pitture e architetture, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1975 (1724), pp. 67-69.

[5] Baldassarre Orsini, Descrizione delle pitture, sculture, architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1977 (1790), p. 167.

[6] Stefano Papetti (a cura di), cit., pp. 23-29.

[7] Daniela Ferriani, La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, Octavo Editore, Firenze, 1995, p. 62.

[8] Giovanni Battista Passeri (Roma, 1610 ca – Roma, 1679) è stato un pittore allievo di Domenico Zampieri, detto il Domenichino. È noto non solo per le sue opere d’arte, ma anche per la sua carriera come biografo dei più importanti artisti. Molto conosciuta è la sua opera “Vita de’ pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 al 1673” pubblicata a Roma nel 1722.

[9] Denijs Calvaert (Anversa, 1540 ca. – Bologna, 1619) è stato un pittore fiammingo che visse in Italia a partire dal 1570. Nel 1572 fondò a Bologna una scuola d’arte per cui passarono, tra gli altri, Guido Reni, il Domenichino e Francesco Albani. I soggetti delle sue opere d’arte sono per lo più di carattere religioso ed ispirate a Raffaello, Correggio, e ai Barocci.

[10] Stefano Papetti (a cura di), cit., pp. 28-29

[11]http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/guido_reni_consegna_chiavi/06_stefano_papetti_annunciazione_ascoli_piceno.pdf

Bibliografia

Tullio Lazzari, Ascoli in prospettiva colle pitture e architetture, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1975

Daniela Ferriani, La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, Octavo Editore, Firenze, 1995

Stefano Papetti (a cura di), Guido Reni: l’Annunciazione di Ascoli Piceno, Fast Edit, Acquaviva Picena (AP), 2007

Baldassarre Orsini, Descrizione delle pitture, sculture, architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1977

Stefano Papetti (a cura di), Opere d’arte dalle collezioni di Ascoli Piceno: la Pinacoteca Civica e il Museo Diocesano: scoperte, ricerche e nuove proposte, Ugo Bozzi Editore, 2012

Sitografia

www.treccani.it

www.fondazionecarifano.it/Progetti/guido_reni_consegna_chiavi/06_stefano_papetti_annunciazione_ascoli_piceno.pdf

www.ascolimusei.it

MONTECARLO DI LUCCA: IL BORGO E LA STORIA

A cura di Luisa Generali

Introduzione

Il borgo di Montecarlo, caratteristico paese toscano premiato con la bandiera arancione come uno dei borghi più belli d’Italia, si trova in provincia di Lucca su un colle dominato da una possente fortezza, chiamata Rocca del Cerruglio (fig.1).

Montecarlo di Lucca: la storia, la fortezza e il culto della Madonna del Soccorso

Una primissima fortificazione era già esistente nel XIV secolo, ma in seguito fu ampliata e rafforzata con la formazione del borgo medievale che nacque proprio in prossimità del bastione. Ragioni storiche contraddistinguono infatti il toponimo di Montecarlo, così battezzato in onore del futuro imperatore Carlo IV, figlio di Giovanni di Boemia, che liberò Lucca dall’assedio dei fiorentini nel 1331. Da questo momento l’avamposto iniziò ad assumere un aspetto sempre più strutturato nelle forme di una vera e propria fortezza militare, ricoprendo un ruolo strategico fondamentale vista la posizione privilegiata del colle che permetteva un ampissimo controllo sulla piana circostante. Come successe spesso nei territori di confine tra le grandi potenze toscane, anche Montecarlo fu vittima di feroci scontri, a cui la fortezza resistette inespugnabile come dominio dei lucchesi fino al 1437, quando alla fine dovette cedere agli eserciti di Francesco Sforza che consegnarono il borgo nelle mani degli alleati fiorentini.

Nell’odierna impostazione di Montecarlo di Lucca rimane ancora oggi visibile l’assetto medievale con le mura perimetrali a protezione del centro abitato e le quattro monumentali porte di accesso. La fortezza, che si presenta come un solido triangolare culminante sul vertice nella roccaforte più antica, assunse l’aspetto attuale grazie ad una serie di interventi che ne aumentarono la mole e la maestosità: tra questi ricordiamo le operazioni condotte da Cosimo I de’ Medici (1554 c.) sul versante del borgo finalizzate alla costruzione di imponenti bastioni animati da archetti, che caratterizzano la parte del complesso detto appunto della “Fortezza medicea”, in onore del suo committente. Come riflesso dei tempi destinati a mutare col progredire della storia, ormai decadute le principali funzioni difensive per cui la fortificazione era nata nel 1775, il complesso venne smantellato dai Lorena ed in seguito venduto all’asta.

Oggi la fortezza è ritornata a nuova vita grazie ai suoi proprietari che, con cura e dedizione, hanno provveduto alla ristrutturazione degli ambienti per adibirli a spazi espositivi e renderli fruibili alle visite dei turisti. Punto di forza particolarmente suggestivo dell’attuale assetto è la realizzazione del giardino all’italiana ricavato nello spazio di quella che un tempo era la piazza d’armi, oggi trasformata in una deliziosa area verde ripartita da basse siepi in parterre geometrici, secondo il classico rigore del giardino rinascimentale (fig.2). In mezzo alle mura questo spaccato verdeggiante riporta alla mente l’hortus conclusus (giardino recintato) medievale, nato negli orti dei conventi ed in seguito adottato dalla simbologia cristiana e dalla letteratura come immagine di un piccolo Eden, spesso raffigurato nei fondali scenici che vedono protagonista Maria. Combinando una serie di elementi medievali e rinascimentali la fortezza di Montecarlo di Lucca assume dei connotati lirici e sognanti, propri dei grandi monumenti che travalicano la storia per diventare luoghi senza tempo.

Il culto della Madonna del Soccorso: alcuni esempi iconografici

Insieme alla fortezza fa parte della storia religiosa e popolare di Montecarlo di Lucca il culto della Madonna del Soccorso (fig.3), venerata attraverso un’immagine sacra conservata nella collegiata di Sant’ Andrea, chiesa del borgo di antica fondazione trecentesca che oggi all’interno si presenta nelle forme di un rifacimento settecentesco. L’icona venerata come protettrice del paese si trova nella navata sinistra della chiesa, inquadrata in un’edicola marmorea costruita per celebrarne l’importanza del culto, come si nota anche grazie alla cornice di ex voto che corre esternamente intorno allo spazio dell’altare. Secondo la tradizione la Vergine sarebbe apparsa su un torrione della fortezza in protezione di Montecarlo durante un assalto dei pisani, determinando così la venerazione del culto della Madonna del Soccorso.

L’inizio di questa devozione trova tuttavia origini palermitane, nata in seguito all’invocazione d’aiuto da parte di un padre agostiniano che ricevette il miracolo della guarigione tramite l’intercessione della Vergine. Da questo episodio l’ordine degli agostiniani iniziò a diffondere nella penisola il culto della Madonna del Soccorso, a cui probabilmente seguirono varie interpretazioni rispetto alle diverse zone geografiche; mentre infatti nelle regione del sud Italia tale culto è ancora molto sentito e si accompagna spesso a processioni in adorazione di un gruppo statuario raffigurante la Madonna col Bambino, in area centro italiana l’iconografia assume invece precocemente altri caratteri, legati all’intervento della Vergine a protezione di un bambino minacciato dal demonio, come nel caso di Montecarlo. Probabilmente nelle campagne centro italiane ed in contesti di vita contadini, il culto della Vergine del Soccorso entrò in contatto e si contaminò con le storie della tradizione che raccontavano dell’intervento salvifico della Vergine a seguito dell’invocazione di una madre per il suo pargoletto minacciato dal demonio.

Nell’affresco di Montecarlo di Lucca l’iconografia rispecchia in parte questa scena dove Maria è rappresentata a figura intera mentre alza una bacchetta con la quale minaccia il maligno, mentre un pargoletto in abiti fedelmente storici, appena fuggito verso la sua salvatrice le protende le braccia in segno di aiuto, rivolgendo lo sguardo ai fedeli. Sorprende la spontaneità con cui il fanciullo, ritratto ancora in movimento, comunica con lo sguardo il senso di scampato pericolo, mentre gli artigli del demonio sono ancora allungati nel tentativo di impossessarsi della sua vittima. I caratteri puerili del protagonista sono qui restituiti attraverso il tipico aspetto degli angeli filippeschi e botticelliani, di cui sono propri i tratti malinconici del volto, le guance paffutelle ed i lunghi e mossi capelli biondi. Nell’azione movimentata di questa rappresentazione traspare l’intenzione lampante di rendere l’immagine di Maria come quella di una madre protettiva che con la sua presenza, rassicurante e al contempo severa, riesce a infondere protezione alle anime più indifese.

L’opera, databile alla seconda metà del XV secolo, è assegnata ad un ignoto artista di ambito fiorentino, il cui legame con Firenze trova riscontro con una tavola antecedente attribuita a Domenico di Zanobi (attivo tra il 1460 e il 180 c.) e datata agli anni ‘70 del Quattrocento per la cappella dei Velluti in Santo Spirito a Firenze (fig.4). A differenza dell’affresco montecarlese, oltre ai soliti tre attori principali (la Madonna, il bambino e il demone), si aggiunge la presenza di un personaggio femminile, forse la madre del fanciullo, che presente nel momento della comparsa del demonio fa probabilmente da tramite col divino invocando l’intervento miracoloso della Vergine. La donna rappresentata in ginocchio e di spalle rispetto l’osservatore, a cui mostra il volto di profilo, diventa spettatrice della scena dove protagonista assoluta (anche come evidenziato dalle dimensioni fisiche) è la Vergine, colta nel momento di massima concentrazione nell’istante prima di scagliare la sua punizione contro il demonio. Maria, che mostra un volto radioso ma dall’espressione severa, è vestita con un abito dalle rigide scanalature, mentre il fanciullo (più vicino nell’aspetto a un infante) scappa spaventato alla vista del demone. Sebbene i richiami all’affresco di Montecarlo e la medesima impostazione dei personaggi, la componente che più si diversifica tra le due opere è senz’altro il contesto; se infatti a Montecarlo l’ambientazione è quasi del tutto assente, nella tavola di Santo Spirito l’episodio si svolge invece in un’architettura prospettica che si conclude in un pannello ripartito in specchiature all’antica e percorso da un cornicione orizzontale; nel quale un’iscrizione in caratteri maiuscoli romani presenta la protagonista del dipinto come “Santa Maria del Soccorso”. Nella parte alta di questa stanza, a metà fra spazio interno e spazio esterno, fa da cornice un’apertura sul paesaggio che lascia intravedere una striscia di cielo azzurro su cui si staglia una fila perfetta di alberi.

Come precedentemente accennato la critica ha attribuito l’opera a Domenico Zenobi, artista fiorentino stilisticamente vicino a Paolo Uccello (1397-1475) e Filippo Lippi (1406-1469), di cui fu anche collaboratore. La vicinanza dell’affresco montecarlese con i modi filippeschi, come si nota nei tratti fisiognomici del fanciullo, così come nell’importanza del disegno (alla base della scuola fiorentina), potrebbe far pensare ad un filo diretto passato tramite Domenico Zenobi e mediato dall’intervento di un artista ad oggi ignoto che da Firenze si spostò nella zona della lucchesia. Ricordiamo inoltre che gli influssi dell’arte fiorentina furono portati in quest’area anche dal Ghirlandaio (a Lucca nel 1479) e dal figlio di Filippo Lippi, Filippino Lippi (1457-1504), che lavorò a Lucca tra il 1482-1483, facendo scuola a tutta una serie di artisti locali. Tra questi, e come testimonianza della diffusione del culto della Madonna del Soccorso in ambito lucchese e garfagnino, si trova anche la tavoletta assegnata alla mano di Ansano Ciampanti (1498-1532), oggi al Museo Civico Amedeo Lia a La Spezia (fig.5). Databile tra il primo e il secondo decennio del Cinquecento, l’opera ripropone il medesimo tema nella disposizione tradizionale dei personaggi ma collocandoli in un verdeggiante paesaggio collinare. Il fanciullo, che sembra essere ancora sotto l’influenza malefica del demone, si copre in un gesto puerile col mantello della Vergine ritratta in tutta la sua monumentalità mentre alza il bastone che qui assume più l’aspetto di una clava. Sparisce la figura della donna-madre, mentre sul lato destro fa la sua comparsa la presenza brunastra del demonio, che rispetto al solito assume una fisicità più evidente. Lo stile pittorico di Ansano Ciampanti e prima di lui del padre Michele (attivo 1463-1511 c.), risente degli insegnamenti fiorentini uniti ad un’altra componente pittorica molto sentita in quest’area della Toscana, ovvero la pittura fiamminga, conosciuta attraverso la fittissima rete di scambi commerciali che i lucchesi intrattenevano con le Fiandre. È forse proprio per questo aspetto di “contaminazione” che la Vergine assume una fisionomia del tutto anticonvenzionale rispetto ai canoni classici, contraddistinta da un volto irregolare e dai massicci lineamenti, che ritorneranno frequenti nell’opera dei Ciampanti: nell’operetta si aggiunge inoltre l’uso di una pittura tenue che rischiara delicatamente la scena imprimendo nella raffigurazione una cristallina e rarefatta atmosfera.

È del 1509 circa un’altra raffigurazione ad affresco sul medesimo tema che si trova nella chiesa di San Frediano a Lucca, opera attribuita al poco noto Giuliano da Pisa (fig.6). In questo caso l’iconografia della Madonna del Soccorso si unisce ad una sacra conversazione al cospetto di alcuni Santi, i quali assistono alla salvezza del bambino in un loggiato all’antica aperto su uno scenario naturale. Il maligno, che qui ritorna nelle forme di un piccolo diavoletto nero, è la figura in cui si riversa maggiormente l’estro creativo degli artisti che giocano sulle fattezze ferine e caricaturali di questa entità conservandone sempre alcuni elementi ricorrenti come le zampe artigliate o caprine, piuttosto che le corna, le ali da pipistrello ed il forcone. Tra le opere che abbiamo preso in esame esula per originalità il demonio completamente in rosso e dai tratti scimmieschi della tavola fiorentina di Domenico Zanobi, forse una rivisitazione del famoso Lucifero tratto dai mosaici del Giudizio Universale di Coppo di Marcovaldo nel battistero di Firenze.

Nei secoli successivi l’iconografia della Madonna del Soccorso continuerà ad essere interpretata arrivando nel Seicento a soluzioni sempre più drammatiche, come mostra la tela di Jacopo Chimenti detto l’Empoli per la chiesa di Santa Maria Soprarno, oggi conservata nella Galleria di Palazzo Pitti. Con l’intento di suscitare la compartecipazione emotiva del fedele la scena, immersa nelle tenebre dove si muove uno spaventoso diavolo, viene squarciata da un chiaro bagliore che si irradia dalla figura di Maria creando un intenso contrasto di luci e ombre, vicino agli effetti dell’arte di Caravaggio. In primo piano ritorna la figura femminile inginocchiata di spalle e “dal profilo perduto”, per cui l’artista lascia all’immaginazione del pubblico l’espressione estatica del suo volto difronte all’apparizione. Davanti agli occhi dello spettatore si palesa invece il grido d’aiuto del bambino, aggrappato con impeto alle gambe della sua salvatrice, in un gesto che diventa estremamente drammatico e reale.

Bibliografia

Santoro, Fortezze, rocche e castelli in Lucchesia e in Garfagnana: Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione, Ghivizzano, Lucchio, Montalfonso, Montecarlo, Nozzano Castello, Verrucole, Lucca 2005.

La Banca del Monte di Lucca. L'edificio e le collezioni d'arte, a cura di Maria Teresa Filieri, Lucca 1997.

Concioni, I pittori rinascimentali a Lucca: vita, opere, committenza, Lucca 1988.