SAN LEO: LA CITTA’ PIU’ BELLA D’ITALIA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

“La città più bella d’Italia? San Leo: una Rocca e due Chiese”. [1] Umberto Eco

Le bellezze della Valmarecchia sono innumerevoli, ma tra queste spicca la gemma incastonata sul massiccio del Carpegna: il borgo di San Leo, in provincia di Rimini. La cittadina, celebre per aver ospitato il prigioniero Cagliostro, incarcerato lì da papa Pio VI, e divenuto famoso tra il grande pubblico per essere stato protagonista di una delle puntate dell’anime “Lupin III – La partita italiana”. Il ladro gentiluomo tenta infatti di trovare il tesoro appartenuto proprio all’avventuriero settecentesco. La bellezza di questo borgo sospeso nel tempo e attraversato da alcune delle figure più note della nostra storia come Dante e Cesare Borgia, è ben espressa dalle parole di Umberto Eco, il quale rintraccia l’antico fascino nella semplicità stessa del luogo. L’11 giugno del 2011 il rinomato intellettuale divenne ufficialmente cittadino onorario di San Leo, il discorso venne tenuto da Roberto Benigni alla presenza anche di Tonino Guerra. [2]

La Pieve

Uno tra gli edifici più antichi del comune è la Pieve di Santa Maria Assunta, probabilmente di età carolingia; l'edificio venne però ricostruito in stile romanico nel corso dell’XI secolo. il momento della costruzione della pieve coincide perfettamente col periodo di massimo sviluppo di questo tipo di strutture, rintracciabile dal VIII secolo. a quest’epoca le pievi avevano infatti iniziato ad assumere un ruolo centrale nell’organizzazione degli aspetti religiosi delle campagne, prendendo in carica le fasi fondamentali della vita del fedele. Indice importante di una ripresa economica è la proliferazione delle nuove fondazioni, che accolgono sepolture e radunano il popolo.

La chiesa è a pianta basilicale e a tre navate, scandite da due file di sostegni e colonne, quest’ultime sono tutte di reimpiego. Nella pieve è conservato uno splendido esempio di ciborio di età carolingia, recante l’anno di costruzione 882 e la dedica alla Vergine Maria con il nome del committente, il duca Orso.

Il Duomo

Per quanto riguarda invece il Duomo cittadino, si tratta di un edificio romanico risalente al XII secolo, senza un ingresso in facciata, ma bensì

disposto sul fianco. La splendida chiesa presenta una forma a croce latina, con un alto presbiterio, il quale troneggia su una vasta cripta. Il duomo è dedicato alla figura più importante del borgo, il santo Leone, da cui il paese stesso trae il nome, fuggito nella penisola dalla Dalmazia durante le persecuzioni di Diocleziano e di cui nel duomo è conservato il coperchio del sarcofago.

L’incantevole edificio con facciata in arenaria è da annoverarsi tra le strutture medievali di maggior pregio del Montefeltro. Al suo interno è conservata anche la splendida Madonna della Mela di Catarino Veneziano, un’opera del XIV secolo, che rappresenta la Vergine con un abito riccamente ornato, seduta su un trono ligneo, mentre porge al Divin Fanciullo una mela. La scena si svolge su uno sfondo rosso; lo stile è gotico con richiami bizantini tipico di Venezia.

La Rocca

Il Montefeltro ha una lunga storia di fortificazioni e San Leo non fa eccezione. La sua rocca, ormai di stampo rinascimentale, ha origini molto più antiche e ospitò Berengario del Friuli, celebre marchese che sul finire del IX secolo venne proclamato re d'Italia e dopo essersi asserragliato all’interno della rocca dichiarò il piccolo borgo Capitale d’Italia. La zona, alcuni secoli più tardi, entrò a far parte dei domini di Federico da Montefeltro, il quale promosse una serie di importanti restauri tra gli edifici di San Leo; uno dei più significativi fu sicuramente quello alla rocca che, affidata al noto architetto Francesco di Giorgio Martini, specializzato in architetture difensive, la rimaneggiò completamente. L’architetto era solito lavorare dando forme particolari ai suoi edifici ma al contempo rendendoli le rocche meglio difese del suo tempo; realizzò planimetrie e bozzetti dall’aspetto animale o di complesse forme geometriche, ma sempre mantenendo la sicurezza di una solida difesa. Le sue opere architettoniche mantengono ancora oggi una straordinaria efficienza in campo militare senza mai rinunciare a uno splendido risultato dal punto di vista decorativo.

Il Palazzo Mediceo e il Museo d'Arte Sacra

Nel cuore del borgo romagnolo, in prossimità della Pieve di Santa Maria Assunta, sorge il Palazzo Mediceo, sede del Museo d’Arte Sacra della cittadina. Si tratta di un edificio cinquecentesco, voluto dalla Repubblica Fiorentina per il Governatore da loro instaurato. Campeggia sul palazzo lo stemma gigliato, recante la data 1521 (MDXXI), che alloggia sopra il portale con arco decorato con bugnato. All’interno trova spazio dal 1996 la sopra citata raccolta artistica di provenienza locale; nelle varie stanze è tutto un susseguirsi di opere appartenenti a epoche e fasi diverse del borgo. Comprende il lapidario e una serie di sale dedicate a dipinti e arredi, tra cui spicca un pregevole tabernacolo ligneo di gusto rinascimentale.

Chiesa di Sant'Igne

Un luogo estremamente evocativo è la chiesa con convento francescano di Sant’Igne, ubicata al di fuori del borgo, particolarmente apprezzabile per la quiete che la avvolge. Costruita dopo il passaggio da San Leo del santo assisiate per antonomasia, il luogo di culto è da ritenersi una delle mete più interessanti del circondario, anche grazie alla sua forma particolare con un transetto che termina in due cappelle laterali a pianta quadrata.

Esso sorge con molta probabilità su un edificio preesistente, come paiono dimostrare i rinvenimenti di alcuni resti archeologici, presumibilmente una cappella cistercense. Dell’antico convento rimane un mirabile chiostro con un pozzo all’interno.

Il Borgo

San Leo ha molto altro da regalare tra splendide vedute e vetusti edifici ricchi di storia, che raccontano la Romagna di una volta, non lontano da quella Rimini tanto bella quanto caotica che l’Italia intera conosce. Questo gioiello ricco va assaporato un poco per volta, come un bicchiere di Sangiovese, tanto prodotto in Valmarecchia, cogliendone ogni retrogusto tra le piccole chiese e le vie del centro storico.

Bibliografia

P. De Vecchi – E. Cerchiari, Arte nel Tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna, VOL 2, tomo 1, Bompiani

Sitografia

https://www.san-leo.it/scopri-san-leo/

LA “MAGIONE”: STORIA DI UNA COMMENDA FAENTINA

A cura di Francesca Strada

La "Magione"

Nella città di Faenza, più precisamente nell’area di Borgo Durbecco, sulla via che porta verso Forlì, è possibile ammirare una chiesa molto antica, si tratta della Commenda, intitolata a Santa Maria Maddalena a nota anche come “la Magione”.

Seppur danneggiata dai bombardamenti, sopravvisse alla Seconda guerra mondiale e ancora oggi è capace di narrare al visitatore attraverso le sue splendide vestigia la sua storia secolare fatta di cavalieri e pellegrini di passaggio.

Storia

Sebbene non si conosca la data esatta della sua fondazione, è noto che fosse già presente dal 1137, anno in cui viene citata per la prima volta in un documento scritto. E’ quindi possibile che un primo nucleo della chiesa fosse stato edificato già a partire dagli inizi del XII secolo, benché i resti più antichi dell’attuale edificio risalgano soltanto al secolo successivo. Appartengono al Duecento svariate attestazioni della Commenda come ospedale per i pellegrini diretti in Terra Santa, essa fu infatti eretta assieme all’ospizio. Già a partire da questo periodo la chiesa potrebbe essere entrata nell’orbita dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, ma solo successivamente, grazie alla figura del cavaliere Fra Sabba da Castiglione il complesso ne farà parte a pieno titolo raggiungendo il suo periodo di massimo splendore.

Fra Sabba da Castiglione

Una delle figure più importanti legate alla vita della Commenda è sicuramente quella di Fra Sabba da Castiglione, nobile di origine milanese, che quivi spese gli ultimi anni della sua vita per poi morirvi il 16 marzo del 1554, come riportato nell’epitaffio all’interno della chiesa stessa. Il Castiglione fu in contatto con alcune delle personalità più influenti del suo tempo, come la marchesa di Mantova, Isabella D’Este, dalla quale ricevette anche la commissione di reperire a Rodi oggetti antichi per arricchire la sua personale collezione.

Il Castiglione entrò a fare parte dell’ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel 1505, mentre 10 anni più tardi, nel 1515, divenne commendatore della chiesa di Santa Maria Maddalena. Tuttavia è soltanto a partire dal 1519 che vi si ritirò a vita privata per trascorrere lì il resto dei suoi giorni. Le uscite divennero sempre più sporadiche fino a ridursi solamente ad occasioni di grande importanza come l’incontro con Papa Clemente VII, diretto a Bologna. È del tutto plausibile che l’esperienza vissuta nei suoi anni di soggiorno romano, gli abbia fatto maturare un astio nei confronti della mondanità, da cui sembra voler fuggire barricandosi tra le mura di questo complesso. Fra Sabba si occupò attivamente dei rifacimenti della “Magione” faentina, che ancora oggi conserva evidenti tracce dell’impegno del più illuminato tra i suoi commendatori.

Descrizione della chiesa

La chiesa si presenta come un piccolo edificio a pianta basilicale e volta a botte, terminante in una splendida abside decorata da Girolamo da Treviso su richiesta del Castiglione. Una maestosa architettura incornicia le due scene dell’opera; nella parte inferiore si può ammirare la Vergine in Trono con il bambino e San Giovannino, a destra compare Santa Caterina d’Alessandria con la ruota dentata, simbolo del suo supplizio, mentre a sinistra Santa Maria Maddalena, accompagnata dal ritratto del Castiglione inginocchiato e vestito in abiti cavallereschi. Nel registro superiore è presente la rappresentazione del Padre Eterno tra gli angeli.

Tutt’intorno la cornice architettonica, ormai erosa dal tempo, mostra due figure, entrambe mancanti della testa, una delle quali è certamente l’Arcangelo Michele, rappresentato nell’atto di sconfiggere il Maligno. All’interno della chiesa è riconoscibile un altro ritratto monocromo del commendatore, ubicato sulla sua tomba, dove San Giuseppe lo presenta al divin fanciullo sorretto dalla Vergine. L’epitaffio è incorniciato da due figure, presumibilmente le personificazioni del Silenzio e della Preghiera (o Pietà).

Sulla parete destra è visibile un affresco raffigurante quattro santi, databile verso la fine del Trecento; sul lato sinistro si riscontra una scena coeva, raffigurante una Madonna in Trono con San Giovanni Battista e un committente, il cui abito ricalca elegantemente il gusto di fine secolo e inizio Quattrocento. Si noti il goticismo bolognese della rappresentazione, che dimostra un incontro con la cultura pittorica emiliana.

Esterno

Esternamente è presente un portico costruito per l’accoglienza dei pellegrini e databile al XIV secolo, nel tempo era stato però chiusoi ed è solo durante i restauri del XX secolo che venne riportato al suo stato originario. L’abside, vista dall’esterno, mostra due modeste monofore e una bifora, murate durante i rifacimenti cinquecenteschi. Il complesso presenta inoltre uno splendido chiostro con una scritta in cotto, sempre voluta dal commendatario milanese, e un pozzo in mattoni e spungone, ossia una pietra calcarea riscontrabile solo nel territorio romagnolo.

Il museo rionale

La Commenda non è solo un luogo di culto, ma anche la sede del Rione Bianco, partecipante del Palio del Niballo, che si svolge nella città manfreda, presso lo stadio Bruno Neri, ogni quarta domenica di giugno. Alcuni spazi dell’antico complesso religioso sono stati adibiti a museo, dove si trovano in esposizione gli abiti storici dei figuranti rionali, i premi vinti dal rione, bandiere delle varie edizioni e tutti i gotti prodotti artigianalmente dai ceramisti di Faenza per uno dei passaggi più significativi del Palio: la Nott de Bisò. L’evento, svolto ogni 5 gennaio, segna la fine ufficiale di un ciclo e l’inizio del nuovo ed è caratterizzato dal falò del fantoccio e dalla degustazione del Bisò, ossia il tradizionale Vin Brulè a base di Sangiovese di Romagna. Una delle particolarità dei gotti del palio è la variabilità annuale e quindi la loro unicità. Tra i cimeli esposti è di interesse il mantello con l’elefante di Annibale, utilizzato per l’edizione del 1959.

Bibliografia

Ennio Golfieri, La chiesa e il chiostro de la Commenda in Borgo Durbecco a Faenza, Stabilimento Grafico Lega, 1934

Sitografia

https://www.paliodifaenza.it/2018/06/borgo-durbecco-museo-rionale/

https://www.treccani.it/enciclopedia/sabba-castiglione_%28Dizionario-Biografico%29/

I MUSEI SAN DOMENICO DI FORLÌ

A cura di Francesca Strada

Introduzione alla pinacoteca di San Domenico

Nel centro storico di Forlì, più precisamente all’interno di Borgo Schiavonia, si trova il complesso monumentale di San Domenico, attuale sede della Pinacoteca Civica. L’importante raccolta di opere si trovava inizialmente nel Collegio dei Padri della Missione per essere successivamnete spostata nel settecentesco Palazzo del Merenda in Corso della Repubblica, oggi parte del campus universitario dell’Alma Mater Studiorum. La fondazione del convento di San Domenico risale al XIII secolo con iniziale intitolazione a San Giacomo; dopo la soppressione napoleonica, venne adibito a ospedale militare francese, per poi giungere nuovamente nelle mani dei domenicani fino alla definitiva chiusura in seguito all’eversione dell’asse ecclesiastico tra il 1866 e il 1867. Lo stato di degrado e abbandono che ne derivò, portò al crollo del tetto nel 1978, oggi restaurato.

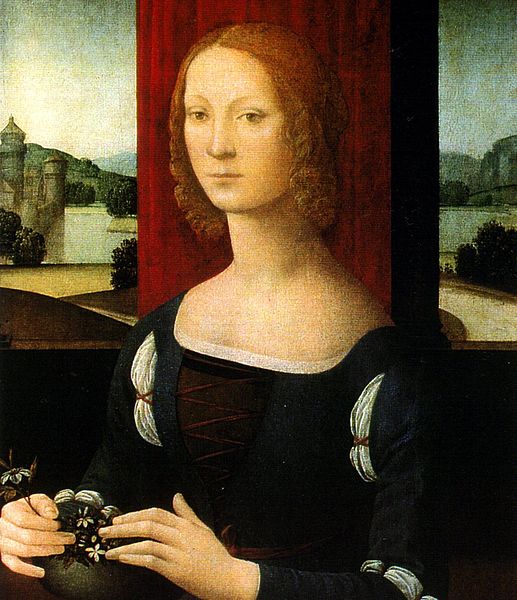

La Dama dei gelsomini

Il percorso espositivo della pinacoteca mira a raccontare la storia della città sotto diversi punti di vista, soprattutto quello della Forlì rinascimentale, periodo in cui il centro romagnolo divenne particolarmente influente nel panorama artistico nazionale. Di un certo rilievo sono alcuni dei capolavori quivi ospitati, come la Dama dei gelsomini, opera di Lorenzo di Credi, nella quale si è sempre cercato di riconoscere il volto dell’indomita “Tigre di Romagna”, Caterina Sforza, senza però trovare nessuna correlazione. L’opera presenta una giovane donna abbigliata secondo il gusto dell’epoca, pur mantenendo una composta semplicità, mentre poggia delicatamente le mani su un piccolo vaso di gelsomini. la vera espressività della figura non va ricercata nel volto, bensì nelle mani e nel loro modo di tangere il vaso e coglierne un fiore.

L’Annunciazione di Palmezzano

Di notevole importanza per il museo sono le sale dedicate a Marco Palmezzano, artista di straordinario ingegno e cuore pulsante dell’arte forlivese. Il Palmezzano, formatosi presso la bottega dell’illustre Melozzo da Forlì, divenne ben presto riferimento per la nobiltà di Romagna, lasciando traccia della sua produzione in tutti i centri limitrofi. Nella pinacoteca di Forlì è custodito il più celebre dei suoi lavori: l’Annunciazione. L’opera, commissionata per la chiesa del Carmine, non ci è pervenuta nel suo stato originale, bensì mancante della figura del Padre Eterno; probilmente a causa di un adattamento settecenstesco mirato ad inserire il quadro all’interno di una nuova cornice, del Creatore rimangono oggi solo una parte della veste e un mano.

La scena si svolge in un portico di forte impatto prospettico, sotto il quale la Vergine riceve l’annuncio da parte dell’Arcangelo Gabriele, i cui riccioli dorati ricascano sulle sue splendide ali piumate. L’attenzione al dettaglio del Palmezzano pare evidente nelle pieghe dell’abito dell’angelo, che risultano particolarmente definite, ma non per questo meno reali. Maria viene colta in un gesto di sorpresa, mentre si porta una mano al petto; dinnanzi a lei, sopra a un piccolo tavolo, si trova un libro di preghiere. La scena è di una forte ariosità, resa attraverso una veduta che si estende in lontananza oltre il porticato. Si scorge la città di Forlì, riconoscibile dal campanile di San Mercuriale, incastonata in un paesaggio che non appartiene realmente al centro romagnolo, ma ricalca il gusto dell’epoca. In secondo piano, la colomba dello spirito santo si libra in aria, compiendo un volo su quelli che paiono essere gli abitanti della città, ma che in realtà sono direttamente tratti dalle Sacre Scritture.

L’Ebe di Canova

L’emblematica bellezza del mondo neoclassico trova nelle sapienti mani del veneto Antonio Canova la sua massima espressione. Il soggetto dell’Ebe non è una novità forlivese per il “Nuovo Fidia”, il quale aveva già rappresentato la leggiadra fanciulla in altre versioni, per un totale di quattro esemplari. La coppiera degli dèi risale al 1816, si tratta di un simbolo della gioventù, le cui vesti gonfie vengono agitate dal vento.

A commissionarne la realizzazione fu Veronica Zauli Naldi Guarini, figlia dei conti Zauli Naldi di Faenza e sposa del conte Guarini di Forlì. La nobildonna, debitamente istruita all’arte e alla musica dalla famiglia, fu un’eccellente committente e amica del Canova, come testimoniano alcune lettere, tanto da chiedergli di realizzare quella che è poi divenuta l’opera più importante dell’abitazione. Negli anni ’80 dell’Ottocento, la scultura venne acquistata dal Comune, finendo per attirarsi l’ira dei socialisti seguaci di Andrea Costa, i quali videro nella spesa pubblica per un bene improduttivo un affronto alla collettività.

Gli affreschi del refettorio

Negli anni ’90 del Novecento, sono stati rinvenuti degli affreschi sul lato nord del refettorio, raffiguranti tre scene, la cui disposizione ricorda quella di un trittico. Partendo da sinistra, i santi Pietro e Paolo donano a Domenico il bastone e il libro dei Vangeli, mentre nella scena centrale i dolenti, Maria Maddalena e un committente sono testimoni della dipartita di Cristo sulla croce. A destra, lo spettatore assiste al miracolo della resurrezione di Napoleone Orsini per mano di Domenico di Guzman. Sul lato sud, gli affreschi recuperati non presentano lo stesso stato di conservazione.

Le mostre

I Musei San Domenico sono noti da tempo per l’organizzazione di importanti mostre che hanno portato a Forlì opere di artisti di fama internazionale. Nell’ultimo periodo la maggior parte delle mostre ha avuto come tema centrale l’indagine di alcuni personaggi che hanno cambiato il mondo occidentale, come Ulisse, Dante e Maria Maddalena; la quale occuperà le sale espositive fino al 10 luglio 2022 con la mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine.”

Per omaggiare questa importante figura femminile sono giunte nel centro romagnolo opere come la Crocifissione di Masaccio, la Santa Maria Penitente del Guercino e la versione ottocentesca di Hayez. Per la realizzazione di questo progetto, i Musei San Domenico hanno collaborato con alcuni dei più importanti musei del mondo, tra cui il Musée d’Orsay a Parigi, i Musei Vaticani, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Rijksmuseum di Amsterdam e molti altri.

Bibliografia

Forlì. Guida alla città, Marco Viroli e Gabriele Zelli, Diogene Books

Sitografia

LA TORRE DI ORIOLO DEI FICHI

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Tra i posti di maggior interesse del comune di Faenza spicca sicuramente la Torre di Oriolo dei Fichi, situata nell’omonima frazione rurale sui primi accenni di appennino romagnolo. Si tratta di un sito abitato fin dall’antichità, il cui nome discenderebbe presumibilmente da “Auriolus”, termine derivante dal latino, usato per indicare un piccolo torrente; in dialetto romagnolo locale, infatti, è in uso il termine “Uriòl” per definire i piccoli corsi d’acqua. Al XVI secolo risale la prima attestazione del toponimo completo “Oriolo dei Fichi”, verosimilmente riconducibile alla coltivazione della pianta da frutto, ampiamente praticata in questa zona anche al giorno d’oggi.

Storia

Alcuni ritrovamenti lapidei nei pressi della Torre hanno portato all’ipotesi, che in epoca romana quivi sorgesse una necropoli; in seguito, più precisamente durante il periodo di dominazione dell’Esarcato d’Italia, sarebbe sorto sull’area un piccolo complesso d’avvistamento per il controllo della Romagna. Dall’attuale torre sono infatti chiaramente visibili Forlì, Monte Poggiolo, Bertinoro e, nelle giornate più limpide, è possibile scorgere il grattacielo di Cesenatico. Nel corso del Basso Medioevo, in questo luogo sorse un castello di modeste dimensioni, che torreggiava sull’Oriolo di allora, ovvero un piccolo comune rurale indipendente dalla città manfreda. La modesta fortificazione venne sostituita nel secolo successivo con la torre attuale, voluta dalla famiglia Manfredi, signori di Faenza.

La Torre

La torre di Oriolo presenta una forma unica al mondo, si tratta di un esagono irregolare con due punte rivolte verso le aree da cui poteva provenire un potenziale attacco nemico, lo scopo era quello di ridurre la potenza del colpo di eventuali palle di pietra; l’edificio presenta anche una muratura dello spessore di 2,8 metri. Un’ottima strategia di difesa adottata dai costruttori è quella di porre l’accesso ad un piano più elevato, in tal modo sarebbe stato impossibile per un ariete lo sfondamento della porta, garantendo più a lungo la difesa della torre. La scala a chiocciola, che consente l’accesso a tutti i piani dello stabile, si avvolge attorno al pozzo, dal quale era possibile attingere l’acqua ad ogni piano dell’edificio.

Entrando, ci si ritrova nell’ambiente più utilizzato dalla guarnigione militare: la Sala delle Guardie. La stanza è provvista di una nicchia di grandi dimensioni con dei fori nelle pareti laterali, adoperati per montare un soppalco, allo scopo di ricavare più giacigli per i soldati. La posizione della nicchia non consentiva alla luce di illuminare i letti, permettendo di riposare diurnamente a coloro che avevano svolto il turno di guardia notturno. L’ambiente è anche provvisto di un gabinetto d’epoca e di una postazione di tiro.

Scendendo all’ambiente inferiore, si giunge alla Sala del Forno, così chiamata per la presenza del forno per la preparazione del pane. Quivi è possibile vedere la cisterna interrata, che presenta due insoliti blocchi in spungone, una roccia reperibile solo in Romagna, che proverebbero dai resti di uno degli edifici preesistenti, essendo la fortificazione quattrocentesca realizzata in mattoni. La cisterna venne riempita di terra nel XIX secolo, poi rimossa nei primi anni duemila, riuscendo a riportare alla luce dei reperti ceramici databili tra il Trecento e il Cinquecento, probabilmente piatti e stoviglie utilizzati dai soldati.

Sopra all’ambiente destinato alle guardie, è presente la Sala del Castellano, così chiamata perché destinata al capitano delle guardie; essa, infatti, è dotata di un gabinetto personale di una dimensione maggiore rispetto a quello inferiore, di un ripostiglio, di scomparti nel muro e di un grande camino, in uso ancora oggi durante alcune festività come i Lòm a Mêrz, un’antico rito delle campagne. La Sala del Castellano diede alloggio per una notte anche a Cesare Borgia, durante l’ultimo periodo di dominazione sul territorio. La stanza, coronata da una volta a botte, conserva una parte di intonaco del XIX secolo, aggiunto dalla famiglia Caldesi, il quale non fu rimosso durante i restauri perché conservava alcune incisioni novecentesche, testimoni della fase di incuria del secolo scorso.

Salendo di un altro piano, si accede ad uno spazio molto particolare; si tratta, infatti, di un corridoio circolare con svariate postazioni di tiro, costruito attorno ad una polveriera. Questo ambiente, meglio noto come il Corridoio dell’Archibugiere, non è databile al periodo di dominio manfredo, bensì alla dominazione veneziana e lo si deduce dalle misure delle postazioni, le quali corrispondono a quattro braccia venete ciascuna. L’arma impiegata per la difesa era generalmente l’archibugio, dal quale deriva il nome stesso del corridoio; si trattava però di un mezzo che produceva una grande quantità di fumi che in un ambiente così angusto avrebbero rishciato di soffocare i soldati. Da qui la scelta di dotare ogni postazione di un camino che permettesse la fuoriuscita dei gas.

La polveriera, nella sua posizione centrale, godeva di una notevole protezione dagli attacchi nemici, evitando così un’eventuale esplosione. Il piccolo stanzino sembrerebbe essere antecedente e riconducibile alla famiglia Manfredi, esso è dotato inoltre di una stupenda volta a spina di pesce, attribuita proprio a quel periodo.

Salendo ulteriormente, si accede allo splendido terrazzo panoramico, da cui si gode di una vista completa dei comuni circostanti. Sono ben visibili anche alcune fortificazioni, come quella di Monte Poggiolo, dalle quali era possibile comunicare con segnali luminosi. L’importanza strategica dell’appostamento divenne sempre più rilevante con l’alleanza stretta tra i Manfredi e i Medici di Firenze, i quali controllavano la zona del sopraccitato avamposto di Monte Poggiolo. L’aspetto attuale del piano non corrisponde all’idea originale, che subì delle modifiche nel XVIII secolo e fu anche vittima di un bombardamento durante la Seconda guerra mondiale, ma garantisce comunque un’idea della visuale che avevano gli armigeri.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Bibliografia

Stefano Saviotti, La Torre di Oriolo – Storia di una rocca e del suo territorio, Tipografia Valgimigli

BIAGIO D’ANTONIO TUCCI: UN MAESTRO FIORENTINO A FAENZA

A cura di Francesca Strada

Introduzione storica

Nel corso del quindicesimo secolo la signoria di Faenza cominciò ad aprirsi verso nuovi orizzonti, entrando in contatto progressivamente con la città di Firenze, allora sotto il comando della famiglia Medici e siglando con essa una solida alleanza. I contatti sempre più frequenti tra il piccolo centro romagnolo e la Nuova Atene portarono alcuni degli artisti più influenti del periodo a spostarsi tra Faenza e la Toscana; è questo il caso di personalità come Giuliano da Maiano, i Della Robbia e di Donatello, che lasciarono importanti testimonianze disseminate per la città manfreda. Il linguaggio del Rinascimento fiorentino sarà però veicolato sapientemente dalle mani del maestro Biagio d’Antonio Tucci, che giungerà in Romagna negli anni ’70 del Quattrocento.

Biagio d’Antonio

Figura assai operosa è quella di Biagio d’Antonio, la cui produzione artistica incarna perfettamente i nuovi ideali proposti dall’Umanesimo; nelle sue pale la rappresentazione dei committenti comincia ad assumere un ruolo centrale, creando così un legame tangibile tra la sfera del sacro e l’umanità. Il maestro si formò presso la bottega del Verrocchio e in quella di Domenico Ghirlandaio, dal quale gli deriva quel ricercato naturalismo che è divenuto tratto distintivo di molte delle sue opere. Sebbene alcuni dei suoi lavori siano sparsi tra i musei della Francia e degli Stati Uniti d’America, Faenza conserva nella sua pinacoteca la testimonianza del passaggio dell’artista “de Florencia populi Sancti Laurentii” [1].

Le opere nella pinacoteca di Faenza

La produzione artistica del Tucci per la città manfreda è estremamente significativa; è possibile trovare quadri e affreschi del maestro fiorentino e della sua bottega non solo nella pinacoteca cittadina, ma anche nel Museo Diocesano e nel Duomo, segno della grande portata del suo intervento nell’area.

La lunetta dell’Annunciazione è uno dei capolavori più celebri del Tucci, si tratta di un’opera del 1476 dalla forte inflessione fiorentina, rassomigliante all’omonima leonardesca, prodotta negli stessi anni. Sembra esserci un riferimento a Filippo Lippi nei due angeli a sinistra, spettatori passivi della scena, uno dei quali mostra la sua fisicità allo spettatore tramite un panneggio svolazzante, sapientemente modellato sul corpo della creatura celeste. La lunetta coronava probabilmente un polittico.

Al 1483 risale uno sfarzoso trittico commissionato dai domenicani della chiesa di Sant’Andrea. Da quest’olio su tavola traspare un forte realismo, evidente nelle dettagliate fisionomie, dove anche i segni dell’anzianità vengono minuziosamente riprodotti. Il pannello di sinistra mostra San Domenico, riconoscibile dalla veste dell’Ordine, e Sant’Andrea con la croce simbolo del martirio e il pallio verde elegantemente rifinito in oro. La tavola centrale si presenta con un’accentuata spazialità creata dal trono marmoreo e dalle figure angeliche ai lati di esso. Il Bambino stringe nella mano sinistra una rondine, mentre con la destra compie un gesto di benedizione. Nel terzo pannello vengono rappresentati San Giovanni Evangelista e San Tommaso d’Aquino, il quale regge un libro aperto, recante la scritta: “Veritatem meditabitur guttur meum,et labia mea detestabuntur impium”. Si tratta del settimo versetto del libro di Proverbi, utilizzato da Tommaso come introduzione della Summa contra Gentiles, un testo volto a spiegare la verità della fede cattolica.

Nella produzione del Tucci si può annoverare un Cristo in Pietà, la cui composta bellezza rimane inalterata nonostante la morte. Il pittore riprende l’idea dell’omonima opera per il Duomo di Faenza, di cui si è parlato in un precedente articolo, ma la arricchisce con un’architettura accennata da una colonna di richiamo classico alle spalle dell’angelo di destra. A differenza della tavola sorella, questo Cristo presenta perdite di sangue dalle ferite sulle mani e al costato.

Una tavoletta a scopo devozionale di un privato è giunta in pinacoteca: si tratta della Madonna col Bambino tra San Giovannino e Sant’Antonio da Padova. L’opera, databile intorno al 1480, mostra la Vergine assorta nella lettura di un libro, accompagnata dai due santi e dal bambinello, seduto su un cuscino rosso e recante una rondine nella mano sinistra.

Un’altra opera di pregevole fattura è la Pala dei Camaldolesi, che presenta una Madonna seduta in trono con fondo oro e santi; ai lati del seggio due angeli paiono intenti a spostare un drappo per mostrare allo spettatore la Vergine colta in un tenero gesto d’affetto materno con il Bambino. Il quadro, una tempera su tavola, è arricchito da altre sei personalità: a destra, i santi Girolamo, Giovanni Evangelista e Romualdo; a sinistra, un santo vescovo, forse San Maglorio, San Giovanni Battista e San Benedetto. La scena si svolge al difuori del tempo e dello spazio, non è quindi presente quella ricercata spazialità che avevamo trovato in opere come l’Annunciazione del 1476.

La carriera faentina di Biagio si conclude con la Madonna col Bambino per la vedova Bazzolini, databile al 1504 e inquadrabile nella pittura contemporanea della Romagna. Il Giovanni Evangelista, accompagnato dall’aquila, è raffigurato a mani giunte mentre attende il dono della croce da parte del bambinello; a destra, Sant’Antonio da Padova, raffigurato con una forte carica patetica, si porta la mano al petto. Le opere di Biagio d’Antonio, pur mantenendo un’ottima qualità artistica, avevano ormai perso la carica innovativa che aveva caratterizzato il suo primo periodo, finendo per assumere un’impostazione troppo classica per il tempo. Venne dunque ben presto superato da Marco Palmezzano, artista richiestissimo che con le sue opere era riuscito a dare nuovo impulso al Rinascimento romagnolo, consentendo alla città di Faenza di rimanere aggiornata sulle novità artistiche. Palmezzano e molti altri artisti forlivesi trovarono però davanti sé un sentiero, almeno in parte, già battuto dal maestro fiorentino, che aveva preparato la strada ai grandi personaggi che si susseguirono nella storia dell’arte romagnola.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] www.pinacotecafaenza.it/collezioni-e-storia/artisti/d-antonio/

Bibliografia

Storia delle arti figurative a Faenza, volume III, Il Rinascimento; Anna Tambini, Edit Faenza.

Sitografia

www.pinacotecafaenza.it/collezioni-e-storia/artisti/d-antonio/

IL COLLE PERSOLINO: UN INCONTRO TRA BOTANICA E ARCHEOLOGIA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Nel comune di Faenza è possibile trovare un istituto dalla storia singolare, si tratta della Scuola di Pratica Agricola “Furio Camillo Caldesi”, che sorge sul colle Persolino, sede di importanti ritrovamenti archeologici e scoperte scientifiche. Si tratta di uno spazio suggestivo, che ha molto da offrire a coloro che troveranno il tempo di visitarlo, scoprendone l’antichissimo passato.

Storia dell’istituto

Il fondatore della Scuola di Pratica Agricola “F.C. Caldesi” fu Lodovico Caldesi, studioso faentino e fervente garibaldino, che, a seguito della morte prematura del figlio Furio Camillo, volle dedicare uno spazio all’istruzione dei giovani, destinando con testamento i suoi possedimenti all’apertura di un collegio agrario. La morte lo colse nel 1884 e appena un anno dopo venne riconosciuta la fondazione del “Collegio Convitto Agrario Furio Camillo Caldesi”, si dovette però attendere il 1912 per l’inaugurazione ufficiale della Scuola di Pratica Agricola.

Lodovico Caldesi

La vita del botanista romagnolo non fu facile; fu esiliato a causa delle sue idee politiche e della partecipazione attiva ai moti liberali, facendo ritorno grazie all’intervento di Papa Pio IX. Nel 1848 guidò un battaglione faentino a Vicenza durante la rivoluzione e fu deputato della provincia di Ravenna l’anno seguente. Sebbene avesse rifiutato la cattedra di botanica all’Università di Bologna per il ruolo di deputato nel Parlamento del Regno d’Italia, Caldesi lasciò la sua prestigiosa carica per combattere nella III Guerra d’Indipendenza, senza mai abbandonare la sua passione per la botanica. La nascita del figlio segnò un momento di stacco nella vita del patriota garibaldino, che si allontanò dalle turbolente vicende politiche per accudire il piccolo e approfondire le sue conoscenze di fitologia, collaborando con articoli periodici sulla flora faentina nel “Nuovo giornale botanico italiano”.

Il roseto del colle Persolino

Sul colle Persolino è possibile ammirare uno dei roseti più importanti d’Italia, che funge, non solo da collezione-catalogo, ma anche da laboratorio didattico per gli studenti dell’istituto agrario, quivi presente. Si tratta di un luogo estremamente stimolante, dove trova spazio uno splendido percorso basato sulla storia della rosa, partendo dall’antico Egitto fino ad arrivare alle moderne ibridazioni, attraversando il Medioevo e il Rinascimento.

La storia della rosa, infatti, è estremamente antica; l’uomo iniziò la sua coltivazione già 5000 anni fa a scopi nutritivi e medicinali, per poi trasformarla nell’ornamento floreale per eccellenza soprattutto in età romana, fino ad arrivare allo studio intensivo delle sue specie nel XIX secolo. La collezione dell’Istituto annovera varietà come la Rosa Gallica Versicolor, o “Rosa Mundi”, le cui origini vengono fatte risalire al XII secolo.

I ritrovamenti archeologici

Le prime campagne di scavo nell’area iniziarono nel 1903 con il ritrovamento di alcune capanne dell’età del bronzo, per poi proseguire con utensili di manifattura neandertaliana, resti di un edificio di matrice etrusca e di un portico romano. Il recupero delle fondamenta dell’edificio etrusco fu accompagnato dal rinvenimento di piatti, vasetti di carattere votivo e di una stipe sacra, i quali hanno condotto gli archeologi all’ipotesi del ritrovamento di una costruzione di carattere religioso databile al VI secolo a.C. circa.

La sua edificazione viene attribuita a una popolazione di cultura medio-adriatica, di cui il “tempietto” sarebbe la testimonianza più importante finora pervenuta in Romagna. Per quanto concerne il portico romano, non vi sono prove che si tratti di una costruzione adibita a luogo di culto, bensì di una struttura ausiliaria di una villa rustica.

Il Miracolo del Crocifisso

Il misticismo sul colle Persolino non è legato solamente al mondo antico. Quivi venne costruito un eremo in età medievale, poi sostituito dal convento dei Frati Cappuccini, ai quali si lega la tradizione del “Miracolo del Crocifisso”. Nel XVI secolo, il frate Battista Castellini, uomo d’arme convertito, dopo un aspro rimprovero, si trattenne dal ribattere al suo Superiore con uno sforzo tale da fargli scoppiare una vena nel torace, provocando una violenta emorragia. Battista si inginocchiò allora ai piedi del Crocifisso, invocando Dio. L’immagine sacra si indicò la ferita del costato e rispose al frate: “Vedi, o Battista, quanto anch’io ho sofferto per te”. Lo sbigottimento di Castellini e di Costantino da Modigliana, un confratello sopraggiunto qualche istante prima, fu tale da raccontare seduta stante agli altri la notizia, che presto si diffuse per tutta Faenza. L’immagine si trova ora nel Santuario del SS. Crocifisso.

Risvolti positivi in ambito scientifico

Per volontà del professor Vincenzo Ossani iniziò la coltura di piante da frutto e una collaborazione con il professor Morettini, volta all’applicazione dell’incrocio controllato per una produzione qualitativamente migliore. Da tale desiderio, partì dal 1973 il programma autonomo di miglioramento genetico per la selezione di nettarine a polpa gialla e bianca, portando alle nuove Caldesi 84 e 85 e Caldesi 2000-2010-2020. Il lavoro svolto dall’istituto nel corso del XX secolo è stato di vitale importanza per lo sviluppo agricolo e lo studio delle varietà nel territorio romagnolo, avviando la regione verso un continuo miglioramento nel settore agroalimentare, in particolar modo per alcune specie come Pesche, Susine, Kiwi e Cachi. Particolarmente apprezzata sul territorio nazionale è un tipo di Cachi noto come Loto di Romagna, che in queste terre trova le sue maggiori piantagioni.

Tutte le foto sono state scattate da chi scrive l'articolo

Bibliografia

Il colle di Persolino. Un incontro di culture, M. Minguzzi ed. E. Tura, Tipografia Faentina

Centenario di una scuola, Tipografia Faentina

IL FAENZONE: STORIA D’UN MANIERISTA ROMAGNOLO

A cura di Francesca Strada

Introduzione al Manierismo

Il Manierismo è una tendenza artistica cinque-seicentesca, che pone a modello i grandi maestri del Rinascimento. Porta però avanti anche delle innovazioni, giocando con il colore e con l’effetto chiaroscurale, creando figure tortuose, che si contorcono sulla tela, così innaturali, eppure così eleganti.

In questo contesto pieno di bizzarrie, si fece strada un pittore romagnolo, che seppe soddisfare pienamente il gusto che caratterizzava il suo tempo: Ferraù Fenzoni, detto il Faenzone.

La vita del Faenzone

Ferraù Fenzoni fu un artista vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo che lavorò in alcune delle maggiori città d’arte italiane e considerato dalla critica un pittore di ragguardevole importanza nel panorama artistico del suo tempo, se non addirittura “la voce più singolare del Manierismo italiano” [1].

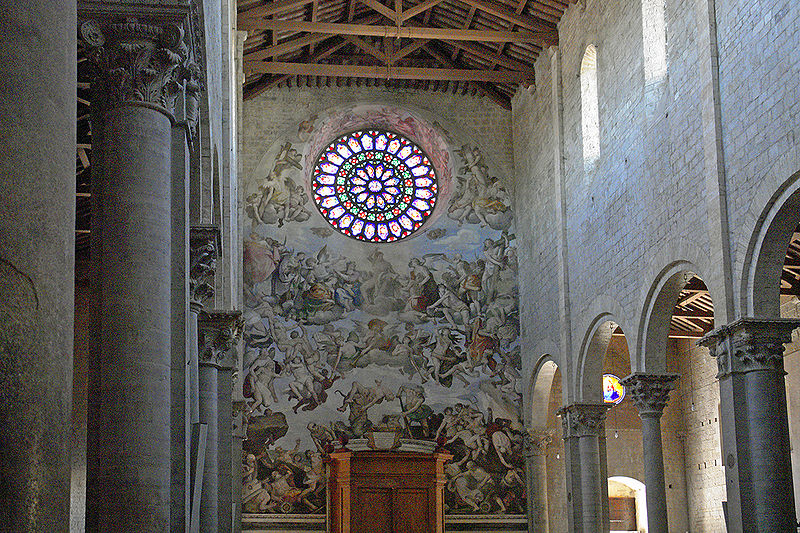

Nacque nel 1562 a Faenza, dove apprese i principi artistici, prima di esordire pubblicamente a Roma, dove gli fu commissionata parte della decorazione della Loggia delle Benedizioni della chiesa di San Giovanni in Laterano e della Scala Santa; il biografo Giovanni Baglione attribuisce a Fenzoni la paternità di alcune scene, come Mosè e il serpente o La Crocifissione. Durante il soggiorno romano, circondato da svariate influenze, derivanti dal clima manierista, Fenzoni sperimenta sul campo il suo notevole talento, che lo condurrà a Todi, dove lavorerà per sei anni. In questo frangente si colloca il suo capolavoro più celebre: il Giudizio Universale.

I corpi dei dannati si contorcono irrealisticamente, mostrando una muscolatura quasi michelangiolesca, mentre la luce proveniente dal rosone illumina l’affresco, dando vita a uno spettacolo ultraterreno. La salita al cielo delle anime viene osteggiata dai demoni, che trascinano i peccatori verso il basso, dove i loro corpi si accatastano uno sopra l’altro, gli angeli sollevano invece le anime meritevoli e le conducono al Creatore. Sul finire del secolo tornò a Faenza, dove proseguì la sua carriera tra il cantiere del Duomo e le città limitrofe. Dopo una lunga vita trascorsa tra gli sfarzi dei monumenti più celebri della Città Eterna e i lussi derivati dalla sua prolifica attività artistica, Fenzoni si spense nella città natale in veneranda età.

Le opere nella Pinacoteca di Faenza

Espressione della fase più tarda del Fenzoni sono le quattro opere collocate nella Pinacoteca di Faenza: Cristo nella piscina probativa, Deposizione di Cristo, Morte della Madonna e Cristo condotto al Calvario. La prima proviene dalla distrutta chiesa di San Giovanni Decollato e risale all’inizio del XVII secolo; l’architettura classica offre lo sfondo ad un nutrito gruppo di figure, i cui corpi, enfatizzati da un gioco chiaroscurale, si mostrano in pose contorte, riportando alla mente l’antecedente tuderte. L’enfatizzazione dei personaggi sembra prevaricare l’importanza del messaggio cristiano, che continua, però, a mostrarsi nella centralità del Cristo all’interno dell’opera.

Nella Deposizione di Cristo la scena si presenta particolarmente affollata, mostrando due uomini intenti a sollevare il corpo del Messia, delineato da un forte chiaroscuro, mentre i dolenti (Maria e San Giovanni) assistono alla scena; in secondo piano, un ragazzo si sporge da dietro un muro, impugnando la corona di spine e i chiodi. La drammaticità del momento viene immortalata dal Faenzone in un’opera che non ha i toni luminosi della celebre omonima raffaellesca, ma una profonda oscurità su cui i personaggi si stagliano, forse derivante dal periodo più tardo di Ludovico Carracci.

Esattamente come l’opera precedente, anche la scena della morte della Vergine si presenta come estremamente affollata, a fatica si riconosce una parete con una finestra alle spalle dei due gruppi. Il gruppo superiore è composto dal Cristo e una moltitudine di angeli, in attesa dell’arrivo della defunta madre in Paradiso, mentre nel gruppo inferiore si nota la Madonna giacente morta su un letto. Attorno alla defunta i personaggi appaiono estremamente concitati, assumendo talvolta delle pose innaturali. Si percepisce una sorta di tensione all’horror vacui, che porta Fenzoni a riempire la tela di figure intente a conversare e contemplare l’avvenimento.

Cristo condotto al Calvario è uno dei dipinti più tardi del Faenzone, che qui mostra ancora la sua notevole attenzione alla muscolatura e al chiaroscuro, senza soffermarsi sullo sfondo, che a nulla serve se non a incorniciare il Messia nel suo cammino verso la morte, un Cristo sofferente e consapevole di ciò che gli si prospetta. Un soldato si mostra di spalle, dando l’occasione al pittore di rappresentare la torsione del collo, mentre si volge nella direzione del Calvario.

Altre opere romagnole

Oltre alle tele della pinacoteca, risulta che Fenzoni abbia lavorato nella fabbrica del duomo faentino, dipingendo per la cappella di San Carlo Borromeo la Processione Penitenziale e una scena in cui il Santo distribuisce la comunione agli appestati. La mano dell’artista è riconoscibile anche nella Cappella di San Savino, dove riproduce la morte del santo in un dipinto murale, e nella Cappella del Santissimo Sacramento, proponendo una magnifica rappresentazione del Mistero dell’Epifania.

Tra le svariate opere sparse tra Imola, Bagnacavallo, Forlì, Cesena ed altre città di Romagna, è importante dar menzione alla Conversione di San Paolo, dove l’estro artistico del pittore emerge in tutto il suo vigore, mostrando i corpi posizionati artificiosamente, partendo proprio dal protagonista, che cade irrealisticamente e viene sostenuto da una figura serpentinata. La vivacità del colore si mescola alla concitazione dei personaggi, rendendo l’espressività dei soldati il vero fulcro dell’opera. I presenti, spaventati dall’accaduto, si lasciano ritrarre nelle loro reazioni più vere; in basso a destra, un soldato estrae la spada dal fodero, volgendo lo sguardo al creatore, in segno di difesa, mentre un suo compagno, sul lato sinistro del quadro, si ripara dalla luce con lo scudo.

Bibliografia

Antonio Savioli, Faenza. La Basilica Cattedrale, Studio 88 Editore, Firenze 1988.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrau-fenzoni_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.pinacotecafaenza.it/collezioni-e-storia/artisti/fenzoni/

LA BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO

A cura di Francesca Strada

“Genti vid’io allor, come a lor duci,

venire appresso, vestite di bianco;

e tal candor di qua già mai non fuci.”

(Purgatorio, XXIV, 64-66)

Nella città di Ravenna, in via di Roma, è ubicato uno degli otto monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Si tratta di un luogo di culto, il cui aspetto esteriore non lascia trapelare la meraviglia dei mosaici celati tra le sue mura, forse ispiratori delle immagini del ventinovesimo canto del Purgatorio dantesco, che sembrano proprio richiamare gli ori sfavillanti di questo gioiello paleocristiano.

Introduzione storica

La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è un luogo di culto d’origine ariana, la cui costruzione si deve al re ostrogoto Teodorico il Grande, il quale la fece erigere probabilmente all’uso di cappella palatina. In seguito alle vittorie bizantine contro i Goti, fu dedicata a San Martino, noto anche come “il martello degli eretici”, in un’ottica di conversione all’ortodossia, contrapposta all’eresia ariana, che non riconosceva la natura divina di Cristo.

Di questo periodo, nonostante la volontà di epurare le immagini tramite l’eliminazione dei personaggi nel palazzo di Teodorico – sostituiti da tendaggi – restano ancora visibili le mani sulle colonne a testimonianza dell’idea originale. Il cambio di nome in “Sant’Apollinare Nuovo” si deve alla traslazione delle reliquie di Sant’Apollinare dalla chiesa di Classe, per via delle incursioni piratesche. La basilica fu anche vittima di un bombardamento durante la Prima Guerra Mondiale.

La decorazione interna

Il programma iconografico si articola in tre fasce, ognuna caratterizzata da una differente tipologia di soggetti. La fascia superiore è composta dalle scene dalla vita di Cristo, quella intermedia dalle figure di santi e profeti e quella inferiore dalle processioni di Santi Martiri e Vergini. La fascia con storie dalla vita di Cristo presenta sul lato destro le scene della Passione, mentre sul sinistro i miracoli, e in entrambe si riconosce immediatamente la figura del Cristo, adornato con un abito purpureo; tuttavia, solo le immagini della Passione presentano la sua figura barbata. Lo sfondo dorato riporta a una dimensione ultraterrena, che non mira più alla mimesis, bensì alla comunicazione di un messaggio messo in risalto anche attraverso la rappresentazione gerarchica dei personaggi, come nel caso della Guarigione del paralitico di Cafarnao. La rappresentazione viene resa come enunciata nel quinto versetto del secondo capitolo del Vangelo di Marco:

“Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico.”

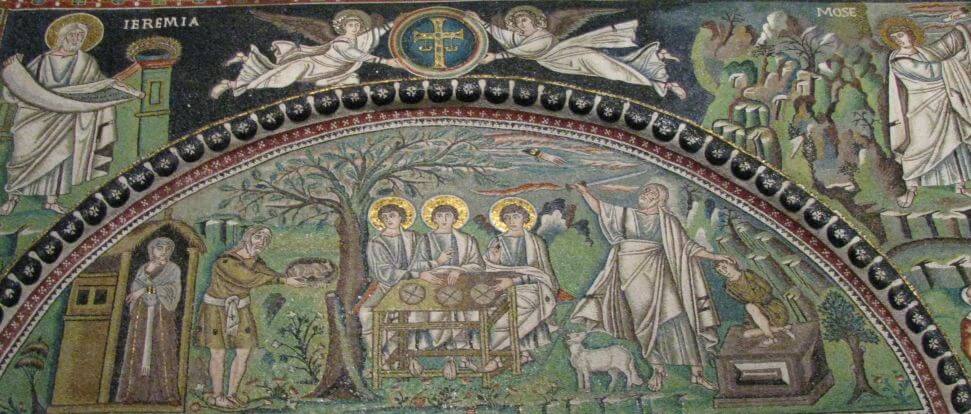

L’assenza di intenti mimetici si nota perfettamente nella scena delle Marie al sepolcro, dove l’angelo supera notevolmente le dimensioni del monumento funebre, qui rappresentato come un tempietto romano, di cui si notano i capitelli corinzi; l’elemento romano ritorna anche nell’Ultima Cena, dove i personaggi si dispongono come durante un convivio nel triclinio.

Nella fascia inferiore, adornata dalle Teorie di Sante Vergini e Martiri, si trovano le rappresentazioni del Palazzo di Teodorico e del Porto di Classe, entrambe risalenti alla fase ariana. Le Sante Vergini, sotto la guida dei Re Magi, avanzano verso la Madonna in trono in solenne processione; le figure sembrano perdere l’antica consistenza, per lasciar spazio ad una ieratica bidimensionalità; i Santi Martiri, invece, si dirigono verso il Cristo in trono. La scelta dei personaggi da inserire nella processione ricadde principalmente, seppur con qualche eccezione, su santi della parte occidentale dell’Impero Romano, come Sant’Agnese, martire romana e patrona delle vergini, Santa Lucia, martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano, e Sant’Agata, patrona di Catania. Nella Teoria dei Santi Martiri, invece, spiccano San Lorenzo e Sant’Apollinare, patrono di Ravenna.

La cappella della Pace e della Vittoria

Nel 1919 fu ricavato, nella navata sinistra, un oratorio in memoria del bombardamento subito pochi anni prima (febbraio 1916). All’interno della cappella, voluta dal rettore, don Andrea de Stefani, sono stati incisi i nomi dei caduti nel conflitto e dei finanziatori del nuovo spazio sacro. Nel ciclo decorativo è stato rappresentato anche il celebre aviatore, Francesco Baracca, la cui fama di “Asso degli assi” è dovuta al numero di abbattimenti aerei durante la Grande Guerra. Le dodici tavole della decorazione parietale paiono comporre un enorme polittico, i cui soggetti mostrano un lato della guerra molto diverso dalle classiche rappresentazioni di battaglie, rivelando, invece della vittoria, l’aspetto più intimamente umano, profondo di tutti coloro che hanno dato supporto ai deboli. Nelle tavole sono infatti raffigurate la chiesa, vittima del bombardamento, insieme a due infermiere della Croce Rossa, impegnate a sostenere un soldato e una bambina agonizzante che riceve l’eucarestia: soggetti, questi, che più di altri riescono a toccare il cuore dei visitatori.

Alla realizzazione della cappella presero parte svariate personalità, come Carlo Donati, il quale riuscì a creare un meraviglioso incontro tra il messaggio cristiano e l’eleganza dell’Art Nouveau in ogni sua pennellata, non trascurando mai la chiarezza della rappresentazione, ma rendendo essa stessa il veicolo in grado di trasportare al fedele questi alti ideali. La cappella fu un’importante occasione per il pittore veronese, che riprese a dipingere dopo la lunga pausa dovuta alla situazione bellica, la quale si rifletterà nelle sue opere successive. Il piccolo oratorio sembra segnare un passaggio temporale tra l’antichità e l’attualità, creando un legame tra la Ravenna capitale, ricoperta dalle tinte dorate dei mosaici, e la Ravenna novecentesca, segnata dalla violenza bellica, ma ancora padrona della sua bellezza.

Bibliografia

Robin Cormack, Byzantin Art, Oxford University Press

Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Dalla Preistoria alla Tarda Antichità, Bompiani

Sitografia

https://www.ravennamosaici.it/la-cappella-della-pace-e-della-vittoria/

LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO APOSTOLO A FAENZA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Nella città di Faenza, in provincia di Ravenna, è possibile visitare un duomo la cui importanza in ambito rinascimentale, insieme al Tempio Malatestiano di Rimini, è unica in tutta la regione.

Storia

L’attuale cattedrale è la terza di Faenza, la cui costruzione, fortemente desiderata dal vescovo Federico Manfredi, si deve al pessimo stato del tempio precedente. Il 26 maggio 1474, dopo una grandiosa processione, fu posta dall’episcopo la prima pietra di quella che diventerà la cattedrale di San Pietro Apostolo, oggi uno dei simboli della città manfreda. Per tre anni i lavori procedettero speditamente, stando alle testimonianze del cronista Ubertelli, fino al 1477, anno in cui i dissidi interni alla famiglia Manfredi si ripercossero sulla fabbrica del duomo, che fu abbandonata per alcuni mesi, fino all’intervento di Galeotto Manfredi. Nel 1491 iniziò la costruzione del coro, come risulta da un rogito; tuttavia, i lavori si protrassero a lungo, fattore testimoniato dalle notevoli sovvenzioni ad essi dedicate. La consacrazione ufficiale, infatti, avverrà solo il 15 ottobre 1581.

Disegno

Il disegno della cattedrale è da attribuirsi al celebre architetto Giuliano da Maiano, segnalato in un documento rinvenuto nell’archivio notarile come “Iulianus de Florentia”, la cui identità è stata dibattuta; tuttavia, le affinità presenti con altre opere del genio fiorentino, la sua vicinanza in quel determinato periodo a Faenza e l’alleanza tra Firenze e i Manfredi hanno confermato l’ipotesi della sua mano.

Esterno

L’attuale aspetto della cattedrale non rispecchia l’idea originale, l’iniziale progetto della facciata presentava un rivestimento marmoreo, il quale non fu mai completamente realizzato per ragioni economiche, lasciando il muro in laterizio grezzo con una fascia in marmo di appena due metri. L’accesso è consentito dalla presenza di tre porte, corrispondenti alle rispettive navate, alle quali si giunge, salendo per una gradinata del 1886, la cui costruzione fu resa necessaria dall’abbattimento di quella precedente nel 1811 per ampliare l’accesso di una via.

Interno

L’opera, di una lunghezza complessiva di oltre 80 metri, è da considerarsi un tempio di notevoli dimensioni se paragonato ad altre chiese di Romagna. L’interno presenta otto cappelle per lato, nelle quali sono custodite notevoli testimonianze artistiche, come le arche di San Savino e San Terenzio o l’Arca di Sant’Emiliano, vescovo irlandese, le cui ceneri sono conservate all’interno dei tre pannelli rimasti dell’opera originale quattrocentesca. L’abside è provvista di cantorie, nelle quali vennero incassate delle tavolette tardogotiche provenienti da un polittico e risalenti al XV secolo.

Le cappelle

Entrando nella chiesa e dirigendo lo sguardo a sinistra, si noterà immediatamente il fonte battesimale cinquecentesco, l’unico presente nella città di Faenza fino a poco più di un secolo fa, il quale è da attribuirsi a Pietro Barilotto. L’opera è collocata nella Cappella del Battistero, la cui decorazione parietale appartiene al pittore neoclassico Pasquale Saviotti, mentre la volta fu affrescata da Giulio Tonducci nel XVI secolo.

Procedendo si incontra una cappella dedicata a Sant’Umiltà, religiosa italiana di origine faentina, per poi imbattersi in quella di San Carlo Borromeo, presentante una pala d’altare attribuibile a un allievo di Ludovico Carracci. Qui riposano le spoglie mortali del beato Giacomo Filippo Bertoni.

Di notevole importanza è la sesta cappella del fianco sinistro, dedicata a San Pier Damiani, figura di spicco dell’undicesimo secolo, protagonista del XXI canto del Paradiso dantesco, cardinale e riformatore della chiesa, il quale morì a Faenza nel 1072. La cappella, che presenta due affreschi parietali ad opera di Tommaso Dal Pozzo, illustranti due episodi della vita del beato, è la sede della sua salma.

Nell’ottava vi è ciò che rimane in città dell’antica urna di Sant’Emiliano, la quale custodiva le reliquie del vescovo irlandese morto a Faenza nell’alto medioevo, oggi conservate all’interno della struttura ricreata dai tre pannelli superstiti alla vendita successiva alla soppressione della chiesa di Sant’Emiliano; l’altra parte del monumento si trova al Museo Jacquemart-André.

Nel transetto si trova la suntuosa cappella dedicata alla Beata Vergine della Grazie, la quale avrebbe salvato la città dalla peste di inizio Quattrocento, apparendo a una donna del posto. Le statue dei Santi Pietro e Paolo sono antecedenti al complesso dedicato al culto mariano; infatti, l’affresco della Madonna fu trasferito nella cattedrale solo nel XVIII secolo dalla chiesa domenicana.

Sul lato sinistro dell’abside, successivamente al santuario mariano, si trova una cappella contenente l’Arca di San Savino, probabilmente opera di Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano, fratello di Giuliano. L’arca, originariamente pensata per una collocazione laterale, è stata murata, lasciando in vista il basamento con storie della vita del santo, sovrastate dall’arcangelo Gabriele e dalla Vergine, i quali affiancano le piccole nicchie con San Pietro e Sant’Apollinare.

Il lato destro dell’abside presenta una cappella affrescata da Benedetto Marini, pittore urbinate allievo di Carlo Ridolfi, e da Ferraù Fenzoni; dapprima fu intitolata a Sant’Andrea e poi alla Madonna del Popolo nel 1613, in seguito alla traslazione dell’omonimo affresco del XVI secolo.

Nel transetto destro si trova una cappella che venne intitolata al beato Nevolone nel Settecento, come dimostra anche l’apparato decorativo a lui interamente dedicato; i riquadri laterali con due scene della vita del beato sono oggi una delle migliori testimonianze di come dovessero apparire la piazza e l’antico ponte sul Lamone nel XVIII secolo.

Il percorso prosegue con le restanti otto cappelle della navata destra, anch’esse contenenti svariati capolavori degni di menzione.

La prima, presenta un crocifisso ligneo del XV secolo di matrice tedesca, dello stesso periodo è il piccolo affresco della Madonna col Bambino di Biagio d’Antonio, per la decorazione di pareti e volta furono impiegati il già citato Tommaso Dal Pozzo e i Fratelli Liverani.

Nella quarta si trova uno dei tesori più preziosi della cattedrale: l’urna di San Terenzio. L’opera, attribuita all’anonimo Maestro di S. Terenzio, riflette il linguaggio di Piero della Francesca ed è uno specchio di come potesse apparire la società quattrocentesca, ne mostra infatti l’abbigliamento tramite le figure dei notabili, i quali assistono alla guarigione di un cieco da parte del santo. A sormontare l’urna vi è una lunetta raffigurante l’arcangelo Michele, realizzata da Ballanti-Graziani nel XIX secolo per sostituire l’antecedente robbiana del Metropolitan Museum.

Segue la cappella di San Giovanni Evangelista, il cui tesoro più grande è una pala di Innocenzo Francucci, come riportato nel cartiglio, il quale, dopo gli studi artistici a Bologna e una permanenza a Firenze, produce capolavori dalle assonanze raffaellesche, di cui la Sacra Conversazione faentina è parte.

Di notevole importanza è anche il monumento funebre al Cavaliere Giovanni Battista Bosi nell’ultima cappella di destra, il quale si mostra disteso su un fianco, reggendo il capo con il pugno. L’opera è di Pietro Barilotto e databile al 1542, come riportato su di essa; l’artista faentino realizza per il duomo anche un’acquasantiera.

La raccolta della cattedrale

La cattedrale dispone di una raccolta di pregevoli oggetti sacri e opere d’arte, come il Cristo in Pietà di Biagio d’Antonio nella quinta cappella laterale a sinistra, un maestoso pulpito ligneo del XVII secolo, gli Antifonari notturni di Neri da Rimini del 1309, atti capitolari e pergamene del XI secolo.

L’opera, che più di tutte attrae il visitatore, è sicuramente la “Jacmena”, così soprannominata dai faentini, ovvero il monumento funebre a Evangelista Masi, governatore di Romagna, la quale è frutto del lavoro di un anonimo artista di cultura barocco-romana.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo

Bibliografia

Antonio Messeri – Achille Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, Tipografia sociale faentina, 1909

Antonio Savioli, Faenza. La Basilica Cattedrale. Guida breve, Faenza 1993.

LA BASILICA DI SAN VITALE A RAVENNA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

“Oro e argento fine, cocco e biacca,

indaco, legno lucido e sereno,

fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,

da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno

posti, ciascun saria di color vinto,

come dal suo maggior è vinto il meno”

(Purgatorio, VII, 73-78)

Correva l’anno 1321 quando Durante degli Alighieri, meglio noto come Dante, spirava nella città di Ravenna, luogo che offrì al Sommo Poeta molteplici spunti per la realizzazione del suo capolavoro: la Commedia. È nei suoi versi che ritroviamo il racconto delle terre di Romagna e con esso la grandiosità dei mosaici bizantini, tra i quali spiccano le opere della Basilica di San Vitale, forse ispiratrice di alcuni versi del canto settimo del Purgatorio.

Contesto Storico

Alla morte dell’imperatore Teodosio, l’Impero Romano venne spartito tra gli eredi, concedendo al figlio maggiore, Arcadio, l’impero romano d’Oriente e al minore, Onorio, la parte occidentale con capitale Milano; la sede lombarda si rivelò inadeguata a fronteggiare le invasioni e si scelse di spostare la corte alla ben più facilmente difendibile Ravenna.

La città romagnola, infatti, possedeva una posizione strategica, che le consentiva sia un maggior riparo dalle incursioni, che una notevole vicinanza all’oriente. La nuova capitale non si poteva considerare tale senza un’opera di valorizzazione urbana, che portò all’innalzamento di svariati monumenti, i cui ori risplendono oggi come allora, regalandoci la possibilità d’immaginare un’epoca ormai distante. È con l’imperatore Giustiniano, nel VI secolo, che nell’ottica di un’ambita Renovatio Imperii, si volle dar maggior lustro alla sede occidentale; emblematica di questo periodo è la Chiesa di San Vitale.

L’opera presenta notevoli somiglianze con la contemporanea arte bizantina in Oriente. La pianta è ottagonale e viene dato notevole risalto al presbiterio, sviluppato su due ordini. Il luogo di culto è un continuo sfavillare d’oro e marmi, in cui l’architettura bizantina incontra tecniche edilizie italiche, come nel caso della cupola.

L'abside della Chiesa di San Vitale

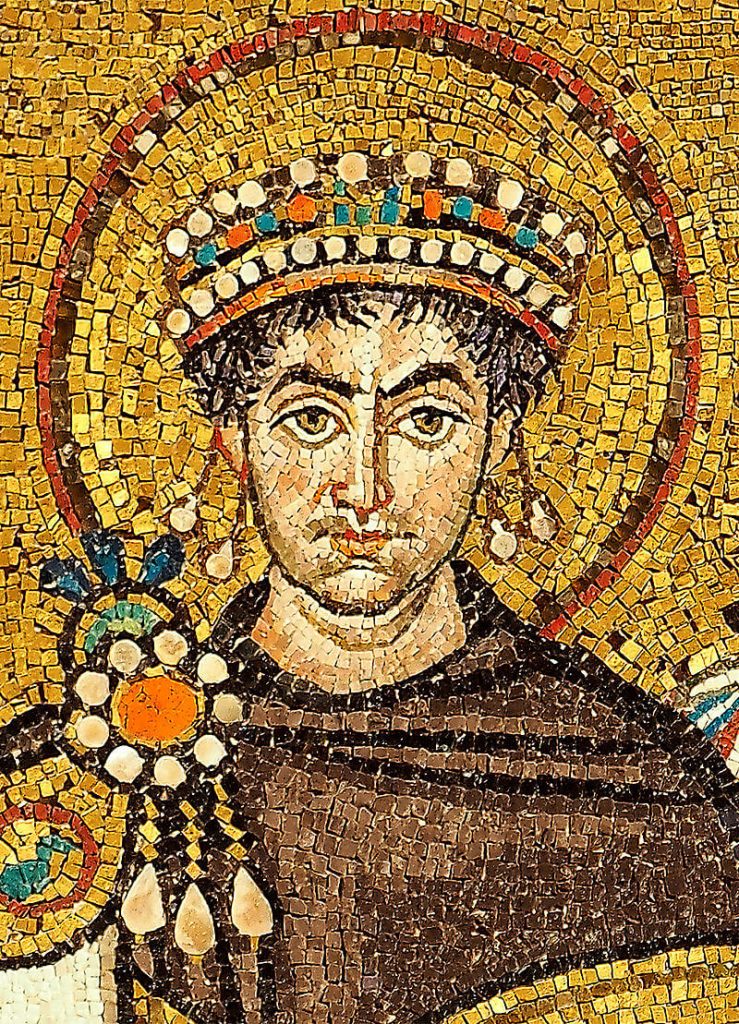

La trama decorativa è talmente fitta da non consentire allo sguardo del visitatore di riposarsi nemmeno un istante, poiché ogni dettaglio sembra progettato per richiamare l’attenzione; tuttavia, è nell’abside che si collocano due dei ritratti più famosi di tutta l’arte medievale. Due pannelli raffiguranti l’imperatore Giustiniano e la consorte Teodora mostrano la presenza dei sovrani, i quali non giunsero mai nella città.

L’imperatrice regge un calice per l’eucarestia tempestato di gemme, la sua veste è ornata dalla raffigurazione dei Re Magi, i quali potrebbero rappresentare il sacrificio eucaristico.

Nell’altro pannello, il consorte reca in dono una patena per il pane, mentre il corteo si prepara all’ingresso in chiesa in processione con le offerte. Accanto a lui si trova il vescovo Massimiano, riconoscibile da una scritta, il quale regge la croce.

Nel catino absidale, i quattro fiumi del paradiso scorrono ai piedi di Cristo, il quale, vestito di una tunica bruna, siede sul globo terracqueo, mentre dona a San Vitale la corona del martirio.

I Clipei

Uno dei dettagli più significativi della basilica è gruppo di clipei situato nell’intradosso dell’arco di accesso al presbiterio. I volti sono definiti con una certa attenzione al dettaglio; si noti l’apostolo Pietro, il cui viso è delineato da un contrasto tra luci e ombre.

Il Sacrificio

Al centro della volta, l’immagine dell’Agnello di Dio appare sorretta da quattro angeli; la scelta iconografica non è casuale, la raffigurazione non mira a rappresentare Cristo in forma umana, bensì in forma sacrificale, enfatizzando un tema riproposto in altri punti della basilica: il sacrificio.

All’interno del presbiterio, infatti, è presente una lunetta affiancata all’altare, nella quale è riprodotta la figura di Abramo. Il patriarca riceve la visita di tre angeli, che gli annunciano l’arrivo dell’agognato figlio, accanto figura il sacrificio di Isacco.

La scena si dispone all’interno della cornice in maniera irrealistica: i rami dell’albero assumono una posizione innaturale per rimanere all’interno dello spazio delimitato, mentre le montagne si piegano al medesimo scopo.

Unesco

La meraviglia della basilica è tale, che nel 1996 è stata insignita del titolo di patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, insieme al Battistero degli Ariani, al Mausoleo di Galla Placidia, alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero degli Ortodossi, alla Cappella Arcivescovile, al Mausoleo di Teodorico e alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Un patrimonio unico al mondo, che riflette la storia di una città antica e testimone dell’incedere del tempo, che nulla è riuscito a sottrarre della bellezza della “glauca notte rutilante d’oro”[1].

Bibliografia:

Byzantine Art, R. Cormack, Oxford University Press, 2018