CARLO CRIVELLI: IL TEMA MARIANO

A cura di Matilde Lanciani

Carlo Crivelli (Venezia 1430-35 - Ascoli Piceno 1494-95), artista veneziano fratello del pittore Vittore Crivelli, dopo un soggiorno a Zara, seguendo le orme di Giorgio Schiavone, giunse nelle Marche nel 1468 e vi innestò un linguaggio influenzato dalla prima formazione padovana con accenti donatelliani e tardogotici, con particolare attenzione ai dettagli preziosi tramite un segno decorativamente incisivo.

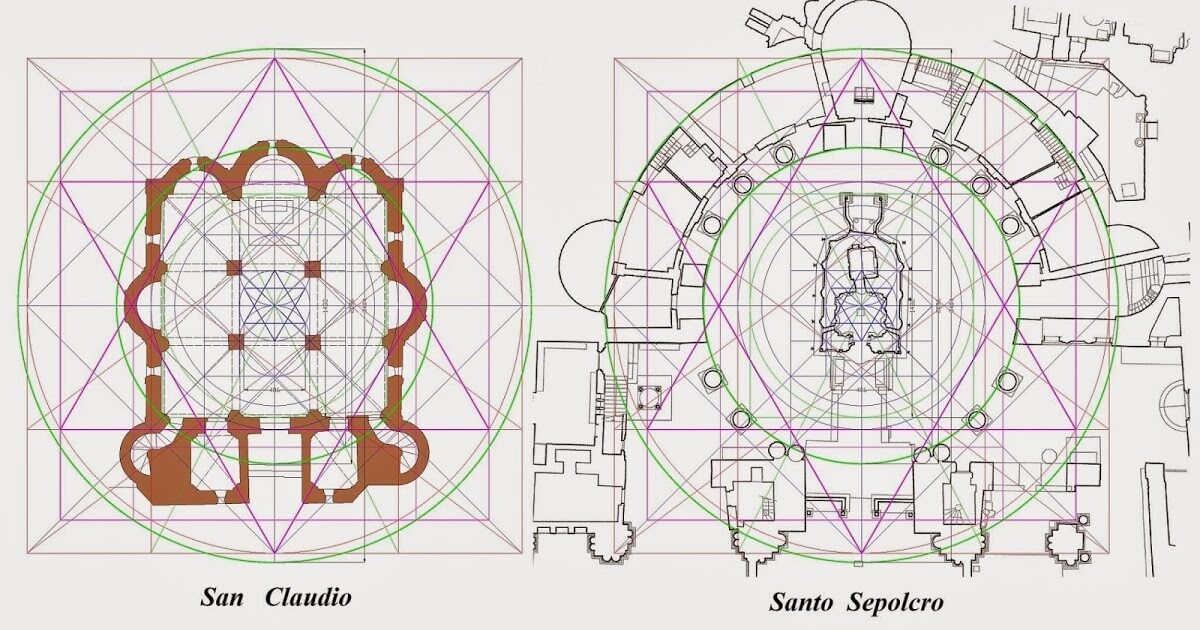

Abbiamo iniziato col ripercorrere le sue orme a Montefiore dell’Aso per arrivare ora a considerare il tema mariano della Madonna con il Bambino fra Corridonia e Macerata. Nell’articolo si tratterà della pala della Madonna che allatta il bambino (Fig.1) collocata nella chiesa dei SS. Pietro Paolo e Donato a Corridonia, e della pala della Madonna col Bambino presso il Palazzo Buonaccorsi di Macerata.

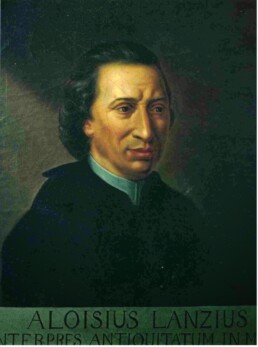

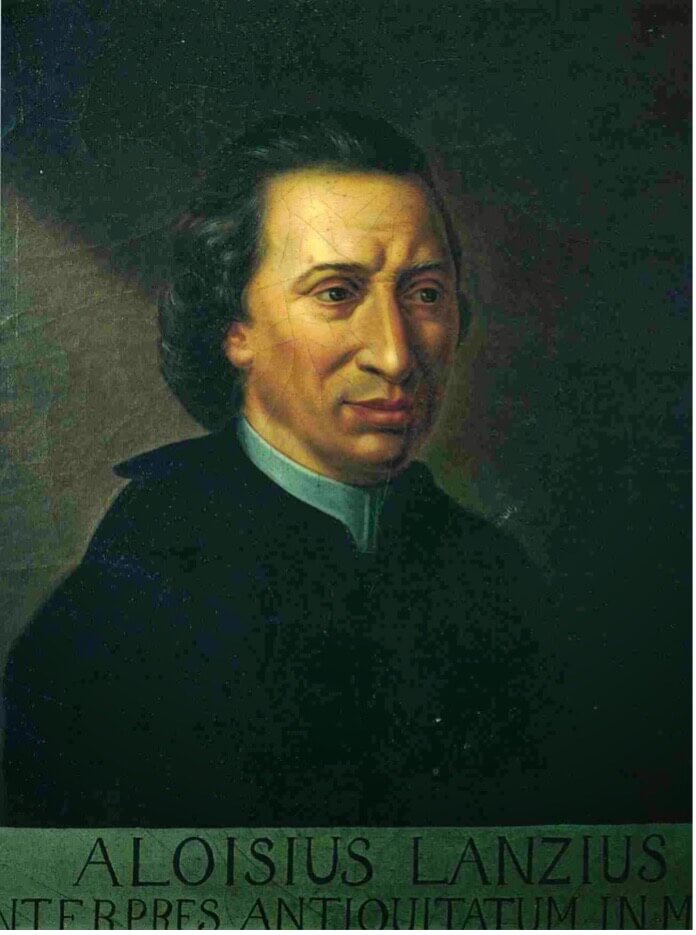

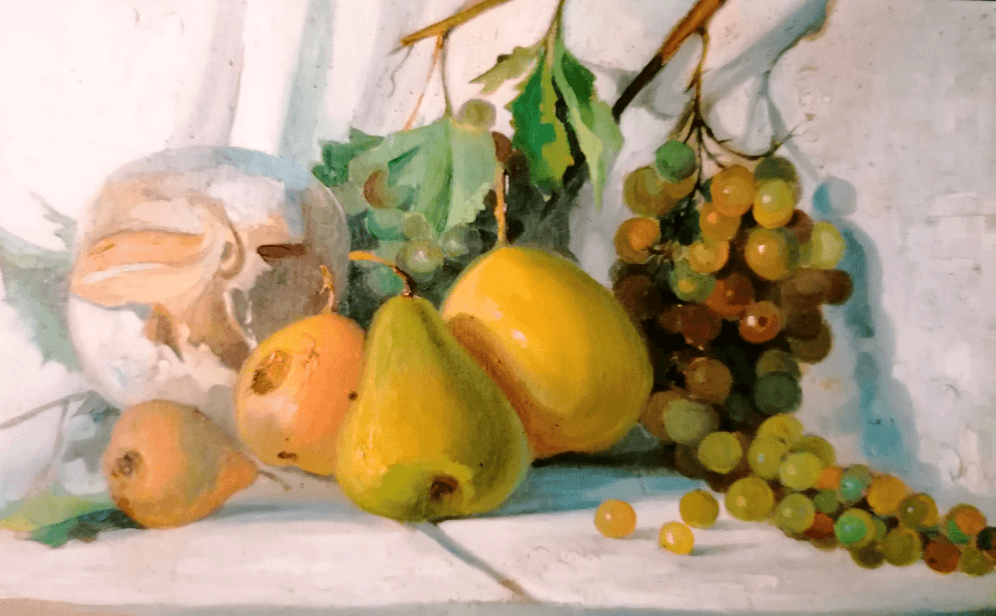

Luigi Lanzi, importante storico dell’arte italiano di origine marchigiana, del Crivelli scriveva: “È pittor degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione. Per il succo delle tinte e per un nerbo di disegno questo pittore può a buon diritto chiamarsi pregevolissimo tra gli antichi. Si compiacque d'introdurre in tutti i suoi quadri delle frutta e delle verdure, dando la preferenza alla pesca ed al citriolo; quantunque trattasse tutti gli accessori con bravura tale che in finitezza ed amore non cedono al confronto de' fiamminghi. Non sarà inutile accennare che i suoi quadri sono condotti a tempera e perciò a tratti, e sono impastati di gomme sì tenaci che reggono a qualunque corrosivo; motivo per cui si mantennero lucidissimi”[1].

Per quanto riguarda la Madonna che allatta il bambino abbiamo una tavola realizzata intorno al 1430-1500 ed attualmente visibile nel percorso espositivo “La fede dipinta e tramandata” all’interno della chiesa di S. Pietro a Corridonia, allestito con la concessione del parroco Don Fabio e curata dalla museologa Giuliana Pascucci e dall’architetto Mario Montalboddi. A livello stilistico l’opera anticipa il grande Polittico del Duomo di Ascoli del 1473 ed è simile ai due Trittici di Valle Castellana (Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno) e alla Madonna di Poggio Bretta (Museo Diocesano di Ascoli). Si tratta di una tempera di 127x63 centimetri che viene menzionata per la prima volta in un inventario del 1727 e citata come decorazione di uno degli altari laterali della ormai distrutta chiesa di S. Maria di Gesù a Corridonia. La sua realizzazione, infatti, è legata all’edificazione di questo edificio nel 1471 e alla fondazione della Confraternita del SS. Sacramento.

L’inventario esplica: “L’Altro altare di questa chiesa, che ha il titolo della Madonna della Concezione sta nella parte destra verso da piedi. Ha questo la sua buona predella, la croce davanti; in mezzo la piccola lapide, col suo sepolcrino di pietra, ed una scalinata à un sol ordine non dipinta, et adorna di semplici cornici. Il quadro di questo, quale è dipinto in tavola, rappresenta la Madonna Santissima in atto di azzinnare il Bambino Gesù, con due angioli, uno di qua, et uno di là, con molte facce di serafini di intorno alquanto guasto, e da un lato forato. L’ornamento di questo è di gesso adorno di rilievi indorati, di due Santi dipinti a destra l’uno, l’altro a sinistra, quali non si conoscono chi siano, per esser quasi guasti. In mezzo a detto ornamento vi è una descrizione che per esser guasta (come è tutto l’ornamento) appena dimostra leggibili queste parole: “EGO IMMACULATA ET CAPUT MEUM PLENUM EST RORE”. Il passo si riferisce a quello biblico del vello bagnato di rugiada di Gedeone, il quale simboleggia la Verginità di Maria[2].

La Madonna indossa un ricco e prezioso mantello, al quale si aggrappa l’infante che si volge teneramente a guardare lo spettatore (Fig.2) mentre la madre lo cinge. La visione scorciata della scena costituisce un’inquadratura molto moderna, così come lo è la dimensione umana e meno iconica rispetto alla tradizione; la psicologia dei personaggi è indagata a fondo e restituisce la loro umanità in maniera sorprendentemente fedele dal punto di vista introspettivo. L’opera, attribuita al Crivelli dai critici Cavalcaselle e Morelli, riveste un ruolo di primaria importanza nella produzione di tale artista.

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi custodiscono un’altra Madonna col Bambino del Crivelli. Il dipinto reca nel retro, su un frammento di tela ritagliata, la seguente iscrizione "KAROLUS CRIVELLUS VENETUS PINXIT 1470 FERMIS". In questo caso abbiamo un dipinto a tempera e oro su tavola trasportato su tela, di 59x41 centimetri, databile al 1470 circa che è parte superstite del perduto Polittico di Fermo.

Nel dipinto sullo sfondo astratto dorato si stagliano la Madonna a mezza figura, girata di tre quarti, e il Bambino adagiato sulle braccia della madre, che lo avvicina al viso osservando intensamente lo spettatore, già consapevole del destino del figlio. Sul manto indossato da Maria è raffigurata la stella che allude alla cometa di Betlemme ed il cardo che allude alla corona di spine, dunque alla passione. L’opera costituisce l’elemento restante di una composizione di maggiori dimensioni, forse una pala d’altare o un polittico (citato da Luigi Lanzi nel 1789) destinati all’antica chiesa maceratese di Santa Maria della Pietà, fondata da San Giacomo della Marca nel 1426 per i Minori Osservanti. Un incendio devastò l’edificio nel corso del 1799, come racconta Amico Ricci nel 1835, che però non andò completamente distrutto: la tavola di Crivelli venne in parte recuperata e ne furono salvati due frammenti. Il maggiore, quello con la Madonna col Bambino, venne tesaurizzato nel Palazzo Comunale, restaurato alla fine dell’Ottocento presso la Biblioteca Comunale, l’altro raffigurante la Pietà entrò a far parte della collezione Caccialupi, poi di quella romana di Nevin, per giungere infine al Fogg Art Museum di Cambridge. Inoltre Girolamo di Giovanni trasse dall’iconografia di questa Madonna una copia nella cappella della frazione montana di Malvezzi a Bolognola, oggi alla Pinacoteca civica di Camerino.

Note

[1] Zampetti, P., & Crivelli, C. (1986). Carlo Crivelli. Nardini.

[2] Dal catalogo Pinacoteca Parrocchiale, la storia, le opere, i contesti, 2003, pag.70.

Bibliografia

Coltrinari, F. (2011). Note e precisazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Incontri. Storia di spazi, immagini, testi, Macerata, 143-171.

De Carolis, F. (2017). Alcune considerazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Il dossier Crivelli della Fondazione Federico Zeri. INTRECCI d'arte, 6(6).

Liberati, G., Zaccari, L., Pascucci, G., & Quintili, G. (2003). Pinacoteca parrocchiale: la storia, le opere, i contesti.

Pietro Zampetti, Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze 1986.

LUIGI LANZI E LA STORIA PITTORICA DELL’ITALIA

A cura di Matilde Lanciani

Introduzione: Lanzi e la nascita della storiografia artistica moderna

Luigi Antonio Lanzi nacque il 14 giugno 1732 a Montecchio, attuale Treia, nelle Marche. Le sue attività di archeologo e storico dell’arte lo portarono a diventare una delle figure culturali più importanti del suo tempo: a lui dobbiamo il metodo di suddivisione per “scuole” che adottò in seno alla sua attività di vicedirettore ed antiquario della Galleria degli Uffizi a Firenze, dopo la nomina del Granduca Pietro Leopoldo nel 1775. La strutturazione “campanilistica” era già stata teorizzata da Lanzi nell’opera La Storia pittorica dell’Italia (Fig.1): nella prima parte, pubblicata nel 1792, venne infatti designata la suddivisione fra scuola senese, fiorentina, napoletana e romana. La seconda parte dell’opera, uscita nel 1796, lo consacrò come padre della moderna storiografia artistica. Un’ultima edizione è da riferirsi all’anno 1809. La peculiarità del suo lavoro risiede nel fatto che, oltre alle vite dei grandi e rinomati artisti elencate e descritte a livello “regionale”, Lanzi indagò a fondo le vite dei cosiddetti artisti “minori” fornendo un quadro molto più ampio di quello che erano stati in grado di fornire i suoi predecessori.

Luigi Lanzi era secondogenito del medico Gaetano e di Bartolomea Firmani, la sua famiglia si spostò in diversi territori limitrofi, come per esempio Montolmo (attuale Corridonia) che lo storico considerò da sempre la sua patria. A partire dal 1744 e fino al 1749 studiò a Fermo presso il collegio dei gesuiti, educato per divenire sacerdote (che divenne solo il 28 ottobre 1761), ricevette la tonsura il 27 maggio 1747 e nel 1749 entrò nella Compagnia di Gesù a Roma. Qui si dedicò agli studi di retorica con il padre grecista Raimondo Cunich, sua guida e maestro, che lo condusse alla laurea in teologia e filosofia presso il Collegio romano nel 1763.

In seguito si dedicò all’insegnamento presso il Collegio di Fabriano e conseguì la seconda pronazione nel giorno del 15 agosto 1765, così si trasferì nella casa professa di S. Andrea al Quirinale sino al 1772 come insegnante di retorica. Fu allora che pubblicò il ciclo Le lodi della S. Teologia (1762), ispirato alla Divina Commedia dantesca, e l’oratorio Il trasporto dell’arca in Sion (1762) con lo pseudonimo Argilio Celerio. Nel mentre componeva traduzioni catulliane (Idilli) e di altri autori classici quali Teocrito (Zampogna) e Callimaco (Chioma di Berenice), iniziò anche I lavori e le giornate di Esiodo dal greco in terza rima, di cui rimangono preziose note manoscritte, ed inoltre scrisse epigrafi e liriche raccolte in Iscriptionum et carminum libri tres (1807).

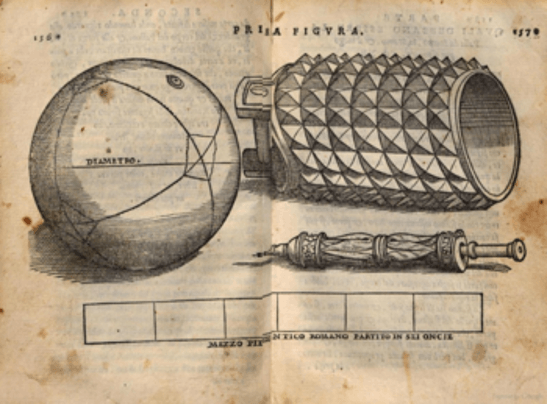

Nel 1789 compose il Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia e nel 1806 Dei vasi antichi dipinti volgarmente chiamati Etruschi in cui identificava alcune lettere dell’alfabeto etrusco (Fig.3) e ne ribadiva la discendenza greca, aprendo la strada alla stessa disciplina dell’etruscologia. I suoi studi derivavano dall’attenta osservazione della collezione medicea di Villa Medici a Roma, trasferita in quegli anni a Firenze (Fig.4), ed in più coglievano i vari influssi che connotavano la “maniera” etrusca: romani, umbri e osci. Corossen riferì che Lanzi anticipò l’opera Die Etrusker di Karl Otfried Müller. In relazione alla sua produzione letteraria di fondamentale importanza fu la sua nomina a presidente dell’Accademia della Crusca, fondata dai Medici.

Quando nel 1773 la Compagnia di Gesù fu soppressa, Lanzi si recò a Siena per motivi di salute e, dopo l’intercessione di monsignor A. Fabroni, conosciuto negli anni romani, il 17 aprile 1775 divenne aiuto custode e antiquario della Galleria fiorentina degli Uffizi (Fig. 5 e 6): qui provvide alla sistemazione delle sale dei bronzi antichi (1777), alla catalogazione delle ceramiche antiche e al riordinamento della sala con opere rinascimentali. Dopo un altro breve soggiorno romano nel quale conobbe E. Q. Visconti, illustratore del facoltoso museo Pio Clementino, fu incaricato di stilare l’annuale relazione delle attività degli Uffizi diventando reale antiquario nel 1790. Pietro Leopoldo voleva incentivare la Galleria come istituzione di pubblica utilità e così Lanzi, insieme alla commissione Pelli e Piombanti, compose la guida divulgativa La real Galleria di Firenze accresciuta e riordinata in merito alle nuove acquisizioni e ai nuovi percorsi espositivi ideati. Seguì il saggio Notizie preliminari circa la scoltura degli antichi e vari suoi stili in riferimento all’entrata della collezione Bucelli di Montepulciano.

Inoltre Luigi Lanzi viaggiò molto per motivi di studio: fu in Umbria, a Savignano, nelle Marche, ad Arezzo e Sansepolcro, così come a Roma dove poté avere visione diretta delle rovine classiche.

Negli anni della stesura de La storia pittorica della Italia inferiore (1792), prima parte dell’opera completa Storia pittorica della Italia, fu a Padova e Venezia, ma anche in Piemonte e nella Repubblica di Genova. In Veneto soggiornò anche nel 1794 per fare delle cure termali ad Abano a causa di un colpo apoplettico.

La pubblicazione dell’opera sopra citata, presso l’editore Remondini, si avvalse di una serie di collaboratori come G. De Lazara e B. Gamba e manifestò una linea di pensiero che vedeva una sorta di evoluzionismo artistico che dalla classicità culminava nel periodo Rinascimentale e continuava fino alla contemporaneità, proponendo un vastissimo repertorio valido fino alle spoliazioni napoleoniche.

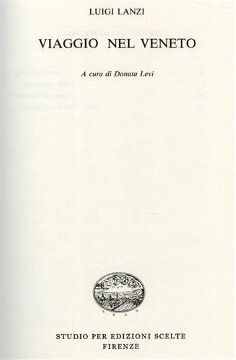

Importanti furono anche i suoi taccuini di viaggio, pubblicati nella seconda metà del ‘900, come Viaggio nel Veneto a cura di Donata Levi (Fig.7), Viaggio del 1793 pel Genovesato e il Piemontese di G. C. Sciolla e poi altre testimonianze quali Taccuino di Roma e di Toscana, Il taccuino lombardo o Viaggio del 1783 per la Toscana superiore, per l’Umbria, per la Marca, per la Romagna.

Con l’avvento di Napoleone Bonaparte lo studioso si trattenne a Treviso e a Udine (1797) al collegio dei barnabiti e presso il canonico C. Belgrado, per poi ritornare definitivamente a Firenze nel novembre del 1801 dove morì il 31 marzo 1810. Le sue spoglie si trovano nella chiesa di Santa Croce a Firenze (Fig.8).

Bibliografia

Gauna, C. (2003). La Storia pittorica di Luigi Lanzi: arti, storia e musei nel Settecento. LS Olschki.

Lanzi, L. (1809). Storia Pittorica Della Italia Dal risorgimento delle Belle Arti fin presso al fine del XVIII Secolo Dell'ab. Luigi Lanzi Antiquario IER in Firenze, Giuseppe Remondini e Figli.

Rossi, M. (2006). Le fila del tempo: il sistema storico di Luigi Lanzi. Le fila del tempo, 1-393.

Sitografia

https://www.memofonte.it/ricerche/luigi-lanzi/

Voce “Luigi Lanzi”, Enciclopedia Treccani.

LO SFERISTERIO DI MACERATA

A cura di Matilde Lanciani

“Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti edificò. MDCCCXXIX”.

Così lo Sferisterio di Macerata prese vita, proprio grazie alla generosità di facoltosi e benestanti cittadini, tra cui Pacifico Guarnieri e Nicola Ranaldi che finanziarono l’imponente opera. Le parole sopra citate sono presenti in un’iscrizione ottocentesca (Fig.1) posta sulla facciata dell’architettura, ma anche oggi hanno trovato concretezza nella rinnovata partecipazione di cento “consorti moderni” al progetto “I cento mecenati”. Con il loro contributo annuale i moderni mecenati finanziano le attività del Macerata Opera Festival. Tale progetto si è aggiudicato la menzione speciale del Premio Cultura +Impresa 2016 nella categoria Art Bonus.

Lo Sferisterio di Macerata è un teatro all’aperto situato nel centro storico della città, accanto alla Porta Picena o Porta Mercato (Fig.2), addossato alle mura civiche e rappresentante un importante esempio di architettura neoclassica con declinazione purista caratterizzata da accenti palladiani. L’edificio si compone di un’arena semicircolare con palchi e balconate che oggi può ospitare fino a 3000 spettatori e che misura circa 90 metri per 36, circondata da un’elegante serie di 56 colonne (Fig.3) e conclusa da un muro di 18 metri di altezza e lungo quasi 90 metri. La sua caratteristica peculiare è l’acustica (Fig.4), mirabilmente apprezzata da cantanti e direttori d’orchestra che qui si sono esibiti.

La congregazione pallonaria “Il Circo”, in data 9 maggio 1819, bandì un concorso per il progetto dell’opera che affidò inizialmente l’incarico all’ingegnere maceratese Vincenzo Innocenzi, il quale diede il via ai lavori nel 1820. Dopo una breve sospensione il progetto fu affidato al giovane architetto Ireneo Aleandri, progettista del viadotto dell’Ariccia e del teatro nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, nonché del Teatro Feronia di San Severino Marche. Lo sferisterio, inaugurato nel 1829, ospitò tornei di gioco del pallone con il bracciale, ma anche circhi equestri e spettacoli di tauromachia accogliendo fino a diecimila persone con l’ausilio di tribune mobili. Il gioco del pallone con il bracciale (Fig.5-6) era una disciplina molto in voga in quegli anni, si era affermato in Italia nel 1500 traendo forse origine dalla pallacorda. Allo Sferisterio gareggiarono i migliori pallonisti del periodo tra cui anche Carlo Didimi, atleta nato a Treia e divenuto famosissimo, celebrato da Giacomo Leopardi nella poesia “A un vincitore nel pallone” del 1821:

“ Te, l’echeggiante arena e il circo, a te fremendo appella hai fatto illustri il popolar favore, te rigoglioso dell’età novella..”

Intorno al 1920, dopo essere stato utilizzato come campo da gioco per la squadra locale di calcio, lo Sferisterio fu completamente restaurato e adibito ad accogliere rappresentazioni di Opera lirica. Nel 1921 venne rappresentata l’Aida che fu un vero e proprio trionfo, replicata per 17 serate e con più di 70.000 presenze, come testimoniano le foto dell’Archivio fotografico Balelli (Fig.7).

Nel 1922 fu la volta della Gioconda, mentre nel 1927 il tenore recanatese Beniamino Gigli tenne un concerto per mutilati e invalidi della Grande Guerra. Lo Sferisterio venne inserito nel 1967 nel Circuito Lirico delle Marche (Fig.8) ad opera di Carlo Perucci, che fu direttore artistico per 28 anni, portando la fama della stagione lirica maceratese a livelli internazionali. Innumerevoli furono gli originali allestimenti di opere liriche, balletti, concerti, musical: la Bohème di Ken Russel nel 1984, la Turandot di Hugo De Ana, il grande balletto di Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Perfino i migliori cantanti mondiali si esibirono su questo palcoscenico: Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli e Renato Bruson.

L’anno 2006 segnò un passaggio decisivo, sotto la direzione di Pier Luigi Pizzi la stagione dell’arena divenne un festival, lo Sferisterio Opera Festival che inaugurò il nuovo volto con il Flauto Magico di Mozart a 250 anni dalla nascita del compositore. Per ogni stagione la scelta delle opere era basata su un tema particolare, ad esempio nel 2007 il “Gioco dei potenti” portò alla scelta della Norma, della Maria Stuarda e di Macbeth. Nel 2012 la manifestazione venne denominata Macerata Opera Festival (Fig.9) e ne assunse la direzione Francesco Micheli.

Nel 2015 iniziò il triennio legato alle mappe dell’animo e negli ultimi anni, a partire dal 2017, con la direzione artistica di Barbara Minghetti e quella musicale di Francesco Lanzillotta, furono scelti i colori come simboli dei sentimenti umani per indicare i vari temi delle serate del festival (Fig.10 e 11). Il 2020 è stato l’anno del bianco rappresentante il coraggio. É importante aggiungere come enti lirici di grande fama quali l’Opera di Roma, il Teatro Comunale di Bologna e La Scala di Milano abbiano deciso di utilizzare nelle loro stagioni produzioni dello Sferisterio. Dal 2005 nell’arena si tiene anche Musicultura, un festival nato nel 1990 come “Premio Città di Recanati” e tenutosi in precedenza nella città natale di Leopardi.

Inoltre alla fine del 2020 è stato restaurato ed aperto il corridoio innocenziano (Fig.12) collocato nella struttura, l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi afferma che il corridoio, “un percorso porticato e vetrato di rara bellezza architettonica lungo 140 metri, usato fino ad oggi come magazzino”, diventerà un punto espositivo permanente. Così il marciapiede al coperto dove prima sorgevano le botteghe, sarà ora uno spazio fruibile al pubblico.

Un altro evento legato allo Sferisterio è la Notte dell’Opera, festival estivo in cui vengono organizzati spettacoli per le strade di Macerata che richiamano il festival trasformando in palcoscenico ogni angolo della città.

Bibliografia

D'Alessandro, M. (2009). Lo sferisterio come luogo della rappresentazione. Lo sferisterio come luogo della rappresentazione, 1000-1009.

Piangatelli, G. (1989). Lo Sferisterio di Macerata: un decennio di passione e di impegno, 1819-1829.

Spadoni, G. (1932). L'architetto Salvatore Innocenzi e lo sferisterio di Macerata: appunti storico-critici su vecchie e recenti pubblicazioni. Unione Tip. Operaia.

Sitografia

https://www.sferisterio.it/sferisterio-macerata

IL TEMPIO DEL VALADIER A GENGA

A cura di Matilde Lanciani

Il Tempio del Valadier: un capolavoro neoclassico

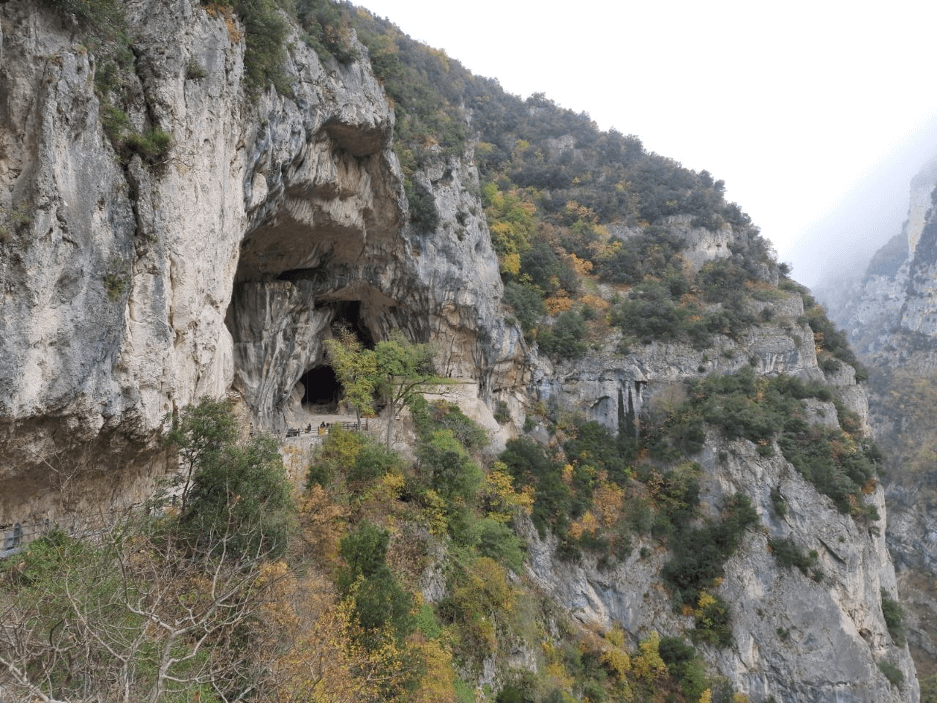

Il Tempio del Valadier è un’architettura neoclassica commissionata da Papa Leone XII (Annibale Sermattei della Genga) a Giuseppe Valadier nel 1828. Già nel 1029, nello stesso luogo dove ora sorge la costruzione, esisteva un oratorio ancora visibile addossato alla parete rocciosa della grotta, il quale costituisce lo sfondo di queste meravigliose strutture. Il legame tra Naturalia e Artificialia è rafforzato dal percorso di 800 metri (Fig.1) in salita per arrivare a questo sito, raggiungibile a piedi o in bicicletta, che ripercorre le fasi della passione di Cristo. “Infrasaxa” era il nome attribuito a quest’ultimo dalle monache benedettine di clausura e, ancora oggi, esso costituisce un punto privilegiato di preghiera e venerazione dei fedeli (Fig.2) con frequenti allestimenti liturgici, processioni o realizzazioni di scenografie simboliche, come ad esempio quella del Presepe Vivente.

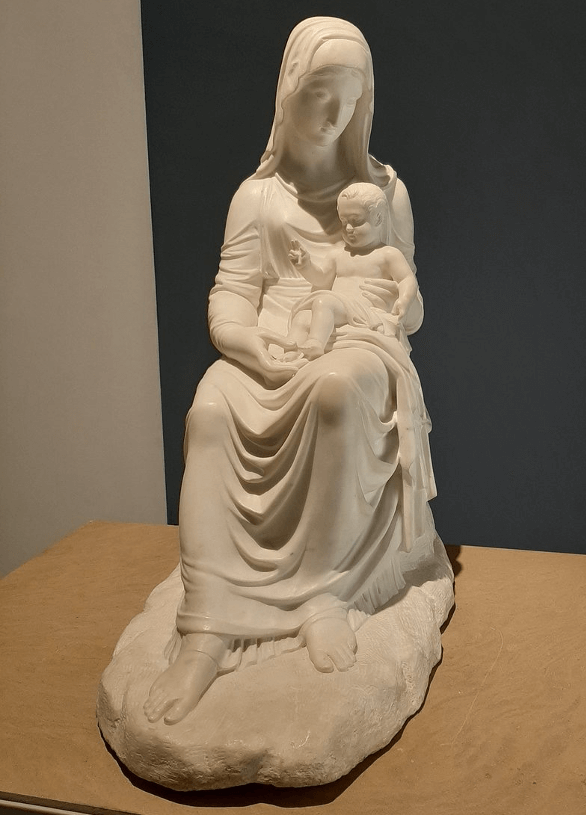

Il Tempio del Valadier, di forma ottagonale, è realizzato in travertino locale e la copertura del tetto è costituita da lastre di piombo. Al suo interno ospitava una scultura di Canova: la Vergine con il Bambino (Fig.3) realizzata in marmo di Carrara, oggi custodita al Museo di Genga, e sostituita nel luogo originario da una copia lapidea. Per secoli il Tempio fu utilizzato come riparo per la popolazione locale da saccheggi, luogo di pentimento per i peccatori o ancora tappa di pellegrinaggi, in quanto naturalmente dotato di una mistica spiritualità rafforzata dallo splendido paesaggio circostante. Architettura e arte si fondono in un bene culturale che rappresenta ed esprime il connubio tra patrimonio materiale e immateriale.

Il complesso di cui fa parte questa architettura è quello dell’Eremo di Santa Maria Infra Saxa a Genga, in provincia di Ancona. Il Monasterium S. Mariae Bucca sassorum, posto sul vicino Monte Ginguno, dove ora sorge il Tempio del Valadier, è documentato da una serie di fonti medievali benché oggi non ne restino tracce, se non dell’oratorio (Fig.4) sopra citato. Nell’eremo si venerava un’immagine lignea di origine incerta rappresentante la Madonna, andata distrutta durante un incendio, che subì numerosi tentativi di trafugamento nel corso dei secoli. Quest’ultima fu sostituita da quella in pietra che è possibile ammirare ancora oggi.

La pianta ottagonale del tempio è tradizionalmente volta a indicare l’elemento femminile, ossia la figura della Vergine, come ad esempio nella Rotonda degli Angeli di Brunelleschi a Firenze, e ricorda la struttura classica del Battistero; non mancano però riferimenti all’esempio ravennate, basti pensare al Mausoleo di Teodorico. Recentemente la cronologia del Tempio è stata spostata al 1817 e la realizzazione attribuita anche a Carlo Donati, Tommaso Zappati e Pietro Ghinelli, quest’ultimo autore di importanti edifici marchigiani in stile neoclassico come il Foro Annonario di Senigallia o il Teatro delle Muse di Ancona.

Il legame con il paesaggio è un tema che viene ad innestarsi nell’architettura e nell’arte già in epoca rinascimentale a Pienza, ove Papa Pio II Piccolomini fece progettare una loggia nel suo Palazzo che si affacciava sulle campagne dell’antica Corsignano. Tale tema sarà poi ulteriormente sviluppato nella Villa Madama di Raffaello o da Bramante nel Belvedere Vaticano con una serie di terrazzamenti e livelli che configurano un percorso ascensionale, attraverso la fede, verso Dio. Lo stesso intendimento fu quello del Vignola quando realizzò Palazzo Farnese a Caprarola.

In prossimità del Tempio del Valadier è inoltre possibile ammirare l’Abbazia romanica di San Vittore alle Chiuse (Fig.5) e il ponte romano, i quali accrescono la suggestività dello scenario dove sorge l’architettura: si tratta del Parco della Gola Rossa e di Frasassi, complesso ipogeo di massima rilevanza dove si trovano anche le caratteristiche grotte ricche di millenarie e imponenti stalattiti e stalagmiti.

L’architetto

Giuseppe Valadier (Roma, 1762-1839) fu storicamente considerato uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo, come si evince dalla celebre facciata di S. Pantaleo a Roma. Oltre che architetto fu anche urbanista (progettò Piazza del Popolo e del Pincio a Roma (Fig.6)) e si distinse in numerosi lavori di restauro di monumenti antichi. Valadier connotò il periodo romano dal papato di Pio II alla Restaurazione, e studiò appassionatamente Palladio e l’architettura francese che furono i suoi principali modelli.

I suoi avi emigrarono dalla Francia a Roma nel 1714 e il padre orafo lo accolse nella sua bottega come apprendista e continuatore dell’attività sino al 1827. In seguito la sua predilezione per l’architettura emerse incondizionatamente e ricevette una serie di meriti come architetto dei Sacri Palazzi (1781), architetto camerale (1786) e, dal 1810, direttore dei lavori pubblici di beneficenza. Al termine di questo incarico proseguì la sua attività come insegnante presso l’Accademia di San Luca (1821-37) pubblicando molte sue lezioni, tra di esse la celebre L'architettura pratica dettata nella scuola e cattedra dell'insigne Accademia di S. Luca (1828-39). Tra le altre sue opere teoriche si ricordano: Raccolta di diverse invenzioni (1796), Progetti architettonici (1807), Della basilica di S. Paolo sulla via Ostiense (1823) e Opere di architettura e ornamento (1833).

Le opere

La prima sfida architettonica di Valadier fu la ricostruzione del Duomo di Urbino (1789), a cui seguirono i lavori romani di Palazzo Braschi, il restauro di Ponte Milvio e le facciate di S.Pantaleo e S.Rocco. Lavorò in seguito alla villa del principe Poniatowski (1800-1817) e risistemò a terrazzamenti Piazza del Popolo e Piazza del Pincio. I giardini furono un altro elemento caro a Valadier, infatti egli attuò una riqualificazione naturalistica tra la via Flaminia e il Tevere e da Ponte Milvio al porto di Ripetta. Progettò inoltre una loggia porticata e una rotonda attorno alla Colonna Traiana e strade interne ed esterne alle Mura Aureliane in seno ad un miglioramento urbanistico.

A Cesena fu attivo per Pio VII nella Chiesa di S. Cristina (1814-25) per cui realizzò, con Thorvaldsen, la monumentale tomba in S.Pietro. Infine nell’ultimo periodo della sua carriera si dedicò al restauro dell’Arco di Tito (1819-21) e del Tempio della Fortuna Virile (1829-35).

Bibliografia

Marconi, P. (1964). Giuseppe Valadier. Officina edizioni.

Pasquali, S. (2015). Giuseppe Valadier, 1964: una recensione postuma. Ricerche di storia dell'arte, 38 (2-3), 82-84.

Treccani, voce “ Giuseppe Valadier”.

Valadier, G. (1831). L'architettura pratica dettata nella scuola e cattedra dell'insigne Accademia di San Luca (Vol. 2).

Sitografia

https://www.destinazionemarche.it/il-tempio-del-valadier-una-chiesa-nella-roccia/

CORRADO PELLINI: IL “PITTORE DEL SILENZIO”

A cura di Matilde Lanciani

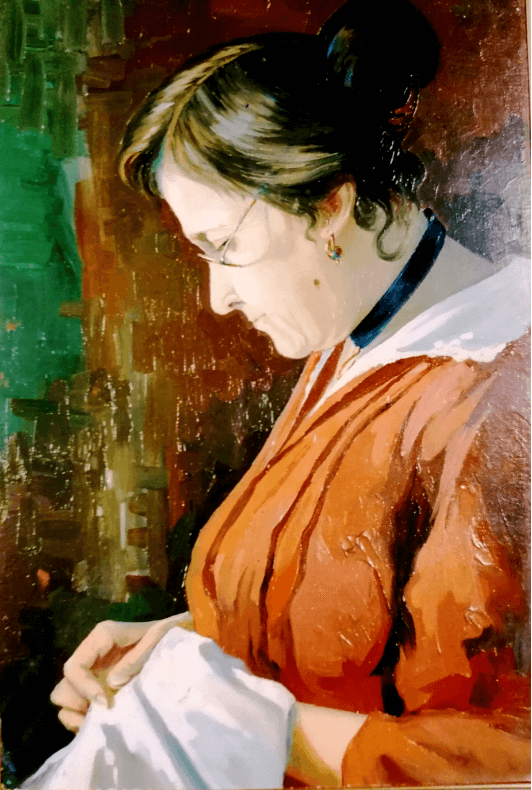

Corrado Pellini è stato un artista marchigiano protagonista del movimento di Ritorno all'Ordine fra i due conflitti mondiali, poco conosciuto dalla critica per via della morte prematura a soli 25 anni per tubercolosi, che non diede modo al promettente talento del pittore di manifestarsi appieno. Nacque a Montelupone, in provincia di Macerata, nel dicembre del 1908 da una modesta famiglia: il padre Aurelio, brigadiere della finanza e la madre Adalgisa, sarta ma affetta da malattia invalidante. L’eccezionale talento di Pellini emerse già quando frequentava la Scuola d’ Arte a Macerata e fu evidenziato dal prof. Lazzaro, che lo volle come suo assistente per l’esecuzione di alcuni lavori di pittura e decorazione a Treia, all'Istituto Salesiano di Macerata, a Fiuminata e Caramanico. A questi anni appartiene una serie di paesaggi della campagna maceratese, in cui si esprimono l’essenzialità dei volumi e la linearità della pennellata.

Dopo aver conseguito la licenza della scuola superiore, si iscrisse nel 1930 all'Accademia delle Belle Arti di Roma diretta da Ferruccio Ferrazzi su spinta dello stesso prof. Lazzaro e dell’artista Cesare Peruzzi, il quale aveva esposto nel 1915 alla Terza Mostra Internazionale della Secessione di Roma a fianco di Cézanne, Renoir e Casorati. In questo periodo Pellini collaborò alla realizzazione degli affreschi del soffitto di Palazzo Venezia con il prof. Dal Prai, condividendo con lui gli aspetti positivi e le problematiche dell’avventura romana che gli diede occasione di conoscere e frequentare molti degli artisti della scuola romana (Scipione, Mafai, Trombadori, Pirandello).

A causa della mancanza di mezzi finanziari non poté continuare a frequentare l’Accademia a lungo ed iniziò anche ad avvertire i primi sintomi della tisi, che lo avrebbe poi inevitabilmente portato alla morte il 18 marzo del 1934. Tornò quindi a Montelupone dove si ritirò nel suo studio a dipingere: il suo più grande successo fu la sua personale a Macerata nel 1932 insieme ad artisti marchigiani come Bartolini, Ciamberlani, Bruno Da Osimo, Mainini e in seguito, nel 1933, la prima mostra a Montelupone. L’artista era molto amato dai giovani che erano soliti ritrovarsi nel suo studio a chiedere consigli e ad osservare il suo lavoro.

La retrospettiva a lui dedicata, nel 2004, proprio a Montelupone, presentava 300 opere di cui alcune facenti parti di collezioni private. L’artista era solito utilizzare la tavola di compensato dove dipingeva da entrambi i lati ed era inoltre inserito in un gruppo di artisti maceratesi degli anni ’20-’30 appartenenti alla scapigliatura futurista. Ciò è testimoniato dai contatti con Mario Buldorini, pittore e scenografo tra i fondatori del “Gruppo Boccioni” a Macerata e Ivo Pannaggi, rinomato pittore futurista. Infatti a Porto Sant'Elpidio, sempre in provincia di Macerata, alcuni dei discendenti di quest’ultimo hanno segnalato l’appartenenza di uno dei quadri del Pellini a Pannaggi, che lo aveva acquistato per poi regalarlo a sua figlia. Sono stati infatti reperiti alcuni pezzi non firmati ma riconducibili all'autore grazie all'indagine del critico Lucio Del Gobbo e agli studi di Goffredo Giachini. Dal 1929-30 l’artista iniziò a firmarsi con uno stile grafico che seguiva la moda liberty, dal 1925 in poi la sua tecnica ebbe una svolta: dalla pennellata veloce, ricca di fraseggi cromatici, passò ad una composizione a larghe campiture di colore con un’evocativa sintesi coloristica.

Pellini fu sicuramente influenzato dal clima fervente in ambito artistico post-bellico: gli impressionisti, “ultima raffica di gioia e felicità”, come sottolineava Montale (Giachini), avevano segnato una già netta chiusura verso la tradizione. A Roma la rivista “Valori Plastici” con Carrà, De Chirico e Melli tentava il ritorno all’ordine ormai totalmente soppiantato dalle avanguardie come Cubismo e Futurismo. Si ricorda la partecipazione dell’artista alla 93° Rassegna per Amatori e Cultori nella sala Picena a Roma, la collettiva del 1935 e quella del 1995 a Macerata.

Le opere di Corrado Pellini, che è stato definito “il pittore del silenzio” per il suo raccolto lirismo, sono caratterizzate da una calma e serena pacatezza e da un'ineluttabile attesa. I soggetti sono cieli lividi e nature morte, nudi delicati ed elementi naturalistici come alberi contorti e paesaggi marchigiani con ulivi e vegetazione locale, albe e tramonti, ambientazioni marine. I toni sono lievi e morbidi, esprimono la spensieratezza di un artista ancora ventenne che è costretto ad abbandonare una carriera promettente e la sua stessa vita per colpa della malattia. Semplicità e onestà i caratteri portanti della sua poetica. Enrico Franchi, letterato e giornalista, scrisse su di lui:

“La sera che si avvicina, è tutta armonia di tinte delicate, quelle che formano una delle attrattive di questa luminosa provincia. Un’armonia fatta per ispirare pittori e poeti dall'anima pura”.

Bibliografia e Sitografia

http://www.larucola.org/2014/07/04/i-paesaggi-di-corrado-pellini/

http://www.valledelpensare.it/it/punto-di-interesse/poi/casa-natale-corrado-pellini-79/

Con la gentile concessione del materiale fotografico e documentario da parte del prof. Goffredo Giachini.

LA REGIONE DELLE MADRI. I PAESAGGI DI OSVALDO LICINI

Recensione mostra "La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini" a cura di Matilde Lanciani

INTRODUZIONE

“Ti scrivo dalle viscere della terra, la regione delle madri forse, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori immateriali, non convertibili, certo, che appartengono al dominio dello spirito umano. In questa profondità ancora verde, la landa dell’originario forse, io cercherò di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. Cessato il pericolo, non dubitate, riapparirò in superficie con la ‘diafanità sovra essenziale’ e ‘senza ombra’. Solo allora potrò mostrarti le mie prede: i segni rari che non hanno nome; alfabeti e scritture enigmatiche; rappresentazioni totemiche, che solo tu con la tua scienza potrai decifrare”.

La mostra “La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini”, aperta dal 25 luglio all’8 dicembre 2020, celebra l’artista ed il comune di Monte Vidon Corrado, sua terra natale. Con queste parole, che l’artista scrisse in una lettera del 1° febbraio 1941 all'amico Franco Ciliberti, è possibile rievocare la profondità interiore della sua arte. Esponente dell’astrattismo novecentesco, rimase sempre intensamente legato alle sue origini marchigiane, tanto da stabilirsi proprio a Monte Vidon Corrado insieme alla moglie Nanny Hellström, conosciuta a Parigi nel Café du Dôme.

La collezione comprende 90 oli e 30 disegni, di cui 33 del periodo figurativo degli anni ‘20, 9 dipinti astratti degli anni ’30 e i restanti degli anni ’40-’50, provenienti da importanti collezioni come il Museo Novecento di Firenze, il Museo d’Arte Contemporanea di Ca’Pesaro a Venezia, il Centre Pompidou di Parigi, la Galleria d’Arte Contemporanea di Ascoli Piceno, il Museo Palazzo Ricci di Macerata, il Museo Civico di Palazzo Chiericati di Vicenza, il Museo Civico Città di Monclavo e da collezionisti privati. Alcune delle opere non sono state mai esposte prima come ad esempio Paesaggio italiano (1921) del Centre Pompidou, Studio per angelo su fondo giallo (1956), Personaggio della collezione M.Carpi, e Colline marchigiane (1926) del Comune di Moncalvo.

BIOGRAFIA DI OSVALDO LICINI

Osvaldo Licini nacque a Monte Vidon Corrado nel 1894 da una famiglia di “contadini proprietari” come dichiarò l’artista nel questionario per riprodurre le sue opere nella collana “Arte Moderna Italiana” predisposto dall’editore Scheiwiller nel 1929. Ben presto i suoi genitori, portando con loro solo la sorella di due anni più piccola, Esmeralda, lasciarono le Marche per recarsi nella Ville Lumière. Il talento di Osvaldo fu dunque lasciato alle cure del nonno Filippo, che lo indirizzerò presso l’Accademia di Bologna cogliendo da subito le sue doti artistiche con molta sensibilità. Durante le estati Licini tornò nel luogo natale e compose nel 1913 i “Racconti di Bruto”, opera letteraria di ispirazione simbolista, successivamente si iscrisse all'Accademia di Firenze ma fu chiamato alle armi interrompendo gli studi. Passò un periodo tra la Francia e le Marche, dal 1917 al 1926, durante il quale espose le sue opere al Salon d’Automne, al Salon des Indépendent e alle Cloiserie de Lilas, frequentando il Caffè di Montparnasse dove ebbe modo di venire a contatto con alcuni degli artisti più importanti del suo tempo (Picasso, Modigliani, Cocteau, insomma tutto l’ambiente effervescente parigino) e dove coltivò le amicizie del circolo fermano dei fratelli Catalini e Arcuto Vitali.

Incontrò nel 1925 Nanny Hellström, pittrice di Göteborg che studiava all’Académie Julian e seguiva le lezioni di André Lothe, con la quale si fidanzò e si trasferì proprio a Monte Vidon Corrado nel 1926, dove i due si sposarono e condivisero il clima di arcaica naturalità.

La sua produzione è caratterizzata dalla rappresentazione del paesaggio marchigiano en plain air in chiave interiore e può essere suddivisa in tre fasi distinte: il figurativismo degli anni ’20, l’astrazione geometrica degli anni ’30 e le creature fantastiche degli anni ’40.

LA PAROLA ALLA CURATRICE DELLA MOSTRA "LA REGIONE DELLE MADRI", DANIELA SIMONI

- Osvaldo Licini. Qual è il suo legame con le Marche e da cosa è nata l’idea, come avete pensato alla realizzazione della mostra?

Daniela Simoni: “Il Polo Licini è formato dal Centro Studi, che è un centro di documentazione con una biblioteca specializzata, e dalla Casa Museo, dove l’artista è vissuto ed è morto che è stata restaurata, acquisita dal comune ed aperta al pubblico dal 2013. La mostra quindi rientra nelle attività svolte dal Centro Studi, sia in sede che all’esterno, come nel caso della collaborazione esterna all'ultima mostra del Guggenheim di Venezia curata da Luca Massimo Barbero.

La mostra "La regione delle madri" nasce dopo il successo di Venezia, e la regione Marche ha deciso di scegliere il suo paese natale. Una mostra ad hoc per questo luogo, una mostra dei paesaggi di Licini, nella sua casa, è possibile solo qui. Una casa dalla quale ha guardato quel paesaggio e si è lasciato ispirare e che costituisce un inevitabile legame tra contenuto e contenitore”.

Continua la curatrice: “Nonostante avesse numerose altre opportunità Licini ha deciso di rimanere a vivere a Monte Vidon Corrado, dove era nato nel 1894: la sua famiglia, infatti, si trasferì a Parigi quando era piccolo e lui rimase qui con il nonno Filippo, contadino abbastanza colto per il tempo, perito agronomo, il quale capì le sue inclinazioni e lo indirizzò agli studi artistici. “Conosce poi la pittrice Nanny e vengono a vivere qui: la dimensione leopardiana silenziosa era il suo habitat naturale per creare. Ispirazione costante tratta dal paesaggio, proprio come Cézanne che era suo riferimento, ma al contempo una riflessione intellettuale continua, un paesaggio che non è mai solo realistico ma interiorizzato e sublimato.

-Per quanto concerne le fasi di strutturazione della mostra invece come è pensata a livello di percorso e di andamento?

“La mostra è articolata nelle due sedi, divisa in due parti, con 9 sezioni – spiega Simoni - La prima sezione nel Centro Studi è quella dedicata ai dipinti figurativi. Licini lavora per serie: Monte Falcone, Appennino, Massa Fermana, Servigliano. Quelle vedute diventano come Sainte-Victoire per Cézanne. Per questa prima sezione l’allestimento è giocato sul verde, quindi sulla naturalità.

La seconda parte è allestita al pianterreno e simboleggia il passaggio alla fase geometrico-astratta e poi alla genesi delle creature fantastiche. Ogni sezione si apre con un dipinto figurativo. Il Birolli ha definito la sua una temporalità circolare: non c’è cronologia rettilinea, Licini riprendeva le opere e si metteva sempre in discussione. Lui ritorna sui temi e sulla struttura compositiva delle opere. Nell’ultima parte, nella cantina, nelle cosiddette “viscere della terra”, troviamo la dimensione siderea con gli Angeli Ribelli, le Amalassunte, gli Olandesi Volanti.”.

“Lo svolgimento è cronologico ma anche tematico. Abbiamo enfatizzato il “ritornare”, la circolarità. Volevamo far comprendere al visitatore il titolo “La regione delle madri”. Infatti Licini, alla fine degli anni ‘30, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, si chiude a Monte Vidon Corrado e ha contatti epistolari con gli intellettuali, non espone in questo periodo per lutto – specifica la curatrice -Contemporaneamente aderisce al primordialismo, movimento fondato da Franco Ciliberti, filosofo comasco, che aveva come scopo capire l’origine della civiltà contemporanea attraverso la metafisica spiritualistica, capire l’origine delle religioni, insomma la dimensione aurorale della civiltà. Licini trova a Monte Vidon Corrado lo specchio di ciò”.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA "LA REGIONE DELLE MADRI"

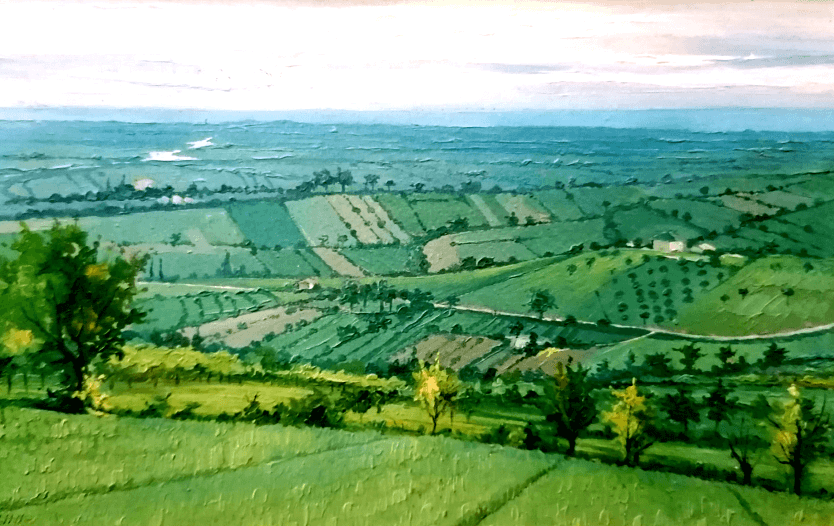

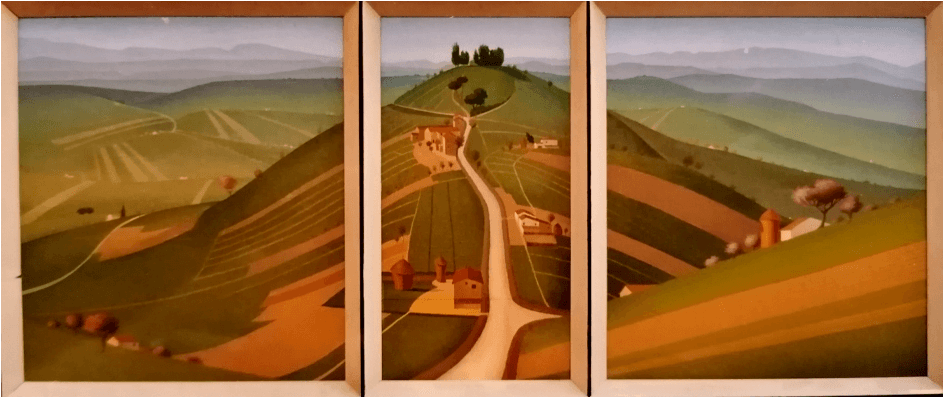

La mostra "La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini" si colloca nella prima sezione all’interno del Centro Studi, adiacente alla Casa-Museo, dove è possibile ammirare una serie di paesaggi (Fig. 1, 2 e 3), italiani e non, in cui traspare tutto l’amore dell’artista per la natura e soprattutto per la sua terra natale e per la sua regione di origine, dove sembra davvero aver trovato la chiave della sua ricerca teorica sul significato dell’esistenza.

La seconda sezione, all’interno della Casa-Museo (Fig.4 ) dove visse l’autore, è caratterizzata da una sorta di riassunto delle due fasi dell’autore, rispettivamente figurativa degli anni ’20 e astratta degli anni ’30. Il passaggio tra questi due periodi è sancito inevitabilmente dalle esperienze francesi ed è presagito in opere come Paesaggio marchigiano del 1925 (Fig.5) o in Studio per archipittura (1935-36) (Fig.6), rielaborato in Archipittura del 1936 con elementi irregolari, asimmetrici e decentrati e con la caratteristica dicotomia tra alto-basso, cielo-terra. L’inclinazione delle sue composizioni deriva sicuramente dal paesaggio collinare di Monte Vidon Corrado, i piani obliqui su cui sono giocate le sue opere sono evidenti in Paesaggio in grigio del 1925 (Fig.7), Il Bilico del 1933 (Fig.8) o Uccello n.4 (1932), quest’ultima con il tema del volo a sua volta anticipatore di quelle che saranno poi le creature fantastiche.

Dal paesaggio, sempre punto di partenza, dopo l’adesione al movimento dei primordiali, si sviluppano i temi fantastici come in Personaggio nella luna (Fig.9) detto anche Olandese Volante o Barone di Münchausen o ancora Bocca, di eco surrealista. Un’estensione del paesaggio in chiave primordialista è anche L’Uomo di neve (Fig.10) accompagnato da Omaggio a Cavalcanti (Fig. 11).

Nella cantina della Casa-Museo, dove si conclude il percorso della mostra "La regione delle madri", troviamo alcune delle opere appartenenti proprio a questa dimensione legata al senso dell’origine, con uno sguardo sulla natura dominato da antropomorfismo ed erotizzazione del paesaggio. In Paesaggio fantastico (Il capro) (Fig.12) lo sguardo dell’artista si identifica con quello dell’animale protagonista e con lo spettatore stesso, forse il monte raffigurato allude al monte Corno, del gruppo del Gran Sasso o ancora al monte Sibilla, legato alla dimensione infera, notturna e profetica del capro stesso. L’Eros come motore del mondo è tema ereditato dal surrealismo, espresso in maniera molto evocativa nelle opere come le Amalassunte e gli Angeli ribelli (Fig.13 e 14).

Il legame con la natura e l’abbandono ad essa, invece, appare evidente, in Marina (Fig.15) del 1922, un dinamico paesaggio francese eseguito con una pennellata vivace ad arabesco. Numeri e lettere appaiono e scompaiono nei dipinti dell’artista: “La natura sfuggirà sempre ai nostri calcoli”, aveva scritto Licini in “Natura di un discorso”.

Ancora l’artista scriveva nella “Lettera aperta al Milione” del 1935: “Dubitare non è una debolezza, ma un lavoro di forza, come forgiare, ha detto Cartesio”. Ciò si evince dai suoi disegni e bozzetti (Fig.16), dallo studio che ritorna ciclicamente a porre il focus sugli elementi già trattati per indagarli ancora, per migliorarne l’espressione e renderla ancora più intensa. I suoi disegni vengono accostati da Licini stesso alla poesia ermetica, ad un simbolismo criptico denso di significati allegorici. I supporti vanno dai blocchi da disegno a inviti di mostre, a tabelle stampate sino a lettere, pagine di libri e copertine di riviste.

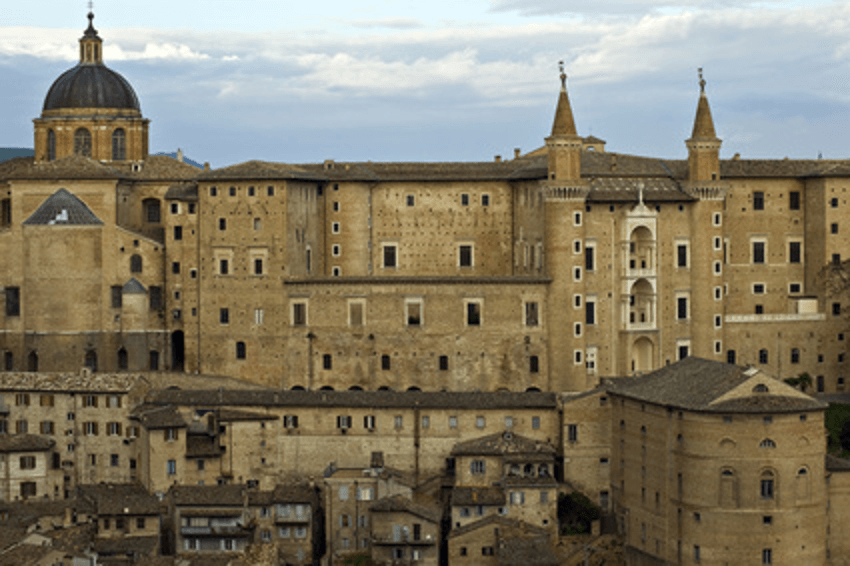

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO

A cura di Matilde Lanciani

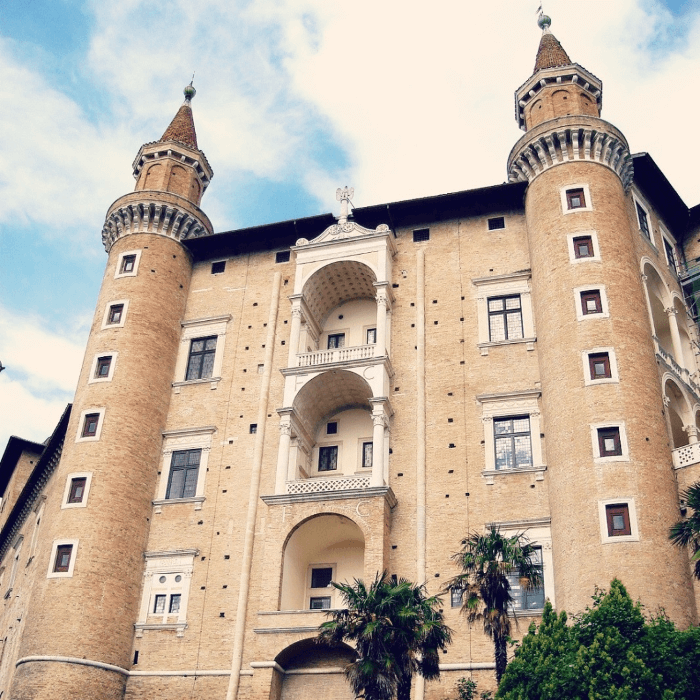

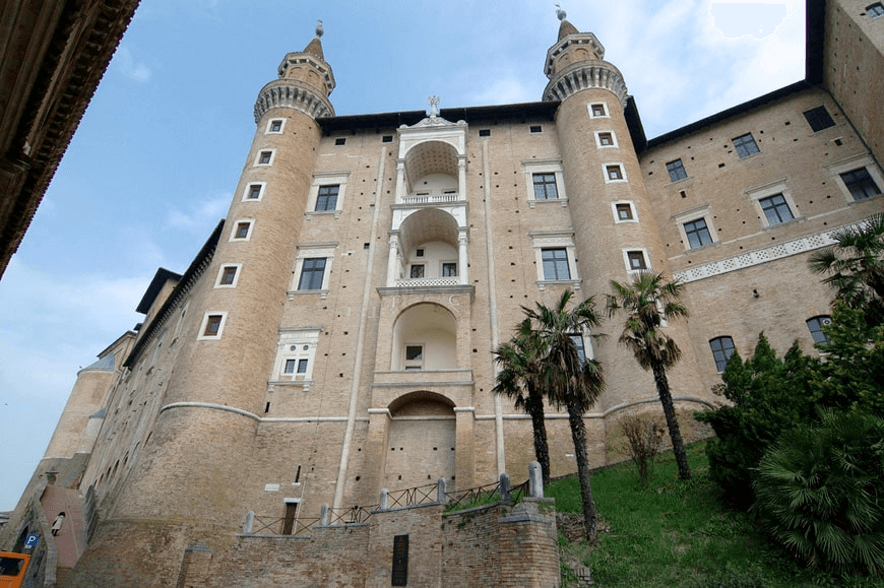

“Una città in forma di Palazzo”: la loggia dei Torricini e gli interventi di Laurana e Di Giorgio Martini

Il Palazzo ducale di Urbino, il cui lato lungo si apre su Piazza del Rinascimento, fu voluto da Federico Da Montefeltro (1422-1482), umanista, mecenate e abilissimo condottiero, che diede l’impulso alla costruzione di un edificio degno della sua raffinata corte e della sua potenza militare. Già il nonno Antonio (1348-1404) si era stabilito infatti nel Palazzo dei Priori, che poi sotto il conte Guidantonio (1378-1443), figlio di quest’ultimo, fu modificato e divenne noto come come “Palazzetto della Jole”.

Federico, figlio illegittimo di Guidantonio, giunto al potere nel 1444, dopo la congiura contro il fratellastro Oddantonio, nel 1454 diede avvio ai lavori per il nuovo Palazzo inglobando alcune costruzioni medioevali preesistenti. La chiesa di San Domenico, nei pressi della struttura, opera di maestranze fiorentine tra cui Maso di Bartolomeo (1406-1456), gli fornì un repertorio di artisti validi per iniziare il grandioso progetto. L’ “Appartamento della Jole” fu ristrutturato in questo periodo proprio grazie alle personalità relative a questa bottega, e sotto la guida di Bartolomeo di Giovanni Corradini detto Fra’ Carnevale (1414-1484).

Sempre nel 1454 la pace di Lodi mise fine allo scontro fra Venezia e Milano e portò ad un notevole miglioramento economico, premessa di quel contesto che verrà ad affermarsi e a costituire il terreno fertile della cultura umanistica che è carattere distintivo della corte di Federico Da Montefeltro. Infatti egli, alleato degli Aragonesi di Napoli, capitano al servizio del pontefice e degli Sforza di Milano, gonfaloniere della Chiesa e capitano della Lega italica, si pose in questo momento storico al centro della politica e dell’azione militare degli stati italiani. Il titolo di dux gli venne conferito nel 1474 dal Papa insieme al riconoscimento come membro dell’ordine della Giarrettiera da parte di Edoardo d’Inghilterra e dell’ordine dell’Ermellino da parte di Ferdinando d’Aragona. Anche il matrimonio a scopo politico con Battista Sforza, nel 1460, favorì le relazioni tra Milano e Urbino contribuendo a far crescere la figura del Duca in maniera esponenziale.

Importantissime furono le gesta militari di Federico al servizio di papa Sisto IV Della Rovere e del re di Napoli, soprattutto per quanto concerne la guerra contro i Medici, alla fine costretti a trattare la pace. Per celebrare la potenza della corte federiciana, il Palazzo ducale di Urbino divenne un ambiente necessario all'affermazione del proprio predominio sugli altri stati.

Laurana e Di Giorgio Martini

I lavori nel Palazzo, intorno al 1464, furono affidati all'architetto Luciano Laurana (1420 -1479), proveniente dalla Dalmazia, il quale si era formato sotto l’influenza di Leon Battista Alberti. È infatti documentata la sua presenza a Mantova nel 1465, dove prese visione della poetica albertiana e partecipò ai lavori di sistemazione del porticato del cortile del Castello di San Giorgio con Luca Fancelli. A lui vanno attribuiti il Cortile d'Onore, lo Scalone d'Onore, la Biblioteca, il Salone del Trono, la Sala degli Angeli e la sala delle Udienze insieme al celebre studiolo del Duca e alla facciata dei Torricini.

Laurana ottenne la “patente” da architetto nel 1468 e quindi è possibile osservare come il mestiere in questione assumesse già un connotato molto moderno e richiedesse competenze e requisiti debitamente specifici. Sotto la sua guida, dal 1464 al 1472, il Palazzo assunse le sembianze di quell'aggregato razionale di ambienti elegantissimi che è possibile tuttora ammirare.

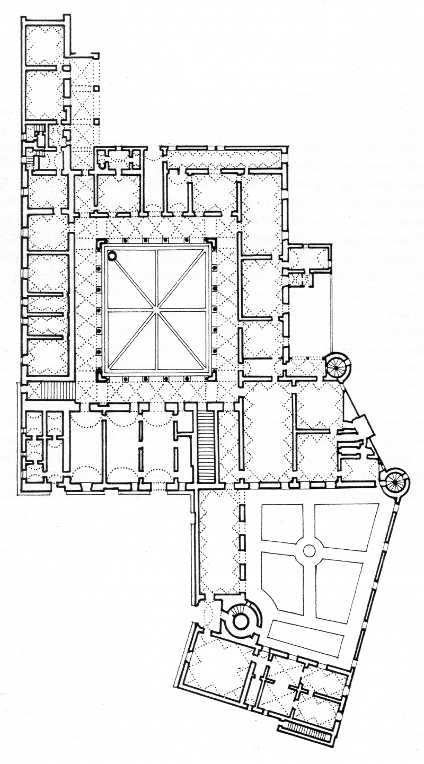

Successe al Laurana l’architetto-ingegnere Francesco Di Giorgio Martini (1439-1501) che provvide a completare le parti rimaste incomplete e ad elaborare un complesso sistema idrico che rese il Palazzo molto rinomato al tempo. Dal 1474 al 1485, fino alla morte del Duca (1482) e oltre con Ottaviano degli Ubaldini e sotto Guidobaldo da Montefeltro, l’architetto progettò una facciata “ad ali” (fig.2) che si affacciava a nord sulla piazza e lavorò costantemente alla decorazione interna ed esterna nei minimi dettagli, basti pensare alle formelle con il “Fregio dell’arte della guerra”, derivate dai numerosi disegni da lui eseguiti. Lo stesso avvenne per le tarsie lignee delle porte, finestre, capitelli e camini rigorosamente concepiti nei loro particolari dall'artista. Inoltre di Giorgio elaborò le logge sul Cortile del Pasquino ed il Giardino pensile del Palazzo.

La loggia dei Torricini

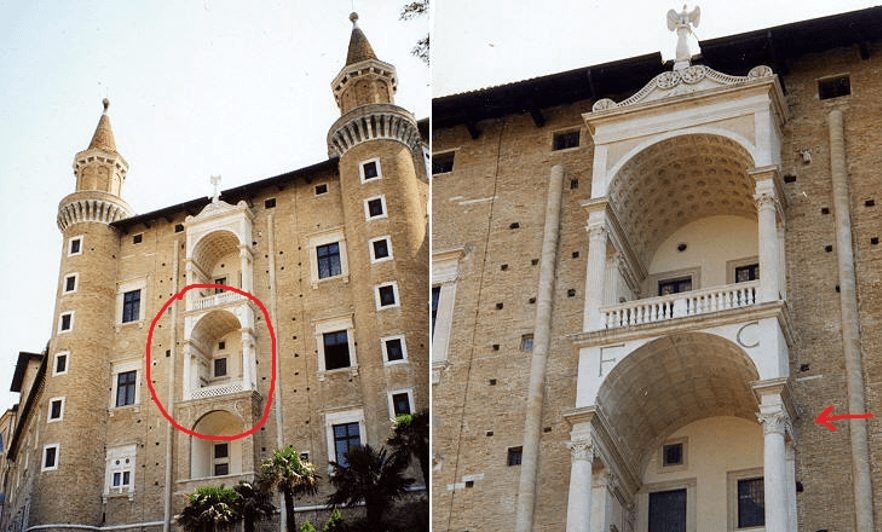

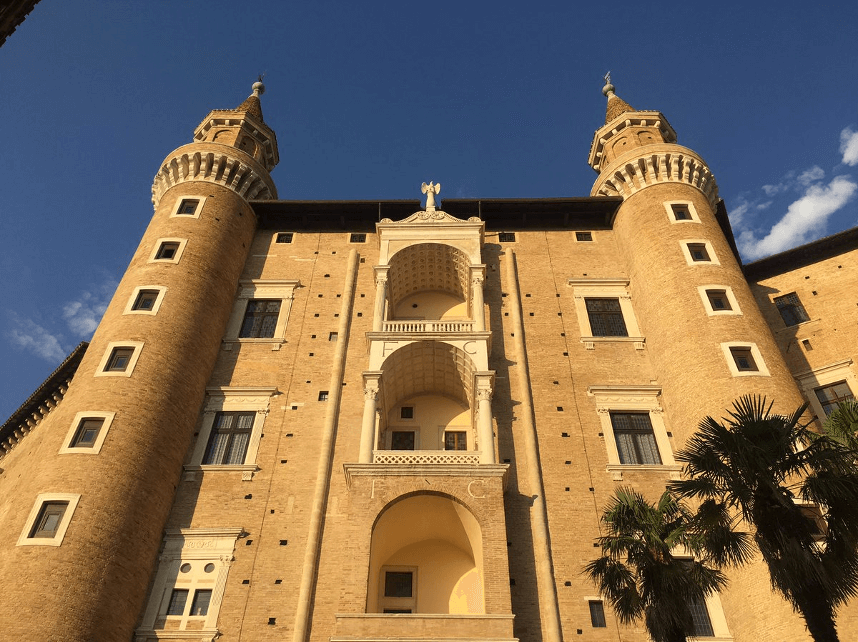

È interessante confrontare l’operato e l’apporto di Laurana e Di Giorgio, i quali interpretano in maniera diversa il tema della loggia ad arcate sovrapposte inquadrata da torri laterali (fig.3 e 4), la caratteristica più nota del Palazzo ducale di Urbino, che domina la vista e introduce magistralmente il tema del paesaggio nell'architettura, come avviene a Pienza.

La necessità di quadruplicare la superficie a disposizione per il nuovo progetto e ricavare una piazza più ampia portò il Laurana ad iniziare i lavori con la demolizione di alcuni vecchi edifici: il problema fondamentale di questo suo intervento, dato che ci troviamo su un colle, fu quello di adattare le nuove parti all'orografia del sito con i vari dislivelli naturali.

La loggia dei Torricini (fig.5) si trova infatti sul pendio ovest della struttura, ed è possibile osservare come Laurana definisca in maniera molto moderna il tema dell’arco di trionfo con i loggiati sovrapposti in verticale, ciascuno coperto da volta a botte con lacunari o cassettoni all'antica, per poi aprire la facciata in maniera scenografica in modo da sottolineare l’assenza di fortificazioni quale simbolo della potenza militare di Federico sui territori limitrofi. Fu possibile inoltre lasciare agli architetti una relativa libertà stilistica senza doversi troppo curare degli edifici preesistenti dato che la facciata dei Torricini si affaccia verso l’esterno. Il materiale utilizzato è laterizio che segue la tradizione marchigiana, molto luminoso e levigato.

Il segno del cambiamento tra Di Giorgio e Laurana è evidente nella balaustra: quella della loggia inferiore (Laurana) presenta una specie di graticcio ligneo trasformato in pietra, mentre Di Giorgio in quella superiore utilizza delle colonnine anticheggianti.

La loggia può essere considerata un baldacchino a più piani senza rinfianchi coperto a botte e sorretto da colonne libere ai piani superiori. Forse, come indica Fiore F.P. in Siena e Urbino, Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, il modello della loggia urbinate può identificarsi nell'arco fra le due torri di Castel Nuovo a Napoli, in una diretta citazione alla residenza del re aragonese del quale Federico era comandante generale. Altri modelli sono da ricercarsi nel portico del Pantheon o nell’Arco di Settimio Severo. La disposizione dei cassettoni che giungono sino al filo esterno della volta è invece quasi un unicum senza precedenti. La soluzione della volta a botte avanzata su colonne libere, invece, riconduce inevitabilmente al portale di San Domenico, già citato modello fondamentale per il rinascimento ad Urbino. Sulla seconda loggia, di Laurana, (fig.7) sono collocate la Cappella del Perdono e il tempietto delle Muse: qui il fianco che termina nella colonna avanzata è scandito da due alte paraste, secondo una disposizione sicuramente riferita all'avancorpo del Pantheon, così come all'interno della facciata di Sant'Andrea a Mantova di Alberti, all'epoca ancora in costruzione. La soluzione all'antica, sottolinea ancora Fiore, è conclusa da una trabeazione su capitelli di tipo pseudo composito, con volute e foglie al di sopra di un primo fascio di palmette. L’intercolumnio tra le paraste diminuisce di 1/3 rispetto a quello tra parasta e colonna mentre le paraste e le colonne, lisce, sono di pari diametro e in rapporto 1:7 e 1:3.

Nella loggia superiore (fig.6), realizzata da Di Giorgio Martini, troviamo l’accoppiamento di colonne con le paraste corinzie, rudentate e raddoppiate che reggono l’arco su cui si imposta un sistema di volute. Specifica ancora Fiore: “Di Giorgio, infatti, era sicuramente al corrente delle novità introdotte dall'architettura fiorentina, in particolare il tema dell’ordine corinzio, del richiamo all'ingresso del Pantheon, come osservato dall'autore nel portale di Santa Maria Novella, da cui è tratta anche l’idea della cornice del portale e a cui si ispira anche il fusto della parasta”. L’altro modello fiorentino inequivocabile per quanto riguarda il corinzio è Palazzo Rucellai.

La stessa disposizione caratterizza la già citata terza loggia di Di Giorgio, dove si aprono lo studiolo e la camera di Federico, che abbiamo detto essere caratterizzata da paraste e colonne scanalate e rudentate, capitelli corinzi e trabeazione scolpita con i suoi ornamenti. Ancora gli studi di Fiore testimoniano che l’altezza dell’ordine è quasi identica a quella della loggia inferiore, e così il rapporto tra l’altezza della trabeazione e della colonna, mentre il diametro di colonna e paraste diminuisce creando una forma più slanciata, in proporzione di 1:8 e 1/3.

Conclude Fiore: “Si tratta dunque di una particolare diminuzione, che si distacca dai rapporti utilizzati per le colonne del cortile dove in angolo c’è una diminuzione quasi vitruviana (1/4) dell’ordine superiore in altezza”.

Anche per questo c’è da riconoscere ed evidenziare la netta differenza tra Laurana e Di Giorgio, entrambi profondamente determinanti per l’architettura del Palazzo Ducale di Urbino nella loggia dei Torricini (fig.8).

Bibliografia

Fiore F.P., Siena e Urbino, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, Electa, Milano 1998, pp. 288-308.

Floriani P., Federico Da Montefeltro. Lo stato. Le arti. La cultura, I-III, Roma 1986, I, pp. 23-60.

Marchini, Giuseppe. Il Palazzo ducale di Urbino. Rinascimento 9.1 (1958): 43.

Polichetti Maria Luisa (a cura di), Il palazzo di Federico da Montefeltro: Restauri e ricerche (volume 1) - Rilievi (volume 2), Urbino, Quattroventi Edizioni, 1985.

Polichetti, Maria Luisa. Luciano Laurana e il Palazzo ducale di Urbino. (1988): 13-14.

Rotondi, Pasquale. The ducal palace of Urbino: its architecture and decoration. Transatlantic Arts, 1969.

Saalman, Howard. The Ducal Palace of Urbino. (1971): 46-51.

Zampetti, Pietro. Il Palazzo ducale di Urbino e la Galleria nazionale delle Marche. Vol. 86. La Libreria dello stato, 1951.

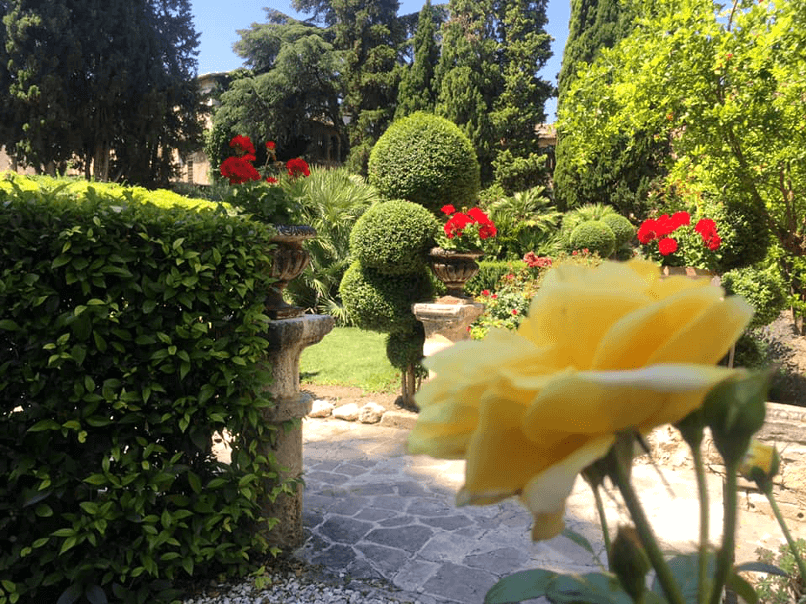

IL GIARDINO VESCOVILE DI ASCOLI PICENO

A cura di Matilde Lanciani

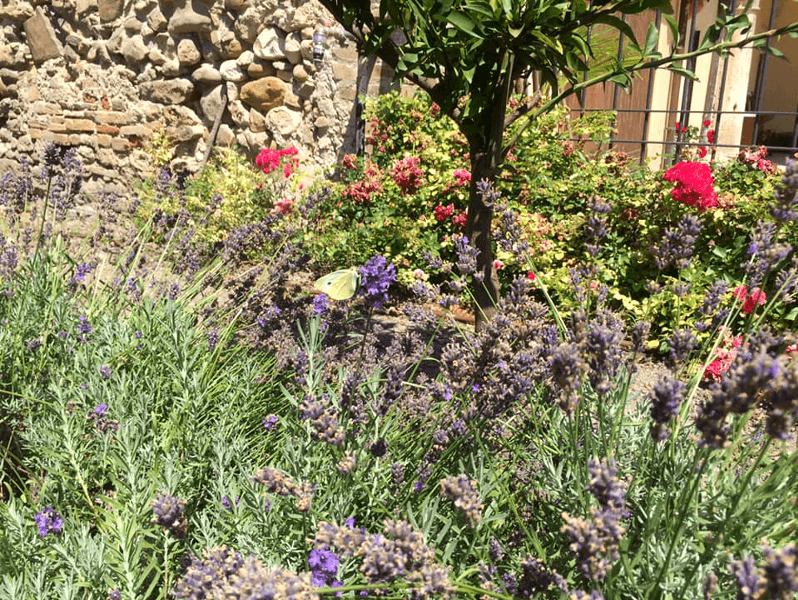

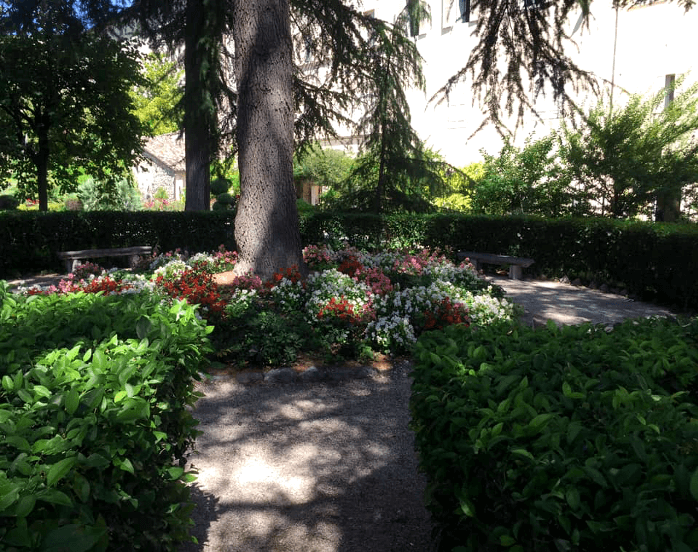

Il Giardino Vescovile, o Giardino dei Palazzi Vescovili ad Ascoli Piceno (fig.1) occupa una vasta area della parte più rappresentativa del suo centro storico e delimita verso Sud il complesso monumentale di edifici religiosi e politici che si affacciano su Piazza Arringo. Questo spazio rappresenta uno dei pochi esempi superstiti di grande giardino storico di impianto rinascimentale rimasto oggi all'interno del perimetro della città antica. Il Palazzo Roverella, che ne costituisce la principale quinta scenica, fu fatto costruire nel 1532 dal vescovo Filos Roverella (1518-1550).

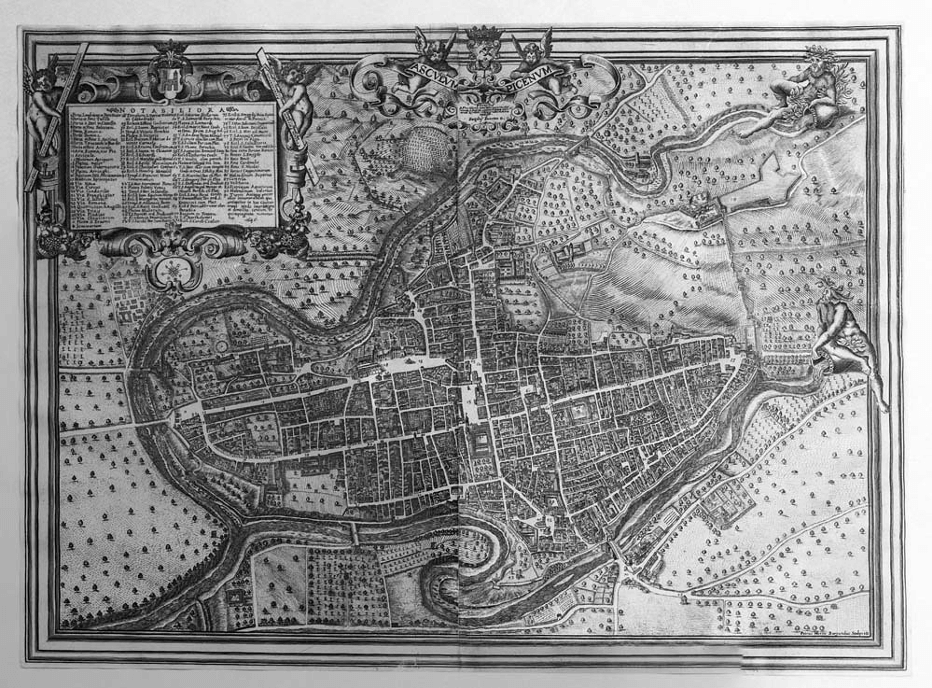

Il giardino presenta un elegante loggiato a tre arcate poggianti su quattro massicce colonne in travertino con capitelli compositi. Originariamente il loggiato si sviluppava su due livelli e, mentre quello al piano terra nel corso dei secoli è rimasto inalterato, di quello che si apriva al secondo livello si vedono oggi solo le tre arcate murate. Questa loggia, in forma di filtro tra ambiente interno ed esterno e di galleria aperta verso il paesaggio collinare del Colle San Marco, fu chiusa durante gli interventi di restauro e di adeguamento funzionale dell’Episcopio condotti nel 1735 dal vescovo Paolo Tommaso Marana (1728-1755). Come si può osservare nella veduta prospettica della città di Ascoli incisa da Emidio Ferretti (fig.2) nel 1646, con qualche variante ripresa nel 1663 da Joan Blaeu e nel 1704 da Pierre Mortier, il giardino era in parte progettato all'italiana e in parte coltivato a frutteti e ad orti irrigui che digradavano verso il crinale del fiume Castellano.

Il giardino avvolgeva sul lato Est la parte absidale della Cattedrale con gli edifici annessi del Capitolo che vennero in parte demoliti nel 1891 ed era delimitato da un alto muro di cinta che fronteggiava le mura urbiche erette a difesa della città sul lato Sud, dalle quali era separato tramite una strada ricalcata in parte dall'attuale Lungo Castellano Sisto V. Per esigenze idriche il Palazzo ed il Giardino vescovile erano serviti da un monumentale pozzo (fig.3) fatto realizzare nel 1484 dal vescovo Prospero Caffarelli (1464-1500) amico di Papa Pio II Piccolomini, il quale lo aveva nominato vescovo di Ascoli. Il pozzo è composto da una raffinata vera in travertino con otto facce rettangolari inquadrate da colonnine ugualmente ottagonali con base e cornice superiore modanate. Sui lati Est ed Ovest sono scolpiti due stemmi del vescovo Caffarelli e su quello Ovest è possibile leggere: “GENTILIBUS SUIS CAFARELLIS”.

La vera è affiancata da due pilastri rettangolari definiti in alto da capitelli compositi che sorreggono un architrave modanato sulle due facce del quale è incisa la seguente iscrizione:

“HORTUS UT IRRIGUA FIERET CELEBRATIOR UNDA

GRATIOR ET GELIDAE POTUS UT ESSET AQUAE

PROSPER ROMANUS CAFARELLO SANGUINE PRINCEPS

ASCULEUS PUTEO SURGERE IUSSIT AQUAS MCCCCLXXXIIII”.

(“Caffarelli volle che l’acqua d’irrigazione divenisse più utile, gradite e disponibile come acqua fresca da bere. Il Vescovo, di stirpe romana, principe di Ascoli, volle che sgorgasse acqua dal pozzo”).

Al vescovo Caffarelli si devono anche la costruzione del Palazzo Caffarelli, che collega il Duomo all'Episcopio e che oggi ospita il Museo Diocesano, la ricostruzione della Cattedrale nelle forme attuali e, tra le varie committenze, quella del Polittico della Cattedrale realizzato da Carlo Crivelli e della Libertas Ecclesiastica dipinta dallo stesso artista per la chiesa della SS. Annunziata e oggi conservata alla National Gallery di Londra. Oltre alle già citate mappe antiche, possiamo avere qualche ulteriore informazione storica sulla consistenza del pozzo in alcuni acquerelli realizzati alla fine del XIX secolo da Giulio Gabrielli, nel paesaggio che fa da sfondo alla Madonna Assunta, dipinta nel 1889 da Cesare Mariani sull'arco trionfale della Cattedrale, ed infine grazie al Catasto Gregoriano, che fornisce ottime fonti per la forma originaria di questo pozzo, desunta in particolare dalle mappe catastali del 1866, 1895 e 1905.

Sappiamo che parte dell’estensione originaria del giardino fu perduta a causa delle trasformazioni urbanistiche avvenute nel XX secolo, precisamente con la costruzione del Cinema Piceno e della Casa Regina Apostolorum e, inoltre, con la creazione di un nuovo isolato che si sviluppò alle spalle della Cattedrale delimitato dalle vie Dante Alighieri, Candido Augusto Vecchi, Viale De Gasperi e Viale Vittorio Emanuele.

Attualmente il Giardino Vescovile, in seguito agli ultimi interventi di restauro ad opera di Michele Picciolo, Adriana Cipollini e Simona Massari nel 2016, voluto da Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, si sviluppa su una superficie di 2700 metri quadrati e confina sul lato Sud con il Cinema Piceno e le sue pertinenze, sul lato Ovest con il giardino del Palazzo dell’Arengo dal quale è diviso da un antico e alto muro, sul lato Est con Largo Manzoni di pertinenza della Cattedrale e sul lato Nord con il palazzo Roverella e con l’Episcopio.

Come testimoniato dal pozzo del 1484, il giardino e l’orto (fig.4) erano già esistenti in pieno periodo rinascimentale, infatti nel XVI secolo l’anonimo progettista che ne eseguì il disegno lo fece seguendo un ideale tipicamente rinascimentale e, da quanto si può desumere dalla cartografia antica giunta fino a noi, anche se in forma ridotta e meno scenografica rispetto ai grandi giardini all'italiana delle ville e dei palazzi a cui si era ispirato, il giardino riuscì ad ottenere risultati lusinghieri nella sua esecuzione nonostante la difficile morfologia del sito.

Nella pianta di Emidio Ferretti si distinguono infatti sia l’area coltivata ad ortivo e a frutteto, sia il perimetro del giardino murato in cui ognuna delle ripartizioni delle aiuole segue rigorosamente la regola di un disegno geometrico diverso in ogni settore, alternato e simmetrico, con un sapiente uso dell’ars topiaria. Come scrive Adriana Cipollini: “La logica della geometria che regola la natura e il suo assoggettamento alla razionalità e artificio tipici del Rinascimento allude espressamente ad un ordine superiore e al primato dell’uomo sulla natura scelto da Dio per comprenderla, secondo una visione prettamente neoplatonica che segue criteri di simmetria, ordine, proporzione e varietas che proiettano sull'idea di giardino una profonda valenza simbolica in cui sono essenziali la presenza dell’acqua, gli elementi lapidei usati come ornamento e quelli appositamente realizzati. Il modello di sentieri che si incrociano al centro verso la fontana, il pozzo o un grande albero derivano dal modello claustrale, alludono alla geografia edenica e ad un’immagine cosmologica di perfezione che richiama la Gerusalemme Celeste (fig.13). Lo stesso assoggettamento della natura a regole e proporzioni stabilite vede nell’hortus conclusus il topos di luogo dello spirito in un rapporto privilegiato con il paesaggio” (fig.5 e 6).

I disegni dei giardini all'italiana circolanti nel Rinascimento si diffusero a cominciare dalla seconda metà del secolo XV sul modello di quello realizzato per Palazzo Piccolomini a Pienza con la loggia che si affaccia sul parterre, del giardino di Palazzo Costabili di Ferrara, del giardino pensile del Palazzo Ducale di Urbino o di quelli della Villa Imperiale di Pesaro, sviluppandosi poi più tardi nei riferimenti a Palazzo Farnese a Caprarola o Villa Lante della Rovere a Bagnaia. Il Giardino Vescovile ascolano ha subito nel tempo notevoli ed incisive trasformazioni, soprattutto nel secolo scorso, sia per ragioni urbanistiche sia per l’uso meramente utilitaristico assunto durante i conflitti mondiali: sino ai restauri del 2015-2016 esso si presentava infatti nelle forme acquisite negli anni ’60.

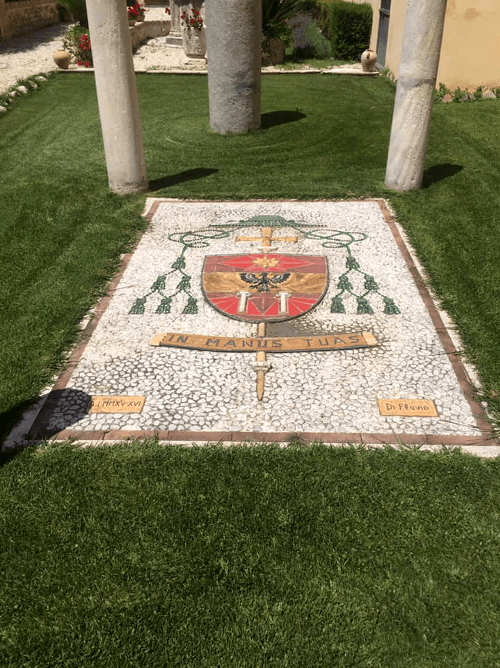

Le sezioni del Giardino Vescovile

L’area è divisa in due sezioni giacenti su quote leggermente diverse con basso muro recintato; quella superiore assume la funzione di giardino e di luogo privilegiato per la riflessione e la meditazione ove troviamo sulla sinistra, posta su un grande rocchio di colonna romana, un’acquasantiera barocca a forma di conchiglia (fig.11) che funge da fontana. La sezione inferiore invece è usata come immediata pertinenza privata del Palazzo, in questo settore sono ubicati il già citato pozzo Caffarelli e lo stemma (fig.7) del vescovo Giovanni D’Ercole, circondato da quattro colonne di recupero di epoca romana e realizzato dall'artista ascolano Dario Di Flavio, che ha utilizzato elementi in grés e marmi policromi, ciottoli di fiume, travertino, gemme vitree e quattro ammoniti fossili per i capitelli delle colonnine.

A Ovest è collocata un’imponente colonna di granito grigio di epoca romana sormontata da croce in ferro e tradizionalmente conosciuta come “Colonna della flagellazione di Gesù”, a Sud è invece posizionata una grande campana bronzea proveniente dalla demolita chiesa di San Pietro Apostolo di Appignano del Tronto, realizzata dalla Fonderia Pasqualini di Fermo in occasione della Festa della Madonna della Pace del 1926. Sul corpo di quest’ultima, tra le immagini del Crocifisso, dell’Agnus Dei e della Madonna col Bambino e San Giovannino, troviamo l’iscrizione:

“A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE A.D.MDCLXIX”.

(“Dal fiume e dalla tempesta liberaci Signore A.D. 1669”)

Vicino alla campana sei antichi contenitori in travertino provenienti dalle cantine del Palazzo, e utilizzati come fioriere, delimitano il bordo del prato impreziosendolo.

I due settori del giardino sono messi in relazione attraverso un portale in mattoni definito da un architrave in travertino sul quale è incisa l’epigrafe: “PETRUS CAMAIANUS EPISCOPIUS”. Una seconda epigrafe dello stesso Vescovo Pietro Camaiani (1566-1579) è collocata nelle immediate vicinanze e, capovolta, un tempo fungeva da scalino.

Il meticoloso restauro del giardino nel 2016 si è basato sullo studio dei modelli geometrici tratti dalla cartografia antica ed è consistito in due interventi: il primo è stato un intervento di manutenzione conservativa delle essenze vegetali già esistenti in loco (cedri del Libano, ligustro, cipressi, olivi, agrumi, allori), mentre il secondo si è configurato come un intervento di recupero dell’antico impianto con la pianta centrica e radiale della vegetazione e di ripristino delle zone a prato e dei percorsi riconducibili alla conformazione originaria che nel tempo erano stati ricoperti da terreno e altro. Sono stati recuperati in loco e riposizionati i cordoli in pezzame di travertino che costituiscono i bordi dei vialetti, le pianelle in cotto posizionate in diagonale che scandiscono il disegno delle aiuole ed è stata restaurata la fontana con al centro un putto in marmo bianco del sec. XVII, proveniente da un altare smembrato della Cattedrale realizzato dalla bottega dei Giosafatti (fig.8).

Nel Giardino Vescovile sono stati collocati elementi scultorei erratici appartenenti all'antica cattedrale come cornici, fusti, basi e capitelli di colonne di epoca romana e medievale. In particolare sulla parete Sud dell’edificio troviamo un plinto in travertino scolpito con la figura di un Vescovo rappresentato in posizione frontale, stante e ieratica, con bassa mitra sul capo, pastorale a spirale nella mano destra e libro nella sinistra. La figura, fortemente stilizzata, è incassata nello spessore del pilastro che presenta sul lato sinistro e per tutta la sua altezza una decorazione a foglie d’acanto e sul lato destro una gola modanata che permette di individuarlo come lo stipite di un portale. Sia la resa plastica della figura che gli elementi decorativi fitomorfi suggeriscono una datazione intorno al XII secolo ed un immediato riferimento agli stipiti con le figure di profeti entro nicchie del portale centrale della chiesa abbaziale di San Clemente a Casauria, fatto realizzare dall’abate Leonate nel 1176.

I Profeti di Casauria sembrano a loro volta prendere a modello il pulpito della cattedrale di Fano, i Profeti del portale maggiore della cattedrale di Cremona ed i portali di Sant’Antonino a Piacenza e della cattedrale di Lodi, tutti risalenti al sec. XII. Data l’omogeneità cronologica con l’assetto romanico della cattedrale di Ascoli ed i caratteri iconografici che lo possono far identificare con sant’Emidio, si può avanzare l’ipotesi che lo stipite superstite possa appartenere all'antica facies architettonica della cattedrale ascolana.

Nello stesso giardino sono presenti nove conci in travertino facenti parte della ghiera di un portale monumentale, decorati nella fascia centrale da putti che giocano con grappoli d’uva tra i tralci di una vite che si sviluppa ad intreccio e incorniciati da due bande scolpite con foglie trilobate. I conci sono i superstiti di un arco del sec. XIV che per completare la sua forma ne doveva contenere almeno quattordici. La ghiera doveva essere parte integrante di un portale articolato su diversi piani e poggiante su pilastri o colonnine come negli esempi cittadini di San Francesco, SS. Vincenzo e Anastasio e S. Giacomo.

Un riferimento stilistico immediato per la ghiera è riscontrabile nel portale centrale della basilica di S.Maria di Collemaggio dell’Aquila (seconda metà XXIV sec.), dove la ghiera decorativa superiore presenta delle analogie stilistiche più che evidenti sia per dimensione che per valore estetico. Un portale di tale impegno doveva certamente segnare l’accesso ad un edificio sacro di grande importanza. In città effettivamente numerose sono state le chiese demolite tra il XIX e il XX secolo tra le quali San Martino, Sant’Onofrio, Santa Maria delle Vergini e Santa Caterina, ma allo stato attuale non sussiste documentazione adeguata per riferirlo ad una di esse. In epoca precedente l’unica trasformazione architettonica sostanziale che può aver determinato lo smontaggio di un simile rilievo architettonico è avvenuta nel 1481, in occasione degli interventi di demolizione dell’antica facciata della Cattedrale. Questo dato storico potrebbe far ipotizzare che la ghiera decorativa potesse appartenere ad uno dei portali smontati in tale circostanza.

Nel giardino è anche conservato un grande leone mutilo delle zampe, anch'esso di provenienza incerta e avente caratteristiche stilistiche tali da poterlo riferire ad un protiro con funzione stilofora (fig.9).

Per concludere, con i restauri del 2016 che hanno riportato il Giardino Vescovile in vita, sono state ampliate anche le varietà vegetali all'interno del sito come aranci, melograni, limoni, mandarini, ulivi e le bordure delle aiuole sono state realizzate con siepi di mirto e rose antiche rosse, gialle e bianche, mentre sul lato Ovest è stato creato il settore delle piante officinali come salvia, alloro, menta, lavanda (fig.10) e rosmarino. A Sud si estende il pergolato in legno di castagno (fig.11) su cui si arrampicano piante di vite, glicine, gelsomino e rose e infine ad Est, versante particolarmente ombroso, è stata integrata una vasta macchia di ortensie di diverso colore.

BIBLIOGRAFIA

Bellanca, Calogero. "Palazzo Roverella di Ascoli Piceno: prime riflessioni attraverso lo studio e l'intervento di restauro delle superfici". Recuperare l'edilizia 4.17 (2000): 56-62.

Cirelli, Enrico. "La ridefinizione degli spazi urbani nelle città dell’Adriatico centrale tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo". Hortus Artium Medievalium 20.1 (2014): 39-47.

Mariano, Fabio, and Stefano Papetti. Le ville del Piceno: architettura, giardini, paesaggio. Silvana, 2001.

Mariotti, Cesare. Ascoli Piceno. No. 69. Istituto italiano d'arti grafiche, 1913.

Petrucci, Enrica. "Antichi edifici religiosi e nuovi usi Un difficile processo di trasformazione nella città contemporanea". Old religious buildings and new uses A difficult transformation process in the contemporary city.

Picciolo, Michele, ed. Guida alle chiese romaniche di Ascoli Piceno, citta di travertino. 2007.

Pizzimenti, Francesco. "The Urban Archaeology Project in Asculum: the case of Piazza Arringo". Groma. Documenting archaeology (2018).

(Le immagini utilizzate nell’artcolo sono tratte dal sito del FAI di Ascoli Piceno)pèa

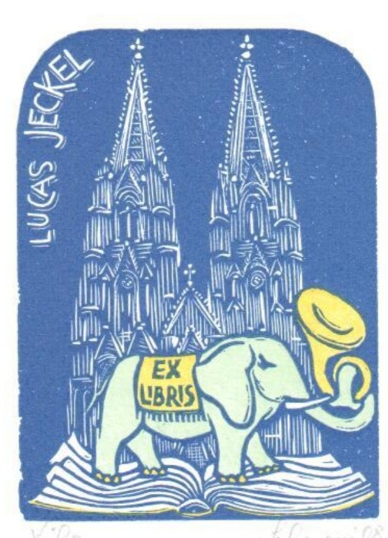

GLI EX LIBRIS DEL FONDO LEBORONI A MACERATA

A cura di Matilde Lanciani

Introduzione: gli ex libris nella storia

Se parliamo di ex libris facciamo riferimento ad una tipologia di arte contrassegnata storicamente come “minore” ma che presenta nel suo piccolo universo una varietà di elementi culturali ed artistici che ne fanno un piccolo scrigno culturale. Con questo termine (con le varianti ex biblioteca, ex catalogo, simbulum bibliothechae, ex libris musicis, ex libris medicinae, ex libris eroticis..) indichiamo infatti un’incisione, solitamente di piccolo formato, eseguita in pochi esemplari numerati, secondo la richiesta di un committente mediante una serie di tecniche incisorie come la stampa a rilievo o alta, la stampa in cavo e la stampa in piano. L’ex libris, posto sul piatto interno alla copertina di un libro, indica infatti, come suggerisce la locuzione latina “ex” ossia “da”, che quel libro appartiene alla determinata collezione di un qualsivoglia bibliofilo, collezionista o studioso.

Nell’ex libris compaiono solitamente motti o stemmi che fanno riferimento alle caratteristiche di chi li commissiona per affermare la propria dotazione libraria e ribadirne la proprietà. Andrea Galante ne “Gli ex libris tedeschi”, articolo del 1987 sulla rivista “Emporium”, riporta un simpatico motto di un gentiluomo inglese che fece incidere sui suoi ex libris queste parole:

“My book is a thing

my fist ist an other

if you steal one

you will feal the other”.

(“Il mio libro è una cosa, il mio pugno un’altra. Chi ruba il primo proverà l’altro”).

Questa attestazione di possesso porta con sé moltissimi significati artistici e storici che è possibile ravvisare in una tipologia artistica così rara e preziosa: in primo luogo dà notevoli indizi sul periodo al quale appartiene l’ex libris, sull'individualità e le peculiarità di chi lo commissiona e anche sui connotati degli artisti che lo realizzano e dei modelli ai quali si ispirano.

I primi ex libris sono da ricercare addirittura nell'Antico Egitto, sappiamo che i rotoli di papiro del Faraone Amenophis (XV sec. a.C) venivano contrassegnati da una piastrina che recava il nome della coppia regnante. Allo stesso modo, in Cina, dopo l’invenzione della carta, l’ex libris assumeva quello stesso significato allegorico che gli è attualmente attribuito.

“Con questi precedenti – scrive E. Bragaglia – l’invenzione della stampa trovava nell’ex libris l’elemento perfetto in tutte le sue componenti; veniva stampato con gli stessi torchi utilizzati per il libro, le figurazioni simboliche erano incise su legno, analogamente alle illustrazioni che ornavano i libri più fastosi”.

Il primo esemplare riferibile a quest’arte è stato rinvenuto in Germania nel 1470, appartenente al religioso bavarese Hans Knabensberg. Successivamente nella personalità di Albrecht Dürer troviamo un grande punto di riferimento con la prima attribuzione di un ex libris del 1516 destinato a Hieronymus Hebner, giudice di Norimberga.

Michael W., X bn.

In ambito italiano il Bertarelli indica come documento principale a testimonianza di questa pratica artistica un ex libris eseguito per Mons. Cesare dei Conti Gambara, consacrato Vescovo di Tortona nel 1548 e poi un altro ancora per il giureconsulto pistoiese Niccolò Pilli, entrambi incisi su legno. Jacopo Contarini commissionò un altro esemplare nel 1560, posto a circoscrivere la raccolta da lui donata alla biblioteca di San Marco a Venezia, ne troviamo altri esempi in quelli di Bernardo Clesio e Gerolamo Veratti fra Trento e Ferrara. Nell'Italia rinascimentale sicuramente la tecnica incisoria ebbe una particolare fioritura grazie anche al Pollaiolo e al Mantegna, figure di spicco per quanto riguarda la divulgazione di questa pratica da cui deriva anche la tematica exlibristica. Nel ‘600 il disegno diventa più ricco e adorno con nastri, tralci di vite, rami fioriti ecc., tendenza che andrà sostituita poi nel ‘700 con la semplice etichetta tipografica che reca il solo nome e cognome del titolare della biblioteca.

In Germania, dove senz'altro il genere nasce e trova terreno fertile, viene introdotta la tecnica dell’acquaforte, che trova in Rembrandt le sue radici con una serie di sperimentazioni dell’artista anche a bulino e puntasecca. Verso la fine dell’800 la xilografia è sostenuta da artisti del calibro di Gauguin, Münch, Kirchner e gli espressionisti della “Die Brüke” mentre agli inizi del ‘900 si fa risalire la linoleografia (in sostituzione del legno) per merito di Matisse e Picasso.

Nel 1902 in Italia viene pubblicato l’ancora ad oggi insuperato volume sugli exlibristi “Gli ex libris italiani” di Bertarelli e Prior e nel 1919, quando nasce la prima associazione di collezionisti a Torino, questo tema avrà ancora più ampio respiro supportato anche da iniziative artistiche come la rassegna “EROICA” fondata da Ettore Cozzani e Franco Oliva nel 1911 a La Spezia in cui Adolfo De Carolis emerge come figura rilevante del gruppo.

La prima fase dell’exlibrismo italiano parte quindi da Torino e precisamente nel 1910 ad opera del conte Rati Opizzoni che fondò l’”Associazione italiana tra amatori di ex libris”, prosegue poi con l’ “AIACE” a Bologna di Gino Sabbatini e la “B.N.E.L Bianco e Nero ex Libris” fondata e gestita dall'ingegnere Gianni Mantero di Como, il quale collezionò più di 2.000 esemplari individualmente.

Il fondo Leboroni della biblioteca statale di Macerata e l’opera di catalogazione di Goffredo Giachini

La collezione del fondo Leboroni di Macerata è stata donata da Maria Elisa Leboroni, xilografa di successo internazionale, che ha raccolto oltre 12.000 ex libris i quali costituiscono il nucleo di questo tema in ambito marchigiano. Nel 2002 infatti, Angiola Maria Napolioni, già direttrice della biblioteca statale di Macerata, mise le premesse per la costituzione del Fondo Leboroni appoggiando il progetto di Goffredo Giachini, noto curatore di esposizioni dedicate all'incisione e altro, mirante alla definizione della donazione a favore alla Biblioteca stessa.

Leboroni, allieva di Gerardo Dottori, Pietro Parigi e padre Diego Donati, realizza ex libris caratterizzati da un linguaggio personale, molto raffinato e fortemente coloristico. “La bellezza è la forma che l’amore dona alle cose” è infatti il credo di questa artista che trae le sue radici dal grande xilografo Mimmo Guelfi.

Il fondo è stato interamente catalogato da Giachini che con competenza, costanza e dedizione ha suddiviso tutti gli ex libris in ordine alfabetico, cronologico, a seconda della tecnica, delle dimensioni, del committente e della tematica trattata. L’importante collezione è stata interamente digitalizzata e resa fruibile a studiosi, letterati ed artisti. Ma cosa più singolare è che Giachini ha riportato una serie di riproduzioni nel libro “Gli ex libris del Fondo Lebroni della Biblioteca Statale di Macerata” del 2015 commentato dal critico Gian Carlo Torre, le quali presentano gli exlibristi con autografi originali e l’elenco dei loghi e delle firme di tutti gli autori facenti parte del fondo.

In ambito marchigiano, Giachini si era in precedenza dedicato, come ci racconta, ad una serie di studi legati a questo tema prendendo in considerazione molti artisti come Bruno da Osimo, Renato Bruscaglia, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Giuseppe Mainini, Luigi Bartolini, Vito Giovannelli, Maria Adriana Gai e molti altri. A proposito del Bartolini, è bene precisare che questo illustre atrista del bulino, ha inciso non più di 8 ex libris, uno dei quali, dedicato al Mantero, fa parte del fondo Leboroni.

Goffredo Giachini, componente per molti anni del direttivo dell’Accademia dei Catenati di Macerata e collezionista, spiega: “La prima mostra fu fatta nella Galleria Galeotti in Piazza Vittorio Veneto, gestita dalla Fondazione Carima, poco dopo la Leboroni pensò di donare la sua preziosa collezione a Macerata. Mi sono fatto carico di classificare tutto questo materiale per renderlo disponibile a chi volesse godere di questo patrimonio”.

A introduzione del volume curato da Giachini troviamo una citazione esemplificativa da Bruno Marsili da Osimo: “La gemma che incastona l’aurea bellezza del libro è il suo ex libris. Al pari del cammeo e del niello, esso concentra in minime proporzioni la potenza dei grandi quadri”.

Dal Fondo Leboroni

Sul frontespizio di un Codice Giudiziario delle cause civili del principato di Trento del 1788 si leggeva questo motto:

“Hic liber est meus quem mihi dedit Deus, nomen non pono, quia laudari nolo; si tamen vis scire, in ultima pagina experire”.

All’ultima pagina lo sberleffo: “Si curiosus fuisti, nasu longo eccepisti”.

(Le dimensioni delle immagini presenti all'interno dell'articolo non rispettano quelle dei reali ex libris ma sono state ampliate per permettere una migliore fruizione)

Bibliografia