L'ANFITEATRO IN PIEMONTE: IVREA E VERCELLI

A cura di Marco Roversi

Introduzione: storia e sviluppo dell'anfiteatro

"Ave, Caesar, morituri te salutant!" “Ave, Cesare, coloro che stanno per morire ti salutano!”. È questa forse una delle espressioni latine ancora oggi più conosciute, e fa la sua prima comparsa nel De Vita Caesarum di Svetonio (al secolo Gaio Svetonio Tranquillo, vissuto tra il 69 e il 122 d.C.). Nella parte dell’opera dedicata alla vita di Claudio, Svetonio riporta tale locuzione ricordando anche che tale espressione venne coniata poco prima di una naumachia (battaglia navale). All’inizio della disputa i combattenti si sarebbero rivolti all'imperatore proprio con queste parole, che alimentano ancora oggi il mito dei gladiatori. Su queste figure, ormai divenute leggendarie, sono stati scritti fiumi di inchiostro da parte di una folla ben nutrita di studiosi e storici; tra prigionieri di guerra, schiavi, condannati a morte, ma anche uomini liberi, oberati di debiti o affamati di denaro e gloria, molti di questi lottatori, che devono il loro nome al gladius (una piccola spada a lama corta) hanno combattuto, trovato gloria e morte in un edificio divenuto simbolo indiscusso del più crudo intrattenimento romano: l’anfiteatro.

Dal greco amphithèatron (amphi – “intorno a” e thèatron – “teatro), l’anfiteatro è un edificio di spettacolo ideato ed impiegato solo ed esclusivamente nell’ambito della cultura romana. Il più delle volte architettonicamente grandioso, maestoso e soprattutto costoso sia in fase di costruzione che di mantenimento, ospitava nella sua arena, dalla caratteristica forma ellittica, spettacoli perlopiù cruenti ma molto amati dai romani, che andavano dai più classici combattimenti fra gladiatori alla caccia di animali feroci ed esotici, passando per battaglie navali e, in alcune occasioni, esecuzioni sommarie e condanne capitali. L’anfiteatro per eccellenza è il Colosseo, noto in origine come Anfiteatro Flavio, voluto dall’imperatore Vespasiano tra il 71 e il 72 d.C., mentre il più antico anfiteatro stabile in assoluto è quello di Pompei, datato al 70 a.C. Con l’avvento dell’Impero, e, conseguentemente, con la progressiva estensione territoriale, politica e militare dello stesso, la cultura dell’anfiteatro arrivò in tutto il bacino del Mediterraneo, ad eccezione di alcune province che non apprezzarono mai appieno il divertimento e i giochi ad esso legati. Nei domini orientali, in particolar modo nei territori di Grecia, Egitto e Turchia, gli spettacoli gladiatori e le cacce alle fiere non erano particolarmente amati. Diversa, invece, la questione nelle province occidentali dell’impero, dove i ludi gladiatores e venationes incontrarono un maggior seguito tra le popolazioni locali, specialmente in area gallica ed iberica. Un esempio di diffusione di anfiteatro in area gallica è l'anfiteatro in Piemonte, dove incontrò notevole successo.

L'anfiteatro in Piemonte: i casi di Ivrea e Vercelli

Limitatamente all’area territoriale del Piemonte (in epoca romana annesso alla provincia della Gallia Cisalpina) molti furono gli anfiteatri eretti nelle principali città della regione. Tra i meglio conservati ai giorni nostri spicca certamente quello di Ivrea, l’antico insediamento di Eporedia: ultima delle coloniae civium Romanorum (città con diritto romano) e dedotta (fondata) intorno all'anno 100 a.C., la città di Ivrea mostra oggi poche tracce del suo passato; tra queste, un ruolo rilevante è occupato proprio dalle vestigia dell’antico spazio ludico cittadino.

Come esempio di anfiteatro in Piemonte ben conservato spicca quello di Ivrea: venne edificato in piena Età Imperiale, tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C., periodo al quale si ascrive anche l’erezione del teatro. Costruito lungo l’antica via che da Eporedia conduceva a Vercellae, odierna Vercelli, si pensa che in origine questo anfiteatro in Piemonte potesse ospitare più di 10.000 spettatori. Si trattava di un edificio imponente per una città di provincia, e la sua modalità di erezione dimostra anche l’impiego ben programmato di un ingente quantitativo di risorse. L’edificio, infatti, venne interamente realizzato su di un enorme terrapieno, con l’asse maggiore di 65 m di lunghezza, addossato sul versante meridionale ad un possente muraglione di contenimento, atto a sostenere al meglio il terreno. Internamente fu rinforzato con un podio, mentre, lungo il perimetro esterno, da una muratura anulare, rinforzata a sua volta da una serie di concamerazioni semicircolari (in parte ancora visibili in situ) con funzione di contrafforte per bilanciare la spinta del terreno.

Alle estremità dell’asse centrale si aprivano poi due ingressi monumentali, mentre in corrispondenza delle terminazioni dell’asse minore si affacciavano sull’arena due tribune, oggi quasi del tutto scomparse, in corrispondenza delle quali sono state rinvenute tracce di alcune ricche spalliere bronzee che un tempo rivestivano sedili, verosimilmente riservati ai personaggi più influenti e più agiati della città. Al centro dell’arena, inoltre, è ancora visibile un vano sotterraneo dalla forma rettangolare che si collegava, tramite un lungo e stretto corridoio, agli ambienti di servizio collocati al di sotto delle gradinate della cavea. Un ambiente, questo, piuttosto angusto per dimensioni e profondità, ma certamente impiegato, con l’ausilio di macchinari e montacarichi, per consentire l’accesso all’arena di gladiatori e animali, ma anche di attrezzi e strumenti di scena per gli spettacoli. Un ulteriore passaggio coperto, voltato a botte e pavimentato in laterizi, si snodava invece al di sotto del podio lungo tutto il perimetro della struttura. Aveva la funzione di collegare gli uni agli altri i vari ambienti di servizio celati alla vista degli spettatori, disposti in fila lungo l’asse maggiore dell’arena. Ben visibili risultavano al contrario le terminazioni del podio stesso, il quale culminava in una lunga e possente transenna ornata da pesanti lastre di bronzo decorate con grosse borchie a rilievo. Non è infine cosa irrilevante menzionare come l’anfiteatro di Eporedia sorgesse in parte su di un luogo occupato da una preesistente villa suburbana di Età Repubblicana. Al momento dell’avvio del progetto parte di tale villa, risalente nel suo nucleo originario al I a.C., venne così destituita per lasciar spazio al grande cantiere dell’anfiteatro. Ciò non ha tuttavia impedito la sopravvivenza di poche, ma importanti tracce di quella ricca e lussuosa dimora signorile. Più volte restaurata e decorata nel corso della tarda Età Repubblicana, al suo interno dovevano trovare spazio elegantissime stanze decorate da decorazioni parietali a fresco, le più recenti delle quali si datano tra il 50 e il 70 d.C.

L'anfiteatro in Piemonte: Vercelli

Altro centro ricco e florido del Piemonte romano fu Vercellae, odierna Vercelli. La sua innegabile importanza come municipium è testimoniata dalla presenza di quelle che erano le infrastrutture tipiche dell’urbanistica romana, tra cui il teatro e, ovviamente, l’anfiteatro. Quinto per dimensioni (secondo i dati raccolti durante le ricerche dallo studioso e architetto francese Jean-Claude Golvin), tra quelli eretti in tutta la Gallia Transpadana e risalente al I o II secolo d.C, anch’esso si organizzava attorno ad un’arena ellittica la cui lunghezza viene stimata tra i 25 e i 30 m; dimensione sufficiente, questa, per renderla impiegabile anche come teatro di battaglie navali. Di questa grande struttura rimangono visibili, tuttora, solo alcune porzioni riferibili alle fondamenta di uno spicchio dell’ellisse della cavea, mentre le restanti fondamenta sono state inglobate e ricoperte da edifici moderni che impediscono un’indagine sistematica dell’intera area. Tuttavia, al momento dei primi scavi (1560) che portarono in luce buona parte di questo anfiteatro, emersero dal terreno due splendide statue, forse un tempo collocate al centro dell’arena, una maschile e l’altra femminile. Una di esse, consacrata ad Apollo, fu poi spostata, a soli cinque anni dalla scoperta, da Vercelli a Torino per volere del duca Emanuele Filiberto di Savoia.

Sitografia

www.vercelli.italiani.it

www.archeovercelli.it

www.serramorena.it

www.anfiteatromorenicoivrea.it

www.museionline.info

L’ARCO DI AUGUSTO IN VAL DI SUSA

A cura di Marco Roversi

Introduzione: un monumento provinciale al servizio di Roma

“In onore dell’Imperatore Cesare Augusto, figlio del divino Cesare…” Così recita l’incipit della lunghissima iscrizione che campeggia sulla parte sommitale dell’Arco di Augusto a Susa, a oggi uno degli archi romani meglio conservati della nostra Penisola. La sua costruzione, dall’evidente intento celebrativo nei confronti del primo imperatore della storia di Roma antica, ossia Ottaviano Augusto (nato come Gaio Ottavio Turino, ma meglio noto come Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, vissuto tra il 63 a.C. e il 14 d.C.), è attestata negli anni 9 e 8 a.C. con il fine di celebrare il foedus, ossia il patto di alleanza, stretto nel 13 a.C. fra Cozio, re celtico locale, e Augusto medesimo. L’occasione per l’alleanza avvenne allorquando Augusto, di ritorno dalle Gallie, si fermò nell’antica città di Segusium, l’odierna Susa (oggi città metropolitana di Torino), all’epoca un importante centro di snodo commerciale lungo la cosiddetta Via delle Gallie, snodo viario che dalla Gallia Cisalpina, l’attuale Pianura Padana, conduceva sino alle regioni d’oltralpe, ossia la Gallia Transalpina, l’odierna Francia.

Questa alleanza venne ad inserirsi in un periodo cruciale per il controllo politico e militare di Roma sulla regione. Con la morte di Cesare (44 a.C.), infatti, molte delle tribù galliche dell’area si erano sempre più distaccate dalla presenza romana e i rapporti fra latini e genti indigene si erano fatti sempre più difficili. Furono allora molte le tribù che si ribellarono all’autorità romana, andando incontro ad una durissima repressione militare, e molte delle rivolte furono stroncate nel sangue, ma ciò non accadde alle genti celtiche stanziate in Segusium, le quali, sotto la guida del loro re Donno prima, e di Marco Giulio Cozio poi, si guardarono bene dal ribellarsi all’autorità romana e dal bloccare alle legioni di Cesare Augusto l’accesso alla Via delle Gallie. Le genti di Cozio (figlio di Donno e detentore del doppio titolo di “Re dei Cozii delle tribù dei Liguri” e di “Praefectus Civitatis”, ossia di prefetto e cavaliere romano della regione omonima delle Alpi Cozie) furono dunque risparmiate, e in ricordo della passata alleanza e in onore della fedeltà a Roma venne così innalzato l’arco che ancora oggi possiamo ammirare, e alla cui cerimonia di inaugurazione presenziò lo stesso Augusto.

L'Arco di Augusto: descrizione

Edificato lungo il tratto viario urbano della Via delle Gallie, anche nota come Via Cozia, l’arco si situa alla fine della “Via Sacra” che portava all’acropoli cittadina, il punto più alto e più sacro di tutti. Si trattava, dunque, di una posizione altamente strategica, il che rendeva questo monumento visibile a tutti coloro che passavano lungo tale tratto di strada, e ovviamente, anche al di sotto del suo enorme fornice. Architettonicamente, infatti, tale arco di ragguardevoli dimensioni (in quanto largo all’incirca 11 m e alto 13) si presenta come un classico arco trionfale ad unico fornice voltato a botte con cassettoni, a sua volta chiuso tra due lesene sormontate da capitelli in ordine corinzio. Tutto è possente, solido e maestoso, innalzato su due robusti basamenti in pietra grigia e realizzato con l’impiego di pietra esclusivamente locale, principalmente marmo estratto forse dalla vicina cava estrattiva di Foresto. Sui quattro angoli dell’intera struttura si innalzano ulteriori semicolonne corinzie a sostegno dell’intera trabeazione, su cui corre un lunghissimo fregio narrativo continuo che ha come soggetto i momenti salienti della stipulazione del trattato di pace fra Seguii e Romani. Al di sopra di quest’apparato figurativo, nell’attico, la parte sommitale dell’arco, campeggiava l’iscrizione dedicatoria in lettere di bronzo celate (ossia bronzo dorato) andate irrimediabilmente perdute; tuttavia è stato possibile ricostruire tale apparato epigrafico grazie all’analisi della posizione delle singole grappe metalliche che un tempo fissavano le singole lettere bronzee ai blocchi marmorei del monumento. Dal tono profondamente encomiastico l’iscrizione recitava:

“IMP • CAESARI • AVGVSTO • DIVI • F • PONTIFICI • MAXVMO • TRIBVNIC • POTESTATE • XV • IMP • XIII • M • IVLIVS • REGIS • DONNI • F • COTTIVS • PRAEFECTVS • CEIVITATIVM • QVAE • SVBSRCRIPATE • SVNT • SEGOVIORVM • SEGVSINORVM • BELACORVM • CATVRIGVM • MEDVLLORVM • TEBAVIORVM • ADANATIVM • SAVINCTATIVM • ECDINIORVM • VEAMINIORVM • VENISAMORVM • IEMERIORVM • VESVBIANORVM • QVADIATIVM • ET • CEIVITATES • QVAE • SVB • EO • PRAEFECTO • FVERVNT”

Questa l’iscrizione in latino che si poteva leggere sul monumento, disposta all’interno della parte centrale dell’attico del monumento in quattro righe di testo, sia sul lato settentrionale che su quello meridionale. In essa si può cogliere con chiarezza l’atto della dedica dell’arco ad Augusto da parte di Cozio, citato come già insignito della carica di Praefectus Ceivitatium insieme alle 14 popolazioni che rispondevano localmente alla sua autorità. In traduzione si può leggere:

“In onore dell’Imperatore Cesare Augusto, figlio del divino Cesare, Pontefice Massimo, investito della Potestà Tribunizia da quindici anni e Imperatore da tredici, da parte di Marco Giulio Cozio, figlio del re Donno, Prefetto delle popolazioni che sono qui elencate: Segovii, Segusini, Belaci, Caturigi, Medulli, Tebavi, Adanati, Savinctati, Ecdini, Veamini, Venisami, Imerii, Vesubiani, Quadiati e da parte delle popolazioni che furono sotto la sua prefettura”.

Si ritiene, infine, che come coronamento terminale della parte sommitale dell’arco vi fossero originariamente alcune immagini statuarie, probabilmente in bronzo, le quali, tuttavia, non sono mai state rinvenute e delle quali non abbiamo alcuna traccia descrittiva nemmeno nelle fonti documentarie.

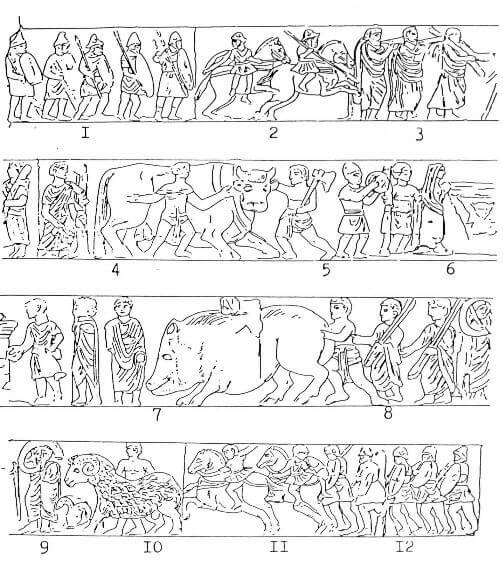

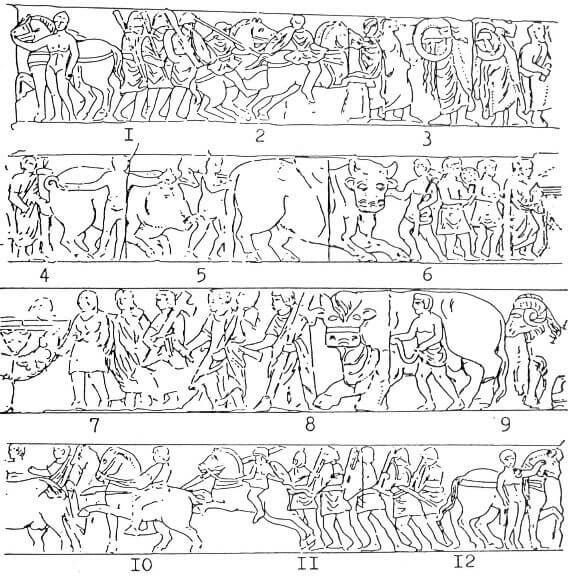

Ben visibile rimane, invece, il rilievo figurato che corona la trabeazione. Nonostante alcune lacune e abrasioni, infatti, il fregio narrativo si presenta leggibile per intero sui lati nord, sud e sul lato breve occidentale, mentre su quello orientale rimane solo un piccolo tratto in prossima dell’angolo sud. Al pari dell’iscrizione, anche tale fregio ha un carattere altamente encomiastico: le scene sono tutte volte alla celebrazione e all’esaltazione della pace stretta con Roma e con Augusto, alla cui stipulazione partecipano personaggi sia locali sia romani, il tutto all’alto cospetto degli dei. Sui entrambi i lati lunghi sono così rappresentate due scene pressochè identiche, seppur con lievi differenze: soggetto vero e proprio è il solenne sacrificio compiuto per mano dello stesso Cozio innanzi agli alleati romani, con precisione l’atto sacrificale del suovetaurilia o solitaurilia, ossia del sacrificio di un maiale, di una pecora e poi di un toro, praticato per sancire solennemente la pace e per invocare su di essa la protezione divina.

Sul lato breve occidentale è mostrato con attenta precisione descrittiva proprio l’atto della stipulazione del patto di pace: al centro della scena, ai lati di un’ara sacra centrale, vi sono due distinti personaggi togati, da un lato Cozio, dall’altro il generale romano nelle veci di Augusto; quest’ultimo è colto mentre abbraccia in concordia il Prefetto locale Cozio, il tutto tenendo stretto tra le mani un rotolo, verosimilmente la carta su cui venne scritto il vero e proprio trattato di pace. Concludono la scena ulteriori personaggi ai lati, sia magistrati romani, sia altri rappresentanti politici di entità locali sottoposte all’autorità di Cozio e della sua Segusium.

Sitografia

www.archeocarta.org

www.comune.susa.to.it

www.associazioneilponte.com

www.treccani.it

IL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI DI AGRATE

A cura di Marco Roversi

“Basilica Sancti Victoris infra castro Agredade”

Introduzione: la Parrocchiale di San Vittore ed il Battistero di San Giovanni di Agrate Conturbia

L’attuale territorio del Comune di Agrate Conturbia, nel Medio Novarese, è frutto della fusione, avvenuta poco dopo l’unificazione d’Italia, tra le due antiche comunità di Agrate e di Conturbia. Nonostante le diverse vicende storiche e i diversi trascorsi come comunità disgiunte, il territorio è comunemente caratterizzato da una rilevante antichità, con i primissimi insediamenti nell'area risalenti all'Età Neolitica, per proseguire con le successive tracce abitative dell’Età del Bronzo, della Prima e Seconda Età del Ferro, con l’occupazione gallica prima e romana poi. Due terzi o più delle tracce archeologiche rinvenute in loco risalgono proprio all'Età Romana, specialmente tra il I e IV d.C., epoca in cui le comunità erano ormai assai ricche di presenza umana con anche due o tre luoghi di culto attestati e intitolati a Diana e Marte. A romanizzazione avvenuta si facilitò ancor di più l’edificazione di fattorie e latifondi lontano dai due villaggi principali, presenze che sopravvissero al crollo della romanità nel territorio, quando, con l’ingresso nell'Epoca “Barbarica” e Altomedievale, castelli, chiese e battisteri divennero i nuovi centri di potere e di aggregazione delle due comunità di Agrate da una parte (che deriverebbe il proprio nome dal latino Ager, ossia “campo”, e il suffisso –atum, non escludendo in alternativa la derivazione dal nome proprio Acrius), e di Conturbia dall'altro (il cui nome deriverebbe, invece, dal latino Caput Torbidae, ossia “Fine delle Torbiere”, a ricordare la natura estremamente paludosa del suo territorio primigenio, con distese di torbiere e paludi che, partendo dall'Area dei Lagoni di Mercurago, coinvolgevano anche i vicini insediamenti di Revislate e Borgoticino, terminando proprio nell'area dell’attuale Conturbia).

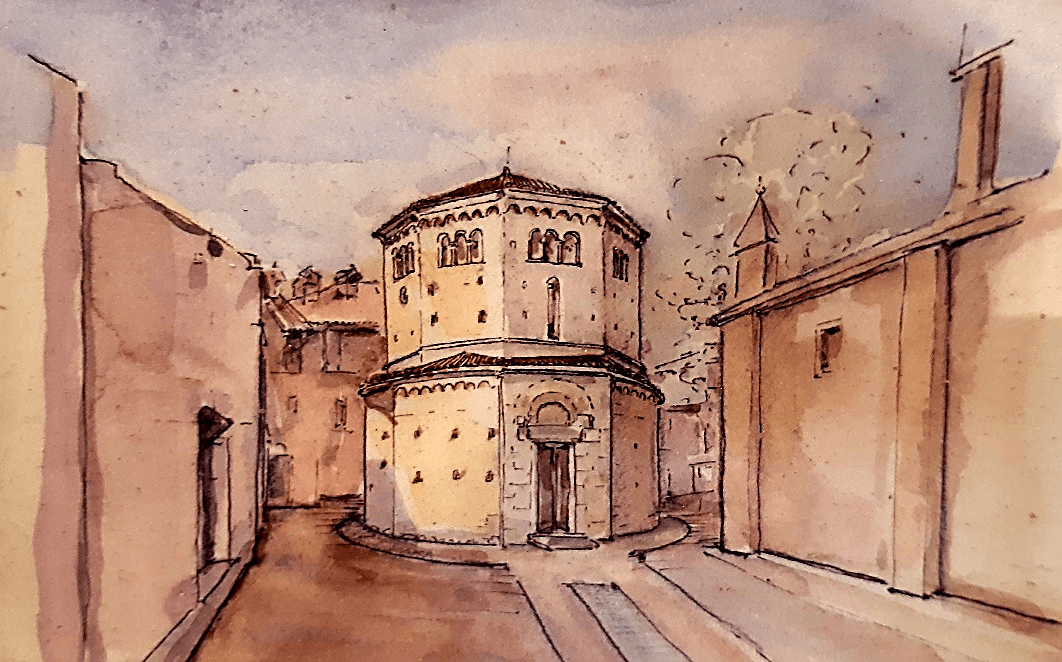

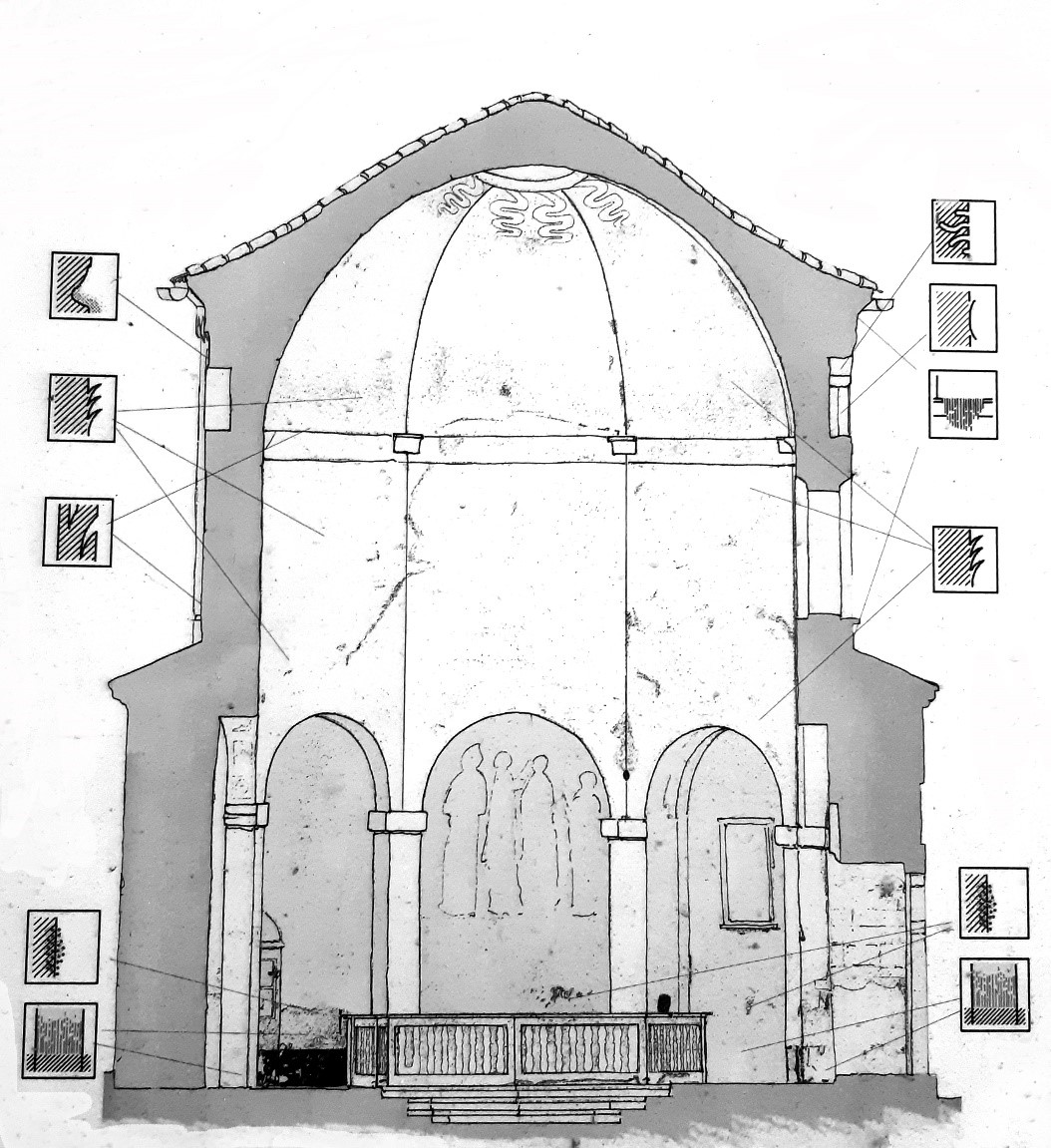

Tra le più note e rappresentative testimonianze dell’Agrate altomedievale spicca certamente il Battistero di San Giovanni di Agrate, poco noto ai più, ma ad oggi uno dei più rappresentativi esempi di architettura romanica di notevole interesse artistico e storico. L’edificio è fronteggiato dal sagrato dell’antistante Parrocchiale di San Vittore, la cui prima notizia risale all’anno 976. Di questa non possiamo ricostruire la struttura originaria, anche se possiamo immaginarla come una piccola chiesa andata poi trasformandosi nel corso dei secoli in seguito a lavori di restauri e successivi ampliamenti, specialmente a fine 500 ed inizi 600. Allo stato attuale, nella chiesa odierna, quanto si può ammirare di maggior pregio storico artistico sono certamente l’affresco della Deposizione, seppur con parti mancanti, e sulla parete nord del complesso un affresco con scena di Crocifissione attribuibile a Tommaso Cagnoli, pittore del novarese operante a inizi 500. Importante ricordare come l’area ove attualmente sorgono la chiesa ed il battistero sia stata individuata quale terrapieno artificiale di antica realizzazione: ad oltre un metro di profondità, infatti, alcuni interventi di indagine e di scavo hanno portato all’individuazione di alcune strutture murarie forse facenti parte dell’antico “castro” di età romana, in ogni caso presenze certamente pertinenti ad un’epoca precedente a quella di realizzazione dell’attuale sagrato. Ulteriori recenti scavi (2003) intorno all’area di fondazione del battistero non hanno, tuttavia, apportato rilevanti novità in merito.

Circa la datazione del Battistero di San Giovanni di Agrate ogni ipotesi circa una precisa e corretta data di realizzazione entro il X-XI e XII secolo resta alquanto vaga. Esse sono spesso contrastanti, ma si tende oggi a segnalare due principali epoche di costruzione, più un’ulteriore terza fase, qualora si tenga conto dei resti di una muratura diversa, più rozza, nei primi 40 cm dal suolo, il che darebbe valore all’ipotesi dell’edificazione del complesso sacro al di sopra dei resti di un precedente sacello pagano. Attualmente, in seguito all’eliminazione dei rifacimenti e delle aggiunte architettoniche di fine 500 (ossia un portichetto antistante l’ingresso e una cappella laterale), la struttura si presenta nel suo aspetto basso medievale, con la parte inferiore circolare e quella superiore ottagonale. Il vano inferiore internamente si presenta in pianta di forma circolare, con nicchie parietali a disposizione radiale. Sul lato est, ove si innesta il portale maggiore di ingresso, nonché l’unico accesso presente nella fase originaria, si trova una rientranza oblunga di non elevate dimensioni, utile all’individuazione volumetrica dei semi pilastri che separano le nicchie adiacenti. Queste ultime hanno una forma pressoché trapezoidale, con l’unica eccezione di quella posta a sud, di pianta semiellittica e di profondità maggiore rispetto alle altre. Tutte le nicchie sono inoltre separate tra loro da risalti murari quadrangolari, con le facce laterali di questi ultimi che coincidono con le pareti laterali delle nicchie stesse. Per quanto concerne l’elevato dell’interno i semi pilastri che separano le singole nicchie si raccordano con alte arcate a tutto sesto attraverso la mediazione di capitelli in muratura a forma di parallelepipedo piuttosto schiacciato. Al di sopra delle arcate si innalza una slanciata copertura a cupola dal profilo a spicchi, quest’ultima incastonata nella porzione superiore dell’edificio, ossia un possente tiburio ottagonale, la cui prismaticità è visibile solo esternamente, dalla regolare scansione degli otto lati che sorreggono la copertura dell’edificio a otto spioventi ribassati. Il sostegno della possente struttura di tamburo/tiburio è internamente affidato alla muratura del piano terreno, dallo spessore notevole, che esternamente non fu dotata di contrafforti, ma di sottili lesene. Uniche fonti di luce erano invece, almeno in origine, le due monofore a doppia strombatura e a terminazione arcuata del tiburio, le quali sono oggi visibili al di sotto delle trifore dei lati est ed ovest, quindi simmetricamente l’una con l’altra. Tuttavia, in seguito ai vari e continui rifacimenti dei paramenti murari esterni, non siamo in grado di stabilire se queste fossero le uniche fonti di illuminazione di tutto il battistero, oppure se vi si aprissero altre piccole trifore o soprattutto monofore.

Esternamente i paramenti murari della porzione inferiore evidenziano l’impiego di ciottoli posti a spina di pesce per il retro e le porzioni laterali del complesso, mentre la parte frontale con la porta e la sovrastante lunetta risultano in blocchi di pietra squadrata a corsi regolari, al pari del soprastante tiburio ottagonale. Nel corso dei secoli, ad ogni modo, i paramenti in ciottoli sono stati oggetto di rifacimenti e integrazioni, nonché di ispessimenti dei letti di malta, i quali rendono a oggi difficile l’interpretazione e la ricostruzione di come apparisse realmente all’esterno l’edificio originario romanico. È stata, inoltre, considerata l’ipotesi che nella sua fase iniziale il battistero fosse costituito dalla sola parte inferiore, e che quella superiore fosse poi stata aggiunta in seguito ad un terremoto che nel 1117 avrebbe distrutto parte della struttura, una tesi avvalorata anche da una nuova consacrazione operata da parte del vescovo Litifredo tra il 1122 e il 1148. I paramenti murari esterni presentano, infine, alcuni elementi decorativi, principalmente archetti pensili che si appoggiano direttamente alle cornici che mediano con le sovrastanti falde del tetto. Tali archetti, realizzati sia in pietra sia in cotto, sono così visibili nel sottogronda sia della parte inferiore sia del superiore tiburio. Completano l’ornamentazione esterna una serie di trifore cieche disposte nella porzione sommitale di tutti gli otto lati del tiburio e due strette e lunghe monofore a doppia strombatura, presenti lungo i lati est ed ovest e già sopracitate come le due possibili uniche fonti di illuminazione dell’originario battistero del XII secolo.

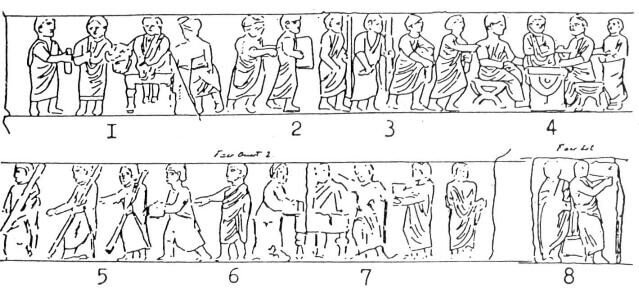

Il Battistero di San Giovanni di Agrate: la decorazione interna

Pertinenti a rifacimenti successivi al XII secolo sono certamente gli affreschi visibili nelle nicchie interne, datati tra il XV e il XVII secolo e disposti a corona attorno alla centrale vasca battesimale, di forma ottagonale e ribassata di tre gradini rispetto al piano di calpestio (un tempo occupata dall’originaria vasca ad immersione in uso sino al Concilio di Trento), al centro della quale si erge a sua volta una più recente fonte in marmo bianco dalla vasca ellittica, unico piede a colonna e base a parallelepipedo schiacciato. Analizzando le nicchie più rilevanti ed i relativi affreschi si procede partendo dalla nicchia 1, posta sul lato ovest, la prima visibile frontalmente appena varcato l’ingresso della struttura. Qui l’attenzione è catturata dal grande affresco settecentesco che occupa la nicchia quasi per intero, le cui due paraste laterali che racchiudono l’immagine sono le uniche decorate a colonna tortile sormontata da un capitello lavorato. Soggetto è una scena del Battesimo di Gesù per mano di San Giovanni, unico tra tutti gli affreschi che presenti una fattura assai recente: lo stile dell’artista è ancora in parte barocco, con attrazioni verso un tratto ancora tipicamente seicentesco, il tutto riproducente il battesimo del Cristo al quale presenziano sulla sinistra un angelo, intento a trattenere nelle mani le vesti di Gesù, mente dall’alto incombe potente l’immagine di Dio Padre, ben visibile su di uno sfondo di nubi dai tratti quasi evanescenti.

Proseguendo in senso orario si incontrano la nicchia 2, che non presenta tracce di affreschi, e la nicchia 3, decorata, invece, con uno splendido affresco riproducente nuovamente un Battesimo di Gesù, tuttavia diviso in due registri: quello superiore, di fine 400, in cui è visibile il Battesimo del Cristo al quale presenziano, oltre al Battista, anche San Grato e Santa Apollonia (affresco che rientra nell’indirizzo dei maestri dominanti la scena del novarese tra la fine del XV e l’inizio del XVI, quali Giovanni Antonio Merli e Angelo de Orello, noto anche come “Anonimo di Borgomanero”); quello inferiore, invece, si presenta privo di tracce pittoriche, ma le analisi condotte in occasione degli ultimi lavori di restauro (2011-2013) hanno evidenziato tracce di un rifacimento pertinente al XVII secolo che, in occasione della stesura dello strato di intonaco, portò alla perdita pressoché totale del precedente affresco a graffito in continuità con il registro superiore. Di notevole interesse artistico sono poi gli affreschi della nicchia 6, relativi a due fasi di vita differenti del battistero: durante i lavori di restauro sono, infatti, stati portati in luce due strati pittorici differenti, uno risalente agli inizi del XVI secolo, e limitato alla sola immagine di una Madonna con Bambino, probabilmente la pala dell’antico altare cinquecentesco; il secondo, invece, di pieno XVI secolo, ritraente un San Giovanni monocromo che occupa tutto il volume della nicchia stessa, forse disegno preparatorio di un’ipotetica opera incompiuta. Coeva è, infine, la decorazione della volta, costituita da un clipeo con la raffigurazione centrale dell’Agnus Dei reggente il vessillo crucisignato, il tutto delimitato da una cornice intrecciata e dai raggi di un sole radiante, a oggi riportato ad un ottimale stato di conservazione in seguito ai più recenti lavori di restauro.

Crediti Fotografici: Chiara Del Sale, fotografie 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Bibliografia:

- “ANTIQVARIUM, G.A.S.M.A., Studi e Ricerche per i trent’anni di attività”, Gruppo Archeologico Storico Mineralogico Aronese, Arona, dicembre 2003.

- “Agrate e il suo battistero. Una storia millenaria”, testi di Giancarlo Andenna, Simona Gavinelli, Simone Caldano, Ivana Teruggi, Sergio Monferrini, Maria Grazia Porzio, Remo Julita, Giorgia Corso, Silvia Angiolini, Corrado Gavinelli, Raffaella Vecchi e Federico Barbieri, Interlinea Editore, luglio 2015.

“TUTTE LE STRADE PORTANO A POMPEI”

A cura di Marco Roversi

Le Mura, le Strade e le acque di Pompei

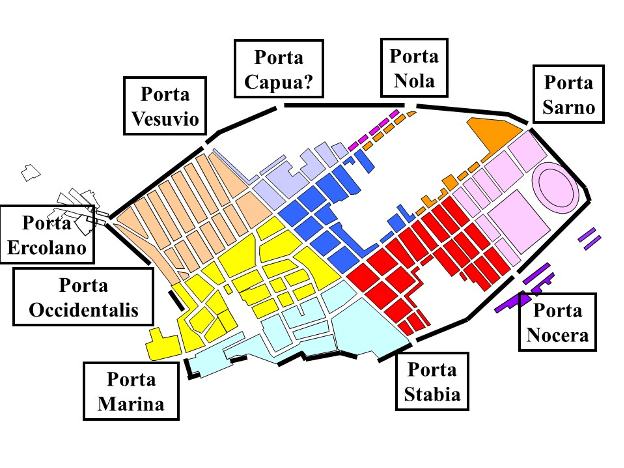

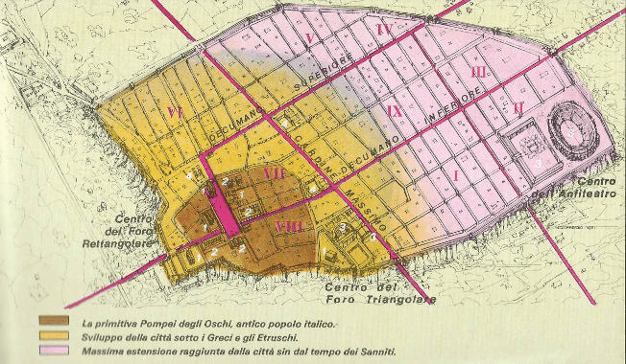

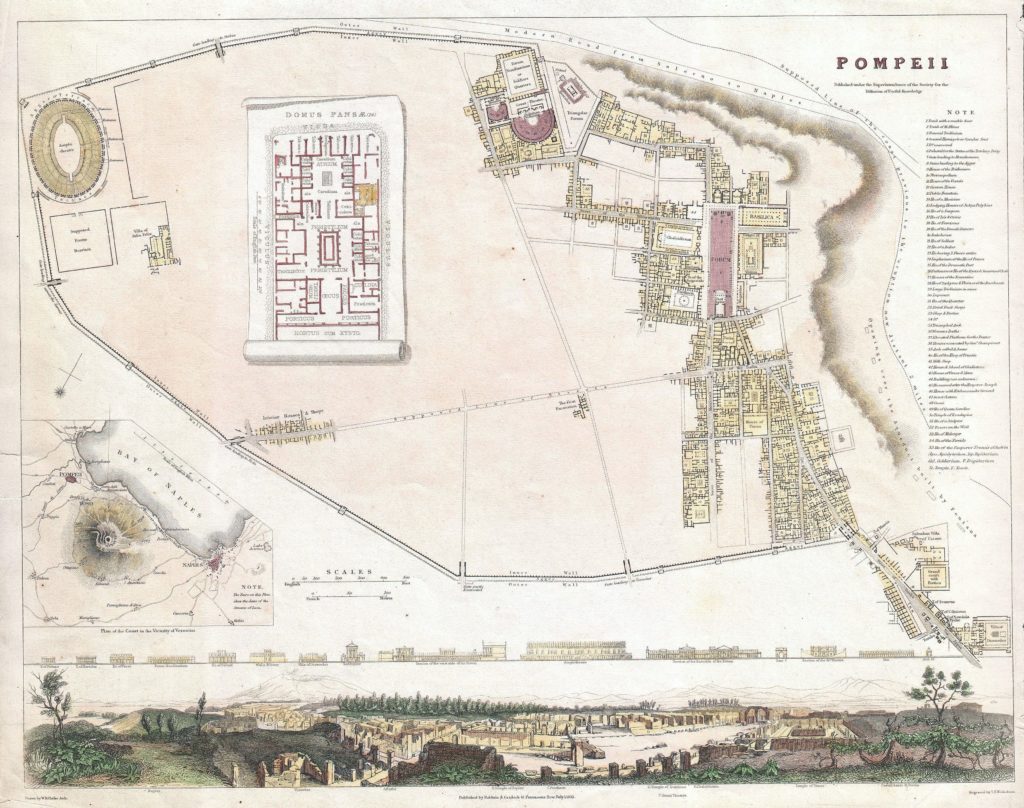

A lungo si è pensato che la città vesuviana di Pompei fosse una colonia densamente popolata, abitata all’incirca da 20.000 persone, numero dedotto dalla capienza del suo monumentale anfiteatro. Tuttavia, in occasione degli scavi svolti durante il Secondo Conflitto Mondiale, si è scoperto che molti lotti di terreno dell’area più orientale del sito non erano stati ancora edificati, il che portò a ridimensionare le passate stime sulla popolazione pompeiana, riducendone il numero e stimando che essa non superasse i 10.000 abitanti. Quel che è certo è che Pompei era una città molto sviluppata e assai popolata per l’epoca, sulla cui origine molto si è dibattuto. Sulla nascita dell’insediamento sono stati gettati fiumi d’inchiostro, e, “urbanisticamente” parlando, la città stessa ci offre non molte informazioni sulla sua genesi. Ad ogni modo si tende tutt’oggi a ricercarne l’impianto originario nella forma mantenuta dell’area centrale, attorno all’area del Foro Civile: assi viari ortogonali si incrociano con esso, con relative vie parallele nei due sensi, ma senza rigida assialità e ancora senza quel rigore di perfetta organizzazione del piano regolatore propria e tipica dell’urbanistica romana. Nella città campana, invece, è individuabile con maggior certezza un più delineato disegno urbano solo in una fase più recente della vita dell’abitato, in Età Sannitica, quando la città rispecchierebbe il sistema “per strigas” dell’urbanistica greca (ossia un sistema basato su assi viari longitudinali, sui quali si attestano isolati di forma rettangolare piuttosto allungata), con il sito diviso in tre fasce (di ampiezza totale pari ai 2/3 isolati ciascuna) da due strade principali, o “platèiai”, e con tre trasversali a queste ultime perpendicolari, ma non parallele tra loro; il sistema interno a questa grande maglia viaria era diviso da più piccole strade secondarie, “stenopòi”, che delineavano i vari isolati, lunghi all’incirca tra i 30-35 m sul lato corto e tra gli 80, 90 e 140 m sul lato lungo a seconda dei settori. Questo impianto urbanistico di Età Sannitica sarà mantenuto anche in seguito, con l’arrivo della dominazione, e costituirà anche una particolarità propria Pompei, ossia quello di essere una città con due decumani, tagliati trasversalmente da tre cardi, diversamente da altre colonie di fondazione romana.

Dalla forma planimetrica pressoché irregolare e con un’estensione superficiale massima di 660 m2, Pompei venne fondata su di un rilievo di origine lavica, i cui pendii costituivano già da sé delle difese naturali al sito, specialmente nelle sue porzioni più occidentali e sud-occidentali, più precisamente nella porzione della città interessata dalla presenza del grande Foro Civile e, dunque, dal nucleo abitativo più antico del sito. Al di là di queste difese naturali tutta la città era circondata da una possente cinta muraria, la cui lunghezza perimetrale raggiungeva i 3.220 m totali, una cinta muraria edificata e modificata in più fasi costruttive, a partire dal tardo VI a.C. sino al I a.C. La fase più antica, datata attorno al VI a.C., vide l’impiego principalmente di blocchi di lava vesuviana, o pappante, destinati ad essere assemblati per innalzare un unico enorme muro, difesa che, successivamente (V a.C.), probabilmente sotto influenza greca, venne riqualificato in una più possente e più funzionale struttura muraria a doppia cortina, impiegando blocchi di calcare di Sarno, cortine rinforzate con un riempimento interno. Le mura ammirabili ancora oggi in sito per alcuni tratti, invece, furono costruite nel corso del IV a.C. impiegando la più nota tecnica edilizia ad aggere, vale a dire addossando un possente terrapieno al paramento interno del muro a doppia cortina, costituito da blocchi isodomi (ossia di stessa altezza, stesso spessore e ben lavorati su tutti i lati) di calcare di Sarno e di tufo di Nocera, il tutto per rendere la struttura ancora più resistente (specialmente nel caso di assedi e di attacchi esterni eseguibili anche con l’impiego di macchine belliche). La fase edilizia più recente risale ai primissimi anni del I a.C., quando l’intero circuito difensivo venne rinforzato con robusti torrioni di guardia di pianta rettangolare posti ad intervalli regolari.

7 erano le porte di accesso alla città: Porta Ercolano, sita a Nord-Ovest, un monumentale arco a tre fornici e conosciuta ancora oggi come una delle più note porte urbiche di tutta Pompei; Porta Vesuvio, a Nord, danneggiata e poi crollata in seguito al terremoto del 62 d.C.; Porta di Nola, ad Est; Porta Sarno, sempre nell’area orientale dell’insediamento, a oggi pressoché distrutta contrariamente a Porta Nocera a Sud-Est, a oggi molto ben conservata; Porta di Stabia, sita a Sud-Ovest, identificata come una delle porte più antiche di tutta Pompei, se non addirittura la più antica, e ancora Porta Marina, sita ad occidente, la quale conduceva, come del resto suggerisce la sua stessa denominazione, al vicino litorale e alla zona portuale, costituita da un’ imponente galleria in cui si immettono due passaggi, uno pedonale e l’altro carrabile. Infine, è ipotizzata, ma con scarse fonti di attendibilità, anche l’esistenza di un’ottava porta di accesso, detta Porta di Capua, sita forse a Nord-Est, se si tiene conto della la distanza simmetrica tra le singole alle porte presenti ad intervalli pressoché regolari lungo tutto il circuito murario difensivo. Tuttavia si propende a oggi per la sua inesistenza.

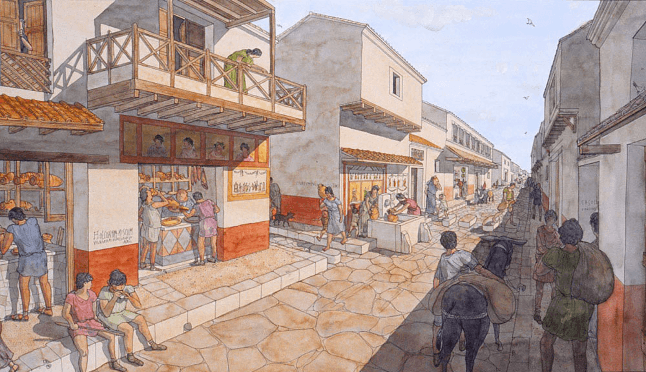

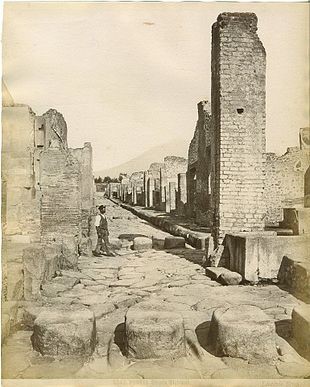

L’avvicinamento alla città era garantito dalla presenza sul territorio di una fitta rete viaria: per ogni porta urbica vi era una strada che vi conduceva e che immetteva direttamente in città. Superati gli accessi le strade esterne si congiungevano con l’intricata maglia viaria interna. Il traffico lungo queste strade non si interrompeva mai. Ai carri adibiti al trasporto delle merci era proibita la circolazione all’interno delle mura cittadine dal mattino sino al tramonto e in alcune vie il traffico su ruote era impedito persino dalla presenza di ostacoli di diverso genere. Fu solo con l’emanazione della Lex Iulia Municipalis del 45 a.C. che fu permesso il varco delle porte e il transito interno per tutto l’arco della giornata ai carri che portavano materiali da costruzione destinati ai principali edifici pubblici. I restanti potevano circolare solamente dopo il tramonto. Oltre al traffico, la medesima legge regolava anche l’inviolabilità delle aree pubbliche e la manutenzione di strade e marciapiedi, o crepidines, che potevano essere ampi tra i 40 cm e i 3 m massimo. La loro pavimentazione e la loro regolare manutenzione erano a carico dei proprietari delle case ad essi adiacenti, per tutta l’estensione dei singoli edifici. La pavimentazione era eseguita con lastre rigorosamente nuove, prive di qualsiasi imperfezione, e secondo le istruzioni impartite dagli edili, prestando particolare attenzione al corretto drenaggio delle acque piovane, per evitarne la stagnazione. All’erario pubblico della città spettava solamente il mantenimento delle strade adiacenti agli edifici pubblici. È per tal motivo che i marciapiedi di Pompei sono realizzati con materiali di volta in volta diversi, a seconda del personale gusto di chi ne provvedeva alla manutenzione. Nonostante la sorveglianza messa in atto dagli edili per assicurare un corretto funzionamento della rete viaria e le pesanti multe per i trasgressori, spesso i pedoni per continuare a camminare lungo i marciapiedi erano in molti casi costretti a scendere nella carreggiata. Ma scendere dal marciapiede non era quasi mai gradevole, poiché lungo le strade, portati dalla corrente delle acque delle fontane pubbliche, si accumulavano i rifiuti prodotti dagli abitanti e lo sterco degli animali che vi transitavano (cavalli, mule, buoi, vacche, cani…). E non erano nemmeno rari gli avvisi sulle facciate delle abitazioni in cui poteva trovar scritto: “Cacca. Sicuro che la pesti se passi di qui”. Il continuo fluire delle acque lungo le strade cittadine, che a volte si trasformavano in veri e propri torrenti a causa del pronunciato dislivello della città tra nord e sud, senza alcun dubbio influì sull’altezza dei marciapiedi e determinò la creazione di alcuni curiosi passaggi pedonali costituiti da grandi blocchi di pietra e separati tra loro di modo che le ruote dei carri in transito non li urtassero.

Originariamente realizzate direttamente nel banco tufaceo, fu solo sul finire del II a.C. che le strade di Pompei vennero lastricate in basalto lavico, seguendo una tecnica costruttiva che i Romani padroneggiavano con estrema perizia e abilità. Il piano stradale era la parte più appariscente di ciascuna strada, ma imponenti erano spesso le opere che garantivano l’assoluta stabilità alla pavimentazione. Si iniziava, anzitutto, definendo il percorso e la sua lunghezza, tracciando due solchi paralleli, a delimitazione dei bordi. Lungo questi si fondavano in allineamento i blocchi che ne avrebbero contenuto fondazioni e pavimentazione, e al loro interno si scava un fossato, in genere tra i 45-60 cm di profondità, ma in molti casi anche più, sino a raggiungere il terreno solido. La fossa era poi riempita a strati alterni di materiale consistente e ben battuto, quale grosso pietrame, o statumen, poi strati di breccia (roccia sedimentaria clastica) e cocci, o rudus, avvicendando strati di materiali più leggeri in modo che si agglutinasse bene, in genere sabbia o pozzolana, a volte mischiata a calcina per cementarla in modo uniforme. Al di sopra di tutto, sopra un letto di materiale più fine, nucleus, si costipava la breccia o si giustapponevano i vari blocchi del basolato, summum dorsum o pavimentum, alcuni dei quali appositamente modellati e scavati per creare delle vere e proprie rotaie in cui potessero scorrere, senza rischio di scivolare, le ruote dei carri.

La più importante e la più nota di tutte le vie di Pompei è certamente Via dell’Abbondanza. Il suo nome è fatto derivare da un bassorilievo ricavato su di una fontana pubblica posta lungo il suo tracciato, in prossimità del Foro, rappresentante in realtà la Vittoria Augusta, ma in passato erroneamente interpretata come personificazione dell’Abbondanza. Via dell’abbondanza, il principale dei decumani della città, o Decumano Maximo, inizia il suo percorso a est, da Porta Sarno. Una volta attraversata la possente porta in pietra di tufo, la via prosegue diritta e rettilinea toccando i punti nevralgici della città e gli edifici pubblici più importanti, quali l’Anfiteatro, le Terme Stabiane, i teatri, il Tempio di Iside e, infine, il Foro. È lungo tutta la sua lunghezza che si affacciavano botteghe, laboratori, taverne e abitazioni, queste ultime di diverse grandezze ed epoche, alcune rinnovate secondo l’ultima moda e altre deteriorate dal passare del tempo o anche del tutto abbandonate. Le facciate che davano sulla strada erano abbastanza omogenee, molto sobrie, intonacate con gesso dipinto in bianco e con lo zoccolo in rosso, dotate di poche finestre e alcune anche di balconi al secondo piano. Le case e le taverne dotate di portici non erano molte, così che si usavano tende per avere ombra e proteggere le merci in vendita esposte sui marciapiedi durante i mesi più caldi. Dei grossi tendoni, infatti, venivano fatti partire dal fornice delle abitazioni ed arrivavano fino in terra, ove erano agganciati a dei fori ricavati nella pietra del bordo strada, fungendo così da riparo al “negozio”, in quanto si trattava nella maggior parte dei casi di case-bottega, ove al piano terreno si trovavano laboratori e punti vendita, mentre al primo piano (o anche superiori) si collocavano i veri e propri ambienti abitativi. Ma ad affacciarsi su Via dell’Abbondanza non erano solo case di modeste dimensioni: lungo di essa, infatti, si dispongo alcune delle più sontuose case di Pompei, alcune a due piani, appartenenti ai più ricchi esponenti della borghesia cittadina, quali la Casa dei Casti Amanti, la Casa di Giulio Polibio, la Casa di Loreius Tiburtinus, la Casa della Venere in Conchiglia o la Villa di Giulia Felice.

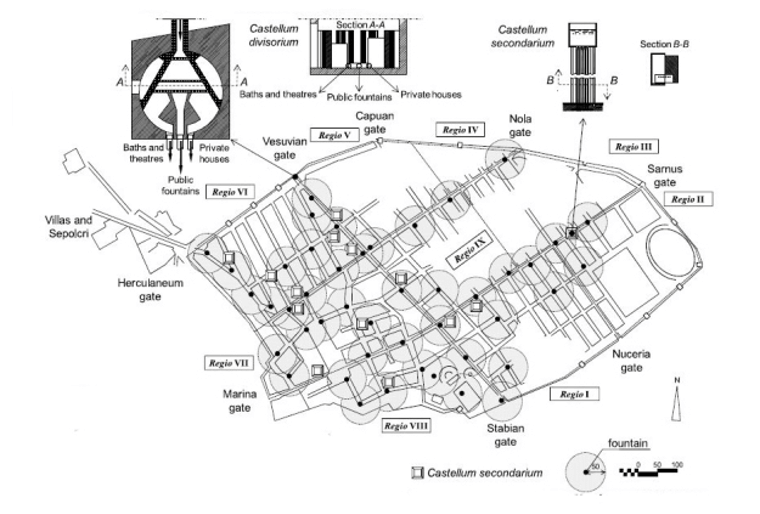

Lungo le vie di Pompei o in corrispondenza delle loro intersezioni erano poi collocate numerose fontane pubbliche, in tutto 40 per la Pompei del 79 d.C. Uniche dispensatrici di acqua per il fabbisogno domestico quotidiano e per le attività lavorative, tali fontane sono testimoni di un’egregia abilità da parte degli antichi Romani nel garantire alla città un approvvigionamento idrico costante, seppur di non facile fornitura. Nella fase più antica della vita della città il fabbisogno idrico necessario era garantito dalle acque piovane, le quali venivano raccolte nelle vasche o impluvii di domus, ville e giardini, acque spesso raccolte in cisterne e pozzi utili a contenere e conservare nel tempo un surplus idrico fondamentale per affrontare i più difficili periodi di siccità: scavati nel banco di lava e tufo, questi pozzi raggiungevano la sottostante falda freatica sino ad una profondità anche di oltre 30 m. A oggi di tali cisterne pubbliche ne sono state rinvenute con certezza 5, ma sul preciso funzionamento è possibile solo fare supposizioni. Non è chiaro quale fosse il corretto funzionamento di canalizzazione, di raccolta e di conservazione delle acque al loro interno, ma è stato ipotizzato che il procedimento di raccolta di queste acque venisse azionato dal movimento di una ruota idraulica girata manualmente oppure con l’impiego di animali da tiro, quali asini o cavalli.

L’intero sistema di approvvigionamento idrico fu successivamente riqualificato grazie alla costruzione del grande acquedotto voluto da Augusto, o Acquedotto del Serino. Una tra le tante maestose e imponenti infrastrutture pubbliche che l’Età Augustea ci ha lasciato, tale acquedotto costituiva un’opera di ingegneria idraulica di grande sapienza progettuale e costruttiva. Esso portava acqua dalle sorgenti di Serino, in Irpinia, alle più importanti città della Campania, districandosi lungo tutta una complessa serie di gallerie e condotti sotterranei, ponti e canali. Dal sito di Palma Campania l’Acquedotto del Serino si diramava in due tronconi: uno si dirigeva verso le altre città della piana vesuviana, terminando a Cuma e Misenum; il secondo si dirigeva in Pompei, ed entrava in città presso Porta Vesuvio, ove era installato il Castellum Aquae, ossia una struttura in fabbrica quadrangolare che fungeva da diramatore e collettore delle acque, ripartite principalmente in tre direzioni per alimentare i vari punti della città. Attraverso condutture, realizzate soprattutto in piombo, l’acqua si diramava sino a raggiungere il più possibile tutti i quartieri dell’insediamento. L’acqua corrente nel mondo romano era cosa rara, un privilegio dei più ricchi, ed è così che la maggior parte della popolazione attingeva acqua alle fontane pubbliche. E alcune di queste si sono conservate fino ai giorni nostri, e sono ancora oggi visibili: esse appaiono come grandi vasche di forma quadrangolare, di dimensioni pressoché modeste, nelle quali si raccoglieva l’acqua sgorgante a ciclo continuo. Molto spesso erano decorate, con cippi statuari o cippi votivi riportanti dediche alle divinità dei crocicchi stradali o delle acque. Del resto non è da dimenticare quanto citato poc'anzi relativamente alla stessa Via dell’Abbondanza e alla sua pubblica fontana con la raffigurazione della Vittoria Augusta, che, seppur oggetto di errate e affrettate interpretazioni, ha ad ogni modo contribuito a coniare il nome di una delle vie dell’antichità a oggi più note e ancora trafficate.

Bibliografia

“Introduzione alla Topografia Antica” di Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli, il Mulino Itinerari, Bologna, 2004.

“Pompei” in Collana ARCHEOLOGIA National Geographic, testi a cura di Elena Castillo, traduzioni di Enrica Zaira Merlo, pubblicazione periodica quattordicinale, Editore RBA Italia s.r.l., Milano 7 marzo 2017.

Sitografia

www.Pompeiin.com

www.Santuariditalia.it

www.Pompeiitaly.org

www.Treccani.it

STORIA DEGLI STUDI SU POMPEI

A cura di Marco Roversi

Le principali tappe della storia degli studi di uno dei parchi archeologici più affascinanti d’Italia

“Come potranno i posteri credere, quando le messi rispunteranno e questi deserti di nuovo rinverdiranno, che sotto i loro piedi sono sepolte città e popoli, e che i loro antenati sono scomparsi sotto un mare di fuoco?”

Correva l’anno 94 d.C. e così scriveva Publio Plinio Stazio, poeta di Età Flavia, a soli tre lustri dalla terribile eruzione del Vesuvio che nel 79 sconvolse la Piana Campana e sottrasse alla vista dei pochi sopravvissuti le due ricche città di Pompei ed Ercolano. Ove prima si estendevano campi verdi e rigogliosi, lussureggianti e ricchi vigneti e le città pullulavano e riecheggiavano di vita, dopo quella catastrofe ci si sarebbe trovati innanzi ad un paesaggio spettrale, vuoto, quasi lunare, privo di vita e avvolto da un importuno silenzio. E ciò che accadde in quel triste giorno di agosto non venne mai dimenticato, al punto che il ricordo delle due città vesuviane non scomparve mai, tramandato nel lento scorrere dei secoli sino all'Età Moderna, allorquando, con i primi scavi archeologici nell'area, la città di Pompei e le sue antiche vestigia tornarono a rivivere e a risorgere dalle loro ceneri innanzi agli occhi dei primi moderni esploratori e amanti delle passate antichità.

La ferita causata dalla totale scomparsa della città e dalla morte di migliaia di persone rimase fresca a lungo già in antico, fatto che portò ad alcuni primissimi tentativi di riportare in luce i centri sepolti dalle ceneri chiroplastiche del Vesuvio. Il più antico intervento di scavo che interessò l’area dell’antica Pompei risale, infatti, al regno di Alessandro Severo, imperatore appartenente alla Dinastia dei Severi e in carica tra il 222 e il 235 d.C. Tuttavia, tale intervento di recupero non ebbe buon esito a causa dell’elevato e profondo spessore delle coltri di cenere e dei lapilli e dalla vegetazione sempre più fitta e rigogliosa. Nonostante ciò quella di Pompei fu, già per gli antichi, una tragedia da non dimenticare, destinata a riecheggiare nei secoli una volta affidata ai versi e alle nobili parole di oratori, scrittori e poeti. Ed il suo mito mai si fermò, pur affievolendosi nel corso della millenaria Età Medievale.

Le prime fortuite scoperte: Domenico Fontana

Fu così che all'alba del ‘500 il nome di Pompei tornò nuovamente ad affascinare le menti di letterati ed artisti, primo tra i quali il poeta napoletano Jacopo Sannazzaro (1458-1530), il quale ridestò la curiosità di molti suoi contemporanei immaginando nella sua Arcadia la riscoperta dell’antica città vesuviana, della quale si era oramai persa del tutto l’esatta locazione topografica. Il Sannazzaro la collocava idealmente nei pressi della località di Civita, nell'area di Torre Annunziata. Da quel momento in poi molti furono i tentativi di riportare in superficie ciò che rimaneva di quel lontano passato, ma furono tutti tentativi inutili e vanificati da erronee, grossolane e frettolose conclusioni. Le prime autentiche scoperte si verificarono, invece, per paradosso, in modo del tutto casuale. Nel 1592 l’architetto svizzero Domenico Fontana (1543-1607), in occasione di alcuni lavori di canalizzazione delle acque del fiume Sarno, presso Torre Annunziata, si imbattè, dopo aver divelto e tagliato le mura di alcuni edifici in situ, in un’iscrizione latina recante una dedica alla Venus Phisica Pompeiana. Dai terreni cinerei di Pompei cominciarono ad affiorare anche altri tesori, quali monete d’oro, lapidi ed altre iscrizioni su muri tinteggiati di un vivido color rosso accesso, a loro volta accompagnati dalle ricche pavimentazioni in lastre marmoree e a mosaico. Informato di queste sensazionali scoperte, fu lo stesso Fontana, per primo, a calarsi in un pozzo e a passeggiare, primo uomo dopo quasi un millennio e mezzo, tra le strade morte di un quartiere di Pompei, con visioni straordinarie che solo lui potè godere. Quasi un secolo più tardi, nel 1689, un contadino del posto, intento nello scavo di un pozzo alle falde del Vesuvio, fu anch'egli scopritore di altre antichità pompeiane, specie di numerose epigrafi, tra le quali una menzionava esplicitamente il nome di “Pompeii”, seppure erroneamente ascritto ad una del tutto immaginifica villa di un tal “Pompeus” di cui si era architettonicamente persa ogni traccia.

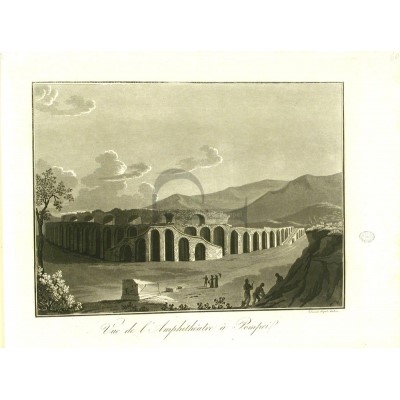

Gli scavi di Alcubierre e Francisco De La Vega

La storia degli studi su Pompei prese una svolta fondamentale nemmeno 50 anni dopo quando, nel 1748, l’ingegnere Gioacchino Alcubierre (1702-1780), già scopritore nel 1735 della vicina Ercolano, ottenne da re Carlo III di Borbone l’autorizzazione allo scavo nell'area nei pressi di Civita, dopo che gli scavi di Ercolano erano giunti ad una temporanea fase di stasi. L’Alcubierre si interessò subito all'area di scavo, fermamente convinto che si trattasse del sito dell’antica Stabiae, ma ben presto venne smentito dai suoi stessi rinvenimenti, il più sensazionale dei quali lo portò ad ammirare i resti di un antico edificio di spettacolo, da lui subito ribattezzato “Teatro Stabiano”, pur ignorando che quello che aveva scoperto e portato alla luce dopo migliaia di anni era in realtà il monumentale Anfiteatro di Pompei. Al di là della grande eco generatasi dopo queste prime grandi scoperte, quelli dell’Alcubierre furono scavi tutt'altro che sistematici, in quanto il vero intento delle ricerche era quello di trovare antichità ed oggetti preziosi che potessero arricchire e affollare le vetrine del Museo di Portici. Successivamente gli scavi vennero sospesi, in seguito alla scoperta ad Ercolano della ben nota Villa dei Papiri. Ripresero nel 1754, e nemmeno un anno dopo fu scoperta la Villa di Giulia Felice, un treppiede sorretto da satiri in bronzo, e nel 1763 fu portata in luce la Porta Ercolano ed una nuova epigrafe.

Nel 1780 l’ingegnere Francisco de la Vega sostituì l’Alcubierre nell'esplorazione di Pompei, e per primo ne migliorò la pianificazione dei lavori e delle fasi di scavo, nonché le tecniche di conservazione di ciò che era già stato precedentemente portato alla luce. Con l’arrivo delle truppe francesi e l’insediarsi di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, le operazioni di scavo non si fermarono, ma continuarono con eccezionali risultati, specie nell'area del Foro Civile, portato alla luce tra il 1806 e il 1815 attraverso il prolungamento degli scavi aperti in precedenza: vennero, infatti, alla luce la “Basilica”, l’area del Foro, il tratto di strada tra la Villa di Diomede e la Casa di Sallustio e le case dette del Poeta e del Fauno.

La storia degli studi su Pompei e il Grand Tour

Con il ritorno del dominio borbonico i nuovi scavi portarono in superficie ciò che rimaneva del monumentale Tempio della Fortuna e delle Terme del Foro e fu in quegli anni che Pompei diventò una sorta di “museo a cielo aperto”, attirando a sé moltissimi visitatori. Sino alla metà del XIX secolo, infatti, il viaggio sino a Ercolano, Stabia e Pompei era quasi un’avventura epica, sentita con grande entusiasmo da curiosi e visitatori provenienti da tutta Europa. Il viaggio a Pompei offriva diverse attrattive ai numerosi viaggiatori europei che percorrevano l’Italia intera, da nord a sud, nel loro Grand Tour, un percorso turistico educativo che li portava a visitare siti e città di assoluta e straordinaria importanza storica, culturale, ma anche naturale e paesaggistica. E Pompei rispondeva alla perfezione a tali esigenze: da un lato mostrava le rovine di un’antichissima città romana sospesa nel tempo a causa di una catastrofe naturale, emozionante per l’animo romantico dei visitatori, che meditavano sulla fragilità della vita e sui capricci del fato; dall'altro, la vicinanza dell’imponente Vesuvio, allora fumante, permetteva di addentrarsi nei misteri della vulcanologia. Ma a recarsi a Pompei non erano solo i rampolli delle ricche famiglie aristocratiche di tutta Europa, ma anche le personalità del mondo accademico o politico del tempo, visite preparate con cura affinché risultassero particolarmente spettacolari e sorprendenti. A tal scopo si preparavano persino delle scoperte archeologiche, che dovevano sembrare fortuite agli occhi di chi le ammirava estasiato, e si disseppellivano, così, come per caso, scheletri di vittime dell’eruzione per sorprendere, ma anche commuovere, gli astanti. Il fascino che Pompei emanava era talmente unico e straordinario che frequenti furono le richieste per visitare le rovine al chiaro di luna o addirittura per fare dei pic-nic tra le sue immortali vestigia. Tra i moltissimi visitatori che rimasero profondamente colpiti da Pompei e dalla sua bellezza ci fu anche il poeta tedesco J.W.Goethe (1749-1832), che la visitò già nel 1816, e che con molto cinismo nel suo Viaggio in Italia così scrisse: “Di tutte la catastrofi che si sono abbattute sul mondo, nessuna ha provocato tanta gioia alle generazioni future. Credo che sia difficile vedere qualcosa di più interessante”.

Dal Regno d'Italia ad Amedeo Maiuri

Con la nascita del giovane Regno d’Italia la direzione degli scavi venne affidata, nel 1863, all'archeologo napoletano Giuseppe Fiorilli (1823-1896), il quale per primo introdusse delle innovazioni fondamentali nelle operazioni di scavo e nell'organizzazione del sito, stabilendo, infatti, un sistema di numerazione delle strade e delle case. Fu così il primo a dividere la città in regiones, ossia in quartieri, e in insulae, ossia in agglomerati di abitazioni. Inoltre introdusse un’altra eccezionale innovazione: facendo colare del gesso nei vuoti del terreno lasciati dai corpi consunti delle vittime, ottenne dei calchi in modo tale che le impronte dei corpi potessero così essere conservate nel tempo. I lavori del Fiorilli terminarono nel 1875, e a lui seguirono Michele Ruggiero e poi Giulio de Petrai, scavatori di alcuni sepolcreti nelle vicinanze della Casa dei Vettii, e ancora Antonio Sogliano e Vittorio Spinazzola, i quali perfezionarono le tecniche di recupero e di conservazione degli edifici portati in luce.

Nel 1924 la guida agli scavi del sito passò nelle mani di Amedeo Maiuri (1908-1955), il quale venne nominato direttore durante il governo fascista. Fu lui ad inaugurare lo scavo stratigrafico a Pompei, puntando ad individuare soprattutto le fasi più antiche dell’abitato, arrivando anche a restituire nella sua completezza il circuito murario della città e rinvenendo sul versante meridionale di Porta Nocera la più estesa area di necropoli oggi nota a Pompei. Sotto la sua direzione fu avviata una nuova, assai fitta e costante attività di scavo, volta a meglio esplorare i confini del sito e dell’area di scavo sino ad allora nota, connettendola così agli scavi già effettuati, a sgomberare la terra di riporto accumulata in molti punti e che ostruiva la visione del sito, ma anche a creare attrezzature per la fruibilità dell’area, come l’Antiquarium, le biglietterie, i giardini e gli impianti di illuminazione. Grande attenzione fu da lui riposta anche alla conservazione e al restauro delle strutture, prefissandosi, assieme all'allora soprintendente Alfonso de Franciscis, di conservare pressoché intatte quante più strutture possibili, sia nelle loro composizioni architettoniche, sia nelle loro ricche decorazioni parietali, ritenendo più urgente l’arresto del degrado (causato anche dai molti bombardamenti alleati che negli ultimi momenti della Seconda Guerra Mondiale portarono alla distruzione di molte case e altre strutture). Alla fine dei suoi lavori, nel 1945, solo un terzo della città rimaneva non scavato.

Gli scavi scientificamente condotti continuarono sino ai giorni nostri, e continuano ancora oggi sotto la direzione di Massimo Osanna, professore ordinario di Archeologia Classica presso l’Università Federico II di Napoli. Negli ultimi 40 anni le novità in sito sono state molte, soprattutto in materia istituzionale, a partire dalla nascita della Soprintendenza Archeologica di Pompei decretata nel 1981 operando il distacco territoriale dei comuni vesuviani dal resto della provincia di Napoli e dal Museo Archeologico Nazionale, il quale, per volontà dei Borbone, era stato destinato ad accogliere, oltre alla collezione Farnese, anche le antichità provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano. Solo 16 anni più tardi un altro passo ulteriore: per preservarne l’integrità, nel 1997, le rovine, gestite dalla Soprintendenza di Pompei, insieme ai siti di Ercolano ed Oplonti, sono entrate a far parte della lista mondiale dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Recentemente, nel 2016, la Soprintendenza prende la nuova denominazione di Soprintendenza di Pompei, mentre l’anno successivo il DM 12 gennaio 2017 attribuisce alla Soprintendenza la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei, a seguito dell’adeguamento agli standard internazionali in materia di istituiti e luoghi della cultura. Contestualmente anche il vicino sito di Ercolano fuoriesce dalla competenza di Pompei e diviene Parco Archeologico di Ercolano.

Bibliografia

- “Pompei” in Collana ARCHEOLOGIA National Geographic, testi a cura di Elena Castillo, traduzioni di Enrica Zaira Merlo, pubblicazione periodica quattordicinale, Editore RBA Italia s.r.l., Milano 7 marzo 2017.

- “Prima del Fuoco, Pompei storie di ogni giorno”, Mary Beard, traduzione di Tommaso Casini, Editore Laterza nelle “Economica Laterza”, Bari, luglio 2012.

Sitografia

- www.Pompei.it

- www.Pompeiisites.it

- www.Vesuviolive.it

- www.Treccani.it

- www.Pompeiitaly.org

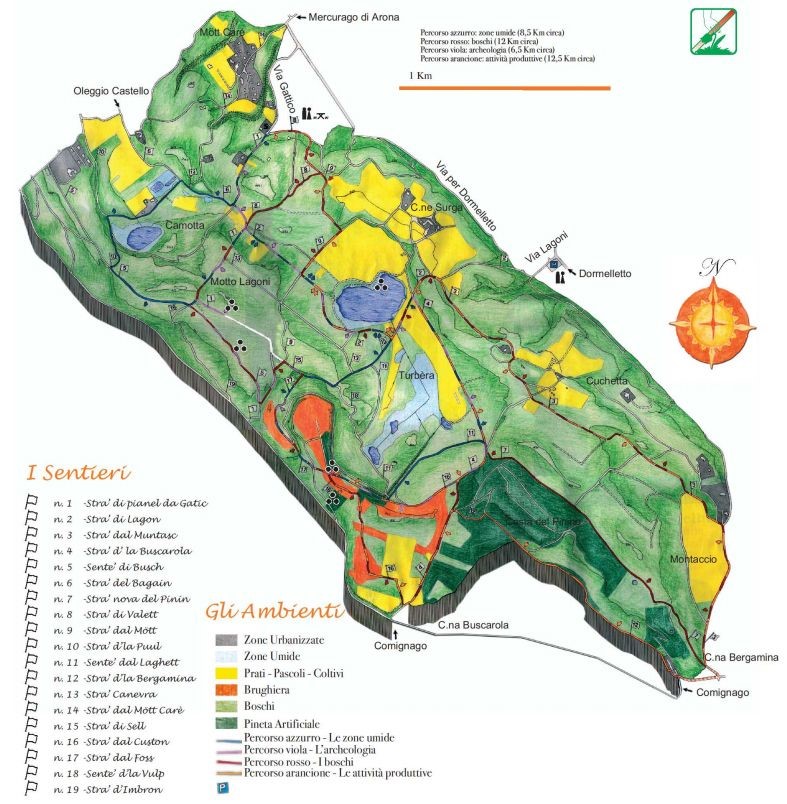

IL PARCO DEI LAGONI DI MERCURAGO

A cura di Marco Roversi

L’Insediamento Palafitticolo dell’Età del Bronzo tra XVIII e XIII a.C. e Le Ruote di Mercurago

L’area protetta del Parco dei Lagoni di Mercurago (No) fu istituita nel 1980 su iniziativa popolare, ed è tutt’oggi gestita dall’Ente Parchi del Lago Maggiore, assieme ai Canneti di Dormelletto (NO) e alle Riserve di Fondotoce (VB). Dotato di un’intricata rete interna di sentieri, che consentono ai visitatori di addentrarvisi e di percorrerlo nella sua interezza, il territorio del parco si compone geologicamente di un terrazzo di origine morenica affacciato sul Lago Verbano, con due serie di collinette poco estese ed elevate (comunemente denominati motti). Ricca in ogni stagione di spettacoli naturali unici e suggestivi la Riserva Naturale racchiude, in una superficie relativamente limitata (473 ettari circa), una serie interessante e assai eterogenea di ecosistemi: lo stagno, la palude, il bosco, la brughiera e il coltivo, nonché una zona di torbiera e pascoli dedicati all’allevamento di cavalli purosangue. Sentieri tematici sono appositamente segnalati per consentire ai visitatori di apprezzare le ricchezze naturali, e non solo, offerte da questo parco, dai percorsi per i boschi e le zone umide (segnati in pinta rispettivamente con i colori rosso e azzurro), ai percorsi dedicati alle attività produttive e all’archeologia del luogo (ovvero i percorsi arancione e viola). Di recente realizzazione è, invece, l’allestimento di itinerari storici che collegano l’area protetta con i Comuni circostanti (Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello), alcuni dei quali corredati di pannelli e bacheche illustrative degli aspetti storici di maggior rilevanza.

Nel giugno del 2011 il Parco dei Lagoni di Mercurago è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, rientrando tra i 111 Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. La riserva presenta, infatti, interessanti presenze archeologiche, testimoni di una lunghissima occupazione che va dall’Età del Bronzo sino all’occupazione romana, ma la documentazione archeologica relativa all’antico villaggio palafitticolo è certamente la più nota e la più rilevante. Le primissime presenze umane in situ risalgono alla fase del passaggio tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio (BA II/ BM I), tra 1600 e 1500 a.C. (secondo la periodizzazione cronologica dell’Età del Bronzo relativa all’Area Padana e Sud-Alpina). La cosiddetta Cultura di Mercurago, assimilabile per cultura materiale e modalità di insediamento alla cultura del vicino Lago di Monate (VA), presenta tracce di insediamenti palafitticoli, in parte oggi poco conservati e molto erosi. Di conseguenza non possediamo più strati con presenze archeologiche, e tutte le documentazioni proseguono per indagine tipologica sui materiali rinvenuti, specialmente sui reperti bronzei, i quali hanno permesso di stabilire che i suddetti abitati furono attivi per un lungo periodo dell’Età del Bronzo, almeno per tre secoli, con la fase più intensa di abitato e di presenza umana ascrivibile al periodo finale del Bronzo Antico.

Il complesso dei ritrovamenti e l’abbondanza dei reperti che vennero alla luce immersi nei giacimenti ricchi di torba, fanno dei Lagoni una fra le più importanti stazioni preistoriche d’Italia. Le torbiere del Parco si sono, infatti, rivelate ottimi luoghi per la conservazione del passato e dei suoi tesori: torba e limo creano un ambiente anaerobico, ossia privo di ossigeno, il che impedisce l’ossidazione delle sostanze e dei materiali organici e l’azione decomponente di batteri e altri microrganismi. Ne consegue che i resti biologici di un antico insediamento, che l’acidità del terreno in certi casi può cancellare anche molto velocemente, in ambiente di torbiera vengono conservati presso che intatti anche per moltissimi secoli. Ecco che la particolarità ambientale del sito ha permesso di portare alla luce materiali in ottime condizioni di conservazione, dai reperti metalli in bronzo rinvenuti nel più piccolo dei due laghi del Parco, a manufatti in legno, fibre, corde, resti di cibo e cuoio. E si deve proprio a questa particolare condizione ambientale il ritrovamento più importante dell’area dei Lagoni: quelle delle celebri ruote da carro in legno.

L’iniziatore degli studi in situ fu il geologo torinese Bartolomeo Gastaldi, che nel 1860 per primo condusse operazioni di scavo e ricerca su ciò che rimaneva di un’antichissima palafitta, una delle più antiche di tutta l’Europa, rinvenuta all’estremità settentrionale della conca del più grande dei due specchi d’acqua che si estendono nel Parco, denominato Lagone. Il Gastaldi studiò a fondo quanto rimaneva di tale antica struttura, e realizzò anche calchi in gesso sui reperti lignei deperibili portati alla luce, continuando i suoi studio fino al 1866. La struttura si inseriva in un contesto insediativo di notevole estensione, composto da più settori abitativi aventi come fulcro centrale proprio il Lagone, un’area abitativa documentata dall’Antica alla Tarda Età del Bronzo, tra XVIII e XIII a.C., della quale non si conoscono ancora le annesse aree di necropoli. Gli antichi abitanti dei Lagoni costruirono un intero villaggio adottando criteri di urbanistica che, per l’epoca, potevano dirsi assai all’avanguardia: si può, infatti, pensare ad un complesso di capanne disposte su due file e divise da un canale centrale; le costruzioni, che poggiavano su quattro pali perfettamente arrotondati lunghi all’incirca 3 m e con un diametro di 20 cm circa, erano interamente in legno e terriccio, con coperture straminee, ossia in paglia, a doppia falda. La presenza umana, tuttavia, non fu continua, in quanto tra il 1550 e il 1450 a.C., nella fase centrale della Media Età del Bronzo, si può presumere un abbandono temporaneo del sito, forse in occasione di un impaludamento dello specchio d’acqua. Successivamente il sito del Lagone venne nuovamente occupato in modo stabile.

L’insediamento era sede di una comunità dedita alla pesca, alla caccia, all’agricoltura, all’allevamento del bestiame, alla lavorazione tessile e anche ben sviluppata nella produzione e nello scambio a lunga di stanza di merci e beni, anche di prestigio (come i bottoni in pasta vitrea di ispirazione mediterranea), attraverso il controllo dell’accesso a vie commerciali fluviali e di terra in diretto collegamento con gli abitati che, lungo gli alti terrazzamenti naturali del Ticino, tracciavano un asse commerciale nord-sud da Mercurago a Marano Ticino e Bellinzago Novarese (NO), e poi verso la Lomellina e la bassa pianura. Gli abitanti di tale comunità producevano ed impiegavano piroghe intagliate nei tronchi degli alberi, di cui ne sono state portate alla luce due esemplari, e di cui si conservano tutt’oggi due calchi presso il Museo Archeologico di Torino. I prodotti fittili, invece, erano forgiati a mano, cotti a fuoco libero e caratterizzati da un’argilla di colore quasi nerastro, con ornamentazione semplice a lineette oblique tracciate a stecca oppure disposte a fasce orizzontali parallele. Poco si conserva degli utensili impiegati per la caccia e delle armi, queste ultime rappresentate perlopiù da cuspidi di selce scheggiata e da coltelli in rame.

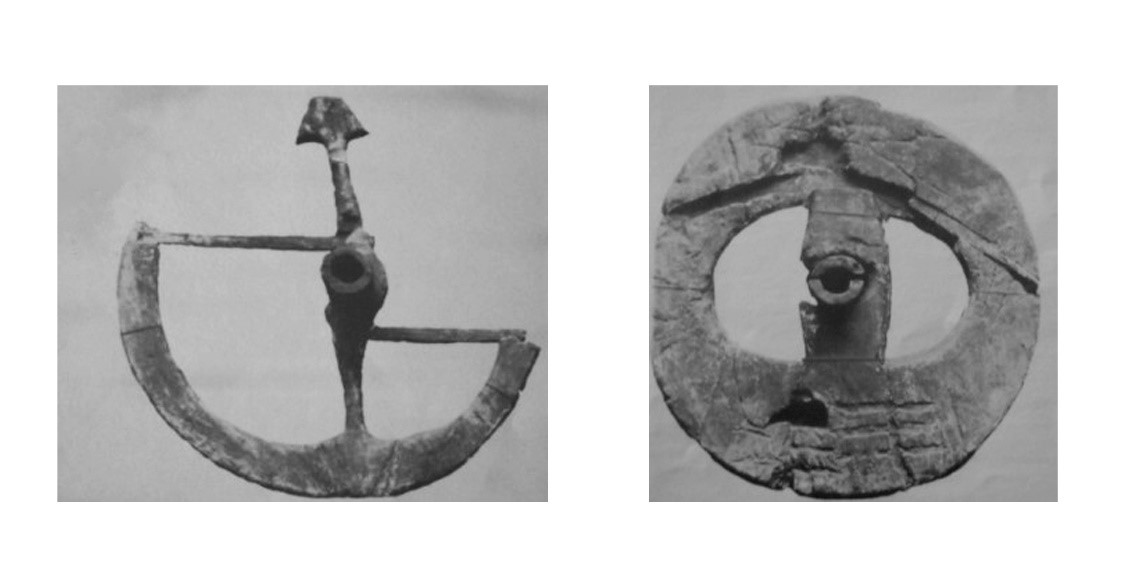

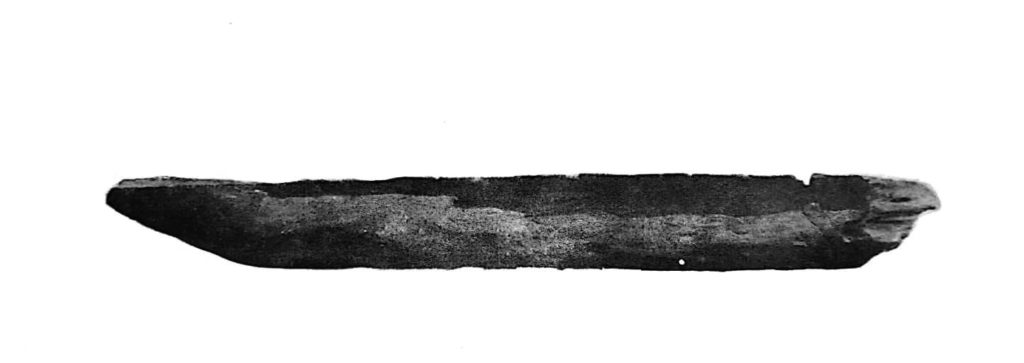

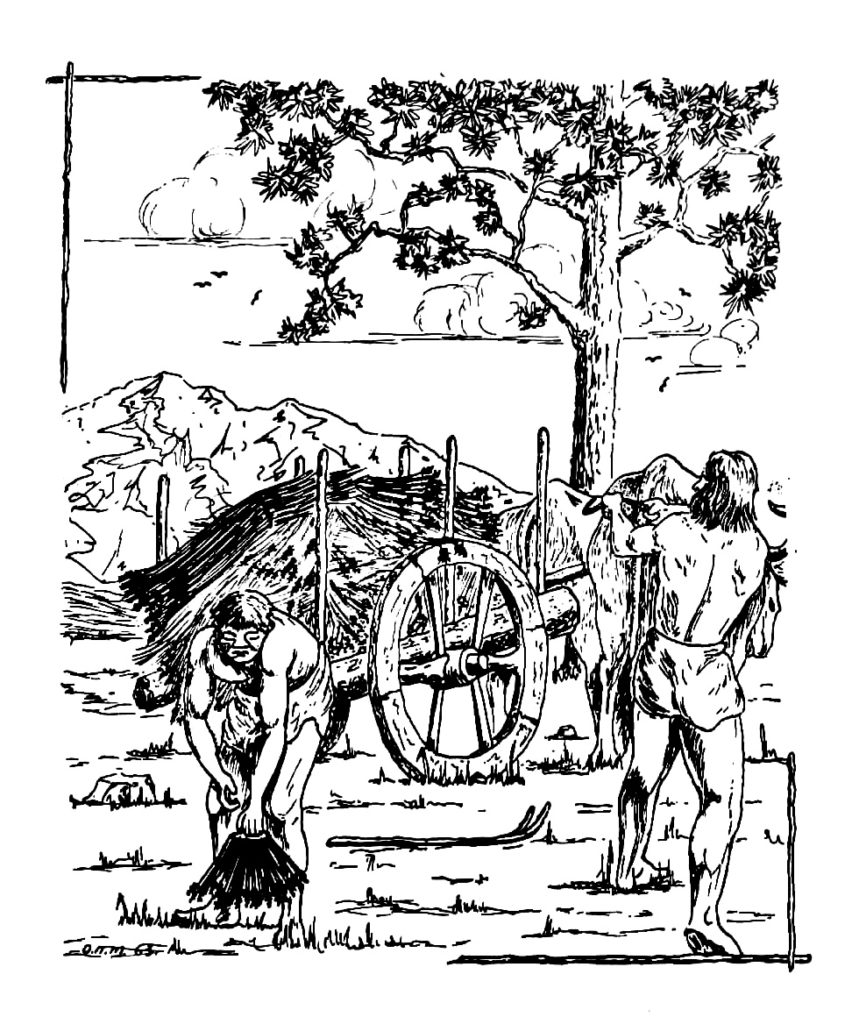

Ma sopra ad ognuna di tali testimonianze materiali spiccano le sopracitate ruote che senza alcun dubbio costituiscono il materiale più vivo di tale civiltà: tali ruote, rinvenute in numero di quattro (di cui solo di due furono realizzati i calchi in gesso, mentre le altre due non furono riprodotte), presentano alcune peculiari caratteristiche che le distinguono dalle più antiche ruote a disco pieno e di notevole pesantezza cronologicamente riferibili al 1650/1550 a.C. Le ruote di Mercurago, le cui dimensioni variano su diametri tra gli 82 e i 92 cm, sono costruite in tre sezioni, e hanno la caratteristica sostanziale di essere “folli” sull’asse, ossia che ne viene eliminata la sollecitazione facilitando, così, l’uso di un asse carraio più leggero e quindi più pratico. Dotate, inoltre, di raggi non convergenti, di bandelle di rame per assicurare stabilità e resistenza le ruote mercuraghesi costituiscono un evidente espressione di quelle genti nel creare e perfezionare tramite un’intelligenza tecnologica estremamente avanzata. Sono note principalmente due diverse tipologie: la prima tipologia era probabilmente impiegata per la realizzazione di carri pesanti da traporto, la seconda era forse adatta a carri più leggeri, destinati forse ad un uso bellico o cerimoniale. La ruota più massiccia pare essere stata impiegata in ambito rurale e appartiene probabilmente ad un carro pesante a traino bovino, mentre quella più leggera potrebbe essere riferita, per ovvi limiti di carico, ad un carro leggero a due ruote a traino equino, una tipologia ben comune agli scenari di guerra e anche simbolo di prestigio dei membri socialmente più elevati del tempo. Appare comunque singolare la presenza nello stesso sito di ben quattro ruote in realtà tutte differenti tra loro, riferibili a quattro diverse tipologie di carri, tanto da rafforzare l’ipotesi che non si trattassero di veicoli legati ad un uso quotidiano, ma alla vicinanza o alla presenza nel sito di un’officina specializzata per la riparazione o per la fabbricazione dei carri, dato anche il legno di noce impiegato per fabbricarle, che non proviene dall’area del Parco, e data anche l’incongruità dell’utilizzo di carri da guerra nell’area della Torbiera. Al di là delle diversità tipologiche, le ruote sono invece accomunate da tecniche realizzative presso che simili, impiegando tenoni (giunture) lignei interni e archi di rinforzo, “manicotti” in legno più tenero per prevenire il consumo dell’assale, l’ovalizzazione del foro della ruota e l’assenza di cerchiatura (sono cosi prive di battistrada in metallo solitamente impiegato per prevenirne l’usura).

Scoperte nel XIX secolo, quando ancora non si conoscevano le tecniche per la conservazione del legno antico estratto da ambienti umidi, se ne conserva solo il calco, prontamente effettuato dallo stesso Gastaldi nella torba al momento del rinvenimento. In un primo tempo le ruote furono attribuite all’Antica Età del Bronzo (XXI-XVII a.C.), ma una più attenta rilettura della serie stratigrafica ed un confronto con rinvenimenti analoghi in area elvetica sembrano portare ad una cronologia più tardiva, nell’ambito della Media-Tarda Età del Bronzo (XIV-XIII a.C.), vale a dire nell’ultima fase di occupazione della torbiera. I calchi originali delle ruote sono oggi conservati al Museo Archeologico di Torino, mentre una copia di uno di essi è oggi conservato e ed esposto presso il Museo Archeologico di Arona (NO). Inaugurato nel 1977, e sito nell’ala sinistra dell’ottocentesco mercato coperto di Piazza San Graziano, esso raccoglie alcuni dei rinvenimenti archeologici provenienti dalla città di Arona e dall’area del Basso Verbano e nelle prime vetrine del percorso espositivo si possono ammirare anche alcuni dei reperti dell’Età del Bronzo rinvenuti nella stazione palafitticola del Parco dei Lagoni di Mercurago.

Bibliografia:

- “La Storia di Arona”, a cura di Peppino Tosi e Mario Bonazzi, Editrice Evoluzione, Milano, aprile 1964.

- “Arona nella Storia”, a cura di Carlo Manni, Edizione promossa dal Comune di Arona, Interlinea Edizioni, Novara, 2001.

Sitografia:

LA GROTTA DELLA CIOTA CIARA IN VAL SESIA

A cura di Marco Roversi

Il Parco Naturale del Monte Fenera e i più antichi reperti ossei dell’Italia Nord-Occidentale: la grotta della Ciota Ciara

Esteso sui rilievi collinari della Bassa Valsesia, il Parco Naturale del Monte Fenera si sviluppa per un’area naturale protetta di quasi 3.378 ettari. Il Parco, istituito nel 1987, prende nome dal rilievo montuoso che si erge più alto di tutta l’area, ossia il Fenera, riconoscibile dalle basse zone pianeggianti circostanti del Vercellese e del Novarese. Oltre ad essere un’area naturale protetta, nonché meta e punto di partenza per escursionisti e amanti delle passeggiate d’altura, il Parco si presenta anche come testimone del più antico e remoto passato del territorio valsesiano, un territorio in cui storia, cultura e tradizioni si sono a lungo espresse e reciprocamente influenzate nel corso del tempo.

La natura carsica del rilievo del Fenera è di primaria importanza per le Preistoria della Regione Piemonte, in quanto alcune delle cavità, specialmente quelle aperte sulla parete occidentale del monte, hanno restituito, ad un’altitudine compresa tra i 630 e 700 m, tracce di resti faunistici di Età Pleistocenica (Era Quaternaria): trattasi di resti associati a industrie e culture di diversi gruppi umani che si sono succeduti nell’occupazione dell’area almeno a partire da 70.000 anni fa c.a. In particolare le due grotte della Ciota Ciara e del Ciarun hanno restituito le evidenze archeologiche più significative e interessanti.

Principalmente sono state portate alla luce tracce di antiche frequentazioni da parte di esemplari di “Ursus Speleatus” (Orso delle Caverne), motivo per il quale suddette cavità sono denominate “ad Orso”. Si ritiene, infatti, che l’orso abbia frequentato la Valsesia in un periodo compreso tra gli 80.000 e i 70.000 anni fa, ma altri resti della fauna fossile permettono di ricostruire una documentazione ben più ampia circa la frequentazione animale del Fenera: possediamo così anche resti fossili relativi al leone delle caverne, all’orso bruno, a stambecchi, cervi, castori, linci e marmotte. La peculiare importanza del Parco è, tuttavia, dovuta al rinvenimento di tracce di frequentazione da parte dell’Uomo di Neanderthal. È soprattutto la grotta della Ciota Ciara che ha restituito le più importanti testimonianze di quella che è stata considerata come la più antica occupazione umana di tutta l’area nord-occidentale della nostra Penisola. Indagata già a partire dalla prima metà del XIX secolo, e poi a più riprese sino agli Anni ’70 del secolo scorso, i veri e propri scavi sistematici sono giunti solo nel 2009 ad opera dell’Università degli Studi di Ferrara, proseguiti sino allo scorso anno in collaborazione e concessione con la Sovrintendenza Archeologica della Regione Piemonte.

La grotta della Ciota Ciara: insediamenti umani e rifugio per orsi

Formatasi a causa dell’erosione idrica, la Ciota Ciara si caratterizza per la presenza di due aperture, delle quali solo una fu realmente interessata dall’occupazione umana. Limitata all’area atriale (per motivazioni dovute al basso tasso di umidità e per necessità di illuminazione naturale), la frequentazione si è svolta a più riprese, in ragione anche dei diversi scopi di occupazione: dall’uso quale rifugio per le battute di caccia, su di un arco di tempo così breve e occasionale, a luogo abitativo vero e proprio, su di un arco cronologico a lungo termine. Alternativamente alla presenza umana la cavità, specie nei mesi invernali, era interessata anche dalla presenza animale del territorio: è stato, infatti, ricostruito che quando il riparo in roccia non era occupato da gruppi umani esso serviva da rifugio invernale per orsi (soprattutto l’Ursus Speleatus, ma in alcuni casi anche l’Ursus Arctos), sfruttando allora tali anfratti naturali quali giacigli per il letargo invernale.

Di eccezionale importanza è stato il rinvenimento di alcuni resti ossei, che gli studi condotti dagli archeologi dell’Ateneo ferrarese hanno attribuito, senza alcuna ombra di dubbio, al Genere Homo. Il ritrovamento si limita ad un dente e ad un osso occipitale integro, in buono stato di conservazione; quest’ultimo è stato di grande utilità per ridefinire la storia evolutiva dell’Uomo non solo in Europa, ma anche nel Nord Italia, dal momento che presenta il caratteristico “chignon” (o rigonfiamento occipitale) e la sottostante fossa soprainiaca ( una scanalatura sopra l'inion o linea superiore della nuca, caratteristica determinante della specie neanderthaliana).

La direttrice degli scavi Marta Arzarello, Professoressa del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, specifica che suddetto chignon occipitale e la sottostante fossa soprainiaca iniziano a mostrarsi in modo alquanto sporadico con un antenato del Neanderthal, ossia l’Homo Heidelbergensis. Poiché il rigonfiamento occipitale del materiale osseo del Fenera risulta essere poco sviluppato, è possibile quindi affermare che tale importantissimo reperto possa risalire ad una forma arcaica della specie neanderthaliana o addirittura ad un Homo Heidelbergensis.

In termini cronologici l’occupazione della Ciota Ciara si inserisce nell'orizzonte del Paleolitico Medio (tra i 300.000 e i 34.000 anni fa circa), e l’uomo ne ha sfruttato il territorio limitrofo per ricavarne cibo e materie prime necessarie al suo sostentamento; soprattutto ha raccolto selce e quarzo e le ha lavorate per produrre schegge dai margini assai taglienti, ma nei rilievi in cui l’occupazione si è verificata meno intesa, l’uomo ha portato in sito anche strumenti già confezionati altrove in materie prime di tutt'altra origine. Le analisi condotte su tali materiali litici hanno attestato un’occupazione della grotta più intensa nell'area atriale, sulla base dei dati raccolti nel corso di una più attenta osservazione delle tre unità stratigrafiche che hanno interessato il totale scavo del sito. Le materie prime impiegate sembrano essere locali, raccolte principalmente in posizione secondaria, perlopiù sotto forma di ciottoli di medie e grandi dimensioni. Più del 90% del detibage (vale a dire tutto il materiale prodotto durante il processo di riduzione litica e la produzione di utensili in pietra scheggiata) è stato ricavato dal quarzo e il restante principalmente da selce, mentre assai raro è stato l’impiego dell’opale.

I metodi di scheggiatura impiegati sono quelli propri del Paleolitico Medio, si è ricostruita anche parte della catena produttiva, arrivando a dimostrare come la scheggiatura sia avvenuta in situ e sia stata finalizzata soprattutto al confezionamento di strumenti d’uso domestico. Lo sfruttamento di carcasse animali è testimoniato dalla presenza di tracce di macellazione lasciate sulle ossa dai suddetti strumenti litici. Inoltre, al di là delle consuete operazioni di macellazione per il recupero di carne a scopo alimentare, sono state ricavate tracce anche di recupero di pellicce, probabilmente impiegate sia per il confezionamento di abiti, sia per la realizzazione di giacigli riparati in roccia.

Gli studi condotti sul Monte Fenera hanno così permesso di ricostruire un quadro molto preciso sulle sue fasi di occupazioni in antico e si tratta di un risultato documentario unico per meglio inquadrare il processo di popolamento dell’Italia Nord Occidentale in Età Preistorica. In particolare gli studi della Ciota Ciara hanno permesso di dimostrare come nell'area del Fenera l’Homo Neanderthalensis si sia adattato alle condizioni geografiche e ambientali e abbia anche adottato uno specifico comportamento tecnico in risposta alle caratteristiche fisiche della materia prima presente in loco. L’approccio interdisciplinare adottato dagli studiosi ha inoltre permesso di stabilire come l’occupazione della grotta sia variata nel corso del tempo, sia per termini di durata sia per attività in essa svolte.

Al fine di una maggior valorizzazione del luogo e dei reperti rinvenuti, la Ciota Ciara è stata diretta protagonista di una mostra intitolata “L’Uomo di Neanderthal in Piemonte: scavi e ricerche nella grotta della Ciota Ciara (Borgosesia, VC)”, e svoltasi dall’8 novembre al 7 dicembre 2012 presso Villa Amoretti, a Torino. La mostra, aperta a tutti (specialisti e non solo) si è articolata su più livelli, con un corpus principale organizzato su pannelli espositivi a scopo didattico finalizzati a divulgare sia gli aspetti generali legati ad uno scavo archeologico preistorico (raccolta dei materiali, lavaggio, vaglio dei dati raccolti e classificazione), sia il più generale contesto della Preistoria piemontese, con più specifici accenni alla presenza dell’Uomo di Neanderthal. Per una più chiara comprensione del contesto sono stati esposti pannelli esplicativi inerenti ai vari contesti, nello specifico, della Ciota Ciara, quali la sedimentologia, i materiali litici, i materiali paleontologici e paleoambientali. La mostra ha senza dubbio rappresentato un ottimale esempio di valorizzazione e divulgazione, ed è tuttora esposta in modo permanente presso il Museo di Archeologia e Paleontologia “Carlo Conti” di Borgosesia. Il museo ospita, infatti, una mostra permanente in pannelli, donata dall'Università degli Studi di Ferrara, che illustra le attività di scavo e di ricerca svolte presso la grotta della Ciota Ciara.

SITOGRAFIA:

- www.areeprotettevallesesia.it

STORIA ARCHEOLOGICA DEL PIEMONTE

Dalle più antiche tracce neolitiche alla conquista romana

“PedemMontium”, così veniva denominata dagli antichi romani l’attuale regione del Piemonte. Incuneata nell'estrema porzione nord occidentale della nostra penisola, questa regione offre una storia antichissima, una storia che si radica profondamente nel suo territorio estremamente vario e diversificato. Dagli alti massicci delle Alpi Occidentali e Centrali sino alle basse colline delle Langhe, del Canavese e del Monferrato, per aprirsi poi nell'ampia Pianura Padana a confine con la vicina Lombardia, molti sono i luoghi che sanno di antico e che ci parlano di una storia assai lontana nel tempo.