GIOTTO AL SANTO

A cura di Mattia Tridello

La cappella della Benedizioni nella basilica di Sant’Antonio Padova

Giotto nella città di Padova

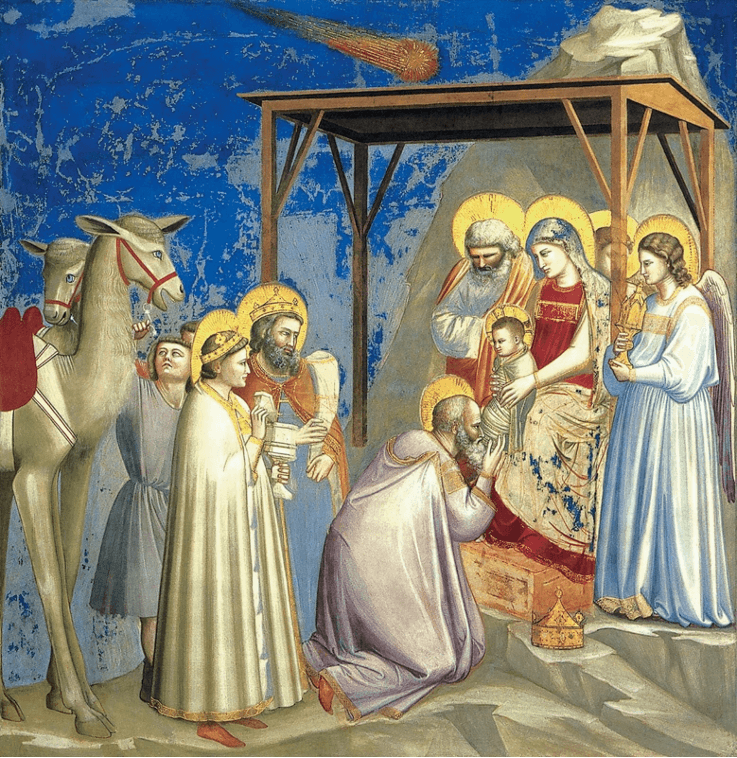

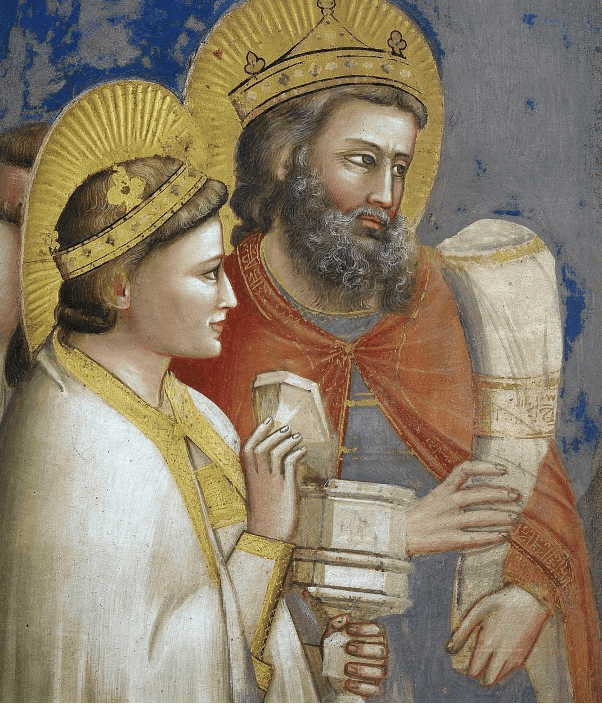

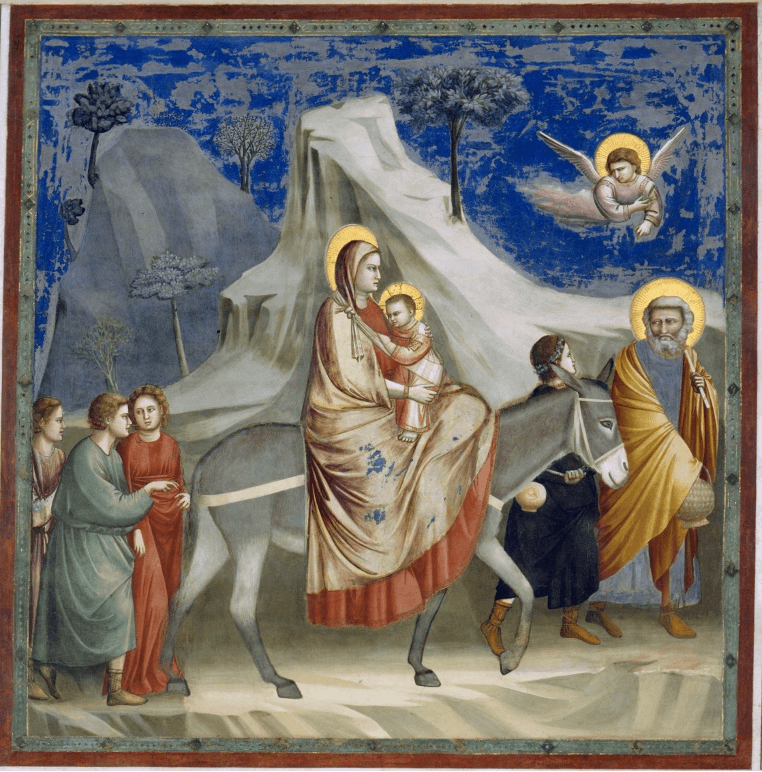

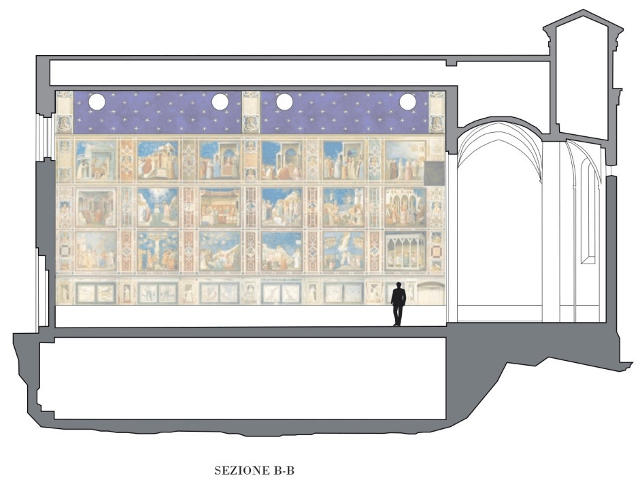

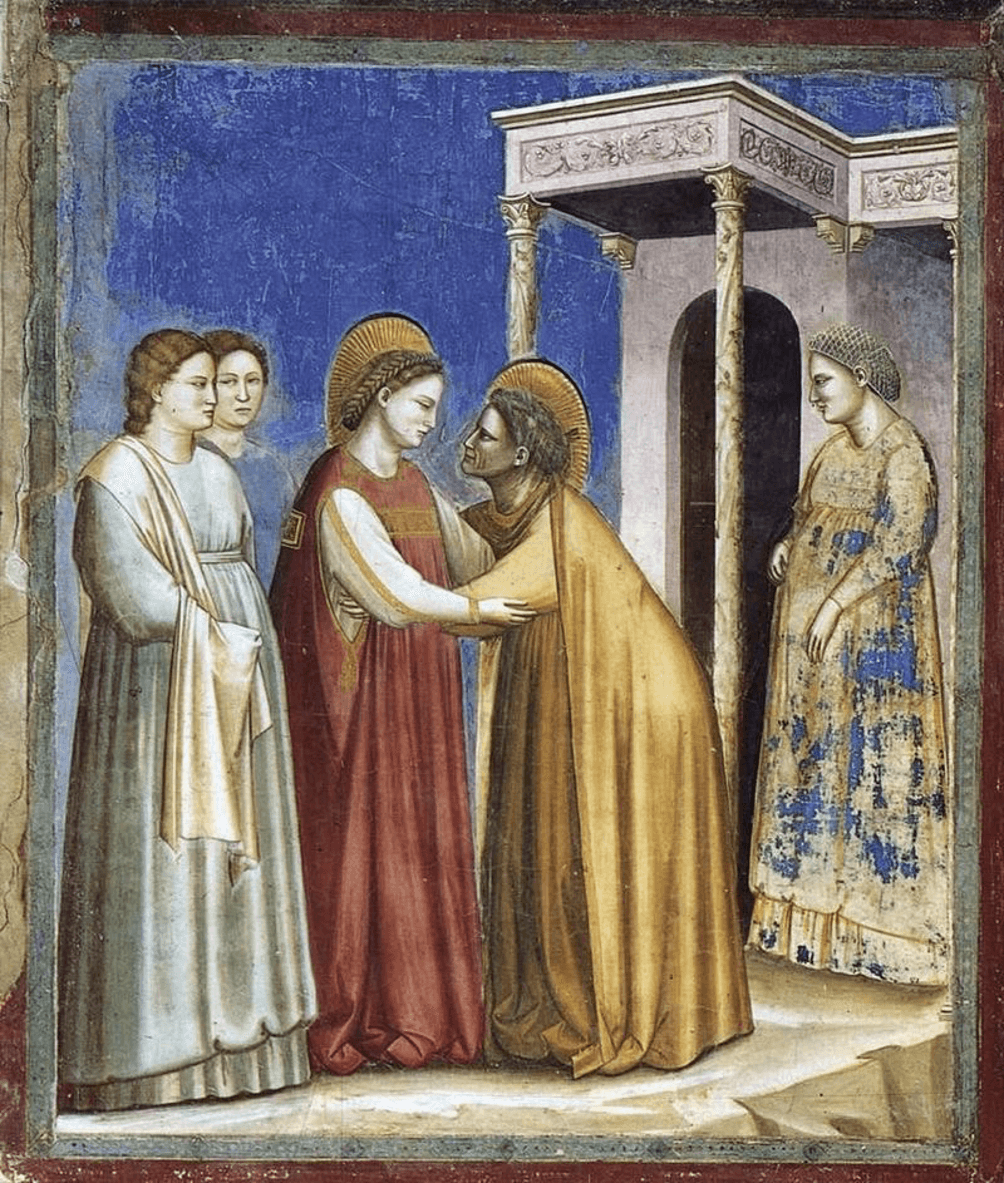

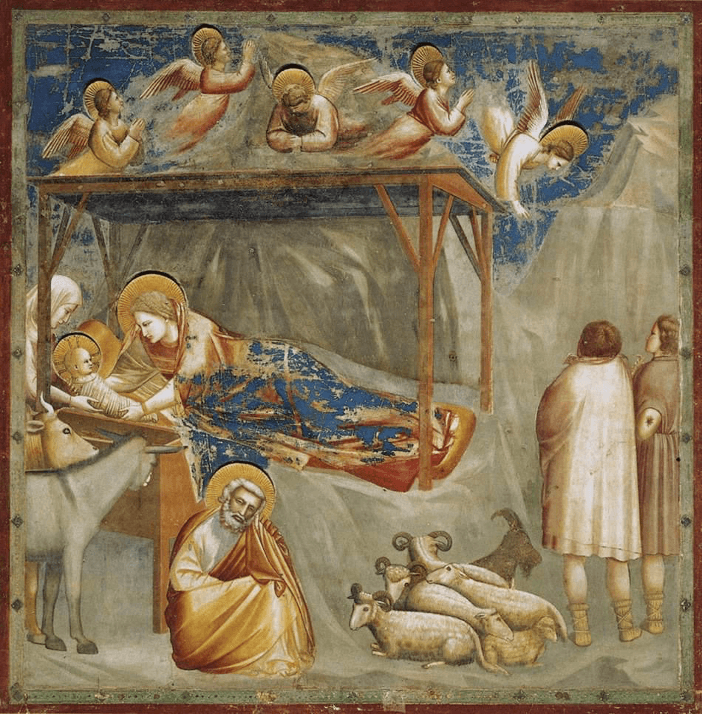

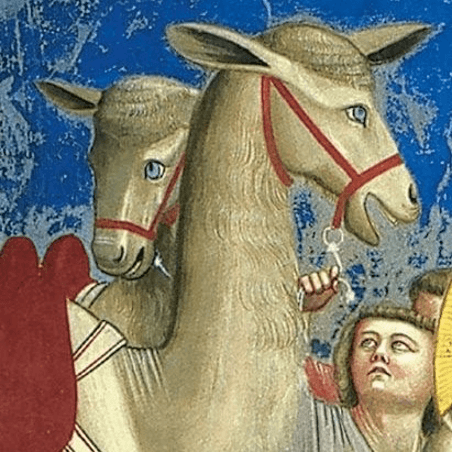

Per poter comprendere appieno la presenza del pittore toscano nella città patavina occorre innanzitutto rintracciare, negli anni precedenti al suo arrivo nella pianura padana, i luoghi e le numerose committenze che ne segnarono e ne accrebbero indelebilmente la fama. Giotto, insieme alla sua bottega e a una miriade di altri artisti provenienti da molte località della penisola, aveva già decorato splendidamente, a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo, le pareti della Basilica di San Francesco ad Assisi, le mura di una chiesa che costituì un luogo di fondamentale, se non cruciale, importanza per il rinnovamento dell’arte, una fucina di talenti e innovazioni che determinò, da quel momento in poi, un nuovo e inarrestabile sviluppo della pittura in Italia e nel resto del mondo. Le decorazioni parietali, promosse grazie all’intervento di Niccolò IV (primo papa francescano), vennero commissionate agli artisti dai frati minori, dall’ordine che, come si illustrerà, rivestirà un ruolo dominante nella scena artistica dell’Italia del ‘300 e nella carriera personale dello stesso Giotto. Dopo l’esperienza umbra, quest’ultimo fu infatti impegnato in altri affreschi in città nelle quali i francescani erano presenti in numerose chiese, si veda, ad esempio, Firenze dove l’artista si recò per decorare la cappella Peruzzi nella Basilica di Santa Croce. Terminata la permanenza toscana egli, chiamato nuovamente dai minori, arrivò a Rimini per decorare l’interno della gotica San Francesco (trasformata nel corso del ‘400 nell’attuale “tempio Malatestiano”) e infine giunse a Padova, alla celebre Basilica di Sant’Antonio, la seconda chiesa, per importanza, dell’ordine. Le fonti giunte a noi attestano che il pittore venne assunto tra il 1302 e il 1303 per affrescare non una sola porzione ma ben tre luoghi distinti all’interno della chiesa e del convento adiacente. Probabilmente, come riscontrato da studi e ipotesi recenti, Giotto decorò per prima la cappella della Madonna Mora (il nucleo originario della chiesetta di Santa Maria Mater Domini dove venne inizialmente sepolto Sant’Antonio- per leggerle l’articolo a Lui dedicato clicca qui-). In questa, dietro l’altare che custodisce la statua di Maria con il Bambino, è presente un affresco che rivela, ai lati dell’effige della Vergine, due figure monumentali di profeti riconducibili alla mano del maestro toscano. Dai panneggi delle vesti alle espressioni facciali, tutti i dettagli rendono fortemente plausibile la somiglianza di tali figure con i soggetti che, da lì a pochi anni, il pittore mirabilmente realizzerà nella Cappella degli Scrovegni. Tuttavia, il pennello dell’artista, secondo testimonianze storiche documentate, ricoprì di colore anche altri luoghi del complesso antoniano, di questi, ad oggi, ne sono stati accertati altri due: la cappella delle benedizioni e la sala del Capitolo. In questa le porzioni ritrovate degli affreschi trecenteschi risultano poco leggibili a causa della sovrapposizione, nel corso del XVIII secolo, di altre pitture murali ma condurrebbero gli storici ad intravederne un ciclo narrativo raffigurante la Crocifissione. Proprio tra le navate della basilica, Giotto, probabilmente, ebbe modo di entrare in contatto con un ricco banchiere padovano, Enrico Scrovegni che, da lì a poco sarebbe diventato il mecenate di uno dei capolavori assoluti e indiscussi della storia dell’arte.

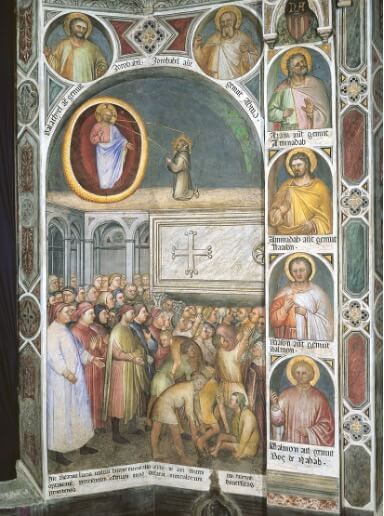

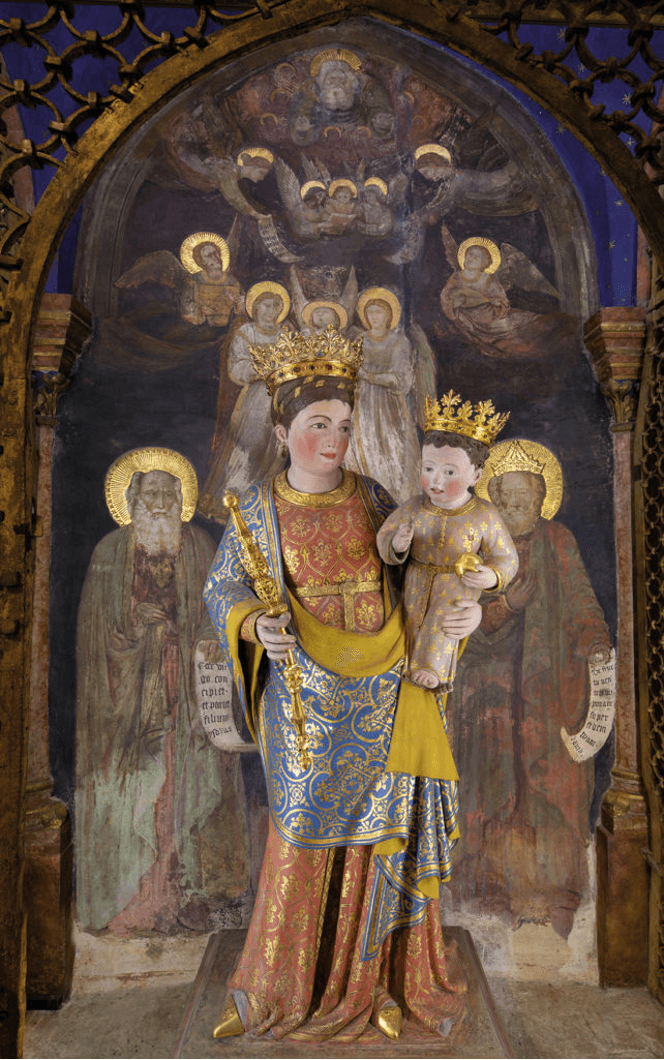

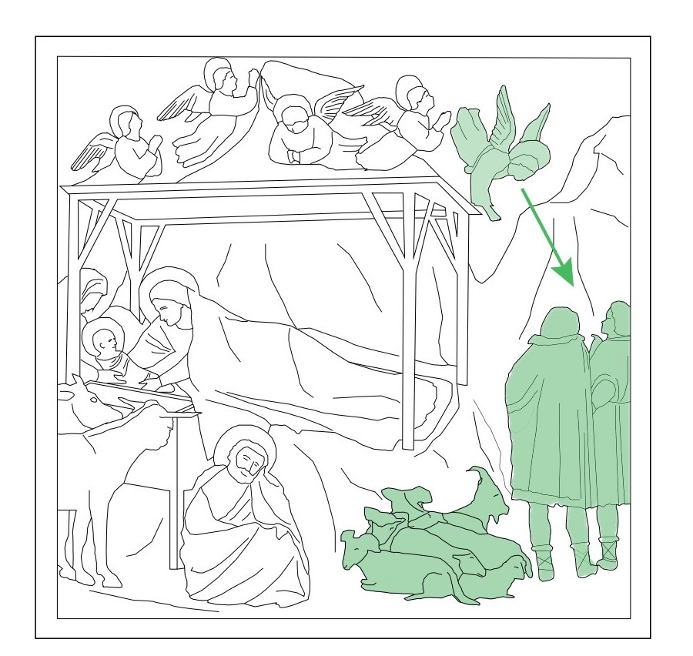

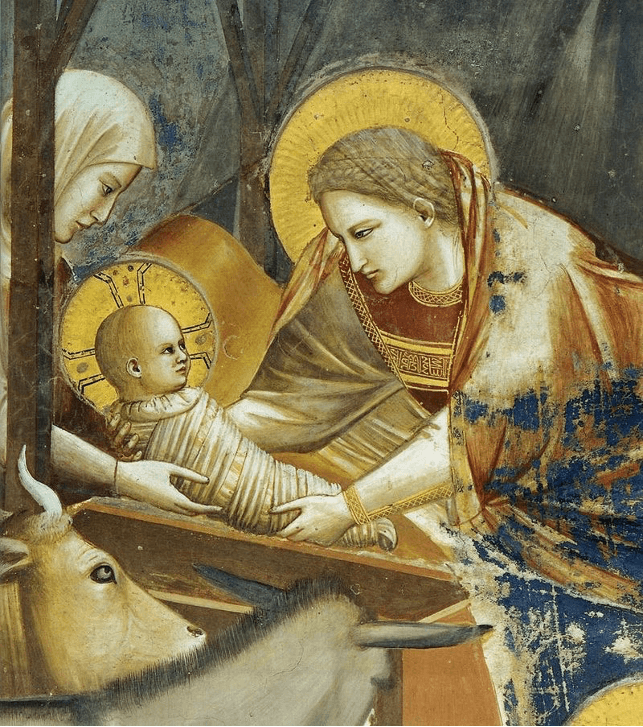

La parte delle attribuzioni pittoriche giottesche della basilica che, ad oggi, risulta più leggibile grazie al recentissimo restauro, si trova nella Cappella di Santa Caterina, anche detta “delle benedizioni” nella parte destra delle cappelle radiali del deambulatorio.

La cappella di Santa Caterina

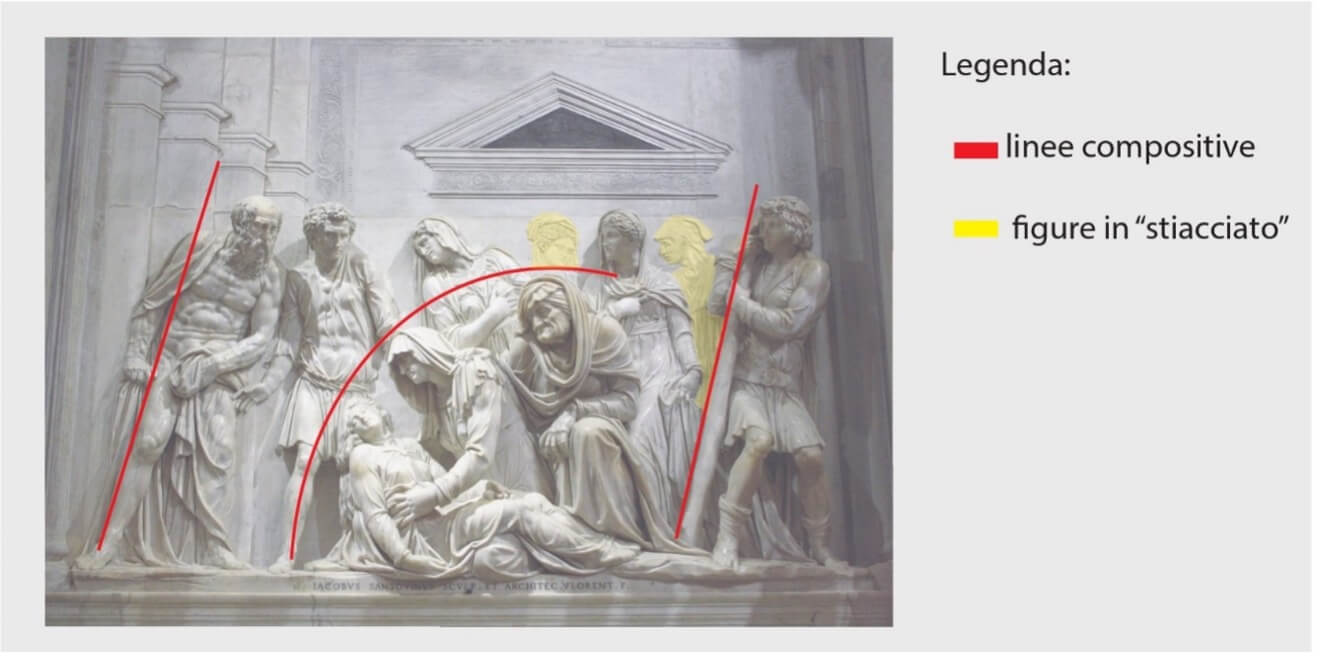

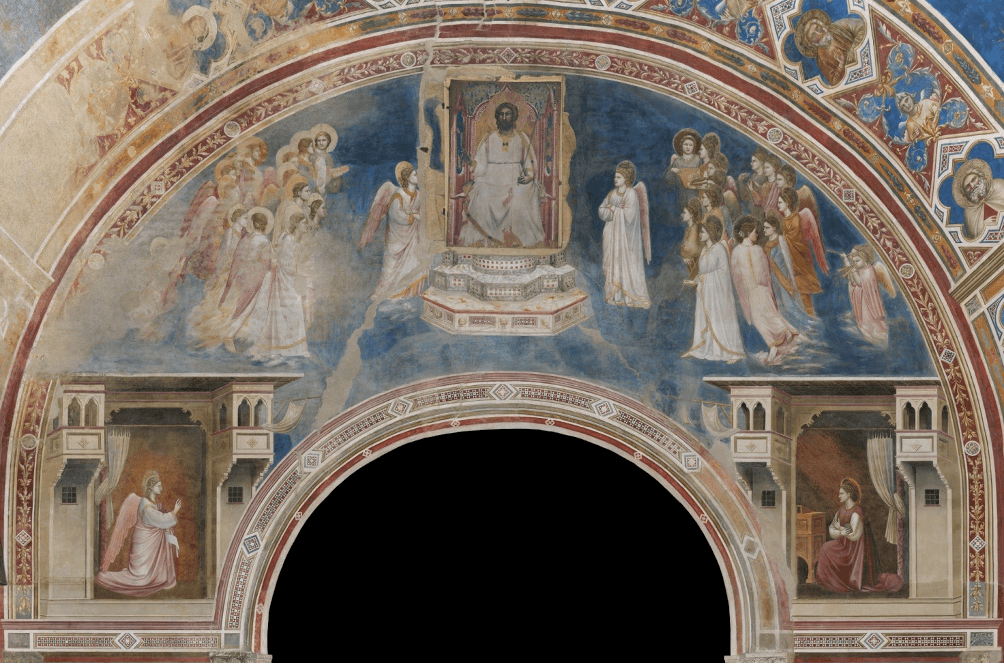

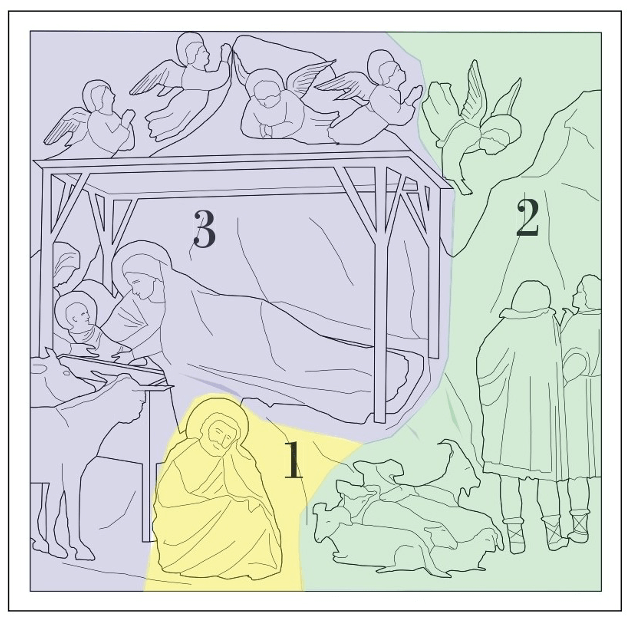

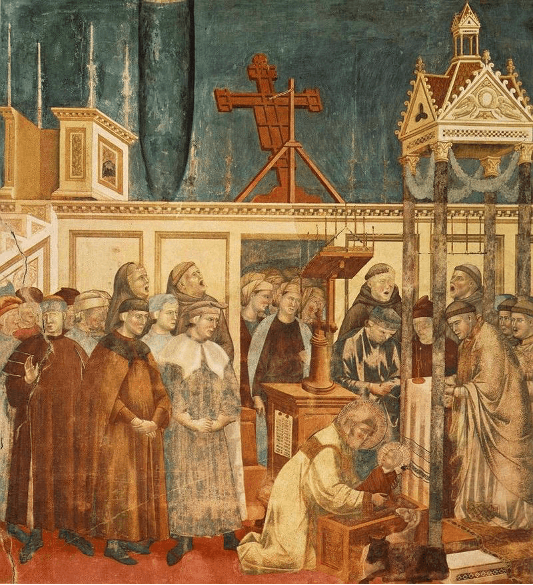

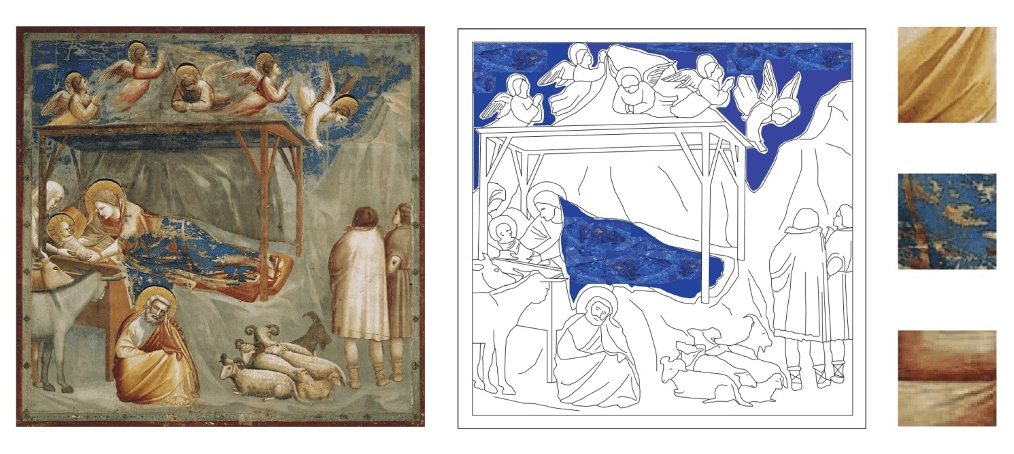

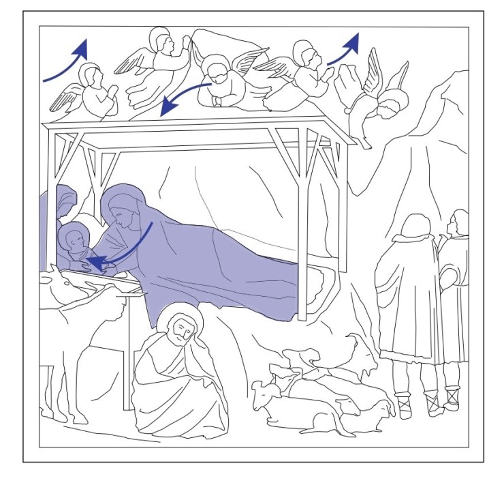

Già dal XIV si può far risalire la dedicazione della cappella a Santa Caterina d’Alessandria (fig. 1). Quest’ultima, patrona dello Studio dei Legisti dell’Ateneo di Padova (fondato nel 1222), dell’università di Parigi e protettrice delle cosiddette “arti liberali”, è raffigurata anche nella Cappella degli Scrovegni nella stessa città. Fu infatti Enrico Scrovegni, che deteneva il patronato ecclesiastico della cappella nella basilica, a commissionare a Giotto un ciclo decorativo per questo luogo, come è testimoniato dalla presenza dallo stemma di famiglia nel sottarco d’ingresso alla stessa. La decorazione, della quale si conservano ancora importanti tracce, presenta otto mezzi busti di Sante inseriti in cornici marmoree quadrilobate di una qualità molto elevata tra sottili tralci ed elementi floreali (fig.2) L’imposta dell’arco d’accesso alla cappella si instaura su capitelli in marmo dipinti a doratura che sovrastano le paraste decorate finemente con la tecnica a finto marmo.

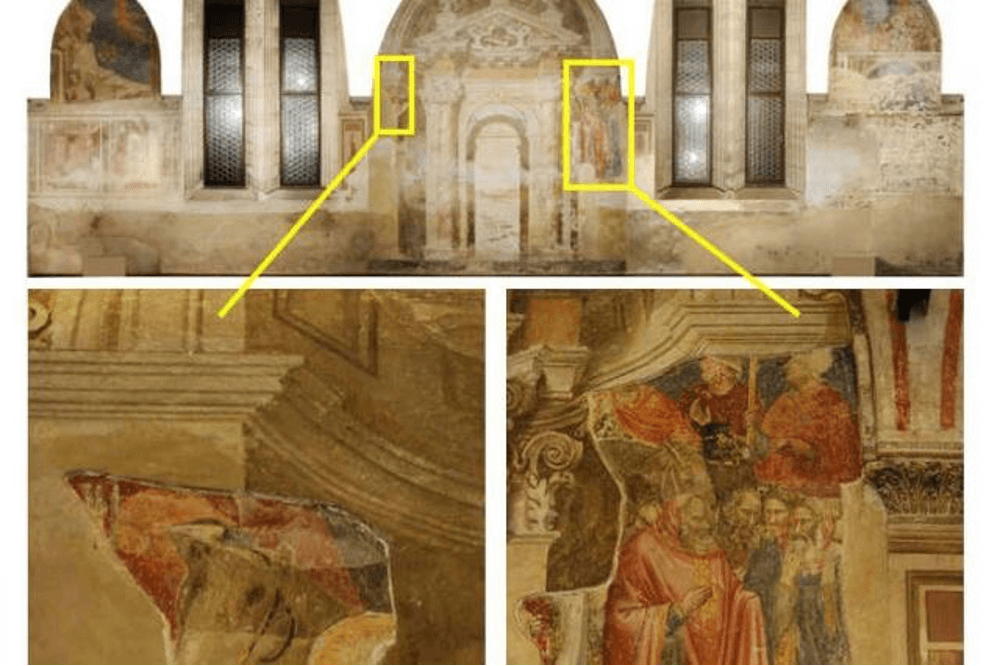

L’attribuzione del ciclo affrescato del sottarco al maestro toscano fu proposta per prima da parte di Francesca Flores d’Arcais per poi essere ripresa più volte da altri storici dell’arte. Quest’ultima, già nel ’69, riteneva che lo stato conservativo dell’opera fosse critico e bisognoso di un restauro.

Il restauro

Il restauro del ciclo (fig. 3), appena concluso, durato neve mesi, è riuscito a ridare luce e visibilità a quella che è stata definita “una sorta di prova generale della Cappella degli Scrovegni”, e contribuisce ad arricchire lo studio dei motivi storici e artistici dello spostamento del maestro toscano da Assisi alla città veneta. La complessa e delicata opera conservativa è stata promossa dall’Ente Basilica Sant’Antonio di Padova e dalla Delegazione Pontificia. L’esecuzione del restauro è stata sotto il diretto controllo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia le Province di Belluno, Padova e Treviso, con la squadra di esperti formata dal soprintendente Fabrizio Magani, dalla storica dell’arte Monica Pregnolato, dal direttore scientifico Giovanna Valenzano, e tecnico Cristina Sangati della impresa AR Arte e Restauro S.r.l. Padova. Come ha sottolineato l’Arcivescovo Fabio Dal Cin (delegato Pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Padova): «La Delegazione ha fortemente voluto il restauro, auspicando che fosse un’operazione ai massimi livelli scientifici e, soprattutto, un momento per coinvolgere le eccellenze della città di Padova, che custodisce con venerazione e partecipazione il corpo del Santo. Tra gli alti compiti della Delegazione Pontificia c’è infatti quello di unire la custodia del Complesso Antoniano alla salvaguardia delle opere d’arte nate per elevare il luogo sacro, ben consci che la bellezza di queste sia parte della devozione dei fedeli e un’eredità preziosa da preservare».

L’opera di restauro ha così contribuito a svelare e riscoprire un altro importante luogo che va ad arricchire la meravigliosa produzione pittorica di Giotto nella città patavina, una serie di affreschi che nel passato hanno aiutato la preghiera di milioni e milioni di persone, che oggi, ancora a noi parlano e si fanno testimoni della bellezza artistica, di Fede e devozione custodita nella basilica del Santo.

Bibliografia

Vv., La basilica del Santo. Storia e arte, Roma, De Luca Editori d'Arte, 1994;

Francesco Lucchini, “Disjecta membra”: Circolazione di reliquie e committenza di reliquari al Santo nel primo Quattrocento, in “Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina e arte”, vol. 50, Padova, Ass. Centro Studi Antoniani, 2010, pp. 533-555

Leo Andergassen, L’iconografia di Sant’Antonio di Padova dal XII al XVI secolo, Padova, Ass. Centro Studi Antoniani, 2017

Cesare Crova (a cura di), Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903) nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, vol. 67, Roma, 2018;

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, Padova 2019;

Maria Beatrice Autizi, La basilica di Sant’Antonio a Padova. Storia e arte, Treviso, Editoriale Programma, 2021;

LA CAPPELLA DELLE RELIQUIE DELLA BASILICA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA: LA FESTA DELLA LINGUA DEL SANTO

A cura di Mattia Tridello

Introduzione: Sant’Antonio di Padova

Padova, 8 Aprile 1263. Il ministro generale dell’ordine dei francescani, Bonaventura da Bagnoregio (Fig. 1), è intento a celebrare una solenne cerimonia in onore di un frate che venne canonizzato a neanche un anno dalla morte; un minore che, con il suo carisma predicativo ed evangelico, mosse e animò migliaia di persone alla conversione dei cuori. Il portoghese Fernando, il francescano Antonio, che spirò il 13 Giungo 1231 alle porte di Padova, venne inizialmente sepolto presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, nel luogo che gli fu tanto caro in vita e dove amava soggiornare nei periodi di intensa attività apostolica. Il sarcofago del Santo divenne, da subito, oggetto di profonda devozione da parte dai fedeli che giungevano da ogni dove per poterlo venerare, tanto che, alcuni studi, ipotizzano che quest’ultimo non fosse stato collocato nel piano di calpestio della chiesa ma in un’arca rialzata per permettere ai pellegrini di poterlo toccare e vedere interamente. Tuttavia, per la volontà di ospitare la tomba in una basilica più spaziosa e capiente, in grado di accogliere e contenere l’immane folla di devoti, si diede avvio alla costruzione di un nuovo grandioso tempio.

Al termine dei principali lavori strutturali dell’edificio, arrivò il momento di traslare i resti di Antonio dalla chiesetta, nella quale riposavano, alla nuova basilica adiacente. In questo contesto, tra un’assemblea di fedeli trepidante e senz’altro festosa, il ministro generale, nell’esaminare i resti mortali del Santo prima di ricollocarli nel nuovo sarcofago predisposto nella costruzione novella, si accorse di un fatto prodigioso che, oggi come allora, continua ad essere per l’esperienza umana e scientifica inspiegabile. La lingua del frate, a ben trentadue anni dalla sua morte - ed essendo una delle prime parti del corpo che si decompongono dopo la sepoltura - era rimasta, e lo è ancora oggi, miracolosamente incorrotta: “rubiconda et pulchra” e “vermiglia e bella” per usare le parole di stupore di Bonaventura. Alla vista del prodigio quest’ultimo, colto da un sentito ringraziamento per ciò che aveva potuto provvidenzialmente vedere, pronunciò una famosa frase che la tradizione ci ha tramandato con queste parole: “O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l’hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio”. La lingua, che in vita era stata molto di aiuto al Santo per la continua e fervente predicazione al popolo, si presentava quindi completamente vivida e conservata. È dunque in questo frangente che si può rintracciare l’origine di quel fenomeno artistico che, da lì a poco, coinvolgerà numerosi artisti e artigiani provenienti da tutta l’Italia e a volte anche dall’estero. Inizierà un saldo legame di commissioni che i frati intrattennero con quest’ultimi per la creazione di preziosi reliquiari volti a contenere l’insigne reliquia e tutte le altre parti corporali che verranno asportate nelle successive ostensioni e ricognizioni della santa salma. Le opere prodotte, capolavori di oreficeria medievale e rinascimentale, non sono solamente splendidi oggetti artistici, né tantomeno elementi di corredo o di semplice abbellimento, ma assurgono ad essere testimoni di un’arte pregiata, valente e di certo non minore rispetto alle tre forme canoniche. Seguendo dunque le vicende del reliquiario più importante del tesoro antoniano, quello della lingua, si costituirà un filo conduttore unitario che, passando attraverso le successive ricognizioni e la cosiddetta “Festa della Lingua”, porterà alla descrizione del luogo che riunisce in unicum architettonico e scultoreo, senza eguali nel territorio patavino, tutte queste mirabili testimonianze artistiche, di fede e devozione che hanno saputo attraversare il tempo e le epoche: la cappella della Reliquie o del Tesoro della Basilica del Santo.

La genesi della “Festa della Lingua”

La Festa della Traslazione delle Reliquie del Santo, popolarmente detta “Festa della Lingua”, costituisce la seconda solennità antoniana per importanza dopo il 13 Giugno. Quest’ultima viene celebrata annualmente ogni 15 Febbraio. Tuttavia, si nota una differenza sostanziale nel giorno della sua ricorrenza liturgica. Come si è visto in precedenza, infatti, la prima ricognizione del corpo risale non al 15 Febbraio ma all’8 Aprile 1263. Perché dunque viene ricordata in una data diversa? Curiosamente la memoria cade nel giorno invernale per una serie di episodi legati alla figura del Cardinale Guy de Boulogne (Fig. 2). Quest’ultimo, colpito dalla peste nera (che infuriava e dilaniava tutta l’Europa nel 1348), fece voto a Sant’Antonio per guarire dal terribile male che lo affliggeva. Grazie all’intervento celeste, la guarigione tanto desiderata e invocata avvenne miracolosamente. Per adempiere alla promessa fatta e ringraziare personalmente il Santo per la Sua intercessione, il prelato francese si recò in visita a Padova il 15 Febbraio 1350 nel momento in cui venne nuovamente eseguita un’altra ricognizione delle sacre spoglie (dopo la traslazione del sarcofago dalla navata al transetto sinistro avvenuta nel 1310). Come segno della sua devozione il cardinale donò alla Basilica un preziosissimo e straordinario reliquiario nel quale, ancora oggi, è custodita la mandibola di Antonio (Fig. 3).

Il reliquiario

La preziosa opera, realizzata nel 1349, si imposta sulla forma detta “a busto”. Il reliquiario riproduce infatti la parte superiore del corpo del Santo. Le spalle sono riccamente adornate da intarsi di oro, argento e gemme pregiate che ne costituiscono un aspetto eccezionale e veramente mirabile nell’ambito dell’oreficeria medievale. Al di sopra del paramento-collana composto da pietre dure e brillanti, si innalza la testa che presenta, ai lati e sul retro, le orecchie e un accenno di nuca con la caratteristica capigliatura francescana, mentre sul volto, un contenitore sferico di cristallo che racchiude al suo interno la mandibola del Santo adagiata su di un cuscinetto in stoffa (Fig. 4). Sopra e sotto l’apertura che mostra la reliquia sono raffigurate due scene su di uno sfondo blu, in alto Cristo deposto con ai lati Maria e Giovanni, in basso due personaggi riconducibili a San Francesco e a Santa Chiara d’Assisi. La mole del manufatto si corona infine di un pregiato diadema e di un’estesa aureola istoriata nella quale compaiono clipei e motivi romboidali realizzati con lamine argentate e dorate. La base inferiore, rialzata da quattro piccoli leoni, venne aggiunta in seguito, nel corso del XV secolo a carico di spese della famiglia Orsato. Ancora oggi la preziosa reliquia viene utilizzata nella processione solenne del 13 Giugno (festa di Sant’Antonio) e in quella che si volge internamente alla Basilica il 15 Febbraio a sostituzione del reliquiario della lingua che, per motivi legati alla sua fragilità e alla conservazione, non viene più utilizzato in tale ambito.

Se il mento di Antonio trovò da subito ubicazione in un reliquiario preciso e realizzato appositamente, la sorte della collocazione della Lingua, invece, fu diversa e variegata. Secondo le fonti che sono giunte fino a noi, quali gli inventari della Basilica, l’insigne reliquia, una volta rimossa dai resti mortali del Santo, venne “honorifice colloca[ta]”, ovvero “solennemente posizionata”. Purtroppo però non viene fornita nessuna informazione, nemmeno la più semplificata, sul contenitore nel quale venne posta. È noto, tuttavia, che tra il Trecento e i primi decenni del Quattrocento, ben tre reliquiari, tutt’ora esistenti, vennero commissionati o adattati per ospitarla. Il più antico di quest’ultimi, datato all’incirca intorno al secondo quarto del XIV secolo, ripropone motivi stilistici legati alla tradizione medievale, si notano, ad esempio, le preziose riproduzioni di guglie, tabernacoli e gli esili pinnacoli. Il manufatto in questione, come attestato già da un documento trecentesco, subirà un cambio di utilizzo che lo porterà a non custodire più la Lingua bensì i frammenti della cute del Santo. L’insigne e incorrotta reliquia passò quindi in un nuovo tabernacolo, stilisticamente molto diverso. Quest’ultimo, infatti, incentra la rappresentazione sulla figura di Sant’Antonio che predica, attorniato da numerosi rami, su di un fittizio pulpito nel centro di una poderosa quercia (della quale si possono intravedere le ghiande). Anche quest’ultimo non ebbe destino diverso dal precedente, venne infatti reimpiegato per contenere non più la Lingua del Santo ma la cute (che quindi lasciò vuoto fino al 1631 il primo tabernacolo del ‘300). La reliquia incorrotta, nel frattempo, potè trovare definitiva collocazione in un preziosissimo reliquiario quattrocentesco realizzato appositamente per custodirla e dove, ancora oggi, si trova.

Il reliquiario della Lingua

L’oggetto di pregiata oreficeria in questione venne completato nel 1436 ad opera di un allievo di Lorenzo Ghiberti, Giuliano da Firenze. Quest’ultimo aveva mostrato una particolare predilezione e capacità artistica durante la produzione, a partire dal 1407, delle porte del Battistero di San Giovanni a Firenze. Il reliquiario, in argento dorato, si presenta in forme tardo gotiche e proto rinascimentali arrivando a raggiungere un’altezza complessiva di ben 81 cm (Fig. 5). Il prezioso capolavoro si imposta su di un fusto centrale diviso in tre nuclei decorativi di diverse dimensioni, in basso, al centro e sulla parte alta. Di ricercata bellezza compositiva e stilistica risultano le aggraziate e minuziose rifiniture delle piccole sculture rappresentate. In una cornice di gusto architettonico vengono inseriti archi rampanti, pinnacoli e nicchie fino ad ottenere un risultato d’insieme eccezionale tanto che l’occhio dell’osservatore si perde nel ricercare e gustare visivamente tutti i particolari presenti (Fig. 6a). Fulcro e centro della composizione è senza dubbio il tabernacolo sommitale che mostra, in una teca di cristallo, la reliquia incorrotta su di un podio dorato (Fig. 6b).

Attorno alla Lingua del Santo si trova un tripudio di forme architettoniche ispirate allo stile del tempo, non ancora compiutamente e pienamente rinascimentale ma neanche del tutto medievale. Tra gli archi rampanti sui quali sono collocati degli angeli oranti in argento dorato, si innalza la copertura del tabernacolo, il terminamento che ricorda, nella forma e nella lavorazione a piccole tegole incise, una cupola molto simile a quelle progettata da Filippo Brunelleschi per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze (alcuni riferimenti evidenti si ritrovano nei costoloni esterni che dividono in vele la calotta e nel tamburo alla base nel quale sono presenti delle aperture circolari simili agli oculi fiorentini) (Fig. 7). Tale paragone e somiglianza è facilmente spiegabile, sia vista la concomitanza della produzione del reliquiario con quelli di innalzamento della cupola, sia per la provenienza toscana dell’artista e la permanenza lavorativa di quest’ultimo nella città fiorentina (Fig. 8a-8b). A coronamento della lanterna della struttura è posta una statuina raffigurante Sant’Antonio in gloria con i classici elementi iconografici del libro della Parola e del giglio.

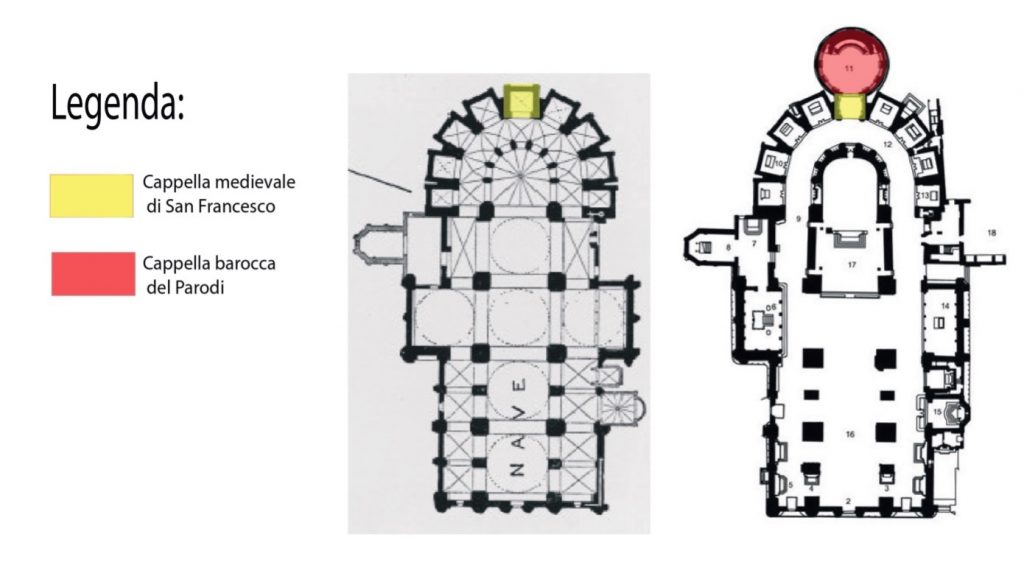

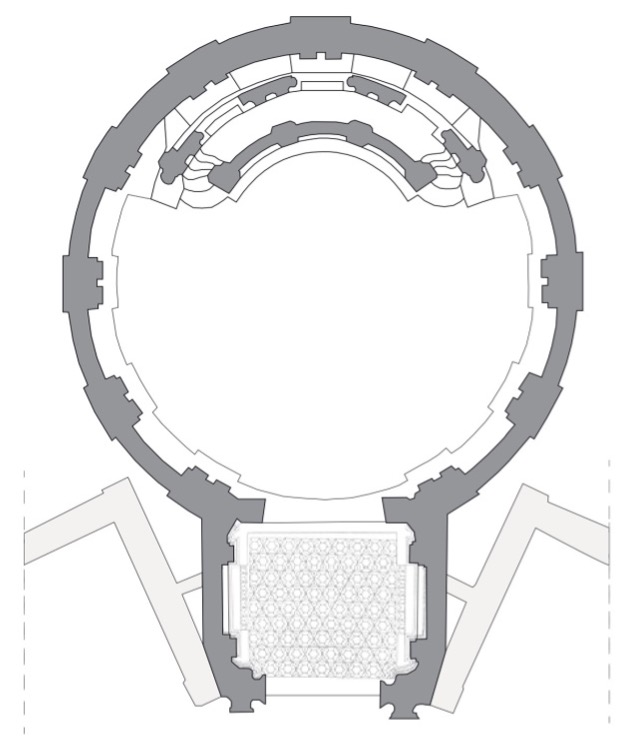

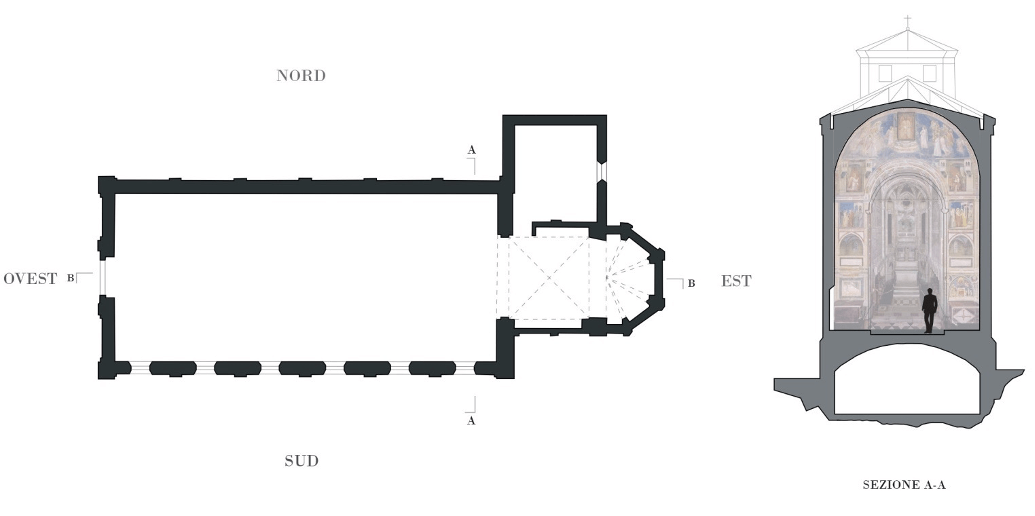

Con il passare dei secoli e delle ricognizioni effettuate sui resti mortali del Santo, il numero dei reliquiari contenenti frammenti corporei di Antonio iniziò ad aumentare considerevolmente tanto che fu necessario designare un luogo apposito nella basilica per poterle ospitarle e riunirle. È in questo frangente che, nel XVII secolo, si iniziò a pensare non al riadattamento di uno spazio già esistente ma alla costruzione ex-novo di una cappella tra quelle radiali presenti nel deambulatorio presbiteriale. Fu così che, nel punto centrale che ospitava la cappella dedicata a San Francesco e iniziata nel 1267, si procedette all’edificazione di un nuovo vano circolare in linea con il gusto barocco del tempo annesso al piccolo vano della cappella in loco (Fig. 9). Nel 1691, dopo la demolizione della piccola abside della cappella, si diede avvio alla costruzione del nuovo cuore del tesoro antoniano sotto l’attenta direzione e il progetto dello scultore e architetto genovese Filippo Parodi (allievo di Gian Lorenzo Bernini). L’opera costruttiva, compiuta solamente in tre anni di lavori, si presentava agli inizi del ‘700 quasi completata anche dal punto di vista decorativo. La cupola originale con lanterna però, a causa di problemi strutturali e per il probabile crollo, venne abbattuta e sostituita da quella emisferica che ancora oggi si può ammirare. La decorazione interna della cappella, seppur realizzata nel corso di anni e da artisti diversi, si presenta unanime ed unitaria nel glorificare la figura del Santo ed esaltarne le virtù professate in vita.

L’interno della Cappella

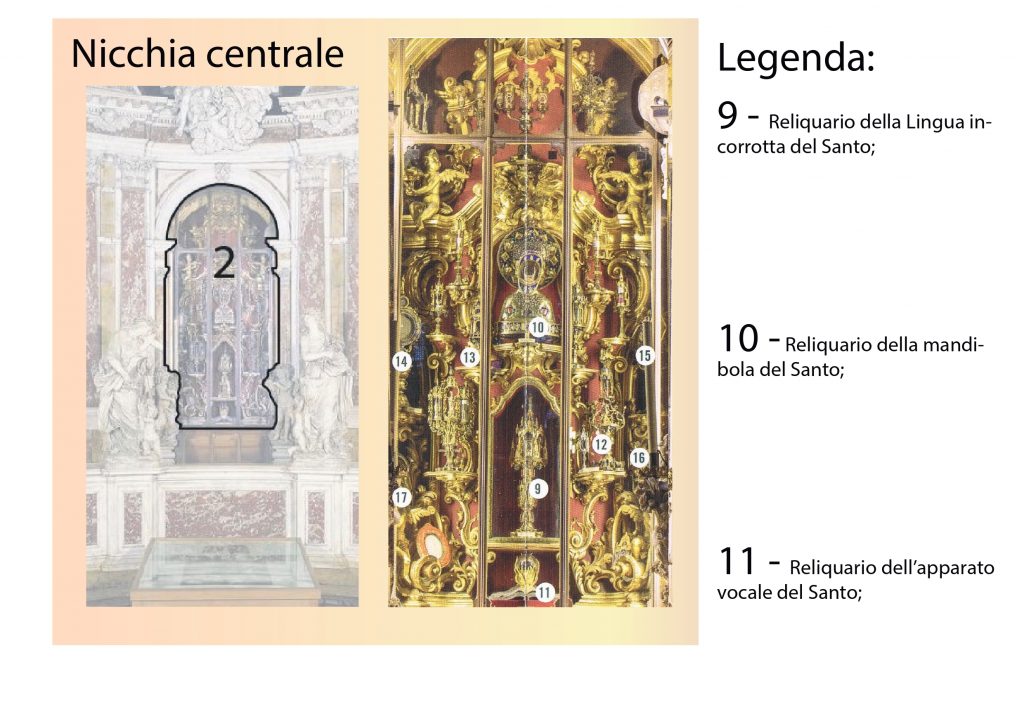

Tra un incantevole prevalenza delle tonalità bianche e dorate degli stucchi, l’accesso al luogo avviene tramite un vano pressoché di forma quadrata che anticamente ospitava la cappella medievale di San Francesco. Ai lati del sontuoso rivestimento barocco figurano le due targhe sepolcrali, realizzate da Giovanni Bonazza, dedicate al matematico e astrologo Andrea da Tagliacozzo e al procuratore di San Marco Angelo Diedo. Oltrepassato il vestibolo si viene introdotti nel vasto ambiente circolare centrale cupolato dal diametro di 13,29 m e un’altezza di 20 m (Fig. 10). Le uniche fonti di luce presenti si rivelano gli oculi del tamburo della copertura che, a contatto con le esuberanti superfici marmoree, creano eleganti e scenografici effetti luminosi che irradiano con un silenzio eloquente il luogo sacro. Difronte all’osservatore e come punto prospettico fondamentale si trova la tribuna semicircolare sopraelevata grazie a una serie di scalini che racchiude, in una elaborata composizione architettonico-scultorea, le tre nicchie ospitanti le reliquie del Santo (Fig. 11). La balaustra marmorea concava che racchiude quest’ultima presenta sette statue marmoree realizzate dal Parodi rappresentanti rispettivamente, da sinistra: San Francesco, le allegorie della Fede, dell’Umiltà, della Penitenza, della Carità e San Bonaventura (Fig. 12).

I fulcri luminosi e visivamente spettacolari dell’intero complesso architettonico sono senza ombra di dubbio le teche contenenti il prezioso tesoro antoniano. Tra queste, su di espositori dorati, sono collocati ed esposti decine di reliquiari, tabernacoli, capolavori di oreficeria, calici, pissidi, piatti celebrativi, ex-voto e addirittura lettere autografe di Santi.

Analisi del contenuto delle nicchie

Nicchia di sinistra

Nicchia centrale

Nella nicchia centrale, quella visibile immediatamente anche dall’entrata alla cappella, sono custodite le più rilevanti e insigni reliquie riguardanti i resti corporei di Sant’Antonio, è infatti questa parte che contiene i reliquiari illustrati precedentemente, quelli del mento e della Lingua. Proprio al di sotto di quest’ultimo è contenuta un’aggiunta recente, un reliquiario realizzato nel 1981 da Carlo Balljana che contiene lo straordinario ritrovamento avvenuto durante la ricognizione del 1985. Quando infatti vennero ispezionati i resti di Antonio, ci si accorse che, tra il cumulo di ossa e ceneri, erano miracolosamente rimaste intatte le corde vocali del Santo, quasi a voler sottolineare e continuare il prodigio della lingua. È dunque un unicum artistico e devozionale senza eguali la collocazione, uno sopra l’altro, dei reliquiari che contengono la mandibola, la lingua e l’apparato vocale del frate, quasi a voler istituire un filo diretto fra le tre reliquie che permisero ad Antonio di predicare e diffondere con tutto sé stesso la “bella notizia” alla gente, ai bisognosi, a coloro che cercavano e, con Lui, ritrovarono, la giusta strada per ritornare nella via della luce, della libertà e della vita. Il dono della predicazione, concesso da Dio attraverso queste parti corporali al Santo, è rimasto intatto nei secoli a testimoniare come la vita spesa sulle orme del Vangelo non finisca con la morte ma sia destinata a vivere in eterno.

Nicchia destra

Volgendo gli occhi verso l’alto non si può non rimanere abbagliati dalla complessa e variegata quantità di splendidi stucchi che, a coronamento della tribuna circolare, completano la parte più spettacolare della cappella. Tra gli innumerevoli angeli musicanti realizzati in stucco bianco dal ticinese Pietro Roncaioli, compare e troneggia nell’asse centrale della composizione il gruppo scultoreo in marmo bianco rappresentante “Sant’Antonio in gloria”, ad opera di Filippo Parodi, mentre viene portato in paradiso da tre angeli che lo sollevano mentre altri ne circondano la figura con una corona di gigli (Fig. 13- 14).

Lo splendore e il trasporto emotivo che si prova difronte a cotanta bellezza artistica e devozionale accresce ancor più alla presenza, in asse con la nicchia centrale e il gruppo del Parodi, della teca orizzontale contenente la tunica di Sant’Antonio (rinvenuta durante la ricognizione del 1985) (Fig. 15). Quest’ultima che insieme ai resti mortali del frate costituisce una preziosa reliquia, permette di ragionare ampiamente sul significato di questo termine tanto usato in questa trattazione. I reliquiari che si sono descritti, infatti, non rappresentano solamente preziosi e quanto mai ammirevoli opere artistiche, ma sono anche i contenitori pregiati di un tesoro ancora più grande costituito da ciò che il tempo ci ha tramandato della memoria di un grande Santo. Quest’ultimo, anche attraverso la Lingua incorrotta, ha potuto portare avanti l’opera voluta da Dio per Lui fin dalla nascita, ovvero il compito di evangelizzatore delle genti. Inoltre il santo non ha tardato a farsi riconoscere e venerare anche in questo luogo, in cui la comunione dei Santi e le virtù professate da lui non sono mera tradizione ma vivida verità, nonché evangelica testimonianza di un vita spesa per l’altro, per l’amore che non muore mai, per quella bellezza della santità che gli artisti, con l’animo ricolmo di devozione, hanno saputo magistralmente rappresentare in opere da guardare prima ancora che con gli occhi, con il cuore.

Si ringrazia la Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova e la Fototeca del “Messaggero di Sant’Antonio” e l’archivio fotografico della Provincia italiana del Nord Italia Sant’Antonio di Padova: ©https://www.francescaninorditalia.net/ per la concessione delle foto riprodotte nell’articolo

Le rielaborazioni grafiche della pianta e delle nicchie sono opera dell’autore dell’articolo.

Bibliografia

“La basilica del Santo. Storia e arte” (VIII centenario nascita di S. Antonio), De Luca Editori d'Arte (21 giugno 1994).

Francesco Lucchini, “Disjecta membra”, Circolazione di reliquie e committenza di reliquiari al Santo nel primo Quattrocento.

Guida della Basilica di Sant’Antonio in Padova.

Andergassen, L’iconografia di Sant’Antonio di Padova, dal XII al XVI secolo, Padova, Centro studi antoniani.

Padova e il suo territorio, rivista di storia arte e cultura, 1995.

Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903) nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, La Sapienza, 2017.

Baggio, Iconografia di Sant’Antonio al santo a Padova nel XIII e XIV secolo. Scuola di dottorato, UniPd.

Libreria del Santo, La Basilica di Sant’Antonio in Padova, 2009.

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, 2019.

Sitografia

Sito web ufficiale della Basilica di Sant’Antonio.

Sito web dell’Arciconfraternita del Santo.

Sito web del Messaggero di Sant’Antonio

Foto tratte da: Francesco Lucchini, “Disjecta membra”, Circolazione di reliquie e committenza di reliquiari al Santo nel primo Quattrocento.

LA CASA NATALE DI TIZIANO VECELLIO A PIEVE DI CADORE

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

Tiziano Vecellio, un geniale talento

“Tizian, ch'onora

non men Cador, che quei Venezia e Urbino”

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Canto XXXIII

Con queste parole Ludovico Ariosto, nel trentatreesimo canto dell’Orlando furioso, descrive il genio di un uomo che, con la sua pittura, seppe diventare uno degli artisti più famosi, acclamati e richiesti del Rinascimento. La sua mente artistica innovativa che, con l’abile tocco pittorico, fu capace di tramutare la consolidata tradizione del disegno fiorentino, in una tecnica che si basava esclusivamente sul colore inteso come contorno stesso e riempimento, espresse magistralmente tutta la sua creatività artistica su quei colpi di luce vibranti che scaturiscono in rossi vividi, in quelle pennellate dense quanto vibranti che irrompono, prima ancora che nella tela, nel cuore dell’osservatore. Tiziano Vecellio fu tutto questo ma anche molto altro. Come abile imprenditore seppe curare e creare attorno a sé una fiorente bottega, si adoperò con pragmatica attenzione nel gestire gli investimenti e le entrate economiche, creò una fitta rete di commissioni tra le più alte cariche governative dell’Europa cinquecentesca. Per lui si sono scritti e composti innumerevoli contributi, biografie, studi e saggi volti a restituirne una vita dedicata all’arte e alla sua evoluzione. Tuttavia, rimane ancora incerta la data di nascita e tutto quel capitolo vitae che ne delinea l’infanzia e il periodo che anticipò il suo esordio nel panorama pittorico veneziano. Eppure, anche senza una data precisa della sua venuta alla luce, ancora oggi a noi si presenta una testimonianza fisica, visibile e visitabile di quell’infanzia vissuta nel magnifico paesaggio montano, tra i boschi, i sentieri e le vette delle Dolomiti. La sua casa natale è infatti pervenuta pressoché intatta fino ad oggi e, se ci si pensa, è suggestivo il fatto che proprio quelle mura, quelle pietre, quelle stanze udirono i primi pianti dell’artista, i primi passi, forse, come racconta un suo biografo, anche i primi disegni di un talento che da lì a poco sarebbe scaturito dando al mondo capolavori tanto unici quanto sublimi.

L’infanzia a Pieve di Cadore

Tiziano, secondogenito di Gregorio Vecellio, nasce nel borgo montano di Pieve di Cadore, a pochi chilometri dalla nota località di Cortina d’Ampezzo, nel bellunese, probabilmente in una data racchiusa tra il 1477 e il 1490. L’infanzia del giovane trascorse all’interno della casa natale insieme alla compagnia del fratello Francesco e delle tre sorelle, Orsa (Orsola), Caterina e Dorotea. Intorno all’età di nove-dieci anni, Tiziano, come viene affermato da Francesco Beltrame in “Cenni illustrativi sul monumento a Tiziano Vecellio”, “[...] digiuno di qualunque nozione elementare del disegno, essendo ancora fanciullo, sul muro della casa paterna effigiò l'immagine di Nostra Donna (la Madonna), valendosi per colorirla del succo spremuto dalle erbe e dai fiori: e tale fu lo stupore, che destò quella primizia del suo genio pittorico, che il padre stabilì di mandarlo col figlio maggiore Francesco a Venezia presso il fratello Antonio, affinché apprendesse le lettere e il disegno”. Fu così che egli, insieme al fratello e al padre, lasciò Pieve per recarsi in laguna; nella città che lo vedrà, nel corso di pochi anni, come uno degli artisti più richiesti e acclamati del Cinquecento. La sua formazione avviene presso le botteghe di Sebastiano Zuccato, Gentile e Giovanni Bellini e Giorgione. Proprio nei primi anni giovanili, con la carica espressiva del momento, Tiziano realizzò già alcune opere. La prima di queste, secondo un’attenta rilettura recente degli storici, sarebbe da individuare nel dipinto Jacopo Pesaro presentato a San Pietro da papa Alessandro VI (fig. 1) che, fatto risalire al 1503-1506, sarebbe la prima pittura che egli dipinse da ventenne.

Successivamente, nel corso degli anni della formazione e della raggiunta fama veneziana, il pittore si stabilì in laguna. In particolare, la casa natale cadorina tornò ad essere abitata da Tiziano durante il suo ultimo quindicennio di vita; fu proprio in quel periodo che divennero sempre più frequenti i ritorni nella terra natia. Il pittore amava soggiornare nei luoghi dell’infanzia e di certo vi sostava anche per curare i propri beni e interessi economici, nonché commerciali. Cadore a sua volta accoglieva il suo illustre concittadino tanto che, molte volte, si rivolse a lui per cercare di risolvere alcuni incomprensioni o problemi con la Repubblica Serenissima. Tiziano amava trascorrervi spesso i mesi estivi tanto che, proprio in quel frangente, si offrì per la decorazione absidale della chiesa Arcidiaconale del paese, un’iniziativa che purtroppo non poté compiersi a causa della morte del maestro avvenuta il 27 agosto 1576.

La casa, l’esterno

A pochi passi dalla piazza centrale del borgo montano, in contrada Arsenale, si mostra in tutta la sua storicità la casa natale. L’esterno (fig.2) si presenta nelle vesti di una tipica a abitazione cadorina cinquecentesca: la divisione in due piani collegati da una scala lignea esterna e da un ballatoio, il camino addossato alle mura perimetrali e il tipico tetto detto a scandolette, ovvero ricoperto da assicelle in larice sopra travi a vista.

La casa, l’interno

Accedendo al piano terra della casa, grazie alla porta a da arco che si affaccia sul piano di calpestio esterno, si entra in una stanza di notevoli dimensioni, detta “sala nobile”, molto comune tra le abitazioni cadorine quattrocentesche. Proseguendo con l’itinerario, attraversando un’altra stanza e la scala esterna, si giunge al piano primo dove sono collocate quattro stanze. Tra queste figura la cucina (fig. 3) nella quale emerge la cappa del focolare rialzato (detto foghèr), quella mediana (detta stùa) con le pareti rivestite da pino cembro nella quale, secondo la tradizione, venne alla luce l’artista, la sala da pranzo e un piccolo studiolo probabilmente utilizzato dal padre di Tiziano.

Dopo la morte di Tiziano la casa passò in eredità al figlio di quest’ultimo, Pomponio che, passati pochi anni, la vendette a un altro acquirente. I passaggi di proprietà si succedettero fino a quando, anche dopo alcune modifiche volte a ripristinare il volto originario del fronte anteriore della casa, il 17 Dicembre 1922 quest’ultima venne ufficialmente dichiarata, con Regio decreto, monumento nazionale. Inaugurata il 7 Agosto 1932, la dimora storica divenne meta di numerose visite tanto da costituire nel tempo una testimonianza visibile e visitabile di uno dei geni che seppe dare slancio e continuazione a uno dei capitoli più incredibili e innovativi della storia pittorica italiana; di un giovane cadorino, pressoché sconosciuto quando arrivò a Venezia, destinato a diventare veicolo di un’arte in cambiamento, di quel geniale talento che qui nella sua casa si respira, si custodisce e tramanda amorevolmente.

Sitografia

http://www.magnificacomunitadicadore.it/cadore/musei/2/casa-natale-di-tiziano-vecellio.html

https://www.culturaveneto.it/it/luoghi/lista-musei/5efb99c2b282ae8154755936

LA CAPPELLA DELL’ARCA DI SANT’ANTONIO

A cura di Mattia Tridello

La tomba del Santo di Padova

Introduzione

“GAUDE FELIX PADUA QUAE THESAU(RUM) POS(S)IDES”. “Gioisci, o felice Padova, che possiedi un tesoro”. Con queste solenni parole, il 30 maggio 1232 nella festa di Pentecoste, nel duomo di Spoleto, Papa Gregorio IX elevò agli onori degli altari un frate francescano che, da quel momento in poi, diverrà universalmente noto e venerato con il nome di Sant’Antonio di Padova, uno dei Santi più amati dell’intera cristianità. Dopo neanche un anno dalla sua morte, passarono solo 352 giorni, il processo di canonizzazione era già terminato e ancora oggi viene ricordato come il più breve della storia della Chiesa. Iniziava così la devozione verso il frate che in vita, con la sua predicazione e le opere di bene, si era sempre schierato dalla parte dei più deboli, degli umili, dei disagiati e dei poveri, opponendosi con forza a qualsiasi forma di tirannia e ingiustizia. Ebbene, potrebbe risultare singolare iniziare a parlare di Antonio con questa frase latina, tuttavia, proprio quest’ultima, permette di addentrarsi all’interno del luogo che più di tutti è indissolubilmente legato al Santo: la Sua tomba, o meglio l’Arca. Le parole altisonanti pronunciate dal papa sono infatti riprodotte a caratteri dorati nel riquadro centrale della meravigliosa volta che copre la cappella ospitante i resti mortali del frate. Proprio questa, da secoli, è comunemente nota con il titolo di “Cappella dell’Arca”. A questo punto è naturale chiedersi il motivo di tale denominazione. In origine e se si guarda all’antico Testamento, con il termine “arca” si indicava esplicitamente la cosiddetta “Arca dell’Alleanza”, la cassa di legno d’acacia dorata che custodiva al suo interno le Tavole della Legge, il bastone di Aronne e un piccolo vaso contenente la manna[1]. Conservata nella zona più sacra del Tempio di Gerusalemme, essa costituiva il bene più prezioso per il popolo ebraico. Non è un caso dunque che Gregorio IX definì Sant’Antonio come “Arca del Testamento”, in virtù della vastissima conoscenza teologica che quest’ultimo ebbe e seppe far concreta, con intrepida forza e carità evangelica, tramite l’aiuto e la difesa del prossimo. Inoltre, lo stesso sarcofago nel quale riposano i resti mortali del Santo assunse, nel corso del tempo, la medesima denominazione per indicarne sia il prezioso contenuto sia l’importanza rivestita per la popolazione patavina e per l’intera basilica che, per sineddoche, è nota ai più semplicemente come “il Santo”, a prova della profonda devozione che in tutto il mondo viene riservata verso il “Santo senza nome”, ad Antonio. La cappella dunque si fregia di essere uno dei luoghi più visitati dell’intero complesso antoniano e i suoi marmi, le sue statue, i suoi elaborati decori, se potessero parlare, sarebbero unanimi nel raccontare il costante, continuo e duraturo flusso di fedeli che transitano giornalmente proprio accanto a quel sarcofago marmoreo, a quella lastra toccata da migliaia e migliaia di persone ogni anno, di quel segno visibile di Antonio tra la gente che ancora parla e si fa testimonianza viva nei cuori dei fedeli. Con questo itinerario sotto le cupole della basilica, si cercherà dunque di ripercorrere le vicende artistiche e storiche che portarono alla creazione della cappella che ospita le spoglie del Santo, di quello scrigno prezioso che, davanti agli occhi del fedele, si apre maestoso e tramanda attraverso i suoi decori, i suoi marmi e nella sua bellezza, l’esempio evangelico e mirabile del “Santo dei miracoli”.

L’origine della cappella e dell'arca di Sant'Antonio

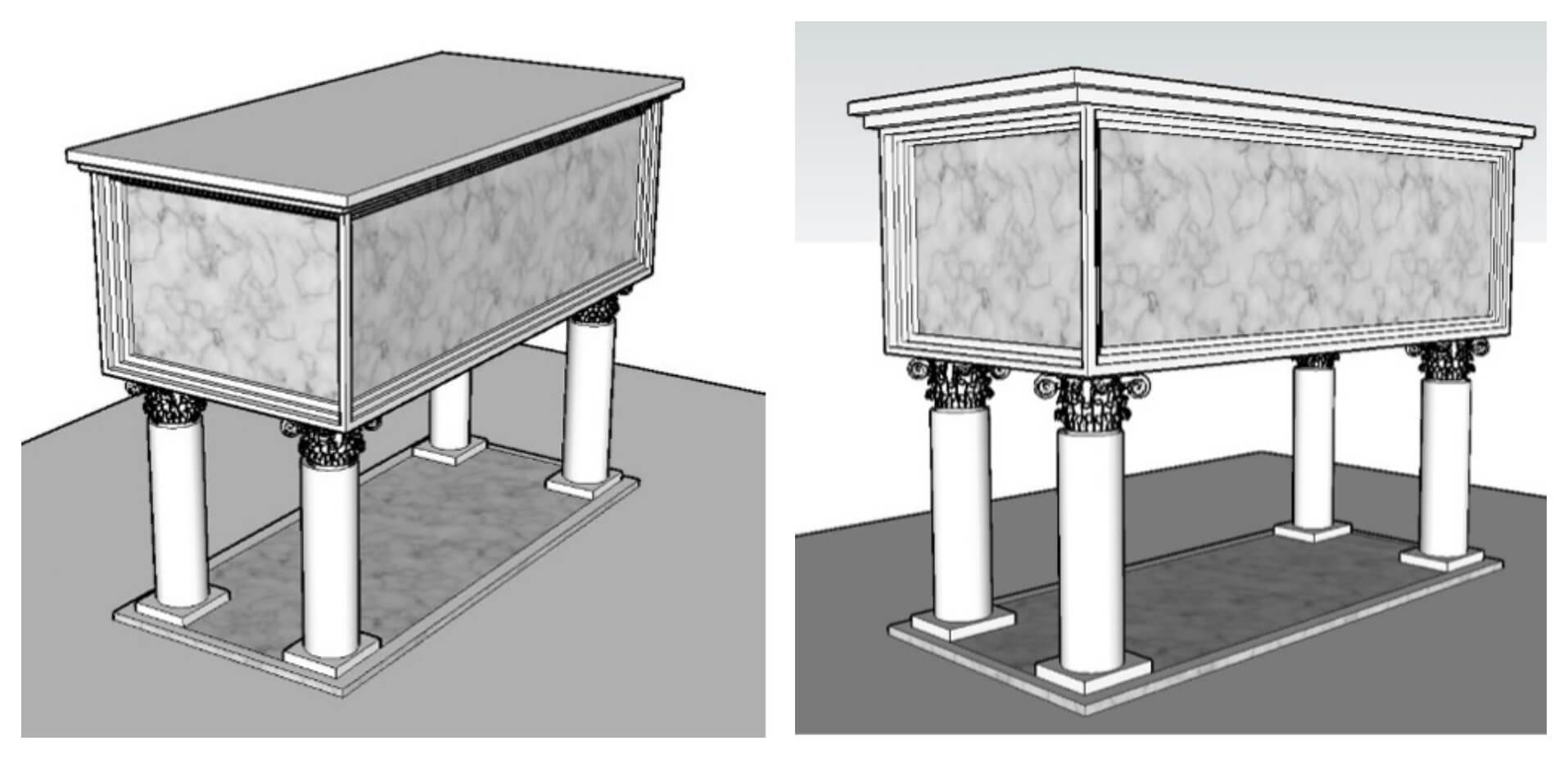

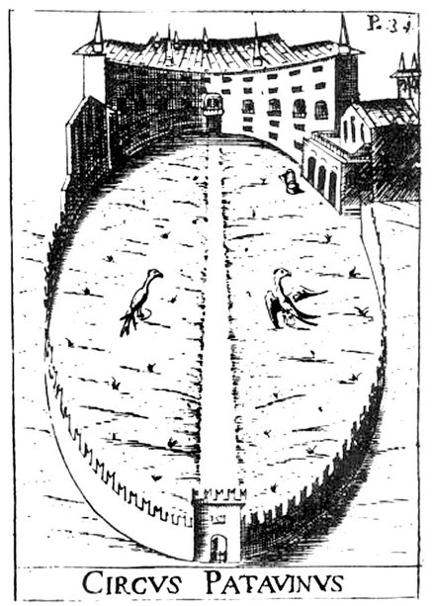

Per comprendere meglio l’origine e la posizione attuale della cappella e del suo contenuto occorre risalire direttamente alla nascita del Santo. Era il venerdì 13 Giugno 1231. Fernando da Lisbona (questo il nome di battesimo di Antonio), colto da un malore e prossimo alla morte, su di un carro trainato da buoi, viene trasportato dal piccolo paesino di Camposanpiero fino alle porte di Padova, città nella quale chiede personalmente di emettere l’ultimo respiro. Giunto però alla periferia nord di quest’ultima, all’Arcella, mormorate le parole “Vedo il mio Signore”, spirò. Moriva così all’età di 36 anni il francescano che, con la sua predicazione, aveva mosso enormi folle di fedeli desiderose di tornare alla vita vissuta in conformità del Vangelo. Con solenni funerali, avvenuti il 17 Giugno 1231, il frate viene sepolto presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, luogo ove amava ritirarsi spiritualmente nei periodi di intensa attività apostolica. Quella chiesa, al tempo anonima per molti, relativamente periferica in confronto al centro cittadino, sarebbe stata destinata a diventare la grandiosa basilica che ancora oggi accoglie numerosissimi gruppi di devoti e pellegrini in visita al luogo che ospita proprio il tesoro di Padova: “l’Arca del Santo. La morte e la celere canonizzazione di quest’ultimo non lasciarono indifferente la città patavina che, fin dagli albori della predicazione antoniana, accolse con entusiasmo la novità comunicativa introdotta dal frate capace di attirare e convertire le persone con l’esclusivo uso della parola. La vicinanza del popolo al francescano crebbe irrefrenabilmente culminando in un’aperta devozione. Quest’ultima si faceva presente in particolare nella piccola chiesetta che ne ospitava il corpo. Attualmente i resti di quel luogo sono stati inglobati nella maestosa costruzione basilicale ma si possono ancora vedere, almeno dal punto di vista planimetrico, nella Cappella della cosiddetta “Madonna Mora”. L’arca originale in marmo che ospitava le sacre spoglie era costituita da un sarcofago sopraelevato dal piano di calpestio grazie a quattro colonnine (fig.1 e 2), in questo modo i fedeli avevano la possibilità non solo di toccarla ma anche di sostarvici e sdraiarvici sotto come si evince da un affresco di Giusto de’ Menabuoi presente nella cappella del Beato Luca Belludi, attigua a quella dell’Arca (fig. 3). Proprio grazie al continuo afflusso delle persone, ben presto, furono registrati molti fenomeni miracolosi sulla tomba ed iniziarono ad arrivare pellegrini anche da oltralpe. Il progressivo aumento dei numeri di persone che quotidianamente sostavano nei pressi della piccola chiesetta portò alla posa della prima pietra (1240) di un tempio più vasto e capiente, appositamente progettato per contenere l’afflusso continuo di fedeli e pellegrini.

La fama e soprattutto l’indiscussa centralità assunta dalla tomba di Sant’Antonio nella venerazione popolare ci perviene attraverso l’affresco sopracitato e in particolare dalla prima testimonianza della vita antoniana a noi pervenuta, l’Assidua (testo agiografico composto nel 1232 da un anonimo frate francescano), ciò che appare muovere la devozione pubblica è il rapporto diretto che si instaura tra il devoto e la tomba. Proprio nei pressi di quest’ultima vengono attestati miracoli e grazie concesse dal Signore per intercessione del Santo, proprio in quel luogo i fedeli sostano costantemente, giorno e notte. Dunque è il sarcofago a imporsi come segno visibile e letteralmente palpabile di Antonio, l’arca diventa una sorta di rappresentazione di quest’ultimo che il pellegrino cerca fin dal suo primo ingresso in basilica, diviene quindi una vera e propria immagine che si lascia toccare, in un rapporto devozionale nel quale la fisicità è una componente essenziale. Per tale motivo, secondo alcuni storici, dopo la terza ricognizione del corpo avvenuta nel 1350, la tomba venne spostata al centro del transetto della nuova basilica, sotto la cupola centrale troncoconica. Con la volontà di dare al sarcofago un luogo dedicatogli e più fruibile da parte dei pellegrini, si avviò, dalla seconda metà del XIV secolo, la costruzione di una cappella gotica nel transetto di sinistra. Quest’ultima, decorata con affreschi di Stefano da Ferrara, a causa del fumo delle candele, dell’umidità e dell’esposizione del vano a nord, venne notevolmente danneggiata tanto che si decise, di comune accordo e con il favore del ministro provinciale padre Francesco Sansone (raffinato mecenate), per il suo completo rifacimento nei primi anni del Cinquecento.

La cappella cinquecentesca per l'arca di Sant'Antonio

Il vasto cantiere rinascimentale vede la collaborazione e l’impiego di artisti di fama nazionale che, collaborando in varie parti della cappella, contribuirono a renderla quello scrigno prezioso che ancora oggi suscita meraviglia e stupore nell’osservatore. Con la direzione dei padovani Giovanni e Antonio Minello preso avvio la costruzione del nuovo vano secondo il disegno architettonico scaturito, quasi per certo, dalla mano dello scultore e architetto veneziano Tullio Lombardo.

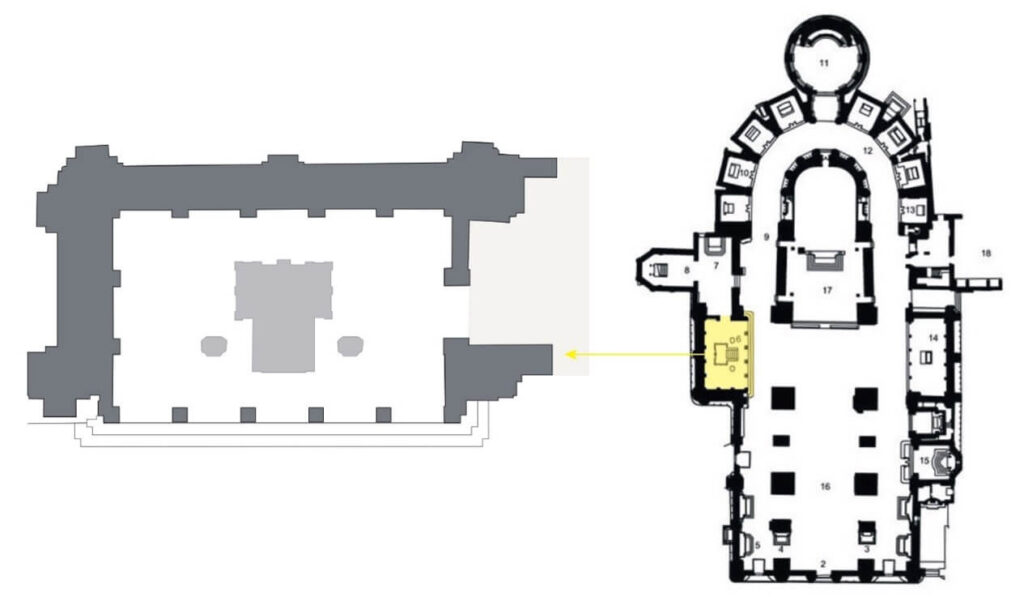

La pianta

La cappella si presenta in una pianta pressoché rettangolare innalzata di alcuni gradini rispetto al piano di calpestio del transetto e delle navate (fig. 4). L’accesso è contornato e ritmato dalla presenza di una loggia aperta su cinque arcate a tutto sesto, che si ripropongono poi in tutto il perimetro interno del vano.

La facciata

La facciata (fig. 5) si presenta scandita in altezza secondo uno schema ben definito e proporzionale. Al livello del piano di calpestio, al di sopra di basamenti marmorei, si innalzano quattro colonne e due semi-pilastri che sostengono il livello superiore. In quest’ultimo, intervallati da fregi istoriati, trovano spazio cinque riquadri ospitanti, i due laterali, clipei romboidali e circolari mentre, quello centrale, l’iscrizione latina “DIVO ANTONIO CONFESSORI SACRUM RP PA PO”, ovvero, “A sant’Antonio, la cittadinanza (repubblica) (RP) Patavina (PA) pose (PO)”.

L’attico e il coronamento della facciata sono scanditi dalla presenza di cinque nicchie marmoree intervallate da paraste corinzie. All’interno sono collocate cinque statue raffiguranti, rispettivamente da sinistra: Santa Giustina di Giovanni Minello (1513), San Giovanni Battista di Severo Calzetta (1500), Sant'Antonio di Giacomo Fantoni (1533), San Prosdocimo di Sebastiano da Lugano (1503) e San Daniele martire di Giacomo Fantoni (1533).

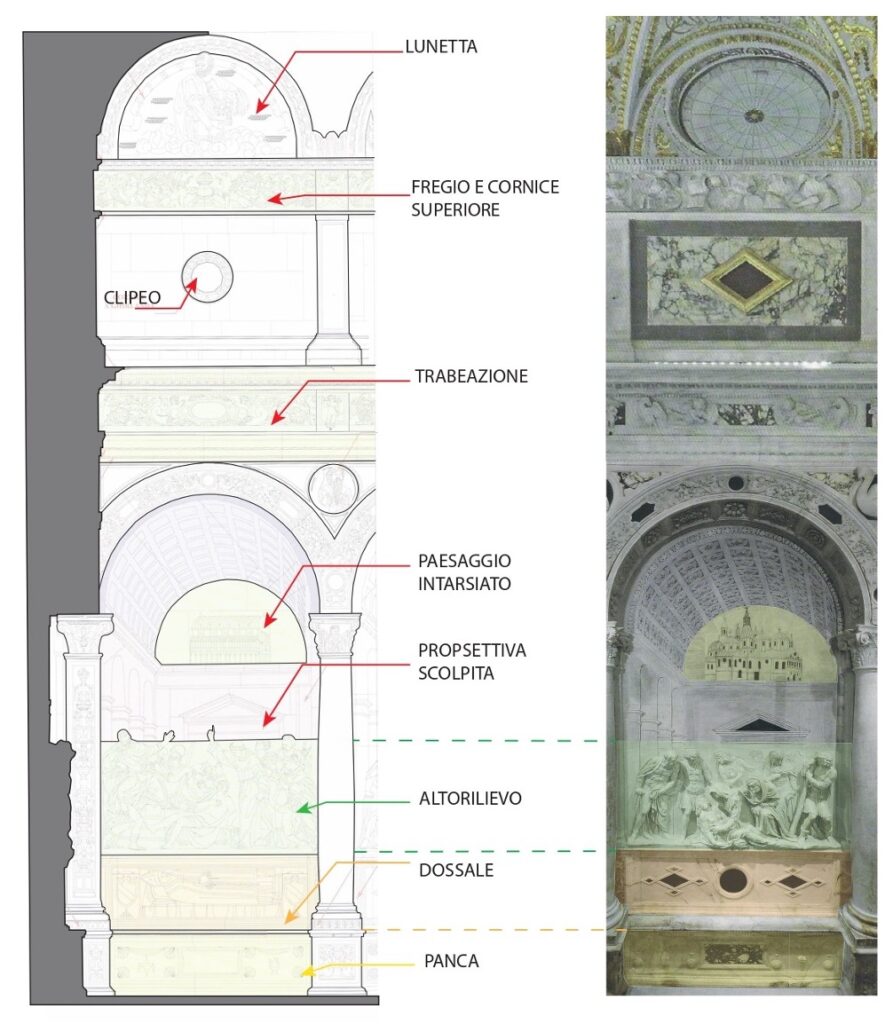

L’interno

L’interno del vano architettonico si presenta in tutta la sua lucentezza grazie alla presenza di numerosissimi marmi che lo caratterizzano come vero e proprio scrigno prezioso e straordinariamente dettagliato, a protezione dell’Arca del Santo che trova spazio al centro della cappella. Le tre pareti (fig. 6-7-8) (due sui lati corti e una sul lato lungo) che ne delimitano la planimetria, presentano il medesimo schema spaziale e decorativo. Quest’ultimo ripropone la suddivisione in diverse sezioni intervallate dalla presenza di tre arcate cieche a tutto sesto sui lati più piccoli, e ben cinque su quelli più grandi (fig. 9). Il visitatore così è attorniato da un’autentica bellezza che decora ogni singolo angolo dello spazio. Al livello più basso e sporgente, chiamato “panca”, si sovrappone un dossale. Al di sopra di questo sono presenti gli altorilievi con le prospettive scolpite e i paesaggi intarsiati. Nei pennacchi degli archi in successione compaiono i tondi raffiguranti i profeti. Il livello più vicino all’osservatore viene distanziato dalla parte superiore grazie a una trabeazione di gusto classico sovrastata da un attico intervallato da clipei circolari, romboidi, iscrizioni e paraste. All’altezza della volta trova spazio il fregio e la cornice superiore insieme alle lunette, alcune di queste sono scolpite con la rappresentazione a mezzo busto degli Apostoli mentre le altre restanti sono finestrate, ovvero, presentano aperture ovali che si affacciano direttamente sull’esterno.

All’interno delle arcate affacciate verso il centro della cappella venne organizzato un vasto apparato iconografico volto a descrivere e mostrare, come in un libro scolpito, le vicende salienti della vita di Antonio, in particolare i miracoli che il signore concesse per Sua intercessione anche mentre era in vita. Per questo motivo scaturirono, dai sapienti scalpelli di alcuni tra i più famosi e acclamati artisti dell’epoca (basti citare il Sansovino e i Lombardo), ben nove altorilievi rappresentanti, eccetto il primo, i miracoli del Santo riportati nella Sua biografia.

I rilievi

In ordine, partendo da sinistra, i rilievi scolpiti rappresentano (fig. 10):

1 Vestizione di S. Antonio (A. Minello, 1512);

2 Il marito geloso che pugnala la moglie (G. Rubino e S. Cosini, 1529);

3 S. Antonio risuscita un giovane (D. Cattaneo e G. Campagna, 1577);

4 Risurrezione di una giovane annegata (Iacopo Sansovino, 1563);

5 S. Antonio risuscita un bambino annegato (A. Minello e I. Sansovino, 1534);

6 Miracolo del cuore dell’usuraio (T. Lombardo, 1525);

7 Miracolo del piede reciso e riattaccato (T. Lombardo, 1525);

8 Il bicchiere scagliato in terra e rimasto intatto (G. Mosca e P. Stella, 1520-29);

9 Un neonato attesta l’onestà della madre (A. Lombardo, 1505).

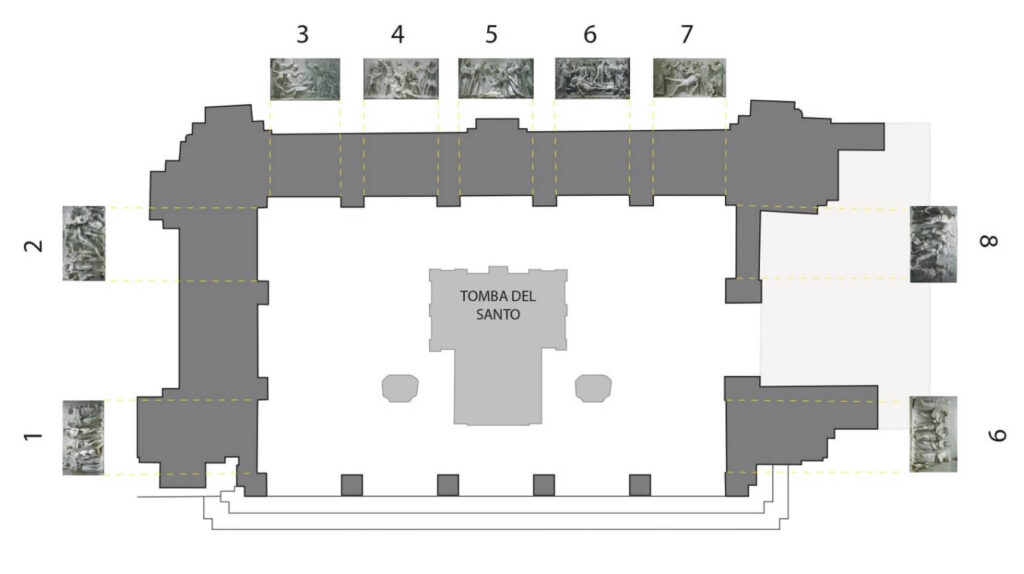

Tra quest’ultimi, in particolare, vorrei soffermarmi su quello realizzato dal fiorentino Iacopo Sansovino, “risurrezione di una giovane annegata” (fig. 11), poiché presenta alcune caratteristiche stilistiche e compositive di chiara matrice fiorentina date dalla provenienza dell’artista.

Come si comprende dal titolo dell’opera, l’altorilievo raffigura lo sconcerto degli astanti mentre guardano giacere a terra, annegata, la giovane. Tra la trepidazione delle figure sullo sfondo, si stagliano nella loro volumetrica plasticità tre donne: la giovane sdraiata, la madre che la sorregge accovacciata e infine la nonna inginocchiata (fig. 12). Sansovino, disponendole secondo uno schema semi circolare, quasi digradante verso l’osservatore, ebbe la straordinaria intuizione di accostare tre visi diversi sulla stessa diagonale. Tale effetto scultoreo lo si può bene intuire se ci si posiziona proprio sotto la firma dell’artista nella cornice inferiore (fig. 13).

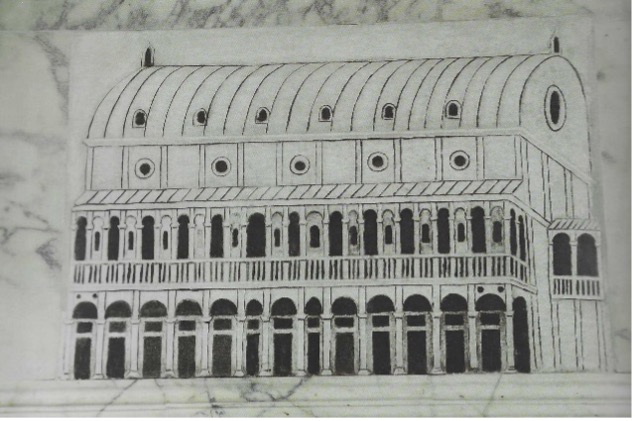

I tre volti in successione probabilmente alludono alle tre età dell’uomo, giovinezza, età adulta e vecchiaia. L’artista, per completare la scena e fornire all’opera una maggiore prospettiva ebbe la geniale idea di utilizzare, per realizzare le due figure sullo sfondo, la tecnica di Donatello (che d'altronde aveva lavorato poco a pochi metri dall’Arca, all’altare della basilica) dello “stiacciato”, un’operazione scultorea che consentiva di scolpire un rilievo anche a superfici di spessore minime rispetto al fondo per aumentare l’impressione prospettica nell’osservatore. Risulta interessante notare che lo sfondo di tutte le scene viene realizzato creando una sorta di prospettiva che termina nella rappresentazione di paesaggi mirabilmente intarsiati, raffiguranti spesso edifici esistenti a Padova (si veda la Basilica stessa o il Palazzo della Ragione) (fig. 14-15).

Oltre al pregevole valore artistico, gli altorilievi presenti attorno alla tomba avevano una vera e propria funzione comunicativa che permetteva, anche a chi si sarebbe avvicinato per la prima volta alle spoglie di Antonio, di comprenderne le gesta e intuirne la profonda ed evangelica carità. Il merito di questa forma artistica (che ne valse la scelta durante la progettazione della cappella) fu proprio, oltre alla resistenza del materiale, la sua facilità di comprensione e lettura unita alla successiva proporzione delle figure che non a caso vennero disposte ad altezza d’uomo. I rilievi erano e sono tuttora veicolo di un messaggio chiaro ed esplicito che trae le sue radici proprio nel Vangelo, quella Parola che Antonio, insigne predicatore, con tanta forza predicò e visse continuamente. Avvicinarsi a queste opere non significa solo osservarne la bellezza ma anche contemplarne il monito.

L'arca di Sant’Antonio

Vera protagonista della cappella è però l’altare-tomba-arca di Sant’Antonio. Come si è visto in precedenza, l’originario sarcofago era formato da un volume rettangolare sorretto da quattro colonnine. In occasione delle varie ricognizioni e traslazioni del corpo, il sarcofago venne sostituito nel Cinquecento con l’attuale. Questo, inglobato nell’altare-mensa, accoglie i fedeli che si avvicinano portando con sé ex voto, preghiere, richieste e ringraziamenti. La conformazione attuale di quest’ultimo si deve agli interventi di Tiziano Aspetti che, nei primi anni del XVI secolo, innalzò la mensa su sette gradini che permisero l’utilizzo della parte superiore stessa del sarcofago come altare (fig. 16-17). Così facendo venne creata una balaustra marmorea a protezione degli scalini e per contenere lo spazio antistante l’altare. Il sarcofago si presenta rivestito, sui quattro lati, da lastre di marmo verde antico detto anche “tessalico”, secondo alcuni sinonimo di gloria vista la sua preziosità, mentre sopra la mensa trovano collocazione tre statue bronzee sempre dell’Aspetti eseguite tra il 1593 e il 1594 e raffiguranti Sant’Antonio (al centro) (fig. 18-19), San Bonaventura e San Ludovico di Tolosa.

Ai lati della tomba sono collocati due candelabri in argento (alti ben 2,12 metri) realizzati da Giovanni Balbi rispettivamente nel 1673 (quello di destra) e 1686 (quello di sinistra) (fig. 20). Entrambi sono sorretti da un supporto marmoreo rappresentante angeli e gigli.

Portandosi dietro i gradini dell’altare si giunge al vero e proprio cuore dell’intera cappella, la lastra di marmo verde che cela i resti mortali di Antonio (fig. 21).

È proprio in questo punto che i fedeli sostano maggiormente (fig. 22), chi pone la mano, chi vi appoggia il capo, chi versa lacrime per confidare al Santo paure, tensioni, problemi, sicuro che Egli non farà mancare la Sua intercessione presso l’Altissimo. Poniamoci anche noi in preghiera difronte a quest’arca tanto decorata nel corso dei secoli, poggiamo la mano. Proprio qui riposano le spoglie di quel frate che 800 anni fa giunse provvidenzialmente in Italia e che 790 anni fa morì nella calda sera del 13 Giugno. Un uomo colto che seppe fare del Vangelo il centro della Sua vita, portando l’annuncio della “bella notizia” a tutti, confessando e predicando instancabilmente. Idealmente tutto nella cappella diventa testimonianza: i marmi, le statue, gli stucchi, si fanno portatori di quel messaggio di devozione verso Antonio “che tutto il mondo ama”; anche attraverso l’arte e le sue rappresentazioni che, in particolare qui, sono così numerose. Quest’ultime, sebbene a volte paiano simili, non sono mai discordanti poiché la personalità di Antonio è stata - e continua a essere - universale, eccezionalmente ricca di storia e devozione e quindi in grado di inserirsi in dimensioni diverse ma unite dalla profonda umiltà francescana, dal rigore e dalla coerenza di una vocazione estremamente semplice e fattiva. Forse fu proprio questo l’aspetto che più fece presa tra le folle accorse, durante le sue predicazioni, per vederlo e toccarlo, perché percepivano la presenza della sua santità e scorgevano, nella sua persona, un modello umano. Quella figura presente e santa, dalla quale l’arte e la devozione non hanno mai smesso di attingere per l’ideazione e la creazione di assoluti capolavori, ieri come oggi ancora parla da questo luogo al mondo e si fa testimonianza presente di una vita veramente vissuta nella gioia piena (Gv 15, 11-12).

Le piante, gli schemi, i modelli spaziali-compositivi della cappella e la ricostruzione dell’Arca sono state realizzate dall’autore dell’articolo mentre le immagini di dominio pubblico sono tratte da Google immagini, Google maps e dal sito web della Basilica di Sant’Antonio.

Le fotografie sono prese da https://www.flickr.com/photos/91862558@N03/sets/ e da Lucio Pertoldi, “La cappella dell'arca di Sant'Antonio nella basilica di Padova. Marmi antichi, storia e restauro”, Lalli Editore, 2011.

Note

[1] Dal Libro dell'Esodo (25,10-22; 37,1-9).

Bibliografia

Lucio Pertoldi, “La cappella dell'arca di Sant'Antonio nella basilica di Padova. Marmi antichi, storia e restauro”, Lalli Editore, 2011.

Andergassen, “L’iconografia di Sant’Antonio di Padova, dal XII al XVI secolo”, Padova, Centro studi antoniani.

Padova e il suo territorio, rivista di storia arte e cultura, 1995.

“Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903)” nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, La Sapienza, 2017.

Baggio,“Iconografia di Sant’Antonio al santo a Padova nel XIII e XIV secolo”. Scuola di dottorato, UniPd.

Libreria del Santo, “La Basilica di Sant’Antonio in Padova”, 2009.

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, 2019.

Sitografia

Sito web ufficiale della Basilica di Sant’Antonio.

Sito web dell’Arciconfraternita del Santo.

Sito web Venetian Heritage.

LA TAVOLA DELLA MADONNINA DEL FERRUZZI

A cura di Mattia Tridello

La Madonnina del Ferruzzi

"E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire finalmente tranquilli”.

Don Tonino Bello, da “Maria, donna dei nostri giorni”.

Sembrano alquanto singolari queste parole se, a primo impatto, vengono paragonate alla Madonnina del Ferruzzi, dipinto celeberrimo che ci si sta accingendo a descrivere, eppure, come vedremo, frase più riuscita e veritiera non poteva essere trovata per analizzare e osservare quest’opera d’arte unica nel suo genere. Quante volte ci siamo passati a fianco, l’abbiamo osservata e contemplata appesa nelle case senza sapere né l’autore né il luogo dove venne dipinta, senza porci altrettante domande sull’origine di quello sguardo amorevole e di quel volto rasserenante che sembra essere stato presente da sempre negli ambienti della nostra quotidianità. La sconfinata diffusione di questa figura, insieme alle numerose riproduzioni realizzate su di qualsivoglia materiale e con qualsiasi tecnica artistica, ne accrebbero la fama. Tanto conosciuta, quanto straordinaria per via delle vicende perlopiù rimaste distanti dal grande pubblico, nella sua famigliare e serena presenza, quella madre e quel bambino hanno varcato i secoli e i confini territoriali arrivando a costituire l’immagine mariana e di maternità più diffusa al mondo: l’effige di quella mamma che nel mese di Maggio si ricorda e festeggia affettuosamente, di quella presenza costante della nostra vita, quella “donna dei nostri giorni” 1 che cammina lungo le strade del mondo insieme a noi, pronta a coprirci, come nel dipinto, sotto il suo manto di madre.

L’origine dell’opera

Madonnina, Madonna del riposo e Madonna delle vie sono solo alcuni dei tanti nomi che, nel corso del tempo, hanno fatto conoscere tale soggetto su tavola, datato 1897, del pittore Roberto Ferruzzi. Tuttavia in origine, a differenza di quanto si possa pensare, l’artista non intendeva raffigurare un tema di carattere religioso, bensì di connotazione ritrattistica. Ne dà testimonianza il fatto che il quadro venne presentato ufficialmente alla Biennale di Venezia con il titolo di Maternità. Prima di addentraci nella descrizione di quest’ultimo però, occorre analizzare la figura del pittore che impugnò il pennello per dipingere una così dolce e aggraziata figura.

L’autore: Roberto Ferruzzi

Roberto Ferruzzi (fig. 1), nato nel 1853 a Sebenico (Dalmazia) da una famiglia italiana, dopo quattordici anni di permanenza nel paese natale, per affrontare gli studi di giurisprudenza a Padova nel 1879, dopo vari soggiorni compiuti a Venezia e a seguito di un breve ritorno in patria, decise di stabilirsi definitivamente nella piccola frazione di Luvigliano di Torreglia, una cittadina incastonata tra i verdeggianti e rigogliosi Colli Euganei. Il paese che, secondo le fonti storiche, prenderebbe il nome dalla presenza passata di una residenza dello storico latino Tito Livio, si contraddistinse grazie alla figura del pittore autodidatta che qui prese dimora ed intrattenne numerose e influenti amicizie con alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, basti citare il famoso pianista Cesare Pollini.

La tavola della Madonnina del Ferruzzi

All’interno delle mura della sua casa natale alle pendici del monte Sengiari, vide la luce una delle sue opere che ebbero il maggiore, se non il massimo, successo su larga scala: la Madonnina. Passeggiando probabilmente tra le vie del borgo padovano, Ferruzzi vide una scena tanto commuovente quanto diffusa per l’epoca: una ragazzina teneva tra le braccia il piccolo fratellino avvolto in uno scialle per proteggerlo dal freddo. Quella bambina di undici anni era Angelina Cian, la seconda di quindici figli alla quale, com’era consuetudine del tempo, essendo una delle più grandi tra le sorelle, spettava il compito di accudire il piccolo fratellino durante gli orari di lavoro dei genitori. Il pittore rimase talmente impressionato da tale scena che chiese alla giovinetta di poter essere ritratta in un quadro che, alla sua genesi, doveva enfatizzare il ruolo di una maternità amorevole, spesa per l’altro nell’aiuto e nella dedizione materna. Pochi mesi dopo l’opera era pronta e, una volta esposta alla seconda edizione della Biennale di Venezia, vinse il primo premio tra il clamore e la contentezza del pubblico. La grazia di quel volto rivolto verso l’alto, quasi a voler intravedere un riferimento al Divino, il capo coperto dal velo e la premura con la quale la ragazza teneva tra le braccia il bambino addormentato, portarono ad intravedere nel tema del quadro una rappresentazione sacra, in particolare quella della Madonna con il Bambino Gesù. In realtà il mutamento del nome originario non sconvolse il significato stesso della rappresentazione ma lo arricchì, poiché calava l’evento divino dell’Incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria, in un contesto vicino alle persone ed accessibile, quasi a permettere di immedesimarsi nella vita delle numerose ragazze che aspettavano un figlio e delle madri che avevano potuto prendersene cura. Il dipinto diventava dunque un simbolo universale dell’amore di una madre verso i suoi figli, di quel gesto di vera carità intrinseco al concetto stesso di madre e, inoltre, quale maternità più bella poteva esserci se non quella di Maria, di quel sì meraviglioso rivolto all’Angelo che cambiò il corso della storia?

Il quadro (fig. 2), immediatamente acquistato per una cifra di trentamila lire (una somma altissima per l’epoca), venne più volte rivenduto passando in proprietà ad una conosciuta ditta fotografica, i Fratelli Alinari. Quest’ultimi, prima di cederlo per la vendita, trattennero il diritto per la riproduzione del quadro stesso su qualsiasi mezzo e materiale. Fu per questo motivo che l’opera venne riprodotta su larga scala diventando ben presto, sia per bellezza che per diffusione e facile reperibilità, l’immagine mariana più diffusa al mondo (fig. 3).

Risulta alquanto strabiliante che un’opera tanto conosciuta, nata all’interno di un piccolo paesino veneto, sia stata portata fin dall’altra parte del mondo. Ancora più singolare è la vicenda, o per meglio dire, il mistero relativo l’attuale collocazione dell’originale. Infatti, secondo numerose fonti, il quadro andò perduto a causa di un naufragio della nave che lo avrebbe portato negli Stati Uniti all’acquirente che lo aveva acquisito; per altri, invece, si sarebbe perso nel mercato collezionistico privato, probabilmente rientrando all’interno di una raccolta privata collocata in Pennsylvania.

Se la posizione del quadro ancora oggi risulta incerta, è invece di recente scoperta la continuazione della vita di quella fanciulla che ispirò profondamente l’artista, la modella che prestò il volto per il dipinto. Angelina Cian si trasferì a Venezia dove conobbe e sposò Antonio Bovo, dalla loro unione nacquero ben dieci figli. Ben presto la famiglia si trasferì in America, precisamente ad Oakland in California, intorno al 1906. L’armonia venne tuttavia interrotta nel 1929 a causa della prematura scomparsa del coniuge Antonio. La crisi, il tracollo finanziario della borsa e il lutto famigliare portarono al crollo emotivo e psichico di Angelina tanto che, né prima di quel momento, né dopo, rivelò mai a nessuno di essere la giovane raffigurata nel dipinto tanto famoso. Ancora oggi conosciamo la sua storia grazie alle continue ricerche condotte da una delle figlie, suor Angela Maria Bovo. Quest’ultima nel 1984, quasi a cento anni dalla realizzazione del quadro, riuscì a rintracciare alcune zie materne ancora viventi a Venezia. Quando le incontrò chiese notizie sulla madre e quest’ultime, per mostrargliela, presero una riproduzione della Madonnina e dissero “Ecco la tua mamma”. Con queste parole venne finalmente rivelata la storia che si celava, oramai da anni, al di sotto di uno dei dipinti che senz’altro lasciarono e continuano tuttora a tramandare una storia incredibile: una vicenda lunga e variegata che ha per filo conduttore la maternità di una donna, l’amore palpitante che non ha smesso di pulsare ma che continua a irradiare e riflettersi nelle persone che, guardando il quadro, potranno ritrovare l’amore materno e dire ancora una volta “ecco la mia mamma”.

Bibliografia

Card. Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, Shalom Editrice.

Sitografia

https://www.euganeamente.it/la-maternita/

http://www.luvigliano.it/storia/mhtm

https://www.parrocchiatorreglia.it/la-madonnina-di-ferruzzi

http://www.luvigliano.it/storia/luviglihtm

IL CASTELLO DEL CATAJO PARTE III

A cura di Mattia Tridello

Dopo aver introdotto nel primo articolo di questa serie la storia del Castello del Catajo, ed aver proseguito nel successivo con l’analisi dell’architettura esterna, si procederà con la descrizione interna dell’edificio.

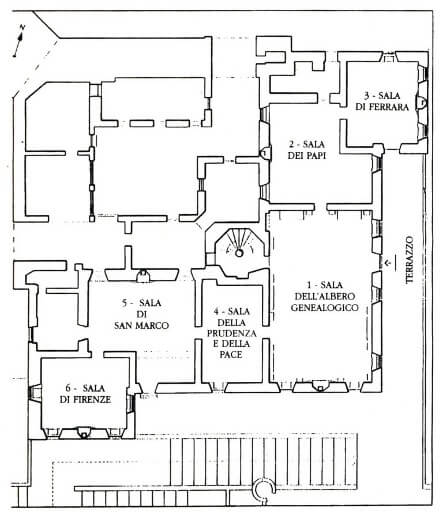

Il Castello del Catajo: l’interno

Salendo le gradinate del cortile dei giganti, si giunge alla terrazza che delimita e circoscrive il piano nobile del castello (al momento l’unica parte aperta al pubblico). La pianta del fabbricato centrale si presenta perlopiù impostata sulla forma quadrangolare (Fig. 1). L’armonia delle linee viene movimentata grazie alla presenza di due sale rettangolari che assumono le sembianze, dall’esterno, di torri merlate. Entrando dal terrazzo, che si affaccia verso le città di Abano e Montegrotto Terme, si viene introdotti in uno dei saloni affrescati più vasti del complesso: la cosiddetta “sala dell’albero genealogico”.

La sala dell’albero genealogico

Il salone costituisce la parte iniziale degli ambienti di rappresentanza del palazzo che venivano utilizzati come splendida e storica scenografia di balli e cene sfarzose. Le pareti, interamente ricoperte da preziosi affreschi, sono state decorate da Giovanni Battista Zelotti, allievo del celebre Paolo Veronese, nonché uno dei più famosi rappresentanti ed esecutori della pittura veneta cinquecentesca. Le decorazioni pittoriche di quest’ultimo rientrano tra gli esempi di affreschi “autocelebrativi” meglio integri e conservati di tutto il nord Italia. Le scene raffigurate ritraggono le gesta della famiglia che fece costruire il castello e trovano spazio in ben quaranta riquadri intervallati tra loro da ricche cornici con putti, festoni naturalistici e composizioni floreali (Fig. 2).

La suddetta sala prende il nome dall’affresco rappresentante l’albero genealogico della famiglia Obizzi. Quest’ultimo parte dal capostipite, Obicio I, per arrivare al committente del rifacimento del palazzo, nel 1570, Pio Enea I (Fig. 3).

Inoltre, sulle pareti che circoscrivono gli ambienti, sono rappresentati anche numerosi eventi bellici indissolubilmente legati al coinvolgimento della famiglia Obizzi; basti citare i duelli navali e le crociate. Ogni evento è riconoscibile e leggibile grazie alla presenza di cartigli in latino e italiano. Il soffitto, riccamente decorato grazie a delle travi dipinte, racchiude la rappresentazione delle personificazioni delle tre forme di governo: la Democrazia (Fig. 4), l’Aristocrazia e la Monarchia. La prima di queste, rappresentata nelle vesti di Roma, è accompagnata da due allegorie, avarizia e discordia, che riproducono le cause della sua caduta. L’aristocrazia viene invece personificata da Venezia che, insieme alle figure della prudenza, dell’occasione, della concordia e della pace, viene individuata legittimamente come una buona forma di governo che sarà destinata a cadere solo nel 1797. Infine la monarchia è accompagnata dalla felicità, dalla buona fortuna, dall’ardire e dalla clemenza.

Oltrepassando il salone, si viene introdotti in altre stanze affrescate, per la precisione cinque, intitolate a diverse realtà governative o famigliari.

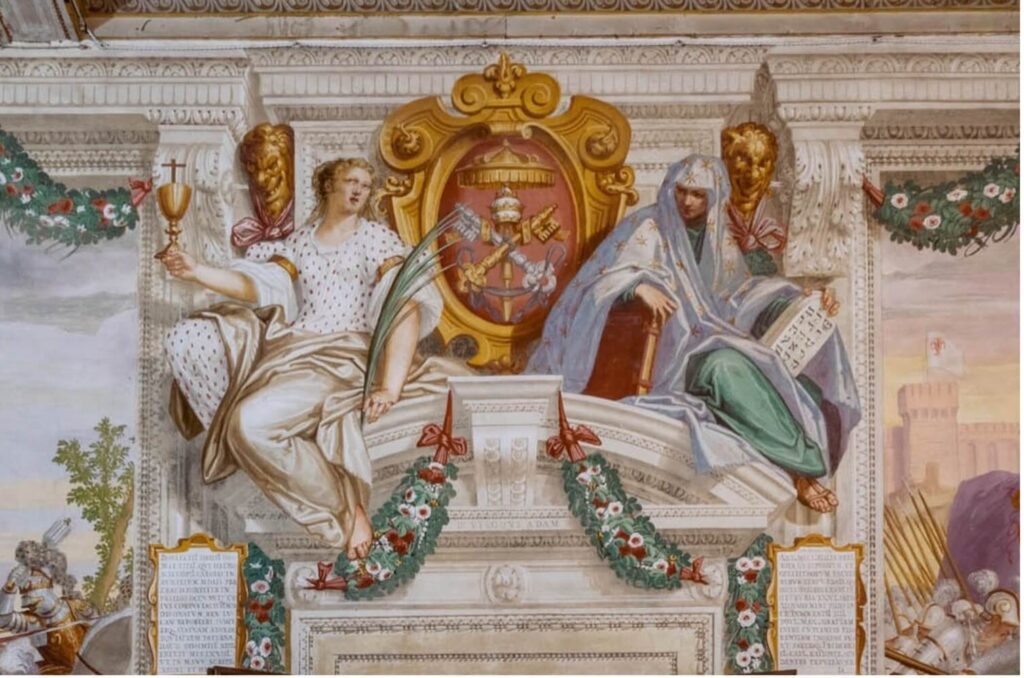

Camera del Papa nel Castello del Catajo

La camera detta “del Papa” prende il nome dal tema del ciclo pittorico realizzato al suo interno. In quest’ultimo, infatti, sono raffigurati numerosi episodi che videro la famiglia Obizzi a stretto contatto con il Papa stesso e le autorità da lui dipendenti. Per tale motivo, il sovraporta (Fig.5) rappresenta lo stemma pontificio formato dalle due chiavi, una d’argento e l’altra dorata, coronate dall’ombrella pontificia e dalla tiara papale. La ricca raffigurazione è affiancata da due allegorie, a destra la Religione (riconoscibile grazie al manto stellato e alla tavola in ebraico rappresentante l’Antico Testamento e il libro del Nuovo) e a sinistra la Fede (leggibile grazie alla veste bianca maculata di rosso sangue, alla palma del martirio e al calice nella mano destra). Difronte all’ingresso viene affrescato anche l’episodio del matrimonio tra Luigi Obizzi e Caterina Fieschi difronte a Papa Innocenzo IV Fieschi. Quest’ultimo viene raffigurato anche una seconda volta mentre designa Luigi come capitano generale della Chiesa in Italia e Obizzo, il fratello, come capitano della Guardia pontificia.

Camera di Ferrara

Proseguendo all’interno del piano nobile si giunge in una serie di stanze dedicate a una determinata famiglia storica oppure ad una città, è il caso della Camera di Ferrara. Quest’ultima viene così denominata per via della rappresentazione, al suo interno e nel sovraporta, dello stemma degli Estensi.

Il Castello del Catajo: la Camera di San Marco

La stanza omonima prende il nome dallo stemma della Serenissima collocato sopra l’architrave della porta d’accesso (Fig. 6). Questo presenta la raffigurazione del Leone di San Marco, detto in “moeca” per via della posizione che ricorda quella dei granchi durante la muta, coronato, al di sopra, dal corno dogale. L’effige viene attorniata da due personaggi, a sinistra Nettuno e a destra Minerva. Il primo, dio del mare, raffigurato con il tridente e la veste azzurra, richiama al potere marittimo della Repubblica veneziana; mentre Minerva, dea dell’intelligenza e della saggezza, riconoscibile grazie alla civetta vicino ai calzari, richiama la bravura militare con la quale Venezia seppe imporre il suo dominio marittimo e terrestre.

Stanza di Firenze

L’ultima stanza, che conclude gli appartamenti di rappresentanza, è quella di Firenze. Quest’ultima viene intitolata con il nome sopracitato per via, come per le altre sale, dello stemma della famiglia Medici che compare ancora una volta sopra la porta d’accesso tra ghirlande, frutti e allegorie (Fig. 7).

La cappella gentilizia del Castello del Catajo

Difronte al cortile dei giganti è presente anche un’insolita ma elegante cappella gentilizia di palazzo, la quale venne fatta realizzare nel 1838 in occasione della visita ufficiale al castello degli imperatori austriaci. Quest’ultima, in stile neogotico, presenta una struttura completamente realizzata in legno. Le decorazioni dipinte variano dal cielo stellato blu alle rifiniture dorate. Al centro del piccolo presbiterio è presente l’altare con l’immagine di Maria con il Bambino e la parte alta del fabbricato, non avendo affacci diretti sull’esterno, funge da matroneo aperto (Fig. 8-9). Il soffitto presenta due volte a crociera con nervature molto ampie, mentre sulla controfacciata è presente una piccola balaustra pensile, probabilmente utilizzata come posto d’onore per gli illustri ospiti austriaci.

Immagini

Tutte le immagini dell’articolo sono immagini di dominio pubblico tratte da Google immagini, Google maps, dalla sezione immagini del sito ufficiale del Castello del Catajo ©, da Wikipedia e dal sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

Bibliografia

Corradini, Gli Estensi e il Catajo, Modena-Milano, 2007.

L. Fantelli e P.A. Maccarini, Il castello del Catajo, Battaglia Terme, 1994.

Antonio Mazzarosa, Storia di Lucca, vol. 1, Giusti, Lucca, 1833.

Sitografia

Sito internet ufficiale del Castello del Catajo.

Sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

Dizionario bibliografico degli italiani.

IL CASTELLO DEL CATAJO PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Dopo aver introdotto nel precedente articolo la storia del Castello del Catajo, si proseguirà la trattazione illustrando il complesso dal punto di vista architettonico.

Il Castello del Catajo: l’esterno e l’architettura

Prima di analizzare l’esterno e l’architettura del complesso, occorre conoscere il significato del singolare nome che l’edificio detiene. L’origine di quest’ultimo, purtroppo, si è persa nel corso dei secoli, per questo, ancora oggi, non esistono interpretazioni del tutto certe e definitive. Le due più accreditate farebbero risalire il toponimo o al nome con il quale era conosciuta la Cina nel Medioevo, Catai appunto (per via della forme esotiche richiamate dall’architettura del palazzo), oppure alla contrazione delle parole in veneto “Ca’ del Tajo”, con le quali si faceva riferimento allo scavo del canale fluviale di Battaglia Terme che aveva tagliato l’unità dei campi agricoli in due parti. Quest’ultimo attraversa la tenuta e ne costituisce la difesa naturale: infatti per accedere alla dimora storica occorre sorpassare il ponte del piccolo fiume, oltrepassare il monumentale cancello che reca sulla sommità alcune riproduzioni di statue antiche (come l’Ercole Farnese) e dirigersi verso l’entrata principale ubicata sul lato orizzontale del palazzo (Fig. 1).

Esternamente l’architettura del complesso, sebbene presenti corpi di fabbrica edificati in periodi diversi, si presenta unitaria e senza notevoli differenze estetiche. L’impatto principale della tenuta è senz’altro quello dell’altezza. Tutti i fabbricati si sviluppano verso l’alto, quasi a volersi aggrappare alle pendici di uno dei colli che ne contorna l’orizzonte. Il palazzo è diviso, infatti, su diversi piani in base alla funzione degli stessi e all’uso che ne si faceva durante i soggiorni. Dalla visuale esterna il castello può essere diviso in tre blocchi: la casa di Beatrice (al livello più basso) ovvero la costruzione originaria quattrocentesca, il Castel vecchio (il livello alto) costruito negli ultimi decenni del Cinquecento e infine, più a nord, il Castel Novo, l’ala ottocentesca. Le singole parti sono accumunate dalla pianta rettangolare e dalla presenza di merlature continue in muratura che ne accrescono l’unità e la compostezza architettonica.

L’ingresso

L’ingresso al castello avviene tramite il monumentale ma elegante portale d’accesso (Fig. 2). Quest’ultimo, realizzato sul finire del Settecento da Tommaso Obizzi, presenta un fornice architravato centrale (utilizzato per il passaggio a cavallo) e due entrate laterali più piccole ad uso dei pedoni. La facciata dell’ingresso è tripartita grazie alla presenza di quattro colonne tuscaniche bugnate, possibile segno dell’influenza dell’architettura di Giulio Romano, che sostengono la trabeazione dorica formata da architrave, fregio con metope e triglifi e cornice. La sommità della costruzione è adibita ad attico percorribile e si corona di quattro statue celebrative intervallate da due maschere e un cartiglio centrale.

Il Cortile dei Giganti

Una volta oltrepassato il portale d’accesso si è introdotti nell’ampio Cortile dei Giganti (Fig. 3-4), la corte erbosa circondata dalle mura del palazzo su tutti i quattro lati. Fatta costruire nel corso del XVII secolo da parte di Pio Enea II Obizzi, il giardino veniva utilizzato per ospitare rappresentazioni teatrali e perfino acquatiche poiché, grazie alla medesima distesa a livello del terreno, era possibile allagarlo e ricostruirvici ambientazioni esotiche e incredibili duelli navali. A lato del cortile, in asse con l’arco trionfale di accesso, è collocata la cosiddetta “Fontana dell’elefante” (Fig. 5). Realizzata in concomitanza alla costruzione del giardino seicentesco, la singolare composizione rappresenta, tra un turbinio di personaggi mitologici, quali Bacco, un elefante. Quest’ultimo, insieme a quello realizzato da Bernini nell’obelisco difronte alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma e quello del parco dei mostri di Bomarzo, costituisce una delle tre uniche sculture seicentesche ubicate in Italia che raffigurano l’animale.

La “casa di Beatrice” e la terrazza

Sullo sfondo del cortile dei giganti si apre, salendo due gradinate realizzate appositamente per essere percorse a cavallo, il nucleo più antico del palazzo: la “casa di Beatrice”. La costruzione presenta due piani sovrapposti, coronati da un’ampia e vasta terrazza delimitata grazie a delle balaustre in muratura intervallate da vasi decorativi in cotto (Fig. 6). La particolarità dell’edificio risiede negli angoli della copertura. Ai quattro lati, infatti, quasi come dei pinnacoli di accenno gotico, emergono delle piccole torrette ancorate alle mura perimetrali del corpo di fabbrica. Quest’ultime, dal gusto vagamente esotico e arabeggiante, costituiscono anche la delimitazione suggestiva della terrazza dei ricevimenti, l’ampio solaio calpestabile che, durante le feste nella tenuta, veniva usato come sala da ballo a cielo aperto e sala da pranzo all’ombra del magnifico paesaggio circostante (Fig. 7).

Bibliografia

Corradini, “Gli Estensi e il Catajo”, Modena-Milano, 2007.

L. Fantelli e P.A. Maccarini, “Il castello del Catajo”, Battaglia Terme, 1994.

Antonio Mazzarosa, “Storia di Lucca”, vol. 1, Giusti, Lucca, 1833.

Sitografia

Sito internet ufficiale del Castello del Catajo;

Sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”

Dizionario bibliografico degli italiani;

Immagini

Tutte le immagini dell’articolo sono state tratte da:

Immagini di dominio pubblico tratte da Google immagini, Google maps, dalla sezione immagini del sito ufficiale del Castello del Catajo ©, da Wikipedia e dal sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

IL CASTELLO DEL CATAJO PARTE I

A cura di Mattia Tridello

La storia del Castello del Catajo, la reggia dei Colli Euganei

Incastonato tra i verdeggianti Colli Euganei, in uno dei paesaggi più suggestivi del Veneto, sorge il Castello del Catajo, la costruzione quattrocentesca che, attraverso i secoli, mutò fino a trasformarsi nella splendida reggia monumentale che, ancora oggi, costituisce un luogo sospeso tra storia e natura, arte e bellezza.

La genesi del castello iniziò grazie a una famiglia di origini francesi, gli Obizzi. Quest’ultima arrivò nei territori italiani attorno al 1007 all’interno del gruppo di coloro che seguirono l’imperatore Arrigo II. Giunto nei colli Euganei attratto dalla bellezza del paesaggio naturale, Pio Enea degli Obizzi (Fig. 1) (colui che diede il nome al cannone d’assedio, “obice”), ampliando la preesistente dimora materna cinquecentesca, la piccola “casa di Beatrice”, volle trasformare il possedimento in una reggia adeguata alla fama raggiunta dalla famiglia nel corso del tempo.

Così facendo egli, insieme alla consulenza dell’architetto Andrea Da Valle, tra il 1570 e il 1573, diede avvio alla costruzione di gran parte dell’ala vecchia che ancora oggi costituisce il nucleo più vasto e antico del palazzo. Quest’ultimo subì numerosi interventi nel corso dei secoli: nel Seicento, ad esempio, venne ingrandito da parte di Pio Enea II Obizzi, il marito della tristemente nota Lucrezia Obizzi, tramite la costruzione del Cortile dei Giganti e di un teatro coperto a sedici palchi.