IL FAENZONE: STORIA D’UN MANIERISTA ROMAGNOLO

A cura di Francesca Strada

Introduzione al Manierismo

Il Manierismo è una tendenza artistica cinque-seicentesca, che pone a modello i grandi maestri del Rinascimento. Porta però avanti anche delle innovazioni, giocando con il colore e con l’effetto chiaroscurale, creando figure tortuose, che si contorcono sulla tela, così innaturali, eppure così eleganti.

In questo contesto pieno di bizzarrie, si fece strada un pittore romagnolo, che seppe soddisfare pienamente il gusto che caratterizzava il suo tempo: Ferraù Fenzoni, detto il Faenzone.

La vita del Faenzone

Ferraù Fenzoni fu un artista vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo che lavorò in alcune delle maggiori città d’arte italiane e considerato dalla critica un pittore di ragguardevole importanza nel panorama artistico del suo tempo, se non addirittura “la voce più singolare del Manierismo italiano” [1].

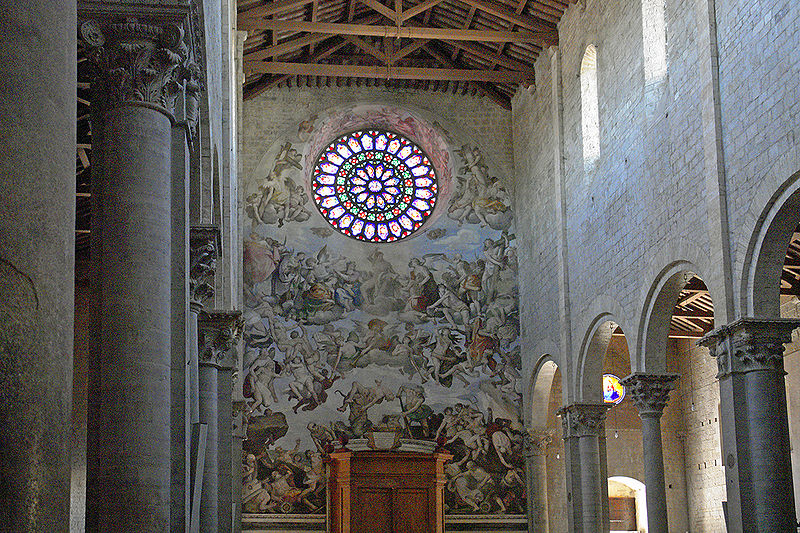

Nacque nel 1562 a Faenza, dove apprese i principi artistici, prima di esordire pubblicamente a Roma, dove gli fu commissionata parte della decorazione della Loggia delle Benedizioni della chiesa di San Giovanni in Laterano e della Scala Santa; il biografo Giovanni Baglione attribuisce a Fenzoni la paternità di alcune scene, come Mosè e il serpente o La Crocifissione. Durante il soggiorno romano, circondato da svariate influenze, derivanti dal clima manierista, Fenzoni sperimenta sul campo il suo notevole talento, che lo condurrà a Todi, dove lavorerà per sei anni. In questo frangente si colloca il suo capolavoro più celebre: il Giudizio Universale.

I corpi dei dannati si contorcono irrealisticamente, mostrando una muscolatura quasi michelangiolesca, mentre la luce proveniente dal rosone illumina l’affresco, dando vita a uno spettacolo ultraterreno. La salita al cielo delle anime viene osteggiata dai demoni, che trascinano i peccatori verso il basso, dove i loro corpi si accatastano uno sopra l’altro, gli angeli sollevano invece le anime meritevoli e le conducono al Creatore. Sul finire del secolo tornò a Faenza, dove proseguì la sua carriera tra il cantiere del Duomo e le città limitrofe. Dopo una lunga vita trascorsa tra gli sfarzi dei monumenti più celebri della Città Eterna e i lussi derivati dalla sua prolifica attività artistica, Fenzoni si spense nella città natale in veneranda età.

Le opere nella Pinacoteca di Faenza

Espressione della fase più tarda del Fenzoni sono le quattro opere collocate nella Pinacoteca di Faenza: Cristo nella piscina probativa, Deposizione di Cristo, Morte della Madonna e Cristo condotto al Calvario. La prima proviene dalla distrutta chiesa di San Giovanni Decollato e risale all’inizio del XVII secolo; l’architettura classica offre lo sfondo ad un nutrito gruppo di figure, i cui corpi, enfatizzati da un gioco chiaroscurale, si mostrano in pose contorte, riportando alla mente l’antecedente tuderte. L’enfatizzazione dei personaggi sembra prevaricare l’importanza del messaggio cristiano, che continua, però, a mostrarsi nella centralità del Cristo all’interno dell’opera.

Nella Deposizione di Cristo la scena si presenta particolarmente affollata, mostrando due uomini intenti a sollevare il corpo del Messia, delineato da un forte chiaroscuro, mentre i dolenti (Maria e San Giovanni) assistono alla scena; in secondo piano, un ragazzo si sporge da dietro un muro, impugnando la corona di spine e i chiodi. La drammaticità del momento viene immortalata dal Faenzone in un’opera che non ha i toni luminosi della celebre omonima raffaellesca, ma una profonda oscurità su cui i personaggi si stagliano, forse derivante dal periodo più tardo di Ludovico Carracci.

Esattamente come l’opera precedente, anche la scena della morte della Vergine si presenta come estremamente affollata, a fatica si riconosce una parete con una finestra alle spalle dei due gruppi. Il gruppo superiore è composto dal Cristo e una moltitudine di angeli, in attesa dell’arrivo della defunta madre in Paradiso, mentre nel gruppo inferiore si nota la Madonna giacente morta su un letto. Attorno alla defunta i personaggi appaiono estremamente concitati, assumendo talvolta delle pose innaturali. Si percepisce una sorta di tensione all’horror vacui, che porta Fenzoni a riempire la tela di figure intente a conversare e contemplare l’avvenimento.

Cristo condotto al Calvario è uno dei dipinti più tardi del Faenzone, che qui mostra ancora la sua notevole attenzione alla muscolatura e al chiaroscuro, senza soffermarsi sullo sfondo, che a nulla serve se non a incorniciare il Messia nel suo cammino verso la morte, un Cristo sofferente e consapevole di ciò che gli si prospetta. Un soldato si mostra di spalle, dando l’occasione al pittore di rappresentare la torsione del collo, mentre si volge nella direzione del Calvario.

Altre opere romagnole

Oltre alle tele della pinacoteca, risulta che Fenzoni abbia lavorato nella fabbrica del duomo faentino, dipingendo per la cappella di San Carlo Borromeo la Processione Penitenziale e una scena in cui il Santo distribuisce la comunione agli appestati. La mano dell’artista è riconoscibile anche nella Cappella di San Savino, dove riproduce la morte del santo in un dipinto murale, e nella Cappella del Santissimo Sacramento, proponendo una magnifica rappresentazione del Mistero dell’Epifania.

Tra le svariate opere sparse tra Imola, Bagnacavallo, Forlì, Cesena ed altre città di Romagna, è importante dar menzione alla Conversione di San Paolo, dove l’estro artistico del pittore emerge in tutto il suo vigore, mostrando i corpi posizionati artificiosamente, partendo proprio dal protagonista, che cade irrealisticamente e viene sostenuto da una figura serpentinata. La vivacità del colore si mescola alla concitazione dei personaggi, rendendo l’espressività dei soldati il vero fulcro dell’opera. I presenti, spaventati dall’accaduto, si lasciano ritrarre nelle loro reazioni più vere; in basso a destra, un soldato estrae la spada dal fodero, volgendo lo sguardo al creatore, in segno di difesa, mentre un suo compagno, sul lato sinistro del quadro, si ripara dalla luce con lo scudo.

Bibliografia

Antonio Savioli, Faenza. La Basilica Cattedrale, Studio 88 Editore, Firenze 1988.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrau-fenzoni_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.pinacotecafaenza.it/collezioni-e-storia/artisti/fenzoni/

LA CAPPELLA DEL MIRACOLO DEL SACRAMENTO NELLA CHIESA DI SANT’AMBROGIO, FIRENZE

A cura di Silvia Faranna

Accenni alla storia della Chiesa di Sant’Ambrogio

Nei pressi del mercato di Sant’Ambrogio, nelle vicinanze della Sinagoga, si erge la chiesa di Sant’Ambrogio, fulcro di un quartiere brulicante di vita e quotidianamente popolato dai fiorentini e dai turisti. La chiesa, la cui esistenza è attestata dal 988, è sorta nel luogo dove nel 393 sarebbe stato ospitato Sant’Ambrogio, vescovo di Milano (Fig. 1). Nel corso del Medioevo la chiesa fu ampliata e accolse numerosi capolavori quali la Sant’Anna Metterza di Masaccio e Masolino, l’Incoronazione della Vergine di Filippino Lippi e la Pala di Sant’Ambrogio di Sandro Botticelli, oggi tutte conservate alle Gallerie degli Uffizi.

La decorazione della Cappella del Miracolo del Sacramento

Nel 1484 si sentì il bisogno di rinnovare la cappella della reliquia del Corpus Christi. La cappella a pianta rettangolare, collocata a sinistra del presbiterio, fu decorata da due affermati artisti dell’epoca: lo scultore Mino da Fiesole[1] e il pittore Cosimo Rosselli. Mino da Fiesole realizzò un grande dossale marmoreo, completato con le stesse dorature (di cui ad oggi non rimane traccia) usate sugli affreschi. Ai lati del tabernacolo, la muratura fu affrescata da Cosimo Rosselli con Gli angeli musicanti, e negli spicchi della volta a crociera furono rappresentati i quattro Dottori della chiesa (Girolamo, Agostino, Gregorio e Ambrogio) su uno sfondo di un cielo stellato che, perdute le sue tonalità originali, oggi si presenta rossastro (Fig. 2).

Il miracolo del Santissimo Sacramento e il suo affresco

Cosimo Rosselli[2], pittore ormai affermato e reduce dall’incarico ricevuto da papa Sisto IV, nel 1481, di decorare le pareti della Cappella Sistina, eseguì l’affresco dalla primavera del 1484 all’estate del 1486, seguendo un progetto voluto dalle monache benedettine. Questa grande impresa valse al pittore il riconoscimento della badessa Maria de’ Barbadori, la quale infatti gli commissionò altre opere e gli concesse dei privilegi. La scena affrescata fa riferimento al miracolo avvenuto nella chiesa di Sant’Ambrogio il 30 dicembre del 1230, quando il sacerdote Uguccione nel detergere il calice durante la messa del venerdì vi lasciò del vino consacrato che il mattino seguente venne trovato come sangue, che si divise per due volte in tre parti. La domenica successiva, il sangue divenne carne viva. L’affresco, tradizionalmente conosciuto come il Miracolo del Santissimo Sacramento, non rappresenta in verità il miracolo in sé, quanto un evento ambientato sul sagrato della chiesa, ma legato comunque alla sacra reliquia. Sono diverse le interpretazioni iconografiche e si pensa probabilmente all’esposizione del calice che scongiurò la peste nel 1340, oppure alla cerimonia di trasferimento della reliquia all’episcopio nel 1231[3] (Fig. 3).

Giorgio Vasari nelle Vite scrisse: “Alle monache di Santo Ambruogio fece la cappella del miracolo del Sacramento, la quale opera è assai buona, e delle sue che sono in Fiorenza tenuta la migliore”[4]. L’artista aretino definì questo affresco come una delle opere migliori di Cosimo Rosselli a Firenze, il quale diede rilevanza a molti dettagli: dalle colline fiorentine sullo sfondo, alla donna che dalla finestra di un casolare stende i panni bianchi sulla sinistra, fino al gatto che caccia un piccione sul cornicione della finestra, mentre accanto un uomo si affaccia per assistere alla scena. Il pittore pose una particolare attenzione anche nelle vesti e copricapi delle donne che partecipano alla scena, le quali indossano delle lunghe parrucche bionde per apparire più belle, come prevedeva la moda dell’epoca (Fig. 4).

La scena principale avviene sulla destra, in corrispondenza della facciata della chiesa di Sant’Ambrogio, dove un vescovo tiene in esposizione un’ampolla con dentro il vino sacro, circondato da suore e preti, tra cui la badessa committente (Fig.5).

Tra la folla spiccano alcuni gruppi che rappresentano personaggi realmente esistiti. All’estrema sinistra, l’uomo che si rivolge verso lo spettatore è identificato come un autoritratto dell’artista. Al centro, invece, si riconosce il gruppo con i tre umanisti neoplatonici Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano. Lo sottolineò anche Vasari scrivendo: “Et in questa fece di naturale il Pico signore della Mirandola tanto eccellentemente, che e’ non pare ritratto, ma vivo”[5](Fig. 6).

Infine, sulla destra, si nota un piccolo gruppo formato da una giovane donna, che indossa una veste azzurra e ha i capelli raccolti in una lunga treccia, in compagnia di due bambini: questi sono colti mentre avanzano in avanti, ma i loro volti sono girati in modo da richiamare l’attenzione dello spettatore verso la scena centrale (Fig.8).

L’affresco e la sinopia: all’interno della mente dell’artista

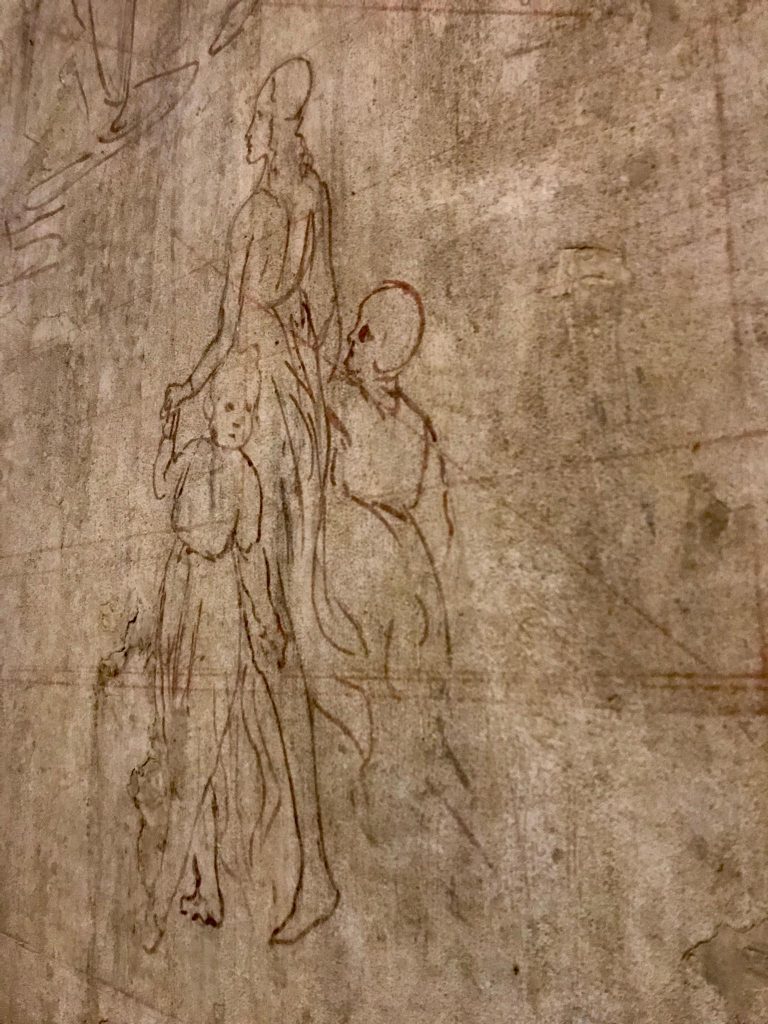

A seguito del distacco dell’intonaco pittorico operato da Dino Dini tra il 1965 e il 1966 è emersa la preziosa sinopia dell’affresco principale, attualmente conservata sul lato sinistro della navata della chiesa e facilmente visibile (Fig.7).

Osservando la sinopia, dove i personaggi furono rappresentati in maniera sbozzata e con le vesti poco dettagliate, è possibile comprendere il progetto iniziale dell’artista e i cambiamenti attuati in corso d’opera. Un dettaglio esemplare riguarda proprio il gruppo della giovane donna con i due bambini: nell’affresco sono rivolti verso gli spettatori, nella sinopia invece è solo il bambino sulla sinistra ad essere girato, mentre la giovane, con un’altra acconciatura, e il secondo bambino, camminano e guardano avanti (Fig.9).

Sono tante le differenze rispetto all’affresco completo, come il caso dell’uomo che riceve il calice dal vescovo, il quale nella sinopia sembra possedere i tipici attributi di San Benedetto (barba, chierica e abito monastico con cappuccio), ma che nell’affresco finale è stato identificato un altro personaggio.

Grazie al recente restauro della cappella, finanziato da Unigum SpA di Calenzano, avviato nel 2016 e conclusosi all’inizio del 2017, è oggi possibile godere pienamente delle pitture di Cosimo Rosselli, da considerare preziose testimonianze della realtà artistica e sociale a Firenze in epoca laurenziana.

Note

[1] Mino da Fiesole (Poppi 1430 ca – Firenze 1484), scultore toscano, si formò presso la bottega di Bernardo Rossellino, insieme a Desiderio da Settignano e Antonio Rossellino a Firenze. Lavorò a diverse imprese monumentali tra Firenze, Roma e anche a Napoli alla corte di Alfonso d’Aragona. Molto celebri i suoi ritratti scultorei, caratterizzati dalle forme morbide e un approfondimento psicologico.

[2] Cosimo Rosselli (1439/1440 ca – 1507) fu un pittore fiorentino, si formò e fece parte della bottega di Neri di Bicci. Nel 1481 fu chiamato da Papa Sisto IV per decorare la cappella Sistina insieme a Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli e Pietro Perugino. La sua attività è per lo più documentata in territorio fiorentino, tra le chiese di Santa Trinita, Santo Spirito e Sant’Ambrogio. Nel 1491, partecipò con altri artisti al concorso per la facciata del duomo di Santa Maria del Fiore, con un disegno di cui non si sa nulla. Il 19 aprile 1492 ricevette la nomina da Benedetto di Maiano di tutore dei suoi figli e curatore dell’eredità. Era probabilmente considerato un uomo pacifico e onesto, si narra infatti che più volte venisse chiamato per risolvere controversie ed esporre pareri, come quando fu interpellato per aiutare Vittorio di Lorenzo Ghiberti e i suoi figli.

[3] Per un approfondimento sull’identificazione della tematica rappresentata nell’affresco è utile il testo di E. Gabrielli, Cosimo Rosselli: catalogo ragionato (2007).

[4] G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino 2015, pp. 441.

[5] Ibidem.

Bibliografia

GABRIELLI, Cosimo Rosselli: catalogo ragionato, Torino 2007, pp. 185-194.

VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino 2015, pp. 440-442.

Cosimo Rosselli: tre restauri. Nuova luce su un maestro del Rinascimento fiorentino, a cura di C. Acidini, N. Rosselli Del Turco, Firenze 2018, pp. 61-91.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-di-lorenzo-rosselli_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/mino-da-fiesole/

www.adottaunoperadarte.it/dalla-sinopia-allaffresco

http://www.adottaunoperadarte.it/la-cappella-del-miracolo-in-santambrogio

https://www.guidemeflorence.com/it/2020/06/15/chiesa-sant-ambrogio-firenze/

GIOVANNI BATTISTA LAMPI. IL RITRATTISTA D’EUROPA PT II

A cura di Alessia Zeni

In questo secondo contributo dedicato al pittore ritrattista Giovanni Battista Lampi di Romeno (Valle di Non, Trento) andremo a conoscere l’apice della sua carriera artistica, divisa tra la corte polacca e quella degli zar di Russia, per poi chiudere con gli ultimi anni in terra viennese.

La Polonia e il ritorno a Vienna

Il successo di Giovanni Battista Lampi ebbe una tale risonanza che la sua fama raggiunse la corte principesca di Varsavia, dove si trasferì nell’autunno del 1788, chiamato dal re Stanislao Augusto Poniatowski per realizzare alcuni importanti ritratti.

Qui la fama fu tale che la sua permanenza si prolungò oltre il previsto, fino a sette mesi, ed ottenne numerose commissioni artistiche dalle famiglie aristocratiche più importanti della Polonia. Oltretutto, a Varsavia, Giovanni Battista Lampi poté rinnovare ulteriormente la sua pittura, grazie alle influenze artistiche internazionali e al clima di rinnovamento che si respirava nella città. Un’innovazione nel segno dell’illuminismo, ma anche nel recupero dei valori nazionali che Lampi tradusse in ritratti di giovani donne con abiti alla moda francese o di uomini in vesti di eroici cavalieri feudali o ancora in ritratti della tradizione polacca.

In Polonia realizzò diversi ritratti per la famiglia Potocki come quello dello scrittore Jan Potocki (1761-1815) e della moglie Julia Lubomirska. Lampi ritrasse Jan Potocki in abiti da viaggiatore immerso in un paesaggio esotico di palme e piramidi, a ricordo della sua passione per le civiltà del passato e del suo viaggio in Egitto. Per quanto riguarda la moglie la dipinse in tutta la sua bellezza rispecchiando in ciò la fama di una delle donne più affascinanti dell’epoca. Lampi ritrasse anche il generale Stanislaw Szczesny Potocki con i due figli maggiori: la grazia neoclassica dei giovani contrasta con la figura del padre in armatura d’acciaio brunito, nel ruolo di difensore della famiglia e di generale d’artiglieria. O anche quello della moglie, Amelia Potocka, dipinta davanti ad un cavalletto con la figlia maggiore Pelagia; quadro che colpisce per la cura nella resa delle vesti e per la bellezza incantevole della figlia che indossa un bel abito tradizionale.

Molte le donne aristocratiche dipinte da Lampi in Polonia, come il ritratto della dama Urszula Dembinska raffigurata nell’atto di leggere uno spartito musicale. Consideato da molti uno dei lavori più famosi dell’artista,carica di sentimento la donna con la sua folta chioma bionda, il volto diafano e lo scialle di tulle. E ancora i ritratti incompiuti delle donne e fanciulle di casa Tomatis o quello di Jozefa Massalska dipinta all’interno di un paesaggio crepuscolare con abito da cerimonia che guarda l’osservatore per indicargli la figura ritratta nel monile che tiene in mano. In ultimo è importante ricordare i ritratti di Stato, come quello del deputato e generale Pavel Grabowski raffigurato in abiti della tradizione polacca, rispecchiando in ciò il desiderio di molti deputati di farsi ritrarre in costumi tradizionali durante il periodo di affrancamento della Polonia dalle potenze straniere.

Il soggiorno polacco ben presto si concluse e Lampi tornò a Vienna carico di tele da ultimare per le molte commissioni ottenute dall’aristocrazia polacca. Nella città austrica riprese il suo posto di professore all’Accademia di Belle Arti, espose alcune opere alla mostra del 1790 e venne incaricato di ritrarre a figura intera il nuovo imperatore Leopoldo II, fratello del defunto Giuseppe II. Il soggiorno viennese fu però breve perché di lì a poco si trasferì in Russia, probabilmente per sfuggire al clima di crisi innescato dalla rivoluzione francese che sovvertiva il sistema politico e sociale al quale Lampi era legato, quello dell’aristocrazia e della monarchia.

Nella corte degli zar di Russia

L’ultimo e più importante viaggio di Giovanni Battista Lampi fu quello nella terra degli zar, ma prima di raggiungere la Russia fece tappa a Jassy (oggi Iasi in Romania).

A Jassy arrivò nell’ottobre del 1791 e la breve permanenza nella cittadina rumena gli valse il lasciapassare per la corte di San Pietroburgo. A Jassy realizzò alcuni ritratti di dignitari russi e quello del generale Vasilij Popov, segretario dell’imperatrice Caterina II, che gli aprì la strada per la corte degli zar. Giovanni Battista Lampi venne infatti chiamato proprio da Caterina II a San Pietroburgo, nel gennaio del 1792, e qui vi rimase per ben sei anni, gli ultimi del regno della zarina. Qui egli raggiunse l’apice della sua carriera artistica, sia perché l’imperatrice lo elesse primo pittore di corte, ma soprattutto perché la sua pittura raggiunse i livelli più alti della ritrattistica neoclassica europea, tanto da influenzare una generazione di ritrattisti russi. Iniziò a lavorare per la corte imperiale ritraendo le granduchesse infanti Alessandra ed Elena e, nel 1793, Caterina II, in un ritratto a grandezza naturale destinato a diventare l’immagine più famosa e più copiata dell’imperatrice di tutte le Russie.

Il successo di questa importante commissione gli valse la nomina a membro onorario dell’Accademia Imperiale di Belle Arti che fu seguita nel 1795 dall’ambito riconoscimento delle sette medaglie coniate dall’Accademia, ovvero il titolo di “pittore perfetto”. Il suo atelier a San Pietroburgo divenne meta dell’aristocrazia russa e ricevette commissioni dai principali esponenti della corte: l’ultimo favorito dell’imperatrice Platon Zubov, l’ambasciatore Nikolaj Jusupov, il consigliere Alexander Samojlov e la moglie Ekaterina Trubetzkaja, solo per citarne alcuni. Ritratti in cui scompaiono le armature delle opere polacche per lasciare il posto a immagini intime, introspettive, con personaggi dipinti a grandezza naturale in tutta la loro fierezza e maestosità con gli abiti eleganti dell’epoca.

La morte improvvisa dell’imperatrice Caterina II, il 16 novembre 1796, colse l’artista alla sprovvista, ma Lampi aveva già realizzato il ritratto della futura imperatrice, la granduchessa Maria Fёdorovna, moglie dell’erede al trono Paolo I, e il doppio ritratto dei loro figli, i granduchi Alessandro e Costantino. Maria Fёdorovna fu ritratta dal pittore trentino nell’atto di dipingere i profili dei suoi dieci figli e con al collo l’incisione, in un cammeo, della suocera Caterina II.

Nell’aprile del 1797, a 45 anni, Lampi tornò definitivamente a Vienna con un bagaglio di riconoscimenti e di ricchezze che pochi artisti dell’epoca potevano vantare in Europa.

Gli ultimi anni a Vienna

Una volta a Vienna Lampi ritornò all’insegnamento accademico e divenne uno dei ritrattisti più ricercati dall’aristocrazia mitteleuropea e dalle famiglie principesche d’Europa. A Vienna porterà a termine alcuni ritratti lasciati incompiuti a San Pietroburgo e il legame con la Russia resterà sempre aperto, realizzando, nel 1802, il ritratto a grandezza naturale di Platon Zubov, il più grande dipinto compiuto da Lampi ed oggi conservato all’Ermitage.

Durante la crisi dei regimi monarchici, Giovanni Battista Lampi dichiarò fedeltà alla Casa d’Austria e all’imperatore Francesco II. Per la sua dichiarata fedeltà e i suoi meriti artistici, il 4 settembre 1798, Francesco II, gli conferì il titolo di cavaliere, uno stemma nobiliare e, l’anno successivo, divenne definitivamente cittadino di Vienna con la nomina a cittadino onorario della città.

In questi anni, Lampi ottenne importanti commissioni dagli esponenti della famiglia imperiale e la sua pittura subì un’ultima ed importante evoluzione artistica: i suoi impareggiabili ritratti raggiunsero un tale virtuosismo nella resa dei tessuti e degli ambienti che otterranno la piena approvazione dei committenti austriaci. Figure statuarie e auliche ottenute grazie all’uso sapiente dello sfumato, ma anche grazie ad un’attenta resa atmosferica e un’attenta cura nei dettagli dell’abbigliamento e dell’ambientazione.

Sono da ricordare i ritratti di Franz von Saurau, futuro cancelliere, della contessa Maria Sophie von Schӧnborn o i ritratti a grandezza naturale degli imperatori Francesco II e della seconda moglie Maria Teresa di Borbone. I grandiosi ritratti a figura intera dei principi Schwarzenberg, nei quali emergono i fasti dello stile Impero e del vecchio regime, ai quali Lampi fu fedele per tutta la vita.

Durante il biennio del Congresso di Vienna, il pittore trentino ottenne le ultime importanti commissioni come il ritratto del conte Johann Rudolph von Czernin-Chudenitz nel quale riuscì a camuffare le deformità del viso, il ritratto del plenipotenziario russo, amante della arti, Andrej Kyrillovic Razumovskij, per il quale aveva già dipinto, tra il 1805 e il 1806, l’effige dello scultore Antonio Canova.

La carriera artistica di Lampi è ormai giunta al termine: nel 1822 il pittore si ritirò dall’insegnamento e affidò la gestione dell’atelier viennese al figlio maggiore che donò al paese natale del padre, Romeno, il capolavoro neoclassico della pala dell’Assunta. Giovanni Battista Lampi visse tra Vienna e la cittadina termale di Baden, dove dipinse ancora il suo medico curante, Anton Franz Rollett.

Il 30 agosto 1826 ricevette a Vienna la medaglia al merito civile e due anni dopo donò all’imperatore la sua ultima opera, l’autoritratto al cavalletto. Il 25 dicembre 1829 morì la seconda moglie dell’artista, Julia Rigin, conosciuta a San Pietroburgo, e l’11 febbraio 1830 fu la volta di Lampi che morì nella su casa viennese del sobborgo di Leopoldstadt.

Alla morte la sua collezione di quadri, sculture, stampe e monete andò dispersa, ma non la sua arte che oggi è conservata nei più grandi musei d’Europa e testimonia il grande artista che fu negli anni dell’antico regime.

Bibliografia

Rasmo Nicolò, Giambattista Lampi. Pittore, Trento, Saturnia, 1957

Un ritrattista nell'Europa delle corti. Giovanni Battista Lampi. 1751-1830, catalogo a cura di Mazzocca Fernando, Pancheri Roberto, Casagrande Alessandro, Lampi, Trento, Saturnia, 2001

Pancheri Roberto, Giovanni Battista Lampi alla corte di Caterina II di Russia, Trento, Temi, 2011

UNO “SCRIGNO” SENZA TEMPO: IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI DI SARONNO E IL “CONCERTO DEGLI ANGELI” DI GAUDENZIO FERRARI

A cura di Beatrice Forlini

Il Santuario di Saronno. Storia e costruzione

Il Santuario di Saronno, intitolato alla Beata Vergine dei Miracoli (Fig. 1) è una delle più rinomate testimonianze dell’architettura religiosa in Lombardia, un luogo ricco di opere d’arte realizzate da numerosi artisti, alcuni dei quali annoverabili tra le eccellenze non solo del Cinquecento lombardo, ma dell’intero Rinascimento italiano.

L’edificio sorge a Saronno, una cittadina a metà strada fra Milano e Varese. Esso è costruito, per volontà dei cittadini saronnesi, a partire dal 1499 sulla Varesina, la strada che collegava la zona a Varese. I cittadini vollero costruire l’edificio in onore di S. Maria e per dare ospitalità al simulacro della Madonna del miracolo, una statua della seconda metà del XIV secolo che si riteneva dispensasse miracolose guarigioni, posta allora in una cappella sulla strada e oggi nell'abside. Un’altra ipotesi vede invece, attorno al 1460, un giovane, già malato e costretto a letto da alcuni anni, miracolosamente guarito dalla Madonna della Strada Varesina la quale lo invitò a costruire una chiesa in suo onore. In seguito alla costruzione di una provvisoria “chiesuola”, i saronnesi decisero di erigere un tempio più grande dedicato a Maria. La prima pietra del nuovo Santuario viene posta l’8 maggio del 1498, giorno di S. Vittore. Il cantiere del tempio mariano era coordinato da un insieme di “deputati”, un organo composto da uomini eletti che avrebbero dovuto prendere in carico l’attività di amministrazione della fabbrica. I deputati saronnesi, che all’inizio del Cinquecento fecero innalzare anche la “casa” con i loro uffici, probabilmente si rivolsero all’architetto Giovanni Antonio Amadeo (1447-1522), già responsabile dei lavori del duomo di Milano, per progettare una chiesa che venne eretta in tre tempi. Il nome di Amadeo, che non è attestato dai documenti, è stato avanzato a partire dalla planimetria della chiesa, il cui modulo originario è una croce greca con cupola.

In una prima fase, inaugurata con la posa della prima pietra e terminata nel 1516, vennero completati l’abside, la zona presbiteriale e la cupola, con il tiburio (quest’ultimo attribuito con certezza ad Amadeo) e il campanile di Paolo della Porta.

Nel 1556 inizia un processo di espansione del santuario. A causa dell’afflusso sempre maggiore dei fedeli accorsi sul luogo, l’edificio venne ampliato in larghezza a tre navate e il corpo longitudinale allungato a cinque campate (Figg. 2-3). Il nuovo progetto del tempio, ora a croce latina, venne affidato al nuovo responsabile del cantiere milanese, Vincenzo Seregni (1520-1594), ma venne tuttavia interrotto circa dieci anni dopo. La sospensione dei lavori fu dovuta principalmente al fatto che, per proseguire l’ampliamento dell’edificio oltre la terza campata, bisognava demolire la piccola cappella “del Miracolo”. In seguito all’intervento diretto di Carlo Borromeo, la Statua della Madonna custodita nella piccola cappelletta venne trasferita all’interno della chiesa.

Contestualmente all’arrivo di Seregni, la fabbrica del santuario si arricchì di altre due presenze fondamentali, ovvero Cristoforo Lombardo e Giulio Romano (1499-1456), che vennero contattati per realizzare la sagrestia della chiesa, sormontata dalla caratteristica volta a vele.

Un altro protagonista della decorazione del Santuario è l’architetto Pellegrino Tibaldi (1527-1596), detto Pellegrino de’ Pellegrini, il quale tra il 1596 e il 1613 completò la maestosa facciata, costruita tra il 1596 e il 1613. I lavori proseguono fino al XVII secolo per sopraelevare la canonica, dove poco distante viene costruita una casa colonica per far alloggiare i contadini incaricati di curare la vigna e l’orto del Santuario.

La decorazione interna: Bernardino Luini e Andrea da Milano

Per quanto riguarda la decorazione interna, l’anno decisivo fu il 1525, momento in cui si decise di rinnovare completamente l’apparato decorativo. A tal proposito vennero contattati i più importanti maestri lombardi nelle arti della pittura e della scultura per dar vita a un apparato che, nelle intenzioni dei deputati, avrebbe dovuto raffigurare alcuni episodi della vita di Maria e Gesù.

Alberto da Lodi (1490-1528) decorò la volta dell’abside, del presbiterio (Fig. 4) e dell’antipresbiterio, mentre le pareti furono affidate a un grande della pittura lombarda del tempo, Bernardino Luini (1481-1532). Luini si impegnò ad affrescare uno Sposalizio della Vergine e un Gesù tra i dottori (antipresbiterio, figg. 5-6); l’Adorazione dei Magi e la Presentazione al tempio (presbiterio, figg. 7-8): Quattro Evangelisti e i Quattro Dottori della Chiesa (lunette della volta); Virtù Teologali e Pace (lesene). All’interno delle cappelle che fiancheggiano la cupola, poi, sono collocate anche le statue lignee di Andrea da Milano (1475-1547). Andrea da Milano (o “da Saronno”) scolpì invece alcuni pregevoli gruppi policromi, come il Cenacolo (cappella sinistra, fig. 9) e il Compianto sul Cristo morto (cappella destra).

La cupola: Il Concerto degli Angeli di Gaudenzio Ferrari

Dopo la morte di Luini, la cui opera è ritenuta tra le più alte espressioni della pittura del Cinquecento lombardo, per decorare la cupola con un’Assunzione della Vergine (Fig. 10) viene invitato dapprima Cesare Magni che, non avendo colpito i committenti, venne sostituito nel giugno del 1534 da Gaudenzio Ferrari (1475-1546), pittore originario di Valduggia in Valsesia e definito da Giovanni Paolo Lomazzo, insieme ad Andrea Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano Vecellio uno dei sette “Governatori” del “Tempio della Pittura”.

Il capolavoro di Gaudenzio Ferrari, i cui documenti di pagamento indicano nel 1534 l’anno di stipula del contratto e nel 1536 quello di conclusione dei lavori, si trova nel cuore del santuario, la grande cupola di quasi 100 metri quadri interamente affrescata. Un’opera quasi senza precedenti, decorata con 86 meravigliosi angeli “in concerto” accompagnati da strumenti musicali reali ma anche di fantasia e l’uno diverso dall’altro. Al centro trovano invece spazio le statue del volto del Padre Eterno e dell'Assunta; tutto intorno poi, a raffigurare il Paradiso, ad accompagnare il corteo di angeli musicanti diviso in quattro cerchi, vi sono trenta puttini danzanti che accolgono l'arrivo della Vergine.

Il “Concerto degli Angeli” di Gaudenzio si dimostra fonte inesauribile di ricerca: da un lato gli studiosi cercano infatti di identificare i vari strumenti proposti dal pittore, dall’altro quest’ultimo manifesta, sin dai disegni preparatori, una meticolosa attenzione nei confronti dei dettagli: nelle prove grafiche preliminari (tra i quali particolare rilevanza acquisisce un disegno a penna e acquarello marrone con rialzi a biacca oggi conservato a Monaco di Baviera) infatti, si può notare lo studio dell’esatta posizione del corpo, delle mani e degli strumenti musicali.

Il Santuario ha inoltre assunto, nel corso del tempo, una grandissima rilevanza nel panorama religioso italiano. Oltre ad essere una costante meta di pellegrinaggio, il tempio mariano di Saronno è stato considerato da alcuni pontefici quasi al livello di una delle Sette Basiliche di Roma. Da Pio II Piccolomini (papa dal 1458 al 1464) fino a Giovanni Paolo II (1978-2005), infatti, più di cento sono state le bolle con cui venivano concessi privilegi e indulgenze.

Foto scattate dalla redattrice dell'articolo

Sitografia

Sito ufficiale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli: http://www.santuariodisaronno.it/home.html

Bibliografia

Agosti, J. Stoppa (a cura di), Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, Milano, Officina libraria, 2018, cat.81, pp.457-458.

LA STANZA DELLA SEGNATURA DI RAFFAELLO IN VATICANO

A cura di Andrea Bardi

La Disputa del Sacramento

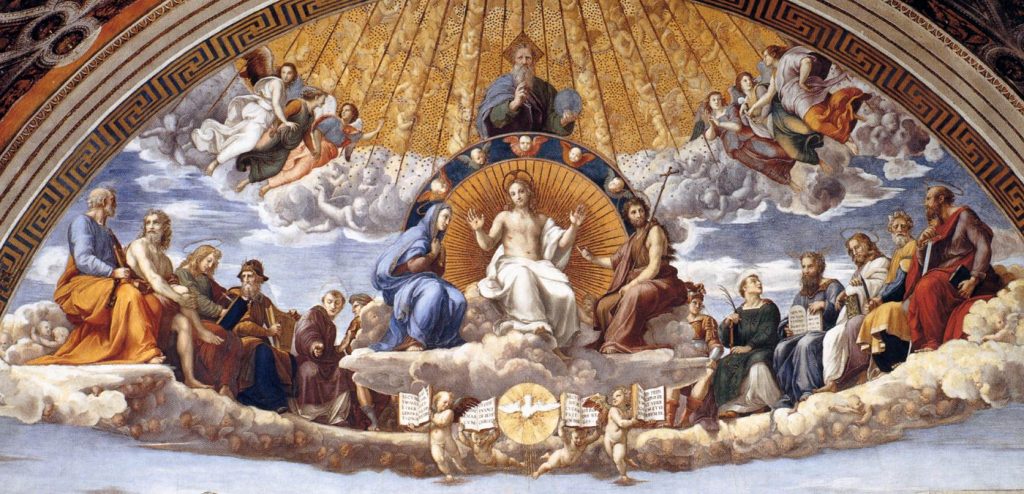

“Fece in un’altra parete un cielo con Cristo e la Nostra Donna, San Giovanni Batista, gli Apostoli e gli Evangelisti e Martiri su le nugole con Dio Padre, che sopra tutti manda lo Spirito Santo e massimamente sopra un numero infinito di Santi, che sotto scrivono la Messa; e sopra l’Ostia, che è sullo altare, disputano”[i]

Con queste parole Giorgio Vasari introduce il suo approfondimento sulla Disputa del Sacramento, affresco che, opponendosi alla celeberrima Scuola di Atene, occupa nella sua interezza la parete che ci si lascia alle spalle non appena si entra nella Sala. L’affresco (500x770 cm, fig. 1) si presenta come la traduzione pittorica della Teologia, una delle quattro discipline fondative dell’ordinamento umanistico che, assieme a Filosofia, Poesia e Giurisprudenza, rendono la Sala, nelle parole di Antonio Paolucci, “un capolavoro di antropologia culturale cattolica”[ii].

Il soggetto: disputa o non disputa?

Il nome con cui l’affresco è universalmente noto (Disputa del Sacramento) deve la sua fortuna al sopracitato passo vasariano, in cui lo storico aretino, descrivendo la scena, impiega, reiterandolo, proprio il verbo disputare (“un numero infinito di santi, che…disputano”; “Santi Dottori cristiani, i quali…disputando”; “faccendone segno co ‘l disputar con le mani”). L’indicazione vasariana si presta molto a letture erronee, una delle quali – quella che ha effettivamente preso piede dal Seicento in poi – vorrebbe il corteo di santi e dottori impegnato in una discussione. Un più corretto inquadramento tematico della scena permette, al giorno d’oggi, di inserirla nella lunga e proficua tradizione iconografica del Trionfo dell’Eucarestia o Trionfo della Chiesa, rigorosamente divisa in Ecclesia Militans (“Chiesa Militante”) e in Ecclesia Triumphans (“Chiesa Trionfante”). Va detto, infatti, che Giorgio Vasari “non intendeva affatto di fissare o proporre un titolo complessivo”[iii]. Parte della critica straniera arrivò addirittura ad intendere, spingendo il paradosso fino all’estremo, la disputa come una protesta nei confronti del dogma dell’Eucarestia. Ludwig von Pastor invece riaffermò, nella prima metà del Novecento, il principio secondo cui l’intento di Raffaello fosse “l’indagare, l’insegnare, l’apprendere […] tutto in rapporto a quell’Uno ed Eterno che è sempre presente sopra gli altari nel SS. Sacramento”[iv]. Ancora Bricarelli, invece, individuava nell’antifona O sacrum convivium la fonte iconografica dell’affresco[v] definito poi dal Muntz “la più alta espressione della pittura cristiana […] il più perfetto compendio di quindici secoli di fede”[vi]. Il soggetto proposto, il Trionfo, viene successivamente confermato da altri studiosi come Ernst Gombrich, Konrad Oberhuber, James Beck[vii].

La Disputa I: il disegno preparatorio e i significati simbolici

Una iniziale meditazione sull’architettura compositiva generale viene eseguita dall’artista in un disegno, che John Shearman definì Disputa I (fig. 2), oggi custodito presso la Royal Library del Castello di Windsor. Rispetto alla versione finale, nello studio – un acquerello con rialzi a biacca – Raffaello dispone i personaggi del registro inferiore dinanzi ad un porticato, oltre a non inserire, nella parte centrale, l’altare. La Disputa I evidenzia inoltre come l’artista non sentisse il bisogno di fornire un abbozzo dell’intera composizione, bensì di una sola metà (la sinistra) che sarebbe stata ripetuta successivamente in maniera perfettamente speculare.

Richiamando una tesi precedentemente espressa da Matthias Winger (Progetti ed esecuzione nella Stanza della Segnatura), Kim Butler Wingfield (Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura) ha portato l’attenzione sulla struttura architettonica che, ancor presente nello studio, è stata poi definitivamente accantonata nella versione finale dell’affresco. Il piano originale di Raffaello – sostiene Winner – era centrato sul concetto agostiniano di Civitas Dei, la “città di Dio” in cui le pietre da costruzione altro non sono che i cittadini stessi (Agostino usa l’espressione lapides vivi, ovverosia “pietre vive”)[viii]. Nei piani di Giulio II, pontefice fortemente legato al Corpus Domini, l’aspetto da tenere in maggiore considerazione doveva essere invece quello della corporalità di Cristo, del suo essere anche carne oltre che verbo[ix]. In virtù dell’emersione di predicazioni eretiche dal nord Europa, poi (Wycliffe, Hus) la riaffermazione della natura terrena di Cristo acquisisce, nell’affresco, un significato eminentemente politico.

Il registro inferiore: l’Ecclesia Militans

Il registro inferiore della composizione è interamente popolato dal consesso di dottori della chiesa, santi teologi ma anche letterati che, disposti a semicerchio attorno all’ostensorio, formano l’“esercito” del Signore, la Chiesa Militante (Ecclesia Militans, fig. 3). La chiara fama di molti di questi personaggi ha reso, poi, la loro identificazione estremamente semplice.

Ponendosi in ideale continuità con il brano paesistico del fondale, la figura che chiude la composizione all’estremità sinistra altri non è che Donato Bramante, soprintendente, all’epoca, del cantiere per la nuova Basilica di San Pietro, il cui avanzamento dei lavori è del resto richiamato sullo sfondo. Tra le altre figure presenti, i quattro Dottori della chiesa ricoprono delle posizioni privilegiate. Fiancheggiando l’altare da sinistra (Girolamo, Gregorio Magno) e da destra (Agostino, Ambrogio) i dottori sono individuati precisamente grazie ai nomi inscritti nelle aureole. La loro presenza risulta fondamentale per un motivo molto semplice: è ai Dottori, infatti, che si deve la sistemazione teorica del dogma della Transustanziazione, ovverosia la reale (e non simbolica) presenza di Cristo nell’Eucarestia. San Girolamo, affiancato dal leone, uno dei suoi simboli canonici di accompagnamento, aveva sottolineato la presenza di Cristo nell’ostia (Commento a Matteo) così come del resto aveva fatto Agostino (Sermoni). Su Gregorio, invece, è caduta recentemente l’attenzione di Kim Butler-Wingfield (Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, 2017). La studiosa, a partire dal confronto iconografico effettuato da Frederick Hartt tra il santo dottore e una una medaglia, oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, in cui l’orafo Caradosso Foppa aveva effigiato Giulio II, ha posto l’accento sulla centralità di Gregorio. Quest’ultimo aveva, tra il VI e il VII secolo, modificato la preghiera Eucaristica introdotta da Sant’Ambrogio (375 d.C.). In occasione di una messa, poi, lo scetticismo di una donna circa l’effettiva veridicità della Transustanziazione erano stati fugati grazie alla preghiera di Gregorio, che ebbero come conseguenza la trasformazione del pane nel vero corpo di Cristo. Attorno alla metà del XIV secolo, la leggenda trovò enorme diffusione anche in relazione all’imago pietatis di Santa Croce a Firenze, che era considerata l’immagine effettivamente vista secoli prima in occasione della messa. La medaglia di Caradosso, così come altre effigi fatte eseguire dal della Rovere, recava, sul verso, proprio l’imago pietatis di Santa Croce, e questo particolare inevitabilmente va a rafforzare il legame ideale tra i due pontefici. Le analogie, anche e soprattutto di carattere fisionomico, tra Giulio II e Gregorio si spiegherebbero, secondo la studiosa, anche alla luce del particolare accanimento dimostrato dai lanzichenecchi nel 1527 verso l’immagine di Gregorio/Giulio, che è infatti fortemente danneggiata. L’ira dei mercenari imperiali, nota Butler-Wingfield, si spiegherebbe perfettamente proprio considerando una simile confusione tra ciò che l’immagine rappresenta (Gregorio) e la sua effettiva ricezione. È tuttavia un altro particolare ad essere risolutivo per la studiosa: Gregorio/Giulio è, insieme a Sisto IV sul lato opposto (ancora un della Rovere) l’unico personaggio a poter disporre della visione del Trionfo celata agli altri; da ciò ne deriva la conclusione che l’episodio inscenato è una visione del santo. Questi, ancora nel Liber Moralium – testo a commento di Giobbe presente ai suoi piedi nella Disputa – aveva fortemente contestato la teoria secondo la quale il corpo di Cristo non era, al momento della Resurrezione, solido, opponendo invece il principio di corpo palpabile per veritatem naturae[x].

Collocato perfettamente al centro della scena, l’ostensorio, centro di gravità dell’intera composizione, si pone perfettamente all’interno di una verticale ideale che lo congiunge con la Trinità (la colomba dello Spirito Santo, il Figlio e il Padre). Ciò che appare dell’ostia, la sua componente materiale, va così ad integrarsi alla sua essenza – il corpo di Cristo – accessibile alla sola visione del consesso di santi e patriarchi che lo circondano. A destra, altri personaggi riconoscibili sono pontefici come Sisto IV e Innocenzo III. Ai piedi del primo, zio di Giulio II, compare il trattato De sanguine Christi, altra rivendicazione forte circa la natura terrena di Cristo e altro prezioso indizio della decisa presa di posizione ideologica da parte di Giulio. Ai lati di Innocenzo, poi, compaiono i due maggiori teologi del Duecento, Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio (canonizzato da Sisto IV nel 1482), che come i dottori della Chiesa recano il loro nome all’interno del nimbo, precedendo nel corteo lo stesso Dante Alighieri che proprio ai due santi aveva lasciato ampio spazio nei canti X-XII del Paradiso. Nel canto X, Tommaso è il primo a palesarsi al poeta:

“Io fui de li agni de la santa greggia

che Domenico mena per cammino

u’ ben s’impingua se non si vaneggia”

(Dante, Paradiso, X, 94-96)

Se nel canto successivo Dante continua a lasciare la parola al bue muto (epiteto con cui Tommaso venne ribattezzato dai suoi confratelli all’Università di Parigi), il quale descrive la vita e l’eredità di Francesco d’Assisi, un’operazione analoga è condotta, nel canto XII, da Bonaventura (questa volta in riferimento a Domenico di Guzman), che viene così introdotto dall’Alighieri:

“Io son la vita di Bonaventura

da Bagnoregio, che ne’ grandi offici

sempre pospuosi la sinistra cura.”

(Dante, Paradiso, XII, 127-129)

L’Ecclesia Triumphans

Al di sopra di una cortina di nubi dal quale fa capolino una molteplicità di piccole teste di putti, una teoria di santi circonda le figure della Vergine e di Giovanni Battista, a loro volta collocate ai lati di un Cristo in gloria. Assiso anch’esso su una nube, la sua figura sovrasta la colomba dello Spirito Santo, fiancheggiata a sua volta da quattro piccoli angeli intenti a tenere aperti i quattro Vangeli canonici. Schiere angeliche si innalzano del resto anche nella porzione superiore della scena, in prossimità del profilo dell’arco, e affiancano l’immagine perfettamente ieratica e frontale di Dio Padre che, tenendo in mano il globo terrestre, viene dotato di un nimbo (aureola) quadrato e circondato da una cascata di angeli che sembrano fluire verso il basso all’interno di linee disposte a raggiera.

Così come per la Chiesa Militante, anche per l’Ecclesia Triumphans (fig. 4) sul registro superiore l’individuazione dei santi effigiati risulta compito relativamente intuitivo. All’estrema sinistra, il gioco di sguardi tra San Pietro e Adamo (riconoscibile dalla nudità) precede le figure di San Giovanni Evangelista e di Re David, intento a suonare la cetra. Completano la figurazione Santo Stefano e il profeta Geremia. Il lato destro, chiuso invece da San Paolo, prosegue verso l’interno con Abramo, una figura di apostolo – la cui identità non è ancora perfettamente chiarita (San Giacomo o San Matteo) – Mosè (quest’ultimo riconoscibile dalle Tavole della Legge), San Lorenzo e Giuda Maccabeo.

La Disputa: le fonti iconografiche

Ogni analisi che si ponga come scopo quello di approfondire ad un discreto livello la questione relativa alle fonti iconografiche di un dato testo figurativo non può prescindere dai suoi precedenti. Prima di soffermarsi su parallelismi più diretti ed immediati, appare necessario effettuare una ricognizione che metta a fuoco questioni meno ovvie. Ancora Butler-Wingfield si sofferma, a tal proposito, sull’iconografia del Trionfo di San Tommaso. Tra le diverse variazioni sul tema menzionate dalla studiosa, quella offerta da Benozzo Gozzoli per Santa Caterina a Pisa (ora al Louvre, fig. 5) appare adeguata e perfettamente inscrivibile nella storia personale di Giulio. Così come nella Disputa, infatti, anche nella pala pisana compare la figura di Sisto IV. Da una prospettiva più eminentemente figurativa, poi, nel Trionfo di Tommaso appare quell’idea di asse centrale invisibile che lega una figura principale (Tommaso) alla quale si sovrappone quella del Padre Eterno.

La pala di Benozzo non esaurisce, però, il campionario di modelli a cui Raffaello sembra aver fatto riferimento per l’organizzazione, per l’impaginazione generale della scena. Fonti più vicine a lui, non cronologicamente ma geograficamente – le basiliche paleocristiane – potrebbero avere avuto un ruolo, un’influenza nelle scelte dell’urbinate. Alcune ipotesi sono state individuate, a tale scopo, dalla studiosa americana Bonnie Kutbay (Early Christian iconography in Raphael’s disputa), che ha inizialmente proposto un confronto con il mosaico absidale di Santa Costanza[xi] e con la decorazione del catino della basilica petrina, la cui conformazione venne copiata ai primi del Seicento (1605) da Giacomo Grimaldi, prima dei lavori di demolizione della navata portati avanti da Paolo V e affidati a Carlo Maderno (1612). La Kutbay sottolinea come tanto nei mosaici petrini quanto nella Disputa la separazione tra cielo e terra venisse segnalata da una linea curva, e di come la stessa rappresentazione del Paradiso fosse portata avanti per mezzo di linee radianti. Elemento, questo, che si ripete anche in altri mosaici absidali, quello dell’Incoronazione della Vergine, che Jacopo Torriti completò nel 1296 in Santa Maria Maggiore (fig. 6), o quello di San Clemente. La disposizione semicircolare degli apostoli attorno a Cristo, tuttavia, risale addirittura al V secolo (mosaici di Santa Pudenziana, Roma, fig. 7).

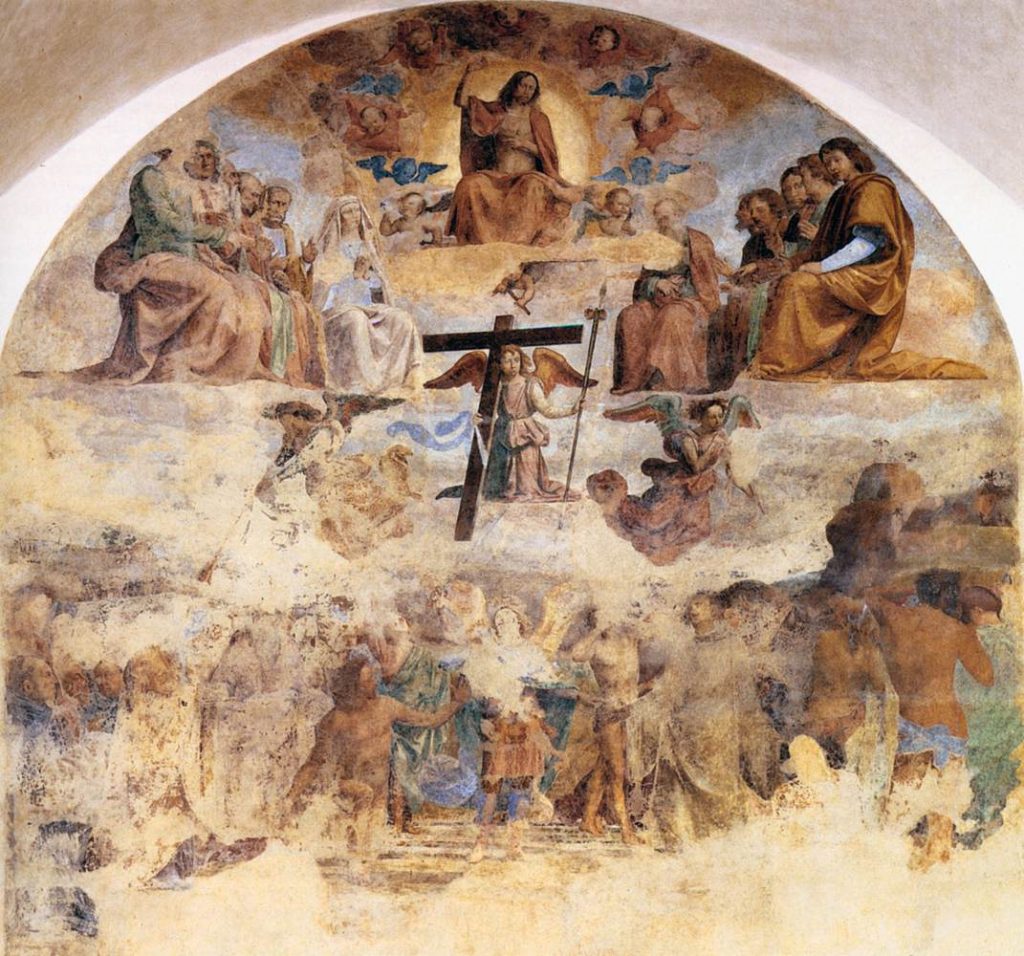

L’analisi dei modelli a disposizione di Raffaello va infine portata alle soglie del Cinquecento, addentrandosi all’interno del corpus pittorico raffaellesco. Il primo esempio utile a riguardo è il Giudizio Universale affrescato tra il 1499 e il 1501 da Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli in una delle cappelle dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze (Fig. 8). L’affresco, oggi staccato e conservato al Museo San Marco, appare, pur nelle lacune nella parte superiore, il precedente più vicino – almeno per la conformazione della parte superiore – alla Disputa ma, ancor prima, alla Trinità e santi (1505-1508, fig. 9), altra opera condotta a quattro mani da Raffaello e Perugino per la cappella Sansevero.

Note

[i] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, p. 69.

[ii] A. Paolucci, Raffaello in Vaticano, p. 10.

[iii] A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 334.

[iv] Le parole di Pastor sono riportate in ibidem, nota 1.

[v] C. Bricarelli, Il pensiero cristiano del Cinquecento nell’arte di Raffaello, p. 59. Le parole di Bricarelli sono riportate in A. Spadaro, la civiltà cattolica, p. 334.

[vi] Le parole di Muntz sono contenute in A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 335.

[vii] B.L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, p. 245.

[viii] Kim Butler Wingfield, Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura, p. 180.

[ix] Ibidem.

[x] Ivi, p. 187.

[xi] B. L. Kutbay, early christian iconography in Raphael’s disputa, p. 247.

Bibliografia

Kim Butler Wingfield, Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, in “Studies in Iconography”, vol. 38, Kalamazoo, Medieval Institute Publications of Western Michigan University, 2017, pp. 174 – 221.

Bonnie L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, in “Journal of Literature and Art Studies”, vol. 9, no. 2, 2019, David Publishing, pp. 245-260.

Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, “Art Dossier”, n. 298, Firenze – Milano, 2013.

Deoclecio Redig de Campos, Raffaello nelle stanze, Milano, Martello, 1965.

John Shearman, Raphael as architect, in “Journal of the Royal Society of Arts”, vol. 116, no. 5141, Londra, Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 1968, pp. 388-409.

John Shearman, The vatican stanze: functions and Decoration (1971), in George Holmes (a cura di), Art and Politics in Renaissance Italy. British Academy Lectures, New York, The British Academy Press, 1993.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

CESARE VIEL. CONDIVIDERE FRASI IN UN CAMPO ALLARGATO

A cura di Silvia Piffaretti

“Condividere frasi in un campo allargato”

La Galleria Milano, a partire da martedì 1 febbraio e fino al 12 marzo 2022, ospita l’imperdibile personale di Cesare Viel dal titolo “Condividere frasi in un campo allargato”, realizzata in collaborazione con la Galleria Pinksummer di Genova. Per l’occasione l’artista, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ha dato vita a un progetto dialogico, attraverso il quale ha invitato colleghi e amici a condividere con lui una frase per loro significativa che si potesse adattare allo specifico vissuto del momento presente. La miriade di frasi è stata trascritta, con l’elegante calligrafia dell’artista, su dei fogli di carta da pacchi che, alternati a brevi frasi composte dal lui stesso, costruiscono un paesaggio verbale all’interno dello spazio espositivo. L’intervento, sorto da una comunione tra soggettivo e plurale, si configura come un momento immersivo di riflessione sul tempo che stiamo vivendo e i suoi processi trasformativi. Tale paesaggio di frasi, da intendersi come un campo allargato, secondo la prospettiva di Rosalind Krauss, si sviluppa secondo una linea orizzontale, che ne riflette la coralità, in contrasto con la verticalità dell’impostazione autoriale.

Un paesaggio di frasi

A partire dal progetto prende corpo un’installazione che finisce con l’abitare l’intero spazio espositivo della galleria, il quale è percorso dal visitatore grazie ad una passerella rialzata che lo guida attraverso le due sale espositive nel mare metaforico di parole. Entrambe le stanze sono tappezzate da fogli di carta da pacchi disposti a terra, riportanti le considerazioni altrui, per poi distinguersi nelle opere disposte alle pareti. Nel primo ambiente alle pareti campeggiano quattro fogli bianchi, formato 100x140, con altrettante frasi trascritte da Viel: “lo strato più duro del linguaggio”, “non andare via”, “condividere frasi in un campo allargato”, “pietre nella mente”.

Nel successivo, invece, si collocano dei disegni a grafite raffiguranti massi da scogliera utilizzati come moli o barriere anti-erosione sulla costa e in alcune spiagge del Ponente Ligure, quali Noli, Sanremo e Spotorno. Quest’ultimi si configurano come un chiaro richiamo autobiografico al luogo in cui l’artista vive e lavora, ovvero Genova: qui insegna all’Accademia Ligustica di Belle Arti e consegue, nell’anno 1991, la laurea in Lettere Moderne. Attraverso tale raffigurazione Cesare Viel mette in comunicazione il familiare paesaggio ligure, con quello dolomitico e affettivo dei suoi genitori. L’artista, infatti, dichiara: “guardare i disegni di questi massi, una volta finiti, produce in me una dolcezza intensa, imprevista, in contrasto con la durezza reale della pietra, ma solo apparentemente, perché in fondo, in questo caso, dolcezza e durezza si accoppiano e si mescolano in un nuovo ulteriore orizzonte”.

Un incontro tra pietre e parole

É dunque fondante il legame tra pietre e parole, manifestato ampiamente anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate da Cesare Viel. Quest’ultimo afferma che “leggere la pietra e vedere nella pietra ciò che non è solo pietra è come provare la ‘tenuta’ di un pensiero o di una frase fino a toccare gli strati più duri”, infatti nel disegno dei muti e attraenti massi affiorano i segni di una lingua; è così possibile ravvisare nell’anatomia di un masso l’anatomia di una frase-linea che percorre un piano di composizione. Nel disegnarle, le pietre, “a un certo punto e a modo loro incominciano a parlare, servono tempo e pazienza, è un farsi attendere, poi tacciono di nuovo, e in quel nuovo silenzio si definiscono i contorni e i volumi: presenza, equilibrio”, per mezzo della prova di un trattamento a matita o di un colore, oppure spostando linee e curve, si procede come nella scrittura. Attraverso tale procedura “i massi, uno dopo l’altro, uno accanto all’altro, come le frasi, rispondono e fanno contatto, entrano in dialogo con lo spazio e tra loro” e nonostante occorra tempo “le frasi sedimentano il senso che propagano, si fermano e diventano opere”.

Le frasi, una volta sedimentate in opere, si orientano a definire una marea varia e multiforme. Alcune si concentrano sul silenzio: “non voglio sentire il silenzio dell’assenza, ma ascoltare quello della consapevolezza” (Frida Carazzato), così come “la conoscenza e la bellezza sprigionano dalla presenza di ciò che è nascosto e dalla potenza che sta dietro a ogni forma di silenzio” (Cesare Pietroiusti). Altre invece paiono rimandare ad un immaginario legato al mare: “navigo a vista” (Anna Cestelli Guidi), “oggi mi sento un’isola” (Teresa Macrì), “aria da bere, acqua da respirare” (Massimo Palazzi). Non mancano però alcuni enunciati, più o meno brevi, rinvianti al mondo dell’arte; ad esempio “arte esistenza mondo” (Giacinto di Pietrantonio), oppure “l’arte e la conoscenza alimentano una speranza che ha bisogno di coraggio per compiere scelte, per elaborare nuove narrazioni, per assumersi il diritto e la responsabilità della trasformazione del mondo” (Pietro Gaglianò).

Nell’esposizione, che si configura come “un’indagine, gentile, sul chiedere, il ricevere e il restituire trasformato quello che si è chiesto”, l’artista mostra come il processo e la trasformazione si definiscano ed esemplifichino con maggiore lucidità grazie allo spazio reale in cui si depositeranno le frasi a pavimento. In questo modo tutto galleggia nel campo allargato e il visitatore, attraverso l’osservazione e la lettura di tale marea di parole, si apre a plurime riflessioni e libere associazioni che sconfinano ben oltre la soglia dello spazio espositivo.

Informazioni di visita:

Galleria Milano

Via Manin 13, Via Turati 14 – 20121 Milano

02-29000352

Orari: da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 19,00

Instagram @galleria.milano | FB galleriamilano |Twitter @GalleriaMilano

FILIPPO RICCI A CAMPOFILONE: STORIA DI UNA DOMESTICA CONVERSAZIONE TRA SANTI

A cura di Arianna Marilungo

Dalla descrizione del dipinto ad una (possibile) committenza?

Immersa nel verde di un’altura nel piccolo paese di Campofilone (FM), la chiesa di Santa Maria d’Intignano[1] (fig. 1) si mostra al visitatore come un piccolo scrigno dalla storia poco conosciuta, ma ricca di tracce inedite e preziose per la ricostruzione delle vicende storiche di questo borgo marchigiano e dei rapporti che la legarono a Fermo nel corso dei secoli.

Un’attenzione speciale merita la tela che campeggia sull’altare maggiore di mano di Filippo Ricci (1715-1793) che rappresenta la Madonna con Bambino e santi (figg. 2-3).

La tela, datata in basso a sinistra da una nota manoscritta “1755” (fig. 4), è la traduzione in immagini di una scena dal sapore domestico, ma dal significato trascendente.

Il dipinto rappresenta ciò che gli storici dell’arte definiscono “Sacra Conversazione”, i cui protagonisti sono la Sacra Famiglia, i Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria, e San Paolo. Essi vengono colti in un intimo momento: Gesù Bambino viene presentato ai suoi nonni Anna e Gioacchino sotto gli sguardi vigili e attenti della Madonna e di San Giuseppe, mentre il giovane San Paolo osserva con profonda curiosità il saluto che si scambiano Gesù e sua nonna Anna. L’episodio è raffigurato in due diversi spazi compositivi che convergono al centro nella figura diafana del Bambin Gesù: a sinistra il pittore rappresenta la Sacra Famiglia (fig. 5) e a destra i Santi in adorazione (fig. 6).

I due gruppi di figure sono uniti dal tenero gioco instaurato tra il piccolo Gesù, tenuto in braccio dalla Madonna, e la nonna Anna: entrambi si scambiano una carezza ed il viso dell’anziana si approssima al corpo di Gesù in uno slancio di puro affetto (fig. 7).

Alle spalle della donna si ergono due figure di Santi in cui possiamo sicuramente riconoscere San Gioacchino, marito di Anna e nonno di Gesù, nell’uomo dalla lunga barba bianca, mentre più difficoltosa, invece, è l’identificazione del Santo che lo affianca. Si tratta di un giovane uomo dalla barba scura che reca nella mano destra un libro e nella sinistra una spada: plausibilmente vi si può riconoscere San Paolo di Tarso. Secondo l’iconografia più comune, infatti, il grande apostolo viene raffigurato con gli attributi del libro, in forma di codice o rotolo di pergamena in riferimento alle lettere che scrisse alle prime comunità cristiane, e - a partire dal XIII secolo - con la spada, in riferimento allo strumento del suo martirio e alla Parola di Dio, che lui stesso definì “[…] più tagliente di una spada a doppio taglio […]”[2]. Gli stessi attributi che reca in mano il giovane Santo nel dipinto campofilonese. Dietro la Madonna il Ricci dipinse San Giuseppe riconoscibile dall’aspetto anziano e dal giglio, simbolo di purezza e castità. La Vergine Maria è rappresentata come una giovane donna vestita di una candida tunica rosa e con il capo circondato da un’aureola evidentemente più luminosa di quelle degli altri santi, quasi a voler sottolineare l’importanza del suo ruolo nella missione del Figlio. A coronare ed impreziosire il dipinto un gruppo di angeli scende dall’alto (fig. 8).

Eleganza, mitezza espressiva e semplice decoro sono le caratteristiche principali di questo dipinto da cui sono evidenti gli influssi che il Ricci ricevette dal pittore Corrado Giaquinti, alla cui bottega si formò nel suo tirocinio romano[3].

Una curiosità di questa tela è la presenza, accanto alla data manoscritta, di uno stemma araldico (fig. 4) che rappresenta un quadrupede rampante sormontato da una corona. Poche fonti narrano le vicende storiche di questo dipinto, ma è plausibile che lo stemma appartenesse alla famiglia committente.

Una nota di attenzione, non a margine, merita la presenza nella stessa chiesa dove è custodito ed esposto il nostro dipinto di una lapide commemorativa che recita: “Qui è sepolto Giovanni dei Duchi D’Altemps a Matteo e Giuditta figlio ultimo superstite poco più che diciottenne da ultimo morbo rapito all’amore e al desiderio dei genitori il 5 novembre 1847 questa lapide ventun anni dopo che fu morto pose la madre al caro figliuolo sempre inconsolata di averlo perduto 1868” (fig. 9).

È opportuno qui aprire una piccola parentesi sull’identità di questo grande casato che ebbe molta fortuna nella nostra regione. Si tratta di un ramo degli Hohenems, famiglia tedesca che nel XVI secolo si trasferì in Italia ed il cui nome venne tradotto in Alta Ems, per poi prendere la sua forma definitiva in Altemps. Questa famiglia acquisì il rango nobiliare a Bologna, Roma e Napoli, ma godette di numerosi privilegi anche nella città di Fermo dove visse Serafino d’Altemps, figlio di Roberto d’Altemps e della sua prima moglie Orsola Grioni. Lo stemma araldico di questa nobile famiglia è un ariete rampante di colore giallo su sfondo blu, plausibilmente il medesimo raffigurato sul nostro dipinto.

È più che plausibile che i committenti della tela furono i d’Altemps a motivo dello stemma ivi raffigurato e della presenza della salma di un componente della famiglia nella Chiesa.

Sulle tracce di Filippo Ricci: brevi note biografiche e pittoriche

Il pittore Filippo Ricci proveniva da una lunga dinastia di artisti residenti nella città di Fermo che hanno segnato in maniera marcata lo stile pittorico di tutta la marca fermana tra Sei e Settecento.

Nacque il 15 luglio 1715 a Fermo da Natale – anch’egli pittore – e Maria Lucia Beltrami. Anche se non ci sono fonti certe sulla sua formazione artistica è più che ipotizzabile che abbia mosso i primi passi nel mondo artistico frequentando la bottega del padre Natale, da cui trasse una profonda influenza stilistica come dimostrano le sue opere giovanili. Da quest’ultima si evince che il Ricci era dotato di una buona dimestichezza con il segno grafico, caratteristica che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. È certo un suo soggiorno a Bologna, dove visse il fervente clima artistico che la attraversava e che attingeva dalle forme stilistiche del classicismo seicentesco. A partire dagli anni quaranta, dopo il suo rientro nelle Marche, iniziarono grandi commissioni soprattutto da parte di ordini religiosi del fermano. Tra queste è opportuno ricordare il Sant’Agostino lava i piedi a Gesù apparsogli in veste di pellegrino (1741), realizzato per gli Agostiniani di Sant’Elpidio a Mare ed in cui è chiara l’influenza nell’impianto compositivo di un disegno di mano di Donato Creti raffigurante lo stesso tema e conservato presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Nelle opere successive, come la Madonna Assunta con San Biagio e San Liborio (Chiesa di San Biagio, Camerino, 1746) si denota una nuova vivacità narrativa affiancata ad una accuratezza in alcuni dettagli anatomici delle figure e dei costumi. Questo stile figurativo è ravvisabile anche in tele contemporanee a quella camerinese.

Il 9 luglio 1743 nacque il primo di quattro figli, Antonio Francesco, e cinque anni dopo Filippo Ricci venne nominato erede universale dallo zio Gregorio, che morì nel 1751. Nel 1748, inoltre, iniziò il tirocinio a Roma presso la bottega di Corrado Giaquinto, artista coltissimo e dotato di grande vivacità artistica e creatività. In un ambiente di tale sorta Filippo Ricci apprese moltissimo e raffinò la propria tecnica, traducendo il linguaggio del maestro in uno più asciutto e spesso duro. Ciononostante l’influsso giaquintesco rimase presente in tutte le sue successive opere, come è evidente anche nella tela di Campofilone sopra descritta. I decenni che seguirono furono ricchi di commissioni – soprattutto da parte di ordini religiosi locali - che lo portarono a perfezionare il suo linguaggio espressivo verso toni miti, ma di profonda eleganza.

Filippo Ricci si spense il 13 febbraio del 1793, dopo una lunga malattia. Raccolse la sua eredità il figlio Alessandro, un artista maturo e già ben inserito nella bottega paterna[4].

Ringrazio con affetto e riconoscenza la famiglia Marilungo per avermi coinvolta nell’indagine storico-artistica di questa preziosa opera d’arte, consentendomi di conoscere e studiare un tesoro nascosto in un bellissimo pezzo di terra marchigiana.

Ringrazio sentitamente anche il fotografo Matteo Pipponzi Felici per aver realizzato con cura e professionalità le foto qui pubblicate.

Note

[1] Chiesa costruita a metà del XVI secolo - ora di proprietà della famiglia Marilungo - ad unica navata. In seguito alla ristrutturazione eseguita tra il 2004 ed il 2005, venne dotata di copertura a capriate lignee, demolendo l’antico soffitto in camorcanna. Originariamente era dotata di due fabbricati: il piccolo edificio religioso e la casa parrocchiale, quest’ultima non più esistente. Dopo un lungo periodo di abbandono la Chiesa è tornata al suo antico splendore grazie all’impegno degli attuali proprietari che ne hanno inaugurato la riapertura il 16 luglio 2005.

[2] Lettera di San Paolo agli Ebrei 4, 12

[3] Stefano Papetti e Massimo Papetti (a cura di), Filippo e Alessandro Ricci. Pittori nella Marca del Settecento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, 2003, p. 94

[4] Idem, pp. 20-31

Bibliografia

Papetti, M. Papetti (a cura di), Filippo e Alessandro Ricci. Pittori nella Marca del Settecento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2009

Papetti (a cura di), Atlante dei beni culturali dei territori di Ascoli Piceno e Fermo. Beni Artistici: pittura e scultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2003

Sitografiaa

www.siusa.archivi.beniculturali.it

IL PROGETTO DI FILIPPO CORSINI PER IL PALAZZO DI FAMIGLIA: GLI APPARTAMENTI ESTIVI DEL PIANTERRENO

A cura di Alessandra Becattini

Come accennato alla fine dell’articolo precedente, dopo la morte del padre Bartolomeo Corsini, Filippo prese in mano le redini della ristrutturazione del palazzo di famiglia. La prosecuzione dei lavori fu da lui affidata all’architetto e scenografo Antonio Ferri, presumibilmente incaricato di proseguire i lavori (o il progetto) lasciati incompiuti alla morte di Pier Francesco Silvani, avvenuta anche questa nel 1685. Tuttavia, recentemente è stato rivisto l’intervento univoco del Ferri nella progettazione del palazzo, mentre un peso più importante è stato assegnato alla “direzione artistica” del rampollo Corsini e di Paolo Falconieri, un architetto dilettante amico del Corsini stesso [1] e agente artistico del granduca Cosimo III.

Le prime pitture eseguite furono quelle per l’«appartamento nuovo di Lungarno» [2]. Dalle fonti storiche si deduce che qui, tra il 1685 e il 1686, Jacopo Chiavistelli si occupò della decorazione dei soffitti lignei di quattro stanze; ma non è da escludere che il suo intervento fu più ampio. Anche se non ci sono indicazioni precise sulla collocazione del suo intervento, secondo Patrizia Maccioni i lavori furono eseguiti nell’appartamento del piano nobile nell’ala sinistra, una zona plausibilmente decorata prima degli appartamenti di Filippo situati nell’ala destra del palazzo. Dalla storica sono stati individuati due vani con una decorazione a fregio dipinto, che si estende per tutto il perimetro delle sale sotto il soffitto in legno, che potrebbe essere riferito alla mano o all’ideazione del Chiavistelli per lo stile e i temi decorativi usati (fig. 1). Le fonti, precedentemente scarse, si fanno sempre più precise e diffuse dagli anni novanta del ‘600, grazie anche all’attenzione del committente, rendendo più facile l’identificazione delle numerose maestranze a lavoro nel palazzo. Tra il 1692 e il 1700 fu intrapresa un’ampia campagna decorativa durante la quale furono decorati gli appartamenti del piano nobile nell’ala destra e del pianoterreno.

Le decorazioni del pianoterra di Palazzo Corsini: prima fase

Al pianoterra si collocano gli appartamenti estivi del palazzo, abitati dalla famiglia Corsini nei mesi più caldi dell’anno. Questa zona consta di ben 15 sale tutte generosamente ornate da quadrature illusionistiche. Un tempo interamente attribuite al Chiavistelli, dalle recenti ricerche degli studiosi sono emerse invece tre differenti equipe impegnate nell’esecuzione degli affreschi e tre fasi distinte d’esecuzione. Tuttavia, le pessime condizioni delle pitture, profondamente rovinate dall’alluvione del ‘66 e da precedenti inondazioni dell’Arno, non permettono una precisa datazione degli interventi e certamente non aiutano nell’identificazione delle diverse maestranze.

Dapprima il lavoro venne affidato a Jacopo Chiavistelli e alla sua bottega, che tra il 1693 e il 1695 affrescarono cinque stanze degli alloggi al pianterreno. Dalle fonti storiche emerge che anche la decorazione delle altre sale avrebbe dovuto essere commissionata al maestro, ma al termine di questa prima fase Filippo non fu soddisfatto dall’esecuzione e quindi il contratto non venne rinnovato. Ricercato dai più, il Chiavistelli aveva sviluppato un metodo di lavoro standardizzato per poter fronteggiare la mole di commissioni richieste: a lui competeva l’ideazione e la realizzazione della parte figurativa, mentre ai collaboratori spettava la realizzazione delle quadrature architettoniche e delle parti decorative. Come sottolineato da Maccioni [3], probabilmente non fu soltanto tale metodo di lavoro a non appagare le esigenze dell’attentissimo committente, ma anche la ripetitività di uno stile decorativo che sul finire del secolo dovette apparire ormai superato ad un occhio aggiornato come quello del Corsini.

Anche se le fonti non conservano la collocazione esatta di questi interventi, la storica riferisce all’equipe del Chiavistelli le tre stanze che affacciano sul Lungarno Corsini e le due adiacenti e prospicenti il cortile, le odierne sale nominate Rezia, Nerina, Cristina, Eleonora e Vittoria. Oggi visibili attraverso pesanti restauri e ritocchi, eseguiti regolarmente dalla seconda metà del ‘700 in poi a causa delle frequenti inondazioni dell’Arno, le sale presentano una ricca decorazione prospettica con architetture classicheggianti che si aprono sulle pareti e scene mitologiche sul soffitto, anch’esso decorato da quadrature con fluidi cornicioni modanati (figg. 2-3).

La seconda fase decorativa dell’Appartamento Estivo

Nel 1696, poco dopo la conclusione dei lavori dell’equipe del Chiavistelli, ad Alessandro Gherardini, Rinaldo Botti e Andrea Landini fu commissionata la decorazione di altre quattro stanze dell’Appartamento Estivo. In questo caso, le fonti sono molto precise nell’indicare i soggetti degli affreschi delle volte permettendo quindi una precisa identificazione delle pitture: durante questa seconda fase decorativa vennero quindi decorati il salone del pianterreno (fig. 4) e le tre stanze vicine alla corte del ninfeo, modernamente dedicate a donna Anna, Luisa e Annalù. Tuttavia, come accaduto anche per le precedenti sale del Chiavistelli, le pitture non hanno avuto una grande fortuna e molti degli interventi risultano oggi illeggibili a causa dei pesanti rifacimenti successivi: si salvano alcuni brani delle strutture architettoniche dipinte sulle volte, in parte ancora apprezzabili nella loro versione di fine ‘600 (fig. 5). Delle quattro sale, l’unica ad aver mantenuto quasi intatto l’aspetto originario è la sala “donna Annalù”. Un tempo questa piccola stanza aveva probabilmente una destinazione religiosa, come si evince dalla Fede affrescata dal Gherardini sul soffitto (figg. 6-7). Anche nella decorazione dei quadraturisti si respira un’aria più aulica, in linea con le finalità dello spazio. Il Botti, che era stato allievo del Chiavistelli, in questi suoi interventi fa abbondante uso dell’insegnamento del maestro, ma allo stesso tempo se ne distacca, mostrando una vena più innovativa e innestando una nuova strada per il quadraturismo toscano. Similmente alle stanze affrescate nella prima fase, le pareti si aprono su uno spazio immaginario ed intercalato da un doppio colonnato all’antica che dona profondità allo spazio della sala; le architetture, tuttavia, sono più semplici, le cornici modanate meno complesse e le tinte più chiare. Nelle sue pitture si nota poi un interesse più accentuato per il dato naturale: quello che si intravede tra gli sfondati architettonici è un orizzonte ameno, arioso e paesaggistico (fig. 8).

La grotta artificiale al pianterreno

A completamento dell’appartamento estivo venne eseguita, su progetto di Antonio Ferri, una bellissima grotta artificiale (fig. 9), elemento imprescindibile per una dimora signorile seicentesca. Questo ambiente, che si apre su un cortile nella parte più interna del pianoterra, si conserva ancora oggi nella sua facies tardo-seicentesca, anche se segnato dall’alluvione del ’66 come tutte le altre sale del pianoterra. Consta di un vestibolo, eseguito successivamente nel 1720 da Giovanni Battista Foggini e Girolamo Ticciati, e della grotta realizzata tra il 1695 e il 1697. Gli stucchi e le incrostazioni furono affidati al fiorentino Carlo Marcellini, mentre la parte pittorica venne realizzata dall’equipe Gherardini-Botti-Landini. Sulla volta della grotta Alessandro rappresentò la scena con Giunone che induce Eolo a liberare i venti (fig. 10). Oltre balaustre in stucco, i due quadraturisti affrescarono nel 1697 sfondati illusionistici con la rappresentazione in lontananza di quattro prestigiose residenze della famiglia: palazzo Corsini al Prato e Villa Le Corti (fig. 11), in Toscana, e il Casino dei Quattro Venti e il Palazzo della Lungara di Roma.

Ai tre frescanti a lavoro nel pianoterra furono commissionati anche alcuni interventi per la compagna decorativa che negli stessi anni stava coinvolgendo gli appartamenti di Filippo al piano nobile del palazzo e di cui parleremo nel prossimo articolo.

Note

[1] P. Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, p. 23.

[2] Ibidem.

[3] Maccioni, Palazzo Corsini …cit., p. 26.

Bibliografia

Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Centro Di, Firenze, 1989.

Patrizia Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, pp. 21-42.

Sitografia

http://www.palazzocorsini.it/thepalace/?lang=en

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-maria-ferri_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-falconieri_%28Dizionario-Biografico%29/

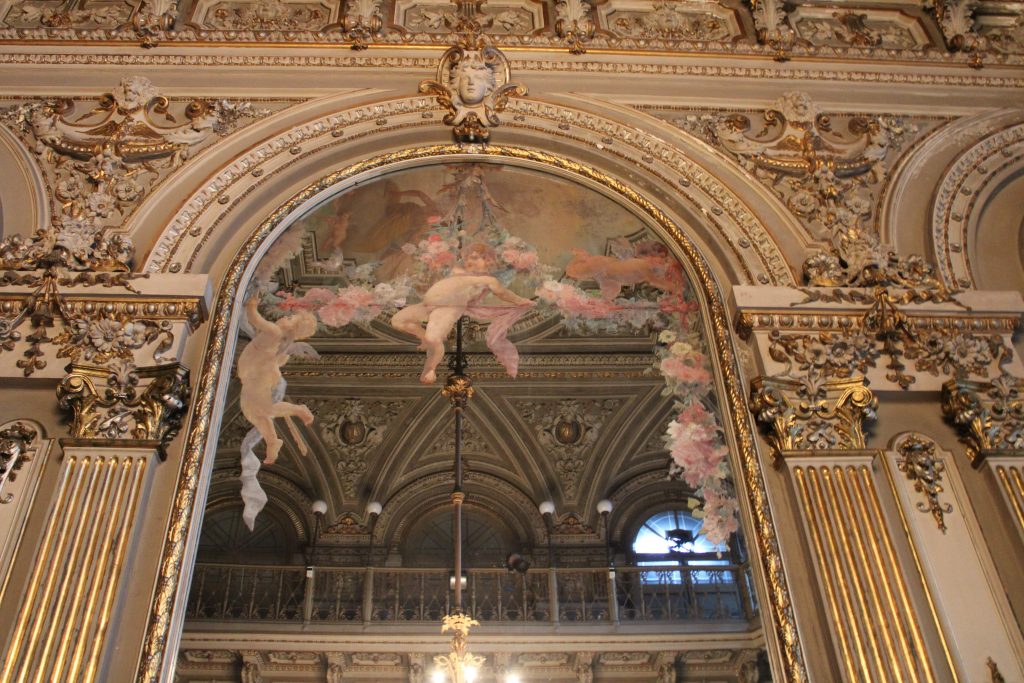

IL TEATRO MASSIMO BELLINI: TEMPIO DELLA MUSICA A CATANIA

A cura di Mery Scalisi

Premessa

Siamo nell’800, secolo durante il quale il teatro assumerà sempre di più una notevole funzione sociale; il teatro viene inteso e vissuto come luogo di aggregazione della media e alta borghesia, un luogo, potremmo aggiungere, in cui una società-classe emergente si riconosce e desidera stabilire i principi della propria identità.

È da questa nuova affermazione sociale che si delineano due filoni: il dramma borghese, che porterà in scena le storie legate al quotidiano e che vedrà nel salotto svolgersi l’intera rappresentazione, e la commedia borghese, in cui però è assicurato il lieto fine.

Ma se da una parte abbiamo l’affermazione di una nuova classe sociale, dall’altra occorre non dimenticare le mille difficoltà col quale il teatro, inteso come luogo di rappresentazione, deve combattere: in Italia, ad esempio, come ancora in altre parti dell’Europa, la situazione politica, frammentaria, che si concluderà solo nel 1861, non permette di pensare a delle compagnie stabili; tra le compagnie che riusciranno a farsi strada, dal 1821 al 1854, ci sarà la Compagnia Reale Sarda, che vedrà interrotta la propria attività a causa della sospensione dei finanziamenti dello stato sabaudo: nonostante lo sforzo e l’impegno, ci si accorge di come il teatro, non venga ancora visto come veicolo di diffusione di valori, quindi la sua spesa può essere eliminata e per questo motivo si preferirà ancora la compagnia di giro.

Ben presto si aprì, inoltre, un vero e proprio dibattito che vedeva contrapposti il teatro aristocratico e il teatro popolare: c’erano i sostenitori del teatro come elevazione culturale e spirituale collettiva, a favore di un impianto tipologico detto ‘’ad alveare’’, proprio del teatro all’italiana, per dare maggiore spazio alle gradinate, di origine classica; sul fronte opposto, invece, i sostenitori dell’aristocrazia del teatro tradizionale, i quali proponevano che per gli spettacoli popolari si realizzassero i ‘’politeama’’.

Storia del Teatro Massimo Bellini di Catania

Alla fine del ‘700, Catania, alla ricerca del moderno e vogliosa di confrontarsi con il resto dell’Italia, nella fase di ricostruzione della città del dopo-terremoto, sente il bisogno di avere un teatro pubblico, esigenza che, però, verrà ben presto smorzata da impegni cittadini di rilevanza superiore.

Solo nel 1812 si inizierà a parlare concretamente di un teatro pubblico per la città di Catania, quando l’incarico viene affidato all’architetto maltese Giuseppe Zahra, titolare della cattedra di architettura all’Università, il quale si sarebbe dovuto impegnare nella progettazione dell’edificio in piazza Nuovaluce, l’attuale Piazza Teatro Massimo, e che si trovava già a Catania dal 1784, in quanto aveva aiutato il maltese ingegnere Tigny nella progettazione del porto (fig. 1).

All’inizio dell’800, dunque, Catania aveva a disposizione una prima porzione di teatro realizzata da Zahra e aiutato dal figlio adottivo Salvatore Zahra Buda, ma la crisi economica nella quale verteva (terremoto nel 1818, moti rivoluzionari del 1820-21 e tanto altro ancora), portarono la città ad abbandonare l’idea di continuare i lavori di edificazione del teatro, con una costruzione che non andò oltre i due metri d’altezza. L’idea di un teatro pubblico non fu del tutto abbandonata e si ripiegò su un teatro provvisorio e comunale, utilizzando un deposito privato alla Marina, inaugurato nel 1822 e di modesta entità, così da investire invece i soldi destinati al grande teatro pubblico a necessità di primo ordine.

Nel 1833, sarà Sebastiano Ittar a ricevere l’incarico di redigere il progetto di completamento del teatro comunale proponendo diverse soluzioni all’Amministrazione comunale: la vicenda continua fra indecisioni, preoccupazioni economiche e succedersi di incarichi, fino al 1870, quando il marchese di Casalotto e il sindaco del tempo, Domenico Bonaccorsi, incaricarono Andrea Scala, architetto udinese specializzato nei teatri, di formulare una serie di proposte e di luoghi idonei al teatro destinato alla cittadina etnea.