RIVESTIMENTO MARMOREO DELLA SANTA CASA DI LORETO

A cura di Arianna Marilungo

Istorie di Gesù e della vergine Maria

Storia, committenza e artisti

Il sette settembre 1507 Papa Giulio II emana una bolla con cui afferma che nella chiesa di Santa Maria di Loreto (fig. 1) si venera, “ut pie creditur et fama est”, la casa in cui la Vergine Maria ricevette l’Annuncio della nascita di Gesù da San Gabriele Arcangelo. Un mese dopo circa lo stesso papa comunica al governatore della Santa Casa la sua intenzione di creare “lì cose magne”, tra cui la realizzazione di un degno rivestimento marmoreo che custodisse la casa dell’Annuncio divino e che sostituisse l’antico muro costruito dagli abitanti di Recanati all’inizio del XIV secolo. La santa cappella sorge nel transetto della Basilica, al di sotto della cupola realizzata da Giuliano da Sangallo nel XV secolo (fig. 2).

Inizialmente il primo progetto fu affidato a Donato Bramante, ma alla morte di Giulio II (21 febbraio 1513) il nuovo papa, Leone X, incaricò Andrea Contucci detto il Sansovino dell’arduo compito. Successivamente il progetto passò nelle mani di Antonio da Sangallo e infine di Raniero Nerucci.

I lavori iniziarono nel 1511 sotto la direzione di Giovan Cristoforo Romano seguendo il progetto di Donato Bramante, ma dal 1513 al 1527 la direzione passò ad Andrea Sansovino. Nel 1527 i lavori subirono un’interruzione a causa del sacco di Roma e ripresero nel 1531 sotto la direzione di Raniero Nerucci. L’opera fu conclusa nel 1538, ma negli ultimi anni prese la direzione del progetto Antonio da Sangallo il Giovane che si occupò anche di progettare e ideare – tra il 1533 e il 1534 - la balaustra per nascondere la volta a botte della Santa Casa. I grandi blocchi di marmo di Carrara sono stati alleggeriti da un ritmico susseguirsi di stemmi e anelli medicei, ornamentazioni che includono anche figure mitologiche. Una ricca decorazione di festoni, fregi e putti alati incornicia la parte superiore ai timpani dei portali[1].

Programma iconografico

Il rivestimento marmoreo, capolavoro di eleganza e di semplicità narrativa, poggia su un basamento ricco di intagli. Sulle cantonate e nel mezzo dei due lati maggiori presenta sei doppi risalti, ornati con colonne corinzie a scanalature, in mezzo alle quali sono ricavate due nicchie sovrapposte che contengono le sculture dei profeti e delle sibille. Nelle nicchie inferiori sono collocati i profeti e in quelle superiori le sibille. Nel XVI secolo e per tutto il Rinascimento era usuale abbinare soggetti di devozione cristiana a quelli pagani secondo la cultura pagano-cristiana alimentata dall’Umanesimo[2].

Il ricco programma iconografico si concentra tutto sul mistero dell’incarnazione di Gesù, raccontato secondo i canoni più comuni del tempo: narrazione visiva, storia e per figure e allegorie, ovvero profeti e sibille.

Nove sono le istorie raccontate: sette grandi e due piccole. Quelle grandi narrano la Natività della Vergine Maria, il suo Sposalizio con San Giuseppe, l’Annunciazione di Gesù, la Nascita di Gesù, l’Adorazione dei Magi, il Transito della Vergine e la Traslazione della Chiesa di Santa Maria di Loreto.

Parete nord

La scena della Nascita della Vergine Maria è stata eseguita da due artisti: Baccio Bandinelli, che nel 1519 scolpì la sezione destra, e Raffaele da Montelupo che si occupò della sezione sinistra tra il 1531 e il 1533.

La sezione destra rappresenta Sant’Anna, madre della Vergine Maria, stesa in un grande letto ricco di panneggi e circondata da donne che si congratulano con lei. Bandinelli scolpì la sezione mentre si trovava ad Ancona dopo essere entrato in conflitto con il Sansovino.

Nella sezione sinistra, davanti ad un camino sovrastato da una grande cappa, una giovane donna tiene in braccio la neonata Maria, porgendola ad un’altra giovane inginocchiata per lavarla in un contenitore posto a terra. Ai lati la scena è chiusa da due persone: una donna che offre un vassoio con profumi e frutti, simboli delle virtù virginali, ed un anziano identificato in San Gioacchino, padre di Maria.

Sulla nicchia sinistra in alto è stata collocata la Sibilla Ellespontica scolpita da Giovan Battista della Porta tra il 1570 ed il 1572. Al di sotto di essa è situato il profeta Isaia, scolpito dai fratelli della Porta tra il 1577 e il 1578. Nelle nicchie successive sono situati, rispettivamente: in alto la Sibilla Frigia (fratelli della Porta, 1570-1572) ed in basso il profeta Daniele (Girolamo Lombardo, 1547-1548).

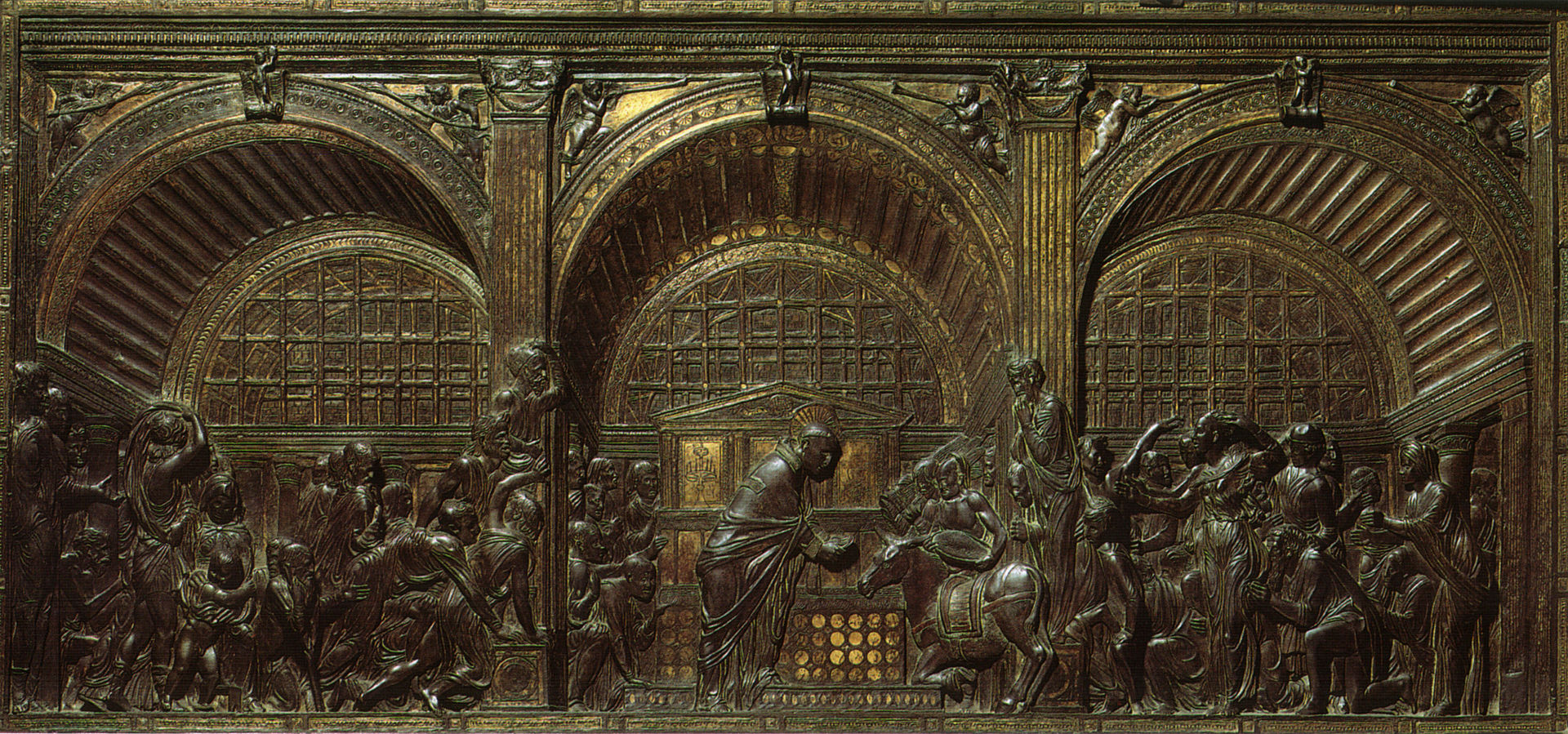

Il secondo riquadro di questa parete ospita la scena dello Sposalizio della Vergine Maria e San Giuseppe. Nella sezione sinistra il Sansovino scolpì il rito nuziale (1525-1526) seguendo un modello fluido e sinuoso di matrice raffaellesca: sullo sfondo di un monumentale tempio di Gerusalemme il sacerdote unisce le mani di Maria e di San Giuseppe. A destra, Nicolò Tribolo, Raffaele da Montelupo e Francesco di Vincenzo da Sangallo raffigurano la delusione degli altri giovani pretendenti della Madonna che, arrabbiati, spezzano i bastoni non fioriti. Questa curiosa scena è da attribuire ad un’antica tradizione: molti erano i pretendenti della casa di Davide che desideravano la mano di Maria e il sacerdote, per scegliere quello più adatto, li invitò tutti sull’altare con in mano un ramoscello inardito. L’uomo con in mano il ramoscello che sarebbe fiorito, sarebbe diventato lo sposo di Maria. Nella scena l’amarezza dei pretendenti il cui ramoscello non fiorì è rappresentata con gesti forti: uno agita arrabbiato il pugno, mentre un altro spezza il ramoscello secco[3].

Parete ovest

Tra il 1518 e il 1522 Andrea Sansovino scolpì l’Annunciazione che funge da pala da altare per la sua posizione al di sopra dell’altare maggiore della Basilica. È il più grande riquadro dell’intero rivestimento (185x362 cm. Anche questo riquadro, come gli altri, è diviso in due sezioni. In alto a sinistra, l’Eterno Padre è rappresentato nell’atto di inviare lo Spirito Santo sotto forma di colomba alla Vergine Maria, mentre quest’ultima ascolta timorosa l’annuncio dell’Arcangelo che reca in mano il giglio, simbolo di purezza. L’arcangelo è seguito da altri due angeli, uno de quali regge in mano un vassoio pieno di frutti. A destra la scena sembra introdurre l’osservatore all’interno di una camera, in cui vi è solo la Vergine Maria, seduta sopra uno scranno sotto a un baldacchino. Sulla mano sinistra tiene il libro delle Sacre Scritture. A destra, in alto, due angeli sembrano entrare nella stanza in mezzo a tralci di una vite. La scena è resa ancora più familiare da una serie di oggetti domestici aggiunti dall’artista: una credenza, due mensole che sorreggono volumi chiusi con fermagli, un’anfora posta sopra due libri, vasellame e un gatto rannicchiato nell’angolo basso a destra[4].

Al di sotto di questo riquadro vi son due scene: la Visitazione della Beata Vergine Maria a Sant’Elisabetta di mano di Raffaele da Montelupo a sinistra e, a destra, il Censimento, raro soggetto iconografico eseguito da Francesco da Sangallo (1531-1533).

Nella nicchia superiore a sinistra è posta la Sibilla Libica di mano dei fratelli Della Porta (1570-1572). Al di sotto, invece, è situato il Profeta Geremia dei fratelli Aurelio e Girolamo Lombardo (1540-1542), considerato il capolavoro scultoreo fra tutte le statue scolpite per il Rivestimento. A destra, nella nicchia superiore vi è la Sibilla Delfica, sotto la quale vi è il Profeta Ezechiele, opera dei fratelli Lombardo (1544)[5].

Parete sud

Andrea Sansovino scolpì per questa parete la Nascita di Gesù (1518-1524). Anche questa scena si dipana in due sezioni: a destra la nascita del Bambin Gesù e a sinistra l’annuncio degli angeli ai pastori sullo sfondo e l’Adorazione dei pastori in primo piano. Questo riquadro è caratterizzato da un ritmo concitato e dalla classica composizione armonica. Sotto una grande capanna dal tetto spiovente sorretto da due pilastri vi è Gesù che, seduto, volge lo sguardo verso la Madonna, inginocchiata ed in atto di sollevare un velo sul capo del neonato. San Giuseppe, appoggiato ad un bastone con germogli, si avvicina al Bambin Gesù in atteggiamento contemplativo. Sopra la capanna tre angeli cantano la gloria della nascita divina del Salvatore[6].

Nella nicchia superiore è collocata la Sibilla Persica dei fratelli Della Porta (1570-1572), in quella inferiore il Profeta Zaccaria, scultura di Girolamo Lombardo (1588 circa). Nella sezione mediana superiore è collocata la Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), mentre in basso vi è il Profeta David (Girolamo Lombardo, 1558)[7].

L’Adorazione dei Magi, invece, è opera di Raffaele da Montelupo (1533-1534) ed è descritta secondo il Vangelo di Luca (2, 1-20). Di pregevole fattura e dai chiari accenti quattrocenteschi rappresenta tre pastori che si avviano verso la mangiatoia mentre un altro è seduto tra un gregge di pecore mentre volge lo sguardo in alto ascoltando l’annuncio dell’Angelo della nascita di Gesù. Gli angeli sono scolpiti nella parte superiore del riquadro: uno reca l’annuncio e l’altro è colto mentre legge le Sacre Scritture. Nelle nicchie accanto vi sono: in alto la Sibilla Eritrea, scolpita dai fratelli Della Porta (1570-1572) e il Profeta Malachia (Girolamo Lombardo, 1588 circa).

Parete est

Le scene che riempiono questa parete sono il Transito della Vergine (registro superiore) e la Traslazione della Santa Casa (registro inferiore).

Tra il 1518 e il 1525 Domenico D’Aima o Aimo scolpì il Transito della Vergine. La fonte di questa scena è uno dei testi apocrifi sul ciclo della Dormizione della Madonna nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, che narra che gli apostoli, sparsi per il mondo, accorsero alla casa della Madonna appena saputo il suo imminente trapasso. A sinistra vi sono quattro apostoli, due dei quali hanno una torcia accesa e un terzo un incensiere, mentre entrano nella camera dove sta avvenendo il Trapasso. A destra la scena evoca il trapasso già avvenuto: la Vergine Maria è distesa su una barella e un coro di angeli che ne cantano la gloria. Si riconoscono tra gli apostoli San Paolo con la spada del martirio e San Pietro con l’attributo iconografico delle chiavi incrociate. La scena si conclude con alcuni soldati che tentano di trafugare il corpo della Vergine Maria.

Nel registro inferiore è rappresentata la Traslazione della Santa Casa da Nazareth a Loreto, realizzata da Niccolò Tribolo e Francesco di Vincenzo da Sangallo, iniziata nel 1531 e terminata nel 1533. La fonte è la relazione di Pietro Tolomei (1470 circa) in cui sono narrate le varie traslazioni della Chiesa di Nazaret al colle lauretano[8].

A destra c’è la raffigurazione del passaggio della piccola Chiesa in volo sostenuta dagli Angeli sopra il mar Adriatico fino a collocarsi nella selva in cui i briganti aggrediscono i pellegrini, di mano di Francesco di Vincenzo da Sangallo. A sinistra la scena, ad opera di Niccolò Tribolo, è un po' più estesa e rappresenta la Santa Casa sul colle di due fratelli e, infine, su una pubblica strada dove è venerata dai pellegrini. Caratterizzata da echi michelangioleschi e da una naturalità narrativa e compositiva, la scena è affiancata a sinistra in alto dalla Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), al di sotto della quale è collocato il Profeta Mosè (Giovan Battista della Porta, 1577-1578). A destra, invece, ci sono: la Sibilla Samia nel registro superiore (fratelli Della Porta, 1570-1572), nel registro inferiore il Profeta Balaam (attribuzione incerta, 1577-1578)[9].

Arricchiscono la decorazione del rivestimento marmoreo una serie di protomi leonine e festoni di frutta che ne incorniciano il perimetro al di sopra delle storie e delle nicchie[10].

Note

[1] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, Ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999, p. 39

[2] Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975, p. 88

[3] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 404-406

[4] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 406-407

[5] Giuseppe Santarelli, cit., p. 39

[6] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 407

[7] Giuseppe Santarelli, cit., p. 41

[8] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 408-410

[9] Giuseppe Santarelli, cit., p. 46

[10] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 411

Bibliografia

Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975 Floriano Grimaldi, Katy Sordi, L’ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999

Giuseppe Santarelli, Loreto nella storia e nell’arte, Edizioni Santa Casa, Loreto (AN), 2021

SANT’ANNA DEI LOMBARDI PARTE II

A cura di Ornella Amato

I segreti nascosti nelle cappelle

*Doveroso un ringraziamento speciale all’intero staff operante all’interno del Complesso, anzitutto per la gentilezza e la disponibilità, per aver inoltre fornito materiale storico e per l’autorizzazione alla realizzazione delle immagini fotografiche contenute in questo elaborato.

Nelle cappelle

dove

grandi nomi provenienti da Firenze,

hanno lasciato la loro opera.

Introduzione

Il viaggio che virtualmente si compie tra la Napoli aragonese e la Firenze rinascimentale si esplica soprattutto attraverso le opere realizzate all’interno di quello che fu il grande cantiere di Santa Maria di Monteoliveto e che trova la sua realizzazione in diverse cappelle, all’interno delle quali lavorarono importanti nomi fiorentini.

La Cappella Piccolomini

Entrando a sinistra, la prima cappella che il visitatore incontra è la Cappella Piccolomini voluta da Antonio Piccolomini, Duca di Amalfi, per la moglie Maria d’Aragona, morta nel 1470 a soli 18 anni ed il cui monumento funebre è collocato sulla parete sinistra della cappella stessa.

Lo stemma della casata, realizzato a seguito dell’unione della casata aragonese coi Piccolomini, è incastrato nel pavimento della cappella e contiene i simboli di entrambe le famiglie: i simboli del casato d’Aragona affiancano la mezza luna per la famiglia del duca.

Alla cappella e al monumento funebre, datati intorno agli anni immediatamente successivi alla morte della duchessa, lavorarono prima Antonio Rossellino fino al 1479, anno della sua morte, e successivamente Benedetto da Maiano, che la completò intorno al 1492.

All’interno della cappella Rossellino ripropone lo schema e gli arredi da lui utilizzati per San Miniato al Monte e per questo stesso motivo è probabile che in origine la cappella fosse stata ornata anche da tondi realizzati con la tecnica della terracotta invetriata, tipica dei Della Robbia, già utilizzata in San Miniato e che si ritrova anche nella cappella Tolosa, all’interno dello stesso complesso monumentale.

Allo scalpellino del Rossellino - e a quello di Matteo del Pollaiolo - è assegnato anche l’Altare della Natività, collocato sulla parete sinistra e lateralmente al monumento funebre. Al centro si trova la splendida scena della Natività e ai lati si segnala la presenza dei Santi Andrea e Giacomo, esplicito richiamo alla famiglia committente poiché erano i santi eponimi dei fratelli del duca.

La scena della Natività non sembra seguire l’iconografia tradizionale perché tripartita in tre momenti. A destra, sullo sfondo, si riconosce l’annuncio ai pastori. Avanzando nella scena, sopra la capanna vi è un tripudio di angeli festanti che danzano a lode e gloria della nascita del Salvatore.

Nella capanna si trovano la Vergine col Bambino e davanti a loro San Giuseppe che riposa, realizzato in una posizione che sembra fare riferimento ad uno dei momenti immediatamente successivi alla natività: il riposo del padre putativo di Gesù che precede la fuga in Egitto. Sovrastano l’intera scena quattro putti reggi festone.

Lateralmente all’altare è collocato il monumento funebre di Maria d’Aragona.

Il volto della giovane duchessa è quello di una fanciulla morta in giovane età e la sua bellezza è tale che, più che morta, sembra che dorma.

La mano di Benedetto da Maiano è stata identificata nel rilievo raffigurante la Resurrezione, tra i due angeli inginocchiati posizionati ai lati del monumento, e nel gruppo in alto in cui è rappresentata una Madonna con Bambino all’interno di una ghirlanda, sorretta anch’essa da due angeli in volo.

La cappella ospita anche un’opera d’arte contemporanea, del 2017: Muscolo Minerale. L’opera è di Jago ed è posizionata al centro della cappella, di cui sembra quasi una sorta di “cuore pulsante”. Non monopolizza l’attenzione del visitare, bensì si integra coi capolavori della cappella, quasi fosse stata concepita con essa e per essa.

L’illuminazione naturale della cappella fa risaltare le opere che custodisce, evidenziandone la tridimensionalità ed incantando chi le osserva.

La Cappella Correale

La prima cappella a destra della porta d’ingresso è la Cappella Correale, voluta dal maggiordomo di Alfonso II, Marino Correale, conte di Terranova, di cui la stessa accoglie anche il sarcofago.

La struttura segue l’impianto tipicamente utilizzato nella tradizione rinascimentale fiorentina con vano cubico, cupoletta e lunette.

Lo sguardo del visitatore è catturato dalla pala d’altare di Benedetto da Maiano raffigurante l’Annunciazione. L’arcangelo Gabriele originariamente aveva nella mano sinistra un giglio, andato perduto, del quale restano sulla pala i fori.

La Vergine è rappresentata in una posa non convenzionale: con la mano sinistra – di grandi dimensioni – sorregge parte della tunica che indossa ed un libro, mentre la mano destra è posta sotto il seno, quasi ad abbracciarsi. Questa posizione è quella tradizionalmente assunta dalle donne gravide nell’atto di proteggere il bambino che portano in grembo. Le braccia e le mani sembrano quasi dare forma ad un cerchio che circoscrive il ventre, non ancora rigonfio dalla gravidanza, nel quale verrà custodito il Salvatore, come annuncia l’arcangelo stesso.

Ai lati della scena centrale sono rappresentati i santi Giovanni Battista ed Evangelista, mentre nella predella sottostante sono rappresentate le scene della vita di Cristo. In quest’ultima, è da notare che sono invertite due scene della vita di Cristo: la scena raffigurante la Resurrezione, infatti, precede quella della Deposizione. L’intero riquadro è chiuso da una cornice decorata con un fregio sovrastato da spiritelli che reggono un festone.

Lo spiritello reggi festone di destra oggi è al centro dell’attenzione della critica d’arte: studi diversi lo attribuiscono ad un giovanissimo Michelangelo Buonarroti che, secondo la studiosa tedesca Margrit Lisner, intorno ai quattordici anni si sarebbe trovato a bottega proprio presso Benedetto da Maiano, permettendo di conseguenza di datare l’opera intorno al 1489. Tuttavia, si tratterrebbe di un’attribuzione di stile e non documentata[1]. Il volto e l’atteggiamento della scultura sembrano troppo innovativi rispetto allo stile tradizionalmente rinascimentale di Benedetto, inoltre la postura dello spiritello, che presenta il braccio destro alzato, è una postura che lo stesso Buonarroti riprenderà anche in una fase più matura della sua attività, come per esempio nel Cristo giudicante della Cappella Sistina o nello Schiavo barbuto della Galleria dell’Accademia di Firenze.

Il Cappellone del Santo Sepolcro: Cappella Fiodo e Cappella del Compianto

Il Cappellone del Santo Sepolcro è un grande vano bipartito e il primo ambiente in cui si accede è la Cappella Fiodo.

La cappella ospita la tomba di Antonio Fiodo, dalla particolare forma di sedile marmoreo, ma ospita anche sulla parte opposta le tombe di Antonio d’Alessandro e della moglie.

Il secondo vano è la Cappella Lannoy, appartenente alla famiglia Lannoy – Colonna, di cui lo stemma è inserito nel pavimento della cappella. All’interno di essa trova collocazione uno dei capolavori della chiesa: il Compianto sul Cristo morto del modenese Guido Mazzoni, commissionatogli direttamente da Alfonso II e realizzato in terracotta policroma.

La vena realistica che caratterizza l’intero gruppo scultoreo è impressionante.

Gli otto personaggi sono tutti a grandezza naturale. Il corpo del Cristo è adagiato su un basamento e intorno a lui si riconoscono: Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, la Maddalena, Maria di Salomè, che sembra quasi sorreggere la Vergine, San Giovanni Evangelista e Maria di Cleofa.

Il forte realismo che caratterizza la scena finisce col rendere il visitatore incluso nella scena stessa, come se si trovasse sul Golgota, appena dopo la deposizione del Cristo.

Nessun dettaglio è stato trascurato e la cura del particolare è probabilmente la sua maggiore caratteristica: sguardi addolorati e volti distrutti dal dolore della perdita; occhi piangenti e visi contratti con rughe d’espressione fortemente in evidenza; bocche aperte come se stessero gridando. Tutti i dettagli sono inseriti, anche quelli che potevano essere nascosti poiché lontani dallo sguardo dell’osservatore.

I tratti fisiognomici dei soggetti rimandano alla famiglia d’Aragona, in particolare Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo sembrano ricordare rispettivamente Alfonso e Giovanni Pontano, umanista di corte. Inoltre, non sono mancati critici che nei tratti di Nicodemo hanno voluto vedere il volto di Ferrante d’Aragona.

È da notare che gli abiti indossati dalla Maddalena, da Nicodemo e da Giuseppe D’Arimatea rimarcano l’abbigliamento quattrocentesco. Questo dimostrerebbe come gli artisti “forestieri” chiamati a Napoli, pur proponendo tematiche già realizzate nelle loro città, fossero riusciti a soddisfare le esigenze e le richieste della committenza napoletana.

Per quel che concerne l’opera nel suo complesso, è da segnalare che l’attuale collocazione non è quella originale poiché inizialmente era stata concepita e collocata a sinistra del presbiterio. Non è inoltre da escludere che anche la collocazione attuale delle statue non sia originale: infatti volti e sguardi – ad esempio quello di Ferrante e quello di Nicodemo – sembrano quasi perdersi nel vuoto piuttosto che voltarsi verso il Cristo morto, come logica vorrebbe. Una testimonianza di questa teoria sono i gruppi scultorei, dello stesso Mazzoni, del Compianto (1450) della Chiesa del Gesù di Ferrara e di quello di Modena, nella chiesa di San Giovanni Battista, datato tra il 1477 e il 1479: i personaggi sono posti intorno al corpo del Cristo in un semicerchio che trova il suo congiungimento nel corpo del Salvatore disteso, come a dare senso al cerchio della vita.

L’opera dei fiorentini in Sant’Anna dei Lombardi a Napoli è notevole: la testimonianza della loro presenza aggiunge un altro tassello alla storia del periodo del Rinascimento, uno tra i periodi più ricchi e fecondi: storia, letteratura ed arte si muovono lungo la penisola, sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico, lasciando capolavori d’arte inestimabile.

Le immagini fotografiche inserite in questo elaborato – laddove non indicato espressamente - sono state realizzate dall’autrice, previa autorizzazione alla realizzazione ed alla pubblicazione delle stesse, da parte del personale addetto del Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi.

Note

[1] Tratto da ‘La Testata magazine.it – Anna Illiano – Michelangelo Buonarroti - Il tesoro di Sant’Anna dei Lombardi si amplia ‘ 2 Gennaio 2022

SANT’ANTONIO ABATE DI PELUGO

A cura di Alessia Zeni

Sono molte le piccole e antiche chiese disseminate sul territorio del Trentino Alto-Adige che attraverso i loro affreschi e le loro architetture tramandano la storia della nostra regione. Una di queste è la piccola chiesa di Sant’Antonio abate nel comune di Pelugo in Val Rendena che si innalza isolata nell’aperta campagna tra Pelugo e Borzago e sulla strada che conduce a Pinzolo-Madonna di Campiglio.

La chiesa

Come spesso accadde è difficile conoscere le origini di queste antiche chiese, nel caso di Sant’Antonio abate di Pelugo pare fosse stata costruita nella prima metà del XV secolo come chiesetta devozionale al santo protettore degli animali. Ma la chiesa fu costruita probabilmente molto tempo prima, intorno all’anno mille dalle genti della Val Rendena, come piccola cappella devozionale, quadrangolare e absidata, dedicata ai Santi Giacomo e Antonio. Questa cappella fu rimaneggiata e poi ricostruita nelle attuali forme, in uno stile di transizione dal romanico al gotico che prese piede in Trentino tra il Quattrocento e il Cinquecento.

La chiesa che misura 16m per 10m circa ha tutt’oggi una struttura molto semplice: una pianta rettangolare con presbiterio rivolto ad oriente, sacrestia e campanile lungo e slanciato. L’area del presbiterio è un’aula quadrata, singolarmente priva dell’abside, con pareti e volta a crociera magnificamente affrescate. L’aula riservata ai fedeli è invece più sobria con l’arco santo che ne delimita l’area e una volta a botte che richiama lo stile romanico.

All’esterno la chiesa appare semplice, ma riccamente decorata sia nella facciata principale che nella parete meridionale dove un ciclo di affreschi racconta le vicende della vita di Sant’Antonio abate. Infine svetta sulla struttura della chiesa, il campanile in granito, a doppio ordine di bifore romaniche, con la cuspide piramidale talmente slanciata verso l’alto che sembra voler toccare la volta celeste. La torre campanaria è appoggiata al lato orientale della chiesa e per chi arriva dalla strada è la cifra distintiva del paese di Pelugo.

La particolarità di questa piccola chiesetta della Val Rendena sono gli affreschi che decorano l’interno e l’esterno dell’edificio religioso. Sono affreschi di elevato interesse critico e storico sia per il programma iconografico che per la loro attribuzione; infatti, rappresentano una tappa fondamentale nella produzione artistica della famiglia di pittori originari del bergamasco, i Baschenis di Averara, tra il XV secolo e il XVI secolo[1].

Gli affreschi esterni

Sono molti i riquadri dipinti che decorano la facciata della chiesa. Partendo dal registro superiore, all’estrema sinistra, una Madonna in trono contempla con le mani giunte il Bambino adagiato sulle sue ginocchia e vicino una Trinità con il Padre assiso in trono e il figlio crocifisso. A fianco, sopra il portale gotico, un’Annunciazione è dipinta all’interno di un paesaggio alquanto singolare, ovvero una cinta muraria turrita che fa da sfondo all’Arcangelo Gabriele in ginocchio e alla Vergine Maria con le mani conserte e il capo chino. Sono affreschi alquanto semplici nelle cromie e nelle figure, ma vi è una certa attenzione per i dettagli luministici e le profondità di architetture e panneggi.

Nel registro inferiore due riquadri deteriorati rappresentano Sant’Orsola con aureola e stendardo mentre si avvia al martirio accompagnata da una schiera di vergini e, a fianco, l’immancabile San Michele arcangelo con lancia per trafiggere il maligno. L’arcangelo Michele, capo delle schiere celesti che combattono i diavoli, è qui raffigurato per ricordare al fedele che verrà il momento del giudizio davanti a Dio.

Completa la decorazione della facciata, il Sant’Antonio abate dipinto sopra il portale gotico per rammentare all’osservante il santo patrono della chiesa (Fig. 5). È dipinto su di un trono con mano benedicente e pastorale, al quale è appesa la campanella, ha la mitria in testa, abiti abaziali e, ai suoi piedi, un maialino ricorda la sua iconografia. Un’iscrizione sul sedile del trono menziona la data e l’esecutore dell’affresco: Cristoforo I Baschenis, 1474.

Dionisio Baschenis dipinse all’estrema destra della facciata un gigantesco San Cristoforo, patrono di viaggiatori e pellegrini in difficoltà e quindi immancabile in luoghi di passaggio come la Val Rendena (Fig. 6). È qui raffigurato in grande formato per essere visto a lunga distanza con volto rigido e sguardo fisso verso la campagna, il Gesù Bambino sulla spalla e il bastone fiorito nella mano.

La decorazione all’esterno della chiesa prosegue e si conclude con il ciclo di Sant’Antonio abate, dipinto sulla parete meridionale dell’edificio religioso. Una storia che si doveva sviluppare in trenta riquadri, su tre ordini, dalla nascita alla vita eremitica, con didascalie in volgare a commentare i singoli episodi. Le intemperie hanno cancellato gran parte dei riquadri, ma si sono però conservati i riquadri del sotto gronda dai quali emergono scene elementari e semplici. Nonostante la semplicità delle immagini il pittore ha cercato di curare il dettaglio, il colore e gli sfondi architettonici e paesaggistici, mostrando la volontà di raccontare in maniera veritiera la storia di Sant’Antonio abate.

Gli affreschi della navata e del presbiterio

Una volta giunti all’interno della chiesa, al visitatore non sfuggiranno alcuni riquadri dipinti sulla parete settentrionale della navata che rappresentano episodi della Passione di Cristo, una Crocifissione e un’Ultima cena. Sono immagini che hanno parecchie lacune e i loro colori sono in parte sbiaditi, ma il soggetto iconografico è ancora ben leggibile. La più interessante è sicuramente l’Ultima cena che fu dipinta da Cristoforo I Baschenis secondo le caratteristiche impiegate dalla famiglia bergamasca per questo tipo di soggetti, ovvero gli apostoli sono sempre dipinti dietro ad una tavola riccamente imbandita nella quale non manca mai il vino e, soprattutto, sulle tavole dipinte dai Baschenis non mancano mai i caratteristici gamberi di fiume.

Passando al cuore dell’edificio, ovvero il presbiterio, il visitatore resterà colpito dalla ricca e vistosa decorazione delle pareti e della volta a crociera. La prima immagine che appare è la grande Crocifissione dipinta sulla parete frontale del presbiterio. Una Crocifissione maestosa affrescata nell’ultimo quarto del Cinquecento probabilmente da Filippo Baschenis, seguendo i dogmi emanati dal Concilio di Trento (Fig. 8). A fianco altri riquadri riempiono la decorazione della parete orientale: una Santa Margherita d’Antiochia, i Santi Fabiano e Sebastiano dipinti in abiti tardogotici e una bellissima immagine di Sant’Elena, la madre di Costantino, con la grande Croce del Signore che ritrovò a Gerusalemme.

Sulle altre pareti del presbiterio sono affrescate alcune scene della Vita e della Passione di Cristo realizzate per mano di Dionisio Baschenis, tra il Quattrocento e il Cinquecento. Sono immagini dai colori nitidi, ben disegnate con una certa attenzione per la resa delle architetture e dei paesaggi che fanno da sfondo a personaggi dalle gestualità e dalle espressioni ben definite tipici di una pittura tardogotica. Partendo dalla parete nord, in alto, il racconto inizia con la scena dell’Annunciazione e la Natività di Gesù per proseguire nel registro inferiore con la Presentazione al tempio dove il Bambinello è stretto al collo della madre davanti al sacerdote sulla soglia del tempio. All’interno di una nicchia, la storia prosegue con la Fuga in Egitto, un’immagine significativa per la cura nella resa dell’animale condotto da Giuseppe e sul quale sono adagiati Maria e Gesù nel tentativo di raccogliere dei datteri da una palma, il tutto raccontato all’interno di un paesaggio collinare con case turrite e città murate (Fig. 9). A fianco vi è Gesù fra i Dottori nel Tempio (Fig. 10), il Battesimo di Gesù, più in basso l’Ingresso di Cristo a Gerusalemme.

Nella parte inferiore ritorna l’Ultima cena dei Baschenis con gli apostoli sistemati dietro ad una tavola imbandita e in mezzo l’agnello pasquale (Fig. 11a-11b). La decorazione della parete settentrionale si conclude con la Lavanda dei piedi di Gesù agli apostoli (Fig. 12).

L’ultima parete, la meridionale, è interamente dedicata alla Passione di Cristo, anche se gran parte dei riquadri sono stati danneggiati dall’apertura di una finestra semicircolare. Ben leggibili sono le scene dell’ultimo registro, ovvero la Deposizione di Cristo dalla croce, e la suggestiva Sepoltura alla presenza delle pie donne (Fig. 13) con un Cristo sanguinante per le ferite inferte. La Redenzione dal peccato (Fig. 14) e, in ultimo, la Resurrezione di Cristo che emerge trionfante dal sepolcro con i soldati dormienti ai suoi piedi, un’immagine molto simile alla Resurrezione di Piero della Francesca.

Infine, la decorazione della volta del presbiterio, attribuita a Cristoforo Baschenis. Le vele della crociera sono decorate da un Cristo benedicente e i simboli dei quattro evangelisti, un’Adorazione dei magi e, le vele laterali, dai quattro Dottori della chiesa. Su due cartigli compare la data di inizio e di fine lavori nell’opera di decorazione dell’edificio: 17 agosto e 1° ottobre 1489 (Fig. 8).

All’interno della chiesa di Sant’Antonio abata sono presenti in realtà anche diversi altri affreschi, molti dei quali sono però stati cancellati col passare del tempo o sono entrati a far parte di stratificazioni pittoriche attribuibili ad epoche e mani diverse.

Note

[1] I Baschenis furono pittori itineranti di Averara nel bergamasco, attivi tra Quattrocento e Cinquecento, affrescarono buona parte delle chiese fra le Giudicarie, la Valle di Non e la Valle di Sole in Trentino. Le loro opere si trovano in chiese isolate o inserite nei paesi e oggi costituiscono in Trentino un raro esempio di patrimonio artistico dallo stile unitario che esprime la devozione popolare montana (Belli, Itinerari dei Baschenis, 2008, pp. 9-11).

Bibliografia

Adamoli Antonello, La chiesa di Sant'Antonio Abate, cappella della Pieve di Rendena, Tione di Trento, Antolini Tipografia, 2014

Belli William, Itinerari dei Baschenis. Giudicarie, Val Rendena, Val di Non e Val di Sole, Trento Temi, 2008

Facchinelli Walter, Nicoletti Giorgio, Val Rendena. Guida turistica, Tione di Trento, Tipografia Antolini, 2003

Castellani Ivan, Loprete Luigi, Orlandi don Adolfo, La chiesa di S. Antonio Abate in Pelugo, Tione di Trento, Editrice Rendena, 1994

Rasmo Nicolò, Storia dell'arte nel Trentino, Trento, Stampa rapida, 1982

DONATELLO. IL RINASCIMENTO TORNA A PALAZZO STROZZI

A cura di Arianna Canalicchio

Donatello. Il Rinascimento

19 marzo - 31 luglio 2022

Palazzo Strozzi e Museo del Bargello,

Firenze

E fu nientedimanco necessarissimo alla scultura il tanto operare di Donato in qualunque spezie di figure [...]; per che sì come ne’ tempi buoni degli antichi Greci e Romani, i molti la fecero venir perfetta, così egli solo con la moltitudine delle opere, la fece ritornare perfetta e maravigliosa nel secol nostro.[1]

Inaugurata di fresco, la mostra organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione col Museo del Bargello racconta con circa 130 opere la storia e la fortuna artistica di Donatello. Pensata come un discorso unico ma suddivisa nelle sedi di entrambe le istituzioni, la mostra si apre con gli esordi artistici dello scultore ancora ventenne e attraverso confronti, alcuni dei quali inediti, con molti dei protagonisti del Rinascimento fiorentino: cominciando da Filippo Brunelleschi, Beato Angelico, Andrea del Castagno, fino ad arrivare a Michelangelo, la rassegna fiorentina traccia con approccio scientifico la sua evoluzione. La grande retrospettiva rimarrà visibile fino alla fine di luglio.

La mostra è stata curata dal professor Francesco Caglioti, docente di storia dell’arte medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa, specializzato da anni nell’ambito della scultura Tre-Quattrocentesca italiana. La mostra poggia dunque su un apparato di studio molto solido che la rende estremante approfondita ma forse non di facile accesso a un pubblico non specializzato. Non che apprezzare Donatello e tutti i capolavori messi a confronto con esso sia in realtà difficile, ma capire le motivazioni scientifiche che stanno dietro ad alcune scelte espositive può non risultare cosa semplice. In questo senso la mostra può essere letta come una sorta di messa in atto del lungo lavoro di ricerca svolto da Caglioti, che lo ha portato negli anni alla pubblicazione di innumerevoli volumi sull’argomento. Per l’accuratezza scientifica con cui è presentata sembra invece un secondo atto della mostra, tenutasi sempre a Palazzo Strozzi nella primavera del 2019, Verrocchio il maestro di Leonardo, curata dallo stesso Caglioti in collaborazione con Andrea De Marchi, docente all’Università di Firenze.

Considerato fin dal suo tempo tra i maestri più importanti e influenti dell’arte italiana, Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi; Firenze, 1386 - 1466) era uno scultore molto amato dalla famiglia Medici e fu in un certo senso il precursore della stagione del Rinascimento, colui che con le sue idee e le sue soluzioni figurative ha cominciato ad approcciarsi in modo differente all’arte riconducendola a una dimensione umana fatta anche di emozioni reali, come dolcezza e dolore. Parte da quella che era la visione del suo tempo ancora molto legata all’arte medievale, per arrivare a uno stile imprevedibile, vivo e spesso molto lontano dal gusto dell’epoca. Questa profonda ricerca psicologica ed emozionale sui suoi soggetti fa sì che da allora fino ai giorni nostri si venga a creare una certa empatia tra lo spettatore e l’opera. Tutta la tenerezza e l’affetto materno di un rilievo come la Madonna Pazzi (fig. 3) o la stizza e il rifiuto dei personaggi del Banchetto di Erode (fig. 4) del fonte battesimale di Siena si percepiscono con una forza travolgente e creano un legame di verità nei sentimenti.

La mostra è organizzata in diverse sezioni, partendo dagli esordi – e dunque dal confronto con Brunelleschi – proseguendo poi in maniera cronologica tra i vari temi trattati dall’artista e tra le varie città nelle quali il maestro ha lavorato. In apertura, un bell’allestimento in cui sono messi a confronto il Crocifisso (fig. 1 e 6) ligneo della basilica di Santa Croce, realizzato da un Donatello ancora giovane, con quello di Brunelleschi (fig. 5), di alcuni anni più vecchio, conservato invece nella basilica di Santa Maria Novella. I due crocifissi, come ci racconta il Vasari in un celebre aneddoto nelle sue Vite, erano effettivamente nati da un confronto; Donatello dopo aver realizzato il suo, essendo particolarmente soddisfatto del lavoro, era corso da Brunelleschi alla ricerca di approvazione. L’architetto aveva però riso commentando che “gli pareva che egli avesse messo in croce un contadino”[2], Donatello sdegnato dal commento sfidò Brunelleschi a farne uno che fosse migliore del suo e che rendesse giustizia alla purezza e perfezione del corpo di Cristo.

Tra i due crocifissi, ad accogliere il visitatore nella prima sala di Palazzo Strozzi troviamo il marmo col David oggi nella collezione del Museo del Bargello, lavoro anch’esso giovanile e tra i primi ad essere attribuiti con certezza a Donatello. La mostra vanta dunque notevoli prestiti, sia da istituzioni fiorentine come il già citato Museo del Bargello, principale prestatore, o ancora la Galleria degli Uffizi e svariate basiliche fiorentine sia da istituzioni internazionali come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Victoria and Albert Museum e la National Gallery di Londra, il Musée du Louvre di Parigi, gli Staatliche Museen di Berlino e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Molto suggestiva è anche la seconda sala in cui sulla destra entrando troviamo la Trinità e Santi di Andrea Del Castagno (fig. 7) mentre al centro spiccano due lavori in bronzo dorato; il Reliquiario di San Rossore del Museo Nazionale di San Matteo a Pisa e il San Ludovico di Tolosa (fig. 8). La prima è un’opera che risale al periodo 1422-1425 probabilmente realizzata per il convento di Ognissanti nel quale è attestata a partire dal 1427; il mezzo busto del santo oltre alla doratura, presenta alcuni inserti in argento e l’armatura e il mantello finemente cesellati. Il San Ludovico ha invece temporaneamente lasciato l’edicola all’interno del Museo di Santa Croce[3] nella quale è esposto dal 1908 e che riproduce il calco di quella originaria di Orsanmichele realizzata dallo stesso Donatello. Commissionatagli negli anni del Reliquiario, la statua non rimase nella chiesa per molto e già nel 1460 venne spostata nella Basilica di Santa Croce e collocata a partire dal 1510 in una nicchia in facciata proprio in corrispondenza del portone centrale dove rimase fino al rifacimento ottocentesco in marmo. L’opera con i suoi quasi tre metri di altezza e 500kg di peso[4], costò ben 3.500 fiorini ed è decorata con parti in argento, smalti e cristalli di rocca. L’utilizzo del bronzo all’epoca non era affatto diffuso poiché si trattava di un materiale pregiatissimo, di conseguenza chi si poteva permettere certe commissioni erano praticamente solo le corporazioni maggiori per delle opere pubbliche, eccezion fatta per la famiglia Medici che commissionò proprio a Donatello il David, la Giuditta e diversi altri lavori.

Tra i pezzi forse più noti troviamo la formella con il Banchetto di Erode (fig. 4) del fonte battesimale del Battistero di Siena, opera capitale per lo studio dello “stiacciato” donatelliano. Questa tecnica nota anche come “schiacciato” permette di avere un rilievo con variazioni minime rispetto al fondo per suggerire un’illusione di profondità prospettica attraverso numerosi ma sottilissimi strati di spessore. Un lavoro straordinario in cui con maestria estrema in appena 8 cm di profondità racconta l’episodio biblico della morte di San Giovanni Battista. Di alcuni anni più tardo è invece l’Amore-Attis (fig. 9) celebre bronzo datato tra il 1435 e il 1440. Si tratta di una delle opere di Donatello delle quali possediamo meno informazioni certe, a cominciare dall’attribuzione stessa sulla quale ormai è stato raggiunto un accordo quasi unanime, proseguendo poi con il soggetto e la datazione. A restringere la forbice temporale sulla realizzazione del lavoro è stato proprio Caglioti che ha avvicinato l’Amore-Attis ai Due Spiritelli portacero dalla Cantoria di Luca della Robbia per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, esposti infatti alle spalle dell’amorino e provenienti dal Museo Jacquemart André di Parigi.

La mostra prosegue con importanti confronti con gli artisti del tempo e con opere che vanno a toccare tutte le diverse tecniche e i diversi materiali usati dal maestro. Protagonista indiscussa è però l’iconografia della Madonna con Bambino di cui troviamo alcuni esempi di qualità altissima. Tra questi è d’obbligo nominare la così detta Madonna Pazzi (fig. 3) del 1422 c.a., nella quale le due figure sono legate in maniera delicata ma quasi osmotica. In prestito dallo Staatliche Museen di Berlino, il rilievo marmoreo, bell’esempio dello “stiacciato” donatelliano, trasmette una profonda intimità e una tenerezza che difficilmente si erano viste all’epoca. Due opere di grande attualità sono sicuramente la Madonna col Bambino e la Madonna con quattro cherubini (fig. 10) entrambe conservate allo Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst di Berlino. Le due statue vennero evacuate e nascoste nei bunker segreti fuori dalla città allo scoppio della Seconda Guerra mondiale. Nel maggio del 1945 un terribile incendio bruciò completamente il rifugio in cui si trovavano danneggiandole gravemente. La Madonna col Bambino venne trasferita a metà degli anni ‘50 a Leningrado dove, dopo un lungo restauro furono riassemblati i pezzi riportandola a uno stato vicino a quello precedente al 1945. La Madonna rientrò a Berlino nel 1958 dopo la restituzione da parte dell’Unione Sovietica alla Repubblica Democratica Tedesca. Destino diverso toccò invece alla seconda Madonna, quella circondata dai quattro cherubini, distrutta anch’essa durante lo stesso incendio perse completamente la policromia. Una foto pubblicata da Wilhelm von Bode, celebre collezionista che la acquistò per il suo museo, risalente al 1923 è di fatto l’unica testimonianza che ci permette ancora oggi di sapere quali fossero i colori usati per la composizione. Se dunque non è stato possibile recuperare lo stato originale, è però emersa la grande maestria di Donatello nel modellare le figure in argilla.

Il percorso espositivo prosegue arrivando a opere della maturità, come la Danza di spiritelli (fig. 11-12) realizzata in collaborazione con Michelozzo per il pulpito del Duomo di Prato in marmo e mosaico di tessere ceramiche invetriate. In dialogo con la formella del pulpito troviamo anche il reliquiario del Sacro Cingolo, opera di Maso di Bartolomeo (fig. 13). Sebbene per nulla valorizzate dall’allestimento, sono in mostra anche le uniche due porte che Donatello abbia mai realizzato nella sua lunga carriera, quelle della Sacrestia Vecchia nella Basilica di San Lorenzo. Le porte, quella dei Martiri e quella degli Apostoli (fig. 14), con le loro cinque formelle a battente, sono state restaurate nel 2019 dall’Opificio delle Pietre Dure.

Troviamo poi il San Giovanni Battista detto di Casa Martelli, realizzato in marmo e il San Giovanni Battista di Siena (fig. 14), questa volta in bronzo. Sempre da Siena arriva la lastra tombale del Vescovo Pecci mentre da Padova il meraviglioso rilievo del Miracolo della mula (fig. 17) realizzato in bronzo parzialmente dorato per l’altare del Santo nella Basilica di Sant’Antonio. Il percorso termina con la grande testa di cavallo del Museo archeologico di Napoli che venne inviata nel 1471 da Lorenzo il Magnifico come dono al conte Diomede Carafa, personalità di spicco della corte aragonese a Napoli. Nonostante l’attribuzione a Donatello, il Vasari la descrive nella prima edizione delle Vite come un reperto archeologico, salvo poi ritrattare nella successiva edizione. Nonostante questo, a partire dalla fine del Cinquecento si perse notizia dell’attribuzione e l’opera cominciò ad essere considerata un pezzo antico. Un occhio non esperto potrebbe effettivamente scambiare con grande facilità l’enorme scultura per un reperto romano: è stato ancora una volta Caglioti, tuttavia, a ricostruirne la vicenda e a scoprire come essa in realtà facesse parte del monumento equestre che Donatello avrebbe dovuto iniziare per Alfonso V d’Aragona, re di Napoli.

Una mostra, dunque, sicuramente complessa, che può essere letta a vari livelli, partendo da quello più semplice della bellezza estetica, componente sicuramente fondamentale ma che non deve limitare lo spettatore in un percorso verso una conoscenza più profonda dell’opera. Tutte le principali esperienze artistiche e i materiali usati da Donatello nella sua carriera sono di fatto raccontati in questo percorso espositivo. Una menzione particolare la merita inoltre il bellissimo catalogo curato sempre da Caglioti; il volume si apre con una citazione dal Vasari: "Gli artefici debbono riconoscere la grandezza dell'arte più da costui che da qualunque sia nato modernamente" e si presenta come un’operazione editoriale dall’importanza capitale per lo studio dell’artista e la ricostruzione della sua evoluzione. La mostra punta ad essere una retrospettiva finalmente davvero completa, che nonostante si sia avvalsa di molti prestiti fiorentini spogliando chiese e musei, riesce a tracciare una linea completa nella vita artistica di uno dei maestri del Rinascimento.

Note

[1] G. Vasari, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Newton Compton Editori, Roma 1997, p. 91.

[2] G. Vasari, Le Vite, 1997, p. 94

[3] Rimane invece all’interno della Basilica di Santa Croce l’Annunciazione Cavalcanti, senza dubbio tra le opere più celebri di Donatello, che è vincolata alla sua collocazione.

[4] Lo spostamento dell’imponente statua con San Ludovico di Tolosa è stato documentato ed è visibile in un video pubblicato sulla pagina Instagram dell’Opera di Santa Croce.

Bibliografia

Caglioti, Donatello e i Medici. Storia del David e della Giuditta, Firenze, Olschki, 2000, 2 vol.

Caglioti, Donatello e la terracotta, in A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio, catalogo della mostra al Museo Diocesano, (Padova 15 febbraio - 2 giungo 2020), Scripta Edizioni, Verona 2020, pp. 35-66.

Caglioti, Donatello. Il Rinascimento, catalogo della mostra a Palazzo Strozzi e Museo del Bargello (Firenze, marzo - 31 luglio 2022), Marsilio, Firenze 2022.

Caglioti, L’Amore-Attis di Donatello, caso esemplare di un’iconografia “d’autore”, in B. Paolozzi Strozzi (a cura di), Il ritorno d’Amore. L’Attis di Donatello restaurato, catalogo della mostra al Museo Nazionale del Bargello (Firenze, 1° ottobre 2005 - 8 gennaio 2006), S.P.E.S., Firenze 2005, pp. 31-74.

Vasari, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Newton Compton Editori, Roma 1997.

Sitografia

Sito di Palazzo Strozzi https://www.palazzostrozzi.org (consultato in data 11/03/2022)

Sito Staatliche Museen di Berlino https://www.smb.museum (consultato in data 16/03/2022)

Sito dell’Opera di Santa Croce https://www.santacroceopera.it/ (consultato in data 20/03/2022)

IL CICLO DECORATIVO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO CORSINI A FIRENZE PT III

A cura di Alessandra Becattini

Agli inizi dell’ultimo decennio del ‘600, Filippo Corsini diede il via alla campagna decorativa delle tredici stanze dell’appartamento di rappresentanza situato al piano nobile dell’ala destra del palazzo di famiglia. I lavori, che ebbero inizio nel 1692, furono portati a compimento in appena 8 anni - assieme agli affreschi dell’appartamento estivo al piano terreno di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente - e videro in azione alcuni tra i migliori artisti presenti sul mercato fiorentino dell’epoca.

Del 1692 è lo scalone monumentale (fig. 1) progettato appositamente da Antonio Ferri per accedere al piano nobile del palazzo. La prima sala ad essere decorata fu una di quelle collocate tra il cortile principale e quello più interno, dove, tra il giugno e il dicembre del 1692, il pittore Cosimo Ulivelli rappresentò sulla volta la scena con La Virtù tentata dai Vizi. Un elemento comune che si ritrova in molte sale del ciclo pittorico del piano nobile è la ricca decorazione in stucco che incornicia le scene e nella quale sono anche inseriti dei cartigli con iscrizioni in latino che conferiscono la chiave di lettura morale delle allegorie affrescate sulle volte. Per quanto riguarda le maestranze di plasticatori, tra i documenti rinvenuti dagli storici ci sono i pagamenti effettuati agli stuccatori ticinesi Giovanni, Passardo e Carlo Maria Passardi, registrati a lavoro per i Corsini tra il 1694 e il 1699[1]: probabilmente quella dei Passardi fu la bottega più operosa nel palazzo, non escludendo però l’intervento plausibile di altri maestri plasticatori.

La decorazione delle tre stanze adiacenti a quella affrescata da Ulivelli fu affidata ad Alessandro Gherardini, pittore già operante per Filippo Corsini nell’appartamento estivo al pianoterra e il più attivo per la campagna pittorica del piano nobile. Tra il febbraio e l’estate del 1693 l’artista completò i lavori di queste tre sale affrescando le scene che si osservano all’interno delle cornici polilobate realizzate dagli stuccatori ticinesi. Di queste, la prima ad essere affrescata fu la volta di una delle due sale affacciate sul cortile d’onore, dove tra il febbraio e il marzo dello stesso anno il pittore rappresentò Le arti liberali piangono sulle loro opere distrutte. Pochi mesi dopo, tornò invece a lavorare nelle due sale contigue dove raffigurò due scene similmente caratterizzate dalla rappresentazione del confronto tra il bene e il male. Nell’Allegoria della Prudenza (fig. 2), quest’ultima è raffigurata abbracciata al dio Pan, a sua volta guidato dal Consiglio che è colto nell’atto di scacciare tre figure femminili negative dipinte sulla destra della scena; nella seconda sala, La Gioventù si abbandona ai Vizi vede invece contrapporsi i Vizi, sulla destra, alle Arti, sull’estrema sinistra[2].

La decorazione di queste sale, tuttavia, non era il primo incarico del pittore nel palazzo. Infatti, già nel 1692 era stato commissionato al Gherardini un altro affresco per il complesso decorativo del piano di rappresentanza: opera corale eseguita con il quadraturista Rinaldo Botti, allievo del Chiavistelli già attivo nella decorazione del pianoterra, sono gli affreschi sulla volta dell’alcova di Filippo. Per ampliare il piccolo soffitto, il Botti creò una complessa architettura illusionistica imitante quattro archi dipinti in corrispondenza degli angoli del soffitto a sorreggere una balaustra, oltre la quale il quadraturista dipinse un secondo soffitto illusorio decorato a monocromo, un acuto espediente creato per alleggerire la struttura visiva dell’intera composizione. Nell’ovale al centro della volta il Gherardini affrescò invece la scena con l’Allegoria della Notte (fig. 3), caratterizzata da una cromia tenue che tuttavia è risaltata dalla contrapposizione con il monocromo della quadratura. Di mano del figurista sono inoltre i vasi di fiori e i vivaci putti che animano il cornicione; al Botti sono invece da riferire, secondo Patrizia Maccioni, i medaglioni dorati e istoriati sui lati lunghi della volta e le figure che li sorreggono[3]. Il soffitto della sala adiacente all’alcova fu invece decorato qualche anno dopo, nel 1694, da Anton Domenico Gabbiani, pittore fiorentino di grande fama e prediletto del Gran Principe Ferdinando de’ Medici. Il soggetto dell’affresco, collegato alla tematica del sonno espressa nell’alcova, rappresenta Esiodo risvegliato dalle Muse (fig. 4), con Clio che porge la lira al poeta, mentre nella parte alta della scena Aurora allontana le Tenebre della notta. Sempre del Gabbiani è l’aerea Apoteosi della famiglia Corsini (fig. 5), affrescata nel 1696 sulla volta del grande salone di rappresentanza che, eseguito su progetto dal già citato Ferri, si trova in prossimità dello scalone ed è caratterizzato da un alzato a doppia altezza e da elementi dalle linee semplici ma solenni. L’opera del pittore fiorentino è una vera e propria celebrazione del potere del casato Corsini. Al centro della composizione il modello del palazzo del Parione è sostenuto da tre figure che rappresentano le personificazioni dell’Ingegno, del Valore e dell’Architettura[4] (fig. 6). Sopra di loro, lo stemma familiare è portato in volo da alcuni putti, mentre nella parte bassa della scena l’abbondanza ricopre con le sue ricchezze la città di Firenze, sulla destra, rappresentata come una figura femminile e riconoscibile per la cupola del Brunelleschi che le sta accanto, affiancata dal fiume Arno, ritratto come un vecchio uomo (fig. 7). La scena affrescata sulla volta del salone è poi contornata da una illusionistica cornice architettonica in finta pietra dipinta da Jacopo Chiavistelli nel 1697, artista già attivo con la sua equipe nell’appartamento estivo al pianoterra. Le composizioni dei due maestri, entrambe caratterizzate da un accento classicista, si fondono sulla volta del salone in perfetta sintonia dando vita ad una decorazione dall’effetto monumentale[5].

La decorazione della grande sala da ballo adiacente al salone vide nuovamente all’opera il Gherardini, che tra il novembre del 1695 e l’ottobre dell’anno successivo si occupò di affrescare l’ampia volta. Al centro il carro di Aurora, seguita dalle Ore, sbuca dalle nuvole trainato dal cavallo alato Pegaso[6]. Il contorno della volta si anima con un corteo di ninfe e putti che circondano il Regno di Flora, affianca da Zefiro, e dalla parte opposta il Trionfo di Galatea (fig. 8), sospinta sulle onde da un gruppo di delfini e circondata da tritoni e nereidi. Gli affreschi di quest’ultima sala, dagli storici valutati come tra i migliori del pittore, anticipano la leggerezza e la grazia tipiche del rococò.

Tra i pittori attivi nel progetto, si ricorda anche il fiorentino Pier Dandini, che nel palazzo della famiglia Corsini tra il 1695 e il 1696 dipinse due delle 4 stanze che oggi affacciano su via del Parioncino. Sulla volta del primo vano rappresentò L’Apoteosi di Ercole, facilmente riconoscibile da alcuni suoi classici attributi, come la clava e la pelle di leone, affiancato dalle personificazioni delle Arti e della Fortuna. Dal significato simbolico più complesso è invece l’affresco della seconda sala, la biblioteca del Corsini, con l’allegoria del Mondo fracassato dalla tirannide e dalla guerra (fig. 9), dove alle catastrofi generate dalla guerra si contrappone la riconquista della pace. Se da una parte il globo terrestre, simboleggiato dai continenti, viene trascinato via dalle divinità guerriere, dall’altra la figura di Noè simboleggia l’avvento di una nuova armonia dopo la distruzione causata dai conflitti che comporta anche la resurrezione delle Arti. Per finire, alla scena assiste il Tempo che guida la Storia nel narrare gli avvenimenti succedutisi.

Le altre due sale su via del Parioncino furono invece affrescare, durante l’estate del 1696, dal fiorentino Atanasio Bimbacci, che qui vi rappresentò L’Allegoria della Vittoria (fig. 10), simboleggiata dall’episodio epico del cavallo di Troia, ed Ercole sconfigge il leone nemeo.

Il ciclo pittorico si concluse con la decorazione del salone d’Ercole, che si affaccia sul Lungarno, affrescato dal Gabbiani allo scadere del secolo. L’Apoteosi di Ercole, racchiusa all’interno di una ricca cornice in stucco realizzata dai Passardi su disegno del rinomato Giovanni Battista Foggini[7], rappresenta il semidio, affiancato da Marte e Atena, incoronato dall’Eternità, seduta tra le nuvole assieme alle Virtù, mentre la Fama scolpisce una statua in suo onore.

Si portò a compimento così il complesso piano decorativo voluto da Filippo Corsini che trasformò il palazzo di famiglia in un teatro del più fastoso tardo barocco fiorentino.

Note

[1] L. Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze. Un primo repertorio dei ticinesi tra Sei e Settecento, in Svizzeri a Firenze, Lugano, 2010, p. 116.

[2] A. Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Firenze, 1989, p. 56.

[3] P. Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato, vol. 1, Firenze, 2012, p. 34.

[4] Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini … cit., p. 55.

[5] Maccioni, Palazzo Corsini …cit., p. 27.

[6] Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini … cit., pp. 59-60.

[7] R. Spinelli, Giovan Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze, 2003, pp. 122-126.

Bibliografia

Alessandra Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Centro Di, Firenze, 1989.

Riccardo Spinelli, Giovan Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze, 2003.

Laura Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze. Un primo repertorio dei ticinesi tra Sei e Settecento, in Svizzeri a Firenze, nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia. Dal Cinquecento ad oggi, a cura di G. Mollisi, Lugano, 2010, pp. 100-131.

Patrizia Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, pp. 21-42.

Sitografia

http://www.palazzocorsini.it/palazzo/

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-gherardini_%28Dizionario-Biografico%29/

L’ANNUNCIATA. UN VANTO PER LA CITTÀ DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. La storia dell’Annunciata

Tra il 1476 e il 1477, Antonello Da Messina crea una delle opere più belle e significative non solo per la città di Palermo, di cui ne è un vanto, ma per la Sicilia e per il mondo intero. Dipinta a olio su tavola, l’Annunciata (Fig. 1) è oggi conservata presso la Galleria Regionale della Sicilia, all’interno di palazzo Abatellis a Palermo. La sua presenza nel museo palermitano, tuttavia, risale solo ai primi anni del secolo scorso. Fu solo nel 1907, infatti, che il direttore del Museo Nazionale di Palermo, Antonino Salinas, annunciò, sul “Bollettino d’Arte” l’acquisizione del dipinto (L’Annunziata di Antonello da Messina lasciata al Museo Nazionale di Palermo).

Prima dell’ingresso nel museo palermitano, il dipinto era di proprietà di Monsignor Vincenzo di Giovanni, che l’aveva acquisita “da nobile casa palermitana”. Inizialmente l’opera, seguendo l’“antico tòpos […] della storiografia palermitana”[1], era attribuita ad Albrecht Durer. Monsignor di Marzo, invece, che l’aveva vista, l’aveva inizialmente attribuita (1899) ad un certo Antonello De Saliba e successivamente ad Antonello (1903). Fazio Allmayer (1907) sostenne che l’Annunciata delle Gallerie dell’Accademia di Venezia era in realtà una copia dell’originale palermitano. Nel 1906 fu Enrico Brunelli a confermare la paternità antonellesca dell’Annunciata (Un quadro di Antonello da Messina nella Pinacoteca di Palermo, 1906).

Sull’identità della “nobile casa palermitana”, poi, fu ancora Antonio Salinas a fornire le indicazioni decisive. Ancora nel suo intervento per il “Bollettino”, il direttore citò la “casa del barone Colluzio”[2]. Il barone cui si faceva riferimento era Antonino Colluzio, proprietario di una collezione d’arte della quale il pittore trapanese Matteo Mauro fu chiamato ad effettuare una stima[3]. Nella raccolta di dipinti del barone, infatti, Mauro menzionò anche “una immagine antica di Maria Santissima, autore del 1400, onze una”.

L’Annunciata di Antonello Da Messina

« E di fronte all'Annunciata di Palermo, si noti la piega della mantellina che scende al centro della fronte : che per il pittore, al momento, avrà avuto un valore soltanto compositivo, ma a noi dice di un capo conservato nella cassapanca tra gli altri del corredo, e tirato fuori nei giorni solenni, nelle feste grandi; e si noti anche l'incongruenza, peraltro stupenda, della destra sospesa nel gesto ieratico (mentre è del tutto naturale al soggetto — diciamo alla donna contadina — il gesto della sinistra a chiudere i lembi della mantellina); e l'altra incongruenza di quel libro aperto, sul quale si ha il dubbio che mai gli occhi della giovane donna potrebbero posarsi a cogliere le parole e il senso; e poi il mistero del sorriso e dello sguardo, in cui aleggia carnale consapevolezza e nessun rapimento, nessuno stupore (se non si vuole, nel sorriso che appena affiora, scorgere magari un'ombra di malizia).»

(Leonardo Sciascia, Il Cruciverba)

Le parole di Leonardo Sciascia restituiscono in maniera eloquente i motivi alla base del fascino irripetibile che ogni spettatore prova davanti a quest’opera. L’Annunciata di Antonello è, infatti, una Vergine isolata, che emerge, stagliandosi, da uno sfondo buio dove la luce arriva ad investire solamente lei, colta nel “gesto ieratico” della mano destra che, come ricorda Marco Bussagli, ha il suo “ideale modello” in un profeta affrescato da Piero in San Francesco ad Arezzo[4].

Secondo gli studi, Antonello, nella tavola palermitana, dipinge il momento successivo alla venuta di Gabriele, quello in cui Maria accetta il suo destino e tradizionalmente riassumibile con l’espressione “FIAT VOLUNTAS TUA” (“sia fatta la tua volontà”)[5]. Lo sguardo di accettazione profonda in cui è ritratta la Vergine, dunque, è da intendersi come seguente rispetto all’arrivo dell’arcangelo, che, uscendo di scena, provoca un leggero alito di vento che investe delicatamente Maria e le pagine del libro appoggiato sul leggio di legno in primo piano.

Lo stesso libro, poi, non è una presenza casuale: dagli studi condotti da Giovanni Taormina è emerso, infatti, che in esso sono riportate delle parole che, seppur difficilmente leggibili, sembrerebbero comporre la frase

Anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo

Il capolettera, inoltre, ci da un’ulteriore indicazione. È una M, lettera che permette di individuare chiaramente che quanto riportato nelle pagine del libro è il testo del Magnificat.

Ancora, gli studi coordinati da Taormina hanno permesso di smentire un’ipotesi circa la modella che avrebbe posato per Antonello. Secondo una parte degli studi, la giovane ritratta dal maestro sarebbe Smeralda Calafato. Una simile teoria è stata però smentita da delle analisi effettuate da esperti in chirurgia estetica.

La rappresentazione dell’Annunciazione nella pittura italiana del ‘400

L’iconografia dell’Annunciazione trova le sue origini nei vangeli canonici di Luca e di Matteo, ma ulteriori radici possono essere individuate nei vangeli apocrifi come il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dello Pseudo Matteo. Nella storia dell’arte l’episodio dell’Annunciazione ha visto succedersi, dal punto di vista iconografico, una serie di sviluppi che hanno portato a sostanziali modificazioni nella concezione della stessa.

Da un punto di vista spaziale, la tradizione bizantina ha visto svilupparsi un’iconografia con al centro l’arcangelo Gabriele nel gesto, preso dalla retorica romana, dell’adlocutio, con la Vergine che è Theotokos, ovvero portatrice di Cristo nel grembo, spesso raffigurato in forma di mandorla[6].

Il Quattrocento è stato il secolo di razionalizzazione dello spazio artistico, grazie all’introduzione della prospettiva albertiana. Ancora Claudia Cieri Via, richiamando il seminale saggio di Erwin Panofsky (La prospettiva come forma simbolica, 1927) ha ribadito il profondo legame tra la prospettiva e l’Annunciazione. Lo studioso tedesco, infatti, notò come proprio l’Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti alla Pinacoteca di Siena fu il primo quadro in cui compare la prospettiva[7]. Nel pieno XV secolo, la Pala di Santa Lucia de’ Magnoli di Domenico Veneziano impiega la prospettiva per introdurre la porta clausa, simbolo della verginità di Maria[8].

Con Antonello da Messina, e specialmente con l’Annunciata oggi alla Alte Pinakothek di Monaco (Fig. 2), l’episodio dell’Annunciazione torna al modello dell’icona orientale, a una formula che non prevede alcuna specificazione spaziale.

Se precedentemente al Quattrocento, poi, le rappresentazioni della Vergine Annunciata erano connotate da una pressoché totale assenza di indagine psicologica ed emotiva, con l’avvento del Rinascimento gli artisti iniziarono a tener conto dell’aspetto più propriamente umano della narrazione sacra, decidendo così di inserirlo più spesso all’interno dei loro dipinti. In particolare, è l’atteggiamento ritroso e intimorito della Vergine ad essere stato maggiormente approfondito dalla pittura del tempo.

L’Annunciata. Il restauro.

Nel 1942, in occasione della Mostra dei dipinti di Antonello da Messina, il dipinto fu inviato a Roma, presso l’Istituto Centrale del Restauro (ICR), diretto all’epoca da Cesare Brandi. Il restauro, condotto da Luciano Arrigo, si incentrò sulle operazioni di rimozione delle ridipinture e di spulitura delle parti in ombra. Venne rimossa l’aureola e la firma del restauratore Aloisio Luigi Pizzillo (A-L).

Un altro studio (IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil) ha fornito una fondamentale e importante rassegna relativa alla conservazione dell’opera fino ad oggi. Attraverso un lavoro basato sulla documentazione d’archivio e sulla messa in pratica di analisi e studio diagnostico, mediante lo scanner INTRAVEDO per la riflettografia IR e la mappatura XRF, ci sono state date tutte quelle informazioni più dettagliate relative all’opera di Palermo, consentendoci un’idonea lettura, sia artistica che storica, dell’Annunciata di Antonello Da Messina.

Sulla base di analisi effettuate sull’opera, gli studiosi hanno recentemente posto in evidenza non solo tutte le modifiche apportate nei vari restauri condotti sull’Annunciata, ma anche le modificazioni e i ripensamenti (pentimenti) messi in atto dall’artista stesso prima di offrire la versione definitiva dell’opera. Nel caso dell’Annunciata, si sa che Antonello modificò le misure del pollice della mano destra dell’Annunciata per ben tre volte; allo stesso modo, anche il mignolo vide susseguirsi delle differenziazioni rispetto alla bozza originaria. Nella prima stesura dell’opera, il medio della mano sinistra risultava più rilassato rispetto alla versione successiva dove, invece, appare più inclinato[9]. Le tracce di disegno preparatorio hanno inoltre messo in evidenza ulteriori dettagli, questi ultimi relativi ai capelli e alle zone d’ombra nella parte inferiore del mento e sulla parte sinistra del naso.

Anche in merito al velo blu sono emersi ulteriori elementi chiarificatori. Anzitutto, la porzione interna del velo, lungo la guancia sinistra dell’Annunciata, si differenziava per tonalità rispetto al resto dello stesso[10]. Inoltre, il colore grigio-rosso più scuro di alcune aree del velo mette in evidenza la superficie pittorica coinvolta nella tipica degradazione del lapislazzuli denominata malattia oltremare, generalmente favorita in presenza di olio come legante. Questo degrado dei pigmenti e la perdita degli smalti riconducibili al chiaroscuro, causarono il fallimento della resa volumetrica, aspetto chiave della tecnica di Antonello.

Note

[1] Evelina de Castro, “Da nobile casa palermitana”. Sulle tracce dell’Annunciata di Palermo, in Antonello da Messina (a cura di C. Cardona, G.C.F. Villa), p. 234.

[2] Ibidem

[3] Ivi, p. 235.

[4] M. Bussagli, Antonello da Messina, p. 26.

[5] C. Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, p. 235.

[6] Ivi, p. 263.

[7] Ivi, p. 261.

[8] Ibidem

[9] M.F. Alberghina, F. Prestileo, S. Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, p. 25.

[10] Ibidem

Bibliografia

Maria Francesca Alberghina, Fernanda Prestileo, Salvatore Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, in “Archeomatica”, 1, pp. 22-27.

Federica Ammiraglio (a cura di), Van Eyck, I classici dell’arte, Rizzoli / Skira, 2004, p. 21.

Giulio Carlo Argan, Il Rinascimento, Sansoni per la scuola, 2015, p.223.

Gioacchino Barbera (a cura di), Antonello da Messina. Sicily’s Renaissance Master, New York, Metropolitan Museum of Art, 2005.

Marco Bussagli, Antonello da Messina, “Art Dossier”, Milano, Giunti, 2014.

Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Antonello da Messina, catalogo della mostra al palazzo Reale di Milano, Milano, Skira, 2019.

Claudia Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, in “IKON. Journal of Iconographic Studies”, vol. 9, 2016, pp. 261-268.

Mauro Lucco (a cura di), Antonello da Messina, l’opera completa. Antonello da Messina e la pittura fiamminga, Milano, Silvana Editoriale, pp 27-41.

Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti (1568), Torino, Einaudi, 2000.

Sitografia

https://www.frammentiarte.it/2014/antonello-da-messina/

https://www.finestresullarte.info/arte-base/antonello-da-messina-vita-opere-pittore-siciliano

https://www.analisidellopera.it/antonello-da-messina-vergine-annunciata/

https://www.balarm.it/news/magazine/al-museo-salinas-i-capolavori-di-antonello-4851

https://www.foliamagazine.it/annunciazione-rinascimento/#:~:text=Nel%20Quattrocento%2C%20la%20scena%20dell,personaggi%20principali%2C%20Maria%20e%20Gabriele

L’ARCHITETTURA ROMANICA E LA CATTEDRALE DI SAN MICHELE ARCANGELO A CASERTAVECCHIA

A cura di Alessandra Apicella

Nel corso dell’XI secolo l’ondata di novità che si abbatté sull’Europa fu di una portata straordinaria: dal miglioramento nei commerci alla ripresa culturale, il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo segnò l’apertura di una nuova fase, dove i linguaggi artistici ebbero un posto privilegiato.

Imponendosi come fenomeno unico e complesso per la molteplicità di soluzioni adottate, l’architettura svolse un ruolo guida nella rielaborazione di elementi di culture precedenti, aprendo le porte a quello stile che sarebbe stato definito successivamente “Romanico”. Il termine roman, usato per la prima volta da Charles de Gerville, nell’Ottocento, serviva a sottolineare il legame che si era visto tra questa tipologia costruttiva ed il modello di riferimento, quello delle province romane. La prima attestazione italianizzata di questo termine, romanico, si ritrova nelle Antichità romaniche in Italia dei cugini Defendente e Giuseppe Sacchi.

Le novità principali riguardarono la divisione dell’edificio, che venne strutturato in successive unità spaziali (le campate), lo studio delle volte in muratura per coprire le navate e la corrispondenza tra l’articolazione interna e l’aspetto esterno dell’edificio. L’organizzazione dello spazio interno in campate permise di rispondere anche ad alcune necessità pratiche e funzionali per il culto, come l’ampliamento della zona presbiteriale per la presenza del coro. Protagonista di eccezione nell’architettura romanica è l’arco a tutto sesto, usato sia come diaframma per scandire la divisione delle navate, sia come base per le coperture murarie a volta, che sempre di più sostituirono quelle a capriate lignee. Eretta su pianta quadrata o rettangolare, la volta a crociera è formata dall’intersezione di due volte a botte, rinforzata da costoloni che partono dai pilastri di sostegno, presenti soprattutto nella navata centrale, in sostituzione delle colonne preferite per le navate laterali, creando il cosiddetto sistema alternato di sostegni. L’organizzazione interna prevedeva anche una scansione su più livelli, partendo dal basso (con la cripta), per passare alle navate, al matroneo e, in alcuni casi, al cleristorio.

Per quanto concerne l’esterno, quest’ultimo aveva il compito di suggerire l’articolazione dello spazio interno attraverso contrafforti, lesene e arcate cieche. Le facciate potevano essere di due tipologie: a capanna, con due soli spioventi, e a salienti, con spioventi a più livelli che riflettevano all’esterno il dislivello di altezze tra la navata centrale e quelle laterali. Tipico del romanico italiano è anche il protiro, una sorta di arco di trionfo sormontante il portale di ingresso, sorretto da colonne poggianti su leoni stilofori o su telamoni e spesso coronato anche da una nicchia ulteriore ospitante una statua o un’icona del santo di riferimento. Nella ridefinizione dello spazio del transetto e del presbiterio, acquisì importanza anche il tiburio, elemento architettonico di tradizione paleocristiana, che aveva la funzione di sottolineare la crociera e racchiudere la cupola in una copertura esterna in muratura, e che spesso era coronato da un tetto piramidale e – non di rado – da una lanterna, con funzione decorativa.

Di pari passo con l’elaborazione architettonica, il romanico si caratterizzò anche per una ripresa dell’elemento scultoreo, perlopiù assente nell’Alto Medioevo, che andava a decorare lo spazio di capitelli, cibori, pulpiti, architravi e portali. Legata a questa tendenza decorativa era poi la pratica di utilizzare materiali di spoglio, recuperati da edifici più antichi, in particolare romani, come colonne e capitelli.

Nata nel regno dei Franchi, la corrente architettonica del Romanico si diffuse in tutta Europa prendendo di volta una volta una declinazione differente a seconda del paese e ancora di più della regione. Ad esempio, in Italia, ed in particolare nella zona del meridione, la diffusione del Romanico fu essenzialmente connessa all’Abbazia benedettina di Montecassino, centro fondamentale per lo sviluppo della cultura artistica di gran parte dell’Italia centrale e meridionale. Altrettanto importanti, però, risultarono anche gli influssi d’oltremare, come nel caso della cattedrale di San Michele Arcangelo a Casertavecchia.

Antico borgo medievale di origine longobarda, Casertavecchia fu un importante centro fortificato anche durante la successiva dominazione normanna, con Riccardo di Aversa nel 1062. In questo periodo si attestò lo sviluppo urbano, la creazione della diocesi e la costruzione della cattedrale, forse sui resti di un precedente edificio longobardo. La chiesa venne costruita a partire dal 1113 per volontà del vescovo Rainulfo, come attestato dall’iscrizione sul portale destro della facciata. Una seconda iscrizione ci permette di risalire anche al momento della consacrazione al culto (1153) e al maestro responsabile del cantiere, l’architetto Erugo.

L’interno dell’edificio presenta una pianta a tre navate con croce commissa, con la navata centrale coperta da capriate lignee e delimitata da colonne di spoglio. I capitelli, infatti, sono tutti diversi tra di loro, provenienti perlopiù da edifici romani e medievali e caratterizzati dalla presenza di pulvini per arginare il problema della differenza delle altezze. Come la maggior parte delle chiese medievali, anche San Michele nel corso del tempo subì molte modifiche e ampliamenti. Nel XIII secolo vennero eseguiti degli interventi di ampliamento della zona presbiteriale, con la creazione di un transetto a tre absidi, coperto da volte a crociera costolonate. A questo intervento si somma anche la costruzione della cupola, poggiante su un alto tamburo e nascosta all’esterno da un tiburio ottagonale. L’edificio ha perso gran parte delle sue decorazioni medievali parietali a causa degli interventi successivi, ma si possono ancora osservare un affresco quattrocentesco, pervenutoci integro – una Madonna con Bambino di influenza senese tra la navata ed il transetto – e, ancora in questa zona, due sepolture trecentesche, quella del vescovo Giacomo Martono e quella del conte Francesco I della Ratta, ispirate all’opera di Tino da Camaino. Infine, è conservato anche un pulpito seicentesco, in realtà ricavato dal reimpiego di due amboni medievali del XIII secolo.

All’esterno la facciata, in tufo grigio campano, è a salienti, occidentata e arricchita da tre portali di marmo bianco di Luni, che creano un contrasto cromatico con il resto dell’edificio. I portali sono anche decorati con festoni vegetali e sculture zoomorfe, tipiche del romanico pugliese. Per quanto riguarda la parte superiore della facciata, il timpano è decorato da una serie di archetti ciechi ad ogiva intrecciati, poggianti su colonnine di marmo, a loro volta poste su di una mensola sporgente. Gli altri due lati dell’edificio presentano invece decorazioni a losanghe marmoree e forme ellittiche.

Lateralmente, a destra della facciata, è presente un campanile, terminato nel 1234, come attesta un’altra iscrizione nella parte alta della torre. Alla base del campanile si può osservare un maestoso arco ad ogiva, di matrice gotica, seguito nel piano superiore da una decorazione di archetti intrecciati, che riprende quella della facciata, e due livelli di bifore. Sull’ultimo livello è presente una cella campanaria con torrette cilindriche agli angoli, di ascendenza araba.