UNA PERLA RINASCIMENTALE NELLA CITTÀ DELL’ACCIAIO: PALAZZO SPADA

A cura di Teresa Beccaccioli

Nel nucleo più antico della città di Terni, trasformata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, si erge, con superba maestosità, Palazzo Spada (figg.1-2-3), commissionato da Michelangelo Spada ed oggi sede del municipio.

Ma chi erano gli Spada? Secondo Enrico de Paoli, nella cronistoria della famiglia Spada redatta nel 1896[1], la famiglia Spada vanterebbe, tra i suoi più lontani antenati, il duca e governatore Marino Spatha giunto in Italia su ordine dell’imperatore greco Leone III, e denominato “Spada” proprio “dall’insigne onore di portare la spada imperiale”[2]. Dalla stessa fonte abbiamo la conferma che la famiglia era presente nella città di Terni dal X secolo, ma è del XIV il primo documento: nel 1308, infatti, Giovanni Spada, come Capofazione, sottoscrisse un atto di pace tra i guelfi e i ghibellini ternani. La famiglia raggiunge il suo massimo splendore con la figura di Michelangelo Spada, che alla metà del XVI secolo si trasferisce a Roma e diviene Coppiere di Giulio III. La stima del pontefice fu tanto alta che lo Spada ottenne il privilegio di accompagnare le proprie insegne famigliari con quelle della famiglia Del Monte e gli fu conferito anche il titolo trasmissibile di Conte di Collescipoli. Nel Settecento, la famiglia Spada, con la bolla di Benedetto XIV, fu annoverata fra la suprema nobiltà romana, cui seguì quella di San Marino e poi di Pesaro. Molti feudi e signorie ebbero gli Spada tra cui, il più importante, con titolo di Marchesato Spada, un castello eretto in Lorena dal Duca Leopoldo. Vantarono matrimoni con le più importanti famiglie del centro Italia, gli Altieri di Roma, i Baldinucci di Firenze, i Vitelleschi di Rieti. Molti conti Spada furono insigniti degli Ordini cavallereschi di Santo Stefano, di San Maurizio, di San Michele e di Malta. Oltre al primo conte di Collescipoli, primeggiarono nelle corti europee, Michelangelo, Cameriere d’onore di Cristina di Svezia, Pietro Cameriere segreto di Benedetto XIV, Gaspare Ministro di Stato del Duca di Lorena, Silvestro ambasciatore Lorenese e Alessandro Ciambellano dell’Imperatore austriaco. Non sorprende allora il fascino che ancora oggi Palazzo Spada emana!

Tornando al palazzo, dunque, la prima notizia attestata dai documenti è datata al 1555, quando cominciarono i lavori per il primo nucleo del palazzo: si trattava di un edificio situato nel rione Rigoni, sulla strada romana, l’asse viario cittadino più importante. Le acquisizioni dei fabbricati circostanti la casa degli Spada continuano fino al 1569, quando fu annesso il giardino. Bisogna evidenziare un fatto alquanto interessante, che non può essere omesso per una lettura generale del palazzo e della stessa città di Terni: nel settembre del 1564, il pontefice Pio IV ordinò la costruzione di un palazzo apostolico, il cui progetto fu affidato al famoso, almeno considerando i suoi natali, Salustio Peruzzi, figliolo di Baldassarre Peruzzi, architetto del cardinale Chigi, del papa Carafa e persino dell’imperatore Massimiliano II. Non è da escludere, quindi, che Michelangelo, già segretario della Camera Apostolica, si sia servito anche lui di tali maestranze.

Per chi conosce i grandi ed importanti palazzi romani del Cinquecento, come Palazzo Venezia o Palazzo Farnese, il confronto con il nostro palazzo ternano rivelerà numerose somiglianze. È fuor di dubbio che il nuovo stile romano abbia influenzato anche lo stesso Michelangelo: i grandi architetti del Rinascimento, dall’Alberti al Vignola, gettarono le basi del nuovo palazzo romano cinquecentesco, portato alla luce dal Bramante prima e dai Sangallo dopo, in tutta Italia. Nuovi spazi si aprono di fronte alle residenze più importanti, piazze e strade che creano spettacolari scenografie, mentre si organizzano piante ispirate alla domus romana, fortemente assiali che mettono in comunicazione diretta l’ingresso e il giardino, tutto seguendo i dettami del più grande architetto dell’antichità: Vitruvio. Allo stesso tempo, alle somiglianze si affiancano discrepanze riscontrabili soprattutto nel cortile: infatti, mentre nella norma il cortile prevede tre arcate di modulo quadrato sovrastate da semicerchio, qui si passa ad una maggiore verticalità, con cinque arcate e modulo accentuatamente rettangolare, che contrasta con quell’equilibrio classicista proposto fino a quel momento.

Dai recenti studi e restauri del 1970, è emerso che il primo palazzo, quello voluto da Michelangelo Spada, era composto di tre livelli, un piano interrato, il piano terra e il piano primo. In una seconda fase, fu chiuso lo spazio fra gli avancorpi e creato il portico in facciata e, solo, nella terza fase, ascrivibile al primo decennio dell’800, il palazzo raggiunge quella che è la facies attuale.

La paternità ad Antonio da Sangallo il giovane è ancora argomento di discussione. Purtroppo non abbiamo documenti che confermino “nero su bianco” la mano dell’architetto fiorentino nel nostro palazzo ternano; al contempo siamo sicuri del passaggio dell’artista nella zona ternana, sappiamo che realizzò palazzo Farrantini ad Amelia, lavorò presso la cascata delle Marmore e conosciamo fin troppo bene il terribile incidente che gli costò la vita sul lago di Piediluco. Nonostante tutto, lo stile sangallesco a palazzo Spada è più che evidente, tanto che possiamo sicuramente attribuire il palazzo, per lo meno all’entourage dell’ambiziosa famiglia fiorentina. Comunque non possiamo omettere di ricordare che, proprio in quegli anni, non lontano da Terni, si stava completando il grande cantiere di Caprarola dove collaborarono Vignola, Peruzzi e Antonio da Sangallo il giovane e lo stesso Salustio Peruzzi di cui abbiamo parlato sopra. Sarà un caso che la facciata del Palazzo aggettante su via Roma, sia una ripresa del palazzo Mattei Paganica che il Vignola costruì a Roma nel 1571?

Di questo splendido palazzo va ricordata anche la decorazione a fresco che arricchisce tutto il piano nobile, realizzata a più riprese, dal 1575 al 1800.

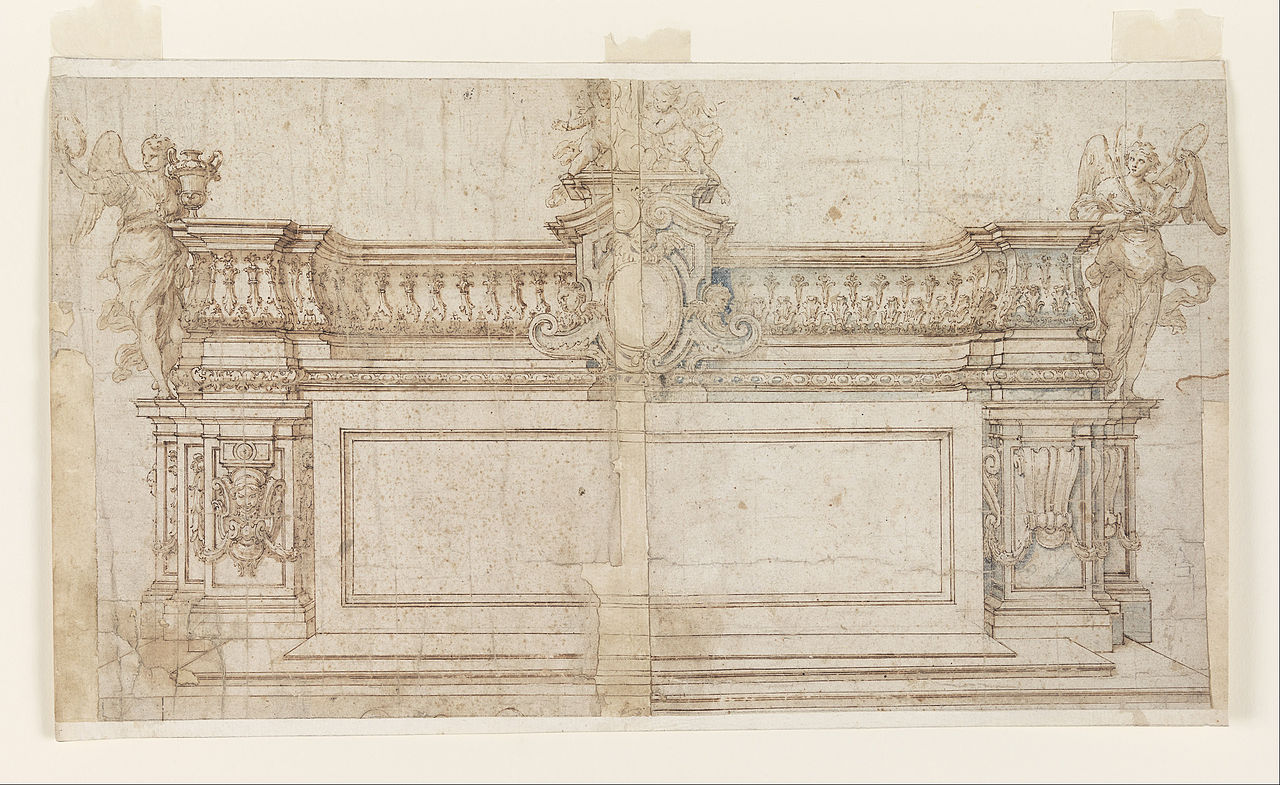

La sala maggiore (fig.4), al primo piano, fu una delle prime sale affrescate e presenta la più vasta e complessa decorazione di tutto il palazzo. Le pareti ospitano un finto colonnato che poggia su uno zoccolo marmoreo, anch’esso pittorico, mentre in prospettiva è possibile scorgere uno sfondo a marmi policromi. Proprio sulla base modanata di una colonna verso NO, sono riportate a graffito due date, 1580 e 1617, considerate estremi cronologici della campagna di decorazione. Il motivo del finto colonnato è ispirato alle pareti di Baldassarre Peruzzi alla Farnesina. Il colonnato sorregge un fregio in cui si alternano paesaggi e stemmi pontifici, cardinalizi e gentilizi; questo fregio è interrotto, su uno dei lati brevi, da un imponente camino in travertino (fig.5) dove due angioletti sorreggono il grande stemma degli Spada. Nella grande volta a padiglione invece sono ospitate sei scene, frescate da Karel Van Mander[3], presumibilmente intorno al 1575, un anno dopo l’arrivo del pittore a Roma e in occasione del Giubileo. Vengono narrati due episodi recenti nella storia della Chiesa: una, la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, che sancisce la vittoria cristiana sui turchi; l’altra, la strage di San Bartolomeo del 24 agosto 1572, sentita dalla Chiesa come un segno divino di punizione degli eretici Ugonotti. Tutte le scene sono corredate di una legenda inferiore, secondo il gusto controriformato. Questo ciclo era stato già raffigurato dal Vasari nella sala Regia del Vaticano per Gregorio XIII, nella primavera del 1573; dunque, con questi affreschi, Michelangelo si mostra come totale fedele del pontefice e totalmente partecipe del clima di entusiasmo della Curia. Nel riquadro centrale, invece, vediamo Fetonte cacciato da Giove che precipita al centro della sala, mentre tutt’intorno si estendono decorazioni a grottesca (fig.6).

Nelle sale attigue, ovvero la sala di Diana, di Flora e di Giove, vediamo la mano di altri pittori, più vicini alla scuola del Vasari di Roma. Michelangelo Spada, del resto, doveva ben conoscere Giorgio Vasari, anche lui protetto del cardinal Del Monte. Nella sala di Diana, sono raccontate sei storie di Abramo grazie alla sapiente mano (firmata) di Sebastiano Flori, pittore aretino, allievo del Vasari, già attivo nella città ternana.[4] Nel 1600 fu decorata la sala di Amore e Psiche, mentre continuano fino al XX secolo le decorazioni di altre piccole sale del primo piano e di un vano del piano terra.

Concludo sottolineando l’evidenza: questo maestoso palazzo, che ad oggi vediamo accerchiato dai nuovi edifici del dopoguerra, è uno dei più affascinanti monumenti rinascimentali della bassa Umbria

Note

[1] E. De Paoli, La famiglia dei conti Spada, Terni 1896

[2] ibidem

[3] Karel Van Mander, pittore neerlandese, attivo a Roma negli anni Settanta del Cinquecento. Autore del “Schilder Boech”, un testo di storiografia artistica ì, pubblicata nel 1604. Il ciclo Spada gli fu attribuito da Giovanna Sapori, grazie anche ad una nota biografica sul pittore, inserita nella seconda edizione del sopracitato testo, in cui si conferma la paternità del ciclo ternano. Si tratta anche dell’unica opera certa del Van Mader in Italia. vedi, Giovanna Sapori, Van Mander e compagni in Umbria in “Paragone”, 21 (483), maggio 1990, pp.10-48.

[4] Per altre informazioni sull’attività di Sebastiano Flori nell’area ternana, vedi M. L. Moroni, P. Leonelli, Il Palazzo di Michelangelo Spada in Terni, Comune di Terni - II Circoscrizione Interamma, Terni 1997

Bibliografia

L. Moroni, P. Leonelli, Il Palazzo di Michelangelo Spada in Terni, Comune di Terni - II Circoscrizione Interamma, Terni 1997.

De Paoli, La famiglia dei conti Spada, Terni 1896.

IL MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE E LE OPERE TIZIANESCHE

A cura di Alessandra Apicella

Tra la seconda metà del ’500 e la prima metà del ’600 il tramonto delle signorie italiane comportò anche lo smembramento delle sue imponenti e centenarie collezioni artistiche. Un caso emblematico è quello che lega il sovrano inglese Carlo I Stuart e la collezione mantovana: l’intenso desiderio da parte di Carlo I di avere una collezione principesca e gli enormi debiti del duca di Mantova, Vincenzo II, implicò, dal 1627, un imponente trasferimento di capolavori, causando l’indignazione dei cittadini che si offrirono di riacquistare la collezione. Alla fine, le opere si allontanarono dal suolo italiano ma giunsero in Inghilterra tutte annerite, forse a causa del mercurio che si trovava nella stiva della nave. Molti furono i casi di disgregazione di intere collezioni per motivi economici, ma molti furono anche i trasferimenti da un luogo all’altro per motivi dinastici. È questo il caso della collezione Farnese.

Il nucleo costitutivo delle raccolte del Museo di Capodimonte risale al collezionismo raffinato dei Farnese, quando nel 1734, in seguito al trasferimento sul trono napoletano di Carlo III di Borbone, con lui venne trasferita anche tutta la ricca collezione ereditata dalla madre, Elisabetta Farnese, che pose inevitabilmente la necessità di una sede che fosse degna di una simile raccolta. La costruzione della reggia di Capodimonte sulla collina, a partire dal settembre del 1738, coniugò questa necessità con la passione venatoria del sovrano, svolgendo, allo stesso tempo, anche una funzione abitativa. Dopo vari momenti di declino e ripensamenti relativi alla funzione di questo luogo, fu soltanto nel 1957 che si augurò l’ambizioso progetto di una sede museale adeguata ai dipinti e agli oggetti medievali e moderni, trasferiti dalle sale del Museo nazionale, che venne limitato al contesto archeologico. La collezione di Capodimonte è costituita essenzialmente da pitture del Rinascimento emiliano e romano e da opere fiamminghe raccolte essenzialmente a Roma, poi spostate nella metà del Seicento quasi tutte a Parma, dapprima nel palazzo del Giardino e poi in quello della Pilotta, per poi essere definitivamente trasferite a Napoli agli inizi del Settecento. Nella reggia si conserva dunque quello che è il nucleo più corposo e rilevante della collezione pittorica Farnese. Vi sono anche custoditi reperti come porcellane, ceramiche, piatti, utensili da cucina, armature, argenti, arazzi e oreficerie.

All’interno della variegata collezione Farnese non si può non ricordare la straordinaria produzione tizianesca, a cui, all’interno del museo, è dedicata la Sala 2. Si tratta soprattutto di ritratti. Tiziano, in breve tempo, divenne infatti uno degli artisti più richiesti e rinomati a livello europeo, nell’ambito di questo genere di commissioni. I suoi personaggi emergono solitamente maestosi, a busto quasi sempre intero, da uno sfondo volutamente scuro ed indistinto. In tal modo i volti risaltano per contrasto e con alcuni particolari, conferendo alle figure un senso di realistica fisicità. In linea con il suo straordinario successo, il Vecellio divenne nel 1533 “el pintor primero” (il pittore ufficiale) dell’imperatore Carlo V, per il quale realizzò numerosi ritratti di straordinaria profondità psicologica.

Nelle sale e nei corridoi della reggia si possono osservare: il ritratto di Pier Luigi Farnese (1546), il ritratto di Filippo II (1551-1554), il ritratto di Carlo V (1533-1535), il ritratto di Paolo III (1543), il ritratto di Paolo III con il camauro (1545-1546), il ritratto del cardinale Alessandro Farnese (1545-1546), il ritratto di giovinetta (1544-1545), la Maddalena penitente (1533), l’Annunciazione (1557), ed infine la Danae (1545) ed il ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (1546), sicuramente le più famose.

La tela della Danae fu dipinta ad olio da Tiziano nel 1545 per il cardinale Alessandro Farnese. Nel quadro è rappresentato un soggetto di mitologico ed erotico allo stesso tempo: la figlia del re Argo, Danae, viene posseduta da Giove sotto forma di pioggia dorata, come narrato dall’episodio delle Metamorfosi di Ovidio. La figura femminile, dalla struttura corpulenta, quasi statuaria, sembra ricalcare una perduta opera di Michelangelo, la Leda (tempera su tavola, 1530, perduto), o ancora l’allegoria della Notte, scolpita ancora dal Buonarroti per la Sagrestia Nuova dei Medici a Firenze. Quello che colpisce in modo immediato è la resa del colore, vibrante e luminoso, della donna in primo piano in contrasto con lo sfondo scuro, il cui unico spiraglio di colore è l’apertura sul cielo sulla destra, che risulta essere l’unica variazione di colore del quadro rispetto alla netta predominanza dell’oro e del marrone. Lo stesso Michelangelo commentò l’opera, come riporta Giorgio Vasari nelle sue Vite, rimproverando, però, al pittore veneto una mancanza di attenzione al dettaglio e al contorno. Scrive Vasari: ‹‹molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, ma che era un peccato che a Vinezia non s’imparasse da principio a disegnare bene e che non avessono que’ pittori miglior modo nello studio.››[1]

Sempre legato alla figura del cardinale Alessandro Farnese, questa volta come personaggio del quadro e non come committente, è il ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (olio su tela, 1546). La tipologia è la stessa del ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, dipinto da Raffaello nel 1518. Nella tela tizianesca il verismo risulta essere estremo e le diverse gradazioni di rosso, danno un senso di profondità all’opera, tanto dal punto di vista formale quanto da quello psicologico, creando un’atmosfera quasi cupa. Commissionata dallo stesso papa, l’opera finisce per divenire emblema del fenomeno del nepotismo che, sotto un’apparente devozione, trapela nei gesti e negli sguardi dei più giovani, sintomi della loro ambizione e degli intrighi che li coinvolgono. Per Tiziano le forme, liberate dall’obbligo del disegno, acquistano una vivezza ed un realismo che fino ad allora erano rimasti sconosciuti all’ambiente artistico veneto e infatti la sua sperimentazione pittorica proseguì fino alla fine, attraverso nuove, personalissime tecniche: le pennellate divennero più rapide e febbrili, i toni più scuri e tragici, e la stesura veloce del colore in un disegno appena abbozzato creava delle rappresentazioni palpitanti di vita. Il quadro è databile all’ ultima fase della sua produzione, come si può addirittura notare nella mano destra mancante del papa, dettaglio quasi non percepibile, poiché l’attenzione risulta totalmente rapita dall’atmosfera straordinariamente riflessiva che aleggia intorno ai personaggi.

La collezione Farnese, con i suoi capolavori legati agli artisti più vari e prestigiosi, rappresenta un fiore all’occhiello all’interno del Museo di Capodimonte, pienamente enfatizzata e valorizzata dal museo stesso. Gran parte della collezione è oggi esposta a Napoli, in altri due complessi, il Museo archeologico e il Palazzo Reale. Altre opere sono invece esposte in importanti sedi come la reggia di Caserta, la Galleria nazionale di Parma, il British Museum di Londra ed in altri musei sparsi per il mondo.

Note

[1] Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti, volume 13, Firenze, Felice Le Monnier, 1857, p. 35.

Bibliografia

Salvatore Settis e Tommaso Montanari, Arte. Una storia naturale e civile, volume 3. Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi scuola, 2019

Maria Cecilia Mazzi, In viaggio con le muse. Spazi e modelli del museo, Edifir Edizioni Firenze, 2010

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti, volume 13, Firenze, Felice Le Monnier, 1857.

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_dei_dipinti_del_Museo_nazionale_di_Capodimonte

L’ORATORIO DELLA COMPAGNIA DI SAN NICCOLÒ DI BARI, DETTA "DEL CEPPO"

A cura di Silvia Faranna

Un tesoro nascosto nel centro di Firenze

Nascosto dai luoghi di maggior attrazione del capoluogo toscano, l’Oratorio della Compagnia di San Niccolò di Bari, più conosciuta come “del Ceppo”, si erge nelle vicinanze della basilica di Santa Croce: la Compagnia, la cui storia secolare può essere fatta risalire al XIV secolo, possiede l’ingresso presso via Pandolfini, una traversa di via Verdi, dove ad oggi è ubicato il complesso, esteriormente non sfarzoso né facilmente identificabile (fig. 1).

Storia e attività della Compagnia

Per “compagnia”, secondo la dicitura toscana, si intende una confraternita di laici riconosciuta a livello ecclesiastico: nello specifico, in origine alla nascita delle confraternite, avvenuta nel IV secolo a Roma, gli scopi da perseguire erano ridotti all’organizzazione di suffragi religiosi e al seppellimento dei defunti, attività che furono col tempo ampliate anche ad altri ambiti[1].

La Compagnia del Ceppo era dedicata al culto della visitazione della Vergine e a san Niccolò, detto Nicola. Le attività svolte erano pensate per due gruppi di partecipanti che si riunivano nei giorni festivi, in orari differenti: il gruppo dei giovani, dagli otto ai diciotto anni, e quello degli uomini, seguiti da una rigida gerarchia interna in cui vi erano ruoli di spicco, decisi in accordo alla bolla papale di Eugenio IV. Varie e numerose erano le attività svolte, molte volte accompagnate da musica[2], la cui presenza in occasione dei riti è testimoniata dai coretti nell’oratorio e dall’arco per gli esecutori[3]. Alla fine del XIV secolo, la sede della compagnia si trovava alla sinistra del fiume Arno, ma ben presto, in seguito alla fondazione ufficiale – il 1° maggio 1417 – si cominciò a costruire una nuova sede alla destra del fiume fiorentino, all’interno del convento delle Polverine – non più esistente – nonché conosciuto come l’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella, detto il Ceppo delle Sette Opere della Misericordia. Da qui proviene il nome che ancora oggi la Compagnia porta per via della prossimità all’Ospedale, in quanto l’edificio fu costruito grazie alle elemosine raccolte all’interno di un ceppo, un tronco di albero scavato[4].

L’evento che comportò il trasferimento ad un'altra sede fu l’assedio di Firenze nel 1529, a causa del quale il monastero delle benedettine di Santa Maria a Monte fu demolito e le monache si trasferirono negli ambienti fino ad allora occupati dalla Compagnia nell’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella[5]. Fu così che la Compagnia del Ceppo trovò un’altra sistemazione presso la compagnia di Santa Maria del Tempio, dove poco dopo, nel 1557, fu colpita da delle più forti alluvioni di Firenze, in seguito alla quale si decise di costruire la nuova sede per accogliere i membri della confraternita di San Niccolò. L’acquisto del terreno su cui oggi si erge la sede della Compagnia avvenne nell’agosto del 1561: “l’orto” acquistato apparteneva alle monache benedettine di San Pier Maggiore, una chiesa andata distrutta nel XVIII secolo. L’edificio fu terminato nel 1565 ed inaugurato con una processione l’8 dicembre dello stesso anno[6].

Dall’esterno alla loggia

L’ingresso del complesso, ubicato in via Pandolfini, può trarre in inganno: l’esterno dell’edificio è infatti semplice e il portale, risalente al 1566, presenta lo stemma della compagnia e una dedica al santo ‹‹Divo Nicolao Devotorum Collegium›› da parte dei confratelli[7] (fig. 2). In verità, sebbene l’aspetto esteriore del complesso appaia anonimo, appena oltrepassato l’uscio della porta, ci si ritrova all’interno di una loggia riccamente affrescata (fig. 3).

La loggia, costruita nel 1578 e rimasta aperta verso la corte fino al 1714, presenta un affresco realizzato per mano di Pieter de Witte, artista fiammingo conosciuto anche come Pietro Candido, commissionato dal confratello Antonio di Benedetto Mochi nel 1586. L’affresco raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Niccolò e Girolamo ed è posizionato sulla lunetta al di sopra della porta di ingresso al vestibolo[8].

Si tratta dell’ultima opera realizzata dall’artista prima del suo definitivo trasferimento a Monaco di Baviera, dopo la formazione a Firenze. Gli strascichi della sua formazione sono evidenti nell’affresco del Ceppo, dove la Madonna, insieme al Bambino, è affiancata dai due santi, Niccolò e Girolamo, perfettamente riconoscibili dai loro attributi, mentre si ergono contro un caldo cielo dorato.

In seguito alla chiusura della loggia, Francesco Maria Papi, nel 1743, si propose per completare la decorazione murale dell’ambiente ‹‹gratis io stesso […] purché mi siano somministrati i colori, pennelli ed ogn’altro che possa occorrere.››[9].

Il pittore, che era anche un confratello, può essere ricondotto a quel gruppo di pittori ‹‹quadraturisti›› attivi a Firenze – e non solo – sin dal XVII secolo. Le pareti della loggia furono affrescate con un’architettura illusionistica con tanto di piedritti, portali, vasi, fiori, ed una finta lapide al di sotto del busto del beato Tommaso Bellacci in terracotta argentata, posizionato in una nicchia al muro (fig. 5).

A completamento dello spazio illusionistico suggerito dagli affreschi alle pareti, la volta fu affrescata nello stesso anno dal pittore fiorentino Mauro Soderini, con Angeli volanti che sostengono i simboli di San Niccolò. Avvolti dalle morbide stoffe, gli angeli si librano in un cielo celestiale, arricchito da leggere nuvole gialle e violette, incastonato nell’architettura dipinta da Francesco Maria Papi con volute a “S” e le valve di conchiglia nei pennacchi[10] (fig. 6).

Il vestibolo

In seguito alla loggia di ingresso si trova il “vestibolo” o “ricetto”, un ambiente utilizzato sin dal 1568 come spogliatoio, dove i membri della confraternita potevano indossare la veste ufficiale. Anche all’interno di questo spazio ristretto si colgono i risultati di maestranze che sin dal XVI secolo si occuparono di abbellire questo luogo di riunione e di preghiera (fig. 7).

Maestosa è la Madonna col Bambino sulla parete di fondo, commissionata nel 1571 a ‹‹Chamillo scultore››[11], da riconoscere in Camillo Camilliani, di formazione fiorentina ma di adozione siciliana[12]. Posizionata all’interno di una nicchia – ad opera dello scalpellino Giovanni Gargiolli – la scultura in stucco è a grandezza naturale: la Madonna si erge in piedi mentre porta in braccio il figlio, dagli occhi vispi e dal volto sorridente, e i panneggi delle vesti avvolgono il corpo in torsione della Madonna, riportando all’idea della scultura del Giambologna, spesso vorticosa e intrecciata nelle forme (fig. 8).

Ai lati dell’imponente scultura si trovano due ovali destinati ad ospitare due tele raffiguranti San Francesco e San Girolamo Penitente, entrambe di Onorio Marinari, allievo di Carlo Dolci, eseguite intorno al 1659[13].

La decorazione ad affresco della muratura è invece successiva, realizzata nel 1734 in contemporanea con quella dell’oratorio: in questa sede, come per la loggia precedente – e in seguito nell’oratorio – si devono distinguere più artisti con ruoli differenti. La decorazione della volta “sfondata” si deve a Giovan Domenico Ferretti, il quale raffigurò gli Angeli con simboli di san Niccolò seduti sulle nuvole bianche e in contrasto con i simboli dorati.

A completare la decorazione vi erano i pittori quadraturisti, specializzati nella pittura di architettura: Pietro Anderlini, che si occupò dei colonnati, balaustre e scalinate, e infine Domenico e Francesco Maria Papi, i quali si occuparono degli aspetti più decorativi come ghirlande, fiori e vasi[14].

Non passano inosservati due dipinti ovali di Giovan Camillo Ciabilli con Sant’Antonio Abate e San Niccolò.

Come per la loggia, anche nel vestibolo la porta di collegamento con l’ambiente successivo – l’oratorio – fu progettata nel 1602 da Fra Francesco Buonarroti: la data è stata identificata sulla base dei suoi Ricordi manoscritti e sul progetto cartaceo, oggi al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi[15] (fig. 10).

L’oratorio

Dal vestibolo si giunge all’ambiente più grande e fastoso: l’oratorio.

Sulla base di un manoscritto di Memorie del confratello Giovanni Antonio Marini, redatto nel 1720, si è supposto che il progetto architettonico fosse di mano del Giambologna, ma le fonti documentarie non permettono di confermare questo dato, nonostante siano state evidenziate delle affinità con l’operato dell’artista fiammingo[16].

È certo però che la costruzione dell’oratorio avvenne lentamente, attraverso diverse fasi e grazie alla generosità dei confratelli: di forma rettangolare, l’ambiente venne ulteriormente allungato nel 1588, essendo un luogo molto frequentato. I lavori si protrassero fino al 1598: nel 1595 fu edificata la volta con l’intento di sostituire le travi a vista risalenti al 1564[17].

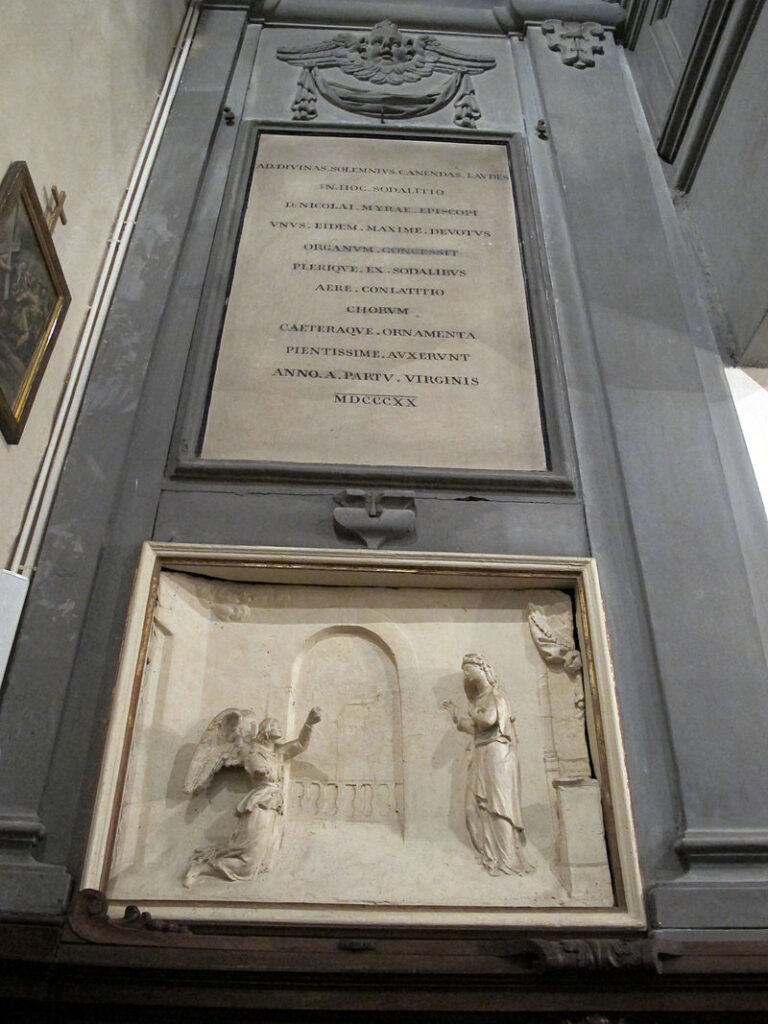

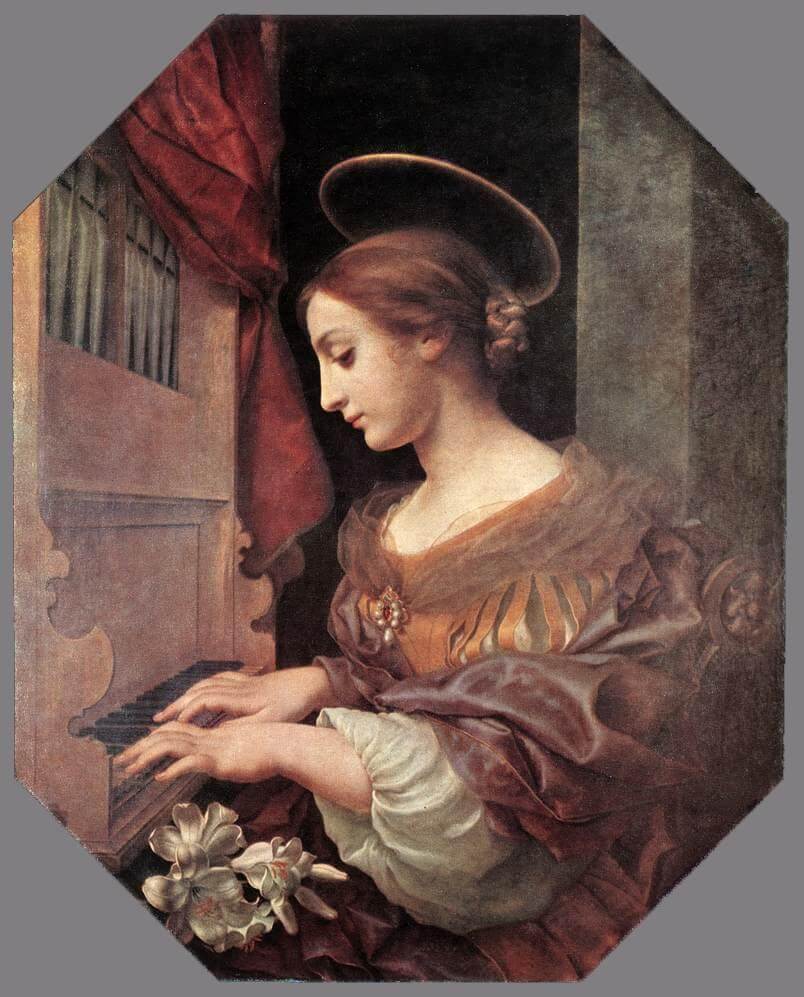

A testimonianza del ruolo centrale che ebbe la musica nell’oratorio, si può ricordare che nel 1820 venne collocato l’organo a unici registri di Benedetto Tronci: un evento tanto importante da essere ricordato su due iscrizioni dipinte in finto marmo, nonché riportato in un dipinto di Giuseppe Servolini raffigurante Sant’Ambrogio approva i capitoli della compagnia, risalente, per l’appunto, al 1820[18].

L’affresco di carattere narrativo è accompagnato ai lati da due piccoli rilievi in terracotta, risalenti al 1614, raffiguranti a sinistra l’Annunciazione (fig. 13) e a destra San Niccolò dota tre fanciulle povere (fig. 14), anche questi ricondotti alla mano del Giambologna, o più propriamente alla sua bottega, e donati dal confratello Matteo Segaloni[19] (fig. 13-14).

La pala d’altare, oggi collocata sulla parete centrale, fu posizionata il 4 dicembre 1610 in occasione dell’antivigilia della festa di San Niccolò: si tratta della Crocifissione e santi di Francesco Curradi (fig. 15).

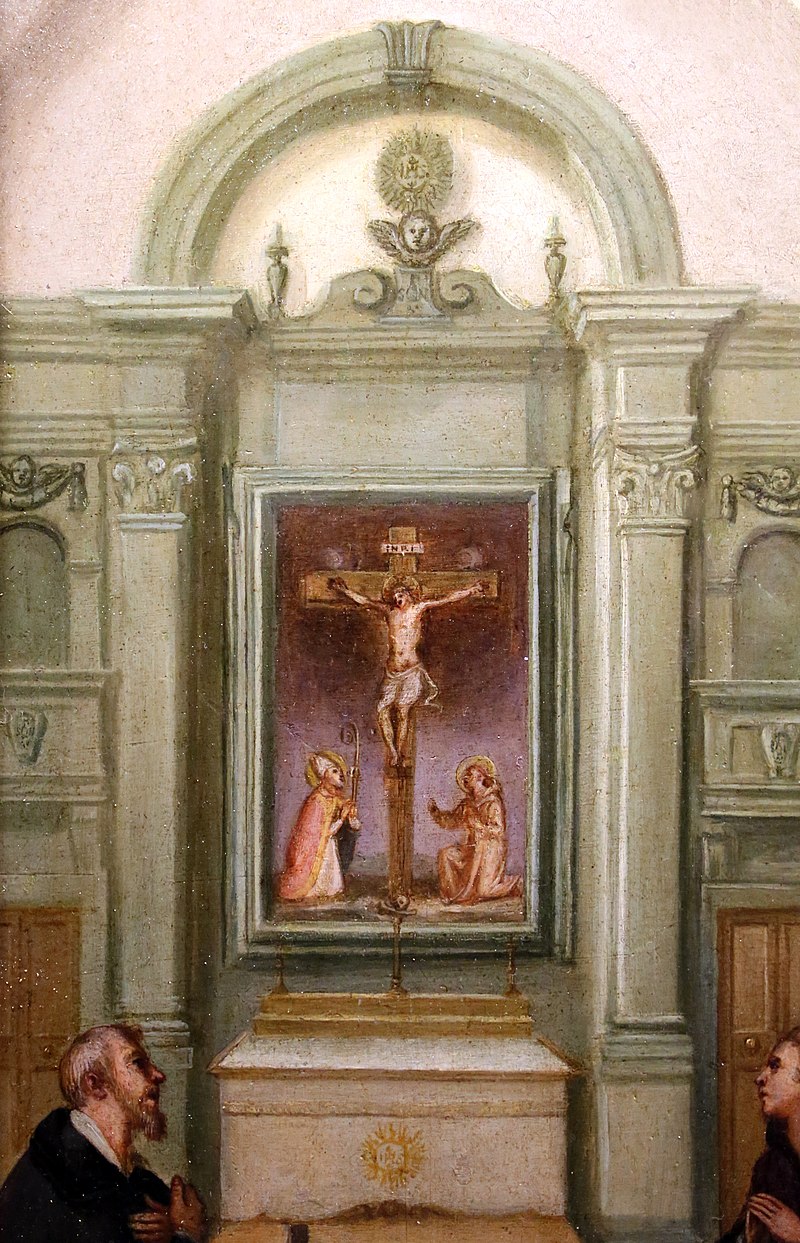

Il dipinto ripropone gli stessi soggetti della precedente pala d’altare dell’oratorio, il Crocifisso tra i santi Niccolò e Francesco del Beato Angelico, capolavoro indiscusso del pittore fiorentino, sin dall’origine sagomato – oggi conservato nella sagrestia – dipinto per la Compagnia tra il 1427 e il 1430 e posizionato sull’altare maggiore (fig. 16).

La sua posizione originaria si deduce dalla tavoletta votiva (1598-1610 ca.), probabilmente di un pittore dell’ambito di Jacopo da Empoli, che non solo permette di ricostruire la nativa postazione della tavola dell’Angelico, ma concede di confrontare l’attuale altare maggiore con quello antecedente[20] (fig. 17).

Il Curradi, chiamato per sostituire il capolavoro dell’Angelico, non più soddisfacente per i gusti dell’epoca, riprese l’iconografia originaria aggiungendo però due personaggi in più alla scena: la Madonna e San Giovanni Evangelista ai piedi di Gesù, accompagnati da due angeli oranti intorno alla testa del Cristo[21].

Ai lati dell’altare furono appesi due stendardi ad opera di Giovanni Antonio Sogliani con la Visitazione e San Niccolò e due fanciulli membri della Compagnia del Ceppo (1522 circa), due tele destinate ad essere trasportate durante le processioni cittadine insieme a un ornamento in legno dorato. Giorgio Vasari, nell’edizione delle Vite del 1568, ricorda che il Sogliani per ‹‹la Compagnia del Ceppo dipinse il segno da portare a processione che è molto bello: nella parte dinanzi del quale fece la visitazione di Nostra Donna, e dall’altra parte S. Niccolò vescovo e due fanciulli vestiti di Battuti, uno de’ quali gli tiene il libro e l’altro le tre palle d’oro.››[22]

Di grande spessore è la decorazione ad affresco che avvolge tutto l’ambiente dell’oratorio, di epoca successiva rispetto alle tavole già preesistenti. Infatti, come si evince dai documenti d’archivio, i lavori di decorazione dell’ambiente ebbero inizio nel maggio 1733[23]. Il primo artista ad intervenire fu Giovan Domenico Ferretti, probabilmente dal marzo 1734, che dipinse la volta dell’oratorio – ricordando anche il suo affresco nel soffitto del vestibolo – dove realizzò un’apertura celestiale rappresentante San Niccolò in gloria.

Se negli ambienti precedenti il santo patrono della Compagnia veniva solo alluso attraverso i suoi simboli, nell’oratorio vero e proprio è finalmente rappresentato: il santo, al centro della volta, si erge sulle nuvole sorrette dagli angeli, che lo presentano alla Vergine Maria, anch’ella sulle nuvole, rivolta alla Trinità. A completamento della composizione a spirale, si trovano in basso San Girolamo, San Francesco e l’arcangelo Michele[24].

Il Ferretti fu pagato ‹‹a conto della pittura dello sfondo e altre figure››, queste ultime da riconoscere nelle lunette sulle pareti laterali, dove Ferretti ricostruì gli episodi della vita del santo[25].

Infine, come per gli altri ambienti del complesso, anche l’oratorio presenta una decorazione architettonica illusionistica: fu infatti Pietro Anderlini a realizzare lo sfondato pittorico. Anderlini, specialista nella pittura di architettura “dell’illusione”, ricoprì le pareti con una costruzione prospettica ben precisa, utilizzata anche per dilatare lo spazio a disposizione, imitando quasi alla perfezione una costruzione tridimensionale attraverso la raffigurazione di colonnati, balaustre aggettanti, cornici e balconcini decorati con fiori, ghirlande e cartigli[26] (fig. 20).

La collaborazione tra Giovan Domenico Ferretti e Pietro Anderlini non si svolse solo al Ceppo, ma anche alla Badia Fiorentina, proprio nello stesso anno[27]. In seguito ai loro interventi, l’ambiente dell’oratorio fu inaugurato in occasione della festa di San Niccolò del 1734.

Grazie alla collaborazione dei vari artisti, ai lasciti testamentari, alle donazioni, furono tante le commissioni rivolte all’abbellimento di questo piccolo luogo, conservatore di importanti manufatti artistici che subirono anche danni profondi: sin dall’alluvione del 1844, passando per il Primo conflitto mondiale, fino all’alluvione del 4 novembre 1966. Grazie ai recenti restauri l’oratorio è tornato al suo originario splendore e i membri della confraternita continuano a riunirsi al suo interno, contribuendo alla sua cura e al servizio religioso di questo luogo ricco di storia e di arte.

Note

[1] Cfr. L. SEBREGONDI, La Compagnia di San Niccolò di Bari detta del Ceppo, Firenze 2018, p. 11

[2] All’interno della Compagnia prese parte il musicista Luigi Cherubini (Firenze 1760-Parigi 1842), da cui prende il nome il conservatorio fiorentino.

[3] Cfr. Ivi, pp. 18-19.

[4] Cfr. Ivi, p. 11.

[5] Cfr. Ivi, p. 13.

[6] Cfr. Ivi, p. 14.

[7] Cfr. Ivi, p. 21.

[8] Cfr. Ivi, p. 21-23. Il portale fu eseguito su disegno di Fra Francesco Buonarroti il Giovane, pronipote di Michelangelo.

[9] L. SEBREGONDI FIORENTINI, La compagnia e l’oratorio di San Niccolò del Ceppo, Firenze 1985, p. 71.

[10] Cfr. F. FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno a Firenze: spazi illusionistici nella decorazione pittorica delle chiese tra Sei e Settecento, Firenze, p. 223.

[11] Cfr. L. SEBREGONDI, La compagnia…cit., p. 27.

[12] Camillo Camilliani è certaente noto per essere stato uno scultore e un archietetto attivo in Sicilia, dove tra le maggiori testimonianze del suo operato si ricorda la Fontana di Piazza Pretoria.

[13] Cfr. L. SEBREGONDI, La Compagnia…cit., p. 27-31.

[14] Cfr. Ivi, p. 31.

[15] Cfr. Ivi, p. 27.

[16] Cfr. Ivi, pp. 31-32.

[17] Cfr. Ivi, p. 34.

[18] Cfr. Ivi, p. 35.

[19] Cfr. Ibidem.

[20] Cfr. Ibidem.

[21] Cfr. Ivi, pp. 45-52.

[22] G. VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

[23] Cfr. L. SEBREGONDI, La compagnia…cit., p. 43.

[24] Cfr. Ibidem.

[25] Cfr. Ibidem.

[26] Cfr. Ivi, p. 45.

[27] Cfr. F. FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno…cit., p. 137.

Bibliografia

SEBREGONDI, La compagnia e l’oratorio di San Niccolò del Ceppo, Firenze 1985.

VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

SEBREGONDI, La Compagnia di San Niccolò di Bari detta del Ceppo, Firenze 2018.

FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno a Firenze: spazi illusionistici nella decorazione pittorica delle chiese tra Sei e Settecento, Firenze 2006.

TRA I GIOIELLI DEL BAROCCO CATANESE. IL MONASTERO DI SAN BENEDETTO

A cura di Mery Scalisi

La storia del Monastero di San Benedetto, in Via Crociferi, risale al 1334, quando, su autorizzazione della Cattedrale di Catania, viene costruito il primo monastero delle Benedettine, grazie all’impegno della signora Alemanna Lumello e a dei locali messi a disposizione, dalla stessa, presso la zona detta il Pozzo degli Albani, più precisamente tra le chiese della Raccomandata e di San Pantaleone, tra le attuali vie Vittorio Emanuele e Via Garibaldi.

Dopo una breve sosta, nel 1355, vicino alla Cattedrale, le benedettine trovarono fissa dimora nell’attuale sito, un tempo dimora del Conte di Adrano, acquisendo oltretutto alcune delle proprietà in prossimità dell’antica chiesa bizantina di Santo Stefano, quest’ultima, poi, abbattuta per edificarne una nuova, completata grazie alla costruzione di una cappella del Crocefisso nel 1684.

Quanto descritto fino ad ora verrà distrutto dal terremoto del 1693, terremoto che può essere considerato come un vero e proprio spartiacque, che porterà l’intera Sicilia a subire una netta trasformazione, che cercherà di anticipare l’attività di modernizzazione delle grandi capitali europee. Un terremoto importante che smosse tutta la Sicilia orientale, con baricentro sul mar Ionio, tra il porto di Augusta e quello di Catania, a 25-30 km dalla costa.

Dal primo evento del 9 gennaio, secondo una diceria locale, dopo una prima scossa di terremoto, ne sarebbe arrivata una seconda entro le 24 ore, ma fino al giorno seguente non si avvertirono nuovi sismi o scosse telluriche, per cui la popolazione si tranquillizzò e tornò nelle proprie abitazioni. La seconda scossa si verificò dopo 48 ore, l’11 di gennaio alla ventunesima ora; in quegli anni l’ora zero veniva calcolata a partire dal momento in cui il sole tramontava dunque, secondo un calcolo matematico la ventunesima ora corrisponde alle attuali 15:00 del pomeriggio. Fu una scossa disastrosa che sollevò paesi, demolì un centinaio di centri urbani della Sicilia orientale e causò la morte di oltre 80.000 uomini. La zona sottoposta al sisma comprendeva alcune zone della provincia di Messina, le intere provincie di Catania, Siracusa e Ragusa e una porzione della provincia di Enna.

La notizia dell’avvenuta catastrofe giunse subito al vicerè duca di Uzeda di Palermo, il quale non prese subito provvedimenti per organizzare un soccorso, ma piuttosto salpò con la sua grande imbarcazione tenuta nel porto del capoluogo siciliano e si riparò in mare aperto aspettando ulteriori notizie.

Al monastero di San Benedetto, con sole cinque suore sopravvissute, venne aggregato il monastero di Santa Maddalena, situato poco di fronte all’attuale chiesa e fin da subito denominato Abbazia Piccola, con il quale si collegherà successivamente grazie ad un arco costruito nel 1704.

Gli ultimi anni del 600 e i primi decenni del ‘700 serviranno per ripartire da quanto distrutto dal terremoto e le stesse suore, per tutto il 700 s’impegneranno alla ricostruzione di quanto raso al suolo, ampliando altresì le due abbazie con l’acquisto di nuovi fabbricati adiacenti ad esse e ottenendo la consacrazione della chiesa dal Vescovo in carica, Salvatore Ventimiglia, nel 1763.

Dalla chiesa, fin’ora raccontata, e proseguendo lungo la via Crociferi, affiancata al prospetto principale del Monastero, troviamo la scalinata del parlatorio innalzata agli inizi del ‘700 e confermato da un’iscrizione visibile nella lapide celebrativa posta sull’arco di via Crociferi dal lato nord; l’intero spazio del parlatorio si presenta allo spettatore con una facciata concava, composta da due elevazioni, una prima, che a sua volta nasconde un terrapieno superato dalle monumentali scalinate che ci conducono al grande parlatorio (fig. 1, 2).

Il suddetto parlatorio si presenta come lo spazio in cui si entra in stretto contatto con la vita monastica, con pianta quadrata e pavimenti con motivo geometrico in cotto e pietra calcarea e con al centro della volta un affresco raffigurante San Benedetto. L’unico punto di contatto da questo ambiente al mondo circostante è costituito da cinque eleganti aperture protette da grate.

Altro ambiente suggestivo è sicuramente la scalinata degli angeli, che si presenta come un grande ambiente coperto con volta a crociera, illuminato da finestroni, con pavimento a tarsie marmoree policrome e portali e decorazioni in stucco in stile rococò, oltre il quale un endoportico con scalinata a tenaglia e con hai rispettivi un gruppo marmoreo di otto statue, degli angeli, rivestite in stucco marmoreo nel 1763, dall’artista Nicolò Mignemi. E’ da questa armoniosa scalinata che abbiamo l’ingresso alla Chiesa, costituita da un’unica navata, scandita sulle pareti da lesene binate, che fungono da cornice alle tre arcate laterali, sovrastate da volte a botte. Le paraste sostengono la trabeazione, semplice, ma allo stesso tempo arricchita da pitture murali con putti e festoni. Oltre, nel fregio della trabeazione, le grate delle gelosie panciute e dorate.

Il Monastero fin’ora raccontato, e la relativa vita claustrale, inoltre, nel corso dei secoli ha ispirato non pochi scrittori e registi; tra gli esempi possiamo citare l’ambientazione del romanzo Storia di una capinera di Giovanni Verga e di conseguenza dell’omonimo film, di Zeffirelli, che vede girare proprio nella Chiesa di San Benedetto il matrimonio tra Nino e Giuditta.

L’interno della Chiesa, nonostante, come sopra già detto, presenti un’unica navata, si presenta ricco a livello pittorico.

Partendo da destra, nel primo altare l’Immacolata, di Sebastiano Lo Monaco; nel secondo altare Il martirio di San Placido, un affresco del Tuccari; nell’ultima arcata San Benedetto di Michele Rapisardi.

In alto a destra: Dono della Contemplazione e della Profezia; allegoria della Temperanza; Distruzione degli idoli pagani; Fortezza; Omaggio di Totila; Prudenza; Giustizia Divina.

A sinistra: nel primo altare, vicino alla Cantoria, San Michele, l’Arcangelo Raffaele e Tobiolo, di Matteo Desiderato; nell’altare centrale, Martirio di Sant’Agata; nell’ultimo altare, vicino al presbiterio, Crocifisso.

In alto a sinistra: Difesa della fede; Carità; Miracolo della falce; Speranza; San Benedetto e i piccoli Mauro e Placido; Fede; Vittoria sulle passioni.

La volta in alto viene dedicata a San Benedetto, con le seguenti opere: in uno scudo araldico, Ascesa al Cielo di San Benedetto, visibile dall’entrata della Chiesa, nel primo scomparto verso la cantoria; Trionfo di San Benedetto, nello scomparto centrale, e distribuita in tre centri; Il viatico (eucarestia) di San Benedetto, verso l’altare maggiore.

Un’altra parte, anch’essa ricca a livello pittorico, è quella del presbiterio, rivestito da un paramento di marmo grigio con paraste angolari e con rilievi in stucco marmoreo che raffigurano le sante dell’ordine. I due fianchi, ricoperti di stucchi con effetto marmo, sono sovrastati da un matroneo con grata a gelosia.

La calotta del presbiterio, anch’essa realizzata dal Tuccari, presenza l’Incoronazione della Vergine. L’Adorazione dell’Agnello, invece, nella lunetta frontale probabilmente non è opera del già nominato Tuccari.

Ultima parte, l’altare maggiore, realizzato con diaspri di Sicilia, diaspri o pietre dure, elementi lapidei, solitamente rinvenuti lungo i fiumi, e che una volta lavorati, tagliati in piccolissime parti, fungono da rivestimento. A questo, a livello decorativo, si aggiungono lamine d’argento, ori zecchini, marmo e bronzo. A livello pittorico: nel paliotto, l’Ultima cena di Antonio Zacco; Il trasporto dell’arca di Bonaventura Caruso; Castità, Obbedienza, Povertà e Preghiera nei pennacchi.

Bibliografia

BAROCCO architettura, scultura e pittura, S. Di Fraia editore

Antonino Scifo, Catania. Immersi nel barocco sulle tracce di scrittori, santi e musicisti, Ali&No

Antonino Scifo, Catania. La ricostruzione barocca dopo il terremoto del 1693, Ali&No

Natasha Puglisi, La storia di Catania. Dalla preistoria ai giorni nostri, Typimedia Editore

VIRTÙ E LEGGE PT. II

A cura di Andrea Bardi

Triboniano consegna le Pandette a Giustiniano

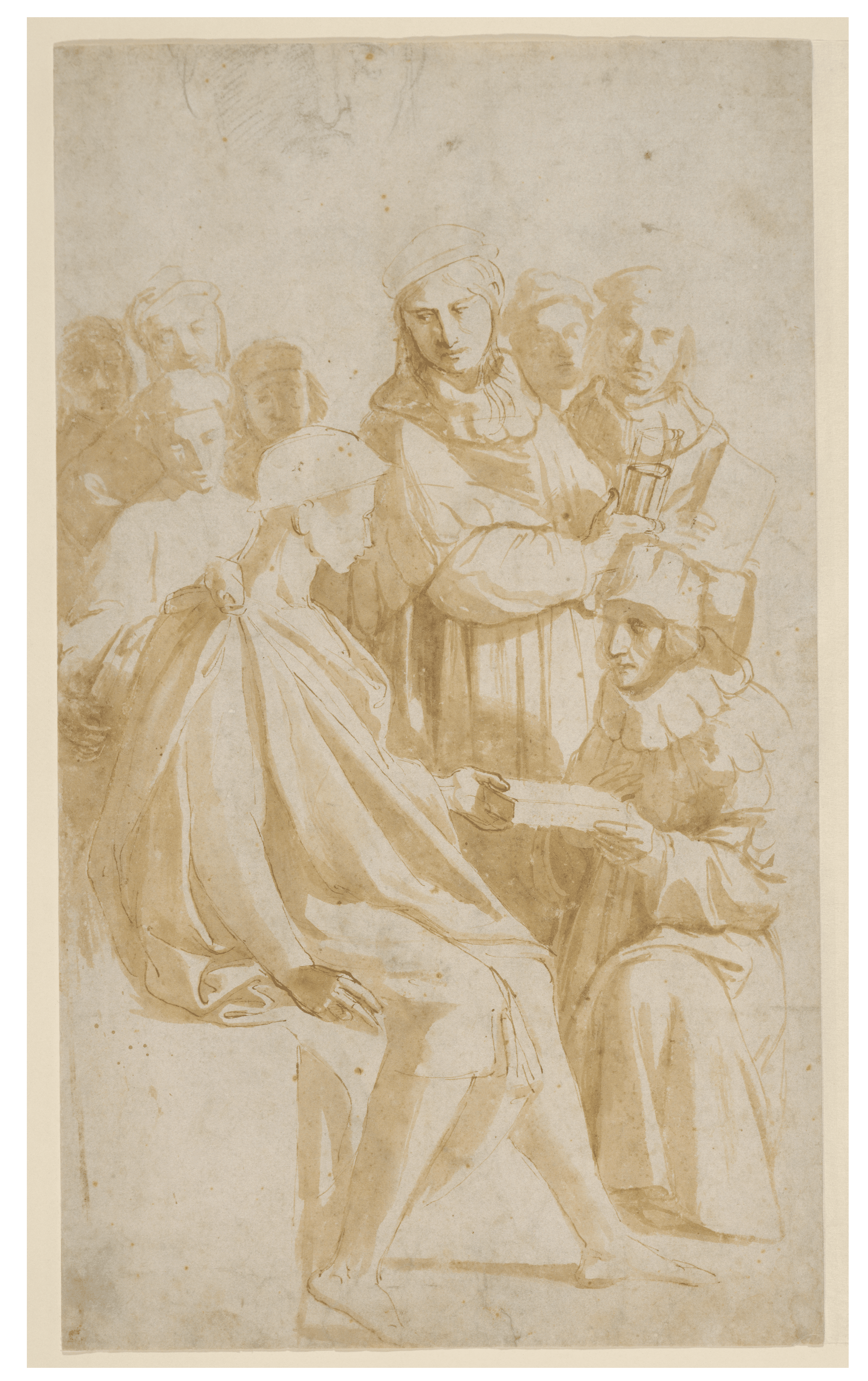

Sull’estremità sinistra del registro inferiore dell’affresco, al di sotto della lunetta delle Virtù Raffaello, dice Vasari, inserisce la figura dell’imperatore Giustiniano il quale “dà le leggi a i dottori, che le corregghino”[i]. I “dottori” di cui parla lo storico aretino compongono la squadra di giuristi che Giustiniano ha raccolto attorno a Triboniano, responsabile della compilazione delle Pandette, ovvero una raccolta di materiale giurisprudenziale romano. La composizione (fig. 2) è realizzata sulla scorta di un disegno a penna e pennello su punta di metallo, oggi custodito allo Stadel di Francoforte (fig. 3) che sul verso contiene alcune indicazioni per un’architettura che se studiosi come Konrad Oberhuber hanno associato alla parete della Giurisprudenza, altri – John Shearman – hanno indicato come preliminari all’architectura picta della Cacciata di Eliodoro[ii].

L’episodio della Consegna delle Pandette ha, poi, sempre attratto tutti gli storici dell’arte pronti a dibattere sulla mano responsabile di un affresco da sempre ritenuto come un prodotto di bottega. Dal momento in cui, tuttavia, a quelle date Raffaello non era ancora a capo di una équipe di aiutanti strutturata in modo organico, la collaborazione con altri pittori si risolveva in affiancamenti di natura episodica e limitata a singole commissioni. Rilanciata nel corso del Novecento da Rodolfo Pallucchini (Sebastiano Viniziano, 1944) la prima tra le ipotesi avanzate risale addirittura alla metà del Cinquecento. È Ludovico Dolce, infatti, che nell’Aretino (1557) sostiene come “nel tempo che Roma fu saccheggiata da soldati di Borbone” (il riferimento è al celebre “Sacco” del 1527) e “havendo alcuni Tedeschi […] acceso con poco rispetto il fuoco per uso loro in una delle camere dipinte da Rafaello”, le teste “guaste” dal fumo vennero ridipinte da “Bastiano"[iii]. Adolfo Venturi, invece, ha proposto il nome del pittore francese di vetrate Guillaume de Marcillat. Più recentemente (2000) Arnold Nesselrath ha suggerito il nome di Lorenzo Lotto, pittore documentato all’interno dei Palazzi Apostolici tra il 1509, anno a cui risale il primo pagamento registrato – cento ducati a “Laurentio pictori” – per la “camera nostra”, ovvero quella che oggi è la Stanza di Eliodoro, e il 1511. Le motivazioni che Nesselrath adduce alla sua ipotesi sono tanto di carattere tecnico – lo studioso spiega come, a differenza dell’Approvazione delle Decretali, i volumi nell’episodio delle Pandette siano ottenuti mediante l’applicazione di strati di colore l’uno sull’altro – quanto di natura fisionomica. Alcune tra le teste di giuristi nell’affresco vaticano richiamano, per costruzione, alcuni dei volti dipinti dallo stesso Lotto per l’Oratorio Suardi a Trescore. Ancora, la posizione del volto di uno dei membri della squadra di Triboniano è messa in connessione con il Cristo della Trasfigurazione di Recanati. L’analogia più puntuale, tuttavia, è quella che Nesselrath individua tra il protagonista del dipinto, Triboniano, e il giovane con lucerna del Kunsthistorisches di Vienna (fig. 4)[iv].

Ancora Catherine Joost-Gaugier (The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, 1994) ha ipotizzato come Raffaello potesse avere ripreso i tratti fisionomici dell’imperatore, a cui all’inizio del secolo Tommaso Inghirami aveva anche dedicato una Vita, da un disegno raffigurante la perduta statua equestre di Giustiniano a Costantinopoli[v].

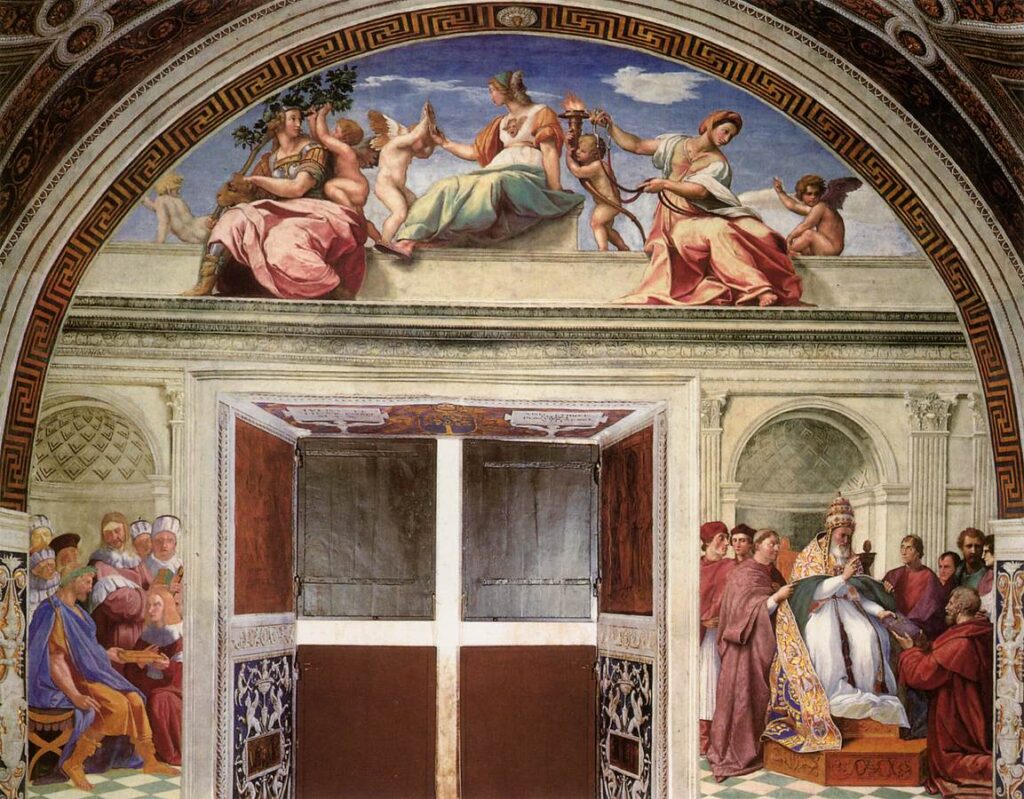

Gregorio IX approva le Decretali

Opposto rispetto alla scena delle Pandette è l’episodio con “il papa che dà le decretali canoniche”[vi]in cui, spiega Vasari, Raffaello “ritrasse papa Giulio di naturale”. Le Decretali sono epistole contenenti materiale giuridico firmate da un papa. Nel caso specifico, il pontefice in questione, pur essendo ritratto con le fattezze di Giulio II, è Gregorio IX (papa dal 1227 al 1241), sotto il cui regno venne emanato il Liber Extra, i cui contenuti vennero accorpati nel cosiddetto Corpus Iuris Canonici, pubblicato alla fine del Cinquecento per volontà dell’ex cardinale bolognese – poi papa, anch’egli col nome di Gregorio XIII dal 1572 al 1585 – Ugo Boncompagni.

Ritratto nel momento in cui approva le Decretali (fig. 5), Gregorio/Giulio è preceduto da un corteo di alti prelati, tra i quali ancora Vasari riconosce “Giovanni cardinale de’ Medici assistente” (futuro papa Leone X e “preso di mira” dalla “soldatesca di Carlo V”[vii]), “Antonio cardinale di Monte” e un altro papa venturo, “Alessandro Farnese cardinale”[viii]che per un quindicennio, dal 1534 al 1549, avrebbe retto le sorti della Chiesa col nome di Paolo III.

Una volta svelato l’identikit della corte pontificia nell’Approvazione, resta da chiarire la relazione tra il papa regnante – Giulio II – e un suo illustre predecessore (Gregorio IX). Un primo aspetto che accomuna i due pontefici è la volontà, da parte di entrambi, di ricucire la frattura tra chiesa d’Occidente e chiesa d’Oriente (lo stesso Giulio, infatti, era figlio della greca Teodora). L’altro punto, ben più decisivo, riguardava però i delicati – e non sempre positivi – rapporti diplomatici con le grandi potenze laiche sul territorio europeo. Se l’ostacolo di Gregorio aveva il nome di Federico II di Svevia – e lo stesso Gregorio, sempre nel Liber Extra, aveva ribadito la natura “ausiliaria” del potere imperiale rispetto al governo ecclesiastico – la più grande minaccia per Giulio era, da un certo punto in poi, la coalizione antipapale tra Luigi XII di Francia e Massimiliano I d’Asburgo[ix]. Luigi XII, e la sua crescente influenza nel Nord-Italia, era la preoccupazione principale per Giulio, il cui motto, in quegli anni, era “libertà dai barbari” francesi. Il della Rovere, tuttavia, doveva anche mantenere un certo controllo sui domini pontifici in Romagna, e fu per questo motivo che, nell’agosto del 1510, decise di partire alla volta di Bologna. Infortunato in battaglia, Giulio trascorse il periodo di convalescenza proprio a Bologna, e in questo periodo un cronista bolognese racconta di come egli portasse la barba “per vendicarsi”, e di come “non la voleva più rasar per insino a tanto che non aveva anco fuora scalzato el re Ludovico de Franza d’Italia”[x].Curiosamente, fu proprio Gregorio IX che nel Liber Extra proibì ai membri del clero di portare la barba, ponendosi sulla scia dei precedenti concili di Limoges e Bruges (1031), Coyac (1050) e Tolosa (1119) e inserendosi in una tradizione ben più lunga. Già dal nono secolo in poi, infatti, la barba era divenuto uno degli elementi di distinzione tra i prelati occidentali e gli officianti ortodossi, “il segno più visibile della frattura tra Costantinopoli e Roma”[xi]. Elemento iconografico nuovo, la barba funge anche da terminus post quem per la realizzazione dell’affresco, dal momento in cui il pontefice venne visto per la prima volta con la barba il 26 giugno del 1511.

La parete della Giurisprudenza: un piano alternativo

La scarsa fortuna della spedizione di Giulio in Romagna, sostengono alcuni studiosi come lo stesso John Shearman, avrebbe dissuaso lo stesso pontefice dal rappresentare un soggetto apocalittico[xii], il più importante tra i momenti di Giudizio della storia e testimoniato dalla copia di un disegno dell’Urbinate oggi custodita al Louvre (fig. 6) che altri, come Redig de Campos, considerano come progetto alternativo della Liberazione di San Pietro nella Stanza di Eliodoro, o ancora, sempre nel medesimo ambiente, alla Messa di Bolsena.

Al centro della composizione, Dio Padre, in una coltre di nubi, è colto nell’atto di consegnare agli angeli, che lo circondano sui due lati, le trombe del Giudizio. Completano la figurazione Giovanni Evangelista e il pontefice, inginocchiato sulla sinistra e ancora imberbe e perciò non ancora vittima della bruciante sconfitta da parte dei francesi, motivo che avrebbe spinto il papa – per Shearman – verso la soluzione definitiva.

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[ii] Paolo dal Poggetto, Raffaello. I disegni, p. 616.

[iii] L. Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura, pp. 104-106.

[iv] A. Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, p. 9.

[v] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[vi] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[vii] D. Redig de Campos, Raffaello nelle Stanze, p. 20.

[viii] Ibidem.

[ix] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[x] Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, p. 526.

[xi] Ibidem

[xii] A. Emiliani, Raffaello. La Stanza della Segnatura, p. 201.

Bibliografia

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Paolo dal Poggetto (a cura di), Raffaello. I disegni, Firenze, Nardini, 1983.

Pier Luigi De Vecchi, Raffaello, Milano, Rizzoli, 2002.

Ludovico Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura (1557), Firenze, Michele Nestenus e Francesco Moucke, 1735.

Andrea Emiliani, Michela Scolaro, Raffaello. La Stanza della Segnatura, Milano, Electa, 2002.

Christiane L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, in “Artibus et Historiae”, vol. 15, no. 29, Cracovia, IRSA, 1994, pp. 85-98.

Arnold Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, in “The Burlington Magazine”, vol. 1142, no. 1162, Londra, Burlington Magazine Publications, 2000, pp. 4-12.

Konrad Oberhuber, Raphael and the State Portrait-I: The Portrait of Julius II, in “The Burlington Magazine”, vol. 113, no. 816, Londra, Burlington Magazine Publications, 1971, pp. 124-131.

Deoclecio Redig De Campos, Raffaello nelle stanze, Firenze, Giunti, 1983.

Daniel M. Unger, The pope, the painter, and the dynamics of social standing in the Stanza della Segnatura, in “Renaissance Studies”, vol. 26, no.2, Hoboken, Wiley, 2012, pp. 269-287.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, in “The Art Bulletin”, vol.59, no.4, New York, College Art Association, 1977, pp. 524-533.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-lotto_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-giulio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=Giovanni%20Battista%20Picotti%20Giuliano%20della,cardinalizia%20col%20titolo%20di%20S., consultato il 27/05/2022.

IL CONVENTO DEI DOMENICANI A TAGGIA

A cura di Daniele Mennella

L’alta e imponente ombra che l’antico convento domenicano di Taggia, dedicato a Santa Maria della Misericordia, ogni pomeriggio proietta, copre interamente la piazza dedicata al suo fondatore, Beato Cristoforo. Il forte legame che unisce il convento dei Domenicani alla sua comunità, quella dei taggesi è antico ma tutt’oggi ancora saldo.

Cenni storici

Il convento di tutti

Tra le prime predicazioni del culto domenicano a Taggia si annoverano l’intervento di San Vincenzo Ferrer e dei cittadini tabiesi Fra Obertino e Fra Terano, membri nel 1433 del convento riformato di San Domenico da Genova. Fu però l’accesa e fervente predicazione del Beato Cristoforo, novizio del Convento di San Eustorgio di Milano, che nella metà del XV secolo convinse la commossa comunità di Taggia a volere la fondazione di un convento di frati domenicani.

I lavori per la realizzazione, iniziati nel 1460, coinvolsero e interessarono globalmente tutte le classi sociali taggiasche. Il volgo, trasportando i sassi e l’arena prelevati dal lungo torrente Argentina e recuperando il legname dai boschi di Pigna, si adoperò per sostenere manualmente le maestranze locali nella fabbricazione, coordinate dai maestri comacini Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono.

I nobili, invece, entrarono subito in lizza per il possesso delle cappelle con diritto di giuspatronato, elargendo, per ottenere il favore dei predicatori, grandi somme di denaro e terreni. Esemplare è il caso dei nobili Curlo e Battista Visconti, che acquistarono e donarono ai frati la cosiddetta “strada dei signori”, che collegava il convento al tessuto cittadino. Il cantiere del neonato convento domenicano poté inoltre contare sull’appoggio della grande aristocrazia italiana, rilevando importanti sussidi economici dai duchi di Milano e dal governatore di Genova. Ma è sotto l’egida della congregazione riformata di Lombardia che il convento dei Domenicani di Taggia, divenne il baricentro culturale del ponente Ligure. Considerevole parte dei sussidi venne impiegata, come riportato nella cronaca di Niccolò Calvi, per l’allestimento e la realizzazione della biblioteca, decorata con le icone dei santi dottori della chiesa e custode di pregevoli codici teologici medievali. Sintomo tangibile della grande attenzione riservata allo studio e alla cultura, sono i numerosi titoli accademici acquisiti dai priori del convento dall’anno 1516 alla sua prima soppressione nel 1810. Tra gli studiosi taggiaschi più noti si menziona Giovanni da Taggia, illustre teologo e inquisitore, morto a bologna nel 1521. Lo slancio dei domenicani verso l’erudizione e lo studio, toccò di riflesso anche la vivace comunità di taggiaschi. Infatti, per mezzo di un importante lascito testamentario risalente al 1515 di Giovanni Battista Boeri, protomedico di Enrico VII D’Inghilterra, i frati comperarono un edificio a Taggia che utilizzarono come scuola per venti giovani indigenti. Nel corso dei secoli, la storia del convento domenicano non fu più così luminosa. Soppresso durante l’occupazione napoleonica del 1810, l’ordine tabiese domenicano, vivendo inizialmente sotto le dipendenze del regno Sabaudo e successivamente soggetto alla giurisdizione della restaurata provincia di san Pietro martire, perse il suo ruolo di autorevole centro religioso e culturale. Nel 1866 molti beni furono confiscati per sostenere le finanze dello stato e il patrimonio artistico e librario del convento subì gravi perdite. Solo nel 1926, dopo molti anni di abbandono e incuria, grazie al lavoro di recupero promosso da Nicola Capoduro, i frati domenicani tornarono ad abitare il convento di Taggia.

La Struttura

Le influenze e il carattere unico.

La facciata del convento domenicano, dedicato alla Madonna della Misericordia, è rifinita a marmorino; tecnica decorativa di pregio, utilizzata di frequente durante l’età barocca, che rende l’intonaco liscio e brillante, ricordando il marmo. L’intero edificio risulta nel suo complesso caratterizzato da una volumetria e ariosità lontane dalla tradizione tardo-gotica ligure, rendendo il convento domenicano di Taggia un unicum nel panorama ligure di ponente. L’interno è di chiara matrice lombarda, e lo schema strutturale utilizzato risponde a precise esigenze di culto e di funzione. Si noti ad esempio l’ampia aula unica destinata ad accogliere gli abitanti del luogo durante le prediche, oppure il divisorio, ora non visibile, che modulava e divideva l’ingresso posteriore, destinato agli uomini, da quello anteriore, destinato invece alle donne.

Nei dodici altari che compongono il corpo ecclesiastico centrale sono contenute importanti opere pittoriche di numerosi artisti rilevanti: Ludovico Brea, Giovanni Canavesio, Gregorio de Ferrari e Giovan Battista Trotti. Il chiostro, realizzato negli anni Settanta del Quattrocento, presenta colonne tardo gotiche che sostengono cinque arcate per lato, che si dispiegano seguendo un perimetro quadrato. La copertura è costituita da volte a crociera e le pareti terminano con lunette nelle quali sono dipinte le Storie di San Domenico.

L’Adorazione dei Magi, un Parmigianino a Taggia.

La tela trafugata

Il dipinto a olio su tavola, secondo l’inventario compilato da Calvi, era ubicato nel convento domenicano almeno a partire dal 1622. Attribuita inizialmente a Perin del Vaga, poi a Luca Cambiaso e successivamente a Girolamo da Treviso, fu l’intensa attività di ricerca di Roberto Longhi ad assegnarla infine alla mano del Parmigianino. Le analogie con la Madonna Vasari e con la Madonna di Santa Margherita confermarono poi l’attribuzione suggerita. La tavola presenta sullo sfondo, inserite all’interno di un fosco paesaggio, alcune figure sintetiche: il ricco corteo dei Magi e i pastori con un bue e un asino. La scena principale è collocata sotto un abituro in rovina, il tetto ligneo è sfondato e retto da due colonne di pietra e un arco in muratura. La vergine tiene in braccio Gesù che, posizionato al centro, stringe a sé una delle ampolle portate in dono dai Magi, posizionati sulla destra del dipinto. Due dei Magi sono raffigurati con una lunga e folta barba, mentre il terzo, dai chiari tratti orientaleggianti, è caratterizzato da una velata espressione di attesa. Maria, dipinta con un collo longilineo, si volta per guardare Giuseppe, che si trova all’estrema sinistra, orante. Il Parmigianino realizzando la tavola, riutilizza la statica armonia rinascimentale tipica di Raffaello e Perugino donandogli un palpitante movimento e patos. L’opera venne trafugata dalla chiesa di San Domenico a Taggia nel 1994 e recuperata nel 2003, grazie ad una complessa operazione della squadra mobile di Genova e sottoposta ad un eccellente restauro da parte della Soprintendenza.

Bibliografia

W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti, Padova 2003.

Atti della società ligure di storia patria, nuova serie, XL VII ( CXXI) Fasc.I – Genova MMVII.

M. Bartoletti, Il convento dei Domenicani di Taggia, Genova 1993.

G.B. Tirocco, Taggia. I Paesi e i santuari della Valle Argentina, Sanremo 1933

Sitografia

https://www.conventosandomenicotaggia.it consultato il 20/07/2022

GIOVANNA GARZONI. ARTISTA COSMOPOLITA

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

La recente mostra "La grandezza dell'universo nell’arte di Giovanna Garzoni”1, curata da Sheila Barker e tenutasi a Palazzo Pitti a Firenze, è stata la prima monografica mai dedicata interamente all’artista ed ha consentito di riportare l’attenzione sulla figura di questa protagonista dell’arte del ‘600.

L’artista lavorò per alcuni dei più importanti committenti del suo tempo, tessendo relazioni con artisti ed intellettuali dei più sofisticati. Come un’altra famosa pittrice del XVII secolo, Artemisia Gentileschi, anche Giovanna fu una donna cosmopolita: non solo viaggiò ampiamente in Italia, ma fu anche accolta alle corti internazionali di Parigi e Londra.

La formazione

Originaria delle Marche, Giovanna nacque ad Ascoli Piceno nel 1600 circa, data dedotta dagli storici grazie alla Sacra Famiglia firmata e datata 1616 e dipinta da una giovane Giovanna sedicenne.

Dopo una prima formazione probabilmente con lo zio Pietro Gaia, la Garzoni ben presto si trasferì a Venezia per proseguire lo studio dell’arte, meta quasi naturale dato che il padre era veneziano e la madre proveniva da una famiglia d’artisti, i Gaia appunto, anch’essa d’origine lagunare.

La vicinanza tra le prime opere della pittrice, come per esempio la suddetta Sacra Famiglia, e lo stile di Jacopo Negretti (meglio conosciuto come Palma il Giovane) ha spinto la critica ad ipotizzare che la Garzoni abbia studiato a fianco del maestro veneziano. Più sicuro è però l’alunnato presso Giacomo Rogni, dal quale l’artista apprese l’arte della calligrafia, come si evince dal Libro de’ caratteri cancellereschi corsivi (1617-20 circa), il quaderno manoscritto con 42 complessi esercizi calligrafici di mano di Giovanna ed oggi conservato all’Accademia di San Luca di Roma.

Un primo soggiorno fiorentino

A questi anni risalirebbe anche il suo primo soggiorno a Firenze, avvenuto probabilmente tra il 1618 e il 1621. Un capitolo inedito del manoscritto Della dignità et della nobiltà delle donne di Cristofano Bronzini, rinvenuto da Sheila Barker, ha infatti gettato nuova luce sugli anni giovanili della pittrice2.

Lo scrittore ci parla della precoce bravura di Giovanna nella pittura, già elogiata non solo per le rappresentazioni di natura morta, genere che l’ha resa famosa, ma anche per le sue abilità calligrafiche. Inoltre, secondo il racconto del Bronzini, la pittrice si sarebbe presentata al cospetto della Granduchessa, Maria Maddalena d’Austria, con

in dono una miniatura (oggi perduta) della santa omonima. Questa notizia conferma come Giovanna fosse già attiva nel genere della miniatura e indica che proprio la Granduchessa potrebbe essere stata una dei primi committenti della pittrice. Ma le notizie dedotte da Barker non si fermano qui; Bronzini ci racconta che la giovane si era fatta notare a corte anche per le sue capacità musicali e canore. Sono tutte doti, queste, che riflettono l’interesse di Giovanna di intraprendere una prestigiosa carriera internazionale a stretto contatto con l’ambiente cortigiano del tempo3.

Proprio a Firenze la giovane avrebbe potuto anche ammirare e studiare le tavole naturalistiche di Jacopo Ligozzi, fondamentali per l’evoluzione della sua tecnica pittorica per l’illustrazione botanica e zoologica. Ne sono la prova alcuni dei disegni successivi della Garzoni, come le quattro illustrazioni provenienti dalla serie delle Carte dei semplici, eseguita per il granduca Ferdinando I nel 1648 (fig.2), conservate al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi. Al centro del foglio è riprodotto, con estremo rigore scientifico, il soggetto botanico che, in rispetto delle regole dell’illustrazione scientifica, non è ombreggiato. Accanto al fiore l’artista si cimenta nella rappresentazione di altri elementi naturalistici con un chiaroscuro che rafforza la tridimensionalità della rappresentazione.

Infine, fu probabilmente durante questo stesso soggiorno fiorentino che la Garzoni entrò in contatto non solo con l’erudito Cassiano dal Pozzo, presente alla corte medicea nel 1620 nonché futuro committente e garante dell’artista, ma anche con due artiste donne all’epoca attive alla corte medicea: Arcangela Paladini e Artemisia Gentileschi. Parte della critica ritiene che proprio con quest’ultima la Garzoni instaurò probabilmente un rapporto d’amicizia e/o collaborazione di lunga durata: un’ipotesi suggestiva è infatti quella che le due artiste abbiano viaggiato assieme e condiviso alcune tappe del loro percorso lavorativo.

Venezia, Napoli e Roma

Dopo il soggiorno fiorentino Giovanna rientrò a Venezia, dove è nuovamente documentata nel 1625, e proprio qui la Gentileschi arrivò verso la fine del 1626. Allo scoccare del 1630 poi entrambe le artiste accettarono l’invito di Alfán de Ribera, duca di Alcalà e viceré di Napoli, di recarsi nella città partenopea, probabilmente raccomandate entrambe dal già citato Cassiano dal Pozzo. Diversamente dalla collega, durante la discesa della penisola Giovanna si fermò brevemente a Roma, dove sostò nuovamente tra la fine del 1631 e il 1632 dopo il breve e lacunoso soggiorno napoletano.

Nella città papale la nostra artista consoliderà il rapporto con l’erudito dal Pozzo, appassionato collezionista d’arte ma anche di oggetti scientifici e reperti naturali.

Grazie a lui, Giovanna entrò in contatto con l’Accademia dei Lincei, la famosa comunità scientifica fondata da Federico Cesi nel 1603 e della quale Cassiano fu membro. La critica ritiene che proprio a questi anni potrebbero risalire le illustrazioni botaniche realizzate dalla Garzoni per il manoscritto Piante varie, oggi conservato a Dumbarton Oaks (Washington). Si tratta di una raccolta di cinquanta acquerelli con illustrazioni botaniche all’interno di una rilegatura moderna e acquistata sul mercato americano nel 1959. Il manoscritto, ancora oggetto di studio da parte della critica soprattutto per quanto concerne l’attribuzione di alcune delle tavole, reca sul frontespizio un ritratto senile della Garzoni (fig. 3), già ritenuto un autoritratto dell’artista, ma più probabilmente da riferirsi ad una mano differente4. In queste illustrazioni Giovanna mostra una minuziosa attenzione dedicata all’osservazione scientifica della natura, in linea con la coeva tassonomia, senza tuttavia venire meno alla sua sensibilità artistica e coloristica.

Il soggiorno alla corte sabauda

Dopo il soggiorno romano, su richiesta dalla duchessa “Madama Reale”, Maria Cristina di Borbone in persona, nel novembre del 1632 Giovanna si trasferì a Torino. Alla corte sabauda lavorò attivamente per molti anni soprattutto come ritrattista, genere che l’aveva resa famosa e che le aveva assicurato la posizione di artista residente. Oltre che dedicarsi alla realizzazione della serie di ritratti dinastici, si dedicò anche alla miniatura, sia di soggetto sacro che mitologico, e alla natura morta: proprio al soggiorno torinese risale infatti la prima natura morta documentata e firmata dalla nostra.

Tra le opere rimaste di questo periodo, vale la pena di ricordare il ritratto di Zaga Christ (fig. 4), firmato e datato 1635. Il soggetto rappresenta un principe pretendente al trono d’Etiopia che viaggiò per anni in Europa e che all’epoca fu ospite del duca Vittorio Amedeo I. Si tratta della prima miniatura rappresentante un soggetto etiope con caratteristiche fisiognomiche ben identificate. Giovanna infatti, allontanandosi dalla tradizione iconografica sviluppata da Paolo Giovio negli anni settanta del ‘5005, rappresenta il soggetto in modo estremamente personale rendendolo vivido grazie all’utilizzo della tecnica del puntinato.

Tra Londra e Parigi

Il soggiorno torinese si concluse nel 1637 con la morte di Vittorio Amedeo di Savoia: è l’inizio della parentesi estera del percorso artistico della Garzoni.

L’ipotesi di un soggiorno londinese era emersa la prima volta dalla scoperta di una lettera del 1648 dove la pittrice riferiva di aver eseguito il ritratto dell’ambasciatore savonese in Inghilterra, Alessandro Cesare Scaglia di Verrua6.

Nuovi elementi recentemente emersi dagli studi sulla pittrice avvalorano la tesi che Giovanna si recò in Inghilterra nel 1638, plausibilmente accompagnata da Artemisia Gentileschi, che proprio a Londra soggiornò nel medesimo periodo7. Infatti, sette dei disegni raccolti dalla Garzoni nel Libro di miniature e disegni, oggi all’Accademia di San Luca a Roma, provengono dallo Studio di animali e paesaggi (1521) di Albrecht Dürer. Dana Hogan ha rintracciato che questo foglio del maestro tedesco, oggi al Clark Art Institute, apparteneva in origine alla collezione di Inigo Jones, famoso architetto inglese conosciuto soprattutto per la progettazione della Queen’s House di Greenwich. Non essendo note ad oggi altre copie di questo disegno di Durer, la storica sostiene quindi che sia altamente probabile che Giovanna abbia copiato l’opera proprio di persona8. La presenza, poi, di una miniatura dell’artista nelle collezioni di Carlo I Stuart potrebbe indicare anche che l’artista ebbe contatti con la corte reale, la cui regina del tempo era inoltre la sorella della già citata duchessa di Savoia, patrona di Giovanna a Torino.

Probabilmente sempre grazie alle connessioni di Cristina di Borbone, nel 1640 la pittrice lasciò l’Inghilterra per recarsi a Parigi, all’epoca governata da Luigi XIII, fratello della duchessa sabauda. A questo periodo risale il ritratto del cardinale Richelieu eseguito dalla pittrice, prova del fatto che Giovanna ebbe modo di lavorare a stretto contatto con la corte francese e plausibilmente anche per la regina Anna d’Austria. Questo soggiorno, confermato dalle lettere della Garzoni riguardanti il viaggio e rinvenute da Elena Fumagalli già alcuni anni orsono, fu estremamente formativo per la pittrice soprattutto per l’influenza che la pittura di genere francese e olandese ebbe sullo sviluppo della rappresentazione delle sue nature morte.

Firenze, Roma e la maturità artistica

Non a caso è questo il genere che popola principalmente le miniature della sua maturità artistica. Quando nel 1642 si trasferì a Firenze per la seconda volta, Giovanna era ormai un’artista acclamata e con uno stile personale perfezionato grazie alle esperienze compiute durante i suoi viaggi.

L’ambiente gravitante la corte medicea, per la quale continuò a lavorare assiduamente anche dopo il definitivo trasferimento a Roma nel 1651, stimolò l’interesse di Giovanna per quella che lei stessa definì “la grandezza dell’Universo”9.

Nelle sue opere l’artista mostrò una grande sensibilità non solo per il dato naturale ma anche per “l’immaginario geografico”10 del suo tempo.

Un esempio calzante in questo senso è la Canina con biscotti e tazza cinese (fig. 5), eseguita per la granduchessa Vittoria della Rovere. La giustapposizione della cagnolina, di probabile provenienza inglese, alla tazza orientale, rappresenterebbe la portata internazionale del potere familiare mediceo. Piccoli cani di questo tipo erano infatti molto comuni nell’ambiente di corte e venivano spesso ottenuti come regali diplomatici tra le famiglie delle corti europee. Nelle corti del XVII secolo era norma comune commissionare ritratti di animali quali simbolo di ricchezza, ma anche stavolta Giovanna si allontanò dalla rappresentazione più tradizionale. La sua sensibilità artistica la porta a rappresentare l’animale in una visione più domestica, attraverso l’espressione delle sue qualità. La minuta cagnolina è infatti docile e dolce come i biscotti poggiati sul tavolo dove posa accucciata.

Tra le opere degli ultimi anni della carriera della Garzoni troviamo anche numerosi vasi di fiori e composizioni di frutta, sempre diversificati dal punto di vista compositivo ed estremamente particolareggiati (figg. 6-7). Realizzate sul medium preferito dall’artista, la pergamena, queste opere sono ricche di effetti cromatici e il fitto puntinato ne accentua la luminosità, rendendo viva la materia delle cose. La serie di venti miniature (fig. 8) eseguite su commissione del granduca Ferdinando II per la villa di Poggio Imperiale, iniziata durante il soggiorno fiorentino e terminata a Roma entro il 1662, presenta alcuni tra gli esemplari più virtuosi della pittrice. Un esempio è il Piatto con ciliegie, baccello e calabrone (fig. 9), dove si nota la bravura di Giovanna nel rappresentare le differenze tattili tra gli elementi che riempiono il piatto di ceramica: alle lucenti e succose ciliegie si contrappone la delicatezza dei petali delle rose bianche.

Non manca di virtuosismo nemmeno il Buffone di vetro con diversi fiori eseguito per il cardinale Leopoldo de’Medici (fig. 10), dove è riconoscibile la tipologia di ogni singolo fiore rappresentato, a riprova ancora dell’estrema attenzione scientifica dedicata da Giovanna alla rappresentazione della natura.

Giovanna Garzoni morì a Roma nel febbraio del 1670 e venne sepolta nella chiesa romana dei Santi Luca e Martina. Qui, nel 1698, venne realizzato un monumento funebre in suo onore da parte dell’Accademia di San Luca, con la quale la pittrice aveva stretto un forte rapporto fin dal suo trasferimento a Roma. Infatti, con legato testamentario proprio all’Accademia lasciò in eredità tutti i suoi beni, comprese alcune delle sue opere e la serie di disegni che ancora oggi sono conservati nella collezione di questo istituto romano.

Note

1 La mostra (maggio-giugno 2020) è stata la nona di una serie di mostre dedicate alle donne artiste e organizzate dalle Gallerie degli Uffizi.

2 Nel manoscritto, il Bronzini non solo descrive il primo soggiorno fiorentino della pittrice, ma riporta anche una poesia a lei dedicata da Francesco Maria Gualterotti. Entrambe le fonti sembrano indirizzare su una datazione successiva per la nascita di Giovanna (1605), oltre che ad una probabile provenienza veneta (Adria). Tuttavia, tali notizie non sono ancora state confermate da fonti più sicure.

3 Barker, The Universe of Giovanna Garzoni. Art, Mobility, and the Global Turn in the Geographical Imaginary, in "La grandezza dell'universo" nell'arte di Giovanna Garzoni, p. 16.

4 Barker-Tchikine, Art in the Service of Botany: Giovanna Garzoni’s Piante Varie at Dumbarton Oaks, in "La grandezza dell'universo" nell'arte di Giovanna Garzoni, p. 32. I due storici propongono un probabile collegamento al progetto per il monumento funerario della Garzoni realizzato dal pittore Giuseppe Ghezzi.

5 Groen, Scheda 5, in La grandezza dell'universo" nell'arte di Giovanna Garzoni, pp. 128-129.

6 Il diplomatico Verrua fu anche collezionista d’arte, conoscente di Cassiano dal Pozzo e dell’architetto Inigo Jones.

7 Barker, The Universe of Giovanna Garzoni. Art, Mobility … cit., p. 22. Artemisia sostò a Londra fino al 1641 circa.

8 Hogan, Scheda 7, in La grandezza dell'universo" nell'arte di Giovanna Garzoni, pp. 132-133.

9 Citazione presa da Barker, The Universe of Giovanna Garzoni. Art, Mobility … cit., p. 29.

10 Barker, The Universe of Giovanna Garzoni. Art, Mobility … cit., p. 24.

Bibliografia

Gerardo Casale, Giovanna Garzoni “insigne miniatrice”, Milano, 1991

Sheila Barker, ‘Marvellously gifted’: Giovanna Garzoni’s first visit to the Medici court, in “The burlington magazine”, 160 (agosto 2018), pp. 654-659.

"La grandezza dell'universo" nell'arte di Giovanna Garzoni, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 28 maggio-28 giugno 2020), a cura di Sheila Barker, Sillabe, Livorno, 2020

Sitografia

https://artherstory.net/two-of-a-kind-garzoni-and-gentileschi/

Sono Alessandra, classe ’89 e “fiorentina doc”. Ho studiato all’Università di Firenze, dove ho conseguito la laurea magistrale in Storia dell’Arte con una tesi di ricerca sul percorso artistico dei pittori bolognesi Rolli in Toscana. La mia anima è artistica e fin da piccola ho sempre armeggiato con pennelli e colori e proprio questa mia inclinazione mi ha portata spontaneamente ad innamorarmi dell’arte. Sono affascinata dall’arte barocca ed ho una particolare passione per il restauro e i gender studies. In cerca della mia strada, attualmente vivo alternativamente tra Firenze e Londra.

Per Storia dell’Arte sono referente della regione Toscana.

FRANCESCO SOLIMENA

A cura di Ornella Amato

Introduzione

Francesco Solimena è considerato l’interprete di una corrente artistica che trae spunto dal naturalismo e dal barocco, ma è ingentilito da una componente classicista che trova nelle sue opere e nei colori della sua tavolozza il punto più alto della scuola pittorica napoletana negli ultimi decenni del XVII sec. e la prima metà del XVIII, di cui diventa il protagonista indiscusso.

Terziario domenicano, noto alle cronache contemporanee come ‘l’Abate Ciccio’, era solito presentarsi in pubblico – e nei suoi autoritratti - indossando abiti clericali.

Biografia

Francesco Solimena nacque a Canale di Serino, nell’avellinese, il 4 ottobre 1657 da Angelo Solimena e Marta Resignano. Iniziò a formarsi presso la bottega del padre[1] a Nocera dei Pagani, una piccola comunità di cui era originaria la madre e dove viveva la sua famiglia.

In realtà, quella con il padre era una collaborazione sporadica più che una vera e propria formazione all’arte pittorica, poiché in realtà era stato avviato ad importanti studi umanistici e letterari. Questa collaborazione che si esplicò inizialmente nella tela della chiesa del Corpo di Cristo a Nocera Inferiore raffigurante San Gennaro intercede per fermare l’eruzione del Vesuvio.

La visita alla sua famiglia compiuta da Papa Benedetto XIII quando era ancora cardinale, lo indirizzò definitivamente all’arte pittorica, poiché lo stesso porporato rimase fortemente colpito dal talento del giovane Francesco ed insistette presso il padre affinché lo avviasse definitivamente alla pittura. All’età di 17 anni, nel 1674, giunse a Napoli, ma continuò la collaborazione col padre in particolare per la realizzazione degli affreschi per la chiesa di San Domenico a Solofra a partire dal 1675 fino al 1680.

L’arrivo nella capitale

A Napoli si formò inizialmente presso l’accademia di pittura di Francesco De Maria[2], ma l’arrivo nella capitale lo portò inevitabilmente a studiare anche le tele del Merisi, presenti al Pio Monte della Misericordia e in San Domenico Maggiore, i caravaggeschi, la fabbrica della Cappella Tesoro di San Gennaro al Duomo, il realismo del cavalier calabrese Mattia Preti ed la nuova corrente barocca che in quegli anni andava prendendo forma attraverso l’opera pittorica di Luca Giordano.