IL SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO A MONTE SANT'ANGELO

A cura di Giovanni d'Introno

Il Santuario di San Michele Arcangelo: cenni storici e culto

Il Santuario di San Michele Arcangelo sorge sul Monte Drion (dal greco “quercia”), nel comune di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia; è un luogo intriso di sacralità e meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo. La storia di questo santuario, che ancora oggi attira fedeli cristiani da tutto il mondo, è legata ad alcune apparizioni dell'arcangelo Michele in questa zona: le prime tre, secondo la tradizione, risalgono al V secolo e sono ricordate in un manoscritto dell'VIII secolo, il ''Liber de Apparitione sancti Michaelis in Monte Gargano”.

La prima vicenda che viene raccontata in questo libro, databile al 490, è quella di un ricco signorotto di Siponto, noto con il nome di Elvio Emanuele, il cui toro più prezioso si allontanò dalla mandria pascente. Alla fine l'animale fu ritrovato dall'uomo in una spelonca; questi decise di punire la bestia scagliandogli contro una freccia avvelenata che deviò la sua rotta, colpendo lo stesso uomo. Il signorotto allora chiese l'aiuto del vescovo Lorenzo Maiorano per comprendere questo prodigioso e misterioso evento. Infine l'ecclesiastico ricevette la visita dell'Arcangelo che gli disse che era stato un atto dettato dalla sua volontà, essendo quello un luogo a lui sacro, e lo invitò a realizzare un santuario in quel punto, che già da secoli era antica sede di culti pagani, tra cui quello rivolto al profeta Calcante e al dio Apollo.

Anche la seconda apparizione vede come interlocutore del santo il vescovo Lorenzo Maiorano. Questi, nel 492, invocò l'arcangelo affinché intervenisse in favore della città cristiana di Siponto che resisteva alle violente scorrerie degli Eruli di Odoacre: l'arcangelo gli assicurò la vittoria, che fu conseguita successivamente alle sue parole di conforto. Alcuni storici tuttavia tendono a scontrarsi con la tradizione, facendo risalire questo intervento divino allo scontro avvenuto nel 662-663 tra i Bizantini e i Longobardi, capeggiati dal duca di Benevento Grimoaldo, con la vittoria longobarda conseguita l'8 maggio.

La terza apparizione avvenne nel 493, ricollegata all'evento bellico poc'anzi citato: il ben noto vescovo, per rendere grazie all'aiuto impartito dal santo nel momento di difficoltà, decise di consacrare, come gli era stato ordinato precedentemente, la grotta nella quale si era rifugiato il toro di Elvio Emanuele. Si ottenne l'assenso di papa Gelasio I e il vescovo di Siponto, con il concorso dei vescovi pugliesi e del popolo, si recò nel luogo mistico che era stato già consacrato dal santo stesso, lasciando inoltre la sua impronta nella roccia. Si diede quindi avvio alla costruzione di un santuario a lui dedicato il 29 settembre dello stesso anno.

Con la discesa dei Longobardi in Italia e la fondazione del ducato di Benevento per mano del duca Zottone nel VI secolo, il santuario ricevette forte considerazione da parte dei dominatori Longobardi, che vedevano nella figura di San Michele quella del santo guerriero che combatte contro le forze demoniache; questi finanziarono perciò i lavori finalizzati a rendere l'ambiente sacro più efficiente ad accogliere i numerosi pellegrini che vi giungevano. Nel IX secolo, durante il periodo delle grandi incursioni, il santuario dovette subire l'occupazione dei Saraceni, debellati da Ludovico II, per poi cadere nelle mani dei Bizantini il secolo successivo. .

Il culto di San Michele Arcangelo ebbe molta risonanza anche tra i normanni, tra cui alcuni, nei primi decenni del XI secolo, iniziarono a risiedere nel Gargano per lavorare come mercenari alla difesa del luogo sacro. Questi poi furono arruolati da Melo da Bari nella lotta contro il catepano di Bari.

Con gli svevi, anche Federico II rese grande onore al santuario, ma fu durante il periodo angioino, nei secoli XIII e XIV, che si svolsero gran parte dei lavori che portarono l'edificio ad assumere forme nuove.

Mentre nel Mezzogiorno italiano dilagava la peste, nel 1656 il vescovo lucchese Alfonso Puccinelli si rivolse in preghiera a san Michele, il quale si palesò ai suoi occhi il 22 settembre, ordinandogli di benedire le rocce della Celeste Basilica e incidere una croce le lettere M. A. (Michele Arcangelo), affinché proteggessero i fedeli dal flagello. Così, in seguito alla salvezza della città, fu eretto un monumento nella piazza cittadina recante l'epigrafe: “Al principe degli Angeli Vincitore della peste, patrono e custode. Monumento di eterna gratitudine. Alfonso Puccinelli 1656”. Nel 1872, fu conferito al santuario la nomina di Cappella Palatina, mentre nel 2011 è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO.

Il Santuario

Come già accennato, il primo nucleo del santuario risale al V secolo, per svilupparsi poi nei secoli successivi.

Ciò che si prospetta all'arrivo del visitatore è il grande piazzale (fig. 1), comunemente chiamato “atrio superiore”. A destra, è la torre angioina (fig. 2), edificata nel 1274 per volontà di Carlo I d'Angiò, in seguito della fine della conquista del Mezzogiorno italiano: egli infatti era stato sollecitato da papa Urbano IV in questa intraprendente impresa per mettere fine all'egemonia della dinastia sveva.

L'architetto Giordano e il fratello Maraldo furono gli artefici di quest'opera, realizzando una struttura a pianta ottagonale, con chiaro richiamo alle torri di Castel del Monte, che nel 1282, anno della fine dei lavori, raggiunse 40 metri d'altezza, di cui 13 deprivati per motivi ancora oggi sconosciuti.

L'edificio che appare ai nostri occhi si presenta con una raffinata decorazione, caratterizzata da una serie di arcate cieche a tutto sesto che corrono lungo le pareti esterne, mentre i quattro piani sono divisi da cornici marcapiano, tra cui spicca quella che divide il secondo piano dal terzo molto sporgente con delle mensole che sono rifinite con fitte decorazioni. Delle bifore e delle monofore alleggeriscono la struttura.

In asse con il cancello dell'inferriata che delimita i due lati dello slargo. vi è l'ingresso al santuario (fig. 3), al quale vi lavorarono sempre sotto Carlo I, ma subì alcuni rifacimenti sia con i Durazzi del XIV secolo sia nella seconda metà dell'Ottocento.

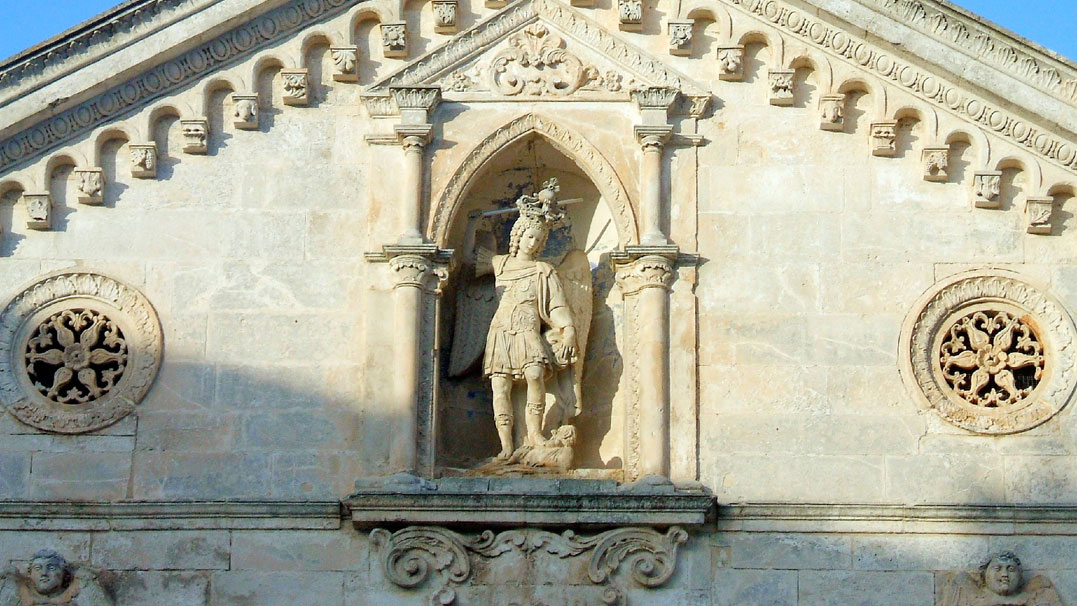

La facciata è costituita da due arcate ogivali nelle quali sono inseriti due portali a sesto acuto; il frontone è coronato da archetti pensili e decorato da due piccoli rosoni separati da un' edicola ogivale nella quale è posta la statua del miles Christi (fig. 4). I due portali hanno battenti bronzi realizzati negli anni '90 del secolo scorso da Michele Tiquinio, nei quali , in una serie di riquadri, si ripercorre la storia del santuario, dalle prime apparizioni alla visita di papa Giovanni Paolo II nel 1987. Le lunette di entrambi sono decorate: quella di sinistra del 1865 ripropone il corteo di vescovi che si diressero al grotta consacrata nel 493 ; quella di destra (fig. 5) invece è di gusto prettamente gotico, con la Madonna in trono affiancata da San Pietro e San Paolo, mentre in dimensioni ridotte è collocata nell'angolo in ginocchio la principessa Margherita, madre di Ladislao Durazzo, che commissionò l'opera nel 1395 al maestro Simone ricordato in un'incisione che corre sull'architrave:

AD HONOREM SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI MAGISTER SIMEON DE HAC URBE FECIT HOC OPUS D.MCCCVC

(il maestro Simone di questa città compì quest'opera in onore di San Michele Arcangelo nel 1395)*

entrambi i portali sono sovrastati da una epigrafe. Quello di destra riporta le parole che, secondo il ''Liber de Apparitione sancti Michaelis in Monte Gargano” l'arcangelo emise quando ricevette la visita dei vescovi pugliesi e del popolo sipontino:

NON EST VOBIS OPUS HANC QUAM AEDIFICAVI BASILICAM DEDICARE IPSE ENIM QUI CONDIDI ETIAM CONSECRAVI

(non è necessario che voi dedichiate questa Basilica che ho edificato, poiché io stesso che ne ho posto le fondamenta, l'ho anche consacrata)*

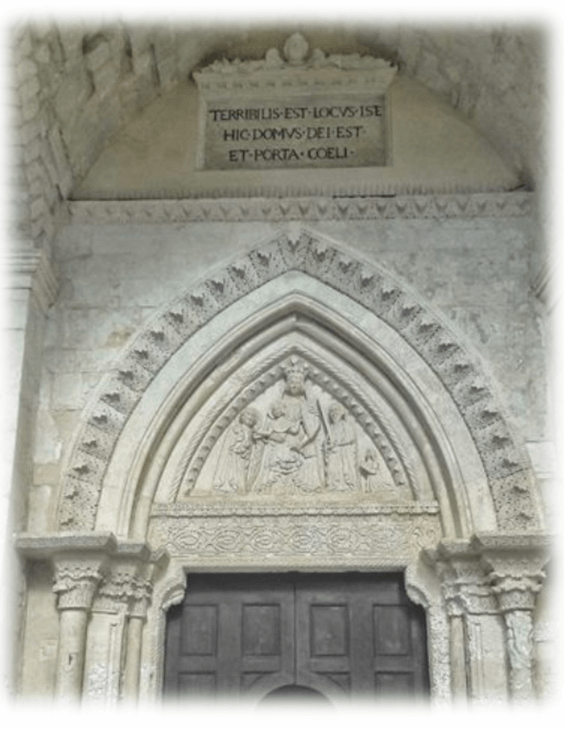

quella di sinistra invece cita la seguente frase:

TERRIBILIS EST LOCUS ISTE HIC DOMUS DEI EST ET PORTA COELI

(impressionante è questo luogo. Qui è la casa di Dio e la porta del cielo)*

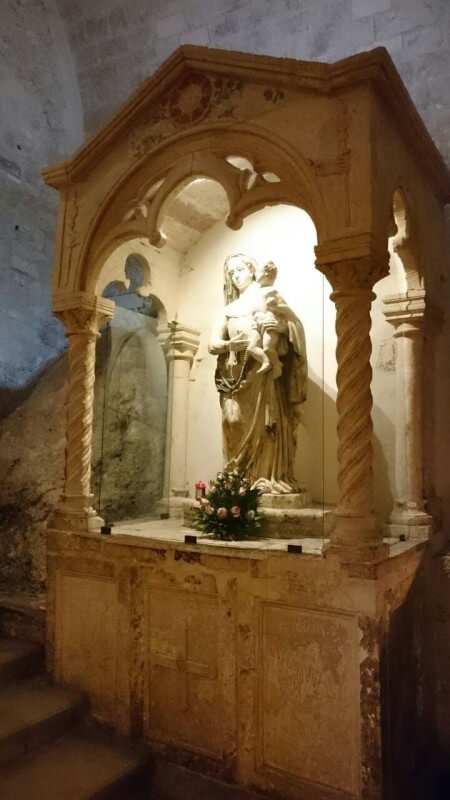

Passando attraverso i due portali, si accede ad un vestibolo dal quale parte la lunga scalinata (fig. 6) che porta alla grotta; anche quest'opera risale ai tempi di Carlo I. La scalinata è affiancata ai lati da una serie di arcate e dai resti di alcuni affreschi quattrocenteschi. In origine diversi sarcofagi accompagnavano il fedele nella discesa verso la grotta; oggi rimane solo una loggia del XV secolo con arcate a tutto sesto trilobate e colonne tortili, nella quale si trova una splendida Madonna col bambino, posta a sorvegliare i resti del nobile Rinaldo Cantelmo (fig. 7).

Al termine della scalinata di 86 gradini, si giunge a quella che è denominata “La porta del Toro”, opera del 1652 con un affresco, oggi perduto, che ricordava la prima apparizione avvenuta in seguito alla fuga della bestia, sulla quale si erge un maestoso crocifisso e un'iscrizione che recita le seguenti parole:

HAEC EST TOTO ORBE TERRARUM DIVI MICHAELIS ARCHANGELI CELEBERRIMA CRIPTA UBI MORTALIBUS APPARERE DIGNATUS EST HOSPES HUMI PROCUMBENS SAXA VENERARE LOCUS ENIM IN QUO STAS TERRA SANCTA EST

(e' questa la Cripta di San Michele Arcangelo , celeberrima in tutto il mondo , dove egli si degnò di apparire agli uomini. O pellegrino, prostrandoti a terra, venera questi sassi perché il luogo in cui ti trovi è santo)*

L'atrio interno del santuario di San Michele, al quale si accede attraverso la porta di sopra citata, conserva numerosi sarcofagi di periodi diversi, tra cui quello del vescovo Alfonso Puccinelli ( colui che invocò il santo affinché ponesse fine al flagello che stava sterminando la popolazione) del 1658, e un prezioso sarcofago dei primissimi anni del XV secolo del Giudice e Capitano di Monte Sant'Angelo Jacopo Pulderico. Il sarcofago è sostenuto da due colonnine poggianti su dei leoni stilofori; la cassa presenta tre clipei, contenenti rispettivamente le figure della Madonna, dell'Imago Pietatis e di San Giovanni, e sopra è raffigurato il corpo del defunto. Tale struttura è inserita in una sorta di baldacchino formato da due colonne sulle quali due angeli sollevano le cortine (fig. 8).

L'atrio si conclude con il maestoso portale bronzeo (fig. 9), commissionato da Pantaleone di Mauro, nobile amalfitano, nel 1076, a maestranze bizantine che lavoravano nella capitale dell'Impero d'Oriente, Costantinopoli, le quale già negli anni Sessanta-Settanta dell'XI secolo avevano prodotto le porte per il Duomo di Amalfi, le chiese di Montecassino e San Paolo a Roma. Le porte sono divise in 24 riquadri, nei quali sono raffigurate scene veterotestamentarie e neotestamentarie con angeli protagonisti (nel primo caso, per esempio (fig. 10)); le figure sono ageminate, cioè sono stati incisi dei solchi sulla lastra di bronzo per poi essere riempiti d'argento.

Attraversando il portale, si accede all'interno della Basilica, venendo così accolti dalla grande navata (fig. 11),divisa in tre campate sormontate da volte a crociera costolonate, opera che rientra nel programma di restauro di Carlo I d'Angiò, commissionato ai fratelli Giordano e Maraldo negli ultimi decenni del XIII secolo.

In questo ambiente vi sono alcuni altari del XVII secolo. Nell'abside vi è quello che custodisce il Santissimo Sacramento: è una preziosa opera in marmo del 1690, ornata da alte colonne tortili che inquadrano tre nicchie, in cui sono collocate le statue di Sant'Antonio, San Giuseppe con il Bambino, e San Nicola, mentre alla sommità, un'edicola delimitata da due volute, fa da sfondo a due statue raffiguranti l'Annunciazione (fig. 12). Un altro altare molto importane è quello di San Francesco, voluto dal Cardinale Orsini nel 1675-1677, per commemorare la memorabile visita di San Francesco che si tenne nel 1216 (fig. 13).

Una splendida cappella settecentesca si affaccia sulla navata: in essa sono custodite antiche reliquie come il pezzo di Croce donato da Federico II, dopo la sua crociata in Terra Santa.

Si entra in seguito alla grotta vera e propria consacrata direttamente dal milite divino (fig. 14). Anche in questo ambiente sono dislocati alcuni oggetti dal valore sia sacro sia soprattutto artistico. Si tratta principalmente di statue, tra le quali primeggia la statua di San Michele in marmo di Carrara, opera dell'artista toscano Andrea Sansovino, del 1507 (fig. 15): ritroviamo la classica rappresentazione del santo che brandisce la spada, intento ad uccidere quella figura demoniaca che schiaccia con il piede sinistro; vi sono inoltre una statua di San Sebastiano del XV secolo, la piccola statua coeva di San Michele detta del Pozzetto, perché situata nel punto in cui si raccoglieva l'acqua (anche in questo cosa è costruita secondo i canoni dello schema iconografico) e la Madonna di Costantinopoli del XII-XIII secolo. La cattedra episcopale (fig. 16) invece risale all'XI secolo, è in marmo, poggiante su due leoni, con uno schienale dal disegno cuspidato e traforato, con il bracciolo che reca la lastra in bassorilievo del santo. Una serie di altari sono collocati all'interno di questo ambiente, di gusto prettamente Barocco: uno si erge nei pressi del presbiterio, sotto ad una struttura in legno e con colonne di marmo: un bellissimo frammento di affresco del XVII secolo raffigurante la madonna del Perpetuo Soccorso, alla quale è dedicato l'altare, intenta a salvare i fedeli dalle fiamme dell'Inferno, fra Santo Stefano e san Carlo Borromeo, è coperta da questo baldacchino; altri e due invece si trovano lungo le pareti rocciose, e si tratta dell'altare della Crocifissione, affiancata da due bassorilievi con San Giuseppe e San Domenico, e quello di San Pietro, con un altorilievo del santo del XII- XIII secolo.

Infine, coronano la decorazione del santuario di San Michele i bassorilievi distribuiti lungo le pareti rocciose della spelonca, come quella della Santissima Trinità composta di tre teste in unico corpo (Padre, Figlio e Spirito Santo), e quello di San Matteo facente parte di un altare distrutto (fig. 17).

Bibliografia

Jan Bogacki, Guida al Santuario di San Michele sul Gargano, 1997, Edizioni del Santuario

Sitografia

https://www.santuariosanmichele.it/

http://www.ildiariomontanaro.it/home/20-attualita/1675-monte-santangelo-tra-magia-mistero-e-sacralita

http://www.abbazie.com/sanmichelearcangelo/apparizioni_it.html

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/monte-sant-angelo-santuario-di-san-michele-arcangelo-gargano

* le scritte latine e le rispettive traduzioni sono tratte dal libro di Bogacki.

IL NUDO FEMMINILE: OPERE A CONFRONTO

A cura di Maria Anna Chiatti

La pittura è discorso mentale

Leonardo da Vinci

La rappresentazione del nudo femminile nella storia ha significato molte cose, diverse tra loro. Uso “significato” non a caso, giacché il nudo è un segno portatore di senso (si può certamente dire che è semioforo). Questo vuol dire che ogni volta che noi vediamo un nudo femminile dipinto su una tela, una tavola, un vaso, quel soggetto ci comunica una specifica intenzione. E noi, spettatori, lettori, interpreti delle opere ne leggiamo il messaggio, a volte senza neanche prestarvi particolare attenzione.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne questo contributo intende stimolare un’interpretazione più attenta e consapevole di ciò che guardiamo, per cominciare dall’arte a finire al mondo che ci circonda.

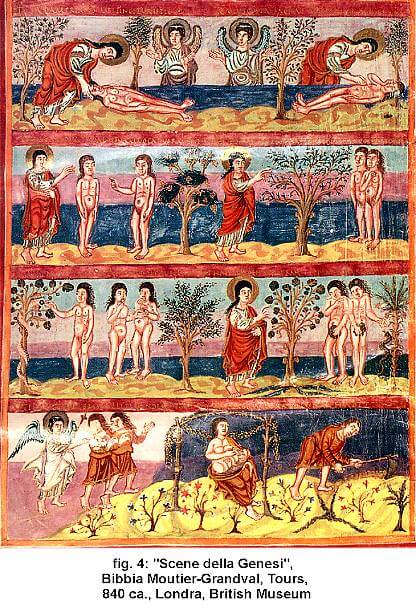

Il nudo femminile dagli Egizi al Medioevo

Se la nascita della pittura è legata all’utilizzo come mezzo di comunicazione con la divinità, assumendo un valore propiziatorio o evocatorio, in un tempo relativamente recente della propria storia l’uomo ha cominciato a considerare l’arte come linguaggio impiegabile per diverse finalità. Possiamo ritrovare alcuni esempi di nudo femminile, sebbene stilizzati, nella pittura egizia (fig. 1), con valore prevalentemente religioso. I Greci cominciarono poi a dipingere senza scopi magici ciò che accendeva l’immaginazione dell’artista: è interessante notare come la stragrande maggioranza dei nudi dipinti in Grecia (almeno quelli giunti fino ai nostri giorni) fosse di genere maschile: a ben guardare il nudo femminile non è che la fredda riproduzione di quello maschile, con l’aggiunta di una certa eleganza e, naturalmente, dei seni (fig. 2).

La pittura etrusca, di contro, raffigurava nudi di uomini e donne indistintamente, e questo è ben visibile sia nella decorazione delle tombe[1] che in quella di vasellame di vario genere (molti esempi di pittura a soggetto erotico sono conservati in una sala dedicata nel Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia). L’attenzione all’anatomia dei corpi che gli Etruschi dedicarono alle rappresentazioni di nudo è un unicum nel panorama artistico occidentale fino al Rinascimento (figg. 3-4), ed è dovuta con estrema probabilità ai costumi sessuali dei Tirreni, particolarmente liberi e condannati sia dai Greci che dai Romani.

Nella pittura dei Romani tuttavia il nudo femminile ebbe un certo successo, e soprattutto fu un soggetto particolarmente valorizzato dalle modalità di esecuzione che prevedevano forti contrasti di luci e ombre; modalità che si prestavano molto bene a riprodurre la vita della carne (fig. 5). Nella figura 5 sta una donna che danza, probabilmente a conclusione di un rito di iniziazione a Dioniso: le forme sono sinuose, il volto girato, il panneggio acuisce il movimento del corpo. Quale che fosse il contesto entro cui si inseriva questa scena, ci troviamo di fronte ad un nudo del tutto consapevole della propria finalità: essere osservato.

In seguito, la cultura religiosa cristiana tese a stilizzare nuovamente le linee dei corpi. Per secoli il nudo femminile fu praticamente bandito dalle rappresentazioni pittoriche, con l’unica eccezione della Progenitrice (fig. 6). Eva era di fatto solo una donna svestita, e veniva raffigurata sempre come monito al peccatore, con fattezze spesso imbruttite a causa della propria colpa.

Il distacco tra il nudo femminile e i pittori non si colmò se non agli albori del secolo XV; con le tendenze artistiche tardomedievali (che vanno sotto la dicitura di Gotico Internazionale), infatti, assistiamo allo sviluppo di corpi allungati e molto eleganti, tuttavia l’unico esempio di nudità furono ancora i Progenitori (fig. 7).

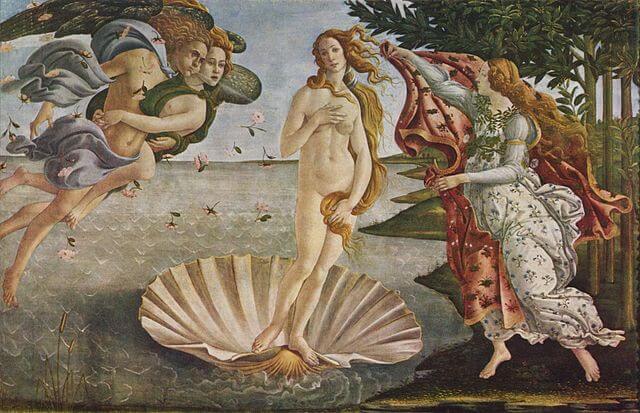

La donna nuda dal Rinascimento al Barocco

Il Rinascimento italiano fu un momento di importante rivoluzione in tutto il mondo occidentale per il modo di concepire l’arte (e di farla). La riscoperta della bellezza del nudo femminile ne fece parte, ragion per cui fiorì una grande quantità di rappresentazioni di Venere (fig. 8), delle Grazie (fig. 9) e di Leda (fig. 10). La gamma dei soggetti quindi si ampliò, dischiudendosi dal solo ambito religioso alla miriade di possibilità di rappresentazioni mitiche, che ebbero grande successo.

Si aprì così una fase estremamente feconda del rapporto artistico con il nudo femminile, con corpi casti ma molto sensuali, dalle forme opulente o scultoree. Un’era del nudo, in cui quasi ogni dipinto che non fosse a soggetto religioso raffigurava una donna senza veli.

Si rende necessaria, a questo punto, una precisazione. L’esperienza estetica del nudo d’arte si situa nella maggior parte dei casi (a patto da non essere sovrastati dalla sindrome di Stendhal o da quella di Pigmalione) su un piano rappresentazionale, che sta altrove rispetto a quello reale. Questo perché ovviamente un nudo femminile dipinto non provoca le stesse reazioni di uno in carne ed ossa, ma anche perché ogni opera è diversa dall’altra, quindi noi percepiamo ogni nudo in maniera differente: se la Venere di Botticelli fonde in sé la proporzione pagana e un certo misticismo cristiano, le Grazie di Raffaello rappresentano l’ideale formale della pittura italiana di inizio secolo. Per quanto riguarda i nudi di Leonardo, il realismo delle carni è talmente vivo da risultare nient’altro che meraviglioso. Un’altra Leda di sconvolgente bellezza è raffigurata da Rubens in uno stile che è già barocco (fig. 11); è altamente probabile che il dipinto sia stato derivato dalla perduta opera di Michelangelo. Come che sia, le membra della donna creano linee così sinuose da rendere impossibile distogliere lo sguardo dal dipinto; resta impressionante l’accuratezza dei tratti del bel volto e dell’acconciatura.

Chiaramente di diversa intenzione è la Maddalena penitente del Cagnacci (fig. 12), senza dubbio un’opera di grande impatto. Rappresenta Maria Maddalena con i classici attributi della sua vita eremitica[2], tuttavia la santa è languida e in deliquio. Per questo lo sguardo dello spettatore non ne coglie l’ascesi e né la penitenza, ma la sensualità dichiaratamente esposta.

Vent’anni dopo, ironica, una vezzosa Venere di Velázquez (fig. 13) comunica un certo languore mentre si guarda allo specchio, in una pura espressione di vanità.

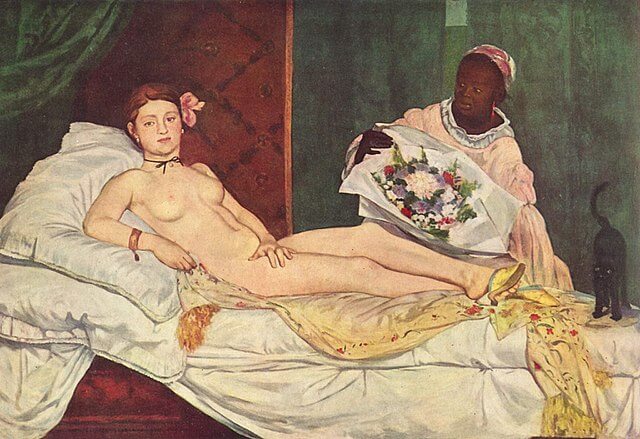

Verso la nudità contemporanea

L’ultimo dipinto di questa breve, personalissima (e certamente non esaustiva) storia del nudo femminile è la Nuda di Subleyras (fig. 14). Un’opera tanto bella quanto enigmatica. Il pittore era un celebre ritrattista, e in certo senso questa tela è il rovescio di un ritratto. In quanto osservatori ci è negato il volto, un fatto che di per sé basta a contravvenire tutte le convenzioni sociali e iconografiche della ritrattistica (la stessa Venere Rokeby è ritratta di schiena, ma ci mostra il volto riflesso nello specchio). Oltre a ciò, ci ritroviamo nella imbarazzante condizione del voyeur: la donna ritratta (una modella? Un’amante? La moglie dell’autore?) non sa quale sia il nostro sguardo proprio come noi non sappiamo quale sia il suo.

L’enigma dell’opera infatti non sta tanto nella nudità esposta, o nella posizione della modella, quanto nel fatto che questa è stata spogliata di ogni attributo iconografico. Potrebbe essere chiunque, eppure non potrebbe essere che lei. Non c’è stilizzazione o semplificazione; il corpo è precisamente descritto dalla curva del collo ai piedi. Stiamo guardando questa donna e non un’ideale di donna.

Questo aspetto rende la Nuda un’opera unica non per la bellezza della sua nudità; d’altronde molte ninfe e Veneri erano già state ritratte in pose discinte e seducenti. Ma solo perché ci aspettiamo che possa girarsi da un momento all’altro e rivelarsi completamente.

Un secolo dopo Édouard Manet utilizzò questo stesso espediente, che potremmo dire di agnizione, per realizzazione l’opera che ha cambiato definitivamente il modo di dipingere il nudo femminile: Olympia (fig. 15).

Note

[1] Per un approfondimento su questo tema: https://www.progettostoriadellarte.it/2020/04/21/tarquinia-citta-etrusca/

[2] Gli attributi tipici dell’iconografia di Maddalena sono la croce, il vasetto di nardo con cui ha unto i piedi di Gesù, il teschio (simbolo di memento mori) e la disciplina con cui castiga le carni.

Bibliografia

Di Monte M., Il reato del corpo. Il nudo femminile tra canone ed effrazione, in Tomassi B. (a cura di) La forma della seduzione. Il corpo femminile nell’arte del ‘900, Milano 2014, pp. 20-29

Marin L., Della Rappresentazione, Roma 2002

Gennari Santori F., Pietromarchi B. (a cura di), Eco e Narciso, Electa, Milano 2018

Cinotti M., La Donna Nuda nella Pittura, Novara 1951

Sono nata a Tarquinia (VT) nel 1991. Ho frequentato il Dipartimento di Beni Culturali all’Università degli Studi della Tuscia, a Viterbo, laureandomi in storia moderna nel 2015 con la tesi “Vizi e virtù del cioccolato. Analisi di un documento toscano del Settecento”, e successivamente nel 2018 con una tesi dal titolo “Diversi modi di consumare il cacao: il discorso dei gesuiti sulla cioccolata dall’America all’Europa in età moderna”. Nel 2019 ho frequentato il Master of Art alla Luiss Business School, e, nell’ambito del master, sono stata cocuratrice della mostra “Habitat. Relazioni Trasversali”, che si è tenuta nella splendida cornice borrominiana della Casa delle Letterature. Attualmente sono stagista alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, a Palazzo Barberini.

Sono innamorata della bellezza, che per me si traduce in arte e buon cibo, e spero di riuscire a rendere questo mio amore nei miei articoli. All’interno di Storia dell’Arte sono caporedattrice per il Lazio.

LA "PITTORA" ARTEMISIA GENTILESCHI

A cura di Ornella Amato

«Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne»

Dichiarazione di Artemisia Gentileschi dagli atti del processo per stupro.

Roma 1612.

Con la Lg. Nr .66 del 15 febbraio 1996 lo stupro non è più un reato contro la morale, ma viene riconosciuto al pari di un crimine contro la persona.

Note biografiche

Artemisia Gentileschi nasce a Roma l’8 Luglio 1593, e muore a Napoli nel 1653. Figlia di Prudentia Montone e Orazio Gentileschi, è proprio dal padre che “eredita” l’arte pittorica e, grazie allo stesso padre, viene avviata all’arte della pittura, nel momento in cui Orazio intuisce il talento della figlia che, dentro le mura di casa, copiava le opere di altri artisti.

Quella di Orazio Gentileschi è un’intuizione “geniale” per quegli anni: la società seicentesca romana in cui viveva, infatti, costringeva la donna ad una “sottomissione” silenziosa all’interno di una società patriarcale, dove alle donne era regalato esclusivamente il ruolo di “educatrici” della casa, ossia la crescita dei figli; Artemisia però era dovuta crescere in fretta, a causa della morte della madre quando era appena dodicenne.

Ciononostante Orazio Gentileschi si rivela un uomo “ante litteram”, non nega alla figlia di esprimere la sua arte, come probabilmente avrebbe voluto la società del tempo, un tempo durante il quale una donna in un atelier era impensabile, ma la manda a bottega da un suo amico, Agostino Tassi, ma proprio questo è l’incontro che cambia e segna la vita e le opere di Artemisia.

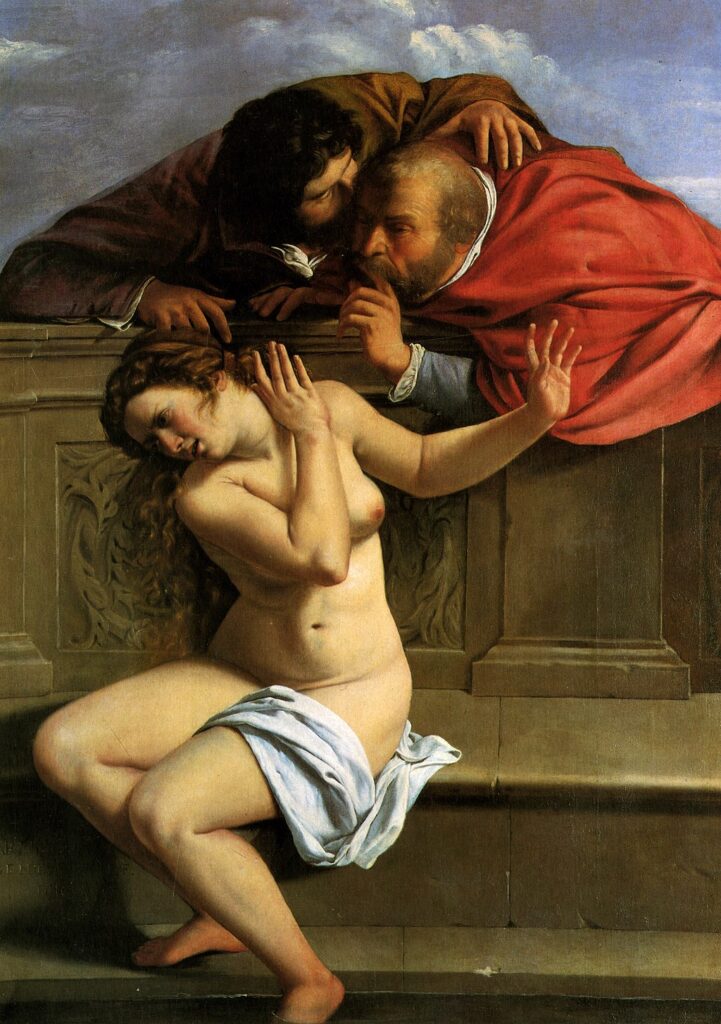

Artemisia Gentileschi: l’arte e lo stupro

Stando alla datazione di Susanna e i Vecchioni (1610), l’opera sarebbe antecedente la violenza (ma sulle sue opere, spesso si discorda sulle datazioni), sebbene nel volto di Susanna molti critici leggano, uno sdegno, una qualsivoglia forma di rigetto alle attenzioni, ma di certo si tratta di un’opera giovanile e non deve sfuggire allo sguardo la delicatezza delle forme del corpo sinuoso di Susanna che è in totale armonia con la perfezione di esecuzione che - volutamente - contrasta coi volti scuri dei due uomini.

Eppure lo stupro è certo all’anno 1611, data la presenza di date nei documenti processuali, tutt’oggi conservati all’Archivio Vaticano. Dopo la violenza subita, secondo la consuetudine del tempo, colui che l’aveva presa con violenza avrebbe dovuto procedere con un “matrimonio riparatore”, cosa che il Tassi rifiutò; fu per questo che Orazio Gentileschi procedette per le vie legali, portando il Tassi ad un inevitabile processo, sebbene non ne sarebbe stata certa la condanna; infatti si tentò con la forza di estorcere ad Artemisia una confessione nella quale ammettesse che si era concessa volutamente al Tassi e che non c’era stata violenza alcuna. Per costringerla a testimoniare il falso fu sottoposta alla terribile tortura della “sibilla”, la peggiore per un pittore, ovvero le legarono con delle corde le dita fino a fargliele sanguinare; Artemisia però non cedette, e confermò tutto.

Per “il reato a lui ascritto” Tassi fu condannato all’esilio il 27 novembre 1612. Per la prima volta nella storia, si condannava un uomo per stupro.

Gli anni dopo i “fatti di Roma”

Due giorni dopo la sentenza, Artemisia Gentileschi sposò il pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi, un matrimonio combinato dal padre, ma necessario per riabilitare il nome della figlia, ma la rabbia di quanto subito, nonostante avesse avuto giustizia, non l’aveva abbandonata e, probabilmente, è sulla scia di questi sentimenti che nasce una delle sue opere più note: Giuditta che decapita Oloferne

La critica concorda che è proprio in questa tela che Artemisia esprime tutta la rabbia per quanto subito: la mano di Giuditta che stringe i capelli della testa di Oloferne perché non si muova (lei stessa aveva dichiarato al processo di aver tentato di liberarsi dal suo aggressore tirandogli i capelli), la lama che si infila nelle carni per decapitarlo, il sangue che scorre lungo le lenzuola, il tutto ha il sapore di una rabbia sfogata attraverso la tela. Questa non sarà però l'unica tela nella quale Artemisia darà sfogo alla sua rabbia attraverso la rappresentazione di soggetti dalla morte cruenta: quasi sempre prediligerà racconti di violenze per mano di una donna, o soggetti come la Lucrezia, che aveva subito la sua stessa violenza e a seguito della quale si pugnala.

Col matrimonio Artemisia lasciò Roma alla volta di Firenze, dove divenne la prima donna ad essere ammessa all’Accademia del Disegno e, da qui, da questi avvenimenti, si alza, senza mai fermarsi, la parabola artistica della “pittora”, come la chiameranno a Napoli.

Realizzerà anche una seconda versione di Giuditta e Oloferne.

Gli anni che seguirono quelli fiorentini, durante i quali si era avvicinata a Galileo Galilei e al giovane Buonarroti, furono anni di viaggi in Italia, compiuti prevalentemente a Genova, a Venezia e poi a Napoli, dove è vicina ai caravaggeschi, ma soprattutto ricchi di opere.

Dopo una breve parentesi alla corte di Carlo d'Inghilterra, torna a Napoli per restarci fino alla fine dei suoi giorni. Correva l'anno 1653.

La parabola storico - artistica di Artemisia Gentileschi è la parabola della vita di una donna che, al di là del suo tempo, non si piega alle convenzioni. E’ la prima pittrice della storia, è la prima donna che ha il coraggio di imporre la sua arte, andando “a bottega” , si piega ma non si spezza dopo essere stata stuprata dal suo stesso maestro, ha il coraggio della “denuncia” per quanto subito, sotto tortura non cede, cade, si rialza e vince sul suo aggressore; ciononostante un senso di rabbia e di dolore farà da filo conduttore alle sue opere, nonostante usi colori cangianti che quasi contrastano coi volti dorati dei suoi personaggi nei quali, attraverso colpi di pennello, è scritto il dolore che l’ha segnata per la vita.

Bibliografia

V. Pacelli - La pittura napoletana da Caravaggio a Luca Giordano - Cap II pag. 64

Ed. scientifiche Italiane

C. Lachi (testi di) - La Grande storia dell’arte Vol. 7- Il Seicento parte prima

Artemisia Gentileschi - un’eroina nella vita e nell’arte - pag. 95

Sitografia

http://storiedinapoli.it/2017/07/08artemisia-gentileschi-pittora

http://terredicampania.it/cultura/artemisia-gentileschi-l-arte-lo-stupro

http://enciclopediadelledonn.it/biografie/artemisia-gentileschi

digilander.libero.it

diritto.it

Laureata nel 2006 presso l’università di Napoli “Federico II” con 100/110 in storia * indirizzo storico-artistico.

Durante gli anni universitari ho collaborato con l’Associazione di Volontariato NaturArte per la valorizzazione dei siti dell’area dei Campi Flegrei con la preparazione di testi ed elaborati per l’associazione stessa ed i siti ad essa facenti parte.

Dal settembre 2019 collaboro come referente prima e successivamente come redattrice per il sito progettostoriadellarte.it

SOFONISBA ANGUISSOLA: UNA DAMIGELLA PITTRICE

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione

Nel Cinquecento, tra le vie della tranquilla e superba Cremona, si aggiravano alcuni tra i più grandi spiriti innovatori della pittura, ma il più raffinato fu senza dubbio quello della giovane Sofonisba Anguissola. Quest’ultima non fu la prima donna a prendere in mano un pennello, ma sicuramente fu una delle prime ad ottenere riconoscimento come pittrice in una professione prettamente maschile. Nonostante ciò, a differenza dei colleghi uomini, non ottenne mai diretti compensi in denaro ma doni o rendite che giungevano per mezzo del padre. La giovane nacque nel 1535 a Cremona da Amilcare Anguissola, uomo di grande cultura, e da Bianca Ponzone. I genitori scelsero per lei il nome di Sofonisba in onore della coraggiosa figlia del cartaginese Asdrubale che, per non cadere preda dei Romani, si tolse la vita. Quella degli Anguissola era una famiglia numerosa, ella aveva infatti ben cinque sorelle minori e un fratello. Fu proprio in quella casa che Vasari definì albergo, non solo della pittura, ma di tutte le virtù che la giovane ricevette una formazione classica accompagnata allo studio della musica e della pittura.

Cremona: l’intimità famigliare e la formazione

L'esperienza pittorica di Sofonisba Anguissola ebbe inizio grazie all'interesse del padre Amilcare che, insieme alla sorella Lucia, la mandò a formarsi presso l’abitazione del pittore Bernardino Campi. Le due giovani furono mandate presso l’abitazione e non la bottega, poiché all’epoca essa era ritenuta un luogo moralmente non frequentabile dalle donne. Dopo Campi Sofonisba passò al maestro Bernardino Gatti, detto il Sojaro, grazie al quale assimilò lo stile di Correggio e iniziò a dedicarsi ai ritratti “dal naturale”. La sua lezione si avverte chiaramente in “Partita a scacchi”, una delle prime tele realizzate in cui le protagoniste sono le sorelle Lucia, Minerva ed Europa, osservate dall’anziana domestica, intente all'intellettuale gioco degli scacchi. La tela per il Vasari, che la vide quando si recò in visita a casa Anguissola, era realizzata “con tanta diligenza e prontezza, che [le figure] paiono veramente vive, e che non manchi loro altro che la parola”.

Nell’intimità famigliare prese piede la sua indagine attorno alle emozioni, un chiaro esempio è il disegno di una fanciulla che ride di un’anziana inviato da Tommaso Cavalieri a Cosimo I insieme a un disegno di Michelangelo, il quale definì il disegno non solo bello ma di notevole invenzione. Michelangelo fu colui che introdusse Sofonisba all’arte pittorica, a testimoniarlo è una lettera del padre Amilcare in cui lo ringrazia per l’onorevole e premuroso affetto. Infatti dopo aver visto il disegno espresse il desiderio di poterne vedere uno di sentimento opposto, così Sofonisba realizzò quello di un bambino dolorante in volto, il fratellino Asdrubale, la cui mano era stata morsa da un granchio. Disegno che, con molta probabilità, poco tempo dopo ispirerà il “Ragazzo morso da un ramarro” di Caravaggio.

Poco tempo dopo Sofonisba Anguissola iniziò a dedicarsi ai suoi intensi e introspettivi autoritratti, quando ancora tale genere non era in voga tra i pittori. Nell’autoritratto degli Uffizi, datato 1552-53, si dipinge come una giovane compunta e senza sorriso avvolta in un abito nero per suggerire l’immagine di una donna colta e nobile. Inoltre il suo presentarsi con la tavolozza, il pennello e lo stilo in mano dimostra la consapevolezza di essere un’artista di valore. Mentre nel dipinto del Kunsthistorisches di Vienna, dove i suoi occhi sono più intensi e profondi, tiene in mano un libretto ed è accompagnata dall’iscrizione “La vergine Sofonisba Anguissola lo fece nel 1554” per connotarsi come l’ideale donna virtuosa di corte.

Il successivo autoritratto di Boston è un medaglione in cui, su fondo verde, regge nelle mani un monogramma con le lettere che compongono il nome del padre, nella cornice di quest’ultimo invece è l’iscrizione latina "La fanciulla Sofonisba Anguissola, raffigurata dalla sua stessa mano, da uno specchio, a Cremona”. Mentre in “Autoritratto con cavalletto” si rappresenta intenta a dipingere una tela della Vergine e il Bambino, forse per identificarsi con quest’ultima e costruirsi ancora una volta un’immagine di donna virtuosa.

Madrid: una damigella che dipinge a corte

Grazie all’apprezzamento di grandi personalità, e soprattutto all’impegno del padre, la sua fama dilagò e nel 1559 fu invitata da Filippo II alla corte di Madrid come dama di corte della regina francese Isabella di Valois, alla quale insegnò a disegnare dal vero. Sofonisba aveva belle doti di cuore e di mente, per questo la regina le si mostrava come a una tenera amica, tant’è che dopo la morte della sovrana restò al seguito delle due infante. I due sovrani le erano talmente legati che nel 1571 favorirono il suo matrimonio con il palermitano Fabrizio Moncada, fratello del viceré di Sicilia Francesco II. La regina, che le aveva fatto più volte ricchi doni, le regalò per l’occasione un abito decorato di perle ed il re le stabilì un censo di mille scudi all’anno sulla dogana di Palermo.

La giovane rientrò in Italia a Palermo nel 1580, già vedova del primo marito e pronta a tornare nella sua Cremona. Nel viaggio di ritorno per mare conobbe il nobile capitano genovese Orazio Lomellini, convolò così a seconde nozze e si trasferì a Genova, dove ricevette artisti e letterati da ogni dove. Anche questo matrimonio rimase infecondo, così ella che sapeva figurar col pennello bambini con tanta grazia non ebbe la consolazione di averne di vivi. Negli ultimi anni della sua vita si trasferì a Palermo dove nel 1623 ricevette Van Dyck, a cui consigliò di realizzare i ritratti facendo “cadere la luce dall’alto, perché dal basso si vedono le rughe”. Quest’ultimo la ritrasse in un dipinto, accompagnato da una postilla, in cui dichiarava di aver imparato più da questa novantenne cieca che dai suoi contemporanei.

Anche il Vasari, come già anticipato, rimase colpito dalla sua bravura poiché ella dimostrò un’applicazione e grazia nel disegno migliore di qualsiasi altra donna della sua epoca, da sola riuscì a creare dipinti rari e molto belli. La pittrice si spense nel 1625, ma per fortuna la sua arte non fece altrettanto e continuò ad emozionare con la sua intimità e intensità nei secoli a venire, dando la forza anche ad altre donne di intraprendere la stessa strada.

Bibliografia

Anna Banti, Quando le donne si misero a dipingere, Abscondita, 2017.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, edizione 1568.

Vincenzo Lancetti, Biografia Cremonese, vol. 1, Milano, Borsani, 1819, 250-60.

Sitografia

www.treccani.it

Sono nata a Lecco, piccola provincia lombarda sul lago di Como tra le montagne.

Attualmente studio “Scienze dei Beni Culturali” presso l’Università degli Studi di Milano, in seguito vorrei proseguire il percorso specializzandomi in “Storia e Critica dell’Arte”. Ho da sempre avuto una forte passione per l’arte, in particolare per quella contemporanea e la fotografia, in quanto mezzo d’interpretazione della realtà. Un altro mio interesse è quello per la letteratura, che mi piace pensare in un dialogo parallelo con l’arte.

All’interno di Storia dell’Arte sono referente per la regione Lombardia.

LA CHIESA DI SANT’APOLLINARE A PRABI DI ARCO

A cura di Beatrice Rosa

Introduzione

Camminando sulle rive del fiume Sarca, sulla strada che conduce da Arco alla località di Prabi, potrebbe passare inosservata una piccola chiesa che, nonostante le sue dimensioni, è una delle più antiche ed importanti della zona dell’Alto Garda e del Trentino (fig. 1). Si tratta della chiesa di Sant'Apollinare a Prabi di Arco.

La storia dell’edificio

Le prime notizie certe riguardo la costruzione della chiesa risalgono al XIV secolo ma per svariati motivi, tra cui la dedicazione a Sant’Apollinare (vescovo di Ravenna) e la collocazione all’esterno delle mura di Arco, la probabile origine della chiesa, luogo di culto ariano, può essere ragionevolmente anticipata all’VIII secolo[i].

Ciò che è certo è che nel Trecento la chiesa era officiata da alcuni monaci che risiedevano in un monastero nei suoi pressi e che a fine Quattrocento l’edificio liturgico divenne priorato dell’arcipretura di Arco. Nel XVIII secolo alcuni eremiti presero in affidamento la custodia fino a quando, nel 1782, la chiesa venne soppressa. Nel corso dell’Ottocento S. Apollinare riacquistò la sua dignità e tornò ad essere edificio di culto: evidentemente, però, non era molto frequentata dai fedeli, dato che nel 1866 la Curia arcivescovile di Trento diede l’ordine di demolirla[ii]. Fortunatamente, l’ordine non venne seguito, così oggi possiamo ancora ammirare questo meraviglioso edificio. L’aspetto della chiesa, ad oggi, non rispecchia tuttavia la sua conformazione ottocentesca; le sue sventure, infatti, non si erano ancora concluse. Durante la Prima Guerra Mondiale, a causa delle schegge di una granata che danneggiarono il tetto e parte dell’abside, parte degli affreschi che la decoravano andò perduta. In seguito a vari interventi di restauro, la chiesa è stata definitivamente restituita al culto nel 1983[iii].

L’edificio

La chiesa di Sant'Apollinare a Prabi è a pianta rettangolare, con l’aggiunta, sul lato destro, di un porticato esterno, utilizzato come riparo per pellegrini e viandanti. La presenza del porticato esterno è una testimonianza eloquente dell’importanza dell’edificio per la zona dell’Alto Garda e non solo. Dietro l’altare di pietra presente nel porticato (utilizzato anche come pronao in caso di grande affluenza di fedeli) è presente la decorazione a fresco dell’Ultima Cena (fig. 2)[iv].

Lo sguardo è immediatamente catturato da Cristo che si rivolge allo spettatore mentre tocca con la sua mano destra la spalla di S. Giovanni che, come da consuetudine, è addormentato sul tavolo. Gli altri apostoli, cinque per parte, sono rappresentati ai lati di Gesù, intenti a discutere tra loro; tra le mani, alcuni di essi reggono dei bicchieri di vino o dei coltelli appena presi da una tavola imbandita di leccornie. L’unico apostolo a non trovarsi sullo stesso lato di Cristo è Giuda, che il pittore dipinge senza aureola, di dimensioni minori e accovacciato sotto il tavolo in prossimità di S. Giovanni; scelte formali, queste ultime, portate avanti dal pittore per sottolineare il ruolo di traditore ricoperto dall’Iscariota. L’Ultima cena non è, tuttavia, l’unico affresco che decora la parete esterna dell’edificio; in basso rispetto all’opera sopracitata è infatti presente un lacerto pittorico ospitante un’Adorazione dei Magi mentre, più sulla destra, è presente un santo vescovo, individuabile come il frammento più antico della decorazione (fig. 2)[v].

Se già gli affreschi all’esterno della chiesa potrebbero stupire, quelli che si vedono una volta varcata la soglia d’ingresso non possono che meravigliare. Anche le pareti della navata e dell’abside sono affrescate, rivelando brani pittorici che sono il frutto di campagne decorative risalenti a momenti storici diversi.

La parete nord della chiesa di Sant'Apollinare a Prabi ospita gli affreschi più antichi; partendo da sinistra è presente un Cristo crocifisso tra la Vergine e S. Giovanni e un santo vescovo; al centro della parete si vede una Madonna col Bambino in trono, affiancata a sinistra da S. Margherita, riconoscibile dal drago ai suoi piedi, e da S. Antonio abate, in abiti da monaco, con la campanella e il bastone a tau nelle mani[vi]. Proseguendo sulla medesima parete troviamo una raffigurazione del martirio di S. Lorenzo: si narra che il santo diacono distribuì ai poveri tutte le sostanze della Chiesa, suscitando così l’ira del prefetto Cornelio Secolare, che fece arrestare Lorenzo martirizzandolo poi su una graticola rovente. Seguono, poi, due figure di santi vescovi e una santa (fig. 3)[vii].

Nel registro inferiore della medesima parete è invece presente una schiera di santi, posizionati uno accanto all’altro e con lo sguardo rivolto verso noi spettatori. Partendo da sinistra si riconoscono S. Leonardo (fig. 4), in abiti da diacono; S. Apollinare benedicente; S. Antonio abate, riconoscibile dal saio marrone e dal bastone a tau nella mano sinistra; vicino a lui, S. Caterina d’Alessandria, con la palma del martirio nella mano sinistra e la ruota dentata nella destra; S. Paolo, con la spada e il libro; un santo vescovo e un evangelista, non identificabili in quanto carenti di attributi iconografici specifici. È poi presente una Madonna col Bambino, affiancata da una S. Elena (riconoscibile dalla croce) e probabilmente da un S. Giovanni Evangelista (vicino a lui è infatti raffigurato S. Giovanni Battista, con il consueto cartiglio in mano che in origine quasi certamente recava le parole “Ecce agnus dei”). Le ultime due figure sulla parete sono di nuovo un santo vescovo (anche questo non identificabile) e S. Antonio abate, abbigliato da monaco, ancora una volta accompagnato dal tipico bastone a tau e dalla campanella (fig. 3)[viii].

Anche sulla parete opposta a quella appena analizzata sono presenti decorazioni a fresco su due registri: nella parte alta è presente una Madonna col Bambino tra due apostoli e i Ss. Antonio abate e Lucia (quest’ultima riconoscibile dalla ciotolina contente i suoi occhi). La figurazione prosegue con due scene sacre: la Deposizione del corpo di Cristo e la Natività[ix]. Il registro inferiore è invece occupato dalla scena del Martirio di S. Agata: si narra che la santa venne legata e i suoi seni recisi e strappati, come vediamo proprio nell’affresco di Prabi[x]. Proseguendo verso destra sono presenti nove santi, non tutti riconoscibili. Tra i santi identificati troviamo S. Martino, in abiti eleganti e con la spada in mano; S. Dorotea, con i fiori nella mano destra; S. Nicola da Bari, in abiti vescovili; S. Francesco, con il saio e il crocifisso; con i lunghi capelli, che le coprono tutto il corpo, S. Maria Maddalena; vicino a lei, un probabile S. Bartolomeo con il coltello nella mano destra; chiudono il corteo S. Giovanni evangelista e S. Antonio Abate (fig. 5).

Come anticipato all’inizio di questo articolo, a causa delle schegge di una granata, gli affreschi della zona absidale con un Cristo in mandorla e i simboli dei quattro Evangelisti sono andati perduti. Fortunatamente si possono ancora ammirare parte degli affreschi dell’arco santo, con il lacerto dell’Annunciazione nella parte alta e due coppie di santi nella parte sottostante: S. Lorenzo e S. Apollinare da un lato, S. Cristoforo e una santa non identificata dall’altro (fig. 6)[xi].

Prima di uscire dalla chiesa di Sant'Apollinare a Prabi, meritano uno sguardo anche gli affreschi sulla parete d’ingresso, con S. Antonio abate (recante una fiammella sul palmo della mano e tentato dal diavolo in vesti di donna) e S. Giuseppe, sulla destra, raffigurato assieme ai suoi strumenti di lavoro[xii].

Chi è l’autore di questi affreschi?

La paternità della decorazione pittorica è stata, nel corso del tempo, oggetto di discussione; tutti gli storici e i critici sono però concordi sul fatto che gli affreschi siano frutto di mani diverse e soprattutto sulla datazione più “bassa” dell’Ultima cena, dell’Adorazione dei Magi e dei Santi del protiro esterno successivi rispetto ai brani pittorici all’interno. Già Nicolò Rasmo, nella sua Storia dell’arte nel Trentino[xiii], aveva assegnato le opere a membri della famiglia dei da Riva, fortemente influenzati dalla pittura veronese; tramite dei confronti con opere certe di Brenzone (chiesa di S. Pietro in Vincoli), Lazise, Torri del Benaco e Gargnano, la critica recente ha poi proposto di attribuire gran parte degli affreschi a Giorgio da Riva e assegnando una parte minore della decorazione al fratello Giacomo. Se quindi gli affreschi del protiro si possono datare già alla prima metà del Quattrocento, per quelli della navata, sicuramente precedenti, si può risalire con ogni probabilità a una data che oscilla tra il 1360 e il 1370[xiv].

Note

[i] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 94.

[ii] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 94.

[iii] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 94-95.

[iv] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 96.

[v] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 100-101.

[vi] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 100-101.

[vii] R. Giorgi, Santi, Milano 2007 (“I dizionari dell’arte”), pp. 220-223

[viii] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 100-101.

[ix] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 100-101.

[x] R. Giorgi, Santi, Milano 2007 (“I dizionari dell’arte”), pp. 12-14.

[xi] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 100-101.

[xii] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 101.

[xiii] N. Rasmo, Storia dell’arte nel Trentino, Trento 1982, p. 140.

[xiv] M. Raffaelli, Exempla virtutis: la pittura gotica sacra nel Sommolago, 2017, pp. 25-41.

Bibliografia

Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000.

Nicolò Rasmo, Storia dell’arte nel Trentino, Trento 1982.

Marianna Raffaelli, Exempla virtutis: la pittura gotica sacra nel Sommolago, 2017.

Referenze delle immagini

- https://www.gardatourism.it/chiesa-di-sant-apollinare/

- https://romanicotrentinoaltoadige.wordpress.com/2017/09/15/santapollinare-arco/

- Beatrice Rosa

- Beatrice Rosa

- Beatrice Rosa

- Edoardo Fabbri

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

A cura di Veronica Pacini

La violenza contro le donne, i diritti e la riproduzione sociale

I linguaggi e i contesti socio-culturali che riproducono la violenza e i femminismi come pratiche trasformative

La violenza contro le donne può essere eliminata, come si propone la Giornata Internazionale indetta dall'ONU che ricorre il 25 Novembre? Sì. E questo perché la violenza contro le donne non è un dato iscritto nella biologia dell'essere umano, non è una tendenza naturale socialmente disdicevole da tenere sotto controllo. È una modalità di pensiero, un modello culturale e, in quanto tale, arbitrario, costruito, trasformabile. Allora perché, a quasi quaranta anni dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne ratificata dall'ONU e a più di un secolo dalla prima ondata femminista, ci ritroviamo ancora oggi, in Italia, a parlarne? Proveremo a rispondere in due momenti diversi: in questo articolo partiremo da un'analisi linguistica della violenza per cercare di osservare quali questioni sociali si giocano oggi sul corpo delle donne. Nel prossimo utilizzeremo gli strumenti dell'antropologia per capire come le società costruiscono gli stereotipi di genere, come li riproducono e perché è così difficile decostruirli.

Le narrazioni della violenza. Il linguaggio con cui i principali mezzi di comunicazione (giornali, radio, televisione, internet) raccontano la violenza sulle donne, parla di stereotipi di genere molto radicati nell'immaginario collettivo[1].

- La violenza viene rappresentata come una forma d'amore, una sua degenerazione o esagerazione. Espressioni come amore sbagliato o amore malato vengono accompagnate spesso da raptus, delitto passionale, accecato da/folle di gelosia. Inoltre la sintassi dei titoli tende a tenere insieme la violenza e l'azione che si reputa scatenante: “Tu mi tradisci”. E dà fuoco alla fidanzata. Oppure: Latina, rifiuta di sposarlo e lo lascia. Lui la uccide con due colpi di pistola. L'effetto della narrazione è di costruire una dinamica di causa-effetto tra una libera scelta della donna (di solito non amare, smettere di amare, tradire) con la violenza subita, suggerendo l'idea della punizione (delitto passionale) o dell'impossibilità da parte dell'uomo di domare un istinto che è per sua natura incontrollabile, a cui non ci si può sottrarre (raptus).

- L'aggressore tende a essere deresponsabilizzato: presentare l'aggressione come un fatto la cui inevitabilità è conseguenza della gravità dell'azione della partner, vuol dire deresponsabilizzare l'aggressore, che viene così promosso da colpevole a vittima. L'aggressore diventa allora il fidanzatino, il gigante buono, il marito disperato. Vengono poi aggiunte spesso altre informazioni che hanno come effetto di funzionare nell'immaginario del lettore come attenuanti: drogato, disoccupato, depresso.

- La vittima tende a essere colpevolizzata: non solo nei giornali ma spesso anche nei tribunali, alla donna che subisce un'aggressione viene chiesto com'era vestita, che atteggiamenti aveva avuto con l'aggressore; talvolta viene persino valutato il suo grado di bellezza e di femminilità[2]. Sono passati quasi settant’anni dal processo a Franca Viola, la prima ragazza italiana a sottrarsi alla prassi del matrimonio riparatore e portare a processo il suo stupratore, ma è ancora attuale la prassi di screditamento della vittima, cioè la tendenza a rovesciare il processo e rendere la vittima colpevole e di essersi meritata lo stupro come conseguenza di atteggiamenti provocanti e perciò immorali o di essersi inventata tutto o di essere stata consenziente in caso di impossibilità di dimostrare, con tracce visibili sul corpo, la ribellione al suo aggressore.

Il corpo come luogo della scrittura delle regole sociali. La narrazione della violenza sulle donne prevede sempre un indugiare sul corpo della vittima, un'indagine, una perizia: si raccontano nei minimi particolari le violenze subite (anche in caso di femminicidio) più che per un intento di realtà per un gusto voyeuristico, morboso, quasi ammiccante. All'analisi segue, come già detto, il giudizio, cioè la valutazione da parte della società dell'aderenza del corpo violato ai dettami della moralità. Lo sguardo sorvegliante e giudicante del grande occhio sociale sul corpo della donna non è una particolarità che si attiva solo nei casi di violenza, ma è il retroterra culturale in cui la violenza si innesta, è un atteggiamento costante e legittimato. La società si sente in diritto di rendere oggetto di dibattito pubblico alcuni aspetti della gestione del corpo da parte delle donne: l'esposizione di alcune sue parti (si può non indossare il reggiseno in tribunale[3]? si può indossare la minigonna a scuola[4]?), l'estetica (si può ingrassare? si può dimagrire[5]? si possono avere i capelli grigi[6]? si può indossare un vestito blu a balze[7]?), le scelte religiose (si può portare il velo[8]?). Se i membri di un gruppo sociale si sentono legittimati a discutere e decidere collettivamente le regole attraverso cui i corpi di una parte della società possono esistere e agire, allora si sentiranno altrettanto legittimati a far rispettare quelle regole, redarguendo e punendo i corpi che quelle regole non vogliono rispettarle.

L'aspetto principale, però, per cui il corpo delle donne è soggetto a un'attenzione particolare risiede nel suo potere riproduttivo. Come vedremo nel prossimo articolo, le società umane hanno strutturato e strutturano le prassi sociali attorno a diverse strategie di determinazione del genere (cioè stabilendo cosa è maschile, cosa è femminile e cosa non è né l'uno né l'altro e ha bisogno di altre categorie[9]) e di controllo sociale della riproduzione. La donna si fa officina, tana e custode dell'embrione che diventa feto, del feto che diventa bambino: il suo corpo si trasforma, quindi, da questione privata a strumento collettivo della riproduzione di una comunità. In altre parole: a un certo gruppo sociale, le donne, viene chiesto di rinunciare a un certo numero di diritti in favore di funzioni collettive. Il privato viene subordinato al pubblico; un potere, quello della riproduzione, viene socializzato; un gruppo sociale viene sottoposto a controllo e normazione dall'intera società. Ancora oggi le donne devono costantemente negoziare tra diritti privati (e quindi libertà di autodeterminarsi) e controllo pubblico: di qui la difficoltà di accesso alla contraccezione[10], gli attacchi all'aborto[11], la retorica dell'orologio biologico[12].

La maternità, rispetto ad altri paesi occidentali, è una questione ancor più complessa in Italia per via di un fenomeno tutto particolare che viene sintetizzato nella parola mammismo da Corrado Alvaro per la prima volta nel 1952 e che analizza la centralità del ruolo materno nella costruzione di una società, quella italiana, di uomini allevati dalla mamma come protagonisti[13]. L'attenzione alla maternità, intesa non come possibilità riproduttiva ma nei suoi aspetti di maternage, cioè di relazione madre-figlio, inizia a essere investita di un certo tipo di significato in epoca risorgimentale: fatta l'Italia, alle madri toccava fare gli italiani. Anche il fascismo investì molte energie nella costruzione di modelli materni che fossero di sostegno al regime: fatto il regime, alle madri toccava fare i fascisti[14] (e per fortuna non tutte lo fecero). Quasi due secoli di sovrascritture continue ed enfatiche sul ruolo materno hanno portato oggi al moltiplicarsi di romanzi e saggi che rispondono al bisogno delle madri di raccontare la maternità in modo non stereotipato, quindi anche nei suoi aspetti distruttivi, e le non madri a dover alzare la voce per ribadire che per una donna la maternità è solo una delle scelte possibili.

Diritti delle donne e femminismi. Perché, se le donne hanno acquisito tanti diritti – non ancora tutti – nella nostra società c'è ancora posto per il controllo, il giudizio e la violenza sul corpo delle donne? Torniamo, di nuovo, al linguaggio.

Quando si parla di diritti si usa spesso una parola che evoca almeno due immagini nella nostra mente. La parola è conquistare e le immagini sono la lotta e una porzione di territorio finito che due o più parti si contendono e sottraggono a vicenda con la forza. Le due metafore sono collegate: se la torta è una sola, chi ce l'ha nel piatto farà di tutto per difenderla, mentre chi ha fame farà di tutto per prendersela. Se invece immaginiamo i diritti come la possibilità di riempire i piatti di tutti, chi la torta ce l'ha già non avrà più paura di perderla e potrà investire le sue energie per aiutare gli altri a trovare gli ingredienti e cucinare tante torte quanti sono i piatti da riempire. Potremmo allora usare il verbo moltiplicare: moltiplicando i diritti nessuno sentirebbe i propri minacciati.

Pensare ai diritti come a un bene finito e insufficiente che le parti sociali devono contendersi impedisce di vedere un aspetto importante della questione: quando un frammento della società è oppresso, tutta la società ne risente in maniera negativa. Allargare la sfera dei diritti vuol dire aumentare il benessere di tutte le parti sociali (ex-oppressi ed ex-oppressori) ma soltanto se ogni frammento sociale avrà la capacità di ridefinirsi di fronte all'identità ampliata di chi quel diritto lo ha appena acquisito. Se invece gli altri frammenti proveranno un senso di smarrimento di fronte all'identità più forte dell'altro, se da quella nuova forza si sentiranno minacciati anziché corroborati, allora troveranno il modo di vendicarsi o progettando piani per recuperare il terreno che credono di aver perduto, o creando nuove forme di oppressione o rendendo la vita impossibile a coloro che si sono appena liberati. È quello che accade quando il diritto di una parte sociale si fonda sulla negazione di uno o più diritti di un'altra parte sociale: abbiamo a che fare allora con un privilegio. Per moltiplicare i diritti, cioè estenderli a tutte le parti sociali, occorrerà allora eliminare i privilegi e questo sì, implicherà una lotta perché chi detiene un privilegio, di solito, se lo vuole tenere.

Semplificando molto, il femminismo è l'insieme delle filosofie e delle pratiche che si pongono come obiettivo la liberazione della donna attraverso l'eliminazione dei privilegi maschili e il raggiungimento della parità dei diritti. È un contenitore di idee e di azioni, anche molto diverse (per questo spesso si parla di femminismi) che si propone di mettere in evidenza il patriarcato, ovvero il sistema socio-culturale che fonda e giustifica la subordinazione del sesso femminile al sesso maschile. È importante sottolineare di nuovo però la portata collettiva e universale del femminismo, cioè il suo valore liberante per le oppresse ma, in una certa misura, anche per gli oppressori: il patriarcato struttura modelli identitari e di comportamento che entrambi i sessi contribuiscono a riprodurre (anche la parte oppressa) e a cui entrambi i sessi debbono sottomettersi per far parte della società, e se è vero che il sesso maschile ne trae principalmente vantaggi è altrettanto vero che non tutti gli uomini riescono a conformarsi ai modelli di virilità imposti, cioè agli stereotipi maschili a cui viene richiesto loro di aderire. Gli stereotipi sono semplificazioni e generalizzazioni mentre la realtà e l'essere umano sono entità complesse: adattarsi agli stereotipi vuol dire sottostare a divieti e regole che limitano le possibilità espressive anche dei membri della parte sociale più forte. Nel movimento di presa di coscienza del patriarcato avremo allora uno scenario sociale complesso e articolato di parti diverse, trasversali, inaspettatamente conservatrici o trasformative, più o meno intransigenti. Ci saranno, ad esempio, uomini desiderosi di liberarsi dalle costrizioni quanto le donne e donne incapaci di fare quel passo laterale necessario a vedere la costrizione, o che si porranno in difesa della conservazione; oppure, partendo da una stessa base di decostruzione del patriarcato, si potranno immaginare forme diverse, più o meno conciliabili, di trasformazioni possibili, orientate, per esempio, da possibilità economiche diverse, da credenze religiose diverse, da convinzioni più o meno ambientaliste. La questione del rapporto dei generi interseca inevitabilmente altri campi sociali, interagisce con gli altri aspetti che definiscono l'umanità individuale: esisteranno allora più risposte al problema del patriarcato, più movimenti tellurici che tenderanno a farlo franare, diversi a seconda della matrice culturale da cui scaturiscono. Esistono femminismi islamici[15], femminismi neri[16], femminismi delle donne zingare[17] e femminismi che lottano le disparità di genere ragionando sullo sradicamento del sistema economico (capitalista e neoliberista) che lo sostiene o che sfrutta a suo vantaggio alcuni aspetti del femminismo[18]. Alla luce di tutto questo, delle complessità della società in cui viviamo, oggi si parla di femminismo intersezionale, ovvero di un movimento capace di riconoscere allo stesso tempo la molteplicità delle cause che stanno alla base della discriminazione, quindi non solo il sessismo – contro le donne ma anche contro tutti i generi non binari e tutti gli orientamenti sessuali – ma anche il razzismo – etnico, culturale, religioso – e le disuguaglianze economiche. Il femminismo diventa una filosofia di parola e di azioni trasformative che interessa più aspetti della società e che può essere attuato da più gruppi sociali. In questo senso è interessante vedere il cambiamento di alleanze col genere maschile, spesso impegnato in una revisione del proprio ruolo nell'ottica di una liberazione collettiva dagli stereotipi e nell'uso del proprio privilegio di genere per aumentare i diritti delle donne[19].

Il desiderio. I diritti delle donne hanno anche a che fare con un riposizionamento della donna in relazione al desiderio. Il passaggio da oggetto desiderato a soggetto desiderante, infatti, non è ancora completo: nonostante la proliferazione di manuali, sex toys, associazioni e collettivi che incoraggiano le donne a vivere il piacere e ad avere una vita sessuale piena e autodeterminata, spesso le donne si trovano a dover affrontare il giudizio esteriore di una società che le vuole castigate e represse (perché i corpi siano funzionali soltanto alle esigenze riproduttive) o sexy e sessualmente disponibili (perché i corpi siano arredamento, premio o strumenti del piacere maschile) oppure si trovano a dover affrontare il proprio senso di colpa, cioè un giudizio interiore frutto del patriarcato introiettato. Desiderio come libera ricerca ed espressione della sessualità, quindi, ma non solo. Desiderio è ogni spinta che attiva una capacità generativa e autopoietica, è la possibilità reale di immaginare proiezioni di sé più ricche e soddisfacenti di quella di partenza. Le lotte femministe hanno come obiettivo, allora, quello di ridare pieno spazio anche al desiderio delle donne. Nel suo libro Ripartire dal desiderio[20], però, Elisa Cuter analizza come si siano create delle dinamiche che invece che ampliare hanno depotenziato il desiderio non solo femminile, ma anche maschile. Un certo tipo di femminismo, abilmente colonizzato dalle strategie di espansione del profitto del capitalismo, ha spostato l'asse del discorso dalla presa di coscienza del dato culturale del genere (il genere è una costruzione sociale) a un essenzialismo di ritorno (il genere è un dato naturale) che vede una nuova cristallizzazione del maschile e del femminile e un rigido protocollo a regolarne i rapporti. Questo si struttura attorno a una serie di norme che partono da buone pratiche e buoni propositi (l'attenzione al linguaggio e alla rappresentanza, ad esempio), ma che stanno portando a una messa al bando del desiderio e a un nuova cultura del sospetto reciproco con la conseguenza, tra le altre cose, di disegnare delle donne ancora più vittime e degli uomini ancora più carnefici. La sfida è allora quella di tenere insieme la parità di genere e il desiderare, decostruire gli stereotipi senza che le relazioni diventino un territorio freddamente amministrato da norme che invalidano il desiderio, che è invece l'impulso che alimenta e nutre le relazioni stesse. Se il desiderio è spinta verso l'umanità dell'altro, la violenza è il suo contrario: una forza distruttiva e degradante, disumanizzante. L'eliminazione della violenza di genere non può prescindere allora dalla capacità collettiva di immaginare e realizzare spazi in cui il desiderio di tutti e di tutte sia possibile.

Note

[1] Si vedano, per questa parte, i lavori di Francesca Pischedda https://core.ac.uk/download/pdf/31145165.pdf; di Chiara Gius e Pina Lalli https://www.essachess.com/index.php/jcs/article/viewFile/249/291; di Silvia Bonacini https://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2019/11/Silvia-Bonacini-.pdf

[2] È il caso degli stupratori assolti perché la vittima era troppo mascolina: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/19/news/ancona_verdetto_ribaltato_per_strupratori_assolti_perche_la_vittima_era_mascolina_-271119797/

[3] Il caso di Carola Rackete sollevato dal quotidiano Libero: https://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/13485460/sea-watch-carola-rackete-senza-reggiseno-procura-agrigento-patronaggio-ong.html

[4] https://www.lastampa.it/cronaca/2020/09/19/news/divieto-di-minigonna-la-rivolta-delle-liceali-mi-vesto-come-voglio-1.39322724

[5] Si veda il dibattito pubblico su Vanessa Incontrada, Rihanna, Adele, Laura Chiatti.

[6] Accaduto alla giornalista Giovanna Botteri: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/02/striscia-la-notizia-contro-giovanna-botteri-lancia-servizio-sugli-haters-che-criticano-la-giornalista-per-laspetto-lei-sulla-bbc-croniste-con-rughe-culi-nasi-orecchie-grosse-conta-cio-che-d/5788902/

[7] I commenti al vestito della Ministra Bellanova: https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/governo_teresa_bellanova_ministro_insulti_social_capezzone-4715871.html

[8] Si vedano i commenti sul rientro in Italia di Silvia Romano https://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2020/05/13/silvia-romano-sequestro-liberazione

[9] Per un primo approccio alle identità non binarie si veda https://www.apadivisions.org/division-44/resources/advocacy/non-binary-facts.pdf

[10] Perché in Italia è così difficile accedere alla contraccezione, di Jennifer Guerra https://thevision.com/attualita/italia-contraccezione/

[11] Dagli Usa all'Europa il diritto all'aborto è sotto attacco, di Claudia Torrisi https://www.valigiablu.it/usa-europa-diritto-aborto/

[12] https://femministerie.wordpress.com/2016/09/11/ancora-su-fertilita-e-orologio-biologico/

[13] C. Alvaro, Saggi di vita contemporanea, Milano 1960, pp. 183-190

[14] Marina d'Amelia, La mamma, Il Mulino 2005, Bologna.

[15] Un possibile riferimento bibliografico è il lavoro di Luciana Capretti, La jihad delle donne, Salerno Editrice 2017. Si veda anche il sito islamandfeminism.org/

[16] Si veda l’articolo https://www.bossy.it/perche-abbiamo-bisogno-di-un-femminismo-nero.html

[17] Laura Corradi, Femminismo delle zingare, Mimesis edizioni, 2018

[18] Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser,Femminismo al 99%. Un manifesto, Laterza, 2019; Catherine Rottemberg, L'ascesa del femminismo neoliberista, Ombre Corte, 2020

[19] Si vedano le esperienze di Maschile Plurale (maschileplurale.it) e del filosofo femminista Lorenzo Gasparrini (questuomono.tumblr.com)

[20] Elisa Cuter, Ripartire dal desiderio, Minimux Fax, 2020

VERONICA PACINI

Sono nata nel 1987, nelle Marche. Sono laureata in Antropologia - Scienze delle religioni presso l'università di Bologna e in Ethnologie et anthropologie sociale presso l'EHESS di Parigi. Mi interesso di letteratura, antropologia, femminismo e infanzia.

LO SCULTORE DOMENICO GAGINI

A cura di Felicia Villella

Domenico Gagini nasce a Bissone, sul lago di Lugano, ma si trasferisce in Sicilia dove esercita la sua arte insieme al figlio Antonello. Le loro opere, che riflettono la predilezione dell'epoca per forme eleganti e ricercate, vengono realizzati principalmente in marmo di Carrara, il materiale lapideo prediletto dagli scultori per la sua natura cristallina detta zuccherina.

Per tutto il Rinascimento l'arte è patrimonio di famiglia: la bottega, gli strumenti, i segreti, le conoscenze e la cultura passano di padre in figlio. Secondo il Filarete dal 1444 al 1446 a Firenze sarebbe stato allievo di Brunelleschi, tanto che nel suo Trattato di architettura si parla, infatti, di un «Domenico proveniente del lago di Lugano, discepolo di Pippo di Ser Brunelleschi».

Partecipa ad una delle realizzazioni che aprono la fase rinascimentale nel Meridione d'Italia, l'apparato scultoreo in Castel Nuovo a Napoli dell'arco di Alfonso d'Aragona; frutto del suo scalpello, in particolare, è la statua della Temperanza.

Arrivato a Palermo avvia la sua bottega d’arte, che alla sua morte lascerà al figlio Antonello. Le sue spoglie riposano nella chiesa palermitana di San Giacomo alla Marina.

Figlio d’arte Antonello, regala alla Calabria diversi capolavori, tra cui:

- Madonna degli Angeli, Chiesa di Santa Maria Maddalena - Morano Calabro (Cosenza-1505)

- Madonna con il Bambino, Chiesa dell'Osservanza - Catanzaro

- Complesso marmoreo della Pietà, chiesa Matrice Maria SS. Addolorata - Soverato superiore (Catanzaro)

- Gruppo dell'Annunciazione nella chiesa di S. Teodoro - Bagaladi (Reggio Calabria), (1504)

- Madonna della Neve Chiesa Matrice - Bovalino Superiore (Reggio Calabria)

- Trittico marmoreo nella chiesa di San Leoluca e Santa Maria Maggiore a Vibo Valentia (1523-24)

È attribuita al padre Domenico, invece, la Madonna delle Grazie, oggi custodita presso il Museo Diocesano di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

La statua marmorea di Domenico Gagini, la cui attribuzione è legata al nome di Alfonso Frangipane, costituisce un raro esempio di scultura quattrocentesca in Calabria, rappresentativa della tradizione d’arte figurativa fiorentina.

Essa fu commissionata per il convento francescano di santa Maria delle Grazie di Nicastro, che passò alla fine del XV secolo ai domenicani, poi nel Seicento alle Clarisse, ed infine nell’Ottocento ristrutturato e riconvertito in Seminario.

La committenza francescana è documentata dallo scannello poligonale scolpito che sul lato frontale pone San Francesco nell’atto di ricevere le stimmate mentre in quelli ad esso adiacenti sono raffigurati un francescano ed una clarissa genuflessi ed oranti.

L’iscrizione posta lungo la cornice bassa dello scannello, secondo una delle tante interpretazione, intende fare una allusione alla sorte della statua, affidata a Frate Giovanni da Nicastro, mentre un’altra delle interpretazioni individua nei due oranti i committenti dell’opera, nominati come Fra’ Giovanni di Nicastro e Sarda sua sorella.

La scultura all’origine presentava delicate policromie e dosate dorature delle quali si trovano ancora le tracce nei volti, occhi, bocca e capelli e nelle bordature dei vestiti, oltre che in parti dello scannello, mentre piccole stelle dorate erano sparse sul mantello della Vergine.

Il fulcro dell’intera composizione sta nel braccio della Vergine che sostiene fermamente il Bambino, è da qui che si diparte la leggera rotazione discendente che anima la figura donando dinamicità alla scultura.

La luce scivola e si riflette sui piani levigatissimi e si corruga invece nelle sottili pieghe del drappeggio così da avvolgere il modellato con un ritmo vario e controllato, conferendo il giusto equilibrio dei toni chiari-scuri tipici della tradizione rinascimentale.

L’intero piano visivo frontale dell’osservatore è regolato da una linea curva che fa da raccordo; essa nasce dal sottile ed esile collo della Madonna e va a congiungersi alla mano del Bambinello per raggiungere il culmine nella sua gamba in movimento da cui riprende l’iniziale vivacità.

Così come per altri artisti, basti pensare al capolavoro della Pietà di Michelangelo, l’artista lavora ad un ponderato progetto che riesce a comunicare con assoluta naturalezza un dolce sentimento che fluisce dall’immagine di delicata adolescente già conscia e carica dell’arduo peso di essere madre di quel bambino che diventerà il Salvatore del mondo attraverso il suo sacrificio e la sua crocifissione, una sorta di preveggenza che pare trasparire dal sottile velo di malinconia che ricopre il suo giovane volto.

A questa lettura prettamente fatta di sensazioni bisogna assolutamente associarne una dal carattere teologico che slega, in realtà, l’opera dall’ambiente rinascimentale di cui è figlia.

L’iconografia adottata è quella della Madonna delle Grazie, concetto col tempo volgarizzato in Maria piena di Grazia.

Questo concetto viene magistralmente riprodotto da Domenico Gagini probabilmente con la riproduzione della sfera, la perfetta forma geometrica che rappresenta il rapporto tra Dio e l’umanità, intermediato dal quel “sì” che Maria pronuncia durante l’Annunciazione e attraverso il quale è stato possibile il concepimento del Salvatore.

Questo assunto teologico permette di differenziare la Madonna delle Grazie di Domenico Gagini quasi totalmente dal prototipo rinascimentale in voga nel Quattrocento in Sicilia, come nel caso della Madonna di Trapani di Nino Pisano, ultimo esponente della cultura gotica.

Bibliografia

Spiriti, I Gaggini. Una stirpe di artisti bissonesi, in G. Mollisi, Bissone terra di artisti, Arte&Storia, anno 8, numero 41, Editrice Ticino Management S.A., 2008, pp. 39-40.

Documenti proveniente dall’archivio dell’Architetto Natale Proto e concessi dalla Curia di Lamezia Terme.

Arslan, Arte e artisti dei laghi lombardi, Tipografia Editrice Antonio Noseda, Como 1959, pp. 78, 80, 84, 86, 88, 209, 233, 255, 259.

Romano, La Madonna con il Bambino della bottega dei Gaggini, Kalós Editrice, Palermo 2005, pp. 17-33.

Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XIV e XVI, Edizioni librarie siciliane, Palermo 1999.

Floriani, M. Panarello, La scultura del cinquecento, agenda dei beni culturali della provincia di Vibo Valentia, Amministrazione provinciale di Vibo Valentia Assessorato culturale e beni culturali, Vibo Valentia 2006, pp. 13, 15, 17.

Boccardo, C. Di Fabio, Cinisello Balsamo, Opere, artisti, committenti, collezionisti, Silvana Editoriale, 2004, pp. 48-71

Martini, Gaggini, famiglia; R. Bernini, Gaggini Antonello; Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1998, pp. 228-235.

VILLA BORGHESE A ROMA: LA STORIA

A cura di Federica Comito

Introduzione

Con i suoi 80 ettari e ben 9 entrate Villa Borghese è uno dei parchi più grandi di Roma e può essere considerato come un vero e proprio museo all’aperto. La Villa è un insieme di architetture, monumenti celebrativi, fontane, statue e giardini dalla ricca flora che desta particolare interesse (si pensi alle orchidee selvatiche che crescono nei suoi giardini o agli alberi secolari che risalgono al tempo della costruzione della villa), non a caso è uno dei parchi più conosciuti e frequentati. È proprio la fusione di arte e natura che fa di Villa Borghese un luogo di rara bellezza.

Ed è proprio questo il concetto che Scipione Borghese voleva sottolineare quando fece realizzare una lapide in marmo da collocare fuori dal proprio palazzo come un invito rivolto ai visitatori a godere delle bellezze della natura e dell’arte. L'iscrizione sulla targa, oggi custodita al Lapidario Vaticano, tradotta dal latino, suona pressapoco così:

“IO, CUSTODE DELLA VILLA BORGHESE QUESTO PUBBLICAMENTE

DICHIARO: CHIUNQUE TU SIA, PURCHÉ DA UOMO LIBERO NON TEMERE QUI

IMPACCI DI REGOLAMENTI, VA PURE DOVE VUOI, DOMANDA QUEL CHE

DESIDERI; VAI VIA QUANDO VUOI.

QUESTE DELIZIE SONO FATTE PIÙ PER ESTRANEI CHE PER IL PADRONE.

NEL SECOLO D’ORO IN CUI LA SICUREZZA DEI TEMPI RESE AURA OGNI

COSA, IL PADRONE PROIBISCE DI IMPORRE LEGGI FERREE ALL'OSPITE CHE

QUI SI INDUGI. L’AMICO ABBIA QUI IN LUOGO DELLA LEGGE IL BUON

VOLERE; SE INVECE ALCUNO CON MALVAGIO INGANNO, VOLENTE E

COSCIENTE, INFRANGERÀ LE AUREE LEGGI DELLA CORTESIA, BADI BENE CHE

IL CUSTODE ADIRATO NON GLI STRACCI LA TESSERA DELL’AMICIZIA”.

Questa è la chiara testimonianza del fatto che, già al tempo, la collezione di statue presente nel giardino era aperta a chiunque volesse visitarla e proprio su questo punto fece leva lo Stato Italiano per acquistare la Villa nei primi anni del Novecento.

Villa Borghese ha vissuto diverse fasi di trasformazione nel corso di ben quattro secoli, a partire dal tempo di Scipione Borghese fino ai giorni nostri. Trasformazioni che hanno interessato il carattere architettonico e paesaggistico assecondando il gusto e lo stile del tempo.

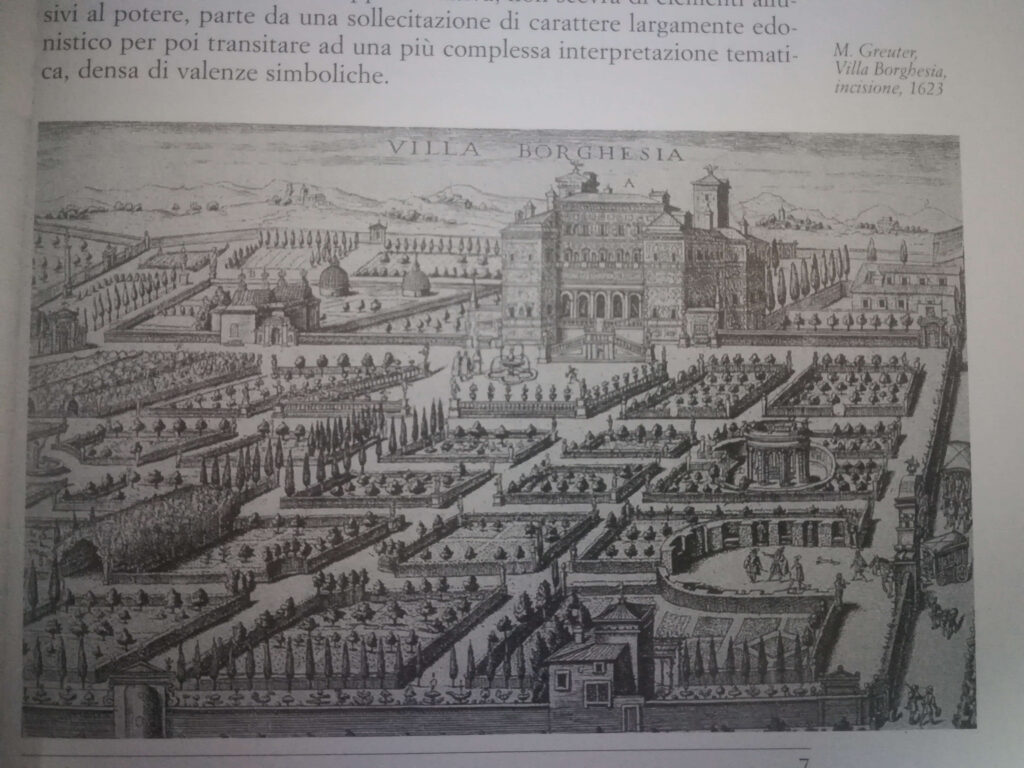

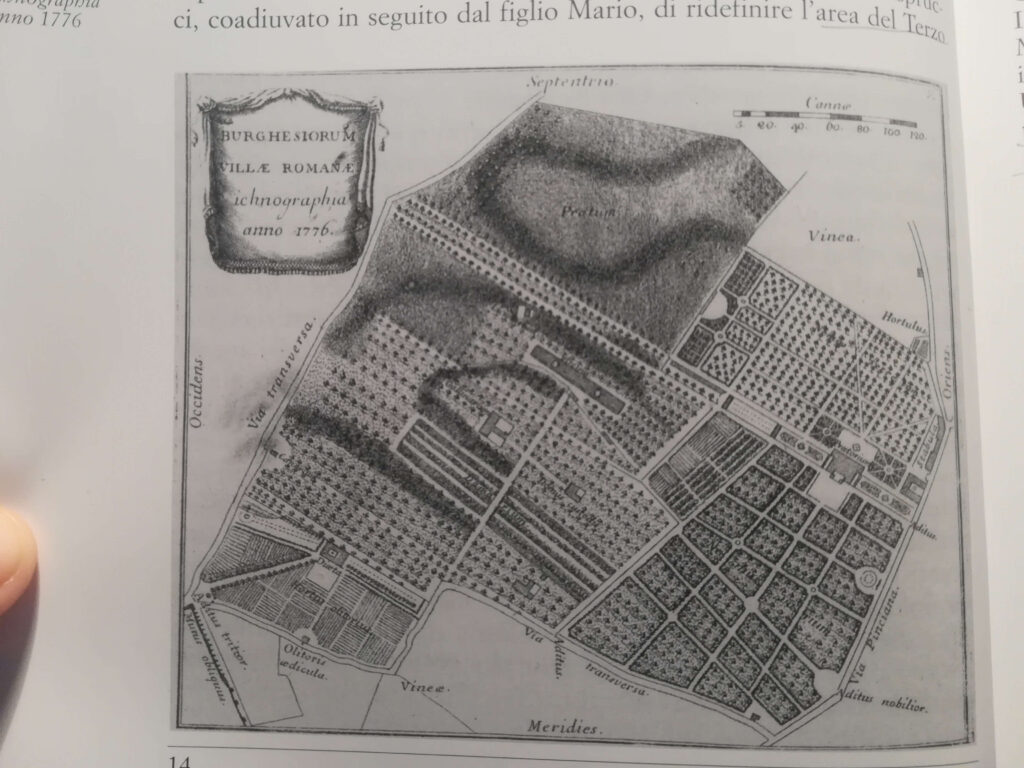

La storia