LA BASILICA DI SANTA GIUSTINA A PADOVA PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

Dopo aver delineato nel precedente articolo il contesto storico e la figura della santa da cui prende il nome la basilica di Santa Giustina a Padova, avendone riccamente illustrato l’interno e l’esterno, la trattazione prosegue occupandosi rispettivamente della zona presbiteriale e dell’altare maggiore, dell’arca di S. Mattia, del Corridoio dei Martiri e infine del sacello paleocristiano o di San Prosdocimo.

Il presbiterio

L’area presbiteriale della basilica di Santa Giustina a Padova (Fig. 20), sopraelevata dal piano di calpestio delle navate, presenta un ampio spazio in cui figurano l’altare maggiore e il variegato e meraviglioso coro ligneo che, concludendosi sotto la pala maggiore, incornicia egregiamente l’abside. L’ampio spazio liturgico risulta contornato da splendidi tesori artistici, fra tutti figurano i due monumentali organi laterali che, grazie alla splendente tonalità dorata, costituiscono un rimando alla monumentale e pregiata pala d’altare che occupa il fondo del catino semicircolare. L’opera intitolata “Martirio di Santa Giustina” (Fig. 21) è una, se non forse l’unica, pala dipinta da Paolo Veronese di così grandi dimensioni che rappresenta il tema iconografico dell’uccisione di Giustina. In un turbinio di nubi, angeli e putti che volteggiano in cielo avviene il martirio della Santa che, trafitta dai suoi aguzzini con una spada nel petto, rivolge l’ultimo sguardo verso l’alto dove, tra raggi sfolgoranti di luce e grazia divina, figurano Cristo con in mano il globo crugigero e Maria al suo fianco. Quest’ultimi preludono alla vita eterna in Paradiso che Giustina, con il suo profondo atto di fede, ha ottenuto, e ne pregustano la futura dimensione di santità. Singolare dal punto di vista pittorico e stilistico risulta la rappresentazione, in lontananza e dietro i carnefici, della Basilica di Sant’Antonio di Padova perfettamente orientata e nello scorcio reale che si vedrebbe se la guardassimo dal punto in cui si trova l’opera pittorica (Fig. 22).

La cornice della pala è in sé un’altra opera d’arte e falegnameria nata, secondo le fonti, da un disegno dell’architetto veronese Michele Sanmichieli (Fig. 23). Due coppie di colonne binate incorniciano e delimitano il dipinto del Veronese mentre, nella parte superiore, i capitelli corinzi di quest’ultime sorreggono possentemente un timpano spezzato con al di sopra tre piedistalli con angeli e una coppia di canne d’organo rivolte verso la navata antistante. La maestosa pala, realizzata tra il 1574 e il 1575, venne ultimata molti anni dopo la costruzione della nuova basilica in concomitanza con un evento che segnò profondamente le vicende storiche della seconda metà del XVI secolo. Il 7 Ottobre 1571, nel giorno dedicato alla memoria liturgica di Santa Giustina e della Vergine del Rosario, avvenne la vittoria della Lega Santa sull’Impero ottomano nella Battaglia di Lepanto. Come si può notare da un’altra opera del Veronese “Allegoria della Battaglia di Lepanto” (Fig. 24), Giustina è posta difronte a Maria pronta a chiedere l’intercessione della Madre Celeste affinché avvenga la vittoria sugli schieramenti nemici. Il trionfo portò la Repubblica Veneziana a intravederne un’intercessione celeste, tanto da far coniare sulle monete della Serenissima l’effige della Santa padovana (Fig. 25).

L’altare maggiore

L’altare maggiore (Fig. 23) della basilica di Santa Giustina, spoglio ma semplice nella sua sobrietà, è stato realizzato da Pietro Corberelli tra il 1637 e il 1643 su disegno precedente di Giambattista Nigetti. Al di sotto della Mensa Eucaristica, conservato in un sarcofago decorato che funge da altare, è conservato il corpo di Santa Giustina. La parte frontale di quest’ultimo è ricoperta da un pregevole e incantevole paliotto realizzato grazie alla commistione di tarsie marmoree intersecate e abbinate tra loro in motivi geometrici, floreali e vegetali.

L’arca di San Mattia

Immaginando di scendere i gradini del presbiterio e di volgere lo sguardo sul fondo del transetto destro, l’occhio dell’osservatore viene colpito da una ulteriore sepoltura che, difronte a quella di San Luca e vicina a quella di Santa Giustina, diventa un legante tra i tre punti del transetto e costituisce un’altra rarità esclusiva della basilica stessa. Realizzato nel 1562 ad opera di Francesco de Surdis, il sarcofago contiene le spoglie di San Mattia Apostolo che, in sostituzione di Giuda Iscariota, venne chiamato a occupare il posto mancante tra i Dodici. L’arca, in parallelo con quella di Luca, presenta il medesimo impianto stilistico e compositivo. Delle colonne inferiori sostengono la cassa marmorea decorata con otto pannelli di marmo greco rappresentanti Mattia, Pietro, Taddeo e Filippo (Fig. 26).

Il Corridoio dei Martiri

Oltrepassata l’arca di San Mattia, tramite un piccolo passaggio nell’abside retrostante, si giunge in un luogo raccolto chiamato Corridoio dei Martiri. L’annesso alla basilica venne costruito nel 1564 per collegare quest’ultima con l’antico sacello paleocristiano che, fino alla ristrutturazione cinquecentesca, costituiva un punto focale della costruzione. Nel tentativo di istituire un percorso tra la nuova costruzione e il vetusto piccolo edificio, si decise di edificare un corridoio che comprendesse anche il cosiddetto “pozzo dei martiri”, un pozzo costruito in epoca medievale per custodire le ossa dei martiri rinvenute, secondo la tradizione, dopo il 1000 (Fig. 27). La struttura si compone di un vano di entrata congiunto con uno spazio quadrato cupolato, nel quale si trova il pozzo cinquecentesco che venne realizzato per coprire e custodire quello medievale (Fig. 28). Sulle pareti che custodiscono il manufatto figurano numerose iscrizioni tratte dall’Apocalisse di San Giovanni che celebrano la vittoria dei martiri che, con la loro vita, testimoniarono la Fede. Oltrepassando l’ambiente a pianta centrale, la costruzione si congiunge con l’antico muro perimetrale paleocristiano (del quale sono ancora riconoscibili le bifore) (Fig. 29) che immette direttamente nel sacello di San Prosdocimo.

Il sacello paleocristiano o di San Prosdocimo

Una delle parti più antiche dell’attuale complesso rimane senz'altro il sacello (costruito tra il 450 e il 520) che, prima della ricostruzione cinquecentesca, costituiva uno spazio fondamentale della basilica paleocristiana. Ricoperto di mosaici e di lastre pregiate di marmo greco, purtroppo, venne ristrutturato nel corso del XVI secolo fino a perdere l’originale conformazione. I mosaici vennero tolti per far spazio agli affreschi che ancora oggi decorano la cupola. La struttura, anche a seguito dei rifacimenti, rimase pressappoco invariata con la sua pianta centrale sulla quale si aprono quattro bracci laterali di cui uno absidato. Gli archi a tutto sesto che sovrastano lo spazio, insieme ai pennacchi raffiguranti i quattro Evangelisti, sorreggono la calotta affrescata (Fig. 30).

L’interno dell’ambiente è adibito a vero e proprio scrigno di tesori artistici e devozionali, addossato a una delle pareti è collocato l’altare-sarcofago di San Prosdocimo, primo Vescovo di Padova che secondo la tradizione fu discepolo di S. Pietro e che da questo venne consacrato (Fig. 31). Un clipeo marmoreo che lo sovrasta ne ricorda l’effige e le gesta. Sul lato adiacente, insieme all’altare, trova spazio una minuta ma graziosa pergula in marmo che, in tempi antichi, costituiva una sorta di iconostasi volta a separare l’area liturgica da quella dell’assemblea.

Il luogo, seppur di dimensioni ridotte, costituisce una preziosa testimonianza dei primi secoli del cristianesimo padovano e di un passato glorioso che ha visto il succedersi di rinnovamenti, operai, artisti e decoratori intenti a rendergli onore. Il complesso si configura come un luogo unico poiché, oltre a custodire le spoglie di numerosi Santi, continua ad irradiare un sentimento comune di amore e filiale ringraziamento verso coloro che furono testimoni del Vangelo, e che ne tradussero le parole in concrete pagine di carità e servizio cristiano. Con questa consapevolezza, ritornando all’esterno del complesso, l’osservatore non può che uscirne colpito dall’incredibile tesoro che esso custodisce e continua a tramandare da secoli. La basilicadi Santa Giustina dunque, ricercata e prestigiosa nella sua monumentalità, non si pone come involucro freddo di un contenuto prezioso, ma anzi come contenitore aperto a coloro che vorranno visitarla abbandonandosi tra le braccia dell’eterna bellezza.

Bibliografia

Ghedina, P. Arvalli, “Segni di storia, immagini di Fede: il complesso abbaziale di Santa Giustina”, Progetto Bibbia e Arte, Associazione Gaudium et Spes, 1997;

Leonardi, F. G. Trolese, “San Luca evangelista testimone della fede che unisce. Atti del Convegno internazionale” (Padova, 16-21 ottobre 2000), 2002;

Zampieri, “La tomba di San Luca Evangelista, la cassa di piombo e l’area funeraria della Basilica di Santa Giustina in Padova”, L’Erma di Bretschneider, 2003;

“Padova e il suo territorio, rivista di storia, arte e cultura”, Ottobre 2001;

B. Autizi, “Padova , storia e arte”, Editoriale Programma, 2019;

Sitografia

Sito web dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova;

Sito web “Padovanet.it”;

Sito web “Padovaoggi.it”;

Sito web della Scuola Diocesana di Iconografia San Luca;

Sito web della Gallerie dell’Accademia di Venezia;

Fonti delle immagini

Immagini di dominio pubblico tratte da Google Immagini e Google maps;

Immagini tratte da: - “Padova e il suo territorio, rivista di storia, arte e cultura”, Ottobre 2001;

Immagini tratte da: G. Zampieri, “La tomba di San Luca Evangelista, la cassa di piombo e l’area funeraria della Basilica di Santa Giustina in Padova”, L’Erma di Bretschneider, 2003;

Immagini tratte da: sito web della Scuola Diocesana di Iconografia San Luca;

Alcune fotografie scattate dall’autore;

Le elaborazioni grafiche sulle immagini e la ricostruzione dei prospetti dell’arca di San Luca sono opera dell’autore dell’articolo;

GAETANO PREVIATI: UNA POESIA DI LUCE

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione

A Milano, pulsante centro culturale in ogni epoca, passarono e si formarono alcuni tra i più importanti pittori divisionisti italiani come Gaetano Previati, a cui la Galleria d’Arte Moderna del capoluogo lombardo ha dedicato un’intera sala. Il rapporto dell’artista con la città fu talmente appassionato che decise di aprire il suo studio proprio di fronte alla popolosa piazza del Duomo. Della posizione centrale di quest’ultimo parla Barbantini nella sua monografia sull’artista, dichiarando che “quando le finestre sono aperte […] entrano nello studio […] la voce e il fiato del gran centro”, mentre il pittore “dipinge la caduta degli angeli, evoca antiche storie d’amore”, così “tra il frastuono dei tramwai e l’odore di benzina nasce la pittura più solitaria e spirituale dell’Italia contemporanea”.

Gaetano Previati: la biografia

L’artista nacque nel 1852 a Ferrara, città di cui conservò un certo spirito romantico, una poesia nostalgica e un senso di solitudine. L’immagine di Previati è presentata dal pittore stesso nel suo “Autoritratto” (1911) collocato presso il Corridoio Vasariano degli Uffizi; qui il distacco tra la realizzazione e la sua vera immagine è evidente. La tela si rivela un vero e proprio manifesto del Divisionismo di cui Previati voleva dimostrarsi sommo teorico, infatti sulla tavolozza dispone i colori complementari puri che tale movimento utilizzava sulla tela per mezzo di filamentose pennellate accostate.

Inoltre Previati non fu solo un abile e raffinato pittore, ma anche un brillante teorico, infatti pubblicò ben tre volumi sulla pittura per giustificare la sua attitudine divisionista e dimostrare come quest’ultima avrebbe potuto apportare un significativo miglioramento alla pittura. L’artista credeva nella funzione sociale e nell’immanenza dell’opera d’arte, la cui creazione era fondata sull’antico, il moderno e il vero. Per lui l’arte era “la facoltà di rievocare le immagini della mente e la forza di renderle sensibili coi mezzi speciali dell’arte pittorica”, per “suggerire cioè in noi una verità viva e palpitante ma come posta al di fuori della nostra comune cerchia cognita di affetti e rivelandocene un’altra con tutta l’apparenza della verità possibile”.

La Scapigliatura e la svolta divisionista

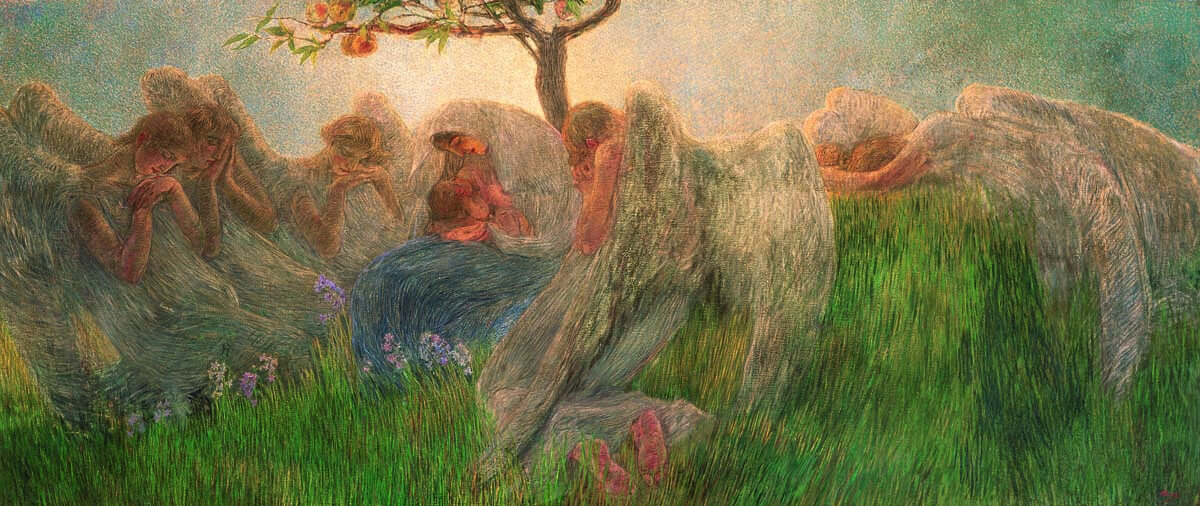

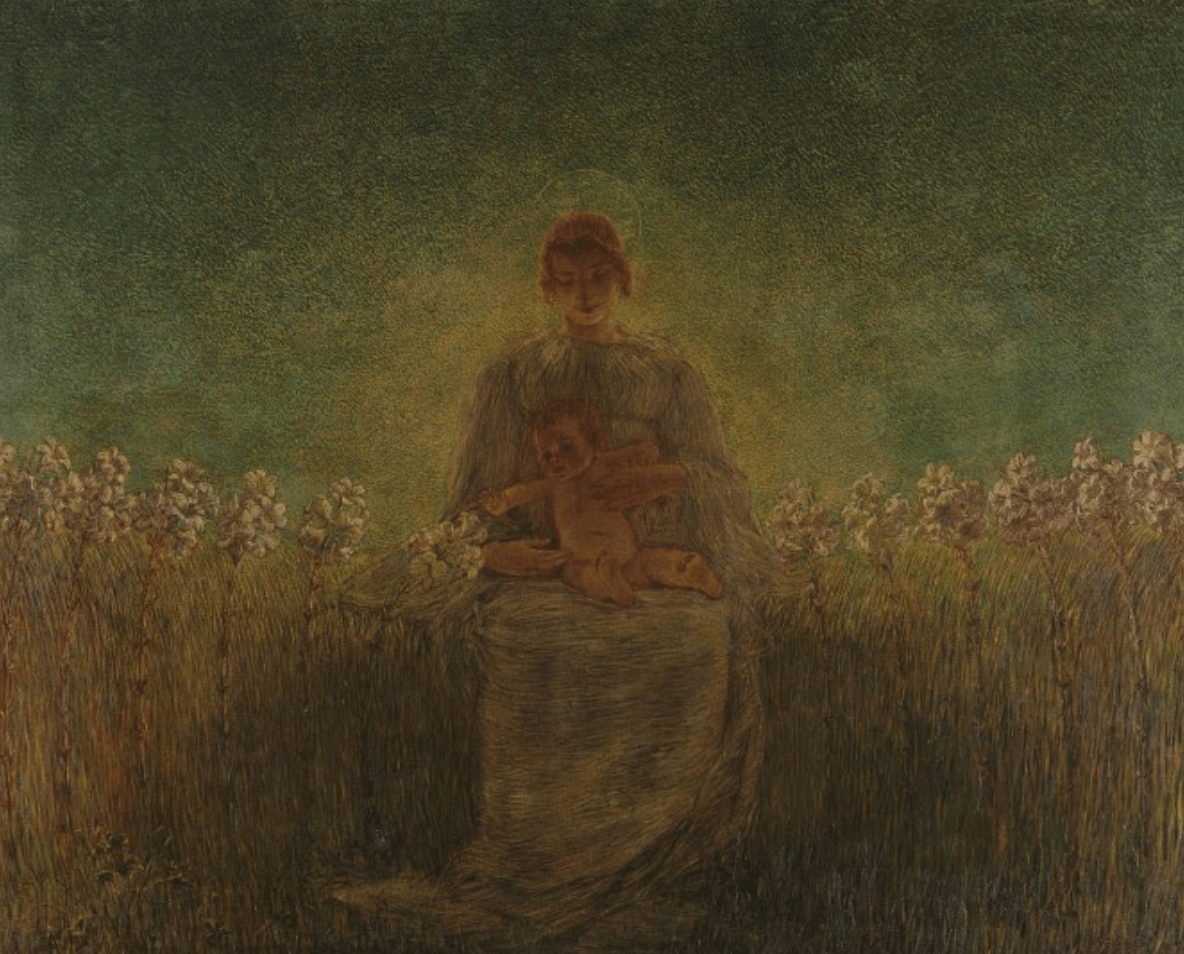

Gaetano Previati iniziò la sua formazione presso l’Istituto tecnico di Ferrara, per poi cominciare subito dopo a frequentare i corsi d’arte di disegno e nudo dell’Ateneo civico, a cui accompagnò le visite alla pinacoteca dove poté ammirare le opere degli antichi maestri. Nel 1877 decise di trasferirsi a Milano dove frequentò Brera e aderì alla Scapigliatura Lombarda, realizzando lavori a tema storico-sociale. Di tale esperienza presso la GAM sono conservati il “Ritratto di Erminia Cairati” e il “Ritratto di Luigi Arrigoni” le cui fattezze sono dispiegate in pieno stile scapigliato, mentre a conservare ancora alcune caratteristiche scapigliate sono “La Madonna dei crisantemi”, dal tratto abbozzato e materico, e “Maternità”, un’anticipazione del suo capolavoro divisionista realizzato a partire dal 1890.

Previati si indirizzò poi verso un’arte “ideista” e la tecnica divisionista, a seguito dell’incontro con il suo futuro mecenate e mercante Vittore Grubicy de Dragon, realizzò così la precedentemente citata “Maternità”, iniziata nel 1890 ed esposta alla Triennale di Brera del 1891, di cui in una lettera al fratello scrisse: “Non ho più nessuna preoccupazione per il pubblico […] E non mi curo punto della popolarità che esige quello che risponde alla somma delle cognizioni e dei bisogni volgari”.

In quest’opera il pittore raggiunse una forte luminosità, egli palpitò, gioì e si addolorò nelle variazioni della luce sentendola come supremo mezzo ideale per la pittura. Il punto di arrivo di tali ricerche è stata l’elegante tela della “Madonna dei gigli”, in cui la luce sprigiona tutta la sua forza donando calore all’intimo amore tra madre e figlio, mentre attorno dei candidi gigli li circondano in un naturale locus amoenus.

A seguito del 1891 le lettere scambiate con il fratello mostrarono un artista sempre più affranto e povero, a seguito del matrimonio e la nascita del primo figlio. Nel 1895 espose senza successo alla Biennale di Venezia, ma realizzò anche le sognanti rievocazioni storiche di “Viaggio nell’azzurro” e “Il Re Sole”. La prima raffigura due personaggi, in vesti settecentesche, a bordo di una carrozza, mentre la seconda è una rievocazione storica di un corteo regale dove i protagonisti sono il re e la regina che incedono verso destra. Dopo gli insuccessi registrati alle Biennali, il primo riscontro positivo arrivò durante quella del 1901 da parte del critico Vittorio Pica, che scrisse: “Spirito irrequieto, fantasia fervidissima, carattere sdegnoso del volgare e schivo di ogni concessione ai gusti plateali della folla”. Altro elemento che contribuì a creare interesse per la sua arte fu il contratto che Alberto Grubicy gli offrì con la propria galleria, per Barbantini ebbe effetti benefici sull’artista che sollevato economicamente “potè dedicarsi al lavoro tutto intero, senza distrazioni, senza pesi sul cuore, e poteva dipingere appena gli veniva l’estro”.

Lavagna e gli ultimi anni

Negli anni successivi Gaetano Previati riprese l’esecuzione di opere di grande formato e lavori di minor impegno come quadri di fiori eseguiti durante i ritiri liguri a Lavagna, dove rimaneva dalla primavera fino all’autunno. Barbantini nella sua monografia scrisse che al suo risveglio l’artista ammirava il mare blu e le sue barche dalla finestra, qui il mondo era fatto di natura rigogliosa, d’aria salmastra e impregnata di luce. A dimostrarlo sono i due dipinti “Meriggio” e “Le caravelle pisane” dal linguaggio più semplificato e dal calmo clima di serenità che avvolge lo spettatore.

Nel 1916 dopo la morte della moglie e del figlio entrò in uno stato di tristezza, lo ricorda Ettore Cozzani su “Eroica”; il giornalista scrisse che “la sua anima aveva messe chissà quali misteriose ali e s’era già rifugiata nell’infinito” ed “i suoi occhi non guardavano più le cose: vedevano forse l’essenza delle cose stesse”.

L’artista si spense a Lavagna quattro anni dopo, la sua arte però continuò a vivere nel ricordo dei futuristi che, nel loro manifesto, lo citarono come uno dei più grandi profeti inascoltati d’Italia. Umberto Boccioni, che perfino incontrò Previati, si sentì umiliato di fronte a tanta erudizione tecnica e scrisse: “è il solo artista italiano che abbia intuito da più di trent'anni che l'arte fuggiva il verismo per innalzarsi allo stile”, nonché l’unico artista della generazione divisionista veramente innovativo.

Bibliografia

Sileno Salvagnini, Previati, Art Dossier, Giunti, Firenze-Milano, aprile 2020.

Gaetano Previati 1852-1920, a cura di Fernando Mazzocca, (Palazzo Reale, Milano, 8 aprile-29 agosto 1999), Electa, 1999.

Sitografia

www.gam-milano.com

Vittorio Corcos. Ritratti e Sogni: intervista a Carlo Sisi

Intervista a cura di Andrea Bardi

Intervista al professor Carlo Sisi, curatore della mostra

A pochi giorni dall’inaugurazione della mostra Vittorio Corcos. Ritratti e sogni, allestita nelle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna e temporaneamente chiusa al pubblico in seguito alle ultime disposizioni governative, ho avuto il piacere e l’onore di intervistare il curatore della rassegna, il professor Carlo Sisi. Ci tengo, e colgo qui l’occasione per farlo, a ringraziare il professore per aver sempre dimostrato, nei giorni precedenti l’intervista, oltre a rara gentilezza, un grande rispetto nei confronti miei e dei miei impegni. Avvenuto per via telefonica, il confronto con Sisi si è rivelato assai proficuo, denso di contenuti e non privo di risvolti inaspettati. Considerato all’unanimità un’autorità indiscussa negli studi su Vittorio Corcos (a cura dello stesso Sisi, oltre a diverse mostre, la voce Vittorio Corcos per il “Dizionario Biografico degli Italiani”), il professore ha voluto in primis chiarire le origini, la genesi di una passione che lo accompagna ormai da più di vent’anni. Il primo contatto con l’opera di Corcos avvenne, spiega Sisi, per via indiretta, e per la precisione grazie al lavoro di tesi allora condotto dalla sua allieva (purtroppo recentemente scomparsa) Ilaria Taddei. Fu proprio a partire dalla sua ricerca, infatti, che la prima mostra su Corcos (Il fantasma e il fiore, inaugurata a Livorno nel 1997), poté prendere forma, inaugurando la stagione – ancor ben florida – della riscoperta del peintre des jolies femmes. Quello livornese, continua Sisi, fu un evento di capitale importanza: oltre a porre la questione della complessità con cui un pittore fin-de-siecle poteva e doveva, con ogni probabilità, essere analizzato (è il titolo stesso, Il fantasma e il fiore, a svelare la “doppia anima” dell’artista), la mostra al Museo Civico “Giovanni Fattori” rivelava al grande pubblico una serie di opere chiave, all’epoca dei fatti emigrate negli Stati Uniti, di proprietà degli eredi Corcos. E fu grazie allo zelo con cui Ilaria Taddei condusse il suo lavoro di ricerca, in seguito direzionato anche all’ampliamento dell’archivio d’artista, che fu quindi possibile far riemergere la vicenda di Vittorio Corcos da quell’alone che chissà per quanto tempo ancora lo avrebbe condannato a un infelice quanto ingiusto anonimato. La seconda tappa nel ventennale percorso di riscoperta del pittore fu la vetrina padovana di Palazzo Zabarella (Vittorio Corcos. I sogni della Belle Époque, 2014), prodotta dagli sforzi congiunti di Sisi, Taddei e Fernando Mazzocca, a cui seguono, nel 2019, L’avventura dello sguardo (Torino, Museo Accorsi-Ometto, a cura dello stesso Sisi) e, nel 2020, Ritratti e sogni. Proprio a partire dal ridotto scarto temporale tra le due mostre, il professore ha tenuto a mettere in evidenza non tanto le affinità quanto le differenze tra le ultime due rassegne, dalla cornice scenografica all’approccio metodologico. Introducendo la spinosa questione del rapporto tra opere e spazio espositivo, risulta fondamentale che il curatore sappia “adeguare il soggetto al luogo”, commenta Sisi, prima di procedere ad una lucida disamina di entrambi i suoi interventi. Se l’Accorsi-Ometto, continua, meglio si prestava, nella sua natura di casa-museo, a una “mostra da camera” dalla forte impronta tematica, nella quale le opere – poche ma di qualità eccelsa – entravano in punta di piedi in un ambiente già fortemente connotato, l’apertura delle grandi stanze di Palazzo Pallavicini ha consentito, al contrario, l’adozione di una formula più propriamente narrativa, in grado di dipanare, nel rispetto dello spazio dovuto alle opere – spesso di grande formato – l’intera carriera pittorica dell’artista. Spazio, quello bolognese, in cui il pubblico può muoversi con grande disinvoltura, privato com’è di tutti quegli ingombri visivi – i colori, le trame geometriche dei ricchi tappeti, gli scintillii dei lampadari o le volute d’ornato del mobilio – in grado di distogliere lo sguardo del pubblico allontanandolo dalla contemplazione dei dipinti, pur dovendo fronteggiare, in qualche occasione, problematiche di diversa natura, come la non sempre impeccabile gestione dell’illuminazione (esemplari sono i casi opposti della Lina Cavalieri e di Peggy Baldwin). Nel piccolo scrigno torinese invece l’attenzione del fruitore era continuamente alimentata dalla capacità magnetica delle jolies femmes di Corcos, per l’occasione coadiuvate da un nutrito parterre di femmes fatales mitteleuropee (tra le opere presenti in mostra, nella sezione intitolata per l’appunto Vergini Funeste, anche lavori di Fernand Khnopff, Franz von Stuck e Felicien Rops). Progetti del genere, scientificamente validi, si differenziano dalle cosiddette “mostre a pacchetto” oltre che per l’approccio alla base della selezione delle opere, anche per tutta quella serie di procedure di carattere burocratico che le rende possibili. Per il pubblico di Progetto Storia dell’Arte Sisi ha inoltre voluto evidenziare le differenze sostanziali che intercorrono tra queste due grandi tipologie di eventi, facendoci entrare idealmente, momento per momento, all’interno dell’iter processuale che accompagna una mostra come quella di Corcos, dal progetto preliminare all’apertura. Il curatore, dice Sisi, interviene sin da subito nella definizione di un progetto di massima che comprenda la struttura del percorso espositivo e una prima selezione di opere, il prestito delle quali è subordinato all’assenso delle istituzioni, pubbliche o private, presso le quali tali opere vengono custodite. L’approvazione di musei e collezionisti privati si fonda sull’esito positivo con cui la commissione scientifica dell’istituzione coinvolta valuta la qualità del progetto, che a questo punto deve essere analizzato anche dal lato economico. I preventivi di spesa coinvolgono diversi aspetti: dall’assicurazione al trasporto “da chiodo a chiodo” (dal momento dello smontaggio all’installazione presso la nuova sede espositiva temporanea, ndr), passando per gli interventi di restauro (spesso veri e propri passepartout per una valutazione positiva da parte della commissione) e per l’edizione del catalogo.

FILIPPO PARODI A VILLA FARAGGIANA

A cura di Irene Scovero

Albissola Marina e Villa Faraggiana

Il comune di Albissola Marina, nella Riviera di Ponente in provincia di Savona, forma, insieme ad Albisola Superiore il territorio detto Albisole. La zona, abitata già in tempi preistorici, fu in epoca romana un importante centro, ricordato con il nome di Alba Docilia, stazione della strada romana tra Genua (Genova) e Vada Sabatia (Vado). Successivamente, in epoca medievale, l’intero borgo venne ceduto al Comune di Savona dalla Santa Sede, a cui era appartenuto in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Dal XIII secolo fu sotto il controllo della Repubblica di Genova. Ricche famiglie patrizie trovarono in questo territorio un luogo adatto ad investire in possedimenti. Tra i nomi delle famiglie si ricordano i Brignole e i Rovere, casata che vide due suoi membri salire al soglio pontificio, con i nomi di Sisto IV e Giulio II. La città è famosa soprattutto per le ceramiche, la cui lavorazione policroma è molto ricercata. Gli inizi di questa attività, tipica del luogo, ancora non si conoscono: tuttavia, nel XVI secolo, gli artisti albisolesi, noti per la loro bravura, venivano spesso convocati presso alcune corti. Nel corso del Novecento Albissola marina inizia a divenire meta privilegiata per alcuni artisti e intellettuali[1] i quali lasciarono un’impronta decisa sulla vita artistica e culturale della città. Tra le splendide dimori signorili del XIII secolo, gli artisti poterono ammirare Villa Faraggiana, dimora storica appartenuta alla famiglia Durazzo. La trasformazione in casa-museo fu resa possibile grazie al lascito dell’ultimo proprietario, Alessandro Faraggiana, il quale provvide, nel 1968, all’apertura di alcune stanze al pubblico, lasciando la propria villa in eredità del Comune di Novara che ancora oggi la preserva e la rende accessibile al pubblico a “testimonianza di un’epoca e del costume di una famiglia”. In ognuno degli ambienti all’interno la connotazione storico-artistica entra in un rapporto simbiotico con l’ambiente circostante, un grande giardino con parterre all’italiana che spicca tra la macchia boschiva ligure.

Filippo Parodi

Filippo Parodi (Genova 1630 - 1702) fu da sempre considerato uno dei maggiori esponenti della scultura genovese in età barocca. Ai primordi della sua carriera artistica egli lavorò come ebanista, ma il momento decisivo nella sua formazione di scultore avvenne presso l’atelier romano di Gian Lorenzo Bernini. La permanenza romana permise a Parodi di partecipare alle decorazioni scultoree di chiese, palazzi e giardini romani. Rientrato a Genova, l’incontro con Pierre Puget, il “Bernini francese”, fu decisivo per lui e per gli sviluppi della statuaria genovese. Fu in questo periodo, infatti, che Parodi diede un enorme contributo alla diffusione degli stilemi del barocco romano in Liguria, estendendo in seguito la sua influenza anche a città come Padova e Venezia.

La specchiera e il mito di Narciso

Filippo Parodi venne chiamato dalla famiglia Durazzo per decorare il salone di ricevimento della loro dimora di villeggiatura. Nel maestoso salone Parodi dovette affrontare un tema connesso al tema dell’illusorietà, ovvero la storia di Narciso, narrata da Ovidio nel terzo libro delle Metamorfosi. Ovidio ci racconta infatti che ad un bellissimo giovane, tornato da una battuta di caccia, accadde di specchiarsi in una pozza d’acqua e di innamorarsi della propria immagine riflessa. La consapevolezza dell’impossibilità del suo amore condusse Narciso alla morte. Scrive Ovidio:

Rapito dalla dolcissima immagine vista, ama una speranza incorporea e scambia per corpo l’acqua: stupisce di se stesso e rimane immobile e impassibile come una statua scolpita nel marmo di Paro. Steso per terra, guarda il duplice astro dei propri occhi, i capelli degni di Bacco e Apollo, le guance lisce, il collo eburneo, la splendida bocca, il rossore misto al candore di neve, ammonirà tutto ciò che lo rende mirabile; senza saperlo desidera se stesso, insieme loda ed è lodato, cerca ed è cercato, brucia e appicca il fuoco. Quanti baci vuoti dà all’acqua ingannevole, quante volte immerge le braccia nell’acqua cercando il collo, e non cinge se stesso! Non sa cosa vede, ma per quello che vede arde, e lo stesso errore che ingannò gli occhi li eccita.

Ovidio, Metamorfosi, III, 416-432

Filippo Parodi confeziona per i Durazzo una specchiera, in legno dorato e dal forte sviluppo verticale, nella quale il mondo animale e quello vegetale si fondono armoniosamente (Fig.1). Così la descrive Lauro Magnani:

“una adesione totale dell’immagine della natura viene perseguita per rappresentare nel chiuso della stanza la finzione scenica della trasformazione nel mito di Narciso.”

Del resto, è la stessa Villa Faraggiana, dotata di un bellissimo giardino strettamente connesso al salone, ad essere ideata come un continuum spaziale tra spazi interni e ambiente esterno. L’artista concepisce l’opera come un’enorme scogliera. In basso, due cani intenti ad abbeverarsi da una fonte muovono le piccole zampe verso l’alto. La decorazione prosegue in verticale in una fantasia floreale che asseconda il profilo curvilineo dello specchio richiamando inoltre l’appena compiuta Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Al vertice della composizione vi è infine Narciso (Fig.2): appoggiato alla lancia utilizzata nella caccia, il giovane si sporge con il corpo verso il centro dello specchio, le cui trasparenze rimandano metaforicamente al lago descritto dal mito stesso. L’interpretazione che Parodi fa del brano ovidiano si traduce in un gioco raffinato, dove non è solo il protagonista a guardarsi riflesso, ma anche noi stessi che, specchiandoci, diventiamo coprotagonisti di questo arguto impianto scenografico e psicologico. L’atmosfera arcadica e favolistica si accompagna, quindi, al tema della vanitas terrena, tema morale sul quale lo stesso fruitore è invitato a riflettere. Il complesso apparato del Parodi va così ad inserirsi perfettamente nella cultura dell’artifizio tipica del periodo barocco, anche se l’utilizzo di apparati scenografici è documentato a Genova già dal Cinquecento. A differenza del Bernini, che nelle sue opere non perdeva mai il contatto con la realtà, enfatizzando gli aspetti più sensuali e tattili dell’esperienza scultorea, il lavoro di Parodi si fonda su un processo di astrazione del dato naturale finalizzato a donare all’opera una dimensione quasi spirituale e intangibile.

Quella di Villa Faraggiana non fu certo la prima cornice realizzata dal Parodi. Presso Palazzo Spinola, a Genova, una cornice in legno intagliato, dove il Mito di Paride inquadra il Ritratto di Maria Mancini di Ferdinand Vouet, costituisce un ulteriore incontro tra mito e suppellettile d’arredamento.

Filippo Parodi: le statue delle Quattro Stagioni

All’interno del meraviglioso salone (Fig.3) quattro statue reggicandela, altro esempio di convivenza tra scultura ed arredamento, raffiguranti allegorie delle Stagioni canalizzano lo sguardo sulla specchiera. La loro collocazione, agli angoli della sala, fa convergere necessariamente lo sguardo verso la parete corta di fondo della specchiera. L’Inverno ha le sembianze di un uomo anziano che incede con passo malfermo, la mano destra allungata a cercare il calore di un braciere; l’Autunno è un uomo circondato da grappoli d’uva mentre la Primavera e l’Estate, due donne, sono rispettivamente incoronate da un serto di mirto e da spighe di grano. I basamenti delle statue simulano sporgenze rocciose le cui asperità sono rese possibili dalle incisioni a sgorbia[2], che, assieme alla doratura del legno e alla sapiente levigatura dei corpi e dei panneggi, creano forti effetti chiaroscurali. Queste monumentali statue, in legno intagliato e dorato, sono, insieme alla specchiera di Narciso, tra i più alti esempi della decorazione barocca genovese.

Note

[1] Per citarne alcuni, si ricordano Lucio Fontana e il gruppo CoBrA.

[2] Scalpello con lama sagomata, utilizzato per eseguire intagli nel legno.

Bibliografia

Lauro Magnani, Il tempio di Venere. Giardino e villa nella cultura genovese, Genova, 1987

Paola Rotondi, Filippo Parodi maestro dell’intaglio, in “Bollettino d’arte”, s.4, XLIV (1959)

Ezia Gavazza, Documen: per Filippo Parodi. L'altare del Carmine e la specchiera Brignole, in “Arte Lombarda”, 58-59, 1981

La scultura a Genova e in Liguria, vol.II, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1988

Sitografia

www.treccani.it

www.albisolamarina.it

www.villafaraggiana.it

www.iconos.it

www.progettovidio.it

https://fondazionezeri.unibo.it/it

LA BASILICA DI SAN VINCENZO DI GALLIANO

A cura di Michela Folcini

Introduzione: la valorizzazione delle pievi nell'epoca carolingia

La valorizzazione dei monasteri benedettini e delle pievi promossa dall' Imperatore Carlo Magno è considerata una delle politiche più importanti adottate durante l'Impero Carolingio, e fu promossa per ovvie motivazioni religiose: Carlo Magno capì che attraverso i monasteri e le pievi la sua politica e la religione cristiana avrebbero potuto diffondersi in modo equo in tutti i territori dominati, divenendo punti di snodo per l’amministrazione politica. In Italia uno dei luoghi religiosi che si inserisce in tali politiche è la Basilica di san Vincenzo di Galliano, presso Cantù in provincia di Como. Durante l’XI secolo le pievi, in cui avveniva il sacramento del battesimo, furono protagoniste di un profondo rinnovamento architettonico. Infatti è bene precisare che a partire dal X secolo, in particolare modo con il rinnovamento dell'abbazia di Cluny II, moltissime chiese, basiliche e abbazie furono rinnovate aggiornandosi alle più recenti ricerche strutturali-architettoniche.

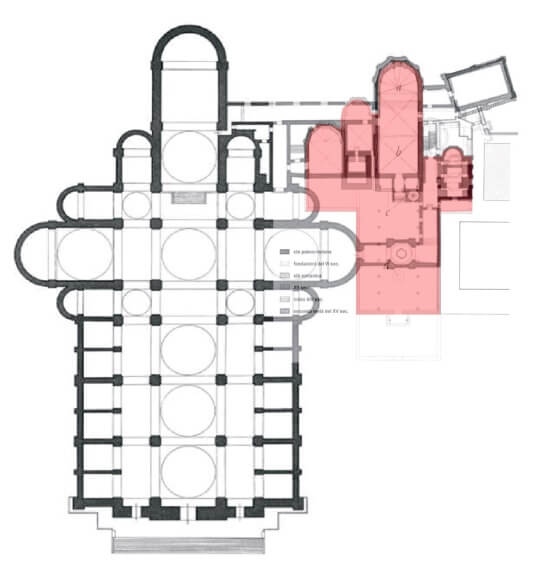

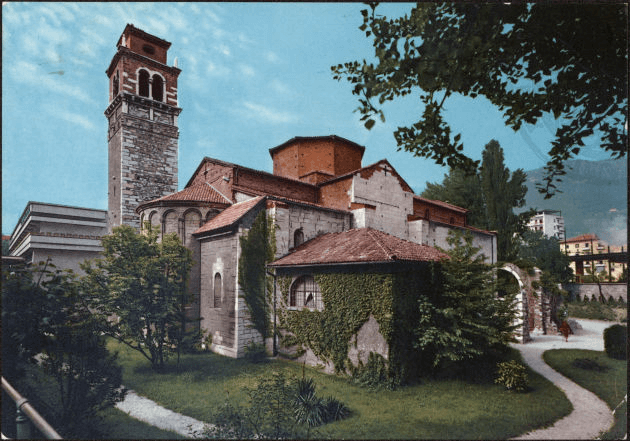

La Basilica di San Vincenzo di Galliano: l'architettura

Una delle più interessanti pievi che venne rinnovata durante il corso del XI secolo fu la Pieve di Galliano dove sorse la Basilica di San Vincenzo, ad oggi considerata una delle testimonianze più celebri dell'architettura romanica lombarda. La Basilica di San Vincenzo venne ufficialmente consacrata il 2 luglio 1007 da Ariberto da Intimiano, futuro arcivescovo di Milano e custode della basilica in quanto proprietario delle terre su cui fu edificata. Dalle indagini archeologiche condotte attorno al complesso è possibile datare l’esistenza della basilica già prima dell’XI secolo, infatti furono ritrovate tracce di un insediamento umano risalente al periodo celtico e romano, attualmente testimoniate da iscrizioni.

Tuttavia il periodo più fiorente della struttura risale al momento del rinnovamento promosso da Ariberto all'inizio dell'anno Mille, egli dotò la struttura di un'architettura ad impianto basilicale e di un presbiterio rialzato sopra ad una cripta, all’epoca usuale luogo di sepoltura dei Santi. L'esterno di San Vincenzo è caratterizzato da una muratura non liscia, ma articolata secondo una scansione di piccoli archetti posti all'interno di arcate[1] che creano una sorta di decorazione esterna.

La stessa articolazione esterna è replicata anche nel battistero dedicato a San Giovanni Battista, il quale fu edificato adiacente a San Vincenzo e separato da quest’ultimo come imponevano le esigenze dell'antica liturgia. Al suo interno la basilica di San Vincenzo è suddivisa in tre navate separate da colonne, che vanno a replicare l'impianto basilicale ipostilo[2], inoltre la zona presbiteriale posta al di sopra della cripta ha la particolarità di essere sopraelevata. Particolarità della cripta è quella di essere sostenuta da volte a crociera, elementi strutturali che vengono sperimentati inizialmente proprio nelle cripte dei luoghi sacri.

Il ciclo pittorico della Basilica di San Vincenzo di Galliano

Di straordinario della Basilica di Galliano non c’è solo l'impianto architettonico, ma anche l'apparato decorativo che si trova al suo interno. Il ciclo di affreschi è considerato uno dei più vasti, importanti e affascinanti cicli murari dell'Italia settentrionale. Le pitture decorano completamente tutto l'interno dell'architettura ma, a causa della loro pessima conservazione durante il corso del tempo, è possibile coglierne solo pochi frammenti.

Il ciclo pittorico si estende lungo le pareti della navata centrale al di sopra delle colonne, nella zona absidale e nel catino absidale[1]; col fine di raccontare le vicende dei diversi personaggi legati alla storia della Basilica di San Vincenzo. Quest’ultime lasciano lo spettatore stupito per la loro grande bellezza, alimentata dalla compresenza di diversi influssi artistici giunti in questa zona della Lombardia; infatti è possibile riscontrare elementi artistici di derivazione paleocristiana, bizantina e ottoniana (tedesca).

Le pitture poste lungo le pareti della navata centrale presentano differenti storie distribuite su tre registri. La parete destra della navata centrale ospita pitture dedicate alle storie di S. Cristoforo e Sansone. Al contrario le pitture della parete opposta narrano le storie dell'Antico Testamento, come quelle dedicate ad Adamo ed Eva, ed infine quelle legate alla figura di Santa Margherita. Purtroppo il ciclo pittorico della navata centrale è uno dei più frammentari e meno conservati a causa della perdita di strato pittorico avvenuta con il trascorrere del tempo.

A completare questo straordinario ciclo di affreschi sono le pitture del catino absidale, che presenta la figura di Cristo racchiusa entro una mandorla e affiancata dai profeti Geremia ed Ezechiele con alle spalle i rispettivi arcangeli Michele e Gabriele. Questa rappresentazione del Cristo rimanda a modelli paleocristiani, infatti è proprio nell'arte tardo-antica che il Cristo è rappresentato in piedi e non seduto come avviene nell'epoca medievale. Al di sotto di questa rappresentazione si può cogliere una cornice pittorica che corre lungo il perimetro absidale, essa scandisce le scene pittoriche attraverso delle piccole finestrelle all'interno delle quali sono narrate le storie di San Vincenzo, il santo al quale Ariberto dedicò la chiesa. Da sinistra a destra troviamo: San Vincenzo di fronte all'Imperatore Daciano di Saragozza, il martirio di San Vincenzo e la leggenda della sepoltura. Infine, a conclusione di questa cornice pittorica, trova posto la raffigurazione di Ariberto da Intimiano che dona il modellino della chiesa di San Vincenzo a Dio, ponendosi come committente non solo dell'opera pittorica, ma anche di quella architettonica.

[1] La porzione a mezza sfera posta al di sopra delle pareti dell’abside.

[1] Motivo decorativo tipico della zona lombarda.

[2] Navate scandite da colonne.

Bibliografia

La pittura medievale in Lombardia in L'Altomedioevo: la pittura in Italia, Carlo Bertelli.

L'architettura medievale in Italia: 600 – 1200, Carlo Tosco. Galliano, pieve millenaria, M. Rossi.

Sitografia

https://sanvincenzocantu.it/

https://www.comune.cantu.co.it/

http://www.lombardiabeniculturali.it/

L’APPARTAMENTO DI CORNELIA COSTANZA

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

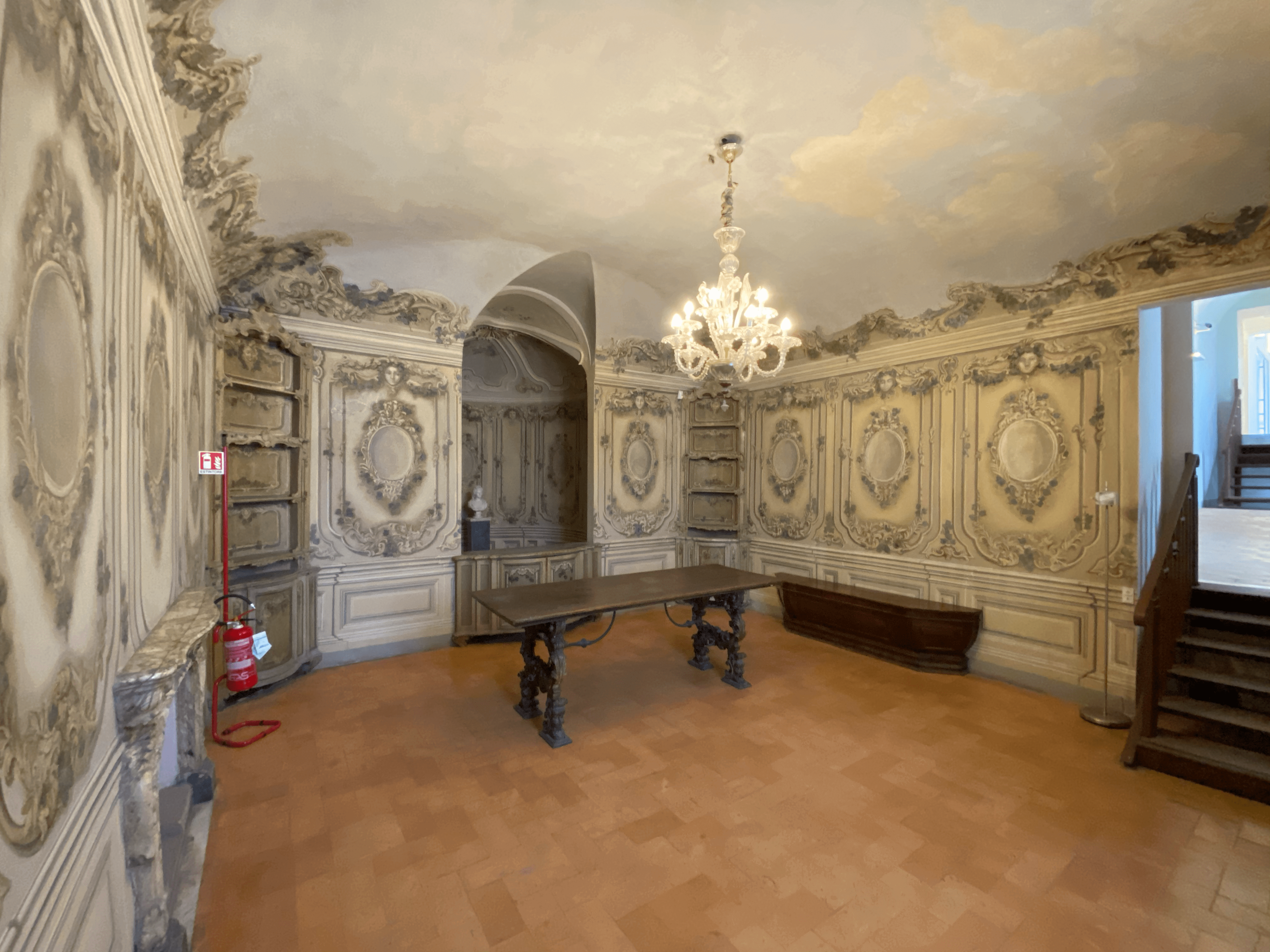

Dopo aver delineato la storia della fabbrica di palazzo Barberini e descritto le meravigliose scale e i grandi soffitti affrescati nel pieno periodo del Barocco Romano, si procederà in questo articolo a raccontare le bellezze dell’appartamento di Cornelia Costanza Barberini (1716 - 1797), decorato in stile rococò, al secondo piano. L’aggiornamento del programma decorativo di questi spazi avvenne per suo volere quando, ultima erede diretta della casa, fu concessa in sposa a Giulio Cesare Colonna di Sciarra (1702 - 1787) all'età di dodici anni nel 1728 (fig. 1).

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini e Giulio Cesare Colonna di Sciarra

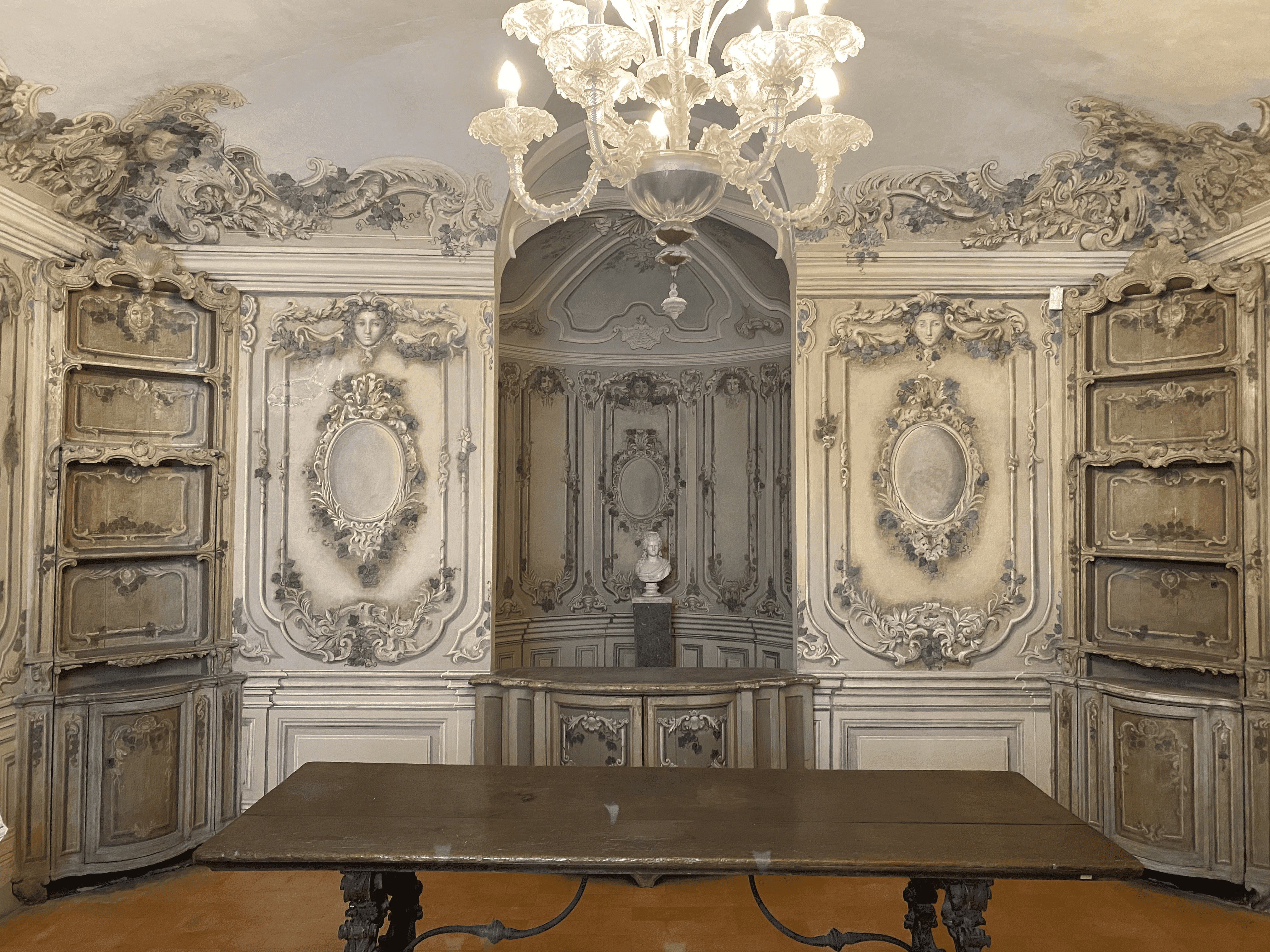

Il volto settecentesco di Palazzo Barberini è senza dubbio meno noto di quello barocco, pur tuttavia non meno interessante. Questo aspetto è infatti molto suggestivo per almeno due ragioni: la prima è che mette in evidenza una storia complessa (e a volte non del tutto coerente) del gusto dei committenti, e la seconda è che concede all’osservatore il privilegio di intuire i piani su cui si muove la sensibilità estetica nel XVIII secolo[1]. Tale sensibilità ha guidato le propensioni di gusto della principessa Cornelia Costanza e di suo marito nell’attività di ridecorazione dei loro appartamenti privati nell’ala sud del secondo piano del palazzo; il riallestimento, avvenuto tra il 1760 e il 1770, ha dato luogo al bijou che si può ammirare ancora oggi, dopo la campagna di restauro conclusa qualche anno fa (fig. 2).

In effetti queste sale arredate in stile tardo-rococò (a ben guardare con qualche anticipazione neoclassica[2]), all’epoca della loro realizzazione, dovevano rappresentare l’ostentazione di una modernità di pensiero e di posizione in fatto di soluzioni artistiche, in netta contrapposizione con il dichiarato stile barocco del piano inferiore. Questa impronta così marcata è probabilmente da ricondurre al fatto insolito che Cornelia Costanza poteva disporre del patrimonio di famiglia in prima persona, ed è possibile che desiderasse lasciare un segno della propria gestione; a questo aspetto va aggiunto anche che la situazione finanziaria della famiglia Barberini non era certamente quella del secolo precedente, e con un intervento così radicale la principessa e il suo consorte Colonna veicolarono sicuramente un nuovo messaggio di benessere e potere.

La decorazione dell’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Esattamente come al piano nobile, gli spazi dell’appartamento di Cornelia Costanza Barberini sono divisi secondo un criterio funzionale: le sale di rappresentanza (di cui ancora oggi possiamo ammirare le sfolgoranti decorazioni e gli arredi), e le stanze riservate ad una frequentazione privata, dal tono più sobrio.

L’accesso all’appartamento avviene dalla scala ovale; dopo aver attraversato alcuni ambienti (non particolarmente significativi in termini di decorazione) si raggiunge il salottino piranesiano: una piccola stanza con le pareti decorate in stile neoclassico, in cui sono inseriti numerosi ritratti di membri della famiglia Barberini su tela riportata, accompagnati da mobili d’epoca. Proprio qui si trovano anche i ritratti di cui a fig. 1, e l’assetto della sala è databile alla seconda metà del ‘700.

Ritornando verso il piccolo atrio d’ingresso e proseguendo in direzione opposta, si attraversa un ampio corridoio; sulla destra si trova una cappellina composta da due locali separati da un arco ribassato. Sulla parete di fondo sta il piccolo altare settecentesco (fig. 3).

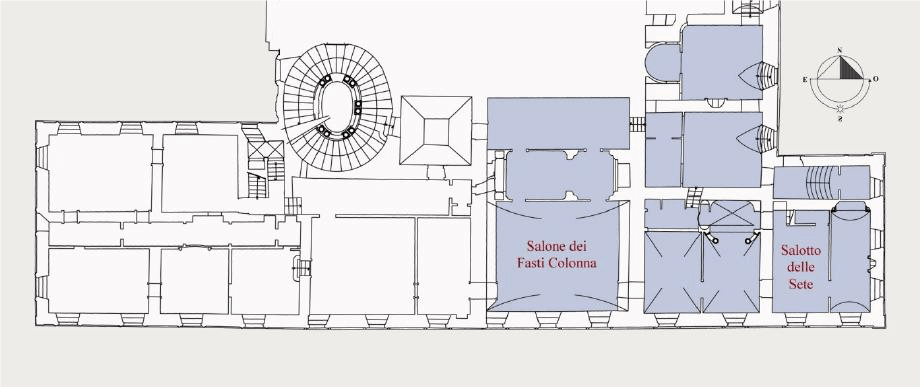

Lo stesso corridoio porta alla sala più rappresentativa dell’appartamento, dove l’immagine dei committenti viene intenzionalmente celebrata. Si tratta del cosiddetto Salone delle Battaglie, o, meglio, dei Fasti Colonna, che risponde alla stessa funzione svolta dal Salone di Pietro da Cortona al piano nobile (fig. 4).

L’ambiente è ampio e luminoso, coperto con volta a specchio ribassata, su cui è dipinta ad affresco una figura femminile, forse allegoria dell’Aria. In ciascuna lunetta sopra ogni parete sono rappresentate altre quattro figure allegoriche: Africa, Asia, America, e Europa. Decora le pareti una serie di tredici tele riportate (databili al secondo Settecento) con episodi rilevanti della storia della famiglia Colonna. Le tele, in vario formato, celebrano idealmente l’unione delle famiglie Colonna e Barberini, ma sul piano figurativo e tematico spiccano di gran lunga le gesta dei primi.

Sulla parete d’ingresso è raffigurata la beata Margherita Colonna con la città di Palestrina sullo sfondo, eseguito dal pittore viterbese Domenico Corvi (1721 - 1803) alla metà del ‘700; seguono da destra: il cardinal Pietro Colonna che fonda l’ospedale e la chiesa di S. Giacomo in Augusta; i Colonnesi che riprendono il ponte Molle agli Orsini. Nella strombatura della finestra è una veduta di una strada di città (forse Via del Corso) e fra le due finestre si vedono la Vergine appare al cardinal Pietro Colonna durante un naufragio e resa di una città ad un comandante di casa Colonna. Nello spazio a sinistra della finestra sta la tela con Giulio Cesare Colonna a cavallo e sulla parete sinistra quella con Pio V che nomina Giulio Cesare Colonna principe di Palestrina, opera quest’ultima di Niccolò Ricciolini (1687 - 1772). Sulla stessa parete seguono Clemente VII si rifugia in Castel S. Angelo, difeso da Stefano Colonna; il cardinal Giuseppe Colonna è fatto prigioniero dai Turchi, di Niccolò Ricciolini, siglato N.R. e datato in basso, al centro, 1764. Infine, nuovamente sulla parete d’ingresso Santa Margherita Colonna scaccia i demoni; benedizione delle regole e costituzioni francescane; Urbano VIII nomina Francesco Colonna principe di Carbognano, tutti di Domenico Corvi, eseguiti nel 1764. In questa sala la decorazione si estende anche alle piattabande e alle strombature delle finestre, dove stanno dei tondi incorniciati da volute, con al centro figure allegoriche.

Le porte hanno specchiature mistilinee decorate con paesaggi e sono coronate da sovraporte con scene di mare, tutte databili, come l’intera decorazione di questa stanza, al sec. XVIII.

Da qui si accede ad una stanza completamente decorata nei toni dell’azzurro. Al centro del soffitto campeggia un medaglione con un putto e un leone. La parete di fondo è rivestita di legno, con preziose specchiature e cornici rococò. Al centro, racchiuso in quello che sembra un armadio a due battenti, si cela un piccolo altare ceruleo, come una perla nell’ostrica, fiancheggiato da due porte (fig. 5).

Questa stanza conduce ad un ambiente di analoga intenzione, decorato in prevalenza nella tonalità del verde: la volta è ornata di nuovo da un medaglione con puttino.

A seguire è la stanza dell’alcova (figg. 6-7), così detta per il grande baldacchino impostato sulla parete di fondo, sorretto da due colonne in marmo grigio, che crea un ambiente molto intimo e raccolto. La zona è finemente decorata con lesene a stucco e specchio dipinto a olio. Come pure ornate sono le porte che conducono ai vani laterali: si può riconoscere una Natività sul battente di destra (che immette su una scala da cui si può accedere ai locali della biblioteca) e un’Adorazione dei Magi su quello di sinistra (che conduce ad un inginocchiatoio, o “pregadio”, un piccolo ambiente affrescato probabilmente da Felice Balboni[3]), mentre le paraste ospitano le personificazioni di sei virtù.

La sala che segue rappresenta un unicum nella Roma di metà ‘700. Si tratta infatti di una saletta dalla funzione ancora sconosciuta (gabinetto della curiosità, stanza per la musica, boudoir?) tappezzata da quindici pannelli di seta dipinta, da cui il nome Salotto delle sete dipinte (figg. 8, 9, 10). Il soggetto riprodotto sulle sete desta particolare meraviglia: sono raffigurati episodi di vita quotidiana dei nativi americani, con fiori e uccelli variopinti. Probabilmente l’anonimo esecutore del ciclo decorativo prese spunto da qualche cronaca di viaggio nel Nuovo Mondo, di cui alcuni esemplari corredati da illustrazioni ad acquerello erano conservati nella biblioteca del Cardinal Francesco Barberini. Come che sia, il risultato è davvero straordinario perché molto precoce e per la visione del tutto positiva di popolazioni sconosciute. Durante il XVIII secolo infatti era nato il “mito del buon selvaggio”, che è stato all’origine di numerosi capolavori di letteratura (Robinson Crusoe di Dafoe e Émile di Rousseau per fare due esempi), e verosimilmente anche della decorazione di questa sala. Una ulteriore curiosità è poi rappresentata dalla presenza di specie animali non originarie del Nuovo Mondo, come le paradisee, uccelli della Nuova Zelanda.

Il salotto immette in una piccola galleria, un ambiente estremamente luminoso, soprattutto quando colpito dalla luce diretta del sole (figg. 11-12): la stanza sembra illuminata d’oro, grazie al riverbero di tutto l’apparato ornamentale. Le cornici di porte e finestre sono dorate, animate da motivi fitomorfi, come pure la decorazione dell’arco ribassato, mentre le specchiere riflettono tutti i giochi di luce rendendo la galleria splendente. Le pareti sono affrescate con elementi vegetali che continuano idealmente lo spazio naturale del giardino su cui affacciano le finestre della stanza.

Scendendo alcuni gradini si accede alla Sala delle marine (fig. 13), chiamata così per via delle scene di genere di ambientazione marina raffigurate sulle pareti, di autore sconosciuto. Queste pitture ad olio risalgono al XIX secolo, mentre gli affreschi con motivi floreali della volta sono settecenteschi. Una curiosità riguardo questo spazio è che era un fumoir, ossia il salotto dove i gentiluomini si ritiravano per fumare dopo i pasti così da non disturbare (o essere disturbati) dalle signore. A causa della funzione a cui era adibita la sala, le pitture erano completamente annerite, tanto che si procedette al loro restauro a partire dal 1964.

La stanza adiacente, non a caso, è la Sala da pranzo (figg. 14-15). Le pareti sono affrescate con specchiature mistilinee che imitano la decorazione a stucco, con tralci di edera che vi si sovrappongono; opere, queste, attribuite a Felice Balboni. Le angoliere che sono ben visibili nella fig. 15 fanno parte del corredo originale della stanza e sono in realtà delle coperture per i passaggi della servitù.

Questi appartamenti sono stati la vera casa della famiglia dalla metà del ‘700 fino al 1955, quindi anche in seguito alla vendita del palazzo allo Stato, avvenuta nel 1949. Più raccolte e meno dispersive degli spazi al piano nobile, queste stanze sono un raffinatissimo esempio di decorazione in stile rococò, e si possono ammirare oggi grazie alle visite guidate offerte dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica.

Si ringrazia l’Archivio Fotografico delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica per l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini.

Note

[1] Cfr M. Di Monte, Settecento elegante, illuminismo selvaggio. La decorazione degli appartamenti della principessa Cornelia Costanza a Palazzo Barberini, intervento al convegno internazionale "Imatges del poder a la Barcelona del Set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani", Palau Moja, Barcellona, 28-29/04/2015, p. 1.

[2] Ivi, p. 2.

[3] Pittore di fiducia della principessa Cornelia Costanza, attivo tra il 1763 e il 1778.

Bibliografia

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, Palazzo Barberini, Palombi Editori, Roma 2001

Di Monte, Settecento elegante, illuminismo selvaggio. La decorazione degli appartamenti della principessa Cornelia Costanza a Palazzo Barberini, intervento al convegno internazionale "Imatges del poder a la Barcelona del Set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani", Palau Moja, Barcellona, 28-29/04/2015

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998

Sitografia

Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/ (ultima consultazione 25/10/20)

IL MUSEO DELLA CERAMICA TAFURI DI SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione e storia della nascita del Museo Tafuri

“Abbiamo ultimamente visto nascere dai meandri di un sottosuolo misterioso una singolarissima versione di museo. Il fondatore, grande esperto di ceramiche, porcellane e archeologia salernitana, Alfonso Tafuri, ha scelto una complessa rete di terranei di sua proprietà per le sue estrosissime collezioni di oggetti artigianali: oggetti della specie più varia che rappresentano una testimonianza tra le più vivide della ceramica meridionale… È stata scelta una graziosa piazzetta, la Cassavecchia, che rappresenta un ingresso aperto e luogo di incontro per questo singolarissimo Museo…”. Così scriveva Elena Croce, in occasione dell’apertura del Museo della Ceramica “Alfonso Tafuri”, avvenuta il 26 settembre 1987.

Il Museo in questione ha sede in un antico palazzo del Settecento nel centro storico di Salerno, palazzo Mancuso, presso Largo Cassavecchia, poco distante dal Duomo, e si deve all'appassionato lavoro di Alfonso Tafuri, appassionato cultore della storia salernitana, che ha dedicato parte della sua vita, dal 1970 al 1980, al recupero del centro storico di Salerno attraverso il restauro di molti locali terranei, in cui sono stati scoperti spazi ed architetture fino ad allora ignorati e che hanno restituito una varietà di arredi e di oggetti ceramici.

Il Museo “Tafuri” è un luogo espositivo piuttosto originale, in quanto costituito da pezzi disomogenei ritrovati a più riprese nel pieno centro storico, in un’area nella quale non erano e, ormai, non sono più possibili scavi sistematici. Infatti i pezzi esposti provengono dai lavori di scavo eseguiti per il restauro o la risistemazione di edifici pubblici e privati, dai lavori stradali, dalle donazioni di alcune famiglie salernitane e, perfino, dai rifiuti o dal materiale di risulta dei cantieri edili.

Questi ultimi sono stati raccolti dallo stesso Alfonso Tafuri, che si aggirava per le strade e per i vicoli della Salerno vecchia alla loro ricerca, dalle prime luci dell’alba alla sera, e che definiva sé stesso, ironicamente, uno “spazzino” o un “rigattiere”, che rubava il mestiere agli altri.

Si tratta, perciò, di una collezione popolare, semplice, più vicina ai gusti e alle abitudini delle persone della strada, dei vicoli, delle case che a quelle di una società idealizzata, dipinta, teorizzata.

Simona Tafuri, nipote di don Alfonso, ne prosegue oggi il lavoro, custodendo questo piccolo scrigno d’arte che apre solitamente su richiesta o in occasione di eventi, in cui le spiegazioni tecniche si fondono ad aneddoti, ai ricordi, alla storia che ogni pezzo, ogni crepa racconta.

Scendendo gli scalini, si accede poi alla parte più intima e segreta del museo, dove ancora sono presenti lo studiolo di Don Alfonso, la sua cantina, i suoi vini.

Il Museo Tafuri. Le tre sezioni della collezione

Il percorso museale si fonda su una classificazione tipologica e cronologica delle ceramiche.

Una prima ampia sezione riguarda gli oggetti d’uso quotidiano (piatti, boccali, giare, zuppiere, lucerne ad olio, orinali), prevalentemente in maiolica bianca o in stile compendiarlo. I pezzi più antichi, risalenti anche al XVI e al XVII sec., sono materiali di scavo ritrovati nel centro storico di Salerno (Via Cassavecchia, Via Procida, Via Duomo, Largo Montone, Rione Fornelle), a cui si affiancano esemplari di vasellame vietrese del XIX sec. provenienti, in gran parte, da famiglie che annoverano antenati ceramisti o commercianti. Essi permettono di integrare e approfondire l’analisi e lo studio dei caratteri formali e decorativi della ceramica vietrese, cercando di fornirne un quadro il più possibile completo e dettagliato.

Il punto di forza della collezione del Museo Tafuri è la seconda sezione, dedicata alle “riggiole” smaltate, importante sia per la quantità che per la varietà dei pezzi esposti. Risalenti al Settecento napoletano e all’Ottocento vietrese, giungono in gran parte da pavimenti e rivestimenti di chiese, conventi e case del centro storico salernitano, di estrema importanza per la conoscenza delle mattonelle da rivestimento prodotte e vendute per uso civile oltre che religioso. Nel corso del XIX sec. la riggiola vietrese ha una diffusione tale da giungere ad una condizione di specializzazione settoriale molto vicina a quella della Napoli settecentesca, diventando sempre più competitiva nei confronti di quest’ultima e coprendo la quasi totalità della committenza salernitana. Le stesse fabbriche vietresi arrivano ad occupare una posizione di primo piano, fino a sostituire quelle napoletane. Vi sono due tipologie di riggiole, ossia le mattonelle di uso corrente, definite comunemente da cucina, e le mattonelle di pregio per abitazioni ed edifici civili e religiosi.

Le riggiole da cucina, generalmente, non recano impresso alcun marchio, poiché la fabbrica produttrice non riteneva necessario qualificarsi in questi lavori di relativo impegno, con i quali non era offerta alcuna possibilità di evidenziare dati artistici originali. La decorazione, geometrica, astratta o floreale, è estremamente semplice e schematica dato il suo carattere di prodotto di massa, mentre i colori comunemente adoperati sono il verde ed il blu.

Le riggiole pregiate invece sono così definite sia per la decorazione complessa e varia, sia per l’impressione del marchio di proprietà. I nomi che compaiono ripetutamente sono G. Tajani, A. Tajani, Ant. Punzi e Luigi Sperandeo, per la seconda metà dell’Ottocento; V. Pinto, C. Cioffi, L. Amabile, per gli inizi del XX sec. I soggetti ornamentali adottati sono quattro: geometrico, naturalistico, misto (ossia geometrico e naturalistico insieme) e astratto.

La terza sezione è costituita da targhe votive e piastrelle devozionali, per lo più in ceramica vietrese, databili tra il XIX e il XX sec., raffiguranti Santi il cui culto è profondamente radicato in ambito popolare, come Sant’Antonio Abate, San Francesco da Paola, San Vincenzo Ferreri, San Michele Arcangelo e, naturalmente, la Vergine Maria. Esse consentono ai fedeli di stabilire con i Santi un rapporto esclusivo, trasformandoli da soggetti di venerazione collettiva a soggetti di culto privato.

Nel Museo Tafuri è presente anche una sezione riservata al “Periodo Tedesco”, alle opere (mattonelle, pannelli murali, piatti decorativi, vasellame) di artisti come Richard Dölker ed Irene Kowaliska, e di ceramisti locali, quali Guido Gambone e Giovannino Carrano, in cui sono affrontati spesso temi tratti dalla tradizione classica (mitologia e favole di Esopo), e a cui è riconosciuto non solo un valore artistico, ma soprattutto un valore storico - sociale, perché rivelano la loro fruizione anche presso le famiglie meno abbienti, piccolo borghesi, da cui provengono in gran parte. Cade, così, il pregiudizio secondo cui la produzione degli artisti stranieri sarebbe un fenomeno colto, mal recepito localmente, per questo tenuto a distanza dalla ceramica tradizionale vietrese.

Il reperto più antico della collezione è un frammento di ciotola di ceramica “spiral ware”, esposto in una vetrina del piano inferiore. La produzione di questa tipologia di ceramica comincia intorno alla metà del XII sec., per poi affermarsi pienamente nel XIII sec., e si diffonde lungo il litorale tirrenico dell’Italia meridionale (Lazio, Campania, Sicilia), ma anche a Cartagine, nell’isola di Malta e in Israele.

A questa categoria appartengono coppe e bacini, probabili forniture militari e navali, essendo state ritrovate in notevoli quantità in Sicilia, nell’antico arsenale della Kalsa, quartiere storico di Palermo. Tale ipotesi è avvalorata anche dalla semplicità del motivo decorativo, che può essere eseguito velocemente. La decorazione della ceramica “spiral ware” consiste, solitamente, in quattro spirali, esclusivamente in verde ramina e bruno manganese, che si incontrano al centro delle coppe secondo numerose varianti: uno dei motivi ricorrenti è costituito da due coppie di spirali che si incrociano su tutta la superficie della coppa, disponendosi secondo uno schema radiale.

Un altro piccolo gruppo di spiral ware, 98 reperti, tutti frammentari riconducibili soltanto a forme aperte, proviene dal Castello Arechi di Salerno. Stando ai risultati delle analisi chimiche ed allo studio dei minerali effettuato su alcuni campioni, le ceramiche decorate a spirale del Castello sono state prodotte a Salerno o nell’area salernitana.

Bibliografia

Capriglione J., I musei della provincia di Salerno, Plectica Editrice s.a.s, Cava dei Tirreni 2002.

Iannelli M. T., La produzione ceramica vietrese nella seconda metà dell'800, Edizione Alfonso Tafuri, Salerno 1987.

Pasca M., Collezione di Ceramiche "Alfonso Tafuri", in Maria Pasca (a cura di), Il centro storico di Salerno. Chiese, Conventi, Palazzi, Musei e Fontane pubbliche, Betagamma editrice, Viterbo 2000.

Pastore I., Ceramica Spiral Ware, in Ada De Crescenzo, Irma Pastore, Diletta Romei (a cura di), Ceramiche invetriate e smaltate del Castello di Salerno dal XII al XIV sec., Electa Napoli, 1992.

Pellecchia C., Quel signore di Largo Cassavecchia, in Mensile del Centro Storico “Largo Campo”, anno 2˚, n. 2, febbraio 1996, Arti Grafiche Sud, Salerno.

Sitografia

www.cronachesalerno.it

Amoruso M., Un tesoro quasi segreto di Salerno: il Museo della Ceramica di Alfonso Tafuri

QUEI NERI COSÌ NERI. VELAZQUEZ E MANET

A cura di Gianmarco Gronchi

Éduard Manet su Diego Velázquez

«Il più spettacolare brano di pittura di tutti i tempi. Lo sfondo scompare e è solo l’aria che circonda quest’uomo tutto vestito di nero e che sembra vivo»

Queste poche parole estrapolate da una lettera del 1866 indirizzata all’amico Baudelaire, ben descrivono il ritratto del Buffone Pablo de Valladolid, conservato al Museo del Prado. L’opera, compiuta all’incirca nel 1633, appartiene a quello che lo stesso autore della missiva, in un’altra occasione, definisce «peintre des peintres», il pittore dei pittori. Quel visitatore che più di un secolo e mezzo fa rimase così estasiato di fronte al quadro del Prado è Éduard Manet. Il pittore a cui si riferisce, invece, è Diego Velázquez.

Perché Manet guardasse a questo quadro con ammirazione è di facile intuizione. Un ritratto strepitoso, dove la realtà viene costretta nella bidimensione della tela. Nessuna definizione spaziale, con quell’ombra che si perde fuori dal quadro, ma solo un uomo, la cui posa teatrale rimanda alla sua professione, quella di buffone. E quello sguardo, così vivo, così vero, da avere qualcosa di urtante. Senza contare i neri acuti, tanto cari a Manet, sul quale, a ragion del vero, influirà anche una certa moda japoniste. È con questo incontro che si inaugura un dialogo tra il più grande pittore del Siglo de Oro – e probabilmente di tutto il Seicento europeo – e Manet, e quindi con l’arte moderna tutta.

Non è certo un caso, quindi, che due capolavori manetiani come Il pifferaio e L’attore tragico risalgano proprio al 1866. In queste opere, la riflessione di Manet sui modi velazqueñi risulta fin troppo chiara. La lezione dello spagnolo torna a vivere, ben due secoli dopo, per mano del francese. La modernità di queste tele, tutte aria, tutte approssimazione spaziale a vantaggio della forma del protagonista, corporea, viva, sta proprio nella comprensione delle intuizioni di Velázquez. Il fondale c’è, sembriamo intuirlo, ma pure Manet non ci offre appigli spaziali, ma anzi, alcuni dettagli acuiscono il nostro spaesamento, come la spada, che marca un impalpabile spazio perdendosi nella vacuità dei bruni. E ancora i neri, così puri e così marcatamente manetiani, soprattutto nel giovane pifferaio, ma pure ugualmente prossimi a quelli del Pedro di Valladolid.

Vale bene, forse, spendere due parole anche su un altro capolavoro, come La Venere allo specchio, tela velazqueña ricondotta all’incirca agli anni 1650-1651. Questa datazione si basa, in mancanza di fonti precise dirette, su una serie di testimonianze di altri pittori, che si lamentano perché nella Spagna controriformata di Filippo IV è impossibile avere una modella nuda in carne e ossa. Per questo motivo, si pensa che La Venere sia stata dipinta durante il secondo soggiorno romano di Diego. Effettivamente, tanto sensuale è questa Venere – e qui gioca sicuramente l’influenza dell’Ermafrodito di età classica conservato, al tempo, nella villa di Scipione Borghese – che è impossibile pensarla dipinta alla corte spagnola del Seicento.

Per un nudo così spregiudicato nella pittura iberica bisognerà pazientare infatti fino a Goya e alla sua Maja desnuda. Quel che ci interessa però è che la posizione tergale scelta da Velázquez non solo fa salire la temperatura erotica, ma implica che la visione del volto della giovane modella avvenga solo di riflesso. Ed ella, si osservi, non si sta specchiando, ma ci sta guardando. Noi siamo lì, stiamo entrando dentro la stanza e lei volge lo sguardo, proiettandoci in quella teatralità pienamente barocca che trova riscontro, per esempio, nell’Olympia di Manet. Anche questo nudo, scandaloso quanto e forse più della Colazione sull’erba esposta due anni prima, ci osserva. Nella figura distesa è stata subito riconosciuta la figura di una meretrice, che si copre le pudenda non per pudicizia ma perché quelle sono l’oggetto mercificato, sebbene l’ispirazione giunga direttamente a Manet dai modelli antichi, Tiziano su tutti. Lo spettatore si ritrova così nello scomodo ruolo di frequentatore delle case chiuse e questa percezione è innegabile, certa, dal momento che anche il gatto sulla destra inarca la schiena e sbarra gli occhi, guardando fisso verso l’intruso. Va detto che questo quadro fu realizzato nel 1863 e esposto nel 1865, quindi qualche anno prima della folgorazione di Manet nelle sale del Prado, ma sembrava doveroso tracciare un parallelo per suggerire come spesso alcuni espedienti innovativi trovino vie autonome per giungere nelle teste e nelle tele di taluni autori di sicura grandezza.

D’altra parte, il tema dello specchio in Velázquez non trova esaurimento con la Venere della National Gallery, basti pensare a quel massimo della pittura occidentale che è Las Meninas, datato 1656. Questo capo d’opera di Velázquez sembra ancora lungi da sciogliere tutti i suoi misteri, nonostante la grande quantità di studi dedicategli e le molte letture proposte, tra cui anche quella di Michel Foucault. Recenti misurazioni prospettiche hanno stabilito che quello che vediamo allo specchio è esattamente il soggetto della tela su cui Velázquez sta lavorando. Viene allora da chiedersi quale sia il soggetto reale di Las Meninas. È sicuramente un autoritratto molto complesso, ma anche un ritratto della famiglia reale, con la principessa infanta Margherita e la coppia reale implicata ingegnosamente nella composizione grazie allo specchio. Ma qui Velázquez è come se allagasse la focale dell’obbiettivo e includesse anche la servitù, le damigelle, i nani, finanche il cane. La corte tutta è inclusa nel dipinto di Velázquez. È lo studio del pittore, con Diego che si sporge all’indietro per visionare i suoi soggetti prima degli ultimi colpi di pennello e le dame di corte che intrattengono l’infanta Margherita. Tra poco, i sovrani fuori campo romperanno la posa, tant’è che il nano sulla destra sveglia il cane con il piede e sullo sfondo un ciambellano apre la porta per riaccompagnare la regina ai suoi appartamenti. Quest’opera strepitosa, in bilico tra ritratto e scena di genere, tutta giocata sul mostrare ciò che nella ritrattistica solitamente è assente e sul nascondere ciò che invece dovrebbe esserci, ci proietta di nuovo al XIX secolo, varcando a grandi passi l’entrata delle Folies-Bergère. Qui il dialogo tra Velázquez e Manet torna a farsi più stringente. Nonostante Suzon, la giovane che si appoggia al balcone, sia protagonista centrale dell’opera, l’invenzione dello specchio desunta da Las Meninas ci apre gli occhi sull’interno spumeggiante del bar. La tela, eseguita nel 1882, prima della morte di Manet, rappresenta, tra le altre cose, l’ultima meditazione sul magistero velazqueño. Lo specchio ci restituisce il brio delle Folies-Bergère, con le luci, i rumori e addirittura un trapezista. Ciò che illusionisticamente avremmo dovuto avere alle spalle, si riversa davanti a noi. Sembra quasi poter sentire il vociare, l’accavallarsi delle parole e il rumore dei bicchieri che si svuotano e si riempiono nella Parigi di fin de siècle. Una corrispondenza di amorosi sensi di così alto spessore non avrebbe potuto terminare con parto migliore.

GIANMARCO GRONCHI

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

LA TORRETTA. IL SIMBOLO DI SAVONA

A cura di Gabriele Cordì

Introduzione

La Torre Leon Pancaldo o Torre della Quarda, più comunemente nota con l'appellativo di “Torretta”, è il simbolo della città di Savona. Icona savonese nel mondo, è il monumento a cui i cittadini sono più affezionati ed è uno dei primi edifici che si incontrano quando si giunge in città percorrendo la Via Aurelia da Levante in direzione Ponente.

La torre è stata costruita tra il XIII e XIV secolo, ma il primo documento che testimonia la sua presenza risale solo al 1392. In esso viene indicata come una delle torri difensive della cinta muraria cittadina nei pressi di Porta della Quarda. La costruzione presenta una pianta quadrata, di circa 6 metri per lato, ed è alta approssimativamente 23 metri (fig.1). Ai due terzi della sua altezza sono presenti degli archetti gotici sporgenti l’uno sull’altro interrotti sul lato nord-ovest. La cima della torre, risalente molto probabilmente al XVIII secolo, è coronata da una merlatura organizzata in gruppi di tre merli (fig. 2).

In origine doveva presentarsi molto più alta di come la vediamo oggi, ma le fonti ci dicono che, nel 1527, è stata vittima delle devastazioni genovesi che ne hanno decretato la brutale decurtazione e la distruzione delle mura di cinta. L’interno è oggi composto da quattro piani collegati tra di loro da una serie di rampe di scale; l’ultimo tratto conduce alla cima della torre dove si trovano la campana e l’asta sui cui sventola la bandiera della città di Savona (fig.3,4).

Nel 1644 la torre viene dotata dell’orologio pubblico, uno dei più antichi per installazione in Liguria. Sempre nello stesso anno viene posta una statua in marmo raffigurante Nostra Signora di Misericordia sul lato rivolto verso il porto. La scultura della patrona di Savona è stata eseguita dallo scultore barocco genovese Filippo Parodi, allievo di Gian Lorenzo Bernini. La statua ha una particolarità tecnica: è realizzata a mezzotondo, vale a dire che il retro non è scolpito in quanto volge verso la parete interna della nicchia e di conseguenza non è visibile. Sullo stesso lato si intravede un distico del poeta savonese Gabriello Chiabrera: “In mare irato, in subita procella, invoco te, nostra benigna Stella”. Al di sotto di una nicchia è raffigurato lo stemma della Repubblica di Genova, anch’esso sbiadito dall’umidità e dalla salsedine (fig.5). Il piccolo portico di accesso alla piazza, sormontato da una piccola edicola ospitante una piccola scultura della Madonna di Misericordia, risale al 1862.

Nel 1882 il Comune di Savona approva una delibera che stabilisce il prolungamento di Via Paleocapa, la bella ed elegante "strada porticata", fino a raggiungere il porto. Questa idea trova entusiasti sostenitori e già nel 1880 si scrive: “Il prolungamento di via Paleocapa è uno dei lavori più interessanti per l’utilità che conseguirebbe al commercio da quella facile comunicazione tra la stazione ferroviaria e il porto e per l’abbellimento della città. Sono un dugento metri di strada che giova eseguire per entro quell’ammasso di case che è attraversato dalla via Monticello e dai vicoli delle Saponiere e dei Pico: la prima trovandosi ad un livello superiore, verrà unita nei due punti d’intersezione, mediante un ponte di ferro all’altezza di circa m 7,75”. In seguito ai lavori di sbancamento del colle del Monticello viene raggiunto il porto e, casualmente, sull’asse della via si incontra la Torretta (fig.6). A questo punto si verifica una diatriba tra i cittadini savonesi: una parte di cittadinanza, insieme al Consiglio comunale, è favorevole ad abbattere la vecchia torre, definita “un intoppo all’occhio che vuol trascorrere libero al di là della piazza”, mentre altri, tra cui Agostino Bruno, si sono fatti promotori della sua permanenza a protezione dell’antica darsena. Grazie all’intervento di quest’ultimi la Torretta, “una fra le opere più vetuste della città” e unica testimonianza delle antiche mura medievali, è ancora oggi al suo posto come una silenziosa sentinella che veglia da secoli sulla città.

Nel XIX secolo la torre viene dedicata, insieme alla piazza antistante, al navigatore savonese Leon Pancaldo, noto per aver accompagnato Ferdinando Magellano nella prima circumnavigazione del mondo a bordo della nave “Trinidad”. La piazza era precedentemente denominata “Piazza Sant’Agostino” per via della presenza della chiesa e del convento degli Agostiniani (fig.7). Quest’ultimo è stato soppresso nel 1811 per diventare carcere giudiziario, mentre la chiesa è stata adattata a magazzino del sale fino alla prima metà del XIX secolo, quando si decreta la sua demolizione per far spazio al primo grattacielo di Savona, inaugurato nel 1938. Nel 1989 è stata posta sul fondale marino una piccola riproduzione in ceramica della torre ad opera del ceramista albisolese Umberto Ghersi. La piccola scultura è situata a 13 metri di profondità, a 500 metri dalla riva, di fronte alla passeggiata a mare ”Walter Tobagi”. Dal 1990 la Torretta è sede del gruppo “Vanni Folco” di Savona dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI). Lo spazio al pian terreno accoglie cimeli della Marina Militare di grande valore storico e simbolico (fig.8). In precedenza la struttura era stata la sede dei rimorchiatori del porto di Savona. Nel 1986, sul molo adiacente alla torre, viene posto il monumento in onore delle vittime del mare, raffigurante un marinaio che, con la mano destra, regge una lanterna (fig.9). La statua in bronzo è stata realizzata dalla celebre scultrice savonese Renata Cuneo in eterno ricordo delle vittime a bordo della nave mercantile “Tito Campanella”, affondata il 13 gennaio 1986 nel golfo di Biscaglia.

Un sentito ringraziamento al Cav. Luca Ghersi, presidente dell’ANMI Savona e al Cav. Umberto Cascone per aver egregiamente collaborato alla riuscita di questo articolo.

Bibliografia

Nello Cerisola, Album di Savona, Editrice Liguria, 1973.

Nello Cerisola, Savona tra Ottocento e Novecento, Editrice Liguria, 1986.

Sitografia

https://m.youtube.com/watch?v=62HkVwP-ZiI

https://www.ivg.it/2017/03/quel-simbolo-genovese-sulla-torretta-savona/amp/

Fotografie: le immagini sono state scattate in occasione della registrazione del mini-documentario del canale YouTube “WSavonaInArte” .

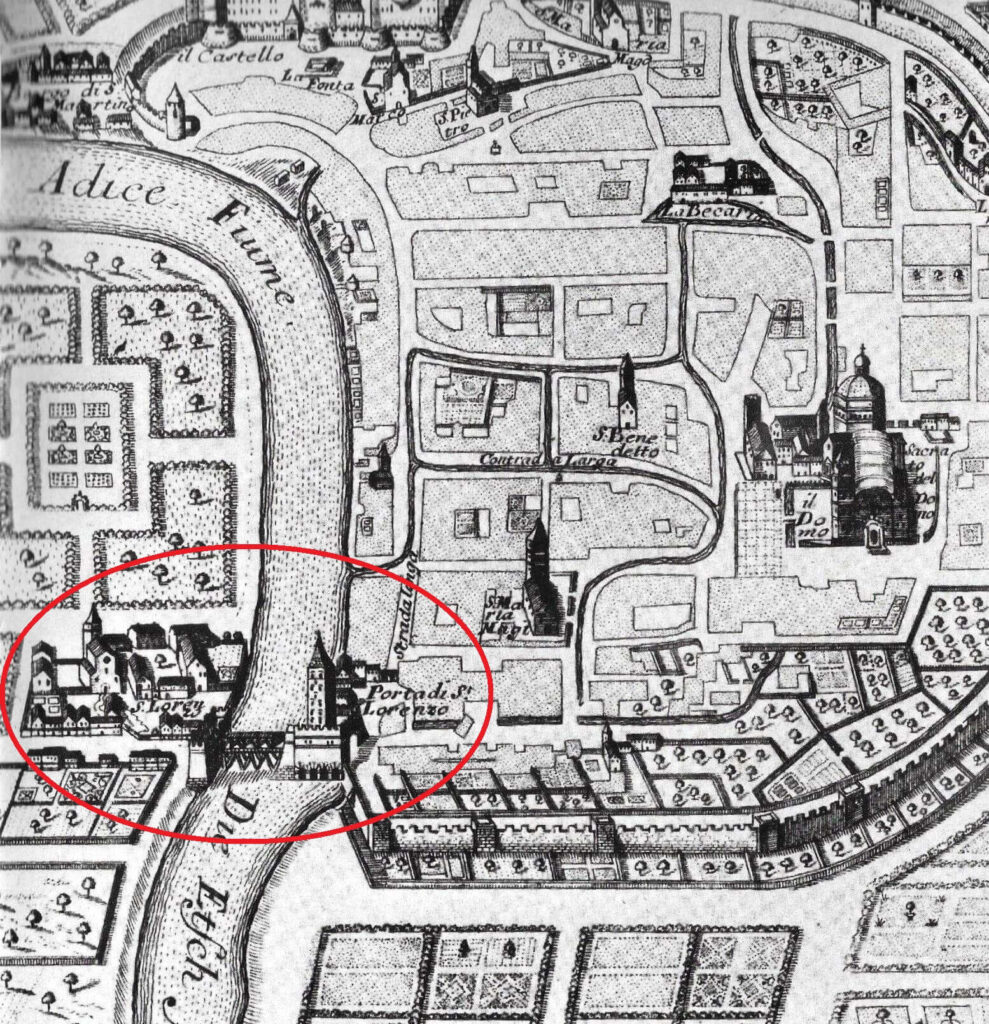

LA BADIA DI SAN LORENZO A TRENTO

A cura di Alessia Zeni

Introduzione

A nord di Trento, tra edifici e strutture di recente costruzione si erge l’antica Badia di San Lorenzo, uno dei pochi edifici a testimonianza di quello che era l’antica “Tridentum”, ovvero la città che venne eretta dai romani all’inizio dell’era cristiana. Una chiesa, quella di San Lorenzo, che ha mantenuto nel tempo la sua struttura originaria medievale, nonostante negli anni abbia subito notevoli danni causati dalle guerre e dalle inondazioni del fiume Adige.

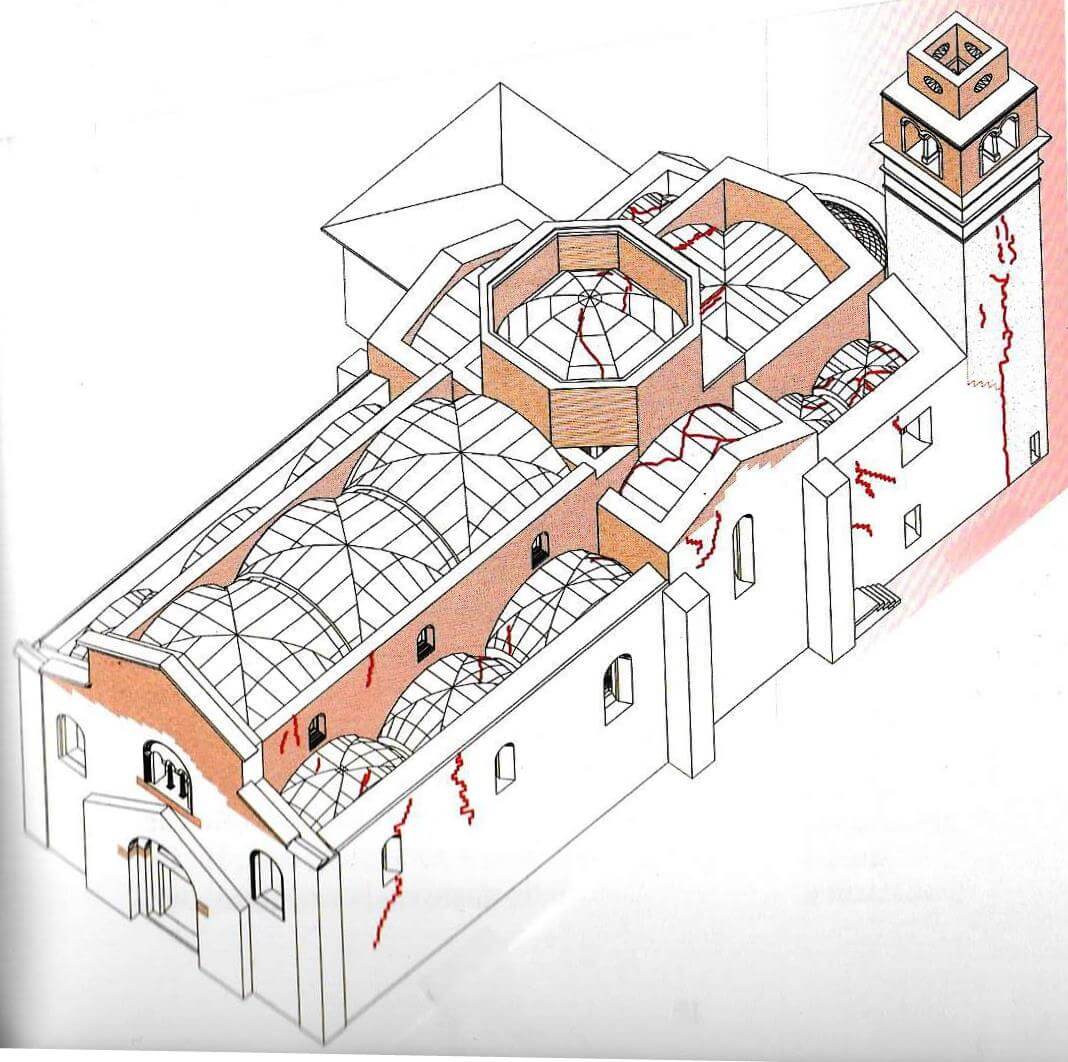

La chiesa

La badia di San Lorenzo è in stile romanico lombardo, è orientata da ovest verso est ed ha una pianta di tipo basilicale a croce latina con il transetto che non oltrepassa la larghezza delle navate. La Badia è piuttosto grande e si estende, in lunghezza, per 38 metri e in larghezza per 14 metri, presentando un’aula divisa in tre navate con campate collegate tra loro da archi in pietra a tutto sesto che sostengono le volte a crociera. Le vele delle volte sono dipinte con il motivo della stella domenicana e profilate con bande a decorazioni geometriche.

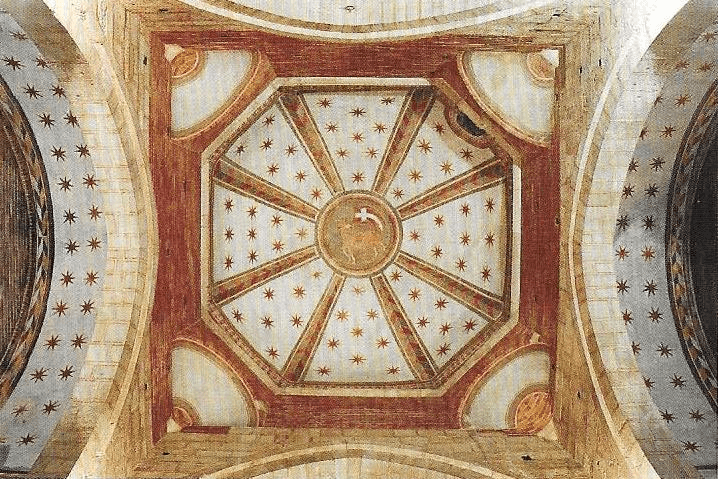

Nell’area presbiteriale lo stile romanico è stato abbandonato per accostarsi a forme più slanciate tipiche dello stile gotico; infatti nell’area sacra dell’edificio sono stati utilizzati quattro archi a sesto acuto, sostenuti da quattro robusti pilastri, al di sopra dei quali si innalza una grande cupola ottagonale. Questa struttura architettonica è la parte più interessante dell’edificio, in quanto il quadrato delimitato dai quattro pilastri si raccorda all’ottagono della cupola mediante quattro pennacchi di ascendenza orientale. La cupola del tiburio è infine decorata con il motivo della stella domenicana e al centro con l’Agnello di Dio, simbolo cristologico.

All’esterno colpisce la varietà cromatica dell’edificio, realizzato in pietra bianca e rossa di Trento e, nella parte sommitale dell’aula, del campanile e nel tiburio, in laterizio. La facciata è a salienti, cioè con le falde del tetto che seguono l’altezza delle navate e il campanile (XVII secolo) è caratterizzato da quattro bifore, da una torretta con finestre ovali e piccole piramidi angolari in cima.

L’aspetto più interessante della struttura esterna è sicuramente la decorazione dell’abside maggiore, marcata da leggere semicolonne con otto capitelli, decorati con motivi ad intreccio, aquile e teste angolari; i capitelli sono poi legati tra loro da una corona di archetti ciechi.

La storia

Le origini della badia di San Lorenzo sono oscure ed incerte. Si suppone che la dedicazione a San Lorenzo, data alla chiesa e all’omonimo ponte sul fiume Adige, avesse origine dalla presenza in questo luogo di un sacello sacro di età romana dedicato alla divinità pagana “Larenzia”. Sopra queste rovine pare sia stato eretta una prima struttura cristiana, a carattere assai informale, che venne poi ricostruita tra il 1166 e il 1183 dai monaci benedettini, provenienti dal monastero di Vallalta (Bergamo).

Tra il 1166 e il 1183 i benedettini costruirono l’attuale Badia di San Lorenzo con annesso un grande convento, oggi demolito, e, secondo lo spirito del fondatore, alternarono a Trento lo studio monastico con il lavoro di un vasto appezzamento di terreno, situato sulla destra del fiume Adige, che, in quel tempo percorreva un alveo ben diverso dall’attuale.

Nel 1856 il percorso del fiume Adige all’interno della città di Trento è stato rettificato nell’attuale percorso.

Non sappiamo il nome del magister che progettò l’edificio, ma è necessario sottolineare la presenza a Trento di un magister Lanfranco, costruttore e fratello di Israele, abate presso il monastero bergamasco di Vallalta, il quale dovette avere un ruolo principale nella costruzione del nuovo tempio religioso dedicato a San Lorenzo.

Nonostante le liti fra gli abati e i monaci benedettini il monastero riuscì a godere di un lungo periodo di prosperità determinato dalla concessione ai Benedettini di molte terre nei dintorni di Trento. Questa situazione non durò però a lungo: in seguito a funesti incendi e inondazioni il patrimonio territoriale dei monaci benedettini subì un drastico esaurimento, tanto che la chiesa e il monastero di San Lorenzo vennero ceduti ai Padri Predicatori di San Domenico. La decisione di cedere ai Domenicani il Convento con la chiesa annessa fu del vescovo di Trento, Aldrighetto di Castelcampo (1232-1247), quando nell’agosto del 1235 il numero dei monaci si era ormai ridotto notevolmente. Il complesso di San Lorenzo rimase ai Padri Predicatori fino al 1778, anni in cui i Domenicani restaurarono la chiesa nelle parti fatiscenti: furono realizzate le sopraelevazioni in cotto, la navata centrale fu alzata e furono costruite le volte a crociera e le arcate a sesto acuto.

Dopo il 1778 il complesso abbaziale rimase in uso a vari distaccamenti militari e subì in questo periodo una drastica trasformazione, ossia la demolizione del convento tra il 1933 e il 1934 e il danneggiamento della chiesa durante i bombardamenti della seconda Guerra Mondiale.