UN ITINERARIO MANZONIANO A LECCO

A cura di Silvia Piffaretti

Tra letteratura e realtà: un itinerario manzoniano

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli […]”: così Manzoni sceglie di iniziare i suoi “Promessi Sposi”, noto capolavoro della letteratura italiana, ambientato sulle rive della piccola provincia lombarda di Lecco, dove lago e montagne convivono in pura armonia. Da sempre il lago di Como è stato meta di grandi viaggi di artisti e letterati, includendo note personalità come Stendhal e Wagner, che su queste rive poterono assaporare la bellezza di una fuga momentanea dalla civiltà per poter ritrovare l’ispirazione e la pace dell’io. A compiere questa fuga fu lo stesso Manzoni che, sofferente di agorafobia e cresciuto nella caotica Milano, trascorreva le vacanze nella sua casa di villeggiatura sul lago, l’attuale Villa Manzoni. Da qui egli poteva ammirare il poetico profilo seghettato del Resegone e dedicarsi con dedizione alla scrittura.

In questo articolo ripercorreremo dal principio, attraverso le pagine dell’edizione del 1840, i vari luoghi di interesse menzionati nel romanzo, cercando di comporre un vero e proprio itinerario manzoniano.

Comincia l'itinerario manzoniano: Don Abbondio

Il primo capitolo si apre con il noto incipit sopracitato, seguito dalla descrizione di Don Abbondio che, il giorno 7 novembre 1628, sta tranquillamente rientrando dalla sua passeggiata; ad un bivio incontra i bravi che gli intimano, per conto del potente don Rodrigo, di non celebrare il matrimonio dei due giovani Renzo e Lucia. In queste pagine emerge come il curato “non era nato con un cuor di leone”, egli infatti s’era fatto prete per volere dei parenti ignorando gli obblighi e fini del suo ministero, per poter vivere con qualche agio in una classe riverita e forte. La sua immediata sottomissione e paura viene esemplificata dal Manzoni nella seguente frase: “Il nostro Don Abbondio, […] s’era dunque accorto, […] d’essere, in quella società, come un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.

La famosa stradina dritta che si biforca, portando a destra al monte Resegone e sulla sinistra a valle, oggi corrisponde a via Tonio e Gervaso, a sinistra dall'odierna rotonda di Viale Montegrappa. Qui si può ammirare una ricostruzione del tabernacolo, privo però delle raffigurazioni pittoriche delle anime del purgatorio descritte nel romanzo, affiancato da una targa col famoso passo tratto dal testo.

Percorrendo la strada in salita si giunge presso la chiesa di don Abbondio, l’odierna Chiesa di San Giorgio ad Acquate.

Altra chiesa connessa al curato è quella dei dei Santi Vitale e Valeria del sottostante quartiere di Olate, in cui si celebreranno le nozze di Renzo e Lucia.

La casa di Lucia

Proseguendo nella lettura e nell'itinerario manzoniano, il secondo capitolo presenta una breve descrizione della casa di Lucia occupata dalla donna immersa nei preparativi del matrimonio con la madre Agnese.

L’autore ce la descrive così: “Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile, e sentì un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di sopra. S’immaginò che sarebbero amiche e comari, venute a far corteggio a Lucia.”

L’autore ce la descrive così: “Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile, e sentì un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di sopra. S’immaginò che sarebbero amiche e comari, venute a far corteggio a Lucia.”

Seguendo la descrizione manzoniana si identificano due presunte case di Lucia, una ad Olate e l’altra ad Acquate. La prima è ad oggi non visitabile in quanto residenza privata, nonostante ciò sopra il portone d’ingresso esterno è possibile ammirare un’Annunciazione affrescata.. La seconda è collocata a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio, ed è un’osteria dal cui caratteristico cortile si può scorgere lo zucco presso cui sorgeva il palazzotto di don Rodrigo.

Il palazzotto di don Rodrigo

Il nostro itinerario manzoniano continua con il palazzotto, che presentava un tempo le caratteristiche dettate dal Manzoni, ora scomparse a causa della successiva demolizione che vide il nascere di una villa razionalista. Dell’impianto originario si conserva però la torretta centrale. La sua descrizione trova spazio nel V capitolo, quando Padre Cristoforo si presenta alla porta del signorotto per cercare di dissuaderlo dal tormentare la giovane Lucia.

L’edificio sorgeva isolato sulla cima di un poggio, a circa tre miglia dal convento del frate, e ai suoi piedi vi erano un “mucchietto di casupole, abitate da contadini di don Rodrigo; ed era come la piccola capitale del suo piccol regno”. Giunto al portone dell’edificio, all'apparenza abbandonato dato il silenzio che vi regnava, il frate si trova di fronte a delle finestre “chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni” protette da delle inferriate. Queste erano accompagnate da due avvoltoi dalle ali spalancate inchiodati ai battenti del portone, quasi fossero lo specchio dei due bravi che vi facevano da guardia. In questo passaggio del romanzo la descrizione dell’ambiente rivela una funzione simbolica, diviene infatti riflesso del comportamento crudele e inumano degli abitanti del luogo e metafora della personalità di Rodrigo.

Fra Cristoforo

Un’importante località che non possiamo omettere nel nostro itinerario manzoniano è Pescarenico,villaggio di pescatori ed unica località che l’autore indica precisamente.

Qui si trova il convento di Fra Cristoforo, presso la chiesa dei Santi Materno e Lucia. La chiesa, risalente al 1576 e ospitante i Cappuccini fino al 1810, presenta un’unica navata con un altare ligneo ed è arricchita dalla seicentesca pala del Cerano, raffigurante Francesco e Gregorio Magno adoranti la Trinità. Il convento, menzionato nel IV capitolo, “era situato (e la fabbrica ne sussiste tuttavia) al di fuori, e in faccia all’entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo.”

Pescarenico è un susseguirsi di piccole casette colorate a metà tra uno specchio d’acqua costeggiato da barchette ed il seghettato profilo del Resegone. Quest’ultimo fa da sfondo alla famosa scena, contenuta nell’VIII capitolo, dell’ “Addio monti” che costituisce una sorta di monologo interiore di Lucia terminante col pianto “segreto” della donna sulla barca. Così recita drammaticamente il testo: “Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!”

Al centro si collocano le immagini del villaggio, con il suo paesaggio familiare della casa (“natia” e quella “ancora straniera” di Renzo) e della chiesa. Qui la vita finora condotta dai personaggi appare come un Eden perduto, ed il distacco è interpretato come l’immersione nel doloroso mondo della storia identificato con l’opprimente e angosciosa immagine della città, contrapposta alla prospettiva del villaggio.

L'Innominato

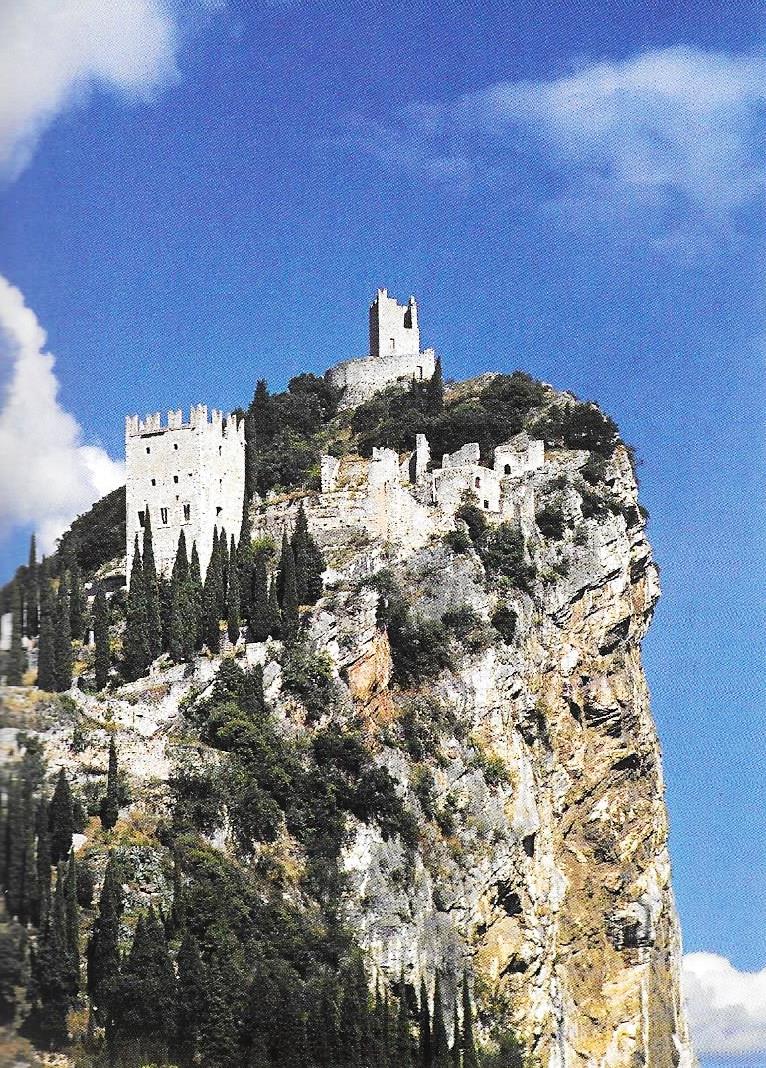

Proseguiamo l’itinerario manzoniano lasciandoci Lecco alle spalle per addentrarci nell'imponente Castello dell’Innominato situato a Somasca, frazione di Vercurago.

Tale fortezza, nel Trecento di proprietà della famiglia Visconti, fu costruita a partire dalle fortificazioni di epoca carolingia e di cui si conservano tuttora i muri perimetrali, i bastioni e alcune torri. La famiglia Visconti giocò un ruolo importante, si pensava infatti che l’autore si fosse ispirato a Bernardino Visconti, uomo avente alle spalle una vita di crimini, pentimento e conversione che riflette la figura dell’Innominato. Il XX capitolo presenta la descrizione della fortezza, definita “castellaccio" del “selvaggio signore” ed irta sulla cima di un monte che controllava la valle e la sua unica via di accesso. I termini utilizzati per suggerire il paesaggio circostante si riferiscono a quattro campi semantici: altezza, asprezza e solitudine e bassezza. L’altezza identifica la sua volontà di potenza e superiorità, dal romanzo: “Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto.”

Seguono asprezza e solitudine che rappresentano il ricordo dell’antico stato di sicurezza e l’attuale ripugnanza del presente da parte dell’Innominato. Infine il campo della bassezza, specchio della presa di coscienza della malvagità che l’ha colto. E’ proprio in questo capitolo che si illustra il suo monologo interiore, caratterizzato da tre pensieri che lo atterriscono: la morte, la responsabilità individuale del male e l’esistenza di Dio. Il finale ha in serbo per lui una rinnovata pace interiore, avvenuta a seguito dell’incontro con il cardinale Federigo Borromeo.

La fine dell'itinerario manzoniano: la casa del sarto

Termina qui il nostro itinerario manzoniano con l’esplorazione della casa del sarto e della chiesa di San Giovanni Battista, detta del Beato Serafino, collocate nel rione di Chiuso e citate da Manzoni nella prima stesura del romanzo intitolata “Fermo e Lucia”.

La casa del sarto è quella presso cui Lucia si rifugia, e dove ritrova la madre Agnese a seguito della conversione dell’Innominato facilitata dall'aiuto del cardinal Borromeo nella chiesa di San Giovanni Battista. Al suo interno è conservato un delizioso ciclo di affreschi risalenti al Quattrocento e attribuiti a Giovan Pietro da Cemmo. Inoltre, annesso alla chiesa è visitabile il museo dedicato a Beato Serafino Morazzone, personaggio realmente esistito a cui si ispirò lo scrittore per la creazione del personaggio del curato di Chiuso. Esso contiene documenti ed oggetti del Beato,ma anche le litografie originali dei “Promessi Sposi”di Roberto Focosi datate al 1830.

Qui finisce il nostro itinerario manzoniano.

Bibliografia

- Brentari “I paesi dei Promessi sposi” - Hoepli, 1896

- Andrea Spreafico “La topografia dei Promessi sposi nel territorio di Lecco” - Bottega d’Arte, 1932

- Furlani Marchi Mariagrazia, Benini Aroldo, Bartesaghi Massimiliano “Luoghi manzoniani a Lecco” -Cattaneo, 1991

- Tommaso Di Salvo “I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni” - Zanichelli, 1994

- Franco Suitner “I Promessi Sposi, un’idea di romanzo” - Carrocci editore, 2012

- Giovanni Nencioni “La lingua di Manzoni” - Il Mulino, 1993

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

LA VILLA DEI MARCHESI AYALA A VALVA

A cura di Stefania Melito

Introduzione

C’è un luogo in provincia di Salerno che sembra essere rimasto fermo in un’epoca imprecisata, dove l’eleganza e il manierismo dominano incontrastati, un luogo ove il verde è il vero protagonista. È Villa Ayala a Valva, e in particolar modo il suo splendido ed incantato Parco.

Il paese di Valva

Valva è un piccolo centro di circa duemila abitanti in provincia di Salerno che si estende sulle pendici del monte Marzano, nel pieno della riserva naturalistica dei monti Eremita e Marzano, fondata nel 1993. La riserva si estende fino alla vicina Basilicata ed annovera un territorio di più di 3500 metri quadrati che abbraccia, oltre a Valva, i comuni di Laviano e Colliano. Il comune si divide in Valva vecchia, ossia il primitivo nucleo abitativo di epoca romana di cui restano solo rovine, e l’attuale insediamento.

Villa Ayala a Valva e il suo costruttore

Situata sulle pendici del monte Marzano, la villa risale alla seconda metà del 1700 e il suo nucleo originario è una torre d’angolo voluta dal signore normanno Gozzolino nel 1108, che prenderà appunto il nome di Torre Normanna. Successivamente si deve a un suo discendente, il marchese Giuseppe Maria Valva, sovrintendente di tutti i ponti e le strade del Regno di Napoli e consigliere di Ferdinando IV di Borbone, l’idea della costruzione di una villa che potesse attrarre e stupire i visitatori. Il marchese, appartenente all’Ordine dei Cavalieri di Malta e all’Ordine dei Cavalieri di Costantinopoli, era una figura di spicco dell’epoca: fu l’ideatore della cosiddetta “Via del grano”, ossia la strada che attraversava Campania, Basilicata e Puglia mettendo in comunicazione Napoli con il Tavoliere delle Puglie, cosa molto importante in un periodo in cui, a seguito di una grave carestia, il grano scarseggiava all'interno del regno borbonico. Ancora oggi un epitaffio sulla via del grano, eretto nel 1797, ne ricorda la costruzione.

La costruzione della villa

Come spesso accadeva in quegli anni il marchese immaginò un edificio a pianta rettangolare, inserito in un ampio parco esterno a cui si accedeva da un arco merlato. Stranamente si ispirò ad un’opera ben precisa, ossia il Castello del Buonconsiglio a Trento, per immaginare la villa. La struttura, chiamata anche Castello, è cinta ed introdotta da un muro perimetrale merlato, molto suggestivo, con un arco centrale che dà sull'ingresso principale.

Una volta oltrepassato, ci si ritrova nel cortile esterno antistante la villa, un piccolo giardino all'italiana che ricorda vagamente un’arpa, caratterizzato da viali irregolari costituiti da aiuole e siepi con statue delle Quattro Stagioni disseminate qua e là; un tempo nel giardino vi era un piccolo lago, ora invece c’è la fontana con Diana e il cervo. Sulla destra del viale d’ingresso vi è la chiesetta della Madonna del Fileremo, in cui ancora oggi i Cavalieri di Malta tutti gli anni celebrano una messa commemorativa.

La struttura del castello, che si estende su una superficie di circa 600 metri quadrati, è suddivisa in altezza su due livelli: il primo è quello che ospita le varie sale e si divide a sua volta in due corpi di fabbrica merlati, mentre il secondo è quello della Torre quadrata angolare. Quello che colpisce è l’estremo dinamismo costruttivo: la struttura infatti è movimentata non solo dalla merlatura che corre immediatamente al di sotto del sottotetto, ma anche da un ulteriore portico che cinge tutto l’edificio, spezzato da torrette angolari. Sull'edificio più a sinistra, che è anche quello più sporgente in avanti, si notano due coppie di quadrifore inquadrate in una trabeazione rettangolare, intervallate da un finestrino romboidale centrale. Al di sotto un porticato con tre archi a tutto sesto che dà luce al piano terra, in cui si trovano la cucina, cosiddetta “voltata”, e la sala delle armi.

Il secondo edificio, invece, più arretrato, presenta una facciata più semplice, scandita da una fascia marcapiano centrale, in cui il primo piano presenta tre finestre ad unico arco e il piano terra tre piccole e semplici bifore. Un piano cosiddetto “ammezzato” ospita la Cappella, mentre al primo piano, il cosiddetto piano nobile, trova posto l’appartamento marchesale. Caratterizzato da un grande salone con affreschi, l’appartamento era in origine un luogo ricco di arredi lignei e suppellettili, senza dimenticare quadri, affreschi e statue. All'ultimo piano è collocato il sottotetto, realizzato in calcestruzzo armato (uno dei primi esempi dell’utilizzo di questo nuovo materiale) e che ospitava varie stanze e relativi bagni. Sicuramente la parte di maggiore interesse dell’edificio è la cosiddetta Torre normanna, che si eleva ad un lato della struttura. Tutto l’edificio è stato parzialmente danneggiato dal terremoto del 1980.

Il Parco di villa Ayala

Uscendo fuori da villa Ayala a Valva si è circondati da in un bellissimo parco su più livelli, strutturato in un impianto manieristico e quasi barocco. I viali che lo solcano lo dividono un po’ irregolarmente in una scacchiera, e l’intera superficie è divisa in zone, tra cui due giardini all'italiana. Abbraccia una superficie di circa diciotto ettari, ed è inserito nei giardini più belli d’Italia. È caratterizzato da un susseguirsi di frutteti, boschi di magnolie, di cedri, di spazi ricavati tra la vegetazione ove trovano posto gruppi scultorei. È il caso, ad esempio, del cosiddetto emiciclo della Bellezza, che ospita tra gli altri il gruppo scultoreo delle Tre Grazie opera dello scultore Donatello Gabrieli.

Ma non è un caso isolato: l’intera superficie arborea è decorata da statue, busti di marmo, complessi architettonici etc, che sbucano dalla vegetazione quasi come se l’abitassero. È il luogo del castello ove maggiormente si avverte un senso di estraniamento della realtà, come nel caso del giardino di Diana e la cerva, dominato dal gruppo scultoreo corrispondente.

Uno dei fiori all'occhiello del parco, che ha reso Villa Ayala famosa nel mondo, è il cosiddetto “Teatrino di verzura”: un anfiteatro naturale di quasi mille posti ottenuto da siepi di bosso accuratamente sovrapposte, da cui emergono dei busti in marmo che sembrano spettatori di un’immaginaria rappresentazione. La cosa più straniante è che solo alcuni dei busti guardano in direzione del proscenio, mentre il resto guarda altrove. Sembra quasi una cristallizzazione di uno spettacolo vero, con gli spettatori che assistono attenti e altri che si distraggono. Quando il Teatrino è utilizzato per gli spettacoli si possono vedere gli spettatori in carne ed ossa seduti accanto a questi busti, e l’insieme è altamente suggestivo.

Tutto il resto del parco è ornato da statue a carattere mitologico e porticati eleganti, mentre al di sotto si può osservare un imponente sistema di grotte e canali, probabilmente scavato per incanalare le acque.

Anche le grotte sono ornate di statue, come la cosiddetta “Caverna dei mostri” che ospita statue di aspetto orribile.

Attualmente la Villa, che appartiene al priorato di Malta, è parzialmente visitabile.

Sitografia

http://www.villadayala.altervista.org/index.php

https://www.livesalerno.com/it/giardini-villa-dayala

https://www.comune.valva.sa.it/villa-dayala-valva/

https://salerno.occhionotizie.it/villa-ayala-piccola-versailles-valle-sele/

http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/?q=luoghi&luogo=&provincia=&comune=&src=&ID=46

http://www.didatour.it/gita-scolastica/villa-dayala-valva/

IL MONUMENTO FUNEBRE DI ISABELLA D'ARAGONA

A cura di Antonio Marchianò

Introduzione

Il monumento funebre di Isabella D’Aragona

Il monumento funebre di Isabella D’Aragona si trova nel transetto della Cattedrale di Cosenza. Il monumento era scomparso in seguito ai rimaneggiamenti subiti della Cattedrale e fu scoperto solo nel 1891 durante i lavori di restauro. Si ritiene che venne realizzato poco dopo la morte della Regina da uno scultore francese, forse facente parte del seguito dei reali, attivo nell'ottavo decennio del Duecento. L’opera è giunta frammentaria, priva di iscrizioni che doveva accompagnarla, delle probabili dorature, delle cromie e della cassa in cui furono conservate le spoglie della regina. Il monumento è uno degli esempi più significativi di scultura monumentale dell’Ile-de-France conservato nell'Italia meridionale.

Isabella D’Aragona nacque nel 1248, figlia di Giacomo I il conquistatore re di D’Aragona, la più piccola di otto fratelli. Della sua infanzia e adolescenza si conosce poco, però si sa che fu "utilizzata" per i giochi di potere di suo padre che voleva rafforzare sia la sua posizione in Europa e presso i francesi, sia combattere gli infedeli, cioè i musulmani. E infatti con il trattato di Corbeil Giacomo concesse sua figlia al figlio del re di Francia, Felipe, e questo segnò la pace tra i due grandi regni. Nel 1262 i due si sposarono a Clermont-en-Auvergne e l’anno seguente ebbero quattro figli. Durante questo periodo il re di Francia, che era molto cristiano, sarà il futuro San Luigi dei francesi, decise di fare una crociata per liberare Gerusalemme. Nel luglio 1270 Isabella accompagnò il marito Filippo III l’Ardito a Tunisi per l’Ottava Crociata, successivamente ad agosto, Isabella divenne regina di Francia per la morte del suocero Luigi IX di Francia. Al ritorno in Francia l’11 gennaio 1271, mentre attraversava il fiume Savuto nei pressi di Martirano, in Calabria, incinta di sei mesi del quinto figlio, cadde da cavallo. Dopo numerosi giorni di agonia morì il 28 gennaio. Filippo III fece seppellire nella Cattedrale di Cosenza il corpo della regina insieme al figlio nato morto, mentre le ossa furono trasportate nella Basilica di Saint-Denis in Francia. Nell’archivio della Cattedrale di Cosenza c’è una piccola pergamena che spesso viene confusa con il testamento di Isabella. Essa è in realtà, un atto di compra-vendita della vendita di un terreno. Inoltre in questo testo è citato come il re di Francia abbia donato del denaro affinché venisse celebrata una messa in suffragio della defunta moglie. Il vero testamento fu scritto durante la sua agonia tra il 19 e 28 gennaio. In esso Isabella appare come la regina dei Francesi, dice di offrire del denaro per costruire la cappella dove doveva riposare, lascia del denaro alla badante dei suoi figli, lascia i suoi soldi e i suoi vestiti ai poveri, agli studenti e agli infermi.

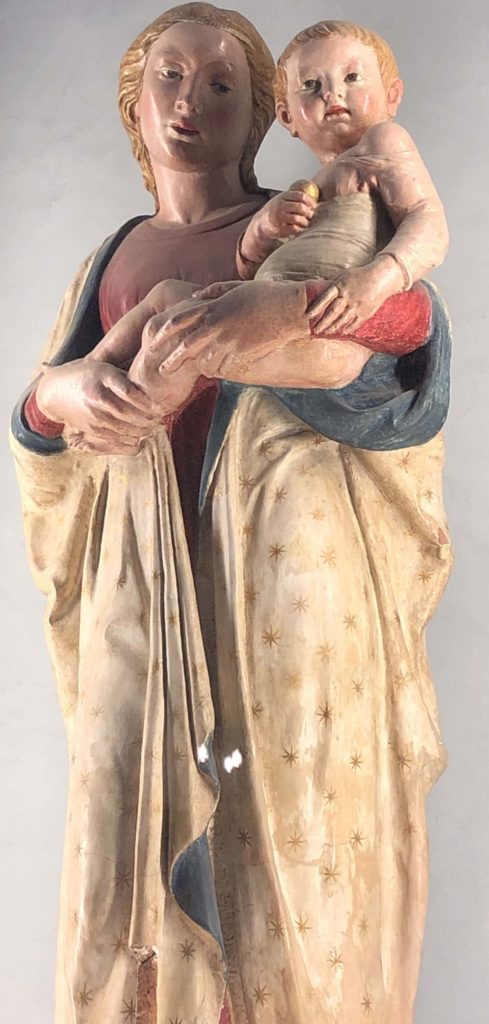

Il monumento si presenta come una trifora cieca a trafori di trilobi e quadrilobi in un disegno e un dettaglio di esecuzione di tardo rayonnant, simile a quello dei finestroni delle cappelle che venivano costruite lungo i fianchi di Notre-Dame a Parigi. I tre altorilievi a grandezza poco meno naturale assumono aspetto di statue entro nicchie e mostrano lo stile grazioso e sofisticato proprio di tanta scultura, anche funeraria, prodotta in ambito della corte parigina. Al centro del monumento troviamo la Madonna con il bambino, dal panneggio sinuoso e che accenna a un delicato incurvarsi del corpo, tipico della statuaria francese del duecento e degli avori (fig.2). Ai lati della Madonna, in atto di adorazione, compaiono la regina (fig.3) a sinistra e sulla destra Filippo L’Ardito (fig.4).

Lo studioso Stefano Bottari ha notato che il volto della regina è raffigurato con occhi chiusi, sembra calcato su una maschera mortuaria, Mentre i lineamenti del re sono simili a quelli che si vedono nella figura giacente del suo monumento di Saint-Denis, avviato per iniziativa da Filippo il Bello nel 1298 e sistemato nel 1307. Nel caso della figura del re il confronto con la tomba di Saint-Denis è interessante perché, oltre ai tratti fisionomici e alle peculiarità del costume, che appaiono molto simili, si riscontrano analogie anche sul piano stilistico. Questo suggerisce l’origine e l’educazione francese dell’ignoto scultore autore della tomba cosentina, avvenuta appunto tra i cantieri di Saint-Denis e quelli di Notre-Dame. La presenza a Cosenza della tomba di questa regina deve considerarsi del tutto causale per l’imprevedibilità della morte avvenuta durante la caduta da cavallo.

Bibliografia e Sitografia

Arnone N., "Le tombe regie del Duomo si Cosenza", Archivio storico per le provincie napoletane, 18, 1893, pp. 380-408.

Bottari S., "Il monumento alla Regina Isabella nella Cattedrale di Cosenza", Arte antica e moderna, 4, 1958, pp. 399-344.

De Castris 1986, Arte di corte nella Napoli angioina, Napoli 1986,p. 161.

Foderaro G., "Il sepolcro della regina Isabella d’Aragona nel Duomo di Cosenza", Bollettino calabrese di cultura e bibliografia, 7, 1990, pp. 292-306.

Martelli G., "Il monumento funerario della regina Isabella nella Cattedrale di Cosenza", Calabria nobilissima, 4, 1950, pp. 9-21.

Romanini, Angiola Maria. Peroni Adriano, Arte Medievale, interpretazioni storiografiche, Spoleto 2005, pp. 403.

Sitografia

http://www.cattedraledicosenza.it/

L'ARTE A BOLOGNA NEL XV SECOLO

A cura di Mirco Guarnieri

Il contesto storico nella Bologna del XV secolo

Bologna nel 1401 divenne la città dei Bentivoglio, famiglia toscana che, alleata con i Visconti di Milano, cacciò il Legato Pontificio dalla città emiliana. Giovanni I Bentivoglio fu il primo della casata a governare sulla città, ma il prestigio e la rinomanza politica arrivarono sotto Giovanni II, cugino del precedente signore di Bologna, Sante Bentivoglio. L’arte pittorica a Bologna durante il XV secolo fu rappresentata per lo più dai pittori ferraresi come Ercole de Roberti e Francesco del Cossa, trovando poi sviluppi verso la fine del secolo con Francesco Francia e Lorenzo Costa. Dal 1506 i Bentivoglio vennero esiliati dal papa Giulio II, portando la città solo il potere papale. Fu in questo contesto che si sviluppò il Rinascimento bolognese del XV secolo.

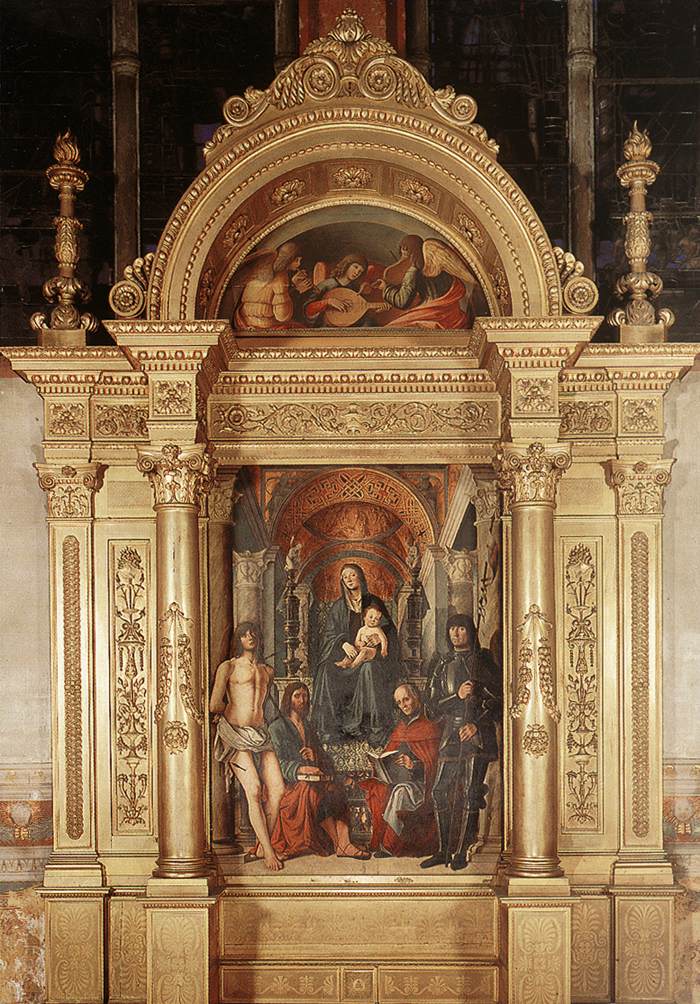

Francesco del Cossa

Come già sappiamo Francesco del Cossa fu un pittore appartenente all'Officina ferrarese del XV secolo. Dopo le scene affrescate nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia si trasferì stabilmente a Bologna attorno al 1470 dove fin da subito ebbe un’intensa attività, caratterizzata da commissioni di grande prestigio. La prima opera bolognese del pittore avvenne lo stesso anno del suo arrivo e fu la Pala dell’Osservanza (fig. 1) in San Paolo in Monte; due anni dopo per Giovanni II Bentivoglio ridipinse la Madonna del Baraccano (fig. 2) un affresco votivo di grande significato simbolico. Tra il 1472 e 73 assieme ad Ercole de Roberti portò a compimento il Polittico Griffoni (fig. 3) commissionato da Floriano Griffoni mentre nel 1474 portò a termine la Pala dei Mercanti (fig. 4) commissionata da Alberto de Cattanei e Domenico degli Amorini, dove possiamo notare l’attenuamento dello stile bizzarro e tagliente tipico della pittura ferrarese a vantaggio di una maggiore monumentalità delle figure, portando nel panorama bolognese le novità pittoriche rinascimentali. Prima della morte avvenuta nel 1478 per la peste, del Cossa decorò le volte della Cappella Garganelli dentro la Cattedrale di San Pietro, portata poi a termine da Ercole de Roberti.

Opere Francesco del Cossa

Ercole de Roberti

Anch'egli pittore dell’Officina ferrarese seguì Francesco del Cossa a Bologna ma a differenza di quest’ultimo lui tornò a Ferrara nel 1479. A Bologna il pittore lavorerà per lo più al fianco di Francesco del Cossa come nel caso dei Santi sui pilastrini e la Pradella con le storie di San Vincenzo Ferrer (fig. 5) del Polittico Griffoni del 1472-73. In quest’ultima opera notiamo come il suo stile si sia evoluto, soprattutto nelle architetture organizzate razionalmente. Nel 1475 de Roberti compì un ritratto di profilo per Giovanni II Bentivoglio e Ginevra Sforza, chiamato Dittico Bentivoglio (fig. 6) Questa tipologia di ritratto dominò nelle corti italiane per quasi tutto il XV secolo (si rifaceva all’ideale umanistico dei ritratti dei Vir Illustris, derivate dalle effigi degli imperatori nella monetizzazione romana). Prima del ritorno a Ferrara egli concluse gli affreschi della Cappella Garganelli (fig. 7) iniziata sempre con del Cossa, che ebbe un forte impatto sulla scuola locale e sui visitatori che la videro tra cui Niccolò dell’Arca e Michelangelo. Purtroppo degli affreschi della Cappella rimane un solo frammento raffigurante la Maddalena Piangente.

Opere Ercole de Roberti

Lorenzo Costa

Altro esponente del Rinascimento bolognese del XV secolo fu Lorenzo Costa detto il Vecchio; nacque a Ferrara nel 1460 da Giovanni Battista Costa e Bartolomea. I primi passi in pittura furono condizionati quasi sicuramente dal padre, anche se successivamente come modello stilistico prenderà quello di Cosmé Tura. Una delle sue prime opere giovanili fu il San Sebastiano8 del 1482, inizialmente attributo al Tura ma successivamente, dopo la trascrizione in latino dei caratteri ebraici sullo scudo in basso a sinistra, si è riusciti a dedurre che l’opera era del Costa (firma del pittore a caratteri ebraici).

Nel 1483 Lorenzo Costa e tutta la sua famiglia si trasferirono a Bologna per sfuggire alla peste che stava affliggendo Ferrara e per la guerra contro Venezia. Già in quell’anno lavorava per i Bentivoglio, signori di Bologna e nella primavera del 1475 , venne nominato “pictor” in un atto notarile, questo ad indicare che all'età di 25 anni probabilmente lavorava già in proprio. Col tempo a Bologna strinse amicizia con Francesco Francia, altro illustre pittore bolognese del XV secolo. L’anno seguente Giovanni II Bentivoglio gli commissionò di dipingere la cappella di famiglia nella Chiesa di San Giacomo Maggiore, portando a termine la Vergine alla presenza della famiglia Bentivoglio9 nel 1488, completandola due anni più tardi con i due Trionfi10a,b (Trionfo della Fama e Trionfo della Morte). Nel biennio 90-92 del 400 il pittore oltre ai trionfi già citati fece il ritratto di Giovanni II Bentivoglio11 e la Pala Rossi12, ultima sua tavola eseguita in San Petronio. In quest’ultima opera vi è una svolta fondamentale nel suo percorso artistico che lo portò a distaccarsi dalle influenze di Tura e del Cossa, rimandando al canone classico dell’arte del Bellini, del Perugino e del Francia, senza però rinunciare al tocco leggero di geniale bizzarria padana tipicamente costesca. Verso la fine del secolo operò in San Giovanni in Monte per la realizzazione della Pala Ghedini13. All'inizio del secolo ebbe un’attività molto intensa: per citarne alcune il pittore realizzò opere come l’Incoronazione della Vergine14 (1501), San Petronio fra i Santi Domenico e Francesco15 (1502) e lo Sposalizio della Vergine16 (1505).

Nel 1506 i Bentivoglio vennero esiliati a Ferrara da Papa Giulio II, ma il Costa non li seguì, dirigendosi a Mantova dove lavorerà per Isabella d’Este e vivrà fino alla sua morte avvenuta nel 1535.

Opere Lorenzo Costa

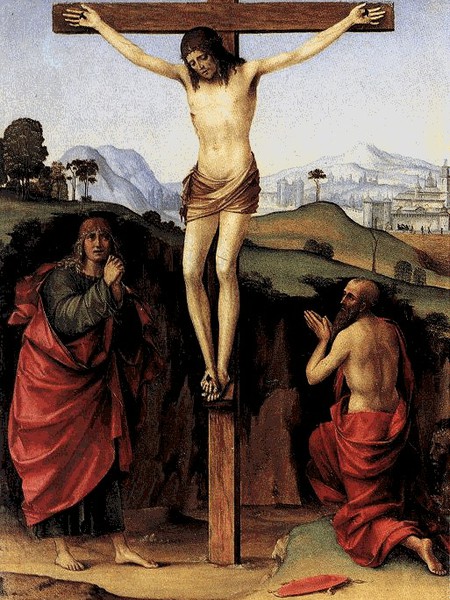

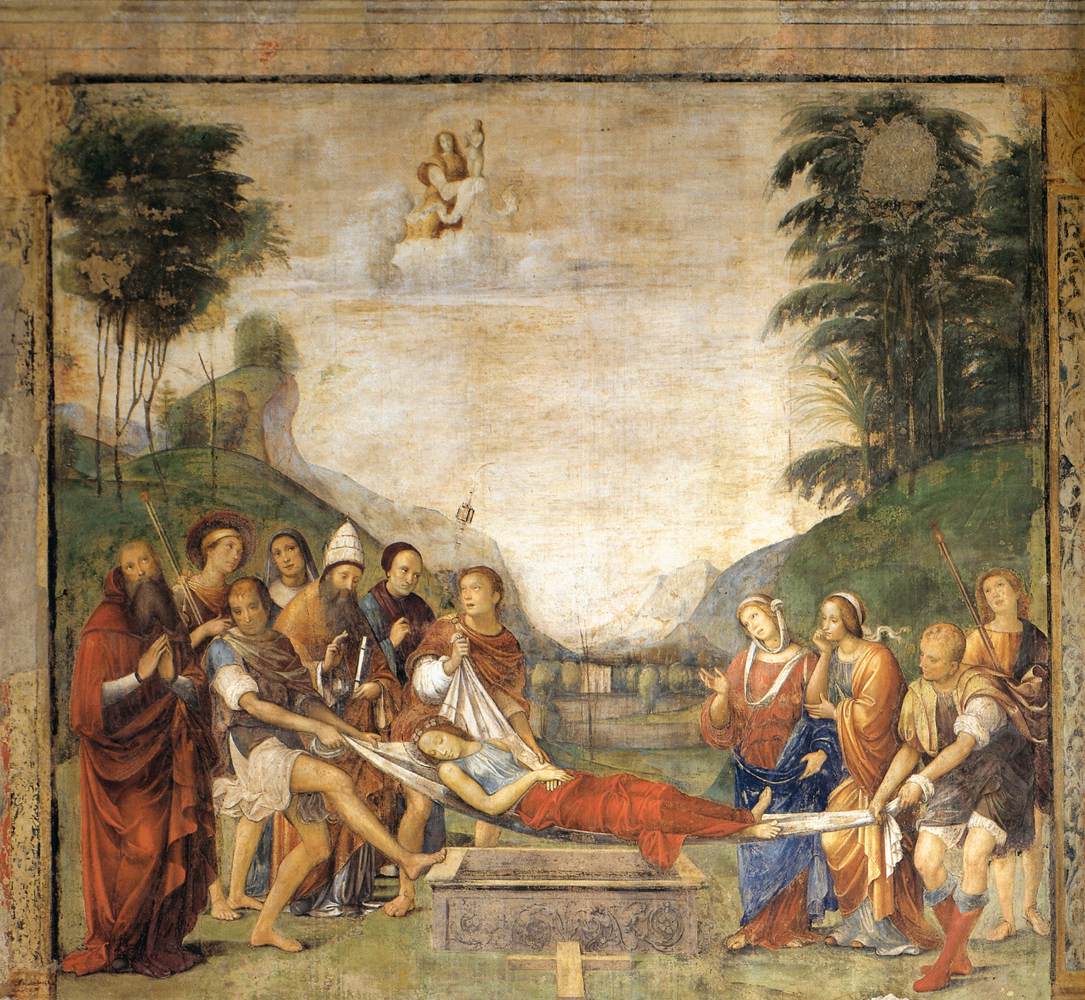

Francesco Francia

Francesco Raibolini, detto il Francia, nasce a Zola Predosa tra il 1447-49. Prima di dedicarsi alla pittura si dedicò all’arte orafa, facendosi riconoscere per le “paci” in argento niellato. Nell'età giovanile ebbe modo di viaggiare molto (Ferrara, Romagna, Marche, Firenze, Perugia, Mantova, Padova, Venezia) entrando in contatto con Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, il Perugino, Antonello da Messina e le opere fiamminghe. Queste ultime costruiranno un tratto stilistico assai rilevante nella sua intera produzione. L’enorme patrimonio di conoscenze e di eredità stilistiche le troviamo nelle opere degli anni 80 e 90 del 400 come la Sacra Famiglia Bianchini17, la Crocifissione Bianchini18 del 1485, le Pale per la famiglia Felicini19, Malanzuoli20, il ritratto di Violante Bentivoglio del 1490 e quello di Bartolomeo Bianchini detto Codro21 del 1495. Altra opera realizzata lo stesso anno fu la Pala per la famiglia Scappi22 presso la Chiesa dell’Annunziata, a testimoniare come il pittore ricevette molte richieste dalle famiglie dell’aristocrazia bolognese. Alle fine del 1400 Anton Galeazzo Bentivoglio figlio di Giovanni II, chiese al Francia di realizzare per la Chiesa della Misericordia una Pala23 da inserire nella loro cappella presso la Chiesa della Misericordia. Con il nuovo secolo il pittore portò a termine alcuni affreschi24a,b delle storie dei Santi Cecilia e Valeriano presso l’Oratorio di Santa Cecilia, oltre alla Madonna del Terremoto25 del 1505 (omaggio alla vergine per aver preservato la città dalle peggiori conseguenze del recente terremo).

Con la cacciata dei Bentivoglio e l’avvento di Giulio II, il pittore dal 1508 fu responsabile dei conii, ricevendo importanti commissioni da parte di famiglie prima emarginate come i Gozzadini, per i quali realizzò la Pradella della natività e passione di Cristo, chiamata Visione di Sant’Agostino26.

Nell'ultimo decennio di vita il pittore fu in grado di rispondere più liberamente alle commissioni provenienti da signorie, città forestiere e committenti ecclesiastici come Guidobaldo di Montefeltro, Francesco Maria della Rovere e Isabella d’Este, dando maggiormente lustro al Rinascimento bolognese del XV secolo.

Il pittore morirà a Bologna nel 1517.

Opere Francesco Francia

Bibliografia

Emilio Negro, Nicosetta Roio - Lorenzo Costa 1460-1535, Artioli, 2001.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/raibolini-francesco-detto-il-francia_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-cossa_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/ercole-roberti_%28Dizionario-Biografico%29/

LA TORRE DI PORTO PALO DI MENFI

A cura di Antonina Quartararo

La torre di Porto Palo: la storia

Simbolo indiscusso dell’antico borgo marinaro di Porto Palo di Menfi (AG), oggi rinomata località balneare,è la torre anti-corsara costruita nel 1583 per volere del Viceré di Sicilia Juan de Vega durante la dominazione di Carlo V d’Asburgo. Il progetto venne affidato all'architetto e ingegnere militare Camillo Camilliani (Firenze, XVI secolo – Palermo, 1603). Egli collaborò alla realizzazione della famosa Fontana di Piazza Pretoria a Palermo e progettò la maggior parte delle torri di guardia che punteggiavano le coste siciliane sotto la dominazione spagnola. Queste torri costituivano un vero e proprio sistema militare difensivo; oltre alla funzione di avvistamento, servivano a coordinare la fanteria o la cavalleria in caso di incursioni barbaresche. I temibili pirati saraceni cacciati dall'Italia dai Normanni nell'anno Mille incutevano ancora terrore nel Cinquecento, attraccando sulle coste meridionali dell’Isola e invadendo le campagne dove facevano razzia dei raccolti, saccheggiando le case e catturando i prigionieri cristiani di cui richiedevano il riscatto. Identica funzione difensiva aveva la Torre di Porto Palo, costruita su un’altura rocciosa chiamata “Punta di Palo” da cui prese il nome.

La sua posizione sopraelevata consentiva di dominare visivamente ampie porzioni del litorale mediterraneo. La torre con base tronco piramidale di mt 10,90 e fusto a base quadrata di mt 11,50 x 11,75, si sviluppa su due livelli; costruita con mattoni di pietra, era ornata da una merlatura (si conserva una mensola che doveva sostenere i merli), ed era dotata di un’ampia terrazza dove i soldati sorvegliavano la costa, muniti di artiglieria e di un cannone di bronzo da 8 libbre. La torre era provvista, inoltre, di un focolare e di bandiere che servivano per comunicare a distanza con le altre torri limitrofe (come la Torre del Tradimento di Sciacca, la Torre di Tre Fontane, la Torre Mazara e Torre Saurello a Campobello di Mazara).

La struttura possedeva un solo accesso al piano superiore, di forma arcuata (ancora esistente), sul lato opposto al mare,da cui i soldati salivano attraverso una scala a pioli removibile. Mentre il piano superiore era adibito a magazzino d’artiglieria e di armi, al pianoterra era stata creata una cisterna dove venivano stipate le merci che arrivavano al porto. In caso di attacco diurno o notturno, la torre richiamava l’intervento di una guarnigione che pattugliava il luogo. Solitamente di giorno veniva sparato un colpo di cannone, con due fumate e l’innalzamento di bandiere; di notte venivano sparati due colpi di cannone, due botti e una terza cannonata. La torre fu protagonista di alcuni episodi di guerriglia e rimase in uso fino ai primi anni dell’Ottocento. Attualmente si conserva in buone condizioni, anche se si auspica la messa in sicurezza del terreno sottostante e una buona manutenzione all'interno e all'esterno del monumento. Ancora oggi la Torre di Porto Palo possiede una forte valenza storica e paesaggistica, e da secoli resiste all'incuria del tempo, divenendo spettatrice e icona di un turbolento passato.

Bibliografia:

- Bilello F., Terra di Memphis (Menfi e le sue origini), Palermo 1996.

- Bilello F., Storia di Porto Palo (Menfi), Palermo 1996.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

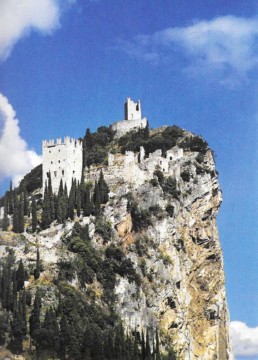

IL CASTELLO DI ARCO

A cura di Alessia Zeni

Il castello dalle 120 stanze

Nella zona dell’Alto Garda esiste una delle rocche più belle e complesse della regione, il Castello di Arco. Per chi arriva da nord, dalla piana del fiume Sarca o, da sud, dal Lago di Garda, si porge agli occhi un’imponente e suggestiva rupe rocciosa dominata dal Castello di Arco. Uno dei castelli più articolati del Trentino per la sua estensione di circa 23000 mq e le numerose strutture fortificate. I restauri condotti nel 1986 e nel 2003 hanno permesso di ridare antica dignità all'intero maniero con il consolidamento degli edifici superstiti, la sistemazione di un percorso di visita e, cosa più importante, la scoperta di un ciclo di affreschi trecenteschi raffiguranti scene di gioco con dame e cavalieri.

Prima di parlare delle strutture e del ciclo di affreschi è bene ricordare la storia che da sempre avvolge il castello di Arco. Una storia legata al paese omonimo, adagiato alle pendici della rupe, e alla famiglia nobile degli Arco che per molti secoli ha abitato il castello. Intorno all'anno Mille il castello già esisteva, ma la rupe che sovrasta il borgo di Arco è stata luogo di insediamento già in epoca romana. Ad ogni modo, l’origine del Castello di Arco sembra avvalorata dall'ipotesi che esso sia stato costruito dagli “uomini liberi” della comunità di Arco con finalità soprattutto difensive. In seguito il castrum Archi diede il nome alla comunità che attorno alla rupe si sviluppò e alla famiglia nobile che lo abitò. I conti d’Arco vissero nel castello fino alla fine del Quattrocento quando si trasferirono in più comodi e lussuosi palazzi e al castello tornarono solo per assumerne la giurisdizione o per difenderlo. Nel corso dei secoli diversi nemici tentarono di espugnare il maniero, dalla famiglia trentina dei Lodron, gli Sforza di Milano, agli Scaligeri di Verona. I tentativi furono però vani, segno di un sistema difensivo impeccabile che venne espugnato solo dai tirolesi, nel 1579, e dal generale Vendome nel 1703. Dopo l’attacco francese il castello cadde nell'oblio e divenne meta di povera gente alla ricerca di materiale di recupero. Nel frattempo i conti d’Arco si erano frazionati in tre casate, quella di Arco, Mantova e della Baviera, dividendosi in parti uguali anche il Castello di Arco. Nel 1982 il Comune di Arco acquistò il castello e nel 1986, condusse i primi restauri che hanno portato alla luce i magnifici affreschi, oltre a nuovi locali e percorsi interni. Infine la campagna di restauri, ultimata nel 2003, ha reso accessibile la torre sommitale, la più antica, con un percorso di vista all'interno di un caratteristico paesaggio gardesano.

Tornando alla struttura del castello, molte sono le immagini e i dipinti che testimoniano l’antica grandezza del castello. Mattias Burgklechner ci ha consegnato una stupenda raffigurazione di Arco con il castello e la testimonianza scritta di “castello dalle centoventi stanze”. Ma l’immagine più significativa è quella dell’artista Albrecht Dürer, realizzata durante un viaggio in Italia intorno al 1494. Un acquerello di inestimabile valore per la qualità e la cura dell’esecuzione che riproduce il Castello di Arco su un grande costone roccioso davanti ad un paesaggio maestoso, contraddistinto da uliveti e campi coltivati a vite, mentre il borgo, ai piedi della rocca, sembra mimetizzarsi con la natura circostante.

Il castello, come già anticipato è uno dei manieri più articolati della regione per la sua estensione e le numerose strutture che lo compongono. Il primo spazio visitabile, salendo lungo la rupe del castello, è il prato della Lizza, un tempo fertile campagna, oggi magnifico punto d’osservazione verso la vallata e il castello. Proseguendo, troviamo la Prigione del Sasso, ricavata in un anfratto roccioso che porta sulle pareti i segni attribuiti alla conta dei giorni di qualche recluso del castello. Si arriva poi alla Slosseraria, il laboratorio del fabbro, testimonianza di una delle tante attività artigianali che erano praticate dentro il castello. Lungo l’acciottolato che conduce alla Torre Grande vi sono i resti di due cisterne e la canaletta ricavata nella roccia per raccogliere l’acqua piovana e convogliarla nelle cisterne, unica fonte idrica non essendoci sorgenti sulla rupe.

La struttura più importante è la Torre Grande, risalente al XIII secolo, una torre imponente con merlatura a coda di rondine e pareti in pietra squadrata. Attorno vi sono i ruderi di altre costruzioni, case di abitazione, laboratori e magazzini a formare una sorta di piccolo borgo fortificato.

Nei pressi della torre vi è il locale della “stuetta” con la magnifica Sala degli Affreschi che venne scoperta nel 1986, quando era ingombra di macerie. Il ciclo di affreschi è di anonimo pittore, riconosciuto oggi come il Maestro di Arco, e racconta numerosi episodi di vita curtense che testimoniano la grande abilità professionale dell’artista. Sono immagini uniche nel loro genere in quanto raffigurano la vita di dame e cavalieri del Trecento e scene di gioco della stessa epoca. Nelle scene di gioco troviamo uomini e donne che si sfidano al gioco degli scacchi e dei dadi, incrociando i loro sguardi e le loro mani in diversi atteggiamenti curati con grande attenzione dal pittore. Curiosa è poi una scena di svago, dove due giovani fanciulle sono accompagnate da un cavaliere che tiene delle rose appena colte in un roseto, nel grembo del suo mantello. Le immagini a seguire presentano momenti di vita cavalleresca con un cavaliere che porta in groppa al suo cavallo una dama e un giovane cavaliere in congedo dalla sua dama che con le mani sulla sua testa gli trasmette coraggio e protezione. Non mancano immagini che lasciano intravedere lo scontro di cavalieri in una giostra e altri riquadri, ma purtroppo lacunosi.

Se la parte affrescata del maniero è la parte più visitata e importante del castello di Arco, i monumenti da visitare del maniero non finiscono qui. Infatti, proseguendo lungo il percorso panoramico che porta alla sommità della rupe, si arriva alla torre più antica del castello di Arco, la Torre Renghera. La torre è il mastio del castello che fu costruita sulle fondamenta di un edificio preesistente, a diversi metri dal suolo, per rendere la torre inaccessibile. Essa era chiamata Renghera perché vi era collocata una campana, detta “la Renga”, che aveva il ruolo di chiamare a raccolta i cittadini della comunità sottostante. Infine, scendendo dalla rupe, si giunge all'ultima struttura, la Torre di Guardia, sorta in posizione strategica per controllare le tre direttrici viarie. Dalla torre si spalanca un paesaggio unico, aperto verso la piana del fiume Sarca, che veniva controllato dalle sentinelle attraverso tre piccole finestrelle della torre.

Questa in breve è la storia del Castello di Arco, una storia che non vuole essere esauriente, ma vuole dare una panoramica di quello che compone uno dei castelli più articolati e imponenti del Trentino. Un castello meta di vista dei molti turisti che frequentano la zona dell’Alto Garda, ma anche oggetto di studio dei ricercatori che si occupano di pittura e architettura castellana del Basso Medioevo. Insomma un castello che almeno una volta nella vita meriterebbe di essere visitato, anche solo per l’immenso panorama che lo caratterizza.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

Pontalti Flavio, Il castello di Arco: note preliminari sull'esito dei lavori di restauro e sulla scoperta di un ciclo di affreschi cavallereschi nel castello, in “Il sommolago”, 4, 2, 1987, pp. 5-36

Turrini Romano, Arco, il castello e la città, Rovereto, ViaDellaTerra, 2006

Il castello di Arco, a cura di Umberto Raffaelli e Romano Turrini, Provincia autonoma di Trento, Trento, Temi, 2006

Il castello dalle centoventi stanze, a cura di Giancarla Tognoni e Romano Turrini, Arco, Il Sommolago, 2006

APSAT 4: castra, castelli e domus murate, schede 1, a cura di Elisa Possenti, Mantova, Società archeologica padana, 2013, pp. 390-398

AD 2019: Albrecht Dürer e il castello di Arco, Arco, Comune di Arco, 2019

LA VILLA DI TIBERIO A SPERLONGA

A cura di Vanessa Viti

SPERLONGA: UN TUFFO NELL'ANTICHITÀ

LA VILLA DI TIBERIO

Tacito e Svetonio definirono "Spelunca" la residenza imperiale, da qui prese il nome la cittadina di Sperlonga.

Sul litorale laziale, nel già citato comune di Sperlonga, si trovano i resti di un'antica villa romana. Era il 1957 quando si scavava per costruire la strada litoranea che collega Terracina e Gaeta, grazie a quei lavori vennero riportati alla luce i resti dell'antica residenza dell'imperatore. La villa di Tiberio si estendeva per 300 metri, ed era costituita da vari ambienti disposti su terrazze: la residenza imperiale, le caserme con le stalle, le terme, la piscina e la meravigliosa grotta decorata.

LA GROTTA

La grotta era, per Tiberio e la sua corte, un luogo dedicato allo svago e ai banchetti. All'interno di essa si trovavano dei gruppi scultorei che avevano come tema principale le gesta dell'eroe omerico Ulisse.

L'ingresso della grotta era preceduto da una grande vasca con acqua marina, nel cui centro era stata costruita un'isola che fungeva da sala da pranzo estiva. All'interno, collegata con la vasca esterna, vi era una piscina circolare con il gruppo scultoreo di Scilla. Dal primo ambiente principale si aprivano due vani: a destra si trovava un ninfeo con cascate e giochi d'acqua, mentre a sinistra si apriva uno spazio a ferro di cavallo che ospitava il gruppo marmoreo dell'accecamento di Polifemo.

Le opere che raccontano il Rapimento di Palladio e Ulisse che trascina il corpo di Achille erano poste all'ingresso della grotta. La scultura di Ganimede rapito dall'aquila si trovava al di sopra dell'ingresso.

Purtroppo tutte le opere vennero ritrovate frammentate, molto probabilmente vittime di vandalismo. Addirittura si pensa alcuni monaci, durante l'Alto Medioevo, potrebbero aver ridotto le opere in macerie per ordine della Chiesa. Nonostante i resti mal ridotti, gli storici e gli archeologi riuscirono ad evincere che tutte le opere sono originali greci di epoca ellenistica. Se si osserva il gruppo di Polifemo, ci appare subito evidente che la figura di Ulisse, il volto in particolar modo, ha molte affinità con il volto del Laocoonte (conservato nei Musei Vaticani); infatti, su alcuni frammenti ritrovati a Sperlonga, vi sono riportate le iscrizioni dei nomi degli scultori Agesandro, Atanodoro e Polidoro, autori appunto del Laocoonte.

Le opere, attualmente, sono ospitate nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, appositamente realizzato nel 1963.

I GRUPPI SCULTOREI NELLA VILLA DI TIBERIO

GRUPPO DI POLIFEMO

L'opera racconta il momento appena precedente all'accecamento. Il gigante Polifemo è rappresentato sdraiato e addormentato perché ebbro, l'eroe Ulisse è il più vicino al ciclope, due compagni sorreggono il palo che colpirà Polifemo nell'occhio, sarà proprio Ulisse a compiere questo gesto eroico, un terzo compagno sorregge la ghirba che conteneva il vino. Ulisse, tra tutti, è l'unico vestito, indossa una tunica ed un mantello.

GRUPPO DI SCILLA

Il gruppo scultoreo rappresenta una delle più grandi opere scultoree antiche giunte fino a noi. L'opera racconta il momento in cui il mostro avvolge la nave di Ulisse e divora gli uomini attraverso le molteplici teste canine. Sei compagni di Ulisse sono caduti, addentati dal mostro, uno di loro viene addentato sulla testa e cerca disperatamente di liberarsi, un altro viene morso al ginocchio e prova ad aprire le fauci della belva con le mani. La figura più drammatica è sicuramente il timoniere, è aggrappato alla poppa della nave, il braccio sinistro teso in aria, le gambe spinte dal movimento della nave si sollevano, sulla testa l'enorme mano di Scilla. Il volto del malcapitato è rappresentato nel momento di massimo terrore, i suoi occhi sono sbarrati per la paura, occhi consapevoli: sarà trascinato negli abissi. Ulisse viene raffigurato nel momento in cui sta per colpire il mostro.

IL RATTO DI GANIMEDE

Opera in marmo policromo che evidenzia bene il piumaggio dell'uccello e rende eterno il momento in cui l'aquila di Zeus afferra Ganimede. Il mito narra che Zeus si fosse invaghito del giovane, il dio prendendo le sembianze di una gigante aquila lo prese e lo portò sull'Olimpo.

ULISSE CHE TRASCINA IL CORPO DI ACHILLE

I resti dell'originale pervenuti fino a noi sono ben pochi, vennero ritrovati soltanto i frammenti della testa e del braccio sinistro di Ulisse, le gambe ed il tallone ferito di Achille.

IL RATTO DEL PALLADIO

Il gruppo scultoreo purtroppo è stato quasi interamente perso, viene rappresentato il momento esatto in cui Ulisse sta per sfoderare la spada, nudo, coperto soltanto da un mantello.

SITOGRAFIA:

romanoimpero.com

treccani.it

L'ARTE A FERRARA NEL XVI SECOLO

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

Con l’inizio del 1500 Ferrara raggiunse il massimo splendore, diventando la prima capitale moderna d’Europa e inaugurando il Rinascimento ferrarese, grazie al compimento da parte di Biagio Rossetti dell’Addizione Erculea. Nell'ambito artistico il principale attivista della corte ferrarese di quel tempo fu Dosso Dossi. Assieme a lui presso la scuola ferrarese ci furono altri artisti di spicco come Girolamo da Carpi, Garofalo, l’Ortolano, Bastianino, Scarsellino e Bononi, considerato l’ultimo pittore della scuola ferrarese.

L'arte a Ferrara nel XVI secolo: gli artisti

Dosso Dossi

Pseudonimo di Niccolò Luteri. I dati anagrafici del pittore sono scarsi, ma secondo gli studi di Carlo Giovannini la nascita del pittore viene fatta risalire tra il 1468 e 1469 in una località vicino Mirandola, chiamata Tramuschio. La formazione di Dosso Dossi avvenne inizialmente attraverso la pittura di Giorgione, i rimandi alla classicità di Raffaello ed infine influenzato dalla scuola ferrarese, accentuando i contrasti del chiaroscuro e i rimandi simbolici negli ultimi anni di vita. Nel 1510 lo troviamo al servizio dei Gonzaga a Mantova e successivamente dal 1514 divenne pittore presso la corte degli estensi di Ferrara, peraltro inizialmente chiamato Dosso della Mirandola e non Dosso Dossi. In quel periodo presso la corte Estense si trovava anche Ludovico Ariosto, con il quale collaborò alla realizzazione di opere. Sotto Alfonso d’Este diresse e procedette alla realizzazione dei Camerini d’Alabastro realizzando opere come il Trionfo di Bacco (fig. 1), Enea e Acate sulla costa libica (fig. 2) e la Discesa di Enea nei Campi Elisi (fig. 3). Assieme a lui lavorarono alcuni maestri della pittura veneta del tempo come Giovanni Bellini e Tiziano: il primo realizzò un Festino degli Dei (fig. 4), quest'ultimo portò a compimento Bacco e Arianna (fig. 5), il Baccanale degli Andrii (fig. 6), Festa degli Amorini (fig. 7) e il Cristo della Moneta (fig. 8). Successivamente il Camerino venne smantellato con la devoluzione della città allo Stato Pontificio nel 1598. Dosso compì molti viaggi tra Firenze, Roma e in particolare Venezia, tenendosi aggiornato sulle ultime novità stilistiche avviando dialoghi con Tiziano da cui apprese la ricchezza cromatica e le ampie aperture paesaggistiche.Nel 1531 venne chiamato a Trento dal Principe Vescovo Bernardo Cles per affrescare una ventina di stanze del Castello del Buonconsiglio lavorando al fianco del Romanino, morendo successivamente a Ferrara nel 1542.

Opere Dosso Dossi

Opera Giovanni Bellini

Opere Tiziano

Bastianino

Sebastiano Filippi, in arte Bastianino nacque a Ferrara attorno al 1532, iniziando a dipingere sotto l’influsso del padre Camillo. Dopo aver conseguito un viaggio a Roma il pittore ferrarese assimilò molto della pittura michelangiolesca tanto che la elaborò in uno stile tutto suo anche attraverso il cromatismo dell’ultimo Tiziano. Rientrato da Roma nel 1550, il Bastianino diede alla luce l’affresco dei Seguaci della Croce per l’Oratorio dell’Annunziata, poi, assieme al padre e il fratello Cesare lavorò per la corte estense dando vita alle Tavole lignee che decorano il Camerino delle Duchesse (fig. 9 a,b,c,d) tra il 1555 e 1560 nel palazzo ducale della città estense.

Successivamente vennero realizzate opere come la Madonna Assunta (fig. 10), del 1565, per la chiesa di Sant'Antonio in Polesine e le pale d’altare per la Certosa di San Cristoforo. Le due pale non hanno una datazione precisa, infatti ci è giunto solo un documento del 1565 dove vengono menzionate queste opere raffiguranti l’Ascensione di Cristo e il Giudizio universale (fig. 11), inizialmente “Assunzione della Vergine”, presupponendo quindi che siano state concluse tra il 1566 e il 1572 (anno di consacrazione della Certosa).

Uno dei capolavori più importanti per la corte estense fu la realizzazione degli affreschi nell’Appartamento dello specchio all’interno del Castello Estense, voluti da Alfonso II. Assieme a Ludovico Settevecchi e Leonardo da Brescia, il Filippi diede alla luce gli affreschi per la Sala dei Giochi (fig. 12 a,b,c,d,e) dopo il terremoto del 1570 e la Sala dell’Aurora (fig. 13 a,b,c) tra il 1574-75 (Bastianino “Il Tempo”,“La Notte” e “L’Aurora”, Ludovico Settevecchi “Il Giorno”e “Il Tramonto” figg. 15 a,b).

Dal 1577 al 1580 il Bastianino lavorò alla realizzazione del Giudizio Universale (fig. 14) nel catino absidale del coro della cattedrale di Ferrara, ispiratosi a quello di Michelangelo nella Cappella Sistina, mentre tra il 1580 e la fine del Cinquecento il pittore, ormai giunto verso la fine della sua carriera pittorica realizzò altre pale d’altare per la chiesa di San Paolo, raffiguranti la Resurrezione di Cristo del 1580, l’Annunciazione del 1590-91 e la Circoncisione datata tra il 1593 e prima del 1600. Morì nel 1602 a Ferrara.

Opere Bastianino

Opere Ludovico Settevecchi

Scarsellino

Ippolito Scarsella, detto lo Scarsellino nacque a Ferrara nel 1551 e grazie al padre Sigismondo, anch'egli pittore, si avvicinò alla pittura. All'età di 17 anni Ippolito lasciò Ferrara per andare prima a Bologna e poi a Venezia. Nella prima città ebbe modo di ammirare le opere dei Carracci, mentre nella città veneta divenne apprendista di Paolo Veronese che chiamerà “suo nuovo maestro”, entrando in contatto con i pittori della scuola veneta come Jacopo Bassano e assimilando lo stile manieristico, la rivoluzione del movimento e del colore imposti da Tiziano. Nel 1576, tornò a Ferrara aprendo una bottega. Questi sono gli ultimi anni del governo della dinastia Estense.Il pittore operò assieme ad altri colleghi alla realizzazione di opere da soffitto per il Palazzo dei Diamanti come Apollo (fig. 16) e Fama (fig. 17)datate 1591-93. Scarsellino avrà modo di entrare in contatto con i Carracci e successivamente con Carlo Bononi (quest’ultimo molto più giovane di lui) influenzandoli con la sua pittura.

Una delle sue realizzazioni più importanti è quella del 1592 nel catino absidale della chiesa di San Paolo a Ferrara di Elia che viene rapito al cielo sul carro di fuoco, oltre alla Discesa dello Spirito Santo. Realizzò inoltre molte opere per diverse chiese di Ferrara e non, alcune però senza una precisa datazione. Sappiamo che nell'ultimo decennio del 500 trascorse un paio d’anni dentro San Benedetto per la realizzazione delle Nozze di Cana. Oltre che ad essere riconosciuto come un importante pittore, fu anche copista creando - per citarne alcune - la copia del Baccanale degli Andrii (fig. 18 a,b) di Tiziano, ante 1598, e Madonna col Bambino e angeli che appare a Giulia Muzzarelli (fig. 19 a,b) di Girolamo da Carpi nel 1608.

Con l’inizio del nuovo secolo gli Estensi non sono più i padroni di Ferrara. Ora la città è nelle mani dello Stato Pontificio e la devoluzione della città è già avviata. Altri dipinti realizzati per le chiese della città sono Noli me tangere (fig.20) a San Nicolò e l’Annunciazione a Sant’Andrea, entrambe senza una datazione precisa, ma comunque realizzate comunque nel primo decennio del 1600, la Decollazione di San Giovanni Battista (fig. 21), tra il 1603 e 1605, l’Ultima cena (fig. 22) del1605, Madonna col Bambino in gloria fra i santi Chiara, Francesco e le Cappuccine adoranti l’Eucarestia30(1609) per Santa Chiara, il Martirio di Santa Margherita31per l’Istituto della provvidenza del 1611 e San Carlo Borromeo del 1616 per San Domenico, indicato come l’ultimo dipinto del pittore. Morirà successivamente nel 1620.

Opere Scarsellino

Carlo Bononi

Secondo studi recenti il pittore nasce a Ferrara nel 1579 (inizialmente si diceva fosse nato un decennio prima). Il periodo storico in cui egli vivrà è quello della Devoluzione di Ferrara passata sotto lo Stato Pontificio, il quale porterà la città ad un lento declino. Si dice che Bononi sia stato allievo di Bastarolo, entrato poi in contatto con lo Scarsellino. I punti di riferimento artistici del pittore sono Tintoretto e Veronese per quanto riguarda la tradizione, mentre Caravaggio e i Carracci per quanto riguarda l’innovazione pittorica. L’inizio della sua carriera pittorica viene attribuita con la realizzazione dell’opera Madonna col bambino in trono e i santi Maurelio e Giorgio (fig. 24) del 1602 per la residenza dei Consoli delle vettovaglie. Nel 1605-06 avvenne la svolta pittorica facendo apportare alle figure una sorta di anima, comunicando uno stato di leggera inquietudine. Questa svolta è visibile nelle opere degli Angeli (fig. 25 a,b) del 1605-1606 e della Sibilla (fig. 26) del 1610. Dall'anno successivo troviamo anche documenti che menzionano Carlo Bononi per la commissione di opere come San Carlo Borromeo (fig. 27) per la Chiesa della Madonnina di Ferrara. Oltre a queste opere nel primo decennio del 600 inizierà a dipingere il ciclo decorativo (fig. 28 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l) che orna la chiesa di Santa Maria in Vado a Ferrara, la più importante commissione ricevuta che gli darà un’immensa fama. Successivamente il pittore andrà via da Ferrara, ritenuta da egli stesso “troppo stretta”. Si dirigerà a Roma per trovare fortuna o completare la sua formazione (scarsa documentazione) e Fano per poi tornare a dipingere tra Ferrara e Reggio Emilia nel secondo decennio del 600. In quel periodo a Ferrara realizzò opere come le Nozze di Cana (fig. 29) per il Refettorio della Certosa di San Cristoforo, ispirandosi all'omonimo dipinto del Veronese, l’Angelo Custode (fig. 30) per la chiesa di Sant'Andrea (successivamente spostata alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara prima che la chiesa venisse chiusa al culto) di cui non abbiamo una datazione certa e portò a termine il ciclo di Santa Maria in Vado. Il pittore morirà nel 1632 e venne sepolto dentro la chiesa che gli diede fama. Successivamente venne rinominato l’ultimo pittore dell’Officina ferrarese.

Nel 1570, Ferrara venne colpita da un terremoto di forte intensità portando oltre che alla distruzione della città anche, indirettamente, alla fine del potere Estense a Ferrara, facendola concludere nel 1598 con la cacciata della famiglia dalla città e la successiva devoluzione da parte della chiesa.

Opere Carlo Bononi

Bibliografia

G. Sassu, F. Cappelletti, B. Ghelfi, "Bononi l'ultimo sognatore dell'Officina ferrarese", Ottobre 2017, Fondazione Ferrara Arte.

G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni, ristampa 1982.

A.Stanzani, A. Bliznuckov, C. Guerzi, Catalogo "Lampi Sublimi a Ferrara", Aprile 2017, Edizioni Edisai.

J.Bentini, Bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo Cinquecento, Nuova Alfa Editoriale, 1985.

M.A.Novelli, Studi e Ricerche - Lo Scarsellino, Zanichelli Editore, 1955.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/luteri-giovanni-detto-dosso-dossi_(Dizionario-Biografico)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/filippi-sebastiano-detto-bastianino_(Dizionario-Biografico)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/scarsella-ippolito-detto-lo-scarsellino_(Dizionario-Biografico)/

PALAIA. ESSENZA ED ARTE TOSCANA

A cura di Luisa Generali

Per chi volesse assaporare la tranquillità di un tipico borgo toscano incontaminato, deve inevitabilmente concedersi una sosta a Palaia. Questo piccolo paese in piena campagna, isolato rispetto ai centri cittadini più vicini, si trova in Valdera, circondato da numerose e incantevoli frazioni che ne costituiscono il territorio. La storia antica di Palaia è evocata da importanti architetture religiose e civili di epoca medievale, come le mura e la porta di Santa Maria, che tutt'oggi introduce nel castello arrivando dal versante fiorentino. Addentrandosi nel nucleo più interno del paese, una serie di vicoli salgono fra gli orti e le abitazioni verso la sommità del colle su cui si ergeva la roccaforte: oggi qui è possibile salire fin sulla cima e godere della splendida visuale sopra i tetti dell’abitato, che in lontananza lasciano spazio al paesaggio. Terra di confine sia per questioni politiche che religiose, Palaia è stata un comune autonomo legato a Pisa fino al 1406 ed in seguito passato sotto la dominazione fiorentina, così come è avvenuto per la giurisdizione diocesana, prima legata al territorio lucchese (fino al 1622), ed in seguito confluita sotto il controllo di San Miniato: proprio a causa di queste motivazioni storiche è possibile spiegare il passaggio a Palaia di artisti provenienti da varie zone della Toscana. Fa parte integrante della storia del borgo anche il celebre modo di dire “Peggio Palaia”: legato ad eventi storici spiacevoli del passato, oggi questa espressione ha assunto per contro parte, una connotazione simpatica e spiritosa, per esprimere una situazione che va di male in peggio, o che proprio peggio di così non può andare.

La ricchezza artistica del borgo si unisce inevitabilmente a quella paesaggistica, creando un piacevole commistione di colori, fra il verde della natura e il rosso intenso del laterizio, molto impiegato nelle costruzioni storiche del territorio: il concreto legame fra ambiente e architettura si realizza nella pieve di San Martino, fuori le mura del paese (fig.1).

La struttura si trova nell'elenco ufficiale dei Monumenti Nazionali d’Italia già dal 1874, dopo la conclusione di importanti lavori di restauro che salvarono la pieve dal suo progressivo decadimento. Oggi la fabbrica si presenta esternamente rivestita lungo i fianchi di un paramento murario in laterizi, mentre la facciata è composta in prevalenza da pietra calcarea. L’unitarietà e la compostezza del mattone e delle pietre è dovuta ai restauri ottocenteschi che hanno uniformato il rivestimento dell’antico impianto. L’anno di fondazione è attestato nel 1279, quando il vescovo di Lucca, Paganello, concesse di spostare la pieve battesimale da San Gervasio a Palaia per rispondere alla richiesta dei paesani: si dette così avvio alla ricostruzione di una precedente chiesa già intitolata a San Martino di Tours, nelle forme monumentali del romanico toscano che ammiriamo oggi. I lavori continuati fino all'inizio del XIV secolo, hanno apportato delle modifiche in itinere che risentono anche di influenze goticizzanti: la tradizione vuole che la fabbrica sia stata ultimata da Andrea da Pontedera, più noto come Andrea Pisano (1290 c.-1348 c.), identificato con l’Andrea operaius che ha lasciato la sua firma incisa ben due volte insieme alla datazione, in alcuni elementi strutturali all'interno dell’edificio (precisamente sul bordo superiore del capitello della seconda colonna della navata sinistra con data 1283 e sulla chiave di volta della cappella terminale della stessa navata sinistra datata 1300). Tuttavia, l’intervento di Andrea Pisano oggi si tende a screditare, in quanto la cronologia delle due iscrizioni non coincide con l’operatività dell’artista, che ancora non era nato in questi anni. Piuttosto Andrea sarebbe da identificare con un altro costruttore, forse il capocantiere o l’architetto, che con orgoglio volle ricordare qui il suo intervento.

All'interno l’aula è divisa in tre navate terminanti nelle rispettive absidi, di cui quella centrale, più alta rispetto alle due laterali minori, è scandita da costoloni che ne accentuano lo slancio verticale (fig.2).

Si rimane colpiti dalla severità disadorna che evoca i tempi di un antico passato, frutto in parte, del restauro diretto dall'ingegnere Luigi Filippeschi fra il 1873 il 1874: soprattutto l’interno fu oggetto di un importante rimaneggiamento, spogliando la chiesa di tutte le decorazioni che si erano stratificate nei secoli, a favore di un ritorno integro alle origini romaniche. Filippeschi collocò nella parte absidale tre altari in stile arcaico, insieme a un fonte battesimale a pianta esagonale e il pulpito, in linea con la sobrietà della struttura. Queste imitazioni in stile si affiancano ad alcuni elementi originali, come il monolite battesimale (proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Ripezzano, andata distrutta) e una piccola vasca marmorea oggi usata come acquasantiera, creando quindi un effetto complessivo di uniformità pur non essendo completamente veritiero. A proposito della vasca in pietra di piccole dimensioni, un’iscrizione indica come il bacile in origine fosse usato per la misura del vino che gli abitanti dovevano pagare al pievano (qui è ricordato il primo pievano di San Martino, Ubaldo), responsabile non solo delle funzioni religiose, ma anche di pratiche civili e amministrative (fig.3).

È invece originale e conservato ottimamente lo scheletro della struttura nei suoi elementi portanti, come le colonne che dividono l’interno, con i rispettivi capitelli scultorei e le decorazioni perimetrali ad archetti pensili che scandiscono la sommità della chiesa. I laterizi vengono utilizzati per disegnare la sagoma dei portali laterali, creando degli archivolti in cui si alternano ornamenti ad incisioni geometriche di vario tipo per movimentarne la superficie: inoltre l’alternanza fra il mattone e la pietra viene utilizzata a scopo decorativo per enfatizzare alcuni elementi strutturali come i capitelli, gli architravi e i peducci pensili. Proprio sulle fiancate laterali una serie di peducci compositi, conclusi da un cono in laterizio, accolgono delle protomi scolpite nella pietra, dalle forme umane e zoomorfe (fig.4).

Gli elementi scultorei sono realizzati in modo sommario e veloce, senza un vero intento programmatico, ma piuttosto attingendo a un repertorio figurativo ormai consolidato, in cui diverse commistioni classiche e rurali si uniscono a formare un universo di immagini eterogeneo: a queste figure spesso ferine e dai connotati primitivi, sono attribuite diverse peculiarità, come custodi del luogo sacro, con intento apotropaico, ma anche simboli di riconoscimento della popolazione nella cultura agreste. La posizione di sospensione in cui spesso venivano disposti tali dettagli plastici (come nel nostro caso a San Martino), “a mezz'aria” fra la sfera del divino e il mondo terreno, era la sede migliore per collocare quelle creature fantastiche, animalesche e ibride, di cui ancora la tradizione si nutriva e che rientravano nell'ambito dell’occulto.

Prima di lasciare questo paragrafo dedicato a San Martino, vogliamo riportare l’attenzione sul pericolo che minaccia la pieve di Palaia e che recentemente è stata oggetto anche di un articolo da parte del quotidiano “Il Tirreno”, ovvero le condizioni critiche del crinale su cui è costruito il monumento; l’azione erosiva dell’acqua ha infatti da tempo reso instabile il terreno tufaceo del colle, provocando frane e indebolendo l’area circostante la pieve. Pur sottolineando che la struttura non è al momento a rischio, ci uniamo qui alla richiesta del parroco affinché le autorità preposte si mobilitino in tempo per tutelare e difendere questa autentica opera architettonica.

Proseguendo verso la strada che porta dentro le mura di Palaia, s’incontra la chiesa di Santa Maria da cui prende il nome la stessa porta. La fabbrica di dimensioni modeste, ricordata fin dal XIII secolo, presenta un tetto a capanna e un corredo decorativo esterno molto essenziale, movimentato ritmicamente da lesene. Fa parte della chiesa anche il campanile costruito sopra l’entrata della porta, in quanto riadattato sulle forme di una originaria torre di guardia (fig.5).

Lungo la direttrice principale, oltrepassando un edificio coperto, sormontato dalla torre civica dell’orologio, (in precedenza torre campanaria a uso civico), si trova la chiesa duecentesca di Sant'Andrea, capolavoro del romanico e contenitore di altrettanti capolavori di arte sacra (fig.6).

Nel paramento murario della chiesa ritroviamo lo stesso leitmotiv del rivestimento in laterizi che contraddistingue San Martino e Santa Maria, decorato lungo il perimetro del tetto da archetti pensili terminanti con motivi ornamentali riferibili a simboli ed emblemi araldici: questa componente laica che differenzia Sant'Andrea dalla pieve, denota l’importanza rivestita dalla chiesa situata nel cuore del castello, polo di riferimento per la vita comunale e mostra di prestigio per le nobili famiglie.

La chiesa presenta una rarità nella costruzione del campanile “pensile”, alzato sopra il corpo della fabbrica, per metà sostenuto dalla costruzione stessa e all'interno sorretto da una grande colonna, che costituisce uno spazio coperto percorribile: l’unica campata all'interno dell’edificio ad aula unica (fig.7).

L’eccezionalità di questo progetto è stata evidenziata dalla critica, che lega il campanile di Sant'Andrea all'esempio duecentesco della chiesa conventuale di San Francesco a Pisa, in cui si trova una torre campanaria pensile, affine a quella di Palaia per l’audacia del progetto (il campanile di San Francesco a Pisa, realizzato nel XIII secolo e considerato capolavoro dell’ingegneria medievale, è assegnato all’opera di Giovanni di Simone).

Entrando in Sant'Andrea, ai lati dell’altare maggiore, sono collocati due gruppi statuari, entrambi raffiguranti la Madonna col Bambino: nell'edicola di destra si trova la scultura in legno policromo, firmata e datata da Francesco Valdambrino (1363-1435) nel 1403 (fig.8): il restauro del 1982 riportò alla luce sul basamento della statua l’iscrizione col nome dell’artista e quello della committenza, la compagnia di Santa Maria dei Bianchi.

L’inconsueta veste candida che copre la Vergine e la raffinata tunica del medesimo colore che indossa il Bambino, sono da ricollegare agli abiti distintivi della congregazione dei Bianchi, che in Sant'Andrea possedeva un altare. L’accuratezza nei dettagli dell’opera, come la distesa di stelle dorate sul manto di Maria, e i drappeggi delle vesti che ricadono naturalmente, rivelano una grande qualità artistica pur essendo questa un’opera giovanile del Valdambrino: secondo la critica lo scultore di provenienza senese si fermò a Palaia e nei dintorni di Pisa, negli anni precedenti al suo soggiorno a Lucca, documentato nel 1406, confermando un’influenza stilistica vicina ai modi gotici di Nino Pisano (1315 c.-1370), sebbene mitigata da una morbidezza dei volumi che trova la sua origine a Siena.

Nell'edicola sinistra si trova un’altra statua di medesimo soggetto, in terracotta dipinta e conferita per via stilistica a Luca della Robbia, datata al 1435 circa (fig.9).

L’opera proveniente dall'altare della compagnia dei Bianchi nella chiesa di Santa Maria è stata spostata in un’epoca imprecisata nella chiesa di Sant’Andrea: la committenza da parte della medesima confraternita che affidò l’incarico al Valdambrino spiega i punti in comune che contraddistinguono le due sculture, a partire dall'iconografia e il medesimo manto bianco cosparso di stelle dorate che copre Maria. L’assegnazione della scultura a Luca della Robbia deriva dal confronto della Vergine con alcune figure femminili scolpite dallo stesso Luca negli anni ’30 del Quattrocento, per la cantoria del Duomo fiorentino, in cui si riscontra la stessa cifra stilistica dell’opera palaiese, improntata su un calibrato classicismo: l’uso vivido del colore, conservato perfettamente, restituisce soprattutto nella resa degli incarnati e nei volti rosei un’intensa vitalità al gruppo scultoreo, già presente nell'atteggiamento spontaneo e giocondo del Bambino.

Fra le due edicole dietro l’altare maggiore si trova un Crocifisso ligneo, attribuito alla bottega di Andrea Pisano, da datare intorno agli anni ‘30 del Trecento. Proveniente probabilmente dalla pieve di San Martino, dove la confraternita dei Neri (altra compagnia laicale presente a Palaia) possedeva un altare dedicato al crocifisso, l’opera è realizzata sulla scia della tradizione duecentesca raffigurante Christus patiens, in cui il lato drammatico della sofferenza è esaltato da alcune caratteristiche fisiche del corpo, come avviene per la resa naturalistica del costato (fig.10).

Un altro Crocifisso probabilmente commissionato dalla stessa compagnia dei Neri e fin dall'origine pensato per essere collocato in Sant'Andrea, si trova nella cappella laterale della navata sinistra (fig.11).

Per la similitudine con alcune croci di ambito senese, la critica recente sostiene che l’opera sia da collocare in questo contesto, per mano di un anonimo intagliatore negli anni fra il 1335 e il 1340. La figura emaciata di Gesù, con la testa inclinata e contornata da un rivolo di sangue, suscita nel fedele un intenso impatto emotivo.

Nella stessa parete sinistra dell’aula si trovano anche dodici formelle in terracotta invetriata, assegnate ad Andrea della Robbia (1435-1525) e datate al 1490 circa. Anche queste provengono dalla pieve di San Martino, forse appartenute al rivestimento di un ciborio in seguito smembrato e in parte perduto. Oggi le formelle a sfondo blu e figure bianche si presentano collocate orizzontalmente, divise su due registri: quello inferiore è il più esteso e presenta una serie di nove personaggi che ritraggono a partire da sinistra, Santa Caterina e San Francesco, al centro Cristo porta croce affiancato da quattro virtù, Carità, Speranza, Fede (virtù teologali) e Prudenza (virtù cardinale), ed infine San Martino e Santa Maria Maddalena. Nel registro superiore sono rappresentati San Sebastiano, Sant'Antonio da Padova, e Santa Lucia. Fra le formelle notiamo che quelle centrali del registro inferiore presentano delle nicchie che inquadrano i cinque personaggi a figura intera, mentre i rimanenti Santi sono tagliati poco sopra il ginocchio. Cristo e le Virtù sono collocati in nicchie rifinite ai lati da piccoli clipei colorati: parti policrome sono visibili anche in alcuni attributi che caratterizzano le figure, come la cornucopia esibita dalla Carità e il serpente, simbolo della Prudenza (fig.12).

L’opera è riferita per via stilistica ad Andrea della Robbia, nipote di Luca, che si differenzierà da quest’ultimo per conferire ai suoi soggetti un’inclinazione affettuosa e sentimentale più spiccata, guardando anche alle novità apportate della pittura contemporanea.

Concludendo questo itinerario in Sant'Andrea, ci spostiamo sulla parte destra dell’aula, dove si trova un monumentale altare che incornicia una tela settecentesca, uniche testimonianze degli arredi barocchi della chiesa, già dipendente in questo periodo dalla diocesi di San Miniato (fig.13).

I lavori per la cappella furono voluti dalla compagnia della Concezione e documentati a partire dal 1728, quando il maestro ticinese Ridolfo Frullani, venne pagato per la realizzazione dell’altare in stucco. L’artista, che si inserisce in quel filone molto prolifico di stuccatori ticinesi presenti in Toscana nel Settecento, realizzò un’edicola sorretta da colonne tortili (dipinte imitando le venature del marmo e impreziosite da tralci di vite dorate), culminante in un architrave spezzato e una cornice mistilinea, dove è modellato in stucco il Peccato originale, di rimandano all'iconografia del dipinto raffigurante l’Immacolata Concezione. Anton Domenico Bamberini (1666-1740) pittore di formazione fiorentina e molto attivo nella diocesi di San Miniato, fu chiamato a realizzare la tela nel 1730, ritraendo Maria Immacolata stante con i piedi sul globo terracqueo (sembra appena percettibile anche una mezza luna nascosta per metà dalla Terra), affiancata dai Santi Pietro e Agostino, mentre schiaccia il serpente, simbolo del peccato originale che opprime gli uomini e da cui la Vergine è immune: l’iconografia dell’Immacolata fa anche riferimento alla “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”, descritta nell’Apocalisse. Nell'opera palaiese il cielo dorato e rischiarato dalle nubi contrasta con le intense ombre proiettate sui personaggi, creando un’atmosfera mistica, conforme alla bellezza solenne di Maria.

Bibliografia

- Ducci, L. Badalassi, I Tesori medievali nel territorio di San Miniato, Ospedaletto 1998.

- Malacarne, La pieve di San Martino a Palaia, in Palaia e il suo territorio fra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi (9 gennaio 1999) a cura di Paolo Morelli, Pontedera 1999, pp. 181-198.

- Padoa Rizzo, “Due statue per una Confraternita di Palaia: Francesco di Valdambrino e Luca della Robbia”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 79.2000, 67, pp. 55-68.

- Tigler, Scheda n.63 (Intagliatore senese, Crocifisso), Scheda n.65 (Bottega di Andrea Pisano, Crocifisso), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 160-161, 163-165.

- Campigli, Scheda n.67 (Francesco Valdambrino, Madonna col Bambino), Scheda n.68 (Luca della Robbia, Madonna col Bambino), Scheda n.69 (Andrea della Robbia, Madonna col Bambino) in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 165-173.

- Bitossi, Scheda n.70 (Anton Domenico Bamberini, Immacolata concezione con i Santi Pietro e Paolo), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 174-176.

Michele Gotti, “Scultura architettonica medievale in Valdera: i capitelli delle pievi di San Gervasio, Montignoso, Palaia e Peccioli”, in Erba d’Arno, N. 155/156, 2019, pp. 58-79.

- Falconi, “Lo strapiombo fa sempre più paura: la frana minaccia la pieve di San Martino”, Il Tirreno- Pontedera, 10 maggio 2019.

CHIESA DI SAN NICOLA A SCALEA

A cura di Antonio Marchianò

La chiesa di San Nicola a Scalea è un piccolo edificio a navata unica che conserva alcuni tra i più cospicui e significativi affreschi bizantini della Calabria. Essa è comunemente detta dello “Spedale” ma dovette essere intitolata a S. Nicola come dimostra l’affresco presente nell’abside col santo in cattedra ed è forse da identificare con la chiesa di S. Nicola dei Siracusani ricordata dalle fonti.

A sinistra della porta vicino all'abside (fig.2), in alto, si conserva un busto di un santo, benedicente. Si tratta dello strato più antico. A destra della porta, in alto, sono visibili tre strati di affresco: al più recente appartiene l’immagine di S. Nicola a sinistra, al secondo strato quelle sempre di S. Nicola e di S. Giovanni Battista, al di sotto del quale emerge lo strato più antico sia per motivi tecnici, in quanto l’intonaco è più basso rispetto agli altri, sia per motivi stilistici poiché è formato da pochi brani frammentari posti sulla parete meridionale.