VALLE DI NON. STORIA E ARTE DEL PALAZZO ASSESSORILE DI CLES

A cura di Alessia Zeni

Tra i luoghi più frequentati della borgata di Cles, capoluogo della suggestiva Valle di Non, vi è Piazza Municipio, al centro del paese. La piazza è circondata da edifici storici e tra questi emerge la dimora castellana di Palazzo Assessorile, oggi sede espositiva, centro di eventi e convegni, luogo per concerti, laboratori teatrali e cerimonie. Un vero e proprio castello, trasformato in dimora signorile, al centro del paese.

Storia del Palazzo Assessorile di Cles

Il Palazzo venne probabilmente costruito nel XIII secolo come casa-torre con recinto; nel primo documento, datato 2 maggio 1356, il Palazzo è descritto come una torre di tre piani con locali per conservare riserve alimentari e per dare ospitalità a soldati e viandanti.

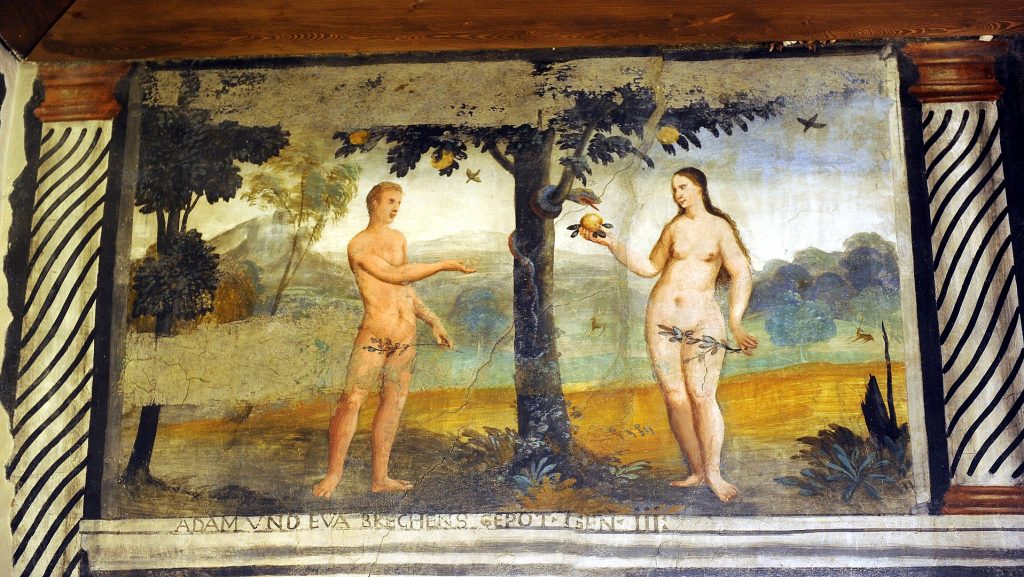

Il Palazzo fu per qualche tempo in possesso dei signori di Sant’Ippolito che nel 1447 lo cedettero alla famiglia nobile dei da Cles che vi fece ampliamenti e restauri. Nella seconda metà del Quattrocento, il barone Giorgio de Cles intraprese una ristrutturazione complessiva, realizzando un maestoso palazzo civico con lo stemma dei Cles dipinto in facciata e la data 1484 (Fig. 2). Nel Cinquecento il Palazzo divenne una nobile dimora, grazie all’opera di Aliprando Cles, cavaliere e nobile dell’Impero Asburgico, capitano delle Valli di Non e di Sole, e nipote di Bernardo Cles, cardinale e principe-vescovo di Trento dal 1514 al 1539. Aliprando decise di trasferire la sua dimora nel palazzo, dove abitò insieme alla moglie Anna Wolkenstein e dove fece decorare le sale dai maggiori artisti del periodo. La dimora fu trasformata in un’elegante residenza rinascimentale e le pareti furono ornate con affreschi che dovevano esaltare l’unione matrimoniale e il prestigio delle due famiglie.

Nel 1677 la Magnifica Comunità di Cles acquisì il palazzo per il rappresentante del Principe Vescovo di Trento, l’Assessore delle valli di Non e Sole, che all’interno vi amministrava la giustizia della valle; da questo momento la residenza degli antichi nobili da Cles fu chiamata Palazzo Assessorile.

Nel 1814, in epoca napoleonica, il terzo piano di Palazzo Assessorile venne ufficialmente adibito a carcere, anche se in realtà era utilizzato in tal modo già da decenni, e tale rimase fino al 1975. All’interno delle stanze signorili del terzo piano furono erette delle divisorie e le pareti furono rivestite con un doppio tavolato in legno di larice per rendere meno malsana la detenzione.

Con l’avvento del Regno d’Italia l’edificio passò ad uso della Giudicatura di Pace che vi stabilì i magazzini del Sale e dei Tabacchi. Nel 1962 i piani del Palazzo vennero adibiti a uffici comunali, archivi, azienda elettrica, carceri e alloggio per il custode. Infine, nel 2009 furono effettuati importanti lavori di restauri all’intero del Palazzo Assessorile e grazie a questi interventi sono stati scoperti i pregiati affreschi che ornavano le pareti del terzo piano del Palazzo, oscurati dalle modifiche che lo avevano visto diventare carcere dal 1814 al 1975.

Il Palazzo Assessorile di Cles

La struttura esterna di palazzo Assessorile appare oggi molto austera e tipicamente medievale, gli unici elementi di decoro sono dati dall’elegante balconcino e dalle bifore arabescate che marcano il secondo piano della facciata (Fig. 1).

All’interno, invece, emergono ambienti sontuosi ed eleganti, riccamente decorati dagli affreschi di gusto rinascimentale del maestro Marcello Fogolino, autore degli affreschi di Castel Cles e del Magno Palazzo di Trento (Castello del Buonconsiglio). Il Palazzo è suddiviso in quattro piani: al pianoterra e al primo piano vi erano i locali di deposito e di servizio, al secondo piano i locali pubblici, dove la famiglia Cles amministrava il territorio e riceveva i suoi delegati, mentre all’ultimo piano vi erano i locali privati della famiglia, poi trasformati in carcere, i cui affreschi sono stati scoperti nell’ultimo restauro.

Il pianoterra

La Sala della Colonna, situata a pianoterra, è caratterizzata da quattro volte a crociera che si appoggiano su un pilastro centrale a conci di pietra a vista. In epoca medievale il Palazzo era una casa-torre, una struttura di dimensioni ridotte rispetto all’edificio odierno e il cui perimetro corrispondeva alle mura di questa sala. La struttura medievale del Palazzo è rimasta invariata fino agli interventi voluti da Giorgio de Cles, intorno al 1484, quando la casa-torre fu attaccata e gravemente danneggiata dalle rivolte contadine del 1407 e del 1477.

Il primo piano

È oggi adibito a spazio espositivo. A nord-ovest si ripropone la struttura della casa-torre con un’altra Sala della Colonna, posta in corrispondenza di quella al piano terra. A sud si aprono tre stanze, costruite con l’ampliamento di fine Quattrocento, recanti resti di una decorazione a tappezzeria bianca e rossa, colori del casato Cles, e labili tracce di affreschi risalenti al Medioevo. In epoca medievale questo piano era la sede della cucina e delle stanze delle donne di servizio.

Il secondo piano

Salendo la scala verso il secondo piano si entra in una serie di sale riccamente decorate ad affresco, grazie alla committenza di Aliprando de Cles e della moglie Anna Wolkenstein. Nel Cinquecento Aliprando de Cles, nipote del famoso Cardinale Bernardo Cles, decise di utilizzare il palazzo come residenza per sé e la moglie Anna Wolkenstein. All’epoca, i nobili risiedevano fuori dall’abitato per paura delle rivolte popolari, ma il Capitano e la Contessa, con un atto di coraggio e di fiducia, decisero di stabilirsi proprio in questo palazzo, al centro di Cles. L’austero palazzo medievale divenne così una maestosa residenza rinascimentale con stanze ornate di originali tappezzerie e preziosi affreschi. Le immagini, i colori, le simbologie, raccontano la meravigliosa storia d’amore di Aliprando e Anna e tutte le sale del palazzo sono magnificamente affrescate con tappezzerie bianche e rosse e grottesche con scene mitologiche.

Una stanza incantevole per i magnifici affreschi attribuiti a Marcello Fogolino è la Sala Baronale o del Giudizio (Fig. 3). La stanza è interamente affrescata con motivi decorativi bianchi e rossi e un fregio affrescato nella fascia superiore con figure allegoriche che richiamano la fedeltà, la castità, la passione e l’abbondanza dell’amore coniugale, ma anche l’ammonimento del non cedere alle passioni terrene. Qui spicca la personificazione dell’Amicizia, rappresentata come una figura femminile vestita di rosso, simbolo della concordia coniugale, della carità e dell’amore verso il prossimo. Al centro della cornice il cartiglio con la scritta “Quam fauste nil fictum in aurum semper idem”, che significa: “Quanto faustamente niente di finto si amalgama all’oro rimane sempre uguale”. La frase non sembra ricondursi ad una precisa fonte letteraria, ma è chiaro l’augurio alla coppia di Aliprando e Anna.

Luogo nevralgico di tutto il palazzo, sempre al secondo piano, è il Salotto del balcone, vero gioiello dell’arte cinquecentesca trentina. Il Salotto del balcone è completamente dedicato alla grandezza del barone Aliprando, il cui nome campeggia in tutta la stanza attraverso crittogrammi e leoni bianchi e rossi, tratti dallo stemma di famiglia (Fig. 4).

Nella stanza occidentale del secondo piano merita particolare attenzione il piccolo locale dell’erker, un tempo luogo intimo riservato alle donne della famiglia Cles, ma oggi scelto come luogo di celebrazione dei matrimoni civili. Ambiente reso intimo dalla volta a crociera dipinta con la raffigurazione delle Quattro Stagioni e decorata da romantiche frasi che suonano come un vero e proprio augurio per le coppie che si accingono a cominciare una vita insieme. Nelle lunette della crociera è rappresentato l’Inverno, personificato da un vecchio con la barba lunga (Fig. 7); la Primavera vestita di verde e giallo-oro accanto a due amorini, uno bendato con arco e frecce e l’altro che regge una fiaccola (Fig. 6); l’Estate è rappresentata da Cerere che regge una cornucopia da cui traboccano fasci di spighe e frutta; infine, l’Autunno da Bacco circondato da putti che gli porgono grappoli d’uva e servono vino (Fig. 5). Nelle vele della crociera sono, invece, dipinti dei versi in volgare, su cartigli srotolati, in un cielo notturno e stellato con le raffigurazioni della luna e del sole: “Da queste luci il splendore nostro rinasce” e “Cossi risplende dun cortese il nome”.

Il terzo piano

Già dalla fine del Cinquecento, dopo che Anna e Aliprando lasciarono gli appartamenti della dimora castellana, il terzo e ultimo piano tornò alla sua funzione carceraria e i detenuti vennero reclusi nelle stanze affrescate sulle cui pareti incisero firme, pensieri, date, disegni e drammatiche testimonianze (Fig. 8). Con i lavori di restauro conclusi nel 2009, il terzo piano ha completamente cambiato la propria fisionomia carceraria e gli antichi affreschi sono tornati alla luce.

Il terzo piano ospitava le stanze più riservate, la Stanza degli dèi (Fig. 10), la Stanza di Apollo (Fig. 9), la Stanza del Camino e altri locali che sono stati affrescati in modo sublime recuperando motivi mitologici e rappresentazioni bibliche (Fig. 11).

Ma a dominare l’ultimo piano è la Stanza di Anna adornata con rari affreschi a monocromo che inneggiano al nome e alla figura della baronessa Anna Wolkenstein, rappresentata insieme alla sua corte in una magnifica Caccia col falcone. Questi affreschi sono un inno figurativo all’emancipazione della donna, che in quel periodo stava diventando un tema molto sentito: da queste immagini si deduce che Anna doveva essere una donna di grande spessore culturale e politico e non certo la semplice consorte di Aliprando (Figg. 12-15).

Un palazzo dalle mille sfaccettature storiche e artistiche; punto di riferimento per la comunità della Valle di Non, poiché da qui si amministrava il territorio, si intrecciavano relazioni fra popoli e culture dell’intera Europa e oggi cuore nevralgico delle attività culturali dell’intera vallata.

Bibliografia

Nicolò Rasmo, Affreschi e sculture. Beni Culturali del Trentino. Interventi dal 1979 al 1983, PAT, 1983, p. 54

Domenica Primerano, Bernardo Clesio Signore del Rinascimento, Trento, 1984, pp. 89-96

Lucia Longo, Grottesche e motivi dell’antico nei fregi di alcune dimore gentilizie, Trento, Artigianelli, 1999

Luca Siracusano, Il Palazzo Assessorile di Cles e le grottesche fogoliniane, in Eleonora Callovi, Luca Siracusano (a cura di), Val di Non storia, arte e paesaggio, Trento, Temi, 2005, pp. 101-103

Roberto Luchini, Palazzo Assessorile a Cles, in “Val di Non Antica Anaunia - Le Tre Venezie”, 20, 129, Treviso, La Grafica Faggian, 2014, pp. 94-101

Marcello Nebl, Palazzo Assessorile si presenta, Cles, Comune di Cles, 2015

LA PALA SFORZESCA

A cura di Alice Savini

La Pinacoteca di Brera è uno scrigno di tesori che raccoglie secoli e secoli di storia di Milano; per ogni quadro esposto si può andare oltre la qualità pittorica e compositiva per addentrarsi nelle vicende storiche dei personaggi che hanno scritto la storia della città di Milano, come nel caso de La Pala Sforzesca.

Si tratta di una tavola dipinta a olio di notevoli dimensioni (cm 230 x 165) esposta nella sala XV della Pinacoteca di Brera. La sua storia è legata a quella dell’uomo più potente della Milano di fine Quattrocento: Ludovico il Moro.

Ludovico il Moro Duca di Milano

Ludovico il Moro, il cui vero nome è Ludovico Maria Sforza, nasce il 27 luglio del 1452, quarto figlio di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Alla morte del padre nel 1466, il fratello maggiore Galeazzo Maria diviene Duca di Milano. Morto assassinato Galeazzo Maria, il suo posto viene preso, nel 1476, da Gian Galeazzo Maria Sforza, suo figlio, che aveva solo sette anni. Ludovico cerca di opporsi alla reggenza della madre di Gian Galeazzo Maria, Bona di Savoia, che di fatto affida il ducato a Cicco Simonetta, suo consigliere di fiducia. Insieme al fratello Sforza Maria, tentano di batterlo con le armi ma inutilmente: Ludovico è costretto all’esilio in Toscana mentre il fratello muore avvelenato. Poco tempo dopo si riconcilia con la cognata Bona riuscendo poi ad allontanare Simonetta e la stessa Bona, che si stabilisce nel castello di Abbiate (Abbiate Grasso). Incomincia così il periodo di reggenza in vece del nipote. Dotato di grandi abilità diplomatiche e senza scrupoli, il potere di Ludovico accresce sempre di più: si allea con Lorenzo il Magnifico, intrattiene buoni rapporti con papa Alessandro VI Borgia e con il re di Napoli Ferdinando I, la cui nipote, Isabella d’Aragona, sposa Gian Galeazzo Maria. Ludovico, invece, sposa nel 1491 la figlia del duca di Ferrara Ercole I d’Este, Beatrice, e diventa padre di due figli, Massimiliano e Francesco. Fu un periodo molto prolifico per le arti a corte, grazie alla presenza di Bramante e del toscano Leonardo Da Vinci. Proprio il secondo ritrae Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro, nel celebre Ritratto di dama con l’ermellino (attualmente conservato a Cracovia) e ritrae Lucrezia Crivelli, molto probabilmente un'altra amante del Moro, nella Belle Ferronnière (quadro attualmente esposto al Louvre). Ludovico si fregia del titolo di duca anche se in realtà, a livello formale, esso spetterebbe a Gian Galeazzo, nel frattempo trasferitosi a Pavia dove ha creato una sua corte. Nel 1494, alla morte sospetta del nipote Gian Galeazzo Maria, Ludovico può finalmente regnare da solo, anche se il periodo prospero dura poco: dopo una serie di alleanze, tradimenti e battaglie, che lo vedono impegnato contro Firenze e Venezia, il ducato viene conquistato e occupato dalle truppe francesi nel 1499. Mentre Milano perde la propria indipendenza, dando inizio a un dominio straniero che durerà più di tre secoli e mezzo, Ludovico viene catturato dai francesi a Novara il 10 aprile. Viene tenuto prigioniero fino al giorno della sua morte, quando si spegne all'età di 55 anni nel Castello di Loches, in Francia, il 27 maggio 1508.

La Pala Sforzesca

La pala viene realizzata su commissione di Ludovico il Moro dopo il 1494, per ribadire la legittimazione del potere dopo la morte sospetta del nipote, attuando una vera e propria opera di propaganda. Destinata per la chiesa di Sant’Ambrogio a Nemus, entra a Brera nel 1808 a seguito delle soppressioni napoleoniche.

In una sfarzosa cornice architettonica ricca di elementi decorativi preziosi, si sviluppa una sacra conversazione con Madonna e Bambino in trono accompagnati dai Dottori della Chiesa: Sant’Ambrogio (con l’attributo tradizionale dello staffile), San Gregorio Magno (in abiti papali), Sant’Agostino (reggente in mano un libro) e San Girolamo (vestito con il manto rosso). In aria si librano due angeli recanti tra le mani la corona ducale, posta sulla testa delle Vergine. Alla scena assistono, inginocchiati in un rigido profilo dal sapore arcaico, il nuovo duca di Milano, Ludovico il Moro, Beatrice d’Este e i due figli: il primo, ancora in fasce, è il primogenito, Ercole Massimiliano, figlio di Beatrice; l’altro è Cesare, figlio illegittimo del Moro avuto con l’amante Cecilia Gallerani. La presenza di un figlio illegittimo in un ritratto ufficiale può sembrare strana oggi, ma ai tempi erano alquanto tollerati. Inoltre, la moglie Beatrice non nutrì mai nei suoi confronti alcun tipo di ostilità, lasciandolo crescere nella corte insieme ai propri figli. Il secondogenito del Duca, Francesco, se si considera il 1494 come anno di esecuzione della tavola, non poteva essere ritratto nel dipinto poiché ancora nel grembo materno.

Il Moro è presentato alla Vergine e al Bambino da Sant’Ambrogio, vescovo e protettore di Milano; il gesto ha un forte valore simbolico in quanto il santo, in questo modo, diviene garante per il duca posto di fronte alla Vergine e al Bambino, che si protende verso di lui in atto benedicente. Il nuovo Duca sta per essere incoronato con la preziosa corona dorata, indicando quindi una legittimazione divina del suo potere temporale.

I ritratti dei duchi sono spesso accostati a quelli che si trovano nel dipinto di Donato di Montorfano nel refettorio delle Grazie, sulla parete opposta a quella dove si trova l’Ultima Cena, per la stessa posizione e la rigidità delle figure. Nel dipinto, il chiaroscuro accentuato nella definizione dei volti e gli esibizionismi prospettici sono evidenti forzature degli insegnamenti di Leonardo e Bramante. A queste componenti si aggiungono gli arcaici ritratti araldici di profilo, l’ostentazione degli ori, dei gioielli e dei tessuti della corte più ricca d’Italia: il risultato è un dipinto caricato all’estremo, ancora legato a un passato glorioso che sta progressivamente scomparendo e segnando la fine della signoria milanese degli Sforza.

Il Maestro della Pala Sforzesca

Il mistero che cela la tavola è il nome del suo autore. L’opera è stata variatamente attribuita a Vincenzo Foppa, Bernardo Zenale o Ambrogio de Predis; per alcuni critici viene considerata, per l’armoniosa modulazione chiaroscurale, vicina alla scuola leonardesca. Ad oggi è attribuita a un anonimo Maestro della Pala Sforzesca (notizie dal XV secolo al XVI secolo) la cui mano è stata ritrovata anche in altre opere, e la cui pittura è caratterizzata da una decorazione sfarzosa data da un ampio utilizzo della foglia oro, dal sapore tardogotico, unita alla sensibilità realistica della tradizione foppesca e ai contrasti chiaroscurali di matrice leonardesca.

Attraverso diversi riscontri stilistici gli studiosi sono stati in grado di attribuire una serie di opere alla mano del Maestro della pala Sforzesca, alcune di queste sono: La Madonna con bambino con Santo e Donatore del Museum of Fine Arts di Huston, la Madonna in Trono con donatori e Santi alla National Gallery di Londra, una Madonna con Bambino alle Gemäldegalerie di Berlino e i tondi con gli Apostoli custoditi alla pinacoteca del Castello Sforzesco.

Bibliografia

Silvia Bellini, in Brera: guida alla Pinacoteca, a cura di Laura Baini, Milano, Electa, 2004

Mina Gregori, Pittura a Milano: Rinascimento e Manierismo, Milano, Cariplo, 1998

Ludovico Sforza, detto il Moro, duca di Milano, Enciclopedia Treccani

Sitografia

https://cultura.biografieonline.it/dama-ermellino-leonardo/

https://cultura.biografieonline.it/louvre/

https://cultura.biografieonline.it/leonardo-belle-ferronniere/

LA TORRE DI ORIOLO DEI FICHI

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Tra i posti di maggior interesse del comune di Faenza spicca sicuramente la Torre di Oriolo dei Fichi, situata nell’omonima frazione rurale sui primi accenni di appennino romagnolo. Si tratta di un sito abitato fin dall’antichità, il cui nome discenderebbe presumibilmente da “Auriolus”, termine derivante dal latino, usato per indicare un piccolo torrente; in dialetto romagnolo locale, infatti, è in uso il termine “Uriòl” per definire i piccoli corsi d’acqua. Al XVI secolo risale la prima attestazione del toponimo completo “Oriolo dei Fichi”, verosimilmente riconducibile alla coltivazione della pianta da frutto, ampiamente praticata in questa zona anche al giorno d’oggi.

Storia

Alcuni ritrovamenti lapidei nei pressi della Torre hanno portato all’ipotesi, che in epoca romana quivi sorgesse una necropoli; in seguito, più precisamente durante il periodo di dominazione dell’Esarcato d’Italia, sarebbe sorto sull’area un piccolo complesso d’avvistamento per il controllo della Romagna. Dall’attuale torre sono infatti chiaramente visibili Forlì, Monte Poggiolo, Bertinoro e, nelle giornate più limpide, è possibile scorgere il grattacielo di Cesenatico. Nel corso del Basso Medioevo, in questo luogo sorse un castello di modeste dimensioni, che torreggiava sull’Oriolo di allora, ovvero un piccolo comune rurale indipendente dalla città manfreda. La modesta fortificazione venne sostituita nel secolo successivo con la torre attuale, voluta dalla famiglia Manfredi, signori di Faenza.

La Torre

La torre di Oriolo presenta una forma unica al mondo, si tratta di un esagono irregolare con due punte rivolte verso le aree da cui poteva provenire un potenziale attacco nemico, lo scopo era quello di ridurre la potenza del colpo di eventuali palle di pietra; l’edificio presenta anche una muratura dello spessore di 2,8 metri. Un’ottima strategia di difesa adottata dai costruttori è quella di porre l’accesso ad un piano più elevato, in tal modo sarebbe stato impossibile per un ariete lo sfondamento della porta, garantendo più a lungo la difesa della torre. La scala a chiocciola, che consente l’accesso a tutti i piani dello stabile, si avvolge attorno al pozzo, dal quale era possibile attingere l’acqua ad ogni piano dell’edificio.

Entrando, ci si ritrova nell’ambiente più utilizzato dalla guarnigione militare: la Sala delle Guardie. La stanza è provvista di una nicchia di grandi dimensioni con dei fori nelle pareti laterali, adoperati per montare un soppalco, allo scopo di ricavare più giacigli per i soldati. La posizione della nicchia non consentiva alla luce di illuminare i letti, permettendo di riposare diurnamente a coloro che avevano svolto il turno di guardia notturno. L’ambiente è anche provvisto di un gabinetto d’epoca e di una postazione di tiro.

Scendendo all’ambiente inferiore, si giunge alla Sala del Forno, così chiamata per la presenza del forno per la preparazione del pane. Quivi è possibile vedere la cisterna interrata, che presenta due insoliti blocchi in spungone, una roccia reperibile solo in Romagna, che proverebbero dai resti di uno degli edifici preesistenti, essendo la fortificazione quattrocentesca realizzata in mattoni. La cisterna venne riempita di terra nel XIX secolo, poi rimossa nei primi anni duemila, riuscendo a riportare alla luce dei reperti ceramici databili tra il Trecento e il Cinquecento, probabilmente piatti e stoviglie utilizzati dai soldati.

Sopra all’ambiente destinato alle guardie, è presente la Sala del Castellano, così chiamata perché destinata al capitano delle guardie; essa, infatti, è dotata di un gabinetto personale di una dimensione maggiore rispetto a quello inferiore, di un ripostiglio, di scomparti nel muro e di un grande camino, in uso ancora oggi durante alcune festività come i Lòm a Mêrz, un’antico rito delle campagne. La Sala del Castellano diede alloggio per una notte anche a Cesare Borgia, durante l’ultimo periodo di dominazione sul territorio. La stanza, coronata da una volta a botte, conserva una parte di intonaco del XIX secolo, aggiunto dalla famiglia Caldesi, il quale non fu rimosso durante i restauri perché conservava alcune incisioni novecentesche, testimoni della fase di incuria del secolo scorso.

Salendo di un altro piano, si accede ad uno spazio molto particolare; si tratta, infatti, di un corridoio circolare con svariate postazioni di tiro, costruito attorno ad una polveriera. Questo ambiente, meglio noto come il Corridoio dell’Archibugiere, non è databile al periodo di dominio manfredo, bensì alla dominazione veneziana e lo si deduce dalle misure delle postazioni, le quali corrispondono a quattro braccia venete ciascuna. L’arma impiegata per la difesa era generalmente l’archibugio, dal quale deriva il nome stesso del corridoio; si trattava però di un mezzo che produceva una grande quantità di fumi che in un ambiente così angusto avrebbero rishciato di soffocare i soldati. Da qui la scelta di dotare ogni postazione di un camino che permettesse la fuoriuscita dei gas.

La polveriera, nella sua posizione centrale, godeva di una notevole protezione dagli attacchi nemici, evitando così un’eventuale esplosione. Il piccolo stanzino sembrerebbe essere antecedente e riconducibile alla famiglia Manfredi, esso è dotato inoltre di una stupenda volta a spina di pesce, attribuita proprio a quel periodo.

Salendo ulteriormente, si accede allo splendido terrazzo panoramico, da cui si gode di una vista completa dei comuni circostanti. Sono ben visibili anche alcune fortificazioni, come quella di Monte Poggiolo, dalle quali era possibile comunicare con segnali luminosi. L’importanza strategica dell’appostamento divenne sempre più rilevante con l’alleanza stretta tra i Manfredi e i Medici di Firenze, i quali controllavano la zona del sopraccitato avamposto di Monte Poggiolo. L’aspetto attuale del piano non corrisponde all’idea originale, che subì delle modifiche nel XVIII secolo e fu anche vittima di un bombardamento durante la Seconda guerra mondiale, ma garantisce comunque un’idea della visuale che avevano gli armigeri.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Bibliografia

Stefano Saviotti, La Torre di Oriolo – Storia di una rocca e del suo territorio, Tipografia Valgimigli

SCUOLA DI ATENE PT III

A cura di Andrea Bardi

I personaggi

Un’altra delle novità apportate da Raffaello nella Scuola – elemento prontamente rilevato da Most – è la straordinaria ricchezza del parterre di personaggi, che da un manipolo (Pinturicchio, Perugino) arrivano a sfiorare l’incredibile numero di sessanta unità. Alcuni di questi personaggi, nota ancora Most, sono stati individuati senza particolari difficoltà già dal Vasari: il gruppo centrale, con Platone e Aristotele (con le fattezze di Leonardo e di Bastiano da Sangallo, fig. 1), ma anche le figure di Diogene (fig. 2), Donato Bramante, nei panni di Euclide (fig. 3) e di Raffaello (nei panni di Apelle, fig. 4). L’aretino, tuttavia, commise alcuni grossolani errori di valutazione, identificando addirittura dei “Vangelisti” e un “San Matteo”[i]. A queste figure Bellori aggiunse Socrate, “calvo”[ii], Pitagora (Fig. 5), Empedocle, Epicarmo e Archita, ipotizzando anche la presenza di Francesco Maria della Rovere, nipote del pontefice, nel “nobil giovinetto ammantato fino al collo in candido manto fregiato d’oro con la mano al petto” (fig. 6). Particolare rilievo ha assunto anche Eraclito (fig. 7), personaggio non presente nel cartone preparatorio dell’Ambrosiana (fig. 8) e comunemente associato a Michelangelo Buonarroti.

Oltre a queste suggestioni, si è altresì già fatto accenno a come, nell’Ottocento e in piena temperie positivistica, le ricerche sulla Scuola – nello specifico, quelle relative all’identificazione precisa dei personaggi – avessero raggiunto un livello quasi “isterico” e maniacale. Tale “isteria identificativa” fa capo a Johann David Passavant (Raffaello d’Urbino e il padre suo, Giovanni Santi, 1839), il quale volle leggere, sulla scorta delle Vite dei Filosofi di Diogene Laerzio, l’intera scena come il dispiegamento cronologico della filosofia antica, dai primordi (i presocratici, in alto a sinistra) al suo massimo sviluppo (Platone e Aristotele, al centro) fino all’inevitabile declino (in basso a destra, le scuole filosofiche del periodo imperiale). Fu solo nel 1883 che Anton Heinrich Springer (La “Scuola di Atene” di Raffaello) “riuscì a dimostrare […] la futilità di questo sforzo interpretativo semplicemente stilando sotto le figure una lista delle varie identità proposte dai diversi studiosi”[iii]. Ribadita, in sede successiva, anche da Heinrich Wolfflin (L’arte classica. Introduzione al Rinascimento Italiano, 1924), questa tesi è accolta anche da Most, che non ritiene necessario identificare ogni personaggio al fine di arrivare ad una comprensione esaustiva dell’affresco.

Nel corso del Novecento, tuttavia, alcuni dati precedentemente accettati sono stati messi in questione. Prima Konrad Oberhuber (Raffaello. Il Cartone per la Scuola di Atene, 1972) e poi Giovanni Reale (La Scuola di Atene di Raffaello, 2005) hanno rivolto la loro indagine sul presunto ritratto di Francesco Maria della Rovere. Entrambi gli studiosi, ribaltando il pensare comune, hanno avanzato l’ipotesi che la figura efebica, vestita di bianco, potesse raffigurare l’ideale greco della kalokagathia, formula con la quale si riassume la concezione ellenica di “Bello/Bene”.

Negli anni Novanta, poi, Daniel Orth Bell (New Identifications in Raphael’s School of Athens, 1995) ha messo in discussione anche l’identificazione di uno dei personaggi di sinistra con Socrate. Lo storico, partendo dall’identificazione della figura vicina, in abiti militari – comunemente associata ad Alcibiade – con Pericle, ha sostituito il filosofo “calvo” e dal “naso camuso” (fig. 9) con Anassagora, che di Pericle fu maestro. Anassagora – sostiene Bell – sosteneva che l’universo si ordinasse in distinti livelli di materia organica. Proprio a quei livelli, dunque, sembrerebbe accennare Anassagora, ritratto dal pittore nell’atto di contare con la mano[iv].

Una simile considerazione complica di fatto la situazione, costringendo lo studioso a dover trovare un nuovo e credibile candidato per il ruolo di Socrate. Anche questa volta, tuttavia, Bell effettua un’operazione di sostituzione, individuando in Socrate il personaggio disteso sulle scale, fino a quel momento universalmente accettato come Diogene. La ciotola, che il filosofo cinico, in un episodio ben noto della sua vita, aveva lanciato ad un bambino che beveva con le mani, si trasforma nel contenitore della cicuta, il veleno che diede la morte, dopo un ingiusto processo, proprio a Socrate. La tesi di Bell verrebbe giustificata, inoltre, dalla presenza di due giovani nelle vicinanze (Crito e Apollodoro, che di Socrate erano discepoli), i quali non troverebbero giustificazione alcuna se associati a Diogene[v]. Quella di Bell è una suggestione affascinante, dal momento che rimetterebbe al centro della composizione “i tre filosofi greci più importanti”(trad.mia)[vi], riservando un posto marginale a Diogene, il quale andrebbe – a sua volta – a sostituire il presunto Plotino (fig. 10), un anziano uomo vestito con una semplice tunica rossa, un indumento che il padre della filosofia cinica aveva indossato fino al momento della sua morte. Il recupero di una centralità di Socrate – continua lo storico – ben si presterebbe, poi, ad un raffronto con la scena opposta, la Disputa del Sacramento. In una simile prospettiva, infatti, l’ingiusto sacrificio di Socrate verrebbe letto come un’anticipazione del sacrificio di Cristo[vii].

Bibliografia

Daniel Orth Bell, New identifications in Raphael’s School of Athens, in “The Art Bulletin”, vol. 77, no. 4, New York, College Art Association, 1995, pp. 638-646.

Glenn W. Most, Leggere Raffaello. La Scuola di Atene e il suo pre-testo (1999), trad. it. di Daniela La Rosa, Torino, Einaudi, 2001.

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 69.

[ii] G. P. Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, p. 35.

[iii] G. W. Most, Leggere Raffaello: la “Scuola di Atene” e il suo pre-testo, p. 11.

[iv] D. Orth Bell, New identifications in Raphael’s School of Athens, p. 641.

[v] Ivi, p. 642.

[vi] Ivi, p. 643.

[vii] Ivi, p. 644.

FRANCESCO CIUSA

A cura di Denise Lilliu

Francesco Ciusa nacque a Nuoro nel 1883, e divenne uno dei più abili e conosciuti scultori della storia moderna della Sardegna. Quarto di sette figli, suo padre era un abile artigiano/falegname, motivo per cui il giovane Francesco acquisì familiarità, sin da piccolo, prima con le lavorazioni in legno per passare successivamente al gesso e al bronzo.

A causa della precoce morte del padre, Ciusa si ritrovò in condizioni economiche estremamente svantaggiose, e solo grazie ad un sussidio da parte del municipio di Nuoro egli ebbe la possibilità di formarsi come artista. A differenza di molti colleghi sardi, Ciusa non era autodidatta, e grazie a questi aiuti ebbe modo di partire per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove trovò nuovi stimoli e sollecitazioni culturali. A Firenze venne seguito da alcuni importanti maestri e stabilisce delle amicizie con personalità molto note nel mondo dell’arte come Giovanni Fattori, Domenico Trentacoste, Plinio Nomellini, Libero Andreotti e Lorenzo Viani.

Nel 1904 l’artista tornò in Sardegna, questa volta però a Sassari da un suo caro amico, Salvatore Ruju. A Sassari anche Giuseppe Biasi, altro grande artista, lo accolse subito nel suo studio. Nello stesso anno, sostenuto dai colleghi, Ciusa presentò a Nuoro la sua prima esposizione nella vetrina di un negozio, prima di stabilirvisi nuovamente l’anno successivo.

Mentre Grazie Deledda incoraggiò sin da subito Ciusa a partire, il brillante scrittore Salvatore Satta lo provocò dicendogli: “Se sei debole parti, se sei forte ritorna”. È proprio a fronte di questa frase che Ciusa raccolse il coraggio e ritornò in Sardegna, nonostante l’ambiente fiorentino gli offrisse maggiori opportunità di carriera in ambito artistico rispetto all’ambiente svantaggiato e penalizzante dell’isola. L’opera più importante di questo periodo è La Madre dell’Ucciso (1906).

La Madre dell’Ucciso è una scultura in gesso, attualmente esposta alla galleria civica di Cagliari. Dell’opera pare esistano, complessivamente, altre cinque versioni in bronzo, dislocate in luoghi diversi. Una venne immediatamente fusa dopo il successo riscontrato alla Biennale di Venezia del 1907, l’altra alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, una terza per la Galleria d’Arte Moderna di Palermo e le ultime due concepite per un museo londinese e per la tomba dell’artista nella chiesa di San Carlo a Nuoro. L’opera costituì un punto di svolta nella carriera dell’artista, in quanto è con La Madre dell’ucciso che Ciusa diede inizio a una ricerca più propriamente simbolica. Ciusa scelse di partecipare con questo lavoro alla Biennale di Venezia del 1907, dopo aver avuto qualche esitazione e ripensamento. L’opera venne collocata in una sala che custodiva opere di altri artisti molto importanti come Rodin ma, nonostante ciò, non tardò ad essere notata da un grande critico del Corriere della sera, Ugo Ojetti.

L’opera raffigura una vecchia contadina accovacciata su sé stessa, seduta per terra mentre compie il rito nuorese della Sa ria, una veglia funebre in memoria del figlio, morto assassinato da tre banditi dopo un conflitto nelle campagne circostanti. L’episodio era molto probabilmente legato al fenomeno del banditismo e delle faide. Nello specifico, pare che la vittima fosse stata punita per aver rubato dei maiali. Quella raffigurata da Ciusa, in realtà, non era la vera madre dell’ucciso, ormai deceduto, ma una ragazza a cui l’artista chiese di posare.

Il tema dell’opera non è affatto Casuale: Ciusa conosceva bene la famiglia coinvolta e la vittima, e l’idea di realizzare la scultura venne all’artista il giorno immediatamente successivo alla tragedia. All’epoca l’artista era poco più che adolescente, aveva 14 anni. La voce dell’omicidio si era sparsa velocemente nel paese, e le persone, tra cui lo stesso artista, si erano recati sin da subito sul luogo dell’accaduto.

La donna è ritratta in una posa rigida, statica, e lei è resa dall’artista con grande naturalismo. Tra i dettagli si notano le rughe del viso, ben accentuate, e le vene delle mani che richiamano alla mente la Giuditta di Donatello. L’artista è anche molto abile a conciliare la solidità volumetrica della figura con il ritmo delle linee dell’abito e del copricapo.

Nel 1908 Ciusa si trasferì a Cagliari, dove cominciò un periodo di fruttuoso lavoro che culminò con la realizzazione di alcune delle sue opere più belle. La Filatrice (1908-1909) è la statua con cui Ciusa partecipò, per la seconda volta, alla Biennale, sintomo della sua educazione e della sua forte passione per la statuaria italiana del Rinascimento.

Della Filatrice esistono due versioni. Una, in bronzo, è custodita all’interno del Palazzo Civico di Cagliari; l’altra, in gesso, è invece collocata, sempre a Cagliari, nella Galleria Comunale d’arte ed è la replica, dallo stampo originale, realizzata dall’artista in seguito al danneggiamento della prima versione.

La statua rappresenta la figura di una filatrice, uno dei mestieri più importanti della tradizione dell’isola, ritratta in piedi, con le braccia che vanno a chiudersi verso l’alto mentre la mano mantiene il fuso. La stessa donna, poi, pare assumere la forma del fuso. Le maniche molto ampie creano due cerchi, mentre la gonna dell’abito sardo è stretto tra le gambe, e i piedi sono nudi. La fisionomia del volto della donna ricorda vagamente i ritratti femminili della Firenze del Quattrocento, e, come per La Madre dell’Ucciso, anche nella Filatrice Ciusa riesce ad arrivare ad un risultato di grande solennità.

Gli anni a seguire non furono affatto semplici. Se da un lato l’artista espanse la sua produzione di opere, dall’altro si ritrovò a fare i conti con le due guerre e con le consuete difficoltà economiche. Nel 1919 si avvicinò alla ceramica, tecnica che già aveva sperimentato in passato, fondando inoltre la Manifattura SPICA a Cagliari. In questo periodo partecipò anche a diverse esposizioni: nel 1922 alla Mostra sardo-piemontese di Alessandria, e nello stesso anno partecipò nuovamente alla Biennale di Venezia. L’anno successivo prese parte alla Quadriennale Torinese.

Negli anni a seguire Ciusa continuò a produrre opere, molte tra cui commissionate dai diversi comuni della Sardegna, come il Monumento ai caduti di Iglesias o il Monumento a Sebastiano Satta a Nuoro. Durante la Seconda Guerra mondiale, l’artista soggiornava a Cagliari, dove ricoprì la cattedra di Disegno presso la facoltà di Ingegneria dell’università. Nel capoluogo sardo, tra le città più colpite dai bombardamenti che non risparmiarono il suo studio e le sue opere, Ciusa trascorse gli ultimi anni della sua vita, spegnendosi nel 1949 dopo una lunga malattia.

Bibliografia

Altea, Francesco Ciusa, Nuoro, Ilisso, 2004.

VILLA BORROMEO VISCONTI LITTA: UNA VILLA “DI DELIZIE” a LAINATE

A cura di Beatrice Forlini

Villa Borromeo Visconti Litta è una delle attrazioni culturali più affascinanti di Lainate, cittadina alle porte di Milano, dove a fine Cinquecento il conte e mecenate d’arte Pirro I Visconti Borromeo (1560 ca-1604) fece costruire la sua grandiosa dimora. Questa, ancora oggi, incanta per le sue innumerevoli e affascinanti opere d’arte e di architettura, dal bellissimo ninfeo al grande giardino che la circonda.

La storia di questo complesso inizia proprio alla fine del XVI secolo quando il Conte Borromeo decide di ampliare questo suo vecchio possedimento terriero destinato a “riposteria” per prodotti agricoli, e di trasformarlo nella sua villa ufficiale di rappresentanza, chiamando all’opera eccellenti artisti dell’epoca. Tra di essi si possono citare l’architetto Martino Bassi, i pittori Camillo Procaccini e il Morazzone, Agostino Lodola e il Volpino oltre che agli scultori Francesco Brambilla il Giovane e Marco Antonio Prestinari.

Con il tempo questo luogo diventa quindi una vera e propria “Villa di delizie” dove poter ospitare grandi feste e ricevimenti degni di scrittori, intellettuali e sovrani di passaggio per la vicina Milano. Il Conte fa anche realizzare i giardini e il Palazzo delle Acque, propriamente detto Ninfeo (fig.1) per il quale affida il progetto a Martino Bassi. Si tratta di un luogo ancora oggi di grandissima suggestione per le sue decorazioni e per gli spettacoli idraulici con fontane e schizzi dal pavimento e dai rivestimenti. Il Ninfeo si apre in un susseguirsi di grotte artificiali decorate da stalattiti in tufo, conchiglie e pietre dure, oltre alle stanze rivestite a curiosi mosaici di ciottoli, realizzati da Camillo Procaccini.

Sappiamo inoltre che il Ninfeo era concepito per ospitare una bellissima collezione di dipinti, sculture e curiosità, in parte copie dall'antico o michelangiolesche ma anche con diverse creazioni originali; purtroppo, però la collezione è stata impoverita da una serie di dispersioni tra Ottocento e Novecento, e la stessa sorte è toccata anche alla collezione di dipinti, gravemente impoverita e ormai ricostruibile solo attraverso i vecchi inventari e fonti scritte. Il Ninfeo, però, può essere considerato ancora oggi uno degli esempi ingegneristici più importanti e significativi del genere, ed è ancora attivo grazie a sofisticati meccanismi idraulici e all’alimentazione dell’immenso serbatoio delle acque.

Sempre Camillo Procaccini, affiancato dal fratello paesaggista Carlo Antonio e da altri collaboratori, tra il 1602 e il 1603 realizza la decorazione ad affresco di una serie di ambienti al piano terra dell'ala più antica dell'edificio residenziale; qui, in elaborate incorniciature di mascheroni, animali mostruosi e grottesche, si inseriscono rappresentazioni mitologiche e classiche attraverso allegorie e imprese araldiche. Questi affreschi sono stati in larga misura strappati durante i lavori di restauro che hanno coinvolto la villa e il giardino a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ma sono stati poi ricollocati, permettendo così ai visitatori di recuperare questa cultura figurativa Cinquecentesca, seppur vanno tenuti in considerazione i danni intercorsi dalla realizzazione avvenuta più di tre secoli prima.[1]

Fino alla prima metà del Settecento la Villa mantiene un impianto invariato con l’originale struttura a pareti in laterizio intonacato con un portico sostenuto da colonne litiche a pianta rettangolare e uno scalone a due rampe in posizione angolare.

È invece con Giulio Visconti Borromeo Arese, ultimo erede della dinastia, che vengono realizzati i primi interventi che ne modificano l’assetto originario: egli fa costruire il “Quarto Nuovo” (fig.2), un corpo di fabbrica in laterizio a chiusura della corte d'ingresso e perpendicolare alla struttura Cinquecentesca, caratterizzato da una pianta rettangolare, due ali laterali poco sporgenti rivolte al giardino e una sala da ballo al piano nobile.

Sempre in questo periodo vengono rimodellati il Ninfeo e il giardino, sotto la guida dell’architetto e pittore ornatista dell’Accademia di Brera, Giuseppe Levati, con l'inserimento di un emiciclo e della fontana di Galatea (fig.6), formata da una bellissima vasca circolare corredata da statue degli artisti ticinesi Francesco e Donato Carabelli. Poi per volere del nipote di Giulio, il marchese Pompeo Litta, le facciate del Ninfeo vengono rivestite da concrezioni calcaree che lo armonizzano ancora meglio al contesto naturalistico del giardino, dopo l’affermazione del gusto per i giardini all'inglese. Dopodiché all’inizio del XIX secolo viene anche inserito un boschetto paesaggistico, molto di moda al tempo, animato da lievi dislivelli del terreno, con scomparti verdi ad andamento irregolare dove prevalgono piante ad alto fusto e cespugli.

Oltre alle sue maestose architetture e decorazioni, infatti, la parte più significativa di questo grandioso complesso rimane la grande zona lasciata a giardino, di circa tre ettari e probabilmente sin dalle origini suddivisa in quattro grandi scomparti scanditi da piante di agrumi in vaso, con due serre fredde destinate al ricovero invernale degli agrumi e, successivamente, da due serre calde per le specie più esotiche. È interessante da questo punto di vista una descrizione redatta nel 1840 da un botanico che rende l’idea delle grandi varietà di piante che dovevano essere presenti nel maestoso giardino, tra cui ad esempio ananas, banani, caffè, orchidee, ibisco e gardenie. Oggi nel parco si contano alberi appartenenti a ben più di 50 specie diverse e arbusti classificabili in 15 specie. Di notevole interesse sono anche due serre in ferro e vetro in stile Liberty che nel 2015 sono state oggetto di una importante riqualifica, grazie a un finanziamento da parte della Fondazione Cariplo.

I primi restauri e la riattivazione dei giochi d'acqua della Villa si devono ad Alberto Toselli che rileva la proprietà nel 1932 dopo il declino della famiglia Litta e la cessione della Villa al Demanio dello Stato nel 1866; è solo, però, in seguito all'acquisto da parte del Comune di Lainate nel 1971 e agli interventi di recupero del Ninfeo dopo un lungo periodo di abbandono, che l’arte e la storia di quella che era stata una grandiosa dimora hanno ripreso a stupire i visitatori con anche eventi a tema e mostre temporanee. (fig. 3,4,5,7,8)

Note

[1] Scheda SIRBeC Villa Visconti Borromeo Litta-complesso consultabile online all’indirizzo: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03427.

Sitografia

Sito Villa Litta: https://www.villalittalainate.it/index.php

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03427/

UN’UMANISTA D’ECCEZIONE: GIOVANNI PONTANO E LA CAPPELLA PONTANO

A cura di Alessandra Apicella

Giovanni Pontano

Nel contesto napoletano la parabola dell’Umanesimo fu strettamente legata alla figura di un sovrano, Alfonso I, che, conquistato il potere nel 1442, inaugurò la stagione aragonese, destinata a durare fino alla fine del secolo. Conscio dell’importanza e del valore politico che il mecenatismo poteva avere in un regno come quello napoletano, intorno a lui riunì un’intera generazione di umanisti e letterati di grande spessore. Figure come Antonio da Pisa, Andrea dell’Aquila, Bartolomeo Facio e Lorenzo Valla furono solo alcune delle autorevoli personalità che gravitarono intorno alla figura del sovrano aragonese e che coniarono l’immagine di una corte all’avanguardia e dinamica. Tra questi, non si può non menzionare un personaggio di eccezione che si impose immediatamente in questo panorama: Giovanni Pontano.

Di origine umbra, dopo un’iniziale formazione nella terra natìa, Pontano si trasferì nella più grande città di Napoli, alla corte di Alfonso I, dove si guadagnò immediatamente la protezione e la simpatia del più anziano letterato di corte, il Panormita. Sempre più legato alla dinastia aragonese, Pontano, già assunto nella Cancelleria nel 1452, instaurò un rapporto sempre più solido negli anni seguenti, durante il regno di Ferdinando I d’Aragona, detto Ferrante.

Letterato prolifico in ogni campo, godeva di un’erudizione greca e latina senza paragoni, che gli permise di misurarsi con opere che andavano dalla lirica latina di materia amorosa, sulla scia catulliana, alla produzione di dialoghi più impegnati dal punto di vista tematico, dalla caratura più ufficiale e più connessa alle sue mansioni a corte. Guadagnata una posizione di rilievo all’interno dell’Accademia del Panormita, di cui avrebbe preso il comando alla morte del letterato, divenne precettore per Alfonso duca di Calabria e iniziò ad occupare un ruolo di primo piano nell’ambito della politica di Ferrante. All’acme della sua carriera umanistica e politica, dopo aver ricevuto l’incoronazione come poeta laureato a Roma nel 1486 e la nomina a primo segretario reale l’anno successivo, la discesa del re francese Carlo VIII e l’inizio delle guerre d’Italia comportò un tracollo generale, che influenzò anche la sua produzione letteraria, più incline adesso ad una visione sconsolata delle vicende umane.

La Cappella Pontano

Legata a questo periodo sia da un punto di vista cronologico che simbolico è la committenza del mausoleo di famiglia, la cosiddetta Cappella Pontano.

Edificata durante gli anni Novanta del Quattrocento, la basilica sorge addossata alla chiesa di Santa Maria Maggiore, e dalla sua posizione è possibile identificare un carattere peculiare. La cappella è infatti posizionata come un’antica tomba romana, a lato di una strada: via dei Tribunali, una delle principali via della città. L’edificio nasceva come cappella gentilizia, in quanto di famiglia non nobile, ed era affiancata da quello che era il suo palazzo, attualmente non più esistente e sostituito intorno alla prima metà del XX secolo dal palazzo dell’Istituto Tecnico Commerciale Armando Diaz. La chiesa, adibita a mausoleo, è dedicata alla Vergine e a San Giovanni Evangelista e non presenta una paternità certa dal punto di vista architettonico. Le ipotesi oscillano, e i nomi che si fanno sono quelli di due personalità eminenti, fra’ Giocondo o Francesco di Giorgio Martini. L’edificio presenta alcune somiglianze, nella struttura, con un sepolcro in laterizio a forma di tempio, il Tempio romano del Dio Redicolo, databile intorno al II secolo d.C. e che, secondo la maggior parte degli studiosi, dedicato alla nobile donna romana, Annia Regilla.

Per quanto riguarda il progetto risulta accreditata l’ipotesi per cui Pontano lo avrebbe ottenuto da qualche architetto fiorentino, probabilmente grazie ai suoi contatti nel mondo erudito, da lui considerato e fatto proprio e poi messo in opera grazie a maestranze locali.

La cappella si presenta come un semplice blocco rettangolare di piperno, con due porte di accesso. Una, su via dei Tribunali, presenta anche delle decorazioni floreali, e quella di fianco alla chiesa di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta. La facciata che si mostra su via del Sole, invece, è interamente di piperno. Le pareti sono decorate con paraste composite, poggianti su un alto basamento, ed i capitelli, ornati in modo molto raffinato, reggono una trabeazione continua che interessa tutto l’edificio. La parte conclusiva, in altezza, prevede un ampio e alto attico, volto a richiamare l’impianto architettonico trionfale. L’edificio prevede due ingressi e sui lati sono poste alcune inscrizioni che accompagnano la presenza di finestre. Queste iscrizioni, le tabulae marmoree, riportano, in latino, con un’elegante scrittura all’antica, alcuni motti di tipo civico, scritti dallo stesso umanista, e aventi come modello la produzione e la filosofia liviana.

L’ingresso principale, spoglio ma estremamente elegante nella sua semplicità marmorea, prevede nella parte alta un’ulteriore inscrizione, con i nomi dei santi, del committente e dell’anno di costruzione, sormontati dagli stemmi di famiglia dei Pontano e dei Sassone, famiglia della moglie, venuta a mancare nel marzo del 1490 e a cui è intimamente connesso il progetto di questo edificio.

Passando all’interno, in linea con l’esterno, è presente un unico grande vano rettangolare con copertura a botte. Anche qui sulle pareti sono poste delle epigrafi, in questo caso sia in greco che in latino, tanto di mano propria dell’umanista quanto citazioni di carattere funerario. Per quanto riguarda quelle ideate appositamente dal poeta, alcune di queste epigrafi furono pensate per familiari che sarebbero stati sepolti lì in futuro, tra cui lo stesso Pontano. Questi pensieri furono poi anche raccolti in un libro successivamente pubblicato, il De Tumolis.

In una generale tendenza armonica tra architettura e colori, il pavimento maiolicato crea un forte contrasto con le pareti bianche. Infatti, risulta costituito da formelle esagonali con motivi decorativi che vanno dai ritratti, agli stemmi, da altre iscrizioni a figure allegoriche, di cui è possibile apprezzare l’evidente influsso orientaleggiante.

Altra nota di colore si attesta nell’altare marmoreo contenente la reliquia pagana del braccio di Tito Livio e sormontato da un affresco della Vergine col Bambino e dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, attribuito alla mano di Francesco Cicino.

Abbandonata per molto tempo ed utilizzata nei modi più disparati, come abitazione o ancora come punto di vendita ortofrutticolo, la cappella solo nel XVIII venne sottoposta ad un primo intervento di restauro, per volere del re Carlo di Borbone, che permise il mantenimento delle forme dell’edificio originale e la possibilità di riportarlo alla sua funzione originaria. Utilizzata anche come deposito di bare durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1992 la cappella è entrata in custodia del Dipartimento Cultura del Comune di Napoli che ne ha permesso l’apertura e la fruibilità al pubblico.

L’opera, priva di paralleli analoghi sia in Italia centrale che settentrionale, si presenta come decisamente insolita, fondendo insieme elementi antichi e pratiche cristiane, nell’ottica di un rapporto quasi osmotico tra queste realtà. In più, il committente risulta essere un’umanista di prim’ordine che partecipa anche attivamente al progetto e alla sua decorazione lasciando una propria impronta e rendendo l’edificio, difatti, unico nel suo genere.

Bibliografia

Giancarlo Alfano, Paola Italia, Emilio Russo, Franco Tomasi, Letteratura Italiana. Dalle origini a metà Cinquecento, Mondadori Università, Milano 2018

Anthony Blunt, Architettura barocca e rococò a Napoli, edizione italiana a cura di Fulvio Lenzo, Mondadori, 2006

Sitografia

http://www.ilportaledelsud.org/cappella_pontano.htm

http://www.turismoanapoli.it/32-cappella-pontano-napoli.html

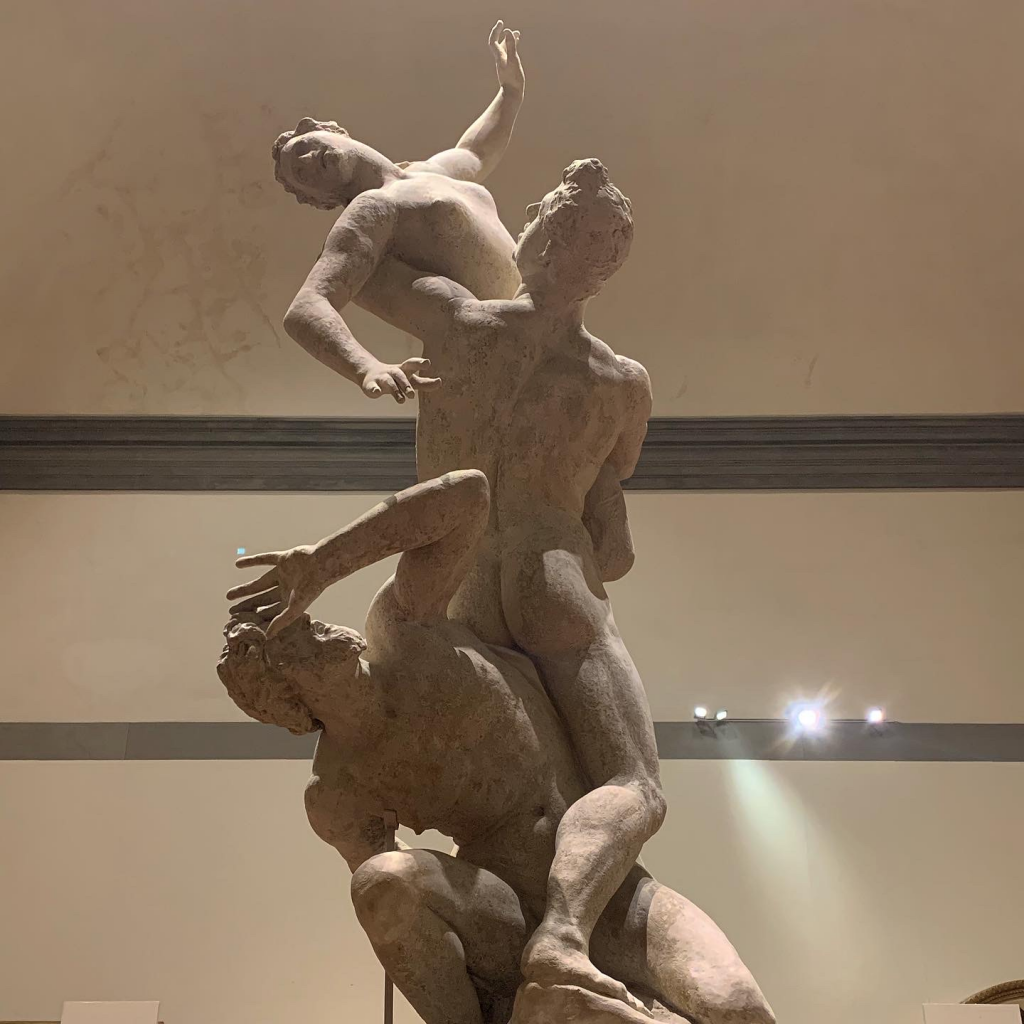

GIAMBOLOGNA: IL RATTO DELLE SABINE

A cura di Federica Gatti

Il fiammingo Jean Boulogne, noto in Italia come Giambologna, nacque nel 1529 a Douai, nel Nord della Francia, e compì il suo apprendistato in patria con lo scultore Jacques Dubroeucq. Dopo aver studiato ad Anversa ed aver avuto contatti con l’ambiente di Fontainbleau, compì un viaggio di istruzione a Roma, consueto per gli artisti europei, ma sulla via del ritorno, nel 1553, sostò a Firenze e lì si fermò definitivamente, entrando in sodalizio con il mecenate delle arti Bernardo Vecchietti, primo tramite con la corte del duca Cosimo e di suo figlio Francesco de’ Medici.

La sua capacità di restituire in forme plastiche la verità naturale e di scolpire corpi nudi all’antica, con particolari riferimenti alla scultura ellenistica, ma ricchi di bellezza vicine alla natura, resero Giambologna famoso nella rappresentazione di animali, ma fu con Il Ratto delle Sabine che raggiunse il suo maggior successo.

Era infatti la raffigurazione della figura umana in movimento e la relazione tra più figure ciò che lo interessava maggiormente. Questo gruppo scultoreo occupa un posto di rilievo sotto la Loggia dei Lanzi, collocata in posizione angolare vicino al Chiasso dei Baroncelli. Completato nel 1582, è l’incarnazione perfetta del gusto sofisticato per la composizione complessa e per un’arte destinata al piacere di pochi iniziati che piaceva al Granduca Francesco de’ Medici.

Le circostanze dell’inizio della realizzazione dell’opera e della sua commissione sono sconosciute, ma si sa che il progetto deve essere stato già in corso quando, in una lettera al Duca di Urbino datata 17 ottobre 1581, Simone Fortuna scrisse «presto uscirà fuori un gruppo di tre statue opposto alla Giuditta di Donatello nella Loggia dei Pisani»[1], dove verrà collocato nell’agosto del 1582.

La procedura che seguiva Giambologna per le sue sculture prevedeva la realizzazione di un piccolo bozzetto in cera, realizzato attorno ad un’armatura di fil di ferro. Successivamente, per offrire un’immagine più accurata della futura statua, realizzava un modello di terra[2], il quale concentrava una maggior attenzione sulle proporzioni. A questa fase potevano essere associati studi separati di dettagli del corpo, come ad esempio gli studi dei volti.

Infine, veniva realizzato un modello in gesso della stessa grandezza dell’opera, che veniva usato dagli assistenti della bottega come modello per la trasposizione in marmo. Uno dei suoi assistenti per le sculture in marmo, a partire dal 1574 circa, fu Pierre de Franqueville (italianizzato in Pietro Francavilla): proprio Il Ratto delle Sabine fu scolpito con l’aiuto di Francavilla, così come Ercole e il Centauro, collocato anche esso sotto la Loggia dei Lanzi, e le sei statue collocate nella cappella Salviati, all’interno della chiesa di San Marco a Firenze.

«E così finse, solo per mostrar l’eccellenza dell’arte, e senza proporsi alcuna istoria, un giovane fiero, che bellissima fanciulla a debil vecchio rapisse et avendo condotta quasi a fine questa opera maravigliosa, fu veduta dal Serenissimo Francesco Medici Gran Duca nostro, et ammirata la sua bellezza, diliberò che in questo luogo, dove or si vede, si collocasse»[3].

Come scrive Raffaello Borghini nel Riposo, l’intenzione originaria dell’artista fu quella di scolpire tre figure interagenti e in movimento, non quella di rappresentare il leggendario episodio romano del rapimento delle donne dei Sabini da parte dei compagni di Romolo: si tratta quindi della raffigurazione di un uomo maturo, un giovane e una donna, che il più giovane sottrae all’uomo più vecchio e meno forte di lui[4].

Solo grazie a Raffaello Borghini si arriva a definire l’episodio narrato dall’artista:

«gli fu detto, non so da cui, che sarebbe stato ben fatto, per seguitar l’istoria del Perseo di Benvenuto, che egli avesse finto per la fanciulla rapita Andromeda moglie di Perseo, per lo rapitore Fineo zio di lei, e per lo vecchio Cefeo padre d’Andromeda. Ma essendo un giorno capitato in bottega di Giambologna Raffaello Borghini, et avendo veduto con suo gran diletto questo bel gruppo di figure et inteso l’istoria, che dovea significare, mostrò segno di maraviglia; del che accortosi Giambologna, il pregò molto che sopra ciò gli dicesse il parer suo, il quale gli concluse che a niun modo desse tal nome alle sue statue; ma che meglio vi si accomoderebbe la rapina delle Sabine; la quale istoria, essendo stata giudicata a proposito, ha dato nome all’opera.»[5]

Per Giambologna il rapimento era metafora universale dell’amore che vince su tutto: aveva quindi dato forma a un soggetto eterno, di facile comprensione, che poteva alludere a vari episodi letterari (basti pensare, oltre al ratto delle Sabine, al rapimento di Elena oppure a quello di Proserpina), ma che veniva espresso senza l’utilizzo in un lessico troppo volgare.

L’opera è stata più volte messa a confronto con il precetto michelangiolesco della

«figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre […] imperocchè la maggior grazia e leggiadria che possa avere una figura è che mostri il moversi, il che chiamano i pittori furia de la figura […] e per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata, che quella de la fiamma del foco […] si che, quando la figura avrà questa forma, sarà bellissima»[6],

anche se è molto lontana dalla tormentata spiritualità dei marmi michelangioleschi. Questo gruppo scultoreo, infatti, è concepito come risposta a un problema di natura formale: l’intrecciarsi delle tre figure, che sono anche tre tipi della scultura. In una lettera lo stesso Giambologna dichiara proprio di aver soltanto voluto «dar campo alla sagezza et studio dell’arte»[7], disinteressandosi al soggetto.

Il focus dato dall’artista all’opera è sulla naturalezza espressiva, veicolata dal corpo nudo, a esprimere la forza del giovane innamorato, la bellezza della donna e la perdita del vecchio marito. Nel tardo Cinquecento un rapimento d’amore era un tema dove il nudo era accettato anche dalla sensibilità religiosa della Riforma cattolica: esso vinceva ogni eccessivo erotismo grazie alla sua rappresentazione che rimandava ai modelli neoclassici e grazie alla riproduzione esatta dei lineamenti delle tre figure.

Una caratteristica che rende quest’opera uno dei maggiori successi di Giambologna è che le tre figure sono state realizzate a partire da un unico blocco di marmo, caratterizzate per una composizione che si sviluppa, ruotando, in maniera ascensionale, anche se le tre masse non si staccano troppo dal basso del volume, dove è concentrato il peso.

Solo successivamente all’attribuzione del soggetto dell’opera, Giambologna provvide a porre sulla base un rilievo bronzeo che permettesse di riconoscere il soggetto della scultura, ricollegandosi con il rilievo posto da Benvenuto Cellini alla base del Perseo.

La particolarità di questo gruppo scultoreo è esplicitata nella possibilità di poterlo osservare da più punti di vista. Il fuoco dell’opera è il giovane romano, al quale spetta la funzione di unione e intreccio: è infatti l’unica figura che ha punti di contatto con le altre due, essendo il vecchio e la fanciulla fisicamente scollegati. L’unico legame tra queste ultime due figure si può riscontrare nel gesto del sabino, il quale quasi si copre il volto con la mano, turbato dal rapimento della fanciulla.

Se osserviamo il gruppo con Palazzo Vecchio sullo sfondo possiamo notare come l’andamento dell’opera sia dato dalla postura del romano, quasi ad arco di circonferenza, la cui concavità viene ripresa proprio nella postura della schiena dello stesso. Il punto di forza della statua cade nella stretta delle braccia del giovane attorno ai fianchi della fanciulla, punto in cui può essere sintetizzato tutto l’episodio del rapimento. La stessa stretta di braccia, collegandosi alla rotazione della donna, con le gambe rivolte alla destra del romano, e del suo braccio destro che passa sopra il rapitore, definisce il movimento rotatorio del gruppo ma anche una vera e propria rappresentazione di forza.

Se si osservano le figure dando le spalle a Palazzo Vecchio si possono osservare tutte e tre le teste: gli uomini rivolgono entrambi lo sguardo verso l’alto, alla fanciulla, la quale guarda anche essa verso l’alto, al cielo.

I corpi delle figure, collegati tra di loro attraverso un incrocio di linee, si legano a formare due archi che curvano a destra. Da questo lato si può vedere come il fianco della fanciulla compensi il vuoto spaziale dettato dall’inarcamento del giovane. La giovane donna cerca di allontanare la testa dal romano, divincolandosi anche con le gambe, le quali risultano piegate. Una posizione più statica è, invece, quella assunta dal vecchio, seduto sopra ad una roccia.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

[2] Il modello di “terra cruda” di quest’opera è attualmente collocato all’interno della Galleria dell’Accademia, sempre a Firenze.

[3] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[4] All’indomani della fondazione di Roma, Romolo si preoccupò inizialmente di fortificarla per poi passare, successivamente, al suo ripopolamento. Si rivolse quindi alle popolazioni vicine per stringere alleanze tramite le quali ricevere donne, ma nessuno rispose all’appello. Romolo decise quindi di istituire dei giochi detto Consualia ai quali invitò i popoli vicini. Ad un segnale che venne precedentemente stabilito, effettuato durante i giochi, i soldati romani presero in ostaggio le donne non sposate, lasciando il resto del popolo libero di fuggire.

[5] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[6] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la Pittura, 1584, tratto da É. Passignat, Il Cinquecento. Le fonti per la storia dell’arte, Carocci, Roma 2017

[7] Si tratta di una lettera scritta da Giambologna al duca di Parma Ottavio Farnese il 13 giugno 1579.

Bibliografia

Adorno, L’arte italiana. Le sue radici medio-orientali e greco-romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Dal classicismo rinascimentale al barocco, volume secondo, tomo secondo, Casa editrice G. D’Anna, Firenze, 1993.

Gasparotto, Giambologna, in Grandi Scultori vol. 12, Gruppo editoriale l’Espresso, Roma, 2005.

Francini, Il Giambologna a Firenze, a cura di, testi di Francesco Vossilla, Firenze, 2009.

Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2017.

Sitografia

https://www.artesvelata.it/ratto-sabina-giambologna/

STRATIFICAZIONE STORICA DI CAPUA E LA BASILICA DI SANT’ANGELO IN FORMIS

A cura di Alessandra Apicella

Tra la seconda metà del VI e dell’VIII secolo, l’Italia si ritrovò divisa in due aree di influenza: quella che faceva capo alla popolazione dei Longobardi e quella dell’esarcato, sottoposta al protettorato dell’Impero d’Oriente con sede a Costantinopoli. Per quanto concerne i primi, questi discesero in Italia dalla Germania Orientale nel 568 e i loro domini nella penisola interessarono due ampie aree: la Langobardia Maior, estesa dalle Alpi alla Toscana e la Langobardia Minor, concentrata prevalentemente nell’area centro-meridionale, importante centro politico dopo la sconfitta del re longobardo Desiderio da parte di Carlo Magno (771). Dopo la battaglia, una delle figlie di Desiderio, Adelperga, sposò il nobile longobardo di origine friulane, Arechi, che divenne principe di Benevento nel 774 con il nome di Arechi II.

Una volta spostato l’asse di interesse politico e sociale verso il meridione, i principali insediamenti longobardi principali di quest’area, Benevento, Salerno e Capua, divennero centri di irradiamento culturale di prim’ordine fino all’arrivo della popolazione normanna che si fece promotrice dell’unificazione dei territori sotto il medesimo dominio, quello di Ruggero II, nel 1130.

Tra i suddetti centri meridionali, la città di Capua divenne ben presto crocevia e polo culturale, sia per la sua posizione strategica che per la sua origine romana. La storia di questa città si caratterizza per molte fasi di stratificazione storica che hanno permesso lo sviluppo di realtà culturali differenti, in perfetta armonia tra loro, attraverso l’usuale tendenza di guardare al passato e alle proprie radici.

L’antico nucleo originario della città di Capua, chiamata altera Roma da Cicerone, corrisponde all’attuale Santa Maria Capua Vetere. Distrutta dalle incursioni saracene per una guerra interna al ducato di Benevento, la popolazione fu costretta alla fuga e si rifugiò nella zona di Triflisco, per poi collocarsi, a distanza di breve tempo, su un’ansa del fiume Volturno.

Il sito di questa rifondazione era in piena pianura, sul luogo di quella che era stata Casilinum, il porto della Capua antica, rispetto a quella più arroccata precedente, ma altrettanto inespugnabile grazie alla naturale difesa data dal fiume. La nuova città si pose subito in assoluta continuità con il suo passato romano e alto medievale, ereditandone nome, cittadinanza e tessuto sociale. Mentre il sito antico finiva in un decadimento progressivo a causa di mancanza di attenzione, la nuova città divenne capitale del principato di Capua, e riuscì ad estendere il proprio controllo anche su altre cittadine e territori limitrofi, come nel caso della frazione di Sant’Angelo in Formis. Quest’ultima, ai piedi del monte Tifata, è attualmente parte integrante della provincia di Caserta, nell’ambito del comune di Capua, e particolarmente famosa per l’omonima chiesa.

Edificata in epoca longobarda e dedicata al culto di San Michele, molto diffuso presso la popolazione, ricostruita e decorata nel 1072, per volere dell’abate Desiderio, come attestato dall’inscrizione in facciata, la basilica sorge sugli antichi resti di un tempio preesistente pagano, dedicato alla divinità preromana di Diana Tifatina. L’interpretazione etimologica del termine “in Formis” risulta ancora in dubbio, molteplici sono le ipotesi come quella che deriverebbe dal termine latino forma (acquedotto), che potrebbe indicarne la vicinanza ad un condotto o anche la derivazione dalla parola informis (senza forma), alludendo, invece, ad una condizione più spirituale.

L’edificio riprende lo schema paleocristiano basilicale con nartece e tre navate, terminanti in tre absidi, inoltre, è priva di transetto. La navata centrale è il doppio delle laterali in ampiezza ed è anche più alta, come si evince anche dell’esterno, riprendendo il modello benedettino-cassinese. La divisione tra le navate è marcata da colonne di spoglio, con capitelli corinzi che sorreggono archi a tutto sesto. Sia nelle colonne che nel tessellato del pavimento è possibile identificare materiali di spoglio provenienti dall’edificio pagano precedente, rinvenuto nel 1877 e di cui la basilica ne ripercorre il perimetro con l’aggiunta poi delle tre absidi finali. L’edificio presenta una strutturazione al suo interno in arcate, finestre monofore nella parte alta ed un tetto a capriate lignee.

La chiesa è celebre soprattutto per un importantissimo ciclo di affreschi, di cui è possibile datare la produzione entro l’epoca dell’abate Desiderio, rappresentato in atto di omaggio dell’edificio a Cristo nell’abside. L’abate è rappresentato con l’aureola quadrata, simbolo utilizzato per le persone ancora in vita, ma già con fama di santità, ed è descritto con minuta attenzione nelle vesti e nel volto, tanto da risultare quasi un ritratto. Nel modellino della chiesa, tenuto dall’abate, si sono invece riscontrate delle differenze rispetto all’edificio vero e proprio, sia nella resa degli archi del nartece che nella posizione del campanile: gli archi nell’edificio sono a sesto acuto, mentre nell’affresco a tutto sesto, e il campanile, che nell’edifico si trova a destra, è spostato a sinistra nella raffigurazione. Questa differenza potrebbe essere riconducibile tanto a delle modifiche avvenute poi nell’edificio quanto ad una tendenza semplificatoria della raffigurazione nella resa dell’affresco. Nel ciclo di affreschi, che culmina con la rappresentazione di Cristo in trono circondato dai tetramorfi e dalla volta celeste, nell’abside centrale, si dispiega la rappresentazione della storia dell’umanità.

Nella navata centrale si possono osservare scene del Nuovo Testamento, come compimento dell’Antico, raffigurato invece nelle navate laterali, secondo la considerazione per cui il ciclo veterotestamentario si pone come una sorta di previsione del nuovo. Il ciclo è suddiviso in tre registri per ogni parete, per cui il primo registro della parete di destra si concludeva in maniera continua nel primo registro della parete di sinistra, avendo nella posizione del coro il punto privilegiato di visione. Ogni scena, per sottolinearne l’indipendenza dalle altre, è dipinta all’interno di finti riquadri delimitati da colonne. Nella zona dei pennacchi, tra la fine della colonna e l’inizio del registro, sono rappresentati perlopiù Profeti con cartigli o Sibille, che si rifanno alla scena poi rappresentata nel registro sovrastante. L’attenzione al dettaglio della resa volumetrica e naturalistica dei personaggi si evince dalle particolari scocche rosse sul viso, elementi usuali nella pittura romanica-bizantina dell’epoca.

Data la prestigiosa committenza (l’abate Desiderio) e la vicinanza di questo luogo alla sede di Montecassino, è probabile che le maestranze fossero le stesse della sede abbaziale, che rappresentava un vero e proprio crogiolo artistico in cui erano presenti sia maestri italiani di tradizione latina, sia maestri di origine orientale, depositari della tradizione greco-bizantina. Il ciclo nella sua organizzazione presenta un forte impatto narrativo, enfatizzato anche dalla presenza di didascalie, quasi come se fosse una trasposizione di un codice miniato. In più è importante la lettura delle singole scene, oltre che quella complessiva, nell’ottica di analizzare il punto preciso in cui sono poste e della visibilità di cui godevano verso i fedeli e i monaci.

Per quanto riguarda l’esterno dell’edificio, la facciata è preceduta da un portico a cinque arcate ogivali, di cui la centrale è più alta delle altre e presenta elementi marmorei di reimpiego. Immediatamente visibile è anche l’altezza maggiore della navata centrale, che si mostra all’esterno con una resa a salienti e l’aggiunta di tre monofore. Le arcate sono rette da colonne di marmo cipollino a sinistra e granito grigio a destra, e presentano capitelli differenti tra loro, in quanto elementi di spoglio. Alla destra della facciata è presente il campanile, con un basamento in blocchi di reimpiego ed un fregio con decorazioni zoomorfe; al secondo piano si attesta una fila di bifore.

L’atrio presenta alcune decorazioni in corrispondenza delle lunette degli archi, di cui quella centrale presenta una particolarità: è visibile, infatti, una doppia lunetta, dovuta ad un innalzamento della volta. La più bassa presenta una maestranza maggiormente bizantina, più grafica e meno volumetrica; al contrario, quella più in alto, databile ad un intervento successivo, oltre a presentare una gamma cromatica più sgargiante, prevede anche una resa più dinamica delle figure di Cristo e degli angeli.

La basilica di Sant’Angelo in Formis riesce a racchiudere in sé secoli di storia che si sono propagati nel corso del tempo e che si mostrano attraverso dettagli e riusi di elementi di spoglio in perfetta armonia tra di loro, come parte integrante di una storia comune che racconta e mostra la natura caleidoscopica e artistica del meridione italiano.

Bibliografia

Bertelli C., Invito all’arte 2. Il Medioevo, edizione azzurra, scolastiche Bruno Mondadori, 2017

Bonelli R., Bozzoni C., Franchetti Pardo V., Storia dell’architettura medievale, editori Laterza, 2012

LA MASSERIA BRUSCA, IL GIARDINO DEL TEMPO SOSPESO

a cura di Letizia Cerrati

La Masseria Brusca sorge nel territorio di Nardò, ai bordi della strada vicinale che porta dalla città alla litoranea ionica, in direzione di Torre Inserraglio, Sant’Isidoro e Porto Cesareo.

Potrebbe sfuggire allo sguardo distratto del visitatore di passaggio, protetta dall’anonimato di una piccola rientranza sul ciglio della strada.

La si raggiunge percorrendo un’ampia strada, immersa in un paesaggio rude e selvatico di terra rossa, punteggiato di orticelli, muretti a secco e pale di fichi d’india,

I panorami salentini evocano nell’immaginario collettivo una peculiare tipologia architettonica, quella della masseria.

Talune di un bianco abbacinante spiccano tra le zolle rosse di terra salentina, comprendendo al loro interno ampi cortili, fecondi terreni coltivabili, aree destinate al pascolo, che coesistono in armonia con sobrie dimore private.

La dimensione agreste della Masseria Brusca echeggia nel suo toponimo, che parrebbe derivare dall’omonima erba spontanea, nota anche come erba cavallina, anticamente utilizzata per strigliare il manto dei cavalli, da cui in seguito prese il nome la moderna spazzola con la medesima funzione.

La struttura fu costruita nel Cinquecento come abitazione rurale, costituita da una grande torre, utile anche per l’avvistamento degli invasori turchi, da stalle, fienili e aie, circondata da un alto recinto di pietre munito di paralupi[1].

A quel tempo la masseria era di proprietà della famiglia Carignani, nel 1721 passò nelle mani della famiglia Dell’Abate, in particolare del chierico Gian Vincenzo e poi del nipote Francesco Maria.

Seguendo una tendenza tipica della metà del Settecento i possidenti decisero di apportare notevoli modifiche all’edificio.

Si assistette in quel periodo ad un mutare della destinazione d’uso delle masserie: l’originaria funzione difensiva permaneva come mera reminiscenza, mentre acquisiva rilievo la volontà dei proprietari di rendere la costruzione più graziosa e confortevole.

Le masserie diventarono così luoghi di villeggiatura, connotate da caratteristiche architettoniche che le resero rifugi riposanti in cui i proprietari potevano ripararsi dal frastuono della quotidianità.

Lontani dai doveri, immersi in una rigenerante dimensione panica che coincideva con un nostalgico ritorno alle origini, alla genuina vita campestre, vi trascorrevano le loro giornate, anche se spesso soltanto per il periodo estivo, nei mesi della vendemmia o della mietitura.

Fu quindi coi Dell’Abate che la masseria acquisì note signorili, impreziosita da un sistema composito di giardini chiusi.

Nuovi ambienti vennero accorpati alla torre originaria ed il prospetto si arricchì di sette imponenti archi a tutto sesto sostenuti da pilastri, sui quali fu innalzata una vistosa loggia.

Gli archi sono tutti chiusi, ad eccezione di uno che, aperto su un lungo androne, conduce agli ambienti interni della masseria posti al piano superiore e di un altro che porta ad un cortile di servizio: corredano la facciata sette porte finestre.

Restauri e interventi di manutenzione sono sempre stati condotti nel rispetto delle caratteristiche originarie e delle peculiarità architettoniche della masseria, che conservandosi intatta si presta ad essere utilizzata come set cinematografico.

Il paramento murario esterno prosegue sulla sinistra con una piccola cappella palatina in onore della Madonna Immacolata, edificata nel 1736.

La facciata della cappellina è stata di recente restaurata, recuperando i tenui colori originari, che si accordano opportunamente al resto del complesso.

Le due zone, inferiore e superiore, di cui è composta sono raccordate da eleganti volute laterali; il portale è di modeste dimensioni, sobrio, ed è sovrastato da una altrettanto modesta nicchia ospitante la statua della Madonna.

Coppie di colonne libere su alti basamenti scandiscono la parte inferiore e distanziandosi dalla parete retrostante creano un delicato effetto di concavità.

Al di sopra della trabeazione, con un fregio decorato di rosette e quadriglifi, in corrispondenza delle due colonne estreme poggiano pinnacoli sferici.

Il gioco della concavità continua nella zona superiore con una trabeazione sporgente che poggia su due colonne con capitelli corinzi; il fregio è qui ornato con un motivo a piccoli festoni vegetali.

La struttura termina con un timpano triangolare fiancheggiato da un campanile a vela ruotato di 45°, rivolto nella direzione dei visitatori che accedono alla masseria, contenente una campana databile al 1636.

Proseguendo, all’estremità sinistra s’incontra il portale d’ingresso al Giardino delle Api che, scandito da quattro lesene e sormontato da cinque pinnacoli, ricorda nella forma una porta urbica e dà l’illusione di poter scorgere al di là il centro storico di un paesino.

È provvisto di recinto, rettangolare e diviso in quattro parti proprio come gli altri giardini della masseria, collocati sul lato opposto, ai quali si accede varcando un piccolo portale ad arco, chiuso da un cancello.

Il luogo che si schiude oltrepassata l’inferriata è un’anticamera incantata, un recinto circolare che funge da atrio al mandorleto, al frutteto ed al Giardino delle Statue.

Appare come una corte lussureggiante, fitta di vegetazione e rigata da qualche spiraglio di luce.

Uno dei giardini a cui si accede dall’anticamera verde è quello che contiene la torre colombaia.

Attorniata di mandorli, carichi di fiori con l’affacciarsi della primavera, ha una pianta quadrata e risale al XVI secolo.

Le torri colombaie sono strutture rurali, solitamente edificate insieme alle masserie, dall’aspetto imponente, massicce, simili a fortezze, ma nella realtà atte ad ospitare e ad allevare i piccioni, la cui carne era ritenuta una prelibatezza per palati più raffinati, nonché un’importante fonte proteica.

La torre inoltre fungeva da centro di raccolta delle deiezioni dei volatili, impiegate come concime naturale per i campi.

Il luogo di maggior interesse dell’intera struttura è il Giardino delle Statue, che accoglie i visitatori attraverso un’alta parete concava, sulla quale si spalanca un portale ad arco, sovrastato da un fascione formato da rettangoli recanti motivi geometrici e floreali.