CAPRI TRA UOMO E NATURA: VIA KRUPP E LA GROTTA DELL’ARSENALE

A cura di Alessandra Apicella

Quando si parla dell’isola di Capri molte sono le bellezze naturali, architettoniche e in parte modificate dall’uomo degne di nota, come nel caso di via Krupp, una strada scavata nella roccia che collega il centro di Capri con la baia di Marina Piccola e le grotte sottostanti.

Frederick Alfred Krupp fu un importante imprenditore tedesco che, ereditata dalla famiglia la fabbrica di acciaieria, prevalentemente dedicata agli armamenti, nel 1889 si trasferì a vivere nell’isola azzurra per godere delle bellezze del luogo e della sua vita. Qui si occupò anche di portare avanti le sue ricerche biologiche marine sul plancton, utilizzando il suo panfilo ancorato a Marina Piccola.

La nascita del progetto della costruzione della via è indissolubilmente legata alla mera necessità pratica che Krupp si trovò ad affrontare: il dover arrivare nella baia di Marina Piccola. All’epoca la baia ed il centro di Capri, dove lui risiedeva, nello storico albergo del Quisisana, erano scarsamente collegate in quanto l’unica strada possibile era quella di via Mulo, un semplice sentiero.

Comprata una vasta area di terreno che andava dalla Certosa di San Giacomo al Castiglione, e creatovi un parco, che dopo la Prima Guerra Mondiale prenderà il nome di Giardini di Augusto, propose l’idea della costruzione della via. Nonostante gli iniziali dubbi, la proposta di Krupp alla fine venne approvata ed il progetto fu affidato all’architetto napoletano Emilio Mayer.

Il progetto prevedeva la confisca di alcune terre dal fondo della Certosa e la necessità di tagliare un’ampia parte di roccia viva fino al mare, andando a modificare in modo inevitabile l’assetto e la visibilità di quella parte dell’isola.

I lavori furono ultimati nella primavera del 1902 e sia i giardini che la via presero il nome del loro benefattore, per poi essere, però, modificati nel settembre del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale. Per non mantenere il nome ed il ricordo della potenza distruttrice tedesca, furono rinominati in Via di Augusto e Giardini di Augusto. Al contrario di questi ultimi, che mantennero sempre questa ridenominazione, la via continuò ad essere nominata dalla popolazione caprese con il nome del magnate tedesco, fino a quando nel 1961 la giunta comunale decise di restituirle il nome originario.

La strada ha inizio dai Giardini di Augusto con un breve tratto iniziale retto per poi dipanarsi in una particolare struttura a tornanti, che raggiunge un totale di otto curve. La strada prevede poi una ripresa lineare per un lungo tratto, da cui è possibile osservare i celebri faraglioni di Capri, particolari formazioni rocciose nate dall’erosione dovuta all’acqua famose in tutto il mondo. Dal medesimo tratto si può poi scegliere di proseguire tra due sentieri, che portano rispettivamente alla grotta del Castiglione e quella dell’Arsenale. Alla fine del rettilineo è posto un cancello che segna la fine della strada, che da pedonale si tramuta in carrozzabile, confluendo nella principale Via Marina Piccola, che conduce all’omonima baia.

Sin dalla sua inaugurazione la strada fu utilizzata come sede espositiva per varie opere d’arte contemporanea, particolare il caso del 2010 quando l’artista Pietro Iori, con l’installazione Passo dopo Passo... nella storia e nel mito di Capri posizionò centosei orme che rappresentavano le “impronte” lasciate da personaggi di spessore che hanno influenzato la storia dell’isola. Dagli imperatori romani – quella di Tiberio è infatti la prima – ai dandy, ai musicisti e agli scrittori che fecero di quest’isola un ritrovo per l’anima.

Una peculiarità di questa strada e dell’intera isola di Capri va ravvisata nella sua formazione geologica molto particolare e oggetto di grande interesse dei geologi. Costituita da molti versanti calcarei rocciosi, molto complessi e friabili, è oggetto, purtroppo, di frequenti crolli di frammenti o parti delle pareti rocciose. La stessa via Krupp fu colpita da una di queste frane: nel 1976 un masso si staccò dalla parete rocciosa e danneggiò gravemente la strada, per cui le autorità comunali optarono per una chiusura definitiva. Nonostante fosse nei fatti inagibile, la strada continuò nel tempo ad attirare frotte di turisti, ammaliati dalla sua storia, struttura e bellissima vista, avventurandosi nel percorso, arginando cancelli e muretti di protezione. Un tentativo di riapertura fu attuato nel 1994, ma ben presto fu necessaria un’ulteriore chiusura. La storia di questa via proseguì tra aperture, chiusure e tentativi di lavori attraverso il consolidamento delle pareti e forme di protezione, fino ai giorni nostri. Attualmente la via risulta chiusa a tempo indeterminato dal 2016, ed è possibile osservarla solo dai soprastanti giardini, anche se qualche avventuroso un po’ sprovveduto è sempre possibile osservarlo tra i vari tornanti.

Per chi scavalca e si accinge al percorso, la parte rettilinea della strada cede poi il posto ad un sentiero roccioso, con enormi massi che porta su una scogliera ed infine alla grotta dell’Arsenale, di origine romana.

Raggiungibile anche dal mare, situata a 4 metri dal livello dell’acqua e arretrata di 20 rispetto alla linea di costa, la zona antistante la grotta presenta un chiaro intervento umano di spianamento della roccia con l’obiettivo di creare una sorta di scivolo che permettesse di tirare a secco le imbarcazioni di chi vi fosse giunto via mare. Lo spazio interno della grotta, degradante in altezza verso il fondo, presenta tre cavità al suo interno, più piccole e asimmetriche tra loro. È probabile che ce ne fossero di più, posizionate in modo simmetrico, che però non ci sono pervenute.

La più piccola, isolata ad ovest, è di pianta rettangolare e presenta una muratura in opera reticolata e rinforzi agli angoli. Le altre due, sul fondo della grotta, sono fra loro diverse: quella ad est presenta delle tracce di reticolato, mentre quella ad ovest, di pianta quasi quadrata, è interamente foderata da laterizio. Il toponimo “Arsenale” deriva dal fatto che si credeva che la grotta fosse stata utilizzata dai romani come piccolo cantiere navale, ma mantenne questo nome anche quando ne fu identificata la reale funzione, quella di ninfeo. Come si attesta, infatti, dal ritrovamento di alcune tessere musive e rivestimenti marmorei, doveva essere particolarmente articolato nella costruzione e decorazione, poiché voluto e prediletto come luogo di ritrovo personale dallo stesso imperatore Tiberio. Probabile era anche la presenza di statue, fontane e giochi d’acqua che contribuivano a creare un’atmosfera mistica e molto suggestiva.

Data la sua lontananza dal centro cittadino e le difficoltà impervie che si devono affrontare per raggiungerla, si diffuse la notizia che la grotta e la spiaggetta antistante fossero divenute una delle mete predilette dei nudisti capresi, in cerca di un contatto più diretto con la natura e di maggiore libertà.

Per quanto fra loro distanti temporalmente, questi due interventi di modifica del territorio sono solo alcune delle tracce che ci restano e che hanno contribuito a creare l’immagine dell’isola conosciuta in tutto il mondo. Gli interventi più e meno invasivi, che si sono dipanati dai tempi romani fino al Novecento, si sono sempre perfettamente armonizzati al territorio e all’immagine dell’isola che si aveva, come luogo naturale di bellezza, di ritrovo culturale e intellettuale al di là dei secoli e delle mode.

Bibliografia

Adelia Pelosi, Percorsi Archeologici dell’isola di Capri, Edizioni La Conchiglia

Paolino Mingazzini, Le grotte di Matermania e dell’Arsenale a Capri, in “Archeologia Classica” VII 1955, pp. 139-163

Sitografia

https://isoladicapriportal.com/la-grotta-dell-arsenale-di-capri/

http://www.pariedispari.org/eventi/passo-dopo-passo-nella-storia-mito-capri

I MUSEI SAN DOMENICO DI FORLÌ

A cura di Francesca Strada

Introduzione alla pinacoteca di San Domenico

Nel centro storico di Forlì, più precisamente all’interno di Borgo Schiavonia, si trova il complesso monumentale di San Domenico, attuale sede della Pinacoteca Civica. L’importante raccolta di opere si trovava inizialmente nel Collegio dei Padri della Missione per essere successivamnete spostata nel settecentesco Palazzo del Merenda in Corso della Repubblica, oggi parte del campus universitario dell’Alma Mater Studiorum. La fondazione del convento di San Domenico risale al XIII secolo con iniziale intitolazione a San Giacomo; dopo la soppressione napoleonica, venne adibito a ospedale militare francese, per poi giungere nuovamente nelle mani dei domenicani fino alla definitiva chiusura in seguito all’eversione dell’asse ecclesiastico tra il 1866 e il 1867. Lo stato di degrado e abbandono che ne derivò, portò al crollo del tetto nel 1978, oggi restaurato.

La Dama dei gelsomini

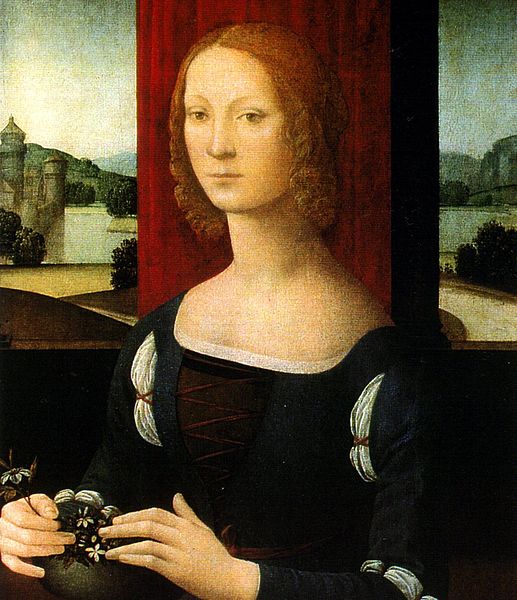

Il percorso espositivo della pinacoteca mira a raccontare la storia della città sotto diversi punti di vista, soprattutto quello della Forlì rinascimentale, periodo in cui il centro romagnolo divenne particolarmente influente nel panorama artistico nazionale. Di un certo rilievo sono alcuni dei capolavori quivi ospitati, come la Dama dei gelsomini, opera di Lorenzo di Credi, nella quale si è sempre cercato di riconoscere il volto dell’indomita “Tigre di Romagna”, Caterina Sforza, senza però trovare nessuna correlazione. L’opera presenta una giovane donna abbigliata secondo il gusto dell’epoca, pur mantenendo una composta semplicità, mentre poggia delicatamente le mani su un piccolo vaso di gelsomini. la vera espressività della figura non va ricercata nel volto, bensì nelle mani e nel loro modo di tangere il vaso e coglierne un fiore.

L’Annunciazione di Palmezzano

Di notevole importanza per il museo sono le sale dedicate a Marco Palmezzano, artista di straordinario ingegno e cuore pulsante dell’arte forlivese. Il Palmezzano, formatosi presso la bottega dell’illustre Melozzo da Forlì, divenne ben presto riferimento per la nobiltà di Romagna, lasciando traccia della sua produzione in tutti i centri limitrofi. Nella pinacoteca di Forlì è custodito il più celebre dei suoi lavori: l’Annunciazione. L’opera, commissionata per la chiesa del Carmine, non ci è pervenuta nel suo stato originale, bensì mancante della figura del Padre Eterno; probilmente a causa di un adattamento settecenstesco mirato ad inserire il quadro all’interno di una nuova cornice, del Creatore rimangono oggi solo una parte della veste e un mano.

La scena si svolge in un portico di forte impatto prospettico, sotto il quale la Vergine riceve l’annuncio da parte dell’Arcangelo Gabriele, i cui riccioli dorati ricascano sulle sue splendide ali piumate. L’attenzione al dettaglio del Palmezzano pare evidente nelle pieghe dell’abito dell’angelo, che risultano particolarmente definite, ma non per questo meno reali. Maria viene colta in un gesto di sorpresa, mentre si porta una mano al petto; dinnanzi a lei, sopra a un piccolo tavolo, si trova un libro di preghiere. La scena è di una forte ariosità, resa attraverso una veduta che si estende in lontananza oltre il porticato. Si scorge la città di Forlì, riconoscibile dal campanile di San Mercuriale, incastonata in un paesaggio che non appartiene realmente al centro romagnolo, ma ricalca il gusto dell’epoca. In secondo piano, la colomba dello spirito santo si libra in aria, compiendo un volo su quelli che paiono essere gli abitanti della città, ma che in realtà sono direttamente tratti dalle Sacre Scritture.

L’Ebe di Canova

L’emblematica bellezza del mondo neoclassico trova nelle sapienti mani del veneto Antonio Canova la sua massima espressione. Il soggetto dell’Ebe non è una novità forlivese per il “Nuovo Fidia”, il quale aveva già rappresentato la leggiadra fanciulla in altre versioni, per un totale di quattro esemplari. La coppiera degli dèi risale al 1816, si tratta di un simbolo della gioventù, le cui vesti gonfie vengono agitate dal vento.

A commissionarne la realizzazione fu Veronica Zauli Naldi Guarini, figlia dei conti Zauli Naldi di Faenza e sposa del conte Guarini di Forlì. La nobildonna, debitamente istruita all’arte e alla musica dalla famiglia, fu un’eccellente committente e amica del Canova, come testimoniano alcune lettere, tanto da chiedergli di realizzare quella che è poi divenuta l’opera più importante dell’abitazione. Negli anni ’80 dell’Ottocento, la scultura venne acquistata dal Comune, finendo per attirarsi l’ira dei socialisti seguaci di Andrea Costa, i quali videro nella spesa pubblica per un bene improduttivo un affronto alla collettività.

Gli affreschi del refettorio

Negli anni ’90 del Novecento, sono stati rinvenuti degli affreschi sul lato nord del refettorio, raffiguranti tre scene, la cui disposizione ricorda quella di un trittico. Partendo da sinistra, i santi Pietro e Paolo donano a Domenico il bastone e il libro dei Vangeli, mentre nella scena centrale i dolenti, Maria Maddalena e un committente sono testimoni della dipartita di Cristo sulla croce. A destra, lo spettatore assiste al miracolo della resurrezione di Napoleone Orsini per mano di Domenico di Guzman. Sul lato sud, gli affreschi recuperati non presentano lo stesso stato di conservazione.

Le mostre

I Musei San Domenico sono noti da tempo per l’organizzazione di importanti mostre che hanno portato a Forlì opere di artisti di fama internazionale. Nell’ultimo periodo la maggior parte delle mostre ha avuto come tema centrale l’indagine di alcuni personaggi che hanno cambiato il mondo occidentale, come Ulisse, Dante e Maria Maddalena; la quale occuperà le sale espositive fino al 10 luglio 2022 con la mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine.”

Per omaggiare questa importante figura femminile sono giunte nel centro romagnolo opere come la Crocifissione di Masaccio, la Santa Maria Penitente del Guercino e la versione ottocentesca di Hayez. Per la realizzazione di questo progetto, i Musei San Domenico hanno collaborato con alcuni dei più importanti musei del mondo, tra cui il Musée d’Orsay a Parigi, i Musei Vaticani, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Rijksmuseum di Amsterdam e molti altri.

Bibliografia

Forlì. Guida alla città, Marco Viroli e Gabriele Zelli, Diogene Books

Sitografia

LA CHIESA DI SAN FEDELE A MILANO IN UN DIALOGO TRA ARTE DEL PASSATO E DEL PRESENTE

A cura di Beatrice Forlini

San Fedele a Milano

La chiesa di San Fedele è situata in una bellissima e tranquilla piazza (fig. 1) a pochi passi dal Duomo di Milano e da Palazzo Marino. Non lontano troviamo anche diversi altri importanti edifici esemplari delle grandi novità architettoniche della Milano di fine Cinquecento.

Questa piazza è anche celebre per la presenza della statua bronzea dedicata ad Alessandro Manzoni, opera di Francesco Barzaghi (1839-1892), eretta nel 1883; proprio qui, infatti, era solito recarsi il grande scrittore per la messa, e purtroppo nel gennaio 1873 sui gradini della chiesa cadde, ormai anziano, battendo la testa. Il colpo fu fatale per lo scrittore, che non si riprese e morì pochi mesi più tardi all’età di 88 anni.

La storia di questa chiesa iniziò proprio nella seconda metà del Cinquecento, quando per volere dei gesuiti e dell’arcivescovo Carlo Borromeo, venne affidata la prestigiosa commissione all’architetto e pittore lombardo Pellegrino Tibaldi (1527-1596), che a partire dal 1569 concepì un monumentale edificio a navata unica, ricco di soluzioni nuove (fig. 2-4). Egli, infatti, dopo lunghi anni passati a Roma per studio e lavoro, divenne l'architetto prediletto di Carlo Borromeo e venne nominato anche Architetto della Veneranda Fabbrica del Duomo, oltre ad essere impegnato in alcuni dei più importanti cantieri, civili e religiosi, della città meneghina.

La chiesa fu consacrata nel 1579, dieci anni dopo l’inizio dei lavori, ma la sua costruzione proseguì per più di un secolo dopo che Pellegrino Tibaldì lasciò il cantiere nel 1586 e partì per la Spagna; i suoi successori però non si scostarono mai troppo dai disegni originali e il cantiere passò prima sotto la direzione di Martino Bassi, poi di Francesco Maria Richini nel 1629 che cominciò i lavori del coro, e ancora ad Antonio Biffi nel 1684 che iniziò ad erigere la cupola, ed infine a Pietro Pestagalli che nell’Ottocento terminò la facciata e realizzò l’altare maggiore. Il volto di S. Fedele, rimane però di impronta Cinquecentesca e Controriformista (fig. 3) nonostante gli interventi si siano protratti per così tanti anni; fa eccezione soltanto il pesante coronamento della facciata che risale infatti a metà Ottocento.

Dopo la soppressione dell’ordine dei gesuiti nel 1814 la Chiesa passò sotto il controllo della vicina chiesa di Santa Maria della Scala, successivamente abbattuta per far posto al Teatro alla Scala. Dopo la Seconda guerra mondiale San Fedele tornò invece ai gesuiti che avviarono una serie di attività sia sociali sia culturali e artistiche, dando vita alla Fondazione Culturale San Fedele.

La storia di questa Chiesa benché piena di memorie antiche non si ferma allo spirito Cinquecentesco, infatti, qui oggi convivono in stretto dialogo con le decorazioni, le strutture architettoniche e i dipinti, alcune opere di arte contemporanea di noti artisti; è infatti presente un piccolo itinerario museale all’interno della Chiesa (inaugurato il 31 dicembre 2014 dopo alcuni restauri) a cura di Andrea Dall’Asta SJ, direttore della Galleria San Fedele e dell’architetto Mario Broggi.

Questo progetto è legato alla storia della Galleria San Fedele, fondata negli anni Cinquanta dalla omonima Fondazione dei gesuiti. Il fondatore, Padre Arcangelo Favaro, si propose come interlocutore del dialogo tra arte e fede, trasformando così la Chiesa di San Fedele in un vero e proprio laboratorio sperimentale ed espressivo in cui hanno collaborato artisti del calibro di Carlo Carrà, Lucio Fontana(fig. 6) e Mario Sironi; dimostrando così che la cosiddetta: «arte “sacra” non era morta ma necessita solo di una “conversione” di linguaggio, che non poteva essere separato da un messaggio, reinterpretato però secondo i linguaggi del tempo odierno».[1] E ancora artisti come David Simpson, Mimmo Paladino, Jannis Kounellis, Sean Shanahan, Claudio Parmiggiani e Nicola De Maria sono stati interpellati negli anni più recenti per riflettere su temi fondamentali della fede con opere site specific pensate appositamente per gli spazi della chiesa.

Tutte queste opere sono esposte in alcuni punti strategici della chiesa, in un itinerario molto interessante che comprende anche le cosiddette “stanze di contemplazione” ovvero la cripta e il sacello, ma anche la sacrestia e la cappella delle ballerine (fig. 8) così chiamata perché fino agli anni Ottanta le danzatrici del vicino teatro alla Scala la sera prima del debutto erano solite portare dei fiori sull’altare della Madonna del latte, un affresco del XIV secolo.

Tra le opere esposte, nella prima cappella sulla sinistra, troviamo la grande pala della Deposizione di Cristo di Simone Peterzano (1533-1599) (fig. 5), che sarebbe diventato maestro del giovane Caravaggio alcuni anni più tardi, il dipinto è caratterizzato da una luce vibrante che definisce ogni figura, da un naturalismo rinascimentale ancora percepibile nello sfondo ma soprattutto da un manierismo coloristico pienamente cinquecentesco. La prima cappella che si incontra sulla destra presenta invece un altare dedicato ad Ignazio di Loyola (1491-1556), fondatore dell’ordine dei gesuiti, raffigurato nella pala realizzata da Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano (1573-1632) tra i principali artisti del capoluogo lombardo del XVI secolo; la pittura del Cerano si distingue per un carattere intensamente espressivo e uno stile tardo manierista e mistico che rendono la composizione densa di colore e fortemente chiaroscurale come ben si percepisce in questa tela.

Un'altra menzione spetta alla realizzazione di altre due opere più tarde, raffiguranti dei momenti fondamentali per la storia della chiesa, a testimonianza degli stretti legami tra San Carlo e la Compagnia di Gesù, ovvero: La posa della prima pietra e La traslazione delle reliquie (fig. 7) destinate ai lati del presbiterio, commissionati nell’ultimo trentennio del Seicento ad Agostino Santagostino (1635-1706) insieme al fratello Giacinto.

Infine, è giusto menzionare la sacrestia lignea di San Fedele, intagliata in legno di noce nel XVII secolo dai fratelli Taurino. Si tratta infatti di uno degli esempi più pregevoli di intaglio ligneo presenti a Milano con sculture realizzate in circa trent’anni di lavoro e che mantengono inalterata la loro grandiosa e lucida robustezza.

Note

[1] Sito museo San Fedele, Sezione Sede: https://www.sanfedeleartefede.it/sede/

Sitografia

Scheda SIRbeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00026/

Sito museo San Fedele: https://www.sanfedeleartefede.it

IL CASTELLO DI CAPUA A GAMBATESA PT III

A cura di Marco Bussoli

La riflessione già affrontata in questa sede sul programma decorativo del Castello di Gambatesa, a partire dall’atrio, è molto articolata. Se gli affreschi dell’atrio, per quanto lacunosi, possono fornire degli spiragli interpretativi, per le altre stanze del castello non si può dire lo stesso, soprattutto a causa dei danni e delle lacune pittoriche. Il percorso seguito di descrizione e analisi che verrà qui seguito ricalca quello museale, partendo dall’atrio e dirigendosi verso il Salone delle Virtù attraverso le stanze minori.

La sala del camino

Il nome attribuito a questa sala, detta del camino, può portare in errore. La sala infatti non nasce con un camino su una delle quattro pareti, e questo fu probabilmente costruito nell’ottocento. Di ridotte dimensioni, tre delle pareti di questo ambiente sono caratterizzate da aperture che conducono ad altre sale, facendo così studiare all’artista una decorazione che si potesse adattare bene a questa morfologia. Lo spazio è stato, quindi, diviso in due parti: quella superiore è decorata da gigantesche e colorate foglie di acanto, mentre quella inferiore è occupata da un motivo di arazzi affrescati e clipei incorniciati da finte modanature.

Se la parte alta è quella che stupisce maggiormente l’avventore per i suoi decori così inusuali, quella inferiore presenta dei curiosi accorgimenti, come i chiodini dipinti per fissare gli arazzi o la tenda, dipinta in modo da far trasparire la sua pesantezza, che, accanto alla porta, sembra accompagnare verso la stanza successiva. Accanto a questa tenda così finemente dipinta, è possibile vedere parte di uno dei clipei, su cui è ritratto il profilo di un guerriero con in testa un elmo, su un fondo dorato. Valente identifica nel profilo un ritratto del committente, Vincenzo di Capua, e Carrozza vi vede, invece, una celebrazione di Giovanni di Capua, morto nella battaglia di Seminara del 1495. Queste ipotesi non trovano però nessun solido indizio per essere confermate.

Sala dei Paesaggi

La sala dei Paesaggi prende questo nome dagli affreschi che ne caratterizzano il registro più alto, che raffigurano delle ampie vedute di città, rovine ed ambienti naturali. Il registro basso della decorazione, invece, ospita fasce di bugne in pietra che si alternano a intarsi di pietre colorate.

Il registro alto della decorazione è caratterizzato da dei quadri riportati in affresco, con le loro cornici dipinte, e da delle modanature a fasce con rosette. Solo due dei paesaggi sono quasi interamente leggibili e raffigurano l’incendio di una città, che dà un nome alternativo a questa stanza (sala dell’incendio) e un paesaggio collinare con alte torri diroccate e un tempietto. Soprattutto sull’episodio dell’incendio, le ipotesi figurative sono più di una. Carozza individua l’incendio di Sodoma, con la piccola figura in primo piano che indicherebbe la trasformazione in statua di sale di Sara, moglie di Lot. Valente, invece, vede un’evocazione del Sacco di Roma nel 1527. Se la prima ipotesi sembra essere più calzante, entrambe non sembrano essere convincenti del tutto, confermando tuttavia la posizione di Donato Decumbertino nel panorama romano.

A metà del ‘500 una serie di pittori fiamminghi come Jan van Scorel e Marten van Heemskerck, diffusero un nuovo tipo di rappresentazione del paesaggio, con ampie vedute dall’alto, a volo d’uccello, più ariose e luminose, anche in notturna. Il pittore di Gambatesa, quindi, fa propri questi modelli e li ripropone nel castello, introducendo un elemento che fino agli anni ’80 del secolo non sarà presente da nessun’altra parte: la grande dimensione di queste viste e la scelta della tecnica ad affresco.

Sala delle Maschere

Della sala delle maschere si è già abbondantemente parlato introducendo i temi del Castello, proprio perché questo spazio è affrescato con una serie di simboli che rimandano alle capacità del committente, ma soprattutto perché qui il pittore appone la sua firma, qualificandosi attraverso i simboli della ragnatela e del pappagallo. Se i fregi decorati sono, quindi, già stati analizzati, lo stesso non si può dire per le viste che questi incorniciano.

Le pareti nord ed est sono decorate con viste di paesaggi fluviali e collinari all’interno dei quali trovano posto delle antiche rovine antiche, mentre sulle pareti ovest e sud campeggiano due vedute cittadine, con figurette abbigliate alla maniera del secolo. L’affresco posto a sud è quello che più incuriosisce l’attenzione degli studiosi, dato che riporta una chiara rappresentazione del Vaticano, che però contiene una serie di elementi non riscontrabili nella realtà. Il pittore sembra fissare un momento della costruzione della Cattedrale di san Pietro, soprattutto in due elementi, il tamburo della cupola ed un campanile, arrivando a dipingere anche i ponteggi. La Roma rappresentata non è però mai esistita: il tamburo della cupola e il campanile disegnato non sono mai esistiti, ma sono come delle suggestioni dei progetti sangalleschi del cantiere. Antonio da Sangallo il Giovane è, infatti, stato l’architetto papale per dieci anni, dal 1536 alla morte di Peruzzi, e se molti dei suoi interventi su san Pietro non ci sono pervenuti a causa delle demolizioni di Michelangelo, suo successore nella fabbrica e suo accanito detrattore, ci sono arrivati i suoi disegni ed il suo modello ligneo. Ciò che Donato dipinge non è quindi il cantiere vero e proprio della Cattedrale romana, quanto piuttosto una serie di rimandi ai disegni ed ai modelli visti durante la sua permanenza nell’urbe, al tempo in cui operava nello studio di Vasari.

Sala del Pergolato

L’ultima delle sale minori del Castello, la sala del Pergolato, è tutta incentrata sulla finzione di uno spazio aperto, come una sorta di terrazzino, chiuso da un ordine in pietra e coperto da un pergolato ligneo, che si apre su diverse viste. Il soffitto, allusivo del pergolato, raffigura piccole travi lignee cui si intrecciano rami di vite e da cui pendono grappoli d’uva, ed è ispirato al modello fornito da Giovanni da Udine in una loggia del palazzo Apostolico. La quinta architettonica dell’ordine corinzio, sormontato dall’architrave e chiuso da una balaustra, si apre ad ovest su uno dei tanti paesaggi fluviali dipinti a Gambatesa; qui oltre alle antiche rovine è anche rappresentato, con un ribaltamento non del tutto corretto, un ponte in legno sul fiume, visto dal basso.

Ciò che qui incuriosisce è però la parete nord, che non si apre sullo stesso paesaggio di quella ovest, ma guarda verso una laguna in cui sta infuriando una battaglia navale. Il suggestivo riferimento per la battaglia, sembra essere la Battaglia di Otranto del 1481, in cui Alfonso d’Aragona libera la città dall’assedio turco, che aveva già portato alla morte di ottocento martiri cristiani. L’evento era particolarmente caro ai di Capua, dal momento che, durante gli scontri, aveva eroicamente perso la vita Matteo, loro antenato. Pietro Antonio di Capua, vescovo di Otranto e fratello di Vincenzo, aveva inoltre da poco avviato la beatificazione dei martiri otrantini. L’elemento di dubbio, che rende questa ipotesi incerta, è però l’esecuzione dell’affresco: alla rapida manualità che spesso Donato e i suoi aiuti manifestano, non corrisponde una caratterizzazione evidente di ciò che si sta dipingendo: la mezzaluna che corona la lanterna di poppa delle navi ottomane o il disegno della città salentina, non rendono evidentemente manifesto il soggetto del dipinto.

A chiudere le decorazioni di questa stanza restano un camino su cui è apposto lo stemma ducale dei di Capua – dal Balzo e una finta libreria, in cui sono affrescati non solo libri, ma anche elementi di lavoro, come una lavagnetta ed una lampada ad olio. La presenza di questi simboli e del camino, unita all’invenzione pittorica del pergolato, fa supporre che questo ambiente potesse essere lo studio del duca, un ambiente piccolo e riscaldato, capace però di trasportare la mente di chi vi staziona in altri luoghi.

Le stanze minori del castello danno un’idea della cifra stilistica del pittore scelto per le decorazioni: Donato Decumbertino è capace di attingere ad una serie vastissima di modelli, di combinarli tra di loro e di riuscire, in questo modo, ad innovare, senza mai lasciare da parte la molteplicità di significati che ognuno degli elementi porta con sè, come fa, evidentemente, nella sala delle Maschere.

Bibliografia

A. Pinelli, La tela del ragno e l’eloquenza del pappagallo. Le intriganti trame visive di Donato Decumbertino a Gambatesa, in E. Carrara (a cura di), Gli affreschi di Donato Decumbertino nel Castello di Gambatesa, 1550, Roma, Carocci, 2020

A. Monciatti, Una misconosciuta immagine di San Pietro in Vaticano, tra Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo e Vasari, in E. Carrara (a cura di), Gli affreschi di Donato Decumbertino nel Castello di Gambatesa, 1550, Roma, Carocci, 2020

D. Ferrara (a cura di), Il Castello di Capua a Gambatesa. Mito, Storia, Paesaggio, Campobasso 2011.

Sitografia

https://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=870&nome=castello-di-capua (25-10-2021)

DONATELLO “POLIMATERICO”

A cura di Silvia Faranna

Donatello: il maestro del Rinascimento tra legno, terracotta, bronzo e marmo

Donato di Niccolò di Betto (1386 circa – 1466), conosciuto come Donatello, può essere considerato il padre del nuovo linguaggio artistico rinascimentale, come ha evidenziato Luisa Becherucci: ‹‹Con l’opera di Donatello […] la tradizione scultorea […] appare in tutta la sua matura pienezza››[1]. Una ‹‹matura pienezza›› che si evince dal naturalismo e dalla ‹‹caratterizzazione psicologica››[2] fiorite nelle opere di Donatello, realizzate attraverso tecniche e con materiali differenti, ‹‹et con il porre, et con il levare››[3], riportando le parole di Leon Battisti Alberti. Infatti, il corpus artistico donatelliano è molto vasto e variegato: se ne riconoscono le opere in legno, stucco, terracotta, bronzo e ovviamente marmo.

Il Crocifisso in legno di Santa Croce di Donatello

Tra le opere giovanili del maestro, esemplare è il Crocifisso realizzato intorno al 1408, destinato in origine alla Cappella del Beato Gherardo da Villamagna e dal 1571 posizionato nella Cappella Bardi di Vernio in Santa Croce (fig. 1).

La storia del crocifisso ligneo non può che essere ricondotta all’aneddoto vasariano che vide coinvolti i due amici, Donatello e Brunelleschi; al di là della veridicità della storia, il testo lascia comprendere le differenze stilistiche dei due maestri, e contestualmente testimonia la loro vicinanza. Maestoso il Crocifisso di Brunelleschi, stanco e sofferente quello di Donatello; una differenza fondamentale che avrebbe portato Donatello, secondo il Vasari, ad affermare che a Brunelleschi ‹‹è conceduto fare Cristi et a me i contadini››[4] (fig. 2).

Il Crocifisso donatelliano è un crocifisso ligneo policromo, scavato in legno di pero, in cui si riconoscono gli strascichi della formazione ghibertiana nella resa del perizoma.

La sofferenza del Cristo non è dimostrata solo dal sangue che percorre gli arti (mani, braccia, costato e piedi), ma anche dalla muscolatura: il suo corpo è affaticato come il suo volto, dove le labbra carnose e schiuse, gli occhi semiaperti e i capelli bruni divisi in ciocche si mostrano all’opposto dell’eleganza del Crocifisso di Brunelleschi (fig. 4).

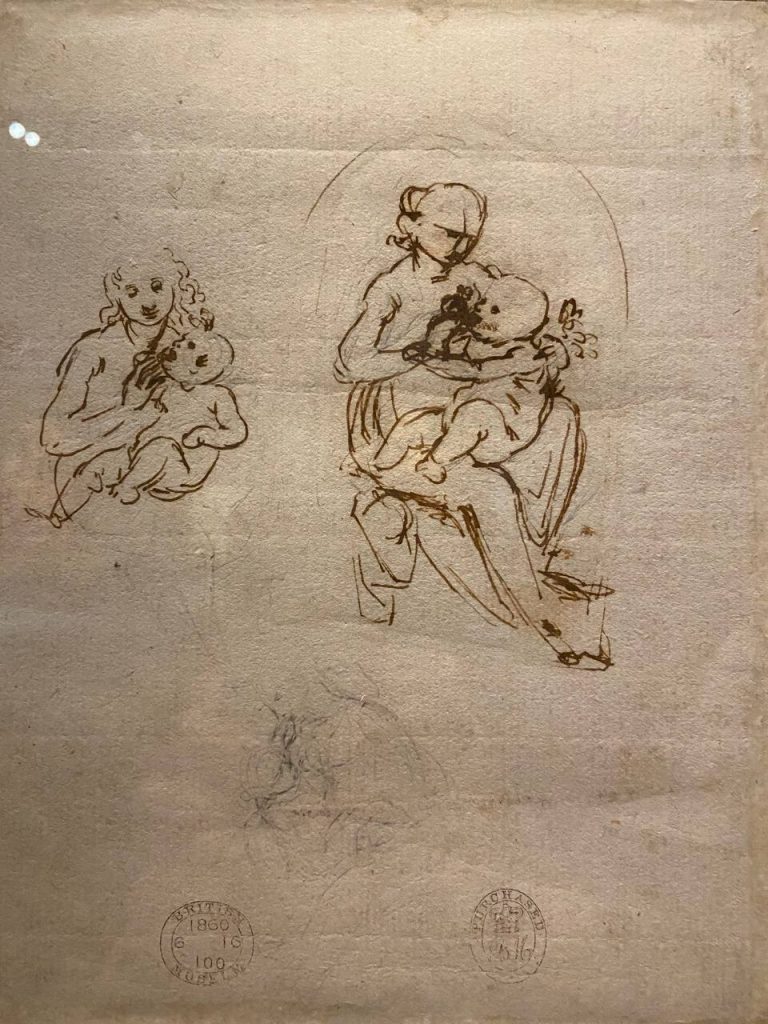

La Madonna col Bambino del Museo Bardini: alla scoperta della terracotta

Il contributo dello storico dell’arte Luciano Bellosi fu fondamentale per ampliare il corpus donatelliano con le opere in terracotta, cosicché negli ultimi trent’anni sono state individuate diverse opere realizzate in coroplastica; tra queste, la Madonna Bardini (conosciuta anche come Madonna della mela) è una delle più rappresentative (fig. 5).

Databile intorno al 1420-1423 circa, alla fine del XX secolo fu trovata in un edificio nel Mugello e fu poi acquistata dall’antiquario Stefano Bardini. Si tratta di un altorilievo scontornato, realizzato in terracotta policroma, dipinto e dorato, di cui colpisce la resa graduale dell’aggetto delle figure: partendo dal basso lo spessore è minore, per poi aumentare progressivamente (fig. 6).

La sensazione che si percepisce è quella di essere guardati dalle due figure; un aspetto voluto dall’artista che aiuta a comprendere che in origine il rilievo fosse collocato in alto. Infatti, Maria si sporge verso il basso, mentre il piccolo e vivace Gesù si contorce e tira via il velo alla madre, la quale riesce a frenare il figlio con una mano, e con l’altra mano invece cerca di intrattenerlo con un melagrana dorata (fig. 7).

Fortunatamente i colori e le dorature sono in gran parte originali e tutt’oggi coprono il rossastro della terracotta.

Gli Spiritelli “parigini” in bronzo del Musée Jacquemart-André

Se c’è un soggetto che Donatello ha amato rappresentare con qualsiasi materiale, quello è certamente lo “Spiritello”. Di origine antica, gli Spiritelli sono bambini nudi e alati, allegri e sorridenti, danzanti, musicanti, protagonisti di molte opere del maestro. Tra gli Spiritelli realizzati in bronzo spiccano gli Spiritelli portacero (1436-1438) del Musée Jacquemart-André di Parigi, in origine posizionati sulla Cantoria realizzata da Luca della Robbia su commissione dell’Opera del Duomo di Firenze (fig. 8,9).

La loro originaria posizione ha indotto in errore Giorgio Vasari che nelle Vite ricondusse i due Spiritelli bronzei a Luca della Robbia, ma dai documenti si evince che fu Donatello l’artista pagato per realizzare i due Spiritelli, che ad oggi si mostrano appollaiati su dei supporti marmorei non originali; bisogna però immaginarli disposti sul pergamo, intenti a illuminare l’organista attraverso le candele, in modo da garantirgli la lettura dello spartito (fig. 10).

La posizione delle gambe pingui, abbellite con nastri e ghirlande, non passò inosservata all’epoca: rievocazioni dei due Spiritelli si ritrovano sia nel Gesù bambino nella Madonna col Bambino (1438-1440 circa) di Paolo Uccello (fig. 11), che nella Madonna di Tarquinia (1437) di Filippo Lippi (fig. 12).

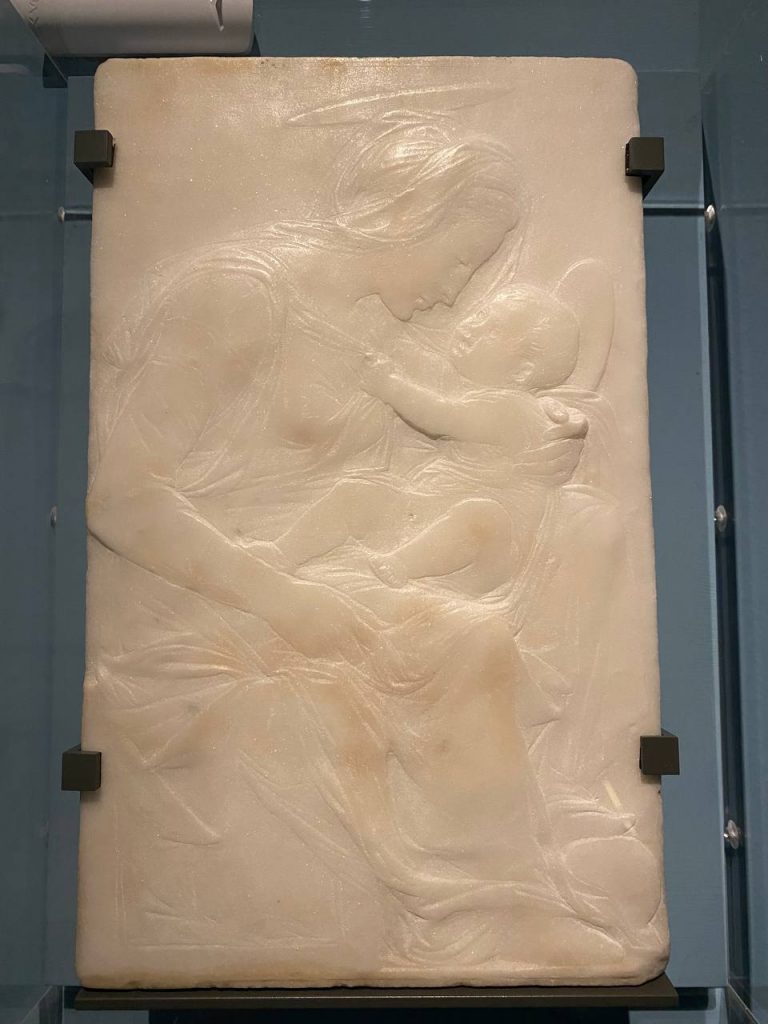

Sottilissimo e leggerissimo marmo: la Madonna del Pugliese-Dudley

Grande quanto la copertina di un libro, questo piccolo marmo è stato per molto tempo attribuito a Desiderio da Settignano, ma solo recentemente è stato ricondotto da Francesco Caglioti a Donatello[5] (fig. 13).

Vasari stesso, nella vita di Fra Bartolomeo, relazionò il marmo alla mano dell’artista: ‹‹Aveva Pier del Pugliese avuto una Nostra Donna piccola di marmo, di bassissimo rilievo, di mano di Donatello, cosa rarissima››[6]. Sebbene non sia nota la committenza del rilievo marmoreo, si conosce invece Piero del Pugliese, il committente degli sportellini dipinti da Fra Bartolomeo, raffiguranti l’Annunciazione, la Natività e la Presentazione al Tempio per costruire un piccolo tabernacolo (fig. 14).

In questo marmo “in miniatura” Maria, seduta di profilo, è tutta rivolta al figlio, il quale, sempre attivo, si attacca alla veste fatta di panneggi leggeri, sottilmente intagliati ma comunque palpabili, a cui si unisce il velo che copre il capo della Madonna. Ma è ‹‹l’effetto sentimentale addirittura terebrante››[7] che Donatello seppe far risaltare attraverso il suo stiacciato così sottile – quasi in competizione con la pittura – che si staglia su uno sfondo neutro (fig. 15).

Artisti da Leonardo (fig. 16) a fra Bartolomeo, dal Bronzino (fig. 17) fino ai Gentileschi (fig. 18), seppero acquisire la lezione donatelliana, continuando a dimostrare come Donatello fosse stato così grande da lasciare la sua scia fino al Seicento e oltre.

La maestria e il virtuosismo di Donatello si riconoscono nel modo in cui seppe agevolmente modellare materiali diversi, con i quali creò opere innovative, per cui Vasari lo riconobbe come: ‹‹[…] non pure scultore rarissimo e statuario maraviglioso, ma pratico negli stucchi, valente nella prospettiva […] Et ebbono l'opere sue tanta grazia, disegno e bontà, ch'oltre furono tenute più simili all'eccellenti opere degl'antichi Greci e Romani, che quelle di qualunche altro fusse già mai››[8].

Note

[1] L. BECHERUCCI, Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, 2 voll., Milano 1969-1970, p. 26.

[2] A. GALLI, «Pressoché persone vive, e non più statue», in La primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400- 1460, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 23 marzo - 18 agosto 2013; Parigi, Musée du Louvre, 26 settembre 2013 - 6 gennaio 2014), a cura di B. Paolozzi Strozzi, M. Bormand, Firenze 2013, p. 89.

[3] L.B. ALBERTI, Della architettura della pittura e della statua, traduzione di Cosimo Bartoli, Bologna 1782, p. 323.

[4] G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997, p. 697.

[5] Per approfondire lo studio di Francesco Caglioti a riguardo: Il Giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo (Firenze, Casa Buonarroti, 30.6-19.10.1992), a cura di P. Barocchi, Milano 1992, pp. 72-78 n. 14.

[6] G. VASARI, Le vite…cit., p. 1176.

[7] F. CAGLIOTI, I secoli della Madonna Dudley, in Donatello, il Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi-Museo Nazionale del Bargello, 19 marzo-31 luglio 2022), a cura di F. Caglioti, Firenze 2022, p. 398.

[8] G. VASARI, Le vite…cit., pp. 694-695.

Bibliografia

L.B. Alberti, Della architettura della pittura e della statua, traduzione di Cosimo Bartoli, Bologna 1782.

Becherucci, G. Brunetti, Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, 2 voll., Milano 1969-1970.

Il Giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo (Firenze, Casa Buonarroti, 30.6-19.10.1992), a cura di P. Barocchi, Milano 1992, pp. 72-78 n. 14.

G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

Caglioti, Tra dispersioni e ricomparse: gli “Spiritelli” bronzei di Donatello sul pergamo di Luca della Robbia, in Santa Maria del Fiore: the Cathedral and its Sculpture, atti del convegno (Firenze, Villa I Tatti, 5-6 giugno 1997), a cura di M. Haines, Fiesole 2001, pp. 263-287.

Lalli, P. Moioli, M. Rizzi, C. Seccaroni, L. Speranza, P. Stiberc, Il Crocifisso di Donatello nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Osservazioni dopo il restauro, in “OPD Restauro”, 2006, 18, pp. 13-38.

Galli, «Pressoché persone vive, e non più statue», in La primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400- 1460, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 23 marzo - 18 agosto 2013; Parigi, Musée du Louvre, 26 settembre 2013 - 6 gennaio 2014), a cura di B. Paolozzi Strozzi, M. Bormand, Firenze 2013.

Caglioti, L. Cavazzini, A. Galli, N. Rowley, Reconsidering the young Donatello, in «Jahrbuch der Berliner Museen», LVII, 2015.

Donatello, il Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi-Museo Nazionale del Bargello, 19 marzo-31 luglio 2022), a cura di F. Caglioti, Firenze 2022.

LA CHIESA DELLA SS. ANNUNCIATA A PIANCOGNO

A cura di Francesca Richini

La chiesa della Ss. Annunciata a Piancogno

In Valcamonica in provincia di Brescia, nel comune di Piancogno, è possibile visitare una chiesa francescana dedicata alla Vergine Annunciata con opere del pittore Pietro da Cemmo. La costruzione religiosa è circondata a nord-est dai monti S. Fermo, Concarena e Pizzo Camino, ad ovest dal monte Pizzo Camino e dal Passo Croce Domini e, posizionata a 752 m sul livello del mare, ha una panoramica su tutta la media valle.

La Chiesa, fondata da Amedeo Mendes da Silva, deve la sua posizione a due terziari francescani: Orlando da Borno e Giovanni Bernardi, autorizzati nel 1465 da una Bolla del pontefice Paolo II a costruire una casa presso un dormitorio preesistente. La tradizione vuole che questi due frati avessero scritto al Beato Amedeo pregandolo di recarsi sul colle di San Cosma per fondare il convento. Esiste una Bolla del 1469 di papa Paolo II nella quale egli chiede ai due frati di cedere il terreno in favore del Mendes: “per abitazione sua e dei suoi compagni, e presso di questa poter costruire la chiesa con cimitero, i chiostri con umile campanella…”. Ma esiste altresì un documento che vede la presenza del Beato presso il convento di San Pietro a Bienno.

La chiesa al tempo si trovava nel territorio della Serenissima e, inizialmente, la costruzione di tale complesso non fu vista di buon occhio dalla Repubblica Veneta tanto che Amedeo, venendo dalla rivale Milano, venne accusato di essere un “explorator Mediolanensium” e dovette subire un processo che gli valse l’innocenza e lo autorizzò alla costruzione di conventi in tutto il territorio veneto.

Il complesso, sorto presso la precedente chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano, non ebbe un unico progetto né venne costruito contemporaneamente, come testimonia un capitello datato 1483 nel cortile maggiore. Abitato fino al 1601 dai frati Osservanti Amadeisti, passò ai frati Minori Riformati che vi rimasero fino al 1808, soppresso da Napoleone. Fu poi riaperto nell’anno 1842 e venne affidato ai frati Cappuccini.

Esterno della chiesa della Ss. Annunciata a Piancogno

Scendendo la scalinata ricostruita recentemente, al termine si trova un piccolo santuario dedicato alla Madonna di Lourdes, qui in precedenza si trovava il cimitero, ora spostato, dove riposano i due frati: Orlando da Borno e Giovanni Bernardi. Opposto al piccolo santuario si trova una porta che conduce in uno dei due cortili. La chiesa dotata di entrata laterale, a causa della sua posizione a ridosso della montagna, ha un portico, ricostruito nel XV secolo. Al centro vi è l’entrata in arenaria rossa e con porta in legno massiccio e al di sopra dell’ingresso nel sottarco si ha un affresco eseguito da fra’ Damaso Bianchi nel 1952 con la raffigurazione dell’annunciazione da parte dell’arcangelo Gabriele alla Madonna.

Interno della chiesa

Entrati nella chiesa si ha una navata lunga 22 metri e larga 8 suddivisa in tre campate. Di fronte all’entrata, nella parete posta a nord, si trovano tre cappelle, chiuse con cancelli in ferro battuto.

Inoltre compare, nella sua maestosità, la parete divisoria fra la navata e il coro. Quest’ultima totalmente affrescata e dotata di tre archi raffigura i Profeti in alto e sui pennacchi del portico ed è suddivisa in 33 riquadri, di cui il centrale con la crocifissione di Cristo che spicca in grandezza.

L’affresco rappresenta alcuni eventi della vita di Gesù, riprodotti con un ordine non chiaro e dall’interpretazione controversa, partendo dall’alto si dovrebbero trovare: un Profeta, l’Annunciazione di Maria (mal conservata, in quanto una parte è andata perduta), un altro Profeta, la Visitazione di Maria ad Elisabetta, la Natività, la Circoncisione, l’Adorazione dei Magi, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, il Battesimo o Gesù che parla ai dottori, le nozze di Cana, la Crocifissione, l’entrata in Gerusalemme, la cacciata dei mercanti dal Tempio, il battesimo di Giovanni il Battista, la Trasfigurazione, la Resurrezione di Lazzaro, l’Ultima Cena, la Lavanda dei Piedi, Gesù nell’Orto degli Ulivi, la Cattura di Gesù, Gesù al tribunale di Anna, Caifa si strappa le vesti, la Flagellazione, Gesù al tribunale di Pilato o Gesù al tribunale di Erode (o viceversa), Ecce Homo. Al di sotto dei riquadri nei pennacchi si collocano a sinistra la Carità, che con una mano sostiene la Storia di Gesù, e a destra la Pietà corrispettivamente indicate dai nomi scritti sopra; al centro, sempre nei pennacchi, i Profeti Geremia a sinistra e Isaia a destra accompagnati da lunghi cartigli. Al termine del cartiglio di Isaia si trova la data 1479.

L’autore dell’affresco non è certo, alcuni storici sostengono sia stato eseguito dalla scuola di Pietro da Cemmo o dal pittore in persona, altri da un pittore di cultura ferrarese. Nonostante la grande discussione, sembra essere fortemente accreditata l’opinione di Pietro da Cemmo come autore che firma, invece, gli affreschi del coro.

Sotto il portico al centro, invece, si ha l’apertura che conduce al coro. Sul lato a sinistra, verso nord, sono rappresentati i quattro protomartiri santi francescani, i quali sono raffigurati dentro dei medaglioni nella volta: san Francesco, sant’Antonio da Padova, san Bonaventura e san Ludovico Vescovo. Sulla parete di fondo si trova l’Assunzione in cielo della Madonna attorniata da angeli e dai quattro Evangelisti. Mentre di fianco alla finestra è stato dipinto il Beato Amedeo raffigurato con in mano l’Apocalypsis Nova accompagnato da due scritte: “Aperietur in tempore” e il suo detto: “Teneo fidem rietur in Jesum Christum”

Nella volta in mezzo sono presenti i quattro Patriarchi: Abramo, Giacobbe, Melchisedek e Mosè; mentre nella volta a destra si collocano i quattro Evangelisti entro medaglioni. Invece nella lunetta sulla parete di fondo è presente la Crocifissione con la Madonna, san Giovanni Evangelista, sant’Antonio da Padova e san Francesco, mentre sulla parete sud si ha l’episodio di san Francesco che riceve le stimmate. Il coro, interamente affrescato da Pietro da Cemmo, è datato 1475 e firmato dall’autore. Quest’opera rappresenta l’unica opera firmata e datata dall’autore, utile, quindi, alla ricostruzione della carriera pittorica dell’artista.

Nel sottarco sono raffigurati san Luigi IX di Francia, santa Chiara, san Ludovico, sant’Antonio da Padova, san Francesco, san Bernardino da Siena ed altri santi non ancora identificati. Al centro della volta vi è il Padre Eterno e da sotto la sua figura dipartono cerchi concentrici raffiguranti schiere di ordini angelici, mentre nello spicchio centrale si ha la Madonna dell’Umiltà che copre con il suo manto i frati in preghiera del primo, secondo e terzo ordine. Il lato nord del coro invece è incentrato su Maria, si trovano la Natività della Vergine nella lunetta e nel riquadro sottostante lo Sposalizio, qui nell’ architrave è dipinta la scritta: “HOC PETRVS PINXIT OPVS DE CEMO JOHANNES 1475”. Nelle due lunette sono presenti l’Annunciazione con a sinistra l’Arcangelo Gabriele e a destra la Madonna in preghiera. Sulla parete sud è rappresentata la Presentazione di Maria al tempio che sull’architrave reca la scritta “A E H S X C V D F 1475 PETRVS AD HBIF. S PKENX”, mentre al di sotto è raffigurata l’Assunzione della Vergine.

Amadeo Mendes da Silva

Il Beato Amadeo è stato l’iniziatore della Congregazione amadeita, scrittore dell’Apocalypsis Nova e fondatore di edifici religiosi nel ducato di Milano e nella Repubblica di Venezia, rispettivamente: la Chiesa di Santa Maria della Pace a Milano nel 1466, la Chiesa di S. Maria Bressanoro a Castelleone nel 1460, il Convento della Santissima Annunciata a Borno nel 1469 e Santa Maria delle Grazie a Quinzano nel 1468.

Amadeo Mendes nacque nel Nordafrica forse a Ceuta nel 1420 circa, di lui non si hanno notizie certe né della famiglia di provenienza né di ciò che fece sino al 1452, anno nel quale ottenne la licenza di passare all’Ordine dei francescani minori e di recarsi in Italia ad Assisi. Arrivò a Milano nel convento di S. Francesco ed in breve la sua fama di guaritore e visionario giunse fino al duca Francesco Sforza e alla moglie Bianca Maria Visconti, di cui diventò sia il confessore privato sia la persona fidata per risolvere missioni delicate. Proprio grazie alla protezione di Bianca Maria ottenne la possibilità di fondare i conventi prima elencati.

Il frate, noto come “frater Amedeus Hispanus”, animato da una volontà di riforma fondò, oltre ai conventi, una nuova “organizzazione”. Atto che venne malvisto dall’Ordine dei francescani minori e che fece nascere diverse tensioni: tanto da coinvolgere il papa. Nonostante la mancanza di appoggio degli Osservanti il frate riuscì ad ottenere nel 1471 la protezione del papa Sisto IV, Francesco della Rovere, utile affinché la Congregazione, appena fondata, avesse la possibilità di allargarsi. Amadeo Mendes morì in seguito ad un malore mentre stava andando a Roma il 10 agosto 1482, nel convento milanese di S. Maria della Pace.

Un Beato all’Annunciata

Persona di rilievo per il Convento, è stato il Beato Innocenzo da Berzo. Nato nel 1844 a Niardo in Valcamonica da subito dimostrò un’inclinazione alla vita religiosa. Entrò nel seminario di Brescia dove venne ordinato sacerdote. Divenne vicerettore del seminario, si dedicò al ministero delle confessioni presso Berzo, per poi approdare alla vita claustrale presso il convento dell’Annunciata, qui analizzato. Morì nel 1890 per malattia nell’infermeria di Bergamo, dove era stato trasferito. Venne beatificato da papa Giovanni XXIII nel 1961.

Beato Innocenzo da Berzo è solitamente illustrato con il saio francescano, con il capo inclinato e la schiena leggermente ricurva e le mani unite. Inoltre, è solitamente affiancato dall’Ostensorio del Santissimo Sacramento a cui era devoto. Tuttora se ci si reca in visita al Convento dell’Annunciata è possibile visitare la cella del Beato al piano superiore, dove si possono trovare appese alla parete di entrata le immagini di una grazia ricevuta.

Bibliografia

Bertolini A., Panazza G., Arte in Val Camonica: Monumenti e opere, Piancogno, V. I, Grafo Edizioni, Brescia, 1980, pp. 52-77.

Serafico Lorenzi, L’annunciata, Litonova, Gorle (BG), 1997.

Sitografia

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00086/

https://www.treccani.it/enciclopedia/menes-silva-amadeo-de_%28Dizionario-Biografico%29/

ENZO PAZZAGLI E IL SUO PARCO D’ARTE CONTEMPORANEA PT II

A cura di Arianna Canalicchio

Nulla serve pensare se ciò che pensi si perde in te

AUTOPRESENTAZIONE

Tutto puoi trovare in te inaspettatamente

e può sovvertire il tuo modo di esistere.

[…]

Non cancellando

mai le proprie illusioni

che sono la forza della vita

permettendo così

di realizzare e materializzare

le proprie speranze.[1]

Situato alla periferia di Firenze, non lontano dalla stazione di Rovezzano, il parco d’Arte Contemporanea Enzo Pazzagli venne inaugurato dall’artista nel 2008 e accoglie gran parte delle sue sculture realizzate dagli anni ’70 fino al 2018. Sebbene inizialmente fosse stato pensato come una vera e propria galleria in cui invitare quasi esclusivamente ospiti ed acquirenti, ad oggi il parco è visitabile e lo spettatore è introdotto al lavoro dell’artista da una delle sculture forse più nota di Pazzagli e divenuta nel tempo l’icona del suo lavoro: il Pegaso (fig. 1). Commissionatogli nel 1975 come simbolo della Regione Toscana dall’onorevole Lelio Lagorio, primo a ricoprire la carica di presidente regionale, il Pegaso, alleggerito dagli inserti in plexiglass, sembra pronto a librarsi in cielo mentre la luce gioca con la superficie di metallo e i colori. Due versioni di questo lavoro si trovano esposte nel parco, una terza, cronologicamente l’ultima ad essere stata realizzata e considerata dall’artista come definitiva, si trova invece a Novoli, esposta nel giardino della sede della Regione.

A partire dalla fine degli anni ’70, il lavoro di Pazzagli cominciò ad essere sempre più diffusamente apprezzato, tanto che nel 1979 ottenne Il primo riconoscimento ufficiale e davvero significativo per la sua carriera: il premio Le Muse[2] per la scultura. Nello stesso anno il corrispettivo premio per la poesia venne invece assegnato a Mario Luzi. Molto importante per l’artista fu anche l’incarico nel 1983 di realizzare un altare per la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caprese Michelangelo, piccolo borgo in provincia di Arezzo di poco più di 1.000 abitanti, che nel 1475 aveva dato i natali a Michelangelo Buonarroti. Pazzagli realizzò l’opera Un paese racconta con la quale affronta il tema della sofferenza delle madri che pregano per il ritorno dei figli dalla guerra. È una preghiera carica di speranza ma profondamente sofferta, che da secoli si rinnova ogni volta che un conflitto allontana i figli da casa. Il tema della guerra torna anche in Omaggio al medico militare, scultura che si trova nel parco e che raffigura una sagoma pseudo-umana che porta le lunghe dita affusolate al volto in un urlo silenzioso che richiama alla memoria quello celebre dell’opera di Edward Munch. Se, dunque, nei primi anni ’80 troviamo dei temi importanti e profondi, non mancano però soggetti più leggeri: realizzò infatti una serie di ritratti-scultura per attori come Roger Moore, Monica Vitti, Luciano Salce e Ugo Tognazzi, che aveva avuto occasione di conoscere nella sua galleria di Punta Ala e con i quali intratteneva rapporti di amicizia.

Un lavoro molto delicato e poetico è Coppia con bambino (fig. 3), forse tra le sue sculture più astratte. L’opera raffigura le sagome di due persone, un uomo e una donna, con al centro il figlio, sovrastato da un cerchio, simbolo dell’unione generatrice della coppia. Tra le opere più significative del parco vi è sicuramente il Gran Concerto (fig. 4), che con i suoi 8,20 metri di altezza e diverse tonnellate di peso, è sicuramente la scultura più grande della collezione. Orientate verso l’alto, le lunghe barre metalliche che compongono l’opera rappresentano le linee del pentagramma sopra le quali tutte le componenti più piccole, circa 290 pezzi, scrivono la musica che darà vita al concerto. L’opera fu esposta per la prima volta nel 1995 per una mostra personale dello scultore tenutasi a Montevarchi, in provincia di Arezzo. A partire dagli anni ’90 realizzò anche dei veri e propri gruppi scultorei nei quali le diverse figure dialogano tra loro; nel parco sono esposti Conversazione in piazza e i Pellegrini per il Giubileo. La prima venne pensata ed esposta nel 1995 in una piazza di Arezzo e raffigura varie sagome, ognuna delle quali con un nome, come Vanitosa, Curiosa, Ciao, Allegria e altri, che dialogano tra loro proprio come un tempo si era soliti fare nelle piazzette di paese. Con questo lavoro Pazzagli ricorda proprio questa abitudine, a suo dire ormai morta nelle grandi città, di ritrovarsi alla fine della giornata nelle piazze per stare insieme e condividere un momento di incontro. Il gruppo fu la prima opera installata all’interno del parco dopo i lunghi lavori di bonifica e venne posizionato all’interno della scultura naturale Trinità, là dove i cipressi disegnano la bocca della maschera centrale. Nel giardino sono presenti, distribuiti tra gli alberi, anche alcune versioni più piccole delle sagome di Conversazione in piazza. Pazzagli lavorò spesso in serie, realizzando, come si vede in diversi altri esempi, sculture con lo stesso soggetto ma di dimensioni diverse o con differenti colori per gli inserti in plexiglass.

Il secondo gruppo di sculture, intitolato Pellegrini per il Giubileo, venne realizzato in occasione del Giubileo di Roma del 2000. L’opera era stata ultimata, in realtà, già l’anno precedente e dunque si trovava dal 1999 ad Arezzo. Lo scultore utilizza dei grandi tubi metallici di scarto che, aperti e posti verticalmente danno vita a quattro figure profondamente stereotipate. Da un lato Oriente, la sagoma blu con occhi a mandorla e macchina fotografica al collo, da un altro Occidente, l’uomo bianco vestito con lo smoking e il papillon, da un altro ancora Africa, una donna con in grembo un bambino e in fine Capellone, il ragazzo ribelle e contestatore dai capelli lunghi. Sono dunque quattro persone che dai quattro angoli del mondo convergono nel momento di unione a cui, secondo la fede cattolica, siamo chiamati dal Giubileo. Un’opera, dunque, che parla di amicizia e di condivisione in senso non soltanto cattolico ma ben più universale.

A partire dai primi anni 2000, dopo l’acquisto del terreno in cui aveva deciso di costruire il parco, Pazzagli cominciò a dedicarsi a una serie di lavori su scala più piccola, tornando a quelli che erano stati gli inizi della sua attività di scultore. Abbandonate le sagome alte diversi metri, lavorò al gruppo delle Particelle celesti (fig. 7). I riferimenti cosmici avevano da tempo caratterizzato le sue opere ma qui si uniscono con un altro dei temi centrali del suo lavoro: l’utilizzo di materiali poveri e soprattutto di avanzo. Le Particelle celesti sono infatti realizzate con elementi di scarto presi da Pazzagli nelle fonderie e uniti insieme dagli inserti in plexiglas. Sono delle strutture molto delicate e ne troviamo alcuni begli esempi, oltre che all’ingresso del parco, ancora una volta nella hall dell’Hotel Mediterraneo a Firenze. Accanto a una delle pochissime opere in pittura visibili realizzate da Pazzagli, troviamo infatti una serie piuttosto consistente di questi lavori donati dall’artista alla proprietà dell’Albergo.

Artista in parte dimenticato dopo la morte, Pazzagli continua ad essere conosciuto soprattutto a Firenze, Arezzo e nella provincia, grazie alla presenza di alcune delle sue sculture in piazze e rotonde e per lo stile ludico e facilmente riconoscibile, ma già uscendo dalla Toscana non sono in molti a conoscerlo. I motivi possono essere in realtà diversi: in un mondo in cui la scultura contemporanea sta andando sempre più verso immagini astratte, forse la sua opera così profondamente figurativa può risultare fuori tempo, eppure la lista di artisti che ancora oggi usano la figura è ben lunga. Penso che in tal senso possa aver avuto un peso la sua scelta di gestire personalmente i propri affari senza affidarsi a un gallerista, ma che, soprattutto, sia stato determinante lasciare tutto il suo lavoro all’interno del parco senza assicurarsi che qualcuno ne portasse davvero avanti il lato di galleria commerciale. Rimane comunque la possibilità di ammirare il parco e di muoversi tra le sue sculture apprezzandole nella natura, proprio così come lui avrebbe voluto.

Le foto qui presenti eccetto la numero 4 sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Parte della poesia di presentazione scritta da Enzo Pazzagli in occasione della mostra fiorentina a Palazzo Medici Riccardi del 2014. Cfr. Il grillo parlante è volato dal Parco d'arte E. Pazzagli al Parco di Pinocchio, catalogo della mostra a Palazzo Medici Ricciardi, Galleria delle Carrozze (12 aprile-5 maggio 2014), Industria grafica Valdarnese, Firenze 2014, p. 1.

[2] Il premio che ancora oggi viene consegnato dal Comune di Firenze venne istituito da Giuliana Plastino Fiumicelli nel 1965, quando era sindaco Giorgio La Pira. Si tratta di un riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nei vari campi delle “muse”, dall’arte, alla scienza, alla poesia per arrivare fino a televisione e cinema. Tra i nomi più importanti che negli anni sono stati premiati ricordiamo Salvatore Quasimodo, Maria Callas, Ingrid Bergman, March Chagall, Gabriele Lavia, Enzo Cucchi e molti altri.

Bibliografia

La maggior parte delle informazioni sono tratte dagli appunti lasciati da Pazzagli come guida al suo parco d’arte.

Enzo Pazzagli: Trent’anni di scultura, catalogo della mostra al chiostro di Cennano - Museo Paleontologico, (25 marzo - 28 maggio 1995), Montevarchi (AR), 1995.

Il grillo parlante è volato dal Parco d'arte E. Pazzagli al Parco di Pinocchio, catalogo della mostra a Palazzo Medici Ricciardi, Galleria delle Carrozze (12 aprile-5 maggio 2014), Industria grafica Valdarnese, Firenze 2014.

Tommaso Paloscia, Enzo Pazzagli Spirito e Materia, Nuova grafica fiorentina, Firenze 1980.

CREDITI FOTOGRAFICI:

Fig. 1: Arianna Canalicchio

Fig. 2: Arianna Canalicchio

Fig. 3: Arianna Canalicchio

Fig. 4:

Fig. 5: Arianna Canalicchio

Fig. 6: Arianna Canalicchio

Fig. 7: Arianna Canalicchio

Fig. 8: Arianna Canalicchio

IL CASTELLO DI CAPUA A GAMBATESA PT II

A cura di Marco Bussoli

Per quanto non ancora sufficientemente studiato, il Castello di Gambatesa presenta una serie di tematiche, non solo figurative, molto complesse ed articolate, che non possono essere trascurate, soprattutto in sede divulgativa. Per questo motivo si procederà alla descrizione e all’analisi dell’apparato pittorico stanza per stanza, prendendo, qualora fosse necessario, dello spazio per riflessioni e spunti di studio.

Il Castello di Capua e il suo programma

Per quanto il feudo di Gambatesa fosse importante per la crescita della famiglia di Capua, il centro principale dei duchi era Termoli, in cui però non vivevano, risiedendo nel palazzo di San Martino in Pensilis, un comune limitrofo. Col passare del tempo si fece sempre maggiore l’esigenza di un luogo di rappresentanza, individuato nel Castello di Gambatesa, che viene via via trasformato.

Pur non conoscendo con esattezza la cronologia degli interventi è noto che gli affreschi furono eseguiti nel 1550; la data indicata da Decumbertino nel clipeo è infatti passibile di una serie di interpretazioni, come fa notare S. Monda nel suo saggio.

Il ciclo di affreschi, seppur frammentato e non sempre leggibile, sembra voler esaltare la figura del signore; questi temi sono molto comuni nelle pitture dei palazzi signorili. Il programma iconologico non è ricostruibile per intero, ma si possono azzardare una serie di ipotesi: se il grande Salone delle Virtù parla chiaramente all’osservatore delle doti di Vincenzo di Capua, le vedute di città e di paesaggio nelle altre sale sono più enigmatiche, così come lo sono del resto i riferimenti mitologici (tratti da Ovidio) presenti in alcuni affreschi.

La complessa iconologia deve essere stata immaginata da una figura che possedeva gli strumenti necessari a tale scopo. Sembra improbabile, a questo punto, che tale architettura simbolica possa essere stata opera di Vincenzo il quale, pur essendo uomo colto di corte, non aveva una cultura umanistica così ben strutturata. Resta da valutare, dunque, la figura del pittore stesso, Donato Decumbertino, che precisò, nella Sala delle Virtù, che tutto l’apparato fosse a lui dovuto: la frase Donatus om[n]ia elaboravit allude anche ad un aspetto più pratico del suo lavoro.

L’ipotesi più plausibile è quella che vede in Vincenzo di Capua il solo committente, che porta con sè l’intentio dell’opera, mentre spetterebbe ad un umanista la parte dell’inventio; quest’ultimo potrebbe essere individuato in Pietro Antonio di Capua, fratello del duca nonché arcivescovo di Otranto, personalità estremamente colta il cui cursus honorum comprende anche la partecipazione al Concilio di Trento. Una simile ipotesi può essere validata dalla vicinanza del duca Vincenzo al fratello; questa vicinanza rientra inoltre tra le ragioni che hanno a lungo spinto gli studiosi a ricercare un legame tra Donato Decumbertino e Gianserio Strafella.

Temi ovidiani al Castello di Gambatesa

L’analisi degli affreschi del piano nobile del Castello può essere fatta in vari modi. In questa sede si sceglie, però, di procedere considerando nuclei tematici e funzionali. Partendo dall’atrio e dalle stanze più private, ambienti accomunati dalla presenza di temi ovidiani e, passando per le stanze minori, nelle quali le lodi al duca si fanno meno esplicite, si arriva infine al già menzionato Salone delle Virtù.

Una volta entrati nel castello si approda nell’atrio, un grande spazio quadrato, ripartito in quattro parti delle quali alle tre voltate a crociera viene assommato l’ultimo quadrante che contiene la scala che porta agli ambienti del secondo piano. Da questo spazio, restando al piano terra, si può invece accedere direttamente al Salone delle Virtù, o intraprendere il percorso attraverso le stanze minori del piano.

L’ipotesi più accreditata vuole che le volte fossero, in origine, tutte decorate. Al giorno d’oggi solo quella di sud-ovest conserva gli affreschi in tre delle quattro unghie. Da ciò che rimane delle decorazioni emerge un chiaro legame con gli affreschi della Loggia di Psiche dipinta alla Farnesina da Giovanni da Udine: trionfi di frutta e foglie vengono usati per sottolineare l’elemento architettonico della volta, creando così dei riquadri pronti ad accogliere episodi figurativi. Pur non potendo nemmeno immaginare quali fossero le immagini su tutte le volte, per la porzione superstite il tema appare ben chiaro: gli amori di Zeus.

Gli episodi ancora visibili sono: Io posseduta da Zeus nelle sembianze di una nuvola, Zeus rapisce Europa trasformato in un toro bianco e, visibile solo in parte, Danae posseduta da Zeus sotto forma di pioggia d’oro; nel quarto di volta mancante poteva essere inserita la seduzione di Antiope o la trasformazione del dio in cigno per amare Leda. Si può poi sottolineare come tutti questi episodi fossero stati raffigurati da Aracne nella sua tela, creando così un legame con il clipeo della Sala delle Maschere.

Gli amori di Zeus erano un tema molto diffuso nei palazzi nobiliari, come ad esempio nella villa affidata da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi (la già citata villa Farnesina); non stupisce quindi la loro presenza nel Castello. Forse, come ipotizza Monda, su suggerimento dello stesso Donato Decumbertino, che poteva aver fornito altre interpretazioni del tema in altri cantieri (Roma), pur riservandosi la facoltà di innovare alcuni aspetti delle figure.

In merito a questo M. Carrozza, nel suo saggio, ipotizza come questi amori potessero essere interpretati come una completa subordinazione dell’uomo alla volontà divina ed alla potenza fecondatrice di questa. L’ipotesi, sicuramente suggestiva, non è però dimostrabile.

La complessa storia di Io

Quello di Io è uno dei racconti, tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, in cui più miti si incastrano in modo scatolare, definendo un intreccio molto complesso. Donato Decumbertino dipinge uno degli episodi iniziali della vicenda, in cui Zeus, invaghitosi della fanciulla, si nasconde in una coltre di nubi per possederla dopo che questa aveva tentato una fuga dal dio. Il legame con la narrazione di Ovidio sta nel particolare della nuvola, non presente in nessun’altra fonte antica; questo dettaglio, però, ha sempre avuto un forte riscontro in epoca rinascimentale, finendo per essere uno degli episodi del mito più raffigurati.

Donato Decumbertino si distacca dalle raffigurazioni canoniche di questo episodio, che vedono il dio uscire dalla nuvola con sembianze umane, disegnando Zeus in forma umana ma come se fosse fatto di nuvola, avvicinandosi così alla rappresentazione che ne aveva fatto Correggio, che aveva raffigurato il dio in forma di nuvola mentre si avvicinava ad Io.

Il ratto di Europa

Anche l’episodio di Europa rapita da Zeus è molto rappresentato nel Rinascimento, in modi che si attengono più o meno al mito ed alle sue varie versioni in circolazione. Anche dello stesso Ovidio erano due le scritture dell’episodio, quella delle Metamorfosi e quella dei Fasti. La differenza tra le fonti era nella posizione della fanciulla, che, se in un caso si regge con una mano sulla groppa e con l’altra tiene una delle corna del toro bianco, nell’altro si regge al suo collo e tiene la propria veste.

La soluzione figurativa presente in Molise si distacca, nuovamente, da quella più canonica, che vedeva la ragazza vestita, come nel Ratto di Europa del Pinturicchio (1508-1508), o con il seno scoperto, come nella versione fornitaci da Baldassarre Peruzzi nella Villa Farnesina (1508), nella quale la fanciulla è rappresentata totalmente nuda, mentre, in groppa al toro, scruta l’orizzonte. In questo caso, non esistendo esempi simili , si può quindi pensare che l’artista stesse consapevolmente modificando l’iconografia di questo mito.

Danae e la pioggia dorata

L’ultimo episodio raffigurato nella volta fa parte del più grande racconto sulla nascita di Perseo, figlio della principessa Danae che, rinchiusa in una torre da suo padre Acriso, re di Argo, viene fecondata da Zeus trasformato in pioggia d’oro. Da questa fecondazione nasce poi Perseo che seguendo la profezia uccide suo nonno Acriso.

Il racconto di questa vicenda ebbe una fortuna enorme nell’antichità, venendo ripreso già da Pindaro, Sofocle ed Euripide, e conoscendo poi una grande fortuna anche dal punto di vista figurativo, come dimostrano le numerose tele dipinte da Tiziano, tra le quali vi sono quella del Museo di Capodimonte di Napoli (1545) e quella del Museo del Prado (1553). In questo caso la pittura di Donato Decumbertino si attiene ai modelli precedenti, in particolare al disegno su due lekythoi, vasi slanciati, conservati ad Atene e Corinto. L’unico elemento che si distacca dal mito e dalle figurazioni precedenti è l’ambientazione all’esterno della storia, ma questa scelta si può ricondurre entro questioni compositive più ampie: così facendo, infatti, il pittore riesce ad uniformare tutti i racconti sulla volta anche dal punto di vista cromatico e di atmosfera; un simile espediente era già stato adottato da Peruzzi, per questo stesso episodio, nella Sala del Fregio ancora in villa Farnesina.

Lo studiolo e l’episodio di Mercurio ed Erse

L’ultima stanza visitabile seguendo il percorso museale è lo studiolo. Di questo piccolo ambiente non si conosce in realtà la reale funzione, ma la presenza del caminetto e la vicinanza con le vecchie cucine fa suppore la presenza o di uno studio o di una camera da letto. Per quanto molto lacunosa, la decorazione murale è leggibile e si svolge su due registri: su quello superiore corre un fregio decorato a festoni, inserti di vegetazione e mostri, mentre quello inferiore è occupato da un paramento architettonico arricchito da cariatidi.

La struttura architettonica rappresentata incornicia delle aree affrescate con scene amorose, tra le quali una, troppo lacunosa, potrebbe trattare dell’episodio di Amore e Psiche o Amore e Venere, mentre l’altra, pur mancante della parte centrale, racconta un episodio della storia di Mercurio ed Erse.

La vicenda è molto complessa, ed è narrata da Ovidio appena prima dell’episodio di Europa. Mercurio si innamora di Erse e decide di far intercedere sua sorella Aglauro al suo posto. Questa però, vittima di Invidia, si oppone e viene trasformata in pietra dal dio.

Castello di Gambatesa, Studiolo/Camera – il mito di Mercurio ed Erse.

Un riferimento che contribuisce all’identificazione del soggetto, e che Donato segue alla lettera, è una stampa dal soggetto analogo, realizzata nel 1527 da Gian Giacomo Caraglio su disegno di Perin del Vaga. Questa stretta corrispondenza con la fonte presa a modello andrebbe analizzata con maggiore cura, in quanto si oppone decisamente alla forte carica innovatrice dimostrata nell’atrio. Per fare ciò, tuttavia, altri studi di approfondimento si rendono necessari.

Bibliografia

A. Pinelli, La tela del ragno e l’eloquenza del pappagallo. Le intriganti trame visive di Donato Decumbertino a Gambatesa, in E. Carrara (a cura di), Gli affreschi di Donato Decumbertino nel Castello di Gambatesa, 1550, Roma, Carocci, 2020

S. Monda, Vicende e figure ovidiane nel ciclo di affreschi del Castello di Gambatesa, in E. Carrara (a cura di), Gli affreschi di Donato Decumbertino nel Castello di Gambatesa, 1550, Roma, Carocci, 2020

D. Ferrara (a cura di), Il Castello di Capua a Gambatesa. Mito, Storia, Paesaggio, Campobasso 2011.

Sitografia

https://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=870&nome=castello-di-capua (25-10-2021)

LUCA GIORDANO

A cura di Ornella Amato

Luca Giordano: il passaggio dal caravaggismo al barocco nella città di Napoli attraverso la sua formazione e le sue opere

Introduzione

Luca Giordano, figlio di Antonio e Isabella Imparato, nacque a Napoli il 18 ottobre 1634. Il padre aveva una piccola bottega di arte pittorica e, oltre ad essere un pittore, era anche un mercante di opere d’arte. Fu probabilmente con lui che Luca imparò fin da giovane l’arte pittorica. Infatti, Bernardo De Dominici racconta che il padre Antonio lasciò incompleti due putti per gli affreschi che gli erano stati commissionati nella Chiesa di Santa Maria La Nova e che il piccolo Luca, a soli 8 anni, li completò in maniera egregia.

Luca Giordano[1] si formò inizialmente all’ombra del Vesuvio, in una città che aveva visto l’opera rivoluzionaria del Caravaggio, ma che stava vivendo un momento storico estremamente particolare. La città stava infatti attraversando gli anni del vicereame Spagnolo e della rivoluzione di Masaniello e nel panorama artistico era giunto – già nell’estate del 1616 - il pittore Jusepe de Ribera, noto poi alla critica come Lo Spagnoletto, uno dei massimi esponenti della pittura napoletana e del caravaggismo stesso. La pittura del Ribera e gli eventi che coinvolgeranno Napoli saranno la base per la formazione artistica del Giordano stesso.

Gli eventi storici

La rivolta napoletana antispagnola nel biennio 1647-48 e la drammatica epidemia di peste che colpì la città nel 1656 divennero materiale per gli artisti che nelle opere a loro commissionate - soprattutto ex voto per la città liberata dal morbo – intrapresero una “ripulitura” della loro tavolozza dai toni cupi tipici del crudo naturalismo del Caravaggio per sostituirli coi cromatismi della corrente barocca.

Ne consegue che la peste del 1656 finì col diventare un momento di divisione tra le due correnti artistiche: da un lato il caravaggismo, che inizia quasi ad essere accantonato, e dall’altro il barocco, che inizia ad affermarsi sempre di più.

Le prime opere documentate

Le prime opere documentate del Giordano risalgono all’anno 1653 e riprendono lo stile di Caravaggio prima e del Ribera poi, come ad esempio La morte di Seneca o La flagellazione. Per quest’ultima, i richiami allo stesso soggetto caravaggesco sono estremamente evidenti: il Cristo alla colonna, i flagellanti in abiti contemporanei e il fascio di rami usato per flagello sono tutti dettagli che rimandano proprio alla Flagellazione commissionata al Merisi dalla famiglia De Franchis.

Negli anni immediatamente successivi lavorò alla decorazione delle lunette della cappella del Tesoro di San Gennaro all’interno del Duomo.

Una delle opera che probabilmente influenzò lo stile del Giordano fu la Porta San Gennaro, una delle porte della città di Napoli, affrescata tra il 1657 ed il 1659 da Mattia Preti e rappresentante il santo patrono che intercede presso la Vergine per la fine del morbo del 1656. In realtà non sappiamo quanto il modo di lavorare del Preti dovette colpirlo, ma di certo la “velocità di esecuzione” del Preti diventerà la sua caratteristica tanto da guadagnarsi il nomignolo di “Luca fa presto”.

La formazione oltre Napoli

Fuori da Napoli, il giovane Giordano si spostò prima a Roma e poi a Venezia, ma successivamente lavorò anche a Firenze e in Spagna, dove tutt'oggi si trovano alcune delle sue opere.

Le esperienze romane si riveleranno fondamentali per completare la sua formazione: l’incontro con Pietro da Cortona lo portò infatti ad adottarne le morbidezze cromatiche e formali. A Roma ebbe anche modo di studiare da vicino gli affreschi di Raffaello in Vaticano e le opere di Annibale Carracci e di consolidare la sua fama di copista e disegnatore.

Il soggiorno nella Serenissima durò circa sei mesi, interrotto solamente da un momentaneo ritorno a Napoli negli anni ’70. Lo studio dell’arte veneta, probabilmente in concomitanza con la sua naturale predisposizione al disegno e la conoscenza delle opere di Tiziano, contribuì poi alla creazione di quello che sarà poi il suo stile definitivo.

Le commissioni pubbliche e le opere della maturità

Grazie alla sua abilità pittorica, alle cromie utilizzate, alla fama crescente e alla velocità di esecuzione, dagli anni ‘60 agli ’80 del XVII secolo le commissioni si moltiplicano: rare sono le chiese napoletane e della provincia all’interno delle quali non sia presente un suo affresco o una sua tela.

Durante la sua carriera Giordano predilesse il tema sacro, che interpreta con disinvoltura ed è proprio in queste tematiche che risalta la sua evoluzione pittorica: ne sono dimostrazione i Santi protettori di Napoli adorano il crocifisso e soprattutto San Gennaro intercede presso la Vergine, Cristo e il Padre Eterno per la peste (1660-61) al Museo di Capodimonte, dove è conservata anche la coeva Sacra Famiglia che ha la visione dei simboli della Passione (1660).

Nella tela di Capodimonte è da notare l’influenza del Preti, in particolare nei corpi dei morti di peste rappresentati nella parte inferiore della composizione, dove è rappresentata una donna col seno scoperto sulla quale un bambino cerca di avvicinarsi, probabilmente per succhiare il latte dal seno materno. Una scena estremamente simile si riscontra nel bozzetto del già citato affresco pretiano.

Le committenze private

Le committenze giordanesche non annoverano solo opere pubbliche degli ordini religiosi del ‘600 napoletano, ma anche di privati.

La volontà di ascesa sociale porta le famiglie di magistrati e dell’alta borghesia - come già era successo con i De Franchis e il Merisi ai tempi della realizzazione della Flagellazione – a rivolgersi ai pittori “più in voga del momento”.

Una serie di tele – tutt’oggi in collezioni private – dai soggetti non solo sacri, ma anche profani, concorsero ad elevare ulteriormente la fama del Giordano; tra queste si ricordano: il Trionfo di Bacco, il Convito degli Dei, Diana e Atteone[2].

Il decennio 1670-1680 lo vede impegnato in Toscana: ospitato a Firenze da Andrea del Rosso, realizzò gli affreschi della cupola della Cappella Corsini e di Palazzo Medici Riccardi. Dopo queste commissioni crebbe la fama internazionale del pittore, che soggiornò per un decennio in Spagna, con incarichi sia a Madrid che a Toledo.

Nel 1702, al suo rientro definitivo a Napoli, non mancarono lavori a tema profano, ma le commesse furono soprattutto di carattere religioso: tra le tante si ricorda il ciclo di affreschi con Le storie di Giuditta realizzato nel 1704 per la cappella del Tesoro della Certosa di San Martino.

L'artista morì a Napoli il 12 Gennaio 1705 e venne sepolto nella chiesa di Santa Brigida, di cui nel 1678 ne aveva affrescato la cupola.

Conclusioni