LA CORTE DI URBINO E RAFFAELLO PT II

A cura di Maria Giulia Marsili

Gli anni di formazione di Raffaello

In questa seconda parte verrà analizzata la figura di Raffaello Sanzio, ponendo l’attenzione sugli anni giovanili trascorsi nel territorio umbro – marchigiano ed il forte legame creatosi con questa zona, che l’artista ricorderà sempre.

«il 28 marzo o il 6 aprile dell'anno 1483, in Venerdì Santo a ore tre di notte, d’un Giovanni de’ Santi, pittore non molto eccellente, ma sì bene uomo di buono ingegno et atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via che a lui, per mala fortuna sua, non era stata mostra nella sua gioventù»

Da Giorgio Vasari, Vita di Raffaello da Urbino, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, 1568.

Nonostante l’incertezza sulla sua presunta data di nascita, sicuramente certa è la sua data di morte: il 6 aprile 1520 il giovane Raffaello Sanzio si spegneva a Roma dopo 15 giorni di malattia, a soli 37 anni. Malgrado la sua breve vita, le sue opere hanno segnato in modo decisivo il passaggio dal primo Rinascimento alla “maniera moderna”. La madre, Magia di Battista di Niccolò Ciarla, scomparve nel 1491, non lasciando nel giovane Raffaello un vivido ricordo. Il padre, Giovanni Santi rappresentò invece un pilastro importante per la sua formazione personale ed artistica: pittore – seppur definito dal Vasari “non molto eccellente” – attivo alla corte urbinate all’epoca dei Montefeltro. Egli delineò in Raffaello l’idea di “artista di corte consapevolmente colto”, impegnato in ambito artistico in senso lato: non solo in ambito pittorico ma anche teatrale e letterario. La sua opera maggiore fu il poema in terza rima redatto negli anni Ottanta del Quattrocento dal titolo La vita e le gesta di Federico da Montefeltro duca di Urbino. Tuttavia anche Giovanni Santi morì presto, il 1 agosto 1494, lasciando nell’undicenne Raffaello un vuoto colmato dall’enorme stimolo culturale che gli tramandò. Frequentando la bottega paterna egli apprese i primi insegnamenti in materia di pittura ed inoltre potè entrare in contatto con le varie personalità artistiche che giungevano alla corte dei Montefeltro, aprendo così il lungo processo di assimilazione che lo caratterizza. In eredità al figlio lasciò proprio la sua attiva bottega, la quale godeva di un solido patrimonio e di un diretto protettorato da parte delle famiglie più illustri della zona.

Raffaello, fra Perugia e Città di Castello

La sua continua assimilazione di ogni stimolo culturale, che portò Raffaello ad essere il grande artista rivoluzionario del suo tempo, caratterizzò il suo operato fin dai primi anni. Prima della sua morte il padre Giovanni Santi fece in tempo a mandare il figlio a Perugia, alla bottega di Pietro Perugino – conosciuto precedentemente durante un possibile soggiorno dell’artista ad Urbino – il quale deteneva il dominio del mercato artistico cittadino e la cui impronta è onnipresente nelle opere giovanili dell’artista.

Ma fu nella vicina Città di Castello che Raffaello compì le prime opere autonome: fra queste si menziona lo Stendardo della SS. Trinità e la grande pala d’altare, oggi danneggiata da un terremoto, raffigurante San Nicola da Tolentino, firmata come “Magister”. Quest’ultimo appellativo fu accompagnato a quello di “Illustris” nello stesso anno: nel 1500, a soli 17 anni Raffaello era già consapevole del suo potenziale e non perse occasione per renderlo noto. Nella città operavano già Signorelli e Pinturicchio, i quali Raffaello ebbe sicuramente modo di conoscere e che ritroviamo in alcuni tratti delle sue opere giovanili.

Gli anni fiorentini e il rapporto con le Marche

Fu l’ambizione il motore che portò Raffaello nell’autunno del 1504 fuori da Urbino e dall’Umbria, e Firenze si presentava ai tempi come luogo prediletto per “cercar fortuna” e nuovi stimoli. Qui entrò in contatto con le opere dei grandi della tradizione quattrocentesca della generazione precedente – Donatello, Masaccio e Luca Della Robbia – ma soprattutto ebbe modo di conoscere i protagonisti indiscussi della scena – Leonardo Da Vinci e Michelangelo Buonarroti – i quali avevano già dato inizio alla grande rivoluzione della “maniera moderna” rinascimentale del “pensare per figure”. Dallo studio delle loro opere Raffaello approfondì il suo percorso di sintesi artistica, approfondendo soprattutto l’osservazione anatomica delle figure, del loro movimento e delle loro espressioni.

Tuttavia, due delle tre grandi pale d’altare che Raffaello realizzò a Firenze erano ancora destinate a Perugia: la Pala Ansidei per la chiesa di S. Fiorenzo e la Pala Baglioni per la chiesa di S. Francesco al Prato, commissionata da Atalanta Baglioni per la morte del figlio Grifonetto durante la sanguinosa lotta contro la famiglia Oddi per il predominio sulla città. Nella prima opera, nonostante il progresso ottenuto nella realizzazione dell’ombreggiatura e del chiaroscuro, spicca ancora quella quiete meditativa tipica delle opere del Perugino, in cui le figure, seppur vicine, non sembrano essere in contatto fra loro.

La seconda, la Pala Baglioni, può essere considerata l’opera decisiva del passaggio di Raffaello dalla giovinezza alla maturità: l’artista scelse di “dipingere una storia” – che secondo Leon Battista Alberti era il compito più alto della pittura – rifacendosi ad una serie di citazioni provenienti dalle opere di Michelangelo e dai traguardi leonardeschi. Nonostante ciò il paesaggio rimane ancora quello vivido del Perugino, ricco di suggestioni fiamminghe, luminoso e pieno di nitidi colori.

Bibliografia

Thoenes, Raffaello (1483-1520). L’invenzione dell’alto Rinascimento, edizione italiana a cura di Francesca del Moro, Modena, TASCHEN GmbH, 2012.

Strinati, Raffaello, “Art e Dossier”, n. 97, Giunti, Firenze, 1995.

Lorenza Mochi Onori, saggio del catalogo della mostra “Raffaello e Urbino”, 2019.

P. Di Teodoro e V. Farinella, Santi, Raffaello, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 90, 2017.

Sitografia

http://www.gallerianazionalemarche.it

http://www.gallerianazionalemarche.it/collezioni-gnm/lo-studiolo/

http://www.terredelperugino.it/panorami-ispirato-perugino/

https://www.treccani.it/enciclopedia/federico-da-montefeltro-duca-di-urbino/

LA BASILICA DI SAN GIACOMO MAGGIORE A BOLOGNA

A cura di Valentina Fantoni

Lungo una delle vie più frequentate e conosciute di Bologna, via Zamboni, si trova la basilica di San Giacomo Maggiore, al cui interno è celato uno fenomeno interessante legato alla storia dell’arte rinascimentale: “la metamorfosi della pala d’altare” (Vera Fortunati).

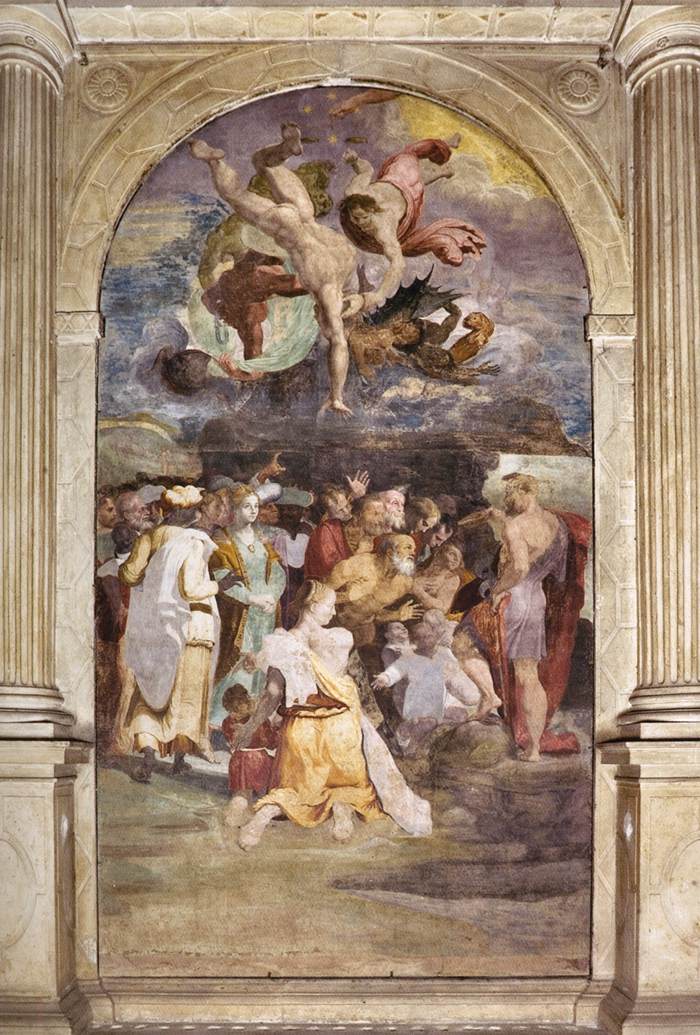

All’interno della Basilica di San Giacomo Maggiore è possibile osservare come si sia evoluto nel tempo il modo in cui le pale d’altare venivano concepite dagli artisti e dai loro committenti. Durante il periodo caratterizzato dal Manierismo la pala d’altare doveva essere maestosa e doveva mostrare la grandezza del volere di Dio, la rettitudine e la fede dei santi o degli episodi che venivano rappresentanti in essa. Col passare del tempo e l’affinarsi del pensiero degli artisti, che sempre più spesso potevano decidere autonomamente come sviluppare il tema loro affidatogli, la pala d’altare inizia a trasformarsi in un mezzo di comunicazione rivolto ai più. Questo fenomeno va presentandosi d’dapprima nella Cappella Poggi, per poi proseguire in altre cappelle all’interno della chiesa di San Giacomo.

La cappella Poggi fu voluta da Giovanni Poggi in seguito alla sua nomina, inaspettata, di cardinale da parte di papa Giulio III, avvenuta nel novembre del 1551. Giovanni Poggi era un “conoscitore delle cose umane e uomo di Chiesa” [Fortunati Vera, p. 218], esperto burocrate e abile diplomatico, legato alla famiglia Farnese e amico di Carlo V, per cui godeva di una buona conoscenza di una parte importante del mondo politico del tempo. Con la nomina a cardinale dovette quindi mostrare il suo potere e la sua erudizione mettendo mano alla cappella che possedeva presso la chiesa di San Giacomo, vicino a quello che era il suo palazzo, allora in Stra’San Donato.

Nel testamento redatto per sua mano nella giornata del 30 dicembre 1551 esprime la sua volontà di essere sepolto nella cappella, aggiungendo che se alla sua morte non fosse stata ultimata i suoi eredi avrebbero avuto il dovere di terminarla secondo le sue disposizioni e volontà. L’inizio degli allestimenti della cappella ebbero inizio al cominciare del 1552, alla vigilia della partenza per la legazione in Spagna, Poggi dotò la cappella di vare reliquie (undici teste di santi e il legno della Santa Croce, regalo di re Filippo II), usanza che al tempo portava prestigio e splendore a coloro che ne possedevano presso le cappelle di famiglia.

I lavori per la decorazione della cappella iniziarono quindi intorno al 1551 per terminare all’incirca nel 1553, purtroppo per mancanza di documenti certi non è possibile definire con esattezza il periodo in cui vennero svolti. È possibile ipotizzare questo arco di tempo poiché gli artisti che vi presero parte lasciarono Bologna per Roma nel 1553. Gli artisti chiamati personalmente dal cardinale per eseguire la decorazione della cappella furono due pittori noti di Bologna: Pellegrini Tibaldi, che godeva della totale fiducia del cardinale, avendo anche precedentemente decorato le sale del sontuoso Palazzo Poggi con le storie di Ulisse, e Prospero Fontana.

Pellegrini Tibaldi si occupò della progettazione architettonica della cappella e degli affreschi sulle pareti laterali, mentre Prospero Fontana eseguì al tempo solo la decorazione del soffitto.

Il tema della cappella è legato alla storia di San Giovanni Battista, santo scelto non a caso dal cardinale con il quale condivideva il nome. Infatti, al santo eponimo è affidato il compito di svelare le posizioni religiose del cardinale, in oscillazione tra tradizione e riferimenti esoterici.

I complessi decorativi di Tibaldi rivelarono inconsuete iconografie, lontane dal repertorio tradizionale del tempo, poiché si servì di concetti simbolici difficili da cogliere nell’immediato. Il tema centrale del piano iconografico voleva portare in primo piano il ruolo che ebbe il precursore di Cristo nel mistero della salvezza, ovvero il Battista era colui che annunciava la nuova nascita nello Spirito, nella Fede in Dio e Gesù Cristo. È possibile quindi individuare alcuni nuclei iconografici fondanti l’episodio dell’affresco della Concezione del Battista.

La figura nuda che precipita dall’alto della tela, e quindi dei cieli, sarebbe proprio il Battista, pronto ad infondere in questo slancio la vita nuova dello Spirito alla Sposa-Chiesa, alla Fede, identificabile nella figura femminile sottostante.

L’azione del Battista è sottolineata anche grazie ad un richiamo stilistico ed iconografico del Tibaldi della Nascita di Adamo di Michelangelo (Cappella Sistina). Un altro episodio, sullo sfondo, svolge un altro ruolo chiave: si vede un anziano che adotta un figlio, a simboleggiare la legge romana secondo la quale si diventa figli accettando l’altro, e quindi in questo caso a significare che si diviene figli di Dio accettando lo Spirito. La donna che allatta al seno il bimbo, invece, allude alla Caritas cristiana, mentre il vecchio che si regge sulle stampelle ed apparentemente spaventato simboleggia la vecchia legge di Mosè. I temi teologici che attraversano e animano questo affresco sono difficili da decifrare, sono il frutto di accurato e attento studio delle Scritture, e solamente chi era in possesso di queste particolari conoscenze poteva cogliere i messaggi celati dietro alcune figure, che per la loro complessità possono essere definite “icone-geroglifico” [Fortunati, p. 222]. Inoltre, lo stile di Tibaldi in questo affresco, a differenza di quello in Palazzo Poggi, abbandona l’estro michelangiolesco derivato dalla sua educazione romana per approcciarsi ad una umanistica sacra, realizzata grazie a un rigoroso plasticismo che blocca le forme nello spazio per poterle caricare di un forte potenziale religioso. Questa esasperazione intellettualistica si allenta nel secondo affresco realizzato nella cappella: Battista che battezza le turbe.

L’episodio religioso di quest’opera viene veicolato attraverso una sorta di narrazione, dove anche i volti e i gesti degli astanti comunicano una partecipazione degli individui all’evento, alla conversione.

Tibaldi si occupò, come accennato, anche alla realizzazione dello spazio architettonico della cappella, scegliendo una struttura quasi labirintica, per renderla una sorta di piccolo tempio per coloro che sono iniziati, in grado di conoscere e cogliere i Misteri. Questa scelta elitaria si deve alla personalità del committente, assai particolare per il tempo, poiché vicino alla tradizione ma anche all’esoterismo.

Il soffitto della cappella fu affrescato da Prospero Fontana, artista non troppo in sintonia con il cardinale, motivo per il quali gli fu affidata solamente questa parte per la decorazione. Negli ottagoni del soffitto il Fontana realizzò, secondo iconografie tradizionali, le Storie del Battista. Attraverso uno stile raffinato legato ancora alla Maniera toscana e romana, sfoggiando una conoscenza archeologica ed antiquaria, riscontrabili soprattutto nella realizzazione degli stucchi. I quattro evangelisti rappresentati da Fontana rivelano un sottile umore grottesco, possibile rimando allo stile del Tibaldi.

Nel 1556 venne a mancare il cardinale e i lavori nella cappella sembrarono arrestarsi per qualche tempo, fino a che nel 1561 venne ultimato il progetto iconografico generale con la pala d’altare realizzata da Prospero Fontana: il Battesimo di Cristo.

Per capire i cambiamenti apportati dal Fontana in quest’opera è necessario considerare il veloce mutare del clima culturale di quel tempo. Il rigore tridentino era in atto, Carlo Borromeo patrocinò tra il 1652-53 la costruzione dell’Archiginnasio a Bologna, iniziando così il controllo della Santa Sede sullo Studium di Bologna. Inoltre, Prospero era appena tornato da Fontainebleau, dove era stato chiamato dal Primaticcio, per cui in questa tela è possibile riconoscere gli scambi artistico-culturali tra Bologna e Fontainebleau, scambi che attraversano la vicenda artistica del Cinquecento bolognese. I rimandi sono molteplici: l’eleganza levigata del Cristo e della figura in nudo sulla sinistra rimandano a Primaticcio; il corteo e le giovani donne sulla destra sono riferimenti ai dipinti presenti nella cappella del castello francese, attribuiti a Girolamo Siciolante da Sermoneta. È come se Fontana avesse rappresentato l’autunno del Rinascimento, l’evoluzione che stava per travolgere lo stile del tempo, utilizzando una gamma cromatica dalle sfumature languide e spente. Vi sono comunque anche rimandi al clima culturale a cui era legato il cardinale Poggi, come l’espressione psicologica ed esoterica del Cristo, del Battista, e l’uso di icone-geroglifico come il brano paesaggistico in primo piano dove l’acqua del fiume viene rappresentata con particolare attenzione per evocare la trasparenza delle verità indicibili. L’attenzione al dato naturale che sempre viene riservato nelle opere del Fontana si deve ricondurre al suo legame con Ulisse Aldrovandi, collezionista, uomo di scienza e di cultura, il cui sapere travolgerà il mondo scientifico bolognese nonché quello artistico e culturale. Infatti, da qui in avanti l’attenzione al dato scientifico e naturale e alla sua descrizione nei minimi dettagli dei suoi aspetti caratterizzerà i dipinti bolognesi, come nella resa virtuosistica di dettagli antonimici o di motivi iconografici tradizionali. In questo modo Fontana si può definire, in ambito bolognese, iniziatore di questo nuovo dialogo tra arte e scienza aldrovandiana, dove la pittura è considerata uno strumento efficace di classificazione e rappresentazione delle cose presenti in natura. La metamorfosi che compie la pala d’altare con Prospero Fontana rispetto agli affreschi di Pellegrino Tibaldi mostra come ci si avvicini sempre più a una forma di coinvolgimento dell’osservatore, si cerca di rendergli chiaro il messaggio religioso attraverso una narrazione che abbia elementi vicini alla vita quotidiana. Questi nuovi elementi che qui vanno intuendosi sono precursori di quello che sarà la pittura al servizio della Controriforma, con l’arrivo del cardinale Gabriele Paleotti a Bologna nel 1566.

La chiesa di San Giacomo Maggiore divenne così a Bologna un cantiere privilegiato soprattutto per alcune committenze legate alla Roma di Gregorio XIII, papa bolognese.

Tra queste committenze vi fu quella della famiglia Riari, che nel 1574 commissionarono il trittico per l’altare maggiore della chiesa a Tommaso Laureti. La committenza era piuttosto prestigiosa: la famiglia Riari, come altre famiglie aristocratiche bolognesi, era legata alla corte pontificia di papa Gregorio XIII, mantenendo importanti rapporti con gli Agostiniani di Bologna. Il trittico fu trasferito nella zona absidale nel 1686 dove è tuttora visibile. Purtroppo, l’attuale sistemazione non permette di coglierne appieno la magnificenza che aveva un tempo, il suo legame architettonico con lo spazio circostante e la funzione che aveva nella ritualità liturgica post-tridentina, ma la sua imponenza e il suo splendore non sono passati in secondo piano.

La scelta di Laureti come artista per questa impresa non fu casuale, poiché nel tempo assunse sempre più il ruolo di artista prediletto da ecclesiastici e nobili bolognesi gravitanti nell’orbita pontificia di Roma. Il progetto artistico prevedeva dimensioni straordinarie, una scelta iconografica che vedeva il proprio sviluppo al centro della pala, un’ubicazione più che significativa posizionando la pala al centro dell’altare maggiore, e tutto questo conciliava con l’ambiziosa volontà di un committente che voleva rendersi fautore di un exemplum di arte sacra riformata. Un exemplum che si atteneva ai dettami post-tridentini, rendendo così la pala della Resurrezione del Laureti l’esito suggestivo di percorsi che vedevano intrecciarsi due dimensioni: la Roma di Gregorio XIII e la Bologna di Gabriele Paleotti. La pala, godendo di una posizione privilegiata, doveva essere il fulcro prospettico del percorso religioso del fedele, mostrando l’imponenza e la potenza della Chiesa di Roma contro la Riforma protestante. Tutto ciò era racchiuso e rappresentato dal moto fulmineo del Cristo, figura gigantesca che si eleva con slancio dal sarcofago, rappresentato rigorosamente chiuso come raccomandava il trattato post-tridentino, per rappresentare fedelmente alle scritture l’episodio miracoloso. Sotto di Lui, sono rappresentati in uno spazio terreno sono rappresentati soldati e individui increduli, i cui volti svelato sgomento e incredulità per l’accaduto. Ai lati della tela, a completamento del trittico, vi sono Sant’Agostino, fondatore dell’ordine a cui appartiene la chiesa, e San Giacomo, santo a cui è dedicata la chiesa. Le due figure sigillano con monumentale decoro il ruolo salvifico che la Chiesa di Roma attribuiva fermamente ai santi e all’istituzione cattolica. A livello stilistico Laureti fu in grado di coniugare accenti tipici della pittura di Tibaldi con puntuali riferimenti michelangioleschi, approdando così ad una maniera riformata, propria dell’ambiente pittorico romano in prima età tridentina. Inoltre, attraverso il moto onnipotente del Cristo, Laureti sembra annunciare le opere di riforma di papa Gregorio XIII, che attraverso la sua idea di Ecclesia militans fondò collegi e seminari in tutta Europa con lo scopo di combattere l’eresia protestante. Vi sono anche suggestioni legate ad un’iconografia propria della Bologna riformata del cardinal Paleotti: l’iconografia stessa della Resurrezione, rara nella pittura bolognese del Cinquecento, che inizia ad essere rappresentata attraverso il rispetto di alcuni dettami, di alcune regole certe, come quella appunto del sarcofago chiuso, a significare la resurrezione in anima e corpo di Cristo, avvenuta senza infrazioni o rotture dello spazio che conteneva il corpo deposto. Il rispetto di queste regole in Paleotti assume il termine di rigore, di decoro e di rappresentazione del verisimile, poiché tutto ciò che veniva raffigurato doveva essere rigorosamente decoroso e rispettare la verità degli eventi descritti dalle Scritture con un’attinenza simile al vero.

Altra importante committenza all’interno degli spazi di San Giacomo è quella della famiglia Bianchetti, dove tra il 1573-74 Lodovico Bianchetti, maestro di camera di Gregorio XIII, commissionò sempre al Laureti la pala per l’altare della sua cappella e probabilmente l’intera decorazione a stucchi del soffitto. Il tema scelto per il dipinto era quello de I funerali di sant’Agostino.

In quest’opera viene visualizzata una ritualità liturgica inaugurata dal pontificato di Gregorio XIII: le processioni e i cortei che rendevano sacre le vie entro le quali si svolgevano per dirigersi verso quei luoghi che custodivano importanti reliquie della Chiesa. In questo modo la pala diviene documento significativo rappresentando fedelmente quanto avveniva durante queste processioni: ad esempio, si può notare la donna che cerca di allungarsi per toccare il carro sui cui viene trasportato il corpo del Santo. L’immensa coralità della scenografia è tipicamente romana, mentre la rappresentazione di episodi come quello sopra menzionato sono vere e proprie incursioni del quotidiano in quella che deve essere un dipinto a tema sacro. Probabilmente questa incursione del quotidiano è da riferirsi ai dettami del Discorso del Paleotti (1582) relativi al delectare et movere gli affetti di chi osserva l’opera, e quindi del fedele incolto, che non ha letto o non sa leggere le Scritture, per avvicinarlo alla Fede e al sentimento religioso mostrando sulla tela scene che in realtà possono essere state vissute o viste in prima persona. Inoltre, nel fermento culturale e artistico bolognese si stava per mostrare il Passerotti con le sue scene di genere, motivo per cui non è da escludere che queste scene di quotidiano in Laureti possano esserne un’anticipazione.

Osservando queste opere presenti in San Giacomo è quindi possibile cogliere come si sia evoluta la pala d’altare, e come questa sia diventata biblia pauperum (libro per il popolo) per i fedeli. Infatti, alla richiesta di ortodossia per la pala d’altare si affianca anche quella di delectare et movere gli affetti, ovvero di avere un potenziale emotivo in modo da essere uno strumento di catechesi più suggestivo ed efficace della parola, e quindi della messa e della predica/omelia, e del libro, le Sacre Scritture.

Esempio di come questa nuova funzione della pala d’altare stesse prendendo forma nella società bolognese è il dipinto voluto da Alessio Orsi nella sua cappella in San Giacomo, per mano di Prospero Fontana nel 1573. A distanza di una decina d’anni dall’opera realizzata per la cappella Poggi, Prospero Fontana dimostrò destrezza ed abilità nella realizzazione di quest’opera, Elemosina di Sant’Alessio.

Quello che fece fu dare vita a una struttura in grado di trasmettere chiarezza pedagogica, per veicolare contenuti della dottrina ma anche esempi di comportamento sociale, ergendo quest’opera ad archetipo per la successiva pittura di controriforma. La storia raccontata nel dipinto è quella di Sant’Alessio, santo eponimo e protettore del committente, elemosiniere della Santa Romana Chiesa, che diventa occasione per rappresentare ed esaltare visivamente un ordinamento sociale gerarchico che trova il suo equilibrio nell’assistenzialismo promosso dall’istituzione ecclesiastica. Al centro del dipinto si erge la figura del santo elemosiniere, vestito degli attributi specifici della sua funzione, che con benevolenza quasi paternalistica distribuisce le elemosine ai poveri. Ciò che incuriosisce e colpisce è la compostezza e il decoro con cui vengono rappresentati questi poveri, sembrano quasi in posa, in cerchio attorno al santo senza però toccarlo. È una povertà ben educata, che si merita di rientrare nel riformismo religioso del Paleotti, in cui i poveri hanno assunto un ruolo centrale. In questo modo il quotidiano si cala sempre di più nel sacro, e viceversa: Alessio diventa simbolo della Chiesa Riformata, che deve privilegiare i poveri e i deboli nella sua missionarietà. Per queste ragioni la pala di Fontana per Alessio Orsi si può definire come prima pala d’altare riformata a Bologna.

A seguire la scia di Fontana e delle pale profondamente riformate a testimonianza che fossero urgenti alcune riforme per l’arte sacra fu Ercole Procaccini che pubblicò nel 1573 la Conversione di Saul per l’altare maggiore della cappella della famiglia Cartari in San Giacomo.

Il racconto si sviluppa in un impianto prospettico semplice e ben definito, in cui la caduta del cavallo segna il centro di tutta la rappresentazione, rendendo immediato per lo spettatore la comprensione dell’episodio. Tutti i dettagli sono orchestrati per rimandare l’uno all’altro, in un gioco di rimandi in cui lo spettatore può cogliere ogni singolo aspetto del reale. Procaccini fu molto abile nel riformare alcuni modelli tardomanieristici, ovvero quelli del Vasari e di Parmigianino, in particolare di quest’ultimo che realizzò la sua opera durante il suo soggiorno bolognese. Grazie alla resa dell’episodio in una sorta di nuovo teatro sacro, che isola il pathos in alcuni punti forti come la mano di Paolo a terra, il muso reclinato del cavallo, la pala di Procaccini diventa il referente obbligato per le future esplorazioni sul tema, come poi si vedrà con Ludovico Carracci e Tiburzio Passerotti.

Ciò che colpisce di queste opere d’arte non è tanto la religiosità intrinseca in loro, ma è l’attenzione che gli artisti e uomini illustri come Paleotti dedicarono alla trattazione di questi temi, i primi con un intento genuino di rendere il Sacro qualcosa di quotidiano, inserendo aspetti della vita di tutti i giorni, come le espressioni e i sentimenti, per far sentire anche il meno colto vicino e partecipe a quegli eventi, gli altri, invece, cercavano di far veicolare un messaggio, ricercando comunque una lettura facile ed immediata del racconto a chi stava osservando la pala (mentre ci si trovava davanti a pregare).

Bibliografia

Vera Fortunati, La metamorfosi della pala d’altare nel dibattito religioso del Cinquecento: il cantiere di San Giacomo, in Un’avventura artistica tra natura e idea, (collana “La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento”), vol. I, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1994, pp. 218-243;

Sitografia

Per una visione completa dell’opera del Laureti : http://www.miabologna.it/QUADRERIA/00_monografie/Laureti.htm

http://www.sangiacomofestival.it/visita-la-chiesa/

Pellegrino Tibaldi: https://www.treccani.it/enciclopedia/pellegrino-tibaldi_%28Dizionario-Biografico%29/

Prospero Fontana: https://www.treccani.it/enciclopedia/prospero-fontana_%28Dizionario-Biografico%29/

Tommaso Laureti: https://www.treccani.it/enciclopedia/laureti-tommaso-detto-il-siciliano_%28Dizionario-Biografico%29/

Ercole Procaccini: https://www.treccani.it/enciclopedia/procaccini-ercole-detto-ercole-il-vecchio_%28Dizionario-Biografico%29/

VILLA NISCEMI, PALERMO: DA BAGLIO AGRICOLO A DIMORA DI NOBILTÀ

A cura di Beatrice Cordaro

«Ma il suo vero charme gli veniva dalla profusione di palme e alberi semitropicali, auricarie, ficus, magnolie grandiflora, ibiscus e agave piantati in una specie di amabile disordine.»

(Le Estati Felici, Fulco di Verdura)

Tra le mille dimore nobiliari che costellano la città di Palermo, quella che fu dei Valguarnera si rivela essere tutt’ora un prezioso gioiello nascosto in mezzo al verde. Immersa tra i suoni della natura e attorniata da un paesaggio bucolico, il palazzo è, ancora oggi, uno dei punti fermi d’attrazione per i cittadini palermitani.

La villa, oggi utilizzata come suggestiva cornice che ospita visite ed eventi di vario tipo, è un’assoluta punta di diamante nel patrimonio storico – artistico del Comune di Palermo, un bene di intramontabile bellezza, che profuma di storie di vita vissuta.

Villa Niscemi: brevi cenni storici e attuale condizione

Oggi di proprietà del Comune di Palermo, che al suo interno ha stabilito la sua sede, Villa Niscemi venne costruita, intorno al ‘600: in origine essa ricopriva la funzione di baglio agricolo, ovvero una fattoria connotata dalla presenza di una struttura difensiva e da un ampio cortile interno. Ai tempi della sua edificazione, la fattoria prendeva il nome di Baglio Balata che, almeno fino alla seconda metà del 1600, era di proprietà di Carlo Santangelo il quale lo concesse in eredità alla figlia. Mentre ancora manteneva la funzione di masseria, la struttura venne acquistata da Tommaso Sanfilippo, il “Duca delle Grotte”. Solo successivamente, orientativamente tra il 1730 e il 1750, questa venne prelevata dai Valguarnera, famiglia originaria di Niscemi, e trasformata in dimora nobiliare fino a quando, nel 1987, Maria Immacolata Valguarnera e Margherita Valguarnera, ultime eredi dei beni di famiglia, concessero la loro proprietà al Comune di Palermo.

Allo stato attuale, la costruzione è tuttora egregiamente mantenuta: sono infatti ancora presenti tutti gli arredi, ed allo stesso modo anche tutti i dettagli e le finiture appaiono in condizioni di conservazione ottimali.

Esterno

La struttura è composta da tre elevazioni, attraversate verticalmente da lesene, il cui colore sabbia/ocra si pone in contrasto con il colore bianco della facciata. Anche i balconi e le finestre si caratterizzano per essere attorniati, come fossero quasi incorniciati, da sagome curvilinee che stilisticamente si rifanno a un gusto tipicamente settecentesco.

Dal momento che il vecchio Baglio venne costruito a partire da una torre di difesa, la presenza di quest’ultima è testimoniata dalla conservazione di quello che è il lato più antico dell’intera struttura, ovvero quello in direzione dell’ingresso. Ancora, dalla struttura fuoriescono due avancorpi terrazzati, le cui sporgenze si caratterizzano dall’utilizzo di una pavimentazione in maiolica a zig zag color blu lapislazzuli. Alla corte, poi, si accede tramite un varco; una volta entrati, all’interno di quest’ultima si possono ammirare le scuderie e una sala che oggi viene sfruttata per ospitare eventi di varia natura.

Sul finire del Settecento vennero apportate ulteriori modifiche alla Villa, e in occasione di tali aggiunte venne completata la realizzazione di un parco ottocentesco dall’atmosfera romantica.

Interno

Il piano nobile di Villa Niscemi, anche conosciuto come Galleria dei Re, deve il suo nome alla presenza, al suo interno, di una serie di opere d’arte che ritraggono i sovrani siciliani, dagli inizi – dinastia normanna degli Altavilla – fino ad arrivare ai Borbone. Ad esso si accede, contrariamente all’uso tipico dell’epoca – che prevedeva l’accesso dall’esterno – mediante una scalinata in marmo interna al palazzo realizzata dall’architetto Giovan Battista Palazzotto (responsabile del cantiere dal 1881 al 1896) verso la fine dell’Ottocento.

A caratterizzare la Galleria dei Re è anche il soffitto ligneo dipinto, sul quale trova posto un grande e prestigioso albero genealogico del casato. Degno di attenzione, per le sue decorazioni a rilievo, è anche l’imponente camino in pietra – concepito da Palazzotto e realizzato dallo scultore Vincenzo La Parola.

Nel salone principale, scendendo lungo le pareti laterali, si può notare la presenza di affreschi a trompe l’oeil. L’espressione, traducibile dal francese con “inganna l’occhio”, deriva dal lessico specialistico e viene utilizzata per definire un genere di pittura dall’accentuata dimensione illusionistica che “inganna” la percezione dello spettatore, convinto di scorgere, nelle rappresentazioni bidimensionali della pittura, elementi reali. Gli affreschi dipinti lungo le pareti laterali rappresentano le Quattro Stagioni, ad eccezione di quella di fondo, che è invece impegnata dalla scena dell’Incoronazione del principe di Valguarnera da parte di Carlo Magno. La decorazione del Salone è completata dall’Assunzione, dipinta sul soffitto.

Ala sinistra e ala destra

Dalla Sala d’ingresso è possibile, inoltre, accedere alle due ali del palazzo, quella di sinistra e quella di destra.

Quest’ultima ospita tutti gli ambienti destinati alla privata della famiglia Valguarnera, come ad esempio il salone da pranzo, una biblioteca ottocentesca e anche la saletta della musica.

L’ala sinistra della villa, invece, è occupata da una serie di sale collegate tra di loro:

il Salone di Santa Rosalia, il Salone delle Quattro Stagioni, la Sala Verde – che aveva la funzione di sala da ballo – ed infine la Stanza di Tobia che separa gli ambienti privati dei principi.

Ognuno di questi ambienti privati è a sua volta composto da una camera da letto, da uno studio e da un salotto.

Il secondo piano, infine, è composto da un paio di semplici sale, una nursery e due appartamenti.

…anche questa volta il Gattopardo

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, noto autore de Il Gattopardo, si ispirò, per i personaggi di Tancredi e Angelica – anche per quanto riguarda alcuni dettagli e sfumature caratteriali – proprio a Corrado e Maria Valguarnera. Questi furono, infatti, due figure di grande spicco nell’ambiente dell’élite palermitana.

Bibliografia

Massimiliano Marafon Pecoraro, Bernard Aikema, et alii, Villa Niscemi, 40due Edizioni, 2018

Sitografia

https://turismo.comune.palermo.it/palermo-welcome-luogo-dettaglio.php?tp=68&det=19&id=139

https://www.palermoviva.it/villa-niscemi-ai-colli/

Figura 1 - Esterno

Figura 2 – Esterno

Figura 3 - Parco

Figura 4 - Camino in pietra e soffitto ligneo dipinto

GIOVANNI BATTISTA LAMPI. IL RITRATTISTA D’EUROPA PT I

A cura di Alessia Zeni

Le prossime due uscite sulla storia e l’arte del Trentino saranno dedicate ad un grande artista della Valle di Non che partito da Romeno, nel Trentino occidentale, fece fortuna nelle corti principesche d’Europa, come pittore ritrattista di sovrani e nobili austriaci, polacchi e russi.

Il periodo giovanile

Giovanni Battista Giuseppe Silvestro nacque il 31 dicembre 1751 in una casa sulla piazza principale di Romeno, nel territorio del Principato vescovile di Trento. Figlio del pittore Matthias Lamp, di origini sudtirolesi[1], e Chiara Margherita Lorenzoni[2] che morì il 4 gennaio 1752, dopo aver messo al mondo il piccolo Giovanni Battista. La famiglia Lamp fu una famiglia numerosa - Giovanni Battista fu l’ultimo di quattordici figli – che negli anni fu tormentata da debiti, dalle beghe familiari e con una bottega artistica a Romeno da mandare avanti. Giovanni Battista fu allevato dalla sorella maggiore, Isabella, mentre il padre lo avviava al mestiere di pittore, ma fu solo dopo un soggiorno di un paio di anni a Salisburgo presso il cugino, il pittore Pietro Antonio Lorenzoni, che Giovanni Battista si avvicinò concretamente al mondo dell’arte. Qui fece apprendistato presso le botteghe di Franz Xaver Konig, attivo come ritrattista per la corte principesca, e di Franz Nikolaus Streicher, entrambi pittori interpreti della pittura rococò.

A vent’anni, Giovanni Battista ritornò a Romeno ed iniziò la sua nuova attività di pittore ritrattista, dedicandosi principalmente ai ritratti della nobiltà trentina, senza però trascurare la pittura di ambito religioso, seguendo in questo la tradizione di famiglia. In terra trentina vi rimase per circa otto anni e in questo periodo ricevette le prime importanti commissioni artistiche: i ritratti di Giuseppe Bassetti e della moglie Antonia del Monte, eseguiti a Trento nel 1772, il ciclo di otto ritratti eseguiti nel 1773 per i conti Spaur, una delle più antiche e nobili famiglie trentine, e, in ambito religioso, la famosa pala dei Santi Martiri Anauniensi, dipinta nel 1775 su commissione della famiglia de Gentili di Sanzeno (Valle di Non) per la locale chiesa parrocchiale.

Sposò Anna Maria Franchi di Cloz (Valle di Non) dalla quale ebbe quattro figli: Anna Maria Margherita nel 1773, il 4 marzo 1775 Giovanni Battista Junior (1775–1837) che sarà a fianco del padre nella sua attività artistica, nel 1777 un terzo figlio Vincenzo Melchiorre che morì dopo pochi mesi e infine un quarto figlio, Francesco Serafino Ferdinando, che nacque a Klagenfurt il 22 gennaio 1782, anch’esso pittore.

La formazione di Giovanni Battista Lampi non si fermò nella terra natia, egli infatti completò il suo percorso artistico a Verona; nella città scaligera si recò nel 1772 dove entrò in contatto con l’ambiente neoclassico dell’Accademia di Pittura e Scultura di Giambettino Cignaroli e qui frequentò la scuola del pittore Francesco Lorenzi, allievo del Tiepolo. Questo apprendistato gli permise di superare la sua prima maniera artistica, caratterizzata da colori freddi e disegni incerti, per una pittura neoclassica, ma allo stesso tempo tesa alla ricerca della massima verosimiglianza e dell’introspezione psicologica del personaggio ritratto, attraverso l’uso sapiente del chiaroscuro e della composizione.

La sua arte lo candiderà al ruolo di primo pittore del Principato di Trento e si stabilirà dal 1776 con il suo studio in Contrada Larga a Trento, dal quale usciranno le opere manifesto della sua prima evoluzione artistica: il ritratto del neo-eletto principe vescovo di Trento Pietro Michele Vigili Thun (1724-1800), primo di una lunga serie, la cui ricerca del dettaglio naturalistico è dichiarata dalla presenza simbolica di una mosca sulla mantellina del vescovo. La sua capacità di leggere la personalità dell’effigiato lo condurrà alla creazione di ritratti di grande efficacia psicologica come quello del frate domenicano Vincenzo Aberti Colico o alla resa dettagliata dell’abbagliamento come nel ritratto di Paride Saracini, signore di Molveno e Belfort, o ancora, il ritratto del vescovo di Sutri e Nepi Gerolamo Luigi Crivelli sul quale ricompare la mosca a trompe l’oeil.

La grave malattia del padre, Matthias Lamp, che lo colpì nell’autunno del 1779, e la sua dipartita metteranno fine alla permanenza in Trentino del giovane Battista Lampi. Un piccolo dipinto conservato nel Convento dei Francescani di Trento che rappresenta un Cristo morto in tutta la sua sofferenza, può essere considerato il commiato dell’artista al Trentino e il ricordo dei dolorosi giorni passati accanto al padre morente.

Dal Tirolo alla corte imperiale viennese

Dopo la morte del padre, Giovanni Battista si trasferì definitivamente a Innsbruck, in Tirolo, qui egli lavorò come pittore ritrattista della nobiltà tirolese ed ebbe la fortuna di conoscere l’arciduchessa Maria Elisabetta d’Asburgo-Lorena (1743-1808), badessa del capitolo delle nobili dame di Innsbruck, sorella dell’imperatore Giuseppe II e della regina di Francia Maria Antonietta. Nel 1781 eseguì per la badessa un ritratto che mostrò la grande abilità artistica del pittore, nascondendo il gozzo che le deformava il collo e dando al ritratto la dignità che l’arciduchessa d’Austria tanto desiderava. Dopo il successo di questo ritratto, Maria Elisabetta lo raccomandò alla sorella Maria Anna, badessa a Klagenfurt, dove il pittore si trasferì con la famiglia e lavorò al suo cospetto, abbandonando definitivamente la pittura sacra e dedicandosi completamente al ritratto. A Klagenfurt nacque il quartogenito di Lampi e nell’atto di battesimo compare per la prima volta la forma italianizzata del cognome: non più “Lamp” o “Lomp”, ma “Lampi”, probabilmente per testimoniare la propria provenienza culturale e allo stesso tempo per mettersi alle spalle le sue umili origini.

Il successo ottenuto a Innsbruck e a Klagenfurt gli aprì la strada per la tanto desiderata corte viennese, dove si trasferì nel 1783. A Vienna, Lampi visitò le più importanti quadrerie della città, ma anche gli artisti e i quadri dell’Accademia di Belle Arti che contribuirono a rinnovare la sua arte, anche rispetto alla pittura contemporanea della scuola viennese, ispirandosi alle opere del passato e alla ritrattistica francese e viennese. Dipingerà i grandi della corte viennese e i suoi ritratti non avranno il tono dimesso della precedente pittura, ma gli effigiati saranno dipinti in tutta la loro personalità facendo attenzione allo status sociale, alla resa realistica delle sembianze e alle scene che saranno dal pittore dilatate per comprendere gran parte della figura e dell’ambiente intorno a loro.

Tra i primi ritratti eseguiti da Lampi a Vienna si segnalano per la cura del dettaglio espressivo quelli di Ignaz von Born, esponente della massoneria austriaca, e del banchiere calvinista Johann von Fries. Ma fu nel 1784 che il pittore ricevette il suo primo incarico per la corte viennese: il ritratto della giovanissima duchessa Elisabetta di Württemberg (1767-1790), allora promessa sposa dell’arciduca Francesco. Per la duchessa dipinse il ritratto-manifesto del suo rinnovamento artistico: raffigurò la giovane a grandezza naturale su di un balcone, mentre guarda l’osservatore, con abito sfarzoso in raso azzurro, tipico dell’epoca, ornato da pizzi trasparenti e perle, probabilmente per alludere al suo futuro matrimonio, e sul fondo chiude la scena un paesaggio montano crepuscolare. L’opera ha riscosso un tale successo che venne più volte replicata e lo stesso imperatore mandò il ritratto in dono a Firenze, alla futura suocera, la granduchessa di Toscana, Maria Ludovica di Borbone, dove oggi il ritratto tuttora si conserva.

Il grande epilogo del soggiorno viennese di Giovanni Battista Lampi si avrà con l’entrata del pittore all’Accademia di Belle Arti della città, grazie all’intercessione dell’imperatore Giuseppe II per il quale aveva realizzato un ritratto a grandezza naturale, e la nomina nel 1786 a professore di pittura di storia con un compenso annuo di 600 fiorini. I ritratti dell’imperatore Giuseppe II e del presidente dell’Accademia, il barone Joseph von Sperges, inaugurarono una sequenza di ritratti di Stato a carattere ufficiale che raggiunsero il favore della corte viennese, divenendo in breve tempo il ritrattista più ricercato di Vienna. Allo stesso tempo la sua fama uscì dai confini austriaci e raggiunse l’aristocrazia polacca, ma soprattutto la rinomata corte degli zar di Russia, dove la sua carriera proseguì e raggiunse i massimi livelli.

Note

[1] Matthias Lamp era originario della Val Pusteria (Bolzano) e nacque da un rapporto illegittimo del padre Andrea Lamp che lo avviò all’attività di pittore. Dopo aver svolto apprendistato a Brunico, apre bottega a Romeno in Valle di Non, nel 1723. In cinquant’anni di attività, dalla bottega di Matthias Lamp uscirono opere a carattere religioso (pale d’altare, paliotti, gonfaloni, Via Crucis) che ancora oggi si possono ammirare nelle chiese del Trentino. La necessità di mantenere la bottega artistica e una famiglia numerosa vide il padre impegnato fino a tarda età, impegnandosi anche in lavori artigianali, di restauro, tinteggiatura e doratura (Pancheri 2011, p. 19).

[2] Chiara Margherita era figlia di un notaio di Cles, Lorenzo Lorenzoni, di una nota famiglia di pittori della Valle di Non. Sposò Matthias Lamp il 5 febbraio 1730.

Bibliografia

Rasmo Nicolò, Giambattista Lampi. Pittore, Trento, Saturnia, 1957

Camerlengo Lia, Giovanni Battista Lampi. Gli anni trentini, in “Dai castelli anauni alle corti europee: Giovanni Battista Lampi pittore”, catalogo a cura di Bruno Ruffini, Caputo Gianmatteo, Camerlengo Lia, Belli William, Trento, Tipografia Ideal, 2001, pp. 61-90

Un ritrattista nell'Europa delle corti. Giovanni Battista Lampi. 1751-1830, catalogo a cura di Mazzocca Fernando, Pancheri Roberto, Casagrande Alessandro, Lampi, Trento, Saturnia, 2001

Pancheri Roberto, Giovanni Battista Lampi alla corte di Caterina II di Russia, Trento, Temi, 2011

SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI: LA CHIESA-MOSCHEA

A cura di Adriana d'Arma

La chiesa di San Giovanni degli Eremiti (Fig. 1), costruita in epoca normanna – promotore della ricostruzione fu re Ruggero II – tra il 1130 e il 1148, è senza dubbio uno dei più celebri edifici medievali di Palermo nonché testimonianza del felice connubio tra le maestranze normanne e la magnificenza dell’architettura araba, che proprio i nuovi dominatori dell’isola vollero rispettare.

Il complesso monastico, patrimonio mondiale UNESCO, dal 3 luglio 2015 fa parte del cosiddetto “itinerario arabo-normanno”, un percorso che comprende, oltre che Palermo, anche Cefalù e Monreale,

Situata in via dei Benedettini, lungo la quale esistevano due monasteri, quello degli Olivetani e quello di San Giovanni degli Eremiti, la chiesa venne edificata probabilmente sulle orme di un precedente monastero gregoriano del VI secolo dedicato a Sant’Ermete, il quale morì martire e fu venerato come santo sia dalla chiesa cattolica sia dalla chiesa ortodossa orientale. La presenza del monastero, voluto da Gregorio Magno nel 581, rende assai difficoltosa una data precisa di inizio di costruzione della chiesa di San Giovanni, soggetta, nel corso del tempo, oltre ad una distruzione per opera dei Saraceni (842) anche ad una serie di successive modificazioni strutturali.

L’insieme di costruzioni afferenti al complesso comprende la chiesa, uno spazio contiguo – denominato sala araba – e un piccolo ma suggestivo chiostro, colonnato e scoperto, oltre ad alcuni tratti murati. Questi ambienti sorgono in un luogo storicamente molto stratificato, all’interno del quale un ruolo privilegiato è sicuramente svolto dalla vicinanza al Palazzo Reale e al fiume Kemonia.

La chiesa

La chiesa di San Giovanni degli Eremiti è un caso interessantissimo di commistione tra linguaggio architettonico romanico e modelli più propriamente arabi. Essa ha una pianta a croce latina, con il corpo principale, longitudinale, che si interseca con il transetto a formare una “T”. L’edificio è disposto verso l’Oriente e all’interno risulta privo di qualsiasi decorazione, ad eccezione di alcuni piccoli lacerti pittorici, e caratterizzato dalla presenza di alcune semplici finestre ad arco acuto, o ogivali.

Sulle pareti laterali della chiesa, poi, si aprono le porte ogivali (Fig. 2), una delle quali è stata ritrovata durante i restauri ottocenteschi (1880) effettuati dall’architetto Giuseppe Patricolo.

Una delle peculiarità di questa tipologia di edifici è la presenza di piccole cupole (qubba) di colore rosso – cinque, in questo caso specifico – che risultano, tra l’altro, presenti anche in altri edifici analoghi, come la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi (fig. 3) e la chiesa di San Cataldo.

La pianta della chiesa di San Giovanni degli Eremiti è impostata sull’asse verticale di una di queste qubba, il quale rende possibile il passaggio dal quadrato di base – che raffigura la terra – al cerchio su cui si imposta la cupola – che invece rappresenta il cielo. Tale passaggio geometrico è ottenuto dalla suddivisione dello spazio in otto lati uguali su cui si impostano altrettanti archi: quelli centrali contengono finestre mentre quelli angolari una serie di archetti pensili angolari e aggettanti (Fig. 4).

Durante i restauri del 1880 fu portato alla luce uno spazio a forma rettangolare, con l’asse maggiore orientato da nord a sud in direzione della Mecca, che prende il nome di sala araba (Fig. 5), coperta da tre grandi volte a crociera di età cinquecentesca.

Sulla parete orientale della campata centrale si nota un affresco (Fig. 6) che, pur in pessimo stato di conservazione, risulta riconoscibile dal punto di vista iconografico: esso raffigura, infatti, una Madonna con due santi ai lati. Le ricerche e gli studi condotti da alcuni storici dell’arte hanno portato ad ipotizzare che il santo sulla destra possa essere un San Giovanni Evangelista, in virtù della presenza di alcuni attributi iconografici a lui associati (la mancanza della barba, il gesto benedicente della mano destra, il Vangelo tenuto sulla sinistra). Per quanto riguarda il santo sulla sinistra, invece, se alcuni studiosi lo identificano con San Giacomo Apostolo, altri lo collegano a Sant’Ermete. A differenza di Giovanni, la figura sulla sinistra, con i capelli neri, è barbata e tiene nella mano sinistra un bastone, con una borsa pendente dal fianco. La Madonna, invece, è seduta su un trono dipinto da cui scende un manto ricamato; assai probabile, se non certa, era poi la presenza del Bambino, non sopravvissuto se non per un piccolo piede che si intravede sul ginocchio della Vergine. Altre tracce di pittura sono state rinvenute sulla parte bassa della stessa parete, oltre che sul muro opposto. Sono tracce di scrittura, in colore oro e ocra (fig. 7), probabilmente funzionali all’uso cimiteriale cui erano adibiti tanto lo spazio ecclesiastico quanto il giardino adiacente.

Il chiostro

Il chiostro (Fig. 8), indubbiamente la parte meglio conservata dell’intero complesso monastico – e anch’esso dalla datazione problematica – ha una pianta rettangolare, ed è caratterizzato dalla presenza di numerose colonne binate, esili ed eleganti, con terminazioni corinzie sui capitelli (Fig. 9). Le colonnine hanno subito ristrutturazioni pesanti, spesso sostituite nei materiali e nelle lavorazioni. Alcune di esse, infatti, sono state rimaneggiate con il tufo calcareo bianco, altre sono state modificate tramite l’inserzione di elementi decorativi antichi, tassellati e rinforzati.

All’interno del chiostro, poi, si trova anche un pozzo, risalente all’età normanna e con ogni probabilità relativo ad una possibile cisterna sotterranea, quest’ultima di epoca araba.

Nel suo complesso, San Giovanni degli Eremiti, indubbiamente uno dei monumenti simbolo della città di Palermo, è un luogo dall’atmosfera unica, in cui le bellezze dell’arte musulmana dialogano con il lussureggiante ed esotico giardino “all’inglese”, voluto in occasione dei restauri di fine Ottocento, ricco di piante di agrumi, nespoli, allori e ulivi.

Tutte le fotografie, tranne la n. 3, sono state scattate dalla redattrice.

Bibliografia

- Torregrossa, San Giovanni degli Eremiti a Palermo, Edizioni Caracol, Palermo, 2013.

MASOLINO DA PANICALE

A cura di Luisa Generali

Tra gli artisti del primo Rinascimento fiorentino si colloca Tommaso di Cristofano di Fino, detto Masolino da Panicale (1383 c.-1440 c.), pittore e frescante che deve gran parte della sua fama odierna al riflesso di tutta quella letteratura che fa capo agli studi su Masaccio e alla collaborazione fra i due artisti. Le notizie sulla vita di Masolino sono ancora oggi farraginose a cominciare dall’origine che gli fu attribuita per primo dal Vasari nelle Vite, coniando la denominazione di provenienza “da Panicale”, pur non comparendo in realtà in nessuno dei documenti coevi. Quindi sulla scia della tradizione vasariana la critica è stata spinta per molto tempo ad identificare questo territorio nella zona della Valdelsa (proprio come si trova scritto nelle Vite), mentre di recente le ipotesi si sono spostate verso Panicale dei Renacci, che per la vicinanza a San Giovanni Valdarno, luogo d’origine di Masaccio, spiegherebbe il motivo primo della conoscenza dei due artisti. Non si esclude comunque la provenienza da Panicale in Umbria, al confine con la Toscana. La vita di Masolino fu costellata da viaggi e spostamenti continui esercitando anzitutto la professione di “frescante”, alle prese con una committenza eterogenea che lo portò a lavorare per uomini di potere e molto spesso in contesti religiosi. Nell’incipit della sua Vita, Vasari traccia così i caratteri salienti di questo artista:

“Fu persona Masolino di buonissimo ingegno, e molto unito e facile nelle sue pitture, le quali con diligenza e con grand’amore a fine si veggono condotte. […] Cominciò similmente Masolino a fare ne’volti delle femmine le arie più dolci; ed ai giovani gl’abiti più leggiadri che non avevano fatto gl’ artefici vecchi; et anco tirò di prospettiva ragionevolmente. Ma quello in che valse più che in tutte le altre cose fu nel colorire in fresco.”

Mentre non sappiamo quasi nulla dei suoi primi quarant’anni, dove forse peregrinò come frescante Oltralpe, l’attività matura di Masolino si svolse invece negli anni cruciali del rinascimento fiorentino vivendo da co-protagonista la rivoluzione pittorica masaccesca.

La sua formazione iniziata probabilmente in famiglia fu arricchita dagli insegnamenti del maestro Gherardo Starnina (1354/1360 circa-1413), che di ritorno a Firenze dopo un soggiorno in Spagna, introdusse nel clima artistico coevo la vivacità pittorica del Gotico internazionale, incentrato sull’eleganza delle forme e una nuova componente naturalistica. Senz’altro Masolino fu influenzato anche dal gusto fiabesco della tradizione giottesca filtrata attraverso Agnolo Gaddi (1350 circa-1396) e dall’eleganza formale di Lorenzo Monaco (1370 c. -1422 c.); un altro importante ascendente fu esercitato da Gentile da Fabriano (1370-1427) e la sua preziosissima Adorazione dei Magi, datata al 1423 e commissionata da Palla Strozzi per la cappella di famiglia in Santa Trinita a Firenze. Altri nomi facevano parte di questo nuovo clima fiorentino, come Giovanni da Milano (1325-1375 c.), pittore padano trasferitosi a Firenze, Bicci di Lorenzo (1368-1452), la cui bottega fu una delle più attive in tutta Toscana, e Lorenzo Ghiberti (1378-1455), fautore della riscoperta classica; inoltre era in pieno atto la svolta prospettica di Brunelleschi (1377-1446), mentre Donatello (1386-1466) fra il 1415-1417 aveva appena terminato il San Giorgio, esempio massimo in scultura degli ideali rinascimentali. Questo clima di nuove tendenze artistiche costituì il bagaglio formativo grazie al quale Masolino intraprese la sua personale carriera di pittore. Tuttavia, ciò che più scosse il suo percorso di artista fu senz’altro l’incontro con Masaccio (1401-1428), come definito da Toesca con una descrizione che non lascia spazio a congetture, “il massimo novatore dell’arte figurativa occidentale”. È proprio questa ingombrante ombra di Masaccio che, pur gravando sulla figura di Masolino, pose il suo stile a metà strada fra tradizione e innovazione, ancora legato ad una visione incantata della realtà, a differenza del giovane Masaccio che per primo si misurò con la realistica interpretazione della natura umana. Da sempre condannato al confronto con il suo collega di bottega (in quanto i due ebbero per un periodo una “compagnia” di lavoro), e spesso considerato un “ritardatario”, la figura di Masolino è stata oggi in parte riscattata grazie al ruolo di mediatore nello sviluppo dell’arte rinascimentale, con una propria individualità senz’altro più tardogotica che rinascimentale ma proiettata in tal senso. Anche lo stesso Vasari sembra riconoscere a Masolino dei meriti che vanno oltre la descrizione di un artista tardogotico, individuando il suo progresso nella modulazione delle ombre e delle luci, indirizzato quindi verso il concetto di verosimiglianza al dato reale:

“Truovo la maniera sua molto variata da quella di coloro che furono innanzi a lui, avendo egli aggiunto maestà alle figure […] e perché egli cominciò a intender bene l’ombre et i lumi”.

Le prime opere

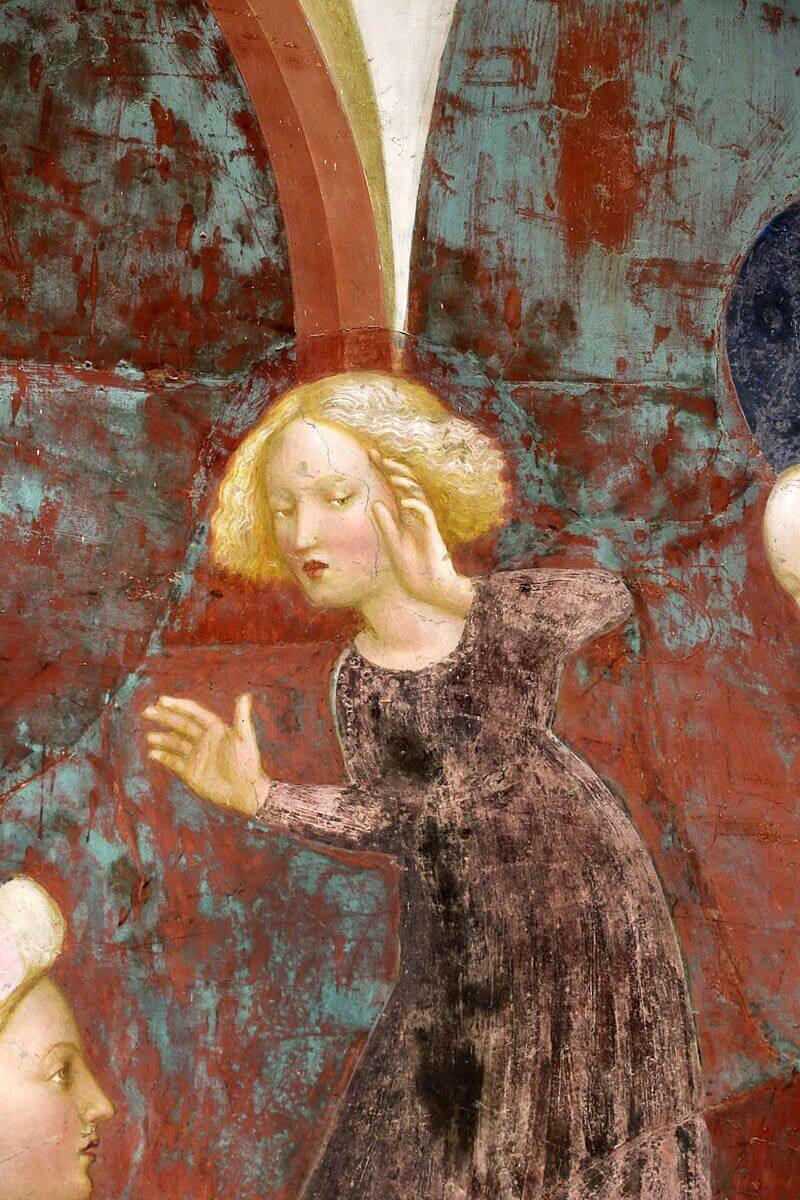

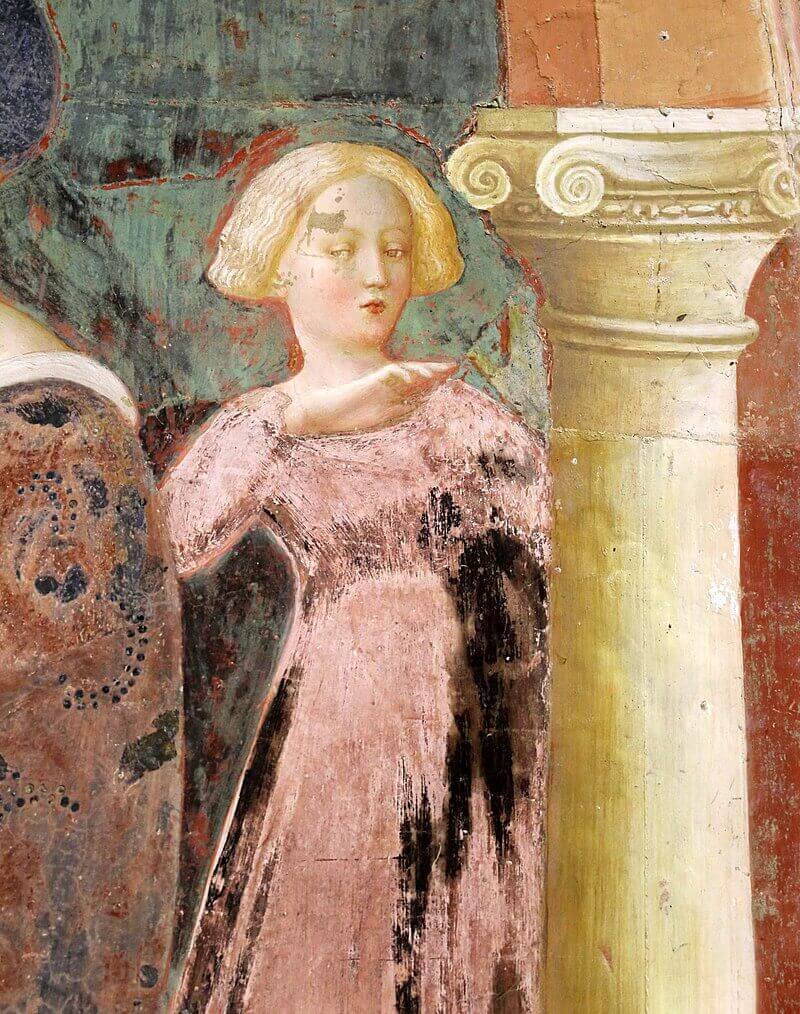

Una tra le prime opere attribuite a Masolino per via stilistica è la Madonna dell’Umiltà conservata agli Uffizi e datata intorno al 1415 circa (fig.1). Sebbene l’incertezza attributiva, la tenerezza del morbido incarnato insieme alla grazia incantevole della Madonna, suggeriscono la paternità dell’artista in una fase ancora giovanile influenzata dalla pittura di Lorenzo Monaco. La tavola a fondo dorato presenta la Vergine seduta su un cuscino mentre sorregge il Bambino per allattarlo: in questo movimento tenero e naturale un chiarore appena percettibile forma delle lumeggiature sulla veste e nel manto blu che si increspa morbidamente a pieghe larghe.

Nella tavoletta raffigurante La Madonna col Bambino, datata 1423 e conservata al Kunsthalle di Brema (fig. 2), lo stile pittorico dell’artista subisce un’evoluzione in linea con la pittura fiorentina del primo Quattrocento: la plasticità del corpo del Bambino appare infatti più solida, mentre la sua libera gestualità nello slancio verso madre indicano una tendenza progressiva verso l’umanizzazione dei soggetti rappresentati.

La collaborazione con Masaccio

La collaborazione fra Masolino e Masaccio - ormai difatti è appurato che la loro fu un’unione professionale e non, come a lungo ritenuto, un rapporto di “discepolanza” - era un vero e proprio sodalizio economico regolato da un contratto associativo chiamato di “compagnia”. Fu proprio tra il 1424 e il 1425 che si fondò questa unione artistica iniziata nel Trittico Carnesecchi, di cui oggi sopravvivono la predella con le Storie di San Giuliano attribuita a Masaccio (al museo Horne) e lo scomparto con il San Giuliano di Masolino al Museo di Arte Sacra a Firenze: qui il santo a figura intera, interpretato come un cavaliere medievale ammantato da un pesante veste rossa, dimostra l’elevato livello qualitativo raggiunto dal maestro nella piena maturità ed una nuova consapevolezza prospettica come si nota dallo scorcio del pavimento e il piede del Santo che avanza fino ad occupare lo spazio illusorio della cornice dipinta (fig.3).

Alla fine del 1424 Masolino collabora con lo stesso Masaccio all’opera pittorica di svolta della storia dell’arte rinascimentale: la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a Firenze. Qui si palesa il divario stilistico tra i due artisti, dove l’esempio più lampante è rappresentato dai Progenitori nel Paradiso Terrestre dipinto dal più anziano Masolino e la Cacciata dei Progenitori di Masaccio (fig.4-5): candore, grazia e assenza di spazialità nella pittura di Masolino si scontrano violentemente con l’impeto, la passione e la pesantezza corporea dei Progenitori di Masaccio, convivendo tutt’oggi in dialogo che rappresenta il cambiamento di un’epoca. Nella Guarigione dello zoppo e la Resurrezione di Tabita (fig.6-7), brano ad affresco della Brancacci dove si attesta la collaborazione di entrambi i pittori, la mano di Masolino emerge per la ricca cromia unita a certi dettagli narrativi tipici del linguaggio gotico. Al centro della scena due giovinetti alla moda con vesti e turbanti a fiorami sono impegnati in una conversazione mentre attraversano la piazza in senso diagonale e raccordano gli episodi delle Storie di San Pietro all’estremità (fig.6). Sullo sfondo gli edifici dipinti a tinte pastello si aprono su una piazza fiorentina (forse proprio piazza della Signoria) e lasciano spazio a minuziose scene di vita quotidiana: vasi sui davanzali delle finestre, panni stesi, gabbie per uccelli, scimmie legate al guinzaglio, una madre che accompagna il figlioletto per la mano, anziani sulla porta di casa. È riferibile a questo periodo di collaborazione anche la celebre Sant’Anna Metterza degli Uffizi (fig.8), dove il corpo voluminoso della Vergine dipinta da Masaccio contrasta nettamente con la bidimensionalità della Sant’Anna di Masolino, sebbene il tentativo di scorciare prospetticamente la mano della donna mentre si muove in un gesto di protezione verso la figlia.

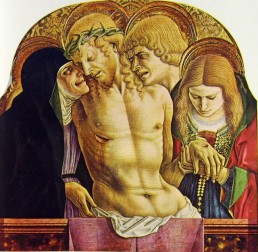

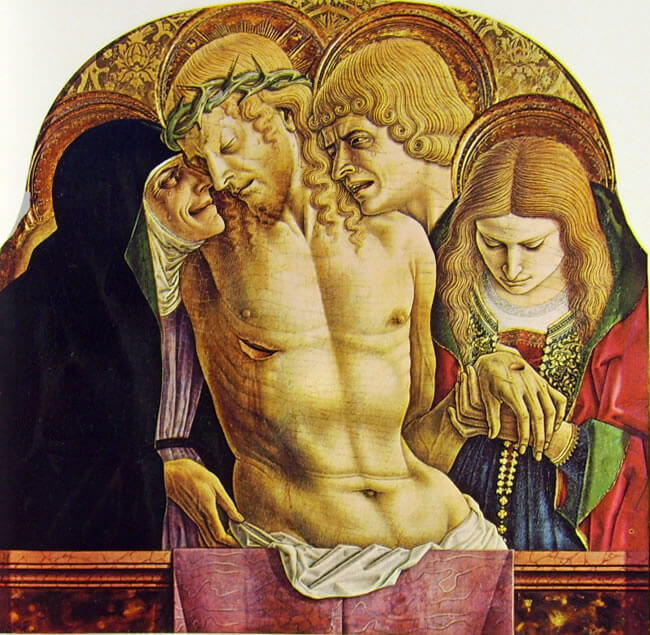

Tra la fine del 1424 e l’inizio del 1425 Masolino si sposta a Empoli, nel contado fiorentino: qui affresca per il Battistero della Collegiata forse la sua opera più nota al grande pubblico (reinterpretata nel 2002 dal video Emergence dell’ artista contemporaneo celebre per la sua videoarte, Bill Viola), ovvero il Cristo in pietà o Vir Dolorum (fig.9), dove l’artista tenta di avvicinarsi alle tendenze progressiste di Masaccio. La scena composta dall’insieme armonico dei tre personaggi è carica di pathos: Cristo per metà uscito dal sepolcro è sorretto da Maria e San Giovanni Evangelista, che si presenta piegato dal dolore e in adorazione. L’iconografia del Vir Dolorum, molto diffusa nella seconda metà del XIV secolo, rappresenta Cristo separato da ogni contesto temporale e spaziale, nel momento della resurrezione. Sebbene la morte sia già sopraggiunta e i segni della passione siano ancora ben visibili, il corpo del Redentore appare sollevato e con gli occhi semi aperti, partecipe sia alla vita che alla morte. Sebbene nell’affresco empolese permanga una leggera delicatezza gotica, i volumi si fanno solidi ed i volti acquistano un’intensa espressività che non ha precedenti nella pittura di Masolino; si notano inoltre vari particolari di gusto già rinascimentale, come la cornice a dadi nei due lati della cuspide realizzata secondo criteri prospettici, ed il piccolo sarcofago classicheggiante con il motivo geometrico centrale colorato a imitazione degli intarsi marmorei; il torso di Cristo, lievemente modellato da ombre che restituiscono all’epidermide un effetto reale, ricorda inoltre suggestioni tratte della statuaria antica che Masolino avrebbe avuto modo di studiare durante un presunto viaggio a Roma nel 1423.

Nel 1428 il cardinale Branda Castiglioni affidò al duo, Masolino e Masaccio, il compito di affrescare per la basilica di San Clemente a Roma la cappella di sua proprietà con Storie di Santa Caterina d’Alessandria e Storie di Sant’ Ambrogio. Per la disomogeneità stilistica di alcune parti si ipotizza che l’incarico in principio fosse affidato a Masaccio e che, dopo la sua prematura morte, avvenuta entro la metà del 1428, Masolino avrebbe quindi terminato il ciclo pittorico. Tra i brani attribuiti a Masolino si distingue, sul pilastro esterno della cappella, la possente figura di San Cristoforo nell’atto di sorreggere il Bambino (fig.10): nel volto del Santo emerge un’intensa e vigorosa carica espressiva, accentuata dallo sguardo incredulo e dall’apertura della bocca che intensifica lo sforzo appassionato con il quale il gigante porta il peso di Cristo e del mondo, mentre i colori brillanti risplendi di una calda luce propria sono tipicamente masoliniani.

Dopo la morte di Masaccio

Dopo la morte di Masaccio il percorso artistico di Masolino proseguì in diverse zone d’Italia con incessanti peregrinazioni tanto che risulta ancora oggi difficile poter ricostruire esattamente tutti gli spostamenti del pittore, che sui viaggi sembra aver costruito la sua fortuna fin da giovane. Il suo incessante girovagare si interruppe forse negli anni Quaranta a Castiglione Olona (provincia di Varese) dove realizzò gli ultimi lavori per lo stesso Cardinale Branda Castiglione, già committente degli affreschi in San Clemente, e originario del posto. Tra le diverse testimonianze pittoriche attribuite al maestro l’opera più nota di Castiglione è senz’altro la cappella privata del prelato (oggi battistero), interamente decorata con un ciclo di affreschi dedicato alle storie di San Giovanni Battista. In quest’ultima fase Masolino si rifugiò nel suo personale modo di dipingere da sempre più vicino allo stile delicato e favolistico del tardo gotico, qui tradotto in una fresca vena narrativa che caratterizza l’intero programma decorativo: non mancano tuttavia alcuni spunti della rinascenza fiorentina e dell’insegnamento masaccesco, ravvisabili in una più solida impostazione prospettica dello spazio, insieme ad una maggior naturalezza espressa nella resa dei moti dell’animo e talvolta anche nella corporeità delle figure. Esemplificativo dell’acquisita consapevolezza prospettica è il lungo loggiato che fa da quinta al gruppo dei nobili invitati in aspetto e pose cortesi che presenziano nell’episodio del Banchetto di Erode, mentre fanno parte di quel repertorio emozionale, ancora in un’accezione piuttosto aneddotica, i gesti di sorpresa e raccapriccio delle due ancelle che in secondo piano assistono alla Consegna della testa del Battista ad Erodiade (fig.11-12-13-14-15). Nel Battesimo di Cristo (fig.16) i corpi seminudi dei neofiti sulle rive del fiume Giordano riportano alla mente i momenti più vicini alla pittura di Masaccio, qui individuabili nella modulazione del chiaroscuro che anima la fisicità dei personaggi, colti in un momento di spontaneità.

Bibliografia

Vasari, Vita di Masolino da Panicale, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Edizione per i tipi di Giunti - Grandi Tascabili Economici Newton, collana "I mammut" n. 47, 1997.

Borsi, Masolino, Art Dossier, n. 192, Milano 2003.

Sitografia

Bortolotti MASOLINO da Panicale, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 71 (2008).

Madonna dell’Umiltà: https://www.uffizi.it/opere/masolino-madonna-umilt%C3%A0

Sant’Anna Metterza: https://www.uffizi.it/opere/santa-anna-masaccio

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ASCOLI PICENO: IL CRIVELLI “RITROVATO”

A cura di Arianna Marilungo

Il percorso sulle tracce di Carlo Crivelli che abbiamo intrapreso mesi fa (Trittico di Montefiore, il tema Mariano e il Polittico di Massa Fermana) continua con questa tappa che ci conduce ad Ascoli Piceno, precisamente nella cattedrale di Sant’Emidio dove è conservato un polittico di luminoso splendore.

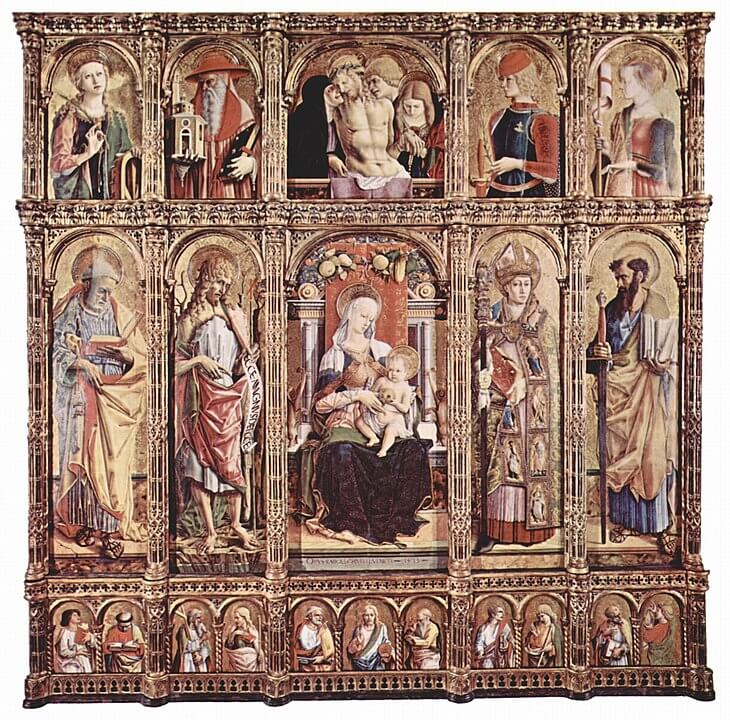

Noto come il Polittico di Sant’Emidio (fig. 1), datato e firmato OPVS KAROLI CRIVELLI VENETI 1473, è una tempera su tavola conservata integra nella cappella del Santissimo Sacramento e chiude il capitolo più produttivo e creativo dell’artista veneziano. Senza dubbio questa è un’opera di rilevante importanza per la sua complessità, la raffinatezza decorativa e per la quantità di pannelli che la compongono. Resta tuttora incerta la commissione: la critica è divisa nell’attribuirla al vescovo Prospero Caffarelli[1] o al Capitolo della Cattedrale[2]

La critica tardo ottocentesca non ha risparmiato valutazioni inclementi nei confronti di questo polittico reputandolo lontanissimo dai valori classicheggianti toscani dell’epoca. Lionello Venturi lo definì “plasticamente debole e privo di grazia” (Venturi, 1907) mentre, ancor prima di lui, Cavalcaselle lo descrisse come “sgradevole e sfigurato nel grottesco” (Cavalcaselle, 1871).

Si tratta, invece, di un’opera di grande merito non solo per la tecnica pittorica e per l’alta interpretazione scenica, ma anche per la preziosissima cornice lignea entro cui è incastonata e che è pervenuta intatta fino ai nostri giorni.

La rappresentazione si dipana su tre registri di diversa altezza e presenta 21 figure inserite in scomparti delimitati da colonnine dal gusto goticheggiante: la predella, il registro centrale ed il registro superiore che formano una Sacra Conversazione di acuta espressività e cadenzata da chiari ritmi figurativi simmetrici (fig. 2).

Dopo il sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia, il Polittico è stato sottoposto ad un intervento di restauro che ha riportato alla luce il suo antico splendore ed il 09 ottobre 2021 è stato ricollocato nella sua sede originaria.

La predella

Nella predella, l’unica attribuita all’artista rimasta integra, Crivelli sviluppa il tema già trattato nel polittico di Montefiore dell’Aso in un modus operandi più conciso che si sviluppa a partire dalla figura centrale del Cristo Salvatore del Mondo affiancato da dieci Santi rappresentati in coppia ed in contrapposizione di tipi, stati d’animo e impostazione spaziale. Tutte le figure, invece, sono accumunate da una tensione lineare mimica che “arriva all’umorismo paradossale, caricaturale e grottesco” (Zeri, 1961).

Nel comparto centrale di questo registro affiancano il Salvator Mundi San Pietro Apostolo, alla sua sinistra, e San Paolo, alla sua destra (fig. 3).

A destra di questo comparto ve ne sono due che rappresentano: San Bartolomeo e San Giacomo Minore, San Giovanni ed un Santo Apostolo (figg. 4 e 5).

I due a sinistra del pannello centrale rappresentano, rispettivamente: Sant’Andrea e San Giacomo Maggiore, San Matteo ed un Santo Apostolo (figg. 6 e 7).

Le figure della predella sono state colte in gesti semplici e concreti che animano le scene grazie ad un ritmo figurativo delicato e conciso che trasfigura la realtà rendendola astratta[3].

Il registro centrale

Il registro centrale si compone di cinque scomparti, di cui quello centrale è il più grande e rappresenta la Madonna seduta su un trono marmoreo con il Bambin Gesù in braccio che sorregge una mela (fig. 8). Proprio nella parte bassa di questo pannello (136x66 cm) c’è la firma dell’artista: OPVS KAROLI CRIVELLI VENETI 1473. La scena traduce lo schema figurativo della Madonna in trono di Porto San Giorgio (fig. 9) in forme cadenzate con maggior regolarità nello spazio e modellate con maggior consapevolezza dei dettagli.

Il primo pannello da sinistra mostra un San Pietro Apostolo (fig. 10) dall’aspro incarnato che emana una forza espressiva di grande rilievo. Lo affianca la figura di San Giovanni Battista (fig. 11): contratto, a tratti sofferente, emaciato e finemente descritto nei suoi dettagli anatomici.

San Paolo (fig. 12) e Sant’Emidio chiudono a destra il registro centrale. Il primo, rappresentato nel pannello più esterno, viene mostrato come una figura lunga ed asciutta. La sua mano che sfoglia nervosamente il libro cattura l’attenzione dell’osservatore. Alla sua destra c’è la figura di Sant’Emidio (fig. 13), titolare della cattedrale, patrono e primo vescovo della città. Caratterizzano la sua figura gli eleganti paramenti sacri finemente decorati e la luminosità del volto.

Il registro superiore

Chiude il polittico il registro superiore, anch’esso composto di cinque pannelli che si diramano a partire da quello centrale che rappresenta la Pietà (fig. 14). Sotto ad un arco ribassato si apre la scena: le quattro figure sono perfettamente incastonate in un piccolo spazio grazie ad un sapiente uso dello strumento prospettico, creando uno spazio tridimensionale.; il ritmo compositivo che ne nasce sembra interpretare chiaramente il dolore e la sofferenza per la scena rappresentata.

I due pannelli di sinistra rappresentano Santa Caterina d’Alessandria, con i simboli che le sono propri (la palma e la ruota dentata del martirio), e San Gerolamo, che reca in mano una Chiesa dalle sembianze dell’antico battistero di Ascoli Piceno (figg. 15 e 16).

A destra i due pannelli raffigurano San Giorgio (fig. 17) e Sant’Orsola. Il primo, che affianca il pannello centrale, è riconoscibile dalla gioiello-spilla che rappresenta un drago, dalla spada, con cui la leggenda narra che lo abbia ucciso, e dalla palma del martirio. Anche Sant’Orsola (fig. 18), figura che chiude, all’estrema destra, il registro superiore, reca gli attributi che iconograficamente le sono propri: la palma del martirio, le frecce che la uccisero ed il vessillo bianco con croce rossa, segno della sua vittoria sulla morte[4].

Questa tavola, uno dei massimi capolavori del Crivelli, presenta grande coerenza di stile in tutte le sue parti, sia pittoriche che decorative. Lo storico dell’arte Pietro Zampetti definisce il linguaggio stilistico utilizzato dall’artista “metafisico” poiché mira a trascendere la realtà. Le figure, infatti, sembrano venire fuori dal fondo dorato improvvisamente, senza alcun riferimento a cenni paesaggistici[5].

Note

[1] È stato un cardinale italiano romano di nascita e vissuto nel XV secolo. Fu nominato vescovo di Ascoli Piceno l’11 dicembre del 1463.

[2] Anna Bovero (a cura di), L’opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano, p. 90

[3] Pierlugi De Vecchi (a cura di), Itinerari Crivelleschi nelle Marche, Maroni, Ripatransone (AP), 1997, p. 325

[4] Idem, pp. 90-91

[5] Pierluigi De Vecchi (a cura di), cit., p. 325

Bibliografia

Anna Bovero (a cura di), L’opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano, 1975

Pierluigi De Vecchi (a cura di), Itinerari Crivelleschi nelle Marche, Maroni, Ripatransone (AP), 1997

Pietro Zampetti (a cura di), Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze, 1986

LA BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO

A cura di Francesca Strada

“Genti vid’io allor, come a lor duci,

venire appresso, vestite di bianco;

e tal candor di qua già mai non fuci.”

(Purgatorio, XXIV, 64-66)

Nella città di Ravenna, in via di Roma, è ubicato uno degli otto monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Si tratta di un luogo di culto, il cui aspetto esteriore non lascia trapelare la meraviglia dei mosaici celati tra le sue mura, forse ispiratori delle immagini del ventinovesimo canto del Purgatorio dantesco, che sembrano proprio richiamare gli ori sfavillanti di questo gioiello paleocristiano.

Introduzione storica

La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è un luogo di culto d’origine ariana, la cui costruzione si deve al re ostrogoto Teodorico il Grande, il quale la fece erigere probabilmente all’uso di cappella palatina. In seguito alle vittorie bizantine contro i Goti, fu dedicata a San Martino, noto anche come “il martello degli eretici”, in un’ottica di conversione all’ortodossia, contrapposta all’eresia ariana, che non riconosceva la natura divina di Cristo.

Di questo periodo, nonostante la volontà di epurare le immagini tramite l’eliminazione dei personaggi nel palazzo di Teodorico – sostituiti da tendaggi – restano ancora visibili le mani sulle colonne a testimonianza dell’idea originale. Il cambio di nome in “Sant’Apollinare Nuovo” si deve alla traslazione delle reliquie di Sant’Apollinare dalla chiesa di Classe, per via delle incursioni piratesche. La basilica fu anche vittima di un bombardamento durante la Prima Guerra Mondiale.

La decorazione interna

Il programma iconografico si articola in tre fasce, ognuna caratterizzata da una differente tipologia di soggetti. La fascia superiore è composta dalle scene dalla vita di Cristo, quella intermedia dalle figure di santi e profeti e quella inferiore dalle processioni di Santi Martiri e Vergini. La fascia con storie dalla vita di Cristo presenta sul lato destro le scene della Passione, mentre sul sinistro i miracoli, e in entrambe si riconosce immediatamente la figura del Cristo, adornato con un abito purpureo; tuttavia, solo le immagini della Passione presentano la sua figura barbata. Lo sfondo dorato riporta a una dimensione ultraterrena, che non mira più alla mimesis, bensì alla comunicazione di un messaggio messo in risalto anche attraverso la rappresentazione gerarchica dei personaggi, come nel caso della Guarigione del paralitico di Cafarnao. La rappresentazione viene resa come enunciata nel quinto versetto del secondo capitolo del Vangelo di Marco:

“Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico.”

L’assenza di intenti mimetici si nota perfettamente nella scena delle Marie al sepolcro, dove l’angelo supera notevolmente le dimensioni del monumento funebre, qui rappresentato come un tempietto romano, di cui si notano i capitelli corinzi; l’elemento romano ritorna anche nell’Ultima Cena, dove i personaggi si dispongono come durante un convivio nel triclinio.

Nella fascia inferiore, adornata dalle Teorie di Sante Vergini e Martiri, si trovano le rappresentazioni del Palazzo di Teodorico e del Porto di Classe, entrambe risalenti alla fase ariana. Le Sante Vergini, sotto la guida dei Re Magi, avanzano verso la Madonna in trono in solenne processione; le figure sembrano perdere l’antica consistenza, per lasciar spazio ad una ieratica bidimensionalità; i Santi Martiri, invece, si dirigono verso il Cristo in trono. La scelta dei personaggi da inserire nella processione ricadde principalmente, seppur con qualche eccezione, su santi della parte occidentale dell’Impero Romano, come Sant’Agnese, martire romana e patrona delle vergini, Santa Lucia, martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano, e Sant’Agata, patrona di Catania. Nella Teoria dei Santi Martiri, invece, spiccano San Lorenzo e Sant’Apollinare, patrono di Ravenna.

La cappella della Pace e della Vittoria

Nel 1919 fu ricavato, nella navata sinistra, un oratorio in memoria del bombardamento subito pochi anni prima (febbraio 1916). All’interno della cappella, voluta dal rettore, don Andrea de Stefani, sono stati incisi i nomi dei caduti nel conflitto e dei finanziatori del nuovo spazio sacro. Nel ciclo decorativo è stato rappresentato anche il celebre aviatore, Francesco Baracca, la cui fama di “Asso degli assi” è dovuta al numero di abbattimenti aerei durante la Grande Guerra. Le dodici tavole della decorazione parietale paiono comporre un enorme polittico, i cui soggetti mostrano un lato della guerra molto diverso dalle classiche rappresentazioni di battaglie, rivelando, invece della vittoria, l’aspetto più intimamente umano, profondo di tutti coloro che hanno dato supporto ai deboli. Nelle tavole sono infatti raffigurate la chiesa, vittima del bombardamento, insieme a due infermiere della Croce Rossa, impegnate a sostenere un soldato e una bambina agonizzante che riceve l’eucarestia: soggetti, questi, che più di altri riescono a toccare il cuore dei visitatori.

Alla realizzazione della cappella presero parte svariate personalità, come Carlo Donati, il quale riuscì a creare un meraviglioso incontro tra il messaggio cristiano e l’eleganza dell’Art Nouveau in ogni sua pennellata, non trascurando mai la chiarezza della rappresentazione, ma rendendo essa stessa il veicolo in grado di trasportare al fedele questi alti ideali. La cappella fu un’importante occasione per il pittore veronese, che riprese a dipingere dopo la lunga pausa dovuta alla situazione bellica, la quale si rifletterà nelle sue opere successive. Il piccolo oratorio sembra segnare un passaggio temporale tra l’antichità e l’attualità, creando un legame tra la Ravenna capitale, ricoperta dalle tinte dorate dei mosaici, e la Ravenna novecentesca, segnata dalla violenza bellica, ma ancora padrona della sua bellezza.

Bibliografia

Robin Cormack, Byzantin Art, Oxford University Press

Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Dalla Preistoria alla Tarda Antichità, Bompiani

Sitografia

https://www.ravennamosaici.it/la-cappella-della-pace-e-della-vittoria/

LE DECORAZIONI PITTORICHE DI PALAZZO CORSINI A FIRENZE PARTE 1

A cura di Alessandra Becattini

Il Lungarno Corsini di Firenze, identificato precisamente nel tratto che si estende tra ponte Santa Trinita e ponte alla Carraia, prende il nome dal palazzo che ci si affaccia: il tardo seicentesco Palazzo Corsini al Parione, un raro esempio di architettura barocca fiorentina. L’ingresso principale dell’edificio si colloca dalla parte opposta alla maestosa facciata che si mostra in tutta la sua bellezza proprio sull’omonimo Lungarno (fig. 1), dove si apre con una terrazza scenografica posizionata sull’avancorpo del piano terreno, estensione delle due ali laterali che delimitano la corte interna. Su quest’ultima si colloca poi il corpo centrale del palazzo, arricchito da un doppio loggiato originariamente aperto (fig. 2). A coronazione dell’intero complesso, gli attici delimitati da balaustre ornate da statue e vasi in terracotta.