IL SOAVE ‘’CIGNO’’ CATANESE: VINCENZO BELLINI, IL GIOVANE RIVOLUZIONARIO DELLA MUSICA OTTOCENTESCA I PT

A cura di Mery Scalisi

Nel corso dei secoli, la musica, figlia del tempo, dell'emozione, dell'esperienza tecnica e di una evoluzione strumentale, ha sempre trovato posto nella vita dell’uomo, presentandosi in lui come espressione innata e parlando un linguaggio misterioso, alle volte enigmatico, capace, con le sue note, di conquistarlo e condurlo, oltre che alla felicità, all’elevazione delle proprie emozioni.

Questa è la storia di un giovane uomo, genio della musica che, nonostante la sua breve esistenza, riuscì ad onorare il nome della città di Catania nel mondo: Vincenzo Bellini (fig. 1).

Vincenzo, nato a Catania nel 1801 e primo di sette figli, mostrò, fin dalla sua tenera età, una passione poco comune nei confronti del mondo della musica.

Si racconta che, neppure a due anni, accompagnato al cembalo dal padre, cantasse l’arietta di un’opera; che a tre anni sapesse già muovere le dita sulla tastiera del cembalo; che a cinque avesse diretto una piccola orchestrina nella chiesa dei Cappuccini: dalle fonti arrivate a noi, già a questa età si dice che fosse perfettamente già in grado di suonare egregiamente il pianoforte, possedendo un orecchio e una memoria uditiva sopraffini che gli permisero, alla sbalorditiva età di sei anni, di scrivere la sua prima composizione di genere sacro.

Per questi motivi, e grazie anche al coinvolgimento della sua stessa famiglia, il giovane Vincenzo prese lezioni di pianoforte, prima dal padre, avviato per tradizione allo studio della musica, e successivamente dal nonno; Catania, dunque, ben presto ebbe un compositore e organista di tutto rispetto e non mancavano di certo le chiese o i salotti aristocratici in cui il giovane Bellini non venisse invitato.

Nel 1819, ormai diciottenne e desideroso di continuare e approfondire i suoi studi, ricevette, grazie al supporto del Comune di Catania una borsa di studio assegnatagli dal Decurionato cittadino, sostenuta dal duca Stefano Notarbartolo di Martino, di 36 onze l’anno. Bellini partì per studiare al conservatorio San Sebastiano di Napoli, dove ottenne l’ammissione alla scuola presentando la serie di lavori prodotti negli anni a Catania.

Qui, durante la sua permanenza, incontrò numerosi maestri, tra i quali Zingarelli, direttore del conservatorio, che gli aggiunse, agli studi di contrappunto, anche delle esercitazioni nella composizione di solfeggi mettendolo altresì a conoscenza sia dei maestri della scuola napoletana sia delle opere strumentali dei grandi Haydn e Mozart.

Nel 1825 ricevette la possibilità, come studente giunto al termine del suo percorso di studi, di presentare al pubblico un lavoro drammatico al teatro del conservatorio di San Sebastiano. Egli presentò l’opera semiseria Adelson e Salvini, eseguita dagli stessi allievi maschi del conservatorio, in un debutto che gli consentì di scrivere un’opera per una serata di gala al Teatro San Carlo, Bianca e Gernardo.

Dall’ultimo successo, che lo rese un nome importante nel mondo della capitale partenopea, venne scoperto dall’impresario Barbaja, il quale lo invitò a Milano, dopo essersi accordato con l’impresario della Scala di scritturarlo per un’opera da presentare in una delle stagioni minori; da questi accordi nacque, nel 1827, Il Pirata, il cui successo andò oltre le aspettative: quello che uscì fuori da questa composizione fu toccante, una musica semplice, malinconica, tanto quanto nuova e diversa.

Da questo momento in poi, ogni opera dell’enfant prodige, nato eletto, come i predecessori Mozart e Beethowen, ne segnò la sua affermazione, come genio e compositore nel mondo.

Dall’Italia, arrivato prima nella capitale britannica e poi in Francia, iniziò a sperimentare e ad innovare la sua musica con soluzioni che nessun’altro compositore prima aveva azzardato.

Straniera, Zaira e Capuleti e Montecchi furono le prime opere sperimentali: nella Straniera sposta l’attenzione dalla vicenda romantica alle anime tormentate dei protagonisti; Zaira non venne approvata dal pubblico, in disaccordo e intollerante nei confronti delle novità belliniane che rompevano con gli schemi tradizionali dell’opera; apprezzamento che giunse, invece, per Capuleti e Montecchi, nonostante in quest’ultima opera Bellini tentò una fusione tra dramma ed espressione musicale.

Il 1831 è l’anno dei due capolavori: la Sonnambula, sentimentale, per il Carcano, e la Norma, tragica, per la Scala.

Seguono Beatrice di Tenda, un melodramma romantico del 1833, poco acclamato e forse non riuscito a causa della fretta con cui venne composto, e i Puritani, del 1835, al quale aggiunse una pregevole elaborazione tecnica; la versione parigina dei Puritani, l’ultimo vero lavoro del Bellini, rappresentò per il giovane compositore un vero e proprio trionfo, che gli valse la nomina da parte della casa regnante, a cavaliere della Legione d’onore, raggiungendo così, primo dopo Rossini, il posto che fin da bambino aveva sognato.

Bellini, definito per la sua bellezza il cigno catanese, veniva ricordato come alto e biondo, con gli occhi azzurri che lo resero l’idolo delle donne del suo tempo (fortunate al riguardo Maddalena Fumaroli e Giuditta Cantù, le due donne amate dal grande compositore siciliano, o ancora Giuditta Pasta e Maria Malibran, con le quali intrattenne relazioni intricate). Dopo un’esistenza tormentata Bellini morì solo, giovane (aveva 34 anni) da malato (sospetto) di colera, in una villa a Puteaux, il 23 settembre. Fu solo dopo accurati accertamenti che la reale causa della morte del giovane compositore venne fuori: fu infatti un’infiammazione acuta dell’intestino crasso, complicata da accesso di fegato (patologia oggi conosciuta come morbo di Crohn) a causare la morte del compositore (fig. 2, 3, 4).

I funerali si tennero direttamente a Parigi, il 2 ottobre, agli Invalides, con Paer, Cherubini, Carafa e Rossini intenti a tenere ciascuno un’estremità del drappo funebre.

Le spoglie del compositore catanese rimasero nella capitale francese, nel cimitero di Père Lachaise, fino al 1876; 41 anni dopo, infatti, in seguito ad una lunga contesa fra Catania e Parigi, migliaia di catanesi poterono riunirsi per accogliere il rientro in patria delle spoglie del giovane uomo che aveva reso celebre il nome della sua città e che venne accolto all'interno del Duomo di Catania (fig. 5, 6).

Curiosità su La Norma, opera simbolo per la città di Catania

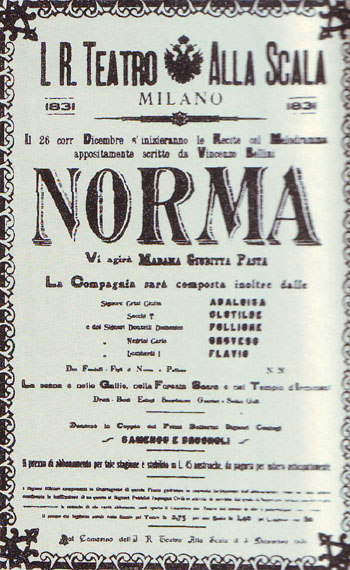

Tra le opere più famose dei Bellini troviamo sicuramente la Norma, composta in soli quattro mesi e messa in scena per la prima volta in assoluto al Teatro alla Scala di Milano, nel dicembre del 1831; il libretto fu scritto da Felice Romani, ed è proprio da quest'opera che è tratta la Casta Diva, il cantabile della cavatina della protagonista (fig. 7).

Nonostante si ci aspettasse un risultato positivo dalla messa in scena, in quello che era considerato il tempio della musica, l’entusiasmo del compositore andò in frantumi: il lavoro risultò un fiasco che portò nello sconforto più totale il giovane Bellini, il quale pensò che la causa del fallimento fosse da ricercare in motivazioni di carattere esterno, piuttosto che ad una composizione fatta male: la stanchezza degli interpreti, reduci da un mese di prove all’estremo, la novità dell’impianto drammaturgico, unite alla presenza di una claque assoldata probabilmente dal rivale Pacini, furono motivo di sprono per il giovane compositore che, già dalla seconda serata, migliorò decisamente le sorti dell’opera totalizzando trentaquattro repliche e conquistando i teatri di tutto il mondo.

L’ammirazione (quasi devozione) per il musicista catanese portarono negli anni a dar vita anche ad un piatto tipico e caratteristico della cucina catanese, che prende il nome proprio dall’opera fin qui raccontata: la pasta alla Norma, un primo piatto tipico della tradizione catanese che consiste in maccheroni, conditi con salsa di pomodoro e melanzane fritte, spolverate di ricotta salata e basilico (fig. 8).

In genere sono due le versioni che collegano il piatto all’opera del Bellini. La prima vorrebbe il commediografo siciliano Nino Martoglio esclamare, davanti ad un piatto di pasta così condito, "È una Norma!", paragonando la bontà del gusto alla perfezione della celebre opera di Bellini. La seconda ipotesi, invece, collega il nome del piatto ad uno chef siciliano che, in occasione delle celebrazioni per la nuova opera lirica del Bellini, per risollevare l’animo del compositore, intervenne - in uno dei tanti ricevimenti a cui fu presente lo stesso Bellini – perfezionando il piatto tradizionale e dedicandolo all’opera del suo compaesano.

Bibliografia

Catania. Le Istituzioni Culturali Municipali – Museo Civico Belliniano: Nell’alcova del ‘’Cigno’’, di Emanuela Ersilia Abbadessa e Salvatore Enrico Failla

Catania. Le Istituzioni Culturali Municipali – Teatro Massimo Bellini: Sulla scena della città, di Zaira Dato Toscano

Gioacchino Lanza Tomasi, Vincenzo Bellini, Palermo, Sellerio, 2001.

Carmelo Neri, Ritratto biografico di Vincenzo Bellini, Catania, Algra, 2016.

Giovanni Tavčar, I due grandi amori di Vincenzo Bellini (Maddalena Fumaroli e Giuditta Cantù), Castiglione di Sicilia, Il Convivio, 2009.

Norma, libretto e guida all’opera, di Emanuele Bonomi – Gran Teatro la Fenice

IL CASTELLO PANDONE DI VENAFRO E I SUOI CAVALLI

A cura di Marco Bussoli

Venafro città di frontiera

La città di Venafro è tra le più importanti in Molise e questa sua importanza non è mai venuta meno nei secoli, soprattutto grazie alla posizione strategica che ricopre, sia osservandola come città di frontiera tra regioni ed aree diverse, sia per la sua posizione ai piedi del monte Santa Croce, che le permette di dominare la grande vallata che si sviluppa a confine tra Molise e Campania.

Le origini di questo centro si perdono nel tempo, lasciando una serie di segnali. Venafro fu sicuramente una città sannita, i cui resti archeologici sono numerosi, e venne conquistata da Roma nel 290 a.C. durante le guerre sannitiche. In epoca romana Venafrum vive un periodo particolarmente florido, testimoniato dalla presenza di numerose strutture, come l’Anfiteatro Verlascio. La città è inoltre più volte citata da importanti autori romani come Ovidio, che ne parla come di un luogo di villeggiatura, Plinio il Vecchio e Marziale, che decantano la bontà del suo olio.

Conquistata dai Longobardi e divenuta diocesi nel V sec., il centro diventa parte del Regno di Napoli, non smettendo mai di ricoprire il suo ruolo di città cardine né sotto la dominazione francese né sotto quella aragonese.

Castello Pandone di Venafro: un’architettura stratificata

Il nome di questo edificio, che domina il paese e la vallata dall’alto, resta quello della famiglia Pandone, sebbene esso sia stato di loro proprietà per meno di un secolo: il castello infatti passò più volte in mano a soggetti diversi, che ne modificarono la struttura.

Originariamente una torre, forse una struttura megalitica sannita, ancora visibile alla base, questa struttura fu modificata durante la dominazione longobarda, tramite un intervento di fortificazione effettuato nel corso del X secolo, e rovinosamente attaccata dalle truppe normanne di Ruggero d’Altavilla. A seguito del forte terremoto del 1349 gli Angiò decidono di costruire tre torri e poi di far scavare un fossato, per difendere ulteriormente il presidio.

Si arriva così al 1443, anno in cui, sotto gli Aragonesi, il castello passò nelle mani del conte Francesco Pandone, venendo quindi a configurarsi, in questo momento della sua evoluzione, sempre più come una costruzione a carattere castellare: venne ampliato il fossato e si decise inoltre di costruire anche una merlatura. Fu con il nipote del conte Francesco, Enrico Pandone, che l’edificio venne trasformato in dimora signorile, con la sistemazione della struttura esterna e con la costruzione di una loggia, internamente affrescata.

Dopo la cessione del Castello alla famiglia vicereale Lannoy (1528), e dopo le altre cessioni avvenute nei secoli, il castello non ha subito grandi modifiche strutturali, se non nell’apparato decorativo interno, più volte manomesso.

Enrico Pandone allevatore di cavalli

Ad inizio ‘500 la figura dell’uomo di potere stava cambiando radicalmente: da cavaliere, il signore si stava trasformando in gentiluomo, cortigiano, formato secondo una cultura umanistica completa. Certamente questo passaggio non fu immediato, ma se ne possono ravvisare alcuni elementi. Enrico Pandone, divenuto conte al compimento della maggiore età, essendo morto suo padre quando era bambino, avviò subito i lavori di ammodernamento del castello. Lavori conclusi nel 1521, anno in cui vennero intraprese le campagne di decorazione degli ambienti interni che avevano come scopo la trasformazione del castello in dimora signorile per ospitare dignitosamente potenti e persone di cultura.

Come molti nobili italiani in quel periodo, il conte possedeva molti cavalli, di una particolare razza sannita da lui attentamente selezionata, che vendeva e donava a illustri personalità provenienti da tutta Europa, tra le quali si ricordano Carlo V d’Aragona, re di Napoli e poi imperatore. Nel XVI sec. il cavallo sembrava essere riflesso diretto del suo cavaliere, espressione dello status symbol del nobile che lo possedeva e quindi segno della sua grandezza. Se il nome di Enrico Pandone non evoca nei più alcun ricordo, sicuramente questo non accade per il duca di Mantova Francesco II Gonzaga (1484-1519), che dall’allevamento dei cavalli ha costruito la fama della sua casata, seguendo la traccia lasciata da suo padre, garantendosi amicizie in tutti i grandi regni del suo tempo.

Il cavallo quindi, divenuto animale nobile e nobilitante, divenne un importante mezzo sociale e politico spesso all’interno di trattative diplomatiche; infatti, se il possesso di un nobile destriero può accrescere il valore del suo cavaliere, questo si può anche riflettere sul nome dell’intera casata nobiliare, determinando dei meccanismi di potere non indifferenti. Questo animale permise dunque al conte di Venafro di stabilire dei forti legami con numerosi uomini della corte aragonese, sia donando cavalli al re e ad altri illustri personaggi della corte napoletana, sia vendendo cavalli a nobili quali il duca di Calabria.

I cavalli di Castello Pandone

Una volta compresa l’importanza del cavallo nel ‘500, risulta più semplice anche comprendere come tra la fine del XV ed il XVII sec. si fosse sviluppata una forte attenzione per questo ambito anche dal punto di vista artistico - letterario: a questo periodo risalgono infatti numerosi trattati sull’allevamento dei cavalli e sull’equitazione e l’animale diviene protagonista di molte raffigurazioni artistiche in cui è protagonista. In questa tradizione si inserisce ad esempio il Salone dei Cavalli di Palazzo Te a Mantova, voluto dal duca di Mantova Federico II, dipinto da Giulio Romano tra il 1525 e il 1527. Va a svilupparsi, così, un filone in cui i cavalli vengono ritratti in quanto tali, per quello che sono, non più come schizzi e bozzetti di carattere anatomico funzionali ad altre rappresentazioni.

Enrico Pandone immaginava di affrescare tutte le stanze del suo castello con un ritratto dei suoi cavalli, in tenuta da guerra per lo più, e lo fece pensando di realizzare una sorta di ciclo di “cavalli illustri”. Gli affreschi si sviluppano in tutte le stanze del piano nobile, ritraendo gli equini in quiete, come poggiati su una sorta di mensola. Tutto il ciclo pittorico è oggi molto rovinato e frammentato, in parte a causa dell’interruzione della sua realizzazione nel 1527, in parte a causa delle nuove decorazioni che i Lannoy vi sovrapposero una volta insediatisi nel castello. Ciò che però ci aiuta a comprendere la grandezza di questo programma è la presenza dei disegni preparatori e degli appunti delle maestranze lasciati sulle pareti, ancora visibili anche laddove non furono mai realizzati.

Il primo dei cavalli fu affrescato nel 1521, quando i lavori di sistemazione dell’edificio stavano per essere ultimati. Si conosce con esattezza la data di realizzazione di ognuno dei soggetti grazie al cartiglio che accompagna ogni ritratto, in cui vengono sempre indicati il nome e l’età del cavallo, “di quattro in cinque anni”, la data di realizzazione ed il compratore. Si prenda ad esempio il cartiglio per l’imperatore Carlo V:

LO LIARDO SAN GIORGE FAVORITO – CHE DE QUESTA TAGLIA RETRACTO DE NATURALE – DE QVATTRO IN CINQVE ANNI – ADI VII DE OCTOBRE MDXXI – MANDATO ALA MTA CESAREA MIO S DEL MESE DE OCTOBRE MDXXII

Non conoscendosi il nome del pittore che fu incaricato della realizzazione degli affreschi, alcuni elementi, come la minuzia nella realizzazione dei cavalli e delle bardature e la ricerca degli effetti prospettici, inducono a pensare che questi potesse essere un pittore napoletano di ambito spagnolo fiammingo, come Pedro de Aponte o Fernandez da Murcia. Di questi due artisti, operanti a Napoli nei primi due decenni del ‘500, il committente doveva sicuramente conoscere alcune opere, tra le tante almeno quelle presenti nella chiesa di San Domenico Maggiore, ove Galeazzo Pandone era sepolto.

La particolarità delle figure sta nella tecnica esecutiva scelta: l’affresco è infatti in rilievo, come in uno stiacciato, la tecnica per eseguire bassorilievi che permette di percepire forti profondità grazie a minime variazioni del rilievo. Lo strato di intonaco dipinto sporge in modo apprezzabile verso l’esterno, conferendo ulteriore tridimensionalità ai cavalli. Un riferimento che si può cogliere, soprattutto in relazione al tipo di tecnica utilizzata, è quello dei ritratti equestri, in bassorilievo, sulle porte napoletane del Carmine e Nolana.

Altro elemento fondamentale in questo ciclo di “equini illustri” è la disposizione scelta: sebbene il percorso che oggi è possibile fare sia diverso, originariamente il primo cavallo che si incontrava era quello più importante, quello dell’imperatore, per poi passare a quelli donati alle personalità vicine al sovrano e così via. Questa scelta ha fatto sì che questo cavallo non fosse affrescato nel salone principale del castello, ma in una sala minore, detta Sala dei Cavalli da guerra per gli equipaggiamenti di questi, che una volta era il punto di accesso al piano nobile del castello.

La fine di Enrico Pandone

Nel 1838 R. K. Craven, viaggiatore inglese, visitò il palazzo del quale riportò un’ampia descrizione nel suo libro Excursions in the Abruzzi and Northern Provinces of Naples (Viaggio negli Abruzzi e nelle province a nord del Regno di Napoli); grazie a questo testo sappiamo infatti che ad inizio ‘800 i cavalli affrescati nel castello, tutti descritti, erano più di quelli oggi visibili, e che furono quindi le trasformazioni successive a farci perdere le loro tracce. Si deve inoltre considerare che le trasformazioni successive del castello, seppur non estremamente invasive, hanno finito per mutilare molte delle figure dipinte.

Un aspetto curioso del resoconto di Richard Craven è l’attribuzione alla famiglia Caracciolo degli affreschi, quindi dei cavalli, ritenendo probabilmente che il castello fosse sempre stato di proprietà di questa famiglia. La storia di Enrico Pandone, invece, termina pochi anni dopo l’inizio della sistemazione del castello, nel 1528, quando il conte venne processato e condannato a morte dal re, dallo stesso Carlo V cui apparteneva il suo più valido stallone.

La rappresentazione degli equini nel castello lascia intuire un fortissimo legame con la corte napoletana, che difficilmente spiega il cambio di posizione del conte e la sua fine. Nell’aprile del 1527 l’ultimo cavallo veniva dipinto e poco dopo il conte e sua madre Ippolita esiliati per breve tempo in Francia; nella primavera del 1528, però, il conte affiancava le truppe del visconte di Lautrec in marcia contro Napoli, sancendo così la sua definitiva condanna, che venne scontata, al patibolo, il primo dicembre dello stesso anno.

Il Castello oggi

Oggi sede del Museo Nazionale di Castello Pandone, uno dei presidi del Polo Museale del Molise, il Castello di Venafro è diviso in due parti: il piano nobile, in cui è possibile ammirare le decorazioni affrescate di Enrico Pandone, ed il piano superiore, che ospita opere d’arte di vario genere, molisane e non: la Galleria ruota attorno al binomio centro-periferia, mettendo in luce, grazie alle opere in prestito dai depositi di altri musei, come il Museo di Capodimonte e la Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma, il rapporto tra l’arte sviluppatasi in Molise ed i suoi rapporti con l’arte dei grandi centri più vicini, come Roma e Napoli.

Bibliografia

Fratarcangeli (a cura di), dal cavallo alle scuderie – visioni iconografiche e architettoniche, atti del convegno internazionale di studi, 12 aprile 2013, Frascati – Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini, Roma, Campisano editore, 2014;

G. Morra, F. Valente, Il Castello di Venafro. Storia, Arte, Architettura, Campobasso, 2000

Sitografia

http://www.castellopandone.beniculturali.it/ (prima consultazione 20-08-2021)

https://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=214&nome=museo-nazionale-di-castello-pandone (prima consultazione 20-08-2021)

ADORAZIONE DEI MAGI. TRE VARIAZIONI SUL TEMA

A cura di Giulia Pacini

Il 6 gennaio è tradizione celebrare l’Epifania del Signore. Biblicamente parlando i Re Magi, dopo aver seguito la stella cometa, giungono presso la grotta dove Maria ha dato alla luce il Figlio di Dio, adorandolo e celebrandolo come il Re dei Re e donando lui oro, incenso e mirra.

Di tutte le rappresentazioni artistiche create nel Rinascimento, non vi è ombra di dubbio che l’episodio dell'Adorazione dei Magi sia stato quello più largamente indagato.

Nel novero delle Adorazioni – tema scelto visto il periodo dell’anno e in particolar modo la giornata di oggi – le tre opere pittoriche che andremo ad approfondire coprono un arco temporale che va dal Primo Rinascimento fino ai suoi esiti più maturi.

L’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano (1423)

Di forte impatto visivo e connotata da una forte atmosfera tardogotica, questa pala, oggi agli Uffizi, è uno dei frutti più riusciti del primissimo Rinascimento fiorentino. Completata nel 1423, l’opera è firmata da Gentile da Fabriano (Fabriano, 1370 circa – Roma, settembre 1427) che svela la sua presenza nell’iscrizione “OPVS GENTILIS DE FABRIANO”

In questa versione dell’Adorazione possiamo osservare, partendo da sinistra, una Natività completa che accoglie un fastoso corteo di eleganti e ben vestite figure che identifichiamo come i Re Magi. Questi, con il loro seguito, adorano appunto il Bambino recandogli portandogli doni. La colonna di figuranti si dipana lungo l’altezza del dipinto, per rafforzare il senso prospettico che in quel periodo veniva fortemente ricercato sia in architettura che in pittura. La forte matrice gotica della pala è riscontrabile nell’utilizzo diffuso degli ori e degli argenti, che con la loro preziosità contribuiscono a ribadire la santità dei personaggi raffigurati.

In quest’opera vi è rappresentato anche il committente dell’opera, Palla di Onofrio Strozzi, individuabile, in prima fila, accanto al figlio Lorenzo.

Tutta la rappresentazione è poi racchiusa entro una ricca cornice dorata. All’interno delle cuspidi e al fianco di esse, varie scene della venuta di Cristo e figure di Santi.

In basso, la predella è composta da tre scene dell'infanzia di Gesù: la Natività, la Fuga in Egitto e la Presentazione al Tempio.

Adorazione dei Magi o Adorazione Medici di Sandro Botticelli (1475 circa)

L’opera di Sandro Botticelli (Firenze, 1 marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 1510) anch’essa agli Uffizi, è collocabile nella fase centrale del Rinascimento, in un periodo dove le arti e la letteratura assumono un ruolo di primissimo piano nel vivere quotidiano. La rappresentazione, nello specifico, si presenta a noi come una costruzione scenografica all’interno della quale il il pubblico, dividendosi in due ali, apre lo spazio a delle linee di fuga che culminano nella figura di Cosimo de Medici, patriarca della potente famiglia fiorentina, inginocchiato al cospetto della Sacra Famiglia che fa da sfondo a tutta la scena. Ai lati, altri membri della nobile casata prendono parte alla scena, che diviene così anche una celebrazione del dominio mediceo sulla città e dell’influenza della casata all’interno del panorama politico europeo.

Nell’opera è Botticelli stesso a ritirarsi. La sua figura è quella del personaggio che, sul lato destro e in prima fila, è avvolto in una veste giallo ocra.

Adorazione dei Magi di Andrea Mantegna (1497 – 1500)

Rispetto alle due precedenti, la variazione sul tema dell’ Adorazione di Andrea Mantegna non ha una costruzione “corale” di sfondo e i personaggi, tutti ravvicinati tra loro, vengono inglobati in uno sfondo nero, che sottolinea il dovere del devoto di pregare e di non divagare tra le festosità del momento e i paesaggi in lontananza.

San Giuseppe, la Madonna ed il Bambino nella parte sinistra vengono controbilanciati dai tre Re Magi nella parte destra. Tutte e sei le figure sono ritratte in primo piano, e – cifra tipica del Mantegna – sono ben individuate nelle loro espressioni facciali. L’opera fa parte dell’ultimo periodo artistico di Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 – Mantova, 13 settembre 1506), ed è conservata presso il Getty Museum di Los Angeles.

Bibliografia

P. de Vecchi, E. Cerchiari: Arte nel tempo - Dal Gotico internazionale alla Maniera moderna voll. 1 e 2

P. Adorno, L’Arte italiana - Le sue radici medio orientali e greco romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Volume II Tomo I Il Rinascimento dalle origini alla sua piena affermazione

G. C. Argan, Il Rinascimento - Storia dell'Arte Italiana

J. H. Beck, La pittura italiana del Rinascimento

GIULIA PACINI

Nasco a Osimo nel 1984, in provincia di Ancona, conseguo la laurea in beni culturali il 18 novembre 2010 con una tesi in storia dell'arte moderna. Due anni dopo, il 6 ottobre 2012, fondo Storiarte e do il via a quello che oggi è un affermato gruppo di professionisti della cultura, il cui ambizioso compito è quello di raccontare la bellezza del nostro territorio e, più ampiamente, del mondo dell'arte.

Nasco a Osimo nel 1984, in provincia di Ancona, conseguo la laurea in beni culturali il 18 novembre 2010 con una tesi in storia dell'arte moderna. Due anni dopo, il 6 ottobre 2012, fondo Storiarte e do il via a quello che oggi è un affermato gruppo di professionisti della cultura, il cui ambizioso compito è quello di raccontare la bellezza del nostro territorio e, più ampiamente, del mondo dell'arte.

PROCIDA – CAPITALE DELLA CULTURA 2022

A cura di Ornella Amato

“La cultura non Isola”

La città di Napoli annovera tra le sue province le tre isole che compongono l’arcipelago campano: Ischia, Capri e Procida.

Introduzione geomorfologica delle isole dell’arcipelago campano

Le isole di Procida e Ischia dal punto di vista geomorfologico sono entrambe di natura vulcanica e, in quanto tali, sono considerate un prolungamento dell’area della Solfatara e dei Campi Flegrei, mentre l'isola di Capri, situata di fronte alla penisola sorrentina, è considerata un distaccamento di punta Campanella, punta estrema dell’area sorrentina stessa.

L’isola di Procida

Procida ha una dimensione di circa 16 Km quadrati ed è caratterizzata da case colorate che si affacciano sul porto della Marina Grande e da stradine strette arricchite da scale rocciose che degradano al mare.

Il settore turistico è sì ben sviluppato, ma i procidani generalmente vivono di impieghi marittimi sia di terra che di bordo, poiché ingente è il traffico dei traghetti che la collegano ai porti di Napoli e di Pozzuoli.

L’isola era tristemente nota per il carcere che ospitava ergastolani condannati per reati politici. Il carcere era stato ricavato all’interno di Palazzo d’Avalos, una dimora cinquecentesca rimaneggiata nel corso del '700 prima da Carlo III e poi da Ferdinando IV. I Borboni ne fecero un casino di caccia prima ancora della costruzione di Capodimonte.

L’ex carcere è un edificio arroccato sul mare. L’accesso attuale nell’area di Terra Murata è ancora quello originale, da cui derivò la costruzione del borgo della Corricella, altrimenti accessibile solo dalla spiaggia.

Ne consegue che Palazzo D’Avalos, si è rivelato un punto di riferimento strategico per il successivo sviluppo urbanistico dei borghi dell’isola.

Il carcere è stato chiuso nel 1988, ma solo nel 2013 la struttura è stata rilevata dalla sezione dei beni culturali del comune per farne un polo museale.

I borghi

L’isola è caratterizzata da borghi raggiungibili attraverso stradine, scale e piccoli mezzi di trasporto pubblico, le cui dimensioni sono state realizzate proprio in conformità delle strade dell’isola.

Il borgo più antico è quello di Terra Murata, ma è interessante anche quello della Marina della Corricella, piccolo borgo di pescatori dalla particolare forma ad anfiteatro, col porticciolo seicentesco e raggiungibile solo a piedi o via mare. Nel 2015 è divenuto improvvisamente noto a livello globale per il suo mare e i colori che caratterizzano le case perché sia Apple che Microsoft l’hanno scelto per la pubblicizzazione dei loro prodotti.

Altro borgo noto è di certo quello della Chiaiolella, che è quello con la spiaggia più grande dell’isola, non lontano dal porto di attracco dei traghetti e da cui si possono ammirare anche i “faraglioni di Procida”, molto meno noti di quelli di Capri.

Si tratta di due faraglioni di tufo formatisi in seguito al crollo della roccia che sovrasta la spiaggia e che la separano da una seconda spiaggia, quale è quella di Ciracco. Da qui, lo spettacolo naturalistico continua verso il mare, dove si può ammirare l’isolotto di Vivara, un’area naturalistica protetta.

Procida Capitale della Cultura anno 2022

Sebbene in passato non sia stata particolarmente gettonata tra le località turistiche preferite dal jet set internazionale, come invece Ischia e Capri, Procida ha dato le ambientazioni a capolavori della letteratura, come l’Isola di Arturo (1957) di Elsa Morante, e della cinematografia, come l’ultimo film di Massimo Troisi Il Postino.

Oggi è consigliata tra le 25 mete al mondo da visitare nel 2022. Il 18 Gennaio 2021 è stata proclamata Capitale della Cultura Italiana per l’anno 2022.

Questa la motivazione: “Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee[1][2]

L’annuncio è avvenuto direttamente dal Ministero dei Beni Culturali che, per la prima volta, ha premiato un’isola. Inoltre, era la prima volta che un’isola si candidava all’ambito premio, nato nel 2014 con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali e paesaggistici italiani. I vincitori ricevono un premio in denaro pari a 1.000.000 di euro da investire sul territorio. Nel caso dell’isola partenopea, si tratta di un territorio che si apre fortemente al turismo di massa, mettendo in mostra tutto quanto ha da offrire, seguendo un programma che si sposa con l’ambiente e la natura stessa del luogo.

Coerentemente con lo slogan “La cultura non Isola”, per tutto l'anno 2022 l’isola ha in programma eventi che abbracciano tutte le branche della cultura: l’arte letteraria, fotografica e cinematografica, oltre alla riscoperta di patrimoni nascosti o dimenticati.

L’isola di Procida è tutta da scoprire: dalle viuzze che s’intersecano l’una con l’altra alle piccole chiese incastrate nelle strade. Il “traffico pedonale” che l’affolla durante il periodo estivo o del Venerdì Santo per la processione dei misteri, dove i carri allegorici con rappresentazione dell’Antico e del Nuovo testamento, seguiti dalle statue della Vergine Addolorata e del Cristo morto, sorprendono ed affascinano il visitatore.

In qualità di “Capitale della Cultura”, Procida raccoglie il testimone da Parma, che era stata eletta capitale dell’anno 2020 ma che, a causa dell’emergenza pandemica, ha avuto a disposizione un anno in più per espletare il suo programma culturale. Durante l’anno 2022 il Ministero ha anticipato che il concorso sarà “congelato” poiché è stato scelto di omaggiare le città lombarde di Bergamo e Brescia conferendo loro il prestigioso titolo per l’anno 2023, essendo state le prime due città italiane fortemente colpite dall’emergenza sanitaria e dal dolore che essa stessa ha portato: nessuno potrà mai dimenticare le bare a bordo delle camionette militari che in quei primi drammatici giorni lasciavano le due città.

Il riconoscimento dà loro lustro, ma soprattutto speranza nel futuro; un futuro fatto di cultura, turismo, lavoro, onorificenze; un futuro che oggi per Procida è già realtà.

L’isola campana, partecipando e vincendo una competizione tanto ambita, ha dimostrato di avere coraggio e tenacia già nel candidarsi.

Un coraggio che – sebbene supportato dalle istituzioni locali e regionali – dimostra quanto le “genti di mare” dei piccoli centri non abbiano nulla da invidiare alle grandi città d’arte.

Note

[1] Liberamente tratto da: https://viaggi.corriere.it/weekend/cards/autunno-a-colori-a-procida/ "Alla scoperta di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022: itinerario da Terra Murata alla Corricella - Procida Capitale della Cultura italiana 2022: le motivazioni della giuria".

Sitografia

LA PITTURA SILENZIOSA DI LORENZO PUGLISI. LA NATIVITÀ AL MUSEO MARINO MARINI DI FIRENZE

A cura di Arianna Canalicchio

Lorenzo Puglisi – Natività

A cura di Angelo Crespi

23 dicembre 2021 - 11 gennaio 2022

Museo Marino Marini, Firenze

“In un ciclo infinito di vita, nascita e morte, l’uomo in ogni epoca può solo interrogarsi sul mistero dell’esistenza, sul significato della propria vita: la forte contrapposizione di questi due momenti fondanti per l’essere umano, si ritrovano in questo luogo unico, dove il Tempietto del Santo Sepolcro […] ci riporta alla caducità inevitabile dell’esperienza dell’uomo”[1]

Queste le parole di Lorenzo Puglisi sulla sua Natività, un olio su tela che rimarrà visibile fino all’11 gennaio 2022 dietro all’altare della Cappella Rucellai all’interno del Museo Marino Marini. Situato nella chiesa sconsacrata di San Pancrazio, il museo fiorentino raccoglie dal 1988 un’importante collezione di opere di pittura ma soprattutto sculture realizzate del maestro nato a Pistoia all’inizio del secolo scorso. Il museo è anche sede di alcune mostre temporanee che da anni portano a Firenze un po’ di arte – finalmente - contemporanea.

Nato a Biella nel 1971, Puglisi a distanza di poco più di un anno torna nel capoluogo toscano con un nuovo lavoro, in dialogo ancora una volta con un luogo di culto. L’artista si era infatti confrontato nel settembre 2020 con il crocifisso realizzato da un giovane Michelangelo intorno al 1493-94 e conservato nella Basilica di Santo Spirito[2]. In occasione delle celebrazioni per i vent’anni del rientro dell’opera nella chiesa agostiniana l’artista aveva esposto una sua personale interpretazione del tema della crocifissione in cui dal nero profondo della croce emergevano il volto, le mani e i piedi del Cristo (Fig. 4). “Il mio tentativo di pittura si rivolge alla visione di qualcosa che è altro dal visibile empirico – ha raccontato Puglisi - ma col quale è inseparabilmente intrecciato, è mescolato ad esso; la ricerca dell’essenziale della rappresentazione, come ambizione e fine, è legato alla ricerca di essenzialità nella vita e ne è conseguenza e speranza di conoscere”[3].

Questa volta il confronto è invece con la Cappella Rucellai nella quale è situato il Tempietto del Sacro Sepolcro, capolavoro di Leon Battista Alberti (Fig. 3)[4]. L’opera di Puglisi, di ritorno dall’Art Museum Bourse di Riga, in Lettonia, è, come spesso succede nel suo lavoro, ispirata alla tradizione pittorica e in questo caso il riferimento è al Caravaggio. Si tratta della Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi (Fig. 5) tela che, stando agli ultimi studi dovrebbe essere stata realizzata intorno al 1600 per il mercante Fabio Nuti e fin da subito portata a Palermo; l’opera rientra ad oggi nella lista stilata dall’FBI dei dieci capolavori artistici mondiali con il più alto valore stimato, rubati e mai ritrovati. La Natività venne infatti trafugata dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo nell’ottobre del 1969, probabilmente ad opera di qualche famiglia mafiosa ma, nonostante siano fiorite diverse teorie sulla sua attuale collocazione, alcune delle quali la vorrebbero seppellita insieme a droga e denaro, altre mangiata dai topi in una stalla, non si hanno più tracce del lavoro caravaggesco.

Puglisi recupera da Caravaggio la verticalità dell’opera; una linea sottile che, partendo dalla punta del dito dell’angelo, crea un flusso continuo che arriva a Gesù, lega i protagonisti in un dialogo discendente. Le tre figure affiorano dal buio con delicatezza e pur nella loro inconsistenza ci descrivono un momento estremamente intimo. L’artista si concentra su quelli che sono i punti vitali ovvero quei punti nei quale la vita scorre con maggior forza; sono infatti mani e volti ad emergere dal buio evocando l’immagine nel suo complesso. La sua ricerca lo porta così a racchiudere dentro un gesto l’essenzialità dell’intera immagine. “Dal nero trae alla luce una Natività - ha raccontato Angelo Crespi, curatore della mostra – […] pochissimi tratti, in una sorta di rarefazione del gesto, gli sono sufficienti per adombrare la nascita”[5].

Le opere di Puglisi sono sempre così vicine all’ossimoro, uno scontro tra buio e luce, tra vita e morte, che nella loro assolutezza ci trasportano a qualcosa di altro, a qualcosa di ultraterreno ma che conserva una profonda umanità. Il bianco screziato di rosso e di nero dei suoi volti li rende espressivi pur senza definirli. La sua pittura traccia solo una guida ma è l’occhio di chi guarda a definirne i lineamenti (Fig. 9). Nella sua Natività percepiamo la Vergine mentre osserva carica di dolcezza materna il figlio e diventa il tramite tra la vita terrena di Gesù e quella divina alla quale salirà con l’angelo che col dito si rivolge a Dio padre. È l’immagine di un dialogo assoluto, eppure l’opera è calata in un silenzio surreale; si sono persi quel movimento e quell’agitazione che per secoli hanno caratterizzato la raffigurazione del momento della nascita del Bambino per ottenere un’immagine essenziale e silenziosa.

Il nero è l’inizio di tutto, colore dicotomico che oscilla tra il principio e la fine; il nero è il colore assoluto: l’espressione del massimo delle possibilità ma allo stesso tempo il nulla. La scelta artistica di Puglisi, pur nella sua semplicità, è una scelta rischiosa. Ha ancora senso parlare di pittura a tema religioso oggi? Ma i suoi sono davvero temi religiosi o sono piuttosto dei temi assoluti? Davanti alla forza di un viso che nella sua indefinitezza esprime tutto, allora, forse, ci troviamo davanti a qualcosa di più universale di una Natività, o almeno credo.

Note

[1] Lorenzo Puglisi. Natività, comunicato stampa della mostra al Museo Marino Marini, online presso https://www.arte.it

[2] Si tratta di un lavoro giovanile di Michelangelo realizzato per ringraziare il priore della Basilica di Santo Spirito dell’ospitalità. Per secoli se ne erano perse le tracce nonostante la sua esistenza fosse testimoniata dal Vasari e venne ritrovato soltanto nel 1962. Fino al 2000 tuttavia il crocifisso ligneo rimase a Casa Buonarroti e solo dopo numerose richieste venne infine condotto nuovamente nella Basilica per cui era stato ideato.

[3] Citato in Firenze. Lorenzo Puglisi “davanti” a Michelangelo. Una mostra, due crocifissi, in “Artemagazine” https://artemagazine.it

[4] Il tempietto, noto anche come sacello, venne realizzato dall’Alberti a partire dal 1457 su commissione di Giovanni di Paolo Rucellai. Costruito con marmi bianchi e verdi riccamente intarsiati, venne concepito come una riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Le pareti esterne sono decorate con trenta tarsie tutte diverse raffiguranti stemmi e motivi geometrici, intervallate da paraste corinzie. La bibliografia sulla Cappella Rucellai e sul lavoro di Leon Battista Alberti è molto vasta, a tal proposito interessante è A. Belluzzi C. Acidini G. Morolli (a cura di), La Cappella Rucellai in San Pancrazio, in L'uomo del Rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza, catalogo della mostra di Firenze (11 marzo-23 luglio 2006), Mandragora, Firenze 2006.

[5] Lorenzo Puglisi. Natività, comunicato stampa della mostra al Museo Marino Marini online presso https://www.arte.it

Bibliografia

Beatrice (a cura di), Lorenzo Puglisi. Popolo e memoria, catalogo della mostra di Torino (23 ottobre – 21 novembre 2019), Giampaolo Prearo Editore, Milano 2019.

Gazzaneo, Il Grande Sacrificio, Manfredi editore, Cesena 2019.

Lorenzo Puglisi. Natività, comunicato stampa della mostra al Museo Marino Marini (23 dicembre 2021 – 11 gennaio 2022), Firenze.

Sitografia

http://www.lorenzopuglisi.com (Sito dell’artista)

https://www.arte.it (Sito della rivista “Arte.it The map of Art in Italy”)

https://artemagazine.it (sito della rivista Artemagazine)

https://museomarinomarini.it (Sito del Museo Marino Marini)

LA CORTE DI URBINO E RAFFAELLO

A cura di Maria Giulia Marsili

Raffaello Sanzio e Urbino

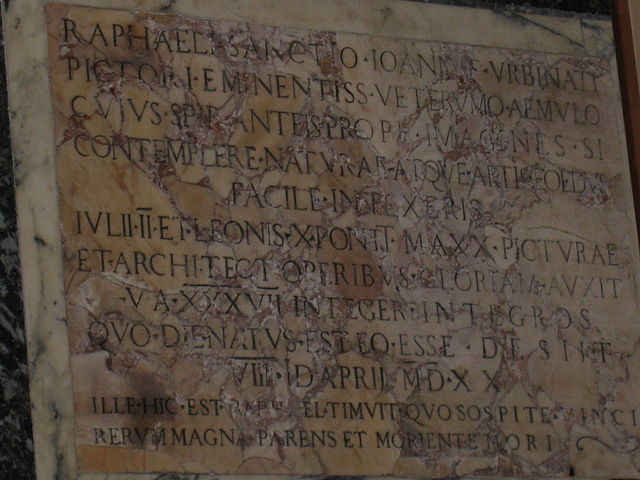

Quello di Raffaello è il terzo grande nome – accanto a quello di Leonardo Da Vinci e di Michelangelo Buonarroti – che caratterizza il lucente periodo del Rinascimento italiano. I suoi grandi capolavori del periodo fiorentino e romano, che rispecchiano perfettamente tutti gli ideali classici rinascimentali, sono frutto della continua assimilazione e rielaborazione di ogni stimolo culturale incontrato lungo il suo percorso, che partì eccezionalmente dall’allora piccolo ducato di Urbino. Negli ultimi decenni del Quattrocento la città di Urbino era divenuta teatro privilegiato per l’operato dei grandi artisti ed architetti dell’epoca, invitati a corte dal duca Federico da Montefeltro. Quest’ultimo, condottiero, capitano di ventura e soprattutto grande uomo di cultura e mecenate, influenzò e caratterizzò gli anni successivi che inaugurarono il Cinquecento sotto il segno di una florida e salda cultura artistica, dando spazio anche all’esperienza scientifica e tecnica. In questo “locus amoenus” delle arti mosse i primi passi Raffaello Sanzio, il quale seppe cogliere ogni possibile impulso da quell’ambiente, così motivante ed energico, prima di spostarsi a Firenze e poi definitivamente a Roma, dove tutt’ora la sua salma è conservata all’interno del Pantheon.

«Qui giace Raffaello, dal quale la natura temette mentre era vivo di esser vinta;

ma ora che è morto teme di morire»

In questa prima parte verrà analizzato quel fervore culturale che caratterizzò la città di Urbino negli ultimi anni del Quattrocento ed i primi anni del Cinquecento, ponendo l’attenzione sulla figura del duca Federico da Montefeltro.

L’Urbino dei Da Montefeltro

Se il 1483 fu l’anno che vide la nascita della brillante stella di Raffaello, l’anno precedente un’altra stella altrettanto lucente vide la sua fine: il duca Federico da Montefeltro morì il 10 settembre 1482 durante la guerra di Ferrara. Il duca nacque nel 1422 a Gubbio, ma i suoi natali sono piuttosto confusi: i più lo vogliono figlio illegittimo – poi legittimato dalla bolla papale di papa Martino V – di Guidantonio da Montefeltro, dal quale successivamente ereditò il ducato di Urbino, a seguito della morte prematura di Oddantonio, al potere per meno di un anno, dal 1443 al 1444. Federico, dopo aver ottenuto il titolo ducale di Urbino da papa Sisto IV, riuscì a trasformarlo in breve tempo nel secondo centro artistico rinascimentale più importante della Penisola, secondo solamente a quello di Firenze, guidato da Lorenzo il Magnifico. Portato alla massima espansione territoriale ed ad una prosperità economica mai vista prima, il ducato divenne centro nevralgico per i maggiori pittori, architetti, ingegneri dell’epoca: Piero della Francesca, Melozzo da Forlì, Luca Signorelli, Francesco di Giorgio Martini, Leon Battista Alberti. Per comprendere al meglio, con una sola immagine, la sintesi perfetta dell’essere del duca Federico si può osservare la famosa opera di Pietro Berruguete, realizzata per l’interno del prezioso studiolo all’interno di Palazzo Ducale.

Il duca, seduto su una lussuosa sedia rivestita in velluto verde, si presenta come un perfetto condottiero e capitano di ventura: indossa la sua armatura sotto ad una cappa purpurea foderata di ermellino ed ha con sé una spada e la mazza del comando. Al contempo egli appare assorto nella lettura di un codice, come a voler sottolineare il suo profondo interesse per la cultura. Al suo fianco, con un braccio delicatamente appoggiato a lui, è rappresentato il figlio Guidobaldo, nato nel 1472, anch’egli vestito in modo estremamente lussuoso: la diagonale immaginaria fra il volto di Federico e quella del figlio simboleggia la trasmissibilità ereditaria del potere, ottenuta, come già detto, solamente nel 1474.

Il Palazzo Ducale e lo studiolo di Federico

“Tra l’altre cose sue lodevoli, nell’aspero sito d’Urbino edificò un palazzo, secondo la opinione di molti, il più bello che in tutta Italia si ritrovi; e d’ogni cosa sì ben opportuna lo fornì, che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esser pareva”

Da Baldassarre Castiglione, Il Cortegiano, 1528.

Fra le numerose committenze legate a Federico da Montefeltro, che connotano ancora oggi la città di Urbino, vi è l’edificazione di quella “città in forma di palazzo” – come la definì Castiglione nel suo Cortegiano – che è il Palazzo Ducale. Constata l’insufficienza del vecchio palazzo Bonaventura, fino ad allora sede della casa dei Montefeltro, Federico optò per l’edificazione di una nuova imponente costruzione in pieno stile rinascimentale, servendosi dei numerosi ingegneri ed architetti che giungevano numerosi alla corte di Urbino, divenuta culla dell’umanesimo matematico. Dalla prima aggregazione di varie dimore feltresche, adiacenti alla zona occupata ora da piazza Rinascimento, iniziata già nel 1445, Federico inaugurò la prima fase di costruzione nel 1447 sotto la responsabilità dell’architetto e scultore fiorentino Maso di Bartolomeo. Ingenti rinnovamenti sopraggiunsero nel 1468 con l’arrivo dell’architetto dalmata Luciano Laurana, allievo di Leon Battista Alberti, in precedenza attivo a Mantova per la famiglia Gonzaga. Con la realizzazione dello scalone e del cortile d’onore e della caratterizzante facciata dei Torricini si giunse all’impostazione rinascimentale dell’architettura contraddistinta da un elevato equilibrio delle parti.

L’ultima fase di edificazione, dal 1476 al 1482, vide la realizzazione della rampa elicoidale che collegava il mercatale con lo stesso palazzo, e dell’imponente facciata ad ali, per opera di Francesco di Giorgio Martini da Siena: nobile architetto molto apprezzato alla corte dei Da Montefeltro che progettò inoltre la realizzazione del duomo di Urbino e di altre svariate numerose fortezze nell’ampio territorio della casata.

A seguito di questo breve e conciso excursus sulla costruzione del Palazzo Ducale, è essenziale soffermarsi sul piccolo luogo dedicato agli studi che Federico da Montefeltro fece costruire all’interno sul suo palazzo dal 1475. L’uso di adibire una piccola stanza, lontana dai clamori degli ambienti principali della residenza, venne ripreso già dal XIV secolo su consuetudine francese: ciò è prova della profonda cultura ed impegno che Federico poneva in questo ambito. Il suo interno rappresenta un’invidiabile exempla di come uno studiolo dovesse essere al tempo, esso è un vero e proprio gioiello da custodire. Le tarsie lignee ad opera di Giuliano e Benedetto da Maiano, che ricoprono la parte inferiore della stanza rappresentano – con un magico effetto trompe-l’oeil – armadi e sedili con oggetti soliti degli studioli di cardinali, insieme alla figurazione delle tre Virtù teologali. Il tutto adornato da strumenti musicali e matematici che rimandano alla tradizione pitagorica e platonica cara alla cultura matematico-scientifica di Federico. Nella tribuna superiore sono presenti 14 ritratti (all’epoca 28) di uomini illustri, filosofi, poeti e padri della Chiesa realizzati quasi certamente da Pedro Berruguete su disegno del fiammingo Giusto di Gand. È interessante notare come tutto sia permeato dal forte dualismo fra sacro e profano: la sintesi fra i due ambiti risultava essenziale ed efficace a Federico, come a dimostrazione della sua polivalente cultura. Ma non solo, in quell’epoca l’ambivalenza fra cristiano e pagano si trovava all’acme, tanto che successivamente sarà anche proposta da Raffaello all’interno delle Stanze Vaticane.

Bibliografia

Thoenes, Raffaello (1483-1520). L’invenzione dell’alto Rinascimento, edizione italiana a cura di Francesca del Moro, Modena, TASCHEN GmbH, 2012.

Strinati, Raffaello, “Art e Dossier”, n. 97, Giunti, Firenze, 1995.

Lorenza Mochi Onori, saggio del catalogo della mostra “Raffaello e Urbino”, 2019.

P. Di Teodoro e V. Farinella, Santi, Raffaello, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 90, 2017.

Sitografia

http://www.gallerianazionalemarche.it

http://www.gallerianazionalemarche.it/collezioni-gnm/lo-studiolo/

http://www.terredelperugino.it/panorami-ispirato-perugino/

https://www.treccani.it/enciclopedia/federico-da-montefeltro-duca-di-urbino/

LEONARDO DA VINCI E CARAVAGGIO: DUE ARTISTI A CONFRONTO SUL TEMA DELLA NATIVITÀ

A cura di Mery Scalisi

Si avvicina il Natale, si avvicina la nascita di Gesù, episodio cardine all’interno della tradizione iconografica cristiana. La Natività, infatti, è un argomento trattato dall’arte cristiana sin dai tempi antichi, presente già nella pittura del IV secolo.

Nelle svariate versioni della Natività vengono narrate le vicende della nascita di Gesù così come descritte nei Vangeli dell’Infanzia, quelli di Luca e di Matteo: gli episodi ricorrenti sono la nascita povera di Gesù, l’Adorazione dei pastori e la visita dei Magi.

In questo articolo mi soffermerò sul confronto tra due artisti lontani nel tempo, nello stile e nel carattere, ma entrambi impegnati, a loro tempo, nella realizzazione di due interpretazioni della Natività: Leonardo da Vinci, equilibrato, statico e strutturato, e Caravaggio, impetuoso e incontenibile.

Leonardo da Vinci

Leonardo, nato a Vinci (Firenze) il 15 aprile del 1452, era figlio illegittimo di Ser Piero. Formatosi nella bottega del Verrocchio, rappresenta ancora oggi un caso unico, nonostante fosse “homo sanza lettere”; in vita sua non intese mai occuparsi solo di pittura, scultura e architettura, ma si impegnò a riconoscere il valore dell’esperienza, intesa come sperimentazione e studio meticoloso e scientifico della realtà, in tutte le sue forme.

Di Leonardo, spirito critico e innovatore del Rinascimento italiano, tutti ormai conoscono il genio, ma pochi conoscono l’uomo che non smise mai, in fondo, di essere quel bambino di Vinci che si chiedeva perché e per cosa.

La sua storia, ancora oggi, rappresenta una vera e propria odissea (fig. 1).

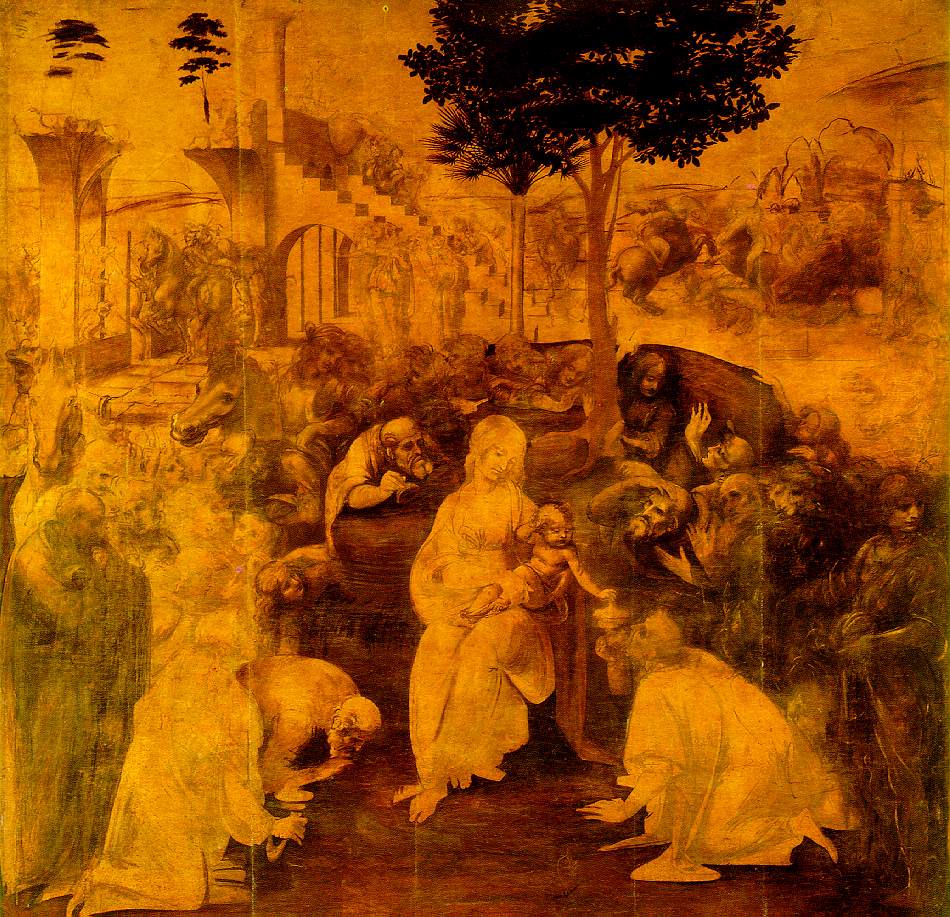

Adorazione dei Magi, 2,46 x2,43 m, Galleria degli Uffizi, 1481-82, olio su tavola e tempera grassa

Preso sempre da nuovi interessi, Leonardo spesso ebbe difficoltà a portare a termine le sue opere. Nel 1481 i frati del Convento di San Donato a Scopeto (Firenze) gli commissionarono una pala d’altare col tema dell’Adorazione dei Magi, opera che non verrà mai terminata a causa della partenza dell’artista verso Milano.

La tavola dell’Adorazione dei Magi ritrae il momento della visita dei Magi di Gesù bambino; l’artista, inoltre, richiama l’assenza della figura paterna, ricordandoci la propria condizione familiare (fig. 2).

Fisionomia, prospettiva, architettura, botanica, zoologia, sono le materie sulle quali Leonardo focalizza il suo interesse, anche a costo di sminuire la correttezza teologica della scena. In questo giovane Leonardo è già possibile riconoscere la trasversalità delle sue conoscenze. Forse i lineamenti del personaggio all’estrema destra del quadro sono quelli di Leonardo stesso, come era di prassi fra gli artisti del tempo farlo (fig. 3).

Leonardo in questa opera contrappone la pace trasmessa dai protagonisti sacri al caos espresso dal resto della figurazione (fig. 4, 5).

A livello compositivo la tavola presenta una struttura del tutto nuova e particolarmente audace per l’epoca: le figure che prendono parte all’evento straordinario fanno da corona alla Vergine, allungandosi con un movimento orbitale verso l’esile figura immersa in un’atmosfera che è anche barriera invisibile per la massa di persone.

L’opera che ammiriamo si presenta ai nostri occhi pressoché allo stato di abbozzo, ma già così ci permette di percepire il lungo processo creativo, fatto di una lunga serie di studi preparatori, che ha visto impegnato l’artista. Prima di arrivare all’abbozzo dell’Adorazione, Leonardo si impegnò a studiare l’episodio precedente, vale a dire il momento della nascita, della Natività, incorporato da Leonardo nell’evento dell’Adorazione e collocato sulla destra, come in una scena cinematografica, grazie all’utilizzo della prospettiva, la “cinepresa” del suo tempo, al tempo.

La composizione è centrata secondo un sistema di diagonali che s’incrociano sul capo della Vergine, ma la scena prospettica ha il suo punto di fuga spostato a destra, fra i due alberi; ciò significa che la carrellata scenografica sta lasciando fuori campo quello che è a destra, la capanna nella quale sono rimasti solo l’asino e il bue, solo in parte visibili: è in questo modo che Leonardo allude a ciò che è accaduto due settimane prima, la nascita di Cristo (fig. 6).

Caravaggio

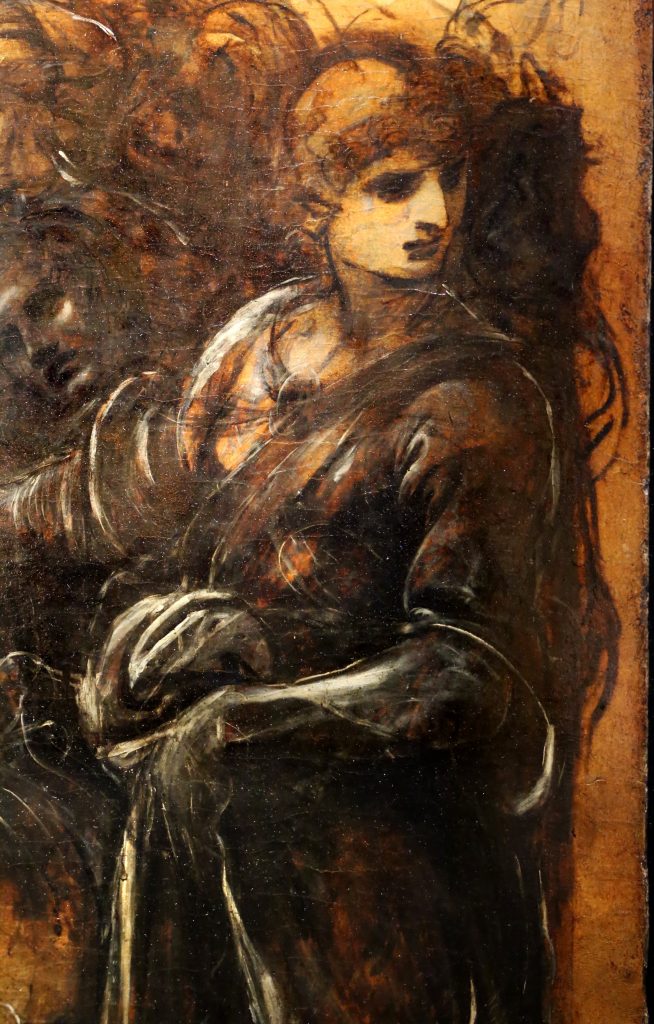

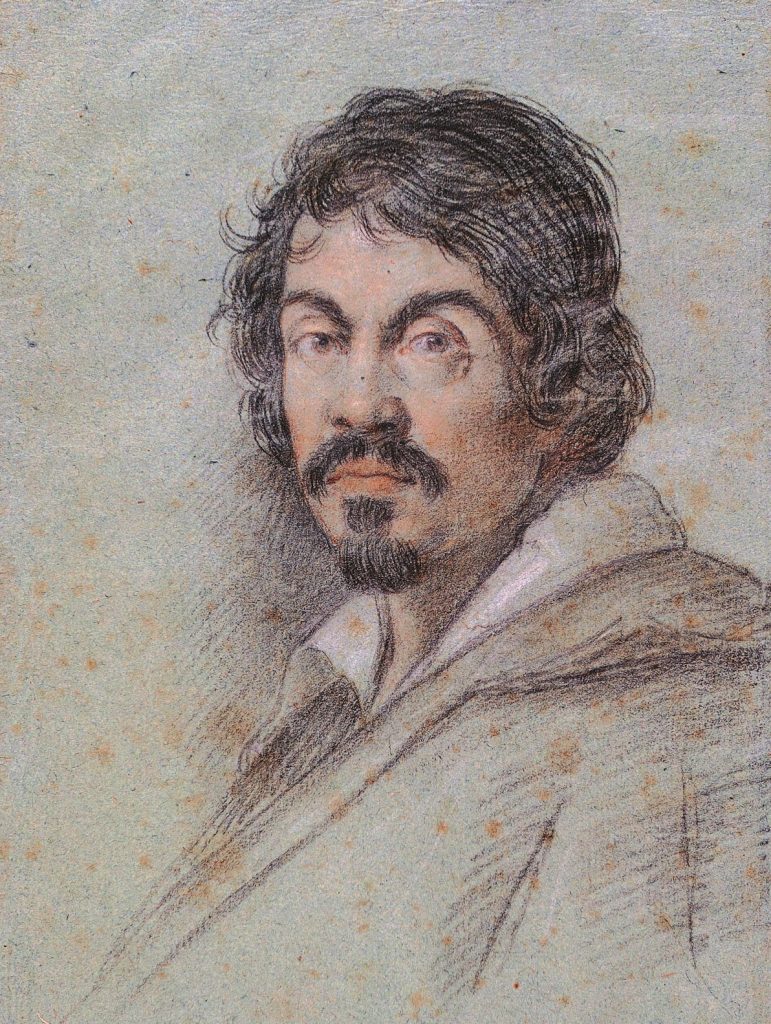

Michelangelo Merisi, nato a Milano il 29 settembre del 1571, da una famiglia del borgo di Caravaggio, il suo apprendistato nella bottega del Peterzano dove assimila la tradizione del realismo lombardo di Moretto, Romanino e Savoldo, che gli permisero di imporsi come uno degli artisti più innovativi del suo tempo.

La vita di Caravaggio fu particolarmente tormentata e proprio questo aspetto fece sì che nel corso dei secoli l’artista rientrasse tra i geni definiti “maledetti” (fig. 7).

Lo sviluppo stilistico di Caravaggio lo portò dalle tinte chiare delle prime opere giovanili fino ai forti contrasti di ombre e luci che, nelle opere più mature, accentuano spesso l’immediatezza della brutale realtà della rappresentazione.

Negli ultimi anni del Cinquecento l’artista abbandonò anche i temi della pittura giovanile, prevalentemente di carattere allegorico, per lasciare posto ai soggetti sacri: d’ora in poi le figure protagoniste verranno evidenziate da funesti fasci di luce che, in contrasto con nette zone d’ombra, renderanno profonda e cruda la realtà raccontata dal pittore.

Senza disegno preparatorio e con pennellate veloci, in questa nuova fase della pittura di Caravaggio prevalgono gli sfondi scuri, all’interno dei quali viene abolito quasi del tutto lo sfondo paesistico, in modo tale da porre così invece l’attenzione tutta sull’uomo.

Da questa breve premessa sulla figura di Caravaggio capiamo chiaramente quanto sia forte la componente realistica della sua arte: in ogni tela egli trasferisce la vita vissuta, dipinge dal vero utilizzando dei modelli umili, presi dalla strada, che posano separatamente per poi essere sovrapposti sulla tela. Trovata, questa, che gli causò non pochi rifiuti da parte dei committenti, i quali non potevano accettare di vedere, ad esempio, una Vergine simile ad una donna del popolo, scoperta e ritratta in un ambiente umile e negletto.

Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, 2,68x1,97 m, 1600, olio su tela

Durante la permanenza in Sicilia, nel suo penultimo anno di vita, l’Oratorio della Compagnia di San Lorenzo di Palermo commissionò a Caravaggio una Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi.

L’opera, realizzata nel segno del grande realismo, sua più nota cifra stilistica, mette in scena sei personaggi che nell’aspetto sembrano essere poveri ed emarginati: la Madonna, San Giuseppe, San Lorenzo, San Francesco d’Assisi, l’angelo planante e il sesto personaggio, probabilmente San Leone (fig.8).

L’opera, trafugata nel 1969 e della quale se ne sono perse del tutto le tracce, rivela ancora una volta il senso doloroso della vita per Caravaggio, con la presenza di personaggi interpretati da gente semplice e con un’intensità espressiva del tutto unica; protagonisti sono ancora una volta gli emarginati e i poveri che Caravaggio aveva conosciuto e con i quali aveva vissuto durante le sue continue fughe per l’Italia.

Se nell’Adorazione dei Magi Leonardo aveva scelto di abbandonare il momento della Nascita di Cristo per lasciare spazio al momento dell’Adorazione, Caravaggio invece ci racconta il momento vero e proprio della Natività. Grazie all’autentico realismo, presente fino all’ultimo nelle sue opere, l’artista rende l’episodio del tutto verosimile, oltre ad accentuare la componente drammatica grazie ai giochi di ombre e luci che caratterizzano questa sua fase creativa.

La Natività in questione, oltre a presentarsi come assolutamente vera e profonda, mette in scena una serie di personaggi colti in atteggiamenti del tutto spontanei: San Giuseppe, molto giovane rispetto all'iconografia tradizionale, ci volge le spalle e, avvolto in un manto verde, è intento a dialogare con un personaggio che si trova dietro la figura di San Francesco, l’ipotetico Fra Leone. La presenza di San Francesco è sicuramente un tributo all'Oratorio, che all'epoca era passato alla Venerabile Compagnia a lui devota costituitasi già nel 1569. La figura a sinistra è San Lorenzo. Al centro, la Madonna appare qui con le sembianze di una donna comune, nel suo aspetto estremamente malinconico e forse già consapevole della fine del figlio, posto sopra un piccolo giaciglio di paglia (fig.9, 10). È proprio il Bambino a conferire alla scena un forte senso di realismo: Caravaggio dipinge il figlio di Dio come un bambino qualsiasi, evitando di rappresentarlo in preghiera o in Giudizio, come accade in quadri più antichi; proprio sopra il bambino, intanto, vi è un angelo planante, simbolo della gloria divina (fig,11). La testa del bue è visibile, mentre l'asino si intravede appena.

Bibliografia

Il libro dell’arte. Come guardare l’arte, Bernard Myers, Grolier incorporated

Leonardo, la pittura. Carlo Pedretti, artedossier, Giunti editore

Leonardo, l’ultima cena, Rizzoli, a cura di Federico Zeri

Leonardo pop-up, Courtney Watson McCarthy, Edizioni White Star

Leonardo da Vinci. Dall'Adorazione dei Magi all'Annunciazione. Raffaele Monti, Sillabe

Caravaggio. Roberto Longhi, a cura di Giovanni Previtali, Editori riuniti

Caravaggio, Canestra di frutta. Introduzione di Philippe Daverio. I capolavori dell’arte, Corriere della sera

Caravaggio. La Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro. Michele Cuppone, Saggi di storia dell’arte

Sono nata ad Adrano, in provincia di Catania, nel 1990.

Ho conseguito i miei studi presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, conseguendo dapprima laurea di primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e successivamente laurea di secondo livello in Progettazione artistica per l'impresa, diventando cultrice della materia storia dell'arte contemporanea presso la stessa Accademia.

Ho avuto la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi di svariata natura, dalla didattica museale, attraverso percorsi laboratoriali, portati anche nella scuola dell'infanzia e primaria, al ruolo di operatore culturale per la curatela e organizzazione di eventi d'arte nella mia città e lavorando anche presso una galleria d'arte contemporanea ho avuto la possibilità di inserirmi in un contesto contemporaneo nazionale e internazionale conoscendo artisti le cui tecniche e i modi di lavorare camminano al passo col mercato dell'arte.

Per Storia dell'arte sono redattrice per il progetto Discovering Italia per la regione Sicilia.

ORIGINE E ICONOGRAFIA DELLA TOMBOLA NAPOLETANA

A cura di Ornella Amato

Chest’ è ‘a man …

… E chist è ‘o cul’ ro’ panar’! [1]

L'Origine del gioco del Lotto tra Genova e Napoli

Il Gioco del Lotto nasce a Genova nel 1539 e arriva a Napoli circa 150 anni dopo. Qui non solo trova terreno fertile, ma affianca e fa sua la “Smorfia”, ovvero il Libro dell’interpretazione dei Sogni, che associa ad ognuno dei 90 numeri che la compongono una figura o un fatto e che consente l’interpretazione dei sogni, tramutandoli in numeri da giocare per tentare di vincere al Lotto.

A Napoli la tradizione della Smorfia e dell’interpretazione dei sogni è da sempre fortissima, tanto da aver ispirato alcune delle commedie di Eduardo De Filippo, come “Non ti pago”, dove l’esatta interpretazione di un sogno e la sua trascrizione in numeri porta ad una grossa vincita al lotto ed il diritto di rivendicare il sogno, con la relativa vincita in denaro, diventano materia di scontro su cui si muove la commedia. O anche “Natale in Casa Cupiello”, dove il fratello del protagonista è proprio impiegato presso uno dei Banchi del Lotto della città e rimarca il fatto che il “bancolotto” va bene, perché “la povera gente nei giorni di festa gioca …”, dove i giorni di festa a cui si fa riferimento sono le festività natalizie, periodo per eccellenza dedicato nelle case napoletane al gioco del lotto e della tombola.

Proprio alla “povera gente che gioca nei giorni di festa” sono legate le origini del gioco della Tombola, che nacque a Napoli da una costola del gioco del Lotto e che rischiò di provocare uno scontro tra Carlo III di Borbone e la Chiesa, rappresentata dal frate domenicano Gregorio Maria Rocco, religioso popolare nella capitale borbonica per i suoi sermoni di alto rigore.

Secondo la tradizione lo scontro risalirebbe al 1734, quando Carlo di Borbone volle ufficializzare e porre sotto il suo controllo il gioco del Lotto perché non fosse clandestino e per incrementare le entrate del regno. Padre Rocco considerava tale gioco assolutamente immorale perché contrario ai principi religiosi e cattolici e perché rischiava di spingere i credenti, presi dalla legalizzazione del gioco stesso, a dedicati più ad esso che alla preghiera, allontanandoli così dai testi Sacri.

L’unica soluzione attuabile era quella di arrivare ad un compromesso che accontentasse ambo le parti: il gioco del lotto venne così legalizzato, ma vietato durante il periodo natalizio. Tuttavia, ne conseguì lo sviluppo di una sorta di “lotto clandestino” nelle case, specie quelle dei rioni popolari, all’interno delle quali ci si riuniva per giocare.

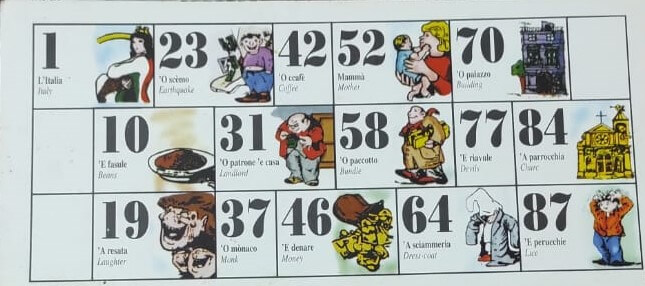

Vita quotidiana, piccoli accadimenti apparentemente anche di poca importanza, eventi improvvisi: tutto veniva associato a uno o più numeri attraverso il libro della Smorfia. Ai numeri da 1 a 90 furono associati personaggi, luoghi, date, parti del corpo umano e mestieri che sono rimasti pressappoco inalterati fino ad oggi.

Una sorta di “maestro banditore” estraeva i numeri dal cestino indicandone la cifra, ma soprattutto cosa ad essi era associato, quasi a chiamarli per nome. Tutto questo consentiva anche ai molti analfabeti di poter partecipare al gioco poiché – anche non riconoscendo il numero estratto – potevano controllare sulla cartella il disegno ad esso corrispondente.

Sì, la cartella: un cartoncino su cui erano indicati 15 numeri divisi in tre file e accanto ad ogni numero il disegno con cui si interpretava il numero stesso.

I numeri da 1 a 90, la cartella per segnarli e il cestino da cui si estraggono erano e sono tutt’oggi i tre elementi fondamentali che compongono la Tombola Napoletana.

Il nome tombola deriva da “tombolo”, lo strumento di lavoro tondeggiante che vagamente ricorda un cestino e col quale si realizzano merletti, anche se il cestino da cui vengono estratti i numeri del gioco ha una singolare forma conica, con un’apertura alla sommità che consente la fuoriuscita del numero.

I 90 numeri e la loro interpretazione

Ognuno dei 90 numeri viene associato ad un’immagine, ad una definizione, a qualcosa che esiste nell’immaginario collettivo o che può essere riferito ad un sogno, ma anche a fatti e/o situazioni del quotidiano. Nel corso del tempo, diverse sono state le “aggiunte” e le “correzioni” a questi numeri. Basti pensare al numero 1 - l’Italia - associazione che è lecito pensare non possa risalire ai tempi del regno borbonico.

1 - L’Italia

2 - ‘a piccerella (la bambina)

3 - ‘a gatta (la gatta)

4 - ‘o puorco (il maiale)

5 - ‘a mano (la mano)

6 - chella ca guarda ‘nterra (l’organo femminile)

7 - ‘o vaso (il vaso)

8 - ‘a Maronna (la Madonna)

9 - ‘a figliata (gruppo di figli)

10 - ‘e fasule (i fagioli, ma dagli anni ’80 è stato sostituito da Maradona)

11 - ‘e suricille (i topolini)

12 - ‘e surdate (i soldati)

13 - Sant’Antonio (ricordandone la festività del 13 giugno, molto sentita a Napoli e provincia)

14 - ‘o mbriaco (l’ubriaco)

15 - ‘o guaglione (il ragazzo)

16 - ‘o culo (il sedere)

17 - ‘a disgrazia (la disgrazia o anche la “disgrazia di Pulcinella”)

18 - ‘o sanghe (il sangue)

19 - ‘a resata (la risata od anche “San Gennaro, patrono della città di Napoli che si festeggia il 19 settembre)

20 - ‘a festa (la festa)

21 - ‘a femmena annure (la donna nuda)

22 - ‘o pazzo (il folle)

23 - ‘o scemo (lo stupido)

24 - ‘e gguardie (poliziotti, carabinieri, guardie carcerarie)

25 - Natale

26 - Nanninella (Anna, ricordando la festività di Sant’Anna che si celebra il 26 luglio, nome molto comune tra le donne di Napoli e provincia)

27 - ‘o cantero (il vaso da Notte)

28 - ‘e zizze (il seno femminile)

29 - ‘o pate d’e criature (l’organo riproduttivo maschile)

30 - ‘e palle d’o tenente (le munizioni)

31 - ‘o padrone e casa (il proprietario di casa)

32 - ‘o capitone (l’anguilla femmina)

33 - l’anne ‘e Cristo (gli anni di Gesù Cristo)

34 - ‘a capa (la testa)

35 - l’aucelluzzo (l’uccellino)

36 - ‘e castagnelle (le nacchere spagnole)

37 - ‘o monaco (il monaco, il frate)

38 - ‘e mmazzate (le percosse, le botte)

39 - ‘a funa nganna (la corda al collo, l’impiccagione)

40 - ‘a paposcia (l’ernia inguinale)

41 - ‘o curtiello (il coltello)

42 - ‘o cafè (il caffè)

43 - ‘onna pereta for ‘o barcone (la donna pettegola)

44 - ‘e ccancelle (le carceri)

45 - ‘o vino buono (il vino gustoso)

46- ‘e denare (i soldi)

47 - ‘o muorto (la persona defunta)

48 - ‘o muorto che parla (il defunto che parla)

49 - ‘o piezz e carne (la donna prosperosa)

50 - ‘o ppane (il pane)

51 - ‘o ciardino (il giardino)

52 - ‘a mamma (la madre)

53 - ‘o viecchio (l’anziano)

54 - ‘o cappiello (il cappello)

55 - ‘a museca (la musica)

56 - ‘a caruta (la caduta)

57 - ‘o scartellato (il gobbo)

58 - ‘o paccotto (il pacchetto)

59 - ‘e pile (i peli)

60 - ‘o lamiento (il lamentarsi)

61 - ‘o cacciatore (il cacciatore)

62 - ‘o muorto acciso (il morto assassinato)

63 - ‘a sposa (la sposa)

64 - ‘a sciammeria (la giacca per cerimonie)

65 - ‘o chianto (il pianto)

66 - ‘e ddoje zetelle (le due donne nubili)

67 - ‘o totaro int’a chitarra (il totano nella chitarra)

68 - ‘a zuppa cotta (la zuppa cotta, la minestra che si mangia proprio nel periodo di Natale, generalmente il 26 dicembre)

69 - sott’e ‘ncoppa (il sottosopra)

70 - ‘o palazzo (il palazzo, la casa)

71 - l’omme ‘e merda (l’uomo meschino)

72 - ‘a maraviglia (la meraviglia)

73 - ‘o spitale (l’ospedale)

74 - ‘a rotta (la grotta)

75 - Pulcinella

76 - ‘a funtana (la fontana)

77 - ‘e riavulille (i diavoletti, il diavolo)

78 - ‘a bella figliola (la prostituta)

79 - ‘o mariuolo (il ladro)

80 - ‘a vocca (la bocca)

81 - ‘e sciure (i fiori)

82 - ‘a tavula ‘mbandita (il banchetto)

83 - ‘o maletiempo (il mal tempo)

84 - ‘a cchiesa (la Chiesa)

85 - ll’aneme ‘o priatorio (il purgatorio)

86 - ‘a puteca (il negozio)

87 - ‘e perucchie (i pidocchi)

88 - ‘e casecavalle (i caciocavalli)

89 - ‘a vecchia (la donna anziana)

90 - ‘a paura (la paura)

L’iconografia tradizionale della tombola napoletana

In questa sede vogliamo porre l’attenzione soprattutto su quei numeri che presentano un’iconografia tale da rimarcare abitudini e consuetudini del popolo napoletano e dal quale prendono spunto, diventandone rappresentativi, in particolar modo in riferimento al popolo dei vicoli, dei quartieri popolari dove le tradizioni – anche culinarie – trovano spazio tra i numeri - come dimostra il numero 68, che fa riferimento alla zuppa (la minestra, nello specifico la “minestra maritata”).

Oppure il numero 43, ‘onna pereta for ‘o barcone (la donna pettegola), od anche il 47 ed il 48, il morto e il morto che parla, poiché nel vissuto quotidiano dei napoletani, i defunti hanno sempre avuto un ruolo importante, così come le anime purganti, al numero 85, l’età di morte del Cristo (33, età e suo corrispettivo nella tombola popolare napoletana),la maschera napoletana, Pulcinella al numero 75, il capitone – al numero 32 – che non deve mancare sulla tavole napoletane la sera della Vigilia di Natale.

Ma anche date e ricorrenze come il Natale, rigorosamente al 25 ed anche i mestieri e i personaggi che riempivano le ore del giorno: dai bottegai ai proprietari di casa, passando per le prostitute, od anche le donne anziane sedute (ancora oggi!) fuori le porte dei bassi all’interno dei vicoli, la Chiesa, il monaco, al numero 37, che voleva contrastare il diffondersi del gioco del lotto e, suo malgrado, aveva quasi favorito il diffondersi della tombola ed i Santi cui il popolo partenopeo è da sempre devoto, i sentimenti come la meraviglia al numero 72 e, in fondo al paniere, al numero 90, la paura.

Sì la paura. La paura dell’incertezza del domani, del futuro, del “non sapere” cosa accadrà, la voglia di cercare risposte affidandosi ai sogni, alle interpretazioni, a un qualcosa di soprannaturale che indichi una via, che dia una risposta, ma anche e soprattutto la voglia di divertirsi, di giocare, affidando l’intero mondo del quotidiano popolare a 90 numeri, 90 numeri che, a detta dei napoletani, non sbagliano mai!

La foto in testa all'articolo è stata realizzata dall’autrice; per la fig. 2 e dalla fig. 4 alla 8 si ringrazia la famiglia Stellabotte per la concessione delle immagini della Tombola popolare napoletana.

Note

[1] “questa è la mano che estrae, questo è il fondo del paniere in cui ci sono i numeri da estrarre” frase di inizio gioco, detta a gran voce da chi estrae, mostrando la mano sinistra in alto, aperta e vuota ed il paniere nella mano destra che lo fa ruotare mescolando i numeri in esso contenuti.

Sitografia

Laureata nel 2006 presso l’università di Napoli “Federico II” con 100/110 in storia * indirizzo storico-artistico.

Durante gli anni universitari ho collaborato con l’Associazione di Volontariato NaturArte per la valorizzazione dei siti dell’area dei Campi Flegrei con la preparazione di testi ed elaborati per l’associazione stessa ed i siti ad essa facenti parte.

Dal settembre 2019 collaboro come referente prima e successivamente come redattrice per il sito progettostoriadellarte.it

LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO APOSTOLO A FAENZA

A cura di Francesca Strada

Introduzione

Nella città di Faenza, in provincia di Ravenna, è possibile visitare un duomo la cui importanza in ambito rinascimentale, insieme al Tempio Malatestiano di Rimini, è unica in tutta la regione.

Storia

L’attuale cattedrale è la terza di Faenza, la cui costruzione, fortemente desiderata dal vescovo Federico Manfredi, si deve al pessimo stato del tempio precedente. Il 26 maggio 1474, dopo una grandiosa processione, fu posta dall’episcopo la prima pietra di quella che diventerà la cattedrale di San Pietro Apostolo, oggi uno dei simboli della città manfreda. Per tre anni i lavori procedettero speditamente, stando alle testimonianze del cronista Ubertelli, fino al 1477, anno in cui i dissidi interni alla famiglia Manfredi si ripercossero sulla fabbrica del duomo, che fu abbandonata per alcuni mesi, fino all’intervento di Galeotto Manfredi. Nel 1491 iniziò la costruzione del coro, come risulta da un rogito; tuttavia, i lavori si protrassero a lungo, fattore testimoniato dalle notevoli sovvenzioni ad essi dedicate. La consacrazione ufficiale, infatti, avverrà solo il 15 ottobre 1581.

Disegno

Il disegno della cattedrale è da attribuirsi al celebre architetto Giuliano da Maiano, segnalato in un documento rinvenuto nell’archivio notarile come “Iulianus de Florentia”, la cui identità è stata dibattuta; tuttavia, le affinità presenti con altre opere del genio fiorentino, la sua vicinanza in quel determinato periodo a Faenza e l’alleanza tra Firenze e i Manfredi hanno confermato l’ipotesi della sua mano.

Esterno

L’attuale aspetto della cattedrale non rispecchia l’idea originale, l’iniziale progetto della facciata presentava un rivestimento marmoreo, il quale non fu mai completamente realizzato per ragioni economiche, lasciando il muro in laterizio grezzo con una fascia in marmo di appena due metri. L’accesso è consentito dalla presenza di tre porte, corrispondenti alle rispettive navate, alle quali si giunge, salendo per una gradinata del 1886, la cui costruzione fu resa necessaria dall’abbattimento di quella precedente nel 1811 per ampliare l’accesso di una via.

Interno

L’opera, di una lunghezza complessiva di oltre 80 metri, è da considerarsi un tempio di notevoli dimensioni se paragonato ad altre chiese di Romagna. L’interno presenta otto cappelle per lato, nelle quali sono custodite notevoli testimonianze artistiche, come le arche di San Savino e San Terenzio o l’Arca di Sant’Emiliano, vescovo irlandese, le cui ceneri sono conservate all’interno dei tre pannelli rimasti dell’opera originale quattrocentesca. L’abside è provvista di cantorie, nelle quali vennero incassate delle tavolette tardogotiche provenienti da un polittico e risalenti al XV secolo.

Le cappelle

Entrando nella chiesa e dirigendo lo sguardo a sinistra, si noterà immediatamente il fonte battesimale cinquecentesco, l’unico presente nella città di Faenza fino a poco più di un secolo fa, il quale è da attribuirsi a Pietro Barilotto. L’opera è collocata nella Cappella del Battistero, la cui decorazione parietale appartiene al pittore neoclassico Pasquale Saviotti, mentre la volta fu affrescata da Giulio Tonducci nel XVI secolo.

Procedendo si incontra una cappella dedicata a Sant’Umiltà, religiosa italiana di origine faentina, per poi imbattersi in quella di San Carlo Borromeo, presentante una pala d’altare attribuibile a un allievo di Ludovico Carracci. Qui riposano le spoglie mortali del beato Giacomo Filippo Bertoni.

Di notevole importanza è la sesta cappella del fianco sinistro, dedicata a San Pier Damiani, figura di spicco dell’undicesimo secolo, protagonista del XXI canto del Paradiso dantesco, cardinale e riformatore della chiesa, il quale morì a Faenza nel 1072. La cappella, che presenta due affreschi parietali ad opera di Tommaso Dal Pozzo, illustranti due episodi della vita del beato, è la sede della sua salma.

Nell’ottava vi è ciò che rimane in città dell’antica urna di Sant’Emiliano, la quale custodiva le reliquie del vescovo irlandese morto a Faenza nell’alto medioevo, oggi conservate all’interno della struttura ricreata dai tre pannelli superstiti alla vendita successiva alla soppressione della chiesa di Sant’Emiliano; l’altra parte del monumento si trova al Museo Jacquemart-André.

Nel transetto si trova la suntuosa cappella dedicata alla Beata Vergine della Grazie, la quale avrebbe salvato la città dalla peste di inizio Quattrocento, apparendo a una donna del posto. Le statue dei Santi Pietro e Paolo sono antecedenti al complesso dedicato al culto mariano; infatti, l’affresco della Madonna fu trasferito nella cattedrale solo nel XVIII secolo dalla chiesa domenicana.

Sul lato sinistro dell’abside, successivamente al santuario mariano, si trova una cappella contenente l’Arca di San Savino, probabilmente opera di Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano, fratello di Giuliano. L’arca, originariamente pensata per una collocazione laterale, è stata murata, lasciando in vista il basamento con storie della vita del santo, sovrastate dall’arcangelo Gabriele e dalla Vergine, i quali affiancano le piccole nicchie con San Pietro e Sant’Apollinare.

Il lato destro dell’abside presenta una cappella affrescata da Benedetto Marini, pittore urbinate allievo di Carlo Ridolfi, e da Ferraù Fenzoni; dapprima fu intitolata a Sant’Andrea e poi alla Madonna del Popolo nel 1613, in seguito alla traslazione dell’omonimo affresco del XVI secolo.

Nel transetto destro si trova una cappella che venne intitolata al beato Nevolone nel Settecento, come dimostra anche l’apparato decorativo a lui interamente dedicato; i riquadri laterali con due scene della vita del beato sono oggi una delle migliori testimonianze di come dovessero apparire la piazza e l’antico ponte sul Lamone nel XVIII secolo.

Il percorso prosegue con le restanti otto cappelle della navata destra, anch’esse contenenti svariati capolavori degni di menzione.

La prima, presenta un crocifisso ligneo del XV secolo di matrice tedesca, dello stesso periodo è il piccolo affresco della Madonna col Bambino di Biagio d’Antonio, per la decorazione di pareti e volta furono impiegati il già citato Tommaso Dal Pozzo e i Fratelli Liverani.

Nella quarta si trova uno dei tesori più preziosi della cattedrale: l’urna di San Terenzio. L’opera, attribuita all’anonimo Maestro di S. Terenzio, riflette il linguaggio di Piero della Francesca ed è uno specchio di come potesse apparire la società quattrocentesca, ne mostra infatti l’abbigliamento tramite le figure dei notabili, i quali assistono alla guarigione di un cieco da parte del santo. A sormontare l’urna vi è una lunetta raffigurante l’arcangelo Michele, realizzata da Ballanti-Graziani nel XIX secolo per sostituire l’antecedente robbiana del Metropolitan Museum.