DE CHIRICO E EL GRECO A CONFRONTO

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

Questa serie di articoli si prefigge di avvicinare tutto il mondo all’arte, ponendo a confronto l’antico con il contemporaneo. Questi collegamenti risultano tanto più opportuni se si pensa che ogni artista, in ogni epoca, ha vissuto una propria contemporaneità: quindi l’arte contemporanea, intesa come arte del proprio tempo, è sempre esistita ed è stata lo specchio storico-sociale in cui da secoli si è riflessa la vita dell’uomo. Si faranno quindi audaci paralleli tra i più vari mezzi espressivi, con l’obiettivo di innescare nel lettore la curiosità di conoscere, sperimentare, osservare con occhi diversi ciò che lo circonda, apprezzare le meraviglie che il nostro pianeta ospita e, perché no, rivalutare qualcosa che è sempre sembrato fuori luogo, irrilevante, scomodo.

Fra De Chirico e El Greco: il "Gesù divino lavoratore" di De Chirico

Agli occhi dei neofiti dell’arte o dei non addetti agli studi, l’identificazione dell’esecutore dell’opera proposta in basso potrebbe risultare ardua. Una conoscenza generica delle vicende artistiche occidentali porterebbe il lettore non esperto a collocare cronologicamente l’opera intorno al primo Seicento, vuoi il soggetto sacro di facile comprensione, vuoi il colore e la luce di ambito tizianesco o ancora la pennellata materica, sinuosa, sensuale che potrebbe appartenere a un Rubens. Poiché questi accorgimenti hanno la loro ragione d’esistere, risulterà forse sorprendente sapere che l’opera è datata 1951. Non solo, ma reca la firma di uno dei vertici dell’arte che oggi definiamo, per necessità storiografiche, contemporanea: Giorgio De Chirico. Commissionata dalla Pro Civitate Cristiana, un’associazione di volontari cattolica fondata da don Giovanni Rossi nel 1939, si inserisce in quella produzione dechirichiana nella quale il pittore riflette e recupera alcuni stilemi dell’arte antica, sviluppando la poetica del “ritorno al mestiere”. D’altronde, lo stesso De Chirico diceva di se stesso «pictor optimus sum», lamentando nei colleghi la mancanza di conoscenze tecniche dell’arte pittorica, che invece erano proprie dei maestri rinascimentali. Il quadro entrò a far parte della collezione di opere sacre della Pro Civitate, che voleva educare le masse dei lavoratori alla dottrina cattolica, in un momento in cui era particolarmente sentita la presenza del Partito Comunista. Non ci si stupisca quindi della novità dal punto di vista iconografico. Gesù, infatti, viene raffigurato nelle vesti di un lavoratore, iconografia, questa, estranea alla cultura rinascimentale. Il Gesù divino lavoratore mira però al maggior coinvolgimento della classe operaia, particolarmente legata alle istanze del comunismo, e si inserisce in un momento di ripensamento della raffigurazione dei soggetti sacri in campo artistico.

Fra De Chirico e El Greco: "L'apertura del quinto sigillo dell'Apocalisse" di El Greco

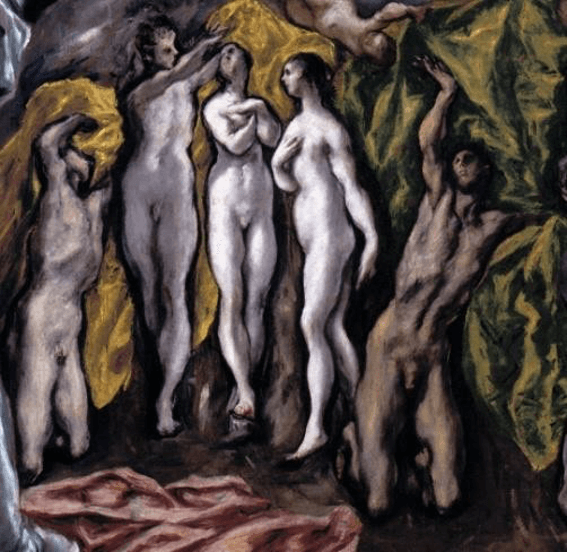

Dopo il Gesù divino lavoratore si vuole qui proporre un dettaglio di un’altra opera. Questi nudi, così oblunghi, possenti, ma quasi spettrali, potrebbero condurre sulle strade di un prossimo di Cezanne. Sembra che il mondo si sia popolato di cadaverici personaggi, che, tornati dall’oltretomba, gridano il loro dramma, mentre un’atmosfera espressionista sembra tendere la mano alle migliori avanguardie di inizio Novecento, da Kokoschka a Kirchner. Eppure, il pennello si è mosso su questa tela ben quattro secoli fa e la mano che lo governava apparteneva a Domínikos Theotokópoulos, per tutti El Greco.

Realizzato per l’altare della chiesa di San Giovanni Battista a Toledo tra il 1608 e il 1614, rappresenta una delle ultime prove di uno dei più ineffabili pittori di fine Cinquecento e inizio Seicento. Non è un caso se in vita il pittore ebbe alcune noie da parte dell’Inquisizione spagnola, particolarmente rigida nel periodo post Controriforma. E non sarà certo un caso se fu proprio il sentire del modernismo novecentesco che permise di rilanciare anche a livello accademico questo artista per troppo tempo obliato. Studiato e ammirato da Cezanne come dagli artisti del Blaue Reiter, dai simbolisti fino a Pollock, è forse in Picasso che germogliarono i frutti più importanti dell’influsso moderno del pittore greco. Nel 1907, durante una visita all’atelier parigino dell’amico Ignacio Zuloaga, Picasso ebbe modo di vedere proprio L’apertura del quinto sigillo dell’Apocalisse – questo il nome dell’opera in questione – che Zuloaga possedeva dal 1897. In quello stesso anno, corpi lividi e approssimati sarebbero apparsi anche nelle Damoiselle d’Avignon e le geografie dell’arte contemporanea non sarebbero più state le stesse.

Confronto fra i due maestri

Con questi esempi non si vuole certo affermare che De Chirico e El Greco siano stati due artisti estranei alle rispettive epoche, anzi, tutt'altro. Le forme e i colori di El Greco non lo rendono il primo dei cubisti – almeno non nel senso canonico di cubismo – tanti sono i legami con Tiziano, Tintoretto, i manieristi toscani e l’arte bizantina, sui quali si innesta un sentimento religioso del tutto proprio della temperie culturale in cui visse. De Chirico invece emula sì il modo di dipingere primo seicentesco, ma per ragioni molto più profonde della semplice venerazione dei modelli antichi. Sono momenti esemplificativi, invece, di come l’arte non proceda a compartimenti stagni – come spesso ci viene fatto credere – ma di come, invece, il moderno talvolta si generi anche guardandosi alle spalle e non sia sempre spinto dalla corsa verso il primato dell’innovazione. Similmente, i modi incompresi di un tempo talvolta tornano a vivere nelle vesti di una rinnovata e inedita comprensione, figlia di una cultura diversa. Ciò che si cercherà di fare in questi appuntamenti sarà proprio tessere dei fili, accostare tessere significative della storia dell’arte, per suggerire prospettive, si spera, sconosciute ai più, al fine di una visione dilatata dell’arte del nostro tempo. Gli accostamenti che proporremo saranno prevalentemente tecnici e formali, talvolta contenutistici o tematici, si spera mai puramente emozionali, anche se ci sarebbe la tentazione in una società così bisognosa di emozioni. I raffronti messi in atto saranno generalmente tra singoli artisti, ma potrebbe capitare di soffermarci maggiormente su singole personalità o muoverci in degli affondi su temi e iconografie di particolare rilievo. Si spera che le parole che seguiranno a questo articolo riescano un minimo a far capire l’importanza della conoscenza, la bellezza del sapere, l’incredibile avventura dell’emozionarsi davanti a un’opera, nella quale qualcuno, secoli fa o anche solo ieri, ha riversato necessariamente una frazione di sé. Questo perché lo studio e la conoscenza dell’arte del passato e del presente vuol dire comprensione del passato e del presente, che è poi, anche, comprensione di se stessi.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

SEICENTO-NOVECENTO. DA MAGNASCO A FONTANA

Recensione mostra "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" a cura di Mattia Tridello

Introduzione: "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana"

“… la forma appare circondata da un alone. Essa è una stretta definizione dello spazio, ma è anche un suggerimento d’altre forme. S’espande, si propaga nell’immaginario, o noi, piuttosto, siamo mossi a considerarla come una specie di spiraglio attraverso il quale possiamo penetrare in un regno incerto, che non è l’esteso, né il pensato, ma una folla di immagini che aspirano a nascere.”(Henri Focillon “La vita delle forme”)

La forma, le forme, gli spazi e gli ambienti sono circondati, come ricorda lo storico dell’arte francese Henri Focillon (1881-1943), da un alone diffuso, abbagliante ma discreto che, inserendosi nell’immaginario comune, non separa ma anzi unisce le epoche, gli stili e le opere che il tempo ha saputo produrre e regalarci ma anche tramandarci, secondo precisi e distinti lassi cronologici non sempre in dialogo fra loro. Moretto da Brescia affianco a De Chirico, Severini con Baschenis, Guttuso con Morandi sono solo alcuni degli accostamenti, delle mute ma vivaci conversazioni tra artisti, stili e peculiarità di correnti e movimenti diversi che, eccezionalmente, trovano spazio e allestimento nell’incantevole cornice cinquecentesca di Villa Bassi –Ratgheb ad Abano Terme. La mostra “Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana”, visitabile dal 17 ottobre al 5 aprile 2021, si propone come una splendida e ben curata esposizione volta a ribadire e instaurare dialoghi profondi, studiati e approfonditi tra opere artistiche che, se disposte in malo modo, non sempre risultano di facile accostamento simbolico e visivo. La mostra invece si presenta con un taglio inedito, le contrapposizioni tra i dipinti qui non stridono ma, anzi, diventano facilmente comprensibili e estremamente interessanti. Gli oggetti esposti, vicini tra loro, comunicano con se stessi e con l’osservatore in un impatto visivo unico che genera implicite suggestioni e regala inaspettate scoperte. Addentrandosi tra le sale della villa tutto, dagli arredi alle decorazioni parietali, si fa carico di un importante connubio, di una mistura di artisti che mai, fino ad ora, hanno potuto vedersi e dialogare e che ora, grazie al contributo delle due collezioni da cui provengono le opere in oggetto, potranno incontrarsi e mostrarsi. Il tempo sembra quasi fermarsi per un istante all’interno del museo: l’ambiente, come del resto fu nei secoli la stessa villa che contiene la mostra, diventa un ponte tra il passato e la contemporaneità, tra le storiche e antiche vedute euganee del comune aponense e l’istinto più avanguardistico e moderno delle tele ospitate nella struttura. La loggia centrale (che introduce al palazzo) detiene il primato di filtro tra l’esterno e l’interno, di passaggio arieggiato che permette alla città e all’esposizione di scambiarsi vicendevolmente gli intensi respiri del tempo e di instaurare un legame inedito tra storia, arte e paesaggio.

"Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana": l’esposizione

L’esposizione, che vanta un numero elevato di opere, si presenta come l’unione tra due collezioni diverse per astrazione stilistica e per il periodo dei quadri raccolti, accomunate tra loro da una lunga ma assai importante vicenda storica e collezionistica. La prima, la collezione Bassi-Ratgheb, venne donata al Comune di Abano Terme da parte di Roberto Bassi Ratgheb per via di un nutrito sentimento di affetto nei confronti del luogo in cui amava recarsi per le cure termali. Il nucleo del vasto possedimento artistico si incentra sulla pittura sei-ottocentesca di area lombarda-bergamasca. La seconda, la collezione Marini, è maggiormente conosciuta per la vocazione al collezionismo di opere d’arte contemporanee al suo proprietario. Il grande numero di queste ultime si presta straordinariamente per essere messo in contatto con opere più antiche, per rintracciare anche nel moderno gli influssi mai estinti del passato. Le due raccolte, seppur nell’esplicita e visibile diversità spaziale, temporale e stilistica, non rinunciano ad instaurare un dialogo, anzi, permettono al visitatore di ritrovare in un De Chirico numerosi riferimenti a una pittura seicentesca del Pitocchetto, a volte non investigati o conosciuti dal pubblico.

Il percorso espositivo

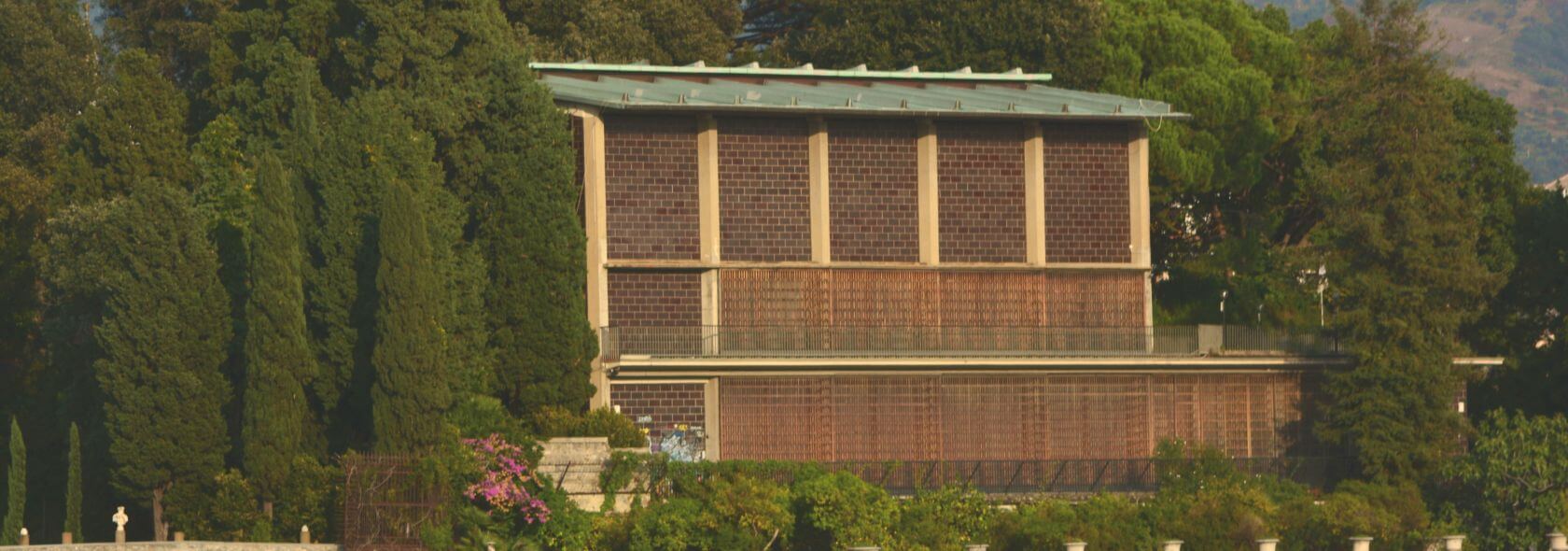

La mostra si articola in tre sezioni principali, dedicate ai tre temi più rappresentati nella storia dell’arte (Ritratto, Natura morta e Paesaggio), che si snodano attraverso gli splendidi e ricercati interni di Villa Bassi – Ratgheb (Fig. 1). Agevolata dalla presenza di un involucro d’eccezione assai ricco di peculiarità decorative che vanno dal Cinquecento all’Ottocento, l’esposizione non si presenta come un’arida rassegna di quadri disposti in stanze uguali e monotone, ma anzi diventa una vera e propria vasta passeggiata nella storia che si articola dal piano nobile al sottotetto fino ad arrivare alle incantevoli volte dell’interrato. Il visitatore può quindi comprendere l’essenza della mostra anche grazie al suo contenitore, a quel desiderio di curiosità, nel passare nella sala successiva, che quest’ultima regala e alimenta.

"Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana". Le prime sale

Le prime sale dell’esposizione "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" ruotano attorno all’impianto veneziano cinquecentesco della villa. Ai lati del salone centrale del piano nobile trovano spazio alcune stanze in cui sono ospitate e messe in relazione le opere. Ve n’è un esempio nella prima dove, in concomitanza e somiglianza con le tonalità degli affreschi parietali, sono esposti un paesaggio antico e una reinterpretazione contemporanea (Fig. 1a).

Sezione del ritratto

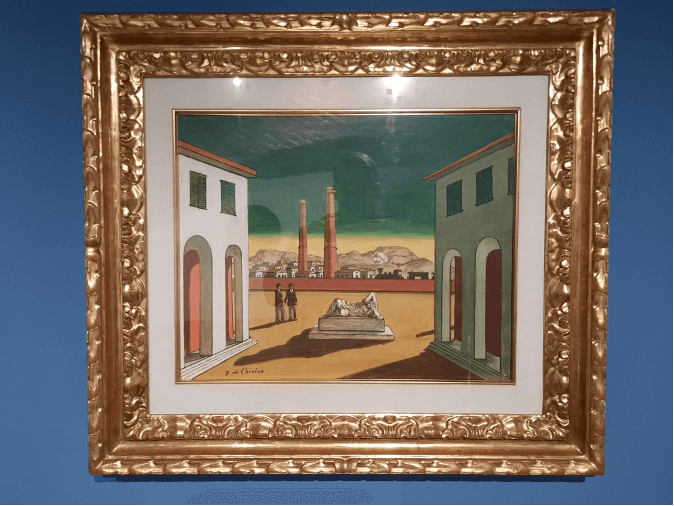

Una delle tre sezioni della mostra "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" si basa sul tema del ritratto attraverso i secoli. Se nel Cinque-Seicento il soggetto maschile si affaccia sul panorama pittorico come un tema prediletto caratterizzato dalla fierezza dell’impostazione ritrattistica e dal valore di affermazione sociale, nel “secolo breve” tale stabilità e importanza sembra svanire per lasciare spazio a una desolazione interiore, che mira non a prediligere l’uomo nella sua fierezza, bensì nella sua fragilità interiore. Nel Novecento la coscienza di quest’ultimo come “senza qualità” porterà ad evidenti risultati in campo artistico, basti pensare alle famose piazze di De Chirico. Tra l’incombenza di ombre dilatate e scure emergono esclusivamente gli edifici dello spazio, all'uomo è riservata solo una piccola, limitata, porzione della tela. Per tale motivo la curatrice della mostra ha ben deciso di non paragonare i ritratti maschili seicenteschi con quelli novecenteschi ma con un’opera dello stesso De Chirico, per segnalare come, a distanza di secoli, i riferimenti all'opera del passato siano ancora presenti (si veda il bastone del viandante in relazione con la ciminiera) anche in un periodo variegato e assai complicato come il secolo scorso (Fig. 2- 3-4).

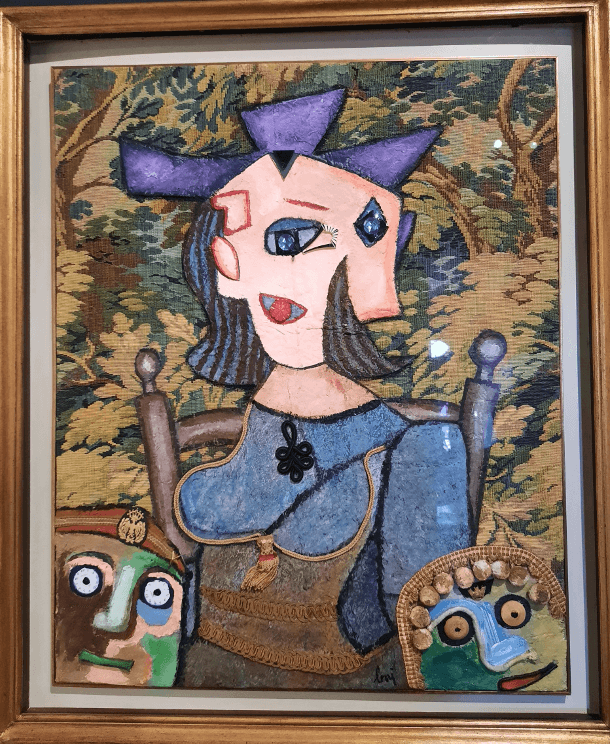

Nell’ambito del ritratto femminile, invece, la mostra espone in relazione fra loro numerose opere di autori differenti che instaurano un vivo e emozionante contrasto. Da una parte l’elegante figura dipinta da Rinaldo Agazzi “Ritratto di Isabella Nowak” (Fig. 5) dialoga fortemente con la più sintetica e ombrosa figura della “Signora del crisantemo” (Fig. 5) di Lorenzo Viani per poi rinnovarsi e mutarsi in un assemblaggio scomposto di linee, materiali e tecniche che aderiscono al movimento cubista de “la moglie di Picasso” (Fig. 6) di Enrico Baj.

Sezione della natura morta

Una parte dell’esposizione "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" (Fig. 7) tratta un tema che per secoli ha costituito un punto fermo nel vasto mondo iconografico e stilistico della storia dell’arte. Le nature morte, infatti, di solito utilizzate per adornare le pareti delle abitazioni nobili, col tempo, diventarono un vero e proprio tema canonico, che dal Cinquecento al Novecento fu sempre un riferimento presente nella pittura di molti artisti, ne è un esempio l’ampia selezione che la mostra propone. Iniziando con una tela rappresentante alcuni strumenti musicali di Baschenis (Fig. 8), il percorso si snoda attraverso le numerose versioni, sempre diverse, che altri autori fecero del medesimo tema, evolvendo la figura e mutandola nel suo concetto sia pittorico che spaziale. Dalla piena luce che disegna le forme di Morandi (Fig. 9) si passa al colore di Guttuso (Fig. 10) fino ad arrivare all’astrazione concreta della forma che procede e si sviluppa per linee geometriche e cromatiche operata da Parmiggiani.

Sezione del paesaggio

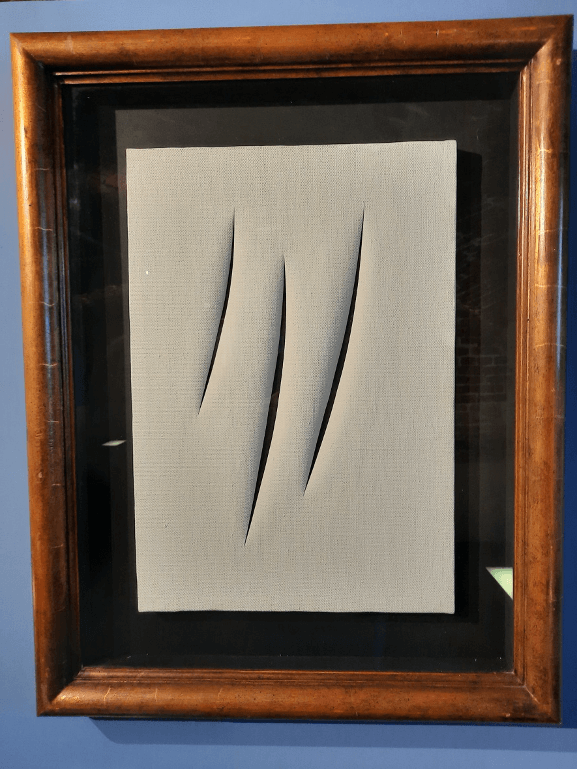

L’ultima sezione dell’esposizione "Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" (Fig. 11) racchiude numerose opere legate tra loro da un unico filo comune, il paesaggio e la sua metamorfosi tra natura e pittura nel corso del tempo. Partendo da alcuni pregevoli dipinti seicenteschi di area lombarda, l’occhio dell’osservatore viene colpito dalle molteplici forme in cui il medesimo tema è stato trattato, cambiato e rinnovato dagli artisti tardo ottocenteschi e novecenteschi. Risulta proprio in quest’ultimo periodo un profondo mutamento, una vivida destrutturazione delle forme spaziali: gli spazi architettonici diventano linee geometriche, le linee a loro volta si dipartono nello spazio fino ad infrangerlo e lacerarlo, come tagli nella tela. Passando per Tosi, Morlotti e Mandelli, lo sguardo del visitatore si sofferma principalmente sul notevole impatto visivo creato dall’opera di Fontana. Lo spazio, la natura, il paesaggio sembrano quasi non trovare più riscontro. Anzi, quel sottile lembo che lo divideva dal mondo esterno viene tagliato e trafitto quasi a volerlo superare. In “Concetto spaziale, Attese” (Fig. 12) tutto ciò viene riassunto e diventa toccabile, concreto.

Il quadro, che infatti chiude la sezione, rimarca ancora la volontà dell’esposizione di voler regalare a qualsivoglia visitatore una cronologica, intensa e innovativa visione dell’arte secolare, cercando di individuare nessi, differenze ma anche rapporti e somiglianze all’interno di un luogo che, collocato in una delle più famose località termali italiane, diventa custode di una notevole eredità, di una mostra che si pone non nel tempo ma tra i tempi. Se nel Seicento Villa Bassi Ratgheb divenne un ponte tra l’intellettualismo veneziano e l’entroterra padovano, oggi quest’ultima ricostituisce quel collegamento, quella mirabile conversazione tra epoche, stili e artisti, quel dialogo che qui, tra i silenziosi colli, non può che risuonare e continuare a diffondere la sua bellezza nel tempo, nei luoghi e nello spazio dell’animo umano.

Informazioni per la visita

"Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana" Museo di Villa Bassi-Ratgheb, Abano Terme

Via Appia Monterosso, 52 35031 Abano Terme (PD)

Orario della mostra

GIOVEDI’ 14.30 – 18.30

VENERDI’ 14.30 – 18.30

SABATO e DOMENICA 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.30

SPECIALE GRUPPI: la mostra è visitabile ogni LUNEDI’ E MARTEDI’ su prenotazione.

SPECIALE VENERDI’ ingresso ridotto riconosciuto ai turisti degli hotel termali di Abano e Montegrotto Terme, SOLO con prenotazione dell’hotel o esibendo un voucher dell’hotel ospitante.

Biglietti e tariffe

Intero: 9 euro

Ridotto: 7 euro

Riduzione per: 7-25 anni, over 70, possessori della Arte Terme Card (si può chiedere al desk del Museo), soci FAI e TOURING CLUB;

Biglietto unico famiglia €20

(famiglia composta da 2 adulti accompagnatori di ragazzi fino ai 18 anni)

Catalogo

Catalogo edito da Silvana Editoriale

"GUARDAMI! SONO UNA STORIA" ET IN ARCADIA EGO

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione: "Guardami! Sono una storia" "Et in Arcadia Ego"

Venerdì 16 Ottobre presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara è stato inaugurato il secondo appuntamento del ciclo di mostre dossier "Guardami! Sono una storia" realizzato dalle Gallerie Estensi in collaborazione con il Laboratorio DiDiArt del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara. La rassegna si svolgerà fino al 17 Gennaio del 2021 e vedrà come protagonista il dipinto “Et in Arcadia Ego” di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento 1591 - Bologna 1666), proveniente dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica Barberini Corsini di Roma.

Alla realizzazione della mostra dossier "Guardami! Sono una storia" hanno preso parte giovani studiosi e studenti dell’Università di Ferrara che, con il coordinamento dei funzionari delle Gallerie Estensi e di alcuni membri del Comitato Scientifico del Laboratorio, si sono avvicinati alla vita del museo, lavorando alle fasi di ricerca, progettazione e organizzazione della mostra con l’intento di portare il visitatore ad osservare più approfonditamente l’opera.

Il dipinto, tra i più enigmatici del Guercino, fu probabilmente realizzato tra il 1618 e il 1622, anni in cui il pittore entrò in contatto con la pittura veneta ed emiliana che ne influenzarono lo stile.

Il quadro mostra due giovani pastori che osservano un teschio umano collocato su un muro, che pare rivolgersi ai due pronunciando le parole incise sulla pietra: Et in Arcadia Ego. La frase latina può tradursi con “Anche in Arcadia io (sono)” stando a significare che anche la regione dell’Arcadia sembra entrata a far parte del dominio della Morte portando così l’opera a divenire un “memento mori”, in cui l’artista accosta la giovinezza e la spensieratezza dei pastori al destino di morte che accomuna tutti noi creando un’atmosfera di riflessione e raccoglimento, poetica e profondamente suggestiva.

Informazioni per la visita alla mostra dossier all’interno della Pinacoteca Nazionale:

"Guardami! Sono una storia" Et in Arcadia Ego

16 Ottobre 2020 - 17 Gennaio 2021

Pinacoteca Nazionale di Ferrara

Corso Ercole I d'Este 21

Palazzo dei Diamanti, primo piano

Ferrara

Numero di telefono: 0532 205844

Orari

Dal Martedì alla Domenica: 10 - 17:30

L’ultimo ingresso alla Pinacoteca è consentito fino a mezz'ora prima dell’orario di chiusura del museo.

Biglietti

Intero: 6 €

Ridotto: da 5 € a 2 €

Gratuito: Scuole; disabili al 100% con un accompagnatore; giornalisti e guide turistiche con tesserino; minori di 18 anni; membri ICOM; personale MIBACT; docenti e studenti (per dettagli ed ulteriori gratuità rivolgersi in biglietteria).

Prima dell’ingresso verrà rilevata la temperatura e sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Gallerie Estensi - MiBACT

Largo Porta Sant'Agostino, 337

Modena

LA “DANZA MACABRA” DI SAN VIGILIO DI PINZOLO

A cura di Alessia Zeni

La chiesa di San Vigilio

Dopo aver trattato la chiesa di Santo Stefano nel comune di Carisolo, in Val Rendena, si tratterà ora una chiesa cimiteriale vicina a quest’ultima e altrettanto importante, ovvero San Vigilio di Pinzolo. L’edificio è un esempio di arte e architettura cinquecentesca trentina che attrae turisti e amanti dell’arte per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua celebre “Danza macabra”. Un affresco imponente, ben visibile dalla strada che da Pinzolo conduce a Madonna di Campiglio per ricordare al viaggiatore che la morte colpisce chiunque e in qualsiasi momento.

La chiesa si trova nella campagna di Sorano alle porte di Pinzolo e sembra sia nata come piccola cappella ad uso dei coloni del territorio tra Pinzolo, Carisolo e il rione di Baldino. La storia ci segnala che la chiesa è stata eretta prima dell’anno Mille, e tale datazione è confermata dai reperti architettonici trovati nella chiesa come l’antico arco santo, le prime fondamenta e alcune caratteristiche architettoniche della torre campanaria e della sagrestia risalenti al X secolo. Nel 1515 la chiesa è stata smantellata per un aumento della popolazione locale e sul vecchio impianto romanico costituito dalla muratura meridionale e dal campanile è stato rifabbricato un edificio a tre navate divise da possenti colonne in granito e abside poligonale.

Tra il 1530 e il 1540 la chiesa è stata decorata con la celeberrima “Danza macabra”: ad oggi l’affresco è molto meglio conservato di quello della vicina chiesa di Carisolo. Non è l’unico affresco dipinto tra il 1530 e il 1540, anche le immagini che ornano le pareti interne dell’abside risalgono all’ultimo intervento della chiesa e raccontano la storia del santo patrono di Trento, Vigilio.

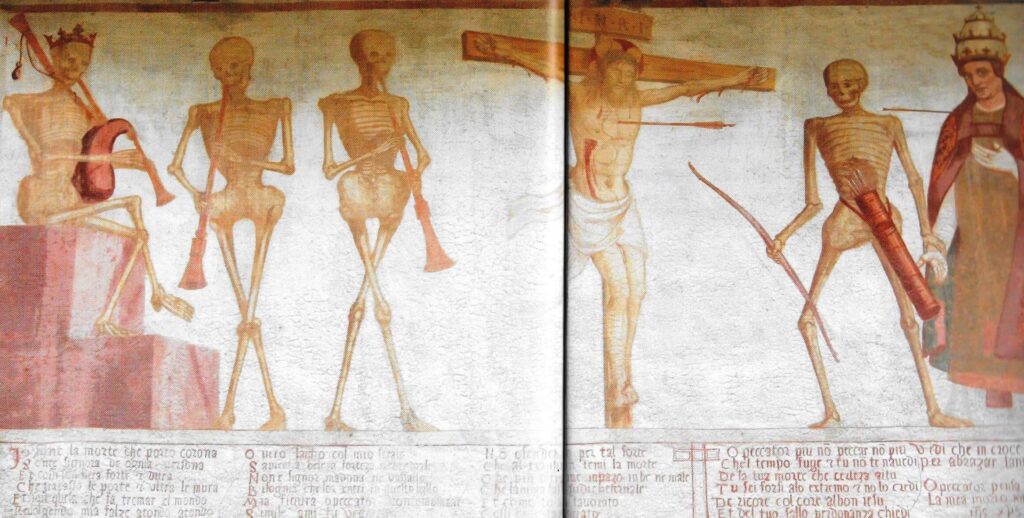

La “Danza macabra” di Pinzolo

La “Danza macabra” dipinta sulla parete esterna della chiesa cimiteriale di Pinzolo è stata affrescata da Simone II Baschenis da Averara (Lombardia) nel 1539, sulla parete esterna meridionale della chiesa di San Vigilio, nel registro di sotto gronda. L’affresco è molto grande e corre lungo tutta la parete meridionale per una lunghezza di 21 metri. Come nella vicina chiesa di Carisolo, il ballo della morte è stato dipinto per ricordare all’uomo che siamo tutti uguali al suo cospetto, infatti l’opera è stata commissionata dalla Confraternita dei Battuti[1] che nella chiesa di San Vigilio si riuniva per i riti di penitenza.

La “Danza macabra” di Pinzolo raffigura il ballo della morte di 18 coppie formate da scheletri e personaggi della società cinquecentesca. Ogni coppia, nella fascia sottostante è accompagnata da didascalie in volgare che indicano i crudeli e a volte spietati avvertimenti della morte al genere umano. Il testo riporta le parole che ogni scheletro rivolge al suo compagno di ballo e sono nella parlata locale, un volgare maccheronico di tono popolare, a cui si aggiungono colte citazioni in lingua latina e volgare, sui cartigli portati dagli scheletri.

Il dipinto si legge da sinistra verso destra e può essere diviso in tre parti. La prima parte è costituita da un gruppo di tre scheletri che rappresentano il regno della morte e suonano tre strumenti: uno è incoronato ed è seduto su un trono mentre suona una cornamusa, mentre gli altri sono in piedi e suonano delle trombe. Questa prima parte è seguita da Cristo crocifisso, qui dipinto per ricordare al fedele che neanche lui è stato risparmiato dalla morte e raffigurato a introdurre il ballo vero e proprio.

A Cristo seguono 18 personaggi abbigliati secondo la moda dell’epoca e sistemati secondo il rango sociale. Il Papa, un cardinale, un vescovo, un sacerdote e un frate francescano sono raffigurati nei loro abiti clericali in pose pompose e raffinate, ma anche in pose umili e dimesse come nel caso del frate francescano.

Segue l’imperatore con lo scettro e la mantella del suo rango, un re con corona, collana e ricca veste, una regina coronata con abito arabescato, un duca con abito da cortigiano, un medico con toga e ampolla, un guerriero armato con alabarda e spada, un ricco avaro che offre un bacile pieno d’oro, un giovane elegante con cappello piumato, un mendicante con le gambe di legno, una monaca con le mani giunte a chiedere pietà, una gentildonna, un’anziana e un bambino senza abiti accompagnato da uno scheletro che tiene un sonaglio nell’asta. Ogni personaggio è trafitto dalla freccia della morte ed è sistemato in pose rigide e timorose, spaventato dallo scheletro che lo accompagna e lo invita al ballo con smorfie e ghigni malefici.

Conclude il ballo lo scheletro della morte raffigurato in sella ad un cavallo alato che galoppa sopra corpi ammassati a terra e con l’arco scaglia le frecce sui partecipanti alla danza. La morte è seguita dall’arcangelo Michele e dal diavolo con il compito di giudicare le anime nel giudizio finale. L’arcangelo Michele è dipinto con spada e bilancia e intercede a difesa delle anime, sopra di lui un angelo sostiene un velo dal quale emerge un’anima; sotto sta la scritta: “Morte non può distruggere chi sempre vive”. Il diavolo, ultima figura della lunga danza, è dipinto in sembianze demoniache con ali di pipistrello, enormi orecchie, corna e barba da caprone e tiene in mano un libro con l’indicazione dei Sette Peccati Capitali. Questi ultimi sono illustrati nella fascia sottostante e sono simboleggiati da animali, ma purtroppo sono di difficile lettura perché degradati negli anni dagli agenti atmosferici.

Questa è la breve descrizione della “Danza macabra” raffigurata nella chiesa di San Vigilio di Pinzolo, alle porte del paese, sulla strada che conduce a Madonna di Campiglio. Il soggetto qui trattato è uno degli affreschi più emblematici del Trentino Alto-Adige, ma anche della storia dell’arte italiana. È un affresco raro, ma un tempo molto diffuso in tutto il mondo d’oltralpe, dalla Spagna, alla Francia, fino alla Germania come messaggio per i fedeli a condurre una vita nei precetti cristiani.

Note

[1] La Confraternita dei Battuti era molto diffusa in Val Rendena nel medioevo e in particolare a Pinzolo era presente una delle prime Compagnie dei Battuti del Trentino. I Battuti venivano anche definiti “Disciplini” o “Flagellanti”, termini che ricordano una forma di religiosità da loro praticata molto severa, fatta di lunghe orazioni e rigide penitenze inflitte sul corpo con flagelli e ciclici. La Compagnia era anche dedita alle azioni caritative e alla commissione di opere artistiche per le chiese come è il caso della “Danza macabra” di San Vigilio di Pinzolo.

Bibliografia

Facchinelli Walter, Nicoletti Giorgio, Val Rendena. Guida turistica, Trento, Editrice Uni Service, 2006 Chiaghi Giuseppe, Nell'antica chiesa di San Vigilio a Pinzolo, Pinzolo, Famiglia cooperativa di Pinzolo, 2004

LA BASILICA DI SANTA GIUSTINA A PADOVA

A cura di Mattia Tridello

La Basilica Abbaziale di Santa Giustina: una introduzione

Assisa sulla lanterna della cupola più alta della basilica, la statua di Santa Giustina sembra dominare e osservare il frenetico movimento di passanti e turisti che, in gran numero, transitano giornalmente in Prato della Valle, nella vasta piazza (una delle più grandi d’Europa) che grazie alle risistemazioni settecentesche costituisce il punto privilegiato per godere di una vista senza eguali dell’edificio sacro. La facciata di quest’ultimo, insieme alle composte volumetrie rinascimentali, si specchia nel canale dell’area antistante regalando scorci e visioni sempre nuovi che irradiano e amplificano le dimensioni del tempio cristiano rendendolo visibile a qualsivoglia visitatore che si appresta ad entrarvi o a passarvici accanto. La posizione della basilica, sebbene ai lati della piazza e ben distante dal centro cittadino, con le possenti mura perimetrali e le slanciate cupole, si impone costantemente come straordinaria testimonianza del passaggio di epoche, stili e funzioni, dell’avvicendarsi di dominazioni che tuttavia non intaccarono il desiderio originale per cui venne costruita; quello di omaggiare degnamente quel gruppo di Santi e Protomartiri che innalzarono le fondamenta del primo cristianesimo padovano, e che proprio lì trovarono il riposo delle spoglie mortali. Anche se meno frequentata dai flussi turistici della città che di norma si concentrano esclusivamente alla Basilica di Sant’Antonio, Santa Giustina è stata e continua a essere la più antica testimonianza storica, artistica e cristiana della Padova romana, il più vetusto edificio sacro che detiene numerosi primati storici e artistici, che con questa trattazione si cercherà di rendere più noti. Basti pensare che, per le sue incredibili dimensioni, essa è stata collocata al nono posto tra le più grandi basiliche del mondo; o al fatto che racchiude le sepolture di importanti, numerosi santi, primo fra tutti l’Evangelista Luca. La notevole rilevanza e la singolare corrispondenza tra i corpi venerati nel santuario alimentano e favoriscono, quasi come un unicum nel panorama ecclesiale italiano, una corrispondenza tra le sepolture di una martire dell’età tardo-antica e paleocristiana, ovvero Santa Giustina, uno dei dodici Apostoli di Cristo, San Mattia e infine Luca, l’unico Evangelista che, oltre a scrivere il Vangelo omonimo, compose anche gli Atti degli Apostoli. Si può comprendere, dunque, come l’eccezionalità indiscussa del luogo sia non solo il frutto dell’amore degli abitanti e dei monaci benedettini che fin dal X secolo se ne presero cura, ma anche il risultato cronologico di numerosi interventi e sovrapposizioni storiche che cominciarono dall’epoca romana fino a arrivare al XVII secolo. Per poter rintracciare la genesi dell’antichissima area sacra occorre quindi calarsi a ritroso nei secoli e più precisamente negli anni delle persecuzioni romane, nelle quali trovarono la morte molteplici martiri, tra i quali anche la Santa titolare del complesso abbaziale che corona la città patavina.

Il contesto storico

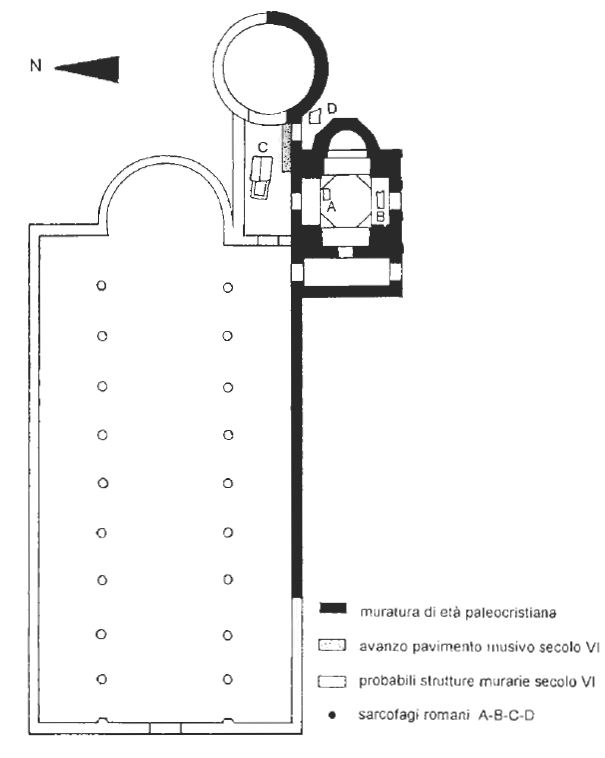

Prima della risistemazione settecentesca di Prato della Valle, l’area odierna, chiamata Campo di Marte o Campo Marzio, era essenzialmente un vasto spiazzo in terra battuta adibito a crocevia di strade e tragitti che confluivano all’ingresso delle mura del centro cittadino. Patavium (questo il nome di Padova durante la dominazione romana) grazie al fatto di essere attraversata dal Medoacus (l’odierno fiume Brenta) divenne, a partire dall’età augustea (31 a. C), un importante centro di scambi commerciali con le altre città settentrionali dell’impero come Adria e Este. Le abbondanti risorse agricole, l’allevamento dei cavalli e la pastorizia contribuirono a creare un clima di floridezza economica che perdurò fino al II secolo d. C. In tale contesto storico, il primo cristianesimo padovano non tardò ad essere presto perseguitato dalle autorità romane che videro in quest’ultimo una dottrina contraria ai principi politici e sociali su cui era stato fondato l’impero. Nonostante i divieti imposti anche dalle leggi locali, il credo cristiano iniziò a diffondersi a Padova e nelle zone limitrofe diventando ben presto la religione della maggior parte della popolazione e di alcuni ceti patrizi vicini alle famiglie imperiali. Così, per i primi tempi, i cristiani si riunivano per celebrare l’Eucarestia e leggere i testi sacri in case private messe a disposizione dalle famiglie più abbienti, le cosiddette “domus ecclesiae”. La sepoltura dei defunti avveniva invece all’interno di necropoli in gran parte occupate da sepolture di cittadini pagani, come nel caso dell’area cimiteriale presente all’estremità del Campo Marzio. Quest’ultimo, caratterizzato dalla presenza di un teatro chiamato “Zairo”, era affiancato da una zona sepolcrale collocata pressappoco al di sotto dell’attuale basilica di Santa Giustina e fu il luogo in cui quest’ultima, secondo le più antiche testimonianze, venne martirizzata (Fig. 1).

Il martirio di Santa Giustina e la genesi della basilica

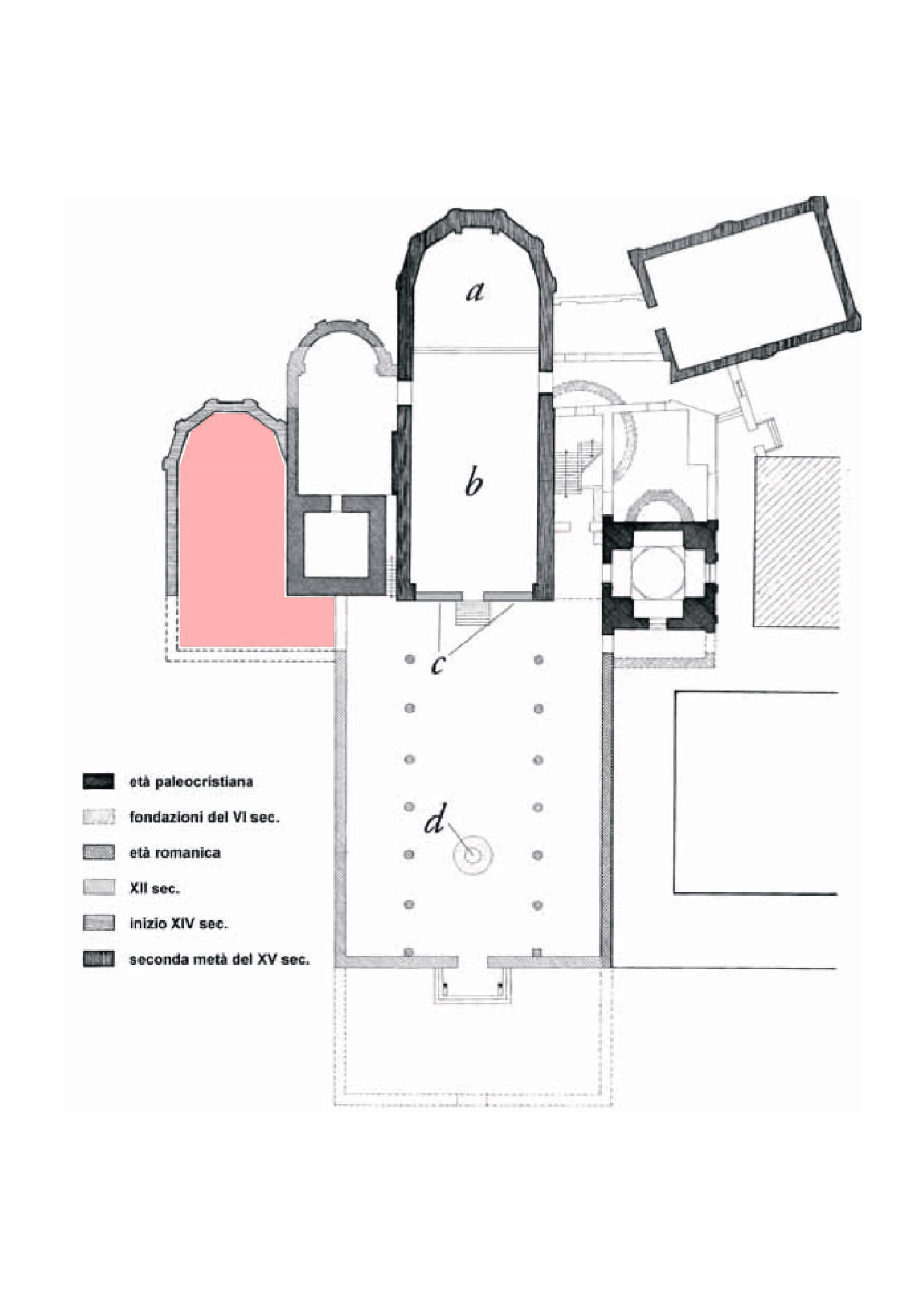

Il legame della futura basilica con la figura della Santa trova origine direttamente dal martirio che quest’ultima subì proprio nel Campo Marzio vicino al teatro Zairo. Le testimonianze della condanna e del supplizio inflitto a Giustina si possono rintracciare all’interno del suo testo agiografico, la “Passio” che, secondo l’opinione di alcuni storici del secolo scorso (R. Zanocco e J. Bue), sarebbe da far risalire a un periodo compreso tra il VI e il X sec d. C. Cercando di riassumere brevemente il testo antico si possono facilmente constatare non solo le vicende che avvennero durante il processo, ma anche le origini della giovane padovana. Giustina proveniva infatti da una distinta famiglia locale e secondo la tradizione, mentre l’imperatore Massimiano si trovava di passaggio in città, venne arrestata e brutalmente condotta al cospetto dell’imperatore presso il tribunale istituito in Campo Marzio. Rifiutatasi di abiurare e di rendere omaggio al dio pagano Marte, venne condannata alla pena capitale per mezzo della spada. La sentenza, avvenuta a poca distanza dal luogo, venne eseguita il 7 ottobre 304. I padovani presenti, colpiti dal forte ardore con cui la ragazza aveva professato il proprio credo, raccolsero il corpo e lo seppellirono presso la zona cimiteriale adiacente al luogo del martirio. Ben presto la venerazione per la sepoltura della Santa fece sì che venisse edificata una piccola cappella cimiteriale volta a custodire le sacre spoglie. Tuttavia, il primo intervento che pose l’inizio della lunga storia costruttiva della basilica si deve rintracciare poco dopo il 520 d. C. quando il patrizio e prefetto del pretorio romano Opilione fece costruire un sacello e una basilica sul luogo della sepoltura di Giustina e degli altri martiri che, come lei, avevano condiviso la stessa sorte (Fig. 2). L’edificio, secondo le testimonianze dell’epoca, meraviglioso per fattura e decorazione artistica, venne arricchito di corpi e reliquie di molti altri santi della diocesi e costituì il luogo prescelto dai primi vescovi della città per la collocazione della loro tomba.

Il complesso paleocristiano, che rimase intatto per secoli, venne colpito da un’ingente calamità nel 1117 poichè, a causa di un violento terremoto, crollò. Dalla devastazione si salvarono solamente alcune piccole parti di muratura e l’antico sacello annesso al corpo basilicale. La storia costruttiva, sebbene rallentata a causa del disastro naturale, non si arrestò, anzi si arricchì di nuove ricostruzioni e ambienti volti a conservare i numerosi corpi di santi e protomartiri che a partire dall’XI secolo iniziarono ad essere ritrovati e riscoperti. Questi ultimi, essendo stati nascosti durante il periodo delle invasioni barbariche per il timore che venissero rubati o profanati, tornarono a essere esposti alla venerazione popolare. Per primi vennero riesumate le spoglie di S. Massimo Vescovo, S. Giuliano, S. Felicita Vergine e i SS. Innocenti; nel 1075 rivide la luce il corpo di San Daniele, nel 1174 quello di Santa Giustina e durante il 1177 quello dell’Evangelista Luca.

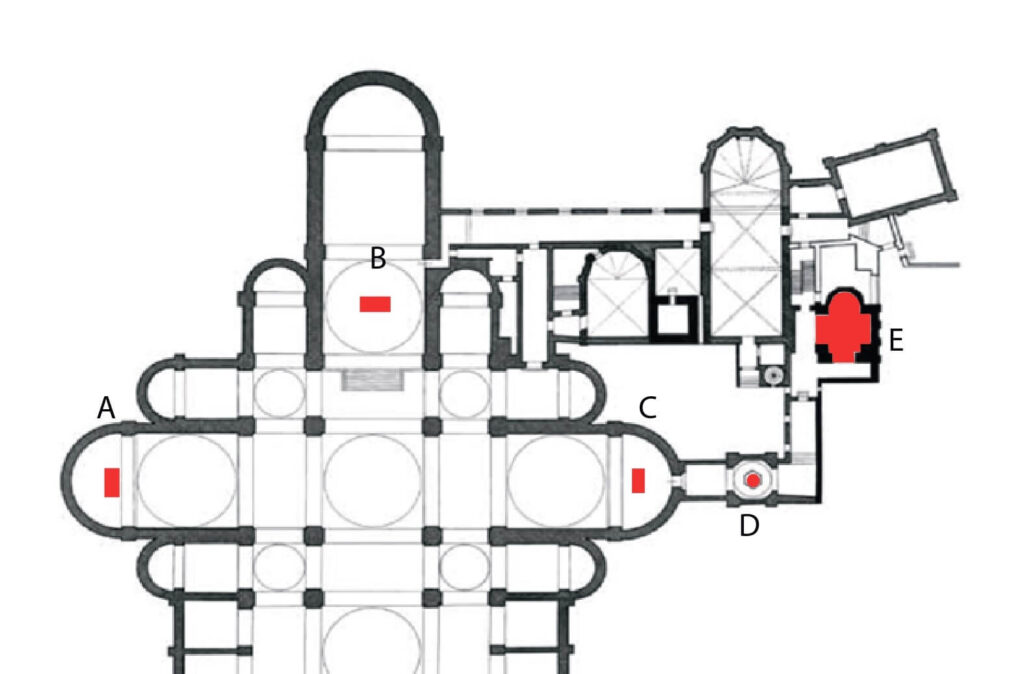

Le vicende architettoniche e stilistiche del complesso mutarono nel corso dei secoli tanto che l’antica struttura venne ampliata con un profondo coro (ancora esistente) e con la cappella contenente l’arca sepolcrale di San Luca (Fig. 3). Proprio per la decorazione di quest’ultima i monaci benedettini neri che a partire dal 971 amministravano il complesso abbaziale decisero di commissionare nel 1453 ad Andrea Mantegna un polittico da porre sull’altare accanto alla tomba dell’Evangelista. La pala (Fig. 4), in loco fino al 1797, a causa delle soppressioni napoleoniche venne asportata dalla chiesa di Santa Giustina e destinata ad essere custodita alla Pinacoteca di Brera, dove ancora oggi si trova.

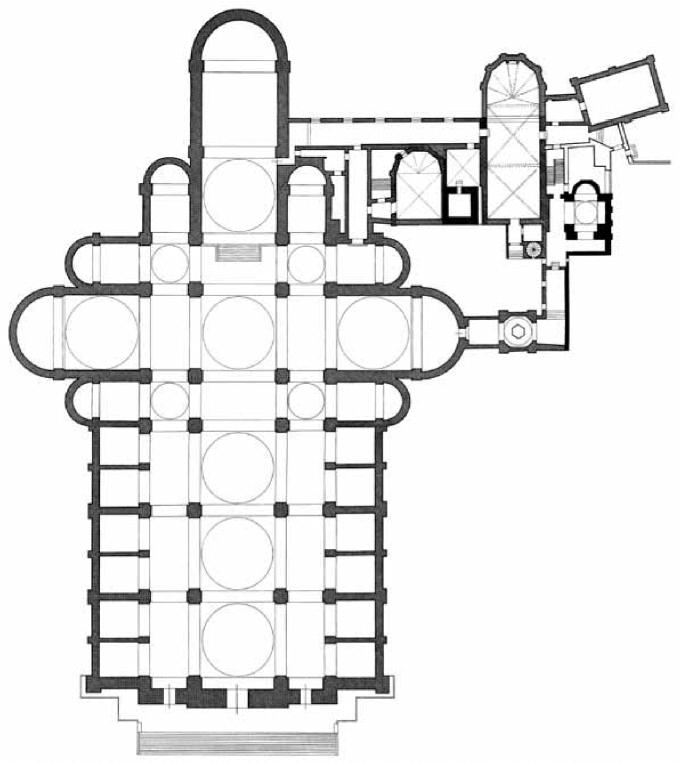

La ricostruzione cinque-seicentesca

A partire del XVI sec, nel momento più alto di espressione culturale e artistica della città patavina, iniziarono a essere elaborati una serie di progetti e ipotesi avanzate prima con l’intenzione di ristrutturare superficialmente la struttura, per poi tramutarsi nella decisione di ricostruire completamente l’intero complesso basilicale e monastico per rendere esplicito il prestigio sociale e culturale assunto dall’abbazia nel corso del tempo. In questo frangente di fervore edilizio nacque e si sviluppò il progetto architettonico della basilica attuale. Il piano unitario di Santa Giustina non venne progettato da un unico architetto, bensì da una commistione di esperti; tra questi si ricordano il monaco Girolamo da Brescia, Matteo da Valle, Alessandro Leopardi, Andrea Briosco, Andrea da Valle e infine Andrea Moroni.

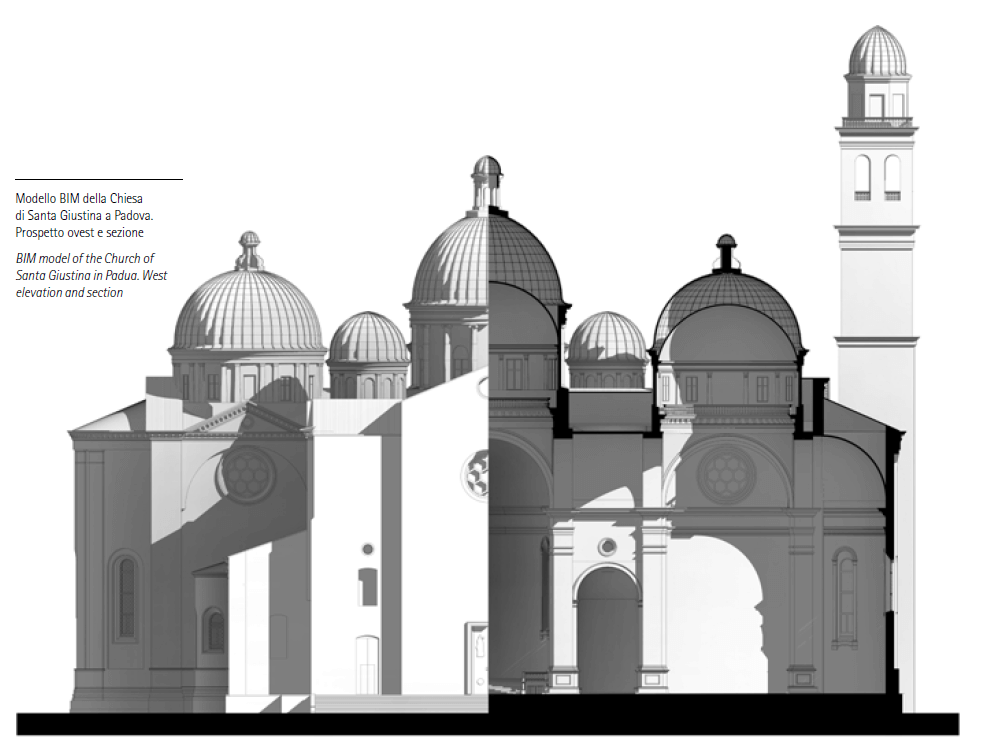

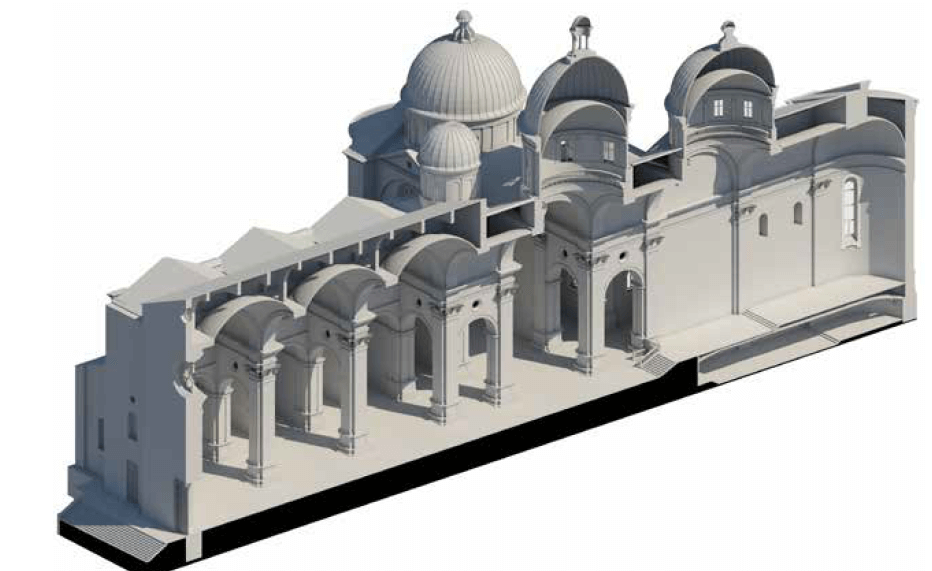

L’esterno della Basilica di Santa Giustina

Principalmente privo di decorazioni, l’esterno del corpo basilicale (Fig. 4) si presenta monumentale al visitatore, rivelando solo nei lati lunghi della costruzione alcuni abbellimenti ad intonaco come ad esempio le cornici dentellate che incorniciano il tetto a due spioventi delle cappelle laterali e del transetto. L’elemento che tuttavia colpisce maggiormente l’attenzione dell’osservatore è senz’altro il cospicuo numero di cupole che, disseminate su tutta la copertura, contribuiscono a slanciare la mole già possente della basilica e grazie alla copertura a piombo e ai tamburi intonacati, diventano un elemento di riconoscimento visibile anche a distanze elevate. Di notevole impatto visivo sono anche i numerosi oculi circolari di influenza bramantesca che abbelliscono sia la facciata incompiuta che i lati delle navate.

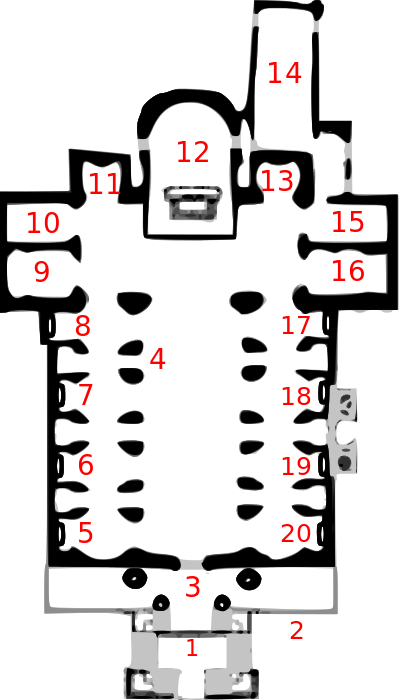

L’interno

L’interno della Basilica di Santa Giustina (Fig. 6) si rivela come uno dei più esemplari e ben riusciti capolavori dell’architettura veneta cinquecentesca, tanto che la sua dimensione in lunghezza (122 metri) è annotata sul pavimento della navata centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano. La grandiosa dimensione, come dal resto anche la pianta, non è altro che il risultato della perfetta fusione dello stile imperiale romano con il gusto tardo rinascimentale. La planimetria (Fig. 7) mostra infatti una pianta complessa ma allo stesso tempo chiara e solenne. Il corpo basilicale, formato da tre navate separate tra loro da possenti pilastri rivestiti di paraste ioniche, presenta ben 14 cappelle minori, 7 per parte, che si aprono sulle navate laterali. Di singolare interesse è proprio il sistema architettonico nel quale queste vengono inserite: in pianta per ogni campata della navata antistante corrispondono due cappelle separate tra loro da un sottile muro; in alzato, invece, queste sono raggruppate sotto un unico arco centrale dal quale si apre un oculo circolare che permette l’illuminazione della volta a botte (Fig. 8). La successione prospettica delle navate laterali risulta arricchita dalla presenza di un altro modulo che viene ripetuto più volte in corrispondenza dei pilastri della navata centrale: un arco a tutto sesto (che si imposta sullo stesso livello delle cappelle) sorregge un alto architrave con un piccolo rosone che a sua volta diventa il piano trasversale sul quale si imposta la volta soprastante (Fig. 9). Tali elementi, così elaborati e ripetuti secondo schemi unitari, permettono che l’ambiente risulti non solo armonioso ma anche compatto e proporzionato. Magnifico nella sua ferma austerità, lo spazio interno è scandito sia da netti contrasti volumetrici che da intensi equilibri tra ombra e luce, tra una diffusa e calma luminosità che invade e sembra riflettere in tutto l’edificio sacro. Ogni elemento architettonico è evidenziato da modanature grigie che dividono l’ambiente in tanti spazi, alcuni più aperti e altri, come le cappelle, più raccolti. La copertura delle campate della navata centrale presenta delle cupole ribassate senza tamburo, decorate con lacunari circolari (Fig. 10) che proseguono fino all’intersezione con l’ampio transetto. L’area della crociera è infatti ottenuta grazie a uno schema geometrico ben preciso che ripropone su tutti i tre lati del presbiterio un modulo unico e definito. Accanto all’area absidata centrale compaiono due cappelle semicircolari per parte che, intersecandosi con le altre presenti nel transetto, creano quattro piccoli spazi quadrati sui quali si impostano le cupole minori. Al di sopra del braccio trasversale trovano collocazione due cupole con tamburo che vengono separate, tramite volte a botte, da una calotta ulteriore ubicata nel punto di intersezione della crociera. L’ultima cupola per ordine di collocazione è situata nella profonda abside dello spazio liturgico presbiteriale. Come si può notare da un confronto tra l’esterno e l’interno della basilica, le cupole citate, anche se al di fuori presentano le lanterne (Fig. 11), all’interno sono formate da una calotta leggermente ribassata e sono sprovviste dell’apertura circolare che introduce la lanterna superiore (Fig. 12a-12b).

Nell’analizzare il vasto edificio, la trattazione cercherà di porre maggiore attenzione su quegli spazi che attraggono maggiormente l’interesse del visitatore che, nel suo itinerario, si addentra alla scoperta delle molte meraviglie del santuario. Per tale motivo ci si appresterà a descrivere diffusamente sia la zona presbiteriale di Santa Giustina (con particolare attenzione alla Cappella di San Luca, all’altare maggiore e al sarcofago di San Mattia), sia ai resti più antichi della storia basilicale dell’abbazia, ovvero, il corridoio dei Martiri e il sacello paleocristiano (Fig. 13).

La tomba di San Luca

Originariamente, come illustrato in precedenza, l’arca contenete le spoglie dell’Evangelista non si trovava nella posizione attuale. Tramite una solenne funzione, il corpo di San Luca venne traslato dall’antica cappella trecentesca all’interno del nuovo braccio sinistro del transetto della basilica nel 1562, quando i lavori di ricostruzione erano quasi ultimati. Tuttavia, prima di approfondire le vicende legate alla presenza del corpo santo a Padova e la sua sistemazione nel sarcofago, occorre innanzitutto chiarire alcuni dati biografici e agiografici legati alla vita di colui che, a differenza di come molti pensano, non fu uno degli Apostoli scelti da Gesù. Le notizie riguardanti la sua vita possono essere desunte da tradizioni antichissime risalenti al II e III secolo. Egli, probabilmente originario di Antiochia di Siria, divenne compagno di San Paolo nei suoi viaggi apostolici, è proprio quest’ultimo a citarlo più volte come fedele collaboratore e evangelizzatore all’interno di lettere e scritti. Fin dai tempi antichi Luca venne preso come protettore e intercessore per i medici, specialmente padovani, poiché dalla lettera di Paolo ai Colossesi (4,14) l’Evangelista viene chiamato più volte con il termine “medico”. A veridicità del fatto, dopo un attento esame del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, si possono rintracciare numerosi riferimenti alla medicina, una particolare attenzione alla narrazione delle guarigioni operate da Cristo e un attento uso di termini specifici in alcuni episodi narrati. Si veda ad esempio il samaritano che cura il viandante aggredito con olio e vino oppure la descrizione del sudore con gocce di sangue di Gesù durante la preghiera nell’orto degli ulivi.

Una tradizione analoga vede quest’ultimo come patrono anche degli artisti in virtù del fatto che, secondo i racconti proliferati in epoca bizantina e medievale, egli sarebbe stato il primo iconografo della storia a ritrarre il volto di Cristo e Maria per espresso volere di quest’ultima tramite la scrittura di tre proto-icone: la Chalkopratissa o Advocata (Maria che intercede per la salvezza dei peccatori), la Hodigitria (la Madonna che regge il bambino sul braccio sinistro e che “indica la via”) e la Panaghia Dexià (la Madre di Dio con il Bambino sul braccio destro). Inoltre, dopo l’assunzione di Maria in Cielo in Anima e Corpo, Egli avrebbe dipinto ulteriori raffigurazioni. Esempi di tali icone sacre si possono rintracciare a Bologna nel Santuario della Madonna di San Luca, a Santa Maria Maggiore a Roma (Salus popoli romani) e in molte altre località; ciò in virtù del fatto che tali modelli iconografici si diffusero velocemente nei secoli diventando presto oggetto di numerose copie. Una raffigurazione attribuita al Santo si trova proprio sopra la sua tomba nella basilica di Santa Giustina e istituisce, straordinariamente, un connubio unico in tutto il panorama basilicale italiano.

L’Icona della madonna Costantinopolitana

La presenza della veneranda Immagine nella basilica padovana può essere ricondotta, grazie agli antichi documenti ritrovati, al periodo compreso tra il XII e XIII secolo. L’Icona, anticamente conservata nel sacello annesso alla costruzione basilicale, è secondo alcuni storici la più antica immagine mariana presente nella città, tanto da essere sempre stata ritenuta miracolosa da parte della devozione popolare. Per tale motivo più volte veniva portata in solenne processione e ad essa erano affidate continue preghiere per scongiurare il pericolo di carestie e siccità. L’immagine sacra che si può osservare oggi nella Cappella di San Luca, tuttavia, non si presenta nella sua forma stilistica originaria. Durante il Cinquecento, a causa del deperimento e il cattivo stato di conservazione della tavola antica, venne realizzata una copertura metallica sbalzata soprastante chiamata "riza" volta sia a proteggere la lesionata immagine, sia a nasconderne i difetti del tempo. Quest’ultima mascherava completamente l’antica effige, poiché anche i volti di Maria e Gesù (le parti originali meglio conservate) vennero ricoperti da una tela dipinta per l’occasione (Fig. 14). Solo nel 1959 la vera icona (Fig. 15) venne separata dalla riza in bronzo dorato che la proteggeva: così facendo, si dovette provvedere alla sistemazione non più della singola icona ma di ben due immagini. La risposta al problema si concretizzò con la designazione di due diverse collocazioni: la copertura cinquecentesca venne posta stabilmente al di sopra della tomba di San Luca in un elaborato espositore con due angeli ad opera di Amleto Sartori (1960), mentre la tavola originale venne custodita all’interno di un apposito spazio nel monastero benedettino.

Il tipo iconografico

Il genere iconografico al quale l’immagine, tradizionalmente, appartiene sarebbe quello della Madre di Dio Odighitria (letteralmente colei che indica la via) nel caso dell’icona padovana, il gesto viene reso pittoricamente dalla mano di Maria che con il mignolo sinistro indica Cristo. La particolarità della tavola, tuttavia, consiste nella direzione in cui è rivolto lo sguardo delle figure: Gesù è rivolto verso l’esterno dell’opera e insieme a Maria guarda direttamente l’osservatore, quasi a voler instaurare un diretto e profondo dialogo spirituale con lui (Fig. 15 a). Tali peculiarità fanno sì che l’icona possa essere accostata maggiormente al tipo iconografico della “Madre di Dio della consolazione” o “Palestinskaia”.

Il corpo di San Luca nella Basilica di Santa Giustina

Tornando ad analizzare le vicende legate all’Evangelista, bisogna innanzitutto comprendere il perché della presenza delle sue spoglie proprio a Padova. Secondo la tradizione Egli morì all’età di 84 anni e venne sepolto nell’antica Tebe, capitale della regione greca della Boezia. Dalla prima sepoltura in territorio greco, il corpo, come riferisce anche San Girolamo, venne portato nella Basilica dei Dodici Apostoli a Costantinopoli per esservi custodito. Le notizie storiche riguardanti la vicenda sembrano tacere per lunghi anni, per poi ricomparire in epoca medievale quando, nel 1177, nell’area cimiteriale di Santa Giustina in Campo Marzio, venne testimoniato il ritrovamento delle sacre spoglie di Luca a seguito di numerosi fatti prodigiosi come profumi e sogni premonitori a coloro che frequentavano il luogo. A conferma dell’identità del corpo venne trovato anche un cosiddetto titulus, ovvero un’iscrizione recante il nome di Luca e tre rappresentazioni di vitelli sulla cassa tombale. L’eccezionale scoperta indusse l’abate monasteriale Domenico, e il Vescovo di Padova Gerardo Offreducci, a far confutare la veridicità del ritrovamento a Papa Alessandro III che si trovava in quel momento a Ferrara. Per spiegare il trasporto del sarcofago da Costantinopoli a Padova, la medesima tradizione (che si sta ancora studiando e verificando) indicherebbe l’avvenimento di quest’ultimo durante la persecuzione iconoclasta dell’VIII secolo, e quindi è lecito ipotizzare che il corpo insieme all’icona siano stati spostati per sfuggire alla profanazione.

L’arca sepolcrale

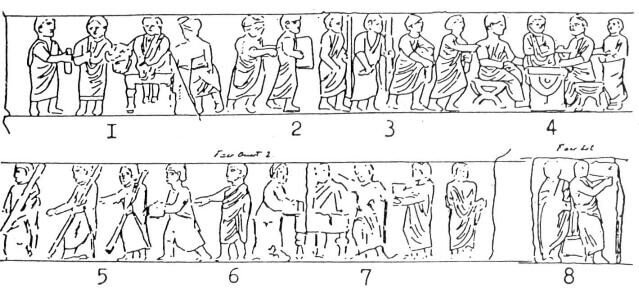

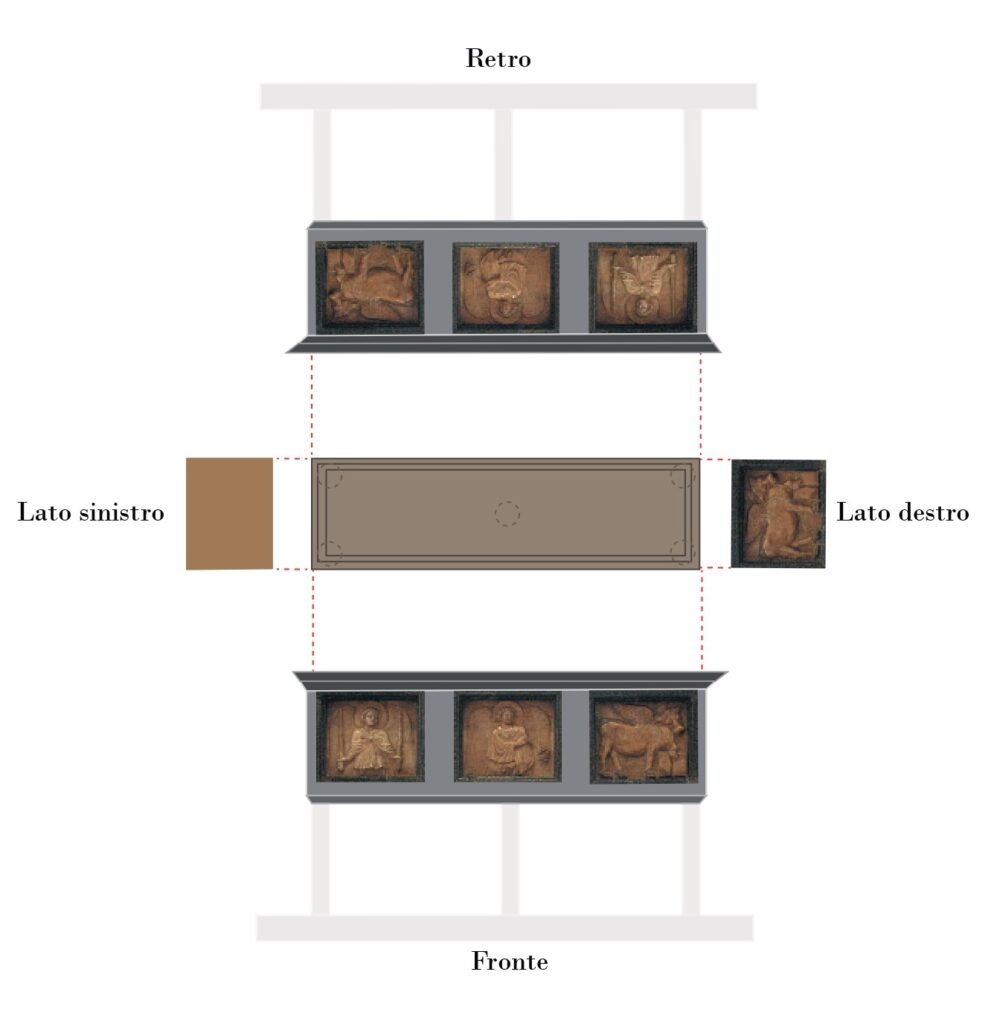

Il sarcofago dell’Evangelista (Fig. 16), opera raffinata di scuola pisana, venne realizzato a cura dell’abate Mussato intorno al 1316. La struttura (Fig. 17) è caratterizzata dall’elevazione su cinque sostegni verticali costituiti da quattro colonne laterali e un elemento scultoreo centrale, ritraente angeli. La cassa tombale si presenta rivestita da un elegante involucro in porfido verde che racchiude al suo interno tre riquadri per parte sui lati lunghi e due su quelli corti (Fig. 18). All’interno di questi ultimi trovano spazio dei raffinati bassorilievi che riproducono, sia sul fronte che sul retro, la stessa successione di figure, quasi una processione formata da un angelo con torce, uno atto nell’incensare con il turibolo il sarcofago e il bue alato con il Vangelo (il simbolo di riconoscimento nel tetramorfo dell’Evangelista). L’animale alato compare anche sul lato corto destro dell’arca, mentre sul sinistro emerge la rappresentazione di Luca stesso con i suoi scritti.

Il contenuto dell’arca

L’interno del sarcofago, per secoli venerato come il contenitore delle spoglie dell’Evangelista Luca, venne aperto nel 1998 per poter ispezionare i resti, sottoporli ad indagini scientifiche e donarne un frammento significativo al Metropolita di Tebe, Hieronymos (Fig. 19-19 a). Formatasi una commissione scientifica, al seguito di numerose indagini, si arrivò alla conclusione che lo scheletro conservato a Padova apparteneva a un uomo morto in tarda età (tra i 70 e gli 85 anni) alto circa 163 cm. Inoltre le ossa conservate a S. Giustina corrisponderebbero al cranio presente a Praga (prelevato dall’arca e consegnato dai monaci al re di Boemia Carlo IV nel 1354). La conservazione molto accurata e rispettosa dei resti nel sarcofago, insieme all’elevato numero di oggetti di origine orientale deposti sul suo fondo, denotano un particolare interesse, fin dall’antichità, a voler a tutti i costi preservare i resti di un individuo santo e importante.

SAN CESAREO, IL DUOMO DI TERRACINA

A cura di Andrea Bardi

La concattedrale di San Cesareo: storia

Nell’area che dal I secolo a.C. ospitava il Foro Emiliano (dal nome di Aulo Emilio, il magistrato romano che lo fece completare[1]), e precisamente al di sopra del podio del Tempio Maggiore cittadino, il Capitolium[2], si trova la cattedrale di Terracina, intitolata ad uno dei suoi patroni, San Cesareo, martire di origine cartaginese sotto Traiano [fig. 1].

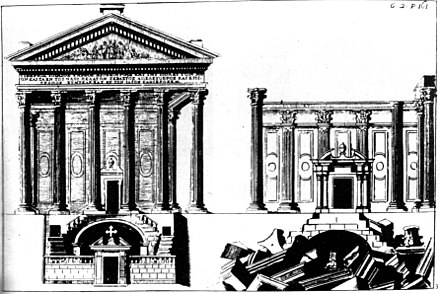

Le prime notizie della Basilica Sancti Cesarii, nonostante fosse documentata una folta comunità di fedeli già sotto Gregorio Magno (590-604)[3], risalgono al periodo carolingio, e precisamente al pontificato di Leone IV (847-855). Secondo il Liber Pontificalis, infatti, fu questo pontefice a donare alla Basilica una veste liturgica recante il proprio nome. Al momento della donazione della veste, tuttavia, l’areale del Foro era già stato interessato da una fase di ristrutturazione (probabilmente in occasione della visita dell’imperatore Costante II nel 662) voluto dal consul et dux di Terracina, il dominus Giorgio. L’intervento di riqualificazione del Foro da parte di Giorgio è ben testimoniato da un’iscrizione graffita su una colonna, evidentemente di spoglio, del portico della cattedrale (MVNDIFICATVS EST FORVS ISTE TEMPORE DOMINI GEORGII CONSVL ET DVX). Bisogna aspettare l’ultimo quarto del XI secolo, tuttavia, per la consacrazione della cattedrale. Nel 1073 papa Alessandro II (1061-1073) donò personalmente la diocesi[4] (e di conseguenza anche la cattedrale) a Desiderio, abate di Montecassino (futuro papa Vittore III). L’anno successivo un altro monaco cassinese, Ambrogio, fece consacrare l’edificio al martire Cesareo[5]. Il duomo terracinese divenne il centro della comunità cattolica nel 1088, anno in cui a Vittore III seguì al soglio pontificio Urbano II (1088-1099), eletto al termine di un conclave tenutosi proprio all’interno della cattedrale. L’elezione di Urbano costituì l’acme di un profondo percorso di rinnovamento dell’edificio che, in pieno accordo con i dettami della Riforma Gregoriana[6], doveva coinvolgere anche l’episcopio, che fu perciò dotato di una struttura claustrale[7]. Pochi decenni dopo, e precisamente sotto la guida di Eugenio III, venne completata la decorazione musiva del grande fregio sul portico. Al XIII secolo, invece, risalgono il cero pasquale di Crudele (1245)[8] e il grande campanile laterale. Dopo circa quattrocento anni, un ulteriore momento chiave interessò la morfologia della chiesa di San Cesareo: l’intervento settecentesco (1729) coinvolse la copertura a capriate lignee (sostituita da una volta a botte), la terminazione a tre absidi dell’edificio (rimpiazzata da un coro quadrangolare) e il ciborio medievale, che lasciò spazio ad un grande baldacchino tardobarocco. Fu solo negli anni Venti del Novecento, tuttavia, che il duomo subì l’ultimo intervento sulle sue strutture. Per interessamento del ministro dell’Educazione Nazionale Fedele, si volle effettuare un intervento in stile che riportasse la facciata alla sua conformazione medievale, sostituendo le crociere del portico con un soffitto a capriate lignee e demolendo il nartece (atrio tra la facciata e la navata della chiesa, originariamente adibito ai catecumeni, fedeli non ancora ammessi al battesimo)[9].

Esterno di San Cesareo

L’attuale duomo di Terracina si innesta sul podio dell’antico Capitolium romano, reimpiegandone la cella scandita all’esterno da una serie di semicolonne scanalate. Al di sopra della gradinata del podio romano si innesta un portico a sei colonne interrotto al centro da un’arcata a tutto sesto[10]. Le colonne, di altezza diseguale tra di loro, sono completate da basamenti di altezza variabile, che recano ognuno coppie di animali [fig. 2], purtroppo scarsamente leggibili ma ancora identificabili (scimmie con strumenti musicali, leoni, pantere, caproni).

Il portico, coinvolto nel corso del restauro in stile nel 1926 (intervento finalizzato a ripristinarne la struttura originaria) venne completato nel XII secolo, poco dopo la chiusura del cantiere della chiesa ad opera del cardinale Benedetto, titolare di San Pietro in Vincoli morto nel 1128. La committenza benedettina è identificabile grazie ad una iscrizione sulla cornice del portale centrale (“BENEDICTVS S[AN]C[TA]E ROMANAE AECCLESIAE DEI GRAZIA CARDINALEM”). Sul lato destro della trabeazione soprastante corre invece un interessantissimo fregio musivo a schema libero. Il tema del portico, la Redenzione, è qui concretizzato dalla presenza di una serie di animali fantastici con forte valenza simbolica. L’inserimento di una croce patente, di un’imbarcazione e di due iscrizioni è una dichiarazione programmatica della pertinenza alla seconda crociata proclamata da papa Eugenio III nel 1147. Le iscrizioni, infatti, recano i nomi di due cavalieri crociati locali, Goffredo d’Egidio [fig. 3] (GVTIFRED EGIDII MILES) e Pietro del Prete (PETRVS PBRI MILES) [fig. 4].

La prima crociata, indetta proprio da Urbano II, eletto proprio a San Cesareo, era ormai troppo datata per essere oggetto di committenza[11]. Il portico presenta un’ulteriore iscrizione (PALATIVM T[ER]RAC IMP[ERATO]R VALE [NTINIANU]S SILVINIAN[US] CINA LEONTIVS S[ANCTUS] CES[ARIUS] LEONI) relativa ai nomi dei personaggi che erano ritratti nella parte sinistra del fregio. Valentiniano III, imperatore che dedicò un sacello a Cesareo dopo che quest’ultimo aveva guarito miracolosamente la madre, Galla Placidia; Silviano, vescovo cittadino per pochi mesi nel 444; Leonzio, console di Fondi convertito da Cesareo; Cesareo, santo martire titolare del duomo. Alle gesta passate dei santi patroni della città (Cesareo e Silviano) venivano associati i protagonisti dell’allora presente di Terracina (Goffredo e Pietro). Alle estremità del portico l’edificio è chiuso a sinistra dal campanile[12] e a destra da Palazzo Venditti, sede del Comune[13]. Il campanile in laterizio [fig. 5] presenta quattro ordini aperti da bifore (l’ultimo da una trifora) affiancate da arcate acute cieche. Esso si imposta su una volta a crociera su base quadrata, segno evidente della penetrazione in area terracinese delle modalità costruttive cistercensi.

Interno della concattedrale

La chiesa deve il suo attuale impianto planimetrico al periodo romanico (fine XI secolo), tra la donazione di papa Alessandro II a Desiderio e l’elezione di Urbano II. L’intervento sulle preesistenze antiche consistette nella riduzione dell’ampiezza della cella per la creazione di nuove pareti laterali, più vicine alla nave centrale. Tra queste ultime e la muratura originaria si creò così uno spazio di risulta, privo di copertura e costantemente esposto alle intemperie, che portò ad una lenta e prevedibile usura della pavimentazione romana originaria. La parete di fondo del Capitolium venne poi dotata di tre absidi, ricavate a partire dai volumi di alcuni piedistalli basamentali sui quali poggiavano statue di divinità. La chiesa, a tre navate e a terminazione triabsidata, segue da molto vicino la nuova abbazia di Montecassino voluta dall’abate Desiderio. I confronti più diretti, tuttavia, rimangono in ogni caso quello con Sant’Angelo in Formis ma soprattutto con Sant’Agata dei Goti[14]. In alzato, l’edificio somma a un unico ordine di arcate a tutto sesto (sostenute da dodici colonne marmoree di spoglio), la grande botte settecentesca in sostituzione all’originario sistema a capriate. Il gioco decorativo della pavimentazione romana, realizzato mediante una sapiente combinazione di marmi e paste vitree, si snoda in un pattern policromo, dalla grande maestria decorativa, fatto di rotae (cerchi), losanghe e quadrati [fig. 6].

Il pulpito, anch’esso caratterizzato dalla compresenza di marmi policromi e paste vitree lavorati a intarsi geometrici, è a cassa rettangolare [fig. 6]. Sorretto da quattro colonne su leoni stilofori, ognuna delle quali dotata di un capitello diverso dall’altro (curioso è il capitello con tre telamoni) [fig. 8], esso viene sostenuto al centro da un corpo a base ottagonale. Affianco al pulpito, il cero tortile pasquale, datato 1245 e realizzato da un certo Crudele.

Lungo le navate laterali, poi, si aprono gli spazi di sei cappelle (tre per lato). Al culmine delle navate laterali troviamo due cibori medievali (XIII secolo), con gli altari contenenti le reliquie dei Ss. Silviano, Silvia e Rufina (navata sinistra) e di S. Eleuterio (navata destra). Il Ciborio di S. Silviano [fig. 9] [fig. 10] eleva le sue quattro colonne di marmo di reimpiego a partire da una base quadrata. Sui suoi capitelli, corinzi, poggia un architrave di spoglio che introduce il baldacchino a tronco di piramide dalla base ottagonale. Sulla lastra marmorea dell’altare un S. Silviano benedicente è affiancato dalle Ss. Silvia e Rufina, rispettivamente a sinistra e a destra. Il Ciborio di S. Eleuterio [fig. 11] [fig. 12] mantiene elementi analoghi in pianta e in alzato, mentre la lastra sul fronte dell’altare ospita il santo nell’atto di benedire la città.

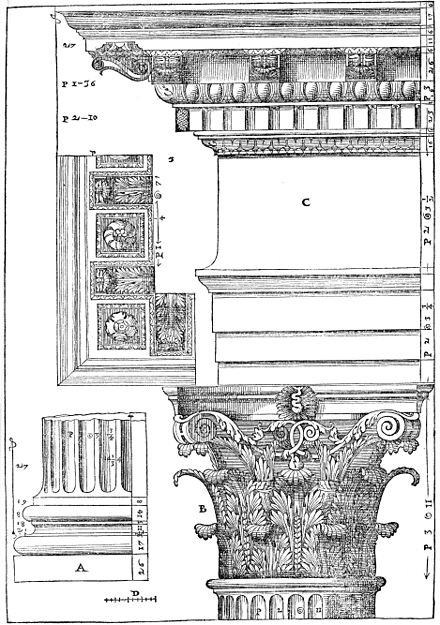

Il baldacchino centrale, tardobarocco, risale al 1729. La copertura lignea poggia su colonne scanalate culminanti su capitelli compositi [fig. 13]. L’altare centrale, posto al centro del baldacchino, custodisce le reliquie dei Ss. Cesareo, Giuliano, Felice ed Eusebio, ritratti sulla lastra frontale e collocati ai piedi di una scalinata. Il baldacchino settecentesco anticipa gli spazi del coro, culminanti con una statua lignea di S. Pietro in Trono (XIX secolo) [fig. 14].

Introdotto da una grande arcata a tutto sesto, le sue pareti sono decorate da pontefici e santi vescovi a monocromo inscritti in nicchie ad arco. Sebbene non siano state fatte ancora attribuzioni certe, l’ipotesi più accreditata vede nella squadra del pittore gaetano Sebastiano Conca (1680-1764) l’equipe addetta al completamento di questi brani. L’arco trionfale del coro lascia spazio all’episodio dell’Ordinamento di Epafrodito a vescovo di Terracina, che, insieme ai tre episodi della volta del coro (Elezione di Urbano II; Gloria di S. Urbano; Pietro l’Eremita chiede al papa di liberare Gerusalemme dagli infedeli) sono invece opere accertate di Virginio Monti (1852-1942). Le testimonianze pittoriche delle cappelle laterali di San Cesareo sono assai poche. La prima cappella sulla destra è senza dubbio la più interessante. Essa presenta, sul lato di fondo, due figure di santi a fresco dall’identità chiarissima. Sono S. Pietro, sulla sinistra, e S. Paolo sulla destra. Al di sotto dello strato di intonaco, in corrispondenza della figura di Paolo, è stata recentemente rinvenuta una figura di santo apostolo i cui attributi iconografici (bastone da pellegrino, borsa a tracolla, libro) rimandano inequivocabilmente alla figura di S. Giacomo Maggiore [fig. 15], mentre l’insieme dei tratti stilistici portano con un certo grado di certezza a un pittore aggiornato al linguaggio napoletano di Pietro Cavallini (1240-1330 ca.)[15]. Il sottarco della cappella, tra grottesche, girali vegetali e cornici in stucco, introduce tre riquadri con un’Orazione nell’Orto, una Flagellazione di Cristo e, al centro, un Padre Eterno.

Le altre cappelle non presentano alcuna decorazione pittorica, essendo molti dipinti stati trafugati alla fine del secolo scorso (tra il 1989 e il 1991 sono scomparsi una copia dal Battesimo di Cristo di Carlo Maratta in S. Maria degli Angeli, una Sacra Famiglia e una Santa Brigida). Ai lati dell’absidiola minore, in corrispondenza del Ciborio del vescovo Eleuterio, si trovano i brani pittorici più interessanti e risalenti alla fine del X secolo. Una testa imberbe [fig. 16], facente parte di un originario ciclo pittorico di cui essa è l’unica porzione superstite, è connotata dal forte linearismo e dalla carica espressiva che caratterizzano il coevo stile beneventano. Successiva rispetto alla testa, una fascia in finto marmo [fig. 17] tra l’absidiola e la zona presbiteriale, altro elemento che permette una collocazione abbastanza precisa nel quadrante culturale della pittura campana del tempo (Cripta di Giosuè in S. Vincenzo al Volturno). In corrispondenza dei gradini del presbiterio, poi, un velarium [fig. 18] (pressoché coevo alla lastra in finto marmo) segnato nella sua parte alta da due linee nere ondulate e, in verticale, da bande rosse.

Note

[1]Al centro del lastricato del Foro si trova l’iscrizione “A(ulus) AEMILIUS A(uli) F(ilius) STRAVI [T]”.

[2] Fino allo scorso secolo era visibile, dal retro del Duomo in corso Anita Garibaldi, l’iscrizione recante il nome dell’architetto, un certo C. Postumio Pollione.

[3] Terracina era, alla metà del V secolo, importante kastron militare bizantino contro la pressione dei Goti da sud, in occasione della cosiddetta “guerra greco-gotica”.

[4][4] La donazione riguardò la “civitatem terracinensem cum pertinentiis suis”.

[5] L’influenza di Montecassino su Terracina era, all’epoca della donazione, già avviata, a partire dall’episcopato del monaco Teodaldus attorno alla metà del XI secolo.

[6]Dal nome di Gregorio VII (1073-1085).

[7] Durante i lavori di ristrutturazione dell’episcopio (1994) sono state rinvenute colonne romane di riuso, collegate tra loro mediante arcate a tutto sesto, evidentemente afferenti al chiostro del vescovado.

[8] La datazione (31 ottobre 1245) è incisa sul lato verso l’altare: A.D. MCCXLV MEN. OCT. DIE ULTIMA. Sul lato rivolto alla navata centrale, invece, l’iscrizione “CRUDELES OPE” è testimonianza esaustiva dell’identità dell’artefice.

[9] Durante la visita pastorale del 1580 le colonne erano sedici. In seguito alla demolizione novecentesca, il numero scese a dodici. Due colonne erano collocate all’apertura del nartece verso la navata, le altre due ai lati della confessio, ovvero la cella in cui vengono conservate le reliquie del santo.

[10] Prima del recupero delle forme originarie a seguito dell’intervento novecentesco, il portico era voltato a crociera e le arcate a sesto acuto sono state sostituite da una serie di archi ciechi a sesto ribassato, secondo il modello rintracciabile anche in S. Giorgio al Velabro.

[11] Le analisi paleografiche dell’iscrizione hanno inoltre confermato la pertinenza al XII secolo.

[12] Costruito successivamente rispetto al portico: lo spazio per i pilastri del campanile venne ricavato a partire da un taglio della modanatura di base.

[13] Recenti ipotesi vorrebbero il palazzo la residenza della famiglia dei Pironti, che avrebbero commissionato anche il campanile. Un membro della famiglia dei Pironti, seguendo tale lettura, potrebbe essere il personaggio che si nasconde dietro il ritratto scolpito sul pilastro del campanile.

[14] Sant’Agata è il parallelo più convincente proprio per la realizzazione delle absidi entro preesistenze murarie, nonché per la presenza del presbiterio rialzato.

[15] Pietro Cavallini giunse a Napoli nel 1308, lavorando alla Cappella Brancaccio in San Domenico Maggiore e in Santa Maria Donnaregina.

Bibliografia

di Gioia, La cattedrale di Terracina, Roma, Rari nantes, 1982.

Nuzzo, La decorazione pittorica della cattedrale di Terracina dal X al XIV secolo alla luce delle recenti scoperte. Dall’influenza beneventana alla pittura della Riforma, ai percorsi delle botteghe cavalliniane nel Lazio meridionale, in Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terracina (a cura di M. Righetti), Roma, Campisano, 2014, pp. 217 – 236.

T. Gigliozzi, Nuovi elementi per la fase architettonica altomedievale della cattedrale di Terracina e inedite testimonianze del periodo ‘desideriano’, in Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terracina (a cura di M. Righetti), Roma, Campisano, 2014, pp. 201-216.

T. Gigliozzi, I segni della Riforma nella cattedrale di Terracina. La chiesa, il chiostro, il portico, la cattedra, in “Arte Medievale”, IV serie, Milano, Silvana, 2016, pp. 27-34.

Nuzzo, I segni della Riforma nella cattedrale di Terracina. Temi e simboli nel fregio musivo del portico, in “Arte Medievale”, IV serie, Milano, Silvana, 2016, pp. 35-44.

Scavizzi, Conca, Sebastiano, in Dizionario Biografico degli italiani, 27, 1982, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

Tedeschi, Le epigrafi del portale e del portico della cattedrale di Terracina, in “Arte Medievale”, IV serie, 2016, Milano, Silvana, 2016, pp 45-50.

Ticconi, Monti, Virgilio, in Dizionario Biografico degli italiani, 76, 2012, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

Sitografia

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90482

http://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/1973637/Bott.+laziale+sec.+XIX%2C+Statua+di+S.+Pietro+apostolo#locale=it&ambito=CEIOA&action=CERCAOA&diocesi_facc=LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO&ordine=rilevanza&domini=1®ione_ecc_facc=LAZIO&da=1&frase=statua+san%2Bpietro

http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Lazio/CattedralediTerracina2.html

http://www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-conca_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/virginio-monti_(Dizionario-Biografico)/

L’ARCO DI AUGUSTO IN VAL DI SUSA

A cura di Marco Roversi

Introduzione: un monumento provinciale al servizio di Roma

“In onore dell’Imperatore Cesare Augusto, figlio del divino Cesare…” Così recita l’incipit della lunghissima iscrizione che campeggia sulla parte sommitale dell’Arco di Augusto a Susa, a oggi uno degli archi romani meglio conservati della nostra Penisola. La sua costruzione, dall’evidente intento celebrativo nei confronti del primo imperatore della storia di Roma antica, ossia Ottaviano Augusto (nato come Gaio Ottavio Turino, ma meglio noto come Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, vissuto tra il 63 a.C. e il 14 d.C.), è attestata negli anni 9 e 8 a.C. con il fine di celebrare il foedus, ossia il patto di alleanza, stretto nel 13 a.C. fra Cozio, re celtico locale, e Augusto medesimo. L’occasione per l’alleanza avvenne allorquando Augusto, di ritorno dalle Gallie, si fermò nell’antica città di Segusium, l’odierna Susa (oggi città metropolitana di Torino), all’epoca un importante centro di snodo commerciale lungo la cosiddetta Via delle Gallie, snodo viario che dalla Gallia Cisalpina, l’attuale Pianura Padana, conduceva sino alle regioni d’oltralpe, ossia la Gallia Transalpina, l’odierna Francia.

Questa alleanza venne ad inserirsi in un periodo cruciale per il controllo politico e militare di Roma sulla regione. Con la morte di Cesare (44 a.C.), infatti, molte delle tribù galliche dell’area si erano sempre più distaccate dalla presenza romana e i rapporti fra latini e genti indigene si erano fatti sempre più difficili. Furono allora molte le tribù che si ribellarono all’autorità romana, andando incontro ad una durissima repressione militare, e molte delle rivolte furono stroncate nel sangue, ma ciò non accadde alle genti celtiche stanziate in Segusium, le quali, sotto la guida del loro re Donno prima, e di Marco Giulio Cozio poi, si guardarono bene dal ribellarsi all’autorità romana e dal bloccare alle legioni di Cesare Augusto l’accesso alla Via delle Gallie. Le genti di Cozio (figlio di Donno e detentore del doppio titolo di “Re dei Cozii delle tribù dei Liguri” e di “Praefectus Civitatis”, ossia di prefetto e cavaliere romano della regione omonima delle Alpi Cozie) furono dunque risparmiate, e in ricordo della passata alleanza e in onore della fedeltà a Roma venne così innalzato l’arco che ancora oggi possiamo ammirare, e alla cui cerimonia di inaugurazione presenziò lo stesso Augusto.

L'Arco di Augusto: descrizione

Edificato lungo il tratto viario urbano della Via delle Gallie, anche nota come Via Cozia, l’arco si situa alla fine della “Via Sacra” che portava all’acropoli cittadina, il punto più alto e più sacro di tutti. Si trattava, dunque, di una posizione altamente strategica, il che rendeva questo monumento visibile a tutti coloro che passavano lungo tale tratto di strada, e ovviamente, anche al di sotto del suo enorme fornice. Architettonicamente, infatti, tale arco di ragguardevoli dimensioni (in quanto largo all’incirca 11 m e alto 13) si presenta come un classico arco trionfale ad unico fornice voltato a botte con cassettoni, a sua volta chiuso tra due lesene sormontate da capitelli in ordine corinzio. Tutto è possente, solido e maestoso, innalzato su due robusti basamenti in pietra grigia e realizzato con l’impiego di pietra esclusivamente locale, principalmente marmo estratto forse dalla vicina cava estrattiva di Foresto. Sui quattro angoli dell’intera struttura si innalzano ulteriori semicolonne corinzie a sostegno dell’intera trabeazione, su cui corre un lunghissimo fregio narrativo continuo che ha come soggetto i momenti salienti della stipulazione del trattato di pace fra Seguii e Romani. Al di sopra di quest’apparato figurativo, nell’attico, la parte sommitale dell’arco, campeggiava l’iscrizione dedicatoria in lettere di bronzo celate (ossia bronzo dorato) andate irrimediabilmente perdute; tuttavia è stato possibile ricostruire tale apparato epigrafico grazie all’analisi della posizione delle singole grappe metalliche che un tempo fissavano le singole lettere bronzee ai blocchi marmorei del monumento. Dal tono profondamente encomiastico l’iscrizione recitava:

“IMP • CAESARI • AVGVSTO • DIVI • F • PONTIFICI • MAXVMO • TRIBVNIC • POTESTATE • XV • IMP • XIII • M • IVLIVS • REGIS • DONNI • F • COTTIVS • PRAEFECTVS • CEIVITATIVM • QVAE • SVBSRCRIPATE • SVNT • SEGOVIORVM • SEGVSINORVM • BELACORVM • CATVRIGVM • MEDVLLORVM • TEBAVIORVM • ADANATIVM • SAVINCTATIVM • ECDINIORVM • VEAMINIORVM • VENISAMORVM • IEMERIORVM • VESVBIANORVM • QVADIATIVM • ET • CEIVITATES • QVAE • SVB • EO • PRAEFECTO • FVERVNT”

Questa l’iscrizione in latino che si poteva leggere sul monumento, disposta all’interno della parte centrale dell’attico del monumento in quattro righe di testo, sia sul lato settentrionale che su quello meridionale. In essa si può cogliere con chiarezza l’atto della dedica dell’arco ad Augusto da parte di Cozio, citato come già insignito della carica di Praefectus Ceivitatium insieme alle 14 popolazioni che rispondevano localmente alla sua autorità. In traduzione si può leggere:

“In onore dell’Imperatore Cesare Augusto, figlio del divino Cesare, Pontefice Massimo, investito della Potestà Tribunizia da quindici anni e Imperatore da tredici, da parte di Marco Giulio Cozio, figlio del re Donno, Prefetto delle popolazioni che sono qui elencate: Segovii, Segusini, Belaci, Caturigi, Medulli, Tebavi, Adanati, Savinctati, Ecdini, Veamini, Venisami, Imerii, Vesubiani, Quadiati e da parte delle popolazioni che furono sotto la sua prefettura”.

Si ritiene, infine, che come coronamento terminale della parte sommitale dell’arco vi fossero originariamente alcune immagini statuarie, probabilmente in bronzo, le quali, tuttavia, non sono mai state rinvenute e delle quali non abbiamo alcuna traccia descrittiva nemmeno nelle fonti documentarie.

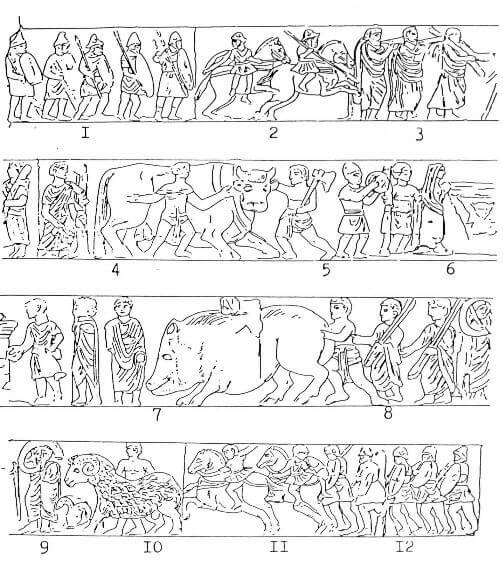

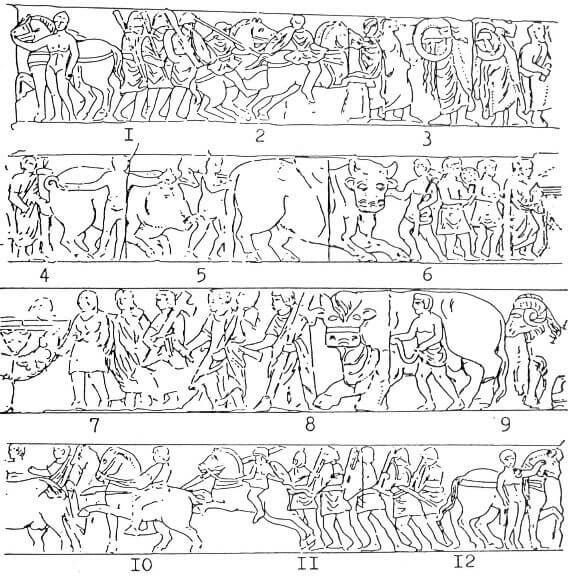

Ben visibile rimane, invece, il rilievo figurato che corona la trabeazione. Nonostante alcune lacune e abrasioni, infatti, il fregio narrativo si presenta leggibile per intero sui lati nord, sud e sul lato breve occidentale, mentre su quello orientale rimane solo un piccolo tratto in prossima dell’angolo sud. Al pari dell’iscrizione, anche tale fregio ha un carattere altamente encomiastico: le scene sono tutte volte alla celebrazione e all’esaltazione della pace stretta con Roma e con Augusto, alla cui stipulazione partecipano personaggi sia locali sia romani, il tutto all’alto cospetto degli dei. Sui entrambi i lati lunghi sono così rappresentate due scene pressochè identiche, seppur con lievi differenze: soggetto vero e proprio è il solenne sacrificio compiuto per mano dello stesso Cozio innanzi agli alleati romani, con precisione l’atto sacrificale del suovetaurilia o solitaurilia, ossia del sacrificio di un maiale, di una pecora e poi di un toro, praticato per sancire solennemente la pace e per invocare su di essa la protezione divina.

Sul lato breve occidentale è mostrato con attenta precisione descrittiva proprio l’atto della stipulazione del patto di pace: al centro della scena, ai lati di un’ara sacra centrale, vi sono due distinti personaggi togati, da un lato Cozio, dall’altro il generale romano nelle veci di Augusto; quest’ultimo è colto mentre abbraccia in concordia il Prefetto locale Cozio, il tutto tenendo stretto tra le mani un rotolo, verosimilmente la carta su cui venne scritto il vero e proprio trattato di pace. Concludono la scena ulteriori personaggi ai lati, sia magistrati romani, sia altri rappresentanti politici di entità locali sottoposte all’autorità di Cozio e della sua Segusium.

Sitografia

www.archeocarta.org

www.comune.susa.to.it

www.associazioneilponte.com

www.treccani.it

LA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE A NAPOLI

A cura di Ornella Amato

Introduzione

Per poter apprezzare la profonda bellezza del complesso della Basilica di San Paolo Maggiore occorre fare alcune precisazioni introduttive.

Nel 1995 l’UNESCO ha dichiarato il centro storico di Napoli Patrimonio dell’Umanità. Esso racchiude quasi tre millenni di storia e risulta essere il più vasto d'Italia e uno dei più vasti d'Europa con i suoi 17 km², i suoi monumenti, che sono testimonianza della successione di culture del Mediterraneo e dell'Europa. Le strade del centro storico di Napoli, sebbene seguano la struttura stradale originaria dell’antica città che fu della Magna Grecia, mantengono tutt’oggi la denominazione di Decumani, che presero nella successiva epoca romana.

In particolare, lungo il Decumano maggiore – uno dei salotti culturali della città – s’incontrano piazze e monumenti che custodiscono fatti ed eventi che hanno segnato la storia del capoluogo campano e dei suoi abitanti.

È proprio qui che, in posizione pressoché centrale, ci si imbatte in Piazza San Gaetano che sorge sull’area in cui esisteva l’antica agorà greca, diventata poi il foro in epoca romana ove– in pompa magna - si accoglievano gli imperatori.

Successivamente, a partire dell’ epoca angioina, qui si svolgevano le funzioni dei Sedili della città, ovvero delle istituzioni amministrative di Napoli i cui rappresentanti, detti gli Eletti, si riunivano nella vicina chiesa di San Lorenzo Maggiore per perseguire il bene comune della città. A cinque dei sei seggi avevano diritto di partecipare i nobili, mentre il resto dei cittadini era aggregato nel sesto seggio, ovvero quello del popolo.

Questa era la piazza per eccellenza dove si discutevano trattati di guerra e di pace, ed era qui che accorreva il popolo napoletano richiamato alle armi dal suono delle campane.

LA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE A PIAZZA SAN GAETANO