IL COMPLESSO DEL CASTELLO DI SQUILLACE

A cura di Felicia Villella

Dal passato mitico e glorioso, Squillace vanta la sua fondazione per mano di Odisseo che, in viaggio verso la sua amata Itaca, sbarcò in seguito ad una tempesta in una terra compresa tra il fiume Alessi e il fiume Corace. Altre teorie vogliono che sia stata fondata, invece, da Menesteo, re di Atene.

Conosciuta in antichità come Skyllation, è citata anche nell’Eneide di Virgilio, grazie alla sua importanza come porto militare e commerciale.

Alla colonia greca si sostituì il sito romano di Scolacium, che non si sovrappose all’insediamento precedente, sviluppandosi invece al suo fianco perdendo, tuttavia, quell’egemonia commerciale di cui aveva goduto per tanto tempo.

Inquadramento storico

Il borghetto medievale di Squillace nacque nel periodo di occupazione normanna, durante il processo di latinizzazione del territorio calabro a discapito dei bizantini ivi presenti. Esso occupa un colle lambito dal fiume Alessi e da un suo affluente, il Ghetterello, che funge da difesa naturale, mentre si distinguono, da fuori, due vette su cui poggiano il castello vero e proprio e una torretta, detta vecchio castello, un tempo collegate dalla cinta muraria.

Durante la reggenza normanna, il borgo sviluppò un’egemonia politico-amministrativa che andava di pari passo con quella religiosa; difatti fu proprio in questo momento storico che Ruggero d’Altavilla fece dono a Bruno di Colonia di una serie di terreni ove istituire la certosa di Serra San Bruno.

A Federico II si deve, con molta probabilità, la costruzione della torre poligonale sul lato est del recinto. Dopo la sua morte (1250) il castello venne infeudato sotto diverse famiglie e per molto tempo.

Nel 1485 il castello fu posto sotto il controllo di Federico d’Aragona e poi, circa dieci anni più tardi, passa alla famiglia Borgia dopo uno sposalizio di interesse tra Goffredo, fratello della più famosa Lucrezia, e Sancha d’Aragona; a testimoniarlo lo stemma nobiliare che campeggia sul portale di ingresso. Questo sodalizio sancì una ferma alleanza tra papa Alessandro VI Borgia e Alfonso II d’Aragona.

I Borgia controllarono il castello fino al 1729; poi, per mancanza di eredi, quest’ultimo tornò a far parte del demanio regio per poi passare, nella seconda metà del 1700, sotto il controllo dei De Gregorio insieme all’intero borgo.

Le architetture

I Normanni, per imporre la loro presenza in un territorio fortemente grecizzato, adottarono l’abitudine di impostare le proprie architetture secondo schemi a loro riconducibili. Come prima cosa sostituirono l’uso dei mattoni, proprio dei romani e dei bizantini, con quello della pietra locale. Difatti il castello di Squillace è interamente realizzato in granito, materiale facilmente reperibile in zona.

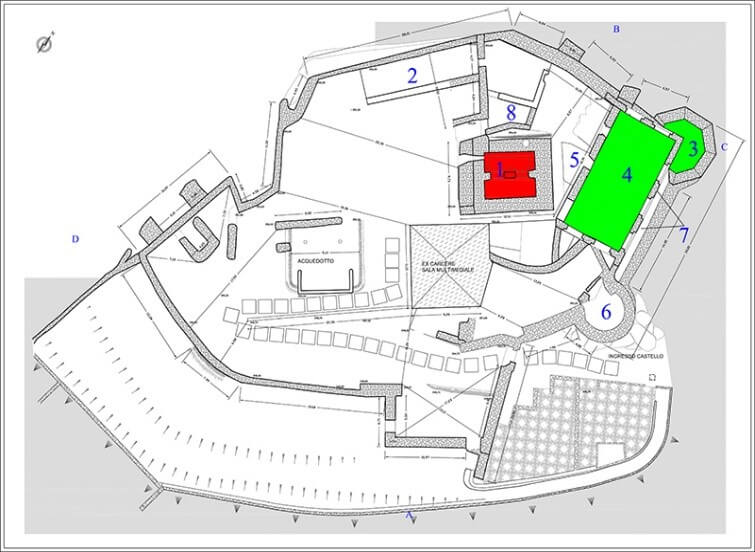

La composizione è abbastanza scontata e tipica dell’impianto normanno: tutto il complesso ruota infatti attorno al donjon, un torrione rettangolare largo oltre 10 metri che fa anche da fortezza. Si sviluppava a partire da un un pianoterra chiuso, destinato alla funzione di magazzino per le derrate alimentari, seguito da un primo piano composto da una sala ricevimenti, da un secondo piano con una sala privata ed infine dal terrazzo completamente merlato.

Risale al XII secolo, invece, la costruzione della prima cinta muraria di protezione insieme alla creazione di un corridoio di fuga, che fiancheggia il muro di cinta con entrata a chicane, seguito da una scalinata molto ripida che permetteva un veloce allontanamento dal castello.

Fu grazie a Federico II che vennero ultimati i lavori di ammodernamento e di rinforzo dovuti ad un clima politico incerto: venne aumentata la pertinenza perimetrica del castello e dunque aggiunta una nuova cinta muraria con torre poligonale; fu realizzata un’aula, detta Palazzo, di forma rettangolare e dotata di bagni con acqua calda e fredda. A tal proposito vennero aggiunte anche due cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Agli Angioni si deve invece l’ultimo aggiustamento delle mura e l’aggiunta di una torre circolare posta all’ingresso del castello.

I Borgia, infine, avviarono un progetto che prevedeva la creazione di un altro palazzo dagli ampi finestroni, sui resti di quello federiciano, che non verrà mai terminato.

Dal castello è possibile osservare i resti della torretta: secondo gli scritti risalenti al XVII secolo del domenicano Giuseppe Lottelli, si tratterebbe di una struttura da differenziare rispetto al castello. Tale torretta, infatti, era presente prima ancora che i normanni lo erigessero.

Curiosità

La tradizione vuole che Squillace abbia dato i natali al senatore Cassiodoro nel 485 circa. Al termine della guerra greco-gotica il senatore ritornò nella sua città natia e fondò il monastero di Vivario che includeva un centro studi biblico e una importante biblioteca.

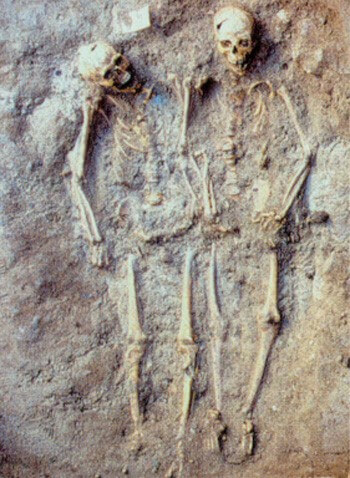

Una campagna di scavi portata, avanti dall’École Française all’interno del castello negli anni Novanta, portò alla luce una sepoltura nei pressi della torre poligonale (una coppia di scheletri abbracciati).

L’orientamento degli arti è verso nord-est, mentre le mani si intrecciano e le teste sono rivolte l’una verso l’altra. Si tratta di un uomo e una donna, vissuti tra il 1200 e il 1300, dalla notevole altezza per gli abitanti del posto; di fatti si è ipotizzato che si trattasse di persone provenienti dal nord. Storici locali hanno battezzato la sepoltura come “tomba degli amanti”, fantasticando sui personaggi quando erano in vita e sulle cause della loro morte. Tra le ipotesi si suppone un amore travagliato, nato in un contesto storico particolare per il territorio di Squillace, conteso tra più dinastie: che siano stati, forse, sepolti vivi?

Un’ulteriore campagna di scavi, condotta sempre negli anni Novanta nella sala principale del castello, ha portato alla luce un’ulteriore sepoltura; si tratterebbe, questa volta, di due soldati. Un ritrovamento importante che ha portato a nominare la camera “sala dei guerrieri”.

Gli scavi archeologici del 2008, invece, portarono alla luce una necropoli del VI/VII secolo d.C. In questo caso le persone rinvenute dovettero, in vita, appartenere ad un ceto sociale abbiente, come dimostrano i ricchi corredi rinvenuti: reperti ceramici raffinati, orecchini e monili di argento e pettini in avorio. La datazione è sicuramente precedente rispetto all’VIII secolo d. C., questo perché sono stati rinvenuti i resti di un banchetto funebre, vietato dalla chiesa cristiana proprio in questo secolo, perché troppo affine al rito pagano.

Documenti ufficiali attestano inoltre che proprio nel castello, nel giorno 29 luglio del 1098, il conte Ruggero d’Altavilla, che qui soggiornava, ricevette San Bruno di Colonia, alla presenza del beato Lancino e di Teodoro Misimerio, ultimo vescovo di rito greco.bizantino.

Inoltre, a causa della posizione in cui è stato costruito il castello (prima dell’edificazione di quest’ultimo insisteva sul luogo un insediamento bizantino, sopraelevato rispetto al resto dell’abitato) e della sua forma irregolare, frutto di continui rifacimenti e aggiunte, il complesso è detto localmente Stridula, proprio perché, se attraversato dai venti, produce un rumore acuto particolarmente accentuato.

Come ultima curiosità è bene ricordare che Giovanni Verga ambientò il suo primo romanzo storico, I Carbonari della montagna, proprio tra le mura della torretta.

Bibliografia

Mafrici, Squillace e il suo Castello nel Sistema Difensivo Calabrese, Oppido Mamertino (RC) 1980;

Mulè, Scyllaceum prima urbium Brettiorum, Chiaravalle Centrale (RC) 1983;

Codispoti, Skylletion-Scolacium-Squillace e Cassiodoro, Chiaravalle Centrale 1976;

Sitografia

https://www.yescalabria.com/it/il-castello-di-squillace-e-il-mistero-degli-amanti/

http://www.iluoghidicassiodoro.it/i-musei/il-castello-normanno-di-squillace/

http://www.castellosquillace.it/

http://www.cassiodoro.it/squillace-di-cassiodoro/

https://media-manager.net/storage/italiagustus/media=res_1200-630/structure/1118/005.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4avbh0AnJCD3SfAjqDuG9ceB-gP7KZ25aqXRzKycQraj5xTIgqtis1mFYogJGKJcwyhh4

SAN MAURO E I LUOGHI DEL PASCOLI

A cura di Jacopo Zamagni

La Romagna, oltre a conservare splendidi borghi e castelli medievali, ha visto nascere tante personalità illustri destinate a rimanere nel firmamento della storia dell’arte e della cultura. Questo articolo concentrerà l’attenzione su una figura che, come poche altre, ha creato un legame indissolubile tra il suo paese natale, San Mauro di Romagna, e le sue opere: Giovanni Pascoli, uno dei più importanti poeti italiani dell’Ottocento e figura di spicco, insieme a Gabriele D’Annunzio, del Decadentismo italiano.

San Mauro Pascoli è un piccolo municipio situato nei pressi del Rubicone compreso in un’area fra la via Emilia e il mare. Non lontano dal comune si innalza maestoso il palazzo settecentesco della Torre, cuore della tenuta dei principi Torlonia, dove visse anche Giovanni Pascoli quando era fanciullo. Il compendio sorge nei pressi dell’antica Giovedìa, un tempio romano dedicato a Giove Capitolino difronte al quale, secondo la tradizione, Giulio Cesare sostò in preghiera dopo l’attraversamento del Rubicone.

Circa a metà del XII secolo in Romagna cominciarono ad affermarsi le autonomie comunali e San Mauro diventò parte del feudo dei Malatesta, potente famiglia che in questa regione vantava svariati possedimenti e numerosi castelli. Durante il periodo del dominio malatestiano, San Mauro venne inserita nell’ambito territoriale del castrum Savignani, ma i Sammauresi non accettarono questa collocazione e, nella prima metà del XV, secolo riuscirono ad ottenere l’autonomia. Ai Malatesta subentrarono gli Isei, poi gli Zampeschi ed infine i Riario. L’inizio del Cinquecento vide l’arrivo di Cesare Borgia detto il Valentino, figlio di papa Alessandro VI. Alla morte del pontefice San Mauro passò per brevissimo tempo alla Repubblica di Venezia per essere ceduta nuovamente al Papa, che assegnerà il feudo ancora ai Riario e poi agli Zampeschi. Nel 1578 S. Mauro ritornò sotto il diretto dominio della Chiesa e seguì tutte le vicissitudini del territorio romagnolo fino all’Unità d’Italia.

Nel marzo del 2019 è stato inaugurato il Parco Poesia Pascoli, un progetto culturale promosso dall’amministrazione comunale di san Mauro Pascoli che vuole valorizzare sia la figura di Giovanni Pascoli che gli edifici storici del territorio sammaurese. I beni inclusi nel succitato progetto che verranno di seguito illustrati sono il Museo Casa Pascoli e Villa Torlonia, nota anche come “la Torre”.

MUSEO CASA PASCOLI

Il Museo Casa Pascoli è la casa che, il 31 dicembre 1855, ha dato i natali a Giovanni Pascoli e che lo ha ispirato per alcuni dei suoi più noti componimenti. Pascoli visse qui fino all’età di sette anni, per poi trasferirsi coi fratelli maggiori al collegio di Urbino; trascorrerà poi a San Mauro le vacanze estive. Come molti edifici storici romagnoli, anche Casa Pascoli subì ingenti danni durante la Seconda Guerra Mondiale e fu necessario ristrutturare l’edificio per poterlo riportare al suo aspetto originario.

La casa all’esterno si presenta con un’architettura molto sobria, tipica delle case di campagna ottocentesche. Una volta varcato l’ingresso troviamo sulla destra la cucina, l’unico degli ambienti domestici ad essere scampato ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e che si può ammirare nel suo aspetto originale. La stanza presenta in alto una grande trave in legno e in fondo un grande focolare con utensili e mobili d’epoca.

Salendo al primo piano della casa, si accede agli ambienti più intimi e suggestivi. La prima stanza è la camera da letto, all’interno della quale si trovano la culla in legno appartenuta al piccolo Giovanni e una teca che conserva alcune lettere scritte da Pietro Guidi detto “Pirozz” , amico fraterno del poeta.

Di fronte alla camera da letto si trova lo studio del Pascoli, dove sono esposti importanti documenti storici, come le prime edizioni delle poesie pascoliane con dediche autografe che l’autore donò al Comune di San Mauro.

La visita prosegue nell’adiacente giardino dove, ancora oggi, si conservano alcune delle specie botaniche che Pascoli citò nei propri componimenti, tra cui le rose rampicanti, i giaggioli e l’erba cedrina.

La visita si conclude giungendo al cospetto della chiesetta dedicata alla Madonna dell’Acqua, un piccolo oratorio annesso al giardino di Casa Pascoli che fu luogo di consolazione spirituale per la madre del poeta, il quale, nel maggio del 1897, scrisse ai suoi amici di San Mauro: «E l’ospite saluterà commosso il mio mondo ideale che ha per confini l’Uso e il Rio Salto e per centro la chiesuola della Madonna dell’Acqua e il camposanto fosco di cipressi».

VILLA TORLONIA (LA TORRE)

Villa Torlonia è un grande residenza rustica situata a pochi chilometri di distanza da San Mauro Pascoli. E’ giunta fino a noi nell’aspetto che si consolidò nel XVIII secolo. L’edificio, già proprietà dei principi Torlonia, è formato da un corpo centrale contenente un ampio cortile interno e due edifici minori laterali: il primo, sulla sinistra, serviva come abitazione del fattore e magazzino; l’altro, sulla destra, è la piccola chiesa ottocentesca dei Santi Pietro e Paolo. La parte più antica di Villa Torlonia è rappresentata dalle cantine sottostanti l’attuale sala degli Archi, corrispondenti alle fondazioni del Castrum di Giovedìa (XI secolo).

La Torre riveste una particolare importanza non tanto per l’interesse artistico, quanto per la testimonianza che offre di un mondo agricolo ormai scomparso, dell'organizzazione sociale ed economica di cui le varie aree dell'edificio sono espressione. Villa Torlonia si impose nel tempo come una tenuta agricola di primaria importanza per il territorio romagnolo e non solo, raggiungendo livelli di assoluta eccellenza. Fra i prodotti che si affermarono a livello internazionale si ricordano i vini - compreso uno spumante denominato pretenziosamente “La Tour” - e la selezione delle razze bovine, che portarono alla vittoria in importanti concorsi nazionali ed esteri.

La Corte di Giovedìa fu riconvertita da castello a masseria fortificata dominata da un’imponente torre, così come la si può vedere rappresentata nella Galleria delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani.

Nel XVIII secolo la proprietà del complesso passò al nipote di Pio VI, Luigi Onesti Braschi. Nel secolo successivo divenne proprietà del principe Alessandro Torlonia, il quale nominò Giovanni Pascoli senior amministratore dei suoi beni in Romagna. A questi succedette per un breve periodo il figlio Ferdinando, il quale però morì improvvisamente. Nel 1855 gli subentrò il nipote Ruggero, che sostituì lo zio Giovanni anche nel ruolo di mandatario dei Torlonia. Ruggero aveva sposato, nel 1849, la sammaurese Caterina Vincenzi Allocatelli e i coniugi avevano fissato la loro dimora nella casa di lei, in paese. Qui nacquero ben dieci figli fra cui Giovanni (1855-1912), il futuro poeta.

La famiglia si trasferì alla tenuta della Torre nel 1862, e lì rimase fino al 1867, data della tragica morte - rimasta impunita - di Ruggero Pascoli, assassinato sulla via Emilia da due sicari mentre tornava in calesse da Cesena. Questo grave lutto stravolse la vita di tutti i membri della famiglia, i quali furono costretti a fare ritorno alla casa materna dove, purtroppo, sia la sorella che la madre si spensero l’anno successivo. Questi ulteriori drammatici eventi causarono la dispersione dei restanti membri della famiglia, i quali riportarono gravi traumi psicologici, come si evince dalle loro tormentate vite e dalle pagine poetiche del Pascoli.

Nel secolo scorso la proprietà di Villa Torlonia fu smembrata e gli edifici furono in gran parte abbandonati, andando incontro ad un inesorabile deterioramento Nel 1974 il compendio è stato dichiarato di interesse storico dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1983 il Comune di S. Mauro ne ha acquisito la proprietà e lo ha restaurato, rendendolo fruibile alla collettività. Attualmente la struttura ospita convegni, spettacoli teatrali, mostre temporanee ed il Museo Multimediale Pascoliano.

Bibliografia

SUSANNA CALANDRINI, San Mauro; Giovedìa; La Torre, Pazzini Industria Grafica s.r.l., Verucchio, 1989.

ACCADEMIA PASCOLIANA SAN MAURO PASCOLI, Il Supplemento ai Quaderni di San Mauro – 4 – Giovanni Pascoli LA TORRE San Mauro, Tipografia BAIARDI s.n.c., San Mauro Pascoli, 1995.

SUSANNA CALANDRINI, Storia di S. Mauro Pascoli, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena, 2000.

Sitografia

www.casapascoli.it

www.parcopoesiapascoli.it

CORRADO PELLINI: IL “PITTORE DEL SILENZIO”

A cura di Matilde Lanciani

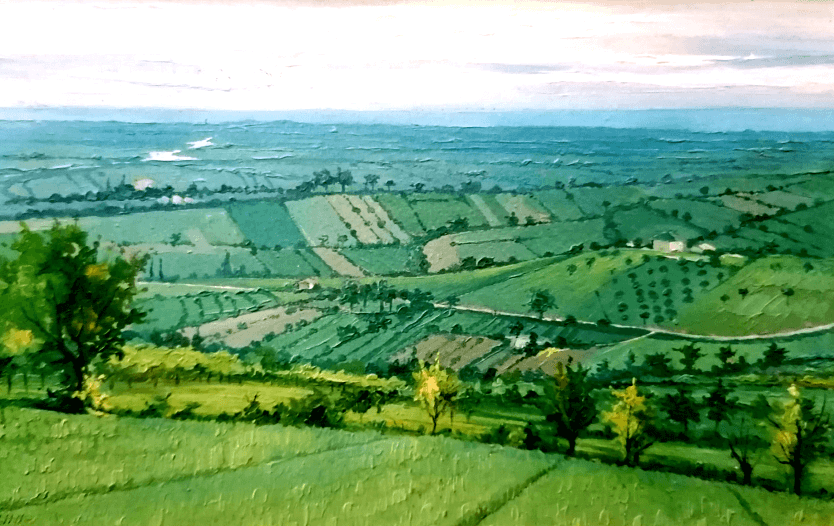

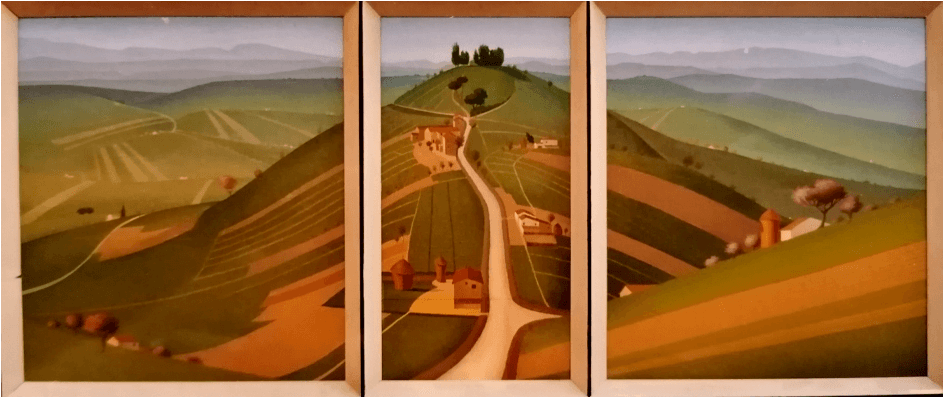

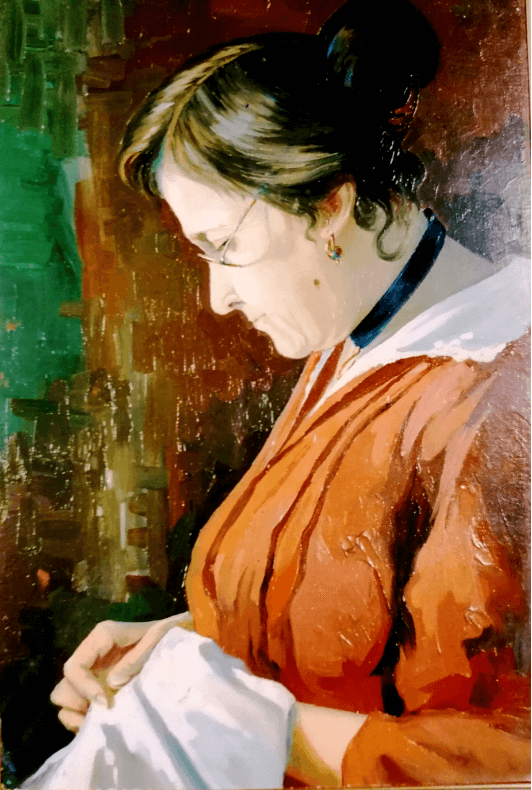

Corrado Pellini è stato un artista marchigiano protagonista del movimento di Ritorno all'Ordine fra i due conflitti mondiali, poco conosciuto dalla critica per via della morte prematura a soli 25 anni per tubercolosi, che non diede modo al promettente talento del pittore di manifestarsi appieno. Nacque a Montelupone, in provincia di Macerata, nel dicembre del 1908 da una modesta famiglia: il padre Aurelio, brigadiere della finanza e la madre Adalgisa, sarta ma affetta da malattia invalidante. L’eccezionale talento di Pellini emerse già quando frequentava la Scuola d’ Arte a Macerata e fu evidenziato dal prof. Lazzaro, che lo volle come suo assistente per l’esecuzione di alcuni lavori di pittura e decorazione a Treia, all'Istituto Salesiano di Macerata, a Fiuminata e Caramanico. A questi anni appartiene una serie di paesaggi della campagna maceratese, in cui si esprimono l’essenzialità dei volumi e la linearità della pennellata.

Dopo aver conseguito la licenza della scuola superiore, si iscrisse nel 1930 all'Accademia delle Belle Arti di Roma diretta da Ferruccio Ferrazzi su spinta dello stesso prof. Lazzaro e dell’artista Cesare Peruzzi, il quale aveva esposto nel 1915 alla Terza Mostra Internazionale della Secessione di Roma a fianco di Cézanne, Renoir e Casorati. In questo periodo Pellini collaborò alla realizzazione degli affreschi del soffitto di Palazzo Venezia con il prof. Dal Prai, condividendo con lui gli aspetti positivi e le problematiche dell’avventura romana che gli diede occasione di conoscere e frequentare molti degli artisti della scuola romana (Scipione, Mafai, Trombadori, Pirandello).

A causa della mancanza di mezzi finanziari non poté continuare a frequentare l’Accademia a lungo ed iniziò anche ad avvertire i primi sintomi della tisi, che lo avrebbe poi inevitabilmente portato alla morte il 18 marzo del 1934. Tornò quindi a Montelupone dove si ritirò nel suo studio a dipingere: il suo più grande successo fu la sua personale a Macerata nel 1932 insieme ad artisti marchigiani come Bartolini, Ciamberlani, Bruno Da Osimo, Mainini e in seguito, nel 1933, la prima mostra a Montelupone. L’artista era molto amato dai giovani che erano soliti ritrovarsi nel suo studio a chiedere consigli e ad osservare il suo lavoro.

La retrospettiva a lui dedicata, nel 2004, proprio a Montelupone, presentava 300 opere di cui alcune facenti parti di collezioni private. L’artista era solito utilizzare la tavola di compensato dove dipingeva da entrambi i lati ed era inoltre inserito in un gruppo di artisti maceratesi degli anni ’20-’30 appartenenti alla scapigliatura futurista. Ciò è testimoniato dai contatti con Mario Buldorini, pittore e scenografo tra i fondatori del “Gruppo Boccioni” a Macerata e Ivo Pannaggi, rinomato pittore futurista. Infatti a Porto Sant'Elpidio, sempre in provincia di Macerata, alcuni dei discendenti di quest’ultimo hanno segnalato l’appartenenza di uno dei quadri del Pellini a Pannaggi, che lo aveva acquistato per poi regalarlo a sua figlia. Sono stati infatti reperiti alcuni pezzi non firmati ma riconducibili all'autore grazie all'indagine del critico Lucio Del Gobbo e agli studi di Goffredo Giachini. Dal 1929-30 l’artista iniziò a firmarsi con uno stile grafico che seguiva la moda liberty, dal 1925 in poi la sua tecnica ebbe una svolta: dalla pennellata veloce, ricca di fraseggi cromatici, passò ad una composizione a larghe campiture di colore con un’evocativa sintesi coloristica.

Pellini fu sicuramente influenzato dal clima fervente in ambito artistico post-bellico: gli impressionisti, “ultima raffica di gioia e felicità”, come sottolineava Montale (Giachini), avevano segnato una già netta chiusura verso la tradizione. A Roma la rivista “Valori Plastici” con Carrà, De Chirico e Melli tentava il ritorno all’ordine ormai totalmente soppiantato dalle avanguardie come Cubismo e Futurismo. Si ricorda la partecipazione dell’artista alla 93° Rassegna per Amatori e Cultori nella sala Picena a Roma, la collettiva del 1935 e quella del 1995 a Macerata.

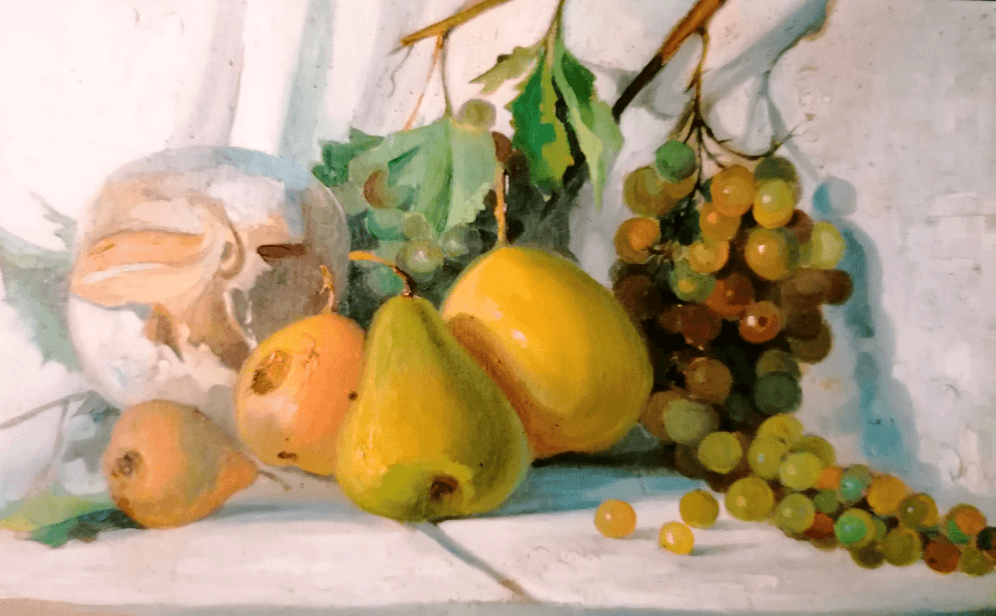

Le opere di Corrado Pellini, che è stato definito “il pittore del silenzio” per il suo raccolto lirismo, sono caratterizzate da una calma e serena pacatezza e da un'ineluttabile attesa. I soggetti sono cieli lividi e nature morte, nudi delicati ed elementi naturalistici come alberi contorti e paesaggi marchigiani con ulivi e vegetazione locale, albe e tramonti, ambientazioni marine. I toni sono lievi e morbidi, esprimono la spensieratezza di un artista ancora ventenne che è costretto ad abbandonare una carriera promettente e la sua stessa vita per colpa della malattia. Semplicità e onestà i caratteri portanti della sua poetica. Enrico Franchi, letterato e giornalista, scrisse su di lui:

“La sera che si avvicina, è tutta armonia di tinte delicate, quelle che formano una delle attrattive di questa luminosa provincia. Un’armonia fatta per ispirare pittori e poeti dall'anima pura”.

Bibliografia e Sitografia

http://www.larucola.org/2014/07/04/i-paesaggi-di-corrado-pellini/

http://www.valledelpensare.it/it/punto-di-interesse/poi/casa-natale-corrado-pellini-79/

Con la gentile concessione del materiale fotografico e documentario da parte del prof. Goffredo Giachini.

UMBERTO BOCCIONI AL MUSEO DEL NOVECENTO

A cura di Michela Folcini

Per poter apprezzare a pieno l'arte di Umberto Boccioni, nella fattispecie le opere conservate al Museo del Novecento di Milano, è necessario introdurre alcuni concetti riguardo le pratiche artistiche dei primi decenni del secolo XX.

Le Avanguardie europee

La tendenza a liberare definitivamente il colore puro e il disegno dalle tradizionali convenzioni che avevano governato il modo di fare pittura porta all’affermazione, nei primi anni del Novecento, della nascita di nuovi linguaggi artistici, definiti oggi dagli storici dell’arte come Avanguardie.

Il termine Avanguardia – che deriva dal linguaggio militare – indica movimenti e gruppi di artisti che operano con posizioni più spericolate rispetto alla maniera e al gusto in quel momento dominanti, e fautori di un radicale rinnovamento delle inclinazioni e intenzioni dell’arte contemporanea.

Ma dove nascono e dove si sviluppano questi nuovi linguaggi?

L’Europa degli anni Dieci e Venti è il terreno su cui sorgono le Avanguardie. Gli artisti più anticonvenzionali lasciano il loro contributo nella consolidazione di queste correnti pittoriche, che si riveleranno fondamentali per lo sviluppo dell’arte contemporanea dei decenni successivi.

In Francia Henri Matisse fonda il gruppo dei fauve, corrente dell’Espressionismo francese, che si inserisce in dialogo diretto con quella di Dresda nata nel 1905 e conosciuta come il gruppo Die Brücke; nel 1907 Pablo Picasso esordisce con l’opera Les demoiselles d’Avignon inaugurando definitivamente la stagione del Cubismo; nel 1909 l’Italia contribuisce alla diffusione delle avanguardie attraverso la nascita del Futurismo; a Monaco tra il 1911 e 1912 Kandinskij pone le basi per l’Astrattismo, linguaggio artistico che sconvolgerà definitivamente l’approccio pittorico; infine, in continuità con le prime avanguardie, si inseriscono nel panorama europeo altri movimenti: Dadaismo, Surrealismo, Neoplasticismo o De Stijl e l’Art Nouveau.

L’era del Futurismo: avventura, grinta, velocità

Nel febbraio del 1909 Filippo Tommaso Marinetti, principale animatore del gruppo, traccia i fondamentali lineamenti del Futurismo in Fondazione e Manifesto del Futurismo, pubblicato a Parigi e a Milano. Un anno dopo la pubblicazione del manifesto ufficiale, gli artisti Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini firmano il Manifesto dei pittori futuristi che sancisce l’estensione delle linee del Futurismo nel campo delle arti figurative.

La pittura futurista cerca di ricollegarsi ai filoni artistici di Manet, Monet, Matisse, Cézanne, all’interno dei quali il colore e la forma sono gli assoluti protagonisti. Tra i caratteri del nuovo movimento si evidenzia il rifiuto dell’immobilità della tradizione e l’affermazione di una nuova estetica della velocità.

“L’arte futurista vuole esaltare ogni forma di originalità, anche se temeraria, anche se violenta, per arrivare, con nuovi mezzi a rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente e tumultuosamente trasformata dalla scienza vittoriosa” (da “Il Manifesto dei pittori futuristi”). Scrive Umberto Boccioni, principale esponente del Futurismo italiano, che “Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido”. Sono le parole che scrive nel Manifesto tecnico del 11 aprile 1910, parole accolte da tutti gli artisti del movimento e testimoni di un nuovo sguardo nei confronti dell’arte, della società e della politica.

Boccioni nelle collezioni del Museo del 900 di Milano

Il Museo del Novecento di Milano, uno dei più importanti e conosciuti musei dedicati all’arte contemporanea, conserva all’interno dei suoi spazi una sezione dedicata alle opere futuriste. Nelle sue sale è possibile ripercorrere gli sviluppi cronologici e artistici del Futurismo italiano grazie alla presenza di un nucleo di opere d’arte dedicato ai grandi esponenti di questa corrente: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gino Severini, Carlo Carrà, Ardengo Soffici sono i nomi dei grandi artisti futuristi che si incontrano passeggiando nelle sale del Museo del Novecento, testimoni di un momento significativo per la storia dell’arte contemporanea e per le vicende legate al panorama culturale della Milano dei primi due decenni del secolo.

Probabilmente ogni artista di questo movimento italiano meriterebbe un approfondimento, ma è Umberto Boccioni colui che ha saputo operare una trasfigurazione espressiva dei propri soggetti realistici, arrivando a definire una poetica soggettiva degli stati d’animo.

Il Museo del Novecento di Milano conserva nella sua collezione permanente più di dieci opere realizzate dall’artista, presentate in un percorso cronologico con lo scopo di illustrare agli spettatori l’evoluzione del linguaggio creativo sviluppato da Boccioni.

La prima opera che si incontra entrando nella sezione dedicata è Signora Virginia, 1905, olio su tela, un ritratto che a livello esecutivo risente degli influssi di Giacomo Balla e Severini: da Balla riprende l’attenzione al dato naturalistico, filtrato da una pennellata di matrice divisionista derivata dalle esperienze di Severini. Il soggetto è ritratto da basso verso l’alto e inserito nella sfera intima della casa. Il ritratto è la prima opera di Boccioni acquistata da una collezione pubblica e incarna le caratteristiche dei quadri dedicati alle figure materne.

Il trittico degli Stati d’animo (Quelli che restano, 1911; Gli addii, 1911; Quelli che vanno, 1911) è una serie di tre quadri separati, ma in stretto rapporto tra di loro; gli Stati d’animo vogliono raccontare le emozioni suscitate dalla partenza e dal distacco. A differenza dell’opera precedente, qui ogni pennellata è veicolo di espressività: linee confuse, sussultanti e che si fondono in gesti che esprimono agitazione frenetica.

A partire dai dipinti e dalle sculture realizzati tra il 1911 e il 1913, appare un dinamismo che permea ogni corpo, permettendo all’artista di concentrarsi sulla dialettica del movimento relativo e assoluto di una figura o di un oggetto: l’obiettivo è una ricerca di continuità formale tra interno ed esterno, tra oggetto e ambiente. Ciò è possibile riscontrarlo nelle due opere Umberto Boccioni, Elasticità, 1912 e Umberto Boccioni, Costruzione spiralica, 1913, nelle quali l’artista comincia a focalizzarsi sulle ricerche volte alle trasformazioni dell’oggetto all’interno di uno spazio.

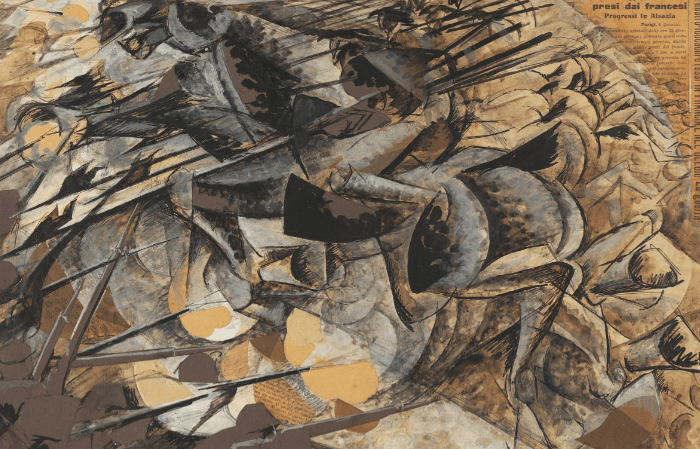

La compenetrazione tra interno ed esterno, oggetto e spazio, è possibile riscontrarla anche nell’opera Umberto Boccioni, Carica di lancieri, 1915 dove l’impeto e la velocità delle masse dei cavalieri si contrappone alla staticità dei soldati. Ogni segno tracciato sul supporto è in sintonia con il momento storico che l’artista sta vivendo in quel momento, ovvero la Prima Guerra Mondiale, che per i futuristi veniva considerata come “igiene del mondo”.

Le ricerche di Umberto Boccioni in campo artistico non rimangono legate alla sola azione pittorica, ma sperimentate anche in campo scultoreo e plastico.

Una delle maggiori ricerche plastiche si rintraccia in Umberto Boccioni, Sviluppo di una bottiglia nello spazio, 1912, bronzo; la scultura deve essere in grado di far vivere gli oggetti rendendo plastico il loro prolungamento nello spazio; Boccioni rivisita il tema della natura morta studiando il rapporto tra la bottiglia e lo spazio circostante: la bottiglia si smembra secondo i canoni del Cubismo e si modella nell’atmosfera e nello spazio in cui è inserita.

Questo breve percorso dedicato all’arte di Umberto Boccioni si chiude presentando uno dei capolavori dell’artista: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, bronzo, opera che consolida tutte le ricerche sul dinamismo. L’artista segue il concetto secondo cui l’immagine deve essere “manifestazione dinamica della forma, rappresentazione dei moti della materia”: la macchina del corpo umano in movimento è rappresentata nel suo energico groviglio di muscoli e tendini e, al tempo stesso, si fonde aerodinamicamente con l’ambiente, nel suo maestoso incedere quasi sfaldandosi nell’atmosfera circostante.

Bibliografia

Mattioli Rossi (a cura di), Boccioni. Pittore scultore futurista, cat. mostra (Milano, Palazzo Reale, 5 ottobre 2006 – 7 gennaio 2007), Milano, 2006.

V.W. Feirabend, Umberto Boccioni. La rivoluzione della scultura, 2006.

Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, I luoghi dell’arte. Nascita e sviluppi dell’arte del XX secolo, Electa Scuola, 2014.

Rossi (a cura di), Umberto Boccioni (1882-1916). Genio e memoria, cat. mostra (Milano, Palazzo Reale, 23 marzo-10 luglio 2016; Rovereto MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 4 novembre 2016-19 febbraio 2017), Milano, 2016.

Sitografia

https://www.museodelnovecento.org/

PALAZZO BARBERINI A ROMA (II PARTE)

A cura di Maria Anna Chiatti

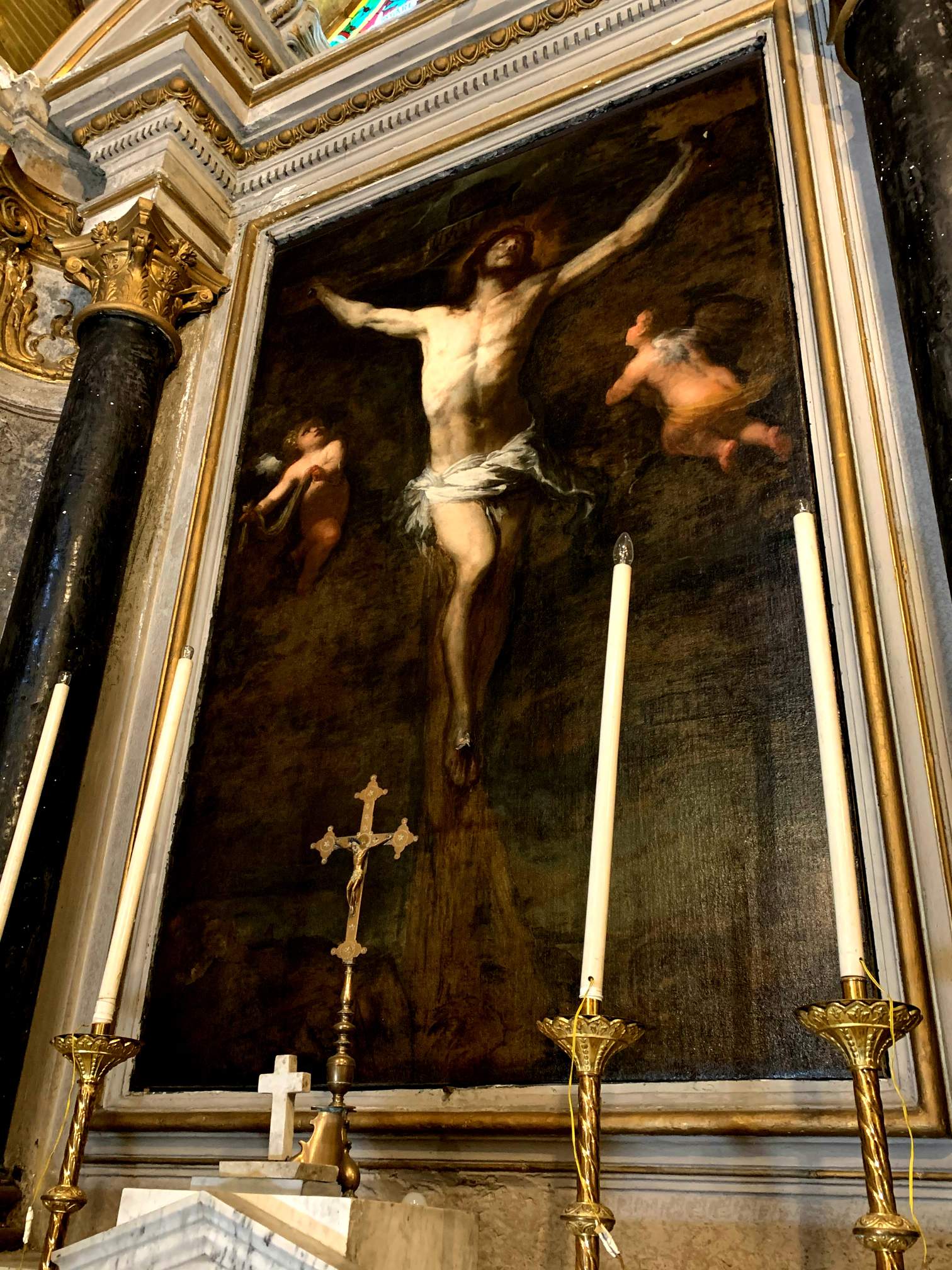

Dopo aver delineato la storia della costruzione di Palazzo Barberini[1], ci si soffermerà ora su una selezione di capolavori di carattere decorativo e strutturale che vi sono contenuti. Queste opere sono tanto rappresentative nel panorama artistico del XVII secolo da aver contribuito a costruire il grande mito del Barocco Romano, con un conseguente forte riverbero sulla fama della famiglia Barberini.

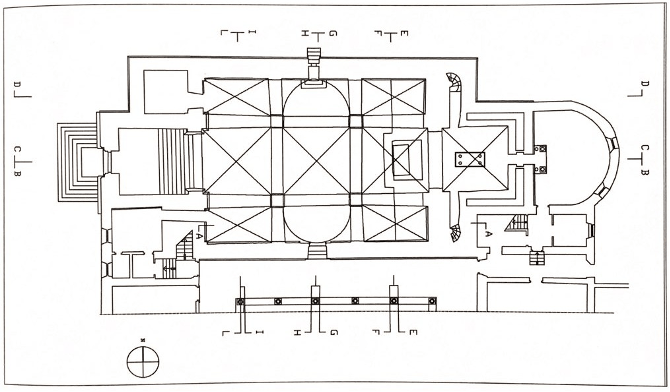

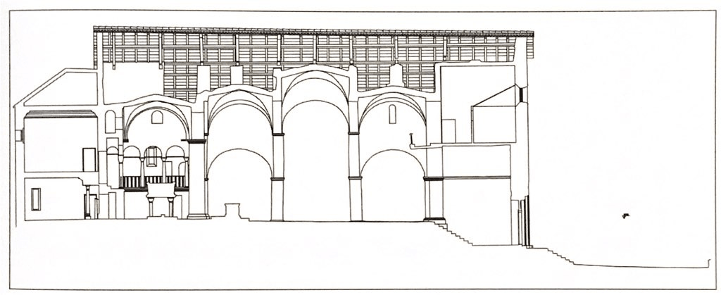

Le scale monumentali

L’odierno accesso al palazzo avviene attraverso la grande corte occidentale, su via delle Quattro Fontane. Da qui il visitatore che desideri entrare negli spazi del museo può ammirare dapprima le sale del pianterreno, per poi salire al piano nobile servendosi del cosiddetto scalone di Bernini. Questa grande scalinata a pozzo quadrato, costruita intorno al 1630, è in effetti tradizionalmente riferita al genio di Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680) e rientra nella sezione progettuale dell’edificio che prevedeva l’ampliamento del palazzetto Sforza, comprato dai Barberini nel 1625, che oggi rappresenta gran parte dell’avancorpo nord della struttura.

Il progetto dello scalone doveva necessariamente tenere conto della precedente articolazione dei livelli, giacché questo sarebbe andato ad impostarsi nella porzione mediana dello stabile esistente; a partire dal pianterreno la scala doveva collegare l’ingresso principale della Cavallerizza sul cortile (distrutto per la creazione di via Barberini nel 1926) con la scalinata preesistente che portava al giardino e ai livelli superiori[2]. Bernini creò una scala perfettamente proporzionata, anche se, incredibilmente, non del tutto simmetrica per via degli spazi a disposizione. Le rampe di gradini sono sostenute da colonne binate fino al primo piano, poi da pilastri. Sulle pareti si aprono una serie di nicchie che ospitano ognuna una statua, mentre verso l’interno si vede dischiudersi sotto di sé il grande pozzo quadrato man mano che si sale, come fosse una corte interna: il vano a cielo aperto crea effetti di luce particolarmente suggestivi, molto adeguati a stupire gli ospiti del palazzo (la scala nord serviva da ingresso di rappresentanza ed era quindi più frequentata di quella posta a sud, fig. 1).

Lo schema dello scalone quadrato si discosta molto dai due tipi più diffusi nei palazzi romani del Cinquecento, a rampe parallele accostate o a chiocciola.

In netta contrapposizione, sia per ubicazione nella villa che per forma e stile, è la meravigliosa scala di Francesco Borromini (1599 - 1667), oggi utilizzata come uscita dal percorso espositivo del museo (fig. 2). Si tratta di una gradinata senza soluzione di continuità, che sembra arrotolarsi (o srotolarsi) come un lungo papiro per tutta l’estensione verticale di Palazzo Barberini; la pianta ovale consente una salita più agevole rispetto a quella a chiocciola, secondo un modello codificato nel XVI secolo dal Vignola (1507 - 1573), da Sebastiano Serlio (1475 - 1554) e da Andrea Palladio (1508 - 1580). In questo caso la luce entra dalla sommità aperta, ma anche dalle finestre della facciata.

La scala serve l’ala sud del palazzo, ed era riservata ad una circolazione più ristretta e privata rispetto al corrispettivo a nord, poiché portava agli appartamenti privati del cardinal Francesco, fino alla biblioteca all’ultimo piano[3]. Ogni girata si compone di dodici colonne binate in stile dorico, con capitelli decorati con piccole api (che sono il simbolo del casato). L’ecletticità dell’architetto è ben dimostrata nella realizzazione della struttura spiraliforme, che Borromini utilizzò con successo anche in altre opere.

Le volte affrescate

Al contrario degli scaloni monumentali, che sono “soltanto” due, i soffitti decorati nelle stanze della residenza sono di un numero quasi incalcolabile. Due sono gli esempi illustri su ci si soffermerà, con la speranza di suscitare in chi legge una dose di curiosità che sia il motore di una visita alla Galleria Nazionale d’Arte Antica.

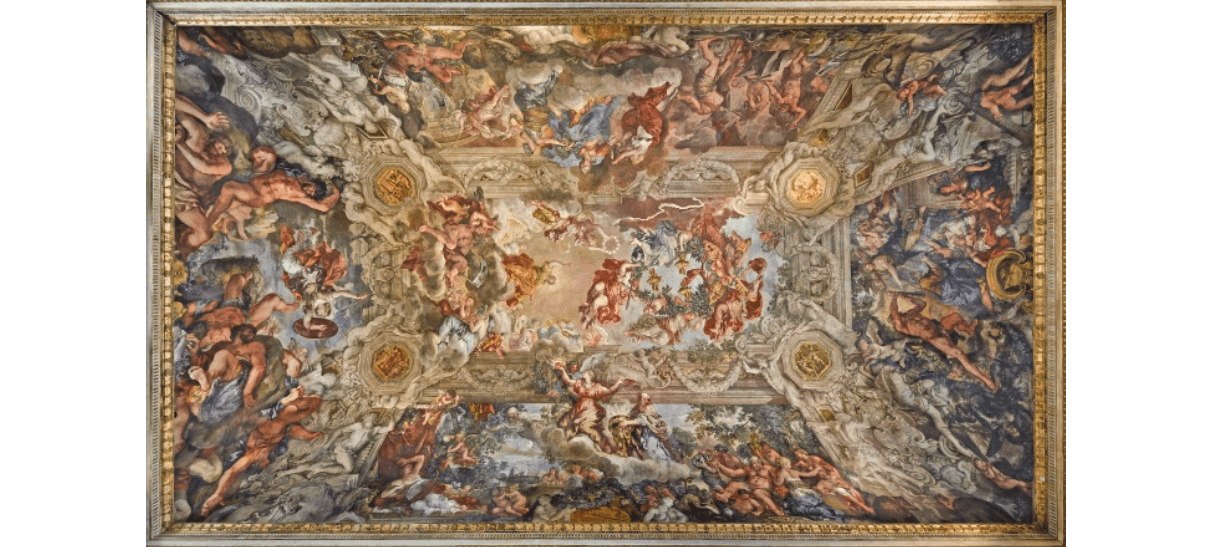

I soffitti dei saloni più ampi del palazzo rappresentano due trionfi divini, e celebrano il papato di Urbano VIII: si tratta del Trionfo della Divina Sapienza, dipinto da Andrea Sacchi (1599 - 1661) tra il 1629 e il 1631 in un salone dell’ala nord, e del Trionfo della Divina Provvidenza, realizzato da Pietro da Cortona (1596 - 1669) dal 1633 al 1639 nel grande salone centrale a doppia altezza.

Per ciò che concerne la Divina Sapienza, i precedenti iconografici sono davvero scarsi, se si escludono le rappresentazioni medievali della Saggezza (raffigurata con lo scudo nella mano destra e il libro con i sette sigilli nella sinistra)[4] alle quali tuttavia Sacchi non guardò: in questo affresco (fig. 3) la personificazione della Sapienza Divina è assisa in trono, al centro della scena, circonfusa della luce di un grande sole che le splende alle spalle. Tutto intorno i suoi attributi si incarnano nei toni pastello delle figure di undici fanciulle: Nobiltà, Eternità, Soavità, Divinità, Giustizia, Forza, Beneficienza, Santità, Purezza, Perspicacia, Bellezza. Ognuna di loro reca il simbolo dell’attributo che rappresenta; dall’alto scendono due giovani alati con un leone e una lepre, emblemi dell’amore e del timor di Dio[5]. Le fanciulle rappresentano inoltre le costellazioni, pervadendo così l’opera di Sacchi di una importante valenza politica di autocelebrazione, con una funzione che si potrebbe quasi definire apotropaica[6]: tutte le virtù sono riunite nella congiuntura astrale sotto cui Urbano VIII è diventato papa, il 6 agosto 1623, con la conseguente supposizione del pontefice di incarnarle tutte.

Confrontando questa ordinata e soffusa rappresentazione (ascrivibile al filone classicista del barocco) con il maestoso affresco nel salone di rappresentanza che raffigura Il trionfo della Divina Provvidenza, ci si rende immediatamente conto di trovarsi di fronte ad un codice del tutto diverso: si tratta del manifesto programmatico del nuovo linguaggio barocco.

In questa enorme composizione, Pietro da Cortona si dimostrò capace di riscrivere la tradizione della decorazione ad affresco articolata su quadri riportati, creando uno spazio aperto che sfonda illusionisticamente la parete. Questo elaboratissimo soggetto fu ideato dal poeta Francesco Bracciolini (1566-1645) per glorificare il pontefice e la sua famiglia, ed elogiato da molti letterati e intellettuali, tra i quali Girolamo Tezi (1580?- 1645) nelle Aedes Barberinae ad Quirinalem descriptae, pubblicato nel 1642.

Il titolo completo dell’opera in effetti è Il Trionfo della Divina Provvidenza e il compiersi dei suoi fini sotto il pontificato di Urbano VIII, e risulta facilmente intuibile il valore celebrativo sotteso dalla committenza. Per mezzo di più di cento personaggi, accompagnati da innumerevoli ronzanti api, Pietro da Cortona celebrò il potere politico e spirituale della famiglia Barberini, creando uno spazio tanto dilatato che l’occhio umano - dabbasso - non riesce a percepire completamente: si può notare il cornicione rettangolare, dipinto come se fosse scolpito nel marmo, e la divisione della volta in cinque parti. Nel riquadro centrale, su uno scranno di nuvole, siede la Provvidenza Divina con lo scettro in mano mentre la Fama incorona lo stemma Barberini. Nelle grandi fasce laterali virtù e vizi si combattono, e le prime vincono sempre sui secondi. Sui lati corti sono rappresentati Minerva che piega i giganti ed Ercole che caccia le Arpie; sui lati lunghi, invece, il Buongoverno garantisce la pace sconfiggendo la guerra, e la Teologia e la Religione allontanano dissolutezza e lascivia. La vastità dell’affresco basterebbe da sola a scatenare meraviglia nell’osservatore, che si ritrova inoltre immerso in un vortice di figure, «in una sequenza turbinosa di immagini»[7] con un ritmo frenetico.

Quest’opera, realizzata in sette anni, consacrò Pietro da Cortona come uno dei protagonisti incontrastati della pittura romana del Seicento.

Nei prossimi articoli si tratterà della decorazione dell’appartamento settecentesco della principessa Cornelia Costanza (ultima discendente diretta dei Barberini), del mecenatismo di papa Urbano VIII e di una selezione dei capolavori conservati alla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini.

Note

[1] A tal proposito si veda l’articolo al link https://www.progettostoriadellarte.it/2020/09/01/palazzo-barberini-a-roma/?swcfpc=1

[2] La gradinata che si può apprezzare oggi è infatti il rifacimento di una precedente, e fu costruita tra il 1673 e 1679.

[3] La biblioteca del cardinale Francesco Barberini contava circa 40.000 volumi, ed era seconda soltanto alla Biblioteca Vaticana, della quale oggi è parte.

[4] D. Gallavotti Cavallero, Il programma iconografico per la Divina Sapienza nel Palazzo Barberini: una proposta, estratto da Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Multigrafica Editrice, Roma 1984, p. 270.

[5] Cfr. sito della GNAA al link: https://www.barberinicorsini.org/opera/allegoria-della-divina-sapienza/

[6] Lett. che allontana l’influenza maligna.

[7] C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell’arte italiana, vol. 3, Bruno Mondadori, Milano 2009, p. 328.

Bibliografia

Antinori A., Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, pp. 140 - 145

Bertelli C., Briganti G., Giuliano A., Storia dell’arte italiana, vol. 3, Bruno Mondadori, Milano 2009

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, Palazzo Barberini, Palombi Editori, Roma 2001

Gallavotti Cavallero D., Il programma iconografico per la Divina Sapienza nel Palazzo Barberini: una proposta, estratto da Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Multigrafica Editrice, Roma 1984, pp. 269 - 290

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998

Spagnolo M., I luoghi della cultura nella Roma di Urbano VIII, in Luzzatto S., Pedullà G. (a cura di), Atlante della Letteratura, vol. 2, Einaudi, Torino 2011, pp. 387 - 409

Sitografia

Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/ (ultima consultazione 06/10/20)

Dizionario Biografico degli Italiani alla voce:

Urbano VIII, papa (http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-urbano-viii_%28Dizionario-Biografico%29/ (ultima consultazione 25/09/20)

LA LOGGIA DEL ROMANINO AL MAGNO PALAZZO

A cura di Beatrice Rosa

Introduzione

Il 25 febbraio 1528 venne posata la prima pietra del Magno Palazzo, l’edificio commissionato dal cardinale Bernardo Clesio che rinnovò l’aspetto del Castello del Buonconsiglio a Trento. Un palazzo che rivestì un ruolo fondamentale nel panorama storico artistico della Regione[i].

Nel 1531 i lavori architettonici del Palazzo stavano per concludersi: il cardinale cominciò così a ideare la decorazione pittorica e a reclutare artisti; per farlo si rivolse alla corte estense di Ferrara facendo arrivare a Trento importanti pittori tra cui Dosso Dossi con il fratello Battista, il bresciano Girolamo Romani, detto il Romanino, e il vicentino Marcello Fogolino. La presenza di questi artisti in città comportò la diffusione dell’arte rinascimentale in Trentino e data la varietà di provenienza dei pittori, il Magno Palazzo divenne fonte di uno stile artistico così peculiare da essere denominato “clesiano”[ii].

Bernardo Clesio, dato il suo ruolo di cardinale, fu spesso in viaggio per l’Europa; cosa che, tuttavia, non lo limitò nell’essere un committente molto attento. Ciò si evince dalla fitta corrispondenza tra lui e gli artisti; il Clesio scriveva infatti frequentemente per assicurarsi che i lavori procedessero positivamente e soprattutto per informarsi che le tempistiche e l’impegno economico fossero rispettati. Oltre a questo, Bernardo discuteva direttamente con i pittori sui soggetti delle opere, che dovevano essere adatti a un palazzo privato ma allo stesso tempo consoni a una sede diplomatica volta all’accoglienza di delegazioni straniere[iii].

Girolamo Romanino e la loggia

Tra gli artisti reclutati dal Clesio c’era il bresciano Girolamo Romanino, uno tra i più importanti interpreti della scuola lombarda. Alla sua iniziale formazione fra Brescia e Venezia su opere di Tiziano e Giorgione, si aggiungono presto alcune suggestioni derivate dal pittore milanese Bramantino, dal bergamasco Lorenzo Lotto e dal cremonese Altobello Melone[iv].

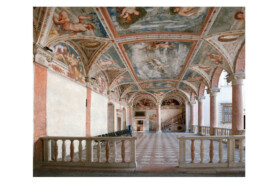

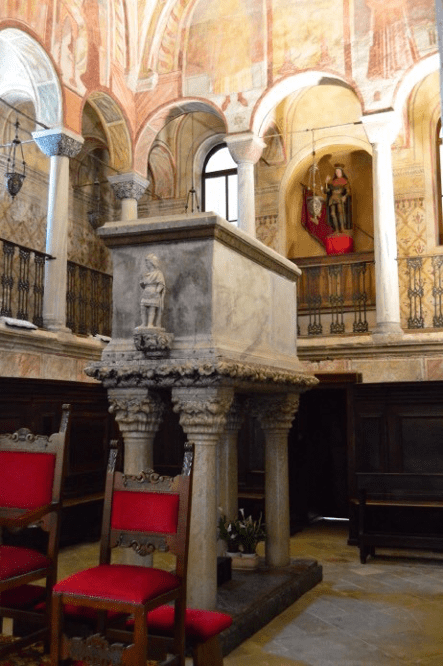

Bernardo Clesio, quando nel 1531 Romanino si propose per diventare parte dell’équipe impegnata nella decorazione del Magno Palazzo, scrisse in una lettera quanto fosse felice per “quello excellente pittore bressano che si ha offerto venire”[v]. Il pittore si presentò alla corte quando i lavori stavano per cominciare e il Clesio aveva già tessuto buoni rapporti con il ferrarese Dosso Dossi. Come sottolineato precedentemente, Bernardo Clesio fu un committente molto attento: per la decorazione pittorica redasse un programma con le sue indicazioni relative agli artisti impegnati e al suo progetto di decorazione per gli spazi principali della residenza, tutti affidati a Dosso[vi]. Una situazione destinata a cambiare con l’arrivo di Romanino, al quale vennero assegnati alcuni ambienti del palazzo. Il più importante è la loggia che si trova al primo piano del Magno Palazzo, aperta in cinque arcate sul cortile dei Leoni, che Bernardo Clesio definì “una delle principale parte atte ad rendere grandissimo ornamento a tutta essa fabbrica”[vii] (fig. 1).

Per quanto riguarda il tema della decorazione pittorica della loggia, fu il committente stesso ad esprimersi scrivendo in una lettera:

Circa la pittura de la logia publicha, de la qual lui desidera che li demo un thema, vui sapete la nostra resolutione, desideremo sia fatto uno bellissimo friso et sia depento li cantoni solamente et li volti de sopra depinto de Azuro, cum cosse d’oro tirate dentro[viii]

Da queste parole si evince come il cardinale desse indicazioni precise per quanto riguarda la collocazione dei dipinti, e come lasciasse al contempo molte libertà ai pittori sul soggetto. Sono prescrizioni che il Clesio scrisse quando ancora l’artista scelto era Dosso Dossi e che, nel momento in cui arrivò Romanino, passarono direttamente a lui.

Già in questo breve brano si nota l’adesione puntuale al Trattato di architettura, uno scritto del 1460-1464 per il duca Francesco Sforza di Antonio di Pietro Averlino, conosciuto come Filarete[ix]. In una parte di questo trattato vengono date indicazioni sulla realizzazione di un “palazzo ideale” e con queste pagine si spiega la scelta tematica della loggia del Romanino che rispecchia ciò che Filarete considerava adatto per il palazzo ideale:

Alle volte di sopra voglio che sia come Fetonte mena i cavalli de Sole, e così Dedalo quando vola, così un poco più in basso, e come Bacco va per rapire Adriana, e come Giove e Ganimede.[x]

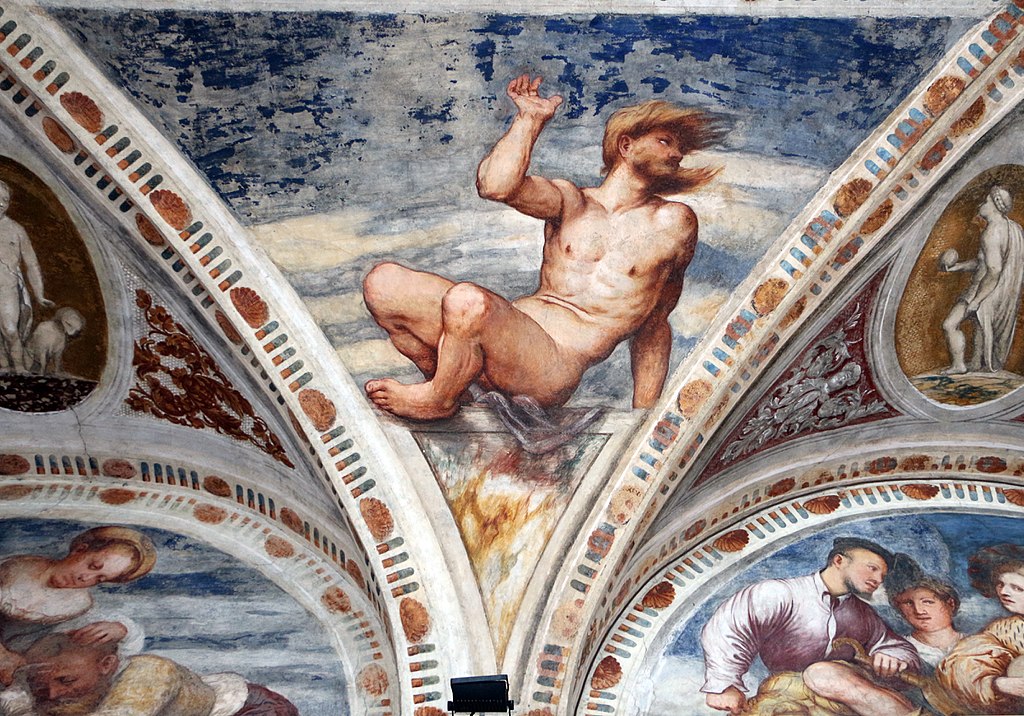

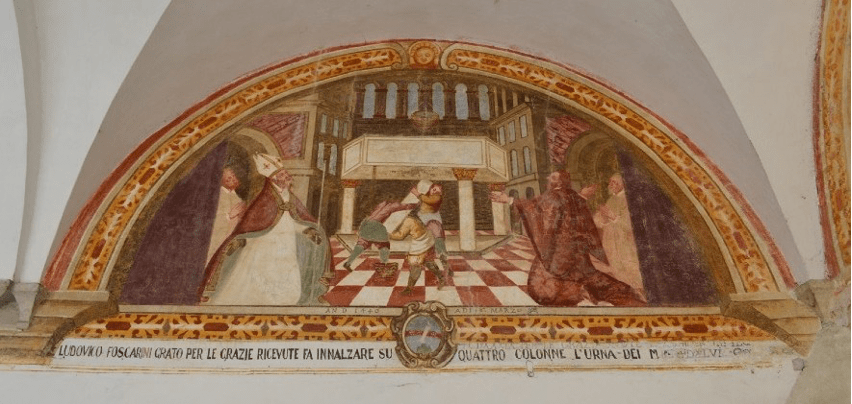

Posizionandosi al centro della loggia e alzando lo sguardo, si può ammirare il vasto riquadro centrale con la corsa attraverso il cielo di Fetonte sul carro del Sole, proprio come indicato da Filarete (fig. 2). L’iconografia di questo episodio deriva da Ovidio, il quale narra che Fetonte, per dimostrare la sua divina discendenza, un giorno si recò all’estremo Est per incontrare il padre Sole. Il dio promise al figlio che avrebbe fatto qualsiasi cosa per dimostrare che ne fosse il padre. Fetonte ottenne quindi il permesso di guidare il carro del Sole per un giorno; il giovane fu però avventato e si dimostrò inesperto, perdendo il controllo del carro e avvicinandosi troppo alla Terra asciugandone i fiumi e provocando incendi.

Tale immagine può quindi essere letta sia con un intento moraleggiante, con l’invito a guardarsi dal troppo ardire che conduce alla rovina, sia come immagine allegorica del Sole stesso. Nella loggia del Romanino, il carro segue infatti il percorso del sole, partendo da Oriente e andando verso Occidente. Al centro è presente questo episodio mentre i due campi laterali contengono le figure allegoriche delle stagioni: la Primavera e l’Estate, l’Autunno e l’Inverno, tutte figurazioni stagliate sul cielo azzurro[xi] (fig. 3 e 4).

I lati della composizione centrale sono decorati con dieci pennacchi rappresentanti figure virili, dalle membra vigorose. Alcuni di essi hanno la barba e i capelli scompigliati dal vento, per alludere illusionisticamente a come la loggia fosse aperta agli agenti atmosferici[xii] (fig. 5).

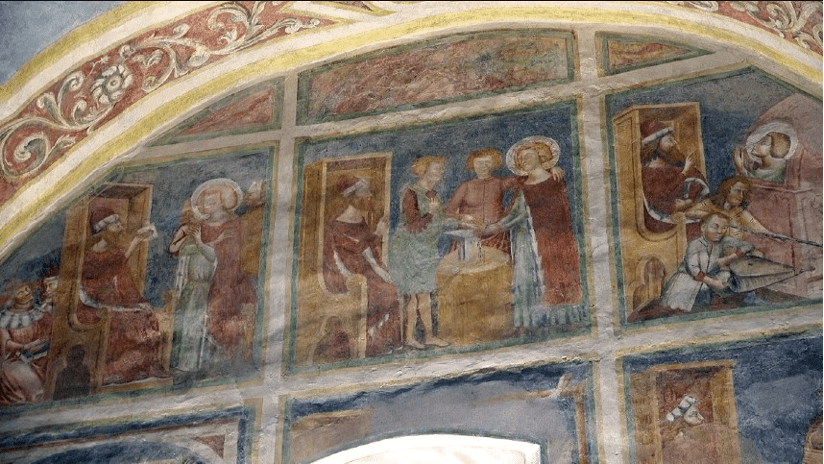

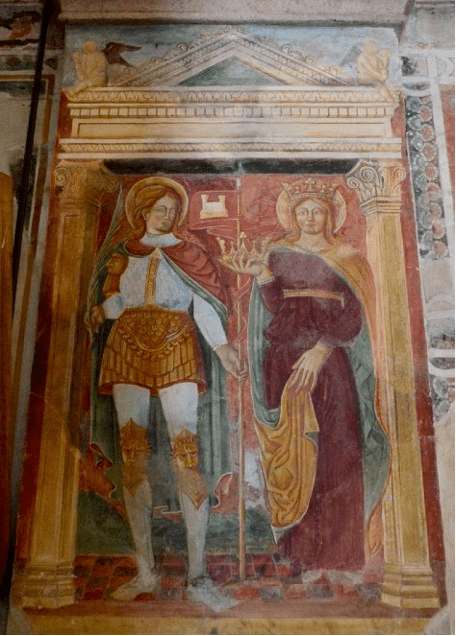

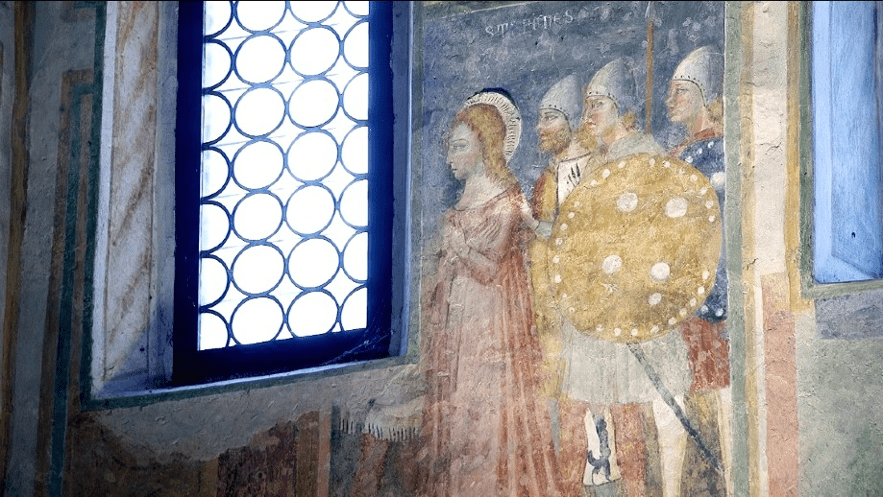

Sulle vele tra i pennacchi sopra citati, Romanino dipinge venti ovali contenenti finte sculture stagliate su un fondo a finto mosaico dorato (fig. 6). Il pittore bresciano concepisce anche dieci lunette lungo le pareti che presentano immagini di carattere non unitario: episodi profani, alcuni tratti dal mito greco e dalla storia romana, altri dalla Bibbia[xiii].

Gli episodi meglio conservati sono quelli delle parete occidentale, sulla sinistra un Concerto di flauti e sulla destra l’episodio di Giuditta e Oloferne (fig. 7). Dall’altro lato della loggia la parete orientale ospita invece la raffigurazione del Concerto campestre e Amore e Psiche (fig. 8). Il lato lungo della loggia, infine, presenta sei episodi: la Morte di Virginia uccisa dal padre, il Suicidio di Lucrezia, le Grazie, il Suicidio di Cleopatra, un Concerto e Dalila che taglia i capelli a Sansone addormentato[xiv] (fig. 9).

Romanino realizza anche un affresco molto interessante accanto alla scala di accesso al piano superiore che, a differenza degli episodi analizzati finora, è di dimensioni gigantesche: esso raffigura lo “Scacciaimportuni”, un uomo armato di bastone che allontana delle persone, impedendo loro di recare disturbo nella dimora privata del vescovo accendendo al piano superiore[xv] (fig. 7).

Girolamo Romanino rimase a Trento un solo anno, dal 1531 al 1532; in questo breve periodo riuscì a lasciare un segno nel panorama storico artistico della città con uno dei suoi capolavori, la loggia che noi tutti oggi conosciamo come loggia del Romanino.

Note

[i] https://www.progettostoriadellarte.it/2020/08/07/il-castello-del-buonconsiglio-a-trento/

[ii] https://www.progettostoriadellarte.it/2020/08/07/il-castello-del-buonconsiglio-a-trento/

[iii] https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

[iv] Girolamo Romanino, in Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002, p. 1076.

[v] L. Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

[vi] L. Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

[vii] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

[viii] L. Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

[ix] Filarete, in Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002, p. 402.

[x] L. Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

[xi] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

[xii] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

[xiii] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

[xiv] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

[xv] E. Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

Bibliografia

Chini, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, 2006, pp. 272-274, cat. 51

Filarete, in Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002, p. 402

Girolamo Romanino, in Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002, p. 1076.

Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

Sitografia

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

https://www.progettostoriadellarte.it/2020/08/07/il-castello-del-buonconsiglio-a-trento/

REFERENZE DELLE IMMAGINI

- https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Turismo/Conoscere/Citta-alpine/Citta-alpine-dell-anno/Trento/Castello-del-Buonconsiglio-Loggia-del-Romanino

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

- Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

- Camerlengo, La loggia del principe. Temi mitologici negli affreschi di Romanino a Trento, fonti e motivi in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento Italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 258-269.

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/loggia-romanino-castello-del-buonconsiglio-trento

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romanino_Loggia_Buonconsiglio_TN_3.jpg

IL CONVENTO DI SAN GIACOMO A SAVONA

A cura di Gabriele Cordì

“Sorge questo convento sul colle di Valloria, il più alto della valle, gode di grande respiro d’aria e di cielo, vasta è da qui la visione del ligure mare e, verso la città, dell’accogliente e sicuro porto”.

Fra’ Dioniso da Genova, 1647.

Introduzione

Il convento di San Giacomo, o complesso conventuale del San Giacomo, si trova a pochi passi dal centro storico di Savona, adagiato su un colle ricco di verde e palazzine liberty che sovrasta il porto e gode di una vista privilegiata sulla costa ligure (fig.1). A distanza di circa cinque secoli è ancora nella stessa posizione, orientato con la facciata della chiesa a ponente, come doveva apparire ai tempi di Papa Sisto IV, Giulio II, Gabriello Chiabrera e altri grandi nomi della cultura italiana ed europea che hanno lasciato un solco profondo nella storia secolare del convento francescano. Oggi la chiesa e il convento sono in stato di abbandono, la facciata rischia di collassare su se stessa, gli affreschi absidali si stanno sbriciolando e, molto probabilmente, sotto lo strato di intonaco che ricopre le pareti della chiesa si potrebbero celare altre meraviglie a noi sconosciute. Dal 2016 il destino del San Giacomo è migliorato grazie alle numerose attività organizzate dall’associazione “Amici del San Giacomo”, ODV che si occupa principalmente della valorizzazione del monumento e della sensibilizzazione al suo recupero. Nel 2018 sono stati esposti i libri appartenenti all’antica biblioteca conventuale in una grande mostra allestita nelle sale della Pinacoteca Civica di Savona a cura di Romilda Saggini e GBM Venturino. I pannelli eseguiti in occasione dell’evento sono oggi conservati e visibili a tutti nell’aula studio del Campus universitario di Savona.

Il convento di San Giacomo: 550 anni di storia

Nel 1470 l’Ospedale di Misericordia di Savona dona dei terreni in località Valloria ai Frati Minori Osservanti (mendicanti e zoccolanti) di San Francesco d’Assisi. Papa Paolo II, nato Pietro Barbo, consente l’edificazione della chiesa e degli edifici circostanti. Inizialmente i francescani predicano nelle piazze ma, con il passare del tempo, necessitano di spazi sempre più ampi per contenere i fedeli. Nonostante le regole dell’Ordine impongano dimensioni ridotte, il progetto della nuova chiesa prevede spazi tutt'altro che piccoli. I lavori iniziano nel 1471 e proseguono sotto la supervisione di Fra’ Angelo da Chivasso, autore di uno dei manuali più celebri del tempo: la Summa casuum conscientiae, soprannominata in seguito Summa Angelica.

La costruzione procede velocemente sotto il pontificato del savonese Sisto IV; la chiesa di San Giacomo diventa il luogo principale dove accogliere i sepolcri delle famiglie savonesi illustri del tempo. Le cappelle laterali vengono abbellite così da grandi quadri e affreschi. Grazie alle numerose donazioni, i lavori della chiesa si concludono nel 1476. Papa Sisto IV nel 1479 fa costruire un ponte a quattro archi per collegare il convento alla città.

Il convento di San Giacomo: la chiesa

La chiesa del convento di San Giacomo è caratterizzata architettonicamente da una sola grande navata coperta da un tetto “a capanna” sorretto da possenti capriate in legno di cipresso. La povertà dell’aula, tipica dei canoni dell’ordine francescano, entra in contrasto con le decorazioni pittoriche murali e la sontuosità degli altari delle dieci cappelle laterali di proprietà delle illustri famiglie savonesi, coperte su ambo i lati da una volta a crociera. In fondo alla navata è ancora visibile il pontile medievale che, prima di cadere in disuso con il Concilio di Trento (1545-1563), aveva la funzione di separare simbolicamente e fisicamente i fedeli dal clero, e architettonicamente l’aula dal presbiterio e dal coro, spazi essenzialmente riservati ai prelati. L’architetto GBM Venturino, grande studioso dell’antico complesso e autore delle famose ricostruzioni digitali di monumenti liguri medievali, ne parla chiaramente in termini tecnici: “[...] Nelle chiese ortodosse sopravvive ancora l’iconostasi, una parete ricca di immagini sacre che divide la parte riservata ai fedeli da quella del clero. Qui il pontile ne occupa lo stesso spazio; è molto leggero, diviso da tre archi a sesto ribassato sorretti da due colonnine con capitello.

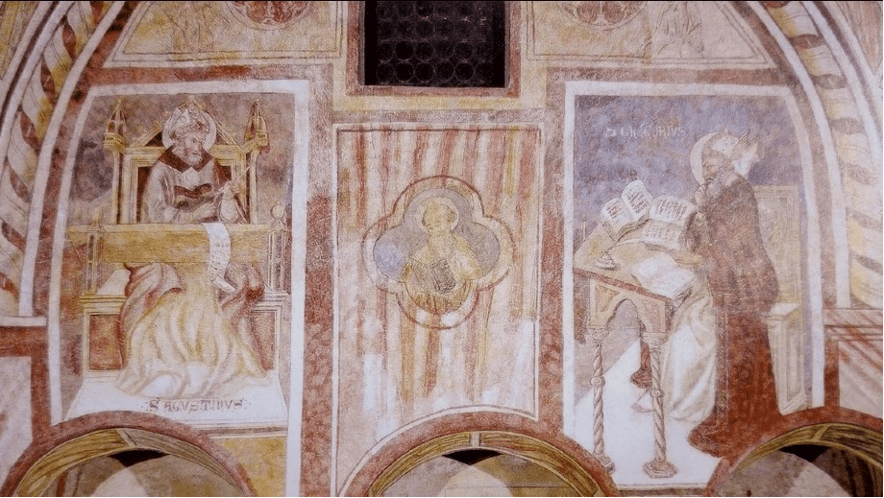

Oltre alla primitiva funzione, diventa un rialzo praticabile per i musici ed i componenti della “schola cantorum”, tenuti in gran conto nelle funzioni dei francescani [...]”. Al di là del pontile si trova la zona praticabile solo dal clero, composta dal presbiterio rettangolare, che ospitava il coro dietro all’altare maggiore, e dall’abside semi-ottagonale, affrescata nel Cinquecento dal genovese Ottavio Semino, figlio d’arte di Antonio e fratello di Andrea, anch’egli pittore (fig.2,3). La chiesa accoglie tuttora le spoglie mortali del poeta savonese Gabriello Chiabrera.

La fornitissima biblioteca

Nel 1647 Fra’ Dioniso da Genova definisce la biblioteca del convento di San Giacomo con l’aggettivo “instructissima”, ovvero “fornitissima”, per via del lodevole numero di volumi che essa custodiva. È stata uno dei principali centri della cultura del tempo, famoso per i suoi numerosi codici e manoscritti preziosi, ed ha goduto di grande prestigio culturale per secoli. Molti dei volumi che conservava sono stati dispersi nel tempo e destinati ad altri conventi francescani nel resto d’Italia. I libri provenienti dal convento savonese sono riconoscibili a primo impatto: sono rilegati in pergamena e sul dorso mostrano l’inconfondibile scritta in caratteri gotici “Sancti Jacobi Savonae”.

Il declino

Nel 1810 i saccheggi e le ruberie napoleoniche colpiscono il complesso conventuale savonese. E’ solo l’inizio del degrado. Nel 1809 Papa Pio VII viene imprigionato a Savona da Napoleone Bonaparte, ma non riesce a far nulla per tutelare il convento. Con il passare dei secoli la sua struttura viene plasmata a seconda della funzione che gli attribuiscono le autorità: lazzaretto, ospedale, cimitero, reclusorio e infine caserma.

Bibliografia

GBM Venturino, La chiesa fantasma, Edizione speciale fuori commercio stampata con il patrocinio della Consulta Culturale Savonese, Grafiche F.lli Spirito. (http://amicidelsangiacomo.org/wp-content/uploads/2020/05/San-Giacomo1.pdf)

Romilda Saggini, GBM Venturno, I libri ritrovati, Edizione speciale, 2018, Grafiche Fll.i Spirito.

Sitografia

www.amicidelsangiacomo.org

Fotografie

Fig. 1,4,5: Fotografie aeree di Luigi Bertogli

Fig. 2,3: www.amicidelsangiacomo.org

IL MUSEO DELLA CERAMICA A RAITO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione

La cittadina di Vietri sul Mare (SA), primo paese della Costiera Amalfitana, vanta un’antica e fiorente tradizione ceramica, ancora oggi uno dei cardini dell’economia locale. Il rapporto quasi “simbiotico” tra Vietri e la ceramica è visibile ovunque: all’interno (pavimenti e suppellettili) e all’esterno (mattonelle votive) degli edifici del centro storico, nelle numerose botteghe che perpetuano una tradizione artigianale così dinamica e vitale; nella splendida cupola maiolicata della chiesa principale di Raito, dedicata a San Giovanni Battista, di impianto seicentesco, che sorge nel punto più alto del centro cittadino; nella celebre e grandiosa Fabbrica di Ceramiche di Vincenzo Solimene, progettata e realizzata nel 1954 dall’architetto torinese Paolo Soleri e situata all’ingresso della città, che colpisce per il suo impianto originale e la sua vistosità cromatica, dovuti ai suoi tubuli cilindrici in cotto, di colore rosso mattone e verde.

In definitiva, la storia, le tradizioni, le abitudini, la vita quotidiana dei vietresi si possono “leggere” attraverso la ceramica, a cui è dedicato il Museo della ceramica, o Museo Provinciale della Ceramica, a Raito di Vietri sul Mare.

Il museo della ceramica a Raito di Vietri

Nel 1970 Raffaele Guariglia, ambasciatore d’Italia, cavaliere dell’Ordine di Malta e Ministro degli Esteri del governo Badoglio, dona all’Amministrazione Provinciale di Salerno la sua villa estiva a Raito di Vietri sul Mare. Il complesso è costituito da una grande villa a due piani, più un pianterreno e ampie soffitte praticabili per un totale di trentasei vani, con annessa un’antica cappella dedicata a San Vito, riaperta al pubblico nel 1931 per volontà del proprietario, all’interno della quale è custodito un grande presepe artistico del Settecento, di tradizione napoletana. Contiene una ricca biblioteca composta da circa quattromila volumi inerenti il settore storico-diplomatico ma anche le scienze politiche ed economiche, oltre che collezioni di oltre cento fra dipinti, acquerelli, stampe, disegni, ceramiche, porcellane ed argenterie preziose. Si aggiungono un vasto parco che, a sua volta, comprende giardini e terreni agricoli, e la Torretta Belvedere, destinata, su indicazione dell’allora direttore dei Musei Provinciali del Salernitano, Venturino Panebianco, ad ospitare il primo nucleo di un Museo della Ceramica.

La nascita del Museo della ceramica vietrese è stata possibile grazie alla collaborazione di gruppi di appassionati locali e di sensibili privati e collezionisti che, con cospicue donazioni di pezzi ceramici, hanno integrato le collezioni provenienti dai Musei Provinciali e dalla stessa Villa Guariglia. Esaminando la produzione degli ultimi quattro secoli, il Museo fornisce un’idea più esauriente della plurisecolare tradizione ceramica vietrese che, da tempi lontani fino ai giorni nostri, continua vitale ed ininterrotta. Il suo aspetto attuale è il risultato degli ultimi interventi compiuti negli anni ‘30 del Novecento: nel 1936, infatti, Raffaele Guariglia sposa in seconde nozze la spagnola Paz Mazzorra y Romero e, in suo onore, commissiona al geometra Napoleone Marano di Napoli il progetto di ristrutturazione della Torretta Belvedere e la realizzazione del viale d’accesso. Ciò spiega le merlature di coronamento di tipo aragonese e la finestra catalana che attualmente caratterizzano l’edificio.

Il primo nucleo espositivo del Museo è stato inaugurato il 9 maggio del 1981.

Il museo della ceramica di Raito: il percorso museale

Il percorso museale si articola secondo un criterio tematico - cronologico, suddividendosi in tre principali settori:

1) il primo comprende oggetti legati ad esigenze spirituali, come targhe, pannelli votivi ed acquasantiere domestiche, testimonianze di una produzione di carattere religioso e devozionale;

2) il secondo accoglie oggetti legati ad esigenze materiali, d’uso quotidiano, come vasi per olio detti “ogliaruli”, bottiglie, vasi per acqua, brocche, piatti, zuppiere, lumi ad olio, vasetti portafiori, etc., databili tra la fine del Seicento e gli inizi del Novecento;

3) il terzo è dedicato al “Periodo Tedesco”.

L’itinerario della visita è arricchito da riproduzioni fotografiche, bozzetti delle opere e da foto d’epoca degli artisti del Novecento al lavoro presso le fabbriche locali di ceramica I.C.S., Pinto, Cioffi. Nella sala intitolata a Venturino Panebianco è ospitata una piccola biblioteca fornita di testi relativi alla ceramica in generale e a quella di Vietri in particolare, mentre all’interno della Villa è presente un Auditorium che proietta video riguardanti il “periodo tedesco”.

Il Museo diventa, così, un luogo di conoscenza, di riflessione e di approfondimento della materia ceramica, capace di venire incontro alle esigenze, agli interessi, ai gusti di un pubblico variegato e di consentirgli un approccio più consapevole alla ceramica.

Il primo settore

Il primo settore è dedicato ad acquasantiere, targhe e pannelli devozionali, interessanti esempi di religiosità popolare e punto di riferimento indispensabile per i credenti. Sono espressione di “un’emotività collettiva”, di una “preghiera visibile”, un mezzo per instaurare con il sacro un rapporto più intimo ed esclusivo. Attraverso targhe votive e pannelli devozionali si invoca la protezione su case, rioni, strade, incroci, contro le avversità naturali ed i pericoli sociali; sui viandanti, ai quali indicano la giusta direzione; costituiscono una sorta di ex voto, ai quali si manifesta la propria riconoscenza per una grazia ricevuta. Le targhe votive non provengono solo da Vietri ma anche dalle frazioni vicine, come Marina di Vietri, Molina, Dragonea, Benincasa, Raito, la cui esposizione è integrata dalla documentazione fotografica di quelle che non possono essere rimosse dai loro luoghi originari, in quanto murate lungo le pareti esterne delle abitazioni o disseminate per le strade. Ciò rappresenta per il visitatore uno stimolante invito a passeggiare alla scoperta delle stradine, dei vicoli di Vietri. I caratteri peculiari di targhe e pannelli devozionali sono la gamma cromatica variopinta, la figurazione prevalentemente frontale, l’assenza della terza dimensione e l’angolosità dei tratti. Tra i Santi maggiormente ritratti spiccano due figure: San Giovanni Battista, patrono di Vietri, considerato dalla Chiesa precursore di Cristo, e Sant’Antonio Abate che, secondo l’iconografia tradizionale, è sempre accompagnato da un maiale e da una fiamma[1].

Le acquasantiere nascono come elemento devozionale proprio delle classi rurali, destinate ad essere appese al muro accanto alla testata del letto, come dimostrano i fori tutt’ora presenti sugli esemplari custoditi nel Museo. Con il tempo il loro utilizzo si è esteso anche alle classi più agiate, che hanno preferito modelli più complessi ed elaborati, per cui i ceramisti hanno rielaborato i modelli usati dagli architetti napoletani di età manieristica e barocca per la costruzione delle fontane. Ciò spiega le ricche cornici che la maggior parte di esse presenta, con capitelli decorati che sorreggono archi o architravi, colonne (spesso tortili), motivi floreali, palmette, conchiglie, putti reggenti drappeggi o baldacchini, etc.

Il secondo settore

Il secondo settore riguarda la ceramica popolare di uso comune, soprattutto dell’Ottocento, prodotta principalmente per la tavola. Questi oggetti, nonostante il prevalente scopo pratico (le forme variano, infatti, a seconda della funzione), non trascurano l’aspetto estetico, come si evince dalla vivace ed esuberante gamma cromatica ripresa dalla tavolozza classica dei “faenzari” (produttori di ceramiche) vietresi incentrata prevalentemente sulle tonalità del giallo, blu, arancio, rosso, verde ramina e manganese, e dalla maestria ed inventiva dei ceramisti che campiscono le superfici con le più svariate decorazioni: fiori, uccelli, pesci, vedute di paesi, scene campestri o di pesca, velieri, motivi geometrici o stilizzati, etc.

Tali caratteristiche si ritrovano, ad esempio, nell’ “ogliarulo”, il vaso monoansato per l’olio, una delle tipologie più diffuse. Esso possiede il caratteristico bordo “a piattino” con il beccuccio singolo o doppio, per facilitare il versamento dell’olio e ridurne la dispersione, ai cui lati sono collocati i motivi ricorrenti di due occhi, talvolta semplificati con veloci pennellate. Questo motivo antropomorfo, tutt’ora presente nella produzione ceramica delle regioni meridionali, potrebbe avere un significato apotropaico, cioè quello di evitare lo spreco, la perdita di liquidi considerati preziosi come l’olio, presagio di cattiva sorte. La gamma cromatica è basata prevalentemente sull’uso del blu, del rosso e del verde ramina e si attinge ad un repertorio floreale, prediligendo rose orientali o piccole roselline.

Altrettanto interessanti sono i cosiddetti “caponcielli”, grandi piatti dal diametro compreso tra i 40 - 43 cm., usati come piatti da portata unici, legati all’abitudine dei ceti più poveri di attingere il cibo comunitariamente oppure per essiccare al sole gli ortaggi destinati alla conserva invernale. Quando il diametro supera i 44 - 45 cm. il piatto è chiamato “realcapone”, la cui superficie più ampia consente una maggiore varietà di motivi iconografici, sia profani che religiosi. Il soggetto centrale attinge, principalmente, dal mondo naturale: uccelli, pesci, galli, frutta, fiori (in rari casi, anche scene bucoliche o figure femminili), mentre le fasce di margine presentano motivi geometrici o astratti.

Una sezione a parte è dedicata alle “riggiole”, tipiche dell’Italia meridionale ed insulare, a cui è stato dedicato uno spazio specifico dal 6 luglio del 2001 all’interno di Villa Guariglia. Così definite nel gergo dialettale, sono mattonelle in cotto dipinte a mano che si contraddistinguono per ricchezza decorativa e vivacità cromatica, adatte, per la loro resistenza, a rivestimenti parietali e pavimentali. Nel caso delle fabbriche vietresi la riggiola ha una forma quadrata, i cui lati misurano 19 cm., diversamente dalle altre fabbriche, anche regionali, dove ha un lato di 20 cm. Databili tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento, provengono da donazioni e da resti pavimentali di chiese dei dintorni. Agli impianti decorativi pavimentali a tema unico delle ampie composizioni settecentesche, si sostituisce, nell’Ottocento, la decorazione della singola mattonella, in cui un soggetto ricorrente è il rosone centrale, ma sono presenti anche motivi geometrici radiali o stellari, di derivazione orientale, come la caratteristica stella a otto punte, oppure arabeschi, derivanti dalla tipologia decorativa napoletana.

Le riggiole campane attingono anche dall'antichità greco - romana, nota attraverso i reperti degli scavi di Pompei, che rivive nei motivi a nastro circolare e ricorrente, a meandro, “ad onde correnti”, a scacchiera, etc.

In quelle risalenti agli ‘30 e ‘40 del Novecento riprese, principalmente, dal pavimento del Palazzo della Provincia di Salerno, prevalgono motivi floreali ed animali, questi ultimi dedicati a scene marine popolate da pesci, granchi, lumache, meduse, etc.

La gamma cromatica delle riggiole è vastissima e gioca su due o tre colori su fondo bianco o su ricche policromie. Questi pezzi presentano anche un certo interesse storico, in quanto recano il marchio di antiche e spesso scomparse aziende, i cui nomi più ricorrenti sono Cioffi, Cossa, Del Vecchio, Pinto, Punzo, Solimene, i fratelli Tajani, etc. Se, inizialmente, il Museo ospitava solo una trentina di riggiole vietresi e napoletane, oggi questo settore annovera oltre trecento esemplari, grazie a numerose donazioni italiane ed estere e a recuperi vari. Alcuni esemplari arrivano dal Portogallo e dalla Tunisia, donati da artisti quali il portoghese Manuel Cargaleiro e il tunisino Khaled Ben Slimane, entrambi nel 2002.

L’8 marzo del 1999, al pianoterra della Villa, in uno spazio originariamente usato come cantina e garage, è stata inaugurata una seconda sezione museale, che ospita le collezioni private acquisite dal Settore Beni Culturali della Provincia di Salerno, ossia le collezioni Di Marino, Camponi e Dölker. La loro acquisizione rappresenta una tappa fondamentale del programma di ricerca e di recupero della ceramica vietrese nel mondo (pezzi provenienti da Italia, Londra, Parigi, New York, Belgio, Uruguay, Argentina) e costituisce un’azione di potenziamento del Museo stesso, grazie all’introduzione di opere di alto valore storico ed artistico sempre più difficili da reperire sul mercato dei collezionisti, delle aste o presso gli antiquari ceramici. Si comprende, dunque, che lo scopo è fare di questo Museo un polo di riferimento per il Sud, un centro di studio e di conoscenza della ceramica del Meridione.

Il terzo settore: il periodo tedesco

Al cosiddetto “Periodo Tedesco” è dedicata la sezione più ampia e di maggiore interesse del Museo, che fornisce nuovi stimoli alla ceramica vietrese. Agli inizi del Novecento la produzione ceramica vietrese attraversa un periodo di stasi creativa e produttiva, ancorata a vecchi modelli ottocenteschi, a forme e a decori ripetitivi e sterili, che non comunicano più nulla, incapace di rinnovarsi. Datato tra il 1920 e il 1947, tale periodo è così chiamato per la presenza, nelle fabbriche di ceramica e nei laboratori artigianali, di artisti stranieri provenienti dal Nord Europa, soprattutto dalla Germania, i quali giungono in Italia alla ricerca non tanto della tradizione artistica italiana più alta, come quella rinascimentale, ma per approfondire la conoscenza delle tradizioni popolare e figurativa altomedievale. Quest’ultima, definita “primitiva”, viene guardata con rinnovato interesse all’inizio del XX sec. in area germanica, in quanto riabilitata dalla “Scuola di Vienna”. Il riferimento culturale del periodo tedesco è la stagione espressionista, un espressionismo che però, migrando al Sud, perde la sua carica drammatica, il senso di angoscia, di disperazione esistenziale, per incontrare e dialogare con la cultura locale. Si tratta di un linguaggio essenziale, estremamente semplificato e di comunicazione immediata, fondato sul prevalere della linea e su una gamma cromatica squillante (bruno manganese, blu oltremare, verde ramina, giallo solare) che evidenzia e costruisce le cose, i volumi, e di forte impatto visivo. Il rapporto tra i tedeschi e i vietresi ha portato, perciò, alla nascita di una lingua nuova, mista, un vietrese - tedesco, definito “tedeschiese”.

Le tecniche e le forme usate dagli artisti tedeschi sono ancora quelle locali, a cambiare sono i motivi decorativi ed iconografici che ciascuno di loro adatta alla propria sensibilità ed alle proprie capacità, stimolati dalla bellezza e dalle novità dell’ambiente con cui entrano in contatto.

Ai tradizionali motivi decorativi vietresi in voga fino agli inizi degli anni ‘20, quali fiori, frutta e Santi, si sostituiscono le scene di vita quotidiana del Meridione e le sue tradizioni, nuove ed affascinanti agli occhi degli stranieri, come ricorda Irene Kowaliska: “Le tecniche usate dagli stranieri erano quelle locali, tradizionali… Abbiamo invece rinnovato le decorazioni. Ai bordi tradizionali, agli ornamenti, ai fiori, ai frutti, abbiamo aggiunto le scene della vita primitiva del meridione che ci circondava e che era nuova per i nostri occhi. Abbiamo dipinto le barche, i pescatori, i pesci, i venditori con il cesto sulla testa, le donne con le brocche e con il bambino al petto, gli innamorati, le Marinelle, le feste con le processioni, i musicanti, il mare, la luna ed il sole e tanti asinelli! …”

Il loro merito è stato quello di aver riscoperto e portato sulla ceramica un repertorio umano e naturale che l’abitudine, la consuetudine della visione, impediva ormai di cogliere e di assaporare.

Richard Dölker e Irene Kowaliska sono due tra i maggiori esponenti del periodo tedesco.

Richard Dölker (Schomberg 1896 - Turingia, Germania dell'Est 1955) giunge a Vietri nel 1923 e vi trascorre otto anni, dando vita ad uno dei momenti più alti della storia della ceramica italiana, in cui mescola tradizione mediterranea e cultura mitteleuropea. Dölker è affascinato dal mondo e dalla cultura mediterranea, dalla luminosità dei suoi colori e dall’essenzialità delle sue rappresentazioni, come dimostrano i suoi viaggi nel Sud Italia (Sicilia, Sardegna) e nell’Africa del Nord. Il suo linguaggio è fondato sull’essenzialità e sull’estrema semplificazione delle forme, sulle immagini sobrie e spigolose, su una narrazione immediata degli eventi, senza alcun indugio descrittivo, e su di un segno nitido, incisivo, di tipo xilografico, che evidenzia i tratti fisionomici, le vesti, i volumi. Guarda con interesse sia alla figurazione altomedievale, attingendo i suoi soggetti di animali dai bestiari medievali o dai graffiti arcaici e riprendendo lo sviluppo verticale della narrazione dai bassorilievi romanici, sia all’arte paleocristiana, per ciò che riguarda le storie della Bibbia. In queste ultime, spesso il fondo è nero, per mettere in risalto la drammaticità delle scene raffigurate e, per contrasto, la vivacità dei colori impiegati.

Dölker è noto per aver creato, nel 1922, la caratteristica figura dell’asinello, piuttosto buffa, con le orecchie lunghissime e le zampe storte. L'asinello, caro all’iconografia cristiana, è figura ricorrente nell’arte tedesca che, sin dal Medioevo, lo ha idealizzato in sculture assai belle, a grandezza naturale. La predilezione dell’artista per questa figura appartiene ad un bagaglio di tradizioni sacra e popolare germanica, ma è anche un richiamo al Meridione mediterraneo. L’asinello è entrato a fa parte dell’immaginario collettivo di Vietri, tanto da diventare il simbolo della città e della sua ceramica.