IL RESTAURO DEL SIPARIO STORICO DEL TEATRO LUIGI MERCANTINI DI RIPATRANSONE: INTERVISTA AL RESTAURATORE GIACOMO MARANESI

A cura di Arianna Marilungo

Breve storia del teatro Luigi Mercantini di Ripatransone

Le Marche sono una regione ad antica vocazione teatrale ed ospitano numerosi teatri storici sorti tra il XVIII ed il XIX secolo. Anche nel borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, è presente un teatro storico intitolato a Luigi Mercantini (Ripatransone, 19 settembre 1821 – Palermo, 17 novembre 1872), uno dei rappresentanti più conosciuti della poesia lirica patriottica.

Nel 1790 i lavori di progettazione del teatro furono affidati all’architetto Pietro Maggi, ma la costruzione proseguì a rilento a causa della mancanza di fondi ed il teatro aprì le proprie porte al pubblico solo a partire dal 1824, nonostante avesse già ospitato in precedenza altri piccoli spettacoli.

Chiamato “del Leone” in riferimento allo stemma comunale che rappresenta un leone su cinque colli, era dotato di una pianta a ferro di cavallo con tre ordini di palchi di 15 palchetti ognuno, ad eccezione del primo che ne aveva uno in meno. Nel corso del XIX secolo subì varie ristrutturazioni. Nel 1894 il teatro venne intitolato al poeta Luigi Mercantini.

Tra il 2020 ed il 2021 il sipario storico di questo teatro è stato oggetto di un importante restauro. Il responsabile dei lavori, dott. Giacomo Maranesi, ha gentilmente concesso a me e a Storiarte un’intervista di approfondimento.

Innanzitutto ci tengo a rinnovare il ringraziamento da parte mia e di tutto lo staff di Storiarte per la tua disponibilità. Conosciamo meglio questo sipario: chi ne è l’autore, cosa rappresenta, quando e con quale tecnica è stato realizzato?

Il sipario del teatro Mercantini è un dipinto a tempera su tela di circa 64 mq realizzato nel 1870 dal pittore marchigiano Giuseppe Ruffini da Falerone (Falerone, 1820 ca. - post 1888)[1]. L’anno prima il fratello Luigi aveva decorato il soffitto del teatro. La scena raffigura la vicenda di Virginia Ripana: si tratta di una leggenda romantica ambientata nel tempo della dominazione spagnola di Ripatransone (XVI secolo circa). La storia narra che un abitante di Ripatransone pur di non dare in sposa la propria figlia Virginia ai soldati spagnoli, si macchiò del suo omicidio. Nel sipario il padre è colto nel momento in cui sta per uccidere la figlia Virginia sotto gli occhi sgomenti di ripani e spagnoli. Il Comune, committente del sipario, volle un’ambientazione storica della scena. Sullo sfondo sono riconoscibili, infatti, il palazzo comunale e il teatro stesso (fig. 1).

In fase di diagnosi qual era lo stato di conservazione del sipario?

Il mio intervento si è reso necessario per un motivo ben preciso, non solo per un restauro conservativo ma perché il sipario è stato vandalizzato. Nel 2017, per ripetute volte, ignoti sono entrati nel teatro tagliando il sipario e procurando ben 16 mt di tagli, accanendosi sui volti di Virginia e del padre e asportato una bella porzione del vestito di Virginia (poco più di mezzo metro di tela). La scena quindi presentava un’importante lacuna. Con l’occasione si è ritenuto opportuno risanare anche altre problematiche (figg. 2-3).

Quali sono state, dunque, le fasi del lavoro di restauro?

Il restauro, finanziato integralmente dalla Cantina dei Colli Ripani tramite Art Bonus, è stato svolto anche con la collaborazione delle colleghe Giulia Leggieri e Paola Belletti sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Nella prima fase dei lavori si è svolta una campagna fotografica per studiare ed analizzare nel dettaglio l’opera. Abbiamo eseguito, quindi, dei provini per comprendere quali fossero i materiali e le metodologie migliori da impiegare nel restauro.

La seconda fase del lavoro è stata proprio il restauro delle lacerazioni. Non abbiamo sceso il sipario, ma è rimasto in piedi consentendoci di poter lavorare sia sul fronte che sul retro. I tagli sono stati chiusi sia con punti di cucitura specifici, non visibili sul fronte del sipario, sia incollando con un adesivo formulato appositamente ogni filo spezzato. Quest’ultima tecnica si chiama sutura testa a testa perché incolla le due teste dei fili tagliati, che in questo caso erano qualche migliaio. In questa fase abbiamo anche integrato le lacune di tessuto laddove era stato asportato. Per questa integrazione è stata rilevante la ricerca di un tessuto con le stesse caratteristiche di quello originale.

Siamo passati dunque alla terza fase: abbiamo calato il sipario sul palco perché dovevamo risolvere un altro problema. Occorre precisare, infatti, che il sipario al momento del danno non svolgeva più questa funzione, ma era utilizzato come fondale. Circa venticinque anni fa è stato spostato sul fondo scenico ed è stato appeso in maniera impropria, a mo’ di tenda e solo con un bastone di sostegno nella parte superiore. A causa della trazione i colori si stavano sfaldando e la tela stava cedendo. Per questo motivo, una volta sceso il sipario, abbiamo sostituito il sistema di sospensione con un altro più adeguato che ricalcasse, con materiali moderni, il sistema originale consentendo anche di essere issato. Anche se attualmente per motivi conservativi è meglio non issare il sipario, questo sistema garantisce una migliore conservazione del tessuto.

Questo metodo di sospensione è molto semplice e consiste nell’apposizione di tre stangoni, ovvero bastoni che sorreggono la tela: uno posto all’altezza superiore del sipario, uno poco sotto la metà ed uno alla base. Gli stangoni, tenuti dalle funi, aiutano a scaricare meglio il peso: tirando su lo stangone che si trova ad un terzo dell’altezza del sipario, quest’ultimo si piega a fisarmonica e viene issato oltre la ribalta. Tecnicamente questo sistema è il più utilizzato nelle Marche e si chiama sipario con tiro in terza proprio perché dotato di tre stangoni. Prima del nostro restauro si pensava erroneamente che questo sipario fosse alla tedesca quindi che salisse interamente sulla graticcia.

La quarta ed ultima fase è stata il ritocco pittorico dei tagli e, soprattutto, l’integrazione pittorica delle lacune. Grazie alle foto del sipario risalenti a poche settimane prima della deturpazione ed in accordo con la soprintendenza abbiamo potuto ricostruire le parti mancanti senza inventarci nulla. Solitamente nei restauri di opere pittoriche questa operazione non si svolge e, nei casi in cui lo si fa, si rende riconoscibile la ricostruzione. In questo caso avevamo a disposizione le foto del sipario integro e, inoltre, predominava l’aspetto decorativo ed estetico del sipario. Infine, siccome c’era la trama grezza della tela a vista, era impossibile un metodo di ritocco ed integrazione pittorica che fosse riconoscibile e che non arrecasse maggiore danno estetico. Il nostro ritocco pittorico si è fermato solo sul tessuto che abbiamo aggiunto, rispettando il tessuto originale che non è stato mai integrato.

Hai trovato degli ostacoli in questo processo di restauro appena descritto?

Sì. Il primo ostacolo è stata la decoesione del colore che era diventato polverulento nella parte superiore a causa del peso del sipario che era agganciato solo con un bastone in alto. In questo caso abbiamo dovuto consolidare il colore.

Un altro problema che abbiamo trovato è la stata la giustapposizione di toppe nel retro per chiudere alcuni buchi o tagli. Non sappiamo quando è stato eseguito questo intervento poiché non è documentato, ma le toppe furono incollate con il vinavil. Non abbiamo potuto toglierle perché ormai sono irreversibili.

Un grande lavoro, dunque! Al termine del restauro qual è stata la destinazione ultima del sipario tornato al suo antico splendore?

Il sipario è stato riappeso come fondale scenico, poiché già una ventina di anni fa non era stato più considerato idoneo a svolgere la funzione di sipario a causa della fragilità del tessuto. Anche se è stato restaurato, per motivi conservativi non può essere piegato per essere issato perché rischierebbe di rovinarsi nuovamente (fig. 5).

Quanto tempo hanno impiegato i lavori di restauro? Durante questa fase il teatro è rimasto aperto per spettacoli e visite?

Sì è stato funzionante, a parte durante la pandemia, ed è tuttora funzionante.

Il lavoro di restauro è stato programmato prima dell’arrivo della pandemia, alla fine del 2019, ed è iniziato a dicembre del 2020 per poi terminare a dicembre 2021. Tutto il lavoro di restauro è stato organizzato in modo tale da sgomberare il palcoscenico in poco tempo per consentire lo svolgimento di spettacoli e le visite turistiche. Quindi anche durante tutto il tempo del restauro il teatro è rimasto funzionante.

Ringraziandoti nuovamente per la tua disponibilità, vorrei lasciarci con un’ultima considerazione: le Marche sono una regione che ospita numerosissimi teatri storici poiché hanno un’antica vocazione teatrale, ma è raro trovare sipari storici più o meno ben conservati. Questo evidenzia l’importanza e la preziosità del lavoro che tu e la tua équipe avete affrontato per conservare e promuovere un’opera d’arte così rara.

Sì, è vero le Marche ospitano moltissimi teatri storici, ma sono pochi i sipari storici. Non escludiamo, però, che in futuro si potrebbero programmare altri restauri su eventuali sipari storici!

Ringrazio sentitamente il dott. Giacomo Maranesi per avermi concesso questa interessante intervista e la dott.ssa Giulia M. F. Leggieri per le foto scattate con cura.

Note

[1] Il contratto stipulato con gli Amministratori ripani prevedeva che il sipario fosse consegnato entro il mese di maggio 1870, ma la scadenza fu prorogata di circa dieci giorni.

Bibliografia

Michelangeli Walter, Il teatro comunale di Ripatransone. I documenti raccontano…, Linea Grafica srl, Centobuchi, 2014

Polidori Adolfo, Il teatro L. Mercantini di Ripatransone, in Archeopiceno: trimestrale di informazione sui beni culturali ed ambientali del Piceno N.23/24,A.6 (lug.-set.1998).

LA CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE A BRERA

A cura di Francesca Richini

La cappella di San Giuseppe. Da Santa Maria della Pace alla Pinacoteca di Brera

Visitando la Pinacoteca di Brera si può osservare la pittura lombarda del XV-XVI secolo: Bergognone, Foppa, Bramante, Bernardino Luini sono alcuni degli artisti presenti. Questo percorso passa per la sala XIII, dove si ripropone quella che doveva essere la struttura della cappella di San Giuseppe, in origine in Santa Maria della Pace a Milano.

Gli affreschi dipinti da Bernardino Luini e Bernardo Zenale intorno al 1520-1521 sono arrivati a Brera in diversi momenti dal 1805 al 1875. Il convento venne soppresso per decreto napoleonico nel 1805 e trasformato in caserma, deposito e scuderia. Fu questo atto a far optare per la scelta di spostare gli affreschi all’interno della Pinacoteca di Brera con l’intenzione di salvarli da fine certa. Partendo dalle pitture meglio conservate e più facili da rimuovere, arrivando poi a quelle della volta, dell’arco di ingresso e dei pennacchi più complicate da strappare. La disposizione attuale delle opere cerca di riproporre quella originaria della cappella. È tuttavia il frutto di uno studio eseguito da Ludovico Pogliaghi, come testimonia un suo acquerello, su volere dell’allora direttore della Pinacoteca di Brera. Studio utile ma tuttavia difficile, data la già precaria situazione nella quale versava la struttura e l’affresco, come testimonia Carlo Torre nella sua “Guida di Milano” a causa della forte umidità.

La cappella di San Giuseppe

Avvicinandosi alla cappella riproposta a Brera si può osservare nell’intradosso di ingresso quattro profeti: Davide, Salomone ed altri due profeti. Alzando lo sguardo, si osserva la volta con lunette a forma di conchiglie dove sono presenti arcangeli accompagnati da coppie di angeli intenti a reggere spartiti e strumenti musicali. Gli strumenti musicali raffigurati e riconoscibili sono un flauto traverso, un doppio flauto dritto, un liuto, una lira, un organo portativo, una lira da braccio, una cetra a corde detta altobasso, una tromba ed una zampogna. Dei cherubini collegano spicchi e lunette e sono presenti anche nelle fasce ornamentali, nelle vele e nei rombi; mentre, come punti di unione, piccole teste di angeli fanno da ponte alle strutture.

Scendendo con lo sguardo si possono osservare gli affreschi delle pareti il cui tema principale sono le “Storie della Vergine e di San Giuseppe”. Ricordandosi che la disposizione attuale non rispecchia probabilmente quella originaria, ma è frutto di studi. Partendo da sinistra, nella controfacciata la Cacciata di Gioacchino dal Tempio, sotto l’Educazione di Maria; sulla parete sinistra l’Annuncio della nascita di Maria, l’Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea, la Natività della Vergine; sulla parete di fondo Tre giovani, San Giuseppe eletto sposo della Vergine, San Giuseppe e la Vergine di ritorno dalle nozze; sulla parete di destra la Presentazione della Vergine al Tempio, il Congedo di Maria dal Tempio, il Sogno di San Giuseppe; in controfacciata un frammento di angelo in volo.

Una problematica insoluta e che fa ancora discutere è la disposizione originaria delle opere. L’acquarello di Pogliaghi riprende le pareti già spogliate, mentre illustra la volta, il sottarco ed i pennacchi. Le guide del Seicento e del Settecento descrivono una pala, oggi andata perduta, raffigurante la Morte di San Giuseppe eseguita da Gerolamo Chignoli; lo stesso autore risulta essere pagato nel 1631-1632 per eseguire affreschi, di cui non rimane traccia, nel coro di Santa Maria della Pace insieme a Tanzio da Varallo, al Volpino e al Cerano. Non è certa neanche la posizione dell’altare. C’è chi sostiene che dovrebbe trovarsi sulla parete di fondo insieme alla pala perduta, dato che guide e fonti antiche riferiscono di affreschi di Luini alle pareti laterali. Altri, che l’altare avrebbe dovuto trovarsi sul lato destro, sotto la finestra, nell’incavo poco profondo dipinto dal Pogliaghi.

L’interpretazione delle figure fa ricorso a diverse fonti, quali i Vangeli apocrifi, la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze e, non ultima, l’Apocalypsis Nova scritta dal Beato Amadeo nel 1470 circa, su rivelazioni ricevute dall’arcangelo Gabriele. A quest’ultimo scritto si deve la massiccia presenza angelica della volta, come la rappresentazione di Maria e Giuseppe in preghiera dopo l’elezione di San Giuseppe a sposo della Vergine, ed anche la scena del Congedo di Maria dal Tempio, nel quale il sacerdote le impone di sposarsi e Maria si sottomette al volere del religioso. Una cosa salta all’occhio dello spettatore, la mancanza del completo ciclo pittorico. Andato perso a causa delle operazioni di strappo separate nel tempo e non complete.

Santa Maria della Pace

La chiesa, in origine facente parte del convento degli amadeiti, si trova in via S. Barnaba dietro l’edificio del palazzo di Giustizia di Milano. Acquistata nel 1967 dall’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, è aperta al pubblico la mattina del primo giovedì del mese. Costruita nel 1466 con il supporto di Bianca Maria Visconti e sotto richiesta di Amadeo Mendes da Silva. La chiesa venne terminata nell’anno della consacrazione nel 1497, avvenuta sotto lo sguardo dell’arcivescovo Guido Antonio Arcimboldi.

La struttura religiosa, originariamente suddivisa da un tramezzo atto a separare i religiosi dai laici, oggi è a navata unica con cinque campate a volte ogivali a crociera. Alle pareti sono presenti grossi sostegni pensili che sorreggono i costoloni e gli archi trasversali del soffitto. Le cappelle laterali sul fianco destro, visibili da via S. Barnaba, sporgono semiottagonali dal lato della chiesa e hanno finestre allungate ogivali. Mentre sul lato sinistro sono presenti due cappelle per campata. La facciata, tra due contrafforti, con cornice in cotto ha un portale architravato restaurato che sostituisce l’originale barocco. Ai due lati sono presenti due finestroni e nel mezzo una grande finestra circolare sovrastata dal grande sole con il motto “Pax”. Il campanile cinquecentesco si trova presso la zona absidale.

La struttura della chiesa vide l’intervento di numerosi artisti della Milano dell’epoca, Guiniforte e Pietro Antonio Solari rispettivamente ne disegnarono la struttura originaria e la realizzarono. L’intervento di Marco d’Oggiono sia per la cappella di Giovanni Battista Bagarotti nel 1519, sia l’anno seguente per la crocifissione eseguita per il refettorio del convento. Gli affreschi di Tanzio da Varallo, ancora visibili in loco, sulla volta del vano absidale: l’Annunciazione dei Magi e l’Annuncio dei Pastori, eseguiti prima del 1630. La cappella di San Giuseppe dalla pianta quadrata e con volta ad ombrello fu costruita intorno al XVI secolo, vicino alla zona presbiteriale. Questa era, secondo le guide antiche, vicina alla cella del Beato Amadeo e ad un sacello dedicato al beato.

Nel 1805 la chiesa per decreto napoleonico venne chiusa e soppressa e sotto la direzione di Andrea Appiani, direttore della Pinacoteca di Brera, vennero rimossi dalla chiesa e trasferiti nella Pinacoteca le opere dei fratelli Campi, di Marco d’Oggiono, Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini (qui analizzati). A partire da questa data molte opere della chiesa vengono disperse e, in alcuni casi, sono visibili oggi in vari musei italiani. Nel 1841 diventa Riformatorio Marchiondi, poi riscattata nel 1900 circa diventa il Salone Perosi, sede di concerti. Restaurato ad opera dei Bagatti Valsecchi passa nel 1906 alle suore di Santa Maria Riparatrice. Oggi è, come già scritto, sede dei Cavalieri del Santo Sepolcro.

Amadeo Mendes da Silva

Il Beato Amadeo è stato l’iniziatore della Congregazione amadeita, scrittore dell’Apocalypsis Nova e fondatore di edifici religiosi nel ducato di Milano e nella Repubblica di Venezia, rispettivamente la Chiesa di Santa Maria della Pace a Milano nel 1466, la Chiesa di S. Maria Bressanoro a Castelleone nel 1460, il Convento della Santissima Annunciata a Borno nel 1469 e Santa Maria delle Grazie a Quinzano nel 1468.

Amadeo Mendes nacque nel Nordafrica forse a Ceuta nel 1420 circa, di lui non si hanno notizie certe né della famiglia di provenienza né di ciò che fece sino al 1452, anno nel quale ottenne la licenza di passare all’Ordine dei francescani minori e di recarsi in Italia ad Assisi. Arrivò a Milano nel convento di S. Francesco ed in breve la sua fama di guaritore e visionario giunse fino al duca Francesco Sforza e alla moglie Bianca Maria Visconti, di cui diventò sia il confessore privato sia la persona mandata per risolvere missioni delicate. Proprio grazie alla protezione di Bianca Maria ottenne la possibilità di fondare i conventi prima elencati.

Il frate, noto come “frater Amedeus Hispanus”, animato da una volontà di riforma fondò, oltre ai conventi, una nuova “organizzazione”. Atto che venne malvisto dall’Ordine dei francescani minori e che fece nascere diverse tensioni: tanto da coinvolgere il papa. Nonostante la mancanza di appoggio degli Osservanti il frate riuscì ad ottenere nel 1471 la protezione del papa Sisto IV, Francesco della Rovere, utile affinché la Congregazione, appena fondata, avesse la possibilità di allargarsi. Amadeo Mendes morì in seguito ad un malore mentre stava andando a Roma il 10 agosto 1482, nel convento milanese di S. Maria della Pace. La stessa struttura dal quale è stato staccato il dipinto qui analizzato.

Bibliografia

Touring Club Italiano, Milano, Guida d’Italia, Touring Editore, Rotolito Lombardia, Milano, ediz. 2015.

- Agosti, J. Stoppa, R. Sacchi, Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari. Ediz. illustrata, Officina Libraria, Milano, 2014.

Sitografia

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00210/

https://www.treccani.it/enciclopedia/menes-silva-amadeo-de_(Dizionario-Biografico)/

https://pinacotecabrera.org/collezioni/opere-on-line/?sala=13

https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-luini_(Dizionario-Biografico)/

LA MADONNA DEL ROSARIO DI VINCENZO DEGLI AZANI DA PAVIA NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Vincenzo degli Azani da Pavia: una biografia critica

Presso la Chiesa di San Domenico, a Palermo, è custodita la Madonna del Rosario (1540, figg. 1-2) del pittore Vincenzo degli Azani da Pavia. Figura assai misteriosa, quella di Vincenzo degli Azani da Pavia, e che vide la storiografia, a partire dal Settecento, impegnarsi con l’obiettivo di gettare ulteriore luce sul suo profilo biografico e sul suo percorso artistico, data la scarsità di fonti documentarie relative alla sua vita e alla sua attività e tenuto conto che le ricerche, specialmente quelle circa il suo nome e le sue origini, si rivelarono ardue ed estremamente problematiche.

Certa è innanzitutto la presenza del pittore a Palermo, dove arrivò per la prima volta tra il 1517 e il 1519 e una seconda volta nel 1529.

Le notizie che emersero in ambito storiografico nel 1600, rivelavano la presenza di un certo Vincenzo a Palermo, il quale si formò a Roma e a cui venne attribuito il nome di Romano, che ebbe contatti con Polidoro da Caravaggio.

Altre fonti lo menzionarono come proveniente da Imola o Aniemolo, tra cui il Mongitore ed il Susinno. Furono tuttavia altre due figure a dare i contributi più importanti relativi a Vincenzo detto il Romano.

Il primo fu Gioacchino Di Marzo (1839 – 1916), al quale si deve il primo tentativo di realizzazione della prima biografia artistica del pittore, prima nell’ambito di una Storia delle Belle Arti in Sicilia, in cui lo studioso contrastava parte delle notizie riferite dalla storiografia precedente, e in seguito nel 1916, anno in cui venne pubblicata la prima opera organica su Vincenzo da Pavia. Il Di Marzo fu anche l’uomo dietro alla pubblicazione del testamento e dell’atto di morte di Vincenzo.

Una seconda ed altrettanto importante figura fu invece quella del Cosentino, le cui ricerche furono una vera e propria svolta per quanto riguarda le origini del pittore.

Cosentino ritrovò infatti alcuni documenti d’archivio dai quali si evinceva una diatriba giudiziaria tra il cognato e il nipote di Vincenzo, e nei quali si desumeva proprio la provenienza del pittore, ovvero pavia, e la famiglia d’origine: gli Azani.

Grazie a queste ricerche si riuscì a comporre un quadro biografico e a dar un filo logico a tutte quelle notizie che, in maniera frantumata, andavano emergendo nel tempo, e a stabilire la data di morte (1557) mentre incerta è la data di nascita, collocabile tuttavia verso la fine del Quattrocento (probabilmente entro l’ultimo decennio).

La Madonna del Rosario di Vincenzo degli Azani da Pavia: descrizione e influenze

Nel 1540 Vincenzo degli Azani realizza, per la chiesa di San Domenico a Palermo, una Madonna del Rosario, un quadro chiave all’interno del percorso artistico di Vincenzo degli Azani e di cui la studiosa Teresa Viscuso puntualizza la scarsa mole di studi. “Nonostante quest’opera rappresenti uno dei più alti raggiungimenti del da Pavia”, scrive la Viscuso, “la storiografia non ne ha mai affrontato l’approfondimento e si è limitata a semplici citazioni”.

La particolarità iconografica dell’opera risiede nella scelta dei santi raffigurati attorno alla figura centrale della Vergine. Essendo, come accennato, una rappresentazione prettamente legata al culto dell’Ordine Domenicano, è naturale che l’artista abbia inserito dei santi facenti parte del medesimo ordine, ad eccezione delle due sante.

Al fianco di Maria e del Bambino, infatti, sono rappresentati, attorniati da angeli, motivi floreali e brani di paesaggio, San Tommaso d’Aquino, intento a ricevere il rosario dal Gesù, San Vincenzo Ferrer con il libro in mano (suo attributo iconografico) ed infine Santa Ninfa, vergine e martire legata alla città di Palermo e Santa Cristina, rappresentata – analogamente a Santa Ninfa – con la palma del martirio tra le mani.

Quest’opera sembra racchiudere l’intero compendio di influenze e formulazione sintattica del pittore.

Anzitutto si evince un passaggio prettamente tipologico, dal tipico polittico a sportelli alla tavola con le storiette, che circondano interamente il perimetro della tavola centrale e non sono limitate alla sola predella inferiore. Le storiette narrano i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la struttura compositiva della tavola centrale, da cui è possibile partire per rintracciare le influenze artistiche del pittore. Una nota tardogotica è riscontrabile nel fondo oro da cui emerge la figura della Vergine. Questo diviene portatore di un messaggio religioso, e la sua funzione è anche quella di conferire al personaggio di Maria un senso di forte tridimensionalità rispetto alle figure circostanti.

Oltre all’oro spicca, nell’omogeneità cromatica in cui a far da padroni sono soprattutto i bianchi e i neri, un rosso acceso che si ritrova nel manto di Santa Cristina e in alcuni dettagli presenti delle storiette. La brillantezza del rosso è un segnale chiaro, da parte dell’artista, della conoscenza della cultura pittorica veneta. Osservando le storie laterali, poi, ed in particolare la scena dello Spasimo, si può notare un incontro con l’analogo episodio dipinto da Raffaello.

Fin qui, dunque, dall’analisi di alcuni elementi presenti nell’opera, è stato già rintracciato un certo numero di influenze pittoriche di Vincenzo da Pavia, ma non è tutto. Altri elementim infatti, devono essere tenuti in considerazione per avere una comprensione più precisa della formazione e del percorso artistico di Vincenzo degli Azani.

Particolare attenzione, ad esempio, deve darsi all’elemento paesaggistico: esso viene reso mediante la caratteristica prospettiva “a volo d’uccello” già riscontrabile nell’opera del Foppa, mentre la stessa atmosfera rarefatta rimanda, oltre che a quest’ultimo, alla prospettiva aerea di Leonardo da Vinci.

Circa la fisionomia delle figure, quella della Madonna su tutte, c’è da dire che esse si caratterizzano per le tipiche forme affusolate che trovano riscontro in particolar modo nella cultura artistica emiliana.

I restauri

L’attenzione della ricerca per la Madonna del Rosario di Vincenzo da Pavia iniziò attorno alla metà del Settecento (1747) e specialmente nel periodo in cui, in seguito alla ricognizione di tutte le opere di interesse storico e di elevato valore artistico, essa fu oggetto di una prima campagna di restauro. Il documento relativo al primo intervento di restauro specifica come nel 1747 fosse stato affidato ad un artista ignoto il compito di “ristorare o ritoccare il quadro del Rosario”. Al primo intervento di restauro, ne seguirono altri due, il primo nel 1852 e il secondo nel 1993.

Bibliografia

Viscuso T. Scheda n.62 Vincenzo da Pavia, Madonna del Rosario coi Santi Cristina, Vincenzo Ferrer, Tommaso d’Aquino e Ninfa, in Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, 1999, pp.378-382

Viscuso T., Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, 1999, pp.209-234

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA E SANTA CECILIA A CAGLIARI

A cura di Denise Lilliu

La chiesa di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia è uno dei principali edifici di culto della città di Cagliari, insieme alla Basilica di Bonaria. Divenuta chiesa cattedrale nel 1258, la chiesa, posizionata nel vecchio quartiere di “castello”, è riparata dal traffico e dalla frenesia della città.

Storia e descrizione

La facciata

Il primo impianto della cattedrale, che dal 1254 è documentata come Santa Maria di Castello (“Sancte Marie de Castello”), risale agli inizi del tredicesimo secolo ed è realizzato dai Pisani. Nel 1258, in seguito alla distruzione della vecchia cattedrale di Santa Cecilia, Santa Maria di Castello divenne la nuova chiesa cattedrale di Cagliari.

La facciata attuale ricorda, nelle forme, tanto il Duomo di Pisa quanto quello di Lucca. È a salienti, in stile neoromanico ed è stata completata, con l’impiego della pietra calcarea del Colle di Bonaria, nel 1931 dall’architetto Francesco Giarrizzo. Presenta, inoltre, una bifora gotica completata nel primo Trecento.

Interno

All’interno, la cattedrale presenta una struttura a croce latina (originariamente l’impianto era rettangolare), a tre navate, con transetti – questo realizzato agli inizi del Trecento – e sette cappelle laterali. La chiesa, inoltre, presenta anche una una cupola ottagonale, le cui vele sono impegnate dai Quattro Evangelisti del pittore sardo Filippo Figari (1885-1975). Il pavimento in marmo policromo, risalente al Seicento, è stato rifatto nella seconda metà degli anni Cinquanta del Novecento. Sulla volta della navata centrale, poi, sono presenti L’Esaltazione della croce, La Pietà e le Storie della diffusione della fede in Sardegna, anche queste realizzate da Figari.

La navata sinistra

La navata sinistra della cattedrale contiene la cappella del Battistero, la cappella della Vergine della Mercede e la cappella di Santa Barbara e delle Famiglie Sante.

Cappella della Vergine della Mercede

La Cappella della Vergine della Mercede appare molto imponente in quanto a dimensioni, dal momento in cui essa contiene due tombe: la prima appartenente a uno stimato arcivescovo, Paolo Maria Serci di Nuraminis, l’altra a Luigi Amat di Sorso. La cappella è realizzata esclusivamente in marmo, e al suo interno contiene, in una nicchia la statua della Madonna del Pilar e un quadro di Giacomo Altomonte raffigurante la Madonna della Mercede.

Cappella di Santa Barbara e delle famiglie sante

La Cappella di Santa Barbara e delle Famiglie Sante contiene, sopra il tabernacolo centrale, un’urna contenente i resti dei beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi e quelli di Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresa di Lisieux. Al centro, in alto, la tela – attribuita a Corrado Giaquinto – con Santa Barbara che rifiuta di adorare gli idoli pagani. Solo recentemente, dal 2008, la cappella è stata dedicata anche alle sante famiglie. Al centro in alto c’è anche un dipinto, un olio su tela che racconta il martirio di Santa Barbara perché solo recentemente (nel 2008), la cappella è stata dedicata anche alle sante famiglie.

La navata destra

La navata destra, invece, ospita la cappella di Santa Cecilia, la Cappella di Nostra Signora di Sant’Eusebio e la cappella di San Michele.

Cappella di Santa Cecilia

Si tratta di una delle cappelle più importanti, anche se poche notizie si hanno a riguardo, dal momento che Cecilia è la santa patrona della cattedrale insieme alla Vergine Maria. Anch’essa è costruita con marmi policromi, tra cui anche il marmo giallo delle colonne, che ha origine sarda e proviene dalle cave di Seulo.

Transetto

Il transetto sinistro custodisce la Cappella Pisana (o feriale), la Cappella del Crocifisso e il Mausoleo di Martino d’Aragona. Nel transetto destro invece si trovano la cappella di Sant’Isidoro, la cappella del Santissimo Sacramento e la cappella della Madonna delle Grazie, che ospita la tomba dell’arcivescovo Ernesto Maria Piovella.

Presbiterio

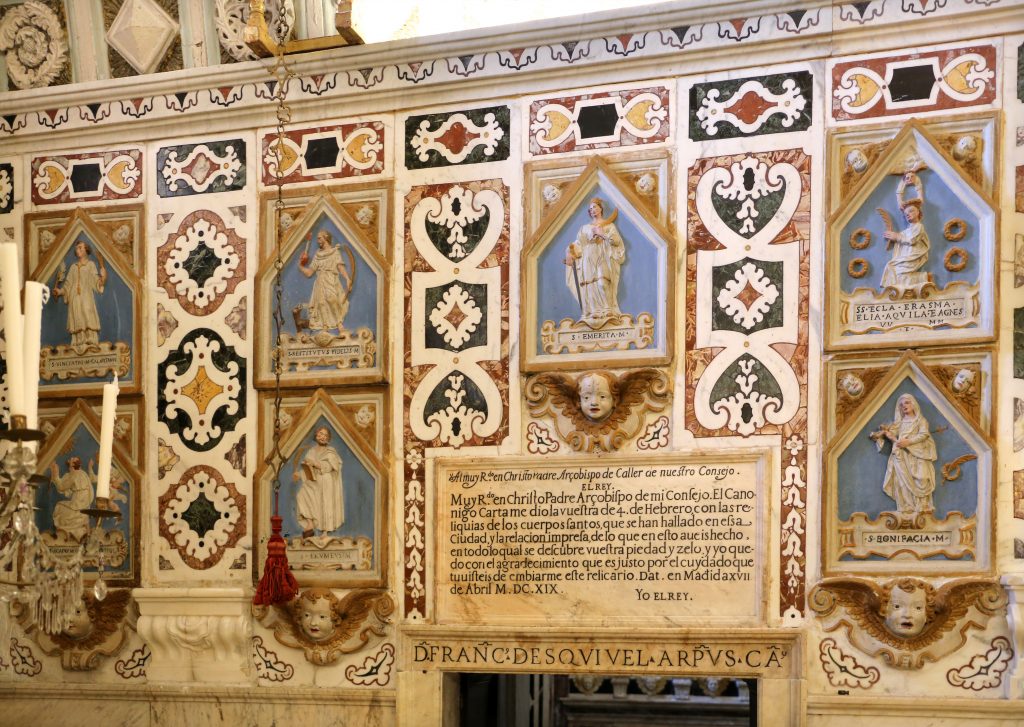

Nel presbiterio rialzato si trova una credenza in marmo, risalente agli inizi del Settecento, l’altare maggiore – anch’esso in marmo, e contraddistinto dalla presenza di cinque colonne – il coro e i due organi, uno grande e uno più piccolo. Sull’altare, un paliotto di fattura spagnola mentre alle spalle della mensa trova posto un tabernacolo in argento. Ai lati del presbiterio, due leoni stilofori, databili al dodicesimo secolo, che in origine sostenevano il pergamo di Maestro Guglielmo. Da una piccola rampa di piccoli scalini, posta vicino al presbiterio, si accede nella zona sotterranea della cattedrale, il Santuario dei Martiri, voluto nel 1614 dall’arcivescovo Francisco de Esquivel.

Il Mausoleo di Martino d’Aragona

Tra le opere più imponenti e vistose della cattedrale, c’è il Mausoleo dedicato a Martino d’Aragona (1374-1409), detto anche Il Giovane, re di Sicilia. Divenuto celebre dopo aver combattuto e vinto la Battaglia di Sanluri contro Guglielmo III di Narbona il 30 giugno 1409, Martino muore di malaria a soli 35 anni, anche se una leggenda vuole che la sua morte sia stata in realtà dovuta alla passione verso una giovane sconosciuta, la “Bella di Sanluri”, che si dice abbia rivendicato la sconfitta dell’esercito sardo portando il re alla morte.

Il Mausoleo, concepito da Giulio Aprile e completato tra il 1676 e il 1680, si divide in tre registri architettonici: dal basso verso l’alto, il linguaggio barocco della struttura si connota per una certa apertura alle varianti ligure-piemontesi. Nel primo registro. Quattro guerrieri e due angeli tengono uno scudo, mentre il secondo è occupato dal blasone della casata d’Aragona, con la data di morte di Martino. Nel terzo e ultimo registro, infine, è custodita l’urna che contiene i resti del re, un suo ritratto scultoreo e la personificazione della Morte, circondata dalle allegorie della Giustizia, a sinistra, e della Fede a destra. Recentemente, nel 2005, poi, sono stati anche riscoperti, in maniera del tutto fortuita, i resti del corpo di Martino.

I pulpiti

Nella navata destra, poco notati ma di grande importanza ci sono due pulpiti che prima appartenevano al Duomo di Pisa e in seguito sono stati portati a Cagliari. Realizzati in marmo, essi presentano dei riquadri scolpiti, probabilmente costruiti dall’artista che si occupò di costruire anche la Torre di Pisa.

Il Santuario dei Martiri

La parte forse più interessante della cattedrale è il Santuario dei martiri, che si trova in un ambiente sotterraneo rispetto alla cattedrale, e al di sotto del presbiterio. Il santuario, inaugurato nel 1618, è diviso in tre ambienti diversi: La cappella centrale, la Cappella di San Lucifero e La Cappella di San saturnino. I tre ambienti contengono un totale di centosettantanove nicchie contenenti le reliquie dei martiri cagliaritani, scoperte per puro caso in occasione di uno scavo. Nel 1615, data di ritrovamento delle reliquie, venne deciso, sempre per volontà dell’arcivescovo Esquivel, di ristrutturare il complesso della cattedrale. Ad Esquivel si deve anche l’impegno di aver impedito il traffico delle reliquie, un fenomeno estremamente diffuso all’epoca.

Cappella centrale (o cappella della Madonna dei Martiri)

La Cappella centrale, o Cappella della Madonna dei Martiri, è la più grande. È accessibile direttamente dalle scale e ospita sessantasei nicchie. Sopra le due porte ai lati, che conducono alle altre due cappelle, sono presenti delle lapidi con iscrizioni che riportano le risposte tra papa Paolo V e il re di Spagna, Filippo III, al momento del rinvenimento delle nicchie. Al centro della cappella è presente un altare marmoreo. Il soffitto, infine, è decorato da circa seicento rosoni, decorati ognuno in modo diverso e comprendenti un quadrifoglio di buon auspicio per coloro che riescono a individuarlo.

Cappella di San Lucifero

La cappella di San Lucifero invece, è dedicata all’omonimo vescovo di Cagliari di cui si trovano le ossa all’interno di un’urna sotto l’altare. Essa contiene circa 80 nicchie, e ospita anche una statua dell’arcivescovo Ambrogio Machin, che prese il posto di Esquivel, nonché il monumento funebre dedicato a Maria Luigia di Savoia.

Cappella di San Saturnino

Nel lato a sinistra della cappella centrale, c’è la cappella dedicata al primo martire e patrono della città di Cagliari, le cui reliquie sono contenute all’interno di un sarcofago. La cappella, eretta nel 1620 e di dimensioni ridotte rispetto alle due precedenti, contiene anche una statua in marmo del santo, oltre a trentatre nicchie.

Bibliografia

Roberto Coroneo. Architettura Romanica dalla metà del Mille al primo '300. Nuoro, Ilisso, 1993

Sitografia

Cattedrale di Cagliari (duomodicagliari.it)

Informazioni Utili

Il Duomo si trova nel quartiere di Castello a Cagliari, nei pressi di Piazza Palazzo.

Orari

GIORNI FERIALI: 9:00-13:00 16:00-20:00

GIORNI FESTIVI: 8:00-13:00 16:30-20:00

ENZO PAZZAGLI E IL SUO PARCO D’ARTE CONTEMPORANEA PT I

A cura di Arianna Canalicchio

Il Parco d'Arte Pazzagli

“Nulla serve pensare se ciò che pensi si perde in te”

AUTOPRESENTAZIONE

Tutto puoi trovare in te inaspettatamente

e può sovvertire il tuo modo di esistere.

L’importante è credere anche se in modi diversi

credere in noi stessi e nel proprio io

affinché la volontà attutisca

il bene e il male della propria esistenza. […][1]

Pensato come vera e propria galleria all’aria aperta per accogliere ospiti e vendere opere, il Parco d'Arte Enzo Pazzagli, venne inaugurato nel 2008 per volere dell’artista. Pazzagli aveva acquistato il terreno nei pressi della stazione di Firenze Rovezzano intorno al 2001 e stando al suo racconto versava in condizioni piuttosto disastrose. Nei circa 15 mila mq la vegetazione era cresciuta indisturbata e le frequentazioni notturne non erano, come si suole dire, raccomandabili. Pazzagli impiegò diversi anni per dare forma al suo parco che progettò non soltanto come luogo in cui esporre i lavori ma anche come vera e propria scultura vivente; dopo la bonifica piantò i cipressi disegnando con la vegetazione una maschera con un viso sorridente centrale, vista frontalmente, e due volti di profilo che emergevano lateralmente tracciando il contorno della maschera centrale. L’installazione, intitolata Trinità (fig. 1), non è in realtà facilmente percepibile muovendosi all’interno del parco ma la si vede soltanto con un’immagine dell’alto. Pazzagli voleva veder crescere la sua scultura col passare degli anni e quindi creare un qualcosa che fosse in continua evoluzione. Per quanto non sia facile orientarsi all’interno dell’opera, sapendo della sua esistenza, siamo in realtà in grado di percepirne la composizione muovendoci nel parco; lo spettatore, magari aiutato dal disegno, riesce a rendersi conto di trovarsi nella bocca del viso centrale o di muoversi tra gli occhi. Il tema della trinità torna spesso nelle sue opere, non è dunque un caso che a formare i tre volti abbia piantato 300 cipressi a distanza di 3 metri l’uno dall’altro. È un numero che ritroviamo in alcune delle sue più significative sculture come I Tre Arlecchini o i Tre Pinocchi, in cui ripete sistematicamente la stessa figura, appunto per tre volte. È un numero che, nell’idea dell’artista, dona una certa ritmicità all’immagine ma che allo stesso tempo crea un equilibrio perfetto tra le forme con diversi riferimenti alla religione e al cosmo.

Nato a Pietraviva, in provincia di Arezzo, Pazzagli imparò l’arte di lavorare l’acciaio dal padre fabbro ferraio. Le sue opere sono infatti realizzate con lastre in acciaio, nichel o bronzo che taglia con la lancia termica e tratta poi con gli stessi protettivi che venivano usati nei cantieri navali per gli scafi delle barche. A partire dal 1987 comincia ad introdurre anche degli inserti colorati in plexiglas che si alternano alla severità dell’acciaio. Alla fine degli anni ’80, in alcuni casi, ha ripreso anche alcuni suoi lavori precedenti proprio per inserire il plexiglas ed ingentilirli. La scultura di Pazzagli è sicuramente molto ludica e giocosa con forme che appaiono morbide nonostante il materiale. I soggetti sono spesso di facile lettura ispirati a personaggi del mondo dei giochi, come nel caso di Spirito di Pinocchio o di fantasia, come Spaventapasseri (fig. 2) che ricorda E.T. l’extraterrestre, dell’omonimo film di Steven Spielberg del 1982, e con le sue forme morbide ben racconta l’essenza della scultura di Pazzagli.

Molto colorata e dalle forme plastiche è anche la sua pittura, bisogna però dire che non è affatto facile riuscire a trovare esposte in spazi pubblici opere su tela o carta. Le ragioni sono in realtà diverse, sicuramente è un mezzo che nella sua carriera artistica ha usato meno ma a questo si aggiunge anche il fatto che Pazzagli non ha mai effettivamente fatto affidamento su un gallerista che trattasse e vendesse le sue opere, ma ha sempre preferito gestire la cosa da solo, lasciando dunque alla sua morte soltanto il parco all’aperto e nessuno spazio chiuso, rendendo difficile l’esposizione di opere in pittura. Un esempio molto bello è visibile nella hall dell’Hotel Mediterraneo a Firenze ed è stato donato dall’artista alla proprietà insieme anche a diverse Particelle Celesti, opere in acciaio realizzate negli ultimi anni di carriera. Dai colori molto accesi il tratto di Pazzagli torna a disegnare quello che sembra un volto sorridente (fig. 4) e che ci riporta alla memoria la Trinità composta dai cipressi.

Pazzagli per quanto abbia sempre preferito gestire la vendita dei suoi lavori in maniera diretta, tra il 1970 e il 1980 aveva ben tre gallerie: una a Firenze, una a Roma e una più piccola a Punta Ala, località marina in provincia di Grosseto in cui amava passare l’estate. Diverse fotografie lo ritraggono proprio a Punta Ala accanto ad alcune delle sue sculture esposte nell’elegante porto in occasione della personale del 1988. Con gli anni però tutti i suoi lavori sono stati rimossi, l’ultimo, che ancora fino a un paio di anni fa rimaneva in una delle piazzette del porto, è Rapporto musicale tra vento e mare, scultura di più di 7 metri di altezza.

Uno dei suoi lavori più significativi è i Tre Arlecchini (fig. 5), scultura nota anche col nome I Tre Fratelli, in quanto omaggio alla sua famiglia. Realizzata nel 1966, si tratta della prima opera di grandi dimensioni dall’artista; Pazzagli fino a quel momento aveva infatti sempre lavorato su scala più piccola mentre adesso realizza tre sagome alte 2,30 m ciascuna, che, colte nel momento della danza, rappresentano la maschera di arlecchino. L’opera è stata realizzata intagliando con la lancia termica le sagome da una lastra d’acciaio, tecnica appresa alla bottega del padre fabbro ferraio, e successivamente bronzandole. Gli inserti colorati che vediamo oggi non facevano parte della scultura nel momento della sua realizzazione, sono stati infatti aggiunti solo successivamente. La prima scultura in cui utilizza il plexiglas è il Grillo Parlante (fig. 6) del 1987. L’opera raffigura l’animaletto della celebre fiaba di Collodi nel momento in cui Pinocchio, per non sentirlo più parlare, ha deciso di schiacciarlo con una martellata; si tratta di un lavoro in cui bene riusciamo a capire una delle caratteristiche principali della scultura di Pazzagli. L’artista toscano intagliava le lastre metalliche non soltanto disegnando delle forme col contorno, ma anche realizzando delle figure all’interno della lastra e dunque del corpo della scultura. Se osserviamo con attenzione il Grillo Parlante, vediamo che al suo interno le parti di metallo mancante disegnano due ballerini: lui con i piedi a terra che tiene lei mentre si piega all’indietro sospesa per aria. Con le parti sottratte dà quindi vita a una seconda scultura, dal titolo I Ballerini che venne esposta nel 1988 nella sua galleria di Punta Ala. Due versioni più piccole sono presenti anche nel parco (fig. 7) e ci aiutano a rintracciare all’interno del Grillo Parlante le due sagome.

L’opera dedicata al saggio animaletto della fiaba, a partire dal 2008, è diventata parte di una serie pensata dall’artista per il Parco di Pinocchio a Collodi. Sette statue, tra cui quella raffigurante la Fatina, il cane Melampo, a cui dà le sembianze del suo amato cagnolino, e quella dedicata a Pinocchio dentro la bocca della balena sono state collocate in uno spazio del giardino denominato “Spazio Pazzagli” ma ne esistono anche delle copie visibili nel parco fiorentino. Sempre di questa serie fa parte anche Spirito di Pinocchio che riprodotta in tre figure adorna il centro di una delle rotonde di Firenze. Pazzagli, per quanto forse non molto noto al di fuori del capoluogo toscano, con uno stile così facilmente riconoscibile e colorato, è un artista a cui i fiorentini sono affezionati e che ritorna con le sue sculture in molte delle piazze e delle rotonde della città.

La maggior parte delle informazioni sono tratte dagli appunti lasciati da Pazzagli come guida al suo parco d’arte.

Note

[1] Parte della poesia di presentazione scritta da Enzo Pazzagli in occasione della mostra fiorentina a Palazzo Medici Riccardi del 2014. Cfr. Il grillo parlante è volato dal Parco d'arte E. Pazzagli al Parco di Pinocchio, catalogo della mostra a Palazzo Medici Ricciardi, Galleria delle Carrozze (12 aprile-5 maggio 2014), Industria grafica Valdarnese, Firenze 2014, p. 1.

Bibliografia

Enzo Pazzagli: Trent’anni di scultura, catalogo della mostra al chiostro di Cennano - Museo Paleontologico, (25 marzo - 28 maggio 1995), Montevarchi (AR), 1995.

Il grillo parlante è volato dal Parco d'arte E. Pazzagli al Parco di Pinocchio, catalogo della mostra a Palazzo Medici Ricciardi, Galleria delle Carrozze (12 aprile-5 maggio 2014), Industria grafica Valdarnese, Firenze 2014.

- Paloscia, Enzo Pazzagli Spirito e Materia, Nuova grafica fiorentina, Firenze 1980.

IL CASTELLO DI CAPUA A GAMBATESA

A cura di Marco Bussoli

La famiglia Di Capua nel viceregno napoletano

A Napoli, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, è possibile ammirare due monumenti funebri che si fronteggiano. Posti nella tribuna, sono stati scolpiti da Giovanni da Nola ed eretti in ricordo di Andrea e Ferdinando di Capua, rispettivamente primo e secondo duca di Termoli. Maria Ayerbo d’Aragona commissionò al celebre scultore i due monumenti nel 1523, alla morte del figlio Ferdinando, e scelse la collocazione all’interno di questa chiesa, da essa in parte finanziata, dopo che, alla morte del marito Andrea, si era ritirata a Napoli per dedicarsi all’Ospedale degli Incurabili, fondato in quegli anni.

Questo ramo della nobile famiglia di Capua si era particolarmente distinto già alla fine del ‘400, con le Guerre d’Italia, quando Giovanni di Capua, paggio del re e capitano dell’esercito napoletano, nella battaglia di Seminara, nonostante la clamorosa sconfitta subita, salvò re Ferrante II d’Aragona a costo della sua stessa vita. Come ricompensa Ferrante II, avendo riconquistato nel 1495 la città di Napoli dai francesi, assegnò al fratello di Giovanni, Andrea, le contee di Campobasso e di Gambatesa: in questo modo il suo dominio arrivò ad estendersi su una vasta area tra i fiumi Biferno e Fortore, che lambisce le aree costiere, comprendendo il porto di Termoli.

Andrea di Capua iniziò a farsi sempre più noto sia all’interno che fuori dal viceregno, tanto da essere chiamato da papa Giulio II ad assumere il ruolo di Gonfaloniere dell’esercito pontificio e, in questa veste, di andare a combattere per la Lega Italica contro i francesi. E in battaglia morì, nel 1512, anche Andrea, che lasciò tutto in eredità al figlio Ferdinando.

Ferdinando di Capua era già da tempo sposato con Antonicca dal Balzo, appartenente ad una grande famiglia nobiliare e cugina della regina, che aveva portato in dote due feudi pugliesi: la contea di Alessano, in Salento, e il principato di Molfetta. In questo modo i possedimenti di questa casata raggiunsero la massima estensione e Carlo V permise a Ferdinando di fregiarsi del doppio cognome di Capua – dal Balzo e di poter usare uno stemma bipartito che contenesse i simboli delle due casate.

La prematura morte di Ferdinando, nel 1523, aprì dei problemi di successione: sua figlia primogenita, che doveva sposare un cugino del padre ed ereditare tutti i possedimenti, sposò un nobile napoletano, portando in dote i possedimenti pugliesi e Campobasso, mentre la secondogenita si ritrovò, pochi anni più tardi, a sposare lo zio, Vincenzo di Capua, per adempiere le volontà paterne.

Questa complessa vicenda familiare permette innanzitutto di tracciare un percorso su chi fossero i proprietari del castello di Gambatesa negli anni in cui, da semplice torre difensiva, assunse la forma di palazzo signorile, ma permette anche, notando che il possedimento resta sempre al ramo principale della famiglia, di comprendere quanto fosse importante questo centro nella zona più interna a confine tra Molise e Puglia.

Gambatesa e il suo castello

Il borgo di Gambatesa sorge sulla sommità del colle Serrone, oggi al confine tra Puglia e Molise, e domina la valle del fiume Fortore. La posizione di questo centro è sempre stata particolarmente felice dato che si pone a confine tra due territori, lungo i percorsi della transumanza, i viaggi che i pastori compivano per portare gli animali dai pascoli sugli appennini abruzzesi e molisani, verso il tavoliere, in questo caso lungo il tratturo Castel di Sangro-Lucera. Il controllo sulla transumanza permise quindi lo sviluppo del borgo durante il basso medioevo, considerando la presenza di una prima torre già alla metà del XII secolo.

Il primo feudatario noto è Riccardo di Pietravalle, nel XIII sec., detto Gambatesa a causa di una condizione fisica che interessava una delle sue gambe. Quando i Pietravalle erano feudatari della zona si pensa possano aver aggiunto dei corpi di fabbrica all’originario torrione, forse edificato dai normanni, come individuato negli studi di M. T. Lembo. È leggibile un nucleo centrale, caratterizzato da murature dal forte spessore, identificabile con il primo torrione, cui poi sono stati aggiunti una serie di ambienti verso sud, ben visibili lungo il fianco ovest.

Si può supporre, quindi, che le ultime trasformazioni avvenute nel castello siano dovute ad Andrea di Capua che, divenuto signore di Gambatesa alla fine del ‘400, cercò di trasformare questo presidio sul territorio in un edificio signorile: venne così costruito un nuovo corpo di fabbrica a nord che definisce la facciata, ordinata e regolare, introducendovi anche una loggetta sulla sommità. Quando Vincenzo di Capua divenne conte di Gambatesa, nel 1530, si trovò davanti un palazzo sicuramente ingentilito, ma che aveva ancora bisogno di alcuni elementi per trasformarsi definitivamente un palazzo signorile: è in questa fase che tale trasformazione avvenne, con la realizzazione del ciclo di affreschi che decora tanto il piano nobile dell’edificio quanto il secondo piano.

“Io Donato pintore Decumbertino”

“IO DONATO PINTORE | DECVMBERTINO PINSI | A DIE MENSI X AUGUSTI NEL | LANNO DEL CINQUANTA”. Questa frase è uno dei tre tasselli che sono stati lasciati scritti dal pittore Donato Decumbertino nelle sale del castello. Questa epigrafe, forse la più significativa delle tre, dipinta nella cosiddetta sala delle Maschere, spicca sul fondo nero di un clipeo decorato a trompe-l’oeil, in cui sono presenti altri due elementi caratteristici: un ragno che tesse una ragnatela ed un pappagallo su un ceppo, che accentua la tridimensionalità dell’insieme.

Da un altro lato della stanza, sullo stipite di una porta, la presenza di un clipeo con la Minerva e la civetta, rende ancor più esplicito il legame tra la ragnatela e il mito di Aracne. In questo modo il pittore, inserendo il suo nome sotto la ragnatela, sembra quasi volersi attribuire l’industria che questa simboleggia. L’operosità non è però abbastanza per Decumbertino, che dipinge anche il pappagallo, contrapposto alla civetta della dea, simbolo di eloquenza ed attributo che esalta le capacità mimetiche del pittore.

Un altro clipeo, sulla porta opposta, raffigura una statua di Apollo ed uno sparviero, attributo di Osiride e di Apollo-Febo, che introduce il tema delle sventure amorose di quest’ultimo e delle metamorfosi ad esse collegate, anch’esse dipinte in forma simbolica. Alla sfortunata avventura con Dafne allude la pianta di alloro accanto alla statua del dio, mentre il tradimento di Coronide è richiamato dalla testa marmorea di Esculapio dipinta su un'altra parete ed affiancata da due corvi, uno nero e uno bianco.

Se si analizzano anche solo questi simboli e questi rimandi si può facilmente comprendere come Donato Decumbertino non fosse un mero esecutore di una serie di affreschi, ma come questi avesse alle spalle una cultura figurativa ben strutturata. Il problema dell’autore degli affreschi è però la totale mancanza di informazioni sulla sua vita e sulla sua attività. La critica ha percorso due strade in particolar modo, analizzando il termine “Decumbertino”, una collegata alla possibile provenienza dal centro salentino di Copertino, l’altra all’uso di un patronimico. Sulla provenienza salentina di Donato si è a lungo discusso, portando avanti anche più di una teoria, come quella della presenza in quella zona del cognome De Cupertinis (ipotesi portata avanti dallo storico molisano Franco Valente), ma non arrivando mai ad una conclusione certa, sebbene – come evidenzia A. Pinelli nel suo saggio La tela del ragno e l’eloquenza del pappagallo – quella del cognome sia una strada da scartare anche per ragioni meramente linguistiche, glottologiche. L’ipotesi di un patronimico come “De Humbertino” resta quindi valida, sebbene in nessun modo verificabile.

La possibile nascita in Salento del pittore fa emergere una serie di parallelismi con il pittore Gianserio Strafella (ca. 1520-1573), nato a Copertino, nel cui corpus è possibile ravvisare alcune affinità con i tratti di Gambatesa. Si è in più occasioni studiato un possibile contatto tra i due artisti, ma tra il castello di Gambatesa e le più note opere di Strafella sembrano esserci delle affinità stilistiche non tanto derivanti da un possibile lavoro congiunto, non dimostrabile, quanto da una possibile formazione negli stessi ambienti. Nel lavoro di entrambi, infatti, è possibile ravvisare una formazione napoletana e romana: in particolar modo, in Donato è evidente il legame con la bottega vasariana e con altri artisti che operavano a Roma a metà ‘500.

Eccetto la prima foto, le restanti sono state scattate dall'autore dell'articolo.

Bibliografia

A. Pinelli, La tela del ragno e l’eloquenza del pappagallo. Le intriganti trame visive di Donato Decumbertino a Gambatesa, in E. Carrara (a cura di), Gli affreschi di Donato Decumbertino nel Castello di Gambatesa, 1550, Roma, Carocci, 2020

D. Ferrara (a cura di), Il Castello di Capua a Gambatesa. Mito, Storia, Paesaggio, Campobasso 2011.

Sitografia

https://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=870&nome=castello-di-capua (25-10-2021)

IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA NOCE A INVERIGO

A cura di Alice Savini

La miracolosa apparizione

Il santuario di Santa Maria della Noce, che ancora oggi è un importante luogo di devozione, si erge sulle colline del paese di Inverigo situato nel cuore della Brianza. Il Santuario nacque per volontà della popolazione del paese allo scopo di ringraziare la Madonna, a seguito della sua apparizione a due fanciulli che si erano persi nel bosco. Secondo la tradizione la figura divina apparve, in un giorno imprecisato del 1501, al di sopra delle fronde di un albero di noce, recando tra le braccia il Bambin Gesù, per portare in salvo i due malcapitati. Ancora oggi il luogo dell’epifania divina è ricordato dall’effige dipinta di una Madonna con Bambino (posta nella muratura dell’odierna torre campanaria, molto probabilmente sorta al posto dell’antica chiesa), collocata al di sopra di un albero di noce (che in origine era piantato all’interno dell’edificio).

Santa Maria della Noce e la sua storia

La costruzione della chiesa, inizialmente in pietra, iniziò il 2 giugno del 1519; ma fu solo grazie a Carlo Borromeo che la piccola edicola si trasformò in un grande santuario mariano. Nel 1570, in visita pastorale a Inverigo, l'arcivescovo Carlo Borromeo si lamentò per le condizioni deplorevoli della chiesa di Santa Maria della Noce, mai finita: l’arcivescovo diede disposizioni per il completamento della fabbrica; il nuovo santuario, terminato solo nel 1671 dopo i solleciti di Federico Borromeo, sembra essere frutto di un progetto realizzato da Pellegrino Tibaldi, l'architetto di fiducia dell'arcivescovo.

Giungendo davanti all’ingresso dell’odierno edificio si può vedere una balaustra marmorea che ne delimita il sagrato, la “recinzione” voluta da Carlo Borromeo permette di dividere lo spazio sacro da quello destinato al mercato della piazza circostante. L’austera facciata della chiesa dai tratti classicheggianti è un rimando all’arte rinascimentale: quattro giganti lesene di ordine ionico, poste su un alto basamento, scandiscono la facciata terminante con una struttura a timpano triangolare. La stessa composizione, formata da timpano privo di fregio e sorretto da colonne ioniche, è riproposta in scala ridotta a racchiudere un portale ligneo intagliato. Sul retro della chiesa troviamo invece la torre campanaria quattrocentesca costruita in cotto.

Una volta varcata la soglia ci troviamo in un ambiente che accoglie e “abbraccia” il pellegrino, grazie anche alla pianta centrale dell’edificio. Volgendo lo sguardo verso l’alto è possibile osservare la cupola archiacuta terminante con una lanterna finestrata. Alla base della cupola troviamo i quattro evangelisti, mentre le volte sono dipinte con un motivo a cassettoni che imitano un soffitto ad intaglio ligneo. Lo spazio interno è scandito da quattro colonne doriche giganti che si innalzano fino all’imposta delle volte. All’interno vi sono anche due cappelle che, oltre che contenere un importante dipinto e un crocifisso ligneo di grande qualità, sono abbellite con una decorazione in stucco di notevole complessità piena di elementi vegetali, racemi, putti e rosette.

A contrastare con gli elementi classicheggianti vi sono l’altare e l’ambone che sono opere contemporanee, realizzate in marmo di Carrara dall’artista contemporanea Marie Michèle Poncet.

Sei importati dipinti

Il Santuario di Santa Maria della Noce accoglie al suo interno una serie di dipinti di grandi artisti riconosciuti, ciò testimonia la grande importanza che nei secoli doveva aver assunto il santuario. Nella cappella laterale di sinistra un prezioso dipinto celebra il santo arcivescovo di Milano Carlo Borromeo; una cornice di stucco bianco racchiude la tela raffigurante San Carlo in Gloria datata 1618. La tela è assegnata alla mano di Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, un’importante pittore della Controriforma in Lombardia; si tratta dell’unica prova pittorica del maestro per il territorio della Brianza, che testimonia anche l'importanza raggiunta dal santuario in epoca borromaica. La composizione prevede al centro della tela la figura di San Carlo benedicente dallo sguardo severo e austero vestito con piviale e mitria dorati. Egli è circondato da una gloria di angioletti recanti alcuni oggetti sacri tra cui un crocefisso, il calice e il cappello arcivescovile. Degno di attenzione è il dettaglio della Bibbia aperta e offerta allo spettatore da un angioletto, dove si può constatare l'attenzione del pittore per i dettagli, dal segnalibro che taglia a metà la pagina, alle ombreggiature della piega della pagina sinistra che rimandano alla tradizione naturalistica lombarda. Il soggetto è uno tra i più frequentemente trattati dai pittori della Milano federiciana.

Subito a fianco, al di sopra di una porta di accesso al santuario, si può invece ammirare una tela raffigurante un San Gerolamo scrivente attribuito a Jusepe de Ribera e alla sua cerchia[1]. L’uomo è raffigurato in età avanzata mentre scrive la Vulgata, il corpo nudo è coperto da un semplice drappo mentre con la mano destra impugna uno stilo. A destra dell’altare invece è posta una tela di medie dimensioni caratterizzata da un forte gioco chiaroscurale, si tratta dell’Orazione nell’orto eseguita da Antonio Campi nel 1577[2]. L'immagine descrive un ambiente notturno in cui le figure di Cristo al centro e dell'angelo sulla sinistra sono avvolti da una innaturale fonte luminosa che traccia le superfici dei loro corpi.

Un dipinto dai colori brillanti e smaltati raffigurante La Visitazione della Santa Vergine a Santa Elisabetta è posto subito all’ingresso. Realizzato dal pittore Francesco Crivelli e commissionato dell’omonima famiglia Crivelli (il cui stemma è ancora visibile all’interno della maestosa cornice dorata) in un periodo di tempo che va dal 1530 al 1560. La scelta iconografica è inusuale poiché non vi è raffigurata la stretta di mano tra le due cugine, bensì un abbraccio.

Altra opera conservata nel santuario è il grande dipinto raffigurante l’Assunzione della Vergine di Gian Domenico Caresana. La Madonna è ritratta mentre ascende al cielo in un turbinio di nuvole e angeli; ai suoi piedi i dodici apostoli (tra cui Pietro e Paolo) sono spaventati alla vista del sepolcro vuoto. Il dipinto raffigurante Cristo e la Cananea rimane quello più enigmatico, sconosciuto è ancora il suo esecutore anche se l’ipotesi più accreditata è quella di Paolo Cazzaniga, copista e pittore di casa Borromeo. Si tratta infatti di una copia del dipinto eseguito da Annibale Carracci per palazzo Sampieri a Bologna.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto fu un pittore spagnolo che trovò fortuna come pittore nella corte spagnola di Napoli. Famoso per le sue opere dal sapore caravaggesco, ricche di chiaroscuri e raffiguranti la realtà, a volte anche violenta e brutale.

[2] Solo dopo il restauro del 1990 il dipinto è stato attribuito ad Antonio Campi grazie al ritrovamento della firma, in passato si pensava fosse stato dipinto da Simone Peterzano.

Bibliografia

Giussani, Il Santuario di Santa Maria della Noce in Inverigo, 2013.

Sitografia

Il Santuario S. Maria della Noce - Comunità Pastorale Beato Carlo Gnocchi (parrocchiainverigo.it)

Cammino di sant'Agostino (cassiciaco.it)

MICHELE RAPISARDI: UN CATANESE ROMANTICO

A cura di Mery Salisi

Prefazione

Verso la fine del Settecento, in Germania, si sviluppa un movimento artistico, musicale, culturale e letterario, che ben presto si diffonderà nel resto dell’Europa durante l’Ottocento. Il suddetto movimento, al contrario dell’illuminismo, alla cui base stavano razionalità e ordine, rende protagonista l’immaginazione, l’essere istintivo, per natura, dell’uomo e il turbolento rapporto che esso ha con la natura.

Esaltazione del lato passionale e istintivo dell’uomo, individualità e capacità di sentire e assorbire la natura che lo circonda, fanno si che gli uomini romantici siano alla continua ricerca dell’assoluto, ardua impresa che causa loro costante tensione e inquietudine; di conseguenza, il rapporto che l’uomo cerca di instaurare con la natura tende ad essere espresso anche con il senso del sublime, un sentimento contrastante, che dalla meraviglia e dall’ammirazione si confonde alla paura che la natura può scatenare in noi a fronte di un importante e devastante evento naturale.

Altro punto fondamentale, tipico dell’arte romantica, è il valore che si attribuisce nuovamente al periodo Medievale: esso, considerato come l’epoca più buia, vede con i Romantici l’esaltazione del periodo in sè e delle relative tradizioni, sottolineando l’importanza nella formazione dei nuclei che hanno dato successivamente vita alle nazioni europee e ai popoli che le compongono.

In arte, l’artista romantico si sente genio, trasgressivo e svincolato da canoni precisi e i temi, spesso ricorrenti, si ispirano adesso agli aspetti interiori: sentimento, stato d’animo, approvazione delle emozioni e delle passioni.

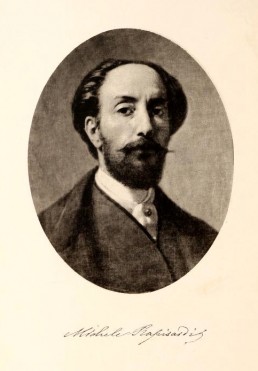

Michele Rapisardi

Michele Rapisardi nasce a Catania nel 1822, da Giuseppe Rapisardi, pittore di soggetti sacri e ritratti, e Rosaria De Luca (fig. 1).

Grazie al padre fu spronato a intraprendere gli studi artistici, tanto che nel 1843 fu invitato a trasferirsi a Roma, dove troverà un ambiente artistico che oscilla tra tardo neoclassico e rinnovamento del purismo romantico neo-quattrocentesco.

Nella capitale frequenta lo studio del pittore messinese Natale Carta, dove rimane fino al 1852 per poi trasferirsi, per proseguire e approfondire la formazione, a Firenze.

A Roma, dove si appassiona e studia i pittori cinquecentisti, in primis Raffaello, di cui copierà gli affreschi vaticani, ha la possibilità di affinare principi estetici e tecnici, tanto che la sua prima formazione si rivolgerà prevalentemente allo studio di nudo e anatomia, studiata, quest’ultima, dal vero all’Ospedale di S. Spirito, non tralasciando, però, anche lo studio delle statue e addirittura delle pieghe, grazie a dei corsi che si tenevano a Palazzo Venezia svolti da Filippo Agricola e Pietro Tenerani.

Ben presto la buona preparazione tecnica, affinata negli anni, negli studi di anatomia e di panneggio, lo portano a vincere il secondo premio ai concorsi delle pieghe del 1845 e del 1846.

Arrivato a Firenze nel 1847 il suo interesse si rivolge all’arte del Trecento e del Quattrocento e si sofferma in particolar modo a Beato Angelico del quale apprezzerà “il bello semplice”.

Firenze, tra Accademie e scuole private, in questo periodo, si presenta come un luogo vivo, in cui arde la libertà di espressione di ogni singolo artista e dove un artista che si impegna anche in campo politico pur di far valere il proprio ideale.

Rapisardi, in questo periodo così vivo, resta moderato, indipendente, e nel 1949 fa rientro a Catania, dove vi rimarrà per circa un anno e mezzo, in attesa della proroga del pensionato, e dove si dedicherà al ritratto, già di gusto romantico.

Nel 1852 intraprende un viaggio per le maggiori città italiane d’arte, come Venezia, Verona, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia e Genova, tutte città che gli consentono di “mettere in moto la mano” e lasciare testimonianza dei suoi viaggi grazia ai disegni presenti nei taccuini da viaggio; è dalla documentazione di Venezia che emerge l’interesse per il colore e per i soggetti sacri.

Dopo aver viaggiato in lungo e in largo per le più importanti città d’arte italiane stabilirà la propria residenza a Firenze, già a partire dal 1854, stabilendosi qui fino al 1886, anno della morte.

Bozzetti en plein air, scene di costume medievale, nudi e ritratti

All’inizio degli anni ’60 Rapisardi inizia a sperimentare la pittura all’aperto, dove emerge sicuramente lo studio degli effetti di luce, di cui un chiaro esempio è visibile ne I vespri siciliani, opera esposta al Museo Civico Castello Ursino di Catanaia e datata 1864 (fig. 2).

In questo dipinto il Rapisardi mette insieme una scena nella quale prevale una forte tensione drammatica e una gestualità animata, dove gli atteggiamenti di ciascun protagonista sembrano essere orchestrati dall’artista stesso (fig. 3).

La scena, un olio su tela di 250 x 370 m, vede un racconto ancorato alla tradizione romantica, dove sicuramente l’elemento di studio che emerge è la luce: l’artista, infatti, lavora dal vero per indagare gli effetti della luce naturale sui vari colori (fig. 4, 5, 6, 7, 8).

Lo studio en plein air di Rapisardi viene raccolto e documentato da tavolette, cartoni e tele di piccolo formato, con, inizialmente, scene paesaggistiche, senza figura umana, e successivamente con scene di vita borghese e privata, in cui qua e la può figurare la presenza dell’essere umano, con figure appena abbozzate.

Con un’Italia oramai unita anche l’arte cerca di preferire temi di facile lettura che possano essere goduti senza troppa fatica; il soggetto romantico-letterario diventa adesso il protagonista assoluto per esprimere sentimenti attuali con personaggi ritratti in pose si da melodramma, ma con una drammatizzazione non tanto affidata alla scena rappresentata bensì all’uso della luce e del colore che si concentrano sulle figure per conferire loro funzione psicologica.

Tra uno studio en plein air e un’opera di gusto romantico-letterario, Rapisardi trova spazio anche per i nudi; parliamo di disegni, studi, bozzetti o addirittura quadri finiti, in cui osservandolo si scopre la vena sensuale dell’artista (fig. 9, 10).

Oltre ai temi già citati quelli che sicuramente accompagneranno tutta la produzione artistica del Rapisardi e che lo vedranno impegnarsi fino all’ultimo saranno il ritratto, prevalentemente femminile, l’autoritratto, sperimentato, quest’ultimo, come esercizio di introspezione, e i ritratti d’invenzione con figure femminili e titoli allusivi.

Bibliografia

I. Berlin, Le radici del romanticismo, Adelphi, Milano 2001

Mancuso, Castello Ursino a Catania, Collezioni per un museo, Gruppo editoriale Kalòs, Palermo 2008

Paladino (a cura di), Michele Rapisardi nelle collezioni catanesi, Giuseppe Maimone Editore, San Gregorio di Catania 1990

Le foto dalla 2 alla 8 sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

SANT'ANNA DEI LOMBARDI PT III

A cura di Ornella Amato

La sagrestia del Vasari

* Doveroso un ringraziamento speciale all’intero staff operante all’interno del Complesso, anzitutto per la gentilezza e la disponibilità, per aver inoltre fornito materiale storico e per l’autorizzazione alla realizzazione delle immagini fotografiche contenute in questo elaborato.

Note biografiche sulla presenza di Giorgio Vasari a Napoli

Giorgio Vasari è stato pittore e architetto, autore de Le vite dei pittori scultori e architettori, pubblicato in due edizioni, la prima del 1550 e la seconda del 1568, tutt'oggi considerato una pietra miliare per lo studio degli artisti e della storia della critica dell'arte.

La sua opera si ricorda soprattutto tra Firenze e Roma, ma operò anche a Napoli nel biennio 1544-1545 per affrescare il refettorio della chiesa degli olivetani, Santa Maria di Monteoliveto, cioè l'attuale Sant'Anna dei Lombardi. È lo stesso Vasari, nelle sue Vite, quando parla della sua di vita, a raccontare della commissione dell'affresco del refettorio, una commissione che in un primo momento rifiutò poiché temeva che non ne avrebbe tratto vantaggio in termini di fama.

L’accettazione dell’incarico

Grazie a Miniato Pitti, estimatore del Vasari, ed alla fitta corrispondenza tra i due intercorsa, l’aretino accettò la commissione e l’opera da lui realizzata è oggi un unicum nell’area centro-meridionale della penisola.

Il primo problema che il Vasari dovette risolvere fu l’eliminazione delle arcate gotiche. Le volte ogivali furono abbassate, furono smussati gli angoli e gli spigoli. Con gli affreschi il Vasari ha creato effetti ottici estremamente particolari in ragione dei quali guardandoli lateralmente se ne riconosce la forma angolare, mentre guardandoli in maniera frontale la parte laterale diventa impercettibile.

Altro problema che il Vasari dovette risolvere era quello della luce: il refettorio, infatti, non godeva di una buona illuminazione naturale. Tutt’oggi entrando sono presenti alla parete di sinistra solo tre grandi finestre e Vasari scelse di realizzarne altrettante tre sulla parete di fronte per creare maggiore simmetria, ma si tratta di affreschi e non punti luce reali ed inoltre scelse uno sfondo di stucco bianco non solo per dare maggiore risalto all’opera, ma per dare ad essa una luce su cui splendere.

Per accedere all’ex-refettorio, cioè la sagrestia dipinta dal Vasari, è necessario attraversare l’intera navata e superare la quarta cappella sulla destra e infine percorrere un piccolo corridoio, dove si trova anche la campana del campanile che fu totalmente distrutto coi bombardamenti del marzo del ‘44.

Inizialmente, l’ingresso della sagrestia era dal lato opposto a quello attuale, dove oggi c’è l’altare su cui è esposta l’opera Reliquia di Jago e la tela con San Carlo Borromeo.

Per affrescare la volta, il Vasari la suddivise in tre quadranti con affreschi allegorici dedicati all’eternità, alla fede e alla religione, una scelta che gli consentì di esplicare negli affreschi tematiche di estrema importanza nel mondo del monachesimo e legate a coloro che scelgono la vita monacale. Ne derivò una sorta di vero e proprio richiamo ai monaci e a non dimenticare i sacrifici imposti dalla vita monastica, alla regola di San Benedetto – a cui gli olivetani appartenevano – alla meditazione, al silenzio durante il pasto.

Considerando che l’ingresso attuale è al lato diametralmente opposto a quello originale, nella prima campata, dedicata alla religione, sono rappresentati temi legati alle costellazioni del Nord dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore, ovviamente secondo i canoni tolemaici conosciuti all’epoca. Per la campata centrale il pittore propose le costellazioni dello Zodiaco; infine nella terza campata, che riparte dal tema dello Zodiaco iniziando dal segno dei Pesci, rappresentò le costellazioni del Sud.

Alzando lo sguardo per ammirare gli affreschi, si notano anche segni del lavoro svolto dall’aretino per la preparazione degli stessi, con le stuccature bianche di sfondo che, ad uno sguardo attento, mostrano le striature presenti sulla base successivamente affrescata.

Oltre Vasari: gli intarsi lignei di Frà Giovanni da Verona

Le pareti laterali della Sagrestia sono rivestite da pannelli di intarsi lignei che rappresentano falsi armadi contenenti all’interno oggetti di vario genere, architetture urbane e paesaggistiche, realizzati in maniera tridimensionale per la sagrestia vecchia della chiesa (l’ex – refettorio è noto come Sagrestia Nuova, oltre che convenzionalmente come Sagrestia del Vasari) e trasferite nel 1558 al refettorio. Attualmente i pannelli sono trenta: dodici da un lato, diciotto dall’altro, ma è ignoto il numero originario.

Conclusioni

La presenza del Vasari a Napoli permette al Rinascimento di superare i confini di Firenze e quelli romani, penetra e stravolge il tardogotico ancora persistente in città.

La sua maniera a Napoli irrompe e lascia sconvolti.

Sosteneva che “non ne avrebbe tratto alcun giovamento” nell’affrescare la volta, ma si sbagliava.

Il suo capolavoro, grazie ad un sistema di illuminazione artificiale, oggi avvolge e sorprende il visitatore:

entrando in una sala buia, dove grandi tendaggi coprono le uniche tre finestre, ad ogni passo, luci artificiali automatiche illuminano lentamente la Sagrestia. Le luci calde lentamente si schiariscono, lasciando spazio a led bianchi di luce fredda; ad ogni passo un gruppo di luci si accende, fino ad illuminare completamente il tutto, dal basso verso l’alto, dal retro degli intarsi lignei fino alla volta, facendola risplendere e accompagnando lo sguardo del visitatore tra le 48 figure allegoriche che la compongono e a sentirsi quasi inglobato in essa, parte di un capolavoro unico nel meridione d’Italia.

Dove non espressamente riportato in didascalia, le immagini fotografiche sono state realizzate dall’autrice del testo su autorizzazione del personale del Complesso Museale di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli.

Sitografia

https://www.santannadeilombardi.com

https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-vasari/

https://it.storiadellacriticadarte.org/wiki/Le_vite de_eccellenti_pittori,_scultori_e_architettori

https://www.roadtvitalia.it/vasari-napoli-gli-affreschi-santanna-dei-lombardi

https://corrieredinapoli.com/2021/03/18/la-sagrestia-vasari-una-piccola-perla-rinascimentale/

https://criticaclassica.wordpress.com/tag/sagrestia-del-vasari/

LA CAPPELLA “DI ELEONORA” A PALAZZO VECCHIO

A cura di Silvia Faranna

Uno scrigno di pittura ad opera di Agnolo Bronzino

Cosimo I de’ Medici ed Eleonora di Toledo: duchi, committenti, collezionisti

Eleonora di Toledo (fig. 1), da cui prende il nome la cappella per lei realizzata a Palazzo Vecchio, fu una figura di grande importanza per la storia fiorentina, ricordata da Giorgio Vasari come una ‹‹donna nel vero […] valorosa, e per infiniti meriti, degna d'eterna lode››[1]. Figlia di Don Pedro, viceré di Napoli, nacque in Spagna nel 1522, ma trascorse l’adolescenza nella città partenopea, dove crebbe tra ambienti sfarzosi, feste e l’etichetta “alla spagnola” della corte. Nel 1539 si trasferì a Firenze per sposare il giovane Cosimo I de’ Medici (fig. 2), discendente dal ramo della famiglia detto “Popolano”, ed eletto duca di Firenze a soli diciassette anni.

Il loro fu un matrimonio ben riuscito, non solo per motivi economici, in quanto la giovane Eleonora fu portatrice di ricchezze, ma anche perché fu uno dei pochi matrimoni sinceri del tempo: la duchessa Eleonora sostenne il governo del marito, occupandosi anche della gestione delle finanze. I due coniugi ebbero undici figli, ma molti morti in giovane età, insieme alla duchessa, che morì nel 1562. Sia il duca Cosimo I, che la duchessa Eleonora, furono notevoli committenti durante il loro governo: la duchessa Eleonora, in particolare, acquistò Palazzo Pitti nel 1549 e si occupò della realizzazione del Giardino di Boboli. Giunsero quindi a corte i più importanti artisti e architetti fiorentini dell’epoca: Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammannati, Agnolo Bronzino e tanti altri, che in questi anni apportarono importanti modifiche sul piano artistico-architettonico a Firenze, dandone un nuovo volto e un nuovo prestigio economico e culturale.

La pittura di Agnolo Bronzino alla corte medicea

Agnolo Bronzino (fig. 3), allievo e figlio adottivo del Pontormo, fu un artista e poeta[2] che lavorò prevalentemente al servizio della famiglia Medici e dei suoi alleati: fu nell’estate del 1539 che il giovane principe appena ventenne rimase così colpito dal talento dell’artista tanto da nominarlo pittore di corte.

Numerosi sono i ritratti ufficiali realizzati dal Bronzino per i duchi e nobili fiorentini: celebri sono i ritratti di Eleonora di Toledo con il figlio Giovanni (1545) (fig. 4) e il Ritratto di Lucrezia Panciatichi (1541 ca) (fig. 5) dove seppe cogliere il carattere ideale dei suoi committenti, senza ledere l’aspetto naturalistico né psicologico dei personaggi, attraverso una resa minuziosa e realistica dei volti e delle vesti ‹‹tanto naturali che paiono vivi veramente e che non manchi loro se non lo spirito››.[3]

La cappella “di Eleonora”

Secondo la testimonianza di Giorgio Vasari, il duca ‹‹conosciuta la virtù di quest’uomo, gli fece metter mano a fare nel suo ducal palazzo una cappella non molto grande per la detta signora duchessa››[4]. Dal 1540 al 1545 Agnolo Bronzino portò a compimento la decorazione pittorica della Cappella “di Eleonora” in Palazzo Vecchio (fig. 6), trasformato nella residenza ufficiale della famiglia Medici. Era necessario, in età della Controriforma, che nella seconda corte medicea (la prima fu l’attuale Palazzo Medici Riccardi in via Cavour, al tempo via Larga) esistesse una cappella privata per la preghiera individuale e l’adorazione eucaristica. La cappella di Eleonora è posizionata nel “Quartiere di Eleonora”, negli ambienti dedicati alla prima donna che visse al palazzo, ricavata attraverso la chiusura di una campata dell’antecedente Camera Verde, al secondo piano, grazie al progetto di Giovan Battista del Tasso e Giorgio Vasari.