LA SCUOLA DI ATENE PT II

A cura di Andrea Bardi

Una fonte inaspettata: il Protagora platonico

Nel suo contributo, capitale per la storia degli studi sulla Scuola, Most ha segnalato anche una fonte letteraria, apparentemente innocua eppure non priva di risvolti. Si tratta del Protagora (IV sec. a.C.), un testo in cui Platone narra dell’arrivo del sofista ad Atene. Nel testo Ippocrate, desideroso di incontrare Protagora, si fa accompagnare da Socrate alla casa di Callia, ricco cittadino presso il quale soggiornava il sofista. Nel brano in cui è descritto l’arrivo di Socrate e Ippocrate – spiega Most – l’arrangiamento, la disposizione dei personaggi ha molti e sorprendenti tratti in comune con l’impaginato della Scuola, come la divisione in gruppi e l’accento posto su una figura centrale. Innanzitutto Protagora, scrive Platone, “passeggiava su e giù nel lato del portico”, e creava, insieme ad altre figure tra cui Callia, proprietario della “più illustre e opulenta magione di Atene”, un primo gruppo di personaggi intenti silenziosamente ad ascoltarlo:

“Degli altri, che facevano coda a questi per raccoglierne i discorsi, la maggior parte parevano forestieri, di quei che Protagora si tira dietro dalle varie città per le quali passa, ammaliandoli con la voce, come Orfeo”

Queste figure, continua il filosofo,

“quando egli [Protagora] coi suoi si voltava […] si dividevano in bell’ordine, su due file di qua e di là”

Andando avanti nella descrizione, Platone introduce altri due gruppi di personaggi. Nel primo, “alcuni di loro”, spiega, “pareva che interrogassero Ippia sulla natura e su taluni fenomeni celesti”, mentre gli altri “di che ragionassero […] non mi riuscì di capire”. Se centrale, dunque, è il tema del dibattito, è altresì corretto notare come sia anche un altro elemento ad accomunare i due episodi. Sia nel Protagora che nella Scuola di Atene, infatti, è presente un giovane – che, almeno nell’affresco, non possiede un identikit accertato – presentato da Platone come

“un giovanetto d’ottima indole, com’io credo, ma certo di bellissimo aspetto – lo chiamavano, se non erro, Agatone – e non mi stupirei che fosse l’amasio di Pausania”[i].

L’ipotesi di Most, pur se non dirimente, rimane tuttavia decisamente intrigante, se si considera la fortuna del Protagora negli ambienti intellettuali del Rinascimento italiano. Nel Quattrocento, l’opera platonica era stata tradotta da Marsilio Ficino. Quest’ultimo, nel Sommario introduttivo, aveva del resto posto l’accento sull’eccezionale abilità descrittiva di Platone, in grado di far attivare con estrema efficacia un processo di visualizzazione nella mente del lettore. Scrive Ficino:

“Mox quasi pictor sophistarum fastum, vanitatemque ante oculos ponit”

(“Quindi, come un pittore, egli pone davanti ai nostri occhi il fasto e la vanità dei sofisti”)[ii]

Certo è che Raffaello non era in grado di padroneggiare la lingua greca, né tantomeno quella latina (egli dovette leggere Vitruvio a partire dalla traduzione in volgare di Marco Fabio Calvo)[iii], motivo per cui la sua conoscenza dell’opera platonica implicava necessariamente la presenza di un letterato, di un umanista alla corte pontificia che potesse fungere da intermediario. Il nome avanzato da Most – assai probabile e rientrante nel ventaglio delle proposte “canoniche” – è quello di Egidio da Viterbo, tra i maggiori studiosi di Platone della sua epoca ed evidentemente molto familiare con il Protagora[iv].

Egidio da Viterbo e alcune ipotesi sull’architettura

Il filosofo e cardinale Egidio da Viterbo (1469-1532) è, nell’ipotesi di Most, la chiave interpretativa corretta per gettare luce sull’altrettanto rilevante questione del modello architettonico, della fonte individuata da Raffaello per il maestoso impianto scenografico della Scuola. La tesi più accreditata, in sede accademica (già da Vasari e Bellori), ha sempre voluto che fosse la Basilica di San Pietro in Vaticano a fornire la base per l’affresco. Proprio Bellori, ancora nella Descrizione, dedica all’architectura picta della Scuola queste parole:

“In ultimo deve attendersi il nobile edificio del Ginnasio delineato in forma di magnificentissimo Tempio, che serba una prima idea della Basilica Vaticana, apparendone, secondo la veduta, le navi in croce, li pilastri, e gli archi, li quali sostentano il timpano, e ‘l giro della cupola, ove ne’ due peducci in faccia sono dipinte due donne maestose: l’una col globo del Mondo nelle mani, l’altra col libro della vera dottrina insegnata nel Tempio dal Vicario di Cristo”[v]

Quelli dipinti da Raffaello, tuttavia, sono due edifici. Alle spalle dell’arco posteriore della croce greca della Chiesa – struttura che il Sanzio impiegò anche nella progettazione di Sant’Eligio degli Orefici (1516) – il pittore colloca un ulteriore arco trionfale. Quest’ultimo, nell’ipotesi di Most – rafforzata dalla “ben testimoniata familiarità di Raffaello con le rovine archeologiche di Roma”[vi] – sarebbe ispirato al cosiddetto Monumentum Argentariorum (Arco degli Argentari, o Arco di Settimio Severo al Foro Boario), mentre l’edificio prospiciente, a croce greca, sarebbe frutto di una rilettura originale tanto della basilica petrina quanto del cosiddetto Janus Quadrifrons (Giano Quadrifronte), un arco risalente al periodo costantiniano e vicinissimo all’Arco di Settimio Severo. Giano, poi, era – per Egidio, fautore di una forte politica di rivalutazione etrusca anche basata su falsi acclarati (Annio da Viterbo) – l’inventore della filosofia. “Quale sede più appropriata si potrebbe immaginare”, si domanda Most, “per una sinossi idealizzata di tutta la filosofia antica se non il tempio del re […] che per primo introdusse tale disciplina?”[vii]

Note

[i] Le parole del Protagora platonico sono riportate in Ivi, pp. 40-41.

[ii] Ivi, p. 48.

[iii] Ivi, p. 50.

[iv] Ivi, p. 51.

[v] G. P. Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, pp. 46-47.

[vi] G. W. Most, Leggere Raffaello: la “Scuola di Atene” e il suo pre-testo, p. 58.

[vii] Ivi, p. 62.

Bibliografia

Daniel Orth Bell, New identifications in Raphael’s School of Athens, in “The Art Bulletin”, vol. 77, no. 4, New York, College Art Association, 1995, pp. 638-646.

Glenn W. Most, Leggere Raffaello. La Scuola di Atene e il suo pre-testo (1999), trad. it. di Daniela La Rosa, Torino, Einaudi, 2001.

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

GIOTTO AL SANTO

A cura di Mattia Tridello

La cappella della Benedizioni nella basilica di Sant’Antonio Padova

Giotto nella città di Padova

Per poter comprendere appieno la presenza del pittore toscano nella città patavina occorre innanzitutto rintracciare, negli anni precedenti al suo arrivo nella pianura padana, i luoghi e le numerose committenze che ne segnarono e ne accrebbero indelebilmente la fama. Giotto, insieme alla sua bottega e a una miriade di altri artisti provenienti da molte località della penisola, aveva già decorato splendidamente, a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo, le pareti della Basilica di San Francesco ad Assisi, le mura di una chiesa che costituì un luogo di fondamentale, se non cruciale, importanza per il rinnovamento dell’arte, una fucina di talenti e innovazioni che determinò, da quel momento in poi, un nuovo e inarrestabile sviluppo della pittura in Italia e nel resto del mondo. Le decorazioni parietali, promosse grazie all’intervento di Niccolò IV (primo papa francescano), vennero commissionate agli artisti dai frati minori, dall’ordine che, come si illustrerà, rivestirà un ruolo dominante nella scena artistica dell’Italia del ‘300 e nella carriera personale dello stesso Giotto. Dopo l’esperienza umbra, quest’ultimo fu infatti impegnato in altri affreschi in città nelle quali i francescani erano presenti in numerose chiese, si veda, ad esempio, Firenze dove l’artista si recò per decorare la cappella Peruzzi nella Basilica di Santa Croce. Terminata la permanenza toscana egli, chiamato nuovamente dai minori, arrivò a Rimini per decorare l’interno della gotica San Francesco (trasformata nel corso del ‘400 nell’attuale “tempio Malatestiano”) e infine giunse a Padova, alla celebre Basilica di Sant’Antonio, la seconda chiesa, per importanza, dell’ordine. Le fonti giunte a noi attestano che il pittore venne assunto tra il 1302 e il 1303 per affrescare non una sola porzione ma ben tre luoghi distinti all’interno della chiesa e del convento adiacente. Probabilmente, come riscontrato da studi e ipotesi recenti, Giotto decorò per prima la cappella della Madonna Mora (il nucleo originario della chiesetta di Santa Maria Mater Domini dove venne inizialmente sepolto Sant’Antonio- per leggerle l’articolo a Lui dedicato clicca qui-). In questa, dietro l’altare che custodisce la statua di Maria con il Bambino, è presente un affresco che rivela, ai lati dell’effige della Vergine, due figure monumentali di profeti riconducibili alla mano del maestro toscano. Dai panneggi delle vesti alle espressioni facciali, tutti i dettagli rendono fortemente plausibile la somiglianza di tali figure con i soggetti che, da lì a pochi anni, il pittore mirabilmente realizzerà nella Cappella degli Scrovegni. Tuttavia, il pennello dell’artista, secondo testimonianze storiche documentate, ricoprì di colore anche altri luoghi del complesso antoniano, di questi, ad oggi, ne sono stati accertati altri due: la cappella delle benedizioni e la sala del Capitolo. In questa le porzioni ritrovate degli affreschi trecenteschi risultano poco leggibili a causa della sovrapposizione, nel corso del XVIII secolo, di altre pitture murali ma condurrebbero gli storici ad intravederne un ciclo narrativo raffigurante la Crocifissione. Proprio tra le navate della basilica, Giotto, probabilmente, ebbe modo di entrare in contatto con un ricco banchiere padovano, Enrico Scrovegni che, da lì a poco sarebbe diventato il mecenate di uno dei capolavori assoluti e indiscussi della storia dell’arte.

La parte delle attribuzioni pittoriche giottesche della basilica che, ad oggi, risulta più leggibile grazie al recentissimo restauro, si trova nella Cappella di Santa Caterina, anche detta “delle benedizioni” nella parte destra delle cappelle radiali del deambulatorio.

La cappella di Santa Caterina

Già dal XIV si può far risalire la dedicazione della cappella a Santa Caterina d’Alessandria (fig. 1). Quest’ultima, patrona dello Studio dei Legisti dell’Ateneo di Padova (fondato nel 1222), dell’università di Parigi e protettrice delle cosiddette “arti liberali”, è raffigurata anche nella Cappella degli Scrovegni nella stessa città. Fu infatti Enrico Scrovegni, che deteneva il patronato ecclesiastico della cappella nella basilica, a commissionare a Giotto un ciclo decorativo per questo luogo, come è testimoniato dalla presenza dallo stemma di famiglia nel sottarco d’ingresso alla stessa. La decorazione, della quale si conservano ancora importanti tracce, presenta otto mezzi busti di Sante inseriti in cornici marmoree quadrilobate di una qualità molto elevata tra sottili tralci ed elementi floreali (fig.2) L’imposta dell’arco d’accesso alla cappella si instaura su capitelli in marmo dipinti a doratura che sovrastano le paraste decorate finemente con la tecnica a finto marmo.

L’attribuzione del ciclo affrescato del sottarco al maestro toscano fu proposta per prima da parte di Francesca Flores d’Arcais per poi essere ripresa più volte da altri storici dell’arte. Quest’ultima, già nel ’69, riteneva che lo stato conservativo dell’opera fosse critico e bisognoso di un restauro.

Il restauro

Il restauro del ciclo (fig. 3), appena concluso, durato neve mesi, è riuscito a ridare luce e visibilità a quella che è stata definita “una sorta di prova generale della Cappella degli Scrovegni”, e contribuisce ad arricchire lo studio dei motivi storici e artistici dello spostamento del maestro toscano da Assisi alla città veneta. La complessa e delicata opera conservativa è stata promossa dall’Ente Basilica Sant’Antonio di Padova e dalla Delegazione Pontificia. L’esecuzione del restauro è stata sotto il diretto controllo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia le Province di Belluno, Padova e Treviso, con la squadra di esperti formata dal soprintendente Fabrizio Magani, dalla storica dell’arte Monica Pregnolato, dal direttore scientifico Giovanna Valenzano, e tecnico Cristina Sangati della impresa AR Arte e Restauro S.r.l. Padova. Come ha sottolineato l’Arcivescovo Fabio Dal Cin (delegato Pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Padova): «La Delegazione ha fortemente voluto il restauro, auspicando che fosse un’operazione ai massimi livelli scientifici e, soprattutto, un momento per coinvolgere le eccellenze della città di Padova, che custodisce con venerazione e partecipazione il corpo del Santo. Tra gli alti compiti della Delegazione Pontificia c’è infatti quello di unire la custodia del Complesso Antoniano alla salvaguardia delle opere d’arte nate per elevare il luogo sacro, ben consci che la bellezza di queste sia parte della devozione dei fedeli e un’eredità preziosa da preservare».

L’opera di restauro ha così contribuito a svelare e riscoprire un altro importante luogo che va ad arricchire la meravigliosa produzione pittorica di Giotto nella città patavina, una serie di affreschi che nel passato hanno aiutato la preghiera di milioni e milioni di persone, che oggi, ancora a noi parlano e si fanno testimoni della bellezza artistica, di Fede e devozione custodita nella basilica del Santo.

Bibliografia

Vv., La basilica del Santo. Storia e arte, Roma, De Luca Editori d'Arte, 1994;

Francesco Lucchini, “Disjecta membra”: Circolazione di reliquie e committenza di reliquari al Santo nel primo Quattrocento, in “Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina e arte”, vol. 50, Padova, Ass. Centro Studi Antoniani, 2010, pp. 533-555

Leo Andergassen, L’iconografia di Sant’Antonio di Padova dal XII al XVI secolo, Padova, Ass. Centro Studi Antoniani, 2017

Cesare Crova (a cura di), Il cantiere di Sant’Antonio a Padova (1877-1903) nella rilettura critica delle carte conservate presso l’Archivio Storico della Veneranda Arca, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, vol. 67, Roma, 2018;

Il Messaggero di Sant’Antonio, numero di approfondimento del Giugno Antoniano, Padova 2019;

Maria Beatrice Autizi, La basilica di Sant’Antonio a Padova. Storia e arte, Treviso, Editoriale Programma, 2021;

PINUCCIO SCIOLA E IL GIARDINO SONORO DI SAN SPERATE

A cura di Denise Lilliu

Giuseppe Sciola (San Sperate, 1942- Cagliari, 2016), meglio conosciuto come “Pinuccio”, è stato e continua ad essere un grande esempio per l’arte contemporanea in Sardegna.

Sciola nacque e crebbe in una famiglia di contadini nel piccolo paese di San Sperate, a pochi chilometri da Cagliari. Paese che lui stesso, seguendo un progetto ben specifico e con l’appoggio di tutta la comunità, decise di trasformare, nel 1968, in museo a cielo aperto. Il progetto, svolto nel suo paese, attirò in poco tempo l’attenzione dell’UNESCO, che nel 1972 invitò l’artista a recarsi direttamente a Città del Messico, presso un importante maestro muralista, per collaborare con quest’ultimo a dei progetti che avrebbero dovuto coinvolgere il quartiere Tepito.

L’iniziativa portata avanti da Sciola, ovvero far diventare San Sperate un paese-museo, non venne appoggiata solo dalla comunità locale bensì anche da colleghi artisti, italiani e stranieri, a partire da Foiso Fois o Primo Pantoli.

La sua attività artistica cominciò molto presto, quando, già da piccolo, egli iniziò a scolpire; da adolescente Sciola ebbe finalmente l’occasione di partecipare da autodidatta a una mostra di arti figurative nel circolo de La Rinascente a Cagliari, presso la quale vinse la borsa di studio che gli diede la possibilità di frequentare il Liceo artistico di Cagliari.

Dopo aver terminato gli studi liceali, Sciola frequentò il Magistero d’arte di Porta Romana di Firenze e l’Accademia internazionale di Salisburgo, sempre seguito da grandi maestri. Nel frattempo, continuò a partecipare a diverse mostre, compiendo viaggi studio in Europa in occasione dei quali ebbe modo di conoscere artisti di un certo spessore.

Viaggiando tra l’Italia e in diverse città d’ Europa, egli ebbe modo di assistere alle contestazioni giovanili del 68’, interessandosi e facendo sua questa protesta, tanto da trasmettere la stessa carica e voglia di rivalsa nel suo paese natale.

Dopo aver visto il mondo fuori dalla Sardegna, l’artista presenziò a due edizioni della Biennale di Venezia (1976, 2003), mentre nel 1985 alcune sue opere vennero esposte alla quadriennale di Roma per arrivare, in seguito, nei più importanti centri europei, come Vienna o Versailles. Tra i suoi più grandi traguardi va annoverata anche la collaborazione con l’architetto Renzo Piano.

Nonostante Pinuccio sia stato un artista “itinerante”, lui e la sua arte sono “figli della pietra”: i suoi lavori nascono infatti dalle pietre (calcari, trachite o basalti) della Sardegna, scrupolosamente ricercate e lavorate.

L’obiettivo dell’artista era di far “suonare”, “parlare” la pietra, ma soprattutto di svuotarla di quelle idee di rigidità e durezza ad essa associate per regalarle invece un senso di malleabilità e movimento.

Oggi molte delle sue opere possono essere osservate per tutta la Sardegna, tra Cagliari, Buggerru e soprattutto San Sperate dove si trova il suo Giardino sonoro.

Il Giardino sonoro di Sciola è un museo all’aperto che ospita un centinaio delle opere dell’artista, un vero atelier en plein air in cui il visitatore può farsi un’idea della sua evoluzione come artista, ospitando tanto le sue prime opere quanto quelle più recenti.

Sciola ha prodotto in questo luogo molte delle sue opere, a partire dagli anni Sessanta, usando lo spazio esterno come laboratorio e rimanendo quindi a stretto contatto con la natura a cui si sentiva strettamente legato. Oggi, nel suo giardino, non ci sono frecce o direzioni, e il visitatore è circondato da tutte le opere vivendo quasi un senso di smarrimento e di energia.

Tra le prime opere presenti nel giardino c’è Pietrino, lavoro con cui Sciola si dimostrò essere la rivelazione della mostra d’arti figurative (alla quale i suoi amici lo iscrissero di nascosto) e che lo portò a vincere la borsa di studio. L’opera venne restaurata nel 2018, ed è la prima e unica scultura figurativa all’interno della sua produzione. Pietrino non è altro che un bambino scolpito in arenaria: indossa infatti un berretto, dei pantaloni, e un gilet sopra il maglione. Sciola trovò l’ispirazione quasi per caso, quando, davanti alla porta di casa, vide la sagoma di uno scolaretto camminare verso scuola, e da allora decise di creare una statua simile a lui e di farla vivere.

Tra le altre pietre presenti nel giardino c’è un omaggio a Piet Mondrian: si tratta di un monolite in pietra di basalto caratterizzata da sottili e profondi tagli che riprendono le più famose opere dell’artista olandese. In quest’opera Sciola riesce a rendere perfettamente le diverse scale di grigi che caratterizzano la superficie della pietra.

Un’altra delle più importanti opere è Jazz Stone, prima opera sonora presentata al pubblico, il cui nome è legato a Time in Jazz, manifestazione svoltasi nel 1996 a Berchidda, un paese nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari in cui l’opera venne esposta per la prima volta. Con questa opera l’artista si presentò al grande pubblico, mostrando a quest’ultimo le peculiarità e il funzionamento della sua arte. Durante la manifestazione e il concerto, Pinuccio suonò questa pietra, accompagnando l’esibizione di un percussionista svizzero. In questo caso la pietra è un basalto lasciato volutamente allo stato grezzo. Sciola anche qui mantiene una grande precisione nei tagli, di diverse lunghezze, che creano una sorta di contrasto con la parte in superficie della pietra. Durante la manifestazione, ma anche in generale, l’intenzione di Pinuccio era di rendere note le diverse qualità della pietra e le potenzialità che fino ad allora erano state sottovalutate o ignorate

Così lui, con una leggera carezza di mano, faceva “cantare la pietra”, e nonostante questo possa sembrare a prima vista un atto semplice, in realtà per far suonare le sue pietre ci vuole una grande maestria tecnica, che ad oggi solo poche persone hanno. Tra le poche persone che riescono ancora oggi a far risuonare le sue opere c’è Maria, la figlia di Pinuccio, e le guide del Giardino sonoro.

Grazie a Sciola le pietre non solo “cantano”, ma diventano elastiche, trasparenti, malleabili, dinamiche. Oltre al basalto, l’artista cominciò a lavorare anche il calcare di Orosei, una pietra di origine sedimentaria, fossile, che regalava un suono più melodioso e meno duro.

La fama di Sciola venne suggellata dalla collaborazione, iniziata nel 2002, con l’architetto Renzo Piano. All’artista venne chiesto di produrre una grande pietra sonora in basalto da collocare nel giardino del Nuovo Auditorium della Musica a Roma. Oggi le sue sculture, innumerevoli e tutte diverse tra loro, sono esposte in tutto il mondo e le sue pietre, fonte di ispirazione per molti artisti e musicisti contemporanei, vengono impiegate in concerti.

“C’è un patto tra Pinuccio Sciola e le pietre di Sardegna, tant’è vero che assomigliano l’uno alle altre come due gocce d’acqua. Deve essere la ragione per cui le pietre si lasciano fare di tutto da lui: tagliare, perforare, frammentare. Riesce persino a farle suonare. Fantastico.”

Renzo Piano

Informazioni utili

Giardino Sonoro, San Sperate, Via Oriana Fallaci

Dal lunedì al giovedì ore 10:30 – 16:00 (ultimo ingresso alle h. 15:00)

Venerdì, sabato e domenica dalle 9:30 alle 17:00 (ultimo ingresso alle h. 16:00).

Le foto delle opere in pietra sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Sitografia

Pinuccio Sciola Museum. Giardino Sonoro e Laboratorio all’aperto dello scultore - https://www.psmuseum.it

https://www.finestresullarte.info/viaggi/giardino-sonoro-di-pinuccio-sciola-sardegna

IL BORGO-FATTORIA DI VILLA SALETTA

Il territorio di Palaia, immerso tra i verdeggianti colli pisani, si caratterizza per essere popolato da piccole frazioni originariamente nate come borghi-fattorie, proprietà di ricchi feudatari: fra questi nuclei agricoli si trova anche Villa Saletta, località di probabile fondazione longobarda, appartenuta ai territori della certosa di Calci fino al 1461 ed in seguito passata ai Riccardi, nobile famiglia fiorentina detentrice di diversi territori nel contado (fig.1).

Fin dal loro insediamento a Villa Saletta i Riccardi si occuparono a più riprese dell’asseto architettonico e organizzativo del villaggio, sviluppatosi lungo una direttrice principale aperta su un ampio piazzale i cui lati sono ancora oggi circoscritti da quattro edifici principali: la villa padronale, le due chiese e la torre dell’orologio. Questa ben studiata conformazione dello spazio venne commissionata dal Suddecano Gabriello Riccardi (1705-1798), senz’altro il componente della famiglia più legato a Villa Saletta, a cui si devono gli importanti interventi di ammodernamento della fattoria oltre che una gestione sapiente e rispettosa del contado. Gabriello era il terzogenito del marchese Cosimo Riccardi, erede della casata fiorentina che risiedeva nell’imponente palazzo di Via Larga, un tempo appartenne a Cosimo il Vecchio de’Medici, oggi denominato appunto Palazzo Medici-Riccardi. A Villa Saletta la presenza dei Riccardi è ancora oggi impressa negli stemmi gentilizi ritraenti la chiave, simbolo della famiglia, disseminati nel borgo in diverse forme, come nei blasoni lapidei sopra i portoni, oppure impressi ad affresco sulle mura degli edifici (fig.2-3-4).

Gli interessi personali del Suddecano, appassionato studioso e uomo di fede, ben si combinavano con la tranquilla campagna di Villa Saletta, la sua residenza prediletta congeniale ai suoi interessi, dove amava trascorrervi molto del suo tempo e conservare qui anche una piccola raccolta di libri. A livello sociale l’interesse di Gabriello verso le famiglie contadine che abitavano il borgo fu finalizzato a un miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, un impegno che volle garantire anche dopo la sua morte come riportato puntualmente nei suoi atti testamentari. È negli anni ‘70 del Settecento che Gabriello teorizzò un moderno piano urbanistico, volto a rinnovare la facies della piazzetta antistante la dimora patronale, attraverso una trasposizione in scala minore delle grandiose forme architettoniche in voga nei centri cittadini toscani. La commissione di tale progetto fu caldeggiata dallo stesso in una lettera indirizzata al Vescovo di San Miniato nel 1774, chiedendo l’autorizzazione a smantellare l’oratorio di proprietà della Compagnia della Natività di Maria SS. e del Divino Sacramento, per potervi erigere a sue spese una nuova chiesa “più grande e artistica” (fig.5); il Suddecano con il consenso dei confratelli, s’impegnava inoltre a garantire la ricostruzione con il materiale della demolizione e chiedeva, ad opera compiuta, di potervi trasferire l’icona della Vergine della Rocca, l’immagine sacra di ignota provenienza adorata dalla popolazione locale, che si trovava in valle ai piedi di un grande masso pericolante.

Con l’approvazione della curia l’oratorio venne consacrato il 28 ottobre 1775 e la sera stessa venne salutata in una solenne processione la transizione dell’immagine sacra in una grande edicola posta dietro l’altare maggiore, da cui purtroppo venne trafugata negli anni ‘90 del secolo passato. All’interno l’oratorio (attualmente non accessibile) si presenta ad aula unica con volta a botte, riccamente decorato con stucchi e quadrature prospettiche nella zona presbiteriale, mentre le pareti laterali tinteggiate del tipico verde lorenese sono scandite da cornici e motivi a candelabre. Per legare indissolubilmente il nome di Gabriello a questo territorio, il Suddecano nel 1798 desiderò avere sepoltura proprio in questo oratorio, come indica ancora oggi dalla lapide dedicatoria in sua memoria. Esternamente l’oratorio si può ancora ammirare nelle forme del tardo barocco pisano, avvicinabile alle architetture dei progettisti Ignazio Pellegrini (1715-1790) e dell’ancora poco conosciuto Nicolaio o Nicola Stassi (?-1794), molto attivo nel territorio.

La facciata, in linea con gli edifici religiosi di quest’area, presenta un profilo estremamente semplice chiuso ai lati da alte lesene e raccordato nelle due ali laterali leggermente sporgenti da piccole volute: la finestra “a campana” tamponata costituisce l’unico elemento esornativo evidente che con le sue linee sinuose ne movimenta il prospetto. Alla fase dei lavori per la costruzione dell’Oratorio della Vergine della Roccia si deve anche il restauro settecentesco della chiesa priorale dei Santi Pietro e San Michele (fig.6).

Probabilmente riedificata nel 1594 dagli stessi Riccardi su una preesistenza ancor più antica, il Suddecano Gabriello provvide a uniformare stilisticamente i due edifici sacri della piazza apportando delle modifiche anche alla più antica chiesa; sul fronte vennero infatti aggiunti il portale con timpano spezzato, la finestra a campana e lo stemma della casata. Alcune foto d’epoca testimoniano come fino al secolo passato la facciata fosse movimentata da un elegante bozzato pitturato, in seguito perduto. L’interno si presenta a navata unica con un grande arco che immette nella zona presbiteriale (fig.7): dietro l’altare maggiore si conserva una tela raffigurante La Madonna del rosario e Santi di epoca seicentesca, mentre sulle pareti laterali trovano posto un Santo agostiniano (probabilmente San Nicola da Tolentino) che salva le anime dall’inferno (XVIII secolo?) e una Madonna fra Santi (fig.8), l’opera qualitativamente più interessante, che tradisce suggestioni coloristiche venete, forse da attribuire all’entourage del pittore Francesco Conti (1681-1760), attivissimo per i Riccardi e da loro protetto per tutta la vita.

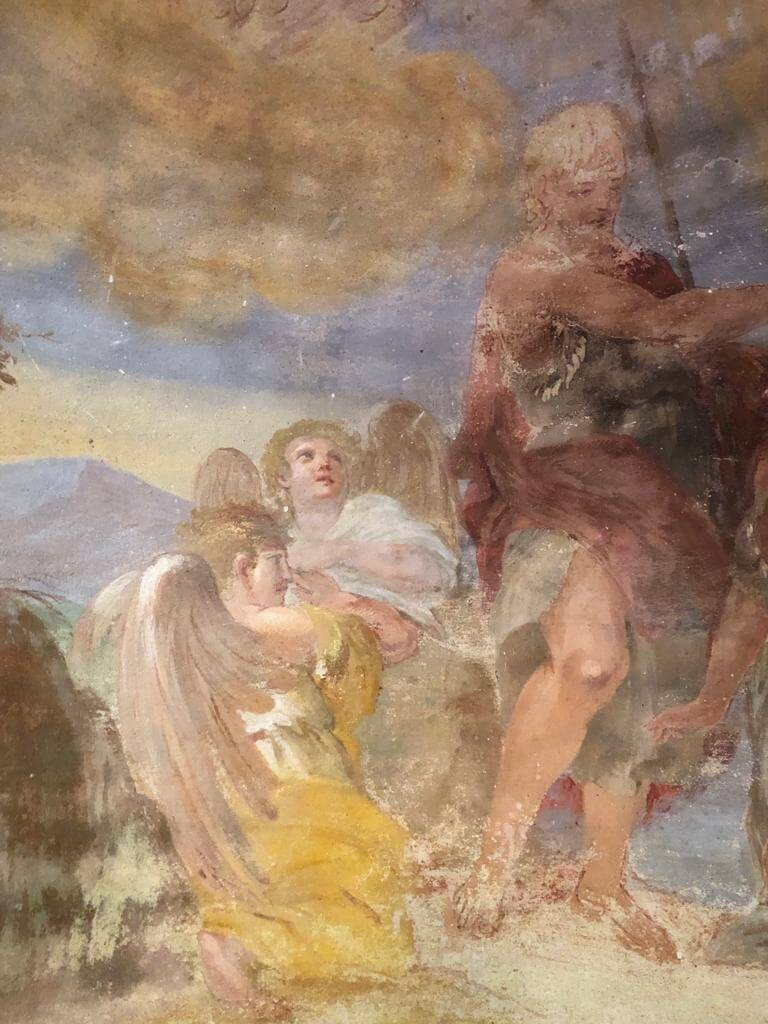

Alla sinistra del portale d’ingresso la nicchia che contiene la fonte battesimale è decorata ad affresco con l’episodio del Battesimo di Gesù, eseguito da un ignoto pittore settecentesco (fig.9-10-11). La tecnica veloce e compendiaria, unita all’ottimo risultato finale e alla qualità dei colori ancora ben conservati, farebbe pensare ad una mano esperta, abituata a dipingere in modo professionale e rapido.

Attualmente proprietà di privati che permettono il mantenimento del borgo fantasma e dell’intera tenuta, Villa Saletta, proprio per il suo fascino antico, nel corso degli ultimi tempi è stata locations cinematografica di diversi film.

Bibliografia

G. Bartoletti, La libreria privata del marchese suddecano Gabriello Riccardi: il fondo manoscritti, Firenze 2017.

A.Alberti, Villa Saletta in Valdera: da villaggio medievale a fattoria modello di età moderna. Pisa 2007.

Sitografia

Sulla famiglia Riccardi: https://www.treccani.it/enciclopedia/riccardi

Su Francesco Conti: https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-conti_%28Dizionario-Biografico%29/

RIVESTIMENTO MARMOREO DELLA SANTA CASA DI LORETO

A cura di Arianna Marilungo

Istorie di Gesù e della vergine Maria

Storia, committenza e artisti

Il sette settembre 1507 Papa Giulio II emana una bolla con cui afferma che nella chiesa di Santa Maria di Loreto (fig. 1) si venera, “ut pie creditur et fama est”, la casa in cui la Vergine Maria ricevette l’Annuncio della nascita di Gesù da San Gabriele Arcangelo. Un mese dopo circa lo stesso papa comunica al governatore della Santa Casa la sua intenzione di creare “lì cose magne”, tra cui la realizzazione di un degno rivestimento marmoreo che custodisse la casa dell’Annuncio divino e che sostituisse l’antico muro costruito dagli abitanti di Recanati all’inizio del XIV secolo. La santa cappella sorge nel transetto della Basilica, al di sotto della cupola realizzata da Giuliano da Sangallo nel XV secolo (fig. 2).

Inizialmente il primo progetto fu affidato a Donato Bramante, ma alla morte di Giulio II (21 febbraio 1513) il nuovo papa, Leone X, incaricò Andrea Contucci detto il Sansovino dell’arduo compito. Successivamente il progetto passò nelle mani di Antonio da Sangallo e infine di Raniero Nerucci.

I lavori iniziarono nel 1511 sotto la direzione di Giovan Cristoforo Romano seguendo il progetto di Donato Bramante, ma dal 1513 al 1527 la direzione passò ad Andrea Sansovino. Nel 1527 i lavori subirono un’interruzione a causa del sacco di Roma e ripresero nel 1531 sotto la direzione di Raniero Nerucci. L’opera fu conclusa nel 1538, ma negli ultimi anni prese la direzione del progetto Antonio da Sangallo il Giovane che si occupò anche di progettare e ideare – tra il 1533 e il 1534 - la balaustra per nascondere la volta a botte della Santa Casa. I grandi blocchi di marmo di Carrara sono stati alleggeriti da un ritmico susseguirsi di stemmi e anelli medicei, ornamentazioni che includono anche figure mitologiche. Una ricca decorazione di festoni, fregi e putti alati incornicia la parte superiore ai timpani dei portali[1].

Programma iconografico

Il rivestimento marmoreo, capolavoro di eleganza e di semplicità narrativa, poggia su un basamento ricco di intagli. Sulle cantonate e nel mezzo dei due lati maggiori presenta sei doppi risalti, ornati con colonne corinzie a scanalature, in mezzo alle quali sono ricavate due nicchie sovrapposte che contengono le sculture dei profeti e delle sibille. Nelle nicchie inferiori sono collocati i profeti e in quelle superiori le sibille. Nel XVI secolo e per tutto il Rinascimento era usuale abbinare soggetti di devozione cristiana a quelli pagani secondo la cultura pagano-cristiana alimentata dall’Umanesimo[2].

Il ricco programma iconografico si concentra tutto sul mistero dell’incarnazione di Gesù, raccontato secondo i canoni più comuni del tempo: narrazione visiva, storia e per figure e allegorie, ovvero profeti e sibille.

Nove sono le istorie raccontate: sette grandi e due piccole. Quelle grandi narrano la Natività della Vergine Maria, il suo Sposalizio con San Giuseppe, l’Annunciazione di Gesù, la Nascita di Gesù, l’Adorazione dei Magi, il Transito della Vergine e la Traslazione della Chiesa di Santa Maria di Loreto.

Parete nord

La scena della Nascita della Vergine Maria è stata eseguita da due artisti: Baccio Bandinelli, che nel 1519 scolpì la sezione destra, e Raffaele da Montelupo che si occupò della sezione sinistra tra il 1531 e il 1533.

La sezione destra rappresenta Sant’Anna, madre della Vergine Maria, stesa in un grande letto ricco di panneggi e circondata da donne che si congratulano con lei. Bandinelli scolpì la sezione mentre si trovava ad Ancona dopo essere entrato in conflitto con il Sansovino.

Nella sezione sinistra, davanti ad un camino sovrastato da una grande cappa, una giovane donna tiene in braccio la neonata Maria, porgendola ad un’altra giovane inginocchiata per lavarla in un contenitore posto a terra. Ai lati la scena è chiusa da due persone: una donna che offre un vassoio con profumi e frutti, simboli delle virtù virginali, ed un anziano identificato in San Gioacchino, padre di Maria.

Sulla nicchia sinistra in alto è stata collocata la Sibilla Ellespontica scolpita da Giovan Battista della Porta tra il 1570 ed il 1572. Al di sotto di essa è situato il profeta Isaia, scolpito dai fratelli della Porta tra il 1577 e il 1578. Nelle nicchie successive sono situati, rispettivamente: in alto la Sibilla Frigia (fratelli della Porta, 1570-1572) ed in basso il profeta Daniele (Girolamo Lombardo, 1547-1548).

Il secondo riquadro di questa parete ospita la scena dello Sposalizio della Vergine Maria e San Giuseppe. Nella sezione sinistra il Sansovino scolpì il rito nuziale (1525-1526) seguendo un modello fluido e sinuoso di matrice raffaellesca: sullo sfondo di un monumentale tempio di Gerusalemme il sacerdote unisce le mani di Maria e di San Giuseppe. A destra, Nicolò Tribolo, Raffaele da Montelupo e Francesco di Vincenzo da Sangallo raffigurano la delusione degli altri giovani pretendenti della Madonna che, arrabbiati, spezzano i bastoni non fioriti. Questa curiosa scena è da attribuire ad un’antica tradizione: molti erano i pretendenti della casa di Davide che desideravano la mano di Maria e il sacerdote, per scegliere quello più adatto, li invitò tutti sull’altare con in mano un ramoscello inardito. L’uomo con in mano il ramoscello che sarebbe fiorito, sarebbe diventato lo sposo di Maria. Nella scena l’amarezza dei pretendenti il cui ramoscello non fiorì è rappresentata con gesti forti: uno agita arrabbiato il pugno, mentre un altro spezza il ramoscello secco[3].

Parete ovest

Tra il 1518 e il 1522 Andrea Sansovino scolpì l’Annunciazione che funge da pala da altare per la sua posizione al di sopra dell’altare maggiore della Basilica. È il più grande riquadro dell’intero rivestimento (185x362 cm. Anche questo riquadro, come gli altri, è diviso in due sezioni. In alto a sinistra, l’Eterno Padre è rappresentato nell’atto di inviare lo Spirito Santo sotto forma di colomba alla Vergine Maria, mentre quest’ultima ascolta timorosa l’annuncio dell’Arcangelo che reca in mano il giglio, simbolo di purezza. L’arcangelo è seguito da altri due angeli, uno de quali regge in mano un vassoio pieno di frutti. A destra la scena sembra introdurre l’osservatore all’interno di una camera, in cui vi è solo la Vergine Maria, seduta sopra uno scranno sotto a un baldacchino. Sulla mano sinistra tiene il libro delle Sacre Scritture. A destra, in alto, due angeli sembrano entrare nella stanza in mezzo a tralci di una vite. La scena è resa ancora più familiare da una serie di oggetti domestici aggiunti dall’artista: una credenza, due mensole che sorreggono volumi chiusi con fermagli, un’anfora posta sopra due libri, vasellame e un gatto rannicchiato nell’angolo basso a destra[4].

Al di sotto di questo riquadro vi son due scene: la Visitazione della Beata Vergine Maria a Sant’Elisabetta di mano di Raffaele da Montelupo a sinistra e, a destra, il Censimento, raro soggetto iconografico eseguito da Francesco da Sangallo (1531-1533).

Nella nicchia superiore a sinistra è posta la Sibilla Libica di mano dei fratelli Della Porta (1570-1572). Al di sotto, invece, è situato il Profeta Geremia dei fratelli Aurelio e Girolamo Lombardo (1540-1542), considerato il capolavoro scultoreo fra tutte le statue scolpite per il Rivestimento. A destra, nella nicchia superiore vi è la Sibilla Delfica, sotto la quale vi è il Profeta Ezechiele, opera dei fratelli Lombardo (1544)[5].

Parete sud

Andrea Sansovino scolpì per questa parete la Nascita di Gesù (1518-1524). Anche questa scena si dipana in due sezioni: a destra la nascita del Bambin Gesù e a sinistra l’annuncio degli angeli ai pastori sullo sfondo e l’Adorazione dei pastori in primo piano. Questo riquadro è caratterizzato da un ritmo concitato e dalla classica composizione armonica. Sotto una grande capanna dal tetto spiovente sorretto da due pilastri vi è Gesù che, seduto, volge lo sguardo verso la Madonna, inginocchiata ed in atto di sollevare un velo sul capo del neonato. San Giuseppe, appoggiato ad un bastone con germogli, si avvicina al Bambin Gesù in atteggiamento contemplativo. Sopra la capanna tre angeli cantano la gloria della nascita divina del Salvatore[6].

Nella nicchia superiore è collocata la Sibilla Persica dei fratelli Della Porta (1570-1572), in quella inferiore il Profeta Zaccaria, scultura di Girolamo Lombardo (1588 circa). Nella sezione mediana superiore è collocata la Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), mentre in basso vi è il Profeta David (Girolamo Lombardo, 1558)[7].

L’Adorazione dei Magi, invece, è opera di Raffaele da Montelupo (1533-1534) ed è descritta secondo il Vangelo di Luca (2, 1-20). Di pregevole fattura e dai chiari accenti quattrocenteschi rappresenta tre pastori che si avviano verso la mangiatoia mentre un altro è seduto tra un gregge di pecore mentre volge lo sguardo in alto ascoltando l’annuncio dell’Angelo della nascita di Gesù. Gli angeli sono scolpiti nella parte superiore del riquadro: uno reca l’annuncio e l’altro è colto mentre legge le Sacre Scritture. Nelle nicchie accanto vi sono: in alto la Sibilla Eritrea, scolpita dai fratelli Della Porta (1570-1572) e il Profeta Malachia (Girolamo Lombardo, 1588 circa).

Parete est

Le scene che riempiono questa parete sono il Transito della Vergine (registro superiore) e la Traslazione della Santa Casa (registro inferiore).

Tra il 1518 e il 1525 Domenico D’Aima o Aimo scolpì il Transito della Vergine. La fonte di questa scena è uno dei testi apocrifi sul ciclo della Dormizione della Madonna nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, che narra che gli apostoli, sparsi per il mondo, accorsero alla casa della Madonna appena saputo il suo imminente trapasso. A sinistra vi sono quattro apostoli, due dei quali hanno una torcia accesa e un terzo un incensiere, mentre entrano nella camera dove sta avvenendo il Trapasso. A destra la scena evoca il trapasso già avvenuto: la Vergine Maria è distesa su una barella e un coro di angeli che ne cantano la gloria. Si riconoscono tra gli apostoli San Paolo con la spada del martirio e San Pietro con l’attributo iconografico delle chiavi incrociate. La scena si conclude con alcuni soldati che tentano di trafugare il corpo della Vergine Maria.

Nel registro inferiore è rappresentata la Traslazione della Santa Casa da Nazareth a Loreto, realizzata da Niccolò Tribolo e Francesco di Vincenzo da Sangallo, iniziata nel 1531 e terminata nel 1533. La fonte è la relazione di Pietro Tolomei (1470 circa) in cui sono narrate le varie traslazioni della Chiesa di Nazaret al colle lauretano[8].

A destra c’è la raffigurazione del passaggio della piccola Chiesa in volo sostenuta dagli Angeli sopra il mar Adriatico fino a collocarsi nella selva in cui i briganti aggrediscono i pellegrini, di mano di Francesco di Vincenzo da Sangallo. A sinistra la scena, ad opera di Niccolò Tribolo, è un po' più estesa e rappresenta la Santa Casa sul colle di due fratelli e, infine, su una pubblica strada dove è venerata dai pellegrini. Caratterizzata da echi michelangioleschi e da una naturalità narrativa e compositiva, la scena è affiancata a sinistra in alto dalla Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), al di sotto della quale è collocato il Profeta Mosè (Giovan Battista della Porta, 1577-1578). A destra, invece, ci sono: la Sibilla Samia nel registro superiore (fratelli Della Porta, 1570-1572), nel registro inferiore il Profeta Balaam (attribuzione incerta, 1577-1578)[9].

Arricchiscono la decorazione del rivestimento marmoreo una serie di protomi leonine e festoni di frutta che ne incorniciano il perimetro al di sopra delle storie e delle nicchie[10].

Note

[1] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, Ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999, p. 39

[2] Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975, p. 88

[3] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 404-406

[4] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 406-407

[5] Giuseppe Santarelli, cit., p. 39

[6] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 407

[7] Giuseppe Santarelli, cit., p. 41

[8] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 408-410

[9] Giuseppe Santarelli, cit., p. 46

[10] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 411

Bibliografia

Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975 Floriano Grimaldi, Katy Sordi, L’ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999

Giuseppe Santarelli, Loreto nella storia e nell’arte, Edizioni Santa Casa, Loreto (AN), 2021

SANT’ANNA DEI LOMBARDI PARTE II

A cura di Ornella Amato

I segreti nascosti nelle cappelle

*Doveroso un ringraziamento speciale all’intero staff operante all’interno del Complesso, anzitutto per la gentilezza e la disponibilità, per aver inoltre fornito materiale storico e per l’autorizzazione alla realizzazione delle immagini fotografiche contenute in questo elaborato.

Nelle cappelle

dove

grandi nomi provenienti da Firenze,

hanno lasciato la loro opera.

Introduzione

Il viaggio che virtualmente si compie tra la Napoli aragonese e la Firenze rinascimentale si esplica soprattutto attraverso le opere realizzate all’interno di quello che fu il grande cantiere di Santa Maria di Monteoliveto e che trova la sua realizzazione in diverse cappelle, all’interno delle quali lavorarono importanti nomi fiorentini.

La Cappella Piccolomini

Entrando a sinistra, la prima cappella che il visitatore incontra è la Cappella Piccolomini voluta da Antonio Piccolomini, Duca di Amalfi, per la moglie Maria d’Aragona, morta nel 1470 a soli 18 anni ed il cui monumento funebre è collocato sulla parete sinistra della cappella stessa.

Lo stemma della casata, realizzato a seguito dell’unione della casata aragonese coi Piccolomini, è incastrato nel pavimento della cappella e contiene i simboli di entrambe le famiglie: i simboli del casato d’Aragona affiancano la mezza luna per la famiglia del duca.

Alla cappella e al monumento funebre, datati intorno agli anni immediatamente successivi alla morte della duchessa, lavorarono prima Antonio Rossellino fino al 1479, anno della sua morte, e successivamente Benedetto da Maiano, che la completò intorno al 1492.

All’interno della cappella Rossellino ripropone lo schema e gli arredi da lui utilizzati per San Miniato al Monte e per questo stesso motivo è probabile che in origine la cappella fosse stata ornata anche da tondi realizzati con la tecnica della terracotta invetriata, tipica dei Della Robbia, già utilizzata in San Miniato e che si ritrova anche nella cappella Tolosa, all’interno dello stesso complesso monumentale.

Allo scalpellino del Rossellino - e a quello di Matteo del Pollaiolo - è assegnato anche l’Altare della Natività, collocato sulla parete sinistra e lateralmente al monumento funebre. Al centro si trova la splendida scena della Natività e ai lati si segnala la presenza dei Santi Andrea e Giacomo, esplicito richiamo alla famiglia committente poiché erano i santi eponimi dei fratelli del duca.

La scena della Natività non sembra seguire l’iconografia tradizionale perché tripartita in tre momenti. A destra, sullo sfondo, si riconosce l’annuncio ai pastori. Avanzando nella scena, sopra la capanna vi è un tripudio di angeli festanti che danzano a lode e gloria della nascita del Salvatore.

Nella capanna si trovano la Vergine col Bambino e davanti a loro San Giuseppe che riposa, realizzato in una posizione che sembra fare riferimento ad uno dei momenti immediatamente successivi alla natività: il riposo del padre putativo di Gesù che precede la fuga in Egitto. Sovrastano l’intera scena quattro putti reggi festone.

Lateralmente all’altare è collocato il monumento funebre di Maria d’Aragona.

Il volto della giovane duchessa è quello di una fanciulla morta in giovane età e la sua bellezza è tale che, più che morta, sembra che dorma.

La mano di Benedetto da Maiano è stata identificata nel rilievo raffigurante la Resurrezione, tra i due angeli inginocchiati posizionati ai lati del monumento, e nel gruppo in alto in cui è rappresentata una Madonna con Bambino all’interno di una ghirlanda, sorretta anch’essa da due angeli in volo.

La cappella ospita anche un’opera d’arte contemporanea, del 2017: Muscolo Minerale. L’opera è di Jago ed è posizionata al centro della cappella, di cui sembra quasi una sorta di “cuore pulsante”. Non monopolizza l’attenzione del visitare, bensì si integra coi capolavori della cappella, quasi fosse stata concepita con essa e per essa.

L’illuminazione naturale della cappella fa risaltare le opere che custodisce, evidenziandone la tridimensionalità ed incantando chi le osserva.

La Cappella Correale

La prima cappella a destra della porta d’ingresso è la Cappella Correale, voluta dal maggiordomo di Alfonso II, Marino Correale, conte di Terranova, di cui la stessa accoglie anche il sarcofago.

La struttura segue l’impianto tipicamente utilizzato nella tradizione rinascimentale fiorentina con vano cubico, cupoletta e lunette.

Lo sguardo del visitatore è catturato dalla pala d’altare di Benedetto da Maiano raffigurante l’Annunciazione. L’arcangelo Gabriele originariamente aveva nella mano sinistra un giglio, andato perduto, del quale restano sulla pala i fori.

La Vergine è rappresentata in una posa non convenzionale: con la mano sinistra – di grandi dimensioni – sorregge parte della tunica che indossa ed un libro, mentre la mano destra è posta sotto il seno, quasi ad abbracciarsi. Questa posizione è quella tradizionalmente assunta dalle donne gravide nell’atto di proteggere il bambino che portano in grembo. Le braccia e le mani sembrano quasi dare forma ad un cerchio che circoscrive il ventre, non ancora rigonfio dalla gravidanza, nel quale verrà custodito il Salvatore, come annuncia l’arcangelo stesso.

Ai lati della scena centrale sono rappresentati i santi Giovanni Battista ed Evangelista, mentre nella predella sottostante sono rappresentate le scene della vita di Cristo. In quest’ultima, è da notare che sono invertite due scene della vita di Cristo: la scena raffigurante la Resurrezione, infatti, precede quella della Deposizione. L’intero riquadro è chiuso da una cornice decorata con un fregio sovrastato da spiritelli che reggono un festone.

Lo spiritello reggi festone di destra oggi è al centro dell’attenzione della critica d’arte: studi diversi lo attribuiscono ad un giovanissimo Michelangelo Buonarroti che, secondo la studiosa tedesca Margrit Lisner, intorno ai quattordici anni si sarebbe trovato a bottega proprio presso Benedetto da Maiano, permettendo di conseguenza di datare l’opera intorno al 1489. Tuttavia, si tratterrebbe di un’attribuzione di stile e non documentata[1]. Il volto e l’atteggiamento della scultura sembrano troppo innovativi rispetto allo stile tradizionalmente rinascimentale di Benedetto, inoltre la postura dello spiritello, che presenta il braccio destro alzato, è una postura che lo stesso Buonarroti riprenderà anche in una fase più matura della sua attività, come per esempio nel Cristo giudicante della Cappella Sistina o nello Schiavo barbuto della Galleria dell’Accademia di Firenze.

Il Cappellone del Santo Sepolcro: Cappella Fiodo e Cappella del Compianto

Il Cappellone del Santo Sepolcro è un grande vano bipartito e il primo ambiente in cui si accede è la Cappella Fiodo.

La cappella ospita la tomba di Antonio Fiodo, dalla particolare forma di sedile marmoreo, ma ospita anche sulla parte opposta le tombe di Antonio d’Alessandro e della moglie.

Il secondo vano è la Cappella Lannoy, appartenente alla famiglia Lannoy – Colonna, di cui lo stemma è inserito nel pavimento della cappella. All’interno di essa trova collocazione uno dei capolavori della chiesa: il Compianto sul Cristo morto del modenese Guido Mazzoni, commissionatogli direttamente da Alfonso II e realizzato in terracotta policroma.

La vena realistica che caratterizza l’intero gruppo scultoreo è impressionante.

Gli otto personaggi sono tutti a grandezza naturale. Il corpo del Cristo è adagiato su un basamento e intorno a lui si riconoscono: Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, la Maddalena, Maria di Salomè, che sembra quasi sorreggere la Vergine, San Giovanni Evangelista e Maria di Cleofa.

Il forte realismo che caratterizza la scena finisce col rendere il visitatore incluso nella scena stessa, come se si trovasse sul Golgota, appena dopo la deposizione del Cristo.

Nessun dettaglio è stato trascurato e la cura del particolare è probabilmente la sua maggiore caratteristica: sguardi addolorati e volti distrutti dal dolore della perdita; occhi piangenti e visi contratti con rughe d’espressione fortemente in evidenza; bocche aperte come se stessero gridando. Tutti i dettagli sono inseriti, anche quelli che potevano essere nascosti poiché lontani dallo sguardo dell’osservatore.

I tratti fisiognomici dei soggetti rimandano alla famiglia d’Aragona, in particolare Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo sembrano ricordare rispettivamente Alfonso e Giovanni Pontano, umanista di corte. Inoltre, non sono mancati critici che nei tratti di Nicodemo hanno voluto vedere il volto di Ferrante d’Aragona.

È da notare che gli abiti indossati dalla Maddalena, da Nicodemo e da Giuseppe D’Arimatea rimarcano l’abbigliamento quattrocentesco. Questo dimostrerebbe come gli artisti “forestieri” chiamati a Napoli, pur proponendo tematiche già realizzate nelle loro città, fossero riusciti a soddisfare le esigenze e le richieste della committenza napoletana.

Per quel che concerne l’opera nel suo complesso, è da segnalare che l’attuale collocazione non è quella originale poiché inizialmente era stata concepita e collocata a sinistra del presbiterio. Non è inoltre da escludere che anche la collocazione attuale delle statue non sia originale: infatti volti e sguardi – ad esempio quello di Ferrante e quello di Nicodemo – sembrano quasi perdersi nel vuoto piuttosto che voltarsi verso il Cristo morto, come logica vorrebbe. Una testimonianza di questa teoria sono i gruppi scultorei, dello stesso Mazzoni, del Compianto (1450) della Chiesa del Gesù di Ferrara e di quello di Modena, nella chiesa di San Giovanni Battista, datato tra il 1477 e il 1479: i personaggi sono posti intorno al corpo del Cristo in un semicerchio che trova il suo congiungimento nel corpo del Salvatore disteso, come a dare senso al cerchio della vita.

L’opera dei fiorentini in Sant’Anna dei Lombardi a Napoli è notevole: la testimonianza della loro presenza aggiunge un altro tassello alla storia del periodo del Rinascimento, uno tra i periodi più ricchi e fecondi: storia, letteratura ed arte si muovono lungo la penisola, sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico, lasciando capolavori d’arte inestimabile.

Le immagini fotografiche inserite in questo elaborato – laddove non indicato espressamente - sono state realizzate dall’autrice, previa autorizzazione alla realizzazione ed alla pubblicazione delle stesse, da parte del personale addetto del Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi.

Note

[1] Tratto da ‘La Testata magazine.it – Anna Illiano – Michelangelo Buonarroti - Il tesoro di Sant’Anna dei Lombardi si amplia ‘ 2 Gennaio 2022

SANT’ANTONIO ABATE DI PELUGO

A cura di Alessia Zeni

Sono molte le piccole e antiche chiese disseminate sul territorio del Trentino Alto-Adige che attraverso i loro affreschi e le loro architetture tramandano la storia della nostra regione. Una di queste è la piccola chiesa di Sant’Antonio abate nel comune di Pelugo in Val Rendena che si innalza isolata nell’aperta campagna tra Pelugo e Borzago e sulla strada che conduce a Pinzolo-Madonna di Campiglio.

La chiesa

Come spesso accadde è difficile conoscere le origini di queste antiche chiese, nel caso di Sant’Antonio abate di Pelugo pare fosse stata costruita nella prima metà del XV secolo come chiesetta devozionale al santo protettore degli animali. Ma la chiesa fu costruita probabilmente molto tempo prima, intorno all’anno mille dalle genti della Val Rendena, come piccola cappella devozionale, quadrangolare e absidata, dedicata ai Santi Giacomo e Antonio. Questa cappella fu rimaneggiata e poi ricostruita nelle attuali forme, in uno stile di transizione dal romanico al gotico che prese piede in Trentino tra il Quattrocento e il Cinquecento.

La chiesa che misura 16m per 10m circa ha tutt’oggi una struttura molto semplice: una pianta rettangolare con presbiterio rivolto ad oriente, sacrestia e campanile lungo e slanciato. L’area del presbiterio è un’aula quadrata, singolarmente priva dell’abside, con pareti e volta a crociera magnificamente affrescate. L’aula riservata ai fedeli è invece più sobria con l’arco santo che ne delimita l’area e una volta a botte che richiama lo stile romanico.

All’esterno la chiesa appare semplice, ma riccamente decorata sia nella facciata principale che nella parete meridionale dove un ciclo di affreschi racconta le vicende della vita di Sant’Antonio abate. Infine svetta sulla struttura della chiesa, il campanile in granito, a doppio ordine di bifore romaniche, con la cuspide piramidale talmente slanciata verso l’alto che sembra voler toccare la volta celeste. La torre campanaria è appoggiata al lato orientale della chiesa e per chi arriva dalla strada è la cifra distintiva del paese di Pelugo.

La particolarità di questa piccola chiesetta della Val Rendena sono gli affreschi che decorano l’interno e l’esterno dell’edificio religioso. Sono affreschi di elevato interesse critico e storico sia per il programma iconografico che per la loro attribuzione; infatti, rappresentano una tappa fondamentale nella produzione artistica della famiglia di pittori originari del bergamasco, i Baschenis di Averara, tra il XV secolo e il XVI secolo[1].

Gli affreschi esterni

Sono molti i riquadri dipinti che decorano la facciata della chiesa. Partendo dal registro superiore, all’estrema sinistra, una Madonna in trono contempla con le mani giunte il Bambino adagiato sulle sue ginocchia e vicino una Trinità con il Padre assiso in trono e il figlio crocifisso. A fianco, sopra il portale gotico, un’Annunciazione è dipinta all’interno di un paesaggio alquanto singolare, ovvero una cinta muraria turrita che fa da sfondo all’Arcangelo Gabriele in ginocchio e alla Vergine Maria con le mani conserte e il capo chino. Sono affreschi alquanto semplici nelle cromie e nelle figure, ma vi è una certa attenzione per i dettagli luministici e le profondità di architetture e panneggi.

Nel registro inferiore due riquadri deteriorati rappresentano Sant’Orsola con aureola e stendardo mentre si avvia al martirio accompagnata da una schiera di vergini e, a fianco, l’immancabile San Michele arcangelo con lancia per trafiggere il maligno. L’arcangelo Michele, capo delle schiere celesti che combattono i diavoli, è qui raffigurato per ricordare al fedele che verrà il momento del giudizio davanti a Dio.

Completa la decorazione della facciata, il Sant’Antonio abate dipinto sopra il portale gotico per rammentare all’osservante il santo patrono della chiesa (Fig. 5). È dipinto su di un trono con mano benedicente e pastorale, al quale è appesa la campanella, ha la mitria in testa, abiti abaziali e, ai suoi piedi, un maialino ricorda la sua iconografia. Un’iscrizione sul sedile del trono menziona la data e l’esecutore dell’affresco: Cristoforo I Baschenis, 1474.

Dionisio Baschenis dipinse all’estrema destra della facciata un gigantesco San Cristoforo, patrono di viaggiatori e pellegrini in difficoltà e quindi immancabile in luoghi di passaggio come la Val Rendena (Fig. 6). È qui raffigurato in grande formato per essere visto a lunga distanza con volto rigido e sguardo fisso verso la campagna, il Gesù Bambino sulla spalla e il bastone fiorito nella mano.

La decorazione all’esterno della chiesa prosegue e si conclude con il ciclo di Sant’Antonio abate, dipinto sulla parete meridionale dell’edificio religioso. Una storia che si doveva sviluppare in trenta riquadri, su tre ordini, dalla nascita alla vita eremitica, con didascalie in volgare a commentare i singoli episodi. Le intemperie hanno cancellato gran parte dei riquadri, ma si sono però conservati i riquadri del sotto gronda dai quali emergono scene elementari e semplici. Nonostante la semplicità delle immagini il pittore ha cercato di curare il dettaglio, il colore e gli sfondi architettonici e paesaggistici, mostrando la volontà di raccontare in maniera veritiera la storia di Sant’Antonio abate.

Gli affreschi della navata e del presbiterio

Una volta giunti all’interno della chiesa, al visitatore non sfuggiranno alcuni riquadri dipinti sulla parete settentrionale della navata che rappresentano episodi della Passione di Cristo, una Crocifissione e un’Ultima cena. Sono immagini che hanno parecchie lacune e i loro colori sono in parte sbiaditi, ma il soggetto iconografico è ancora ben leggibile. La più interessante è sicuramente l’Ultima cena che fu dipinta da Cristoforo I Baschenis secondo le caratteristiche impiegate dalla famiglia bergamasca per questo tipo di soggetti, ovvero gli apostoli sono sempre dipinti dietro ad una tavola riccamente imbandita nella quale non manca mai il vino e, soprattutto, sulle tavole dipinte dai Baschenis non mancano mai i caratteristici gamberi di fiume.

Passando al cuore dell’edificio, ovvero il presbiterio, il visitatore resterà colpito dalla ricca e vistosa decorazione delle pareti e della volta a crociera. La prima immagine che appare è la grande Crocifissione dipinta sulla parete frontale del presbiterio. Una Crocifissione maestosa affrescata nell’ultimo quarto del Cinquecento probabilmente da Filippo Baschenis, seguendo i dogmi emanati dal Concilio di Trento (Fig. 8). A fianco altri riquadri riempiono la decorazione della parete orientale: una Santa Margherita d’Antiochia, i Santi Fabiano e Sebastiano dipinti in abiti tardogotici e una bellissima immagine di Sant’Elena, la madre di Costantino, con la grande Croce del Signore che ritrovò a Gerusalemme.

Sulle altre pareti del presbiterio sono affrescate alcune scene della Vita e della Passione di Cristo realizzate per mano di Dionisio Baschenis, tra il Quattrocento e il Cinquecento. Sono immagini dai colori nitidi, ben disegnate con una certa attenzione per la resa delle architetture e dei paesaggi che fanno da sfondo a personaggi dalle gestualità e dalle espressioni ben definite tipici di una pittura tardogotica. Partendo dalla parete nord, in alto, il racconto inizia con la scena dell’Annunciazione e la Natività di Gesù per proseguire nel registro inferiore con la Presentazione al tempio dove il Bambinello è stretto al collo della madre davanti al sacerdote sulla soglia del tempio. All’interno di una nicchia, la storia prosegue con la Fuga in Egitto, un’immagine significativa per la cura nella resa dell’animale condotto da Giuseppe e sul quale sono adagiati Maria e Gesù nel tentativo di raccogliere dei datteri da una palma, il tutto raccontato all’interno di un paesaggio collinare con case turrite e città murate (Fig. 9). A fianco vi è Gesù fra i Dottori nel Tempio (Fig. 10), il Battesimo di Gesù, più in basso l’Ingresso di Cristo a Gerusalemme.

Nella parte inferiore ritorna l’Ultima cena dei Baschenis con gli apostoli sistemati dietro ad una tavola imbandita e in mezzo l’agnello pasquale (Fig. 11a-11b). La decorazione della parete settentrionale si conclude con la Lavanda dei piedi di Gesù agli apostoli (Fig. 12).

L’ultima parete, la meridionale, è interamente dedicata alla Passione di Cristo, anche se gran parte dei riquadri sono stati danneggiati dall’apertura di una finestra semicircolare. Ben leggibili sono le scene dell’ultimo registro, ovvero la Deposizione di Cristo dalla croce, e la suggestiva Sepoltura alla presenza delle pie donne (Fig. 13) con un Cristo sanguinante per le ferite inferte. La Redenzione dal peccato (Fig. 14) e, in ultimo, la Resurrezione di Cristo che emerge trionfante dal sepolcro con i soldati dormienti ai suoi piedi, un’immagine molto simile alla Resurrezione di Piero della Francesca.

Infine, la decorazione della volta del presbiterio, attribuita a Cristoforo Baschenis. Le vele della crociera sono decorate da un Cristo benedicente e i simboli dei quattro evangelisti, un’Adorazione dei magi e, le vele laterali, dai quattro Dottori della chiesa. Su due cartigli compare la data di inizio e di fine lavori nell’opera di decorazione dell’edificio: 17 agosto e 1° ottobre 1489 (Fig. 8).

All’interno della chiesa di Sant’Antonio abata sono presenti in realtà anche diversi altri affreschi, molti dei quali sono però stati cancellati col passare del tempo o sono entrati a far parte di stratificazioni pittoriche attribuibili ad epoche e mani diverse.

Note

[1] I Baschenis furono pittori itineranti di Averara nel bergamasco, attivi tra Quattrocento e Cinquecento, affrescarono buona parte delle chiese fra le Giudicarie, la Valle di Non e la Valle di Sole in Trentino. Le loro opere si trovano in chiese isolate o inserite nei paesi e oggi costituiscono in Trentino un raro esempio di patrimonio artistico dallo stile unitario che esprime la devozione popolare montana (Belli, Itinerari dei Baschenis, 2008, pp. 9-11).

Bibliografia

Adamoli Antonello, La chiesa di Sant'Antonio Abate, cappella della Pieve di Rendena, Tione di Trento, Antolini Tipografia, 2014

Belli William, Itinerari dei Baschenis. Giudicarie, Val Rendena, Val di Non e Val di Sole, Trento Temi, 2008

Facchinelli Walter, Nicoletti Giorgio, Val Rendena. Guida turistica, Tione di Trento, Tipografia Antolini, 2003

Castellani Ivan, Loprete Luigi, Orlandi don Adolfo, La chiesa di S. Antonio Abate in Pelugo, Tione di Trento, Editrice Rendena, 1994

Rasmo Nicolò, Storia dell'arte nel Trentino, Trento, Stampa rapida, 1982

IL CICLO DECORATIVO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO CORSINI A FIRENZE PT III

A cura di Alessandra Becattini

Agli inizi dell’ultimo decennio del ‘600, Filippo Corsini diede il via alla campagna decorativa delle tredici stanze dell’appartamento di rappresentanza situato al piano nobile dell’ala destra del palazzo di famiglia. I lavori, che ebbero inizio nel 1692, furono portati a compimento in appena 8 anni - assieme agli affreschi dell’appartamento estivo al piano terreno di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente - e videro in azione alcuni tra i migliori artisti presenti sul mercato fiorentino dell’epoca.

Del 1692 è lo scalone monumentale (fig. 1) progettato appositamente da Antonio Ferri per accedere al piano nobile del palazzo. La prima sala ad essere decorata fu una di quelle collocate tra il cortile principale e quello più interno, dove, tra il giugno e il dicembre del 1692, il pittore Cosimo Ulivelli rappresentò sulla volta la scena con La Virtù tentata dai Vizi. Un elemento comune che si ritrova in molte sale del ciclo pittorico del piano nobile è la ricca decorazione in stucco che incornicia le scene e nella quale sono anche inseriti dei cartigli con iscrizioni in latino che conferiscono la chiave di lettura morale delle allegorie affrescate sulle volte. Per quanto riguarda le maestranze di plasticatori, tra i documenti rinvenuti dagli storici ci sono i pagamenti effettuati agli stuccatori ticinesi Giovanni, Passardo e Carlo Maria Passardi, registrati a lavoro per i Corsini tra il 1694 e il 1699[1]: probabilmente quella dei Passardi fu la bottega più operosa nel palazzo, non escludendo però l’intervento plausibile di altri maestri plasticatori.

La decorazione delle tre stanze adiacenti a quella affrescata da Ulivelli fu affidata ad Alessandro Gherardini, pittore già operante per Filippo Corsini nell’appartamento estivo al pianoterra e il più attivo per la campagna pittorica del piano nobile. Tra il febbraio e l’estate del 1693 l’artista completò i lavori di queste tre sale affrescando le scene che si osservano all’interno delle cornici polilobate realizzate dagli stuccatori ticinesi. Di queste, la prima ad essere affrescata fu la volta di una delle due sale affacciate sul cortile d’onore, dove tra il febbraio e il marzo dello stesso anno il pittore rappresentò Le arti liberali piangono sulle loro opere distrutte. Pochi mesi dopo, tornò invece a lavorare nelle due sale contigue dove raffigurò due scene similmente caratterizzate dalla rappresentazione del confronto tra il bene e il male. Nell’Allegoria della Prudenza (fig. 2), quest’ultima è raffigurata abbracciata al dio Pan, a sua volta guidato dal Consiglio che è colto nell’atto di scacciare tre figure femminili negative dipinte sulla destra della scena; nella seconda sala, La Gioventù si abbandona ai Vizi vede invece contrapporsi i Vizi, sulla destra, alle Arti, sull’estrema sinistra[2].

La decorazione di queste sale, tuttavia, non era il primo incarico del pittore nel palazzo. Infatti, già nel 1692 era stato commissionato al Gherardini un altro affresco per il complesso decorativo del piano di rappresentanza: opera corale eseguita con il quadraturista Rinaldo Botti, allievo del Chiavistelli già attivo nella decorazione del pianoterra, sono gli affreschi sulla volta dell’alcova di Filippo. Per ampliare il piccolo soffitto, il Botti creò una complessa architettura illusionistica imitante quattro archi dipinti in corrispondenza degli angoli del soffitto a sorreggere una balaustra, oltre la quale il quadraturista dipinse un secondo soffitto illusorio decorato a monocromo, un acuto espediente creato per alleggerire la struttura visiva dell’intera composizione. Nell’ovale al centro della volta il Gherardini affrescò invece la scena con l’Allegoria della Notte (fig. 3), caratterizzata da una cromia tenue che tuttavia è risaltata dalla contrapposizione con il monocromo della quadratura. Di mano del figurista sono inoltre i vasi di fiori e i vivaci putti che animano il cornicione; al Botti sono invece da riferire, secondo Patrizia Maccioni, i medaglioni dorati e istoriati sui lati lunghi della volta e le figure che li sorreggono[3]. Il soffitto della sala adiacente all’alcova fu invece decorato qualche anno dopo, nel 1694, da Anton Domenico Gabbiani, pittore fiorentino di grande fama e prediletto del Gran Principe Ferdinando de’ Medici. Il soggetto dell’affresco, collegato alla tematica del sonno espressa nell’alcova, rappresenta Esiodo risvegliato dalle Muse (fig. 4), con Clio che porge la lira al poeta, mentre nella parte alta della scena Aurora allontana le Tenebre della notta. Sempre del Gabbiani è l’aerea Apoteosi della famiglia Corsini (fig. 5), affrescata nel 1696 sulla volta del grande salone di rappresentanza che, eseguito su progetto dal già citato Ferri, si trova in prossimità dello scalone ed è caratterizzato da un alzato a doppia altezza e da elementi dalle linee semplici ma solenni. L’opera del pittore fiorentino è una vera e propria celebrazione del potere del casato Corsini. Al centro della composizione il modello del palazzo del Parione è sostenuto da tre figure che rappresentano le personificazioni dell’Ingegno, del Valore e dell’Architettura[4] (fig. 6). Sopra di loro, lo stemma familiare è portato in volo da alcuni putti, mentre nella parte bassa della scena l’abbondanza ricopre con le sue ricchezze la città di Firenze, sulla destra, rappresentata come una figura femminile e riconoscibile per la cupola del Brunelleschi che le sta accanto, affiancata dal fiume Arno, ritratto come un vecchio uomo (fig. 7). La scena affrescata sulla volta del salone è poi contornata da una illusionistica cornice architettonica in finta pietra dipinta da Jacopo Chiavistelli nel 1697, artista già attivo con la sua equipe nell’appartamento estivo al pianoterra. Le composizioni dei due maestri, entrambe caratterizzate da un accento classicista, si fondono sulla volta del salone in perfetta sintonia dando vita ad una decorazione dall’effetto monumentale[5].

La decorazione della grande sala da ballo adiacente al salone vide nuovamente all’opera il Gherardini, che tra il novembre del 1695 e l’ottobre dell’anno successivo si occupò di affrescare l’ampia volta. Al centro il carro di Aurora, seguita dalle Ore, sbuca dalle nuvole trainato dal cavallo alato Pegaso[6]. Il contorno della volta si anima con un corteo di ninfe e putti che circondano il Regno di Flora, affianca da Zefiro, e dalla parte opposta il Trionfo di Galatea (fig. 8), sospinta sulle onde da un gruppo di delfini e circondata da tritoni e nereidi. Gli affreschi di quest’ultima sala, dagli storici valutati come tra i migliori del pittore, anticipano la leggerezza e la grazia tipiche del rococò.

Tra i pittori attivi nel progetto, si ricorda anche il fiorentino Pier Dandini, che nel palazzo della famiglia Corsini tra il 1695 e il 1696 dipinse due delle 4 stanze che oggi affacciano su via del Parioncino. Sulla volta del primo vano rappresentò L’Apoteosi di Ercole, facilmente riconoscibile da alcuni suoi classici attributi, come la clava e la pelle di leone, affiancato dalle personificazioni delle Arti e della Fortuna. Dal significato simbolico più complesso è invece l’affresco della seconda sala, la biblioteca del Corsini, con l’allegoria del Mondo fracassato dalla tirannide e dalla guerra (fig. 9), dove alle catastrofi generate dalla guerra si contrappone la riconquista della pace. Se da una parte il globo terrestre, simboleggiato dai continenti, viene trascinato via dalle divinità guerriere, dall’altra la figura di Noè simboleggia l’avvento di una nuova armonia dopo la distruzione causata dai conflitti che comporta anche la resurrezione delle Arti. Per finire, alla scena assiste il Tempo che guida la Storia nel narrare gli avvenimenti succedutisi.

Le altre due sale su via del Parioncino furono invece affrescare, durante l’estate del 1696, dal fiorentino Atanasio Bimbacci, che qui vi rappresentò L’Allegoria della Vittoria (fig. 10), simboleggiata dall’episodio epico del cavallo di Troia, ed Ercole sconfigge il leone nemeo.

Il ciclo pittorico si concluse con la decorazione del salone d’Ercole, che si affaccia sul Lungarno, affrescato dal Gabbiani allo scadere del secolo. L’Apoteosi di Ercole, racchiusa all’interno di una ricca cornice in stucco realizzata dai Passardi su disegno del rinomato Giovanni Battista Foggini[7], rappresenta il semidio, affiancato da Marte e Atena, incoronato dall’Eternità, seduta tra le nuvole assieme alle Virtù, mentre la Fama scolpisce una statua in suo onore.

Si portò a compimento così il complesso piano decorativo voluto da Filippo Corsini che trasformò il palazzo di famiglia in un teatro del più fastoso tardo barocco fiorentino.

Note

[1] L. Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze. Un primo repertorio dei ticinesi tra Sei e Settecento, in Svizzeri a Firenze, Lugano, 2010, p. 116.

[2] A. Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Firenze, 1989, p. 56.

[3] P. Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato, vol. 1, Firenze, 2012, p. 34.

[4] Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini … cit., p. 55.

[5] Maccioni, Palazzo Corsini …cit., p. 27.

[6] Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini … cit., pp. 59-60.

[7] R. Spinelli, Giovan Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze, 2003, pp. 122-126.

Bibliografia

Alessandra Guicciardini Corsi Salviati, Affreschi di Palazzo Corsini a Firenze (1650-1700), Centro Di, Firenze, 1989.

Riccardo Spinelli, Giovan Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze, 2003.

Laura Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze. Un primo repertorio dei ticinesi tra Sei e Settecento, in Svizzeri a Firenze, nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia. Dal Cinquecento ad oggi, a cura di G. Mollisi, Lugano, 2010, pp. 100-131.

Patrizia Maccioni, Palazzo Corsini e villa Le Corti, in Fasto privato: la decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. 1, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2012, pp. 21-42.

Sitografia

http://www.palazzocorsini.it/palazzo/

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-gherardini_%28Dizionario-Biografico%29/

L’ANNUNCIATA. UN VANTO PER LA CITTÀ DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. La storia dell’Annunciata

Tra il 1476 e il 1477, Antonello Da Messina crea una delle opere più belle e significative non solo per la città di Palermo, di cui ne è un vanto, ma per la Sicilia e per il mondo intero. Dipinta a olio su tavola, l’Annunciata (Fig. 1) è oggi conservata presso la Galleria Regionale della Sicilia, all’interno di palazzo Abatellis a Palermo. La sua presenza nel museo palermitano, tuttavia, risale solo ai primi anni del secolo scorso. Fu solo nel 1907, infatti, che il direttore del Museo Nazionale di Palermo, Antonino Salinas, annunciò, sul “Bollettino d’Arte” l’acquisizione del dipinto (L’Annunziata di Antonello da Messina lasciata al Museo Nazionale di Palermo).

Prima dell’ingresso nel museo palermitano, il dipinto era di proprietà di Monsignor Vincenzo di Giovanni, che l’aveva acquisita “da nobile casa palermitana”. Inizialmente l’opera, seguendo l’“antico tòpos […] della storiografia palermitana”[1], era attribuita ad Albrecht Durer. Monsignor di Marzo, invece, che l’aveva vista, l’aveva inizialmente attribuita (1899) ad un certo Antonello De Saliba e successivamente ad Antonello (1903). Fazio Allmayer (1907) sostenne che l’Annunciata delle Gallerie dell’Accademia di Venezia era in realtà una copia dell’originale palermitano. Nel 1906 fu Enrico Brunelli a confermare la paternità antonellesca dell’Annunciata (Un quadro di Antonello da Messina nella Pinacoteca di Palermo, 1906).

Sull’identità della “nobile casa palermitana”, poi, fu ancora Antonio Salinas a fornire le indicazioni decisive. Ancora nel suo intervento per il “Bollettino”, il direttore citò la “casa del barone Colluzio”[2]. Il barone cui si faceva riferimento era Antonino Colluzio, proprietario di una collezione d’arte della quale il pittore trapanese Matteo Mauro fu chiamato ad effettuare una stima[3]. Nella raccolta di dipinti del barone, infatti, Mauro menzionò anche “una immagine antica di Maria Santissima, autore del 1400, onze una”.

L’Annunciata di Antonello Da Messina

« E di fronte all'Annunciata di Palermo, si noti la piega della mantellina che scende al centro della fronte : che per il pittore, al momento, avrà avuto un valore soltanto compositivo, ma a noi dice di un capo conservato nella cassapanca tra gli altri del corredo, e tirato fuori nei giorni solenni, nelle feste grandi; e si noti anche l'incongruenza, peraltro stupenda, della destra sospesa nel gesto ieratico (mentre è del tutto naturale al soggetto — diciamo alla donna contadina — il gesto della sinistra a chiudere i lembi della mantellina); e l'altra incongruenza di quel libro aperto, sul quale si ha il dubbio che mai gli occhi della giovane donna potrebbero posarsi a cogliere le parole e il senso; e poi il mistero del sorriso e dello sguardo, in cui aleggia carnale consapevolezza e nessun rapimento, nessuno stupore (se non si vuole, nel sorriso che appena affiora, scorgere magari un'ombra di malizia).»

(Leonardo Sciascia, Il Cruciverba)

Le parole di Leonardo Sciascia restituiscono in maniera eloquente i motivi alla base del fascino irripetibile che ogni spettatore prova davanti a quest’opera. L’Annunciata di Antonello è, infatti, una Vergine isolata, che emerge, stagliandosi, da uno sfondo buio dove la luce arriva ad investire solamente lei, colta nel “gesto ieratico” della mano destra che, come ricorda Marco Bussagli, ha il suo “ideale modello” in un profeta affrescato da Piero in San Francesco ad Arezzo[4].

Secondo gli studi, Antonello, nella tavola palermitana, dipinge il momento successivo alla venuta di Gabriele, quello in cui Maria accetta il suo destino e tradizionalmente riassumibile con l’espressione “FIAT VOLUNTAS TUA” (“sia fatta la tua volontà”)[5]. Lo sguardo di accettazione profonda in cui è ritratta la Vergine, dunque, è da intendersi come seguente rispetto all’arrivo dell’arcangelo, che, uscendo di scena, provoca un leggero alito di vento che investe delicatamente Maria e le pagine del libro appoggiato sul leggio di legno in primo piano.

Lo stesso libro, poi, non è una presenza casuale: dagli studi condotti da Giovanni Taormina è emerso, infatti, che in esso sono riportate delle parole che, seppur difficilmente leggibili, sembrerebbero comporre la frase

Anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo

Il capolettera, inoltre, ci da un’ulteriore indicazione. È una M, lettera che permette di individuare chiaramente che quanto riportato nelle pagine del libro è il testo del Magnificat.

Ancora, gli studi coordinati da Taormina hanno permesso di smentire un’ipotesi circa la modella che avrebbe posato per Antonello. Secondo una parte degli studi, la giovane ritratta dal maestro sarebbe Smeralda Calafato. Una simile teoria è stata però smentita da delle analisi effettuate da esperti in chirurgia estetica.

La rappresentazione dell’Annunciazione nella pittura italiana del ‘400