IL BATTISTERO DI OSIMO SECONDA PARTE

A cura di Giulia Pacini

INTRODUZIONE

La seconda parte della trattazione sul Battistero di Osimo prenderà in esame l'apparato decorativo del soffitto ligneo, per poi concentrarsi sul fregio e sulla parete dietro l'altare.

IL BATTISTERO DI OSIMO: IL SOFFITTO LIGNEO

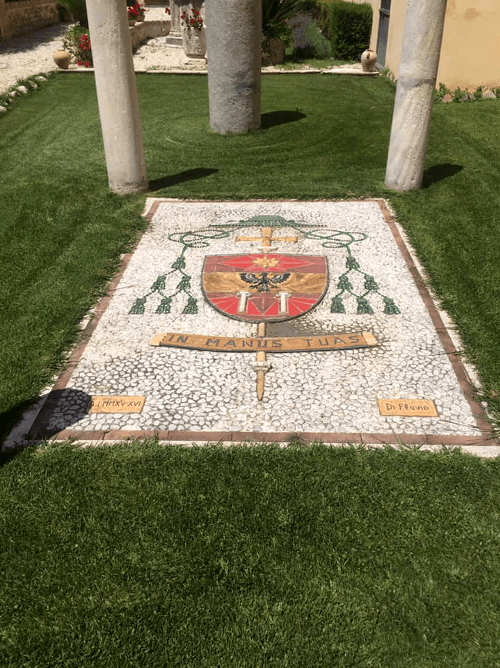

Il 27 settembre 1629 novembre venne rogitato dal notaio episcopale Prospero Tomassetti il contratto per la decorazione del soffitto ligneo del battistero di Osimo, contratto che si articola in una serie di dettagliate note tecniche, che entrane nel merito dello specifico assetto compositivo: lo schema, le figure, le storie, gli ornati, il tutto da sottoporre, attraverso disegni e cartoni, all'approvazione dell’illustre committente, il Cardinale Agostino Galamini. L’autorevolezza del committente emerge inoltre da alcune clausole contrattuali, come l’impegno ad un’ immediato avvio dell’opera “lunedì prossimo primo d’ottobre 1629”, l’assunzione, da parte dell’artista, degli oneri economici “a tutte le spese” ed infine l’obbligo a non accettare altri incarichi prima della completa realizzazione del lavoro: è evidente che il Galamini si fidasse poco del Santi, probabilmente preceduto dalla sua nomea poco affidabile, e noto per le sue stranezze ed intemperanze, oppure perché il Galamini stesso era impaziente di vedere il lavoro terminato. Accanto ad Antonio Sarti, esecutore delle pitture sul soffitto, nonché progettista e coordinatore dell’intero progetto decorativo, il medesimo documento contrattuale fa riferimento alla collaborazione di due altri pittori e doratori, Giovan Battista Gallotti di Roccacontrada e Teodosio Pellegrini di Castel d’Emilio per la messa in opera delle partiture decorative di complemento: cornicioni, rosoni, dentelli, membrature, modiglioni, accompagnato da una dettagliata descrizione dei motivi ornamentali, teste di cherubini, chiocciole, fogliami ed arabeschi, e da prescrizioni tecniche sull'uso e la qualità dei colori. Portata a termine con eccezionale tempestività appena cinque mesi dopo l’avvio dei lavori, il 4 marzo 1630, la scenografica ornamentazione del soffitto segna il coronamento di un programma unitario, iconografico e decorativo, concepito, promosso e realizzato dal cardinal Galamini, che comprendeva, oltre all'impresa del Sarti e collaboratori, il fonte battesimale bronzeo, opera dei fratelli Pietro Paolo e Tarquinio Jacometti di Recanati. L’antefatto più significativo per l’incarico nel battistero osimano va senza dubbio ravvisato nella documentata presenza del Sarti nella basilica lauretana, dove fu chiamato ad affrescare, nella Cappella del Sacramento tre storie sacre: La caduta della manna, Il sacrificio di Isacco e Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia. Il soffitto del battistero di Osimo copre un’ampia superficie rettangolare di 117 mq. Realizzato in legno di abete, esso presenta un’incorniciatura, che corre lungo il perimetro, a dentelli alternati a rosoni dipinti a foglia d’oro e ornati con motivi vegetali. La superficie lignea è divisa in tre scomparti dipinti, compresi ciascuno entro cornici dorate a gola, dentelli e piccoli rosoni. Lo scomparto centrale, di forma quadrata, presenta le mezzo un ovale in cui è rappresentato il Miracolo della piscina probatica, circondato da quattro pannelli con gli Evangelisti, associati ai rispettivi simboli. Negli scomparti laterali, entro modanature mistilinee, i pannelli esagonali recano altrettanti episodi biblici: La guarigione di Naaman di Siria (vicino all'ingresso) e Mosè salvato dalle acque del Nilo (vicino all'altare). Negli interspazi intorno alle due formelle sono rappresentati angeli con simboli battesimali, una veste, un cero, una stola, un neonato, e angeli con gli oggetti caratteristici del battesimo, un’anfora, una brocca, un rituale ed una conchiglia con asciugatoio. Il tema dell’acqua purificatrice, strumento di eterna salvezza ed esemplare metafora del sacramento cristiano del battesimo, acquista nel testo pittorico del Sarti una centralità ideale e figurativa, attraverso la rappresentazione degli episodi della Guarigione di Naaman di Siria risanato dalla lebbra attraverso l’immersione nelle acque del Giordano e del Mosè salvato dalle acque del Nilo. Realizzati con pochi tratti grafici e con una singolare delicatezza cromatica ed atmosferica, sfocati brani di paesaggio scalano in profondità, lungo le morbide anse fluviali, rivelando un pittore di insospettata perizia nell'elegante impaginazione delle scene.

IL FREGIO

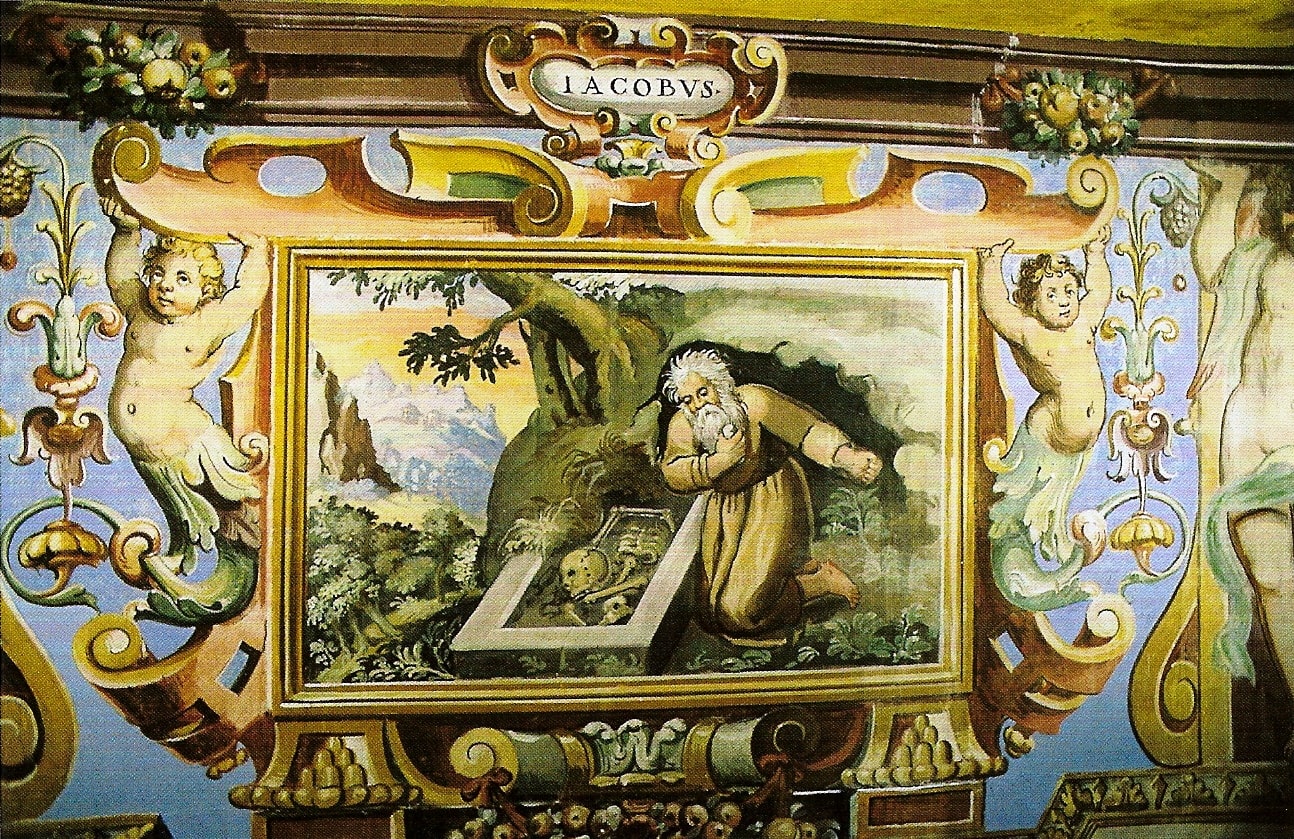

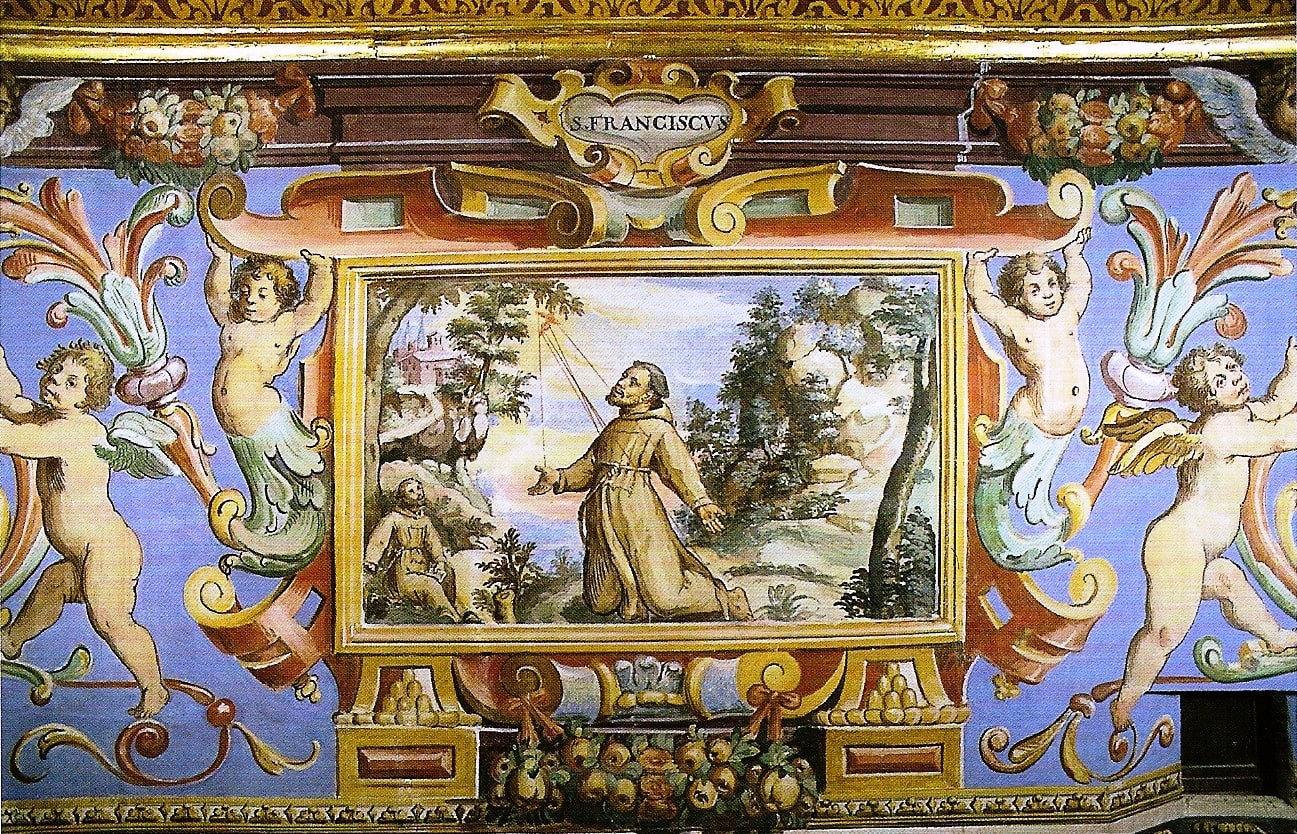

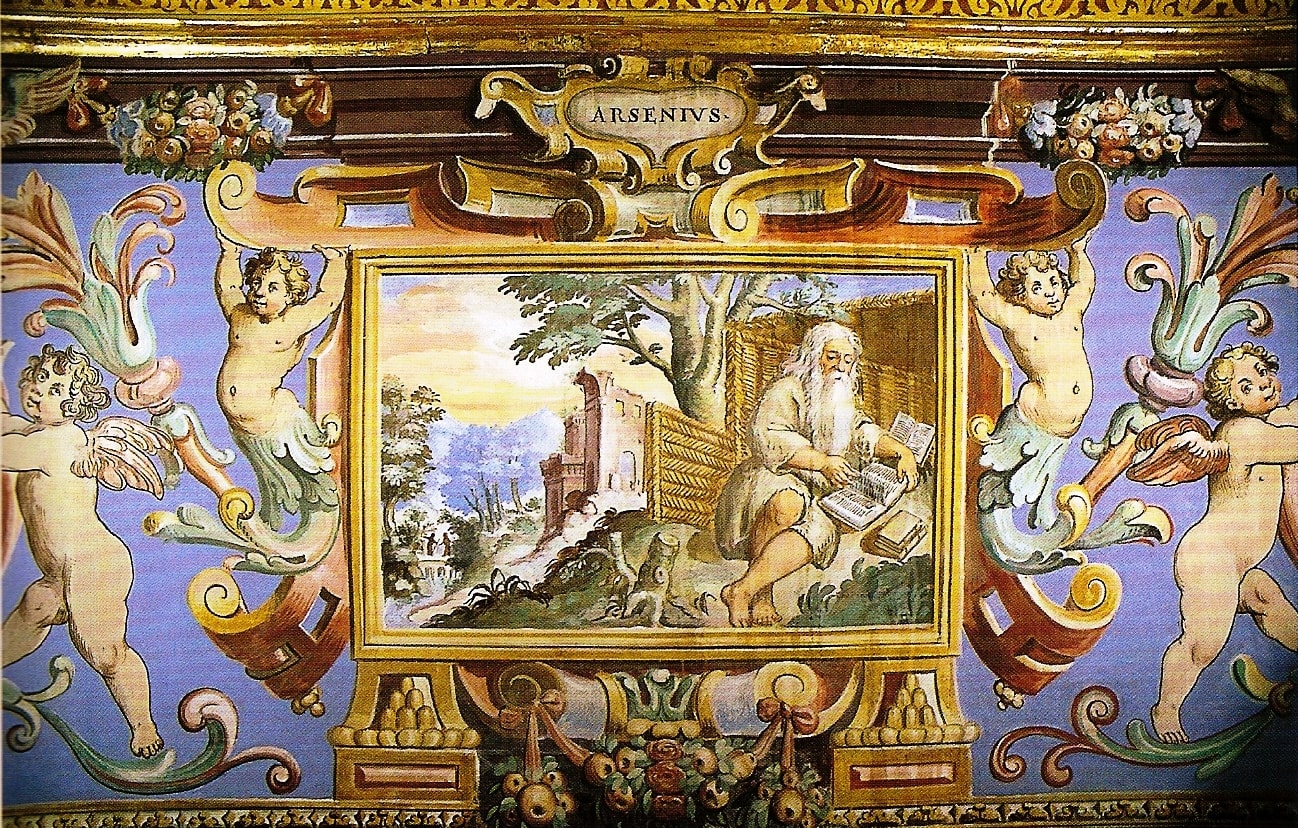

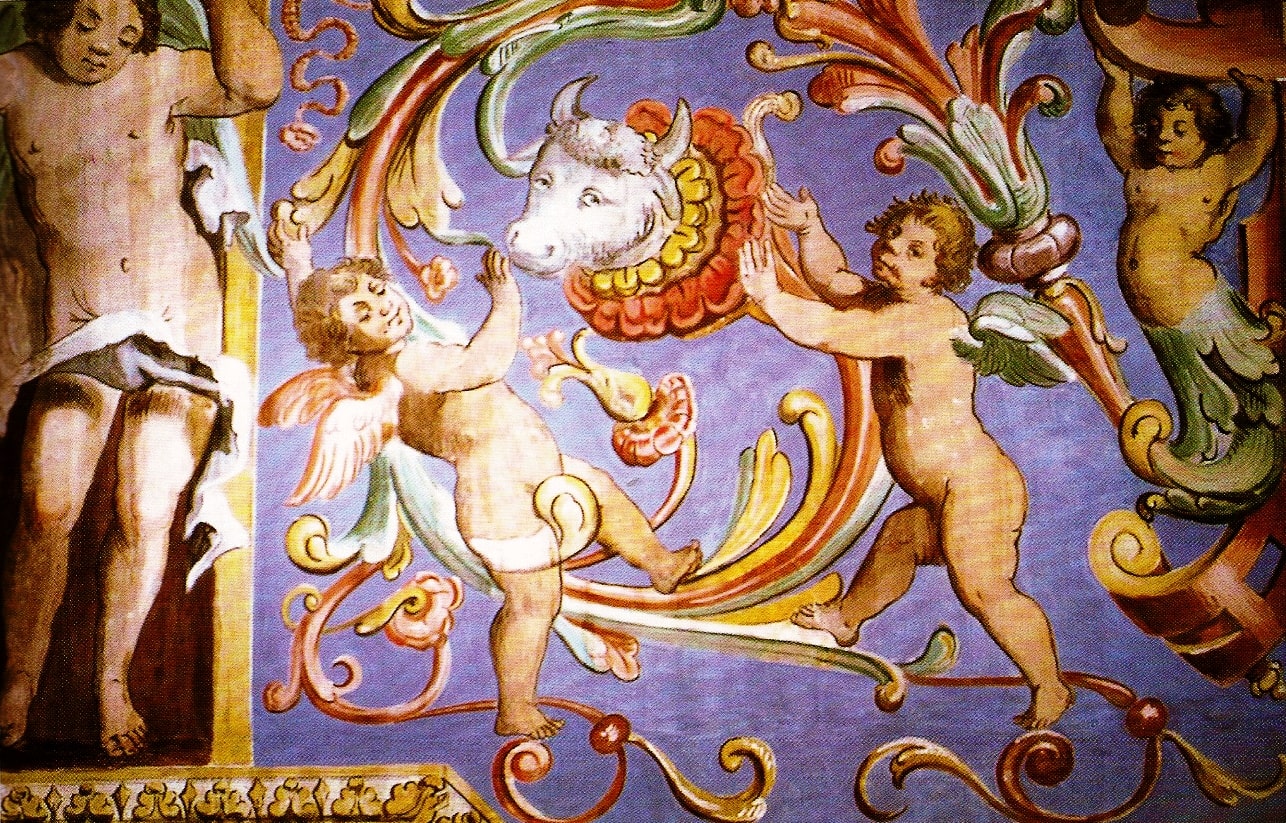

Lungo il perimetro del battistero, sulla sommità delle pareti, corre un fregio dipinto a fresco, naturale e quasi obbligato svolgimento del fastoso partito decorativo presente ne soffitto ligneo. La decorazione emerge da un fondo di un particolare colore azzurro pervinca, conseguenza di un originale blu scuro. La decorazione si esplica secondo un tema iconografico articolato con piccole varianti in sette sequenze modulari, sviluppate su una ritmica orditura di volute, girali vegetali, motivi spiraliformi intrecciati tra loro. La scansione dello spazio dipinto è affidata ad otto scultorei telamoni, nell'atto di sostenere allusivamente gli architravi su cui poggia il soffitto, posti all'estremità di ciascun modulo o sequenza decorativa ed affiancati da coppie di putti alati, atteggiati in armoniose movenze, che sostengono alternativamente una pigna ed una testa di toro, come germogliate da infiorescenze fantastiche. Al centro di ciascun modulo, entro una finta cornice a tabella, sorretta lateralmente da due putti, l’invenzione manieristica del “quadro riportato” replicata per sette volte, tre su ciascuno dei lati maggiori ed uno sulla contro-facciata, sopra la cantoria, interrompe la vivace teoria di putti e volute, riaffermando, pur nella diversità dei soggetti trattai, la centralità del tema religioso, attraverso la rappresentazione di sette santi oranti, sullo sfondo di scenari rupestri di invenzione, aperti su lontani orizzonti. Identificati dal nome scritto entro un cartiglio, posto al di sopra della finta cornice, sono raffigurati, nella parete sinistra a partire dall'altare, San Benedetto da Norcia, San Caritone, San Simeone; nella parte destra San Francesco d’Assisi, Sant’Egidio, Sant’Arsenio; nella controfacciata San Giacomo (vedi figura 16). Caratterizzata dal comune orientamento verso una scelta di vita solitaria e meditativa, indirizzata verso il romitaggio, l’ascesi o il monachesimo, l’iconografia dei sette santi, spesso associata a simboli della loro ascetica solitudine, la grotta il volto emaciato e barbuto,la natura selvaggia, si collega al tema del battista, primo “eremita” della storia del cristianesimo e, di conseguenza, alla genesi stessa del rito battesimale, inteso come purificazione del peccato; non è forse casuale la ricorrente presenza dell’acqua sotto forma di corsi fluviali, piccoli bacini lacustri, neve, torrenti o cascatelle, elemento iconograficamente unificante ed insieme forma allegorica del rito battesimale.

LA PARETE DELL’ALTARE

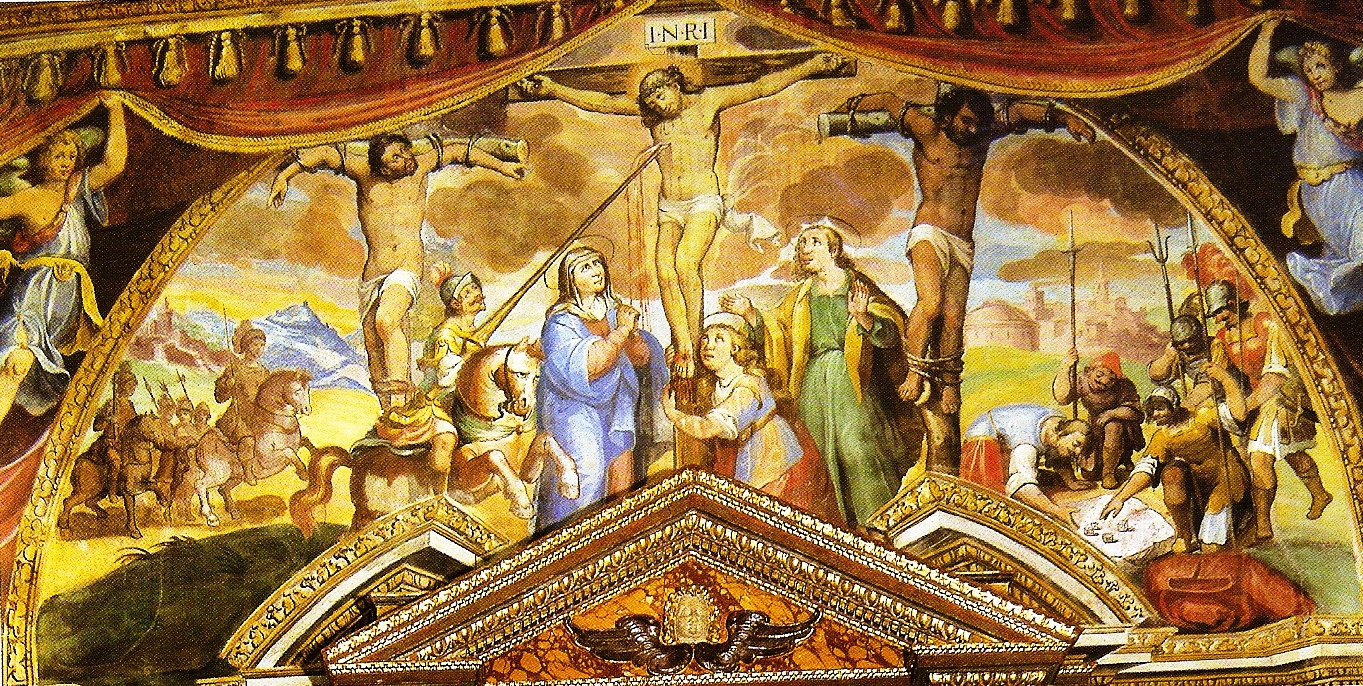

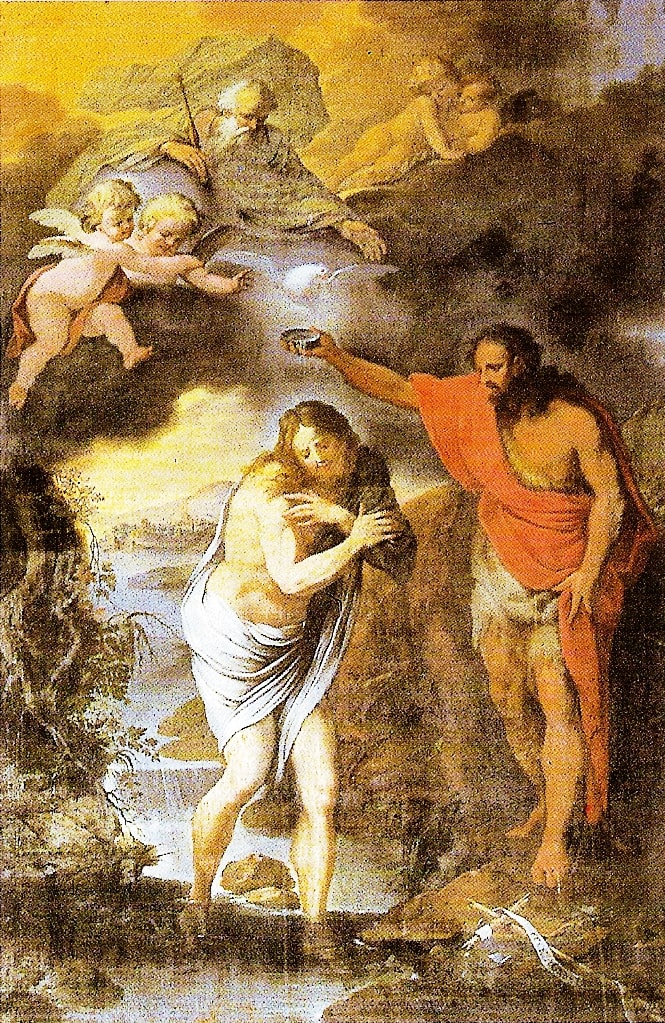

La parete dell’altare presenta un’articolata trama decorativa, caratterizzata da un complesso di motivi ornamentali e di temi iconografici, combinati secondo un variegato repertorio figurativo, in cui si possono individuare due partiture orizzontali: quella superiore, sviluppata entro uno spazio centinato, è occupata dalla scena della Crocifissione, teatralmente eseguita da due angeli reggi cortina, che trattengono lateralmente le bande di un pesante sipario. Nella fascia sottostante, le immagini a figura intera di San Pietro, a sinistra, e San Paolo, a destra, inscritte entro finte nicchie dipinte, inquadrano simmetricamente l’altare, dove campeggia la pala raffigurante il battesimo di Gesù, fulcro ottico ed ideale dell’intero complesso decorativo. Nella bilanciata articolazione dell’impianto compositivo, emerge un fantasioso gusto scenografico, esaltato dalle stesure larghe e luminose del colore e dalla sapiente resa pittorica degli elementi ornamentali: finte cornici, finti stucchi, finti marmi policromi, finte statue a monocromo, in grado di simulare allusivi effetti tridimensionali, che testimoniano la persistenza nelle zone marchigiane di repertori figurativi manieristici, esemplarmente esibiti nell'artificio del tendaggio sollevato, a sottolineare la teatralità della “sacra rappresentazione” del Golgota. Nel bizzarro connubio di cadenze arcaizzanti e di inserti moderni che caratterizza la sceneggiatura della crocifissione, l’evocazione dei modelli quattro – cinquecenteschi , affida all'idioma della vocazione popolare del sermo humilis, è attestata dai riferimenti figurativi tradizionali dei due ladroni legati sulle croci “a tau”, del soldato Longino che trafigge con la lancia il costato di Cristo, del gruppo di soldati che si giocano a dadi le vesti del Salvatore. Forti influssi seicenteschi rivelano invece l’opalescente brano di veduta urbanistica stilizzata in lontananza, con il canonico inserto del tempio circolare, metafora della Gerusalemme Celeste, ed il particolare curiosamente anacronistico del guerriero a cavallo che ostenta gagliardi mustacchi arricciati “alla spagnolesca”. Il principio salvifico e purificatore, motivo conduttore della complessa architettura iconografica del battistero, in cui si intrecciano paesaggi ed ornati, emblemi araldici e simboli religiosi, giustifica l’apparente incoerenza tematica della Crocifissione, metafora di redenzione dell’umanità dal peccato originale, perpetuata attraverso la liturgia battesimale. Sotto la scena della crocifissione, una scritta entro un cartiglio recita: “EX LATER CHRISTI, DORMIENTIS IN CRUCE / FLUXERUNT SACRAMENTA”, con evidente riferimento al sangue di Cristo, che gli fluisce dal fianco, simbolo del sacramento dell’eucarestia. Il cartiglio con la scritta, chiave di volta per la comprensione del significato della crocifissione nel contesto battesimale, è oggi interdetto alla vista dall’addossamento dell’altare ligneo alla parete affrescata, che ha comportato l’improvvido occultamento dietro la cuspide del timpano, compromettendone in modo definitivo la leggibilità. All’esemplare intento teologico e dottrinario che governa l’intero programma iconografico non corrispondono tuttavia sul piano esecutivo esiti di pari impegno artistico. Prevale, nella narrazione sacra, un tono di spensierata vivacità che annulla ogni coinvolgimento emotivo: dramma e phatos non sfiorano i personaggi, manichini inespressivi segnati da vistose sproporzioni, come l’ingombrante gruppo dei dolenti in primo piano, attoniti in una fissità bonaria ed assente: una tipologia fisionomica che ricorre a tratti nei volti di alcuni angeli, cherubini, telamoni fino al prototipo del monumentale San Paolo, impaginato a figura intera, all'interno della finta nicchia di destra. Accanto ad esiti qualitativamente scadenti, vanno tuttavia segnalati alcuni brani di raffinata esecuzione, in particolare gli squisiti monocromi con le Virtù, posti negli angoli di risulta, sopra le finte nicchie: la Fede e la Speranza sopra San Pietro, la Carità e la Fortezza sopra San Paolo, contrassegnate dai rispettivi simboli: il calice con la croce, l’ancora, la “Virgo lactans” e la colonna. Lo stile spigliato ed il tratto veloce e compendiario dei quattro piccoli monocromi denunciano una spiccata sensibilità artistica che nulla ha a che vedere con il modesto esecutore dei goffi fantocci della crocifissione, rivelando invece palesi tangenze con il pittore veronese Claudio Ridolfi, presente ad Osimo intorno al 1640. Tra le ipotesi avanzate della paternità degli affreschi parietali, c’è l’attribuzione ad un pittore di origine jesina, Arcangelo Aquilini (1623 – 1684), ma ad oggi non vi sono veritieri riscontri circa la sua avvenuta maestranza nella città di Osimo. Gli autori del blocco d’altare vengono individuati in Teodosio Pellegrini e Giovan Battista Gallotti, decoratori che avevano affiancato il Sarti negli ornati del soffitto. Il sofisticato gioco illusionistico degli ornati e delle pregiate incorniciature trova la sua più riuscita espressione nell’originale soluzione decorativa dell’altare, in cui l’elemento strutturale vero e proprio, un prospetto architettonico in legno dorato ed intagliato, di gusto tardo cinquecentesco, si imposta a ridosso di una raffinata decorazione trompe l’oeil, che riproduce nella parete la sagoma e gli ornati di un altare dipinto, sormontato da un monumentale timpano spezzato a più ordini di intaglio, prospetticamente definito. La difficoltà di conciliare sul piano critico e conoscitivo il momento decorativo dell’altare dipinto con l’intervento della struttura lignea sovrapposta impone una prima riflessione, che tende a privilegiare come originaria scelta progettuale la realizzazione di un sontuoso altare fittizio, dipinto al centro della parete, destinato ad inquadrare una pala d’altare. La conferma di questa ipotesi è emersa nel corso del recentissimo intervento di restauro sulla parete affrescata, che ha permesso di verificare, dietro il parziale occultamento dell’apparato ligneo, l’esistenza di una mostra d’altare compiutamente dipinta e minuziosamente definita nei dettagli decorativi di contorno, che lascia intravedere al centro una vistosa lacuna di intonaco grezzo, destinata ad una successiva stesura “a fresco” o ad essere mimetizzata sotto la pala d’altare. Non ci sono note le ragioni per il quale l’affresco dell’altare venne coperto dalla struttura lignea dell’altare vero, che tutt’oggi possiamo ammirare. Se, come si ritiene, l’altare ligneo, nella composta ed elegante solidità di linee architettoniche e decorative, rappresenta una scelta culturale più matura rispetto al più composito e variopinto palinsesto d’insieme, la pala d’altare con il Battesimo di Gesù si inserisce coerentemente nel contesto dell’altare come risposta ad un’istanza di decoro e di normalizzazione in senso “classicheggiante” seicentesco, che ha indotto a formulare una discutibile attribuzione al pittore Carlo Maratta. L’analisi fin qui compiuta sulla complessa genesi decorativa del battistero ci porta a confermare la sicura pertinenza del dipinto all’altare che lo ospita e la presunta collocazione cronologica in pieno XVII secolo. La studiata semplificazione compositiva della scena obbedisce ad un’esigenza di equilibrio spaziale, che isola i due protagonisti in primo piano, sullo sfondo di una suggestiva ambientazione paesistica, scalata lungo le rive di un immaginario e sinuoso fiume Giordano. L’attenzione prestata al lato naturalistico, accentuata anche dalla minuzia descrittiva delle fronde e del fogliame, degna di un fiammingo, pongono il dipinto in relazione con alcuni scomparti del soffitto, La guarigione di Naaman di Siria ed il Mosè salvato dalle acque. Ma accanto all’ineludibile mediazione del Sarti, il presunto pittore del Battesimo rivela una pluralità di influenze diverse, riconducibili a quella brulicante koinè artistica che, nel vicino cantiere lauretano aveva espresso, alcuni decenni prima, un esempio similare di stilemi e di archetipi della cultura figurativa riformata di ascendenza romana, dal Pomarancio, allo Zuccari, fino allo stesso Bellini, maestro del Sarti.

GIOVANNI SEGANTINI, IL PITTORE DELLE ALPI

A cura di Silvia Piffaretti

Per la morte di Giovanni Segantini

“Spenti sono gli occhi umili e degni ove s’accolse l’infinita

bellezza, partita è l’anima ove l’ombra e la luce la vita

e la morte furon come una sola

preghiera […]

Partita è su i vènti ebra di libertà l’anima dolce e rude

di colui che cercava una patria nelle altezze più nude

sempre più solitaria.”

Gabriele D’Annunzio, Elettra.

La Galleria d’Arte Moderna e il Divisionismo

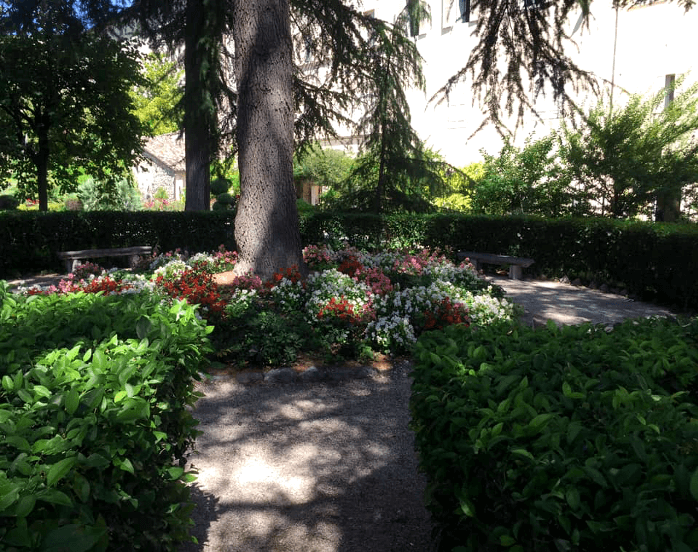

A Milano, centro pulsante della cultura lombarda, nella magnifica cornice del giardino inglese della Villa Belgiojoso è situata la Galleria d’Arte Moderna (fig.1). La villa, edificata da Leopoldo Pollack tra il 1790 e il 1796, fu residenza del conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso, passò poi in diverse mani finché nel 1920 fu affidata al Demanio comunale che la adibì a sede della GAM.

La Galleria ospita diverse collezioni articolate su due piani, ciascuno dei quali è suddiviso in sale tematiche. In particolare al primo piano con la sala XXIII ha inizio l’immersione nel clima del Divisionismo, corrente pittorica che univa lo studio della luce e dei colori alle conoscenze scientifiche sulla percezione visiva tentando di ottenere la massima luminosità accostando i colori puri sulla tela, secondo la legge dei complementari, a piccole pennellate regolari filamentose.

In Italia si sviluppò grazie ad artisti, presenti nelle collezioni, come Grubicy, Previati, Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini (fig.2).

Giovanni Segantini, il pittore delle Alpi

Quest’ultimo, nato nel 1858 ad Arco nella parte italofona del Tirolo, sosteneva l’idea di un’arte come finestra, dove lo spirito umano potesse comprendere la sua superiore grandezza; lo scopo ultimo del suo studiare era d’impossessarsi “di tutta la natura in tutte le gradazioni dall’alba al tramonto” e così per l’uomo e gli animali al fine di realizzare un’opera che fosse tutta ideale.

Il suo incontro con l’arte avvenne per caso: si trovò ad ascoltare il desiderio di una madre che, sul letto della figliola oramai spentasi, espresse il desiderio di poterne avere un ricordo; d'impulso Segantini prese in mano una matita ed iniziò a disegnare, e l’esperienza fu talmente significativa da far maturare in lui l’idea di una pittura come mezzo d’espressione dei sentimenti.

Dal paese natio, quindi, si trasferì a Milano dove visse una giovinezza chiusa e solitaria, completando la sua formazione grazie alla frequentazione dei corsi serali all'Accademia di Belle Arti di Brera.

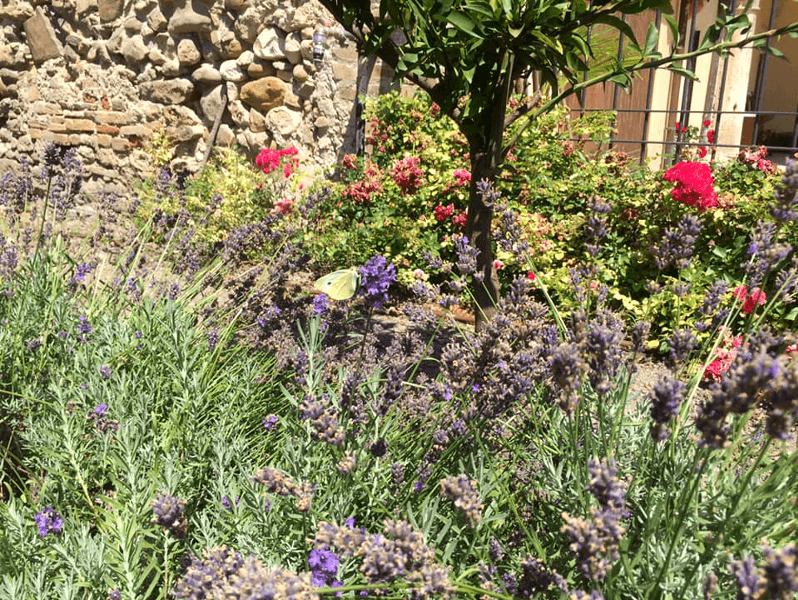

In questo periodo dipinse, sotto influsso del verismo lombardo con densi impasti materici, quadri rappresentanti nature morte, vedute e soggetti d'ispirazione letteraria; inoltre conobbe Vittore Grubicy che lo introdusse all'opera di Millet e alle ricerche divisioniste francesi spingendolo verso un maggiore naturalismo. Dopo la formazione si trasferì in Brianza a Pusiano (fig.3) dove si dedicò a riprodurre i sentimenti da lui provati nelle ore della sera, dopo il tramonto, quando il suo animo si disponeva a soavi malinconie. Qui si distaccò dalle impostazioni accademiche, schiarì la tavolozza e approfondì le ricerche sulla luce realizzando vedute della Brianza e scene agresti dai toni idilliaci-bucolici.

L’evoluzione divisionista e simbolista

Decise poi di lasciare l'Italia nel 1886 per trasferirsi a Savognin, nel cantone Grigioni, luogo dove il suo “spirito si riempiva di una grande gioia, gli occhi si estasiavano nell’azzurro del cielo, nel verde tenero dei pascoli” e lasciava vagare il suo sguardo lungo “le superbe catene dei monti colla speranza di conquistarle”. Proprio su queste montagne si avvicinò al movimento divisionista, finché nel 1888 cominciò a integrare tale vena con accenni simbolisti attraverso l'uso di allegorie.

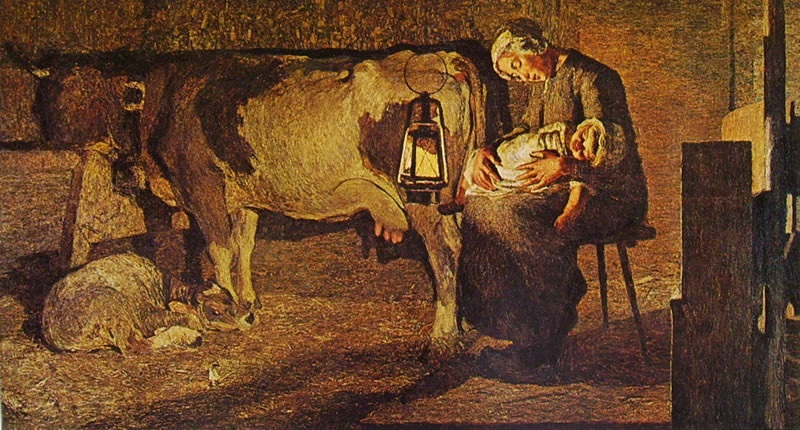

Di grande bellezza è l’opera “Le due madri” (fig.4), protagonista della XXIII sala, ambientata in una stalla dove alla maternità umana, in cui una madre tiene sulle proprie gambe il figlioletto, è affiancata quella animale della mucca e il vitellino; secondo il pittore, quando l’animale metteva al mondo il suo figliolo nasceva da lui una seconda bellezza, quella del sentimento della dolcezza della maternità. Il quadro si configura così come l’espressione del profondo legame tra il mondo umano e quello animale.

Dopo il periodo a Savognin, nel 1894, si spostò in Engadina a Maloja (fig.5) dove condusse una vita solitaria nel silenzioso ed incontaminato paesaggio alpino; nelle sue lettere dichiarò: “io bevo a queste fonti purissime dove la bellezza si rinnova eternamente” e dove “si rinnova l’amore che dà vita a tutte le cose.” Di questo periodo sono emblematiche le tre tele della XXX sala dedicata al periodo simbolista. La prima è “Dea pagana” (fig.6) che ritrae una donna, legata al tema della Venere rinascimentale, originariamente nuda e poi coperta con un rosso panneggio.

La tela doveva essere presentata insieme alla vicina “L’Angelo della vita” (fig.7), la quale costituiva una profana rivisitazione del tema della Madonna col bambino. La madre, emblema della natura generatrice e distruttrice, è rappresentata seduta su un trono di rami di betulla, in parte rinsecchiti e in parte fioriti, che rappresentano il ciclo della vita e della morte al quale la maternità conferisce eternità. Mentre nella tela “L'amore alla fonte della vita” (fig.8) il tema principale è l’amore come ponte verso l'eterna giovinezza, qui una coppia di amanti abbracciati si avvicina ad una fonte custodita da un angelo dalle candide ali piumate. Le figure sono immerse in una natura rigogliosa primaverile, infatti sulla destra vi è un pino Cembro, mentre sul prato si stagliano miriadi di rododendri fioriti.

Fu dunque in questi luoghi che il pittore divenne un tutt'uno con la natura, tant'è che dichiarò: “La Natura era divenuta per me, come un istrumento che suonava accompagnando ciò che cantava il mio cuore. Ed esso cantava le armonie calme dei tramonti ed il senso intimo delle cose, nutrendo così il mio spirito d’una melanconia grande, che producevami nell’anima una dolcezza infinita”.

Proprio su queste cime l’artista nel 1899, mentre stava dipingendo sul monte Schafberg, fu colto da un attacco di peritonite e prima di spegnersi, in un momento di lucidità, chiese di potersi affacciare alla finestra pronunciando le seguenti parole: “Voglio vedere le mie montagne”.

Da questo suo ultimo desiderio è possibile comprendere come le Alpi fossero il suo eremo nonché maestre di vita, una sorta di grande libro vivente sul quale egli poteva intervenire coi colori e in cui egli riversava la propria anima.

Bibliografia:

Giovanni Segantini, Lettere e scritti sull’arte, a cura di Lorella Giudici, Abscondita, Milano, 2014

Gabriele D’Annunzio, Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Libro II, in Elettra, Fratelli Treves Editori, Milano, 1918

I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, vol. VI di G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 2003

Sitografia:

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-segantini/

http://www.gam-milano.com

LA BASILICA DI SANTA GIUSTA

A cura di Alice Oggiano

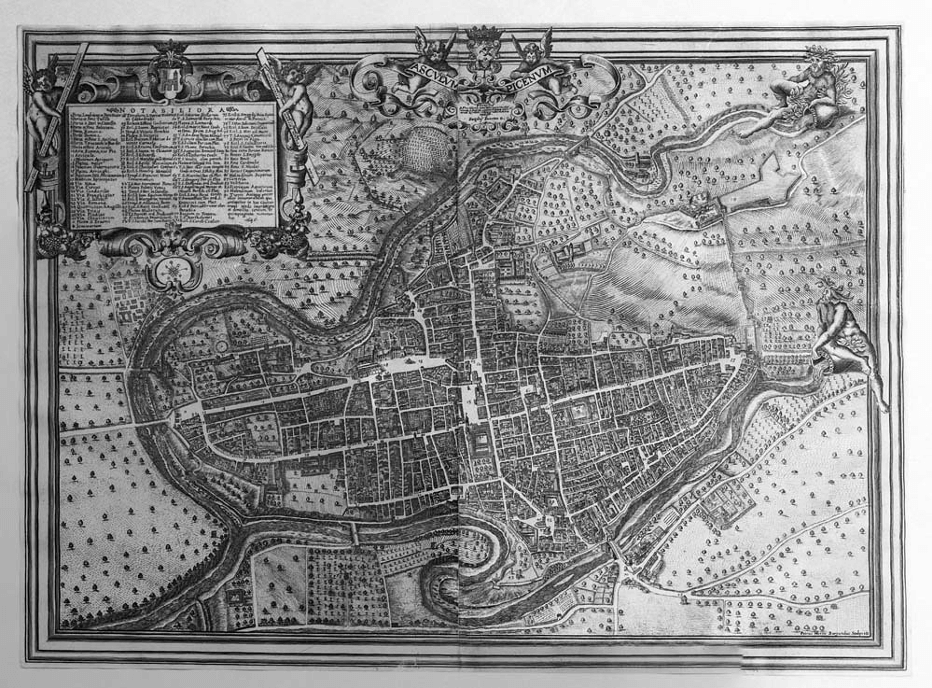

CENNI STORICI SUL CENTRO URBANO

In provincia di Oristano, nella Sardegna centro-settentrionale, è situato il comune di Santa Giusta. Il centro si erge su un’ampia e fertile zona della piana campidanese, essendo posto tra il grande ed omonimo stagno a Ovest e ad Est con il Pauli Minori. Il sito dell’attuale comune era ben noto agli uomini sin dall’età nuragica, per divenir successivamente città fenicio- punica con l’appellativo di Othoca. Sviluppatosi ancora di più in età romana, durante l’Alto Medioevo il centro fu parte dei possedimenti del giudicato d’Arborea, divenendo a partire dall’XI secolo sede diocesana. Con la caduta dell’ultimo giudicato sardo, nel 1410 entrò a far parte del marchesato di Oristano. A causa di una serie di gravose vicende, che videro il flusso continuo di razzie ed incursioni ai danni del centro, nel 1477 venne sottratto dall’influenza del marchese Leonardo D’Alagon divenendo parte del demanio regio.

Con la privazione all’inizio del 1500 della diocesi, Santa Giusta subì un notevole tracollo demografico, e la caduta del centro parve inarrestabile. Il paese si strinse allora attorno alla cattedrale romanica, sempre più dipendente da Oristano. Nel 1767, nonostante il malcontento popolare dilagasse, fu restaurato e concesso ai Nurra il marchesato d’Arcais. Motivo di protesta fu per gli abitanti l’infeudamento cui si videro costretti sottostare, condizione ignota durante la fase di diretta dipendenza regia. Nel corso del 1800, e fino alla fine dei diritti feudali in Sardegna (1838), il marchesato passò nelle mani dei Flores. Inglobato nella provincia di Oristano nel 1821, subirà un’inversione di rotta quando entrerà a far parte della provincia di Cagliari nel 1859. Incluso nuovamente all'interno della giurisdizione oristanese nel 1927, otterrà la propria autonomia nel 1947, per essere nuovamente accorpato quando nel 1974 verrà istituita la provincia di Oristano.

LA BASILICA DI SANTA GIUSTA

La fortuna legata alla basilica di Santa Giusta travalica l’ambito strettamente isolano, rivelando un’elaborazione della forma del tutto personale rispetto ai dettami del tardo romanico sardo per la presenza di influssi ad esso estranei, inserendosi in un più ampio quadro artistico non solo italiano, ma europeo. La datazione cronologica è ricavabile tramite fonti indirette ed un confronto con la documentazione relativa alla basilica di S. Saturno a Cagliari, quest’ultima consacrata intorno al 1119. Nell'atto viene menzionata la presenza di un episcopo proveniente da Santa Giusta, palesando perciò già all'epoca l’esistenza di una sede vescovile all'interno della villa. Gli elementi che tuttavia restituiscono una visione più nitida della basilica derivano da un confronto con la primaziale pisana alla quale lavorò l’equipe buschetiana, consacrata nel 1118. È del tutto probabile che in seguito all'edificazione della cattedrale pisana le maestranze si fossero recate in Sardegna attorno al 1120, e la presenza di stilemi del tutto sovrapponibili a quelli di Santa Maria Assunta hanno dato vigore alla tesi sovraesposta. Le maestranze toscane sono individuabili non solo nella basilica di Santa Giusta, ma anche a S. Pietro di Torralba: infatti, grazie all'epigrafe di ultimazione dei lavori posta sulla facciata di S.Pietro- ascrivibile al 1144 - siamo in grado di individuare un termine ad quem per Santa Giusta, ossia attorno al 1130. Sul confronto tecnico-stilistico tra la primaziale pisana e Santa Giusta, porremo attenzione a breve. Ora è importante evidenziare come il centro, noto per il rinvenimento di reperti archeologici d’epoca punica-romana, abbia indotto gli studiosi ad attribuire il carattere cimiteriale all'area posta a sud dell’abitato e ad estendere tale ipotesi alla cattedrale stessa. Supposizioni che trovano conferma in recenti scavi archeologici e nell'esistenza della cripta, unicum nel panorama isolano. Venne postulata inoltre l’esistenza di un martyrium preesistente alla basilica romanica, riconducibile al culto delle sante e vergini Justa, Justina ed Eneidina.

DESCRIZIONE DELLA BASILICA DI SANTA GIUSTA

La basilica, edificata su un alto poggio, presenta una pianta longitudinale a tre navate con rapporto tra navata centrale a capriate lignee e navatelle voltate a botte di 1:1. Al di sotto della zona presbiteriale, in corrispondenza delle ultime tre campate culminanti in un'abside semicircolare, è posta la cripta, suddivisa in quattro sezioni da archi sguscianti direttamente dalla volta a crociera, poggianti su robusti pilastri a sezione circolare sormontati da capitelli corinzi finemente decorati e dentellati. All'interno vi sono tre altari, uno dei quali conserva le reliquie delle sante titolari della basilica. La presenza della cripta ha alterato la struttura architettonica della basilica provocandone un innalzamento del piano di calpestio delle navatelle, traducibile esternamente nell'impostarsi dell’intero edificio su un alto stilobate.

La basilica di Santa Giusta venne costruita con l’utilizzo della pietra arenaria proveniente dalle cave della penisola del Sinis. La facciata è tripartita da un’arcata centrale e due arcatelle laterali, di modulo pari alla metà. L’arcata centrale inquadra l’ampio portale dai piedritti marmorei monolitici di spoglio, decorati da foglie d’acanto, sui quali è posto l’architrave.

All'estremità di quest’ultimo due leoni scolpiti sono tesi ad adunghiare altrettanti cervi. Tale iconografia, resa con una plasticità straordinaria, ha svuotato di contenuto alcuni studi che vorrebbero attribuirne la realizzazione ad opera di maestranze toscane, in particolare d’area pistoiese e pisana. Siamo infatti distanti da quella schematizzazione e bidimensionalità tipica della sensibilità alto-medievale, così come è palese l’abbandono di stilemi classicheggianti desunti a Pisa da sarcofagi romani a favore di un maggiore resa naturalistica. I lineamenti del muso del felino infatti, dagli occhi allungati e fortemente incavati, rivelano un gusto tipicamente arabeggiante. È probabile perciò che lo scultore operante a Santa Giusta provenisse dalla Campania, in quel periodo fortemente intrisa della cultura islamica e di sovente a contatto con le regioni mediterranee e la Sardegna in particolare, con la quale intratteneva non pochi scambi commerciali.

L’arco di scarico, nascente da due mensole con modanatura a gola e toro, preserva la lunetta incassata, che per altro presenta una croce in trachite scura, richiamando prototipi lucchesi. D’influenza pisana, oltre ai già menzionati piedritti, arco di scarico e archeggiature, è il rombo gradonato posto sul timpano, inquadrato da due lesene che attribuiscono maggior enfasi alla tripartizione della facciata, ribadita dalla trifora sottostante scandita da colonnine marmoree. Ai lati del portone la presenza di due colonne – tra le quali una mozza – lascia alludere la possibile presenza di un portichetto posto in facciata, in accordo con le mensole sovrastanti.

Le archeggiature – scandite due a due da robuste lesene - lungo il lato nord e sud della basilica, riprendono in modo straordinario l’andamento tipico della basilica di Santa Maria Assunta. La similitudine con la primaziale è ancora più evidente prendendo in considerazione l’abside, scandita da archeggiature che impostano su semi-colonne poggianti su dadi. Ma l’elemento che rivela una persistente assonanza con la cattedrale pisana, configurandosi per altro come unicum, è il cubo-pulvino al di sopra dell’abaco, interposto tra quest’ultimo e l’arco. Ogni archeggiatura presenta una stretta ed allungata monofora, ed altre sono visibili nella scarpa absidale in corrispondenza della cripta. Ad illuminare l’abside, una monofora cruciforme riprende l’iconografia della stessa posta in facciata.

All'interno della basilica le navate sono scandite da arcate su sette colonne, per lo più di spoglio d’antiquario, così come la maggior parte dei capitelli presenti e le basi marmoree decorati secondo vari moduli stilistici. Il marmo utilizzato nell'edificazione della basilica di Santa Giusta venne prelevato per lo più dalle aree archeologiche di Tharros, Neapolis e Othoca.

Sulla navata laterale destra si aprono tre ambienti di servizio postumi rispetto alla data di edificazione della basilica, costruiti attorno al XVII secolo. Il primo di questi, allineato alla zona presbiteriale, è dedito alla Sacrestia. Qui è custodito il dipinto raffigurante le martiri titolari (Justa, Justina e Eneidina) realizzato intorno al 1600.

Gli altri due sacelli d’epoca cinquecentesca, titolati rispettivamente al Rosario e al Santo Spirito, sono posti invece poco dopo aver varcato l’ingresso. Entrambi son degni d’un grande interesse dal punto di vista storico-artistico vista la straordinaria presenza della decorazione ad affresco applicata all'intera superficie solo nel primo ambiente.

La cappella del Rosario, nota anche come Sant'Antonio, ripropone l’effige del santo nel soffitto affrescato all'interno del clipeo a ogiva nell'iconografia tradizionale con il Bambin Gesù protetto dal braccio destro, mentre quello sinistro tiene un giglio. Il santo è stante, posto in un ambiente naturalistico che vuol riproporre il luogo presso cui si erge la basilica di Santa Giusta, con intenti chiaramente ritrattistici. La discesa del Santo Spirito è resa evidente dai putti posti al lato di Sant'Antonio e dalla colomba bianca al di sopra del capo del frate. Il restante soffitto è decorato da nastri dai toni purpurei e decorazioni dalla fitta trama dorata, conferendo maggiore sacralità alla scena illustrata. Una serie di finti panneggi affrescati dai colori terrei sono posti sui lati della cappella.

Nel lato sinistro dell’aula trova spazio un bellissimo crocifisso ligneo del XVIII, su cui è adagiato il Cristo patiens raffigurato con il solo perizonium (letteralmente, perizoma), mentre un rivolo di sangue sgorga dal pallido costato.

All'interno della ricchissima cappella, finanziata probabilmente da Domenico Casula e Chiara Deidda che qui si fecero seppellire, è presente inoltre un retablo ligneo accuratamente intagliato d’epoca settecentesca, recentemente sottoposto a restauro. La nicchia centrale a conchiglia è occupata dalla statua lignea di Sant'Antonio da Padova, mentre ai lati son rappresentati Santa Chiara, San Daniele, San Francesco e San Domenico, tutti sontuosamente decorati e riconoscibili grazie ai loro attributi tradizionali.

La cappella del Santo Spirito, nonostante sia decisamente più spoglia rispetto alla precedente, custodisce sul soffitto un grande affresco volto a rappresentare l’arcangelo Gabriele. Nonostante riversi attualmente in condizioni che poco spazio lasciano ad un’acuta analisi interpretativa, l’iconografia dell’arcangelo parrebbe esser quella relativa al momento dell’annunciazione alla Vergine. A lasciarlo presagire la presenza del giglio, simbolo di purezza ed identificabile iconograficamente con la figura di Maria. La figura del riccioluto e biondo Gabriele disposta di profilo è sinuosa, allungata, dal morbido ma lineare panneggio reso con grande maestria che ne accompagna il movimento. Posto in un finto spazio geometrico sapientemente decorato, l’arcangelo è reso maggiormente visibile grazie alla monofora posta sulla parete d’ingresso tesa ad illuminare lo spazio circostante.

Infine, dal notevole pregio artistico, il dipinto della “Salvazione dei dannati” al di sopra dell’altare posto a sinistra rispetto alla navatella. Al centro, la Madonna con Bambino è rappresentata nell'atto di ricevere l’incoronazione ed elevazione a regina da parte dei due putti posti ai lati, sui quali sovrasta la personificazione di Dio con le braccia aperte in segno d’accoglienza. Al di sotto della Madonna, due angeli versano il contenuto delle anfore ricolme d’acqua sui dannati sofferenti avvolti dalle fiamme dell’inferno, in un gesto di benevolenza. Difensore della bontà divinità, San Michele è raffigurato al lato sinistro del dipinto immortalato nell'atto di schiacciare il male, quest’ultimo tradizionalmente noto come il diavolo, che qui viene tuttavia declinato sotto forma di essere sinistro (probabilmente, un leone, animale ambivalente). Al lato sinistro il vescovo con il pastorale, guida spirituale contro la perdizione dell’anima. L’opera, dalla tecnica chiaroscurale netta, presenta toni cupi che lasciano presagire nell'animo dello spettatore un senso di irrequietezza e di mistero.

Bibliografia

Sardegna preromanica e romanica; Roberto Coroneo – Renata Serra

La grande enciclopedia della Sardegna; Francesco Floris

La grande enciclopedia della Sardegna;

Sitografia

Enciclopedia online dell’arte medievale; Treccani

Sito del comune di Oristano

IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO A TRENTO

A cura di Beatrice Rosa

Introduzione

Uno dei simboli della città di Trento è rappresentato dal Castello del Buonconsiglio: un edificio risultato dell’aggregazione di diverse strutture, costruite in periodi storici differenti che hanno portato il castello ad essere il più vasto e importante complesso monumentale del Trentino-Alto Adige (fig. 1)[i].

Osservando l’esterno sono facilmente distinguibili quattro fasi di costruzione: il Castelvecchio con il torrione di Augusto che, essendo duecenteschi, costituiscono la parte più antica; attorno ad essi nel Quattrocento il vescovo Hinderbach fa costruire una struttura con la polifora a nove luci e loggiati sovrapposti, alla quale poi il cardinale Bernardo Clesio nel Cinquecento aggiungerà il suo palazzo, detto Magno Palazzo. L’edifico clesiano si unirà alle parti più antiche solo nel Seicento quando il vescovo Francesco Alberti Poia decide di far costruire la Giunta Albertiana. L’obiettivo del vescovo Alberti era quello di collegare gli edifici seguendo il principio di conformità, imitando i tratti esterni della dimora clesiana[ii]; nonostante ciò, le due parti sono attualmente facili da distinguere in quanto la parte cinquecentesca ha l’esterno in intonaco bianco, quella seicentesca invece grigio scuro (fig. 2).

Tra Duecento e Trecento

La storia del Castello del Buonconsiglio comincia nel 1238, quando Sodegerio di Tito, podestà di Trento, fa costruire una residenza fortificata a ridosso della cinta muraria, ai piedi del dosso detto “Malconsiglio”. Le parti duecentesche dell’edificio vanno a costituire il Castelvecchio, con i merli ghibellini, le mura, la porta d’ingresso e la torre di Augusto (fig. 3).

Conseguentemente alla morte dell’imperatore Federico II nel 1250, la situazione politica è molto incerta, per questo motivo Sodegerio decide di rifugiarsi stabilmente nella sua residenza amministrando da lì la città e il principato. Vista l’opposizione a Ezzelino da Romano, condottiero e politico italiano, il podestà pensa sia necessario avere l’appoggio del partito vescovile, per questo entra in contatto con il vescovo Egnone[iii]. Questo rapporto finisce per essere negativo per Sodegerio, il quale è indotto dal vescovo a rinunciare alla carica di podestà e amministratore del potere temporale del principato e anche a tutti i suoi beni, compreso ovviamente il castello del Malconsiglio dove si insedia il vescovo stesso[iv]. Nel 1259 il conte del Tirolo Mainardo II impone la presenza di un capitano che lo rappresentasse e che con il vescovo partecipasse al potere, per questo il Castello diviene definitivamente residenza vescovile[v].

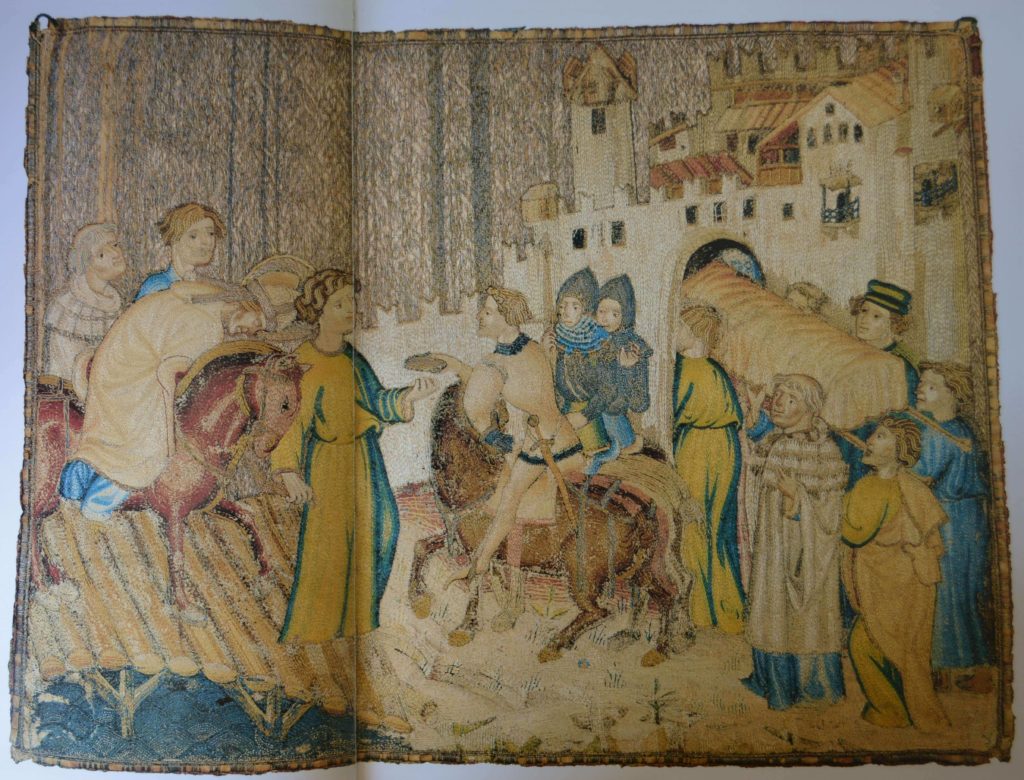

L’aspetto dell’edificio comincia così a mutare, lo si vede benissimo nello splendido ricamo di fine Trecento del Museo Diocesano Tridentino che ci mostra la struttura del Castello caratterizzato dal torrione, una cortina merlata e da un grande edificio, interventi di Mainardo II stesso e di alcuni vescovi[vi] (fig. 4).

Il Quattrocento

Un ruolo cardine per il Castello del Buonconsiglio lo ha Giorgio di Liechtenstein, principe vescovo eletto nel 1390; grazie a lui il castello abbandona l’aspetto di fortezza per assumere quello di residenza signorile. Il vescovo innanzitutto decide di introdurre un giardino circondato da mura e poi di importare alcune novità architettoniche probabilmente dall’Austria e dalla Boemia, come le ampie finestre a croce che permettono maggiore illuminazione degli ambienti[vii].

La figura di Giorgio di Liechtenstein è fondamentale soprattutto per quanto riguarda Torre Aquila, una torre risalente al XIII secolo che il vescovo decide di trasformare in uno spazio privato (fig. 5). Si occupa quindi di far ricostruire la torre, sopraelevarla e decorarla, affidando il compito al Maestro Venceslao che affresca le pareti con il celeberrimo Ciclo dei dodici mesi (fig. 6)[viii].

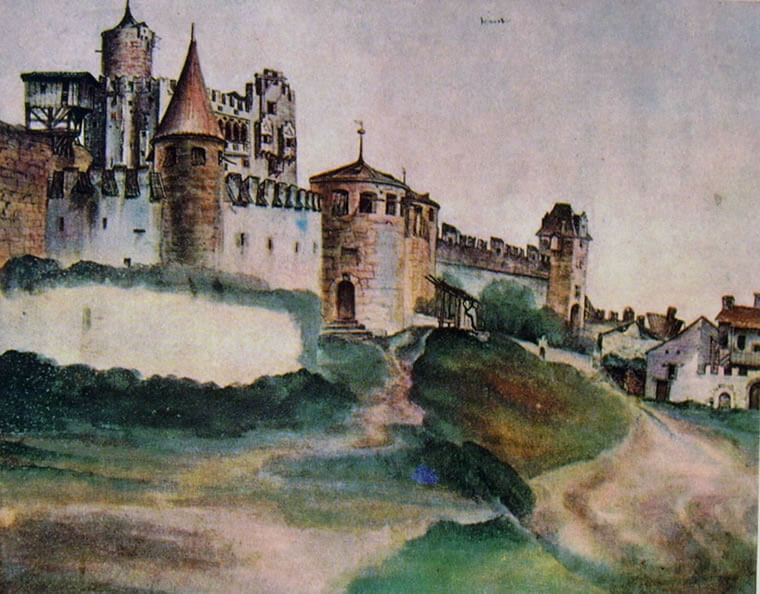

L’acquarello di Albrecht Dürer del 1494 del British Museum ci mostra l’importanza degli interventi di un’altra figura: il vescovo Giorgio Hack (1446-1475); un grandissimo committente che interviene nel castello facendo costruire una nuova cinta muraria intervallata da torri verso occidente (fig. 7)[ix].

Il successore di Giorgio Hack, il vescovo Giovanni Hinderbach, riesce a lasciare il segno nel Castelvecchio. Giovanni è ricordato come uomo di buona cultura umanistica, ma soprattutto come feroce persecutore degli ebrei trentini nonché protagonista della vicenda di Simonino da Trento (ndr è ancora in corso la mostra sul terribile caso presso il Museo Diocesano Tridentino)[x].

Se già Giorgio di Liechtenstein aveva avuto un ruolo importante nella trasformazione del castello in residenza signorile, potremmo dire che Giovanni Hinderbach ha invece quello cruciale: commissiona infatti un nuovo giardino e una grande polifora sulla facciata principale che apre una veduta sulla città di Trento. Oltre ad alleggerire le strutture murarie, ne commissiona la decorazione, sia con pitture murali che con l’introduzione di marmi colorati[xi].

Il Cinquecento

Se fino a fine Quattrocento i vescovi si erano limitati a modificare o introdurre novità al Castello del Buonconsiglio, non è così per Bernardo Clesio, il quale pensa sia necessario costruire un palazzo ex novo, degno del suo ruolo di cardinale della chiesa romana. La prima pietra del palazzo viene posata il 25 febbraio 1528, quando Bernardo non aveva ancora ottenuto la porpora cardinalizia. Il Magno Palazzo doveva essere il simbolo della sua grandezza, del suo gusto e del suo ruolo per questo il cardinale si assicura che il palazzo venga apprezzato anche dagli altri poteri forti[xii] (fig. 8).

Dalla corrispondenza del cardinale durante i lavori si evince che aveva molta fretta di concludere la fabbrica, ma allo stesso tempo era volonteroso di confrontarsi direttamente con i pittori per decidere i soggetti delle raffigurazioni. Il Clesio non era interessato a cicli elaborati o programmi iconografici complessi, per lui della pittura e della scultura era rilevante solo che decorassero sontuosamente le stanze. L’attenzione del cardinale era soprattutto per i camini, un elemento caratterizzante per lo spazio pubblico in quanto conferiva alla sala un significato particolare, esibendo anche la cultura del committente stesso[xiii].

Per distinguersi dal suo predecessore Giorgio Neydeck, il Clesio non fa riferimento all'ambiente veronese per la scelta dell’architetto, bensì sceglie di riferirsi alla corte estense di Ferrara arrivando ad avere, su concessione di Alfonso I, Dosso Dossi come pittore di corte. Oltre a Dosso i pittori coinvolti nella decorazione del Magno Palazzo sono il fratello del pittore ferrarese, Battista, il bresciano Girolamo Romanino e il vicentino Marcello Fogolino[xiv].

Le commissioni del cardinal Clesio sono occasione di permanenza in città di molti artisti che contribuiscono alla diffusione dell’arte rinascimentale in Trentino e verso settentrione. La decorazione del Castello, essendo frutto di collaborazione di artisti bolognesi, lombardi, veneti, tedeschi, diventa fonte di uno stile con caratteristiche così particolari da essere denominato “clesiano”[xv].

Il Castello del Buonconsiglio durante il Concilio di Trento diventa luogo di residenza per illustri ospiti, ma nonostante ciò l’attività artistica dopo la morte del Clesio subisce un periodo di ristagno. Il cardinale Cristoforo Madruzzo, suo successore, si interessava solo al palazzo delle Albere, la residenza suburbana e così sarà per tutti i Madruzzo che si susseguiranno per tutto il secolo, preferivano infatti soggiornare a Roma vicini alla corte papale[xvi].

Dal Seicento all’Ottocento

Con il trasferimento di Sigismondo Alfonso Thun negli anni Settanta del Seicento, il Castello del Buonconsiglio torna ad essere abitato. Nel 1677 è nominato vescovo Francesco Alberto Poia, il quale assume il ruolo fondamentale per il XVII sec. commissionando la Giunta albertiana: un corpo di fabbrica che prolungava il palazzo clesiano fino alle mura del Castelvecchio ripetendone l’aspetto esterno[xvii].

Vista l’instabilità politica del periodo, l’opera di rinnovamento riprende solo nel 1755 quando si stabilisce nel castello il canonico Francesco Felice Alberti d’Enno, il quale si occupa di commissionare importanti lavori di adattamento che proseguono fino alla nomina a vescovo nel 1758. Dopo di lui ci sono stati pochi interventi, solamente l’ultimo principe vescovo Pietro Virgilio Thun aveva commissionato a Domenico Zeni e Antonio Pomaroli la realizzazione di alcuni ritratti di vescovi compreso il suo completando così la serie. Con questa commissione del 1792 si conclude così un periodo plurisecolare di storia e vita del castello[xviii].

Tra Settecento e Ottocento il Castello del Buonconsiglio è occupato prima dalle truppe austriache in fuga, poi dai francesi fino a che, il 10 aprile 1797, la reggenza vescovile viene esclusa dai rappresentanti del governo austriaco. Questo è solo l’inizio di un continuo passaggio di occupazione tra francesi e austriaci, tanto che nel 1813 il castello, ridotto a caserma militare, fu spogliato degli arredamenti, gli affreschi scialbati, vengono venduti o distrutti pavimenti, caminetti… riducendosi così in condizioni miserevoli[xix].

Il Novecento

Durante il secolo scorso emerge la volontà di salvare il castello, facendolo tornare al suo ruolo originario e non più di caserma militare. Scoppia però la Prima guerra mondiale, e tra 1915-18 la loggia del Castello del Buonconsiglio diventa carcere militare dove soggiornano parecchi patrioti trentini, alcuni di essi poi processati nell'antico refettorio clesiano. Sono condannati a morte in questa sede Damiano Chiesa, Cesare Battisti e Fabio Filzi[xx].

Solo con l’arrivo in città delle truppe italiane finiscono le terribili vicende del Castello del Buonconsiglio; Giuseppe Gerola riesce a sgomberare l’edificio dai militari assegnandolo al Ministero della Pubblica Istruzione per il ripristino. Gerola ha avuto il merito di rivendicare e recuperare per il Trentino, appena annesso al Regno d’Italia beni artistici, archivistici e bibliografici che erano conservati in territorio asburgico, oltre a questo restaura appunto il Castello del Buonconsiglio nel quale allestisce il Museo Nazionale, inaugurato nel 1924[xxi].

Note

[i] https://www.buonconsiglio.it/index.php/Castello-del-Buonconsiglio/monumento/Percorso-di-visita/Introduzione

[ii] Castelnuovo 1995, p. 11

[iii] Rasmo 1975, pp. 8-9

[iv] Castelnuovo 1995, p. 12.

[v] Castelnuovo 1995, p. 12.

[vi] Castelnuovo 1995, p. 14.

[vii] Castelnuovo 1995, p. 14

[viii] Castelnuovo 1995, pp. 14-16.

[ix] Castelnuovo 1995, pp. 14-16.

[x] Castelnuovo 1995, p. 19.

[xi] Castelnuovo 1995, pp. 19-23.

[xii] Castelnuovo 1995, p. 23.

[xiii] Castelnuovo 1995, pp. 23-27.

[xiv] Castelnuovo 1995, pp. 34-35.

[xv] Rasmo 1975, p. 47.

[xvi] Rasmo 1975, pp. 47-48.

[xvii] Rasmo 1975, pp. 48-49.

[xviii] Rasmo 1975, pp. 52-54.

[xix] Rasmo 1975, pp. 55-57.

[xx] Rasmo 1975, pp. 57-58.

[xxi] https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Giuseppe-Gerola-a-ottant-anni-dalla-morte

Bibliografia

E. Castelnuovo e M. di Macco, Antico già, honor tutto rinnovato in Il Castello del Buonconsiglio, Percorso nel Magno Palazzo, volume primo, a cura di E. Castelnuovo, Trento 1995, pp. 11 – 49.

N. Rasmo, Il Castello del Buonconsiglio a Trento, Trento 1975.

Sitografia

Castello del Buonconsiglio: https://www.buonconsiglio.it/index.php/Castello-del-Buonconsiglio/monumento/Percorso-di-visita/Introduzione (ultima consultazione 30/07/2020)

Trentino, Quotidiano online della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio stampa: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Giuseppe-Gerola-a-ottant-anni-dalla-morte (ultima consultazione 30/07/2020)

Referenze delle immagini

https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Musei-e-collezioni/Castello-del-Buonconsiglio

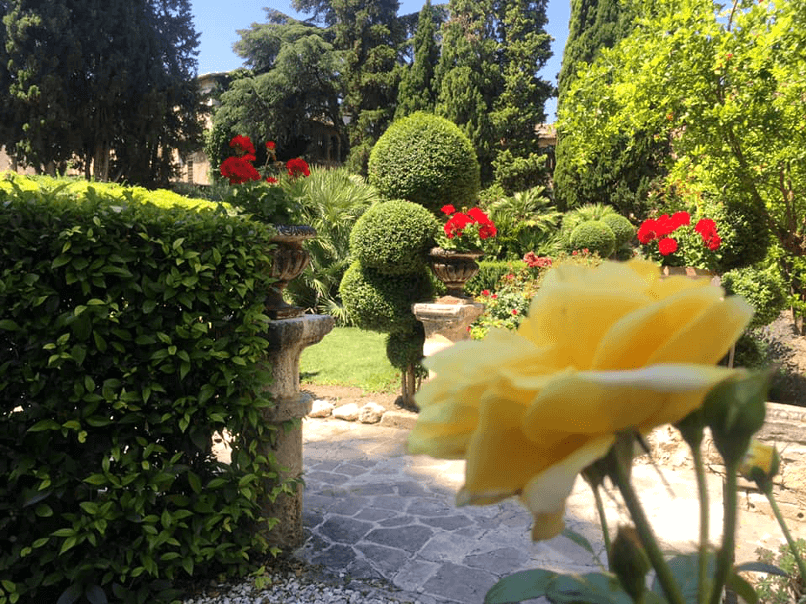

https://www.cultura.trentino.it/Approfondimenti/Giardini-del-Castello-del-Buonconsiglio

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Torre_d%27Augusto_(Trento)?uselang=it

Castelnuovo e M. di Macco, Antico già, honor tutto rinnovato in Il Castello del Buonconsiglio, Percorso nel Magno Palazzo, volume primo, a cura di E. Castelnuovo, Trento 1995, p. 15.

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Aquila

https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Palazzi-storici/Torre-Aquila

https://www.frammentiarte.it/2016/04-castello-di-trento/

https://www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/Invito-a-corte.-Spazi-e-ritualita-dei-banchetti-nel-Magno-Palazzo-del-cardinale

LA VILLA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA

A cura di Antonina Quartararo

La scoperta di Villa del Casale

Le prime notizie storiche sulla bellissima villa tardo-romana di contrada Casale a Piazza Armerina (in provincia di Enna) si devono all'archeologo Gino Vinicio Gentili, che negli anni ’50 del Novecento cominciò ad indagare la zona dopo aver ricevuto varie segnalazioni da parte degli abitanti del luogo. Fin dal primo momento ci furono degli accesi dibattiti sull'identificazione del proprietario di questa meravigliosa villa costruita nell'entroterra siciliano. La sua insolita posizione all'interno dell’isola e non lungo la fascia costiera si riconnette alla situazione sociale ed economica dell’epoca: infatti, dopo una grave crisi e il conseguente spopolamento delle campagne, la Sicilia a partire dal IV secolo iniziò a godere, sotto la dominazione romana, di un periodo di prosperità grazie a nuovi insediamenti commerciali e al suo ruolo di ponte di collegamento tra la capitale dell’Impero romano e l’Africa proconsolare. I domini stanziati sull’isola cominciarono ad investire nella costruzione di confortevoli e lussuose dimore extraurbane, ed è proprio in questo periodo che si colloca la costruzione di Villa del Casale.

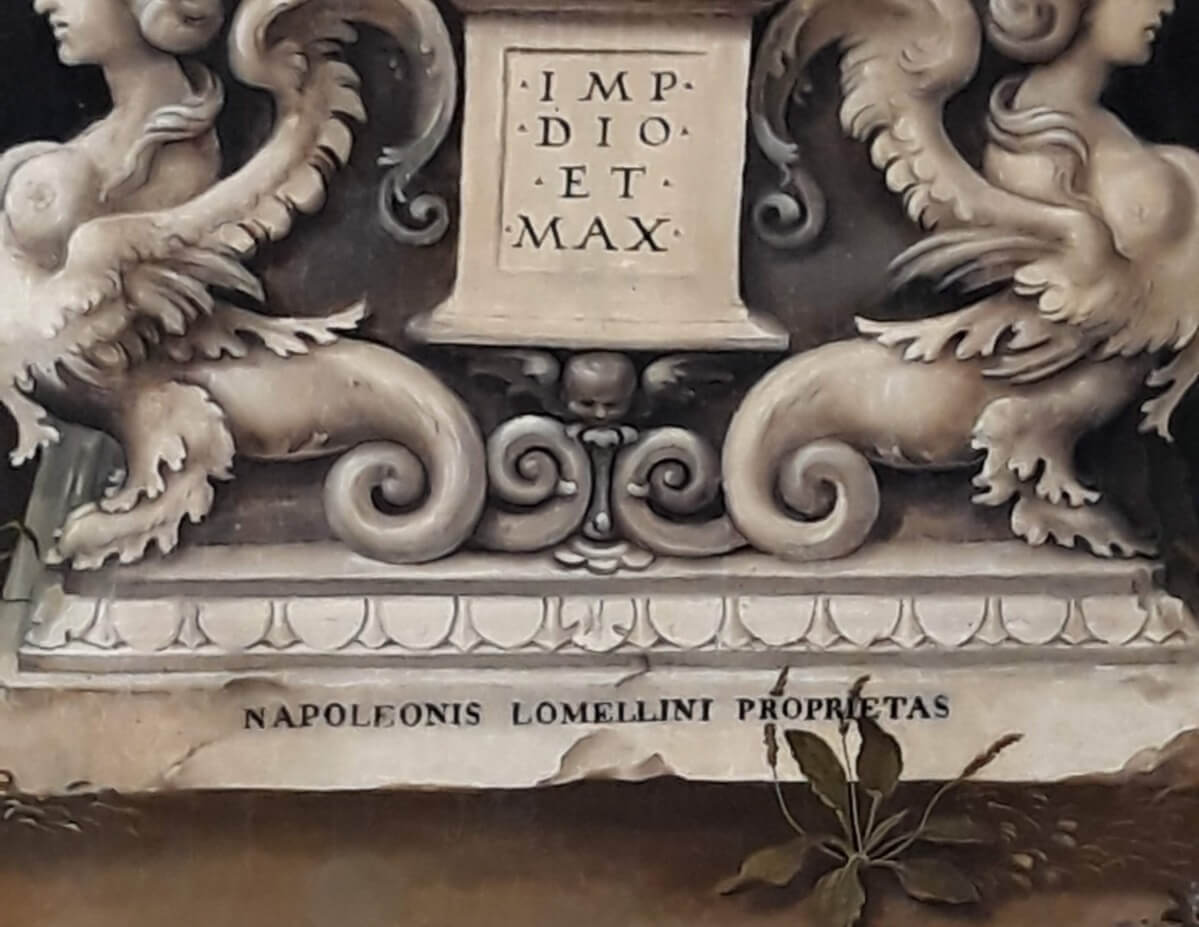

Secondo gli studi, la villa fu costruita in piena età costantiniana su una precedente fattoria e si daterebbe tra il 320 e il 325 circa. Le proposte di identificazione del proprietario sono diverse, come ad esempio l’attribuzione al tetrarca Massimiano dopo la sua abdicazione, o al figlio Massenzio. Un’altra tesi sostiene che il proprietario sia stato L. Aradius Valerius Proculus Popolonius, governatore della Sicilia tra il 327 e il 331 d.C., oppure Ceionus Lampadius figlio di Ceionius Philosophus, prefetto sotto Costanzo II.

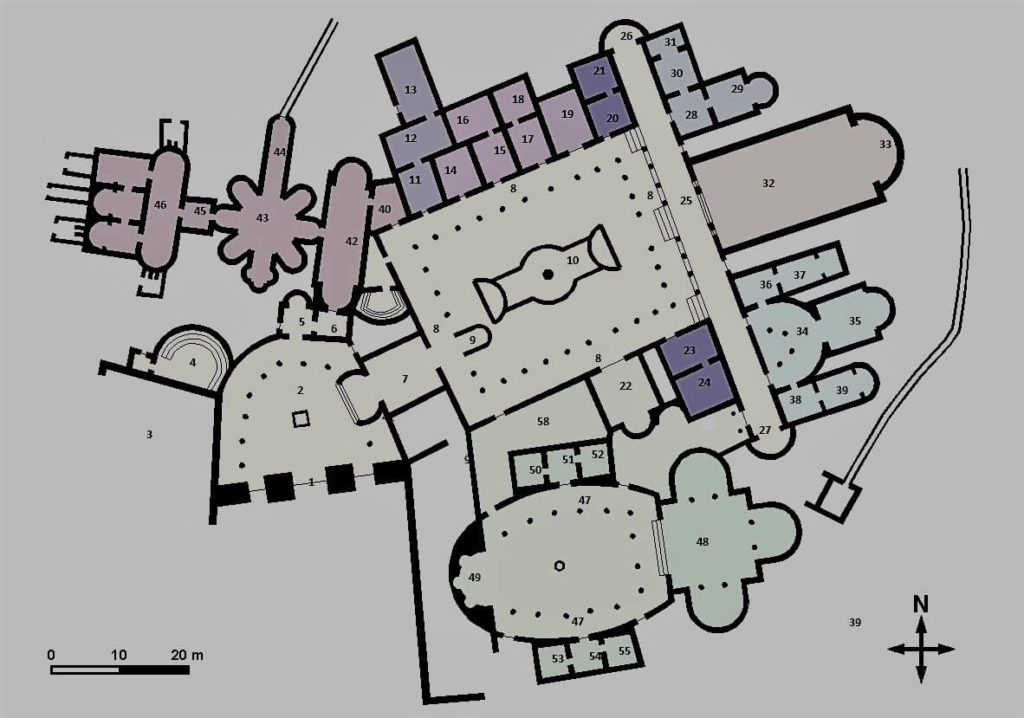

L’architettura

La villa del Casale di Piazza Armerina ha un’estensione di 4000 m2 ed è possibile individuare quattro nuclei principali (Fig.1): l’ingresso monumentale a tre arcate con cortile a ferro di cavallo pavimentato con un prezioso opus sectile e con porfido (1-2), il corpo centrale, organizzato intorno ad un cortile con giardino e vasca al centro (8-39), il grande triconco, la sala adibita ai banchetti (47-55) e altri vani, infine il sontuoso complesso termale (40-46). La villa è divisa in due parti, una adibita a destinazione pubblica e l’altra a destinazione privata. Si presume che i lavori di costruzione siano durati dieci anni.

La villa del Casale, oltre alla sua struttura monumentale, è nota per i suoi grandi e splendidi mosaici.

La Villa del Casale di Piazza Armerina: i mosaici della zona pubblica

La zona pubblica, destinata all'udienza degli ospiti e dei visitatori, era la zona di rappresentanza per eccellenza. Dall'ingresso principale (1-2) si accedeva ad un grande giardino centrale decorato con un pavimento geometrico con scena di adventus su due registri. Nel registro superiore un uomo con una corona di foglie sul capo reca un candelabro sulla mano destra (Fig.2); l’uomo si trova in compagnia di due giovani con ramoscelli in mano e sembrano attendere l’arrivo di un ospite importante. Nel registro inferiore alcuni giovanetti recitano o cantano tenendo dei dittici aperti tra le mani. Non è chiaro se sia una scena religiosa o un solenne benvenuto per l’arrivo del proprietario.

Il peristilio di Villa del Casale (8), che circonda il grande giardino, è decorato con un mosaico raffigurante ghirlande d’alloro con al centro teste di felini, arieti, tori, capre, cavalli, cervi, uno struzzo e un elefante (Fig.3). Vicino alla vasca sta un piccolo vano con il Sacello dei Lari, ovvero gli dei protettori della casa (9). Opposto a questo vano vi è il corridoio della Grande Caccia (lungo 65,93 m e largo 5 m), famoso per il suo apparato musivo (Fig.4-5-6-7) che narra la cattura di bestie selvatiche che venivano sfruttate per i giochi all’interno dell’anfiteatro di Roma. Una prima scena raffigura i soldati che catturano una pantera in Mauretania con l’aiuto di una trappola. Seguono la caccia all’antilope in Bumidia e la cattura del cinghiale selvatico in Bizacena. Si noti che ogni scena è ambientata in una diversa provincia dell’Africa (fatta eccezione per la Tripolitania).

La seconda scena si svolge in un porto (è possibile si tratti di quello di Cartagine, all’epoca grande scalo occidentale) con un lussuoso edificio sullo sfondo, forse una villa marittima.

Un cavaliere sorveglia il trasporto di un pesante carico, probabilmente il servizio della posta imperiale. Altri uomini caricano sulle spalle animali legati o in enormi casse, un ufficiale frusta un prigioniero e altri trascinano su una nave antilopi e struzzi (Fig.8).

La terza scena raffigura un lembo di terra fra due mari (forse l’Italia o il porto di Ostia); dei personaggi osservano lo sbarco degli animali da due navi provenienti da est e da ovest. Si ipotizza che siano i tetrarchi, oppure Massenzio con due ufficiali. La scena, molto sintetica, è tipica dell’arte tardoantica, e dai modelli utilizzati si deduce che i mosaicisti provenissero dall'Africa settentrionale.

Dalla quarta alla settima scena del corridoio i mosaici seguono modelli diversi, forse occidentali, e si connotano per una differente resa plastica e naturalistica. La quarta scena raffigura un imbarco di animali, ambientato probabilmente in Egitto per la presenza di un dromedario, un elefante e una tigre. Nella quinta scena è descritta la cattura di alcuni rinoceronti in una palude, forse in un paesaggio nilotico, con fiorellini rossi ed edifici a pagoda. La sesta scena rappresenta la lotta tra un leone e un uomo ferito, e un uomo dall'aspetto autorevole è affiancato da due soldati che attendono insieme l’arrivo di una cassa misteriosa, contenente forse un grifone. La settima scena raffigura la cattura della tigre in India con l’aiuto di una sfera di cristallo, dall'effetto riflettente, che viene lanciata verso l’animale per distrarlo e intrappolarlo facilmente. L’ultimo episodio mostra la cattura di un grifone con un’esca umana dentro una cassa di legno. Alla fine del lungo corridoio nelle due absidi, che si presentano molto lacunose, si trovano rappresentate a mosaico due figure femminili. A nord, una donna reca in mano una lancia con accanto un leone e un leopardo, forse personificazione della Mauretania o dell’Africa (Fig.9). A sud, invece, la presenza dell’elefante, della tigre e della fenice suggeriscono che la figura femminile sia la personificazione dell’India (Fig.10).

In conclusione, le raffigurazioni di scene di caccia o cattura di animali simboleggiano il valore e il prestigio di un sovrano, mettendo in evidenza la conoscenza dei territori dell’Impero e degli animali già noti ai quei tempi sia in Occidente che in Oriente. Questi mosaici alludono ad una sorta di carta geografica, ed infatti non era raro nell'antica Roma che i governatori ricevessero una cartina geografica, di buon auspicio per l’accrescimento del proprio potere.

Villa del Casale di Piazza Armerina: i mosaici della zona privata

La zona privata della villa si estende lungo il lato settentrionale del peristilio (8). Molti sono i vani riccamente decorati: ad esempio, nel vano 16 vi sono sei coppie di personaggi sfarzosamente abbigliati e ingioiellati che rappresentano forse il ratto delle Sabine o le danze campestri in onore della dea Cerere che avvenivano durante le festività primaverili. Il vano 18 è ornato da Eroti, tema molto a cuore al proprietario della villa; gli Eroti pescatori all’interno di barche mostrano il segno “V” sulla fronte, il cui significato non è stato ancora del tutto spiegato.

È chiaro che si tratti di mosaici nordafricani. In una villa marittima, un Erote rovescia un paniere pieno di pesci mentre un altro sta per colpire un pesce con un tridente (Fig.11).

Gli Eroti pescatori sono presenti anche nei vani 51 e 52, nelle raffigurazioni del thiasos marino nella sala absidata 35 e nel frigidarium delle terme 43, dove una composizione fatta da Nereidi, Tritoni e cavalli marini decora la vasca a forma ottagonale. Nel vano 55 due Eroti portano ceste piene di grappoli ai loro compagni intenti alla pigiatura dell’uva. Il pavimento dell’ambiente 54 è interamente ricoperto da girali di tralci, grappoli, figure di Eroti con al centro un medaglione con un busto maschile, forse la personificazione dell’Autunno.

Nella sala 19 si trova il mosaico con la Piccola Caccia (Fig.12), formato da dodici scene disposte su quattro registri con cacciatori e i loro cani che inseguono una lepre, due uomini portano sulle spalle un cinghiale legato e un sacrificio alla dea Diana, rito che veniva fatto per garantire il buon esito della caccia. Altri uomini guardano alcuni volatili su un albero nell'attesa di catturarli; seguono un banchetto del dominus attorniato dai suoi attendenti in mezzo ad un bosco, la cattura di tre cervi e l’abbattimento di un cinghiale che ha ferito un uomo. Due servi nascosti dietro una roccia provano a colpire la bestia con un sasso, un altro, impaurito, si tocca la fronte. A differenza della Grande Caccia questo mosaico raffigura la vita quotidiana del dominus.

Gli appartamenti del dominus (A) e della domina (B)

L’appartamento a nord della grande aula absidata è dedicato alla domina e ai suoi bambini e ha delle dimensioni inferiori rispetto all’appartamento B del dominus. La stanza 28, che funge da anticamera, è decorata con l’episodio di Ulisse che sconfigge il gigante Polifemo porgendogli il kantharos contenente del vino (Fig.13). Comunicante a questa stanza vi è una sala absidata con un mosaico raffigurante Stagioni e ceste di frutta all’interno di tondi. Il pavimento del cubiculum 30 è ornato da tondi con elementi geometrici, stelle e Stagioni che circondano un medaglione con una coppia di amanti: per questo si è attribuita inizialmente l’ala alla sala del dominus, perché il soggetto erotico non era consono alla stanza di una donna (Fig.14).

L’appartamento del dominus (B) presenta pavimenti molto più elaborati, dove ritorna il tema degli Eroti pescatori con veduta di un porto. Segue il mito del poeta Arione che incanta le belve marine, Tritoni, Nereidi e cavalli marini con la sua arte poetica e musicale (Fig.15 -16). Nell’abside è raffigurata la testa del dio Oceano circondata da pesci diversi. Nella sala absidata 22 si trova Orfeo attorniato da diversi animali. Le scene di Arione e di Orfeo simboleggiano il dominio sulle forze brute attraverso le arti della poesia e del canto, invece le bestie alludono alle passioni umane e alla vittoria dell’uomo su queste ultime. Identico significato hanno i mosaici della Grande Caccia e della Piccola Caccia, che illustrano il trionfo dell’uomo sulle bestie grazie alla forza e all'astuzia. Nell'anticamera, ossia l’ambiente 36, si trova il mosaico di Pan dalle sembianze caprine che combatte Eros: a questa scena assistono fanciulli e giovani, forse i familiari del proprietario, e sul tavolo sono poggiate delle corone - premio per il vincitore (Fig.17). Dall'anticamera si passa al cubiculum 37, la cui pavimentazione a mosaico mostra bambini cacciatori, dei quali uno viene morso al polpaccio da un grosso topo e un altro fugge davanti a un gallo (Fig.18-19-20). Nell'anticamera 38, invece, vi è un circo di bambini che gareggiano con quattro bighe trainate da volatili ed un fanciullo attende di incoronare il vincitore con la palma che tiene in mano. Sembra essere un’allegoria delle Stagioni con un richiamo al trascorrere inesorabile del tempo (Fig.21). Il cubiculum 39 è decorato con un agone musicale in cui i fanciulli sono intenti alla recitazione e al canto e con delle fanciulle che intrecciano ghirlande di fiori e foglie (Fig.22).

La Villa del Casale di Piazza Armerina: la sala dei banchetti

Nella Villa del Casale di Piazza Armerina vi è una sala la cui decorazione è di grande effetto: si tratta della sala adibita ai banchetti, ove vengono mostrate le Dodici Fatiche di Ercole, con l’eroe trionfante e gli avversari sconfitti, quasi morenti o privi di vita. Tra le scene sono presenti i cavalieri sulle cavalle antropofaghe di Diomede, il leone Nemeo, l’idra di Lerna, Gerione con tre corpi, Cerbero, la cerva di Cerinea, il toro di Maratona, il cinghiale di Erimanto, il serpente delle Esperidi, la palude degli uccelli stinfalidi. Nell’abside nord, Eracle vittorioso viene assunto fra gli dei immortali e incoronato di alloro da due figure maschili, delle quali uno dovrebbe essere Dionisio e l’altro Giove. Alla scena assistono un giovane Fauno e una divinità fluviale. La piccola soglia all’ingresso dell’abside nord presenta due famose metamorfosi: Dafne trasformata da Apollo in pianta di alloro (simbolo del valore) e Ciparisso mutato in cipresso (simbolo dell’immortalità). Nell’abside est viene mostrata la fine dei Giganti uccisi da Eracle e dalle sue frecce. Il mosaico della soglia è legato allo stesso tema: vi è sono Andromeda e Endimione, due mortali trasformati in stelle per il loro valore, mentre Eracle viene accolto tra gli dei sull’Olimpo. Nell’abside sud trova luogo la rappresentazione del mito di Licurgo, re trace ostile a Dioniso. Il re tenta di colpire la ninfa Ambrosia con l’ascia, ma le gambe di lei si trasformano in tralci che la immobilizzano. Una baccante affiancata da due seguaci di Dioniso colpisce alla spalla il re con la propria lancia. Un giovane aizza una tigre contro Licurgo mentre Dionisio vince sui suoi nemici, enfatizzato dal gesto della menade. Tutto il programma musivo allude alla punizione di coloro che osano opporsi e ribellarsi agli Dei.

Le terme

Nel primo vano delle terme di Villa del Casale di Piazza Armerina (40) è raffigurata la domina con i suoi due figli. La donna ha un’acconciatura ad elmo, indossa un ricco abito ed è affiancata da due giovinetti con lunghi capelli. All’estremità le ancelle recano una cassetta con abiti e un’altra con manici contenente forse oggetti per il bagno. L’ambiente 42 è la palestra con annesso frigidarium.: qui viene raffigurata una corsa di quadrighe nel circo di Roma. A destra i dodici carcere,s ossia dei giovani addetti alla partenza dei cavalli, il tribunal con l’organizzatore dei giochi nell’atto di dare il via alla gara agitando un drappo bianco. Le statue di dodici dei, fra cui Mercurio, Fortuna, Ercole a destra, Giove a sinistra, due aurighi che si preparano alla corsa e tre templi. A sinistra, un arco a tre fornici con ai lati tribune piene di spettatori, e un piccolo edificio davanti alle tribune identificato con quello di Venere Murcia. L’arena è separata in due parti e sulla spina si trova la “meta prima” costituita da tre colonne coniche, un edificio dal doppio portico e l’overia con le sette uova che servivano a contare i numeri di giri già effettuati, la statua della Magna Mater sul leone, sullo sfondo un obelisco egiziano (Fig.23).

La parte terminale della spina presenta una grossa lacuna, oltre la quale si scorgono le tre colonne della “meta seconda” e le statue di discoboli e vari animali. Nella parte ovest dell’arena un suonatore segna la fine della gara, accanto l’editor ludi consegna la palma della vittoria al vincitore.

Dalla palestra si passa alla sala ottagona 43, forse coperta da una cupola, individuata come frigidarium, ovvero la sala con la vasca di acqua fredda (Fig.24). Nel frigidarium si trova rappresentato il thiasos marino con Tritoni, Nereidi ed Eroti pescatori che si dispongono intorno alla vasca. Quattro sono gli spogliatoi ornati con scene di mutatio vestis, ossia di figure che si vestono o si spogliano dei loro abiti. Le due piscine servivano una a contenere l’acqua fredda e l’altra per nuotare. Il campo presenta barche disposte a cerchio con due Eroti intenti alla pesca. Il passaggio 45 è da interpretare come stanza per i massaggi annessa alla sala del bagno caldo (calidarium) e mostra una scena di palestra. La sala 46 aveva la funzione di tepidarium come attestano i tre praefurnia e l’assenza di vasche. Nel mosaico sono raffigurate scene di gare allo stadio, tra i quali è identificabile la lampadedromia, ovvero la corsa con scudo e fiaccola.

Il più sorprendente mosaico (e forse il più famoso) si trova nell'ambiente 24, dove sono raffigurate varie attività sportive con il famoso mosaico delle “fanciulle in bikini”, che raffigura dieci atlete che si cimentano nel lancio dei pesi e del disco, nel gioco della palla, nella corsa; in onore della dea del mare Teti, due di esse sono premiate con la palma e con una corona di fiori (Fig.25-26-27-28).

Si ringrazia Giuseppina Dolce per aver concesso alcune foto presenti in questo articolo.

Bibliografia

Cipriano (a cura di), Archeologia Cristiana, Palermo 2007, pp.299-339.

PINO PASCALI: L’ARTE POVERA IN PUGLIA

A cura di Stefania Pastore

Introduzione: l'Arte Povera

Oltre all'importantissimo lascito artistico antico e medievale che la Puglia offre, ci sono anche preziose testimonianze di arte contemporanea; uno degli esempi più eclatanti è Pino Pascali. È considerato, ad oggi, uno dei più grandi artisti contemporanei pugliesi del ‘900: scultore, pittore, illustratore e grafico, performer, è conosciuto a livello internazionale come esponente dell’Arte Povera. Questa corrente artistica nasce negli anni ’60 in Italia, nel periodo del grande boom economico successivo al dopoguerra: il felice momento di sviluppo industriale l’avrebbe portata, infatti, ad essere una delle nuove potenze del mondo. La società diventava sempre più consumistica sul modello statunitense, la tecnologia sempre più avanzata. In questo clima di cambiamento si sviluppa l’Arte Povera, che rifiuta la società dei consumi, attribuendo invece valore al singolo oggetto: il linguaggio creativo utilizza infatti materiali elementari assemblati in maniera semplice, che puntano a rendere l’opera d’arte un’esperienza sensibile. L’artista poverista utilizza gesti semplici propri dell’artigianato per focalizzare l’attenzione sul rapporto tra l’essere umano e la sua azione concreta, motivo per cui spesso predilige la performance come espressione artistica. La prima mostra di Arte Povera, intitolata “Arte Povera e Im Spazio”, si ebbe nel 1967 nella galleria “La Bertesca” di Genova. A cura del critico d’arte Germano Celant, ospitava diversi artisti, tra i maggiori esponenti della corrente: Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Emilio Prini e Pino Pascali.

Pino Pascali: la vita

Pino Pascali nasce a Bari da genitori di Polignano a Mare il 19 ottobre del 1935 e muore a soli 33 anni, a Roma, a seguito di un tragico incidente in moto. La sua breve vita è costellata di successi artistici. Punti cardine della sua visione artistica sono le forme primarie e mitiche della cultura e della natura pugliese come il mare, la terra, i campi, gli attrezzi e i riti agricoli, che lui mette in connessione con il mondo infantile.

Le opere

Le prime opere di Pino Pascali appartengono al ciclo "dei Guerrieri”, con cui realizza armature in scala impastando bitume, ferraglia e altri oggetti di recupero per ottenere effetti materici e realistici. Come grafico realizza pubblicità per la RAI, e celebri sono diventati i suoi caroselli e i suoi personaggi per la pubblicità dell’Algida. All'inizio degli anni ’60 realizza una serie di opere scultoree che ritraggono il corpo femminile, costruite con stoffe e legno, traendo ispirazione da un altro grande e innovativo artista italiano contemporaneo, Alberto Burri. A partire dal 1965 si dedica alla realizzazione delle armi giocattolo: riproduzioni di armi a grandezza naturale, assemblate con materiale di riciclo, pensate per uno scopo ludico. Queste finte armi nascono dalla personale riflessione dell’artista sulla guerra in Vietnam e su quella in Albania, vissute in prima persona: tutte le opere di questo ciclo vengono presentate nel corso di una performance in cui Pascali si traveste e "gioca" con le armi.

Un altro importante ciclo è quello delle “finte sculture”, ovvero sculture di animali preistorici, teste e code di animali marini, realizzate a grandezza monumentale. Questi soggetti emergono dalle pareti o dai pavimenti reinterpretando lo stesso concetto di scultura perché, pur essendo monumentali nelle dimensioni, rimangono leggerissime essendo opere vuote al loro interno, realizzate con i soliti materiali di recupero. Anche in questo ciclo ritorna preponderante la Puglia, non solo per i soggetti rappresentati, ma anche per la colorazione bianca utilizzata che inevitabilmente richiama il romanico pugliese.

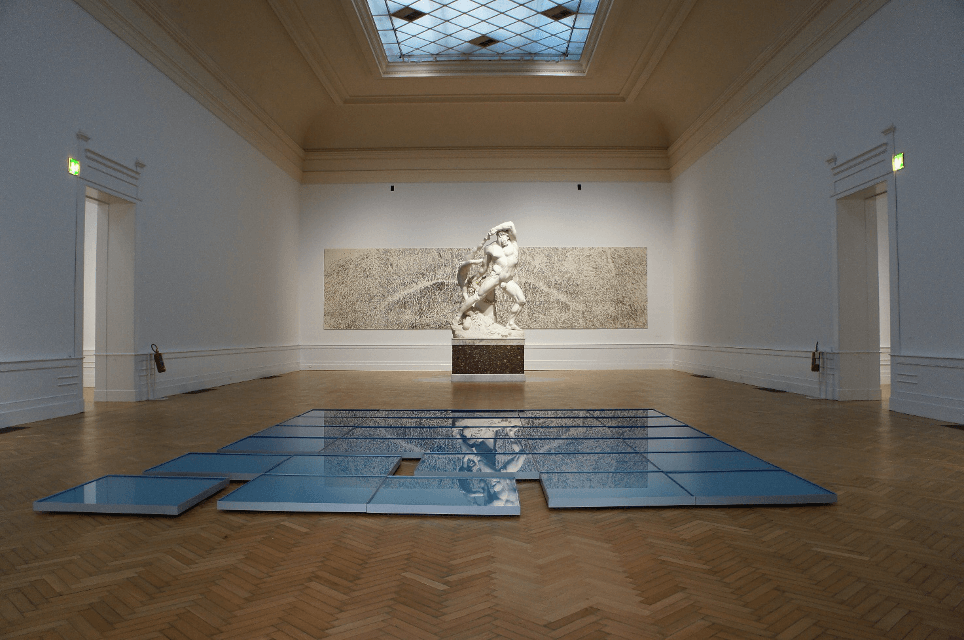

Uno dei contribuiti più significativi di Pino Pascali è quello dato all'arte ambientale. Fu infatti uno dei primi artisti a introdurre l’acqua in una mostra, proponendo un’apertura verso la realtà in cui lo spazio architettonico dell'esposizione veniva utilizzato per inserire elementi propri della natura, producendo un effetto spiazzante nello spettatore che metteva in crisi la propria percezione spazio temporale. I caratteri della civiltà contadina si ritrovano nei “Campi arati”, nei “Canali d’irrigazione”, in “1 mc di terra”. L’acqua soprattutto è l’elemento primario che affascina Pascali da sempre, riportandolo sempre alla Puglia. Ricostruisce il suo mare in vaschette di zinco, ognuna delle quali contiene una sfumatura diversa del colore del mare.

Ad esempio in “32 mq di mare circa” usa vasche di zinco riempite di acqua colorata all’analina con toni degradanti, portando per la prima volta l’acqua in una mostra. L'intensa produzione artistica di Pino Pascali continua nel 1968 con le opere della serie “Bachi da setola”.

Con strutture rivestite di setole di materiale acrilico dai colori sgargianti (che richiamano il comune strumento per spolverare), realizza bachi e ragni giganti. Questi perdono le loro caratteristiche più spaventose e diventano dei giocattoli formato gigante, come testimonia una famosa performance dello stesso artista. Nello stesso anno però, all'apice della sua carriera, Pino Pascali muore.

La produzione artistica di Pino Pascali

La sua vasta produzione artistica è oggi conservata in alcuni musei italiani ed internazionali. La maggior parte è a Roma alla GNAM, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Menzione a parte merita la Fondazione Pino Pascali a Polignano a Mare, sua città natale. Nel 1998, grazie ad alcune donazioni della famiglia Pascali, nasce il museo che dal 2010 diviene Fondazione: oltre ad ospitare alcune opere particolarmente significative dell’artista, conserva alcune opere di artisti pugliesi vincitori del premio Pino Pascali. La Fondazione è situata in un ex mattatoio ristrutturato a Polignano a strapiombo sul mare, esattamente la casa che Pascali avrebbe sempre sognato.

Bibliografia

Lista Giovanni, Arte povera, Milano, Five continents editions, 2006

Poli Francesco, Minimalismo arte povera arte concettuale, Bari, Laterza, 1995

Poli Francesco, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, Milano, Electa, 2003

Sitografia

https://www.museopinopascali.it/

https://www.archiviopinopascali.org/

SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO A TARQUINIA

A cura di Maria Anna Chiatti

[Ce ne sono di chiese e di chiesuole,

al mio paese, quante se ne vuole!

E santi che dai loro tabernacoli

son sempre fuori a compiere miracoli…]

Vincenzo Cardarelli, Santi del mio paese

INTRODUZIONE

La chiesa di San Giovanni si trova nel centro storico di Tarquinia, in una zona denominata Terzeria di Castro Novo: questo grande quartiere assunse una forma consistente e ordinata a partire dal XIII secolo, grazie alle costruzioni volute dagli ordini religiosi mendicanti e predicatori quali Francescani e Agostiniani. La committenza di tipo religioso, prevalentemente di regola poverista, spiega la scarsa varietà delle tipologie architettoniche in questa zona (ma non solo) della città; le chiese sono per la maggior parte di impronta romanica in cui spesso si inseriscono elementi gotici, generalmente a una o tre navate, con le facciate a spioventi in vista per creare il semplice disegno del fronte a capanna.

Il San Giovanni non fa eccezione (fig. 1).

STORIA

La chiesa di San Giovanni Gerosolimitano è databile tra la seconda metà del XII e il XIII secolo e la fase conclusiva della costruzione può essere convalidata da un’epigrafe sull'altare maggiore dove si legge, a lettere gotiche, l’anno 1235 che allude al priore committente dell’opera[1].

San Giovanni apparteneva all'ordine dei Cavalieri di Malta e possedeva rendite che venivano utilizzate per la gestione di un piccolo ospedale esistente nei paraggi della chiesa, riservato ai pellegrini infermi; nelle prossimità erano anche tre cimiteri dove, pare, i cornetani[2] gradivano essere sepolti[3].

Nel 1592 un violento incendio distrusse la navata centrale e parte di quella destra, e la chiesa continuò ad essere attiva e officiare nonostante i gravi danni fino al 1609, quando furono operati un restauro delle parti incidentate e una risistemazione organica dell’edificio. Tuttavia i lavori stravolsero l’aspetto originario della chiesa, che assunse sembianze più consone al gusto barocco dell’epoca per via di alcune opere posticce. Le navate laterali furono chiuse e trasformate in cappelle, mentre quella centrale venne coperta con strutture sommarie fino al 1872, quando per volere del vescovo Francesco Gandolfi (1810 - 1892) fu costruita la volta a botte a sesto ribassato che si può vedere oggi. Infine, nel 1965 la Soprintendenza promosse una vasta campagna di restauro che interessò il consolidamento dell’intera fabbrica e consentì la rimozione di molti degli interventi seicenteschi, donando all'interno della chiesa un aspetto più prossimo a quello originario.

SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO: L'ESTERNO

La facciata, nella semplicità del disegno a capanna, reca ancora molte caratteristiche dell’architettura romanica; ad arricchire questa essenzialità di linee si inseriscono tuttavia alcuni elementi gotici individuabili sia nell'impostazione figurativa del rosone, sia dal coronamento dei tre portali con archi a sesto acuto (dei quali quello centrale è il più ardito - fig. 2).

Il prospetto anticipa la tripartizione interna, risultando otticamente diviso in tre parti dal discreto aggetto del campo centrale; è qui che si apre il rosone, delicatissimo, circoscritto da una bella cornice fitomorfa e costituito da una serie di modanature concentriche. All’interno, dodici colonnine tortili raccordano altrettanti archetti all’oculus centrale. Immediatamente sopra il rosone corre una teoria di arcatelle pensili ogivali (fig. 3).

In basso, in corrispondenza dell’asse mediano della navata centrale, si apre il portale principale (fig. 4): gli stipiti sono delimitati da tre spigoli rientranti coronati da capitelli fogliformi, e sui più interni poggia l’architrave, costituita dal fusto di una parasta romana riutilizzata.

Sui capitelli di mezzo e quelli esterni poggiano due archi a sesto acuto, a formare una lunetta nella quale si può riscontrare oggi un lacerto di affresco che raffigura il Redentore. Sopra il portale campeggia lo stemma dei Cavalieri di Malta.

Anche i portali laterali sono coronati da archi ogivali, seppure più modesti; tuttavia è molto interessante notare la chiara rivendicazione di una identità culturale attraverso il riutilizzo di due fronti di sarcofago murati come architravi. Dei due, quello di destra è in nenfro e di fattura etrusco – romana (figg. 5 - 6), mentre quello di sinistra è in marmo, baccellato e con figure scolpite di una donna e due pastori (una rappresentazione diffusa nell’iconografia cristiana - figg. 7 - 8), databile tra III e IV secolo dopo Cristo.

Se risulta evidente il richiamo alle origini paleocristiane e alla tradizione della Roma cristiana caput mundi nell'immissione in facciata del sarcofago in marmo, non altrettanto palese sembra essere la presenza di quello etrusco, di soggetto pagano. È possibile che si tratti di un richiamo all'identità culturale delle origini (confermato anche da una serie di rinvenimenti archeologici nelle necropoli in loco)[4].

I fianchi dell’edificio non presentano caratteristiche particolari: su entrambi i lati si aprono tre finestre a feritoia che danno luce alle navate laterali, i prospetti sono lisci e non decorati. Il corpo absidale è invece molto bello (fig. 9), caratterizzato da sei speroni cuspidati con funzione di contrafforti perché situati in corrispondenza, all'interno, dei punti di scarico del peso della calotta di copertura. Negli spazi tra gli speroni si aprono sette monofore arcuate.

SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO: L'INTERNO

L’interno è suddiviso in tre navate equivalenti, composte da tre campate ognuna. Quelle laterali terminano in due cappelle a pianta poligonale, coperte da volte costolonate: la cappella di destra ospita il fonte battesimale (fig. 10), mentre quella di sinistra è dedicata al Santissimo Sacramento (fig. 11).

Il presbiterio (fig. 12) è rialzato e consiste in uno spazio quadrato che rappresenta idealmente una quarta campata della navata centrale: questo si apre con un arco trionfale a sesto acuto, montato su due snelle colonne che emergono da una struttura a fascio, ed è coperto da una bella volta a costoloni. Alle spalle del presbiterio un altro arco ogivale immette nel catino absidale. Lo spazio risulta molto elegante, suddiviso in sette partiture ritmate da semicolonne, e coperto a volta. Tutta questa zona della chiesa conserva ancora le strutture originarie.

La navata destra è quasi totalmente di costruzione seicentesca, risultato dei lavori di ristrutturazione dopo l’incendio, e il brutto effetto della volta della navata centrale si deve agli interventi ottocenteschi. Tuttavia la navata sinistra (fig. 13), liberata dagli orpelli barocchi mantiene pressoché inalterate le intenzioni originali della chiesa: i restauri degli anni ’60 infatti hanno riportato alla luce un affresco in una lunetta, attribuibile ad Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura (1450 - ante 1516), raffigurante una Pietà (fig. 14).

Ulteriori evidenze pittoriche si trovano sul pilastro vicino, su cui è rappresentato - forse - San Bartolomeo (fig. 15), e sulla parete di fondo della navata, dove sono visibili due affreschi sovrapposti, purtroppo poco leggibili e molto rovinati ma databili al XV o XVI secolo (fig. 16).

Bibliografia

Cicerchia P., Tarquinia Borgo Medioevale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1990

Daga L. (a cura di), Daga P., Tarquinia, la città degli Etruschi, delle torri e delle chiese. Una storia lunga tremila anni, Newton Compton Editori, Roma 1999

De Minicis E., Gli spolia. Esempi di riutilizzo nelle tecniche costruttive (Roma e alto Lazio), in Daidalos. Studi e ricerche del Dipartimento di Scienze del Mondo Antico, n°9, Viterbo 2008, pp. 57 - 74

Raspi Serra J., La Tuscia romana, Banco di Santo Spirito, Roma 1972

Sitografia

Dizionario Biografico degli Italiani, alla voce Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-del-massaro-da-viterbo-detto-il-pastura_(Dizionario-Biografico (ultima consultazione 30/07/2020)

[1] J. Raspi Serra, La Tuscia romana, Banco di Santo Spirito, Roma 1972, p. 163 note 125, 136

[2] Il primo nome dell’odierno centro urbano di Tarquinia, dal momento della sua formazione e fino al 1872, era Corneto; poi Corneto - Tarquinia, e infine, dal 1922, Tarquinia. Di qui il nome degli abitanti “cornetani”.