LA SALA DEL FREGIO

A cura di Federica Comito

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Villa Farnesina. Ci troviamo ancora al pian terreno e, oltrepassando la porta sotto il pennacchio con Mercurio nella Loggia di Psiche, si giunge alla Sala o Stanza del Fregio che prende il nome dal fregio che corre lungo tutto il perimetro della stanza e la decora. Si tratta di un ambiente molto più piccolo rispetto alle stanze precedenti e, presumibilmente riservato a trattare affari privati, fungeva da studiolo privato di Agostino. È la sala in cui sono state lette le ultime volontà di Agostino dopo la sua morte, avvenuta l’11 aprile 1520. È stato il primo ambiente ad essere decorato nella Villa ed è anche una delle prime opere pittoriche di Baldassarre Peruzzi a Roma, per questo motivo lo stile risente ancora delle esperienze senesi del pittore.

La decorazione

La stanza presenta un soffitto a cassettoni suddiviso in forme geometriche con all’interno motivi floreali e vegetali a rilievo, dipinti d’oro su fondo blu o rosso. Sono presenti due iscrizioni in latino con lettere dorate su fondo blu rispettivamente sul lato nord e sul lato sud; volute da Salvator Bermudez de Castro duca di Ripalda e ambasciatore di Spagna alla corte di Francesco II di Napoli, in cui dichiara ti aver effettuato dei restauri alla Villa nell’anno domini 1863. Alle pareti invece, erano forse appesi degli arazzi.

Una cornice dorata raccorda il soffitto alle pareti, sotto di essa il fregio dove vengono ripresi motivi mitologici affrescati dallo stesso architetto della villa Baldassarre Peruzzi e allievi intorno al 1508- 1509. Qui colpisce l’ampio uso del giallo e del dorato tra le pareti e il soffitto, il fregio è in forte contrasto con il resto per l’uso abbondante del nero che narra, dal lato nord al lato est, le gesta eroiche di Ercole e altri miti tratti da ‘’Le Metamorfosi’’ di Ovidio. I fondi scuri sul quale si stagliano i personaggi sono realizzati dall’applicazione a secco dell’azzurrite su base scura, questa tecnica permette di dare massimo risalto alla preziosità delle figure.

Nel fregio sulla parete ovest sono raffigurate le seguenti scene:

- una ninfa con dei satiri.

- Bacco e baccanti.

- il satiro Marsia sconfitto con l’inganno da Apollo in una gara musicale mentre viene scorticato vivo per punirlo della sua superbia.

- il mito di Meleagro: la caccia a un cinghiale spaventoso inviato da Atena arrabbiata per le mancate offerte. Alla caccia partecipa anche una ragazza di nome Atalanta non sopportata dagli altri cacciatori, mentre Meleagro se ne innamora. Una volta abbattuto il cinghiale le dona pelle e zanne come trofei, questo scatena l’ira degli zii. Meleagro li uccide dando inizio a una faida famigliare con altri omicidi. Le Parche, che avevano assistito alla nascita di Meleagro, ne avevano predetto la morte quando il tizzone che bruciava in quel momento sul fuoco fosse stato consumato. Allora Altea, madre del ragazzo, nasconde il tizzone per tenere al sicuro il figlio. Le Parche fanno visita a quest’ultima e la invitano a gettare il tizzone nel fuoco cosa che Altea, incollerita per l’uccisione dei fratelli, esegue per poi pentirsene quando Meleagro muore.

- Il mito di Orfeo: Orfeo con uno strumento simile ad una viola, probabilmente la lira del mito, incanta gli animali grazie al meraviglioso suono che produce. Orfeo andato a riprendere Euridice negli Inferi, si volta a guardarla e, quest’ultima, viene quindi ritrascinata nell’ade a causa dell’impazienza dell’amato. Orfeo decidendo di non unirsi mai più ad altre donne, e forse preferendo i fanciulli come suggerisce Ovidio nel decimo libro delle Metamorfosi, viene picchiato a morte da un gruppo di Menadi. Anche se non è presente nell’illustrazione, il mito narra che la testa di Orfeo abbia continuato a cantare, dopo essere stata separata dal corpo e gettata nel fiume Ebro.

Nel fregio della parete nord sono affrescate dieci delle “dodici fatiche di Ercole” separate da tronchi d’albero:

- Ercole e il leone di Nemea;

- Ercole e i centauri;

- L’uccisione degli uccelli Stinfalidi;

- Ercole e l’Echidna, metà donna e metà serpente, madre del leone di Nemea, di Cerbero, dell’Idra di Lerna e altre mostruosità;

- Ercole e Cerbero;

- Ercole che combatte contro l’Idra;

- Il re Diomede che lo dà in pasto alle sue cavalle;

- Ercole contro il toro di Creta;

- Ercole contro Anteo il gigante che, essendo figlio di Gea (la terra) da cui traeva la forza, dovette essere ucciso sollevandolo dal suolo;

- La lotta con Gerione, al quale Ercole ha rubato i buoi.

Nel fregio della parete est troviamo ancora, a completare il ciclo, le ultime due fatiche di Ercole:

- Ercole che sostituisce Atlante per sostenere la volta del cielo;

- Ercole e il cinghiale di Erimanto.

Una statua femminile chiude la saga Eraclea. Agostino Chigi fa rappresentare in diverse occasioni la figura di Ercole all’interno della loggia, probabilmente appassionato dai miti che lo vedono come protagonista. Baldassarre Peruzzi riesce proprio nell’intento di glorificare il padrone di casa attraverso le fatiche di Ercole.

Continuando le scene affrescate sul fregio troviamo:

- Il ratto di Europa. Dall’unione tra Europa e Giove nascerà Minosse;

- Danae adagiata sul letto accoglie Giove sotto forma di pioggia dorata, dall’unione nascerà Perseo;

- Il mito di Semele: Semele, altra fanciulla amata da Giove che gli generò Dioniso, convinta da Giunone che aveva preso le sembianze della nutrice di far apparire Giove sotto le sembianze di Dio, muore colpita dal fulmine divino;

- Il mito di Atteone, trasformato in un cervo da Atena e sbranato dai suoi cani da caccia.

Altri episodi riguardano Re Mida, che vanno letti da destra verso sinistra, concludono la parete:

- Dioniso, mosso da pietà per il Re stolto che aveva chiesto di poter trasformare tutto ciò che toccava in oro, gli svela come liberarsi dall’incantesimo bagnandosi alla sorgente di un fiume;

- L’episodio in cui Re Mida assiste alla gara musicale tra Apollo e Pan e mette bocca nella contesa che vedeva vincitore Apollo, tanto che il dio permalosissimo gli fa crescere due orecchie d’asino. Anche qui la cetra di Apollo ha piuttosto l’aspetto di una viola;

- Un corteo marino con Poseidone, la moglie Anfitrite e il figlio Tritone su un carro che seguono il corteo che si snoda per l’ultima parete.

Nell’ultima parete, quella a sud, è affrescato un corteo marino: amorini che si divertono a pescare o si trovano sul dorso di delfini, altri personaggi che portano anfore, gruppi di famiglie di tritoni. Suscita qualche dubbio la presenza di una divinità fluviale che ha fatto pensare che il corteo si svolgesse in un fiume piuttosto che a mare.

Le scene allegoriche raffigurate, probabilmente fanno riferimento ad alcuni aspetti del carattere del padrone di casa Agostino Chigi. Sono raffigurate nell’intero fregio oltre 150 figure, questo dimostra la capacità sintetica e pittorica di Baldassarre Peruzzi nell’illustrare le scene importanti e rappresentarle fornendo una linearità alle storie. L'interpretazione complessiva è generalmente riferita al contrasto tra ragione e passione, tra sfera apollinea e sfera dionisiaca.

Questi cicli pittorici sono stati di grande ispirazione per altre Ville Romane, pensiamo al fregio di Palazzo Leopardi a Trastevere in cui è raffigurato un fregio mitologico fluviale che ripercorre gli stessi modelli e, in qualche modo, accentua la dimensione plastica e dinamica di quello di Baldassarre Peruzzi. Ci sono alcune figure quasi identiche ma c’è un cambiamento di linguaggio, di cromia, quasi un’accentuazione grottesca, mentre Peruzzi è più legato ad un equilibrio classico e ad una ricerca di raffinatezza.

Il restauro della Sala del Fregio

Tra il 2003 e il 2011 si svolge un restauro ad opera dell’Istituto Centrale per il Restauro nella Sala del Fregio. Prima dell’intervento di restauro, nella sala era presente un tessuto monocromo fissato con una sorta di punti metallici alle pareti. Il tessuto che tappezzava l’intera sala era riconducibile circa agli anni 1950-60. Grazie però alla documentazione fotografica antecedente e a saggi effettuati all’inizio dell’intervento, è stato possibile recuperare l’immagine complessiva dell’ambiente di come questo appariva alla fine dell’800. Le pareti erano caratterizzate dalla presenza di una decorazione a finti drappi, dipinti su carta applicata al muro che, agganciati alla cornice dipinta sotto il fregio figurato, ricadevano a coprire quasi interamente le pareti per 150 cm da terra. Lo stato conservativo si presentava critico, in particolare nell’angolo nord-est della parete a causa di pregresse infiltrazioni d’acqua e per le ampie lacune della decorazione a finti drappeggi, dovute ad ampi rifacimenti delle murature. Dopo il restauro del fregio con le storie mitologiche è stato affrontato il completo recupero delle superfici dipinte della sala, ossia il soffitto e le pareti. Si è poi giunti, attraverso il lavoro interdisciplinare di un’equipe di specialisti (architetti, storici dell’arte, restauratori, chimici e fisici) a una riproposizione organica dell’aspetto della sala così come si presentava alla fine dell’‘800. All’epoca infatti, la decorazione a drappeggi con i parati in tessuto rendeva le quattro pareti monocrome solo in funzione di un’esaltazione e di un ‘isolamento’ del fregio cinquecentesco, in quanto brado decorativo più importante. L’intervento particolarmente delicato e complesso, perché tiene conto delle tecniche esecutive utilizzate in origine e del pessimo stato di conservazione delle superfici dipinte, ha richiesto la messa a punto di un procedimento tecnico sperimentale appositamente progettato e realizzato dopo numerosi studi e test.

La “Saletta pompeiana”

Accanto alla Sala del Fregio si trova un ambiente più piccolo che mostra delle decorazioni risalenti al tempo del duca di Ripalda, 1861-63. Questi due ambienti sono sempre stati utilizzati come uffici o come studi privati dei vari padroni di casa, fino a giungere agli anni Trenta con Guglielmo Marconi, presidente dell’Accademia d’Italia, che decide di usare la Sala del Fregio come studio, e fa trasformare l’ambiente più piccolo in un bagno privato con anticamera. La Sala, nel primo Cinquecento, era un semplice pianerottolo della scala che scendeva alle cucine di Agostino Chigi. Nell’Ottocento, grazie a una serie di interventi fatti eseguire dal Duca di Ripalta, Salvador Bermúdez de Castro, viene invece trasformata in una splendida camera ornata con decorazioni ispirate allo stile pompeiano, da qui il nome “Saletta pompeiana”. In quegli anni infatti, gli scavi di Ercolano e Pompei, la riscoperta di Paestum, le sepolture con ricchi corredi messi in luce nell’antica Magna Grecia, appassionavano la nobiltà e la borghesia del XIX secolo. Da qui l'ispirazione per la realizzazione delle decorazioni ottocentesche della Villa, affascinanti riletture dei modelli antichi in chiave neoclassica e romantica.

Conclusione

In tutta la villa è forte il gusto rinascimentale di ritorno alla classicità rivisitato con i canoni del tempo, di cui Agostino Chigi si fa interprete, grazie soprattutto alla scelta di circondarsi di intellettuali e artisti di notevoli capacità. Peruzzi, per l’intera decorazione del fregio, si era ispirato a rilievi antichi, a sarcofagi e prototipi dell’età classica che Agostino Chigi, oltre ad amare profondamente, ha favorito grazie al suo mecenatismo che lo aveva addirittura portato a realizzare una tipografia nella sua Villa, trasformandola in un centro culturale di straordinario valore e di portata internazionale.

Bibliografia

Il fregio riscoperto di Palazzo Leopardi a Roma, Alessandro Zuccari.

Gli interventi dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Francesca Romana Liserre.

Sitografia

http://www.romainteractive.com/ita/trastevere/villa-della-farnesina/sala-del-fregio.html

artemagazine.it

www.villafarnesina.it

https://www.youtube.com/watch?v=amw0UB7iif4

ELISABETTA SIRANI

A cura di Mirco Guarnieri

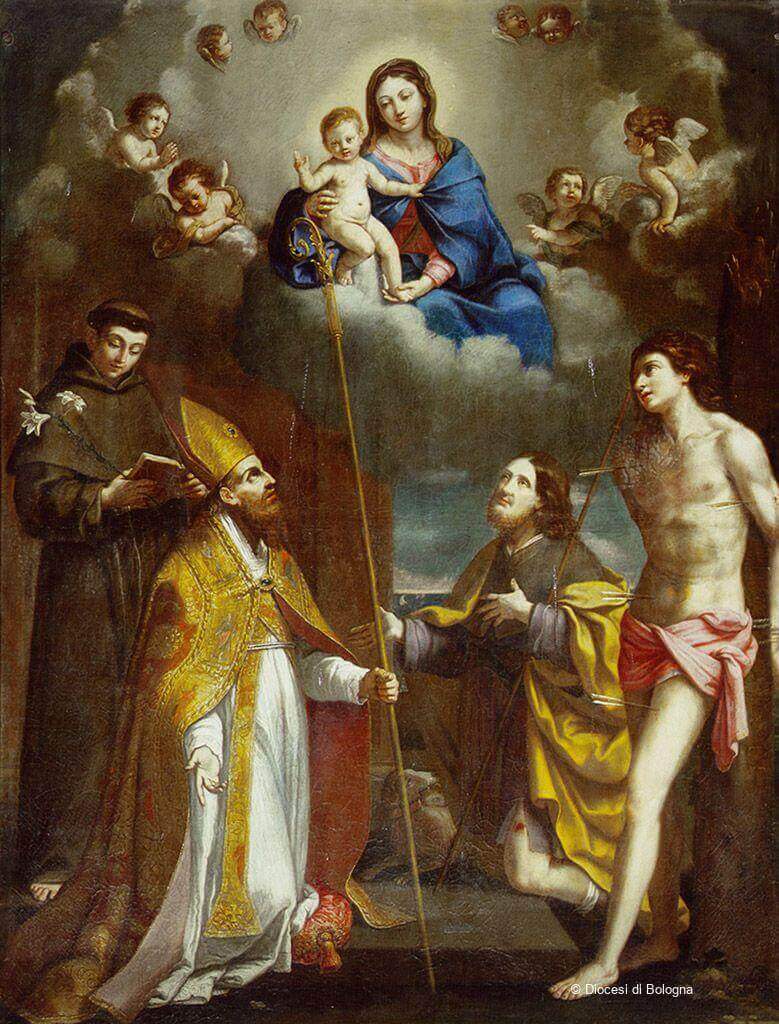

Nata a Bologna nel 1638, Elisabetta Sirani era la più grande di quattro figli. La sua formazione avvenne presso la bottega del padre Giovanni Andrea Sirani, allievo e stretto collaboratore di Guido Reni, da cui apprese i principi pratici e teorici dell’arte e le ultime novità sull'acquaforte. L’esser donna comportò la sua esclusione dalle lezioni del padre sul disegno dal vero, tuttavia questo non le impedì lo studio dei disegni anatomici attraverso le statue, i disegni e i dipinti presenti nella galleria del padre, essendo lui anche un mercante d’arte oltre che agente della famiglia Medici. Nel 1655 realizzò una delle sue prime opere documentate per la chiesa di San Martino a Trasasso, la pala d’altare della “Beata Vergine con Bambino e i Santi Martino, Sebastiano, Antonio da Padova e Rocco”1.L’anno successivo invece realizzò opere di piccola dimensione per la devozione privata, una di queste raffigurante “Sant’Antonio da Padova e Gesù Bambino”2. In quest’opera pare che sia stata aiutata dal padre nella realizzazione del Cristo infante e del mantello del santo.

Il 1658 è l’anno in cui il pubblico bolognese conobbe il talento della pittrice felsinea, attraverso la realizzazione del “Battesimo di Cristo”3 per la chiesa di San Girolamo della Certosa della grandezza di 5x4 metri per cui venne pagata 1000 lire. Sempre quell'anno realizzò il suo “Autoritratto come allegoria della musica”4 (Museo Puškin, Mosca) per un notaio del vescovado e la “Giuditta con la testa di Oloferne”5 (Burghley House, Stamford) per il banchiere Andrea Cattalani. Così facendo attirò a se l’interesse dell’élite bolognese come mercanti, nobili, ecclesiastici, accademici oltre ai principi della famiglia Medici e il re di Polonia.

Elisabetta Sirani ebbe una forte attitudine verso la pittura storica, raffigurando donne provenienti dalla storia classica, biblica, dalla mitologia e dalla letteratura come protagoniste principali: ne è un esempio l'opera “Timoclea che uccide il capitano di Alessandro Magno”6 del 1659 (Museo Capodimonte, Napoli), “Jole” del 1662 (Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna), “Cleopatra”7 del 1663 (Flint Istitute of arts, Michigan) o “Circe” del 1664 (Collezione Loris Zanasi, Modena).

Nel 1660 la pittrice divenne a pieno titolo professore (all'epoca non esisteva il termine professoressa) dell’Accademia d’Arte di San Luca in Roma diventando due anni più tardi la prima artista donna in Europa a dirigere una scuola femminile di pittura. Divenne infatti la capomaestra della Bottega di suo padre, che in quel periodo soffriva di gotta artritica, responsabile di una forte deformazione delle mani che lo allontanò dalla direzione della scuola. Di quell'anno conosciamo il dipinto della “Maddalena Penitente”8 (Pinacoteca Nazionale, Bologna) e il celebre “Autoritratto mentre dipinge il padre Giovanni Andrea”9 (Hermitage, San Pietroburgo), che è una variante dell’opera dipinta per la famiglia Hercolani Polazzi.

In quel periodo Elisabetta Sirani divenne una delle artiste donne più stimate di Bologna, raggiungendo una grande fama per il suo modo di dipingere ed eclissando addirittura il Guercino: sviluppò uno stile pittorico espressivo e veloce, con ampie pennellate, abbinando un forte ed elegante senso del colore a del chiaroscuro con un impasto fluido, venendo per questo definito dagli storici dell’arte “Barocco Ultramoderno”.

Sfortunatamente Elisabetta Sirani visse molto poco e nell'ultimo quinquennio della sua vita annoveriamo tra le sue opere “La Madonna della rosa”10 (Museo di Stato, San Marino) e “Amorino trionfante”11 del 1661 (Collezione privata, Bologna), quest’ultimo realizzato per la famiglia Medici, “Sant’Antonio da Padova in adorazione davanti al Bambin Gesù”12 del 1662 (Pinacoteca Nazionale, Bologna), la “Madonna con Bambino”13ab nel 1663 (National Museum of Women in the Arts, Washington), come il “Ritratto di Vincenzo Ferdinando Ranuzzi in veste di Amore”14 (Museo Nazionale, Varsavia) realizzato per la famiglia Ranuzzi a cui era molto legata.

Nel Maggio del 1664 Cosimo III de’ Medici, trovandosi a Bologna, si diresse nella bottega di Elisabetta Sirani, chiedendole di mostrargli il talento a lei tanto riconosciuto. Dopo un paio di mesi portò a compimento l’opera “Giustizia, Carità e Prudenza”15ab (Comune di Vignola) consegnata al principe nel mese di Settembre, ricevendo come ricompensa una croce con diamanti. Altre opere della Sirani di quell'anno furono “Galatea”16 (Museo Civico, Modena) per Ferdinando Cospi e “Porzia nell’atto di ferirsi alla coscia”17 per l’imprenditore Simone Tassi (Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Carisbo, Bologna), mentre del 1665 sono giunte a noi le opere raffiguranti “Anna Maria Ranuzzi ritratta come la Carità”18 (Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Carisbo, Bologna) sempre per la famiglia Ranuzzi e la “Madonna del cuscino” (Collezione privata, Bologna) dipinta per la duchessa di Baviera Enrichetta Adelaide di Savoia.

Prima che la morte la colpisse, la pittrice bolognese era all'opera per conto di Vittoria della Rovere, granduchessa di Toscana, e per l’imperatrice Eleonora Gonzaga.

Elisabetta Sirani morì verso la fine del mese di Agosto del 1665 a soli 27 anni. Il padre, credendo fosse stata avvelenata dalla domestica, fece fare due autopsie che rivelarono come la morte della figlia fosse avvenuta per un’ulcera gastrica perforante. Venne sepolta nella cappella del Rosario della Basilica di San Domenico in Bologna, al fianco di Guido Reni.

Oltre al suo talento, Elisabetta Sirani diede un importante apporto alla società moderna della seconda metà del XVII secolo: infatti, con l’apertura della sua Bottega, diede la possibilità a molte giovani allieve di intraprendere la carriera artistica, cosa che fino a quel momento non era possibile.

SITOGRAFIA

http://www.treccani.it/enciclopedia/elisabetta-sirani_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/elisabetta-sirani/

https://www.uffizi.it/magazine/maestra-elisabetta-sirani-virtuosa-del-pennello#_edn21

IL DUOMO DI AVELLINO

A cura di Stefania Melito

Introduzione

La Cattedrale dedicata all'Assunta e ai Santi Modestino, Fiorentino e Flaviano è altresì nota come Duomo di Avellino. E' uno degli edifici religiosi più importanti di Avellino e della sua provincia, e sorge nel punto più alto della città; la sua costruzione risale al 1132, anche se i lavori furono completati nel 1166. La committenza del Duomo di Avellino ha una storia particolare. Innanzi tutto si tratta di un edificio che ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli, che ne hanno profondamente stravolto l'impianto originario, a cominciare dall'orientamento della chiesa, la cui facciata un tempo, come di consuetudine, era rivolta ad est mentre ora è rivolta ad ovest. Prima della sua costruzione, infatti, c'era un'altra chiesa, la chiesa madre di Santa Maria, sede vescovile, voluta come avamposto cattolico dall'imperatore germanico Ottone e dal papa Giovanni XIII per contrastare la crescita del clero bizantino, che in città aveva una sua chiesa, quella di San Nicola dei Greci. La chiesa madre di Santa Maria fu usata come chiesa matrice fino al XII secolo, quando fu abbattuta a causa delle sue modeste dimensioni e sulle sue macerie fu edificato il Duomo. Dell'antica struttura resta soltanto la parte al di sotto della navata centrale, l'attuale cripta.

I vescovi che si successero prima di quella data promossero alcuni lavori di consolidamento della struttura, che si rese protagonista in occasione del famoso incontro di Avellino del 27 settembre 1130 fra Ruggero II d'Altavilla e l'antipapa Anacleto II, che sancì un'alleanza fra i due e l'incoronazione per Ruggero II a signore dell'Italia Meridionale con queste parole: <<Concedimus coronam regni Siciliae, et Calabriae et Apuliae et Siciliam caput regni constituimus>>. Cinque anni dopo la chiesa risulta dagli atti non più esistente, anzi distrutta, e fu quindi riedificata. La nuova chiesa fu dedicata a San Modestino, patrono di Avellino, e si racconta che le spese della costruzione del Duomo furono addebitate ai cittadini, che fecero venire le più grandi maestranze dell’epoca. Si utilizzarono alcuni pezzi della cattedrale che era stata abbattuta, e ancora oggi, alla base del campanile, è possibile ammirare qualche blocco di pietra della costruzione precedente. Nel 1166 furono, secondo la tradizione, ritrovati i resti dei santi Modestino, Fiorentino e Flaviano, poi traslati nella Cattedrale.

L’esterno del Duomo di Avellino: la facciata

Fino al Seicento la Cattedrale mantenne sostanzialmente un impianto romanico, con facciata in muratura ricoperta da intonaco.Successivamente fu arricchita con decorazioni in stile barocco tra '600 e '700, mentre la Cattedrale odierna è il frutto dei rifacimenti successivi del XIX secolo, ed è opera dell'architetto Pasquale Cardola. Costruita fra il 1850 e il 1868, presenta un aspetto in stile neoclassico, ha una facciata a salienti ed è in marmo bianco e grigio, con una fascia marcapiano robusta ed aggettante che divide in due il prospetto. Ai lati del portale centrale, sormontato da un arco a tutto sesto, vi sono due nicchie contenenti San Modestino e San Guglielmo, patrono dell’Irpinia. Le tre porte di accesso sono in bronzo cesellato, opera dello scultore avellinese Giovanni Sica, e sulla porta centrale sono rappresentati episodi della città di Avellino e dei suoi vescovi. L'ordine inferiore presenta agli angoli due paraste con capitelli corinzi e quattro colonne a tutto tondo con capitelli in egual stile, impostazione ripresa anche nel registro superiore con le quattro colonne che reggono la trabeazione. Alla sommità della facciata, nel timpano, è presente un triangolo in cui è inscritto un cerchio raggiante, simbolo dell'occhio di Dio, o della Divina Provvidenza, che tutto guarda e tutto sa. Accanto alla chiesa è posto il campanile, che è la risultante di lavori eseguiti in epoche e materiali diversi. Sono infatti presenti marmi e pietre provenienti da edifici romani del I secolo.

L’interno del Duomo di Avellino: l’impianto

L’interno del Duomo è prettamente barocco: la chiesa, a croce latina, si divide in tre navate, e quelle laterali contengono in totale dieci cappelle.

Nella contro-facciata è posto l’organo, mentre particolarmente degno di nota è il meraviglioso soffitto ligneo cassettonato, settecentesco, opera di Michele Ricciardi, che raffigura l’Assunzione in Cielo della Beata Vergine Maria circondata da simboli prettamente mariani. Inquadra scenograficamente e accompagna l'occhio alla ricerca della profondità prospettica lungo tutta la navata centrale.

Le navate laterali sono separate tra di loro da archi a tutto sesto, e contengono cappelle di varia fattura e committenza. La decorazione pittorica racconta scene della vita di Cristo e della Vergine, opera di Achille Iovine, che ha inoltre affrescato tutte le cupolette che ricoprono le cappelle laterali e che forniscono luce agli spazi, con episodi della vita della Vergine, gli archi fra una cappella e l’altra, e ha inoltre dipinto gli apostoli Pietro e Paolo nell'arco che dà sul transetto.

Navata di destra

Nella navata di destra è presente la lapide che ricorda i lavori di riparazione dei danni causati dal terremoto del 23 novembre 1980, voluti dal Vescovo Pasquale Venezia, che recita pressappoco così: "[questo] antico tempio squassato nel corso dei secoli da terribili terremoti e da atroci fatti di guerra, colpito ma non abbattuto [venne] riconsegnato alla pietà del popolo di Dio il 6 ottobre 1985 e restituito all'antico splendore per miracolo di fede e volontà tenace di uomini". Ogni navata presente cinque cappelle: in questa vi sono la raffigurazione della posa della prima pietra, opera di Achille Iovine rifatta da Ovidio De Martino a causa dell'umidità e gli altari dedicati a san Gerardo Maiella, all'Adorazione dei Magi, a sant'Antonio di Padova e alla Crocifissione. Quest’ultima cappella, forse la più preziosa, contiene un reliquiario con una della Sacre Spine della corona di Gesù, dono di Carlo I d’Angiò.

Navata di sinistra, transetto e abside

Nella navata di sinistra, invece, vi sono le cappelle dedicate alla Vergine dei Sette Dolori, abbigliata secondo la moda spagnola, all'Annunciazione, ove un tempo era collocato il battistero, e alla Madonna dell'Assunta, che contiene la statua lignea dell’Immacolata, opera di Niccolò Fumo. Tale statua esce dalla chiesa solo il 15 agosto, durante la processione per la festa dell'Assunzione. Le altre due cappelle contengono la Madonna del Rosario ed infine un altare, che un tempo era dedicato a sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in quanto si riteneva che lì il santo avesse celebrato la Messa. Ora l’altare è dedicato invece al Sacro Cuore di Gesù.

Al centro del transetto, piuttosto profondo e sopraelevato di due scalini, vi è un altare in marmo bianco, che conserva le reliquie di San Modestino e dei suoi compagni di tortura (San Fiorentino e San Flaviano), mentre a sinistra dell’altare vi è la cappella del tesoro di San Modestino, che ospita il busto in argento del santo. A destra dell'altare vi è la cappella della SS. Trinità, con l’antico altare del ‘500.

Alla fine dell’abside sono situati, invece, il coro cinquecentesco, opera di Clemente Tortelli, e lo splendido altare in marmo policromo di Cosimo Fanzago. L'altare è sormontato da un tabernacolo proveniente dall'eremo dei Camaldoli a Summonte.

Infine, in corrispondenza del transetto, in basso, vi è la cripta romanica. Essa è ciò che resta dell’antica chiesa Madre di S. Maria, detta anche S. Maria dei Sette Dolori, ossia la chiesa che fu abbattuta per fare posto al Duomo. E' a tre navate, con colonne di pietra sormontate da capitelli ottenuti da materiale di altri edifici paleocristiani, ed è affrescata con opere settecentesche del Ricciardi. Qui prima del 1980 aveva sede la Confraternita dell'Addolorata. Sul fondo, un bell'altare in marmo bianco; la cripta contiene le reliquie del vescovo Pasquale Venezia, che fu il primo ad ordinare un restauro completo del Duomo.

BIBLIOGRAFIA

“Avellino illustrato da santi e santuari”, P. Francesco de Franchi, Napoli 1709

"Italia del Sud", Touring Club Italiano, 2004

SITOGRAFIA

www.ecampania.it

www.sguardisullirpinia.it

www.grandecampania.it/duomodiavellino

www.viaggi.fidelityhouse.eu

www.irpinia.info

LA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE AL CAPO

A cura di Antonina Quartararo

UN ESEMPIO DI BAROCCO PALERMITANO

A pochi passi dall'entrata di Porta Carini nel quartiere del Capo a Palermo, a fine Cinquecento sorgeva un convento che era stato fortemente voluto da donna Laura Barbera Ventimiglia, la quale aveva concesso il suo palazzo con l’annessa chiesetta per tale scopo. Il convento, che sarebbe dovuto essere istituito sotto la Regola Francescana, venne affidato alle monache benedettine provenienti dal monastero dell’Origlione. Negli anni a seguire il convento fu trasformato in ospedale civico e mantenne questa destinazione d’uso fino al 1932, anno in cui venne demolito per far spazio alla costruzione dell’odierno Palazzo di Giustizia. Secondo le poche notizie note, l’attuale chiesa barocca fu edificata sulla preesistente chiesetta a partire dal 1604 dall'architetto regio Orazio del Nobile sotto il viceré Marcantonio Colonna. La chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo fu consacrata nel 1612, ma i lavori di abbellimento si protrassero fino a metà del secolo successivo. La facciata d’ingresso è tipica del periodo, infatti mostra una certa severità architettonica. È presente un portale di pietra decorato da intagli incastonato tra una coppia di paraste binate che si ripetono anche nel secondo ordine. La finestra semicircolare è sicuramente frutto di un intervento architettonico di fine Seicento, che andò a sostituire una finestra più piccola di forma rettangolare, e l’intervento è stato attribuito a Paolo Amato (Fig.1).

LA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE AL CAPO E I "MARMI MISCHI"

Alla semplicità della facciata è contrapposta la sfarzosa policromia dell’interno, simbolo della grandezza di Dio e della Chiesa, perfettamente in linea con i dettami del Concilio di Trento e della Controriforma, in cui l’immagine sacra assume in sé una potenzialità di didattica autonoma che doveva incitare alla conversione e alla devozione fungendo da strumento e ricettacolo. Per ottemperare a queste esigenze si diffuse in Sicilia a metà del Seicento la tecnica dei “marmi mischi” che consisteva nel decorare gli interni con delle tarsie marmoree di colori diversi. Fautrice e finanziatrice di tale opera fu la badessa Flavia Maria Aragona che rimase in carica dal 1625 al 1651.

La chiesa a navata unica è ornata da cappelle senza sfondo. La parte più antica è la zona presbiteriale, al cui progetto partecipò anche Pietro Novelli detto il “Monrealese”, al quale si deve il dipinto dell’Immacolata Concezione collocato sull'altare principale d’ispirazione vandyckiana (Fig.2).

Originariamente i muri laterali erano impreziositi da semplici stucchi, e solo dal 1685 iniziarono le opere di abbellimento sotto la direzione dell’architetto gesuita Lorenzo Ciprì e dal suo aiutante Girolamo Monti, che portarono alla realizzazione dell’addobbo marmoreo. L’iconografia dell’intera composizione presenta una fusione fra temi benedettini e gesuiti. Le sculture sono ricondotte agli artisti Giovan Battista Ferrara, Baldassarre Pampillonia e a Gerardo Scuto.

La prima cappella a destra vicina all'entrata è dedicata a Santa Rosalia patrona della città ed è inserita all'interno di un elegante altare con colonne tortili. Ai lati due mensole su cui sono collocate le statue raffiguranti San Ildefonso e San Pier Damiani (Fig.3 a-b).

Segue una rientranza della superficie muraria chiamata “porta” che inquadra una grata dove è collocata la statua marmorea della Madonna della Mercede del 1623, presunta opera di Vincenzo Guercio. Sulla nicchia superiore sovrasta la statua di San Francesco Saverio fiancheggiato da putti che reggono i suoi attributi iconografici e i simboli della Compagnia di Gesù (Fig.4 a -b).

La seconda cappella ospita San Benedetto che ordina la distruzione degli idoli, realizzato nel 1775 da Giuseppe Velasco. Ai lati della cappella sono allocate le statue di San Bemba Re e di San Sergio (Fig.5).

Il presbiterio con arco trionfale è ornato da raffinati intarsi e affiancato da doppie colonne di marmo cotognino. Sulla trabeazione sono state collocate delle statue di San Gertrude, San Mauro, San Benedetto e la sorella Santa Scolastica. Un cupolino ottagonale stuccato sormonta l’altare principale. Gli otto pannelli affrescati con gli Evangelisti e gli angeli sono ricondotti a Pietro Novelli e datati 1635 (Fig.6).

La prima cappella a sinistra è decorata con la Madonna di Libera Inferni scolpita da Vincenzo Guercio nel 1635. Affiancano la cappella le statue di Sant’Anselmo e di Sant’Umberto (Fig.7).

Sulla stessa parete trova posto il sarcofago di donna Laura Barbera Ventimiglia con l’urna retta da cariatidi alate. La seconda cappella è decorata con un Crocifisso con cornice lignea a reliquiario di colore oro attribuito a Simone da Lentini. Ai lati le statue di San Agatone e San Lotario. Nella nicchia della porta è posta la statua di Sant’Ignazio di Loyola (Fig.8).

Il coro marmoreo, sostenuto da colonne binate, fu progettato da Paolo Amato nel 1684. Nel sottocoro gli affreschi, che raffigurano Santi, simboli mariani e dello Spirito Santo traggono ispirazione dallo stile di Guglielmo Borremans. La volta è decorata con le seguenti raffigurazioni: la Vergine Immacolata che schiaccia il serpente, il Trionfo degli Ordini Religiosi e nei riquadri minori i Padri fondatori eseguiti da Olivio Sozzi (Fig.9 a-b).

Particolari e degni di menzione sono i quattro paliotti realizzati in marmo mischio con scenografie prospettiche come la Fuga in Egitto (Fig.10) e il pavimento a disegno geometrico decorato con motivi a nastro, ad onde e da intarsi di stelle e rose di venti.

Attualmente la chiesa è aperta al pubblico, però molto spesso non salta subito all'occhio in quanto la strada ove essa è situata ospita il mercato giornaliero; sovente, quindi, l'ingresso della chiesa viene fiancheggiato dalle bancarelle e dai tendoni dei venditori ambulanti, che lo coprono parzialmente pur donandogli maggior fascino.

Bibliografia

Bajamonte et al., Palermo l’arte e la storia. Il patrimonio artistico in 611 schede, Palermo 2017.

IL BATTISTERO NELL'EPISCOPIO DI OSIMO

A cura di Giulia Pacini

INTRODUZIONE: IL BATTISTERO DI OSIMO

In relazione alle trattazioni sul complesso dell'Episcopio, oggi si andrà ad affrontare il tema relativo al Battistero di Osimo, altresì noto come chiesa di San giovanni Battista. In questa prima parte si illustreranno le fasi relative alla committenza, all'apparato iconografico e alla realizzazione pittorica dello stesso.

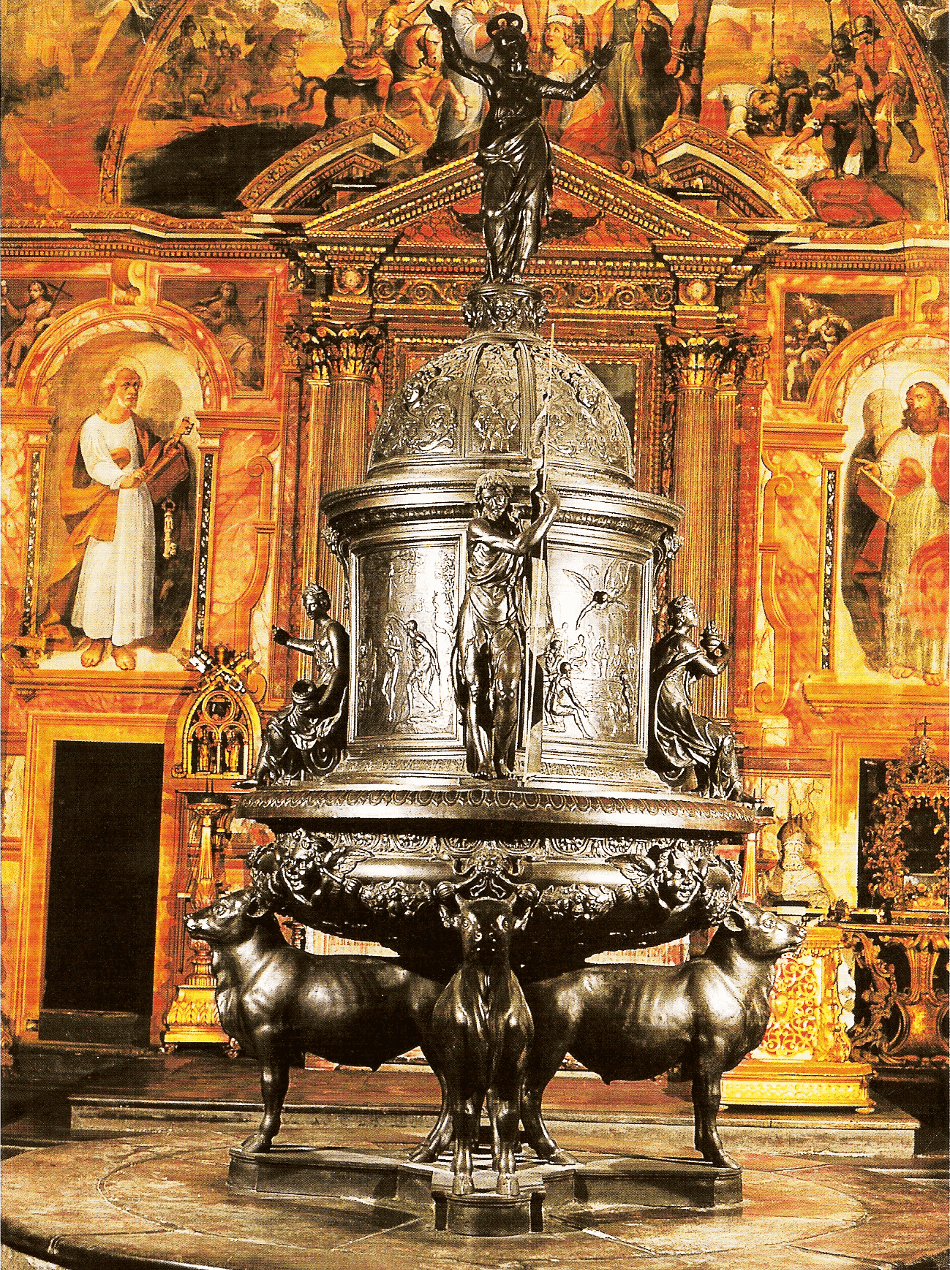

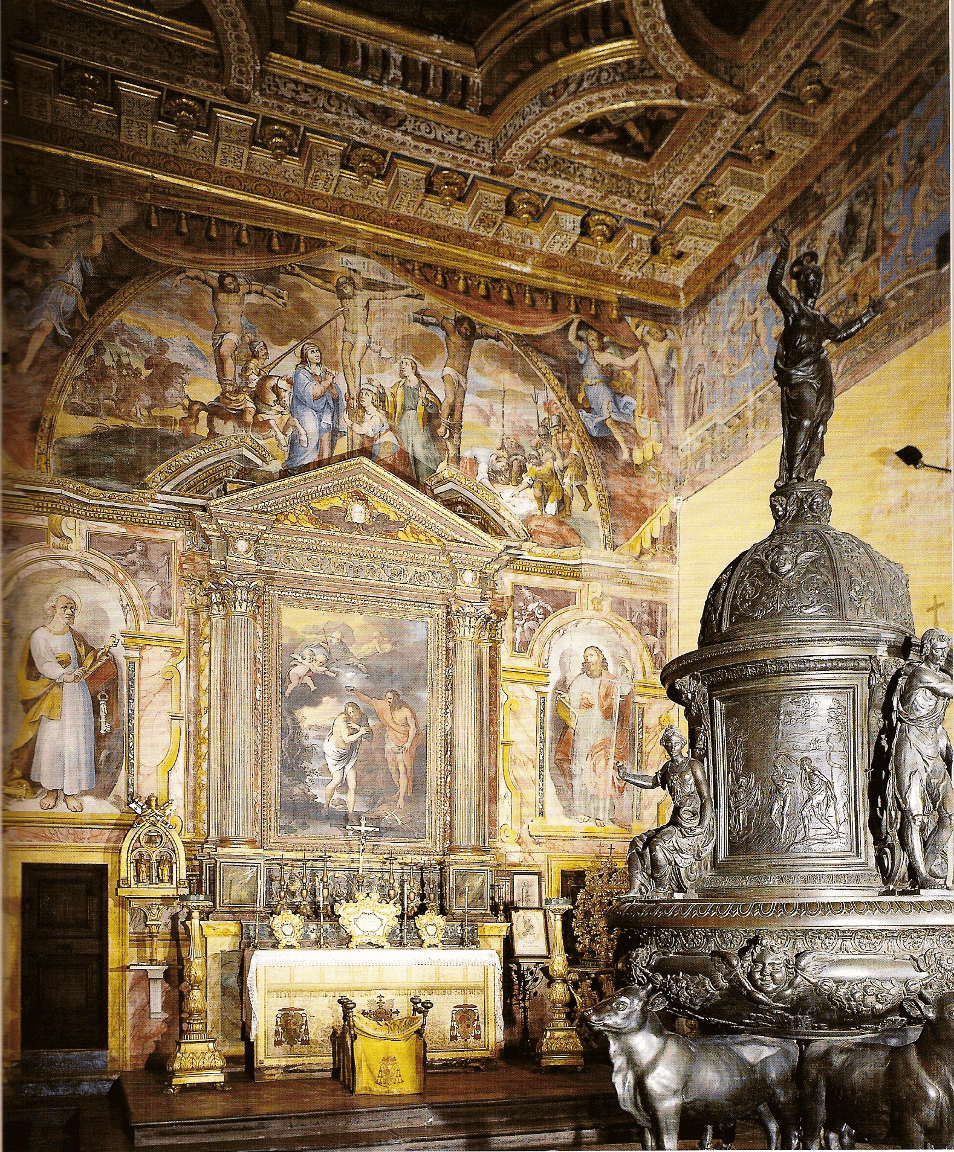

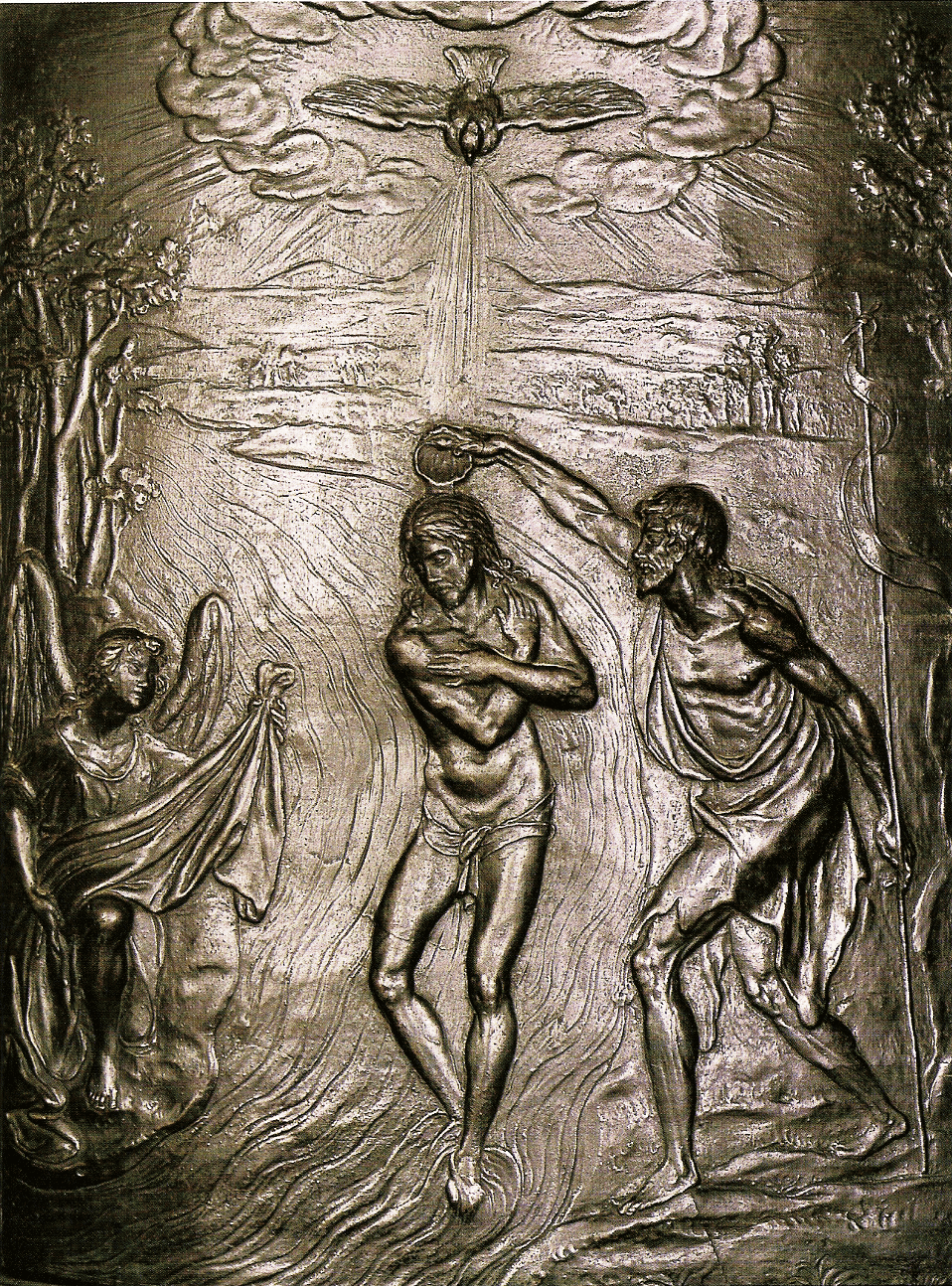

COMMITTENZE ED ARTISTI ATTIVI NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FONTE BATTESIMALE

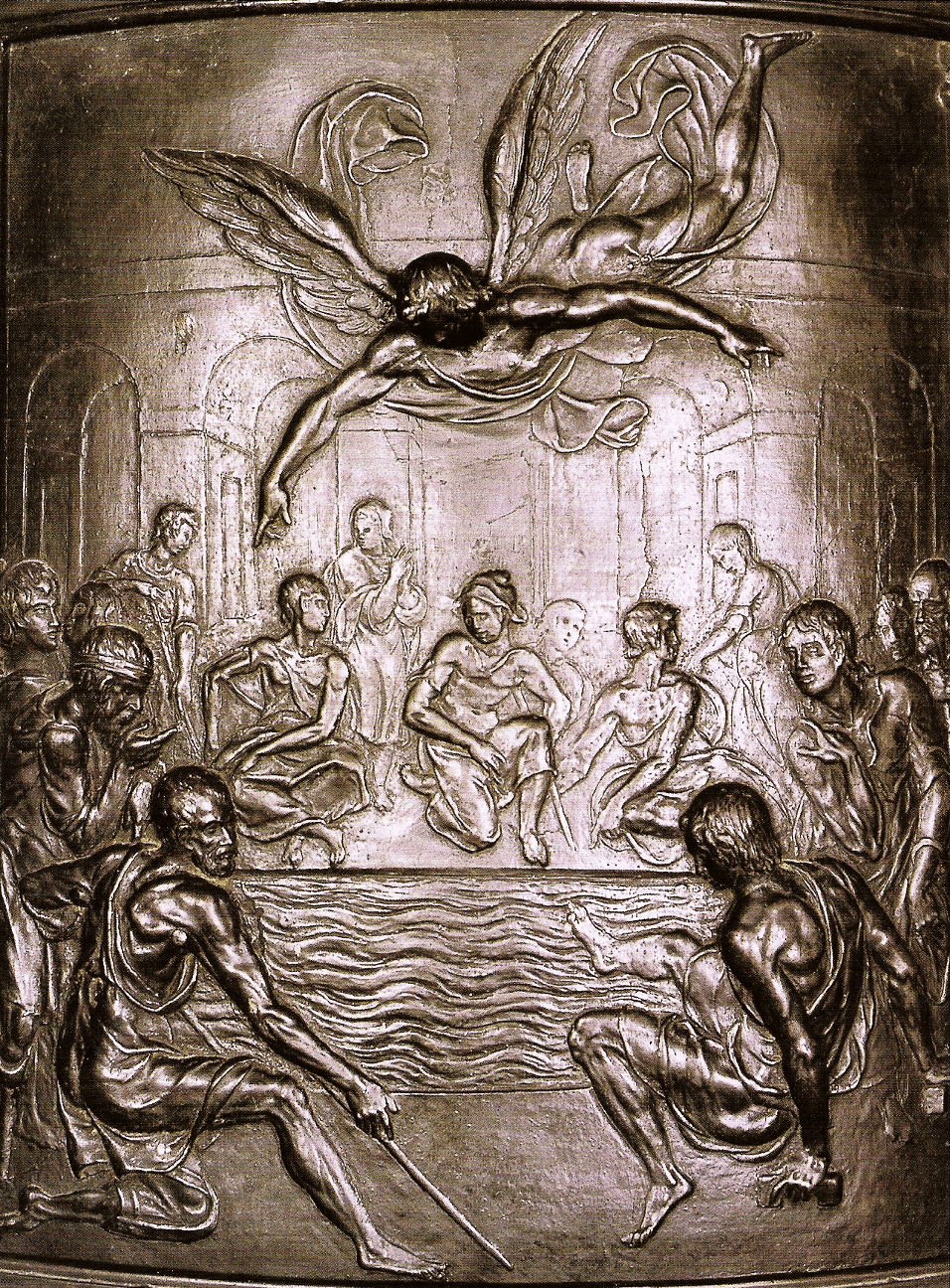

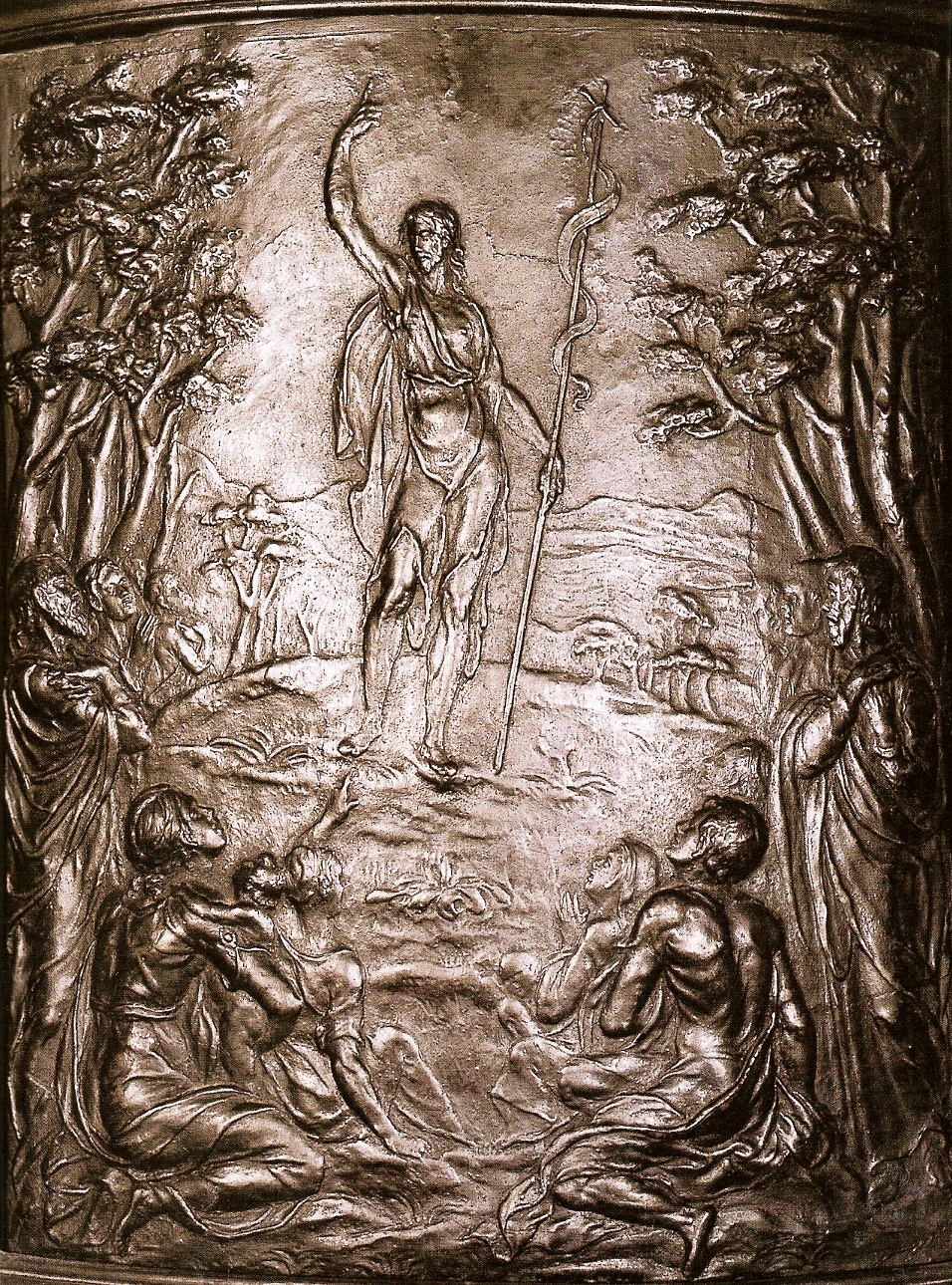

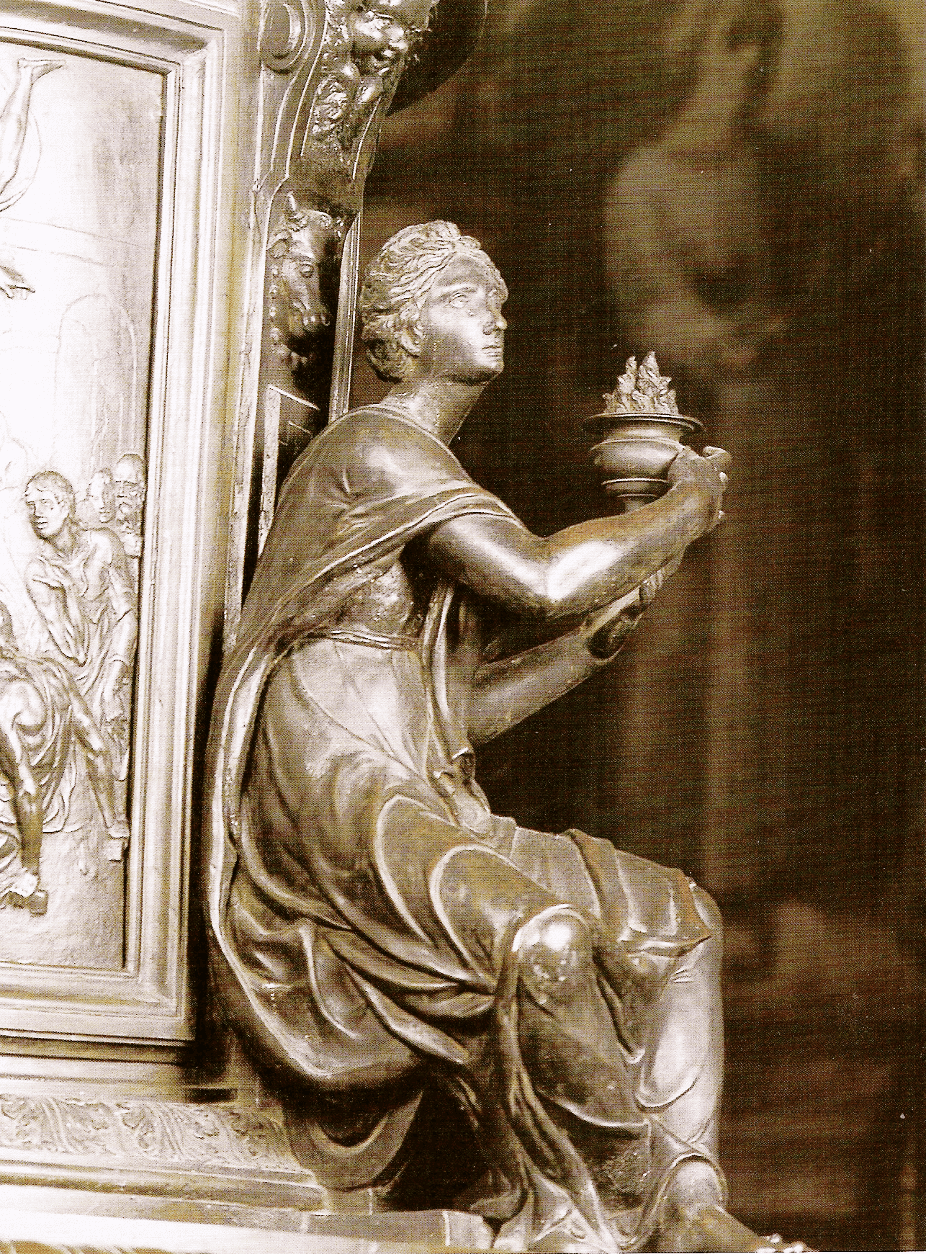

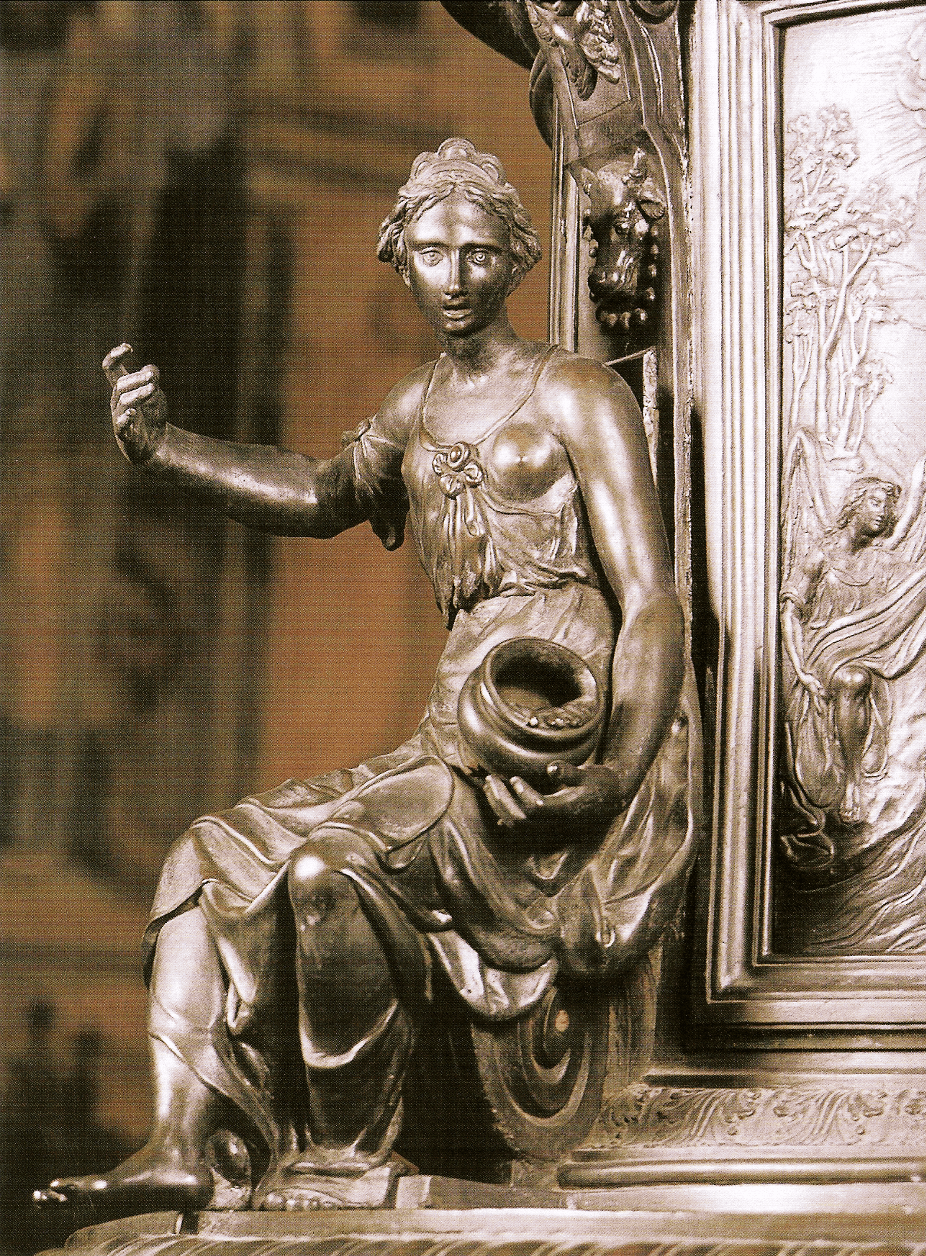

Non si hanno notizie certe sulle origini del Battistero di Osimo, o Chiesa di San Giovanni Battista, che sorge accanto alla Chiesa Cattedrale. Si può ipotizzare che si tratti di un edificio indipendente, costruito proprio come chiesa battesimale fin da epoca tardo-antica. Ha una dimensione di m. 15,70 per m. 7,25. I restauri hanno rivelato nella parete nord l'antica porta, due grandi finestre e alcune tracce di antichi affreschi, mentre nella parete sud una grande porta e quattro finestre disuguali per misure. Di certo la chiesa fu destinata a tale funzione dagli inizi del sec. XVII, quando il vescovo di Osimo, Agostino Galamini (1620-1639), commissionò la decorazione del soffitto della chiesa, la realizzazione di un fonte battesimale in bronzo e un affresco sulla parete dell'altare come parti di un unitario programma iconografico, volto a rimarcare le proprietà salvifiche dell'acqua battesimale. La realizzazione del sontuoso soffitto, che rappresenta uno dei gioielli del nostro patrimonio culturale, fu commissionata nel 1629 al pittore Antonino Sarti di Jesi, che ne fu anche progettista e coordinatore dell'intero progetto decorativo. L'opera del soffitto fu portata a termine, con eccezionale rapidità, appena cinque mesi dopo l'inizio dei lavori, e cioè il 4 marzo 1630. La superficie lignea è suddivisa in tre scomparti incorniciati. Negli scomparti laterali, i pannelli esagonali recano episodi biblici: la guarigione di Naaman di Siria e Mosè salvato dalle acque del Nilo. Negli interspazi sono rappresentati Angeli con i simboli battesimali e con altri accessori per il Battesimo. Lo scomparto centrale, di forma quadrata, ha nel mezzo un medaglione ovale in cui è rappresentato il Miracolo della piscina Probatica, circondato da quattro pannelli con gli Evangelisti e i rispettivi simboli: l'angelo per Matteo, il leone per Marco, il bue per Luca e l'aquila per Giovanni. L'elegante impaginazione compositiva delle scene rivela nel Sarti un pittore di insospettata perizia, vicino, soprattutto nelle aperture paesistiche, alla scuola veneta di Claudio Ridolfi, presente nel territorio marchigiano e legato all'artista jesino. II soffitto presenta nel suo perimetro esterno un cornicione con rosoni dorati su fondo azzurro, alternati a mensoloni aggettanti con fogliame dipinto in ocra, decorato insieme alle cornici da collaboratori del Sarti, Giovan Battista Gallotti di Arcevia e Teodosio Pellegrini di Castel d'Emilio. Sotto il soffitto corre un ampio fregio in affresco di stile tardomanieristico, che rappresenta sette santi asceti: da sinistra dell'altare San Benedetto da Norcia, San Caritone, San Simone, San Giacomo, Sant’Arsenio, Sant’Egidio, San Francesco di Assisi, tutti riquadrati tra schiere di putti con fogliame ed arabeschi recanti al centro, alternativamente, teste di tori e pigne. La parete dell'altare si presenta con un'articolata trama decorativa a più mani, che possiamo distinguere in tre parti. La prima è dominata da un grande affresco della crocifissione, mostrata da due angeli che trattengono un grande sipario da teatro, in una specie di sacra rappresentazione. In particolare dal costato di Gesù esce sangue ed acqua, con riferimento ai sacramenti dell'Eucarestia e del Battesimo. L'affresco è stato attribuito ad Arcangelo Aquilini di Jesi o agli stessi decoratori del fregio, Pellegrini e Galeotti. Pur nella sua semplicità e a volte rozzezza, pur nella sua mancanza di pathos, l'affresco è, tuttavia, una splendida espressione di un’interessante cultura tipica della pietà popolare. La seconda parte presenta gli apostoli Pietro e Paolo con i simboli che li caratterizzano, le chiavi e la spada, e quattro Virtù (Fede, Speranza, Carità e Fortezza), in bianco e nero, di raffinata esecuzione, che rivelano spiccata sensibilità artistica. La terza parte è costituita dalla pala d'altare con il Battesimo di Gesù, fulcro ottico e ideale dell'intero complesso decorativo. E’ databile alla seconda metà dei sec. XVII ed è stata attribuita erroneamente a Carlo Maratta. La tela è incastonata in un bell'altare ligneo di successiva fattura.

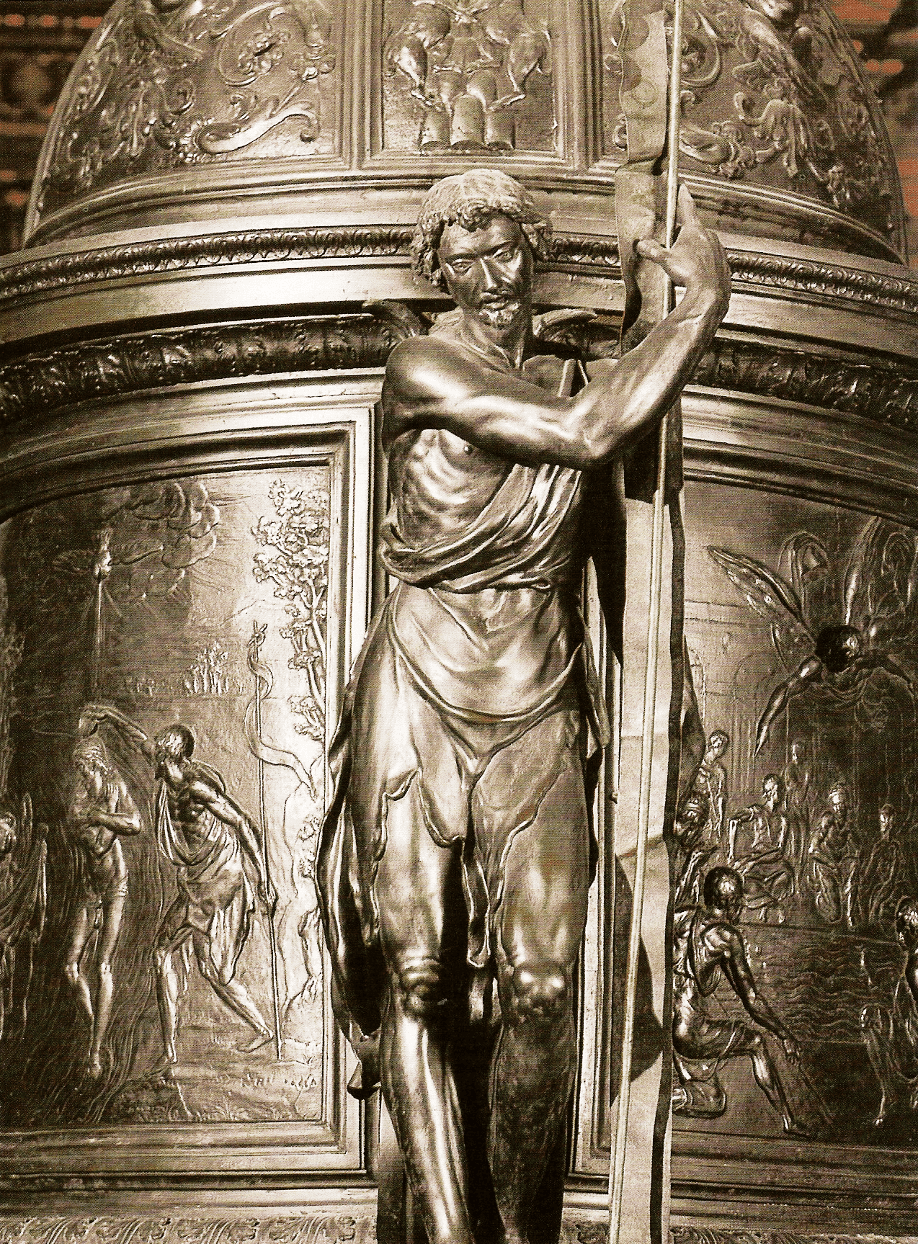

IL FONTE BATTESIMALE: LE VICENDE DELL'OPERA

Per quanto riguarda la scelta dell’artista che doveva eseguire il fonte battesimale nel Battistero di Osimo, si tenga presente che il Galamini era stato vescovo di Loreto dove aveva avuto modo di apprezzare la scuola di scultura di Antonio Lombardi e dei suoi figli, dalla quale uscirono i fratelli scultori Tarquinio e Pietro Paolo Jacometti, nipoti di Antonio. Ben sette rogiti del notaio Prospero Tomassetti, che vanno dal 16 luglio 1622 al 18 dicembre 1629, documentano la storia della commissione del Battistero che fu fatta inizialmente dal Galamini attraverso un suo rappresentante, Bernardino Mariani, al figlio di Antonio Lombardi, Paolo, che perciò deve essere considerato l’ideatore del disegno, ispirato probabilmente allo stesso committente. Non è chiaro altresì perché il lavoro fu eseguito dai fratelli Jacometti. L’impegno preso dal Lombardi prevedeva che l’opera sarebbe stata pagata 1550 scudi e sarebbe terminata a messa in opera a due anni di distanza dal contratto. Invece il lavoro andò per le lunghe. Fu stipulato un secondo contratto, in cui venivano modificate le condizioni del primo, riducendo le proporzioni del monumento e fissando un pagamento differente: 700 scudi più 5000 libbre di bronzo. Tale contratto fu stipulato tra Pietro Paolo Jacometti ed il garante, un tale Fabrizio Lepretti di Recanati, che era apparso anche nel primo contratto. La nuova stipula venne tenuta nascosta al cardinale, che ne venne a conoscenza solo all'atto della consegna: dapprima si trovò contrario a tale gesto, ma poi accettò l’opera e, inoltre, versò allo Jacometti cento scudi in più rispetto alla somma pattuita. L’opera, di evidente impronta manieristica, è posteriore di una ventina d’anni al fonte battesimale del Vergelli nella Basilica di Loreto, al quale aveva lavorato anche Tarquinio Jacometti. Entrambe le opere sono “spettacolari per mole e per virtuosismo”, ma rispetto a quella di Loreto, questa di Osimo appare più contenuta ed essenziale nella struttura, meno affastellata con elementi decorativi e certamente più matura nella facilità del modellato, nello sfruttamento delle convessità dove la luce gioca effetti dinamici e nervosi, di notevole effetto pittorico: una tecnica, quella del fonte di Osimo, che nelle statue si distanzia da quella del maestro Antonio Lombardi per una certa semplificazione delle forme ed una più ampia scansione delle superfici. Tradizionalmente l’opera è attribuita ai due fratelli Tarquinio e Pietro Paolo, ma nei contratti appare sempre Pietro Paolo e non Tarquinio. Tuttavia statue e pannelli non sembrano usciti dalla stessa mano, perché tra le une e gli altri non c’è solo una sostanziale differenza di tecnica, ma anche una visione notevolmente differente: alla ricerca esasperata di pittoricismo e dinamismo evidente nei riquadri, dove è facile sentire il riflesso della tecnica del maestro Antonio Lombardi, sono dissonanti le statue, con la loro forma plastica, compatta e levigata, dall'intonazione manieristica che raggiunge il suo culmine nella figura del Redentore sulla sommità del monumento, trasposizione tipica di tante realizzazioni pittoriche trionfali di Ascensioni e di Assunzioni del ‘500 e del ‘600. Si consideri inoltre che Pietro Paolo è autore della targa sulla torre di Recanati, con la Traslazione della Santa Casa di Loreto (1634), abbastanza vicina stilisticamente a questi pannelli del Battistero di Osimo.

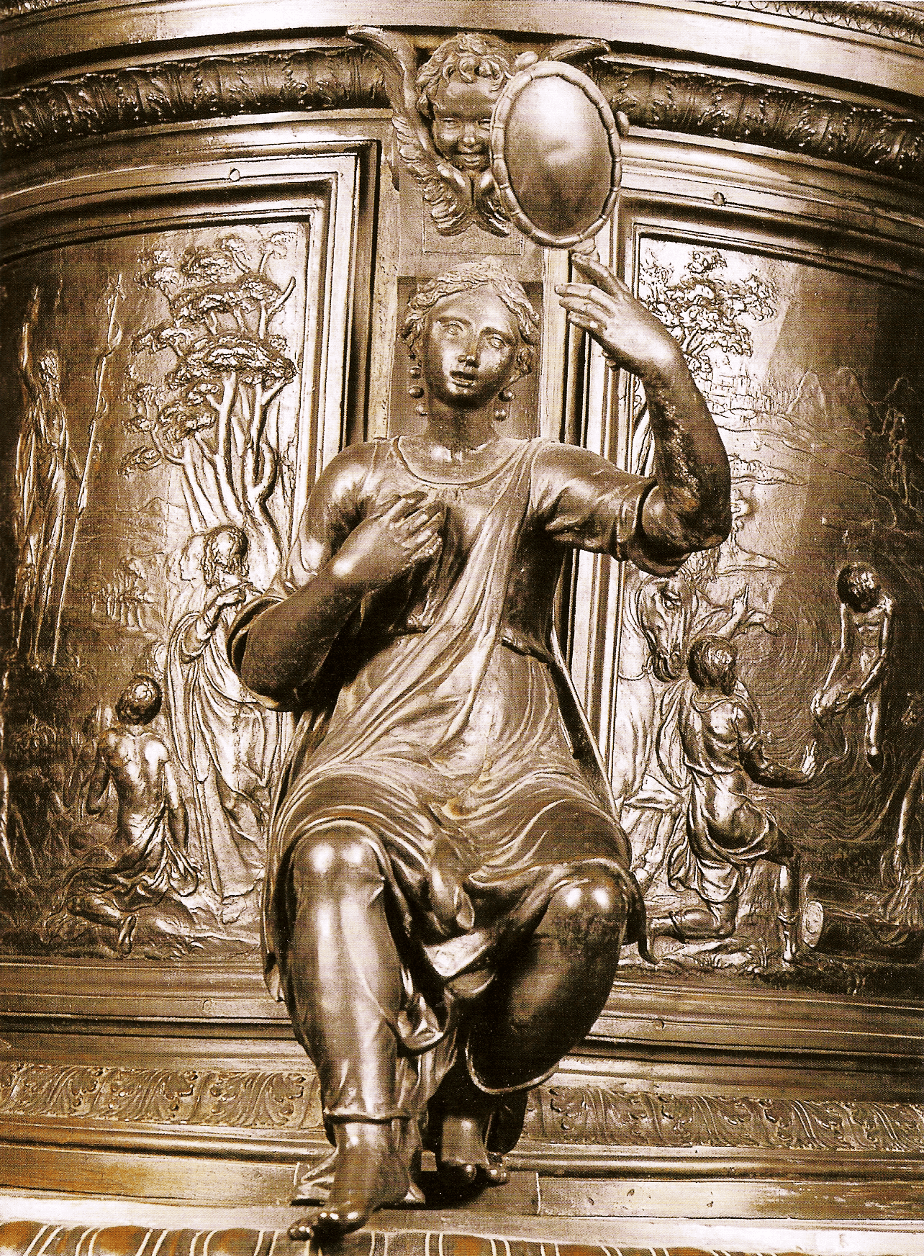

IL FONTE BATTESIMALE E LA SUA ICONOGRAFIA

Tutto il complesso del fonte battesimale bronzeo del Battistero di Osimo poggia su una base a forma di quadrifoglio: una evidente rivisitazione e semplificazione della fontana nel piazzale della Madonna di Loreto, di Carlo Maderno e Giovanni Fontana alla quale hanno lavorato, per la parte decorativa, anche i fratelli Jacometti; ma anche un altrettanto evidente riferimento al plurimo valore simbolico del numero quattro, allusione ai quattro fiumi del paradiso, alle quattro virtù cardinali, ai quattro evangelisti. Su ogni lobo del quadrifoglio si innalza un torello con il muso rivolto verso l’esterno (fig 1). La presenza del toro non è soltanto legata alla simbologia delle Sacre Scritture (libro dei Re), ma è anche un richiamo allo stemma del committente. Sui dorsi e sulle teste dei quattro animali, ognuno dei quali guarda verso uno dei quattro punti cardinali, poggia un carino guarnito di ghirlande unite tra di loro da testine di putti alati sorridenti, alternati a nodi di nastri, fermati al centro da un fiore. Sul catino si innalza il fonte vero e proprio, a pianta circolare e corredato di cupolini, alle estremità dei diametri del cerchio di base del tempietto compaiono quattro statue: tre sedute, di donna, raffiguranti le virtù teologali, Fede (fig 9), Speranza (fig 10) e Carità (fig 11) e la quarta, in piedi, raffigurante San Giovanni Battista (fig 8), rivolta verso l’ingresso della chiesa. Quattro riquadri incrostati a bassorilievo sulla superficie circolare del tempietto sono divisi tra loro da lesene, decorate in altro con teste di putti e bucrani, alle quali si addossano le quattro statue. Com'è nella tradizione decorativa dei battisteri, anche nel Battistero di Osimo in tre dei quattro riquadri si svolgono scene legate alla presenza dell’acqua e le stesse scene, dipinte, figurano anche negli scomparti del soffitto: La guarigione di Naaman di Siria nel Giordano (fig 4); La piscina probatica (fig 5); il battesimo di Cristo (fig 3). Questo ultimo riquadro decora uno sportello che protegge una delle due parti di cui è formato un bacino interno, e precisamente quella nella quale è contenuta l’acqua lustrale. La quarta scena è La predicazione di San Giovanni (vedi figura). Qui lo sportello custodisce la parte del bacino entro la quale si amministra il battesimo. Il cupolino è diviso in settori: quattro spicchi in corrispondenza dei riquadri sottostanti, e quattro fasce longitudinali in corrispondenza delle statue, anch'esse sottostanti. I settori che contengono vari motivi decorativi a bassorilievo, nelle fasce torelli rampanti attestati ad un pino, fiori, fogliame e teste di putti negli spicchi, si raccordano in alto in un piccolo tamburo terminale che è adornato da quattro testine di putti alati e sul quale si erge la statua del Redentore a braccia levate (fig 7). Tutta la costruzione è poggiata su una base di 3 metri di diametro ed è sopraelevata dal pavimento della chiesa con una serie di tre scalini alti complessivamente circa 40 centimetri da terra. Anche qui si noti il valore simbolico del numero tre. L’acqua lustrale contenuta nel bacino, una volta usata, scende da uno scolo e corre internamente lungo una delle zampe di un torello, per poi finire sotto il pavimento. A considerare il monumento nel suo insieme, l’elemento che lo caratterizza è la forte simmetria, un elemento ancora decisamente rinascimentale. È possibile ritrovare in esso il riflesso di quella visione propria dell’arte rinascimentale nella quale il manufatto artistico è l’espressione di un’armonia scenografica di motivi architettonici, plastici, pittorici. Le forti membrature che suddividono lo spazio della piccola volta e le lesene aggettanti della superficie tamburata; le figure a tutto tondo che si addossano a queste ultime esaltando la scansione della superficie stessa; i riquadri che rinserrano scene a bassorilievo dalla valenza fortemente pittorica; tutto rientra in una visione nella quale forme architettoniche e forme plastiche si associano a forme pittoriche: in questo caso, a quello che può essere inteso come il surrogato della rappresentazione pittorica, il bassorilievo.

Qui si conclude la prima parte relativa alle trattazioni sugli arredi ecclesiastico del Battistero di Osimo. Nel prossimo articolo si affronterà invece il tema degli apparati decorativi e del soffitto ligneo.

-G. Catino Wataghin, M.Cecchelli, L. Pani Ermini, L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Bordighera, 2001

-G. Marchini, Marche, Milano 1965.

I TRULLI DI ALBEROBELLO

A cura di Rossana Vitale

Il grande poeta e scrittore Pier Paolo Pasolini rimase talmente colpito dal bianco folgorante di trulli da descriverne la struttura come solo lui sapeva fare, facendosi guidare dal sentimento che provava ammirandoli:

“di un bianco rigido, ovattato e freddo, con qualche striscia azzurrina e il nerofumo. Ma ogni tanto nell'infrangibile ordito di questa architettura degna di una fantasia, maniaca e rigorosa – un Paolo Uccello, un Kafka – si apre una frattura dove furoreggia tranquillo il verde smeraldo e l’arancione di un orto”.

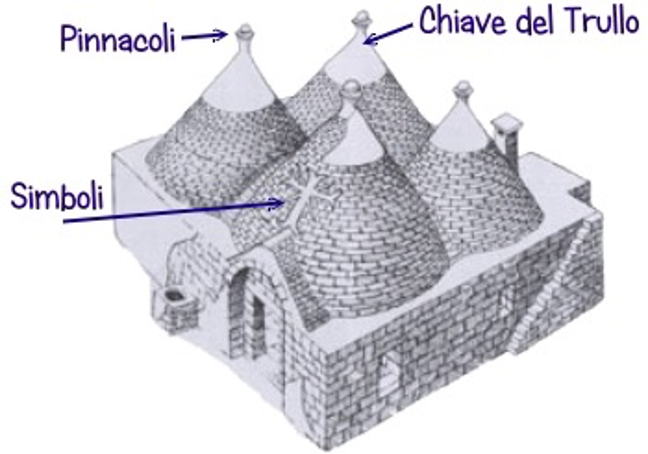

Inseriti dall’UNESCO nel 1996 nella World Heritage List come “esempio notevole di architettura spontanea in un contesto urbano e paesaggistico di grande valore storico”, i trulli (dal greco antico τροῦλλος, trûllos, cupola), sono testimonianze davvero eccellenti di un’edilizia antichissima, risalente all'epoca preistorica e ancora presente in Puglia: la tecnica in pietra a secco a lastre.

Venivano di solito costruiti e utilizzati come ricoveri temporanei nelle campagne oppure come abitazioni permanenti per gli agricoltori, anche se, secondo alcuni documenti, i trulli sono stati concepiti e costruiti inizialmente per non dover pagare il tributo che il re di Napoli, nel XIV secolo, aveva posto per ogni nuovo villaggio che venisse edificato. Quindi nella zona di Alberobello, unica al mondo con i suoi 1500 trulli, il Conte di Acquaviva, signore del feudo dopo i duchi Caracciolo di Martina Franca, alla fine del Quattrocento trovò un accordo con i suoi coloni affinché non utilizzassero nulla, nemmeno la malta, per assemblare i blocchi delle abitazioni, che in questo modo avrebbero avuto l’aspetto di costruzioni precarie, di facile demolizione e quindi non sottoponibili al tributo del Re. Con questo stratagemma il duca riuscì ad eludere la cosiddetta Pragmatica de Baronibus, che per l’appunto imponeva autorizzazioni e tasse per i nuovi insediamenti, rimasta in vigore fino al 1700.

La tecnica costruttiva dei trulli

Una tecnica di costruzione, fatta di sola pietra calcarea, che in realtà si è dimostrata nel tempo tutt'altro che fragile, anzi straordinariamente stabile e robusta, pur non avendo alcun tipo di collegamento o sostegno.

Nonostante nella zona della Valle d’Itria si rinvengano reperti archeologici di epoca preistorica o capanne risalenti all'Età del bronzo, non esistono trulli particolarmente antichi, ma al massimo risalenti al XVII secolo, edificati dai contadini e dai pastori con le pietre trovate nel terreno stesso o in scavi e levigate grossolanamente.

L’unità costruttiva di un trullo tipico presenta una pianta di forma circolare, sul cui perimetro si imposta la muratura a secco con uno spessore importante: questo, unito al ridotto numero e dimensione delle aperture (solo un finestrino quadrato che fa da sfiato ai piccoli gabinetti, ricavati all'interno per esigenze igieniche nel secondo dopoguerra e la porta di ingresso), ne assicura un’elevatissima inerzia termica, conferendo calore durante l’inverno e fresco durante i mesi più caldi, per effetto dell’inversione termica, in quanto le pietre pian piano in estate rilasciano il fresco accumulato in inverno, e viceversa, in inverno rilasciano il calore accumulato in estate.

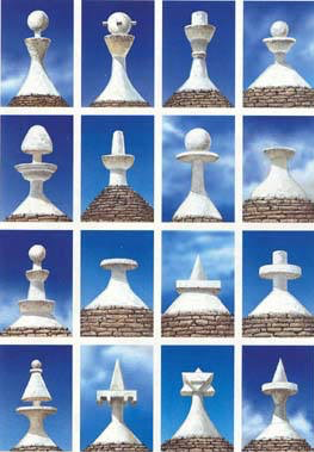

Tutte le costruzioni vengono completate da un tetto conico, una pseudo cupola che ne costituisce ovviamente la copertura. Struttura autoportante, senza centinatura, costituita da una serie concentrica di lastre orizzontali disposte a gradini sempre più rientranti, man mano che si sale verso l’alto, in cui ogni giro è in equilibrio con quelli inferiori. Presenta un doppio rivestimento, uno interno con pietre di forma conica di maggiore spessore e un cono esterno impermeabile costituito dalle cosiddette chiancarelle, ovvero pietre più sottili. Queste sono bloccate dal pinnacolo decorativo sporgente, un elemento composto a sua volta da quattro elementi:

1- ultime file di pietre sigillate con malta e imbiancate con la calce;

2- detto cannarile, di forma cilindrica o a tronco di cono;

3- detto carrozzola, di pietra a forma di scodella;

4- chiamato cocla, costituita molto spesso da una sfera di pietra dalla forme più svariate.

Questo pinnacolo è il marchio del trullo ed ha principalmente lo scopo di contraddistinguere una costruzione dall'altra, anche se la sua origine è da ricondurre alla simbologia primitiva magica, con la finalità di allontanare influenze maligne e la sfortuna. Motivi cruciformi o stellari come emblemi della cristianità e dell’interpretazione religiosa hanno man mano sostituito il valore magico. Recentemente anche questi simboli sono stati sostituiti da sculture antropomorfe e decorative.

Anche la parte frontale della cupola reca simboli in cenere bianca, che ad una prima occhiata possono sembrare insignificanti ma che in realtà portano con se miti, emblemi e simboli di natura religiosa. Cristiana o pagana, propiziatoria o magica, sono identificabili e suddivisibili seguendo una classificazione ufficiale del 1940: primitivi, magici, pagani, cristiani, ornamentali e grotteschi.

I simboli PRIMITIVI sono disegni non strettamente riconducibili a modelli reali, con linee curve e dritte, di solito tre, cinque o sette. A questa prima classe appartengono anche i triangoli simboli di invocazione della Trinità, i cerchi simboli di Dio e i punti isolati segni della miseria umana.

I simboli MAGICI sono invece ricollegabili ai segni zodiacali e astrologico-planetari: ad esempio il segno del Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Bilancia sono augurio di fortuna per - rispettivamente - abitanti della casa, fratelli, genitori, bambini e sposi. Il sole e la luna sono i simboli con maggiore importanza in quanto raffigurazioni del principio della vita del trullo e dei suoi abitanti l’uno e custodia del trullo addormentato l’altro (con l’attenzione alla gobba rivolta a levante affinché non sia confusa con la mezzaluna turca, simbolo di dannazione). Il tridente invece simboleggia le preghiere dell’uomo rivolte alla Trinità.

I simboli PAGANI sono da ricondurre al culto degli animali da parte degli antichi Romani: l’aquila è il simbolo dell’anima che aspira al cielo, la testa di cavallo, del bue, del cane e del gallo, simboleggiano rispettivamente il lavoro, la scongiura delle sfortune, la famiglia e la vigilanza. Il serpente è segno di prudenza.

I simboli CRISTIANI sono quelli più frequenti e numerosi: il monogramma di Cristo, i simboli della passione, del cuore trafitto di Maria, il Calice Eucaristico o le iniziali dei Santi Patroni. Ma comunque il simbolo più comune è la Croce nelle sue molteplici varianti: semplice, radiante o punteggiata, rappresenta il segno della cristianità e delle preghiere elevate al cielo.

Infine i simboli ORNAMENTALI e GROTTESCHI non sono legati alla tradizione ma sono frutto della fantasia del proprietario del trullo: le proprie iniziali, una raffigurazione del proprio mestiere (zappa, martello) o della produzione agricola in cui il proprietario è specializzato (una spiga, un ramo di ulivo o di vite).

Essendo la copertura esterna della cupola impermeabile, in ogni trullo l’acqua scivola e viene raccolta con delle gronde sporgenti dalla base del tetto, per poi confluire attraverso un canaletto nella cisterna posta sotto l’abitazione.

L’interno

Ogni trullo inizialmente veniva predisposto con un unico vano, al quale poi si potevano aggiungere altri moduli abitativi, in base alle esigenze del proprietario. Se questo non si dimostrava possibile l’intera struttura veniva abbattuta e se ne costruiva un’altra più grande e più funzionale.

All'interno il pavimento è di pietra calcarea e l’area della cupola viene di solito isolata rispetto alla base con delle travi, ricavando così un ulteriore spazio per conservare le riserve di cibo o per ricavare una stanza più piccola, a cui si ha accesso tramite una scala. Mentre la zona principale risponde a due funzioni: di alcova e di focolare/angolo cottura.

Gli ambienti utilizzati come stalle, depositi e ovili, sono separati dal nucleo abitativo principale, ma presentano la stessa tipologia costruttiva.

Con i loro simboli e la loro architettura, queste case di fiaba, come le chiamava D’Annunzio, sono da sempre il simbolo della Valle d’Itria e della Puglia nel mondo, riuscendo a creare un panorama da sogno che incanta ogni singolo visitatore:

“all’improvviso nella Valle d’Itria ecco spuntare case di fiaba…attendamenti di pietra nel terreno ondulato…innumerevoli coni bruni contrassegnati dall’emblema fenicio. Vorrei stendermi per terra in un trullo dalla volta d’oro e lì sognar”.

Bibliografia

Esposito “Architettura e storia dei trulli: Alberobello, un paese da conservare”, 1983

Galiani, tratto da "La Guida Storico-Turistica di Alberobello"

Berrino “I trulli di Alberobello: un secolo di tutela e turismo”, 2012

Leone “Impressioni pugliesi di Gabriele D’Annunzio. Cronache di viaggio 1917”

Sitografia

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/puglia/poi/la-storia-dei-trulli-di-alberobello.html

http://www.italia.it/en/travel-ideas/unesco-world-heritage-sites.html

www.pescaranews.net

Museo del Territorio di Alberobello

MATTIA PRETI, IL CAVALIER CALABRESE

A cura di Felicia Villella

MATTIA PRETI: LA BIOGRAFIA

Considerato il più grande e noto pittore della Calabria, Mattia Preti nasce a Taverna nel Febbraio del 1613, figlio di Cesare Preti e Innocenza Schipani, una famiglia appartenente al ceto degli onorati e di stirpe nobile, dunque in grado di garantirgli una buona educazione, e per questo affidato in seguito nelle mani di un sacerdote dotto e qualificato del luogo, Marcello Anania. Battezzato il 26 Febbraio, come riportano i registri, nella chiesa della parrocchia locale di San Martino, ritroviamo le date del sacramento nell'opera Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani del 1745 di Bernardo De Dominici. Molti documenti sono andati persi, ma siamo certi dell’anno di nascita grazie a quel che riportano diverse fonti letterarie e documentarie.

Ebbe due fratelli e tre sorelle, di cui si conosce molto poco, se non del fratello maggiore Gregorio, anch'egli pittore, il quale aprì a Roma la via della pittura al più piccolo. Non si hanno notizie certe circa la sua infanzia trascorsa nel luogo di nascita, tranne che per qualche aneddoto da verificare; di certo si trattava di un giovane molto abile sia con la spada che col pennello, tanto da ritrarsi in futuro con entrambi gli attributi.

Sappiamo che negli anni ‘30 del Seicento si trasferisce a Roma, come testimonia un documento relativo ad un affitto insieme al fratello presso un'abitazione locata nella parrocchia di San Biagio a Montecitorio.

È in questi luoghi che si avvicina alla pittura caravaggesca, ma anche a molti altri artisti attivi a Roma, come testimoniano le sue prime opere giovanili. È chiaro che il suo primo maestro fu il fratello Gregorio, che lo indirizzò verso le opere più apprezzate nel periodo per stile e composizione pittorica.

Non si hanno notizie sulla sua permanenza nello stesso appartamento nell'anno seguente, questo perché con molta probabilità mise da parte il pennello per arruolarsi nell'esercito pontificio, un'ipotesi questa che ben si sposa con l’idea romanzata del pittore armato che si trovava spesso ad alternare lunghi periodi di inattività pittorica ad azioni che meglio legavano con la sua propensione per l’uso delle armi.

Si tratta di un periodo che lo vede impegnato in diverse città, nonostante mantenga la residenza nella città di Roma, finché chiese nel 1641, e poi ricevette attraverso Urbano VIII, la nomina di Cavaliere di Obbedienza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1646 lo ricollochiamo a Roma grazie ad un censimento, che lo vede affittuario presso una casa della vedova di Jacob Van Hasen, Caterina d’Asa, nei pressi dell’attuale Piazza di Spagna in compagnia del fratello Gregorio e del pittore Bartolomeo Ardovini.

Segue una ricca e documentata attività pittorica, di un gusto tipicamente barocco con richiami al Guercino. In questo periodo si avvicina a Camillo Pamphilj, il quale annovera tra gli inventari delle sue collezioni una serie di opere del Mattia Preti appartenenti alla maniera giovanile.

Conseguentemente al suo ingresso nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon nel 1650 la sua produzione pittorica è maggiormente documentata e di conseguenza tracciabile con maggiore facilità. Grazie alle visite effettuate nelle città di Venezia e Modena matura una più profonda tecnica esecutiva che lo porta a raggiungere la prima maturità stilistica dai chiari rimandi ai pittori emiliani che studia e fa propri.

Come attesta un suo deposito presso il Banco di Pietà nel 1653, in questo anno si trova a Napoli dando inizio ad intense prestazioni per i più facoltosi committenti del luogo ed altrettanto intense commissioni per opere pubbliche, sviluppando un perfetto connubio tra la pittura romana e il naturalismo barocco partenopeo.

La sua maestranza attira le attenzioni del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Martin De Redi, che gli commissiona una serie di opere da inserire nella Co-Cattedrale di La Valletta, a Malta. È questo il momento in cui ottiene la nomina al grado di Cavaliere di Grazia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Al culmine della sua fama nella città di Napoli, forse per sfuggire alle pressioni di concorrenza con altri pittori locali, decide di fare rientro a Roma, come testimoniano due sue presenze presso la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon e i continui rapporti, mai interrotti in realtà, con la famiglia Pamphilj.

Nel 1661 su richiesta del Gran Maestro dell’Ordine Nicola Cotoner lo ritroviamo a Malta, dove si stabilisce e si impegna come pittore ufficiale dei Cavalieri dell’Ordine nella decorazione della Co-cattedrale a La Valletta e in numerose tele per le chiese dell’isola.

Sono gli anni di una revisione del proprio stile pittorico, si nota un ritorno all'uso dei colori lucenti tipico dello stile veneziano e un tratto scenico revisionato che si rifà al periodo napoletano e romano. Durante il soggiorno maltese sperimenterà anche la progettazione architettonica con la chiesa dell’Immacolata Concezione di Sarria, prevedendo una impostazione tipica delle costruzioni romane seicentesche, con ispirazione interna quasi classicheggiante.

Fino al 1699, anno della sua morte, produce una mole di opere tale che, collocate nel contesto produttivo della sua intera esistenza, fanno ipotizzare una realizzazione complessiva di oltre 400 opere tra tele ed affreschi. Muore a La Valletta il 3 Gennaio del 1699 e ivi seppellito, nella Co-cattedrale della città, in cui è ancora custodita la sua lapide.

IL CORREDO

Si tratta di una scena che riprende un episodio biblico, trattato e riprodotto in epoca barocca anche in altre opere pittoriche di diversi artisti. La composizione riprende quella della quinta scenica, i personaggi principali della vicenda sono ritratti con una vicinanza tale all'osservatore quasi da creare l’illusione che anch'egli faccia parte della stessa. Di fronte e in posizione centrale abbiamo Giacobbe, il quale, insieme alle due mogli, lascia la casa del suocero in direzione della casa paterna. È durante il suo viaggio che il padre di Rachele lo raggiunge incolpandolo del furto di una coppia di idoli trafugati in casa sua. Giacobbe è ripreso nell'atto in cui si discolpa da qualsiasi accusa e invita il suocero a cercare pure in ogni dove, perché sicuro di non esserne responsabile. La mano destra lo invita a frugare nel baule con decisione, indicandolo e coinvolgendo lo spettatore a rivolgere lo sguardo proprio verso l’oggetto. La teatralità raggiunta distoglie lo sguardo dalla protagonista dell’inganno, Rachele, che ha invece effettivamente trafugato gli idoli nascondendoli in sella al cammello e che, fingendo un malore che è proprio delle donne, si adagia con la sua ampia veste per nascondere il misfatto. La maniera esecutiva è quella di chiara matrice caravaggesca, coadiuvata dall'uso dei toni caldi del neo-venetismo ottimamente esercitato nella resa dei panneggi e delle tuniche. Gli incarnati sono il risultato del meticoloso studio biblico dell’episodio riprodotto, la stessa Rachele presenta una carnagione quasi dai toni lunari, in accordo con la proposta dei sacri versi secondo i quali soggetta ad un malore:

Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli. (Gn 31, 35)

SOFONISBA PRENDE LA COPPA DI VELENO

La scena riprende un personaggio che più volte il Cavaliere di Calabria utilizzerà nelle sue opere pittoriche. Sofonisba, regina cartaginese, personifica l’ideale di donna e sposa fedele la quale, pur di non cadere in mano al nemico, sacrifica sé stessa per concedere al marito Massinissa la continuità della sua alleanza con Scipione l’Africano. Si tratta di un'opera pittorica detta da cavalletto, destinata alle collezioni private, probabilmente a quella del marchese don Antonio Ruffo di Messina, raffinato collezionista. L’opera è sicuramente appartenente alla prima età giovanile, non priva di una certa maturità pittorica. Sono chiari i riferimenti allo stile caravaggesco e le influenze dei francesi Vouet e Regnier. L’uso scelto nella distribuzione della luce nella tela mette in risalto la figura di Sofonisba, la quale occupa la porzione destra dell’opera. Riccamente vestita secondo i canoni estetici del barocco, afferra con decisione la coppa di veleno, conscia del proprio destino, con una fierezza d’animo che nel contempo fa trasparire un cenno di esitazione umano nella resa vitrea degli occhi, stato d’animo che si riflette perfettamente nelle lacrime versate dall'ancella posta nello sfondo della scena.

“Accetto volentieri il dono nuziale che non mi è sgradito, se il marito non può dare alla moglie niente di meglio. Digli però che sarei morta meglio se non mi fossi sposata il giorno stesso della mia morte.” Le parole non furono più fiere del gesto con cui prese la coppa, e impavida, senza dare nessun segno di turbamento, la bevve d’un colpo. (Livio, Ad urbe condita XXX)

Bibliografia

E. Pérez Sànchez (a cura di), Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano, Catalogo della mostra a cura di, Madrid 1985;

Delfino, Documenti inediti sui pittori del '600 tratti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli (A.S.B.N.) e dall'Archivio di Stato di Napoli (A.S.N), (in) Ricerche sul '600 napoletano, saggi e documenti per la Storia dell'Arte, Milano 1987, p. 102;

De Vito, Apporti del Lanfranco alla cultura figurativa napoletana della metà del '600, (in) Ricerche sul '600 napoletano, Milano 1985, pp. 10-11;

Causa Picone-A. Porzio-A. Borrelli, Il palazzo reale di Napoli, Napoli 1987;

Utili, In Civiltà del Seicento a Napoli, Catalogo della mostra, Napoli 1984, I, pp. 167, 169, 370-382;

Amato (a cura di), Imago Mariae. Tesori d'arte della civiltà cristiana, Catalogo della mostra, Roma 1988;

Vodret (a cura di), Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza. Catalogo mostra, Silvana editore 2003, pp. 68-71.

Sgarbi, Mattia Preti, Rubettino editore, Soveria Mannelli 2013.

LE BOTTEGHE STORICHE DI GENOVA

A cura di Irene Scovero

Introduzione

Le botteghe storiche di Genova sono antichissimi negozi e attività artigianali di interesse culturale che sono attive da almeno 50-70 anni. Genova e i paesi della Liguria sono ricchi di questo patrimonio storico-artistico che recentemente è stato valorizzato grazie ad iniziative culturali e percorsi di visita specifici.

La città, con la sua bellezza celata, si è sempre contraddistinta per il commercio e ha sempre conservato un patrimonio artistico-architettonico tra le vie del centro storico. Le antiche arti, così come le antiche tradizioni, sono state custodite gelosamente nel corso degli anni e attraverso le botteghe è possibile riscoprire non solo il passato di antichi mestieri ma l’anima stessa della città.

Per preservare questo immenso patrimonio locale è stato creato un albo nei quali sono stati inseriti tutti quegli esercizi che hanno requisiti specifici definiti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. Elencate e valorizzate sul sito www.botteghestorichegenova.it le botteghe inserite in elenco comprendono diversi generi commerciali come negozi di calzature, tessuti, sartorie, farmacie, drogherie, macellerie, alcune anche preservate dal FAI. Alcune di esse mantengono semplicemente intatto l’arredo originale con cui sono sorte, attrezzature o strumentazioni storiche originali e ancora funzionanti, oltre a custodire documenti e immagini che testimoniano la storia delle attività e del contesto storico ambientale.

La città ha iniziato il percorso di sensibilizzazione e destinazione turistica dopo il 1992, anno delle Celebrazioni Colombiane e dell’inaugurazione dell’Acquario e soprattutto dopo il 2004, anno di Genova Capitale Europea della Cultura. La città negli ultimi anni è riuscita a puntare su un turismo culturale non solo in Italia ma anche in Europa attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza come i Palazzi dei Rolli, riconosciuti nel 2006 come Patrimonio dell’Umanità, le strade ottocentesche, le realizzazioni architettoniche del Novecento e i percorsi di visita del centro storico con il suo tessuto medievale e le botteghe di antica tradizione.

Percorso tra le botteghe storiche del centro storico di Genova

Ad oggi si contano 43 botteghe riconosciute come ‘storiche’ dalla Soprintendenza, il Comune e la Camera di Commercio che si sono fatti promotori della valorizzazione di questi beni.

Si passano in rassegna alcune botteghe, scelte per categoria, a testimoniare la storia, la bellezza e le antichi tradizioni che ci fanno tornare indietro nel tempo.

GIOVANNI RIVARA FU LUIGI – 1802

In piazza San Lorenzo, sulla sinistra della Cattedrale medievale, all'angolo con via di Scurreria, è situata una delle Botteghe Storiche di Genova, ossia il negozio di tessuti Giovanni Rivara fu Luigi 1802; è un locale storico, punto di riferimento per la vendita al dettaglio di biancheria e tessuti per la casa da più di duecento anni. La famiglia, originaria di un piccolo paesino di Chiavari, inizia a dedicarsi al commercio di tessuti agli inizi dell’Ottocento negli anni in cui si diffonde la meccanizzazione nell'industria tessile.

Il locale conserva ancora gran parte dell’arredamento originale ottocentesco: scaffalature in legno, un bancone in noce massiccio formato da un unico pezzo di legno lungo più di cinque metri, lenzuola di puro lino ricamate, macramè di fiandra con nodi, antichi libri contabili originali del XIX secolo e i metri utilizzati nell’Ottocento.

Elemento storico della ditta Rivara è un giornale di cassa datato 1847-48 che oltre a raccontare la quotidianità del negozio, ci tramanda i nomi dei clienti dell’aristocrazia genovese nel XIX secolo. Compaiono il banchiere Celesia, il marchese Gropallo di Carignano, la marchesa Serra e Agostino Adorno. Anche l’attigua cattedrale di San Lorenzo veniva rifornita di biancheria dalla ditta Rivara e tra i clienti di spicco compare anche il nome della regina Maria Cristina di Savoia, consorte di Carlo Alberto.

Sotto l’attuale gestione di Luigi Rivara, subentrato al padre nel 1986, le proposte della ditta riconfermano la fedeltà della tradizione che ne ha sancito a suo tempo il successo. Tessuti pregiati vengono utilizzati per i capi di abbigliamento, come il lino irlandese per le camicie, tessuti in lino per lenzuola, coperte di lana e cachemire, la piuma d’oca per piumini e trapunte. La bottega rifornisce alberghi e ristoranti oltre che le spose per i corredi ricamati in puro lino e tra gli oggetti d’arredo della tradizione ligure si possono acquistare i mezzari genovesi. Quest’ultimi sono in vendita sia con la tradizionale iconografia dell’Albero della Vita, sia con motivi di ispirazione più contemporanea. In occasione di speciali avvenimenti vengono prodotti mezzari ad edizione limitata. Nel 2004, anno in cui Genova fu Capitale Europea della Cultura, sono stati realizzati mezzari con panorami della città firmati dagli artisti Luzzati, Verardo e Costantini.

I mezzari genovesi

La parola mezzaro è di origine araba, deriva dal verbo mi-zar che significa coprire ed è stata assorbita dal dialetto genovese per identificare tessuti, scialli e fazzoletti di diverso materiale. Già l’etimologia del nome sottolinea come la cultura ligure, grazie ai commerci marittimi, abbia assorbito l’utilizzo di parole non locali nel proprio vocabolario.

Genova, fin dal pieno Medioevo al centro delle rotte commerciali con l’Oriente, è forse tra le prime città italiane a conoscere questo tipo di tessuti. L’enorme espansione economica della città e la fondazione di una Compagnia delle Indie Orientali, nel XVII secolo, rendono più agevole l’approvvigionamento di questi quadrati di arte tessile, non a caso i primi atelier di mezzari sorgono a Genova alla fine del Seicento, successivamente i tessuti saranno importanti anche dalla Lombardia e via mare dall'Inghilterra, Irlanda, Olanda e Belgio.

Con questo grande quadrato di stoffa di cotone le donne liguri si ammantavano già nel Duecento in modo non dissimile a quello in cui le spagnole si avvolgono nelle loro mantillas. Tale utilizzo è caduto in disuso verso la metà del XIX secolo ed attualmente è utilizzato come tendaggio o come copri letto-divano. Il mezzaro presenta sempre un motivo centrale molto decorato, solitamente l’Albero della Vita, delimitato da un bordo decorato che corre lungo i quattro lati della stoffa.

BOTTEGHE STORICHE DI GENOVA: LA BARBERIA GIACALONE DEL 1882

Questa piccola bottega, che non supera i dieci metri di superficie, si trova nel cuore del centro storico, in vico dei Caprettari incastonato in un palazzo del XVII secolo. Aperto agli inizi del Novecento da Italo Giacalone, è un piccolo gioiello in stile liberty realizzato nel 1922 dalla vetreria Bottaro, la stessa che quasi un secolo dopo ne curerà il restauro, e conserva oltre agli arredi anche le suppellettili originali dell’epoca. Il piccolo gioiello di eleganza e raffinatezza viene gestito dal figlio di Italo e dopo la sua scomparsa, e dopo un breve periodo di chiusura, viene restaurato e riaperto nel 1992 dal FAI. L’ambiente è quasi abbagliante: la luce rimbalza in un gioco di specchi tra le pareti e il soffitto colorandosi di verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, i colori che dominano i pannelli in cristallo che fasciano il locale. In stile d’epoca gli specchi ovali sopra i lavabo, le appliques, i lampadari centrali, i porta shampoo, le bottiglie d’acqua di colonia, alcuni rasoi e il telefono ancora funzionante del 1930.

La barberia testimonia quel particolare momento di passaggio tra il gusto liberty e l’art déco.

Il gestore, Francesco Caiffa, orgogliosissimo della sua attività, racconta a chiunque sia interessato la storia del locale, mostrando articoli di giornale e foto che lo ritraggono al lavoro. Conserva una copia del Times, con l’articolo dedicato alla celebre bottega, e foto di novelli sposi che vengono, spessissimo, a farsi ritrarre in questo piccolo negozio. Nella bottega è conservato anche il rasoio personale del duce che non mancava di passare di qua quando si trovava a Genova. Molti film e pubblicità attuali contengono scene girate nella bottega, come nel film "Le mura di Malapaga" con Jean Gabin del 1949.

TRIPPERIA CASANA - 1890

Nel cuore del centro storico, la tripperia di vico Casana vende trippa dal 1890. La bottega, una delle più caratteristiche e affascinanti fra le Botteghe Storiche di Genova, rimane della famiglia Cavagnaro per quasi cento anni, quando nel 1984 ne diventa proprietaria Gabriella Colombo che, con il marito Franco, è oggi l’anima di questa ultracentenaria bottega dove si respirano aromi e atmosfere di altri tempi. Un negozio in cui si fondono armonia, bellezza e semplicità grazie agli elementi architettonici, agli arredi e agli utensili originali di inizio Novecento. Fino ad un paio di anni fa i genovesi erano soliti sedersi sugli sgabelli e fare uno spuntino sui bei tavoli in legno col piano di marmo, originali dei primi del Novecento, ma erano soprattutto operai e portuali che, andando al lavoro, si scaldavano e nutrivano con una tazza fumante di brodo di trippa. La bottega conserva ancora gli arredi e gli utensili originali di inizio Novecento. Tra i tavoli in legno con base in marmo alla genovese e i pentoloni in rame originali degli inizi del XX secolo, è appeso al soffitto un diploma del 1903 in stile Liberty con eleganti e sinuose figure femminili che incorniciamo l’encomio. Oltre alle suppellettili si è tramandata anche la maestria della lavorazione della trippa che al cliente viene venduta insieme ai preziosi suggerimenti per assaporarla al meglio. Tra i piatti e le ricette consigliate: trippa ai ferri, fritta, al cognac, alla parmigiana, risotti e l’immancabile trippa in umido alla genovese.

FARMACIA SAN’ANNA - 1650

Sulla collina della città l’antica farmacia si trova nell'omonima piazzetta, nel quartiere di Castelletto, presso il convento della Chiesa di Sant’Anna, fondata nel 1584 da Nicolò Doria, il primo ad essere edificato dai Carmelitani Scalzi fuori dai confini della Spagna. Del meraviglioso complesso formato da giardini, chiesa, refettori e l’antica biblioteca spicca la farmacia, la cui origine si fa risalire alla metà del Seicento quando già, pochi decenni dopo la fondazione, con fra Martino di S.Antonio (1638-1721) si parla di una spezieria dei Carmelitani Scalzi. Nel corso dei secoli i registri della farmacia riportano i nomi dei clienti che si servivano dai frati e i prodotti più richiesti come la manna, sali d’Inghilterra, unguenti per la rogna, estratto di china e rosa. Tra i documenti dell’Ottocento compare il nome del medico parigino Louis Le Roy, autore de La medicina curativa, opera pubblicata a Napoli nel 1825.

Oggi l’attività dei Frati carmelitani mantiene intatta la tradizione galenica e fitoterapica coniugando le conoscenze moderne con quelle di antica tradizione. I laboratori seppur moderni elaborano ricette antiche con ingredienti esclusivamente naturali in pura tradizione monastica in un ambiente accogliente, incastonato in una boiserie in noce.

Frate Ezio, l’erborista depositario dell’antica tradizione, accoglie chi ha bisogno di cure e propone antichi rimedi naturali ottenuti dai fiori e piante coltivate con cura e passione, molte delle quali ricavate dal giardino della farmacia che ospita un ricco roseto e un agrumeto. Un sabato mattina al mese la Farmacia propone visite guidate per un offrire un’esperienza unica tra storia, medicina e natura in un luogo ricco di storia, tradizione farmaceutica e spiritualità.

MACELLERIA NICO -1790

Nel centro storico di Genova, nel quartiere di Soziglia, è inserita questa antichissima macelleria. La corporazione dei macellai in città è una delle più antiche e risale al XII secolo, quando le attività che vendevano carni di ogni genere furono collocate in questa zona, che prese il nome di via dei Macelli. L’antica bottega è delimitata da un portale in marmo, con la vetrina incorniciata da lesene, il pavimento alla genovese e il soffitto a botte con capitelli. Il bancone del locale è in marmo bianco di Carrara decorato con sculture in altorilievo e raffigurazioni di bovini, buoi, tori, mucche. La bottega, già esistente prima dell’unità d’Italia, è testimone di questo momento storico. In questo periodo furono aggiunti al balcone in marmo bassorilievi con le teste dei protagonisti del Risorgimento italiano: Garibaldi, Mazzini, Cavour e Nino Bixio. In bassorilievo, sulla base del bancone è rappresentato Mercurio, dio dei commerci, degli scambi e del profitto. All'interno si trovano ancora attrezzi originali come rotaie e le guidovie con i ganci per appendere il bestiame.

BAR PASTICCERIA KLAINGUTI - 1828

Nel 1826 i fratelli Klainguti giungono a Genova da Pontresina, paese vicino a Saint Moritz. Specializzati nell'arte dolciaria, decidono di rilevare un negozio in Piazza Soziglia che da quel momento diventerà punto di ritrovo di personaggi famosi come Giuseppe Verdi, dove un suo biglietto autografo, con apprezzamenti rivolti alle brioches di Klainguti, è ancora visibile all'interno del locale. Restaurata nel 2000, la bottega conserva ancora il bancone, le bacheche e le vetrine originali dell’anno di inaugurazione. Il bancone della pasticceria è realizzato in legno di noce con ripiano in marmo, mentre quello del bar è in legno intarsiato risalente al 1950. La saletta interna presenta inalterata il mobilio degli anni ’20.

Il bancone gelato in una delle vetrine esterne presenta un pannello in legno intarsiato con i principali monumenti di Genova risalente alla seconda metà del Novecento. Inseriti nella boiserie avorio, verde e oro delle pareti, pannelli realizzati da Attilio Mangini nel 1988 propongono vedute fantasiose di Genova e decorano il bar pasticceria insieme agli specchi, stucchi e lampadari ricordando le atmosfere della Belle Epoque. Tra le varie delizie offerte dalla pasticceria: la torta Engadina, la torta Zena, la sacripantina e altre tante specialità.

Una piccola panoramica sulle botteghe storiche del centro di Genova, tantissime delle quali non ancora inserite nell'albo del Comune, ma che vantano tradizioni centenarie. Antiche drogherie come la Torielli o Armanino e figli, pasticcerie, farmacie, locali inusuali dove è possibile trovare spezie e farine da tutto il mondo. Tanti i piccoli laboratori artigianali come la minuscola bottega dei presepi in via della Maddalena, Bütteghetta magica, inaugurata nel 1830, che vende articoli per la casa, ma soprattutto statuine per il presepe.